複数辞典一括検索+![]()

![]()

ところ【所・処】🔗⭐🔉

ところ【所・処】

➊物が在りまた事が起こる(行われる)、ある広がりをもった位置。もとは空間的、後には時間的・抽象的にもいう。

①一区画の場所。古事記上「成り成りて成り余れる―一―あり」。「前に来た―」

②人が居り、住み、または所有する場所。

㋐居場所。源氏物語若菜上「陰陽師どもも―をかへて慎み給ふべく申しければ」

㋑地域。地方。閑居友「―の長おさなる者」。「―変われば品変わる」

㋒住所。住みか。山家集「山深みほた伐るなりと聞えつつ―にぎはふ斧の音かな」。「友人の―に泊まる」

㋓立場。「攻守―を変える」

㋔領有する土地。今鏡「親の譲りたる―をとり給ひけるを」

㋕「所払い」の略。誹風柳多留140「喧嘩で―をくつたのは実方」

③役所。特に、蔵人所・武者所の略。

④話題として取り立てる部分。

㋐部分。徒然草「あやまちはやすき―になりて」。「小説の終りの―」

㋑場合。時。枕草子25「待つ人ある―に夜すこしふけて」。「今日の―は大目に見よう」「すんでに死ぬ―だった」

㋒(「―だ」の形で、また句頭に「―に」などの形で)ちょうどそのおり。「今行く―だ」→ところに[二]。

㋓(「所」の漢文訓読から生じた用法)問題の点。こと。源氏物語若紫「おぼされん―をも憚らず」。「君の関知する―でない」

㋔(数量表現にガが付いた形を受け)そのくらいの数量・分量・値段。「百文が―損した」

⑤(ドコロと濁音化して体言に付き)

㋐だいたいそれにあてはまる、その値打ちはある、の意。「中堅―の社員」「この芝居は三幕目が見―だ」

㋑産出量が多いなどその物で名のある土地。「米―」「酒―」

➋(漢文直訳体から生じ、「AのBするところとなる」の形で)AにBされる。「親の知る―となった」

➌(欧文の関係代名詞の直訳から広まった用法。「…ところの」の形で)…の部分を連体修飾語とするのに用いる。「彼が熱愛する―の女性は」

➍(「…の場合」の意から転じて)接続助詞的に用いる。

①きっかけになる事柄を示すのに用いる。…すると。「拝見仕候―皆々様には」「交渉した―、承諾した」

②(「…どころか」「…どころの」「…どころで(は)ない」の形で多く否定を伴って)ある事物を取り上げて、事の程度がそれにとどまらずもっと進んでいると強調する。「子供―か大人まで漫画を読んでいる」「びた一文出す―か舌も出さない」「泣きわめく―(の騒ぎ)ではない」→ところが→ところで→ところに。

➎神仏や貴人を数えるのに用いる語。方かた。竹取物語「ただ一―深き山へ入り給ひぬ」

⇒ところ‐あそび【所遊び】

⇒ところ‐あて【所宛・所充】

⇒ところ‐あらそい【所争い】

⇒ところ‐あらわし【所顕し・露顕・伉儷】

⇒ところえ‐がお【所得顔】

⇒ところ‐がえ【所替え】

⇒ところ‐がき【所書】

⇒ところ‐がまえ【所構え】

⇒ところ‐がら【所柄】

⇒ところ‐きらわず【所嫌わず】

⇒ところ‐けんご【所堅固】

⇒ところ‐ことば【所言葉】

⇒ところ‐ざけ【所酒】

⇒ところ‐さらず【所去らず】

⇒ところ‐じち【所質】

⇒ところ‐じまん【所自慢】

⇒ところ‐そだち【所育ち】

⇒ところ‐たがえ【所違え】

⇒ところ‐ちがい【所違い】

⇒ところ‐どう【所籐】

⇒ところ‐どころ【所所・処処】

⇒ところ‐ならわし【所習わし】

⇒ところ‐の‐しゅう【所衆】

⇒ところ‐の‐ひと【所の人】

⇒ところ‐ばなし【所話】

⇒ところ‐ばらい【所払い】

⇒ところ‐ばんち【所番地】

⇒ところ‐まだら【所斑】

⇒所変われば品変わる

⇒所に置く

⇒所に付く

⇒所へ持ってきて

⇒所を得る

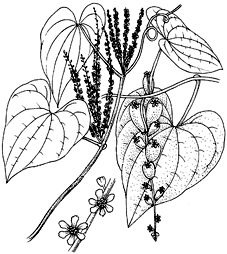

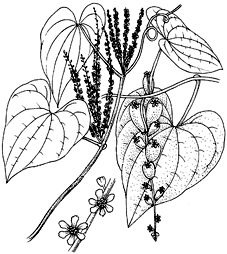

ところ【野老】🔗⭐🔉

ところ【野老】

ヤマノイモ科の蔓性多年草。夏、葉腋に淡緑色の小花を穂状につける。雌雄異株。花後、3翅ある蒴果さくかをつける。葉は互生、蔓は右巻きで、果実が上向きにつく。根茎は苦味を抜けば食用となる。通常トコロとよぶのはオニドコロで、ほかにヒメドコロ・キクバドコロなど数種ある。〈本草和名〉

ところ

オニドコロ

撮影:関戸 勇

オニドコロ

撮影:関戸 勇

⇒ところ‐ずら【野老葛・冬薯蕷葛】

⇒ところ‐ずら【野老葛・冬薯蕷葛】

オニドコロ

撮影:関戸 勇

オニドコロ

撮影:関戸 勇

⇒ところ‐ずら【野老葛・冬薯蕷葛】

⇒ところ‐ずら【野老葛・冬薯蕷葛】

ところ‐あそび【所遊び】🔗⭐🔉

ところ‐あそび【所遊び】

自分が住んでいる土地の遊所で遊ぶこと。西鶴置土産「島原も新町も見ずして―の五とせあまり」

⇒ところ【所・処】

ところ‐あて【所宛・所充】🔗⭐🔉

ところ‐あて【所宛・所充】

平安・鎌倉時代、諸司・諸所などの別当を任命して行事を分担させたこと。

⇒ところ【所・処】

ところ‐あらそい【所争い】‥アラソヒ🔗⭐🔉

ところ‐あらそい【所争い】‥アラソヒ

場所を占めようと争うこと。源氏物語葵「かの御車の―」

⇒ところ【所・処】

ところ‐あらわし【所顕し・露顕・伉儷】‥アラハシ🔗⭐🔉

ところ‐あらわし【所顕し・露顕・伉儷】‥アラハシ

平安時代における婚礼の披露。女の家で新婚2〜3日後、婿とその従者とを饗応し、初めて舅婿対面して酒をくみかわした。ろけん。栄華物語木綿四手「四五日ありてぞ御―ありける」

⇒ところ【所・処】

ところ‐いせき【常呂遺跡】‥ヰ‥🔗⭐🔉

ところ‐いせき【常呂遺跡】‥ヰ‥

北海道のオホーツク海岸、常呂川河口付近にある集落遺跡。擦文さつもん文化が中心で、現在でも地表から窪みがわかる竪穴住居跡が2500以上ある常呂・栄浦さかえうら竪穴群がもっとも大規模。

ところえ‐がお【所得顔】‥ガホ🔗⭐🔉

ところえ‐がお【所得顔】‥ガホ

その場所・地位などに満足して誇らしげにしている様子。得意顔。源氏物語柏木「ここかしこの砂子うすき物のかくれのかたに蓬も―なり」。「―に振る舞う」

⇒ところ【所・処】

ところ‐お・く【所置く】🔗⭐🔉

ところ‐お・く【所置く】

〔自四〕

場所を避け譲る。遠慮する。はばかる。大鏡時平「今日神となり給へりとも、このよには我に―・き給ふべし」

ところ‐が【所が】🔗⭐🔉

ところ‐が【所が】

[一]〔助詞〕

①「したところ(が)」の形で、後のことが続くことを示す。順接にも逆接にもなる。…すると。…たけれども。浮世床2「直に返すと言つた―若い者が脇差を二階へあげることはなりませぬ」。「応募した―すぐ採用された」

②仮定の逆接を表す。たとえ…しても。「考えた―分かるはずもない」

[二]〔接続〕

しかるに。そうであるのに。

ところ‐がえ【所替え】‥ガヘ🔗⭐🔉

ところ‐がえ【所替え】‥ガヘ

①場所を他に移しかえること。転地。

②武家時代、諸侯の領地を移しかえたこと。国替え。移封。転封。

⇒ところ【所・処】

ところ‐がき【所書】🔗⭐🔉

ところ‐がき【所書】

文書に、住所を記入すること。また、その記入した住所。

⇒ところ【所・処】

ところ‐がまえ【所構え】‥ガマヘ🔗⭐🔉

ところ‐がまえ【所構え】‥ガマヘ

(→)「ところばらい」に同じ。

⇒ところ【所・処】

ところ‐がら【所柄】🔗⭐🔉

○所変われば品変わるところかわればしなかわる🔗⭐🔉

○所変われば品変わるところかわればしなかわる

土地がちがえば風俗習慣がちがう。

⇒ところ【所・処】

ところ‐きらわず【所嫌わず】‥キラハズ

場所を問題とせずに。どこでもかまわずに。ところかまわず。「出物腫物はれもの―」

⇒ところ【所・処】

ところ‐けんご【所堅固】

土地がけわしくて攻めにくいこと。

⇒ところ【所・処】

ところ‐ことば【所言葉】

その地で使われることば。方言。

⇒ところ【所・処】

ところ‐ざけ【所酒】

その土地でできた酒。地酒。日本永代蔵1「―の辛口」

⇒ところ【所・処】

ところ‐さらず【所去らず】

その場で。たちどころに。→所去る。

⇒ところ【所・処】

ところ‐さ・る【所去る】

〔他四〕

その場所を避けて他の場所に変える。場所を避け譲る。枕草子139「つれづれなるもの、―・りたる物忌」

ところざわ【所沢】‥ザハ

埼玉県南部の市。市場町として発達。1911年(明治44)日本最初の飛行場が開設。東京の衛星都市。人口33万6千。

ところ‐じち【所質】

中世、貸借契約の一形式。債務者が債務を果たさない場合、その属する集団(所)の成員またはその動産を債権者が私的に差し押さえる質取行為。

⇒ところ【所・処】

ところ‐じまん【所自慢】

自分の故郷や、今住んでいる土地の自慢をすること。

⇒ところ【所・処】

ところ‐ずら【野老葛・冬薯蕷葛】‥ヅラ

[一]〔名〕

トコロの古名。古事記中「稲がらに這ひもとほろふ―」

[二]〔枕〕

(同音の反復で)「常とこしく」「求とむ」にかかる。万葉集7「―いや常しくにわれかへり見む」

⇒ところ【野老】

ところ‐せ‐が・る【所狭がる】

〔他四〕

場所が狭くて窮屈に思う。大和物語「これをなほこの嫁―・りて」

ところ‐せき‐な・し【所狭きなし】

〔形ク〕

(「なし」は甚だしい意)(→)「ところせし」1に同じ。日本永代蔵3「通り町十二間の大道―・く」

ところ‐せ・し【所狭し】

〔形ク〕

①場所が狭い。いっぱいになっている。源氏物語関屋「女車多く―・うゆるぎ来るに日たけぬ」

②身うごきができない。気づまりである。窮屈だ。宇津保物語初秋「ことなる―・き御前もなくて」

③堂々としている。重々しい。枕草子97「さるおほのかなるものは―・くやあらん」

④大げさである。ぎょうぎょうしい。堤中納言物語「ただ近き所なれば、車は―・し」

⑤煩わしい。面倒である。源氏物語玉鬘「和歌の髄脳いと―・う」

⑥厄介である。困る。源氏物語末摘花「雨降り出でて―・くもあるに」

ところ‐せま・し【所狭し】

〔形ク〕

(→)「ところせし」に同じ。

ところ‐そだち【所育ち】

その土地で成長したこと。また、その人。好色一代男4「―も物まぎれして」

⇒ところ【所・処】

ところ‐たがえ【所違え】‥タガヘ

①場所をまちがえたこと。場所違い。枕草子277「―などならば、おのづからまたいひに来なむ」

②その所の名がその所のさまにふさわしくないこと。信明集「うきことも聞えぬものをうき島は―の名にこそありけれ」

⇒ところ【所・処】

ところ‐ちがい【所違い】‥チガヒ

場所が違っていること。源平盛衰記25「人違ひか―か、あやしき賤が菴なり」

⇒ところ【所・処】

ところ‐で【所で】

[一]〔助詞〕

(名詞「ところ」に助詞「で」の付いたもの)

①…によって。…ので。狂言、鹿狩「終に持た事が御ざらぬ―持ちやうを存ぜぬほどに」

②(「…たところで」の形で)仮定の事態を述べ、後にそれに反する事態が続くことを述べる語。もし…としても。たとえ…でも。…したからといって。「私が意見した―、彼は耳をかすまい」

[二]〔接続〕

①そうすると。それで。蒙求抄1「其のくじに一くじが出たぞ。―臣下共が今年ばかり代を御もちあらうかと云ふ心にみたぞ」

②しかるに。蒙求抄1「こなたへはまゐり候まいと云ぞ。―三度まで行んたぞ」

③(別な話題をもち出す時に使う)時に。それはそれとして。「―お父さんはお元気ですか」

ところてん【心太・瓊脂】

(「心太こころぶと」をココロテイと読んだものの転か)

①テングサを洗ってさらし、煮てかすを去った汁を型に流しこんで冷却・凝固させた食品。心太突きで突き出して細い糸状とし、芥子醤油・酢・黒蜜などをかけて食べる。寒天からもつくる。こころぶと。〈[季]夏〉。浄瑠璃、国性爺合戦「李蹈天とやら―とやら」

②1のように、押し出されて自然に前へ進むこと。ところてん式。

⇒ところてん‐ぐさ【心太草】

⇒ところてん‐しき【心太式】

⇒ところてん‐つき【心太突き】

ところてん‐ぐさ【心太草】

(→)テングサに同じ。

⇒ところてん【心太・瓊脂】

ところてん‐しき【心太式】

(→)「ところてん」2に同じ。「―に卒業した」

⇒ところてん【心太・瓊脂】

ところてん‐つき【心太突き】

木製・箱状の筒の一端に格子に編んだ金網があり、中に心太を入れ、他の一端から棒で突き出し、細長く切る道具。天突き。

⇒ところてん【心太・瓊脂】

ところ‐どう【所籐】

所々に籐を巻いた弓。

⇒ところ【所・処】

ところ‐どころ【所所・処処】

①あちらこちら。ここかしこ。

㋐それぞれの場所。また、その土地その土地。「―の風俗」

㋑はなればなれのところ。別々の場所。平家物語9「―でうたれん事こそかなしけれ」。「―に雪が残る」「―まちがっている」

②あちこちの官署。祝詞、春日祭「―家々の王等おおきみたち卿まえつぎみ等をも平らけく」

③人々を敬っていう語。かたがた。源氏物語須磨「―ながめ給ふらんかし」

⇒ところ【所・処】

ところ‐な・し【所無し】

〔形ク〕

すきまがない。余地がない。源氏物語葵「一条の大路―・くむくつけきまで騒ぎたり」

ところ‐ならわし【所習わし】‥ナラハシ

その土地の風習。

⇒ところ【所・処】

ところ‐に【所に】

[一]〔助詞〕

(名詞「ところ」に助詞「に」の付いた語)

①…していると。…していたら。

②…していたが。…していたのに。今昔物語集4「碁を打つを役にて年月を送り給ふと聞く―、…証果の人にこそ坐すめる」

[二]〔接続〕

①ちょうどそこへ。そこへもってきて。浄瑠璃、大経師昔暦「おかしいやら憎いやら、かかつた事ではござんせぬ、―私が茂兵衛殿の肩を持つた故」

②しかるに。ところが。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「すごすご帰りました。―、天道様のお知らせにや」

ところ‐きらわず【所嫌わず】‥キラハズ🔗⭐🔉

ところ‐きらわず【所嫌わず】‥キラハズ

場所を問題とせずに。どこでもかまわずに。ところかまわず。「出物腫物はれもの―」

⇒ところ【所・処】

ところ‐けんご【所堅固】🔗⭐🔉

ところ‐けんご【所堅固】

土地がけわしくて攻めにくいこと。

⇒ところ【所・処】

ところ‐ことば【所言葉】🔗⭐🔉

ところ‐ことば【所言葉】

その地で使われることば。方言。

⇒ところ【所・処】

ところ‐ざけ【所酒】🔗⭐🔉

ところ‐ざけ【所酒】

その土地でできた酒。地酒。日本永代蔵1「―の辛口」

⇒ところ【所・処】

ところ‐さ・る【所去る】🔗⭐🔉

ところ‐さ・る【所去る】

〔他四〕

その場所を避けて他の場所に変える。場所を避け譲る。枕草子139「つれづれなるもの、―・りたる物忌」

ところざわ【所沢】‥ザハ🔗⭐🔉

ところざわ【所沢】‥ザハ

埼玉県南部の市。市場町として発達。1911年(明治44)日本最初の飛行場が開設。東京の衛星都市。人口33万6千。

ところ‐じち【所質】🔗⭐🔉

ところ‐じち【所質】

中世、貸借契約の一形式。債務者が債務を果たさない場合、その属する集団(所)の成員またはその動産を債権者が私的に差し押さえる質取行為。

⇒ところ【所・処】

ところ‐じまん【所自慢】🔗⭐🔉

ところ‐じまん【所自慢】

自分の故郷や、今住んでいる土地の自慢をすること。

⇒ところ【所・処】

ところ‐ずら【野老葛・冬薯蕷葛】‥ヅラ🔗⭐🔉

ところ‐ずら【野老葛・冬薯蕷葛】‥ヅラ

[一]〔名〕

トコロの古名。古事記中「稲がらに這ひもとほろふ―」

[二]〔枕〕

(同音の反復で)「常とこしく」「求とむ」にかかる。万葉集7「―いや常しくにわれかへり見む」

⇒ところ【野老】

ところ‐せ‐が・る【所狭がる】🔗⭐🔉

ところ‐せ‐が・る【所狭がる】

〔他四〕

場所が狭くて窮屈に思う。大和物語「これをなほこの嫁―・りて」

ところ‐せき‐な・し【所狭きなし】🔗⭐🔉

ところ‐せき‐な・し【所狭きなし】

〔形ク〕

(「なし」は甚だしい意)(→)「ところせし」1に同じ。日本永代蔵3「通り町十二間の大道―・く」

ところ‐せ・し【所狭し】🔗⭐🔉

ところ‐せ・し【所狭し】

〔形ク〕

①場所が狭い。いっぱいになっている。源氏物語関屋「女車多く―・うゆるぎ来るに日たけぬ」

②身うごきができない。気づまりである。窮屈だ。宇津保物語初秋「ことなる―・き御前もなくて」

③堂々としている。重々しい。枕草子97「さるおほのかなるものは―・くやあらん」

④大げさである。ぎょうぎょうしい。堤中納言物語「ただ近き所なれば、車は―・し」

⑤煩わしい。面倒である。源氏物語玉鬘「和歌の髄脳いと―・う」

⑥厄介である。困る。源氏物語末摘花「雨降り出でて―・くもあるに」

ところ‐せま・し【所狭し】🔗⭐🔉

ところ‐せま・し【所狭し】

〔形ク〕

(→)「ところせし」に同じ。

ところ‐そだち【所育ち】🔗⭐🔉

ところ‐そだち【所育ち】

その土地で成長したこと。また、その人。好色一代男4「―も物まぎれして」

⇒ところ【所・処】

ところ‐たがえ【所違え】‥タガヘ🔗⭐🔉

ところ‐たがえ【所違え】‥タガヘ

①場所をまちがえたこと。場所違い。枕草子277「―などならば、おのづからまたいひに来なむ」

②その所の名がその所のさまにふさわしくないこと。信明集「うきことも聞えぬものをうき島は―の名にこそありけれ」

⇒ところ【所・処】

ところ‐ちがい【所違い】‥チガヒ🔗⭐🔉

ところ‐ちがい【所違い】‥チガヒ

場所が違っていること。源平盛衰記25「人違ひか―か、あやしき賤が菴なり」

⇒ところ【所・処】

ところ‐で【所で】🔗⭐🔉

ところ‐で【所で】

[一]〔助詞〕

(名詞「ところ」に助詞「で」の付いたもの)

①…によって。…ので。狂言、鹿狩「終に持た事が御ざらぬ―持ちやうを存ぜぬほどに」

②(「…たところで」の形で)仮定の事態を述べ、後にそれに反する事態が続くことを述べる語。もし…としても。たとえ…でも。…したからといって。「私が意見した―、彼は耳をかすまい」

[二]〔接続〕

①そうすると。それで。蒙求抄1「其のくじに一くじが出たぞ。―臣下共が今年ばかり代を御もちあらうかと云ふ心にみたぞ」

②しかるに。蒙求抄1「こなたへはまゐり候まいと云ぞ。―三度まで行んたぞ」

③(別な話題をもち出す時に使う)時に。それはそれとして。「―お父さんはお元気ですか」

ところてん【心太・瓊脂】🔗⭐🔉

ところてん【心太・瓊脂】

(「心太こころぶと」をココロテイと読んだものの転か)

①テングサを洗ってさらし、煮てかすを去った汁を型に流しこんで冷却・凝固させた食品。心太突きで突き出して細い糸状とし、芥子醤油・酢・黒蜜などをかけて食べる。寒天からもつくる。こころぶと。〈[季]夏〉。浄瑠璃、国性爺合戦「李蹈天とやら―とやら」

②1のように、押し出されて自然に前へ進むこと。ところてん式。

⇒ところてん‐ぐさ【心太草】

⇒ところてん‐しき【心太式】

⇒ところてん‐つき【心太突き】

ところてん‐ぐさ【心太草】🔗⭐🔉

ところてん‐ぐさ【心太草】

(→)テングサに同じ。

⇒ところてん【心太・瓊脂】

ところてん‐しき【心太式】🔗⭐🔉

ところてん‐しき【心太式】

(→)「ところてん」2に同じ。「―に卒業した」

⇒ところてん【心太・瓊脂】

ところてん‐つき【心太突き】🔗⭐🔉

ところてん‐つき【心太突き】

木製・箱状の筒の一端に格子に編んだ金網があり、中に心太を入れ、他の一端から棒で突き出し、細長く切る道具。天突き。

⇒ところてん【心太・瓊脂】

ところ‐どう【所籐】🔗⭐🔉

ところ‐どう【所籐】

所々に籐を巻いた弓。

⇒ところ【所・処】

ところ‐どころ【所所・処処】🔗⭐🔉

ところ‐どころ【所所・処処】

①あちらこちら。ここかしこ。

㋐それぞれの場所。また、その土地その土地。「―の風俗」

㋑はなればなれのところ。別々の場所。平家物語9「―でうたれん事こそかなしけれ」。「―に雪が残る」「―まちがっている」

②あちこちの官署。祝詞、春日祭「―家々の王等おおきみたち卿まえつぎみ等をも平らけく」

③人々を敬っていう語。かたがた。源氏物語須磨「―ながめ給ふらんかし」

⇒ところ【所・処】

ところ‐な・し【所無し】🔗⭐🔉

ところ‐な・し【所無し】

〔形ク〕

すきまがない。余地がない。源氏物語葵「一条の大路―・くむくつけきまで騒ぎたり」

ところ‐ならわし【所習わし】‥ナラハシ🔗⭐🔉

ところ‐ならわし【所習わし】‥ナラハシ

その土地の風習。

⇒ところ【所・処】

ところ‐に【所に】🔗⭐🔉

ところ‐に【所に】

[一]〔助詞〕

(名詞「ところ」に助詞「に」の付いた語)

①…していると。…していたら。

②…していたが。…していたのに。今昔物語集4「碁を打つを役にて年月を送り給ふと聞く―、…証果の人にこそ坐すめる」

[二]〔接続〕

①ちょうどそこへ。そこへもってきて。浄瑠璃、大経師昔暦「おかしいやら憎いやら、かかつた事ではござんせぬ、―私が茂兵衛殿の肩を持つた故」

②しかるに。ところが。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「すごすご帰りました。―、天道様のお知らせにや」

○所に置くところにおく

遠慮をする。曾我物語4「女とて所にも置かれず、幼なければとて助かる事なし」

⇒ところ【所・処】

○所に付くところにつく

その場所にふさわしくする。枕草子99「所につけては、かかることなん見るべき」

⇒ところ【所・処】

○所に置くところにおく🔗⭐🔉

○所に置くところにおく

遠慮をする。曾我物語4「女とて所にも置かれず、幼なければとて助かる事なし」

⇒ところ【所・処】

○所に付くところにつく🔗⭐🔉

○所に付くところにつく

その場所にふさわしくする。枕草子99「所につけては、かかることなん見るべき」

⇒ところ【所・処】

ところ‐の‐しゅう【所衆】

律令制で、蔵人所くろうどどころの職員。雑用に従ったもの。宇津保物語蔵開下「其の時は大学の允、―にてありし」

⇒ところ【所・処】

ところ‐の‐ひと【所の人】

土地の人。狂言、通円「―に尋ねばやと思ひ候」

⇒ところ【所・処】

ところ‐ばなし【所話】

その地方のうわさ話。その土地に伝わる話。

⇒ところ【所・処】

ところ‐ばらい【所払い】‥バラヒ

江戸時代の刑名。その居住地から追放すること。ところがまえ。

⇒ところ【所・処】

ところ‐ばんち【所番地】

住所の地名と番地。

⇒ところ【所・処】

ところ‐の‐しゅう【所衆】🔗⭐🔉

ところ‐の‐しゅう【所衆】

律令制で、蔵人所くろうどどころの職員。雑用に従ったもの。宇津保物語蔵開下「其の時は大学の允、―にてありし」

⇒ところ【所・処】

ところ‐の‐ひと【所の人】🔗⭐🔉

ところ‐の‐ひと【所の人】

土地の人。狂言、通円「―に尋ねばやと思ひ候」

⇒ところ【所・処】

ところ‐ばなし【所話】🔗⭐🔉

ところ‐ばなし【所話】

その地方のうわさ話。その土地に伝わる話。

⇒ところ【所・処】

ところ‐ばらい【所払い】‥バラヒ🔗⭐🔉

ところ‐ばらい【所払い】‥バラヒ

江戸時代の刑名。その居住地から追放すること。ところがまえ。

⇒ところ【所・処】

ところ‐ばんち【所番地】🔗⭐🔉

広辞苑に「ところ」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む