複数辞典一括検索+![]()

![]()

はち‐まん【八幡】🔗⭐🔉

はち‐まん【八幡】

①八幡神・八幡宮の略。

②(八幡宮に祈誓する意。本来は武士の誓言)少しもいつわりのない場合などにいう語。断じて。決して。全く。弓矢八幡。狂言、二人大名「―大名です」

⇒はちまん‐かけて【八幡掛けて】

⇒はちまん‐がね【八幡鐘】

⇒はちまん‐ぐう【八幡宮】

⇒はちまん‐ざ【八幡座】

⇒はちまん‐じん【八幡神】

⇒はちまん‐だいぼさつ【八幡大菩薩】

⇒はちまん‐たろう【八幡太郎】

⇒はちまん‐づくり【八幡造】

⇒はちまん‐どりい【八幡鳥居】

はちまん【八幡】(地名)🔗⭐🔉

はちまん【八幡】

岐阜県郡上ぐじょう市の地名。長良川上流の、もと青山氏5万石の城下町で、美濃と飛騨を結ぶ要衝。夏の郡上踊りで知られる。

はちまん‐かけて【八幡掛けて】🔗⭐🔉

はちまん‐かけて【八幡掛けて】

誓って。八幡。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐がね【八幡鐘】🔗⭐🔉

はちまん‐がね【八幡鐘】

江戸深川富岡八幡宮の時の鐘。深川の岡場所で遊ぶ者にとっては別れの鐘ともなった。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐ぐう【八幡宮】🔗⭐🔉

はちまん‐ぐう【八幡宮】

八幡神を祭神とする神社の総称。やわたのみや。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまんぐどうくん【八幡愚童訓】🔗⭐🔉

はちまんぐどうくん【八幡愚童訓】

鎌倉末期の神道書。2巻。2種あり。著者未詳。石清水八幡宮の霊験記で、中世における八幡信仰の特質をよく伝える。

→文献資料[八幡愚童訓]

はちまん‐ざ【八幡座】🔗⭐🔉

はちまん‐ざ【八幡座】

(八幡神の宿る所の意)兜かぶとの鉢の頂辺てへんの孔の俗称。しゅみざ。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐じん【八幡神】🔗⭐🔉

はちまん‐じん【八幡神】

八幡宮の祭神。応神天皇を主座とし、弓矢・武道の神として古来広く信仰された。やわたのかみ。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐たい【八幡平】🔗⭐🔉

はちまん‐たい【八幡平】

①岩手・秋田県境北部にある火山性高原。標高1613メートル。原生林や温泉・高山植物に恵まれ、十和田八幡平国立公園の一部。

八幡沼

撮影:山梨勝弘

八幡平と岩手山

提供:オフィス史朗

八幡平と岩手山

提供:オフィス史朗

②岩手県北西部の市。南部に岩手山がある。農業・観光業が基幹。人口3万1千。

②岩手県北西部の市。南部に岩手山がある。農業・観光業が基幹。人口3万1千。

八幡平と岩手山

提供:オフィス史朗

八幡平と岩手山

提供:オフィス史朗

②岩手県北西部の市。南部に岩手山がある。農業・観光業が基幹。人口3万1千。

②岩手県北西部の市。南部に岩手山がある。農業・観光業が基幹。人口3万1千。

はちまん‐だいぼさつ【八幡大菩薩】🔗⭐🔉

はちまん‐だいぼさつ【八幡大菩薩】

八幡神に奉った称号。奈良時代末期より、神仏習合の結果起こった称。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐たろう【八幡太郎】‥ラウ🔗⭐🔉

はちまん‐たろう【八幡太郎】‥ラウ

(頼義の長子で、石清水八幡で元服したことからいう)源義家の通称。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐づくり【八幡造】🔗⭐🔉

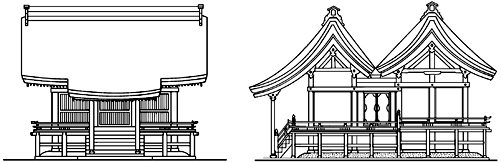

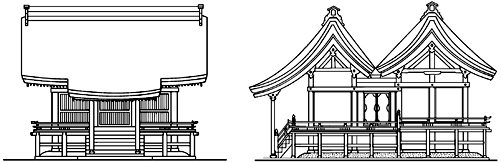

はちまん‐づくり【八幡造】

神社本殿の一形式。切妻造・平入ひらいりの社殿を二つ前後に並べ、つないだもの。宇佐八幡宮本殿の形式。

八幡造

⇒はち‐まん【八幡】

⇒はち‐まん【八幡】

⇒はち‐まん【八幡】

⇒はち‐まん【八幡】

はちまん‐どりい【八幡鳥居】‥ヰ🔗⭐🔉

はちまん‐どりい【八幡鳥居】‥ヰ

鳥居の一形式。垂直丸柱を用い、笠木と島木の木口を斜めに切り落としたもの。宇佐八幡宮・石清水八幡宮に見られる。宇佐鳥居。

⇒はち‐まん【八幡】

はちまんまつりよみやのにぎわい【八幡祭小望月賑】‥ニギハヒ🔗⭐🔉

はちまんまつりよみやのにぎわい【八幡祭小望月賑】‥ニギハヒ

歌舞伎脚本。河竹黙阿弥作。→縮屋ちぢみや新助

ばはん【八幡】🔗⭐🔉

ばはん【八幡】

①(→)倭寇わこうの異称。「和漢三才図会」によれば、倭寇がその船に立てた旗に「八幡」の神号を記したのを、明人がバハンとよんだからという。

②外国へ略奪に行くこと。〈日葡辞書〉

③国禁を犯して海外に渡ること。外国に渡って密貿易を行うこと。

④八幡船の略。

⇒ばはん‐じん【八幡人】

⇒ばはん‐せん【八幡船】

⇒ばはん‐ぶね【八幡船】

ばはん‐じん【八幡人】🔗⭐🔉

ばはん‐じん【八幡人】

船で他国へ略奪に行く盗賊。〈日葡辞書〉

⇒ばはん【八幡】

ばはん‐せん【八幡船】🔗⭐🔉

ばはん‐ぶね【八幡船】🔗⭐🔉

ばはん‐ぶね【八幡船】

(→)「ばはんせん」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒ばはん【八幡】

やはた【八幡】🔗⭐🔉

やはた【八幡】

もと福岡県の市。1963年、門司・小倉・若松・戸畑の4市と合併して北九州市となり、74年以降行政区名は八幡東区・八幡西区。同市の中心的工業地区。

⇒やはた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】

やはた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】🔗⭐🔉

やはた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】

⇒やわたせいてつじょ

⇒やはた【八幡】

やわた【八幡】ヤハタ🔗⭐🔉

やわた【八幡】ヤハタ

①京都府南部の市。市域西部の男山丘陵にある石清水いわしみず八幡宮の門前町として発達。男山団地などの建設により人口が急増。人口7万4千。

②千葉県市川市の地名。

③⇒やはた。

⇒やわた‐ぐろ【八幡黒】

⇒やわた‐ごぼう【八幡牛蒡】

⇒やわた‐の‐やぶしらず【八幡の不知藪】

⇒やわた‐まき【八幡巻】

やわた‐ぐろ【八幡黒】ヤハタ‥🔗⭐🔉

やわた‐ぐろ【八幡黒】ヤハタ‥

純黒に染めた柔軟な革。石清水いわしみず八幡宮の神人らが製したのでこの名がある。下駄の鼻緒に使用。

⇒やわた【八幡】

やわた‐ごぼう【八幡牛蒡】ヤハタ‥バウ🔗⭐🔉

やわた‐ごぼう【八幡牛蒡】ヤハタ‥バウ

山城国八幡山(現、京都府八幡市)あたりから産出する、名物のゴボウ。淀川上下の舟へは、これを「たたき」にして売った。

⇒やわた【八幡】

やわた‐ごま【八幡駒】ヤハタ‥🔗⭐🔉

やわた‐ごま【八幡駒】ヤハタ‥

青森県八戸はちのへで作られる、木製彩色馬の玩具。八戸市西郊にある櫛引くしびき八幡宮の例大祭で売られた。

やわた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】ヤハタ‥🔗⭐🔉

やわた‐せいてつじょ【八幡製鉄所】ヤハタ‥

軍需産業の中心として日本鉄鋼業の発達を主導した国営製鉄所。1901年(明治34)福岡県遠賀郡八幡町(現、北九州市八幡東区)で操業開始。日本最初の銑鋼一貫製鉄所。34年民間鉄鋼企業の一部と合同して半官半民の日本製鉄株式会社となる。第二次大戦後、富士製鉄・八幡製鉄の2社に分割解体。70年再合併して新日本製鉄となる。

やわた‐そう【八幡草】ヤハタサウ🔗⭐🔉

やわた‐そう【八幡草】ヤハタサウ

ユキノシタ科の多年草。深山の渓間・樹陰などに自生。葉は大形、円い楯形で7浅裂。6月頃、淡黄色の小さな五弁花を多数総状に密生。タキナショウマ。少女草。

やわた‐の‐やぶしらず【八幡の不知藪】ヤハタ‥🔗⭐🔉

やわた‐の‐やぶしらず【八幡の不知藪】ヤハタ‥

八幡2にある藪。八幡不知森しらずのもりともいい、ここに入れば再び出ることができないとか、祟たたりがあるとかいわれる。転じて、出口のわからないこと、迷うことなどのたとえ。やわたしらず。

⇒やわた【八幡】

やわたはま【八幡浜】ヤハタ‥🔗⭐🔉

やわたはま【八幡浜】ヤハタ‥

愛媛県西部、宇和海に臨む市。佐田岬半島基部にあり、九州との連絡港。トロール漁業・水産加工業が発達。ミカンの産地。人口4万1千。

やわた‐まき【八幡巻】ヤハタ‥🔗⭐🔉

やわた‐まき【八幡巻】ヤハタ‥

牛蒡ごぼうを芯にして穴子・鰻うなぎなどで巻き、つけ焼きにした料理。八幡牛蒡に因んだ名。

⇒やわた【八幡】

広辞苑に「八幡」で始まるの検索結果 1-29。