複数辞典一括検索+![]()

![]()

おう【凹】アフ🔗⭐🔉

おう【凹】アフ

物の表面が部分的にくぼんでいること。くぼみ。↔凸とつ

おう‐かく【凹角】アフ‥🔗⭐🔉

おう‐かく【凹角】アフ‥

角度が180度より大きく360度より小さい角。

おう‐たかっけい【凹多角形】アフ‥カク‥🔗⭐🔉

おう‐たかっけい【凹多角形】アフ‥カク‥

少なくとも一つの内角が凹角(180度より大きい角)をなす多角形。↔凸多角形

おう‐とつ【凹凸】アフ‥🔗⭐🔉

おう‐とつ【凹凸】アフ‥

へこみと出っぱり。平らでないさま。また、一様でないさま。でこぼこ。「―が激しい」

おう‐はん【凹版】アフ‥🔗⭐🔉

おう‐めん【凹面】アフ‥🔗⭐🔉

おう‐めん【凹面】アフ‥

中央がなだらかにくぼんでいる面。↔凸面。

⇒おうめん‐きょう【凹面鏡】

おうめん‐きょう【凹面鏡】アフ‥キヤウ🔗⭐🔉

おうめん‐きょう【凹面鏡】アフ‥キヤウ

凹形に湾曲した反射面を持つ鏡。普通には球面の内側を反射面とする球面鏡。反射望遠鏡・集光器などに用いる。↔凸面鏡

⇒おう‐めん【凹面】

おう‐レンズ【凹レンズ】アフ‥🔗⭐🔉

おう‐レンズ【凹レンズ】アフ‥

中央が薄く、周縁にいくに従って厚くなっているレンズ。光線を発散させる作用をもつので、近視の矯正などにも用いる。↔凸レンズ

くぼ【凹・窪】🔗⭐🔉

くぼ【凹・窪】

①くぼんだ所。くぼみ。日本霊異記中「撫凹なでくぼの村」

②女の陰部。

くぼ・い【凹い・窪い】🔗⭐🔉

くぼ・い【凹い・窪い】

〔形〕[文]くぼ・し(ク)

①周囲が高く中央が低い。へこんでいる。愚管抄4「目は―・くをちいりて」

②身分が低い。いやしい。浄瑠璃、いろは蔵三組盃「ハイ御推量の通り、―・い商売を致します」

⇒凹き所に水溜まる

くぼか【凹か・窪か】🔗⭐🔉

くぼか【凹か・窪か】

くぼんださま。くぼやか。〈類聚名義抄〉

○凹き所に水溜まるくぼきところにみずたまる🔗⭐🔉

○凹き所に水溜まるくぼきところにみずたまる

①くぼんだ所に水が自然に溜まるように、招かずしてあらわれる物事の結果をいう。

②低い地位や苦しい境遇にある者には、種々の苦難が集まる。また、平生評判の悪い者は、何かあるとすぐそのしわざかと疑われる。

⇒くぼ・い【凹い・窪い】

く‐ぼく【苦木】

⇒にがき

くほさ【利】

利益。くふさ。推古紀「訟うたえを治むる者―を得て常とし」

くぼ‐さかえ【久保栄】

小説家・劇作家。札幌生れ。東大卒。プロレタリア演劇に参加。その後も社会的視野の広いリアリズム戯曲を書き、築地系新劇運動を指導。戯曲「火山灰地」「林檎園日記」「日本の気象」、小説「のぼり窯」など。(1900〜1958)

久保栄

撮影:田沼武能

→作品:『火山灰地』

⇒くぼ【久保】

くぼ‐た【凹田・窪田】

くぼんだ所にある田。神代紀下「汝は―作りませ」↔上田あげた

くぼた【窪田】

姓氏の一つ。

⇒くぼた‐うつぼ【窪田空穂】

くぼた【久保田】

姓氏の一つ。

⇒くぼた‐まんたろう【久保田万太郎】

くぼた‐うつぼ【窪田空穂】

歌人・国文学者。名は通治。長野県生れ。早大教授。歌風は客観性を重んじて生活実感を歌い上げ、抒情性に富む。歌集「まひる野」「老槻の下」、万葉集・古今集の評釈など。(1877〜1967)

窪田空穂

撮影:田沼武能

→作品:『火山灰地』

⇒くぼ【久保】

くぼ‐た【凹田・窪田】

くぼんだ所にある田。神代紀下「汝は―作りませ」↔上田あげた

くぼた【窪田】

姓氏の一つ。

⇒くぼた‐うつぼ【窪田空穂】

くぼた【久保田】

姓氏の一つ。

⇒くぼた‐まんたろう【久保田万太郎】

くぼた‐うつぼ【窪田空穂】

歌人・国文学者。名は通治。長野県生れ。早大教授。歌風は客観性を重んじて生活実感を歌い上げ、抒情性に富む。歌集「まひる野」「老槻の下」、万葉集・古今集の評釈など。(1877〜1967)

窪田空穂

撮影:田沼武能

⇒くぼた【窪田】

くぼた‐じょう【久保田城】‥ジヤウ

(→)秋田城2の正称。

くぼ‐たまり【凹溜り・窪溜り】

①くぼんだ場所。

②くぼんで水のたまっている所。

くぼた‐まんたろう【久保田万太郎】‥ラウ

小説家・劇作家・俳人。俳号傘雨。東京生れ。慶大卒。永井荷風に師事。江戸下町の情趣と義理人情を描き、独自の作風を築いた。小説「末枯」「春泥」、戯曲「大寺学校」、句集「道芝」など。文化勲章。(1889〜1963)

久保田万太郎(1)

撮影:田村 茂

⇒くぼた【窪田】

くぼた‐じょう【久保田城】‥ジヤウ

(→)秋田城2の正称。

くぼ‐たまり【凹溜り・窪溜り】

①くぼんだ場所。

②くぼんで水のたまっている所。

くぼた‐まんたろう【久保田万太郎】‥ラウ

小説家・劇作家・俳人。俳号傘雨。東京生れ。慶大卒。永井荷風に師事。江戸下町の情趣と義理人情を描き、独自の作風を築いた。小説「末枯」「春泥」、戯曲「大寺学校」、句集「道芝」など。文化勲章。(1889〜1963)

久保田万太郎(1)

撮影:田村 茂

久保田万太郎(2)

撮影:石井幸之助

久保田万太郎(2)

撮影:石井幸之助

⇒くぼた【久保田】

くぼ‐ち【凹地・窪地】

周囲より低くなっている土地。くぼんでいる土地。

くぼ‐つき【窪坏】

(→)窪手くぼてに同じ。

くぼ‐て【窪手・葉椀】

神前に供える物を入れる器。カシワの葉を幾枚も合わせ竹の針でさし綴って、凹んだ盤さらのように作った。宇津保物語俊蔭「さまざまの物の葉を―にさして」

くぼ‐てんずい【久保天随】

漢学者。名は得二。東京生れ。東大卒、台北帝大教授。著「秋碧吟廬詩鈔」など。(1875〜1934)

⇒くぼ【久保】

くぼま・る【凹まる・窪まる】

〔自五〕

①周囲が高く中央が低くなる。へこむ。

②うずくまる。しゃがむ。宇治拾遺物語2「女の童の―・り居て侍るを」

くぼみ【凹み・窪み】

くぼむこと。くぼんだ所。へこみ。

⇒くぼみ‐いし【凹み石】

くぼみ‐いし【凹み石】

縄文時代の石器の一種。河原石などに凹みがついたもの。用途は未詳。

⇒くぼみ【凹み・窪み】

くぼ・む【凹む・窪む】

[一]〔自五〕

①一部分が落ちこんで低くなる。へこむ。弥勒上生経賛(東大寺本)院政期点「世尊の斉ほそは厚くして窳クホマず」。「目が―・む」

②うずもれる。失意の境遇に陥る。おちぶれる。新撰六帖2「―・める身をも哀れとは見よ」

[二]〔他下二〕

⇒くぼめる(下一)

くぼ‐め【凹目・窪目】

普通より落ちこんでいる目。かなつぼまなこ。

くぼ・める【凹める・窪める】

〔他下一〕[文]くぼ・む(下二)

中を低くする。へこませる。

くぼ‐りょうご【久保亮五】‥リヤウ‥

物理学者。東京生れ。東大・慶応大教授。久保公式と呼ばれる統計力学の一般公式を確立するなど、統計力学・固体物理学の分野で業績を残す。文化勲章。(1920〜1995)

⇒くぼ【久保】

く‐ほん【九品】

〔仏〕

①極楽浄土に往生する者の生前に積んだ功徳の違いに応じて分けた九等の階位。上品・中品・下品げぼんの三品に、それぞれ上生・中生・下生げしょうの三等がある。三三品さんさんぼん。観無量寿経に基づく。

②九品浄土または九品蓮台の略。

⇒くほん‐あんにょうかい【九品安養界】

⇒くほん‐おうじょう【九品往生】

⇒くほん‐じょうしょう【九品上生】

⇒くほん‐じょうど【九品浄土】

⇒くほん‐ねんぶつ【九品念仏】

⇒くほん‐の‐うてな【九品の台】

⇒くほん‐の‐ぎょうごう【九品の行業】

⇒くほん‐の‐きょうしゅ【九品の教主】

⇒くほん‐の‐のぞみ【九品の望】

⇒くほん‐ぶつ【九品仏】

⇒くほん‐らいごう‐ず【九品来迎図】

⇒くほん‐れんだい【九品蓮台】

くほん‐あんにょうかい【九品安養界】‥ヤウ‥

(→)九品浄土に同じ。太平記18「聖真子は―の化主」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐おうじょう【九品往生】‥ワウジヤウ

極楽浄土に往生する者に九等の階位があるということ。また、九品浄土に往生すること。平家物語3「―疑い無し」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐じょうしょう【九品上生】‥ジヤウシヤウ

九品中の最上位。すなわち、上品上生。謡曲、柏崎「極楽の―の台うてななるに」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐じょうど【九品浄土】‥ジヤウ‥

往生する者の機根に応じて九等の差別がある浄土。阿弥陀の西方浄土。極楽浄土。九品安養界。九品の浄刹。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐ねんぶつ【九品念仏】

九品浄土に往生しようと願って念仏すること。また、念仏称名の調子を九通りに変えて唱えること。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐の‐うてな【九品の台】

(→)九品蓮台に同じ。平家物語3「―目の前にかかやき」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐の‐ぎょうごう【九品の行業】‥ギヤウゴフ

極楽浄土に往生するための九種の修行。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐の‐きょうしゅ【九品の教主】‥ケウ‥

九品浄土の教主。すなわち、阿弥陀仏。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐の‐のぞみ【九品の望】

九品浄土に往生したいとの願い。栄華物語根合「九品の御望こそ深くはおぼしめさるべけれ」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐ぶつ【九品仏】

九品浄土の阿弥陀仏を九体の像につくったもの。九体仏くたいぶつ。九体の弥陀仏。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐らいごう‐ず【九品来迎図】‥ガウヅ

阿弥陀仏が九品ごとに異なる来迎をするさまを描いた仏画。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐れんだい【九品蓮台】

極楽浄土にあるという蓮の台うてな。往生した者が座す。生前の功徳によって九等の差別がある。九品のうてな。九品の蓮はちす。枕草子101「―の間には下品げぼんといふとも」

⇒く‐ほん【九品】

くま【奠】

(→)「くましね」に同じ。

くま【隈・曲・阿】

①道や川などの湾曲して入り込んだ所。万葉集13「道の―八十―ごとになげきつつ」

②奥まって隠れた所。すみ。源氏物語明石「かの浦に静やかに隠らふべき―侍りなむや」

③色と色とが相接する所。光と陰との接する所。ぼかし。陰翳いんえい。暈うん。陰。くもり。源氏物語賢木「月の少し―ある」。「目の―」

④秘めているところ。隠していること。後撰和歌集秋「秋の夜の月の光は清けれど人の心の―は照らさず」

⑤かたすみ。へんぴなところ。源氏物語常夏「さる田舎の―にて」

⑥欠点。源氏物語浮舟「そのことぞとおぼゆる―なく」

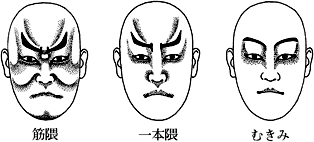

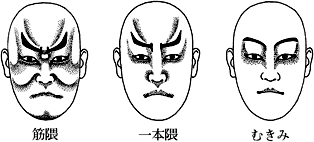

⑦歌舞伎で役者の顔に施す色どり。くまどり。

隈

⇒くぼた【久保田】

くぼ‐ち【凹地・窪地】

周囲より低くなっている土地。くぼんでいる土地。

くぼ‐つき【窪坏】

(→)窪手くぼてに同じ。

くぼ‐て【窪手・葉椀】

神前に供える物を入れる器。カシワの葉を幾枚も合わせ竹の針でさし綴って、凹んだ盤さらのように作った。宇津保物語俊蔭「さまざまの物の葉を―にさして」

くぼ‐てんずい【久保天随】

漢学者。名は得二。東京生れ。東大卒、台北帝大教授。著「秋碧吟廬詩鈔」など。(1875〜1934)

⇒くぼ【久保】

くぼま・る【凹まる・窪まる】

〔自五〕

①周囲が高く中央が低くなる。へこむ。

②うずくまる。しゃがむ。宇治拾遺物語2「女の童の―・り居て侍るを」

くぼみ【凹み・窪み】

くぼむこと。くぼんだ所。へこみ。

⇒くぼみ‐いし【凹み石】

くぼみ‐いし【凹み石】

縄文時代の石器の一種。河原石などに凹みがついたもの。用途は未詳。

⇒くぼみ【凹み・窪み】

くぼ・む【凹む・窪む】

[一]〔自五〕

①一部分が落ちこんで低くなる。へこむ。弥勒上生経賛(東大寺本)院政期点「世尊の斉ほそは厚くして窳クホマず」。「目が―・む」

②うずもれる。失意の境遇に陥る。おちぶれる。新撰六帖2「―・める身をも哀れとは見よ」

[二]〔他下二〕

⇒くぼめる(下一)

くぼ‐め【凹目・窪目】

普通より落ちこんでいる目。かなつぼまなこ。

くぼ・める【凹める・窪める】

〔他下一〕[文]くぼ・む(下二)

中を低くする。へこませる。

くぼ‐りょうご【久保亮五】‥リヤウ‥

物理学者。東京生れ。東大・慶応大教授。久保公式と呼ばれる統計力学の一般公式を確立するなど、統計力学・固体物理学の分野で業績を残す。文化勲章。(1920〜1995)

⇒くぼ【久保】

く‐ほん【九品】

〔仏〕

①極楽浄土に往生する者の生前に積んだ功徳の違いに応じて分けた九等の階位。上品・中品・下品げぼんの三品に、それぞれ上生・中生・下生げしょうの三等がある。三三品さんさんぼん。観無量寿経に基づく。

②九品浄土または九品蓮台の略。

⇒くほん‐あんにょうかい【九品安養界】

⇒くほん‐おうじょう【九品往生】

⇒くほん‐じょうしょう【九品上生】

⇒くほん‐じょうど【九品浄土】

⇒くほん‐ねんぶつ【九品念仏】

⇒くほん‐の‐うてな【九品の台】

⇒くほん‐の‐ぎょうごう【九品の行業】

⇒くほん‐の‐きょうしゅ【九品の教主】

⇒くほん‐の‐のぞみ【九品の望】

⇒くほん‐ぶつ【九品仏】

⇒くほん‐らいごう‐ず【九品来迎図】

⇒くほん‐れんだい【九品蓮台】

くほん‐あんにょうかい【九品安養界】‥ヤウ‥

(→)九品浄土に同じ。太平記18「聖真子は―の化主」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐おうじょう【九品往生】‥ワウジヤウ

極楽浄土に往生する者に九等の階位があるということ。また、九品浄土に往生すること。平家物語3「―疑い無し」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐じょうしょう【九品上生】‥ジヤウシヤウ

九品中の最上位。すなわち、上品上生。謡曲、柏崎「極楽の―の台うてななるに」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐じょうど【九品浄土】‥ジヤウ‥

往生する者の機根に応じて九等の差別がある浄土。阿弥陀の西方浄土。極楽浄土。九品安養界。九品の浄刹。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐ねんぶつ【九品念仏】

九品浄土に往生しようと願って念仏すること。また、念仏称名の調子を九通りに変えて唱えること。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐の‐うてな【九品の台】

(→)九品蓮台に同じ。平家物語3「―目の前にかかやき」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐の‐ぎょうごう【九品の行業】‥ギヤウゴフ

極楽浄土に往生するための九種の修行。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐の‐きょうしゅ【九品の教主】‥ケウ‥

九品浄土の教主。すなわち、阿弥陀仏。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐の‐のぞみ【九品の望】

九品浄土に往生したいとの願い。栄華物語根合「九品の御望こそ深くはおぼしめさるべけれ」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐ぶつ【九品仏】

九品浄土の阿弥陀仏を九体の像につくったもの。九体仏くたいぶつ。九体の弥陀仏。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐らいごう‐ず【九品来迎図】‥ガウヅ

阿弥陀仏が九品ごとに異なる来迎をするさまを描いた仏画。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐れんだい【九品蓮台】

極楽浄土にあるという蓮の台うてな。往生した者が座す。生前の功徳によって九等の差別がある。九品のうてな。九品の蓮はちす。枕草子101「―の間には下品げぼんといふとも」

⇒く‐ほん【九品】

くま【奠】

(→)「くましね」に同じ。

くま【隈・曲・阿】

①道や川などの湾曲して入り込んだ所。万葉集13「道の―八十―ごとになげきつつ」

②奥まって隠れた所。すみ。源氏物語明石「かの浦に静やかに隠らふべき―侍りなむや」

③色と色とが相接する所。光と陰との接する所。ぼかし。陰翳いんえい。暈うん。陰。くもり。源氏物語賢木「月の少し―ある」。「目の―」

④秘めているところ。隠していること。後撰和歌集秋「秋の夜の月の光は清けれど人の心の―は照らさず」

⑤かたすみ。へんぴなところ。源氏物語常夏「さる田舎の―にて」

⑥欠点。源氏物語浮舟「そのことぞとおぼゆる―なく」

⑦歌舞伎で役者の顔に施す色どり。くまどり。

隈

くま【熊】

①ネコ目クマ科の哺乳類の総称。アジアにヒマラヤグマ・マレーグマ・ナマケグマ、北米にアメリカクロクマ、南米にメガネグマ、さらに北極周辺にホッキョクグマ(シロクマ)とヒグマの7種がいる。体は太く、四肢は短い。日本の本土産はヒマラヤグマの亜種で、毛は一般に黒、喉に三日月形の白斑をもつのでツキノワグマと呼ばれる。広葉林を好み、よく木に登る。雑食性だが、植物質をよく食べる。北海道のクマはヒグマで、ツキノワグマより大形、毛は赤褐色から黒。〈[季]冬〉。源氏物語若菜上「かひなき身をば、―・狼にも施し侍りなん」

アメリカクロクマ

提供:東京動物園協会

くま【熊】

①ネコ目クマ科の哺乳類の総称。アジアにヒマラヤグマ・マレーグマ・ナマケグマ、北米にアメリカクロクマ、南米にメガネグマ、さらに北極周辺にホッキョクグマ(シロクマ)とヒグマの7種がいる。体は太く、四肢は短い。日本の本土産はヒマラヤグマの亜種で、毛は一般に黒、喉に三日月形の白斑をもつのでツキノワグマと呼ばれる。広葉林を好み、よく木に登る。雑食性だが、植物質をよく食べる。北海道のクマはヒグマで、ツキノワグマより大形、毛は赤褐色から黒。〈[季]冬〉。源氏物語若菜上「かひなき身をば、―・狼にも施し侍りなん」

アメリカクロクマ

提供:東京動物園協会

ツキノワグマ

提供:東京動物園協会

ツキノワグマ

提供:東京動物園協会

ヒマラヤグマ

提供:東京動物園協会

ヒマラヤグマ

提供:東京動物園協会

ホッキョクグマ

提供:東京動物園協会

ホッキョクグマ

提供:東京動物園協会

マレーグマ

提供:東京動物園協会

マレーグマ

提供:東京動物園協会

メガネグマ

提供:東京動物園協会

メガネグマ

提供:東京動物園協会

②(劇場の立見の場所は、前に鉄柵があったので、檻の中の熊に見立てていう)劇場で立見する人の称。

③(接頭語的に)強く荒く恐ろしいさま、また、大きい意を表す語。神代紀下「八尋の大―鰐」。古事記中「―樫くまかしが葉」。「―蝉ぜみ」

くま‐あり【熊蟻】

(→)クロオオアリの別称。

く‐まい【供米】

神仏にそなえる米。くましね。大鏡実頼「―三十石」

⇒くまい‐しょ【供米所】

⇒くまい‐でん【供米田】

ぐ‐まい【愚妹】

自分の妹の謙称。

ぐ‐まい【愚昧】

(「昧」は暗い意)愚かで道理が分からないこと。「―な人」

くまい‐ざさ【九枚笹】

①(→)チマキザサの別称。

②紋所の名。3枚の笹の葉を山の字の形にして、それを3個中央に向かい合わせて円形にしたもの。

九枚笹

②(劇場の立見の場所は、前に鉄柵があったので、檻の中の熊に見立てていう)劇場で立見する人の称。

③(接頭語的に)強く荒く恐ろしいさま、また、大きい意を表す語。神代紀下「八尋の大―鰐」。古事記中「―樫くまかしが葉」。「―蝉ぜみ」

くま‐あり【熊蟻】

(→)クロオオアリの別称。

く‐まい【供米】

神仏にそなえる米。くましね。大鏡実頼「―三十石」

⇒くまい‐しょ【供米所】

⇒くまい‐でん【供米田】

ぐ‐まい【愚妹】

自分の妹の謙称。

ぐ‐まい【愚昧】

(「昧」は暗い意)愚かで道理が分からないこと。「―な人」

くまい‐ざさ【九枚笹】

①(→)チマキザサの別称。

②紋所の名。3枚の笹の葉を山の字の形にして、それを3個中央に向かい合わせて円形にしたもの。

九枚笹

くまい‐しょ【供米所】

供米を調進する所。

⇒く‐まい【供米】

くまい‐でん【供米田】

供米の料にあてる田地。

⇒く‐まい【供米】

くま‐おくり【熊送り】

熊を神の使者として神聖視し、毎年定期的に熊の霊を神のもとに送り返す行事で、ユーラシアから北アメリカ北部の森林の狩猟採集民の間に広く見られる。アイヌでは熊自身を神と見、春に捕った小熊を丁重に育て、弓矢で殺してから歌舞で霊を親元に送り返す。これをイヨマンテと呼ぶ。熊祭。

くまがい【熊谷】

熊谷くまがやの旧称。熊谷氏の本拠。

⇒くまがい‐がさ【熊谷笠】

⇒くまがい‐ざくら【熊谷桜】

くまがい【熊谷】

姓氏の一つ。武蔵の武士。

⇒くまがい‐じんや【熊谷陣屋】

⇒くまがい‐そう【熊谷草】

⇒くまがい‐たいぞう【熊谷岱蔵】

⇒くまがい‐なおざね【熊谷直実】

⇒くまがい‐なおよし【熊谷直好】

⇒くまがい‐もりかず【熊谷守一】

くまがい‐がさ【熊谷笠】

編笠の一種。武蔵国熊谷から産出した笠で、普通の編笠より深い。天和(1681〜1684)頃から武士の間に行われた。熊谷。

熊谷笠

くまい‐しょ【供米所】

供米を調進する所。

⇒く‐まい【供米】

くまい‐でん【供米田】

供米の料にあてる田地。

⇒く‐まい【供米】

くま‐おくり【熊送り】

熊を神の使者として神聖視し、毎年定期的に熊の霊を神のもとに送り返す行事で、ユーラシアから北アメリカ北部の森林の狩猟採集民の間に広く見られる。アイヌでは熊自身を神と見、春に捕った小熊を丁重に育て、弓矢で殺してから歌舞で霊を親元に送り返す。これをイヨマンテと呼ぶ。熊祭。

くまがい【熊谷】

熊谷くまがやの旧称。熊谷氏の本拠。

⇒くまがい‐がさ【熊谷笠】

⇒くまがい‐ざくら【熊谷桜】

くまがい【熊谷】

姓氏の一つ。武蔵の武士。

⇒くまがい‐じんや【熊谷陣屋】

⇒くまがい‐そう【熊谷草】

⇒くまがい‐たいぞう【熊谷岱蔵】

⇒くまがい‐なおざね【熊谷直実】

⇒くまがい‐なおよし【熊谷直好】

⇒くまがい‐もりかず【熊谷守一】

くまがい‐がさ【熊谷笠】

編笠の一種。武蔵国熊谷から産出した笠で、普通の編笠より深い。天和(1681〜1684)頃から武士の間に行われた。熊谷。

熊谷笠

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐ざくら【熊谷桜】

マメザクラの一品種。キンキマメザクラの八重咲きで、初め紅色、のち白色。

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐じんや【熊谷陣屋】‥ヂン‥

浄瑠璃「一谷嫩軍記いちのたにふたばぐんき」3段目後半の通称。単に「陣屋」ともいう。また、歌舞伎での同場面の通称。

→文献資料[一谷嫩軍記(熊谷陣屋の段)]

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐そう【熊谷草】‥サウ

(花の形を、熊谷直実の背負う母衣ほろに見立てての名)ラン科の多年草。山地の林下にしばしば群生。高さ約30センチメートル。春、葉間に花柄を直立し紅紫の細点ある大きな袋状の白花を開く。ほていそう。〈[季]春〉。→あつもりそう。

くまがいそう

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐ざくら【熊谷桜】

マメザクラの一品種。キンキマメザクラの八重咲きで、初め紅色、のち白色。

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐じんや【熊谷陣屋】‥ヂン‥

浄瑠璃「一谷嫩軍記いちのたにふたばぐんき」3段目後半の通称。単に「陣屋」ともいう。また、歌舞伎での同場面の通称。

→文献資料[一谷嫩軍記(熊谷陣屋の段)]

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐そう【熊谷草】‥サウ

(花の形を、熊谷直実の背負う母衣ほろに見立てての名)ラン科の多年草。山地の林下にしばしば群生。高さ約30センチメートル。春、葉間に花柄を直立し紅紫の細点ある大きな袋状の白花を開く。ほていそう。〈[季]春〉。→あつもりそう。

くまがいそう

クマガイソウ

提供:OPO

クマガイソウ

提供:OPO

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐たいぞう【熊谷岱蔵】‥ザウ

医学者。長野県生れ。東北大学総長。BCGの研究、X線間接撮影法による集団検診など結核の診断・予防・治療に貢献。文化勲章。(1880〜1962)

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐なおざね【熊谷直実】‥ナホ‥

鎌倉初期の武士。武蔵熊谷の人。初め平知盛に仕え、のち源頼朝に降り、平家追討に功。久下直光と地を争い、敗れて京に走り仏門に入って法然に師事、蓮生坊と称す。一谷の戦に平敦盛を討ったことは平家物語で名高く、謡曲・幸若・浄瑠璃・歌舞伎に作られる。(1141〜1208)→一谷嫩軍記いちのたにふたばぐんき。

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐なおよし【熊谷直好】‥ナホ‥

江戸末期の歌人。周防岩国藩士。香川景樹に学び、桂門十哲の一人。著「梁塵後抄」「法曹至要抄注解」、家集「浦の汐貝」など。(1782〜1862)

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐もりかず【熊谷守一】

洋画家。岐阜県生れ。東京美術学校卒。フォーヴィスムを経て、簡潔な形態と色彩による画風を示す。作「蝋燭」「陽の死んだ日」など。(1880〜1977)

熊谷守一

撮影:田沼武能

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐たいぞう【熊谷岱蔵】‥ザウ

医学者。長野県生れ。東北大学総長。BCGの研究、X線間接撮影法による集団検診など結核の診断・予防・治療に貢献。文化勲章。(1880〜1962)

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐なおざね【熊谷直実】‥ナホ‥

鎌倉初期の武士。武蔵熊谷の人。初め平知盛に仕え、のち源頼朝に降り、平家追討に功。久下直光と地を争い、敗れて京に走り仏門に入って法然に師事、蓮生坊と称す。一谷の戦に平敦盛を討ったことは平家物語で名高く、謡曲・幸若・浄瑠璃・歌舞伎に作られる。(1141〜1208)→一谷嫩軍記いちのたにふたばぐんき。

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐なおよし【熊谷直好】‥ナホ‥

江戸末期の歌人。周防岩国藩士。香川景樹に学び、桂門十哲の一人。著「梁塵後抄」「法曹至要抄注解」、家集「浦の汐貝」など。(1782〜1862)

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐もりかず【熊谷守一】

洋画家。岐阜県生れ。東京美術学校卒。フォーヴィスムを経て、簡潔な形態と色彩による画風を示す。作「蝋燭」「陽の死んだ日」など。(1880〜1977)

熊谷守一

撮影:田沼武能

⇒くまがい【熊谷】

くま‐かし【熊樫】

(クマは接頭語。大きい意)カシ、またクロガシのこと。古事記中「平群へぐりの山の―が葉を」

くまがや【熊谷】

埼玉県北部の市。中山道の宿駅。荒川北岸に沿い、熊谷寺・熊谷堤などがある。人口20万5千。

くま‐がわ【球磨川】‥ガハ

熊本県南部の川。人吉盆地を流れ、八代やつしろで八代海に注ぐ。長さ115キロメートル。富士川・最上川と共に日本三急流の一つ。

球磨川

撮影:山梨勝弘

⇒くまがい【熊谷】

くま‐かし【熊樫】

(クマは接頭語。大きい意)カシ、またクロガシのこと。古事記中「平群へぐりの山の―が葉を」

くまがや【熊谷】

埼玉県北部の市。中山道の宿駅。荒川北岸に沿い、熊谷寺・熊谷堤などがある。人口20万5千。

くま‐がわ【球磨川】‥ガハ

熊本県南部の川。人吉盆地を流れ、八代やつしろで八代海に注ぐ。長さ115キロメートル。富士川・最上川と共に日本三急流の一つ。

球磨川

撮影:山梨勝弘

くまぐま・し【隈隈し】

〔形シク〕

①ひどく薄暗い。くまが多くて隠れて見えない。出雲風土記「いと―・しき谷なりとのたまふ」

②うしろぐらいようだ。秘密があるようだ。源氏物語梅枝「深く隠し給ふと怨みて…―・しくおぼしなすこそ苦しけれ」

くま‐げら【熊啄木鳥】

キツツキの一種。ほぼカラス大。全体黒色で、雄の頭頂は鮮紅色。日本では主に北海道の深い森林にすみ、「きょっきょっ」と鋭い声で鳴く。天然記念物。欧亜大陸北部に広く分布。

くまげら(雄)

くまぐま・し【隈隈し】

〔形シク〕

①ひどく薄暗い。くまが多くて隠れて見えない。出雲風土記「いと―・しき谷なりとのたまふ」

②うしろぐらいようだ。秘密があるようだ。源氏物語梅枝「深く隠し給ふと怨みて…―・しくおぼしなすこそ苦しけれ」

くま‐げら【熊啄木鳥】

キツツキの一種。ほぼカラス大。全体黒色で、雄の頭頂は鮮紅色。日本では主に北海道の深い森林にすみ、「きょっきょっ」と鋭い声で鳴く。天然記念物。欧亜大陸北部に広く分布。

くまげら(雄)

クマゲラ

提供:OPO

クマゲラ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

くまこう‐はちこう【熊公八公】

(落語などに出てくる職人の名から)無教育だが人柄がよく憎めない庶民。

くまさか【熊坂】

①⇒くまさかちょうはん(熊坂長範)。

②能。大盗熊坂長範が、美濃国赤坂の宿で牛若丸に討たれたことを脚色。

⇒くまさか‐ごころ【熊坂心】

⇒くまさか‐ずきん【熊坂頭巾】

⇒くまさか‐ちょうはん【熊坂長範】

くまさか‐ごころ【熊坂心】

(熊坂長範のような心の意)盗賊の心。ぬすみごころ。

⇒くまさか【熊坂】

くまさか‐ずきん【熊坂頭巾】‥ヅ‥

(→)長範ちょうはん頭巾に同じ。

⇒くまさか【熊坂】

くまさか‐ちょうはん【熊坂長範】‥チヤウ‥

①義経伝説に登場する盗賊。姓はその生国(越後と信濃の境とも、加賀とも)に由来。奥州へ下る金売吉次一行を美濃国(岐阜県)赤坂(青墓とも)の宿に襲い、牛若丸に討たれたという伝説上の人物。幸若舞「烏帽子折」、能「熊坂」、歌舞伎「熊坂長範物見松」などに登場。

②転じて、大泥棒のこと。

⇒くまさか【熊坂】

くま‐ざさ【隈笹・熊笹】

ササの一種。山林中に自生し、観賞用に広く栽培。高さ約1メートル。幹は細くて強靱。新葉は緑色だが、秋、縁辺が枯れて白変するのを隈に見たてていう。葉は料理・菓子の装飾用。

クマザサ

撮影:関戸 勇

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

くまこう‐はちこう【熊公八公】

(落語などに出てくる職人の名から)無教育だが人柄がよく憎めない庶民。

くまさか【熊坂】

①⇒くまさかちょうはん(熊坂長範)。

②能。大盗熊坂長範が、美濃国赤坂の宿で牛若丸に討たれたことを脚色。

⇒くまさか‐ごころ【熊坂心】

⇒くまさか‐ずきん【熊坂頭巾】

⇒くまさか‐ちょうはん【熊坂長範】

くまさか‐ごころ【熊坂心】

(熊坂長範のような心の意)盗賊の心。ぬすみごころ。

⇒くまさか【熊坂】

くまさか‐ずきん【熊坂頭巾】‥ヅ‥

(→)長範ちょうはん頭巾に同じ。

⇒くまさか【熊坂】

くまさか‐ちょうはん【熊坂長範】‥チヤウ‥

①義経伝説に登場する盗賊。姓はその生国(越後と信濃の境とも、加賀とも)に由来。奥州へ下る金売吉次一行を美濃国(岐阜県)赤坂(青墓とも)の宿に襲い、牛若丸に討たれたという伝説上の人物。幸若舞「烏帽子折」、能「熊坂」、歌舞伎「熊坂長範物見松」などに登場。

②転じて、大泥棒のこと。

⇒くまさか【熊坂】

くま‐ざさ【隈笹・熊笹】

ササの一種。山林中に自生し、観賞用に広く栽培。高さ約1メートル。幹は細くて強靱。新葉は緑色だが、秋、縁辺が枯れて白変するのを隈に見たてていう。葉は料理・菓子の装飾用。

クマザサ

撮影:関戸 勇

くまざわ【熊沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒くまざわ‐ばんざん【熊沢蕃山】

くまざわ‐ばんざん【熊沢蕃山】‥ザハ‥

江戸前期の儒学者。名は伯継、号は息游軒。隠退後、蕃山しげやま了介と称。京都の人。中江藤樹に陽明学を学び、岡山藩主池田光政に仕える。著「大学或問」が幕政批判とされ、古河こが城中に幽閉されて没。著「集義和書」「集義外書」など。(1619〜1691)

→著作:『集議和書』

⇒くまざわ【熊沢】

くま‐じ【隈路】‥ヂ

曲りかどの多いみち。

くま‐しね【奠稲・糈米】

神仏に奉る洗い清めた米。くま。かしよね。あらいよね。お洗米。お供米。俊忠集「きねがとるその―に思ふことみつてふ数を頼むばかりぞ」

くま‐しょうちゅう【球磨焼酎】‥セウチウ

(クマジョウチュウとも)熊本県人吉市を中心とした球磨地方で産する、米を主原料とした焼酎。

くま‐ぜみ【熊蝉】

セミ科の一種。日本のセミ類中最大で、体長4〜5センチメートル。体は黒色、金灰色の微毛がある。翅は透明、翅脈は緑色。神奈川県以西の暖地に多く、盛夏の頃盛んに「しゃあしゃあ」と鳴く。ウマゼミ。ヤマゼミ。漢名、蚱蝉さくぜん。〈[季]夏〉

くまぜみ

くまざわ【熊沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒くまざわ‐ばんざん【熊沢蕃山】

くまざわ‐ばんざん【熊沢蕃山】‥ザハ‥

江戸前期の儒学者。名は伯継、号は息游軒。隠退後、蕃山しげやま了介と称。京都の人。中江藤樹に陽明学を学び、岡山藩主池田光政に仕える。著「大学或問」が幕政批判とされ、古河こが城中に幽閉されて没。著「集義和書」「集義外書」など。(1619〜1691)

→著作:『集議和書』

⇒くまざわ【熊沢】

くま‐じ【隈路】‥ヂ

曲りかどの多いみち。

くま‐しね【奠稲・糈米】

神仏に奉る洗い清めた米。くま。かしよね。あらいよね。お洗米。お供米。俊忠集「きねがとるその―に思ふことみつてふ数を頼むばかりぞ」

くま‐しょうちゅう【球磨焼酎】‥セウチウ

(クマジョウチュウとも)熊本県人吉市を中心とした球磨地方で産する、米を主原料とした焼酎。

くま‐ぜみ【熊蝉】

セミ科の一種。日本のセミ類中最大で、体長4〜5センチメートル。体は黒色、金灰色の微毛がある。翅は透明、翅脈は緑色。神奈川県以西の暖地に多く、盛夏の頃盛んに「しゃあしゃあ」と鳴く。ウマゼミ。ヤマゼミ。漢名、蚱蝉さくぜん。〈[季]夏〉

くまぜみ

クマゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

クマゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

くまそ【熊襲】

記紀伝説に見える九州南部の地名、またそこに居住した種族。肥後の球磨くまと大隅の贈於そおか。日本武尊やまとたけるのみことの征討伝説で著名。景行紀「―反そむきて朝貢みつきたてまつらず」

くま‐たか【熊鷹】

①ワシ目タカ科の鳥。大形で背面は暗褐色。喉は白地に黒い縦斑がある。日本・東南アジアなどの山地の森林にすみ、兎や鳥類を捕食。東北地方では放鷹に使われ、尾羽は昔から矢羽として重要であった。角鷹。〈新撰字鏡8〉

クマタカ

撮影:小宮輝之

くまそ【熊襲】

記紀伝説に見える九州南部の地名、またそこに居住した種族。肥後の球磨くまと大隅の贈於そおか。日本武尊やまとたけるのみことの征討伝説で著名。景行紀「―反そむきて朝貢みつきたてまつらず」

くま‐たか【熊鷹】

①ワシ目タカ科の鳥。大形で背面は暗褐色。喉は白地に黒い縦斑がある。日本・東南アジアなどの山地の森林にすみ、兎や鳥類を捕食。東北地方では放鷹に使われ、尾羽は昔から矢羽として重要であった。角鷹。〈新撰字鏡8〉

クマタカ

撮影:小宮輝之

②凶暴で貪欲なもののたとえ。

⇒くまたか‐まなこ【熊鷹眼】

くまたか‐まなこ【熊鷹眼】

クマタカが餌食えじきをさがし求める時の目つきのように、凶暴・貪欲な人のおそろしい目つき。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「―見付けたぞと鷲掴み」

⇒くま‐たか【熊鷹】

くま‐つづら【熊葛】

クマツヅラ科の多年草。高さ0.5〜1メートル。葉はヨモギに似、羽状。初夏、淡紫色の小花を穂状につける。全草を乾して生薬とし、漢方で通経薬、腫物に用いる。漢名、馬鞭草。〈本草和名〉

⇒くまつづら‐か【熊葛科】

くまつづら‐か【熊葛科】‥クワ

双子葉植物の一科。花は管状の合弁花で五数性ごすうせい。おしべは通常4本。高木から草本まで、熱帯・亜熱帯中心に広く分布、約90属3000種ある。花が美しく、園芸植物となるものが多い。ランタナ・クサギ・ムラサキシキブ・チークなど。

⇒くま‐つづら【熊葛】

くま‐で【隈手】

曲がりくねって見えないところ。冥界。神代紀下「八十隈やそくまでに隠去かくれなむ」

くま‐で【熊手】

①長い柄のさきにクマの爪のような鉄爪を数個並べつけたもので、平安末期以来、戦陣で敵をひっかけて捕らえるのに用いた武器。鉄搭てっとう。平家物語8「遠きをば弓で射、近きをば太刀で切り、―にかけてとるもあり」

②穀物・落葉などを掻き寄せる竹製の道具。さで掻き。

③竹製の熊手に、おかめの面、模造小判などを飾りつけたもの。年中の福徳をかきよせる縁起物として、東京の酉とりの市で売る。〈[季]冬〉

④強欲な人のたとえ。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「―よ欲よと言はるるも口惜しし」

⇒くまで‐しょう【熊手性】

⇒くまで‐ばば【熊手婆】

くまで‐しょう【熊手性】‥シヤウ

欲深い性質。浄瑠璃、心中二つ腹帯「生れ付いたる―、今度の起りも根が慾から」

⇒くま‐で【熊手】

くまで‐ばば【熊手婆】

(近世語)(熊手のようにかき出すとして)産婆を卑しめていう語。

⇒くま‐で【熊手】

くま‐と【隈所】

くまになっているところ。物かげ。万葉集20「葦垣の―に立ちてわぎもこが」

くま‐どり【隈取り・暈取り】

①くまどること。彩色を加え、ぼかすこと。

②絵画で、遠近・高低・凹凸などを表現するため、墨や彩色の濃淡によってぼかしを加えること。

③歌舞伎や中国の京劇などにおける特殊な化粧法。正義・悪・超人的な力などをもつ役柄を強調するため、紅・青・墨などの絵具で一定の型に顔面を彩色すること。→隈くま(図)。

⇒くまどり‐ふで【隈取り筆】

くまどり‐ふで【隈取り筆】

ぼかしをするのに用いる画筆。柔毛で製し、穂の形は円く短い。くまふで。

⇒くま‐どり【隈取り・暈取り】

くま‐ど・る【隈取る・暈取る】

〔他五〕

①彩色で濃淡をつける。境目をぼかす。為兼集「雲の色は―・る墨の移し絵に」

②顔を紅・墨などでいろどる。特に、俳優が顔の隈取りをする。浄瑠璃、源平布引滝「つらを―・り隠せしは」

くま‐なく【隈無く】

〔副〕

(形容詞クマナシの連用形から)行き届かぬ所なく。何事にも通じて。「―探す」

くま‐な・し【隈無し】

〔形ク〕

①隠れる所がない。陰がない。源氏物語夕顔「八月十五夜、―・き月かげ」

②心にかくす所がない。へだて心がない。源氏物語夢浮橋「聖といふ中にもあまり―・く物し給へば」

③行き届かない所がない。ぬかりがない。何事にも通じている。源氏物語帚木「―・き物言ひも定めかねて」

くま‐ねずみ【熊鼠】

ネズミ科の哺乳類。イエネズミの一種で、頭胴長約20センチメートル、尾はそれより少し長い。原産地は東南アジアといわれるが、現在は全世界に分布。近似種のドブネズミと比べ、尾が長く、耳が大きい。登ることが巧みで、ロープや電線を伝って家などに侵入する。高層住宅やビルに多い。エジプトネズミ。フネネズミ。

くまの【熊野】

①和歌山県西牟婁むろ郡から三重県北牟婁郡にかけての地の総称。森林資源に富み、また熊野三山・那智滝など名勝が多い。

②三重県南西部、熊野灘に臨む市。紀伊国東部の中心都市。林業の中心として発達。人口2万1千。

③島根県松江市の地名。熊野神社の所在地。

④広島県安芸郡の地名。筆の産地として著名。

⇒くまの‐かいし【熊野懐紙】

⇒くまの‐かいどう【熊野街道】

⇒くまの‐がわ【熊野川】

⇒くまの‐ごおう【熊野牛王】

⇒くまの‐さんざん【熊野三山】

⇒くまの‐さんしゃ【熊野三社】

⇒くまの‐さんしょ‐ごんげん【熊野三所権現】

⇒くまの‐じんじゃ【熊野神社】

⇒くまの‐すいぐん【熊野水軍】

⇒くまの‐どうじゃ【熊野道者】

⇒くまの‐なだ【熊野灘】

⇒くまの‐なち‐じんじゃ【熊野那智神社】

⇒くまのにます‐じんじゃ【熊野坐神社】

⇒くまの‐はやたま‐じんじゃ【熊野速玉神社】

⇒くまの‐びくに【熊野比丘尼】

⇒くまの‐ふで【熊野筆】

⇒くまの‐まんだら【熊野曼荼羅】

⇒くまの‐もうで【熊野詣で】

⇒くまの‐やまぶし【熊野山伏】

くま‐の‐い【熊胆】

①胆汁を含んだままの熊の胆嚢を干した物。味苦く、腹痛・気付・強壮用として珍重。島崎藤村、家「沈香じんこう、麝香じゃこう、人参、―、金箔などの仕入、遠国から来る薬の注文」

②朝鮮人参の古称。〈新撰字鏡7〉

くまの‐かいし【熊野懐紙】‥クワイ‥

後鳥羽上皇のたびたびの熊野御幸のときに催された歌会の折の和歌懐紙で、今日残っている三十数葉のものの総称。鎌倉初期の仮名筆跡として貴重。

⇒くまの【熊野】

くまの‐かいどう【熊野街道】‥ダウ

熊野三社への参詣道。東の伊勢からと、西の紀伊からの二つがある。京都方面からの熊野参詣はふつう紀伊経由。

⇒くまの【熊野】

くまの‐がわ【熊野川】‥ガハ

奈良県中部から和歌山県南東部を流れる川。大峰山に発源し、十津川となって紀伊山地を横断し、北山川を合わせて熊野灘に入る。長さ183キロメートル。北山川沿岸に瀞八丁どろはっちょうがある。新宮川。

熊野川

撮影:山梨勝弘

②凶暴で貪欲なもののたとえ。

⇒くまたか‐まなこ【熊鷹眼】

くまたか‐まなこ【熊鷹眼】

クマタカが餌食えじきをさがし求める時の目つきのように、凶暴・貪欲な人のおそろしい目つき。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「―見付けたぞと鷲掴み」

⇒くま‐たか【熊鷹】

くま‐つづら【熊葛】

クマツヅラ科の多年草。高さ0.5〜1メートル。葉はヨモギに似、羽状。初夏、淡紫色の小花を穂状につける。全草を乾して生薬とし、漢方で通経薬、腫物に用いる。漢名、馬鞭草。〈本草和名〉

⇒くまつづら‐か【熊葛科】

くまつづら‐か【熊葛科】‥クワ

双子葉植物の一科。花は管状の合弁花で五数性ごすうせい。おしべは通常4本。高木から草本まで、熱帯・亜熱帯中心に広く分布、約90属3000種ある。花が美しく、園芸植物となるものが多い。ランタナ・クサギ・ムラサキシキブ・チークなど。

⇒くま‐つづら【熊葛】

くま‐で【隈手】

曲がりくねって見えないところ。冥界。神代紀下「八十隈やそくまでに隠去かくれなむ」

くま‐で【熊手】

①長い柄のさきにクマの爪のような鉄爪を数個並べつけたもので、平安末期以来、戦陣で敵をひっかけて捕らえるのに用いた武器。鉄搭てっとう。平家物語8「遠きをば弓で射、近きをば太刀で切り、―にかけてとるもあり」

②穀物・落葉などを掻き寄せる竹製の道具。さで掻き。

③竹製の熊手に、おかめの面、模造小判などを飾りつけたもの。年中の福徳をかきよせる縁起物として、東京の酉とりの市で売る。〈[季]冬〉

④強欲な人のたとえ。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「―よ欲よと言はるるも口惜しし」

⇒くまで‐しょう【熊手性】

⇒くまで‐ばば【熊手婆】

くまで‐しょう【熊手性】‥シヤウ

欲深い性質。浄瑠璃、心中二つ腹帯「生れ付いたる―、今度の起りも根が慾から」

⇒くま‐で【熊手】

くまで‐ばば【熊手婆】

(近世語)(熊手のようにかき出すとして)産婆を卑しめていう語。

⇒くま‐で【熊手】

くま‐と【隈所】

くまになっているところ。物かげ。万葉集20「葦垣の―に立ちてわぎもこが」

くま‐どり【隈取り・暈取り】

①くまどること。彩色を加え、ぼかすこと。

②絵画で、遠近・高低・凹凸などを表現するため、墨や彩色の濃淡によってぼかしを加えること。

③歌舞伎や中国の京劇などにおける特殊な化粧法。正義・悪・超人的な力などをもつ役柄を強調するため、紅・青・墨などの絵具で一定の型に顔面を彩色すること。→隈くま(図)。

⇒くまどり‐ふで【隈取り筆】

くまどり‐ふで【隈取り筆】

ぼかしをするのに用いる画筆。柔毛で製し、穂の形は円く短い。くまふで。

⇒くま‐どり【隈取り・暈取り】

くま‐ど・る【隈取る・暈取る】

〔他五〕

①彩色で濃淡をつける。境目をぼかす。為兼集「雲の色は―・る墨の移し絵に」

②顔を紅・墨などでいろどる。特に、俳優が顔の隈取りをする。浄瑠璃、源平布引滝「つらを―・り隠せしは」

くま‐なく【隈無く】

〔副〕

(形容詞クマナシの連用形から)行き届かぬ所なく。何事にも通じて。「―探す」

くま‐な・し【隈無し】

〔形ク〕

①隠れる所がない。陰がない。源氏物語夕顔「八月十五夜、―・き月かげ」

②心にかくす所がない。へだて心がない。源氏物語夢浮橋「聖といふ中にもあまり―・く物し給へば」

③行き届かない所がない。ぬかりがない。何事にも通じている。源氏物語帚木「―・き物言ひも定めかねて」

くま‐ねずみ【熊鼠】

ネズミ科の哺乳類。イエネズミの一種で、頭胴長約20センチメートル、尾はそれより少し長い。原産地は東南アジアといわれるが、現在は全世界に分布。近似種のドブネズミと比べ、尾が長く、耳が大きい。登ることが巧みで、ロープや電線を伝って家などに侵入する。高層住宅やビルに多い。エジプトネズミ。フネネズミ。

くまの【熊野】

①和歌山県西牟婁むろ郡から三重県北牟婁郡にかけての地の総称。森林資源に富み、また熊野三山・那智滝など名勝が多い。

②三重県南西部、熊野灘に臨む市。紀伊国東部の中心都市。林業の中心として発達。人口2万1千。

③島根県松江市の地名。熊野神社の所在地。

④広島県安芸郡の地名。筆の産地として著名。

⇒くまの‐かいし【熊野懐紙】

⇒くまの‐かいどう【熊野街道】

⇒くまの‐がわ【熊野川】

⇒くまの‐ごおう【熊野牛王】

⇒くまの‐さんざん【熊野三山】

⇒くまの‐さんしゃ【熊野三社】

⇒くまの‐さんしょ‐ごんげん【熊野三所権現】

⇒くまの‐じんじゃ【熊野神社】

⇒くまの‐すいぐん【熊野水軍】

⇒くまの‐どうじゃ【熊野道者】

⇒くまの‐なだ【熊野灘】

⇒くまの‐なち‐じんじゃ【熊野那智神社】

⇒くまのにます‐じんじゃ【熊野坐神社】

⇒くまの‐はやたま‐じんじゃ【熊野速玉神社】

⇒くまの‐びくに【熊野比丘尼】

⇒くまの‐ふで【熊野筆】

⇒くまの‐まんだら【熊野曼荼羅】

⇒くまの‐もうで【熊野詣で】

⇒くまの‐やまぶし【熊野山伏】

くま‐の‐い【熊胆】

①胆汁を含んだままの熊の胆嚢を干した物。味苦く、腹痛・気付・強壮用として珍重。島崎藤村、家「沈香じんこう、麝香じゃこう、人参、―、金箔などの仕入、遠国から来る薬の注文」

②朝鮮人参の古称。〈新撰字鏡7〉

くまの‐かいし【熊野懐紙】‥クワイ‥

後鳥羽上皇のたびたびの熊野御幸のときに催された歌会の折の和歌懐紙で、今日残っている三十数葉のものの総称。鎌倉初期の仮名筆跡として貴重。

⇒くまの【熊野】

くまの‐かいどう【熊野街道】‥ダウ

熊野三社への参詣道。東の伊勢からと、西の紀伊からの二つがある。京都方面からの熊野参詣はふつう紀伊経由。

⇒くまの【熊野】

くまの‐がわ【熊野川】‥ガハ

奈良県中部から和歌山県南東部を流れる川。大峰山に発源し、十津川となって紀伊山地を横断し、北山川を合わせて熊野灘に入る。長さ183キロメートル。北山川沿岸に瀞八丁どろはっちょうがある。新宮川。

熊野川

撮影:山梨勝弘

⇒くまの【熊野】

くまの‐ごおう【熊野牛王】‥ワウ

熊野三社で配布した牛王宝印。烏の絵を図案化して「熊野牛王宝印」と記したもの。烏は、古来、熊野の神使という。→牛王宝印(図)。

⇒くまの【熊野】

くまの‐さんざん【熊野三山】

熊野三社のこと。

⇒くまの【熊野】

くまの‐さんしゃ【熊野三社】

熊野坐くまのにます神社・熊野速玉くまのはやたま神社・熊野那智神社の総称。熊野別当が現地で統率した。熊野三山。三熊野みくまの。

紀伊山地の霊場と参詣道

提供:NHK

⇒くまの【熊野】

くまの‐ごおう【熊野牛王】‥ワウ

熊野三社で配布した牛王宝印。烏の絵を図案化して「熊野牛王宝印」と記したもの。烏は、古来、熊野の神使という。→牛王宝印(図)。

⇒くまの【熊野】

くまの‐さんざん【熊野三山】

熊野三社のこと。

⇒くまの【熊野】

くまの‐さんしゃ【熊野三社】

熊野坐くまのにます神社・熊野速玉くまのはやたま神社・熊野那智神社の総称。熊野別当が現地で統率した。熊野三山。三熊野みくまの。

紀伊山地の霊場と参詣道

提供:NHK

紀伊山地の霊場と参詣道

提供:NHK

⇒くまの【熊野】

くまの‐さんしょ‐ごんげん【熊野三所権現】

熊野三社の主祭神として祀られる本宮の家都御子神けつみこのかみ、新宮の熊野速玉神、那智の夫須美ふすみ神の三所。熊野ゆや権現。

⇒くまの【熊野】

くまの‐じんじゃ【熊野神社】

島根県松江市にある元国幣大社。祭神は神祖かむろぎ熊野大神櫛御気野命(素戔嗚尊)。鑽火祭きりびまつりの神事が有名。熊野大社。

⇒くまの【熊野】

くまの‐すいぐん【熊野水軍】

中世、熊野地方を本拠として力を振るった海上勢力。源平合戦時の源氏、南北朝争乱時の南朝はこの力に依存し、信長・秀吉も重用した。

⇒くまの【熊野】

くま‐の‐でんざぶろう【熊の伝三郎】‥ラウ

江戸時代、大道で切り傷や皹あかぎれの膏薬を売った香具師やし。熊の皮の袖無しを着て、薬は熊の脂肪から製造したと称した。享保・文政・天保年間などに出現。

くまの‐どうじゃ【熊野道者】‥ダウ‥

紀伊国熊野に参詣する道者。

⇒くまの【熊野】

くまの‐なだ【熊野灘】

和歌山県南東部および三重県南部の沖合の海域。古来航海の難所。漁場。

熊野灘

撮影:山梨勝弘

紀伊山地の霊場と参詣道

提供:NHK

⇒くまの【熊野】

くまの‐さんしょ‐ごんげん【熊野三所権現】

熊野三社の主祭神として祀られる本宮の家都御子神けつみこのかみ、新宮の熊野速玉神、那智の夫須美ふすみ神の三所。熊野ゆや権現。

⇒くまの【熊野】

くまの‐じんじゃ【熊野神社】

島根県松江市にある元国幣大社。祭神は神祖かむろぎ熊野大神櫛御気野命(素戔嗚尊)。鑽火祭きりびまつりの神事が有名。熊野大社。

⇒くまの【熊野】

くまの‐すいぐん【熊野水軍】

中世、熊野地方を本拠として力を振るった海上勢力。源平合戦時の源氏、南北朝争乱時の南朝はこの力に依存し、信長・秀吉も重用した。

⇒くまの【熊野】

くま‐の‐でんざぶろう【熊の伝三郎】‥ラウ

江戸時代、大道で切り傷や皹あかぎれの膏薬を売った香具師やし。熊の皮の袖無しを着て、薬は熊の脂肪から製造したと称した。享保・文政・天保年間などに出現。

くまの‐どうじゃ【熊野道者】‥ダウ‥

紀伊国熊野に参詣する道者。

⇒くまの【熊野】

くまの‐なだ【熊野灘】

和歌山県南東部および三重県南部の沖合の海域。古来航海の難所。漁場。

熊野灘

撮影:山梨勝弘

⇒くまの【熊野】

くまの‐なち‐じんじゃ【熊野那智神社】

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町にある元官幣中社。祭神は家都御子けつみこ神・熊野速玉神・熊野夫須美ふすみ神。今は熊野那智大社と称。熊野三社の一つ。

熊野那智大社

撮影:的場 啓

⇒くまの【熊野】

くまの‐なち‐じんじゃ【熊野那智神社】

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町にある元官幣中社。祭神は家都御子けつみこ神・熊野速玉神・熊野夫須美ふすみ神。今は熊野那智大社と称。熊野三社の一つ。

熊野那智大社

撮影:的場 啓

⇒くまの【熊野】

くまのにます‐じんじゃ【熊野坐神社】

和歌山県田辺市本宮町にある元官幣大社。祭神は家都御子神。本宮。今は熊野本宮大社と称。熊野三社の一つ。

⇒くまの【熊野】

くまの‐はやたま‐じんじゃ【熊野速玉神社】

和歌山県新宮市にある元官幣大社。祭神は熊野速玉神。新宮。今は熊野速玉大社と称。熊野三社の一つ。

⇒くまの【熊野】

くまの‐びくに【熊野比丘尼】

近世、熊野三所権現の縁起を語り諸国を勧進かんじんした尼僧。のちには歌をうたい、また色を売る者ともなった。歌比丘尼。

⇒くまの【熊野】

くまの‐ふで【熊野筆】

広島県安芸郡熊野町で製作される筆。幕末の頃に始まる。

⇒くまの【熊野】

くまの‐まんだら【熊野曼荼羅】

熊野三山を描いた垂迹すいじゃく画の一種。

⇒くまの【熊野】

くま‐の‐み【熊之実】

スズメダイ科の海産の硬骨魚。体長約10センチメートル。体色は背部が黒褐色で、体側に3本の白色横帯がある。サンゴ礁のイソギンチャクと共生する。雄から雌へ性転換をする。関東地方以南の暖海に分布。近縁種にハマクマノミ・カクレクマノミなどがある。広義にはクマノミ亜科魚類の総称。

クマノミ

提供:東京動物園協会

⇒くまの【熊野】

くまのにます‐じんじゃ【熊野坐神社】

和歌山県田辺市本宮町にある元官幣大社。祭神は家都御子神。本宮。今は熊野本宮大社と称。熊野三社の一つ。

⇒くまの【熊野】

くまの‐はやたま‐じんじゃ【熊野速玉神社】

和歌山県新宮市にある元官幣大社。祭神は熊野速玉神。新宮。今は熊野速玉大社と称。熊野三社の一つ。

⇒くまの【熊野】

くまの‐びくに【熊野比丘尼】

近世、熊野三所権現の縁起を語り諸国を勧進かんじんした尼僧。のちには歌をうたい、また色を売る者ともなった。歌比丘尼。

⇒くまの【熊野】

くまの‐ふで【熊野筆】

広島県安芸郡熊野町で製作される筆。幕末の頃に始まる。

⇒くまの【熊野】

くまの‐まんだら【熊野曼荼羅】

熊野三山を描いた垂迹すいじゃく画の一種。

⇒くまの【熊野】

くま‐の‐み【熊之実】

スズメダイ科の海産の硬骨魚。体長約10センチメートル。体色は背部が黒褐色で、体側に3本の白色横帯がある。サンゴ礁のイソギンチャクと共生する。雄から雌へ性転換をする。関東地方以南の暖海に分布。近縁種にハマクマノミ・カクレクマノミなどがある。広義にはクマノミ亜科魚類の総称。

クマノミ

提供:東京動物園協会

くまの‐もうで【熊野詣で】‥マウデ

熊野三所権現に参詣すること。愚管抄4「白河院の御時、御―といふこと始まりて、度々まゐらせおはしましける」

⇒くまの【熊野】

くまの‐やまぶし【熊野山伏】

熊野三社に奉仕する山伏。

⇒くまの【熊野】

くまのゆ‐おんせん【熊ノ湯温泉】‥ヲン‥

長野県北東部、志賀高原の南にある温泉。泉質は硫黄泉。

くま‐ばち【熊蜂】

(「くまんばち」とも)

①ミツバチ科のハチ。大形で、体長約25ミリメートル。体の大部分は黒色で、胸背は黄色の毛におおわれる。体に毛が密生して熊を思わせる。朽ちた材の中などに長い穴をあけ、中に花の蜜・花粉を集めて産卵。

くまばち

くまの‐もうで【熊野詣で】‥マウデ

熊野三所権現に参詣すること。愚管抄4「白河院の御時、御―といふこと始まりて、度々まゐらせおはしましける」

⇒くまの【熊野】

くまの‐やまぶし【熊野山伏】

熊野三社に奉仕する山伏。

⇒くまの【熊野】

くまのゆ‐おんせん【熊ノ湯温泉】‥ヲン‥

長野県北東部、志賀高原の南にある温泉。泉質は硫黄泉。

くま‐ばち【熊蜂】

(「くまんばち」とも)

①ミツバチ科のハチ。大形で、体長約25ミリメートル。体の大部分は黒色で、胸背は黄色の毛におおわれる。体に毛が密生して熊を思わせる。朽ちた材の中などに長い穴をあけ、中に花の蜜・花粉を集めて産卵。

くまばち

クマバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

クマバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

②スズメバチの俗称。〈日葡辞書〉

くま‐ひもろき【熊神籬】

神体が露あらわに見えないようにおおい囲む具。また、一説に熊の胆。垂仁紀に新羅王子の天日槍あめのひぼこのもたらした七種の神物の一つとする。くまのひもろき。→神籬ひもろぎ

くま‐ふで【隈筆】

(→)「隈取り筆」に同じ。

くま‐まつり【熊祭】

(→)「熊送り」に同じ。

くま‐み【隈回】

くまのあるめぐり。曲り角。くまわ。万葉集2「道の―に標しめ結へわが背」

くま‐むし【熊虫】

緩歩かんぽ動物の総称。

くまもと【熊本】

①九州地方中央部の県。肥後国の全域轄。面積7404平方キロメートル。人口184万2千。全14市。

→五木の子守唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②熊本県西部、熊本平野中央部の市。県庁所在地。もと細川氏54万石の城下町。人口67万。

⇒くまもと‐じょう【熊本城】

⇒くまもと‐だいがく【熊本大学】

⇒くまもと‐バンド【熊本バンド】

⇒くまもと‐ようがっこう【熊本洋学校】

くまもと‐じょう【熊本城】‥ジヤウ

熊本市の中央、茶臼山にある城。1601〜07年(慶長6〜12)加藤清正の築造。1877年(明治10)西南戦争で西郷軍に攻められたが、落ちなかった。銀杏城。

熊本城

撮影:山梨勝弘

②スズメバチの俗称。〈日葡辞書〉

くま‐ひもろき【熊神籬】

神体が露あらわに見えないようにおおい囲む具。また、一説に熊の胆。垂仁紀に新羅王子の天日槍あめのひぼこのもたらした七種の神物の一つとする。くまのひもろき。→神籬ひもろぎ

くま‐ふで【隈筆】

(→)「隈取り筆」に同じ。

くま‐まつり【熊祭】

(→)「熊送り」に同じ。

くま‐み【隈回】

くまのあるめぐり。曲り角。くまわ。万葉集2「道の―に標しめ結へわが背」

くま‐むし【熊虫】

緩歩かんぽ動物の総称。

くまもと【熊本】

①九州地方中央部の県。肥後国の全域轄。面積7404平方キロメートル。人口184万2千。全14市。

→五木の子守唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②熊本県西部、熊本平野中央部の市。県庁所在地。もと細川氏54万石の城下町。人口67万。

⇒くまもと‐じょう【熊本城】

⇒くまもと‐だいがく【熊本大学】

⇒くまもと‐バンド【熊本バンド】

⇒くまもと‐ようがっこう【熊本洋学校】

くまもと‐じょう【熊本城】‥ジヤウ

熊本市の中央、茶臼山にある城。1601〜07年(慶長6〜12)加藤清正の築造。1877年(明治10)西南戦争で西郷軍に攻められたが、落ちなかった。銀杏城。

熊本城

撮影:山梨勝弘

⇒くまもと【熊本】

くまもと‐だいがく【熊本大学】

国立大学法人の一つ。1929年設置の熊本医大のほか、旧制の第五高等学校・熊本工専・熊本薬専・熊本師範・同青年師範を母体として49年設置。2004年法人化。熊本市。

⇒くまもと【熊本】

くまもと‐バンド【熊本バンド】

(バンドはband)海老名弾正・徳富蘇峰ら熊本洋学校生徒有志の一団。1876年(明治9)熊本城外の花岡山で祈祷会を開き、キリスト教奉教趣意書に署名。日本におけるプロテスタントの源流の一つ。

⇒くまもと【熊本】

くまもと‐ようがっこう【熊本洋学校】‥ヤウガクカウ

1871年(明治4)設立の熊本藩校。アメリカ人ジェーンズ(L. L. Janes1838〜1909)が英語で教授し、キリスト教主義の洋式教育を行なった。76年廃校。

⇒くまもと【熊本】

くま‐やなぎ【熊柳】

クロウメモドキ科の半蔓性落葉樹。枝はやや蔓状をなし、他の木にまつわる。夏、小白花をつけ、翌年に実る果実は色・大きさとも小豆に似る。各地の山野に自生。漢名、蛇藤・紫羅花。

くまやなぎ

⇒くまもと【熊本】

くまもと‐だいがく【熊本大学】

国立大学法人の一つ。1929年設置の熊本医大のほか、旧制の第五高等学校・熊本工専・熊本薬専・熊本師範・同青年師範を母体として49年設置。2004年法人化。熊本市。

⇒くまもと【熊本】

くまもと‐バンド【熊本バンド】

(バンドはband)海老名弾正・徳富蘇峰ら熊本洋学校生徒有志の一団。1876年(明治9)熊本城外の花岡山で祈祷会を開き、キリスト教奉教趣意書に署名。日本におけるプロテスタントの源流の一つ。

⇒くまもと【熊本】

くまもと‐ようがっこう【熊本洋学校】‥ヤウガクカウ

1871年(明治4)設立の熊本藩校。アメリカ人ジェーンズ(L. L. Janes1838〜1909)が英語で教授し、キリスト教主義の洋式教育を行なった。76年廃校。

⇒くまもと【熊本】

くま‐やなぎ【熊柳】

クロウメモドキ科の半蔓性落葉樹。枝はやや蔓状をなし、他の木にまつわる。夏、小白花をつけ、翌年に実る果実は色・大きさとも小豆に似る。各地の山野に自生。漢名、蛇藤・紫羅花。

くまやなぎ

くまらじゅう【鳩摩羅什】‥ジフ

(梵語Kumārajīva)中国南北朝時代の訳経僧。インド人を父とし、亀玆きじ国王の妹を母として亀玆に生まれる。401年長安に到り、「法華経」「阿弥陀経」「中論」「大智度論」「成実論」など35部を漢訳。そのほか維摩経の注釈、慧遠えおん1との往復書簡集「大乗大義章」が遺のこる。羅什。什。くもらじゅう。(344〜413一説に350〜409頃)

クマリン【coumarin】

分子式C9H6O2 芳香をもつ無色の結晶。クルマバ草やトンカ豆に含まれる。パーキンにより最初に合成された天然香料。

くま・る【分る】

〔他四〕

(クバル(配)の古形)くばる。わける。〈古事記上訓注〉

くまわかまる【阿新丸】

日野資朝ひのすけともの子。名は邦光。13歳で佐渡に赴き、父の仇本間山城入道を狙って果たさず、その一族の本間三郎を殺し、のち南朝に仕えた。(1320〜1363)

くまん‐ばち【熊ん蜂】

「くまばち」の転。

くみ【組】

①糸・紐を組んで作ったもの。組緒。組紐。源氏物語橋姫「ほそき―して、口のかたをゆひたるに」

②佩玉はいぎょくを貫く総ふさ。綬。

③組み合わせて一揃えとなる物。そろい。「重箱一―」

④共に事を行うための集まり。仲間。団体などの構成単位。学校で、学級。クラス。「同じ―の子」「赤―」

⑤組歌の略。

⑥組屋敷の略。

⑦活字を原稿に従って配列すること。「見本―」

くみ【胡頽子】

〔植〕

⇒ぐみ(茱萸)。本草和名「胡頽子、和名久美」

く‐み【苦味】

にがい味。にがみ。

ぐみ【茱萸・胡頽子】

グミ科の落葉または常緑低木の総称。春または秋、白色で小さな筒形の花を開く。実は食用。材は強く、農具・工具の柄とする。山地にはナツグミ・アキグミ・ツルグミ、海岸にはマルバグミなど種類が多い。また果樹として特にトウグミが栽培される。〈[季]秋〉

ナツグミ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

くまらじゅう【鳩摩羅什】‥ジフ

(梵語Kumārajīva)中国南北朝時代の訳経僧。インド人を父とし、亀玆きじ国王の妹を母として亀玆に生まれる。401年長安に到り、「法華経」「阿弥陀経」「中論」「大智度論」「成実論」など35部を漢訳。そのほか維摩経の注釈、慧遠えおん1との往復書簡集「大乗大義章」が遺のこる。羅什。什。くもらじゅう。(344〜413一説に350〜409頃)

クマリン【coumarin】

分子式C9H6O2 芳香をもつ無色の結晶。クルマバ草やトンカ豆に含まれる。パーキンにより最初に合成された天然香料。

くま・る【分る】

〔他四〕

(クバル(配)の古形)くばる。わける。〈古事記上訓注〉

くまわかまる【阿新丸】

日野資朝ひのすけともの子。名は邦光。13歳で佐渡に赴き、父の仇本間山城入道を狙って果たさず、その一族の本間三郎を殺し、のち南朝に仕えた。(1320〜1363)

くまん‐ばち【熊ん蜂】

「くまばち」の転。

くみ【組】

①糸・紐を組んで作ったもの。組緒。組紐。源氏物語橋姫「ほそき―して、口のかたをゆひたるに」

②佩玉はいぎょくを貫く総ふさ。綬。

③組み合わせて一揃えとなる物。そろい。「重箱一―」

④共に事を行うための集まり。仲間。団体などの構成単位。学校で、学級。クラス。「同じ―の子」「赤―」

⑤組歌の略。

⑥組屋敷の略。

⑦活字を原稿に従って配列すること。「見本―」

くみ【胡頽子】

〔植〕

⇒ぐみ(茱萸)。本草和名「胡頽子、和名久美」

く‐み【苦味】

にがい味。にがみ。

ぐみ【茱萸・胡頽子】

グミ科の落葉または常緑低木の総称。春または秋、白色で小さな筒形の花を開く。実は食用。材は強く、農具・工具の柄とする。山地にはナツグミ・アキグミ・ツルグミ、海岸にはマルバグミなど種類が多い。また果樹として特にトウグミが栽培される。〈[季]秋〉

ナツグミ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

アキグミ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

アキグミ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

グミ【Gummi ドイツ】

ゴムのような弾力を持つ、噛んで味わうキャンデー。水飴・砂糖にゼラチンなどを加えて作る。グミ‐キャンデー。

くみ‐あい【組合】‥アヒ

①互いに引き組むこと。とりくみ。組打。

②〔法〕民法上、各当事者が出資をして共同の事業を営む旨を約することによって成立する契約。また、その団体。

③特に、労働組合。

⇒くみあい‐いん【組合員】

⇒くみあい‐きょうかい【組合教会】

⇒くみあい‐けいやく【組合契約】

⇒くみあい‐せいし【組合製糸】

⇒くみあい‐せんじゅう‐しゃ【組合専従者】

くみあい‐いん【組合員】‥アヒヰン

組合を組織する当事者。組合契約の当事者。組合に加盟している者。

⇒くみ‐あい【組合】

くみあい‐きょうかい【組合教会】‥アヒケウクワイ

日本におけるキリスト教プロテスタントの一派。ピルグリム‐ファーザーズが開いた米国会衆派教会の系統に属し、1886年(明治19)日本組合教会と称した。1941年日本基督教団に合同。組合派。

⇒くみ‐あい【組合】

くみあい‐けいやく【組合契約】‥アヒ‥

組合の成立および運営を目的とする契約。

⇒くみ‐あい【組合】

くみあい‐せいし【組合製糸】‥アヒ‥

もと一定の養蚕業者をもって組合員とし、その産繭を組合が購入して製糸したこと。

⇒くみ‐あい【組合】

くみあい‐せんじゅう‐しゃ【組合専従者】‥アヒ‥

もっぱら労働組合の管理運営などの仕事に従事する者。仕事の範囲は労働協約その他の労使間協定により決められる。→在籍専従

⇒くみ‐あい【組合】

くみ‐あ・う【組み合う】‥アフ

〔自五〕

①組んで仲間となる。

②互いに組みついて争う。つかみあう。浮世物語「―・ひ打ち倒す」

③(他動詞的に)互いに組む。「腕を―・う」

くみ‐あが・る【組み上がる】

〔自五〕

組んでできあがる。

くみ‐あ・げる【汲み上げる】

〔他下一〕[文]くみあ・ぐ(下二)

①汲んで上にあげる。「水を―・げる」「部下の意見を―・げる」

②すっかり汲む。汲みほす。

くみ‐あ・げる【組み上げる】

〔他下一〕[文]くみあ・ぐ(下二)

①組んでしあげる。組み終わる。「予算を―・げる」

②組んで高く積みあげる。「塔を―・げる」

くみ‐あし【組足】

(→)「くみこ(組子)」1に同じ。

くみ‐あゆ【汲鮎】

アユを網の中に追いこんで柄杓ひしゃくや叉手さでですくいあげること。また、そのアユ。蕪村、宇治行「―を業として世わたるたよりとなす」

くみ‐あわ・す【組み合わす】‥アハス

[一]〔他五〕

「組み合わせる」に同じ。

[二]〔他下二〕

⇒くみあわせる(下一)

くみ‐あわせ【組合せ】‥アハセ

①組み合わせること。また、そのもの。

②運動競技などで、相手を決めること。

③〔数〕(combination)いくつかの互いに区別し得るものの集まりからとった一定の個数のものの、並んだ順序を無視した組。また、組の個数。n個のものからr個をとった組合せの個数をnCrと書く。

nCr=(n!)/{(n−r)!r!}

である(n!=1×2×…×n)。→順列

くみ‐あわ・せる【組み合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]くみあは・す(下二)

①幾つかとりあわせて一組とする。「試合相手を―・せる」

②糸・紐などを編み合わせる。

くみ‐いと【組糸】

くみあわせた糸。くみ。

⇒くみいと‐や【組糸屋】

くみいと‐や【組糸屋】

(→)組屋くみやに同じ。

⇒くみ‐いと【組糸】

くみ‐いれ【組入れ】

①組みいれること。

②順に重ね入れられるような構造に作ること。また、その構造の器物。いれこ。

③角盆の一種。白木で作り、3枚前後の盆をいれこに組み入れられるようにしたもの。

④「組入れ天井」の略。くみれ。堤中納言物語「―の上よりふと物の落ちたらば」

⇒くみいれ‐てんじょう【組入れ天井】

くみいれ‐てんじょう【組入れ天井】‥ジヤウ

梁の間に組み込んだ、格子形の天井。6〜7センチメートル角の太さの組子くみこを10〜20センチメートル間隔に組んだもの。古代、仏寺の天井はほとんどこの形だった。くみれ。くみいれ。→格ごう天井

⇒くみ‐いれ【組入れ】

くみ‐い・れる【汲み入れる】

〔他下一〕[文]くみい・る(下二)

汲んで中に入れる。「風呂に水を―・れる」

くみ‐い・れる【組み入れる】

〔他下一〕[文]くみい・る(下二)

組んで中に入れる。編入する。組みこむ。「計画に―・れる」

くみ‐いん【組員】‥ヰン

組の構成員。特に暴力団の一員。

くみ‐うた【組歌・組唄】

地歌・箏曲の曲種名。数首の歌を組み合わせて、一曲としたもの。箏組歌と三味線組歌とがある。箏曲・地歌の最古の形式。組。

くみ‐うち【組討ち・組打ち】

互いに取り組んで戦うこと。組みついて討ち取ること。太平記39「太刀を背そむけて―にせんと」

くみ‐お【組緒】‥ヲ

糸で組んだひも。組紐。

くみ‐おき【汲み置き】

水を汲んで置いておくこと。また、その水。「一晩―の水」

くみ‐おそい【組押】‥オソヒ

風害を防ぐため、木を井桁いげたに組んで屋根のおさえとするもの。

くみ‐おどり【組踊】‥ヲドリ

①数人が組んで踊ること。

②種々の踊を組み合わせたもの。

③せりふ・歌・舞踊から成る琉球古典劇。

くみ‐おび【組帯】

①令制による礼服らいふく着用の際の帯。平組紐によるもの。絛帯じょうたい。

②組糸の幅広い紐を帯としたもの。

くみ‐かえ【組換え・組替え】‥カヘ

①くみかえること。

②〔生〕細胞の減数分裂の際、二つの相同染色体が対になって交叉することによって、同一染色体上の遺伝子の組合せに変化を生じること。

⇒くみかえ‐ディー‐エヌ‐エー【組換えDNA】

くみかえ‐ディー‐エヌ‐エー【組換えDNA】‥カヘ‥

生物から抽出したDNA分子の断片や、人工合成したDNAを、試験管内で酵素などを用いて、プラスミドやウイルスなどの自己増殖性DNAに人為的に結合したもの。

⇒くみ‐かえ【組換え・組替え】

くみ‐か・える【組み換える・組み替える】‥カヘル

グミ【Gummi ドイツ】

ゴムのような弾力を持つ、噛んで味わうキャンデー。水飴・砂糖にゼラチンなどを加えて作る。グミ‐キャンデー。

くみ‐あい【組合】‥アヒ

①互いに引き組むこと。とりくみ。組打。

②〔法〕民法上、各当事者が出資をして共同の事業を営む旨を約することによって成立する契約。また、その団体。

③特に、労働組合。

⇒くみあい‐いん【組合員】

⇒くみあい‐きょうかい【組合教会】

⇒くみあい‐けいやく【組合契約】

⇒くみあい‐せいし【組合製糸】

⇒くみあい‐せんじゅう‐しゃ【組合専従者】

くみあい‐いん【組合員】‥アヒヰン

組合を組織する当事者。組合契約の当事者。組合に加盟している者。

⇒くみ‐あい【組合】

くみあい‐きょうかい【組合教会】‥アヒケウクワイ

日本におけるキリスト教プロテスタントの一派。ピルグリム‐ファーザーズが開いた米国会衆派教会の系統に属し、1886年(明治19)日本組合教会と称した。1941年日本基督教団に合同。組合派。

⇒くみ‐あい【組合】

くみあい‐けいやく【組合契約】‥アヒ‥

組合の成立および運営を目的とする契約。

⇒くみ‐あい【組合】

くみあい‐せいし【組合製糸】‥アヒ‥

もと一定の養蚕業者をもって組合員とし、その産繭を組合が購入して製糸したこと。

⇒くみ‐あい【組合】

くみあい‐せんじゅう‐しゃ【組合専従者】‥アヒ‥

もっぱら労働組合の管理運営などの仕事に従事する者。仕事の範囲は労働協約その他の労使間協定により決められる。→在籍専従

⇒くみ‐あい【組合】

くみ‐あ・う【組み合う】‥アフ

〔自五〕

①組んで仲間となる。

②互いに組みついて争う。つかみあう。浮世物語「―・ひ打ち倒す」

③(他動詞的に)互いに組む。「腕を―・う」

くみ‐あが・る【組み上がる】

〔自五〕

組んでできあがる。

くみ‐あ・げる【汲み上げる】

〔他下一〕[文]くみあ・ぐ(下二)

①汲んで上にあげる。「水を―・げる」「部下の意見を―・げる」

②すっかり汲む。汲みほす。

くみ‐あ・げる【組み上げる】

〔他下一〕[文]くみあ・ぐ(下二)

①組んでしあげる。組み終わる。「予算を―・げる」

②組んで高く積みあげる。「塔を―・げる」

くみ‐あし【組足】

(→)「くみこ(組子)」1に同じ。

くみ‐あゆ【汲鮎】

アユを網の中に追いこんで柄杓ひしゃくや叉手さでですくいあげること。また、そのアユ。蕪村、宇治行「―を業として世わたるたよりとなす」

くみ‐あわ・す【組み合わす】‥アハス

[一]〔他五〕

「組み合わせる」に同じ。

[二]〔他下二〕

⇒くみあわせる(下一)

くみ‐あわせ【組合せ】‥アハセ

①組み合わせること。また、そのもの。

②運動競技などで、相手を決めること。

③〔数〕(combination)いくつかの互いに区別し得るものの集まりからとった一定の個数のものの、並んだ順序を無視した組。また、組の個数。n個のものからr個をとった組合せの個数をnCrと書く。

nCr=(n!)/{(n−r)!r!}

である(n!=1×2×…×n)。→順列

くみ‐あわ・せる【組み合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]くみあは・す(下二)

①幾つかとりあわせて一組とする。「試合相手を―・せる」

②糸・紐などを編み合わせる。

くみ‐いと【組糸】

くみあわせた糸。くみ。

⇒くみいと‐や【組糸屋】

くみいと‐や【組糸屋】

(→)組屋くみやに同じ。

⇒くみ‐いと【組糸】

くみ‐いれ【組入れ】

①組みいれること。

②順に重ね入れられるような構造に作ること。また、その構造の器物。いれこ。

③角盆の一種。白木で作り、3枚前後の盆をいれこに組み入れられるようにしたもの。

④「組入れ天井」の略。くみれ。堤中納言物語「―の上よりふと物の落ちたらば」

⇒くみいれ‐てんじょう【組入れ天井】

くみいれ‐てんじょう【組入れ天井】‥ジヤウ

梁の間に組み込んだ、格子形の天井。6〜7センチメートル角の太さの組子くみこを10〜20センチメートル間隔に組んだもの。古代、仏寺の天井はほとんどこの形だった。くみれ。くみいれ。→格ごう天井

⇒くみ‐いれ【組入れ】

くみ‐い・れる【汲み入れる】

〔他下一〕[文]くみい・る(下二)

汲んで中に入れる。「風呂に水を―・れる」

くみ‐い・れる【組み入れる】

〔他下一〕[文]くみい・る(下二)

組んで中に入れる。編入する。組みこむ。「計画に―・れる」

くみ‐いん【組員】‥ヰン

組の構成員。特に暴力団の一員。

くみ‐うた【組歌・組唄】

地歌・箏曲の曲種名。数首の歌を組み合わせて、一曲としたもの。箏組歌と三味線組歌とがある。箏曲・地歌の最古の形式。組。

くみ‐うち【組討ち・組打ち】

互いに取り組んで戦うこと。組みついて討ち取ること。太平記39「太刀を背そむけて―にせんと」

くみ‐お【組緒】‥ヲ

糸で組んだひも。組紐。

くみ‐おき【汲み置き】

水を汲んで置いておくこと。また、その水。「一晩―の水」

くみ‐おそい【組押】‥オソヒ

風害を防ぐため、木を井桁いげたに組んで屋根のおさえとするもの。

くみ‐おどり【組踊】‥ヲドリ

①数人が組んで踊ること。

②種々の踊を組み合わせたもの。

③せりふ・歌・舞踊から成る琉球古典劇。

くみ‐おび【組帯】

①令制による礼服らいふく着用の際の帯。平組紐によるもの。絛帯じょうたい。

②組糸の幅広い紐を帯としたもの。

くみ‐かえ【組換え・組替え】‥カヘ

①くみかえること。

②〔生〕細胞の減数分裂の際、二つの相同染色体が対になって交叉することによって、同一染色体上の遺伝子の組合せに変化を生じること。

⇒くみかえ‐ディー‐エヌ‐エー【組換えDNA】

くみかえ‐ディー‐エヌ‐エー【組換えDNA】‥カヘ‥

生物から抽出したDNA分子の断片や、人工合成したDNAを、試験管内で酵素などを用いて、プラスミドやウイルスなどの自己増殖性DNAに人為的に結合したもの。

⇒くみ‐かえ【組換え・組替え】

くみ‐か・える【組み換える・組み替える】‥カヘル

→作品:『火山灰地』

⇒くぼ【久保】

くぼ‐た【凹田・窪田】

くぼんだ所にある田。神代紀下「汝は―作りませ」↔上田あげた

くぼた【窪田】

姓氏の一つ。

⇒くぼた‐うつぼ【窪田空穂】

くぼた【久保田】

姓氏の一つ。

⇒くぼた‐まんたろう【久保田万太郎】

くぼた‐うつぼ【窪田空穂】

歌人・国文学者。名は通治。長野県生れ。早大教授。歌風は客観性を重んじて生活実感を歌い上げ、抒情性に富む。歌集「まひる野」「老槻の下」、万葉集・古今集の評釈など。(1877〜1967)

窪田空穂

撮影:田沼武能

→作品:『火山灰地』

⇒くぼ【久保】

くぼ‐た【凹田・窪田】

くぼんだ所にある田。神代紀下「汝は―作りませ」↔上田あげた

くぼた【窪田】

姓氏の一つ。

⇒くぼた‐うつぼ【窪田空穂】

くぼた【久保田】

姓氏の一つ。

⇒くぼた‐まんたろう【久保田万太郎】

くぼた‐うつぼ【窪田空穂】

歌人・国文学者。名は通治。長野県生れ。早大教授。歌風は客観性を重んじて生活実感を歌い上げ、抒情性に富む。歌集「まひる野」「老槻の下」、万葉集・古今集の評釈など。(1877〜1967)

窪田空穂

撮影:田沼武能

⇒くぼた【窪田】

くぼた‐じょう【久保田城】‥ジヤウ

(→)秋田城2の正称。

くぼ‐たまり【凹溜り・窪溜り】

①くぼんだ場所。

②くぼんで水のたまっている所。

くぼた‐まんたろう【久保田万太郎】‥ラウ

小説家・劇作家・俳人。俳号傘雨。東京生れ。慶大卒。永井荷風に師事。江戸下町の情趣と義理人情を描き、独自の作風を築いた。小説「末枯」「春泥」、戯曲「大寺学校」、句集「道芝」など。文化勲章。(1889〜1963)

久保田万太郎(1)

撮影:田村 茂

⇒くぼた【窪田】

くぼた‐じょう【久保田城】‥ジヤウ

(→)秋田城2の正称。

くぼ‐たまり【凹溜り・窪溜り】

①くぼんだ場所。

②くぼんで水のたまっている所。

くぼた‐まんたろう【久保田万太郎】‥ラウ

小説家・劇作家・俳人。俳号傘雨。東京生れ。慶大卒。永井荷風に師事。江戸下町の情趣と義理人情を描き、独自の作風を築いた。小説「末枯」「春泥」、戯曲「大寺学校」、句集「道芝」など。文化勲章。(1889〜1963)

久保田万太郎(1)

撮影:田村 茂

久保田万太郎(2)

撮影:石井幸之助

久保田万太郎(2)

撮影:石井幸之助

⇒くぼた【久保田】

くぼ‐ち【凹地・窪地】

周囲より低くなっている土地。くぼんでいる土地。

くぼ‐つき【窪坏】

(→)窪手くぼてに同じ。

くぼ‐て【窪手・葉椀】

神前に供える物を入れる器。カシワの葉を幾枚も合わせ竹の針でさし綴って、凹んだ盤さらのように作った。宇津保物語俊蔭「さまざまの物の葉を―にさして」

くぼ‐てんずい【久保天随】

漢学者。名は得二。東京生れ。東大卒、台北帝大教授。著「秋碧吟廬詩鈔」など。(1875〜1934)

⇒くぼ【久保】

くぼま・る【凹まる・窪まる】

〔自五〕

①周囲が高く中央が低くなる。へこむ。

②うずくまる。しゃがむ。宇治拾遺物語2「女の童の―・り居て侍るを」

くぼみ【凹み・窪み】

くぼむこと。くぼんだ所。へこみ。

⇒くぼみ‐いし【凹み石】

くぼみ‐いし【凹み石】

縄文時代の石器の一種。河原石などに凹みがついたもの。用途は未詳。

⇒くぼみ【凹み・窪み】

くぼ・む【凹む・窪む】

[一]〔自五〕

①一部分が落ちこんで低くなる。へこむ。弥勒上生経賛(東大寺本)院政期点「世尊の斉ほそは厚くして窳クホマず」。「目が―・む」

②うずもれる。失意の境遇に陥る。おちぶれる。新撰六帖2「―・める身をも哀れとは見よ」

[二]〔他下二〕

⇒くぼめる(下一)

くぼ‐め【凹目・窪目】

普通より落ちこんでいる目。かなつぼまなこ。

くぼ・める【凹める・窪める】

〔他下一〕[文]くぼ・む(下二)

中を低くする。へこませる。

くぼ‐りょうご【久保亮五】‥リヤウ‥

物理学者。東京生れ。東大・慶応大教授。久保公式と呼ばれる統計力学の一般公式を確立するなど、統計力学・固体物理学の分野で業績を残す。文化勲章。(1920〜1995)

⇒くぼ【久保】

く‐ほん【九品】

〔仏〕

①極楽浄土に往生する者の生前に積んだ功徳の違いに応じて分けた九等の階位。上品・中品・下品げぼんの三品に、それぞれ上生・中生・下生げしょうの三等がある。三三品さんさんぼん。観無量寿経に基づく。

②九品浄土または九品蓮台の略。

⇒くほん‐あんにょうかい【九品安養界】

⇒くほん‐おうじょう【九品往生】

⇒くほん‐じょうしょう【九品上生】

⇒くほん‐じょうど【九品浄土】

⇒くほん‐ねんぶつ【九品念仏】

⇒くほん‐の‐うてな【九品の台】

⇒くほん‐の‐ぎょうごう【九品の行業】

⇒くほん‐の‐きょうしゅ【九品の教主】

⇒くほん‐の‐のぞみ【九品の望】

⇒くほん‐ぶつ【九品仏】

⇒くほん‐らいごう‐ず【九品来迎図】

⇒くほん‐れんだい【九品蓮台】

くほん‐あんにょうかい【九品安養界】‥ヤウ‥

(→)九品浄土に同じ。太平記18「聖真子は―の化主」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐おうじょう【九品往生】‥ワウジヤウ

極楽浄土に往生する者に九等の階位があるということ。また、九品浄土に往生すること。平家物語3「―疑い無し」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐じょうしょう【九品上生】‥ジヤウシヤウ

九品中の最上位。すなわち、上品上生。謡曲、柏崎「極楽の―の台うてななるに」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐じょうど【九品浄土】‥ジヤウ‥

往生する者の機根に応じて九等の差別がある浄土。阿弥陀の西方浄土。極楽浄土。九品安養界。九品の浄刹。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐ねんぶつ【九品念仏】

九品浄土に往生しようと願って念仏すること。また、念仏称名の調子を九通りに変えて唱えること。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐の‐うてな【九品の台】

(→)九品蓮台に同じ。平家物語3「―目の前にかかやき」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐の‐ぎょうごう【九品の行業】‥ギヤウゴフ

極楽浄土に往生するための九種の修行。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐の‐きょうしゅ【九品の教主】‥ケウ‥

九品浄土の教主。すなわち、阿弥陀仏。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐の‐のぞみ【九品の望】

九品浄土に往生したいとの願い。栄華物語根合「九品の御望こそ深くはおぼしめさるべけれ」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐ぶつ【九品仏】

九品浄土の阿弥陀仏を九体の像につくったもの。九体仏くたいぶつ。九体の弥陀仏。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐らいごう‐ず【九品来迎図】‥ガウヅ

阿弥陀仏が九品ごとに異なる来迎をするさまを描いた仏画。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐れんだい【九品蓮台】

極楽浄土にあるという蓮の台うてな。往生した者が座す。生前の功徳によって九等の差別がある。九品のうてな。九品の蓮はちす。枕草子101「―の間には下品げぼんといふとも」

⇒く‐ほん【九品】

くま【奠】

(→)「くましね」に同じ。

くま【隈・曲・阿】

①道や川などの湾曲して入り込んだ所。万葉集13「道の―八十―ごとになげきつつ」

②奥まって隠れた所。すみ。源氏物語明石「かの浦に静やかに隠らふべき―侍りなむや」

③色と色とが相接する所。光と陰との接する所。ぼかし。陰翳いんえい。暈うん。陰。くもり。源氏物語賢木「月の少し―ある」。「目の―」

④秘めているところ。隠していること。後撰和歌集秋「秋の夜の月の光は清けれど人の心の―は照らさず」

⑤かたすみ。へんぴなところ。源氏物語常夏「さる田舎の―にて」

⑥欠点。源氏物語浮舟「そのことぞとおぼゆる―なく」

⑦歌舞伎で役者の顔に施す色どり。くまどり。

隈

⇒くぼた【久保田】

くぼ‐ち【凹地・窪地】

周囲より低くなっている土地。くぼんでいる土地。

くぼ‐つき【窪坏】

(→)窪手くぼてに同じ。

くぼ‐て【窪手・葉椀】

神前に供える物を入れる器。カシワの葉を幾枚も合わせ竹の針でさし綴って、凹んだ盤さらのように作った。宇津保物語俊蔭「さまざまの物の葉を―にさして」

くぼ‐てんずい【久保天随】

漢学者。名は得二。東京生れ。東大卒、台北帝大教授。著「秋碧吟廬詩鈔」など。(1875〜1934)

⇒くぼ【久保】

くぼま・る【凹まる・窪まる】

〔自五〕

①周囲が高く中央が低くなる。へこむ。

②うずくまる。しゃがむ。宇治拾遺物語2「女の童の―・り居て侍るを」

くぼみ【凹み・窪み】

くぼむこと。くぼんだ所。へこみ。

⇒くぼみ‐いし【凹み石】

くぼみ‐いし【凹み石】

縄文時代の石器の一種。河原石などに凹みがついたもの。用途は未詳。

⇒くぼみ【凹み・窪み】

くぼ・む【凹む・窪む】

[一]〔自五〕

①一部分が落ちこんで低くなる。へこむ。弥勒上生経賛(東大寺本)院政期点「世尊の斉ほそは厚くして窳クホマず」。「目が―・む」

②うずもれる。失意の境遇に陥る。おちぶれる。新撰六帖2「―・める身をも哀れとは見よ」

[二]〔他下二〕

⇒くぼめる(下一)

くぼ‐め【凹目・窪目】

普通より落ちこんでいる目。かなつぼまなこ。

くぼ・める【凹める・窪める】

〔他下一〕[文]くぼ・む(下二)

中を低くする。へこませる。

くぼ‐りょうご【久保亮五】‥リヤウ‥

物理学者。東京生れ。東大・慶応大教授。久保公式と呼ばれる統計力学の一般公式を確立するなど、統計力学・固体物理学の分野で業績を残す。文化勲章。(1920〜1995)

⇒くぼ【久保】

く‐ほん【九品】

〔仏〕

①極楽浄土に往生する者の生前に積んだ功徳の違いに応じて分けた九等の階位。上品・中品・下品げぼんの三品に、それぞれ上生・中生・下生げしょうの三等がある。三三品さんさんぼん。観無量寿経に基づく。

②九品浄土または九品蓮台の略。

⇒くほん‐あんにょうかい【九品安養界】

⇒くほん‐おうじょう【九品往生】

⇒くほん‐じょうしょう【九品上生】

⇒くほん‐じょうど【九品浄土】

⇒くほん‐ねんぶつ【九品念仏】

⇒くほん‐の‐うてな【九品の台】

⇒くほん‐の‐ぎょうごう【九品の行業】

⇒くほん‐の‐きょうしゅ【九品の教主】

⇒くほん‐の‐のぞみ【九品の望】

⇒くほん‐ぶつ【九品仏】

⇒くほん‐らいごう‐ず【九品来迎図】

⇒くほん‐れんだい【九品蓮台】

くほん‐あんにょうかい【九品安養界】‥ヤウ‥

(→)九品浄土に同じ。太平記18「聖真子は―の化主」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐おうじょう【九品往生】‥ワウジヤウ

極楽浄土に往生する者に九等の階位があるということ。また、九品浄土に往生すること。平家物語3「―疑い無し」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐じょうしょう【九品上生】‥ジヤウシヤウ

九品中の最上位。すなわち、上品上生。謡曲、柏崎「極楽の―の台うてななるに」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐じょうど【九品浄土】‥ジヤウ‥

往生する者の機根に応じて九等の差別がある浄土。阿弥陀の西方浄土。極楽浄土。九品安養界。九品の浄刹。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐ねんぶつ【九品念仏】

九品浄土に往生しようと願って念仏すること。また、念仏称名の調子を九通りに変えて唱えること。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐の‐うてな【九品の台】

(→)九品蓮台に同じ。平家物語3「―目の前にかかやき」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐の‐ぎょうごう【九品の行業】‥ギヤウゴフ

極楽浄土に往生するための九種の修行。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐の‐きょうしゅ【九品の教主】‥ケウ‥

九品浄土の教主。すなわち、阿弥陀仏。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐の‐のぞみ【九品の望】

九品浄土に往生したいとの願い。栄華物語根合「九品の御望こそ深くはおぼしめさるべけれ」

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐ぶつ【九品仏】

九品浄土の阿弥陀仏を九体の像につくったもの。九体仏くたいぶつ。九体の弥陀仏。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐らいごう‐ず【九品来迎図】‥ガウヅ

阿弥陀仏が九品ごとに異なる来迎をするさまを描いた仏画。

⇒く‐ほん【九品】

くほん‐れんだい【九品蓮台】

極楽浄土にあるという蓮の台うてな。往生した者が座す。生前の功徳によって九等の差別がある。九品のうてな。九品の蓮はちす。枕草子101「―の間には下品げぼんといふとも」

⇒く‐ほん【九品】

くま【奠】

(→)「くましね」に同じ。

くま【隈・曲・阿】

①道や川などの湾曲して入り込んだ所。万葉集13「道の―八十―ごとになげきつつ」

②奥まって隠れた所。すみ。源氏物語明石「かの浦に静やかに隠らふべき―侍りなむや」

③色と色とが相接する所。光と陰との接する所。ぼかし。陰翳いんえい。暈うん。陰。くもり。源氏物語賢木「月の少し―ある」。「目の―」

④秘めているところ。隠していること。後撰和歌集秋「秋の夜の月の光は清けれど人の心の―は照らさず」

⑤かたすみ。へんぴなところ。源氏物語常夏「さる田舎の―にて」

⑥欠点。源氏物語浮舟「そのことぞとおぼゆる―なく」

⑦歌舞伎で役者の顔に施す色どり。くまどり。

隈

くま【熊】

①ネコ目クマ科の哺乳類の総称。アジアにヒマラヤグマ・マレーグマ・ナマケグマ、北米にアメリカクロクマ、南米にメガネグマ、さらに北極周辺にホッキョクグマ(シロクマ)とヒグマの7種がいる。体は太く、四肢は短い。日本の本土産はヒマラヤグマの亜種で、毛は一般に黒、喉に三日月形の白斑をもつのでツキノワグマと呼ばれる。広葉林を好み、よく木に登る。雑食性だが、植物質をよく食べる。北海道のクマはヒグマで、ツキノワグマより大形、毛は赤褐色から黒。〈[季]冬〉。源氏物語若菜上「かひなき身をば、―・狼にも施し侍りなん」

アメリカクロクマ

提供:東京動物園協会

くま【熊】

①ネコ目クマ科の哺乳類の総称。アジアにヒマラヤグマ・マレーグマ・ナマケグマ、北米にアメリカクロクマ、南米にメガネグマ、さらに北極周辺にホッキョクグマ(シロクマ)とヒグマの7種がいる。体は太く、四肢は短い。日本の本土産はヒマラヤグマの亜種で、毛は一般に黒、喉に三日月形の白斑をもつのでツキノワグマと呼ばれる。広葉林を好み、よく木に登る。雑食性だが、植物質をよく食べる。北海道のクマはヒグマで、ツキノワグマより大形、毛は赤褐色から黒。〈[季]冬〉。源氏物語若菜上「かひなき身をば、―・狼にも施し侍りなん」

アメリカクロクマ

提供:東京動物園協会

ツキノワグマ

提供:東京動物園協会

ツキノワグマ

提供:東京動物園協会

ヒマラヤグマ

提供:東京動物園協会

ヒマラヤグマ

提供:東京動物園協会

ホッキョクグマ

提供:東京動物園協会

ホッキョクグマ

提供:東京動物園協会

マレーグマ

提供:東京動物園協会

マレーグマ

提供:東京動物園協会

メガネグマ

提供:東京動物園協会

メガネグマ

提供:東京動物園協会

②(劇場の立見の場所は、前に鉄柵があったので、檻の中の熊に見立てていう)劇場で立見する人の称。

③(接頭語的に)強く荒く恐ろしいさま、また、大きい意を表す語。神代紀下「八尋の大―鰐」。古事記中「―樫くまかしが葉」。「―蝉ぜみ」

くま‐あり【熊蟻】

(→)クロオオアリの別称。

く‐まい【供米】

神仏にそなえる米。くましね。大鏡実頼「―三十石」

⇒くまい‐しょ【供米所】

⇒くまい‐でん【供米田】

ぐ‐まい【愚妹】

自分の妹の謙称。

ぐ‐まい【愚昧】

(「昧」は暗い意)愚かで道理が分からないこと。「―な人」

くまい‐ざさ【九枚笹】

①(→)チマキザサの別称。

②紋所の名。3枚の笹の葉を山の字の形にして、それを3個中央に向かい合わせて円形にしたもの。

九枚笹

②(劇場の立見の場所は、前に鉄柵があったので、檻の中の熊に見立てていう)劇場で立見する人の称。

③(接頭語的に)強く荒く恐ろしいさま、また、大きい意を表す語。神代紀下「八尋の大―鰐」。古事記中「―樫くまかしが葉」。「―蝉ぜみ」

くま‐あり【熊蟻】

(→)クロオオアリの別称。

く‐まい【供米】

神仏にそなえる米。くましね。大鏡実頼「―三十石」

⇒くまい‐しょ【供米所】

⇒くまい‐でん【供米田】

ぐ‐まい【愚妹】

自分の妹の謙称。

ぐ‐まい【愚昧】

(「昧」は暗い意)愚かで道理が分からないこと。「―な人」

くまい‐ざさ【九枚笹】

①(→)チマキザサの別称。

②紋所の名。3枚の笹の葉を山の字の形にして、それを3個中央に向かい合わせて円形にしたもの。

九枚笹

くまい‐しょ【供米所】

供米を調進する所。

⇒く‐まい【供米】

くまい‐でん【供米田】

供米の料にあてる田地。

⇒く‐まい【供米】

くま‐おくり【熊送り】

熊を神の使者として神聖視し、毎年定期的に熊の霊を神のもとに送り返す行事で、ユーラシアから北アメリカ北部の森林の狩猟採集民の間に広く見られる。アイヌでは熊自身を神と見、春に捕った小熊を丁重に育て、弓矢で殺してから歌舞で霊を親元に送り返す。これをイヨマンテと呼ぶ。熊祭。

くまがい【熊谷】

熊谷くまがやの旧称。熊谷氏の本拠。

⇒くまがい‐がさ【熊谷笠】

⇒くまがい‐ざくら【熊谷桜】

くまがい【熊谷】

姓氏の一つ。武蔵の武士。

⇒くまがい‐じんや【熊谷陣屋】

⇒くまがい‐そう【熊谷草】

⇒くまがい‐たいぞう【熊谷岱蔵】

⇒くまがい‐なおざね【熊谷直実】

⇒くまがい‐なおよし【熊谷直好】

⇒くまがい‐もりかず【熊谷守一】

くまがい‐がさ【熊谷笠】

編笠の一種。武蔵国熊谷から産出した笠で、普通の編笠より深い。天和(1681〜1684)頃から武士の間に行われた。熊谷。

熊谷笠

くまい‐しょ【供米所】

供米を調進する所。

⇒く‐まい【供米】

くまい‐でん【供米田】

供米の料にあてる田地。

⇒く‐まい【供米】

くま‐おくり【熊送り】

熊を神の使者として神聖視し、毎年定期的に熊の霊を神のもとに送り返す行事で、ユーラシアから北アメリカ北部の森林の狩猟採集民の間に広く見られる。アイヌでは熊自身を神と見、春に捕った小熊を丁重に育て、弓矢で殺してから歌舞で霊を親元に送り返す。これをイヨマンテと呼ぶ。熊祭。

くまがい【熊谷】

熊谷くまがやの旧称。熊谷氏の本拠。

⇒くまがい‐がさ【熊谷笠】

⇒くまがい‐ざくら【熊谷桜】

くまがい【熊谷】

姓氏の一つ。武蔵の武士。

⇒くまがい‐じんや【熊谷陣屋】

⇒くまがい‐そう【熊谷草】

⇒くまがい‐たいぞう【熊谷岱蔵】

⇒くまがい‐なおざね【熊谷直実】

⇒くまがい‐なおよし【熊谷直好】

⇒くまがい‐もりかず【熊谷守一】

くまがい‐がさ【熊谷笠】

編笠の一種。武蔵国熊谷から産出した笠で、普通の編笠より深い。天和(1681〜1684)頃から武士の間に行われた。熊谷。

熊谷笠

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐ざくら【熊谷桜】

マメザクラの一品種。キンキマメザクラの八重咲きで、初め紅色、のち白色。

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐じんや【熊谷陣屋】‥ヂン‥

浄瑠璃「一谷嫩軍記いちのたにふたばぐんき」3段目後半の通称。単に「陣屋」ともいう。また、歌舞伎での同場面の通称。

→文献資料[一谷嫩軍記(熊谷陣屋の段)]

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐そう【熊谷草】‥サウ

(花の形を、熊谷直実の背負う母衣ほろに見立てての名)ラン科の多年草。山地の林下にしばしば群生。高さ約30センチメートル。春、葉間に花柄を直立し紅紫の細点ある大きな袋状の白花を開く。ほていそう。〈[季]春〉。→あつもりそう。

くまがいそう

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐ざくら【熊谷桜】

マメザクラの一品種。キンキマメザクラの八重咲きで、初め紅色、のち白色。

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐じんや【熊谷陣屋】‥ヂン‥

浄瑠璃「一谷嫩軍記いちのたにふたばぐんき」3段目後半の通称。単に「陣屋」ともいう。また、歌舞伎での同場面の通称。

→文献資料[一谷嫩軍記(熊谷陣屋の段)]

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐そう【熊谷草】‥サウ

(花の形を、熊谷直実の背負う母衣ほろに見立てての名)ラン科の多年草。山地の林下にしばしば群生。高さ約30センチメートル。春、葉間に花柄を直立し紅紫の細点ある大きな袋状の白花を開く。ほていそう。〈[季]春〉。→あつもりそう。

くまがいそう

クマガイソウ

提供:OPO

クマガイソウ

提供:OPO

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐たいぞう【熊谷岱蔵】‥ザウ

医学者。長野県生れ。東北大学総長。BCGの研究、X線間接撮影法による集団検診など結核の診断・予防・治療に貢献。文化勲章。(1880〜1962)

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐なおざね【熊谷直実】‥ナホ‥

鎌倉初期の武士。武蔵熊谷の人。初め平知盛に仕え、のち源頼朝に降り、平家追討に功。久下直光と地を争い、敗れて京に走り仏門に入って法然に師事、蓮生坊と称す。一谷の戦に平敦盛を討ったことは平家物語で名高く、謡曲・幸若・浄瑠璃・歌舞伎に作られる。(1141〜1208)→一谷嫩軍記いちのたにふたばぐんき。

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐なおよし【熊谷直好】‥ナホ‥

江戸末期の歌人。周防岩国藩士。香川景樹に学び、桂門十哲の一人。著「梁塵後抄」「法曹至要抄注解」、家集「浦の汐貝」など。(1782〜1862)

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐もりかず【熊谷守一】

洋画家。岐阜県生れ。東京美術学校卒。フォーヴィスムを経て、簡潔な形態と色彩による画風を示す。作「蝋燭」「陽の死んだ日」など。(1880〜1977)

熊谷守一

撮影:田沼武能

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐たいぞう【熊谷岱蔵】‥ザウ

医学者。長野県生れ。東北大学総長。BCGの研究、X線間接撮影法による集団検診など結核の診断・予防・治療に貢献。文化勲章。(1880〜1962)

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐なおざね【熊谷直実】‥ナホ‥

鎌倉初期の武士。武蔵熊谷の人。初め平知盛に仕え、のち源頼朝に降り、平家追討に功。久下直光と地を争い、敗れて京に走り仏門に入って法然に師事、蓮生坊と称す。一谷の戦に平敦盛を討ったことは平家物語で名高く、謡曲・幸若・浄瑠璃・歌舞伎に作られる。(1141〜1208)→一谷嫩軍記いちのたにふたばぐんき。

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐なおよし【熊谷直好】‥ナホ‥

江戸末期の歌人。周防岩国藩士。香川景樹に学び、桂門十哲の一人。著「梁塵後抄」「法曹至要抄注解」、家集「浦の汐貝」など。(1782〜1862)

⇒くまがい【熊谷】

くまがい‐もりかず【熊谷守一】

洋画家。岐阜県生れ。東京美術学校卒。フォーヴィスムを経て、簡潔な形態と色彩による画風を示す。作「蝋燭」「陽の死んだ日」など。(1880〜1977)

熊谷守一

撮影:田沼武能

⇒くまがい【熊谷】

くま‐かし【熊樫】

(クマは接頭語。大きい意)カシ、またクロガシのこと。古事記中「平群へぐりの山の―が葉を」

くまがや【熊谷】

埼玉県北部の市。中山道の宿駅。荒川北岸に沿い、熊谷寺・熊谷堤などがある。人口20万5千。

くま‐がわ【球磨川】‥ガハ

熊本県南部の川。人吉盆地を流れ、八代やつしろで八代海に注ぐ。長さ115キロメートル。富士川・最上川と共に日本三急流の一つ。

球磨川

撮影:山梨勝弘

⇒くまがい【熊谷】

くま‐かし【熊樫】

(クマは接頭語。大きい意)カシ、またクロガシのこと。古事記中「平群へぐりの山の―が葉を」

くまがや【熊谷】

埼玉県北部の市。中山道の宿駅。荒川北岸に沿い、熊谷寺・熊谷堤などがある。人口20万5千。

くま‐がわ【球磨川】‥ガハ

熊本県南部の川。人吉盆地を流れ、八代やつしろで八代海に注ぐ。長さ115キロメートル。富士川・最上川と共に日本三急流の一つ。

球磨川

撮影:山梨勝弘

くまぐま・し【隈隈し】

〔形シク〕

①ひどく薄暗い。くまが多くて隠れて見えない。出雲風土記「いと―・しき谷なりとのたまふ」

②うしろぐらいようだ。秘密があるようだ。源氏物語梅枝「深く隠し給ふと怨みて…―・しくおぼしなすこそ苦しけれ」

くま‐げら【熊啄木鳥】

キツツキの一種。ほぼカラス大。全体黒色で、雄の頭頂は鮮紅色。日本では主に北海道の深い森林にすみ、「きょっきょっ」と鋭い声で鳴く。天然記念物。欧亜大陸北部に広く分布。

くまげら(雄)

くまぐま・し【隈隈し】

〔形シク〕

①ひどく薄暗い。くまが多くて隠れて見えない。出雲風土記「いと―・しき谷なりとのたまふ」

②うしろぐらいようだ。秘密があるようだ。源氏物語梅枝「深く隠し給ふと怨みて…―・しくおぼしなすこそ苦しけれ」

くま‐げら【熊啄木鳥】

キツツキの一種。ほぼカラス大。全体黒色で、雄の頭頂は鮮紅色。日本では主に北海道の深い森林にすみ、「きょっきょっ」と鋭い声で鳴く。天然記念物。欧亜大陸北部に広く分布。

くまげら(雄)

クマゲラ

提供:OPO

クマゲラ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

くまこう‐はちこう【熊公八公】

(落語などに出てくる職人の名から)無教育だが人柄がよく憎めない庶民。

くまさか【熊坂】

①⇒くまさかちょうはん(熊坂長範)。

②能。大盗熊坂長範が、美濃国赤坂の宿で牛若丸に討たれたことを脚色。

⇒くまさか‐ごころ【熊坂心】

⇒くまさか‐ずきん【熊坂頭巾】

⇒くまさか‐ちょうはん【熊坂長範】

くまさか‐ごころ【熊坂心】

(熊坂長範のような心の意)盗賊の心。ぬすみごころ。

⇒くまさか【熊坂】

くまさか‐ずきん【熊坂頭巾】‥ヅ‥

(→)長範ちょうはん頭巾に同じ。

⇒くまさか【熊坂】

くまさか‐ちょうはん【熊坂長範】‥チヤウ‥

①義経伝説に登場する盗賊。姓はその生国(越後と信濃の境とも、加賀とも)に由来。奥州へ下る金売吉次一行を美濃国(岐阜県)赤坂(青墓とも)の宿に襲い、牛若丸に討たれたという伝説上の人物。幸若舞「烏帽子折」、能「熊坂」、歌舞伎「熊坂長範物見松」などに登場。

②転じて、大泥棒のこと。

⇒くまさか【熊坂】

くま‐ざさ【隈笹・熊笹】

ササの一種。山林中に自生し、観賞用に広く栽培。高さ約1メートル。幹は細くて強靱。新葉は緑色だが、秋、縁辺が枯れて白変するのを隈に見たてていう。葉は料理・菓子の装飾用。

クマザサ

撮影:関戸 勇

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

くまこう‐はちこう【熊公八公】

(落語などに出てくる職人の名から)無教育だが人柄がよく憎めない庶民。

くまさか【熊坂】

①⇒くまさかちょうはん(熊坂長範)。

②能。大盗熊坂長範が、美濃国赤坂の宿で牛若丸に討たれたことを脚色。

⇒くまさか‐ごころ【熊坂心】

⇒くまさか‐ずきん【熊坂頭巾】

⇒くまさか‐ちょうはん【熊坂長範】

くまさか‐ごころ【熊坂心】

(熊坂長範のような心の意)盗賊の心。ぬすみごころ。

⇒くまさか【熊坂】

くまさか‐ずきん【熊坂頭巾】‥ヅ‥

(→)長範ちょうはん頭巾に同じ。

⇒くまさか【熊坂】

くまさか‐ちょうはん【熊坂長範】‥チヤウ‥

①義経伝説に登場する盗賊。姓はその生国(越後と信濃の境とも、加賀とも)に由来。奥州へ下る金売吉次一行を美濃国(岐阜県)赤坂(青墓とも)の宿に襲い、牛若丸に討たれたという伝説上の人物。幸若舞「烏帽子折」、能「熊坂」、歌舞伎「熊坂長範物見松」などに登場。

②転じて、大泥棒のこと。

⇒くまさか【熊坂】

くま‐ざさ【隈笹・熊笹】

ササの一種。山林中に自生し、観賞用に広く栽培。高さ約1メートル。幹は細くて強靱。新葉は緑色だが、秋、縁辺が枯れて白変するのを隈に見たてていう。葉は料理・菓子の装飾用。

クマザサ

撮影:関戸 勇

くまざわ【熊沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒くまざわ‐ばんざん【熊沢蕃山】

くまざわ‐ばんざん【熊沢蕃山】‥ザハ‥

江戸前期の儒学者。名は伯継、号は息游軒。隠退後、蕃山しげやま了介と称。京都の人。中江藤樹に陽明学を学び、岡山藩主池田光政に仕える。著「大学或問」が幕政批判とされ、古河こが城中に幽閉されて没。著「集義和書」「集義外書」など。(1619〜1691)

→著作:『集議和書』

⇒くまざわ【熊沢】

くま‐じ【隈路】‥ヂ

曲りかどの多いみち。

くま‐しね【奠稲・糈米】

神仏に奉る洗い清めた米。くま。かしよね。あらいよね。お洗米。お供米。俊忠集「きねがとるその―に思ふことみつてふ数を頼むばかりぞ」

くま‐しょうちゅう【球磨焼酎】‥セウチウ

(クマジョウチュウとも)熊本県人吉市を中心とした球磨地方で産する、米を主原料とした焼酎。

くま‐ぜみ【熊蝉】

セミ科の一種。日本のセミ類中最大で、体長4〜5センチメートル。体は黒色、金灰色の微毛がある。翅は透明、翅脈は緑色。神奈川県以西の暖地に多く、盛夏の頃盛んに「しゃあしゃあ」と鳴く。ウマゼミ。ヤマゼミ。漢名、蚱蝉さくぜん。〈[季]夏〉

くまぜみ

くまざわ【熊沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒くまざわ‐ばんざん【熊沢蕃山】

くまざわ‐ばんざん【熊沢蕃山】‥ザハ‥

江戸前期の儒学者。名は伯継、号は息游軒。隠退後、蕃山しげやま了介と称。京都の人。中江藤樹に陽明学を学び、岡山藩主池田光政に仕える。著「大学或問」が幕政批判とされ、古河こが城中に幽閉されて没。著「集義和書」「集義外書」など。(1619〜1691)

→著作:『集議和書』

⇒くまざわ【熊沢】

くま‐じ【隈路】‥ヂ

曲りかどの多いみち。

くま‐しね【奠稲・糈米】

神仏に奉る洗い清めた米。くま。かしよね。あらいよね。お洗米。お供米。俊忠集「きねがとるその―に思ふことみつてふ数を頼むばかりぞ」

くま‐しょうちゅう【球磨焼酎】‥セウチウ

(クマジョウチュウとも)熊本県人吉市を中心とした球磨地方で産する、米を主原料とした焼酎。

くま‐ぜみ【熊蝉】

セミ科の一種。日本のセミ類中最大で、体長4〜5センチメートル。体は黒色、金灰色の微毛がある。翅は透明、翅脈は緑色。神奈川県以西の暖地に多く、盛夏の頃盛んに「しゃあしゃあ」と鳴く。ウマゼミ。ヤマゼミ。漢名、蚱蝉さくぜん。〈[季]夏〉

くまぜみ

クマゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

クマゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

くまそ【熊襲】

記紀伝説に見える九州南部の地名、またそこに居住した種族。肥後の球磨くまと大隅の贈於そおか。日本武尊やまとたけるのみことの征討伝説で著名。景行紀「―反そむきて朝貢みつきたてまつらず」

くま‐たか【熊鷹】

①ワシ目タカ科の鳥。大形で背面は暗褐色。喉は白地に黒い縦斑がある。日本・東南アジアなどの山地の森林にすみ、兎や鳥類を捕食。東北地方では放鷹に使われ、尾羽は昔から矢羽として重要であった。角鷹。〈新撰字鏡8〉

クマタカ

撮影:小宮輝之

くまそ【熊襲】

記紀伝説に見える九州南部の地名、またそこに居住した種族。肥後の球磨くまと大隅の贈於そおか。日本武尊やまとたけるのみことの征討伝説で著名。景行紀「―反そむきて朝貢みつきたてまつらず」

くま‐たか【熊鷹】

①ワシ目タカ科の鳥。大形で背面は暗褐色。喉は白地に黒い縦斑がある。日本・東南アジアなどの山地の森林にすみ、兎や鳥類を捕食。東北地方では放鷹に使われ、尾羽は昔から矢羽として重要であった。角鷹。〈新撰字鏡8〉

クマタカ

撮影:小宮輝之

②凶暴で貪欲なもののたとえ。

⇒くまたか‐まなこ【熊鷹眼】

くまたか‐まなこ【熊鷹眼】

クマタカが餌食えじきをさがし求める時の目つきのように、凶暴・貪欲な人のおそろしい目つき。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「―見付けたぞと鷲掴み」

⇒くま‐たか【熊鷹】

くま‐つづら【熊葛】

クマツヅラ科の多年草。高さ0.5〜1メートル。葉はヨモギに似、羽状。初夏、淡紫色の小花を穂状につける。全草を乾して生薬とし、漢方で通経薬、腫物に用いる。漢名、馬鞭草。〈本草和名〉

⇒くまつづら‐か【熊葛科】

くまつづら‐か【熊葛科】‥クワ

双子葉植物の一科。花は管状の合弁花で五数性ごすうせい。おしべは通常4本。高木から草本まで、熱帯・亜熱帯中心に広く分布、約90属3000種ある。花が美しく、園芸植物となるものが多い。ランタナ・クサギ・ムラサキシキブ・チークなど。

⇒くま‐つづら【熊葛】

くま‐で【隈手】

曲がりくねって見えないところ。冥界。神代紀下「八十隈やそくまでに隠去かくれなむ」

くま‐で【熊手】

①長い柄のさきにクマの爪のような鉄爪を数個並べつけたもので、平安末期以来、戦陣で敵をひっかけて捕らえるのに用いた武器。鉄搭てっとう。平家物語8「遠きをば弓で射、近きをば太刀で切り、―にかけてとるもあり」

②穀物・落葉などを掻き寄せる竹製の道具。さで掻き。

③竹製の熊手に、おかめの面、模造小判などを飾りつけたもの。年中の福徳をかきよせる縁起物として、東京の酉とりの市で売る。〈[季]冬〉

④強欲な人のたとえ。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「―よ欲よと言はるるも口惜しし」

⇒くまで‐しょう【熊手性】

⇒くまで‐ばば【熊手婆】

くまで‐しょう【熊手性】‥シヤウ

欲深い性質。浄瑠璃、心中二つ腹帯「生れ付いたる―、今度の起りも根が慾から」

⇒くま‐で【熊手】

くまで‐ばば【熊手婆】

(近世語)(熊手のようにかき出すとして)産婆を卑しめていう語。

⇒くま‐で【熊手】

くま‐と【隈所】

くまになっているところ。物かげ。万葉集20「葦垣の―に立ちてわぎもこが」

くま‐どり【隈取り・暈取り】

①くまどること。彩色を加え、ぼかすこと。

②絵画で、遠近・高低・凹凸などを表現するため、墨や彩色の濃淡によってぼかしを加えること。

③歌舞伎や中国の京劇などにおける特殊な化粧法。正義・悪・超人的な力などをもつ役柄を強調するため、紅・青・墨などの絵具で一定の型に顔面を彩色すること。→隈くま(図)。

⇒くまどり‐ふで【隈取り筆】

くまどり‐ふで【隈取り筆】

ぼかしをするのに用いる画筆。柔毛で製し、穂の形は円く短い。くまふで。

⇒くま‐どり【隈取り・暈取り】

くま‐ど・る【隈取る・暈取る】

〔他五〕

①彩色で濃淡をつける。境目をぼかす。為兼集「雲の色は―・る墨の移し絵に」

②顔を紅・墨などでいろどる。特に、俳優が顔の隈取りをする。浄瑠璃、源平布引滝「つらを―・り隠せしは」

くま‐なく【隈無く】

〔副〕

(形容詞クマナシの連用形から)行き届かぬ所なく。何事にも通じて。「―探す」

くま‐な・し【隈無し】

〔形ク〕

①隠れる所がない。陰がない。源氏物語夕顔「八月十五夜、―・き月かげ」

②心にかくす所がない。へだて心がない。源氏物語夢浮橋「聖といふ中にもあまり―・く物し給へば」

③行き届かない所がない。ぬかりがない。何事にも通じている。源氏物語帚木「―・き物言ひも定めかねて」

くま‐ねずみ【熊鼠】

ネズミ科の哺乳類。イエネズミの一種で、頭胴長約20センチメートル、尾はそれより少し長い。原産地は東南アジアといわれるが、現在は全世界に分布。近似種のドブネズミと比べ、尾が長く、耳が大きい。登ることが巧みで、ロープや電線を伝って家などに侵入する。高層住宅やビルに多い。エジプトネズミ。フネネズミ。

くまの【熊野】

①和歌山県西牟婁むろ郡から三重県北牟婁郡にかけての地の総称。森林資源に富み、また熊野三山・那智滝など名勝が多い。

②三重県南西部、熊野灘に臨む市。紀伊国東部の中心都市。林業の中心として発達。人口2万1千。

③島根県松江市の地名。熊野神社の所在地。

④広島県安芸郡の地名。筆の産地として著名。

⇒くまの‐かいし【熊野懐紙】

⇒くまの‐かいどう【熊野街道】

⇒くまの‐がわ【熊野川】

⇒くまの‐ごおう【熊野牛王】

⇒くまの‐さんざん【熊野三山】

⇒くまの‐さんしゃ【熊野三社】

⇒くまの‐さんしょ‐ごんげん【熊野三所権現】

⇒くまの‐じんじゃ【熊野神社】

⇒くまの‐すいぐん【熊野水軍】

⇒くまの‐どうじゃ【熊野道者】

⇒くまの‐なだ【熊野灘】

⇒くまの‐なち‐じんじゃ【熊野那智神社】

⇒くまのにます‐じんじゃ【熊野坐神社】

⇒くまの‐はやたま‐じんじゃ【熊野速玉神社】

⇒くまの‐びくに【熊野比丘尼】

⇒くまの‐ふで【熊野筆】

⇒くまの‐まんだら【熊野曼荼羅】

⇒くまの‐もうで【熊野詣で】

⇒くまの‐やまぶし【熊野山伏】

くま‐の‐い【熊胆】

①胆汁を含んだままの熊の胆嚢を干した物。味苦く、腹痛・気付・強壮用として珍重。島崎藤村、家「沈香じんこう、麝香じゃこう、人参、―、金箔などの仕入、遠国から来る薬の注文」

②朝鮮人参の古称。〈新撰字鏡7〉

くまの‐かいし【熊野懐紙】‥クワイ‥

後鳥羽上皇のたびたびの熊野御幸のときに催された歌会の折の和歌懐紙で、今日残っている三十数葉のものの総称。鎌倉初期の仮名筆跡として貴重。

⇒くまの【熊野】

くまの‐かいどう【熊野街道】‥ダウ

熊野三社への参詣道。東の伊勢からと、西の紀伊からの二つがある。京都方面からの熊野参詣はふつう紀伊経由。

⇒くまの【熊野】

くまの‐がわ【熊野川】‥ガハ

奈良県中部から和歌山県南東部を流れる川。大峰山に発源し、十津川となって紀伊山地を横断し、北山川を合わせて熊野灘に入る。長さ183キロメートル。北山川沿岸に瀞八丁どろはっちょうがある。新宮川。

熊野川

撮影:山梨勝弘

②凶暴で貪欲なもののたとえ。

⇒くまたか‐まなこ【熊鷹眼】

くまたか‐まなこ【熊鷹眼】

クマタカが餌食えじきをさがし求める時の目つきのように、凶暴・貪欲な人のおそろしい目つき。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「―見付けたぞと鷲掴み」

⇒くま‐たか【熊鷹】

くま‐つづら【熊葛】

クマツヅラ科の多年草。高さ0.5〜1メートル。葉はヨモギに似、羽状。初夏、淡紫色の小花を穂状につける。全草を乾して生薬とし、漢方で通経薬、腫物に用いる。漢名、馬鞭草。〈本草和名〉

⇒くまつづら‐か【熊葛科】

くまつづら‐か【熊葛科】‥クワ

双子葉植物の一科。花は管状の合弁花で五数性ごすうせい。おしべは通常4本。高木から草本まで、熱帯・亜熱帯中心に広く分布、約90属3000種ある。花が美しく、園芸植物となるものが多い。ランタナ・クサギ・ムラサキシキブ・チークなど。

⇒くま‐つづら【熊葛】

くま‐で【隈手】

曲がりくねって見えないところ。冥界。神代紀下「八十隈やそくまでに隠去かくれなむ」

くま‐で【熊手】

①長い柄のさきにクマの爪のような鉄爪を数個並べつけたもので、平安末期以来、戦陣で敵をひっかけて捕らえるのに用いた武器。鉄搭てっとう。平家物語8「遠きをば弓で射、近きをば太刀で切り、―にかけてとるもあり」

②穀物・落葉などを掻き寄せる竹製の道具。さで掻き。

③竹製の熊手に、おかめの面、模造小判などを飾りつけたもの。年中の福徳をかきよせる縁起物として、東京の酉とりの市で売る。〈[季]冬〉

④強欲な人のたとえ。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「―よ欲よと言はるるも口惜しし」

⇒くまで‐しょう【熊手性】

⇒くまで‐ばば【熊手婆】

くまで‐しょう【熊手性】‥シヤウ

欲深い性質。浄瑠璃、心中二つ腹帯「生れ付いたる―、今度の起りも根が慾から」

⇒くま‐で【熊手】

くまで‐ばば【熊手婆】

(近世語)(熊手のようにかき出すとして)産婆を卑しめていう語。

⇒くま‐で【熊手】

くま‐と【隈所】

くまになっているところ。物かげ。万葉集20「葦垣の―に立ちてわぎもこが」

くま‐どり【隈取り・暈取り】

①くまどること。彩色を加え、ぼかすこと。

②絵画で、遠近・高低・凹凸などを表現するため、墨や彩色の濃淡によってぼかしを加えること。

③歌舞伎や中国の京劇などにおける特殊な化粧法。正義・悪・超人的な力などをもつ役柄を強調するため、紅・青・墨などの絵具で一定の型に顔面を彩色すること。→隈くま(図)。

⇒くまどり‐ふで【隈取り筆】

くまどり‐ふで【隈取り筆】

ぼかしをするのに用いる画筆。柔毛で製し、穂の形は円く短い。くまふで。

⇒くま‐どり【隈取り・暈取り】

くま‐ど・る【隈取る・暈取る】

〔他五〕

①彩色で濃淡をつける。境目をぼかす。為兼集「雲の色は―・る墨の移し絵に」

②顔を紅・墨などでいろどる。特に、俳優が顔の隈取りをする。浄瑠璃、源平布引滝「つらを―・り隠せしは」

くま‐なく【隈無く】

〔副〕

(形容詞クマナシの連用形から)行き届かぬ所なく。何事にも通じて。「―探す」

くま‐な・し【隈無し】

〔形ク〕

①隠れる所がない。陰がない。源氏物語夕顔「八月十五夜、―・き月かげ」

②心にかくす所がない。へだて心がない。源氏物語夢浮橋「聖といふ中にもあまり―・く物し給へば」

③行き届かない所がない。ぬかりがない。何事にも通じている。源氏物語帚木「―・き物言ひも定めかねて」

くま‐ねずみ【熊鼠】

ネズミ科の哺乳類。イエネズミの一種で、頭胴長約20センチメートル、尾はそれより少し長い。原産地は東南アジアといわれるが、現在は全世界に分布。近似種のドブネズミと比べ、尾が長く、耳が大きい。登ることが巧みで、ロープや電線を伝って家などに侵入する。高層住宅やビルに多い。エジプトネズミ。フネネズミ。

くまの【熊野】

①和歌山県西牟婁むろ郡から三重県北牟婁郡にかけての地の総称。森林資源に富み、また熊野三山・那智滝など名勝が多い。

②三重県南西部、熊野灘に臨む市。紀伊国東部の中心都市。林業の中心として発達。人口2万1千。

③島根県松江市の地名。熊野神社の所在地。

④広島県安芸郡の地名。筆の産地として著名。

⇒くまの‐かいし【熊野懐紙】

⇒くまの‐かいどう【熊野街道】

⇒くまの‐がわ【熊野川】

⇒くまの‐ごおう【熊野牛王】

⇒くまの‐さんざん【熊野三山】

⇒くまの‐さんしゃ【熊野三社】

⇒くまの‐さんしょ‐ごんげん【熊野三所権現】

⇒くまの‐じんじゃ【熊野神社】

⇒くまの‐すいぐん【熊野水軍】

⇒くまの‐どうじゃ【熊野道者】

⇒くまの‐なだ【熊野灘】

⇒くまの‐なち‐じんじゃ【熊野那智神社】

⇒くまのにます‐じんじゃ【熊野坐神社】

⇒くまの‐はやたま‐じんじゃ【熊野速玉神社】

⇒くまの‐びくに【熊野比丘尼】

⇒くまの‐ふで【熊野筆】

⇒くまの‐まんだら【熊野曼荼羅】

⇒くまの‐もうで【熊野詣で】

⇒くまの‐やまぶし【熊野山伏】

くま‐の‐い【熊胆】

①胆汁を含んだままの熊の胆嚢を干した物。味苦く、腹痛・気付・強壮用として珍重。島崎藤村、家「沈香じんこう、麝香じゃこう、人参、―、金箔などの仕入、遠国から来る薬の注文」

②朝鮮人参の古称。〈新撰字鏡7〉

くまの‐かいし【熊野懐紙】‥クワイ‥

後鳥羽上皇のたびたびの熊野御幸のときに催された歌会の折の和歌懐紙で、今日残っている三十数葉のものの総称。鎌倉初期の仮名筆跡として貴重。

⇒くまの【熊野】

くまの‐かいどう【熊野街道】‥ダウ

熊野三社への参詣道。東の伊勢からと、西の紀伊からの二つがある。京都方面からの熊野参詣はふつう紀伊経由。

⇒くまの【熊野】

くまの‐がわ【熊野川】‥ガハ

奈良県中部から和歌山県南東部を流れる川。大峰山に発源し、十津川となって紀伊山地を横断し、北山川を合わせて熊野灘に入る。長さ183キロメートル。北山川沿岸に瀞八丁どろはっちょうがある。新宮川。

熊野川

撮影:山梨勝弘

⇒くまの【熊野】

くまの‐ごおう【熊野牛王】‥ワウ

熊野三社で配布した牛王宝印。烏の絵を図案化して「熊野牛王宝印」と記したもの。烏は、古来、熊野の神使という。→牛王宝印(図)。

⇒くまの【熊野】

くまの‐さんざん【熊野三山】

熊野三社のこと。

⇒くまの【熊野】

くまの‐さんしゃ【熊野三社】

熊野坐くまのにます神社・熊野速玉くまのはやたま神社・熊野那智神社の総称。熊野別当が現地で統率した。熊野三山。三熊野みくまの。

紀伊山地の霊場と参詣道

提供:NHK

⇒くまの【熊野】

くまの‐ごおう【熊野牛王】‥ワウ

熊野三社で配布した牛王宝印。烏の絵を図案化して「熊野牛王宝印」と記したもの。烏は、古来、熊野の神使という。→牛王宝印(図)。

⇒くまの【熊野】

くまの‐さんざん【熊野三山】

熊野三社のこと。

⇒くまの【熊野】

くまの‐さんしゃ【熊野三社】

熊野坐くまのにます神社・熊野速玉くまのはやたま神社・熊野那智神社の総称。熊野別当が現地で統率した。熊野三山。三熊野みくまの。

紀伊山地の霊場と参詣道

提供:NHK

紀伊山地の霊場と参詣道

提供:NHK

⇒くまの【熊野】

くまの‐さんしょ‐ごんげん【熊野三所権現】

熊野三社の主祭神として祀られる本宮の家都御子神けつみこのかみ、新宮の熊野速玉神、那智の夫須美ふすみ神の三所。熊野ゆや権現。

⇒くまの【熊野】

くまの‐じんじゃ【熊野神社】

島根県松江市にある元国幣大社。祭神は神祖かむろぎ熊野大神櫛御気野命(素戔嗚尊)。鑽火祭きりびまつりの神事が有名。熊野大社。

⇒くまの【熊野】

くまの‐すいぐん【熊野水軍】

中世、熊野地方を本拠として力を振るった海上勢力。源平合戦時の源氏、南北朝争乱時の南朝はこの力に依存し、信長・秀吉も重用した。

⇒くまの【熊野】

くま‐の‐でんざぶろう【熊の伝三郎】‥ラウ

江戸時代、大道で切り傷や皹あかぎれの膏薬を売った香具師やし。熊の皮の袖無しを着て、薬は熊の脂肪から製造したと称した。享保・文政・天保年間などに出現。

くまの‐どうじゃ【熊野道者】‥ダウ‥

紀伊国熊野に参詣する道者。

⇒くまの【熊野】

くまの‐なだ【熊野灘】

和歌山県南東部および三重県南部の沖合の海域。古来航海の難所。漁場。

熊野灘

撮影:山梨勝弘

紀伊山地の霊場と参詣道

提供:NHK

⇒くまの【熊野】

くまの‐さんしょ‐ごんげん【熊野三所権現】

熊野三社の主祭神として祀られる本宮の家都御子神けつみこのかみ、新宮の熊野速玉神、那智の夫須美ふすみ神の三所。熊野ゆや権現。

⇒くまの【熊野】

くまの‐じんじゃ【熊野神社】

島根県松江市にある元国幣大社。祭神は神祖かむろぎ熊野大神櫛御気野命(素戔嗚尊)。鑽火祭きりびまつりの神事が有名。熊野大社。

⇒くまの【熊野】

くまの‐すいぐん【熊野水軍】

中世、熊野地方を本拠として力を振るった海上勢力。源平合戦時の源氏、南北朝争乱時の南朝はこの力に依存し、信長・秀吉も重用した。

⇒くまの【熊野】

くま‐の‐でんざぶろう【熊の伝三郎】‥ラウ

江戸時代、大道で切り傷や皹あかぎれの膏薬を売った香具師やし。熊の皮の袖無しを着て、薬は熊の脂肪から製造したと称した。享保・文政・天保年間などに出現。

くまの‐どうじゃ【熊野道者】‥ダウ‥

紀伊国熊野に参詣する道者。

⇒くまの【熊野】

くまの‐なだ【熊野灘】

和歌山県南東部および三重県南部の沖合の海域。古来航海の難所。漁場。

熊野灘

撮影:山梨勝弘

⇒くまの【熊野】

くまの‐なち‐じんじゃ【熊野那智神社】

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町にある元官幣中社。祭神は家都御子けつみこ神・熊野速玉神・熊野夫須美ふすみ神。今は熊野那智大社と称。熊野三社の一つ。

熊野那智大社

撮影:的場 啓

⇒くまの【熊野】

くまの‐なち‐じんじゃ【熊野那智神社】

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町にある元官幣中社。祭神は家都御子けつみこ神・熊野速玉神・熊野夫須美ふすみ神。今は熊野那智大社と称。熊野三社の一つ。

熊野那智大社

撮影:的場 啓

⇒くまの【熊野】

くまのにます‐じんじゃ【熊野坐神社】

和歌山県田辺市本宮町にある元官幣大社。祭神は家都御子神。本宮。今は熊野本宮大社と称。熊野三社の一つ。

⇒くまの【熊野】

くまの‐はやたま‐じんじゃ【熊野速玉神社】

和歌山県新宮市にある元官幣大社。祭神は熊野速玉神。新宮。今は熊野速玉大社と称。熊野三社の一つ。

⇒くまの【熊野】

くまの‐びくに【熊野比丘尼】

近世、熊野三所権現の縁起を語り諸国を勧進かんじんした尼僧。のちには歌をうたい、また色を売る者ともなった。歌比丘尼。

⇒くまの【熊野】

くまの‐ふで【熊野筆】

広島県安芸郡熊野町で製作される筆。幕末の頃に始まる。

⇒くまの【熊野】

くまの‐まんだら【熊野曼荼羅】

熊野三山を描いた垂迹すいじゃく画の一種。

⇒くまの【熊野】

くま‐の‐み【熊之実】

スズメダイ科の海産の硬骨魚。体長約10センチメートル。体色は背部が黒褐色で、体側に3本の白色横帯がある。サンゴ礁のイソギンチャクと共生する。雄から雌へ性転換をする。関東地方以南の暖海に分布。近縁種にハマクマノミ・カクレクマノミなどがある。広義にはクマノミ亜科魚類の総称。

クマノミ

提供:東京動物園協会

⇒くまの【熊野】

くまのにます‐じんじゃ【熊野坐神社】

和歌山県田辺市本宮町にある元官幣大社。祭神は家都御子神。本宮。今は熊野本宮大社と称。熊野三社の一つ。

⇒くまの【熊野】

くまの‐はやたま‐じんじゃ【熊野速玉神社】

和歌山県新宮市にある元官幣大社。祭神は熊野速玉神。新宮。今は熊野速玉大社と称。熊野三社の一つ。

⇒くまの【熊野】

くまの‐びくに【熊野比丘尼】

近世、熊野三所権現の縁起を語り諸国を勧進かんじんした尼僧。のちには歌をうたい、また色を売る者ともなった。歌比丘尼。

⇒くまの【熊野】

くまの‐ふで【熊野筆】

広島県安芸郡熊野町で製作される筆。幕末の頃に始まる。

⇒くまの【熊野】

くまの‐まんだら【熊野曼荼羅】

熊野三山を描いた垂迹すいじゃく画の一種。

⇒くまの【熊野】

くま‐の‐み【熊之実】

スズメダイ科の海産の硬骨魚。体長約10センチメートル。体色は背部が黒褐色で、体側に3本の白色横帯がある。サンゴ礁のイソギンチャクと共生する。雄から雌へ性転換をする。関東地方以南の暖海に分布。近縁種にハマクマノミ・カクレクマノミなどがある。広義にはクマノミ亜科魚類の総称。

クマノミ

提供:東京動物園協会

くまの‐もうで【熊野詣で】‥マウデ

熊野三所権現に参詣すること。愚管抄4「白河院の御時、御―といふこと始まりて、度々まゐらせおはしましける」

⇒くまの【熊野】

くまの‐やまぶし【熊野山伏】

熊野三社に奉仕する山伏。

⇒くまの【熊野】

くまのゆ‐おんせん【熊ノ湯温泉】‥ヲン‥

長野県北東部、志賀高原の南にある温泉。泉質は硫黄泉。

くま‐ばち【熊蜂】

(「くまんばち」とも)

①ミツバチ科のハチ。大形で、体長約25ミリメートル。体の大部分は黒色で、胸背は黄色の毛におおわれる。体に毛が密生して熊を思わせる。朽ちた材の中などに長い穴をあけ、中に花の蜜・花粉を集めて産卵。

くまばち

くまの‐もうで【熊野詣で】‥マウデ

熊野三所権現に参詣すること。愚管抄4「白河院の御時、御―といふこと始まりて、度々まゐらせおはしましける」

⇒くまの【熊野】

くまの‐やまぶし【熊野山伏】

熊野三社に奉仕する山伏。

⇒くまの【熊野】

くまのゆ‐おんせん【熊ノ湯温泉】‥ヲン‥

長野県北東部、志賀高原の南にある温泉。泉質は硫黄泉。

くま‐ばち【熊蜂】

(「くまんばち」とも)

①ミツバチ科のハチ。大形で、体長約25ミリメートル。体の大部分は黒色で、胸背は黄色の毛におおわれる。体に毛が密生して熊を思わせる。朽ちた材の中などに長い穴をあけ、中に花の蜜・花粉を集めて産卵。

くまばち

クマバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

クマバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

②スズメバチの俗称。〈日葡辞書〉

くま‐ひもろき【熊神籬】

神体が露あらわに見えないようにおおい囲む具。また、一説に熊の胆。垂仁紀に新羅王子の天日槍あめのひぼこのもたらした七種の神物の一つとする。くまのひもろき。→神籬ひもろぎ

くま‐ふで【隈筆】

(→)「隈取り筆」に同じ。

くま‐まつり【熊祭】

(→)「熊送り」に同じ。

くま‐み【隈回】

くまのあるめぐり。曲り角。くまわ。万葉集2「道の―に標しめ結へわが背」

くま‐むし【熊虫】

緩歩かんぽ動物の総称。

くまもと【熊本】

①九州地方中央部の県。肥後国の全域轄。面積7404平方キロメートル。人口184万2千。全14市。

→五木の子守唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②熊本県西部、熊本平野中央部の市。県庁所在地。もと細川氏54万石の城下町。人口67万。

⇒くまもと‐じょう【熊本城】

⇒くまもと‐だいがく【熊本大学】

⇒くまもと‐バンド【熊本バンド】

⇒くまもと‐ようがっこう【熊本洋学校】

くまもと‐じょう【熊本城】‥ジヤウ

熊本市の中央、茶臼山にある城。1601〜07年(慶長6〜12)加藤清正の築造。1877年(明治10)西南戦争で西郷軍に攻められたが、落ちなかった。銀杏城。

熊本城

撮影:山梨勝弘

②スズメバチの俗称。〈日葡辞書〉

くま‐ひもろき【熊神籬】

神体が露あらわに見えないようにおおい囲む具。また、一説に熊の胆。垂仁紀に新羅王子の天日槍あめのひぼこのもたらした七種の神物の一つとする。くまのひもろき。→神籬ひもろぎ

くま‐ふで【隈筆】

(→)「隈取り筆」に同じ。

くま‐まつり【熊祭】

(→)「熊送り」に同じ。

くま‐み【隈回】

くまのあるめぐり。曲り角。くまわ。万葉集2「道の―に標しめ結へわが背」

くま‐むし【熊虫】

緩歩かんぽ動物の総称。

くまもと【熊本】

①九州地方中央部の県。肥後国の全域轄。面積7404平方キロメートル。人口184万2千。全14市。

→五木の子守唄

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②熊本県西部、熊本平野中央部の市。県庁所在地。もと細川氏54万石の城下町。人口67万。

⇒くまもと‐じょう【熊本城】

⇒くまもと‐だいがく【熊本大学】

⇒くまもと‐バンド【熊本バンド】

⇒くまもと‐ようがっこう【熊本洋学校】

くまもと‐じょう【熊本城】‥ジヤウ

熊本市の中央、茶臼山にある城。1601〜07年(慶長6〜12)加藤清正の築造。1877年(明治10)西南戦争で西郷軍に攻められたが、落ちなかった。銀杏城。

熊本城

撮影:山梨勝弘

⇒くまもと【熊本】

くまもと‐だいがく【熊本大学】

国立大学法人の一つ。1929年設置の熊本医大のほか、旧制の第五高等学校・熊本工専・熊本薬専・熊本師範・同青年師範を母体として49年設置。2004年法人化。熊本市。

⇒くまもと【熊本】

くまもと‐バンド【熊本バンド】

(バンドはband)海老名弾正・徳富蘇峰ら熊本洋学校生徒有志の一団。1876年(明治9)熊本城外の花岡山で祈祷会を開き、キリスト教奉教趣意書に署名。日本におけるプロテスタントの源流の一つ。

⇒くまもと【熊本】

くまもと‐ようがっこう【熊本洋学校】‥ヤウガクカウ

1871年(明治4)設立の熊本藩校。アメリカ人ジェーンズ(L. L. Janes1838〜1909)が英語で教授し、キリスト教主義の洋式教育を行なった。76年廃校。

⇒くまもと【熊本】

くま‐やなぎ【熊柳】

クロウメモドキ科の半蔓性落葉樹。枝はやや蔓状をなし、他の木にまつわる。夏、小白花をつけ、翌年に実る果実は色・大きさとも小豆に似る。各地の山野に自生。漢名、蛇藤・紫羅花。

くまやなぎ

⇒くまもと【熊本】

くまもと‐だいがく【熊本大学】

国立大学法人の一つ。1929年設置の熊本医大のほか、旧制の第五高等学校・熊本工専・熊本薬専・熊本師範・同青年師範を母体として49年設置。2004年法人化。熊本市。

⇒くまもと【熊本】

くまもと‐バンド【熊本バンド】

(バンドはband)海老名弾正・徳富蘇峰ら熊本洋学校生徒有志の一団。1876年(明治9)熊本城外の花岡山で祈祷会を開き、キリスト教奉教趣意書に署名。日本におけるプロテスタントの源流の一つ。

⇒くまもと【熊本】

くまもと‐ようがっこう【熊本洋学校】‥ヤウガクカウ

1871年(明治4)設立の熊本藩校。アメリカ人ジェーンズ(L. L. Janes1838〜1909)が英語で教授し、キリスト教主義の洋式教育を行なった。76年廃校。

⇒くまもと【熊本】

くま‐やなぎ【熊柳】

クロウメモドキ科の半蔓性落葉樹。枝はやや蔓状をなし、他の木にまつわる。夏、小白花をつけ、翌年に実る果実は色・大きさとも小豆に似る。各地の山野に自生。漢名、蛇藤・紫羅花。

くまやなぎ

くまらじゅう【鳩摩羅什】‥ジフ

(梵語Kumārajīva)中国南北朝時代の訳経僧。インド人を父とし、亀玆きじ国王の妹を母として亀玆に生まれる。401年長安に到り、「法華経」「阿弥陀経」「中論」「大智度論」「成実論」など35部を漢訳。そのほか維摩経の注釈、慧遠えおん1との往復書簡集「大乗大義章」が遺のこる。羅什。什。くもらじゅう。(344〜413一説に350〜409頃)

クマリン【coumarin】

分子式C9H6O2 芳香をもつ無色の結晶。クルマバ草やトンカ豆に含まれる。パーキンにより最初に合成された天然香料。

くま・る【分る】

〔他四〕

(クバル(配)の古形)くばる。わける。〈古事記上訓注〉

くまわかまる【阿新丸】

日野資朝ひのすけともの子。名は邦光。13歳で佐渡に赴き、父の仇本間山城入道を狙って果たさず、その一族の本間三郎を殺し、のち南朝に仕えた。(1320〜1363)

くまん‐ばち【熊ん蜂】

「くまばち」の転。

くみ【組】

①糸・紐を組んで作ったもの。組緒。組紐。源氏物語橋姫「ほそき―して、口のかたをゆひたるに」

②佩玉はいぎょくを貫く総ふさ。綬。

③組み合わせて一揃えとなる物。そろい。「重箱一―」

④共に事を行うための集まり。仲間。団体などの構成単位。学校で、学級。クラス。「同じ―の子」「赤―」

⑤組歌の略。

⑥組屋敷の略。

⑦活字を原稿に従って配列すること。「見本―」

くみ【胡頽子】

〔植〕

⇒ぐみ(茱萸)。本草和名「胡頽子、和名久美」

く‐み【苦味】

にがい味。にがみ。

ぐみ【茱萸・胡頽子】

グミ科の落葉または常緑低木の総称。春または秋、白色で小さな筒形の花を開く。実は食用。材は強く、農具・工具の柄とする。山地にはナツグミ・アキグミ・ツルグミ、海岸にはマルバグミなど種類が多い。また果樹として特にトウグミが栽培される。〈[季]秋〉

ナツグミ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

くまらじゅう【鳩摩羅什】‥ジフ

(梵語Kumārajīva)中国南北朝時代の訳経僧。インド人を父とし、亀玆きじ国王の妹を母として亀玆に生まれる。401年長安に到り、「法華経」「阿弥陀経」「中論」「大智度論」「成実論」など35部を漢訳。そのほか維摩経の注釈、慧遠えおん1との往復書簡集「大乗大義章」が遺のこる。羅什。什。くもらじゅう。(344〜413一説に350〜409頃)

クマリン【coumarin】

分子式C9H6O2 芳香をもつ無色の結晶。クルマバ草やトンカ豆に含まれる。パーキンにより最初に合成された天然香料。

くま・る【分る】

〔他四〕

(クバル(配)の古形)くばる。わける。〈古事記上訓注〉

くまわかまる【阿新丸】

日野資朝ひのすけともの子。名は邦光。13歳で佐渡に赴き、父の仇本間山城入道を狙って果たさず、その一族の本間三郎を殺し、のち南朝に仕えた。(1320〜1363)

くまん‐ばち【熊ん蜂】

「くまばち」の転。

くみ【組】

①糸・紐を組んで作ったもの。組緒。組紐。源氏物語橋姫「ほそき―して、口のかたをゆひたるに」

②佩玉はいぎょくを貫く総ふさ。綬。

③組み合わせて一揃えとなる物。そろい。「重箱一―」

④共に事を行うための集まり。仲間。団体などの構成単位。学校で、学級。クラス。「同じ―の子」「赤―」

⑤組歌の略。

⑥組屋敷の略。

⑦活字を原稿に従って配列すること。「見本―」

くみ【胡頽子】

〔植〕

⇒ぐみ(茱萸)。本草和名「胡頽子、和名久美」

く‐み【苦味】

にがい味。にがみ。

ぐみ【茱萸・胡頽子】

グミ科の落葉または常緑低木の総称。春または秋、白色で小さな筒形の花を開く。実は食用。材は強く、農具・工具の柄とする。山地にはナツグミ・アキグミ・ツルグミ、海岸にはマルバグミなど種類が多い。また果樹として特にトウグミが栽培される。〈[季]秋〉

ナツグミ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

アキグミ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

アキグミ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

グミ【Gummi ドイツ】

ゴムのような弾力を持つ、噛んで味わうキャンデー。水飴・砂糖にゼラチンなどを加えて作る。グミ‐キャンデー。

くみ‐あい【組合】‥アヒ

①互いに引き組むこと。とりくみ。組打。

②〔法〕民法上、各当事者が出資をして共同の事業を営む旨を約することによって成立する契約。また、その団体。

③特に、労働組合。

⇒くみあい‐いん【組合員】

⇒くみあい‐きょうかい【組合教会】

⇒くみあい‐けいやく【組合契約】

⇒くみあい‐せいし【組合製糸】

⇒くみあい‐せんじゅう‐しゃ【組合専従者】

くみあい‐いん【組合員】‥アヒヰン

組合を組織する当事者。組合契約の当事者。組合に加盟している者。

⇒くみ‐あい【組合】

くみあい‐きょうかい【組合教会】‥アヒケウクワイ

日本におけるキリスト教プロテスタントの一派。ピルグリム‐ファーザーズが開いた米国会衆派教会の系統に属し、1886年(明治19)日本組合教会と称した。1941年日本基督教団に合同。組合派。

⇒くみ‐あい【組合】

くみあい‐けいやく【組合契約】‥アヒ‥

組合の成立および運営を目的とする契約。

⇒くみ‐あい【組合】

くみあい‐せいし【組合製糸】‥アヒ‥

もと一定の養蚕業者をもって組合員とし、その産繭を組合が購入して製糸したこと。

⇒くみ‐あい【組合】

くみあい‐せんじゅう‐しゃ【組合専従者】‥アヒ‥

もっぱら労働組合の管理運営などの仕事に従事する者。仕事の範囲は労働協約その他の労使間協定により決められる。→在籍専従

⇒くみ‐あい【組合】

くみ‐あ・う【組み合う】‥アフ

〔自五〕

①組んで仲間となる。

②互いに組みついて争う。つかみあう。浮世物語「―・ひ打ち倒す」

③(他動詞的に)互いに組む。「腕を―・う」

くみ‐あが・る【組み上がる】

〔自五〕

組んでできあがる。

くみ‐あ・げる【汲み上げる】

〔他下一〕[文]くみあ・ぐ(下二)

①汲んで上にあげる。「水を―・げる」「部下の意見を―・げる」

②すっかり汲む。汲みほす。

くみ‐あ・げる【組み上げる】

〔他下一〕[文]くみあ・ぐ(下二)

①組んでしあげる。組み終わる。「予算を―・げる」

②組んで高く積みあげる。「塔を―・げる」

くみ‐あし【組足】

(→)「くみこ(組子)」1に同じ。

くみ‐あゆ【汲鮎】

アユを網の中に追いこんで柄杓ひしゃくや叉手さでですくいあげること。また、そのアユ。蕪村、宇治行「―を業として世わたるたよりとなす」

くみ‐あわ・す【組み合わす】‥アハス

[一]〔他五〕

「組み合わせる」に同じ。

[二]〔他下二〕

⇒くみあわせる(下一)

くみ‐あわせ【組合せ】‥アハセ

①組み合わせること。また、そのもの。

②運動競技などで、相手を決めること。

③〔数〕(combination)いくつかの互いに区別し得るものの集まりからとった一定の個数のものの、並んだ順序を無視した組。また、組の個数。n個のものからr個をとった組合せの個数をnCrと書く。

nCr=(n!)/{(n−r)!r!}

である(n!=1×2×…×n)。→順列

くみ‐あわ・せる【組み合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]くみあは・す(下二)

①幾つかとりあわせて一組とする。「試合相手を―・せる」

②糸・紐などを編み合わせる。

くみ‐いと【組糸】

くみあわせた糸。くみ。

⇒くみいと‐や【組糸屋】

くみいと‐や【組糸屋】

(→)組屋くみやに同じ。

⇒くみ‐いと【組糸】

くみ‐いれ【組入れ】

①組みいれること。

②順に重ね入れられるような構造に作ること。また、その構造の器物。いれこ。

③角盆の一種。白木で作り、3枚前後の盆をいれこに組み入れられるようにしたもの。

④「組入れ天井」の略。くみれ。堤中納言物語「―の上よりふと物の落ちたらば」

⇒くみいれ‐てんじょう【組入れ天井】

くみいれ‐てんじょう【組入れ天井】‥ジヤウ

梁の間に組み込んだ、格子形の天井。6〜7センチメートル角の太さの組子くみこを10〜20センチメートル間隔に組んだもの。古代、仏寺の天井はほとんどこの形だった。くみれ。くみいれ。→格ごう天井

⇒くみ‐いれ【組入れ】

くみ‐い・れる【汲み入れる】

〔他下一〕[文]くみい・る(下二)

汲んで中に入れる。「風呂に水を―・れる」

くみ‐い・れる【組み入れる】

〔他下一〕[文]くみい・る(下二)

組んで中に入れる。編入する。組みこむ。「計画に―・れる」

くみ‐いん【組員】‥ヰン

組の構成員。特に暴力団の一員。

くみ‐うた【組歌・組唄】

地歌・箏曲の曲種名。数首の歌を組み合わせて、一曲としたもの。箏組歌と三味線組歌とがある。箏曲・地歌の最古の形式。組。

くみ‐うち【組討ち・組打ち】

互いに取り組んで戦うこと。組みついて討ち取ること。太平記39「太刀を背そむけて―にせんと」

くみ‐お【組緒】‥ヲ

糸で組んだひも。組紐。

くみ‐おき【汲み置き】

水を汲んで置いておくこと。また、その水。「一晩―の水」

くみ‐おそい【組押】‥オソヒ

風害を防ぐため、木を井桁いげたに組んで屋根のおさえとするもの。

くみ‐おどり【組踊】‥ヲドリ

①数人が組んで踊ること。

②種々の踊を組み合わせたもの。

③せりふ・歌・舞踊から成る琉球古典劇。

くみ‐おび【組帯】

①令制による礼服らいふく着用の際の帯。平組紐によるもの。絛帯じょうたい。

②組糸の幅広い紐を帯としたもの。

くみ‐かえ【組換え・組替え】‥カヘ

①くみかえること。

②〔生〕細胞の減数分裂の際、二つの相同染色体が対になって交叉することによって、同一染色体上の遺伝子の組合せに変化を生じること。

⇒くみかえ‐ディー‐エヌ‐エー【組換えDNA】

くみかえ‐ディー‐エヌ‐エー【組換えDNA】‥カヘ‥

生物から抽出したDNA分子の断片や、人工合成したDNAを、試験管内で酵素などを用いて、プラスミドやウイルスなどの自己増殖性DNAに人為的に結合したもの。

⇒くみ‐かえ【組換え・組替え】

くみ‐か・える【組み換える・組み替える】‥カヘル

グミ【Gummi ドイツ】

ゴムのような弾力を持つ、噛んで味わうキャンデー。水飴・砂糖にゼラチンなどを加えて作る。グミ‐キャンデー。

くみ‐あい【組合】‥アヒ

①互いに引き組むこと。とりくみ。組打。

②〔法〕民法上、各当事者が出資をして共同の事業を営む旨を約することによって成立する契約。また、その団体。

③特に、労働組合。

⇒くみあい‐いん【組合員】

⇒くみあい‐きょうかい【組合教会】

⇒くみあい‐けいやく【組合契約】

⇒くみあい‐せいし【組合製糸】

⇒くみあい‐せんじゅう‐しゃ【組合専従者】

くみあい‐いん【組合員】‥アヒヰン

組合を組織する当事者。組合契約の当事者。組合に加盟している者。

⇒くみ‐あい【組合】

くみあい‐きょうかい【組合教会】‥アヒケウクワイ

日本におけるキリスト教プロテスタントの一派。ピルグリム‐ファーザーズが開いた米国会衆派教会の系統に属し、1886年(明治19)日本組合教会と称した。1941年日本基督教団に合同。組合派。

⇒くみ‐あい【組合】

くみあい‐けいやく【組合契約】‥アヒ‥

組合の成立および運営を目的とする契約。

⇒くみ‐あい【組合】

くみあい‐せいし【組合製糸】‥アヒ‥

もと一定の養蚕業者をもって組合員とし、その産繭を組合が購入して製糸したこと。

⇒くみ‐あい【組合】

くみあい‐せんじゅう‐しゃ【組合専従者】‥アヒ‥

もっぱら労働組合の管理運営などの仕事に従事する者。仕事の範囲は労働協約その他の労使間協定により決められる。→在籍専従

⇒くみ‐あい【組合】

くみ‐あ・う【組み合う】‥アフ

〔自五〕

①組んで仲間となる。

②互いに組みついて争う。つかみあう。浮世物語「―・ひ打ち倒す」

③(他動詞的に)互いに組む。「腕を―・う」

くみ‐あが・る【組み上がる】

〔自五〕

組んでできあがる。

くみ‐あ・げる【汲み上げる】

〔他下一〕[文]くみあ・ぐ(下二)

①汲んで上にあげる。「水を―・げる」「部下の意見を―・げる」

②すっかり汲む。汲みほす。

くみ‐あ・げる【組み上げる】

〔他下一〕[文]くみあ・ぐ(下二)

①組んでしあげる。組み終わる。「予算を―・げる」

②組んで高く積みあげる。「塔を―・げる」

くみ‐あし【組足】

(→)「くみこ(組子)」1に同じ。

くみ‐あゆ【汲鮎】

アユを網の中に追いこんで柄杓ひしゃくや叉手さでですくいあげること。また、そのアユ。蕪村、宇治行「―を業として世わたるたよりとなす」

くみ‐あわ・す【組み合わす】‥アハス

[一]〔他五〕

「組み合わせる」に同じ。

[二]〔他下二〕

⇒くみあわせる(下一)

くみ‐あわせ【組合せ】‥アハセ

①組み合わせること。また、そのもの。

②運動競技などで、相手を決めること。

③〔数〕(combination)いくつかの互いに区別し得るものの集まりからとった一定の個数のものの、並んだ順序を無視した組。また、組の個数。n個のものからr個をとった組合せの個数をnCrと書く。

nCr=(n!)/{(n−r)!r!}

である(n!=1×2×…×n)。→順列

くみ‐あわ・せる【組み合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]くみあは・す(下二)

①幾つかとりあわせて一組とする。「試合相手を―・せる」

②糸・紐などを編み合わせる。

くみ‐いと【組糸】

くみあわせた糸。くみ。

⇒くみいと‐や【組糸屋】

くみいと‐や【組糸屋】

(→)組屋くみやに同じ。

⇒くみ‐いと【組糸】

くみ‐いれ【組入れ】

①組みいれること。

②順に重ね入れられるような構造に作ること。また、その構造の器物。いれこ。

③角盆の一種。白木で作り、3枚前後の盆をいれこに組み入れられるようにしたもの。

④「組入れ天井」の略。くみれ。堤中納言物語「―の上よりふと物の落ちたらば」

⇒くみいれ‐てんじょう【組入れ天井】

くみいれ‐てんじょう【組入れ天井】‥ジヤウ

梁の間に組み込んだ、格子形の天井。6〜7センチメートル角の太さの組子くみこを10〜20センチメートル間隔に組んだもの。古代、仏寺の天井はほとんどこの形だった。くみれ。くみいれ。→格ごう天井

⇒くみ‐いれ【組入れ】

くみ‐い・れる【汲み入れる】

〔他下一〕[文]くみい・る(下二)

汲んで中に入れる。「風呂に水を―・れる」

くみ‐い・れる【組み入れる】

〔他下一〕[文]くみい・る(下二)

組んで中に入れる。編入する。組みこむ。「計画に―・れる」

くみ‐いん【組員】‥ヰン

組の構成員。特に暴力団の一員。

くみ‐うた【組歌・組唄】

地歌・箏曲の曲種名。数首の歌を組み合わせて、一曲としたもの。箏組歌と三味線組歌とがある。箏曲・地歌の最古の形式。組。

くみ‐うち【組討ち・組打ち】

互いに取り組んで戦うこと。組みついて討ち取ること。太平記39「太刀を背そむけて―にせんと」

くみ‐お【組緒】‥ヲ

糸で組んだひも。組紐。

くみ‐おき【汲み置き】

水を汲んで置いておくこと。また、その水。「一晩―の水」

くみ‐おそい【組押】‥オソヒ

風害を防ぐため、木を井桁いげたに組んで屋根のおさえとするもの。

くみ‐おどり【組踊】‥ヲドリ

①数人が組んで踊ること。

②種々の踊を組み合わせたもの。

③せりふ・歌・舞踊から成る琉球古典劇。

くみ‐おび【組帯】

①令制による礼服らいふく着用の際の帯。平組紐によるもの。絛帯じょうたい。

②組糸の幅広い紐を帯としたもの。

くみ‐かえ【組換え・組替え】‥カヘ

①くみかえること。

②〔生〕細胞の減数分裂の際、二つの相同染色体が対になって交叉することによって、同一染色体上の遺伝子の組合せに変化を生じること。

⇒くみかえ‐ディー‐エヌ‐エー【組換えDNA】

くみかえ‐ディー‐エヌ‐エー【組換えDNA】‥カヘ‥

生物から抽出したDNA分子の断片や、人工合成したDNAを、試験管内で酵素などを用いて、プラスミドやウイルスなどの自己増殖性DNAに人為的に結合したもの。

⇒くみ‐かえ【組換え・組替え】

くみ‐か・える【組み換える・組み替える】‥カヘルくぼ‐た【凹田・窪田】🔗⭐🔉

くぼ‐た【凹田・窪田】

くぼんだ所にある田。神代紀下「汝は―作りませ」↔上田あげた

くぼ‐たまり【凹溜り・窪溜り】🔗⭐🔉

くぼ‐たまり【凹溜り・窪溜り】

①くぼんだ場所。

②くぼんで水のたまっている所。

くぼ‐ち【凹地・窪地】🔗⭐🔉

くぼ‐ち【凹地・窪地】

周囲より低くなっている土地。くぼんでいる土地。

くぼま・る【凹まる・窪まる】🔗⭐🔉

くぼま・る【凹まる・窪まる】

〔自五〕

①周囲が高く中央が低くなる。へこむ。

②うずくまる。しゃがむ。宇治拾遺物語2「女の童の―・り居て侍るを」

くぼみ【凹み・窪み】🔗⭐🔉

くぼみ【凹み・窪み】

くぼむこと。くぼんだ所。へこみ。

⇒くぼみ‐いし【凹み石】

くぼみ‐いし【凹み石】🔗⭐🔉

くぼみ‐いし【凹み石】

縄文時代の石器の一種。河原石などに凹みがついたもの。用途は未詳。

⇒くぼみ【凹み・窪み】

くぼ・む【凹む・窪む】🔗⭐🔉

くぼ・む【凹む・窪む】

[一]〔自五〕

①一部分が落ちこんで低くなる。へこむ。弥勒上生経賛(東大寺本)院政期点「世尊の斉ほそは厚くして窳クホマず」。「目が―・む」

②うずもれる。失意の境遇に陥る。おちぶれる。新撰六帖2「―・める身をも哀れとは見よ」

[二]〔他下二〕

⇒くぼめる(下一)

くぼ‐め【凹目・窪目】🔗⭐🔉

くぼ‐め【凹目・窪目】

普通より落ちこんでいる目。かなつぼまなこ。

くぼ・める【凹める・窪める】🔗⭐🔉

くぼ・める【凹める・窪める】

〔他下一〕[文]くぼ・む(下二)

中を低くする。へこませる。

へこま・す【凹ます】🔗⭐🔉

へこま・す【凹ます】

〔他五〕

①へこむようにする。「腹を―・す」

②相手をやりこめる。へこませる。「親を―・す」

へこみ【凹み】🔗⭐🔉

へこみ【凹み】

へこむこと。へこんだ箇所。くぼみ。

へこ・む【凹む】🔗⭐🔉

へこ・む【凹む】

〔自五〕

①物の表面がくぼむ。おちこむ。「車体が―・む」

②損をする。減る。浄瑠璃、心中重井筒「四百目といふかねを何にするとて借つたぞ。くひこんだか―・んだか」。「100円―・む」

③やりこめられて屈服する。よわりくじける。「反撃されて―・んでしまう」

[漢]凹🔗⭐🔉

凹 字形

筆順

筆順

〔凵部3画/5画/常用/1790・317A〕

〔音〕オウ〈アフ〉(呉)(漢)

〔訓〕くぼむ・へこむ・ぼこ

[意味]

中央がへこんでいる。くぼみ。(対)凸。「凹凸・凹版・凹面鏡」

[解字]

象形。中央がへこんだ形。

〔凵部3画/5画/常用/1790・317A〕

〔音〕オウ〈アフ〉(呉)(漢)

〔訓〕くぼむ・へこむ・ぼこ

[意味]

中央がへこんでいる。くぼみ。(対)凸。「凹凸・凹版・凹面鏡」

[解字]

象形。中央がへこんだ形。

筆順

筆順

〔凵部3画/5画/常用/1790・317A〕

〔音〕オウ〈アフ〉(呉)(漢)

〔訓〕くぼむ・へこむ・ぼこ

[意味]

中央がへこんでいる。くぼみ。(対)凸。「凹凸・凹版・凹面鏡」

[解字]

象形。中央がへこんだ形。

〔凵部3画/5画/常用/1790・317A〕

〔音〕オウ〈アフ〉(呉)(漢)

〔訓〕くぼむ・へこむ・ぼこ

[意味]

中央がへこんでいる。くぼみ。(対)凸。「凹凸・凹版・凹面鏡」

[解字]

象形。中央がへこんだ形。

広辞苑に「凹」で始まるの検索結果 1-25。