複数辞典一括検索+![]()

![]()

おおやまと‐こふんぐん【大和古墳群】オホ‥🔗⭐🔉

おおやまと‐こふんぐん【大和古墳群】オホ‥

奈良盆地東辺、天理市南部の山麓沿いに分布する古墳群。初期大和政権成立期の首長一族の墳墓とされる。

おおやまと‐じんじゃ【大和神社】オホ‥🔗⭐🔉

おおやまと‐じんじゃ【大和神社】オホ‥

奈良県天理市新泉町にある元官幣大社。祭神は倭大国魂神やまとおおくにたまのかみ・八千戈神やちほこのかみ・御年神みとしのかみ。二十二社の一つ。

大和神社

撮影:的場 啓

おおわだ【大和田】オホ‥🔗⭐🔉

おおわだ【大和田】オホ‥

姓氏の一つ。

⇒おおわだ‐たけき【大和田建樹】

おおわだ‐たけき【大和田建樹】オホ‥🔗⭐🔉

おおわだ‐たけき【大和田建樹】オホ‥

国文学者・詩人。愛媛県宇和島生れ。東京高師・東京女高師教授。その詩歌は広く愛誦され、鉄道唱歌は有名。著「帝国唱歌」「明治文学史」など。(1857〜1910)

⇒おおわだ【大和田】

だい‐おしょう【大和尚】‥ヲシヤウ🔗⭐🔉

だい‐おしょう【大和尚】‥ヲシヤウ

①法印大和尚位の略。だいかしょう。

②高徳の和尚。大徳。

だい‐かしょう【大和尚・大和上】‥クワシヤウ🔗⭐🔉

だい‐かしょう【大和尚・大和上】‥クワシヤウ

⇒だいおしょう

だい‐わじょう【大和尚・大和上】‥ジヤウ🔗⭐🔉

だい‐わじょう【大和尚・大和上】‥ジヤウ

⇒だいおしょう。「鑑真―」

やまと【大和・倭】🔗⭐🔉

やまと【大和・倭】

(「山処やまと」の意か)

①旧国名。今の奈良県の管轄。もと、天理市付近の地名から起こる。初め「倭」と書いたが、元明天皇のとき国名に2字を用いることが定められ、「倭」に通じる「和」に「大」の字を冠して大和とし、また「大倭」とも書いた。和州。景行紀「伊勢より―に還りて」

②日本国の異称。おおやまと。万葉集19「そらみつ―の国は水の上は地つち行くごとく船の上は床にをるごと大神の鎮むる国そ」

③唐からに対して、日本特有の事物に冠する語。「―言葉」「―絵」

④沖縄で、日本本土を指していう語。

⑤(「大和」と書く)神奈川県中部、相模原台地東端の市。もと大山街道の宿駅。第二次大戦後、自動車・電機の大工場が立地し、近年住宅地化が進む。人口22万1千。

⑥旧日本海軍最大の戦艦。基準排水量6万4000トン、口径46センチメートル砲9門。1941年竣工、45年4月、米空母機の攻撃により徳之島西方で沈没。同型艦に武蔵がある。

⑦〔建〕大和打の戸。

⇒やまと‐アルプス【大和アルプス】

⇒やまと‐いも【大和芋】

⇒やまと‐いわな【大和岩魚】

⇒やまと‐うた【大和歌・倭歌】

⇒やまと‐うち【大和打】

⇒やまと‐うつぼ【大和靫】

⇒やまと‐え【大和絵・倭絵】

⇒やまと‐えし【大和絵師】

⇒やまと‐おおじ【大和大路】

⇒やまと‐おり【大和織】

⇒やまと‐かいれい【大和海嶺】

⇒やまと‐がかり【大和掛】

⇒やまと‐かき【大和掻】

⇒やまと‐がき【大和柿】

⇒やまと‐がく【大和楽】

⇒やまと‐がすり【大和絣】

⇒やまと‐かたかなはんせつぎげ【倭片仮字反切義解】

⇒やまと‐かつらぎほうざんき【大和葛城宝山記】

⇒やまと‐がな【大和仮名】

⇒やまと‐かぬち【倭鍛冶】

⇒やまと‐がわ【大和川】

⇒やまと‐かわち‐の‐ふひと【東西史】

⇒やまと‐ぐさ【大和草】

⇒やまと‐ぐら【大和鞍・倭鞍】

⇒やまと‐ごえ【倭音・和音】

⇒やまと‐こおりやま【大和郡山】

⇒やまと‐ごきぶり【大和蜚蠊】

⇒やまと‐ごころ【大和心】

⇒やまと‐ごたつ【大和火燵】

⇒やまと‐こっか【大和国家】

⇒やまと‐ごと【大和琴・倭琴】

⇒やまと‐ことのは【大和言の葉】

⇒やまと‐ことば【大和言葉】

⇒やまと‐さるがく【大和猿楽】

⇒やまと‐さんざん【大和三山】

⇒やまと‐じ【大和路】

⇒やまと‐しじみ【大和蜆】

⇒やまと‐じだい【大和時代】

⇒やまと‐しまね【大和島根】

⇒やまと‐せいけん【大和政権】

⇒やまと‐そう【大和相】

⇒やまと‐ぞっくん【大和俗訓】

⇒やまと‐たかだ【大和高田】

⇒やまと‐だましい【大和魂】

⇒やまと‐ちょうてい【大和朝廷】

⇒やまと‐つかい【大和使】

⇒やまと‐でん【大和伝】

⇒やまと‐とじ【大和綴じ】

⇒やまと‐な【大和名】

⇒やまと‐なでしこ【大和撫子】

⇒やまと‐に【大和煮】

⇒やまと‐にしき【大和錦】

⇒やまと‐ねこ【倭根子】

⇒やまと‐の‐あやのあたい【東漢直】

⇒やまと‐ひょうぐ【大和表具】

⇒やまと‐ひょうそう【大和表装】

⇒やまと‐ぶえ【和笛・大和笛】

⇒やまと‐ぶき【大和葺】

⇒やまと‐ぶみ【大和文】

⇒やまと‐ぶろ【大和風炉】

⇒やまと‐べい【大和塀】

⇒やまと‐ほんぞう【大和本草】

⇒やまと‐まい【大和舞・倭舞】

⇒やまと‐まど【大和窓】

⇒やまと‐みこと【大和御言】

⇒やまと‐みんぞく【大和民族】

⇒やまと‐むね【大和棟】

⇒やまと‐め【大和目】

⇒やまと‐もじ【大和文字】

⇒やまと‐もの【大和物】

⇒やまと‐ものがたり【大和物語】

⇒やまと‐や【大和屋】

⇒やまと‐よざ【大和四座】

⇒やまと‐よみ【大和訓】

やまと‐アルプス【大和アルプス】🔗⭐🔉

やまと‐アルプス【大和アルプス】

奈良県、大峰おおみね山脈の別称。

⇒やまと【大和・倭】

○山と言えば川やまといえばかわ

人のことばに殊更に反対することのたとえ。「右と言えば左」という類。

⇒やま【山】

やまと‐いも【大和芋】🔗⭐🔉

やまと‐いも【大和芋】

ナガイモの一品種。芋は手のひら形など不規則な塊状で良質。栽培して「とろろ」などとして食用。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐いわな【大和岩魚】‥イハ‥🔗⭐🔉

やまと‐いわな【大和岩魚】‥イハ‥

イワナ類の一地方群(亜種)。関東地方以南に産。ニッコウイワナに似るが、体の淡色点は朱紅色で、体背半にも分布。全長25センチメートル。紀伊半島の個体群は特にキリクチと呼ばれる。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐うた【大和歌・倭歌】🔗⭐🔉

やまと‐うた【大和歌・倭歌】

①日本固有の文学である和歌。やまとことのは。古今和歌集序「―は人の心を種として」↔唐歌からうた。

②昔の、大和地方の風俗歌ふぞくうた。大和舞に用いる歌。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐うち【大和打】🔗⭐🔉

やまと‐うち【大和打】

塀などの板を1枚ずつ交互に重ね合わせて横木の内側と外側とに打ち付けること。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐うつぼ【大和靫】🔗⭐🔉

やまと‐うつぼ【大和靫】

木または竹で編み、黒く塗って毛皮をつけないうつぼ。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐え【大和絵・倭絵】‥ヱ🔗⭐🔉

やまと‐え【大和絵・倭絵】‥ヱ

①日本の事物を描いた絵。中国の事物を描いた唐絵と区別していう。鎌倉時代までの用語。権記長保元年10月30日「書―四尺屏風色紙形」

②平安時代、唐朝画の様式を国風化した日本的情趣に富む世俗画およびその伝統による絵画の総称。鎌倉時代以後、宋元系絵画、特に水墨画を唐絵・漢画と呼ぶのに対していう。14世紀後半、宮廷絵師の家系として土佐家が成立し大和絵を標榜してからは、流派を含めた語ともなった。

③(→)浮世絵うきよえ1に同じ。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐えし【大和絵師】‥ヱ‥🔗⭐🔉

やまと‐えし【大和絵師】‥ヱ‥

①大和絵を描く人。

②日本の画家。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐おおじ【大和大路】‥オホヂ🔗⭐🔉

やまと‐おおじ【大和大路】‥オホヂ

京都市東山区祇園の四条通から南へ向かう通り。京都と奈良を結ぶ大和街道の一部。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐おり【大和織】🔗⭐🔉

やまと‐おり【大和織】

敷物用織物の一つ。太い木綿糸を経たてとし、太い黄麻糸を緯よことして平織にした厚い織物。また、輪奈織わなおりで鞄かばん類の生地に使用したものもこの名で呼ばれた。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐かいれい【大和海嶺】🔗⭐🔉

やまと‐かいれい【大和海嶺】

日本海中央部に東北東‐西南西方向に長さ130キロメートル、幅20キロメートルでのびる海底の高まり。比高約2000メートル。頂部は水深300メートルの平坦面で岩盤が露出する。日本列島が大陸から分離し、日本海が形成された時の大陸地塊の残存物と考えられている。大和堆。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐がかり【大和掛】🔗⭐🔉

やまと‐がかり【大和掛】

(→)下掛しもがかり1に同じ。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐かき【大和掻】🔗⭐🔉

やまと‐かき【大和掻】

下地窓の竹に藤蔓ふじづるなどを蛇のまといついたように巻きつかせること。また、そのもの。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐がき【大和柿】🔗⭐🔉

やまと‐がき【大和柿】

御所柿ごしょがきの別称。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐がく【大和楽】🔗⭐🔉

やまと‐がく【大和楽】

三味線音楽の一種。1933年(昭和8)に一中節都派家元大倉喜七郎(1882〜1963)が、各種の三味線音楽の特色を融合して創始。従来の流派により固定した旋律の終り方を用いず、声部を複数にするなどの工夫がある。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐がすり【大和絣】🔗⭐🔉

やまと‐がすり【大和絣】

大和国南葛城・北葛城・磯城しき・高市の諸郡から産出する木綿絣。古来、白絣で有名。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐かつらぎほうざんき【大和葛城宝山記】🔗⭐🔉

やまと‐かつらぎほうざんき【大和葛城宝山記】

鎌倉中期に成立した両部神道書・修験道書。行基の著に仮託される。葛城山をめぐる秘説を説くもの。両部・伊勢神道の著作に大きな影響を与えた。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐がな【大和仮名】🔗⭐🔉

やまと‐がわ【大和川】‥ガハ🔗⭐🔉

やまと‐がわ【大和川】‥ガハ

奈良県北西部から大阪府の中央を経て、堺市で大阪湾に流入する川。笠置山地に発源する。長さ68キロメートル。

大和川

撮影:的場 啓

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ぐさ【大和草】🔗⭐🔉

やまと‐ぐさ【大和草】

ヤマトグサ科の多年草。山地に自生。高さ約20センチメートル。葉は卵形。全体はハコベに似る。4〜5月頃、淡緑色の小さな単性花を開く。雄花では白い多数の雄しべが細長く垂れる。

⇒やまと【大和・倭】

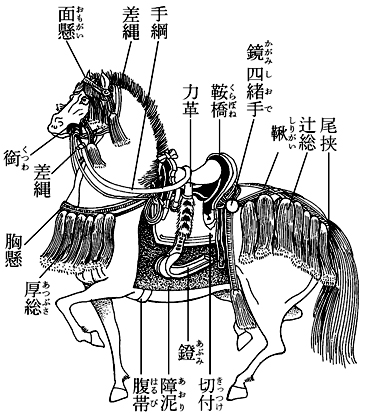

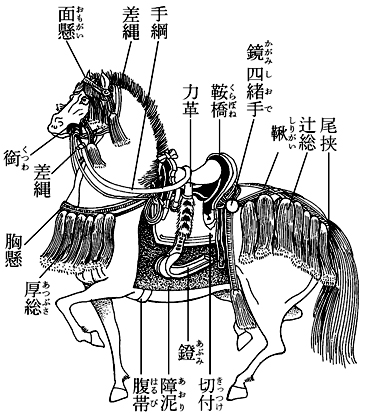

やまと‐ぐら【大和鞍・倭鞍】🔗⭐🔉

やまと‐ぐら【大和鞍・倭鞍】

飾り鞍の一種。唐様の鞍に対して和様化した鞍。わぐら。↔唐鞍からくら。

大和鞍

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐こおりやま【大和郡山】‥コホリ‥🔗⭐🔉

やまと‐こおりやま【大和郡山】‥コホリ‥

奈良県北部の市。もと柳沢氏15万石の城下町。近世以降、金魚の養殖で有名。人口9万2千。

大和郡山 金魚の養殖

撮影:的場 啓

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ごきぶり【大和蜚蠊】🔗⭐🔉

やまと‐ごきぶり【大和蜚蠊】

ゴキブリ科の一種。体長2〜3センチメートル。体は栗色、雌の成虫は翅はねが短い。家住性ゴキブリのうち唯一の在来種で、東北から近畿地方に分布。一般家屋内に多いやや大形のクロゴキブリに似るが、胸部背面が平滑でない。

ヤマトゴキブリ

撮影:海野和男

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ごころ【大和心】🔗⭐🔉

やまと‐ごころ【大和心】

①(→)「やまとだましい」1に同じ。大鏡道隆「大弐殿、弓矢の本末もとすえも知り給はねば、いかがとおぼしけれど、―かしこくおはする人にて」↔漢心からごころ。

②日本人の持つ、やさしく、やわらいだ心情。石上稿(本居宣長)「しきしまの―を人問はば朝日に匂ふ山桜花」

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ごたつ【大和火燵】🔗⭐🔉

やまと‐ごたつ【大和火燵】

(→)置おき火燵に同じ。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐こっか【大和国家】‥コク‥🔗⭐🔉

やまと‐こっか【大和国家】‥コク‥

畿内を中心とする古代国家。成立は、邪馬台国大和説を採れば3世紀前半以前、九州説を採れば3世紀後半以後となる。4世紀後半には畿内から西日本まで統一して朝鮮と交流、5世紀には東北地方を除く東日本を征服し、7世紀半ばの大化改新により律令国家に変質。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ごと【大和琴・倭琴】🔗⭐🔉

やまと‐ごと【大和琴・倭琴】

和琴わごんの別称。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ことのは【大和言の葉】🔗⭐🔉

やまと‐ことのは【大和言の葉】

(→)「やまとことば」に同じ。源氏物語桐壺「伊勢、貫之に詠ませ給へる―をも、もろこしの歌をも」

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ことば【大和言葉】🔗⭐🔉

やまと‐ことば【大和言葉】

①日本固有の言語。日本語。和語。やまとことのは。

②和歌。やまとうた。源氏物語東屋「―だにつきなく習ひにければ」

③日本の雅言。主に平安時代の語。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐さるがく【大和猿楽】🔗⭐🔉

やまと‐さるがく【大和猿楽】

室町時代、大和国に住し、春日神社の神事に従事した結崎ゆうざき・外山とび・円満井えんまい・坂戸さかどの4座の猿楽。後にそれぞれ観世・宝生・金春こんぱる・金剛の4座となった。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐さんざん【大和三山】🔗⭐🔉

やまと‐さんざん【大和三山】

奈良盆地南部にある三つの山。古代の藤原京を囲み、北に耳成みみなし山、東に香具かぐ山、西に畝傍うねび山がある。

大和三山

撮影:的場 啓

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐じ【大和路】‥ヂ🔗⭐🔉

やまと‐じ【大和路】‥ヂ

①大和へ向かう道。万葉集6「―の吉備の児島を過ぎて行かば」

②京都の五条口から伏見・木津を通り大和に至る道。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐しじみ【大和蜆】🔗⭐🔉

やまと‐しじみ【大和蜆】

シジミガイ科の二枚貝。殻はほぼ三角形で、殻長3センチメートル。黒褐色で、幼若期は黄褐色の放射状色帯をもつ。卵生。日本全国の河口域にすみ、宍道湖・十三湖・利根川が主要産地。市場のシジミのほとんどが本種。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐じだい【大和時代】🔗⭐🔉

やまと‐じだい【大和時代】

日本史の時代区分の一つ。大和または大和を中心とする畿内地方に大王(のちに天皇)の政権のあった時代。律令時代の前で、考古学上の古墳時代とほぼ一致する。→大和政権。

⇒やまと【大和・倭】

やまとじ‐ぶし【大和路節】‥ヂ‥🔗⭐🔉

やまとじ‐ぶし【大和路節】‥ヂ‥

浄瑠璃の一流派。宝暦(1751〜1764)頃、宮古路豊後掾の上方の門弟、大和路仲太夫が創始。やがて廃絶。広義の豊後節に属する。仲太夫節。

やまと‐しまね【大和島根】🔗⭐🔉

やまと‐しまね【大和島根】

①日本国の別称。万葉集20「天地の固めし国そ―は」

②大和国の称。万葉集3「千重に隠りぬ―は」

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐せいけん【大和政権】🔗⭐🔉

やまと‐せいけん【大和政権】

大和を中心とする畿内地方の古代政権。諸豪族が連合して大王、後には天皇という称号の君主を擁立し、4〜5世紀までに東北地方以遠を除く日本本土の大半を統一した。統一時代の君主は軍事的英雄であったと見る説もあるが、6世紀には世襲的王制が確立し、諸豪族は臣おみ・連むらじなどの姓かばねによって階層的に秩序づけられて、氏姓制度が成立した。飛鳥時代から氏姓より個人の才能・努力を重んずる官司制度が発達し、7世紀半ばの大化改新後、律令制の朝廷に変質した。大和朝廷。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐そう【大和相】‥サウ🔗⭐🔉

やまと‐そう【大和相】‥サウ

日本風の観相。源氏物語桐壺「―をおほせておぼし寄りにける筋なれば」

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ぞっくん【大和俗訓】‥ゾク‥🔗⭐🔉

やまと‐ぞっくん【大和俗訓】‥ゾク‥

貝原益軒著の通俗教訓書。「益軒十訓」の一つ。儒教的倫理観から修身・礼儀・作法などを平易な和文で記す。8巻。1708年(宝永5)刊。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐たかだ【大和高田】🔗⭐🔉

やまと‐たかだ【大和高田】

奈良県北西部の市。奈良盆地の南西部に位置し、靴下製造などの繊維工業が盛ん。人口7万1千。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐だましい【大和魂】‥ダマシヒ🔗⭐🔉

やまと‐だましい【大和魂】‥ダマシヒ

①漢才かんざい・からざえすなわち学問(漢学)上の知識に対して、実生活上の知恵・才能。和魂わこん。源氏物語少女「才を本としてこそ、―の世に用ひらるる方も」→漢才。

②日本民族固有の精神。勇猛で潔いのが特性とされる。椿説弓張月後編「事に迫りて死を軽んずるは、―なれど多くは慮おもいはかりの浅きに似て、学ばざるの悞あやまちなり」

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ちょうてい【大和朝廷】‥テウ‥🔗⭐🔉

やまと‐ちょうてい【大和朝廷】‥テウ‥

「大和政権」参照。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐つかい【大和使】‥ツカヒ🔗⭐🔉

やまと‐つかい【大和使】‥ツカヒ

遣唐使のこと。夫木和歌抄35「今の世にありとは聞かずもろこしのふみ学ぶてふ―は」

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐でん【大和伝】🔗⭐🔉

やまと‐でん【大和伝】

大和の刀工の系統。また、その作風。→大和物。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐とじ【大和綴じ】‥トヂ🔗⭐🔉

やまと‐とじ【大和綴じ】‥トヂ

和装本の綴じ方の一つ。本文料紙は綴葉装てっちょうそうまたは袋綴じと同様の綴じ方で下綴じした上で、表紙を加え、紐などで上下2カ所(計4穴)結んで綴じる。近代以降も写真帳などに用いられる。結び綴じ。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐な【大和名】🔗⭐🔉

やまと‐な【大和名】

日本風の名。日本名。和名。源氏物語順集「―にいひにくき事をこそそへてはよめ」↔唐名からな。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐なでしこ【大和撫子】🔗⭐🔉

やまと‐なでしこ【大和撫子】

①ナデシコの異称。〈[季]秋〉

②日本女性の美称。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐に【大和煮】🔗⭐🔉

やまと‐に【大和煮】

牛肉などを醤油・砂糖・生薑しょうがなどで煮たもの。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐にしき【大和錦】🔗⭐🔉

やまと‐にしき【大和錦】

①日本で織った錦。↔唐錦。

②主として2色の緯糸よこいとを一越ひとこし交替に扱い、地と文様もともに緯六枚綾の組織とした錦。糸錦。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ひょうぐ【大和表具】‥ヘウ‥🔗⭐🔉

やまと‐ひょうぐ【大和表具】‥ヘウ‥

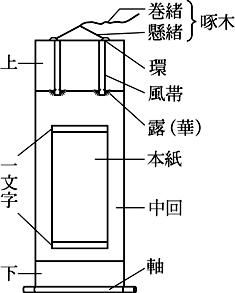

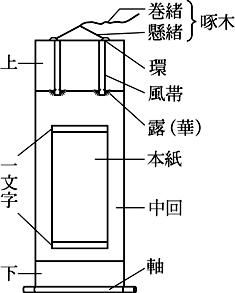

日本の正式の掛物の表具。上・下・中回ちゅうまわし・一文字・風帯から成り、一文字と風帯は共裂ともぎれで、金襴などを用い、上・下と中回は材料を異にし、変化をつける。

大和表具

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ひょうそう【大和表装】‥ヘウサウ🔗⭐🔉

やまと‐ひょうそう【大和表装】‥ヘウサウ

(→)大和表具に同じ。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ぶえ【和笛・大和笛】🔗⭐🔉

やまと‐ぶえ【和笛・大和笛】

神楽笛かぐらぶえの別称。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ぶき【大和葺】🔗⭐🔉

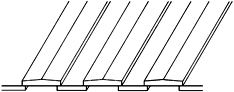

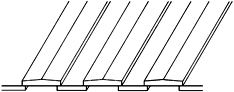

やまと‐ぶき【大和葺】

板葺の一種。各板を同一平面に並べず、1枚おきに同一平面に置き、その相隣接する端を重ねるように並べた葺き方のもの。

大和葺

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ぶみ【大和文】🔗⭐🔉

やまと‐ぶみ【大和文】

①日本の文章。和文。日本文。国文。

②日本語で書いた書籍。和書。国書。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ぶろ【大和風炉】🔗⭐🔉

やまと‐ぶろ【大和風炉】

土製の粗末な鉢形の風炉。火鉢にも代用する。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐べい【大和塀】🔗⭐🔉

やまと‐べい【大和塀】

①数寄屋すきやの庭などに用いる塀。地長押じなげしから笠木の間に杉皮を竪たてに張り、晒竹を押縁として打ちつけたもの。

②大和葺の要領で板を打ちつけて造った塀。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ほんぞう【大和本草】‥ザウ🔗⭐🔉

やまと‐ほんぞう【大和本草】‥ザウ

和漢の本草1362種を収録・分類し、解説した書。貝原益軒著。日本で最初の本格的な本草書。16巻・付録2巻・諸品図3巻。1709年(宝永6)刊。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐まい【大和舞・倭舞】‥マヒ🔗⭐🔉

やまと‐まい【大和舞・倭舞】‥マヒ

①雅楽の国風歌舞くにぶりのうたまいの一種。初めは大和地方の歌舞であったものが採り入れられ、倭歌やまとうたを歌詞とし、歌方数人(一人は笏拍子を持つ)・竜笛りゅうてき一人・篳篥ひちりき一人の伴奏により舞人四人が舞う。宮中の大嘗会だいじょうえのほか、神社の神事などで行われる。都舞。

②神楽2の一つ。奈良の春日大社・伊勢神宮など諸社の神事で行われるが芸態はそれぞれ異なる。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐まど【大和窓】🔗⭐🔉

やまと‐まど【大和窓】

突上げの障子がある天窓てんまど。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐みこと【大和御言】🔗⭐🔉

やまと‐みこと【大和御言】

「やまとことば」の美称。千載和歌集序「―歌は、ちはやぶる神代より始まりて」

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐みんぞく【大和民族】🔗⭐🔉

やまと‐みんぞく【大和民族】

日本民族に同じ。→日本人。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐むね【大和棟】🔗⭐🔉

やまと‐むね【大和棟】

大和を中心として河内・伊賀の地方で多く造られた民家の一形式。中央の大屋根を急勾配の茅かや葺きとし、その両妻に近い部分を瓦葺きとし、両妻面は大壁、左右または片方に台所などの緩勾配の屋根を1段低く設けた屋根形。高塀造たかへづくり。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐め【大和目】🔗⭐🔉

やまと‐もじ【大和文字】🔗⭐🔉

やまと‐もじ【大和文字】

仮名の別称。↔唐文字からもじ。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐もの【大和物】🔗⭐🔉

やまと‐もの【大和物】

大和の刀工が製作した刀の総称。伝説的な天国あまくにらに始まり、鎌倉時代頃から千手院・当麻たいま・手掻てがい・保昌ほうしょう・尻懸しっかけなどの系統がある。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐ものがたり【大和物語】🔗⭐🔉

やまと‐ものがたり【大和物語】

平安時代の物語。作者未詳。951年(天暦5)頃成立、以後増補か。170段余の小説話から成り、前半は伊勢物語の系統をひいた歌物語、後半約40段は歌に結びついた伝説的説話の集成。

→文献資料[大和物語]

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐や【大和屋】🔗⭐🔉

やまと‐や【大和屋】

①歌舞伎俳優岩井半四郎・坂東三津五郎とその一門の屋号。

②(俳優半四郎にかけてその屋号で呼んだ)大正時代に、牛肉の半白肉(肉と脂肪が層をなしている肉。すなわち三枚肉)の称。

③大阪の著名な牛肉料理屋の屋号。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐よざ【大和四座】🔗⭐🔉

やまと‐よざ【大和四座】

大和猿楽の四座。

⇒やまと【大和・倭】

やまと‐よみ【大和訓】🔗⭐🔉

やまと‐よみ【大和訓】

漢字を大和言葉で訓むこと。また、そのよみ方。和訓。訓よみ。

⇒やまと【大和・倭】

広辞苑に「大和」で始まるの検索結果 1-77。