複数辞典一括検索+![]()

![]()

○忠言耳に逆らうちゅうげんみみにさからう🔗⭐🔉

○忠言耳に逆らうちゅうげんみみにさからう

[孔子家語六本]忠告は、とかく気に障り、すなおには聞き入れにくいものだ。

⇒ちゅう‐げん【忠言】

ちゅうげん‐ろうぜき【中間狼藉】‥ラウ‥

中世、係争中でまだ解決しないうちに、不当に干渉すること。〈日葡辞書〉

⇒ちゅう‐げん【中間】

ちゅう‐こ【中戸】

①律令制の四等戸の第3。1戸内に4〜5人の成年男子のいる戸。→大戸たいこ→上戸じょうこ→下戸げこ。

②中流の資産ある家。

③中くらいの酒のみ。醒睡笑「推した推した―といふらん」

ちゅう‐こ【中古】

①なかむかし。中世。

②日本史、特に文学史の時代区分で、平安時代を中心にした時期をいう。上古に次ぐ。

③やや古くなったもの。ちゅうぶる。「―品」「―車」

⇒ちゅうこ‐ぶん【中古文】

⇒ちゅうこ‐ぶんがく【中古文学】

ちゅう‐こう【中行】‥カウ

ほどよい行い。中庸の行い。

ちゅう‐こう【中耕】‥カウ

作物の生育の途中で、根ぎわの表土を浅く耕すこと。陽光熱・空気の疎通をよくし、根の吸収・呼吸作用を促進し、作物の発育伸長を助長する。除草を兼ねるので中耕除草とも。

ちゅう‐こう【中高】‥カウ

中学校と高等学校。「―一貫教育」

⇒ちゅうこう‐いっかんこう【中高一貫校】

ちゅう‐こう【中興】

いったん衰えたことを再び盛んにすること。また、その人。「建武―」「祖国―の祖」

ちゅう‐こう【忠功】

忠義をつくして立てた功労。保元物語(金刀比羅本)「―をぬきんでば、日ごろの昇殿を不日に許さるべきなり」

ちゅう‐こう【忠孝】‥カウ

忠義と孝行。

⇒ちゅうこう‐いっぽん【忠孝一本】

⇒ちゅうこう‐そうぜん【忠孝双全】

ちゅう‐こう【忠厚】

忠実で人情にあついこと。

ちゅう‐こう【注口】

瓶かめなどの、内部の液体を注ぎ出すための口。つぎぐち。

⇒ちゅうこう‐どき【注口土器】

ちゅう‐こう【昼光】チウクワウ

太陽の光。自然光。

⇒ちゅうこう‐しょうめい【昼光照明】

⇒ちゅうこう‐しょく【昼光色】

⇒ちゅうこう‐りつ【昼光率】

ちゅう‐こう【鋳鋼】チウカウ

(→)鋼鋳物はがねいものに同じ。

ちゅうこう‐いっかんこう【中高一貫校】‥カウ‥クワンカウ

中学校と高等学校の教育を一貫して行う学校。中等教育学校や、中学校からほぼ無試験で併設の高等学校に進学できるものなど。

⇒ちゅう‐こう【中高】

ちゅうこう‐いっぽん【忠孝一本】‥カウ‥

日本民族はすべて天祖の末裔で、皇室はその直系ゆえ、天皇は日本民族の家長であり、従って忠と孝とは本来一本であるとする説。水戸学派に始まる。

⇒ちゅう‐こう【忠孝】

ちゅうこう‐おん【中高音】‥カウ‥

(→)中音ちゅうおん2に同じ。

ちゅうこう‐しょうめい【昼光照明】チウクワウセウ‥

昼間の自然光を窓などから室内に採り入れる照明方法。

⇒ちゅう‐こう【昼光】

ちゅうこう‐しょく【昼光色】チウクワウ‥

太陽光線に似せた人工的な光の色。蛍光灯などで得られる。

⇒ちゅう‐こう【昼光】

ちゅうこう‐そうぜん【忠孝双全】‥カウサウ‥

①忠孝ともに完全であること。忠孝両全。

②(謎語画題)忠を象徴する葵あおいと孝を象徴する萱草かんぞうとを描くもの。

⇒ちゅう‐こう【忠孝】

ちゅうこう‐どき【注口土器】

注口をもつ土瓶どびん形の土器。特に縄文時代のものをいい、後期・晩期の東日本に多い。

注口土器

⇒ちゅう‐こう【注口】

ちゅう‐こう‐ねん【中高年】‥カウ‥

中年と高年。青年期を過ぎて老年期に至る間の年ごろ。「―層」

ちゅうこう‐りつ【昼光率】チウクワウ‥

室内の昼光照度と、遮蔽物のない戸外の照度との比。

⇒ちゅう‐こう【昼光】

ちゅう‐こく【中刻】

一刻を三分した中間の時刻。→上刻→下刻げこく→時とき2

ちゅう‐こく【忠告】

まごころをもって他人の過失・欠点を指摘して戒めさとすこと。こころぞえ。「―に従う」

ちゅう‐こく【柱刻】

(→)「はしら(柱)」4㋐に同じ。

ちゅう‐ごく【中国】

①国の中央の部分。天子の都のある地方。

②世界の中央に位置する国。自分の国を誇っていう語。

③もと、山陽道の特称。後世は山陽・山陰両道の総称。

④律令制で、

㋐京畿からの距離が近国と遠国おんごくとの中間にある国々の称。

㋑(チュウコクとも)面積・人口などによって国を大・上・中・下の4等級に分けたものの一つ。安房・若狭・薩摩など。

⑤中国地方の略。

⇒ちゅうごく‐かいどう【中国街道】

⇒ちゅうごく‐さんち【中国山地】

⇒ちゅうごく‐じどうしゃどう【中国自動車道】

⇒ちゅうごく‐しんぶん【中国新聞】

⇒ちゅうごく‐ぜめ【中国攻め】

⇒ちゅうごく‐たんだい【中国探題】

⇒ちゅうごく‐ちほう【中国地方】

ちゅうごく【中国】

東アジアの国。きわめて古い時代に黄河中流域に定住した漢民族の開いた国で、伝説的な夏王朝に次いで、前16世紀頃から殷王朝が興り、他民族と対立・統合を繰り返しつつ、周から清までの諸王朝を経て、1912年共和政体の中華民国が成立、49年中華人民共和国が成立。→中華。

中国(歴代王朝)

⇒ちゅう‐こう【注口】

ちゅう‐こう‐ねん【中高年】‥カウ‥

中年と高年。青年期を過ぎて老年期に至る間の年ごろ。「―層」

ちゅうこう‐りつ【昼光率】チウクワウ‥

室内の昼光照度と、遮蔽物のない戸外の照度との比。

⇒ちゅう‐こう【昼光】

ちゅう‐こく【中刻】

一刻を三分した中間の時刻。→上刻→下刻げこく→時とき2

ちゅう‐こく【忠告】

まごころをもって他人の過失・欠点を指摘して戒めさとすこと。こころぞえ。「―に従う」

ちゅう‐こく【柱刻】

(→)「はしら(柱)」4㋐に同じ。

ちゅう‐ごく【中国】

①国の中央の部分。天子の都のある地方。

②世界の中央に位置する国。自分の国を誇っていう語。

③もと、山陽道の特称。後世は山陽・山陰両道の総称。

④律令制で、

㋐京畿からの距離が近国と遠国おんごくとの中間にある国々の称。

㋑(チュウコクとも)面積・人口などによって国を大・上・中・下の4等級に分けたものの一つ。安房・若狭・薩摩など。

⑤中国地方の略。

⇒ちゅうごく‐かいどう【中国街道】

⇒ちゅうごく‐さんち【中国山地】

⇒ちゅうごく‐じどうしゃどう【中国自動車道】

⇒ちゅうごく‐しんぶん【中国新聞】

⇒ちゅうごく‐ぜめ【中国攻め】

⇒ちゅうごく‐たんだい【中国探題】

⇒ちゅうごく‐ちほう【中国地方】

ちゅうごく【中国】

東アジアの国。きわめて古い時代に黄河中流域に定住した漢民族の開いた国で、伝説的な夏王朝に次いで、前16世紀頃から殷王朝が興り、他民族と対立・統合を繰り返しつつ、周から清までの諸王朝を経て、1912年共和政体の中華民国が成立、49年中華人民共和国が成立。→中華。

中国(歴代王朝)

夏

殷

周

春秋時代

戦国時代

秦

前漢

新

後漢

三国時代

魏

呉

蜀

晋

五胡十六国

南北朝時代

隋

唐

五代十国

宋

遼

金

元

明

清

⇒ちゅうごく‐いがく【中国医学】

⇒ちゅうごく‐かくめい‐どうめいかい【中国革命同盟会】

⇒ちゅうごく‐きょうさんしゅぎ‐せいねんだん【中国共産主義青年団】

⇒ちゅうごく‐きょうさんとう【中国共産党】

⇒ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】

⇒ちゅうごく‐ご【中国語】

⇒ちゅうごく‐こくみんとう【中国国民党】

⇒ちゅうごく‐ざんりゅうこじ【中国残留孤児】

⇒ちゅうごく‐しゅ【中国酒】

⇒ちゅうごく‐しょうぎ【中国象棋】

⇒ちゅうごく‐じんみん‐ぎんこう【中国人民銀行】

⇒ちゅうごく‐じんみん‐せいじきょうしょう‐かいぎ【中国人民政治協商会議】

⇒ちゅうごく‐ちゃ【中国茶】

⇒ちゅうごく‐てつがく【中国哲学】

⇒ちゅうごく‐どうめいかい【中国同盟会】

⇒ちゅうごく‐ふく【中国服】

⇒ちゅうごく‐ぶんがく【中国文学】

⇒ちゅうごく‐もずくがに【中国水雲蟹】

⇒ちゅうごく‐やさい【中国野菜】

⇒ちゅうごく‐りょうり【中国料理】

ちゅうごく‐いがく【中国医学】

中国で発生し発達した医学。体系化されたのは漢の時代で、以後六朝りくちょう時代に臨床医学の分野での改良が進み、金・元の時代には治療理論の確立が試みられ、明・清時代には伝染病についての新たな展開を加えた。陰陽五行説を基幹とし、本草ほんぞう・鍼灸しんきゅう等を用いる多分に思弁的・経験的医学だが、西洋医学に欠けた長所をも備え、西洋医学との融合が試みられている。古くから日本の医学に大きな影響を及ぼした。漢方医学。中医。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐かいどう【中国街道】‥ダウ

大坂・下関間の街道。→山陽道。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐かくめい‐どうめいかい【中国革命同盟会】‥クワイ

(→)中国同盟会に同じ。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐きょうさんしゅぎ‐せいねんだん【中国共産主義青年団】

中国共産党指導下の青年組織。1920年中国社会主義青年団として設立、57年より現称。一般団員の加入年齢は、満14歳以上満28歳以下。略称、共青団。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐きょうさんとう【中国共産党】‥タウ

1921年7月、李大釗りたいしょう・陳独秀らを中心に創立した中国の政党。27年国共合作の分裂後、31年江西省瑞金にソビエトを建設、毛沢東らの指導のもとに根拠地を陝西省延安に移し、37年再び国民党と合作して抗日民族統一戦線を結成。第二次大戦後、国民党を本土から駆逐して、49年10月中華人民共和国を成立させ、以後その統治勢力。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】‥カウ

清末、1905年、中国の中央銀行として設立された戸部銀行の後身。国民党政府時代には、宋子文一家の財閥としての基礎となる。中華人民共和国成立後は、中国人民銀行の指導下、主に国際決済業務を行う。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ご【中国語】

(Chinese)漢民族の言語。シナ‐チベット語族のシナ語派に属する。形態は孤立語。北方(北京語など)・呉(上海語など)・閩びん(廈門語など)・粤えつ(広東語など)・客家ハッカ・湘しょう(湖南語など)・贛かん(南昌の方言など)の7大方言があり、北京語の発音と北方方言の文法・語彙を基礎とする共通語(普通話)が広く用いられる。シナ語。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐こくみんとう【中国国民党】‥タウ

孫文を指導者として1919年10月に成立した中国の政党。前身は中華革命党。蒋介石の北伐成功後、28年、一党独裁の国民政府を南京に樹立。第二次大戦後、共産党に敗退し、以後台湾を統治。国民党。(中国同盟会を12年改組して成立した国民党とは別)

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐さんち【中国山地】

中国地方の主体をなす山地。中国脊梁せきりょう山地とその南北にある吉備高原・石見高原などに分けられる。脊梁部の高さは、1200〜1300メートルに達するが、大部分は1000メートル以下で高原状の隆起準平原。多くの盆地を抱く。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ざんりゅうこじ【中国残留孤児】‥リウ‥

太平洋戦争敗戦当時概ね13歳未満で、主に中国東北地方(旧満州)で肉親から取り残され、中国人に養育された満蒙開拓団員らの子女。当時13歳以上の女性は残留婦人と呼ぶ。1981年以降、一部が帰国。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐じどうしゃどう【中国自動車道】‥ダウ

大阪府吹田市より神戸・津山・三次・山口を経て山口県下関市に至り山陽自動車道に接続する高速道路。全長540.3キロメートル。吹田市からは名神高速道路・近畿自動車道に接続。法定路線名、中国縦貫自動車道。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐しゅ【中国酒】

中国特有の酒。醸造酒では紹興酒シャオシンチュウ、蒸留酒では茅台酒マオタイチュウ・高粱酒カオリャンチュウなどが代表的。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐しょうぎ【中国象棋】‥シヤウ‥

(xiangqi)中国の二人用のゲーム。日本の将棋の原形とされる。駒は円形で赤と黒それぞれ16個用い、盤の線上を移動させる。シャンチー。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐しんぶん【中国新聞】

広島県を中心とする日刊紙。1892年(明治25)「中国」として創刊。1908年より現紙名。ブロック紙の一つ。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐じんみん‐ぎんこう【中国人民銀行】‥カウ

中国の中央銀行。1948年設立。唯一の発券銀行。計画経済期には、中央銀行と市中銀行の機能を合わせもったが、改革・開放期に前者に特化し、通貨管理と金融政策を担う。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐じんみん‐せいじきょうしょう‐かいぎ【中国人民政治協商会議】‥ヂケフシヤウクワイ‥

中国の諸党派・諸団体から成る統一戦線組織。1949年成立。毎年大会を開き、全国人民代表大会や国務院に議案や意見を提出する。略称、政協。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぜめ【中国攻め】

織田信長が羽柴秀吉を派遣して中国地方の宇喜多・毛利氏を征服しようとした戦い。1577年(天正5)に始まる。秀吉は宇喜多氏を79年に降伏させ、毛利氏とは本能寺の変の際に講和。中国征伐。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐たんだい【中国探題】

長門ながと探題の後世の称。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ちほう【中国地方】‥ハウ

日本の本州西部の地方。行政上、岡山・広島・山口・島根・鳥取の5県に分ける。

中国地方の主な山

夏

殷

周

春秋時代

戦国時代

秦

前漢

新

後漢

三国時代

魏

呉

蜀

晋

五胡十六国

南北朝時代

隋

唐

五代十国

宋

遼

金

元

明

清

⇒ちゅうごく‐いがく【中国医学】

⇒ちゅうごく‐かくめい‐どうめいかい【中国革命同盟会】

⇒ちゅうごく‐きょうさんしゅぎ‐せいねんだん【中国共産主義青年団】

⇒ちゅうごく‐きょうさんとう【中国共産党】

⇒ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】

⇒ちゅうごく‐ご【中国語】

⇒ちゅうごく‐こくみんとう【中国国民党】

⇒ちゅうごく‐ざんりゅうこじ【中国残留孤児】

⇒ちゅうごく‐しゅ【中国酒】

⇒ちゅうごく‐しょうぎ【中国象棋】

⇒ちゅうごく‐じんみん‐ぎんこう【中国人民銀行】

⇒ちゅうごく‐じんみん‐せいじきょうしょう‐かいぎ【中国人民政治協商会議】

⇒ちゅうごく‐ちゃ【中国茶】

⇒ちゅうごく‐てつがく【中国哲学】

⇒ちゅうごく‐どうめいかい【中国同盟会】

⇒ちゅうごく‐ふく【中国服】

⇒ちゅうごく‐ぶんがく【中国文学】

⇒ちゅうごく‐もずくがに【中国水雲蟹】

⇒ちゅうごく‐やさい【中国野菜】

⇒ちゅうごく‐りょうり【中国料理】

ちゅうごく‐いがく【中国医学】

中国で発生し発達した医学。体系化されたのは漢の時代で、以後六朝りくちょう時代に臨床医学の分野での改良が進み、金・元の時代には治療理論の確立が試みられ、明・清時代には伝染病についての新たな展開を加えた。陰陽五行説を基幹とし、本草ほんぞう・鍼灸しんきゅう等を用いる多分に思弁的・経験的医学だが、西洋医学に欠けた長所をも備え、西洋医学との融合が試みられている。古くから日本の医学に大きな影響を及ぼした。漢方医学。中医。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐かいどう【中国街道】‥ダウ

大坂・下関間の街道。→山陽道。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐かくめい‐どうめいかい【中国革命同盟会】‥クワイ

(→)中国同盟会に同じ。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐きょうさんしゅぎ‐せいねんだん【中国共産主義青年団】

中国共産党指導下の青年組織。1920年中国社会主義青年団として設立、57年より現称。一般団員の加入年齢は、満14歳以上満28歳以下。略称、共青団。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐きょうさんとう【中国共産党】‥タウ

1921年7月、李大釗りたいしょう・陳独秀らを中心に創立した中国の政党。27年国共合作の分裂後、31年江西省瑞金にソビエトを建設、毛沢東らの指導のもとに根拠地を陝西省延安に移し、37年再び国民党と合作して抗日民族統一戦線を結成。第二次大戦後、国民党を本土から駆逐して、49年10月中華人民共和国を成立させ、以後その統治勢力。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】‥カウ

清末、1905年、中国の中央銀行として設立された戸部銀行の後身。国民党政府時代には、宋子文一家の財閥としての基礎となる。中華人民共和国成立後は、中国人民銀行の指導下、主に国際決済業務を行う。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ご【中国語】

(Chinese)漢民族の言語。シナ‐チベット語族のシナ語派に属する。形態は孤立語。北方(北京語など)・呉(上海語など)・閩びん(廈門語など)・粤えつ(広東語など)・客家ハッカ・湘しょう(湖南語など)・贛かん(南昌の方言など)の7大方言があり、北京語の発音と北方方言の文法・語彙を基礎とする共通語(普通話)が広く用いられる。シナ語。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐こくみんとう【中国国民党】‥タウ

孫文を指導者として1919年10月に成立した中国の政党。前身は中華革命党。蒋介石の北伐成功後、28年、一党独裁の国民政府を南京に樹立。第二次大戦後、共産党に敗退し、以後台湾を統治。国民党。(中国同盟会を12年改組して成立した国民党とは別)

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐さんち【中国山地】

中国地方の主体をなす山地。中国脊梁せきりょう山地とその南北にある吉備高原・石見高原などに分けられる。脊梁部の高さは、1200〜1300メートルに達するが、大部分は1000メートル以下で高原状の隆起準平原。多くの盆地を抱く。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ざんりゅうこじ【中国残留孤児】‥リウ‥

太平洋戦争敗戦当時概ね13歳未満で、主に中国東北地方(旧満州)で肉親から取り残され、中国人に養育された満蒙開拓団員らの子女。当時13歳以上の女性は残留婦人と呼ぶ。1981年以降、一部が帰国。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐じどうしゃどう【中国自動車道】‥ダウ

大阪府吹田市より神戸・津山・三次・山口を経て山口県下関市に至り山陽自動車道に接続する高速道路。全長540.3キロメートル。吹田市からは名神高速道路・近畿自動車道に接続。法定路線名、中国縦貫自動車道。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐しゅ【中国酒】

中国特有の酒。醸造酒では紹興酒シャオシンチュウ、蒸留酒では茅台酒マオタイチュウ・高粱酒カオリャンチュウなどが代表的。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐しょうぎ【中国象棋】‥シヤウ‥

(xiangqi)中国の二人用のゲーム。日本の将棋の原形とされる。駒は円形で赤と黒それぞれ16個用い、盤の線上を移動させる。シャンチー。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐しんぶん【中国新聞】

広島県を中心とする日刊紙。1892年(明治25)「中国」として創刊。1908年より現紙名。ブロック紙の一つ。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐じんみん‐ぎんこう【中国人民銀行】‥カウ

中国の中央銀行。1948年設立。唯一の発券銀行。計画経済期には、中央銀行と市中銀行の機能を合わせもったが、改革・開放期に前者に特化し、通貨管理と金融政策を担う。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐じんみん‐せいじきょうしょう‐かいぎ【中国人民政治協商会議】‥ヂケフシヤウクワイ‥

中国の諸党派・諸団体から成る統一戦線組織。1949年成立。毎年大会を開き、全国人民代表大会や国務院に議案や意見を提出する。略称、政協。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぜめ【中国攻め】

織田信長が羽柴秀吉を派遣して中国地方の宇喜多・毛利氏を征服しようとした戦い。1577年(天正5)に始まる。秀吉は宇喜多氏を79年に降伏させ、毛利氏とは本能寺の変の際に講和。中国征伐。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐たんだい【中国探題】

長門ながと探題の後世の称。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ちほう【中国地方】‥ハウ

日本の本州西部の地方。行政上、岡山・広島・山口・島根・鳥取の5県に分ける。

中国地方の主な山

中国地方の主な川・湖

中国地方の主な川・湖

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ちゃ【中国茶】

中国で生産される茶。不発酵の緑茶、茶葉の持つ酵素で発酵させた白茶・青茶・紅茶、緑茶を糸状菌により発酵させた黄茶・黒茶、緑茶や青茶にジャスミンやクチナシ等の香りを吸収させた花茶など。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐てつがく【中国哲学】

中国に発達した哲学。戦国時代に現れた諸子百家のうち、やや体系を有し、かつ後世に継承されたのが儒教と道教。なお、外来の仏教も唐代には中国化し、中国哲学のもう一つの柱となる。近代になると西洋哲学の影響やそれとの対決のなかで新儒家などが誕生。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐どうめいかい【中国同盟会】‥クワイ

清末の革命団体。1905年、孫文と黄興とが提携、従来の興中会・華興会・光復会などの革命団体を大同団結して東京で結成。綱領に三民主義を採用、機関誌「民報」を発刊、革命運動を推進した。12年国民党に改組(13年解散)。中国革命同盟会。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ふく【中国服】

中国人の伝統的な衣服。衣襟イーチン、上海地方では衣衫イーシャンという。近年の婦人服などでは立襟・斜めの前打合せ・筒袖・裾スリットなどが特徴。足首までの長衣のものと、上衣と下衣とに分かれたものとがある。前者は晴れ着・外出着、後者はふだん着・労働着とする。用布は中幅織物で、緞子・繻子・繭紬・木綿・麻など。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぶんがく【中国文学】

中国に発達した文学。韻文・散文の両方面で古典的作品に富み、特に日本の文化に与えた影響は大きい。詩経・楚辞・漢賦・楽府がふ・六朝民歌・唐詩・宋詞・元曲、また三国志・水滸伝・西遊記・金瓶梅・紅楼夢などの長編小説、近代に入り魯迅・茅盾・老舎・巴金らの作家を生み、中国文学の概念が固まった。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐もずくがに【中国水雲蟹】‥モヅク‥

上海蟹シャンハイがにの標準和名。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐やさい【中国野菜】

中国に在来の、または中国で改良された野菜。特に日本に導入・栽培されるものをいう。パクチョイ・チンゲンサイ・香菜シャンツァイ・豆苗とうみょうなど。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐りょうり【中国料理】‥レウ‥

中国で発達した料理。材料・調味料・調理法の種類が多い。大きくは北京料理・上海料理・四川料理・広東料理の4大料理系統に分かれる。日本の卓袱しっぽく料理・普茶料理は、その日本化したもの。中華料理。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅう‐ごし【中腰】

腰を半ばあげて立ちかかった姿勢。「―になる」

ちゅう‐ごしょう【中小姓・中小性】‥シヤウ

江戸時代の諸藩の職名。小姓組と徒士かち衆との中間の身分で、外出する主君に随行し、また配膳役に従事。小十人。

ちゅうこ‐ぶん【中古文】

平安時代の仮名文。

⇒ちゅう‐こ【中古】

ちゅうこ‐ぶんがく【中古文学】

(→)平安時代文学に同じ。

⇒ちゅう‐こ【中古】

ちゅう‐こん【中根】

〔仏〕機根が中位のこと。中程度の素質・能力。中機。→上根→下根げこん

ちゅう‐こん【忠魂】

①まごころ。忠節の心。「―義魄ぎはく」

②忠義を尽くして死んだ人のたましい。「―碑」

ちゅう‐こん【柱根】

①建物の柱の根の部分。

②(→)支柱根に同じ。

ちゅう‐さ【中佐】

陸海軍将校の階級の一つ。大佐の下、少佐の上の位。

ちゅう‐ざ【中座】

①談話・用事・集会などの中途で座を去ること。「所用で―する」

②江戸時代の京都の町役人の一つ。鉄棒曳かなぼうひき、囚人の縄取などを勤めたもの。

ちゅう‐さい【中祭】

旧祭祀令により伊勢神宮およびその他の神社で行なった重要な祭祀で、大祭に次ぐもの。歳旦祭・元始祭・紀元節祭・天長節祭・明治節祭など。

ちゅう‐さい【仲裁】

争いの間に入り、双方を和解させること。仲直りの取持ち。法的には、当事者を直ちに拘束する点が、当事者の承諾をまって拘束する調停と異なる。「―に入る」→仲裁裁定→調停2。

⇒ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

⇒ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】

⇒ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

⇒ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

ちゅう‐さい【厨宰】

料理をつかさどる人。厨人。

ちゅう‐ざい【肘材】チウ‥

(形が肘ひじに似ているからいう)ある角度で交わる2個の材料を堅牢に固定するための構材。

ちゅう‐ざい【駐在】

①一定の場所にとどまっていること。

②官吏・商社員などが派遣されて、職務のためにその地にとどまること。「―員」

③駐在所の略。また、駐在所にいる巡査。「―さん」

⇒ちゅうざい‐こく【駐在国】

⇒ちゅうざい‐しょ【駐在所】

ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

1名または数名の仲裁人を選定して私法上の法律関係についての現在または将来の争いの仲裁をさせ、これに服することを目的とする当事者間の契約。また、国際紛争を国際裁判に付託すべきことを約する国家間の合意。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうざい‐こく【駐在国】

大使・公使などが命ぜられて駐在している国。

⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】

労働関係調整法および特定独立行政法人等労働関係法により労働委員会が労働争議に関して、その解決のための裁断を与えること。労働協約と同じ効力がある。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

国際紛争を、紛争当事国が合意により選任した第三者の判断に従って解決する制度。第三者を当事国が選ぶ点で国際司法裁判と異なり、その判断が法的拘束力をもつ点で国際調停と異なる。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さいしき【中彩色】

極彩色と淡彩色との中間の彩色。

ちゅうざい‐しょ【駐在所】

駐在する所。特に、巡査が受持の区域内に駐在して警察事務を取り扱う所。→派出所

⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

仲裁契約に基づき、当事者の合意または裁判所の選定による仲裁人が、その民事上の争いについて下す判断。当事者間に確定判決と同じ効力を生ずる。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さぎ【中鷺】

サギの一種。全身純白色でダイサギ・コサギとともに「しらさぎ」と呼ばれる。夏には蓑毛みのげを生ずる。嘴くちばしは夏は黒色、冬は黄色。水田に多く、日本各地をはじめ、アフリカ・南アジア・オーストラリアに分布し、冬は暖地に移動。シマメグリ。

チュウサギ

撮影:小宮輝之

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ちゃ【中国茶】

中国で生産される茶。不発酵の緑茶、茶葉の持つ酵素で発酵させた白茶・青茶・紅茶、緑茶を糸状菌により発酵させた黄茶・黒茶、緑茶や青茶にジャスミンやクチナシ等の香りを吸収させた花茶など。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐てつがく【中国哲学】

中国に発達した哲学。戦国時代に現れた諸子百家のうち、やや体系を有し、かつ後世に継承されたのが儒教と道教。なお、外来の仏教も唐代には中国化し、中国哲学のもう一つの柱となる。近代になると西洋哲学の影響やそれとの対決のなかで新儒家などが誕生。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐どうめいかい【中国同盟会】‥クワイ

清末の革命団体。1905年、孫文と黄興とが提携、従来の興中会・華興会・光復会などの革命団体を大同団結して東京で結成。綱領に三民主義を採用、機関誌「民報」を発刊、革命運動を推進した。12年国民党に改組(13年解散)。中国革命同盟会。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ふく【中国服】

中国人の伝統的な衣服。衣襟イーチン、上海地方では衣衫イーシャンという。近年の婦人服などでは立襟・斜めの前打合せ・筒袖・裾スリットなどが特徴。足首までの長衣のものと、上衣と下衣とに分かれたものとがある。前者は晴れ着・外出着、後者はふだん着・労働着とする。用布は中幅織物で、緞子・繻子・繭紬・木綿・麻など。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぶんがく【中国文学】

中国に発達した文学。韻文・散文の両方面で古典的作品に富み、特に日本の文化に与えた影響は大きい。詩経・楚辞・漢賦・楽府がふ・六朝民歌・唐詩・宋詞・元曲、また三国志・水滸伝・西遊記・金瓶梅・紅楼夢などの長編小説、近代に入り魯迅・茅盾・老舎・巴金らの作家を生み、中国文学の概念が固まった。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐もずくがに【中国水雲蟹】‥モヅク‥

上海蟹シャンハイがにの標準和名。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐やさい【中国野菜】

中国に在来の、または中国で改良された野菜。特に日本に導入・栽培されるものをいう。パクチョイ・チンゲンサイ・香菜シャンツァイ・豆苗とうみょうなど。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐りょうり【中国料理】‥レウ‥

中国で発達した料理。材料・調味料・調理法の種類が多い。大きくは北京料理・上海料理・四川料理・広東料理の4大料理系統に分かれる。日本の卓袱しっぽく料理・普茶料理は、その日本化したもの。中華料理。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅう‐ごし【中腰】

腰を半ばあげて立ちかかった姿勢。「―になる」

ちゅう‐ごしょう【中小姓・中小性】‥シヤウ

江戸時代の諸藩の職名。小姓組と徒士かち衆との中間の身分で、外出する主君に随行し、また配膳役に従事。小十人。

ちゅうこ‐ぶん【中古文】

平安時代の仮名文。

⇒ちゅう‐こ【中古】

ちゅうこ‐ぶんがく【中古文学】

(→)平安時代文学に同じ。

⇒ちゅう‐こ【中古】

ちゅう‐こん【中根】

〔仏〕機根が中位のこと。中程度の素質・能力。中機。→上根→下根げこん

ちゅう‐こん【忠魂】

①まごころ。忠節の心。「―義魄ぎはく」

②忠義を尽くして死んだ人のたましい。「―碑」

ちゅう‐こん【柱根】

①建物の柱の根の部分。

②(→)支柱根に同じ。

ちゅう‐さ【中佐】

陸海軍将校の階級の一つ。大佐の下、少佐の上の位。

ちゅう‐ざ【中座】

①談話・用事・集会などの中途で座を去ること。「所用で―する」

②江戸時代の京都の町役人の一つ。鉄棒曳かなぼうひき、囚人の縄取などを勤めたもの。

ちゅう‐さい【中祭】

旧祭祀令により伊勢神宮およびその他の神社で行なった重要な祭祀で、大祭に次ぐもの。歳旦祭・元始祭・紀元節祭・天長節祭・明治節祭など。

ちゅう‐さい【仲裁】

争いの間に入り、双方を和解させること。仲直りの取持ち。法的には、当事者を直ちに拘束する点が、当事者の承諾をまって拘束する調停と異なる。「―に入る」→仲裁裁定→調停2。

⇒ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

⇒ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】

⇒ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

⇒ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

ちゅう‐さい【厨宰】

料理をつかさどる人。厨人。

ちゅう‐ざい【肘材】チウ‥

(形が肘ひじに似ているからいう)ある角度で交わる2個の材料を堅牢に固定するための構材。

ちゅう‐ざい【駐在】

①一定の場所にとどまっていること。

②官吏・商社員などが派遣されて、職務のためにその地にとどまること。「―員」

③駐在所の略。また、駐在所にいる巡査。「―さん」

⇒ちゅうざい‐こく【駐在国】

⇒ちゅうざい‐しょ【駐在所】

ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

1名または数名の仲裁人を選定して私法上の法律関係についての現在または将来の争いの仲裁をさせ、これに服することを目的とする当事者間の契約。また、国際紛争を国際裁判に付託すべきことを約する国家間の合意。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうざい‐こく【駐在国】

大使・公使などが命ぜられて駐在している国。

⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】

労働関係調整法および特定独立行政法人等労働関係法により労働委員会が労働争議に関して、その解決のための裁断を与えること。労働協約と同じ効力がある。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

国際紛争を、紛争当事国が合意により選任した第三者の判断に従って解決する制度。第三者を当事国が選ぶ点で国際司法裁判と異なり、その判断が法的拘束力をもつ点で国際調停と異なる。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さいしき【中彩色】

極彩色と淡彩色との中間の彩色。

ちゅうざい‐しょ【駐在所】

駐在する所。特に、巡査が受持の区域内に駐在して警察事務を取り扱う所。→派出所

⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

仲裁契約に基づき、当事者の合意または裁判所の選定による仲裁人が、その民事上の争いについて下す判断。当事者間に確定判決と同じ効力を生ずる。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さぎ【中鷺】

サギの一種。全身純白色でダイサギ・コサギとともに「しらさぎ」と呼ばれる。夏には蓑毛みのげを生ずる。嘴くちばしは夏は黒色、冬は黄色。水田に多く、日本各地をはじめ、アフリカ・南アジア・オーストラリアに分布し、冬は暖地に移動。シマメグリ。

チュウサギ

撮影:小宮輝之

ちゅう‐さく【籌策】チウ‥

(「籌」は、はかる意)

①はかりごと。計略。

②仲介。仲裁。三人法師「糟谷こそ二条殿の女房たちを恋ひ申し、将軍の御―にてありけるが」

ちゅう‐さつ【誅殺】

罪ある者を殺すこと。

ちゅう‐さつ【駐箚】

官吏などが職務上、その地に滞在すること。駐在。「フランス―大使」

ちゅう‐ざら【中皿】

中位の大きさの皿。

ちゅう‐さん【中産】

中位の大きさの財産。また、その所有者。

⇒ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】

ちゅう‐さん【昼三】チウ‥

(昼夜で揚代が3分さんぶであったからいう。「中三」とも書く)江戸吉原で、太夫・格子女郎のなくなった宝暦(1751〜1764)以後、最高位の女郎の称。古くは散茶女と呼んだ。

ちゅう‐さん【昼餐】チウ‥

ひるめし。昼食。午餐。

ちゅう‐さん【籌算】チウ‥

①数をかぞえること。そろばん。かずとり。

②はかること。見積り。また、はかりごと。

ちゅうざん【中山】

①中国、春秋末・戦国時代の国名。白狄はくてき族が今の河北省に建てた小侯国で、初め鮮虞せんぐ国という。前408年魏に滅ぼされ、再興後、前296年趙に滅ぼされた。

②前漢代の封国名。→中山靖王。

③琉球の別称。→尚氏。

⇒ちゅうざん‐せいおう【中山靖王】

⇒ちゅうざん‐せいかん【中山世鑑】

⇒ちゅうざん‐でんしんろく【中山伝信録】

ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】‥キフ

(→)中間階級2に同じ。

⇒ちゅう‐さん【中産】

ちゅう‐さんかん‐ちいき【中山間地域】‥ヰキ

農林統計の地域区分の一つ。平野の周辺から山地に至る、平坦な耕地が少ない地域。日本の耕地全体の約40パーセントを占める。

ちゅうざん‐せいおう【中山靖王】‥ワウ

前漢の景帝の子。劉勝。前154年、中山王に封。( 〜前113)→満城漢墓。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうざん‐せいかん【中山世鑑】

琉球王国の最初の正史。国王の命で向象賢しょうしょうけんが編纂。首巻とあわせて全6巻。1650年(慶安3)の成立。和文体。これを漢訳・校訂したものを「中山世譜」という。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうさん‐たいふ【中散大夫】

正五位上の唐名。

ちゅうざん‐でんしんろく【中山伝信録】

清の徐葆光の撰。6巻。康

ちゅう‐さく【籌策】チウ‥

(「籌」は、はかる意)

①はかりごと。計略。

②仲介。仲裁。三人法師「糟谷こそ二条殿の女房たちを恋ひ申し、将軍の御―にてありけるが」

ちゅう‐さつ【誅殺】

罪ある者を殺すこと。

ちゅう‐さつ【駐箚】

官吏などが職務上、その地に滞在すること。駐在。「フランス―大使」

ちゅう‐ざら【中皿】

中位の大きさの皿。

ちゅう‐さん【中産】

中位の大きさの財産。また、その所有者。

⇒ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】

ちゅう‐さん【昼三】チウ‥

(昼夜で揚代が3分さんぶであったからいう。「中三」とも書く)江戸吉原で、太夫・格子女郎のなくなった宝暦(1751〜1764)以後、最高位の女郎の称。古くは散茶女と呼んだ。

ちゅう‐さん【昼餐】チウ‥

ひるめし。昼食。午餐。

ちゅう‐さん【籌算】チウ‥

①数をかぞえること。そろばん。かずとり。

②はかること。見積り。また、はかりごと。

ちゅうざん【中山】

①中国、春秋末・戦国時代の国名。白狄はくてき族が今の河北省に建てた小侯国で、初め鮮虞せんぐ国という。前408年魏に滅ぼされ、再興後、前296年趙に滅ぼされた。

②前漢代の封国名。→中山靖王。

③琉球の別称。→尚氏。

⇒ちゅうざん‐せいおう【中山靖王】

⇒ちゅうざん‐せいかん【中山世鑑】

⇒ちゅうざん‐でんしんろく【中山伝信録】

ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】‥キフ

(→)中間階級2に同じ。

⇒ちゅう‐さん【中産】

ちゅう‐さんかん‐ちいき【中山間地域】‥ヰキ

農林統計の地域区分の一つ。平野の周辺から山地に至る、平坦な耕地が少ない地域。日本の耕地全体の約40パーセントを占める。

ちゅうざん‐せいおう【中山靖王】‥ワウ

前漢の景帝の子。劉勝。前154年、中山王に封。( 〜前113)→満城漢墓。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうざん‐せいかん【中山世鑑】

琉球王国の最初の正史。国王の命で向象賢しょうしょうけんが編纂。首巻とあわせて全6巻。1650年(慶安3)の成立。和文体。これを漢訳・校訂したものを「中山世譜」という。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうさん‐たいふ【中散大夫】

正五位上の唐名。

ちゅうざん‐でんしんろく【中山伝信録】

清の徐葆光の撰。6巻。康 帝の時、冊封さくほう副使として琉球に渡った際の復命報告書。1721年成る。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうざん‐ぽ【仲山甫】

周代、魯の献公の子。樊侯はんこう。宣王の卿士となって周室を補佐した。

ちゅうざん‐りょう【中山陵】

(「中山」は孫文の号)中国南京の東郊、紫金山の中腹にある孫文の墓地。

ちゅう‐し【中子】

2番目の子。第2子。史記抄「長子伯夷少子叔斉と譲やうて逃るほどに―が即位したぞ」

ちゅう‐し【中止】

途中でやめること。いったん計画しながらやめること。「雨天のため―する」

⇒ちゅうし‐はん【中止犯】

⇒ちゅうし‐ほう【中止法】

⇒ちゅうし‐みすい【中止未遂】

ちゅう‐し【中使】

(禁中の使者の意)勅使。

ちゅう‐し【中祀】

律令制で、3日間潔斎して行う祭祀。延喜式では祈年としごい祭・月次つきなみ祭・神嘗かんなめ祭・新嘗にいなめ祭・賀茂祭など。→大祀→小祀

ちゅう‐し【中指】

なかゆび。〈日葡辞書〉

ちゅう‐し【忠士】

①誠実な人。

②忠義を尽くす武士。

ちゅう‐し【忠死】

忠義のために死ぬこと。

ちゅう‐し【注視】

視力を集中して見つめること。注目。中村正直、西国立志編「久しくその画を―せる後」。「手元を―する」

ちゅう‐し【胄子】チウ‥

①天子より卿大夫に至るまでの、あとつぎの子。総領。

②転じて、卿大夫の子弟・学生。

ちゅう‐し【鈕子】チウ‥

(→)鈕ちゅうに同じ。

ちゅう‐じ【中耳】

聴覚器官の一部。内耳とともに側頭骨の岩様部内にあって、鼓室と耳管とから成る。外側は鼓膜を隔てて外耳道に、内前方は耳管によって咽頭に開き、一方内耳に接する。内部に3個の耳小骨が連なり、鼓膜の振動を内耳に伝達する。→耳(図)。

⇒ちゅうじ‐えん【中耳炎】

ちゅう‐じ【中使】

(→)小猿鉤こざるかぎに同じ。

ちゅうじ【仲尼】‥ヂ

孔子の字あざな。

ちゅうじ‐えん【中耳炎】

中耳に発生する炎症。多くは感冒などの鼻咽腔疾患が耳管より波及することにより、また、鼓膜外傷などの場合に発症する。高熱・劇痛を感じ、耳鳴りを生じる。単純性・化膿性・慢性などの型がある。

⇒ちゅう‐じ【中耳】

ちゅう‐じき【中食】

①1日2食の時、朝食と夕食の間にとる軽い食事。転じて、ひるめし。昼食。昨日は今日の物語「御ちご様の―を膳棚に上げおき」

②茶会で出す食事。

ちゅう‐じき【昼食】チウ‥

ひるめし。中食。午餐。〈運歩色葉集〉

ちゅう‐じく【中軸】‥ヂク

物の中央を貫く軸。転じて、物事の中心となるもの。「チームの―選手」

ちゅう‐しこ【中仕子・中鉋】

(→)中鉋なかがんなに同じ。

ちゅう‐しつ【中執】

中央執行委員(会)の略。

ちゅう‐じつ【忠実】

①まごころを尽くしてよくつとめること。「―な部下」

②実際の通りに正確に行うこと。「町並を―に再現する」

⇒ちゅうじつ‐ど【忠実度】

ちゅうしつ‐し【中質紙】

上質紙とざら紙との中間の品質の紙。化学パルプと砕木パルプとを主原料とし、印刷・事務・広告などに用いる。

ちゅうじつ‐ど【忠実度】

再生される音や表示される色の、元のもの通りに再現される度合。

⇒ちゅう‐じつ【忠実】

ちゅうし‐はん【中止犯】

(→)中止未遂に同じ。

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅうし‐ほう【中止法】‥ハフ

述語である用言の連用形を用いて、文を言いさしにする表現法。詩歌ではこの形のまま完結することもある。「山は高く、流れは早い」の「高く」、「雷をまねて腹掛やっとさせ」の「させ」の類。

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅうし‐みすい【中止未遂】

未遂の一種。未遂が自己の自発的な意思に基づく場合をいう。刑が減軽または免除される。中止犯。↔障害未遂

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅう‐しゃ【中社】

①古く、社格を3等に分けた第2位の神社。賀茂社・住吉社の類。

②官国幣社の第2位。官幣中社・国幣中社の類。

③中間にある社殿。→上宮

ちゅう‐しゃ【注射】

①水をそそぎかけること。転じて、ある物事に視線や注意を向けること。

②薬液を注射器で、生物体の組織または血液内に注入すること。「痛み止めを―する」「予防―」

⇒ちゅうしゃ‐き【注射器】

ちゅう‐しゃ【駐車】

自動車などを継続的にとめておくこと。道路交通法では、荷物の積み下ろしを除き5分以上車両をとめる場合をいうなど、「停車」と区別する。「―場」

ちゅう‐じゃ【忠邪】

忠であることとよこしまであること。忠義と邪悪。

ちゅうしゃ‐き【注射器】

体内に薬液を注入する器具。注射針とこれに連続して薬液を入れる容器とピストン(注射筒)とから成る。

⇒ちゅう‐しゃ【注射】

ちゅう‐しゃく【注釈・註釈】

注を入れて本文の意義をときあかすこと。注解。「語句を―する」「―書」

ちゅう‐しゃく【駐錫】

〔仏〕(錫杖を駐とどめる意)一寺一山に僧侶が止住すること。

ちゅう‐じゃく【鍮石】

①ペルシアに産出するという天然産の真鍮しんちゅう。

②真鍮の別名。

③芥子からし粉。色が2に似るところから。

ちゅう‐しゃくしぎ【中杓鷸】

シギの一種。長く、下方に湾曲した嘴くちばしを持つ。形・色はダイシャクシギに似るが、小形。北半球北部で繁殖。渡りの途中、日本各地を通過する。

ちゅうじゃく‐もん【中雀門】

①(「中雀」は「鍮石」の当て字)扉に真鍮の金具を打ちつけた門。

②江戸城内の門の一つ。

ちゅう‐しゅ【中酒】

①食事の時に飲む酒。また、茶の湯の会席に出される酒。狂言、福の神「さて―には古酒をいやといふほど盛るならば」

②酒宴の中ほど。

③酒にあてられること。二日酔い。

ちゅう‐じゅ【中寿】

80歳(または100歳)の賀。→上寿じょうじゅ

ちゅう‐じゅ【中綬】

勲章の綬の中位のもの。旭日中綬章・瑞宝中綬章を佩おびるのに用いる。

ちゅう‐しゅう【中州】‥シウ

①中国河南省の称。古代、九州の中央に位置したからいう。

②(中央に位置する国の意)中国。中華。

③日本国の中央の地。

ちゅう‐しゅう【中秋】‥シウ

(チュウジュウとも)陰暦8月15日の称。〈[季]秋〉

⇒ちゅうしゅう‐の‐めいげつ【中秋の名月】

⇒ちゅうしゅう‐むげつ【中秋無月】

ちゅう‐しゅう【仲秋】‥シウ

(秋の3カ月の真ん中の意。チュウジュウとも)陰暦8月の異称。〈[季]秋〉

ちゅうしゅう‐の‐めいげつ【中秋の名月】‥シウ‥

陰暦八月十五夜の月。団子・衣被きぬかつぎ・薄すすきなどを供えて月見をする。仲秋の名月。芋名月。

⇒ちゅう‐しゅう【中秋】

ちゅうしゅう‐むげつ【中秋無月】‥シウ‥

天気が悪くて、中秋の名月が見られないこと。

⇒ちゅう‐しゅう【中秋】

ちゅうしゅ‐こつ【中手骨】

手のひらを形作る5本の骨。手骨の一部をなし、手根骨と指骨の間にある。掌骨。

ちゅう‐しゅつ【抽出】チウ‥

①ぬき出すこと。ひき出すこと。特に、推測統計で母集団から標本をぬき出すこと。サンプリング。「無作為―」

②(extraction)固体・液体からある物質を、液体で溶解してとり出すこと。エーテルまたは四塩化炭素を溶媒として大豆から油をとり出す類。

ちゅう‐しゅん【仲春】

(春の3カ月の真ん中の意)陰暦2月の異称。〈[季]春〉

ちゅう‐じゅん【中旬】

月の、中の10日。11日から20日までの10日間。中浣ちゅうかん。→上旬→下旬

ちゅう‐じゅん【忠純】

一途いちずに忠義なこと。

ちゅう‐じゅん【忠順】

まごころをもって、上の者の言いつけに従うこと。忠実で従順であること。

ちゅう‐しょ【中書】

漢代の官名。正しくは中書謁者といい、宮廷の文書・詔勅などをつかさどった。

⇒ちゅうしょ‐おう【中書王】

⇒ちゅうしょ‐かく【中書格】

⇒ちゅうしょ‐しょう【中書省】

⇒ちゅうしょ‐れい【中書令】

ちゅう‐しょ【中暑】

(「中」は当たる意)暑気にあたって病気となること。あつさあたり。暑気あたり。

ちゅう‐しょ【籀書】チウ‥

(→)大篆だいてんに同じ。

ちゅう‐じょ【忠恕】

まごころとおもいやりとがあること。忠実で同情心が厚いこと。

ちゅう‐じょ【誅鋤】

①草などをすき除いて根絶やしにすること。

②悪人を殺し絶やすこと。

ちゅう‐しょう【中小】‥セウ

規模が中くらい以下であること。「―のメーカー」

⇒ちゅうしょう‐きぎょう【中小企業】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐きほんほう【中小企業基本法】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ【中小企業金融公庫】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐しんだんし【中小企業診断士】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐ちょう【中小企業庁】

⇒ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】

⇒ちゅうしょう‐してつ【中小私鉄】

ちゅう‐しょう【中生】‥シヤウ

〔仏〕極楽浄土に往生するものの階位、上品じょうぼん・中品・下品のおのおのの中位。→上生→下生

ちゅう‐しょう【中宵】‥セウ

よなか。夜半。

ちゅう‐しょう【中称】

空間的・心理的に聞き手の圏内にある事物・場所・方向を指示するのに用いる代名詞の称。「そ」「それ」「そこ」「そなた」の類。→近称→遠称

ちゅう‐しょう【中傷】‥シヤウ

無実のことを言って他人の名誉を傷つけること。「ライバルを―する」「誹謗―」

ちゅう‐しょう【中霄】‥セウ

なかぞら。中天。

ちゅう‐しょう【仲商】‥シヤウ

陰暦8月の異称。仲秋。

ちゅう‐しょう【忠賞】‥シヤウ

忠功に対して賞を与えること。

ちゅう‐しょう【抽象】チウシヤウ

(abstraction)事物または表象の或る側面・性質を抽ぬき離して把握する心的作用。その際おのずから他の側面・性質を排除する作用を伴うが、これを捨象という。一般概念は多数の事物・表象間の共通の側面・性質を抽象して構成される。〈哲学字彙〉↔具象↔具体。→限定。

⇒ちゅうしょう‐が【抽象画】

⇒ちゅうしょう‐がいねん【抽象概念】

⇒ちゅうしょう‐げいじゅつ【抽象芸術】

⇒ちゅうしょう‐だいすうがく【抽象代数学】

⇒ちゅうしょう‐てき【抽象的】

⇒ちゅうしょうひょうげん‐しゅぎ【抽象表現主義】

⇒ちゅうしょう‐めいし【抽象名詞】

⇒ちゅうしょう‐ろん【抽象論】

ちゅう‐しょう【抽賞】チウシヤウ

多くのものの中からひきぬいて賞すること。

ちゅう‐しょう【昼餉】チウシヤウ

ひるめし。昼食。ひるげ。

ちゅう‐じょう【中丞】

①中国の官名。監察の官たる御史中丞で、御史台の副長官。漢代から明初に至る。

②中弁の唐名。

ちゅう‐じょう【中将】‥ジヤウ

①古代、左右近衛府の次官のうち、少将より上位のもの。大将の下に位し、少将と併称して次将または介ともいう。また、天平以後授刀衛の次官、外衛府の次官。

②陸海軍将校の階級の一つ。大将の下、少将の上。

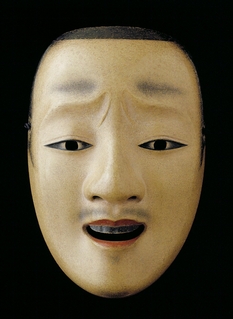

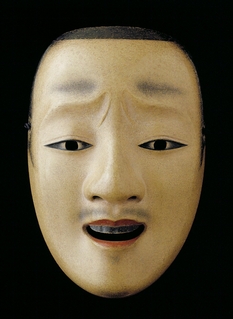

③能面。眉根を寄せた色白の男面。貴公子の霊に用いる。

中将

帝の時、冊封さくほう副使として琉球に渡った際の復命報告書。1721年成る。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうざん‐ぽ【仲山甫】

周代、魯の献公の子。樊侯はんこう。宣王の卿士となって周室を補佐した。

ちゅうざん‐りょう【中山陵】

(「中山」は孫文の号)中国南京の東郊、紫金山の中腹にある孫文の墓地。

ちゅう‐し【中子】

2番目の子。第2子。史記抄「長子伯夷少子叔斉と譲やうて逃るほどに―が即位したぞ」

ちゅう‐し【中止】

途中でやめること。いったん計画しながらやめること。「雨天のため―する」

⇒ちゅうし‐はん【中止犯】

⇒ちゅうし‐ほう【中止法】

⇒ちゅうし‐みすい【中止未遂】

ちゅう‐し【中使】

(禁中の使者の意)勅使。

ちゅう‐し【中祀】

律令制で、3日間潔斎して行う祭祀。延喜式では祈年としごい祭・月次つきなみ祭・神嘗かんなめ祭・新嘗にいなめ祭・賀茂祭など。→大祀→小祀

ちゅう‐し【中指】

なかゆび。〈日葡辞書〉

ちゅう‐し【忠士】

①誠実な人。

②忠義を尽くす武士。

ちゅう‐し【忠死】

忠義のために死ぬこと。

ちゅう‐し【注視】

視力を集中して見つめること。注目。中村正直、西国立志編「久しくその画を―せる後」。「手元を―する」

ちゅう‐し【胄子】チウ‥

①天子より卿大夫に至るまでの、あとつぎの子。総領。

②転じて、卿大夫の子弟・学生。

ちゅう‐し【鈕子】チウ‥

(→)鈕ちゅうに同じ。

ちゅう‐じ【中耳】

聴覚器官の一部。内耳とともに側頭骨の岩様部内にあって、鼓室と耳管とから成る。外側は鼓膜を隔てて外耳道に、内前方は耳管によって咽頭に開き、一方内耳に接する。内部に3個の耳小骨が連なり、鼓膜の振動を内耳に伝達する。→耳(図)。

⇒ちゅうじ‐えん【中耳炎】

ちゅう‐じ【中使】

(→)小猿鉤こざるかぎに同じ。

ちゅうじ【仲尼】‥ヂ

孔子の字あざな。

ちゅうじ‐えん【中耳炎】

中耳に発生する炎症。多くは感冒などの鼻咽腔疾患が耳管より波及することにより、また、鼓膜外傷などの場合に発症する。高熱・劇痛を感じ、耳鳴りを生じる。単純性・化膿性・慢性などの型がある。

⇒ちゅう‐じ【中耳】

ちゅう‐じき【中食】

①1日2食の時、朝食と夕食の間にとる軽い食事。転じて、ひるめし。昼食。昨日は今日の物語「御ちご様の―を膳棚に上げおき」

②茶会で出す食事。

ちゅう‐じき【昼食】チウ‥

ひるめし。中食。午餐。〈運歩色葉集〉

ちゅう‐じく【中軸】‥ヂク

物の中央を貫く軸。転じて、物事の中心となるもの。「チームの―選手」

ちゅう‐しこ【中仕子・中鉋】

(→)中鉋なかがんなに同じ。

ちゅう‐しつ【中執】

中央執行委員(会)の略。

ちゅう‐じつ【忠実】

①まごころを尽くしてよくつとめること。「―な部下」

②実際の通りに正確に行うこと。「町並を―に再現する」

⇒ちゅうじつ‐ど【忠実度】

ちゅうしつ‐し【中質紙】

上質紙とざら紙との中間の品質の紙。化学パルプと砕木パルプとを主原料とし、印刷・事務・広告などに用いる。

ちゅうじつ‐ど【忠実度】

再生される音や表示される色の、元のもの通りに再現される度合。

⇒ちゅう‐じつ【忠実】

ちゅうし‐はん【中止犯】

(→)中止未遂に同じ。

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅうし‐ほう【中止法】‥ハフ

述語である用言の連用形を用いて、文を言いさしにする表現法。詩歌ではこの形のまま完結することもある。「山は高く、流れは早い」の「高く」、「雷をまねて腹掛やっとさせ」の「させ」の類。

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅうし‐みすい【中止未遂】

未遂の一種。未遂が自己の自発的な意思に基づく場合をいう。刑が減軽または免除される。中止犯。↔障害未遂

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅう‐しゃ【中社】

①古く、社格を3等に分けた第2位の神社。賀茂社・住吉社の類。

②官国幣社の第2位。官幣中社・国幣中社の類。

③中間にある社殿。→上宮

ちゅう‐しゃ【注射】

①水をそそぎかけること。転じて、ある物事に視線や注意を向けること。

②薬液を注射器で、生物体の組織または血液内に注入すること。「痛み止めを―する」「予防―」

⇒ちゅうしゃ‐き【注射器】

ちゅう‐しゃ【駐車】

自動車などを継続的にとめておくこと。道路交通法では、荷物の積み下ろしを除き5分以上車両をとめる場合をいうなど、「停車」と区別する。「―場」

ちゅう‐じゃ【忠邪】

忠であることとよこしまであること。忠義と邪悪。

ちゅうしゃ‐き【注射器】

体内に薬液を注入する器具。注射針とこれに連続して薬液を入れる容器とピストン(注射筒)とから成る。

⇒ちゅう‐しゃ【注射】

ちゅう‐しゃく【注釈・註釈】

注を入れて本文の意義をときあかすこと。注解。「語句を―する」「―書」

ちゅう‐しゃく【駐錫】

〔仏〕(錫杖を駐とどめる意)一寺一山に僧侶が止住すること。

ちゅう‐じゃく【鍮石】

①ペルシアに産出するという天然産の真鍮しんちゅう。

②真鍮の別名。

③芥子からし粉。色が2に似るところから。

ちゅう‐しゃくしぎ【中杓鷸】

シギの一種。長く、下方に湾曲した嘴くちばしを持つ。形・色はダイシャクシギに似るが、小形。北半球北部で繁殖。渡りの途中、日本各地を通過する。

ちゅうじゃく‐もん【中雀門】

①(「中雀」は「鍮石」の当て字)扉に真鍮の金具を打ちつけた門。

②江戸城内の門の一つ。

ちゅう‐しゅ【中酒】

①食事の時に飲む酒。また、茶の湯の会席に出される酒。狂言、福の神「さて―には古酒をいやといふほど盛るならば」

②酒宴の中ほど。

③酒にあてられること。二日酔い。

ちゅう‐じゅ【中寿】

80歳(または100歳)の賀。→上寿じょうじゅ

ちゅう‐じゅ【中綬】

勲章の綬の中位のもの。旭日中綬章・瑞宝中綬章を佩おびるのに用いる。

ちゅう‐しゅう【中州】‥シウ

①中国河南省の称。古代、九州の中央に位置したからいう。

②(中央に位置する国の意)中国。中華。

③日本国の中央の地。

ちゅう‐しゅう【中秋】‥シウ

(チュウジュウとも)陰暦8月15日の称。〈[季]秋〉

⇒ちゅうしゅう‐の‐めいげつ【中秋の名月】

⇒ちゅうしゅう‐むげつ【中秋無月】

ちゅう‐しゅう【仲秋】‥シウ

(秋の3カ月の真ん中の意。チュウジュウとも)陰暦8月の異称。〈[季]秋〉

ちゅうしゅう‐の‐めいげつ【中秋の名月】‥シウ‥

陰暦八月十五夜の月。団子・衣被きぬかつぎ・薄すすきなどを供えて月見をする。仲秋の名月。芋名月。

⇒ちゅう‐しゅう【中秋】

ちゅうしゅう‐むげつ【中秋無月】‥シウ‥

天気が悪くて、中秋の名月が見られないこと。

⇒ちゅう‐しゅう【中秋】

ちゅうしゅ‐こつ【中手骨】

手のひらを形作る5本の骨。手骨の一部をなし、手根骨と指骨の間にある。掌骨。

ちゅう‐しゅつ【抽出】チウ‥

①ぬき出すこと。ひき出すこと。特に、推測統計で母集団から標本をぬき出すこと。サンプリング。「無作為―」

②(extraction)固体・液体からある物質を、液体で溶解してとり出すこと。エーテルまたは四塩化炭素を溶媒として大豆から油をとり出す類。

ちゅう‐しゅん【仲春】

(春の3カ月の真ん中の意)陰暦2月の異称。〈[季]春〉

ちゅう‐じゅん【中旬】

月の、中の10日。11日から20日までの10日間。中浣ちゅうかん。→上旬→下旬

ちゅう‐じゅん【忠純】

一途いちずに忠義なこと。

ちゅう‐じゅん【忠順】

まごころをもって、上の者の言いつけに従うこと。忠実で従順であること。

ちゅう‐しょ【中書】

漢代の官名。正しくは中書謁者といい、宮廷の文書・詔勅などをつかさどった。

⇒ちゅうしょ‐おう【中書王】

⇒ちゅうしょ‐かく【中書格】

⇒ちゅうしょ‐しょう【中書省】

⇒ちゅうしょ‐れい【中書令】

ちゅう‐しょ【中暑】

(「中」は当たる意)暑気にあたって病気となること。あつさあたり。暑気あたり。

ちゅう‐しょ【籀書】チウ‥

(→)大篆だいてんに同じ。

ちゅう‐じょ【忠恕】

まごころとおもいやりとがあること。忠実で同情心が厚いこと。

ちゅう‐じょ【誅鋤】

①草などをすき除いて根絶やしにすること。

②悪人を殺し絶やすこと。

ちゅう‐しょう【中小】‥セウ

規模が中くらい以下であること。「―のメーカー」

⇒ちゅうしょう‐きぎょう【中小企業】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐きほんほう【中小企業基本法】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ【中小企業金融公庫】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐しんだんし【中小企業診断士】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐ちょう【中小企業庁】

⇒ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】

⇒ちゅうしょう‐してつ【中小私鉄】

ちゅう‐しょう【中生】‥シヤウ

〔仏〕極楽浄土に往生するものの階位、上品じょうぼん・中品・下品のおのおのの中位。→上生→下生

ちゅう‐しょう【中宵】‥セウ

よなか。夜半。

ちゅう‐しょう【中称】

空間的・心理的に聞き手の圏内にある事物・場所・方向を指示するのに用いる代名詞の称。「そ」「それ」「そこ」「そなた」の類。→近称→遠称

ちゅう‐しょう【中傷】‥シヤウ

無実のことを言って他人の名誉を傷つけること。「ライバルを―する」「誹謗―」

ちゅう‐しょう【中霄】‥セウ

なかぞら。中天。

ちゅう‐しょう【仲商】‥シヤウ

陰暦8月の異称。仲秋。

ちゅう‐しょう【忠賞】‥シヤウ

忠功に対して賞を与えること。

ちゅう‐しょう【抽象】チウシヤウ

(abstraction)事物または表象の或る側面・性質を抽ぬき離して把握する心的作用。その際おのずから他の側面・性質を排除する作用を伴うが、これを捨象という。一般概念は多数の事物・表象間の共通の側面・性質を抽象して構成される。〈哲学字彙〉↔具象↔具体。→限定。

⇒ちゅうしょう‐が【抽象画】

⇒ちゅうしょう‐がいねん【抽象概念】

⇒ちゅうしょう‐げいじゅつ【抽象芸術】

⇒ちゅうしょう‐だいすうがく【抽象代数学】

⇒ちゅうしょう‐てき【抽象的】

⇒ちゅうしょうひょうげん‐しゅぎ【抽象表現主義】

⇒ちゅうしょう‐めいし【抽象名詞】

⇒ちゅうしょう‐ろん【抽象論】

ちゅう‐しょう【抽賞】チウシヤウ

多くのものの中からひきぬいて賞すること。

ちゅう‐しょう【昼餉】チウシヤウ

ひるめし。昼食。ひるげ。

ちゅう‐じょう【中丞】

①中国の官名。監察の官たる御史中丞で、御史台の副長官。漢代から明初に至る。

②中弁の唐名。

ちゅう‐じょう【中将】‥ジヤウ

①古代、左右近衛府の次官のうち、少将より上位のもの。大将の下に位し、少将と併称して次将または介ともいう。また、天平以後授刀衛の次官、外衛府の次官。

②陸海軍将校の階級の一つ。大将の下、少将の上。

③能面。眉根を寄せた色白の男面。貴公子の霊に用いる。

中将

中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

ちゅう‐じょう【中情】‥ジヤウ

心のうち。心中。内心。

ちゅう‐じょう【拄杖】‥ヂヤウ

(チュウは慣用音)

⇒しゅじょう

ちゅう‐じょう【柱状】‥ジヤウ

柱に似た形。

⇒ちゅうじょう‐グラフ【柱状グラフ】

⇒ちゅうじょう‐せつり【柱状節理】

ちゅう‐じょう【衷情】‥ジヤウ

まごころ。まこと。誠心。「―を訴える」

ちゅうしょう‐が【抽象画】チウシヤウグワ

対象の再現ではなく、幾何学的・有機的形態を用い、形と色を自律的に扱って、自然界とは別個の効果を表そうとする絵画。1910年代初めにカンディンスキー・モンドリアン・マレーヴィチらが創始。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐がいねん【抽象概念】チウシヤウ‥

(abstract concept)具体的な個物ではなく、その個物に属しはするが、それから分離して考えられうる性質や関係を指す概念。

①ある属性を対象から分離してとらえた概念(例えば人間性)。

②直接に知覚できないものの概念(例えば正義)。

③全体から切り離して一面的にとらえた物や性質の概念(例えば青)。

④意識が構成した概念(例えば義務・ペガサス)。↔具体概念。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅう‐しょうぎ【中将棋】‥シヤウ‥

将棋の一種。盤は縦横12枡で、駒の数は92。駒をとりすてにし、再使用はできない。室町時代から江戸時代にかけて行われた。

ちゅうしょう‐きぎょう【中小企業】‥セウ‥ゲフ

経営規模が中以下の企業。中小企業基本法によれば、製造業・建設業・運輸業などでは資本金3億円以下ならびに従業員数が300人以下、卸売業では資本金1億円以下ならびに従業員数が100人以下、サービス業では資本金5000万円以下ならびに従業員数が100人以下、小売業では資本金5000万円以下ならびに従業員数が50人以下のもの。→小規模企業。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐きほんほう【中小企業基本法】‥セウ‥ゲフ‥ハフ

大企業と中小企業との格差を是正し、中小企業の成長発展を図り、それに従事する者の経済的・社会的地位の向上を目的とする法律。1963年制定。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ【中小企業金融公庫】‥セウ‥ゲフ‥

中小企業に対する設備資金や長期運転資金の融資を専門的に行う、政府全額出資の金融機関。1953年設立。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐しんだんし【中小企業診断士】‥セウ‥ゲフ‥

中小企業経営の合理化を図る目的で相談・助言・指導を行う者。1963年の中小企業指導法により登録制度が行われている。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐ちょう【中小企業庁】‥セウ‥ゲフチヤウ

経済産業省の外局の一つ。中小企業振興対策などを扱う。1948年に設置。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】‥セウ‥ゲフ‥ケフ‥アヒ

中小企業等協同組合法(1949年)に基づき中小規模の商工業その他の事業を行う者、勤労者などが組織する協同組合。事業協同組合・事業協同小組合・火災共済協同組合・信用協同組合・協同組合連合会・企業組合の6種。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうじょう‐グラフ【柱状グラフ】‥ジヤウ‥

(→)ヒストグラムに同じ。

⇒ちゅう‐じょう【柱状】

ちゅうしょう‐げいじゅつ【抽象芸術】チウシヤウ‥

自然や現実の再現を離れ、線・形・色などの造形要素によって制作される芸術の総称。原始以来の芸術の基本傾向の一つで、今日まで多様な展開を見せる。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐してつ【中小私鉄】‥セウ‥

JR・東京メトロ・公営を除いた民営の鉄道のうち大手15社より規模の小さいもの。このうちでも営業収益の大きい新京成・山陽などは準大手私鉄と呼ばれる。↔大手私鉄

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうじょう‐せつり【柱状節理】‥ジヤウ‥

マグマが冷却固結する時に生じる柱状の割れ目。多く岩脈・岩床・溶岩などに生じる。兵庫県玄武洞・福井県東尋坊などは火山岩に生じた柱状節理のためにできた奇勝。

⇒ちゅう‐じょう【柱状】

ちゅうしょう‐だいすうがく【抽象代数学】チウシヤウ‥

公理主義の上にたつ代数学。群・環・体などを公理主義的に研究する。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐てき【抽象的】チウシヤウ‥

①抽象して事物の一般性をとらえるさま。

②現実から離れて具体性を欠いているさま。「―な議論」↔具体的。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうじょう‐ひめ【中将姫】‥ジヤウ‥

伝説上の人物。横佩よこはき大臣藤原豊成の女むすめ。大和当麻たいま寺に入って法如と号。蓮茎の糸で観無量寿経の内容を表した曼荼羅まんだらを織る。一説に継母のため大和の雲雀山に捨てられ、無常を観じて当麻寺に籠もったともいう。能・浄瑠璃などに作られる。[reference]→当麻曼荼羅

ちゅう‐じょう【中情】‥ジヤウ

心のうち。心中。内心。

ちゅう‐じょう【拄杖】‥ヂヤウ

(チュウは慣用音)

⇒しゅじょう

ちゅう‐じょう【柱状】‥ジヤウ

柱に似た形。

⇒ちゅうじょう‐グラフ【柱状グラフ】

⇒ちゅうじょう‐せつり【柱状節理】

ちゅう‐じょう【衷情】‥ジヤウ

まごころ。まこと。誠心。「―を訴える」

ちゅうしょう‐が【抽象画】チウシヤウグワ

対象の再現ではなく、幾何学的・有機的形態を用い、形と色を自律的に扱って、自然界とは別個の効果を表そうとする絵画。1910年代初めにカンディンスキー・モンドリアン・マレーヴィチらが創始。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐がいねん【抽象概念】チウシヤウ‥

(abstract concept)具体的な個物ではなく、その個物に属しはするが、それから分離して考えられうる性質や関係を指す概念。

①ある属性を対象から分離してとらえた概念(例えば人間性)。

②直接に知覚できないものの概念(例えば正義)。

③全体から切り離して一面的にとらえた物や性質の概念(例えば青)。

④意識が構成した概念(例えば義務・ペガサス)。↔具体概念。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅう‐しょうぎ【中将棋】‥シヤウ‥

将棋の一種。盤は縦横12枡で、駒の数は92。駒をとりすてにし、再使用はできない。室町時代から江戸時代にかけて行われた。

ちゅうしょう‐きぎょう【中小企業】‥セウ‥ゲフ

経営規模が中以下の企業。中小企業基本法によれば、製造業・建設業・運輸業などでは資本金3億円以下ならびに従業員数が300人以下、卸売業では資本金1億円以下ならびに従業員数が100人以下、サービス業では資本金5000万円以下ならびに従業員数が100人以下、小売業では資本金5000万円以下ならびに従業員数が50人以下のもの。→小規模企業。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐きほんほう【中小企業基本法】‥セウ‥ゲフ‥ハフ

大企業と中小企業との格差を是正し、中小企業の成長発展を図り、それに従事する者の経済的・社会的地位の向上を目的とする法律。1963年制定。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ【中小企業金融公庫】‥セウ‥ゲフ‥

中小企業に対する設備資金や長期運転資金の融資を専門的に行う、政府全額出資の金融機関。1953年設立。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐しんだんし【中小企業診断士】‥セウ‥ゲフ‥

中小企業経営の合理化を図る目的で相談・助言・指導を行う者。1963年の中小企業指導法により登録制度が行われている。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐ちょう【中小企業庁】‥セウ‥ゲフチヤウ

経済産業省の外局の一つ。中小企業振興対策などを扱う。1948年に設置。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】‥セウ‥ゲフ‥ケフ‥アヒ

中小企業等協同組合法(1949年)に基づき中小規模の商工業その他の事業を行う者、勤労者などが組織する協同組合。事業協同組合・事業協同小組合・火災共済協同組合・信用協同組合・協同組合連合会・企業組合の6種。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうじょう‐グラフ【柱状グラフ】‥ジヤウ‥

(→)ヒストグラムに同じ。

⇒ちゅう‐じょう【柱状】

ちゅうしょう‐げいじゅつ【抽象芸術】チウシヤウ‥

自然や現実の再現を離れ、線・形・色などの造形要素によって制作される芸術の総称。原始以来の芸術の基本傾向の一つで、今日まで多様な展開を見せる。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐してつ【中小私鉄】‥セウ‥

JR・東京メトロ・公営を除いた民営の鉄道のうち大手15社より規模の小さいもの。このうちでも営業収益の大きい新京成・山陽などは準大手私鉄と呼ばれる。↔大手私鉄

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうじょう‐せつり【柱状節理】‥ジヤウ‥

マグマが冷却固結する時に生じる柱状の割れ目。多く岩脈・岩床・溶岩などに生じる。兵庫県玄武洞・福井県東尋坊などは火山岩に生じた柱状節理のためにできた奇勝。

⇒ちゅう‐じょう【柱状】

ちゅうしょう‐だいすうがく【抽象代数学】チウシヤウ‥

公理主義の上にたつ代数学。群・環・体などを公理主義的に研究する。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐てき【抽象的】チウシヤウ‥

①抽象して事物の一般性をとらえるさま。

②現実から離れて具体性を欠いているさま。「―な議論」↔具体的。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうじょう‐ひめ【中将姫】‥ジヤウ‥

伝説上の人物。横佩よこはき大臣藤原豊成の女むすめ。大和当麻たいま寺に入って法如と号。蓮茎の糸で観無量寿経の内容を表した曼荼羅まんだらを織る。一説に継母のため大和の雲雀山に捨てられ、無常を観じて当麻寺に籠もったともいう。能・浄瑠璃などに作られる。[reference]→当麻曼荼羅

⇒ちゅう‐こう【注口】

ちゅう‐こう‐ねん【中高年】‥カウ‥

中年と高年。青年期を過ぎて老年期に至る間の年ごろ。「―層」

ちゅうこう‐りつ【昼光率】チウクワウ‥

室内の昼光照度と、遮蔽物のない戸外の照度との比。

⇒ちゅう‐こう【昼光】

ちゅう‐こく【中刻】

一刻を三分した中間の時刻。→上刻→下刻げこく→時とき2

ちゅう‐こく【忠告】

まごころをもって他人の過失・欠点を指摘して戒めさとすこと。こころぞえ。「―に従う」

ちゅう‐こく【柱刻】

(→)「はしら(柱)」4㋐に同じ。

ちゅう‐ごく【中国】

①国の中央の部分。天子の都のある地方。

②世界の中央に位置する国。自分の国を誇っていう語。

③もと、山陽道の特称。後世は山陽・山陰両道の総称。

④律令制で、

㋐京畿からの距離が近国と遠国おんごくとの中間にある国々の称。

㋑(チュウコクとも)面積・人口などによって国を大・上・中・下の4等級に分けたものの一つ。安房・若狭・薩摩など。

⑤中国地方の略。

⇒ちゅうごく‐かいどう【中国街道】

⇒ちゅうごく‐さんち【中国山地】

⇒ちゅうごく‐じどうしゃどう【中国自動車道】

⇒ちゅうごく‐しんぶん【中国新聞】

⇒ちゅうごく‐ぜめ【中国攻め】

⇒ちゅうごく‐たんだい【中国探題】

⇒ちゅうごく‐ちほう【中国地方】

ちゅうごく【中国】

東アジアの国。きわめて古い時代に黄河中流域に定住した漢民族の開いた国で、伝説的な夏王朝に次いで、前16世紀頃から殷王朝が興り、他民族と対立・統合を繰り返しつつ、周から清までの諸王朝を経て、1912年共和政体の中華民国が成立、49年中華人民共和国が成立。→中華。

中国(歴代王朝)

⇒ちゅう‐こう【注口】

ちゅう‐こう‐ねん【中高年】‥カウ‥

中年と高年。青年期を過ぎて老年期に至る間の年ごろ。「―層」

ちゅうこう‐りつ【昼光率】チウクワウ‥

室内の昼光照度と、遮蔽物のない戸外の照度との比。

⇒ちゅう‐こう【昼光】

ちゅう‐こく【中刻】

一刻を三分した中間の時刻。→上刻→下刻げこく→時とき2

ちゅう‐こく【忠告】

まごころをもって他人の過失・欠点を指摘して戒めさとすこと。こころぞえ。「―に従う」

ちゅう‐こく【柱刻】

(→)「はしら(柱)」4㋐に同じ。

ちゅう‐ごく【中国】

①国の中央の部分。天子の都のある地方。

②世界の中央に位置する国。自分の国を誇っていう語。

③もと、山陽道の特称。後世は山陽・山陰両道の総称。

④律令制で、

㋐京畿からの距離が近国と遠国おんごくとの中間にある国々の称。

㋑(チュウコクとも)面積・人口などによって国を大・上・中・下の4等級に分けたものの一つ。安房・若狭・薩摩など。

⑤中国地方の略。

⇒ちゅうごく‐かいどう【中国街道】

⇒ちゅうごく‐さんち【中国山地】

⇒ちゅうごく‐じどうしゃどう【中国自動車道】

⇒ちゅうごく‐しんぶん【中国新聞】

⇒ちゅうごく‐ぜめ【中国攻め】

⇒ちゅうごく‐たんだい【中国探題】

⇒ちゅうごく‐ちほう【中国地方】

ちゅうごく【中国】

東アジアの国。きわめて古い時代に黄河中流域に定住した漢民族の開いた国で、伝説的な夏王朝に次いで、前16世紀頃から殷王朝が興り、他民族と対立・統合を繰り返しつつ、周から清までの諸王朝を経て、1912年共和政体の中華民国が成立、49年中華人民共和国が成立。→中華。

中国(歴代王朝)

夏

殷

周

春秋時代

戦国時代

秦

前漢

新

後漢

三国時代

魏

呉

蜀

晋

五胡十六国

南北朝時代

隋

唐

五代十国

宋

遼

金

元

明

清

⇒ちゅうごく‐いがく【中国医学】

⇒ちゅうごく‐かくめい‐どうめいかい【中国革命同盟会】

⇒ちゅうごく‐きょうさんしゅぎ‐せいねんだん【中国共産主義青年団】

⇒ちゅうごく‐きょうさんとう【中国共産党】

⇒ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】

⇒ちゅうごく‐ご【中国語】

⇒ちゅうごく‐こくみんとう【中国国民党】

⇒ちゅうごく‐ざんりゅうこじ【中国残留孤児】

⇒ちゅうごく‐しゅ【中国酒】

⇒ちゅうごく‐しょうぎ【中国象棋】

⇒ちゅうごく‐じんみん‐ぎんこう【中国人民銀行】

⇒ちゅうごく‐じんみん‐せいじきょうしょう‐かいぎ【中国人民政治協商会議】

⇒ちゅうごく‐ちゃ【中国茶】

⇒ちゅうごく‐てつがく【中国哲学】

⇒ちゅうごく‐どうめいかい【中国同盟会】

⇒ちゅうごく‐ふく【中国服】

⇒ちゅうごく‐ぶんがく【中国文学】

⇒ちゅうごく‐もずくがに【中国水雲蟹】

⇒ちゅうごく‐やさい【中国野菜】

⇒ちゅうごく‐りょうり【中国料理】

ちゅうごく‐いがく【中国医学】

中国で発生し発達した医学。体系化されたのは漢の時代で、以後六朝りくちょう時代に臨床医学の分野での改良が進み、金・元の時代には治療理論の確立が試みられ、明・清時代には伝染病についての新たな展開を加えた。陰陽五行説を基幹とし、本草ほんぞう・鍼灸しんきゅう等を用いる多分に思弁的・経験的医学だが、西洋医学に欠けた長所をも備え、西洋医学との融合が試みられている。古くから日本の医学に大きな影響を及ぼした。漢方医学。中医。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐かいどう【中国街道】‥ダウ

大坂・下関間の街道。→山陽道。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐かくめい‐どうめいかい【中国革命同盟会】‥クワイ

(→)中国同盟会に同じ。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐きょうさんしゅぎ‐せいねんだん【中国共産主義青年団】

中国共産党指導下の青年組織。1920年中国社会主義青年団として設立、57年より現称。一般団員の加入年齢は、満14歳以上満28歳以下。略称、共青団。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐きょうさんとう【中国共産党】‥タウ

1921年7月、李大釗りたいしょう・陳独秀らを中心に創立した中国の政党。27年国共合作の分裂後、31年江西省瑞金にソビエトを建設、毛沢東らの指導のもとに根拠地を陝西省延安に移し、37年再び国民党と合作して抗日民族統一戦線を結成。第二次大戦後、国民党を本土から駆逐して、49年10月中華人民共和国を成立させ、以後その統治勢力。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】‥カウ

清末、1905年、中国の中央銀行として設立された戸部銀行の後身。国民党政府時代には、宋子文一家の財閥としての基礎となる。中華人民共和国成立後は、中国人民銀行の指導下、主に国際決済業務を行う。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ご【中国語】

(Chinese)漢民族の言語。シナ‐チベット語族のシナ語派に属する。形態は孤立語。北方(北京語など)・呉(上海語など)・閩びん(廈門語など)・粤えつ(広東語など)・客家ハッカ・湘しょう(湖南語など)・贛かん(南昌の方言など)の7大方言があり、北京語の発音と北方方言の文法・語彙を基礎とする共通語(普通話)が広く用いられる。シナ語。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐こくみんとう【中国国民党】‥タウ

孫文を指導者として1919年10月に成立した中国の政党。前身は中華革命党。蒋介石の北伐成功後、28年、一党独裁の国民政府を南京に樹立。第二次大戦後、共産党に敗退し、以後台湾を統治。国民党。(中国同盟会を12年改組して成立した国民党とは別)

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐さんち【中国山地】

中国地方の主体をなす山地。中国脊梁せきりょう山地とその南北にある吉備高原・石見高原などに分けられる。脊梁部の高さは、1200〜1300メートルに達するが、大部分は1000メートル以下で高原状の隆起準平原。多くの盆地を抱く。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ざんりゅうこじ【中国残留孤児】‥リウ‥

太平洋戦争敗戦当時概ね13歳未満で、主に中国東北地方(旧満州)で肉親から取り残され、中国人に養育された満蒙開拓団員らの子女。当時13歳以上の女性は残留婦人と呼ぶ。1981年以降、一部が帰国。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐じどうしゃどう【中国自動車道】‥ダウ

大阪府吹田市より神戸・津山・三次・山口を経て山口県下関市に至り山陽自動車道に接続する高速道路。全長540.3キロメートル。吹田市からは名神高速道路・近畿自動車道に接続。法定路線名、中国縦貫自動車道。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐しゅ【中国酒】

中国特有の酒。醸造酒では紹興酒シャオシンチュウ、蒸留酒では茅台酒マオタイチュウ・高粱酒カオリャンチュウなどが代表的。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐しょうぎ【中国象棋】‥シヤウ‥

(xiangqi)中国の二人用のゲーム。日本の将棋の原形とされる。駒は円形で赤と黒それぞれ16個用い、盤の線上を移動させる。シャンチー。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐しんぶん【中国新聞】

広島県を中心とする日刊紙。1892年(明治25)「中国」として創刊。1908年より現紙名。ブロック紙の一つ。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐じんみん‐ぎんこう【中国人民銀行】‥カウ

中国の中央銀行。1948年設立。唯一の発券銀行。計画経済期には、中央銀行と市中銀行の機能を合わせもったが、改革・開放期に前者に特化し、通貨管理と金融政策を担う。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐じんみん‐せいじきょうしょう‐かいぎ【中国人民政治協商会議】‥ヂケフシヤウクワイ‥

中国の諸党派・諸団体から成る統一戦線組織。1949年成立。毎年大会を開き、全国人民代表大会や国務院に議案や意見を提出する。略称、政協。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぜめ【中国攻め】

織田信長が羽柴秀吉を派遣して中国地方の宇喜多・毛利氏を征服しようとした戦い。1577年(天正5)に始まる。秀吉は宇喜多氏を79年に降伏させ、毛利氏とは本能寺の変の際に講和。中国征伐。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐たんだい【中国探題】

長門ながと探題の後世の称。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ちほう【中国地方】‥ハウ

日本の本州西部の地方。行政上、岡山・広島・山口・島根・鳥取の5県に分ける。

中国地方の主な山

夏

殷

周

春秋時代

戦国時代

秦

前漢

新

後漢

三国時代

魏

呉

蜀

晋

五胡十六国

南北朝時代

隋

唐

五代十国

宋

遼

金

元

明

清

⇒ちゅうごく‐いがく【中国医学】

⇒ちゅうごく‐かくめい‐どうめいかい【中国革命同盟会】

⇒ちゅうごく‐きょうさんしゅぎ‐せいねんだん【中国共産主義青年団】

⇒ちゅうごく‐きょうさんとう【中国共産党】

⇒ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】

⇒ちゅうごく‐ご【中国語】

⇒ちゅうごく‐こくみんとう【中国国民党】

⇒ちゅうごく‐ざんりゅうこじ【中国残留孤児】

⇒ちゅうごく‐しゅ【中国酒】

⇒ちゅうごく‐しょうぎ【中国象棋】

⇒ちゅうごく‐じんみん‐ぎんこう【中国人民銀行】

⇒ちゅうごく‐じんみん‐せいじきょうしょう‐かいぎ【中国人民政治協商会議】

⇒ちゅうごく‐ちゃ【中国茶】

⇒ちゅうごく‐てつがく【中国哲学】

⇒ちゅうごく‐どうめいかい【中国同盟会】

⇒ちゅうごく‐ふく【中国服】

⇒ちゅうごく‐ぶんがく【中国文学】

⇒ちゅうごく‐もずくがに【中国水雲蟹】

⇒ちゅうごく‐やさい【中国野菜】

⇒ちゅうごく‐りょうり【中国料理】

ちゅうごく‐いがく【中国医学】

中国で発生し発達した医学。体系化されたのは漢の時代で、以後六朝りくちょう時代に臨床医学の分野での改良が進み、金・元の時代には治療理論の確立が試みられ、明・清時代には伝染病についての新たな展開を加えた。陰陽五行説を基幹とし、本草ほんぞう・鍼灸しんきゅう等を用いる多分に思弁的・経験的医学だが、西洋医学に欠けた長所をも備え、西洋医学との融合が試みられている。古くから日本の医学に大きな影響を及ぼした。漢方医学。中医。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐かいどう【中国街道】‥ダウ

大坂・下関間の街道。→山陽道。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐かくめい‐どうめいかい【中国革命同盟会】‥クワイ

(→)中国同盟会に同じ。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐きょうさんしゅぎ‐せいねんだん【中国共産主義青年団】

中国共産党指導下の青年組織。1920年中国社会主義青年団として設立、57年より現称。一般団員の加入年齢は、満14歳以上満28歳以下。略称、共青団。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐きょうさんとう【中国共産党】‥タウ

1921年7月、李大釗りたいしょう・陳独秀らを中心に創立した中国の政党。27年国共合作の分裂後、31年江西省瑞金にソビエトを建設、毛沢東らの指導のもとに根拠地を陝西省延安に移し、37年再び国民党と合作して抗日民族統一戦線を結成。第二次大戦後、国民党を本土から駆逐して、49年10月中華人民共和国を成立させ、以後その統治勢力。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】‥カウ

清末、1905年、中国の中央銀行として設立された戸部銀行の後身。国民党政府時代には、宋子文一家の財閥としての基礎となる。中華人民共和国成立後は、中国人民銀行の指導下、主に国際決済業務を行う。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ご【中国語】

(Chinese)漢民族の言語。シナ‐チベット語族のシナ語派に属する。形態は孤立語。北方(北京語など)・呉(上海語など)・閩びん(廈門語など)・粤えつ(広東語など)・客家ハッカ・湘しょう(湖南語など)・贛かん(南昌の方言など)の7大方言があり、北京語の発音と北方方言の文法・語彙を基礎とする共通語(普通話)が広く用いられる。シナ語。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐こくみんとう【中国国民党】‥タウ

孫文を指導者として1919年10月に成立した中国の政党。前身は中華革命党。蒋介石の北伐成功後、28年、一党独裁の国民政府を南京に樹立。第二次大戦後、共産党に敗退し、以後台湾を統治。国民党。(中国同盟会を12年改組して成立した国民党とは別)

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐さんち【中国山地】

中国地方の主体をなす山地。中国脊梁せきりょう山地とその南北にある吉備高原・石見高原などに分けられる。脊梁部の高さは、1200〜1300メートルに達するが、大部分は1000メートル以下で高原状の隆起準平原。多くの盆地を抱く。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ざんりゅうこじ【中国残留孤児】‥リウ‥

太平洋戦争敗戦当時概ね13歳未満で、主に中国東北地方(旧満州)で肉親から取り残され、中国人に養育された満蒙開拓団員らの子女。当時13歳以上の女性は残留婦人と呼ぶ。1981年以降、一部が帰国。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐じどうしゃどう【中国自動車道】‥ダウ

大阪府吹田市より神戸・津山・三次・山口を経て山口県下関市に至り山陽自動車道に接続する高速道路。全長540.3キロメートル。吹田市からは名神高速道路・近畿自動車道に接続。法定路線名、中国縦貫自動車道。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐しゅ【中国酒】

中国特有の酒。醸造酒では紹興酒シャオシンチュウ、蒸留酒では茅台酒マオタイチュウ・高粱酒カオリャンチュウなどが代表的。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐しょうぎ【中国象棋】‥シヤウ‥

(xiangqi)中国の二人用のゲーム。日本の将棋の原形とされる。駒は円形で赤と黒それぞれ16個用い、盤の線上を移動させる。シャンチー。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐しんぶん【中国新聞】

広島県を中心とする日刊紙。1892年(明治25)「中国」として創刊。1908年より現紙名。ブロック紙の一つ。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐じんみん‐ぎんこう【中国人民銀行】‥カウ

中国の中央銀行。1948年設立。唯一の発券銀行。計画経済期には、中央銀行と市中銀行の機能を合わせもったが、改革・開放期に前者に特化し、通貨管理と金融政策を担う。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐じんみん‐せいじきょうしょう‐かいぎ【中国人民政治協商会議】‥ヂケフシヤウクワイ‥

中国の諸党派・諸団体から成る統一戦線組織。1949年成立。毎年大会を開き、全国人民代表大会や国務院に議案や意見を提出する。略称、政協。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぜめ【中国攻め】

織田信長が羽柴秀吉を派遣して中国地方の宇喜多・毛利氏を征服しようとした戦い。1577年(天正5)に始まる。秀吉は宇喜多氏を79年に降伏させ、毛利氏とは本能寺の変の際に講和。中国征伐。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐たんだい【中国探題】

長門ながと探題の後世の称。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ちほう【中国地方】‥ハウ

日本の本州西部の地方。行政上、岡山・広島・山口・島根・鳥取の5県に分ける。

中国地方の主な山

中国地方の主な川・湖

中国地方の主な川・湖

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ちゃ【中国茶】

中国で生産される茶。不発酵の緑茶、茶葉の持つ酵素で発酵させた白茶・青茶・紅茶、緑茶を糸状菌により発酵させた黄茶・黒茶、緑茶や青茶にジャスミンやクチナシ等の香りを吸収させた花茶など。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐てつがく【中国哲学】

中国に発達した哲学。戦国時代に現れた諸子百家のうち、やや体系を有し、かつ後世に継承されたのが儒教と道教。なお、外来の仏教も唐代には中国化し、中国哲学のもう一つの柱となる。近代になると西洋哲学の影響やそれとの対決のなかで新儒家などが誕生。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐どうめいかい【中国同盟会】‥クワイ

清末の革命団体。1905年、孫文と黄興とが提携、従来の興中会・華興会・光復会などの革命団体を大同団結して東京で結成。綱領に三民主義を採用、機関誌「民報」を発刊、革命運動を推進した。12年国民党に改組(13年解散)。中国革命同盟会。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ふく【中国服】

中国人の伝統的な衣服。衣襟イーチン、上海地方では衣衫イーシャンという。近年の婦人服などでは立襟・斜めの前打合せ・筒袖・裾スリットなどが特徴。足首までの長衣のものと、上衣と下衣とに分かれたものとがある。前者は晴れ着・外出着、後者はふだん着・労働着とする。用布は中幅織物で、緞子・繻子・繭紬・木綿・麻など。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぶんがく【中国文学】

中国に発達した文学。韻文・散文の両方面で古典的作品に富み、特に日本の文化に与えた影響は大きい。詩経・楚辞・漢賦・楽府がふ・六朝民歌・唐詩・宋詞・元曲、また三国志・水滸伝・西遊記・金瓶梅・紅楼夢などの長編小説、近代に入り魯迅・茅盾・老舎・巴金らの作家を生み、中国文学の概念が固まった。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐もずくがに【中国水雲蟹】‥モヅク‥

上海蟹シャンハイがにの標準和名。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐やさい【中国野菜】

中国に在来の、または中国で改良された野菜。特に日本に導入・栽培されるものをいう。パクチョイ・チンゲンサイ・香菜シャンツァイ・豆苗とうみょうなど。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐りょうり【中国料理】‥レウ‥

中国で発達した料理。材料・調味料・調理法の種類が多い。大きくは北京料理・上海料理・四川料理・広東料理の4大料理系統に分かれる。日本の卓袱しっぽく料理・普茶料理は、その日本化したもの。中華料理。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅう‐ごし【中腰】

腰を半ばあげて立ちかかった姿勢。「―になる」

ちゅう‐ごしょう【中小姓・中小性】‥シヤウ

江戸時代の諸藩の職名。小姓組と徒士かち衆との中間の身分で、外出する主君に随行し、また配膳役に従事。小十人。

ちゅうこ‐ぶん【中古文】

平安時代の仮名文。

⇒ちゅう‐こ【中古】

ちゅうこ‐ぶんがく【中古文学】

(→)平安時代文学に同じ。

⇒ちゅう‐こ【中古】

ちゅう‐こん【中根】

〔仏〕機根が中位のこと。中程度の素質・能力。中機。→上根→下根げこん

ちゅう‐こん【忠魂】

①まごころ。忠節の心。「―義魄ぎはく」

②忠義を尽くして死んだ人のたましい。「―碑」

ちゅう‐こん【柱根】

①建物の柱の根の部分。

②(→)支柱根に同じ。

ちゅう‐さ【中佐】

陸海軍将校の階級の一つ。大佐の下、少佐の上の位。

ちゅう‐ざ【中座】

①談話・用事・集会などの中途で座を去ること。「所用で―する」

②江戸時代の京都の町役人の一つ。鉄棒曳かなぼうひき、囚人の縄取などを勤めたもの。

ちゅう‐さい【中祭】

旧祭祀令により伊勢神宮およびその他の神社で行なった重要な祭祀で、大祭に次ぐもの。歳旦祭・元始祭・紀元節祭・天長節祭・明治節祭など。

ちゅう‐さい【仲裁】

争いの間に入り、双方を和解させること。仲直りの取持ち。法的には、当事者を直ちに拘束する点が、当事者の承諾をまって拘束する調停と異なる。「―に入る」→仲裁裁定→調停2。

⇒ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

⇒ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】

⇒ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

⇒ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

ちゅう‐さい【厨宰】

料理をつかさどる人。厨人。

ちゅう‐ざい【肘材】チウ‥

(形が肘ひじに似ているからいう)ある角度で交わる2個の材料を堅牢に固定するための構材。

ちゅう‐ざい【駐在】

①一定の場所にとどまっていること。

②官吏・商社員などが派遣されて、職務のためにその地にとどまること。「―員」

③駐在所の略。また、駐在所にいる巡査。「―さん」

⇒ちゅうざい‐こく【駐在国】

⇒ちゅうざい‐しょ【駐在所】

ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

1名または数名の仲裁人を選定して私法上の法律関係についての現在または将来の争いの仲裁をさせ、これに服することを目的とする当事者間の契約。また、国際紛争を国際裁判に付託すべきことを約する国家間の合意。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうざい‐こく【駐在国】

大使・公使などが命ぜられて駐在している国。

⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】

労働関係調整法および特定独立行政法人等労働関係法により労働委員会が労働争議に関して、その解決のための裁断を与えること。労働協約と同じ効力がある。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

国際紛争を、紛争当事国が合意により選任した第三者の判断に従って解決する制度。第三者を当事国が選ぶ点で国際司法裁判と異なり、その判断が法的拘束力をもつ点で国際調停と異なる。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さいしき【中彩色】

極彩色と淡彩色との中間の彩色。

ちゅうざい‐しょ【駐在所】

駐在する所。特に、巡査が受持の区域内に駐在して警察事務を取り扱う所。→派出所

⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

仲裁契約に基づき、当事者の合意または裁判所の選定による仲裁人が、その民事上の争いについて下す判断。当事者間に確定判決と同じ効力を生ずる。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さぎ【中鷺】

サギの一種。全身純白色でダイサギ・コサギとともに「しらさぎ」と呼ばれる。夏には蓑毛みのげを生ずる。嘴くちばしは夏は黒色、冬は黄色。水田に多く、日本各地をはじめ、アフリカ・南アジア・オーストラリアに分布し、冬は暖地に移動。シマメグリ。

チュウサギ

撮影:小宮輝之

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ちゃ【中国茶】

中国で生産される茶。不発酵の緑茶、茶葉の持つ酵素で発酵させた白茶・青茶・紅茶、緑茶を糸状菌により発酵させた黄茶・黒茶、緑茶や青茶にジャスミンやクチナシ等の香りを吸収させた花茶など。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐てつがく【中国哲学】

中国に発達した哲学。戦国時代に現れた諸子百家のうち、やや体系を有し、かつ後世に継承されたのが儒教と道教。なお、外来の仏教も唐代には中国化し、中国哲学のもう一つの柱となる。近代になると西洋哲学の影響やそれとの対決のなかで新儒家などが誕生。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐どうめいかい【中国同盟会】‥クワイ

清末の革命団体。1905年、孫文と黄興とが提携、従来の興中会・華興会・光復会などの革命団体を大同団結して東京で結成。綱領に三民主義を採用、機関誌「民報」を発刊、革命運動を推進した。12年国民党に改組(13年解散)。中国革命同盟会。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ふく【中国服】

中国人の伝統的な衣服。衣襟イーチン、上海地方では衣衫イーシャンという。近年の婦人服などでは立襟・斜めの前打合せ・筒袖・裾スリットなどが特徴。足首までの長衣のものと、上衣と下衣とに分かれたものとがある。前者は晴れ着・外出着、後者はふだん着・労働着とする。用布は中幅織物で、緞子・繻子・繭紬・木綿・麻など。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぶんがく【中国文学】

中国に発達した文学。韻文・散文の両方面で古典的作品に富み、特に日本の文化に与えた影響は大きい。詩経・楚辞・漢賦・楽府がふ・六朝民歌・唐詩・宋詞・元曲、また三国志・水滸伝・西遊記・金瓶梅・紅楼夢などの長編小説、近代に入り魯迅・茅盾・老舎・巴金らの作家を生み、中国文学の概念が固まった。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐もずくがに【中国水雲蟹】‥モヅク‥

上海蟹シャンハイがにの標準和名。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐やさい【中国野菜】

中国に在来の、または中国で改良された野菜。特に日本に導入・栽培されるものをいう。パクチョイ・チンゲンサイ・香菜シャンツァイ・豆苗とうみょうなど。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐りょうり【中国料理】‥レウ‥

中国で発達した料理。材料・調味料・調理法の種類が多い。大きくは北京料理・上海料理・四川料理・広東料理の4大料理系統に分かれる。日本の卓袱しっぽく料理・普茶料理は、その日本化したもの。中華料理。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅう‐ごし【中腰】

腰を半ばあげて立ちかかった姿勢。「―になる」

ちゅう‐ごしょう【中小姓・中小性】‥シヤウ

江戸時代の諸藩の職名。小姓組と徒士かち衆との中間の身分で、外出する主君に随行し、また配膳役に従事。小十人。

ちゅうこ‐ぶん【中古文】

平安時代の仮名文。

⇒ちゅう‐こ【中古】

ちゅうこ‐ぶんがく【中古文学】

(→)平安時代文学に同じ。

⇒ちゅう‐こ【中古】

ちゅう‐こん【中根】

〔仏〕機根が中位のこと。中程度の素質・能力。中機。→上根→下根げこん

ちゅう‐こん【忠魂】

①まごころ。忠節の心。「―義魄ぎはく」

②忠義を尽くして死んだ人のたましい。「―碑」

ちゅう‐こん【柱根】

①建物の柱の根の部分。

②(→)支柱根に同じ。

ちゅう‐さ【中佐】

陸海軍将校の階級の一つ。大佐の下、少佐の上の位。

ちゅう‐ざ【中座】

①談話・用事・集会などの中途で座を去ること。「所用で―する」

②江戸時代の京都の町役人の一つ。鉄棒曳かなぼうひき、囚人の縄取などを勤めたもの。

ちゅう‐さい【中祭】

旧祭祀令により伊勢神宮およびその他の神社で行なった重要な祭祀で、大祭に次ぐもの。歳旦祭・元始祭・紀元節祭・天長節祭・明治節祭など。

ちゅう‐さい【仲裁】

争いの間に入り、双方を和解させること。仲直りの取持ち。法的には、当事者を直ちに拘束する点が、当事者の承諾をまって拘束する調停と異なる。「―に入る」→仲裁裁定→調停2。

⇒ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

⇒ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】

⇒ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

⇒ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

ちゅう‐さい【厨宰】

料理をつかさどる人。厨人。

ちゅう‐ざい【肘材】チウ‥

(形が肘ひじに似ているからいう)ある角度で交わる2個の材料を堅牢に固定するための構材。

ちゅう‐ざい【駐在】

①一定の場所にとどまっていること。

②官吏・商社員などが派遣されて、職務のためにその地にとどまること。「―員」

③駐在所の略。また、駐在所にいる巡査。「―さん」

⇒ちゅうざい‐こく【駐在国】

⇒ちゅうざい‐しょ【駐在所】

ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

1名または数名の仲裁人を選定して私法上の法律関係についての現在または将来の争いの仲裁をさせ、これに服することを目的とする当事者間の契約。また、国際紛争を国際裁判に付託すべきことを約する国家間の合意。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうざい‐こく【駐在国】

大使・公使などが命ぜられて駐在している国。

⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】

労働関係調整法および特定独立行政法人等労働関係法により労働委員会が労働争議に関して、その解決のための裁断を与えること。労働協約と同じ効力がある。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

国際紛争を、紛争当事国が合意により選任した第三者の判断に従って解決する制度。第三者を当事国が選ぶ点で国際司法裁判と異なり、その判断が法的拘束力をもつ点で国際調停と異なる。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さいしき【中彩色】

極彩色と淡彩色との中間の彩色。

ちゅうざい‐しょ【駐在所】

駐在する所。特に、巡査が受持の区域内に駐在して警察事務を取り扱う所。→派出所

⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

仲裁契約に基づき、当事者の合意または裁判所の選定による仲裁人が、その民事上の争いについて下す判断。当事者間に確定判決と同じ効力を生ずる。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さぎ【中鷺】

サギの一種。全身純白色でダイサギ・コサギとともに「しらさぎ」と呼ばれる。夏には蓑毛みのげを生ずる。嘴くちばしは夏は黒色、冬は黄色。水田に多く、日本各地をはじめ、アフリカ・南アジア・オーストラリアに分布し、冬は暖地に移動。シマメグリ。

チュウサギ

撮影:小宮輝之

ちゅう‐さく【籌策】チウ‥

(「籌」は、はかる意)

①はかりごと。計略。

②仲介。仲裁。三人法師「糟谷こそ二条殿の女房たちを恋ひ申し、将軍の御―にてありけるが」

ちゅう‐さつ【誅殺】

罪ある者を殺すこと。

ちゅう‐さつ【駐箚】

官吏などが職務上、その地に滞在すること。駐在。「フランス―大使」

ちゅう‐ざら【中皿】

中位の大きさの皿。

ちゅう‐さん【中産】

中位の大きさの財産。また、その所有者。

⇒ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】

ちゅう‐さん【昼三】チウ‥

(昼夜で揚代が3分さんぶであったからいう。「中三」とも書く)江戸吉原で、太夫・格子女郎のなくなった宝暦(1751〜1764)以後、最高位の女郎の称。古くは散茶女と呼んだ。

ちゅう‐さん【昼餐】チウ‥

ひるめし。昼食。午餐。

ちゅう‐さん【籌算】チウ‥

①数をかぞえること。そろばん。かずとり。

②はかること。見積り。また、はかりごと。

ちゅうざん【中山】

①中国、春秋末・戦国時代の国名。白狄はくてき族が今の河北省に建てた小侯国で、初め鮮虞せんぐ国という。前408年魏に滅ぼされ、再興後、前296年趙に滅ぼされた。

②前漢代の封国名。→中山靖王。

③琉球の別称。→尚氏。

⇒ちゅうざん‐せいおう【中山靖王】

⇒ちゅうざん‐せいかん【中山世鑑】

⇒ちゅうざん‐でんしんろく【中山伝信録】

ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】‥キフ

(→)中間階級2に同じ。

⇒ちゅう‐さん【中産】

ちゅう‐さんかん‐ちいき【中山間地域】‥ヰキ

農林統計の地域区分の一つ。平野の周辺から山地に至る、平坦な耕地が少ない地域。日本の耕地全体の約40パーセントを占める。

ちゅうざん‐せいおう【中山靖王】‥ワウ

前漢の景帝の子。劉勝。前154年、中山王に封。( 〜前113)→満城漢墓。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうざん‐せいかん【中山世鑑】

琉球王国の最初の正史。国王の命で向象賢しょうしょうけんが編纂。首巻とあわせて全6巻。1650年(慶安3)の成立。和文体。これを漢訳・校訂したものを「中山世譜」という。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうさん‐たいふ【中散大夫】

正五位上の唐名。

ちゅうざん‐でんしんろく【中山伝信録】

清の徐葆光の撰。6巻。康

ちゅう‐さく【籌策】チウ‥

(「籌」は、はかる意)

①はかりごと。計略。

②仲介。仲裁。三人法師「糟谷こそ二条殿の女房たちを恋ひ申し、将軍の御―にてありけるが」

ちゅう‐さつ【誅殺】

罪ある者を殺すこと。

ちゅう‐さつ【駐箚】

官吏などが職務上、その地に滞在すること。駐在。「フランス―大使」

ちゅう‐ざら【中皿】

中位の大きさの皿。

ちゅう‐さん【中産】

中位の大きさの財産。また、その所有者。

⇒ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】

ちゅう‐さん【昼三】チウ‥

(昼夜で揚代が3分さんぶであったからいう。「中三」とも書く)江戸吉原で、太夫・格子女郎のなくなった宝暦(1751〜1764)以後、最高位の女郎の称。古くは散茶女と呼んだ。

ちゅう‐さん【昼餐】チウ‥

ひるめし。昼食。午餐。

ちゅう‐さん【籌算】チウ‥

①数をかぞえること。そろばん。かずとり。

②はかること。見積り。また、はかりごと。

ちゅうざん【中山】

①中国、春秋末・戦国時代の国名。白狄はくてき族が今の河北省に建てた小侯国で、初め鮮虞せんぐ国という。前408年魏に滅ぼされ、再興後、前296年趙に滅ぼされた。

②前漢代の封国名。→中山靖王。

③琉球の別称。→尚氏。

⇒ちゅうざん‐せいおう【中山靖王】

⇒ちゅうざん‐せいかん【中山世鑑】

⇒ちゅうざん‐でんしんろく【中山伝信録】

ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】‥キフ

(→)中間階級2に同じ。

⇒ちゅう‐さん【中産】

ちゅう‐さんかん‐ちいき【中山間地域】‥ヰキ

農林統計の地域区分の一つ。平野の周辺から山地に至る、平坦な耕地が少ない地域。日本の耕地全体の約40パーセントを占める。

ちゅうざん‐せいおう【中山靖王】‥ワウ

前漢の景帝の子。劉勝。前154年、中山王に封。( 〜前113)→満城漢墓。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうざん‐せいかん【中山世鑑】

琉球王国の最初の正史。国王の命で向象賢しょうしょうけんが編纂。首巻とあわせて全6巻。1650年(慶安3)の成立。和文体。これを漢訳・校訂したものを「中山世譜」という。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうさん‐たいふ【中散大夫】

正五位上の唐名。

ちゅうざん‐でんしんろく【中山伝信録】

清の徐葆光の撰。6巻。康 帝の時、冊封さくほう副使として琉球に渡った際の復命報告書。1721年成る。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうざん‐ぽ【仲山甫】

周代、魯の献公の子。樊侯はんこう。宣王の卿士となって周室を補佐した。

ちゅうざん‐りょう【中山陵】

(「中山」は孫文の号)中国南京の東郊、紫金山の中腹にある孫文の墓地。

ちゅう‐し【中子】

2番目の子。第2子。史記抄「長子伯夷少子叔斉と譲やうて逃るほどに―が即位したぞ」

ちゅう‐し【中止】

途中でやめること。いったん計画しながらやめること。「雨天のため―する」

⇒ちゅうし‐はん【中止犯】

⇒ちゅうし‐ほう【中止法】

⇒ちゅうし‐みすい【中止未遂】

ちゅう‐し【中使】

(禁中の使者の意)勅使。

ちゅう‐し【中祀】

律令制で、3日間潔斎して行う祭祀。延喜式では祈年としごい祭・月次つきなみ祭・神嘗かんなめ祭・新嘗にいなめ祭・賀茂祭など。→大祀→小祀

ちゅう‐し【中指】

なかゆび。〈日葡辞書〉

ちゅう‐し【忠士】

①誠実な人。

②忠義を尽くす武士。

ちゅう‐し【忠死】

忠義のために死ぬこと。

ちゅう‐し【注視】

視力を集中して見つめること。注目。中村正直、西国立志編「久しくその画を―せる後」。「手元を―する」

ちゅう‐し【胄子】チウ‥

①天子より卿大夫に至るまでの、あとつぎの子。総領。

②転じて、卿大夫の子弟・学生。

ちゅう‐し【鈕子】チウ‥

(→)鈕ちゅうに同じ。

ちゅう‐じ【中耳】

聴覚器官の一部。内耳とともに側頭骨の岩様部内にあって、鼓室と耳管とから成る。外側は鼓膜を隔てて外耳道に、内前方は耳管によって咽頭に開き、一方内耳に接する。内部に3個の耳小骨が連なり、鼓膜の振動を内耳に伝達する。→耳(図)。

⇒ちゅうじ‐えん【中耳炎】

ちゅう‐じ【中使】

(→)小猿鉤こざるかぎに同じ。

ちゅうじ【仲尼】‥ヂ

孔子の字あざな。

ちゅうじ‐えん【中耳炎】

中耳に発生する炎症。多くは感冒などの鼻咽腔疾患が耳管より波及することにより、また、鼓膜外傷などの場合に発症する。高熱・劇痛を感じ、耳鳴りを生じる。単純性・化膿性・慢性などの型がある。

⇒ちゅう‐じ【中耳】

ちゅう‐じき【中食】

①1日2食の時、朝食と夕食の間にとる軽い食事。転じて、ひるめし。昼食。昨日は今日の物語「御ちご様の―を膳棚に上げおき」

②茶会で出す食事。

ちゅう‐じき【昼食】チウ‥

ひるめし。中食。午餐。〈運歩色葉集〉

ちゅう‐じく【中軸】‥ヂク

物の中央を貫く軸。転じて、物事の中心となるもの。「チームの―選手」

ちゅう‐しこ【中仕子・中鉋】

(→)中鉋なかがんなに同じ。

ちゅう‐しつ【中執】

中央執行委員(会)の略。

ちゅう‐じつ【忠実】

①まごころを尽くしてよくつとめること。「―な部下」

②実際の通りに正確に行うこと。「町並を―に再現する」

⇒ちゅうじつ‐ど【忠実度】

ちゅうしつ‐し【中質紙】

上質紙とざら紙との中間の品質の紙。化学パルプと砕木パルプとを主原料とし、印刷・事務・広告などに用いる。

ちゅうじつ‐ど【忠実度】

再生される音や表示される色の、元のもの通りに再現される度合。

⇒ちゅう‐じつ【忠実】

ちゅうし‐はん【中止犯】

(→)中止未遂に同じ。

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅうし‐ほう【中止法】‥ハフ

述語である用言の連用形を用いて、文を言いさしにする表現法。詩歌ではこの形のまま完結することもある。「山は高く、流れは早い」の「高く」、「雷をまねて腹掛やっとさせ」の「させ」の類。

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅうし‐みすい【中止未遂】

未遂の一種。未遂が自己の自発的な意思に基づく場合をいう。刑が減軽または免除される。中止犯。↔障害未遂

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅう‐しゃ【中社】

①古く、社格を3等に分けた第2位の神社。賀茂社・住吉社の類。

②官国幣社の第2位。官幣中社・国幣中社の類。

③中間にある社殿。→上宮

ちゅう‐しゃ【注射】

①水をそそぎかけること。転じて、ある物事に視線や注意を向けること。

②薬液を注射器で、生物体の組織または血液内に注入すること。「痛み止めを―する」「予防―」

⇒ちゅうしゃ‐き【注射器】

ちゅう‐しゃ【駐車】

自動車などを継続的にとめておくこと。道路交通法では、荷物の積み下ろしを除き5分以上車両をとめる場合をいうなど、「停車」と区別する。「―場」

ちゅう‐じゃ【忠邪】

忠であることとよこしまであること。忠義と邪悪。

ちゅうしゃ‐き【注射器】

体内に薬液を注入する器具。注射針とこれに連続して薬液を入れる容器とピストン(注射筒)とから成る。

⇒ちゅう‐しゃ【注射】

ちゅう‐しゃく【注釈・註釈】

注を入れて本文の意義をときあかすこと。注解。「語句を―する」「―書」

ちゅう‐しゃく【駐錫】

〔仏〕(錫杖を駐とどめる意)一寺一山に僧侶が止住すること。

ちゅう‐じゃく【鍮石】

①ペルシアに産出するという天然産の真鍮しんちゅう。

②真鍮の別名。

③芥子からし粉。色が2に似るところから。

ちゅう‐しゃくしぎ【中杓鷸】

シギの一種。長く、下方に湾曲した嘴くちばしを持つ。形・色はダイシャクシギに似るが、小形。北半球北部で繁殖。渡りの途中、日本各地を通過する。

ちゅうじゃく‐もん【中雀門】

①(「中雀」は「鍮石」の当て字)扉に真鍮の金具を打ちつけた門。

②江戸城内の門の一つ。

ちゅう‐しゅ【中酒】

①食事の時に飲む酒。また、茶の湯の会席に出される酒。狂言、福の神「さて―には古酒をいやといふほど盛るならば」

②酒宴の中ほど。

③酒にあてられること。二日酔い。

ちゅう‐じゅ【中寿】

80歳(または100歳)の賀。→上寿じょうじゅ

ちゅう‐じゅ【中綬】

勲章の綬の中位のもの。旭日中綬章・瑞宝中綬章を佩おびるのに用いる。

ちゅう‐しゅう【中州】‥シウ

①中国河南省の称。古代、九州の中央に位置したからいう。

②(中央に位置する国の意)中国。中華。

③日本国の中央の地。

ちゅう‐しゅう【中秋】‥シウ

(チュウジュウとも)陰暦8月15日の称。〈[季]秋〉

⇒ちゅうしゅう‐の‐めいげつ【中秋の名月】

⇒ちゅうしゅう‐むげつ【中秋無月】

ちゅう‐しゅう【仲秋】‥シウ

(秋の3カ月の真ん中の意。チュウジュウとも)陰暦8月の異称。〈[季]秋〉

ちゅうしゅう‐の‐めいげつ【中秋の名月】‥シウ‥

陰暦八月十五夜の月。団子・衣被きぬかつぎ・薄すすきなどを供えて月見をする。仲秋の名月。芋名月。

⇒ちゅう‐しゅう【中秋】

ちゅうしゅう‐むげつ【中秋無月】‥シウ‥

天気が悪くて、中秋の名月が見られないこと。

⇒ちゅう‐しゅう【中秋】

ちゅうしゅ‐こつ【中手骨】

手のひらを形作る5本の骨。手骨の一部をなし、手根骨と指骨の間にある。掌骨。

ちゅう‐しゅつ【抽出】チウ‥

①ぬき出すこと。ひき出すこと。特に、推測統計で母集団から標本をぬき出すこと。サンプリング。「無作為―」

②(extraction)固体・液体からある物質を、液体で溶解してとり出すこと。エーテルまたは四塩化炭素を溶媒として大豆から油をとり出す類。

ちゅう‐しゅん【仲春】

(春の3カ月の真ん中の意)陰暦2月の異称。〈[季]春〉

ちゅう‐じゅん【中旬】

月の、中の10日。11日から20日までの10日間。中浣ちゅうかん。→上旬→下旬

ちゅう‐じゅん【忠純】

一途いちずに忠義なこと。

ちゅう‐じゅん【忠順】

まごころをもって、上の者の言いつけに従うこと。忠実で従順であること。

ちゅう‐しょ【中書】

漢代の官名。正しくは中書謁者といい、宮廷の文書・詔勅などをつかさどった。

⇒ちゅうしょ‐おう【中書王】

⇒ちゅうしょ‐かく【中書格】

⇒ちゅうしょ‐しょう【中書省】

⇒ちゅうしょ‐れい【中書令】

ちゅう‐しょ【中暑】

(「中」は当たる意)暑気にあたって病気となること。あつさあたり。暑気あたり。

ちゅう‐しょ【籀書】チウ‥

(→)大篆だいてんに同じ。

ちゅう‐じょ【忠恕】

まごころとおもいやりとがあること。忠実で同情心が厚いこと。

ちゅう‐じょ【誅鋤】

①草などをすき除いて根絶やしにすること。

②悪人を殺し絶やすこと。

ちゅう‐しょう【中小】‥セウ

規模が中くらい以下であること。「―のメーカー」

⇒ちゅうしょう‐きぎょう【中小企業】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐きほんほう【中小企業基本法】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ【中小企業金融公庫】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐しんだんし【中小企業診断士】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐ちょう【中小企業庁】

⇒ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】

⇒ちゅうしょう‐してつ【中小私鉄】

ちゅう‐しょう【中生】‥シヤウ

〔仏〕極楽浄土に往生するものの階位、上品じょうぼん・中品・下品のおのおのの中位。→上生→下生

ちゅう‐しょう【中宵】‥セウ

よなか。夜半。

ちゅう‐しょう【中称】

空間的・心理的に聞き手の圏内にある事物・場所・方向を指示するのに用いる代名詞の称。「そ」「それ」「そこ」「そなた」の類。→近称→遠称

ちゅう‐しょう【中傷】‥シヤウ

無実のことを言って他人の名誉を傷つけること。「ライバルを―する」「誹謗―」

ちゅう‐しょう【中霄】‥セウ

なかぞら。中天。

ちゅう‐しょう【仲商】‥シヤウ

陰暦8月の異称。仲秋。

ちゅう‐しょう【忠賞】‥シヤウ

忠功に対して賞を与えること。

ちゅう‐しょう【抽象】チウシヤウ

(abstraction)事物または表象の或る側面・性質を抽ぬき離して把握する心的作用。その際おのずから他の側面・性質を排除する作用を伴うが、これを捨象という。一般概念は多数の事物・表象間の共通の側面・性質を抽象して構成される。〈哲学字彙〉↔具象↔具体。→限定。

⇒ちゅうしょう‐が【抽象画】

⇒ちゅうしょう‐がいねん【抽象概念】

⇒ちゅうしょう‐げいじゅつ【抽象芸術】

⇒ちゅうしょう‐だいすうがく【抽象代数学】

⇒ちゅうしょう‐てき【抽象的】

⇒ちゅうしょうひょうげん‐しゅぎ【抽象表現主義】

⇒ちゅうしょう‐めいし【抽象名詞】

⇒ちゅうしょう‐ろん【抽象論】

ちゅう‐しょう【抽賞】チウシヤウ

多くのものの中からひきぬいて賞すること。

ちゅう‐しょう【昼餉】チウシヤウ

ひるめし。昼食。ひるげ。

ちゅう‐じょう【中丞】

①中国の官名。監察の官たる御史中丞で、御史台の副長官。漢代から明初に至る。

②中弁の唐名。

ちゅう‐じょう【中将】‥ジヤウ

①古代、左右近衛府の次官のうち、少将より上位のもの。大将の下に位し、少将と併称して次将または介ともいう。また、天平以後授刀衛の次官、外衛府の次官。

②陸海軍将校の階級の一つ。大将の下、少将の上。

③能面。眉根を寄せた色白の男面。貴公子の霊に用いる。

中将

帝の時、冊封さくほう副使として琉球に渡った際の復命報告書。1721年成る。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうざん‐ぽ【仲山甫】

周代、魯の献公の子。樊侯はんこう。宣王の卿士となって周室を補佐した。

ちゅうざん‐りょう【中山陵】

(「中山」は孫文の号)中国南京の東郊、紫金山の中腹にある孫文の墓地。

ちゅう‐し【中子】

2番目の子。第2子。史記抄「長子伯夷少子叔斉と譲やうて逃るほどに―が即位したぞ」

ちゅう‐し【中止】

途中でやめること。いったん計画しながらやめること。「雨天のため―する」

⇒ちゅうし‐はん【中止犯】

⇒ちゅうし‐ほう【中止法】

⇒ちゅうし‐みすい【中止未遂】

ちゅう‐し【中使】

(禁中の使者の意)勅使。

ちゅう‐し【中祀】

律令制で、3日間潔斎して行う祭祀。延喜式では祈年としごい祭・月次つきなみ祭・神嘗かんなめ祭・新嘗にいなめ祭・賀茂祭など。→大祀→小祀

ちゅう‐し【中指】

なかゆび。〈日葡辞書〉

ちゅう‐し【忠士】

①誠実な人。

②忠義を尽くす武士。

ちゅう‐し【忠死】

忠義のために死ぬこと。

ちゅう‐し【注視】

視力を集中して見つめること。注目。中村正直、西国立志編「久しくその画を―せる後」。「手元を―する」

ちゅう‐し【胄子】チウ‥

①天子より卿大夫に至るまでの、あとつぎの子。総領。

②転じて、卿大夫の子弟・学生。

ちゅう‐し【鈕子】チウ‥

(→)鈕ちゅうに同じ。

ちゅう‐じ【中耳】

聴覚器官の一部。内耳とともに側頭骨の岩様部内にあって、鼓室と耳管とから成る。外側は鼓膜を隔てて外耳道に、内前方は耳管によって咽頭に開き、一方内耳に接する。内部に3個の耳小骨が連なり、鼓膜の振動を内耳に伝達する。→耳(図)。

⇒ちゅうじ‐えん【中耳炎】

ちゅう‐じ【中使】

(→)小猿鉤こざるかぎに同じ。

ちゅうじ【仲尼】‥ヂ

孔子の字あざな。

ちゅうじ‐えん【中耳炎】

中耳に発生する炎症。多くは感冒などの鼻咽腔疾患が耳管より波及することにより、また、鼓膜外傷などの場合に発症する。高熱・劇痛を感じ、耳鳴りを生じる。単純性・化膿性・慢性などの型がある。

⇒ちゅう‐じ【中耳】

ちゅう‐じき【中食】

①1日2食の時、朝食と夕食の間にとる軽い食事。転じて、ひるめし。昼食。昨日は今日の物語「御ちご様の―を膳棚に上げおき」

②茶会で出す食事。

ちゅう‐じき【昼食】チウ‥

ひるめし。中食。午餐。〈運歩色葉集〉

ちゅう‐じく【中軸】‥ヂク

物の中央を貫く軸。転じて、物事の中心となるもの。「チームの―選手」

ちゅう‐しこ【中仕子・中鉋】

(→)中鉋なかがんなに同じ。

ちゅう‐しつ【中執】

中央執行委員(会)の略。

ちゅう‐じつ【忠実】

①まごころを尽くしてよくつとめること。「―な部下」

②実際の通りに正確に行うこと。「町並を―に再現する」

⇒ちゅうじつ‐ど【忠実度】

ちゅうしつ‐し【中質紙】

上質紙とざら紙との中間の品質の紙。化学パルプと砕木パルプとを主原料とし、印刷・事務・広告などに用いる。

ちゅうじつ‐ど【忠実度】

再生される音や表示される色の、元のもの通りに再現される度合。

⇒ちゅう‐じつ【忠実】

ちゅうし‐はん【中止犯】

(→)中止未遂に同じ。

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅうし‐ほう【中止法】‥ハフ

述語である用言の連用形を用いて、文を言いさしにする表現法。詩歌ではこの形のまま完結することもある。「山は高く、流れは早い」の「高く」、「雷をまねて腹掛やっとさせ」の「させ」の類。

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅうし‐みすい【中止未遂】

未遂の一種。未遂が自己の自発的な意思に基づく場合をいう。刑が減軽または免除される。中止犯。↔障害未遂

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅう‐しゃ【中社】

①古く、社格を3等に分けた第2位の神社。賀茂社・住吉社の類。

②官国幣社の第2位。官幣中社・国幣中社の類。

③中間にある社殿。→上宮

ちゅう‐しゃ【注射】

①水をそそぎかけること。転じて、ある物事に視線や注意を向けること。

②薬液を注射器で、生物体の組織または血液内に注入すること。「痛み止めを―する」「予防―」

⇒ちゅうしゃ‐き【注射器】

ちゅう‐しゃ【駐車】

自動車などを継続的にとめておくこと。道路交通法では、荷物の積み下ろしを除き5分以上車両をとめる場合をいうなど、「停車」と区別する。「―場」

ちゅう‐じゃ【忠邪】

忠であることとよこしまであること。忠義と邪悪。

ちゅうしゃ‐き【注射器】

体内に薬液を注入する器具。注射針とこれに連続して薬液を入れる容器とピストン(注射筒)とから成る。

⇒ちゅう‐しゃ【注射】

ちゅう‐しゃく【注釈・註釈】

注を入れて本文の意義をときあかすこと。注解。「語句を―する」「―書」

ちゅう‐しゃく【駐錫】

〔仏〕(錫杖を駐とどめる意)一寺一山に僧侶が止住すること。

ちゅう‐じゃく【鍮石】

①ペルシアに産出するという天然産の真鍮しんちゅう。

②真鍮の別名。

③芥子からし粉。色が2に似るところから。

ちゅう‐しゃくしぎ【中杓鷸】

シギの一種。長く、下方に湾曲した嘴くちばしを持つ。形・色はダイシャクシギに似るが、小形。北半球北部で繁殖。渡りの途中、日本各地を通過する。

ちゅうじゃく‐もん【中雀門】

①(「中雀」は「鍮石」の当て字)扉に真鍮の金具を打ちつけた門。

②江戸城内の門の一つ。

ちゅう‐しゅ【中酒】

①食事の時に飲む酒。また、茶の湯の会席に出される酒。狂言、福の神「さて―には古酒をいやといふほど盛るならば」

②酒宴の中ほど。

③酒にあてられること。二日酔い。

ちゅう‐じゅ【中寿】

80歳(または100歳)の賀。→上寿じょうじゅ

ちゅう‐じゅ【中綬】

勲章の綬の中位のもの。旭日中綬章・瑞宝中綬章を佩おびるのに用いる。

ちゅう‐しゅう【中州】‥シウ

①中国河南省の称。古代、九州の中央に位置したからいう。

②(中央に位置する国の意)中国。中華。

③日本国の中央の地。

ちゅう‐しゅう【中秋】‥シウ

(チュウジュウとも)陰暦8月15日の称。〈[季]秋〉

⇒ちゅうしゅう‐の‐めいげつ【中秋の名月】

⇒ちゅうしゅう‐むげつ【中秋無月】

ちゅう‐しゅう【仲秋】‥シウ

(秋の3カ月の真ん中の意。チュウジュウとも)陰暦8月の異称。〈[季]秋〉

ちゅうしゅう‐の‐めいげつ【中秋の名月】‥シウ‥

陰暦八月十五夜の月。団子・衣被きぬかつぎ・薄すすきなどを供えて月見をする。仲秋の名月。芋名月。

⇒ちゅう‐しゅう【中秋】

ちゅうしゅう‐むげつ【中秋無月】‥シウ‥

天気が悪くて、中秋の名月が見られないこと。

⇒ちゅう‐しゅう【中秋】

ちゅうしゅ‐こつ【中手骨】

手のひらを形作る5本の骨。手骨の一部をなし、手根骨と指骨の間にある。掌骨。

ちゅう‐しゅつ【抽出】チウ‥

①ぬき出すこと。ひき出すこと。特に、推測統計で母集団から標本をぬき出すこと。サンプリング。「無作為―」

②(extraction)固体・液体からある物質を、液体で溶解してとり出すこと。エーテルまたは四塩化炭素を溶媒として大豆から油をとり出す類。

ちゅう‐しゅん【仲春】

(春の3カ月の真ん中の意)陰暦2月の異称。〈[季]春〉

ちゅう‐じゅん【中旬】

月の、中の10日。11日から20日までの10日間。中浣ちゅうかん。→上旬→下旬

ちゅう‐じゅん【忠純】

一途いちずに忠義なこと。

ちゅう‐じゅん【忠順】

まごころをもって、上の者の言いつけに従うこと。忠実で従順であること。

ちゅう‐しょ【中書】

漢代の官名。正しくは中書謁者といい、宮廷の文書・詔勅などをつかさどった。

⇒ちゅうしょ‐おう【中書王】

⇒ちゅうしょ‐かく【中書格】

⇒ちゅうしょ‐しょう【中書省】

⇒ちゅうしょ‐れい【中書令】

ちゅう‐しょ【中暑】

(「中」は当たる意)暑気にあたって病気となること。あつさあたり。暑気あたり。

ちゅう‐しょ【籀書】チウ‥

(→)大篆だいてんに同じ。

ちゅう‐じょ【忠恕】

まごころとおもいやりとがあること。忠実で同情心が厚いこと。

ちゅう‐じょ【誅鋤】

①草などをすき除いて根絶やしにすること。

②悪人を殺し絶やすこと。

ちゅう‐しょう【中小】‥セウ

規模が中くらい以下であること。「―のメーカー」

⇒ちゅうしょう‐きぎょう【中小企業】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐きほんほう【中小企業基本法】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ【中小企業金融公庫】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐しんだんし【中小企業診断士】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐ちょう【中小企業庁】

⇒ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】

⇒ちゅうしょう‐してつ【中小私鉄】

ちゅう‐しょう【中生】‥シヤウ

〔仏〕極楽浄土に往生するものの階位、上品じょうぼん・中品・下品のおのおのの中位。→上生→下生

ちゅう‐しょう【中宵】‥セウ

よなか。夜半。

ちゅう‐しょう【中称】

空間的・心理的に聞き手の圏内にある事物・場所・方向を指示するのに用いる代名詞の称。「そ」「それ」「そこ」「そなた」の類。→近称→遠称

ちゅう‐しょう【中傷】‥シヤウ

無実のことを言って他人の名誉を傷つけること。「ライバルを―する」「誹謗―」

ちゅう‐しょう【中霄】‥セウ

なかぞら。中天。

ちゅう‐しょう【仲商】‥シヤウ

陰暦8月の異称。仲秋。

ちゅう‐しょう【忠賞】‥シヤウ

忠功に対して賞を与えること。

ちゅう‐しょう【抽象】チウシヤウ

(abstraction)事物または表象の或る側面・性質を抽ぬき離して把握する心的作用。その際おのずから他の側面・性質を排除する作用を伴うが、これを捨象という。一般概念は多数の事物・表象間の共通の側面・性質を抽象して構成される。〈哲学字彙〉↔具象↔具体。→限定。

⇒ちゅうしょう‐が【抽象画】

⇒ちゅうしょう‐がいねん【抽象概念】

⇒ちゅうしょう‐げいじゅつ【抽象芸術】

⇒ちゅうしょう‐だいすうがく【抽象代数学】

⇒ちゅうしょう‐てき【抽象的】

⇒ちゅうしょうひょうげん‐しゅぎ【抽象表現主義】

⇒ちゅうしょう‐めいし【抽象名詞】

⇒ちゅうしょう‐ろん【抽象論】

ちゅう‐しょう【抽賞】チウシヤウ

多くのものの中からひきぬいて賞すること。

ちゅう‐しょう【昼餉】チウシヤウ

ひるめし。昼食。ひるげ。

ちゅう‐じょう【中丞】

①中国の官名。監察の官たる御史中丞で、御史台の副長官。漢代から明初に至る。

②中弁の唐名。

ちゅう‐じょう【中将】‥ジヤウ

①古代、左右近衛府の次官のうち、少将より上位のもの。大将の下に位し、少将と併称して次将または介ともいう。また、天平以後授刀衛の次官、外衛府の次官。

②陸海軍将校の階級の一つ。大将の下、少将の上。

③能面。眉根を寄せた色白の男面。貴公子の霊に用いる。

中将

中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

ちゅう‐じょう【中情】‥ジヤウ

心のうち。心中。内心。

ちゅう‐じょう【拄杖】‥ヂヤウ

(チュウは慣用音)

⇒しゅじょう

ちゅう‐じょう【柱状】‥ジヤウ

柱に似た形。

⇒ちゅうじょう‐グラフ【柱状グラフ】

⇒ちゅうじょう‐せつり【柱状節理】

ちゅう‐じょう【衷情】‥ジヤウ

まごころ。まこと。誠心。「―を訴える」

ちゅうしょう‐が【抽象画】チウシヤウグワ

対象の再現ではなく、幾何学的・有機的形態を用い、形と色を自律的に扱って、自然界とは別個の効果を表そうとする絵画。1910年代初めにカンディンスキー・モンドリアン・マレーヴィチらが創始。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐がいねん【抽象概念】チウシヤウ‥

(abstract concept)具体的な個物ではなく、その個物に属しはするが、それから分離して考えられうる性質や関係を指す概念。

①ある属性を対象から分離してとらえた概念(例えば人間性)。

②直接に知覚できないものの概念(例えば正義)。

③全体から切り離して一面的にとらえた物や性質の概念(例えば青)。

④意識が構成した概念(例えば義務・ペガサス)。↔具体概念。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅう‐しょうぎ【中将棋】‥シヤウ‥

将棋の一種。盤は縦横12枡で、駒の数は92。駒をとりすてにし、再使用はできない。室町時代から江戸時代にかけて行われた。

ちゅうしょう‐きぎょう【中小企業】‥セウ‥ゲフ

経営規模が中以下の企業。中小企業基本法によれば、製造業・建設業・運輸業などでは資本金3億円以下ならびに従業員数が300人以下、卸売業では資本金1億円以下ならびに従業員数が100人以下、サービス業では資本金5000万円以下ならびに従業員数が100人以下、小売業では資本金5000万円以下ならびに従業員数が50人以下のもの。→小規模企業。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐きほんほう【中小企業基本法】‥セウ‥ゲフ‥ハフ

大企業と中小企業との格差を是正し、中小企業の成長発展を図り、それに従事する者の経済的・社会的地位の向上を目的とする法律。1963年制定。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ【中小企業金融公庫】‥セウ‥ゲフ‥

中小企業に対する設備資金や長期運転資金の融資を専門的に行う、政府全額出資の金融機関。1953年設立。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐しんだんし【中小企業診断士】‥セウ‥ゲフ‥

中小企業経営の合理化を図る目的で相談・助言・指導を行う者。1963年の中小企業指導法により登録制度が行われている。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐ちょう【中小企業庁】‥セウ‥ゲフチヤウ

経済産業省の外局の一つ。中小企業振興対策などを扱う。1948年に設置。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】‥セウ‥ゲフ‥ケフ‥アヒ

中小企業等協同組合法(1949年)に基づき中小規模の商工業その他の事業を行う者、勤労者などが組織する協同組合。事業協同組合・事業協同小組合・火災共済協同組合・信用協同組合・協同組合連合会・企業組合の6種。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうじょう‐グラフ【柱状グラフ】‥ジヤウ‥

(→)ヒストグラムに同じ。

⇒ちゅう‐じょう【柱状】

ちゅうしょう‐げいじゅつ【抽象芸術】チウシヤウ‥

自然や現実の再現を離れ、線・形・色などの造形要素によって制作される芸術の総称。原始以来の芸術の基本傾向の一つで、今日まで多様な展開を見せる。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐してつ【中小私鉄】‥セウ‥

JR・東京メトロ・公営を除いた民営の鉄道のうち大手15社より規模の小さいもの。このうちでも営業収益の大きい新京成・山陽などは準大手私鉄と呼ばれる。↔大手私鉄

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうじょう‐せつり【柱状節理】‥ジヤウ‥

マグマが冷却固結する時に生じる柱状の割れ目。多く岩脈・岩床・溶岩などに生じる。兵庫県玄武洞・福井県東尋坊などは火山岩に生じた柱状節理のためにできた奇勝。

⇒ちゅう‐じょう【柱状】

ちゅうしょう‐だいすうがく【抽象代数学】チウシヤウ‥

公理主義の上にたつ代数学。群・環・体などを公理主義的に研究する。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐てき【抽象的】チウシヤウ‥

①抽象して事物の一般性をとらえるさま。

②現実から離れて具体性を欠いているさま。「―な議論」↔具体的。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうじょう‐ひめ【中将姫】‥ジヤウ‥

伝説上の人物。横佩よこはき大臣藤原豊成の女むすめ。大和当麻たいま寺に入って法如と号。蓮茎の糸で観無量寿経の内容を表した曼荼羅まんだらを織る。一説に継母のため大和の雲雀山に捨てられ、無常を観じて当麻寺に籠もったともいう。能・浄瑠璃などに作られる。[reference]→当麻曼荼羅

ちゅう‐じょう【中情】‥ジヤウ

心のうち。心中。内心。

ちゅう‐じょう【拄杖】‥ヂヤウ

(チュウは慣用音)

⇒しゅじょう

ちゅう‐じょう【柱状】‥ジヤウ

柱に似た形。

⇒ちゅうじょう‐グラフ【柱状グラフ】

⇒ちゅうじょう‐せつり【柱状節理】

ちゅう‐じょう【衷情】‥ジヤウ

まごころ。まこと。誠心。「―を訴える」

ちゅうしょう‐が【抽象画】チウシヤウグワ

対象の再現ではなく、幾何学的・有機的形態を用い、形と色を自律的に扱って、自然界とは別個の効果を表そうとする絵画。1910年代初めにカンディンスキー・モンドリアン・マレーヴィチらが創始。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐がいねん【抽象概念】チウシヤウ‥

(abstract concept)具体的な個物ではなく、その個物に属しはするが、それから分離して考えられうる性質や関係を指す概念。

①ある属性を対象から分離してとらえた概念(例えば人間性)。

②直接に知覚できないものの概念(例えば正義)。

③全体から切り離して一面的にとらえた物や性質の概念(例えば青)。

④意識が構成した概念(例えば義務・ペガサス)。↔具体概念。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅう‐しょうぎ【中将棋】‥シヤウ‥

将棋の一種。盤は縦横12枡で、駒の数は92。駒をとりすてにし、再使用はできない。室町時代から江戸時代にかけて行われた。

ちゅうしょう‐きぎょう【中小企業】‥セウ‥ゲフ

経営規模が中以下の企業。中小企業基本法によれば、製造業・建設業・運輸業などでは資本金3億円以下ならびに従業員数が300人以下、卸売業では資本金1億円以下ならびに従業員数が100人以下、サービス業では資本金5000万円以下ならびに従業員数が100人以下、小売業では資本金5000万円以下ならびに従業員数が50人以下のもの。→小規模企業。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐きほんほう【中小企業基本法】‥セウ‥ゲフ‥ハフ

大企業と中小企業との格差を是正し、中小企業の成長発展を図り、それに従事する者の経済的・社会的地位の向上を目的とする法律。1963年制定。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ【中小企業金融公庫】‥セウ‥ゲフ‥

中小企業に対する設備資金や長期運転資金の融資を専門的に行う、政府全額出資の金融機関。1953年設立。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐しんだんし【中小企業診断士】‥セウ‥ゲフ‥

中小企業経営の合理化を図る目的で相談・助言・指導を行う者。1963年の中小企業指導法により登録制度が行われている。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐ちょう【中小企業庁】‥セウ‥ゲフチヤウ

経済産業省の外局の一つ。中小企業振興対策などを扱う。1948年に設置。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】‥セウ‥ゲフ‥ケフ‥アヒ

中小企業等協同組合法(1949年)に基づき中小規模の商工業その他の事業を行う者、勤労者などが組織する協同組合。事業協同組合・事業協同小組合・火災共済協同組合・信用協同組合・協同組合連合会・企業組合の6種。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうじょう‐グラフ【柱状グラフ】‥ジヤウ‥

(→)ヒストグラムに同じ。

⇒ちゅう‐じょう【柱状】

ちゅうしょう‐げいじゅつ【抽象芸術】チウシヤウ‥

自然や現実の再現を離れ、線・形・色などの造形要素によって制作される芸術の総称。原始以来の芸術の基本傾向の一つで、今日まで多様な展開を見せる。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐してつ【中小私鉄】‥セウ‥

JR・東京メトロ・公営を除いた民営の鉄道のうち大手15社より規模の小さいもの。このうちでも営業収益の大きい新京成・山陽などは準大手私鉄と呼ばれる。↔大手私鉄

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうじょう‐せつり【柱状節理】‥ジヤウ‥

マグマが冷却固結する時に生じる柱状の割れ目。多く岩脈・岩床・溶岩などに生じる。兵庫県玄武洞・福井県東尋坊などは火山岩に生じた柱状節理のためにできた奇勝。

⇒ちゅう‐じょう【柱状】

ちゅうしょう‐だいすうがく【抽象代数学】チウシヤウ‥

公理主義の上にたつ代数学。群・環・体などを公理主義的に研究する。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐てき【抽象的】チウシヤウ‥

①抽象して事物の一般性をとらえるさま。

②現実から離れて具体性を欠いているさま。「―な議論」↔具体的。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうじょう‐ひめ【中将姫】‥ジヤウ‥

伝説上の人物。横佩よこはき大臣藤原豊成の女むすめ。大和当麻たいま寺に入って法如と号。蓮茎の糸で観無量寿経の内容を表した曼荼羅まんだらを織る。一説に継母のため大和の雲雀山に捨てられ、無常を観じて当麻寺に籠もったともいう。能・浄瑠璃などに作られる。[reference]→当麻曼荼羅広辞苑に「忠言耳に逆らう」で始まるの検索結果 1-1。