複数辞典一括検索+![]()

![]()

こ‐よみ【暦】🔗⭐🔉

こ‐よみ【暦】

(日読かよみの意)一年中の月・日・曜日、祝祭日、季節、日出・日没、月の満ち欠け、日食・月食、また主要な故事・行事などを日を追って記載したもの。カレンダー。「―の上では春だ」→太陰暦→太陽暦。

⇒こよみ‐うり【暦売り】

⇒こよみ‐こもん【暦小紋】

⇒こよみ‐で【暦手】

⇒こよみ‐の‐そう【暦の奏】

⇒こよみ‐の‐ちゅうだん【暦の中段】

⇒こよみ‐の‐はかせ【暦の博士】

⇒こよみ‐ばり【暦貼り】

こよみ‐うり【暦売り】🔗⭐🔉

こよみ‐うり【暦売り】

歳末に、来年の暦を売ること。また、その人。〈[季]冬〉

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐こもん【暦小紋】🔗⭐🔉

こよみ‐こもん【暦小紋】

暦の表をかたどった小紋。元禄(1688〜1704)の頃流行。

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐で【暦手】🔗⭐🔉

こよみ‐で【暦手】

(→)三島手みしまでに同じ。

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐の‐そう【暦の奏】🔗⭐🔉

こよみ‐の‐そう【暦の奏】

(→)「御暦ごりゃくの奏」に同じ。

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐の‐ちゅうだん【暦の中段】🔗⭐🔉

こよみ‐の‐ちゅうだん【暦の中段】

(旧暦の中段に記載するからいう)(→)十二直じゅうにちょくに同じ。

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐の‐はかせ【暦の博士】🔗⭐🔉

こよみ‐の‐はかせ【暦の博士】

⇒れきはかせ(暦博士)。源氏物語宿木「―の選び申して侍らむ日をうけたまはりて」

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐ばり【暦貼り】🔗⭐🔉

こよみ‐ばり【暦貼り】

古い暦をほぐして屏風などに貼ったもの。好色一代女6「奥の一間をかたよせて、―の勝手屏風を引き立て」

⇒こ‐よみ【暦】

りゃくおう【暦応】🔗⭐🔉

りゃくおう【暦応】

(レキオウとも)[帝王代記]南北朝時代の北朝、光明こうみょう天皇朝の年号。建武5年8月28日(1338年10月11日)改元、暦応5年4月27日(1342年6月1日)康永に改元。

りゃくにん【暦仁】🔗⭐🔉

りゃくにん【暦仁】

(レキニンとも)[隋書音楽志]鎌倉中期、四条天皇朝の年号。嘉禎4年11月23日(1238年12月30日)改元、暦仁2年2月7日(1239年3月13日)延応に改元。

れき【暦】🔗⭐🔉

れき【暦】

こよみ。

れき‐うん【暦運】🔗⭐🔉

れき‐うん【暦運】

日月星辰の運行。

れき‐か【暦家】🔗⭐🔉

れき‐か【暦家】

暦術に精通している人。

れき‐がく【暦学】🔗⭐🔉

れき‐がく【暦学】

天体の運行や暦術に関する学問。暦道。

れき‐し【暦師】🔗⭐🔉

れき‐し【暦師】

こよみを作る人。

れき‐じつ【暦日】🔗⭐🔉

れき‐じつ【暦日】

①こよみ。

②こよみで定めてある日。

③年月。月日。

④こよみの上での1日。午前零時から翌日の午前零時まで。

れき‐しゃ【暦者】🔗⭐🔉

れき‐しゃ【暦者】

こよみを作る人。暦師。〈日葡辞書〉

れき‐じゅつ【暦術】🔗⭐🔉

れき‐じゅつ【暦術】

日月の運行を測って、こよみを作る術。

れき‐しょ【暦書】🔗⭐🔉

れき‐しょ【暦書】

暦学に関する本。また、こよみ。暦本。

れき‐しょう【暦象】‥シヤウ🔗⭐🔉

れき‐しょう【暦象】‥シヤウ

①こよみによって天体の運行を推算すること。

②日月星辰の象かたち。天体現象。

れきしょうしんしょ【暦象新書】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

れきしょうしんしょ【暦象新書】‥シヤウ‥

志筑しづき忠雄訳著の天文物理学書。3編6巻付録1巻。1798〜1802年(寛政10〜享和2)成立。イギリスのケイル(John Keil1671〜1721)のニュートン力学解説書(1725年刊)のオランダ語抄訳に自説を付す。地動説や万有引力の法則を日本で最初に紹介。

れき‐すいさん‐がく【暦推算学】🔗⭐🔉

れき‐すいさん‐がく【暦推算学】

太陽系に属する天体の天球上における位置・運動を予報する学問。編暦学。

れき‐すう【暦数・歴数】🔗⭐🔉

れき‐すう【暦数・歴数】

①日月運行の度数を測って、こよみを作る方法。

②自然にめぐって来る運命。めぐりあわせ。命数。

③年代。年数。太平記11「―すでに百六十余年に及びぬれば」

れき‐せい【暦生】🔗⭐🔉

れき‐せい【暦生】

陰陽おんよう寮で、暦道を学ぶ学生がくしょう。

れき‐ちゅう【暦注】🔗⭐🔉

れき‐ちゅう【暦注】

暦本に記入される事項。天象・七曜・干支・朔望・潮汐・二十四節気などのほか、中段と呼ばれる十二直じゅうにちょく、下段に記される吉凶の選日、二十八宿・九星・六輝・雑節など。

れき‐どう【暦道】‥ダウ🔗⭐🔉

れき‐どう【暦道】‥ダウ

①暦術・暦数に関する学。また、その学にたずさわる人。

②特に陰陽おんよう寮の学科の一つ。暦法と漏刻の学をおさめた。

れき‐ねん【暦年】🔗⭐🔉

れき‐ねん【暦年】

①こよみに定めた1年。太陽暦で、平年は365日、閏年は366日。

②年月。歳月。

れき‐ねんれい【暦年齢】🔗⭐🔉

れき‐ねんれい【暦年齢】

(→)生活年齢に同じ。

れき‐はかせ【暦博士】🔗⭐🔉

れき‐はかせ【暦博士】

律令制で、陰陽おんよう寮に属し、こよみを作り、暦生に暦道を教えた教官。こよみのはかせ。

れき‐ひょう【暦表】‥ヘウ🔗⭐🔉

れき‐ひょう【暦表】‥ヘウ

将来起こるべき天体現象の日時を推算予報した表。天文観測用の天体暦、遠洋航海用の航海暦など。

⇒れきひょう‐じ【暦表時】

れきひょう‐じ【暦表時】‥ヘウ‥🔗⭐🔉

れきひょう‐じ【暦表時】‥ヘウ‥

平均時を修正して、その一様性を高めた時系。天文時のうち最も精密な時間の単位で、研究用に用いる。1956年に定められた。

⇒れき‐ひょう【暦表】

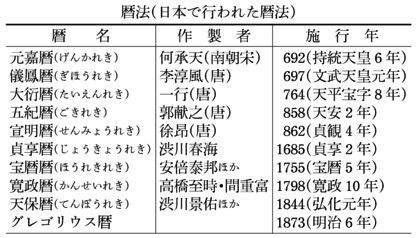

れき‐ほう【暦法】‥ハフ🔗⭐🔉

れき‐ほん【暦本】🔗⭐🔉

れき‐ほん【暦本】

こよみに関する書物。また、こよみ。欽明紀「卜書―…付送たてまつれ」

れき‐めい【暦命】🔗⭐🔉

れき‐めい【暦命】

暦数と天命。運命。

[漢]暦🔗⭐🔉

暦 字形

筆順

筆順

〔日(曰)部10画/14画/常用/4681・4E71〕

[

〔日(曰)部10画/14画/常用/4681・4E71〕

[ ] 字形

] 字形

〔日(曰)部12画/16画〕

〔音〕レキ(漢) リャク(呉)

〔訓〕こよみ

[意味]

①こよみ。カレンダー。「暦法・陰暦・太陽暦・還暦」

②日・月・星の運行。「暦象・暦数」

[解字]

形声。音符「

〔日(曰)部12画/16画〕

〔音〕レキ(漢) リャク(呉)

〔訓〕こよみ

[意味]

①こよみ。カレンダー。「暦法・陰暦・太陽暦・還暦」

②日・月・星の運行。「暦象・暦数」

[解字]

形声。音符「 」(=小屋の中に稲を並べる。転じて、順序よく並べる)+「日」。日を順序よく配列する意。

[下ツキ

陰暦・回暦・改暦・還暦・旧暦・新暦・西暦・陽暦・略本暦

」(=小屋の中に稲を並べる。転じて、順序よく並べる)+「日」。日を順序よく配列する意。

[下ツキ

陰暦・回暦・改暦・還暦・旧暦・新暦・西暦・陽暦・略本暦

筆順

筆順

〔日(曰)部10画/14画/常用/4681・4E71〕

[

〔日(曰)部10画/14画/常用/4681・4E71〕

[ ] 字形

] 字形

〔日(曰)部12画/16画〕

〔音〕レキ(漢) リャク(呉)

〔訓〕こよみ

[意味]

①こよみ。カレンダー。「暦法・陰暦・太陽暦・還暦」

②日・月・星の運行。「暦象・暦数」

[解字]

形声。音符「

〔日(曰)部12画/16画〕

〔音〕レキ(漢) リャク(呉)

〔訓〕こよみ

[意味]

①こよみ。カレンダー。「暦法・陰暦・太陽暦・還暦」

②日・月・星の運行。「暦象・暦数」

[解字]

形声。音符「 」(=小屋の中に稲を並べる。転じて、順序よく並べる)+「日」。日を順序よく配列する意。

[下ツキ

陰暦・回暦・改暦・還暦・旧暦・新暦・西暦・陽暦・略本暦

」(=小屋の中に稲を並べる。転じて、順序よく並べる)+「日」。日を順序よく配列する意。

[下ツキ

陰暦・回暦・改暦・還暦・旧暦・新暦・西暦・陽暦・略本暦

広辞苑に「暦」で始まるの検索結果 1-38。