複数辞典一括検索+![]()

![]()

のし【熨斗・熨】🔗⭐🔉

のし‐あわび【熨斗鮑】‥アハビ🔗⭐🔉

のし‐あわび【熨斗鮑】‥アハビ

アワビの肉を薄くはぎ、引き伸ばして乾かしたもの。もと儀式用の肴さかなに用い、後に永続の意に寓して、祝意をあらわすために進物に添えるようになった。貝肴。あわびのし。→熨斗

のし‐いか【伸し烏賊・熨斗烏賊】🔗⭐🔉

のし‐いか【伸し烏賊・熨斗烏賊】

味をつけたするめを薄く押しのばしたもの。

のし‐いた【熨斗板】🔗⭐🔉

のし‐いた【熨斗板】

〔建〕全面が一様に平らな板張り。床板・羽目・瓦下など。

のし‐いと【熨斗糸】🔗⭐🔉

のし‐いと【熨斗糸】

製糸の際にできる屑糸の一種。繭まゆの緒いとぐちをさがすために取った糸を、2尺5寸ばかりの長さに引き伸ばしたもので、紬糸つむぎいとなどの材料にする。

のし‐うめ【熨梅】🔗⭐🔉

のし‐うめ【熨梅】

梅の果肉をすりつぶし、砂糖に葛粉または寒天をまぜてとろ火で煮、箱に入れて乾かし、薄くして両面を竹の皮で挟んだ菓子。水戸・山形などの名産。

熨梅

撮影:関戸 勇

のし‐がみ【熨斗紙】🔗⭐🔉

のし‐がみ【熨斗紙】

熨斗・水引みずひきを印刷してある紙。贈答品の上にかけて用いる。

のし‐がわら【熨斗瓦】‥ガハラ🔗⭐🔉

のし‐がわら【熨斗瓦】‥ガハラ

棟瓦むながわらを積むのに用いる少し反そった平瓦。棟平瓦。

のし‐こんぶ【熨斗昆布】🔗⭐🔉

のし‐こんぶ【熨斗昆布】

熨斗鮑のしあわびの代用として、伸ばした昆布でつくり、祝儀に用いるもの。

のし‐ざかな【熨斗肴】🔗⭐🔉

のし‐ざかな【熨斗肴】

儀式用の肴の熨斗鮑のしあわび。

のし‐じ【熨斗地】‥ヂ🔗⭐🔉

のし‐じ【熨斗地】‥ヂ

(ノシは「伸のし」の意)縮み目のない絹布。平らかな絹布。園太暦延文2年4月15日「熨地直衣差貫」

のし‐ちぢみ【熨斗縮】🔗⭐🔉

のし‐ちぢみ【熨斗縮】

地合のうすい縮織。

のし‐つけ【熨斗付】🔗⭐🔉

のし‐つけ【熨斗付】

金銀類の薄板うすいたで刀剣の鞘さやや柄つかを包むこと。また、その刀の鞘。転じて、その形をしたもの。

のし‐つつみ【熨斗包】🔗⭐🔉

のし‐つつみ【熨斗包】

折紙の名。熨斗鮑のしあわびを包むためのもの。

熨斗包

のし‐ぶき【熨斗葺・伸葺】🔗⭐🔉

のし‐ぶき【熨斗葺・伸葺】

①桧皮葺ひわだぶきの一種。精製した桧の生皮を用い重ねを小さくしたもの。

②榑板くれいたを釘打ちにして葺くこと。また、そのもの。

のし‐ぶくろ【熨斗袋】🔗⭐🔉

のし‐ぶくろ【熨斗袋】

熨斗・水引みずひきをつけ、または印刷してある紙袋。金銭を贈る時、入れるのに用いる。

熨斗袋

撮影:関戸 勇

のし‐め【熨斗目】🔗⭐🔉

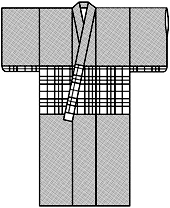

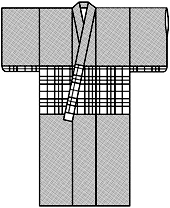

のし‐め【熨斗目】

①江戸時代、武家が小袖の生地として用いた練貫ねりぬきの称。袖の下部と腰のあたりの色をかえたり格子縞や横縞を織り出したりしたものを腰替りという。小袖に仕立てて、士分以上の者の礼服として大紋だいもん・素襖すおう・麻上下あさがみしもの下に着用。

熨斗目

②能装束・狂言装束。身分の高くない役の着付に用いる小袖で、紋は付けない。段熨斗目・無地熨斗目・縞熨斗目の3種があり、縞は狂言方のみ使用。

熨斗目

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

②能装束・狂言装束。身分の高くない役の着付に用いる小袖で、紋は付けない。段熨斗目・無地熨斗目・縞熨斗目の3種があり、縞は狂言方のみ使用。

熨斗目

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

②能装束・狂言装束。身分の高くない役の着付に用いる小袖で、紋は付けない。段熨斗目・無地熨斗目・縞熨斗目の3種があり、縞は狂言方のみ使用。

熨斗目

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

②能装束・狂言装束。身分の高くない役の着付に用いる小袖で、紋は付けない。段熨斗目・無地熨斗目・縞熨斗目の3種があり、縞は狂言方のみ使用。

熨斗目

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

○熨斗をつけてのしをつけて🔗⭐🔉

○熨斗をつけてのしをつけて

人に物を贈るとき、丁重に、また自分が喜んでする行為であることを表す。しばしば皮肉をこめて使う。「こんなもの―返してやる」

⇒のし【熨斗・熨】

の‐じん【野陣】‥ヂン

野に設けた陣営。また、野に陣を張ること。露営。

の・す【伸す】

[一]〔他五〕

①(かがんでいたものを)まっすぐにのばす。日葡辞書「セ(背)ヲノス」「コシヲノス」

②(「熨す」とも書く)しわなどをのばし、平らにする。力を加えてのばし広げる。沙石集7「のしに火を入れて、懐妊したる腹を―・しければ」。日葡辞書「シワヲノス」。「餅を―・す」

③勢いをのばす。発展させる。「党勢を―・す」

④殴ってやっつける。「生意気だ、―・してしまえ」

[二]〔自五〕

①伸びて行く。伸びて張る。「凧糸が―・す」

②他人をおさえて地位が進む。身代しんだいが豊かになる。「彼は最近めきめき―・してきた」

③遠くまで足をはこぶ。浮世床2「今日はまだ山の手へ―・さねえきやあなりません」

の・す【乗す・載す】

〔他下二〕

⇒のせる(下一)

のす

〔接尾〕

(上代東国方言)(→)「なす」に同じ。万葉集14「波にあふ―逢へる君かも」

の‐ずえ【野末】‥ズヱ

野のすえ。野のはて。

の‐すじ【野筋】‥スヂ

①庭園で、築山の裾などにゆるやかな起伏を造った部分。野草を植えて野の景趣をうつす。作庭記「山も―もなくて平地に石を立つる、常事也」

②几帳きちょうや壁代かべしろのとばりの、幅のごとに中央に垂れた飾り紐。

の‐すすき【野芒】

①野に生えている芒。

②藺いの異称。

ノスタルジア【nostalgia】

故郷をなつかしみ恋しがること。また、懐旧の念。郷愁。ノスタルジー。森鴎外、即興詩人「われ若し山国の産うまれならば、此情はやがて世に謂う思郷病ノスタルジアなるべし」

ノスタルジー【nostalgie フランス】

⇒ノスタルジア

ノストラダムス【Nostradamus】

フランスの医師・占星術師。警世的な予言詩「諸世紀」で知られる。(1503〜1566)

の‐ずもう【野相撲】‥ズマフ

(→)草相撲に同じ。狂言、飛越「―で行司は無い程に、手を打ち立ち合はう」

の‐すり【鵟】

タカの一種。中形で、上面黒褐色で下面は淡黄褐色に粗い縦斑がある。アジア・ヨーロッパに広く分布し、日本には多い。野鼠や小鳥などを捕食する。クソトビ。

のすり

ノスリ

提供:OPO

ノスリ

提供:OPO

の‐ずり【野摺】

①野草の咲き乱れるさまを摺り出した装束しょうぞく模様。

②黄布に柏を摺った、随身ずいじん着用の服。

ノズル【nozzle】

筒状で先端の細孔から流体を噴出する装置。

㋐蒸気タービンの蒸気を噴出する筒口。

㋑ディーゼル機関で燃料を噴出する細孔。

㋒管・ホースにつける、先の細まった管。

㋓ペルトン水車の水の噴出口。

のせ‐か・ける【載せ掛ける・乗せ掛ける】

〔他下一〕[文]のせか・く(下二)

計略にひっかかるようにしむける。また、おだてる。浄瑠璃、心中宵庚申「軽薄ぬらくら口に鰻の油とろりと―・くれば」

のせ‐ごと【載せ事】

あざむいて人を計略にかけること。また、その計略。浄瑠璃、大原問答青葉笛「剃髪染衣は―にて」

のせ‐みょうけんどう【能勢妙見堂】‥メウ‥ダウ

大阪府豊能とよの郡能勢妙見山頂にある日蓮宗の仏堂。現在は能勢町の真如寺の境外仏堂。妙見大菩薩を祀る。平安中期、能勢頼国(多田満仲の孫)の創立と伝え、慶長(1596〜1615)年間日乾を開祖として再興。

のせ‐もの【載せ物】

寄席よせで、通例の番組のほかに、特に珍しい出し物を1番加えること。また、その出し物。番外。

の‐ぜり【野芹】

①野に生えているセリ。野生のセリ。

②ノダケ(野竹)の別称。

の・せる【乗せる・載せる】

〔他下一〕[文]の・す(下二)

物の上に別の物をちょうど釣り合うように位置を取らせる意。

①位置を移すために、運ぶ道具の上に人・荷物などを積む。源氏物語若紫「わが御車に―・せ奉り給ひて」。源氏物語須磨「舟に事々しき人形―・せて流すを見給ふにも」。天草本平家物語「しかるべい人たちをば―・するとも、雑人どもをば―・するな」。「駅まで車に―・せる」

②物の位置を何かの上に移す。多くは、下から上に移すことをいう。太平記2「足たゆめばこの児ちごを肩に―・せ背中に負うて」。「網棚に荷物を―・せる」「売上げを一兆円の大台に―・せる」「舞台に―・せる」

③紙面に書きしるす。掲載する。また、電波などを通して報道する。徒然草「九郎判官の事はくはしく知りて書き―・せたり」。「雑誌に―・せる」「テレビ局が電波に―・せる」

④働きかけて自分の方に引き込む。

㋐計略にかける。はめる。傾城禁短気「京に斯うした深い男のあることを今まで我に包み置いて、ぐつすりと請けられ、我等がことは空吹く風のやうに―・せをつた所が憎い」。「口車に―・せる」

㋑いい気持にさせて調子づかせる。「選手を―・せるのがうまい」

⑤仲間に加える。「仕事に一口―・せてくれ」

⑥調子を合わせる。浄瑠璃、薩摩歌「三味線に―・せて謡ふは源五兵衛、何処へ往きやるぞ薩摩の山の」。「ギターに―・せて歌う」

◇「載」は、ふつう物や事に用いる。何かの上に置いたり、車両などに積んだり(積載)、あるいは新聞や雑誌に掲げる(掲載)場合に使う。

の‐せん【野銭】

江戸時代の小物成こものなりの一つ。採草場に賦課した。

の‐ぞうり【野草履】‥ザウ‥

葬礼の際はく草履。転じて、一般の式の時に用いる草履をいう地方もある。

のぞえ【野副】‥ゾヘ

姓氏の一つ。

⇒のぞえ‐てつお【野副鉄男】

のぞえ‐てつお【野副鉄男】‥ゾヘ‥ヲ

有機化学者。仙台生れ。東北大卒、同教授。ヒノキの精油からヒノキチオールを抽出、世界で初めて七員環の非ベンゼン系芳香族化合物を発見、ヒノキチオール・トロポロンの合成に成功し、有機化学の新分野を拓く。文化勲章。(1902〜1996)

⇒のぞえ【野副】

のぞか・せる【覗かせる】

〔他下一〕

①外から中の物の一部分だけが見えるようにする。「襟元にスカーフを―・せる」

②相撲で、相手のわきに浅く手を入れる。「右を浅く―・せる」

のぞき【覗き・覘き】

①のぞくこと。

②「のぞきからくり」の略。

⇒のぞき‐あな【覗き穴】

⇒のぞき‐いろ【覗色】

⇒のぞき‐がき【覗き垣】

⇒のぞき‐からくり【覗機関】

⇒のぞき‐しゅみ【覗き趣味】

⇒のぞき‐づり【覗き釣】

⇒のぞき‐ばな【覗き鼻】

⇒のぞき‐まど【覗き窓】

⇒のぞき‐み【覗き見】

⇒のぞき‐めがね【覗眼鏡】

⇒覗きをくれる

のぞき‐あな【覗き穴】

のぞいて見るための穴。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐いろ【覗色】

(染物用語)極めて淡い青色。染料の甕かめをちょっとのぞく程度に、浅く染めた意。甕覗かめのぞき。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐がき【覗き垣】

葭よしまたは萩を用いて編み、中央の高部にすかしを設けた垣。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐からくり【覗機関】

箱の中に、物語の筋に応じた幾枚かの絵を入れておき、これを順次に転換させ、箱の前方の眼鏡を通して覗かせる装置。のぞきめがね。からくりめがね。浄瑠璃、冥途飛脚「節季候せきぞろに化けて家々を覘のぞきの機関からくり飴売と」

覗機関

の‐ずり【野摺】

①野草の咲き乱れるさまを摺り出した装束しょうぞく模様。

②黄布に柏を摺った、随身ずいじん着用の服。

ノズル【nozzle】

筒状で先端の細孔から流体を噴出する装置。

㋐蒸気タービンの蒸気を噴出する筒口。

㋑ディーゼル機関で燃料を噴出する細孔。

㋒管・ホースにつける、先の細まった管。

㋓ペルトン水車の水の噴出口。

のせ‐か・ける【載せ掛ける・乗せ掛ける】

〔他下一〕[文]のせか・く(下二)

計略にひっかかるようにしむける。また、おだてる。浄瑠璃、心中宵庚申「軽薄ぬらくら口に鰻の油とろりと―・くれば」

のせ‐ごと【載せ事】

あざむいて人を計略にかけること。また、その計略。浄瑠璃、大原問答青葉笛「剃髪染衣は―にて」

のせ‐みょうけんどう【能勢妙見堂】‥メウ‥ダウ

大阪府豊能とよの郡能勢妙見山頂にある日蓮宗の仏堂。現在は能勢町の真如寺の境外仏堂。妙見大菩薩を祀る。平安中期、能勢頼国(多田満仲の孫)の創立と伝え、慶長(1596〜1615)年間日乾を開祖として再興。

のせ‐もの【載せ物】

寄席よせで、通例の番組のほかに、特に珍しい出し物を1番加えること。また、その出し物。番外。

の‐ぜり【野芹】

①野に生えているセリ。野生のセリ。

②ノダケ(野竹)の別称。

の・せる【乗せる・載せる】

〔他下一〕[文]の・す(下二)

物の上に別の物をちょうど釣り合うように位置を取らせる意。

①位置を移すために、運ぶ道具の上に人・荷物などを積む。源氏物語若紫「わが御車に―・せ奉り給ひて」。源氏物語須磨「舟に事々しき人形―・せて流すを見給ふにも」。天草本平家物語「しかるべい人たちをば―・するとも、雑人どもをば―・するな」。「駅まで車に―・せる」

②物の位置を何かの上に移す。多くは、下から上に移すことをいう。太平記2「足たゆめばこの児ちごを肩に―・せ背中に負うて」。「網棚に荷物を―・せる」「売上げを一兆円の大台に―・せる」「舞台に―・せる」

③紙面に書きしるす。掲載する。また、電波などを通して報道する。徒然草「九郎判官の事はくはしく知りて書き―・せたり」。「雑誌に―・せる」「テレビ局が電波に―・せる」

④働きかけて自分の方に引き込む。

㋐計略にかける。はめる。傾城禁短気「京に斯うした深い男のあることを今まで我に包み置いて、ぐつすりと請けられ、我等がことは空吹く風のやうに―・せをつた所が憎い」。「口車に―・せる」

㋑いい気持にさせて調子づかせる。「選手を―・せるのがうまい」

⑤仲間に加える。「仕事に一口―・せてくれ」

⑥調子を合わせる。浄瑠璃、薩摩歌「三味線に―・せて謡ふは源五兵衛、何処へ往きやるぞ薩摩の山の」。「ギターに―・せて歌う」

◇「載」は、ふつう物や事に用いる。何かの上に置いたり、車両などに積んだり(積載)、あるいは新聞や雑誌に掲げる(掲載)場合に使う。

の‐せん【野銭】

江戸時代の小物成こものなりの一つ。採草場に賦課した。

の‐ぞうり【野草履】‥ザウ‥

葬礼の際はく草履。転じて、一般の式の時に用いる草履をいう地方もある。

のぞえ【野副】‥ゾヘ

姓氏の一つ。

⇒のぞえ‐てつお【野副鉄男】

のぞえ‐てつお【野副鉄男】‥ゾヘ‥ヲ

有機化学者。仙台生れ。東北大卒、同教授。ヒノキの精油からヒノキチオールを抽出、世界で初めて七員環の非ベンゼン系芳香族化合物を発見、ヒノキチオール・トロポロンの合成に成功し、有機化学の新分野を拓く。文化勲章。(1902〜1996)

⇒のぞえ【野副】

のぞか・せる【覗かせる】

〔他下一〕

①外から中の物の一部分だけが見えるようにする。「襟元にスカーフを―・せる」

②相撲で、相手のわきに浅く手を入れる。「右を浅く―・せる」

のぞき【覗き・覘き】

①のぞくこと。

②「のぞきからくり」の略。

⇒のぞき‐あな【覗き穴】

⇒のぞき‐いろ【覗色】

⇒のぞき‐がき【覗き垣】

⇒のぞき‐からくり【覗機関】

⇒のぞき‐しゅみ【覗き趣味】

⇒のぞき‐づり【覗き釣】

⇒のぞき‐ばな【覗き鼻】

⇒のぞき‐まど【覗き窓】

⇒のぞき‐み【覗き見】

⇒のぞき‐めがね【覗眼鏡】

⇒覗きをくれる

のぞき‐あな【覗き穴】

のぞいて見るための穴。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐いろ【覗色】

(染物用語)極めて淡い青色。染料の甕かめをちょっとのぞく程度に、浅く染めた意。甕覗かめのぞき。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐がき【覗き垣】

葭よしまたは萩を用いて編み、中央の高部にすかしを設けた垣。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐からくり【覗機関】

箱の中に、物語の筋に応じた幾枚かの絵を入れておき、これを順次に転換させ、箱の前方の眼鏡を通して覗かせる装置。のぞきめがね。からくりめがね。浄瑠璃、冥途飛脚「節季候せきぞろに化けて家々を覘のぞきの機関からくり飴売と」

覗機関

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐こ・む【覗き込む】

〔他五〕

首をのばすようにして中を見る。また、顔を近づけてよく見る。「部屋の中を―・む」「顔を―・む」

のぞき‐しゅみ【覗き趣味】

他人の私生活や秘密などを興味本位にひそかに知ろうとすること。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐だか【除高】

江戸時代、村高の中で、年貢・諸役の一部または全部を免除された高。

のぞき‐づり【覗き釣】

河川などで、箱眼鏡で水中を覗きながら、釣竿をおろして魚をひっかけて釣る漁法。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐ばな【覗き鼻】

孔あなが上に向いている鼻。また、鷲鼻。〈日葡辞書〉

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐まど【覗き窓】

向う側の様子をのぞいて見るために設けた小窓。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐み【覗き見】

(本来見るべきでないものを)隙間などからこっそり見ること。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐めがね【覗眼鏡】

①(→)「のぞきからくり」に同じ。

②(→)「はこめがね」に同じ。

⇒のぞき【覗き・覘き】

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐こ・む【覗き込む】

〔他五〕

首をのばすようにして中を見る。また、顔を近づけてよく見る。「部屋の中を―・む」「顔を―・む」

のぞき‐しゅみ【覗き趣味】

他人の私生活や秘密などを興味本位にひそかに知ろうとすること。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐だか【除高】

江戸時代、村高の中で、年貢・諸役の一部または全部を免除された高。

のぞき‐づり【覗き釣】

河川などで、箱眼鏡で水中を覗きながら、釣竿をおろして魚をひっかけて釣る漁法。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐ばな【覗き鼻】

孔あなが上に向いている鼻。また、鷲鼻。〈日葡辞書〉

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐まど【覗き窓】

向う側の様子をのぞいて見るために設けた小窓。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐み【覗き見】

(本来見るべきでないものを)隙間などからこっそり見ること。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐めがね【覗眼鏡】

①(→)「のぞきからくり」に同じ。

②(→)「はこめがね」に同じ。

⇒のぞき【覗き・覘き】

ノスリ

提供:OPO

ノスリ

提供:OPO

の‐ずり【野摺】

①野草の咲き乱れるさまを摺り出した装束しょうぞく模様。

②黄布に柏を摺った、随身ずいじん着用の服。

ノズル【nozzle】

筒状で先端の細孔から流体を噴出する装置。

㋐蒸気タービンの蒸気を噴出する筒口。

㋑ディーゼル機関で燃料を噴出する細孔。

㋒管・ホースにつける、先の細まった管。

㋓ペルトン水車の水の噴出口。

のせ‐か・ける【載せ掛ける・乗せ掛ける】

〔他下一〕[文]のせか・く(下二)

計略にひっかかるようにしむける。また、おだてる。浄瑠璃、心中宵庚申「軽薄ぬらくら口に鰻の油とろりと―・くれば」

のせ‐ごと【載せ事】

あざむいて人を計略にかけること。また、その計略。浄瑠璃、大原問答青葉笛「剃髪染衣は―にて」

のせ‐みょうけんどう【能勢妙見堂】‥メウ‥ダウ

大阪府豊能とよの郡能勢妙見山頂にある日蓮宗の仏堂。現在は能勢町の真如寺の境外仏堂。妙見大菩薩を祀る。平安中期、能勢頼国(多田満仲の孫)の創立と伝え、慶長(1596〜1615)年間日乾を開祖として再興。

のせ‐もの【載せ物】

寄席よせで、通例の番組のほかに、特に珍しい出し物を1番加えること。また、その出し物。番外。

の‐ぜり【野芹】

①野に生えているセリ。野生のセリ。

②ノダケ(野竹)の別称。

の・せる【乗せる・載せる】

〔他下一〕[文]の・す(下二)

物の上に別の物をちょうど釣り合うように位置を取らせる意。

①位置を移すために、運ぶ道具の上に人・荷物などを積む。源氏物語若紫「わが御車に―・せ奉り給ひて」。源氏物語須磨「舟に事々しき人形―・せて流すを見給ふにも」。天草本平家物語「しかるべい人たちをば―・するとも、雑人どもをば―・するな」。「駅まで車に―・せる」

②物の位置を何かの上に移す。多くは、下から上に移すことをいう。太平記2「足たゆめばこの児ちごを肩に―・せ背中に負うて」。「網棚に荷物を―・せる」「売上げを一兆円の大台に―・せる」「舞台に―・せる」

③紙面に書きしるす。掲載する。また、電波などを通して報道する。徒然草「九郎判官の事はくはしく知りて書き―・せたり」。「雑誌に―・せる」「テレビ局が電波に―・せる」

④働きかけて自分の方に引き込む。

㋐計略にかける。はめる。傾城禁短気「京に斯うした深い男のあることを今まで我に包み置いて、ぐつすりと請けられ、我等がことは空吹く風のやうに―・せをつた所が憎い」。「口車に―・せる」

㋑いい気持にさせて調子づかせる。「選手を―・せるのがうまい」

⑤仲間に加える。「仕事に一口―・せてくれ」

⑥調子を合わせる。浄瑠璃、薩摩歌「三味線に―・せて謡ふは源五兵衛、何処へ往きやるぞ薩摩の山の」。「ギターに―・せて歌う」

◇「載」は、ふつう物や事に用いる。何かの上に置いたり、車両などに積んだり(積載)、あるいは新聞や雑誌に掲げる(掲載)場合に使う。

の‐せん【野銭】

江戸時代の小物成こものなりの一つ。採草場に賦課した。

の‐ぞうり【野草履】‥ザウ‥

葬礼の際はく草履。転じて、一般の式の時に用いる草履をいう地方もある。

のぞえ【野副】‥ゾヘ

姓氏の一つ。

⇒のぞえ‐てつお【野副鉄男】

のぞえ‐てつお【野副鉄男】‥ゾヘ‥ヲ

有機化学者。仙台生れ。東北大卒、同教授。ヒノキの精油からヒノキチオールを抽出、世界で初めて七員環の非ベンゼン系芳香族化合物を発見、ヒノキチオール・トロポロンの合成に成功し、有機化学の新分野を拓く。文化勲章。(1902〜1996)

⇒のぞえ【野副】

のぞか・せる【覗かせる】

〔他下一〕

①外から中の物の一部分だけが見えるようにする。「襟元にスカーフを―・せる」

②相撲で、相手のわきに浅く手を入れる。「右を浅く―・せる」

のぞき【覗き・覘き】

①のぞくこと。

②「のぞきからくり」の略。

⇒のぞき‐あな【覗き穴】

⇒のぞき‐いろ【覗色】

⇒のぞき‐がき【覗き垣】

⇒のぞき‐からくり【覗機関】

⇒のぞき‐しゅみ【覗き趣味】

⇒のぞき‐づり【覗き釣】

⇒のぞき‐ばな【覗き鼻】

⇒のぞき‐まど【覗き窓】

⇒のぞき‐み【覗き見】

⇒のぞき‐めがね【覗眼鏡】

⇒覗きをくれる

のぞき‐あな【覗き穴】

のぞいて見るための穴。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐いろ【覗色】

(染物用語)極めて淡い青色。染料の甕かめをちょっとのぞく程度に、浅く染めた意。甕覗かめのぞき。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐がき【覗き垣】

葭よしまたは萩を用いて編み、中央の高部にすかしを設けた垣。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐からくり【覗機関】

箱の中に、物語の筋に応じた幾枚かの絵を入れておき、これを順次に転換させ、箱の前方の眼鏡を通して覗かせる装置。のぞきめがね。からくりめがね。浄瑠璃、冥途飛脚「節季候せきぞろに化けて家々を覘のぞきの機関からくり飴売と」

覗機関

の‐ずり【野摺】

①野草の咲き乱れるさまを摺り出した装束しょうぞく模様。

②黄布に柏を摺った、随身ずいじん着用の服。

ノズル【nozzle】

筒状で先端の細孔から流体を噴出する装置。

㋐蒸気タービンの蒸気を噴出する筒口。

㋑ディーゼル機関で燃料を噴出する細孔。

㋒管・ホースにつける、先の細まった管。

㋓ペルトン水車の水の噴出口。

のせ‐か・ける【載せ掛ける・乗せ掛ける】

〔他下一〕[文]のせか・く(下二)

計略にひっかかるようにしむける。また、おだてる。浄瑠璃、心中宵庚申「軽薄ぬらくら口に鰻の油とろりと―・くれば」

のせ‐ごと【載せ事】

あざむいて人を計略にかけること。また、その計略。浄瑠璃、大原問答青葉笛「剃髪染衣は―にて」

のせ‐みょうけんどう【能勢妙見堂】‥メウ‥ダウ

大阪府豊能とよの郡能勢妙見山頂にある日蓮宗の仏堂。現在は能勢町の真如寺の境外仏堂。妙見大菩薩を祀る。平安中期、能勢頼国(多田満仲の孫)の創立と伝え、慶長(1596〜1615)年間日乾を開祖として再興。

のせ‐もの【載せ物】

寄席よせで、通例の番組のほかに、特に珍しい出し物を1番加えること。また、その出し物。番外。

の‐ぜり【野芹】

①野に生えているセリ。野生のセリ。

②ノダケ(野竹)の別称。

の・せる【乗せる・載せる】

〔他下一〕[文]の・す(下二)

物の上に別の物をちょうど釣り合うように位置を取らせる意。

①位置を移すために、運ぶ道具の上に人・荷物などを積む。源氏物語若紫「わが御車に―・せ奉り給ひて」。源氏物語須磨「舟に事々しき人形―・せて流すを見給ふにも」。天草本平家物語「しかるべい人たちをば―・するとも、雑人どもをば―・するな」。「駅まで車に―・せる」

②物の位置を何かの上に移す。多くは、下から上に移すことをいう。太平記2「足たゆめばこの児ちごを肩に―・せ背中に負うて」。「網棚に荷物を―・せる」「売上げを一兆円の大台に―・せる」「舞台に―・せる」

③紙面に書きしるす。掲載する。また、電波などを通して報道する。徒然草「九郎判官の事はくはしく知りて書き―・せたり」。「雑誌に―・せる」「テレビ局が電波に―・せる」

④働きかけて自分の方に引き込む。

㋐計略にかける。はめる。傾城禁短気「京に斯うした深い男のあることを今まで我に包み置いて、ぐつすりと請けられ、我等がことは空吹く風のやうに―・せをつた所が憎い」。「口車に―・せる」

㋑いい気持にさせて調子づかせる。「選手を―・せるのがうまい」

⑤仲間に加える。「仕事に一口―・せてくれ」

⑥調子を合わせる。浄瑠璃、薩摩歌「三味線に―・せて謡ふは源五兵衛、何処へ往きやるぞ薩摩の山の」。「ギターに―・せて歌う」

◇「載」は、ふつう物や事に用いる。何かの上に置いたり、車両などに積んだり(積載)、あるいは新聞や雑誌に掲げる(掲載)場合に使う。

の‐せん【野銭】

江戸時代の小物成こものなりの一つ。採草場に賦課した。

の‐ぞうり【野草履】‥ザウ‥

葬礼の際はく草履。転じて、一般の式の時に用いる草履をいう地方もある。

のぞえ【野副】‥ゾヘ

姓氏の一つ。

⇒のぞえ‐てつお【野副鉄男】

のぞえ‐てつお【野副鉄男】‥ゾヘ‥ヲ

有機化学者。仙台生れ。東北大卒、同教授。ヒノキの精油からヒノキチオールを抽出、世界で初めて七員環の非ベンゼン系芳香族化合物を発見、ヒノキチオール・トロポロンの合成に成功し、有機化学の新分野を拓く。文化勲章。(1902〜1996)

⇒のぞえ【野副】

のぞか・せる【覗かせる】

〔他下一〕

①外から中の物の一部分だけが見えるようにする。「襟元にスカーフを―・せる」

②相撲で、相手のわきに浅く手を入れる。「右を浅く―・せる」

のぞき【覗き・覘き】

①のぞくこと。

②「のぞきからくり」の略。

⇒のぞき‐あな【覗き穴】

⇒のぞき‐いろ【覗色】

⇒のぞき‐がき【覗き垣】

⇒のぞき‐からくり【覗機関】

⇒のぞき‐しゅみ【覗き趣味】

⇒のぞき‐づり【覗き釣】

⇒のぞき‐ばな【覗き鼻】

⇒のぞき‐まど【覗き窓】

⇒のぞき‐み【覗き見】

⇒のぞき‐めがね【覗眼鏡】

⇒覗きをくれる

のぞき‐あな【覗き穴】

のぞいて見るための穴。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐いろ【覗色】

(染物用語)極めて淡い青色。染料の甕かめをちょっとのぞく程度に、浅く染めた意。甕覗かめのぞき。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐がき【覗き垣】

葭よしまたは萩を用いて編み、中央の高部にすかしを設けた垣。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐からくり【覗機関】

箱の中に、物語の筋に応じた幾枚かの絵を入れておき、これを順次に転換させ、箱の前方の眼鏡を通して覗かせる装置。のぞきめがね。からくりめがね。浄瑠璃、冥途飛脚「節季候せきぞろに化けて家々を覘のぞきの機関からくり飴売と」

覗機関

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐こ・む【覗き込む】

〔他五〕

首をのばすようにして中を見る。また、顔を近づけてよく見る。「部屋の中を―・む」「顔を―・む」

のぞき‐しゅみ【覗き趣味】

他人の私生活や秘密などを興味本位にひそかに知ろうとすること。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐だか【除高】

江戸時代、村高の中で、年貢・諸役の一部または全部を免除された高。

のぞき‐づり【覗き釣】

河川などで、箱眼鏡で水中を覗きながら、釣竿をおろして魚をひっかけて釣る漁法。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐ばな【覗き鼻】

孔あなが上に向いている鼻。また、鷲鼻。〈日葡辞書〉

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐まど【覗き窓】

向う側の様子をのぞいて見るために設けた小窓。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐み【覗き見】

(本来見るべきでないものを)隙間などからこっそり見ること。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐めがね【覗眼鏡】

①(→)「のぞきからくり」に同じ。

②(→)「はこめがね」に同じ。

⇒のぞき【覗き・覘き】

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐こ・む【覗き込む】

〔他五〕

首をのばすようにして中を見る。また、顔を近づけてよく見る。「部屋の中を―・む」「顔を―・む」

のぞき‐しゅみ【覗き趣味】

他人の私生活や秘密などを興味本位にひそかに知ろうとすること。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐だか【除高】

江戸時代、村高の中で、年貢・諸役の一部または全部を免除された高。

のぞき‐づり【覗き釣】

河川などで、箱眼鏡で水中を覗きながら、釣竿をおろして魚をひっかけて釣る漁法。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐ばな【覗き鼻】

孔あなが上に向いている鼻。また、鷲鼻。〈日葡辞書〉

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐まど【覗き窓】

向う側の様子をのぞいて見るために設けた小窓。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐み【覗き見】

(本来見るべきでないものを)隙間などからこっそり見ること。

⇒のぞき【覗き・覘き】

のぞき‐めがね【覗眼鏡】

①(→)「のぞきからくり」に同じ。

②(→)「はこめがね」に同じ。

⇒のぞき【覗き・覘き】

[漢]熨🔗⭐🔉

熨 字形

〔火(灬)部11画/15画/6381・5F71〕

〔音〕ウツ(漢)

〔訓〕のし・のす

[意味]

火のし。アイロン。火のしをあてて衣服などのしわをのばす。「熨斗うっと・のし」

〔火(灬)部11画/15画/6381・5F71〕

〔音〕ウツ(漢)

〔訓〕のし・のす

[意味]

火のし。アイロン。火のしをあてて衣服などのしわをのばす。「熨斗うっと・のし」

〔火(灬)部11画/15画/6381・5F71〕

〔音〕ウツ(漢)

〔訓〕のし・のす

[意味]

火のし。アイロン。火のしをあてて衣服などのしわをのばす。「熨斗うっと・のし」

〔火(灬)部11画/15画/6381・5F71〕

〔音〕ウツ(漢)

〔訓〕のし・のす

[意味]

火のし。アイロン。火のしをあてて衣服などのしわをのばす。「熨斗うっと・のし」

広辞苑に「熨」で始まるの検索結果 1-19。

④紋所の名。熨斗鮑の形をかいたもの。

④紋所の名。熨斗鮑の形をかいたもの。