複数辞典一括検索+![]()

![]()

いし【石】🔗⭐🔉

いし【石】

①岩より小さく、砂より大きい鉱物質のかたまり。「―のように固い」

②岩石・鉱石の俗称。また、石材の意にも用いる。「―の地蔵」

③宝石、または特定の鉱物加工品。時計の軸受に使う宝石、ライターの発火合金、碁石、硯、墓石など。

④石御器いしごきの略。浄瑠璃、妹背山婦女庭訓「此の―できゆつとやらんせ」

⑤胆石。結石。

⑥(じゃんけんで)にぎりこぶし。ぐう。

⑦方形の敷石の配置をかたどった紋所の名。「よついし」「いしだたみぐるま」「まるにひとついし」などがある。

⑧固いもの、無情なもの、融通のきかないもの、などを比喩的に表す語。「―あたま」「―のような心」

⇒石が流れて木の葉が沈む

⇒石で手を詰む

⇒石にかじりついても

⇒石に灸

⇒石に漱ぎ流れに枕す

⇒石に立つ矢

⇒石に謎かける

⇒石に花

⇒石に針

⇒石に蒲団は着せられず

⇒石に枕し流れに漱ぐ

⇒石の上にも三年

⇒石を抱きて淵に入る

いし‐い【石井】‥ヰ🔗⭐🔉

いし‐い【石井】‥ヰ

岩をうがって造った井。また、石で囲んだ井戸。古今和歌集別「志賀の山越にて―のもとにて」

いしい‐きくじろう【石井菊次郎】‥ヰ‥ラウ🔗⭐🔉

いしい‐きくじろう【石井菊次郎】‥ヰ‥ラウ

外交官。上総真名村(現、千葉県茂原市)生れ。駐仏大使を経て、第2次大隈内閣外相。1917年(大正6)石井‐ランシング協定を締結。枢密顧問官。子爵。(1866〜1945)

⇒いしい【石井】

いしい‐じゅうじ【石井十次】‥ヰジフ‥🔗⭐🔉

いしい‐じゅうじ【石井十次】‥ヰジフ‥

キリスト教社会事業家。日向上江村(現、宮崎県高鍋町)生れ。岡山に孤児教育会(後の岡山孤児院)創立。宮崎・大阪へも事業を拡大。(1865〜1914)

⇒いしい【石井】

いしい‐すすむ【石井進】‥ヰ‥🔗⭐🔉

いしい‐すすむ【石井進】‥ヰ‥

日本史学者。東京生れ。東大卒、同教授。中世史を専攻。国家史・政治史を専門としながら、民俗学・考古学なども幅広く研究。著「日本中世国家史の研究」など。(1931〜2001)

⇒いしい【石井】

いしい‐つるぞう【石井鶴三】‥ヰ‥ザウ🔗⭐🔉

いしい‐つるぞう【石井鶴三】‥ヰ‥ザウ

彫刻家。柏亭の末弟。東京生れ。東京美術学校卒。水彩画や版画もよくし、新聞小説の挿絵でも知られた。東京芸大教授。(1887〜1973)

石井鶴三

撮影:田沼武能

⇒いしい【石井】

⇒いしい【石井】

⇒いしい【石井】

⇒いしい【石井】

いしい‐ばく【石井漠】‥ヰ‥🔗⭐🔉

いしい‐ばく【石井漠】‥ヰ‥

舞踊家。本名、忠純。秋田県生れ。帝劇歌劇・浅草オペラなどを経て、世界的に活躍。モダン‐バレエの開拓に尽くした。代表作「明暗」「人間釈迦」。(1886〜1962)

石井漠

撮影:田沼武能

⇒いしい【石井】

⇒いしい【石井】

⇒いしい【石井】

⇒いしい【石井】

いしい‐はくてい【石井柏亭】‥ヰ‥🔗⭐🔉

いしい‐はくてい【石井柏亭】‥ヰ‥

洋画家。名は満吉。東京生れ。鶴三の兄。浅井忠に学び、のち、「方寸」の創刊に参加。二科会創立会員として活躍したが、1935年(昭和10)芸術院会員に選ばれ官展に復帰。平明な写実を鼓吹、水彩画や詩歌・評論もよくした。(1882〜1958)

石井柏亭

撮影:田沼武能

⇒いしい【石井】

⇒いしい【石井】

⇒いしい【石井】

⇒いしい【石井】

いし‐いも【石芋】🔗⭐🔉

いし‐いも【石芋】

昔、行脚僧あんぎゃそうが芋を洗う老婆に芋を求めたとき、惜しんで「固くて食えぬ」と断ったため、後その土地の芋は石のように固くなった、という伝説。諸地方に伝わり、僧を弘法大師にあてる所が多い。

いしい‐ランシング‐きょうてい【石井ランシング協定】‥ヰ‥ケフ‥🔗⭐🔉

いしい‐ランシング‐きょうてい【石井ランシング協定】‥ヰ‥ケフ‥

1917年(大正6)11月、臨時特命全権大使石井菊次郎とアメリカ国務長官ロバート=ランシング(R. Lansing1864〜1928)が調印した中国に関する共同宣言。日本の特殊権益を承認するとともに、領土保全・門戸開放・機会均等の原則を確認したが、協定の解釈は日米で異なった。ワシントン会議で廃棄。

⇒いしい【石井】

いしい‐りゅう【石井流】‥ヰリウ🔗⭐🔉

いしい‐りゅう【石井流】‥ヰリウ

能楽の大鼓おおつづみ方の流派。安土桃山時代の石井庄左衛門滋長を祖とする。

⇒いしい【石井】

いしい‐りょうすけ【石井良助】‥ヰリヤウ‥🔗⭐🔉

いしい‐りょうすけ【石井良助】‥ヰリヤウ‥

法制史学者。東京生れ。東大卒、同教授。日本の古代から近代の法制史を体系的に研究。著「日本法制史概説」など。文化勲章。(1907〜1993)

⇒いしい【石井】

いし‐うす【石臼】🔗⭐🔉

いし‐うす【石臼】

石で造った臼。大きいものや重いもののたとえに用いる。

石臼

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒いしうす‐げい【石臼芸】

⇒いしうす‐げい【石臼芸】

⇒いしうす‐げい【石臼芸】

⇒いしうす‐げい【石臼芸】

いしうす‐げい【石臼芸】🔗⭐🔉

いしうす‐げい【石臼芸】

多くの芸を持ってはいるが、一つも秀でたもののないこと。碾臼ひきうす芸。

⇒いし‐うす【石臼】

いしおか【石岡】‥ヲカ🔗⭐🔉

いしおか【石岡】‥ヲカ

茨城県中部の市。古代に常陸国府・国分寺が所在。幕末まで府中藩(石岡藩)松平氏2万石の城下町。気象庁地磁気観測所がある。人口8万2千。

○石が流れて木の葉が沈むいしがながれてこのはがしずむ🔗⭐🔉

○石が流れて木の葉が沈むいしがながれてこのはがしずむ

[新語弁惑「石を浮かべ木を沈む」]物事が転倒している事のたとえ。

⇒いし【石】

いし‐がに【石蟹】

ワタリガニ科(ガザミの類)の中形のカニ。甲は丸みのある四角形で、各前側縁に6個の鋸歯がある。東京湾以南の沿岸、黄海沿岸などに分布。

いし‐かね【石金】

人情を解さない者または頑固な者のたとえ。いわき。木石ぼくせき。石部金吉。

いし‐かべ【石壁】

石材を積み重ねて造った壁。

いし‐がま【石釜】

石を積み重ねて築造した製塩用の釜。

いし‐がま【石鎌】

石製の鎌。弥生時代の磨製石器で、福岡・山口を中心に西日本に分布。後期には鉄鎌と交代し消滅。

いし‐がま【石竈・石窯】

石を積み重ね築造した堅炭かたずみ製造用の竈かまど。

いし‐かませ【石噛ませ】

埋葬を終えて引き上げる際、後ろ向きになって肩越しに石を墓に投げ、振り向かずに帰る習俗。

いし‐がみ【石神】

奇石・霊石・石剣の類を神体としてまつった民間信仰の神。記紀にも見える。→しゃくじん

いしがみ【石神】

狂言。妻が夫と離別したいと思い、石神に願をかけてその可否を占うのを、夫が石神になりすまして妨げる。

いし‐がめ【石亀・水亀】

イシガメ科のカメの総称。また、その一種のニホンイシガメをいい、日本の特産。淡水産。5〜6月頃、水辺の地中に円い卵を5〜6個産む。卵からかえって間もないものを俗に銭亀ぜにがめという。また、甲に緑藻の着生したものを蓑亀みのがめといって尊ぶ。

イシガメ

提供:東京動物園協会

⇒石亀の地団駄

⇒石亀の地団駄

⇒石亀の地団駄

⇒石亀の地団駄

いし‐くれ【石塊】🔗⭐🔉

いし‐くれ【石塊】

小さい石。石のかけら。いしころ。

いし‐げた【石下駄】🔗⭐🔉

いし‐げた【石下駄】

石製模造品の一つ。石で下駄の形に造り、墳墓の中に納めた。

いし‐ころ【石塊】🔗⭐🔉

いし‐ころ【石塊】

小石。いしくれ。

いし‐ごろも【石衣】🔗⭐🔉

いし‐ごろも【石衣】

半生菓子の一種。餡あんに水飴を加えて練り固めたものをすり蜜で覆い、乾かしたもの。

石衣

撮影:関戸 勇

○石で手を詰むいしでてをつむ🔗⭐🔉

○石で手を詰むいしでてをつむ

進退きわまる意。狂言、昆布布施「石で手を詰めたやうなことぢや」

⇒いし【石】

いし‐でん【一身田】

⇒いっしんでん

いじ‐どうくん【異字同訓】

異なる漢字で同じ訓があること。「足・脚」「取る・採る・捕る・撮る」の類。同訓異字。

いしどうまる【石童丸】

苅萱かるかや道心の子。出家した父を尋ねる哀話の主人公。石堂丸。→かるかや

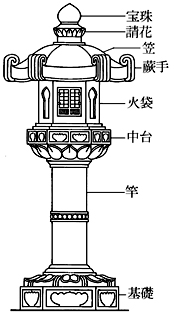

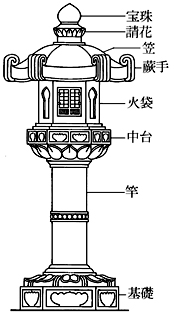

いし‐どうろう【石灯籠】

石造の灯籠。社寺の前にすえて灯火をともし、また庭において風趣を添える。

石灯籠

石灯籠

撮影:関戸 勇

石灯籠

撮影:関戸 勇

いし‐どこ【石床】

石を敷きつめたような川の底。

いし‐とさか【石鶏冠】

鶏などのとさかの石のように硬いもの。弁内侍日記「赤鳥の―あるが」

いしとひょうしょうとしてのせかい【意志と表象としての世界】‥ヘウシヤウ‥

ショーペンハウアーの主著。1819年刊。現象と物自体を、表象と意志の対立ととらえるカント解釈に基づき、世界の根源にはやみくもで非合理的な、生への意志があるとした。

いし‐なぎ【石投】

スズキ科の海産の硬骨魚オオクチイシナギ・コクチイシナギの総称。オオクチイシナギは全長2メートルに達する大形魚。北海道から南日本の深海に分布。夏が旬しゅんで美味だが、成魚の肝臓を食べると中毒をおこすことがある。炭焼鯛。〈[季]夏〉

いし‐なげ【石投げ】

①石を投げあう遊戯。いしうち。

②(→)「いしなご」に同じ。

⇒いしなげ‐ん‐じょ【石投げん尉】

いしなげ‐ん‐じょ【石投げん尉】

(「石を投げる老人」の意)夜、海へ出漁していると、突然付近の岩が崩れる音を聞き、翌朝見ると何事もない、という漁夫の錯覚により妖怪視されるもの。

⇒いし‐なげ【石投げ】

いし‐なご【石投・石子】

女児の遊戯。石をまいて、その中の一つを空中に投げあげ、落ちて来る前に、下の石を拾って、ともにつかみとり、早く拾い尽くすことを競うもの。いしなげ。いしなどり。いしなんご。なないし。手石。

いしな‐どり【石などり】

(→)「いしなご」に同じ。拾遺和歌集雑賀「東宮の―の石召しければ」

いし‐なべ【石鍋】

朝鮮料理で使う石製の器。鍋のように材料を入れて火にかけ、そのまま食器として使う。

いし‐なみ【石並】

川の浅瀬に石を置き並べて橋としたもの。石橋。

いし‐どこ【石床】

石を敷きつめたような川の底。

いし‐とさか【石鶏冠】

鶏などのとさかの石のように硬いもの。弁内侍日記「赤鳥の―あるが」

いしとひょうしょうとしてのせかい【意志と表象としての世界】‥ヘウシヤウ‥

ショーペンハウアーの主著。1819年刊。現象と物自体を、表象と意志の対立ととらえるカント解釈に基づき、世界の根源にはやみくもで非合理的な、生への意志があるとした。

いし‐なぎ【石投】

スズキ科の海産の硬骨魚オオクチイシナギ・コクチイシナギの総称。オオクチイシナギは全長2メートルに達する大形魚。北海道から南日本の深海に分布。夏が旬しゅんで美味だが、成魚の肝臓を食べると中毒をおこすことがある。炭焼鯛。〈[季]夏〉

いし‐なげ【石投げ】

①石を投げあう遊戯。いしうち。

②(→)「いしなご」に同じ。

⇒いしなげ‐ん‐じょ【石投げん尉】

いしなげ‐ん‐じょ【石投げん尉】

(「石を投げる老人」の意)夜、海へ出漁していると、突然付近の岩が崩れる音を聞き、翌朝見ると何事もない、という漁夫の錯覚により妖怪視されるもの。

⇒いし‐なげ【石投げ】

いし‐なご【石投・石子】

女児の遊戯。石をまいて、その中の一つを空中に投げあげ、落ちて来る前に、下の石を拾って、ともにつかみとり、早く拾い尽くすことを競うもの。いしなげ。いしなどり。いしなんご。なないし。手石。

いしな‐どり【石などり】

(→)「いしなご」に同じ。拾遺和歌集雑賀「東宮の―の石召しければ」

いし‐なべ【石鍋】

朝鮮料理で使う石製の器。鍋のように材料を入れて火にかけ、そのまま食器として使う。

いし‐なみ【石並】

川の浅瀬に石を置き並べて橋としたもの。石橋。

石灯籠

撮影:関戸 勇

石灯籠

撮影:関戸 勇

いし‐どこ【石床】

石を敷きつめたような川の底。

いし‐とさか【石鶏冠】

鶏などのとさかの石のように硬いもの。弁内侍日記「赤鳥の―あるが」

いしとひょうしょうとしてのせかい【意志と表象としての世界】‥ヘウシヤウ‥

ショーペンハウアーの主著。1819年刊。現象と物自体を、表象と意志の対立ととらえるカント解釈に基づき、世界の根源にはやみくもで非合理的な、生への意志があるとした。

いし‐なぎ【石投】

スズキ科の海産の硬骨魚オオクチイシナギ・コクチイシナギの総称。オオクチイシナギは全長2メートルに達する大形魚。北海道から南日本の深海に分布。夏が旬しゅんで美味だが、成魚の肝臓を食べると中毒をおこすことがある。炭焼鯛。〈[季]夏〉

いし‐なげ【石投げ】

①石を投げあう遊戯。いしうち。

②(→)「いしなご」に同じ。

⇒いしなげ‐ん‐じょ【石投げん尉】

いしなげ‐ん‐じょ【石投げん尉】

(「石を投げる老人」の意)夜、海へ出漁していると、突然付近の岩が崩れる音を聞き、翌朝見ると何事もない、という漁夫の錯覚により妖怪視されるもの。

⇒いし‐なげ【石投げ】

いし‐なご【石投・石子】

女児の遊戯。石をまいて、その中の一つを空中に投げあげ、落ちて来る前に、下の石を拾って、ともにつかみとり、早く拾い尽くすことを競うもの。いしなげ。いしなどり。いしなんご。なないし。手石。

いしな‐どり【石などり】

(→)「いしなご」に同じ。拾遺和歌集雑賀「東宮の―の石召しければ」

いし‐なべ【石鍋】

朝鮮料理で使う石製の器。鍋のように材料を入れて火にかけ、そのまま食器として使う。

いし‐なみ【石並】

川の浅瀬に石を置き並べて橋としたもの。石橋。

いし‐どこ【石床】

石を敷きつめたような川の底。

いし‐とさか【石鶏冠】

鶏などのとさかの石のように硬いもの。弁内侍日記「赤鳥の―あるが」

いしとひょうしょうとしてのせかい【意志と表象としての世界】‥ヘウシヤウ‥

ショーペンハウアーの主著。1819年刊。現象と物自体を、表象と意志の対立ととらえるカント解釈に基づき、世界の根源にはやみくもで非合理的な、生への意志があるとした。

いし‐なぎ【石投】

スズキ科の海産の硬骨魚オオクチイシナギ・コクチイシナギの総称。オオクチイシナギは全長2メートルに達する大形魚。北海道から南日本の深海に分布。夏が旬しゅんで美味だが、成魚の肝臓を食べると中毒をおこすことがある。炭焼鯛。〈[季]夏〉

いし‐なげ【石投げ】

①石を投げあう遊戯。いしうち。

②(→)「いしなご」に同じ。

⇒いしなげ‐ん‐じょ【石投げん尉】

いしなげ‐ん‐じょ【石投げん尉】

(「石を投げる老人」の意)夜、海へ出漁していると、突然付近の岩が崩れる音を聞き、翌朝見ると何事もない、という漁夫の錯覚により妖怪視されるもの。

⇒いし‐なげ【石投げ】

いし‐なご【石投・石子】

女児の遊戯。石をまいて、その中の一つを空中に投げあげ、落ちて来る前に、下の石を拾って、ともにつかみとり、早く拾い尽くすことを競うもの。いしなげ。いしなどり。いしなんご。なないし。手石。

いしな‐どり【石などり】

(→)「いしなご」に同じ。拾遺和歌集雑賀「東宮の―の石召しければ」

いし‐なべ【石鍋】

朝鮮料理で使う石製の器。鍋のように材料を入れて火にかけ、そのまま食器として使う。

いし‐なみ【石並】

川の浅瀬に石を置き並べて橋としたもの。石橋。

いしな‐どり【石などり】🔗⭐🔉

いしな‐どり【石などり】

(→)「いしなご」に同じ。拾遺和歌集雑賀「東宮の―の石召しければ」

○石にかじりついてもいしにかじりついても🔗⭐🔉

○石にかじりついてもいしにかじりついても

どんな苦労をしても。是が非でも。

⇒いし【石】

○石に灸いしにきゅう🔗⭐🔉

○石に灸いしにきゅう

ききめのないことのたとえ。石に針。

⇒いし【石】

○石に漱ぎ流れに枕すいしにくちすすぎながれにまくらす🔗⭐🔉

○石に漱ぎ流れに枕すいしにくちすすぎながれにまくらす

[晋書孫楚伝](晋の孫楚が、「石に枕し流れに漱ぐ」と言うべきところを、「石に漱ぎ流れに枕す」と言い誤り、「石に漱ぐ」とは歯を磨くこと、「流れに枕す」とは耳を洗うことと強弁した故事から)こじつけて言いのがれること。まけおしみの強いこと。漱石枕流そうせきちんりゅう。

⇒いし【石】

○石に立つ矢いしにたつや🔗⭐🔉

○石に立つ矢いしにたつや

[史記李将軍伝](李広が草中の石を見て虎と思って射たところ、鏃やじりが石に突き刺さったという故事から)一念を打ち込んで事に当たればどんな事でもできることのたとえ。思う念力岩をも通す。

⇒いし【石】

○石に謎かけるいしになぞかける🔗⭐🔉

○石に謎かけるいしになぞかける

少しも感応のないことのたとえ。浄瑠璃、女殺油地獄「―やうに口でいうて聞く奴か」

⇒いし【石】

○石に蒲団は着せられずいしにふとんはきせられず🔗⭐🔉

○石に蒲団は着せられずいしにふとんはきせられず

(墓石に蒲団をかけても無駄である意)父母の存命中に孝養を尽くさなければ、死後に悔いても及ばないということ。

⇒いし【石】

○石に枕し流れに漱ぐいしにまくらしながれにくちすすぐ🔗⭐🔉

○石に枕し流れに漱ぐいしにまくらしながれにくちすすぐ

[三国志蜀志、彭羕伝]自然の中に隠遁して自由な生活をする。→石に漱ぎ流れに枕す

⇒いし【石】

いし‐の‐あぶら【石の油】🔗⭐🔉

いし‐の‐あぶら【石の油】

石油せきゆの古称。

○石の上にも三年いしのうえにもさんねん

(石の上でも3年続けてすわれば暖まるとの意から)辛抱すれば必ず成功するという意。

⇒いし【石】

○石の上にも三年いしのうえにもさんねん🔗⭐🔉

○石の上にも三年いしのうえにもさんねん

(石の上でも3年続けてすわれば暖まるとの意から)辛抱すれば必ず成功するという意。

⇒いし【石】

いし‐のうりょく【意思能力】

〔法〕自分の行為の結果を認識・判断しうる精神的能力。幼児・精神障害者・泥酔者などは意思無能力者であり、意思能力のない者が法律行為をしても無効とされる。

いし‐の‐おおとこ【石の大床】‥オホ‥

(→)石棺せっかんに同じ。

いし‐の‐おび【石の帯】

石帯せきたいのこと。

いし‐の‐おまし【倚子の御座】

倚子を設けてつくった天皇着席の座。天徳歌合「後涼殿の渡殿わたどのにあたりて、西向に―装ひておはします」

いし‐の‐じゆう【意志の自由】‥イウ

〔哲〕自分の行為を自由に決定できる自発性があること。哲学史上、これを肯定する非決定論と否定する決定論との間で論争がある。カントは物質的現象世界では決定論を認めたが、行為の世界においては道徳成立の根拠として意志の自由の存立を認め、この対立を調停しようとした。

いし‐の‐たけ【石の竹】

(「石竹せきちく」の訓読)セキチクの別称。散木奇歌集「春日野の―にも花咲きにけり」

いし‐の‐ち【石の乳】

鍾乳石しょうにゅうせきの古名。つららいし。いしのちち。いしのつらら。肥前風土記「窟いわやあり。鍾乳いしのち、また、木蘭あり」

いし‐の‐つぼ【石の壺】

①(→)「いしつぼ」に同じ。

②石を敷きつめた中庭。

いし‐の‐つらら【石の氷柱】

鍾乳石しょうにゅうせきの古名。

いし‐の‐はし【石の階】

(「石階せっかい」の訓読)石の階段。石段。源氏物語須磨「竹編める垣しわたして、―、松の柱」

いし‐の‐ひ【石の火】

①燧石ひうちいしできり出す火。きりび。また、石から出ると想像した火。宇津保物語梅花笠「―に氷解く」

②またたく間。電光石火。また、石の火はすぐ消えるので、はかない事のたとえ。千五百番歌合「―にこの身をよせて」

いし‐の‐ま【石の間】

権現造ごんげんづくりの神社の本殿と拝殿との間に石を敷いた所。合あいの間。

⇒いしのま‐づくり【石の間造】

いしのまき【石巻】

宮城県北東部の市。北上川河口に位置し、仙台藩の米の積出港として発達。近年、河口の西方に工業港を造成。古名、伊寺水門いしのみなと・牡鹿湊。人口16万7千。

いしのま‐づくり【石の間造】

(→)権現造ごんげんづくりに同じ。

⇒いし‐の‐ま【石の間】

いし‐のみ【石鑿】

①弥生時代の石斧の一つ。

②石切鑿いしきりのみの略。

いし‐の‐みなと【石の湊】

硯すずりの異称。

いし‐ばい【石灰】‥バヒ

生石灰せいせっかい、または消石灰しょうせっかいの称。→石灰せっかい。

⇒いしばい‐がま【石灰窯】

⇒いしばい‐の‐だん【石灰の壇】

いしばい‐がま【石灰窯】‥バヒ‥

石灰石せっかいせきなどを焼いて生石灰を製するかま。粘土・煉瓦などで製造する。

⇒いし‐ばい【石灰】

いしばい‐の‐だん【石灰の壇】‥バヒ‥

清涼殿の東廂ひがしびさしの南隅にあって、天皇が毎朝、伊勢大神宮・内侍所を拝した所。石灰を固めて壇を築いた。石灰の間ま。→清涼殿(図)

⇒いし‐ばい【石灰】

いし‐はくじゃく【意志薄弱】

意志の力が弱く、忍耐に欠け、自分の判断で物事をおこなえないこと。

いし‐ばし【石階】

石の階段。いしだん。蜻蛉日記中「―おりのぼりなどすれば」

いし‐ばし【石橋】

石で造った橋。石の橋。

⇒石橋を叩いて渡る

いしばし【石橋】

姓氏の一つ。

⇒いしばし‐しあん【石橋思案】

⇒いしばし‐たんざん【石橋湛山】

⇒いしばし‐にんげつ【石橋忍月】

いし‐はじき【石弾き】

①石弓。推古紀「弩おおゆみ・―の類」

②遊戯の名。双方豆大の石を並べ、指先で石を弾いて、あたった相手の石を取り、勝負を争うこと。おはじき。

いしばし‐しあん【石橋思案】

小説家。名は助三郎。別号、雨香など。横浜生れ。東大中退。尾崎紅葉らと硯友社けんゆうしゃを興し、戯作風の軽文学をよくした。作「乙女心」「京鹿子」など。(1867〜1927)

⇒いしばし【石橋】

いしばし‐たんざん【石橋湛山】

評論家・政治家。山梨県出身。早大卒。東洋経済新報社社長を経て、第1次吉田内閣の蔵相。自由民主党総裁。1956〜57年首相。第二次大戦前「小日本主義」を唱えるなど自由主義的論陣を張り、戦後も日中・日ソの交流に尽力。(1884〜1973)

石橋湛山

撮影:田村 茂

⇒いしばし【石橋】

いしばし‐にんげつ【石橋忍月】

文芸評論家・小説家。名は友吉。福岡生れ。山本健吉の父。東大在学中から二葉亭四迷の「浮雲」などの批評で認められた。(1865〜1926)

⇒いしばし【石橋】

いしばし‐やま【石橋山】

小田原市南西部にある山。1180年(治承4)源頼朝が大庭景親に敗れた所。

⇒いしばし【石橋】

いしばし‐にんげつ【石橋忍月】

文芸評論家・小説家。名は友吉。福岡生れ。山本健吉の父。東大在学中から二葉亭四迷の「浮雲」などの批評で認められた。(1865〜1926)

⇒いしばし【石橋】

いしばし‐やま【石橋山】

小田原市南西部にある山。1180年(治承4)源頼朝が大庭景親に敗れた所。

⇒いしばし【石橋】

いしばし‐にんげつ【石橋忍月】

文芸評論家・小説家。名は友吉。福岡生れ。山本健吉の父。東大在学中から二葉亭四迷の「浮雲」などの批評で認められた。(1865〜1926)

⇒いしばし【石橋】

いしばし‐やま【石橋山】

小田原市南西部にある山。1180年(治承4)源頼朝が大庭景親に敗れた所。

⇒いしばし【石橋】

いしばし‐にんげつ【石橋忍月】

文芸評論家・小説家。名は友吉。福岡生れ。山本健吉の父。東大在学中から二葉亭四迷の「浮雲」などの批評で認められた。(1865〜1926)

⇒いしばし【石橋】

いしばし‐やま【石橋山】

小田原市南西部にある山。1180年(治承4)源頼朝が大庭景親に敗れた所。

いし‐の‐おおとこ【石の大床】‥オホ‥🔗⭐🔉

いし‐の‐おおとこ【石の大床】‥オホ‥

(→)石棺せっかんに同じ。

いし‐の‐おび【石の帯】🔗⭐🔉

いし‐の‐おび【石の帯】

石帯せきたいのこと。

いし‐の‐たけ【石の竹】🔗⭐🔉

いし‐の‐たけ【石の竹】

(「石竹せきちく」の訓読)セキチクの別称。散木奇歌集「春日野の―にも花咲きにけり」

いし‐の‐ち【石の乳】🔗⭐🔉

いし‐の‐ち【石の乳】

鍾乳石しょうにゅうせきの古名。つららいし。いしのちち。いしのつらら。肥前風土記「窟いわやあり。鍾乳いしのち、また、木蘭あり」

いし‐の‐つぼ【石の壺】🔗⭐🔉

いし‐の‐つぼ【石の壺】

①(→)「いしつぼ」に同じ。

②石を敷きつめた中庭。

いし‐の‐つらら【石の氷柱】🔗⭐🔉

いし‐の‐つらら【石の氷柱】

鍾乳石しょうにゅうせきの古名。

いし‐の‐はし【石の階】🔗⭐🔉

いし‐の‐はし【石の階】

(「石階せっかい」の訓読)石の階段。石段。源氏物語須磨「竹編める垣しわたして、―、松の柱」

いし‐の‐ひ【石の火】🔗⭐🔉

いし‐の‐ひ【石の火】

①燧石ひうちいしできり出す火。きりび。また、石から出ると想像した火。宇津保物語梅花笠「―に氷解く」

②またたく間。電光石火。また、石の火はすぐ消えるので、はかない事のたとえ。千五百番歌合「―にこの身をよせて」

いし‐の‐ま【石の間】🔗⭐🔉

いし‐の‐ま【石の間】

権現造ごんげんづくりの神社の本殿と拝殿との間に石を敷いた所。合あいの間。

⇒いしのま‐づくり【石の間造】

いしのま‐づくり【石の間造】🔗⭐🔉

いしのま‐づくり【石の間造】

(→)権現造ごんげんづくりに同じ。

⇒いし‐の‐ま【石の間】

いし‐の‐みなと【石の湊】🔗⭐🔉

いし‐の‐みなと【石の湊】

硯すずりの異称。

いし‐ばい【石灰】‥バヒ🔗⭐🔉

いしばい‐の‐だん【石灰の壇】‥バヒ‥🔗⭐🔉

いしばい‐の‐だん【石灰の壇】‥バヒ‥

清涼殿の東廂ひがしびさしの南隅にあって、天皇が毎朝、伊勢大神宮・内侍所を拝した所。石灰を固めて壇を築いた。石灰の間ま。→清涼殿(図)

⇒いし‐ばい【石灰】

いし‐はなび【石花火】🔗⭐🔉

いし‐はなび【石花火】

〔植〕イソマツの別称。

いし‐ひき【石曳・石引】🔗⭐🔉

いし‐ひき【石曳・石引】

①(城などの建造のために)大石を引き運ぶこと。

②石引唄の略。

⇒いしひき‐うた【石引唄】

いしひき‐うた【石引唄】🔗⭐🔉

いしひき‐うた【石引唄】

石引の時にうたう唄。

⇒いし‐ひき【石曳・石引】

いし‐びや【石火矢・石火箭】🔗⭐🔉

いし‐びや【石火矢・石火箭】

①石片また鉄・鉛などを発射し、攻城戦に用いた弩おおゆみ。

②江戸初期、西洋伝来の大砲の称。

いし‐や【石屋】🔗⭐🔉

いし‐や【石屋】

①石を切り出し、または石を細工する職人。いしく。

②庭石や石材またはその細工したものを商う人や店。

○石を抱きて淵に入るいしをいだきてふちにいる🔗⭐🔉

○石を抱きて淵に入るいしをいだきてふちにいる

[韓詩外伝3](もと、清廉潔白に徹したことをいう美談)助かる可能性をみずから捨てる無謀な行い。自殺行為。

⇒いし【石】

い‐しん【威信】ヰ‥

威光と信望。「―にかかわる」

い‐しん【惟神】ヰ‥

神の心のままで人為を加えないこと。かんながら。

い‐しん【移審】

訴訟事件が、ある裁判所から離れて上級審の裁判所に移ること。

い‐しん【異心】

謀叛むほんする心。ふたごころ。

い‐しん【彙進】ヰ‥

同類が集まって進むこと。

い‐しん【違心】ヰ‥

①[左伝桓公6年]道理にはずれたよこしまな心。

②主君に反逆する心。ふたごころ。二心。

い‐しん【維新】ヰ‥

[詩経大雅、文王「周旧邦と雖いえども、其の命維これ新たなり」]

①物事が改まって新しくなること。政治の体制が一新され改まること。

②明治維新のこと。

⇒いしん‐しりょう‐へんさん‐かい【維新史料編纂会】

⇒いしん‐の‐さんけつ【維新の三傑】

い‐しん【遺臣】ヰ‥

前代から仕えていた旧臣。また、王朝・主家などが滅亡してあとに遺のこっている旧臣。

い‐しん【懿親】

①肉親のうるわしい情愛。

②近親。

い‐じん【夷人】

①えびす。野蛮人。

②外国人。

い‐じん【偉人】ヰ‥

偉大な人。すぐれた人。大人物。「―の伝記」

い‐じん【異人】

①普通とはちがった人。すぐれた人。椿説弓張月後編「我が国みよごとに必ず一ひとりの―を生ず」

②ちがう人。別人。「同名―」

③不可思議な術を行う人。仙人。

④外国人。

⇒いじん‐かん【異人館】

⇒いじん‐まめ【異人豆】

い‐じん【遺塵】ヰヂン

古人の遺跡。

いじん‐かん【異人館】‥クワン

幕末から明治時代にかけて来日した西洋人が住んだ西洋風の家。

⇒い‐じん【異人】

いしん‐じょ【石丈・石千代】‥ヂヨ

石のように頑固なこと。また、そのような人。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「父御様ててごさまは隠れもない―なり」

いしん‐しりょう‐へんさん‐かい【維新史料編纂会】ヰ‥レウ‥クワイ

明治維新の史料の編纂のために1911年(明治44)設置された合議制の官庁。文部大臣の管轄。49年東京大学史料編纂所に吸収。

⇒い‐しん【維新】

いしん‐すうでん【以心崇伝】

江戸初期の臨済宗の僧侶。京都の人。諡号しごう、円照本光国師。徳川家康に仕え、外国文書の起草や公家・武家・諸寺諸宗の法度の制定に参与、「黒衣の宰相」と呼ばれた。著に諸外国との往復外交文書を集めた「異国日記」や「本光国師日記」がある。金地院こんちいん崇伝。(1569〜1633)

いしん‐でんしん【以心伝心】

①〔仏〕禅家で、言語では表されない真理を師から弟子の心に伝えること。

②思うことが言葉によらず、互いの心から心に伝わること。「―で通ずる」

いしん‐の‐さんけつ【維新の三傑】ヰ‥

明治維新に特に大きな勲功のあった西郷隆盛・大久保利通・木戸孝允たかよしの3人。

⇒い‐しん【維新】

いしんほう【医心方】‥ハウ

(イシンポウとも)現存する日本最古の医書。丹波康頼撰。30巻。984年(永観2)成る。巣元方の「諸病源候論」など主に隋唐の医書による。

いじん‐まめ【異人豆】

落花生の異称。外来種であることからの名。

⇒い‐じん【異人】

いす【柞】

〔植〕イスノキの別称。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「―の引櫛」

い‐す【椅子・倚子】

(スは唐音)

①こしかけるための家具。腰掛け。「―に掛ける」→いし。

②官職などの地位。ポスト。「大臣の―をねらう」

いす

〔助動〕

(マスの転ンスが更に転じたものか)聞き手に対する丁寧な気持を表す。近世の遊里語。洒落本、放蕩虚誕伝「わたしが方でどうぞして仕廻つて置きいすから」

いず【厳】イヅ

⇒いつ

いず【伊豆】‥ヅ

①旧国名。今の静岡県の東部、伊豆半島および東京都伊豆諸島。豆州。→伊豆七島→伊豆半島。

②静岡県東部、伊豆半島中部の市。温泉が多く、保養地として首都圏からの観光客が多く訪れる。人口3万7千。

いず【何】イヅ

〔代〕

(不定称指示)(上代東国方言)いずこ。どこ。万葉集14「―ゆかも愛かなしき夫せろが我許わがり通はむ」

い・ず【出づ】イヅ

[一]〔自下二〕

内にあって見えなかったものが外へ現れる(移る)こと。

①出る。出て行く。崇神紀「朝戸にも―・でて行かな」

②表に現れる。人目にたつ。万葉集12「こもりぬのしたゆ恋ひ余り白波のいちしろく―・でぬ人の知るべく」

③生まれる。生ずる。音などが発せられる。伊勢物語「身に瘡かさも一つ二つ―・でたり」。源氏物語明石「音もいと二なう―・づる琴どもを」

④(限定された境域から)離れる。去る。出家する。離脱する。栄華物語月宴「その暁に―・で給ひて、法師になり給ひにけり」。徒然草「必ず生死しようじを―・でむと思はむに」

⑤外に向かってはり出す。でっぱる。徒然草「甲香かいこうは…口のほどの細長にして―・でたる貝のふたなり」

⑥…に出所がある。由来する。もとづく。「自分一個の意志に―・づる行為」

⑦他の動詞の連用形に付いて、「出る」の意を添える。竹取物語「こがね・しろかね・るり色の水、山より流れ―・でたり」

[二]〔他下二〕

内や奥などにあって見えないものを、外や表などから見えるようにすること。

①出す。あらわす。万葉集17「乱るる心言ことに―・でて言はばゆゆしみ」

②他の動詞の連用形に付いて、「出す」の意を添える。源氏物語帚木「よろづの御装ひ何くれと珍しきさまに調じ―・で給ひつつ」

い‐すい【渭水】ヰ‥

(→)渭河いがに同じ。

い‐ずい【萎蕤】ヰ‥

〔植〕アマドコロの別称。

いず・い

〔形〕

(北海道・東北地方で)快適でない。体にしっくりしない。→えずい

いず‐いし【伊豆石】‥ヅ‥

伊豆地方に産出する石。小松石・沢田石など。

い‐すう【異数】

[左伝荘公18年「名位同じからざれば、礼もまた数を異にす」](「数」は等級の意)

①特別の待遇。

②他に例のないこと。「―の出世」

い‐す・う【射据う】

〔他下二〕

敵を射て倒す。射伏す。太平記21「抜いてかかれば―・ゑられて」

いず‐おがさわら‐かいこう【伊豆小笠原海溝】‥ヅヲ‥ハラ‥

伊豆諸島から小笠原諸島の東側に沿っておよそ1000キロメートル近く延びている海溝。

いすか【鶍・交喙】

スズメ目アトリ科の鳥。小形で、スズメよりやや大きく、雄は暗紅色、雌は黄緑色。翼と尾羽とは黒褐色、くちばしは上下食い違っており、針葉樹などの種子をついばむのに適する。ヨーロッパ・アジアの北部に広く分布。日本には寒くなるころ来る。〈[季]秋〉

いすか

⇒いすか‐つぎ【鶍継】

⇒いすか‐の‐はし【鶍の嘴】

いすか・し【佷し・很し】

〔形シク〕

(鳥名イスカと同源)ねじけている。継体紀「毛野けなの臣、為人ひととなり傲もとり―・しくして」

い‐すがた【居姿】ヰ‥

すわっている姿。

いず‐かた【何方】イヅ‥

〔代〕

①(不定称指示)どちらの方向・方面。どちら。伊勢物語「―に求め行かむと」

②(不定称)どなた。好色五人女1「―へもおいとま申して」

⇒いずかた‐ざま【何方ざま】

いずかた‐ざま【何方ざま】イヅ‥

どちらの方。場所にも人にもいう。源氏物語浮舟「―にもいとほしくこそはありとも」

⇒いず‐かた【何方】

いすか‐つぎ【鶍継】

天井の竿縁さおぶちなどに用いる継ぎ手。一半は下端から斜めに、他半はその上端から下に向かって斜めになったもの。

鶍継

⇒いすか‐つぎ【鶍継】

⇒いすか‐の‐はし【鶍の嘴】

いすか・し【佷し・很し】

〔形シク〕

(鳥名イスカと同源)ねじけている。継体紀「毛野けなの臣、為人ひととなり傲もとり―・しくして」

い‐すがた【居姿】ヰ‥

すわっている姿。

いず‐かた【何方】イヅ‥

〔代〕

①(不定称指示)どちらの方向・方面。どちら。伊勢物語「―に求め行かむと」

②(不定称)どなた。好色五人女1「―へもおいとま申して」

⇒いずかた‐ざま【何方ざま】

いずかた‐ざま【何方ざま】イヅ‥

どちらの方。場所にも人にもいう。源氏物語浮舟「―にもいとほしくこそはありとも」

⇒いず‐かた【何方】

いすか‐つぎ【鶍継】

天井の竿縁さおぶちなどに用いる継ぎ手。一半は下端から斜めに、他半はその上端から下に向かって斜めになったもの。

鶍継

⇒いすか【鶍・交喙】

いすか‐の‐はし【鶍の嘴】

(鶍のくちばしが交叉していることから)物事がくいちがって思うようにならないことのたとえ。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「する事なすこと、―ほど違ふ」

⇒いすか【鶍・交喙】

イスカンデル【Fazil' A. Iskander】

カフカスのアブハジア出身のロシア語作家。代表作「チェゲムのサンドロおじさん」は、アブハジアを舞台とした一世紀にもわたる年代記小説。(1929〜)

いす・ぐ【濯ぐ】

〔他四〕

ユスグの訛。

いず‐く【何処】イヅク

〔代〕

⇒いずこ。古事記中「この蟹かにや―の蟹」

⇒いずく‐へ【何処辺】

⇒何処はあれど

⇒いすか【鶍・交喙】

いすか‐の‐はし【鶍の嘴】

(鶍のくちばしが交叉していることから)物事がくいちがって思うようにならないことのたとえ。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「する事なすこと、―ほど違ふ」

⇒いすか【鶍・交喙】

イスカンデル【Fazil' A. Iskander】

カフカスのアブハジア出身のロシア語作家。代表作「チェゲムのサンドロおじさん」は、アブハジアを舞台とした一世紀にもわたる年代記小説。(1929〜)

いす・ぐ【濯ぐ】

〔他四〕

ユスグの訛。

いず‐く【何処】イヅク

〔代〕

⇒いずこ。古事記中「この蟹かにや―の蟹」

⇒いずく‐へ【何処辺】

⇒何処はあれど

⇒いすか‐つぎ【鶍継】

⇒いすか‐の‐はし【鶍の嘴】

いすか・し【佷し・很し】

〔形シク〕

(鳥名イスカと同源)ねじけている。継体紀「毛野けなの臣、為人ひととなり傲もとり―・しくして」

い‐すがた【居姿】ヰ‥

すわっている姿。

いず‐かた【何方】イヅ‥

〔代〕

①(不定称指示)どちらの方向・方面。どちら。伊勢物語「―に求め行かむと」

②(不定称)どなた。好色五人女1「―へもおいとま申して」

⇒いずかた‐ざま【何方ざま】

いずかた‐ざま【何方ざま】イヅ‥

どちらの方。場所にも人にもいう。源氏物語浮舟「―にもいとほしくこそはありとも」

⇒いず‐かた【何方】

いすか‐つぎ【鶍継】

天井の竿縁さおぶちなどに用いる継ぎ手。一半は下端から斜めに、他半はその上端から下に向かって斜めになったもの。

鶍継

⇒いすか‐つぎ【鶍継】

⇒いすか‐の‐はし【鶍の嘴】

いすか・し【佷し・很し】

〔形シク〕

(鳥名イスカと同源)ねじけている。継体紀「毛野けなの臣、為人ひととなり傲もとり―・しくして」

い‐すがた【居姿】ヰ‥

すわっている姿。

いず‐かた【何方】イヅ‥

〔代〕

①(不定称指示)どちらの方向・方面。どちら。伊勢物語「―に求め行かむと」

②(不定称)どなた。好色五人女1「―へもおいとま申して」

⇒いずかた‐ざま【何方ざま】

いずかた‐ざま【何方ざま】イヅ‥

どちらの方。場所にも人にもいう。源氏物語浮舟「―にもいとほしくこそはありとも」

⇒いず‐かた【何方】

いすか‐つぎ【鶍継】

天井の竿縁さおぶちなどに用いる継ぎ手。一半は下端から斜めに、他半はその上端から下に向かって斜めになったもの。

鶍継

⇒いすか【鶍・交喙】

いすか‐の‐はし【鶍の嘴】

(鶍のくちばしが交叉していることから)物事がくいちがって思うようにならないことのたとえ。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「する事なすこと、―ほど違ふ」

⇒いすか【鶍・交喙】

イスカンデル【Fazil' A. Iskander】

カフカスのアブハジア出身のロシア語作家。代表作「チェゲムのサンドロおじさん」は、アブハジアを舞台とした一世紀にもわたる年代記小説。(1929〜)

いす・ぐ【濯ぐ】

〔他四〕

ユスグの訛。

いず‐く【何処】イヅク

〔代〕

⇒いずこ。古事記中「この蟹かにや―の蟹」

⇒いずく‐へ【何処辺】

⇒何処はあれど

⇒いすか【鶍・交喙】

いすか‐の‐はし【鶍の嘴】

(鶍のくちばしが交叉していることから)物事がくいちがって思うようにならないことのたとえ。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「する事なすこと、―ほど違ふ」

⇒いすか【鶍・交喙】

イスカンデル【Fazil' A. Iskander】

カフカスのアブハジア出身のロシア語作家。代表作「チェゲムのサンドロおじさん」は、アブハジアを舞台とした一世紀にもわたる年代記小説。(1929〜)

いす・ぐ【濯ぐ】

〔他四〕

ユスグの訛。

いず‐く【何処】イヅク

〔代〕

⇒いずこ。古事記中「この蟹かにや―の蟹」

⇒いずく‐へ【何処辺】

⇒何処はあれど

いわ‐い【石井・岩井】イハヰ🔗⭐🔉

いわ‐い【石井・岩井】イハヰ

岩間の泉を井としたもの。万葉集7「―の水は飲めど飽かぬかも」

いわ‐や【石屋・岩屋・窟】イハ‥🔗⭐🔉

いわ‐や【石屋・岩屋・窟】イハ‥

①岩に横穴をあけて造った住居。石室。万葉集3「常磐なる―は今もありけれど」

②天然にできた岩間の洞穴。

⇒いわや‐ぎく【岩屋菊】

⇒いわや‐と【岩屋戸】

かせ【甲蠃・石陰子】🔗⭐🔉

かせ【甲蠃・石陰子】

(ガゼとも)ウニの古称。催馬楽、我家「御肴に何よけむ鮑あわび栄螺さだおか―良けむ」

こく【石】🔗⭐🔉

こく【石】

(慣用音。漢音はセキ)

①体積の単位。主として米穀をはかるのに用い、1石は10斗、約180リットル。斛。

②和船の積量で、10立方尺。

③材木などで、10立方尺の実積の称。約0.28立方メートル。

④鮭さけ・鱒ますなどを数える語。鮭は40尾、鱒は60尾を1石とする。

⑤大名・武士などの知行高ちぎょうだかを表す単位。「加賀百万―」

→せき(石)

じゃくおう‐じ【石王寺】‥ワウ‥🔗⭐🔉

じゃくおう‐じ【石王寺】‥ワウ‥

丹波国石(岩)王寺山(今、綾部市内)から産した硯石。黒色で白糸紋がある。

せ【石蜐・尨蹄子・石花】🔗⭐🔉

せ【石蜐・尨蹄子・石花】

〔動〕カメノテの古称。せい。〈倭名類聚鈔19〉

せき【石】🔗⭐🔉

せき【石】

(呉音はシャク。慣用音はコク)

①いし。

②(jewel)時計の軸受の宝石の数を表す語。「21―」

③ラジオなどに使われるトランジスター・ダイオードなどの数を表す語。「8―スリーバンド」

④中国の楽器分類、八音はちおんの一つ。石製の体鳴楽器である磬けいがこれに含まれる。

⑤弓の強さを表す語。椿説弓張月前編「五―の弓の長七尺五寸ありて」

⑥石見国いわみのくにの略。

→こく(石)

せき‐いん【石印】🔗⭐🔉

せき‐いん【石印】

蝋石などの石に彫刻した印。

せき‐えい【石英】🔗⭐🔉

せき‐えい【石英】

(quartz)ケイ酸から成る鉱物の一種。三方晶系に属し、ガラス光沢をもつ粒状・塊状の集合。錐面をもつ六角柱状結晶は水晶と呼ばれる。硬度7。花崗岩や流紋岩などの中に多量に含まれる。また、変成岩・堆積岩の多くに含まれる。ガラス・陶磁器の材料。

⇒せきえい‐あんざんがん【石英安山岩】

⇒せきえい‐ガラス【石英硝子】

⇒せきえい‐しゃ【石英砂】

⇒せきえい‐せんりょくがん【石英閃緑岩】

⇒せきえい‐そめんがん【石英粗面岩】

⇒せきえい‐はんがん【石英斑岩】

せきえい‐あんざんがん【石英安山岩】🔗⭐🔉

せきえい‐あんざんがん【石英安山岩】

デイサイトの訳語。現在は使わない。

⇒せき‐えい【石英】

せきえい‐ガラス【石英硝子】🔗⭐🔉

せきえい‐ガラス【石英硝子】

純粋な二酸化ケイ素だけを成分とするガラス。石英の粉末や水晶を電気炉の中で溶融して製する。高温と温度の変化とに耐え、紫外線をよく通過させる。科学実験用・化学工業用・光学用など。光通信用ファイバーに使うものは四塩化ケイ素やモノシランの分解でつくる。シリカガラス。

⇒せき‐えい【石英】

せきえい‐しゃ【石英砂】🔗⭐🔉

せきえい‐しゃ【石英砂】

(→)珪砂に同じ。

⇒せき‐えい【石英】

せきえい‐せんりょくがん【石英閃緑岩】🔗⭐🔉

せきえい‐せんりょくがん【石英閃緑岩】

主に斜長石・石英・角閃石から成る粗粒で完晶質の深成岩。

⇒せき‐えい【石英】

せきえい‐そめんがん【石英粗面岩】🔗⭐🔉

せきえい‐そめんがん【石英粗面岩】

(liparite)(→)流紋岩に同じ。

⇒せき‐えい【石英】

せきえい‐はんがん【石英斑岩】🔗⭐🔉

せきえい‐はんがん【石英斑岩】

火成岩の一種。石英と正長石の斑晶をもつ斑岩。多く岩脈や岩株となって産出、白・灰・黄・緑色などを呈する。

⇒せき‐えい【石英】

せき‐おう【石黄】‥ワウ🔗⭐🔉

せき‐おう【石黄】‥ワウ

硫化ヒ素を主成分とする鉱物。単斜晶系に属し、黄色で樹脂光沢を有し有毒。雄黄。古名、雌黄。

せき‐か【石果】‥クワ🔗⭐🔉

せき‐か【石果】‥クワ

〔生〕(→)核果かっかに同じ。

せきかし【石河子】🔗⭐🔉

せきかし【石河子】

(Shihezi)中国、新疆ウイグル自治区北部、天山山脈北麓の工業都市。畜産業も盛ん。人口59万(2000)。

せっ‐か【石化】セキクワ🔗⭐🔉

せっ‐か【石化】セキクワ

①生物の遺骸に炭酸石灰・ケイ酸などが入りこんで元の組織を置換し、硬くする作用。化石化作用。

②(→)帯化に同じ。

せっ‐か【石火】セキクワ🔗⭐🔉

せっ‐か【石火】セキクワ

①燧石ひうちいしを打って出す火。源平盛衰記45「大師自ら―を敲き出して」

②短い瞬間またはすばやい動作のたとえ。「電光―」

⇒せっか‐の‐ひかり【石火の光】

せっ‐か【石貨】セキクワ🔗⭐🔉

せっ‐か【石貨】セキクワ

石造の貨幣。

せっ‐かい【石灰】セキクワイ🔗⭐🔉

せっ‐かい【石灰】セキクワイ

(lime)生せい石灰(酸化カルシウム)、およびこれを水和して得る消しょう石灰(水酸化カルシウム)の通称。広義には石灰石(炭酸カルシウム)を含む。いしばい。

⇒せっかい‐いおう‐ごうざい【石灰硫黄合剤】

⇒せっかい‐えき【石灰液】

⇒せっかい‐か【石灰化】

⇒せっかい‐か【石灰華】

⇒せっかい‐かいめん【石灰海綿】

⇒せっかい‐がん【石灰岩】

⇒せっかい‐さつざい【石灰擦剤】

⇒せっかいしつ‐ひりょう【石灰質肥料】

⇒せっかい‐すい【石灰水】

⇒せっかい‐せき【石灰石】

⇒せっかい‐そう【石灰層】

⇒せっかい‐そう【石灰藻】

⇒せっかい‐ちっそ【石灰窒素】

⇒せっかい‐どう【石灰洞】

⇒せっかい‐にゅう【石灰乳】

⇒せっかい‐モルタル【石灰モルタル】

せっ‐かい【石塊】セキクワイ🔗⭐🔉

せっ‐かい【石塊】セキクワイ

石のかたまり。いしころ。

せっかい‐か【石灰化】セキクワイクワ🔗⭐🔉

せっかい‐か【石灰化】セキクワイクワ

〔医〕組織に石灰(炭酸カルシウム・リン酸カルシウム)が沈着すること。骨形成の生理的な過程のほか、異栄養性石灰化と石灰転移とがある。

⇒せっ‐かい【石灰】

せっかい‐モルタル【石灰モルタル】セキクワイ‥🔗⭐🔉

せっかい‐モルタル【石灰モルタル】セキクワイ‥

水酸化カルシウム(消石灰)に砂を加え、水でこね合わせて作ったもの。

⇒せっ‐かい【石灰】

せっか‐さい【石花菜】セキクワ‥🔗⭐🔉

せっか‐さい【石花菜】セキクワ‥

テングサの異称。

せっかそう【石家荘】セキ‥サウ🔗⭐🔉

せっかそう【石家荘】セキ‥サウ

(Shijiazhuang)中国河北省の省都。鉄道の交点で、各種工業が発達。人口197万(2000)。別名、石門。

せっか‐の‐ひかり【石火の光】セキクワ‥🔗⭐🔉

せっか‐の‐ひかり【石火の光】セキクワ‥

きわめて短い時間をたとえていう語。平家物語10「老少不定の世の中は―に異ならず」

⇒せっ‐か【石火】

せ‐の‐うみ【石花海】🔗⭐🔉

せ‐の‐うみ【石花海】

駿河湾南西部にある水深100メートル以浅の浅堆せんたい。イワシ・サバなどの好漁場。

[漢]石🔗⭐🔉

石 字形

筆順

筆順

〔石部0画/5画/教育/3248・4050〕

〔音〕セキ(漢) シャク(呉) コク(慣)

〔訓〕いし・いわ

[意味]

①地表に散在する、岩の小さいもの。いし。「岩石・鉱石・宝石・磁石じしゃく・石仏・石工・金石文」▶器械の部品などに用いる硬い(小粒の)鉱物性物質の個数を数えるにも用いる。「二十一石の時計」

②ごいし。「布石・定石じょうせき」

③治療用のいしばり。「薬石」

④役に立たないもの。ねうちのないもの。「瓦石がせき・玉石混交」

⑤コク単位の名。

㋐米穀などの量の単位。一石は十斗。約一八〇リットル。「加賀百万石」「良二千石せき」▶もと「斛こく」と書く。

㋑和船の積載量、材木の容積の単位。一石は十立方尺。約〇・二六立方メートル。「三十石船ぶね」

⑥「石見いわみ国」の略。「石州」

[解字]

会意。「厂」(=がけ)+「口」(=いしの形)。

[下ツキ

一石・隕石・燕石・温石・懐石・化石・瓦石・滑石・岩石・輝石・玉石・金石・鶏血石・珪石・結石・減石・原石・鉱石・黒曜石・採石・砕石・試金石・磁石・矢石・歯石・酒石酸・硝石・定石・鍾乳石・燧石・泉石・漱石枕流・礎石・堆石・大理石・胆石・柱石・長石・鉄石・転石・投石・土石・盤石・磐石・砒石・布石・方解石・宝石・木石・盆石・薬石・落石・良二千石・蠟石・流石さすが

[難読]

石蓴あおさ・石決明あわび・石首魚いしもち・石斑魚うぐい・石女うまずめ・石蜐かめのて・石榴ざくろ・石南花しゃくなげ・石楠花しゃくなげ・石蕗つわぶき・石松ひかげのかずら

〔石部0画/5画/教育/3248・4050〕

〔音〕セキ(漢) シャク(呉) コク(慣)

〔訓〕いし・いわ

[意味]

①地表に散在する、岩の小さいもの。いし。「岩石・鉱石・宝石・磁石じしゃく・石仏・石工・金石文」▶器械の部品などに用いる硬い(小粒の)鉱物性物質の個数を数えるにも用いる。「二十一石の時計」

②ごいし。「布石・定石じょうせき」

③治療用のいしばり。「薬石」

④役に立たないもの。ねうちのないもの。「瓦石がせき・玉石混交」

⑤コク単位の名。

㋐米穀などの量の単位。一石は十斗。約一八〇リットル。「加賀百万石」「良二千石せき」▶もと「斛こく」と書く。

㋑和船の積載量、材木の容積の単位。一石は十立方尺。約〇・二六立方メートル。「三十石船ぶね」

⑥「石見いわみ国」の略。「石州」

[解字]

会意。「厂」(=がけ)+「口」(=いしの形)。

[下ツキ

一石・隕石・燕石・温石・懐石・化石・瓦石・滑石・岩石・輝石・玉石・金石・鶏血石・珪石・結石・減石・原石・鉱石・黒曜石・採石・砕石・試金石・磁石・矢石・歯石・酒石酸・硝石・定石・鍾乳石・燧石・泉石・漱石枕流・礎石・堆石・大理石・胆石・柱石・長石・鉄石・転石・投石・土石・盤石・磐石・砒石・布石・方解石・宝石・木石・盆石・薬石・落石・良二千石・蠟石・流石さすが

[難読]

石蓴あおさ・石決明あわび・石首魚いしもち・石斑魚うぐい・石女うまずめ・石蜐かめのて・石榴ざくろ・石南花しゃくなげ・石楠花しゃくなげ・石蕗つわぶき・石松ひかげのかずら

筆順

筆順

〔石部0画/5画/教育/3248・4050〕

〔音〕セキ(漢) シャク(呉) コク(慣)

〔訓〕いし・いわ

[意味]

①地表に散在する、岩の小さいもの。いし。「岩石・鉱石・宝石・磁石じしゃく・石仏・石工・金石文」▶器械の部品などに用いる硬い(小粒の)鉱物性物質の個数を数えるにも用いる。「二十一石の時計」

②ごいし。「布石・定石じょうせき」

③治療用のいしばり。「薬石」

④役に立たないもの。ねうちのないもの。「瓦石がせき・玉石混交」

⑤コク単位の名。

㋐米穀などの量の単位。一石は十斗。約一八〇リットル。「加賀百万石」「良二千石せき」▶もと「斛こく」と書く。

㋑和船の積載量、材木の容積の単位。一石は十立方尺。約〇・二六立方メートル。「三十石船ぶね」

⑥「石見いわみ国」の略。「石州」

[解字]

会意。「厂」(=がけ)+「口」(=いしの形)。

[下ツキ

一石・隕石・燕石・温石・懐石・化石・瓦石・滑石・岩石・輝石・玉石・金石・鶏血石・珪石・結石・減石・原石・鉱石・黒曜石・採石・砕石・試金石・磁石・矢石・歯石・酒石酸・硝石・定石・鍾乳石・燧石・泉石・漱石枕流・礎石・堆石・大理石・胆石・柱石・長石・鉄石・転石・投石・土石・盤石・磐石・砒石・布石・方解石・宝石・木石・盆石・薬石・落石・良二千石・蠟石・流石さすが

[難読]

石蓴あおさ・石決明あわび・石首魚いしもち・石斑魚うぐい・石女うまずめ・石蜐かめのて・石榴ざくろ・石南花しゃくなげ・石楠花しゃくなげ・石蕗つわぶき・石松ひかげのかずら

〔石部0画/5画/教育/3248・4050〕

〔音〕セキ(漢) シャク(呉) コク(慣)

〔訓〕いし・いわ

[意味]

①地表に散在する、岩の小さいもの。いし。「岩石・鉱石・宝石・磁石じしゃく・石仏・石工・金石文」▶器械の部品などに用いる硬い(小粒の)鉱物性物質の個数を数えるにも用いる。「二十一石の時計」

②ごいし。「布石・定石じょうせき」

③治療用のいしばり。「薬石」

④役に立たないもの。ねうちのないもの。「瓦石がせき・玉石混交」

⑤コク単位の名。

㋐米穀などの量の単位。一石は十斗。約一八〇リットル。「加賀百万石」「良二千石せき」▶もと「斛こく」と書く。

㋑和船の積載量、材木の容積の単位。一石は十立方尺。約〇・二六立方メートル。「三十石船ぶね」

⑥「石見いわみ国」の略。「石州」

[解字]

会意。「厂」(=がけ)+「口」(=いしの形)。

[下ツキ

一石・隕石・燕石・温石・懐石・化石・瓦石・滑石・岩石・輝石・玉石・金石・鶏血石・珪石・結石・減石・原石・鉱石・黒曜石・採石・砕石・試金石・磁石・矢石・歯石・酒石酸・硝石・定石・鍾乳石・燧石・泉石・漱石枕流・礎石・堆石・大理石・胆石・柱石・長石・鉄石・転石・投石・土石・盤石・磐石・砒石・布石・方解石・宝石・木石・盆石・薬石・落石・良二千石・蠟石・流石さすが

[難読]

石蓴あおさ・石決明あわび・石首魚いしもち・石斑魚うぐい・石女うまずめ・石蜐かめのて・石榴ざくろ・石南花しゃくなげ・石楠花しゃくなげ・石蕗つわぶき・石松ひかげのかずら

広辞苑に「石」で始まるの検索結果 1-85。もっと読み込む