複数辞典一括検索+![]()

![]()

かん【竿】🔗⭐🔉

かん【竿】

たけざお。さお。また、それを数える語。

かん‐きゅう【竿球】‥キウ🔗⭐🔉

かん‐きゅう【竿球】‥キウ

旗竿の上端に付ける球状の飾り。

かん‐しゅ【竿首】🔗⭐🔉

かん‐しゅ【竿首】

(→)梟首きょうしゅに同じ。

かん‐しょう【竿檣】‥シヤウ🔗⭐🔉

かん‐しょう【竿檣】‥シヤウ

檣楼を設けず、簡単な見張台や信号竿を装置する軍艦の檣ほばしら。

かん‐とう【竿燈・竿灯】🔗⭐🔉

かん‐とう【竿燈・竿灯】

①秋田市で行われる七夕祭の行事。また、その時に使われる、長い竹竿に多数の提灯をつけたもの。手で支えず、腰・肩・額などに立て、提灯の火を消さないように町を練って腕を競う。現在は8月3日〜6日に行われ、仙台の七夕、青森のねぶたと並んで東北三大祭の一つ。〈[季]秋〉

竿灯

提供:NHK

②(→)街灯に同じ。

かん‐とう【竿頭】🔗⭐🔉

かん‐とう【竿頭】

竿のさき。「百尺―」

さお【竿・棹】サヲ🔗⭐🔉

さお【竿・棹】サヲ

①枝葉を取り去った竹の幹。「旗―」「物干し―」

②船を進めるのに用いる長い棒。水棹みさお。万葉集18「船に乗り川の瀬ごとに―さしのぼれ」

③秤竿はかりざおの略。→棹秤さおばかり。

④間竿けんざおの略。日葡辞書「サヲヲウツ」

⑤三味線の胴から上の、弦を張った長い部分。転じて、三味線。→三味線(図)。

⑥「つりざお」の略。

⑦卵塔・石灯籠などの柱状の部分。竿石さおいし。→石灯籠(図)。

⑧箪笥たんす・長持ながもちなどにさしてかつぐ棒。また、箪笥・長持などを数えるのに用いる語。「箪笥一―」

⑨真っ直ぐに長い物のたとえ。「雁が―になる」

⑩陰茎。

⑪旗を数えるのに用いる語。欽明紀「五色幡二―」

⑫羊羹ようかん・洲浜すはまなどの棹物菓子を数えるのに用いる語。

◇1は「竿」、2・5・8・12は「棹」と書くのがふつう。

⇒竿の先に鈴

さお‐いし【竿石】サヲ‥🔗⭐🔉

さお‐いし【竿石】サヲ‥

(→)竿7に同じ。

さお‐いれ【竿入れ】サヲ‥🔗⭐🔉

さお‐いれ【竿入れ】サヲ‥

間竿けんざおで地積を測量すること。また、検地のこと。竿打ち。

さお‐うち【竿打ち】サヲ‥🔗⭐🔉

さお‐うち【竿打ち】サヲ‥

(→)「竿入れ」に同じ。

さお‐がしら【竿頭】サヲ‥🔗⭐🔉

さお‐がしら【竿頭】サヲ‥

同じ釣船の中で、その日一番多く魚を釣った人。

さお‐がね【竿金】サヲ‥🔗⭐🔉

さお‐がね【竿金】サヲ‥

「竹流し」の別称。

さお‐コンパス【竿コンパス】サヲ‥🔗⭐🔉

さお‐コンパス【竿コンパス】サヲ‥

大きな円を描くために直線定規の両端に取り付けて用いる部品。普通のコンパスでは届かない場合に用いる。ビーム‐コンパス。

さお‐だか【竿鷹】サヲ‥🔗⭐🔉

さお‐だか【竿鷹】サヲ‥

鷹狩の一種。隼はやぶさを馴養じゅんようして鴨などを捕獲する方法。竿を立てて鳥を追い、その竿を目当てに隼が獲物を捕らえることからの名。

さお‐だけ【竿竹】サヲ‥🔗⭐🔉

さお‐だけ【竿竹】サヲ‥

竿にした竹。竹の竿。

さお‐つぎ【竿継ぎ】サヲ‥🔗⭐🔉

さお‐つぎ【竿継ぎ】サヲ‥

木材継手の一種。材端に長い枘ほぞすなわち竿枘を作り、他の材に設けた枘穴に差し入れ、車知しゃちを打ち込んで固めるもの。

竿継ぎ

さおつけ‐の‐お【竿付の緒】サヲ‥ヲ🔗⭐🔉

さおつけ‐の‐お【竿付の緒】サヲ‥ヲ

旗を竿に結びつけるための紐。

さお‐づり【竿釣】サヲ‥🔗⭐🔉

さお‐づり【竿釣】サヲ‥

釣竿を用いて魚を釣る方法。

さお‐とり【竿取】サヲ‥🔗⭐🔉

さお‐とり【竿取】サヲ‥

江戸時代、検地や検見けみなど測量をする時、間竿けんざおを取り扱った者。

○竿の先に鈴さおのさきにすず🔗⭐🔉

○竿の先に鈴さおのさきにすず

さわがしいこと、また、おしゃべりなこと。

⇒さお【竿・棹】

さお‐のぞき【竿除き】サヲ‥

検地から除外した土地。高札場・墓地・溜池の類。

さお‐のび【竿延び】サヲ‥

(→)「縄なわ延び」に同じ。

さお‐ばかり【棹秤・竿秤】サヲ‥

秤の一種。目盛のある竿の一端に品物をかけ、把手とってを支点として分銅を移動し、竿が水平になったとき目盛を読んで重さをはかる。

棹秤

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

棹秤(部分)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

棹秤(部分)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

さ‐おばし【さ小橋】‥ヲ‥

(サは接頭語)小さい橋。景行紀「朝霜の御木みけの―侍臣まえつきみい渡らすも」

さおびこ‐さおびめ【狭穂彦狭穂姫・沙本毘古沙本毘売】サホ‥サホ‥

古代伝説上の兄妹。開化天皇の孫という。妹は垂仁天皇の皇后となり、兄の謀反を知りつつ夫との板ばさみに苦しみ、兄とともに果てた。

さお‐ひめ【佐保姫】サホ‥

①春をつかさどる女神。佐保山は平城京の東に当たり、方角を四季に配すれば東は春に当たるからいった。〈[季]春〉。兼盛集「―の糸染めかくる青柳を」→竜田姫。

②〔植〕ジオウ(地黄)の別称。

さお‐ぶぎょう【竿奉行】サヲ‥ギヤウ

江戸時代、検地のとき竿入れをつかさどった奉行。

さお‐ぶち【竿縁】サヲ‥

板張天井の板を支え、化粧するために、板と直角の方向におよそ45センチメートル位の間隔でとりつけた細長い材。

⇒さおぶち‐てんじょう【竿縁天井】

さおぶち‐てんじょう【竿縁天井】サヲ‥ジヤウ

天井の一形式。壁と天井の境界に回り縁ぶちを巡らせ、これに竿縁を一方向に渡しその上に板を張る。和室の天井の最も一般的な形式。

⇒さお‐ぶち【竿縁】

さ‐おぶね【さ小舟】‥ヲ‥

(サは接頭語)小さい舟。こぶね。おぶね。万葉集10「彦星の河瀬を渡る―の」

さお‐ほぞ【竿枘】サヲ‥

〔建〕普通の枘ほぞよりも細長くつくった枘。

さお‐ぼり【棹掘り】サヲ‥

鉄棹または木棹に錐きりを装置し、これを上下し、または回旋して井戸を掘る方法。

さお‐もの【棹物】サヲ‥

棹物菓子の略。棒状に作って小口切りにする和菓子。羊羹ようかん・洲浜すはまの類。

さお‐やま【佐保山】サホ‥

(佐保はサホとも)奈良山の一部。奈良市の北にある山。紅葉の名所。(歌枕)

さ‐おり

(「さ」は稲の意。「さのぼり」に対する語か)田植を始める日の祝い。

さ‐おり【狭織】

幅を狭く織った倭文布しずぬの。帯に用い、後世の真田さなだ織の類という。万葉集11「古の―の帯を結び垂れ」。日葡辞書「サヲリヲビ」

さ‐おん【差音】

二つの純音の振動数の差によって生ずる音。↔加音

さか【尺】

(シャクの転)長さの単位。しゃく。万葉集13「杖足らず八―の嘆き嘆けども験しるしを無みと」

さか【坂・阪】

①一方は高く一方は低く、傾斜している道。

②比喩として、物事の区切り・境。「五十の―を越す」

さか【冠】

とさか。鶏冠。天武紀下「その―海石榴つばきの華の似ごとし」

さか【栄】

(→)「さかえ」に同じ。複合語として用いる。祝詞、祈年祭「朝日の豊―のぼり」。「弥栄いやさか」

さか【逆・倒】

さかさま。ぎゃく。多く複合語に用いる。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―に立つて」。「―子」「―恨み」

さか【酒】

「さけ」の古形。複合語に用いられる。「―樽」

さか【斛】

容積の単位。石こく。顕宗紀「稲斛ひとさかに銀銭一文ひとつをかふ」

さか【境】

さかい。区画。複合語として用いる。万葉集9「海うな―を過ぎて漕ぎゆくに」

さか【沙河】

①中国遼寧省瀋陽の南方にある地名。日露戦争における会戦の地。

②中国河南省にある淮河わいがの一支流。汝河。さが。

さ‐か【茶菓】‥クワ

茶と菓子。ちゃか。「―のもてなし」「―を供する」

さか【釈迦】

(シャカの直音化)

⇒しゃか。仏足石歌「―の御足跡みあと石にうつしおき」

さが

(関東から東海道にかけての海村で)主に北西の高所から吹きおろす風。東北地方の一部でもいう。

さが【相・性】

(字音語か。すがた・さまの意)

①もって生まれた性質や宿命。源氏物語椎本「いとくまなきみ心の―にておしはかり給ふにや侍らむ」。「悲しい―」

②ならわし。習慣。くせ。源氏物語葵「後れ先立つほどの定めなさは世の―と見たまへ知りながら」

さが【祥】

(「相・性さが」と同源)

①前兆。きざし。垂仁紀「是何の―ならむ」

②めでたいしるし。吉兆。神代紀上「如何ぞ婦女たおやめの反かえりて言先ことさいだつや、事既に不祥さがなし」

さが【佐賀】

①九州地方北西部を占める県。肥前国の東半部を管轄。面積2440平方キロメートル。人口86万6千。全10市。

→岳の新太郎さん

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②佐賀県南東部の市。県庁所在地。もと鍋島氏36万石の城下町。筑紫平野の穀倉地帯の中心。人口20万7千。

→佐賀の乱

さ‐が【嵯峨】

①高低があってふぞろいのさま。

②山の高くけわしいさま。

さが【嵯峨】

①京都市の北西隅、右京区の地名。大堰おおい川を隔てて嵐山に対し、清涼寺・天竜寺・大覚寺などのある名勝地。古く嵐山を中心に桜花・紅葉の名所。

嵯峨の竹林

撮影:的場 啓

さ‐おばし【さ小橋】‥ヲ‥

(サは接頭語)小さい橋。景行紀「朝霜の御木みけの―侍臣まえつきみい渡らすも」

さおびこ‐さおびめ【狭穂彦狭穂姫・沙本毘古沙本毘売】サホ‥サホ‥

古代伝説上の兄妹。開化天皇の孫という。妹は垂仁天皇の皇后となり、兄の謀反を知りつつ夫との板ばさみに苦しみ、兄とともに果てた。

さお‐ひめ【佐保姫】サホ‥

①春をつかさどる女神。佐保山は平城京の東に当たり、方角を四季に配すれば東は春に当たるからいった。〈[季]春〉。兼盛集「―の糸染めかくる青柳を」→竜田姫。

②〔植〕ジオウ(地黄)の別称。

さお‐ぶぎょう【竿奉行】サヲ‥ギヤウ

江戸時代、検地のとき竿入れをつかさどった奉行。

さお‐ぶち【竿縁】サヲ‥

板張天井の板を支え、化粧するために、板と直角の方向におよそ45センチメートル位の間隔でとりつけた細長い材。

⇒さおぶち‐てんじょう【竿縁天井】

さおぶち‐てんじょう【竿縁天井】サヲ‥ジヤウ

天井の一形式。壁と天井の境界に回り縁ぶちを巡らせ、これに竿縁を一方向に渡しその上に板を張る。和室の天井の最も一般的な形式。

⇒さお‐ぶち【竿縁】

さ‐おぶね【さ小舟】‥ヲ‥

(サは接頭語)小さい舟。こぶね。おぶね。万葉集10「彦星の河瀬を渡る―の」

さお‐ほぞ【竿枘】サヲ‥

〔建〕普通の枘ほぞよりも細長くつくった枘。

さお‐ぼり【棹掘り】サヲ‥

鉄棹または木棹に錐きりを装置し、これを上下し、または回旋して井戸を掘る方法。

さお‐もの【棹物】サヲ‥

棹物菓子の略。棒状に作って小口切りにする和菓子。羊羹ようかん・洲浜すはまの類。

さお‐やま【佐保山】サホ‥

(佐保はサホとも)奈良山の一部。奈良市の北にある山。紅葉の名所。(歌枕)

さ‐おり

(「さ」は稲の意。「さのぼり」に対する語か)田植を始める日の祝い。

さ‐おり【狭織】

幅を狭く織った倭文布しずぬの。帯に用い、後世の真田さなだ織の類という。万葉集11「古の―の帯を結び垂れ」。日葡辞書「サヲリヲビ」

さ‐おん【差音】

二つの純音の振動数の差によって生ずる音。↔加音

さか【尺】

(シャクの転)長さの単位。しゃく。万葉集13「杖足らず八―の嘆き嘆けども験しるしを無みと」

さか【坂・阪】

①一方は高く一方は低く、傾斜している道。

②比喩として、物事の区切り・境。「五十の―を越す」

さか【冠】

とさか。鶏冠。天武紀下「その―海石榴つばきの華の似ごとし」

さか【栄】

(→)「さかえ」に同じ。複合語として用いる。祝詞、祈年祭「朝日の豊―のぼり」。「弥栄いやさか」

さか【逆・倒】

さかさま。ぎゃく。多く複合語に用いる。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―に立つて」。「―子」「―恨み」

さか【酒】

「さけ」の古形。複合語に用いられる。「―樽」

さか【斛】

容積の単位。石こく。顕宗紀「稲斛ひとさかに銀銭一文ひとつをかふ」

さか【境】

さかい。区画。複合語として用いる。万葉集9「海うな―を過ぎて漕ぎゆくに」

さか【沙河】

①中国遼寧省瀋陽の南方にある地名。日露戦争における会戦の地。

②中国河南省にある淮河わいがの一支流。汝河。さが。

さ‐か【茶菓】‥クワ

茶と菓子。ちゃか。「―のもてなし」「―を供する」

さか【釈迦】

(シャカの直音化)

⇒しゃか。仏足石歌「―の御足跡みあと石にうつしおき」

さが

(関東から東海道にかけての海村で)主に北西の高所から吹きおろす風。東北地方の一部でもいう。

さが【相・性】

(字音語か。すがた・さまの意)

①もって生まれた性質や宿命。源氏物語椎本「いとくまなきみ心の―にておしはかり給ふにや侍らむ」。「悲しい―」

②ならわし。習慣。くせ。源氏物語葵「後れ先立つほどの定めなさは世の―と見たまへ知りながら」

さが【祥】

(「相・性さが」と同源)

①前兆。きざし。垂仁紀「是何の―ならむ」

②めでたいしるし。吉兆。神代紀上「如何ぞ婦女たおやめの反かえりて言先ことさいだつや、事既に不祥さがなし」

さが【佐賀】

①九州地方北西部を占める県。肥前国の東半部を管轄。面積2440平方キロメートル。人口86万6千。全10市。

→岳の新太郎さん

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②佐賀県南東部の市。県庁所在地。もと鍋島氏36万石の城下町。筑紫平野の穀倉地帯の中心。人口20万7千。

→佐賀の乱

さ‐が【嵯峨】

①高低があってふぞろいのさま。

②山の高くけわしいさま。

さが【嵯峨】

①京都市の北西隅、右京区の地名。大堰おおい川を隔てて嵐山に対し、清涼寺・天竜寺・大覚寺などのある名勝地。古く嵐山を中心に桜花・紅葉の名所。

嵯峨の竹林

撮影:的場 啓

②嵯峨切さがぎれの略。

サガ【Saga ノルウェー】

(サーガとも)

①(物語の意)中世北欧の散文物語の総称。12〜14世紀にアイスランドで成立。ノルウェーからアイスランドへの植民前後の事柄を題材とするものが多い。また、伝説に基づく冒険談やバイキング行為、首長たちの抗争を史的に記したものもある。

②転じて、一族・一門を歴史的に描いた大河小説をいう。

ざ‐か【座下】

①座席のそば。

②(席の近くに差し上げる意)書簡文で、先方の宛名の脇付に記して敬意を表す語。

ざ‐が【坐臥】‥グワ

すわることと寝ること。おきふし。起居。「行住―」

さか‐あいさつ【酒挨拶】

酒を供して客をもてなすこと。浄瑠璃、堀川波鼓「―の客振の、よきも過ぎては仇となる」

さか‐あがり【逆上がり】

(→)「しりあがり」2に同じ。

ザカート【zakāt アラビア】

イスラム法に定められた喜捨。五行の一つで、全信徒の義務。所有する財産のうちから一定率を毎年支払い、貧者・寡婦・孤児・旅行者などの救済に使われる。救貧税。

さか‐あぶら【酒膏・醪】

濁り酒の上に浮かんだかす。一説に濁り酒ともいう。〈倭名類聚鈔16〉

さか‐あみ【逆網】

「真網逆網まあみさかあみ」参照。

⇒さかあみ‐ぶね【逆網船】

さかあみ‐ぶね【逆網船】

2隻の網船で操業するとき、逆網を積む左方の船の称。

⇒さか‐あみ【逆網】

さかい【堺】サカヒ

大阪府の市。政令指定都市の一つ。大阪湾東岸、大和川河口を隔てて大阪市の南に隣接。室町時代、商人の自治による環濠都市を形成、明みんとの貿易港として繁栄した。現今、臨海部は堺・泉北せんぼく工業地域で、南部の丘陵地には住宅団地が多い。人口83万1千。

⇒さかい‐けんだん【堺検断】

⇒さかい‐じけん【堺事件】

⇒さかい‐じゅう【堺重】

⇒さかい‐すじ【堺筋】

⇒さかい‐だんつう【堺段通】

⇒さかい‐でんじゅ【堺伝授】

⇒さかい‐ぶぎょう【堺奉行】

⇒さかい‐ぶね【堺船】

⇒さかい‐りゅう【堺流】

さかい【堺】サカヒ

姓氏の一つ。

⇒さかい‐としひこ【堺利彦】

さかい【境・界】サカヒ

(サカフの連用形から)

①土地のくぎり。しきり。境界。土佐日記「国の―の内はとて見送りに来る人あまたが中に」。「―をする」

②物事のわかれ目。際きわ。源氏物語若菜上「今なんこの世の―を心やすく行き離るべき」。「生死の―」

③境界のうち。地域。範囲。源氏物語明石「住吉の神近き―をしづめ守り給ふ」

④境地。境遇。平家物語1「年のわかきをたのむべきにあらず、老少不定の―なり」

⇒さかい‐あらそい【境争い】

⇒さかい‐ぎ【境木】

⇒さかい‐め【境目】

⇒さかい‐もめ【境揉め】

⇒さかい‐ろん【境論】

⇒さかい‐わだん【境和談】

さかい【坂井】‥ヰ

福井県北部の市。九頭竜川流域の稲作と東尋坊・丸岡城などの観光を基幹とする。人口9万2千。

さかい【酒井】‥ヰ

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名。

⇒さかい‐ただかつ【酒井忠勝】

⇒さかい‐ただきよ【酒井忠清】

⇒さかい‐ただつぐ【酒井忠次】

⇒さかい‐ただよ【酒井忠世】

⇒さかい‐の‐たいこ【酒井の太鼓】

⇒さかい‐ほういつ【酒井抱一】

さかいサカヒ

〔助詞〕

(「境さかい」から生じたものか。上方語)物事の理由・原因を表す語。によって。ので。から。東海道中膝栗毛6「乗ならはやうのらんせ。いつきに出す―」。「走った―疲れた」

▷地方により「さけ」「しゃけ」などという。「で」「に」を付けても用いる。軽口福蔵主「左様にほめさしやる―で此中も夢を見るか」。好色二代男「親仁が呉れた―に着ると腹を立つるを」

さ‐がい【詐害】

いつわりたくらんで他人に損害を与えること。

⇒さがい‐こうい【詐害行為】

さかい‐あらそい【境争い】サカヒアラソヒ

土地・山林などの、境界の権利についての争論。境論。境揉もめ。

⇒さかい【境・界】

さが‐いか‐だいがく【佐賀医科大学】‥クワ‥

もと国立大学の一つ。1976年設立。2003年佐賀大学に統合され、同大医学部となる。

さか‐いき【逆息】

息ぜわしいこと。せくこと。古今著聞集16「―になりて走り向ひて」

さか‐いき【酒息】

酒を飲んだ人の酒くさい息。

さかい‐ぎ【境木】サカヒ‥

境界のしるしとした木。

⇒さかい【境・界】

さかい‐けんだん【堺検断】サカヒ‥

堺奉行の異称。

⇒さかい【堺】

さがい‐こうい【詐害行為】‥カウヰ

〔法〕債務者が債権者を害することを知ってする財産上の法律行為。債権者はその行為の取消しを裁判所に請求することができる。→債権者取消権

⇒さ‐がい【詐害】

さかい‐じけん【堺事件】サカヒ‥

慶応4年(1868)2月15日、堺警備の土佐藩兵が海岸測量中のフランス兵士を攻撃し、死者11人の被害を与えた事件。維新政府はフランスの要求に従い賠償金を支払い、土佐藩士に切腹を命じた。森鴎外に同名の小説がある。

⇒さかい【堺】

さかい‐じゅう【堺重】サカヒヂユウ

堺の名産で、春慶塗の重箱。多くは入れ子にしたもの。

⇒さかい【堺】

さかい‐すじ【堺筋】サカヒスヂ

大阪市の中央区、繁華な船場せんば・島之内を南北に貫く大通り。

堺筋

撮影:的場 啓

②嵯峨切さがぎれの略。

サガ【Saga ノルウェー】

(サーガとも)

①(物語の意)中世北欧の散文物語の総称。12〜14世紀にアイスランドで成立。ノルウェーからアイスランドへの植民前後の事柄を題材とするものが多い。また、伝説に基づく冒険談やバイキング行為、首長たちの抗争を史的に記したものもある。

②転じて、一族・一門を歴史的に描いた大河小説をいう。

ざ‐か【座下】

①座席のそば。

②(席の近くに差し上げる意)書簡文で、先方の宛名の脇付に記して敬意を表す語。

ざ‐が【坐臥】‥グワ

すわることと寝ること。おきふし。起居。「行住―」

さか‐あいさつ【酒挨拶】

酒を供して客をもてなすこと。浄瑠璃、堀川波鼓「―の客振の、よきも過ぎては仇となる」

さか‐あがり【逆上がり】

(→)「しりあがり」2に同じ。

ザカート【zakāt アラビア】

イスラム法に定められた喜捨。五行の一つで、全信徒の義務。所有する財産のうちから一定率を毎年支払い、貧者・寡婦・孤児・旅行者などの救済に使われる。救貧税。

さか‐あぶら【酒膏・醪】

濁り酒の上に浮かんだかす。一説に濁り酒ともいう。〈倭名類聚鈔16〉

さか‐あみ【逆網】

「真網逆網まあみさかあみ」参照。

⇒さかあみ‐ぶね【逆網船】

さかあみ‐ぶね【逆網船】

2隻の網船で操業するとき、逆網を積む左方の船の称。

⇒さか‐あみ【逆網】

さかい【堺】サカヒ

大阪府の市。政令指定都市の一つ。大阪湾東岸、大和川河口を隔てて大阪市の南に隣接。室町時代、商人の自治による環濠都市を形成、明みんとの貿易港として繁栄した。現今、臨海部は堺・泉北せんぼく工業地域で、南部の丘陵地には住宅団地が多い。人口83万1千。

⇒さかい‐けんだん【堺検断】

⇒さかい‐じけん【堺事件】

⇒さかい‐じゅう【堺重】

⇒さかい‐すじ【堺筋】

⇒さかい‐だんつう【堺段通】

⇒さかい‐でんじゅ【堺伝授】

⇒さかい‐ぶぎょう【堺奉行】

⇒さかい‐ぶね【堺船】

⇒さかい‐りゅう【堺流】

さかい【堺】サカヒ

姓氏の一つ。

⇒さかい‐としひこ【堺利彦】

さかい【境・界】サカヒ

(サカフの連用形から)

①土地のくぎり。しきり。境界。土佐日記「国の―の内はとて見送りに来る人あまたが中に」。「―をする」

②物事のわかれ目。際きわ。源氏物語若菜上「今なんこの世の―を心やすく行き離るべき」。「生死の―」

③境界のうち。地域。範囲。源氏物語明石「住吉の神近き―をしづめ守り給ふ」

④境地。境遇。平家物語1「年のわかきをたのむべきにあらず、老少不定の―なり」

⇒さかい‐あらそい【境争い】

⇒さかい‐ぎ【境木】

⇒さかい‐め【境目】

⇒さかい‐もめ【境揉め】

⇒さかい‐ろん【境論】

⇒さかい‐わだん【境和談】

さかい【坂井】‥ヰ

福井県北部の市。九頭竜川流域の稲作と東尋坊・丸岡城などの観光を基幹とする。人口9万2千。

さかい【酒井】‥ヰ

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名。

⇒さかい‐ただかつ【酒井忠勝】

⇒さかい‐ただきよ【酒井忠清】

⇒さかい‐ただつぐ【酒井忠次】

⇒さかい‐ただよ【酒井忠世】

⇒さかい‐の‐たいこ【酒井の太鼓】

⇒さかい‐ほういつ【酒井抱一】

さかいサカヒ

〔助詞〕

(「境さかい」から生じたものか。上方語)物事の理由・原因を表す語。によって。ので。から。東海道中膝栗毛6「乗ならはやうのらんせ。いつきに出す―」。「走った―疲れた」

▷地方により「さけ」「しゃけ」などという。「で」「に」を付けても用いる。軽口福蔵主「左様にほめさしやる―で此中も夢を見るか」。好色二代男「親仁が呉れた―に着ると腹を立つるを」

さ‐がい【詐害】

いつわりたくらんで他人に損害を与えること。

⇒さがい‐こうい【詐害行為】

さかい‐あらそい【境争い】サカヒアラソヒ

土地・山林などの、境界の権利についての争論。境論。境揉もめ。

⇒さかい【境・界】

さが‐いか‐だいがく【佐賀医科大学】‥クワ‥

もと国立大学の一つ。1976年設立。2003年佐賀大学に統合され、同大医学部となる。

さか‐いき【逆息】

息ぜわしいこと。せくこと。古今著聞集16「―になりて走り向ひて」

さか‐いき【酒息】

酒を飲んだ人の酒くさい息。

さかい‐ぎ【境木】サカヒ‥

境界のしるしとした木。

⇒さかい【境・界】

さかい‐けんだん【堺検断】サカヒ‥

堺奉行の異称。

⇒さかい【堺】

さがい‐こうい【詐害行為】‥カウヰ

〔法〕債務者が債権者を害することを知ってする財産上の法律行為。債権者はその行為の取消しを裁判所に請求することができる。→債権者取消権

⇒さ‐がい【詐害】

さかい‐じけん【堺事件】サカヒ‥

慶応4年(1868)2月15日、堺警備の土佐藩兵が海岸測量中のフランス兵士を攻撃し、死者11人の被害を与えた事件。維新政府はフランスの要求に従い賠償金を支払い、土佐藩士に切腹を命じた。森鴎外に同名の小説がある。

⇒さかい【堺】

さかい‐じゅう【堺重】サカヒヂユウ

堺の名産で、春慶塗の重箱。多くは入れ子にしたもの。

⇒さかい【堺】

さかい‐すじ【堺筋】サカヒスヂ

大阪市の中央区、繁華な船場せんば・島之内を南北に貫く大通り。

堺筋

撮影:的場 啓

⇒さかい【堺】

さか‐いた【逆板】

鎧よろいの背面の3枚ある立挙たてあげの中の真ん中の板。鐶かんを打って総角あげまきの緒をつける。屈伸を図るため、三の板を二の板の裏側から続けるので、この部分の縅おどしが逆になるところから逆板という。→大鎧おおよろい(図)

さかい‐ただかつ【酒井忠勝】‥ヰ‥

江戸前期の若狭小浜藩主。徳川家光の側近より累進、老中・大老として幕政運営の中心となる。(1587〜1662)

⇒さかい【酒井】

さかい‐ただきよ【酒井忠清】‥ヰ‥

江戸前期の上野こうずけ厩橋うまやばし藩主。雅楽頭うたのかみ。忠世の孫。大老となり、徳川家綱を補佐して威権を振るい、世に下馬将軍げばしょうぐんと称された。(1624〜1681)

⇒さかい【酒井】

さかい‐ただつぐ【酒井忠次】‥ヰ‥

安土桃山時代の武将。徳川氏創業の臣。家康四天王の一人。妻は家康の叔母。家康の幼時よりこれを補佐、三方ヶ原・長篠・小牧の戦に功を立てた。(1527〜1596)

⇒さかい【酒井】

さかい‐ただよ【酒井忠世】‥ヰ‥

江戸初期の上野こうずけ厩橋うまやばし藩主。雅楽頭うたのかみ。徳川秀忠の年寄衆の一人。のち土井利勝らとともに3代将軍家光の補導役。幕政の中心となった。(1572〜1636)

⇒さかい【酒井】

さかい‐だんつう【堺段通】サカヒ‥

堺市付近から産する段通。1831年(天保2)同地の糸物商藤本荘左衛門が中国の段通に模して泉利兵衛に製織させたのに始まるという。木綿製で、後にはパイルに羊毛を使用。

⇒さかい【堺】

さかい‐ちょう【堺町】サカヒチヤウ

東京都中央区蠣殻かきがら町の北にあった町。江戸時代に歌舞伎・浄瑠璃・操芝居などがあり繁昌した。

さかいで【坂出】

香川県中部、瀬戸内海に臨む市。古くは讃岐国府の地で、近世より塩の都として栄えた。瀬戸大橋の四国側拠点。人口5万7千。

さかい‐でんじゅ【堺伝授】サカヒ‥

宗祇から堺の住人牡丹花肖柏ぼたんかしょうはくへの古今伝授。

⇒さかい【堺】

さかい‐としひこ【堺利彦】サカヒ‥

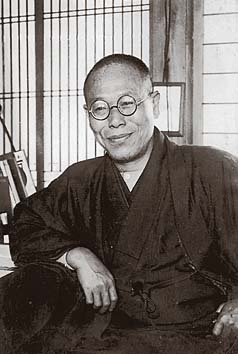

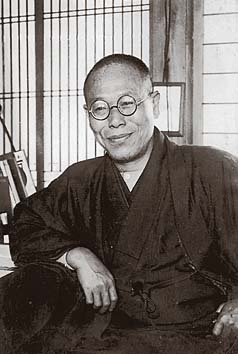

政治家。号は枯川。福岡県生れ。幸徳秋水らと平民新聞を創刊。社会主義を信奉、非戦論を唱え入獄数回。売文社を設立。日本共産党初代委員長。のち労農派に転じ、日本大衆党・全国労農大衆党に参加。(1870〜1933)

堺利彦

提供:毎日新聞社

⇒さかい【堺】

さか‐いた【逆板】

鎧よろいの背面の3枚ある立挙たてあげの中の真ん中の板。鐶かんを打って総角あげまきの緒をつける。屈伸を図るため、三の板を二の板の裏側から続けるので、この部分の縅おどしが逆になるところから逆板という。→大鎧おおよろい(図)

さかい‐ただかつ【酒井忠勝】‥ヰ‥

江戸前期の若狭小浜藩主。徳川家光の側近より累進、老中・大老として幕政運営の中心となる。(1587〜1662)

⇒さかい【酒井】

さかい‐ただきよ【酒井忠清】‥ヰ‥

江戸前期の上野こうずけ厩橋うまやばし藩主。雅楽頭うたのかみ。忠世の孫。大老となり、徳川家綱を補佐して威権を振るい、世に下馬将軍げばしょうぐんと称された。(1624〜1681)

⇒さかい【酒井】

さかい‐ただつぐ【酒井忠次】‥ヰ‥

安土桃山時代の武将。徳川氏創業の臣。家康四天王の一人。妻は家康の叔母。家康の幼時よりこれを補佐、三方ヶ原・長篠・小牧の戦に功を立てた。(1527〜1596)

⇒さかい【酒井】

さかい‐ただよ【酒井忠世】‥ヰ‥

江戸初期の上野こうずけ厩橋うまやばし藩主。雅楽頭うたのかみ。徳川秀忠の年寄衆の一人。のち土井利勝らとともに3代将軍家光の補導役。幕政の中心となった。(1572〜1636)

⇒さかい【酒井】

さかい‐だんつう【堺段通】サカヒ‥

堺市付近から産する段通。1831年(天保2)同地の糸物商藤本荘左衛門が中国の段通に模して泉利兵衛に製織させたのに始まるという。木綿製で、後にはパイルに羊毛を使用。

⇒さかい【堺】

さかい‐ちょう【堺町】サカヒチヤウ

東京都中央区蠣殻かきがら町の北にあった町。江戸時代に歌舞伎・浄瑠璃・操芝居などがあり繁昌した。

さかいで【坂出】

香川県中部、瀬戸内海に臨む市。古くは讃岐国府の地で、近世より塩の都として栄えた。瀬戸大橋の四国側拠点。人口5万7千。

さかい‐でんじゅ【堺伝授】サカヒ‥

宗祇から堺の住人牡丹花肖柏ぼたんかしょうはくへの古今伝授。

⇒さかい【堺】

さかい‐としひこ【堺利彦】サカヒ‥

政治家。号は枯川。福岡県生れ。幸徳秋水らと平民新聞を創刊。社会主義を信奉、非戦論を唱え入獄数回。売文社を設立。日本共産党初代委員長。のち労農派に転じ、日本大衆党・全国労農大衆党に参加。(1870〜1933)

堺利彦

提供:毎日新聞社

⇒さかい【堺】

さかい‐の‐たいこ【酒井の太鼓】‥ヰ‥

歌舞伎脚本「太鼓音智勇三略たいこのおとちゆうのさんりゃく」の通称。新歌舞伎十八番の一つ。4幕。河竹黙阿弥作の時代物。1873年(明治6)初演。酒井忠次が櫓やぐらの太鼓を打ち、寄せ手に城の囲みを解かせたことを脚色する。

⇒さかい【酒井】

さかい‐ぶぎょう【堺奉行】サカヒ‥ギヤウ

豊臣時代および江戸幕府の職名。堺の市政と和泉一国の政務とを管理し、訴訟を裁断し、港湾・船舶・荷物の事務をつかさどった。堺検断。堺政所。

⇒さかい【堺】

さかい‐ぶね【堺船】サカヒ‥

江戸時代、長崎から唐物を積んで来た堺の船。

⇒さかい【堺】

さかい‐ほういつ【酒井抱一】‥ヰハウ‥

江戸後期の画家。抱一派の祖。名は忠因ただなお。鶯村・雨華庵と号した。姫路城主酒井忠以ただざねの弟。西本願寺で出家し権大僧都となったが、江戸に隠棲。絵画・俳諧に秀で、特に尾形光琳に私淑してその画風に一層の洒脱さを加えた江戸風琳派を完成させた。(1761〜1828)

⇒さかい【酒井】

さかいみなと【境港】サカヒ‥

鳥取県北西部、弓ヶ浜(夜見ヶ浜)先端の市。日本海沿岸の主要漁業基地で水産加工業が発達。人口3万6千。

さかい‐め【境目】サカヒ‥

①物と物との接する所。かぎり。

②物事のわかれる所。わかれめ。きわ。

⇒さかい【境・界】

さかい‐もめ【境揉め】サカヒ‥

(→)「境争い」に同じ。

⇒さかい【境・界】

さか‐いり【酒煎り】

鳥・魚の肉や野菜を、醤油・塩などの他に酒を加えて煎りつけること。世間胸算用2「昨夕の鴨の残りを―にして喰やれ」

さかい‐りゅう【堺流】サカヒリウ

和様書道の一派。堺の人牡丹花肖柏の創始。

⇒さかい【堺】

さかい‐ろん【境論】サカヒ‥

(→)「境争い」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒さかい【境・界】

さか‐いわい【逆祝い】‥イハヒ

わざと不吉なことを言いならべ、かえって祝いとすること。浄瑠璃、孕常盤「総じて祝ひは―」

さかい‐わだん【境和談】サカヒ‥

境争いの和解。〈日葡辞書〉

⇒さかい【境・界】

さか・う【栄ふ】サカフ

〔自下二〕

サカユの転。玉葉集賀「世の―・ふべき光見えける」

さか・う【逆ふ】サカフ

[一]〔自四・下二〕

①従わない。さからう。そむく。太平記36「君臣の道死すれども上に―・へざる義を思ふ故に」

②悪い感じを与える。気にさわる。徒然草「ついで悪しきことは人の耳にも―・ひ」

③逆になる。孔雀楼筆記「潮―・へば漁舟もたやすくこされず」

[二]〔他下二〕

逆にする。逆立てる。法華義疏長保点「身に鱗を逆サカへて」

さか・う【境ふ】サカフ

〔他四〕

境をつける。区切る。万葉集6「大君の―・ひ賜ふと山守すゑ守もるとふ山に」

さか‐うち【逆討ち】

敵を討とうとしてかえって敵に討たれること。返り討ち。源平盛衰記46「かへつて―に討たれぬと覚え候ふ」

さか‐うま【逆馬】

①通常とは逆の向きに、馬の尻に向かって乗ること。平治物語「―に乗つてぞはせたりける」

②手違いから物事が逆になること。好色敗毒散「結句―になりて、外にて銀を才覚して」

③将棋で、入玉にゅうぎょくすること。

さか‐うらみ【逆恨み】

①恨みに思う人からかえって恨まれること。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「夫を取られし我こそは蛇ともじゃともなるべきに―こそ安からね」。「―を受ける」

②人の好意を悪くとってかえって恨むこと。「とんだ―だ」

さかえ【栄え】

さかえること。繁栄。繁昌。源氏物語薄雲「高き宿世、世の―も並ぶ人なく」。「国の―」「―あれ」

⇒さかえ‐おとめ【栄少女】

さがえ【寒河江】

山形県中部、山形盆地西部の市。陣屋町・市場町として発展。サクランボの栽培地で、缶詰工業も盛ん。寒河江温泉がある。人口4万4千。

さか‐えい【酒酔い】‥ヱヒ

⇒さけえい

さかえ‐おとめ【栄少女】‥ヲトメ

若い盛りで美しい少女。万葉集13「つつじ花香少女におえおとめ桜花―汝なれをそもわれに寄すとふ」

⇒さかえ【栄え】

さか・える【栄える】

〔自下一〕[文]さか・ゆ(下二)

勢いが盛んになる。繁栄する。繁昌する。万葉集6「天地の―・ゆる時にあへらくおもへば」。「町が―・える」

さか‐おくび【逆衽】

着物の仕立て方で、おくみを逆に用いて幅を広くするもの。さかおくみ。誹風柳多留2「母親の勘定高い―」

さか‐おとこ【酒男】‥ヲトコ

酒の醸造にたずさわる男。酒刀自さかとうじ。

さか‐おとし【逆落し】

①さかさまに落とすこと。

②絶壁や急な坂。また、絶壁などを落ちるように下ること。浄瑠璃、大原問答青葉笛「鵯越、鉄拐が峰より平家の城の真ん中へ―に落し入り」

さか‐おもだか【逆沢瀉】

逆沢瀉縅おどしの略。鎧よろいの縅の一種。沢瀉縅を逆にしたもの。

さかおり‐の‐みや【酒折宮】‥ヲリ‥

日本武尊やまとたけるのみことが東征の途中立ち寄ったという伝説の地。甲府市の酒折宮がその址とされる。→筑波の道

さか‐かす【酒粕】

⇒さけかす

さか‐がみ【逆髪】

①逆立った頭髪。毛吹草5「―と見ゆるは風の柳かな」

②頭髪の散乱したばけもの。(嬉遊笑覧)

③能「蝉丸」の古称。また、その主人公の名。

⇒さかがみ‐まつり【逆髪祭】

さかがみ‐まつり【逆髪祭】

大津市逢坂にある蝉丸神社の陰暦9月24日の祭礼。本来は坂神であるが、蝉丸の姉逆髪の忌日という俗説から名が起こる。関の明神祭。

⇒さか‐がみ【逆髪】

さか‐がめ【酒甕】

酒を貯えておく甕。

さかがり【酗】

(サカイカリ(酒怒)の約か)酒に酔って怒り狂うこと。酒癖の悪いこと。酒乱。〈倭名類聚鈔3〉

さかき【榊・賢木】

①(境さか木の意か)常緑樹の総称。特に神事に用いる木をいう。万葉集3「奥山の―の枝に白香しらかつけ木綿ゆうとりつけて」

②ツバキ科の常緑小高木。葉は厚い革質、深緑色で光沢がある。5〜6月頃、葉のつけ根に白色の細花をつけ、紫黒色の球形の液果を結ぶ。古来神木として枝葉は神に供し、材は細工物・建築などに用いる。「榊の花」は〈[季]夏〉。

さかき

⇒さかい【堺】

さかい‐の‐たいこ【酒井の太鼓】‥ヰ‥

歌舞伎脚本「太鼓音智勇三略たいこのおとちゆうのさんりゃく」の通称。新歌舞伎十八番の一つ。4幕。河竹黙阿弥作の時代物。1873年(明治6)初演。酒井忠次が櫓やぐらの太鼓を打ち、寄せ手に城の囲みを解かせたことを脚色する。

⇒さかい【酒井】

さかい‐ぶぎょう【堺奉行】サカヒ‥ギヤウ

豊臣時代および江戸幕府の職名。堺の市政と和泉一国の政務とを管理し、訴訟を裁断し、港湾・船舶・荷物の事務をつかさどった。堺検断。堺政所。

⇒さかい【堺】

さかい‐ぶね【堺船】サカヒ‥

江戸時代、長崎から唐物を積んで来た堺の船。

⇒さかい【堺】

さかい‐ほういつ【酒井抱一】‥ヰハウ‥

江戸後期の画家。抱一派の祖。名は忠因ただなお。鶯村・雨華庵と号した。姫路城主酒井忠以ただざねの弟。西本願寺で出家し権大僧都となったが、江戸に隠棲。絵画・俳諧に秀で、特に尾形光琳に私淑してその画風に一層の洒脱さを加えた江戸風琳派を完成させた。(1761〜1828)

⇒さかい【酒井】

さかいみなと【境港】サカヒ‥

鳥取県北西部、弓ヶ浜(夜見ヶ浜)先端の市。日本海沿岸の主要漁業基地で水産加工業が発達。人口3万6千。

さかい‐め【境目】サカヒ‥

①物と物との接する所。かぎり。

②物事のわかれる所。わかれめ。きわ。

⇒さかい【境・界】

さかい‐もめ【境揉め】サカヒ‥

(→)「境争い」に同じ。

⇒さかい【境・界】

さか‐いり【酒煎り】

鳥・魚の肉や野菜を、醤油・塩などの他に酒を加えて煎りつけること。世間胸算用2「昨夕の鴨の残りを―にして喰やれ」

さかい‐りゅう【堺流】サカヒリウ

和様書道の一派。堺の人牡丹花肖柏の創始。

⇒さかい【堺】

さかい‐ろん【境論】サカヒ‥

(→)「境争い」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒さかい【境・界】

さか‐いわい【逆祝い】‥イハヒ

わざと不吉なことを言いならべ、かえって祝いとすること。浄瑠璃、孕常盤「総じて祝ひは―」

さかい‐わだん【境和談】サカヒ‥

境争いの和解。〈日葡辞書〉

⇒さかい【境・界】

さか・う【栄ふ】サカフ

〔自下二〕

サカユの転。玉葉集賀「世の―・ふべき光見えける」

さか・う【逆ふ】サカフ

[一]〔自四・下二〕

①従わない。さからう。そむく。太平記36「君臣の道死すれども上に―・へざる義を思ふ故に」

②悪い感じを与える。気にさわる。徒然草「ついで悪しきことは人の耳にも―・ひ」

③逆になる。孔雀楼筆記「潮―・へば漁舟もたやすくこされず」

[二]〔他下二〕

逆にする。逆立てる。法華義疏長保点「身に鱗を逆サカへて」

さか・う【境ふ】サカフ

〔他四〕

境をつける。区切る。万葉集6「大君の―・ひ賜ふと山守すゑ守もるとふ山に」

さか‐うち【逆討ち】

敵を討とうとしてかえって敵に討たれること。返り討ち。源平盛衰記46「かへつて―に討たれぬと覚え候ふ」

さか‐うま【逆馬】

①通常とは逆の向きに、馬の尻に向かって乗ること。平治物語「―に乗つてぞはせたりける」

②手違いから物事が逆になること。好色敗毒散「結句―になりて、外にて銀を才覚して」

③将棋で、入玉にゅうぎょくすること。

さか‐うらみ【逆恨み】

①恨みに思う人からかえって恨まれること。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「夫を取られし我こそは蛇ともじゃともなるべきに―こそ安からね」。「―を受ける」

②人の好意を悪くとってかえって恨むこと。「とんだ―だ」

さかえ【栄え】

さかえること。繁栄。繁昌。源氏物語薄雲「高き宿世、世の―も並ぶ人なく」。「国の―」「―あれ」

⇒さかえ‐おとめ【栄少女】

さがえ【寒河江】

山形県中部、山形盆地西部の市。陣屋町・市場町として発展。サクランボの栽培地で、缶詰工業も盛ん。寒河江温泉がある。人口4万4千。

さか‐えい【酒酔い】‥ヱヒ

⇒さけえい

さかえ‐おとめ【栄少女】‥ヲトメ

若い盛りで美しい少女。万葉集13「つつじ花香少女におえおとめ桜花―汝なれをそもわれに寄すとふ」

⇒さかえ【栄え】

さか・える【栄える】

〔自下一〕[文]さか・ゆ(下二)

勢いが盛んになる。繁栄する。繁昌する。万葉集6「天地の―・ゆる時にあへらくおもへば」。「町が―・える」

さか‐おくび【逆衽】

着物の仕立て方で、おくみを逆に用いて幅を広くするもの。さかおくみ。誹風柳多留2「母親の勘定高い―」

さか‐おとこ【酒男】‥ヲトコ

酒の醸造にたずさわる男。酒刀自さかとうじ。

さか‐おとし【逆落し】

①さかさまに落とすこと。

②絶壁や急な坂。また、絶壁などを落ちるように下ること。浄瑠璃、大原問答青葉笛「鵯越、鉄拐が峰より平家の城の真ん中へ―に落し入り」

さか‐おもだか【逆沢瀉】

逆沢瀉縅おどしの略。鎧よろいの縅の一種。沢瀉縅を逆にしたもの。

さかおり‐の‐みや【酒折宮】‥ヲリ‥

日本武尊やまとたけるのみことが東征の途中立ち寄ったという伝説の地。甲府市の酒折宮がその址とされる。→筑波の道

さか‐かす【酒粕】

⇒さけかす

さか‐がみ【逆髪】

①逆立った頭髪。毛吹草5「―と見ゆるは風の柳かな」

②頭髪の散乱したばけもの。(嬉遊笑覧)

③能「蝉丸」の古称。また、その主人公の名。

⇒さかがみ‐まつり【逆髪祭】

さかがみ‐まつり【逆髪祭】

大津市逢坂にある蝉丸神社の陰暦9月24日の祭礼。本来は坂神であるが、蝉丸の姉逆髪の忌日という俗説から名が起こる。関の明神祭。

⇒さか‐がみ【逆髪】

さか‐がめ【酒甕】

酒を貯えておく甕。

さかがり【酗】

(サカイカリ(酒怒)の約か)酒に酔って怒り狂うこと。酒癖の悪いこと。酒乱。〈倭名類聚鈔3〉

さかき【榊・賢木】

①(境さか木の意か)常緑樹の総称。特に神事に用いる木をいう。万葉集3「奥山の―の枝に白香しらかつけ木綿ゆうとりつけて」

②ツバキ科の常緑小高木。葉は厚い革質、深緑色で光沢がある。5〜6月頃、葉のつけ根に白色の細花をつけ、紫黒色の球形の液果を結ぶ。古来神木として枝葉は神に供し、材は細工物・建築などに用いる。「榊の花」は〈[季]夏〉。

さかき

③ヒサカキの通称。

④源氏物語の巻名。

⇒さかき‐かき【榊かき】

さかき【彭城】

姓氏の一つ。

⇒さかき‐ひゃくせん【彭城百川】

さか‐ぎ【逆木・倒木】

木目もくめを逆に用いた材。

⇒さかぎ‐ばしら【逆木柱】

さかき‐かき【榊かき】

祭の時、みこしの前に立って榊をかついで歩く役の人。

⇒さかき【榊・賢木】

さか‐きげん【酒機嫌】

酒に酔った時の機嫌。ささ機嫌。好色一代女3「呑みかけて―」

さかぎ‐ばしら【逆木柱】

木の根もとの方を上にして立てた柱。→逆柱さかばしら

⇒さか‐ぎ【逆木・倒木】

さかきばら【榊原】

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名。

⇒さかきばら‐けんきち【榊原鍵吉】

⇒さかきばら‐こうしゅう【榊原篁洲】

⇒さかきばら‐しげる【榊原仟】

⇒さかきばら‐しほう【榊原紫峰】

⇒さかきばら‐やすまさ【榊原康政】

さかきばら‐けんきち【榊原鍵吉】

幕末・明治の剣客。直心影じきしんかげ流の達人。幕臣。名は友善。男谷おだに精一郎に学び、講武所剣術教授方。維新後、撃剣興行・天覧試合・兜試斬で名を得た。(1830〜1894)

⇒さかきばら【榊原】

さかきばら‐こうしゅう【榊原篁洲】‥クワウシウ

江戸前期の儒学者。名は玄輔。和泉の人。紀州藩儒。木下順庵に学び、制度沿革、特に明律に精通。著「大明律例諺解」「易学啓蒙諺解大成」「老子経諺解大成」など。(1656〜1706)

⇒さかきばら【榊原】

さかきばら‐しげる【榊原仟】

外科医。福井市生れ。東京女子医大教授。日本の心臓外科手術史に名を残した。(1910〜1979)

⇒さかきばら【榊原】

さかきばら‐しほう【榊原紫峰】

日本画家。本名、安造。京都生れ。国画創作協会を結成。写実性の高い静謐な花鳥画にすぐれた。作「奈良の森」など。(1887〜1971)

⇒さかきばら【榊原】

さかきばら‐やすまさ【榊原康政】

安土桃山・江戸初期の武将。式部大輔。三河生れ。徳川氏創業の臣。家康四天王の一人。家康の近臣となり、小牧・長久手の戦などに武功をたて、上野こうずけ館林10万石を与えられた。(1548〜1606)

⇒さかきばら【榊原】

さかき‐ひゃくせん【彭城百川】

江戸中期の画家。名は真淵。別号は蓬洲・八仙堂。彭ほう百川とも称す。尾張の人。京都に住し、日本における南画(文人画)の創始者の一人となった。また、書画の鑑識や俳諧にも長じた。著「元明画人考」。(1697〜1752)

⇒さかき【彭城】

さが‐ぎれ【嵯峨切】

古代切の一種。古渡こわたり金襴きんらんの名。足利義政が大内義隆に命じて明国みんこくから舶来させたものという。夢窓疎石の袈裟裂や清涼寺の釈迦如来の戸帳として存する。嵯峨。

さ‐がく【左楽】

「左方の楽」の略。↔右楽

さ‐がく【差額】

ある金額から他のある金額を引いて残った額。「―徴収」

⇒さがく‐ベッド【差額ベッド】

ざ‐かく【座客・坐客】

座にある客人。同席の人。

ざ‐がく【座学】

演習・実習などに対して、講義で学ぶこと。

さか‐くさ・し【酒臭し】

〔形ク〕

さけくさい。〈類聚名義抄〉

さか‐くじ【逆公事】

訴えられるべき者が、訴えるべき者を逆に訴えること。反公事かえりくじ。

さか‐くせ【酒癖】

⇒さけくせ

さかぐち【坂口】

姓氏の一つ。

⇒さかぐち‐あんご【坂口安吾】

⇒さかぐち‐きんいちろう【坂口謹一郎】

⇒さかぐち‐たかし【坂口昂】

さかぐち‐あんご【坂口安吾】

小説家。本名、炳五。新潟県生れ。東洋大卒。「風博士」などのファルス、「吹雪物語」など観念的な作風で知られ、第二次大戦後、在来の形式道徳に反抗して「堕落論」を唱えた。作「白痴」、評論「日本文化私観」など。(1906〜1955)

坂口安吾

撮影:林 忠彦

③ヒサカキの通称。

④源氏物語の巻名。

⇒さかき‐かき【榊かき】

さかき【彭城】

姓氏の一つ。

⇒さかき‐ひゃくせん【彭城百川】

さか‐ぎ【逆木・倒木】

木目もくめを逆に用いた材。

⇒さかぎ‐ばしら【逆木柱】

さかき‐かき【榊かき】

祭の時、みこしの前に立って榊をかついで歩く役の人。

⇒さかき【榊・賢木】

さか‐きげん【酒機嫌】

酒に酔った時の機嫌。ささ機嫌。好色一代女3「呑みかけて―」

さかぎ‐ばしら【逆木柱】

木の根もとの方を上にして立てた柱。→逆柱さかばしら

⇒さか‐ぎ【逆木・倒木】

さかきばら【榊原】

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名。

⇒さかきばら‐けんきち【榊原鍵吉】

⇒さかきばら‐こうしゅう【榊原篁洲】

⇒さかきばら‐しげる【榊原仟】

⇒さかきばら‐しほう【榊原紫峰】

⇒さかきばら‐やすまさ【榊原康政】

さかきばら‐けんきち【榊原鍵吉】

幕末・明治の剣客。直心影じきしんかげ流の達人。幕臣。名は友善。男谷おだに精一郎に学び、講武所剣術教授方。維新後、撃剣興行・天覧試合・兜試斬で名を得た。(1830〜1894)

⇒さかきばら【榊原】

さかきばら‐こうしゅう【榊原篁洲】‥クワウシウ

江戸前期の儒学者。名は玄輔。和泉の人。紀州藩儒。木下順庵に学び、制度沿革、特に明律に精通。著「大明律例諺解」「易学啓蒙諺解大成」「老子経諺解大成」など。(1656〜1706)

⇒さかきばら【榊原】

さかきばら‐しげる【榊原仟】

外科医。福井市生れ。東京女子医大教授。日本の心臓外科手術史に名を残した。(1910〜1979)

⇒さかきばら【榊原】

さかきばら‐しほう【榊原紫峰】

日本画家。本名、安造。京都生れ。国画創作協会を結成。写実性の高い静謐な花鳥画にすぐれた。作「奈良の森」など。(1887〜1971)

⇒さかきばら【榊原】

さかきばら‐やすまさ【榊原康政】

安土桃山・江戸初期の武将。式部大輔。三河生れ。徳川氏創業の臣。家康四天王の一人。家康の近臣となり、小牧・長久手の戦などに武功をたて、上野こうずけ館林10万石を与えられた。(1548〜1606)

⇒さかきばら【榊原】

さかき‐ひゃくせん【彭城百川】

江戸中期の画家。名は真淵。別号は蓬洲・八仙堂。彭ほう百川とも称す。尾張の人。京都に住し、日本における南画(文人画)の創始者の一人となった。また、書画の鑑識や俳諧にも長じた。著「元明画人考」。(1697〜1752)

⇒さかき【彭城】

さが‐ぎれ【嵯峨切】

古代切の一種。古渡こわたり金襴きんらんの名。足利義政が大内義隆に命じて明国みんこくから舶来させたものという。夢窓疎石の袈裟裂や清涼寺の釈迦如来の戸帳として存する。嵯峨。

さ‐がく【左楽】

「左方の楽」の略。↔右楽

さ‐がく【差額】

ある金額から他のある金額を引いて残った額。「―徴収」

⇒さがく‐ベッド【差額ベッド】

ざ‐かく【座客・坐客】

座にある客人。同席の人。

ざ‐がく【座学】

演習・実習などに対して、講義で学ぶこと。

さか‐くさ・し【酒臭し】

〔形ク〕

さけくさい。〈類聚名義抄〉

さか‐くじ【逆公事】

訴えられるべき者が、訴えるべき者を逆に訴えること。反公事かえりくじ。

さか‐くせ【酒癖】

⇒さけくせ

さかぐち【坂口】

姓氏の一つ。

⇒さかぐち‐あんご【坂口安吾】

⇒さかぐち‐きんいちろう【坂口謹一郎】

⇒さかぐち‐たかし【坂口昂】

さかぐち‐あんご【坂口安吾】

小説家。本名、炳五。新潟県生れ。東洋大卒。「風博士」などのファルス、「吹雪物語」など観念的な作風で知られ、第二次大戦後、在来の形式道徳に反抗して「堕落論」を唱えた。作「白痴」、評論「日本文化私観」など。(1906〜1955)

坂口安吾

撮影:林 忠彦

⇒さかぐち【坂口】

さかぐち‐きんいちろう【坂口謹一郎】‥ラウ

発酵微生物学者。新潟県生れ。東大卒、同教授。麹こうじかびなどの基礎的研究、醸造工業・バイオテクノロジー産業の発展に貢献。文化勲章。(1897〜1994)

⇒さかぐち【坂口】

さかぐち‐たかし【坂口昂】

西洋史学者。京都の人。京大教授。古代ヨーロッパ史を研究。著「世界に於ける希臘文明の潮流」「概観世界思潮」など。(1872〜1928)

⇒さかぐち【坂口】

さか‐ぐつわ【逆轡】

左右をとり違えて馬にはめた轡。

さがく‐ベッド【差額ベッド】

入院するとき、使用料金が健康保険の給付対象外で、患者負担となるベッド。

⇒さ‐がく【差額】

さか‐ぐら【酒蔵】

酒を貯えておく蔵。また、酒をかもす蔵。さけぐら。

さか‐ぐるい【酒狂い】‥グルヒ

酒狂しゅきょう。義経記3「それは地体―するものにて候ぞ」

さか‐け【酒気】

酒の気け。酒の酔い。しゅき。浄瑠璃、浦島年代記「峠で飲んだ―がすつきりしやんとさめはてた」

さか‐げ【逆毛】

①常の毛並とは逆になった毛。

②髪の毛先から根元に向かってさかさにとかした毛。ふくらませた髪型を作るときに用いる。「―を立てる」

さが‐げんじ【嵯峨源氏】

嵯峨天皇の諸皇子で源氏姓を賜って臣下となったものの子孫。後世、渡辺・松浦の諸氏が最も著名。

さか‐ご【逆児・逆子】

(→)骨盤位に同じ。

さか‐ごし【坂輿】

山坂などを行く時に用いる屋形のない輿。四方輿しほうごし・手輿などの類。

さか‐ごと【逆言・倒言】

(→)「さかさことば」に同じ。

さか‐ごと【逆事】

ものの真理に反すること。また、順序が逆であること。特に、親が子の葬儀を営むこと。さかさごと。さかさまごと。蕪村、むかしを今序「世の上の―などまじらへきこゆれば」

さか‐ごと【酒事】

さかもり。ささごと。酒宴。傾城色三味線「あへばはや別れの旦あしたを思ひやりて、―やめて語る夜も」

さか‐ことば【逆言葉】

(→)「さかさことば」に同じ。狂言、入間川「総じて昔から入間様いるまようと云うて、―を使ふと聞いた」

さか‐ごめ【酒米】

酒造の原料とする米。また、それに適した米。さかまい。

さか‐ごも【酒薦】

酒樽を包むこも。

さが‐ごりゅう【嵯峨御流】‥リウ

嵯峨天皇の離宮だった京都大覚寺に伝わる華道。未生流の生花と荘厳花を古典花とし、盛花・瓶花を加える。

さか‐さ【逆さ・倒】

「さかさま」の略。

⇒さかさ‐おもい【逆さ思い】

⇒さかさ‐がわ【逆さ川】

⇒さかさ‐ぎもの【逆さ着物】

⇒さかさ‐きゃはん【逆さ脚絆】

⇒さかさ‐くべ【逆さ燻べ】

⇒さかさ‐くらげ【逆さ水母】

⇒さかさ‐ことば【逆さ言葉・逆さ詞】

⇒さかさ‐だけ【逆さ竹】

⇒さかさ‐ばしら【逆さ柱】

⇒さかさ‐ばっつけ【逆さ磔】

⇒さかさ‐びょうぶ【逆さ屏風】

⇒さかさ‐ふじ【逆さ富士】

⇒さかさ‐まつげ【逆さ睫】

⇒さかさ‐みず【逆さ水】

⇒さかさ‐わかれ【逆さ別れ】

さかさ‐おもい【逆さ思い】‥オモヒ

子に先立って死なれるかなしみ。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さか‐さか・し【賢賢し】

〔形シク〕

いかにも賢い。大鏡道長「―・しくおはしまさば」

さかさ‐がわ【逆さ川】‥ガハ

地勢の関係で、一般の川と逆に流れる川。さかさま川。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ぎもの【逆さ着物】

死人にさかさまにして被せる着物。被かぶり着物。棺掛。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐きゃはん【逆さ脚絆】

普通のとは反対に、前で合わせる脚絆。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐くべ【逆さ燻べ】

薪を根本の方から先に焚くこと。忌みきらう。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐くらげ【逆さ水母】

(温泉マークを、さかさになったくらげに見立てていう)連込み宿をいう俗語。温泉マーク。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ことば【逆さ言葉・逆さ詞】

①言葉の音の順序を逆にしたり、中断して下の音を上にしたりしていうこと。「これ」を「れこ」、「はまぐり」を「ぐりはま」という類。

②意味を反対にいう語。「かわいい」を「にくい」という類。さかごと。さかことば。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐だけ【逆さ竹】

ハチクの枝がさかさになり枝垂しだれの形になったもの。新潟市鳥屋野西方寺のものは天然記念物に指定され、越後の七不思議の一つ。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ばしら【逆さ柱】

(→)「さかばしら」に同じ。偐にせ紫田舎源氏「―のある家や、棟木の下に臥時は、大人もおびゆる者ぢやとやら」

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ばっつけ【逆さ磔】

⇒さかばりつけ。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐びょうぶ【逆さ屏風】‥ビヤウ‥

死人の枕元に屏風を逆さにして立てること。また、その屏風。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ふじ【逆さ富士】

湖や海の水面にさかさまにうつった富士山の影。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さか‐さま【逆さま・倒・逆様】

①上下の向きが反対であること。物事の本来の順序や位置が逆になっていること。ぎゃく。さかしま。さかさ。源氏物語須磨「天の下を―になしても」。「―に落ちる」

②道理に反すること。大鏡師輔「いみじからむ―の罪ありとも」

⇒さかさま‐ごと【逆さま言】

⇒さかさま‐ごと【逆さま事】

さかさま‐ごと【逆さま言】

道理がないのに反対に言いがかりをつけること。さかねじを食わせること。蜻蛉日記下「はては言はんことの無さにやあらん、―ぞある」

⇒さか‐さま【逆さま・倒・逆様】

さかさま‐ごと【逆さま事】

(→)「さかごと(逆事)」に同じ。

⇒さか‐さま【逆さま・倒・逆様】

さかさ‐まつげ【逆さ睫】

内方に向かって生えて眼球を刺激するまつげ。さかまつげ。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐みず【逆さ水】‥ミヅ

湯灌ゆかんに用いる湯。普通は湯に水を入れてぬるめるのに、この場合は水に湯を入れて適温にする。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐わかれ【逆さ別れ】

子が親に先立って死ぬこと。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さか・し【賢し】

〔形シク〕

⇒さかしい

さかし【賢し】

(形容詞の語幹)

⇒さかし‐がお【賢し顔】

⇒さかし‐びと【賢し人】

⇒さかし‐め【賢し女】

さ‐かし【然かし】

同意を表す応答の語。そのとおりである。さよう。然り。源氏物語浮舟「深き心はいかでか知り侍らんと申す。―。昔も一度二度通ひし道なり」

さが・し【嶮し・険し】

〔形シク〕

①けわしい。嶮岨けんそである。仁徳紀「はしたての―・しき山も」

②あぶない。危険である。源氏物語夕顔「いでこの葛城かずらきの神こそ―・しうしおきたれ」

さがし‐あ・てる【捜し当てる・探し当てる】

〔他下一〕[文]さがしあ・つ(下二)

方々をさがして見つけ出す。「地図を頼りに―・てる」「出典を―・てる」

さかし・い【賢しい】

〔形〕[文]さか・し(シク)

①かしこく、すぐれている。聡明だ。万葉集3「古の七の―・しき人どもも欲りせしものは酒にしあるらし」。大鏡序「昔―・しきみかどの御まつりごとのをりは」

②しっかりとゆるぎなく、よくととのっている。また、丈夫で達者である。宇津保物語国譲下「―・しき世ならば、これも坊の親ともなり、高き位にもなるべき人なり」。蜻蛉日記上「おのが―・しからむ時こそ、いかでもいかでもものし給はめ」

③心がしっかりしている。自分を失わない判断力がある。容易になびかぬ抵抗力を持っている。竹取物語「心―・しきもの念じて射むとすれども」。古本説話集下「など―・しうはあるぞ。ただ給はむ物をばたまはらで、かく返し参らする」

④気がきいている。才覚がある。土佐日記「こと人人のもありけれど、―・しきもなかるべし」。源氏物語若菜上「大方の御心おきてに従ひきこえて、―・しき下人もなびきさぶらふこそ」

⑤なまいきだ。さしでがましい。こざかしい。源氏物語総角「例の―・しき女ばら」

さがし‐え【探し絵・捜し絵】‥ヱ

ある絵の中に、他の絵をかくし入れて描き、これを探しあてさせるもの。

さか‐しお【逆潮】‥シホ

地形や風の影響で大潮流の反対方向に流れる潮流。↔真潮ましお

さか‐しお【酒塩】‥シホ

煮物の調味のために、酒を加えること。また、その酒。狂言、地蔵舞「この六条か若和布にひたして、―と申てたぶれば」

さかし‐がお【賢し顔】‥ガホ

自分でかしこいと思っている顔つき。栄華物語日蔭のかづら「いと―にとぶらひ参らする人々などあるを」

⇒さかし【賢し】

さかし‐が・る【賢しがる】

〔自四〕

かしこそうにふるまう。利口ぶる。さかしだつ。さかしらがる。枕草子121「すずろなるもの恨みし、われ―・る」

さがし‐だ・す【捜し出す・探し出す】

〔他五〕

さがして見つけ出す。さがしあてる。「草の根を分けても―・してみせる」

さかし‐だ・つ【賢し立つ】

〔自四〕

(→)「さかしがる」に同じ。

さかした‐もん【坂下門】

江戸城内郭門の一つ。西丸大手門と内桜田門との間、すなわち今の二重橋外の広場の北西隅にある門で、宮内庁の正門。→江戸城門(図)。

⇒さかしたもんがい‐の‐へん【坂下門外の変】

さかしたもんがい‐の‐へん【坂下門外の変】‥グワイ‥

井伊直弼の後をうけた老中安藤信正の公武合体の政策に反対して、水戸浪士ら6人が、文久2年(1862)1月15日、坂下門外で信正を襲撃した事変。信正は負傷、老中を辞職。

⇒さかした‐もん【坂下門】

さかし‐びと【賢し人】

①かしこい人。けんじん。推古紀「五百いおとせにして乃今いましいま賢さかしひとに遇ふ」

②しっかり者。源氏物語帚木「この―はた軽々しき物怨じすべきにもあらず」

⇒さかし【賢し】

さか‐しま【逆しま・倒】

(→)「さかさま」に同じ。類聚名義抄「倒、サカサマ、サカシマ」

さがし‐まわ・る【捜し回る・探し回る】‥マハル

〔他五〕

いくつもの場所を移動してさがす。

さかし‐め【賢し女】

賢くすぐれた女。古事記上「こしの国に―をありと聞かして」

⇒さかし【賢し】

さがし‐もと・める【捜し求める・探し求める】

〔他下一〕[文]さがしもと・む(下二)

ある物を手に入れようとさがしまわる。

さがし‐もの【捜し物・探し物】

目的の物や紛失物などをさがしもとめること。また、その物。「―をする」「―が見つかる」

さかし‐ら【賢しら】

①かしこそうにふるまうこと。利口ぶること。万葉集3「黙もだをりて―するは」。「―な口をきく」「―を言う」

②自分から進んで行動するさま。万葉集16「大君の遣はさなくに―に行きし荒雄ら」

③差し出たふるまい。お節介。また、差し出口。賢しら口。伊勢物語「―する親ありて、思ひもぞつくとて、この女をほかへおひやらむとす」。古今著聞集10「越前房といふ僧来りて見証けんじょすとて、さまざまの―をしけるを」

⇒さかしら‐ぐち【賢しら口】

⇒さかしら‐ごころ【賢しら心】

⇒さかしら‐びと【賢しら人】

ざ‐がしら【座頭】

①首座の人。〈日葡辞書〉

②芝居その他演芸一座の頭。座長。特に、人形浄瑠璃・歌舞伎などの一座の主席役者。

さかしら‐が・る【賢しらがる】

〔自四〕

(→)「さかしがる」に同じ。

さかしら‐ぐち【賢しら口】

利口ぶった口ぶり。さしでがましい言動。

⇒さかし‐ら【賢しら】

⇒さかぐち【坂口】

さかぐち‐きんいちろう【坂口謹一郎】‥ラウ

発酵微生物学者。新潟県生れ。東大卒、同教授。麹こうじかびなどの基礎的研究、醸造工業・バイオテクノロジー産業の発展に貢献。文化勲章。(1897〜1994)

⇒さかぐち【坂口】

さかぐち‐たかし【坂口昂】

西洋史学者。京都の人。京大教授。古代ヨーロッパ史を研究。著「世界に於ける希臘文明の潮流」「概観世界思潮」など。(1872〜1928)

⇒さかぐち【坂口】

さか‐ぐつわ【逆轡】

左右をとり違えて馬にはめた轡。

さがく‐ベッド【差額ベッド】

入院するとき、使用料金が健康保険の給付対象外で、患者負担となるベッド。

⇒さ‐がく【差額】

さか‐ぐら【酒蔵】

酒を貯えておく蔵。また、酒をかもす蔵。さけぐら。

さか‐ぐるい【酒狂い】‥グルヒ

酒狂しゅきょう。義経記3「それは地体―するものにて候ぞ」

さか‐け【酒気】

酒の気け。酒の酔い。しゅき。浄瑠璃、浦島年代記「峠で飲んだ―がすつきりしやんとさめはてた」

さか‐げ【逆毛】

①常の毛並とは逆になった毛。

②髪の毛先から根元に向かってさかさにとかした毛。ふくらませた髪型を作るときに用いる。「―を立てる」

さが‐げんじ【嵯峨源氏】

嵯峨天皇の諸皇子で源氏姓を賜って臣下となったものの子孫。後世、渡辺・松浦の諸氏が最も著名。

さか‐ご【逆児・逆子】

(→)骨盤位に同じ。

さか‐ごし【坂輿】

山坂などを行く時に用いる屋形のない輿。四方輿しほうごし・手輿などの類。

さか‐ごと【逆言・倒言】

(→)「さかさことば」に同じ。

さか‐ごと【逆事】

ものの真理に反すること。また、順序が逆であること。特に、親が子の葬儀を営むこと。さかさごと。さかさまごと。蕪村、むかしを今序「世の上の―などまじらへきこゆれば」

さか‐ごと【酒事】

さかもり。ささごと。酒宴。傾城色三味線「あへばはや別れの旦あしたを思ひやりて、―やめて語る夜も」

さか‐ことば【逆言葉】

(→)「さかさことば」に同じ。狂言、入間川「総じて昔から入間様いるまようと云うて、―を使ふと聞いた」

さか‐ごめ【酒米】

酒造の原料とする米。また、それに適した米。さかまい。

さか‐ごも【酒薦】

酒樽を包むこも。

さが‐ごりゅう【嵯峨御流】‥リウ

嵯峨天皇の離宮だった京都大覚寺に伝わる華道。未生流の生花と荘厳花を古典花とし、盛花・瓶花を加える。

さか‐さ【逆さ・倒】

「さかさま」の略。

⇒さかさ‐おもい【逆さ思い】

⇒さかさ‐がわ【逆さ川】

⇒さかさ‐ぎもの【逆さ着物】

⇒さかさ‐きゃはん【逆さ脚絆】

⇒さかさ‐くべ【逆さ燻べ】

⇒さかさ‐くらげ【逆さ水母】

⇒さかさ‐ことば【逆さ言葉・逆さ詞】

⇒さかさ‐だけ【逆さ竹】

⇒さかさ‐ばしら【逆さ柱】

⇒さかさ‐ばっつけ【逆さ磔】

⇒さかさ‐びょうぶ【逆さ屏風】

⇒さかさ‐ふじ【逆さ富士】

⇒さかさ‐まつげ【逆さ睫】

⇒さかさ‐みず【逆さ水】

⇒さかさ‐わかれ【逆さ別れ】

さかさ‐おもい【逆さ思い】‥オモヒ

子に先立って死なれるかなしみ。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さか‐さか・し【賢賢し】

〔形シク〕

いかにも賢い。大鏡道長「―・しくおはしまさば」

さかさ‐がわ【逆さ川】‥ガハ

地勢の関係で、一般の川と逆に流れる川。さかさま川。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ぎもの【逆さ着物】

死人にさかさまにして被せる着物。被かぶり着物。棺掛。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐きゃはん【逆さ脚絆】

普通のとは反対に、前で合わせる脚絆。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐くべ【逆さ燻べ】

薪を根本の方から先に焚くこと。忌みきらう。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐くらげ【逆さ水母】

(温泉マークを、さかさになったくらげに見立てていう)連込み宿をいう俗語。温泉マーク。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ことば【逆さ言葉・逆さ詞】

①言葉の音の順序を逆にしたり、中断して下の音を上にしたりしていうこと。「これ」を「れこ」、「はまぐり」を「ぐりはま」という類。

②意味を反対にいう語。「かわいい」を「にくい」という類。さかごと。さかことば。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐だけ【逆さ竹】

ハチクの枝がさかさになり枝垂しだれの形になったもの。新潟市鳥屋野西方寺のものは天然記念物に指定され、越後の七不思議の一つ。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ばしら【逆さ柱】

(→)「さかばしら」に同じ。偐にせ紫田舎源氏「―のある家や、棟木の下に臥時は、大人もおびゆる者ぢやとやら」

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ばっつけ【逆さ磔】

⇒さかばりつけ。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐びょうぶ【逆さ屏風】‥ビヤウ‥

死人の枕元に屏風を逆さにして立てること。また、その屏風。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ふじ【逆さ富士】

湖や海の水面にさかさまにうつった富士山の影。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さか‐さま【逆さま・倒・逆様】

①上下の向きが反対であること。物事の本来の順序や位置が逆になっていること。ぎゃく。さかしま。さかさ。源氏物語須磨「天の下を―になしても」。「―に落ちる」

②道理に反すること。大鏡師輔「いみじからむ―の罪ありとも」

⇒さかさま‐ごと【逆さま言】

⇒さかさま‐ごと【逆さま事】

さかさま‐ごと【逆さま言】

道理がないのに反対に言いがかりをつけること。さかねじを食わせること。蜻蛉日記下「はては言はんことの無さにやあらん、―ぞある」

⇒さか‐さま【逆さま・倒・逆様】

さかさま‐ごと【逆さま事】

(→)「さかごと(逆事)」に同じ。

⇒さか‐さま【逆さま・倒・逆様】

さかさ‐まつげ【逆さ睫】

内方に向かって生えて眼球を刺激するまつげ。さかまつげ。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐みず【逆さ水】‥ミヅ

湯灌ゆかんに用いる湯。普通は湯に水を入れてぬるめるのに、この場合は水に湯を入れて適温にする。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐わかれ【逆さ別れ】

子が親に先立って死ぬこと。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さか・し【賢し】

〔形シク〕

⇒さかしい

さかし【賢し】

(形容詞の語幹)

⇒さかし‐がお【賢し顔】

⇒さかし‐びと【賢し人】

⇒さかし‐め【賢し女】

さ‐かし【然かし】

同意を表す応答の語。そのとおりである。さよう。然り。源氏物語浮舟「深き心はいかでか知り侍らんと申す。―。昔も一度二度通ひし道なり」

さが・し【嶮し・険し】

〔形シク〕

①けわしい。嶮岨けんそである。仁徳紀「はしたての―・しき山も」

②あぶない。危険である。源氏物語夕顔「いでこの葛城かずらきの神こそ―・しうしおきたれ」

さがし‐あ・てる【捜し当てる・探し当てる】

〔他下一〕[文]さがしあ・つ(下二)

方々をさがして見つけ出す。「地図を頼りに―・てる」「出典を―・てる」

さかし・い【賢しい】

〔形〕[文]さか・し(シク)

①かしこく、すぐれている。聡明だ。万葉集3「古の七の―・しき人どもも欲りせしものは酒にしあるらし」。大鏡序「昔―・しきみかどの御まつりごとのをりは」

②しっかりとゆるぎなく、よくととのっている。また、丈夫で達者である。宇津保物語国譲下「―・しき世ならば、これも坊の親ともなり、高き位にもなるべき人なり」。蜻蛉日記上「おのが―・しからむ時こそ、いかでもいかでもものし給はめ」

③心がしっかりしている。自分を失わない判断力がある。容易になびかぬ抵抗力を持っている。竹取物語「心―・しきもの念じて射むとすれども」。古本説話集下「など―・しうはあるぞ。ただ給はむ物をばたまはらで、かく返し参らする」

④気がきいている。才覚がある。土佐日記「こと人人のもありけれど、―・しきもなかるべし」。源氏物語若菜上「大方の御心おきてに従ひきこえて、―・しき下人もなびきさぶらふこそ」

⑤なまいきだ。さしでがましい。こざかしい。源氏物語総角「例の―・しき女ばら」

さがし‐え【探し絵・捜し絵】‥ヱ

ある絵の中に、他の絵をかくし入れて描き、これを探しあてさせるもの。

さか‐しお【逆潮】‥シホ

地形や風の影響で大潮流の反対方向に流れる潮流。↔真潮ましお

さか‐しお【酒塩】‥シホ

煮物の調味のために、酒を加えること。また、その酒。狂言、地蔵舞「この六条か若和布にひたして、―と申てたぶれば」

さかし‐がお【賢し顔】‥ガホ

自分でかしこいと思っている顔つき。栄華物語日蔭のかづら「いと―にとぶらひ参らする人々などあるを」

⇒さかし【賢し】

さかし‐が・る【賢しがる】

〔自四〕

かしこそうにふるまう。利口ぶる。さかしだつ。さかしらがる。枕草子121「すずろなるもの恨みし、われ―・る」

さがし‐だ・す【捜し出す・探し出す】

〔他五〕

さがして見つけ出す。さがしあてる。「草の根を分けても―・してみせる」

さかし‐だ・つ【賢し立つ】

〔自四〕

(→)「さかしがる」に同じ。

さかした‐もん【坂下門】

江戸城内郭門の一つ。西丸大手門と内桜田門との間、すなわち今の二重橋外の広場の北西隅にある門で、宮内庁の正門。→江戸城門(図)。

⇒さかしたもんがい‐の‐へん【坂下門外の変】

さかしたもんがい‐の‐へん【坂下門外の変】‥グワイ‥

井伊直弼の後をうけた老中安藤信正の公武合体の政策に反対して、水戸浪士ら6人が、文久2年(1862)1月15日、坂下門外で信正を襲撃した事変。信正は負傷、老中を辞職。

⇒さかした‐もん【坂下門】

さかし‐びと【賢し人】

①かしこい人。けんじん。推古紀「五百いおとせにして乃今いましいま賢さかしひとに遇ふ」

②しっかり者。源氏物語帚木「この―はた軽々しき物怨じすべきにもあらず」

⇒さかし【賢し】

さか‐しま【逆しま・倒】

(→)「さかさま」に同じ。類聚名義抄「倒、サカサマ、サカシマ」

さがし‐まわ・る【捜し回る・探し回る】‥マハル

〔他五〕

いくつもの場所を移動してさがす。

さかし‐め【賢し女】

賢くすぐれた女。古事記上「こしの国に―をありと聞かして」

⇒さかし【賢し】

さがし‐もと・める【捜し求める・探し求める】

〔他下一〕[文]さがしもと・む(下二)

ある物を手に入れようとさがしまわる。

さがし‐もの【捜し物・探し物】

目的の物や紛失物などをさがしもとめること。また、その物。「―をする」「―が見つかる」

さかし‐ら【賢しら】

①かしこそうにふるまうこと。利口ぶること。万葉集3「黙もだをりて―するは」。「―な口をきく」「―を言う」

②自分から進んで行動するさま。万葉集16「大君の遣はさなくに―に行きし荒雄ら」

③差し出たふるまい。お節介。また、差し出口。賢しら口。伊勢物語「―する親ありて、思ひもぞつくとて、この女をほかへおひやらむとす」。古今著聞集10「越前房といふ僧来りて見証けんじょすとて、さまざまの―をしけるを」

⇒さかしら‐ぐち【賢しら口】

⇒さかしら‐ごころ【賢しら心】

⇒さかしら‐びと【賢しら人】

ざ‐がしら【座頭】

①首座の人。〈日葡辞書〉

②芝居その他演芸一座の頭。座長。特に、人形浄瑠璃・歌舞伎などの一座の主席役者。

さかしら‐が・る【賢しらがる】

〔自四〕

(→)「さかしがる」に同じ。

さかしら‐ぐち【賢しら口】

利口ぶった口ぶり。さしでがましい言動。

⇒さかし‐ら【賢しら】

棹秤(部分)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

棹秤(部分)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

さ‐おばし【さ小橋】‥ヲ‥

(サは接頭語)小さい橋。景行紀「朝霜の御木みけの―侍臣まえつきみい渡らすも」

さおびこ‐さおびめ【狭穂彦狭穂姫・沙本毘古沙本毘売】サホ‥サホ‥

古代伝説上の兄妹。開化天皇の孫という。妹は垂仁天皇の皇后となり、兄の謀反を知りつつ夫との板ばさみに苦しみ、兄とともに果てた。

さお‐ひめ【佐保姫】サホ‥

①春をつかさどる女神。佐保山は平城京の東に当たり、方角を四季に配すれば東は春に当たるからいった。〈[季]春〉。兼盛集「―の糸染めかくる青柳を」→竜田姫。

②〔植〕ジオウ(地黄)の別称。

さお‐ぶぎょう【竿奉行】サヲ‥ギヤウ

江戸時代、検地のとき竿入れをつかさどった奉行。

さお‐ぶち【竿縁】サヲ‥

板張天井の板を支え、化粧するために、板と直角の方向におよそ45センチメートル位の間隔でとりつけた細長い材。

⇒さおぶち‐てんじょう【竿縁天井】

さおぶち‐てんじょう【竿縁天井】サヲ‥ジヤウ

天井の一形式。壁と天井の境界に回り縁ぶちを巡らせ、これに竿縁を一方向に渡しその上に板を張る。和室の天井の最も一般的な形式。

⇒さお‐ぶち【竿縁】

さ‐おぶね【さ小舟】‥ヲ‥

(サは接頭語)小さい舟。こぶね。おぶね。万葉集10「彦星の河瀬を渡る―の」

さお‐ほぞ【竿枘】サヲ‥

〔建〕普通の枘ほぞよりも細長くつくった枘。

さお‐ぼり【棹掘り】サヲ‥

鉄棹または木棹に錐きりを装置し、これを上下し、または回旋して井戸を掘る方法。

さお‐もの【棹物】サヲ‥

棹物菓子の略。棒状に作って小口切りにする和菓子。羊羹ようかん・洲浜すはまの類。

さお‐やま【佐保山】サホ‥

(佐保はサホとも)奈良山の一部。奈良市の北にある山。紅葉の名所。(歌枕)

さ‐おり

(「さ」は稲の意。「さのぼり」に対する語か)田植を始める日の祝い。

さ‐おり【狭織】

幅を狭く織った倭文布しずぬの。帯に用い、後世の真田さなだ織の類という。万葉集11「古の―の帯を結び垂れ」。日葡辞書「サヲリヲビ」

さ‐おん【差音】

二つの純音の振動数の差によって生ずる音。↔加音

さか【尺】

(シャクの転)長さの単位。しゃく。万葉集13「杖足らず八―の嘆き嘆けども験しるしを無みと」

さか【坂・阪】

①一方は高く一方は低く、傾斜している道。

②比喩として、物事の区切り・境。「五十の―を越す」

さか【冠】

とさか。鶏冠。天武紀下「その―海石榴つばきの華の似ごとし」

さか【栄】

(→)「さかえ」に同じ。複合語として用いる。祝詞、祈年祭「朝日の豊―のぼり」。「弥栄いやさか」

さか【逆・倒】

さかさま。ぎゃく。多く複合語に用いる。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―に立つて」。「―子」「―恨み」

さか【酒】

「さけ」の古形。複合語に用いられる。「―樽」

さか【斛】

容積の単位。石こく。顕宗紀「稲斛ひとさかに銀銭一文ひとつをかふ」

さか【境】

さかい。区画。複合語として用いる。万葉集9「海うな―を過ぎて漕ぎゆくに」

さか【沙河】

①中国遼寧省瀋陽の南方にある地名。日露戦争における会戦の地。

②中国河南省にある淮河わいがの一支流。汝河。さが。

さ‐か【茶菓】‥クワ

茶と菓子。ちゃか。「―のもてなし」「―を供する」

さか【釈迦】

(シャカの直音化)

⇒しゃか。仏足石歌「―の御足跡みあと石にうつしおき」

さが

(関東から東海道にかけての海村で)主に北西の高所から吹きおろす風。東北地方の一部でもいう。

さが【相・性】

(字音語か。すがた・さまの意)

①もって生まれた性質や宿命。源氏物語椎本「いとくまなきみ心の―にておしはかり給ふにや侍らむ」。「悲しい―」

②ならわし。習慣。くせ。源氏物語葵「後れ先立つほどの定めなさは世の―と見たまへ知りながら」

さが【祥】

(「相・性さが」と同源)

①前兆。きざし。垂仁紀「是何の―ならむ」

②めでたいしるし。吉兆。神代紀上「如何ぞ婦女たおやめの反かえりて言先ことさいだつや、事既に不祥さがなし」

さが【佐賀】

①九州地方北西部を占める県。肥前国の東半部を管轄。面積2440平方キロメートル。人口86万6千。全10市。

→岳の新太郎さん

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②佐賀県南東部の市。県庁所在地。もと鍋島氏36万石の城下町。筑紫平野の穀倉地帯の中心。人口20万7千。

→佐賀の乱

さ‐が【嵯峨】

①高低があってふぞろいのさま。

②山の高くけわしいさま。

さが【嵯峨】

①京都市の北西隅、右京区の地名。大堰おおい川を隔てて嵐山に対し、清涼寺・天竜寺・大覚寺などのある名勝地。古く嵐山を中心に桜花・紅葉の名所。

嵯峨の竹林

撮影:的場 啓

さ‐おばし【さ小橋】‥ヲ‥

(サは接頭語)小さい橋。景行紀「朝霜の御木みけの―侍臣まえつきみい渡らすも」

さおびこ‐さおびめ【狭穂彦狭穂姫・沙本毘古沙本毘売】サホ‥サホ‥

古代伝説上の兄妹。開化天皇の孫という。妹は垂仁天皇の皇后となり、兄の謀反を知りつつ夫との板ばさみに苦しみ、兄とともに果てた。

さお‐ひめ【佐保姫】サホ‥

①春をつかさどる女神。佐保山は平城京の東に当たり、方角を四季に配すれば東は春に当たるからいった。〈[季]春〉。兼盛集「―の糸染めかくる青柳を」→竜田姫。

②〔植〕ジオウ(地黄)の別称。

さお‐ぶぎょう【竿奉行】サヲ‥ギヤウ

江戸時代、検地のとき竿入れをつかさどった奉行。

さお‐ぶち【竿縁】サヲ‥

板張天井の板を支え、化粧するために、板と直角の方向におよそ45センチメートル位の間隔でとりつけた細長い材。

⇒さおぶち‐てんじょう【竿縁天井】

さおぶち‐てんじょう【竿縁天井】サヲ‥ジヤウ

天井の一形式。壁と天井の境界に回り縁ぶちを巡らせ、これに竿縁を一方向に渡しその上に板を張る。和室の天井の最も一般的な形式。

⇒さお‐ぶち【竿縁】

さ‐おぶね【さ小舟】‥ヲ‥

(サは接頭語)小さい舟。こぶね。おぶね。万葉集10「彦星の河瀬を渡る―の」

さお‐ほぞ【竿枘】サヲ‥

〔建〕普通の枘ほぞよりも細長くつくった枘。

さお‐ぼり【棹掘り】サヲ‥

鉄棹または木棹に錐きりを装置し、これを上下し、または回旋して井戸を掘る方法。

さお‐もの【棹物】サヲ‥

棹物菓子の略。棒状に作って小口切りにする和菓子。羊羹ようかん・洲浜すはまの類。

さお‐やま【佐保山】サホ‥

(佐保はサホとも)奈良山の一部。奈良市の北にある山。紅葉の名所。(歌枕)

さ‐おり

(「さ」は稲の意。「さのぼり」に対する語か)田植を始める日の祝い。

さ‐おり【狭織】

幅を狭く織った倭文布しずぬの。帯に用い、後世の真田さなだ織の類という。万葉集11「古の―の帯を結び垂れ」。日葡辞書「サヲリヲビ」

さ‐おん【差音】

二つの純音の振動数の差によって生ずる音。↔加音

さか【尺】

(シャクの転)長さの単位。しゃく。万葉集13「杖足らず八―の嘆き嘆けども験しるしを無みと」

さか【坂・阪】

①一方は高く一方は低く、傾斜している道。

②比喩として、物事の区切り・境。「五十の―を越す」

さか【冠】

とさか。鶏冠。天武紀下「その―海石榴つばきの華の似ごとし」

さか【栄】

(→)「さかえ」に同じ。複合語として用いる。祝詞、祈年祭「朝日の豊―のぼり」。「弥栄いやさか」

さか【逆・倒】

さかさま。ぎゃく。多く複合語に用いる。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―に立つて」。「―子」「―恨み」

さか【酒】

「さけ」の古形。複合語に用いられる。「―樽」

さか【斛】

容積の単位。石こく。顕宗紀「稲斛ひとさかに銀銭一文ひとつをかふ」

さか【境】

さかい。区画。複合語として用いる。万葉集9「海うな―を過ぎて漕ぎゆくに」

さか【沙河】

①中国遼寧省瀋陽の南方にある地名。日露戦争における会戦の地。

②中国河南省にある淮河わいがの一支流。汝河。さが。

さ‐か【茶菓】‥クワ

茶と菓子。ちゃか。「―のもてなし」「―を供する」

さか【釈迦】

(シャカの直音化)

⇒しゃか。仏足石歌「―の御足跡みあと石にうつしおき」

さが

(関東から東海道にかけての海村で)主に北西の高所から吹きおろす風。東北地方の一部でもいう。

さが【相・性】

(字音語か。すがた・さまの意)

①もって生まれた性質や宿命。源氏物語椎本「いとくまなきみ心の―にておしはかり給ふにや侍らむ」。「悲しい―」

②ならわし。習慣。くせ。源氏物語葵「後れ先立つほどの定めなさは世の―と見たまへ知りながら」

さが【祥】

(「相・性さが」と同源)

①前兆。きざし。垂仁紀「是何の―ならむ」

②めでたいしるし。吉兆。神代紀上「如何ぞ婦女たおやめの反かえりて言先ことさいだつや、事既に不祥さがなし」

さが【佐賀】

①九州地方北西部を占める県。肥前国の東半部を管轄。面積2440平方キロメートル。人口86万6千。全10市。

→岳の新太郎さん

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②佐賀県南東部の市。県庁所在地。もと鍋島氏36万石の城下町。筑紫平野の穀倉地帯の中心。人口20万7千。

→佐賀の乱

さ‐が【嵯峨】

①高低があってふぞろいのさま。

②山の高くけわしいさま。

さが【嵯峨】

①京都市の北西隅、右京区の地名。大堰おおい川を隔てて嵐山に対し、清涼寺・天竜寺・大覚寺などのある名勝地。古く嵐山を中心に桜花・紅葉の名所。

嵯峨の竹林

撮影:的場 啓

②嵯峨切さがぎれの略。

サガ【Saga ノルウェー】

(サーガとも)

①(物語の意)中世北欧の散文物語の総称。12〜14世紀にアイスランドで成立。ノルウェーからアイスランドへの植民前後の事柄を題材とするものが多い。また、伝説に基づく冒険談やバイキング行為、首長たちの抗争を史的に記したものもある。

②転じて、一族・一門を歴史的に描いた大河小説をいう。

ざ‐か【座下】

①座席のそば。

②(席の近くに差し上げる意)書簡文で、先方の宛名の脇付に記して敬意を表す語。

ざ‐が【坐臥】‥グワ

すわることと寝ること。おきふし。起居。「行住―」

さか‐あいさつ【酒挨拶】

酒を供して客をもてなすこと。浄瑠璃、堀川波鼓「―の客振の、よきも過ぎては仇となる」

さか‐あがり【逆上がり】

(→)「しりあがり」2に同じ。

ザカート【zakāt アラビア】

イスラム法に定められた喜捨。五行の一つで、全信徒の義務。所有する財産のうちから一定率を毎年支払い、貧者・寡婦・孤児・旅行者などの救済に使われる。救貧税。

さか‐あぶら【酒膏・醪】

濁り酒の上に浮かんだかす。一説に濁り酒ともいう。〈倭名類聚鈔16〉

さか‐あみ【逆網】

「真網逆網まあみさかあみ」参照。

⇒さかあみ‐ぶね【逆網船】

さかあみ‐ぶね【逆網船】

2隻の網船で操業するとき、逆網を積む左方の船の称。

⇒さか‐あみ【逆網】

さかい【堺】サカヒ

大阪府の市。政令指定都市の一つ。大阪湾東岸、大和川河口を隔てて大阪市の南に隣接。室町時代、商人の自治による環濠都市を形成、明みんとの貿易港として繁栄した。現今、臨海部は堺・泉北せんぼく工業地域で、南部の丘陵地には住宅団地が多い。人口83万1千。

⇒さかい‐けんだん【堺検断】

⇒さかい‐じけん【堺事件】

⇒さかい‐じゅう【堺重】

⇒さかい‐すじ【堺筋】

⇒さかい‐だんつう【堺段通】

⇒さかい‐でんじゅ【堺伝授】

⇒さかい‐ぶぎょう【堺奉行】

⇒さかい‐ぶね【堺船】

⇒さかい‐りゅう【堺流】

さかい【堺】サカヒ

姓氏の一つ。

⇒さかい‐としひこ【堺利彦】

さかい【境・界】サカヒ

(サカフの連用形から)

①土地のくぎり。しきり。境界。土佐日記「国の―の内はとて見送りに来る人あまたが中に」。「―をする」

②物事のわかれ目。際きわ。源氏物語若菜上「今なんこの世の―を心やすく行き離るべき」。「生死の―」

③境界のうち。地域。範囲。源氏物語明石「住吉の神近き―をしづめ守り給ふ」

④境地。境遇。平家物語1「年のわかきをたのむべきにあらず、老少不定の―なり」

⇒さかい‐あらそい【境争い】

⇒さかい‐ぎ【境木】

⇒さかい‐め【境目】

⇒さかい‐もめ【境揉め】

⇒さかい‐ろん【境論】

⇒さかい‐わだん【境和談】

さかい【坂井】‥ヰ

福井県北部の市。九頭竜川流域の稲作と東尋坊・丸岡城などの観光を基幹とする。人口9万2千。

さかい【酒井】‥ヰ

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名。

⇒さかい‐ただかつ【酒井忠勝】

⇒さかい‐ただきよ【酒井忠清】

⇒さかい‐ただつぐ【酒井忠次】

⇒さかい‐ただよ【酒井忠世】

⇒さかい‐の‐たいこ【酒井の太鼓】

⇒さかい‐ほういつ【酒井抱一】

さかいサカヒ

〔助詞〕

(「境さかい」から生じたものか。上方語)物事の理由・原因を表す語。によって。ので。から。東海道中膝栗毛6「乗ならはやうのらんせ。いつきに出す―」。「走った―疲れた」

▷地方により「さけ」「しゃけ」などという。「で」「に」を付けても用いる。軽口福蔵主「左様にほめさしやる―で此中も夢を見るか」。好色二代男「親仁が呉れた―に着ると腹を立つるを」

さ‐がい【詐害】

いつわりたくらんで他人に損害を与えること。

⇒さがい‐こうい【詐害行為】

さかい‐あらそい【境争い】サカヒアラソヒ

土地・山林などの、境界の権利についての争論。境論。境揉もめ。

⇒さかい【境・界】

さが‐いか‐だいがく【佐賀医科大学】‥クワ‥

もと国立大学の一つ。1976年設立。2003年佐賀大学に統合され、同大医学部となる。

さか‐いき【逆息】

息ぜわしいこと。せくこと。古今著聞集16「―になりて走り向ひて」

さか‐いき【酒息】

酒を飲んだ人の酒くさい息。

さかい‐ぎ【境木】サカヒ‥

境界のしるしとした木。

⇒さかい【境・界】

さかい‐けんだん【堺検断】サカヒ‥

堺奉行の異称。

⇒さかい【堺】

さがい‐こうい【詐害行為】‥カウヰ

〔法〕債務者が債権者を害することを知ってする財産上の法律行為。債権者はその行為の取消しを裁判所に請求することができる。→債権者取消権

⇒さ‐がい【詐害】

さかい‐じけん【堺事件】サカヒ‥

慶応4年(1868)2月15日、堺警備の土佐藩兵が海岸測量中のフランス兵士を攻撃し、死者11人の被害を与えた事件。維新政府はフランスの要求に従い賠償金を支払い、土佐藩士に切腹を命じた。森鴎外に同名の小説がある。

⇒さかい【堺】

さかい‐じゅう【堺重】サカヒヂユウ

堺の名産で、春慶塗の重箱。多くは入れ子にしたもの。

⇒さかい【堺】

さかい‐すじ【堺筋】サカヒスヂ

大阪市の中央区、繁華な船場せんば・島之内を南北に貫く大通り。

堺筋

撮影:的場 啓

②嵯峨切さがぎれの略。

サガ【Saga ノルウェー】

(サーガとも)

①(物語の意)中世北欧の散文物語の総称。12〜14世紀にアイスランドで成立。ノルウェーからアイスランドへの植民前後の事柄を題材とするものが多い。また、伝説に基づく冒険談やバイキング行為、首長たちの抗争を史的に記したものもある。

②転じて、一族・一門を歴史的に描いた大河小説をいう。

ざ‐か【座下】

①座席のそば。

②(席の近くに差し上げる意)書簡文で、先方の宛名の脇付に記して敬意を表す語。

ざ‐が【坐臥】‥グワ

すわることと寝ること。おきふし。起居。「行住―」

さか‐あいさつ【酒挨拶】

酒を供して客をもてなすこと。浄瑠璃、堀川波鼓「―の客振の、よきも過ぎては仇となる」

さか‐あがり【逆上がり】

(→)「しりあがり」2に同じ。

ザカート【zakāt アラビア】

イスラム法に定められた喜捨。五行の一つで、全信徒の義務。所有する財産のうちから一定率を毎年支払い、貧者・寡婦・孤児・旅行者などの救済に使われる。救貧税。

さか‐あぶら【酒膏・醪】

濁り酒の上に浮かんだかす。一説に濁り酒ともいう。〈倭名類聚鈔16〉

さか‐あみ【逆網】

「真網逆網まあみさかあみ」参照。

⇒さかあみ‐ぶね【逆網船】

さかあみ‐ぶね【逆網船】

2隻の網船で操業するとき、逆網を積む左方の船の称。

⇒さか‐あみ【逆網】

さかい【堺】サカヒ

大阪府の市。政令指定都市の一つ。大阪湾東岸、大和川河口を隔てて大阪市の南に隣接。室町時代、商人の自治による環濠都市を形成、明みんとの貿易港として繁栄した。現今、臨海部は堺・泉北せんぼく工業地域で、南部の丘陵地には住宅団地が多い。人口83万1千。

⇒さかい‐けんだん【堺検断】

⇒さかい‐じけん【堺事件】

⇒さかい‐じゅう【堺重】

⇒さかい‐すじ【堺筋】

⇒さかい‐だんつう【堺段通】

⇒さかい‐でんじゅ【堺伝授】

⇒さかい‐ぶぎょう【堺奉行】

⇒さかい‐ぶね【堺船】

⇒さかい‐りゅう【堺流】

さかい【堺】サカヒ

姓氏の一つ。

⇒さかい‐としひこ【堺利彦】

さかい【境・界】サカヒ

(サカフの連用形から)

①土地のくぎり。しきり。境界。土佐日記「国の―の内はとて見送りに来る人あまたが中に」。「―をする」

②物事のわかれ目。際きわ。源氏物語若菜上「今なんこの世の―を心やすく行き離るべき」。「生死の―」

③境界のうち。地域。範囲。源氏物語明石「住吉の神近き―をしづめ守り給ふ」

④境地。境遇。平家物語1「年のわかきをたのむべきにあらず、老少不定の―なり」

⇒さかい‐あらそい【境争い】

⇒さかい‐ぎ【境木】

⇒さかい‐め【境目】

⇒さかい‐もめ【境揉め】

⇒さかい‐ろん【境論】

⇒さかい‐わだん【境和談】

さかい【坂井】‥ヰ

福井県北部の市。九頭竜川流域の稲作と東尋坊・丸岡城などの観光を基幹とする。人口9万2千。

さかい【酒井】‥ヰ

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名。

⇒さかい‐ただかつ【酒井忠勝】

⇒さかい‐ただきよ【酒井忠清】

⇒さかい‐ただつぐ【酒井忠次】

⇒さかい‐ただよ【酒井忠世】

⇒さかい‐の‐たいこ【酒井の太鼓】

⇒さかい‐ほういつ【酒井抱一】

さかいサカヒ

〔助詞〕

(「境さかい」から生じたものか。上方語)物事の理由・原因を表す語。によって。ので。から。東海道中膝栗毛6「乗ならはやうのらんせ。いつきに出す―」。「走った―疲れた」

▷地方により「さけ」「しゃけ」などという。「で」「に」を付けても用いる。軽口福蔵主「左様にほめさしやる―で此中も夢を見るか」。好色二代男「親仁が呉れた―に着ると腹を立つるを」

さ‐がい【詐害】

いつわりたくらんで他人に損害を与えること。

⇒さがい‐こうい【詐害行為】

さかい‐あらそい【境争い】サカヒアラソヒ

土地・山林などの、境界の権利についての争論。境論。境揉もめ。

⇒さかい【境・界】

さが‐いか‐だいがく【佐賀医科大学】‥クワ‥

もと国立大学の一つ。1976年設立。2003年佐賀大学に統合され、同大医学部となる。

さか‐いき【逆息】

息ぜわしいこと。せくこと。古今著聞集16「―になりて走り向ひて」

さか‐いき【酒息】

酒を飲んだ人の酒くさい息。

さかい‐ぎ【境木】サカヒ‥

境界のしるしとした木。

⇒さかい【境・界】

さかい‐けんだん【堺検断】サカヒ‥

堺奉行の異称。

⇒さかい【堺】

さがい‐こうい【詐害行為】‥カウヰ

〔法〕債務者が債権者を害することを知ってする財産上の法律行為。債権者はその行為の取消しを裁判所に請求することができる。→債権者取消権

⇒さ‐がい【詐害】

さかい‐じけん【堺事件】サカヒ‥

慶応4年(1868)2月15日、堺警備の土佐藩兵が海岸測量中のフランス兵士を攻撃し、死者11人の被害を与えた事件。維新政府はフランスの要求に従い賠償金を支払い、土佐藩士に切腹を命じた。森鴎外に同名の小説がある。

⇒さかい【堺】

さかい‐じゅう【堺重】サカヒヂユウ

堺の名産で、春慶塗の重箱。多くは入れ子にしたもの。

⇒さかい【堺】

さかい‐すじ【堺筋】サカヒスヂ

大阪市の中央区、繁華な船場せんば・島之内を南北に貫く大通り。

堺筋

撮影:的場 啓

⇒さかい【堺】

さか‐いた【逆板】

鎧よろいの背面の3枚ある立挙たてあげの中の真ん中の板。鐶かんを打って総角あげまきの緒をつける。屈伸を図るため、三の板を二の板の裏側から続けるので、この部分の縅おどしが逆になるところから逆板という。→大鎧おおよろい(図)

さかい‐ただかつ【酒井忠勝】‥ヰ‥

江戸前期の若狭小浜藩主。徳川家光の側近より累進、老中・大老として幕政運営の中心となる。(1587〜1662)

⇒さかい【酒井】

さかい‐ただきよ【酒井忠清】‥ヰ‥

江戸前期の上野こうずけ厩橋うまやばし藩主。雅楽頭うたのかみ。忠世の孫。大老となり、徳川家綱を補佐して威権を振るい、世に下馬将軍げばしょうぐんと称された。(1624〜1681)

⇒さかい【酒井】

さかい‐ただつぐ【酒井忠次】‥ヰ‥

安土桃山時代の武将。徳川氏創業の臣。家康四天王の一人。妻は家康の叔母。家康の幼時よりこれを補佐、三方ヶ原・長篠・小牧の戦に功を立てた。(1527〜1596)

⇒さかい【酒井】

さかい‐ただよ【酒井忠世】‥ヰ‥

江戸初期の上野こうずけ厩橋うまやばし藩主。雅楽頭うたのかみ。徳川秀忠の年寄衆の一人。のち土井利勝らとともに3代将軍家光の補導役。幕政の中心となった。(1572〜1636)

⇒さかい【酒井】

さかい‐だんつう【堺段通】サカヒ‥

堺市付近から産する段通。1831年(天保2)同地の糸物商藤本荘左衛門が中国の段通に模して泉利兵衛に製織させたのに始まるという。木綿製で、後にはパイルに羊毛を使用。

⇒さかい【堺】

さかい‐ちょう【堺町】サカヒチヤウ

東京都中央区蠣殻かきがら町の北にあった町。江戸時代に歌舞伎・浄瑠璃・操芝居などがあり繁昌した。

さかいで【坂出】

香川県中部、瀬戸内海に臨む市。古くは讃岐国府の地で、近世より塩の都として栄えた。瀬戸大橋の四国側拠点。人口5万7千。

さかい‐でんじゅ【堺伝授】サカヒ‥

宗祇から堺の住人牡丹花肖柏ぼたんかしょうはくへの古今伝授。

⇒さかい【堺】

さかい‐としひこ【堺利彦】サカヒ‥

政治家。号は枯川。福岡県生れ。幸徳秋水らと平民新聞を創刊。社会主義を信奉、非戦論を唱え入獄数回。売文社を設立。日本共産党初代委員長。のち労農派に転じ、日本大衆党・全国労農大衆党に参加。(1870〜1933)

堺利彦

提供:毎日新聞社

⇒さかい【堺】

さか‐いた【逆板】

鎧よろいの背面の3枚ある立挙たてあげの中の真ん中の板。鐶かんを打って総角あげまきの緒をつける。屈伸を図るため、三の板を二の板の裏側から続けるので、この部分の縅おどしが逆になるところから逆板という。→大鎧おおよろい(図)

さかい‐ただかつ【酒井忠勝】‥ヰ‥

江戸前期の若狭小浜藩主。徳川家光の側近より累進、老中・大老として幕政運営の中心となる。(1587〜1662)

⇒さかい【酒井】

さかい‐ただきよ【酒井忠清】‥ヰ‥

江戸前期の上野こうずけ厩橋うまやばし藩主。雅楽頭うたのかみ。忠世の孫。大老となり、徳川家綱を補佐して威権を振るい、世に下馬将軍げばしょうぐんと称された。(1624〜1681)

⇒さかい【酒井】

さかい‐ただつぐ【酒井忠次】‥ヰ‥

安土桃山時代の武将。徳川氏創業の臣。家康四天王の一人。妻は家康の叔母。家康の幼時よりこれを補佐、三方ヶ原・長篠・小牧の戦に功を立てた。(1527〜1596)

⇒さかい【酒井】

さかい‐ただよ【酒井忠世】‥ヰ‥

江戸初期の上野こうずけ厩橋うまやばし藩主。雅楽頭うたのかみ。徳川秀忠の年寄衆の一人。のち土井利勝らとともに3代将軍家光の補導役。幕政の中心となった。(1572〜1636)

⇒さかい【酒井】

さかい‐だんつう【堺段通】サカヒ‥

堺市付近から産する段通。1831年(天保2)同地の糸物商藤本荘左衛門が中国の段通に模して泉利兵衛に製織させたのに始まるという。木綿製で、後にはパイルに羊毛を使用。

⇒さかい【堺】

さかい‐ちょう【堺町】サカヒチヤウ

東京都中央区蠣殻かきがら町の北にあった町。江戸時代に歌舞伎・浄瑠璃・操芝居などがあり繁昌した。

さかいで【坂出】

香川県中部、瀬戸内海に臨む市。古くは讃岐国府の地で、近世より塩の都として栄えた。瀬戸大橋の四国側拠点。人口5万7千。

さかい‐でんじゅ【堺伝授】サカヒ‥

宗祇から堺の住人牡丹花肖柏ぼたんかしょうはくへの古今伝授。

⇒さかい【堺】

さかい‐としひこ【堺利彦】サカヒ‥

政治家。号は枯川。福岡県生れ。幸徳秋水らと平民新聞を創刊。社会主義を信奉、非戦論を唱え入獄数回。売文社を設立。日本共産党初代委員長。のち労農派に転じ、日本大衆党・全国労農大衆党に参加。(1870〜1933)

堺利彦

提供:毎日新聞社

⇒さかい【堺】

さかい‐の‐たいこ【酒井の太鼓】‥ヰ‥

歌舞伎脚本「太鼓音智勇三略たいこのおとちゆうのさんりゃく」の通称。新歌舞伎十八番の一つ。4幕。河竹黙阿弥作の時代物。1873年(明治6)初演。酒井忠次が櫓やぐらの太鼓を打ち、寄せ手に城の囲みを解かせたことを脚色する。

⇒さかい【酒井】

さかい‐ぶぎょう【堺奉行】サカヒ‥ギヤウ

豊臣時代および江戸幕府の職名。堺の市政と和泉一国の政務とを管理し、訴訟を裁断し、港湾・船舶・荷物の事務をつかさどった。堺検断。堺政所。

⇒さかい【堺】

さかい‐ぶね【堺船】サカヒ‥

江戸時代、長崎から唐物を積んで来た堺の船。

⇒さかい【堺】

さかい‐ほういつ【酒井抱一】‥ヰハウ‥

江戸後期の画家。抱一派の祖。名は忠因ただなお。鶯村・雨華庵と号した。姫路城主酒井忠以ただざねの弟。西本願寺で出家し権大僧都となったが、江戸に隠棲。絵画・俳諧に秀で、特に尾形光琳に私淑してその画風に一層の洒脱さを加えた江戸風琳派を完成させた。(1761〜1828)

⇒さかい【酒井】

さかいみなと【境港】サカヒ‥

鳥取県北西部、弓ヶ浜(夜見ヶ浜)先端の市。日本海沿岸の主要漁業基地で水産加工業が発達。人口3万6千。

さかい‐め【境目】サカヒ‥

①物と物との接する所。かぎり。

②物事のわかれる所。わかれめ。きわ。

⇒さかい【境・界】

さかい‐もめ【境揉め】サカヒ‥

(→)「境争い」に同じ。

⇒さかい【境・界】

さか‐いり【酒煎り】

鳥・魚の肉や野菜を、醤油・塩などの他に酒を加えて煎りつけること。世間胸算用2「昨夕の鴨の残りを―にして喰やれ」

さかい‐りゅう【堺流】サカヒリウ

和様書道の一派。堺の人牡丹花肖柏の創始。

⇒さかい【堺】

さかい‐ろん【境論】サカヒ‥

(→)「境争い」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒さかい【境・界】

さか‐いわい【逆祝い】‥イハヒ

わざと不吉なことを言いならべ、かえって祝いとすること。浄瑠璃、孕常盤「総じて祝ひは―」

さかい‐わだん【境和談】サカヒ‥

境争いの和解。〈日葡辞書〉

⇒さかい【境・界】

さか・う【栄ふ】サカフ

〔自下二〕

サカユの転。玉葉集賀「世の―・ふべき光見えける」

さか・う【逆ふ】サカフ

[一]〔自四・下二〕

①従わない。さからう。そむく。太平記36「君臣の道死すれども上に―・へざる義を思ふ故に」

②悪い感じを与える。気にさわる。徒然草「ついで悪しきことは人の耳にも―・ひ」

③逆になる。孔雀楼筆記「潮―・へば漁舟もたやすくこされず」

[二]〔他下二〕

逆にする。逆立てる。法華義疏長保点「身に鱗を逆サカへて」

さか・う【境ふ】サカフ

〔他四〕

境をつける。区切る。万葉集6「大君の―・ひ賜ふと山守すゑ守もるとふ山に」

さか‐うち【逆討ち】

敵を討とうとしてかえって敵に討たれること。返り討ち。源平盛衰記46「かへつて―に討たれぬと覚え候ふ」

さか‐うま【逆馬】

①通常とは逆の向きに、馬の尻に向かって乗ること。平治物語「―に乗つてぞはせたりける」

②手違いから物事が逆になること。好色敗毒散「結句―になりて、外にて銀を才覚して」

③将棋で、入玉にゅうぎょくすること。

さか‐うらみ【逆恨み】

①恨みに思う人からかえって恨まれること。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「夫を取られし我こそは蛇ともじゃともなるべきに―こそ安からね」。「―を受ける」

②人の好意を悪くとってかえって恨むこと。「とんだ―だ」

さかえ【栄え】

さかえること。繁栄。繁昌。源氏物語薄雲「高き宿世、世の―も並ぶ人なく」。「国の―」「―あれ」

⇒さかえ‐おとめ【栄少女】

さがえ【寒河江】

山形県中部、山形盆地西部の市。陣屋町・市場町として発展。サクランボの栽培地で、缶詰工業も盛ん。寒河江温泉がある。人口4万4千。

さか‐えい【酒酔い】‥ヱヒ

⇒さけえい

さかえ‐おとめ【栄少女】‥ヲトメ

若い盛りで美しい少女。万葉集13「つつじ花香少女におえおとめ桜花―汝なれをそもわれに寄すとふ」

⇒さかえ【栄え】

さか・える【栄える】

〔自下一〕[文]さか・ゆ(下二)

勢いが盛んになる。繁栄する。繁昌する。万葉集6「天地の―・ゆる時にあへらくおもへば」。「町が―・える」

さか‐おくび【逆衽】

着物の仕立て方で、おくみを逆に用いて幅を広くするもの。さかおくみ。誹風柳多留2「母親の勘定高い―」

さか‐おとこ【酒男】‥ヲトコ

酒の醸造にたずさわる男。酒刀自さかとうじ。

さか‐おとし【逆落し】

①さかさまに落とすこと。

②絶壁や急な坂。また、絶壁などを落ちるように下ること。浄瑠璃、大原問答青葉笛「鵯越、鉄拐が峰より平家の城の真ん中へ―に落し入り」

さか‐おもだか【逆沢瀉】

逆沢瀉縅おどしの略。鎧よろいの縅の一種。沢瀉縅を逆にしたもの。

さかおり‐の‐みや【酒折宮】‥ヲリ‥

日本武尊やまとたけるのみことが東征の途中立ち寄ったという伝説の地。甲府市の酒折宮がその址とされる。→筑波の道

さか‐かす【酒粕】

⇒さけかす

さか‐がみ【逆髪】

①逆立った頭髪。毛吹草5「―と見ゆるは風の柳かな」

②頭髪の散乱したばけもの。(嬉遊笑覧)

③能「蝉丸」の古称。また、その主人公の名。

⇒さかがみ‐まつり【逆髪祭】

さかがみ‐まつり【逆髪祭】

大津市逢坂にある蝉丸神社の陰暦9月24日の祭礼。本来は坂神であるが、蝉丸の姉逆髪の忌日という俗説から名が起こる。関の明神祭。

⇒さか‐がみ【逆髪】

さか‐がめ【酒甕】

酒を貯えておく甕。

さかがり【酗】

(サカイカリ(酒怒)の約か)酒に酔って怒り狂うこと。酒癖の悪いこと。酒乱。〈倭名類聚鈔3〉

さかき【榊・賢木】

①(境さか木の意か)常緑樹の総称。特に神事に用いる木をいう。万葉集3「奥山の―の枝に白香しらかつけ木綿ゆうとりつけて」

②ツバキ科の常緑小高木。葉は厚い革質、深緑色で光沢がある。5〜6月頃、葉のつけ根に白色の細花をつけ、紫黒色の球形の液果を結ぶ。古来神木として枝葉は神に供し、材は細工物・建築などに用いる。「榊の花」は〈[季]夏〉。

さかき

⇒さかい【堺】

さかい‐の‐たいこ【酒井の太鼓】‥ヰ‥

歌舞伎脚本「太鼓音智勇三略たいこのおとちゆうのさんりゃく」の通称。新歌舞伎十八番の一つ。4幕。河竹黙阿弥作の時代物。1873年(明治6)初演。酒井忠次が櫓やぐらの太鼓を打ち、寄せ手に城の囲みを解かせたことを脚色する。

⇒さかい【酒井】

さかい‐ぶぎょう【堺奉行】サカヒ‥ギヤウ

豊臣時代および江戸幕府の職名。堺の市政と和泉一国の政務とを管理し、訴訟を裁断し、港湾・船舶・荷物の事務をつかさどった。堺検断。堺政所。

⇒さかい【堺】

さかい‐ぶね【堺船】サカヒ‥

江戸時代、長崎から唐物を積んで来た堺の船。

⇒さかい【堺】

さかい‐ほういつ【酒井抱一】‥ヰハウ‥

江戸後期の画家。抱一派の祖。名は忠因ただなお。鶯村・雨華庵と号した。姫路城主酒井忠以ただざねの弟。西本願寺で出家し権大僧都となったが、江戸に隠棲。絵画・俳諧に秀で、特に尾形光琳に私淑してその画風に一層の洒脱さを加えた江戸風琳派を完成させた。(1761〜1828)

⇒さかい【酒井】

さかいみなと【境港】サカヒ‥

鳥取県北西部、弓ヶ浜(夜見ヶ浜)先端の市。日本海沿岸の主要漁業基地で水産加工業が発達。人口3万6千。

さかい‐め【境目】サカヒ‥

①物と物との接する所。かぎり。

②物事のわかれる所。わかれめ。きわ。

⇒さかい【境・界】

さかい‐もめ【境揉め】サカヒ‥

(→)「境争い」に同じ。

⇒さかい【境・界】

さか‐いり【酒煎り】

鳥・魚の肉や野菜を、醤油・塩などの他に酒を加えて煎りつけること。世間胸算用2「昨夕の鴨の残りを―にして喰やれ」

さかい‐りゅう【堺流】サカヒリウ

和様書道の一派。堺の人牡丹花肖柏の創始。

⇒さかい【堺】

さかい‐ろん【境論】サカヒ‥

(→)「境争い」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒さかい【境・界】

さか‐いわい【逆祝い】‥イハヒ

わざと不吉なことを言いならべ、かえって祝いとすること。浄瑠璃、孕常盤「総じて祝ひは―」

さかい‐わだん【境和談】サカヒ‥

境争いの和解。〈日葡辞書〉

⇒さかい【境・界】

さか・う【栄ふ】サカフ

〔自下二〕

サカユの転。玉葉集賀「世の―・ふべき光見えける」

さか・う【逆ふ】サカフ

[一]〔自四・下二〕

①従わない。さからう。そむく。太平記36「君臣の道死すれども上に―・へざる義を思ふ故に」

②悪い感じを与える。気にさわる。徒然草「ついで悪しきことは人の耳にも―・ひ」

③逆になる。孔雀楼筆記「潮―・へば漁舟もたやすくこされず」

[二]〔他下二〕

逆にする。逆立てる。法華義疏長保点「身に鱗を逆サカへて」

さか・う【境ふ】サカフ

〔他四〕

境をつける。区切る。万葉集6「大君の―・ひ賜ふと山守すゑ守もるとふ山に」

さか‐うち【逆討ち】

敵を討とうとしてかえって敵に討たれること。返り討ち。源平盛衰記46「かへつて―に討たれぬと覚え候ふ」

さか‐うま【逆馬】

①通常とは逆の向きに、馬の尻に向かって乗ること。平治物語「―に乗つてぞはせたりける」

②手違いから物事が逆になること。好色敗毒散「結句―になりて、外にて銀を才覚して」

③将棋で、入玉にゅうぎょくすること。

さか‐うらみ【逆恨み】

①恨みに思う人からかえって恨まれること。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「夫を取られし我こそは蛇ともじゃともなるべきに―こそ安からね」。「―を受ける」

②人の好意を悪くとってかえって恨むこと。「とんだ―だ」

さかえ【栄え】

さかえること。繁栄。繁昌。源氏物語薄雲「高き宿世、世の―も並ぶ人なく」。「国の―」「―あれ」

⇒さかえ‐おとめ【栄少女】

さがえ【寒河江】

山形県中部、山形盆地西部の市。陣屋町・市場町として発展。サクランボの栽培地で、缶詰工業も盛ん。寒河江温泉がある。人口4万4千。

さか‐えい【酒酔い】‥ヱヒ

⇒さけえい

さかえ‐おとめ【栄少女】‥ヲトメ

若い盛りで美しい少女。万葉集13「つつじ花香少女におえおとめ桜花―汝なれをそもわれに寄すとふ」

⇒さかえ【栄え】

さか・える【栄える】

〔自下一〕[文]さか・ゆ(下二)

勢いが盛んになる。繁栄する。繁昌する。万葉集6「天地の―・ゆる時にあへらくおもへば」。「町が―・える」

さか‐おくび【逆衽】

着物の仕立て方で、おくみを逆に用いて幅を広くするもの。さかおくみ。誹風柳多留2「母親の勘定高い―」

さか‐おとこ【酒男】‥ヲトコ

酒の醸造にたずさわる男。酒刀自さかとうじ。

さか‐おとし【逆落し】

①さかさまに落とすこと。

②絶壁や急な坂。また、絶壁などを落ちるように下ること。浄瑠璃、大原問答青葉笛「鵯越、鉄拐が峰より平家の城の真ん中へ―に落し入り」

さか‐おもだか【逆沢瀉】

逆沢瀉縅おどしの略。鎧よろいの縅の一種。沢瀉縅を逆にしたもの。

さかおり‐の‐みや【酒折宮】‥ヲリ‥

日本武尊やまとたけるのみことが東征の途中立ち寄ったという伝説の地。甲府市の酒折宮がその址とされる。→筑波の道

さか‐かす【酒粕】

⇒さけかす

さか‐がみ【逆髪】

①逆立った頭髪。毛吹草5「―と見ゆるは風の柳かな」

②頭髪の散乱したばけもの。(嬉遊笑覧)

③能「蝉丸」の古称。また、その主人公の名。

⇒さかがみ‐まつり【逆髪祭】

さかがみ‐まつり【逆髪祭】

大津市逢坂にある蝉丸神社の陰暦9月24日の祭礼。本来は坂神であるが、蝉丸の姉逆髪の忌日という俗説から名が起こる。関の明神祭。

⇒さか‐がみ【逆髪】

さか‐がめ【酒甕】

酒を貯えておく甕。

さかがり【酗】

(サカイカリ(酒怒)の約か)酒に酔って怒り狂うこと。酒癖の悪いこと。酒乱。〈倭名類聚鈔3〉

さかき【榊・賢木】

①(境さか木の意か)常緑樹の総称。特に神事に用いる木をいう。万葉集3「奥山の―の枝に白香しらかつけ木綿ゆうとりつけて」

②ツバキ科の常緑小高木。葉は厚い革質、深緑色で光沢がある。5〜6月頃、葉のつけ根に白色の細花をつけ、紫黒色の球形の液果を結ぶ。古来神木として枝葉は神に供し、材は細工物・建築などに用いる。「榊の花」は〈[季]夏〉。

さかき

③ヒサカキの通称。

④源氏物語の巻名。

⇒さかき‐かき【榊かき】

さかき【彭城】

姓氏の一つ。

⇒さかき‐ひゃくせん【彭城百川】

さか‐ぎ【逆木・倒木】

木目もくめを逆に用いた材。

⇒さかぎ‐ばしら【逆木柱】

さかき‐かき【榊かき】

祭の時、みこしの前に立って榊をかついで歩く役の人。

⇒さかき【榊・賢木】

さか‐きげん【酒機嫌】

酒に酔った時の機嫌。ささ機嫌。好色一代女3「呑みかけて―」

さかぎ‐ばしら【逆木柱】

木の根もとの方を上にして立てた柱。→逆柱さかばしら

⇒さか‐ぎ【逆木・倒木】

さかきばら【榊原】

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名。

⇒さかきばら‐けんきち【榊原鍵吉】

⇒さかきばら‐こうしゅう【榊原篁洲】

⇒さかきばら‐しげる【榊原仟】

⇒さかきばら‐しほう【榊原紫峰】

⇒さかきばら‐やすまさ【榊原康政】

さかきばら‐けんきち【榊原鍵吉】

幕末・明治の剣客。直心影じきしんかげ流の達人。幕臣。名は友善。男谷おだに精一郎に学び、講武所剣術教授方。維新後、撃剣興行・天覧試合・兜試斬で名を得た。(1830〜1894)

⇒さかきばら【榊原】

さかきばら‐こうしゅう【榊原篁洲】‥クワウシウ

江戸前期の儒学者。名は玄輔。和泉の人。紀州藩儒。木下順庵に学び、制度沿革、特に明律に精通。著「大明律例諺解」「易学啓蒙諺解大成」「老子経諺解大成」など。(1656〜1706)

⇒さかきばら【榊原】

さかきばら‐しげる【榊原仟】

外科医。福井市生れ。東京女子医大教授。日本の心臓外科手術史に名を残した。(1910〜1979)

⇒さかきばら【榊原】

さかきばら‐しほう【榊原紫峰】

日本画家。本名、安造。京都生れ。国画創作協会を結成。写実性の高い静謐な花鳥画にすぐれた。作「奈良の森」など。(1887〜1971)

⇒さかきばら【榊原】

さかきばら‐やすまさ【榊原康政】

安土桃山・江戸初期の武将。式部大輔。三河生れ。徳川氏創業の臣。家康四天王の一人。家康の近臣となり、小牧・長久手の戦などに武功をたて、上野こうずけ館林10万石を与えられた。(1548〜1606)

⇒さかきばら【榊原】

さかき‐ひゃくせん【彭城百川】

江戸中期の画家。名は真淵。別号は蓬洲・八仙堂。彭ほう百川とも称す。尾張の人。京都に住し、日本における南画(文人画)の創始者の一人となった。また、書画の鑑識や俳諧にも長じた。著「元明画人考」。(1697〜1752)

⇒さかき【彭城】

さが‐ぎれ【嵯峨切】

古代切の一種。古渡こわたり金襴きんらんの名。足利義政が大内義隆に命じて明国みんこくから舶来させたものという。夢窓疎石の袈裟裂や清涼寺の釈迦如来の戸帳として存する。嵯峨。

さ‐がく【左楽】

「左方の楽」の略。↔右楽

さ‐がく【差額】

ある金額から他のある金額を引いて残った額。「―徴収」

⇒さがく‐ベッド【差額ベッド】

ざ‐かく【座客・坐客】

座にある客人。同席の人。

ざ‐がく【座学】

演習・実習などに対して、講義で学ぶこと。

さか‐くさ・し【酒臭し】

〔形ク〕

さけくさい。〈類聚名義抄〉

さか‐くじ【逆公事】

訴えられるべき者が、訴えるべき者を逆に訴えること。反公事かえりくじ。

さか‐くせ【酒癖】

⇒さけくせ

さかぐち【坂口】

姓氏の一つ。

⇒さかぐち‐あんご【坂口安吾】

⇒さかぐち‐きんいちろう【坂口謹一郎】

⇒さかぐち‐たかし【坂口昂】

さかぐち‐あんご【坂口安吾】

小説家。本名、炳五。新潟県生れ。東洋大卒。「風博士」などのファルス、「吹雪物語」など観念的な作風で知られ、第二次大戦後、在来の形式道徳に反抗して「堕落論」を唱えた。作「白痴」、評論「日本文化私観」など。(1906〜1955)

坂口安吾

撮影:林 忠彦

③ヒサカキの通称。

④源氏物語の巻名。

⇒さかき‐かき【榊かき】

さかき【彭城】

姓氏の一つ。

⇒さかき‐ひゃくせん【彭城百川】

さか‐ぎ【逆木・倒木】

木目もくめを逆に用いた材。

⇒さかぎ‐ばしら【逆木柱】

さかき‐かき【榊かき】

祭の時、みこしの前に立って榊をかついで歩く役の人。

⇒さかき【榊・賢木】

さか‐きげん【酒機嫌】

酒に酔った時の機嫌。ささ機嫌。好色一代女3「呑みかけて―」

さかぎ‐ばしら【逆木柱】

木の根もとの方を上にして立てた柱。→逆柱さかばしら

⇒さか‐ぎ【逆木・倒木】

さかきばら【榊原】

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名。

⇒さかきばら‐けんきち【榊原鍵吉】

⇒さかきばら‐こうしゅう【榊原篁洲】

⇒さかきばら‐しげる【榊原仟】

⇒さかきばら‐しほう【榊原紫峰】

⇒さかきばら‐やすまさ【榊原康政】

さかきばら‐けんきち【榊原鍵吉】

幕末・明治の剣客。直心影じきしんかげ流の達人。幕臣。名は友善。男谷おだに精一郎に学び、講武所剣術教授方。維新後、撃剣興行・天覧試合・兜試斬で名を得た。(1830〜1894)

⇒さかきばら【榊原】

さかきばら‐こうしゅう【榊原篁洲】‥クワウシウ

江戸前期の儒学者。名は玄輔。和泉の人。紀州藩儒。木下順庵に学び、制度沿革、特に明律に精通。著「大明律例諺解」「易学啓蒙諺解大成」「老子経諺解大成」など。(1656〜1706)

⇒さかきばら【榊原】

さかきばら‐しげる【榊原仟】

外科医。福井市生れ。東京女子医大教授。日本の心臓外科手術史に名を残した。(1910〜1979)

⇒さかきばら【榊原】

さかきばら‐しほう【榊原紫峰】

日本画家。本名、安造。京都生れ。国画創作協会を結成。写実性の高い静謐な花鳥画にすぐれた。作「奈良の森」など。(1887〜1971)

⇒さかきばら【榊原】

さかきばら‐やすまさ【榊原康政】

安土桃山・江戸初期の武将。式部大輔。三河生れ。徳川氏創業の臣。家康四天王の一人。家康の近臣となり、小牧・長久手の戦などに武功をたて、上野こうずけ館林10万石を与えられた。(1548〜1606)

⇒さかきばら【榊原】

さかき‐ひゃくせん【彭城百川】

江戸中期の画家。名は真淵。別号は蓬洲・八仙堂。彭ほう百川とも称す。尾張の人。京都に住し、日本における南画(文人画)の創始者の一人となった。また、書画の鑑識や俳諧にも長じた。著「元明画人考」。(1697〜1752)

⇒さかき【彭城】

さが‐ぎれ【嵯峨切】

古代切の一種。古渡こわたり金襴きんらんの名。足利義政が大内義隆に命じて明国みんこくから舶来させたものという。夢窓疎石の袈裟裂や清涼寺の釈迦如来の戸帳として存する。嵯峨。

さ‐がく【左楽】

「左方の楽」の略。↔右楽

さ‐がく【差額】

ある金額から他のある金額を引いて残った額。「―徴収」

⇒さがく‐ベッド【差額ベッド】

ざ‐かく【座客・坐客】

座にある客人。同席の人。

ざ‐がく【座学】

演習・実習などに対して、講義で学ぶこと。

さか‐くさ・し【酒臭し】

〔形ク〕

さけくさい。〈類聚名義抄〉

さか‐くじ【逆公事】

訴えられるべき者が、訴えるべき者を逆に訴えること。反公事かえりくじ。

さか‐くせ【酒癖】

⇒さけくせ

さかぐち【坂口】

姓氏の一つ。

⇒さかぐち‐あんご【坂口安吾】

⇒さかぐち‐きんいちろう【坂口謹一郎】

⇒さかぐち‐たかし【坂口昂】

さかぐち‐あんご【坂口安吾】

小説家。本名、炳五。新潟県生れ。東洋大卒。「風博士」などのファルス、「吹雪物語」など観念的な作風で知られ、第二次大戦後、在来の形式道徳に反抗して「堕落論」を唱えた。作「白痴」、評論「日本文化私観」など。(1906〜1955)

坂口安吾

撮影:林 忠彦

⇒さかぐち【坂口】

さかぐち‐きんいちろう【坂口謹一郎】‥ラウ

発酵微生物学者。新潟県生れ。東大卒、同教授。麹こうじかびなどの基礎的研究、醸造工業・バイオテクノロジー産業の発展に貢献。文化勲章。(1897〜1994)

⇒さかぐち【坂口】

さかぐち‐たかし【坂口昂】

西洋史学者。京都の人。京大教授。古代ヨーロッパ史を研究。著「世界に於ける希臘文明の潮流」「概観世界思潮」など。(1872〜1928)

⇒さかぐち【坂口】

さか‐ぐつわ【逆轡】

左右をとり違えて馬にはめた轡。

さがく‐ベッド【差額ベッド】

入院するとき、使用料金が健康保険の給付対象外で、患者負担となるベッド。

⇒さ‐がく【差額】

さか‐ぐら【酒蔵】

酒を貯えておく蔵。また、酒をかもす蔵。さけぐら。

さか‐ぐるい【酒狂い】‥グルヒ

酒狂しゅきょう。義経記3「それは地体―するものにて候ぞ」

さか‐け【酒気】

酒の気け。酒の酔い。しゅき。浄瑠璃、浦島年代記「峠で飲んだ―がすつきりしやんとさめはてた」

さか‐げ【逆毛】

①常の毛並とは逆になった毛。

②髪の毛先から根元に向かってさかさにとかした毛。ふくらませた髪型を作るときに用いる。「―を立てる」

さが‐げんじ【嵯峨源氏】

嵯峨天皇の諸皇子で源氏姓を賜って臣下となったものの子孫。後世、渡辺・松浦の諸氏が最も著名。

さか‐ご【逆児・逆子】

(→)骨盤位に同じ。

さか‐ごし【坂輿】

山坂などを行く時に用いる屋形のない輿。四方輿しほうごし・手輿などの類。

さか‐ごと【逆言・倒言】

(→)「さかさことば」に同じ。

さか‐ごと【逆事】

ものの真理に反すること。また、順序が逆であること。特に、親が子の葬儀を営むこと。さかさごと。さかさまごと。蕪村、むかしを今序「世の上の―などまじらへきこゆれば」

さか‐ごと【酒事】

さかもり。ささごと。酒宴。傾城色三味線「あへばはや別れの旦あしたを思ひやりて、―やめて語る夜も」

さか‐ことば【逆言葉】

(→)「さかさことば」に同じ。狂言、入間川「総じて昔から入間様いるまようと云うて、―を使ふと聞いた」

さか‐ごめ【酒米】

酒造の原料とする米。また、それに適した米。さかまい。

さか‐ごも【酒薦】

酒樽を包むこも。

さが‐ごりゅう【嵯峨御流】‥リウ

嵯峨天皇の離宮だった京都大覚寺に伝わる華道。未生流の生花と荘厳花を古典花とし、盛花・瓶花を加える。

さか‐さ【逆さ・倒】

「さかさま」の略。

⇒さかさ‐おもい【逆さ思い】

⇒さかさ‐がわ【逆さ川】

⇒さかさ‐ぎもの【逆さ着物】

⇒さかさ‐きゃはん【逆さ脚絆】

⇒さかさ‐くべ【逆さ燻べ】

⇒さかさ‐くらげ【逆さ水母】

⇒さかさ‐ことば【逆さ言葉・逆さ詞】

⇒さかさ‐だけ【逆さ竹】

⇒さかさ‐ばしら【逆さ柱】

⇒さかさ‐ばっつけ【逆さ磔】

⇒さかさ‐びょうぶ【逆さ屏風】

⇒さかさ‐ふじ【逆さ富士】

⇒さかさ‐まつげ【逆さ睫】

⇒さかさ‐みず【逆さ水】

⇒さかさ‐わかれ【逆さ別れ】

さかさ‐おもい【逆さ思い】‥オモヒ

子に先立って死なれるかなしみ。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さか‐さか・し【賢賢し】

〔形シク〕

いかにも賢い。大鏡道長「―・しくおはしまさば」

さかさ‐がわ【逆さ川】‥ガハ

地勢の関係で、一般の川と逆に流れる川。さかさま川。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ぎもの【逆さ着物】

死人にさかさまにして被せる着物。被かぶり着物。棺掛。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐きゃはん【逆さ脚絆】

普通のとは反対に、前で合わせる脚絆。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐くべ【逆さ燻べ】

薪を根本の方から先に焚くこと。忌みきらう。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐くらげ【逆さ水母】

(温泉マークを、さかさになったくらげに見立てていう)連込み宿をいう俗語。温泉マーク。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ことば【逆さ言葉・逆さ詞】

①言葉の音の順序を逆にしたり、中断して下の音を上にしたりしていうこと。「これ」を「れこ」、「はまぐり」を「ぐりはま」という類。

②意味を反対にいう語。「かわいい」を「にくい」という類。さかごと。さかことば。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐だけ【逆さ竹】

ハチクの枝がさかさになり枝垂しだれの形になったもの。新潟市鳥屋野西方寺のものは天然記念物に指定され、越後の七不思議の一つ。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ばしら【逆さ柱】

(→)「さかばしら」に同じ。偐にせ紫田舎源氏「―のある家や、棟木の下に臥時は、大人もおびゆる者ぢやとやら」

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ばっつけ【逆さ磔】

⇒さかばりつけ。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐びょうぶ【逆さ屏風】‥ビヤウ‥

死人の枕元に屏風を逆さにして立てること。また、その屏風。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ふじ【逆さ富士】

湖や海の水面にさかさまにうつった富士山の影。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さか‐さま【逆さま・倒・逆様】

①上下の向きが反対であること。物事の本来の順序や位置が逆になっていること。ぎゃく。さかしま。さかさ。源氏物語須磨「天の下を―になしても」。「―に落ちる」

②道理に反すること。大鏡師輔「いみじからむ―の罪ありとも」

⇒さかさま‐ごと【逆さま言】

⇒さかさま‐ごと【逆さま事】

さかさま‐ごと【逆さま言】

道理がないのに反対に言いがかりをつけること。さかねじを食わせること。蜻蛉日記下「はては言はんことの無さにやあらん、―ぞある」

⇒さか‐さま【逆さま・倒・逆様】

さかさま‐ごと【逆さま事】

(→)「さかごと(逆事)」に同じ。

⇒さか‐さま【逆さま・倒・逆様】

さかさ‐まつげ【逆さ睫】

内方に向かって生えて眼球を刺激するまつげ。さかまつげ。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐みず【逆さ水】‥ミヅ

湯灌ゆかんに用いる湯。普通は湯に水を入れてぬるめるのに、この場合は水に湯を入れて適温にする。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐わかれ【逆さ別れ】

子が親に先立って死ぬこと。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さか・し【賢し】

〔形シク〕

⇒さかしい

さかし【賢し】

(形容詞の語幹)

⇒さかし‐がお【賢し顔】

⇒さかし‐びと【賢し人】

⇒さかし‐め【賢し女】

さ‐かし【然かし】

同意を表す応答の語。そのとおりである。さよう。然り。源氏物語浮舟「深き心はいかでか知り侍らんと申す。―。昔も一度二度通ひし道なり」

さが・し【嶮し・険し】

〔形シク〕

①けわしい。嶮岨けんそである。仁徳紀「はしたての―・しき山も」

②あぶない。危険である。源氏物語夕顔「いでこの葛城かずらきの神こそ―・しうしおきたれ」

さがし‐あ・てる【捜し当てる・探し当てる】

〔他下一〕[文]さがしあ・つ(下二)

方々をさがして見つけ出す。「地図を頼りに―・てる」「出典を―・てる」

さかし・い【賢しい】

〔形〕[文]さか・し(シク)

①かしこく、すぐれている。聡明だ。万葉集3「古の七の―・しき人どもも欲りせしものは酒にしあるらし」。大鏡序「昔―・しきみかどの御まつりごとのをりは」

②しっかりとゆるぎなく、よくととのっている。また、丈夫で達者である。宇津保物語国譲下「―・しき世ならば、これも坊の親ともなり、高き位にもなるべき人なり」。蜻蛉日記上「おのが―・しからむ時こそ、いかでもいかでもものし給はめ」

③心がしっかりしている。自分を失わない判断力がある。容易になびかぬ抵抗力を持っている。竹取物語「心―・しきもの念じて射むとすれども」。古本説話集下「など―・しうはあるぞ。ただ給はむ物をばたまはらで、かく返し参らする」

④気がきいている。才覚がある。土佐日記「こと人人のもありけれど、―・しきもなかるべし」。源氏物語若菜上「大方の御心おきてに従ひきこえて、―・しき下人もなびきさぶらふこそ」

⑤なまいきだ。さしでがましい。こざかしい。源氏物語総角「例の―・しき女ばら」

さがし‐え【探し絵・捜し絵】‥ヱ

ある絵の中に、他の絵をかくし入れて描き、これを探しあてさせるもの。

さか‐しお【逆潮】‥シホ

地形や風の影響で大潮流の反対方向に流れる潮流。↔真潮ましお

さか‐しお【酒塩】‥シホ

煮物の調味のために、酒を加えること。また、その酒。狂言、地蔵舞「この六条か若和布にひたして、―と申てたぶれば」

さかし‐がお【賢し顔】‥ガホ

自分でかしこいと思っている顔つき。栄華物語日蔭のかづら「いと―にとぶらひ参らする人々などあるを」

⇒さかし【賢し】

さかし‐が・る【賢しがる】

〔自四〕

かしこそうにふるまう。利口ぶる。さかしだつ。さかしらがる。枕草子121「すずろなるもの恨みし、われ―・る」

さがし‐だ・す【捜し出す・探し出す】

〔他五〕

さがして見つけ出す。さがしあてる。「草の根を分けても―・してみせる」

さかし‐だ・つ【賢し立つ】

〔自四〕

(→)「さかしがる」に同じ。

さかした‐もん【坂下門】

江戸城内郭門の一つ。西丸大手門と内桜田門との間、すなわち今の二重橋外の広場の北西隅にある門で、宮内庁の正門。→江戸城門(図)。

⇒さかしたもんがい‐の‐へん【坂下門外の変】

さかしたもんがい‐の‐へん【坂下門外の変】‥グワイ‥

井伊直弼の後をうけた老中安藤信正の公武合体の政策に反対して、水戸浪士ら6人が、文久2年(1862)1月15日、坂下門外で信正を襲撃した事変。信正は負傷、老中を辞職。

⇒さかした‐もん【坂下門】

さかし‐びと【賢し人】

①かしこい人。けんじん。推古紀「五百いおとせにして乃今いましいま賢さかしひとに遇ふ」

②しっかり者。源氏物語帚木「この―はた軽々しき物怨じすべきにもあらず」

⇒さかし【賢し】

さか‐しま【逆しま・倒】

(→)「さかさま」に同じ。類聚名義抄「倒、サカサマ、サカシマ」

さがし‐まわ・る【捜し回る・探し回る】‥マハル

〔他五〕

いくつもの場所を移動してさがす。

さかし‐め【賢し女】

賢くすぐれた女。古事記上「こしの国に―をありと聞かして」

⇒さかし【賢し】

さがし‐もと・める【捜し求める・探し求める】

〔他下一〕[文]さがしもと・む(下二)

ある物を手に入れようとさがしまわる。

さがし‐もの【捜し物・探し物】

目的の物や紛失物などをさがしもとめること。また、その物。「―をする」「―が見つかる」

さかし‐ら【賢しら】

①かしこそうにふるまうこと。利口ぶること。万葉集3「黙もだをりて―するは」。「―な口をきく」「―を言う」

②自分から進んで行動するさま。万葉集16「大君の遣はさなくに―に行きし荒雄ら」

③差し出たふるまい。お節介。また、差し出口。賢しら口。伊勢物語「―する親ありて、思ひもぞつくとて、この女をほかへおひやらむとす」。古今著聞集10「越前房といふ僧来りて見証けんじょすとて、さまざまの―をしけるを」

⇒さかしら‐ぐち【賢しら口】

⇒さかしら‐ごころ【賢しら心】

⇒さかしら‐びと【賢しら人】

ざ‐がしら【座頭】

①首座の人。〈日葡辞書〉

②芝居その他演芸一座の頭。座長。特に、人形浄瑠璃・歌舞伎などの一座の主席役者。

さかしら‐が・る【賢しらがる】

〔自四〕

(→)「さかしがる」に同じ。

さかしら‐ぐち【賢しら口】

利口ぶった口ぶり。さしでがましい言動。

⇒さかし‐ら【賢しら】

⇒さかぐち【坂口】

さかぐち‐きんいちろう【坂口謹一郎】‥ラウ

発酵微生物学者。新潟県生れ。東大卒、同教授。麹こうじかびなどの基礎的研究、醸造工業・バイオテクノロジー産業の発展に貢献。文化勲章。(1897〜1994)

⇒さかぐち【坂口】

さかぐち‐たかし【坂口昂】

西洋史学者。京都の人。京大教授。古代ヨーロッパ史を研究。著「世界に於ける希臘文明の潮流」「概観世界思潮」など。(1872〜1928)

⇒さかぐち【坂口】

さか‐ぐつわ【逆轡】

左右をとり違えて馬にはめた轡。

さがく‐ベッド【差額ベッド】

入院するとき、使用料金が健康保険の給付対象外で、患者負担となるベッド。

⇒さ‐がく【差額】

さか‐ぐら【酒蔵】

酒を貯えておく蔵。また、酒をかもす蔵。さけぐら。

さか‐ぐるい【酒狂い】‥グルヒ

酒狂しゅきょう。義経記3「それは地体―するものにて候ぞ」

さか‐け【酒気】

酒の気け。酒の酔い。しゅき。浄瑠璃、浦島年代記「峠で飲んだ―がすつきりしやんとさめはてた」

さか‐げ【逆毛】

①常の毛並とは逆になった毛。

②髪の毛先から根元に向かってさかさにとかした毛。ふくらませた髪型を作るときに用いる。「―を立てる」

さが‐げんじ【嵯峨源氏】

嵯峨天皇の諸皇子で源氏姓を賜って臣下となったものの子孫。後世、渡辺・松浦の諸氏が最も著名。

さか‐ご【逆児・逆子】

(→)骨盤位に同じ。

さか‐ごし【坂輿】

山坂などを行く時に用いる屋形のない輿。四方輿しほうごし・手輿などの類。

さか‐ごと【逆言・倒言】

(→)「さかさことば」に同じ。

さか‐ごと【逆事】

ものの真理に反すること。また、順序が逆であること。特に、親が子の葬儀を営むこと。さかさごと。さかさまごと。蕪村、むかしを今序「世の上の―などまじらへきこゆれば」

さか‐ごと【酒事】

さかもり。ささごと。酒宴。傾城色三味線「あへばはや別れの旦あしたを思ひやりて、―やめて語る夜も」

さか‐ことば【逆言葉】

(→)「さかさことば」に同じ。狂言、入間川「総じて昔から入間様いるまようと云うて、―を使ふと聞いた」

さか‐ごめ【酒米】

酒造の原料とする米。また、それに適した米。さかまい。

さか‐ごも【酒薦】

酒樽を包むこも。

さが‐ごりゅう【嵯峨御流】‥リウ

嵯峨天皇の離宮だった京都大覚寺に伝わる華道。未生流の生花と荘厳花を古典花とし、盛花・瓶花を加える。

さか‐さ【逆さ・倒】

「さかさま」の略。

⇒さかさ‐おもい【逆さ思い】

⇒さかさ‐がわ【逆さ川】

⇒さかさ‐ぎもの【逆さ着物】

⇒さかさ‐きゃはん【逆さ脚絆】

⇒さかさ‐くべ【逆さ燻べ】

⇒さかさ‐くらげ【逆さ水母】

⇒さかさ‐ことば【逆さ言葉・逆さ詞】

⇒さかさ‐だけ【逆さ竹】

⇒さかさ‐ばしら【逆さ柱】

⇒さかさ‐ばっつけ【逆さ磔】

⇒さかさ‐びょうぶ【逆さ屏風】

⇒さかさ‐ふじ【逆さ富士】

⇒さかさ‐まつげ【逆さ睫】

⇒さかさ‐みず【逆さ水】

⇒さかさ‐わかれ【逆さ別れ】

さかさ‐おもい【逆さ思い】‥オモヒ

子に先立って死なれるかなしみ。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さか‐さか・し【賢賢し】

〔形シク〕

いかにも賢い。大鏡道長「―・しくおはしまさば」

さかさ‐がわ【逆さ川】‥ガハ

地勢の関係で、一般の川と逆に流れる川。さかさま川。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ぎもの【逆さ着物】

死人にさかさまにして被せる着物。被かぶり着物。棺掛。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐きゃはん【逆さ脚絆】

普通のとは反対に、前で合わせる脚絆。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐くべ【逆さ燻べ】

薪を根本の方から先に焚くこと。忌みきらう。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐くらげ【逆さ水母】

(温泉マークを、さかさになったくらげに見立てていう)連込み宿をいう俗語。温泉マーク。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ことば【逆さ言葉・逆さ詞】

①言葉の音の順序を逆にしたり、中断して下の音を上にしたりしていうこと。「これ」を「れこ」、「はまぐり」を「ぐりはま」という類。

②意味を反対にいう語。「かわいい」を「にくい」という類。さかごと。さかことば。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐だけ【逆さ竹】

ハチクの枝がさかさになり枝垂しだれの形になったもの。新潟市鳥屋野西方寺のものは天然記念物に指定され、越後の七不思議の一つ。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ばしら【逆さ柱】

(→)「さかばしら」に同じ。偐にせ紫田舎源氏「―のある家や、棟木の下に臥時は、大人もおびゆる者ぢやとやら」

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ばっつけ【逆さ磔】

⇒さかばりつけ。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐びょうぶ【逆さ屏風】‥ビヤウ‥

死人の枕元に屏風を逆さにして立てること。また、その屏風。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐ふじ【逆さ富士】

湖や海の水面にさかさまにうつった富士山の影。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さか‐さま【逆さま・倒・逆様】

①上下の向きが反対であること。物事の本来の順序や位置が逆になっていること。ぎゃく。さかしま。さかさ。源氏物語須磨「天の下を―になしても」。「―に落ちる」

②道理に反すること。大鏡師輔「いみじからむ―の罪ありとも」

⇒さかさま‐ごと【逆さま言】

⇒さかさま‐ごと【逆さま事】

さかさま‐ごと【逆さま言】

道理がないのに反対に言いがかりをつけること。さかねじを食わせること。蜻蛉日記下「はては言はんことの無さにやあらん、―ぞある」

⇒さか‐さま【逆さま・倒・逆様】

さかさま‐ごと【逆さま事】

(→)「さかごと(逆事)」に同じ。

⇒さか‐さま【逆さま・倒・逆様】

さかさ‐まつげ【逆さ睫】

内方に向かって生えて眼球を刺激するまつげ。さかまつげ。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐みず【逆さ水】‥ミヅ

湯灌ゆかんに用いる湯。普通は湯に水を入れてぬるめるのに、この場合は水に湯を入れて適温にする。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さかさ‐わかれ【逆さ別れ】

子が親に先立って死ぬこと。

⇒さか‐さ【逆さ・倒】

さか・し【賢し】

〔形シク〕

⇒さかしい

さかし【賢し】

(形容詞の語幹)

⇒さかし‐がお【賢し顔】

⇒さかし‐びと【賢し人】

⇒さかし‐め【賢し女】

さ‐かし【然かし】

同意を表す応答の語。そのとおりである。さよう。然り。源氏物語浮舟「深き心はいかでか知り侍らんと申す。―。昔も一度二度通ひし道なり」

さが・し【嶮し・険し】

〔形シク〕

①けわしい。嶮岨けんそである。仁徳紀「はしたての―・しき山も」

②あぶない。危険である。源氏物語夕顔「いでこの葛城かずらきの神こそ―・しうしおきたれ」

さがし‐あ・てる【捜し当てる・探し当てる】

〔他下一〕[文]さがしあ・つ(下二)

方々をさがして見つけ出す。「地図を頼りに―・てる」「出典を―・てる」

さかし・い【賢しい】

〔形〕[文]さか・し(シク)

①かしこく、すぐれている。聡明だ。万葉集3「古の七の―・しき人どもも欲りせしものは酒にしあるらし」。大鏡序「昔―・しきみかどの御まつりごとのをりは」

②しっかりとゆるぎなく、よくととのっている。また、丈夫で達者である。宇津保物語国譲下「―・しき世ならば、これも坊の親ともなり、高き位にもなるべき人なり」。蜻蛉日記上「おのが―・しからむ時こそ、いかでもいかでもものし給はめ」

③心がしっかりしている。自分を失わない判断力がある。容易になびかぬ抵抗力を持っている。竹取物語「心―・しきもの念じて射むとすれども」。古本説話集下「など―・しうはあるぞ。ただ給はむ物をばたまはらで、かく返し参らする」

④気がきいている。才覚がある。土佐日記「こと人人のもありけれど、―・しきもなかるべし」。源氏物語若菜上「大方の御心おきてに従ひきこえて、―・しき下人もなびきさぶらふこそ」

⑤なまいきだ。さしでがましい。こざかしい。源氏物語総角「例の―・しき女ばら」

さがし‐え【探し絵・捜し絵】‥ヱ

ある絵の中に、他の絵をかくし入れて描き、これを探しあてさせるもの。

さか‐しお【逆潮】‥シホ

地形や風の影響で大潮流の反対方向に流れる潮流。↔真潮ましお

さか‐しお【酒塩】‥シホ

煮物の調味のために、酒を加えること。また、その酒。狂言、地蔵舞「この六条か若和布にひたして、―と申てたぶれば」

さかし‐がお【賢し顔】‥ガホ

自分でかしこいと思っている顔つき。栄華物語日蔭のかづら「いと―にとぶらひ参らする人々などあるを」

⇒さかし【賢し】

さかし‐が・る【賢しがる】

〔自四〕

かしこそうにふるまう。利口ぶる。さかしだつ。さかしらがる。枕草子121「すずろなるもの恨みし、われ―・る」

さがし‐だ・す【捜し出す・探し出す】

〔他五〕

さがして見つけ出す。さがしあてる。「草の根を分けても―・してみせる」

さかし‐だ・つ【賢し立つ】

〔自四〕

(→)「さかしがる」に同じ。

さかした‐もん【坂下門】

江戸城内郭門の一つ。西丸大手門と内桜田門との間、すなわち今の二重橋外の広場の北西隅にある門で、宮内庁の正門。→江戸城門(図)。

⇒さかしたもんがい‐の‐へん【坂下門外の変】

さかしたもんがい‐の‐へん【坂下門外の変】‥グワイ‥

井伊直弼の後をうけた老中安藤信正の公武合体の政策に反対して、水戸浪士ら6人が、文久2年(1862)1月15日、坂下門外で信正を襲撃した事変。信正は負傷、老中を辞職。

⇒さかした‐もん【坂下門】

さかし‐びと【賢し人】

①かしこい人。けんじん。推古紀「五百いおとせにして乃今いましいま賢さかしひとに遇ふ」

②しっかり者。源氏物語帚木「この―はた軽々しき物怨じすべきにもあらず」

⇒さかし【賢し】

さか‐しま【逆しま・倒】

(→)「さかさま」に同じ。類聚名義抄「倒、サカサマ、サカシマ」

さがし‐まわ・る【捜し回る・探し回る】‥マハル

〔他五〕

いくつもの場所を移動してさがす。

さかし‐め【賢し女】

賢くすぐれた女。古事記上「こしの国に―をありと聞かして」

⇒さかし【賢し】

さがし‐もと・める【捜し求める・探し求める】

〔他下一〕[文]さがしもと・む(下二)

ある物を手に入れようとさがしまわる。

さがし‐もの【捜し物・探し物】

目的の物や紛失物などをさがしもとめること。また、その物。「―をする」「―が見つかる」

さかし‐ら【賢しら】

①かしこそうにふるまうこと。利口ぶること。万葉集3「黙もだをりて―するは」。「―な口をきく」「―を言う」

②自分から進んで行動するさま。万葉集16「大君の遣はさなくに―に行きし荒雄ら」

③差し出たふるまい。お節介。また、差し出口。賢しら口。伊勢物語「―する親ありて、思ひもぞつくとて、この女をほかへおひやらむとす」。古今著聞集10「越前房といふ僧来りて見証けんじょすとて、さまざまの―をしけるを」

⇒さかしら‐ぐち【賢しら口】

⇒さかしら‐ごころ【賢しら心】

⇒さかしら‐びと【賢しら人】

ざ‐がしら【座頭】

①首座の人。〈日葡辞書〉

②芝居その他演芸一座の頭。座長。特に、人形浄瑠璃・歌舞伎などの一座の主席役者。

さかしら‐が・る【賢しらがる】

〔自四〕

(→)「さかしがる」に同じ。

さかしら‐ぐち【賢しら口】

利口ぶった口ぶり。さしでがましい言動。

⇒さかし‐ら【賢しら】

さお‐のぞき【竿除き】サヲ‥🔗⭐🔉

さお‐のぞき【竿除き】サヲ‥

検地から除外した土地。高札場・墓地・溜池の類。

さお‐のび【竿延び】サヲ‥🔗⭐🔉

さお‐のび【竿延び】サヲ‥

(→)「縄なわ延び」に同じ。

さお‐ばかり【棹秤・竿秤】サヲ‥🔗⭐🔉

さお‐ばかり【棹秤・竿秤】サヲ‥

秤の一種。目盛のある竿の一端に品物をかけ、把手とってを支点として分銅を移動し、竿が水平になったとき目盛を読んで重さをはかる。

棹秤

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

棹秤(部分)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

棹秤(部分)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

棹秤(部分)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

棹秤(部分)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

さお‐ぶぎょう【竿奉行】サヲ‥ギヤウ🔗⭐🔉

さお‐ぶぎょう【竿奉行】サヲ‥ギヤウ

江戸時代、検地のとき竿入れをつかさどった奉行。

さお‐ぶち【竿縁】サヲ‥🔗⭐🔉

さお‐ぶち【竿縁】サヲ‥

板張天井の板を支え、化粧するために、板と直角の方向におよそ45センチメートル位の間隔でとりつけた細長い材。

⇒さおぶち‐てんじょう【竿縁天井】

さおぶち‐てんじょう【竿縁天井】サヲ‥ジヤウ🔗⭐🔉

さおぶち‐てんじょう【竿縁天井】サヲ‥ジヤウ

天井の一形式。壁と天井の境界に回り縁ぶちを巡らせ、これに竿縁を一方向に渡しその上に板を張る。和室の天井の最も一般的な形式。

⇒さお‐ぶち【竿縁】

さお‐ほぞ【竿枘】サヲ‥🔗⭐🔉

さお‐ほぞ【竿枘】サヲ‥

〔建〕普通の枘ほぞよりも細長くつくった枘。

[漢]竿🔗⭐🔉

竿 字形

〔竹部3画/9画/2040・3448〕

〔音〕カン(呉)(漢)

〔訓〕さお

[意味]

①竹ざお。さお。「竿頭・竿灯・竹竿」

②竹のふだ。「竿牘かんとく」▶「簡」に当てた用法。

〔竹部3画/9画/2040・3448〕

〔音〕カン(呉)(漢)

〔訓〕さお

[意味]

①竹ざお。さお。「竿頭・竿灯・竹竿」

②竹のふだ。「竿牘かんとく」▶「簡」に当てた用法。

〔竹部3画/9画/2040・3448〕

〔音〕カン(呉)(漢)

〔訓〕さお

[意味]

①竹ざお。さお。「竿頭・竿灯・竹竿」

②竹のふだ。「竿牘かんとく」▶「簡」に当てた用法。

〔竹部3画/9画/2040・3448〕

〔音〕カン(呉)(漢)

〔訓〕さお

[意味]

①竹ざお。さお。「竿頭・竿灯・竹竿」

②竹のふだ。「竿牘かんとく」▶「簡」に当てた用法。

広辞苑に「竿」で始まるの検索結果 1-28。