複数辞典一括検索+![]()

![]()

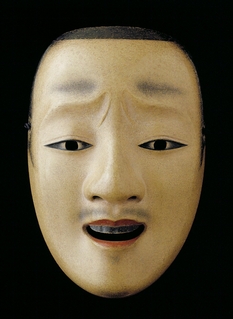

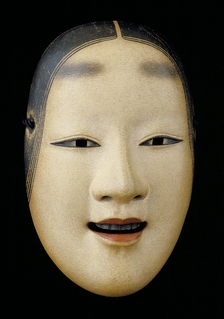

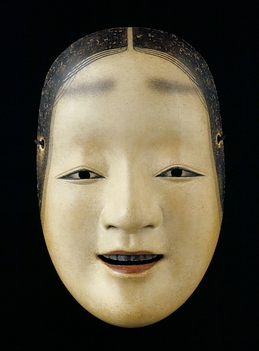

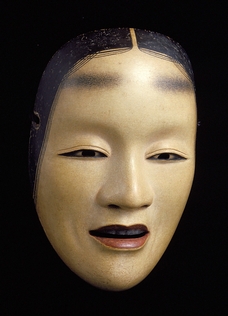

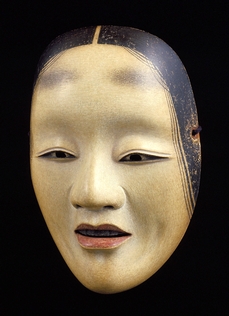

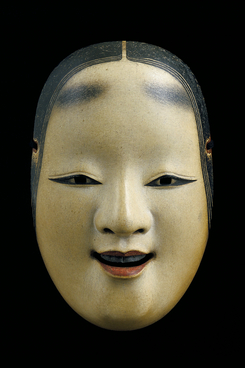

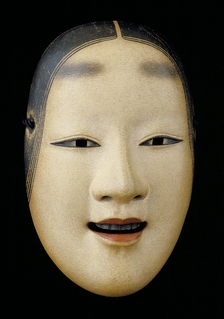

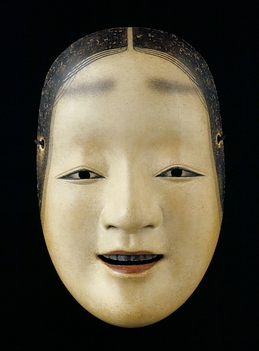

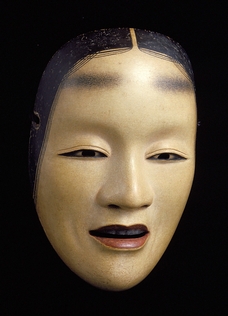

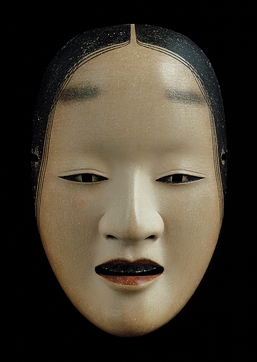

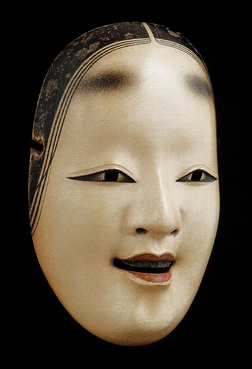

のう‐めん【能面】🔗⭐🔉

のう‐めん【能面】

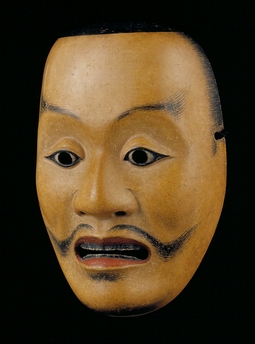

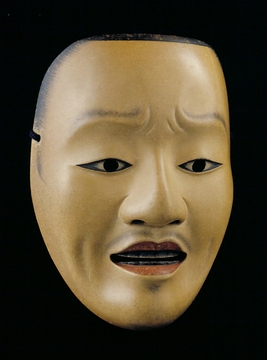

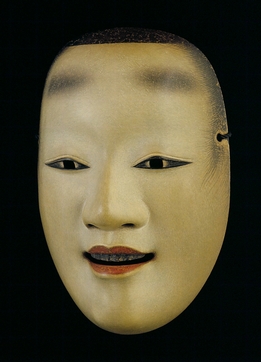

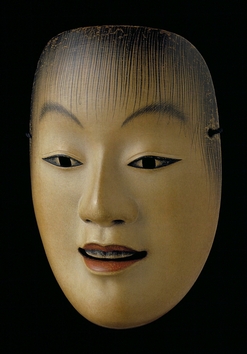

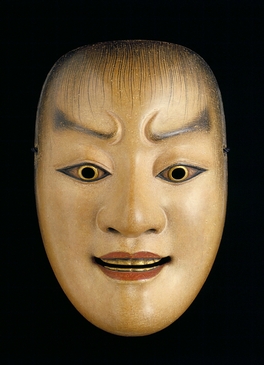

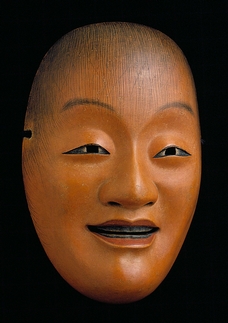

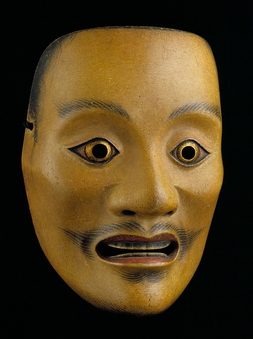

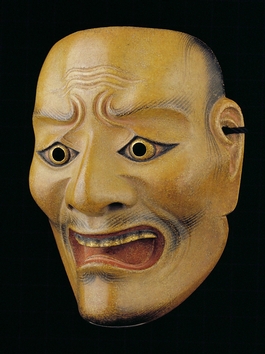

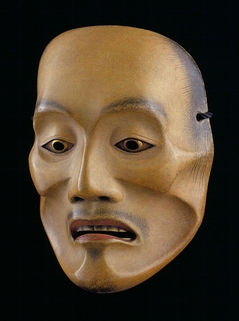

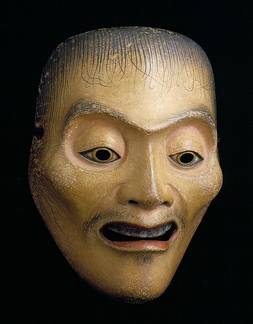

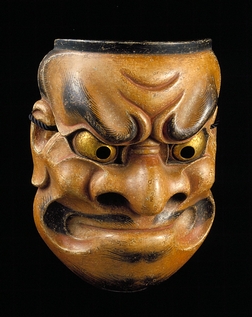

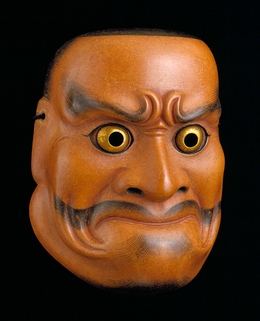

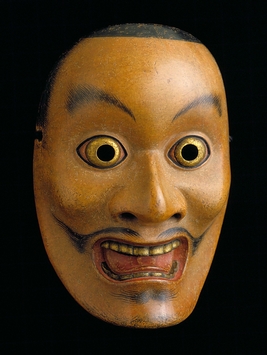

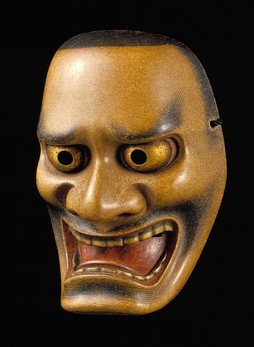

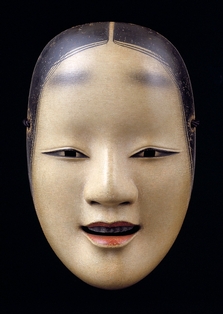

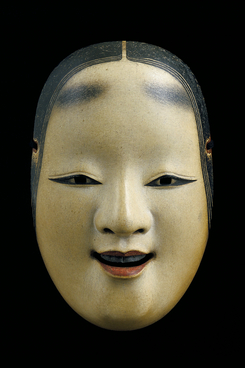

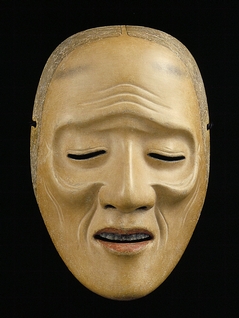

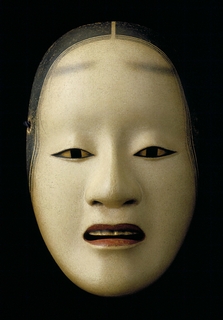

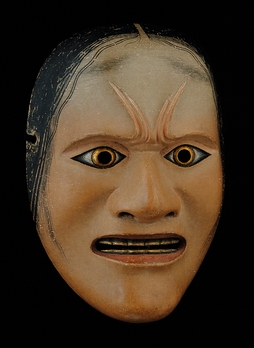

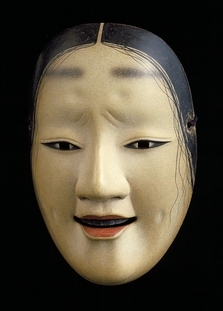

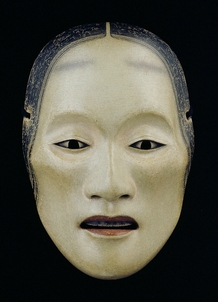

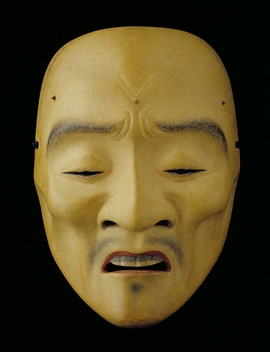

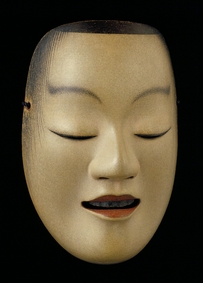

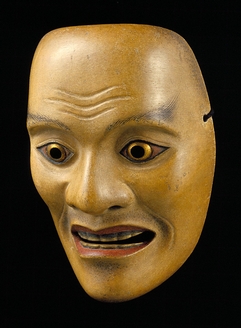

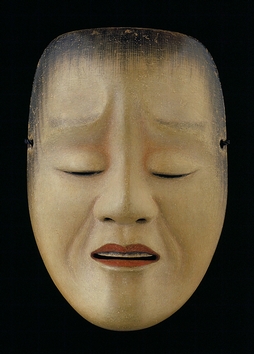

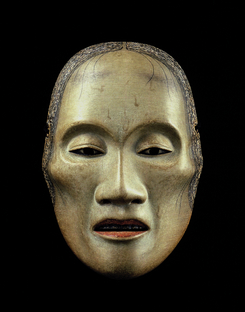

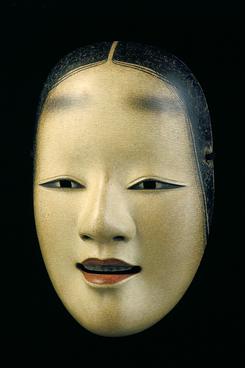

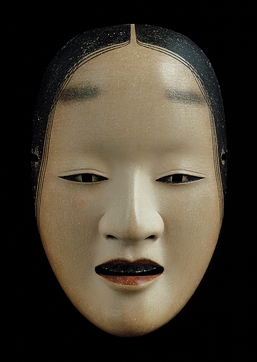

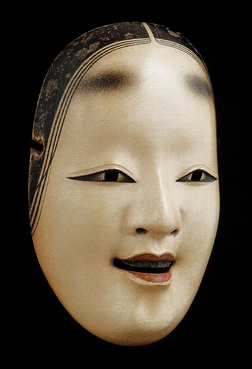

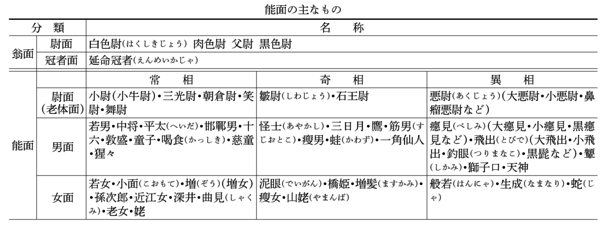

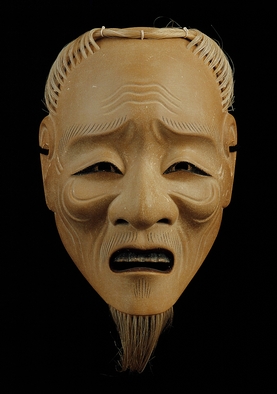

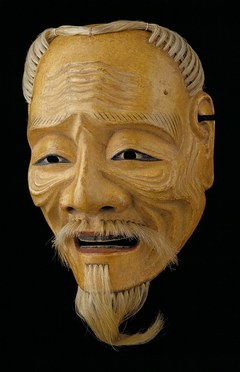

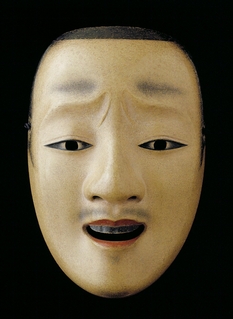

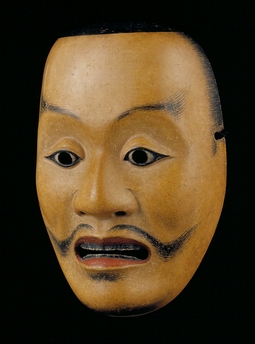

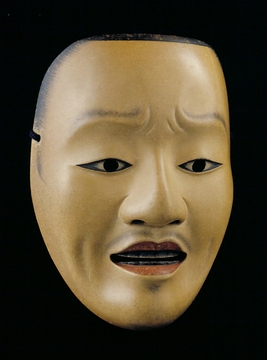

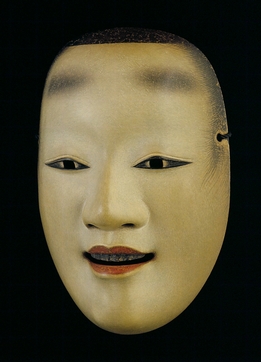

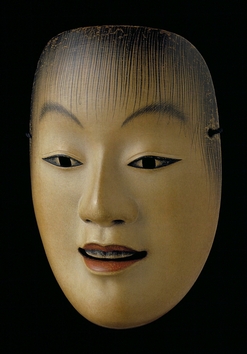

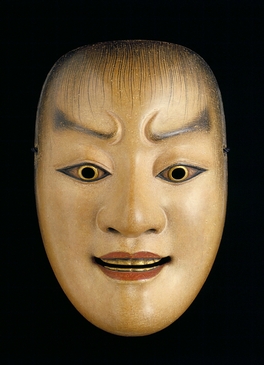

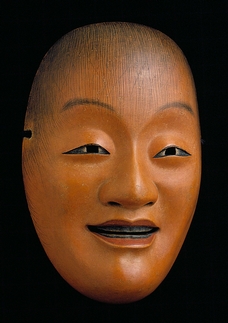

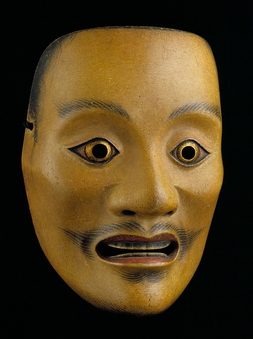

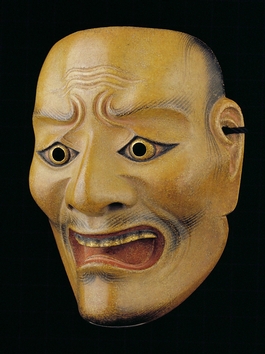

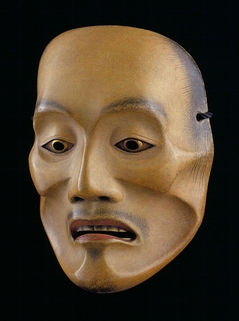

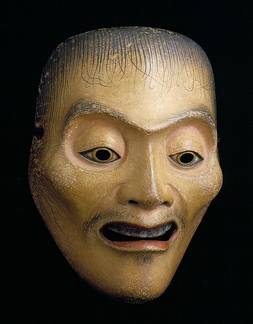

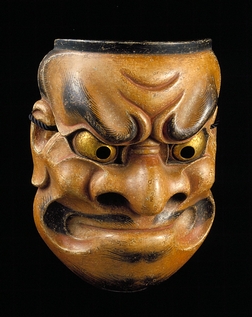

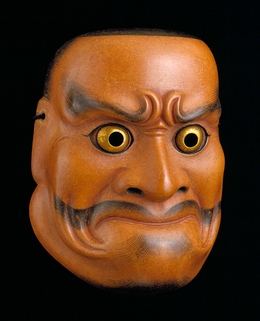

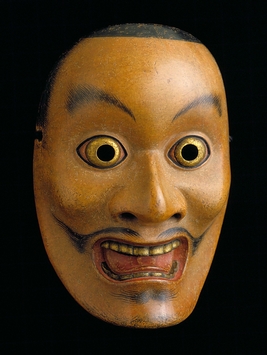

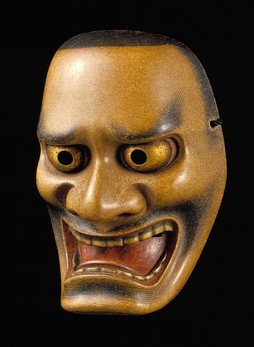

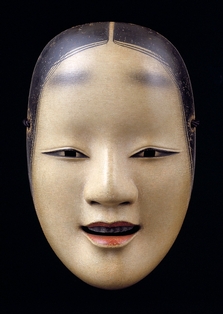

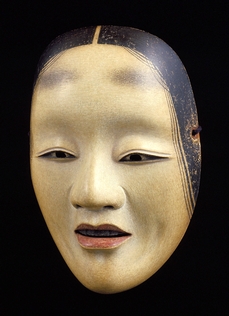

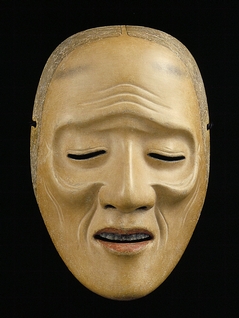

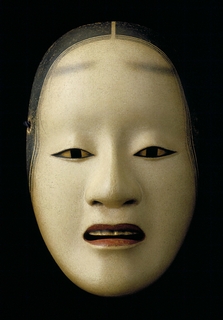

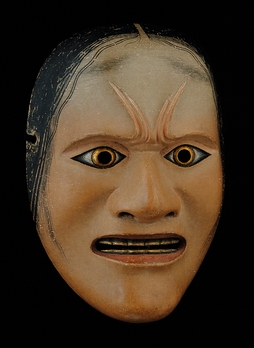

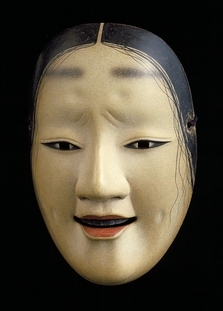

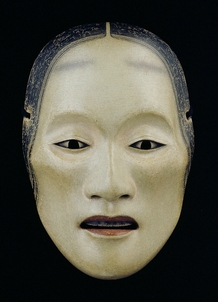

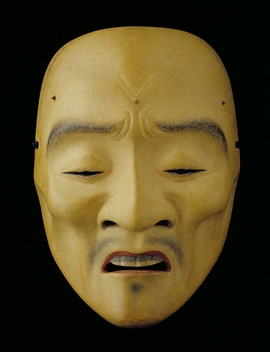

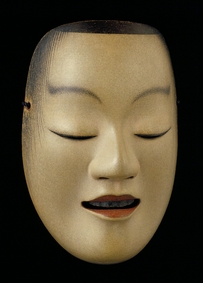

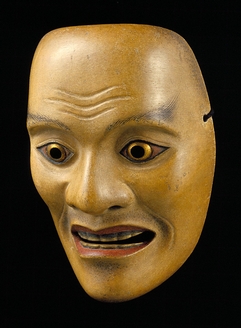

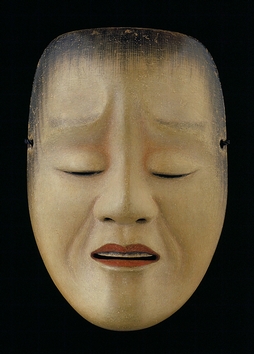

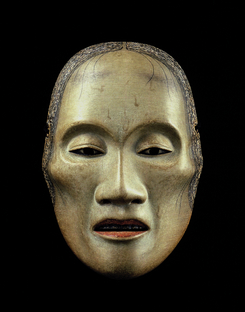

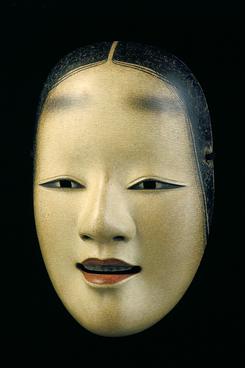

能の仮面。女・老人の役および神・霊・鬼などの役に用いる。いま、各流で使用される面は約百種で、それぞれ名称がある。演出効果を考えて彫り方・彩色が工夫され、一つの面で喜怒哀楽の変化に応じる。おもて。→狂言面→面打ち

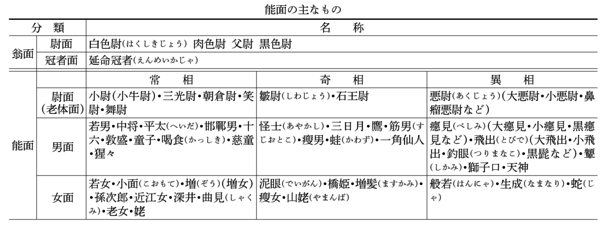

能面の主なもの(表)

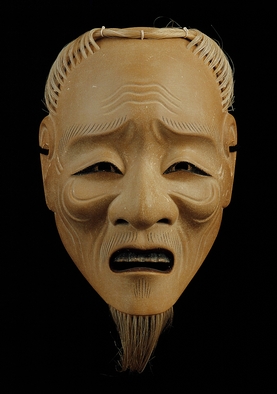

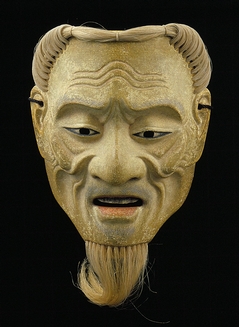

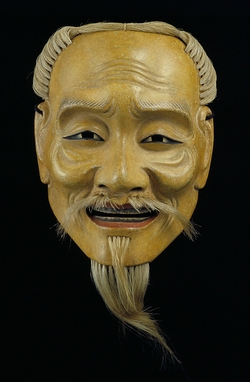

白式尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

白式尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

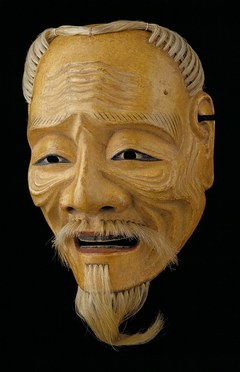

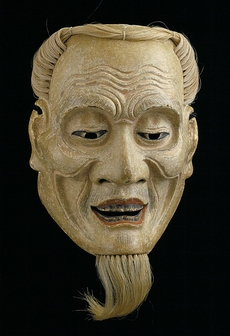

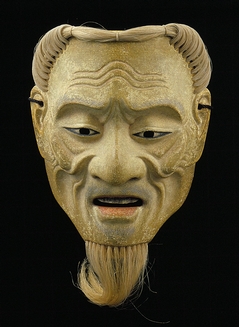

小尉

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

小尉

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

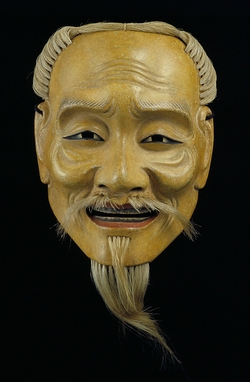

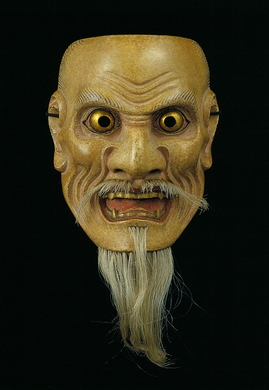

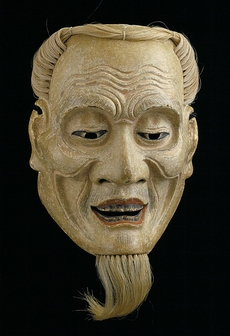

三光尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

三光尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

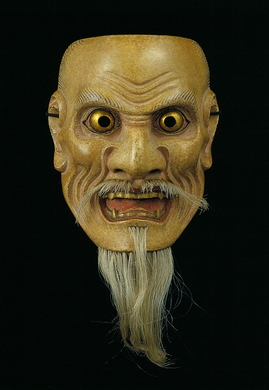

笑尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

笑尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

皺尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

皺尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

石王尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

石王尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

鼻瘤悪尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

鼻瘤悪尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

重荷悪尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

重荷悪尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

若男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

若男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

平太

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

平太

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

邯鄲男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

邯鄲男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

十六中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

十六中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

童子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

童子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

大童子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

大童子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小喝食

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小喝食

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

猩猩

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

猩猩

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

筋怪士

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

筋怪士

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

三日月

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

三日月

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

鷹

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

鷹

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

痩男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

痩男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

蛙

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

蛙

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

大癋見

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

大癋見

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小癋見

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小癋見

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

大飛出

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

大飛出

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小飛出

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小飛出

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

黒髭

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

黒髭

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

顰

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

顰

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

獅子口

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

獅子口

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

若女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

若女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小面

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小面

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

孫次郎

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

孫次郎

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

近江女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

近江女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

深井

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

深井

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

曲見

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

曲見

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

泥眼

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

泥眼

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

橋姫

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

橋姫

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

増髪

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

増髪

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

痩女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

痩女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

山姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

山姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

般若

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

般若

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

生成

撮影:神田佳明(所蔵:桑田能忍)

生成

撮影:神田佳明(所蔵:桑田能忍)

景清

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

景清

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

蝉丸

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

蝉丸

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

頼政

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

頼政

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

弱法師

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

弱法師

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

野干

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

野干

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小獅子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小獅子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

老女小町

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

老女小町

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

節木増

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

節木増

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

泣増

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

泣増

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

万媚

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

万媚

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

⇒能面のよう

○能面のようのうめんのよう

無表情なさま、また、顔の端麗たんれいなさまにいう。

⇒のう‐めん【能面】

⇒能面のよう

○能面のようのうめんのよう

無表情なさま、また、顔の端麗たんれいなさまにいう。

⇒のう‐めん【能面】

白式尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

白式尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小尉

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

小尉

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

三光尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

三光尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

笑尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

笑尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

皺尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

皺尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

石王尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

石王尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

鼻瘤悪尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

鼻瘤悪尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

重荷悪尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

重荷悪尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

若男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

若男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

平太

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

平太

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

邯鄲男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

邯鄲男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

十六中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

十六中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

童子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

童子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

大童子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

大童子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小喝食

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小喝食

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

猩猩

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

猩猩

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

筋怪士

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

筋怪士

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

三日月

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

三日月

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

鷹

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

鷹

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

痩男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

痩男

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

蛙

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

蛙

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

大癋見

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

大癋見

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小癋見

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小癋見

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

大飛出

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

大飛出

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小飛出

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小飛出

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

黒髭

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

黒髭

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

顰

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

顰

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

獅子口

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

獅子口

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

若女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

若女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小面

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小面

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

孫次郎

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

孫次郎

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

近江女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

近江女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

深井

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

深井

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

曲見

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

曲見

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

泥眼

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

泥眼

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

橋姫

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

橋姫

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

増髪

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

増髪

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

痩女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

痩女

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

山姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

山姥

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

般若

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

般若

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

生成

撮影:神田佳明(所蔵:桑田能忍)

生成

撮影:神田佳明(所蔵:桑田能忍)

景清

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

景清

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

蝉丸

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

蝉丸

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

頼政

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

頼政

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

弱法師

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

弱法師

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

野干

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

野干

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小獅子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

小獅子

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

老女小町

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

老女小町

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

節木増

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

節木増

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

泣増

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

泣増

撮影:神田佳明(所蔵:岩崎久人)

万媚

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

万媚

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

⇒能面のよう

○能面のようのうめんのよう

無表情なさま、また、顔の端麗たんれいなさまにいう。

⇒のう‐めん【能面】

⇒能面のよう

○能面のようのうめんのよう

無表情なさま、また、顔の端麗たんれいなさまにいう。

⇒のう‐めん【能面】

○能面のようのうめんのよう🔗⭐🔉

○能面のようのうめんのよう

無表情なさま、また、顔の端麗たんれいなさまにいう。

⇒のう‐めん【能面】

のう‐やく【農薬】

農業用の薬剤。用途により、殺虫剤・殺菌剤・除草剤・植物生長調整剤、殺鼠剤・忌避剤・誘引剤、および補助剤としての展着剤など。農薬取締法に定義がある。

⇒のうやく‐ざんりゅう【農薬残留】

のうやく‐ざんりゅう【農薬残留】‥リウ

使用した農薬およびその分解代謝物が作物・環境中に残留すること。

⇒のう‐やく【農薬】

のう‐やくしゃ【能役者】

能を演ずる役者。シテ方・ワキ方のほか、通常囃子方はやしかた・狂言方をも含めていう。能楽師。

のう‐ゆ【脳油】ナウ‥

マッコウクジラ・ツチクジラ・イルカなどの頭部からとった油。

のう‐よう【膿瘍】‥ヤウ

身体組織の一局部に膿汁の蓄積する病態。化膿性炎症の一種。

のうよう‐りん【農用林】

農家の生活や農業生産と結びついた林野。

の‐うらいた【野裏板】

屋根裏などの見えないところに用いる、削らない板。

のう‐らく【能楽】

のらりくらりと遊んで暮らすこと。また、そういう人。のらくら。運附太郎左衛門「近所の野良者共来り、色々―を進める」

⇒のうらく‐なかま【能楽仲間】

⇒のうらく‐もの【能楽者】

のうらく‐なかま【能楽仲間】

のらくら者の仲間。

⇒のう‐らく【能楽】

のうらく‐もの【能楽者】

のらくら者。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「大津縄手をのろのろと、牛に任せて―」

⇒のう‐らく【能楽】

のう‐らん【悩乱】ナウ‥

なやみ苦しんで心の乱れること。平家物語7「四海を管領して万民を―せしむ」。夏目漱石、こゝろ「頭が―して筆がしどろに走るのではないやうに思ひます」

のうらん‐せいとく【納蘭性徳】ナフ‥

清代の詞人。号は楞伽りょうが山人。満州正黄旗(八旗の一つ)の人。宋元以来の経書解釈を集大成して「通志堂経解」を刊行。(1655〜1685)

のう‐り【能吏】

事務処理の能力のすぐれた役人。有能な官吏。

のう‐り【脳裏・脳裡】ナウ‥

頭の中。「―をかすめる」「―に浮かぶ」

のう‐り【嚢裏】ナウ‥

財布の中。嚢中。

のう‐りき【能力】

寺で力仕事をする者。寺男。謡曲、道成寺「いかに―、はや鐘をば鐘楼へ上げてあるか」

⇒のうりき‐ずきん【能力頭巾】

のうりき‐ずきん【能力頭巾】‥ヅ‥

能では能力役が、狂言では旅僧や新発意しんぼち役がかぶる、頭頂を引きつめた頭巾。ごうし頭巾。

⇒のう‐りき【能力】

のう‐りつ【能率】

①一定の時間にできあがる仕事の割合。仕事のはかどり方。「―が下がる」「―が良い」

②〔理〕(→)モーメント3に同じ。

⇒のうりつ‐きゅう【能率給】

⇒のうりつ‐てき【能率的】

のうりつ‐きゅう【能率給】‥キフ

種々の出来高給の総称。算定方式により、単純出来高給・差別出来高給・割増賃金制などに分け、また、適用対象により、個人能率給・集団能率給(生産奨励給)に大別。業績給。

⇒のう‐りつ【能率】

のうりつ‐てき【能率的】

能率のよいさま。「―に会議を進める」

⇒のう‐りつ【能率】

のう‐りゅう【能立】‥リフ

〔仏〕成立させるもの。因明いんみょうで、結論を導き出す論式のことなど。

のう‐りゅうさん【濃硫酸】‥リウ‥

硫酸の濃い水溶液。普通は濃度90パーセント以上のものを指す。発煙硫酸を希硫酸に溶かして得られ、不揮発性油状。

のう‐りょう【納涼】ナフリヤウ

暑さを避けて涼しさを味わうこと。すずみ。〈[季]夏〉。「―大会」

⇒のうりょう‐どこ【納涼床】

のう‐りょう【脳梁】ナウリヤウ

左右の大脳半球を分ける深い溝の底部にあって左右の大脳皮質を連絡している強大な線維束。人で最もよく発達している。胼胝体べんちたい。

のうりょう‐どこ【納涼床】ナフリヤウ‥

(ノウリョウユカとも)夏に、料理店や茶屋が川原や川の上に桟敷を張り出したもの。そこで料理を供する。京都鴨川のが有名。川床かわゆか。

⇒のう‐りょう【納涼】

のう‐りょく【能力】

(faculty)

①物事をなし得る力。はたらき。

②〔心〕心身機能の基盤的な性能。「知的―」「運動―」

③〔法〕ある事について必要とされ、または適当とされている資格。「権利―」「―者」

⇒のうりょく‐かいはつ‐けんきゅうじょ【能力開発研究所】

⇒のうりょく‐きゅう【能力給】

⇒のうりょく‐しゅぎ【能力主義】

のう‐りょく【脳力】ナウ‥

考える力。頭の働き。夏目漱石、彼岸過迄「彼の友の某が、自分の―に悲観して、試験を受けようか学校をやめようかと思ひ煩つてゐる頃」

のうりょく‐かいはつ‐けんきゅうじょ【能力開発研究所】‥キウ‥

大学入学試験制度および生徒の進路指導の改善を目的に、大学進学希望者を対象とする学力・能力に関する共通テスト(進学適性能力テスト)等を行なった機関。1963年財団法人として設立。69年解散。略称、能研。

⇒のう‐りょく【能力】

のうりょく‐きゅう【能力給】‥キフ

仕事給の一類型。労働者個々の能力(知識・経験や責任)に応じて支払われる賃金。能力査定は人事考課による。今日では職能給に包摂される場合が多い。↔生活給。

⇒のう‐りょく【能力】

のうりょく‐しゅぎ【能力主義】

労働者の能力発揮の程度に応じて、報酬等を定める考え方。

⇒のう‐りょく【能力】

のう‐りん【農林】

農業と林業。

⇒のうりん‐しょう【農林省】

⇒のうりん‐すいさん‐しょう【農林水産省】

⇒のうりん‐すいさん‐だいじん【農林水産大臣】

⇒のうりん‐ちゅうおう‐きんこ【農林中央金庫】

のうりん‐しょう【農林省】‥シヤウ

もと内閣各省の一つ。農政・林政・水産行政に関する事務を管理し、農林大臣を長官とした中央官庁。1925年(大正14)農商務省から分割。43年商工省と合併して農商省となり、45年復活。78年に農林水産省と改称。

⇒のう‐りん【農林】

のうりん‐すいさん‐しょう【農林水産省】‥シヤウ

農林・畜産・水産業関係の中央行政機関。農林水産大臣を長とする。1978年、農林省を改称。外局として林野庁・水産庁がある。

⇒のう‐りん【農林】

のうりん‐すいさん‐だいじん【農林水産大臣】

農林水産省の長である国務大臣。農相。

⇒のう‐りん【農林】

のうりん‐ちゅうおう‐きんこ【農林中央金庫】‥アウ‥

農林業・水産業に対する特別の金融機関。1923年(大正12)産業組合中央金庫として発足、43年現在の名称となる。農業協同組合・信用農業協同組合等のために短期および長期の資金を供給、農林債券を発行。略して農林中金。

⇒のう‐りん【農林】

の‐うるし【野漆】

トウダイグサ科の多年草。山地・川原などに群生。高さ30〜80センチメートル。5葉を輪生。4月頃、鮮黄色の苞の上に小花を開く。茎葉を傷つければ、白色乳状の液を出す。サワウルシ。乳草。物類称呼「大戟、―」

ノウルシ

撮影:関戸 勇

のう‐れん【暖簾】

(ノウは唐音)(→)「のれん」に同じ。御伽草子、御曹子島渡「大王扇とりなほし、錦の―かきあげて」

のうろう‐がん【膿漏眼】

膿が多量に出る急性化膿性結膜炎。淋菌によって起きるものが代表的。眼瞼がんけん・結膜が赤く腫れ、眼からは膿液を分泌。風眼ふうがん。

ノエシス【noesis ギリシア】

〔哲〕思惟。フッサール現象学において意識が対象に向かう作用的側面をいう。ノエシス‐ノエセオースは「思惟の思惟」という意味で、アリストテレスが自己完結的な観想を行う神を性格づけた語。↔ノエマ

のえ‐ふ・す【偃す】

〔自四〕

①ひれふす。平伏する。ぬえふす。のいふす。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「百王護国の御守り、―・す民こそ目出度けれ」

②降伏する。〈日葡辞書〉

ノエマ【noema ギリシア】

〔哲〕思惟されたもの。フッサール現象学において意識が志向的に向かう対象的側面をいう。↔ノエシス

ノエル【Noël フランス】

クリスマス。キリストの降誕祭。

ノエル‐ベーカー【Philip John Noel-Baker】

イギリスの平和運動家。著「軍備競争」など。ノーベル平和賞。(1889〜1982)

ノー【no】

①否定・拒否を表す語。いや。いいえ。否。「―がなかなか言えない」↔イエス。

②(接頭語的に)「非」「無」などの意。「―‐スリーブ」「―‐コメント」

ノー‐アイロン

(和製語)洗濯したあと、しわにならずアイロンをかける必要のない衣類。

ノー‐アウト【no out】

(→)ノーダウンに同じ。

ノー‐カーボン‐し【ノーカーボン紙】

(no carbon required paper)カーボン紙を間に挟まなくても複写がとれる紙。伝票に多く用いる。感圧紙。

ノー‐カウント

(和製語no count)競技などで、得点または失点の勘定に入れず、やりなおす場合に用いる語。

のおがた【直方】ナホ‥

福岡県北部の市。もと黒田氏の城下町。筑豊炭田の中心都市として発展したが、炭鉱は今では閉山。人口5万7千。

ノー‐カット

(和製語)映画のフィルムなどで、削除した部分のまったくないこと。「―上映」

の‐おくり【野送り】

葬送。野辺の送り。男色大鑑「つひにその身は―のかなしさ」

ノー‐ゲーム

(和製語no game)試合が無効になること。

ノー‐ゴール【no goal】

①球技で、反則などのため、ボールがゴールに入っても得点にならないこと。

②試合で1点も得点できないこと。

ノー‐コメント【no comment】

(理由や事情の説明を避ける際に使う言葉)何も注釈を加えることはない。何も言うことはない。

ノー‐コン

(「コン」は「コントロール」の略)野球で、制球力がないこと。

ノー‐コンテスト【no contest】

ボクシングで、無効試合。不測の事故で競技ができない場合など。

ノー‐サイド【no side】

(「敵味方がなくなる」の意)ラグビーで、試合終了のこと。

ノー‐サンキュー【no, thank you】

相手の勧誘や申し出を丁重に断る語。

ノー‐シード

(和製語no seed)勝抜き試合の組合せで、シードされないこと。

ノージック【Robert Nozick】

アメリカの政治哲学者。リバータリアニズムを提唱。自由な権利主体としての個人が自発的に形成する最小国家が財産の取得と移転のみを保護すべきであるとする。主著「アナーキー‐国家‐ユートピア」。(1938〜2002)

ノー‐ショー【no-show】

航空便やホテルで予約客が手続に現れないこと。

ノース‐カロライナ【North Carolina】

アメリカ合衆国南東部、大西洋岸の州。独立13州の一つ。タバコ生産の中心地。州都ローリー。→アメリカ合衆国(図)

ノースクリフ【Viscount Northcliffe】

(本名Alfred Charles William Harmsworth)イギリスのジャーナリスト。「デーリー‐メール」創刊などで新聞の大衆化を実現。「タイムズ」を買収。(1865〜1922)

ノース‐ダコタ【North Dakota】

アメリカ合衆国北部の州。小麦などの農業州。州都ビスマーク。→アメリカ合衆国(図)

ノー‐ストッキング

(no stockings)長い靴下をはいていないこと。素足すあし。

ノーズ‐フルート【nose flute】

(→)鼻笛はなぶえ3に同じ。

ノー‐スモーキング【no smoking】

禁煙。

ノー‐スリーブ

(和製語no sleeve)袖のない衣服。袖なし。スリーブレス。

ノースロップ【John Howard Northrop】

アメリカの生化学者。ロックフェラー医学研究所員。酵素の蛋白質としての特性を解明。ノーベル賞。(1891〜1987)

ノー‐タイ【no tie】

(→)ノー‐ネクタイに同じ。

ノー‐タイム

(和製語no time)

①競技などで、休止していた試合を再び始める時にいう語。

②持ち時間のあるゲームで、時間をかけずに次の手を打つこと。

ノー‐ダウン

(no down)野球で、攻撃側がまだ一人もアウトになっていないこと。無死。ノーアウト。

ノー‐タッチ

(no touch)

①触れないこと。手を出さないこと。関与しないこと。「家事に―の夫」

②野球で、野手が走者にタッチしないこと。

ノータム【NOTAM】

(notice to airmen)航空情報。航空機の安全運航のために関係機関が出す、航空施設・飛行障害などに関する情報。

ノー‐ダン

ノーダウンの訛略。「―満塁」

ノー‐チェック

(和製語no check)検査・確認・照合をしないこと。「―で入口を通過する」

ノー‐チップ

(no tipping)心づけを必要としないこと。祝儀なし。

ノーチラス‐ごう【ノーチラス号】‥ガウ

(Nautilus)(ヴェルヌ作の「海底二万里」の潜水艦名に因む)アメリカが建造した世界最初の原子力潜水艦。1954年竣工。

ノート【note】

①書きとめること。また、書きとめたもの。手記。覚書。「―をとる」

②注。注釈。「フット‐―」

③ノートブックの略。「算数の―」

④音符。譜。

⇒ノート‐パソコン

⇒ノート‐ブック【notebook】

ノート‐パソコン

大きさがほぼノートブック程度の、携帯可能なパソコン。

⇒ノート【note】

ノート‐ブック【notebook】

筆記帳。帳面。

⇒ノート【note】

ノートル‐ダム【Notre-Dame フランス】

(「我らの貴婦人」の意、聖母マリアを指す)12世紀に聖母マリア崇拝の気運が高まり、各地に建立された旧教寺院。パリのシテ島にあるものが最も名高く、1163年起工、1245年頃完成。ゴシック建築の代表作。→パリ(図)。

⇒ノートルダム‐ド‐パリ【Notre Dame de Paris フランス】

ノートルダム‐ド‐パリ【Notre Dame de Paris フランス】

ユゴーの小説。1831年作。中世末期のノートル‐ダム大聖堂を背景に、ジプシー娘エスメラルダをめぐる副僧正・青年士官・鐘楼守カジモドの恋の葛藤を描く。ノートル‐ダムのせむし男。

⇒ノートル‐ダム【Notre-Dame フランス】

ノー‐ネクタイ【no necktie】

ネクタイをつけないこと。ノータイ。

ノーノ【Luigi Nono】

イタリアの作曲家。十二音音楽の技法を追求。作「中断された歌」「力と光の波のように」、歌劇「不寛容」など。(1924〜1990)

ノー‐ハウ【know-how アメリカ】

技術的知識・情報。物事のやり方。こつ。ノウハウ。

ノー‐ヒット【no hit】

野球で、無安打のこと。

⇒ノーヒット‐ノーラン【no hit no run】

ノーヒット‐ノーラン【no hit no run】

野球で、無安打無得点。

⇒ノー‐ヒット【no hit】

ノーヒューズ‐ブレーカー【no-fuse breaker】

過大な電流が流れたときにそれを感知し、遮断する装置。ヒューズの代りに用いる。繰り返し使用が可能なことからの名。

ノーフォーク‐ジャケット【Norfolk jacket】

胸と背に共布の肩あてや襞ひだなどをつけ、ウェストにベルトをつけたデザインの、スポーティーなジャケット。由来はイギリスの州名とも、公爵の名からともいわれる。

ノー‐ブランド‐しょうひん【ノーブランド商品】‥シヤウ‥

家庭用品などで、発売元を明示する商標(ブランド)をつけない商品。むだを排除して低価格にしている。無印品。

ノープリウス【nauplius】

〔生〕甲殻類の幼生で、最初の発育段階のもの。引き続きゾエアに成長。

ノーブル【noble】

高貴なさま。気品のあるさま。

ノー‐プレー【no play】

球技などで、試合停止の状態。

ノーブレス‐オブリージ【noblesse oblige フランス】

高い地位に伴う道徳的・精神的義務。

ノーベリウム【nobelium】

(ノーベルの名に因む)超ウラン元素の一種。元素記号No 原子番号102の放射性元素。1958年、キュリウムに加速した炭素イオンを当てて人工的につくられた。

ノーベル【Alfred Bernhard Nobel】

スウェーデンの化学者・工業家。ダイナマイト・無煙火薬の発明者。ノーベル賞の資金提供者。(1833〜1896)

⇒ノーベル‐しょう【ノーベル賞】

ノーベル‐しょう【ノーベル賞】‥シヤウ

ノーベルの遺言により1896年設けられた国際的な賞。基金168万ポンドで、毎年その利息をもって物理学・化学・生理学医学・文学・平和事業の5分野に貢献した人に贈る。1901年第1回の授賞が行われた。69年経済学賞を追加。

→ノーベル賞受賞者(表)

⇒ノーベル【Alfred Bernhard Nobel】

ノー‐マーク

(和製語no mark)特定の相手に対し、注意・警戒を怠ること。「―だった選手が活躍した」

ノーマライゼーション【normalization】

(通常化の意)障害者などが地域で普通の生活を営むことを当然とする福祉の基本的考え。また、それに基づく運動や施策。1960年代に北欧から始まる。

ノーマル【normal】

正常。普通。標準的。「―‐ポジション」↔アブノーマル。

⇒ノーマル‐ヒル【normal hill】

ノーマル‐ヒル【normal hill】

スキーのジャンプ競技の一つ。また、それに用いるジャンプ台。旧称、70メートル級。→ラージヒル

⇒ノーマル【normal】

ノーマン【Egerton Herbert Norman】

カナダの日本史研究家・外交官。宣教師の子として日本に生まれた。日本近代史を研究、第二次大戦後駐日カナダ代表・駐日大使。駐エジプト大使として在任中、マッカーシズムに巻き込まれ自殺。著「日本における近代国家の成立」「忘れられた思想家―安藤昌益のこと」など。(1909〜1957)

ハーバート‐ノーマン

提供:岩波書店

のう‐れん【暖簾】

(ノウは唐音)(→)「のれん」に同じ。御伽草子、御曹子島渡「大王扇とりなほし、錦の―かきあげて」

のうろう‐がん【膿漏眼】

膿が多量に出る急性化膿性結膜炎。淋菌によって起きるものが代表的。眼瞼がんけん・結膜が赤く腫れ、眼からは膿液を分泌。風眼ふうがん。

ノエシス【noesis ギリシア】

〔哲〕思惟。フッサール現象学において意識が対象に向かう作用的側面をいう。ノエシス‐ノエセオースは「思惟の思惟」という意味で、アリストテレスが自己完結的な観想を行う神を性格づけた語。↔ノエマ

のえ‐ふ・す【偃す】

〔自四〕

①ひれふす。平伏する。ぬえふす。のいふす。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「百王護国の御守り、―・す民こそ目出度けれ」

②降伏する。〈日葡辞書〉

ノエマ【noema ギリシア】

〔哲〕思惟されたもの。フッサール現象学において意識が志向的に向かう対象的側面をいう。↔ノエシス

ノエル【Noël フランス】

クリスマス。キリストの降誕祭。

ノエル‐ベーカー【Philip John Noel-Baker】

イギリスの平和運動家。著「軍備競争」など。ノーベル平和賞。(1889〜1982)

ノー【no】

①否定・拒否を表す語。いや。いいえ。否。「―がなかなか言えない」↔イエス。

②(接頭語的に)「非」「無」などの意。「―‐スリーブ」「―‐コメント」

ノー‐アイロン

(和製語)洗濯したあと、しわにならずアイロンをかける必要のない衣類。

ノー‐アウト【no out】

(→)ノーダウンに同じ。

ノー‐カーボン‐し【ノーカーボン紙】

(no carbon required paper)カーボン紙を間に挟まなくても複写がとれる紙。伝票に多く用いる。感圧紙。

ノー‐カウント

(和製語no count)競技などで、得点または失点の勘定に入れず、やりなおす場合に用いる語。

のおがた【直方】ナホ‥

福岡県北部の市。もと黒田氏の城下町。筑豊炭田の中心都市として発展したが、炭鉱は今では閉山。人口5万7千。

ノー‐カット

(和製語)映画のフィルムなどで、削除した部分のまったくないこと。「―上映」

の‐おくり【野送り】

葬送。野辺の送り。男色大鑑「つひにその身は―のかなしさ」

ノー‐ゲーム

(和製語no game)試合が無効になること。

ノー‐ゴール【no goal】

①球技で、反則などのため、ボールがゴールに入っても得点にならないこと。

②試合で1点も得点できないこと。

ノー‐コメント【no comment】

(理由や事情の説明を避ける際に使う言葉)何も注釈を加えることはない。何も言うことはない。

ノー‐コン

(「コン」は「コントロール」の略)野球で、制球力がないこと。

ノー‐コンテスト【no contest】

ボクシングで、無効試合。不測の事故で競技ができない場合など。

ノー‐サイド【no side】

(「敵味方がなくなる」の意)ラグビーで、試合終了のこと。

ノー‐サンキュー【no, thank you】

相手の勧誘や申し出を丁重に断る語。

ノー‐シード

(和製語no seed)勝抜き試合の組合せで、シードされないこと。

ノージック【Robert Nozick】

アメリカの政治哲学者。リバータリアニズムを提唱。自由な権利主体としての個人が自発的に形成する最小国家が財産の取得と移転のみを保護すべきであるとする。主著「アナーキー‐国家‐ユートピア」。(1938〜2002)

ノー‐ショー【no-show】

航空便やホテルで予約客が手続に現れないこと。

ノース‐カロライナ【North Carolina】

アメリカ合衆国南東部、大西洋岸の州。独立13州の一つ。タバコ生産の中心地。州都ローリー。→アメリカ合衆国(図)

ノースクリフ【Viscount Northcliffe】

(本名Alfred Charles William Harmsworth)イギリスのジャーナリスト。「デーリー‐メール」創刊などで新聞の大衆化を実現。「タイムズ」を買収。(1865〜1922)

ノース‐ダコタ【North Dakota】

アメリカ合衆国北部の州。小麦などの農業州。州都ビスマーク。→アメリカ合衆国(図)

ノー‐ストッキング

(no stockings)長い靴下をはいていないこと。素足すあし。

ノーズ‐フルート【nose flute】

(→)鼻笛はなぶえ3に同じ。

ノー‐スモーキング【no smoking】

禁煙。

ノー‐スリーブ

(和製語no sleeve)袖のない衣服。袖なし。スリーブレス。

ノースロップ【John Howard Northrop】

アメリカの生化学者。ロックフェラー医学研究所員。酵素の蛋白質としての特性を解明。ノーベル賞。(1891〜1987)

ノー‐タイ【no tie】

(→)ノー‐ネクタイに同じ。

ノー‐タイム

(和製語no time)

①競技などで、休止していた試合を再び始める時にいう語。

②持ち時間のあるゲームで、時間をかけずに次の手を打つこと。

ノー‐ダウン

(no down)野球で、攻撃側がまだ一人もアウトになっていないこと。無死。ノーアウト。

ノー‐タッチ

(no touch)

①触れないこと。手を出さないこと。関与しないこと。「家事に―の夫」

②野球で、野手が走者にタッチしないこと。

ノータム【NOTAM】

(notice to airmen)航空情報。航空機の安全運航のために関係機関が出す、航空施設・飛行障害などに関する情報。

ノー‐ダン

ノーダウンの訛略。「―満塁」

ノー‐チェック

(和製語no check)検査・確認・照合をしないこと。「―で入口を通過する」

ノー‐チップ

(no tipping)心づけを必要としないこと。祝儀なし。

ノーチラス‐ごう【ノーチラス号】‥ガウ

(Nautilus)(ヴェルヌ作の「海底二万里」の潜水艦名に因む)アメリカが建造した世界最初の原子力潜水艦。1954年竣工。

ノート【note】

①書きとめること。また、書きとめたもの。手記。覚書。「―をとる」

②注。注釈。「フット‐―」

③ノートブックの略。「算数の―」

④音符。譜。

⇒ノート‐パソコン

⇒ノート‐ブック【notebook】

ノート‐パソコン

大きさがほぼノートブック程度の、携帯可能なパソコン。

⇒ノート【note】

ノート‐ブック【notebook】

筆記帳。帳面。

⇒ノート【note】

ノートル‐ダム【Notre-Dame フランス】

(「我らの貴婦人」の意、聖母マリアを指す)12世紀に聖母マリア崇拝の気運が高まり、各地に建立された旧教寺院。パリのシテ島にあるものが最も名高く、1163年起工、1245年頃完成。ゴシック建築の代表作。→パリ(図)。

⇒ノートルダム‐ド‐パリ【Notre Dame de Paris フランス】

ノートルダム‐ド‐パリ【Notre Dame de Paris フランス】

ユゴーの小説。1831年作。中世末期のノートル‐ダム大聖堂を背景に、ジプシー娘エスメラルダをめぐる副僧正・青年士官・鐘楼守カジモドの恋の葛藤を描く。ノートル‐ダムのせむし男。

⇒ノートル‐ダム【Notre-Dame フランス】

ノー‐ネクタイ【no necktie】

ネクタイをつけないこと。ノータイ。

ノーノ【Luigi Nono】

イタリアの作曲家。十二音音楽の技法を追求。作「中断された歌」「力と光の波のように」、歌劇「不寛容」など。(1924〜1990)

ノー‐ハウ【know-how アメリカ】

技術的知識・情報。物事のやり方。こつ。ノウハウ。

ノー‐ヒット【no hit】

野球で、無安打のこと。

⇒ノーヒット‐ノーラン【no hit no run】

ノーヒット‐ノーラン【no hit no run】

野球で、無安打無得点。

⇒ノー‐ヒット【no hit】

ノーヒューズ‐ブレーカー【no-fuse breaker】

過大な電流が流れたときにそれを感知し、遮断する装置。ヒューズの代りに用いる。繰り返し使用が可能なことからの名。

ノーフォーク‐ジャケット【Norfolk jacket】

胸と背に共布の肩あてや襞ひだなどをつけ、ウェストにベルトをつけたデザインの、スポーティーなジャケット。由来はイギリスの州名とも、公爵の名からともいわれる。

ノー‐ブランド‐しょうひん【ノーブランド商品】‥シヤウ‥

家庭用品などで、発売元を明示する商標(ブランド)をつけない商品。むだを排除して低価格にしている。無印品。

ノープリウス【nauplius】

〔生〕甲殻類の幼生で、最初の発育段階のもの。引き続きゾエアに成長。

ノーブル【noble】

高貴なさま。気品のあるさま。

ノー‐プレー【no play】

球技などで、試合停止の状態。

ノーブレス‐オブリージ【noblesse oblige フランス】

高い地位に伴う道徳的・精神的義務。

ノーベリウム【nobelium】

(ノーベルの名に因む)超ウラン元素の一種。元素記号No 原子番号102の放射性元素。1958年、キュリウムに加速した炭素イオンを当てて人工的につくられた。

ノーベル【Alfred Bernhard Nobel】

スウェーデンの化学者・工業家。ダイナマイト・無煙火薬の発明者。ノーベル賞の資金提供者。(1833〜1896)

⇒ノーベル‐しょう【ノーベル賞】

ノーベル‐しょう【ノーベル賞】‥シヤウ

ノーベルの遺言により1896年設けられた国際的な賞。基金168万ポンドで、毎年その利息をもって物理学・化学・生理学医学・文学・平和事業の5分野に貢献した人に贈る。1901年第1回の授賞が行われた。69年経済学賞を追加。

→ノーベル賞受賞者(表)

⇒ノーベル【Alfred Bernhard Nobel】

ノー‐マーク

(和製語no mark)特定の相手に対し、注意・警戒を怠ること。「―だった選手が活躍した」

ノーマライゼーション【normalization】

(通常化の意)障害者などが地域で普通の生活を営むことを当然とする福祉の基本的考え。また、それに基づく運動や施策。1960年代に北欧から始まる。

ノーマル【normal】

正常。普通。標準的。「―‐ポジション」↔アブノーマル。

⇒ノーマル‐ヒル【normal hill】

ノーマル‐ヒル【normal hill】

スキーのジャンプ競技の一つ。また、それに用いるジャンプ台。旧称、70メートル級。→ラージヒル

⇒ノーマル【normal】

ノーマン【Egerton Herbert Norman】

カナダの日本史研究家・外交官。宣教師の子として日本に生まれた。日本近代史を研究、第二次大戦後駐日カナダ代表・駐日大使。駐エジプト大使として在任中、マッカーシズムに巻き込まれ自殺。著「日本における近代国家の成立」「忘れられた思想家―安藤昌益のこと」など。(1909〜1957)

ハーバート‐ノーマン

提供:岩波書店

ノー‐メーク

(和製語no make)化粧をしていないこと。

ノー‐モア【no more】

(接頭語的に)「もう沢山だ」「二度と繰り返さない」などの意。「―‐ヒロシマ」

ノー‐ラン【no run】

野球で、無得点のこと。「ノー‐ヒット‐―」

の‐がい【野飼い】‥ガヒ

牛馬などを野に放し飼いにすること。放牧。後撰和歌集別「―に放つ馬ぞかなしき」

の‐が・う【野飼ふ】‥ガフ

〔他四〕

牛馬などを放し飼いにする。後撰和歌集雑「みちのくのをぶちの駒も―・ふには」

の‐がえり【野帰り】‥ガヘリ

野辺の送りをすませて家にかえること。〈日葡辞書〉

⇒のがえり‐ぜん【野帰り膳】

のがえり‐ぜん【野帰り膳】‥ガヘリ‥

野帰りの人々に出す膳部。

⇒の‐がえり【野帰り】

の‐かがみ【白前】

〔植〕スズメノオゴケの異称。〈倭名類聚鈔20〉

の‐がく【野角】

丸身のついた角材。

の‐がけ【野掛・野駆】

①春秋ののどかな日に山野を歩きまわって遊ぶこと。野遊び。浄瑠璃、源氏冷泉節「さゆる―の暖め酒」

②野外で行う茶の湯。野点のだて。また、野天の茶屋。浄瑠璃、女殺油地獄「所こそあれ、―の茶見せで」

⇒のがけ‐あそび【野掛遊び】

⇒のがけ‐ぶるまい【野掛振舞】

のがけ‐あそび【野掛遊び】

(→)野掛に同じ。

⇒の‐がけ【野掛・野駆】

のがけ‐ぶるまい【野掛振舞】‥マヒ

野掛でふるまう飲食物。好色二代男「―に木具拵へ、また重箱に飯入れて」

⇒の‐がけ【野掛・野駆】

の‐かじ【野鍛冶】‥カヂ

戸外でする鍛冶。

のが・す【逃す】

〔他五〕

のがれさせる。にがす。平家物語9「敵かたきの方より出できたらんものを―・すべき様なし」。「チャンスを―・す」

の‐かずき【箆被】‥カヅキ

鏃やじりの箆口のぐちに接する部分。

の‐かぜ【野風】

野を吹く風。古今和歌集恋「ふきまよふ―を寒み」

の‐かた【野方】

①野でする仕事に関すること。農事の方面。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「牛飼ひか草刈か、いかさま―の御奉公と承りぬ」

②高台の畑地。土の悪い高地。のへん。

の‐がた【箆形】

矢の箆のの形。

の‐がっせん【野合戦】

野原でする合戦。野いくさ。

のがな・うノガナフ

〔自下二〕

(上代東国方言)時が経過してゆく。ながらう。「ぬがなう」とも。万葉集14「立たと月つくの―・へゆけば恋ふしかるなも」

のかぬ‐なか【退かぬ仲】

切っても切れない仲。好色五人女3「そなたも―なれば」

のがみ【野上】

岐阜県不破郡関ヶ原町の地名。中山道の垂井と関ヶ原との中間。中世に繁栄。野上の宿。

のがみ【野上】

姓氏の一つ。

⇒のがみ‐とよいちろう【野上豊一郎】

⇒のがみ‐やえこ【野上弥生子】

の‐がみ【野神】

(近畿・四国地方で)農作の神。田に祭る神。

の‐がみ【野髪】

馬のたてがみの、手入れをせず自然に垂れたもの。

のがみ‐とよいちろう【野上豊一郎】‥ラウ

英文学者。臼川と号。大分県生れ。弥生子の夫。東大卒。夏目漱石門下。法政大学学長。能の研究に新分野を開いた。著「能研究と発見」「能の幽玄と花」など。(1883〜1950)

⇒のがみ【野上】

のがみ‐やえこ【野上弥生子】

小説家。本名、ヤヱ。大分県生れ。豊一郎の妻。明治女学校卒。夏目漱石の支持で小説を発表。その倫理性・知性をひろく同時代の市民生活や社会問題におしひろげた大作を書きつづけた。作「海神丸」「真知子」「迷路」「秀吉と利休」「森」など。文化勲章。(1885〜1985)

野上弥生子

撮影:田沼武能

ノー‐メーク

(和製語no make)化粧をしていないこと。

ノー‐モア【no more】

(接頭語的に)「もう沢山だ」「二度と繰り返さない」などの意。「―‐ヒロシマ」

ノー‐ラン【no run】

野球で、無得点のこと。「ノー‐ヒット‐―」

の‐がい【野飼い】‥ガヒ

牛馬などを野に放し飼いにすること。放牧。後撰和歌集別「―に放つ馬ぞかなしき」

の‐が・う【野飼ふ】‥ガフ

〔他四〕

牛馬などを放し飼いにする。後撰和歌集雑「みちのくのをぶちの駒も―・ふには」

の‐がえり【野帰り】‥ガヘリ

野辺の送りをすませて家にかえること。〈日葡辞書〉

⇒のがえり‐ぜん【野帰り膳】

のがえり‐ぜん【野帰り膳】‥ガヘリ‥

野帰りの人々に出す膳部。

⇒の‐がえり【野帰り】

の‐かがみ【白前】

〔植〕スズメノオゴケの異称。〈倭名類聚鈔20〉

の‐がく【野角】

丸身のついた角材。

の‐がけ【野掛・野駆】

①春秋ののどかな日に山野を歩きまわって遊ぶこと。野遊び。浄瑠璃、源氏冷泉節「さゆる―の暖め酒」

②野外で行う茶の湯。野点のだて。また、野天の茶屋。浄瑠璃、女殺油地獄「所こそあれ、―の茶見せで」

⇒のがけ‐あそび【野掛遊び】

⇒のがけ‐ぶるまい【野掛振舞】

のがけ‐あそび【野掛遊び】

(→)野掛に同じ。

⇒の‐がけ【野掛・野駆】

のがけ‐ぶるまい【野掛振舞】‥マヒ

野掛でふるまう飲食物。好色二代男「―に木具拵へ、また重箱に飯入れて」

⇒の‐がけ【野掛・野駆】

の‐かじ【野鍛冶】‥カヂ

戸外でする鍛冶。

のが・す【逃す】

〔他五〕

のがれさせる。にがす。平家物語9「敵かたきの方より出できたらんものを―・すべき様なし」。「チャンスを―・す」

の‐かずき【箆被】‥カヅキ

鏃やじりの箆口のぐちに接する部分。

の‐かぜ【野風】

野を吹く風。古今和歌集恋「ふきまよふ―を寒み」

の‐かた【野方】

①野でする仕事に関すること。農事の方面。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「牛飼ひか草刈か、いかさま―の御奉公と承りぬ」

②高台の畑地。土の悪い高地。のへん。

の‐がた【箆形】

矢の箆のの形。

の‐がっせん【野合戦】

野原でする合戦。野いくさ。

のがな・うノガナフ

〔自下二〕

(上代東国方言)時が経過してゆく。ながらう。「ぬがなう」とも。万葉集14「立たと月つくの―・へゆけば恋ふしかるなも」

のかぬ‐なか【退かぬ仲】

切っても切れない仲。好色五人女3「そなたも―なれば」

のがみ【野上】

岐阜県不破郡関ヶ原町の地名。中山道の垂井と関ヶ原との中間。中世に繁栄。野上の宿。

のがみ【野上】

姓氏の一つ。

⇒のがみ‐とよいちろう【野上豊一郎】

⇒のがみ‐やえこ【野上弥生子】

の‐がみ【野神】

(近畿・四国地方で)農作の神。田に祭る神。

の‐がみ【野髪】

馬のたてがみの、手入れをせず自然に垂れたもの。

のがみ‐とよいちろう【野上豊一郎】‥ラウ

英文学者。臼川と号。大分県生れ。弥生子の夫。東大卒。夏目漱石門下。法政大学学長。能の研究に新分野を開いた。著「能研究と発見」「能の幽玄と花」など。(1883〜1950)

⇒のがみ【野上】

のがみ‐やえこ【野上弥生子】

小説家。本名、ヤヱ。大分県生れ。豊一郎の妻。明治女学校卒。夏目漱石の支持で小説を発表。その倫理性・知性をひろく同時代の市民生活や社会問題におしひろげた大作を書きつづけた。作「海神丸」「真知子」「迷路」「秀吉と利休」「森」など。文化勲章。(1885〜1985)

野上弥生子

撮影:田沼武能

⇒のがみ【野上】

の‐がも【野鴨】

野生の鴨。新撰字鏡8「鳧、野鴨」

のがも【野鴨】

(Vildanden ノルウェー)イプセンの戯曲。1884年作。昔豪商の下女であった妻の過去が暴露されたことで写真師ヤルマル一家の平穏な生活が崩壊する過程を描く。

のがらか・す【逃らかす】

〔他四〕

のがれさせる。まぬかれるようにする。宇津保物語蔵開上「思ひの罪―・し給へと」

の‐がらす【野烏】

野にいる烏。

の‐がりやす【野刈安】

イネ科の多年草。山地・草原に群生。高さ1メートル内外、葉は線形で裏返しになる。秋、細かいススキに似た形の穂を出す。サイトウガヤ。

のが・る【逃る・遁る】

〔自下二〕

⇒のがれる(下一)

のがれ【逃れ・遁れ】

のがれること。常磐津、宗清「この宗清が眼力に一目見たれば―はない」

⇒のがれ‐ことば【逃れ辞】

⇒のがれ‐は【遁れ端】

のがれ‐ことば【逃れ辞】

逃げ口上。遁辞とんじ。源氏物語東屋「この御―こそ思ひ出づればゆゆしく」

⇒のがれ【逃れ・遁れ】

のがれ‐は【遁れ端】

のがれるきっかけ。〈日葡辞書〉

⇒のがれ【逃れ・遁れ】

のが・れる【逃れる・遁れる】

〔自下一〕[文]のが・る(下二)

①(危険な場所や不利な状況から)離れ遠ざかる。にげ去る。まぬかれる。源氏物語若紫「―・れがたかりける御宿世」。「危うく難を―・れる」「責任を―・れる」

②(相手の意思表示に対して)言いのがれをする。源氏物語花宴「せちに責めのたまはするに―・れがたくて」

の‐がわ【野川】‥ガハ

野辺の小川。

のがわ‐りゅう【野川流】‥ガハリウ

三味線組歌の一流派。柳川検校の孫弟子の野川検校( 〜1717)が創始。京都の柳川流に対し大坂で伝承され、今日に至る。

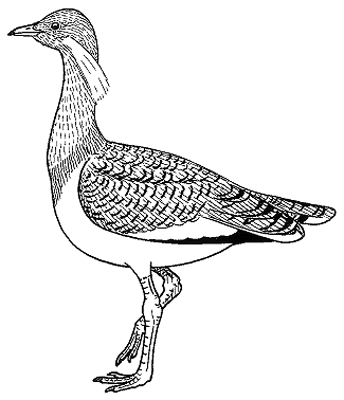

の‐がん【野雁】

ツル目ノガン科の鳥。体形はややガン類に似て肥大し、頭上は扁平、嘴くちばしは短い。背は黄褐色に黒褐色の波状斑を密に散布する。繁殖期には、喉のどに白い羽毛を総ふさ状に生ずる。シベリア・モンゴル・朝鮮半島などの産。肉は美味。

のがん(雄)

⇒のがみ【野上】

の‐がも【野鴨】

野生の鴨。新撰字鏡8「鳧、野鴨」

のがも【野鴨】

(Vildanden ノルウェー)イプセンの戯曲。1884年作。昔豪商の下女であった妻の過去が暴露されたことで写真師ヤルマル一家の平穏な生活が崩壊する過程を描く。

のがらか・す【逃らかす】

〔他四〕

のがれさせる。まぬかれるようにする。宇津保物語蔵開上「思ひの罪―・し給へと」

の‐がらす【野烏】

野にいる烏。

の‐がりやす【野刈安】

イネ科の多年草。山地・草原に群生。高さ1メートル内外、葉は線形で裏返しになる。秋、細かいススキに似た形の穂を出す。サイトウガヤ。

のが・る【逃る・遁る】

〔自下二〕

⇒のがれる(下一)

のがれ【逃れ・遁れ】

のがれること。常磐津、宗清「この宗清が眼力に一目見たれば―はない」

⇒のがれ‐ことば【逃れ辞】

⇒のがれ‐は【遁れ端】

のがれ‐ことば【逃れ辞】

逃げ口上。遁辞とんじ。源氏物語東屋「この御―こそ思ひ出づればゆゆしく」

⇒のがれ【逃れ・遁れ】

のがれ‐は【遁れ端】

のがれるきっかけ。〈日葡辞書〉

⇒のがれ【逃れ・遁れ】

のが・れる【逃れる・遁れる】

〔自下一〕[文]のが・る(下二)

①(危険な場所や不利な状況から)離れ遠ざかる。にげ去る。まぬかれる。源氏物語若紫「―・れがたかりける御宿世」。「危うく難を―・れる」「責任を―・れる」

②(相手の意思表示に対して)言いのがれをする。源氏物語花宴「せちに責めのたまはするに―・れがたくて」

の‐がわ【野川】‥ガハ

野辺の小川。

のがわ‐りゅう【野川流】‥ガハリウ

三味線組歌の一流派。柳川検校の孫弟子の野川検校( 〜1717)が創始。京都の柳川流に対し大坂で伝承され、今日に至る。

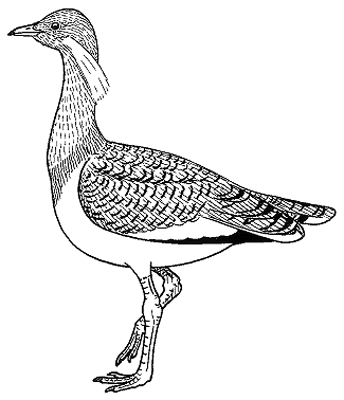

の‐がん【野雁】

ツル目ノガン科の鳥。体形はややガン類に似て肥大し、頭上は扁平、嘴くちばしは短い。背は黄褐色に黒褐色の波状斑を密に散布する。繁殖期には、喉のどに白い羽毛を総ふさ状に生ずる。シベリア・モンゴル・朝鮮半島などの産。肉は美味。

のがん(雄)

ノガン

撮影:小宮輝之

ノガン

撮影:小宮輝之

の‐かんぞう【野萱草】‥クワンザウ

ユリ科の多年草。原野に自生。高さ70センチメートル位で短い根茎がある。葉は細長い。夏、ユリに似た黄赤色の6弁の一日花を開く。ヤブカンゾウに似るが、八重咲きにならない。

のかんぞう

の‐かんぞう【野萱草】‥クワンザウ

ユリ科の多年草。原野に自生。高さ70センチメートル位で短い根茎がある。葉は細長い。夏、ユリに似た黄赤色の6弁の一日花を開く。ヤブカンゾウに似るが、八重咲きにならない。

のかんぞう

ノカンゾウ

提供:OPO

ノカンゾウ

提供:OPO

のき【軒・簷・檐・宇】

①屋根の下端の、建物の外部に差し出たところ。万葉集11「わが屋戸の―のしだ草」

②(→)「ひさし」1に同じ。

⇒軒を争う

⇒軒を連ねる

のぎ【芒】

①イネ科の植物の花の外殻(穎えい)にある針のような突起。のげ。〈新撰字鏡7〉

②(「禾」とも書く)金箔・銀箔を細長く切った切箔きりはくの一種。砂子などとともに絵画や装丁の飾りに用いる。野毛のげ。

のぎ【鯁】

のどにささった魚の骨。古事記上「喉のみどに―ありて物え食はず」

のぎ【乃木】

姓氏の一つ。

⇒のぎ‐まれすけ【乃木希典】

のき‐あい【軒合】‥アヒ

①軒のあわい。軒のすきま。弁内侍日記「―のひまもる月の影ぞさやけき」

②軒のところ。軒のあたり。

のき‐あやめ【軒菖蒲】

(端午の節句に軒に並べるからいう)ショウブの別称。

のき‐いた【軒板】

軒裏の板。

のき‐うら【軒裏】

軒の壁から張り出た部分の裏。軒の下面をいうこともある。

のき‐かげ【軒陰】

軒の下。のきした。

のき‐からはふ【軒唐破風】

軒先に造られた唐破風。建物の入口の上に造る。

のき‐がわら【軒瓦・宇瓦】‥ガハラ

(→)軒平瓦のきひらがわらに同じ。

の‐ぎく【野菊】

①野に咲く菊。ノコンギク・ノジギクなど。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉

②ヨメナの別称。

のき‐ぐち【軒口】

軒のはし。のきば。〈日葡辞書〉

のき‐げた【軒桁】

軒の下側に横にさし渡す材。→土居桁どいげた(図)

のき‐さき【軒先】

①軒の先端。

②軒に近い所。家の前。「―を借りる」

のぎ‐さき【芒先】

芒の先端。

のき‐ざり【退き去り】

①人を残しおいてその場を立ち去ること。浄瑠璃、大職冠「それほど心が残らば、―せずともなぜ戴いてはゐやらぬ」

②夫婦の一方が相手を残して家を出てしまうこと。夫婦の縁を切ること。離縁。浄瑠璃、心中宵庚申「こちや未来まで―せぬ閨の同行が」

のき‐しお【退き潮】‥シホ

退くのに都合のよい時や場合。

のき‐した【軒下】

軒の下。「―で雨宿りする」

のき‐しのぶ【軒忍】

①ウラボシ科のシダ。樹幹や岩石に着生。根茎は短く横走し、葉は長さ約20センチメートル、革質線形、鋸歯がない。胞子嚢群は褐色の円形をなし、中脈と辺との中間に並んでつく。忍草しのぶぐさ。八目蘭やつめらん。マツフウラン。〈[季]秋〉

ノキシノブ

撮影:関戸 勇

のき【軒・簷・檐・宇】

①屋根の下端の、建物の外部に差し出たところ。万葉集11「わが屋戸の―のしだ草」

②(→)「ひさし」1に同じ。

⇒軒を争う

⇒軒を連ねる

のぎ【芒】

①イネ科の植物の花の外殻(穎えい)にある針のような突起。のげ。〈新撰字鏡7〉

②(「禾」とも書く)金箔・銀箔を細長く切った切箔きりはくの一種。砂子などとともに絵画や装丁の飾りに用いる。野毛のげ。

のぎ【鯁】

のどにささった魚の骨。古事記上「喉のみどに―ありて物え食はず」

のぎ【乃木】

姓氏の一つ。

⇒のぎ‐まれすけ【乃木希典】

のき‐あい【軒合】‥アヒ

①軒のあわい。軒のすきま。弁内侍日記「―のひまもる月の影ぞさやけき」

②軒のところ。軒のあたり。

のき‐あやめ【軒菖蒲】

(端午の節句に軒に並べるからいう)ショウブの別称。

のき‐いた【軒板】

軒裏の板。

のき‐うら【軒裏】

軒の壁から張り出た部分の裏。軒の下面をいうこともある。

のき‐かげ【軒陰】

軒の下。のきした。

のき‐からはふ【軒唐破風】

軒先に造られた唐破風。建物の入口の上に造る。

のき‐がわら【軒瓦・宇瓦】‥ガハラ

(→)軒平瓦のきひらがわらに同じ。

の‐ぎく【野菊】

①野に咲く菊。ノコンギク・ノジギクなど。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉

②ヨメナの別称。

のき‐ぐち【軒口】

軒のはし。のきば。〈日葡辞書〉

のき‐げた【軒桁】

軒の下側に横にさし渡す材。→土居桁どいげた(図)

のき‐さき【軒先】

①軒の先端。

②軒に近い所。家の前。「―を借りる」

のぎ‐さき【芒先】

芒の先端。

のき‐ざり【退き去り】

①人を残しおいてその場を立ち去ること。浄瑠璃、大職冠「それほど心が残らば、―せずともなぜ戴いてはゐやらぬ」

②夫婦の一方が相手を残して家を出てしまうこと。夫婦の縁を切ること。離縁。浄瑠璃、心中宵庚申「こちや未来まで―せぬ閨の同行が」

のき‐しお【退き潮】‥シホ

退くのに都合のよい時や場合。

のき‐した【軒下】

軒の下。「―で雨宿りする」

のき‐しのぶ【軒忍】

①ウラボシ科のシダ。樹幹や岩石に着生。根茎は短く横走し、葉は長さ約20センチメートル、革質線形、鋸歯がない。胞子嚢群は褐色の円形をなし、中脈と辺との中間に並んでつく。忍草しのぶぐさ。八目蘭やつめらん。マツフウラン。〈[季]秋〉

ノキシノブ

撮影:関戸 勇

②(女房詞)乾菜ほしな。

のき‐じょう【退き状】‥ジヤウ

離縁状。浄瑠璃、伊賀越道中双六「ようもおれに―おこし」→去り状

のき‐しろ【退き代】

手切れ金。

のき‐しん【除真】

立花りっかの真の枝が器の中心線上から左右のいずれかに出たもの。退真。

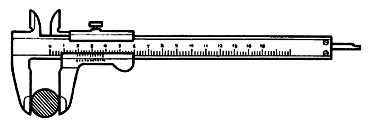

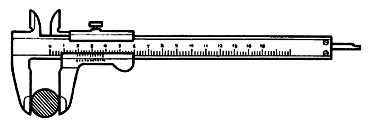

ノギス【nonius オランダ】

(発明者ポルトガルの数学者Pedro Nunes1492〜1577のラテン名Noniusの転訛)副尺つきの金属製物差し。主尺と副尺とにある嘴はしで物を挟んだり物の内側に当てたりして、物の長さ・厚さ、球や穴の直径を測る。バーニヤ‐キャリパス。滑キャリパス。

ノギス

②(女房詞)乾菜ほしな。

のき‐じょう【退き状】‥ジヤウ

離縁状。浄瑠璃、伊賀越道中双六「ようもおれに―おこし」→去り状

のき‐しろ【退き代】

手切れ金。

のき‐しん【除真】

立花りっかの真の枝が器の中心線上から左右のいずれかに出たもの。退真。

ノギス【nonius オランダ】

(発明者ポルトガルの数学者Pedro Nunes1492〜1577のラテン名Noniusの転訛)副尺つきの金属製物差し。主尺と副尺とにある嘴はしで物を挟んだり物の内側に当てたりして、物の長さ・厚さ、球や穴の直径を測る。バーニヤ‐キャリパス。滑キャリパス。

ノギス

のき‐たけ【軒丈】

軒の高さ。軒ほどの高さ。徒然草「―ばかりに成りて、あやまちすな、心しておりよと」

のき‐ぢょうちん【軒提灯】‥ヂヤウ‥

祭礼の時などに軒につるす提灯。

の‐ぎつね【野狐】

野にすむ狐。野生の狐。

のき‐てんじょう【軒天井】‥ジヤウ

軒裏に張った天井。小天井こてんじょう。

のき‐どい【軒樋】‥ドヒ

軒に取り付け、雨水を受けて流すようにした樋。

のき‐なみ【軒並】

①のきのならび。また、軒ごと。家なみ。後柏原院集「―しろきさみだれの空」

②(副詞的に)どこもかしこも。だれもかれも。一様に。ひとしく。「―に値上りする」「―不合格だ」

のき‐ならび【軒並び】

軒をならべて、接近して家が建っていること。浮世床初「浮世風呂に隣れる家は、浮世床と名を称よびて、―の梳髪舗かみゆいどこ」

のき‐ば【軒端】

①軒のはし。

②軒に近い所。軒のあたり。蜻蛉日記中「―の苗ももの思ふらし」

のきば‐う・つ【退羽撃つ】

〔自四〕

鷹が獲物えものをめがけて鷹匠の拳こぶしから矢のように飛びたつ。金葉和歌集雑「―・つま白の鷹の」

のき‐ひらがわら【軒平瓦】‥ガハラ

軒先に葺ふく平瓦。多く唐草模様をつけるので唐草瓦とも。軒瓦。↔軒丸瓦

のぎ‐へん【ノ木偏・禾偏】

漢字の偏の一つ。「稲」「秋」などの偏の「禾」の称。

のき‐まるがわら【軒丸瓦】‥ガハラ

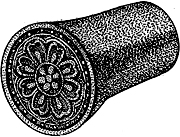

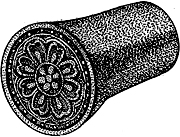

軒先に葺ふく丸瓦。古くは蓮華文が多い。後にほとんど巴ともえ文となったので巴瓦とも。鐙瓦あぶみがわら。花瓦はながわら。↔軒平瓦

軒丸瓦

のき‐たけ【軒丈】

軒の高さ。軒ほどの高さ。徒然草「―ばかりに成りて、あやまちすな、心しておりよと」

のき‐ぢょうちん【軒提灯】‥ヂヤウ‥

祭礼の時などに軒につるす提灯。

の‐ぎつね【野狐】

野にすむ狐。野生の狐。

のき‐てんじょう【軒天井】‥ジヤウ

軒裏に張った天井。小天井こてんじょう。

のき‐どい【軒樋】‥ドヒ

軒に取り付け、雨水を受けて流すようにした樋。

のき‐なみ【軒並】

①のきのならび。また、軒ごと。家なみ。後柏原院集「―しろきさみだれの空」

②(副詞的に)どこもかしこも。だれもかれも。一様に。ひとしく。「―に値上りする」「―不合格だ」

のき‐ならび【軒並び】

軒をならべて、接近して家が建っていること。浮世床初「浮世風呂に隣れる家は、浮世床と名を称よびて、―の梳髪舗かみゆいどこ」

のき‐ば【軒端】

①軒のはし。

②軒に近い所。軒のあたり。蜻蛉日記中「―の苗ももの思ふらし」

のきば‐う・つ【退羽撃つ】

〔自四〕

鷹が獲物えものをめがけて鷹匠の拳こぶしから矢のように飛びたつ。金葉和歌集雑「―・つま白の鷹の」

のき‐ひらがわら【軒平瓦】‥ガハラ

軒先に葺ふく平瓦。多く唐草模様をつけるので唐草瓦とも。軒瓦。↔軒丸瓦

のぎ‐へん【ノ木偏・禾偏】

漢字の偏の一つ。「稲」「秋」などの偏の「禾」の称。

のき‐まるがわら【軒丸瓦】‥ガハラ

軒先に葺ふく丸瓦。古くは蓮華文が多い。後にほとんど巴ともえ文となったので巴瓦とも。鐙瓦あぶみがわら。花瓦はながわら。↔軒平瓦

軒丸瓦

のぎ‐まれすけ【乃木希典】

軍人。陸軍大将。長州藩士。日露戦争に第三軍司令官として旅順を攻略。後に学習院長。明治天皇の大葬当日、自邸で妻静子とともに殉死。(1849〜1912)

乃木希典

提供:毎日新聞社

のぎ‐まれすけ【乃木希典】

軍人。陸軍大将。長州藩士。日露戦争に第三軍司令官として旅順を攻略。後に学習院長。明治天皇の大葬当日、自邸で妻静子とともに殉死。(1849〜1912)

乃木希典

提供:毎日新聞社

⇒のぎ【乃木】

のぎ‐め【芒目】

陶器や鉱物などの肌にある芒のような文理きめ。

の‐ぎわ【野際】‥ギハ

野のあたり。のべ。万代和歌集春「あだち野の―の真葛もえにけり」

のき‐わり【軒割】

戸数に応じて割り当てること。金銭の寄付などにいう。戸数割。→株割かぶわり→高割たかわり

⇒のぎ【乃木】

のぎ‐め【芒目】

陶器や鉱物などの肌にある芒のような文理きめ。

の‐ぎわ【野際】‥ギハ

野のあたり。のべ。万代和歌集春「あだち野の―の真葛もえにけり」

のき‐わり【軒割】

戸数に応じて割り当てること。金銭の寄付などにいう。戸数割。→株割かぶわり→高割たかわり

のう‐れん【暖簾】

(ノウは唐音)(→)「のれん」に同じ。御伽草子、御曹子島渡「大王扇とりなほし、錦の―かきあげて」

のうろう‐がん【膿漏眼】

膿が多量に出る急性化膿性結膜炎。淋菌によって起きるものが代表的。眼瞼がんけん・結膜が赤く腫れ、眼からは膿液を分泌。風眼ふうがん。

ノエシス【noesis ギリシア】

〔哲〕思惟。フッサール現象学において意識が対象に向かう作用的側面をいう。ノエシス‐ノエセオースは「思惟の思惟」という意味で、アリストテレスが自己完結的な観想を行う神を性格づけた語。↔ノエマ

のえ‐ふ・す【偃す】

〔自四〕

①ひれふす。平伏する。ぬえふす。のいふす。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「百王護国の御守り、―・す民こそ目出度けれ」

②降伏する。〈日葡辞書〉

ノエマ【noema ギリシア】

〔哲〕思惟されたもの。フッサール現象学において意識が志向的に向かう対象的側面をいう。↔ノエシス

ノエル【Noël フランス】

クリスマス。キリストの降誕祭。

ノエル‐ベーカー【Philip John Noel-Baker】

イギリスの平和運動家。著「軍備競争」など。ノーベル平和賞。(1889〜1982)

ノー【no】

①否定・拒否を表す語。いや。いいえ。否。「―がなかなか言えない」↔イエス。

②(接頭語的に)「非」「無」などの意。「―‐スリーブ」「―‐コメント」

ノー‐アイロン

(和製語)洗濯したあと、しわにならずアイロンをかける必要のない衣類。

ノー‐アウト【no out】

(→)ノーダウンに同じ。

ノー‐カーボン‐し【ノーカーボン紙】

(no carbon required paper)カーボン紙を間に挟まなくても複写がとれる紙。伝票に多く用いる。感圧紙。

ノー‐カウント

(和製語no count)競技などで、得点または失点の勘定に入れず、やりなおす場合に用いる語。

のおがた【直方】ナホ‥

福岡県北部の市。もと黒田氏の城下町。筑豊炭田の中心都市として発展したが、炭鉱は今では閉山。人口5万7千。

ノー‐カット

(和製語)映画のフィルムなどで、削除した部分のまったくないこと。「―上映」

の‐おくり【野送り】

葬送。野辺の送り。男色大鑑「つひにその身は―のかなしさ」

ノー‐ゲーム

(和製語no game)試合が無効になること。

ノー‐ゴール【no goal】

①球技で、反則などのため、ボールがゴールに入っても得点にならないこと。

②試合で1点も得点できないこと。

ノー‐コメント【no comment】

(理由や事情の説明を避ける際に使う言葉)何も注釈を加えることはない。何も言うことはない。

ノー‐コン

(「コン」は「コントロール」の略)野球で、制球力がないこと。

ノー‐コンテスト【no contest】

ボクシングで、無効試合。不測の事故で競技ができない場合など。

ノー‐サイド【no side】

(「敵味方がなくなる」の意)ラグビーで、試合終了のこと。

ノー‐サンキュー【no, thank you】

相手の勧誘や申し出を丁重に断る語。

ノー‐シード

(和製語no seed)勝抜き試合の組合せで、シードされないこと。

ノージック【Robert Nozick】

アメリカの政治哲学者。リバータリアニズムを提唱。自由な権利主体としての個人が自発的に形成する最小国家が財産の取得と移転のみを保護すべきであるとする。主著「アナーキー‐国家‐ユートピア」。(1938〜2002)

ノー‐ショー【no-show】

航空便やホテルで予約客が手続に現れないこと。

ノース‐カロライナ【North Carolina】

アメリカ合衆国南東部、大西洋岸の州。独立13州の一つ。タバコ生産の中心地。州都ローリー。→アメリカ合衆国(図)

ノースクリフ【Viscount Northcliffe】

(本名Alfred Charles William Harmsworth)イギリスのジャーナリスト。「デーリー‐メール」創刊などで新聞の大衆化を実現。「タイムズ」を買収。(1865〜1922)

ノース‐ダコタ【North Dakota】

アメリカ合衆国北部の州。小麦などの農業州。州都ビスマーク。→アメリカ合衆国(図)

ノー‐ストッキング

(no stockings)長い靴下をはいていないこと。素足すあし。

ノーズ‐フルート【nose flute】

(→)鼻笛はなぶえ3に同じ。

ノー‐スモーキング【no smoking】

禁煙。

ノー‐スリーブ

(和製語no sleeve)袖のない衣服。袖なし。スリーブレス。

ノースロップ【John Howard Northrop】

アメリカの生化学者。ロックフェラー医学研究所員。酵素の蛋白質としての特性を解明。ノーベル賞。(1891〜1987)

ノー‐タイ【no tie】

(→)ノー‐ネクタイに同じ。

ノー‐タイム

(和製語no time)

①競技などで、休止していた試合を再び始める時にいう語。

②持ち時間のあるゲームで、時間をかけずに次の手を打つこと。

ノー‐ダウン

(no down)野球で、攻撃側がまだ一人もアウトになっていないこと。無死。ノーアウト。

ノー‐タッチ

(no touch)

①触れないこと。手を出さないこと。関与しないこと。「家事に―の夫」

②野球で、野手が走者にタッチしないこと。

ノータム【NOTAM】

(notice to airmen)航空情報。航空機の安全運航のために関係機関が出す、航空施設・飛行障害などに関する情報。

ノー‐ダン

ノーダウンの訛略。「―満塁」

ノー‐チェック

(和製語no check)検査・確認・照合をしないこと。「―で入口を通過する」

ノー‐チップ

(no tipping)心づけを必要としないこと。祝儀なし。

ノーチラス‐ごう【ノーチラス号】‥ガウ

(Nautilus)(ヴェルヌ作の「海底二万里」の潜水艦名に因む)アメリカが建造した世界最初の原子力潜水艦。1954年竣工。

ノート【note】

①書きとめること。また、書きとめたもの。手記。覚書。「―をとる」

②注。注釈。「フット‐―」

③ノートブックの略。「算数の―」

④音符。譜。

⇒ノート‐パソコン

⇒ノート‐ブック【notebook】

ノート‐パソコン

大きさがほぼノートブック程度の、携帯可能なパソコン。

⇒ノート【note】

ノート‐ブック【notebook】

筆記帳。帳面。

⇒ノート【note】

ノートル‐ダム【Notre-Dame フランス】

(「我らの貴婦人」の意、聖母マリアを指す)12世紀に聖母マリア崇拝の気運が高まり、各地に建立された旧教寺院。パリのシテ島にあるものが最も名高く、1163年起工、1245年頃完成。ゴシック建築の代表作。→パリ(図)。

⇒ノートルダム‐ド‐パリ【Notre Dame de Paris フランス】

ノートルダム‐ド‐パリ【Notre Dame de Paris フランス】

ユゴーの小説。1831年作。中世末期のノートル‐ダム大聖堂を背景に、ジプシー娘エスメラルダをめぐる副僧正・青年士官・鐘楼守カジモドの恋の葛藤を描く。ノートル‐ダムのせむし男。

⇒ノートル‐ダム【Notre-Dame フランス】

ノー‐ネクタイ【no necktie】

ネクタイをつけないこと。ノータイ。

ノーノ【Luigi Nono】

イタリアの作曲家。十二音音楽の技法を追求。作「中断された歌」「力と光の波のように」、歌劇「不寛容」など。(1924〜1990)

ノー‐ハウ【know-how アメリカ】

技術的知識・情報。物事のやり方。こつ。ノウハウ。

ノー‐ヒット【no hit】

野球で、無安打のこと。

⇒ノーヒット‐ノーラン【no hit no run】

ノーヒット‐ノーラン【no hit no run】

野球で、無安打無得点。

⇒ノー‐ヒット【no hit】

ノーヒューズ‐ブレーカー【no-fuse breaker】

過大な電流が流れたときにそれを感知し、遮断する装置。ヒューズの代りに用いる。繰り返し使用が可能なことからの名。

ノーフォーク‐ジャケット【Norfolk jacket】

胸と背に共布の肩あてや襞ひだなどをつけ、ウェストにベルトをつけたデザインの、スポーティーなジャケット。由来はイギリスの州名とも、公爵の名からともいわれる。

ノー‐ブランド‐しょうひん【ノーブランド商品】‥シヤウ‥

家庭用品などで、発売元を明示する商標(ブランド)をつけない商品。むだを排除して低価格にしている。無印品。

ノープリウス【nauplius】

〔生〕甲殻類の幼生で、最初の発育段階のもの。引き続きゾエアに成長。

ノーブル【noble】

高貴なさま。気品のあるさま。

ノー‐プレー【no play】

球技などで、試合停止の状態。

ノーブレス‐オブリージ【noblesse oblige フランス】

高い地位に伴う道徳的・精神的義務。

ノーベリウム【nobelium】

(ノーベルの名に因む)超ウラン元素の一種。元素記号No 原子番号102の放射性元素。1958年、キュリウムに加速した炭素イオンを当てて人工的につくられた。

ノーベル【Alfred Bernhard Nobel】

スウェーデンの化学者・工業家。ダイナマイト・無煙火薬の発明者。ノーベル賞の資金提供者。(1833〜1896)

⇒ノーベル‐しょう【ノーベル賞】

ノーベル‐しょう【ノーベル賞】‥シヤウ

ノーベルの遺言により1896年設けられた国際的な賞。基金168万ポンドで、毎年その利息をもって物理学・化学・生理学医学・文学・平和事業の5分野に貢献した人に贈る。1901年第1回の授賞が行われた。69年経済学賞を追加。

→ノーベル賞受賞者(表)

⇒ノーベル【Alfred Bernhard Nobel】

ノー‐マーク

(和製語no mark)特定の相手に対し、注意・警戒を怠ること。「―だった選手が活躍した」

ノーマライゼーション【normalization】

(通常化の意)障害者などが地域で普通の生活を営むことを当然とする福祉の基本的考え。また、それに基づく運動や施策。1960年代に北欧から始まる。

ノーマル【normal】

正常。普通。標準的。「―‐ポジション」↔アブノーマル。

⇒ノーマル‐ヒル【normal hill】

ノーマル‐ヒル【normal hill】

スキーのジャンプ競技の一つ。また、それに用いるジャンプ台。旧称、70メートル級。→ラージヒル

⇒ノーマル【normal】

ノーマン【Egerton Herbert Norman】

カナダの日本史研究家・外交官。宣教師の子として日本に生まれた。日本近代史を研究、第二次大戦後駐日カナダ代表・駐日大使。駐エジプト大使として在任中、マッカーシズムに巻き込まれ自殺。著「日本における近代国家の成立」「忘れられた思想家―安藤昌益のこと」など。(1909〜1957)

ハーバート‐ノーマン

提供:岩波書店

のう‐れん【暖簾】

(ノウは唐音)(→)「のれん」に同じ。御伽草子、御曹子島渡「大王扇とりなほし、錦の―かきあげて」

のうろう‐がん【膿漏眼】

膿が多量に出る急性化膿性結膜炎。淋菌によって起きるものが代表的。眼瞼がんけん・結膜が赤く腫れ、眼からは膿液を分泌。風眼ふうがん。

ノエシス【noesis ギリシア】

〔哲〕思惟。フッサール現象学において意識が対象に向かう作用的側面をいう。ノエシス‐ノエセオースは「思惟の思惟」という意味で、アリストテレスが自己完結的な観想を行う神を性格づけた語。↔ノエマ

のえ‐ふ・す【偃す】

〔自四〕

①ひれふす。平伏する。ぬえふす。のいふす。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「百王護国の御守り、―・す民こそ目出度けれ」

②降伏する。〈日葡辞書〉

ノエマ【noema ギリシア】

〔哲〕思惟されたもの。フッサール現象学において意識が志向的に向かう対象的側面をいう。↔ノエシス

ノエル【Noël フランス】

クリスマス。キリストの降誕祭。

ノエル‐ベーカー【Philip John Noel-Baker】

イギリスの平和運動家。著「軍備競争」など。ノーベル平和賞。(1889〜1982)

ノー【no】

①否定・拒否を表す語。いや。いいえ。否。「―がなかなか言えない」↔イエス。

②(接頭語的に)「非」「無」などの意。「―‐スリーブ」「―‐コメント」

ノー‐アイロン

(和製語)洗濯したあと、しわにならずアイロンをかける必要のない衣類。

ノー‐アウト【no out】

(→)ノーダウンに同じ。

ノー‐カーボン‐し【ノーカーボン紙】

(no carbon required paper)カーボン紙を間に挟まなくても複写がとれる紙。伝票に多く用いる。感圧紙。

ノー‐カウント

(和製語no count)競技などで、得点または失点の勘定に入れず、やりなおす場合に用いる語。

のおがた【直方】ナホ‥

福岡県北部の市。もと黒田氏の城下町。筑豊炭田の中心都市として発展したが、炭鉱は今では閉山。人口5万7千。

ノー‐カット

(和製語)映画のフィルムなどで、削除した部分のまったくないこと。「―上映」

の‐おくり【野送り】

葬送。野辺の送り。男色大鑑「つひにその身は―のかなしさ」

ノー‐ゲーム

(和製語no game)試合が無効になること。

ノー‐ゴール【no goal】

①球技で、反則などのため、ボールがゴールに入っても得点にならないこと。

②試合で1点も得点できないこと。

ノー‐コメント【no comment】

(理由や事情の説明を避ける際に使う言葉)何も注釈を加えることはない。何も言うことはない。

ノー‐コン

(「コン」は「コントロール」の略)野球で、制球力がないこと。

ノー‐コンテスト【no contest】

ボクシングで、無効試合。不測の事故で競技ができない場合など。

ノー‐サイド【no side】

(「敵味方がなくなる」の意)ラグビーで、試合終了のこと。

ノー‐サンキュー【no, thank you】

相手の勧誘や申し出を丁重に断る語。

ノー‐シード

(和製語no seed)勝抜き試合の組合せで、シードされないこと。

ノージック【Robert Nozick】

アメリカの政治哲学者。リバータリアニズムを提唱。自由な権利主体としての個人が自発的に形成する最小国家が財産の取得と移転のみを保護すべきであるとする。主著「アナーキー‐国家‐ユートピア」。(1938〜2002)

ノー‐ショー【no-show】

航空便やホテルで予約客が手続に現れないこと。

ノース‐カロライナ【North Carolina】

アメリカ合衆国南東部、大西洋岸の州。独立13州の一つ。タバコ生産の中心地。州都ローリー。→アメリカ合衆国(図)

ノースクリフ【Viscount Northcliffe】

(本名Alfred Charles William Harmsworth)イギリスのジャーナリスト。「デーリー‐メール」創刊などで新聞の大衆化を実現。「タイムズ」を買収。(1865〜1922)

ノース‐ダコタ【North Dakota】

アメリカ合衆国北部の州。小麦などの農業州。州都ビスマーク。→アメリカ合衆国(図)

ノー‐ストッキング

(no stockings)長い靴下をはいていないこと。素足すあし。

ノーズ‐フルート【nose flute】

(→)鼻笛はなぶえ3に同じ。

ノー‐スモーキング【no smoking】

禁煙。

ノー‐スリーブ

(和製語no sleeve)袖のない衣服。袖なし。スリーブレス。

ノースロップ【John Howard Northrop】

アメリカの生化学者。ロックフェラー医学研究所員。酵素の蛋白質としての特性を解明。ノーベル賞。(1891〜1987)

ノー‐タイ【no tie】

(→)ノー‐ネクタイに同じ。

ノー‐タイム

(和製語no time)

①競技などで、休止していた試合を再び始める時にいう語。

②持ち時間のあるゲームで、時間をかけずに次の手を打つこと。

ノー‐ダウン

(no down)野球で、攻撃側がまだ一人もアウトになっていないこと。無死。ノーアウト。

ノー‐タッチ

(no touch)

①触れないこと。手を出さないこと。関与しないこと。「家事に―の夫」

②野球で、野手が走者にタッチしないこと。

ノータム【NOTAM】

(notice to airmen)航空情報。航空機の安全運航のために関係機関が出す、航空施設・飛行障害などに関する情報。

ノー‐ダン

ノーダウンの訛略。「―満塁」

ノー‐チェック

(和製語no check)検査・確認・照合をしないこと。「―で入口を通過する」

ノー‐チップ

(no tipping)心づけを必要としないこと。祝儀なし。

ノーチラス‐ごう【ノーチラス号】‥ガウ

(Nautilus)(ヴェルヌ作の「海底二万里」の潜水艦名に因む)アメリカが建造した世界最初の原子力潜水艦。1954年竣工。

ノート【note】

①書きとめること。また、書きとめたもの。手記。覚書。「―をとる」

②注。注釈。「フット‐―」

③ノートブックの略。「算数の―」

④音符。譜。

⇒ノート‐パソコン

⇒ノート‐ブック【notebook】

ノート‐パソコン

大きさがほぼノートブック程度の、携帯可能なパソコン。

⇒ノート【note】

ノート‐ブック【notebook】

筆記帳。帳面。

⇒ノート【note】

ノートル‐ダム【Notre-Dame フランス】

(「我らの貴婦人」の意、聖母マリアを指す)12世紀に聖母マリア崇拝の気運が高まり、各地に建立された旧教寺院。パリのシテ島にあるものが最も名高く、1163年起工、1245年頃完成。ゴシック建築の代表作。→パリ(図)。

⇒ノートルダム‐ド‐パリ【Notre Dame de Paris フランス】

ノートルダム‐ド‐パリ【Notre Dame de Paris フランス】

ユゴーの小説。1831年作。中世末期のノートル‐ダム大聖堂を背景に、ジプシー娘エスメラルダをめぐる副僧正・青年士官・鐘楼守カジモドの恋の葛藤を描く。ノートル‐ダムのせむし男。

⇒ノートル‐ダム【Notre-Dame フランス】

ノー‐ネクタイ【no necktie】

ネクタイをつけないこと。ノータイ。

ノーノ【Luigi Nono】

イタリアの作曲家。十二音音楽の技法を追求。作「中断された歌」「力と光の波のように」、歌劇「不寛容」など。(1924〜1990)

ノー‐ハウ【know-how アメリカ】

技術的知識・情報。物事のやり方。こつ。ノウハウ。

ノー‐ヒット【no hit】

野球で、無安打のこと。

⇒ノーヒット‐ノーラン【no hit no run】

ノーヒット‐ノーラン【no hit no run】

野球で、無安打無得点。

⇒ノー‐ヒット【no hit】

ノーヒューズ‐ブレーカー【no-fuse breaker】

過大な電流が流れたときにそれを感知し、遮断する装置。ヒューズの代りに用いる。繰り返し使用が可能なことからの名。

ノーフォーク‐ジャケット【Norfolk jacket】

胸と背に共布の肩あてや襞ひだなどをつけ、ウェストにベルトをつけたデザインの、スポーティーなジャケット。由来はイギリスの州名とも、公爵の名からともいわれる。

ノー‐ブランド‐しょうひん【ノーブランド商品】‥シヤウ‥

家庭用品などで、発売元を明示する商標(ブランド)をつけない商品。むだを排除して低価格にしている。無印品。

ノープリウス【nauplius】

〔生〕甲殻類の幼生で、最初の発育段階のもの。引き続きゾエアに成長。

ノーブル【noble】

高貴なさま。気品のあるさま。

ノー‐プレー【no play】

球技などで、試合停止の状態。

ノーブレス‐オブリージ【noblesse oblige フランス】

高い地位に伴う道徳的・精神的義務。

ノーベリウム【nobelium】

(ノーベルの名に因む)超ウラン元素の一種。元素記号No 原子番号102の放射性元素。1958年、キュリウムに加速した炭素イオンを当てて人工的につくられた。

ノーベル【Alfred Bernhard Nobel】

スウェーデンの化学者・工業家。ダイナマイト・無煙火薬の発明者。ノーベル賞の資金提供者。(1833〜1896)

⇒ノーベル‐しょう【ノーベル賞】

ノーベル‐しょう【ノーベル賞】‥シヤウ

ノーベルの遺言により1896年設けられた国際的な賞。基金168万ポンドで、毎年その利息をもって物理学・化学・生理学医学・文学・平和事業の5分野に貢献した人に贈る。1901年第1回の授賞が行われた。69年経済学賞を追加。

→ノーベル賞受賞者(表)

⇒ノーベル【Alfred Bernhard Nobel】

ノー‐マーク

(和製語no mark)特定の相手に対し、注意・警戒を怠ること。「―だった選手が活躍した」

ノーマライゼーション【normalization】

(通常化の意)障害者などが地域で普通の生活を営むことを当然とする福祉の基本的考え。また、それに基づく運動や施策。1960年代に北欧から始まる。

ノーマル【normal】

正常。普通。標準的。「―‐ポジション」↔アブノーマル。

⇒ノーマル‐ヒル【normal hill】

ノーマル‐ヒル【normal hill】

スキーのジャンプ競技の一つ。また、それに用いるジャンプ台。旧称、70メートル級。→ラージヒル

⇒ノーマル【normal】

ノーマン【Egerton Herbert Norman】

カナダの日本史研究家・外交官。宣教師の子として日本に生まれた。日本近代史を研究、第二次大戦後駐日カナダ代表・駐日大使。駐エジプト大使として在任中、マッカーシズムに巻き込まれ自殺。著「日本における近代国家の成立」「忘れられた思想家―安藤昌益のこと」など。(1909〜1957)

ハーバート‐ノーマン

提供:岩波書店

ノー‐メーク

(和製語no make)化粧をしていないこと。

ノー‐モア【no more】

(接頭語的に)「もう沢山だ」「二度と繰り返さない」などの意。「―‐ヒロシマ」

ノー‐ラン【no run】

野球で、無得点のこと。「ノー‐ヒット‐―」

の‐がい【野飼い】‥ガヒ

牛馬などを野に放し飼いにすること。放牧。後撰和歌集別「―に放つ馬ぞかなしき」

の‐が・う【野飼ふ】‥ガフ

〔他四〕

牛馬などを放し飼いにする。後撰和歌集雑「みちのくのをぶちの駒も―・ふには」

の‐がえり【野帰り】‥ガヘリ

野辺の送りをすませて家にかえること。〈日葡辞書〉

⇒のがえり‐ぜん【野帰り膳】

のがえり‐ぜん【野帰り膳】‥ガヘリ‥

野帰りの人々に出す膳部。

⇒の‐がえり【野帰り】

の‐かがみ【白前】

〔植〕スズメノオゴケの異称。〈倭名類聚鈔20〉

の‐がく【野角】

丸身のついた角材。

の‐がけ【野掛・野駆】

①春秋ののどかな日に山野を歩きまわって遊ぶこと。野遊び。浄瑠璃、源氏冷泉節「さゆる―の暖め酒」

②野外で行う茶の湯。野点のだて。また、野天の茶屋。浄瑠璃、女殺油地獄「所こそあれ、―の茶見せで」

⇒のがけ‐あそび【野掛遊び】

⇒のがけ‐ぶるまい【野掛振舞】

のがけ‐あそび【野掛遊び】

(→)野掛に同じ。

⇒の‐がけ【野掛・野駆】

のがけ‐ぶるまい【野掛振舞】‥マヒ

野掛でふるまう飲食物。好色二代男「―に木具拵へ、また重箱に飯入れて」

⇒の‐がけ【野掛・野駆】

の‐かじ【野鍛冶】‥カヂ

戸外でする鍛冶。

のが・す【逃す】

〔他五〕

のがれさせる。にがす。平家物語9「敵かたきの方より出できたらんものを―・すべき様なし」。「チャンスを―・す」

の‐かずき【箆被】‥カヅキ

鏃やじりの箆口のぐちに接する部分。

の‐かぜ【野風】

野を吹く風。古今和歌集恋「ふきまよふ―を寒み」

の‐かた【野方】

①野でする仕事に関すること。農事の方面。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「牛飼ひか草刈か、いかさま―の御奉公と承りぬ」

②高台の畑地。土の悪い高地。のへん。

の‐がた【箆形】

矢の箆のの形。

の‐がっせん【野合戦】

野原でする合戦。野いくさ。

のがな・うノガナフ

〔自下二〕

(上代東国方言)時が経過してゆく。ながらう。「ぬがなう」とも。万葉集14「立たと月つくの―・へゆけば恋ふしかるなも」

のかぬ‐なか【退かぬ仲】

切っても切れない仲。好色五人女3「そなたも―なれば」

のがみ【野上】

岐阜県不破郡関ヶ原町の地名。中山道の垂井と関ヶ原との中間。中世に繁栄。野上の宿。

のがみ【野上】

姓氏の一つ。

⇒のがみ‐とよいちろう【野上豊一郎】

⇒のがみ‐やえこ【野上弥生子】

の‐がみ【野神】

(近畿・四国地方で)農作の神。田に祭る神。

の‐がみ【野髪】

馬のたてがみの、手入れをせず自然に垂れたもの。

のがみ‐とよいちろう【野上豊一郎】‥ラウ

英文学者。臼川と号。大分県生れ。弥生子の夫。東大卒。夏目漱石門下。法政大学学長。能の研究に新分野を開いた。著「能研究と発見」「能の幽玄と花」など。(1883〜1950)

⇒のがみ【野上】

のがみ‐やえこ【野上弥生子】

小説家。本名、ヤヱ。大分県生れ。豊一郎の妻。明治女学校卒。夏目漱石の支持で小説を発表。その倫理性・知性をひろく同時代の市民生活や社会問題におしひろげた大作を書きつづけた。作「海神丸」「真知子」「迷路」「秀吉と利休」「森」など。文化勲章。(1885〜1985)

野上弥生子

撮影:田沼武能

ノー‐メーク

(和製語no make)化粧をしていないこと。

ノー‐モア【no more】

(接頭語的に)「もう沢山だ」「二度と繰り返さない」などの意。「―‐ヒロシマ」

ノー‐ラン【no run】

野球で、無得点のこと。「ノー‐ヒット‐―」

の‐がい【野飼い】‥ガヒ

牛馬などを野に放し飼いにすること。放牧。後撰和歌集別「―に放つ馬ぞかなしき」

の‐が・う【野飼ふ】‥ガフ

〔他四〕

牛馬などを放し飼いにする。後撰和歌集雑「みちのくのをぶちの駒も―・ふには」

の‐がえり【野帰り】‥ガヘリ

野辺の送りをすませて家にかえること。〈日葡辞書〉

⇒のがえり‐ぜん【野帰り膳】

のがえり‐ぜん【野帰り膳】‥ガヘリ‥

野帰りの人々に出す膳部。

⇒の‐がえり【野帰り】

の‐かがみ【白前】

〔植〕スズメノオゴケの異称。〈倭名類聚鈔20〉

の‐がく【野角】

丸身のついた角材。

の‐がけ【野掛・野駆】

①春秋ののどかな日に山野を歩きまわって遊ぶこと。野遊び。浄瑠璃、源氏冷泉節「さゆる―の暖め酒」

②野外で行う茶の湯。野点のだて。また、野天の茶屋。浄瑠璃、女殺油地獄「所こそあれ、―の茶見せで」

⇒のがけ‐あそび【野掛遊び】

⇒のがけ‐ぶるまい【野掛振舞】

のがけ‐あそび【野掛遊び】

(→)野掛に同じ。

⇒の‐がけ【野掛・野駆】

のがけ‐ぶるまい【野掛振舞】‥マヒ

野掛でふるまう飲食物。好色二代男「―に木具拵へ、また重箱に飯入れて」

⇒の‐がけ【野掛・野駆】

の‐かじ【野鍛冶】‥カヂ

戸外でする鍛冶。

のが・す【逃す】

〔他五〕

のがれさせる。にがす。平家物語9「敵かたきの方より出できたらんものを―・すべき様なし」。「チャンスを―・す」

の‐かずき【箆被】‥カヅキ

鏃やじりの箆口のぐちに接する部分。

の‐かぜ【野風】

野を吹く風。古今和歌集恋「ふきまよふ―を寒み」

の‐かた【野方】

①野でする仕事に関すること。農事の方面。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「牛飼ひか草刈か、いかさま―の御奉公と承りぬ」

②高台の畑地。土の悪い高地。のへん。

の‐がた【箆形】

矢の箆のの形。

の‐がっせん【野合戦】

野原でする合戦。野いくさ。

のがな・うノガナフ

〔自下二〕

(上代東国方言)時が経過してゆく。ながらう。「ぬがなう」とも。万葉集14「立たと月つくの―・へゆけば恋ふしかるなも」

のかぬ‐なか【退かぬ仲】

切っても切れない仲。好色五人女3「そなたも―なれば」

のがみ【野上】

岐阜県不破郡関ヶ原町の地名。中山道の垂井と関ヶ原との中間。中世に繁栄。野上の宿。

のがみ【野上】

姓氏の一つ。

⇒のがみ‐とよいちろう【野上豊一郎】

⇒のがみ‐やえこ【野上弥生子】

の‐がみ【野神】

(近畿・四国地方で)農作の神。田に祭る神。

の‐がみ【野髪】

馬のたてがみの、手入れをせず自然に垂れたもの。

のがみ‐とよいちろう【野上豊一郎】‥ラウ

英文学者。臼川と号。大分県生れ。弥生子の夫。東大卒。夏目漱石門下。法政大学学長。能の研究に新分野を開いた。著「能研究と発見」「能の幽玄と花」など。(1883〜1950)

⇒のがみ【野上】

のがみ‐やえこ【野上弥生子】

小説家。本名、ヤヱ。大分県生れ。豊一郎の妻。明治女学校卒。夏目漱石の支持で小説を発表。その倫理性・知性をひろく同時代の市民生活や社会問題におしひろげた大作を書きつづけた。作「海神丸」「真知子」「迷路」「秀吉と利休」「森」など。文化勲章。(1885〜1985)

野上弥生子

撮影:田沼武能

⇒のがみ【野上】

の‐がも【野鴨】

野生の鴨。新撰字鏡8「鳧、野鴨」

のがも【野鴨】

(Vildanden ノルウェー)イプセンの戯曲。1884年作。昔豪商の下女であった妻の過去が暴露されたことで写真師ヤルマル一家の平穏な生活が崩壊する過程を描く。

のがらか・す【逃らかす】

〔他四〕

のがれさせる。まぬかれるようにする。宇津保物語蔵開上「思ひの罪―・し給へと」

の‐がらす【野烏】

野にいる烏。

の‐がりやす【野刈安】

イネ科の多年草。山地・草原に群生。高さ1メートル内外、葉は線形で裏返しになる。秋、細かいススキに似た形の穂を出す。サイトウガヤ。

のが・る【逃る・遁る】

〔自下二〕

⇒のがれる(下一)

のがれ【逃れ・遁れ】

のがれること。常磐津、宗清「この宗清が眼力に一目見たれば―はない」

⇒のがれ‐ことば【逃れ辞】

⇒のがれ‐は【遁れ端】

のがれ‐ことば【逃れ辞】

逃げ口上。遁辞とんじ。源氏物語東屋「この御―こそ思ひ出づればゆゆしく」

⇒のがれ【逃れ・遁れ】

のがれ‐は【遁れ端】

のがれるきっかけ。〈日葡辞書〉

⇒のがれ【逃れ・遁れ】

のが・れる【逃れる・遁れる】

〔自下一〕[文]のが・る(下二)

①(危険な場所や不利な状況から)離れ遠ざかる。にげ去る。まぬかれる。源氏物語若紫「―・れがたかりける御宿世」。「危うく難を―・れる」「責任を―・れる」

②(相手の意思表示に対して)言いのがれをする。源氏物語花宴「せちに責めのたまはするに―・れがたくて」

の‐がわ【野川】‥ガハ

野辺の小川。

のがわ‐りゅう【野川流】‥ガハリウ

三味線組歌の一流派。柳川検校の孫弟子の野川検校( 〜1717)が創始。京都の柳川流に対し大坂で伝承され、今日に至る。

の‐がん【野雁】

ツル目ノガン科の鳥。体形はややガン類に似て肥大し、頭上は扁平、嘴くちばしは短い。背は黄褐色に黒褐色の波状斑を密に散布する。繁殖期には、喉のどに白い羽毛を総ふさ状に生ずる。シベリア・モンゴル・朝鮮半島などの産。肉は美味。

のがん(雄)

⇒のがみ【野上】

の‐がも【野鴨】

野生の鴨。新撰字鏡8「鳧、野鴨」

のがも【野鴨】

(Vildanden ノルウェー)イプセンの戯曲。1884年作。昔豪商の下女であった妻の過去が暴露されたことで写真師ヤルマル一家の平穏な生活が崩壊する過程を描く。

のがらか・す【逃らかす】

〔他四〕

のがれさせる。まぬかれるようにする。宇津保物語蔵開上「思ひの罪―・し給へと」

の‐がらす【野烏】

野にいる烏。

の‐がりやす【野刈安】

イネ科の多年草。山地・草原に群生。高さ1メートル内外、葉は線形で裏返しになる。秋、細かいススキに似た形の穂を出す。サイトウガヤ。

のが・る【逃る・遁る】

〔自下二〕

⇒のがれる(下一)

のがれ【逃れ・遁れ】

のがれること。常磐津、宗清「この宗清が眼力に一目見たれば―はない」

⇒のがれ‐ことば【逃れ辞】

⇒のがれ‐は【遁れ端】

のがれ‐ことば【逃れ辞】

逃げ口上。遁辞とんじ。源氏物語東屋「この御―こそ思ひ出づればゆゆしく」

⇒のがれ【逃れ・遁れ】

のがれ‐は【遁れ端】

のがれるきっかけ。〈日葡辞書〉

⇒のがれ【逃れ・遁れ】

のが・れる【逃れる・遁れる】

〔自下一〕[文]のが・る(下二)

①(危険な場所や不利な状況から)離れ遠ざかる。にげ去る。まぬかれる。源氏物語若紫「―・れがたかりける御宿世」。「危うく難を―・れる」「責任を―・れる」

②(相手の意思表示に対して)言いのがれをする。源氏物語花宴「せちに責めのたまはするに―・れがたくて」

の‐がわ【野川】‥ガハ

野辺の小川。

のがわ‐りゅう【野川流】‥ガハリウ

三味線組歌の一流派。柳川検校の孫弟子の野川検校( 〜1717)が創始。京都の柳川流に対し大坂で伝承され、今日に至る。

の‐がん【野雁】

ツル目ノガン科の鳥。体形はややガン類に似て肥大し、頭上は扁平、嘴くちばしは短い。背は黄褐色に黒褐色の波状斑を密に散布する。繁殖期には、喉のどに白い羽毛を総ふさ状に生ずる。シベリア・モンゴル・朝鮮半島などの産。肉は美味。

のがん(雄)

ノガン

撮影:小宮輝之

ノガン

撮影:小宮輝之

の‐かんぞう【野萱草】‥クワンザウ

ユリ科の多年草。原野に自生。高さ70センチメートル位で短い根茎がある。葉は細長い。夏、ユリに似た黄赤色の6弁の一日花を開く。ヤブカンゾウに似るが、八重咲きにならない。

のかんぞう

の‐かんぞう【野萱草】‥クワンザウ

ユリ科の多年草。原野に自生。高さ70センチメートル位で短い根茎がある。葉は細長い。夏、ユリに似た黄赤色の6弁の一日花を開く。ヤブカンゾウに似るが、八重咲きにならない。

のかんぞう

ノカンゾウ

提供:OPO

ノカンゾウ

提供:OPO

のき【軒・簷・檐・宇】

①屋根の下端の、建物の外部に差し出たところ。万葉集11「わが屋戸の―のしだ草」

②(→)「ひさし」1に同じ。

⇒軒を争う

⇒軒を連ねる

のぎ【芒】

①イネ科の植物の花の外殻(穎えい)にある針のような突起。のげ。〈新撰字鏡7〉

②(「禾」とも書く)金箔・銀箔を細長く切った切箔きりはくの一種。砂子などとともに絵画や装丁の飾りに用いる。野毛のげ。

のぎ【鯁】

のどにささった魚の骨。古事記上「喉のみどに―ありて物え食はず」

のぎ【乃木】

姓氏の一つ。

⇒のぎ‐まれすけ【乃木希典】

のき‐あい【軒合】‥アヒ

①軒のあわい。軒のすきま。弁内侍日記「―のひまもる月の影ぞさやけき」

②軒のところ。軒のあたり。

のき‐あやめ【軒菖蒲】

(端午の節句に軒に並べるからいう)ショウブの別称。

のき‐いた【軒板】

軒裏の板。

のき‐うら【軒裏】

軒の壁から張り出た部分の裏。軒の下面をいうこともある。

のき‐かげ【軒陰】

軒の下。のきした。

のき‐からはふ【軒唐破風】

軒先に造られた唐破風。建物の入口の上に造る。

のき‐がわら【軒瓦・宇瓦】‥ガハラ

(→)軒平瓦のきひらがわらに同じ。

の‐ぎく【野菊】

①野に咲く菊。ノコンギク・ノジギクなど。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉

②ヨメナの別称。

のき‐ぐち【軒口】

軒のはし。のきば。〈日葡辞書〉

のき‐げた【軒桁】

軒の下側に横にさし渡す材。→土居桁どいげた(図)

のき‐さき【軒先】

①軒の先端。

②軒に近い所。家の前。「―を借りる」

のぎ‐さき【芒先】

芒の先端。

のき‐ざり【退き去り】

①人を残しおいてその場を立ち去ること。浄瑠璃、大職冠「それほど心が残らば、―せずともなぜ戴いてはゐやらぬ」

②夫婦の一方が相手を残して家を出てしまうこと。夫婦の縁を切ること。離縁。浄瑠璃、心中宵庚申「こちや未来まで―せぬ閨の同行が」

のき‐しお【退き潮】‥シホ

退くのに都合のよい時や場合。

のき‐した【軒下】

軒の下。「―で雨宿りする」

のき‐しのぶ【軒忍】

①ウラボシ科のシダ。樹幹や岩石に着生。根茎は短く横走し、葉は長さ約20センチメートル、革質線形、鋸歯がない。胞子嚢群は褐色の円形をなし、中脈と辺との中間に並んでつく。忍草しのぶぐさ。八目蘭やつめらん。マツフウラン。〈[季]秋〉

ノキシノブ

撮影:関戸 勇

のき【軒・簷・檐・宇】

①屋根の下端の、建物の外部に差し出たところ。万葉集11「わが屋戸の―のしだ草」

②(→)「ひさし」1に同じ。

⇒軒を争う

⇒軒を連ねる

のぎ【芒】

①イネ科の植物の花の外殻(穎えい)にある針のような突起。のげ。〈新撰字鏡7〉

②(「禾」とも書く)金箔・銀箔を細長く切った切箔きりはくの一種。砂子などとともに絵画や装丁の飾りに用いる。野毛のげ。

のぎ【鯁】

のどにささった魚の骨。古事記上「喉のみどに―ありて物え食はず」

のぎ【乃木】

姓氏の一つ。

⇒のぎ‐まれすけ【乃木希典】

のき‐あい【軒合】‥アヒ

①軒のあわい。軒のすきま。弁内侍日記「―のひまもる月の影ぞさやけき」

②軒のところ。軒のあたり。

のき‐あやめ【軒菖蒲】

(端午の節句に軒に並べるからいう)ショウブの別称。

のき‐いた【軒板】

軒裏の板。

のき‐うら【軒裏】

軒の壁から張り出た部分の裏。軒の下面をいうこともある。

のき‐かげ【軒陰】

軒の下。のきした。

のき‐からはふ【軒唐破風】

軒先に造られた唐破風。建物の入口の上に造る。

のき‐がわら【軒瓦・宇瓦】‥ガハラ

(→)軒平瓦のきひらがわらに同じ。

の‐ぎく【野菊】

①野に咲く菊。ノコンギク・ノジギクなど。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉

②ヨメナの別称。

のき‐ぐち【軒口】

軒のはし。のきば。〈日葡辞書〉

のき‐げた【軒桁】

軒の下側に横にさし渡す材。→土居桁どいげた(図)

のき‐さき【軒先】

①軒の先端。

②軒に近い所。家の前。「―を借りる」

のぎ‐さき【芒先】

芒の先端。

のき‐ざり【退き去り】

①人を残しおいてその場を立ち去ること。浄瑠璃、大職冠「それほど心が残らば、―せずともなぜ戴いてはゐやらぬ」

②夫婦の一方が相手を残して家を出てしまうこと。夫婦の縁を切ること。離縁。浄瑠璃、心中宵庚申「こちや未来まで―せぬ閨の同行が」

のき‐しお【退き潮】‥シホ

退くのに都合のよい時や場合。

のき‐した【軒下】

軒の下。「―で雨宿りする」

のき‐しのぶ【軒忍】

①ウラボシ科のシダ。樹幹や岩石に着生。根茎は短く横走し、葉は長さ約20センチメートル、革質線形、鋸歯がない。胞子嚢群は褐色の円形をなし、中脈と辺との中間に並んでつく。忍草しのぶぐさ。八目蘭やつめらん。マツフウラン。〈[季]秋〉

ノキシノブ

撮影:関戸 勇

②(女房詞)乾菜ほしな。

のき‐じょう【退き状】‥ジヤウ

離縁状。浄瑠璃、伊賀越道中双六「ようもおれに―おこし」→去り状

のき‐しろ【退き代】

手切れ金。

のき‐しん【除真】

立花りっかの真の枝が器の中心線上から左右のいずれかに出たもの。退真。

ノギス【nonius オランダ】

(発明者ポルトガルの数学者Pedro Nunes1492〜1577のラテン名Noniusの転訛)副尺つきの金属製物差し。主尺と副尺とにある嘴はしで物を挟んだり物の内側に当てたりして、物の長さ・厚さ、球や穴の直径を測る。バーニヤ‐キャリパス。滑キャリパス。

ノギス

②(女房詞)乾菜ほしな。

のき‐じょう【退き状】‥ジヤウ

離縁状。浄瑠璃、伊賀越道中双六「ようもおれに―おこし」→去り状

のき‐しろ【退き代】

手切れ金。

のき‐しん【除真】

立花りっかの真の枝が器の中心線上から左右のいずれかに出たもの。退真。

ノギス【nonius オランダ】

(発明者ポルトガルの数学者Pedro Nunes1492〜1577のラテン名Noniusの転訛)副尺つきの金属製物差し。主尺と副尺とにある嘴はしで物を挟んだり物の内側に当てたりして、物の長さ・厚さ、球や穴の直径を測る。バーニヤ‐キャリパス。滑キャリパス。

ノギス

のき‐たけ【軒丈】

軒の高さ。軒ほどの高さ。徒然草「―ばかりに成りて、あやまちすな、心しておりよと」

のき‐ぢょうちん【軒提灯】‥ヂヤウ‥

祭礼の時などに軒につるす提灯。

の‐ぎつね【野狐】

野にすむ狐。野生の狐。

のき‐てんじょう【軒天井】‥ジヤウ

軒裏に張った天井。小天井こてんじょう。

のき‐どい【軒樋】‥ドヒ

軒に取り付け、雨水を受けて流すようにした樋。

のき‐なみ【軒並】

①のきのならび。また、軒ごと。家なみ。後柏原院集「―しろきさみだれの空」

②(副詞的に)どこもかしこも。だれもかれも。一様に。ひとしく。「―に値上りする」「―不合格だ」

のき‐ならび【軒並び】

軒をならべて、接近して家が建っていること。浮世床初「浮世風呂に隣れる家は、浮世床と名を称よびて、―の梳髪舗かみゆいどこ」

のき‐ば【軒端】

①軒のはし。

②軒に近い所。軒のあたり。蜻蛉日記中「―の苗ももの思ふらし」

のきば‐う・つ【退羽撃つ】

〔自四〕

鷹が獲物えものをめがけて鷹匠の拳こぶしから矢のように飛びたつ。金葉和歌集雑「―・つま白の鷹の」

のき‐ひらがわら【軒平瓦】‥ガハラ

軒先に葺ふく平瓦。多く唐草模様をつけるので唐草瓦とも。軒瓦。↔軒丸瓦

のぎ‐へん【ノ木偏・禾偏】

漢字の偏の一つ。「稲」「秋」などの偏の「禾」の称。

のき‐まるがわら【軒丸瓦】‥ガハラ

軒先に葺ふく丸瓦。古くは蓮華文が多い。後にほとんど巴ともえ文となったので巴瓦とも。鐙瓦あぶみがわら。花瓦はながわら。↔軒平瓦

軒丸瓦

のき‐たけ【軒丈】

軒の高さ。軒ほどの高さ。徒然草「―ばかりに成りて、あやまちすな、心しておりよと」

のき‐ぢょうちん【軒提灯】‥ヂヤウ‥

祭礼の時などに軒につるす提灯。

の‐ぎつね【野狐】

野にすむ狐。野生の狐。

のき‐てんじょう【軒天井】‥ジヤウ

軒裏に張った天井。小天井こてんじょう。

のき‐どい【軒樋】‥ドヒ

軒に取り付け、雨水を受けて流すようにした樋。

のき‐なみ【軒並】

①のきのならび。また、軒ごと。家なみ。後柏原院集「―しろきさみだれの空」

②(副詞的に)どこもかしこも。だれもかれも。一様に。ひとしく。「―に値上りする」「―不合格だ」

のき‐ならび【軒並び】

軒をならべて、接近して家が建っていること。浮世床初「浮世風呂に隣れる家は、浮世床と名を称よびて、―の梳髪舗かみゆいどこ」

のき‐ば【軒端】

①軒のはし。

②軒に近い所。軒のあたり。蜻蛉日記中「―の苗ももの思ふらし」

のきば‐う・つ【退羽撃つ】

〔自四〕

鷹が獲物えものをめがけて鷹匠の拳こぶしから矢のように飛びたつ。金葉和歌集雑「―・つま白の鷹の」

のき‐ひらがわら【軒平瓦】‥ガハラ

軒先に葺ふく平瓦。多く唐草模様をつけるので唐草瓦とも。軒瓦。↔軒丸瓦

のぎ‐へん【ノ木偏・禾偏】

漢字の偏の一つ。「稲」「秋」などの偏の「禾」の称。

のき‐まるがわら【軒丸瓦】‥ガハラ

軒先に葺ふく丸瓦。古くは蓮華文が多い。後にほとんど巴ともえ文となったので巴瓦とも。鐙瓦あぶみがわら。花瓦はながわら。↔軒平瓦

軒丸瓦

のぎ‐まれすけ【乃木希典】

軍人。陸軍大将。長州藩士。日露戦争に第三軍司令官として旅順を攻略。後に学習院長。明治天皇の大葬当日、自邸で妻静子とともに殉死。(1849〜1912)

乃木希典

提供:毎日新聞社

のぎ‐まれすけ【乃木希典】

軍人。陸軍大将。長州藩士。日露戦争に第三軍司令官として旅順を攻略。後に学習院長。明治天皇の大葬当日、自邸で妻静子とともに殉死。(1849〜1912)

乃木希典

提供:毎日新聞社

⇒のぎ【乃木】

のぎ‐め【芒目】

陶器や鉱物などの肌にある芒のような文理きめ。

の‐ぎわ【野際】‥ギハ

野のあたり。のべ。万代和歌集春「あだち野の―の真葛もえにけり」

のき‐わり【軒割】

戸数に応じて割り当てること。金銭の寄付などにいう。戸数割。→株割かぶわり→高割たかわり

⇒のぎ【乃木】

のぎ‐め【芒目】

陶器や鉱物などの肌にある芒のような文理きめ。

の‐ぎわ【野際】‥ギハ

野のあたり。のべ。万代和歌集春「あだち野の―の真葛もえにけり」

のき‐わり【軒割】

戸数に応じて割り当てること。金銭の寄付などにいう。戸数割。→株割かぶわり→高割たかわり

広辞苑に「能面」で始まるの検索結果 1-2。