複数辞典一括検索+![]()

![]()

う・く【受く・享く・承く・請く】🔗⭐🔉

う・く【受く・享く・承く・請く】

〔他下二〕

⇒うける(下一)

うけ【受け・請け・承け】🔗⭐🔉

うけ【受け・請け・承け】

①受けること。支えること。受身に立つこと。また、そのもの。「―皿」「新聞―」「―にまわらずに攻めよ」

②受けとられかた。評判。「上司の―がよい」「―をねらう」

③受け入れること。承認。

④《請》請人うけにん。保証人。好色五人女4「お七が約束せし物は、我が―に立つ」

⑤華道の役枝やくえだの名称。立華りっかでは陰の方の中段に出ている役枝。生花せいかでは流派によって下段の枝や中段の枝をいう。

うけ‐あい【請合い・受合い】‥アヒ🔗⭐🔉

うけ‐あい【請合い・受合い】‥アヒ

約束すること。また、保証すること。転じて、保証付き。歌舞伎、傾城壬生大念仏「是は遣手のたまが―なれば」。「成功は―です」「安―」

うけ‐あ・う【請け合う・受け合う】‥アフ🔗⭐🔉

うけ‐あ・う【請け合う・受け合う】‥アフ

〔他五〕

約束する。保証する。ひきうける。「納期を―・う」「品質を―・う」

うけ‐うら【請浦】🔗⭐🔉

うけ‐うら【請浦】

江戸時代、浦役2・漁業年貢を負担する浦。請浦は、その浦が漁場を占有利用できる根拠となり、税の負担は浦の惣百姓の連帯責任であった。

うけ‐うり【請売り・受売り】🔗⭐🔉

うけ‐うり【請売り・受売り】

①問屋から買い受けて売りさばくこと。小売。日本永代蔵3「―の焼酎・もろはく」

②他人の意見や学説をそのまま自分の説のようにして述べること。仮名草子、清水物語「学文にも―の人こそ多く候へ」。「人の説を―する」

うけ‐おい【請負】‥オヒ🔗⭐🔉

うけ‐おい【請負】‥オヒ

①保証すること。うけあうこと。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「小まんが願ひ―故、出牢仰せつけられた」

②ある仕事の完成を全責任をもって引き受けること。建築・土木工事で多く行われる。「―仕事」「―業」「―契約」

⇒うけおい‐ぎょう【請負業】

⇒うけおい‐こうさく【請負耕作】

⇒うけおい‐こさく【請負小作】

⇒うけおい‐し【請負師】

⇒うけおい‐ちんぎん【請負賃金】

⇒うけおい‐にん【請負人】

うけおい‐ぎょう【請負業】‥オヒゲフ🔗⭐🔉

うけおい‐ぎょう【請負業】‥オヒゲフ

請負契約によって仕事を行う営業。建設業はその代表的なもの。

⇒うけ‐おい【請負】

うけおい‐こうさく【請負耕作】‥オヒカウ‥🔗⭐🔉

うけおい‐こうさく【請負耕作】‥オヒカウ‥

他の農家の農地の一部または全部を双務契約で借り入れて耕作すること。

⇒うけ‐おい【請負】

うけおい‐こさく【請負小作】‥オヒ‥🔗⭐🔉

うけおい‐こさく【請負小作】‥オヒ‥

江戸時代、一定年限、ある土地の小作を一手に引き受け、自分で経営し、または細分して他人に小作させること。

⇒うけ‐おい【請負】

うけおい‐し【請負師】‥オヒ‥🔗⭐🔉

うけおい‐し【請負師】‥オヒ‥

請負で土木・建築などの仕事を営む人。

⇒うけ‐おい【請負】

うけ‐お・う【請け負う】‥オフ🔗⭐🔉

うけ‐お・う【請け負う】‥オフ

〔他五〕

ひきうける。特に、その仕事の完成に責任をもち、一定の報酬を得て仕事を引き受ける。曠野「代参りただやすやすと―・ひて」(荷兮)。「工事を―・う」

うけ‐かえ・す【請け返す】‥カヘス🔗⭐🔉

うけ‐かえ・す【請け返す】‥カヘス

〔他四〕

(→)「うけもどす」に同じ。日葡辞書「シチ(質)ヲウケカエス」

うけ‐かか・る【請け懸る】🔗⭐🔉

うけ‐かか・る【請け懸る】

〔自四〕

引き受ける。保証人になる。〈日葡辞書〉

うけ‐ぐち【請口】🔗⭐🔉

うけ‐ぐち【請口】

(→)請料うけりょうに同じ。

うけ‐こみ【請込み・受込み】🔗⭐🔉

うけ‐こみ【請込み・受込み】

引き受けること。また、引き受けたもの。浮世草子、好色敗毒散「さきぐりにまづ―の中勘胸算用して見れば、四千七百両の不足」

⇒うけこみ‐て【請込み手】

⇒うけこみ‐や【請込み屋】

うけこみ‐て【請込み手】🔗⭐🔉

うけこみ‐て【請込み手】

引受け人。傾城禁短気「主人屈託の最中なれば―のあるを悦び」

⇒うけ‐こみ【請込み・受込み】

うけこみ‐や【請込み屋】🔗⭐🔉

うけこみ‐や【請込み屋】

(諸事を引き受ける所の意から)損料貸し屋のこと。傾城禁短気「都の自由それぞれの―有つて」

⇒うけ‐こみ【請込み・受込み】

うけ‐こ・む【請け込む・受け込む】🔗⭐🔉

うけ‐こ・む【請け込む・受け込む】

〔他四〕

引き受ける。浄瑠璃、吉野忠信「お勝が方へ妹様を―・み給へ」

うけ‐ざ【請座】🔗⭐🔉

うけ‐ざ【請座】

開閉する扉の軸のはまる金物。請座金物。

うけ‐さかや【請酒屋】🔗⭐🔉

うけ‐さかや【請酒屋】

造り酒屋から仕入れて小売りする酒屋。好色一代男2「椙すぎ立てて―あつて」

うけ‐さく【請作】🔗⭐🔉

うけ‐さく【請作】

荘園や国衙領こくがりょうで農民が領主に対し年貢納入を請け負ってその土地を耕作すること。近世では小作こさくと同義に用いられた。

うけ‐ざけ【請酒】🔗⭐🔉

うけ‐ざけ【請酒】

造り酒屋から仕入れて小売りする酒。

うけ‐しばい【請芝居】‥ヰ🔗⭐🔉

うけ‐しばい【請芝居】‥ヰ

興行主が費用を請け負ってする芝居。

うけ‐しょ【請所】🔗⭐🔉

うけ‐しょ【請所】

(→)「うけどころ」に同じ。

うけ‐しょ【請書】🔗⭐🔉

うけ‐しょ【請書】

承った旨を記して差し出す文書。承諾書。請文うけぶみ。うけがき。

うけ‐じょう【請状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

うけ‐じょう【請状】‥ジヤウ

江戸時代、請人うけにんがひきうけた旨を記して発行した文書。特に奉公人の身元保証書。誹風柳多留初「―が済むと買ひたいものばかり」

うけ‐しょうもん【請証文】🔗⭐🔉

うけ‐しょうもん【請証文】

江戸時代の訴訟で、原告・被告が裁判の裁定に服する時に納めた証文。→上あげ証文

うけ‐だ【請田】🔗⭐🔉

うけ‐だ【請田】

小作すること。また、小作人。下男が主家の田地を請けて小作したものが多い。

うけ‐だ・す【請け出す】🔗⭐🔉

うけ‐だ・す【請け出す】

〔他五〕

①価あたいを払って質物しちもつをひきだす。

②抱え主に前借金を償って娼妓などを身請けする。好色一代男5「其の夜俄かに揉み立て(話をまとめて)、吉野を―・し」

うけ‐ち【請地】🔗⭐🔉

うけ‐ち【請地】

荘園で、請所の支配に属する土地。

うけっ‐こ【請けっこ・受けっこ】🔗⭐🔉

うけっ‐こ【請けっこ・受けっこ】

①物をもらうこと。転じて、物貰い・乞食をいう。万葉集句合宝暦12「歌かるた乳母はむせうに―し」

②賭博で、賭金かけきんを借りうけること。莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき「ちつと―といつてだれぞ手を出さつせへ」

うけ‐どころ【請所】🔗⭐🔉

うけ‐どころ【請所】

中世、荘園において荘官または地頭が本所(領主)に一定額の年貢を上納することを請け負い、代りに荘園の管理を一切任される制度。うけしょ。

うけ‐とり【受取り・請取り】🔗⭐🔉

うけ‐とり【受取り・請取り】

①うけとること。

②うけとった旨をしるした文書。受取証。領収証。「―を下さい」

③ひきうけた仕事。請負仕事。日葡辞書「コレワワガウケトリヂャ」

⇒うけとり‐かんじょう【受取勘定】

⇒うけとり‐かんじょう‐そうば【受取勘定相場】

⇒うけとり‐しごと【受取り仕事】

⇒うけとり‐しょうしょ【受取証書】

⇒うけとり‐てがた【受取手形】

⇒うけとり‐にん【受取人】

⇒うけとり‐ぶしん【請取り普請】

⇒うけとり‐わたし【請取り渡し】

うけとり‐ぶしん【請取り普請】🔗⭐🔉

うけとり‐ぶしん【請取り普請】

請負でする工事。

⇒うけ‐とり【受取り・請取り】

うけとり‐わたし【請取り渡し】🔗⭐🔉

うけとり‐わたし【請取り渡し】

請負師が請け負った仕事を更に他の者に請け負わせること。

⇒うけ‐とり【受取り・請取り】

うけ‐と・る【受け取る・請け取る】🔗⭐🔉

うけ‐と・る【受け取る・請け取る】

〔他五〕

①手で受けてとる。受納する。領収する。「手紙を―・る」

②引き受ける。担当する。源氏物語若菜上「その御うしろみの事をば、―・りきこえん」

③納得なっとくする。合点する。解釈する。「―・りにくい話」「そういう意味に―・っていい」

うけ‐にん【請人】🔗⭐🔉

うけ‐にん【請人】

ひきうけて保証に立つ人。保証人。口入人くちいれにん。日葡辞書「ウケニンニナル、また、タツ」

うけ‐ばな【請花・受花】🔗⭐🔉

うけ‐ばな【請花・受花】

塔の九輪くりんや宝珠の下などにある上向きの花形の飾り(多く8弁)。→相輪(図)

うけ‐はん【請判】🔗⭐🔉

うけ‐はん【請判】

請人うけにんが保証の証拠としておす判。日本永代蔵1「預り手形に―たしかに」

うけ‐もど・す【受け戻す・請け戻す】🔗⭐🔉

うけ‐もど・す【受け戻す・請け戻す】

〔他五〕

価を払って質物などを取り返す。うけだす。うけかえす。

うけ‐やど【請宿】🔗⭐🔉

うけ‐やど【請宿】

奉公人の身元を引き受ける家。口入れ屋。

うけ‐やま【請山】🔗⭐🔉

うけ‐やま【請山】

①江戸時代、用益料を納めて草木の採取を許された山。

②江戸時代、領主が鉱山の経営を山師や町人に一定の運上うんじょう納入を条件として請け負わせたもの。運上山。↔直山じきやま

う・ける【受ける・享ける・承ける・請ける】🔗⭐🔉

う・ける【受ける・享ける・承ける・請ける】

〔他下一〕[文]う・く(下二)

自分に向かってくるものを、まともに迎え入れる。

①(下降してくるものや向かってくるものを)ささえとめる。うけとめる。万葉集10「風に散る花橘を袖に―・けて」。「ボールを―・ける」

②渡されるものを迎えとる。うけとる。宇津保物語俊蔭「花の露を供養と―・け紅葉の露を乳房と嘗めつつ」。「盃を―・ける」「援助を―・ける」

③(天から)授かる。宇津保物語俊蔭「今も又人の身を―・けむ事は難しといへども」。「生を人の世に―・ける」「学位を―・ける」

④ふりかかったことを身にこうむる。万葉集16「東の中の門みかどゆまゐり来て命みこと―・くれば」。「恩恵を―・ける」「影響を―・ける」

⑤しかけられたことに応ずる。源氏物語少女「史記の難かたき巻々寮試―・けむに」。「いつでも―・けて立つ」「教育を―・ける」

⑥受け入れる。承諾する。うべなう。竹取物語「よきことなりと―・けつ」。古今和歌集恋「みたらし河にせしみそぎ神は―・けずぞなりにけらしも」。「それを真まに―・けてはいけない」

⑦(多く受身の形で)好意を持つ。信頼する。源氏物語御法「あやしきまですずろなる人にも―・けられ」。今昔物語集25「身に敵かたきもなく、よろづの人に―・けられてなむありける」

⑧僧や修験者を祈祷のために迎える。義経記7「行者たちもさこそおはすらん。―・け奉りて、験者一座せさせ奉りて見ばや」

⑨後を継ぐ。継承する。風姿花伝「その風を―・けて、道のため、家のため、これを作するところ」。「家業を―・ける」「学統を―・けて大成する」

⑩(作用をまともに迎え入れる意から転じて)前にする。面する。「南を―・けて建てられた家」

⑪代金を出して引き取る。日葡辞書「ミヲウクル」。「質を―・け出す」

⑫(自動詞的に)芝居などで、見物の気に入って喝采かっさいをはくする。転じて、気に入られる。評判が好い。「大衆に―・ける」

◇広く一般には「受」。3には「享」、9には「承」も使う。保証して引き受ける意や11にはふつう「請」を使う。

こい【請い・乞い】コヒ🔗⭐🔉

こい【請い・乞い】コヒ

こうこと。ねがうこと。たのみ。「―に応ずる」

こい‐う・ける【請い受ける・乞い受ける】コヒ‥🔗⭐🔉

こい‐う・ける【請い受ける・乞い受ける】コヒ‥

〔他下一〕[文]こひう・く(下二)

頼み求めて譲り渡される。

こい‐ずて【請い捨て】コヒ‥🔗⭐🔉

こい‐ずて【請い捨て】コヒ‥

請うたままで諾否を聞かずにそのままにしておくこと。狂言、石神「暇を―にいたし」

こい‐つ・む【請ひ詰む】コヒ‥🔗⭐🔉

こい‐つ・む【請ひ詰む】コヒ‥

〔他下二〕

きびしく催促する。世間胸算用2「―・めらるる借銀」

こい‐ねが・う【希う・庶幾う・冀う・請い願う】コヒネガフ🔗⭐🔉

こい‐ねが・う【希う・庶幾う・冀う・請い願う】コヒネガフ

〔他五〕

ねがいのぞむ。切に望む。源氏物語幻「行く末長きことを―・ふも」。「世界の平和を―・う」

こ・う【乞う・請う】コフ🔗⭐🔉

こ・う【乞う・請う】コフ

〔他五〕

①神仏・主君・親などに対して人・臣下・子などが祈り、また、たのみ求める。祈る。お願いする。万葉集3「木綿ゆうだたみ手にとりもちてかくだにもわれは―・ひなむ君にあはじかも」。「出馬を―・う」「許しを―・う」

②人に対し物を与えよと求める。欲し望む。所望する。古事記中「前妻こなみが肴な―・はさば」。万葉集3「潮干なば玉藻かりつめ家の妹が浜づと―・はば何を示さむ」。「家宝を―・いうける」

⇒乞う御期待

しょう【請】シヤウ🔗⭐🔉

しょう【請】シヤウ

(呉音)

①こうこと。依頼。今昔物語集26「人の―を取りて行ひ」

②まねくこと。太平記35「檀那の―を受けたまふ」

③古代、特定の身分ある者に対し、律が規定した刑法上の特典。議ぎに次ぐ資格として、五位以上の貴族などに適用される。

しょう‐いん【請印】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐いん【請印】シヤウ‥

少納言が奏上して、規定の文書に太政官の内外印を請うたこと。

しょう‐う【請雨】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐う【請雨】シヤウ‥

雨乞い。

⇒しょうう‐ほう【請雨法】

しょうう‐ほう【請雨法】シヤウ‥ホフ🔗⭐🔉

しょうう‐ほう【請雨法】シヤウ‥ホフ

密教で、旱魃かんばつのとき降雨を祈祷する修法しゅほう。

⇒しょう‐う【請雨】

しょう‐か【請暇】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐か【請暇】シヤウ‥

⇒せいか

しょう‐けん【請見】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐けん【請見】シヤウ‥

謁見を請うこと。請謁。せいけん。

しょうじ‐い・れる【請じ入れる】シヤウジ‥🔗⭐🔉

しょうじ‐い・れる【請じ入れる】シヤウジ‥

〔他下一〕[文]しやうじい・る(下二)

(「招じ入れる」とも書く)家や座敷などに招き入れる。

しょう・じる【請じる】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう・じる【請じる】シヤウ‥

〔他上一〕

(→)「請ずる」に同じ。

しょう・ずる【請ずる】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう・ずる【請ずる】シヤウ‥

〔他サ変〕[文]請ず(サ変)

招く。招待する。もてなす。竹取物語「先づ―・じ入れ奉らん」

しょう‐そう【請奏】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐そう【請奏】シヤウ‥

公事くじの際に、当事者が所要の品の下付を朝廷に申請すること。

しょう‐そう【請僧】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐そう【請僧】シヤウ‥

法会ほうえなどに招請された僧。

しょう‐だい【請待】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐だい【請待】シヤウ‥

客を請い招くこと。客を招いてもてなすこと。招待。

しょう‐やく【請益】シヤウ‥🔗⭐🔉

しょう‐やく【請益】シヤウ‥

挨拶して許しをうけること。せいえき。江家次第1「―の気色を示す」

しん‐か【請暇】🔗⭐🔉

しん‐か【請暇】

(シンは唐音)禅僧が、住持にしばらくの暇を請うこと。せいか。

せい‐えき【請益】🔗⭐🔉

せい‐えき【請益】

会釈えしゃくして許しを請うこと。しょうやく。〈伊呂波字類抄〉

せい‐えつ【請謁】🔗⭐🔉

せい‐えつ【請謁】

①権威者に願い求めること。ねがいでること。

②貴人に面会を乞うこと。

せい‐か【請暇】🔗⭐🔉

せい‐か【請暇】

①休暇を願い出ること。また、その休暇。

②令制で、特定の休暇以外の休暇を請願すること。

せい‐がん【請願】‥グワン🔗⭐🔉

せい‐がん【請願】‥グワン

①こいねがうこと。ねがい出ること。末広鉄腸、雪中梅「太政官の門前に立つて国会の開設を―し」

②国民が損害の救済、公務員の罷免、法律・命令・規則の制定・改廃その他の事項に関し、文書によりその希望を国会・官公署・天皇・地方公共団体の議会に申し出ること。日本国憲法第16条は平穏に請願する権利(請願権)を認め、一般的には請願法(1947年制定)があり、国会法・地方自治法にもこれに関する規定がある。「―書」

→参照条文:日本国憲法第16条

⇒せいがん‐いいん【請願委員】

⇒せいがん‐けん【請願権】

⇒せいがん‐じゅんさ【請願巡査】

せいがん‐いいん【請願委員】‥グワンヰヰン🔗⭐🔉

せいがん‐いいん【請願委員】‥グワンヰヰン

帝国議会における貴族院・衆議院の開会中請願に関する事項を審査するため、議員中から互選して設けた常任委員。

⇒せい‐がん【請願】

せいがん‐けん【請願権】‥グワン‥🔗⭐🔉

せいがん‐けん【請願権】‥グワン‥

「請願2」参照。

⇒せい‐がん【請願】

せいがん‐じゅんさ【請願巡査】‥グワン‥🔗⭐🔉

せいがん‐じゅんさ【請願巡査】‥グワン‥

町や村、会社あるいは個人が費用を納めて巡査の配置を請願する制度。また、それによって配置された巡査。1938年廃止。

⇒せい‐がん【請願】

せい‐きゅう【請求】‥キウ🔗⭐🔉

せい‐きゅう【請求】‥キウ

①こいもとめること。要求。

②公法上・私法上、相手方に対して一定の行為をすることを要求すること。

⇒せいきゅう‐いぎ‐の‐うったえ【請求異議の訴え】

⇒せいきゅう‐けん【請求権】

⇒せいきゅう‐しょ【請求書】

せいきゅう‐いぎ‐の‐うったえ【請求異議の訴え】‥キウ‥ウツタヘ🔗⭐🔉

せいきゅう‐いぎ‐の‐うったえ【請求異議の訴え】‥キウ‥ウツタヘ

〔法〕ある債務名義に基づく強制執行を許さないことを求める訴え。弁済・免除等があったという実体権の存在・内容についての異議、裁判以外の債務名義(公正証書等)ではその成立についての異議を理由とする。

⇒せい‐きゅう【請求】

せいきゅう‐けん【請求権】‥キウ‥🔗⭐🔉

せいきゅう‐けん【請求権】‥キウ‥

〔法〕他人に対して一定の行為(作為・不作為)を請求しうる権利。

⇒せい‐きゅう【請求】

せいきゅう‐しょ【請求書】‥キウ‥🔗⭐🔉

せいきゅう‐しょ【請求書】‥キウ‥

品物の代価の支払などを請求するために差し出す文書。

⇒せい‐きゅう【請求】

せい‐くん【請訓】🔗⭐🔉

せい‐くん【請訓】

外国駐在の大公使・使節などが本国政府に訓令を請うこと。↔回訓

せい‐しつ【請室】🔗⭐🔉

せい‐しつ【請室】

[漢書賈誼伝]罪の裁断を待つ室。獄屋ごくや。牢屋ろうや。玉葉「宜しく…―の冤を除くべし」

せい‐たく【請託】🔗⭐🔉

せい‐たく【請託】

権力のある人に、内々で私事を頼むこと。情実上の依頼。「―を受ける」

せい‐とう【請祷】‥タウ🔗⭐🔉

せい‐とう【請祷】‥タウ

神仏に願い祈ること。狂言、岩太郎「日本国中の大小の神祇を―し奉る」

そう・ず【請ず】サウ‥🔗⭐🔉

そう・ず【請ず】サウ‥

〔他サ変〕

(サウはシャウの直音化)

⇒しょうずる。源氏物語総角「世にしるしありと聞ゆる人の限り、あまた―・じ給ふ」

[漢]請🔗⭐🔉

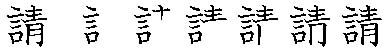

請 字形

筆順

筆順

〔言部8画/15画/常用/3233・4041〕

[

〔言部8画/15画/常用/3233・4041〕

[ ] 字形

] 字形

〔言部8画/15画〕

〔音〕セイ(漢) シン(唐) ショウ〈シャウ〉(呉)

〔訓〕こう・うける

[意味]

①こう。ねがいもとめる。たのむ。「請願・要請・申請・起請きしょう・普請ふしん」

②来てくれるようたのむ。招く。「客を請しょうじ入れる」「請来しょうらい・招請・勧請かんじょう」

③(たのんで)受ける。「請暇」

[解字]

形声。「言」+音符「靑」(=目が澄んでいる)。澄み切った心でものを言う意。

[下ツキ

勧請・起請・強請・懇請・招請・申請・奏請・電請・普請・要請・稟請

〔言部8画/15画〕

〔音〕セイ(漢) シン(唐) ショウ〈シャウ〉(呉)

〔訓〕こう・うける

[意味]

①こう。ねがいもとめる。たのむ。「請願・要請・申請・起請きしょう・普請ふしん」

②来てくれるようたのむ。招く。「客を請しょうじ入れる」「請来しょうらい・招請・勧請かんじょう」

③(たのんで)受ける。「請暇」

[解字]

形声。「言」+音符「靑」(=目が澄んでいる)。澄み切った心でものを言う意。

[下ツキ

勧請・起請・強請・懇請・招請・申請・奏請・電請・普請・要請・稟請

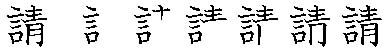

筆順

筆順

〔言部8画/15画/常用/3233・4041〕

[

〔言部8画/15画/常用/3233・4041〕

[ ] 字形

] 字形

〔言部8画/15画〕

〔音〕セイ(漢) シン(唐) ショウ〈シャウ〉(呉)

〔訓〕こう・うける

[意味]

①こう。ねがいもとめる。たのむ。「請願・要請・申請・起請きしょう・普請ふしん」

②来てくれるようたのむ。招く。「客を請しょうじ入れる」「請来しょうらい・招請・勧請かんじょう」

③(たのんで)受ける。「請暇」

[解字]

形声。「言」+音符「靑」(=目が澄んでいる)。澄み切った心でものを言う意。

[下ツキ

勧請・起請・強請・懇請・招請・申請・奏請・電請・普請・要請・稟請

〔言部8画/15画〕

〔音〕セイ(漢) シン(唐) ショウ〈シャウ〉(呉)

〔訓〕こう・うける

[意味]

①こう。ねがいもとめる。たのむ。「請願・要請・申請・起請きしょう・普請ふしん」

②来てくれるようたのむ。招く。「客を請しょうじ入れる」「請来しょうらい・招請・勧請かんじょう」

③(たのんで)受ける。「請暇」

[解字]

形声。「言」+音符「靑」(=目が澄んでいる)。澄み切った心でものを言う意。

[下ツキ

勧請・起請・強請・懇請・招請・申請・奏請・電請・普請・要請・稟請

広辞苑に「請」で始まるの検索結果 1-84。もっと読み込む