複数辞典一括検索+![]()

![]()

いかずち【雷】イカヅチ🔗⭐🔉

いかずち【雷】イカヅチ

(イカ(厳)ツ(助詞)チ(霊)の意)かみなり。〈[季]夏〉。万葉集2「―の声と聞くまで」

⇒いかずち‐ぎり【雷切り】

いかずち‐ぎり【雷切り】イカヅチ‥🔗⭐🔉

いかずち‐ぎり【雷切り】イカヅチ‥

電光のひらめくようにすばやく切りこむこと。

⇒いかずち【雷】

いかずち‐の‐おか【雷丘】イカヅチ‥ヲカ🔗⭐🔉

いかずち‐の‐おか【雷丘】イカヅチ‥ヲカ

奈良県高市郡明日香村雷にある丘。一説に甘檮岡あまかしのおかのこととも。雷山。(歌枕)

かみ‐なり【雷】🔗⭐🔉

かみ‐なり【雷】

(神鳴の意)

①雲と雲との間、雲と地表との間に生じる放電現象。また、これに伴う音。積乱雲の内部に発生した電位差によって生じる。雷雲の生じる原因によって熱雷・界雷・渦雷などに分ける。いかずち。〈[季]夏〉。狭衣物語3「―の、二度ばかり、いと高く鳴りて」

雷

撮影:高橋健司

②雷神。雲の上にいて、虎の皮の褌をしめ太鼓を打ち、へそをとるという。かみなりさま。かみ。なるかみ。〈[季]夏〉。狂言、雷「身共は―じやいやい」

③口やかましく責めること。がみがみいうこと。また、その人。「―を落とす」。(曲名別項)

⇒かみなり‐おこし【雷粔籹】

⇒かみなり‐おとし【雷落し】

⇒かみなり‐おやじ【雷親父】

⇒かみなり‐ぐも【雷雲】

⇒かみなり‐ごえ【雷声】

⇒かみなり‐ぞく【雷族】

⇒かみなり‐の‐じん【雷鳴の陣】

⇒かみなり‐の‐つぼ【雷鳴壺】

⇒かみなり‐の‐ま【雷の間】

⇒かみなり‐ばば【雷婆】

⇒かみなり‐ぼし【雷乾し】

⇒かみなり‐よけ【雷除け】

⇒雷が落ちる

②雷神。雲の上にいて、虎の皮の褌をしめ太鼓を打ち、へそをとるという。かみなりさま。かみ。なるかみ。〈[季]夏〉。狂言、雷「身共は―じやいやい」

③口やかましく責めること。がみがみいうこと。また、その人。「―を落とす」。(曲名別項)

⇒かみなり‐おこし【雷粔籹】

⇒かみなり‐おとし【雷落し】

⇒かみなり‐おやじ【雷親父】

⇒かみなり‐ぐも【雷雲】

⇒かみなり‐ごえ【雷声】

⇒かみなり‐ぞく【雷族】

⇒かみなり‐の‐じん【雷鳴の陣】

⇒かみなり‐の‐つぼ【雷鳴壺】

⇒かみなり‐の‐ま【雷の間】

⇒かみなり‐ばば【雷婆】

⇒かみなり‐ぼし【雷乾し】

⇒かみなり‐よけ【雷除け】

⇒雷が落ちる

②雷神。雲の上にいて、虎の皮の褌をしめ太鼓を打ち、へそをとるという。かみなりさま。かみ。なるかみ。〈[季]夏〉。狂言、雷「身共は―じやいやい」

③口やかましく責めること。がみがみいうこと。また、その人。「―を落とす」。(曲名別項)

⇒かみなり‐おこし【雷粔籹】

⇒かみなり‐おとし【雷落し】

⇒かみなり‐おやじ【雷親父】

⇒かみなり‐ぐも【雷雲】

⇒かみなり‐ごえ【雷声】

⇒かみなり‐ぞく【雷族】

⇒かみなり‐の‐じん【雷鳴の陣】

⇒かみなり‐の‐つぼ【雷鳴壺】

⇒かみなり‐の‐ま【雷の間】

⇒かみなり‐ばば【雷婆】

⇒かみなり‐ぼし【雷乾し】

⇒かみなり‐よけ【雷除け】

⇒雷が落ちる

②雷神。雲の上にいて、虎の皮の褌をしめ太鼓を打ち、へそをとるという。かみなりさま。かみ。なるかみ。〈[季]夏〉。狂言、雷「身共は―じやいやい」

③口やかましく責めること。がみがみいうこと。また、その人。「―を落とす」。(曲名別項)

⇒かみなり‐おこし【雷粔籹】

⇒かみなり‐おとし【雷落し】

⇒かみなり‐おやじ【雷親父】

⇒かみなり‐ぐも【雷雲】

⇒かみなり‐ごえ【雷声】

⇒かみなり‐ぞく【雷族】

⇒かみなり‐の‐じん【雷鳴の陣】

⇒かみなり‐の‐つぼ【雷鳴壺】

⇒かみなり‐の‐ま【雷の間】

⇒かみなり‐ばば【雷婆】

⇒かみなり‐ぼし【雷乾し】

⇒かみなり‐よけ【雷除け】

⇒雷が落ちる

かみなり【雷・神鳴】(作品名)🔗⭐🔉

かみなり【雷・神鳴】

狂言。雷が雲をふみはずして落ち、旅の医者に治療をうけ、その礼に晴雨の順調、五穀の豊穣を寿ぐ。針立雷はりたていかずち。

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

かみなり‐おこし【雷粔籹】🔗⭐🔉

かみなり‐おこし【雷粔籹】

おこしを直径3センチメートルほどの球形または長方形に固めた菓子。江戸浅草雷門前で売ったからいう。

雷おこし

撮影:関戸 勇

⇒かみ‐なり【雷】

⇒かみ‐なり【雷】

⇒かみ‐なり【雷】

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐おとし【雷落し】🔗⭐🔉

かみなり‐おとし【雷落し】

天窓てんまどなどから細い縄などによって、屋内に吊りさがって侵入する賊。

⇒かみ‐なり【雷】

○雷が落ちるかみなりがおちる🔗⭐🔉

○雷が落ちるかみなりがおちる

大声でどなり叱られる。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐ぐも【雷雲】

⇒らいうん。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐ごえ【雷声】‥ゴヱ

あたりに響きわたる大声。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐ぞく【雷族】

(けたたましい音をたてることから)暴走族のこと。1960年代頃の称。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐の‐じん【雷鳴の陣】‥ヂン

平安時代、雷鳴の時、宮中警衛のために、近衛の大将以下が清涼殿の孫廂に伺候して弦打つるうちして守護すること。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐の‐つぼ【雷鳴壺】

「襲芳舎しゅうほうしゃ」の異称。かんなりのつぼ。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐の‐ま【雷の間】

武家の邸宅で、落雷を避ける目的で二重天井に作った部屋。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐ばば【雷婆】

とかく口やかましくがみがみいう老婆。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐ぼし【雷乾し】

シロウリの種を抜き取り、螺旋らせん状に長く連なるように切り、塩につけて日に乾したもの。一説に、輪なりに延びたさまが雷神の太鼓に似るのでいう。キュウリでも作る。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなりもん【雷門】

東京都台東区の旧浅草あさくさ公園南端に隣接する地。浅草寺せんそうじの風雷神門(雷門)があり、風神・雷神の像を祀る。

かみなり‐よけ【雷除け】

①落雷をよけるために社寺から出す守り札。

②(→)避雷針に同じ。

⇒かみ‐なり【雷】

かみ‐なわ【紙縄】‥ナハ

(→)「こより」に同じ。

かみにだん‐かつよう【上二段活用】‥クワツ‥

文語動詞の活用の一つ。語尾が五十音図のイ列・ウ列の2段に活用するもの。「落つ(ち・ち・つ・つる・つれ・ちよ)」の類。口語では上一段活用となる。

かみ‐ねんど【紙粘土】

パルプ、または新聞紙などを細かに切って水に浸けパルプ状にしたものに、粘着剤を加えて粘土状にしたもの。

かみ‐のう【神能】

神を主人公とする能。「高砂」「老松」など。

かみ‐の‐おち【髪の落ち】

ぬけ毛。おちがみ。〈日葡辞書〉

かみ‐の‐かた【上の方】

舞台の上手かみて。舞台の向かって右手。歌舞伎、助六所縁江戸桜「―の床几に腰をかける」

かみ‐の‐き【紙の木】

雁皮がんぴまたは楮こうぞの異称。樹皮を紙の原料とする。

かみ‐の‐く【上の句】

短歌の初めの五・七・五の3句。また、連歌・俳諧で五・七・五の句。↔下の句

かみ‐の‐くに【神の国】

①神の治める国。神国しんこく。続拾遺和歌集神祇「―なる我が国ぞかし」

②キリスト教で、神の支配、またその及ぶところ。天の国。

かみのくに【神の国】

(De civitate Dei ラテン)アウグスティヌスの著書。異教や古代的思想によるキリスト教攻撃に対し、キリスト教の真理性を弁証し歴史哲学を確立。全22巻で、執筆に14年を費やし426年に完成。

かみ‐の‐け【神の気】

神のたたり。また、神のたたりによって起こると考えられた病気。古事記中「―起らず、国安らかに平らぎなむ」

かみ‐の‐け【髪の毛】

頭部に生じた毛。頭髪。髪。

⇒かみのけ‐ざ【髪座】

かみ‐の‐けいし【上家司】

⇒かみけいし。栄華物語鶴林「関白殿の―」

かみのけ‐ざ【髪座】

(Coma Berenices ラテン)乙女座の北にある星座。5月下旬の夕刻に南中。銀河の集団や、銀河系内の散開星団がある。

⇒かみ‐の‐け【髪の毛】

かみ‐の‐こ【神の子】

①イエス=キリストのこと。

②キリストを信ずる者。

かみ‐の‐ことば【神の言】

①神から与えられたことば。キリスト教では、聖書、さらにこれに基づく説教。

②神のことばとして受肉したイエス=キリスト。→ロゴス

かみ‐の‐しもべ【神の僕】

キリスト教で、神につかえる者。旧約聖書の預言者・イエス=キリスト・使徒、また信者をいう。

かみなり‐ぐも【雷雲】🔗⭐🔉

かみなり‐ごえ【雷声】‥ゴヱ🔗⭐🔉

かみなり‐ごえ【雷声】‥ゴヱ

あたりに響きわたる大声。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐ぞく【雷族】🔗⭐🔉

かみなり‐ぞく【雷族】

(けたたましい音をたてることから)暴走族のこと。1960年代頃の称。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐の‐じん【雷鳴の陣】‥ヂン🔗⭐🔉

かみなり‐の‐じん【雷鳴の陣】‥ヂン

平安時代、雷鳴の時、宮中警衛のために、近衛の大将以下が清涼殿の孫廂に伺候して弦打つるうちして守護すること。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐の‐つぼ【雷鳴壺】🔗⭐🔉

かみなり‐の‐つぼ【雷鳴壺】

「襲芳舎しゅうほうしゃ」の異称。かんなりのつぼ。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐の‐ま【雷の間】🔗⭐🔉

かみなり‐の‐ま【雷の間】

武家の邸宅で、落雷を避ける目的で二重天井に作った部屋。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐ばば【雷婆】🔗⭐🔉

かみなり‐ばば【雷婆】

とかく口やかましくがみがみいう老婆。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐ぼし【雷乾し】🔗⭐🔉

かみなり‐ぼし【雷乾し】

シロウリの種を抜き取り、螺旋らせん状に長く連なるように切り、塩につけて日に乾したもの。一説に、輪なりに延びたさまが雷神の太鼓に似るのでいう。キュウリでも作る。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなりもん【雷門】🔗⭐🔉

かみなりもん【雷門】

東京都台東区の旧浅草あさくさ公園南端に隣接する地。浅草寺せんそうじの風雷神門(雷門)があり、風神・雷神の像を祀る。

かみなり‐よけ【雷除け】🔗⭐🔉

かん‐なり【雷鳴】🔗⭐🔉

かん‐なり【雷鳴】

(カミナリの音便)

①雷。

②「かんなりのつぼ(雷の壺)」の略。

⇒かんなり‐の‐つぼ【雷の壺】

かんなり‐の‐つぼ【雷の壺】🔗⭐🔉

かんなり‐の‐つぼ【雷の壺】

宮中五舎の一つ。襲芳舎しほうしゃの別称。かみなりのつぼ。古今和歌集秋「―に人々あつまりて」

⇒かん‐なり【雷鳴】

らい【雷】🔗⭐🔉

らい【雷】

かみなり。いかずち。〈[季]夏〉。日葡辞書「ライガヲチカカル」

らい‐う【雷雨】🔗⭐🔉

らい‐う【雷雨】

雷が鳴って雨が降ること。雷鳴と共に降る雨。〈[季]夏〉

らい‐うん【雷雲】🔗⭐🔉

らい‐うん【雷雲】

雷の原因となる雲。多くは積乱雲で、驟雨しゅううを伴う。かみなりぐも。〈[季]夏〉

雷雲

撮影:高橋健司

らい‐か【雷火】‥クワ🔗⭐🔉

らい‐か【雷火】‥クワ

①落雷のために起こった火事。〈[季]夏〉

②いなびかり。いなずま。〈日葡辞書〉

らい‐かん【雷管】‥クワン🔗⭐🔉

らい‐かん【雷管】‥クワン

爆薬の起爆などに用いる発火具。銅・真鍮・アルミニウム製の皿または筒内にアジ化鉛・ペントリットなどの起爆薬を詰めて造る。

らい‐がん【雷丸】‥グワン🔗⭐🔉

らい‐がん【雷丸】‥グワン

竹類の根に寄生する菌きん。直径1〜2センチメートル、不整の塊状をなし、外面黒色、内部白色。条虫駆除薬。

らい‐ぎょ【雷魚】🔗⭐🔉

らい‐ぎょ【雷魚】

〔動〕

①(→)タイワンドジョウの通称。

②(→)カムルチーの通称。

らい‐げき【雷撃】🔗⭐🔉

らい‐げき【雷撃】

①雷が落ちること。また、そのように勢いの激しい襲撃。

②魚雷で敵艦を攻撃すること。

⇒らいげき‐き【雷撃機】

らいげき‐き【雷撃機】🔗⭐🔉

らいげき‐き【雷撃機】

魚雷を海面に発射する装置を備えた飛行機。

⇒らい‐げき【雷撃】

らい‐こ【雷鈷】🔗⭐🔉

らい‐こ【雷鈷】

(→)独鈷石とっこいしの別称。

らい‐こ【雷鼓】🔗⭐🔉

らい‐こ【雷鼓】

①雷神が背に負うという太鼓。雷のなる音。

②中国で、古代に用いた8面または6面の太鼓。

らい‐こう【雷公】🔗⭐🔉

らい‐こう【雷公】

[淮南子淑真訓](もと雷神の異称)「かみなり」の俗称。

らい‐こう【雷光】‥クワウ🔗⭐🔉

らい‐こう【雷光】‥クワウ

いなびかり。いなずま。〈[季]夏〉

らい‐さま【雷様】🔗⭐🔉

らい‐さま【雷様】

「かみなり」の俗称。

らいさん‐すいぎん【雷酸水銀】🔗⭐🔉

らいさん‐すいぎん【雷酸水銀】

化学式Hg(ONC)2 水銀を硝酸に溶解し、エチル‐アルコールを加えてつくる無色の結晶。乾燥状態ではわずかの衝撃・摩擦でもよく爆発するので、以前は起爆剤として雷管などの発火具に用いた。雷汞らいこう。

らい‐し【雷子】🔗⭐🔉

らい‐し【雷子】

(歌舞伎俳優嵐三五郎の俳名、雷子から出たものか)男の髪の結い方の一つ。東海道中膝栗毛7「―に結うてもらうたが」

らい‐じゅう【雷獣】‥ジウ🔗⭐🔉

らい‐じゅう【雷獣】‥ジウ

想像上の怪物。晴天の日には柔懦じゅうだであるが、風雨にあうと勢い猛烈となり、雲に乗って飛行し、落雷と共に地上に落ち、樹木を裂き人畜を害する。形は小犬に似て灰色、頭長く喙くちばし黒く、尾は狐に、爪は鷲に似るという。木貂きてん。

らいしゅう‐はんとう【雷州半島】‥シウ‥タウ🔗⭐🔉

らいしゅう‐はんとう【雷州半島】‥シウ‥タウ

(Leizhou Bandao)中国、広東省南西端の半島。南に瓊州けいしゅう海峡を隔てて海南島があり、その西に北部湾(トンキン湾)を擁する。

らい‐じょ【来序・雷序】🔗⭐🔉

らい‐じょ【来序・雷序】

①能の囃子事はやしごとの一つ。神・鬼などの化身の退場とアイ(間狂言)の登場に用いる。

②歌舞伎の囃子の一つ。能から借用した曲で、「吉野山」の狐忠信の出など狐の化身の出入の際に用いる。

らい‐じん【雷神】🔗⭐🔉

らい‐じん【雷神】

雷電を起こす神。鬼のような姿をして虎の皮の褌ふんどしをまとい、太鼓を輪形に連ねて負い、手に桴ばちを持つ。中国で天帝の属神とされ、日本では北野天神の眷属けんぞく神ともされる。光の神。雷公。雷師。かみなり。〈[季]夏〉。北野天神縁起「もろもろの―鬼類はみなわが従類となつて」

らい‐せい【雷声】🔗⭐🔉

らい‐せい【雷声】

かみなりの音。雷鳴。〈[季]夏〉。日葡辞書「ライセイミミニカマビスシイ」

らい‐そん【雷樽】🔗⭐🔉

らい‐そん【雷樽】

古代中国の酒器。雷文らいもんを彫刻した酒樽。

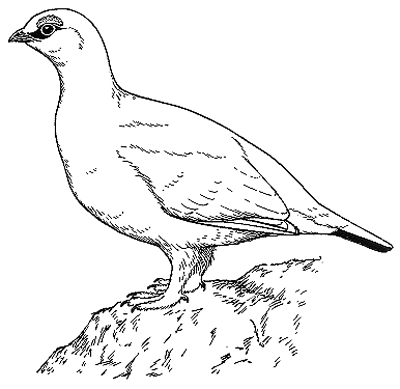

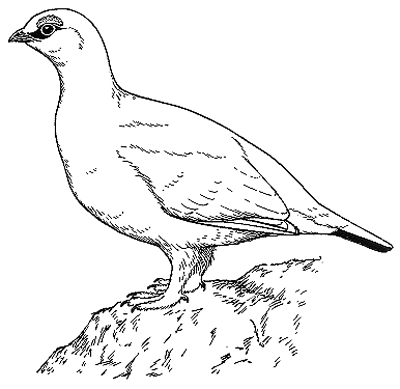

らい‐ちょう【雷鳥】‥テウ🔗⭐🔉

らい‐ちょう【雷鳥】‥テウ

キジ目ライチョウ科の鳥。翼長約20センチメートル。夏羽の背面と咽のど・胸は黒く、茶色の斑が多い。風切羽・腹面は白く尾羽は大体黒色、眼の上部に朱色の肉冠がある。冬羽は純白で、尾羽の外側と雄の眼先は黒い。脚は趾まで羽毛を被る。日本アルプス地方の高山帯にすむ。氷河時代の生き残り動物の一つ。特別天然記念物。なおライチョウ科は、北半球北部に16種が分布。日本にはライチョウとエゾライチョウの2種が生息。雷鶏。ライノトリ。〈[季]夏〉

らいちょう(雄,冬羽)

ライチョウ(冬羽)

提供:OPO

ライチョウ(冬羽)

提供:OPO

ライチョウ(夏羽)

提供:OPO

ライチョウ(夏羽)

提供:OPO

エゾライチョウ

撮影:小宮輝之

エゾライチョウ

撮影:小宮輝之

ライチョウ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

ライチョウ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

ライチョウ(冬羽)

提供:OPO

ライチョウ(冬羽)

提供:OPO

ライチョウ(夏羽)

提供:OPO

ライチョウ(夏羽)

提供:OPO

エゾライチョウ

撮影:小宮輝之

エゾライチョウ

撮影:小宮輝之

ライチョウ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

ライチョウ

提供:NHK

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

らい‐てい【雷霆】🔗⭐🔉

らい‐てい【雷霆】

(「霆」は雷のはげしいもの)かみなり。いかずち。〈[季]夏〉

らい‐でん【雷電】🔗⭐🔉

らい‐でん【雷電】

かみなりといなずま。日葡辞書「ライデンガスル」

⇒らいでん‐さま【雷電様】

らいでん‐さま【雷電様】🔗⭐🔉

らいでん‐さま【雷電様】

北関東・信越地方で、落雷を避ける呪まじないなどとして祭られる神。

⇒らい‐でん【雷電】

らいでん‐ためえもん【雷電為右衛門】‥ヱ‥🔗⭐🔉

らいでん‐ためえもん【雷電為右衛門】‥ヱ‥

江戸後期の力士。信濃の人。本名、関太郎吉。江戸の力士浦風林右衛門に入門し、2代目谷風の内弟子となる。不世出の強力で、幕内通算254勝10敗の成績をおさめ、大関を16年間つとめた。(1767〜1825)

らい‐どう【雷同】🔗⭐🔉

らい‐どう【雷同】

(雷が響くと物が同時にこの響きに応ずる意)自分に定見がなくて、みだりに他の説に同意すること。「付和―」

らい‐どう【雷動】🔗⭐🔉

らい‐どう【雷動】

雷の鳴り渡るようにどよめき騒ぎ立てること。

らい‐なん【雷難】🔗⭐🔉

らい‐なん【雷難】

雷による災難。

らい‐の‐とり【雷の鳥】🔗⭐🔉

らい‐の‐とり【雷の鳥】

(→)雷鳥らいちょうの別称。

ライヒー【雷魚・ 魚】🔗⭐🔉

魚】🔗⭐🔉

ライヒー【雷魚・ 魚】

(中国語)(→)タイワンドジョウの別称。

魚】

(中国語)(→)タイワンドジョウの別称。

魚】

(中国語)(→)タイワンドジョウの別称。

魚】

(中国語)(→)タイワンドジョウの別称。

らい‐ふ【雷斧】🔗⭐🔉

らい‐ふ【雷斧】

石器時代遺物の石斧せきふなどを、落雷などの際に天空より降りたと考えたもの。東西を問わず広くあった考え。霹靂碪へきれきちん。雷の鉞まさかり。天狗の鉞。雷斧石。

らい‐めい【雷名】🔗⭐🔉

らい‐めい【雷名】

世間にとどろきわたる名声。他人の名声の尊敬語。

らい‐めい【雷鳴】🔗⭐🔉

らい‐めい【雷鳴】

雷の鳴ること。また、その音。かみなり。〈[季]夏〉。「―がとどろく」

らい‐もん【雷文】🔗⭐🔉

らい‐もん【雷文】

方形の渦巻状文様。単独ではなく、数個連続するのが特色。中国で古代から愛好。

⇒らいもん‐あし【雷文脚】

らいもん‐あし【雷文脚】🔗⭐🔉

らいもん‐あし【雷文脚】

膳や机の脚の形状の一つ。足先に雷文を施したもの。

⇒らい‐もん【雷文】

らい‐よけ【雷除け】🔗⭐🔉

らい‐よけ【雷除け】

①かみなりを避けるまじない。また、その守り札。かみなりよけ。

②避雷針ひらいしんの別称。

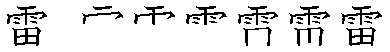

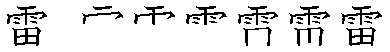

[漢]雷🔗⭐🔉

雷 字形

筆順

筆順

〔雨部5画/13画/常用/4575・4D6B〕

〔音〕ライ(漢)

〔訓〕かみなり・いかずち

[意味]

①かみなり。いかずち。「雷電・雷鳴・雷雲・春雷・迅雷・避雷針」

②大きな音を発して爆発する兵器。「水雷・魚雷・地雷・雷管」

[解字]

本字は[

〔雨部5画/13画/常用/4575・4D6B〕

〔音〕ライ(漢)

〔訓〕かみなり・いかずち

[意味]

①かみなり。いかずち。「雷電・雷鳴・雷雲・春雷・迅雷・避雷針」

②大きな音を発して爆発する兵器。「水雷・魚雷・地雷・雷管」

[解字]

本字は[ ]。形声。「雨」+音符「畾」(=ごろごろと積み重なる)。雨雲の中に陰陽の気が積み重なってごろごろ鳴るかみなりの意。

[下ツキ

遠雷・界雷・魚雷・機雷・春雷・触雷・地雷・迅雷・水雷・蟄雷・熱雷・爆雷・万雷・百雷・避雷針・落雷

]。形声。「雨」+音符「畾」(=ごろごろと積み重なる)。雨雲の中に陰陽の気が積み重なってごろごろ鳴るかみなりの意。

[下ツキ

遠雷・界雷・魚雷・機雷・春雷・触雷・地雷・迅雷・水雷・蟄雷・熱雷・爆雷・万雷・百雷・避雷針・落雷

筆順

筆順

〔雨部5画/13画/常用/4575・4D6B〕

〔音〕ライ(漢)

〔訓〕かみなり・いかずち

[意味]

①かみなり。いかずち。「雷電・雷鳴・雷雲・春雷・迅雷・避雷針」

②大きな音を発して爆発する兵器。「水雷・魚雷・地雷・雷管」

[解字]

本字は[

〔雨部5画/13画/常用/4575・4D6B〕

〔音〕ライ(漢)

〔訓〕かみなり・いかずち

[意味]

①かみなり。いかずち。「雷電・雷鳴・雷雲・春雷・迅雷・避雷針」

②大きな音を発して爆発する兵器。「水雷・魚雷・地雷・雷管」

[解字]

本字は[ ]。形声。「雨」+音符「畾」(=ごろごろと積み重なる)。雨雲の中に陰陽の気が積み重なってごろごろ鳴るかみなりの意。

[下ツキ

遠雷・界雷・魚雷・機雷・春雷・触雷・地雷・迅雷・水雷・蟄雷・熱雷・爆雷・万雷・百雷・避雷針・落雷

]。形声。「雨」+音符「畾」(=ごろごろと積み重なる)。雨雲の中に陰陽の気が積み重なってごろごろ鳴るかみなりの意。

[下ツキ

遠雷・界雷・魚雷・機雷・春雷・触雷・地雷・迅雷・水雷・蟄雷・熱雷・爆雷・万雷・百雷・避雷針・落雷

広辞苑に「雷」で始まるの検索結果 1-63。