複数辞典一括検索+![]()

![]()

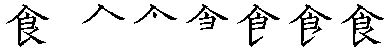

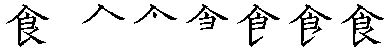

うか【食】🔗⭐🔉

うか【食】

(ウケの古形)たべもの。食物。ウカノミタマ・ウカノメの形で用いる。古事記上「宇迦之御魂神うかのみたまのかみ」

うけ【食】🔗⭐🔉

うけ【食】

(ウカの転)くいもの。食物。〈神代紀上訓注〉

おし【食】ヲシ🔗⭐🔉

おし【食】ヲシ

①貴人の食べること、飲むこと、着ることの尊敬語。神代紀上「飲食みおし」

②鷹のえさ。

お・す【食す】ヲス🔗⭐🔉

お・す【食す】ヲス

〔他四〕

①貴人の「食う」「飲む」「着る」などの尊敬語。めす。古事記中「大御酒うまらにきこしもち―・せ」

②天皇などの「治める」意の尊敬語。統治なされる。しろしめす。万葉集1「わご大君の聞し―・す天の下に」

くい【食い】クヒ🔗⭐🔉

くい【食い】クヒ

魚が餌をくうこと。魚が釣針にかかること。「―がいい」

くい‐あい【食い合い】クヒアヒ🔗⭐🔉

くい‐あい【食い合い】クヒアヒ

①互いに相手を食うこと。

②かみあうこと。

③商品取引で、約定やくじょうされた売注文と買注文との組合せ。取組。

④株式の信用取引において、証券会社内で同一銘柄の売注文と買注文とを相殺して処理すること。店内食い合い。

くい‐あ・う【食い合う】クヒアフ🔗⭐🔉

くい‐あ・う【食い合う】クヒアフ

[一]〔自五〕

①互いに相手や相手のものを食う。

②組み合わせた部分がぴったりと合う。かみあう。「歯車が―・う」

③(取引用語)売りと買いとがうまく組み合う。

[二]〔他五〕

①一つのものを共に食う。「一つ鍋のものを―・う」

②互いに相手の領分を侵す。「選挙地盤を―・う」

くい‐あ・きる【食い飽きる・食い厭きる】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐あ・きる【食い飽きる・食い厭きる】クヒ‥

〔自上一〕[文]くひあ・く(四)

①食うことに不足の無い思いをする。食べ物に満ち足りる。飽食する。

②何度も食って食うのがいやになる。「唐茄子は―・きた」

くい‐あげ【食い上げ】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐あげ【食い上げ】クヒ‥

①食扶持くいぶちを取り上げられること。

②生活の手段を失うこと。「飯の―」

③釣りで、魚が餌をくわえて浮き上がること。

くい‐あま・す【食い余す】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐あま・す【食い余す】クヒ‥

〔他五〕

食い切れずに残す。たべのこす。

くい‐あま・る【食い余る】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐あま・る【食い余る】クヒ‥

〔自五〕

食いつくされないで残る。

くい‐あら・す【食い荒らす】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐あら・す【食い荒らす】クヒ‥

〔他五〕

①あれこれと少しずつ食いちらす。乱雑に食う。「料理を―・す」

②動物が作物を食べて損害を与える。「野うさぎが野菜畑を―・す」

③片っぱしから他の領域を侵す。「輸入品が国内市場を―・す」

くい‐あわ・す【食い合わす】クヒアハス🔗⭐🔉

くい‐あわ・す【食い合わす】クヒアハス

[一]〔他下二〕

⇒くいあわせる(下一)。

[二]〔他五〕

(→)「くいあわせる」に同じ。

くい‐あわ・せる【食い合わせる】クヒアハセル🔗⭐🔉

くい‐あわ・せる【食い合わせる】クヒアハセル

〔他下一〕[文]くひあは・す(下二)

①かみあわせる。宇治拾遺物語3「けいたう坊歯を―・せて念珠ねんずをもみちぎる」

②2種以上のものを同時に食べて中毒を起こす。→食合せ

くい‐いじ【食い意地】クヒ‥ヂ🔗⭐🔉

くい‐いじ【食い意地】クヒ‥ヂ

むさぼって食おうとする欲望。「―が張る」

くい‐い・る【食い入る】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐い・る【食い入る】クヒ‥

〔自五〕

中に深く入りこむ。くいこむ。「―・るような目つき」「縄が手首に―・る」

くい‐かか・る【食い掛かる】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐かか・る【食い掛かる】クヒ‥

〔自他五〕

①食いつこうとする。

②くってかかる。反抗する。たてつく。

③食い始める。

くい‐かけ【食い掛け】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐かけ【食い掛け】クヒ‥

食いはじめて中途でやめること。また、その食物。くいさし。

くい‐か・ける【食い掛ける】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐か・ける【食い掛ける】クヒ‥

〔他下一〕

①食いはじめる。

②食い終わらずに中途でやめる。また、物事をしかけて中途にしておく。

くい‐か・ねる【食い兼ねる】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐か・ねる【食い兼ねる】クヒ‥

〔自下一〕

①食いにくい。食いきれない。

②生活に困る。

くい‐き・る【食い切る】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐き・る【食い切る】クヒ‥

〔他五〕

①歯で噛み切る。

②全部食いつくす。

くい‐け【食い気】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐け【食い気】クヒ‥

食べたいと思う欲望。食欲。「色気より―」

くい‐こ・む【食い込む】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐こ・む【食い込む】クヒ‥

〔自五〕

①深く内部に入り込む。「縄が肉に―・む」

②他の領域へ入りこんで侵す。侵入する。「休み時間に―・む」「市場に―・む」

③元手や所持金が減る。赤字になる。浄瑠璃、心中重井筒「四百目といふ銀を何にするとて借つたぞ。―・んだか」。「元手に―・む」

くい‐ごろ【食い頃】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐ごろ【食い頃】クヒ‥

食べるにちょうどよい頃合い。たべごろ。

くい‐ころ・す【食い殺す】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐ころ・す【食い殺す】クヒ‥

〔他五〕

食いついて殺す。かみ殺す。

くい‐さが・る【食い下がる】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐さが・る【食い下がる】クヒ‥

〔自五〕

①食いついて離れない。

②どこまでも相手にしがみついて離れない。ねばり強く追及する。「上司に―・る」

③相撲で、相手の前褌まえみつを引き、頭を相手の胸につけて低く構える。

くい‐さき【食い裂き】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐さき【食い裂き】クヒ‥

和紙を刃物で切らず、水でしめすなどして、引きちぎること。また、その紙。食い裂き紙。鼓の調律や表具の際に用いる。

くい‐さ・く【食い裂く】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐さ・く【食い裂く】クヒ‥

〔他五〕

食いついて切りさく。狂言、花子「ありやうにいはずは―・いてのけうか」

くい‐さし【食い止し】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐さし【食い止し】クヒ‥

食いさすこと。また、その食物。くいかけ。たべさし。

くい‐しば・る【食い縛る】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐しば・る【食い縛る】クヒ‥

〔他五〕

①歯を固くかみ合わせる。「泣くまいと歯を―・る」

②強くこらえる。りきむ。狂言、見物左衛門「扨も扨も、―・つて乗られたが」

くい‐し・める【食い締める】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐し・める【食い締める】クヒ‥

〔他下一〕[文]くひし・む(下二)

歯を強くかみ合わせる。くいしばる。好色五人女4「此の悲しさ、切なさ、歯を―・めてなみだこぼしけるに」

くい‐しろ【食い代】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐しろ【食い代】クヒ‥

食い料。食扶持くいぶち。食費。

くいしん‐ぼう【食いしん坊】クヒ‥バウ🔗⭐🔉

くいしん‐ぼう【食いしん坊】クヒ‥バウ

意地きたなく何でも食べたがる人。

くい‐す・ぎる【食い過ぎる】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐す・ぎる【食い過ぎる】クヒ‥

〔他上一〕[文]くひす・ぐ(上二)

程度をこえてたくさん食う。

くい‐ぞめ【食い初め】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐ぞめ【食い初め】クヒ‥

生後100日か120日目の子に初めて飯を食べさせる祝い事。実際には食べさせるまねだけをする。はしたて。箸ぞめ。ももか。→まなはじめ。

⇒くいぞめ‐わん【食い初め椀】

くいぞめ‐わん【食い初め椀】クヒ‥🔗⭐🔉

くいぞめ‐わん【食い初め椀】クヒ‥

食い初めの祝いに用いる木の椀。漆塗り蒔絵で、多く鶴・亀・松・竹などを描く。

⇒くい‐ぞめ【食い初め】

くい‐たお・す【食い倒す】クヒタフス🔗⭐🔉

くい‐たお・す【食い倒す】クヒタフス

〔他五〕

①食いついて引き倒す。浄瑠璃、箱根山合戦「犬は虎の下腹を、したたかにかみひしぎ前にかつぱと―・す」

②飲み食いして代価を払わずにすます。

③くいつぶす。

くい‐だおれ【食い倒れ】クヒダフレ🔗⭐🔉

くい‐だおれ【食い倒れ】クヒダフレ

①飲み食いにぜいたくをして貧乏になること。「京の着倒れ、大阪の―」

②仕事をしないで遊びくらすこと。また、その人。くいつぶし。

くい‐だめ【食い溜め】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐だめ【食い溜め】クヒ‥

一度にたくさん食べておくこと。くいおき。

くい‐たり‐ない【食い足りない】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐たり‐ない【食い足りない】クヒ‥

⇒くう(食)(成句)

○食い足りないくいたりない

①食べ物が足りず満足しない。もっと食べたい。

②物足りない。「話の内容が今一つ―」

⇒く・う【食う・喰う】

○食い足りないくいたりない🔗⭐🔉

○食い足りないくいたりない

①食べ物が足りず満足しない。もっと食べたい。

②物足りない。「話の内容が今一つ―」

⇒く・う【食う・喰う】

ぐ‐いち【五一】

①ばくちで、采の目の5と1とが出ること。

②(さいころの5と1は上下になっていないところから)たがいちがいになっていること。ちぐはぐであること。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「上下の歯先揃ふは悪し。―に生えたが歯違はちがうの歯の見所」

⇒ぐいち‐さぶろく【五一三六】

くい‐ちがい【食い違い】クヒチガヒ

①くいちがうこと。ゆきちがい。「意見の―」

②互い違いに築いた城門の土手。

⇒くいちがい‐じく‐はぐるま【食い違い軸歯車】

くいちがい‐じく‐はぐるま【食い違い軸歯車】クヒチガヒヂク‥

平行でなく、かつ交わらない2軸の間に回転を伝える歯車。

⇒くい‐ちがい【食い違い】

くい‐ちが・う【食い違う】クヒチガフ

〔自五〕

(歯がうまくかみ合わない意から)物事がゆきちがう。齟齬そごする。「主張が大きく―・う」

くい‐ちぎ・る【食い千切る】クヒ‥

〔他五〕

かんでたちきる。かみ切る。「犬が縄を―・る」

くいち‐きん【九一金】

古くは、松前藩運上制度下の漁業主と漁夫との漁獲配分の割合を九一くいちといった。これが北海道鰊漁業の生鰊配分制に引きつがれ(漁業主9、漁夫1)、さらに後には鰊漁場・北洋漁業などで一定の労賃以外の賞与金を九一金と称した。

ぐいち‐さぶろく【五一三六】

「五一」も「三六」も、ばくちでねうちのない数。転じて、優劣のないこと。

⇒ぐ‐いち【五一】

くいちゃあ

沖縄の宮古諸島で、雨乞い・豊年祈願の祭などで演じられる集団舞踊。円陣を組み、歌を掛け合いながら踊る。

くい‐ちら・す【食い散らす】クヒ‥

〔他五〕

①食っているものをこぼし散らす。

②あちらこちらのものを少しずつ食う。転じて、さまざまの物事に少しだけ手を付け、やりとげないままにする。

くい‐つき【食付き】クヒ‥

①釣りで、魚が餌にくいつくこと。

②てがかり。とりつき。二葉亭四迷、浮雲「隣づからの寒暄かんけんの挨拶が―で」

クイック【KWIC】

(keyword in context)索引の作成法の一つ。索引に抽出するキーワードに、本文中の前後の文脈を付けて表示するもの。

クイック【quick】

動作の速やかなさま。速いさま。↔スロー。

⇒クイック‐サンド【quicksand】

⇒クイック‐ステップ【quickstep】

⇒クイック‐ターン【quick turn】

⇒クイック‐ランチ【quick lunch アメリカ】

くい‐つ・く【食い付く】クヒ‥

〔自五〕

①かみつく。くらいつく。徒然草「狐三つ飛びかかりて―・きければ」

②かたくとりついて離れない。しがみつく。好色五人女4「お七うらみて…と、首筋に―・きける」

③(魚が餌に食いつくところから)喜んでとびつく。「もうけ話に―・く」

④しつこく文句を言う。「上役に―・く」

クイック‐サンド【quicksand】

液状化した状態の土砂。一般に、砂質の土に生じ、建物の倒壊など大きな事故のもととなる。流土砂。

⇒クイック【quick】

くい‐つく・す【食い尽くす】クヒ‥

〔他五〕

あるだけ全部食ってしまう。

クイック‐ステップ【quickstep】

ダンスの踊り方の一種。速いテンポのフォックス‐トロット。

⇒クイック【quick】

クイック‐ターン【quick turn】

水泳競技の背泳・自由形で行われるターンで、壁につく寸前に水中でとんぼ返りをし、足で壁を蹴って折り返すもの。サマソールト‐ターン。フリップ‐ターン。

⇒クイック【quick】

クイック‐ランチ【quick lunch アメリカ】

手軽な弁当・料理。

⇒クイック【quick】

ぐいっ‐と

〔副〕

勢いよく力をこめて物事をするさま。「―肩をつかむ」「―飲みほす」

くい‐つな・ぐ【食いつなぐ】クヒ‥

〔自五〕

①少ない食糧を小出しにして食べて命を長らえる。

②かろうじて生活を保つ。食いのばす。

くいっ‐ぱぐれ【食いっ逸れ】クヒ‥

「くいはぐれ」を強めていう語。

くい‐つぶ・す【食い潰す】クヒ‥

〔他五〕

①かんでつぶす。蜻蛉日記上「―・しつべき心ちこそすれ」

②遊び暮らして財産をなくす。誹風柳多留初「―・す奴に限つて歯をみがき」。「遺産を―・す」

くい‐つみ【食積・食摘】クヒ‥

①「蓬莱ほうらい5」参照。

②(1が形式化して)重詰めの御節料理。〈[季]新年〉

くい‐つ・める【食い詰める】クヒ‥

〔他下一〕[文]くひつ・む(下二)

①食いしばる。かみしめる。十訓抄「いみじく腹あしくて、いつとなく歯を―・めて怒りておはしけるには」

②(自動詞的に)不義理・悪事などをして生計の道を断たれ、暮しに困る。「―・め者」

くい‐て【食い手】クヒ‥

食べる人。また、よく食べる人。

くい‐で【食い出】クヒ‥

確かに食ったと思えるほどの分量。食いごたえ。「―がある」

くい‐ど【食跡】クヒ‥

虫などのくったあと。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「親に代りし蚊の―」

ぐい‐と

〔副〕

①急に力の入った動作をするさま。浮世風呂2「ふとつてうの下女一人、ざくろ口より出しなに、―すべつて」。「腕を―つかまれる」

②一息に飲みこむさま。「酒を―あおる」

くい‐どうらく【食い道楽】クヒダウ‥

うまい物や珍しい物を賞味する道楽。また、その道楽を持つ人。

くい‐どく【食い得】クヒ‥

食えば食っただけ得となること。

くい‐どころ【食い所】クヒ‥

食べるのに適した部分、または時期。蒙求抄4「くへば骨ばかりで―がないぞ」

くい‐どめ【杭留め】クヒ‥

土砂の崩壊を防止するために、河川・水路・砂防工事などに用いる杭または粗朶そだ。

くい‐と・める【食い止める】クヒ‥

〔他下一〕[文]くひと・む(下二)

被害が及ぶのを防ぎとめる。それ以上進まないようにさえぎりとめる。「延焼を―・める」

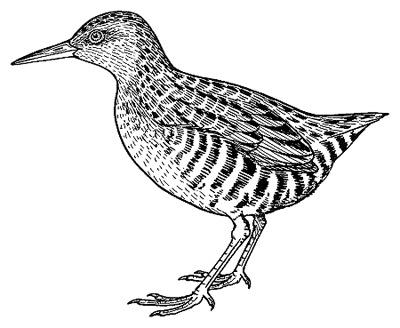

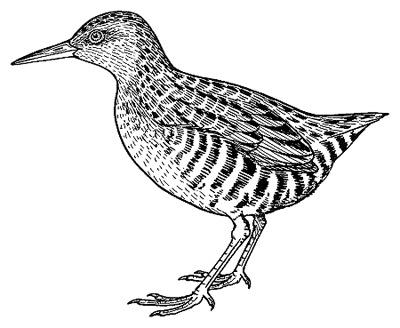

くいな【水鶏・秧鶏】クヒナ

ツル目クイナ科の鳥の総称。クイナ・ヒクイナなどの類。世界に約130種。鳥類の中で絶滅種が最も多く、1600年以降、世界の島嶼とうしょに生息するクイナのうち14種以上が絶滅した。夜行性の種類が多い。和歌などにその鳴く声を「たたく」といわれるのはヒクイナで、夏鳥。また、その一種のクイナは、背面が褐色で黒斑があり、顔は灰鼠色、腹には顕著な白色横斑がある。秋、北方から渡来、水辺の草原にすむ。フユクイナ。〈[季]夏〉。〈皇極紀訓注〉

くいな

クイナ

提供:OPO

クイナ

提供:OPO

⇒くいな‐ぶえ【水鶏笛】

くいな‐ぶえ【水鶏笛】クヒナ‥

クイナをさそい出すために吹く囮おとりの笛。

⇒くいな【水鶏・秧鶏】

くい‐にげ【食い逃げ】クヒ‥

飲食して代金を払わずに逃げること。また、その人。

くい‐ぬ・く【食ひ抜く】クヒ‥

〔他四〕

①食い破る。狂言、布施無経ふせないきょう「十疋の布施物の、あちらへはするりこちらへはずるりと通るほどに―・きましたを」

②最後まで食い続ける。

くい‐ぬら・す【食ひ濡らす】クヒ‥

〔他四〕

(→)「食い湿しめす」に同じ。源氏物語横笛「筍たかうなをつと握り持ちてしづくもよよと―・し給へば」

くい‐のき【食い退き】クヒ‥

(取引用語)利食りぐいして一時市場から手を引くこと。

くい‐の・く【食ひ退く】クヒ‥

〔自四〕

①食い終わってその座席から去る。

②食べることをやめる。十訓抄「五穀の類―・きて」

くい‐のこし【食い残し】クヒ‥

食いかけて一部分を残すこと。また、残したもの。水鏡「おのれは鷲の―ぞかし」

くい‐のば・す【食い延ばす】クヒ‥

〔他五〕

①食糧を絶やさないように、少しずつ食う。

②生活や企業経営をほそぼそと維持する。

ぐい‐のみ【ぐい飲み】

①あおむいてぐいと一息に飲むこと。

②大きく深い杯。

くい‐はぐれ【食い逸れ】クヒ‥

食いはぐれること。また、その人。食いっぱぐれ。「資格をもてば―がない」

くい‐はぐ・れる【食い逸れる】クヒ‥

〔自下一〕

①食べる時機にはずれる。食べそこなう。「昼食を―・れる」

②転じて、生活の道を失う。「どう転んでも―・れることはない」

くい‐はず・す【食い外す】クヒハヅス

〔他五〕

(→)「食いはぐれる」に同じ。

クイブイシェフ【Kuibyshev】

①(Valerian Vladimirovich Kuibyshev)ソ連の政治家。1927年共産党政治局員。経済問題を担当。(1888〜1935)

②サマーラの旧称。

くい‐ふ・す【食ひ伏す】クヒ‥

〔他下二〕

食いついて倒す。平家物語(延慶本)「憎しと思ふものを―・せて」

くい‐ぶち【食扶持】クヒ‥

①食料に当てる扶持米。食料にする分。

②食料を買うための金。食費。生活費。「―を家に入れる」

くい‐ぶん【食い分】クヒ‥

(→)食扶持くいぶちに同じ。浄瑠璃、大職冠「さても此の子は、―に仕合せな」

くい‐ほうだい【食い放題】クヒハウ‥

食べたいだけ存分に食べること。たべ放題。

ぐい‐まつ【ぐい松】

カラマツの近縁種。千島列島・サハリン・シベリア・中国東北部などの寒地に広く分布し、低木となることがある。材は土木材・器具材とし、樹皮はクラフト紙の原料。カラフトマツ。シコタンマツ。

くい‐まわ・す【食ひ回す】クヒマハス

〔他四〕

一つの食器にある物を少しずつ食べて次々へ回す。

くい‐まわ・る【食い回る】クヒマハル

〔自五〕

場所をかえて食ってまわりあるく。食い歩く。

くい‐も・つ【食ひ持つ】クヒ‥

〔他四〕

くわえもつ。くわえる。万葉集10「青柳の枝―・ちて鶯鳴くも」

くい‐もの【食い物】クヒ‥

①食うべきもの。しょくもつ。竹取物語「ある時はかてつきて草の根を―としき」

②転じて、利益を得るために欺いて利用するもの。「他人を―にする」

⇒くいもの‐むずかり【食い物むづかり】

くいもの‐むずかり【食い物むづかり】クヒ‥ムヅカリ

食物について苦情をいいたてること。宇津保物語国譲中「あな心憂や、―を」

⇒くい‐もの【食い物】

くい‐やぶ・る【食い破る】クヒ‥

〔他五〕

食いついて破る。かみやぶる。

くい‐ようじょう【食い養生】クヒヤウジヤウ

食べ物に注意し、栄養になるものを食べて養生すること。しょくようじょう。

くい‐より【食い寄り】クヒ‥

葬式の時などに食事のもてなしをあてにして集まってくること。鶉衣「風雅に、―の他人むきを離れ」。「親しんは泣き寄り、他人は―」

くいら【鳩夷羅】

〔仏〕(→)「くきら(拘耆羅)」に同じ。

クイリヌス【Quirinus】

ローマ神話の神。ジュピター・マースとともにローマ国家の3主神を形成。その属性は明確でなく、しばしばロムルスと同一視される。

くい‐りょう【食い料】クヒレウ

①食物とする材料。たべもの。

②食費。くいぶち。

く・いる【悔いる】

〔他上一〕[文]く・ゆ(上二)

自分のしたことについて、そんなことをすべきでなかったと思う。後悔する。万葉集3「立ちてゐて後に―・ゆともしるしあらめやも」。源氏物語帚木「思ひくまなかりけむと―・ゆる心のみまさりて」。「前非を―・いる」

グイロ【güiro スペイン】

⇒ギロ

くい‐わかれ【食い別れ】クヒ‥

死者と離別のための食事。

くい‐わ・ける【食い分ける】クヒ‥

〔他下一〕

食べて違いを知る。

くい‐わらじ【杙草鞋】クヒワラヂ

杙の先端にはめる尖った金属製のカバー。堅固な地盤に杙を打つ時、杙を入りやすくし、また杙の先端を保護する。くいぐつ。

くい‐わ・る【食ひ割る】クヒ‥

〔他四〕

食いついて割る。かみ割る。

く‐いん【九院】‥ヰン

延暦寺の主な九つの堂塔、すなわち一乗止観院・定心院・総持院・四王院・戒壇院・八部院・山王院・西塔院・浄土院。

く‐いん【庫院】‥ヰン

禅寺の寺務所、また厨房。仏殿の斜め前方、僧堂と相対して建てる。庫堂。庫裏。

クインケ‐ふしゅ【クインケ浮腫】

(ドイツの医師H. I. Quincke1842〜1922が記載)血管運動神経の興奮のため毛細血管透過性が亢進し、局所的な浮腫を来す疾患。突発的に起こり、2〜3日で消退。顔面とくに眼瞼・口唇や咽頭・喉頭・四肢に生じやすく若年者に多い。一種のアレルギー反応で蕁麻疹じんましんの深在型。血管神経性浮腫。

クインズランド【Queensland】

オーストラリア北東部の州。鉱物資源に富み、牧畜・サトウキビ栽培が盛ん。州都ブリスベーン。

クインティリアヌス【Marcus Fabius Quintilianus】

ローマの修辞学者・教育家。ルネサンス時代の教育研究に多大の影響を与えた。(35頃〜100頃)

クインテット【quintet(te) イギリス・quintetto イタリア】

①五重奏。五重唱。

②五重奏曲。五重唱曲。

③五重奏団。五重唱団。

くう【功】

てがら。功績。万葉集16「―に申さば五位の冠かがふり」→こう(功)

くう【空】

①そら。地面から上のなにも無い所。「―を切る」「―を掴む」

②〔仏〕(梵語śūnya)もろもろの事物は縁起によって成り立っており、永遠不変の固定的実体がないということ。特に般若経典や中観派によって主張され、大乗仏教の根本真理とされる。「色即是―」↔有う。

③仏教で、五大の一つ。

④航空に関すること。「―輸」「―撮」

く‐う【区宇】

①区域。

②宇内うだい。天下。

く・う【食う・喰う】クフ

〔他五〕

①食物を口に入れ、かんでのみこむ。食べる。古くは、薬などを飲みこむのにもいう。伊勢物語「木のかげにおりゐてかれいひ―・ひけり」。大鏡三条「その薬―・ひたる人は、かく目をなむ病む」。「昼飯を―・う」

②生活する。くらしをたてる。浄瑠璃、今宮の心中「在所の婿と申すも―・ひかねぬ身代」。「親子四人が―・うに困る」

③くわえる。ついばむ。万葉集10「春がすみ流るるなへに青柳の枝―・ひもちて鶯鳴くも」

④くいつく。かみつく。かむ。また、蚊などが刺す。源氏物語帚木「および一つをひきよせて―・ひて侍りしを」。「蚊に―・われる」

⑤しっかりかみあわせる。くいついて離さない。軽口露がはなし「さてもよく―・ふ毛抜ぢや」。「敵に―・いさがる」

⑥傷つける。金葉和歌集雑「和泉式部が賀茂にまゐりけるに、わらうづに足を―・はれて紙をまきたりけるをみて」

⑦(好ましくないことを)身に受ける。こうむる。浄瑠璃、津国女夫池「兄弟のさしあひ―・うたとて」。「小言を―・う」「不意を―・う」

⑧うっかり信じこむ。だまされる。傾城禁短気「血判して配らるるときいたが、今の世ではなかなか―・ふまいことと存ずる」。「まんまと一杯―・った」

⑨(相手を飲みこむ意)こばかにして存在を認めない。「人を―・ったやり方だ」

⑩他の領分を侵す。くい入る。「相手の縄張りを―・う」

⑪スポーツなどで強い相手を負かす。また、演技などで共演者などを圧倒する。「優勝候補のA校を―・う」「子役に―・われる」

⑫金・時間などを消費する。ついやす。「時間を―・う仕事」「ガソリンを―・う車」

⑬(「としを―・う」の形で)かなりの年齢になる。「いたずらに年を―・うばかりで恥かしい」

⑭(演劇用語)上演脚本の一部を省略する。カットする。「大切おおぎりの一幕を―・う」

⇒食い足りない

⇒食うか食われるか

⇒食うや食わず

⇒食ってかかる

く・う【構ふ】クフ

〔他四〕

鳥が巣をつくる。竹取物語「燕つばくらめの巣―・ひたらば告げよ」

く・う【蹴う】

〔他下二〕

(古くワ行、後にヤ行にも活用)「蹴ける」の古形。神代紀上「―・ゑ散はららかす」

ぐう

じゃんけんの時、手を握って出すこと。石。「―、ちょき、ぱあ」

ぐう

①空腹時に腹の中のガスが移動してたてる音。「―とお腹が鳴る」

②押さえつけられて苦しい時に発する声。

⇒ぐうの音も出ない

ぐう【宮】

(慣用音)

①みや。御殿。

②神社。「八幡―」

③后妃などの敬称。「皇后―」

→きゅう(宮)

ぐう【偶】

①ならぶこと。対ついになること。たぐい。つれあい。

②2で割りきれること。丁ちょう。↔奇

ぐう【寓】

自分の住居をへりくだっていう語。「鈴木―」

ぐう【隅】

大隅国おおすみのくにの略。

グー

(goodから)良いさま。素敵なさま。「―な味」

くう‐い【空位】‥ヰ

①国王などの地位があいている状態。

②名ばかりで実じつのない位。

③人のいない座席。空席。太平記13「かの慈童君の―を過ぎけるが、誤つて帝の御枕の上をぞ越えける」

くう‐い【空尉】‥ヰ

航空自衛官の階級の一つ。一・二・三等がある。空佐と准空尉との間。

ぐう‐い【寓意】

他の物事にかこつけて、それとなくある意味をほのめかすこと。寓喩。「―を読みとる」

⇒ぐうい‐しょうせつ【寓意小説】

くう‐いき【空域】‥ヰキ

空中の一定の区域。航空機が飛行できる空域は、平面的な広がりと高度によって規定される。

ぐうい‐しょうせつ【寓意小説】‥セウ‥

意見や教訓を物語に託した小説。

⇒ぐう‐い【寓意】

クヴィッデ【Ludwig Quidde】

ドイツの歴史家・政治家。ワイマール共和国期の平和運動の指導者。ノーベル賞。(1858〜1941)

ぐう‐いん【偶因】

物事の根本の原因ではなく、たまたまその物事の発生をもたらした要因。

⇒ぐういん‐ろん【偶因論】

ぐういん‐ろん【偶因論】

(→)機会原因論に同じ。

⇒ぐう‐いん【偶因】

くう‐う【空有】

〔仏〕一切存在が固定的実体をもたないとする立場(空)と、空ではあっても現象としては実在すると見る立場(有)。

くう‐うん【空運】

航空機で貨物・旅客を運ぶこと。

ぐう‐えい【偶詠】

ふと心に浮かんだままを詩歌に作ること。また、その詩歌。

クウェート【Kuwait】

ペルシア湾奥に位置する立憲君主国。イギリス保護領から1961年独立。世界屈指の石油産出国。住民はアラブ人のイスラム教徒。面積1万8千平方キロメートル。人口239万(2004)。首都クウェート。→西アジア(図)

くう‐おう【空押】‥アフ

内容を吟味せずに承認の印を押すこと。

くう‐おく【空屋】‥ヲク

人の住んでいない家。あきや。

くう‐かい【空界】

〔仏〕

①六界の一つ。無辺の虚空。空間。

②何物も存在しない世界。「―無物」

くうかい【空海】

平安初期の僧。日本真言宗の開祖。讃岐の人。灌頂号は遍照金剛。初め大学で学び、のち仏門に入り四国で修行、804年(延暦23)入唐して恵果けいかに学び、806年(大同1)帰朝。京都の東寺・高野山金剛峯寺の経営に努めたほか、宮中真言院や後七日御修法の設営によって真言密教を国家仏教として定着させた。また、身分を問わない学校として綜芸種智院しゅげいしゅちいんを設立。詩文に長じ、また三筆の一人。著「三教指帰」「性霊集」「文鏡秘府論」「十住心論」「篆隷万象名義」など。諡号しごうは弘法大師。(774〜835)

→著作:『三教指帰』

→著作:『十住心論』

→作品:『性霊集』

くう‐かい【空階】

人けのない階段。こうかい。

ぐう‐かく【隅角】

すみ。かど。

⇒くいな‐ぶえ【水鶏笛】

くいな‐ぶえ【水鶏笛】クヒナ‥

クイナをさそい出すために吹く囮おとりの笛。

⇒くいな【水鶏・秧鶏】

くい‐にげ【食い逃げ】クヒ‥

飲食して代金を払わずに逃げること。また、その人。

くい‐ぬ・く【食ひ抜く】クヒ‥

〔他四〕

①食い破る。狂言、布施無経ふせないきょう「十疋の布施物の、あちらへはするりこちらへはずるりと通るほどに―・きましたを」

②最後まで食い続ける。

くい‐ぬら・す【食ひ濡らす】クヒ‥

〔他四〕

(→)「食い湿しめす」に同じ。源氏物語横笛「筍たかうなをつと握り持ちてしづくもよよと―・し給へば」

くい‐のき【食い退き】クヒ‥

(取引用語)利食りぐいして一時市場から手を引くこと。

くい‐の・く【食ひ退く】クヒ‥

〔自四〕

①食い終わってその座席から去る。

②食べることをやめる。十訓抄「五穀の類―・きて」

くい‐のこし【食い残し】クヒ‥

食いかけて一部分を残すこと。また、残したもの。水鏡「おのれは鷲の―ぞかし」

くい‐のば・す【食い延ばす】クヒ‥

〔他五〕

①食糧を絶やさないように、少しずつ食う。

②生活や企業経営をほそぼそと維持する。

ぐい‐のみ【ぐい飲み】

①あおむいてぐいと一息に飲むこと。

②大きく深い杯。

くい‐はぐれ【食い逸れ】クヒ‥

食いはぐれること。また、その人。食いっぱぐれ。「資格をもてば―がない」

くい‐はぐ・れる【食い逸れる】クヒ‥

〔自下一〕

①食べる時機にはずれる。食べそこなう。「昼食を―・れる」

②転じて、生活の道を失う。「どう転んでも―・れることはない」

くい‐はず・す【食い外す】クヒハヅス

〔他五〕

(→)「食いはぐれる」に同じ。

クイブイシェフ【Kuibyshev】

①(Valerian Vladimirovich Kuibyshev)ソ連の政治家。1927年共産党政治局員。経済問題を担当。(1888〜1935)

②サマーラの旧称。

くい‐ふ・す【食ひ伏す】クヒ‥

〔他下二〕

食いついて倒す。平家物語(延慶本)「憎しと思ふものを―・せて」

くい‐ぶち【食扶持】クヒ‥

①食料に当てる扶持米。食料にする分。

②食料を買うための金。食費。生活費。「―を家に入れる」

くい‐ぶん【食い分】クヒ‥

(→)食扶持くいぶちに同じ。浄瑠璃、大職冠「さても此の子は、―に仕合せな」

くい‐ほうだい【食い放題】クヒハウ‥

食べたいだけ存分に食べること。たべ放題。

ぐい‐まつ【ぐい松】

カラマツの近縁種。千島列島・サハリン・シベリア・中国東北部などの寒地に広く分布し、低木となることがある。材は土木材・器具材とし、樹皮はクラフト紙の原料。カラフトマツ。シコタンマツ。

くい‐まわ・す【食ひ回す】クヒマハス

〔他四〕

一つの食器にある物を少しずつ食べて次々へ回す。

くい‐まわ・る【食い回る】クヒマハル

〔自五〕

場所をかえて食ってまわりあるく。食い歩く。

くい‐も・つ【食ひ持つ】クヒ‥

〔他四〕

くわえもつ。くわえる。万葉集10「青柳の枝―・ちて鶯鳴くも」

くい‐もの【食い物】クヒ‥

①食うべきもの。しょくもつ。竹取物語「ある時はかてつきて草の根を―としき」

②転じて、利益を得るために欺いて利用するもの。「他人を―にする」

⇒くいもの‐むずかり【食い物むづかり】

くいもの‐むずかり【食い物むづかり】クヒ‥ムヅカリ

食物について苦情をいいたてること。宇津保物語国譲中「あな心憂や、―を」

⇒くい‐もの【食い物】

くい‐やぶ・る【食い破る】クヒ‥

〔他五〕

食いついて破る。かみやぶる。

くい‐ようじょう【食い養生】クヒヤウジヤウ

食べ物に注意し、栄養になるものを食べて養生すること。しょくようじょう。

くい‐より【食い寄り】クヒ‥

葬式の時などに食事のもてなしをあてにして集まってくること。鶉衣「風雅に、―の他人むきを離れ」。「親しんは泣き寄り、他人は―」

くいら【鳩夷羅】

〔仏〕(→)「くきら(拘耆羅)」に同じ。

クイリヌス【Quirinus】

ローマ神話の神。ジュピター・マースとともにローマ国家の3主神を形成。その属性は明確でなく、しばしばロムルスと同一視される。

くい‐りょう【食い料】クヒレウ

①食物とする材料。たべもの。

②食費。くいぶち。

く・いる【悔いる】

〔他上一〕[文]く・ゆ(上二)

自分のしたことについて、そんなことをすべきでなかったと思う。後悔する。万葉集3「立ちてゐて後に―・ゆともしるしあらめやも」。源氏物語帚木「思ひくまなかりけむと―・ゆる心のみまさりて」。「前非を―・いる」

グイロ【güiro スペイン】

⇒ギロ

くい‐わかれ【食い別れ】クヒ‥

死者と離別のための食事。

くい‐わ・ける【食い分ける】クヒ‥

〔他下一〕

食べて違いを知る。

くい‐わらじ【杙草鞋】クヒワラヂ

杙の先端にはめる尖った金属製のカバー。堅固な地盤に杙を打つ時、杙を入りやすくし、また杙の先端を保護する。くいぐつ。

くい‐わ・る【食ひ割る】クヒ‥

〔他四〕

食いついて割る。かみ割る。

く‐いん【九院】‥ヰン

延暦寺の主な九つの堂塔、すなわち一乗止観院・定心院・総持院・四王院・戒壇院・八部院・山王院・西塔院・浄土院。

く‐いん【庫院】‥ヰン

禅寺の寺務所、また厨房。仏殿の斜め前方、僧堂と相対して建てる。庫堂。庫裏。

クインケ‐ふしゅ【クインケ浮腫】

(ドイツの医師H. I. Quincke1842〜1922が記載)血管運動神経の興奮のため毛細血管透過性が亢進し、局所的な浮腫を来す疾患。突発的に起こり、2〜3日で消退。顔面とくに眼瞼・口唇や咽頭・喉頭・四肢に生じやすく若年者に多い。一種のアレルギー反応で蕁麻疹じんましんの深在型。血管神経性浮腫。

クインズランド【Queensland】

オーストラリア北東部の州。鉱物資源に富み、牧畜・サトウキビ栽培が盛ん。州都ブリスベーン。

クインティリアヌス【Marcus Fabius Quintilianus】

ローマの修辞学者・教育家。ルネサンス時代の教育研究に多大の影響を与えた。(35頃〜100頃)

クインテット【quintet(te) イギリス・quintetto イタリア】

①五重奏。五重唱。

②五重奏曲。五重唱曲。

③五重奏団。五重唱団。

くう【功】

てがら。功績。万葉集16「―に申さば五位の冠かがふり」→こう(功)

くう【空】

①そら。地面から上のなにも無い所。「―を切る」「―を掴む」

②〔仏〕(梵語śūnya)もろもろの事物は縁起によって成り立っており、永遠不変の固定的実体がないということ。特に般若経典や中観派によって主張され、大乗仏教の根本真理とされる。「色即是―」↔有う。

③仏教で、五大の一つ。

④航空に関すること。「―輸」「―撮」

く‐う【区宇】

①区域。

②宇内うだい。天下。

く・う【食う・喰う】クフ

〔他五〕

①食物を口に入れ、かんでのみこむ。食べる。古くは、薬などを飲みこむのにもいう。伊勢物語「木のかげにおりゐてかれいひ―・ひけり」。大鏡三条「その薬―・ひたる人は、かく目をなむ病む」。「昼飯を―・う」

②生活する。くらしをたてる。浄瑠璃、今宮の心中「在所の婿と申すも―・ひかねぬ身代」。「親子四人が―・うに困る」

③くわえる。ついばむ。万葉集10「春がすみ流るるなへに青柳の枝―・ひもちて鶯鳴くも」

④くいつく。かみつく。かむ。また、蚊などが刺す。源氏物語帚木「および一つをひきよせて―・ひて侍りしを」。「蚊に―・われる」

⑤しっかりかみあわせる。くいついて離さない。軽口露がはなし「さてもよく―・ふ毛抜ぢや」。「敵に―・いさがる」

⑥傷つける。金葉和歌集雑「和泉式部が賀茂にまゐりけるに、わらうづに足を―・はれて紙をまきたりけるをみて」

⑦(好ましくないことを)身に受ける。こうむる。浄瑠璃、津国女夫池「兄弟のさしあひ―・うたとて」。「小言を―・う」「不意を―・う」

⑧うっかり信じこむ。だまされる。傾城禁短気「血判して配らるるときいたが、今の世ではなかなか―・ふまいことと存ずる」。「まんまと一杯―・った」

⑨(相手を飲みこむ意)こばかにして存在を認めない。「人を―・ったやり方だ」

⑩他の領分を侵す。くい入る。「相手の縄張りを―・う」

⑪スポーツなどで強い相手を負かす。また、演技などで共演者などを圧倒する。「優勝候補のA校を―・う」「子役に―・われる」

⑫金・時間などを消費する。ついやす。「時間を―・う仕事」「ガソリンを―・う車」

⑬(「としを―・う」の形で)かなりの年齢になる。「いたずらに年を―・うばかりで恥かしい」

⑭(演劇用語)上演脚本の一部を省略する。カットする。「大切おおぎりの一幕を―・う」

⇒食い足りない

⇒食うか食われるか

⇒食うや食わず

⇒食ってかかる

く・う【構ふ】クフ

〔他四〕

鳥が巣をつくる。竹取物語「燕つばくらめの巣―・ひたらば告げよ」

く・う【蹴う】

〔他下二〕

(古くワ行、後にヤ行にも活用)「蹴ける」の古形。神代紀上「―・ゑ散はららかす」

ぐう

じゃんけんの時、手を握って出すこと。石。「―、ちょき、ぱあ」

ぐう

①空腹時に腹の中のガスが移動してたてる音。「―とお腹が鳴る」

②押さえつけられて苦しい時に発する声。

⇒ぐうの音も出ない

ぐう【宮】

(慣用音)

①みや。御殿。

②神社。「八幡―」

③后妃などの敬称。「皇后―」

→きゅう(宮)

ぐう【偶】

①ならぶこと。対ついになること。たぐい。つれあい。

②2で割りきれること。丁ちょう。↔奇

ぐう【寓】

自分の住居をへりくだっていう語。「鈴木―」

ぐう【隅】

大隅国おおすみのくにの略。

グー

(goodから)良いさま。素敵なさま。「―な味」

くう‐い【空位】‥ヰ

①国王などの地位があいている状態。

②名ばかりで実じつのない位。

③人のいない座席。空席。太平記13「かの慈童君の―を過ぎけるが、誤つて帝の御枕の上をぞ越えける」

くう‐い【空尉】‥ヰ

航空自衛官の階級の一つ。一・二・三等がある。空佐と准空尉との間。

ぐう‐い【寓意】

他の物事にかこつけて、それとなくある意味をほのめかすこと。寓喩。「―を読みとる」

⇒ぐうい‐しょうせつ【寓意小説】

くう‐いき【空域】‥ヰキ

空中の一定の区域。航空機が飛行できる空域は、平面的な広がりと高度によって規定される。

ぐうい‐しょうせつ【寓意小説】‥セウ‥

意見や教訓を物語に託した小説。

⇒ぐう‐い【寓意】

クヴィッデ【Ludwig Quidde】

ドイツの歴史家・政治家。ワイマール共和国期の平和運動の指導者。ノーベル賞。(1858〜1941)

ぐう‐いん【偶因】

物事の根本の原因ではなく、たまたまその物事の発生をもたらした要因。

⇒ぐういん‐ろん【偶因論】

ぐういん‐ろん【偶因論】

(→)機会原因論に同じ。

⇒ぐう‐いん【偶因】

くう‐う【空有】

〔仏〕一切存在が固定的実体をもたないとする立場(空)と、空ではあっても現象としては実在すると見る立場(有)。

くう‐うん【空運】

航空機で貨物・旅客を運ぶこと。

ぐう‐えい【偶詠】

ふと心に浮かんだままを詩歌に作ること。また、その詩歌。

クウェート【Kuwait】

ペルシア湾奥に位置する立憲君主国。イギリス保護領から1961年独立。世界屈指の石油産出国。住民はアラブ人のイスラム教徒。面積1万8千平方キロメートル。人口239万(2004)。首都クウェート。→西アジア(図)

くう‐おう【空押】‥アフ

内容を吟味せずに承認の印を押すこと。

くう‐おく【空屋】‥ヲク

人の住んでいない家。あきや。

くう‐かい【空界】

〔仏〕

①六界の一つ。無辺の虚空。空間。

②何物も存在しない世界。「―無物」

くうかい【空海】

平安初期の僧。日本真言宗の開祖。讃岐の人。灌頂号は遍照金剛。初め大学で学び、のち仏門に入り四国で修行、804年(延暦23)入唐して恵果けいかに学び、806年(大同1)帰朝。京都の東寺・高野山金剛峯寺の経営に努めたほか、宮中真言院や後七日御修法の設営によって真言密教を国家仏教として定着させた。また、身分を問わない学校として綜芸種智院しゅげいしゅちいんを設立。詩文に長じ、また三筆の一人。著「三教指帰」「性霊集」「文鏡秘府論」「十住心論」「篆隷万象名義」など。諡号しごうは弘法大師。(774〜835)

→著作:『三教指帰』

→著作:『十住心論』

→作品:『性霊集』

くう‐かい【空階】

人けのない階段。こうかい。

ぐう‐かく【隅角】

すみ。かど。

クイナ

提供:OPO

クイナ

提供:OPO

⇒くいな‐ぶえ【水鶏笛】

くいな‐ぶえ【水鶏笛】クヒナ‥

クイナをさそい出すために吹く囮おとりの笛。

⇒くいな【水鶏・秧鶏】

くい‐にげ【食い逃げ】クヒ‥

飲食して代金を払わずに逃げること。また、その人。

くい‐ぬ・く【食ひ抜く】クヒ‥

〔他四〕

①食い破る。狂言、布施無経ふせないきょう「十疋の布施物の、あちらへはするりこちらへはずるりと通るほどに―・きましたを」

②最後まで食い続ける。

くい‐ぬら・す【食ひ濡らす】クヒ‥

〔他四〕

(→)「食い湿しめす」に同じ。源氏物語横笛「筍たかうなをつと握り持ちてしづくもよよと―・し給へば」

くい‐のき【食い退き】クヒ‥

(取引用語)利食りぐいして一時市場から手を引くこと。

くい‐の・く【食ひ退く】クヒ‥

〔自四〕

①食い終わってその座席から去る。

②食べることをやめる。十訓抄「五穀の類―・きて」

くい‐のこし【食い残し】クヒ‥

食いかけて一部分を残すこと。また、残したもの。水鏡「おのれは鷲の―ぞかし」

くい‐のば・す【食い延ばす】クヒ‥

〔他五〕

①食糧を絶やさないように、少しずつ食う。

②生活や企業経営をほそぼそと維持する。

ぐい‐のみ【ぐい飲み】

①あおむいてぐいと一息に飲むこと。

②大きく深い杯。

くい‐はぐれ【食い逸れ】クヒ‥

食いはぐれること。また、その人。食いっぱぐれ。「資格をもてば―がない」

くい‐はぐ・れる【食い逸れる】クヒ‥

〔自下一〕

①食べる時機にはずれる。食べそこなう。「昼食を―・れる」

②転じて、生活の道を失う。「どう転んでも―・れることはない」

くい‐はず・す【食い外す】クヒハヅス

〔他五〕

(→)「食いはぐれる」に同じ。

クイブイシェフ【Kuibyshev】

①(Valerian Vladimirovich Kuibyshev)ソ連の政治家。1927年共産党政治局員。経済問題を担当。(1888〜1935)

②サマーラの旧称。

くい‐ふ・す【食ひ伏す】クヒ‥

〔他下二〕

食いついて倒す。平家物語(延慶本)「憎しと思ふものを―・せて」

くい‐ぶち【食扶持】クヒ‥

①食料に当てる扶持米。食料にする分。

②食料を買うための金。食費。生活費。「―を家に入れる」

くい‐ぶん【食い分】クヒ‥

(→)食扶持くいぶちに同じ。浄瑠璃、大職冠「さても此の子は、―に仕合せな」

くい‐ほうだい【食い放題】クヒハウ‥

食べたいだけ存分に食べること。たべ放題。

ぐい‐まつ【ぐい松】

カラマツの近縁種。千島列島・サハリン・シベリア・中国東北部などの寒地に広く分布し、低木となることがある。材は土木材・器具材とし、樹皮はクラフト紙の原料。カラフトマツ。シコタンマツ。

くい‐まわ・す【食ひ回す】クヒマハス

〔他四〕

一つの食器にある物を少しずつ食べて次々へ回す。

くい‐まわ・る【食い回る】クヒマハル

〔自五〕

場所をかえて食ってまわりあるく。食い歩く。

くい‐も・つ【食ひ持つ】クヒ‥

〔他四〕

くわえもつ。くわえる。万葉集10「青柳の枝―・ちて鶯鳴くも」

くい‐もの【食い物】クヒ‥

①食うべきもの。しょくもつ。竹取物語「ある時はかてつきて草の根を―としき」

②転じて、利益を得るために欺いて利用するもの。「他人を―にする」

⇒くいもの‐むずかり【食い物むづかり】

くいもの‐むずかり【食い物むづかり】クヒ‥ムヅカリ

食物について苦情をいいたてること。宇津保物語国譲中「あな心憂や、―を」

⇒くい‐もの【食い物】

くい‐やぶ・る【食い破る】クヒ‥

〔他五〕

食いついて破る。かみやぶる。

くい‐ようじょう【食い養生】クヒヤウジヤウ

食べ物に注意し、栄養になるものを食べて養生すること。しょくようじょう。

くい‐より【食い寄り】クヒ‥

葬式の時などに食事のもてなしをあてにして集まってくること。鶉衣「風雅に、―の他人むきを離れ」。「親しんは泣き寄り、他人は―」

くいら【鳩夷羅】

〔仏〕(→)「くきら(拘耆羅)」に同じ。

クイリヌス【Quirinus】

ローマ神話の神。ジュピター・マースとともにローマ国家の3主神を形成。その属性は明確でなく、しばしばロムルスと同一視される。

くい‐りょう【食い料】クヒレウ

①食物とする材料。たべもの。

②食費。くいぶち。

く・いる【悔いる】

〔他上一〕[文]く・ゆ(上二)

自分のしたことについて、そんなことをすべきでなかったと思う。後悔する。万葉集3「立ちてゐて後に―・ゆともしるしあらめやも」。源氏物語帚木「思ひくまなかりけむと―・ゆる心のみまさりて」。「前非を―・いる」

グイロ【güiro スペイン】

⇒ギロ

くい‐わかれ【食い別れ】クヒ‥

死者と離別のための食事。

くい‐わ・ける【食い分ける】クヒ‥

〔他下一〕

食べて違いを知る。

くい‐わらじ【杙草鞋】クヒワラヂ

杙の先端にはめる尖った金属製のカバー。堅固な地盤に杙を打つ時、杙を入りやすくし、また杙の先端を保護する。くいぐつ。

くい‐わ・る【食ひ割る】クヒ‥

〔他四〕

食いついて割る。かみ割る。

く‐いん【九院】‥ヰン

延暦寺の主な九つの堂塔、すなわち一乗止観院・定心院・総持院・四王院・戒壇院・八部院・山王院・西塔院・浄土院。

く‐いん【庫院】‥ヰン

禅寺の寺務所、また厨房。仏殿の斜め前方、僧堂と相対して建てる。庫堂。庫裏。

クインケ‐ふしゅ【クインケ浮腫】

(ドイツの医師H. I. Quincke1842〜1922が記載)血管運動神経の興奮のため毛細血管透過性が亢進し、局所的な浮腫を来す疾患。突発的に起こり、2〜3日で消退。顔面とくに眼瞼・口唇や咽頭・喉頭・四肢に生じやすく若年者に多い。一種のアレルギー反応で蕁麻疹じんましんの深在型。血管神経性浮腫。

クインズランド【Queensland】

オーストラリア北東部の州。鉱物資源に富み、牧畜・サトウキビ栽培が盛ん。州都ブリスベーン。

クインティリアヌス【Marcus Fabius Quintilianus】

ローマの修辞学者・教育家。ルネサンス時代の教育研究に多大の影響を与えた。(35頃〜100頃)

クインテット【quintet(te) イギリス・quintetto イタリア】

①五重奏。五重唱。

②五重奏曲。五重唱曲。

③五重奏団。五重唱団。

くう【功】

てがら。功績。万葉集16「―に申さば五位の冠かがふり」→こう(功)

くう【空】

①そら。地面から上のなにも無い所。「―を切る」「―を掴む」

②〔仏〕(梵語śūnya)もろもろの事物は縁起によって成り立っており、永遠不変の固定的実体がないということ。特に般若経典や中観派によって主張され、大乗仏教の根本真理とされる。「色即是―」↔有う。

③仏教で、五大の一つ。

④航空に関すること。「―輸」「―撮」

く‐う【区宇】

①区域。

②宇内うだい。天下。

く・う【食う・喰う】クフ

〔他五〕

①食物を口に入れ、かんでのみこむ。食べる。古くは、薬などを飲みこむのにもいう。伊勢物語「木のかげにおりゐてかれいひ―・ひけり」。大鏡三条「その薬―・ひたる人は、かく目をなむ病む」。「昼飯を―・う」

②生活する。くらしをたてる。浄瑠璃、今宮の心中「在所の婿と申すも―・ひかねぬ身代」。「親子四人が―・うに困る」

③くわえる。ついばむ。万葉集10「春がすみ流るるなへに青柳の枝―・ひもちて鶯鳴くも」

④くいつく。かみつく。かむ。また、蚊などが刺す。源氏物語帚木「および一つをひきよせて―・ひて侍りしを」。「蚊に―・われる」

⑤しっかりかみあわせる。くいついて離さない。軽口露がはなし「さてもよく―・ふ毛抜ぢや」。「敵に―・いさがる」

⑥傷つける。金葉和歌集雑「和泉式部が賀茂にまゐりけるに、わらうづに足を―・はれて紙をまきたりけるをみて」

⑦(好ましくないことを)身に受ける。こうむる。浄瑠璃、津国女夫池「兄弟のさしあひ―・うたとて」。「小言を―・う」「不意を―・う」

⑧うっかり信じこむ。だまされる。傾城禁短気「血判して配らるるときいたが、今の世ではなかなか―・ふまいことと存ずる」。「まんまと一杯―・った」

⑨(相手を飲みこむ意)こばかにして存在を認めない。「人を―・ったやり方だ」

⑩他の領分を侵す。くい入る。「相手の縄張りを―・う」

⑪スポーツなどで強い相手を負かす。また、演技などで共演者などを圧倒する。「優勝候補のA校を―・う」「子役に―・われる」

⑫金・時間などを消費する。ついやす。「時間を―・う仕事」「ガソリンを―・う車」

⑬(「としを―・う」の形で)かなりの年齢になる。「いたずらに年を―・うばかりで恥かしい」

⑭(演劇用語)上演脚本の一部を省略する。カットする。「大切おおぎりの一幕を―・う」

⇒食い足りない

⇒食うか食われるか

⇒食うや食わず

⇒食ってかかる

く・う【構ふ】クフ

〔他四〕

鳥が巣をつくる。竹取物語「燕つばくらめの巣―・ひたらば告げよ」

く・う【蹴う】

〔他下二〕

(古くワ行、後にヤ行にも活用)「蹴ける」の古形。神代紀上「―・ゑ散はららかす」

ぐう

じゃんけんの時、手を握って出すこと。石。「―、ちょき、ぱあ」

ぐう

①空腹時に腹の中のガスが移動してたてる音。「―とお腹が鳴る」

②押さえつけられて苦しい時に発する声。

⇒ぐうの音も出ない

ぐう【宮】

(慣用音)

①みや。御殿。

②神社。「八幡―」

③后妃などの敬称。「皇后―」

→きゅう(宮)

ぐう【偶】

①ならぶこと。対ついになること。たぐい。つれあい。

②2で割りきれること。丁ちょう。↔奇

ぐう【寓】

自分の住居をへりくだっていう語。「鈴木―」

ぐう【隅】

大隅国おおすみのくにの略。

グー

(goodから)良いさま。素敵なさま。「―な味」

くう‐い【空位】‥ヰ

①国王などの地位があいている状態。

②名ばかりで実じつのない位。

③人のいない座席。空席。太平記13「かの慈童君の―を過ぎけるが、誤つて帝の御枕の上をぞ越えける」

くう‐い【空尉】‥ヰ

航空自衛官の階級の一つ。一・二・三等がある。空佐と准空尉との間。

ぐう‐い【寓意】

他の物事にかこつけて、それとなくある意味をほのめかすこと。寓喩。「―を読みとる」

⇒ぐうい‐しょうせつ【寓意小説】

くう‐いき【空域】‥ヰキ

空中の一定の区域。航空機が飛行できる空域は、平面的な広がりと高度によって規定される。

ぐうい‐しょうせつ【寓意小説】‥セウ‥

意見や教訓を物語に託した小説。

⇒ぐう‐い【寓意】

クヴィッデ【Ludwig Quidde】

ドイツの歴史家・政治家。ワイマール共和国期の平和運動の指導者。ノーベル賞。(1858〜1941)

ぐう‐いん【偶因】

物事の根本の原因ではなく、たまたまその物事の発生をもたらした要因。

⇒ぐういん‐ろん【偶因論】

ぐういん‐ろん【偶因論】

(→)機会原因論に同じ。

⇒ぐう‐いん【偶因】

くう‐う【空有】

〔仏〕一切存在が固定的実体をもたないとする立場(空)と、空ではあっても現象としては実在すると見る立場(有)。

くう‐うん【空運】

航空機で貨物・旅客を運ぶこと。

ぐう‐えい【偶詠】

ふと心に浮かんだままを詩歌に作ること。また、その詩歌。

クウェート【Kuwait】

ペルシア湾奥に位置する立憲君主国。イギリス保護領から1961年独立。世界屈指の石油産出国。住民はアラブ人のイスラム教徒。面積1万8千平方キロメートル。人口239万(2004)。首都クウェート。→西アジア(図)

くう‐おう【空押】‥アフ

内容を吟味せずに承認の印を押すこと。

くう‐おく【空屋】‥ヲク

人の住んでいない家。あきや。

くう‐かい【空界】

〔仏〕

①六界の一つ。無辺の虚空。空間。

②何物も存在しない世界。「―無物」

くうかい【空海】

平安初期の僧。日本真言宗の開祖。讃岐の人。灌頂号は遍照金剛。初め大学で学び、のち仏門に入り四国で修行、804年(延暦23)入唐して恵果けいかに学び、806年(大同1)帰朝。京都の東寺・高野山金剛峯寺の経営に努めたほか、宮中真言院や後七日御修法の設営によって真言密教を国家仏教として定着させた。また、身分を問わない学校として綜芸種智院しゅげいしゅちいんを設立。詩文に長じ、また三筆の一人。著「三教指帰」「性霊集」「文鏡秘府論」「十住心論」「篆隷万象名義」など。諡号しごうは弘法大師。(774〜835)

→著作:『三教指帰』

→著作:『十住心論』

→作品:『性霊集』

くう‐かい【空階】

人けのない階段。こうかい。

ぐう‐かく【隅角】

すみ。かど。

⇒くいな‐ぶえ【水鶏笛】

くいな‐ぶえ【水鶏笛】クヒナ‥

クイナをさそい出すために吹く囮おとりの笛。

⇒くいな【水鶏・秧鶏】

くい‐にげ【食い逃げ】クヒ‥

飲食して代金を払わずに逃げること。また、その人。

くい‐ぬ・く【食ひ抜く】クヒ‥

〔他四〕

①食い破る。狂言、布施無経ふせないきょう「十疋の布施物の、あちらへはするりこちらへはずるりと通るほどに―・きましたを」

②最後まで食い続ける。

くい‐ぬら・す【食ひ濡らす】クヒ‥

〔他四〕

(→)「食い湿しめす」に同じ。源氏物語横笛「筍たかうなをつと握り持ちてしづくもよよと―・し給へば」

くい‐のき【食い退き】クヒ‥

(取引用語)利食りぐいして一時市場から手を引くこと。

くい‐の・く【食ひ退く】クヒ‥

〔自四〕

①食い終わってその座席から去る。

②食べることをやめる。十訓抄「五穀の類―・きて」

くい‐のこし【食い残し】クヒ‥

食いかけて一部分を残すこと。また、残したもの。水鏡「おのれは鷲の―ぞかし」

くい‐のば・す【食い延ばす】クヒ‥

〔他五〕

①食糧を絶やさないように、少しずつ食う。

②生活や企業経営をほそぼそと維持する。

ぐい‐のみ【ぐい飲み】

①あおむいてぐいと一息に飲むこと。

②大きく深い杯。

くい‐はぐれ【食い逸れ】クヒ‥

食いはぐれること。また、その人。食いっぱぐれ。「資格をもてば―がない」

くい‐はぐ・れる【食い逸れる】クヒ‥

〔自下一〕

①食べる時機にはずれる。食べそこなう。「昼食を―・れる」

②転じて、生活の道を失う。「どう転んでも―・れることはない」

くい‐はず・す【食い外す】クヒハヅス

〔他五〕

(→)「食いはぐれる」に同じ。

クイブイシェフ【Kuibyshev】

①(Valerian Vladimirovich Kuibyshev)ソ連の政治家。1927年共産党政治局員。経済問題を担当。(1888〜1935)

②サマーラの旧称。

くい‐ふ・す【食ひ伏す】クヒ‥

〔他下二〕

食いついて倒す。平家物語(延慶本)「憎しと思ふものを―・せて」

くい‐ぶち【食扶持】クヒ‥

①食料に当てる扶持米。食料にする分。

②食料を買うための金。食費。生活費。「―を家に入れる」

くい‐ぶん【食い分】クヒ‥

(→)食扶持くいぶちに同じ。浄瑠璃、大職冠「さても此の子は、―に仕合せな」

くい‐ほうだい【食い放題】クヒハウ‥

食べたいだけ存分に食べること。たべ放題。

ぐい‐まつ【ぐい松】

カラマツの近縁種。千島列島・サハリン・シベリア・中国東北部などの寒地に広く分布し、低木となることがある。材は土木材・器具材とし、樹皮はクラフト紙の原料。カラフトマツ。シコタンマツ。

くい‐まわ・す【食ひ回す】クヒマハス

〔他四〕

一つの食器にある物を少しずつ食べて次々へ回す。

くい‐まわ・る【食い回る】クヒマハル

〔自五〕

場所をかえて食ってまわりあるく。食い歩く。

くい‐も・つ【食ひ持つ】クヒ‥

〔他四〕

くわえもつ。くわえる。万葉集10「青柳の枝―・ちて鶯鳴くも」

くい‐もの【食い物】クヒ‥

①食うべきもの。しょくもつ。竹取物語「ある時はかてつきて草の根を―としき」

②転じて、利益を得るために欺いて利用するもの。「他人を―にする」

⇒くいもの‐むずかり【食い物むづかり】

くいもの‐むずかり【食い物むづかり】クヒ‥ムヅカリ

食物について苦情をいいたてること。宇津保物語国譲中「あな心憂や、―を」

⇒くい‐もの【食い物】

くい‐やぶ・る【食い破る】クヒ‥

〔他五〕

食いついて破る。かみやぶる。

くい‐ようじょう【食い養生】クヒヤウジヤウ

食べ物に注意し、栄養になるものを食べて養生すること。しょくようじょう。

くい‐より【食い寄り】クヒ‥

葬式の時などに食事のもてなしをあてにして集まってくること。鶉衣「風雅に、―の他人むきを離れ」。「親しんは泣き寄り、他人は―」

くいら【鳩夷羅】

〔仏〕(→)「くきら(拘耆羅)」に同じ。

クイリヌス【Quirinus】

ローマ神話の神。ジュピター・マースとともにローマ国家の3主神を形成。その属性は明確でなく、しばしばロムルスと同一視される。

くい‐りょう【食い料】クヒレウ

①食物とする材料。たべもの。

②食費。くいぶち。

く・いる【悔いる】

〔他上一〕[文]く・ゆ(上二)

自分のしたことについて、そんなことをすべきでなかったと思う。後悔する。万葉集3「立ちてゐて後に―・ゆともしるしあらめやも」。源氏物語帚木「思ひくまなかりけむと―・ゆる心のみまさりて」。「前非を―・いる」

グイロ【güiro スペイン】

⇒ギロ

くい‐わかれ【食い別れ】クヒ‥

死者と離別のための食事。

くい‐わ・ける【食い分ける】クヒ‥

〔他下一〕

食べて違いを知る。

くい‐わらじ【杙草鞋】クヒワラヂ

杙の先端にはめる尖った金属製のカバー。堅固な地盤に杙を打つ時、杙を入りやすくし、また杙の先端を保護する。くいぐつ。

くい‐わ・る【食ひ割る】クヒ‥

〔他四〕

食いついて割る。かみ割る。

く‐いん【九院】‥ヰン

延暦寺の主な九つの堂塔、すなわち一乗止観院・定心院・総持院・四王院・戒壇院・八部院・山王院・西塔院・浄土院。

く‐いん【庫院】‥ヰン

禅寺の寺務所、また厨房。仏殿の斜め前方、僧堂と相対して建てる。庫堂。庫裏。

クインケ‐ふしゅ【クインケ浮腫】

(ドイツの医師H. I. Quincke1842〜1922が記載)血管運動神経の興奮のため毛細血管透過性が亢進し、局所的な浮腫を来す疾患。突発的に起こり、2〜3日で消退。顔面とくに眼瞼・口唇や咽頭・喉頭・四肢に生じやすく若年者に多い。一種のアレルギー反応で蕁麻疹じんましんの深在型。血管神経性浮腫。

クインズランド【Queensland】

オーストラリア北東部の州。鉱物資源に富み、牧畜・サトウキビ栽培が盛ん。州都ブリスベーン。

クインティリアヌス【Marcus Fabius Quintilianus】

ローマの修辞学者・教育家。ルネサンス時代の教育研究に多大の影響を与えた。(35頃〜100頃)

クインテット【quintet(te) イギリス・quintetto イタリア】

①五重奏。五重唱。

②五重奏曲。五重唱曲。

③五重奏団。五重唱団。

くう【功】

てがら。功績。万葉集16「―に申さば五位の冠かがふり」→こう(功)

くう【空】

①そら。地面から上のなにも無い所。「―を切る」「―を掴む」

②〔仏〕(梵語śūnya)もろもろの事物は縁起によって成り立っており、永遠不変の固定的実体がないということ。特に般若経典や中観派によって主張され、大乗仏教の根本真理とされる。「色即是―」↔有う。

③仏教で、五大の一つ。

④航空に関すること。「―輸」「―撮」

く‐う【区宇】

①区域。

②宇内うだい。天下。

く・う【食う・喰う】クフ

〔他五〕

①食物を口に入れ、かんでのみこむ。食べる。古くは、薬などを飲みこむのにもいう。伊勢物語「木のかげにおりゐてかれいひ―・ひけり」。大鏡三条「その薬―・ひたる人は、かく目をなむ病む」。「昼飯を―・う」

②生活する。くらしをたてる。浄瑠璃、今宮の心中「在所の婿と申すも―・ひかねぬ身代」。「親子四人が―・うに困る」

③くわえる。ついばむ。万葉集10「春がすみ流るるなへに青柳の枝―・ひもちて鶯鳴くも」

④くいつく。かみつく。かむ。また、蚊などが刺す。源氏物語帚木「および一つをひきよせて―・ひて侍りしを」。「蚊に―・われる」

⑤しっかりかみあわせる。くいついて離さない。軽口露がはなし「さてもよく―・ふ毛抜ぢや」。「敵に―・いさがる」

⑥傷つける。金葉和歌集雑「和泉式部が賀茂にまゐりけるに、わらうづに足を―・はれて紙をまきたりけるをみて」

⑦(好ましくないことを)身に受ける。こうむる。浄瑠璃、津国女夫池「兄弟のさしあひ―・うたとて」。「小言を―・う」「不意を―・う」

⑧うっかり信じこむ。だまされる。傾城禁短気「血判して配らるるときいたが、今の世ではなかなか―・ふまいことと存ずる」。「まんまと一杯―・った」

⑨(相手を飲みこむ意)こばかにして存在を認めない。「人を―・ったやり方だ」

⑩他の領分を侵す。くい入る。「相手の縄張りを―・う」

⑪スポーツなどで強い相手を負かす。また、演技などで共演者などを圧倒する。「優勝候補のA校を―・う」「子役に―・われる」

⑫金・時間などを消費する。ついやす。「時間を―・う仕事」「ガソリンを―・う車」

⑬(「としを―・う」の形で)かなりの年齢になる。「いたずらに年を―・うばかりで恥かしい」

⑭(演劇用語)上演脚本の一部を省略する。カットする。「大切おおぎりの一幕を―・う」

⇒食い足りない

⇒食うか食われるか

⇒食うや食わず

⇒食ってかかる

く・う【構ふ】クフ

〔他四〕

鳥が巣をつくる。竹取物語「燕つばくらめの巣―・ひたらば告げよ」

く・う【蹴う】

〔他下二〕

(古くワ行、後にヤ行にも活用)「蹴ける」の古形。神代紀上「―・ゑ散はららかす」

ぐう

じゃんけんの時、手を握って出すこと。石。「―、ちょき、ぱあ」

ぐう

①空腹時に腹の中のガスが移動してたてる音。「―とお腹が鳴る」

②押さえつけられて苦しい時に発する声。

⇒ぐうの音も出ない

ぐう【宮】

(慣用音)

①みや。御殿。

②神社。「八幡―」

③后妃などの敬称。「皇后―」

→きゅう(宮)

ぐう【偶】

①ならぶこと。対ついになること。たぐい。つれあい。

②2で割りきれること。丁ちょう。↔奇

ぐう【寓】

自分の住居をへりくだっていう語。「鈴木―」

ぐう【隅】

大隅国おおすみのくにの略。

グー

(goodから)良いさま。素敵なさま。「―な味」

くう‐い【空位】‥ヰ

①国王などの地位があいている状態。

②名ばかりで実じつのない位。

③人のいない座席。空席。太平記13「かの慈童君の―を過ぎけるが、誤つて帝の御枕の上をぞ越えける」

くう‐い【空尉】‥ヰ

航空自衛官の階級の一つ。一・二・三等がある。空佐と准空尉との間。

ぐう‐い【寓意】

他の物事にかこつけて、それとなくある意味をほのめかすこと。寓喩。「―を読みとる」

⇒ぐうい‐しょうせつ【寓意小説】

くう‐いき【空域】‥ヰキ

空中の一定の区域。航空機が飛行できる空域は、平面的な広がりと高度によって規定される。

ぐうい‐しょうせつ【寓意小説】‥セウ‥

意見や教訓を物語に託した小説。

⇒ぐう‐い【寓意】

クヴィッデ【Ludwig Quidde】

ドイツの歴史家・政治家。ワイマール共和国期の平和運動の指導者。ノーベル賞。(1858〜1941)

ぐう‐いん【偶因】

物事の根本の原因ではなく、たまたまその物事の発生をもたらした要因。

⇒ぐういん‐ろん【偶因論】

ぐういん‐ろん【偶因論】

(→)機会原因論に同じ。

⇒ぐう‐いん【偶因】

くう‐う【空有】

〔仏〕一切存在が固定的実体をもたないとする立場(空)と、空ではあっても現象としては実在すると見る立場(有)。

くう‐うん【空運】

航空機で貨物・旅客を運ぶこと。

ぐう‐えい【偶詠】

ふと心に浮かんだままを詩歌に作ること。また、その詩歌。

クウェート【Kuwait】

ペルシア湾奥に位置する立憲君主国。イギリス保護領から1961年独立。世界屈指の石油産出国。住民はアラブ人のイスラム教徒。面積1万8千平方キロメートル。人口239万(2004)。首都クウェート。→西アジア(図)

くう‐おう【空押】‥アフ

内容を吟味せずに承認の印を押すこと。

くう‐おく【空屋】‥ヲク

人の住んでいない家。あきや。

くう‐かい【空界】

〔仏〕

①六界の一つ。無辺の虚空。空間。

②何物も存在しない世界。「―無物」

くうかい【空海】

平安初期の僧。日本真言宗の開祖。讃岐の人。灌頂号は遍照金剛。初め大学で学び、のち仏門に入り四国で修行、804年(延暦23)入唐して恵果けいかに学び、806年(大同1)帰朝。京都の東寺・高野山金剛峯寺の経営に努めたほか、宮中真言院や後七日御修法の設営によって真言密教を国家仏教として定着させた。また、身分を問わない学校として綜芸種智院しゅげいしゅちいんを設立。詩文に長じ、また三筆の一人。著「三教指帰」「性霊集」「文鏡秘府論」「十住心論」「篆隷万象名義」など。諡号しごうは弘法大師。(774〜835)

→著作:『三教指帰』

→著作:『十住心論』

→作品:『性霊集』

くう‐かい【空階】

人けのない階段。こうかい。

ぐう‐かく【隅角】

すみ。かど。

くい‐ちがい【食い違い】クヒチガヒ🔗⭐🔉

くい‐ちがい【食い違い】クヒチガヒ

①くいちがうこと。ゆきちがい。「意見の―」

②互い違いに築いた城門の土手。

⇒くいちがい‐じく‐はぐるま【食い違い軸歯車】

くいちがい‐じく‐はぐるま【食い違い軸歯車】クヒチガヒヂク‥🔗⭐🔉

くいちがい‐じく‐はぐるま【食い違い軸歯車】クヒチガヒヂク‥

平行でなく、かつ交わらない2軸の間に回転を伝える歯車。

⇒くい‐ちがい【食い違い】

くい‐ちが・う【食い違う】クヒチガフ🔗⭐🔉

くい‐ちが・う【食い違う】クヒチガフ

〔自五〕

(歯がうまくかみ合わない意から)物事がゆきちがう。齟齬そごする。「主張が大きく―・う」

くい‐ちぎ・る【食い千切る】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐ちぎ・る【食い千切る】クヒ‥

〔他五〕

かんでたちきる。かみ切る。「犬が縄を―・る」

くい‐ちら・す【食い散らす】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐ちら・す【食い散らす】クヒ‥

〔他五〕

①食っているものをこぼし散らす。

②あちらこちらのものを少しずつ食う。転じて、さまざまの物事に少しだけ手を付け、やりとげないままにする。

くい‐つ・く【食い付く】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐つ・く【食い付く】クヒ‥

〔自五〕

①かみつく。くらいつく。徒然草「狐三つ飛びかかりて―・きければ」

②かたくとりついて離れない。しがみつく。好色五人女4「お七うらみて…と、首筋に―・きける」

③(魚が餌に食いつくところから)喜んでとびつく。「もうけ話に―・く」

④しつこく文句を言う。「上役に―・く」

くい‐つく・す【食い尽くす】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐つく・す【食い尽くす】クヒ‥

〔他五〕

あるだけ全部食ってしまう。

くい‐つな・ぐ【食いつなぐ】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐つな・ぐ【食いつなぐ】クヒ‥

〔自五〕

①少ない食糧を小出しにして食べて命を長らえる。

②かろうじて生活を保つ。食いのばす。

くいっ‐ぱぐれ【食いっ逸れ】クヒ‥🔗⭐🔉

くいっ‐ぱぐれ【食いっ逸れ】クヒ‥

「くいはぐれ」を強めていう語。

くい‐つぶ・す【食い潰す】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐つぶ・す【食い潰す】クヒ‥

〔他五〕

①かんでつぶす。蜻蛉日記上「―・しつべき心ちこそすれ」

②遊び暮らして財産をなくす。誹風柳多留初「―・す奴に限つて歯をみがき」。「遺産を―・す」

くい‐つ・める【食い詰める】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐つ・める【食い詰める】クヒ‥

〔他下一〕[文]くひつ・む(下二)

①食いしばる。かみしめる。十訓抄「いみじく腹あしくて、いつとなく歯を―・めて怒りておはしけるには」

②(自動詞的に)不義理・悪事などをして生計の道を断たれ、暮しに困る。「―・め者」

くい‐て【食い手】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐て【食い手】クヒ‥

食べる人。また、よく食べる人。

くい‐で【食い出】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐で【食い出】クヒ‥

確かに食ったと思えるほどの分量。食いごたえ。「―がある」

くい‐どうらく【食い道楽】クヒダウ‥🔗⭐🔉

くい‐どうらく【食い道楽】クヒダウ‥

うまい物や珍しい物を賞味する道楽。また、その道楽を持つ人。

くい‐どく【食い得】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐どく【食い得】クヒ‥

食えば食っただけ得となること。

くい‐どころ【食い所】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐どころ【食い所】クヒ‥

食べるのに適した部分、または時期。蒙求抄4「くへば骨ばかりで―がないぞ」

くい‐と・める【食い止める】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐と・める【食い止める】クヒ‥

〔他下一〕[文]くひと・む(下二)

被害が及ぶのを防ぎとめる。それ以上進まないようにさえぎりとめる。「延焼を―・める」

くい‐にげ【食い逃げ】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐にげ【食い逃げ】クヒ‥

飲食して代金を払わずに逃げること。また、その人。

くい‐のき【食い退き】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐のき【食い退き】クヒ‥

(取引用語)利食りぐいして一時市場から手を引くこと。

くい‐のこし【食い残し】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐のこし【食い残し】クヒ‥

食いかけて一部分を残すこと。また、残したもの。水鏡「おのれは鷲の―ぞかし」

くい‐のば・す【食い延ばす】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐のば・す【食い延ばす】クヒ‥

〔他五〕

①食糧を絶やさないように、少しずつ食う。

②生活や企業経営をほそぼそと維持する。

くい‐はぐれ【食い逸れ】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐はぐれ【食い逸れ】クヒ‥

食いはぐれること。また、その人。食いっぱぐれ。「資格をもてば―がない」

くい‐はぐ・れる【食い逸れる】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐はぐ・れる【食い逸れる】クヒ‥

〔自下一〕

①食べる時機にはずれる。食べそこなう。「昼食を―・れる」

②転じて、生活の道を失う。「どう転んでも―・れることはない」

くい‐はず・す【食い外す】クヒハヅス🔗⭐🔉

くい‐はず・す【食い外す】クヒハヅス

〔他五〕

(→)「食いはぐれる」に同じ。

くい‐ぶん【食い分】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐ぶん【食い分】クヒ‥

(→)食扶持くいぶちに同じ。浄瑠璃、大職冠「さても此の子は、―に仕合せな」

くい‐ほうだい【食い放題】クヒハウ‥🔗⭐🔉

くい‐ほうだい【食い放題】クヒハウ‥

食べたいだけ存分に食べること。たべ放題。

くい‐まわ・す【食ひ回す】クヒマハス🔗⭐🔉

くい‐まわ・す【食ひ回す】クヒマハス

〔他四〕

一つの食器にある物を少しずつ食べて次々へ回す。

くい‐まわ・る【食い回る】クヒマハル🔗⭐🔉

くい‐まわ・る【食い回る】クヒマハル

〔自五〕

場所をかえて食ってまわりあるく。食い歩く。

くい‐もの【食い物】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐もの【食い物】クヒ‥

①食うべきもの。しょくもつ。竹取物語「ある時はかてつきて草の根を―としき」

②転じて、利益を得るために欺いて利用するもの。「他人を―にする」

⇒くいもの‐むずかり【食い物むづかり】

くいもの‐むずかり【食い物むづかり】クヒ‥ムヅカリ🔗⭐🔉

くいもの‐むずかり【食い物むづかり】クヒ‥ムヅカリ

食物について苦情をいいたてること。宇津保物語国譲中「あな心憂や、―を」

⇒くい‐もの【食い物】

くい‐やぶ・る【食い破る】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐やぶ・る【食い破る】クヒ‥

〔他五〕

食いついて破る。かみやぶる。

くい‐ようじょう【食い養生】クヒヤウジヤウ🔗⭐🔉

くい‐ようじょう【食い養生】クヒヤウジヤウ

食べ物に注意し、栄養になるものを食べて養生すること。しょくようじょう。

くい‐より【食い寄り】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐より【食い寄り】クヒ‥

葬式の時などに食事のもてなしをあてにして集まってくること。鶉衣「風雅に、―の他人むきを離れ」。「親しんは泣き寄り、他人は―」

くい‐りょう【食い料】クヒレウ🔗⭐🔉

くい‐りょう【食い料】クヒレウ

①食物とする材料。たべもの。

②食費。くいぶち。

くい‐わかれ【食い別れ】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐わかれ【食い別れ】クヒ‥

死者と離別のための食事。

くい‐わ・ける【食い分ける】クヒ‥🔗⭐🔉

くい‐わ・ける【食い分ける】クヒ‥

〔他下一〕

食べて違いを知る。

く・う【食う・喰う】クフ🔗⭐🔉

く・う【食う・喰う】クフ

〔他五〕

①食物を口に入れ、かんでのみこむ。食べる。古くは、薬などを飲みこむのにもいう。伊勢物語「木のかげにおりゐてかれいひ―・ひけり」。大鏡三条「その薬―・ひたる人は、かく目をなむ病む」。「昼飯を―・う」

②生活する。くらしをたてる。浄瑠璃、今宮の心中「在所の婿と申すも―・ひかねぬ身代」。「親子四人が―・うに困る」

③くわえる。ついばむ。万葉集10「春がすみ流るるなへに青柳の枝―・ひもちて鶯鳴くも」

④くいつく。かみつく。かむ。また、蚊などが刺す。源氏物語帚木「および一つをひきよせて―・ひて侍りしを」。「蚊に―・われる」

⑤しっかりかみあわせる。くいついて離さない。軽口露がはなし「さてもよく―・ふ毛抜ぢや」。「敵に―・いさがる」

⑥傷つける。金葉和歌集雑「和泉式部が賀茂にまゐりけるに、わらうづに足を―・はれて紙をまきたりけるをみて」

⑦(好ましくないことを)身に受ける。こうむる。浄瑠璃、津国女夫池「兄弟のさしあひ―・うたとて」。「小言を―・う」「不意を―・う」

⑧うっかり信じこむ。だまされる。傾城禁短気「血判して配らるるときいたが、今の世ではなかなか―・ふまいことと存ずる」。「まんまと一杯―・った」

⑨(相手を飲みこむ意)こばかにして存在を認めない。「人を―・ったやり方だ」

⑩他の領分を侵す。くい入る。「相手の縄張りを―・う」

⑪スポーツなどで強い相手を負かす。また、演技などで共演者などを圧倒する。「優勝候補のA校を―・う」「子役に―・われる」

⑫金・時間などを消費する。ついやす。「時間を―・う仕事」「ガソリンを―・う車」

⑬(「としを―・う」の形で)かなりの年齢になる。「いたずらに年を―・うばかりで恥かしい」

⑭(演劇用語)上演脚本の一部を省略する。カットする。「大切おおぎりの一幕を―・う」

⇒食い足りない

⇒食うか食われるか

⇒食うや食わず

⇒食ってかかる

○食うか食われるかくうかくわれるか🔗⭐🔉

○食うか食われるかくうかくわれるか

相手を倒すか相手に倒されるか。命がけの争いにいう。

⇒く・う【食う・喰う】

くう‐かぶ【空株】

(取引用語)空売買において、実際に授受されずに取引される株。からかぶ。↔正株しょうかぶ↔現株

くう‐かん【空間】

①物体が存在しない、相当に広がりのある部分。あいている所。「屋根裏の―を利用する」

②(space)

㋐〔哲〕時間と共に物質界を成立させる基本形式。アリストテレスなどの古代的概念としては、個々の物が占有する場所(トポス)。ニュートンは空間を物体とは独立に存在する実体とみなしたが、ライプニッツは物体間の関係にすぎないとした。カントはニュートン流の概念を採用したが、空間と時間は認識の主観的形式であるとした。→時間。

㋑〔数〕一つの定まった集合について、それを構成する要素や部分集合などを考察する場合に、はじめの集合を空間という。n次元空間・リーマン空間・線形空間・関数空間などの類。

㋒〔理〕自然現象の生起する場所。古典力学では、空間を物質の存在から独立した空虚な容器すなわち3次元ユークリッド空間と考えたが、相対性理論では、空間は時間と不可分であり、物質の存在の仕方により変化するものであることが示され、4次元リーマン空間が導入された。→時空世界。

⇒くうかん‐きょくせん【空間曲線】

⇒くうかん‐ぐん【空間群】

⇒くうかん‐げいじゅつ【空間芸術】

⇒くうかん‐こうし【空間格子】

⇒くうかん‐ずけい【空間図形】

⇒くうかん‐ちかく【空間知覚】

⇒くうかん‐てき【空間的】

⇒くうかん‐はんてん【空間反転】

くう‐がん【空観】‥グワン

〔仏〕現象の背後に固定的な実在はないと観察すること。三観の一つ。

ぐう‐かん【偶感】

おりおりにふと思い浮かんだ感想。

くうかん‐きょくせん【空間曲線】

3次元空間中の曲線。平面曲線に対して、一般に同一平面内に含まれない曲線を指す。→曲線。

⇒くう‐かん【空間】

くうかん‐ぐん【空間群】

与えられた空間図形を変えない対称移動は有限群をなす。このような群、またはそれに3個の独立な平行移動を加えて得られる群を空間群という。異なる空間群は230個あることが知られており、空間群を指定することにより、空間格子あるいは結晶が分類される。

⇒くう‐かん【空間】

くうかん‐げいじゅつ【空間芸術】

物質的素材を用いて一定の空間に形象をつくる芸術。絵画・彫刻・建築など。造形芸術。視覚芸術。↔時間芸術。

⇒くう‐かん【空間】

くうかん‐こうし【空間格子】‥カウ‥

結晶では原子・イオン・分子などの構造単位が3次元的に規則正しく繰り返されているので、各構造単位を点で置き換えて幾何学的に理想化すると、空間に点が周期的に配列した網目状の格子ができる。これを空間格子といい、各点を格子点という。空間格子の最小の繰り返し単位となる平行六面体を単位格子または単位胞と呼ぶ。

⇒くう‐かん【空間】

ぐう‐かんすう【偶関数】‥クワン‥

変数xの符号を変えても変わらない関数。すなわちf(x)=f(−x)である関数。y=x2の類。↔奇関数

くうかん‐ずけい【空間図形】‥ヅ‥

(→)立体図形に同じ。

⇒くう‐かん【空間】

くうかん‐ち【空閑地】

①あきち。空地。

②荘園制下の免租地。

③まだ農耕をしていない農耕可能な土地。

くうかん‐ちかく【空間知覚】

〔心〕空間または拡がりを視覚・聴覚・触覚・運動感覚などの感覚系を通して知覚すること。方向・位置・大小・形状・奥行・距離の諸側面が含まれる。

⇒くう‐かん【空間】

くうかん‐てき【空間的】

空間に関するさま。「―な広がりに欠ける」

⇒くう‐かん【空間】

くうかん‐はんてん【空間反転】

〔理〕空間の座標系を右手系から左手系にかえる変換。多くの物理系はこの変換で性質が不変。→パリティー2

⇒くう‐かん【空間】

くう‐き【空気】

①(air)地球を包んでいる無色透明の気体。地上から高度80キロメートルまでの水蒸気を除いた組成はほぼ一定で、体積比で酸素20.93、窒素78.10、アルゴン0.93、二酸化炭素0.03のほかに、ネオン・ヘリウム・クリプトン・水素・キセノンなどを微量に含んでいる。大気。〈和英語林集成初版〉

②その場の気分。雰囲気ふんいき。「険悪な―」

⇒くうき‐あっしゅく‐き【空気圧縮機】

⇒くうき‐いれ【空気入れ】

⇒くうき‐ガス【空気ガス】

⇒くうき‐かんせん【空気感染】

⇒くうき‐きかい【空気機械】

⇒くうき‐きかん【空気機関】

⇒くうき‐こうぐ【空気工具】

⇒くうき‐しつ【空気質】

⇒くうき‐シャワー【空気シャワー】

⇒くうき‐じゅう【空気銃】

⇒くうき‐せいどう‐き【空気制動機】

⇒くうき‐タービン【空気タービン】

⇒くうき‐ちょうせつ【空気調節】

⇒くうき‐ちょうわ【空気調和】

⇒くうき‐でんそう‐かん【空気伝送管】

⇒くうき‐でんち【空気電池】

⇒くうき‐どうりょくけい【空気動力計】

⇒くうき‐ドリル【空気ドリル】

⇒くうき‐ぬき【空気抜き】

⇒くうき‐ハンマー【空気ハンマー】

⇒くうき‐ふんしゃしき‐きかん【空気噴射式機関】

⇒くうき‐べん【空気弁】

⇒くうき‐ポンプ【空気ポンプ】

⇒くうき‐まくら【空気枕】

⇒くうき‐よねつ‐き【空気予熱器】

⇒くうき‐りきがく【空気力学】

くうき‐あっしゅく‐き【空気圧縮機】

圧縮空気を造る機械。エア‐コンプレッサー。→圧縮空気。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐いれ【空気入れ】

タイヤやボールなどに空気を入れるための道具。特に、自転車に用いる手押しの物。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐ガス【空気ガス】

(air gas)空気中に適量の炭化水素ガスまたはガソリンのように極めて揮発しやすい液体の蒸気を含ませたもの。小規模の熱源として用いる。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐かんせん【空気感染】

病原体が空気中に飛散・浮遊し、主として呼吸により体内に侵入して感染すること。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐きかい【空気機械】

空気を利用する機械。風車・送風機・圧縮機・圧縮空気機械・真空ポンプなど。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐きかん【空気機関】‥クワン

圧縮空気のもつエネルギーを機械的エネルギーに変換する機関。空気タービンなど。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐こうぐ【空気工具】

圧縮空気の膨張力によって動かす工具。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐しつ【空気質】

(air quality)建物内の空気の質。二酸化炭素・揮発性有機化合物・花粉・かび・タバコの煙などの汚染因子がある。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐シャワー【空気シャワー】

大気圏内に入って来た宇宙線が空気分子と次々に衝突を繰り返し、電子・光子・ミュー粒子などになり、シャワーのように地表に降りそそぐ現象。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐じゅう【空気銃】

圧縮空気によって銃丸を発射する装置の銃。エア‐ライフル。エア‐ガン。

⇒くう‐き【空気】

ぐうき‐せい【偶奇性】

(→)パリティー2に同じ。

くうき‐せいどう‐き【空気制動機】

(→)エア‐ブレーキに同じ。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐タービン【空気タービン】

高圧空気の圧力を利用したタービン。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐ちょうせつ【空気調節】‥テウ‥

エア‐コンディショニングの訳語。空調。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐ちょうわ【空気調和】‥テウ‥

エア‐コンディショニングの訳語。空調。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐でんそう‐かん【空気伝送管】‥クワン

書類を入れた容器を、圧縮空気によってパイプを通して送る装置。エア‐シューター。気送管。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐でんち【空気電池】

空気中の酸素を吸収しそれを減極剤として使用する電池。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐どうりょくけい【空気動力計】

吸収動力計の一種。動力吸収流体として空気を用いるもので、プロペラ状の羽根を空気中で回転し、その抵抗によって動力を測定する。→動力計。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐ドリル【空気ドリル】

(pneumatic drill)圧縮空気でタービンを動かし、ドリルを回転させて穿孔する機械。空気錐。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐ぬき【空気抜き】

建物内や地下道などの、換気するための開口部。換気口・換気筒など。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐ハンマー【空気ハンマー】

(pneumatic hammer)圧縮空気を動力として建築構造物の鋲打ちなどの作業に用いる機械。空気鎚。エア‐ハンマー。ニューマチック‐ハンマー。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐ふんしゃしき‐きかん【空気噴射式機関】‥クワン

ディーゼル機関で、燃料を空気圧力によって燃焼室中に噴射する方式のもの。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐べん【空気弁】

内燃機関または圧縮空気機関の吸入空気を加減する弁装置。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐ポンプ【空気ポンプ】

器内の空気を排除し、または圧縮するためのポンプ。狭義には、蒸気機関の付属器械として復水器中の空気を排除し、器中の真空度を保持させるのに用いるポンプ。エア‐ポンプ。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐まくら【空気枕】

中に空気を吹き入れ、ふくらませて使う枕。携帯に便利。エア‐クッション。

⇒くう‐き【空気】

くう‐きょ【空虚】

内容のないこと。物事の内容や心の内部がからっぽで、むなしいこと。から。「―な生活」

くう‐ぎょ【空御】

他人の死の尊敬語。東鑑19「―の事出来之後」

ぐう‐きょ【寓居】

①かりに身を寄せている住居。かりずまい。僑居きょうきょ。

②自分の住居の謙譲語。

くう‐きょう【空教】‥ケウ

仏教で、現象世界の空を強調する教え。般若経の教え。→三教

くうき‐よねつ‐き【空気予熱器】

ボイラーの燃料の燃焼効率をあげるために炉に供給する空気をあらかじめ加熱する装置。加熱には炉の廃熱を利用する。

⇒くう‐き【空気】

くうき‐りきがく【空気力学】

(→)気体力学に同じ。

⇒くう‐き【空気】

ぐう‐ぎん【偶吟】

ふと思い浮かんだことを詩歌によむこと。また、その詩歌。偶詠。

くう‐くう【空空】

①何もないさま。むなしいさま。

②〔仏〕大乗仏教の根本真理である空の立場は固定的に実体視されてはならず、さらに空として超克していかなければならないということ。空のまた空。→空2。

⇒くうくう‐じゃくじゃく【空空寂寂】

⇒くうくう‐ばくばく【空空漠漠】

ぐう‐ぐう

①いびきをかく音。また、深く寝入っているさま。「横になるとすぐ―と高いびきだ」「―寝る」

②空腹のため腹が鳴る音。

くうくう‐じゃくじゃく【空空寂寂】

(「空寂」を強めていう語)煩悩ぼんのう・執着なく無我・無心であるさま。

⇒くう‐くう【空空】

くうくう‐ばくばく【空空漠漠】

(「空漠」を強めていう語)さえぎるものなく広がるさま。また、漠然としてとらえどころのないさま。「―とした考え」

⇒くう‐くう【空空】

クー‐クラックス‐クラン【Ku Klux Klan】

南北戦争後、アメリカ南部諸州に起こった秘密結社。白人至上主義によって黒人を迫害。第一次大戦後再び各地に起こり、アメリカ的価値擁護の名のもとにカトリック教徒・東洋人などをも排斥、また進歩主義者にテロや暴行を加える。現在も南部諸州などに分散して存続。白衣団。略称KKK

グーグル【Google】

世界的規模のコンピューター‐ソフトウェア会社。同名の検索エンジンのほか、電子メール・地図閲覧などのサービスを提供。1998年アメリカで創業。

くう‐ぐん【空軍】

主として航空機によって空中戦闘および対地・対艦船攻撃を任務とする軍隊。

くう‐げ【供花・供華】

⇒くげ(供花)

くう‐げ【空華】

①〔仏〕(眼病の者が空中に花があると見誤ることから)凡夫が、実体のない存在を実体があるかのように誤ること。

②義堂周信の号。「―集」

ぐう‐け【郡家】

郡司が政務をとる役所。郡院。こおりのみやけ。ぐんけ。〈倭名類聚鈔9〉

ぐう‐げ【藕花】

〔仏〕(「藕」は蓮)ハスの花。太平記29「―の穴に身を隠し」

くう‐けい【空閨】

夫または妻がいないひとりねの淋しい寝室。空房。「―を守る」

くう‐げき【空隙】

すきま。すき。間隙。「心に―が生ずる」

⇒くうげき‐りつ【空隙率】

くうげき‐りつ【空隙率】

(→)孔隙こうげき率に同じ。

⇒くう‐げき【空隙】

くう‐げ‐ちゅう【空仮中】

〔仏〕(→)三諦さんたいに同じ。

くう‐けん【空見】

〔仏〕あらゆる事物は空くう2であると考えること。空にとらわれた誤った考えとして否定される。

くう‐けん【空拳】

①手に何も持たず拳だけが頼りとなること。からて。すで。「徒手―」「赤手せきしゅ―」

②自分一人で難事にあたること。

くう‐げん【空言】

①根も葉もないうわさ。そらごと。

②口に言うばかりで実行できない言葉。

ぐう‐げん【寓言】

他の物事にことよせて意見や教訓を含ませて言う言葉。たとえばなし。寓話。

⇒ぐうげん‐ほう【寓言法】

ぐうげん‐ほう【寓言法】‥ハフ

修辞法の一つ。言おうとする事を隠して、たとえによって暗に悟らせようとする手法。

⇒ぐう‐げん【寓言】

くう‐ご【空語】

内容の伴わないことば。空言くうげん。

くう‐ご【箜篌】

⇒くご

ぐう‐ご【偶語】

二人で相対して語ること。

くう‐こう【空劫】‥コフ

〔仏〕四劫しこうの第4。→四劫

くう‐こう【空港】‥カウ

主として航空輸送に使用される公共用の飛行場。エアポート。

ぐう‐こう【耦耕】‥カウ

(「耦」は二人でする意)二人が並んで耕すこと。鋤を並べて一緒に耕すこと。

くうごう‐きあつけい【空盒気圧計】‥ガフ‥

(→)アネロイド気圧計に同じ。

くう‐こく【空谷】

人けのないさびしい谷。こうこく。

⇒空谷の跫音

○食うや食わずくうやくわず🔗⭐🔉

○食うや食わずくうやくわず

大そう貧乏して生計の苦しいさまにいう。「―の生活」

⇒く・う【食う・喰う】

くうや‐どう【空也堂】‥ダウ

京都市中京区蛸薬師通堀川東にある天台宗の極楽院光勝寺の通称。天慶(938〜947)年間空也の創建と伝える。空也念仏の道場。六斎念仏発祥の地。

⇒くうや【空也】

くうや‐どうふ【空也豆腐】

(空也派の僧侶が創製したからいう)溶き卵と調味した出し汁を豆腐にかけて蒸し、その上に葛餡をかけた料理。空也蒸し。

⇒くうや【空也】

くうや‐ねんぶつ【空也念仏】

空也が弟子定盛に伝えたという念仏。瓢箪ひょうたんまたは鉢を叩き鉦かねを鳴らし、和讃・念仏を唱えて歓喜の情をあらわして踊る。空也踊。踊念仏。鉢たたき。

⇒くうや【空也】

くう‐ゆ【空輸】

航空機によって輸送すること。「救援物資を―する」

ぐう‐ゆう【偶有】‥イウ

ある性質や能力を偶然にそなえていること。

⇒ぐうゆう‐せい【偶有性】

ぐうゆう‐せい【偶有性】‥イウ‥

ある事物を考える場合に、本質的ではなく偶然的な性質。例えば、人間一般を考える場合、その皮膚の色のようなもの。偶有的属性。偶性。付帯性。→本質的属性

⇒ぐう‐ゆう【偶有】

クーラー【cooler】

①冷却器。冷房装置。〈[季]夏〉。「カー‐―」

②(→)クーラー‐ボックスに同じ。

⇒クーラー‐ボックス【cooler box】

クーラー‐ボックス【cooler box】

釣り・行楽などに用いる携帯用保冷箱。

⇒クーラー【cooler】

くう‐らい【空雷】

空中魚雷の略。↔水雷

グーラッシュ【goulash】

牛肉と玉ねぎなどの野菜を煮込んでパプリカで風味をつけたハンガリーの料理。

くう‐らん【空欄】

書類・問題用紙などで、文字を書きこむように空白にしてある部分。

クーランジュ【N.D.Fustel de Coulanges】

⇒フュステル=ド=クーランジュ

クーラント【courante フランス】

16世紀のフランスに興った快速な舞曲で、2分の3拍子と4分の6拍子の小節が入りまじる。フランス語のcourir(「走る」の意)に由来。イタリアのコレンテ(corrente)は、より急速な3拍子の舞曲。

くう‐り【空理】

実際とかけはなれた役に立たない理論。「―に走る」

⇒くうり‐くうろん【空理空論】

クーリー【kūlī ヒンディー・coolie イギリス・苦力】

もとインド・中国の下層労働者の呼称。転じて、東南アジア諸地域の肉体労働者。クリー。

クーリー【Charles Horton Cooley】

アメリカの社会学者。第一次集団論、鏡に映る自己論で著名。(1864〜1929)

クーリエ【courier】

①外交伝書使。外交使節団と本国政府との間、または外交使節団同士の間で、公文書を入れた外交封印袋の輸送の任に当たる者。

②航空便を利用した国際宅配便。

くうりき‐かねつ【空力加熱】

飛行機のマッハ数が高いとき、空気が圧縮や摩擦のため高温となり、機体表面を加熱する現象。人工衛星の速度では数千度になる。

くうり‐くうろん【空理空論】

現実味がなく意味のない理論。役に立たない理論。「―をもてあそぶ」

⇒くう‐り【空理】

クーリッジ‐かん【クーリッジ管】‥クワン

(Coolidge tube)X線管の一つ。加熱した陰極から放出される電子を高電圧で加速し、陽極に衝突させてX線を発生させる。アメリカの物理学者クーリッジ(W. D. Coolidge1873〜1975)が開発。

ぐう‐りょく【偶力】

1物体に働く、大きさが等しく向きが反対の一対の力。作用点を結ぶ方向と力の方向が一致しない場合にいう。物体の回転運動だけを生じる。力対。カップル。

くう‐りん【空輪】

〔仏〕

①四輪の一つ。仏教の宇宙観で、須弥山しゅみせん世界を支えているとされる最下層の虚空。

②密教で五輪の一つ。また、五輪塔の宝珠形の部分。

③(→)九輪くりんに同じ。

クーリング‐オフ【cooling-off】

割賦かっぷ販売・訪問販売などで、消費者が事業者の営業所以外の場所で購入契約をした場合に、一定の期間内であれば違約金なしで契約解除ができる制度。

クール【cool】

①涼しくさわやかなさま。清涼。

②超然とした、さめたさま。落ち着いたさま。冷静。「―な反応」

③恰好がいいさま。いかしたさま。

⇒クール‐アイランド【cool island】

⇒クール‐ダウン【cool down】

クール【cours フランス】

放送で、連続番組のひと区切りの単位。一般に1クールは週1回で13回。

クール【Kur ドイツ】

(治療の意)治療期間。治療の周期。

クール‐アイランド【cool island】

都市域で、大きな公園や河川付近の地上気温が周辺部より低くなる現象。

⇒クール【cool】

クールー【kuru】

(原地語に由来)パプア‐ニューギニアの一部族にみられた慢性進行性神経疾患。成人女性に多く、歩行失調と震えに始まり、言語障害・情動変化を伴い歩行不能となって数カ月で死亡。食人の習慣により伝染するプリオン病で、食人を廃して後減少消失した。

クール‐ダウン【cool down】

運動の後に、体を軽く動かしながら、息を整え血流を落ち着かせること。クーリング‐ダウン。

⇒クール【cool】

グール‐ちょう【グール朝】‥テウ

⇒ゴールちょう

グールド【Stephen Jay Gould】

アメリカの進化生物学者。ハーヴァード大学教授。新しい進化観を提唱するとともに、すぐれた科学エッセーを執筆。著「ダーウィン以来」など。(1941〜2002)

グールドナー【Alvin W. Gouldner】

アメリカの社会学者。産業社会学から出発し、自己反省の社会学を提唱、既存の社会学を厳しく批判した。主著「社会学の再生を求めて」。(1920〜1980)

クールノー【Antoine Augustin Cournot】

フランスの数学者・経済学者。数理経済学の創始者。独占企業のクールノー均衡の概念で知られる。著「富の理論の数学的原理に関する研究」など。(1801〜1877)

クールベ【Gustave Courbet】

フランスの画家。写実主義を掲げ現実社会の描出を主張。共和派としてパリ‐コミューンに参加。スイスに亡命。作「石割り」「オルナンの埋葬」「画家のアトリエ」など。(1819〜1877)

くう‐れい【空冷】

(空気冷却の意)空気で冷やすこと。↔水冷。

⇒くうれい‐きかん【空冷機関】

くうれい‐きかん【空冷機関】‥クワン

空気によって冷却を行う構造を有する機関。シリンダー部に冷却鰭ひれを有する。

⇒くう‐れい【空冷】

くう‐ろ【空路】

航空機の飛んでゆくコース。また、航空機に乗って行くこと。「―パリに赴く」

クーロアール【couloir フランス】

(廊下の意。登山用語)急峻な岩溝。ガリー。ルンゼ。

クーロス【kuros ギリシア】

(青年の意)古代ギリシアのアルカイック期につくられた直立姿勢の裸体青年像。正面を向き、左足をわずかに前に出している。

クーロメーター【coulometer】

(→)電量計。

くう‐ろん【空論】

実際とはかけはなれた無益な議論。「机上の―」

クーロン【庫倫】

ウラン‐バートルの漢名。

クーロン【Charles Augustin de Coulomb】

フランスの土木技術者・電気学者。捩ねじり秤ばかりを帯電体相互および磁極相互間の力の測定に応用し、クーロンの法則を発見。(1736〜1806)

⇒クーロン‐の‐ほうそく【クーロンの法則】

クーロン【coulomb】

(C.クーロンの名に因む)電気量の単位。国際単位系の組立単位。1アンペアの電流が1秒間に運ぶ電気の量。記号C

クーロン‐の‐ほうそく【クーロンの法則】‥ハフ‥

静電磁気学の基本的法則。二つの電荷または二つの磁極の間に働く力は両者を結ぶ直線の方向に向かい、その大きさは両者の距離の2乗に反比例し、両者の電気量または磁極の強さの積に比例する。

⇒クーロン【Charles Augustin de Coulomb】

ぐう‐わ【寓話】

(fable)教訓または諷刺を含めたたとえ話。動物などを擬人化したものが多い。「イソップ―」

クーン【Richard Kuhn】

ドイツの有機化学者。オーストリア生れ。カロテノイド類とビタミン類の研究によりノーベル賞。(1900〜1967)

クーン【Thomas Samuel Kuhn】

アメリカの科学史家。科学理論の発展と転換の構造を説明するパラダイム概念を提出。後にこれを専門学問母体と言い換えた。著「科学革命の構造」。(1922〜1996)

くえ【崩え・潰え】

(クユの連用形から)崖崩がけくずれ。また、崖。つえ。

く‐え【九会】‥ヱ

密教で、金剛界曼荼羅を構成する九つの領域。成身じょうじん会・三昧耶さんまや会・微細みさい会・供養会・四印会・一印会・理趣会・降三世ごうざんぜ会・降三世三昧耶会。

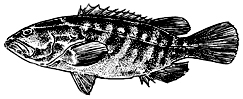

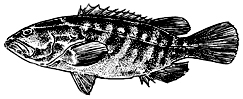

くえ【九絵】‥ヱ

ハタ科の海産の硬骨魚。体長1メートルに達する。茶褐色の体側に6本の暗色横帯があるが、老成魚では消失する。関東以南の沿岸の岩礁域に分布。磯釣でモロコと称する。肉は美味。

くえ

く‐え【垢穢】‥ヱ

垢あかがついてよごれていること。今昔物語集1「―の衣を着て」

ぐ‐えい【愚詠】

自作の詩歌の謙譲語。

く‐えいたつ【孔穎達】

⇒くようだつ

くえ‐いっしょ【倶会一処】‥ヱ‥

〔仏〕

①多くの人々がともに一処に集まり会うこと。

②阿弥陀の浄土に往生して、浄土の人々とともに一処に会同すること。

くえい‐でん【公営田】

平安初期の823年(弘仁14)、大宰府管内の諸国で試みられた国営の農場。口分田・剰田の良田の一部を、一般農民に種子・農具・食料などを支給して耕作させ、調・庸を免除するかわりに、全収穫を国家が収めた。石見・上総などでも行われた。↔私営田

クエーカー【Quaker】

キリスト教プロテスタントの一派。フレンド派の通称。17世紀中頃にイギリスに起こり、フォックス(George Fox1624〜1691)を祖とする。人は教会によらずその内心に神から直接の啓示「内なる光」を受け得るものと説いた。ペン(William Penn1644〜1718)の渡米によってアメリカで盛行。絶対平和主義の立場をとる。基督友会。

クエーサー【quasar】

数十億光年以上も遠くにあるにもかかわらず明るく輝く天体。強い電波を発する天体として発見されたが、X線・光・赤外線などでも観測される。銀河の中心に太陽質量の数億から数十億倍の巨大ブラック‐ホールがあり、周辺のガスが落下していく過程で強いエネルギーが放出されるために恒星状に見えると考えられている。準星。恒星状天体。

くえ‐がき【崩え垣】

くずれた垣。新撰六帖2「小山田の稲葉をこむる―の荒れまく見れば」

く‐えき【苦役】

①(主として肉体的に)苦しい労働。「―に耐える」

②懲役または徒刑。「―に服する」

く‐えき【駆役】

追いまわして使うこと。駆使。

くえ‐こ・む【崩え込む】

〔自四〕

くぼむ。おちこむ。浮世風呂2「鼻のわきのきめしわもだんだんふかく―・んで」

クエスチョン【question】

疑問。質問。

⇒クエスチョン‐タイム【question time】

⇒クエスチョン‐マーク【question mark】

クエスチョン‐タイム【question time】

①(→)党首討論に同じ。

②出された問題に対して回答者の質問が許される時間。

⇒クエスチョン【question】

クエスチョン‐マーク【question mark】

疑問符。「?」

⇒クエスチョン【question】

くえ‐ない【食えない】クヘ‥

(「煮ても焼いても食えない」の意)ずるがしこくて油断ができない。一筋縄ではいかない。「―やつ」

くえ‐にち【凶会日】クヱ‥

暦注で、陰陽相剋して、万事に凶であるとする日。

グェノン【guenon】

アフリカ産の森林生オナガザル類の一群の総称。大きさはさまざまで、一般に尾が長い。体毛が美しく、顔にいろいろな模様がある種が多い。ゲノン。

くえ‐びこ【久延毘古】

(「崩くえ彦」の意という)古事記に見える神の名。今の案山子かかしのことという。

くえ‐まんだら【九会曼荼羅】‥ヱ‥

〔仏〕(→)金剛界曼荼羅の別称。謡曲、安宅「―の柿のすずかけ」→九会

クエリー【query】

(「問合せ」の意)データベース用のプログラム言語で表現された、データベースに対する検索の要求。

く・える【食える】クヘル

〔自下一〕

①食うことができる。

②食うねうちがある。

③生活の道が立つ。→食えない

クェルチャ【Jacopo della Quercia】

イタリア、ルネサンス期の彫刻家。ルッカ大聖堂のイラリア=デル=カレットの墓を制作。(1374頃〜1438)

グェルフ【Guelph】

中世イタリアで、ローマ教皇を支持した徒党の成員。教皇党員。↔ギベリン

く‐えん【公宴】

朝廷で行われる宴会。おおやけの宴会。平家物語1「それ雄剣を帯して―に列し」

く‐えん【枸櫞】

①レモンの類。

②マルブシュカンの漢名。

⇒くえん‐さん【枸櫞酸】

⇒くえんさん‐かいろ【枸櫞酸回路】

⇒くえんさん‐てつアンモニウム【枸櫞酸鉄アンモニウム】

⇒くえん‐ひ【枸櫞皮】

⇒くえん‐ゆ【枸櫞油】

くえん‐さん【枸櫞酸】

(citric acid)柑橘類の果実中に遊離して存するほか、生物界に広く分布する水酸基を含むカルボン酸。また、細菌などの発酵生成物。水に溶けやすい結晶で、爽快な酸味をもち、清涼飲料水の製造や媒染剤などに用いる。そのナトリウム塩は血液凝固阻止剤。

⇒く‐えん【枸櫞】

くえんさん‐かいろ【枸櫞酸回路】‥クワイ‥

生物の呼吸において最も主要と考えられる代謝経路。糖質・脂質・アミノ酸などの炭素骨格は、最終的にはこの経路を経て完全に酸化・分解され、生体のエネルギー源となる。トリカルボン酸回路。クレブス回路。TCA回路。

⇒く‐えん【枸櫞】

くえんさん‐てつアンモニウム【枸櫞酸鉄アンモニウム】

水酸化鉄をクエン酸に溶かしアンモニア水を加えて蒸留して得られる赤褐色半透明の小片状結晶。貧血症の薬剤として用いる。

⇒く‐えん【枸櫞】

グエン‐ちょう【阮朝】‥テウ

(Nguyen)ベトナム最後の王朝。グエン=フックアイン(阮福映)がタイソン(西山)党を破り、ザロン(嘉隆)帝として1802年創始。フエに都した。1887年フランスの保護国となり、第13代バオ=ダイが1945年に退位。

くえん‐ひ【枸櫞皮】

ブシュカン(仏手柑)の果皮を乾燥させたもの。芳香薬・矯味矯臭剤として用いる。

⇒く‐えん【枸櫞】

くえん‐ゆ【枸櫞油】

枸櫞皮からとる淡黄色の精油。芳香・苦味を有し、矯味矯臭剤とする。

⇒く‐えん【枸櫞】

クオ‐ヴァディス【Quo Vadis ラテン】

(「いずこへ行きたまう」の意)シェンキェーヴィチ作の歴史小説。1896年刊。ローマ皇帝ネロの治世を舞台に、初期キリスト教徒の受けた迫害を描き、作者の祖国ポーランドの受難になぞらえる。クオ‐ワディス。

クオーク【quark】

〔理〕ハドロンの構成要素。1964年、ゲル=マン(Murray Gell-Mann1929〜)による命名。スピンは1/2、電荷は電気素量の1/3の整数倍。6種類のクオークが知られている。

クオータ【quota】

わけ前。生産・販売・輸出入などの割当額。

クオーター【quarter】

①4分の1。

②(競技用語)1試合時間の4分の1。

③長さの単位。1ヤードの4分の1。22.86センチメートル。また4分の1マイルを指すこともある。

④主に穀量などに用いる体積単位。8英ブッシェル。8.26米ブッシェル。約291リットル。

⑤イギリスの質量の単位。約12.7キログラム。

⇒クオーター‐バック【quarter back】

⇒クオーター‐ファイナル【quarter-final】

⇒クオーター‐マスター【quarter-master】

クオーター‐バック【quarter back】

アメリカン‐フットボールで、フォワードの後方に位置し、攻撃の起点となる選手。QB

⇒クオーター【quarter】

クオーター‐ファイナル【quarter-final】

(競技用語)準々決勝試合。

⇒クオーター【quarter】

クオーター‐マスター【quarter-master】

操舵・信号などをつかさどる船員。操舵手。

⇒クオーター【quarter】

クオータリー【quarterly】

季刊の書籍・雑誌。

クオーツ【quartz】

①水晶。

②クオーツ時計の略。水晶発振器を利用した時計。

クオーテーション【quotation】

引用。引用文。

⇒クオーテーション‐マーク【quotation-marks】

クオーテーション‐マーク【quotation-marks】

引用符。

⇒クオーテーション【quotation】

クオート【quart】

ヤード‐ポンド法で、体積の単位。1ガロンの4分の1。英ガロンでは約1.14リットル。米ガロンでは約0.95リットル。

く‐おけつ【駆瘀血】

漢方で、瘀血を改善すること。

クオリア【qualia】

感覚的体験に伴う独特で鮮明な質感のこと。たとえば、バラの香りやチェロの音色。志向性とともに心のあり方を特徴づける概念として、脳科学で注目される。感覚質。

クオリティー【quality】

質。品質。性質。

⇒クオリティー‐オブ‐ライフ【quality of life】

⇒クオリティー‐ペーパー【quality paper】

クオリティー‐オブ‐ライフ【quality of life】

生活を物質的な面から量的にとらえるのではなく、個人の生き甲斐や精神的な豊かさを重視して質的に把握しようとする考え方。医療や福祉の分野でいう。生活の質。生命の質。QOL

⇒クオリティー【quality】

クオリティー‐ペーパー【quality paper】

新聞の高級紙。発行部数は少ないが、社会的影響力が強いもの。タイムズ・ル‐モンドなど。↔大衆紙

⇒クオリティー【quality】

クオレ【Cuore イタリア】

(心の意)イタリアの作家デ=アミーチス(Edmondo De Amicis1846〜1908)作の小説。1886年刊。少年エンリーコの日記の形式で、統一まもない世情のなか、祖国・家族・神を称揚。邦訳名「愛の学校」。

く‐おん【久遠】‥ヲン

〔仏〕時の無窮なこと。久しく遠いこと。「―の理想」

⇒くおん‐ごう【久遠劫】

⇒くおん‐じつじょう【久遠実成】

⇒くおん‐ぶつ【久遠仏】

くおん‐ごう【久遠劫】‥ヲンゴフ

極めて遠く久しい昔。

⇒く‐おん【久遠】

くおん‐じ【久遠寺】‥ヲン‥

山梨県の身延山にある日蓮宗の総本山。1274年(文永11)日蓮が庵を結んだことに始まり、やがて寺院としたもの。日蓮の廟所がある。初め西谷にあったが、室町中期に11世日朝が現在の地に移転。

くおん‐じつじょう【久遠実成】‥ヲン‥ジヤウ

永遠の昔から仏と成っていること。法華経寿量品の釈迦如来についていう。久遠成実。久成正覚。

⇒く‐おん【久遠】

クオンティティー【quantity】

量。分量。数量。

くおん‐ぶつ【久遠仏】‥ヲン‥

永遠の昔から仏となっているもの。法華経に説く釈迦如来など。

⇒く‐おん【久遠】

くか【探湯】

(→)「くかたち」に同じ。古事記下「―瓮へ」

く‐か【苦果】‥クワ

〔仏〕苦悩を受ける果報。悪業の果報として受ける苦。

くが【陸】

(クヌガの約)陸地。くにが。源氏物語玉鬘「水鳥の―にまどへる心ちして」

くが【陸】

姓氏の一つ。

⇒くが‐かつなん【陸羯南】

く‐かい【九界】

〔仏〕

①十界から仏界を除いた九つの世界。

②欲・色・無色の三界を九つに分けたものの総称。九地。

く‐かい【区会】‥クワイ

区議会の通称。「―議員」

く‐かい【句会】‥クワイ

俳句を作り、発表して批評し合う集会。

く‐かい【苦海】

〔仏〕生死・苦悩が海のように果てしなく広がっている人間の世界。苦界。

く‐がい【公界】

①おおやけのこと。公的な仕事。晴れの場所。太平記19「述懐は私事、弓矢の道は―の義、遁れぬ所也とて」

②世間。人なか。鶉衣「腰にたたまれて―に諂ふねぢけ心もなし」

③交際。つきあい。「―上手」

④課役のこと。

⑤(→)苦界くがい2に同じ。

⇒くがい‐しらず【公界知らず】

⇒くがい‐にん【公界人】

⇒くがい‐もの【公界者】

⇒公界をする

く‐がい【公廨】

⇒くげ。「―田」「―稲」

く‐がい【苦艾】

①ニガヨモギの別称。

②ニガヨモギの葉および花を採集・乾燥した苦味あるもの。健胃薬とする。

⇒くがい‐ゆ【苦艾油】

く‐がい【苦界】

①〔仏〕苦しみの絶えない世界。人間界をいう。

②(「公界」とも書く)遊女のつらい境遇。洒落本、辰巳婦言「つらい―を送つて居やす」。「―に身を沈める」

③遊女の勤め。梅暦「生れ故郷のなじみの中で―をするも亦よからう」

⇒くがい‐じゅうねん【苦界十年】

くがい‐じゅうねん【苦界十年】‥ジフ‥

(江戸時代、遊女の年季は十年を上限としたことから)遊女の年季。転じて、遊女勤めの身の上。浄瑠璃、暦「おやのためとて色里に―とさだめ」

⇒く‐がい【苦界】

くがい‐しらず【公界知らず】

世間知らず。醒睡笑「汝がやうなる―には」

⇒く‐がい【公界】

くかい‐せき【苦灰石】‥クワイ‥

カルシウムとマグネシウムの炭酸塩鉱物。六方晶系。白雲岩の主成分をなし、また、熱水鉱脈中や変成岩などにも産する。白雲石。ドロマイト。

くがい‐そう【九蓋草】‥サウ

ゴマノハグサ科の多年草。山地や高山草原に自生。高さ約1メートル。葉は輪生して層をなし、名はそのさまに由来する。夏、紫色の小花を長穂状に開く。根茎を乾して漢方生薬とし、利尿剤、関節炎・リウマチの薬。春、若芽を食用。九階草。虎の尾。

くがいそう

く‐え【垢穢】‥ヱ

垢あかがついてよごれていること。今昔物語集1「―の衣を着て」

ぐ‐えい【愚詠】

自作の詩歌の謙譲語。

く‐えいたつ【孔穎達】

⇒くようだつ

くえ‐いっしょ【倶会一処】‥ヱ‥

〔仏〕

①多くの人々がともに一処に集まり会うこと。

②阿弥陀の浄土に往生して、浄土の人々とともに一処に会同すること。

くえい‐でん【公営田】

平安初期の823年(弘仁14)、大宰府管内の諸国で試みられた国営の農場。口分田・剰田の良田の一部を、一般農民に種子・農具・食料などを支給して耕作させ、調・庸を免除するかわりに、全収穫を国家が収めた。石見・上総などでも行われた。↔私営田

クエーカー【Quaker】

キリスト教プロテスタントの一派。フレンド派の通称。17世紀中頃にイギリスに起こり、フォックス(George Fox1624〜1691)を祖とする。人は教会によらずその内心に神から直接の啓示「内なる光」を受け得るものと説いた。ペン(William Penn1644〜1718)の渡米によってアメリカで盛行。絶対平和主義の立場をとる。基督友会。

クエーサー【quasar】

数十億光年以上も遠くにあるにもかかわらず明るく輝く天体。強い電波を発する天体として発見されたが、X線・光・赤外線などでも観測される。銀河の中心に太陽質量の数億から数十億倍の巨大ブラック‐ホールがあり、周辺のガスが落下していく過程で強いエネルギーが放出されるために恒星状に見えると考えられている。準星。恒星状天体。

くえ‐がき【崩え垣】

くずれた垣。新撰六帖2「小山田の稲葉をこむる―の荒れまく見れば」

く‐えき【苦役】

①(主として肉体的に)苦しい労働。「―に耐える」

②懲役または徒刑。「―に服する」

く‐えき【駆役】

追いまわして使うこと。駆使。

くえ‐こ・む【崩え込む】

〔自四〕

くぼむ。おちこむ。浮世風呂2「鼻のわきのきめしわもだんだんふかく―・んで」

クエスチョン【question】

疑問。質問。

⇒クエスチョン‐タイム【question time】

⇒クエスチョン‐マーク【question mark】

クエスチョン‐タイム【question time】

①(→)党首討論に同じ。

②出された問題に対して回答者の質問が許される時間。

⇒クエスチョン【question】

クエスチョン‐マーク【question mark】

疑問符。「?」

⇒クエスチョン【question】

くえ‐ない【食えない】クヘ‥

(「煮ても焼いても食えない」の意)ずるがしこくて油断ができない。一筋縄ではいかない。「―やつ」

くえ‐にち【凶会日】クヱ‥

暦注で、陰陽相剋して、万事に凶であるとする日。

グェノン【guenon】

アフリカ産の森林生オナガザル類の一群の総称。大きさはさまざまで、一般に尾が長い。体毛が美しく、顔にいろいろな模様がある種が多い。ゲノン。

くえ‐びこ【久延毘古】

(「崩くえ彦」の意という)古事記に見える神の名。今の案山子かかしのことという。

くえ‐まんだら【九会曼荼羅】‥ヱ‥

〔仏〕(→)金剛界曼荼羅の別称。謡曲、安宅「―の柿のすずかけ」→九会

クエリー【query】

(「問合せ」の意)データベース用のプログラム言語で表現された、データベースに対する検索の要求。

く・える【食える】クヘル

〔自下一〕

①食うことができる。

②食うねうちがある。

③生活の道が立つ。→食えない

クェルチャ【Jacopo della Quercia】

イタリア、ルネサンス期の彫刻家。ルッカ大聖堂のイラリア=デル=カレットの墓を制作。(1374頃〜1438)

グェルフ【Guelph】

中世イタリアで、ローマ教皇を支持した徒党の成員。教皇党員。↔ギベリン

く‐えん【公宴】

朝廷で行われる宴会。おおやけの宴会。平家物語1「それ雄剣を帯して―に列し」

く‐えん【枸櫞】

①レモンの類。

②マルブシュカンの漢名。

⇒くえん‐さん【枸櫞酸】

⇒くえんさん‐かいろ【枸櫞酸回路】

⇒くえんさん‐てつアンモニウム【枸櫞酸鉄アンモニウム】

⇒くえん‐ひ【枸櫞皮】

⇒くえん‐ゆ【枸櫞油】

くえん‐さん【枸櫞酸】

(citric acid)柑橘類の果実中に遊離して存するほか、生物界に広く分布する水酸基を含むカルボン酸。また、細菌などの発酵生成物。水に溶けやすい結晶で、爽快な酸味をもち、清涼飲料水の製造や媒染剤などに用いる。そのナトリウム塩は血液凝固阻止剤。

⇒く‐えん【枸櫞】

くえんさん‐かいろ【枸櫞酸回路】‥クワイ‥

生物の呼吸において最も主要と考えられる代謝経路。糖質・脂質・アミノ酸などの炭素骨格は、最終的にはこの経路を経て完全に酸化・分解され、生体のエネルギー源となる。トリカルボン酸回路。クレブス回路。TCA回路。

⇒く‐えん【枸櫞】

くえんさん‐てつアンモニウム【枸櫞酸鉄アンモニウム】

水酸化鉄をクエン酸に溶かしアンモニア水を加えて蒸留して得られる赤褐色半透明の小片状結晶。貧血症の薬剤として用いる。

⇒く‐えん【枸櫞】

グエン‐ちょう【阮朝】‥テウ

(Nguyen)ベトナム最後の王朝。グエン=フックアイン(阮福映)がタイソン(西山)党を破り、ザロン(嘉隆)帝として1802年創始。フエに都した。1887年フランスの保護国となり、第13代バオ=ダイが1945年に退位。

くえん‐ひ【枸櫞皮】

ブシュカン(仏手柑)の果皮を乾燥させたもの。芳香薬・矯味矯臭剤として用いる。

⇒く‐えん【枸櫞】

くえん‐ゆ【枸櫞油】

枸櫞皮からとる淡黄色の精油。芳香・苦味を有し、矯味矯臭剤とする。

⇒く‐えん【枸櫞】

クオ‐ヴァディス【Quo Vadis ラテン】

(「いずこへ行きたまう」の意)シェンキェーヴィチ作の歴史小説。1896年刊。ローマ皇帝ネロの治世を舞台に、初期キリスト教徒の受けた迫害を描き、作者の祖国ポーランドの受難になぞらえる。クオ‐ワディス。

クオーク【quark】

〔理〕ハドロンの構成要素。1964年、ゲル=マン(Murray Gell-Mann1929〜)による命名。スピンは1/2、電荷は電気素量の1/3の整数倍。6種類のクオークが知られている。

クオータ【quota】

わけ前。生産・販売・輸出入などの割当額。

クオーター【quarter】

①4分の1。

②(競技用語)1試合時間の4分の1。

③長さの単位。1ヤードの4分の1。22.86センチメートル。また4分の1マイルを指すこともある。

④主に穀量などに用いる体積単位。8英ブッシェル。8.26米ブッシェル。約291リットル。

⑤イギリスの質量の単位。約12.7キログラム。

⇒クオーター‐バック【quarter back】

⇒クオーター‐ファイナル【quarter-final】

⇒クオーター‐マスター【quarter-master】

クオーター‐バック【quarter back】

アメリカン‐フットボールで、フォワードの後方に位置し、攻撃の起点となる選手。QB

⇒クオーター【quarter】

クオーター‐ファイナル【quarter-final】

(競技用語)準々決勝試合。

⇒クオーター【quarter】

クオーター‐マスター【quarter-master】

操舵・信号などをつかさどる船員。操舵手。

⇒クオーター【quarter】

クオータリー【quarterly】

季刊の書籍・雑誌。

クオーツ【quartz】

①水晶。

②クオーツ時計の略。水晶発振器を利用した時計。

クオーテーション【quotation】

引用。引用文。

⇒クオーテーション‐マーク【quotation-marks】

クオーテーション‐マーク【quotation-marks】

引用符。

⇒クオーテーション【quotation】

クオート【quart】

ヤード‐ポンド法で、体積の単位。1ガロンの4分の1。英ガロンでは約1.14リットル。米ガロンでは約0.95リットル。

く‐おけつ【駆瘀血】

漢方で、瘀血を改善すること。

クオリア【qualia】

感覚的体験に伴う独特で鮮明な質感のこと。たとえば、バラの香りやチェロの音色。志向性とともに心のあり方を特徴づける概念として、脳科学で注目される。感覚質。

クオリティー【quality】

質。品質。性質。

⇒クオリティー‐オブ‐ライフ【quality of life】

⇒クオリティー‐ペーパー【quality paper】

クオリティー‐オブ‐ライフ【quality of life】

生活を物質的な面から量的にとらえるのではなく、個人の生き甲斐や精神的な豊かさを重視して質的に把握しようとする考え方。医療や福祉の分野でいう。生活の質。生命の質。QOL

⇒クオリティー【quality】

クオリティー‐ペーパー【quality paper】

新聞の高級紙。発行部数は少ないが、社会的影響力が強いもの。タイムズ・ル‐モンドなど。↔大衆紙

⇒クオリティー【quality】

クオレ【Cuore イタリア】

(心の意)イタリアの作家デ=アミーチス(Edmondo De Amicis1846〜1908)作の小説。1886年刊。少年エンリーコの日記の形式で、統一まもない世情のなか、祖国・家族・神を称揚。邦訳名「愛の学校」。

く‐おん【久遠】‥ヲン

〔仏〕時の無窮なこと。久しく遠いこと。「―の理想」

⇒くおん‐ごう【久遠劫】

⇒くおん‐じつじょう【久遠実成】

⇒くおん‐ぶつ【久遠仏】

くおん‐ごう【久遠劫】‥ヲンゴフ

極めて遠く久しい昔。

⇒く‐おん【久遠】

くおん‐じ【久遠寺】‥ヲン‥

山梨県の身延山にある日蓮宗の総本山。1274年(文永11)日蓮が庵を結んだことに始まり、やがて寺院としたもの。日蓮の廟所がある。初め西谷にあったが、室町中期に11世日朝が現在の地に移転。

くおん‐じつじょう【久遠実成】‥ヲン‥ジヤウ

永遠の昔から仏と成っていること。法華経寿量品の釈迦如来についていう。久遠成実。久成正覚。

⇒く‐おん【久遠】

クオンティティー【quantity】

量。分量。数量。

くおん‐ぶつ【久遠仏】‥ヲン‥

永遠の昔から仏となっているもの。法華経に説く釈迦如来など。

⇒く‐おん【久遠】

くか【探湯】

(→)「くかたち」に同じ。古事記下「―瓮へ」

く‐か【苦果】‥クワ

〔仏〕苦悩を受ける果報。悪業の果報として受ける苦。

くが【陸】

(クヌガの約)陸地。くにが。源氏物語玉鬘「水鳥の―にまどへる心ちして」

くが【陸】

姓氏の一つ。

⇒くが‐かつなん【陸羯南】

く‐かい【九界】

〔仏〕

①十界から仏界を除いた九つの世界。

②欲・色・無色の三界を九つに分けたものの総称。九地。

く‐かい【区会】‥クワイ

区議会の通称。「―議員」

く‐かい【句会】‥クワイ

俳句を作り、発表して批評し合う集会。

く‐かい【苦海】

〔仏〕生死・苦悩が海のように果てしなく広がっている人間の世界。苦界。

く‐がい【公界】

①おおやけのこと。公的な仕事。晴れの場所。太平記19「述懐は私事、弓矢の道は―の義、遁れぬ所也とて」

②世間。人なか。鶉衣「腰にたたまれて―に諂ふねぢけ心もなし」

③交際。つきあい。「―上手」

④課役のこと。

⑤(→)苦界くがい2に同じ。

⇒くがい‐しらず【公界知らず】

⇒くがい‐にん【公界人】

⇒くがい‐もの【公界者】

⇒公界をする

く‐がい【公廨】

⇒くげ。「―田」「―稲」

く‐がい【苦艾】

①ニガヨモギの別称。

②ニガヨモギの葉および花を採集・乾燥した苦味あるもの。健胃薬とする。

⇒くがい‐ゆ【苦艾油】

く‐がい【苦界】

①〔仏〕苦しみの絶えない世界。人間界をいう。

②(「公界」とも書く)遊女のつらい境遇。洒落本、辰巳婦言「つらい―を送つて居やす」。「―に身を沈める」

③遊女の勤め。梅暦「生れ故郷のなじみの中で―をするも亦よからう」

⇒くがい‐じゅうねん【苦界十年】

くがい‐じゅうねん【苦界十年】‥ジフ‥

(江戸時代、遊女の年季は十年を上限としたことから)遊女の年季。転じて、遊女勤めの身の上。浄瑠璃、暦「おやのためとて色里に―とさだめ」

⇒く‐がい【苦界】

くがい‐しらず【公界知らず】

世間知らず。醒睡笑「汝がやうなる―には」

⇒く‐がい【公界】

くかい‐せき【苦灰石】‥クワイ‥

カルシウムとマグネシウムの炭酸塩鉱物。六方晶系。白雲岩の主成分をなし、また、熱水鉱脈中や変成岩などにも産する。白雲石。ドロマイト。

くがい‐そう【九蓋草】‥サウ

ゴマノハグサ科の多年草。山地や高山草原に自生。高さ約1メートル。葉は輪生して層をなし、名はそのさまに由来する。夏、紫色の小花を長穂状に開く。根茎を乾して漢方生薬とし、利尿剤、関節炎・リウマチの薬。春、若芽を食用。九階草。虎の尾。

くがいそう

くがい‐にん【公界人】

(→)公界者に同じ。

⇒く‐がい【公界】

くがい‐もの【公界者】

①世間に出して恥かしくない人。世間人。狂言、居杭「算置きも―でござる」

②見えをはる人。世間のつき合いを重んずる人。浄瑠璃、冥途飛脚「傾城は―」

⇒く‐がい【公界】

くがい‐ゆ【苦艾油】

ニガヨモギから製した暗緑色で強い臭気のある油。リキュール製造に用いる。

⇒く‐がい【苦艾】

くがい‐にん【公界人】

(→)公界者に同じ。

⇒く‐がい【公界】

くがい‐もの【公界者】

①世間に出して恥かしくない人。世間人。狂言、居杭「算置きも―でござる」

②見えをはる人。世間のつき合いを重んずる人。浄瑠璃、冥途飛脚「傾城は―」

⇒く‐がい【公界】

くがい‐ゆ【苦艾油】

ニガヨモギから製した暗緑色で強い臭気のある油。リキュール製造に用いる。

⇒く‐がい【苦艾】

く‐え【垢穢】‥ヱ

垢あかがついてよごれていること。今昔物語集1「―の衣を着て」

ぐ‐えい【愚詠】

自作の詩歌の謙譲語。

く‐えいたつ【孔穎達】

⇒くようだつ

くえ‐いっしょ【倶会一処】‥ヱ‥

〔仏〕

①多くの人々がともに一処に集まり会うこと。

②阿弥陀の浄土に往生して、浄土の人々とともに一処に会同すること。

くえい‐でん【公営田】

平安初期の823年(弘仁14)、大宰府管内の諸国で試みられた国営の農場。口分田・剰田の良田の一部を、一般農民に種子・農具・食料などを支給して耕作させ、調・庸を免除するかわりに、全収穫を国家が収めた。石見・上総などでも行われた。↔私営田

クエーカー【Quaker】

キリスト教プロテスタントの一派。フレンド派の通称。17世紀中頃にイギリスに起こり、フォックス(George Fox1624〜1691)を祖とする。人は教会によらずその内心に神から直接の啓示「内なる光」を受け得るものと説いた。ペン(William Penn1644〜1718)の渡米によってアメリカで盛行。絶対平和主義の立場をとる。基督友会。

クエーサー【quasar】

数十億光年以上も遠くにあるにもかかわらず明るく輝く天体。強い電波を発する天体として発見されたが、X線・光・赤外線などでも観測される。銀河の中心に太陽質量の数億から数十億倍の巨大ブラック‐ホールがあり、周辺のガスが落下していく過程で強いエネルギーが放出されるために恒星状に見えると考えられている。準星。恒星状天体。

くえ‐がき【崩え垣】

くずれた垣。新撰六帖2「小山田の稲葉をこむる―の荒れまく見れば」

く‐えき【苦役】

①(主として肉体的に)苦しい労働。「―に耐える」

②懲役または徒刑。「―に服する」

く‐えき【駆役】

追いまわして使うこと。駆使。

くえ‐こ・む【崩え込む】

〔自四〕

くぼむ。おちこむ。浮世風呂2「鼻のわきのきめしわもだんだんふかく―・んで」

クエスチョン【question】

疑問。質問。

⇒クエスチョン‐タイム【question time】

⇒クエスチョン‐マーク【question mark】

クエスチョン‐タイム【question time】

①(→)党首討論に同じ。

②出された問題に対して回答者の質問が許される時間。

⇒クエスチョン【question】

クエスチョン‐マーク【question mark】

疑問符。「?」

⇒クエスチョン【question】

くえ‐ない【食えない】クヘ‥

(「煮ても焼いても食えない」の意)ずるがしこくて油断ができない。一筋縄ではいかない。「―やつ」

くえ‐にち【凶会日】クヱ‥

暦注で、陰陽相剋して、万事に凶であるとする日。

グェノン【guenon】

アフリカ産の森林生オナガザル類の一群の総称。大きさはさまざまで、一般に尾が長い。体毛が美しく、顔にいろいろな模様がある種が多い。ゲノン。

くえ‐びこ【久延毘古】

(「崩くえ彦」の意という)古事記に見える神の名。今の案山子かかしのことという。

くえ‐まんだら【九会曼荼羅】‥ヱ‥

〔仏〕(→)金剛界曼荼羅の別称。謡曲、安宅「―の柿のすずかけ」→九会

クエリー【query】

(「問合せ」の意)データベース用のプログラム言語で表現された、データベースに対する検索の要求。

く・える【食える】クヘル

〔自下一〕

①食うことができる。

②食うねうちがある。

③生活の道が立つ。→食えない

クェルチャ【Jacopo della Quercia】

イタリア、ルネサンス期の彫刻家。ルッカ大聖堂のイラリア=デル=カレットの墓を制作。(1374頃〜1438)

グェルフ【Guelph】

中世イタリアで、ローマ教皇を支持した徒党の成員。教皇党員。↔ギベリン

く‐えん【公宴】

朝廷で行われる宴会。おおやけの宴会。平家物語1「それ雄剣を帯して―に列し」

く‐えん【枸櫞】

①レモンの類。

②マルブシュカンの漢名。

⇒くえん‐さん【枸櫞酸】

⇒くえんさん‐かいろ【枸櫞酸回路】

⇒くえんさん‐てつアンモニウム【枸櫞酸鉄アンモニウム】

⇒くえん‐ひ【枸櫞皮】

⇒くえん‐ゆ【枸櫞油】

くえん‐さん【枸櫞酸】

(citric acid)柑橘類の果実中に遊離して存するほか、生物界に広く分布する水酸基を含むカルボン酸。また、細菌などの発酵生成物。水に溶けやすい結晶で、爽快な酸味をもち、清涼飲料水の製造や媒染剤などに用いる。そのナトリウム塩は血液凝固阻止剤。

⇒く‐えん【枸櫞】

くえんさん‐かいろ【枸櫞酸回路】‥クワイ‥

生物の呼吸において最も主要と考えられる代謝経路。糖質・脂質・アミノ酸などの炭素骨格は、最終的にはこの経路を経て完全に酸化・分解され、生体のエネルギー源となる。トリカルボン酸回路。クレブス回路。TCA回路。

⇒く‐えん【枸櫞】

くえんさん‐てつアンモニウム【枸櫞酸鉄アンモニウム】

水酸化鉄をクエン酸に溶かしアンモニア水を加えて蒸留して得られる赤褐色半透明の小片状結晶。貧血症の薬剤として用いる。

⇒く‐えん【枸櫞】

グエン‐ちょう【阮朝】‥テウ

(Nguyen)ベトナム最後の王朝。グエン=フックアイン(阮福映)がタイソン(西山)党を破り、ザロン(嘉隆)帝として1802年創始。フエに都した。1887年フランスの保護国となり、第13代バオ=ダイが1945年に退位。

くえん‐ひ【枸櫞皮】

ブシュカン(仏手柑)の果皮を乾燥させたもの。芳香薬・矯味矯臭剤として用いる。

⇒く‐えん【枸櫞】

くえん‐ゆ【枸櫞油】

枸櫞皮からとる淡黄色の精油。芳香・苦味を有し、矯味矯臭剤とする。

⇒く‐えん【枸櫞】

クオ‐ヴァディス【Quo Vadis ラテン】

(「いずこへ行きたまう」の意)シェンキェーヴィチ作の歴史小説。1896年刊。ローマ皇帝ネロの治世を舞台に、初期キリスト教徒の受けた迫害を描き、作者の祖国ポーランドの受難になぞらえる。クオ‐ワディス。

クオーク【quark】

〔理〕ハドロンの構成要素。1964年、ゲル=マン(Murray Gell-Mann1929〜)による命名。スピンは1/2、電荷は電気素量の1/3の整数倍。6種類のクオークが知られている。

クオータ【quota】

わけ前。生産・販売・輸出入などの割当額。

クオーター【quarter】

①4分の1。

②(競技用語)1試合時間の4分の1。

③長さの単位。1ヤードの4分の1。22.86センチメートル。また4分の1マイルを指すこともある。

④主に穀量などに用いる体積単位。8英ブッシェル。8.26米ブッシェル。約291リットル。

⑤イギリスの質量の単位。約12.7キログラム。

⇒クオーター‐バック【quarter back】

⇒クオーター‐ファイナル【quarter-final】

⇒クオーター‐マスター【quarter-master】

クオーター‐バック【quarter back】

アメリカン‐フットボールで、フォワードの後方に位置し、攻撃の起点となる選手。QB

⇒クオーター【quarter】

クオーター‐ファイナル【quarter-final】

(競技用語)準々決勝試合。

⇒クオーター【quarter】

クオーター‐マスター【quarter-master】

操舵・信号などをつかさどる船員。操舵手。

⇒クオーター【quarter】

クオータリー【quarterly】

季刊の書籍・雑誌。

クオーツ【quartz】

①水晶。

②クオーツ時計の略。水晶発振器を利用した時計。

クオーテーション【quotation】

引用。引用文。

⇒クオーテーション‐マーク【quotation-marks】

クオーテーション‐マーク【quotation-marks】

引用符。

⇒クオーテーション【quotation】

クオート【quart】

ヤード‐ポンド法で、体積の単位。1ガロンの4分の1。英ガロンでは約1.14リットル。米ガロンでは約0.95リットル。

く‐おけつ【駆瘀血】

漢方で、瘀血を改善すること。

クオリア【qualia】

感覚的体験に伴う独特で鮮明な質感のこと。たとえば、バラの香りやチェロの音色。志向性とともに心のあり方を特徴づける概念として、脳科学で注目される。感覚質。

クオリティー【quality】

質。品質。性質。

⇒クオリティー‐オブ‐ライフ【quality of life】

⇒クオリティー‐ペーパー【quality paper】

クオリティー‐オブ‐ライフ【quality of life】

生活を物質的な面から量的にとらえるのではなく、個人の生き甲斐や精神的な豊かさを重視して質的に把握しようとする考え方。医療や福祉の分野でいう。生活の質。生命の質。QOL

⇒クオリティー【quality】

クオリティー‐ペーパー【quality paper】

新聞の高級紙。発行部数は少ないが、社会的影響力が強いもの。タイムズ・ル‐モンドなど。↔大衆紙

⇒クオリティー【quality】

クオレ【Cuore イタリア】

(心の意)イタリアの作家デ=アミーチス(Edmondo De Amicis1846〜1908)作の小説。1886年刊。少年エンリーコの日記の形式で、統一まもない世情のなか、祖国・家族・神を称揚。邦訳名「愛の学校」。

く‐おん【久遠】‥ヲン

〔仏〕時の無窮なこと。久しく遠いこと。「―の理想」

⇒くおん‐ごう【久遠劫】

⇒くおん‐じつじょう【久遠実成】

⇒くおん‐ぶつ【久遠仏】

くおん‐ごう【久遠劫】‥ヲンゴフ

極めて遠く久しい昔。

⇒く‐おん【久遠】

くおん‐じ【久遠寺】‥ヲン‥

山梨県の身延山にある日蓮宗の総本山。1274年(文永11)日蓮が庵を結んだことに始まり、やがて寺院としたもの。日蓮の廟所がある。初め西谷にあったが、室町中期に11世日朝が現在の地に移転。

くおん‐じつじょう【久遠実成】‥ヲン‥ジヤウ

永遠の昔から仏と成っていること。法華経寿量品の釈迦如来についていう。久遠成実。久成正覚。

⇒く‐おん【久遠】

クオンティティー【quantity】

量。分量。数量。

くおん‐ぶつ【久遠仏】‥ヲン‥

永遠の昔から仏となっているもの。法華経に説く釈迦如来など。

⇒く‐おん【久遠】

くか【探湯】

(→)「くかたち」に同じ。古事記下「―瓮へ」

く‐か【苦果】‥クワ

〔仏〕苦悩を受ける果報。悪業の果報として受ける苦。

くが【陸】

(クヌガの約)陸地。くにが。源氏物語玉鬘「水鳥の―にまどへる心ちして」

くが【陸】

姓氏の一つ。

⇒くが‐かつなん【陸羯南】

く‐かい【九界】

〔仏〕

①十界から仏界を除いた九つの世界。

②欲・色・無色の三界を九つに分けたものの総称。九地。

く‐かい【区会】‥クワイ

区議会の通称。「―議員」

く‐かい【句会】‥クワイ

俳句を作り、発表して批評し合う集会。

く‐かい【苦海】

〔仏〕生死・苦悩が海のように果てしなく広がっている人間の世界。苦界。

く‐がい【公界】

①おおやけのこと。公的な仕事。晴れの場所。太平記19「述懐は私事、弓矢の道は―の義、遁れぬ所也とて」

②世間。人なか。鶉衣「腰にたたまれて―に諂ふねぢけ心もなし」

③交際。つきあい。「―上手」

④課役のこと。

⑤(→)苦界くがい2に同じ。

⇒くがい‐しらず【公界知らず】

⇒くがい‐にん【公界人】

⇒くがい‐もの【公界者】

⇒公界をする

く‐がい【公廨】

⇒くげ。「―田」「―稲」

く‐がい【苦艾】

①ニガヨモギの別称。

②ニガヨモギの葉および花を採集・乾燥した苦味あるもの。健胃薬とする。

⇒くがい‐ゆ【苦艾油】

く‐がい【苦界】

①〔仏〕苦しみの絶えない世界。人間界をいう。

②(「公界」とも書く)遊女のつらい境遇。洒落本、辰巳婦言「つらい―を送つて居やす」。「―に身を沈める」

③遊女の勤め。梅暦「生れ故郷のなじみの中で―をするも亦よからう」

⇒くがい‐じゅうねん【苦界十年】

くがい‐じゅうねん【苦界十年】‥ジフ‥

(江戸時代、遊女の年季は十年を上限としたことから)遊女の年季。転じて、遊女勤めの身の上。浄瑠璃、暦「おやのためとて色里に―とさだめ」

⇒く‐がい【苦界】

くがい‐しらず【公界知らず】

世間知らず。醒睡笑「汝がやうなる―には」

⇒く‐がい【公界】

くかい‐せき【苦灰石】‥クワイ‥

カルシウムとマグネシウムの炭酸塩鉱物。六方晶系。白雲岩の主成分をなし、また、熱水鉱脈中や変成岩などにも産する。白雲石。ドロマイト。

くがい‐そう【九蓋草】‥サウ

ゴマノハグサ科の多年草。山地や高山草原に自生。高さ約1メートル。葉は輪生して層をなし、名はそのさまに由来する。夏、紫色の小花を長穂状に開く。根茎を乾して漢方生薬とし、利尿剤、関節炎・リウマチの薬。春、若芽を食用。九階草。虎の尾。

くがいそう

く‐え【垢穢】‥ヱ

垢あかがついてよごれていること。今昔物語集1「―の衣を着て」

ぐ‐えい【愚詠】

自作の詩歌の謙譲語。

く‐えいたつ【孔穎達】

⇒くようだつ

くえ‐いっしょ【倶会一処】‥ヱ‥

〔仏〕

①多くの人々がともに一処に集まり会うこと。

②阿弥陀の浄土に往生して、浄土の人々とともに一処に会同すること。

くえい‐でん【公営田】

平安初期の823年(弘仁14)、大宰府管内の諸国で試みられた国営の農場。口分田・剰田の良田の一部を、一般農民に種子・農具・食料などを支給して耕作させ、調・庸を免除するかわりに、全収穫を国家が収めた。石見・上総などでも行われた。↔私営田

クエーカー【Quaker】

キリスト教プロテスタントの一派。フレンド派の通称。17世紀中頃にイギリスに起こり、フォックス(George Fox1624〜1691)を祖とする。人は教会によらずその内心に神から直接の啓示「内なる光」を受け得るものと説いた。ペン(William Penn1644〜1718)の渡米によってアメリカで盛行。絶対平和主義の立場をとる。基督友会。

クエーサー【quasar】

数十億光年以上も遠くにあるにもかかわらず明るく輝く天体。強い電波を発する天体として発見されたが、X線・光・赤外線などでも観測される。銀河の中心に太陽質量の数億から数十億倍の巨大ブラック‐ホールがあり、周辺のガスが落下していく過程で強いエネルギーが放出されるために恒星状に見えると考えられている。準星。恒星状天体。

くえ‐がき【崩え垣】

くずれた垣。新撰六帖2「小山田の稲葉をこむる―の荒れまく見れば」

く‐えき【苦役】

①(主として肉体的に)苦しい労働。「―に耐える」

②懲役または徒刑。「―に服する」

く‐えき【駆役】

追いまわして使うこと。駆使。

くえ‐こ・む【崩え込む】

〔自四〕

くぼむ。おちこむ。浮世風呂2「鼻のわきのきめしわもだんだんふかく―・んで」

クエスチョン【question】

疑問。質問。

⇒クエスチョン‐タイム【question time】

⇒クエスチョン‐マーク【question mark】

クエスチョン‐タイム【question time】

①(→)党首討論に同じ。

②出された問題に対して回答者の質問が許される時間。

⇒クエスチョン【question】

クエスチョン‐マーク【question mark】

疑問符。「?」

⇒クエスチョン【question】

くえ‐ない【食えない】クヘ‥

(「煮ても焼いても食えない」の意)ずるがしこくて油断ができない。一筋縄ではいかない。「―やつ」

くえ‐にち【凶会日】クヱ‥

暦注で、陰陽相剋して、万事に凶であるとする日。

グェノン【guenon】

アフリカ産の森林生オナガザル類の一群の総称。大きさはさまざまで、一般に尾が長い。体毛が美しく、顔にいろいろな模様がある種が多い。ゲノン。

くえ‐びこ【久延毘古】

(「崩くえ彦」の意という)古事記に見える神の名。今の案山子かかしのことという。

くえ‐まんだら【九会曼荼羅】‥ヱ‥

〔仏〕(→)金剛界曼荼羅の別称。謡曲、安宅「―の柿のすずかけ」→九会

クエリー【query】

(「問合せ」の意)データベース用のプログラム言語で表現された、データベースに対する検索の要求。

く・える【食える】クヘル

〔自下一〕

①食うことができる。

②食うねうちがある。

③生活の道が立つ。→食えない

クェルチャ【Jacopo della Quercia】

イタリア、ルネサンス期の彫刻家。ルッカ大聖堂のイラリア=デル=カレットの墓を制作。(1374頃〜1438)

グェルフ【Guelph】

中世イタリアで、ローマ教皇を支持した徒党の成員。教皇党員。↔ギベリン

く‐えん【公宴】

朝廷で行われる宴会。おおやけの宴会。平家物語1「それ雄剣を帯して―に列し」

く‐えん【枸櫞】

①レモンの類。

②マルブシュカンの漢名。

⇒くえん‐さん【枸櫞酸】

⇒くえんさん‐かいろ【枸櫞酸回路】

⇒くえんさん‐てつアンモニウム【枸櫞酸鉄アンモニウム】

⇒くえん‐ひ【枸櫞皮】

⇒くえん‐ゆ【枸櫞油】

くえん‐さん【枸櫞酸】

(citric acid)柑橘類の果実中に遊離して存するほか、生物界に広く分布する水酸基を含むカルボン酸。また、細菌などの発酵生成物。水に溶けやすい結晶で、爽快な酸味をもち、清涼飲料水の製造や媒染剤などに用いる。そのナトリウム塩は血液凝固阻止剤。

⇒く‐えん【枸櫞】

くえんさん‐かいろ【枸櫞酸回路】‥クワイ‥

生物の呼吸において最も主要と考えられる代謝経路。糖質・脂質・アミノ酸などの炭素骨格は、最終的にはこの経路を経て完全に酸化・分解され、生体のエネルギー源となる。トリカルボン酸回路。クレブス回路。TCA回路。

⇒く‐えん【枸櫞】

くえんさん‐てつアンモニウム【枸櫞酸鉄アンモニウム】

水酸化鉄をクエン酸に溶かしアンモニア水を加えて蒸留して得られる赤褐色半透明の小片状結晶。貧血症の薬剤として用いる。

⇒く‐えん【枸櫞】

グエン‐ちょう【阮朝】‥テウ

(Nguyen)ベトナム最後の王朝。グエン=フックアイン(阮福映)がタイソン(西山)党を破り、ザロン(嘉隆)帝として1802年創始。フエに都した。1887年フランスの保護国となり、第13代バオ=ダイが1945年に退位。

くえん‐ひ【枸櫞皮】

ブシュカン(仏手柑)の果皮を乾燥させたもの。芳香薬・矯味矯臭剤として用いる。

⇒く‐えん【枸櫞】

くえん‐ゆ【枸櫞油】

枸櫞皮からとる淡黄色の精油。芳香・苦味を有し、矯味矯臭剤とする。

⇒く‐えん【枸櫞】

クオ‐ヴァディス【Quo Vadis ラテン】

(「いずこへ行きたまう」の意)シェンキェーヴィチ作の歴史小説。1896年刊。ローマ皇帝ネロの治世を舞台に、初期キリスト教徒の受けた迫害を描き、作者の祖国ポーランドの受難になぞらえる。クオ‐ワディス。

クオーク【quark】

〔理〕ハドロンの構成要素。1964年、ゲル=マン(Murray Gell-Mann1929〜)による命名。スピンは1/2、電荷は電気素量の1/3の整数倍。6種類のクオークが知られている。

クオータ【quota】

わけ前。生産・販売・輸出入などの割当額。

クオーター【quarter】

①4分の1。

②(競技用語)1試合時間の4分の1。

③長さの単位。1ヤードの4分の1。22.86センチメートル。また4分の1マイルを指すこともある。

④主に穀量などに用いる体積単位。8英ブッシェル。8.26米ブッシェル。約291リットル。

⑤イギリスの質量の単位。約12.7キログラム。

⇒クオーター‐バック【quarter back】

⇒クオーター‐ファイナル【quarter-final】

⇒クオーター‐マスター【quarter-master】

クオーター‐バック【quarter back】

アメリカン‐フットボールで、フォワードの後方に位置し、攻撃の起点となる選手。QB

⇒クオーター【quarter】

クオーター‐ファイナル【quarter-final】

(競技用語)準々決勝試合。

⇒クオーター【quarter】

クオーター‐マスター【quarter-master】

操舵・信号などをつかさどる船員。操舵手。

⇒クオーター【quarter】

クオータリー【quarterly】

季刊の書籍・雑誌。

クオーツ【quartz】

①水晶。

②クオーツ時計の略。水晶発振器を利用した時計。

クオーテーション【quotation】

引用。引用文。

⇒クオーテーション‐マーク【quotation-marks】

クオーテーション‐マーク【quotation-marks】

引用符。

⇒クオーテーション【quotation】

クオート【quart】

ヤード‐ポンド法で、体積の単位。1ガロンの4分の1。英ガロンでは約1.14リットル。米ガロンでは約0.95リットル。

く‐おけつ【駆瘀血】

漢方で、瘀血を改善すること。

クオリア【qualia】

感覚的体験に伴う独特で鮮明な質感のこと。たとえば、バラの香りやチェロの音色。志向性とともに心のあり方を特徴づける概念として、脳科学で注目される。感覚質。

クオリティー【quality】

質。品質。性質。

⇒クオリティー‐オブ‐ライフ【quality of life】

⇒クオリティー‐ペーパー【quality paper】

クオリティー‐オブ‐ライフ【quality of life】

生活を物質的な面から量的にとらえるのではなく、個人の生き甲斐や精神的な豊かさを重視して質的に把握しようとする考え方。医療や福祉の分野でいう。生活の質。生命の質。QOL

⇒クオリティー【quality】

クオリティー‐ペーパー【quality paper】

新聞の高級紙。発行部数は少ないが、社会的影響力が強いもの。タイムズ・ル‐モンドなど。↔大衆紙

⇒クオリティー【quality】

クオレ【Cuore イタリア】

(心の意)イタリアの作家デ=アミーチス(Edmondo De Amicis1846〜1908)作の小説。1886年刊。少年エンリーコの日記の形式で、統一まもない世情のなか、祖国・家族・神を称揚。邦訳名「愛の学校」。

く‐おん【久遠】‥ヲン

〔仏〕時の無窮なこと。久しく遠いこと。「―の理想」

⇒くおん‐ごう【久遠劫】

⇒くおん‐じつじょう【久遠実成】

⇒くおん‐ぶつ【久遠仏】

くおん‐ごう【久遠劫】‥ヲンゴフ

極めて遠く久しい昔。

⇒く‐おん【久遠】

くおん‐じ【久遠寺】‥ヲン‥

山梨県の身延山にある日蓮宗の総本山。1274年(文永11)日蓮が庵を結んだことに始まり、やがて寺院としたもの。日蓮の廟所がある。初め西谷にあったが、室町中期に11世日朝が現在の地に移転。

くおん‐じつじょう【久遠実成】‥ヲン‥ジヤウ

永遠の昔から仏と成っていること。法華経寿量品の釈迦如来についていう。久遠成実。久成正覚。

⇒く‐おん【久遠】

クオンティティー【quantity】

量。分量。数量。

くおん‐ぶつ【久遠仏】‥ヲン‥

永遠の昔から仏となっているもの。法華経に説く釈迦如来など。

⇒く‐おん【久遠】

くか【探湯】

(→)「くかたち」に同じ。古事記下「―瓮へ」

く‐か【苦果】‥クワ

〔仏〕苦悩を受ける果報。悪業の果報として受ける苦。

くが【陸】

(クヌガの約)陸地。くにが。源氏物語玉鬘「水鳥の―にまどへる心ちして」

くが【陸】

姓氏の一つ。

⇒くが‐かつなん【陸羯南】

く‐かい【九界】

〔仏〕

①十界から仏界を除いた九つの世界。

②欲・色・無色の三界を九つに分けたものの総称。九地。

く‐かい【区会】‥クワイ

区議会の通称。「―議員」

く‐かい【句会】‥クワイ

俳句を作り、発表して批評し合う集会。

く‐かい【苦海】

〔仏〕生死・苦悩が海のように果てしなく広がっている人間の世界。苦界。

く‐がい【公界】

①おおやけのこと。公的な仕事。晴れの場所。太平記19「述懐は私事、弓矢の道は―の義、遁れぬ所也とて」

②世間。人なか。鶉衣「腰にたたまれて―に諂ふねぢけ心もなし」

③交際。つきあい。「―上手」

④課役のこと。

⑤(→)苦界くがい2に同じ。

⇒くがい‐しらず【公界知らず】

⇒くがい‐にん【公界人】

⇒くがい‐もの【公界者】

⇒公界をする

く‐がい【公廨】

⇒くげ。「―田」「―稲」

く‐がい【苦艾】

①ニガヨモギの別称。

②ニガヨモギの葉および花を採集・乾燥した苦味あるもの。健胃薬とする。

⇒くがい‐ゆ【苦艾油】

く‐がい【苦界】

①〔仏〕苦しみの絶えない世界。人間界をいう。

②(「公界」とも書く)遊女のつらい境遇。洒落本、辰巳婦言「つらい―を送つて居やす」。「―に身を沈める」

③遊女の勤め。梅暦「生れ故郷のなじみの中で―をするも亦よからう」

⇒くがい‐じゅうねん【苦界十年】

くがい‐じゅうねん【苦界十年】‥ジフ‥

(江戸時代、遊女の年季は十年を上限としたことから)遊女の年季。転じて、遊女勤めの身の上。浄瑠璃、暦「おやのためとて色里に―とさだめ」

⇒く‐がい【苦界】

くがい‐しらず【公界知らず】

世間知らず。醒睡笑「汝がやうなる―には」

⇒く‐がい【公界】

くかい‐せき【苦灰石】‥クワイ‥

カルシウムとマグネシウムの炭酸塩鉱物。六方晶系。白雲岩の主成分をなし、また、熱水鉱脈中や変成岩などにも産する。白雲石。ドロマイト。

くがい‐そう【九蓋草】‥サウ

ゴマノハグサ科の多年草。山地や高山草原に自生。高さ約1メートル。葉は輪生して層をなし、名はそのさまに由来する。夏、紫色の小花を長穂状に開く。根茎を乾して漢方生薬とし、利尿剤、関節炎・リウマチの薬。春、若芽を食用。九階草。虎の尾。

くがいそう

くがい‐にん【公界人】

(→)公界者に同じ。

⇒く‐がい【公界】

くがい‐もの【公界者】

①世間に出して恥かしくない人。世間人。狂言、居杭「算置きも―でござる」

②見えをはる人。世間のつき合いを重んずる人。浄瑠璃、冥途飛脚「傾城は―」

⇒く‐がい【公界】

くがい‐ゆ【苦艾油】

ニガヨモギから製した暗緑色で強い臭気のある油。リキュール製造に用いる。

⇒く‐がい【苦艾】

くがい‐にん【公界人】

(→)公界者に同じ。

⇒く‐がい【公界】

くがい‐もの【公界者】

①世間に出して恥かしくない人。世間人。狂言、居杭「算置きも―でござる」

②見えをはる人。世間のつき合いを重んずる人。浄瑠璃、冥途飛脚「傾城は―」

⇒く‐がい【公界】

くがい‐ゆ【苦艾油】

ニガヨモギから製した暗緑色で強い臭気のある油。リキュール製造に用いる。

⇒く‐がい【苦艾】

くえ‐ない【食えない】クヘ‥🔗⭐🔉

くえ‐ない【食えない】クヘ‥

(「煮ても焼いても食えない」の意)ずるがしこくて油断ができない。一筋縄ではいかない。「―やつ」

く・える【食える】クヘル🔗⭐🔉

く・える【食える】クヘル

〔自下一〕

①食うことができる。

②食うねうちがある。

③生活の道が立つ。→食えない

○食ってかかるくってかかる🔗⭐🔉

○食ってかかるくってかかる

激しい口調で立ち向かう。

⇒く・う【食う・喰う】

くつて‐どり【沓手鳥・沓直鳥】

(古い俗説に、ホトトギスが前生に沓を造って売ったという)ホトトギスの異称。

⇒くつ‐て【沓手・沓直】

くっ‐と

〔副〕

①笑いをおさえようとして、思わず声を漏らすさま。「―笑いを飲み込む」

②すべて。すっかり。狂言、丼礑どぶかっちり「―濡らし居つた」

ぐっ‐と

〔副〕

①一気に強い力を加えたり気合を入れて行なったりするさま。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「長刀取りのべ障子越し―通して一ゑぐり」。「―飲む」

②基準とした物事と比較して差が非常に大きいさま。一段と。莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき「―智恵をめぐらし」。「客が―減る」

③心に強い衝撃を受けるさま。「胸に―迫る」

④狭いところで急に物がつかえたり進行が止まったりするさま。「餅がのどに―つかえる」

⑤わずかな声や音を出すさま。ちょっと物を言うさま。浄瑠璃、心中宵庚申「―言ひ手もなかりけり」

グッド【good】

「良い」の意。

⇒グッド‐アフタヌーン【good afternoon】

⇒グッド‐イブニング【good evening】

⇒グッド‐タイミング【good timing】