複数辞典一括検索+![]()

![]()

が‐ぎょ【駕御】🔗⭐🔉

が‐ぎょ【駕御】

①馬を自由に乗りこなすこと。

②自分の思うように他人を使役すること。

かご【駕籠】🔗⭐🔉

かご【駕籠】

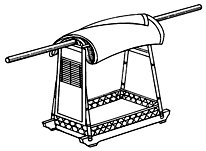

乗物の一種。古くは竹、後には木でも作り、人の座る部分の上に1本の轅ながえを通し、前後から舁かいて運ぶもの。身分・階級や用途などにより種類が多い。

駕籠

⇒駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人

⇒駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人

⇒駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人

⇒駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人

かご‐かき【駕籠舁き】🔗⭐🔉

かご‐かき【駕籠舁き】

駕籠をかつぐ人夫。かごや。かごのもの。

⇒駕籠舁き駕籠に乗らず

○駕籠舁き駕籠に乗らずかごかきかごにのらず

所有者はかえってそのものを自分の用に使用しないものである。

⇒かご‐かき【駕籠舁き】

○駕籠舁き駕籠に乗らずかごかきかごにのらず🔗⭐🔉

○駕籠舁き駕籠に乗らずかごかきかごにのらず

所有者はかえってそのものを自分の用に使用しないものである。

⇒かご‐かき【駕籠舁き】

かこ‐がしら【鉸具頭】

鉸具の、丸い金輪の部分。みずおがね。

かごがた‐アンテナ【籠型アンテナ】

多数の線で籠の形とし、太い線1本のようにしたアンテナ。アンテナ容量を増す構造のもの。籠型空中線。

かこ‐がわ【加古川】‥ガハ

①丹波山地から流下し、兵庫県中央部を流れて高砂市で瀬戸内海に注ぐ川。

②兵庫県播磨平野南東部の市。中国街道の宿駅。鶴林寺、尾上神社の「尾上の松」が有名。海岸部に工業地帯が発達。人口26万7千。

かこがわ‐ほんぞう【加古川本蔵】‥ガハ‥ザウ

「仮名手本忠臣蔵」中の人物。桃井若狭之介の家老。塩谷判官えんやはんがんが高師直こうのもろなおを刃傷の時、これを抱き止めたのを悔み、自ら大星力弥に刺される。

かこ‐かんりょう【過去完了】クワ‥クワンレウ

(past perfect)英文法などの時制の一つ。過去のある時点まである状態が続いていること、または過去のある時点までに動作が完了したことなどを表す。

かこ‐ぎめ【水夫極め・漁夫定め】

船主と漁夫との雇用契約。その際に行う共同飲食をもいう。

か‐こきゅう【過呼吸】クワ‥キフ

呼吸が亢進して換気量が増大し、血中炭酸ガスが減少してアルカリ血症を起こした状態。過換気症候群、薬剤による呼吸中枢刺激、心理的因子、妊娠、代謝性アシドーシスの代償などで起こる。

か‐こく【下刻】

川水が川底をけずって掘り下げる作用。下方侵食。

か‐こく【禾穀】クワ‥

①稲。

②稲・麦・アワ・ヒエ・キビ・トウモロコシなどの総称。穀類。

⇒かこく‐るい【禾穀類】

か‐こく【河谷】

河流が形成したひろい谷。

か‐こく【苛酷】

むごいこと。非常にきびしいこと。「―な刑罰」

か‐こく【家国】

①家と国。

②国家。

③故郷。

か‐こく【過刻】クワ‥

①予定した時間を過ぎること。

②さきほど。先刻。

か‐こく【過酷】クワ‥

なみはずれてむごいこと。きびしすぎること。「―な試練」

か‐こく【嘉穀】

よい穀物。めでたい穀物。稲をいう。

かご‐ぐさ【籠草】

部落共有の採草禁止地内で、秣まぐさ用として平常自由に草を採取し得る概量を示した言葉。

か‐こくほう【華国鋒】クワ‥

(Hua Guofeng)中国の政治家。山西交城の生れ。毛沢東の信任を得て1976年総理。四人組を打倒し、党主席を兼任。81年辞職。(1921〜)

華国鋒

提供:毎日新聞社

かこく‐ぼん【家刻本】

出版を業としない個人が刊行した本。主に漢籍でいう。私家版。

かこく‐るい【禾穀類】クワ‥

穀物の収穫を主要な目的として栽培されるイネ科作物。

⇒か‐こく【禾穀】

かこ‐けい【過去形】クワ‥

文法で、過去のことを表すときの言語の形態。

かこげんざい‐いんがきょう【過去現在因果経】クワ‥グワキヤウ

釈尊の前生の善慧仙人の出家から、この世に誕生して迦葉かしょうの教化に至るまでの仏伝。劉宋の求那跋陀羅ぐなばだらの訳。4巻。因果経。過現因果経。→絵因果経

かご‐こし【籠輿】

竹製の駕籠かご。籃輿らんよ。山かご。よつでかご。

かご‐じ【籠字】

籠写かごうつしにした文字。双鉤そうこう字。

がご‐じ【元興寺】

⇒がごうじ

⇒がんごうじ

かこ‐しちぶつ【過去七仏】クワ‥

釈迦牟尼仏と、それ以前にこの世に出現したとされる六仏の併称。他の六仏とは、毘婆尸びばし仏・尸棄しき仏・毘舎浮びしゃぶ仏・拘留孫くるそん仏・拘那含牟尼くなごんむに仏・迦葉かしょう仏。→七仏通戒偈

かごしま【鹿児島】

①九州南部の県。大隅・薩摩2国の全域。面積9187平方キロメートル。人口175万3千。全17市。

→鹿児島おはら節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②薩摩半島の東岸、鹿児島湾に臨み、対岸の桜島の一部を含む市。県庁所在地。屋久島・種子島たねがしま・奄美諸島・沖縄諸島への航路の起点。もと島津氏73万石の城下町。人口60万4千。

⇒かごしま‐じる【鹿児島汁】

⇒かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

⇒かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

⇒かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

⇒かごしま‐わん【鹿児島湾】

かごしま‐じる【鹿児島汁】

「さつまじる」の別称。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

鹿児島県霧島市隼人はやと町にある元官幣大社。祭神は天津日高彦穂穂出見尊・豊玉比売命。大隅国一の宮。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

国立大学法人の一つ。1773年(安永2)創設の藩学造士館を起源とする第七高等学校造士館(1901年創立、46年第七高等学校と改称)・鹿児島農専・鹿児島師範・同青年師範・鹿児島水産専門学校を母体として1949年設置。55年県立大学を移管。2004年法人化。鹿児島市。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

九州を縦貫するJR線。門司港・八代間および川内・鹿児島間の合計281.6キロメートル。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐わん【鹿児島湾】

鹿児島県中部から南部、大隅半島と薩摩半島とに囲まれた湾。錦江湾。

⇒かごしま【鹿児島】

かこ‐じもの【鹿児じもの】

〔枕〕

(鹿は1年1回1頭だけ子を生むことから)「ひとり子」にかかる。万葉集9「―わが独り子の」→じもの

かこ‐しょうりょう【過去精霊】クワ‥シヤウリヤウ

死んだ人の霊。過去幽霊。大鏡道長「ただいまや―は蓮台の上にてひよとほえ給ふらん」

かこ‐ぜ【過去世】クワ‥

〔仏〕過ぎ去った世。過去。前世。→現在世→未来世

がご‐ぜ【元興寺】

⇒がごうじ

かご‐そ【駕籠訴】

江戸時代の越訴おっその一種。幕府の大官や大名などの駕籠を待ちうけて直訴じきそすること。

かこ‐そう【夏枯草】‥サウ

(夏至のあとで枯れるからいう)ウツボグサの異称。また、その穂の漢方名。利尿剤とする。

かご‐そう【駕籠送】

棺を駕籠にのせて寺に送ること。

かご‐ぞり【駕籠橇】

雪国で用いる乗物。畳表でおおいをした籠かごの中に蒲団ふとんを敷き、橇そりの上に取りつけたもの。

かご‐だし【籠出し】

護岸工の一種。水流の堤防への衝突を防ぎ、また堤防を堅固にするために、川に突き出して蛇籠じゃかごを並べること。

かこち【託ち】

こぼしなげくこと。ぐちをいうこと。

⇒かこち‐がお【託ち顔】

⇒かこち‐ぐさ【託ち種】

⇒かこち‐なき【託ち泣き】

かこち‐がお【託ち顔】‥ガホ

なげいている顔つき。うらめしそうなようす。千載和歌集恋「―なる我が涙かな」

⇒かこち【託ち】

かこち‐がま・し【託ちがまし】

〔形シク〕

なげくようである。恨みに思う様子である。堀河百首冬「み山べのしぐれてわたる数ごとに―・しき玉柏かな」

かこち‐ぐさ【託ち種】

かこつけて言い出すたね。源平盛衰記26「百に一つも世にある事もあらば、―にもし候へ」

⇒かこち【託ち】

かこち‐なき【託ち泣き】

恨みに思って泣くこと。浄瑠璃、心中天の網島「内に小春が―」

⇒かこち【託ち】

かこ‐ちょう【過去帳】クワ‥チヤウ

寺院で檀家・信徒の死者の法名・俗名・死亡年月日などを記し置く帳簿。鬼籍きせき。鬼簿。霊簿。点鬼簿。冥帳。

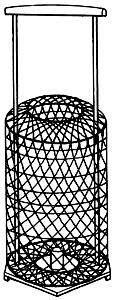

かご‐ちょうちん【籠提灯】‥チヤウ‥

竹で籠を編んで、紙を張った提灯。支柱に沿って籠を上下させる構造のもの。

籠提灯

かこく‐ぼん【家刻本】

出版を業としない個人が刊行した本。主に漢籍でいう。私家版。

かこく‐るい【禾穀類】クワ‥

穀物の収穫を主要な目的として栽培されるイネ科作物。

⇒か‐こく【禾穀】

かこ‐けい【過去形】クワ‥

文法で、過去のことを表すときの言語の形態。

かこげんざい‐いんがきょう【過去現在因果経】クワ‥グワキヤウ

釈尊の前生の善慧仙人の出家から、この世に誕生して迦葉かしょうの教化に至るまでの仏伝。劉宋の求那跋陀羅ぐなばだらの訳。4巻。因果経。過現因果経。→絵因果経

かご‐こし【籠輿】

竹製の駕籠かご。籃輿らんよ。山かご。よつでかご。

かご‐じ【籠字】

籠写かごうつしにした文字。双鉤そうこう字。

がご‐じ【元興寺】

⇒がごうじ

⇒がんごうじ

かこ‐しちぶつ【過去七仏】クワ‥

釈迦牟尼仏と、それ以前にこの世に出現したとされる六仏の併称。他の六仏とは、毘婆尸びばし仏・尸棄しき仏・毘舎浮びしゃぶ仏・拘留孫くるそん仏・拘那含牟尼くなごんむに仏・迦葉かしょう仏。→七仏通戒偈

かごしま【鹿児島】

①九州南部の県。大隅・薩摩2国の全域。面積9187平方キロメートル。人口175万3千。全17市。

→鹿児島おはら節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②薩摩半島の東岸、鹿児島湾に臨み、対岸の桜島の一部を含む市。県庁所在地。屋久島・種子島たねがしま・奄美諸島・沖縄諸島への航路の起点。もと島津氏73万石の城下町。人口60万4千。

⇒かごしま‐じる【鹿児島汁】

⇒かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

⇒かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

⇒かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

⇒かごしま‐わん【鹿児島湾】

かごしま‐じる【鹿児島汁】

「さつまじる」の別称。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

鹿児島県霧島市隼人はやと町にある元官幣大社。祭神は天津日高彦穂穂出見尊・豊玉比売命。大隅国一の宮。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

国立大学法人の一つ。1773年(安永2)創設の藩学造士館を起源とする第七高等学校造士館(1901年創立、46年第七高等学校と改称)・鹿児島農専・鹿児島師範・同青年師範・鹿児島水産専門学校を母体として1949年設置。55年県立大学を移管。2004年法人化。鹿児島市。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

九州を縦貫するJR線。門司港・八代間および川内・鹿児島間の合計281.6キロメートル。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐わん【鹿児島湾】

鹿児島県中部から南部、大隅半島と薩摩半島とに囲まれた湾。錦江湾。

⇒かごしま【鹿児島】

かこ‐じもの【鹿児じもの】

〔枕〕

(鹿は1年1回1頭だけ子を生むことから)「ひとり子」にかかる。万葉集9「―わが独り子の」→じもの

かこ‐しょうりょう【過去精霊】クワ‥シヤウリヤウ

死んだ人の霊。過去幽霊。大鏡道長「ただいまや―は蓮台の上にてひよとほえ給ふらん」

かこ‐ぜ【過去世】クワ‥

〔仏〕過ぎ去った世。過去。前世。→現在世→未来世

がご‐ぜ【元興寺】

⇒がごうじ

かご‐そ【駕籠訴】

江戸時代の越訴おっその一種。幕府の大官や大名などの駕籠を待ちうけて直訴じきそすること。

かこ‐そう【夏枯草】‥サウ

(夏至のあとで枯れるからいう)ウツボグサの異称。また、その穂の漢方名。利尿剤とする。

かご‐そう【駕籠送】

棺を駕籠にのせて寺に送ること。

かご‐ぞり【駕籠橇】

雪国で用いる乗物。畳表でおおいをした籠かごの中に蒲団ふとんを敷き、橇そりの上に取りつけたもの。

かご‐だし【籠出し】

護岸工の一種。水流の堤防への衝突を防ぎ、また堤防を堅固にするために、川に突き出して蛇籠じゃかごを並べること。

かこち【託ち】

こぼしなげくこと。ぐちをいうこと。

⇒かこち‐がお【託ち顔】

⇒かこち‐ぐさ【託ち種】

⇒かこち‐なき【託ち泣き】

かこち‐がお【託ち顔】‥ガホ

なげいている顔つき。うらめしそうなようす。千載和歌集恋「―なる我が涙かな」

⇒かこち【託ち】

かこち‐がま・し【託ちがまし】

〔形シク〕

なげくようである。恨みに思う様子である。堀河百首冬「み山べのしぐれてわたる数ごとに―・しき玉柏かな」

かこち‐ぐさ【託ち種】

かこつけて言い出すたね。源平盛衰記26「百に一つも世にある事もあらば、―にもし候へ」

⇒かこち【託ち】

かこち‐なき【託ち泣き】

恨みに思って泣くこと。浄瑠璃、心中天の網島「内に小春が―」

⇒かこち【託ち】

かこ‐ちょう【過去帳】クワ‥チヤウ

寺院で檀家・信徒の死者の法名・俗名・死亡年月日などを記し置く帳簿。鬼籍きせき。鬼簿。霊簿。点鬼簿。冥帳。

かご‐ちょうちん【籠提灯】‥チヤウ‥

竹で籠を編んで、紙を張った提灯。支柱に沿って籠を上下させる構造のもの。

籠提灯

かこち‐よ・す【託ち寄す】

〔他下二〕

関係をつけて言う。こじつける。源氏物語帚木「九日の宴に…菊の露を―・せなどやうの」

かこち‐よ・る【託ち寄る】

〔自四〕

関係をつけて言い寄る。源氏物語蛍「右の中将は…この君をぞ―・りけれど」

か‐こつ【化骨】クワ‥

(→)骨化に同じ。

か‐こつ【仮骨】

骨折や骨の欠損を修復するための前段階として形成される不完全な骨様組織。

かこ・つ【託つ】

〔他五〕

①他のせいにする。口実とする。続千載和歌集雑「さのみなど涙の咎と―・つらむ露にも濡るる老の袂を」

②自分の境遇などを嘆く。恨んで言う。ぐちをこぼす。源氏物語柏木「神仏をも―・たむ方なきは」。「身の不遇を―・つ」「無聊を―・つ」

かこ‐つけ【託け】

かこつけること。口実。天草本伊曾保物語「道理に似た―をもとむることは常の事ぢや」

⇒かこつけ‐ごと【託け言】

かこつけ‐ごと【託け言】

かこつけて言う言葉。口実。いいぬけ。日葡辞書「カコツケ、また、カコツケゴトヲイウ」

⇒かこ‐つけ【託け】

かこ‐つ・ける【託ける】

〔他下一〕[文]かこつ・く(下二)

他の事実を口実にする。言いわけにする。ことよせる。蒙求抄4「むつかしさに―・けて殺したぞ」。「病気に―・けて参加を断る」

かご‐つるべ【籠釣瓶】

(水もたまらぬというなぞ)よく切れる刀。

かごつるべさとのえいざめ【籠釣瓶花街酔醒】‥ヱヒ‥

歌舞伎脚本。8幕。3世河竹新七作の世話物。1888年(明治21)初演。野州佐野の農民次郎左衛門と遊女八つ橋の情事に名刀籠釣瓶をからませる。

→文献資料[籠釣瓶花街酔醒]

かこ‐てき【過去敵】クワ‥

(仏教の因果説による)前世でのかたきどうし。かこがたき。

かこち‐よ・す【託ち寄す】

〔他下二〕

関係をつけて言う。こじつける。源氏物語帚木「九日の宴に…菊の露を―・せなどやうの」

かこち‐よ・る【託ち寄る】

〔自四〕

関係をつけて言い寄る。源氏物語蛍「右の中将は…この君をぞ―・りけれど」

か‐こつ【化骨】クワ‥

(→)骨化に同じ。

か‐こつ【仮骨】

骨折や骨の欠損を修復するための前段階として形成される不完全な骨様組織。

かこ・つ【託つ】

〔他五〕

①他のせいにする。口実とする。続千載和歌集雑「さのみなど涙の咎と―・つらむ露にも濡るる老の袂を」

②自分の境遇などを嘆く。恨んで言う。ぐちをこぼす。源氏物語柏木「神仏をも―・たむ方なきは」。「身の不遇を―・つ」「無聊を―・つ」

かこ‐つけ【託け】

かこつけること。口実。天草本伊曾保物語「道理に似た―をもとむることは常の事ぢや」

⇒かこつけ‐ごと【託け言】

かこつけ‐ごと【託け言】

かこつけて言う言葉。口実。いいぬけ。日葡辞書「カコツケ、また、カコツケゴトヲイウ」

⇒かこ‐つけ【託け】

かこ‐つ・ける【託ける】

〔他下一〕[文]かこつ・く(下二)

他の事実を口実にする。言いわけにする。ことよせる。蒙求抄4「むつかしさに―・けて殺したぞ」。「病気に―・けて参加を断る」

かご‐つるべ【籠釣瓶】

(水もたまらぬというなぞ)よく切れる刀。

かごつるべさとのえいざめ【籠釣瓶花街酔醒】‥ヱヒ‥

歌舞伎脚本。8幕。3世河竹新七作の世話物。1888年(明治21)初演。野州佐野の農民次郎左衛門と遊女八つ橋の情事に名刀籠釣瓶をからませる。

→文献資料[籠釣瓶花街酔醒]

かこ‐てき【過去敵】クワ‥

(仏教の因果説による)前世でのかたきどうし。かこがたき。

かこく‐ぼん【家刻本】

出版を業としない個人が刊行した本。主に漢籍でいう。私家版。

かこく‐るい【禾穀類】クワ‥

穀物の収穫を主要な目的として栽培されるイネ科作物。

⇒か‐こく【禾穀】

かこ‐けい【過去形】クワ‥

文法で、過去のことを表すときの言語の形態。

かこげんざい‐いんがきょう【過去現在因果経】クワ‥グワキヤウ

釈尊の前生の善慧仙人の出家から、この世に誕生して迦葉かしょうの教化に至るまでの仏伝。劉宋の求那跋陀羅ぐなばだらの訳。4巻。因果経。過現因果経。→絵因果経

かご‐こし【籠輿】

竹製の駕籠かご。籃輿らんよ。山かご。よつでかご。

かご‐じ【籠字】

籠写かごうつしにした文字。双鉤そうこう字。

がご‐じ【元興寺】

⇒がごうじ

⇒がんごうじ

かこ‐しちぶつ【過去七仏】クワ‥

釈迦牟尼仏と、それ以前にこの世に出現したとされる六仏の併称。他の六仏とは、毘婆尸びばし仏・尸棄しき仏・毘舎浮びしゃぶ仏・拘留孫くるそん仏・拘那含牟尼くなごんむに仏・迦葉かしょう仏。→七仏通戒偈

かごしま【鹿児島】

①九州南部の県。大隅・薩摩2国の全域。面積9187平方キロメートル。人口175万3千。全17市。

→鹿児島おはら節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②薩摩半島の東岸、鹿児島湾に臨み、対岸の桜島の一部を含む市。県庁所在地。屋久島・種子島たねがしま・奄美諸島・沖縄諸島への航路の起点。もと島津氏73万石の城下町。人口60万4千。

⇒かごしま‐じる【鹿児島汁】

⇒かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

⇒かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

⇒かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

⇒かごしま‐わん【鹿児島湾】

かごしま‐じる【鹿児島汁】

「さつまじる」の別称。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

鹿児島県霧島市隼人はやと町にある元官幣大社。祭神は天津日高彦穂穂出見尊・豊玉比売命。大隅国一の宮。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

国立大学法人の一つ。1773年(安永2)創設の藩学造士館を起源とする第七高等学校造士館(1901年創立、46年第七高等学校と改称)・鹿児島農専・鹿児島師範・同青年師範・鹿児島水産専門学校を母体として1949年設置。55年県立大学を移管。2004年法人化。鹿児島市。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

九州を縦貫するJR線。門司港・八代間および川内・鹿児島間の合計281.6キロメートル。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐わん【鹿児島湾】

鹿児島県中部から南部、大隅半島と薩摩半島とに囲まれた湾。錦江湾。

⇒かごしま【鹿児島】

かこ‐じもの【鹿児じもの】

〔枕〕

(鹿は1年1回1頭だけ子を生むことから)「ひとり子」にかかる。万葉集9「―わが独り子の」→じもの

かこ‐しょうりょう【過去精霊】クワ‥シヤウリヤウ

死んだ人の霊。過去幽霊。大鏡道長「ただいまや―は蓮台の上にてひよとほえ給ふらん」

かこ‐ぜ【過去世】クワ‥

〔仏〕過ぎ去った世。過去。前世。→現在世→未来世

がご‐ぜ【元興寺】

⇒がごうじ

かご‐そ【駕籠訴】

江戸時代の越訴おっその一種。幕府の大官や大名などの駕籠を待ちうけて直訴じきそすること。

かこ‐そう【夏枯草】‥サウ

(夏至のあとで枯れるからいう)ウツボグサの異称。また、その穂の漢方名。利尿剤とする。

かご‐そう【駕籠送】

棺を駕籠にのせて寺に送ること。

かご‐ぞり【駕籠橇】

雪国で用いる乗物。畳表でおおいをした籠かごの中に蒲団ふとんを敷き、橇そりの上に取りつけたもの。

かご‐だし【籠出し】

護岸工の一種。水流の堤防への衝突を防ぎ、また堤防を堅固にするために、川に突き出して蛇籠じゃかごを並べること。

かこち【託ち】

こぼしなげくこと。ぐちをいうこと。

⇒かこち‐がお【託ち顔】

⇒かこち‐ぐさ【託ち種】

⇒かこち‐なき【託ち泣き】

かこち‐がお【託ち顔】‥ガホ

なげいている顔つき。うらめしそうなようす。千載和歌集恋「―なる我が涙かな」

⇒かこち【託ち】

かこち‐がま・し【託ちがまし】

〔形シク〕

なげくようである。恨みに思う様子である。堀河百首冬「み山べのしぐれてわたる数ごとに―・しき玉柏かな」

かこち‐ぐさ【託ち種】

かこつけて言い出すたね。源平盛衰記26「百に一つも世にある事もあらば、―にもし候へ」

⇒かこち【託ち】

かこち‐なき【託ち泣き】

恨みに思って泣くこと。浄瑠璃、心中天の網島「内に小春が―」

⇒かこち【託ち】

かこ‐ちょう【過去帳】クワ‥チヤウ

寺院で檀家・信徒の死者の法名・俗名・死亡年月日などを記し置く帳簿。鬼籍きせき。鬼簿。霊簿。点鬼簿。冥帳。

かご‐ちょうちん【籠提灯】‥チヤウ‥

竹で籠を編んで、紙を張った提灯。支柱に沿って籠を上下させる構造のもの。

籠提灯

かこく‐ぼん【家刻本】

出版を業としない個人が刊行した本。主に漢籍でいう。私家版。

かこく‐るい【禾穀類】クワ‥

穀物の収穫を主要な目的として栽培されるイネ科作物。

⇒か‐こく【禾穀】

かこ‐けい【過去形】クワ‥

文法で、過去のことを表すときの言語の形態。

かこげんざい‐いんがきょう【過去現在因果経】クワ‥グワキヤウ

釈尊の前生の善慧仙人の出家から、この世に誕生して迦葉かしょうの教化に至るまでの仏伝。劉宋の求那跋陀羅ぐなばだらの訳。4巻。因果経。過現因果経。→絵因果経

かご‐こし【籠輿】

竹製の駕籠かご。籃輿らんよ。山かご。よつでかご。

かご‐じ【籠字】

籠写かごうつしにした文字。双鉤そうこう字。

がご‐じ【元興寺】

⇒がごうじ

⇒がんごうじ

かこ‐しちぶつ【過去七仏】クワ‥

釈迦牟尼仏と、それ以前にこの世に出現したとされる六仏の併称。他の六仏とは、毘婆尸びばし仏・尸棄しき仏・毘舎浮びしゃぶ仏・拘留孫くるそん仏・拘那含牟尼くなごんむに仏・迦葉かしょう仏。→七仏通戒偈

かごしま【鹿児島】

①九州南部の県。大隅・薩摩2国の全域。面積9187平方キロメートル。人口175万3千。全17市。

→鹿児島おはら節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②薩摩半島の東岸、鹿児島湾に臨み、対岸の桜島の一部を含む市。県庁所在地。屋久島・種子島たねがしま・奄美諸島・沖縄諸島への航路の起点。もと島津氏73万石の城下町。人口60万4千。

⇒かごしま‐じる【鹿児島汁】

⇒かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

⇒かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

⇒かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

⇒かごしま‐わん【鹿児島湾】

かごしま‐じる【鹿児島汁】

「さつまじる」の別称。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐じんぐう【鹿児島神宮】

鹿児島県霧島市隼人はやと町にある元官幣大社。祭神は天津日高彦穂穂出見尊・豊玉比売命。大隅国一の宮。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐だいがく【鹿児島大学】

国立大学法人の一つ。1773年(安永2)創設の藩学造士館を起源とする第七高等学校造士館(1901年創立、46年第七高等学校と改称)・鹿児島農専・鹿児島師範・同青年師範・鹿児島水産専門学校を母体として1949年設置。55年県立大学を移管。2004年法人化。鹿児島市。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐ほんせん【鹿児島本線】

九州を縦貫するJR線。門司港・八代間および川内・鹿児島間の合計281.6キロメートル。

⇒かごしま【鹿児島】

かごしま‐わん【鹿児島湾】

鹿児島県中部から南部、大隅半島と薩摩半島とに囲まれた湾。錦江湾。

⇒かごしま【鹿児島】

かこ‐じもの【鹿児じもの】

〔枕〕

(鹿は1年1回1頭だけ子を生むことから)「ひとり子」にかかる。万葉集9「―わが独り子の」→じもの

かこ‐しょうりょう【過去精霊】クワ‥シヤウリヤウ

死んだ人の霊。過去幽霊。大鏡道長「ただいまや―は蓮台の上にてひよとほえ給ふらん」

かこ‐ぜ【過去世】クワ‥

〔仏〕過ぎ去った世。過去。前世。→現在世→未来世

がご‐ぜ【元興寺】

⇒がごうじ

かご‐そ【駕籠訴】

江戸時代の越訴おっその一種。幕府の大官や大名などの駕籠を待ちうけて直訴じきそすること。

かこ‐そう【夏枯草】‥サウ

(夏至のあとで枯れるからいう)ウツボグサの異称。また、その穂の漢方名。利尿剤とする。

かご‐そう【駕籠送】

棺を駕籠にのせて寺に送ること。

かご‐ぞり【駕籠橇】

雪国で用いる乗物。畳表でおおいをした籠かごの中に蒲団ふとんを敷き、橇そりの上に取りつけたもの。

かご‐だし【籠出し】

護岸工の一種。水流の堤防への衝突を防ぎ、また堤防を堅固にするために、川に突き出して蛇籠じゃかごを並べること。

かこち【託ち】

こぼしなげくこと。ぐちをいうこと。

⇒かこち‐がお【託ち顔】

⇒かこち‐ぐさ【託ち種】

⇒かこち‐なき【託ち泣き】

かこち‐がお【託ち顔】‥ガホ

なげいている顔つき。うらめしそうなようす。千載和歌集恋「―なる我が涙かな」

⇒かこち【託ち】

かこち‐がま・し【託ちがまし】

〔形シク〕

なげくようである。恨みに思う様子である。堀河百首冬「み山べのしぐれてわたる数ごとに―・しき玉柏かな」

かこち‐ぐさ【託ち種】

かこつけて言い出すたね。源平盛衰記26「百に一つも世にある事もあらば、―にもし候へ」

⇒かこち【託ち】

かこち‐なき【託ち泣き】

恨みに思って泣くこと。浄瑠璃、心中天の網島「内に小春が―」

⇒かこち【託ち】

かこ‐ちょう【過去帳】クワ‥チヤウ

寺院で檀家・信徒の死者の法名・俗名・死亡年月日などを記し置く帳簿。鬼籍きせき。鬼簿。霊簿。点鬼簿。冥帳。

かご‐ちょうちん【籠提灯】‥チヤウ‥

竹で籠を編んで、紙を張った提灯。支柱に沿って籠を上下させる構造のもの。

籠提灯

かこち‐よ・す【託ち寄す】

〔他下二〕

関係をつけて言う。こじつける。源氏物語帚木「九日の宴に…菊の露を―・せなどやうの」

かこち‐よ・る【託ち寄る】

〔自四〕

関係をつけて言い寄る。源氏物語蛍「右の中将は…この君をぞ―・りけれど」

か‐こつ【化骨】クワ‥

(→)骨化に同じ。

か‐こつ【仮骨】

骨折や骨の欠損を修復するための前段階として形成される不完全な骨様組織。

かこ・つ【託つ】

〔他五〕

①他のせいにする。口実とする。続千載和歌集雑「さのみなど涙の咎と―・つらむ露にも濡るる老の袂を」

②自分の境遇などを嘆く。恨んで言う。ぐちをこぼす。源氏物語柏木「神仏をも―・たむ方なきは」。「身の不遇を―・つ」「無聊を―・つ」

かこ‐つけ【託け】

かこつけること。口実。天草本伊曾保物語「道理に似た―をもとむることは常の事ぢや」

⇒かこつけ‐ごと【託け言】

かこつけ‐ごと【託け言】

かこつけて言う言葉。口実。いいぬけ。日葡辞書「カコツケ、また、カコツケゴトヲイウ」

⇒かこ‐つけ【託け】

かこ‐つ・ける【託ける】

〔他下一〕[文]かこつ・く(下二)

他の事実を口実にする。言いわけにする。ことよせる。蒙求抄4「むつかしさに―・けて殺したぞ」。「病気に―・けて参加を断る」

かご‐つるべ【籠釣瓶】

(水もたまらぬというなぞ)よく切れる刀。

かごつるべさとのえいざめ【籠釣瓶花街酔醒】‥ヱヒ‥

歌舞伎脚本。8幕。3世河竹新七作の世話物。1888年(明治21)初演。野州佐野の農民次郎左衛門と遊女八つ橋の情事に名刀籠釣瓶をからませる。

→文献資料[籠釣瓶花街酔醒]

かこ‐てき【過去敵】クワ‥

(仏教の因果説による)前世でのかたきどうし。かこがたき。

かこち‐よ・す【託ち寄す】

〔他下二〕

関係をつけて言う。こじつける。源氏物語帚木「九日の宴に…菊の露を―・せなどやうの」

かこち‐よ・る【託ち寄る】

〔自四〕

関係をつけて言い寄る。源氏物語蛍「右の中将は…この君をぞ―・りけれど」

か‐こつ【化骨】クワ‥

(→)骨化に同じ。

か‐こつ【仮骨】

骨折や骨の欠損を修復するための前段階として形成される不完全な骨様組織。

かこ・つ【託つ】

〔他五〕

①他のせいにする。口実とする。続千載和歌集雑「さのみなど涙の咎と―・つらむ露にも濡るる老の袂を」

②自分の境遇などを嘆く。恨んで言う。ぐちをこぼす。源氏物語柏木「神仏をも―・たむ方なきは」。「身の不遇を―・つ」「無聊を―・つ」

かこ‐つけ【託け】

かこつけること。口実。天草本伊曾保物語「道理に似た―をもとむることは常の事ぢや」

⇒かこつけ‐ごと【託け言】

かこつけ‐ごと【託け言】

かこつけて言う言葉。口実。いいぬけ。日葡辞書「カコツケ、また、カコツケゴトヲイウ」

⇒かこ‐つけ【託け】

かこ‐つ・ける【託ける】

〔他下一〕[文]かこつ・く(下二)

他の事実を口実にする。言いわけにする。ことよせる。蒙求抄4「むつかしさに―・けて殺したぞ」。「病気に―・けて参加を断る」

かご‐つるべ【籠釣瓶】

(水もたまらぬというなぞ)よく切れる刀。

かごつるべさとのえいざめ【籠釣瓶花街酔醒】‥ヱヒ‥

歌舞伎脚本。8幕。3世河竹新七作の世話物。1888年(明治21)初演。野州佐野の農民次郎左衛門と遊女八つ橋の情事に名刀籠釣瓶をからませる。

→文献資料[籠釣瓶花街酔醒]

かこ‐てき【過去敵】クワ‥

(仏教の因果説による)前世でのかたきどうし。かこがたき。

かご‐そ【駕籠訴】🔗⭐🔉

かご‐そ【駕籠訴】

江戸時代の越訴おっその一種。幕府の大官や大名などの駕籠を待ちうけて直訴じきそすること。

かご‐そう【駕籠送】🔗⭐🔉

かご‐そう【駕籠送】

棺を駕籠にのせて寺に送ること。

かご‐ぞり【駕籠橇】🔗⭐🔉

かご‐ぞり【駕籠橇】

雪国で用いる乗物。畳表でおおいをした籠かごの中に蒲団ふとんを敷き、橇そりの上に取りつけたもの。

○駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人かごにのるひとかつぐひとそのまたわらじをつくるひと🔗⭐🔉

○駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人かごにのるひとかつぐひとそのまたわらじをつくるひと

人には境遇によって甚だしい差のあること。また、人と人との社会的なつながりを示すたとえ。

⇒かご【駕籠】

かご‐ぬき【籠抜き】

(→)籠写かごうつしに同じ。

かご‐ぬけ【籠脱け】

①軽業かるわざの一つ。身を躍らせて籠の中をくぐりぬける曲芸。

②駕籠かごや建物の一方の口から入り、他の口から抜け出て逃げること。

⇒かごぬけ‐さぎ【籠脱け詐欺】

かごぬけ‐さぎ【籠脱け詐欺】

金品をあずかり、相手を表に待たせたまま建物に入り、裏から逃げて金品をだまし取ること。

⇒かご‐ぬけ【籠脱け】

かこ‐の‐しま【可古島】

播磨国(兵庫県)加古川河口の島。(歌枕)

かご‐の‐しゅ【駕籠の衆】

「かごかき」を親しんで呼ぶ称。

かご‐の‐とり【籠の鳥】

①籠に入れられて飼われる鳥。

②身の自由を束縛されている者。特に遊女。浄瑠璃、冥途飛脚「―なる梅川に焦れて通ふ里雀」

③1897年(明治30)頃に作られた国産の金属製玩具。鳥籠の内部に入れた作り物の鶯うぐいすなどが仕掛けによって体を動かしながらさえずるもの。

かご‐の‐もの【駕籠の者】

(→)「かごかき」に同じ。

かご‐の‐しゅ【駕籠の衆】🔗⭐🔉

かご‐の‐しゅ【駕籠の衆】

「かごかき」を親しんで呼ぶ称。

かご‐や【駕籠屋】🔗⭐🔉

かご‐や【駕籠屋】

①かごかき。

②かごかきを置き、客の求めに応じて駕籠を仕立てる家または人。

かご‐やく【駕籠役】🔗⭐🔉

かご‐やく【駕籠役】

江戸時代、駕籠の賃貸業者に課した税。

かご‐やろ【駕籠遣ろ】🔗⭐🔉

かご‐やろ【駕籠遣ろ】

(「駕籠をやろう」と客に勧めるからいう)「かごかき」のこと。

かご‐わき【駕籠脇】🔗⭐🔉

かご‐わき【駕籠脇】

①かごのそば。

②貴人の乗っている駕籠に付き添うこと。また、その人。

が・す【駕す】🔗⭐🔉

が・す【駕す】

〔自サ変〕

①車馬などに乗る。太平記30「輦てぐるまに―・して宮中を出入すべき粧ひ」

②他をしのいで上に出る。

が‐てい【駕丁】🔗⭐🔉

が‐てい【駕丁】

かごかき。

が‐よ【駕輿】🔗⭐🔉

が‐よ【駕輿】

人のかつぐ乗物。こし。みこし。

かよ‐ちょう【駕輿丁】‥チヤウ🔗⭐🔉

かよ‐ちょう【駕輿丁】‥チヤウ

貴人の駕籠かご・輿こしをかく人。紫式部日記「―の、さる身のほどながら階はしよりのぼりて」

⇒かよちょう‐ざ【駕輿丁座】

かよちょう‐ざ【駕輿丁座】‥チヤウ‥🔗⭐🔉

かよちょう‐ざ【駕輿丁座】‥チヤウ‥

中世、駕輿丁が結成した座。禁裏左右近衛・左右兵衛の四府駕輿丁座が名高い。座衆は課役免除の特権を利用して各種商業に進出。

⇒かよ‐ちょう【駕輿丁】

○駕を枉げるがをまげる🔗⭐🔉

○駕を枉げるがをまげる

[三国志蜀志、諸葛亮伝]貴人がわざわざ来訪する意。転じて、相手の来訪を敬っていう。枉駕おうが。

⇒が【駕】

かん

(多くカンと表記。「貫」「巻」とも書く)握り鮨を数える語。1個ずつあるいは2個1組にいう。

かん【巫】

かんなぎ。東宮年中行事6月「御―相そひて」

かん【神】

カムの音便。複合語に用いる。「―ぬし」

かん【長官】

カミの音便。源氏物語東屋「―の君」

かん【干】

①(幹の意)五行の干支えとに用いる語。

②雅楽の横笛おうてき・高麗笛・神楽笛の歌口から6番目の孔。徒然草「横笛…―の穴は平調」

③能管の歌口に最も近い孔。

④古代中国の八佾はちいつ舞の武舞に用いる装飾のある盾。→戚せき2

かん【欠】

(字音ケンの転)目方・分量などが減ずること。目減り。めり。日葡辞書「カンガタッタ」

かん【刊】

きざむこと。版木に彫って印刷すること。出版すること。「本日―の雑誌」

かん【甘】

①あまいこと。おいしいこと。

②中国甘粛省の略称。

かん【甲】

(慣用音)音楽で、高い音。多く1オクターブ高いことをいう。恨之介「糸を調べて―を取り、合の手を弾かせらる」。「―高い声」→こう(甲)

かん【奸】

わるもの。「君側の―」

かん【汗】

⇒ハン(汗)

かん【缶・罐・鑵】クワン

(本来「缶」は別字。「罐・鑵」の略字に用いる)(英語canの音訳字)金属製の容器。「4斗―」

かん【坎】

八卦はっけの一つ。☵で表し、一陽の二陰中に陥り険難なかたちとする。水にかたどる。方位では北に、色では黒に配する。

かん【完】クワン

①足りないところがないこと。

②事をすべて終えること。終了。

かん【旱】

ひでり。雨が降らず大地がかわくこと。

かん【函】

函館、また、函嶺かんれいの略。

かん【官】クワン

①おおやけの建物、宮廷・役所。また、国家の機関、政府。

②太政官の略。枕草子132「―の司」

③役人。また、その役目。「―を辞する」

⇒官をす

かん【冠】クワン

①かんむり。

②最もすぐれていること。首位。第一。「世界に―たり」「三―達成」

かん【竿】

たけざお。さお。また、それを数える語。

かん【巻】クワン

(慣用音。漢音はケン)

①まきもの。

②書物。ほん。「―を措おく」

③書籍やその区分を数える語。「3―本」

④映画フィルムの長さの単位。通常の劇場上映用35ミリフィルムでは、305メートルで約11分間映写できる。

→かん

⇒巻を追う

かん【浣・澣】クワン

(中国唐代、官吏は10日ごとに休暇があり、沐浴したことによる)10日間。旬じゅん。

かん【疳】

①漢方で、小児の神経症の一種。夜間、発作的に泣きだしたり(夜泣)、恐怖の夢を見たり、ひきつけたりするもの。疳の虫。

②小児が胃腸を害して体が痩やせ腹がふくれる病気。

③皮膚または粘膜上の小さな腫物。

かん【勘】

①直感。第六感。「―がいい」「―が働く」「―に頼る」

②古文書で、書いてある文意を諒承した意を表すしるしに、その文句の肩に加える点や線状の符号。

かん【患】クワン

苦しむこと。わずらい。うれい。

かん【貫】クワン

①尺貫法の目方の基本単位。1貫は3.75キログラム。1000匁もんめ。

②(穴あき銭に紐を通したものから)銭貨を数える単位。銭1000文を1貫とする。江戸時代は実際には960文を、また明治になって10銭を、1貫といった。〆。

③室町時代、武家の知行高ちぎょうだかを表示するのに用いた単位。

→かん

かん【棺】クワン

死者を入れて葬るための箱や桶。ひつぎ。

⇒棺を蓋いて事定まる

かん【款】クワン

①法律文などの条項。ひとつがき。

②歳入歳出の予算または決算上の区分の一つ。部の下、項の上。

③文字を陰刻すること。また、その文字。→かんし(款識)。

④罪人の白状。口供状。

⇒款を通ず

かん【皖】クワン

中国安徽省の別称。

かん【稈】

竹・稲などのイネ科植物の中空の茎。「麦―」

かん【間】

(呉音はケン)

①物と物とのあいだ。また、(接尾語的に)ある範囲。「日米―」

②すきま。へだたり。なかたがい。「―を生ずる」

③(「閑」に通ずる)ひま。

④よい機会。折。「―に乗ずる」

⑤ひそかにうかがうこと。まわしもの。「―を放つ」→けん(間)

⇒間髪を容れず

かん【閑】

いとまのあること。ひま。「忙中の―」

かん【寒】

①さむいこと。さむさ。

②二十四節気の小寒と大寒。寒期。立春前のおよそ30日間。〈[季]冬〉。「―の入り」

⇒寒に帷子土用に布子

かん【寛】クワン

ひろく、ゆったりしていること。度量がひろいこと。

かん【幹】

樹木のみき。

かん【感】

物事にふれて心を動かすこと。思いが起こること。きもち。「異様な―を与える」「隔世の―がある」

⇒感極まる

⇒感に堪えない

⇒感に堪える

かん【漢】

①中国本土、また、民族の名。中国に関すること。「―文学」→漢族。

②男子。おとこ。

③中国の王朝名。

㋐秦につづく統一王朝。前漢(西漢)・後漢ごかん(東漢)に分ける。

㋑三国の蜀漢。

㋒五胡十六国の成漢・漢(前趙)。

㋓五代の後漢こうかん・北漢・南漢。

かん【管】クワン

①くだ。気体・液体などの輸送に用いる長い中空円筒。

②笛・笙・フルートなどの、くだ状の楽器。「―のパート」

③筆・笛などを数える語。

④つかさどること。支配すること。

かん【関】クワン

①出入りを取り締まるところ。出入口。せきしょ。「―を閉ざす」

②臍へそのまわり3寸ほどの間。漢方では、呼吸する気息が腹中におさまる所とする。

かん【歓】クワン

よろこぶこと。よろこび。たのしみ。「―を尽くす」

かん【監】

①見張り。とりしまる役目。

②秦・漢の地方官の一つ。守・尉の監察をつかさどる。

③宋の地方行政区画。府・州と同格のものと県と同格のものとがあった。

④「判官じょう」参照。

かん【緘】

とじること。手紙などを封ずること。「―を開く」

▷封筒の封じ目にこの字を書くことがある。

かん【燗】

酒を器に入れて適度に温めること。その温め加減。「―をつける」

かん【諫】

いさめること。いさめ。

かん【館】クワン

公共の大きな建物。また、それを数える語。

⇒館を捐つ

かん【環】クワン

①玉の輪。たまき。

②輪の形をなすもの。

③〔数〕(ring)集合の任意の2要素の間に2種類の算法a+b,a・b(それぞれ数の集合の場合の加法・乗法にあたるもの)が定義されていて、+について可換群をなし、・について結合法則が成り立ち、また+、・について分配法則が成立するとき、この集合をいう。さらに・に対する交換法則を仮定するときは可換環という。

かん【癇】

①ひきつけを起こす、小児に多い病気。疳。

②感情が激しく怒りやすいこと。また、その性質。「―が立つ」「―が強い」

⇒癇に障る

かん【韓】

①中国、戦国時代の国名。戦国七雄の一つ。韓氏はもと晋の六卿の一人。魏・趙とともに晋を分割し、平陽・宜陽・鄭に都して国勢盛んな時期もあったが、秦に滅ぼされた。(前403〜前230)

②古代朝鮮南部の住民。馬韓・辰韓・弁韓(三韓)に分かれる。

③李朝末期の国号。大韓帝国。

④大韓民国。→韓国。

⑤韓国で、「韓半島」「韓民族」など、朝鮮と同じ意味で用いる。

かん【簡】

①中国で、紙の発明以前の書写材であった竹または木のふだ。転じて、文書。手紙。

②手軽いこと。繁雑でないこと。↔繁

⇒簡にして要を得る

かん【観】クワン

①見た目。様子。状態。「別人の―がある」

②〔仏〕真理を観察すること。また、細かな分別心。

③(道教で)道士の住む所。道宮。

かん【羹】

(唐音)

①肉・野菜などを煮た吸物。あつもの。

②餅菓子。狂言、文蔵「それならば―の類か」

③雑煮。醒睡笑「元日に―をいはふ処へ」

かん【艦】

いくさぶね。

かん【鐶】クワン

①金属製の輪。箪笥たんすの引き手、茶釜の取っ手、蚊帳の四隅の輪など。浮世風呂4「箪笥の―」

②紋所の名。(→)鐶1を連ねて種々の形に似せたもの。本来は木瓜もっこうの外部の形。

鐶

かん【贛】

中国江西省の別称。

がん【眼】

(呉音はゲン)

①め。まなこ。

②目のつけどころ。要点。狂言、布施無経ふせないきょう「一銭一毛無きをこそ、禅の―とはしたれ」

⇒眼を付ける

がん【雁・鴈】

カモ目カモ科の鳥のうち、比較的大形の水鳥の総称。ハクチョウより小さく、カモより大きい。体形・生活状態はカモ類に似るが普通雌雄同色。北半球北部で繁殖し、日本では冬鳥。マガン・ヒシクイなどが多い。かり。かりがね。〈[季]秋〉

インドガン

撮影:小宮輝之

かん【贛】

中国江西省の別称。

がん【眼】

(呉音はゲン)

①め。まなこ。

②目のつけどころ。要点。狂言、布施無経ふせないきょう「一銭一毛無きをこそ、禅の―とはしたれ」

⇒眼を付ける

がん【雁・鴈】

カモ目カモ科の鳥のうち、比較的大形の水鳥の総称。ハクチョウより小さく、カモより大きい。体形・生活状態はカモ類に似るが普通雌雄同色。北半球北部で繁殖し、日本では冬鳥。マガン・ヒシクイなどが多い。かり。かりがね。〈[季]秋〉

インドガン

撮影:小宮輝之

エジプトガン

撮影:小宮輝之

エジプトガン

撮影:小宮輝之

コクガン

撮影:小宮輝之

コクガン

撮影:小宮輝之

サカツラガン

撮影:小宮輝之

サカツラガン

撮影:小宮輝之

ハクガン(雌)

撮影:小宮輝之

ハクガン(雌)

撮影:小宮輝之

マガン

撮影:小宮輝之

マガン

撮影:小宮輝之

ミカドガン

撮影:小宮輝之

ミカドガン

撮影:小宮輝之

⇒雁が飛べば石亀も地団駄

がん【頑】グワン

融通がきかないこと。かたくななこと。「―として応ぜず」

がん【癌】

①悪性腫瘍しゅようの総称。

②特に、上皮性の悪性腫瘍。→癌腫。

③比喩的に、機構・組織などで、取り除きがたい難点。「金権は政治の―である」

がん【願】グワン

神仏に祈りねがうこと。また、そのねがい。土佐日記「和泉の国までと、たひらかに―立つ」

⇒願果たす

⇒願を起こす

⇒願を懸ける

⇒願を立てる

がん【龕】

仏像などを納めるための、厨子ずしや壁面をほりこんだ棚。

ガン【gun】

①鉄砲。銃砲。銃。

②フラッシュ‐ガンの略。

ガン【Gand】

ベルギーの都市ヘントのフランス語名。

かん‐あ【寒鴉】

冬のからす。かんがらす。

かん‐あおい【寒葵・杜衡】‥アフヒ

ウマノスズクサ科の常緑の多年草。中国・台湾・日本に自生する多数の類似種の総称。狭義には、関東地方山地に自生するカントウカンアオイを指す。根茎から長柄の2葉または3葉を生ずる。葉は厚く革質で、しばしば表面に白斑がある。初冬、暗紫色の小花を根のきわになかば地中に埋もれて開く。

かんあおい

⇒雁が飛べば石亀も地団駄

がん【頑】グワン

融通がきかないこと。かたくななこと。「―として応ぜず」

がん【癌】

①悪性腫瘍しゅようの総称。

②特に、上皮性の悪性腫瘍。→癌腫。

③比喩的に、機構・組織などで、取り除きがたい難点。「金権は政治の―である」

がん【願】グワン

神仏に祈りねがうこと。また、そのねがい。土佐日記「和泉の国までと、たひらかに―立つ」

⇒願果たす

⇒願を起こす

⇒願を懸ける

⇒願を立てる

がん【龕】

仏像などを納めるための、厨子ずしや壁面をほりこんだ棚。

ガン【gun】

①鉄砲。銃砲。銃。

②フラッシュ‐ガンの略。

ガン【Gand】

ベルギーの都市ヘントのフランス語名。

かん‐あ【寒鴉】

冬のからす。かんがらす。

かん‐あおい【寒葵・杜衡】‥アフヒ

ウマノスズクサ科の常緑の多年草。中国・台湾・日本に自生する多数の類似種の総称。狭義には、関東地方山地に自生するカントウカンアオイを指す。根茎から長柄の2葉または3葉を生ずる。葉は厚く革質で、しばしば表面に白斑がある。初冬、暗紫色の小花を根のきわになかば地中に埋もれて開く。

かんあおい

カントウカンアオイ

撮影:関戸 勇

カントウカンアオイ

撮影:関戸 勇

かん‐あが・る【神上がる】

〔自四〕

⇒かむあがる

かん‐あく【奸悪・姦悪】

心がねじけ曲がっていること。また、そういう人。「―な男」「―を憎む」

かん‐あけ【寒明け】

寒があけて立春の日になること。〈[季]春〉

かん‐あげ【髪上げ】

カミアゲの音便。

がん‐あつ【眼圧】

眼球をみたしている房水と硝子体の静水圧。眼内血流量、眼筋の張力などのほか、ことに房水の産生・流出の状態によって変動する。緑内障では房水流出抵抗増大のため異常上昇をみる。眼内圧。

かんあつ‐し【感圧紙】

筆記・印字などの圧力を利用して文字などを複写する用紙。ふつうはカーボン紙と区別していう。1枚の紙の下面に無色の色素前駆体溶液のカプセルを、下の紙の上面にフェノール樹脂・酸性白土などを塗布して作る。圧力でカプセルがつぶれ、両者が接触・反応して発色する。

かんあみ【観阿弥】クワン‥

(カンナミとも)南北朝時代の能役者・能作者。名は清次きよつぐ。芸名、観世。法名は観阿弥陀仏(観阿弥・観阿)。奈良で活躍した山田猿楽美濃大夫の養子の3男。長兄が宝生大夫。世阿弥の父。観世元重(音阿弥)の祖父。大和猿楽結崎ゆうざき座(後の観世座)に所属。京に進出し足利義満に見出され、大和猿楽の向上をはかった。芸域が広く、近江猿楽や田楽の長所を取って幽玄な芸風をうち出し、曲舞くせまいを取り入れて謡の様式を改革。作能に「自然居士じねんこじ」「卒都婆小町」「通かよい小町」「松風」などの原曲がある。(1333〜1384)

かん‐あん【勘案】

あれこれを考え合わせること。「諸事情を―して立案する」

かん‐い【汗衣】

①はだぎ。あせジバン。

②あせばんだ着物。

かん‐い【官位】クワンヰ

①官職と位階。官等と位階。つかさくらい。

②官職の等級。官等。

⇒かんい‐そうとう【官位相当】

かん‐い【官医】クワン‥

江戸時代、幕府に仕えた医者。

かん‐い【官威】クワンヰ

官府の威力。官職の権威。

かん‐い【冠位】クワンヰ

冠によって表示された位階。日本では7世紀末まで、位記のような辞令でなく、朝廷でかぶるべき冠そのものを与えて身分すなわち位階を表示させた。

⇒かんい‐じゅうにかい【冠位十二階】

かん‐い【浣衣】クワン‥

着物をすすぎ洗うこと。

かん‐い【換衣】クワン‥

着物を着換えること。着替え。更衣ころもがえ。

かん‐い【換位】クワンヰ

〔論〕(conversion)直接推理の一種。ある命題から、その述語を主語にし、その主語を述語とする命題を導く推理。ある概念を定義する命題、全称否定命題、特称肯定命題はそのまま換位できるが(単純換位)、「すべての人間は動物である」(全称肯定命題)からは「若干の動物は人間である」(特称肯定命題)しか導けない(限量換位)。特称否定命題は換位できない。

かん‐い【敢為】‥ヰ

物事をおしきってすること。

かん‐い【寒衣】

寒い時に着る衣服。ふゆぎ。

かん‐い【寒威】‥ヰ

寒さのいきおい。きびしい寒さ。

かん‐い【寛衣】クワン‥

ゆったりした着物。

かん‐い【漢医】

漢方医。

かん‐い【環囲】クワンヰ

①めぐりかこむこと。かこいめぐること。

②まわり。ぐるり。

かん‐い【簡易】

てがるなこと。たやすいこと。「―な包装」「―宿泊所」

⇒かんい‐かきとめ‐ゆうびん【簡易書留郵便】

⇒かんい‐かぜい‐せいど【簡易課税制度】

⇒かんい‐かんようじたい【簡易慣用字体】

⇒かんい‐こうはんてつづき【簡易公判手続】

⇒かんい‐さいばんしょ【簡易裁判所】

⇒かんい‐さいばんしょ‐はんじ【簡易裁判所判事】

⇒かんい‐しょうがっこう【簡易小学校】

⇒かんい‐すいどう【簡易水道】

⇒かんい‐せいめいほけん【簡易生命保険】

⇒かんい‐たいか‐けんちくぶつ【簡易耐火建築物】

⇒かんい‐ゆうびんきょく【簡易郵便局】

がん‐い【含意】

①意味を含むこと。表面には現れない意味を内蔵していること。また、その意味。「文章の―を読みとる」

②〔論〕二つの命題P、Qについて、Pが真であればQが真である時、PはQを含意するという。条件法。

がん‐い【願意】グワン‥

願う心もち。願いの趣旨。

かんい‐かきとめ‐ゆうびん【簡易書留郵便】‥イウ‥

書留郵便の一種。一般の書留と異なり、引受けと配達のみを記録し、事故が発生した場合の損害賠償額が一定額に抑えられている。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐かぜい‐せいど【簡易課税制度】‥クワ‥

消費税に関して、中小事業者の納税事務負担の軽減を図るための特例制度。この制度を選択した事業者について、仕入れなど経費率を一定とみなして納税額を計算するもの。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐かんようじたい【簡易慣用字体】‥クワン‥

印刷標準字体に代えて、慣用上印刷活字として使用してもさしつかえないとされる字体。2000年に国語審議会が答申した「表外漢字字体表」で22字について指定。

⇒かん‐い【簡易】

かん‐いき【寰域】クワンヰキ

①国の内。境の内。

②天下。

かん‐いき【灌域】クワンヰキ

河水の灌漑する区域。流域。

かんい‐こうはんてつづき【簡易公判手続】

〔法〕被告人が公判の初めに有罪を認めた軽い罪の事件について定められた簡易な訴訟手続。証拠調べ手続が簡略化される。→アレインメント。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐さいばんしょ【簡易裁判所】

軽微な民事・刑事事件を扱う第一審裁判所。1947年設置。2005年4月現在で全国に438カ所。略称、簡裁。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐さいばんしょ‐はんじ【簡易裁判所判事】

簡易裁判所に置かれる裁判官。3年以上法律専門家としての経歴を有する者の中から任命される。

⇒かん‐い【簡易】

がん‐い‐し‐くどく【願以此功徳】グワン‥

(ガンニシクドクとも。願わくはこの経文の功徳で一切の衆生が往生または成仏できるように、の意)

①法会の終りに唱える回向文の初句。一茶、父の終焉日記「導師の―とともに棺は煙となりにけり」

②転じて、おしまい、最後の意。日本永代蔵3「はや暮れて驚き、―空袋かたげて都に帰るを見て」

かんい‐じゅうにかい【冠位十二階】クワンヰジフ‥

冠位の最初のもの。603年に聖徳太子・蘇我馬子らが制定した冠による位階。冠名は儒教の徳目を参考にして徳・仁・礼・信・義・智とし、おのおのを大・小に分けて十二階とした。各冠は色(紫・青・赤・黄・白・黒)とその濃淡で区別、功労によって昇進。蘇我氏は皇室と共に授ける側にあった。

⇒かん‐い【冠位】

かんい‐しょうがっこう【簡易小学校】‥セウガクカウ

1886年(明治19)、4年制の尋常小学科の代用として設置された小学校。正式名称は小学簡易科。修業年限は3年以内、授業は1日2、3時間、経費は区町村負担。90年廃止。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐すいどう【簡易水道】‥ダウ

人口5000人以下、101人以上を給水の対象とする小規模な上水道。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐せいめいほけん【簡易生命保険】

日本郵政公社が行う生命保険。加入に当たり医師の審査を行わず、保険料は月掛・集金による払込みを原則とする。全国の郵便局で取り扱い、終身・定期・養老・家族・財形貯蓄・終身年金・定期年金・夫婦年金などがある。簡保。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐そうとう【官位相当】クワンヰサウタウ

律令制で、各位階に相当する各官職を規定したこと。正・従二位の者が左・右大臣に、正三位の者が大納言に任ずる類。

⇒かん‐い【官位】

がん‐い‐そく【眼意足】

剣道の試合の3要件。眼の注ぎよう、意の配りよう、足の踏みよう。

かんい‐たいか‐けんちくぶつ【簡易耐火建築物】‥クワ‥

耐火建築と木造建築の中間の建物。内部が木造で外壁が煉瓦造のものなど。→準耐火建築物。

⇒かん‐い【簡易】

かん‐いっぱつ【間一髪】

(髪の毛ひと筋の幅ほどのごくわずかなすきまの意から)物事が非常に切迫しているさま。あやういところ。「―で間に合う」

がん‐いでんし【癌遺伝子】‥ヰ‥

(oncogene)発癌に関与する遺伝子。正常の動物細胞に存在する、細胞増殖を促す原癌遺伝子が変異したものとされる。レトロ‐ウイルスが原癌遺伝子をとりこんで変異を起こし発癌性をもつようになったものが腫瘍ウイルス。

かんい‐ゆうびんきょく【簡易郵便局】‥イウ‥

町村のような地方公共団体その他の非営利団体などが窓口事務を委託されて行う郵便局。

⇒かん‐い【簡易】

かん‐いり【寒入り】

(→)「寒の入り」に同じ。

かん‐いん【官印】クワン‥

①官庁または官吏が職務上に使用する印。公印。↔私印。

②太政官の印。→外印げいん

かん‐いん【官員】クワンヰン

(明治時代の語)官吏。役人。尾崎紅葉、三人妻「五十円とる―様の奥様とならむよりは、五千万円の紳商のお部屋様と」。「―録」

かん‐いん【姦淫】

不正な男女の交わり。不倫な情事。

⇒かんいん‐ざい【姦淫罪】

かん‐いん【換韻】クワンヰン

漢詩の押韻法の一つ。脚韻(句末にふむ韻)を一首の途中で換えること。転韻。↔一韻到底

かんいん【閑院】‥ヰン

①藤原冬嗣の邸宅。二条南・三条坊門北・西洞院西の地を占め、藤原氏が伝領したが、平安末から鎌倉中期にかけてはほとんど里内裏さとだいりとして用いられ、建物も内裏にならって造営された。閑院内裏。

②藤原氏北家の一支流の家名。藤原師輔の第10子公季から出た。

⇒かんいん‐の‐おとど【閑院の大臣】

⇒かんいん‐の‐みや【閑院宮】

かんいん‐ざい【姦淫罪】

強制猥褻わいせつ罪・強姦罪・淫行勧誘罪などの総称。個人の性的自由を侵害する犯罪。

⇒かん‐いん【姦淫】

かん‐いんし【関尹子】クワンヰン‥

①伝説上の戦国時代の周の人。姓は尹いん、名は喜。老子が函谷関を通過した時そこの官吏だったので関尹子と称される。

②1の著とされる道家思想の書。原本は散逸。現存のものは唐・五代頃の偽書と推定される。

かんいん‐の‐おとど【閑院の大臣】‥ヰン‥

藤原冬嗣の通称。

⇒かんいん【閑院】

かんいん‐の‐みや【閑院宮】‥ヰン‥

四親王家の一つ。東山天皇の皇子直仁なおひと親王に始まる。新井白石の建議に基づき、将軍家宣の上奏により、1710年(宝永7)創立。1947年まで7代にわたり存続した。

⇒かんいん【閑院】

かん‐う【甘雨】

草木をうるおし育てる雨。慈雨。

かん‐う【冠羽】クワン‥

レンジャク類・ヤツガシラ・ヤマセミ・カンムリヅルなどの鳥の頭頂部に生える飾り羽。多く雄の性徴で、繁殖期にのみ見られる種もある。フクロウ類のものは羽角という。羽冠。→鳥類(図)

かん‐う【換羽】クワン‥

鳥の羽毛が抜けかわること。

⇒かんう‐き【換羽期】

かん‐う【寒雨】

冬の雨。寒そうな雨。

かん‐う【関羽】クワン‥

①三国の蜀漢の武将。字は雲長。諡は忠義侯。山西解の人。劉備・張飛と義兄弟の約を結ぶ。容貌魁偉、美髯びぜんを有し、義勇をもってあらわれ、劉備を助けて功があり、のち魏・呉両軍に攻められ呉の馬忠に殺された。後世軍神・財神として各地に廟(関帝廟)を建てて祀った。( 〜219)

②歌舞伎十八番の一つ。藤本斗文作。1737年(元文2)河原崎座の「閏月仁ににん景清」の1番目大詰に、2代市川団十郎が初演。張飛に扮した景清を、関羽に扮した重忠が見破る筋。

⇒かんう‐ひげ【関羽髯】

がん‐ウイルス【癌ウイルス】

宿主細胞に感染し、増殖する際に宿主細胞を癌化させるウイルスの俗称。

カンウォン‐ド【江原道】

(Kangwŏn-do)朝鮮半島中部、日本海に臨む道。中央を北西から南東に太白山脈が走る。林産・鉱産資源に富む。軍事境界線によって南北に分けられ、北側の道庁所在地は元山ウォンサン、南側は春川チュンチョン。→朝鮮(図)

かんう‐き【換羽期】クワン‥

鳥の羽毛が抜けかわる時期。年に何回かあり、その時期には産卵しない。

⇒かん‐う【換羽】

かん‐うち【官打】クワン‥

官職の位が高過ぎて負担が重くなり、かえって不運なめにあうこと。

かんうてい‐そうしょ【甘雨亭叢書】

上州安中あんなか藩主板倉勝明の編集した叢書。甘雨亭は編者の号。5集・別集2集あわせて56冊。1845〜56年(弘化2〜安政3)に、藩校造士館蔵版として刊。近世諸名家の未刊著書63種を収める。

かんう‐ひげ【関羽髯】クワン‥

関羽のひげのような長大なあごひげ。

⇒かん‐う【関羽】

かん‐うん【旱雲】

ひでりの空の雲。

かん‐うん【閑雲】

静かに空に浮かんでいる雲。

⇒かんうん‐やかく【閑雲野鶴】

かん‐うん【寒雲】

冬空の雲。

かんうん‐もうりょう【韓雲孟竜】‥マウ‥

(韓愈と孟郊が同性愛であったという俗説から)衆道の深いちぎり。歌舞伎、傾情吾嬬鑑「―の、そのかね言はいざ知らず」

かんうん‐やかく【閑雲野鶴】

静かに空に浮かぶ雲と野原に遊ぶ鶴。悠々自適して、何の束縛も受けない境遇にたとえる。間雲孤鶴。

⇒かん‐うん【閑雲】

かん‐えい【甘英】

後漢の武将。97年、班超の命をうけ大秦(ローマ帝国)に使し、西域・パルティア(安息)を経てシリア(条支)に到達したが、そこから引きかえした。地中海(一説にペルシア湾)をみた最初の中国使節とされる。

かん‐えい【官営】クワン‥

政府が経営すること。国営。「―事業」

かん‐えい【冠纓】クワン‥

冠かんむりのひも。

かん‐えい【巻纓】クワン‥

⇒けんえい

かんえい【寛永】クワン‥

[詩経]江戸前期、後水尾・明正・後光明天皇朝の年号。甲子革令による改元。元和10年2月30日(1624年4月17日)改元、寛永21年12月16日(1645年1月13日)正保に改元。

⇒かんえい‐ごぜんじあい【寛永御前試合】

⇒かんえい‐さんばじゅつ【寛永三馬術】

⇒かんえい‐じ【寛永寺】

⇒かんえい‐しょかけいずでん【寛永諸家系図伝】

⇒かんえい‐せん【寛永銭】

⇒かんえい‐つうほう【寛永通宝】

⇒かんえい‐の‐ききん【寛永の飢饉】

⇒かんえい‐の‐さんぴつ【寛永の三筆】

かんえい‐ごぜんじあい【寛永御前試合】クワン‥アヒ

講談の題名。寛永13年(1636)端午の節句に将軍家光の御前試合が行われたとして、架空の試合や銘々伝を語る。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐さんばじゅつ【寛永三馬術】クワン‥

講談の題名。曲垣まがき平九郎・向井蔵人(度々平と仮称)・筑紫市兵衛を主人公とする。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐じ【寛永寺】クワン‥

東京都台東区上野公園にある天台宗の寺。山号は東叡山。寛永2年(1625)天海が開山。歴代住持は法親王で、輪王寺宮門跡と称した。徳川将軍家の菩提所。

寛永寺

提供:東京都

かん‐あが・る【神上がる】

〔自四〕

⇒かむあがる

かん‐あく【奸悪・姦悪】

心がねじけ曲がっていること。また、そういう人。「―な男」「―を憎む」

かん‐あけ【寒明け】

寒があけて立春の日になること。〈[季]春〉

かん‐あげ【髪上げ】

カミアゲの音便。

がん‐あつ【眼圧】

眼球をみたしている房水と硝子体の静水圧。眼内血流量、眼筋の張力などのほか、ことに房水の産生・流出の状態によって変動する。緑内障では房水流出抵抗増大のため異常上昇をみる。眼内圧。

かんあつ‐し【感圧紙】

筆記・印字などの圧力を利用して文字などを複写する用紙。ふつうはカーボン紙と区別していう。1枚の紙の下面に無色の色素前駆体溶液のカプセルを、下の紙の上面にフェノール樹脂・酸性白土などを塗布して作る。圧力でカプセルがつぶれ、両者が接触・反応して発色する。

かんあみ【観阿弥】クワン‥

(カンナミとも)南北朝時代の能役者・能作者。名は清次きよつぐ。芸名、観世。法名は観阿弥陀仏(観阿弥・観阿)。奈良で活躍した山田猿楽美濃大夫の養子の3男。長兄が宝生大夫。世阿弥の父。観世元重(音阿弥)の祖父。大和猿楽結崎ゆうざき座(後の観世座)に所属。京に進出し足利義満に見出され、大和猿楽の向上をはかった。芸域が広く、近江猿楽や田楽の長所を取って幽玄な芸風をうち出し、曲舞くせまいを取り入れて謡の様式を改革。作能に「自然居士じねんこじ」「卒都婆小町」「通かよい小町」「松風」などの原曲がある。(1333〜1384)

かん‐あん【勘案】

あれこれを考え合わせること。「諸事情を―して立案する」

かん‐い【汗衣】

①はだぎ。あせジバン。

②あせばんだ着物。

かん‐い【官位】クワンヰ

①官職と位階。官等と位階。つかさくらい。

②官職の等級。官等。

⇒かんい‐そうとう【官位相当】

かん‐い【官医】クワン‥

江戸時代、幕府に仕えた医者。

かん‐い【官威】クワンヰ

官府の威力。官職の権威。

かん‐い【冠位】クワンヰ

冠によって表示された位階。日本では7世紀末まで、位記のような辞令でなく、朝廷でかぶるべき冠そのものを与えて身分すなわち位階を表示させた。

⇒かんい‐じゅうにかい【冠位十二階】

かん‐い【浣衣】クワン‥

着物をすすぎ洗うこと。

かん‐い【換衣】クワン‥

着物を着換えること。着替え。更衣ころもがえ。

かん‐い【換位】クワンヰ

〔論〕(conversion)直接推理の一種。ある命題から、その述語を主語にし、その主語を述語とする命題を導く推理。ある概念を定義する命題、全称否定命題、特称肯定命題はそのまま換位できるが(単純換位)、「すべての人間は動物である」(全称肯定命題)からは「若干の動物は人間である」(特称肯定命題)しか導けない(限量換位)。特称否定命題は換位できない。

かん‐い【敢為】‥ヰ

物事をおしきってすること。

かん‐い【寒衣】

寒い時に着る衣服。ふゆぎ。

かん‐い【寒威】‥ヰ

寒さのいきおい。きびしい寒さ。

かん‐い【寛衣】クワン‥

ゆったりした着物。

かん‐い【漢医】

漢方医。

かん‐い【環囲】クワンヰ

①めぐりかこむこと。かこいめぐること。

②まわり。ぐるり。

かん‐い【簡易】

てがるなこと。たやすいこと。「―な包装」「―宿泊所」

⇒かんい‐かきとめ‐ゆうびん【簡易書留郵便】

⇒かんい‐かぜい‐せいど【簡易課税制度】

⇒かんい‐かんようじたい【簡易慣用字体】

⇒かんい‐こうはんてつづき【簡易公判手続】

⇒かんい‐さいばんしょ【簡易裁判所】

⇒かんい‐さいばんしょ‐はんじ【簡易裁判所判事】

⇒かんい‐しょうがっこう【簡易小学校】

⇒かんい‐すいどう【簡易水道】

⇒かんい‐せいめいほけん【簡易生命保険】

⇒かんい‐たいか‐けんちくぶつ【簡易耐火建築物】

⇒かんい‐ゆうびんきょく【簡易郵便局】

がん‐い【含意】

①意味を含むこと。表面には現れない意味を内蔵していること。また、その意味。「文章の―を読みとる」

②〔論〕二つの命題P、Qについて、Pが真であればQが真である時、PはQを含意するという。条件法。

がん‐い【願意】グワン‥

願う心もち。願いの趣旨。

かんい‐かきとめ‐ゆうびん【簡易書留郵便】‥イウ‥

書留郵便の一種。一般の書留と異なり、引受けと配達のみを記録し、事故が発生した場合の損害賠償額が一定額に抑えられている。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐かぜい‐せいど【簡易課税制度】‥クワ‥

消費税に関して、中小事業者の納税事務負担の軽減を図るための特例制度。この制度を選択した事業者について、仕入れなど経費率を一定とみなして納税額を計算するもの。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐かんようじたい【簡易慣用字体】‥クワン‥

印刷標準字体に代えて、慣用上印刷活字として使用してもさしつかえないとされる字体。2000年に国語審議会が答申した「表外漢字字体表」で22字について指定。

⇒かん‐い【簡易】

かん‐いき【寰域】クワンヰキ

①国の内。境の内。

②天下。

かん‐いき【灌域】クワンヰキ

河水の灌漑する区域。流域。

かんい‐こうはんてつづき【簡易公判手続】

〔法〕被告人が公判の初めに有罪を認めた軽い罪の事件について定められた簡易な訴訟手続。証拠調べ手続が簡略化される。→アレインメント。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐さいばんしょ【簡易裁判所】

軽微な民事・刑事事件を扱う第一審裁判所。1947年設置。2005年4月現在で全国に438カ所。略称、簡裁。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐さいばんしょ‐はんじ【簡易裁判所判事】

簡易裁判所に置かれる裁判官。3年以上法律専門家としての経歴を有する者の中から任命される。

⇒かん‐い【簡易】

がん‐い‐し‐くどく【願以此功徳】グワン‥

(ガンニシクドクとも。願わくはこの経文の功徳で一切の衆生が往生または成仏できるように、の意)

①法会の終りに唱える回向文の初句。一茶、父の終焉日記「導師の―とともに棺は煙となりにけり」

②転じて、おしまい、最後の意。日本永代蔵3「はや暮れて驚き、―空袋かたげて都に帰るを見て」

かんい‐じゅうにかい【冠位十二階】クワンヰジフ‥

冠位の最初のもの。603年に聖徳太子・蘇我馬子らが制定した冠による位階。冠名は儒教の徳目を参考にして徳・仁・礼・信・義・智とし、おのおのを大・小に分けて十二階とした。各冠は色(紫・青・赤・黄・白・黒)とその濃淡で区別、功労によって昇進。蘇我氏は皇室と共に授ける側にあった。

⇒かん‐い【冠位】

かんい‐しょうがっこう【簡易小学校】‥セウガクカウ

1886年(明治19)、4年制の尋常小学科の代用として設置された小学校。正式名称は小学簡易科。修業年限は3年以内、授業は1日2、3時間、経費は区町村負担。90年廃止。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐すいどう【簡易水道】‥ダウ

人口5000人以下、101人以上を給水の対象とする小規模な上水道。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐せいめいほけん【簡易生命保険】

日本郵政公社が行う生命保険。加入に当たり医師の審査を行わず、保険料は月掛・集金による払込みを原則とする。全国の郵便局で取り扱い、終身・定期・養老・家族・財形貯蓄・終身年金・定期年金・夫婦年金などがある。簡保。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐そうとう【官位相当】クワンヰサウタウ

律令制で、各位階に相当する各官職を規定したこと。正・従二位の者が左・右大臣に、正三位の者が大納言に任ずる類。

⇒かん‐い【官位】

がん‐い‐そく【眼意足】

剣道の試合の3要件。眼の注ぎよう、意の配りよう、足の踏みよう。

かんい‐たいか‐けんちくぶつ【簡易耐火建築物】‥クワ‥

耐火建築と木造建築の中間の建物。内部が木造で外壁が煉瓦造のものなど。→準耐火建築物。

⇒かん‐い【簡易】

かん‐いっぱつ【間一髪】

(髪の毛ひと筋の幅ほどのごくわずかなすきまの意から)物事が非常に切迫しているさま。あやういところ。「―で間に合う」

がん‐いでんし【癌遺伝子】‥ヰ‥

(oncogene)発癌に関与する遺伝子。正常の動物細胞に存在する、細胞増殖を促す原癌遺伝子が変異したものとされる。レトロ‐ウイルスが原癌遺伝子をとりこんで変異を起こし発癌性をもつようになったものが腫瘍ウイルス。

かんい‐ゆうびんきょく【簡易郵便局】‥イウ‥

町村のような地方公共団体その他の非営利団体などが窓口事務を委託されて行う郵便局。

⇒かん‐い【簡易】

かん‐いり【寒入り】

(→)「寒の入り」に同じ。

かん‐いん【官印】クワン‥

①官庁または官吏が職務上に使用する印。公印。↔私印。

②太政官の印。→外印げいん

かん‐いん【官員】クワンヰン

(明治時代の語)官吏。役人。尾崎紅葉、三人妻「五十円とる―様の奥様とならむよりは、五千万円の紳商のお部屋様と」。「―録」

かん‐いん【姦淫】

不正な男女の交わり。不倫な情事。

⇒かんいん‐ざい【姦淫罪】

かん‐いん【換韻】クワンヰン

漢詩の押韻法の一つ。脚韻(句末にふむ韻)を一首の途中で換えること。転韻。↔一韻到底

かんいん【閑院】‥ヰン

①藤原冬嗣の邸宅。二条南・三条坊門北・西洞院西の地を占め、藤原氏が伝領したが、平安末から鎌倉中期にかけてはほとんど里内裏さとだいりとして用いられ、建物も内裏にならって造営された。閑院内裏。

②藤原氏北家の一支流の家名。藤原師輔の第10子公季から出た。

⇒かんいん‐の‐おとど【閑院の大臣】

⇒かんいん‐の‐みや【閑院宮】

かんいん‐ざい【姦淫罪】

強制猥褻わいせつ罪・強姦罪・淫行勧誘罪などの総称。個人の性的自由を侵害する犯罪。

⇒かん‐いん【姦淫】

かん‐いんし【関尹子】クワンヰン‥

①伝説上の戦国時代の周の人。姓は尹いん、名は喜。老子が函谷関を通過した時そこの官吏だったので関尹子と称される。

②1の著とされる道家思想の書。原本は散逸。現存のものは唐・五代頃の偽書と推定される。

かんいん‐の‐おとど【閑院の大臣】‥ヰン‥

藤原冬嗣の通称。

⇒かんいん【閑院】

かんいん‐の‐みや【閑院宮】‥ヰン‥

四親王家の一つ。東山天皇の皇子直仁なおひと親王に始まる。新井白石の建議に基づき、将軍家宣の上奏により、1710年(宝永7)創立。1947年まで7代にわたり存続した。

⇒かんいん【閑院】

かん‐う【甘雨】

草木をうるおし育てる雨。慈雨。

かん‐う【冠羽】クワン‥

レンジャク類・ヤツガシラ・ヤマセミ・カンムリヅルなどの鳥の頭頂部に生える飾り羽。多く雄の性徴で、繁殖期にのみ見られる種もある。フクロウ類のものは羽角という。羽冠。→鳥類(図)

かん‐う【換羽】クワン‥

鳥の羽毛が抜けかわること。

⇒かんう‐き【換羽期】

かん‐う【寒雨】

冬の雨。寒そうな雨。

かん‐う【関羽】クワン‥

①三国の蜀漢の武将。字は雲長。諡は忠義侯。山西解の人。劉備・張飛と義兄弟の約を結ぶ。容貌魁偉、美髯びぜんを有し、義勇をもってあらわれ、劉備を助けて功があり、のち魏・呉両軍に攻められ呉の馬忠に殺された。後世軍神・財神として各地に廟(関帝廟)を建てて祀った。( 〜219)

②歌舞伎十八番の一つ。藤本斗文作。1737年(元文2)河原崎座の「閏月仁ににん景清」の1番目大詰に、2代市川団十郎が初演。張飛に扮した景清を、関羽に扮した重忠が見破る筋。

⇒かんう‐ひげ【関羽髯】

がん‐ウイルス【癌ウイルス】

宿主細胞に感染し、増殖する際に宿主細胞を癌化させるウイルスの俗称。

カンウォン‐ド【江原道】

(Kangwŏn-do)朝鮮半島中部、日本海に臨む道。中央を北西から南東に太白山脈が走る。林産・鉱産資源に富む。軍事境界線によって南北に分けられ、北側の道庁所在地は元山ウォンサン、南側は春川チュンチョン。→朝鮮(図)

かんう‐き【換羽期】クワン‥

鳥の羽毛が抜けかわる時期。年に何回かあり、その時期には産卵しない。

⇒かん‐う【換羽】

かん‐うち【官打】クワン‥

官職の位が高過ぎて負担が重くなり、かえって不運なめにあうこと。

かんうてい‐そうしょ【甘雨亭叢書】

上州安中あんなか藩主板倉勝明の編集した叢書。甘雨亭は編者の号。5集・別集2集あわせて56冊。1845〜56年(弘化2〜安政3)に、藩校造士館蔵版として刊。近世諸名家の未刊著書63種を収める。

かんう‐ひげ【関羽髯】クワン‥

関羽のひげのような長大なあごひげ。

⇒かん‐う【関羽】

かん‐うん【旱雲】

ひでりの空の雲。

かん‐うん【閑雲】

静かに空に浮かんでいる雲。

⇒かんうん‐やかく【閑雲野鶴】

かん‐うん【寒雲】

冬空の雲。

かんうん‐もうりょう【韓雲孟竜】‥マウ‥

(韓愈と孟郊が同性愛であったという俗説から)衆道の深いちぎり。歌舞伎、傾情吾嬬鑑「―の、そのかね言はいざ知らず」

かんうん‐やかく【閑雲野鶴】

静かに空に浮かぶ雲と野原に遊ぶ鶴。悠々自適して、何の束縛も受けない境遇にたとえる。間雲孤鶴。

⇒かん‐うん【閑雲】

かん‐えい【甘英】

後漢の武将。97年、班超の命をうけ大秦(ローマ帝国)に使し、西域・パルティア(安息)を経てシリア(条支)に到達したが、そこから引きかえした。地中海(一説にペルシア湾)をみた最初の中国使節とされる。

かん‐えい【官営】クワン‥

政府が経営すること。国営。「―事業」

かん‐えい【冠纓】クワン‥

冠かんむりのひも。

かん‐えい【巻纓】クワン‥

⇒けんえい

かんえい【寛永】クワン‥

[詩経]江戸前期、後水尾・明正・後光明天皇朝の年号。甲子革令による改元。元和10年2月30日(1624年4月17日)改元、寛永21年12月16日(1645年1月13日)正保に改元。

⇒かんえい‐ごぜんじあい【寛永御前試合】

⇒かんえい‐さんばじゅつ【寛永三馬術】

⇒かんえい‐じ【寛永寺】

⇒かんえい‐しょかけいずでん【寛永諸家系図伝】

⇒かんえい‐せん【寛永銭】

⇒かんえい‐つうほう【寛永通宝】

⇒かんえい‐の‐ききん【寛永の飢饉】

⇒かんえい‐の‐さんぴつ【寛永の三筆】

かんえい‐ごぜんじあい【寛永御前試合】クワン‥アヒ

講談の題名。寛永13年(1636)端午の節句に将軍家光の御前試合が行われたとして、架空の試合や銘々伝を語る。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐さんばじゅつ【寛永三馬術】クワン‥

講談の題名。曲垣まがき平九郎・向井蔵人(度々平と仮称)・筑紫市兵衛を主人公とする。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐じ【寛永寺】クワン‥

東京都台東区上野公園にある天台宗の寺。山号は東叡山。寛永2年(1625)天海が開山。歴代住持は法親王で、輪王寺宮門跡と称した。徳川将軍家の菩提所。

寛永寺

提供:東京都

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐しょかけいずでん【寛永諸家系図伝】クワン‥ヅ‥

(諸家はショケともよむ)江戸幕府が編纂した大名・旗本の系譜。徳川家光の命で、1641年(寛永18)編纂開始、43年完成。若年寄太田資宗を奉行に、林羅山ら儒者・僧侶が各家から提出された系譜を編纂。真名本(漢文体)・仮名本(漢字仮名交り)(ともに186巻)の2種がある。寛永譜。寛永系図。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐せん【寛永銭】クワン‥

(→)寛永通宝に同じ。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐つうほう【寛永通宝】クワン‥

江戸時代の代表的銭貨。表に「寛永通宝」の4字を記した銭。1636年(寛永13)〜1860年(万延1)鋳造。近江坂本・仙台・長門等全国各地で造られ、銭質や大小軽重に差がある。青銅・真鍮・鉄の3種がある。1枚1文に当たる一文銭(明治維新直後は1厘に通用)のほか四文銭しもんせんも発行。→青銭→芝銭→四文銭→鉄銭→銭座→新銭座。

寛永通宝

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐しょかけいずでん【寛永諸家系図伝】クワン‥ヅ‥

(諸家はショケともよむ)江戸幕府が編纂した大名・旗本の系譜。徳川家光の命で、1641年(寛永18)編纂開始、43年完成。若年寄太田資宗を奉行に、林羅山ら儒者・僧侶が各家から提出された系譜を編纂。真名本(漢文体)・仮名本(漢字仮名交り)(ともに186巻)の2種がある。寛永譜。寛永系図。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐せん【寛永銭】クワン‥

(→)寛永通宝に同じ。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐つうほう【寛永通宝】クワン‥

江戸時代の代表的銭貨。表に「寛永通宝」の4字を記した銭。1636年(寛永13)〜1860年(万延1)鋳造。近江坂本・仙台・長門等全国各地で造られ、銭質や大小軽重に差がある。青銅・真鍮・鉄の3種がある。1枚1文に当たる一文銭(明治維新直後は1厘に通用)のほか四文銭しもんせんも発行。→青銭→芝銭→四文銭→鉄銭→銭座→新銭座。

寛永通宝

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐の‐ききん【寛永の飢饉】クワン‥

江戸時代最初の全国的飢饉。寛永18、19年(1641、42)前後の旱魃・冷害による大凶作に、農民への過度な年貢賦課、米価の高騰などが重なり、死者数万人ともいわれる。この飢饉への対応を通して幕府・諸藩の農政や政治制度が整えられた。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐の‐さんぴつ【寛永の三筆】クワン‥

(→)三筆㋒に同じ。

⇒かんえい【寛永】

かん‐えき【寒駅】

①さびれた宿駅。

②人けがなく、さむざむとした停車場。

かん‐えつ【感悦】

感じ入ってよろこぶこと。

かん‐えつ【関越】クワンヱツ

関東と越後。

⇒かんえつ‐じどうしゃどう【関越自動車道】

かん‐えつ【歓悦】クワン‥

よろこぶこと。うれしがること。

かん‐えつ【簡閲】

えらびしらべること。

⇒かんえつ‐てんこ【簡閲点呼】

かん‐えつ【観閲】クワン‥

自衛隊・警察などの長が、その部隊を査閲すること。「―式」

かんえつ‐じどうしゃどう【関越自動車道】クワンヱツ‥ダウ

東京都練馬区から新潟県長岡市に至り北陸自動車道と接続する高速道路。全長246.2キロメートル。群馬県藤岡市で上信越自動車道と接続。

⇒かん‐えつ【関越】

かんえつ‐てんこ【簡閲点呼】

軍が予備役・補充兵役などの下士官・兵を参集させ、点検・査閲すること。

⇒かん‐えつ【簡閲】

かん‐えん【肝炎】

肝臓の炎症性疾患。細菌・ウイルスの感染や中毒などにより、肝細胞の障害、肝機能の低下を来す。代表的なものはウイルス性肝炎。肝臓炎。→ウイルス性肝炎

かん‐えん【奐焉】クワン‥

文章のあやのあざやかなさま。

かん‐えん【寒煙】

さびしく立つ煙やもや。

⇒かんえん‐めいり【寒煙迷離】

かん‐えん【勧縁】クワン‥

〔仏〕有縁うえんの人に勧めて浄財を寺院に寄付させること。

かんえん【寛延】クワン‥

[文選]江戸中期、桃園天皇朝の年号。延享5年7月12日(1748年8月5日)改元、寛延4年10月27日(1751年12月14日)宝暦に改元。

かんえん【翰苑】‥ヱン

初唐の張楚金撰の類書。もと30巻。蕃夷部1巻のみが日本に現存し、そのなかに倭国・朝鮮三国等の記事がある。

がん‐えん【岩塩】

塩化ナトリウムから成る鉱物およびそれを成分とする岩石。硫酸カルシウム・塩化カリウム・塩化マグネシウム等が混ざっている。粒状または立方体の結晶。主に海水の蒸発によって形成され、厚い地層をなす。白色または灰色で、透明または半透明。食塩の原料。やまじお。石塩。

岩塩

撮影:松原 聰

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐の‐ききん【寛永の飢饉】クワン‥

江戸時代最初の全国的飢饉。寛永18、19年(1641、42)前後の旱魃・冷害による大凶作に、農民への過度な年貢賦課、米価の高騰などが重なり、死者数万人ともいわれる。この飢饉への対応を通して幕府・諸藩の農政や政治制度が整えられた。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐の‐さんぴつ【寛永の三筆】クワン‥

(→)三筆㋒に同じ。

⇒かんえい【寛永】

かん‐えき【寒駅】

①さびれた宿駅。

②人けがなく、さむざむとした停車場。

かん‐えつ【感悦】

感じ入ってよろこぶこと。

かん‐えつ【関越】クワンヱツ

関東と越後。

⇒かんえつ‐じどうしゃどう【関越自動車道】

かん‐えつ【歓悦】クワン‥

よろこぶこと。うれしがること。

かん‐えつ【簡閲】

えらびしらべること。

⇒かんえつ‐てんこ【簡閲点呼】

かん‐えつ【観閲】クワン‥

自衛隊・警察などの長が、その部隊を査閲すること。「―式」

かんえつ‐じどうしゃどう【関越自動車道】クワンヱツ‥ダウ

東京都練馬区から新潟県長岡市に至り北陸自動車道と接続する高速道路。全長246.2キロメートル。群馬県藤岡市で上信越自動車道と接続。

⇒かん‐えつ【関越】

かんえつ‐てんこ【簡閲点呼】

軍が予備役・補充兵役などの下士官・兵を参集させ、点検・査閲すること。

⇒かん‐えつ【簡閲】

かん‐えん【肝炎】

肝臓の炎症性疾患。細菌・ウイルスの感染や中毒などにより、肝細胞の障害、肝機能の低下を来す。代表的なものはウイルス性肝炎。肝臓炎。→ウイルス性肝炎

かん‐えん【奐焉】クワン‥

文章のあやのあざやかなさま。

かん‐えん【寒煙】

さびしく立つ煙やもや。

⇒かんえん‐めいり【寒煙迷離】

かん‐えん【勧縁】クワン‥

〔仏〕有縁うえんの人に勧めて浄財を寺院に寄付させること。

かんえん【寛延】クワン‥

[文選]江戸中期、桃園天皇朝の年号。延享5年7月12日(1748年8月5日)改元、寛延4年10月27日(1751年12月14日)宝暦に改元。

かんえん【翰苑】‥ヱン

初唐の張楚金撰の類書。もと30巻。蕃夷部1巻のみが日本に現存し、そのなかに倭国・朝鮮三国等の記事がある。

がん‐えん【岩塩】

塩化ナトリウムから成る鉱物およびそれを成分とする岩石。硫酸カルシウム・塩化カリウム・塩化マグネシウム等が混ざっている。粒状または立方体の結晶。主に海水の蒸発によって形成され、厚い地層をなす。白色または灰色で、透明または半透明。食塩の原料。やまじお。石塩。

岩塩

撮影:松原 聰

岩塩(南極)

撮影:松原 聰

岩塩(南極)

撮影:松原 聰

がん‐えん【顔淵】‥ヱン

⇒がんかい(顔回)

がん‐えんし【顔延之】

南朝宋の詩人。字は延年。山東臨沂の人。陶淵明と交遊があった。謝霊運と共に「顔謝」と並称。(384〜456)

かんえん‐ぴ【乾塩皮】

なまの獣皮を保存し、または輸送する便のために、塩を施して乾かしたもの。

かんえん‐めいり【寒煙迷離】

おとずれる人もない古跡などに煙やもやがたちさまよって、心さびしく感ぜられるさま。

⇒かん‐えん【寒煙】

かんお【神尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒かんお‐はるひで【神尾春央】

かん‐おう【感応】

⇒かんのう

かん‐おう【韓欧】

韓愈かんゆと欧陽修。

かんおう【観応】クワン‥

(カンノウとも)[荘子]南北朝時代の北朝、崇光すこう天皇朝の年号。貞和6年2月27日(1350年4月4日)改元、観応3年9月27日(1352年11月4日)文和に改元。

⇒かんおう‐の‐じょうらん【観応の擾乱】

かん‐おう【観桜】クワンアウ

桜の花を観賞すること。花見。〈[季]春〉。「―の宴」

⇒かんおう‐かい【観桜会】

かんおう‐かい【観桜会】クワンアウクワイ

毎年4月中旬に行われた天皇主催の観桜の行事。初めは吹上御苑、1917年(大正6)以降は新宿御苑で催された。38年廃止されたが、第二次大戦後皇室園遊会として復活。観桜御宴。

⇒かん‐おう【観桜】

かんおう‐の‐じょうらん【観応の擾乱】クワン‥ゼウ‥

観応元〜3年(1350〜52)に起こった足利尊氏・直義両派間の全国的内乱。尊氏派の首領高師直こうのもろなお一族の滅亡など一進一退し、直義の毒殺によっていちおう終結。

⇒かんおう【観応】

かん‐おけ【棺桶】クワンヲケ

棺に用いる桶。はやおけ。

⇒棺桶に片足を突っ込んでいる

がん‐えん【顔淵】‥ヱン

⇒がんかい(顔回)

がん‐えんし【顔延之】

南朝宋の詩人。字は延年。山東臨沂の人。陶淵明と交遊があった。謝霊運と共に「顔謝」と並称。(384〜456)

かんえん‐ぴ【乾塩皮】

なまの獣皮を保存し、または輸送する便のために、塩を施して乾かしたもの。

かんえん‐めいり【寒煙迷離】

おとずれる人もない古跡などに煙やもやがたちさまよって、心さびしく感ぜられるさま。

⇒かん‐えん【寒煙】

かんお【神尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒かんお‐はるひで【神尾春央】

かん‐おう【感応】

⇒かんのう

かん‐おう【韓欧】

韓愈かんゆと欧陽修。

かんおう【観応】クワン‥

(カンノウとも)[荘子]南北朝時代の北朝、崇光すこう天皇朝の年号。貞和6年2月27日(1350年4月4日)改元、観応3年9月27日(1352年11月4日)文和に改元。

⇒かんおう‐の‐じょうらん【観応の擾乱】

かん‐おう【観桜】クワンアウ

桜の花を観賞すること。花見。〈[季]春〉。「―の宴」

⇒かんおう‐かい【観桜会】

かんおう‐かい【観桜会】クワンアウクワイ

毎年4月中旬に行われた天皇主催の観桜の行事。初めは吹上御苑、1917年(大正6)以降は新宿御苑で催された。38年廃止されたが、第二次大戦後皇室園遊会として復活。観桜御宴。

⇒かん‐おう【観桜】

かんおう‐の‐じょうらん【観応の擾乱】クワン‥ゼウ‥

観応元〜3年(1350〜52)に起こった足利尊氏・直義両派間の全国的内乱。尊氏派の首領高師直こうのもろなお一族の滅亡など一進一退し、直義の毒殺によっていちおう終結。

⇒かんおう【観応】

かん‐おけ【棺桶】クワンヲケ

棺に用いる桶。はやおけ。

⇒棺桶に片足を突っ込んでいる

かん【贛】

中国江西省の別称。

がん【眼】

(呉音はゲン)

①め。まなこ。

②目のつけどころ。要点。狂言、布施無経ふせないきょう「一銭一毛無きをこそ、禅の―とはしたれ」

⇒眼を付ける

がん【雁・鴈】

カモ目カモ科の鳥のうち、比較的大形の水鳥の総称。ハクチョウより小さく、カモより大きい。体形・生活状態はカモ類に似るが普通雌雄同色。北半球北部で繁殖し、日本では冬鳥。マガン・ヒシクイなどが多い。かり。かりがね。〈[季]秋〉

インドガン

撮影:小宮輝之

かん【贛】

中国江西省の別称。

がん【眼】

(呉音はゲン)

①め。まなこ。

②目のつけどころ。要点。狂言、布施無経ふせないきょう「一銭一毛無きをこそ、禅の―とはしたれ」

⇒眼を付ける

がん【雁・鴈】

カモ目カモ科の鳥のうち、比較的大形の水鳥の総称。ハクチョウより小さく、カモより大きい。体形・生活状態はカモ類に似るが普通雌雄同色。北半球北部で繁殖し、日本では冬鳥。マガン・ヒシクイなどが多い。かり。かりがね。〈[季]秋〉

インドガン

撮影:小宮輝之

エジプトガン

撮影:小宮輝之

エジプトガン

撮影:小宮輝之

コクガン

撮影:小宮輝之

コクガン

撮影:小宮輝之

サカツラガン

撮影:小宮輝之

サカツラガン

撮影:小宮輝之

ハクガン(雌)

撮影:小宮輝之

ハクガン(雌)

撮影:小宮輝之

マガン

撮影:小宮輝之

マガン

撮影:小宮輝之

ミカドガン

撮影:小宮輝之

ミカドガン

撮影:小宮輝之

⇒雁が飛べば石亀も地団駄

がん【頑】グワン

融通がきかないこと。かたくななこと。「―として応ぜず」

がん【癌】

①悪性腫瘍しゅようの総称。

②特に、上皮性の悪性腫瘍。→癌腫。

③比喩的に、機構・組織などで、取り除きがたい難点。「金権は政治の―である」

がん【願】グワン

神仏に祈りねがうこと。また、そのねがい。土佐日記「和泉の国までと、たひらかに―立つ」

⇒願果たす

⇒願を起こす

⇒願を懸ける

⇒願を立てる

がん【龕】

仏像などを納めるための、厨子ずしや壁面をほりこんだ棚。

ガン【gun】

①鉄砲。銃砲。銃。

②フラッシュ‐ガンの略。

ガン【Gand】

ベルギーの都市ヘントのフランス語名。

かん‐あ【寒鴉】

冬のからす。かんがらす。

かん‐あおい【寒葵・杜衡】‥アフヒ

ウマノスズクサ科の常緑の多年草。中国・台湾・日本に自生する多数の類似種の総称。狭義には、関東地方山地に自生するカントウカンアオイを指す。根茎から長柄の2葉または3葉を生ずる。葉は厚く革質で、しばしば表面に白斑がある。初冬、暗紫色の小花を根のきわになかば地中に埋もれて開く。

かんあおい

⇒雁が飛べば石亀も地団駄

がん【頑】グワン

融通がきかないこと。かたくななこと。「―として応ぜず」

がん【癌】

①悪性腫瘍しゅようの総称。

②特に、上皮性の悪性腫瘍。→癌腫。

③比喩的に、機構・組織などで、取り除きがたい難点。「金権は政治の―である」

がん【願】グワン

神仏に祈りねがうこと。また、そのねがい。土佐日記「和泉の国までと、たひらかに―立つ」

⇒願果たす

⇒願を起こす

⇒願を懸ける

⇒願を立てる

がん【龕】

仏像などを納めるための、厨子ずしや壁面をほりこんだ棚。

ガン【gun】

①鉄砲。銃砲。銃。

②フラッシュ‐ガンの略。

ガン【Gand】

ベルギーの都市ヘントのフランス語名。

かん‐あ【寒鴉】

冬のからす。かんがらす。

かん‐あおい【寒葵・杜衡】‥アフヒ

ウマノスズクサ科の常緑の多年草。中国・台湾・日本に自生する多数の類似種の総称。狭義には、関東地方山地に自生するカントウカンアオイを指す。根茎から長柄の2葉または3葉を生ずる。葉は厚く革質で、しばしば表面に白斑がある。初冬、暗紫色の小花を根のきわになかば地中に埋もれて開く。

かんあおい

カントウカンアオイ

撮影:関戸 勇

カントウカンアオイ

撮影:関戸 勇

かん‐あが・る【神上がる】

〔自四〕

⇒かむあがる

かん‐あく【奸悪・姦悪】

心がねじけ曲がっていること。また、そういう人。「―な男」「―を憎む」

かん‐あけ【寒明け】

寒があけて立春の日になること。〈[季]春〉

かん‐あげ【髪上げ】

カミアゲの音便。

がん‐あつ【眼圧】

眼球をみたしている房水と硝子体の静水圧。眼内血流量、眼筋の張力などのほか、ことに房水の産生・流出の状態によって変動する。緑内障では房水流出抵抗増大のため異常上昇をみる。眼内圧。

かんあつ‐し【感圧紙】

筆記・印字などの圧力を利用して文字などを複写する用紙。ふつうはカーボン紙と区別していう。1枚の紙の下面に無色の色素前駆体溶液のカプセルを、下の紙の上面にフェノール樹脂・酸性白土などを塗布して作る。圧力でカプセルがつぶれ、両者が接触・反応して発色する。

かんあみ【観阿弥】クワン‥

(カンナミとも)南北朝時代の能役者・能作者。名は清次きよつぐ。芸名、観世。法名は観阿弥陀仏(観阿弥・観阿)。奈良で活躍した山田猿楽美濃大夫の養子の3男。長兄が宝生大夫。世阿弥の父。観世元重(音阿弥)の祖父。大和猿楽結崎ゆうざき座(後の観世座)に所属。京に進出し足利義満に見出され、大和猿楽の向上をはかった。芸域が広く、近江猿楽や田楽の長所を取って幽玄な芸風をうち出し、曲舞くせまいを取り入れて謡の様式を改革。作能に「自然居士じねんこじ」「卒都婆小町」「通かよい小町」「松風」などの原曲がある。(1333〜1384)

かん‐あん【勘案】

あれこれを考え合わせること。「諸事情を―して立案する」

かん‐い【汗衣】

①はだぎ。あせジバン。

②あせばんだ着物。

かん‐い【官位】クワンヰ

①官職と位階。官等と位階。つかさくらい。

②官職の等級。官等。

⇒かんい‐そうとう【官位相当】

かん‐い【官医】クワン‥

江戸時代、幕府に仕えた医者。

かん‐い【官威】クワンヰ

官府の威力。官職の権威。

かん‐い【冠位】クワンヰ

冠によって表示された位階。日本では7世紀末まで、位記のような辞令でなく、朝廷でかぶるべき冠そのものを与えて身分すなわち位階を表示させた。

⇒かんい‐じゅうにかい【冠位十二階】

かん‐い【浣衣】クワン‥

着物をすすぎ洗うこと。

かん‐い【換衣】クワン‥

着物を着換えること。着替え。更衣ころもがえ。

かん‐い【換位】クワンヰ

〔論〕(conversion)直接推理の一種。ある命題から、その述語を主語にし、その主語を述語とする命題を導く推理。ある概念を定義する命題、全称否定命題、特称肯定命題はそのまま換位できるが(単純換位)、「すべての人間は動物である」(全称肯定命題)からは「若干の動物は人間である」(特称肯定命題)しか導けない(限量換位)。特称否定命題は換位できない。

かん‐い【敢為】‥ヰ

物事をおしきってすること。

かん‐い【寒衣】

寒い時に着る衣服。ふゆぎ。

かん‐い【寒威】‥ヰ

寒さのいきおい。きびしい寒さ。

かん‐い【寛衣】クワン‥

ゆったりした着物。

かん‐い【漢医】

漢方医。

かん‐い【環囲】クワンヰ

①めぐりかこむこと。かこいめぐること。

②まわり。ぐるり。

かん‐い【簡易】

てがるなこと。たやすいこと。「―な包装」「―宿泊所」

⇒かんい‐かきとめ‐ゆうびん【簡易書留郵便】

⇒かんい‐かぜい‐せいど【簡易課税制度】

⇒かんい‐かんようじたい【簡易慣用字体】

⇒かんい‐こうはんてつづき【簡易公判手続】

⇒かんい‐さいばんしょ【簡易裁判所】

⇒かんい‐さいばんしょ‐はんじ【簡易裁判所判事】

⇒かんい‐しょうがっこう【簡易小学校】

⇒かんい‐すいどう【簡易水道】

⇒かんい‐せいめいほけん【簡易生命保険】

⇒かんい‐たいか‐けんちくぶつ【簡易耐火建築物】

⇒かんい‐ゆうびんきょく【簡易郵便局】

がん‐い【含意】

①意味を含むこと。表面には現れない意味を内蔵していること。また、その意味。「文章の―を読みとる」

②〔論〕二つの命題P、Qについて、Pが真であればQが真である時、PはQを含意するという。条件法。

がん‐い【願意】グワン‥

願う心もち。願いの趣旨。

かんい‐かきとめ‐ゆうびん【簡易書留郵便】‥イウ‥

書留郵便の一種。一般の書留と異なり、引受けと配達のみを記録し、事故が発生した場合の損害賠償額が一定額に抑えられている。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐かぜい‐せいど【簡易課税制度】‥クワ‥

消費税に関して、中小事業者の納税事務負担の軽減を図るための特例制度。この制度を選択した事業者について、仕入れなど経費率を一定とみなして納税額を計算するもの。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐かんようじたい【簡易慣用字体】‥クワン‥

印刷標準字体に代えて、慣用上印刷活字として使用してもさしつかえないとされる字体。2000年に国語審議会が答申した「表外漢字字体表」で22字について指定。

⇒かん‐い【簡易】

かん‐いき【寰域】クワンヰキ

①国の内。境の内。

②天下。

かん‐いき【灌域】クワンヰキ

河水の灌漑する区域。流域。

かんい‐こうはんてつづき【簡易公判手続】

〔法〕被告人が公判の初めに有罪を認めた軽い罪の事件について定められた簡易な訴訟手続。証拠調べ手続が簡略化される。→アレインメント。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐さいばんしょ【簡易裁判所】

軽微な民事・刑事事件を扱う第一審裁判所。1947年設置。2005年4月現在で全国に438カ所。略称、簡裁。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐さいばんしょ‐はんじ【簡易裁判所判事】

簡易裁判所に置かれる裁判官。3年以上法律専門家としての経歴を有する者の中から任命される。

⇒かん‐い【簡易】

がん‐い‐し‐くどく【願以此功徳】グワン‥

(ガンニシクドクとも。願わくはこの経文の功徳で一切の衆生が往生または成仏できるように、の意)

①法会の終りに唱える回向文の初句。一茶、父の終焉日記「導師の―とともに棺は煙となりにけり」

②転じて、おしまい、最後の意。日本永代蔵3「はや暮れて驚き、―空袋かたげて都に帰るを見て」

かんい‐じゅうにかい【冠位十二階】クワンヰジフ‥

冠位の最初のもの。603年に聖徳太子・蘇我馬子らが制定した冠による位階。冠名は儒教の徳目を参考にして徳・仁・礼・信・義・智とし、おのおのを大・小に分けて十二階とした。各冠は色(紫・青・赤・黄・白・黒)とその濃淡で区別、功労によって昇進。蘇我氏は皇室と共に授ける側にあった。

⇒かん‐い【冠位】

かんい‐しょうがっこう【簡易小学校】‥セウガクカウ

1886年(明治19)、4年制の尋常小学科の代用として設置された小学校。正式名称は小学簡易科。修業年限は3年以内、授業は1日2、3時間、経費は区町村負担。90年廃止。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐すいどう【簡易水道】‥ダウ

人口5000人以下、101人以上を給水の対象とする小規模な上水道。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐せいめいほけん【簡易生命保険】

日本郵政公社が行う生命保険。加入に当たり医師の審査を行わず、保険料は月掛・集金による払込みを原則とする。全国の郵便局で取り扱い、終身・定期・養老・家族・財形貯蓄・終身年金・定期年金・夫婦年金などがある。簡保。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐そうとう【官位相当】クワンヰサウタウ

律令制で、各位階に相当する各官職を規定したこと。正・従二位の者が左・右大臣に、正三位の者が大納言に任ずる類。

⇒かん‐い【官位】

がん‐い‐そく【眼意足】

剣道の試合の3要件。眼の注ぎよう、意の配りよう、足の踏みよう。

かんい‐たいか‐けんちくぶつ【簡易耐火建築物】‥クワ‥

耐火建築と木造建築の中間の建物。内部が木造で外壁が煉瓦造のものなど。→準耐火建築物。

⇒かん‐い【簡易】

かん‐いっぱつ【間一髪】

(髪の毛ひと筋の幅ほどのごくわずかなすきまの意から)物事が非常に切迫しているさま。あやういところ。「―で間に合う」

がん‐いでんし【癌遺伝子】‥ヰ‥

(oncogene)発癌に関与する遺伝子。正常の動物細胞に存在する、細胞増殖を促す原癌遺伝子が変異したものとされる。レトロ‐ウイルスが原癌遺伝子をとりこんで変異を起こし発癌性をもつようになったものが腫瘍ウイルス。

かんい‐ゆうびんきょく【簡易郵便局】‥イウ‥

町村のような地方公共団体その他の非営利団体などが窓口事務を委託されて行う郵便局。

⇒かん‐い【簡易】

かん‐いり【寒入り】

(→)「寒の入り」に同じ。

かん‐いん【官印】クワン‥

①官庁または官吏が職務上に使用する印。公印。↔私印。

②太政官の印。→外印げいん

かん‐いん【官員】クワンヰン

(明治時代の語)官吏。役人。尾崎紅葉、三人妻「五十円とる―様の奥様とならむよりは、五千万円の紳商のお部屋様と」。「―録」

かん‐いん【姦淫】

不正な男女の交わり。不倫な情事。

⇒かんいん‐ざい【姦淫罪】

かん‐いん【換韻】クワンヰン

漢詩の押韻法の一つ。脚韻(句末にふむ韻)を一首の途中で換えること。転韻。↔一韻到底

かんいん【閑院】‥ヰン

①藤原冬嗣の邸宅。二条南・三条坊門北・西洞院西の地を占め、藤原氏が伝領したが、平安末から鎌倉中期にかけてはほとんど里内裏さとだいりとして用いられ、建物も内裏にならって造営された。閑院内裏。

②藤原氏北家の一支流の家名。藤原師輔の第10子公季から出た。

⇒かんいん‐の‐おとど【閑院の大臣】

⇒かんいん‐の‐みや【閑院宮】

かんいん‐ざい【姦淫罪】

強制猥褻わいせつ罪・強姦罪・淫行勧誘罪などの総称。個人の性的自由を侵害する犯罪。

⇒かん‐いん【姦淫】

かん‐いんし【関尹子】クワンヰン‥

①伝説上の戦国時代の周の人。姓は尹いん、名は喜。老子が函谷関を通過した時そこの官吏だったので関尹子と称される。

②1の著とされる道家思想の書。原本は散逸。現存のものは唐・五代頃の偽書と推定される。

かんいん‐の‐おとど【閑院の大臣】‥ヰン‥

藤原冬嗣の通称。

⇒かんいん【閑院】

かんいん‐の‐みや【閑院宮】‥ヰン‥

四親王家の一つ。東山天皇の皇子直仁なおひと親王に始まる。新井白石の建議に基づき、将軍家宣の上奏により、1710年(宝永7)創立。1947年まで7代にわたり存続した。

⇒かんいん【閑院】

かん‐う【甘雨】

草木をうるおし育てる雨。慈雨。

かん‐う【冠羽】クワン‥

レンジャク類・ヤツガシラ・ヤマセミ・カンムリヅルなどの鳥の頭頂部に生える飾り羽。多く雄の性徴で、繁殖期にのみ見られる種もある。フクロウ類のものは羽角という。羽冠。→鳥類(図)

かん‐う【換羽】クワン‥

鳥の羽毛が抜けかわること。

⇒かんう‐き【換羽期】

かん‐う【寒雨】

冬の雨。寒そうな雨。

かん‐う【関羽】クワン‥

①三国の蜀漢の武将。字は雲長。諡は忠義侯。山西解の人。劉備・張飛と義兄弟の約を結ぶ。容貌魁偉、美髯びぜんを有し、義勇をもってあらわれ、劉備を助けて功があり、のち魏・呉両軍に攻められ呉の馬忠に殺された。後世軍神・財神として各地に廟(関帝廟)を建てて祀った。( 〜219)

②歌舞伎十八番の一つ。藤本斗文作。1737年(元文2)河原崎座の「閏月仁ににん景清」の1番目大詰に、2代市川団十郎が初演。張飛に扮した景清を、関羽に扮した重忠が見破る筋。

⇒かんう‐ひげ【関羽髯】

がん‐ウイルス【癌ウイルス】

宿主細胞に感染し、増殖する際に宿主細胞を癌化させるウイルスの俗称。

カンウォン‐ド【江原道】

(Kangwŏn-do)朝鮮半島中部、日本海に臨む道。中央を北西から南東に太白山脈が走る。林産・鉱産資源に富む。軍事境界線によって南北に分けられ、北側の道庁所在地は元山ウォンサン、南側は春川チュンチョン。→朝鮮(図)

かんう‐き【換羽期】クワン‥

鳥の羽毛が抜けかわる時期。年に何回かあり、その時期には産卵しない。

⇒かん‐う【換羽】

かん‐うち【官打】クワン‥

官職の位が高過ぎて負担が重くなり、かえって不運なめにあうこと。

かんうてい‐そうしょ【甘雨亭叢書】

上州安中あんなか藩主板倉勝明の編集した叢書。甘雨亭は編者の号。5集・別集2集あわせて56冊。1845〜56年(弘化2〜安政3)に、藩校造士館蔵版として刊。近世諸名家の未刊著書63種を収める。

かんう‐ひげ【関羽髯】クワン‥

関羽のひげのような長大なあごひげ。

⇒かん‐う【関羽】

かん‐うん【旱雲】

ひでりの空の雲。

かん‐うん【閑雲】

静かに空に浮かんでいる雲。

⇒かんうん‐やかく【閑雲野鶴】

かん‐うん【寒雲】

冬空の雲。

かんうん‐もうりょう【韓雲孟竜】‥マウ‥

(韓愈と孟郊が同性愛であったという俗説から)衆道の深いちぎり。歌舞伎、傾情吾嬬鑑「―の、そのかね言はいざ知らず」

かんうん‐やかく【閑雲野鶴】

静かに空に浮かぶ雲と野原に遊ぶ鶴。悠々自適して、何の束縛も受けない境遇にたとえる。間雲孤鶴。

⇒かん‐うん【閑雲】

かん‐えい【甘英】

後漢の武将。97年、班超の命をうけ大秦(ローマ帝国)に使し、西域・パルティア(安息)を経てシリア(条支)に到達したが、そこから引きかえした。地中海(一説にペルシア湾)をみた最初の中国使節とされる。

かん‐えい【官営】クワン‥

政府が経営すること。国営。「―事業」

かん‐えい【冠纓】クワン‥

冠かんむりのひも。

かん‐えい【巻纓】クワン‥

⇒けんえい

かんえい【寛永】クワン‥

[詩経]江戸前期、後水尾・明正・後光明天皇朝の年号。甲子革令による改元。元和10年2月30日(1624年4月17日)改元、寛永21年12月16日(1645年1月13日)正保に改元。

⇒かんえい‐ごぜんじあい【寛永御前試合】

⇒かんえい‐さんばじゅつ【寛永三馬術】

⇒かんえい‐じ【寛永寺】

⇒かんえい‐しょかけいずでん【寛永諸家系図伝】

⇒かんえい‐せん【寛永銭】

⇒かんえい‐つうほう【寛永通宝】

⇒かんえい‐の‐ききん【寛永の飢饉】

⇒かんえい‐の‐さんぴつ【寛永の三筆】

かんえい‐ごぜんじあい【寛永御前試合】クワン‥アヒ

講談の題名。寛永13年(1636)端午の節句に将軍家光の御前試合が行われたとして、架空の試合や銘々伝を語る。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐さんばじゅつ【寛永三馬術】クワン‥

講談の題名。曲垣まがき平九郎・向井蔵人(度々平と仮称)・筑紫市兵衛を主人公とする。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐じ【寛永寺】クワン‥

東京都台東区上野公園にある天台宗の寺。山号は東叡山。寛永2年(1625)天海が開山。歴代住持は法親王で、輪王寺宮門跡と称した。徳川将軍家の菩提所。

寛永寺

提供:東京都

かん‐あが・る【神上がる】

〔自四〕

⇒かむあがる

かん‐あく【奸悪・姦悪】

心がねじけ曲がっていること。また、そういう人。「―な男」「―を憎む」

かん‐あけ【寒明け】

寒があけて立春の日になること。〈[季]春〉

かん‐あげ【髪上げ】

カミアゲの音便。

がん‐あつ【眼圧】

眼球をみたしている房水と硝子体の静水圧。眼内血流量、眼筋の張力などのほか、ことに房水の産生・流出の状態によって変動する。緑内障では房水流出抵抗増大のため異常上昇をみる。眼内圧。

かんあつ‐し【感圧紙】

筆記・印字などの圧力を利用して文字などを複写する用紙。ふつうはカーボン紙と区別していう。1枚の紙の下面に無色の色素前駆体溶液のカプセルを、下の紙の上面にフェノール樹脂・酸性白土などを塗布して作る。圧力でカプセルがつぶれ、両者が接触・反応して発色する。

かんあみ【観阿弥】クワン‥

(カンナミとも)南北朝時代の能役者・能作者。名は清次きよつぐ。芸名、観世。法名は観阿弥陀仏(観阿弥・観阿)。奈良で活躍した山田猿楽美濃大夫の養子の3男。長兄が宝生大夫。世阿弥の父。観世元重(音阿弥)の祖父。大和猿楽結崎ゆうざき座(後の観世座)に所属。京に進出し足利義満に見出され、大和猿楽の向上をはかった。芸域が広く、近江猿楽や田楽の長所を取って幽玄な芸風をうち出し、曲舞くせまいを取り入れて謡の様式を改革。作能に「自然居士じねんこじ」「卒都婆小町」「通かよい小町」「松風」などの原曲がある。(1333〜1384)

かん‐あん【勘案】

あれこれを考え合わせること。「諸事情を―して立案する」

かん‐い【汗衣】

①はだぎ。あせジバン。

②あせばんだ着物。

かん‐い【官位】クワンヰ

①官職と位階。官等と位階。つかさくらい。

②官職の等級。官等。

⇒かんい‐そうとう【官位相当】

かん‐い【官医】クワン‥

江戸時代、幕府に仕えた医者。

かん‐い【官威】クワンヰ

官府の威力。官職の権威。

かん‐い【冠位】クワンヰ

冠によって表示された位階。日本では7世紀末まで、位記のような辞令でなく、朝廷でかぶるべき冠そのものを与えて身分すなわち位階を表示させた。

⇒かんい‐じゅうにかい【冠位十二階】

かん‐い【浣衣】クワン‥

着物をすすぎ洗うこと。

かん‐い【換衣】クワン‥

着物を着換えること。着替え。更衣ころもがえ。

かん‐い【換位】クワンヰ

〔論〕(conversion)直接推理の一種。ある命題から、その述語を主語にし、その主語を述語とする命題を導く推理。ある概念を定義する命題、全称否定命題、特称肯定命題はそのまま換位できるが(単純換位)、「すべての人間は動物である」(全称肯定命題)からは「若干の動物は人間である」(特称肯定命題)しか導けない(限量換位)。特称否定命題は換位できない。

かん‐い【敢為】‥ヰ

物事をおしきってすること。

かん‐い【寒衣】

寒い時に着る衣服。ふゆぎ。

かん‐い【寒威】‥ヰ

寒さのいきおい。きびしい寒さ。

かん‐い【寛衣】クワン‥

ゆったりした着物。

かん‐い【漢医】

漢方医。

かん‐い【環囲】クワンヰ

①めぐりかこむこと。かこいめぐること。

②まわり。ぐるり。

かん‐い【簡易】

てがるなこと。たやすいこと。「―な包装」「―宿泊所」

⇒かんい‐かきとめ‐ゆうびん【簡易書留郵便】

⇒かんい‐かぜい‐せいど【簡易課税制度】

⇒かんい‐かんようじたい【簡易慣用字体】

⇒かんい‐こうはんてつづき【簡易公判手続】

⇒かんい‐さいばんしょ【簡易裁判所】

⇒かんい‐さいばんしょ‐はんじ【簡易裁判所判事】

⇒かんい‐しょうがっこう【簡易小学校】

⇒かんい‐すいどう【簡易水道】

⇒かんい‐せいめいほけん【簡易生命保険】

⇒かんい‐たいか‐けんちくぶつ【簡易耐火建築物】

⇒かんい‐ゆうびんきょく【簡易郵便局】

がん‐い【含意】

①意味を含むこと。表面には現れない意味を内蔵していること。また、その意味。「文章の―を読みとる」

②〔論〕二つの命題P、Qについて、Pが真であればQが真である時、PはQを含意するという。条件法。

がん‐い【願意】グワン‥

願う心もち。願いの趣旨。

かんい‐かきとめ‐ゆうびん【簡易書留郵便】‥イウ‥

書留郵便の一種。一般の書留と異なり、引受けと配達のみを記録し、事故が発生した場合の損害賠償額が一定額に抑えられている。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐かぜい‐せいど【簡易課税制度】‥クワ‥

消費税に関して、中小事業者の納税事務負担の軽減を図るための特例制度。この制度を選択した事業者について、仕入れなど経費率を一定とみなして納税額を計算するもの。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐かんようじたい【簡易慣用字体】‥クワン‥

印刷標準字体に代えて、慣用上印刷活字として使用してもさしつかえないとされる字体。2000年に国語審議会が答申した「表外漢字字体表」で22字について指定。

⇒かん‐い【簡易】

かん‐いき【寰域】クワンヰキ

①国の内。境の内。

②天下。

かん‐いき【灌域】クワンヰキ

河水の灌漑する区域。流域。

かんい‐こうはんてつづき【簡易公判手続】

〔法〕被告人が公判の初めに有罪を認めた軽い罪の事件について定められた簡易な訴訟手続。証拠調べ手続が簡略化される。→アレインメント。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐さいばんしょ【簡易裁判所】

軽微な民事・刑事事件を扱う第一審裁判所。1947年設置。2005年4月現在で全国に438カ所。略称、簡裁。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐さいばんしょ‐はんじ【簡易裁判所判事】

簡易裁判所に置かれる裁判官。3年以上法律専門家としての経歴を有する者の中から任命される。

⇒かん‐い【簡易】

がん‐い‐し‐くどく【願以此功徳】グワン‥

(ガンニシクドクとも。願わくはこの経文の功徳で一切の衆生が往生または成仏できるように、の意)

①法会の終りに唱える回向文の初句。一茶、父の終焉日記「導師の―とともに棺は煙となりにけり」

②転じて、おしまい、最後の意。日本永代蔵3「はや暮れて驚き、―空袋かたげて都に帰るを見て」

かんい‐じゅうにかい【冠位十二階】クワンヰジフ‥

冠位の最初のもの。603年に聖徳太子・蘇我馬子らが制定した冠による位階。冠名は儒教の徳目を参考にして徳・仁・礼・信・義・智とし、おのおのを大・小に分けて十二階とした。各冠は色(紫・青・赤・黄・白・黒)とその濃淡で区別、功労によって昇進。蘇我氏は皇室と共に授ける側にあった。

⇒かん‐い【冠位】

かんい‐しょうがっこう【簡易小学校】‥セウガクカウ

1886年(明治19)、4年制の尋常小学科の代用として設置された小学校。正式名称は小学簡易科。修業年限は3年以内、授業は1日2、3時間、経費は区町村負担。90年廃止。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐すいどう【簡易水道】‥ダウ

人口5000人以下、101人以上を給水の対象とする小規模な上水道。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐せいめいほけん【簡易生命保険】

日本郵政公社が行う生命保険。加入に当たり医師の審査を行わず、保険料は月掛・集金による払込みを原則とする。全国の郵便局で取り扱い、終身・定期・養老・家族・財形貯蓄・終身年金・定期年金・夫婦年金などがある。簡保。

⇒かん‐い【簡易】

かんい‐そうとう【官位相当】クワンヰサウタウ

律令制で、各位階に相当する各官職を規定したこと。正・従二位の者が左・右大臣に、正三位の者が大納言に任ずる類。

⇒かん‐い【官位】

がん‐い‐そく【眼意足】

剣道の試合の3要件。眼の注ぎよう、意の配りよう、足の踏みよう。

かんい‐たいか‐けんちくぶつ【簡易耐火建築物】‥クワ‥

耐火建築と木造建築の中間の建物。内部が木造で外壁が煉瓦造のものなど。→準耐火建築物。

⇒かん‐い【簡易】

かん‐いっぱつ【間一髪】

(髪の毛ひと筋の幅ほどのごくわずかなすきまの意から)物事が非常に切迫しているさま。あやういところ。「―で間に合う」

がん‐いでんし【癌遺伝子】‥ヰ‥

(oncogene)発癌に関与する遺伝子。正常の動物細胞に存在する、細胞増殖を促す原癌遺伝子が変異したものとされる。レトロ‐ウイルスが原癌遺伝子をとりこんで変異を起こし発癌性をもつようになったものが腫瘍ウイルス。

かんい‐ゆうびんきょく【簡易郵便局】‥イウ‥

町村のような地方公共団体その他の非営利団体などが窓口事務を委託されて行う郵便局。

⇒かん‐い【簡易】

かん‐いり【寒入り】

(→)「寒の入り」に同じ。

かん‐いん【官印】クワン‥

①官庁または官吏が職務上に使用する印。公印。↔私印。

②太政官の印。→外印げいん

かん‐いん【官員】クワンヰン

(明治時代の語)官吏。役人。尾崎紅葉、三人妻「五十円とる―様の奥様とならむよりは、五千万円の紳商のお部屋様と」。「―録」

かん‐いん【姦淫】

不正な男女の交わり。不倫な情事。

⇒かんいん‐ざい【姦淫罪】

かん‐いん【換韻】クワンヰン

漢詩の押韻法の一つ。脚韻(句末にふむ韻)を一首の途中で換えること。転韻。↔一韻到底

かんいん【閑院】‥ヰン

①藤原冬嗣の邸宅。二条南・三条坊門北・西洞院西の地を占め、藤原氏が伝領したが、平安末から鎌倉中期にかけてはほとんど里内裏さとだいりとして用いられ、建物も内裏にならって造営された。閑院内裏。

②藤原氏北家の一支流の家名。藤原師輔の第10子公季から出た。

⇒かんいん‐の‐おとど【閑院の大臣】

⇒かんいん‐の‐みや【閑院宮】

かんいん‐ざい【姦淫罪】

強制猥褻わいせつ罪・強姦罪・淫行勧誘罪などの総称。個人の性的自由を侵害する犯罪。

⇒かん‐いん【姦淫】

かん‐いんし【関尹子】クワンヰン‥

①伝説上の戦国時代の周の人。姓は尹いん、名は喜。老子が函谷関を通過した時そこの官吏だったので関尹子と称される。

②1の著とされる道家思想の書。原本は散逸。現存のものは唐・五代頃の偽書と推定される。

かんいん‐の‐おとど【閑院の大臣】‥ヰン‥

藤原冬嗣の通称。

⇒かんいん【閑院】

かんいん‐の‐みや【閑院宮】‥ヰン‥

四親王家の一つ。東山天皇の皇子直仁なおひと親王に始まる。新井白石の建議に基づき、将軍家宣の上奏により、1710年(宝永7)創立。1947年まで7代にわたり存続した。

⇒かんいん【閑院】

かん‐う【甘雨】

草木をうるおし育てる雨。慈雨。

かん‐う【冠羽】クワン‥

レンジャク類・ヤツガシラ・ヤマセミ・カンムリヅルなどの鳥の頭頂部に生える飾り羽。多く雄の性徴で、繁殖期にのみ見られる種もある。フクロウ類のものは羽角という。羽冠。→鳥類(図)

かん‐う【換羽】クワン‥

鳥の羽毛が抜けかわること。

⇒かんう‐き【換羽期】

かん‐う【寒雨】

冬の雨。寒そうな雨。

かん‐う【関羽】クワン‥

①三国の蜀漢の武将。字は雲長。諡は忠義侯。山西解の人。劉備・張飛と義兄弟の約を結ぶ。容貌魁偉、美髯びぜんを有し、義勇をもってあらわれ、劉備を助けて功があり、のち魏・呉両軍に攻められ呉の馬忠に殺された。後世軍神・財神として各地に廟(関帝廟)を建てて祀った。( 〜219)

②歌舞伎十八番の一つ。藤本斗文作。1737年(元文2)河原崎座の「閏月仁ににん景清」の1番目大詰に、2代市川団十郎が初演。張飛に扮した景清を、関羽に扮した重忠が見破る筋。

⇒かんう‐ひげ【関羽髯】

がん‐ウイルス【癌ウイルス】

宿主細胞に感染し、増殖する際に宿主細胞を癌化させるウイルスの俗称。

カンウォン‐ド【江原道】

(Kangwŏn-do)朝鮮半島中部、日本海に臨む道。中央を北西から南東に太白山脈が走る。林産・鉱産資源に富む。軍事境界線によって南北に分けられ、北側の道庁所在地は元山ウォンサン、南側は春川チュンチョン。→朝鮮(図)

かんう‐き【換羽期】クワン‥

鳥の羽毛が抜けかわる時期。年に何回かあり、その時期には産卵しない。

⇒かん‐う【換羽】

かん‐うち【官打】クワン‥

官職の位が高過ぎて負担が重くなり、かえって不運なめにあうこと。

かんうてい‐そうしょ【甘雨亭叢書】

上州安中あんなか藩主板倉勝明の編集した叢書。甘雨亭は編者の号。5集・別集2集あわせて56冊。1845〜56年(弘化2〜安政3)に、藩校造士館蔵版として刊。近世諸名家の未刊著書63種を収める。

かんう‐ひげ【関羽髯】クワン‥

関羽のひげのような長大なあごひげ。

⇒かん‐う【関羽】

かん‐うん【旱雲】

ひでりの空の雲。

かん‐うん【閑雲】

静かに空に浮かんでいる雲。

⇒かんうん‐やかく【閑雲野鶴】

かん‐うん【寒雲】

冬空の雲。

かんうん‐もうりょう【韓雲孟竜】‥マウ‥

(韓愈と孟郊が同性愛であったという俗説から)衆道の深いちぎり。歌舞伎、傾情吾嬬鑑「―の、そのかね言はいざ知らず」

かんうん‐やかく【閑雲野鶴】

静かに空に浮かぶ雲と野原に遊ぶ鶴。悠々自適して、何の束縛も受けない境遇にたとえる。間雲孤鶴。

⇒かん‐うん【閑雲】

かん‐えい【甘英】

後漢の武将。97年、班超の命をうけ大秦(ローマ帝国)に使し、西域・パルティア(安息)を経てシリア(条支)に到達したが、そこから引きかえした。地中海(一説にペルシア湾)をみた最初の中国使節とされる。

かん‐えい【官営】クワン‥

政府が経営すること。国営。「―事業」

かん‐えい【冠纓】クワン‥

冠かんむりのひも。

かん‐えい【巻纓】クワン‥

⇒けんえい

かんえい【寛永】クワン‥

[詩経]江戸前期、後水尾・明正・後光明天皇朝の年号。甲子革令による改元。元和10年2月30日(1624年4月17日)改元、寛永21年12月16日(1645年1月13日)正保に改元。

⇒かんえい‐ごぜんじあい【寛永御前試合】

⇒かんえい‐さんばじゅつ【寛永三馬術】

⇒かんえい‐じ【寛永寺】

⇒かんえい‐しょかけいずでん【寛永諸家系図伝】

⇒かんえい‐せん【寛永銭】

⇒かんえい‐つうほう【寛永通宝】

⇒かんえい‐の‐ききん【寛永の飢饉】

⇒かんえい‐の‐さんぴつ【寛永の三筆】

かんえい‐ごぜんじあい【寛永御前試合】クワン‥アヒ

講談の題名。寛永13年(1636)端午の節句に将軍家光の御前試合が行われたとして、架空の試合や銘々伝を語る。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐さんばじゅつ【寛永三馬術】クワン‥

講談の題名。曲垣まがき平九郎・向井蔵人(度々平と仮称)・筑紫市兵衛を主人公とする。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐じ【寛永寺】クワン‥

東京都台東区上野公園にある天台宗の寺。山号は東叡山。寛永2年(1625)天海が開山。歴代住持は法親王で、輪王寺宮門跡と称した。徳川将軍家の菩提所。

寛永寺

提供:東京都

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐しょかけいずでん【寛永諸家系図伝】クワン‥ヅ‥

(諸家はショケともよむ)江戸幕府が編纂した大名・旗本の系譜。徳川家光の命で、1641年(寛永18)編纂開始、43年完成。若年寄太田資宗を奉行に、林羅山ら儒者・僧侶が各家から提出された系譜を編纂。真名本(漢文体)・仮名本(漢字仮名交り)(ともに186巻)の2種がある。寛永譜。寛永系図。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐せん【寛永銭】クワン‥

(→)寛永通宝に同じ。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐つうほう【寛永通宝】クワン‥

江戸時代の代表的銭貨。表に「寛永通宝」の4字を記した銭。1636年(寛永13)〜1860年(万延1)鋳造。近江坂本・仙台・長門等全国各地で造られ、銭質や大小軽重に差がある。青銅・真鍮・鉄の3種がある。1枚1文に当たる一文銭(明治維新直後は1厘に通用)のほか四文銭しもんせんも発行。→青銭→芝銭→四文銭→鉄銭→銭座→新銭座。

寛永通宝

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐しょかけいずでん【寛永諸家系図伝】クワン‥ヅ‥

(諸家はショケともよむ)江戸幕府が編纂した大名・旗本の系譜。徳川家光の命で、1641年(寛永18)編纂開始、43年完成。若年寄太田資宗を奉行に、林羅山ら儒者・僧侶が各家から提出された系譜を編纂。真名本(漢文体)・仮名本(漢字仮名交り)(ともに186巻)の2種がある。寛永譜。寛永系図。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐せん【寛永銭】クワン‥

(→)寛永通宝に同じ。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐つうほう【寛永通宝】クワン‥

江戸時代の代表的銭貨。表に「寛永通宝」の4字を記した銭。1636年(寛永13)〜1860年(万延1)鋳造。近江坂本・仙台・長門等全国各地で造られ、銭質や大小軽重に差がある。青銅・真鍮・鉄の3種がある。1枚1文に当たる一文銭(明治維新直後は1厘に通用)のほか四文銭しもんせんも発行。→青銭→芝銭→四文銭→鉄銭→銭座→新銭座。

寛永通宝

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐の‐ききん【寛永の飢饉】クワン‥

江戸時代最初の全国的飢饉。寛永18、19年(1641、42)前後の旱魃・冷害による大凶作に、農民への過度な年貢賦課、米価の高騰などが重なり、死者数万人ともいわれる。この飢饉への対応を通して幕府・諸藩の農政や政治制度が整えられた。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐の‐さんぴつ【寛永の三筆】クワン‥

(→)三筆㋒に同じ。

⇒かんえい【寛永】

かん‐えき【寒駅】

①さびれた宿駅。

②人けがなく、さむざむとした停車場。

かん‐えつ【感悦】

感じ入ってよろこぶこと。

かん‐えつ【関越】クワンヱツ

関東と越後。

⇒かんえつ‐じどうしゃどう【関越自動車道】

かん‐えつ【歓悦】クワン‥

よろこぶこと。うれしがること。

かん‐えつ【簡閲】

えらびしらべること。

⇒かんえつ‐てんこ【簡閲点呼】

かん‐えつ【観閲】クワン‥

自衛隊・警察などの長が、その部隊を査閲すること。「―式」

かんえつ‐じどうしゃどう【関越自動車道】クワンヱツ‥ダウ

東京都練馬区から新潟県長岡市に至り北陸自動車道と接続する高速道路。全長246.2キロメートル。群馬県藤岡市で上信越自動車道と接続。

⇒かん‐えつ【関越】

かんえつ‐てんこ【簡閲点呼】

軍が予備役・補充兵役などの下士官・兵を参集させ、点検・査閲すること。

⇒かん‐えつ【簡閲】

かん‐えん【肝炎】

肝臓の炎症性疾患。細菌・ウイルスの感染や中毒などにより、肝細胞の障害、肝機能の低下を来す。代表的なものはウイルス性肝炎。肝臓炎。→ウイルス性肝炎

かん‐えん【奐焉】クワン‥

文章のあやのあざやかなさま。

かん‐えん【寒煙】

さびしく立つ煙やもや。

⇒かんえん‐めいり【寒煙迷離】

かん‐えん【勧縁】クワン‥

〔仏〕有縁うえんの人に勧めて浄財を寺院に寄付させること。

かんえん【寛延】クワン‥

[文選]江戸中期、桃園天皇朝の年号。延享5年7月12日(1748年8月5日)改元、寛延4年10月27日(1751年12月14日)宝暦に改元。

かんえん【翰苑】‥ヱン

初唐の張楚金撰の類書。もと30巻。蕃夷部1巻のみが日本に現存し、そのなかに倭国・朝鮮三国等の記事がある。

がん‐えん【岩塩】

塩化ナトリウムから成る鉱物およびそれを成分とする岩石。硫酸カルシウム・塩化カリウム・塩化マグネシウム等が混ざっている。粒状または立方体の結晶。主に海水の蒸発によって形成され、厚い地層をなす。白色または灰色で、透明または半透明。食塩の原料。やまじお。石塩。

岩塩

撮影:松原 聰

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐の‐ききん【寛永の飢饉】クワン‥

江戸時代最初の全国的飢饉。寛永18、19年(1641、42)前後の旱魃・冷害による大凶作に、農民への過度な年貢賦課、米価の高騰などが重なり、死者数万人ともいわれる。この飢饉への対応を通して幕府・諸藩の農政や政治制度が整えられた。

⇒かんえい【寛永】

かんえい‐の‐さんぴつ【寛永の三筆】クワン‥

(→)三筆㋒に同じ。

⇒かんえい【寛永】

かん‐えき【寒駅】

①さびれた宿駅。

②人けがなく、さむざむとした停車場。

かん‐えつ【感悦】

感じ入ってよろこぶこと。

かん‐えつ【関越】クワンヱツ

関東と越後。

⇒かんえつ‐じどうしゃどう【関越自動車道】

かん‐えつ【歓悦】クワン‥

よろこぶこと。うれしがること。

かん‐えつ【簡閲】

えらびしらべること。

⇒かんえつ‐てんこ【簡閲点呼】

かん‐えつ【観閲】クワン‥

自衛隊・警察などの長が、その部隊を査閲すること。「―式」

かんえつ‐じどうしゃどう【関越自動車道】クワンヱツ‥ダウ

東京都練馬区から新潟県長岡市に至り北陸自動車道と接続する高速道路。全長246.2キロメートル。群馬県藤岡市で上信越自動車道と接続。

⇒かん‐えつ【関越】

かんえつ‐てんこ【簡閲点呼】

軍が予備役・補充兵役などの下士官・兵を参集させ、点検・査閲すること。

⇒かん‐えつ【簡閲】

かん‐えん【肝炎】

肝臓の炎症性疾患。細菌・ウイルスの感染や中毒などにより、肝細胞の障害、肝機能の低下を来す。代表的なものはウイルス性肝炎。肝臓炎。→ウイルス性肝炎

かん‐えん【奐焉】クワン‥

文章のあやのあざやかなさま。

かん‐えん【寒煙】

さびしく立つ煙やもや。

⇒かんえん‐めいり【寒煙迷離】

かん‐えん【勧縁】クワン‥

〔仏〕有縁うえんの人に勧めて浄財を寺院に寄付させること。

かんえん【寛延】クワン‥

[文選]江戸中期、桃園天皇朝の年号。延享5年7月12日(1748年8月5日)改元、寛延4年10月27日(1751年12月14日)宝暦に改元。

かんえん【翰苑】‥ヱン

初唐の張楚金撰の類書。もと30巻。蕃夷部1巻のみが日本に現存し、そのなかに倭国・朝鮮三国等の記事がある。

がん‐えん【岩塩】

塩化ナトリウムから成る鉱物およびそれを成分とする岩石。硫酸カルシウム・塩化カリウム・塩化マグネシウム等が混ざっている。粒状または立方体の結晶。主に海水の蒸発によって形成され、厚い地層をなす。白色または灰色で、透明または半透明。食塩の原料。やまじお。石塩。

岩塩

撮影:松原 聰

岩塩(南極)

撮影:松原 聰

岩塩(南極)

撮影:松原 聰

がん‐えん【顔淵】‥ヱン

⇒がんかい(顔回)

がん‐えんし【顔延之】

南朝宋の詩人。字は延年。山東臨沂の人。陶淵明と交遊があった。謝霊運と共に「顔謝」と並称。(384〜456)

かんえん‐ぴ【乾塩皮】

なまの獣皮を保存し、または輸送する便のために、塩を施して乾かしたもの。

かんえん‐めいり【寒煙迷離】

おとずれる人もない古跡などに煙やもやがたちさまよって、心さびしく感ぜられるさま。

⇒かん‐えん【寒煙】

かんお【神尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒かんお‐はるひで【神尾春央】

かん‐おう【感応】

⇒かんのう

かん‐おう【韓欧】

韓愈かんゆと欧陽修。

かんおう【観応】クワン‥

(カンノウとも)[荘子]南北朝時代の北朝、崇光すこう天皇朝の年号。貞和6年2月27日(1350年4月4日)改元、観応3年9月27日(1352年11月4日)文和に改元。

⇒かんおう‐の‐じょうらん【観応の擾乱】

かん‐おう【観桜】クワンアウ

桜の花を観賞すること。花見。〈[季]春〉。「―の宴」

⇒かんおう‐かい【観桜会】

かんおう‐かい【観桜会】クワンアウクワイ

毎年4月中旬に行われた天皇主催の観桜の行事。初めは吹上御苑、1917年(大正6)以降は新宿御苑で催された。38年廃止されたが、第二次大戦後皇室園遊会として復活。観桜御宴。

⇒かん‐おう【観桜】

かんおう‐の‐じょうらん【観応の擾乱】クワン‥ゼウ‥

観応元〜3年(1350〜52)に起こった足利尊氏・直義両派間の全国的内乱。尊氏派の首領高師直こうのもろなお一族の滅亡など一進一退し、直義の毒殺によっていちおう終結。

⇒かんおう【観応】

かん‐おけ【棺桶】クワンヲケ

棺に用いる桶。はやおけ。

⇒棺桶に片足を突っ込んでいる

がん‐えん【顔淵】‥ヱン

⇒がんかい(顔回)

がん‐えんし【顔延之】

南朝宋の詩人。字は延年。山東臨沂の人。陶淵明と交遊があった。謝霊運と共に「顔謝」と並称。(384〜456)

かんえん‐ぴ【乾塩皮】

なまの獣皮を保存し、または輸送する便のために、塩を施して乾かしたもの。

かんえん‐めいり【寒煙迷離】

おとずれる人もない古跡などに煙やもやがたちさまよって、心さびしく感ぜられるさま。

⇒かん‐えん【寒煙】

かんお【神尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒かんお‐はるひで【神尾春央】

かん‐おう【感応】

⇒かんのう

かん‐おう【韓欧】

韓愈かんゆと欧陽修。

かんおう【観応】クワン‥

(カンノウとも)[荘子]南北朝時代の北朝、崇光すこう天皇朝の年号。貞和6年2月27日(1350年4月4日)改元、観応3年9月27日(1352年11月4日)文和に改元。

⇒かんおう‐の‐じょうらん【観応の擾乱】

かん‐おう【観桜】クワンアウ

桜の花を観賞すること。花見。〈[季]春〉。「―の宴」

⇒かんおう‐かい【観桜会】

かんおう‐かい【観桜会】クワンアウクワイ

毎年4月中旬に行われた天皇主催の観桜の行事。初めは吹上御苑、1917年(大正6)以降は新宿御苑で催された。38年廃止されたが、第二次大戦後皇室園遊会として復活。観桜御宴。

⇒かん‐おう【観桜】

かんおう‐の‐じょうらん【観応の擾乱】クワン‥ゼウ‥

観応元〜3年(1350〜52)に起こった足利尊氏・直義両派間の全国的内乱。尊氏派の首領高師直こうのもろなお一族の滅亡など一進一退し、直義の毒殺によっていちおう終結。

⇒かんおう【観応】

かん‐おけ【棺桶】クワンヲケ

棺に用いる桶。はやおけ。

⇒棺桶に片足を突っ込んでいる

[漢]駕🔗⭐🔉

駕 字形

〔馬部5画/15画/1879・326F〕

〔音〕ガ(慣) カ(漢)

[意味]

①馬・馬車に乗る。乗り物をあやつる。乗り物。「駕を枉まげる」(貴人がわざわざ立ち寄る)「駕御・車駕・来駕・枉駕おうが・晏駕あんが」

②のりこえる。しのぐ。「凌駕りょうが・陵駕」

〔馬部5画/15画/1879・326F〕

〔音〕ガ(慣) カ(漢)

[意味]

①馬・馬車に乗る。乗り物をあやつる。乗り物。「駕を枉まげる」(貴人がわざわざ立ち寄る)「駕御・車駕・来駕・枉駕おうが・晏駕あんが」

②のりこえる。しのぐ。「凌駕りょうが・陵駕」

〔馬部5画/15画/1879・326F〕

〔音〕ガ(慣) カ(漢)

[意味]

①馬・馬車に乗る。乗り物をあやつる。乗り物。「駕を枉まげる」(貴人がわざわざ立ち寄る)「駕御・車駕・来駕・枉駕おうが・晏駕あんが」

②のりこえる。しのぐ。「凌駕りょうが・陵駕」

〔馬部5画/15画/1879・326F〕

〔音〕ガ(慣) カ(漢)

[意味]

①馬・馬車に乗る。乗り物をあやつる。乗り物。「駕を枉まげる」(貴人がわざわざ立ち寄る)「駕御・車駕・来駕・枉駕おうが・晏駕あんが」

②のりこえる。しのぐ。「凌駕りょうが・陵駕」

広辞苑に「駕」で始まるの検索結果 1-22。