複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (20)

どう‐が【動画】‥グワ🔗⭐🔉

どう‐が【動画】‥グワ

①(→)アニメーションに同じ。

②一定時間間隔で撮影された一連の画像を、短い間隔で連続表示することにより得る動きのある映像。↔静止画

どう‐が【童画】‥グワ🔗⭐🔉

どう‐が【童画】‥グワ

子供の描いた絵。児童画。また、子供のための絵。

どう‐がい【童孩】🔗⭐🔉

どう‐がい【童孩】

(「孩」は乳のみ児の意)こども。おさなご。童幼。

どうがい‐ほうふく【同害報復】🔗⭐🔉

どうがい‐ほうふく【同害報復】

タリオ(talio ラテン)の訳語。被害に相応した報復または刑罰。旧約聖書の「目には目を、歯には歯を」という表現が有名だが、ハムラビ法典、十二表法などにも同様の規定がある。

どう‐がえし【胴返し】‥ガヘシ🔗⭐🔉

どう‐がえし【胴返し】‥ガヘシ

①剣道で、相手の胴を打った刀をそのまま返して自分の面を防ぎ、さらに相手の反対の胴や面・小手などを打つこと。

②元手の金と同額の利を得ること。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―の利なればとて」

どう‐がく【同学】🔗⭐🔉

どう‐がく【同学】

同じ学問を学ぶこと。同じ学校または同じ師について学ぶこと。また、その人々。同門。同窓。今昔物語集7「二人の―なりし僧有り」。「―の士」

どう‐がく【同額】🔗⭐🔉

どう‐がく【同額】

同じ金額。同じ価格。

どう‐がく【動学】🔗⭐🔉

どう‐がく【動学】

時間的要素および原因・結果の関係などを含めて経済現象を分析する理論。↔静学

どう‐がく【道学】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐がく【道学】ダウ‥

①道徳を説く学。

②儒学、特に朱子学の称。

③道家の学問。道教。

④心学しんがくの別称。

⇒どうがく‐しゃ【道学者】

⇒どうがく‐せんせい【道学先生】

どうがく‐しゃ【道学者】ダウ‥🔗⭐🔉

どうがく‐しゃ【道学者】ダウ‥

①儒学者。朱子学者。また、心学者。

②(→)道学先生に同じ。

⇒どう‐がく【道学】

どうがく‐せんせい【道学先生】ダウ‥🔗⭐🔉

どうがく‐せんせい【道学先生】ダウ‥

道徳にかかわって世事に暗い学者、道理に偏して融通のきかない頑固な学者をあざけっていう語。

⇒どう‐がく【道学】

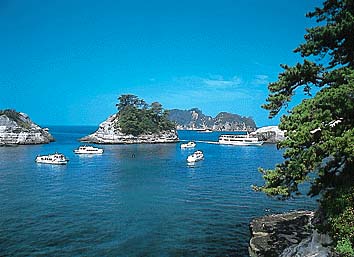

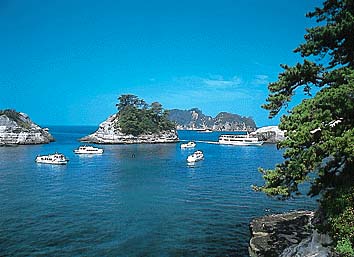

どうがしま【堂ヶ島】ダウ‥🔗⭐🔉

どうがしま【堂ヶ島】ダウ‥

①神奈川県箱根町にある塩化物泉。早川渓谷に沿う。箱根七湯の一つ。

②静岡県、伊豆半島西岸、西伊豆町にある景勝地。波の浸食による洞穴・断崖や温泉がある。

堂ヶ島

撮影:新海良夫

どう‐がな🔗⭐🔉

どう‐がな

〔副〕

なんとか。どのようにか。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「―と存ずる折節忝かたじけない与平殿」

どう‐がめ【胴亀】🔗⭐🔉

どう‐がめ【胴亀】

スッポンの別称。狂言、八幡の前「―射立てた」

⇒どうがめ‐いかき【胴亀笊籬】

どうがめ‐いかき【胴亀笊籬】🔗⭐🔉

どうがめ‐いかき【胴亀笊籬】

(→)「亀の子笊ざる」に同じ。

⇒どう‐がめ【胴亀】

どう‐がら【胴殻】🔗⭐🔉

どう‐がら【胴殻】

肉をとり去ったあとに残った鳥獣の骨。がら。風俗文選「雉子の―」

どうがれ‐びょう【胴枯病】‥ビヤウ🔗⭐🔉

どうがれ‐びょう【胴枯病】‥ビヤウ

植物の病害。子嚢菌などの菌類の感染による。幹の一部が粗糙そぞうとなり、亀裂や陥没部を生じる。スギ・サクラ・クリの胴枯病など。

どう‐がん【童顔】🔗⭐🔉

どう‐がん【童顔】

こどもの顔。また、こどものような顔つき。「―が残っている顔」

どうがん‐しんけい【動眼神経】🔗⭐🔉

どうがん‐しんけい【動眼神経】

眼球を動かす神経。中脳から起こり大脳脚を出て上眼窩がんか裂から眼窩に入り、眼筋に分布。一部の副交感神経線維は瞳孔括約筋・毛様体筋など平滑筋を支配。

大辞林の検索結果 (42)

とうか-かんせい【灯火管制】🔗⭐🔉

とうか-かんせい ―クワクワン― [4] 【灯火管制】

夜間の空襲に備えて,灯火を消したりおおい隠したりすること。

とうか-すい【桃花水】🔗⭐🔉

とうか-すい タウクワ― [3] 【桃花水】

春,雪解けのために増す川の水。

とうか-の-せつ【桃花の節】🔗⭐🔉

とうか-の-せつ タウクワ― 【桃花の節】

桃の節句。上巳(ジヨウシ)。

とうか-せい【透過性】🔗⭐🔉

とうか-せい ―クワ― [0] 【透過性】

膜が種々の流体や溶質・イオンを通過させる性質。

とうか-こうかん【等価交換】🔗⭐🔉

とうか-こうかん ―カウクワン [4] 【等価交換】

等しい価値を有するものを相互に交換すること。特に,地主が土地を,開発者が建設資金を出資し,完成後の土地と建物を出資比率に応じて取得する開発方式をいう。

とうか-ていり【等価定理】🔗⭐🔉

とうか-ていり [4] 【等価定理】

政府が財政政策を行うための財源を公債発行に求める場合,その利子支払いや償還は結局は将来の租税収入によるのであるから,財源を最初から租税に求める場合と経済的効果は等しいとする考え。リカードの等価定理。

とうか-の-せちえ【踏歌節会】🔗⭐🔉

とうか-の-せちえ タフ―セチ 【踏歌節会】

平安時代,宮廷で,天皇が踏歌を見物した後,五位以上の者を招いて開いた宴。

【踏歌節会】

平安時代,宮廷で,天皇が踏歌を見物した後,五位以上の者を招いて開いた宴。

【踏歌節会】

平安時代,宮廷で,天皇が踏歌を見物した後,五位以上の者を招いて開いた宴。

【踏歌節会】

平安時代,宮廷で,天皇が踏歌を見物した後,五位以上の者を招いて開いた宴。

とうか-の-えん【藤花の宴】🔗⭐🔉

とうか-の-えん ―クワ― 【藤花の宴】

藤の花を観賞しながら行う宴会。

どう-が【動画】🔗⭐🔉

どう-が ―グワ [0] 【動画】

アニメーション。

どう-が【童画】🔗⭐🔉

どう-が ―グワ [0] 【童画】

(1)子供の描いた絵。児童画。

(2)子供のための絵画。

とうかい-ちほう【東海地方】🔗⭐🔉

とうかい-ちほう ―ハウ [5] 【東海地方】

本州中央部のうち,太平洋側の地方。普通,静岡・愛知・三重の三県と,岐阜県の南部をさす。

とうかい-さんし【東海散士】🔗⭐🔉

とうかい-さんし 【東海散士】

(1852-1922) 小説家・政治家。本名,柴四朗。会津藩士。のち衆議院議員。弱小民族のナショナリズムを浪漫的に描く政治小説「佳人之奇遇」で知られ,「東洋之佳人」「埃及(エジプト)近世史」などを執筆。また,国粋主義の立場で欧化政策を批判。

どうがいふくしゅう-ほう【同害復讐法】🔗⭐🔉

どうがいふくしゅう-ほう ドウガイフクシウハフ [0] 【同害復讐法】

⇒タリオ

とうかく-さんかくけい【等角三角形】🔗⭐🔉

とうかく-さんかくけい [7] 【等角三角形】

三つの内角が等しい三角形,すなわち正三角形。

どう-がく【同学】🔗⭐🔉

どう-がく [0] 【同学】

学んだ学問,あるいは学校・師などが同じであること。また,その人。同窓。同門。「―のよしみ」

どう-がく【同額】🔗⭐🔉

どう-がく [0] 【同額】

同じ金額。同じ値段。

どう-がく【動学】🔗⭐🔉

どう-がく [0] 【動学】

〔dynamics〕

(1)経済現象のさまざまな要因(財の数量・価格など)間に成り立つ連続的変化の関係を時間的に分析する理論。

⇔静学

(2)「力学」の旧称。

どう-がく【道学】🔗⭐🔉

どう-がく ダウ― [0] 【道学】

(1)道徳を説く学問。

(2)儒学。特に,宋代の程朱学をさす。朱子学。

(3)石門心学の別名。

(4)道家の学問。道教。

どうがく-しゃ【道学者】🔗⭐🔉

どうがく-しゃ ダウ― [3] 【道学者】

(1)道学を説く人。特に心学者。

(2)道理にこだわり,世事に暗く人情の機微にうとい人をからかっていう語。

どうがく-せんせい【道学先生】🔗⭐🔉

どうがく-せんせい ダウ― [7] 【道学先生】

道徳・道理にこだわり世間の実情に暗く,融通のきかない人・学者をからかっていう語。

どう-がけ【胴掛(け)】🔗⭐🔉

どう-がけ [0] 【胴掛(け)】

三味線の胴の片側にかける布製の覆い。胴当て。

どうがしま-おんせん【堂ヶ島温泉】🔗⭐🔉

どうがしま-おんせん ダウガシマヲンセン 【堂ヶ島温泉】

(1)箱根七湯の一。神奈川県箱根町,早川沿いにある。食塩泉。

(2)静岡県賀茂郡西伊豆町堂ヶ島にある温泉。硫酸塩泉。

どう-がな🔗⭐🔉

どう-がな [1] (副)

〔副詞「どう」に願望を表す助詞「がな」が付いたものから〕

どうにか。なんとか。「―工風をして粲爾(サンジ)を呼出し/当世書生気質(逍遥)」

どう-がね【胴金】🔗⭐🔉

どう-がね [0] 【胴金】

刀のつかや鞘(サヤ),また槍の柄の先の方などにはめる金属の輪。合わせ目などが割れるのを防ぐ。

どうがね-ぶいぶい【銅鉦

】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

どうがね-ぶいぶい [5] 【銅鉦

】

コガネムシ科の甲虫。体長約22ミリメートル。暗い銅色の光沢がある。成虫は夏に出現し,クリやナシなどの果樹の葉を食害する。幼虫は植物の根を食う。日本各地のほかアジア北部に分布する。

】

コガネムシ科の甲虫。体長約22ミリメートル。暗い銅色の光沢がある。成虫は夏に出現し,クリやナシなどの果樹の葉を食害する。幼虫は植物の根を食う。日本各地のほかアジア北部に分布する。

】

コガネムシ科の甲虫。体長約22ミリメートル。暗い銅色の光沢がある。成虫は夏に出現し,クリやナシなどの果樹の葉を食害する。幼虫は植物の根を食う。日本各地のほかアジア北部に分布する。

】

コガネムシ科の甲虫。体長約22ミリメートル。暗い銅色の光沢がある。成虫は夏に出現し,クリやナシなどの果樹の葉を食害する。幼虫は植物の根を食う。日本各地のほかアジア北部に分布する。

どう-がまえ【同構え】🔗⭐🔉

どう-がまえ ―ガマヘ [3] 【同構え】

「冏構(ケイガマ)え」に同じ。

とう-かむり【唐冠】🔗⭐🔉

とう-かむり タウ― [3] 【唐冠】

(1)近世の兜(カブト)の一。左右に纓(エイ)を二本ずつ飾りつけたもの。とうかん。とうかんむり。

(2)海産の巻貝。殻高35センチメートル,殻径25センチメートル内外の大形の貝。倒円錐形で殻は厚い。殻口は縦に長く,周縁が平らに広がる。紀伊半島以南の暖海に広く分布し,浅海にすむ。

どう-がめ【胴亀】🔗⭐🔉

どう-がめ [0] 【胴亀】

スッポンの別名。

とうか-ゆ【橙花油】🔗⭐🔉

とうか-ゆ タウクワ― [3] 【橙花油】

ミカン類の花から抽出した油。強い芳香があり,化粧品の香料とする。橙花水。ネロリ油。

どう-がら【胴殻】🔗⭐🔉

どう-がら [0] 【胴殻】

(1)〔胴は胴体,殻は骨,の意〕

肉を取り去ったあとの骨。がら。あら。「雁(ガン)の―鯉のわた/浮世草子・織留 5」

(2)からだをののしっていう語。どんがら。

どうがれ-びょう【胴枯れ病】🔗⭐🔉

どうがれ-びょう ―ビヤウ [0] 【胴枯れ病】

樹木の病害の一。幹や枝に生じた病斑(ビヨウハン)がその部分を取り巻くと,そこから上が枯死するもの。普通,子嚢(シノウ)菌によるものをいう。クワ・クリに多い。腐爛病。

とうかろく【東華録】🔗⭐🔉

とうかろく トウクワ― 【東華録】

中国,清朝の編年体の史書。四種がある。

(1)三二巻。蒋良騏(シヨウリヨウキ)の撰。国初より雍正13年(1616-1735)までの歴史。

(2)一九五巻。続録四三〇巻。王先謙の撰。国初より同治朝(1862-1874)までの歴史。十一朝東華録。

(3)六九巻。潘頤福(ハンイフク)の撰。咸豊朝(1851-1861)の歴史。東華続録。

(4)二二〇巻。朱寿朋の撰。光緒朝(1875-1908)の歴史。光緒朝東華続録。

とうかん-し【等閑視】🔗⭐🔉

とうかん-し 【等閑視】 (名)スル

物事をなおざりにすること。注意を払わず,ないがしろにすること。「―されてきた問題」

とうかん-ふ【統監府】🔗⭐🔉

とうかん-ふ 【統監府】

1905年(明治38)第二次日韓協約に基づいて日本政府が漢城(ソウル)に設置した機関。10年朝鮮総督府に継承。

どう-がん【童顔】🔗⭐🔉

どう-がん [0] 【童顔】

子供の顔。また,子供っぽさのある顔。

どうがん-しんけい【動眼神経】🔗⭐🔉

どうがん-しんけい [5] 【動眼神経】

第三脳神経。眼筋のうち,上眼瞼を引き上げる筋,眼球を動かす筋の運動を支配する。また,毛様体筋と瞳孔括約筋を支配する自律神経繊維を含む。

とうかん-な・い【等閑ない】🔗⭐🔉

とうかん-な・い 【等閑ない】 (形)[文]ク とうかんな・し

〔中世・近世語〕

なおざりに思っていない。ねんごろである。「爰にそれがしが―・い方が御ざるが/狂言・二人大名」

とう-かんむり【唐冠】🔗⭐🔉

とう-かんむり タウ― [3] 【唐冠】

⇒とうかむり(唐冠)

どうが【動画】(和英)🔗⭐🔉

どうが【動画】

an animation;→英和

an animated cartoon.

どうがく【道学】(和英)🔗⭐🔉

どうがく【道学】

moral philosophy.〜的 moralistic.‖道学者 a moralist.

どうがね【胴金】(和英)🔗⭐🔉

どうがね【胴金】

a metal clasp.

どうがん【童顔】(和英)🔗⭐🔉

どうがん【童顔】

a boyish face.〜の boyish-looking.

広辞苑+大辞林に「どうが」で始まるの検索結果。