複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (47)

きぬ‐あや【絹綾】🔗⭐🔉

きぬ‐あや【絹綾】

綾織の薄い羅紗ラシャ。

きぬ‐いと【絹糸】🔗⭐🔉

きぬ‐いと【絹糸】

蚕の繭からとった糸。生糸・練糸などがある。

⇒きぬいと‐そう【絹糸草】

⇒きぬいと‐ぼうせき【絹糸紡績】

きぬいと‐そう【絹糸草】‥サウ🔗⭐🔉

きぬいと‐そう【絹糸草】‥サウ

(→)「ひえまき(稗蒔)」に同じ。〈[季]夏〉

⇒きぬ‐いと【絹糸】

きぬいと‐ぼうせき【絹糸紡績】‥バウ‥🔗⭐🔉

きぬいと‐ぼうせき【絹糸紡績】‥バウ‥

⇒けんしぼうせき

⇒きぬ‐いと【絹糸】

きぬ‐うんも【絹雲母】🔗⭐🔉

きぬ‐うんも【絹雲母】

微細な鱗片状白雲母の総称。陶土として利用。

きぬ‐え【絹絵】‥ヱ🔗⭐🔉

きぬ‐え【絹絵】‥ヱ

絹地にかいた絵。

きぬ‐おり【絹織】🔗⭐🔉

きぬ‐おり【絹織】

経緯たてよことも絹糸で織ること。また、その織物。羽二重はぶたえ・縮緬ちりめん・透綾すきや・海気かいき・塩瀬しおぜ・斜子ななこ・紬つむぎ・琥珀こはくなど種類が多い。

⇒きぬおり‐もの【絹織物】

きぬおり‐もの【絹織物】🔗⭐🔉

きぬおり‐もの【絹織物】

絹織の織物。

⇒きぬ‐おり【絹織】

きぬ‐がき【絹垣】🔗⭐🔉

きぬ‐がき【絹垣】

①神祭などの時、垣のようにひきめぐらした絹のとばり。綾垣。古事記中「その山の上に―を張り帷幕を立てて」

②神霊遷御の際に神体の上面・側面を覆う絹布。きんがい。

きぬ‐がさ【衣笠・絹傘・華蓋】🔗⭐🔉

きぬ‐がさ【衣笠・絹傘・華蓋】

①絹張りの長柄の傘。古代、天皇・親王・公卿などの外出時に、背後からさしかざすのに用いた。翳えい。万葉集3「わがおほきみは―にせり」

衣笠

②天蓋てんがい。〈倭名類聚鈔14〉

⇒きぬがさ‐そう【衣笠草】

⇒きぬがさ‐たけ【絹傘茸】

②天蓋てんがい。〈倭名類聚鈔14〉

⇒きぬがさ‐そう【衣笠草】

⇒きぬがさ‐たけ【絹傘茸】

②天蓋てんがい。〈倭名類聚鈔14〉

⇒きぬがさ‐そう【衣笠草】

⇒きぬがさ‐たけ【絹傘茸】

②天蓋てんがい。〈倭名類聚鈔14〉

⇒きぬがさ‐そう【衣笠草】

⇒きぬがさ‐たけ【絹傘茸】

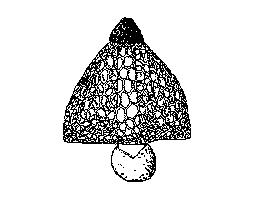

きぬがさ‐たけ【絹傘茸】🔗⭐🔉

きぬがさ‐たけ【絹傘茸】

担子菌類のきのこ。夏に竹林中に奇異な子実体を生ずる。約10センチメートルの円柱状白色蝋質の茎の上端に鐘形の頭部を有し、表面に網状の突出がある。表面全体をおおう緑褐色の粘液は無数の胞子を含み、悪臭を放つ。また菌の傘の下部から白色の網状のマントを垂下。中国料理で珍重する。コムソウタケ。

⇒きぬ‐がさ【衣笠・絹傘・華蓋】

きぬ‐ぐら【絹座】🔗⭐🔉

きぬ‐ぐら【絹座】

絹を売買する所。宇津保物語藤原君「―にある徳まちといふ市女」

きぬ‐こくら【絹小倉】🔗⭐🔉

きぬ‐こくら【絹小倉】

小倉織に絹紡績糸または撚糸ねんしを用いた洋服地。

きぬ‐ごし【絹漉し】🔗⭐🔉

きぬ‐ごし【絹漉し】

①絹篩きぬぶるいまたは絹で細かに漉すこと。また、その漉した物。

②絹漉し豆腐の略。

⇒きぬごし‐どうふ【絹漉し豆腐】

きぬごし‐どうふ【絹漉し豆腐】🔗⭐🔉

きぬごし‐どうふ【絹漉し豆腐】

濃い豆乳と凝固剤を型箱の中に入れ、上澄みをとらずに全体をかたまらせた豆腐。絹で漉したかのように、きめこまかく滑らかなのでいう。きぬごし。ささのゆき。↔木綿豆腐

⇒きぬ‐ごし【絹漉し】

きぬ‐こまちいと【絹小町糸】🔗⭐🔉

きぬ‐こまちいと【絹小町糸】

紡績絹糸でつくった縫糸。絹小町。

きぬ‐ゴロ【絹呉絽】🔗⭐🔉

きぬ‐ゴロ【絹呉絽】

絹糸でゴロフクレンのように織った織物。

きぬ‐ざ【絹座】🔗⭐🔉

きぬ‐ざ【絹座】

鎌倉時代以後、絹の販売業者の組合。七座の一つ。

きぬ‐サラサ【絹更紗】🔗⭐🔉

きぬ‐サラサ【絹更紗】

絹地に更紗模様を染めたもの。

きぬ‐じ【絹地】‥ヂ🔗⭐🔉

きぬ‐じ【絹地】‥ヂ

①絹織の生地。

②日本画をかくのに用いる絹。絵絹。

きぬ‐じょうふ【絹上布】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

きぬ‐じょうふ【絹上布】‥ジヤウ‥

(→)透綾すきやに同じ。

きぬ‐ずきん【絹頭巾】‥ヅ‥🔗⭐🔉

きぬ‐ずきん【絹頭巾】‥ヅ‥

頭巾の一種。つばはなく、絹布で円柱のやや平たいような形に造り、頭の全部にはめるようにしたもの。

きぬ‐セル【絹セル】🔗⭐🔉

きぬ‐セル【絹セル】

①絹をまぜて織ったセル地。

②絹糸を加工撚糸ねんしとしてセル風に織り出したもの。春秋の衣服に用いる。

きぬ‐ちぢみ【絹縮】🔗⭐🔉

きぬ‐ちぢみ【絹縮】

経たてに生糸、緯よこに左撚よりの強撚糸きょうねんしを用いた絹織物の一種。精練・しぼ出し処理によって片しぼになる。夏の単衣ひとえ・帯揚げ・腰紐などに用いる。きぬち。

きぬ‐てん【絹天】🔗⭐🔉

きぬ‐てん【絹天】

(「天」はビロードの意の「天鵞絨」の略)絹ビロードの一種。一般の別珍より高級なもの。足袋たび・鼻緒・夜具襟えりなどに用いる。

きぬ‐の‐みち【絹の道】🔗⭐🔉

きぬ‐の‐みち【絹の道】

シルクロードの訳語。

きぬ‐ばり【絹針】🔗⭐🔉

きぬ‐ばり【絹針】

絹布を縫うのに用いる細い針。

きぬ‐ばり【絹張り】🔗⭐🔉

きぬ‐ばり【絹張り】

①絹布を張ること。また、張った物。「―の屏風」

②木や竹製の棒で、絹布を洗い張りするときに両端に付け、ひっぱって皺しわをのばす道具。また、それを使って絹布を伸子しんし張りすること。浄瑠璃、堀川波鼓「松の木に―結び」

③絹布をのり張りする板。

きぬ‐ひょうぐ【絹表具・絹裱具】‥ヘウ‥🔗⭐🔉

きぬ‐ひょうぐ【絹表具・絹裱具】‥ヘウ‥

絹布を用いた表具。巻物・掛軸・書画帖・襖ふすま・屏風びょうぶなど。↔紙表具

きぬ‐ふたこ【絹双子】🔗⭐🔉

きぬ‐ふたこ【絹双子】

双子糸に絹糸を少し混ぜて織った双子縞ふたこじま。

きぬまき‐せん【絹巻線】🔗⭐🔉

きぬまき‐せん【絹巻線】

絹糸を絶縁体として被覆した銅線。

きぬ‐モスリン【絹モスリン】🔗⭐🔉

きぬ‐モスリン【絹モスリン】

経緯たてよこともに1本の生糸に強撚を施した糸を用い、きわめて地を薄く平織りにした絹織物。肩掛・カーテンに用いる。シフォン。

きぬ‐もの【絹物】🔗⭐🔉

きぬ‐もの【絹物】

①絹織物。

②絹製の衣服。

きぬ‐や【絹屋】🔗⭐🔉

きぬ‐や【絹屋】

①絹の幕を屋根と四方とに張りめぐらした仮小屋。栄華物語あさ緑「前に―造りて黄牛あめうし飼はせ給ふ」

②絹布を織り、または売る人。また、その家。

○絹を裂くようきぬをさくよう🔗⭐🔉

○絹を裂くようきぬをさくよう

(絹布を裂くとき、高く鋭い音が出ることから)女性の悲鳴など、かん高く鋭い叫び声の形容。

⇒きぬ【絹】

きね【杵】

穀物などを臼に入れてつくのに用いる木製の具。中細。打杵。〈倭名類聚鈔16〉

杵

横杵

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

横杵

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

竪杵

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

竪杵

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒杵であたり杓子であたる

きね【巫覡】

神に仕える人。巫女かんなぎ。社人。ふげき。拾遺和歌集神楽歌「ときはなる蔭にさかゆる神の―かな」

き‐ね【木根】

(ネは接尾語)木。祝詞、大殿祭「磐根・―」

き‐ねい【帰寧】

[詩経周南、葛覃]

①嫁した女が生家に帰って父母の安否を問うこと。さとがえり。

②男子の帰省。

③諸侯が京師で天子にまみえ、帰って後、人民を安んじ治めること。

きね‐うた【杵歌】

杵で物をつく時にうたう歌。きうた。狂言、勝栗「歌とは田歌か―の事でござりまするか」

キネオラマ【kineorama】

(キネマとパノラマの合成語)パノラマに色光線を用いて景色を変化させて見せる装置。明治末期〜大正初めの興行物の一つ。北原白秋、東京景物詩「日は暮れて河岸かしのかなたは―のごとく灯あかり点き」

ギネス‐ブック【Guinness Book】

(ギネスはアイルランドのビール会社名)多種多様な世界一の記録集。1956年以後毎年発行。

き‐ねずみ【木鼠】

①(→)リスの異称。

②(→)ゴジュウカラの異称。

きね‐たち【木根立】

樹木を切った跡の切り株。

きね‐づか【杵束】

〔建〕上下両端が太く、形が手杵に似た真束しんづか。

きね‐づか【杵柄】

杵のえ。「昔とった―」

⇒杵であたり杓子であたる

きね【巫覡】

神に仕える人。巫女かんなぎ。社人。ふげき。拾遺和歌集神楽歌「ときはなる蔭にさかゆる神の―かな」

き‐ね【木根】

(ネは接尾語)木。祝詞、大殿祭「磐根・―」

き‐ねい【帰寧】

[詩経周南、葛覃]

①嫁した女が生家に帰って父母の安否を問うこと。さとがえり。

②男子の帰省。

③諸侯が京師で天子にまみえ、帰って後、人民を安んじ治めること。

きね‐うた【杵歌】

杵で物をつく時にうたう歌。きうた。狂言、勝栗「歌とは田歌か―の事でござりまするか」

キネオラマ【kineorama】

(キネマとパノラマの合成語)パノラマに色光線を用いて景色を変化させて見せる装置。明治末期〜大正初めの興行物の一つ。北原白秋、東京景物詩「日は暮れて河岸かしのかなたは―のごとく灯あかり点き」

ギネス‐ブック【Guinness Book】

(ギネスはアイルランドのビール会社名)多種多様な世界一の記録集。1956年以後毎年発行。

き‐ねずみ【木鼠】

①(→)リスの異称。

②(→)ゴジュウカラの異称。

きね‐たち【木根立】

樹木を切った跡の切り株。

きね‐づか【杵束】

〔建〕上下両端が太く、形が手杵に似た真束しんづか。

きね‐づか【杵柄】

杵のえ。「昔とった―」

横杵

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

横杵

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

竪杵

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

竪杵

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒杵であたり杓子であたる

きね【巫覡】

神に仕える人。巫女かんなぎ。社人。ふげき。拾遺和歌集神楽歌「ときはなる蔭にさかゆる神の―かな」

き‐ね【木根】

(ネは接尾語)木。祝詞、大殿祭「磐根・―」

き‐ねい【帰寧】

[詩経周南、葛覃]

①嫁した女が生家に帰って父母の安否を問うこと。さとがえり。

②男子の帰省。

③諸侯が京師で天子にまみえ、帰って後、人民を安んじ治めること。

きね‐うた【杵歌】

杵で物をつく時にうたう歌。きうた。狂言、勝栗「歌とは田歌か―の事でござりまするか」

キネオラマ【kineorama】

(キネマとパノラマの合成語)パノラマに色光線を用いて景色を変化させて見せる装置。明治末期〜大正初めの興行物の一つ。北原白秋、東京景物詩「日は暮れて河岸かしのかなたは―のごとく灯あかり点き」

ギネス‐ブック【Guinness Book】

(ギネスはアイルランドのビール会社名)多種多様な世界一の記録集。1956年以後毎年発行。

き‐ねずみ【木鼠】

①(→)リスの異称。

②(→)ゴジュウカラの異称。

きね‐たち【木根立】

樹木を切った跡の切り株。

きね‐づか【杵束】

〔建〕上下両端が太く、形が手杵に似た真束しんづか。

きね‐づか【杵柄】

杵のえ。「昔とった―」

⇒杵であたり杓子であたる

きね【巫覡】

神に仕える人。巫女かんなぎ。社人。ふげき。拾遺和歌集神楽歌「ときはなる蔭にさかゆる神の―かな」

き‐ね【木根】

(ネは接尾語)木。祝詞、大殿祭「磐根・―」

き‐ねい【帰寧】

[詩経周南、葛覃]

①嫁した女が生家に帰って父母の安否を問うこと。さとがえり。

②男子の帰省。

③諸侯が京師で天子にまみえ、帰って後、人民を安んじ治めること。

きね‐うた【杵歌】

杵で物をつく時にうたう歌。きうた。狂言、勝栗「歌とは田歌か―の事でござりまするか」

キネオラマ【kineorama】

(キネマとパノラマの合成語)パノラマに色光線を用いて景色を変化させて見せる装置。明治末期〜大正初めの興行物の一つ。北原白秋、東京景物詩「日は暮れて河岸かしのかなたは―のごとく灯あかり点き」

ギネス‐ブック【Guinness Book】

(ギネスはアイルランドのビール会社名)多種多様な世界一の記録集。1956年以後毎年発行。

き‐ねずみ【木鼠】

①(→)リスの異称。

②(→)ゴジュウカラの異称。

きね‐たち【木根立】

樹木を切った跡の切り株。

きね‐づか【杵束】

〔建〕上下両端が太く、形が手杵に似た真束しんづか。

きね‐づか【杵柄】

杵のえ。「昔とった―」

きん‐がい【絹垣】🔗⭐🔉

きん‐がい【絹垣】

キヌガキの音便。「錦蓋」とも書く。

けん‐し【絹糸】🔗⭐🔉

けんし‐こうたく【絹糸光沢】‥クワウ‥🔗⭐🔉

けんし‐こうたく【絹糸光沢】‥クワウ‥

絹糸がもつような光沢。珪線石など繊維状結晶の鉱物に見られる。

⇒けん‐し【絹糸】

けんし‐せん【絹糸腺】🔗⭐🔉

けんし‐せん【絹糸腺】

チョウ目・トビケラ目の昆虫の幼虫に発達している一対の外分泌腺。ここから分泌される粘稠ねんちゅう液は、空気にふれると1本に合体されて絹糸となり、繭などをつくる。

⇒けん‐し【絹糸】

けんし‐ぼうせき【絹糸紡績】‥バウ‥🔗⭐🔉

けんし‐ぼうせき【絹糸紡績】‥バウ‥

屑生糸くずきいと・屑繭くずまゆなど屑物の絹繊維を短繊維にして紡績すること。絹紡。

⇒けん‐し【絹糸】

けん‐ちゅう【繭紬・絹紬】‥チウ🔗⭐🔉

けん‐ちゅう【繭紬・絹紬】‥チウ

経緯たてよこに柞蚕糸さくさんしを用いて織った織物。淡褐色を帯びて節がある。中国山東省で多く産出。

けん‐ぷ【絹布】🔗⭐🔉

けん‐ぷ【絹布】

絹糸で織った布。絹織物。

けん‐ぼう【絹紡】‥バウ🔗⭐🔉

けん‐ぼう【絹紡】‥バウ

①絹糸紡績けんしぼうせきの略。

②紡績した絹糸のこと。

⇒けんぼう‐ちりめん【絹紡縮緬】

けんぼう‐ちりめん【絹紡縮緬】‥バウ‥🔗⭐🔉

けんぼう‐ちりめん【絹紡縮緬】‥バウ‥

絹紡2で製した縮緬。

⇒けん‐ぼう【絹紡】

[漢]絹🔗⭐🔉

絹 字形

筆順

筆順

〔糸部7画/13画/教育/2408・3828〕

〔音〕ケン(呉)(漢)

〔訓〕きぬ

[意味]

きぬ。蚕の繭まゆからとった糸。生糸で織った布。「絹糸・絹帛けんぱく・絹本・素絹・人絹」

[解字]

形声。右半部は音符で、「

〔糸部7画/13画/教育/2408・3828〕

〔音〕ケン(呉)(漢)

〔訓〕きぬ

[意味]

きぬ。蚕の繭まゆからとった糸。生糸で織った布。「絹糸・絹帛けんぱく・絹本・素絹・人絹」

[解字]

形声。右半部は音符で、「 」(=まるく巻いた虫)の原字。「糸」を加えて、まるく巻いた蚕から取った糸の意。[

」(=まるく巻いた虫)の原字。「糸」を加えて、まるく巻いた蚕から取った糸の意。[ ]は異体字。

[下ツキ

純絹・正絹・人絹・生絹・素絹・本絹

]は異体字。

[下ツキ

純絹・正絹・人絹・生絹・素絹・本絹

筆順

筆順

〔糸部7画/13画/教育/2408・3828〕

〔音〕ケン(呉)(漢)

〔訓〕きぬ

[意味]

きぬ。蚕の繭まゆからとった糸。生糸で織った布。「絹糸・絹帛けんぱく・絹本・素絹・人絹」

[解字]

形声。右半部は音符で、「

〔糸部7画/13画/教育/2408・3828〕

〔音〕ケン(呉)(漢)

〔訓〕きぬ

[意味]

きぬ。蚕の繭まゆからとった糸。生糸で織った布。「絹糸・絹帛けんぱく・絹本・素絹・人絹」

[解字]

形声。右半部は音符で、「 」(=まるく巻いた虫)の原字。「糸」を加えて、まるく巻いた蚕から取った糸の意。[

」(=まるく巻いた虫)の原字。「糸」を加えて、まるく巻いた蚕から取った糸の意。[ ]は異体字。

[下ツキ

純絹・正絹・人絹・生絹・素絹・本絹

]は異体字。

[下ツキ

純絹・正絹・人絹・生絹・素絹・本絹

大辞林の検索結果 (47)

きぬ【絹】🔗⭐🔉

きぬ [1] 【絹】

(1)蚕の繭からとった繊維。

(2)絹糸で織った織物。絹織物。

きぬ=を裂(サ)くよう🔗⭐🔉

――を裂(サ)くよう

〔絹の布を裂くときに高く鋭い音が出ることから〕

かん高い鋭い声の形容。多く,女性の声についていう。「―な叫び声が聞こえた」

きぬ-あや【絹綾】🔗⭐🔉

きぬ-あや [2][0] 【絹綾】

薄い綾織りの絹織物。

きぬ-あんどん【絹行灯】🔗⭐🔉

きぬ-あんどん [3] 【絹行灯】

木や竹のわくに絹の布を張った行灯。

きぬ-いと【絹糸】🔗⭐🔉

きぬ-いと [0] 【絹糸】

蚕の繭からとった糸。生糸を含めず,精練した糸のみをいうことが多い。けんし。

きぬいと-そう【絹糸草】🔗⭐🔉

きぬいと-そう ―サウ [0] 【絹糸草】

チモシー(オオアワガエリ)の種を水盤の脱脂綿にまいて萌(モ)え出た糸のような芽のこと。その鮮緑色の涼味を観賞する。[季]夏。

→稗蒔(ヒエマ)き

きぬ-うちわ【絹団扇】🔗⭐🔉

きぬ-うちわ ―ウチハ [4][3] 【絹団扇】

絹の布を張ったうちわ。[季]夏。

きぬ-うんも【絹雲母】🔗⭐🔉

きぬ-うんも [3] 【絹雲母】

白雲母の一種。微細な鱗片状の鉱物。単斜晶系。絹糸状光沢がある。絹雲母結晶片岩の構成鉱物。また,熱水変質によって生成した粘土として産する。良質のものは陶土として利用。

きぬ-え【絹絵】🔗⭐🔉

きぬ-え ― [2] 【絹絵】

絹の布地に描いた絵。

[2] 【絹絵】

絹の布地に描いた絵。

[2] 【絹絵】

絹の布地に描いた絵。

[2] 【絹絵】

絹の布地に描いた絵。

きぬ-おり【絹織(り)】🔗⭐🔉

きぬ-おり [0] 【絹織(り)】

絹糸で織ること。また,その織った布。

きぬおり-もの【絹織物】🔗⭐🔉

きぬおり-もの [3][4] 【絹織物】

絹糸で織った織物の総称。しなやかで光沢があり,染色性に富むため衣料として古くから用いられた。羽二重・縮緬(チリメン)・御召・紬(ツムギ)など。

きぬ-がき【絹垣】🔗⭐🔉

きぬ-がき [2] 【絹垣】

(1)神祭りなどの際,垣のようにめぐらす絹布のとばり。文垣(アヤガキ)。「亦其の山の上に―を張り帷幕を立てて/古事記(中訓)」

(2)神霊遷宮の際,御神体の上面,側面をおおう絹布。

きぬ-がさ【衣笠・絹傘・蓋】🔗⭐🔉

きぬ-がさ [3][2] 【衣笠・絹傘・蓋】

(1)絹を張った柄の長い傘。古く,貴人の外出の際,後ろからさしかけるのに用いた。「我が大君は―にせり/万葉 240」

(2)仏像にかざす天蓋(テンガイ)。[和名抄]

衣笠(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

きぬがさ-たけ【絹傘茸】🔗⭐🔉

きぬがさ-たけ [4] 【絹傘茸】

担子菌類腹菌目のきのこ。夏から秋にかけ竹林などに生える。初め,径4センチメートルほどの球形の外皮につつまれ,数時間で茎の高さ15センチメートルあまりに生長する。頭に鐘形で悪臭を放つ傘をかぶり,その下部から純白の網状のレースを垂らす。中国料理で珍重する。コムソウタケ。

絹笠茸

[図]

[図]

[図]

[図]

きぬ-かわ【絹皮】🔗⭐🔉

きぬ-かわ ―カハ [2][0] 【絹皮】

「姫皮(ヒメカワ)」に同じ。

きぬ-こくら【絹小倉】🔗⭐🔉

きぬ-こくら [3] 【絹小倉】

経(タテ)糸・緯(ヨコ)糸ともに絹紡糸を用いた小倉織り。夏服地とする。

きぬ-ごし【絹漉し】🔗⭐🔉

きぬ-ごし [0] 【絹漉し】

(1)絹のふるいや袋などでこすこと。また,こしたもの。

(2)「絹漉し豆腐」の略。

きぬごし-どうふ【絹漉し豆腐】🔗⭐🔉

きぬごし-どうふ [5] 【絹漉し豆腐】

濃厚な豆乳に適量の苦汁(ニガリ)を加え,そのまま器の中で静かに固めた豆腐。木綿豆腐のように布でこさないので,布目がなくきめが細かい。きぬごし。あわゆきどうふ。ささのゆき。

きぬ-こまち【絹小町】🔗⭐🔉

きぬ-こまち [3] 【絹小町】

紡績絹糸を縒(ヨ)り合わせた縫い糸。絹小町糸。

きぬ-ゴロ【絹―】🔗⭐🔉

きぬ-ゴロ [0][3] 【絹―】

毛織物のゴロフクレンに似せて織った絹織物。多くは,黒色で夏服に用いる。

きぬ-サラサ【絹―】🔗⭐🔉

きぬ-サラサ [3][4] 【絹―】

更紗(サラサ)模様を染め出した絹地。

きぬ-ざる【絹猿】🔗⭐🔉

きぬ-ざる [3] 【絹猿】

マーモセットの別名。

きぬ-じ【絹地】🔗⭐🔉

きぬ-じ ―ヂ [0] 【絹地】

(1)絹織物の布地。

(2)日本画を描くのに用いる絹布。絵絹。

きぬ-じょうふ【絹上布】🔗⭐🔉

きぬ-じょうふ ―ジヤウフ [3] 【絹上布】

上布のようにさらりとした手ざわりの薄地の絹織物。夏の着尺に用いる。透綾(スキヤ)。

きぬ-ずきん【絹頭巾】🔗⭐🔉

きぬ-ずきん ―ヅキン [3] 【絹頭巾】

絹布でやや平たい円筒形に作り,頭が全部はまるようにした,錣(シコロ)のない頭巾。

きぬ-セル【絹―】🔗⭐🔉

きぬ-セル [0] 【絹―】

(1)経(タテ)糸を絹,緯(ヨコ)糸を梳毛(ソモウ)糸で織ったセル風の交織(コウシヨク)織物。

(2)経(タテ)・緯(ヨコ)ともに絹糸を使い,糸の縒(ヨ)り方でセルの風合いをもたせた織物。

きぬ-ちぢみ【絹縮】🔗⭐🔉

きぬ-ちぢみ [3] 【絹縮】

絹糸で織ったちぢみ。たてしぼのあるのが特徴。

きぬ-てん【絹天】🔗⭐🔉

きぬ-てん [0] 【絹天】

〔「天」はビロードの当て字「天鵞絨」の略〕

絹のビロード。明治から大正にかけて,足袋(タビ)・鼻緒・夜具襟などに用いられた。

きぬ-の-みち【絹の道】🔗⭐🔉

きぬ-の-みち 【絹の道】

⇒シルク-ロード

きぬ-ばた【絹機】🔗⭐🔉

きぬ-ばた [2] 【絹機】

絹布を織る手織りの機械。

きぬ-ばり【絹針】🔗⭐🔉

きぬ-ばり [3][2] 【絹針】

絹布を縫うのに用いる細い針。

きぬ-ばり【絹張(り)】🔗⭐🔉

きぬ-ばり [0] 【絹張(り)】

(1)絹布を物の表面に張ること。また,張ったもの。「―の屏風」

(2)絹布を洗い張りする時,その両端につけて引っ張ってしわをのばすための木の棒。

(3)スズキ目の海魚。ハゼ類の一種。全長11センチメートルほど。地色が黄色,もしくは帯紫色で,体側に六,七本の黒褐色の横帯があり美しい。東北地方以南の沿岸に分布。

きぬ-ひょうぐ【絹表具】🔗⭐🔉

きぬ-ひょうぐ ―ヘウグ [3] 【絹表具】

絹布を使った表具。絹表装。

きぬまき-せん【絹巻(き)線】🔗⭐🔉

きぬまき-せん [0] 【絹巻(き)線】

絶縁体として絹糸を緊密に巻きつけた銅線。

きぬ-モスリン【絹―】🔗⭐🔉

きぬ-モスリン [3] 【絹―】

⇒シフォン

きぬ-やつし【絹やつし】🔗⭐🔉

きぬ-やつし [3] 【絹やつし】

歌舞伎で,絹物の衣装のこと。

けん-うん【巻雲・絹雲】🔗⭐🔉

けん-うん [0] 【巻雲・絹雲】

対流圏の上部に現れる氷晶よりなる雲。俗にすじ雲と呼ばれ,繊細な繊維状の雲。気温が摂氏約マイナス二〇度以下のところに現れる。

けんし-せん【絹糸腺】🔗⭐🔉

けんし-せん [0] 【絹糸腺】

昆虫の鱗翅(リンシ)目・毛翅目などの幼虫にみられる一対の外分泌腺。分泌物は空気に触れて絹糸となり繭や巣をつくる。カイコガでよく発達している。

けんし-ぼうせき【絹糸紡績】🔗⭐🔉

けんし-ぼうせき ―バウ― [4] 【絹糸紡績】

屑繭や製糸の際に出る絹糸屑などをほぐして糸にする紡績。絹紡。

けんせき-うん【巻積雲・絹積雲】🔗⭐🔉

けんせき-うん [3][4] 【巻積雲・絹積雲】

上層雲の一種。白雲の小さな塊が群集してまだら状または波状をなすもの。氷晶が集まったもので,通常6〜10キロメートルの高さに現れる。まだら雲。さば雲。うろこ雲。いわし雲。記号 Cc

けんそう-うん【巻層雲・絹層雲】🔗⭐🔉

けんそう-うん [3] 【巻層雲・絹層雲】

上層雲の一種。通常5〜13キロメートルの高さに現れる。薄い白いベール状で,空一面にひろがることが多い。氷晶からなる。記号 Cs

けん-ちゅう【絹紬・繭紬】🔗⭐🔉

けん-ちゅう ―チウ [1] 【絹紬・繭紬】

柞蚕糸(サクサンシ)を経緯(タテヨコ)に用いた薄地の平織物。

けん-ぷ【絹布】🔗⭐🔉

けん-ぷ [1] 【絹布】

絹糸で織った布。絹織物。

きぬ【絹】(和英)🔗⭐🔉

けんし【絹糸】(和英)🔗⭐🔉

けんし【絹糸】

silk thread.

けんぷ【絹布】(和英)🔗⭐🔉

けんぷ【絹布】

silk;→英和

silk cloth[stuff].

広辞苑+大辞林に「絹」で始まるの検索結果。もっと読み込む