複数辞典一括検索+![]()

![]()

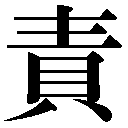

攻 せめる🔗⭐🔉

【攻】

7画 攴部 [常用漢字]

区点=2522 16進=3936 シフトJIS=8D55

《常用音訓》コウ/せ…める

《音読み》 コウ

7画 攴部 [常用漢字]

区点=2522 16進=3936 シフトJIS=8D55

《常用音訓》コウ/せ…める

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈g

〈g ng〉

《訓読み》 せめる(せむ)/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさむ・せむ・たか・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 せめる(せむ)/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさむ・せむ・たか・よし

《意味》

{動}せめる(セム)。敵陣や敵城を突き抜くように突っこむ。「攻撃」「攻城略地=城ヲ攻メ地ヲ略ス」「戮力而攻秦=力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕

{動}せめる(セム)。敵陣や敵城を突き抜くように突っこむ。「攻撃」「攻城略地=城ヲ攻メ地ヲ略ス」「戮力而攻秦=力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕

{動}せめる(セム)。相手の悪い点を突っこむ。責める。「小子鳴鼓而攻之可也=小子鼓ヲ鳴ラシテコレヲ攻メテ、可ナリ」〔→論語〕

{動}せめる(セム)。相手の悪い点を突っこむ。責める。「小子鳴鼓而攻之可也=小子鼓ヲ鳴ラシテコレヲ攻メテ、可ナリ」〔→論語〕

{動}おさめる(ヲサム)。玉や金属を加工する。深く突っこんで学ぶ。研究する。「攻玉=玉ヲ攻ム」「攻究」

《解字》

会意兼形声。工は、上下の面を|線で突き抜いたさまを示す指事文字。攻は「攴(動詞の記号)+音符工」で、突き抜く、突っこむの意。

《単語家族》

空(突き抜けた)

{動}おさめる(ヲサム)。玉や金属を加工する。深く突っこんで学ぶ。研究する。「攻玉=玉ヲ攻ム」「攻究」

《解字》

会意兼形声。工は、上下の面を|線で突き抜いたさまを示す指事文字。攻は「攴(動詞の記号)+音符工」で、突き抜く、突っこむの意。

《単語家族》

空(突き抜けた) 孔(突き抜けたあな)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

孔(突き抜けたあな)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

7画 攴部 [常用漢字]

区点=2522 16進=3936 シフトJIS=8D55

《常用音訓》コウ/せ…める

《音読み》 コウ

7画 攴部 [常用漢字]

区点=2522 16進=3936 シフトJIS=8D55

《常用音訓》コウ/せ…める

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈g

〈g ng〉

《訓読み》 せめる(せむ)/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさむ・せむ・たか・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 せめる(せむ)/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさむ・せむ・たか・よし

《意味》

{動}せめる(セム)。敵陣や敵城を突き抜くように突っこむ。「攻撃」「攻城略地=城ヲ攻メ地ヲ略ス」「戮力而攻秦=力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕

{動}せめる(セム)。敵陣や敵城を突き抜くように突っこむ。「攻撃」「攻城略地=城ヲ攻メ地ヲ略ス」「戮力而攻秦=力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕

{動}せめる(セム)。相手の悪い点を突っこむ。責める。「小子鳴鼓而攻之可也=小子鼓ヲ鳴ラシテコレヲ攻メテ、可ナリ」〔→論語〕

{動}せめる(セム)。相手の悪い点を突っこむ。責める。「小子鳴鼓而攻之可也=小子鼓ヲ鳴ラシテコレヲ攻メテ、可ナリ」〔→論語〕

{動}おさめる(ヲサム)。玉や金属を加工する。深く突っこんで学ぶ。研究する。「攻玉=玉ヲ攻ム」「攻究」

《解字》

会意兼形声。工は、上下の面を|線で突き抜いたさまを示す指事文字。攻は「攴(動詞の記号)+音符工」で、突き抜く、突っこむの意。

《単語家族》

空(突き抜けた)

{動}おさめる(ヲサム)。玉や金属を加工する。深く突っこんで学ぶ。研究する。「攻玉=玉ヲ攻ム」「攻究」

《解字》

会意兼形声。工は、上下の面を|線で突き抜いたさまを示す指事文字。攻は「攴(動詞の記号)+音符工」で、突き抜く、突っこむの意。

《単語家族》

空(突き抜けた) 孔(突き抜けたあな)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

孔(突き抜けたあな)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

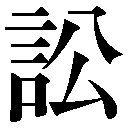

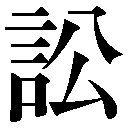

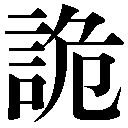

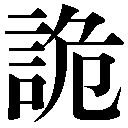

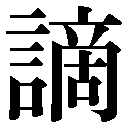

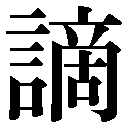

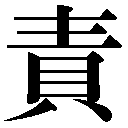

訟 せめる🔗⭐🔉

【訟】

11画 言部 [常用漢字]

区点=3057 16進=3E59 シフトJIS=8FD7

《常用音訓》ショウ

《音読み》 ショウ

11画 言部 [常用漢字]

区点=3057 16進=3E59 シフトJIS=8FD7

《常用音訓》ショウ

《音読み》 ショウ /ズ/ジュ

/ズ/ジュ 〈s

〈s ng〉

《訓読み》 あらそう(あらそふ)/うったえる(うつたふ)/うったえ(うつたへ)/せめる(せむ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 あらそう(あらそふ)/うったえる(うつたふ)/うったえ(うつたへ)/せめる(せむ)

《意味》

{動・名}あらそう(アラソフ)。うったえる(ウツタフ)。うったえ(ウツタヘ)。公の場所で、あけすけにいい分をいいとおす。裁判でいいあらそう。いいあらそい。「訴訟」「訟獄者、不之

{動・名}あらそう(アラソフ)。うったえる(ウツタフ)。うったえ(ウツタヘ)。公の場所で、あけすけにいい分をいいとおす。裁判でいいあらそう。いいあらそい。「訴訟」「訟獄者、不之 之子、而之舜=獄ニ訟フル者、

之子、而之舜=獄ニ訟フル者、 ノ子ニ之カズシテ、舜ニ之ク」〔→孟子〕「必也使無訟乎=必ズヤ訟無カラシメンカ」〔→論語〕

ノ子ニ之カズシテ、舜ニ之ク」〔→孟子〕「必也使無訟乎=必ズヤ訟無カラシメンカ」〔→論語〕

{動}せめる(セム)。あけすけに議論する。条理をいいあらそう。まちがいをとがめる。「訟論」「吾未見能見其過、而内自訟者也=吾イマダヨクソノ過チヲ見テ、内ニミヅカラ訟ムル者ヲ見ザルナリ」〔→論語〕

{動}せめる(セム)。あけすけに議論する。条理をいいあらそう。まちがいをとがめる。「訟論」「吾未見能見其過、而内自訟者也=吾イマダヨクソノ過チヲ見テ、内ニミヅカラ訟ムル者ヲ見ザルナリ」〔→論語〕

{名}周易の六十四卦カの一つ。坎下乾上カンカケンショウの形で、裏では弱く表では強くいいあらそうさまをあらわす。

《解字》

会意兼形声。公は、松ショウ・頌ショウの場合と同じでショウの音をあらわし、あけすけに通るの意を含む。訟は「言+音符公」で、ことばであけすけにいうこと。

《単語家族》

頌ショウ(あけすけにとなえる)

{名}周易の六十四卦カの一つ。坎下乾上カンカケンショウの形で、裏では弱く表では強くいいあらそうさまをあらわす。

《解字》

会意兼形声。公は、松ショウ・頌ショウの場合と同じでショウの音をあらわし、あけすけに通るの意を含む。訟は「言+音符公」で、ことばであけすけにいうこと。

《単語家族》

頌ショウ(あけすけにとなえる) 誦ショウ(あけすけにいいとおす)

誦ショウ(あけすけにいいとおす) 松(葉があけすけに離れ、すきまが通っているまつ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

松(葉があけすけに離れ、すきまが通っているまつ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 言部 [常用漢字]

区点=3057 16進=3E59 シフトJIS=8FD7

《常用音訓》ショウ

《音読み》 ショウ

11画 言部 [常用漢字]

区点=3057 16進=3E59 シフトJIS=8FD7

《常用音訓》ショウ

《音読み》 ショウ /ズ/ジュ

/ズ/ジュ 〈s

〈s ng〉

《訓読み》 あらそう(あらそふ)/うったえる(うつたふ)/うったえ(うつたへ)/せめる(せむ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 あらそう(あらそふ)/うったえる(うつたふ)/うったえ(うつたへ)/せめる(せむ)

《意味》

{動・名}あらそう(アラソフ)。うったえる(ウツタフ)。うったえ(ウツタヘ)。公の場所で、あけすけにいい分をいいとおす。裁判でいいあらそう。いいあらそい。「訴訟」「訟獄者、不之

{動・名}あらそう(アラソフ)。うったえる(ウツタフ)。うったえ(ウツタヘ)。公の場所で、あけすけにいい分をいいとおす。裁判でいいあらそう。いいあらそい。「訴訟」「訟獄者、不之 之子、而之舜=獄ニ訟フル者、

之子、而之舜=獄ニ訟フル者、 ノ子ニ之カズシテ、舜ニ之ク」〔→孟子〕「必也使無訟乎=必ズヤ訟無カラシメンカ」〔→論語〕

ノ子ニ之カズシテ、舜ニ之ク」〔→孟子〕「必也使無訟乎=必ズヤ訟無カラシメンカ」〔→論語〕

{動}せめる(セム)。あけすけに議論する。条理をいいあらそう。まちがいをとがめる。「訟論」「吾未見能見其過、而内自訟者也=吾イマダヨクソノ過チヲ見テ、内ニミヅカラ訟ムル者ヲ見ザルナリ」〔→論語〕

{動}せめる(セム)。あけすけに議論する。条理をいいあらそう。まちがいをとがめる。「訟論」「吾未見能見其過、而内自訟者也=吾イマダヨクソノ過チヲ見テ、内ニミヅカラ訟ムル者ヲ見ザルナリ」〔→論語〕

{名}周易の六十四卦カの一つ。坎下乾上カンカケンショウの形で、裏では弱く表では強くいいあらそうさまをあらわす。

《解字》

会意兼形声。公は、松ショウ・頌ショウの場合と同じでショウの音をあらわし、あけすけに通るの意を含む。訟は「言+音符公」で、ことばであけすけにいうこと。

《単語家族》

頌ショウ(あけすけにとなえる)

{名}周易の六十四卦カの一つ。坎下乾上カンカケンショウの形で、裏では弱く表では強くいいあらそうさまをあらわす。

《解字》

会意兼形声。公は、松ショウ・頌ショウの場合と同じでショウの音をあらわし、あけすけに通るの意を含む。訟は「言+音符公」で、ことばであけすけにいうこと。

《単語家族》

頌ショウ(あけすけにとなえる) 誦ショウ(あけすけにいいとおす)

誦ショウ(あけすけにいいとおす) 松(葉があけすけに離れ、すきまが通っているまつ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

松(葉があけすけに離れ、すきまが通っているまつ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

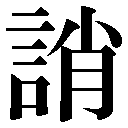

訶 せめる🔗⭐🔉

【訶】

12画 言部

区点=7537 16進=6B45 シフトJIS=E664

《音読み》 カ

12画 言部

区点=7537 16進=6B45 シフトJIS=E664

《音読み》 カ

〈h

〈h 〉

《訓読み》 しかる/せめる(せむ)

《意味》

〉

《訓読み》 しかる/せめる(せむ)

《意味》

{動}しかる。大声でどなってしかる。のどをかすらせてどなりつける。〈同義語〉→呵。〈類義語〉→喝カツ。「詆訶テイカ」

{動}しかる。大声でどなってしかる。のどをかすらせてどなりつける。〈同義語〉→呵。〈類義語〉→喝カツ。「詆訶テイカ」

{動}せめる(セム)。とがめる。「譴訶ケンカ」

{動}せめる(セム)。とがめる。「譴訶ケンカ」

{形}はっと強い息を出すさま。「訶訶カカ」

《解字》

会意兼形声。可は、かぎ型に曲がる、まっすぐにいかず、かどでまさつをおこすという基本義を持つ。まがりなりにも承知すること。訶は「言+音符可」で、のどもとに強いまさつをおこしてどなること。喝カツ(どなる)は、その語尾が転じた語。

《類義》

→叱

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}はっと強い息を出すさま。「訶訶カカ」

《解字》

会意兼形声。可は、かぎ型に曲がる、まっすぐにいかず、かどでまさつをおこすという基本義を持つ。まがりなりにも承知すること。訶は「言+音符可」で、のどもとに強いまさつをおこしてどなること。喝カツ(どなる)は、その語尾が転じた語。

《類義》

→叱

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 言部

区点=7537 16進=6B45 シフトJIS=E664

《音読み》 カ

12画 言部

区点=7537 16進=6B45 シフトJIS=E664

《音読み》 カ

〈h

〈h 〉

《訓読み》 しかる/せめる(せむ)

《意味》

〉

《訓読み》 しかる/せめる(せむ)

《意味》

{動}しかる。大声でどなってしかる。のどをかすらせてどなりつける。〈同義語〉→呵。〈類義語〉→喝カツ。「詆訶テイカ」

{動}しかる。大声でどなってしかる。のどをかすらせてどなりつける。〈同義語〉→呵。〈類義語〉→喝カツ。「詆訶テイカ」

{動}せめる(セム)。とがめる。「譴訶ケンカ」

{動}せめる(セム)。とがめる。「譴訶ケンカ」

{形}はっと強い息を出すさま。「訶訶カカ」

《解字》

会意兼形声。可は、かぎ型に曲がる、まっすぐにいかず、かどでまさつをおこすという基本義を持つ。まがりなりにも承知すること。訶は「言+音符可」で、のどもとに強いまさつをおこしてどなること。喝カツ(どなる)は、その語尾が転じた語。

《類義》

→叱

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}はっと強い息を出すさま。「訶訶カカ」

《解字》

会意兼形声。可は、かぎ型に曲がる、まっすぐにいかず、かどでまさつをおこすという基本義を持つ。まがりなりにも承知すること。訶は「言+音符可」で、のどもとに強いまさつをおこしてどなること。喝カツ(どなる)は、その語尾が転じた語。

《類義》

→叱

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

詭 せめる🔗⭐🔉

【詭】

13画 言部

区点=7544 16進=6B4C シフトJIS=E66B

《音読み》 キ(ク

13画 言部

区点=7544 16進=6B4C シフトJIS=E66B

《音読み》 キ(ク )

)

〈gu

〈gu 〉

《訓読み》 せめる(せむ)/いつわる(いつはる)/たがう(たがふ)

《意味》

〉

《訓読み》 せめる(せむ)/いつわる(いつはる)/たがう(たがふ)

《意味》

{動}せめる(セム)。きつくせめ求める。「詭求キキュウ」

{動}せめる(セム)。きつくせめ求める。「詭求キキュウ」

{動}いつわる(イツハル)。変な計略を用いて人をだます。悪だくみで人をあざむく。こじつける。「詭計キケイ」「詭辞而出=辞ヲ詭ツテ出ヅ」〔→穀梁〕

{動}いつわる(イツハル)。変な計略を用いて人をだます。悪だくみで人をあざむく。こじつける。「詭計キケイ」「詭辞而出=辞ヲ詭ツテ出ヅ」〔→穀梁〕

{動・形}たがう(タガフ)。ふつうの姿や道理と異なる。「有所詭於天之理与=天之理ニ詭フ所有ルカ」〔→漢書〕

{動・形}たがう(タガフ)。ふつうの姿や道理と異なる。「有所詭於天之理与=天之理ニ詭フ所有ルカ」〔→漢書〕

キナリ{形}ふつうのものとちがうさま。特異であるさま。「詭形キケイ」「殊形詭制シュケイキセイ」

《解字》

会意兼形声。「言+音符危(変にとがった、並はずれてきつい)」。こじつけや、変なたくらみのことばをあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

キナリ{形}ふつうのものとちがうさま。特異であるさま。「詭形キケイ」「殊形詭制シュケイキセイ」

《解字》

会意兼形声。「言+音符危(変にとがった、並はずれてきつい)」。こじつけや、変なたくらみのことばをあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 言部

区点=7544 16進=6B4C シフトJIS=E66B

《音読み》 キ(ク

13画 言部

区点=7544 16進=6B4C シフトJIS=E66B

《音読み》 キ(ク )

)

〈gu

〈gu 〉

《訓読み》 せめる(せむ)/いつわる(いつはる)/たがう(たがふ)

《意味》

〉

《訓読み》 せめる(せむ)/いつわる(いつはる)/たがう(たがふ)

《意味》

{動}せめる(セム)。きつくせめ求める。「詭求キキュウ」

{動}せめる(セム)。きつくせめ求める。「詭求キキュウ」

{動}いつわる(イツハル)。変な計略を用いて人をだます。悪だくみで人をあざむく。こじつける。「詭計キケイ」「詭辞而出=辞ヲ詭ツテ出ヅ」〔→穀梁〕

{動}いつわる(イツハル)。変な計略を用いて人をだます。悪だくみで人をあざむく。こじつける。「詭計キケイ」「詭辞而出=辞ヲ詭ツテ出ヅ」〔→穀梁〕

{動・形}たがう(タガフ)。ふつうの姿や道理と異なる。「有所詭於天之理与=天之理ニ詭フ所有ルカ」〔→漢書〕

{動・形}たがう(タガフ)。ふつうの姿や道理と異なる。「有所詭於天之理与=天之理ニ詭フ所有ルカ」〔→漢書〕

キナリ{形}ふつうのものとちがうさま。特異であるさま。「詭形キケイ」「殊形詭制シュケイキセイ」

《解字》

会意兼形声。「言+音符危(変にとがった、並はずれてきつい)」。こじつけや、変なたくらみのことばをあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

キナリ{形}ふつうのものとちがうさま。特異であるさま。「詭形キケイ」「殊形詭制シュケイキセイ」

《解字》

会意兼形声。「言+音符危(変にとがった、並はずれてきつい)」。こじつけや、変なたくらみのことばをあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

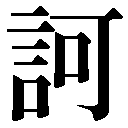

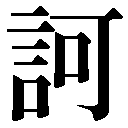

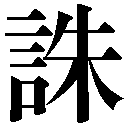

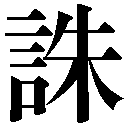

誅 せめる🔗⭐🔉

【誅】

13画 言部

区点=7547 16進=6B4F シフトJIS=E66E

《音読み》 チュウ

13画 言部

区点=7547 16進=6B4F シフトJIS=E66E

《音読み》 チュウ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 ころす/ほろぼす/せめる(せむ)

《意味》

〉

《訓読み》 ころす/ほろぼす/せめる(せむ)

《意味》

チュウス{動・名}ころす。罪をせめてころす。死刑。「罪不容誅=罪誅ヲ容サレズ」〔→漢書〕

チュウス{動・名}ころす。罪をせめてころす。死刑。「罪不容誅=罪誅ヲ容サレズ」〔→漢書〕

チュウス{動・名}ほろぼす。罪のある者に関係している者をすべてころす。一族を皆ごろしにする。皆ごろしの刑罰。「誅伐チュウバツ」

チュウス{動・名}ほろぼす。罪のある者に関係している者をすべてころす。一族を皆ごろしにする。皆ごろしの刑罰。「誅伐チュウバツ」

チュウス{動}せめる(セム)。責任や罪を数えたててせめる。とがめる。「筆誅ヒッチュウ」「於予与何誅=予ニオイテカナンゾ誅メン」〔→論語〕

チュウス{動}せめる(セム)。責任や罪を数えたててせめる。とがめる。「筆誅ヒッチュウ」「於予与何誅=予ニオイテカナンゾ誅メン」〔→論語〕

チュウス{動}草木を切り払い除く。「誅茅=茅ヲ誅ス」

《解字》

会意兼形声。「言+音符朱(ばっさりと木の株を切る)」で、相手の罪を言明してばっさりと切りころすこと。

《単語家族》

殊(胴切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

チュウス{動}草木を切り払い除く。「誅茅=茅ヲ誅ス」

《解字》

会意兼形声。「言+音符朱(ばっさりと木の株を切る)」で、相手の罪を言明してばっさりと切りころすこと。

《単語家族》

殊(胴切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 言部

区点=7547 16進=6B4F シフトJIS=E66E

《音読み》 チュウ

13画 言部

区点=7547 16進=6B4F シフトJIS=E66E

《音読み》 チュウ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 ころす/ほろぼす/せめる(せむ)

《意味》

〉

《訓読み》 ころす/ほろぼす/せめる(せむ)

《意味》

チュウス{動・名}ころす。罪をせめてころす。死刑。「罪不容誅=罪誅ヲ容サレズ」〔→漢書〕

チュウス{動・名}ころす。罪をせめてころす。死刑。「罪不容誅=罪誅ヲ容サレズ」〔→漢書〕

チュウス{動・名}ほろぼす。罪のある者に関係している者をすべてころす。一族を皆ごろしにする。皆ごろしの刑罰。「誅伐チュウバツ」

チュウス{動・名}ほろぼす。罪のある者に関係している者をすべてころす。一族を皆ごろしにする。皆ごろしの刑罰。「誅伐チュウバツ」

チュウス{動}せめる(セム)。責任や罪を数えたててせめる。とがめる。「筆誅ヒッチュウ」「於予与何誅=予ニオイテカナンゾ誅メン」〔→論語〕

チュウス{動}せめる(セム)。責任や罪を数えたててせめる。とがめる。「筆誅ヒッチュウ」「於予与何誅=予ニオイテカナンゾ誅メン」〔→論語〕

チュウス{動}草木を切り払い除く。「誅茅=茅ヲ誅ス」

《解字》

会意兼形声。「言+音符朱(ばっさりと木の株を切る)」で、相手の罪を言明してばっさりと切りころすこと。

《単語家族》

殊(胴切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

チュウス{動}草木を切り払い除く。「誅茅=茅ヲ誅ス」

《解字》

会意兼形声。「言+音符朱(ばっさりと木の株を切る)」で、相手の罪を言明してばっさりと切りころすこと。

《単語家族》

殊(胴切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

誚 せめる🔗⭐🔉

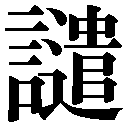

謫 せめる🔗⭐🔉

【謫】

18画 言部

区点=7583 16進=6B73 シフトJIS=E693

《音読み》 タク

18画 言部

区点=7583 16進=6B73 シフトJIS=E693

《音読み》 タク /チャク

/チャク 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 せめる(せむ)/つみする(つみす)/つみ

《意味》

〉

《訓読み》 せめる(せむ)/つみする(つみす)/つみ

《意味》

タクス{動}せめる(セム)。つみする(ツミス)。罪をせめる。また、罪をせめて罰する。「国子謫我=国子我ヲ謫セントス」〔→左伝〕

タクス{動}せめる(セム)。つみする(ツミス)。罪をせめる。また、罪をせめて罰する。「国子謫我=国子我ヲ謫セントス」〔→左伝〕

タクス・タクセラル{動}官職をおとして地方の役人にしたり、辺境の防備につかせたりする。また、官職をおとされて地方に流される。「流謫ルタク」「謫守巴陵郡=謫セラレテ巴陵郡ニ守タリ」〔→范仲淹〕

タクス・タクセラル{動}官職をおとして地方の役人にしたり、辺境の防備につかせたりする。また、官職をおとされて地方に流される。「流謫ルタク」「謫守巴陵郡=謫セラレテ巴陵郡ニ守タリ」〔→范仲淹〕

{名}つみ。とがめ。

《解字》

会意兼形声。「言+音符適テキ(まともにあたる)の略体」。まともに人に非難をぶちあてること。

《単語家族》

敵(まともにぶつかる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}つみ。とがめ。

《解字》

会意兼形声。「言+音符適テキ(まともにあたる)の略体」。まともに人に非難をぶちあてること。

《単語家族》

敵(まともにぶつかる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

18画 言部

区点=7583 16進=6B73 シフトJIS=E693

《音読み》 タク

18画 言部

区点=7583 16進=6B73 シフトJIS=E693

《音読み》 タク /チャク

/チャク 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 せめる(せむ)/つみする(つみす)/つみ

《意味》

〉

《訓読み》 せめる(せむ)/つみする(つみす)/つみ

《意味》

タクス{動}せめる(セム)。つみする(ツミス)。罪をせめる。また、罪をせめて罰する。「国子謫我=国子我ヲ謫セントス」〔→左伝〕

タクス{動}せめる(セム)。つみする(ツミス)。罪をせめる。また、罪をせめて罰する。「国子謫我=国子我ヲ謫セントス」〔→左伝〕

タクス・タクセラル{動}官職をおとして地方の役人にしたり、辺境の防備につかせたりする。また、官職をおとされて地方に流される。「流謫ルタク」「謫守巴陵郡=謫セラレテ巴陵郡ニ守タリ」〔→范仲淹〕

タクス・タクセラル{動}官職をおとして地方の役人にしたり、辺境の防備につかせたりする。また、官職をおとされて地方に流される。「流謫ルタク」「謫守巴陵郡=謫セラレテ巴陵郡ニ守タリ」〔→范仲淹〕

{名}つみ。とがめ。

《解字》

会意兼形声。「言+音符適テキ(まともにあたる)の略体」。まともに人に非難をぶちあてること。

《単語家族》

敵(まともにぶつかる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}つみ。とがめ。

《解字》

会意兼形声。「言+音符適テキ(まともにあたる)の略体」。まともに人に非難をぶちあてること。

《単語家族》

敵(まともにぶつかる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

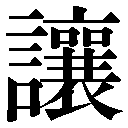

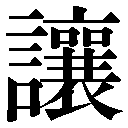

譲 せめる🔗⭐🔉

【譲】

20画 言部 [常用漢字]

区点=3089 16進=3E79 シフトJIS=8FF7

【讓】旧字人名に使える旧字

20画 言部 [常用漢字]

区点=3089 16進=3E79 シフトJIS=8FF7

【讓】旧字人名に使える旧字

24画 言部

区点=7610 16進=6C2A シフトJIS=E6A8

《常用音訓》ジョウ/ゆず…る

《音読み》 ジョウ(ジャウ)

24画 言部

区点=7610 16進=6C2A シフトJIS=E6A8

《常用音訓》ジョウ/ゆず…る

《音読み》 ジョウ(ジャウ) /ニョウ(ニャウ)

/ニョウ(ニャウ) 〈r

〈r ng〉

《訓読み》 ゆずる(ゆづる)/せめる(せむ)

《名付け》 うや・せむ・のり・まさ・ゆずり・ゆずる・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 ゆずる(ゆづる)/せめる(せむ)

《名付け》 うや・せむ・のり・まさ・ゆずり・ゆずる・よし

《意味》

{動}ゆずる(ユヅル)。場所をあけてわりこませる。「譲歩」「三以天下譲=三タビ天下ヲモッテ譲ル」〔→論語〕

{動}ゆずる(ユヅル)。場所をあけてわりこませる。「譲歩」「三以天下譲=三タビ天下ヲモッテ譲ル」〔→論語〕

{動・形・名}自分をあとにして人を先にする。ひかえめな。ひかえめな態度や行い。「謙譲」「遜譲ソンジョウ」「揖譲而入=揖譲シテ入ル」〔→礼記〕「禁者、政之本也、譲者、徳之主也=禁ハ、政ノ本ナリ、譲ハ、徳ノ本ナリ」〔→晏子〕

{動・形・名}自分をあとにして人を先にする。ひかえめな。ひかえめな態度や行い。「謙譲」「遜譲ソンジョウ」「揖譲而入=揖譲シテ入ル」〔→礼記〕「禁者、政之本也、譲者、徳之主也=禁ハ、政ノ本ナリ、譲ハ、徳ノ本ナリ」〔→晏子〕

{動}せめる(セム)。理屈で相手をせめたてる。なじる。「責譲」

{動}せめる(セム)。理屈で相手をせめたてる。なじる。「責譲」

{助動}〔俗〕本人の希望どおりにさせてあげる。また、させてもらう。

《解字》

会意兼形声。襄ジョウは、中にわりこむの意を含む。讓は「言+音符襄」で、どうぞといって間にわりこませること。転じて、間にはさんで両わきからせめる意ともなる。

《単語家族》

釀ジョウ(=醸。こうじを中にわりこませて酒をかもす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{助動}〔俗〕本人の希望どおりにさせてあげる。また、させてもらう。

《解字》

会意兼形声。襄ジョウは、中にわりこむの意を含む。讓は「言+音符襄」で、どうぞといって間にわりこませること。転じて、間にはさんで両わきからせめる意ともなる。

《単語家族》

釀ジョウ(=醸。こうじを中にわりこませて酒をかもす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

20画 言部 [常用漢字]

区点=3089 16進=3E79 シフトJIS=8FF7

【讓】旧字人名に使える旧字

20画 言部 [常用漢字]

区点=3089 16進=3E79 シフトJIS=8FF7

【讓】旧字人名に使える旧字

24画 言部

区点=7610 16進=6C2A シフトJIS=E6A8

《常用音訓》ジョウ/ゆず…る

《音読み》 ジョウ(ジャウ)

24画 言部

区点=7610 16進=6C2A シフトJIS=E6A8

《常用音訓》ジョウ/ゆず…る

《音読み》 ジョウ(ジャウ) /ニョウ(ニャウ)

/ニョウ(ニャウ) 〈r

〈r ng〉

《訓読み》 ゆずる(ゆづる)/せめる(せむ)

《名付け》 うや・せむ・のり・まさ・ゆずり・ゆずる・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 ゆずる(ゆづる)/せめる(せむ)

《名付け》 うや・せむ・のり・まさ・ゆずり・ゆずる・よし

《意味》

{動}ゆずる(ユヅル)。場所をあけてわりこませる。「譲歩」「三以天下譲=三タビ天下ヲモッテ譲ル」〔→論語〕

{動}ゆずる(ユヅル)。場所をあけてわりこませる。「譲歩」「三以天下譲=三タビ天下ヲモッテ譲ル」〔→論語〕

{動・形・名}自分をあとにして人を先にする。ひかえめな。ひかえめな態度や行い。「謙譲」「遜譲ソンジョウ」「揖譲而入=揖譲シテ入ル」〔→礼記〕「禁者、政之本也、譲者、徳之主也=禁ハ、政ノ本ナリ、譲ハ、徳ノ本ナリ」〔→晏子〕

{動・形・名}自分をあとにして人を先にする。ひかえめな。ひかえめな態度や行い。「謙譲」「遜譲ソンジョウ」「揖譲而入=揖譲シテ入ル」〔→礼記〕「禁者、政之本也、譲者、徳之主也=禁ハ、政ノ本ナリ、譲ハ、徳ノ本ナリ」〔→晏子〕

{動}せめる(セム)。理屈で相手をせめたてる。なじる。「責譲」

{動}せめる(セム)。理屈で相手をせめたてる。なじる。「責譲」

{助動}〔俗〕本人の希望どおりにさせてあげる。また、させてもらう。

《解字》

会意兼形声。襄ジョウは、中にわりこむの意を含む。讓は「言+音符襄」で、どうぞといって間にわりこませること。転じて、間にはさんで両わきからせめる意ともなる。

《単語家族》

釀ジョウ(=醸。こうじを中にわりこませて酒をかもす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{助動}〔俗〕本人の希望どおりにさせてあげる。また、させてもらう。

《解字》

会意兼形声。襄ジョウは、中にわりこむの意を含む。讓は「言+音符襄」で、どうぞといって間にわりこませること。転じて、間にはさんで両わきからせめる意ともなる。

《単語家族》

釀ジョウ(=醸。こうじを中にわりこませて酒をかもす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

譴 せめる🔗⭐🔉

責 せめる🔗⭐🔉

【責】

11画 貝部 [五年]

区点=3253 16進=4055 シフトJIS=90D3

《常用音訓》セキ/せ…める

《音読み》 セキ

11画 貝部 [五年]

区点=3253 16進=4055 シフトJIS=90D3

《常用音訓》セキ/せ…める

《音読み》 セキ /サク

/サク /シャク

/シャク 〈z

〈z 〉

《訓読み》 せめる(せむ)/せめ

《意味》

〉

《訓読み》 せめる(せむ)/せめ

《意味》

{動}せめる(セム)。とげでさすようにとがめる。ちくちくと、とがめさいなむ。「叱責シッセキ(しかる)」「呵責カシャク(きびしく、しかりとがめる)」

{動}せめる(セム)。とげでさすようにとがめる。ちくちくと、とがめさいなむ。「叱責シッセキ(しかる)」「呵責カシャク(きびしく、しかりとがめる)」

{動・名}せめる(セム)。せめ。せざるをえないようにせきたてる。しきりに要求する。また、せめとがめられるおいめ。「責務」「負責=責ヲ負フ」「責善朋友之道也=善ヲ責ムルハ朋友ノ道ナリ」〔→孟子〕

{動・名}せめる(セム)。せめ。せざるをえないようにせきたてる。しきりに要求する。また、せめとがめられるおいめ。「責務」「負責=責ヲ負フ」「責善朋友之道也=善ヲ責ムルハ朋友ノ道ナリ」〔→孟子〕

{動・名}せめる(セム)。罪をとがめてせめる。刑罰。「杖責ジョウセキ(棒でうつ刑)」「笞責チセキ(むちでうつ刑)」

{動・名}せめる(セム)。罪をとがめてせめる。刑罰。「杖責ジョウセキ(棒でうつ刑)」「笞責チセキ(むちでうつ刑)」

{名}返すようにせめられるおいめ。借金や借財。▽負債フサイの債に当てた用法。

《解字》

{名}返すようにせめられるおいめ。借金や借財。▽負債フサイの債に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。朿シ(束ソクではない)は、先のとがったとげや針を描いた象形文字で、刺シ(さす)の原字。責は「貝(財貨)+音符朿」で、貸借について、とげでさすように、せめさいなむこと。債の原字。

《単語家族》

策サク(とげのついたむち)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。朿シ(束ソクではない)は、先のとがったとげや針を描いた象形文字で、刺シ(さす)の原字。責は「貝(財貨)+音符朿」で、貸借について、とげでさすように、せめさいなむこと。債の原字。

《単語家族》

策サク(とげのついたむち)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 貝部 [五年]

区点=3253 16進=4055 シフトJIS=90D3

《常用音訓》セキ/せ…める

《音読み》 セキ

11画 貝部 [五年]

区点=3253 16進=4055 シフトJIS=90D3

《常用音訓》セキ/せ…める

《音読み》 セキ /サク

/サク /シャク

/シャク 〈z

〈z 〉

《訓読み》 せめる(せむ)/せめ

《意味》

〉

《訓読み》 せめる(せむ)/せめ

《意味》

{動}せめる(セム)。とげでさすようにとがめる。ちくちくと、とがめさいなむ。「叱責シッセキ(しかる)」「呵責カシャク(きびしく、しかりとがめる)」

{動}せめる(セム)。とげでさすようにとがめる。ちくちくと、とがめさいなむ。「叱責シッセキ(しかる)」「呵責カシャク(きびしく、しかりとがめる)」

{動・名}せめる(セム)。せめ。せざるをえないようにせきたてる。しきりに要求する。また、せめとがめられるおいめ。「責務」「負責=責ヲ負フ」「責善朋友之道也=善ヲ責ムルハ朋友ノ道ナリ」〔→孟子〕

{動・名}せめる(セム)。せめ。せざるをえないようにせきたてる。しきりに要求する。また、せめとがめられるおいめ。「責務」「負責=責ヲ負フ」「責善朋友之道也=善ヲ責ムルハ朋友ノ道ナリ」〔→孟子〕

{動・名}せめる(セム)。罪をとがめてせめる。刑罰。「杖責ジョウセキ(棒でうつ刑)」「笞責チセキ(むちでうつ刑)」

{動・名}せめる(セム)。罪をとがめてせめる。刑罰。「杖責ジョウセキ(棒でうつ刑)」「笞責チセキ(むちでうつ刑)」

{名}返すようにせめられるおいめ。借金や借財。▽負債フサイの債に当てた用法。

《解字》

{名}返すようにせめられるおいめ。借金や借財。▽負債フサイの債に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。朿シ(束ソクではない)は、先のとがったとげや針を描いた象形文字で、刺シ(さす)の原字。責は「貝(財貨)+音符朿」で、貸借について、とげでさすように、せめさいなむこと。債の原字。

《単語家族》

策サク(とげのついたむち)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。朿シ(束ソクではない)は、先のとがったとげや針を描いた象形文字で、刺シ(さす)の原字。責は「貝(財貨)+音符朿」で、貸借について、とげでさすように、せめさいなむこと。債の原字。

《単語家族》

策サク(とげのついたむち)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「せめる」で完全一致するの検索結果 1-10。

14画 言部

区点=7555 16進=6B57 シフトJIS=E676

《音読み》 ショウ(セウ)

14画 言部

区点=7555 16進=6B57 シフトJIS=E676

《音読み》 ショウ(セウ) 21画 言部

区点=7604 16進=6C24 シフトJIS=E6A2

《音読み》 ケン

21画 言部

区点=7604 16進=6C24 シフトJIS=E6A2

《音読み》 ケン n〉

《訓読み》 せめる(せむ)/せめ/つみ

《意味》

n〉

《訓読み》 せめる(せむ)/せめ/つみ

《意味》