複数辞典一括検索+![]()

![]()

捶 むち🔗⭐🔉

杖 むち🔗⭐🔉

【杖】

7画 木部

区点=3083 16進=3E73 シフトJIS=8FF1

《音読み》 ジョウ(ヂャウ)

7画 木部

区点=3083 16進=3E73 シフトJIS=8FF1

《音読み》 ジョウ(ヂャウ) /チョウ(チャウ)

/チョウ(チャウ) 〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 つえ(つゑ)/つえつく(つゑつく)/よる/たよる/むち/むちうつ

《意味》

ng〉

《訓読み》 つえ(つゑ)/つえつく(つゑつく)/よる/たよる/むち/むちうつ

《意味》

{名}つえ(ツ

{名}つえ(ツ )。歩行をたすけるため手にもつ長い棒。「負手曳杖=手ヲ負ヒ杖ヲ曳ク」〔→礼記〕

)。歩行をたすけるため手にもつ長い棒。「負手曳杖=手ヲ負ヒ杖ヲ曳ク」〔→礼記〕

{動}つえつく(ツ

{動}つえつく(ツ ツク)。つえをつく。「八十杖於朝=八十ニシテ朝ニ杖ク」〔→礼記〕

ツク)。つえをつく。「八十杖於朝=八十ニシテ朝ニ杖ク」〔→礼記〕

{動}よる。たよる。たよりにする。〈同義語〉→仗。「近臣已不足杖矣=近臣スデニ杖ルニ足ラズ」〔→漢書〕

{動}よる。たよる。たよりにする。〈同義語〉→仗。「近臣已不足杖矣=近臣スデニ杖ルニ足ラズ」〔→漢書〕

{名}むち。人をたたく長い棒。「刑杖ケイジョウ」

{名}むち。人をたたく長い棒。「刑杖ケイジョウ」

{動}むちうつ。こらしめるために棒でたたく。「杖笞ジョウチ」

{動}むちうつ。こらしめるために棒でたたく。「杖笞ジョウチ」

{名}五刑の一つ。棒でたたいてこらしめる刑。

《解字》

会意兼形声。丈は「十+攴(て)」の会意文字で、手尺の幅(=尺)の十倍の長さをあらわす。杖は「木+音符丈」で、長い棒のこと。

《類義》

→棒

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}五刑の一つ。棒でたたいてこらしめる刑。

《解字》

会意兼形声。丈は「十+攴(て)」の会意文字で、手尺の幅(=尺)の十倍の長さをあらわす。杖は「木+音符丈」で、長い棒のこと。

《類義》

→棒

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

7画 木部

区点=3083 16進=3E73 シフトJIS=8FF1

《音読み》 ジョウ(ヂャウ)

7画 木部

区点=3083 16進=3E73 シフトJIS=8FF1

《音読み》 ジョウ(ヂャウ) /チョウ(チャウ)

/チョウ(チャウ) 〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 つえ(つゑ)/つえつく(つゑつく)/よる/たよる/むち/むちうつ

《意味》

ng〉

《訓読み》 つえ(つゑ)/つえつく(つゑつく)/よる/たよる/むち/むちうつ

《意味》

{名}つえ(ツ

{名}つえ(ツ )。歩行をたすけるため手にもつ長い棒。「負手曳杖=手ヲ負ヒ杖ヲ曳ク」〔→礼記〕

)。歩行をたすけるため手にもつ長い棒。「負手曳杖=手ヲ負ヒ杖ヲ曳ク」〔→礼記〕

{動}つえつく(ツ

{動}つえつく(ツ ツク)。つえをつく。「八十杖於朝=八十ニシテ朝ニ杖ク」〔→礼記〕

ツク)。つえをつく。「八十杖於朝=八十ニシテ朝ニ杖ク」〔→礼記〕

{動}よる。たよる。たよりにする。〈同義語〉→仗。「近臣已不足杖矣=近臣スデニ杖ルニ足ラズ」〔→漢書〕

{動}よる。たよる。たよりにする。〈同義語〉→仗。「近臣已不足杖矣=近臣スデニ杖ルニ足ラズ」〔→漢書〕

{名}むち。人をたたく長い棒。「刑杖ケイジョウ」

{名}むち。人をたたく長い棒。「刑杖ケイジョウ」

{動}むちうつ。こらしめるために棒でたたく。「杖笞ジョウチ」

{動}むちうつ。こらしめるために棒でたたく。「杖笞ジョウチ」

{名}五刑の一つ。棒でたたいてこらしめる刑。

《解字》

会意兼形声。丈は「十+攴(て)」の会意文字で、手尺の幅(=尺)の十倍の長さをあらわす。杖は「木+音符丈」で、長い棒のこと。

《類義》

→棒

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}五刑の一つ。棒でたたいてこらしめる刑。

《解字》

会意兼形声。丈は「十+攴(て)」の会意文字で、手尺の幅(=尺)の十倍の長さをあらわす。杖は「木+音符丈」で、長い棒のこと。

《類義》

→棒

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

枚 むち🔗⭐🔉

【枚】

8画 木部 [六年]

区点=4371 16進=4B67 シフトJIS=9687

《常用音訓》マイ

《音読み》 マイ/メ

8画 木部 [六年]

区点=4371 16進=4B67 シフトJIS=9687

《常用音訓》マイ

《音読み》 マイ/メ /バイ

/バイ 〈m

〈m i〉

《訓読み》 むち

《名付け》 かず・ひら・ふむ

《意味》

i〉

《訓読み》 むち

《名付け》 かず・ひら・ふむ

《意味》

{名}つえにするぐらいの太さの幹。つえ。

{名}つえにするぐらいの太さの幹。つえ。

{名}むち。馬を打つむち。「以枚数闔=枚ヲモッテ闔ヲ数フ」〔→左伝〕

{名}むち。馬を打つむち。「以枚数闔=枚ヲモッテ闔ヲ数フ」〔→左伝〕

{名}声を立てないようにするため、口にくわえるもの。箸ハシのような形の木片で両端にひもがあり、くわえて首の後ろでむすぶ。夜討ちや行軍のときなどに使う。「銜枚=枚ヲ銜ム」

{名}声を立てないようにするため、口にくわえるもの。箸ハシのような形の木片で両端にひもがあり、くわえて首の後ろでむすぶ。夜討ちや行軍のときなどに使う。「銜枚=枚ヲ銜ム」

{単位}物を数える単位。▽日本では平らで薄いものに限って使うが、本来そのような制限はなかった。

{単位}物を数える単位。▽日本では平らで薄いものに限って使うが、本来そのような制限はなかった。

{副}一つ一つ。ひとりひとり。いちいち。「枚挙」

《解字》

会意。「木+攴(手に持つ)」。手に持つつえやむち。毎(一つ一つ)と同系で、同じような物をつぎつぎにかぞえる単位として用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{副}一つ一つ。ひとりひとり。いちいち。「枚挙」

《解字》

会意。「木+攴(手に持つ)」。手に持つつえやむち。毎(一つ一つ)と同系で、同じような物をつぎつぎにかぞえる単位として用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

8画 木部 [六年]

区点=4371 16進=4B67 シフトJIS=9687

《常用音訓》マイ

《音読み》 マイ/メ

8画 木部 [六年]

区点=4371 16進=4B67 シフトJIS=9687

《常用音訓》マイ

《音読み》 マイ/メ /バイ

/バイ 〈m

〈m i〉

《訓読み》 むち

《名付け》 かず・ひら・ふむ

《意味》

i〉

《訓読み》 むち

《名付け》 かず・ひら・ふむ

《意味》

{名}つえにするぐらいの太さの幹。つえ。

{名}つえにするぐらいの太さの幹。つえ。

{名}むち。馬を打つむち。「以枚数闔=枚ヲモッテ闔ヲ数フ」〔→左伝〕

{名}むち。馬を打つむち。「以枚数闔=枚ヲモッテ闔ヲ数フ」〔→左伝〕

{名}声を立てないようにするため、口にくわえるもの。箸ハシのような形の木片で両端にひもがあり、くわえて首の後ろでむすぶ。夜討ちや行軍のときなどに使う。「銜枚=枚ヲ銜ム」

{名}声を立てないようにするため、口にくわえるもの。箸ハシのような形の木片で両端にひもがあり、くわえて首の後ろでむすぶ。夜討ちや行軍のときなどに使う。「銜枚=枚ヲ銜ム」

{単位}物を数える単位。▽日本では平らで薄いものに限って使うが、本来そのような制限はなかった。

{単位}物を数える単位。▽日本では平らで薄いものに限って使うが、本来そのような制限はなかった。

{副}一つ一つ。ひとりひとり。いちいち。「枚挙」

《解字》

会意。「木+攴(手に持つ)」。手に持つつえやむち。毎(一つ一つ)と同系で、同じような物をつぎつぎにかぞえる単位として用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{副}一つ一つ。ひとりひとり。いちいち。「枚挙」

《解字》

会意。「木+攴(手に持つ)」。手に持つつえやむち。毎(一つ一つ)と同系で、同じような物をつぎつぎにかぞえる単位として用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

無知 ムチ🔗⭐🔉

【無知{智}】

ムチ・チナシ  知識がないこと。知らないこと。

知識がないこと。知らないこと。 思慮がなくて愚かなこと。

思慮がなくて愚かなこと。

知識がないこと。知らないこと。

知識がないこと。知らないこと。 思慮がなくて愚かなこと。

思慮がなくて愚かなこと。

無恥 ムチ🔗⭐🔉

【無恥】

ムチ・ハジナシ 恥ずべきことをしても恥ずかしいとは思わないこと。はじ知らず。「厚顔無恥」

無知 ムチ🔗⭐🔉

【無知】

ムチ〈人名〉春秋時代、斉セイの襄ジョウ公の従弟。襄公を殺して自ら斉君と称した。

笞 むち🔗⭐🔉

【笞】

11画 竹部

区点=6790 16進=637A シフトJIS=E29A

《音読み》 チ

11画 竹部

区点=6790 16進=637A シフトJIS=E29A

《音読み》 チ

〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 むち/むちうつ

《意味》

〉

《訓読み》 むち/むちうつ

《意味》

{名}むち。竹などでつくった細長い棒。▽人をきびしくためなおしたり、こらしめたりするために、たたいて苦痛を与えるのに用いる。「笞杖チジョウ」

{名}むち。竹などでつくった細長い棒。▽人をきびしくためなおしたり、こらしめたりするために、たたいて苦痛を与えるのに用いる。「笞杖チジョウ」

{動}むちうつ。こらしめのために罪人などをむちでたたく。「鞭笞ベンチ」

{動}むちうつ。こらしめのために罪人などをむちでたたく。「鞭笞ベンチ」

{名}昔の刑罰の一つ。罪の軽重によって一定の数だけ、むちでうってこらしめる刑。たたき。「笞刑チケイ」

《解字》

会意兼形声。「竹+音符台(ためる、人工を加える)」。

《単語家族》

治(河川に人工を加えてなおす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}昔の刑罰の一つ。罪の軽重によって一定の数だけ、むちでうってこらしめる刑。たたき。「笞刑チケイ」

《解字》

会意兼形声。「竹+音符台(ためる、人工を加える)」。

《単語家族》

治(河川に人工を加えてなおす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 竹部

区点=6790 16進=637A シフトJIS=E29A

《音読み》 チ

11画 竹部

区点=6790 16進=637A シフトJIS=E29A

《音読み》 チ

〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 むち/むちうつ

《意味》

〉

《訓読み》 むち/むちうつ

《意味》

{名}むち。竹などでつくった細長い棒。▽人をきびしくためなおしたり、こらしめたりするために、たたいて苦痛を与えるのに用いる。「笞杖チジョウ」

{名}むち。竹などでつくった細長い棒。▽人をきびしくためなおしたり、こらしめたりするために、たたいて苦痛を与えるのに用いる。「笞杖チジョウ」

{動}むちうつ。こらしめのために罪人などをむちでたたく。「鞭笞ベンチ」

{動}むちうつ。こらしめのために罪人などをむちでたたく。「鞭笞ベンチ」

{名}昔の刑罰の一つ。罪の軽重によって一定の数だけ、むちでうってこらしめる刑。たたき。「笞刑チケイ」

《解字》

会意兼形声。「竹+音符台(ためる、人工を加える)」。

《単語家族》

治(河川に人工を加えてなおす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}昔の刑罰の一つ。罪の軽重によって一定の数だけ、むちでうってこらしめる刑。たたき。「笞刑チケイ」

《解字》

会意兼形声。「竹+音符台(ためる、人工を加える)」。

《単語家族》

治(河川に人工を加えてなおす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

策 むち🔗⭐🔉

【策】

12画 竹部 [六年]

区点=2686 16進=3A76 シフトJIS=8DF4

《常用音訓》サク

《音読み》 サク

12画 竹部 [六年]

区点=2686 16進=3A76 シフトJIS=8DF4

《常用音訓》サク

《音読み》 サク /シャク

/シャク 〈c

〈c 〉

《訓読み》 ふだ/ふみ/はかりごと/むち/むちうつ/つえ(つゑ)/つえつく(つゑつく)

《名付け》 かず・つか・もり

《意味》

〉

《訓読み》 ふだ/ふみ/はかりごと/むち/むちうつ/つえ(つゑ)/つえつく(つゑつく)

《名付け》 かず・つか・もり

《意味》

サクス{名・動}ふだ。むかし紙のなかったころ、文字を書きつけた竹のふだ。また、竹の札に書きしるす。〈同義語〉→冊サク。〈類義語〉→簡。「簡策(文書)」

サクス{名・動}ふだ。むかし紙のなかったころ、文字を書きつけた竹のふだ。また、竹の札に書きしるす。〈同義語〉→冊サク。〈類義語〉→簡。「簡策(文書)」

{名}ふみ。竹札に書いたたいせつな文書。転じて、天子の命令や辞令書。「策命(天子の命令)」「対策(天子の下問に答える書)」

{名}ふみ。竹札に書いたたいせつな文書。転じて、天子の命令や辞令書。「策命(天子の命令)」「対策(天子の下問に答える書)」

{名}はかりごと。書きしるした計画書。計画の案。また、計画や意見をのべる文体。「上策(最上の案)」「下策(まずいがやむをえない案)」「対策(事件を処置するための案。また、その文体)」

{名}はかりごと。書きしるした計画書。計画の案。また、計画や意見をのべる文体。「上策(最上の案)」「下策(まずいがやむをえない案)」「対策(事件を処置するための案。また、その文体)」

サクス{動}計画する。

サクス{動}計画する。

{名}占いに用いるめどぎ。〈同義語〉→筴。〈類義語〉→籤セン。「占策」「神策(おみくじ)」

{名}占いに用いるめどぎ。〈同義語〉→筴。〈類義語〉→籤セン。「占策」「神策(おみくじ)」

{名}むち。先端がぎざぎざととがって、馬の腹を刺激するむち。〈類義語〉→鞭ベン。「策鞭サクベン」

{名}むち。先端がぎざぎざととがって、馬の腹を刺激するむち。〈類義語〉→鞭ベン。「策鞭サクベン」

{動}むちうつ。馬をむちでうつ。また、むちでうつように刺激を与える。「策励(刺激してはげます)」「策其馬=ソノ馬ニ策ツ」〔→論語〕

{動}むちうつ。馬をむちでうつ。また、むちでうつように刺激を与える。「策励(刺激してはげます)」「策其馬=ソノ馬ニ策ツ」〔→論語〕

{名・動}つえ(ツ

{名・動}つえ(ツ )。つえつく(ツ

)。つえつく(ツ ツク)。むちのような形をしたつえ。また、それをつく。「扶策フサク(つえをわきの下に入れてからだをささえる)」

ツク)。むちのような形をしたつえ。また、それをつく。「扶策フサク(つえをわきの下に入れてからだをささえる)」

{名}永字八法の一つ。

《解字》

会意兼形声。朿シ・セキはとげの出た枝を描いた象形文字。刺(さす)の原字。策は「竹+音符朿シ(とげ)」で、ぎざぎざととがっていて刺激するむち。また竹札を重ねて端がぎざぎざとつかえる冊(短冊)のこと。

《単語家族》

積(端がぎざぎざとするように重ねる)

{名}永字八法の一つ。

《解字》

会意兼形声。朿シ・セキはとげの出た枝を描いた象形文字。刺(さす)の原字。策は「竹+音符朿シ(とげ)」で、ぎざぎざととがっていて刺激するむち。また竹札を重ねて端がぎざぎざとつかえる冊(短冊)のこと。

《単語家族》

積(端がぎざぎざとするように重ねる) 柵サク(木をぎざぎざに並べたさく)などと同系。

《類義》

→計

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

柵サク(木をぎざぎざに並べたさく)などと同系。

《類義》

→計

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 竹部 [六年]

区点=2686 16進=3A76 シフトJIS=8DF4

《常用音訓》サク

《音読み》 サク

12画 竹部 [六年]

区点=2686 16進=3A76 シフトJIS=8DF4

《常用音訓》サク

《音読み》 サク /シャク

/シャク 〈c

〈c 〉

《訓読み》 ふだ/ふみ/はかりごと/むち/むちうつ/つえ(つゑ)/つえつく(つゑつく)

《名付け》 かず・つか・もり

《意味》

〉

《訓読み》 ふだ/ふみ/はかりごと/むち/むちうつ/つえ(つゑ)/つえつく(つゑつく)

《名付け》 かず・つか・もり

《意味》

サクス{名・動}ふだ。むかし紙のなかったころ、文字を書きつけた竹のふだ。また、竹の札に書きしるす。〈同義語〉→冊サク。〈類義語〉→簡。「簡策(文書)」

サクス{名・動}ふだ。むかし紙のなかったころ、文字を書きつけた竹のふだ。また、竹の札に書きしるす。〈同義語〉→冊サク。〈類義語〉→簡。「簡策(文書)」

{名}ふみ。竹札に書いたたいせつな文書。転じて、天子の命令や辞令書。「策命(天子の命令)」「対策(天子の下問に答える書)」

{名}ふみ。竹札に書いたたいせつな文書。転じて、天子の命令や辞令書。「策命(天子の命令)」「対策(天子の下問に答える書)」

{名}はかりごと。書きしるした計画書。計画の案。また、計画や意見をのべる文体。「上策(最上の案)」「下策(まずいがやむをえない案)」「対策(事件を処置するための案。また、その文体)」

{名}はかりごと。書きしるした計画書。計画の案。また、計画や意見をのべる文体。「上策(最上の案)」「下策(まずいがやむをえない案)」「対策(事件を処置するための案。また、その文体)」

サクス{動}計画する。

サクス{動}計画する。

{名}占いに用いるめどぎ。〈同義語〉→筴。〈類義語〉→籤セン。「占策」「神策(おみくじ)」

{名}占いに用いるめどぎ。〈同義語〉→筴。〈類義語〉→籤セン。「占策」「神策(おみくじ)」

{名}むち。先端がぎざぎざととがって、馬の腹を刺激するむち。〈類義語〉→鞭ベン。「策鞭サクベン」

{名}むち。先端がぎざぎざととがって、馬の腹を刺激するむち。〈類義語〉→鞭ベン。「策鞭サクベン」

{動}むちうつ。馬をむちでうつ。また、むちでうつように刺激を与える。「策励(刺激してはげます)」「策其馬=ソノ馬ニ策ツ」〔→論語〕

{動}むちうつ。馬をむちでうつ。また、むちでうつように刺激を与える。「策励(刺激してはげます)」「策其馬=ソノ馬ニ策ツ」〔→論語〕

{名・動}つえ(ツ

{名・動}つえ(ツ )。つえつく(ツ

)。つえつく(ツ ツク)。むちのような形をしたつえ。また、それをつく。「扶策フサク(つえをわきの下に入れてからだをささえる)」

ツク)。むちのような形をしたつえ。また、それをつく。「扶策フサク(つえをわきの下に入れてからだをささえる)」

{名}永字八法の一つ。

《解字》

会意兼形声。朿シ・セキはとげの出た枝を描いた象形文字。刺(さす)の原字。策は「竹+音符朿シ(とげ)」で、ぎざぎざととがっていて刺激するむち。また竹札を重ねて端がぎざぎざとつかえる冊(短冊)のこと。

《単語家族》

積(端がぎざぎざとするように重ねる)

{名}永字八法の一つ。

《解字》

会意兼形声。朿シ・セキはとげの出た枝を描いた象形文字。刺(さす)の原字。策は「竹+音符朿シ(とげ)」で、ぎざぎざととがっていて刺激するむち。また竹札を重ねて端がぎざぎざとつかえる冊(短冊)のこと。

《単語家族》

積(端がぎざぎざとするように重ねる) 柵サク(木をぎざぎざに並べたさく)などと同系。

《類義》

→計

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

柵サク(木をぎざぎざに並べたさく)などと同系。

《類義》

→計

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「むち」で完全一致するの検索結果 1-9。

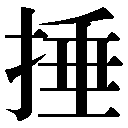

11画

11画  部

区点=5757 16進=5959 シフトJIS=9D78

《音読み》 スイ

部

区点=5757 16進=5959 シフトJIS=9D78

《音読み》 スイ ・chu

・chu 〉

《訓読み》 むちうつ/うつ/むち

《意味》

〉

《訓読み》 むちうつ/うつ/むち

《意味》

18画 革部

区点=4260 16進=4A5C シフトJIS=95DA

《音読み》 ベン

18画 革部

区点=4260 16進=4A5C シフトJIS=95DA

《音読み》 ベン /ヘン

/ヘン n〉

《訓読み》 むち/むちうつ

《意味》

n〉

《訓読み》 むち/むちうつ

《意味》