複数辞典一括検索+![]()

![]()

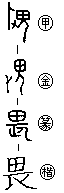

畏 かしこい🔗⭐🔉

【畏】

9画 田部

区点=1658 16進=305A シフトJIS=88D8

《音読み》 イ(

9画 田部

区点=1658 16進=305A シフトJIS=88D8

《音読み》 イ( )

) /エ(

/エ( )

) 〈we

〈we 〉

《訓読み》 おそれる(おそる)/おそれ/かしこい(かしこし)/かしこまる

《意味》

〉

《訓読み》 おそれる(おそる)/おそれ/かしこい(かしこし)/かしこまる

《意味》

{動}おそれる(オソル)。おさえられた感じを受ける。威圧を感じて心がすくむ。また、おそろしくて気味が悪い。おびえる。〈類義語〉→恐・→懼ク。「畏怖イフ」「予畏上帝=予上帝ヲ畏ル」〔→書経〕「後生可畏=後生畏ルベシ」〔→論語〕

{動}おそれる(オソル)。おさえられた感じを受ける。威圧を感じて心がすくむ。また、おそろしくて気味が悪い。おびえる。〈類義語〉→恐・→懼ク。「畏怖イフ」「予畏上帝=予上帝ヲ畏ル」〔→書経〕「後生可畏=後生畏ルベシ」〔→論語〕

{動}おそれる(オソル)。こわいめにあう。また、おどされる。たちすくむ。〈類義語〉→威。「子畏於匡=子匡ニ畏ル」〔→論語〕

{動}おそれる(オソル)。こわいめにあう。また、おどされる。たちすくむ。〈類義語〉→威。「子畏於匡=子匡ニ畏ル」〔→論語〕

{名}おそれ。気味悪さ。また、威圧を受けた感じ。「天畏テンイ」

{名}おそれ。気味悪さ。また、威圧を受けた感じ。「天畏テンイ」

{形}心のすくむようなさま。こわいさま。転じて、尊敬すべき。「畏友イユウ」

〔国〕

{形}心のすくむようなさま。こわいさま。転じて、尊敬すべき。「畏友イユウ」

〔国〕 かしこい(カシコシ)。おそれ多い。また、ありがたい。「申すも畏し」

かしこい(カシコシ)。おそれ多い。また、ありがたい。「申すも畏し」 かしこまる。おそれ入ってつつしむ。また、つつしんで承る。「畏つて候ふ」

《解字》

かしこまる。おそれ入ってつつしむ。また、つつしんで承る。「畏つて候ふ」

《解字》

象形。大きな頭をした鬼が手に武器を持っておどすさまを描いたもので、気味悪い威圧を感じること。

《単語家族》

威(押さえつける)

象形。大きな頭をした鬼が手に武器を持っておどすさまを描いたもので、気味悪い威圧を感じること。

《単語家族》

威(押さえつける) 隈ワイ(押さえくぼんだ所)と同系。また鬱ウツ(押さえられた感じ)は畏の語尾が入声(つまり音)に転じたことば。

《類義》

→恐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

隈ワイ(押さえくぼんだ所)と同系。また鬱ウツ(押さえられた感じ)は畏の語尾が入声(つまり音)に転じたことば。

《類義》

→恐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 田部

区点=1658 16進=305A シフトJIS=88D8

《音読み》 イ(

9画 田部

区点=1658 16進=305A シフトJIS=88D8

《音読み》 イ( )

) /エ(

/エ( )

) 〈we

〈we 〉

《訓読み》 おそれる(おそる)/おそれ/かしこい(かしこし)/かしこまる

《意味》

〉

《訓読み》 おそれる(おそる)/おそれ/かしこい(かしこし)/かしこまる

《意味》

{動}おそれる(オソル)。おさえられた感じを受ける。威圧を感じて心がすくむ。また、おそろしくて気味が悪い。おびえる。〈類義語〉→恐・→懼ク。「畏怖イフ」「予畏上帝=予上帝ヲ畏ル」〔→書経〕「後生可畏=後生畏ルベシ」〔→論語〕

{動}おそれる(オソル)。おさえられた感じを受ける。威圧を感じて心がすくむ。また、おそろしくて気味が悪い。おびえる。〈類義語〉→恐・→懼ク。「畏怖イフ」「予畏上帝=予上帝ヲ畏ル」〔→書経〕「後生可畏=後生畏ルベシ」〔→論語〕

{動}おそれる(オソル)。こわいめにあう。また、おどされる。たちすくむ。〈類義語〉→威。「子畏於匡=子匡ニ畏ル」〔→論語〕

{動}おそれる(オソル)。こわいめにあう。また、おどされる。たちすくむ。〈類義語〉→威。「子畏於匡=子匡ニ畏ル」〔→論語〕

{名}おそれ。気味悪さ。また、威圧を受けた感じ。「天畏テンイ」

{名}おそれ。気味悪さ。また、威圧を受けた感じ。「天畏テンイ」

{形}心のすくむようなさま。こわいさま。転じて、尊敬すべき。「畏友イユウ」

〔国〕

{形}心のすくむようなさま。こわいさま。転じて、尊敬すべき。「畏友イユウ」

〔国〕 かしこい(カシコシ)。おそれ多い。また、ありがたい。「申すも畏し」

かしこい(カシコシ)。おそれ多い。また、ありがたい。「申すも畏し」 かしこまる。おそれ入ってつつしむ。また、つつしんで承る。「畏つて候ふ」

《解字》

かしこまる。おそれ入ってつつしむ。また、つつしんで承る。「畏つて候ふ」

《解字》

象形。大きな頭をした鬼が手に武器を持っておどすさまを描いたもので、気味悪い威圧を感じること。

《単語家族》

威(押さえつける)

象形。大きな頭をした鬼が手に武器を持っておどすさまを描いたもので、気味悪い威圧を感じること。

《単語家族》

威(押さえつける) 隈ワイ(押さえくぼんだ所)と同系。また鬱ウツ(押さえられた感じ)は畏の語尾が入声(つまり音)に転じたことば。

《類義》

→恐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

隈ワイ(押さえくぼんだ所)と同系。また鬱ウツ(押さえられた感じ)は畏の語尾が入声(つまり音)に転じたことば。

《類義》

→恐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

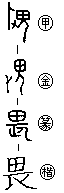

賢 かしこい🔗⭐🔉

【賢】

16画 貝部 [常用漢字]

区点=2413 16進=382D シフトJIS=8CAB

《常用音訓》ケン/かしこ…い

《音読み》 ケン

16画 貝部 [常用漢字]

区点=2413 16進=382D シフトJIS=8CAB

《常用音訓》ケン/かしこ…い

《音読み》 ケン /ゲン

/ゲン 〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 かしこい(かしこし)/まさる

《名付け》 かた・かつ・さか・さかし・さと・さとし・さとる・すぐる・たか・ただ・ただし・とし・のり・まさ・まさる・ます・やす・よし・より

《意味》

n〉

《訓読み》 かしこい(かしこし)/まさる

《名付け》 かた・かつ・さか・さかし・さと・さとし・さとる・すぐる・たか・ただ・ただし・とし・のり・まさ・まさる・ます・やす・よし・より

《意味》

ケンナリ{形・動}かしこい(カシコシ)。まさる。かっちりとしまって、抜けめがない。りこうである。知恵や才能がすぐれている。〈対語〉→愚。「賢愚」「賢哉回也=賢ナルカナ回ヤ」〔→論語〕

ケンナリ{形・動}かしこい(カシコシ)。まさる。かっちりとしまって、抜けめがない。りこうである。知恵や才能がすぐれている。〈対語〉→愚。「賢愚」「賢哉回也=賢ナルカナ回ヤ」〔→論語〕

{名}才知や徳のすぐれた人。かしこい人。▽儒家では聖人・賢者・知者の三段階に分けることが多い。「聖賢之学セイケンノガク(儒家の学問)」

{名}才知や徳のすぐれた人。かしこい人。▽儒家では聖人・賢者・知者の三段階に分けることが多い。「聖賢之学セイケンノガク(儒家の学問)」

ケントス{動}かしこいと認めて敬う。「賢賢易色=賢ヲ賢トシテ色ヲ易シトス」〔→論語〕

ケントス{動}かしこいと認めて敬う。「賢賢易色=賢ヲ賢トシテ色ヲ易シトス」〔→論語〕

{形}相手を敬って、それをあらわすことばにつけるていねい語。〈対語〉→愚。「賢兄」「賢弟」

〔国〕かしこい(カシコシ)。おそれおおい。かしこまるべき。「賢所カシコドコロ」

《解字》

会意兼形声。上部は、「臣(うつぶせた目)+又(手。動詞の記号)」の会意文字で、目をふせてからだを緊張させること。賢はそれを音符とし、貝(財貨)を加えた字で、かっちりと財貨の出入をしめること。緊張して抜けめのない、かしこさをあらわす。

《単語家族》

緊キン(がっちりしまる)

{形}相手を敬って、それをあらわすことばにつけるていねい語。〈対語〉→愚。「賢兄」「賢弟」

〔国〕かしこい(カシコシ)。おそれおおい。かしこまるべき。「賢所カシコドコロ」

《解字》

会意兼形声。上部は、「臣(うつぶせた目)+又(手。動詞の記号)」の会意文字で、目をふせてからだを緊張させること。賢はそれを音符とし、貝(財貨)を加えた字で、かっちりと財貨の出入をしめること。緊張して抜けめのない、かしこさをあらわす。

《単語家族》

緊キン(がっちりしまる) 堅ケン(かっちり)

堅ケン(かっちり) 虔ケン(かしこまる)などと同系。

《類義》

聡ソウは、つつぬけるように、わかりがはやいの意。怜レイは、悟りがよいこと。智は、ずばりといいあてて、さといこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

虔ケン(かしこまる)などと同系。

《類義》

聡ソウは、つつぬけるように、わかりがはやいの意。怜レイは、悟りがよいこと。智は、ずばりといいあてて、さといこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

16画 貝部 [常用漢字]

区点=2413 16進=382D シフトJIS=8CAB

《常用音訓》ケン/かしこ…い

《音読み》 ケン

16画 貝部 [常用漢字]

区点=2413 16進=382D シフトJIS=8CAB

《常用音訓》ケン/かしこ…い

《音読み》 ケン /ゲン

/ゲン 〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 かしこい(かしこし)/まさる

《名付け》 かた・かつ・さか・さかし・さと・さとし・さとる・すぐる・たか・ただ・ただし・とし・のり・まさ・まさる・ます・やす・よし・より

《意味》

n〉

《訓読み》 かしこい(かしこし)/まさる

《名付け》 かた・かつ・さか・さかし・さと・さとし・さとる・すぐる・たか・ただ・ただし・とし・のり・まさ・まさる・ます・やす・よし・より

《意味》

ケンナリ{形・動}かしこい(カシコシ)。まさる。かっちりとしまって、抜けめがない。りこうである。知恵や才能がすぐれている。〈対語〉→愚。「賢愚」「賢哉回也=賢ナルカナ回ヤ」〔→論語〕

ケンナリ{形・動}かしこい(カシコシ)。まさる。かっちりとしまって、抜けめがない。りこうである。知恵や才能がすぐれている。〈対語〉→愚。「賢愚」「賢哉回也=賢ナルカナ回ヤ」〔→論語〕

{名}才知や徳のすぐれた人。かしこい人。▽儒家では聖人・賢者・知者の三段階に分けることが多い。「聖賢之学セイケンノガク(儒家の学問)」

{名}才知や徳のすぐれた人。かしこい人。▽儒家では聖人・賢者・知者の三段階に分けることが多い。「聖賢之学セイケンノガク(儒家の学問)」

ケントス{動}かしこいと認めて敬う。「賢賢易色=賢ヲ賢トシテ色ヲ易シトス」〔→論語〕

ケントス{動}かしこいと認めて敬う。「賢賢易色=賢ヲ賢トシテ色ヲ易シトス」〔→論語〕

{形}相手を敬って、それをあらわすことばにつけるていねい語。〈対語〉→愚。「賢兄」「賢弟」

〔国〕かしこい(カシコシ)。おそれおおい。かしこまるべき。「賢所カシコドコロ」

《解字》

会意兼形声。上部は、「臣(うつぶせた目)+又(手。動詞の記号)」の会意文字で、目をふせてからだを緊張させること。賢はそれを音符とし、貝(財貨)を加えた字で、かっちりと財貨の出入をしめること。緊張して抜けめのない、かしこさをあらわす。

《単語家族》

緊キン(がっちりしまる)

{形}相手を敬って、それをあらわすことばにつけるていねい語。〈対語〉→愚。「賢兄」「賢弟」

〔国〕かしこい(カシコシ)。おそれおおい。かしこまるべき。「賢所カシコドコロ」

《解字》

会意兼形声。上部は、「臣(うつぶせた目)+又(手。動詞の記号)」の会意文字で、目をふせてからだを緊張させること。賢はそれを音符とし、貝(財貨)を加えた字で、かっちりと財貨の出入をしめること。緊張して抜けめのない、かしこさをあらわす。

《単語家族》

緊キン(がっちりしまる) 堅ケン(かっちり)

堅ケン(かっちり) 虔ケン(かしこまる)などと同系。

《類義》

聡ソウは、つつぬけるように、わかりがはやいの意。怜レイは、悟りがよいこと。智は、ずばりといいあてて、さといこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

虔ケン(かしこまる)などと同系。

《類義》

聡ソウは、つつぬけるように、わかりがはやいの意。怜レイは、悟りがよいこと。智は、ずばりといいあてて、さといこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源に「かしこ」で始まるの検索結果 1-2。