複数辞典一括検索+![]()

![]()

冪歴 ベキレキ🔗⭐🔉

【冪歴】

ベキレキ 草などが繁茂して、おおい広がるさま。

別子 ベッシ🔗⭐🔉

【別子】

ベッシ 天子・諸侯の正妻がうんだ次男以下の男子。また、妾メカケのうんだ男子。〈類義語〉支子・嫡子。

別乾坤 ベツケンコン🔗⭐🔉

【別天地】

ベッテンチ『別乾坤ベツケンコン』俗世間のほかにある理想的な世界。▽李白の「山中問答」の詩から。

別業 ベツギョウ🔗⭐🔉

【別宅】

ベッタク  本宅のほかにつくった家。『別邸ベッテイ・別荘ベッソウ・別第ベッテイ・別墅ベッショ・別業ベツギョウ』

本宅のほかにつくった家。『別邸ベッテイ・別荘ベッソウ・別第ベッテイ・別墅ベッショ・別業ベツギョウ』 〔国〕妾メカケの家。〈類義語〉妾宅ショウタク。

〔国〕妾メカケの家。〈類義語〉妾宅ショウタク。

本宅のほかにつくった家。『別邸ベッテイ・別荘ベッソウ・別第ベッテイ・別墅ベッショ・別業ベツギョウ』

本宅のほかにつくった家。『別邸ベッテイ・別荘ベッソウ・別第ベッテイ・別墅ベッショ・別業ベツギョウ』 〔国〕妾メカケの家。〈類義語〉妾宅ショウタク。

〔国〕妾メカケの家。〈類義語〉妾宅ショウタク。

別径 ベッケイ🔗⭐🔉

【別径】

ベッケイ 本道以外の道。抜け道。〈類義語〉間道。

別室 ベッシツ🔗⭐🔉

【別房】

ベツボウ  別に設けたへや。

別に設けたへや。 妾メカケ。『別室ベッシツ』

妾メカケ。『別室ベッシツ』

別に設けたへや。

別に設けたへや。 妾メカケ。『別室ベッシツ』

妾メカケ。『別室ベッシツ』

別恨 ベッコン🔗⭐🔉

【別恨】

ベッコン 別れのうらめしさ。別れの悲しみ。

別院 ベツイン🔗⭐🔉

【別院】

ベツイン  別にたてた建物。

別にたてた建物。 〔国〕本寺に付属した建物で、本堂とは別にたてた建物。

〔国〕本寺に付属した建物で、本堂とは別にたてた建物。

別にたてた建物。

別にたてた建物。 〔国〕本寺に付属した建物で、本堂とは別にたてた建物。

〔国〕本寺に付属した建物で、本堂とは別にたてた建物。

別宴 ベツエン🔗⭐🔉

【別宴】

ベツエン 別れの酒盛り。送別の宴会。『別筵ベツエン』

別格 ベッカク🔗⭐🔉

【別格】

ベッカク  特別のきまり。

特別のきまり。 〔国〕定まった格式以外の、特別の地位や扱い。

〔国〕定まった格式以外の、特別の地位や扱い。

特別のきまり。

特別のきまり。 〔国〕定まった格式以外の、特別の地位や扱い。

〔国〕定まった格式以外の、特別の地位や扱い。

別記 ベッキ🔗⭐🔉

【別記】

ベッキ  他の所にしるす。別書。

他の所にしるす。別書。 〔国〕もとの書物とは別に書いた説明の書物。

〔国〕もとの書物とは別に書いた説明の書物。

他の所にしるす。別書。

他の所にしるす。別書。 〔国〕もとの書物とは別に書いた説明の書物。

〔国〕もとの書物とは別に書いた説明の書物。

別異 ベツイ🔗⭐🔉

【別異】

ベツイ  異なる。

異なる。 区別する。〈類義語〉弁異。

区別する。〈類義語〉弁異。

異なる。

異なる。 区別する。〈類義語〉弁異。

区別する。〈類義語〉弁異。

別意 ベツイ🔗⭐🔉

【別意】

ベツイ  ほかの考え。他意。

ほかの考え。他意。 別れを惜しむ気持ち。惜別の心。

別れを惜しむ気持ち。惜別の心。

ほかの考え。他意。

ほかの考え。他意。 別れを惜しむ気持ち。惜別の心。

別れを惜しむ気持ち。惜別の心。

別業 ベツギョウ🔗⭐🔉

【別業】

ベツギョウ  別の職業。

別の職業。 山や野にある墓地。

山や野にある墓地。 「別宅

「別宅 」と同じ。

」と同じ。

別の職業。

別の職業。 山や野にある墓地。

山や野にある墓地。 「別宅

「別宅 」と同じ。

」と同じ。

別語 ベツゴ🔗⭐🔉

【別辞】

ベツジ『別語ベツゴ』 別れのときのことば。

別れのときのことば。 ほかのことば。

ほかのことば。

別れのときのことば。

別れのときのことば。 ほかのことば。

ほかのことば。

別魂 ベッコン🔗⭐🔉

【別魂】

ベッコン  離別のときの悲しい思い。

離別のときの悲しい思い。 からだから抜けでた魂。離魂。

からだから抜けでた魂。離魂。

離別のときの悲しい思い。

離別のときの悲しい思い。 からだから抜けでた魂。離魂。

からだから抜けでた魂。離魂。

別駕 ベツガ🔗⭐🔉

【別駕】

ベツガ 漢代にはじまる官名。刺史(地方行政監督官)を補佐する官。▽「刺史」とは別の一台の車に乗って、地方を巡視したことからいう。のち、州・郡の次官をさす。

別趣 ベッシュ🔗⭐🔉

【別趣】

ベッシュ  特別の趣。

特別の趣。 心の趣を異にする。

心の趣を異にする。

特別の趣。

特別の趣。 心の趣を異にする。

心の趣を異にする。

別懇 ベッコン🔗⭐🔉

【別懇】

ベッコン〔国〕特別に親しいこと。〈類義語〉昵懇ジッコン。

可 べし🔗⭐🔉

【可】

5画 口部 [五年]

区点=1836 16進=3244 シフトJIS=89C2

《常用音訓》カ

《音読み》 カ

5画 口部 [五年]

区点=1836 16進=3244 シフトJIS=89C2

《常用音訓》カ

《音読み》 カ

〈k

〈k ・k

・k 〉

《訓読み》 きく/べし/ばかり

《名付け》 あり・とき・よく・よし・より

《意味》

〉

《訓読み》 きく/べし/ばかり

《名付け》 あり・とき・よく・よし・より

《意味》

カナリ{形}よろしい。さしつかえないさま。〈対語〉→否。「可否」「子曰可也=子曰ハク可ナリト」〔→論語〕

カナリ{形}よろしい。さしつかえないさま。〈対語〉→否。「可否」「子曰可也=子曰ハク可ナリト」〔→論語〕

カトス{動}きく。…してよろしいと認める。「可之=コレヲ可トス」「大夫辞之、不可=大夫コレヲ辞フモ、可カズ」〔→国語〕

カトス{動}きく。…してよろしいと認める。「可之=コレヲ可トス」「大夫辞之、不可=大夫コレヲ辞フモ、可カズ」〔→国語〕

{助動}べし。…してよろしいと認めることば。「孺子可教矣=孺子教フベシ」〔→史記〕

{助動}べし。…してよろしいと認めることば。「孺子可教矣=孺子教フベシ」〔→史記〕

「可以…(もって…すべし)」は、これなら…してもよいと認めることば。「可以託六尺之孤=モッテ六尺ノ孤ヲ託スベシ」〔→論語〕

「可以…(もって…すべし)」は、これなら…してもよいと認めることば。「可以託六尺之孤=モッテ六尺ノ孤ヲ託スベシ」〔→論語〕

{助動}べし。事情からみて…できると認めることば。「可使有勇=勇有ラシムベシ」〔→論語〕「剣堅、故不可立抜=剣堅シ、故ニ立チドコロニ抜クベカラズ」〔→史記〕

{助動}べし。事情からみて…できると認めることば。「可使有勇=勇有ラシムベシ」〔→論語〕「剣堅、故不可立抜=剣堅シ、故ニ立チドコロニ抜クベカラズ」〔→史記〕

{助動}べし。すすめる気持ちをあらわすことば。こうするがよかろう。「可急使守函谷関=急ギ函谷関ヲ守ラシムベシ」〔→漢書〕

{助動}べし。すすめる気持ちをあらわすことば。こうするがよかろう。「可急使守函谷関=急ギ函谷関ヲ守ラシムベシ」〔→漢書〕

「不可不……(…せざるべからず)」は、しなければいけないの意。「不可不蚤自来謝項王=蚤クミヅカラ来タリテ項王ニ謝セザルベカラズ」〔→史記〕

「不可不……(…せざるべからず)」は、しなければいけないの意。「不可不蚤自来謝項王=蚤クミヅカラ来タリテ項王ニ謝セザルベカラズ」〔→史記〕

{助動}べし。その気持ちをおこすに値する意を示すことば。「可哀=哀シムベシ」「可憐=憐レムベシ」「可惜=惜シムベシ」

{助動}べし。その気持ちをおこすに値する意を示すことば。「可哀=哀シムベシ」「可憐=憐レムベシ」「可惜=惜シムベシ」

{副}ばかり。まあそれぐらい。「飲可五六斗=飲ムコト五六斗バカリ」〔→史記〕

《解字》

{副}ばかり。まあそれぐらい。「飲可五六斗=飲ムコト五六斗バカリ」〔→史記〕

《解字》

会意。「屈曲したかぎ型+口」。訶カや呵カの原字で、のどを屈曲させ声をかすらせること。屈曲を経てやっと声を出す意から、転じて、さまざまの曲折を経てどうにか認める意に用いる。

《単語家族》

河(

会意。「屈曲したかぎ型+口」。訶カや呵カの原字で、のどを屈曲させ声をかすらせること。屈曲を経てやっと声を出す意から、転じて、さまざまの曲折を経てどうにか認める意に用いる。

《単語家族》

河( 型に曲がる黄河)

型に曲がる黄河) 荷(

荷( 型に物をになう)

型に物をになう) 何(のどをかすらせて誰何スイカする)

何(のどをかすらせて誰何スイカする) 喝カツ(のどをかすらせる)と同系。

《類義》

当マサニ…スベシは、当然こうすべきだ、須スベカラク…スベシは、ぜひとも必要だ、宜ヨロシク…スベシは、このほうがよかろう、との意。→得

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

喝カツ(のどをかすらせる)と同系。

《類義》

当マサニ…スベシは、当然こうすべきだ、須スベカラク…スベシは、ぜひとも必要だ、宜ヨロシク…スベシは、このほうがよかろう、との意。→得

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画 口部 [五年]

区点=1836 16進=3244 シフトJIS=89C2

《常用音訓》カ

《音読み》 カ

5画 口部 [五年]

区点=1836 16進=3244 シフトJIS=89C2

《常用音訓》カ

《音読み》 カ

〈k

〈k ・k

・k 〉

《訓読み》 きく/べし/ばかり

《名付け》 あり・とき・よく・よし・より

《意味》

〉

《訓読み》 きく/べし/ばかり

《名付け》 あり・とき・よく・よし・より

《意味》

カナリ{形}よろしい。さしつかえないさま。〈対語〉→否。「可否」「子曰可也=子曰ハク可ナリト」〔→論語〕

カナリ{形}よろしい。さしつかえないさま。〈対語〉→否。「可否」「子曰可也=子曰ハク可ナリト」〔→論語〕

カトス{動}きく。…してよろしいと認める。「可之=コレヲ可トス」「大夫辞之、不可=大夫コレヲ辞フモ、可カズ」〔→国語〕

カトス{動}きく。…してよろしいと認める。「可之=コレヲ可トス」「大夫辞之、不可=大夫コレヲ辞フモ、可カズ」〔→国語〕

{助動}べし。…してよろしいと認めることば。「孺子可教矣=孺子教フベシ」〔→史記〕

{助動}べし。…してよろしいと認めることば。「孺子可教矣=孺子教フベシ」〔→史記〕

「可以…(もって…すべし)」は、これなら…してもよいと認めることば。「可以託六尺之孤=モッテ六尺ノ孤ヲ託スベシ」〔→論語〕

「可以…(もって…すべし)」は、これなら…してもよいと認めることば。「可以託六尺之孤=モッテ六尺ノ孤ヲ託スベシ」〔→論語〕

{助動}べし。事情からみて…できると認めることば。「可使有勇=勇有ラシムベシ」〔→論語〕「剣堅、故不可立抜=剣堅シ、故ニ立チドコロニ抜クベカラズ」〔→史記〕

{助動}べし。事情からみて…できると認めることば。「可使有勇=勇有ラシムベシ」〔→論語〕「剣堅、故不可立抜=剣堅シ、故ニ立チドコロニ抜クベカラズ」〔→史記〕

{助動}べし。すすめる気持ちをあらわすことば。こうするがよかろう。「可急使守函谷関=急ギ函谷関ヲ守ラシムベシ」〔→漢書〕

{助動}べし。すすめる気持ちをあらわすことば。こうするがよかろう。「可急使守函谷関=急ギ函谷関ヲ守ラシムベシ」〔→漢書〕

「不可不……(…せざるべからず)」は、しなければいけないの意。「不可不蚤自来謝項王=蚤クミヅカラ来タリテ項王ニ謝セザルベカラズ」〔→史記〕

「不可不……(…せざるべからず)」は、しなければいけないの意。「不可不蚤自来謝項王=蚤クミヅカラ来タリテ項王ニ謝セザルベカラズ」〔→史記〕

{助動}べし。その気持ちをおこすに値する意を示すことば。「可哀=哀シムベシ」「可憐=憐レムベシ」「可惜=惜シムベシ」

{助動}べし。その気持ちをおこすに値する意を示すことば。「可哀=哀シムベシ」「可憐=憐レムベシ」「可惜=惜シムベシ」

{副}ばかり。まあそれぐらい。「飲可五六斗=飲ムコト五六斗バカリ」〔→史記〕

《解字》

{副}ばかり。まあそれぐらい。「飲可五六斗=飲ムコト五六斗バカリ」〔→史記〕

《解字》

会意。「屈曲したかぎ型+口」。訶カや呵カの原字で、のどを屈曲させ声をかすらせること。屈曲を経てやっと声を出す意から、転じて、さまざまの曲折を経てどうにか認める意に用いる。

《単語家族》

河(

会意。「屈曲したかぎ型+口」。訶カや呵カの原字で、のどを屈曲させ声をかすらせること。屈曲を経てやっと声を出す意から、転じて、さまざまの曲折を経てどうにか認める意に用いる。

《単語家族》

河( 型に曲がる黄河)

型に曲がる黄河) 荷(

荷( 型に物をになう)

型に物をになう) 何(のどをかすらせて誰何スイカする)

何(のどをかすらせて誰何スイカする) 喝カツ(のどをかすらせる)と同系。

《類義》

当マサニ…スベシは、当然こうすべきだ、須スベカラク…スベシは、ぜひとも必要だ、宜ヨロシク…スベシは、このほうがよかろう、との意。→得

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

喝カツ(のどをかすらせる)と同系。

《類義》

当マサニ…スベシは、当然こうすべきだ、須スベカラク…スベシは、ぜひとも必要だ、宜ヨロシク…スベシは、このほうがよかろう、との意。→得

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

吠陀 ベーダ🔗⭐🔉

【吠陀】

ベーダ インドの古い経の名。インド宗教哲学のもととなっている。▽梵語ボンゴの音訳。

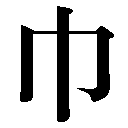

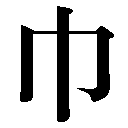

巾 べき🔗⭐🔉

【巾】

3画 巾部

区点=2250 16進=3652 シフトJIS=8BD0

《音読み》 キン

3画 巾部

区点=2250 16進=3652 シフトJIS=8BD0

《音読み》 キン /コン

/コン /コ

/コ 〈j

〈j n〉

《訓読み》 きれ/はば/べき

《意味》

n〉

《訓読み》 きれ/はば/べき

《意味》

{名}きれ。布きれ。「布巾フキン」「手布シュキン(手ぬぐい)」「帰来涙満巾=帰リ来タレバ、涙巾ニ満ツ」〔無名氏〕

{名}きれ。布きれ。「布巾フキン」「手布シュキン(手ぬぐい)」「帰来涙満巾=帰リ来タレバ、涙巾ニ満ツ」〔無名氏〕

{名}布でつくったかぶり物。「方巾(明ミン代の学生がかぶったかぶり物)」「脱巾挂石壁=巾ヲ脱シテ石壁ニ挂ク」〔→李白〕

〔国〕

{名}布でつくったかぶり物。「方巾(明ミン代の学生がかぶったかぶり物)」「脱巾挂石壁=巾ヲ脱シテ石壁ニ挂ク」〔→李白〕

〔国〕 はば。俗に幅ハバの代用字として用いるが、別字。

はば。俗に幅ハバの代用字として用いるが、別字。 べき。同じ数の相乗積。▽冪の代用字として用いるが、別字。

《解字》

象形。三すじたれさがった布きれを描いたもの。布・帛ハク・帆などに含まれ、布をあらわす記号に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

べき。同じ数の相乗積。▽冪の代用字として用いるが、別字。

《解字》

象形。三すじたれさがった布きれを描いたもの。布・帛ハク・帆などに含まれ、布をあらわす記号に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

3画 巾部

区点=2250 16進=3652 シフトJIS=8BD0

《音読み》 キン

3画 巾部

区点=2250 16進=3652 シフトJIS=8BD0

《音読み》 キン /コン

/コン /コ

/コ 〈j

〈j n〉

《訓読み》 きれ/はば/べき

《意味》

n〉

《訓読み》 きれ/はば/べき

《意味》

{名}きれ。布きれ。「布巾フキン」「手布シュキン(手ぬぐい)」「帰来涙満巾=帰リ来タレバ、涙巾ニ満ツ」〔無名氏〕

{名}きれ。布きれ。「布巾フキン」「手布シュキン(手ぬぐい)」「帰来涙満巾=帰リ来タレバ、涙巾ニ満ツ」〔無名氏〕

{名}布でつくったかぶり物。「方巾(明ミン代の学生がかぶったかぶり物)」「脱巾挂石壁=巾ヲ脱シテ石壁ニ挂ク」〔→李白〕

〔国〕

{名}布でつくったかぶり物。「方巾(明ミン代の学生がかぶったかぶり物)」「脱巾挂石壁=巾ヲ脱シテ石壁ニ挂ク」〔→李白〕

〔国〕 はば。俗に幅ハバの代用字として用いるが、別字。

はば。俗に幅ハバの代用字として用いるが、別字。 べき。同じ数の相乗積。▽冪の代用字として用いるが、別字。

《解字》

象形。三すじたれさがった布きれを描いたもの。布・帛ハク・帆などに含まれ、布をあらわす記号に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

べき。同じ数の相乗積。▽冪の代用字として用いるが、別字。

《解字》

象形。三すじたれさがった布きれを描いたもの。布・帛ハク・帆などに含まれ、布をあらわす記号に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

幎目 ベキモク🔗⭐🔉

【幎目】

ベキモク 死者の顔をおおう布。

幎冒 ベキボウ🔗⭐🔉

【幎冒】

ベキボウ 顔隠しで死者の顔をおおう。▽「冒」は、おおう。

汨羅 ベキラ🔗⭐🔉

【汨羅】

ベキラ 川名。汨水ベキスイのこと。

汨羅之鬼 ベキラノキ🔗⭐🔉

【汨羅之鬼】

ベキラノキ 楚ソの屈原の霊。転じて、水死人のこと。▽屈原が汨羅に投身して死んだことから。

瞥見 ベッケン🔗⭐🔉

【瞥見】

ベッケン  ちらっと横目で見る。

ちらっと横目で見る。 全体のうちの一部分をちらっと見る。

全体のうちの一部分をちらっと見る。

ちらっと横目で見る。

ちらっと横目で見る。 全体のうちの一部分をちらっと見る。

全体のうちの一部分をちらっと見る。

米寿 ベイジュ🔗⭐🔉

【米寿】

ベイジュ〔国〕八十八歳のこと。▽米の字を分解すると八十八となることから。

米粟 ベイゾク🔗⭐🔉

【米粟】

ベイゾク もみがらをとり去った穀物と、もみがらのままのもの。穀物のこと。

米塩 ベイエン🔗⭐🔉

【米塩】

ベイエン  食生活の基礎となるものとしての、米と塩。

食生活の基礎となるものとしての、米と塩。 細かくめんどうなことのたとえ。

細かくめんどうなことのたとえ。

食生活の基礎となるものとしての、米と塩。

食生活の基礎となるものとしての、米と塩。 細かくめんどうなことのたとえ。

細かくめんどうなことのたとえ。

米塩博弁 ベイエンハクベン🔗⭐🔉

【米塩博弁】

ベイエンハクベン 細かい事がらをもらさず話す。〔→韓非〕

米元章 ベイゲンショウ🔗⭐🔉

【米元章】

ベイゲンショウ・ベイフツ〈人名〉[フツ]は本名。1051〜1107 北宋ホクソウの画家・書家。襄陽ジョウヨウ(湖北省襄樊ジョウハン市)の人。元章は字アザナ、号は海岳外史。米襄陽とも呼ばれた。特に山水画・人物画にすぐれ、文章も巧みである。『宝晋ホウシン英光集』『海岳名言』などがある。

蔑視 ベッシ🔗⭐🔉

【蔑視】

ベッシ ないがしろにする。

蔑爾 ベツジ🔗⭐🔉

【蔑爾】

ベツジ  ねうちのないものとして軽んずるさま。

ねうちのないものとして軽んずるさま。 小さくて、目にとまらないさま。

小さくて、目にとまらないさま。

ねうちのないものとして軽んずるさま。

ねうちのないものとして軽んずるさま。 小さくて、目にとまらないさま。

小さくて、目にとまらないさま。

覓句 ベキク🔗⭐🔉

【覓句】

ベキク・クヲモトム 詩をつくるとき、苦心してよい句をさがしもとめること。

覓索 ベキサク🔗⭐🔉

【覓索】

ベキサク さがしもとめる。

覓得 ベキトク🔗⭐🔉

【覓得】

ベキトク さがしもとめて見つけ、自分のものにする。

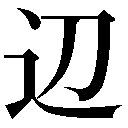

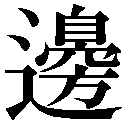

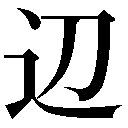

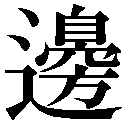

辺 べ🔗⭐🔉

【辺】

5画

5画  部 [四年]

区点=4253 16進=4A55 シフトJIS=95D3

【邊】旧字(A)旧字(A)

部 [四年]

区点=4253 16進=4A55 シフトJIS=95D3

【邊】旧字(A)旧字(A)

19画

19画  部

区点=7820 16進=6E34 シフトJIS=E7B2

【邉】旧字(B)旧字(B)

部

区点=7820 16進=6E34 シフトJIS=E7B2

【邉】旧字(B)旧字(B)

17画

17画  部

区点=7821 16進=6E35 シフトJIS=E7B3

《常用音訓》ヘン/あた…り/べ

《音読み》 ヘン

部

区点=7821 16進=6E35 シフトJIS=E7B3

《常用音訓》ヘン/あた…り/べ

《音読み》 ヘン

〈bi

〈bi n〉

《訓読み》 あたり/べ/はし/はて/へり/ふち/へ/ほとり

《名付け》 へ・ほとり

《意味》

n〉

《訓読み》 あたり/べ/はし/はて/へり/ふち/へ/ほとり

《名付け》 へ・ほとり

《意味》

{名・形}はし。はて。いきついた所。また、物の中央に対して、物のはじ。はし近い。「辺際」「無辺=辺無シ」

{名・形}はし。はて。いきついた所。また、物の中央に対して、物のはじ。はし近い。「辺際」「無辺=辺無シ」

{名}へり。ふち。へ。「花辺(衣服のふち飾り)」「縁辺(へり)」「江辺(川のきし)」「海辺」「辺幅」

{名}へり。ふち。へ。「花辺(衣服のふち飾り)」「縁辺(へり)」「江辺(川のきし)」「海辺」「辺幅」

{名}国のはて。国境に近い地。「辺境」

{名}国のはて。国境に近い地。「辺境」

{名}数学で、多角形の外側の線。

{名}数学で、多角形の外側の線。

ヘンス{動}はしを接する。境と境とが接する。「辺乎斉也=斉ニ辺スルナリ」〔→穀梁〕

ヘンス{動}はしを接する。境と境とが接する。「辺乎斉也=斉ニ辺スルナリ」〔→穀梁〕

{名}ほとり。近くの所。そば。あたり。「身辺」

{名}ほとり。近くの所。そば。あたり。「身辺」

{名}〔俗〕…のほう。「前辺チェンペイエン」「后辺ホウペイエン」

《解字》

{名}〔俗〕…のほう。「前辺チェンペイエン」「后辺ホウペイエン」

《解字》

会意兼形声。邊の右側の字(音ヘン・メン)は「自(鼻)+両側にわかれるしるし+方(両側にはり出る)」の会意文字で、鼻の両わきに出た鼻ぶたのはしをあらわす。邊はそれを音符とし、

会意兼形声。邊の右側の字(音ヘン・メン)は「自(鼻)+両側にわかれるしるし+方(両側にはり出る)」の会意文字で、鼻の両わきに出た鼻ぶたのはしをあらわす。邊はそれを音符とし、 (歩く)を加えた字で、いきづまるはてまで歩いていったそのはしをあらわす。辺は宋ソウ・元ゲンのころ以来の略字。

《類義》

際サイは、すれすれのきわ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

(歩く)を加えた字で、いきづまるはてまで歩いていったそのはしをあらわす。辺は宋ソウ・元ゲンのころ以来の略字。

《類義》

際サイは、すれすれのきわ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画

5画  部 [四年]

区点=4253 16進=4A55 シフトJIS=95D3

【邊】旧字(A)旧字(A)

部 [四年]

区点=4253 16進=4A55 シフトJIS=95D3

【邊】旧字(A)旧字(A)

19画

19画  部

区点=7820 16進=6E34 シフトJIS=E7B2

【邉】旧字(B)旧字(B)

部

区点=7820 16進=6E34 シフトJIS=E7B2

【邉】旧字(B)旧字(B)

17画

17画  部

区点=7821 16進=6E35 シフトJIS=E7B3

《常用音訓》ヘン/あた…り/べ

《音読み》 ヘン

部

区点=7821 16進=6E35 シフトJIS=E7B3

《常用音訓》ヘン/あた…り/べ

《音読み》 ヘン

〈bi

〈bi n〉

《訓読み》 あたり/べ/はし/はて/へり/ふち/へ/ほとり

《名付け》 へ・ほとり

《意味》

n〉

《訓読み》 あたり/べ/はし/はて/へり/ふち/へ/ほとり

《名付け》 へ・ほとり

《意味》

{名・形}はし。はて。いきついた所。また、物の中央に対して、物のはじ。はし近い。「辺際」「無辺=辺無シ」

{名・形}はし。はて。いきついた所。また、物の中央に対して、物のはじ。はし近い。「辺際」「無辺=辺無シ」

{名}へり。ふち。へ。「花辺(衣服のふち飾り)」「縁辺(へり)」「江辺(川のきし)」「海辺」「辺幅」

{名}へり。ふち。へ。「花辺(衣服のふち飾り)」「縁辺(へり)」「江辺(川のきし)」「海辺」「辺幅」

{名}国のはて。国境に近い地。「辺境」

{名}国のはて。国境に近い地。「辺境」

{名}数学で、多角形の外側の線。

{名}数学で、多角形の外側の線。

ヘンス{動}はしを接する。境と境とが接する。「辺乎斉也=斉ニ辺スルナリ」〔→穀梁〕

ヘンス{動}はしを接する。境と境とが接する。「辺乎斉也=斉ニ辺スルナリ」〔→穀梁〕

{名}ほとり。近くの所。そば。あたり。「身辺」

{名}ほとり。近くの所。そば。あたり。「身辺」

{名}〔俗〕…のほう。「前辺チェンペイエン」「后辺ホウペイエン」

《解字》

{名}〔俗〕…のほう。「前辺チェンペイエン」「后辺ホウペイエン」

《解字》

会意兼形声。邊の右側の字(音ヘン・メン)は「自(鼻)+両側にわかれるしるし+方(両側にはり出る)」の会意文字で、鼻の両わきに出た鼻ぶたのはしをあらわす。邊はそれを音符とし、

会意兼形声。邊の右側の字(音ヘン・メン)は「自(鼻)+両側にわかれるしるし+方(両側にはり出る)」の会意文字で、鼻の両わきに出た鼻ぶたのはしをあらわす。邊はそれを音符とし、 (歩く)を加えた字で、いきづまるはてまで歩いていったそのはしをあらわす。辺は宋ソウ・元ゲンのころ以来の略字。

《類義》

際サイは、すれすれのきわ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

(歩く)を加えた字で、いきづまるはてまで歩いていったそのはしをあらわす。辺は宋ソウ・元ゲンのころ以来の略字。

《類義》

際サイは、すれすれのきわ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

部 べ🔗⭐🔉

【部】

11画 邑部 [三年]

区点=4184 16進=4974 シフトJIS=9594

《常用音訓》ブ

《音読み》

11画 邑部 [三年]

区点=4184 16進=4974 シフトJIS=9594

《常用音訓》ブ

《音読み》  ブ

ブ /ホ

/ホ /フ

/フ 〈b

〈b 〉/

〉/ ホウ

ホウ /ブ

/ブ 〈b

〈b u〉

《訓読み》 わける(わく)/べ

《名付け》 きつ・もと

《意味》

u〉

《訓読み》 わける(わく)/べ

《名付け》 きつ・もと

《意味》

{動}わける(ワク)。区わけする。また、小さな部分にわけて処理する。〈類義語〉→剖ボウ。「所部」「部伍ブゴ(わけてひきいる兵隊)」「部署諸将=諸将ヲ部署ス」〔→漢書〕

{動}わける(ワク)。区わけする。また、小さな部分にわけて処理する。〈類義語〉→剖ボウ。「所部」「部伍ブゴ(わけてひきいる兵隊)」「部署諸将=諸将ヲ部署ス」〔→漢書〕

{名・単位}区わけしたものの一つ。また、人間のグループの一つ。また、軍隊の組わけの単位。「部分」「部族」「丁零部テイレイブ(外蒙古の地にいたチュルク族の部族の名)」

{名・単位}区わけしたものの一つ。また、人間のグループの一つ。また、軍隊の組わけの単位。「部分」「部族」「丁零部テイレイブ(外蒙古の地にいたチュルク族の部族の名)」

{名}区わけした役所。「六部(吏部・礼部・戸部・兵部・刑部・工部のこと)」「外交部」

{名}区わけした役所。「六部(吏部・礼部・戸部・兵部・刑部・工部のこと)」「外交部」

{名}書物を区わけする分類。「四部(経・史・子・集の四類)」

{名}書物を区わけする分類。「四部(経・史・子・集の四類)」

{名}漢字の字書で、文字を、それの含む共通の部分によって分類した一つ一つのまとまり。「説文解字」は五百四十部に、「康煕字典」は二百十四部にわけている。

{名}漢字の字書で、文字を、それの含む共通の部分によって分類した一つ一つのまとまり。「説文解字」は五百四十部に、「康煕字典」は二百十四部にわけている。

{単位}区分した物や書物をかぞえることば。▽形の上で何冊かにわかれていても、内容上一つのものは「一部」と数える。「辞典十部」

{単位}区分した物や書物をかぞえることば。▽形の上で何冊かにわかれていても、内容上一つのものは「一部」と数える。「辞典十部」

{名}ふっくらして小高いまるい丘。〈同義語〉→培・→阜。「部婁ホウロウ(まるい丘)」

〔国〕べ。朝廷や地方の豪族に属した農民・漁民・職人などの世襲的な集団。大化改新後、公民にされた。

《解字》

会意兼形声。不は、ふっくらとふくれたつぼみを描いた象形文字であるが、その音を借りてプッと拒否することばをあらわす。否は、それに口を加えた字。部の左側は、否の字の上に丶印をそえた字で、不の原義(ふくれた)と、左右に払いのける、二つにわけるの二つの意味を含む。部はそれを音符とし、邑(丘や村)を加えた字で、もと、まるくふくれた土盛りや丘をあらわす。ただし多くの場合は、二つにわける、区分するの意に用いた。

《単語家族》

剖(わける)

{名}ふっくらして小高いまるい丘。〈同義語〉→培・→阜。「部婁ホウロウ(まるい丘)」

〔国〕べ。朝廷や地方の豪族に属した農民・漁民・職人などの世襲的な集団。大化改新後、公民にされた。

《解字》

会意兼形声。不は、ふっくらとふくれたつぼみを描いた象形文字であるが、その音を借りてプッと拒否することばをあらわす。否は、それに口を加えた字。部の左側は、否の字の上に丶印をそえた字で、不の原義(ふくれた)と、左右に払いのける、二つにわけるの二つの意味を含む。部はそれを音符とし、邑(丘や村)を加えた字で、もと、まるくふくれた土盛りや丘をあらわす。ただし多くの場合は、二つにわける、区分するの意に用いた。

《単語家族》

剖(わける) 倍バイ(二つにわける)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

倍バイ(二つにわける)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 邑部 [三年]

区点=4184 16進=4974 シフトJIS=9594

《常用音訓》ブ

《音読み》

11画 邑部 [三年]

区点=4184 16進=4974 シフトJIS=9594

《常用音訓》ブ

《音読み》  ブ

ブ /ホ

/ホ /フ

/フ 〈b

〈b 〉/

〉/ ホウ

ホウ /ブ

/ブ 〈b

〈b u〉

《訓読み》 わける(わく)/べ

《名付け》 きつ・もと

《意味》

u〉

《訓読み》 わける(わく)/べ

《名付け》 きつ・もと

《意味》

{動}わける(ワク)。区わけする。また、小さな部分にわけて処理する。〈類義語〉→剖ボウ。「所部」「部伍ブゴ(わけてひきいる兵隊)」「部署諸将=諸将ヲ部署ス」〔→漢書〕

{動}わける(ワク)。区わけする。また、小さな部分にわけて処理する。〈類義語〉→剖ボウ。「所部」「部伍ブゴ(わけてひきいる兵隊)」「部署諸将=諸将ヲ部署ス」〔→漢書〕

{名・単位}区わけしたものの一つ。また、人間のグループの一つ。また、軍隊の組わけの単位。「部分」「部族」「丁零部テイレイブ(外蒙古の地にいたチュルク族の部族の名)」

{名・単位}区わけしたものの一つ。また、人間のグループの一つ。また、軍隊の組わけの単位。「部分」「部族」「丁零部テイレイブ(外蒙古の地にいたチュルク族の部族の名)」

{名}区わけした役所。「六部(吏部・礼部・戸部・兵部・刑部・工部のこと)」「外交部」

{名}区わけした役所。「六部(吏部・礼部・戸部・兵部・刑部・工部のこと)」「外交部」

{名}書物を区わけする分類。「四部(経・史・子・集の四類)」

{名}書物を区わけする分類。「四部(経・史・子・集の四類)」

{名}漢字の字書で、文字を、それの含む共通の部分によって分類した一つ一つのまとまり。「説文解字」は五百四十部に、「康煕字典」は二百十四部にわけている。

{名}漢字の字書で、文字を、それの含む共通の部分によって分類した一つ一つのまとまり。「説文解字」は五百四十部に、「康煕字典」は二百十四部にわけている。

{単位}区分した物や書物をかぞえることば。▽形の上で何冊かにわかれていても、内容上一つのものは「一部」と数える。「辞典十部」

{単位}区分した物や書物をかぞえることば。▽形の上で何冊かにわかれていても、内容上一つのものは「一部」と数える。「辞典十部」

{名}ふっくらして小高いまるい丘。〈同義語〉→培・→阜。「部婁ホウロウ(まるい丘)」

〔国〕べ。朝廷や地方の豪族に属した農民・漁民・職人などの世襲的な集団。大化改新後、公民にされた。

《解字》

会意兼形声。不は、ふっくらとふくれたつぼみを描いた象形文字であるが、その音を借りてプッと拒否することばをあらわす。否は、それに口を加えた字。部の左側は、否の字の上に丶印をそえた字で、不の原義(ふくれた)と、左右に払いのける、二つにわけるの二つの意味を含む。部はそれを音符とし、邑(丘や村)を加えた字で、もと、まるくふくれた土盛りや丘をあらわす。ただし多くの場合は、二つにわける、区分するの意に用いた。

《単語家族》

剖(わける)

{名}ふっくらして小高いまるい丘。〈同義語〉→培・→阜。「部婁ホウロウ(まるい丘)」

〔国〕べ。朝廷や地方の豪族に属した農民・漁民・職人などの世襲的な集団。大化改新後、公民にされた。

《解字》

会意兼形声。不は、ふっくらとふくれたつぼみを描いた象形文字であるが、その音を借りてプッと拒否することばをあらわす。否は、それに口を加えた字。部の左側は、否の字の上に丶印をそえた字で、不の原義(ふくれた)と、左右に払いのける、二つにわけるの二つの意味を含む。部はそれを音符とし、邑(丘や村)を加えた字で、もと、まるくふくれた土盛りや丘をあらわす。ただし多くの場合は、二つにわける、区分するの意に用いた。

《単語家族》

剖(わける) 倍バイ(二つにわける)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

倍バイ(二つにわける)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

陪従 ベイジュウ🔗⭐🔉

【陪従】

バイジュウ 身分の高い人の供をする。また、その人。▽ベイジュウとも読む。

バイジュウ 身分の高い人の供をする。また、その人。▽ベイジュウとも読む。 ベイジュウ〔国〕賀茂カモ・岩清水イワシミズなどの神社の祭りのときに行われる舞の音楽を演奏する、地下ジゲの楽人。

ベイジュウ〔国〕賀茂カモ・岩清水イワシミズなどの神社の祭りのときに行われる舞の音楽を演奏する、地下ジゲの楽人。

バイジュウ 身分の高い人の供をする。また、その人。▽ベイジュウとも読む。

バイジュウ 身分の高い人の供をする。また、その人。▽ベイジュウとも読む。 ベイジュウ〔国〕賀茂カモ・岩清水イワシミズなどの神社の祭りのときに行われる舞の音楽を演奏する、地下ジゲの楽人。

ベイジュウ〔国〕賀茂カモ・岩清水イワシミズなどの神社の祭りのときに行われる舞の音楽を演奏する、地下ジゲの楽人。

鼈甲 ベッコウ🔗⭐🔉

【鼈甲】

ベッコウ  すっぽんの背のこうら。薬用とした。

すっぽんの背のこうら。薬用とした。 棺の平らなふた。

棺の平らなふた。 〔国〕タイマイ(海がめの一種)のこうらを煮て製したもの。くし・かんざし、めがねのふちなど、装飾品に細工する。

〔国〕タイマイ(海がめの一種)のこうらを煮て製したもの。くし・かんざし、めがねのふちなど、装飾品に細工する。

すっぽんの背のこうら。薬用とした。

すっぽんの背のこうら。薬用とした。 棺の平らなふた。

棺の平らなふた。 〔国〕タイマイ(海がめの一種)のこうらを煮て製したもの。くし・かんざし、めがねのふちなど、装飾品に細工する。

〔国〕タイマイ(海がめの一種)のこうらを煮て製したもの。くし・かんざし、めがねのふちなど、装飾品に細工する。

鼈裙 ベックン🔗⭐🔉

【鼈裙】

ベックン すっぽんのこうらの周囲の柔らかい肉。非常に美味といわれる。▽「裙」は、腰をとりまくスカート。

漢字源に「べ」で始まるの検索結果 1-46。もっと読み込む