複数辞典一括検索+![]()

![]()

永🔗⭐🔉

【永】

5画 水部 [五年]

区点=1742 16進=314A シフトJIS=8969

《常用音訓》エイ/なが…い

《音読み》 エイ(

5画 水部 [五年]

区点=1742 16進=314A シフトJIS=8969

《常用音訓》エイ/なが…い

《音読み》 エイ( イ)

イ) /ヨウ(

/ヨウ( ャウ)

ャウ) 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 ながい(ながし)/ながくする(ながくす)/とこしなえに(とこしなへに)/とこしえ(とこしへ)

《名付け》 つね・とお・なが・ながし・のぶ・のり・はるか・ひさ・ひさし・ひら

《意味》

ng〉

《訓読み》 ながい(ながし)/ながくする(ながくす)/とこしなえに(とこしなへに)/とこしえ(とこしへ)

《名付け》 つね・とお・なが・ながし・のぶ・のり・はるか・ひさ・ひさし・ひら

《意味》

{形・動}ながい(ナガシ)。ながくする(ナガクス)。まがりつつ、どこまでものび続くさま。また、どこまでものびる。〈類義語〉→長・→遠。「永言(声を引きのばしていう)」「永日(ながい春の日)」

{形・動}ながい(ナガシ)。ながくする(ナガクス)。まがりつつ、どこまでものび続くさま。また、どこまでものびる。〈類義語〉→長・→遠。「永言(声を引きのばしていう)」「永日(ながい春の日)」

{形・副}ながい(ナガシ)。とこしなえに(トコシナヘニ)。とこしえ(トコシヘ)。まがりつついつまでも続いて。いつまでも。〈類義語〉→久。「永不忘=永ク忘レザラン」「永宝用之=永クコレヲ宝用セヨ」

《解字》

{形・副}ながい(ナガシ)。とこしなえに(トコシナヘニ)。とこしえ(トコシヘ)。まがりつついつまでも続いて。いつまでも。〈類義語〉→久。「永不忘=永ク忘レザラン」「永宝用之=永クコレヲ宝用セヨ」

《解字》

象形。水流が細く支流にわかれて、どこまでもながくのびるさまを描いたもの。屈曲して細くながく続く意を含み、時間のながく続く意に用いることが多い。

《単語家族》

詠(ながく声を引きのばす)

象形。水流が細く支流にわかれて、どこまでもながくのびるさまを描いたもの。屈曲して細くながく続く意を含み、時間のながく続く意に用いることが多い。

《単語家族》

詠(ながく声を引きのばす) 枉オウ(曲がってのびる)

枉オウ(曲がってのびる) 横(どこまでも広がる)などと同系。

《類義》

長は、必ずしも屈曲する必要はなく、また太くてもよい。

《異字同訓》

ながい。 →長

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

横(どこまでも広がる)などと同系。

《類義》

長は、必ずしも屈曲する必要はなく、また太くてもよい。

《異字同訓》

ながい。 →長

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

5画 水部 [五年]

区点=1742 16進=314A シフトJIS=8969

《常用音訓》エイ/なが…い

《音読み》 エイ(

5画 水部 [五年]

区点=1742 16進=314A シフトJIS=8969

《常用音訓》エイ/なが…い

《音読み》 エイ( イ)

イ) /ヨウ(

/ヨウ( ャウ)

ャウ) 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 ながい(ながし)/ながくする(ながくす)/とこしなえに(とこしなへに)/とこしえ(とこしへ)

《名付け》 つね・とお・なが・ながし・のぶ・のり・はるか・ひさ・ひさし・ひら

《意味》

ng〉

《訓読み》 ながい(ながし)/ながくする(ながくす)/とこしなえに(とこしなへに)/とこしえ(とこしへ)

《名付け》 つね・とお・なが・ながし・のぶ・のり・はるか・ひさ・ひさし・ひら

《意味》

{形・動}ながい(ナガシ)。ながくする(ナガクス)。まがりつつ、どこまでものび続くさま。また、どこまでものびる。〈類義語〉→長・→遠。「永言(声を引きのばしていう)」「永日(ながい春の日)」

{形・動}ながい(ナガシ)。ながくする(ナガクス)。まがりつつ、どこまでものび続くさま。また、どこまでものびる。〈類義語〉→長・→遠。「永言(声を引きのばしていう)」「永日(ながい春の日)」

{形・副}ながい(ナガシ)。とこしなえに(トコシナヘニ)。とこしえ(トコシヘ)。まがりつついつまでも続いて。いつまでも。〈類義語〉→久。「永不忘=永ク忘レザラン」「永宝用之=永クコレヲ宝用セヨ」

《解字》

{形・副}ながい(ナガシ)。とこしなえに(トコシナヘニ)。とこしえ(トコシヘ)。まがりつついつまでも続いて。いつまでも。〈類義語〉→久。「永不忘=永ク忘レザラン」「永宝用之=永クコレヲ宝用セヨ」

《解字》

象形。水流が細く支流にわかれて、どこまでもながくのびるさまを描いたもの。屈曲して細くながく続く意を含み、時間のながく続く意に用いることが多い。

《単語家族》

詠(ながく声を引きのばす)

象形。水流が細く支流にわかれて、どこまでもながくのびるさまを描いたもの。屈曲して細くながく続く意を含み、時間のながく続く意に用いることが多い。

《単語家族》

詠(ながく声を引きのばす) 枉オウ(曲がってのびる)

枉オウ(曲がってのびる) 横(どこまでも広がる)などと同系。

《類義》

長は、必ずしも屈曲する必要はなく、また太くてもよい。

《異字同訓》

ながい。 →長

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

横(どこまでも広がる)などと同系。

《類義》

長は、必ずしも屈曲する必要はなく、また太くてもよい。

《異字同訓》

ながい。 →長

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

永日 エイジツ🔗⭐🔉

【永日】

エイジツ のどかでながい春の日。

永世 エイセイ🔗⭐🔉

【永世】

エイセイ ずっとのちのちの世まで。世のある限り。『永代エイダイ・エイタイ』「永世中立」

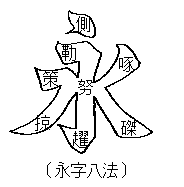

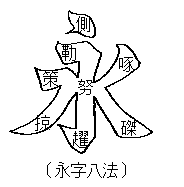

永字八法 エイジハッポウ🔗⭐🔉

【永字八法】

エイジハッポウ 筆法の名。「永」の字で運筆の八法を説明したもの。晋シンの王羲之オウギシの「蘭亭集序」の第一字から出たといわれる。

エイジハッポウ 筆法の名。「永」の字で運筆の八法を説明したもの。晋シンの王羲之オウギシの「蘭亭集序」の第一字から出たといわれる。

エイジハッポウ 筆法の名。「永」の字で運筆の八法を説明したもの。晋シンの王羲之オウギシの「蘭亭集序」の第一字から出たといわれる。

エイジハッポウ 筆法の名。「永」の字で運筆の八法を説明したもの。晋シンの王羲之オウギシの「蘭亭集序」の第一字から出たといわれる。

永州 エイシュウ🔗⭐🔉

【永州】

エイシュウ 地名。隋ズイ代に置かれ、明ミンでは府となり、民国になって廃止された州。今の湖南省永州市の地。

永劫 エイゴウ🔗⭐🔉

【永劫】

エイゴウ〔仏〕非常にながい時間。永久。▽「劫」は、ながい時間。〈類義語〉一劫イチゴウ。

永寿 エイジュ🔗⭐🔉

【永寿】

エイジュ  トシヲナガクスなが生きする。

トシヲナガクスなが生きする。 なが生き。長寿。

なが生き。長寿。

トシヲナガクスなが生きする。

トシヲナガクスなが生きする。 なが生き。長寿。

なが生き。長寿。

永図 エイト🔗⭐🔉

【永図】

エイト 永遠の計画。

永巷 エイコウ🔗⭐🔉

【永巷】

エイコウ 後宮。奥御殿。▽宮中の女官の住む家並みの間に通じていた、ながい通り道の名から。漢の武帝は永巷を掖庭エキテイと改め、罪ある女官を幽閉した。「永巷長年怨綺羅=永巷長年綺羅ヲ怨ム」〔→李商隠〕

永逝 エイセイ🔗⭐🔉

【永眠】

エイミン 永遠の眠りにつく。死ぬこと。『永逝エイセイ』

永康 エイコウ🔗⭐🔉

【永康】

エイコウ いつまでも安らかなこと。

永遠 エイエン🔗⭐🔉

【永遠】

エイエン 時間的に際限なく遠いこと。『永久エイキュウ』

永嘆 エイタン🔗⭐🔉

【永嘆】

エイタン =永歎。ながく息をついて嘆くこと。長嘆息。

永楽銭 エイラクセン🔗⭐🔉

【永楽銭】

エイラクセン 明ミンの永楽年間につくられた穴のあいている銅銭。面に「永楽通宝」の文字が彫りつけてある。▽日本には宝町時代に盛んに輸入され通用した。

エイラクセン 明ミンの永楽年間につくられた穴のあいている銅銭。面に「永楽通宝」の文字が彫りつけてある。▽日本には宝町時代に盛んに輸入され通用した。

エイラクセン 明ミンの永楽年間につくられた穴のあいている銅銭。面に「永楽通宝」の文字が彫りつけてある。▽日本には宝町時代に盛んに輸入され通用した。

エイラクセン 明ミンの永楽年間につくられた穴のあいている銅銭。面に「永楽通宝」の文字が彫りつけてある。▽日本には宝町時代に盛んに輸入され通用した。

永歌 エイカ🔗⭐🔉

【永歌】

エイカ 声をながくのばして歌う。『永号エイゴウ』

永嘉学派 エイカガクハ🔗⭐🔉

【永嘉学派】

エイカガクハ 南宋ナンソウ時代、朱熹シュキや陸象山らの哲学的な学派に対して、政治・経済などの学を主張した学派。永嘉地方(今の浙江セッコウ省永嘉県地方)に発達した。薛季宣セッキセン・陳傅良チンフリョウ・葉適ショウテキなどが属している。功利派、あるいは浙学派ともいわれる。日本の伊藤仁斎の古学派に影響を与えている。

永慕 エイボ🔗⭐🔉

【永慕】

エイボ いつまでも慕う。

永楽大典 エイラクタイテン🔗⭐🔉

【永楽大典】

エイラクタイテン〈書物〉二万二八七七巻。目録六〇巻。明ミンの解縉カイシン(1369〜1415)ほかの編。1408年成立。成祖の勅命をうけて編集した類書(百科全書)。03年に編集をはじめ、翌年に完成して書名を『文献大成』とつけたが、不備な点が多いということで編集をやり直して、名も『永楽大典』と改めた。編集にたずさわった人数は全部で二一六九人におよぶという。内容は、経書・史書・詩文集から天文・陰陽・医卜・釈道・技芸などの書におよぶ百般の書の記事を抜き出して、『洪武正韻』(明の楽韶鳳ガクショウホウらの編)の文字の順序に従って配列したもの。たとえば、「送」の巻をひらくと送韻の字が多数並んでおり、そのうちの夢の字の項をみれば、夢に関係ある種々の話が古書から引用されて載っているという構成になっている。本書はあまりに大部の書物であったため、成立時に写本を一部作成したのみで、板に刻んで出版することができなかった。1562年、焼失をおそれて正副二部(一説に、副本一部)の写本を作ったが、明末の乱に原本と副本は焼失してしまい、正本だけが不完全ながらも清シン朝に伝わったが、これも1900年の義和団事件で大部分が焼失、もしくは散逸してしまった。現存する『永楽大典』は世界各地に散らばっているものすべてを集めても約八〇〇巻しかなく、そのうちの大部分は北京図書館に所蔵されている。こういう事情があって、いままで容易に見ることのできない書物であったが、北京の中華書局が1960年に七三〇巻を影印出版し、さらに東洋文庫に蔵する四六巻ほかを収めて七九七巻を影印出版したので、非常に利用しやすくなった。

永楽帝 エイラクテイ🔗⭐🔉

【永楽帝】

エイラクテイ〈人名〉1359〜1424 明ミンの第三代皇帝。姓は朱、名は棣テイ。靖難セイナンの役を起こして帝位につき、対外遠征に力を注いだ。都を燕京エンケイにうつして北京ペキンと称し、『永楽大典』『四書大全』『五経大全』『性理大全』などを編集させて教学の統制をはかった。太宗または成祖ともいう。

漢字源に「永」で始まるの検索結果 1-25。

舜君、不忍便永訣=生マレテ

舜君、不忍便永訣=生マレテ