複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (95)

えいあん‐もん【永安門】🔗⭐🔉

えいあん‐もん【永安門】

平安京内裏の内郭十二門の一つ。内裏の南、承明門の西にある。右廂門。→内裏(図)

えい‐えい【永永】🔗⭐🔉

えい‐えい【永永】

すえながくつづくさま。永久。浄瑠璃、津国女夫池「未来―うき目を見せん」

えいえん【永延】🔗⭐🔉

えいえん【永延】

(ヨウエンとも)平安中期、一条天皇朝の年号。寛和3年4月5日(987年5月5日)改元、永延3年8月8日(989年9月10日)永祚えいそに改元。

えい‐えん【永遠】‥ヱン🔗⭐🔉

えい‐えん【永遠】‥ヱン

①始めもなく終りもなく果てしなくながく続くこと。永久。「―の生命」「―に変わらぬ友情」

②〔哲〕(eternity)

㋐生成消滅のない不変の存在、すなわち無時間的な存在の性格。

㋑数学の命題やイデアのように無時間的に妥当する真理の性格。

⇒えいえん‐かいき【永遠回帰】

⇒えいえん‐こうさい【永遠公債】

⇒えいえん‐せい【永遠性】

⇒えいえん‐の‐しんり【永遠の真理】

えいえん‐かいき【永遠回帰】‥ヱンクワイ‥🔗⭐🔉

えいえん‐かいき【永遠回帰】‥ヱンクワイ‥

(ewige Wiederkunft ドイツ)同じものが永遠に繰り返し生じること。目的も意味もない永遠の反復を積極的に引き受けるところに生の絶対的肯定を見るニーチェ哲学の根本をなす象徴的表現。永劫回帰。

⇒えい‐えん【永遠】

えいえん‐こうさい【永遠公債】‥ヱン‥🔗⭐🔉

えいえん‐こうさい【永遠公債】‥ヱン‥

定期に利子を払うだけで、一定期に償還する義務のない政府発行の公債。償還の義務はないが償還の権利が留保されたものもある。無期公債。利息公債。永久公債。↔有期公債。

⇒えい‐えん【永遠】

えいえん‐せい【永遠性】‥ヱン‥🔗⭐🔉

えいえん‐せい【永遠性】‥ヱン‥

時間を超越した性質。永久に存在する性質。

⇒えい‐えん【永遠】

えいえん‐の‐しんり【永遠の真理】‥ヱン‥🔗⭐🔉

えいえん‐の‐しんり【永遠の真理】‥ヱン‥

①永久に変わらない絶対的な真理。

②(ewige Wahrheit ドイツ)ライプニッツの用語。経験的事実にもとづく「事実の真理」(例えば自然法則)を否定しても、論理的には矛盾に陥らない。これに対して、否定すれば論理的矛盾が生ずるような、思考の必然性にもとづく真理(例えば数学や論理学の法則)をいう。理性の真理。永久真理。

⇒えい‐えん【永遠】

えいか‐がくは【永嘉学派】🔗⭐🔉

えいか‐がくは【永嘉学派】

南宋儒学の一派。道学とは別に、実用・経世済民の学を主張した。薛季宣せつきせん・馬伯熊ばはくゆうに起こり、陳傅良ちんふりょう・葉適によって大成。日本で伊藤仁斎の古学派がその影響をうけたという。

えいか‐の‐らん【永嘉の乱】🔗⭐🔉

えいか‐の‐らん【永嘉の乱】

中国の永嘉(307〜313)年間、匈奴の劉淵が自立、その子劉聡が洛陽・長安を陥れて西晋を滅ぼした乱。五胡十六国時代の幕をあけた。

えいか‐もん【永嘉門】🔗⭐🔉

えいか‐もん【永嘉門】

平安京大内裏の朝堂院二十五門の一つ。南面の門で、応天門の西にある。右廂門。

えいかん【永観】‥クワン(年号)🔗⭐🔉

えいかん【永観】‥クワン

(ヨウカンとも)平安中期、円融・花山天皇朝の年号。天元6年4月15日(983年5月29日)改元、永観3年4月27日(985年5月19日)寛和に改元。

えいかん【永観】‥クワン(人名)🔗⭐🔉

えいかん【永観】‥クワン

(ヨウカンとも)平安後期の三論宗の僧。諸宗を兼学し、1100年(康和2)より3年間は東大寺の別当。また、称名念仏による浄土教の普及に努める。主著「往生拾因」。(1033〜1111)

⇒えいかん‐どう【永観堂】

えいかん‐どう【永観堂】‥クワンダウ🔗⭐🔉

えいかん‐どう【永観堂】‥クワンダウ

京都市左京区にある浄土宗西山禅林寺派の総本山。正称は禅林寺。855年(斉衡2)空海の弟子真紹の開創。11世紀末永観が入山して念仏の道場とした。本尊は見返り阿弥陀如来。桜・紅葉の名所。

⇒えいかん【永観】

えいかん‐ぶし【永閑節】🔗⭐🔉

えいかん‐ぶし【永閑節】

古浄瑠璃の一派。寛文(1661〜1673)の頃、虎屋源太夫門下の虎屋永閑が江戸で語った。曲節の一部が地歌に伝わる。

えいき【永機】🔗⭐🔉

えいき【永機】

幕末・明治の俳人。別号は老鼠堂・其角堂・善哉庵・阿心庵。父6世其角堂鼠肝の後を承けて7世其角堂を継ぎ、其角堂を上野不忍しのばず弁天境内から向島三囲みめぐり神社境内に移す。(1823〜1904)

えい‐きゅう【永久】‥キウ🔗⭐🔉

えい‐きゅう【永久】‥キウ

いつまでも変わらずに続くこと。ながく久しいこと。長くつづくこと。永遠。曾我物語3「位を―にたもち給ふと」。「―に平和を守る」「―保存」「―運動」

⇒えいきゅう‐きかん【永久機関】

⇒えいきゅう‐きたい【永久気体】

⇒えいきゅう‐きょくがいちゅうりつ【永久局外中立】

⇒えいきゅう‐けつばん【永久欠番】

⇒えいきゅう‐こうさい【永久公債】

⇒えいきゅう‐こうすい【永久硬水】

⇒えいきゅう‐こさく【永久小作】

⇒えいきゅう‐し【永久歯】

⇒えいきゅう‐じしゃく【永久磁石】

⇒えいきゅう‐せんきょにん‐めいぼ【永久選挙人名簿】

⇒えいきゅう‐とうど【永久凍土】

⇒えいきゅう‐ひずみ【永久歪】

⇒えいきゅう‐ほう【永久法】

えいきゅう【永久】‥キウ(年号)🔗⭐🔉

えいきゅう【永久】‥キウ

(ヨウキュウとも)平安後期、鳥羽天皇朝の年号。天永4年7月13日(1113年8月25日)改元、永久6年4月3日(1118年4月25日)元永に改元。

⇒えいきゅう‐ひゃくしゅ【永久百首】

えいきゅう‐きかん【永久機関】‥キウ‥クワン🔗⭐🔉

えいきゅう‐きかん【永久機関】‥キウ‥クワン

〔理〕第1種と第2種がある。第1種は外からエネルギーをもらわずに、いくらでも仕事をすることができる装置。第2種は、ただ一つの熱源から熱をとり、これを全部仕事に変えて他に何の変化も残さず周期的にはたらく装置。両機関とも経験上不可能とわかり、第1種永久機関は熱力学第1法則(エネルギー保存則)、第2種永久機関は熱力学第2法則(エントロピー増大則)の基礎となった。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐きたい【永久気体】‥キウ‥🔗⭐🔉

えいきゅう‐きたい【永久気体】‥キウ‥

19世紀の半ば頃、水素・酸素・窒素などを、液化不可能と考えて言った語。その後、臨界温度以下で圧力を加えることにより、すべての気体は液化できることが明らかにされた。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐きょくがいちゅうりつ【永久局外中立】‥キウ‥グワイ‥🔗⭐🔉

えいきゅう‐きょくがいちゅうりつ【永久局外中立】‥キウ‥グワイ‥

(→)永世中立に同じ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐けつばん【永久欠番】‥キウ‥🔗⭐🔉

えいきゅう‐けつばん【永久欠番】‥キウ‥

プロ野球などで、在籍した選手の功労を記念して、その背番号を選手退団後永久に使用しないこと。また、その背番号。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐こうさい【永久公債】‥キウ‥🔗⭐🔉

えいきゅう‐こうさい【永久公債】‥キウ‥

(→)永遠公債に同じ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐こうすい【永久硬水】‥キウカウ‥🔗⭐🔉

えいきゅう‐こうすい【永久硬水】‥キウカウ‥

カルシウムやマグネシウムの硫酸塩などを含む硬水で、煮沸しても軟水にならないもの。↔一時硬水。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐こさく【永久小作】‥キウ‥🔗⭐🔉

えいきゅう‐こさく【永久小作】‥キウ‥

(→)永小作えいこさくに同じ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐し【永久歯】‥キウ‥🔗⭐🔉

えいきゅう‐し【永久歯】‥キウ‥

乳歯がぬけた後に生える歯。人間では上下32本あり、一生はえ変わらない。ただし、大臼歯は初めから永久歯として生える。

永久歯(上顎)

⇒えい‐きゅう【永久】

⇒えい‐きゅう【永久】

⇒えい‐きゅう【永久】

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐じしゃく【永久磁石】‥キウ‥🔗⭐🔉

えいきゅう‐じしゃく【永久磁石】‥キウ‥

大きな磁化を受け、その磁気力をいつまでも保つ磁石。KS鋼・OP磁石・フェライト・アルニコなどが使われる。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐せんきょにん‐めいぼ【永久選挙人名簿】‥キウ‥🔗⭐🔉

えいきゅう‐せんきょにん‐めいぼ【永久選挙人名簿】‥キウ‥

永久に据え置かれる、すべての公職選挙を通じての唯一の名簿。1年据置きの名簿にかえて1966年より採用。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐とうど【永久凍土】‥キウ‥🔗⭐🔉

えいきゅう‐とうど【永久凍土】‥キウ‥

数年以上にわたって夏季も0度以下で凍結している土または岩。ほぼ50度より高緯度に分布。ふつう数十メートルの厚さだが、厚いものは1000メートルを超える。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐ひずみ【永久歪】‥キウヒヅミ🔗⭐🔉

えいきゅう‐ひずみ【永久歪】‥キウヒヅミ

物体に外力を加えて変形させる場合、応力の大きさがある値以上になったときに、外力を除いた後も残る変形。塑性ひずみ。残留ひずみ。

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきゅう‐ひゃくしゅ【永久百首】‥キウ‥🔗⭐🔉

えいきゅう‐ひゃくしゅ【永久百首】‥キウ‥

歌集。永久4年(1116)12月20日結集。作者は源顕仲・藤原仲実・源俊頼・源忠房・源兼昌・皇后宮女房常陸(肥後)・六条院女房大進。永久4年百首。堀河院後度百首。堀河院次郎百首。

⇒えいきゅう【永久】

えいきゅう‐ほう【永久法】‥キウハフ🔗⭐🔉

えいきゅう‐ほう【永久法】‥キウハフ

キリスト教で、神の摂理を指し、あらゆる法の頂点をなす。→神法

⇒えい‐きゅう【永久】

えいきょう【永享】‥キヤウ🔗⭐🔉

えいきょう【永享】‥キヤウ

(エイコウとも)[後漢書]室町時代、後花園天皇朝の年号。正長2年9月5日(1429年10月3日)改元、永享13年2月17日(1441年3月10日)嘉吉に改元。

⇒えいきょう‐の‐らん【永享の乱】

えいぎょう‐でん【永業田】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

えいぎょう‐でん【永業田】‥ゲフ‥

北魏・隋・唐などの均田法で世襲を許された田。官人永業田と農民のそれとがあり、後者は丁男に20畝。世業田。

えいきょう‐の‐らん【永享の乱】‥キヤウ‥🔗⭐🔉

えいきょう‐の‐らん【永享の乱】‥キヤウ‥

鎌倉公方足利持氏が将軍職を望んで室町幕府に叛逆を謀った事件。これを諫めた上杉憲実をも除こうとし、永享11年(1439)将軍義教によって討伐され、持氏は自刃した。

⇒えいきょう【永享】

えい‐けつ【永訣】🔗⭐🔉

えい‐けつ【永訣】

ながの別れ。永別。死に別れ。

えいげん‐じ【永源寺】🔗⭐🔉

えいげん‐じ【永源寺】

滋賀県東近江市永源寺高野町にある臨済宗永源寺派の本山。1360年(延文5)佐々木氏頼の開創で、開山は寂室元光。室町時代には五山に準ずる寺格を誇った。紅葉の名所。山上寺。

⇒えいげんじ‐は【永源寺派】

えいげんじ‐は【永源寺派】🔗⭐🔉

えいげんじ‐は【永源寺派】

永源寺を本山とする臨済宗の一派。

⇒えいげん‐じ【永源寺】

えい‐ごう【永劫】‥ゴフ🔗⭐🔉

えい‐ごう【永劫】‥ゴフ

(ヨウゴウとも)無限に長い年月。「未来―」

⇒えいごう‐かいき【永劫回帰】

えいごう‐かいき【永劫回帰】‥ゴフクワイ‥🔗⭐🔉

えいごう‐かいき【永劫回帰】‥ゴフクワイ‥

〔哲〕(→)永遠回帰に同じ。

⇒えい‐ごう【永劫】

えい‐こさく【永小作】🔗⭐🔉

えい‐こさく【永小作】

荒蕪地を自ら開墾した者などが、そこに半永久的な耕作権をもつ、慣行上の小作関係。永代小作。永久小作。

⇒えいこさく‐けん【永小作権】

えいこさく‐けん【永小作権】🔗⭐🔉

えいこさく‐けん【永小作権】

慣行による永小作の権利。民法はこれを改め、20年以上50年以下の期間を定め、他人の土地で耕作または牧畜する物権であるとした。

⇒えい‐こさく【永小作】

えいさい‐きょ【永済渠】🔗⭐🔉

えいさい‐きょ【永済渠】

608年隋の煬帝ようだいの開いた運河。大運河の一部。河南省武陟県付近で黄河より分流し、沁河しんがを経て衛河に入り、天津で海河に合流する。えいせいきょ。

えい‐じ【永字】🔗⭐🔉

えいじ【永治】‥ヂ🔗⭐🔉

えいじ【永治】‥ヂ

[魏文典論・晋書]平安後期、崇徳・近衛天皇朝の年号。辛酉革命により、保延7年7月10日(1141年8月13日)改元、永治2年4月28日(1142年5月25日)康治に改元。

えいじ‐ぎん【永字銀】🔗⭐🔉

えいじ‐ぎん【永字銀】

「永」の字の極印のある、江戸時代の銀貨。永字丁銀および永字豆板銀の総称。1710年(宝永7)江戸幕府鋳造。永中銀。中字銀。

⇒えい‐じ【永字】

えいじ‐こばん【永字小判】🔗⭐🔉

えいじ‐こばん【永字小判】

陸奥国で鋳造された小判。俗に藤原秀衡が造ったと伝えられ、秀衡小判というが確証はない。

⇒えい‐じ【永字】

えいじ‐ちょうぎん【永字丁銀】‥チヤウ‥🔗⭐🔉

えいじ‐ちょうぎん【永字丁銀】‥チヤウ‥

永字銀の一種。両頭に「宝」の字二つ、中に「永」の字の極印がある。縦3寸2分、横1寸。銀4に銅6の割合。

⇒えい‐じ【永字】

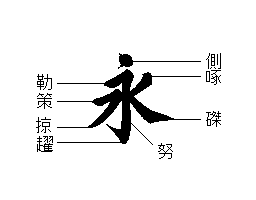

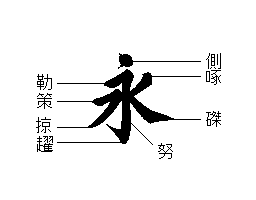

えいじ‐はっぽう【永字八法】‥パフ🔗⭐🔉

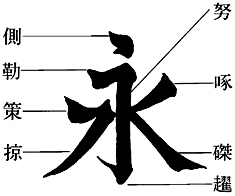

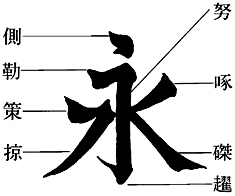

えいじ‐はっぽう【永字八法】‥パフ

書法伝授の一法。「永」の1字で、すべての文字に共通する八種の運筆法。側(点の祖)・勒ろく(横画の祖)・努(縦画の祖)・趯てき(跳の祖)・策(短横画の祖)・掠りゃく(撇べつの祖)・啄たく(短撇の祖)・磔たく(捺の祖)の八種を示したもの。後漢の蔡邕さいようの考案とされる。

永字八法

⇒えい‐じ【永字】

⇒えい‐じ【永字】

⇒えい‐じ【永字】

⇒えい‐じ【永字】

えいじ‐まめいたぎん【永字豆板銀】🔗⭐🔉

えいじ‐まめいたぎん【永字豆板銀】

永字銀の一種。表面に「宝」の字、背に「永」の字の極印がある。縦5分強、横は5分5厘。銀4に銅6の割合。

⇒えい‐じ【永字】

えい‐じゅ【永寿】🔗⭐🔉

えい‐じゅ【永寿】

命の長いこと。長寿。

えい‐じゅう【永住】‥ヂユウ🔗⭐🔉

えい‐じゅう【永住】‥ヂユウ

永くその土地に居住すること。ある土地に移り、死ぬまでその地で生活すること。「他国に―する」

⇒えいじゅう‐けん【永住権】

えいじゅう‐けん【永住権】‥ヂユウ‥🔗⭐🔉

えいじゅう‐けん【永住権】‥ヂユウ‥

その国の国籍を持たない者が、その国に永住できる権利。

⇒えい‐じゅう【永住】

えいしょう【永承】🔗⭐🔉

えいしょう【永承】

(エイジョウ・ヨウジョウとも)[書経]平安中期、後冷泉天皇朝の年号。寛徳3年4月14日(1046年5月22日)改元、永承8年1月11日(1053年2月2日)天喜に改元。

えい‐せい【永世】🔗⭐🔉

えいせい‐ちゅうりつ【永世中立】🔗⭐🔉

えいせい‐ちゅうりつ【永世中立】

国際法上、他の諸国家間の戦争に関係しない義務を負い、かつ、その独立と領土の保全とが他の諸国家によって保障されている状態。スイスはその例。永久局外中立。

⇒えい‐せい【永世】

えい‐だか【永高】🔗⭐🔉

えい‐だか【永高】

戦国時代から近世初頭、田畑の諸役負担の基準高を永楽銭に換算した額。永盛えいもり。

えいにん【永仁】🔗⭐🔉

えいにん【永仁】

[晋書楽志]鎌倉後期、伏見・後伏見天皇朝の年号。正応6年8月5日(1293年9月6日)改元、永仁7年4月25日(1299年5月25日)正安に改元。

⇒えいにん‐とくせいれい【永仁徳政令】

えいにん‐とくせいれい【永仁徳政令】🔗⭐🔉

えいにん‐とくせいれい【永仁徳政令】

永仁5年(1297)鎌倉幕府が御家人救済のため御家人以外のものの質取地・買得地を無償で本主に返還させた法令。→徳政2

→文献資料[永仁徳政令]

⇒えいにん【永仁】

えいらく【永楽】🔗⭐🔉

えいらく【永楽】

中国、明の成祖朝の年号。(1403〜1424)

⇒えいらく‐あかえ【永楽赤絵】

⇒えいらく‐せん【永楽銭】

⇒えいらく‐たいてん【永楽大典】

⇒えいらく‐つうほう【永楽通宝】

⇒えいらく‐てい【永楽帝】

⇒えいらく‐やき【永楽焼】

⇒えいらく‐よう【永楽窯】

えいらく‐あかえ【永楽赤絵】‥ヱ🔗⭐🔉

えいらく‐あかえ【永楽赤絵】‥ヱ

上絵付うわえつけの磁器の一つ。赤絵金襴手きんらんでの極彩色物。中国では明代永楽窯ようの赤絵。日本では京都の永楽家にも赤絵がある。

⇒えいらく【永楽】

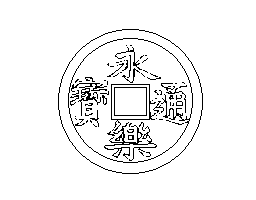

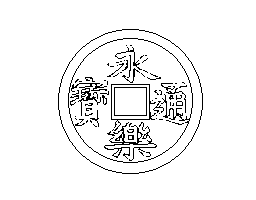

えいらく‐せん【永楽銭】🔗⭐🔉

えいらく‐せん【永楽銭】

①明の永楽6年(1408)から鋳造した青銅銭。表面に「永楽通宝」の文字がある。室町時代から日本でも流通したが、江戸幕府が寛永通宝をつくって以後姿を消した。永。永銭。永精銭。

永楽銭

②紋所の名。浄瑠璃、薩摩歌「―の駕籠じるし」

⇒えいらく【永楽】

②紋所の名。浄瑠璃、薩摩歌「―の駕籠じるし」

⇒えいらく【永楽】

②紋所の名。浄瑠璃、薩摩歌「―の駕籠じるし」

⇒えいらく【永楽】

②紋所の名。浄瑠璃、薩摩歌「―の駕籠じるし」

⇒えいらく【永楽】

えいらく‐たいてん【永楽大典】🔗⭐🔉

えいらく‐たいてん【永楽大典】

中国の一大類書。永楽6年(1408)解縉かいしんらの奉勅撰。経史子集、百家の書、天文・地志・陰陽・医卜・僧道・技芸の諸書を蒐集、「洪武正韻」の韻字の順序にしたがって配列。初め「文献大成」と称した。2万2877巻。目録60巻。後に散逸し一部が現存。

⇒えいらく【永楽】

えいらく‐てい【永楽帝】🔗⭐🔉

えいらく‐てい【永楽帝】

明の第3代成祖(はじめ太宗と呼ばれる)の称。太祖洪武帝の第4子。名は朱棣しゅてい。太祖の孫第2代恵帝(建文帝)の時北平で挙兵し(靖難の変)、自ら即位、北平に遷都して京師(通称北京)とした。内治に意を用い、また、漠北に親征、蒙古・河西・青海を服属させ、真臘しんろう・暹羅シャム・爪哇ジャワなどをも来貢させた。(在位1402〜1424)(1360〜1424)

⇒えいらく【永楽】

えいらく‐やき【永楽焼】🔗⭐🔉

えいらく‐やき【永楽焼】

①京都の永楽家で代々作られる陶器。文化・文政(1804〜1830)の頃に永楽保全ほぜん(11代善五郎)が、金襴手・交趾写コーチうつし・赤絵などを焼いたのに始まる。

②中国明の永楽(1403〜1424)年間に景徳鎮官窯かんようで作られた磁器。

⇒えいらく【永楽】

えいらく‐よう【永楽窯】‥エウ🔗⭐🔉

えいらく‐よう【永楽窯】‥エウ

中国明の永楽(1403〜1424)年間の景徳鎮官窯。また、そこで焼成した磁器。

⇒えいらく【永楽】

とこ・し【常し・長し・永久し】🔗⭐🔉

とこ・し【常し・長し・永久し】

〔形シク〕

(「常とこ」の形容詞形)永久である。常にある。万葉集7「いや―・しくにわれかへり見む」

とこし‐え【常しえ・永久】‥ヘ🔗⭐🔉

とこし‐え【常しえ・永久】‥ヘ

永くかわらないこと。いつまでも続くこと。とこしなえ。万葉集18「―にかくしもあらめや」。「―の愛を誓う」

とこし‐なえ【常しなへ・永久】‥ナヘ🔗⭐🔉

とこし‐なえ【常しなへ・永久】‥ナヘ

(→)「とこしえ」に同じ。

とこ‐とわ【常・永久】‥トハ🔗⭐🔉

とこ‐とわ【常・永久】‥トハ

(平安時代までトコトバ)

①永久にかわらないこと。とこしえ。万葉集2「わがみかど千代―に栄えむと」

②いつも。つね。〈類聚名義抄〉

とわ【常・永久】トハ🔗⭐🔉

とわ【常・永久】トハ

(平安時代まではトバ)長く変わらないこと。とこしえ。永久えいきゅう。古今和歌集恋「―にあひ見む事をのみこそ」。「―の別れ」

ながい【永井】‥ヰ🔗⭐🔉

なが・い【長い・永い】🔗⭐🔉

なが・い【長い・永い】

〔形〕[文]なが・し(ク)

①空間的または時間的に、1点から他の点までのへだたりが大きい。抽象的な事にもいう。万葉集10「朝戸出の君が姿をよく見ずて―・き春日を恋ひや暮さむ」。「―・い道のり」「気の―・い人」

②永久不変である。源氏物語総角「さてのみこそ―・き心をもかたみに見果つべきわざなれ」

◇「永い」は時間に限って使い、永続・永久の意味合いが強い。

⇒長い目で見る

⇒長い物には巻かれよ

⇒長い草鞋を履く

ながい‐かふう【永井荷風】‥ヰ‥🔗⭐🔉

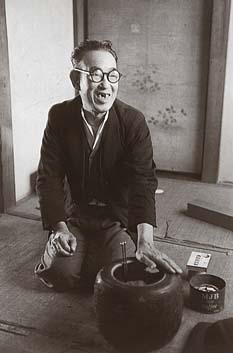

ながい‐かふう【永井荷風】‥ヰ‥

小説家。本名、壮吉。東京生れ。東京外語学校中退。広津柳浪に師事、「地獄の花」などでゾラを紹介。のち、明治末期に耽美享楽の作風に転じた。当代文明への嫌悪を語りながら、江戸戯作の世界に隠れ、花柳界など下層狭斜の風俗を描いた。作「あめりか物語」「すみだ川」「腕くらべ」「おかめ笹」「濹東綺譚」、日記「断腸亭日乗」など。文化勲章。(1879〜1959)

永井荷風

撮影:田沼武能

→作品:『濹東綺譚』

⇒ながい【永井】

→作品:『濹東綺譚』

⇒ながい【永井】

→作品:『濹東綺譚』

⇒ながい【永井】

→作品:『濹東綺譚』

⇒ながい【永井】

ながい‐たかし【永井隆】‥ヰ‥🔗⭐🔉

ながい‐たかし【永井隆】‥ヰ‥

医学博士。カトリック信徒。松江市生れ。長崎で被爆後、負傷者の救護や原爆症研究に尽力。著「長崎の鐘」。(1908〜1951)

⇒ながい【永井】

ながい‐たつお【永井竜男】‥ヰ‥ヲ🔗⭐🔉

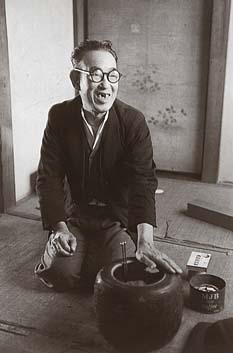

ながい‐たつお【永井竜男】‥ヰ‥ヲ

小説家。東京生れ。高等小学校卒。小林秀雄らと同人誌「山繭」を創刊。短編小説に秀でる。作「一個その他」「石版東京図絵」など。文化勲章。(1904〜1990)

永井竜男

撮影:田沼武能

⇒ながい【永井】

⇒ながい【永井】

⇒ながい【永井】

⇒ながい【永井】

ながい‐りゅうたろう【永井柳太郎】‥ヰリウ‥ラウ🔗⭐🔉

ながい‐りゅうたろう【永井柳太郎】‥ヰリウ‥ラウ

政治家。金沢生れ。早大卒、同教授。のち憲政会・民政党に属し、雄弁で知られる。拓務相・逓相、のち鉄道相兼逓相。(1881〜1944)

⇒ながい【永井】

ながき‐ひ【永き日】🔗⭐🔉

ながき‐ひ【永き日】

ながくて暮れるのがおそい日。多く春の一日をいう。永日。〈[季]春〉。続虚栗「―もさへづりたらぬ雲雀かな」(芭蕉)

なが・し【長し・永し】🔗⭐🔉

なが・し【長し・永し】

〔形ク〕

⇒ながい

なが‐たずね【永尋】‥タヅネ🔗⭐🔉

なが‐たずね【永尋】‥タヅネ

江戸時代、逃亡した罪人を日限を定めず永く捜索すること。ただし60年で時効とする。

なが‐の【長の・永の】🔗⭐🔉

なが‐の【長の・永の】

(連体詞的に)長い。また、永久の。「―いとま」「―旅路に出る」

⇒ながの‐わかれ【永の別れ】

ながの‐わかれ【永の別れ】🔗⭐🔉

ながの‐わかれ【永の別れ】

二度と会うことのない別れ。永遠の別れ。死別。

⇒なが‐の【長の・永の】

ながはら【永原】🔗⭐🔉

ながはら【永原】

姓氏の一つ。

⇒ながはら‐けいじ【永原慶二】

ながはら‐けいじ【永原慶二】🔗⭐🔉

ながはら‐けいじ【永原慶二】

日本史学者。中国大連生れ。東大卒。一橋大学教授。社会経済史研究を基礎に、中世社会の全体像を提示。著「日本封建社会論」など。(1922〜2004)

⇒ながはら【永原】

ながら・う【存ふ・永らふ】ナガラフ🔗⭐🔉

ながら・う【存ふ・永らふ】ナガラフ

〔自下二〕

⇒ながらえる(下一)

ながら・える【存える・永らえる】ナガラヘル🔗⭐🔉

ながら・える【存える・永らえる】ナガラヘル

〔自下一〕[文]ながら・ふ(下二)

①生きて永くこの世に居る。長生きする。古今和歌集賀「とにもかくにも―・へて」。「命―・える」

②長続きする。源氏物語帚木「―・ふべきものとしも思ひ給へざりしかど」

ながらく【長らく・永らく】🔗⭐🔉

ながらく【長らく・永らく】

〔副〕

長く。久しく。長い間。「―御無沙汰しました」

ようかん【永観】ヤウクワン🔗⭐🔉

ようかん【永観】ヤウクワン

⇒えいかん

よう‐ごう【永劫】ヤウゴフ🔗⭐🔉

よう‐ごう【永劫】ヤウゴフ

⇒えいごう。日葡辞書「ヤウゴウフタイ(不退)」

よう‐よう【永永】ヤウヤウ🔗⭐🔉

よう‐よう【永永】ヤウヤウ

(ヨウは呉音)とこしえ。永久。えいえい。曾我物語11「未来―有がたき御事なり」

[漢]永🔗⭐🔉

永 字形

筆順

筆順

〔水(氵・氺)部1画/5画/教育/1742・314A〕

〔音〕エイ(漢) ヨウ〈ヤウ〉(呉)

〔訓〕ながい・とこしえ (名)なが・ひさし

[意味]

①時間がきわめてながい。「永日・永続」。将来にわたって時の限りがない。とこしえ。「永久・永住・永劫えいごう・ようごう・永眠」

②「永楽銭」の略。「永代えいだい」

[解字]

解字

〔水(氵・氺)部1画/5画/教育/1742・314A〕

〔音〕エイ(漢) ヨウ〈ヤウ〉(呉)

〔訓〕ながい・とこしえ (名)なが・ひさし

[意味]

①時間がきわめてながい。「永日・永続」。将来にわたって時の限りがない。とこしえ。「永久・永住・永劫えいごう・ようごう・永眠」

②「永楽銭」の略。「永代えいだい」

[解字]

解字 水流が幾筋かの支流に分かれて、どこまでも長くのび続けるさまを描いた象形文字。

[難読]

永良部鰻えらぶうなぎ・永久とこしえ・とわ

水流が幾筋かの支流に分かれて、どこまでも長くのび続けるさまを描いた象形文字。

[難読]

永良部鰻えらぶうなぎ・永久とこしえ・とわ

筆順

筆順

〔水(氵・氺)部1画/5画/教育/1742・314A〕

〔音〕エイ(漢) ヨウ〈ヤウ〉(呉)

〔訓〕ながい・とこしえ (名)なが・ひさし

[意味]

①時間がきわめてながい。「永日・永続」。将来にわたって時の限りがない。とこしえ。「永久・永住・永劫えいごう・ようごう・永眠」

②「永楽銭」の略。「永代えいだい」

[解字]

解字

〔水(氵・氺)部1画/5画/教育/1742・314A〕

〔音〕エイ(漢) ヨウ〈ヤウ〉(呉)

〔訓〕ながい・とこしえ (名)なが・ひさし

[意味]

①時間がきわめてながい。「永日・永続」。将来にわたって時の限りがない。とこしえ。「永久・永住・永劫えいごう・ようごう・永眠」

②「永楽銭」の略。「永代えいだい」

[解字]

解字 水流が幾筋かの支流に分かれて、どこまでも長くのび続けるさまを描いた象形文字。

[難読]

永良部鰻えらぶうなぎ・永久とこしえ・とわ

水流が幾筋かの支流に分かれて、どこまでも長くのび続けるさまを描いた象形文字。

[難読]

永良部鰻えらぶうなぎ・永久とこしえ・とわ

大辞林の検索結果 (100)

えい【永】🔗⭐🔉

えい [1] 【永】

(1)「永楽銭」の略。

(2)1608年,幕府が永楽銭の通用を禁じた時,主に関東の畑作貢租や物価表示に用いた銭貨の名目的呼称。

えいあん-もん【永安門】🔗⭐🔉

えいあん-もん 【永安門】

平安京内裏内郭十二門の一。南面する三門のうち西側の門。

→内裏

えい-えい【永永】🔗⭐🔉

えい-えい [0] 【永永】 (副)

(1)永久に。いつまでも。「未来―」

(2)長い歳月にわたるさま。「―三百年の太平」

えい-えん【永遠】🔗⭐🔉

えい-えん ― ン [0] 【永遠】 (名・形動)[文]ナリ

(1)ある状態が果てしなく続く・こと(さま)。永久。永劫(エイゴウ)。とこしえ。「この時が―に続けばよい」

(2)時間を超越して変わらないこと。「―の真理」

(3)〔哲〕

〔eternity〕

(ア)普遍的真理のように,その意味や妥当性が無時間的であるもの。(イ)神やイデアのように,超時間的に存在するもの。

ン [0] 【永遠】 (名・形動)[文]ナリ

(1)ある状態が果てしなく続く・こと(さま)。永久。永劫(エイゴウ)。とこしえ。「この時が―に続けばよい」

(2)時間を超越して変わらないこと。「―の真理」

(3)〔哲〕

〔eternity〕

(ア)普遍的真理のように,その意味や妥当性が無時間的であるもの。(イ)神やイデアのように,超時間的に存在するもの。

ン [0] 【永遠】 (名・形動)[文]ナリ

(1)ある状態が果てしなく続く・こと(さま)。永久。永劫(エイゴウ)。とこしえ。「この時が―に続けばよい」

(2)時間を超越して変わらないこと。「―の真理」

(3)〔哲〕

〔eternity〕

(ア)普遍的真理のように,その意味や妥当性が無時間的であるもの。(イ)神やイデアのように,超時間的に存在するもの。

ン [0] 【永遠】 (名・形動)[文]ナリ

(1)ある状態が果てしなく続く・こと(さま)。永久。永劫(エイゴウ)。とこしえ。「この時が―に続けばよい」

(2)時間を超越して変わらないこと。「―の真理」

(3)〔哲〕

〔eternity〕

(ア)普遍的真理のように,その意味や妥当性が無時間的であるもの。(イ)神やイデアのように,超時間的に存在するもの。

えいえん-かいき【永遠回帰】🔗⭐🔉

えいえん-かいき ― ンクワイ― [5] 【永遠回帰】

⇒永劫回帰(エイゴウカイキ)

ンクワイ― [5] 【永遠回帰】

⇒永劫回帰(エイゴウカイキ)

ンクワイ― [5] 【永遠回帰】

⇒永劫回帰(エイゴウカイキ)

ンクワイ― [5] 【永遠回帰】

⇒永劫回帰(エイゴウカイキ)

えいえん-こうさい【永遠公債】🔗⭐🔉

えいえん-こうさい ― ン― [5] 【永遠公債】

⇒永久公債(エイキユウコウサイ)

ン― [5] 【永遠公債】

⇒永久公債(エイキユウコウサイ)

ン― [5] 【永遠公債】

⇒永久公債(エイキユウコウサイ)

ン― [5] 【永遠公債】

⇒永久公債(エイキユウコウサイ)

えいえん-せい【永遠性】🔗⭐🔉

えいえん-せい ― ン― [0] 【永遠性】

時間を超えて存在する性質。

ン― [0] 【永遠性】

時間を超えて存在する性質。

ン― [0] 【永遠性】

時間を超えて存在する性質。

ン― [0] 【永遠性】

時間を超えて存在する性質。

えいえん-の-しんり【永遠の真理】🔗⭐🔉

えいえん-の-しんり ― ン― 【永遠の真理】

〔(フランス) v

ン― 【永遠の真理】

〔(フランス) v rit

rit

ternelle〕

〔哲〕 事物やその状態からは独立に,普遍的にあてはまる真理。数学的・論理学的真理などがこれにあたる。ライプニッツは,これを否定すれば論理的矛盾に陥るような必然的真理として,「理性の真理」とも呼んだ。永久真理。

⇔事実の真理

ternelle〕

〔哲〕 事物やその状態からは独立に,普遍的にあてはまる真理。数学的・論理学的真理などがこれにあたる。ライプニッツは,これを否定すれば論理的矛盾に陥るような必然的真理として,「理性の真理」とも呼んだ。永久真理。

⇔事実の真理

ン― 【永遠の真理】

〔(フランス) v

ン― 【永遠の真理】

〔(フランス) v rit

rit

ternelle〕

〔哲〕 事物やその状態からは独立に,普遍的にあてはまる真理。数学的・論理学的真理などがこれにあたる。ライプニッツは,これを否定すれば論理的矛盾に陥るような必然的真理として,「理性の真理」とも呼んだ。永久真理。

⇔事実の真理

ternelle〕

〔哲〕 事物やその状態からは独立に,普遍的にあてはまる真理。数学的・論理学的真理などがこれにあたる。ライプニッツは,これを否定すれば論理的矛盾に陥るような必然的真理として,「理性の真理」とも呼んだ。永久真理。

⇔事実の真理

えいえん【永延】🔗⭐🔉

えいえん 【永延】

年号(987.4.5-989.8.8)。寛和の後,永祚(エイソ)の前。一条天皇の代。

えいか-の-らん【永嘉の乱】🔗⭐🔉

えいか-の-らん 【永嘉の乱】

中国,永嘉年間(307-312)匈奴(キヨウド)の首長劉淵(リユウエン)が,羯(ケツ)族や漢人の流民を糾合して洛陽(ラクヨウ)を陥れ,西晋(セイシン)を滅ぼした乱。以後,華北は遊牧民族の支配下に入り,五胡十六国時代が始まる。

えいか-もん【永嘉門】🔗⭐🔉

えいか-もん 【永嘉門】

平安京大内裏朝堂院二十五門の一。南面し,応天門の西にある。

→大内裏

えいかん-どう【永観堂】🔗⭐🔉

えいかん-どう エイクワンダウ 【永観堂】

〔寺の中興者である永観にちなむ〕

京都市にある禅林寺の通称。

えいかん【永観】🔗⭐🔉

えいかん エイクワン 【永観】

年号(983.4.15-985.4.27)。天元の後,寛和の前。円融・花山(カザン)天皇の代。

えいかん-ぶし【永閑節】🔗⭐🔉

えいかん-ぶし 【永閑節】

江戸古浄瑠璃の一。貞享(ジヨウキヨウ)(1684-1688)頃,虎屋(トラヤ)永閑が盛んに語った。豪快な語り口で,操り芝居や,歌舞伎の荒事に多く用いられた。現在では地歌の永閑物に残る。

えい-きゅう【永久】🔗⭐🔉

えい-きゅう ―キウ [0] 【永久】 (名・形動)[文]ナリ

いつまでも限りなく続くこと。時間の果てがないこと。また,そのさま。とこしえ。永遠。「―不変」「―に変わらぬ愛」

えいきゅう-かくめい-ろん【永久革命論】🔗⭐🔉

えいきゅう-かくめい-ろん ―キウ― [7] 【永久革命論】

⇒永続革命論(エイゾクカクメイロン)

えいきゅう-きかん【永久機関】🔗⭐🔉

えいきゅう-きかん ―キウ―クワン [6][5] 【永久機関】

第一種永久機関は,外部へ何らの変化も残さないで周期的に運転して外部に仕事をする機関。第二種永久機関は,エネルギーを熱として受け取り,これを仕事に変えるだけでほかに変化を残さない機関。第一種・第二種ともに,つくることは不可能であることがわかっている。

えいきゅう-きせい【永久寄生】🔗⭐🔉

えいきゅう-きせい ―キウ― [5] 【永久寄生】

寄生虫が,カイチュウなどのように同一の宿主に一生を通じて,または時間的に長く寄生すること。完全寄生。定留寄生。

えいきゅう-きたい【永久気体】🔗⭐🔉

えいきゅう-きたい ―キウ― [5] 【永久気体】

どんなに加圧しても低温にしても,液化しないと考えられた気体。かつては,水素・ヘリウム・窒素・酸素などは液化不能とされていたが,今日ではすべて液化できる。

えいきゅう-きょくがい-ちゅうりつ【永久局外中立】🔗⭐🔉

えいきゅう-きょくがい-ちゅうりつ ―キウキヨクグワイ― [9] 【永久局外中立】

⇒永世中立(エイセイチユウリツ)

えいきゅう-けつばん【永久欠番】🔗⭐🔉

えいきゅう-けつばん ―キウ― [5] 【永久欠番】

プロ野球の球団が,在籍した選手の活躍にこたえるため,その選手の背番号を他の選手に譲らず,退団後永久に保存して功労に報いるもの。

えいきゅう-こうさい【永久公債】🔗⭐🔉

えいきゅう-こうさい ―キウ― [5] 【永久公債】

償還する期限を定めず,定期に利子を支払うだけの政府発行の公債。イギリスのコンソル公債が有名。無期公債。永遠公債。

→有期公債

えいきゅう-こうすい【永久硬水】🔗⭐🔉

えいきゅう-こうすい ―キウカウ― [5] 【永久硬水】

煮沸しても軟水になりにくい硬水。

→一時硬水

えいきゅう-こさく【永久小作】🔗⭐🔉

えいきゅう-こさく ―キウ― [5] 【永久小作】

⇒永小作(エイコサク)

えいきゅう-し【永久歯】🔗⭐🔉

えいきゅう-し ―キウ― [3] 【永久歯】

乳歯の脱落後,生える歯。三二本あり,六歳頃から生え変わる。ただし,大臼歯(キユウシ)は最初から永久歯。

えいきゅう-じしゃく【永久磁石】🔗⭐🔉

えいきゅう-じしゃく ―キウ― [5] 【永久磁石】

磁化を受けたあと,磁力をながく保っている磁石。

⇔一時磁石

えいきゅう-せんきょにんめいぼ【永久選挙人名簿】🔗⭐🔉

えいきゅう-せんきょにんめいぼ ―キウ― [10] 【永久選挙人名簿】

期間ごとや選挙ごとに作成されるのではなく,永久に据えおかれる選挙人名簿。1966年(昭和41)からすべての公職選挙はこれに基づいて行われている。

えいきゅう-そしき【永久組織】🔗⭐🔉

えいきゅう-そしき ―キウ― [5] 【永久組織】

植物体 で,細胞の分裂や分化が終わり,ほぼ一定の形態・性質・作用をもつようになった細胞群。表皮・通道・組織・柔組織・機械組織など。ただし柔組織は条件によっては再び分裂組織になり得る。

⇔分裂組織

えいきゅう-ちゅうりつ【永久中立】🔗⭐🔉

えいきゅう-ちゅうりつ ―キウ― [5] 【永久中立】

⇒永世中立(エイセイチユウリツ)

えいきゅう-とうど【永久凍土】🔗⭐🔉

えいきゅう-とうど ―キウ― [5] 【永久凍土】

夏をはさんで二冬以上,凍結している地表の土壌。寒帯気候のもとにみられ,厚さが100メートル以上に達している地域もある。

→ツンドラ

えいきゅう-ひずみ【永久歪】🔗⭐🔉

えいきゅう-ひずみ ―キウ― [5] 【永久歪】

ものに外力を加えて変形させた場合に,力を取り去っても元に戻らず残る変形。

えいきゅう-れつごさい【永久劣後債】🔗⭐🔉

えいきゅう-れつごさい ―キウ― [7] 【永久劣後債】

発行者に随時償還の権利はあるが,償還期限のない劣後債。日本では自己資本勘定にみなされることから,銀行が国際決済銀行( BIS )の自己資本比率規制に対応するために発行している。

えいきゅう【永久】🔗⭐🔉

えいきゅう エイキウ 【永久】

年号((1113.7.13-1118.4.3))天永の後,元永の前。鳥羽天皇の代。

えいきゅう-ひゃくしゅ【永久百首】🔗⭐🔉

えいきゅう-ひゃくしゅ エイキウ― 【永久百首】

歌集。1116年(永久4)12月,藤原仲実が勧進。詠者は源俊頼・顕仲ら七人。「堀河百首(太郎百首)」に対し,「堀河次郎百首」とも呼ばれる。堀河院後度百首。永久四年百首。

えいきょう【永享】🔗⭐🔉

えいきょう エイキヤウ 【永享】

年号(1429.9.5-1441.2.17)。正長の後,嘉吉の前。後花園天皇の代。

えいきょう-の-らん【永享の乱】🔗⭐🔉

えいきょう-の-らん エイキヤウ― 【永享の乱】

1438年(永享10)将軍継嗣問題から室町幕府と対立した鎌倉公方(クボウ)足利持氏が,和解をすすめる上杉憲実(ノリザネ)に対して挙兵した事件。憲実は幕府に援軍を求め,将軍足利義教は軍を送って持氏を追討,翌年持氏は自刃した。

えいぎょう-でん【永業田】🔗⭐🔉

えいぎょう-でん エイゲフ― [3] 【永業田】

中国,唐の均田制に規定された世襲の田。

→均田制

えい-けつ【永訣】🔗⭐🔉

えい-けつ [0] 【永訣】 (名)スル

永遠に別れること。死別。永別。「五十六歳にして夫人に―したれども/露団々(露伴)」

えいげん-じ【永源寺】🔗⭐🔉

えいげん-じ 【永源寺】

滋賀県神崎郡永源寺町にある臨済宗永源寺派の大本山。山号,瑞石山。1361年佐々木氏頼が寂室元光(ジヤクシツゲンコウ)を開祖として開山。境内は紅葉の名所。山上寺。

えいげんじ-は【永源寺派】🔗⭐🔉

えいげんじ-は 【永源寺派】

臨済宗の一派。永源寺を本山とする。派祖は寂室元光。

えい-ごう【永劫】🔗⭐🔉

えい-ごう ―ゴフ [0] 【永劫】

〔古くは「ようごう」とも〕

きわめて長い年月。永久。永遠。「未来―忘れない」

えいごう-かいき【永劫回帰】🔗⭐🔉

えいごう-かいき ―ゴフクワイ― [5] 【永劫回帰】

〔(ドイツ) ewige Wiederkunft〕

ニーチェの根本思想。あらゆる存在は意味も目標もなく,永劫に繰り返されるが,この円環運動をあえて生きる決意をする者は生の肯定に転じている。永遠回帰。

えい-こさく【永小作】🔗⭐🔉

えい-こさく [3] 【永小作】

〔法〕 永小作権に基づく慣行的な小作関係。永久小作。永代(エイタイ)小作。

えいこさく-けん【永小作権】🔗⭐🔉

えいこさく-けん [4][5] 【永小作権】

長期間耕作または牧畜をするために,小作料を支払って他人の土地を使用する権利。江戸時代,開墾した土地を永代耕作できるという慣行上の権利があったのを,民法では20年以上50年以下に限り,他人の土地を使用することができる物権とした。

えいさい-きょ【永済渠】🔗⭐🔉

えいさい-きょ 【永済渠】

中国,黄河中流と天津を連絡する水路。隋の煬帝が開いた大運河の根幹をなす。608年開通。衛河。

→通済渠(ツウサイキヨ)

えい-じ【永字】🔗⭐🔉

えい-じ [0] 【永字】

「永」の字。

えいじ-ぎん【永字銀】🔗⭐🔉

えいじ-ぎん [0] 【永字銀】

江戸時代の銀貨。「永字丁銀」と「永字豆板銀」の総称。

えいじ-こばん【永字小判】🔗⭐🔉

えいじ-こばん [4] 【永字小判】

中央に菊花,上下左右に「永」の極印がある円形の小判。秀衡(ヒデヒラ)小判ともいい,陸奥(ムツ)国平泉の藤原秀衡が鋳造したというが未詳。

えいじ-ちょうぎん【永字丁銀】🔗⭐🔉

えいじ-ちょうぎん ―チヤウ― [4] 【永字丁銀】

1710年に鋳造した銀貨。上の両端に「宝」の極印(ゴクイン)と中央に「永」の添極印がある。二つ宝字銀。永宝銀。永中銀。中銀。

えいじ-はっぽう【永字八法】🔗⭐🔉

えいじ-はっぽう ―パフ [4] 【永字八法】

書法伝授法の一。永の字一つですべての漢字の筆の運び方を修練できるというもの。側(ソク)・勒(ロク)・努・ (テキ)・策・掠(リヤク)・啄(タク)・磔(タク)の八種の筆法。

〔漢の蔡

(テキ)・策・掠(リヤク)・啄(タク)・磔(タク)の八種の筆法。

〔漢の蔡 (サイヨウ)の考えだしたものとされるが,一説に王羲之「蘭亭集序」の第一字からともいう〕

永字八法

(サイヨウ)の考えだしたものとされるが,一説に王羲之「蘭亭集序」の第一字からともいう〕

永字八法

[図]

[図]

(テキ)・策・掠(リヤク)・啄(タク)・磔(タク)の八種の筆法。

〔漢の蔡

(テキ)・策・掠(リヤク)・啄(タク)・磔(タク)の八種の筆法。

〔漢の蔡 (サイヨウ)の考えだしたものとされるが,一説に王羲之「蘭亭集序」の第一字からともいう〕

永字八法

(サイヨウ)の考えだしたものとされるが,一説に王羲之「蘭亭集序」の第一字からともいう〕

永字八法

[図]

[図]

えいじ-まめいたぎん【永字豆板銀】🔗⭐🔉

えいじ-まめいたぎん [7] 【永字豆板銀】

1710年に鋳造した豆板銀。形はほぼ円形。中央に「宝」の極印,その上に小さい「永」の添極印が二つある。

えいじ【永治】🔗⭐🔉

えいじ エイヂ 【永治】

年号(1141.7.10-1142.4.28)。保延の後,康治の前。崇徳(ストク)・近衛天皇の代。えいち。

えい-じゅ【永寿】🔗⭐🔉

えい-じゅ [1] 【永寿】

長命なこと。長生き。長寿。

えい-じゅう【永住】🔗⭐🔉

えい-じゅう ―ヂユウ [0] 【永住】 (名)スル

ある土地に永く住むこと。死ぬまでその土地に住むこと。「―する覚悟で外国へ渡る」「―の地」

えいじゅう-けん【永住権】🔗⭐🔉

えいじゅう-けん ―ヂユウ― [3] 【永住権】

外国人が在留期間を制限されることなく,その国に永住しうる権利。

えいじゅう-しゃ【永住者】🔗⭐🔉

えいじゅう-しゃ ―ヂユウ― [3] 【永住者】

その国に永住権を得て居住する外国人。わが国では,第二次大戦以前から居住する在日朝鮮人・台湾出身者とその子孫は法定特別永住者とされている。

えいしょう【永正】🔗⭐🔉

えいしょう エイシヤウ 【永正】

年号(1504.2.30-1521.8.23)。文亀の後,大永の前。後柏原天皇の代。

えいしょう【永承】🔗⭐🔉

えいしょう 【永承】

年号(1046.4.14-1053.1.11)。寛徳の後,天喜の前。後冷泉(ゴレイゼイ)天皇の代。

えい-せい【永世】🔗⭐🔉

えい-せい [0] 【永世】

かぎりない世。長い年月。永久。永代。

えいせい-ちゅうりつ【永世中立】🔗⭐🔉

えいせい-ちゅうりつ [5] 【永世中立】

ある国家が,自衛のため以外にはいかなる国とも戦争を始めず,また他国間のいかなる戦争にも関係しないことを条約により義務づけていること。スイス・オーストリアがその例。永久局外中立。永久中立。「―国」

えいせい-ろく【永世禄】🔗⭐🔉

えいせい-ろく [3] 【永世禄】

1869年(明治2)版籍奉還ののち,華族・士族に与えられた無期限の家禄と賞典禄。旧藩主および藩士には家禄の一〇分の一を支給,維新の功臣には賞典禄を支給した。76年,秩禄処分により解消。

えい-だか【永高】🔗⭐🔉

えい-だか 【永高】

室町時代,永楽銭を基準として換算した年貢収納高。1608年江戸幕府は永楽銭の通用を禁止したが,田畑の年貢高などの表示形式として明治初年まで使用された。永盛(エイモ)り。永別。

えいにん【永仁】🔗⭐🔉

えいにん 【永仁】

年号(1293.8.5-1299.4.25)。正応の後,正安の前。伏見・後伏見天皇の代。

えいにん-の-とくせいれい【永仁の徳政令】🔗⭐🔉

えいにん-の-とくせいれい 【永仁の徳政令】

1297年(永仁5)に鎌倉幕府が発布した徳政令。売却・入質した御家人所領の無償返済,また,それに関する訴訟を受理しないことなどを内容とする。

えいらく【永楽】🔗⭐🔉

えいらく [0] 【永楽】

(1)中国,明の成祖(永楽帝)の代の年号(1403-1424)。

(2)「永楽銭」の略。

えいらく-あかえ【永楽赤絵】🔗⭐🔉

えいらく-あかえ ― [5] 【永楽赤絵】

中国,明代の永楽年間に景徳鎮の官窯より産した赤絵磁器。また,京都の永楽焼の赤絵写しをもいう。

[5] 【永楽赤絵】

中国,明代の永楽年間に景徳鎮の官窯より産した赤絵磁器。また,京都の永楽焼の赤絵写しをもいう。

[5] 【永楽赤絵】

中国,明代の永楽年間に景徳鎮の官窯より産した赤絵磁器。また,京都の永楽焼の赤絵写しをもいう。

[5] 【永楽赤絵】

中国,明代の永楽年間に景徳鎮の官窯より産した赤絵磁器。また,京都の永楽焼の赤絵写しをもいう。

えいらく-せん【永楽銭】🔗⭐🔉

えいらく-せん [0] 【永楽銭】

中国,明代の1411年(永楽9)より鋳造された銅銭。表面に「永楽通宝」の文字がある。室町時代に輸入され,江戸初期まで盛んに流通したが,1608年禁止された。永楽通宝。永銭。永。

永楽銭

[図]

[図]

[図]

[図]

えいらく-たいてん【永楽大典】🔗⭐🔉

えいらく-たいてん 【永楽大典】

中国最大の類書。二万二九三七巻。目録六〇巻。明の永楽帝が解縉(カイシン)らに命じて編集させ,1407年完成。百般の書物の記事を「洪武正韻」の文字の順序に配列したもの。大部分焼失し,現存は約八百巻。

えいらく-つうほう【永楽通宝】🔗⭐🔉

えいらく-つうほう [5] 【永楽通宝】

「永楽銭」に同じ。

えいらく-てい【永楽帝】🔗⭐🔉

えいらく-てい 【永楽帝】

(1360-1424) 中国,明の第三代皇帝(在位 1402-1424)。名は棣(タイ)。諡(オクリナ)は文皇帝。廟号(ビヨウゴウ)は太宗,のちに成祖。洪武帝の第四子。洪武帝の死後,靖難(セイナン)の役で建文帝を倒して即位。北京を都とし,皇帝権の伸長に努め,モンゴルを攻め,また鄭和(テイワ)を南方に派遣して諸国を従わせた。

えいらく-よう【永楽窯】🔗⭐🔉

えいらく-よう ―エウ 【永楽窯】

中国明代,永楽帝の時代に景徳鎮におかれた官窯。

とこし-え【常しえ・永久】🔗⭐🔉

とこし-え ―ヘ [0] 【常しえ・永久】 (名・形動)[文]ナリ

変わらずにいつまでも続く・こと(さま)。とこしなえ。えいきゅう。「―の眠りにつく(=死ヌ)」「―に変わらぬ愛」

とこし-なえ【常しなえ・永久】🔗⭐🔉

とこし-なえ ―ナヘ [0] 【常しなえ・永久】 (名・形動)[文]ナリ

「とこしえ(永久)」に同じ。「宝塔―に天に聳えて/五重塔(露伴)」

とわ【永久】🔗⭐🔉

とわ トハ [1] 【永久】 (名・形動)[文]ナリ

いつまでも変わらない・こと(さま)。永久(エイキユウ)。永遠。「―の誓い」「―に幸あれ」

とわ-の-わかれ【永久の別れ】🔗⭐🔉

とわ-の-わかれ トハ― [1] 【永久の別れ】

死に別れ。死別。永(ナガ)の別れ。

なが【長・永】🔗⭐🔉

なが [1] 【長・永】

〔形容詞「長い」の語幹から〕

(1)他の語の上または下に付いて複合語をつくり,ながいことの意を表す。(ア)相対的に長い形であることを表す。「―袖」「足―」(イ)時間的に長く続くことを表す。「―雨」「―わずらい」(ウ)気持ちなどがのどかでのんびりしているさまを表す。「気―」

(2)「長掛(ナガカケ){(1)}」の略。「お年寄さま方は長かけと申して―をおかけ遊ばす/滑稽本・浮世風呂 3」

ながい【永井】🔗⭐🔉

ながい ナガ 【永井】

姓氏の一。

【永井】

姓氏の一。

【永井】

姓氏の一。

【永井】

姓氏の一。

ながい-かふう【永井荷風】🔗⭐🔉

ながい-かふう ナガ ― 【永井荷風】

(1879-1959) 小説家。東京,小石川生まれ。本名,壮吉。別号,断腸亭主人。「地獄の花」などでゾライズムを標榜。フランスから帰国後皮相な近代化に反発,江戸趣味へ傾斜しつつ,終生反俗的な文明批評家としての姿勢を貫いた。著「あめりか物語」「ふらんす物語」「冷笑」「腕くらべ」「おかめ笹」「

― 【永井荷風】

(1879-1959) 小説家。東京,小石川生まれ。本名,壮吉。別号,断腸亭主人。「地獄の花」などでゾライズムを標榜。フランスから帰国後皮相な近代化に反発,江戸趣味へ傾斜しつつ,終生反俗的な文明批評家としての姿勢を貫いた。著「あめりか物語」「ふらんす物語」「冷笑」「腕くらべ」「おかめ笹」「 東綺譚」,日記「断腸亭日乗」

東綺譚」,日記「断腸亭日乗」

― 【永井荷風】

(1879-1959) 小説家。東京,小石川生まれ。本名,壮吉。別号,断腸亭主人。「地獄の花」などでゾライズムを標榜。フランスから帰国後皮相な近代化に反発,江戸趣味へ傾斜しつつ,終生反俗的な文明批評家としての姿勢を貫いた。著「あめりか物語」「ふらんす物語」「冷笑」「腕くらべ」「おかめ笹」「

― 【永井荷風】

(1879-1959) 小説家。東京,小石川生まれ。本名,壮吉。別号,断腸亭主人。「地獄の花」などでゾライズムを標榜。フランスから帰国後皮相な近代化に反発,江戸趣味へ傾斜しつつ,終生反俗的な文明批評家としての姿勢を貫いた。著「あめりか物語」「ふらんす物語」「冷笑」「腕くらべ」「おかめ笹」「 東綺譚」,日記「断腸亭日乗」

東綺譚」,日記「断腸亭日乗」

ながい-たつお【永井竜男】🔗⭐🔉

ながい-たつお ナガ タツヲ 【永井竜男】

(1904-1990) 小説家。東京生まれ。都会的な洗練された文体と巧みな構成で,市井の人情を描く。「黒い御飯」「風ふたたび」「蜜柑」など。

タツヲ 【永井竜男】

(1904-1990) 小説家。東京生まれ。都会的な洗練された文体と巧みな構成で,市井の人情を描く。「黒い御飯」「風ふたたび」「蜜柑」など。

タツヲ 【永井竜男】

(1904-1990) 小説家。東京生まれ。都会的な洗練された文体と巧みな構成で,市井の人情を描く。「黒い御飯」「風ふたたび」「蜜柑」など。

タツヲ 【永井竜男】

(1904-1990) 小説家。東京生まれ。都会的な洗練された文体と巧みな構成で,市井の人情を描く。「黒い御飯」「風ふたたび」「蜜柑」など。

ながい-なおむね【永井尚志】🔗⭐🔉

ながい-なおむね ナガ ナホムネ 【永井尚志】

(1816-1891) 幕末期の幕臣。若年寄として大政奉還を推進。箱館戦争で敗北。のち開拓使御用掛・元老院権大書記官などを務めた。

ナホムネ 【永井尚志】

(1816-1891) 幕末期の幕臣。若年寄として大政奉還を推進。箱館戦争で敗北。のち開拓使御用掛・元老院権大書記官などを務めた。

ナホムネ 【永井尚志】

(1816-1891) 幕末期の幕臣。若年寄として大政奉還を推進。箱館戦争で敗北。のち開拓使御用掛・元老院権大書記官などを務めた。

ナホムネ 【永井尚志】

(1816-1891) 幕末期の幕臣。若年寄として大政奉還を推進。箱館戦争で敗北。のち開拓使御用掛・元老院権大書記官などを務めた。

ながい-りゅうたろう【永井柳太郎】🔗⭐🔉

ながい-りゅうたろう ナガ リウタラウ 【永井柳太郎】

(1881-1944) 政治家。石川県生まれ。早大卒。雑誌「新日本」の主筆として活躍。1920年(大正9)憲政会から代議士に当選,普選運動に参加。拓相・逓相を歴任。雄弁家として知られる。

リウタラウ 【永井柳太郎】

(1881-1944) 政治家。石川県生まれ。早大卒。雑誌「新日本」の主筆として活躍。1920年(大正9)憲政会から代議士に当選,普選運動に参加。拓相・逓相を歴任。雄弁家として知られる。

リウタラウ 【永井柳太郎】

(1881-1944) 政治家。石川県生まれ。早大卒。雑誌「新日本」の主筆として活躍。1920年(大正9)憲政会から代議士に当選,普選運動に参加。拓相・逓相を歴任。雄弁家として知られる。

リウタラウ 【永井柳太郎】

(1881-1944) 政治家。石川県生まれ。早大卒。雑誌「新日本」の主筆として活躍。1920年(大正9)憲政会から代議士に当選,普選運動に参加。拓相・逓相を歴任。雄弁家として知られる。

なが・い【長い・永い】🔗⭐🔉

なが・い [2] 【長い・永い】 (形)[文]ク なが・し

(1)(線状に連続しているものの)ある点からある点までの空間的な隔たりが大きい。《長》「―・い道のり」「―・い刀」「―・い行列」

(2)ある時点からある時点までの時間的な隔たりが大きい。「人類の―・い歴史」「―・い下積みの生活」「日が―・くなる」「―・い間待たせる」「我が命も―・くもがと/日本書紀(雄略)」

(3)精神的に持続力がある。のんびりしている。《長》「気が―・い」

⇔短い

[派生] ――さ(名)

[慣用] 息が―・尻が―・鼻の下が―/帯に短し襷(タスキ)に長し

永い眠りにつ・く🔗⭐🔉

永い眠りにつ・く

死ぬ。永眠する。

永き日🔗⭐🔉

永き日

長くて暮れなずむ春の一日。永日(エイジツ)。日永(ヒナガ)。

ながき【長き・永き】🔗⭐🔉

ながき [1] 【長き・永き】

〔形容詞「長し」の連体形から〕

長いこと。長い年月。「二〇年の―にわたる裁判」

なが・し【長し・永し】🔗⭐🔉

なが・し 【長し・永し】 (形ク)

⇒ながい

なが-たずね【永尋ね】🔗⭐🔉

なが-たずね ―タヅネ 【永尋ね】

江戸時代,逃亡した罪人を六か月経過しても発見できないとき,捜索を罪人の縁者・雇主および町村役人の責任とする制度。事実上の捜査打ち切り。えいたずね。「運の良さとう

二人―/柳多留 22」

二人―/柳多留 22」

二人―/柳多留 22」

二人―/柳多留 22」

なが-なが【長長・永永】🔗⭐🔉

なが-なが 【長長・永永】 (副)

(1) [3][0]

時間の非常に長いさま。「―(と)おじゃまいたしました」

(2) [3]

物が長く伸びているさま。「―と寝そべる」

なが-の【長の・永の】🔗⭐🔉

なが-の [1][0] 【長の・永の】 (連体)

(時間的に)長い。また,永久の。「―道のり」

ながの-わかれ【永の別れ】🔗⭐🔉

ながの-わかれ 【永の別れ】 (連語)

(1)永遠の別れ。

(2)死に別れ。

ながら・える【長らえる・永らえる・存える】🔗⭐🔉

ながら・える ナガラヘル [4][3] 【長らえる・永らえる・存える】 (動ア下一)[文]ハ下二 ながら・ふ

□一□

(1)(長く)生き続ける。「命を―・えて生き恥をさらす」「生き―・える」「いかでか,世に―・ふべかめる/源氏(葵)」

(2)その状態が長く続く。継続する。「天地の遠き初めよ世の中は常なきものと語り継ぎ―・へ来たれ/万葉 4160」

□二□流れ続ける。「沫雪(アワユキ)かはだれに降ると見るまでに―・へ散るは何の花そも/万葉 1420」

ながらく【長らく・永らく】🔗⭐🔉

ながらく [2] 【長らく・永らく】 (副)

長い間。久しく。「―お待たせいたしました」

ようかん【永観】🔗⭐🔉

ようかん ヤウクワン 【永観】

(1033-1111) 平安後期の僧。浄土教興隆の先駆者。南都で三論などを学び,三〇歳のとき浄土信仰に入った。のち京都の禅林寺に住し,三論および浄土教を説き念仏を広めた。著「往生拾因」「往生講式」など。えいかん。

よう-ごう【永劫】🔗⭐🔉

よう-ごう ヤウゴフ 【永劫】

〔「よう」は呉音。「ようこう」とも〕

「えいごう(永劫)」に同じ。[日葡]

えいえん【永遠】(和英)🔗⭐🔉

えいじゅう【永住】(和英)🔗⭐🔉

えいじゅう【永住】

permanent residence.〜する reside[live]permanently;settle down.‖永住権 the right of permanent residence.永住者 a permanent resident.永住地 one's permanent home.

えいせいちゅうりつ【永世中立(国)】(和英)🔗⭐🔉

えいせいちゅうりつ【永世中立(国)】

permanent neutrality (a permanently neutral state).

とわに【永久に】(和英)🔗⭐🔉

とわに【永久に】

⇒永遠(に).

広辞苑+大辞林に「永」で始まるの検索結果。もっと読み込む