複数辞典一括検索+![]()

![]()

囲炉裏 イロリ🔗⭐🔉

【囲炉裏】

イロリ〔国〕室内で、床を四角に切ってつくった火をたく部分。地炉。

失色 イロヲウシナウ🔗⭐🔉

夷路 イロ🔗⭐🔉

【夷道】

イドウ たいらな道。『夷塗イト・夷路イロ』

彩 いろどり🔗⭐🔉

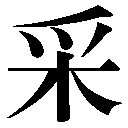

【彩】

11画 彡部 [常用漢字]

区点=2644 16進=3A4C シフトJIS=8DCA

《常用音訓》サイ/いろど…る

《音読み》 サイ

11画 彡部 [常用漢字]

区点=2644 16進=3A4C シフトJIS=8DCA

《常用音訓》サイ/いろど…る

《音読み》 サイ

〈c

〈c i〉

《訓読み》 いろどる/いろどり

《名付け》 あや・いろ・たみ

《意味》

i〉

《訓読み》 いろどる/いろどり

《名付け》 あや・いろ・たみ

《意味》

{動}いろどる。ほどよく色をつける。また、色をとりあわせる。「彩色」

{動}いろどる。ほどよく色をつける。また、色をとりあわせる。「彩色」

{形}色をとりあわせたさま。「彩雲」

{形}色をとりあわせたさま。「彩雲」

{名}いろどり。とりあわせた色模様。〈同義語〉→綵。「色彩」

{名}いろどり。とりあわせた色模様。〈同義語〉→綵。「色彩」

{名}ようす。姿。「神彩」

{名}ようす。姿。「神彩」

{形・名}〔俗〕色めくさま。はえある事がら。「得彩=彩ヲ得」「彩票(賞金をみごと手に入れる宝くじ)」

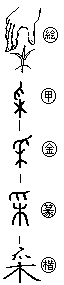

《解字》

会意兼形声。采サイは「爪(ての先)+木」の会意文字で、木の芽を手先で選びとること。採の原字。彩は「彡(模様)+音符采」で、模様をなす色を選んでとりあわせること。→采

《類義》

色は、もと女性の、人を引きつける容色のこと。のち色の意となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形・名}〔俗〕色めくさま。はえある事がら。「得彩=彩ヲ得」「彩票(賞金をみごと手に入れる宝くじ)」

《解字》

会意兼形声。采サイは「爪(ての先)+木」の会意文字で、木の芽を手先で選びとること。採の原字。彩は「彡(模様)+音符采」で、模様をなす色を選んでとりあわせること。→采

《類義》

色は、もと女性の、人を引きつける容色のこと。のち色の意となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

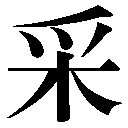

11画 彡部 [常用漢字]

区点=2644 16進=3A4C シフトJIS=8DCA

《常用音訓》サイ/いろど…る

《音読み》 サイ

11画 彡部 [常用漢字]

区点=2644 16進=3A4C シフトJIS=8DCA

《常用音訓》サイ/いろど…る

《音読み》 サイ

〈c

〈c i〉

《訓読み》 いろどる/いろどり

《名付け》 あや・いろ・たみ

《意味》

i〉

《訓読み》 いろどる/いろどり

《名付け》 あや・いろ・たみ

《意味》

{動}いろどる。ほどよく色をつける。また、色をとりあわせる。「彩色」

{動}いろどる。ほどよく色をつける。また、色をとりあわせる。「彩色」

{形}色をとりあわせたさま。「彩雲」

{形}色をとりあわせたさま。「彩雲」

{名}いろどり。とりあわせた色模様。〈同義語〉→綵。「色彩」

{名}いろどり。とりあわせた色模様。〈同義語〉→綵。「色彩」

{名}ようす。姿。「神彩」

{名}ようす。姿。「神彩」

{形・名}〔俗〕色めくさま。はえある事がら。「得彩=彩ヲ得」「彩票(賞金をみごと手に入れる宝くじ)」

《解字》

会意兼形声。采サイは「爪(ての先)+木」の会意文字で、木の芽を手先で選びとること。採の原字。彩は「彡(模様)+音符采」で、模様をなす色を選んでとりあわせること。→采

《類義》

色は、もと女性の、人を引きつける容色のこと。のち色の意となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形・名}〔俗〕色めくさま。はえある事がら。「得彩=彩ヲ得」「彩票(賞金をみごと手に入れる宝くじ)」

《解字》

会意兼形声。采サイは「爪(ての先)+木」の会意文字で、木の芽を手先で選びとること。採の原字。彩は「彡(模様)+音符采」で、模様をなす色を選んでとりあわせること。→采

《類義》

色は、もと女性の、人を引きつける容色のこと。のち色の意となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

慰労 イロウ🔗⭐🔉

【慰労】

イロウ 苦労を慰めいたわる。

采 いろどり🔗⭐🔉

【采】

8画 爪部 [人名漢字]

区点=2651 16進=3A53 シフトJIS=8DD1

《音読み》 サイ

8画 爪部 [人名漢字]

区点=2651 16進=3A53 シフトJIS=8DD1

《音読み》 サイ

〈c

〈c i・c

i・c i〉

《訓読み》 とる/いろどり

《名付け》 あや・うね・こと

《意味》

i〉

《訓読み》 とる/いろどり

《名付け》 あや・うね・こと

《意味》

{動}とる。指でつかんでとる。のち、広く、手でとり入れる、えらびとる意に用いる。〈同義語〉→採。「采択サイタク(=採択)」「采上古帝位号、号曰皇帝=上古ノ帝ノ位号ヲ采リ、号シテ皇帝ト曰フ」〔→史記〕

{動}とる。指でつかんでとる。のち、広く、手でとり入れる、えらびとる意に用いる。〈同義語〉→採。「采択サイタク(=採択)」「采上古帝位号、号曰皇帝=上古ノ帝ノ位号ヲ采リ、号シテ皇帝ト曰フ」〔→史記〕

{名}いろどり。えらびとった色。▽色彩の彩に当てた用法。「文采ブンサイ(=文彩。あやもよう)」「雑采ザッサイ(=雑彩。まじった色)」

{名}いろどり。えらびとった色。▽色彩の彩に当てた用法。「文采ブンサイ(=文彩。あやもよう)」「雑采ザッサイ(=雑彩。まじった色)」

{名}えらんだ色の意から転じて、色あいや、ようすの意。「風采フウサイ」

{名}えらんだ色の意から転じて、色あいや、ようすの意。「風采フウサイ」

{名}えらびとって与えた領地。代官や高官の知行地チギョウチのこと。▽去声に読む。「采田サイデン」「采邑サイユウ」

{名}えらびとって与えた領地。代官や高官の知行地チギョウチのこと。▽去声に読む。「采田サイデン」「采邑サイユウ」

「喝采カッサイ」とは、もと「いいぞ」と色めきたって叫ぶこと。のち、感心し、拍手をしたり声を出したりして非常にほめること。「拍手喝采」

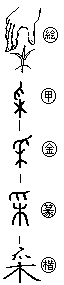

《解字》

「喝采カッサイ」とは、もと「いいぞ」と色めきたって叫ぶこと。のち、感心し、拍手をしたり声を出したりして非常にほめること。「拍手喝采」

《解字》

会意。「爪(手先)+果物のなった木、または木」で、指でつかんでとること。採の原字。

《類義》

→摘

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。「爪(手先)+果物のなった木、または木」で、指でつかんでとること。採の原字。

《類義》

→摘

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 爪部 [人名漢字]

区点=2651 16進=3A53 シフトJIS=8DD1

《音読み》 サイ

8画 爪部 [人名漢字]

区点=2651 16進=3A53 シフトJIS=8DD1

《音読み》 サイ

〈c

〈c i・c

i・c i〉

《訓読み》 とる/いろどり

《名付け》 あや・うね・こと

《意味》

i〉

《訓読み》 とる/いろどり

《名付け》 あや・うね・こと

《意味》

{動}とる。指でつかんでとる。のち、広く、手でとり入れる、えらびとる意に用いる。〈同義語〉→採。「采択サイタク(=採択)」「采上古帝位号、号曰皇帝=上古ノ帝ノ位号ヲ采リ、号シテ皇帝ト曰フ」〔→史記〕

{動}とる。指でつかんでとる。のち、広く、手でとり入れる、えらびとる意に用いる。〈同義語〉→採。「采択サイタク(=採択)」「采上古帝位号、号曰皇帝=上古ノ帝ノ位号ヲ采リ、号シテ皇帝ト曰フ」〔→史記〕

{名}いろどり。えらびとった色。▽色彩の彩に当てた用法。「文采ブンサイ(=文彩。あやもよう)」「雑采ザッサイ(=雑彩。まじった色)」

{名}いろどり。えらびとった色。▽色彩の彩に当てた用法。「文采ブンサイ(=文彩。あやもよう)」「雑采ザッサイ(=雑彩。まじった色)」

{名}えらんだ色の意から転じて、色あいや、ようすの意。「風采フウサイ」

{名}えらんだ色の意から転じて、色あいや、ようすの意。「風采フウサイ」

{名}えらびとって与えた領地。代官や高官の知行地チギョウチのこと。▽去声に読む。「采田サイデン」「采邑サイユウ」

{名}えらびとって与えた領地。代官や高官の知行地チギョウチのこと。▽去声に読む。「采田サイデン」「采邑サイユウ」

「喝采カッサイ」とは、もと「いいぞ」と色めきたって叫ぶこと。のち、感心し、拍手をしたり声を出したりして非常にほめること。「拍手喝采」

《解字》

「喝采カッサイ」とは、もと「いいぞ」と色めきたって叫ぶこと。のち、感心し、拍手をしたり声を出したりして非常にほめること。「拍手喝采」

《解字》

会意。「爪(手先)+果物のなった木、または木」で、指でつかんでとること。採の原字。

《類義》

→摘

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。「爪(手先)+果物のなった木、または木」で、指でつかんでとること。採の原字。

《類義》

→摘

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

異路同帰 イロドウキ🔗⭐🔉

【異路同帰】

イロドウキ〈故事〉それぞれ違った道を通って行きながら、同じところに行き着くこと。〔→淮南子〕

異論 イロン🔗⭐🔉

【異議】

イギ  他と違った意見・議論。

他と違った意見・議論。 ある意見や考えに不満をもち、反対する別の意見・議論。『異論イロン』

ある意見や考えに不満をもち、反対する別の意見・議論。『異論イロン』

他と違った意見・議論。

他と違った意見・議論。 ある意見や考えに不満をもち、反対する別の意見・議論。『異論イロン』

ある意見や考えに不満をもち、反対する別の意見・議論。『異論イロン』

耽色 イロニフケル🔗⭐🔉

【耽色】

タンショク・イロニフケル 女色にふけりたのしむ。

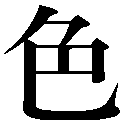

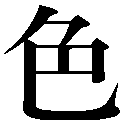

色 いろ🔗⭐🔉

【色】

6画 色部 [二年]

区点=3107 16進=3F27 シフトJIS=9046

《常用音訓》シキ/ショク/いろ

《音読み》 ショク

6画 色部 [二年]

区点=3107 16進=3F27 シフトJIS=9046

《常用音訓》シキ/ショク/いろ

《音読み》 ショク /シキ

/シキ /ソク

/ソク 〈s

〈s 〉〈sh

〉〈sh i〉

《訓読み》 いろ/くさ

《名付け》 いろ・くさ・しこ・しな

《意味》

i〉

《訓読み》 いろ/くさ

《名付け》 いろ・くさ・しこ・しな

《意味》

{名}いろ。男女間の情欲。色欲の色。「女色」「漁色」「寡人好色=寡人色ヲ好ム」〔→孟子〕

{名}いろ。男女間の情欲。色欲の色。「女色」「漁色」「寡人好色=寡人色ヲ好ム」〔→孟子〕

{名}いろ。顔かたちのようす。顔の表情。「喜色」「慍色ウンショク(むっとした顔つき)」「失色=色ヲ失フ」「民有飢色=民ニ飢

{名}いろ。顔かたちのようす。顔の表情。「喜色」「慍色ウンショク(むっとした顔つき)」「失色=色ヲ失フ」「民有飢色=民ニ飢 タル色有リ」〔→孟子〕

タル色有リ」〔→孟子〕

{名}いろ。外にあらわれた形やようす。「秋色(秋げしき)」「行色匆匆コウショクソウソウ(旅だとうとしてあわただしいようす)」

{名}いろ。外にあらわれた形やようす。「秋色(秋げしき)」「行色匆匆コウショクソウソウ(旅だとうとしてあわただしいようす)」

{名}いろ。いろどり。色彩の色。「五色(紅・黄・青・白・黒)」「三五夜中新月色=三五夜中新月ノ色」〔→白居易〕

{名}いろ。いろどり。色彩の色。「五色(紅・黄・青・白・黒)」「三五夜中新月色=三五夜中新月ノ色」〔→白居易〕

{名}〔仏〕感覚でとらえる客観の世界のこと。精神的要素に対して、物質的性質をいう。「色即是空シキソクゼクウ」

{名}〔仏〕感覚でとらえる客観の世界のこと。精神的要素に対して、物質的性質をいう。「色即是空シキソクゼクウ」

{名}〔俗〕くさ。品物の一種類のこと。〈類義語〉→種。「貨色」

〔国〕

{名}〔俗〕くさ。品物の一種類のこと。〈類義語〉→種。「貨色」

〔国〕 いろ。ひびき。「音色ネイロ」

いろ。ひびき。「音色ネイロ」 いろ。愛人。情人。

《解字》

いろ。愛人。情人。

《解字》

象形。かがんだ女性と、かがんでその上に乗った男性とがからだをすりよせて性交するさまを描いたもの。セックスには容色が関係することから、顔やすがた、いろどりなどの意となる。また、すり寄せる意を含む。

《単語家族》

即(そばにすりよってくっつく)

象形。かがんだ女性と、かがんでその上に乗った男性とがからだをすりよせて性交するさまを描いたもの。セックスには容色が関係することから、顔やすがた、いろどりなどの意となる。また、すり寄せる意を含む。

《単語家族》

即(そばにすりよってくっつく) 則ソク(くっつく)

則ソク(くっつく) 塞ソク(すりあわす、ふさぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

塞ソク(すりあわす、ふさぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 色部 [二年]

区点=3107 16進=3F27 シフトJIS=9046

《常用音訓》シキ/ショク/いろ

《音読み》 ショク

6画 色部 [二年]

区点=3107 16進=3F27 シフトJIS=9046

《常用音訓》シキ/ショク/いろ

《音読み》 ショク /シキ

/シキ /ソク

/ソク 〈s

〈s 〉〈sh

〉〈sh i〉

《訓読み》 いろ/くさ

《名付け》 いろ・くさ・しこ・しな

《意味》

i〉

《訓読み》 いろ/くさ

《名付け》 いろ・くさ・しこ・しな

《意味》

{名}いろ。男女間の情欲。色欲の色。「女色」「漁色」「寡人好色=寡人色ヲ好ム」〔→孟子〕

{名}いろ。男女間の情欲。色欲の色。「女色」「漁色」「寡人好色=寡人色ヲ好ム」〔→孟子〕

{名}いろ。顔かたちのようす。顔の表情。「喜色」「慍色ウンショク(むっとした顔つき)」「失色=色ヲ失フ」「民有飢色=民ニ飢

{名}いろ。顔かたちのようす。顔の表情。「喜色」「慍色ウンショク(むっとした顔つき)」「失色=色ヲ失フ」「民有飢色=民ニ飢 タル色有リ」〔→孟子〕

タル色有リ」〔→孟子〕

{名}いろ。外にあらわれた形やようす。「秋色(秋げしき)」「行色匆匆コウショクソウソウ(旅だとうとしてあわただしいようす)」

{名}いろ。外にあらわれた形やようす。「秋色(秋げしき)」「行色匆匆コウショクソウソウ(旅だとうとしてあわただしいようす)」

{名}いろ。いろどり。色彩の色。「五色(紅・黄・青・白・黒)」「三五夜中新月色=三五夜中新月ノ色」〔→白居易〕

{名}いろ。いろどり。色彩の色。「五色(紅・黄・青・白・黒)」「三五夜中新月色=三五夜中新月ノ色」〔→白居易〕

{名}〔仏〕感覚でとらえる客観の世界のこと。精神的要素に対して、物質的性質をいう。「色即是空シキソクゼクウ」

{名}〔仏〕感覚でとらえる客観の世界のこと。精神的要素に対して、物質的性質をいう。「色即是空シキソクゼクウ」

{名}〔俗〕くさ。品物の一種類のこと。〈類義語〉→種。「貨色」

〔国〕

{名}〔俗〕くさ。品物の一種類のこと。〈類義語〉→種。「貨色」

〔国〕 いろ。ひびき。「音色ネイロ」

いろ。ひびき。「音色ネイロ」 いろ。愛人。情人。

《解字》

いろ。愛人。情人。

《解字》

象形。かがんだ女性と、かがんでその上に乗った男性とがからだをすりよせて性交するさまを描いたもの。セックスには容色が関係することから、顔やすがた、いろどりなどの意となる。また、すり寄せる意を含む。

《単語家族》

即(そばにすりよってくっつく)

象形。かがんだ女性と、かがんでその上に乗った男性とがからだをすりよせて性交するさまを描いたもの。セックスには容色が関係することから、顔やすがた、いろどりなどの意となる。また、すり寄せる意を含む。

《単語家族》

即(そばにすりよってくっつく) 則ソク(くっつく)

則ソク(くっつく) 塞ソク(すりあわす、ふさぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

塞ソク(すりあわす、ふさぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

色目 イロメ🔗⭐🔉

【色目】

ショクモク

ショクモク  ものの種類や呼び方。種目。

ものの種類や呼び方。種目。 唐代、身分や家がらのこと。

唐代、身分や家がらのこと。 シキモク 元ゲン代、西域地方の人々の総称。▽目の色が違っていたことから。

シキモク 元ゲン代、西域地方の人々の総称。▽目の色が違っていたことから。 イロメ〔国〕

イロメ〔国〕 衣服などの色あい。

衣服などの色あい。 相手に気のありそうないろっぽい目つき。流し目。

相手に気のありそうないろっぽい目つき。流し目。

ショクモク

ショクモク  ものの種類や呼び方。種目。

ものの種類や呼び方。種目。 唐代、身分や家がらのこと。

唐代、身分や家がらのこと。 シキモク 元ゲン代、西域地方の人々の総称。▽目の色が違っていたことから。

シキモク 元ゲン代、西域地方の人々の総称。▽目の色が違っていたことから。 イロメ〔国〕

イロメ〔国〕 衣服などの色あい。

衣服などの色あい。 相手に気のありそうないろっぽい目つき。流し目。

相手に気のありそうないろっぽい目つき。流し目。

色難 イロカタシ🔗⭐🔉

【色難】

イロカタシ 子どもがいつも顔色をやわらげて親につくすことはむずかしい。▽一説に、親の顔色をうかがい見ながら孝行をするのはむずかしい。「子夏問孝、子曰、色難=子夏孝ヲ問フ、子曰ハク、色難シ」〔→論語〕

徴於色 イロニアラワル🔗⭐🔉

【徴於色】

イロニアラワル〈故事〉心に思っている感情が顔の表情にあらわれる。〔→孟子〕

葦蘆 イロ🔗⭐🔉

【葦蘆】

イロ あし。

貪色 イロヲムサボル🔗⭐🔉

【貪色】

タンショク・イロヲムサボル 女色を非常に好む。

遺老 イロウ🔗⭐🔉

【遺臣】

イシン  先代から仕えている古い臣。

先代から仕えている古い臣。 滅びた国の臣下で、新しい朝廷に仕えない者。『遺老イロウ・遺民イミン』

滅びた国の臣下で、新しい朝廷に仕えない者。『遺老イロウ・遺民イミン』

先代から仕えている古い臣。

先代から仕えている古い臣。 滅びた国の臣下で、新しい朝廷に仕えない者。『遺老イロウ・遺民イミン』

滅びた国の臣下で、新しい朝廷に仕えない者。『遺老イロウ・遺民イミン』

遺漏 イロウ🔗⭐🔉

【遺漏】

イロウ そろっているべき事がらなどを、落とし、もらす。また、とりこぼし。てぬかり。『遺脱イダツ』

漢字源に「いろ」で始まるの検索結果 1-22。

「遺臣

「遺臣