複数辞典一括検索+![]()

![]()

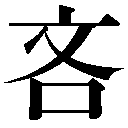

吝 おしむ🔗⭐🔉

【吝】

7画 口部

区点=5071 16進=5267 シフトJIS=99E5

《音読み》 リン

7画 口部

区点=5071 16進=5267 シフトJIS=99E5

《音読み》 リン

〈l

〈l n〉

《訓読み》 おしむ(をしむ)/やぶさか(やぶさかなり)

《意味》

n〉

《訓読み》 おしむ(をしむ)/やぶさか(やぶさかなり)

《意味》

リンナリ{動・形}おしむ(ヲシム)。やぶさか(ヤブサカナリ)。ものおしみする。金銭に対して思い切りが悪い。けちである。〈同義語〉→悋。「吝嗇リンショク」「使驕且吝=驕リテカツ吝ナラ使メバ」〔→論語〕

リンナリ{動・形}おしむ(ヲシム)。やぶさか(ヤブサカナリ)。ものおしみする。金銭に対して思い切りが悪い。けちである。〈同義語〉→悋。「吝嗇リンショク」「使驕且吝=驕リテカツ吝ナラ使メバ」〔→論語〕

{形}度量が狭くさっぱりしないさま。「鄙吝ヒリン」

{形}度量が狭くさっぱりしないさま。「鄙吝ヒリン」

{形}くよくよして思い切りが悪いさま。▽「不吝フリン」とは、くよくよせず思い切りよく承認すること。「やぶさかならず」と訓読することがある。「吝情リンジョウ」

〔国〕「吝気リンキ」とは、やきもち。〈同義語〉悋気。「女房の吝気」

《解字》

会意。「文+口」。文は修飾を意味する。口さきを飾っていいわけし、金品を手放さない意を示す。憐レン(思い切りわるく、心を悩ます)ときわめて近い。

《類義》

→惜

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}くよくよして思い切りが悪いさま。▽「不吝フリン」とは、くよくよせず思い切りよく承認すること。「やぶさかならず」と訓読することがある。「吝情リンジョウ」

〔国〕「吝気リンキ」とは、やきもち。〈同義語〉悋気。「女房の吝気」

《解字》

会意。「文+口」。文は修飾を意味する。口さきを飾っていいわけし、金品を手放さない意を示す。憐レン(思い切りわるく、心を悩ます)ときわめて近い。

《類義》

→惜

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 口部

区点=5071 16進=5267 シフトJIS=99E5

《音読み》 リン

7画 口部

区点=5071 16進=5267 シフトJIS=99E5

《音読み》 リン

〈l

〈l n〉

《訓読み》 おしむ(をしむ)/やぶさか(やぶさかなり)

《意味》

n〉

《訓読み》 おしむ(をしむ)/やぶさか(やぶさかなり)

《意味》

リンナリ{動・形}おしむ(ヲシム)。やぶさか(ヤブサカナリ)。ものおしみする。金銭に対して思い切りが悪い。けちである。〈同義語〉→悋。「吝嗇リンショク」「使驕且吝=驕リテカツ吝ナラ使メバ」〔→論語〕

リンナリ{動・形}おしむ(ヲシム)。やぶさか(ヤブサカナリ)。ものおしみする。金銭に対して思い切りが悪い。けちである。〈同義語〉→悋。「吝嗇リンショク」「使驕且吝=驕リテカツ吝ナラ使メバ」〔→論語〕

{形}度量が狭くさっぱりしないさま。「鄙吝ヒリン」

{形}度量が狭くさっぱりしないさま。「鄙吝ヒリン」

{形}くよくよして思い切りが悪いさま。▽「不吝フリン」とは、くよくよせず思い切りよく承認すること。「やぶさかならず」と訓読することがある。「吝情リンジョウ」

〔国〕「吝気リンキ」とは、やきもち。〈同義語〉悋気。「女房の吝気」

《解字》

会意。「文+口」。文は修飾を意味する。口さきを飾っていいわけし、金品を手放さない意を示す。憐レン(思い切りわるく、心を悩ます)ときわめて近い。

《類義》

→惜

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}くよくよして思い切りが悪いさま。▽「不吝フリン」とは、くよくよせず思い切りよく承認すること。「やぶさかならず」と訓読することがある。「吝情リンジョウ」

〔国〕「吝気リンキ」とは、やきもち。〈同義語〉悋気。「女房の吝気」

《解字》

会意。「文+口」。文は修飾を意味する。口さきを飾っていいわけし、金品を手放さない意を示す。憐レン(思い切りわるく、心を悩ます)ときわめて近い。

《類義》

→惜

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

和尚 オショウ🔗⭐🔉

【和尚】

オショウ・カショウ・ワジョウ〔仏〕高徳の僧に対する敬称。▽宗派によって読み方が異なり、禅宗・浄土宗ではオショウ、天台宗ではカショウ、法相宗・真言宗ではワジョウと読む。律宗では「和上」と書き、ワジョウと読む。

オショウ・カショウ・ワジョウ〔仏〕高徳の僧に対する敬称。▽宗派によって読み方が異なり、禅宗・浄土宗ではオショウ、天台宗ではカショウ、法相宗・真言宗ではワジョウと読む。律宗では「和上」と書き、ワジョウと読む。 オショウ〔国〕寺の住職。また広く、僧のこと。

オショウ〔国〕寺の住職。また広く、僧のこと。

オショウ・カショウ・ワジョウ〔仏〕高徳の僧に対する敬称。▽宗派によって読み方が異なり、禅宗・浄土宗ではオショウ、天台宗ではカショウ、法相宗・真言宗ではワジョウと読む。律宗では「和上」と書き、ワジョウと読む。

オショウ・カショウ・ワジョウ〔仏〕高徳の僧に対する敬称。▽宗派によって読み方が異なり、禅宗・浄土宗ではオショウ、天台宗ではカショウ、法相宗・真言宗ではワジョウと読む。律宗では「和上」と書き、ワジョウと読む。 オショウ〔国〕寺の住職。また広く、僧のこと。

オショウ〔国〕寺の住職。また広く、僧のこと。

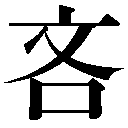

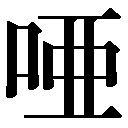

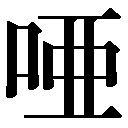

唖 おし🔗⭐🔉

【唖】

10画 口部

区点=1602 16進=3022 シフトJIS=88A0

《音読み》

10画 口部

区点=1602 16進=3022 シフトJIS=88A0

《音読み》  ア

ア /エ

/エ 〈y

〈y ・y

・y 〉/

〉/ アク

アク /ヤク

/ヤク 〈

〈 〉

《訓読み》 おし

《意味》

〉

《訓読み》 おし

《意味》

{名・形}おし。声がのどにつかえて出ない。また、そのさま。また、口がきけない人。「聾唖ロウア」「唖然アゼン(あっと驚いてのどに息がつかえる)」「呑炭為唖=炭ヲ呑ミテ唖ト為ル」〔→史記〕

{名・形}おし。声がのどにつかえて出ない。また、そのさま。また、口がきけない人。「聾唖ロウア」「唖然アゼン(あっと驚いてのどに息がつかえる)」「呑炭為唖=炭ヲ呑ミテ唖ト為ル」〔→史記〕

{形}からすが、ああと鳴く声。▽去声に読む。

{形}からすが、ああと鳴く声。▽去声に読む。

{感}あっはと笑う声。また、ああと驚く声。

《解字》

会意兼形声。亞(=亜)は、地下に四角く掘った土台の姿を描いた象形文字で、下積みとなってつかえる意を含む。唖は「口+音符亞」で、のどがつかえる意。

《単語家族》

惡(=悪。胸がつかえて気持ちがわるい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{感}あっはと笑う声。また、ああと驚く声。

《解字》

会意兼形声。亞(=亜)は、地下に四角く掘った土台の姿を描いた象形文字で、下積みとなってつかえる意を含む。唖は「口+音符亞」で、のどがつかえる意。

《単語家族》

惡(=悪。胸がつかえて気持ちがわるい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 口部

区点=1602 16進=3022 シフトJIS=88A0

《音読み》

10画 口部

区点=1602 16進=3022 シフトJIS=88A0

《音読み》  ア

ア /エ

/エ 〈y

〈y ・y

・y 〉/

〉/ アク

アク /ヤク

/ヤク 〈

〈 〉

《訓読み》 おし

《意味》

〉

《訓読み》 おし

《意味》

{名・形}おし。声がのどにつかえて出ない。また、そのさま。また、口がきけない人。「聾唖ロウア」「唖然アゼン(あっと驚いてのどに息がつかえる)」「呑炭為唖=炭ヲ呑ミテ唖ト為ル」〔→史記〕

{名・形}おし。声がのどにつかえて出ない。また、そのさま。また、口がきけない人。「聾唖ロウア」「唖然アゼン(あっと驚いてのどに息がつかえる)」「呑炭為唖=炭ヲ呑ミテ唖ト為ル」〔→史記〕

{形}からすが、ああと鳴く声。▽去声に読む。

{形}からすが、ああと鳴く声。▽去声に読む。

{感}あっはと笑う声。また、ああと驚く声。

《解字》

会意兼形声。亞(=亜)は、地下に四角く掘った土台の姿を描いた象形文字で、下積みとなってつかえる意を含む。唖は「口+音符亞」で、のどがつかえる意。

《単語家族》

惡(=悪。胸がつかえて気持ちがわるい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{感}あっはと笑う声。また、ああと驚く声。

《解字》

会意兼形声。亞(=亜)は、地下に四角く掘った土台の姿を描いた象形文字で、下積みとなってつかえる意を含む。唖は「口+音符亞」で、のどがつかえる意。

《単語家族》

惡(=悪。胸がつかえて気持ちがわるい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

垂教 オシエヲタル🔗⭐🔉

【垂訓】

スイクン  下位の者、また、後世に教訓を示す。

下位の者、また、後世に教訓を示す。 示した教え。『垂教スイキョウ・オシエヲタル』

示した教え。『垂教スイキョウ・オシエヲタル』

下位の者、また、後世に教訓を示す。

下位の者、また、後世に教訓を示す。 示した教え。『垂教スイキョウ・オシエヲタル』

示した教え。『垂教スイキョウ・オシエヲタル』

悪念 オシン🔗⭐🔉

【悪心】

アクシン 悪いことをしようとする心。『悪念アクネン』

アクシン 悪いことをしようとする心。『悪念アクネン』 オシン 気分が悪くなること。むかむかするいやな感じ。はきけ。

オシン 気分が悪くなること。むかむかするいやな感じ。はきけ。

アクシン 悪いことをしようとする心。『悪念アクネン』

アクシン 悪いことをしようとする心。『悪念アクネン』 オシン 気分が悪くなること。むかむかするいやな感じ。はきけ。

オシン 気分が悪くなること。むかむかするいやな感じ。はきけ。

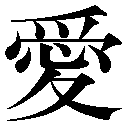

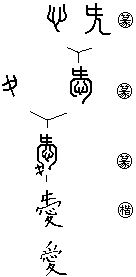

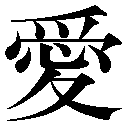

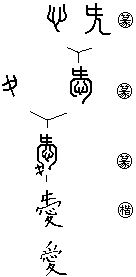

愛 おしむ🔗⭐🔉

【愛】

13画 心部 [四年]

区点=1606 16進=3026 シフトJIS=88A4

《常用音訓》アイ

《音読み》 アイ

13画 心部 [四年]

区点=1606 16進=3026 シフトJIS=88A4

《常用音訓》アイ

《音読み》 アイ /オ/アイ

/オ/アイ 〈

〈 i〉

《訓読み》 いとおしむ(いとほしむ)/いとしむ/めでる(めづ)/おしむ(をしむ)

《名付け》 あき・さね・ちか・ちかし・つね・なり・なる・のり・ひで・めぐむ・やす・よし・より

《意味》

i〉

《訓読み》 いとおしむ(いとほしむ)/いとしむ/めでる(めづ)/おしむ(をしむ)

《名付け》 あき・さね・ちか・ちかし・つね・なり・なる・のり・ひで・めぐむ・やす・よし・より

《意味》

アイス{動}いとおしむ(イトホシム)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛スベシ」「愛厥妃=ソノ妃ヲ愛ス」〔→孟子〕

アイス{動}いとおしむ(イトホシム)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛スベシ」「愛厥妃=ソノ妃ヲ愛ス」〔→孟子〕

アイス{動}めでる(メヅ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕

アイス{動}めでる(メヅ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕

アイス{動}おしむ(ヲシム)。いとおしむ(イトホシム)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」「百姓皆以王為愛也=百姓ミナ王ヲモッテ愛メリト為ス」〔→孟子〕

アイス{動}おしむ(ヲシム)。いとおしむ(イトホシム)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」「百姓皆以王為愛也=百姓ミナ王ヲモッテ愛メリト為ス」〔→孟子〕

{名}かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。

《解字》

{名}かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。

《解字》

会意兼形声。旡カイ・キとは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。

《単語家族》

既キ(いっぱいである)

会意兼形声。旡カイ・キとは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。

《単語家族》

既キ(いっぱいである) 漑カイ(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀アイ(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漑カイ(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀アイ(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画 心部 [四年]

区点=1606 16進=3026 シフトJIS=88A4

《常用音訓》アイ

《音読み》 アイ

13画 心部 [四年]

区点=1606 16進=3026 シフトJIS=88A4

《常用音訓》アイ

《音読み》 アイ /オ/アイ

/オ/アイ 〈

〈 i〉

《訓読み》 いとおしむ(いとほしむ)/いとしむ/めでる(めづ)/おしむ(をしむ)

《名付け》 あき・さね・ちか・ちかし・つね・なり・なる・のり・ひで・めぐむ・やす・よし・より

《意味》

i〉

《訓読み》 いとおしむ(いとほしむ)/いとしむ/めでる(めづ)/おしむ(をしむ)

《名付け》 あき・さね・ちか・ちかし・つね・なり・なる・のり・ひで・めぐむ・やす・よし・より

《意味》

アイス{動}いとおしむ(イトホシム)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛スベシ」「愛厥妃=ソノ妃ヲ愛ス」〔→孟子〕

アイス{動}いとおしむ(イトホシム)。いとしむ。かわいくてせつなくなる。「恋愛」「可愛=愛スベシ」「愛厥妃=ソノ妃ヲ愛ス」〔→孟子〕

アイス{動}めでる(メヅ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕

アイス{動}めでる(メヅ)。好きでたまらなく思う。また、よいと思って、楽しむ。「愛好」「停車坐愛楓林晩=車ヲ停メテ坐ニ愛ス楓林ノ晩」〔→杜牧〕

アイス{動}おしむ(ヲシム)。いとおしむ(イトホシム)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」「百姓皆以王為愛也=百姓ミナ王ヲモッテ愛メリト為ス」〔→孟子〕

アイス{動}おしむ(ヲシム)。いとおしむ(イトホシム)。おしくてせつない。もったいないと思う。「愛惜」「百姓皆以王為愛也=百姓ミナ王ヲモッテ愛メリト為ス」〔→孟子〕

{名}かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。

《解字》

{名}かわいがる気持ち。いとしさ。また、キリスト教で、神が人々を救ってくれる恵みの心のこと。

《解字》

会意兼形声。旡カイ・キとは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。

《単語家族》

既キ(いっぱいである)

会意兼形声。旡カイ・キとは、人が胸を詰まらせて後ろにのけぞったさま。愛は「心+夂(足をひきずる)+音符旡」で、心がせつなく詰まって、足もそぞろに進まないさま。

《単語家族》

既キ(いっぱいである) 漑カイ(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀アイ(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漑カイ(水をいっぱいに満たす)と同系。また、哀アイ(胸が詰まってせつない)ときわめて近いことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

惜 おしい🔗⭐🔉

【惜】

11画

11画  部 [常用漢字]

区点=3243 16進=404B シフトJIS=90C9

《常用音訓》セキ/お…しい/お…しむ

《音読み》 セキ

部 [常用漢字]

区点=3243 16進=404B シフトJIS=90C9

《常用音訓》セキ/お…しい/お…しむ

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈x

〈x 〉

《訓読み》 おしい(をし)/おしむ(をしむ)/おしむらくは(をしむらくは)

《意味》

〉

《訓読み》 おしい(をし)/おしむ(をしむ)/おしむらくは(をしむらくは)

《意味》

{形}おしい(ヲシ)。いつまでも心が残って、残念だ。もったいない。「惜乎=惜シイ乎」〔→論語〕

{形}おしい(ヲシ)。いつまでも心が残って、残念だ。もったいない。「惜乎=惜シイ乎」〔→論語〕

{動}おしむ(ヲシム)。もったいないと思う。思い切れず、残念がる。また、大切にする。「愛惜アイセキ」「可惜=惜シムベシ」「洛陽女児惜顔色=洛陽ノ女児、顔色ヲ惜シム」〔→劉希夷〕

{動}おしむ(ヲシム)。もったいないと思う。思い切れず、残念がる。また、大切にする。「愛惜アイセキ」「可惜=惜シムベシ」「洛陽女児惜顔色=洛陽ノ女児、顔色ヲ惜シム」〔→劉希夷〕

{副}おしむらくは(ヲシムラクハ)。文の初めにつけて、おしいことにはの意をあらわす。「惜未知兵法=惜シムラクハ、イマダ兵法ヲ知ラズ」〔→外史〕

《解字》

会意兼形声。昔セキは、日が重なることで、重なる意を含む。惜は「心+音符昔」で、一度きりでは忘れ去らず、心中に残り重なって思いがつのること。

《類義》

吝リンは、けちけちすること。嗇ショクは、自分の手に取りこんで出さないこと。愛は、胸の詰まる思いのすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{副}おしむらくは(ヲシムラクハ)。文の初めにつけて、おしいことにはの意をあらわす。「惜未知兵法=惜シムラクハ、イマダ兵法ヲ知ラズ」〔→外史〕

《解字》

会意兼形声。昔セキは、日が重なることで、重なる意を含む。惜は「心+音符昔」で、一度きりでは忘れ去らず、心中に残り重なって思いがつのること。

《類義》

吝リンは、けちけちすること。嗇ショクは、自分の手に取りこんで出さないこと。愛は、胸の詰まる思いのすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画

11画  部 [常用漢字]

区点=3243 16進=404B シフトJIS=90C9

《常用音訓》セキ/お…しい/お…しむ

《音読み》 セキ

部 [常用漢字]

区点=3243 16進=404B シフトJIS=90C9

《常用音訓》セキ/お…しい/お…しむ

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈x

〈x 〉

《訓読み》 おしい(をし)/おしむ(をしむ)/おしむらくは(をしむらくは)

《意味》

〉

《訓読み》 おしい(をし)/おしむ(をしむ)/おしむらくは(をしむらくは)

《意味》

{形}おしい(ヲシ)。いつまでも心が残って、残念だ。もったいない。「惜乎=惜シイ乎」〔→論語〕

{形}おしい(ヲシ)。いつまでも心が残って、残念だ。もったいない。「惜乎=惜シイ乎」〔→論語〕

{動}おしむ(ヲシム)。もったいないと思う。思い切れず、残念がる。また、大切にする。「愛惜アイセキ」「可惜=惜シムベシ」「洛陽女児惜顔色=洛陽ノ女児、顔色ヲ惜シム」〔→劉希夷〕

{動}おしむ(ヲシム)。もったいないと思う。思い切れず、残念がる。また、大切にする。「愛惜アイセキ」「可惜=惜シムベシ」「洛陽女児惜顔色=洛陽ノ女児、顔色ヲ惜シム」〔→劉希夷〕

{副}おしむらくは(ヲシムラクハ)。文の初めにつけて、おしいことにはの意をあらわす。「惜未知兵法=惜シムラクハ、イマダ兵法ヲ知ラズ」〔→外史〕

《解字》

会意兼形声。昔セキは、日が重なることで、重なる意を含む。惜は「心+音符昔」で、一度きりでは忘れ去らず、心中に残り重なって思いがつのること。

《類義》

吝リンは、けちけちすること。嗇ショクは、自分の手に取りこんで出さないこと。愛は、胸の詰まる思いのすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{副}おしむらくは(ヲシムラクハ)。文の初めにつけて、おしいことにはの意をあらわす。「惜未知兵法=惜シムラクハ、イマダ兵法ヲ知ラズ」〔→外史〕

《解字》

会意兼形声。昔セキは、日が重なることで、重なる意を含む。惜は「心+音符昔」で、一度きりでは忘れ去らず、心中に残り重なって思いがつのること。

《類義》

吝リンは、けちけちすること。嗇ショクは、自分の手に取りこんで出さないこと。愛は、胸の詰まる思いのすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

慳 おしむ🔗⭐🔉

折敷 オシキ🔗⭐🔉

【折敷】

オシキ〔国〕へぎ板を折り曲げて四方をかこんだ四角い盆。

押 おし🔗⭐🔉

【押】

8画

8画  部 [常用漢字]

区点=1801 16進=3221 シフトJIS=899F

《常用音訓》オウ/お…さえる/お…す

《音読み》

部 [常用漢字]

区点=1801 16進=3221 シフトJIS=899F

《常用音訓》オウ/お…さえる/お…す

《音読み》  オウ(アフ)

オウ(アフ) /ヨウ(エフ)

/ヨウ(エフ) 〈y

〈y 〉/

〉/ コウ(カフ)

コウ(カフ) /キョウ(ケフ)

/キョウ(ケフ) 《訓読み》 おす/おさえる(おさふ)/かぶせる/おし

《名付け》 おし

《意味》

《訓読み》 おす/おさえる(おさふ)/かぶせる/おし

《名付け》 おし

《意味》

{動}おす。おさえる(オサフ)。おしかぶせておさえる。転じて、上からおしつける。〈類義語〉→圧。「押印=印ヲ押ス」

{動}おす。おさえる(オサフ)。おしかぶせておさえる。転じて、上からおしつける。〈類義語〉→圧。「押印=印ヲ押ス」

{動}お上カミの力で犯人をとりおさえる。権力でおさえつける。「押送(犯人をとりおさえて送る)」「押収」

{動}お上カミの力で犯人をとりおさえる。権力でおさえつける。「押送(犯人をとりおさえて送る)」「押収」

{動}物品をおさえて抵当とする。「抵押」

{動}物品をおさえて抵当とする。「抵押」

「花押」とは、記号ふうの署名のこと。

「花押」とは、記号ふうの署名のこと。

{動}かぶせる。

〔国〕おし。おすこと。また、強引に主張したり、顔をきかしたりすること。圧力。「ひと押し」「押しが強い」

《解字》

会意兼形声。甲は、からをかぶせて封じたさま。押とは「手+音符甲」で、外からかぶせておさえること。→甲

《単語家族》

匣コウ(ふたつきのはこ)

{動}かぶせる。

〔国〕おし。おすこと。また、強引に主張したり、顔をきかしたりすること。圧力。「ひと押し」「押しが強い」

《解字》

会意兼形声。甲は、からをかぶせて封じたさま。押とは「手+音符甲」で、外からかぶせておさえること。→甲

《単語家族》

匣コウ(ふたつきのはこ) 厭ヨウ(上からおさえられる)

厭ヨウ(上からおさえられる) 壓アツ(=圧。おさえる)と同系。

《類義》

→推

《異字同訓》

おさえる。 押さえる「紙の端を押さえる。証拠を押さえる。要点を押さえる。差し押さえる」抑える「物価の上昇を抑える。要求を抑える。怒りを抑える」 おす。 押す「ベルを押す。横車を押す。押し付けがましい」推す「会長に推す。推して知るべしだ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

壓アツ(=圧。おさえる)と同系。

《類義》

→推

《異字同訓》

おさえる。 押さえる「紙の端を押さえる。証拠を押さえる。要点を押さえる。差し押さえる」抑える「物価の上昇を抑える。要求を抑える。怒りを抑える」 おす。 押す「ベルを押す。横車を押す。押し付けがましい」推す「会長に推す。推して知るべしだ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画

8画  部 [常用漢字]

区点=1801 16進=3221 シフトJIS=899F

《常用音訓》オウ/お…さえる/お…す

《音読み》

部 [常用漢字]

区点=1801 16進=3221 シフトJIS=899F

《常用音訓》オウ/お…さえる/お…す

《音読み》  オウ(アフ)

オウ(アフ) /ヨウ(エフ)

/ヨウ(エフ) 〈y

〈y 〉/

〉/ コウ(カフ)

コウ(カフ) /キョウ(ケフ)

/キョウ(ケフ) 《訓読み》 おす/おさえる(おさふ)/かぶせる/おし

《名付け》 おし

《意味》

《訓読み》 おす/おさえる(おさふ)/かぶせる/おし

《名付け》 おし

《意味》

{動}おす。おさえる(オサフ)。おしかぶせておさえる。転じて、上からおしつける。〈類義語〉→圧。「押印=印ヲ押ス」

{動}おす。おさえる(オサフ)。おしかぶせておさえる。転じて、上からおしつける。〈類義語〉→圧。「押印=印ヲ押ス」

{動}お上カミの力で犯人をとりおさえる。権力でおさえつける。「押送(犯人をとりおさえて送る)」「押収」

{動}お上カミの力で犯人をとりおさえる。権力でおさえつける。「押送(犯人をとりおさえて送る)」「押収」

{動}物品をおさえて抵当とする。「抵押」

{動}物品をおさえて抵当とする。「抵押」

「花押」とは、記号ふうの署名のこと。

「花押」とは、記号ふうの署名のこと。

{動}かぶせる。

〔国〕おし。おすこと。また、強引に主張したり、顔をきかしたりすること。圧力。「ひと押し」「押しが強い」

《解字》

会意兼形声。甲は、からをかぶせて封じたさま。押とは「手+音符甲」で、外からかぶせておさえること。→甲

《単語家族》

匣コウ(ふたつきのはこ)

{動}かぶせる。

〔国〕おし。おすこと。また、強引に主張したり、顔をきかしたりすること。圧力。「ひと押し」「押しが強い」

《解字》

会意兼形声。甲は、からをかぶせて封じたさま。押とは「手+音符甲」で、外からかぶせておさえること。→甲

《単語家族》

匣コウ(ふたつきのはこ) 厭ヨウ(上からおさえられる)

厭ヨウ(上からおさえられる) 壓アツ(=圧。おさえる)と同系。

《類義》

→推

《異字同訓》

おさえる。 押さえる「紙の端を押さえる。証拠を押さえる。要点を押さえる。差し押さえる」抑える「物価の上昇を抑える。要求を抑える。怒りを抑える」 おす。 押す「ベルを押す。横車を押す。押し付けがましい」推す「会長に推す。推して知るべしだ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

壓アツ(=圧。おさえる)と同系。

《類義》

→推

《異字同訓》

おさえる。 押さえる「紙の端を押さえる。証拠を押さえる。要点を押さえる。差し押さえる」抑える「物価の上昇を抑える。要求を抑える。怒りを抑える」 おす。 押す「ベルを押す。横車を押す。押し付けがましい」推す「会長に推す。推して知るべしだ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

教 おしえ🔗⭐🔉

【教】

11画 攴部 [二年]

区点=2221 16進=3635 シフトJIS=8BB3

《常用音訓》キョウ/おし…える/おそ…わる

《音読み》 キョウ(ケウ)

11画 攴部 [二年]

区点=2221 16進=3635 シフトJIS=8BB3

《常用音訓》キョウ/おし…える/おそ…わる

《音読み》 キョウ(ケウ) /コウ(カウ)

/コウ(カウ) 〈ji

〈ji o・ji

o・ji o〉

《訓読み》 おそわる/おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/しむ/せしむ

《名付け》 おしえ・かず・かた・こ・たか・なり・のり・みち・ゆき

《意味》

o〉

《訓読み》 おそわる/おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/しむ/せしむ

《名付け》 おしえ・かず・かた・こ・たか・なり・のり・みち・ゆき

《意味》

{動}おしえる(ヲシフ)。先生とでしの間に、知識を交流させること。先生からでしに、知識・経験・技術を受け渡して知らせる。また、そうして導く。「教化」「挙善而教不能=善ヲ挙ゲテアタハザルヲ教フ」〔→論語〕

{動}おしえる(ヲシフ)。先生とでしの間に、知識を交流させること。先生からでしに、知識・経験・技術を受け渡して知らせる。また、そうして導く。「教化」「挙善而教不能=善ヲ挙ゲテアタハザルヲ教フ」〔→論語〕

{名}おしえ(ヲシヘ)。おしえる事がら。また、その内容。「敬奉教=敬ンデ教ヘヲ奉ゼン」〔→史記〕

{名}おしえ(ヲシヘ)。おしえる事がら。また、その内容。「敬奉教=敬ンデ教ヘヲ奉ゼン」〔→史記〕

{名}おしえ(ヲシヘ)。神や仏のおしえ。また、その内容。「教義」「教会」

{名}おしえ(ヲシヘ)。神や仏のおしえ。また、その内容。「教義」「教会」

{名}領主の命令。「教令」

{名}領主の命令。「教令」

{名}宗教。「回教」

{名}宗教。「回教」

{助動}しむ。せしむ。おしえて何かをさせることから転じて、使役の意をあらわすことば。▽「教+名詞+動詞」の形で用い、「…をして…せしむ」と訓読する。平声に読む。〈類義語〉→使・→令。「遂教方士殷勤覓=ツヒニ方士ヲシテ殷勤ニ覓メシム」〔→白居易〕

《解字》

{助動}しむ。せしむ。おしえて何かをさせることから転じて、使役の意をあらわすことば。▽「教+名詞+動詞」の形で用い、「…をして…せしむ」と訓読する。平声に読む。〈類義語〉→使・→令。「遂教方士殷勤覓=ツヒニ方士ヲシテ殷勤ニ覓メシム」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。もと「攴(動詞の記号)+音符爻コウ(まじえる)」で、さらに子を加えた字もある。子どもに対して、知識の受け渡し、つまり交流を行うこと。▽知識の交流を受ける側からいえば学・効(習う)といい、授ける側からは教という。

《単語家族》

交(まじえる)

会意兼形声。もと「攴(動詞の記号)+音符爻コウ(まじえる)」で、さらに子を加えた字もある。子どもに対して、知識の受け渡し、つまり交流を行うこと。▽知識の交流を受ける側からいえば学・効(習う)といい、授ける側からは教という。

《単語家族》

交(まじえる) 較コウ・カク(まじえ比べる)

較コウ・カク(まじえ比べる) 效コウ(=効。交流して習う)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

效コウ(=効。交流して習う)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 攴部 [二年]

区点=2221 16進=3635 シフトJIS=8BB3

《常用音訓》キョウ/おし…える/おそ…わる

《音読み》 キョウ(ケウ)

11画 攴部 [二年]

区点=2221 16進=3635 シフトJIS=8BB3

《常用音訓》キョウ/おし…える/おそ…わる

《音読み》 キョウ(ケウ) /コウ(カウ)

/コウ(カウ) 〈ji

〈ji o・ji

o・ji o〉

《訓読み》 おそわる/おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/しむ/せしむ

《名付け》 おしえ・かず・かた・こ・たか・なり・のり・みち・ゆき

《意味》

o〉

《訓読み》 おそわる/おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/しむ/せしむ

《名付け》 おしえ・かず・かた・こ・たか・なり・のり・みち・ゆき

《意味》

{動}おしえる(ヲシフ)。先生とでしの間に、知識を交流させること。先生からでしに、知識・経験・技術を受け渡して知らせる。また、そうして導く。「教化」「挙善而教不能=善ヲ挙ゲテアタハザルヲ教フ」〔→論語〕

{動}おしえる(ヲシフ)。先生とでしの間に、知識を交流させること。先生からでしに、知識・経験・技術を受け渡して知らせる。また、そうして導く。「教化」「挙善而教不能=善ヲ挙ゲテアタハザルヲ教フ」〔→論語〕

{名}おしえ(ヲシヘ)。おしえる事がら。また、その内容。「敬奉教=敬ンデ教ヘヲ奉ゼン」〔→史記〕

{名}おしえ(ヲシヘ)。おしえる事がら。また、その内容。「敬奉教=敬ンデ教ヘヲ奉ゼン」〔→史記〕

{名}おしえ(ヲシヘ)。神や仏のおしえ。また、その内容。「教義」「教会」

{名}おしえ(ヲシヘ)。神や仏のおしえ。また、その内容。「教義」「教会」

{名}領主の命令。「教令」

{名}領主の命令。「教令」

{名}宗教。「回教」

{名}宗教。「回教」

{助動}しむ。せしむ。おしえて何かをさせることから転じて、使役の意をあらわすことば。▽「教+名詞+動詞」の形で用い、「…をして…せしむ」と訓読する。平声に読む。〈類義語〉→使・→令。「遂教方士殷勤覓=ツヒニ方士ヲシテ殷勤ニ覓メシム」〔→白居易〕

《解字》

{助動}しむ。せしむ。おしえて何かをさせることから転じて、使役の意をあらわすことば。▽「教+名詞+動詞」の形で用い、「…をして…せしむ」と訓読する。平声に読む。〈類義語〉→使・→令。「遂教方士殷勤覓=ツヒニ方士ヲシテ殷勤ニ覓メシム」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。もと「攴(動詞の記号)+音符爻コウ(まじえる)」で、さらに子を加えた字もある。子どもに対して、知識の受け渡し、つまり交流を行うこと。▽知識の交流を受ける側からいえば学・効(習う)といい、授ける側からは教という。

《単語家族》

交(まじえる)

会意兼形声。もと「攴(動詞の記号)+音符爻コウ(まじえる)」で、さらに子を加えた字もある。子どもに対して、知識の受け渡し、つまり交流を行うこと。▽知識の交流を受ける側からいえば学・効(習う)といい、授ける側からは教という。

《単語家族》

交(まじえる) 較コウ・カク(まじえ比べる)

較コウ・カク(まじえ比べる) 效コウ(=効。交流して習う)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

效コウ(=効。交流して習う)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

教学半 オシウルハマナブノナカバナリ🔗⭐🔉

【教学半】

オシウルハマナブノナカバナリ〈故事〉人を教えるということは、結局自分の勉学の半分をなすものである。人を教えることによって、自分の学問も進歩すること。〔→書経〕

敷教 オシエヲシク🔗⭐🔉

【敷教】

フキョウ・オシエヲシク  教化を広く及ぼす。

教化を広く及ぼす。 宗教を伝え広める。〈同義語〉布教。

宗教を伝え広める。〈同義語〉布教。

教化を広く及ぼす。

教化を広く及ぼす。 宗教を伝え広める。〈同義語〉布教。

宗教を伝え広める。〈同義語〉布教。

於是 オシ🔗⭐🔉

【於是】

オシ・ココニオイテ そこで。この時にあたって。

汚職 オショク🔗⭐🔉

【汚職】

オショク〔国〕職務上の権力を利用して自分の利益をはかり悪いことをする。涜職トクショク。

立教 オシエヲタツ🔗⭐🔉

【立教】

リッキョウ・オシエヲタツ 教えの方針・原則をきめて示す。

訓 おしえ🔗⭐🔉

【訓】

10画 言部 [四年]

区点=2317 16進=3731 シフトJIS=8C50

《常用音訓》クン

《音読み》 クン

10画 言部 [四年]

区点=2317 16進=3731 シフトJIS=8C50

《常用音訓》クン

《音読み》 クン

/キン

/キン 〈x

〈x n〉

《訓読み》 おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/くん

《名付け》 くに・しる・とき・のり・みち

《意味》

n〉

《訓読み》 おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/くん

《名付け》 くに・しる・とき・のり・みち

《意味》

{動}おしえる(ヲシフ)。しこりや難問をときほぐして説く。転じて、物事の筋を通しておしえる。「教訓」「訓戒」「訓諸司以徳=諸司ニ訓フルニ徳ヲモッテス」〔→左伝〕

{動}おしえる(ヲシフ)。しこりや難問をときほぐして説く。転じて、物事の筋を通しておしえる。「教訓」「訓戒」「訓諸司以徳=諸司ニ訓フルニ徳ヲモッテス」〔→左伝〕

{名}おしえ(ヲシヘ)。すじを通した説明。また、年長者や上役の説明や指示。「家訓」「請訓(上司の指示を受ける)」

{名}おしえ(ヲシヘ)。すじを通した説明。また、年長者や上役の説明や指示。「家訓」「請訓(上司の指示を受ける)」

クンズ{動・名}むずかしい字句の意味をやさしいことばでときほぐす説明。また、その説明のことば。よみ方。〈類義語〉→注・→釈。「訓釈」「古訓」

クンズ{動・名}むずかしい字句の意味をやさしいことばでときほぐす説明。また、その説明のことば。よみ方。〈類義語〉→注・→釈。「訓釈」「古訓」

{名}たよるべき昔のおしえ。「経訓」「訓曰=訓ニ曰ク」

〔国〕くん。音オンに対して、漢字を日本語に訳して、その訳がその漢字の読みとして固定したもの。たとえば、「日月」においては「ニチ」「ゲツ」が音オン、「ひ」「つき」が訓である。「音訓」

《解字》

会意兼形声。川は、難所やしこりを貫通して流れるかわを描いた象形文字。貫カン(つらぬく)

{名}たよるべき昔のおしえ。「経訓」「訓曰=訓ニ曰ク」

〔国〕くん。音オンに対して、漢字を日本語に訳して、その訳がその漢字の読みとして固定したもの。たとえば、「日月」においては「ニチ」「ゲツ」が音オン、「ひ」「つき」が訓である。「音訓」

《解字》

会意兼形声。川は、難所やしこりを貫通して流れるかわを描いた象形文字。貫カン(つらぬく) 穿セン(うがつ)と同系のことば。訓は「言+音符川」で、ことばで難題をほぐして通すこと。キンは唐宋トウソウ音。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

穿セン(うがつ)と同系のことば。訓は「言+音符川」で、ことばで難題をほぐして通すこと。キンは唐宋トウソウ音。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 言部 [四年]

区点=2317 16進=3731 シフトJIS=8C50

《常用音訓》クン

《音読み》 クン

10画 言部 [四年]

区点=2317 16進=3731 シフトJIS=8C50

《常用音訓》クン

《音読み》 クン

/キン

/キン 〈x

〈x n〉

《訓読み》 おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/くん

《名付け》 くに・しる・とき・のり・みち

《意味》

n〉

《訓読み》 おしえる(をしふ)/おしえ(をしへ)/くん

《名付け》 くに・しる・とき・のり・みち

《意味》

{動}おしえる(ヲシフ)。しこりや難問をときほぐして説く。転じて、物事の筋を通しておしえる。「教訓」「訓戒」「訓諸司以徳=諸司ニ訓フルニ徳ヲモッテス」〔→左伝〕

{動}おしえる(ヲシフ)。しこりや難問をときほぐして説く。転じて、物事の筋を通しておしえる。「教訓」「訓戒」「訓諸司以徳=諸司ニ訓フルニ徳ヲモッテス」〔→左伝〕

{名}おしえ(ヲシヘ)。すじを通した説明。また、年長者や上役の説明や指示。「家訓」「請訓(上司の指示を受ける)」

{名}おしえ(ヲシヘ)。すじを通した説明。また、年長者や上役の説明や指示。「家訓」「請訓(上司の指示を受ける)」

クンズ{動・名}むずかしい字句の意味をやさしいことばでときほぐす説明。また、その説明のことば。よみ方。〈類義語〉→注・→釈。「訓釈」「古訓」

クンズ{動・名}むずかしい字句の意味をやさしいことばでときほぐす説明。また、その説明のことば。よみ方。〈類義語〉→注・→釈。「訓釈」「古訓」

{名}たよるべき昔のおしえ。「経訓」「訓曰=訓ニ曰ク」

〔国〕くん。音オンに対して、漢字を日本語に訳して、その訳がその漢字の読みとして固定したもの。たとえば、「日月」においては「ニチ」「ゲツ」が音オン、「ひ」「つき」が訓である。「音訓」

《解字》

会意兼形声。川は、難所やしこりを貫通して流れるかわを描いた象形文字。貫カン(つらぬく)

{名}たよるべき昔のおしえ。「経訓」「訓曰=訓ニ曰ク」

〔国〕くん。音オンに対して、漢字を日本語に訳して、その訳がその漢字の読みとして固定したもの。たとえば、「日月」においては「ニチ」「ゲツ」が音オン、「ひ」「つき」が訓である。「音訓」

《解字》

会意兼形声。川は、難所やしこりを貫通して流れるかわを描いた象形文字。貫カン(つらぬく) 穿セン(うがつ)と同系のことば。訓は「言+音符川」で、ことばで難題をほぐして通すこと。キンは唐宋トウソウ音。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

穿セン(うがつ)と同系のことば。訓は「言+音符川」で、ことばで難題をほぐして通すこと。キンは唐宋トウソウ音。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

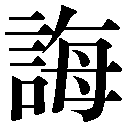

誨 おしえる🔗⭐🔉

魴 おしきうお🔗⭐🔉

【魴】

15画 魚部

区点=8223 16進=7237 シフトJIS=E9B5

《音読み》 ホウ(ハウ)

15画 魚部

区点=8223 16進=7237 シフトJIS=E9B5

《音読み》 ホウ(ハウ) /ボウ(バウ)

/ボウ(バウ) 〈f

〈f ng〉

《訓読み》 おしきうお(をしきうを)

《意味》

{名}おしきうお(ヲシキウヲ)。淡水魚の一種。頭がとがって小さく、からだは青白い。疲労すると尾が赤くなるという。

《解字》

形声。「魚+音符方」。

ng〉

《訓読み》 おしきうお(をしきうを)

《意味》

{名}おしきうお(ヲシキウヲ)。淡水魚の一種。頭がとがって小さく、からだは青白い。疲労すると尾が赤くなるという。

《解字》

形声。「魚+音符方」。

15画 魚部

区点=8223 16進=7237 シフトJIS=E9B5

《音読み》 ホウ(ハウ)

15画 魚部

区点=8223 16進=7237 シフトJIS=E9B5

《音読み》 ホウ(ハウ) /ボウ(バウ)

/ボウ(バウ) 〈f

〈f ng〉

《訓読み》 おしきうお(をしきうを)

《意味》

{名}おしきうお(ヲシキウヲ)。淡水魚の一種。頭がとがって小さく、からだは青白い。疲労すると尾が赤くなるという。

《解字》

形声。「魚+音符方」。

ng〉

《訓読み》 おしきうお(をしきうを)

《意味》

{名}おしきうお(ヲシキウヲ)。淡水魚の一種。頭がとがって小さく、からだは青白い。疲労すると尾が赤くなるという。

《解字》

形声。「魚+音符方」。

漢字源に「おし」で始まるの検索結果 1-23。

15画

15画  14画 言部

区点=7550 16進=6B52 シフトJIS=E671

《音読み》 カイ(ク

14画 言部

区点=7550 16進=6B52 シフトJIS=E671

《音読み》 カイ(ク イ)

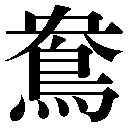

イ) 16画 鳥部

区点=1785 16進=3175 シフトJIS=8995

《音読み》 エン(

16画 鳥部

区点=1785 16進=3175 シフトJIS=8995

《音読み》 エン( ン)

ン) 16画 鳥部

区点=8283 16進=7273 シフトJIS=E9F1

《音読み》 オウ(アウ)

16画 鳥部

区点=8283 16進=7273 シフトJIS=E9F1

《音読み》 オウ(アウ)