複数辞典一括検索+![]()

![]()

御 おん🔗⭐🔉

【御】

12画 彳部 [常用漢字]

区点=2470 16進=3866 シフトJIS=8CE4

《常用音訓》ギョ/ゴ/おん

《音読み》 ギョ

12画 彳部 [常用漢字]

区点=2470 16進=3866 シフトJIS=8CE4

《常用音訓》ギョ/ゴ/おん

《音読み》 ギョ /ゴ

/ゴ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 おさめる(をさむ)/はべる/ふせぐ/お/おん/おおん(おほん)/み

《名付け》 お・おき・おや・のり・み・みつ

《意味》

〉

《訓読み》 おさめる(をさむ)/はべる/ふせぐ/お/おん/おおん(おほん)/み

《名付け》 お・おき・おや・のり・み・みつ

《意味》

{動}おさめる(ヲサム)。でこぼこをならして調整する。転じて、家や国家を平和におさめる。「統御」「以御于家邦=モッテ家邦ヲ御ム」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。でこぼこをならして調整する。転じて、家や国家を平和におさめる。「統御」「以御于家邦=モッテ家邦ヲ御ム」〔→孟子〕

ギョス{動}馬を調教しておとなしく手なずける。思うとおりにあやつる。〈同義語〉→馭ギョ。「御者ギョシャ(=馭者)」「御風=風ニ御ス」「樊遅御=樊遅御ス」〔→論語〕

ギョス{動}馬を調教しておとなしく手なずける。思うとおりにあやつる。〈同義語〉→馭ギョ。「御者ギョシャ(=馭者)」「御風=風ニ御ス」「樊遅御=樊遅御ス」〔→論語〕

{名}馬を使いこなすこと。また、馬をならす役目。「執御=御ヲ執ル」

{名}馬を使いこなすこと。また、馬をならす役目。「執御=御ヲ執ル」

ギョス{動}はべる。天子のそば近く仕えてその言いつけに従い起居の調和をとる。「進御シンギョ(天子の身辺にはべる)」

ギョス{動}はべる。天子のそば近く仕えてその言いつけに従い起居の調和をとる。「進御シンギョ(天子の身辺にはべる)」

{名}天子のそばに仕える人。「女御ジョギョ・ニョウゴ(天子のそば近くに仕える正妃以外の夫人)」「侍御ジギョ(天子のそばに仕える侍臣の官)」

{名}天子のそばに仕える人。「女御ジョギョ・ニョウゴ(天子のそば近くに仕える正妃以外の夫人)」「侍御ジギョ(天子のそばに仕える侍臣の官)」

{形}皇帝の動作や所有物につけて、尊敬をあらわすことば。「御衣」「御苑ギョエン」「御幸」

{形}皇帝の動作や所有物につけて、尊敬をあらわすことば。「御衣」「御苑ギョエン」「御幸」

{動}ふせぐ。▽禦ギョ(ふせぐ)に当てた用法。

〔国〕

{動}ふせぐ。▽禦ギョ(ふせぐ)に当てた用法。

〔国〕 お。おん。おおん(オホン)。み。相手の動作や持ち物につけて、尊敬の意をあらわすことば。「御便り」「御身オンミ」「御台所ミダイドコロ」

お。おん。おおん(オホン)。み。相手の動作や持ち物につけて、尊敬の意をあらわすことば。「御便り」「御身オンミ」「御台所ミダイドコロ」 自分の動作をあらわす語につけて、相手に対する謙そんの意をあらわすことば。「御説明申しあげます」

自分の動作をあらわす語につけて、相手に対する謙そんの意をあらわすことば。「御説明申しあげます」 相手の親族をさすときにつけて、尊敬の意をあらわすことば。「嫁御」

《解字》

会意兼形声。原字は「午(きね)+卩(ひと)」の会意文字で、堅い物をきねでついて柔らかくするさま。御はそれに止(あし)と彳(いく)を加えた字で、馬を穏やかにならして行かせることを示す。つきならす意から、でこぼこや阻害する部分を調整して、うまくおさめる意となる。

《類義》

治チは、自然物に人工を加えて整えること。駕ガは、馬の背に馬具や車の柄を載せること、乗ること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

相手の親族をさすときにつけて、尊敬の意をあらわすことば。「嫁御」

《解字》

会意兼形声。原字は「午(きね)+卩(ひと)」の会意文字で、堅い物をきねでついて柔らかくするさま。御はそれに止(あし)と彳(いく)を加えた字で、馬を穏やかにならして行かせることを示す。つきならす意から、でこぼこや阻害する部分を調整して、うまくおさめる意となる。

《類義》

治チは、自然物に人工を加えて整えること。駕ガは、馬の背に馬具や車の柄を載せること、乗ること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 彳部 [常用漢字]

区点=2470 16進=3866 シフトJIS=8CE4

《常用音訓》ギョ/ゴ/おん

《音読み》 ギョ

12画 彳部 [常用漢字]

区点=2470 16進=3866 シフトJIS=8CE4

《常用音訓》ギョ/ゴ/おん

《音読み》 ギョ /ゴ

/ゴ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 おさめる(をさむ)/はべる/ふせぐ/お/おん/おおん(おほん)/み

《名付け》 お・おき・おや・のり・み・みつ

《意味》

〉

《訓読み》 おさめる(をさむ)/はべる/ふせぐ/お/おん/おおん(おほん)/み

《名付け》 お・おき・おや・のり・み・みつ

《意味》

{動}おさめる(ヲサム)。でこぼこをならして調整する。転じて、家や国家を平和におさめる。「統御」「以御于家邦=モッテ家邦ヲ御ム」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。でこぼこをならして調整する。転じて、家や国家を平和におさめる。「統御」「以御于家邦=モッテ家邦ヲ御ム」〔→孟子〕

ギョス{動}馬を調教しておとなしく手なずける。思うとおりにあやつる。〈同義語〉→馭ギョ。「御者ギョシャ(=馭者)」「御風=風ニ御ス」「樊遅御=樊遅御ス」〔→論語〕

ギョス{動}馬を調教しておとなしく手なずける。思うとおりにあやつる。〈同義語〉→馭ギョ。「御者ギョシャ(=馭者)」「御風=風ニ御ス」「樊遅御=樊遅御ス」〔→論語〕

{名}馬を使いこなすこと。また、馬をならす役目。「執御=御ヲ執ル」

{名}馬を使いこなすこと。また、馬をならす役目。「執御=御ヲ執ル」

ギョス{動}はべる。天子のそば近く仕えてその言いつけに従い起居の調和をとる。「進御シンギョ(天子の身辺にはべる)」

ギョス{動}はべる。天子のそば近く仕えてその言いつけに従い起居の調和をとる。「進御シンギョ(天子の身辺にはべる)」

{名}天子のそばに仕える人。「女御ジョギョ・ニョウゴ(天子のそば近くに仕える正妃以外の夫人)」「侍御ジギョ(天子のそばに仕える侍臣の官)」

{名}天子のそばに仕える人。「女御ジョギョ・ニョウゴ(天子のそば近くに仕える正妃以外の夫人)」「侍御ジギョ(天子のそばに仕える侍臣の官)」

{形}皇帝の動作や所有物につけて、尊敬をあらわすことば。「御衣」「御苑ギョエン」「御幸」

{形}皇帝の動作や所有物につけて、尊敬をあらわすことば。「御衣」「御苑ギョエン」「御幸」

{動}ふせぐ。▽禦ギョ(ふせぐ)に当てた用法。

〔国〕

{動}ふせぐ。▽禦ギョ(ふせぐ)に当てた用法。

〔国〕 お。おん。おおん(オホン)。み。相手の動作や持ち物につけて、尊敬の意をあらわすことば。「御便り」「御身オンミ」「御台所ミダイドコロ」

お。おん。おおん(オホン)。み。相手の動作や持ち物につけて、尊敬の意をあらわすことば。「御便り」「御身オンミ」「御台所ミダイドコロ」 自分の動作をあらわす語につけて、相手に対する謙そんの意をあらわすことば。「御説明申しあげます」

自分の動作をあらわす語につけて、相手に対する謙そんの意をあらわすことば。「御説明申しあげます」 相手の親族をさすときにつけて、尊敬の意をあらわすことば。「嫁御」

《解字》

会意兼形声。原字は「午(きね)+卩(ひと)」の会意文字で、堅い物をきねでついて柔らかくするさま。御はそれに止(あし)と彳(いく)を加えた字で、馬を穏やかにならして行かせることを示す。つきならす意から、でこぼこや阻害する部分を調整して、うまくおさめる意となる。

《類義》

治チは、自然物に人工を加えて整えること。駕ガは、馬の背に馬具や車の柄を載せること、乗ること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

相手の親族をさすときにつけて、尊敬の意をあらわすことば。「嫁御」

《解字》

会意兼形声。原字は「午(きね)+卩(ひと)」の会意文字で、堅い物をきねでついて柔らかくするさま。御はそれに止(あし)と彳(いく)を加えた字で、馬を穏やかにならして行かせることを示す。つきならす意から、でこぼこや阻害する部分を調整して、うまくおさめる意となる。

《類義》

治チは、自然物に人工を加えて整えること。駕ガは、馬の背に馬具や車の柄を載せること、乗ること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

怨家 オンケ🔗⭐🔉

【怨家】

エンカ うらみあう関係にある家。

エンカ うらみあう関係にある家。 オンケ〔仏〕自分をうらんでいる人。

オンケ〔仏〕自分をうらんでいる人。

エンカ うらみあう関係にある家。

エンカ うらみあう関係にある家。 オンケ〔仏〕自分をうらんでいる人。

オンケ〔仏〕自分をうらんでいる人。

恩化 オンカ🔗⭐🔉

【恩化】

オンカ 情けで民を教え導く政治のこと。

恩旧 オンキュウ🔗⭐🔉

【恩旧】

オンキュウ 昔からの交際。古いよしみ。

恩仮 オンカ🔗⭐🔉

【恩仮】

オンカ  「恩暇」と同じ。

「恩暇」と同じ。 君主のおかげによる幸い。

君主のおかげによる幸い。 大目にみていただく。

大目にみていただく。

「恩暇」と同じ。

「恩暇」と同じ。 君主のおかげによる幸い。

君主のおかげによる幸い。 大目にみていただく。

大目にみていただく。

恩威 オンイ🔗⭐🔉

【恩威】

オンイ 恩恵と威光。恵みと力。「恩威並行=恩威並ビ行ハル」

恩栄 オンエイ🔗⭐🔉

【恩栄】

オンエイ 主君の恩恵を受ける光栄。

恩恵 オンケイ🔗⭐🔉

【恩恵】

オンケイ 人のことを思いやる親切な心。恵み。情け。いつくしみ。『恩徳オントク』

恩給 オンキュウ🔗⭐🔉

【恩給】

オンキュウ  功績のほうびとして、禄などをたまわること。

功績のほうびとして、禄などをたまわること。 〔国〕公務員が一定期間勤めたあと、退職または死後に、国家から、本人または遺族に与えられる金銭。

〔国〕公務員が一定期間勤めたあと、退職または死後に、国家から、本人または遺族に与えられる金銭。

功績のほうびとして、禄などをたまわること。

功績のほうびとして、禄などをたまわること。 〔国〕公務員が一定期間勤めたあと、退職または死後に、国家から、本人または遺族に与えられる金銭。

〔国〕公務員が一定期間勤めたあと、退職または死後に、国家から、本人または遺族に与えられる金銭。

恩遇 オングウ🔗⭐🔉

【恩遇】

オングウ 情け深いもてなし。手厚いもてなし。優遇。

恩仮 オンカ🔗⭐🔉

【恩暇】

オンカ 君主から賜る休暇。『恩仮オンカ』

恩義 オンギ🔗⭐🔉

【恩義{誼}】

オンギ  恩愛と義理。また、義理と人情。

恩愛と義理。また、義理と人情。 いつくしみ。いたわりあい。「吾已失恩義=吾スデニ恩義ヲ失ヘリ」〔古楽府〕

いつくしみ。いたわりあい。「吾已失恩義=吾スデニ恩義ヲ失ヘリ」〔古楽府〕

恩愛と義理。また、義理と人情。

恩愛と義理。また、義理と人情。 いつくしみ。いたわりあい。「吾已失恩義=吾スデニ恩義ヲ失ヘリ」〔古楽府〕

いつくしみ。いたわりあい。「吾已失恩義=吾スデニ恩義ヲ失ヘリ」〔古楽府〕

恩賜 オンシ🔗⭐🔉

【恩賜】

オンシ  天子から物などを賜ること。また、その物。

天子から物などを賜ること。また、その物。 恵み深いたまもの。

恵み深いたまもの。

天子から物などを賜ること。また、その物。

天子から物などを賜ること。また、その物。 恵み深いたまもの。

恵み深いたまもの。

恩眷 オンケン🔗⭐🔉

【恩顧】

オンコ 情けをかける。引き立てる。『恩眷オンケン』

恩仇 オンキュウ🔗⭐🔉

【恩讎】

オンシュウ 恩と、あだ。『恩仇オンキュウ』

温克 オンコク🔗⭐🔉

【温克】

ウンコク・オンコク おだやかな気持ちをもち、腹をたてない。▽「詩経」小雅・小宛の「飲酒温克=酒ヲ飲メドモ温克」について、鄭玄ジョウゲンは、温は温藉ウンシャ、克はおのれに勝つとし、朱熹シュキは、温を温恭オンキョウとした。

温故知新 オンコチシン🔗⭐🔉

【温故知新】

オンコチシン・フルキヲアタタメテアタラシキヲシル〈故事〉前に学んだことや古いことばをもう一度よみがえらせて、新しい真理をさとること。「温故而知新、可以為師矣=故キヲ温メテ新シキヲ知レバ、以テ師為ル可シ」〔→論語〕

温厚 オンコウ🔗⭐🔉

【温厚】

オンコウ  おだやかで、誠実なさま。

おだやかで、誠実なさま。 富んで豊かなこと。

富んで豊かなこと。

おだやかで、誠実なさま。

おだやかで、誠実なさま。 富んで豊かなこと。

富んで豊かなこと。

温恭 オンキョウ🔗⭐🔉

【温恭】

オンキョウ おだやかで、つつしみぶかいさま。

温温 オンオン🔗⭐🔉

【温温】

オンオン  おだやかなさま。

おだやかなさま。 うるおいのあるさま。

うるおいのあるさま。 あたたかなさま。

あたたかなさま。

おだやかなさま。

おだやかなさま。 うるおいのあるさま。

うるおいのあるさま。 あたたかなさま。

あたたかなさま。

温雅 オンガ🔗⭐🔉

【温雅】

オンガ おだやかで、奥ゆかしい。おとなしく、上品である。

温岐 オンキ🔗⭐🔉

【温岐】

オンキ・オンテイイン〈人名〉庭[イン]は別名。812〜70?晩唐の詩人。太原(山西省)の人。岐は本名。、字アザナは飛卿ヒケイ。詞に巧みであり、詞の文学的地位を不動のものとした。『温飛卿集』がある。

瘟疫 オンエキ🔗⭐🔉

【瘟疫】

オンエキ 熱がこもってひかない急性の伝染病。

穏健 オンケン🔗⭐🔉

【穏健】

オンケン  性格がおだやかで、しっかりしている。

性格がおだやかで、しっかりしている。 〔国〕思想がおだやかである。

〔国〕思想がおだやかである。

性格がおだやかで、しっかりしている。

性格がおだやかで、しっかりしている。 〔国〕思想がおだやかである。

〔国〕思想がおだやかである。

穏穏 オンオン🔗⭐🔉

【穏穏】

オンオン やすらかなこと。かどだたないさま。

褞褐 オンカツ🔗⭐🔉

【褞褐】

オンカツ  もめんの綿入れ。ぬのこ。

もめんの綿入れ。ぬのこ。 粗布のぬのこを着た人。卑しい人のこと。

粗布のぬのこを着た人。卑しい人のこと。

もめんの綿入れ。ぬのこ。

もめんの綿入れ。ぬのこ。 粗布のぬのこを着た人。卑しい人のこと。

粗布のぬのこを着た人。卑しい人のこと。

遠志 オンジ🔗⭐🔉

【遠志】

エンシ 遠大な志。将来のことまで考えた大きな志のこと。

エンシ 遠大な志。将来のことまで考えた大きな志のこと。 オンジ 草の名。ひめはぎ。

オンジ 草の名。ひめはぎ。

エンシ 遠大な志。将来のことまで考えた大きな志のこと。

エンシ 遠大な志。将来のことまで考えた大きな志のこと。 オンジ 草の名。ひめはぎ。

オンジ 草の名。ひめはぎ。

音 おん🔗⭐🔉

【音】

9画 音部 [一年]

区点=1827 16進=323B シフトJIS=89B9

《常用音訓》イン/オン/おと/ね

《音読み》 オン(オム)

9画 音部 [一年]

区点=1827 16進=323B シフトJIS=89B9

《常用音訓》イン/オン/おと/ね

《音読み》 オン(オム) /イン(イム)

/イン(イム) 〈y

〈y n〉

《訓読み》 おと/ね/おん

《名付け》 お・おと・と・なり・ね

《意味》

n〉

《訓読み》 おと/ね/おん

《名付け》 お・おと・と・なり・ね

《意味》

{名}おと。ね。口をふさいで出すウーというふくみごえ。声帯をふるわせて出るおと。▽舌や唇などの調整が加わったこえを「言」といい、調整の加わらないこえを「音」といった。

{名}おと。ね。口をふさいで出すウーというふくみごえ。声帯をふるわせて出るおと。▽舌や唇などの調整が加わったこえを「言」といい、調整の加わらないこえを「音」といった。

{名}おと。ね。ことばをなさず、高低大小のあるおとすべてをいう。〈類義語〉→声。「声音(おと)」「五音(宮、商、角、徴チ、羽の五つの音階)」「声成文謂之音=声ノ文ヲ成スコレヲ音ト謂フ」〔→礼記〕

{名}おと。ね。ことばをなさず、高低大小のあるおとすべてをいう。〈類義語〉→声。「声音(おと)」「五音(宮、商、角、徴チ、羽の五つの音階)」「声成文謂之音=声ノ文ヲ成スコレヲ音ト謂フ」〔→礼記〕

{名}きこえてくることば。しらせ。おとずれ。「音問」「音信不通」

{名}きこえてくることば。しらせ。おとずれ。「音問」「音信不通」

「五音」「七音」とは、中世の音韻学で、頭子音(音節のはじめの子音)の五つまたは七つのわく。「地音チオン」とは、明ミン末の音韻学で、母音のこと。

〔国〕おん。訓に対して、漢字の漢語としての発音。たとえば、山の音はサン、訓はやま。

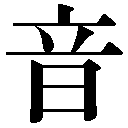

《解字》

「五音」「七音」とは、中世の音韻学で、頭子音(音節のはじめの子音)の五つまたは七つのわく。「地音チオン」とは、明ミン末の音韻学で、母音のこと。

〔国〕おん。訓に対して、漢字の漢語としての発音。たとえば、山の音はサン、訓はやま。

《解字》

会意。言という字の口の部分の中に、・印を含ませたもの。言は、はっきりとけじめをつけたことばの発音を示す。音は、その口に何かを含み、ウーと含み声を出すことを示す。

《単語家族》

暗アン(はっきりしない)

会意。言という字の口の部分の中に、・印を含ませたもの。言は、はっきりとけじめをつけたことばの発音を示す。音は、その口に何かを含み、ウーと含み声を出すことを示す。

《単語家族》

暗アン(はっきりしない) 陰イン(ふさぐ)と同系。▽声は、もと金・石・糸・竹・風などのおとだが、のち人間や動物のこえの意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

陰イン(ふさぐ)と同系。▽声は、もと金・石・糸・竹・風などのおとだが、のち人間や動物のこえの意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 音部 [一年]

区点=1827 16進=323B シフトJIS=89B9

《常用音訓》イン/オン/おと/ね

《音読み》 オン(オム)

9画 音部 [一年]

区点=1827 16進=323B シフトJIS=89B9

《常用音訓》イン/オン/おと/ね

《音読み》 オン(オム) /イン(イム)

/イン(イム) 〈y

〈y n〉

《訓読み》 おと/ね/おん

《名付け》 お・おと・と・なり・ね

《意味》

n〉

《訓読み》 おと/ね/おん

《名付け》 お・おと・と・なり・ね

《意味》

{名}おと。ね。口をふさいで出すウーというふくみごえ。声帯をふるわせて出るおと。▽舌や唇などの調整が加わったこえを「言」といい、調整の加わらないこえを「音」といった。

{名}おと。ね。口をふさいで出すウーというふくみごえ。声帯をふるわせて出るおと。▽舌や唇などの調整が加わったこえを「言」といい、調整の加わらないこえを「音」といった。

{名}おと。ね。ことばをなさず、高低大小のあるおとすべてをいう。〈類義語〉→声。「声音(おと)」「五音(宮、商、角、徴チ、羽の五つの音階)」「声成文謂之音=声ノ文ヲ成スコレヲ音ト謂フ」〔→礼記〕

{名}おと。ね。ことばをなさず、高低大小のあるおとすべてをいう。〈類義語〉→声。「声音(おと)」「五音(宮、商、角、徴チ、羽の五つの音階)」「声成文謂之音=声ノ文ヲ成スコレヲ音ト謂フ」〔→礼記〕

{名}きこえてくることば。しらせ。おとずれ。「音問」「音信不通」

{名}きこえてくることば。しらせ。おとずれ。「音問」「音信不通」

「五音」「七音」とは、中世の音韻学で、頭子音(音節のはじめの子音)の五つまたは七つのわく。「地音チオン」とは、明ミン末の音韻学で、母音のこと。

〔国〕おん。訓に対して、漢字の漢語としての発音。たとえば、山の音はサン、訓はやま。

《解字》

「五音」「七音」とは、中世の音韻学で、頭子音(音節のはじめの子音)の五つまたは七つのわく。「地音チオン」とは、明ミン末の音韻学で、母音のこと。

〔国〕おん。訓に対して、漢字の漢語としての発音。たとえば、山の音はサン、訓はやま。

《解字》

会意。言という字の口の部分の中に、・印を含ませたもの。言は、はっきりとけじめをつけたことばの発音を示す。音は、その口に何かを含み、ウーと含み声を出すことを示す。

《単語家族》

暗アン(はっきりしない)

会意。言という字の口の部分の中に、・印を含ませたもの。言は、はっきりとけじめをつけたことばの発音を示す。音は、その口に何かを含み、ウーと含み声を出すことを示す。

《単語家族》

暗アン(はっきりしない) 陰イン(ふさぐ)と同系。▽声は、もと金・石・糸・竹・風などのおとだが、のち人間や動物のこえの意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

陰イン(ふさぐ)と同系。▽声は、もと金・石・糸・竹・風などのおとだが、のち人間や動物のこえの意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

音叉 オンサ🔗⭐🔉

【音叉】

オンサ 音の振動数の一定した基本的発音体。楽器の調律や音響実験などに用いる。鋼鉄製のU字形の棒の中央に柄をつけたもの。

音曲 オンキョク🔗⭐🔉

【音曲】

オンキョク

オンキョク  音楽のふしまわし。

音楽のふしまわし。 音楽。

音楽。 オンギョク〔国〕琴・三味線などにあわせてうたう俗曲。

オンギョク〔国〕琴・三味線などにあわせてうたう俗曲。

オンキョク

オンキョク  音楽のふしまわし。

音楽のふしまわし。 音楽。

音楽。 オンギョク〔国〕琴・三味線などにあわせてうたう俗曲。

オンギョク〔国〕琴・三味線などにあわせてうたう俗曲。

音字 オンジ🔗⭐🔉

【音字】

オンジ  反切の上下二字の中で、下の字の韻字に対して、上の字。▽頭子音をあらわす。

反切の上下二字の中で、下の字の韻字に対して、上の字。▽頭子音をあらわす。 「音標文字」と同じ。

「音標文字」と同じ。

反切の上下二字の中で、下の字の韻字に対して、上の字。▽頭子音をあらわす。

反切の上下二字の中で、下の字の韻字に対して、上の字。▽頭子音をあらわす。 「音標文字」と同じ。

「音標文字」と同じ。

音耗 オンコウ🔗⭐🔉

【音信】

オンシン・インシン たより。手紙。「人事音書漫寂寥=人事音書漫ニ寂寥タリ」〔→杜甫〕『音息オンソク・音訊オンジン・音塵オンジン・音耗オンコウ・音問オンモン・音書オンショ』

音訓 オンクン🔗⭐🔉

【音訓】

オンクン  「音義

「音義 」と同じ。

」と同じ。 発音の上から文字の意味を解釈すること。〈類義語〉声訓。

発音の上から文字の意味を解釈すること。〈類義語〉声訓。 〔国〕漢字の字音と字訓。

〔国〕漢字の字音と字訓。

「音義

「音義 」と同じ。

」と同じ。 発音の上から文字の意味を解釈すること。〈類義語〉声訓。

発音の上から文字の意味を解釈すること。〈類義語〉声訓。 〔国〕漢字の字音と字訓。

〔国〕漢字の字音と字訓。

音階 オンカイ🔗⭐🔉

【音階】

オンカイ 一定の音程によって、楽音を高さの順にならべたもの。楽曲をつくるもとになる。

音義 オンギ🔗⭐🔉

【音義】

オンギ  文字の発音と意味。また、それを説いた書。『音訓オンクン』

文字の発音と意味。また、それを説いた書。『音訓オンクン』 文字の発音に基づいて、語句の意味を説明すること。

文字の発音に基づいて、語句の意味を説明すること。

文字の発音と意味。また、それを説いた書。『音訓オンクン』

文字の発音と意味。また、それを説いた書。『音訓オンクン』 文字の発音に基づいて、語句の意味を説明すること。

文字の発音に基づいて、語句の意味を説明すること。

音字 オンジ🔗⭐🔉

【音標文字】

オンピョウモジ 一字ごとには一定の意味をもたず、ことばの発音だけを示す文字。仮名、アルファベットの類。「表音文字」とも。『音字オンジ』

音韻 オンイン🔗⭐🔉

【音韻】

オンイン  音。また、ねいろ。

音。また、ねいろ。 漢字の音(頭子音。普通は声という)と韻(語頭子音をのぞいたのこりの音)。

漢字の音(頭子音。普通は声という)と韻(語頭子音をのぞいたのこりの音)。 現代の言語学で、ことばを形成する要素としての音声の単位。また、その体系。

現代の言語学で、ことばを形成する要素としての音声の単位。また、その体系。

音。また、ねいろ。

音。また、ねいろ。 漢字の音(頭子音。普通は声という)と韻(語頭子音をのぞいたのこりの音)。

漢字の音(頭子音。普通は声という)と韻(語頭子音をのぞいたのこりの音)。 現代の言語学で、ことばを形成する要素としての音声の単位。また、その体系。

現代の言語学で、ことばを形成する要素としての音声の単位。また、その体系。

音響 オンキョウ🔗⭐🔉

【音響】

オンキョウ 音や声の響き。

漢字源に「おん」で始まるの検索結果 1-47。もっと読み込む