複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (95)

ぞく【俗】🔗⭐🔉

ぞく【俗】

①一般のならわし。土地の習慣。時代の風習。

②僧でない世間普通の人。

③世間。世の中。また、世間なみ。凡庸。ありふれていること。「―に言う」

④風流でないこと。卑しくてみやびやかでないこと。↔雅

ぞく‐あく【俗悪】🔗⭐🔉

ぞく‐あく【俗悪】

いやしく劣悪なこと。げびてみにくいこと。「―なテレビ番組」「―に流れる」

ぞく‐うけ【俗受け】🔗⭐🔉

ぞく‐うけ【俗受け】

俗世間に評判がよいこと。俗人の気に入ること。「―のするドラマ」「―をねらう」

ぞく‐えん【俗縁】🔗⭐🔉

ぞく‐えん【俗縁】

①俗人としての縁故。世俗のゆかり。

②僧侶の在俗の時の親戚・縁者。

ぞく‐が【俗画】‥グワ🔗⭐🔉

ぞく‐が【俗画】‥グワ

卑俗な画。低級な絵画。

ぞく‐がく【俗学】🔗⭐🔉

ぞく‐がく【俗学】

俗世間に行われている程度の低い学問。

ぞく‐がく【俗楽】🔗⭐🔉

ぞく‐がく【俗楽】

雅楽などに対して、俗世間に行われる音楽。三絃楽・箏曲・俗謡の類。

ぞく‐がまし・い【俗がましい】🔗⭐🔉

ぞく‐がまし・い【俗がましい】

〔形〕[文]ぞくがま・し(シク)

俗人らしい。俗っぽい。〈日葡辞書〉

ぞく‐がん【俗眼】🔗⭐🔉

ぞく‐がん【俗眼】

俗人の目のつけどころ。

ぞく‐ぎ【俗議】🔗⭐🔉

ぞく‐ぎ【俗議】

俗人の議論。俗論。

ぞく‐ぎょう【俗形】‥ギヤウ🔗⭐🔉

ぞく‐ぎょう【俗形】‥ギヤウ

僧侶でない、俗人の姿。↔僧形

ぞく‐け【俗気】🔗⭐🔉

ぞく‐け【俗気】

俗っぽい気分または気風。ぞっけ。ぞっき。「―が抜けない」

ぞく‐げん【俗言】🔗⭐🔉

ぞく‐げん【俗言】

①俗世間で用いることば。俗語。↔雅言。

②ちまたの風説。俗評。

ぞく‐げん【俗諺】🔗⭐🔉

ぞく‐げん【俗諺】

俗世間のことわざ。俚諺りげん。

ぞく‐ご【俗語】🔗⭐🔉

ぞく‐ご【俗語】

①歌や文章に用いられて来た、洗練された文字言葉に対して、それと異なる日常の話し言葉。↔雅語。

②標準となる口語に対して、それと異なる方言や卑俗な言葉。さとびことば。俚言りげん。

③仏法に関係のない俗人の言葉。〈日葡辞書〉

④ことわざ。俗諺ぞくげん。西鶴織留4「石の上にも三年と―に伝へし」

ぞく‐さい【俗才】🔗⭐🔉

ぞく‐さい【俗才】

俗事に長じた才。世俗の才。世才。

ぞく‐し【俗士】🔗⭐🔉

ぞく‐し【俗士】

見識の低いつまらぬ人。平凡な人。学芸の乏しい人。

ぞく‐し【俗詩】🔗⭐🔉

ぞく‐し【俗詩】

卑俗な詩。

ぞく‐じ【俗字】🔗⭐🔉

ぞく‐じ【俗字】

俗間に用いる正格でない漢字。また、俗間に通用する文字。「恥」を「耻」とする類。↔正字

ぞく‐じ【俗事】🔗⭐🔉

ぞく‐じ【俗事】

世俗の雑事。世間のわずらわしい事。「―にうとい」「―にわずらわされる」

○俗耳に入り易いぞくじにいりやすい🔗⭐🔉

○俗耳に入り易いぞくじにいりやすい

世間の人々に受け入れられやすい。

⇒ぞく‐じ【俗耳】

そくじ‐ねんきん【即時年金】

年金の支払が契約の年から開始されるもの。

⇒そく‐じ【即時】

そくじ‐ばらい【即時払い】‥バラヒ

支払いの請求があった時、即時に現金の支払いをすること。

⇒そく‐じ【即時】

そくじ‐はん【即時犯】

犯罪が既遂の状態に達すると同時に犯罪自体が終了するもの。一般の犯罪はこれに属する。殺人罪の類。即成犯。↔継続犯。

⇒そく‐じ【即時】

そく‐しゃ【速写】

速やかに写すこと。

そく‐しゃ【速射】

すばやくたて続けに発射すること。

⇒そくしゃ‐ほう【速射砲】

そく‐しゃ【側車】

サイド‐カーのこと。

そく‐しゃ【側射】

側面から射撃すること。

ぞく‐しゃ【属車】

⇒しょくしゃ

ぞく‐しゃ【属者】

⇒しょくしゃ

そくしゃ‐けい【測斜計】

〔地〕(→)クリノメーターに同じ。

そくしゃ‐ほう【速射砲】‥ハウ

弾丸の装填そうてんを迅速にし、発射速度を速めた火砲。

⇒そく‐しゃ【速射】

そく‐しゅ【束手】

手をつかねること。手出しをせずに傍観すること。

そく‐じゅ【測樹】

樹木の材積・樹齢・成長量を測定すること。

ぞく‐しゅ【俗手】

囲碁・将棋で、初心者が打ったり指したりするような平凡でつまらない手。ぞくて。

ぞく‐しゅ【俗趣】

卑俗な趣味。下品なおもむき。

ぞく‐しゅ【賊首】

賊徒の長。賊魁ぞっかい。

ぞく‐じゅ【俗儒】

見識が狭く心の卑しい儒者。また、平凡な学者。

そく‐しゅう【束脩】‥シウ

[論語述而](「束ねた乾肉」の意。中国の古代、初めて入門する時、手軽な贈物として持参した)師のもとに入門する時に贈呈する礼物。転じて、入学の時に納める金銭。

そく‐しゅう【速修】‥シウ

技術を短期間で修得すること。

そく‐しゅう【速習】‥シフ

技術を短期間で習得すること。

ぞく‐しゅう【俗臭】‥シウ

厭うべき凡俗の気風。卑俗な感じ。

⇒ぞくしゅう‐ふんぷん【俗臭芬芬】

ぞく‐しゅう【俗習】‥シフ

世俗のならわし。世間の習慣。

ぞく‐しゅう【俗衆】

在俗の人々。俗人たち。↔僧侶

ぞく‐しゅう【賊衆】

賊の者ども。賊徒。

ぞく‐じゅう【属従】

つき従うこと。また、その者。

ぞくしゅう‐ふんぷん【俗臭芬芬】‥シウ‥

品が悪く、俗っぽさが強く感じられる様子。

⇒ぞく‐しゅう【俗臭】

ぞく‐しゅつ【続出】

次から次へと続いて出ること。「異論が―する」「ミスの―」

そく‐じょ【息女】‥ヂヨ

他家のむすめ。多く、身分ある人のむすめを敬っていう語。「隣家の御―」↔息男

ぞく‐しょ【俗書】

①仏典以外の書籍。

②卑俗な書籍。趣味の低級な、または学問的でない書籍。

③風雅でない筆跡。

そく‐じょう【触杖】‥ヂヤウ

砂雪隠すなせっちんで、糞を掻き出して始末する木片。〈日葡辞書〉

ぞく‐しょう【俗姓】‥シヤウ

①世間一般で称する氏姓。平家物語9「―を尋ぬれば、後三条院の第三の王子、資仁親王より五代の孫也」

②僧侶の、在俗の時の氏姓。ぞくせい。徒然草「悲田院の尭蓮上人は、―は三浦の某とかや」

ぞく‐しょう【俗称】

①俗世間で言いならわしている名称。↔雅称。

②(→)俗名ぞくみょうに同じ。

ぞく‐しょう【俗唱】‥シヤウ

俗間のうたいもの。卑俗な歌謡。俗歌。俗謡。

ぞく‐しょう【族称】

国民の身分上の称呼。明治初年より華族・士族・平民に分け、普通には、本籍地の府県と結びつけて用いた。第二次大戦後の戸籍法改正で消滅。

ぞく‐しょう【属星】‥シヤウ

その年に当たる星。すなわち子年は貪狼星、丑・亥は巨門星、寅・戌は禄存星、卯・酉は文曲星、辰・申は廉貞星、巳・未は武曲星、午年は破軍星。ぞくせい。

⇒ぞくしょう‐まつり【属星祭】

ぞく‐しょう【賊将】‥シヤウ

賊軍の大将・将軍。

ぞく‐じょう【俗情】‥ジヤウ

①世俗のありさま。また、世俗の人情。「―に疎うとい」

②名利を思う情。俗念。

③情欲。

ぞく‐じょう【賊情】‥ジヤウ

賊徒の情況。賊徒の内情。

ぞくしょう‐まつり【属星祭】‥シヤウ‥

開運のためにその年の属星を祭る行事。

⇒ぞく‐しょう【属星】

ぞく‐じょうもんぶんか【続縄文文化】‥クワ

本州の弥生・古墳時代に北海道にみられる文化。北日本の縄文文化の伝統を受けつぎ、独自の採集経済社会を形成。奈良時代頃、擦文さつもん文化に変容してゆく。

そく‐しょく【促織】

〔動〕

⇒しょくしょく

そくしょく‐けい【測色計】

光または物体の色を表示する数値を測定する器械。多くの種類がある。

そくじ‐わたし【即時渡し】

売買の契約成立と同時に商品を引き渡すこと。

⇒そく‐じ【即時】

そく‐しん【即心】

〔仏〕心に即して。衆生しゅじょうの迷いの心のままに。

⇒そくしん‐ぜぶつ【即心是仏】

⇒そくしん‐そくぶつ【即心即仏】

⇒そくしん‐ねんぶつ【即心念仏】

そく‐しん【即身】

〔仏〕この肉身のまま。

⇒そくしん‐じょうぶつ【即身成仏】

⇒そくしん‐ぶつ【即身仏】

⇒そくしん‐ぼだい【即身菩提】

そく‐しん【促進】

物事がはかどるように、うながし進めること。「販売―」

⇒そくしん‐がっきゅう【促進学級】

そく‐しん【惻心】

惻隠の心。いたみあわれむ心。おもいやりの心。同情心。

そく‐しん【測深】

深さを測ること。主に水深を測定する場合にいう。

⇒そくしん‐き【測深器】

⇒そくしん‐ぎ【測深儀】

ぞく‐しん【俗心】

世俗にひかれる心。名利の心。

ぞく‐しん【俗信】

民衆の間で行われる宗教的な慣行・風習、呪術・うらない・まじない、幽霊・妖怪の観念など。このうち、実際に社会に対して害毒を及ぼすものを迷信といって区別する場合がある。

ぞく‐しん【族親】

親族。縁者。一門。

ぞく‐しん【賊心】

①害をしようとする心。害心。

②ぬすみをする心。

③反逆をはかる心。

ぞく‐しん【賊臣】

反逆の臣。不忠な臣。

ぞく‐しん【続伸】

株や商品取引などの相場が引きつづいて上がること。↔続落

ぞく‐しん【続審】

上級審が下級審の判決前の訴訟状態において、さらに新たな訴訟資料を補充して事件の審理を続行し判決をすること、およびその審級。民事訴訟の控訴審は続審構造をとる。↔覆審↔事後審

ぞく‐じん【俗人】

①世間一般の人。僧でない世俗の人。

②風流を解しない人。名利にこだわり学問や芸術に関心のない人。「俳諧とは無縁の―」

③仏の道や聖人の道をさとらない人。

ぞく‐じん【俗塵】‥ヂン

浮世のちり。俗世の煩わしいことども。「―にまみれる」

ぞく‐じん【族人】

一族の人。一門の人。

ぞく‐じん【属人】

人に属すること。↔属地。

⇒ぞくじん‐きゅう【属人給】

⇒ぞくじん‐しゅぎ【属人主義】

⇒ぞくじん‐ほう【属人法】

そくしん‐がっきゅう【促進学級】‥ガクキフ

普通学級では学習困難な学業不振児のために設けた学級。

⇒そく‐しん【促進】

そくしん‐き【測深器】

水深を測定する装置。錘を鋼線に結びつけた測鉛、音波を利用する音響測深機などがある。測深儀。

⇒そく‐しん【測深】

そくしん‐ぎ【測深儀】

(→)測深器に同じ。

⇒そく‐しん【測深】

ぞくじん‐きゅう【属人給】‥キフ

基本給算定方式の一つ。年齢・勤続年数・学歴など属人要素により算定。↔仕事給。→生活給→総合決定給。

⇒ぞく‐じん【属人】

ぞくじん‐しゅぎ【属人主義】

どこに在るかを問わず、その者の本国の法の適用を受けるべきであるとする考え方。↔属地主義。

⇒ぞく‐じん【属人】

そくしん‐じょうぶつ【即身成仏】‥ジヤウ‥

人間がこの肉身のままで究極の悟りを開き仏になること。天台宗・真言宗・日蓮宗などで説く。

⇒そく‐しん【即身】

そくしんじょうぶつぎ【即身成仏義】‥ジヤウ‥

空海の著。1巻。真言密教教義によって即身成仏の思想を原理・実践・心理の面より説く。

そくしん‐ぜぶつ【即心是仏】

(→)是心是仏に同じ。

⇒そく‐しん【即心】

そくしん‐そくぶつ【即心即仏】

(→)是心是仏に同じ。

⇒そく‐しん【即心】

ぞく‐しんとう【俗神道】‥タウ

(復古神道からのことば)日本の古典に直接の根拠を置かず、儒仏によって習合・構成された神道の汎称。

そくしん‐ねんぶつ【即心念仏】

仏心同体の立場から心の中に仏を観ずる念仏。約心念仏。理持念仏。観心念仏。

⇒そく‐しん【即心】

そくしん‐ぶつ【即身仏】

この肉身のままで成仏した人。特に江戸時代、衆生救済のため自ら断食死してミイラ化した行者をいう。

⇒そく‐しん【即身】

ぞくじん‐ほう【属人法】‥ハフ

国際私法上の概念で、人が国籍または住所を有する国の法律。

⇒ぞく‐じん【属人】

そくしん‐ぼだい【即身菩提】

肉身のままで菩提(悟り)を得ること。即身成仏。

⇒そく‐しん【即身】

そく‐ず【蒴藋】ソクヅ

スイカズラ科の多年草。ニワトコに似るが木本にならない。茎の高さ約1メートル、地下に匐枝ふくしがある。夏、枝頂に白色の小花をつけ、果実は小粒状の液果で、赤熟する。葉を乾して生薬の蒴藋さくちょうとし、浴湯料・外用薬。茎を乾したものは漢方生薬の接骨木で関節炎・打撲症の薬。ニワトコグサ。

そくず

ぞく・す【属す】

[一]〔他サ変〕

⇒しょくする。

[二]〔自サ変〕

⇒ぞくする

そく・する【即する】

〔自サ変〕[文]即す(サ変)

ぴったりとつく。即応する。「実情に―・して行う」

そく・する【則する】

〔他サ変〕[文]則す(サ変)

あるものを規準として、それに従う。のっとる。「法律に―・して処分する」

ぞく・する【属する】

〔自サ変〕[文]属す(サ変)

①従う。従属する。つく。「私の―・している課」「大国に―・している小国」

②その種類または範囲の内にある。また、その系統につながる。「キク科に―・する植物」

ぞく・する【賊する】

〔他サ変〕[文]賊す(サ変)

損なう。害する。太平記20「国を―・しまつりごとを掠かすむる者」

ぞく‐せ【俗世】

⇒ぞくせい

そく‐せい【仄声】

漢字の四声しせいのうち、上声・去声・入声にっしょうの総称。↔平声ひょうしょう

そく‐せい【即世】

[左伝成公13年](「即」は終わる意)人の死ぬこと。

そく‐せい【即成】

即座にできあがること。

⇒そくせい‐はん【即成犯】

そく‐せい【即製】

即座の製作。その場で作ること。

そく‐せい【束生】

茎・枝・葉や花などが集まって、互いに近接して多数生じること。同一の節に生じる輪生とは異なる。叢生。簇生そうせい。

そく‐せい【促成】

人工的に生長をうながすこと。

⇒そくせい‐さいばい【促成栽培】

そく‐せい【速成】

速やかになしとげること。

⇒そくせい‐しょうゆ【速成醤油】

そく‐せい【側生】

〔生〕茎または根の主軸に対して側方に生じること。「―花」↔頂生。

⇒そくせい‐どうぶつ【側生動物】

ぞく‐せい【俗世】

世の中。世間。俗世間。ぞくせ。

ぞく‐せい【俗姓】

⇒ぞくしょう2

ぞく‐せい【族制】

家族・親族に関する制度。

ぞく‐せい【属性】

(attribute)

①事物の有する特徴・性質。

②〔哲〕一般には実体に依存して存在する性質・分量・関係など。狭義には偶然的な性質と区別し、物がそれなしには考えられないような本質的な性質。例えばデカルトでは、精神の属性は思惟、物体の属性は延長。

ぞく‐せい【属星】

⇒ぞくしょう

ぞく‐せい【賊勢】

賊徒の勢力。賊軍のいきおい。

ぞく‐せい【続生】

続いて生まれること。続いて起こること。

ぞく‐せい【続成】

続いてできあがること。

⇒ぞくせい‐さよう【続成作用】

ぞく‐せい【簇生・族生】

(「簇生そうせい」の慣用読みから)

⇒そうせい

そくせい‐さいばい【促成栽培】

温度や光線などの調節で、野菜・花卉かきの発育を促し、普通栽培よりも早く収穫する栽培法。↔抑制栽培

⇒そく‐せい【促成】

ぞくせい‐さよう【続成作用】

堆積物が沈積してから固結して堆積岩になるまでの一連の過程。粒間を占める含水鉱物や炭酸塩などが再結晶して固化する。

⇒ぞく‐せい【続成】

そくせい‐しょうゆ【速成醤油】‥シヤウ‥

諸味もろみに温度を加え、原料を化学的方法によって分解し、短期間でつくる醤油。

⇒そく‐せい【速成】

そくせい‐どうぶつ【側生動物】

海綿動物のこと。進化の系統上で、このほかの無脊椎動物ならびに脊椎動物から成る後生動物とは別途の系列にあるものと考え、側枝をなす意味でこういう。

⇒そく‐せい【側生】

そくせい‐はん【即成犯】

(→)即時犯に同じ。

⇒そく‐せい【即成】

ぞく‐せかい【俗世界】

現在我々の住んでいる世界。現世。娑婆しゃば。

そく‐せき【即席】

①その場ですぐにすること。「―の余興」「―で演説する」

②てまのかからないこと。当座のまにあわせ。「―料理」

そく‐せき【足跡】

①足が地にしるしたあと。あしあと。「―を印する」

②行為のあと。事跡。「偉大な―を遺す」

そく‐せき【足蹠】

足のうら。あしうら。

⇒そくせき‐きん【足蹠筋】

そく‐せき【側席】

かたわらの座席。

ぞく‐せき【族戚】

親族。親戚。

ぞく‐せき【族籍】

戸籍簿に記載された華族・士族・平民などの族称が表す身分。→族称

そくせき‐きん【足蹠筋】

足蹠面の筋肉。足底筋。

⇒そく‐せき【足蹠】

ぞく‐せけん【俗世間】

俗人の住むこの世の中。

ぞく‐せつ【俗説】

俗間でいい伝える、根拠のはっきりしない説。世俗の人の説。「―をうのみにする」

そく‐せん【側線】

①鉄道線路で、列車の運転に常用する線路以外のもの。操車用の線路や工場などへの引込線など。↔本線。

②〔生〕主に魚類・両生類の体の両側に線状に並んでいる感覚器。水流・水圧を感知する。側線器。→魚類(図)

そく‐せん【測線】

測点をつないだ線。

そく‐せん【塞栓】

〔医〕血管をふさぐ不溶物。栓子。栓塞。

⇒そくせん‐しょう【塞栓症】

そく‐せん【燭剪】

⇒しょくせん

そく‐ぜん【惻然】

あわれんで心を痛めるさま。

ぞく‐せん【賊船】

賊徒の乗っている船。また、海賊の船。

そくせん‐ざい【促染剤・速染剤】

染色の際、染着力を促進させるために添加する薬剤。木綿染には硫酸ソーダ、絹・羊毛には酢酸・蟻酸などを用いる。助剤。

そくせん‐しょう【塞栓症】‥シヤウ

(embolism)血管内に生じた血液凝固物(血栓)または血管外から入った種々の遊離物が血流に運ばれて末梢に流れ、血管腔の細い部位を閉塞する現象。閉塞部以下の血流を阻害し、組織壊死を起こす。空気塞栓症・脂肪塞栓症など。エンボリー。

⇒そく‐せん【塞栓】

そくせん‐そっけつ【速戦即決】‥ソク‥

決戦によって即座に勝敗を決すること。一気に勝負の決着をつけること。

そく‐せんりょく【即戦力】

準備の期間を経ず、すぐに戦えるだけの力があること。また、その人。「新人だが―として期待できる」

ぞく‐そう【俗僧】

名利に執着する僧侶。いやしい性行の僧。

ぞく‐そう【俗箏】‥サウ

楽箏および筑紫箏に対して、八橋検校以降の近世箏曲またはその楽器の称。筑紫箏を含めていうこともある。→箏→箏曲

ぞく‐そう【粟倉】‥サウ

アワを貯えておく倉。

ぞく‐そう【賊巣】‥サウ

賊徒の巣窟。

そく‐そく【促促】

いそがしいさま。せきたてるさま。

そく‐そく【惻惻】

いたましいさま。悲しみいたむさま。「―として人の胸を打つ」

ぞく‐ぞく

①寒さや恐怖で、肌が粟立つような震えや冷気を感ずるさま。「背中が―して体中が痛む」「―と鳥肌が立つ」

②期待や快い興奮で気持が高ぶるさま。わくわく。浄瑠璃、源平布引滝「いで打立んと御悦び、兼任―小踊し」。「―するような感動」

ぞく‐ぞく【続続】

ひき続いて絶えないさま。「観客が―と詰めかける」

ぞく‐ぞく【簇簇】

むらがるさま。そうそう。

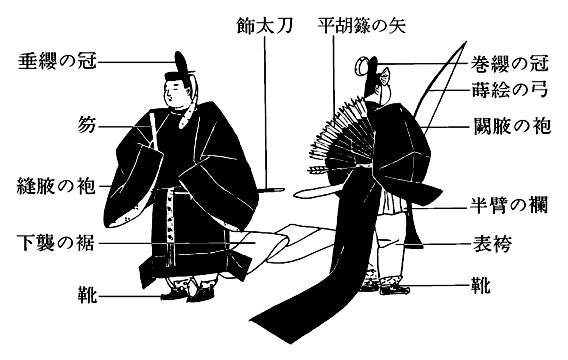

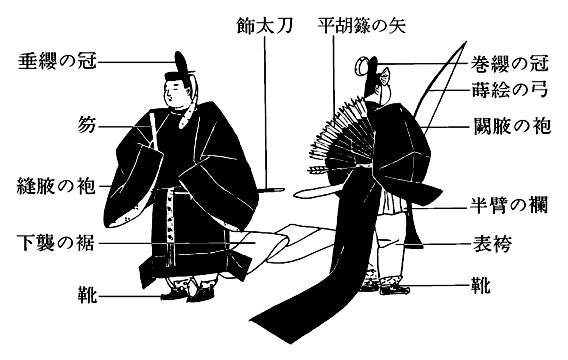

そく‐たい【束帯】

[論語公冶長「赤や、束帯にして朝に立つ」]

①礼服を着、大帯をつけること。

②平安時代以降の朝服の名。天皇以下文武百官が朝廷の公事に着用する正服。衣冠・直衣を宿直とのい装束というのに対して、昼ひの装束という。冠・袍ほう(縫腋・闕腋けってき)・半臂はんぴ・忘緒わすれお・下襲したがさね・衵あこめ(または引倍木ひへぎ)・単ひとえ・表袴うえのはかま・大口・石帯せきたい・魚袋ぎょたい・襪しとうず・靴かのくつ(または浅沓・深沓・半靴ほうか)・笏しゃく・帖紙たとうがみ・桧扇ひおうぎなどを具備し、武官および勅許を得た文官は別に平緒によって太刀を佩く。物具もののぐ。

束帯

ぞく・す【属す】

[一]〔他サ変〕

⇒しょくする。

[二]〔自サ変〕

⇒ぞくする

そく・する【即する】

〔自サ変〕[文]即す(サ変)

ぴったりとつく。即応する。「実情に―・して行う」

そく・する【則する】

〔他サ変〕[文]則す(サ変)

あるものを規準として、それに従う。のっとる。「法律に―・して処分する」

ぞく・する【属する】

〔自サ変〕[文]属す(サ変)

①従う。従属する。つく。「私の―・している課」「大国に―・している小国」

②その種類または範囲の内にある。また、その系統につながる。「キク科に―・する植物」

ぞく・する【賊する】

〔他サ変〕[文]賊す(サ変)

損なう。害する。太平記20「国を―・しまつりごとを掠かすむる者」

ぞく‐せ【俗世】

⇒ぞくせい

そく‐せい【仄声】

漢字の四声しせいのうち、上声・去声・入声にっしょうの総称。↔平声ひょうしょう

そく‐せい【即世】

[左伝成公13年](「即」は終わる意)人の死ぬこと。

そく‐せい【即成】

即座にできあがること。

⇒そくせい‐はん【即成犯】

そく‐せい【即製】

即座の製作。その場で作ること。

そく‐せい【束生】

茎・枝・葉や花などが集まって、互いに近接して多数生じること。同一の節に生じる輪生とは異なる。叢生。簇生そうせい。

そく‐せい【促成】

人工的に生長をうながすこと。

⇒そくせい‐さいばい【促成栽培】

そく‐せい【速成】

速やかになしとげること。

⇒そくせい‐しょうゆ【速成醤油】

そく‐せい【側生】

〔生〕茎または根の主軸に対して側方に生じること。「―花」↔頂生。

⇒そくせい‐どうぶつ【側生動物】

ぞく‐せい【俗世】

世の中。世間。俗世間。ぞくせ。

ぞく‐せい【俗姓】

⇒ぞくしょう2

ぞく‐せい【族制】

家族・親族に関する制度。

ぞく‐せい【属性】

(attribute)

①事物の有する特徴・性質。

②〔哲〕一般には実体に依存して存在する性質・分量・関係など。狭義には偶然的な性質と区別し、物がそれなしには考えられないような本質的な性質。例えばデカルトでは、精神の属性は思惟、物体の属性は延長。

ぞく‐せい【属星】

⇒ぞくしょう

ぞく‐せい【賊勢】

賊徒の勢力。賊軍のいきおい。

ぞく‐せい【続生】

続いて生まれること。続いて起こること。

ぞく‐せい【続成】

続いてできあがること。

⇒ぞくせい‐さよう【続成作用】

ぞく‐せい【簇生・族生】

(「簇生そうせい」の慣用読みから)

⇒そうせい

そくせい‐さいばい【促成栽培】

温度や光線などの調節で、野菜・花卉かきの発育を促し、普通栽培よりも早く収穫する栽培法。↔抑制栽培

⇒そく‐せい【促成】

ぞくせい‐さよう【続成作用】

堆積物が沈積してから固結して堆積岩になるまでの一連の過程。粒間を占める含水鉱物や炭酸塩などが再結晶して固化する。

⇒ぞく‐せい【続成】

そくせい‐しょうゆ【速成醤油】‥シヤウ‥

諸味もろみに温度を加え、原料を化学的方法によって分解し、短期間でつくる醤油。

⇒そく‐せい【速成】

そくせい‐どうぶつ【側生動物】

海綿動物のこと。進化の系統上で、このほかの無脊椎動物ならびに脊椎動物から成る後生動物とは別途の系列にあるものと考え、側枝をなす意味でこういう。

⇒そく‐せい【側生】

そくせい‐はん【即成犯】

(→)即時犯に同じ。

⇒そく‐せい【即成】

ぞく‐せかい【俗世界】

現在我々の住んでいる世界。現世。娑婆しゃば。

そく‐せき【即席】

①その場ですぐにすること。「―の余興」「―で演説する」

②てまのかからないこと。当座のまにあわせ。「―料理」

そく‐せき【足跡】

①足が地にしるしたあと。あしあと。「―を印する」

②行為のあと。事跡。「偉大な―を遺す」

そく‐せき【足蹠】

足のうら。あしうら。

⇒そくせき‐きん【足蹠筋】

そく‐せき【側席】

かたわらの座席。

ぞく‐せき【族戚】

親族。親戚。

ぞく‐せき【族籍】

戸籍簿に記載された華族・士族・平民などの族称が表す身分。→族称

そくせき‐きん【足蹠筋】

足蹠面の筋肉。足底筋。

⇒そく‐せき【足蹠】

ぞく‐せけん【俗世間】

俗人の住むこの世の中。

ぞく‐せつ【俗説】

俗間でいい伝える、根拠のはっきりしない説。世俗の人の説。「―をうのみにする」

そく‐せん【側線】

①鉄道線路で、列車の運転に常用する線路以外のもの。操車用の線路や工場などへの引込線など。↔本線。

②〔生〕主に魚類・両生類の体の両側に線状に並んでいる感覚器。水流・水圧を感知する。側線器。→魚類(図)

そく‐せん【測線】

測点をつないだ線。

そく‐せん【塞栓】

〔医〕血管をふさぐ不溶物。栓子。栓塞。

⇒そくせん‐しょう【塞栓症】

そく‐せん【燭剪】

⇒しょくせん

そく‐ぜん【惻然】

あわれんで心を痛めるさま。

ぞく‐せん【賊船】

賊徒の乗っている船。また、海賊の船。

そくせん‐ざい【促染剤・速染剤】

染色の際、染着力を促進させるために添加する薬剤。木綿染には硫酸ソーダ、絹・羊毛には酢酸・蟻酸などを用いる。助剤。

そくせん‐しょう【塞栓症】‥シヤウ

(embolism)血管内に生じた血液凝固物(血栓)または血管外から入った種々の遊離物が血流に運ばれて末梢に流れ、血管腔の細い部位を閉塞する現象。閉塞部以下の血流を阻害し、組織壊死を起こす。空気塞栓症・脂肪塞栓症など。エンボリー。

⇒そく‐せん【塞栓】

そくせん‐そっけつ【速戦即決】‥ソク‥

決戦によって即座に勝敗を決すること。一気に勝負の決着をつけること。

そく‐せんりょく【即戦力】

準備の期間を経ず、すぐに戦えるだけの力があること。また、その人。「新人だが―として期待できる」

ぞく‐そう【俗僧】

名利に執着する僧侶。いやしい性行の僧。

ぞく‐そう【俗箏】‥サウ

楽箏および筑紫箏に対して、八橋検校以降の近世箏曲またはその楽器の称。筑紫箏を含めていうこともある。→箏→箏曲

ぞく‐そう【粟倉】‥サウ

アワを貯えておく倉。

ぞく‐そう【賊巣】‥サウ

賊徒の巣窟。

そく‐そく【促促】

いそがしいさま。せきたてるさま。

そく‐そく【惻惻】

いたましいさま。悲しみいたむさま。「―として人の胸を打つ」

ぞく‐ぞく

①寒さや恐怖で、肌が粟立つような震えや冷気を感ずるさま。「背中が―して体中が痛む」「―と鳥肌が立つ」

②期待や快い興奮で気持が高ぶるさま。わくわく。浄瑠璃、源平布引滝「いで打立んと御悦び、兼任―小踊し」。「―するような感動」

ぞく‐ぞく【続続】

ひき続いて絶えないさま。「観客が―と詰めかける」

ぞく‐ぞく【簇簇】

むらがるさま。そうそう。

そく‐たい【束帯】

[論語公冶長「赤や、束帯にして朝に立つ」]

①礼服を着、大帯をつけること。

②平安時代以降の朝服の名。天皇以下文武百官が朝廷の公事に着用する正服。衣冠・直衣を宿直とのい装束というのに対して、昼ひの装束という。冠・袍ほう(縫腋・闕腋けってき)・半臂はんぴ・忘緒わすれお・下襲したがさね・衵あこめ(または引倍木ひへぎ)・単ひとえ・表袴うえのはかま・大口・石帯せきたい・魚袋ぎょたい・襪しとうず・靴かのくつ(または浅沓・深沓・半靴ほうか)・笏しゃく・帖紙たとうがみ・桧扇ひおうぎなどを具備し、武官および勅許を得た文官は別に平緒によって太刀を佩く。物具もののぐ。

束帯

そく‐だい【即題】

その場で題を出されて即座に詩歌や文章を作ること。また、その題。↔兼題

ぞく‐たい【俗体】

①僧でない俗人の姿。

②無風流なさま。また、詩歌や文章などで卑俗な様式。

③俗間に用いる正格でない字体。

ぞく‐たい【俗諦】

〔仏〕相対的な真理。世俗的な真理。真諦に対して方便的なものとされる。世俗諦。世諦。↔真諦。

⇒ぞくたい‐じょうじゅう【俗諦常住】

ぞくたい‐じょうじゅう【俗諦常住】‥ジヤウヂユウ

相対的・世俗的なあり方をそのまま永遠の究極的真理と認める考え方。日本天台宗で説かれる。世間相常住。

⇒ぞく‐たい【俗諦】

そく‐たいせき【側堆石】

谷氷河が、岩壁から落下した岩屑や谷壁から取り込んだ岩屑を運んで、氷河の側面にできた堤防状の岩屑の集り。側砕石。

そく‐た・う【束帯ふ】‥タフ

〔自四〕

(「束帯」を活用させた語)束帯をつける。衣服を正す。また、堅苦しくする。天草本伊曾保物語「いかにも―・ひちぎつてまかりづれば」

そく‐たく【属託】

(ゾクタクとも)

①報酬を出して、味方になることを依頼すること。源平盛衰記9「賄賂―に耽りて」

②懸賞で罪人を捜すこと。また、その賞金。私可多咄「咎人とがにんを尋ねらるるに―をかけたり」

そく‐だく【即諾】

即時に承諾すること。

そく‐たつ【速達】

①速やかにとどけること。速やかにとどくこと。

②速達郵便の略。

⇒そくたつ‐ゆうびん【速達郵便】

そくたつ‐ゆうびん【速達郵便】‥イウ‥

郵便物特殊取扱の一種。郵便物の送達にあたり、他の郵便物に優先して運送し、配達するもの。

⇒そく‐たつ【速達】

そく‐だん【即断】

即座に決断・断定すること。「―を迫る」

⇒そくだん‐そっけつ【即断即決】

そく‐だん【即談】

その場での談合。

そく‐だん【息男】

⇒そくなん

そく‐だん【速断】

①速やかに判断すること。速やかに決断すること。「―を要する事態」

②はやまって判断または決断すること。「―を避ける」

ぞく‐だん【俗談】

俗間の話。風流でない話。せけんばなし。↔雅談。

⇒ぞくだん‐へいわ【俗談平話】

そくだん‐そっけつ【即断即決】‥ソク‥

その場で直ちに判断して決めること。

⇒そく‐だん【即断】

ぞくだん‐へいわ【俗談平話】

卑近な俗語や日常の言葉。芭蕉が俳諧について、俗談平話を用いつつ高い文芸性を求めるものと説いたとして知られる。

⇒ぞく‐だん【俗談】

そく‐ち【即知・即智】

すぐその場で働くちえ。頓知。機知。

そく‐ち【測地】

土地を測量すること。

⇒そくち‐がく【測地学】

⇒そくち‐せん【測地線】

ぞく‐ち【俗地】

俗悪な土地。風雅でない土地。俗境。

ぞく‐ち【俗知・俗智】

俗事に関するちえ。凡俗なちえ。

ぞく‐ち【属地】

①付属する土地。

②土地に属すること。↔属人。

⇒ぞくち‐しゅぎ【属地主義】

⇒ぞくち‐ほう【属地法】

ぞく‐ち【賊地】

賊徒のいる地。賊徒の占領した地。盗賊の出没する地。

そくち‐がく【測地学】

(geodesy)地球の表面の形状・大きさなどを決定することを目的とする学問。

⇒そく‐ち【測地】

ぞく‐ちご【俗稚児】

平安末期以後、僧侶になることを目的とせず、修学のために寺院で学んだ少年。

ぞくち‐しゅぎ【属地主義】

法律行為などが行われた国の法の適用を受けるべきであるとする考え方。↔属人主義。

⇒ぞく‐ち【属地】

そくち‐せん【測地線】

曲面上の任意の2点を結ぶ最短距離を与える曲線。球面上では大円の弧。

⇒そく‐ち【測地】

ぞくち‐ほう【属地法】‥ハフ

国際私法上の概念で、人・物などの所在する国の法律。

⇒ぞく‐ち【属地】

ぞくちゃく‐けん【蔟着繭】

蔟まぶしの跡が残っている繭。

ぞく‐ちゅう【簇柱】

複数の細い柱が束のように組み合わされた形の柱。ゴシック建築に見られる。束ね柱。

ぞく‐ちょう【俗調】‥テウ

俗世間に行われる調子。いやしい調子。平凡な調子。

ぞく‐ちょう【族長】‥チヤウ

一族の長。

ぞく‐ちょう【続貂】‥テウ

[晋書趙王倫伝「貂足らざれば、狗尾続く」](貂てんの尾で作った冠の装飾が足りず、狗いぬの尾を足す、という意)

①劣者が優者に続くこと。

②他人のし残した業をうけつぐことの謙譲語。

そく‐つう【足痛】

足のいたみ。

そく‐つう【触桶】

便所に使う担桶たごのような容器。〈日葡辞書〉

ぞくっ‐と

〔副〕

①身震いするような寒気を感じるさま。「―背筋が寒くなる」

②身震いするような恐怖や感動を覚えるさま。

ぞくっ‐ぽ・い【俗っぽい】

〔形〕

世間一般にありふれていて品がない。「―・いせりふ」

そく‐づめ【即詰め】

将棋で、王手の連続で相手の王将を詰めること。そくづみ。→一手いって透き

そく‐てい【測定】

はかり定めること。ある量の大きさを、装置・器械を用い、ある単位を基準として直接はかること。また、理論を媒介として間接的に決定すること。

⇒そくてい‐ち【測定値】

ソグディアナ【Sogdiana・粟特】

〔史〕

⇒ソグド

そくてい‐き【測程器】

船舶の速力および航行距離を測定する器械。手用測程器・動圧式測程器などがある。

そくてい‐ち【測定値】

測定によって得られた数値。

⇒そく‐てい【測定】

そく‐てん【即点】

発句の判定などで、即座に批点をつけること。

そく‐てん【側転】

体操で、開脚した姿勢から両手を横につき、倒立姿勢を経て、1回転して立つこと。

そく‐てん【測点】

測量の基準とする点。

ぞく‐でん【俗伝】

俗世間のいいつたえ。

そくてん‐きょし【則天去私】

夏目漱石の最晩年のことば。小さな私を去って自然にゆだねて生きること。宗教的な悟りを意味すると考えられている。また、創作上、作家の小主観を挟まない無私の芸術を意味したものだとする見方もある。

そくてん‐ぶこう【則天武后】

唐の高宗の皇后。姓は武。中宗・睿宗を廃立、690年自ら即位、則天大聖皇帝と称し、国号を周と改めた(武周)。その老病に及び、宰相張柬之に迫られて退位、中宗が復位、唐の国号を復した。武則天。武后。(在位690〜705)(624頃〜705)

そくてん‐ほう【測天法】‥ハフ

(→)天文航法に同じ。

そく‐ど【速度】

①進み行くはやさ。

②〔理〕(velocity)物体の運動を表す量の一つ。大きさと向きとをもち、大きさは単位時間に通過する距離に等しく、向きは経路の接線と一致する。

⇒そくど‐きごう【速度記号】

⇒そくど‐けい【速度計】

⇒そくど‐ひょうご【速度標語】

⇒そくど‐へんちょう‐かん【速度変調管】

そく‐ど【測度】

(measure)

①ある量をこれと同種の量を単位として表示した数。

②〔数〕長さ・面積・体積などの拡張概念として、一般の集合に対して定義された、加法性をもつ量。フランスの数学者ルベーグ(H. Lebesgue1875〜1941)が系統的に研究。

ソグド【Soghd・粟特】

中央アジア、サマルカンドを中心とするザラフシャン川流域の古名。住民はイラン系で6世紀頃から中国などと盛んに通商。ソグディアナ。

⇒ソグド‐もじ【ソグド文字】

ぞく‐と【賊徒】

①ぬすびとの仲間。

②逆徒。朝敵ども。

ぞく‐ど【属土】

付属する土地。属地。

そく‐とう【即答】‥タフ

即座に答えること。すぐに返答すること。「―を避ける」

そく‐とう【速答】‥タフ

すみやかに答えること。

そく‐とう【側頭】

頭の側面。「―部」

⇒そくとう‐こつ【側頭骨】

⇒そくとう‐よう【側頭葉】

そく‐とう【喞筒】

ポンプのこと。

そく‐どう【側道】‥ダウ

高速道路などに隣接・並行した一般道路。

ぞく‐とう【俗套】‥タウ

俗世のならわし。

ぞく‐とう【族党】‥タウ

一族のやから。族類。

ぞく‐とう【属島】‥タウ

大陸または本島に付属するとみなされる島。

ぞく‐とう【続投】

野球で、投手が交代せずにそのまま投げ続けること。転じて、役職を任期など区切りの時点でも辞めずに続けること。

ぞく‐とう【続騰】

物価や相場などが引き続いて上がること。

ぞく‐とう【賊党】‥タウ

賊のなかま。賊徒。

ぞく‐どう【贖銅】

⇒しょくどう2

そくとう‐こつ【側頭骨】

頭蓋骨とうがいこつの側方をなす骨の総称。聴器を囲んだ岩様部(錐体)・乳様部・鼓室部および鱗部に分かれる。顳顬骨しょうじゅこつ。→頭蓋骨(図)。

⇒そく‐とう【側頭】

そくとう‐よう【側頭葉】‥エフ

人の大脳皮質の左右側面に位置する部分。外側溝の下方。聴覚・言語・記憶などに関係する中枢部。

⇒そく‐とう【側頭】

そくど‐きごう【速度記号】‥ガウ

楽曲の演奏速度を数字で指示する記号。一般にメトロノームの拍節数字を用いる。広義には速度標語も含めることがある。

⇒そく‐ど【速度】

そく‐とく【蒴藋】

〔植〕ソクズの古名。〈本草和名〉

そく‐どく【速読】

本などを速く読むこと。「―術」

ぞくとく【粟特】

⇒ソグド

そくど‐けい【速度計】

自動車・航空機など運動体の速度を指示または自記する計器。

⇒そく‐ど【速度】

そくど‐ひょうご【速度標語】‥ヘウ‥

楽曲の演奏速度や曲想を指示する語。通常イタリア語を用いる。

速度標語(表)

そく‐だい【即題】

その場で題を出されて即座に詩歌や文章を作ること。また、その題。↔兼題

ぞく‐たい【俗体】

①僧でない俗人の姿。

②無風流なさま。また、詩歌や文章などで卑俗な様式。

③俗間に用いる正格でない字体。

ぞく‐たい【俗諦】

〔仏〕相対的な真理。世俗的な真理。真諦に対して方便的なものとされる。世俗諦。世諦。↔真諦。

⇒ぞくたい‐じょうじゅう【俗諦常住】

ぞくたい‐じょうじゅう【俗諦常住】‥ジヤウヂユウ

相対的・世俗的なあり方をそのまま永遠の究極的真理と認める考え方。日本天台宗で説かれる。世間相常住。

⇒ぞく‐たい【俗諦】

そく‐たいせき【側堆石】

谷氷河が、岩壁から落下した岩屑や谷壁から取り込んだ岩屑を運んで、氷河の側面にできた堤防状の岩屑の集り。側砕石。

そく‐た・う【束帯ふ】‥タフ

〔自四〕

(「束帯」を活用させた語)束帯をつける。衣服を正す。また、堅苦しくする。天草本伊曾保物語「いかにも―・ひちぎつてまかりづれば」

そく‐たく【属託】

(ゾクタクとも)

①報酬を出して、味方になることを依頼すること。源平盛衰記9「賄賂―に耽りて」

②懸賞で罪人を捜すこと。また、その賞金。私可多咄「咎人とがにんを尋ねらるるに―をかけたり」

そく‐だく【即諾】

即時に承諾すること。

そく‐たつ【速達】

①速やかにとどけること。速やかにとどくこと。

②速達郵便の略。

⇒そくたつ‐ゆうびん【速達郵便】

そくたつ‐ゆうびん【速達郵便】‥イウ‥

郵便物特殊取扱の一種。郵便物の送達にあたり、他の郵便物に優先して運送し、配達するもの。

⇒そく‐たつ【速達】

そく‐だん【即断】

即座に決断・断定すること。「―を迫る」

⇒そくだん‐そっけつ【即断即決】

そく‐だん【即談】

その場での談合。

そく‐だん【息男】

⇒そくなん

そく‐だん【速断】

①速やかに判断すること。速やかに決断すること。「―を要する事態」

②はやまって判断または決断すること。「―を避ける」

ぞく‐だん【俗談】

俗間の話。風流でない話。せけんばなし。↔雅談。

⇒ぞくだん‐へいわ【俗談平話】

そくだん‐そっけつ【即断即決】‥ソク‥

その場で直ちに判断して決めること。

⇒そく‐だん【即断】

ぞくだん‐へいわ【俗談平話】

卑近な俗語や日常の言葉。芭蕉が俳諧について、俗談平話を用いつつ高い文芸性を求めるものと説いたとして知られる。

⇒ぞく‐だん【俗談】

そく‐ち【即知・即智】

すぐその場で働くちえ。頓知。機知。

そく‐ち【測地】

土地を測量すること。

⇒そくち‐がく【測地学】

⇒そくち‐せん【測地線】

ぞく‐ち【俗地】

俗悪な土地。風雅でない土地。俗境。

ぞく‐ち【俗知・俗智】

俗事に関するちえ。凡俗なちえ。

ぞく‐ち【属地】

①付属する土地。

②土地に属すること。↔属人。

⇒ぞくち‐しゅぎ【属地主義】

⇒ぞくち‐ほう【属地法】

ぞく‐ち【賊地】

賊徒のいる地。賊徒の占領した地。盗賊の出没する地。

そくち‐がく【測地学】

(geodesy)地球の表面の形状・大きさなどを決定することを目的とする学問。

⇒そく‐ち【測地】

ぞく‐ちご【俗稚児】

平安末期以後、僧侶になることを目的とせず、修学のために寺院で学んだ少年。

ぞくち‐しゅぎ【属地主義】

法律行為などが行われた国の法の適用を受けるべきであるとする考え方。↔属人主義。

⇒ぞく‐ち【属地】

そくち‐せん【測地線】

曲面上の任意の2点を結ぶ最短距離を与える曲線。球面上では大円の弧。

⇒そく‐ち【測地】

ぞくち‐ほう【属地法】‥ハフ

国際私法上の概念で、人・物などの所在する国の法律。

⇒ぞく‐ち【属地】

ぞくちゃく‐けん【蔟着繭】

蔟まぶしの跡が残っている繭。

ぞく‐ちゅう【簇柱】

複数の細い柱が束のように組み合わされた形の柱。ゴシック建築に見られる。束ね柱。

ぞく‐ちょう【俗調】‥テウ

俗世間に行われる調子。いやしい調子。平凡な調子。

ぞく‐ちょう【族長】‥チヤウ

一族の長。

ぞく‐ちょう【続貂】‥テウ

[晋書趙王倫伝「貂足らざれば、狗尾続く」](貂てんの尾で作った冠の装飾が足りず、狗いぬの尾を足す、という意)

①劣者が優者に続くこと。

②他人のし残した業をうけつぐことの謙譲語。

そく‐つう【足痛】

足のいたみ。

そく‐つう【触桶】

便所に使う担桶たごのような容器。〈日葡辞書〉

ぞくっ‐と

〔副〕

①身震いするような寒気を感じるさま。「―背筋が寒くなる」

②身震いするような恐怖や感動を覚えるさま。

ぞくっ‐ぽ・い【俗っぽい】

〔形〕

世間一般にありふれていて品がない。「―・いせりふ」

そく‐づめ【即詰め】

将棋で、王手の連続で相手の王将を詰めること。そくづみ。→一手いって透き

そく‐てい【測定】

はかり定めること。ある量の大きさを、装置・器械を用い、ある単位を基準として直接はかること。また、理論を媒介として間接的に決定すること。

⇒そくてい‐ち【測定値】

ソグディアナ【Sogdiana・粟特】

〔史〕

⇒ソグド

そくてい‐き【測程器】

船舶の速力および航行距離を測定する器械。手用測程器・動圧式測程器などがある。

そくてい‐ち【測定値】

測定によって得られた数値。

⇒そく‐てい【測定】

そく‐てん【即点】

発句の判定などで、即座に批点をつけること。

そく‐てん【側転】

体操で、開脚した姿勢から両手を横につき、倒立姿勢を経て、1回転して立つこと。

そく‐てん【測点】

測量の基準とする点。

ぞく‐でん【俗伝】

俗世間のいいつたえ。

そくてん‐きょし【則天去私】

夏目漱石の最晩年のことば。小さな私を去って自然にゆだねて生きること。宗教的な悟りを意味すると考えられている。また、創作上、作家の小主観を挟まない無私の芸術を意味したものだとする見方もある。

そくてん‐ぶこう【則天武后】

唐の高宗の皇后。姓は武。中宗・睿宗を廃立、690年自ら即位、則天大聖皇帝と称し、国号を周と改めた(武周)。その老病に及び、宰相張柬之に迫られて退位、中宗が復位、唐の国号を復した。武則天。武后。(在位690〜705)(624頃〜705)

そくてん‐ほう【測天法】‥ハフ

(→)天文航法に同じ。

そく‐ど【速度】

①進み行くはやさ。

②〔理〕(velocity)物体の運動を表す量の一つ。大きさと向きとをもち、大きさは単位時間に通過する距離に等しく、向きは経路の接線と一致する。

⇒そくど‐きごう【速度記号】

⇒そくど‐けい【速度計】

⇒そくど‐ひょうご【速度標語】

⇒そくど‐へんちょう‐かん【速度変調管】

そく‐ど【測度】

(measure)

①ある量をこれと同種の量を単位として表示した数。

②〔数〕長さ・面積・体積などの拡張概念として、一般の集合に対して定義された、加法性をもつ量。フランスの数学者ルベーグ(H. Lebesgue1875〜1941)が系統的に研究。

ソグド【Soghd・粟特】

中央アジア、サマルカンドを中心とするザラフシャン川流域の古名。住民はイラン系で6世紀頃から中国などと盛んに通商。ソグディアナ。

⇒ソグド‐もじ【ソグド文字】

ぞく‐と【賊徒】

①ぬすびとの仲間。

②逆徒。朝敵ども。

ぞく‐ど【属土】

付属する土地。属地。

そく‐とう【即答】‥タフ

即座に答えること。すぐに返答すること。「―を避ける」

そく‐とう【速答】‥タフ

すみやかに答えること。

そく‐とう【側頭】

頭の側面。「―部」

⇒そくとう‐こつ【側頭骨】

⇒そくとう‐よう【側頭葉】

そく‐とう【喞筒】

ポンプのこと。

そく‐どう【側道】‥ダウ

高速道路などに隣接・並行した一般道路。

ぞく‐とう【俗套】‥タウ

俗世のならわし。

ぞく‐とう【族党】‥タウ

一族のやから。族類。

ぞく‐とう【属島】‥タウ

大陸または本島に付属するとみなされる島。

ぞく‐とう【続投】

野球で、投手が交代せずにそのまま投げ続けること。転じて、役職を任期など区切りの時点でも辞めずに続けること。

ぞく‐とう【続騰】

物価や相場などが引き続いて上がること。

ぞく‐とう【賊党】‥タウ

賊のなかま。賊徒。

ぞく‐どう【贖銅】

⇒しょくどう2

そくとう‐こつ【側頭骨】

頭蓋骨とうがいこつの側方をなす骨の総称。聴器を囲んだ岩様部(錐体)・乳様部・鼓室部および鱗部に分かれる。顳顬骨しょうじゅこつ。→頭蓋骨(図)。

⇒そく‐とう【側頭】

そくとう‐よう【側頭葉】‥エフ

人の大脳皮質の左右側面に位置する部分。外側溝の下方。聴覚・言語・記憶などに関係する中枢部。

⇒そく‐とう【側頭】

そくど‐きごう【速度記号】‥ガウ

楽曲の演奏速度を数字で指示する記号。一般にメトロノームの拍節数字を用いる。広義には速度標語も含めることがある。

⇒そく‐ど【速度】

そく‐とく【蒴藋】

〔植〕ソクズの古名。〈本草和名〉

そく‐どく【速読】

本などを速く読むこと。「―術」

ぞくとく【粟特】

⇒ソグド

そくど‐けい【速度計】

自動車・航空機など運動体の速度を指示または自記する計器。

⇒そく‐ど【速度】

そくど‐ひょうご【速度標語】‥ヘウ‥

楽曲の演奏速度や曲想を指示する語。通常イタリア語を用いる。

速度標語(表)

⇒そく‐ど【速度】

そくど‐へんちょう‐かん【速度変調管】‥テウクワン

(→)クライストロンに同じ。

⇒そく‐ど【速度】

ソグド‐もじ【ソグド文字】

7〜8世紀に中央アジアで広く用いられたソグド語(インド‐ヨーロッパ語族中のイラン語派の一つ)の文字。アラム文字を起源とし、モンゴル文字・ウイグル文字・突厥文字などへと受け継がれる。音素文字で、右から左へ横書き。

⇒ソグド【Soghd・粟特】

ぞくない‐こん【族内婚】

(endogamy)親族集団や特定の身分・職業・宗派などを特徴とする社会集団の内部に通婚関係を限定する制度。内婚。↔族外婚

そく‐なん【息男】

むすこ。子息。源平盛衰記42「―遠平疵を蒙り」↔息女

ぞく‐なん【俗難】

俗世間の非難。

ぞく‐なん【賊難】

賊のために災難をこうむること。賊に物を盗まれること。

ぞく‐に【俗に】

〔副〕

普通に。一般に。世間で。「―言う河童かっぱの川流れさ」

そく‐ねつ【足熱】

漢方で、人体の脚部をあたためること。「頭寒ずかん―」

ソグネ‐フィヨルド【Sogne Fjord】

ノルウェー南西部にある同国最大のフィヨルド。幅5〜10キロメートル、長さ180キロメートルに及ぶ。これにつながるネーロイ‐フィヨルドは世界遺産。

ソグネ‐フィヨルド

提供:JTBフォト

⇒そく‐ど【速度】

そくど‐へんちょう‐かん【速度変調管】‥テウクワン

(→)クライストロンに同じ。

⇒そく‐ど【速度】

ソグド‐もじ【ソグド文字】

7〜8世紀に中央アジアで広く用いられたソグド語(インド‐ヨーロッパ語族中のイラン語派の一つ)の文字。アラム文字を起源とし、モンゴル文字・ウイグル文字・突厥文字などへと受け継がれる。音素文字で、右から左へ横書き。

⇒ソグド【Soghd・粟特】

ぞくない‐こん【族内婚】

(endogamy)親族集団や特定の身分・職業・宗派などを特徴とする社会集団の内部に通婚関係を限定する制度。内婚。↔族外婚

そく‐なん【息男】

むすこ。子息。源平盛衰記42「―遠平疵を蒙り」↔息女

ぞく‐なん【俗難】

俗世間の非難。

ぞく‐なん【賊難】

賊のために災難をこうむること。賊に物を盗まれること。

ぞく‐に【俗に】

〔副〕

普通に。一般に。世間で。「―言う河童かっぱの川流れさ」

そく‐ねつ【足熱】

漢方で、人体の脚部をあたためること。「頭寒ずかん―」

ソグネ‐フィヨルド【Sogne Fjord】

ノルウェー南西部にある同国最大のフィヨルド。幅5〜10キロメートル、長さ180キロメートルに及ぶ。これにつながるネーロイ‐フィヨルドは世界遺産。

ソグネ‐フィヨルド

提供:JTBフォト

ぞく‐ねん【俗念】

名誉・利益など、世間的なことを求める心。「―を去る」

そく‐のう【即納】‥ナフ

即時に納付すること。

そく‐ばい【即売】

その場で売ること。「展示―会」

ぞく‐はい【俗輩】

世間的な名誉や利益にしか関心のない連中。凡俗のやから。

そく‐はく【束帛】

たばねた絹。昔、中国で礼物に用いた。

そく‐はく【促迫】

うながしせまること。

そくば‐く【若干】

〔名・副〕

(→)「そこばく」に同じ。歎異抄「されば―の業をもちける身にてありけるを」

そく‐ばく【束縛】

①まとめて縛ること。つなぎ捕らえること。

②制限を加えて自由にさせないこと。「行動を―する」「時間に―される」

そくは‐たい【側波帯】

変調によって搬送波周波数の上下に発生する周波数成分で、伝送される信号の情報を含んでいるもの。

そく‐はつ【即発】

即座に爆発すること。「一触―」

そく‐はつ【束髪】

①髪をたばねて結ぶこと。

②明治・大正の女性の代表的な西洋風の髪型。1885年(明治18)婦人束髪会が発足して広まり、軽便かつ衛生的なため流行。揚げ巻・下げ巻・英吉利イギリス巻・マガレイト、また、庇髪ひさしがみ・耳隠し・二百三高地・七三しちさん・オールバック・S巻など、種々の変型を生じた。尾崎紅葉、三人妻「同車あいのりは―の白襟紋服の女なり」

束髪

ぞく‐ねん【俗念】

名誉・利益など、世間的なことを求める心。「―を去る」

そく‐のう【即納】‥ナフ

即時に納付すること。

そく‐ばい【即売】

その場で売ること。「展示―会」

ぞく‐はい【俗輩】

世間的な名誉や利益にしか関心のない連中。凡俗のやから。

そく‐はく【束帛】

たばねた絹。昔、中国で礼物に用いた。

そく‐はく【促迫】

うながしせまること。

そくば‐く【若干】

〔名・副〕

(→)「そこばく」に同じ。歎異抄「されば―の業をもちける身にてありけるを」

そく‐ばく【束縛】

①まとめて縛ること。つなぎ捕らえること。

②制限を加えて自由にさせないこと。「行動を―する」「時間に―される」

そくは‐たい【側波帯】

変調によって搬送波周波数の上下に発生する周波数成分で、伝送される信号の情報を含んでいるもの。

そく‐はつ【即発】

即座に爆発すること。「一触―」

そく‐はつ【束髪】

①髪をたばねて結ぶこと。

②明治・大正の女性の代表的な西洋風の髪型。1885年(明治18)婦人束髪会が発足して広まり、軽便かつ衛生的なため流行。揚げ巻・下げ巻・英吉利イギリス巻・マガレイト、また、庇髪ひさしがみ・耳隠し・二百三高地・七三しちさん・オールバック・S巻など、種々の変型を生じた。尾崎紅葉、三人妻「同車あいのりは―の白襟紋服の女なり」

束髪

ぞく‐はつ【続発】

ひきつづいて発すること。つづけて発生すること。「地震が―する」「事故―」

ぞく‐ばなれ【俗離れ】

考えや言動が俗世間から離れていること。俗事に無関心でやや変わっているさま。

そくひ【即非】

明みんの僧。名は如一。福州の人。1657年(明暦3)師の隠元の招きによって来日。隠元・木庵と共に黄檗おうばく三僧と称する。書道にすぐれ、江戸時代の唐様の流行に影響を与えた。(1616〜1671)

そ‐くび【素首】

首をののしっていう語。そっくび。平家物語5「何者ぞ。―つけ」

⇒そくび‐おとし【素首落し】

そく‐び【塞鼻】

大きな盃。〈日葡辞書〉

ぞく‐ひ【賊匪】

賊徒。匪徒。

そくび‐おとし【素首落し】

相撲の手の一つ。相手の首を叩き、またはおさえて、前へのめり落ちさせるもの。

⇒そ‐くび【素首】

そくび‐けい【測微計】

(→)マイクロメーターに同じ。

そくび‐しゃく【測微尺】

(→)マイクロメーターに同じ。

ぞく‐ひじり【俗聖】

俗人の姿のままで仏道の修行をする人。有髪の僧。優婆塞うばそく。源氏物語橋姫「―とか、この若き人々のつけたむなる」

そく‐ひつ【速筆】

ものを書くことが早いこと。↔遅筆

そく‐ひつ【側筆】

筆を傾けて書くこと。絵画でも、抑揚・変化を与えるために用いられた。↔直筆ちょくひつ

ぞく‐ひつ【俗筆】

俗悪な筆跡。俗人の筆跡、文字。

そく‐ひょう【測標】‥ヘウ

陸地測量の際に、選定した地点に設ける3脚または4脚の目標物。遠方から見えるように旗や回転灯などをつける場合もある。覘標てんぴょう。

測標

ぞく‐はつ【続発】

ひきつづいて発すること。つづけて発生すること。「地震が―する」「事故―」

ぞく‐ばなれ【俗離れ】

考えや言動が俗世間から離れていること。俗事に無関心でやや変わっているさま。

そくひ【即非】

明みんの僧。名は如一。福州の人。1657年(明暦3)師の隠元の招きによって来日。隠元・木庵と共に黄檗おうばく三僧と称する。書道にすぐれ、江戸時代の唐様の流行に影響を与えた。(1616〜1671)

そ‐くび【素首】

首をののしっていう語。そっくび。平家物語5「何者ぞ。―つけ」

⇒そくび‐おとし【素首落し】

そく‐び【塞鼻】

大きな盃。〈日葡辞書〉

ぞく‐ひ【賊匪】

賊徒。匪徒。

そくび‐おとし【素首落し】

相撲の手の一つ。相手の首を叩き、またはおさえて、前へのめり落ちさせるもの。

⇒そ‐くび【素首】

そくび‐けい【測微計】

(→)マイクロメーターに同じ。

そくび‐しゃく【測微尺】

(→)マイクロメーターに同じ。

ぞく‐ひじり【俗聖】

俗人の姿のままで仏道の修行をする人。有髪の僧。優婆塞うばそく。源氏物語橋姫「―とか、この若き人々のつけたむなる」

そく‐ひつ【速筆】

ものを書くことが早いこと。↔遅筆

そく‐ひつ【側筆】

筆を傾けて書くこと。絵画でも、抑揚・変化を与えるために用いられた。↔直筆ちょくひつ

ぞく‐ひつ【俗筆】

俗悪な筆跡。俗人の筆跡、文字。

そく‐ひょう【測標】‥ヘウ

陸地測量の際に、選定した地点に設ける3脚または4脚の目標物。遠方から見えるように旗や回転灯などをつける場合もある。覘標てんぴょう。

測標

そく‐ふ【足趺】

足の甲。足背そくはい。

そく‐ぶ【足部】

足の部分。脚部。

ぞく‐ふ【族父】

①曾祖父母の兄弟の孫。父の再従兄弟。おおおおじおじ。

②氏族・部族の長。族長。

⇒ぞくふ‐けん【族父権】

ぞく‐ふ【族譜】

一族の系譜。家譜。系図。

そくふう‐ききゅう【測風気球】‥キウ

大気上層の風向・風速を観測するのに用いる気球。パイロット‐バルーン。

ぞくふ‐けん【族父権】

族長の有する統率権。

⇒ぞく‐ふ【族父】

ぞく‐ぶつ【俗物】

名誉や利益にとらわれてばかりいるつまらない人物。無学・無風流な人。「―根性」

ぞく‐ぶつ【贖物】

⇒しょくぶつ

そくぶつ‐てき【即物的】

①事物を実体に即して考えるさま。

②物質的なものを中心に考えるさま。「―人間」

そく‐ぶん【仄聞・側聞】

ほのかに聞くこと。間接的にちょっと聞くこと。「―するところによると」

ぞく‐ぶん【俗文】

①通俗体の文。俗語を用いた文。↔雅文。

②内容のくだらない文章。

ぞく‐ぶん【属文】

⇒しょくぶん

ぞく‐へい【属兵】

付属している兵。

ぞく‐へい【賊兵】

賊徒の軍兵。賊軍の兵。

そく‐へき【側壁】

側面のかべ。または、しきり。

ぞく‐べっとう【俗別当】‥タウ

官命によって寺務を統理する俗人。義経記3「熊野の別当を追ひ出して、―になせ」

そく‐へん【側辺】

かたわら。へり。側面。

そく‐へん【側扁】

厚みが少なく、幅の広いこと。ひらたいこと。

そく‐べん【側弁】

内燃機関のシリンダーの側方に配置された弁。

ぞく‐へん【続編・続篇】

書籍・論文・映画などの本編・正編などにつづいている編。第2の編。

そく‐ほ【速歩】

はやい足どりで歩くこと。早足。

そく‐ほう【速報】

はやく報しらせること。すみやかな報知。「事故を―する」「選挙―」

⇒そくほう‐ち【速報値】

⇒そくほう‐ばん【速報板】

そく‐ほう【側方】‥ハウ

前方・後方に対して、左右の方向。また、側面。わき。「―転回」

ぞく‐ほう【賊堡】

賊または賊軍のとりで。

ぞく‐ほう【賊鋒】

賊徒のほこさき。賊徒の先鋒。

ぞく‐ほう【続報】

つづけて報告・報道すること。また、その報告・報道。「―が入る」

ぞく‐ぼう【属望】‥バウ

⇒しょくぼう

そくほう‐ち【速報値】

測定した時点で報告され、まだ十分に整理されていない数値。

⇒そく‐ほう【速報】

そくほう‐ばん【速報板】

主要事項を速報する掲示板。

⇒そく‐ほう【速報】

そくほ‐き【測歩器】

(→)歩数計に同じ。

ぞく‐ほん【俗本】

世俗に流布している書籍。卑俗な本。

ぞくほんちょうもんずい【続本朝文粋】‥テウ‥

「本朝続文粋ほんちょうぞくもんずい」の別称。

ぞくまんようしゅう【続万葉集】‥エフシフ

⇒しょくまんようしゅう

そく‐みょう【即妙】‥メウ

(当意即妙の略)即座の才がはたらくこと。機転がきくこと。「―の答え」

ぞく‐みょう【俗名】‥ミヤウ

①通称。俗称。

②僧となる前の俗世間での名。また、在家仏教徒の、生前の名。↔法名↔戒名

ぞく‐みょう【賊名】‥ミヤウ

⇒ぞくめい

ぞく‐む【俗務】

世俗のわずらわしいつとめ。

ぞく‐めい【俗名】

①⇒ぞくみょう。

②俗悪な名声。

ぞく‐めい【賊名】

盗賊、または朝敵としての名。

そく‐めつ【即滅】

即座にほろびること、また、ほろぼすこと。

そく‐めつ【熄滅】

きえること。やむこと。

ぞく‐めつ【族滅】

一族を残らずほろぼすこと。

そく‐めん【側面】

①正面に対して左右の面。前後または上下以外の面。「箱の―」「―から援助する」

②〔数〕角柱・円柱または角錐・円錐の底面以外の面。

③さまざまな性質・特質のうちの、ある面。「彼には意外な―がある」

⇒そくめん‐かん【側面観】

⇒そくめん‐こうげき【側面攻撃】

⇒そくめん‐ず【側面図】

そくめん‐かん【側面観】‥クワン

側面からの観察。客観的な観察。

⇒そく‐めん【側面】

そくめん‐こうげき【側面攻撃】

①側面から敵を攻撃すること。

②他の方面の事実を挙げて当面の問題を攻撃すること。

⇒そく‐めん【側面】

そくめん‐ず【側面図】‥ヅ

機械・構造物の側面から眺めた状態を示した図。設計図で、正面図(立面図)・平面図と共に描かれる。

⇒そく‐めん【側面】

そく‐めんせき【側面積】

側面の面積。

そく‐もく【側目】

目をそばだてること。注意してよく見ること。

ぞく‐もく【属目】

⇒しょくもく

そく‐や【即夜】

すぐその夜。当夜。

ぞく‐やく【俗役】

俗事のつとめ。俗吏の役目。

ぞく‐よう【俗用】

①俗世間のわずらわしい雑事。俗事。

②本来の用法ではないが世間一般に慣用として許容されていること。

ぞく‐よう【俗様】‥ヤウ

世俗のさま。いやしいさま。

ぞく‐よう【俗謡】‥エウ

民間のはやりうた。小唄・流行歌の類。俗曲。民謡。

そく‐よく【足浴】

両足を温湯に浸して血行を促す物理療法。温湯に薬を入れることもある。めまい・不眠等に効果がある。

ぞくよつぎ【続世継】

⇒しょくよつぎ

そくら

①おだてること。けしかけること。煽動。(俚言集覧)

②属託そくたく。または、わいろ。(和訓栞)

⇒そくらをかう

ぞく‐らく【続落】

株や商品取引の相場が連続して下がること。↔続伸

ソクラテス【Sōkratēs】

古代ギリシアの哲人。アテナイで活動、生涯を善性の探究にささげた。反駁的対話(エレンコス)を通じて相手の保持する臆見(ドクサ)を破壊し、相携えて真の知恵、すなわち無知の自覚に到達しようと努めた。この努力はアテナイ市民に受け容れられず、告発され死刑に処せられた。著書はなく、その教説は弟子プラトンらによって叙述された。(前470〜前399)→産婆術

そく‐ふ【足趺】

足の甲。足背そくはい。

そく‐ぶ【足部】

足の部分。脚部。

ぞく‐ふ【族父】

①曾祖父母の兄弟の孫。父の再従兄弟。おおおおじおじ。

②氏族・部族の長。族長。

⇒ぞくふ‐けん【族父権】

ぞく‐ふ【族譜】

一族の系譜。家譜。系図。

そくふう‐ききゅう【測風気球】‥キウ

大気上層の風向・風速を観測するのに用いる気球。パイロット‐バルーン。

ぞくふ‐けん【族父権】

族長の有する統率権。

⇒ぞく‐ふ【族父】

ぞく‐ぶつ【俗物】

名誉や利益にとらわれてばかりいるつまらない人物。無学・無風流な人。「―根性」

ぞく‐ぶつ【贖物】

⇒しょくぶつ

そくぶつ‐てき【即物的】

①事物を実体に即して考えるさま。

②物質的なものを中心に考えるさま。「―人間」

そく‐ぶん【仄聞・側聞】

ほのかに聞くこと。間接的にちょっと聞くこと。「―するところによると」

ぞく‐ぶん【俗文】

①通俗体の文。俗語を用いた文。↔雅文。

②内容のくだらない文章。

ぞく‐ぶん【属文】

⇒しょくぶん

ぞく‐へい【属兵】

付属している兵。

ぞく‐へい【賊兵】

賊徒の軍兵。賊軍の兵。

そく‐へき【側壁】

側面のかべ。または、しきり。

ぞく‐べっとう【俗別当】‥タウ

官命によって寺務を統理する俗人。義経記3「熊野の別当を追ひ出して、―になせ」

そく‐へん【側辺】

かたわら。へり。側面。

そく‐へん【側扁】

厚みが少なく、幅の広いこと。ひらたいこと。

そく‐べん【側弁】

内燃機関のシリンダーの側方に配置された弁。

ぞく‐へん【続編・続篇】

書籍・論文・映画などの本編・正編などにつづいている編。第2の編。

そく‐ほ【速歩】

はやい足どりで歩くこと。早足。

そく‐ほう【速報】

はやく報しらせること。すみやかな報知。「事故を―する」「選挙―」

⇒そくほう‐ち【速報値】

⇒そくほう‐ばん【速報板】

そく‐ほう【側方】‥ハウ

前方・後方に対して、左右の方向。また、側面。わき。「―転回」

ぞく‐ほう【賊堡】

賊または賊軍のとりで。

ぞく‐ほう【賊鋒】

賊徒のほこさき。賊徒の先鋒。

ぞく‐ほう【続報】

つづけて報告・報道すること。また、その報告・報道。「―が入る」

ぞく‐ぼう【属望】‥バウ

⇒しょくぼう

そくほう‐ち【速報値】

測定した時点で報告され、まだ十分に整理されていない数値。

⇒そく‐ほう【速報】

そくほう‐ばん【速報板】

主要事項を速報する掲示板。

⇒そく‐ほう【速報】

そくほ‐き【測歩器】

(→)歩数計に同じ。

ぞく‐ほん【俗本】

世俗に流布している書籍。卑俗な本。

ぞくほんちょうもんずい【続本朝文粋】‥テウ‥

「本朝続文粋ほんちょうぞくもんずい」の別称。

ぞくまんようしゅう【続万葉集】‥エフシフ

⇒しょくまんようしゅう

そく‐みょう【即妙】‥メウ

(当意即妙の略)即座の才がはたらくこと。機転がきくこと。「―の答え」

ぞく‐みょう【俗名】‥ミヤウ

①通称。俗称。

②僧となる前の俗世間での名。また、在家仏教徒の、生前の名。↔法名↔戒名

ぞく‐みょう【賊名】‥ミヤウ

⇒ぞくめい

ぞく‐む【俗務】

世俗のわずらわしいつとめ。

ぞく‐めい【俗名】

①⇒ぞくみょう。

②俗悪な名声。

ぞく‐めい【賊名】

盗賊、または朝敵としての名。

そく‐めつ【即滅】

即座にほろびること、また、ほろぼすこと。

そく‐めつ【熄滅】

きえること。やむこと。

ぞく‐めつ【族滅】

一族を残らずほろぼすこと。

そく‐めん【側面】

①正面に対して左右の面。前後または上下以外の面。「箱の―」「―から援助する」

②〔数〕角柱・円柱または角錐・円錐の底面以外の面。

③さまざまな性質・特質のうちの、ある面。「彼には意外な―がある」

⇒そくめん‐かん【側面観】

⇒そくめん‐こうげき【側面攻撃】

⇒そくめん‐ず【側面図】

そくめん‐かん【側面観】‥クワン

側面からの観察。客観的な観察。

⇒そく‐めん【側面】

そくめん‐こうげき【側面攻撃】

①側面から敵を攻撃すること。

②他の方面の事実を挙げて当面の問題を攻撃すること。

⇒そく‐めん【側面】

そくめん‐ず【側面図】‥ヅ

機械・構造物の側面から眺めた状態を示した図。設計図で、正面図(立面図)・平面図と共に描かれる。

⇒そく‐めん【側面】

そく‐めんせき【側面積】

側面の面積。

そく‐もく【側目】

目をそばだてること。注意してよく見ること。

ぞく‐もく【属目】

⇒しょくもく

そく‐や【即夜】

すぐその夜。当夜。

ぞく‐やく【俗役】

俗事のつとめ。俗吏の役目。

ぞく‐よう【俗用】

①俗世間のわずらわしい雑事。俗事。

②本来の用法ではないが世間一般に慣用として許容されていること。

ぞく‐よう【俗様】‥ヤウ

世俗のさま。いやしいさま。

ぞく‐よう【俗謡】‥エウ

民間のはやりうた。小唄・流行歌の類。俗曲。民謡。

そく‐よく【足浴】

両足を温湯に浸して血行を促す物理療法。温湯に薬を入れることもある。めまい・不眠等に効果がある。

ぞくよつぎ【続世継】

⇒しょくよつぎ

そくら

①おだてること。けしかけること。煽動。(俚言集覧)

②属託そくたく。または、わいろ。(和訓栞)

⇒そくらをかう

ぞく‐らく【続落】

株や商品取引の相場が連続して下がること。↔続伸

ソクラテス【Sōkratēs】

古代ギリシアの哲人。アテナイで活動、生涯を善性の探究にささげた。反駁的対話(エレンコス)を通じて相手の保持する臆見(ドクサ)を破壊し、相携えて真の知恵、すなわち無知の自覚に到達しようと努めた。この努力はアテナイ市民に受け容れられず、告発され死刑に処せられた。著書はなく、その教説は弟子プラトンらによって叙述された。(前470〜前399)→産婆術

ぞく・す【属す】

[一]〔他サ変〕

⇒しょくする。

[二]〔自サ変〕

⇒ぞくする

そく・する【即する】

〔自サ変〕[文]即す(サ変)

ぴったりとつく。即応する。「実情に―・して行う」

そく・する【則する】

〔他サ変〕[文]則す(サ変)

あるものを規準として、それに従う。のっとる。「法律に―・して処分する」

ぞく・する【属する】

〔自サ変〕[文]属す(サ変)

①従う。従属する。つく。「私の―・している課」「大国に―・している小国」

②その種類または範囲の内にある。また、その系統につながる。「キク科に―・する植物」

ぞく・する【賊する】

〔他サ変〕[文]賊す(サ変)

損なう。害する。太平記20「国を―・しまつりごとを掠かすむる者」

ぞく‐せ【俗世】

⇒ぞくせい

そく‐せい【仄声】

漢字の四声しせいのうち、上声・去声・入声にっしょうの総称。↔平声ひょうしょう

そく‐せい【即世】

[左伝成公13年](「即」は終わる意)人の死ぬこと。

そく‐せい【即成】

即座にできあがること。

⇒そくせい‐はん【即成犯】

そく‐せい【即製】

即座の製作。その場で作ること。

そく‐せい【束生】

茎・枝・葉や花などが集まって、互いに近接して多数生じること。同一の節に生じる輪生とは異なる。叢生。簇生そうせい。

そく‐せい【促成】

人工的に生長をうながすこと。

⇒そくせい‐さいばい【促成栽培】

そく‐せい【速成】

速やかになしとげること。

⇒そくせい‐しょうゆ【速成醤油】

そく‐せい【側生】

〔生〕茎または根の主軸に対して側方に生じること。「―花」↔頂生。

⇒そくせい‐どうぶつ【側生動物】

ぞく‐せい【俗世】

世の中。世間。俗世間。ぞくせ。

ぞく‐せい【俗姓】

⇒ぞくしょう2

ぞく‐せい【族制】

家族・親族に関する制度。

ぞく‐せい【属性】

(attribute)

①事物の有する特徴・性質。

②〔哲〕一般には実体に依存して存在する性質・分量・関係など。狭義には偶然的な性質と区別し、物がそれなしには考えられないような本質的な性質。例えばデカルトでは、精神の属性は思惟、物体の属性は延長。

ぞく‐せい【属星】

⇒ぞくしょう

ぞく‐せい【賊勢】

賊徒の勢力。賊軍のいきおい。

ぞく‐せい【続生】

続いて生まれること。続いて起こること。

ぞく‐せい【続成】

続いてできあがること。

⇒ぞくせい‐さよう【続成作用】

ぞく‐せい【簇生・族生】

(「簇生そうせい」の慣用読みから)

⇒そうせい

そくせい‐さいばい【促成栽培】

温度や光線などの調節で、野菜・花卉かきの発育を促し、普通栽培よりも早く収穫する栽培法。↔抑制栽培

⇒そく‐せい【促成】

ぞくせい‐さよう【続成作用】

堆積物が沈積してから固結して堆積岩になるまでの一連の過程。粒間を占める含水鉱物や炭酸塩などが再結晶して固化する。

⇒ぞく‐せい【続成】

そくせい‐しょうゆ【速成醤油】‥シヤウ‥

諸味もろみに温度を加え、原料を化学的方法によって分解し、短期間でつくる醤油。

⇒そく‐せい【速成】

そくせい‐どうぶつ【側生動物】

海綿動物のこと。進化の系統上で、このほかの無脊椎動物ならびに脊椎動物から成る後生動物とは別途の系列にあるものと考え、側枝をなす意味でこういう。

⇒そく‐せい【側生】

そくせい‐はん【即成犯】

(→)即時犯に同じ。

⇒そく‐せい【即成】

ぞく‐せかい【俗世界】

現在我々の住んでいる世界。現世。娑婆しゃば。

そく‐せき【即席】

①その場ですぐにすること。「―の余興」「―で演説する」

②てまのかからないこと。当座のまにあわせ。「―料理」

そく‐せき【足跡】

①足が地にしるしたあと。あしあと。「―を印する」

②行為のあと。事跡。「偉大な―を遺す」

そく‐せき【足蹠】

足のうら。あしうら。

⇒そくせき‐きん【足蹠筋】

そく‐せき【側席】

かたわらの座席。

ぞく‐せき【族戚】

親族。親戚。

ぞく‐せき【族籍】

戸籍簿に記載された華族・士族・平民などの族称が表す身分。→族称

そくせき‐きん【足蹠筋】

足蹠面の筋肉。足底筋。

⇒そく‐せき【足蹠】

ぞく‐せけん【俗世間】

俗人の住むこの世の中。

ぞく‐せつ【俗説】

俗間でいい伝える、根拠のはっきりしない説。世俗の人の説。「―をうのみにする」

そく‐せん【側線】

①鉄道線路で、列車の運転に常用する線路以外のもの。操車用の線路や工場などへの引込線など。↔本線。

②〔生〕主に魚類・両生類の体の両側に線状に並んでいる感覚器。水流・水圧を感知する。側線器。→魚類(図)

そく‐せん【測線】

測点をつないだ線。

そく‐せん【塞栓】

〔医〕血管をふさぐ不溶物。栓子。栓塞。

⇒そくせん‐しょう【塞栓症】

そく‐せん【燭剪】

⇒しょくせん

そく‐ぜん【惻然】

あわれんで心を痛めるさま。

ぞく‐せん【賊船】

賊徒の乗っている船。また、海賊の船。

そくせん‐ざい【促染剤・速染剤】

染色の際、染着力を促進させるために添加する薬剤。木綿染には硫酸ソーダ、絹・羊毛には酢酸・蟻酸などを用いる。助剤。

そくせん‐しょう【塞栓症】‥シヤウ

(embolism)血管内に生じた血液凝固物(血栓)または血管外から入った種々の遊離物が血流に運ばれて末梢に流れ、血管腔の細い部位を閉塞する現象。閉塞部以下の血流を阻害し、組織壊死を起こす。空気塞栓症・脂肪塞栓症など。エンボリー。

⇒そく‐せん【塞栓】

そくせん‐そっけつ【速戦即決】‥ソク‥

決戦によって即座に勝敗を決すること。一気に勝負の決着をつけること。

そく‐せんりょく【即戦力】

準備の期間を経ず、すぐに戦えるだけの力があること。また、その人。「新人だが―として期待できる」

ぞく‐そう【俗僧】

名利に執着する僧侶。いやしい性行の僧。

ぞく‐そう【俗箏】‥サウ

楽箏および筑紫箏に対して、八橋検校以降の近世箏曲またはその楽器の称。筑紫箏を含めていうこともある。→箏→箏曲

ぞく‐そう【粟倉】‥サウ

アワを貯えておく倉。

ぞく‐そう【賊巣】‥サウ

賊徒の巣窟。

そく‐そく【促促】

いそがしいさま。せきたてるさま。

そく‐そく【惻惻】

いたましいさま。悲しみいたむさま。「―として人の胸を打つ」

ぞく‐ぞく

①寒さや恐怖で、肌が粟立つような震えや冷気を感ずるさま。「背中が―して体中が痛む」「―と鳥肌が立つ」

②期待や快い興奮で気持が高ぶるさま。わくわく。浄瑠璃、源平布引滝「いで打立んと御悦び、兼任―小踊し」。「―するような感動」

ぞく‐ぞく【続続】

ひき続いて絶えないさま。「観客が―と詰めかける」

ぞく‐ぞく【簇簇】

むらがるさま。そうそう。

そく‐たい【束帯】

[論語公冶長「赤や、束帯にして朝に立つ」]

①礼服を着、大帯をつけること。

②平安時代以降の朝服の名。天皇以下文武百官が朝廷の公事に着用する正服。衣冠・直衣を宿直とのい装束というのに対して、昼ひの装束という。冠・袍ほう(縫腋・闕腋けってき)・半臂はんぴ・忘緒わすれお・下襲したがさね・衵あこめ(または引倍木ひへぎ)・単ひとえ・表袴うえのはかま・大口・石帯せきたい・魚袋ぎょたい・襪しとうず・靴かのくつ(または浅沓・深沓・半靴ほうか)・笏しゃく・帖紙たとうがみ・桧扇ひおうぎなどを具備し、武官および勅許を得た文官は別に平緒によって太刀を佩く。物具もののぐ。

束帯

ぞく・す【属す】

[一]〔他サ変〕

⇒しょくする。

[二]〔自サ変〕

⇒ぞくする

そく・する【即する】

〔自サ変〕[文]即す(サ変)

ぴったりとつく。即応する。「実情に―・して行う」

そく・する【則する】

〔他サ変〕[文]則す(サ変)

あるものを規準として、それに従う。のっとる。「法律に―・して処分する」

ぞく・する【属する】

〔自サ変〕[文]属す(サ変)

①従う。従属する。つく。「私の―・している課」「大国に―・している小国」

②その種類または範囲の内にある。また、その系統につながる。「キク科に―・する植物」

ぞく・する【賊する】

〔他サ変〕[文]賊す(サ変)

損なう。害する。太平記20「国を―・しまつりごとを掠かすむる者」

ぞく‐せ【俗世】

⇒ぞくせい

そく‐せい【仄声】

漢字の四声しせいのうち、上声・去声・入声にっしょうの総称。↔平声ひょうしょう

そく‐せい【即世】

[左伝成公13年](「即」は終わる意)人の死ぬこと。

そく‐せい【即成】

即座にできあがること。

⇒そくせい‐はん【即成犯】

そく‐せい【即製】

即座の製作。その場で作ること。

そく‐せい【束生】

茎・枝・葉や花などが集まって、互いに近接して多数生じること。同一の節に生じる輪生とは異なる。叢生。簇生そうせい。

そく‐せい【促成】

人工的に生長をうながすこと。

⇒そくせい‐さいばい【促成栽培】

そく‐せい【速成】

速やかになしとげること。

⇒そくせい‐しょうゆ【速成醤油】

そく‐せい【側生】

〔生〕茎または根の主軸に対して側方に生じること。「―花」↔頂生。

⇒そくせい‐どうぶつ【側生動物】

ぞく‐せい【俗世】

世の中。世間。俗世間。ぞくせ。

ぞく‐せい【俗姓】

⇒ぞくしょう2

ぞく‐せい【族制】

家族・親族に関する制度。

ぞく‐せい【属性】

(attribute)

①事物の有する特徴・性質。

②〔哲〕一般には実体に依存して存在する性質・分量・関係など。狭義には偶然的な性質と区別し、物がそれなしには考えられないような本質的な性質。例えばデカルトでは、精神の属性は思惟、物体の属性は延長。

ぞく‐せい【属星】

⇒ぞくしょう

ぞく‐せい【賊勢】

賊徒の勢力。賊軍のいきおい。

ぞく‐せい【続生】

続いて生まれること。続いて起こること。

ぞく‐せい【続成】

続いてできあがること。

⇒ぞくせい‐さよう【続成作用】

ぞく‐せい【簇生・族生】

(「簇生そうせい」の慣用読みから)

⇒そうせい

そくせい‐さいばい【促成栽培】

温度や光線などの調節で、野菜・花卉かきの発育を促し、普通栽培よりも早く収穫する栽培法。↔抑制栽培

⇒そく‐せい【促成】

ぞくせい‐さよう【続成作用】

堆積物が沈積してから固結して堆積岩になるまでの一連の過程。粒間を占める含水鉱物や炭酸塩などが再結晶して固化する。

⇒ぞく‐せい【続成】

そくせい‐しょうゆ【速成醤油】‥シヤウ‥

諸味もろみに温度を加え、原料を化学的方法によって分解し、短期間でつくる醤油。

⇒そく‐せい【速成】

そくせい‐どうぶつ【側生動物】

海綿動物のこと。進化の系統上で、このほかの無脊椎動物ならびに脊椎動物から成る後生動物とは別途の系列にあるものと考え、側枝をなす意味でこういう。

⇒そく‐せい【側生】

そくせい‐はん【即成犯】

(→)即時犯に同じ。

⇒そく‐せい【即成】

ぞく‐せかい【俗世界】

現在我々の住んでいる世界。現世。娑婆しゃば。

そく‐せき【即席】

①その場ですぐにすること。「―の余興」「―で演説する」

②てまのかからないこと。当座のまにあわせ。「―料理」

そく‐せき【足跡】

①足が地にしるしたあと。あしあと。「―を印する」

②行為のあと。事跡。「偉大な―を遺す」

そく‐せき【足蹠】

足のうら。あしうら。

⇒そくせき‐きん【足蹠筋】

そく‐せき【側席】

かたわらの座席。

ぞく‐せき【族戚】

親族。親戚。

ぞく‐せき【族籍】

戸籍簿に記載された華族・士族・平民などの族称が表す身分。→族称

そくせき‐きん【足蹠筋】

足蹠面の筋肉。足底筋。

⇒そく‐せき【足蹠】

ぞく‐せけん【俗世間】

俗人の住むこの世の中。

ぞく‐せつ【俗説】

俗間でいい伝える、根拠のはっきりしない説。世俗の人の説。「―をうのみにする」

そく‐せん【側線】

①鉄道線路で、列車の運転に常用する線路以外のもの。操車用の線路や工場などへの引込線など。↔本線。

②〔生〕主に魚類・両生類の体の両側に線状に並んでいる感覚器。水流・水圧を感知する。側線器。→魚類(図)

そく‐せん【測線】

測点をつないだ線。

そく‐せん【塞栓】

〔医〕血管をふさぐ不溶物。栓子。栓塞。

⇒そくせん‐しょう【塞栓症】

そく‐せん【燭剪】

⇒しょくせん

そく‐ぜん【惻然】

あわれんで心を痛めるさま。

ぞく‐せん【賊船】

賊徒の乗っている船。また、海賊の船。

そくせん‐ざい【促染剤・速染剤】

染色の際、染着力を促進させるために添加する薬剤。木綿染には硫酸ソーダ、絹・羊毛には酢酸・蟻酸などを用いる。助剤。

そくせん‐しょう【塞栓症】‥シヤウ

(embolism)血管内に生じた血液凝固物(血栓)または血管外から入った種々の遊離物が血流に運ばれて末梢に流れ、血管腔の細い部位を閉塞する現象。閉塞部以下の血流を阻害し、組織壊死を起こす。空気塞栓症・脂肪塞栓症など。エンボリー。

⇒そく‐せん【塞栓】

そくせん‐そっけつ【速戦即決】‥ソク‥

決戦によって即座に勝敗を決すること。一気に勝負の決着をつけること。

そく‐せんりょく【即戦力】

準備の期間を経ず、すぐに戦えるだけの力があること。また、その人。「新人だが―として期待できる」

ぞく‐そう【俗僧】

名利に執着する僧侶。いやしい性行の僧。

ぞく‐そう【俗箏】‥サウ

楽箏および筑紫箏に対して、八橋検校以降の近世箏曲またはその楽器の称。筑紫箏を含めていうこともある。→箏→箏曲

ぞく‐そう【粟倉】‥サウ

アワを貯えておく倉。

ぞく‐そう【賊巣】‥サウ

賊徒の巣窟。

そく‐そく【促促】

いそがしいさま。せきたてるさま。

そく‐そく【惻惻】

いたましいさま。悲しみいたむさま。「―として人の胸を打つ」

ぞく‐ぞく

①寒さや恐怖で、肌が粟立つような震えや冷気を感ずるさま。「背中が―して体中が痛む」「―と鳥肌が立つ」

②期待や快い興奮で気持が高ぶるさま。わくわく。浄瑠璃、源平布引滝「いで打立んと御悦び、兼任―小踊し」。「―するような感動」

ぞく‐ぞく【続続】

ひき続いて絶えないさま。「観客が―と詰めかける」

ぞく‐ぞく【簇簇】

むらがるさま。そうそう。

そく‐たい【束帯】

[論語公冶長「赤や、束帯にして朝に立つ」]

①礼服を着、大帯をつけること。

②平安時代以降の朝服の名。天皇以下文武百官が朝廷の公事に着用する正服。衣冠・直衣を宿直とのい装束というのに対して、昼ひの装束という。冠・袍ほう(縫腋・闕腋けってき)・半臂はんぴ・忘緒わすれお・下襲したがさね・衵あこめ(または引倍木ひへぎ)・単ひとえ・表袴うえのはかま・大口・石帯せきたい・魚袋ぎょたい・襪しとうず・靴かのくつ(または浅沓・深沓・半靴ほうか)・笏しゃく・帖紙たとうがみ・桧扇ひおうぎなどを具備し、武官および勅許を得た文官は別に平緒によって太刀を佩く。物具もののぐ。

束帯

そく‐だい【即題】

その場で題を出されて即座に詩歌や文章を作ること。また、その題。↔兼題

ぞく‐たい【俗体】

①僧でない俗人の姿。

②無風流なさま。また、詩歌や文章などで卑俗な様式。

③俗間に用いる正格でない字体。

ぞく‐たい【俗諦】

〔仏〕相対的な真理。世俗的な真理。真諦に対して方便的なものとされる。世俗諦。世諦。↔真諦。

⇒ぞくたい‐じょうじゅう【俗諦常住】

ぞくたい‐じょうじゅう【俗諦常住】‥ジヤウヂユウ

相対的・世俗的なあり方をそのまま永遠の究極的真理と認める考え方。日本天台宗で説かれる。世間相常住。

⇒ぞく‐たい【俗諦】

そく‐たいせき【側堆石】

谷氷河が、岩壁から落下した岩屑や谷壁から取り込んだ岩屑を運んで、氷河の側面にできた堤防状の岩屑の集り。側砕石。

そく‐た・う【束帯ふ】‥タフ

〔自四〕

(「束帯」を活用させた語)束帯をつける。衣服を正す。また、堅苦しくする。天草本伊曾保物語「いかにも―・ひちぎつてまかりづれば」

そく‐たく【属託】

(ゾクタクとも)

①報酬を出して、味方になることを依頼すること。源平盛衰記9「賄賂―に耽りて」

②懸賞で罪人を捜すこと。また、その賞金。私可多咄「咎人とがにんを尋ねらるるに―をかけたり」

そく‐だく【即諾】

即時に承諾すること。

そく‐たつ【速達】

①速やかにとどけること。速やかにとどくこと。

②速達郵便の略。

⇒そくたつ‐ゆうびん【速達郵便】

そくたつ‐ゆうびん【速達郵便】‥イウ‥

郵便物特殊取扱の一種。郵便物の送達にあたり、他の郵便物に優先して運送し、配達するもの。

⇒そく‐たつ【速達】

そく‐だん【即断】

即座に決断・断定すること。「―を迫る」

⇒そくだん‐そっけつ【即断即決】

そく‐だん【即談】

その場での談合。

そく‐だん【息男】

⇒そくなん

そく‐だん【速断】

①速やかに判断すること。速やかに決断すること。「―を要する事態」

②はやまって判断または決断すること。「―を避ける」

ぞく‐だん【俗談】

俗間の話。風流でない話。せけんばなし。↔雅談。

⇒ぞくだん‐へいわ【俗談平話】

そくだん‐そっけつ【即断即決】‥ソク‥

その場で直ちに判断して決めること。

⇒そく‐だん【即断】

ぞくだん‐へいわ【俗談平話】

卑近な俗語や日常の言葉。芭蕉が俳諧について、俗談平話を用いつつ高い文芸性を求めるものと説いたとして知られる。

⇒ぞく‐だん【俗談】

そく‐ち【即知・即智】

すぐその場で働くちえ。頓知。機知。

そく‐ち【測地】

土地を測量すること。

⇒そくち‐がく【測地学】

⇒そくち‐せん【測地線】

ぞく‐ち【俗地】

俗悪な土地。風雅でない土地。俗境。

ぞく‐ち【俗知・俗智】

俗事に関するちえ。凡俗なちえ。

ぞく‐ち【属地】

①付属する土地。

②土地に属すること。↔属人。

⇒ぞくち‐しゅぎ【属地主義】

⇒ぞくち‐ほう【属地法】

ぞく‐ち【賊地】

賊徒のいる地。賊徒の占領した地。盗賊の出没する地。

そくち‐がく【測地学】

(geodesy)地球の表面の形状・大きさなどを決定することを目的とする学問。

⇒そく‐ち【測地】

ぞく‐ちご【俗稚児】

平安末期以後、僧侶になることを目的とせず、修学のために寺院で学んだ少年。

ぞくち‐しゅぎ【属地主義】

法律行為などが行われた国の法の適用を受けるべきであるとする考え方。↔属人主義。

⇒ぞく‐ち【属地】

そくち‐せん【測地線】

曲面上の任意の2点を結ぶ最短距離を与える曲線。球面上では大円の弧。

⇒そく‐ち【測地】

ぞくち‐ほう【属地法】‥ハフ

国際私法上の概念で、人・物などの所在する国の法律。

⇒ぞく‐ち【属地】

ぞくちゃく‐けん【蔟着繭】

蔟まぶしの跡が残っている繭。

ぞく‐ちゅう【簇柱】

複数の細い柱が束のように組み合わされた形の柱。ゴシック建築に見られる。束ね柱。

ぞく‐ちょう【俗調】‥テウ

俗世間に行われる調子。いやしい調子。平凡な調子。

ぞく‐ちょう【族長】‥チヤウ

一族の長。

ぞく‐ちょう【続貂】‥テウ

[晋書趙王倫伝「貂足らざれば、狗尾続く」](貂てんの尾で作った冠の装飾が足りず、狗いぬの尾を足す、という意)

①劣者が優者に続くこと。

②他人のし残した業をうけつぐことの謙譲語。

そく‐つう【足痛】

足のいたみ。

そく‐つう【触桶】

便所に使う担桶たごのような容器。〈日葡辞書〉

ぞくっ‐と

〔副〕

①身震いするような寒気を感じるさま。「―背筋が寒くなる」

②身震いするような恐怖や感動を覚えるさま。

ぞくっ‐ぽ・い【俗っぽい】

〔形〕

世間一般にありふれていて品がない。「―・いせりふ」

そく‐づめ【即詰め】

将棋で、王手の連続で相手の王将を詰めること。そくづみ。→一手いって透き

そく‐てい【測定】

はかり定めること。ある量の大きさを、装置・器械を用い、ある単位を基準として直接はかること。また、理論を媒介として間接的に決定すること。

⇒そくてい‐ち【測定値】

ソグディアナ【Sogdiana・粟特】

〔史〕

⇒ソグド

そくてい‐き【測程器】

船舶の速力および航行距離を測定する器械。手用測程器・動圧式測程器などがある。

そくてい‐ち【測定値】

測定によって得られた数値。

⇒そく‐てい【測定】

そく‐てん【即点】

発句の判定などで、即座に批点をつけること。

そく‐てん【側転】

体操で、開脚した姿勢から両手を横につき、倒立姿勢を経て、1回転して立つこと。

そく‐てん【測点】

測量の基準とする点。

ぞく‐でん【俗伝】

俗世間のいいつたえ。

そくてん‐きょし【則天去私】

夏目漱石の最晩年のことば。小さな私を去って自然にゆだねて生きること。宗教的な悟りを意味すると考えられている。また、創作上、作家の小主観を挟まない無私の芸術を意味したものだとする見方もある。

そくてん‐ぶこう【則天武后】

唐の高宗の皇后。姓は武。中宗・睿宗を廃立、690年自ら即位、則天大聖皇帝と称し、国号を周と改めた(武周)。その老病に及び、宰相張柬之に迫られて退位、中宗が復位、唐の国号を復した。武則天。武后。(在位690〜705)(624頃〜705)

そくてん‐ほう【測天法】‥ハフ

(→)天文航法に同じ。

そく‐ど【速度】

①進み行くはやさ。

②〔理〕(velocity)物体の運動を表す量の一つ。大きさと向きとをもち、大きさは単位時間に通過する距離に等しく、向きは経路の接線と一致する。

⇒そくど‐きごう【速度記号】

⇒そくど‐けい【速度計】

⇒そくど‐ひょうご【速度標語】

⇒そくど‐へんちょう‐かん【速度変調管】

そく‐ど【測度】

(measure)

①ある量をこれと同種の量を単位として表示した数。

②〔数〕長さ・面積・体積などの拡張概念として、一般の集合に対して定義された、加法性をもつ量。フランスの数学者ルベーグ(H. Lebesgue1875〜1941)が系統的に研究。

ソグド【Soghd・粟特】

中央アジア、サマルカンドを中心とするザラフシャン川流域の古名。住民はイラン系で6世紀頃から中国などと盛んに通商。ソグディアナ。

⇒ソグド‐もじ【ソグド文字】

ぞく‐と【賊徒】

①ぬすびとの仲間。

②逆徒。朝敵ども。

ぞく‐ど【属土】

付属する土地。属地。

そく‐とう【即答】‥タフ

即座に答えること。すぐに返答すること。「―を避ける」

そく‐とう【速答】‥タフ

すみやかに答えること。

そく‐とう【側頭】

頭の側面。「―部」

⇒そくとう‐こつ【側頭骨】

⇒そくとう‐よう【側頭葉】

そく‐とう【喞筒】

ポンプのこと。

そく‐どう【側道】‥ダウ

高速道路などに隣接・並行した一般道路。

ぞく‐とう【俗套】‥タウ

俗世のならわし。

ぞく‐とう【族党】‥タウ

一族のやから。族類。

ぞく‐とう【属島】‥タウ

大陸または本島に付属するとみなされる島。

ぞく‐とう【続投】

野球で、投手が交代せずにそのまま投げ続けること。転じて、役職を任期など区切りの時点でも辞めずに続けること。

ぞく‐とう【続騰】

物価や相場などが引き続いて上がること。

ぞく‐とう【賊党】‥タウ

賊のなかま。賊徒。

ぞく‐どう【贖銅】

⇒しょくどう2

そくとう‐こつ【側頭骨】

頭蓋骨とうがいこつの側方をなす骨の総称。聴器を囲んだ岩様部(錐体)・乳様部・鼓室部および鱗部に分かれる。顳顬骨しょうじゅこつ。→頭蓋骨(図)。

⇒そく‐とう【側頭】

そくとう‐よう【側頭葉】‥エフ

人の大脳皮質の左右側面に位置する部分。外側溝の下方。聴覚・言語・記憶などに関係する中枢部。

⇒そく‐とう【側頭】

そくど‐きごう【速度記号】‥ガウ

楽曲の演奏速度を数字で指示する記号。一般にメトロノームの拍節数字を用いる。広義には速度標語も含めることがある。

⇒そく‐ど【速度】

そく‐とく【蒴藋】

〔植〕ソクズの古名。〈本草和名〉

そく‐どく【速読】

本などを速く読むこと。「―術」

ぞくとく【粟特】

⇒ソグド

そくど‐けい【速度計】

自動車・航空機など運動体の速度を指示または自記する計器。

⇒そく‐ど【速度】

そくど‐ひょうご【速度標語】‥ヘウ‥

楽曲の演奏速度や曲想を指示する語。通常イタリア語を用いる。

速度標語(表)

そく‐だい【即題】

その場で題を出されて即座に詩歌や文章を作ること。また、その題。↔兼題

ぞく‐たい【俗体】

①僧でない俗人の姿。

②無風流なさま。また、詩歌や文章などで卑俗な様式。

③俗間に用いる正格でない字体。

ぞく‐たい【俗諦】

〔仏〕相対的な真理。世俗的な真理。真諦に対して方便的なものとされる。世俗諦。世諦。↔真諦。

⇒ぞくたい‐じょうじゅう【俗諦常住】

ぞくたい‐じょうじゅう【俗諦常住】‥ジヤウヂユウ

相対的・世俗的なあり方をそのまま永遠の究極的真理と認める考え方。日本天台宗で説かれる。世間相常住。

⇒ぞく‐たい【俗諦】

そく‐たいせき【側堆石】

谷氷河が、岩壁から落下した岩屑や谷壁から取り込んだ岩屑を運んで、氷河の側面にできた堤防状の岩屑の集り。側砕石。

そく‐た・う【束帯ふ】‥タフ

〔自四〕

(「束帯」を活用させた語)束帯をつける。衣服を正す。また、堅苦しくする。天草本伊曾保物語「いかにも―・ひちぎつてまかりづれば」

そく‐たく【属託】

(ゾクタクとも)

①報酬を出して、味方になることを依頼すること。源平盛衰記9「賄賂―に耽りて」

②懸賞で罪人を捜すこと。また、その賞金。私可多咄「咎人とがにんを尋ねらるるに―をかけたり」

そく‐だく【即諾】

即時に承諾すること。

そく‐たつ【速達】

①速やかにとどけること。速やかにとどくこと。

②速達郵便の略。

⇒そくたつ‐ゆうびん【速達郵便】

そくたつ‐ゆうびん【速達郵便】‥イウ‥

郵便物特殊取扱の一種。郵便物の送達にあたり、他の郵便物に優先して運送し、配達するもの。

⇒そく‐たつ【速達】

そく‐だん【即断】

即座に決断・断定すること。「―を迫る」

⇒そくだん‐そっけつ【即断即決】

そく‐だん【即談】

その場での談合。

そく‐だん【息男】

⇒そくなん

そく‐だん【速断】

①速やかに判断すること。速やかに決断すること。「―を要する事態」

②はやまって判断または決断すること。「―を避ける」

ぞく‐だん【俗談】

俗間の話。風流でない話。せけんばなし。↔雅談。

⇒ぞくだん‐へいわ【俗談平話】

そくだん‐そっけつ【即断即決】‥ソク‥

その場で直ちに判断して決めること。

⇒そく‐だん【即断】

ぞくだん‐へいわ【俗談平話】

卑近な俗語や日常の言葉。芭蕉が俳諧について、俗談平話を用いつつ高い文芸性を求めるものと説いたとして知られる。

⇒ぞく‐だん【俗談】

そく‐ち【即知・即智】

すぐその場で働くちえ。頓知。機知。

そく‐ち【測地】

土地を測量すること。

⇒そくち‐がく【測地学】

⇒そくち‐せん【測地線】

ぞく‐ち【俗地】

俗悪な土地。風雅でない土地。俗境。

ぞく‐ち【俗知・俗智】

俗事に関するちえ。凡俗なちえ。

ぞく‐ち【属地】

①付属する土地。

②土地に属すること。↔属人。

⇒ぞくち‐しゅぎ【属地主義】

⇒ぞくち‐ほう【属地法】

ぞく‐ち【賊地】

賊徒のいる地。賊徒の占領した地。盗賊の出没する地。

そくち‐がく【測地学】

(geodesy)地球の表面の形状・大きさなどを決定することを目的とする学問。

⇒そく‐ち【測地】

ぞく‐ちご【俗稚児】

平安末期以後、僧侶になることを目的とせず、修学のために寺院で学んだ少年。

ぞくち‐しゅぎ【属地主義】

法律行為などが行われた国の法の適用を受けるべきであるとする考え方。↔属人主義。

⇒ぞく‐ち【属地】

そくち‐せん【測地線】

曲面上の任意の2点を結ぶ最短距離を与える曲線。球面上では大円の弧。

⇒そく‐ち【測地】

ぞくち‐ほう【属地法】‥ハフ

国際私法上の概念で、人・物などの所在する国の法律。

⇒ぞく‐ち【属地】

ぞくちゃく‐けん【蔟着繭】

蔟まぶしの跡が残っている繭。

ぞく‐ちゅう【簇柱】

複数の細い柱が束のように組み合わされた形の柱。ゴシック建築に見られる。束ね柱。

ぞく‐ちょう【俗調】‥テウ

俗世間に行われる調子。いやしい調子。平凡な調子。

ぞく‐ちょう【族長】‥チヤウ

一族の長。

ぞく‐ちょう【続貂】‥テウ

[晋書趙王倫伝「貂足らざれば、狗尾続く」](貂てんの尾で作った冠の装飾が足りず、狗いぬの尾を足す、という意)

①劣者が優者に続くこと。

②他人のし残した業をうけつぐことの謙譲語。

そく‐つう【足痛】

足のいたみ。

そく‐つう【触桶】

便所に使う担桶たごのような容器。〈日葡辞書〉

ぞくっ‐と

〔副〕

①身震いするような寒気を感じるさま。「―背筋が寒くなる」

②身震いするような恐怖や感動を覚えるさま。

ぞくっ‐ぽ・い【俗っぽい】

〔形〕

世間一般にありふれていて品がない。「―・いせりふ」

そく‐づめ【即詰め】

将棋で、王手の連続で相手の王将を詰めること。そくづみ。→一手いって透き

そく‐てい【測定】

はかり定めること。ある量の大きさを、装置・器械を用い、ある単位を基準として直接はかること。また、理論を媒介として間接的に決定すること。

⇒そくてい‐ち【測定値】

ソグディアナ【Sogdiana・粟特】

〔史〕

⇒ソグド

そくてい‐き【測程器】

船舶の速力および航行距離を測定する器械。手用測程器・動圧式測程器などがある。

そくてい‐ち【測定値】

測定によって得られた数値。

⇒そく‐てい【測定】

そく‐てん【即点】

発句の判定などで、即座に批点をつけること。

そく‐てん【側転】

体操で、開脚した姿勢から両手を横につき、倒立姿勢を経て、1回転して立つこと。

そく‐てん【測点】

測量の基準とする点。

ぞく‐でん【俗伝】

俗世間のいいつたえ。

そくてん‐きょし【則天去私】

夏目漱石の最晩年のことば。小さな私を去って自然にゆだねて生きること。宗教的な悟りを意味すると考えられている。また、創作上、作家の小主観を挟まない無私の芸術を意味したものだとする見方もある。

そくてん‐ぶこう【則天武后】

唐の高宗の皇后。姓は武。中宗・睿宗を廃立、690年自ら即位、則天大聖皇帝と称し、国号を周と改めた(武周)。その老病に及び、宰相張柬之に迫られて退位、中宗が復位、唐の国号を復した。武則天。武后。(在位690〜705)(624頃〜705)

そくてん‐ほう【測天法】‥ハフ

(→)天文航法に同じ。

そく‐ど【速度】

①進み行くはやさ。

②〔理〕(velocity)物体の運動を表す量の一つ。大きさと向きとをもち、大きさは単位時間に通過する距離に等しく、向きは経路の接線と一致する。

⇒そくど‐きごう【速度記号】

⇒そくど‐けい【速度計】

⇒そくど‐ひょうご【速度標語】

⇒そくど‐へんちょう‐かん【速度変調管】

そく‐ど【測度】

(measure)

①ある量をこれと同種の量を単位として表示した数。

②〔数〕長さ・面積・体積などの拡張概念として、一般の集合に対して定義された、加法性をもつ量。フランスの数学者ルベーグ(H. Lebesgue1875〜1941)が系統的に研究。

ソグド【Soghd・粟特】

中央アジア、サマルカンドを中心とするザラフシャン川流域の古名。住民はイラン系で6世紀頃から中国などと盛んに通商。ソグディアナ。

⇒ソグド‐もじ【ソグド文字】

ぞく‐と【賊徒】

①ぬすびとの仲間。

②逆徒。朝敵ども。

ぞく‐ど【属土】

付属する土地。属地。

そく‐とう【即答】‥タフ

即座に答えること。すぐに返答すること。「―を避ける」

そく‐とう【速答】‥タフ

すみやかに答えること。

そく‐とう【側頭】

頭の側面。「―部」

⇒そくとう‐こつ【側頭骨】

⇒そくとう‐よう【側頭葉】

そく‐とう【喞筒】

ポンプのこと。

そく‐どう【側道】‥ダウ

高速道路などに隣接・並行した一般道路。

ぞく‐とう【俗套】‥タウ

俗世のならわし。

ぞく‐とう【族党】‥タウ

一族のやから。族類。

ぞく‐とう【属島】‥タウ

大陸または本島に付属するとみなされる島。

ぞく‐とう【続投】

野球で、投手が交代せずにそのまま投げ続けること。転じて、役職を任期など区切りの時点でも辞めずに続けること。

ぞく‐とう【続騰】

物価や相場などが引き続いて上がること。

ぞく‐とう【賊党】‥タウ

賊のなかま。賊徒。

ぞく‐どう【贖銅】

⇒しょくどう2

そくとう‐こつ【側頭骨】

頭蓋骨とうがいこつの側方をなす骨の総称。聴器を囲んだ岩様部(錐体)・乳様部・鼓室部および鱗部に分かれる。顳顬骨しょうじゅこつ。→頭蓋骨(図)。

⇒そく‐とう【側頭】

そくとう‐よう【側頭葉】‥エフ

人の大脳皮質の左右側面に位置する部分。外側溝の下方。聴覚・言語・記憶などに関係する中枢部。

⇒そく‐とう【側頭】

そくど‐きごう【速度記号】‥ガウ

楽曲の演奏速度を数字で指示する記号。一般にメトロノームの拍節数字を用いる。広義には速度標語も含めることがある。

⇒そく‐ど【速度】

そく‐とく【蒴藋】

〔植〕ソクズの古名。〈本草和名〉

そく‐どく【速読】

本などを速く読むこと。「―術」

ぞくとく【粟特】

⇒ソグド

そくど‐けい【速度計】

自動車・航空機など運動体の速度を指示または自記する計器。

⇒そく‐ど【速度】

そくど‐ひょうご【速度標語】‥ヘウ‥

楽曲の演奏速度や曲想を指示する語。通常イタリア語を用いる。

速度標語(表)

⇒そく‐ど【速度】

そくど‐へんちょう‐かん【速度変調管】‥テウクワン

(→)クライストロンに同じ。

⇒そく‐ど【速度】

ソグド‐もじ【ソグド文字】

7〜8世紀に中央アジアで広く用いられたソグド語(インド‐ヨーロッパ語族中のイラン語派の一つ)の文字。アラム文字を起源とし、モンゴル文字・ウイグル文字・突厥文字などへと受け継がれる。音素文字で、右から左へ横書き。

⇒ソグド【Soghd・粟特】

ぞくない‐こん【族内婚】

(endogamy)親族集団や特定の身分・職業・宗派などを特徴とする社会集団の内部に通婚関係を限定する制度。内婚。↔族外婚

そく‐なん【息男】

むすこ。子息。源平盛衰記42「―遠平疵を蒙り」↔息女

ぞく‐なん【俗難】

俗世間の非難。

ぞく‐なん【賊難】

賊のために災難をこうむること。賊に物を盗まれること。

ぞく‐に【俗に】

〔副〕

普通に。一般に。世間で。「―言う河童かっぱの川流れさ」

そく‐ねつ【足熱】

漢方で、人体の脚部をあたためること。「頭寒ずかん―」

ソグネ‐フィヨルド【Sogne Fjord】

ノルウェー南西部にある同国最大のフィヨルド。幅5〜10キロメートル、長さ180キロメートルに及ぶ。これにつながるネーロイ‐フィヨルドは世界遺産。

ソグネ‐フィヨルド

提供:JTBフォト

⇒そく‐ど【速度】

そくど‐へんちょう‐かん【速度変調管】‥テウクワン

(→)クライストロンに同じ。

⇒そく‐ど【速度】

ソグド‐もじ【ソグド文字】

7〜8世紀に中央アジアで広く用いられたソグド語(インド‐ヨーロッパ語族中のイラン語派の一つ)の文字。アラム文字を起源とし、モンゴル文字・ウイグル文字・突厥文字などへと受け継がれる。音素文字で、右から左へ横書き。

⇒ソグド【Soghd・粟特】

ぞくない‐こん【族内婚】

(endogamy)親族集団や特定の身分・職業・宗派などを特徴とする社会集団の内部に通婚関係を限定する制度。内婚。↔族外婚

そく‐なん【息男】

むすこ。子息。源平盛衰記42「―遠平疵を蒙り」↔息女

ぞく‐なん【俗難】

俗世間の非難。

ぞく‐なん【賊難】

賊のために災難をこうむること。賊に物を盗まれること。

ぞく‐に【俗に】

〔副〕

普通に。一般に。世間で。「―言う河童かっぱの川流れさ」

そく‐ねつ【足熱】

漢方で、人体の脚部をあたためること。「頭寒ずかん―」

ソグネ‐フィヨルド【Sogne Fjord】

ノルウェー南西部にある同国最大のフィヨルド。幅5〜10キロメートル、長さ180キロメートルに及ぶ。これにつながるネーロイ‐フィヨルドは世界遺産。

ソグネ‐フィヨルド

提供:JTBフォト

ぞく‐ねん【俗念】

名誉・利益など、世間的なことを求める心。「―を去る」

そく‐のう【即納】‥ナフ

即時に納付すること。

そく‐ばい【即売】

その場で売ること。「展示―会」

ぞく‐はい【俗輩】

世間的な名誉や利益にしか関心のない連中。凡俗のやから。

そく‐はく【束帛】

たばねた絹。昔、中国で礼物に用いた。

そく‐はく【促迫】

うながしせまること。

そくば‐く【若干】

〔名・副〕

(→)「そこばく」に同じ。歎異抄「されば―の業をもちける身にてありけるを」

そく‐ばく【束縛】

①まとめて縛ること。つなぎ捕らえること。

②制限を加えて自由にさせないこと。「行動を―する」「時間に―される」

そくは‐たい【側波帯】

変調によって搬送波周波数の上下に発生する周波数成分で、伝送される信号の情報を含んでいるもの。

そく‐はつ【即発】

即座に爆発すること。「一触―」

そく‐はつ【束髪】

①髪をたばねて結ぶこと。

②明治・大正の女性の代表的な西洋風の髪型。1885年(明治18)婦人束髪会が発足して広まり、軽便かつ衛生的なため流行。揚げ巻・下げ巻・英吉利イギリス巻・マガレイト、また、庇髪ひさしがみ・耳隠し・二百三高地・七三しちさん・オールバック・S巻など、種々の変型を生じた。尾崎紅葉、三人妻「同車あいのりは―の白襟紋服の女なり」

束髪

ぞく‐ねん【俗念】

名誉・利益など、世間的なことを求める心。「―を去る」

そく‐のう【即納】‥ナフ

即時に納付すること。

そく‐ばい【即売】

その場で売ること。「展示―会」

ぞく‐はい【俗輩】

世間的な名誉や利益にしか関心のない連中。凡俗のやから。

そく‐はく【束帛】

たばねた絹。昔、中国で礼物に用いた。

そく‐はく【促迫】

うながしせまること。

そくば‐く【若干】

〔名・副〕

(→)「そこばく」に同じ。歎異抄「されば―の業をもちける身にてありけるを」

そく‐ばく【束縛】

①まとめて縛ること。つなぎ捕らえること。

②制限を加えて自由にさせないこと。「行動を―する」「時間に―される」

そくは‐たい【側波帯】

変調によって搬送波周波数の上下に発生する周波数成分で、伝送される信号の情報を含んでいるもの。

そく‐はつ【即発】

即座に爆発すること。「一触―」

そく‐はつ【束髪】

①髪をたばねて結ぶこと。

②明治・大正の女性の代表的な西洋風の髪型。1885年(明治18)婦人束髪会が発足して広まり、軽便かつ衛生的なため流行。揚げ巻・下げ巻・英吉利イギリス巻・マガレイト、また、庇髪ひさしがみ・耳隠し・二百三高地・七三しちさん・オールバック・S巻など、種々の変型を生じた。尾崎紅葉、三人妻「同車あいのりは―の白襟紋服の女なり」

束髪

ぞく‐はつ【続発】

ひきつづいて発すること。つづけて発生すること。「地震が―する」「事故―」

ぞく‐ばなれ【俗離れ】

考えや言動が俗世間から離れていること。俗事に無関心でやや変わっているさま。

そくひ【即非】

明みんの僧。名は如一。福州の人。1657年(明暦3)師の隠元の招きによって来日。隠元・木庵と共に黄檗おうばく三僧と称する。書道にすぐれ、江戸時代の唐様の流行に影響を与えた。(1616〜1671)

そ‐くび【素首】

首をののしっていう語。そっくび。平家物語5「何者ぞ。―つけ」

⇒そくび‐おとし【素首落し】

そく‐び【塞鼻】

大きな盃。〈日葡辞書〉

ぞく‐ひ【賊匪】

賊徒。匪徒。

そくび‐おとし【素首落し】

相撲の手の一つ。相手の首を叩き、またはおさえて、前へのめり落ちさせるもの。

⇒そ‐くび【素首】

そくび‐けい【測微計】

(→)マイクロメーターに同じ。

そくび‐しゃく【測微尺】

(→)マイクロメーターに同じ。

ぞく‐ひじり【俗聖】

俗人の姿のままで仏道の修行をする人。有髪の僧。優婆塞うばそく。源氏物語橋姫「―とか、この若き人々のつけたむなる」

そく‐ひつ【速筆】

ものを書くことが早いこと。↔遅筆

そく‐ひつ【側筆】

筆を傾けて書くこと。絵画でも、抑揚・変化を与えるために用いられた。↔直筆ちょくひつ

ぞく‐ひつ【俗筆】

俗悪な筆跡。俗人の筆跡、文字。

そく‐ひょう【測標】‥ヘウ

陸地測量の際に、選定した地点に設ける3脚または4脚の目標物。遠方から見えるように旗や回転灯などをつける場合もある。覘標てんぴょう。

測標

ぞく‐はつ【続発】

ひきつづいて発すること。つづけて発生すること。「地震が―する」「事故―」

ぞく‐ばなれ【俗離れ】

考えや言動が俗世間から離れていること。俗事に無関心でやや変わっているさま。

そくひ【即非】

明みんの僧。名は如一。福州の人。1657年(明暦3)師の隠元の招きによって来日。隠元・木庵と共に黄檗おうばく三僧と称する。書道にすぐれ、江戸時代の唐様の流行に影響を与えた。(1616〜1671)

そ‐くび【素首】

首をののしっていう語。そっくび。平家物語5「何者ぞ。―つけ」

⇒そくび‐おとし【素首落し】

そく‐び【塞鼻】

大きな盃。〈日葡辞書〉

ぞく‐ひ【賊匪】

賊徒。匪徒。

そくび‐おとし【素首落し】

相撲の手の一つ。相手の首を叩き、またはおさえて、前へのめり落ちさせるもの。

⇒そ‐くび【素首】

そくび‐けい【測微計】

(→)マイクロメーターに同じ。

そくび‐しゃく【測微尺】

(→)マイクロメーターに同じ。

ぞく‐ひじり【俗聖】

俗人の姿のままで仏道の修行をする人。有髪の僧。優婆塞うばそく。源氏物語橋姫「―とか、この若き人々のつけたむなる」

そく‐ひつ【速筆】

ものを書くことが早いこと。↔遅筆

そく‐ひつ【側筆】

筆を傾けて書くこと。絵画でも、抑揚・変化を与えるために用いられた。↔直筆ちょくひつ

ぞく‐ひつ【俗筆】

俗悪な筆跡。俗人の筆跡、文字。

そく‐ひょう【測標】‥ヘウ

陸地測量の際に、選定した地点に設ける3脚または4脚の目標物。遠方から見えるように旗や回転灯などをつける場合もある。覘標てんぴょう。

測標

そく‐ふ【足趺】

足の甲。足背そくはい。

そく‐ぶ【足部】

足の部分。脚部。

ぞく‐ふ【族父】

①曾祖父母の兄弟の孫。父の再従兄弟。おおおおじおじ。

②氏族・部族の長。族長。

⇒ぞくふ‐けん【族父権】

ぞく‐ふ【族譜】

一族の系譜。家譜。系図。

そくふう‐ききゅう【測風気球】‥キウ

大気上層の風向・風速を観測するのに用いる気球。パイロット‐バルーン。

ぞくふ‐けん【族父権】

族長の有する統率権。

⇒ぞく‐ふ【族父】

ぞく‐ぶつ【俗物】

名誉や利益にとらわれてばかりいるつまらない人物。無学・無風流な人。「―根性」

ぞく‐ぶつ【贖物】

⇒しょくぶつ

そくぶつ‐てき【即物的】

①事物を実体に即して考えるさま。

②物質的なものを中心に考えるさま。「―人間」

そく‐ぶん【仄聞・側聞】

ほのかに聞くこと。間接的にちょっと聞くこと。「―するところによると」

ぞく‐ぶん【俗文】

①通俗体の文。俗語を用いた文。↔雅文。

②内容のくだらない文章。

ぞく‐ぶん【属文】

⇒しょくぶん

ぞく‐へい【属兵】

付属している兵。

ぞく‐へい【賊兵】

賊徒の軍兵。賊軍の兵。

そく‐へき【側壁】

側面のかべ。または、しきり。

ぞく‐べっとう【俗別当】‥タウ

官命によって寺務を統理する俗人。義経記3「熊野の別当を追ひ出して、―になせ」

そく‐へん【側辺】

かたわら。へり。側面。

そく‐へん【側扁】

厚みが少なく、幅の広いこと。ひらたいこと。

そく‐べん【側弁】

内燃機関のシリンダーの側方に配置された弁。

ぞく‐へん【続編・続篇】

書籍・論文・映画などの本編・正編などにつづいている編。第2の編。

そく‐ほ【速歩】

はやい足どりで歩くこと。早足。

そく‐ほう【速報】

はやく報しらせること。すみやかな報知。「事故を―する」「選挙―」

⇒そくほう‐ち【速報値】

⇒そくほう‐ばん【速報板】

そく‐ほう【側方】‥ハウ

前方・後方に対して、左右の方向。また、側面。わき。「―転回」

ぞく‐ほう【賊堡】

賊または賊軍のとりで。

ぞく‐ほう【賊鋒】

賊徒のほこさき。賊徒の先鋒。

ぞく‐ほう【続報】

つづけて報告・報道すること。また、その報告・報道。「―が入る」

ぞく‐ぼう【属望】‥バウ

⇒しょくぼう

そくほう‐ち【速報値】

測定した時点で報告され、まだ十分に整理されていない数値。

⇒そく‐ほう【速報】

そくほう‐ばん【速報板】

主要事項を速報する掲示板。

⇒そく‐ほう【速報】

そくほ‐き【測歩器】

(→)歩数計に同じ。

ぞく‐ほん【俗本】

世俗に流布している書籍。卑俗な本。

ぞくほんちょうもんずい【続本朝文粋】‥テウ‥

「本朝続文粋ほんちょうぞくもんずい」の別称。

ぞくまんようしゅう【続万葉集】‥エフシフ

⇒しょくまんようしゅう

そく‐みょう【即妙】‥メウ

(当意即妙の略)即座の才がはたらくこと。機転がきくこと。「―の答え」

ぞく‐みょう【俗名】‥ミヤウ

①通称。俗称。

②僧となる前の俗世間での名。また、在家仏教徒の、生前の名。↔法名↔戒名

ぞく‐みょう【賊名】‥ミヤウ

⇒ぞくめい

ぞく‐む【俗務】

世俗のわずらわしいつとめ。

ぞく‐めい【俗名】

①⇒ぞくみょう。

②俗悪な名声。

ぞく‐めい【賊名】

盗賊、または朝敵としての名。

そく‐めつ【即滅】

即座にほろびること、また、ほろぼすこと。

そく‐めつ【熄滅】

きえること。やむこと。

ぞく‐めつ【族滅】

一族を残らずほろぼすこと。

そく‐めん【側面】

①正面に対して左右の面。前後または上下以外の面。「箱の―」「―から援助する」

②〔数〕角柱・円柱または角錐・円錐の底面以外の面。

③さまざまな性質・特質のうちの、ある面。「彼には意外な―がある」

⇒そくめん‐かん【側面観】

⇒そくめん‐こうげき【側面攻撃】

⇒そくめん‐ず【側面図】

そくめん‐かん【側面観】‥クワン

側面からの観察。客観的な観察。

⇒そく‐めん【側面】

そくめん‐こうげき【側面攻撃】

①側面から敵を攻撃すること。

②他の方面の事実を挙げて当面の問題を攻撃すること。

⇒そく‐めん【側面】

そくめん‐ず【側面図】‥ヅ

機械・構造物の側面から眺めた状態を示した図。設計図で、正面図(立面図)・平面図と共に描かれる。

⇒そく‐めん【側面】

そく‐めんせき【側面積】

側面の面積。

そく‐もく【側目】

目をそばだてること。注意してよく見ること。

ぞく‐もく【属目】

⇒しょくもく

そく‐や【即夜】

すぐその夜。当夜。

ぞく‐やく【俗役】

俗事のつとめ。俗吏の役目。

ぞく‐よう【俗用】

①俗世間のわずらわしい雑事。俗事。

②本来の用法ではないが世間一般に慣用として許容されていること。

ぞく‐よう【俗様】‥ヤウ

世俗のさま。いやしいさま。

ぞく‐よう【俗謡】‥エウ

民間のはやりうた。小唄・流行歌の類。俗曲。民謡。

そく‐よく【足浴】

両足を温湯に浸して血行を促す物理療法。温湯に薬を入れることもある。めまい・不眠等に効果がある。

ぞくよつぎ【続世継】

⇒しょくよつぎ

そくら

①おだてること。けしかけること。煽動。(俚言集覧)

②属託そくたく。または、わいろ。(和訓栞)

⇒そくらをかう

ぞく‐らく【続落】

株や商品取引の相場が連続して下がること。↔続伸

ソクラテス【Sōkratēs】

古代ギリシアの哲人。アテナイで活動、生涯を善性の探究にささげた。反駁的対話(エレンコス)を通じて相手の保持する臆見(ドクサ)を破壊し、相携えて真の知恵、すなわち無知の自覚に到達しようと努めた。この努力はアテナイ市民に受け容れられず、告発され死刑に処せられた。著書はなく、その教説は弟子プラトンらによって叙述された。(前470〜前399)→産婆術

そく‐ふ【足趺】

足の甲。足背そくはい。

そく‐ぶ【足部】

足の部分。脚部。

ぞく‐ふ【族父】

①曾祖父母の兄弟の孫。父の再従兄弟。おおおおじおじ。

②氏族・部族の長。族長。

⇒ぞくふ‐けん【族父権】

ぞく‐ふ【族譜】

一族の系譜。家譜。系図。

そくふう‐ききゅう【測風気球】‥キウ

大気上層の風向・風速を観測するのに用いる気球。パイロット‐バルーン。

ぞくふ‐けん【族父権】

族長の有する統率権。

⇒ぞく‐ふ【族父】

ぞく‐ぶつ【俗物】

名誉や利益にとらわれてばかりいるつまらない人物。無学・無風流な人。「―根性」

ぞく‐ぶつ【贖物】

⇒しょくぶつ

そくぶつ‐てき【即物的】

①事物を実体に即して考えるさま。

②物質的なものを中心に考えるさま。「―人間」

そく‐ぶん【仄聞・側聞】

ほのかに聞くこと。間接的にちょっと聞くこと。「―するところによると」

ぞく‐ぶん【俗文】

①通俗体の文。俗語を用いた文。↔雅文。

②内容のくだらない文章。

ぞく‐ぶん【属文】

⇒しょくぶん

ぞく‐へい【属兵】

付属している兵。

ぞく‐へい【賊兵】

賊徒の軍兵。賊軍の兵。

そく‐へき【側壁】

側面のかべ。または、しきり。

ぞく‐べっとう【俗別当】‥タウ

官命によって寺務を統理する俗人。義経記3「熊野の別当を追ひ出して、―になせ」

そく‐へん【側辺】

かたわら。へり。側面。

そく‐へん【側扁】

厚みが少なく、幅の広いこと。ひらたいこと。

そく‐べん【側弁】

内燃機関のシリンダーの側方に配置された弁。

ぞく‐へん【続編・続篇】

書籍・論文・映画などの本編・正編などにつづいている編。第2の編。

そく‐ほ【速歩】

はやい足どりで歩くこと。早足。

そく‐ほう【速報】

はやく報しらせること。すみやかな報知。「事故を―する」「選挙―」

⇒そくほう‐ち【速報値】

⇒そくほう‐ばん【速報板】

そく‐ほう【側方】‥ハウ

前方・後方に対して、左右の方向。また、側面。わき。「―転回」

ぞく‐ほう【賊堡】

賊または賊軍のとりで。

ぞく‐ほう【賊鋒】

賊徒のほこさき。賊徒の先鋒。

ぞく‐ほう【続報】

つづけて報告・報道すること。また、その報告・報道。「―が入る」

ぞく‐ぼう【属望】‥バウ

⇒しょくぼう

そくほう‐ち【速報値】

測定した時点で報告され、まだ十分に整理されていない数値。

⇒そく‐ほう【速報】

そくほう‐ばん【速報板】

主要事項を速報する掲示板。

⇒そく‐ほう【速報】

そくほ‐き【測歩器】

(→)歩数計に同じ。

ぞく‐ほん【俗本】

世俗に流布している書籍。卑俗な本。

ぞくほんちょうもんずい【続本朝文粋】‥テウ‥

「本朝続文粋ほんちょうぞくもんずい」の別称。

ぞくまんようしゅう【続万葉集】‥エフシフ

⇒しょくまんようしゅう

そく‐みょう【即妙】‥メウ

(当意即妙の略)即座の才がはたらくこと。機転がきくこと。「―の答え」

ぞく‐みょう【俗名】‥ミヤウ

①通称。俗称。

②僧となる前の俗世間での名。また、在家仏教徒の、生前の名。↔法名↔戒名

ぞく‐みょう【賊名】‥ミヤウ

⇒ぞくめい

ぞく‐む【俗務】

世俗のわずらわしいつとめ。

ぞく‐めい【俗名】

①⇒ぞくみょう。

②俗悪な名声。

ぞく‐めい【賊名】

盗賊、または朝敵としての名。

そく‐めつ【即滅】

即座にほろびること、また、ほろぼすこと。

そく‐めつ【熄滅】

きえること。やむこと。

ぞく‐めつ【族滅】

一族を残らずほろぼすこと。

そく‐めん【側面】

①正面に対して左右の面。前後または上下以外の面。「箱の―」「―から援助する」

②〔数〕角柱・円柱または角錐・円錐の底面以外の面。

③さまざまな性質・特質のうちの、ある面。「彼には意外な―がある」

⇒そくめん‐かん【側面観】

⇒そくめん‐こうげき【側面攻撃】

⇒そくめん‐ず【側面図】

そくめん‐かん【側面観】‥クワン

側面からの観察。客観的な観察。

⇒そく‐めん【側面】

そくめん‐こうげき【側面攻撃】

①側面から敵を攻撃すること。

②他の方面の事実を挙げて当面の問題を攻撃すること。

⇒そく‐めん【側面】

そくめん‐ず【側面図】‥ヅ

機械・構造物の側面から眺めた状態を示した図。設計図で、正面図(立面図)・平面図と共に描かれる。

⇒そく‐めん【側面】

そく‐めんせき【側面積】

側面の面積。

そく‐もく【側目】

目をそばだてること。注意してよく見ること。

ぞく‐もく【属目】

⇒しょくもく

そく‐や【即夜】

すぐその夜。当夜。

ぞく‐やく【俗役】

俗事のつとめ。俗吏の役目。

ぞく‐よう【俗用】

①俗世間のわずらわしい雑事。俗事。

②本来の用法ではないが世間一般に慣用として許容されていること。

ぞく‐よう【俗様】‥ヤウ

世俗のさま。いやしいさま。

ぞく‐よう【俗謡】‥エウ

民間のはやりうた。小唄・流行歌の類。俗曲。民謡。

そく‐よく【足浴】

両足を温湯に浸して血行を促す物理療法。温湯に薬を入れることもある。めまい・不眠等に効果がある。

ぞくよつぎ【続世継】

⇒しょくよつぎ

そくら

①おだてること。けしかけること。煽動。(俚言集覧)

②属託そくたく。または、わいろ。(和訓栞)

⇒そくらをかう

ぞく‐らく【続落】

株や商品取引の相場が連続して下がること。↔続伸

ソクラテス【Sōkratēs】

古代ギリシアの哲人。アテナイで活動、生涯を善性の探究にささげた。反駁的対話(エレンコス)を通じて相手の保持する臆見(ドクサ)を破壊し、相携えて真の知恵、すなわち無知の自覚に到達しようと努めた。この努力はアテナイ市民に受け容れられず、告発され死刑に処せられた。著書はなく、その教説は弟子プラトンらによって叙述された。(前470〜前399)→産婆術ぞく‐しゅ【俗手】🔗⭐🔉

ぞく‐しゅ【俗手】

囲碁・将棋で、初心者が打ったり指したりするような平凡でつまらない手。ぞくて。

ぞく‐しゅ【俗趣】🔗⭐🔉

ぞく‐しゅ【俗趣】

卑俗な趣味。下品なおもむき。

ぞく‐じゅ【俗儒】🔗⭐🔉

ぞく‐じゅ【俗儒】

見識が狭く心の卑しい儒者。また、平凡な学者。

ぞく‐しゅう【俗臭】‥シウ🔗⭐🔉

ぞく‐しゅう【俗臭】‥シウ

厭うべき凡俗の気風。卑俗な感じ。

⇒ぞくしゅう‐ふんぷん【俗臭芬芬】

ぞく‐しゅう【俗習】‥シフ🔗⭐🔉

ぞく‐しゅう【俗習】‥シフ

世俗のならわし。世間の習慣。

ぞく‐しゅう【俗衆】🔗⭐🔉

ぞく‐しゅう【俗衆】

在俗の人々。俗人たち。↔僧侶

ぞくしゅう‐ふんぷん【俗臭芬芬】‥シウ‥🔗⭐🔉

ぞくしゅう‐ふんぷん【俗臭芬芬】‥シウ‥

品が悪く、俗っぽさが強く感じられる様子。

⇒ぞく‐しゅう【俗臭】

ぞく‐しょ【俗書】🔗⭐🔉

ぞく‐しょ【俗書】

①仏典以外の書籍。

②卑俗な書籍。趣味の低級な、または学問的でない書籍。

③風雅でない筆跡。

ぞく‐しょう【俗姓】‥シヤウ🔗⭐🔉

ぞく‐しょう【俗姓】‥シヤウ

①世間一般で称する氏姓。平家物語9「―を尋ぬれば、後三条院の第三の王子、資仁親王より五代の孫也」

②僧侶の、在俗の時の氏姓。ぞくせい。徒然草「悲田院の尭蓮上人は、―は三浦の某とかや」

ぞく‐しょう【俗称】🔗⭐🔉

ぞく‐しょう【俗称】

①俗世間で言いならわしている名称。↔雅称。

②(→)俗名ぞくみょうに同じ。

ぞく‐しょう【俗唱】‥シヤウ🔗⭐🔉

ぞく‐しょう【俗唱】‥シヤウ

俗間のうたいもの。卑俗な歌謡。俗歌。俗謡。

ぞく‐じょう【俗情】‥ジヤウ🔗⭐🔉

ぞく‐じょう【俗情】‥ジヤウ

①世俗のありさま。また、世俗の人情。「―に疎うとい」

②名利を思う情。俗念。

③情欲。

ぞく‐しん【俗心】🔗⭐🔉

ぞく‐しん【俗心】

世俗にひかれる心。名利の心。

ぞく‐しん【俗信】🔗⭐🔉

ぞく‐しん【俗信】

民衆の間で行われる宗教的な慣行・風習、呪術・うらない・まじない、幽霊・妖怪の観念など。このうち、実際に社会に対して害毒を及ぼすものを迷信といって区別する場合がある。

ぞく‐じん【俗人】🔗⭐🔉

ぞく‐じん【俗人】

①世間一般の人。僧でない世俗の人。

②風流を解しない人。名利にこだわり学問や芸術に関心のない人。「俳諧とは無縁の―」

③仏の道や聖人の道をさとらない人。

ぞく‐じん【俗塵】‥ヂン🔗⭐🔉

ぞく‐じん【俗塵】‥ヂン

浮世のちり。俗世の煩わしいことども。「―にまみれる」

ぞく‐しんとう【俗神道】‥タウ🔗⭐🔉

ぞく‐しんとう【俗神道】‥タウ

(復古神道からのことば)日本の古典に直接の根拠を置かず、儒仏によって習合・構成された神道の汎称。

ぞく‐せい【俗世】🔗⭐🔉

ぞく‐せい【俗世】

世の中。世間。俗世間。ぞくせ。

ぞく‐せかい【俗世界】🔗⭐🔉

ぞく‐せかい【俗世界】

現在我々の住んでいる世界。現世。娑婆しゃば。

ぞく‐せけん【俗世間】🔗⭐🔉

ぞく‐せけん【俗世間】

俗人の住むこの世の中。

ぞく‐せつ【俗説】🔗⭐🔉

ぞく‐せつ【俗説】

俗間でいい伝える、根拠のはっきりしない説。世俗の人の説。「―をうのみにする」

ぞく‐そう【俗僧】🔗⭐🔉

ぞく‐そう【俗僧】

名利に執着する僧侶。いやしい性行の僧。

ぞく‐たい【俗体】🔗⭐🔉

ぞく‐たい【俗体】

①僧でない俗人の姿。

②無風流なさま。また、詩歌や文章などで卑俗な様式。

③俗間に用いる正格でない字体。

ぞく‐たい【俗諦】🔗⭐🔉

ぞく‐たい【俗諦】

〔仏〕相対的な真理。世俗的な真理。真諦に対して方便的なものとされる。世俗諦。世諦。↔真諦。

⇒ぞくたい‐じょうじゅう【俗諦常住】

ぞくたい‐じょうじゅう【俗諦常住】‥ジヤウヂユウ🔗⭐🔉

ぞくたい‐じょうじゅう【俗諦常住】‥ジヤウヂユウ

相対的・世俗的なあり方をそのまま永遠の究極的真理と認める考え方。日本天台宗で説かれる。世間相常住。

⇒ぞく‐たい【俗諦】

ぞく‐だん【俗談】🔗⭐🔉

ぞく‐だん【俗談】

俗間の話。風流でない話。せけんばなし。↔雅談。

⇒ぞくだん‐へいわ【俗談平話】

ぞくだん‐へいわ【俗談平話】🔗⭐🔉

ぞくだん‐へいわ【俗談平話】

卑近な俗語や日常の言葉。芭蕉が俳諧について、俗談平話を用いつつ高い文芸性を求めるものと説いたとして知られる。

⇒ぞく‐だん【俗談】

ぞく‐ち【俗地】🔗⭐🔉

ぞく‐ち【俗地】

俗悪な土地。風雅でない土地。俗境。

ぞく‐ち【俗知・俗智】🔗⭐🔉

ぞく‐ち【俗知・俗智】

俗事に関するちえ。凡俗なちえ。

ぞく‐ちご【俗稚児】🔗⭐🔉

ぞく‐ちご【俗稚児】

平安末期以後、僧侶になることを目的とせず、修学のために寺院で学んだ少年。

ぞく‐ちょう【俗調】‥テウ🔗⭐🔉

ぞく‐ちょう【俗調】‥テウ

俗世間に行われる調子。いやしい調子。平凡な調子。

ぞくっ‐ぽ・い【俗っぽい】🔗⭐🔉

ぞくっ‐ぽ・い【俗っぽい】

〔形〕

世間一般にありふれていて品がない。「―・いせりふ」

ぞく‐でん【俗伝】🔗⭐🔉

ぞく‐でん【俗伝】

俗世間のいいつたえ。

ぞく‐とう【俗套】‥タウ🔗⭐🔉

ぞく‐とう【俗套】‥タウ

俗世のならわし。

ぞく‐なん【俗難】🔗⭐🔉

ぞく‐なん【俗難】

俗世間の非難。

ぞく‐に【俗に】🔗⭐🔉

ぞく‐に【俗に】

〔副〕

普通に。一般に。世間で。「―言う河童かっぱの川流れさ」

ぞく‐ねん【俗念】🔗⭐🔉

ぞく‐ねん【俗念】

名誉・利益など、世間的なことを求める心。「―を去る」

ぞく‐はい【俗輩】🔗⭐🔉

ぞく‐はい【俗輩】

世間的な名誉や利益にしか関心のない連中。凡俗のやから。

ぞく‐ひじり【俗聖】🔗⭐🔉

ぞく‐ひじり【俗聖】

俗人の姿のままで仏道の修行をする人。有髪の僧。優婆塞うばそく。源氏物語橋姫「―とか、この若き人々のつけたむなる」

ぞく‐ひつ【俗筆】🔗⭐🔉

ぞく‐ひつ【俗筆】

俗悪な筆跡。俗人の筆跡、文字。

ぞく‐ぶつ【俗物】🔗⭐🔉

ぞく‐ぶつ【俗物】

名誉や利益にとらわれてばかりいるつまらない人物。無学・無風流な人。「―根性」

ぞく‐ぶん【俗文】🔗⭐🔉

ぞく‐ぶん【俗文】

①通俗体の文。俗語を用いた文。↔雅文。

②内容のくだらない文章。

ぞく‐べっとう【俗別当】‥タウ🔗⭐🔉

ぞく‐べっとう【俗別当】‥タウ

官命によって寺務を統理する俗人。義経記3「熊野の別当を追ひ出して、―になせ」

ぞく‐ほん【俗本】🔗⭐🔉

ぞく‐ほん【俗本】

世俗に流布している書籍。卑俗な本。

ぞく‐みょう【俗名】‥ミヤウ🔗⭐🔉

ぞく‐みょう【俗名】‥ミヤウ

①通称。俗称。

②僧となる前の俗世間での名。また、在家仏教徒の、生前の名。↔法名↔戒名

ぞく‐む【俗務】🔗⭐🔉

ぞく‐む【俗務】

世俗のわずらわしいつとめ。

ぞく‐やく【俗役】🔗⭐🔉

ぞく‐やく【俗役】

俗事のつとめ。俗吏の役目。

ぞく‐よう【俗用】🔗⭐🔉

ぞく‐よう【俗用】

①俗世間のわずらわしい雑事。俗事。

②本来の用法ではないが世間一般に慣用として許容されていること。

ぞく‐よう【俗様】‥ヤウ🔗⭐🔉

ぞく‐よう【俗様】‥ヤウ

世俗のさま。いやしいさま。

ぞく‐よう【俗謡】‥エウ🔗⭐🔉

ぞく‐よう【俗謡】‥エウ

民間のはやりうた。小唄・流行歌の類。俗曲。民謡。

ぞっ‐か【俗化】ゾククワ🔗⭐🔉

ぞっ‐か【俗化】ゾククワ

世俗の風に感化されること。卑俗になってゆくこと。「古都が―する」

ぞっ‐か【俗家】ゾク‥🔗⭐🔉

ぞっ‐か【俗家】ゾク‥

俗人の家。俗人。↔僧家

ぞっ‐かい【俗戒】ゾク‥🔗⭐🔉

ぞっ‐かい【俗戒】ゾク‥

〔仏〕

①具体的な禁止条項から成る戒。

②五戒・八戒など、在家の守るべき戒。

ぞっ‐かい【俗界】ゾク‥🔗⭐🔉

ぞっ‐かい【俗界】ゾク‥

俗人の世界。俗世間。「―を避けて生きる」

ぞっ‐かい【俗解】ゾク‥🔗⭐🔉

ぞっ‐かい【俗解】ゾク‥

学問的でない通俗的な解釈・解説。「語源―」

ぞっ‐かい【俗懐】ゾククワイ🔗⭐🔉

ぞっ‐かい【俗懐】ゾククワイ

名誉・利益など世俗的な思い。俗念。

ぞっ‐かく【俗客】ゾク‥🔗⭐🔉

ぞっ‐かく【俗客】ゾク‥

俗人の客。無風流な客。

ぞっ‐かん【俗間】ゾク‥🔗⭐🔉

ぞっ‐かん【俗間】ゾク‥

世俗の間。俗人の仲間。世間。

ぞっ‐かん【俗漢】ゾク‥🔗⭐🔉

ぞっ‐かん【俗漢】ゾク‥

俗人。〈日葡辞書〉

ぞっ‐き【俗気】ゾク‥🔗⭐🔉

ぞっ‐き【俗気】ゾク‥

俗世間の名誉や利欲にこだわる気風。俗臭。ぞくけ。

ぞっ‐きょう【俗境】ゾクキヤウ🔗⭐🔉

ぞっ‐きょう【俗境】ゾクキヤウ

①俗人の世界。俗人の境涯。

②無風流な場所。鄙俗な場所。俗地。

ぞっ‐きょく【俗曲】ゾク‥🔗⭐🔉

ぞっ‐きょく【俗曲】ゾク‥

三味線などに合わせて歌う小歌曲の総称。都々逸どどいつ・さのさ節・大津絵節の類。広く、端唄・うた沢・小唄を含めていうこともある。

ぞっ‐く【俗句】ゾク‥🔗⭐🔉

ぞっ‐く【俗句】ゾク‥

卑俗な句。ありきたりの句。

ぞっ‐け【俗気】ゾク‥🔗⭐🔉

ぞっ‐け【俗気】ゾク‥

⇒ぞくけ

ぞっ‐こう【俗交】ゾクカウ🔗⭐🔉

ぞっ‐こう【俗交】ゾクカウ

世俗の交際。

ぞっ‐こう【俗講】ゾクカウ🔗⭐🔉

ぞっ‐こう【俗講】ゾクカウ

唐代に、在家信者(俗人)を対象として、大乗仏典などを面白く巧みに講じた法会。→変文へんぶん

ぞっ‐こつ【俗骨】ゾク‥🔗⭐🔉

ぞっ‐こつ【俗骨】ゾク‥

①いやしい気質。凡俗な性質。また、そういう人。

②いやしい生れつき。また、そういう人。

[漢]俗🔗⭐🔉

俗 字形

筆順

筆順

〔人(亻・

〔人(亻・ )部7画/9画/常用/3415・422F〕

〔音〕ゾク(呉) ショク(漢)

[意味]

①世間のならわし。風習。「風俗・習俗」

②なみ。凡庸である。いやしい。(対)雅。「俗な男」「姿悪くは、いづれも俗しょくなるべし」〔花鏡〕「俗流・俗物・低俗」

③世の中。世間一般。「俗に言う」「俗しょくの弊」「世俗・脱俗・俗耳」

④〔仏〕出家していない、普通の人。(対)僧。「俗名・聖俗」

[解字]

形声。「人」+音符「谷」。谷底に水がたまるように集まった多勢の人の意。

[下ツキ

汚俗・雅俗・還俗・古俗・在俗・習俗・殊俗・真俗・聖俗・世俗・僧俗・大俗・脱俗・超俗・通俗・低俗・道俗・土俗・反俗・蕃俗・卑俗・鄙俗・美俗・風俗・平俗・凡俗・民俗・流俗・良俗・和俗

)部7画/9画/常用/3415・422F〕

〔音〕ゾク(呉) ショク(漢)

[意味]

①世間のならわし。風習。「風俗・習俗」

②なみ。凡庸である。いやしい。(対)雅。「俗な男」「姿悪くは、いづれも俗しょくなるべし」〔花鏡〕「俗流・俗物・低俗」

③世の中。世間一般。「俗に言う」「俗しょくの弊」「世俗・脱俗・俗耳」

④〔仏〕出家していない、普通の人。(対)僧。「俗名・聖俗」

[解字]

形声。「人」+音符「谷」。谷底に水がたまるように集まった多勢の人の意。

[下ツキ

汚俗・雅俗・還俗・古俗・在俗・習俗・殊俗・真俗・聖俗・世俗・僧俗・大俗・脱俗・超俗・通俗・低俗・道俗・土俗・反俗・蕃俗・卑俗・鄙俗・美俗・風俗・平俗・凡俗・民俗・流俗・良俗・和俗

筆順

筆順

〔人(亻・

〔人(亻・ )部7画/9画/常用/3415・422F〕

〔音〕ゾク(呉) ショク(漢)

[意味]

①世間のならわし。風習。「風俗・習俗」

②なみ。凡庸である。いやしい。(対)雅。「俗な男」「姿悪くは、いづれも俗しょくなるべし」〔花鏡〕「俗流・俗物・低俗」

③世の中。世間一般。「俗に言う」「俗しょくの弊」「世俗・脱俗・俗耳」

④〔仏〕出家していない、普通の人。(対)僧。「俗名・聖俗」

[解字]

形声。「人」+音符「谷」。谷底に水がたまるように集まった多勢の人の意。

[下ツキ

汚俗・雅俗・還俗・古俗・在俗・習俗・殊俗・真俗・聖俗・世俗・僧俗・大俗・脱俗・超俗・通俗・低俗・道俗・土俗・反俗・蕃俗・卑俗・鄙俗・美俗・風俗・平俗・凡俗・民俗・流俗・良俗・和俗

)部7画/9画/常用/3415・422F〕

〔音〕ゾク(呉) ショク(漢)

[意味]

①世間のならわし。風習。「風俗・習俗」

②なみ。凡庸である。いやしい。(対)雅。「俗な男」「姿悪くは、いづれも俗しょくなるべし」〔花鏡〕「俗流・俗物・低俗」

③世の中。世間一般。「俗に言う」「俗しょくの弊」「世俗・脱俗・俗耳」

④〔仏〕出家していない、普通の人。(対)僧。「俗名・聖俗」

[解字]

形声。「人」+音符「谷」。谷底に水がたまるように集まった多勢の人の意。

[下ツキ

汚俗・雅俗・還俗・古俗・在俗・習俗・殊俗・真俗・聖俗・世俗・僧俗・大俗・脱俗・超俗・通俗・低俗・道俗・土俗・反俗・蕃俗・卑俗・鄙俗・美俗・風俗・平俗・凡俗・民俗・流俗・良俗・和俗

大辞林の検索結果 (99)

さとび-ごと【俚び言・俗び言】🔗⭐🔉

さとび-ごと 【俚び言・俗び言】

(1)いなか言葉。方言。

(2)日常話している言葉。世俗の言葉。

ぞく【俗】🔗⭐🔉

ぞく-あく【俗悪】🔗⭐🔉

ぞく-あく [0] 【俗悪】 (名・形動)[文]ナリ

まともに見たり,聞いたりできないほど下品である・こと(さま)。「―な趣味」「―を極める」

[派生] ――さ(名)

ぞく-うけ【俗受け】🔗⭐🔉

ぞく-うけ [0] 【俗受け】 (名)スル

(専門家でない)世間一般の人の気に入ること。「―する作品」

ぞく-えん【俗縁】🔗⭐🔉

ぞく-えん [0] 【俗縁】

血縁など世俗における縁故。また,特に僧の親類・縁者。

ぞく-が【俗画】🔗⭐🔉

ぞく-が ―グワ [0] 【俗画】

通俗的な絵。通俗画。

ぞく-がく【俗学】🔗⭐🔉

ぞく-がく [0] 【俗学】

通俗的な学問。世俗的な学問。

ぞく-がん【俗眼】🔗⭐🔉

ぞく-がん [0] 【俗眼】

(1)世間の普通の人の見方。俗人の見方。

(2)低級な見識。

ぞく-ぎょう【俗形】🔗⭐🔉

ぞく-ぎょう ―ギヤウ [0] 【俗形】

(僧形に対して)出家していない,普通人の姿。在俗の人の姿。

ぞく-け【俗気】🔗⭐🔉

ぞく-け [0] 【俗気】

世間一般の人のもつような,金銭・名誉などを求めたい気持ち。俗っぽい気持ち・考え方。ぞっき。ぞっけ。ぞくっけ。「―が出る」「―が抜けない」

ぞく-げん【俗諺】🔗⭐🔉

ぞく-げん [0] 【俗諺】

俗世間のことわざ。俚諺(リゲン)。

ぞく-ご【俗語】🔗⭐🔉

ぞく-ご [0] 【俗語】

(1)(詩文に用いる雅語に対して)日常会話に用いる言葉。俗言。口語。俗話。主に明治期に用いられた用語。

(2)(標準的な口語に対して)あらたまった場では用いにくい,くだけた言葉。スラング。さとびごと。俚言(リゲン)。

ぞく-さい【俗才】🔗⭐🔉

ぞく-さい [0] 【俗才】

日常の雑事をうまく処理する能力。世渡りの才。

ぞく-し【俗士】🔗⭐🔉

ぞく-し [1] 【俗士】

見識の低いつまらない人。また,普通の人。俗人。

ぞく-じ【俗耳】🔗⭐🔉

ぞく-じ [1][0] 【俗耳】

世間一般の人々の耳。世人の理解。

ぞくじ=に入り易(ヤス)い🔗⭐🔉

――に入り易(ヤス)い

一般の人に理解しやすい。

ぞく-じ【俗事】🔗⭐🔉

ぞく-じ [1] 【俗事】

日常のわずらわしくつまらない用事。世俗的な事柄。「―に追われる」「―にかまける」

ぞく-しゅ【俗手】🔗⭐🔉

ぞく-しゅ [0] 【俗手】

(囲碁・将棋で)初心者の打つような平凡な手。ぞくて。

ぞく-しゅ【俗趣】🔗⭐🔉

ぞく-しゅ [1] 【俗趣】

俗っぽいようす。低俗な趣味。

ぞく-しゅう【俗臭】🔗⭐🔉

ぞく-しゅう ―シウ [0] 【俗臭】

卑しく,下品な感じ。世間的な利益に執着する気風。俗気。「―芬々(フンブン)」

ぞく-しゅう【俗習】🔗⭐🔉

ぞく-しゅう ―シフ [0] 【俗習】

世間一般のならわし。

ぞく-しゅう【俗衆】🔗⭐🔉

ぞく-しゅう [0] 【俗衆】

〔「ぞくしゅ」とも〕

(僧侶に対して)在俗の人々。俗人たち。

ぞく-しょ【俗書】🔗⭐🔉

ぞく-しょ [0][1] 【俗書】

(1)通俗的な書物。低俗な本。

(2)風格や品のない書風。

(3)仏典以外の書物。俗典。外典(ゲテン)。

ぞく-しょう【俗姓】🔗⭐🔉

ぞく-しょう ―シヤウ [0] 【俗姓】

(1)僧が俗人であったときの姓。ぞくせい。「悲田院の尭蓮上人は,―は三浦の某とかや/徒然 141」

(2)氏(ウジ)素性。家柄。「此の田代冠者と申すは,…―もよきうへ弓矢とてもよかりけり/平家 9」

ぞく-しょう【俗称】🔗⭐🔉

ぞく-しょう [0] 【俗称】 (名)スル

(1)正式の名前ではないが,世間一般に通用している名称。通称。

(2)僧が,俗人であったときの名前。俗名(ゾクミヨウ)。

ぞく-じょう【俗情】🔗⭐🔉

ぞく-じょう ―ジヤウ [0] 【俗情】

(1)世間の事情や人情。「―に疎い」

(2)名利・愛欲などに引かれる卑しい心。また,世俗的な心情。「―を離れる」

ぞく-しん【俗心】🔗⭐🔉

ぞく-しん [0] 【俗心】

俗世間のことにひかれる気持ち。名誉・利益を求める心。

ぞく-しん【俗信】🔗⭐🔉

ぞく-しん [0] 【俗信】

日常生活を左右するものとして,世間で広く信じられてきた言い伝え。禁忌・予兆・占卜(センボク)・呪術・諺(コトワザ)・憑(ツ)き物・妖怪など。「病気についての―」

ぞく-じん【俗人】🔗⭐🔉

ぞく-じん [0] 【俗人】

〔世間一般の人の意〕

(1)風流を解さない人。高尚な趣味のない人。「文学とは無縁の―だ」

(2)名誉や利益のことしか頭にないつまらない人。

(3)(僧侶に対して)世間一般の人。

ぞく-じん【俗塵】🔗⭐🔉

ぞく-じん ―ヂン [0] 【俗塵】

日常のわずらわしくつまらないこと。「―を避ける」

ぞく-しんとう【俗神道】🔗⭐🔉

ぞく-しんとう ―シンタウ [3] 【俗神道】

復古神道の立場から,仏教や儒教の要素が混入した両部神道・垂加神道などを批判していう語。

ぞく-せ【俗世】🔗⭐🔉

ぞく-せ [0] 【俗世】

「ぞくせい(俗世)」に同じ。

ぞく-せい【俗世】🔗⭐🔉

ぞく-せい [0] 【俗世】

この世の中。俗世間。ぞくせ。

ぞく-せい【俗姓】🔗⭐🔉

ぞく-せい [0] 【俗姓】

出家者の,在俗の時の姓。ぞくしょう。

ぞく-せかい【俗世界】🔗⭐🔉

ぞく-せかい [3] 【俗世界】

俗人の住んでいるこの世。俗世間。娑婆(シヤバ)。

ぞく-せけん【俗世間】🔗⭐🔉

ぞく-せけん [3] 【俗世間】

俗人の住むこの世。出家していない人の世界。また,一般の人が現実的・日常的な生活を送っているこの世の中。俗世。「―の些事」

ぞく-せつ【俗説】🔗⭐🔉

ぞく-せつ [0] 【俗説】

世間に言い伝えられている根拠のはっきりしない話。

ぞく-そう【俗僧】🔗⭐🔉

ぞく-そう [0] 【俗僧】

俗人の欲望を捨て切れないでいる僧侶。なまぐさ坊主。

ぞく-たい【俗体】🔗⭐🔉

ぞく-たい [0] 【俗体】

(1)僧でない,普通の人の姿。

⇔僧体

(2)卑俗な様子。通俗的な様式・型。「地の文をあまりに―にかたよらしめなば/小説神髄(逍遥)」

(3)漢字の,俗字の字体。

ぞくたい-じょうじゅう【俗諦常住】🔗⭐🔉

ぞくたい-じょうじゅう ―ジヤウヂユウ [0] 【俗諦常住】

〔仏〕 世間的な真理がそのまま常住の真理であると肯定すること。日本の中古天台宗で特に重視された。

ぞくだん-へいわ【俗談平話】🔗⭐🔉

ぞくだん-へいわ [5] 【俗談平話】

卑近な俗語と日常の話し言葉。特に俳諧で,芭蕉が「芭蕉翁二十五箇条」で「(俳諧ノ本質ハ)俗談平話をたださむがためなり」と説いたとされてから,詩的言語にまで洗練された日常語をいう。

ぞく-ち【俗智・俗知】🔗⭐🔉

ぞく-ち [1] 【俗智・俗知】

俗事に関する知恵。俗人の知恵。

⇔真智

ぞく-ちょう【俗調】🔗⭐🔉

ぞく-ちょう ―テウ [0] 【俗調】

世間に行われる卑俗な調子。平凡な調子。

ぞくっ-ぽ・い【俗っぽい】🔗⭐🔉

ぞくっ-ぽ・い [4] 【俗っぽい】 (形)

通俗的である。俗気がある。上品でない。「―・い言い方」

[派生] ――さ(名)

ぞく-でん【俗伝】🔗⭐🔉

ぞく-でん [0] 【俗伝】

世間で言い伝えられていること。俗間の言い伝え。

ぞく-ねん【俗念】🔗⭐🔉

ぞく-ねん [0] 【俗念】

世間的な名誉・利益・快楽などにひかれる心。卑しい心。「―を去る」

ぞく-はい【俗輩】🔗⭐🔉

ぞく-はい [0] 【俗輩】

学問・教養のないつまらない人々。

ぞく-ひじり【俗聖】🔗⭐🔉

ぞく-ひじり 【俗聖】

出家しないで俗人の姿のまま戒を保ち,仏道修行に励む人。有髪(ウハツ)の僧。「―とか,この若き人々の,つけたなる/源氏(橋姫)」

ぞく-ひつ【俗筆】🔗⭐🔉

ぞく-ひつ [0] 【俗筆】

風雅でない筆跡。品のない字。

ぞく-ひょう【俗評】🔗⭐🔉

ぞく-ひょう ―ヒヤウ [0] 【俗評】

世間一般の人たちが下している評価。世評。

ぞく-ぶつ【俗物】🔗⭐🔉

ぞく-ぶつ [0] 【俗物】

世間的な名誉や利益ばかりを追う人。俗人。「―根性」

ぞっ-か【俗化】🔗⭐🔉

ぞっ-か ゾククワ [0] 【俗化】 (名)スル

神聖なものや高雅なものが,世間一般の下らないものになること。俗っぽくなること。ぞくか。「軽井沢も近ごろはすっかり―してしまった」

ぞっ-か【俗家】🔗⭐🔉

ぞっ-か ゾク― [0] 【俗家】

〔「ぞっけ」とも〕

(1)僧でない普通の人が住む家。

(2)世俗の人。俗人。

ぞっ-か【俗歌】🔗⭐🔉

ぞっ-か ゾク― [0] 【俗歌】

世間に流行する歌。俗謡。はやり歌。

ぞっ-かい【俗戒】🔗⭐🔉

ぞっ-かい ゾク― [0] 【俗戒】

〔仏〕 五戒・八戒など,在家の人の守らなければならない戒め。

ぞっ-かい【俗界】🔗⭐🔉

ぞっ-かい ゾク― [0] 【俗界】

天上界・仙界・仏の浄土などに対し,俗人の住む,卑しく迷い多い世界。わずらわしいことの多い,この世。俗世。俗世間。

ぞっ-かい【俗解】🔗⭐🔉

ぞっ-かい ゾク― [0] 【俗解】 (名)スル

学問的ではないが,世間一般の人にわかりやすい解釈。通俗的な解釈。「語源―」

ぞっ-かく【俗客】🔗⭐🔉

ぞっ-かく ゾク― [0] 【俗客】

(1)風流を理解しない人。俗人。

(2)僧に対して,在家の人。また,俗人の客。

ぞっ-かん【俗間】🔗⭐🔉

ぞっ-かん ゾク― [0] 【俗間】

俗人の住む世間。世俗の間。民間。

ぞっ-かん【俗漢】🔗⭐🔉

ぞっ-かん ゾク― [0] 【俗漢】

「俗人(ゾクジン)」に同じ。

ぞっ-き【俗気】🔗⭐🔉

ぞっ-き ゾク― [0] 【俗気】

「ぞくけ(俗気)」に同じ。

ぞっ-きょう【俗境】🔗⭐🔉

ぞっ-きょう ゾクキヤウ [0] 【俗境】

(1)俗っぽい土地。下品な場所。

(2)俗人の世界。俗界。

ぞっ-きょく【俗曲】🔗⭐🔉

ぞっ-きょく ゾク― [0] 【俗曲】

三味線伴奏の小歌曲のうち,うた沢・小唄など様式化したものを除く,雑多で大衆的なものの総称。都々逸(ドドイツ)・さのさ・大津絵など。

ぞっ-く【俗句】🔗⭐🔉

ぞっ-く ゾク― [0] 【俗句】

卑俗な句。

ぞっ-け【俗気】🔗⭐🔉

ぞっ-け ゾク― [0][3] 【俗気】

「ぞくけ(俗気)」に同じ。

ぞっ-けん【俗見】🔗⭐🔉

ぞっ-けん ゾク― [0] 【俗見】

俗人の見解。通俗的な意見。

ぞっ-こう【俗講】🔗⭐🔉

ぞっ-こう ゾクカウ [0] 【俗講】

唐代の中国で,在家信者を対象に行われた仏教経典の講義。絵や歌を取り入れて平易に教説を説いたもので,その台本を変文という。次第に寺院を離れ,内容も通俗化した。

ぞっ-こつ【俗骨】🔗⭐🔉

ぞっ-こつ ゾク― [0] 【俗骨】

卑しい人柄。卑しい生まれつき。

ぞく【俗】(和英)🔗⭐🔉

ぞくうけ【俗受け】(和英)🔗⭐🔉

ぞくうけ【俗受け】

popularity.→英和

〜がする appeal to the popular taste;be popular.

ぞくけ【俗気】(和英)🔗⭐🔉

ぞくけ【俗気】

worldliness;vulgarity.→英和

⇒俗臭.

ぞくご【俗語】(和英)🔗⭐🔉

ぞくご【俗語】

colloquial language (総称);[個別]a colloquial expression;slang.→英和

ぞくじ【俗事】(和英)🔗⭐🔉

ぞくじ【俗事】

everyday business;worldly[mundane]affairs.〜に追われる be busy with routine work.〜を超越する be above the common cares of the world.→英和

ぞくしゅう【俗習】(和英)🔗⭐🔉

ぞくしゅう【俗習】

(a) convention;→英和

a (popular) custom;a vulgar practice.

ぞくしゅう【俗臭】(和英)🔗⭐🔉

ぞくしゅう【俗臭】

low taste;vulgarity;→英和

worldly-mindedness.〜紛々たる extremely vulgar.

ぞくしょう【俗称】(和英)🔗⭐🔉

ぞくしょう【俗称】

⇒俗名.

ぞくじん【俗人】(和英)🔗⭐🔉

ぞくじん【俗塵を遠ざかる】(和英)🔗⭐🔉

ぞくじん【俗塵を遠ざかる】

be far from the din and bustle of the world.→英和

ぞくせかい【俗世界】(和英)🔗⭐🔉

ぞくせかい【俗世界】