複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (3)

ざん‐ぶつ【残物】🔗⭐🔉

ざん‐ぶつ【残物】

のこりもの。あまりもの。

のこり‐もの【残り物】🔗⭐🔉

○残り物に福ありのこりものにふくあり🔗⭐🔉

○残り物に福ありのこりものにふくあり

人が先に取って残っている物に思わぬ利得がある。

⇒のこり【残り】

のこり‐ゆ【残り湯】

使い終わって残った湯。特に、入り終わった後の風呂の湯。

⇒のこり【残り】

のこ・る【残る】

〔自五〕

主たるものが去ったあと、それに関連をもつ現象・物事があとにとどまる意。

①他が立ち去ったあとまである。あとにとどまる。万葉集19「我が園の李の花か庭に落ふるはだれの未だ―・りたるかも」。源氏物語東屋「名残をかしき御移香も、まだ―・りたる心地して」。源氏物語蜻蛉「古へのこと、すこし聞えつつ、―・りたる絵見給ふついでに」。「―・って後片付けをする」

②死におくれる。生き残る。源氏物語東屋「故宮のさばかり許し給はでやみにし人を、われ一人―・りて、知り語らはむもいとつつましく」

③(「遺る」とも書く)死後に消えずにある。後世に伝わる。源氏物語若菜下「今こそかくいみじき身を受けたれ、古への心の―・りてこそかくまでも参り来たるなれば」。源氏物語柏木「これなんこの世の憂へにて―・り侍れば論ろなうかの後の世の妨げにもやと思うたまふる」。「悪名だけが―・った」

④済んだあとまである。「証拠が―・る」「料理が―・る」

⑤(打消の語を伴って)漏れる。源氏物語行幸「左右の大臣、内大臣、納言より下はた、まして―・らず、仕うまつり給へり」

⑥余分がある。余る。「会期が3日―・る」

⑦遺憾な点がある。心残りがする。昨日は今日の物語「御姿と申し、御心遣ひと申し、まことに―・るところも御座ない」。浮世草子、新色五巻書「―・る方なき亭主振り」

⑧相撲で、土俵上に、倒れないままでいる。

のこる‐かも【残る鴨】

春遅くなっても北へ帰らず、水辺にとどまっている鴨。〈[季]春〉

の‐こんぎく【野紺菊】

キク科の多年草。いわゆる野菊の一種。高さ50センチメートル内外。秋、ヨメナに似た紫色の頭状花を多数開く。中心部は黄色の管状花で、果実には多数の冠毛がある。コンギクはこれから出た園芸品。

のこんぎく

ノコンギク

提供:OPO

ノコンギク

提供:OPO

のこん‐の【残んの】

(ノコリノの音便)まだ残っている。「―月」「―雪」

のさ

①のんびりしているさま。のんき。平気。円光大師伝「身の毛もいよだつほどに思ふべきにて候を、―に思し召し候はんは本意なく」

②のっそりとして間まの抜けたさま。花鏡「見所少なくて―になる相あり」

のさか【野坂】

姓氏の一つ。

⇒のさか‐さんぞう【野坂参三】

のさ‐かけ【幣掛け】

⇒ぬさかけ

のさか‐さんぞう【野坂参三】‥ザウ

社会運動家・政治家。山口県生れ。慶大卒。1922年日本共産党創立に際し入党。31年コミンテルンへ派遣され、46年までソ連・中国などで活動。第二次大戦後は国会議員・党中央委員会議長。92年、党を除名。(1892〜1993)

⇒のさか【野坂】

の‐さき【荷前・荷向】

毎年諸国から奉る貢みつぎの初物。また、平安時代、朝廷からそれを伊勢神宮をはじめ諸陵に献じた行事。

⇒のさき‐の‐つかい【荷前使】

の‐ざき【野咲き】

花が野で咲くこと。また、その花。「―の梅」

のざき【野崎】

大阪府北東部、大東市の一地区。もと河内国の一村。寝屋川に沿い、野崎観音が名高い。

⇒のざき‐かんのん【野崎観音】

⇒のざき‐まいり【野崎参り】

⇒のざき‐むら【野崎村】

のざき‐かんのん【野崎観音】‥クワンオン

野崎にある曹洞宗慈眼寺の俗称。一条天皇時代に江口の遊女が再興したと伝え、商人の信仰を集める。

⇒のざき【野崎】

のさき‐の‐つかい【荷前使】‥ツカヒ

荷前の奉幣に派遣された勅使。

⇒の‐さき【荷前・荷向】

のざき‐まいり【野崎参り】‥マヰリ

野崎観音に参詣すること。江戸時代に隆盛。5月(陰暦4月)1日〜10日に無縁経を修する法会があり、陸路で向かう客と水路で向かう客とが悪口を応酬し合う奇習でも有名。浄瑠璃、女殺油地獄「―の屋形船、卯月なかばの初暑さ」

⇒のざき【野崎】

のざき‐むら【野崎村】

浄瑠璃「新版歌祭文しんぱんうたざいもん」上の巻後半の通称。歌舞伎での同じ場面の通称。

⇒のざき【野崎】

ノサック【Hans Erich Nossack】

ドイツの作家。小説「おそくとも11月には」「弟」など。(1901〜1977)

のさっぷ‐みさき【納沙布岬】

北海道東端、根室半島先端の岬。付近は夏季の濃霧地帯。

の‐ざと【野里】

野辺の村里。吾妻問答「水音・田守…―・浦里などの言葉、以ての外よろしからず候」

のさ‐のさ

①のんびりしているさま。悠々と振る舞うさま。

②鈍感なさま。横柄おうへいであるさま。太平記32「遂に矢の一つをも射かけずして、城の麓を―と通しければ」

のさばり‐かえ・る【のさばり返る】‥カヘル

〔自五〕

大そう横柄な振舞いをする。

のさ‐ば・る

〔自五〕

勝手気ままに振る舞う。横柄おうへいな態度をする。浄瑠璃、曾根崎「何と亭主久しいのと―・り上れば」。「暴力団が―・る」

のさ‐もの【のさ者】

のんき者。横着者。義経記4「源三といふ―を遣はしたれば」

の‐ざらし【野晒し】

①野外で風雨にさらすこと。また、その物。野ざらし紀行「―を心に風のしむ身かな」

②(→)髑髏されこうべに同じ。

のざらし【野晒し】

落語。釣りに来た隠居が、野晒しの髑髏どくろを見つけて供養したところ、夜に若い女の幽霊がお礼に来た。うらやましく思った隣家の男が野晒しを探しに出かける。

のざらしきこう【野ざらし紀行】‥カウ

芭蕉の俳諧紀行。1軸。1684年(貞享1)秋、伊勢を経て郷里伊賀に帰り、大和から近江・美濃・尾張・甲斐へまわり翌年4月江戸へ帰るまでの紀行。85〜87年成る。題名は巻頭の句による。「甲子吟行かっしぎんこう」ともいう。

→文献資料[野ざらし紀行]

のさり‐のさり

①無遠慮に振る舞うさま。のさばるさま。のさのさ。花暦八笑人「安波公が―と出かけて来る」

②行動のゆるやかなさま。のそりのそり。

の‐ざれ【野晒れ】

①野にさらされること。また、そのもの。浄瑠璃、平家女護島「―の首は源義朝」

②生まれて3カ月以内に捕らえられた若い鷹。また、冬に捕らえられた鷹。

の‐ざわ【野沢】‥ザハ

野にある沢。源平盛衰記48「後は岸、前は―」

のざわ【野沢】‥ザハ

⇒のざわ‐おんせん【野沢温泉】

⇒のざわ‐な【野沢菜】

のざわ‐おんせん【野沢温泉】‥ザハヲン‥

長野県北端にある温泉。歴史が古く、湯量豊富で高温。泉質は硫黄泉。冬はスキー客が多い。

⇒のざわ【野沢】

のざわ‐な【野沢菜】‥ザハ‥

アブラナ科の葉菜。葉は長さ60〜90センチメートルの長卵形で、植物学的にはカブ・コマツナと同種。塩漬けにする。由来は宝暦(1751〜1764)の頃、野沢の人が上方かみがたから持ち帰った天王寺蕪かぶらからとされ、野沢温泉村を中心に信越地方で栽培。

⇒のざわ【野沢】

の‐ざん【野散】

①官の管理外の山野。無税の開墾地。

②部落の共有林。のぞう。散野。散在。

のし

紫苑しおんの古名。〈本草和名〉

のし【伸し】

①のすこと。伸展。

②泳法の一つ。体を横にして泳ぐもの。

のし【熨斗・熨】

(「伸し」と同源)

①火熨斗ひのしの略。今昔物語集26「海の面は―の尻のやうにて波もさぶらはぬに」

②「のしあわび」の略。

③方形の色紙を細長く、上が広く下の狭い六角形に折り畳み、その中に熨斗鮑のしあわび(後には紙で代用)を小さく切って貼り、進物に添えるもの。→のしつつみ→かきのし。

熨斗

のこん‐の【残んの】

(ノコリノの音便)まだ残っている。「―月」「―雪」

のさ

①のんびりしているさま。のんき。平気。円光大師伝「身の毛もいよだつほどに思ふべきにて候を、―に思し召し候はんは本意なく」

②のっそりとして間まの抜けたさま。花鏡「見所少なくて―になる相あり」

のさか【野坂】

姓氏の一つ。

⇒のさか‐さんぞう【野坂参三】

のさ‐かけ【幣掛け】

⇒ぬさかけ

のさか‐さんぞう【野坂参三】‥ザウ

社会運動家・政治家。山口県生れ。慶大卒。1922年日本共産党創立に際し入党。31年コミンテルンへ派遣され、46年までソ連・中国などで活動。第二次大戦後は国会議員・党中央委員会議長。92年、党を除名。(1892〜1993)

⇒のさか【野坂】

の‐さき【荷前・荷向】

毎年諸国から奉る貢みつぎの初物。また、平安時代、朝廷からそれを伊勢神宮をはじめ諸陵に献じた行事。

⇒のさき‐の‐つかい【荷前使】

の‐ざき【野咲き】

花が野で咲くこと。また、その花。「―の梅」

のざき【野崎】

大阪府北東部、大東市の一地区。もと河内国の一村。寝屋川に沿い、野崎観音が名高い。

⇒のざき‐かんのん【野崎観音】

⇒のざき‐まいり【野崎参り】

⇒のざき‐むら【野崎村】

のざき‐かんのん【野崎観音】‥クワンオン

野崎にある曹洞宗慈眼寺の俗称。一条天皇時代に江口の遊女が再興したと伝え、商人の信仰を集める。

⇒のざき【野崎】

のさき‐の‐つかい【荷前使】‥ツカヒ

荷前の奉幣に派遣された勅使。

⇒の‐さき【荷前・荷向】

のざき‐まいり【野崎参り】‥マヰリ

野崎観音に参詣すること。江戸時代に隆盛。5月(陰暦4月)1日〜10日に無縁経を修する法会があり、陸路で向かう客と水路で向かう客とが悪口を応酬し合う奇習でも有名。浄瑠璃、女殺油地獄「―の屋形船、卯月なかばの初暑さ」

⇒のざき【野崎】

のざき‐むら【野崎村】

浄瑠璃「新版歌祭文しんぱんうたざいもん」上の巻後半の通称。歌舞伎での同じ場面の通称。

⇒のざき【野崎】

ノサック【Hans Erich Nossack】

ドイツの作家。小説「おそくとも11月には」「弟」など。(1901〜1977)

のさっぷ‐みさき【納沙布岬】

北海道東端、根室半島先端の岬。付近は夏季の濃霧地帯。

の‐ざと【野里】

野辺の村里。吾妻問答「水音・田守…―・浦里などの言葉、以ての外よろしからず候」

のさ‐のさ

①のんびりしているさま。悠々と振る舞うさま。

②鈍感なさま。横柄おうへいであるさま。太平記32「遂に矢の一つをも射かけずして、城の麓を―と通しければ」

のさばり‐かえ・る【のさばり返る】‥カヘル

〔自五〕

大そう横柄な振舞いをする。

のさ‐ば・る

〔自五〕

勝手気ままに振る舞う。横柄おうへいな態度をする。浄瑠璃、曾根崎「何と亭主久しいのと―・り上れば」。「暴力団が―・る」

のさ‐もの【のさ者】

のんき者。横着者。義経記4「源三といふ―を遣はしたれば」

の‐ざらし【野晒し】

①野外で風雨にさらすこと。また、その物。野ざらし紀行「―を心に風のしむ身かな」

②(→)髑髏されこうべに同じ。

のざらし【野晒し】

落語。釣りに来た隠居が、野晒しの髑髏どくろを見つけて供養したところ、夜に若い女の幽霊がお礼に来た。うらやましく思った隣家の男が野晒しを探しに出かける。

のざらしきこう【野ざらし紀行】‥カウ

芭蕉の俳諧紀行。1軸。1684年(貞享1)秋、伊勢を経て郷里伊賀に帰り、大和から近江・美濃・尾張・甲斐へまわり翌年4月江戸へ帰るまでの紀行。85〜87年成る。題名は巻頭の句による。「甲子吟行かっしぎんこう」ともいう。

→文献資料[野ざらし紀行]

のさり‐のさり

①無遠慮に振る舞うさま。のさばるさま。のさのさ。花暦八笑人「安波公が―と出かけて来る」

②行動のゆるやかなさま。のそりのそり。

の‐ざれ【野晒れ】

①野にさらされること。また、そのもの。浄瑠璃、平家女護島「―の首は源義朝」

②生まれて3カ月以内に捕らえられた若い鷹。また、冬に捕らえられた鷹。

の‐ざわ【野沢】‥ザハ

野にある沢。源平盛衰記48「後は岸、前は―」

のざわ【野沢】‥ザハ

⇒のざわ‐おんせん【野沢温泉】

⇒のざわ‐な【野沢菜】

のざわ‐おんせん【野沢温泉】‥ザハヲン‥

長野県北端にある温泉。歴史が古く、湯量豊富で高温。泉質は硫黄泉。冬はスキー客が多い。

⇒のざわ【野沢】

のざわ‐な【野沢菜】‥ザハ‥

アブラナ科の葉菜。葉は長さ60〜90センチメートルの長卵形で、植物学的にはカブ・コマツナと同種。塩漬けにする。由来は宝暦(1751〜1764)の頃、野沢の人が上方かみがたから持ち帰った天王寺蕪かぶらからとされ、野沢温泉村を中心に信越地方で栽培。

⇒のざわ【野沢】

の‐ざん【野散】

①官の管理外の山野。無税の開墾地。

②部落の共有林。のぞう。散野。散在。

のし

紫苑しおんの古名。〈本草和名〉

のし【伸し】

①のすこと。伸展。

②泳法の一つ。体を横にして泳ぐもの。

のし【熨斗・熨】

(「伸し」と同源)

①火熨斗ひのしの略。今昔物語集26「海の面は―の尻のやうにて波もさぶらはぬに」

②「のしあわび」の略。

③方形の色紙を細長く、上が広く下の狭い六角形に折り畳み、その中に熨斗鮑のしあわび(後には紙で代用)を小さく切って貼り、進物に添えるもの。→のしつつみ→かきのし。

熨斗

④紋所の名。熨斗鮑の形をかいたもの。

⇒熨斗をつけて

のし【主】

〔代〕

(ヌシの訛)おぬし。おまえ。東海道中膝栗毛5「ヒヤア―やアうへのの長太ぢやないか」

のじ【虹】

(上代東国方言)にじ。万葉集14「八尺やさかの井手に立つ―の」

の‐じ【野地】‥ヂ

〔建〕

①屋根葺ふきの材料を取り付けるための下地。

②(→)野地板に同じ。

の‐じ【野路】‥ヂ

野中の道。のみち。拾遺和歌集雑春「東路の―の雪間を分けてきて」

のし‐あが・る【伸し上がる】

〔自五〕

①のさばって物の上に上がる。横柄おうへいにふるまう。つけあがる。浄瑠璃、心中万年草「ふとんに―・り」

②他人(競争相手)をおさえて、地位が急激に上がる。身代しんだいが急に大きくなる。「第一人者に―・る」「百万長者に―・る」

のし‐あ・げる【伸し上げる】

〔他下一〕[文]のしあ・ぐ(下二)

①のばしあげる。のぼらせる。

②他人(競争相手)をおさえて、地位を急に進ませる。身代しんだいを大きくする。

③なしとげる。

のし‐ある・く【伸し歩く】

〔自五〕

のさばって闊歩かっぽする。横柄おうへいにふるまう。「縄張を―・く」

のし‐あわび【熨斗鮑】‥アハビ

アワビの肉を薄くはぎ、引き伸ばして乾かしたもの。もと儀式用の肴さかなに用い、後に永続の意に寓して、祝意をあらわすために進物に添えるようになった。貝肴。あわびのし。→熨斗

のし‐いか【伸し烏賊・熨斗烏賊】

味をつけたするめを薄く押しのばしたもの。

のし‐いた【伸し板】

麺・パン・菓子などの生地を捏こねて伸ばすのに用いる木製・大理石などの板。麺台。

のし‐いた【熨斗板】

〔建〕全面が一様に平らな板張り。床板・羽目・瓦下など。

のじ‐いた【野地板】‥ヂ‥

〔建〕野地を作るために張る板。野地。

のし‐いと【熨斗糸】

製糸の際にできる屑糸の一種。繭まゆの緒いとぐちをさがすために取った糸を、2尺5寸ばかりの長さに引き伸ばしたもので、紬糸つむぎいとなどの材料にする。

のし‐うめ【熨梅】

梅の果肉をすりつぶし、砂糖に葛粉または寒天をまぜてとろ火で煮、箱に入れて乾かし、薄くして両面を竹の皮で挟んだ菓子。水戸・山形などの名産。

熨梅

撮影:関戸 勇

④紋所の名。熨斗鮑の形をかいたもの。

⇒熨斗をつけて

のし【主】

〔代〕

(ヌシの訛)おぬし。おまえ。東海道中膝栗毛5「ヒヤア―やアうへのの長太ぢやないか」

のじ【虹】

(上代東国方言)にじ。万葉集14「八尺やさかの井手に立つ―の」

の‐じ【野地】‥ヂ

〔建〕

①屋根葺ふきの材料を取り付けるための下地。

②(→)野地板に同じ。

の‐じ【野路】‥ヂ

野中の道。のみち。拾遺和歌集雑春「東路の―の雪間を分けてきて」

のし‐あが・る【伸し上がる】

〔自五〕

①のさばって物の上に上がる。横柄おうへいにふるまう。つけあがる。浄瑠璃、心中万年草「ふとんに―・り」

②他人(競争相手)をおさえて、地位が急激に上がる。身代しんだいが急に大きくなる。「第一人者に―・る」「百万長者に―・る」

のし‐あ・げる【伸し上げる】

〔他下一〕[文]のしあ・ぐ(下二)

①のばしあげる。のぼらせる。

②他人(競争相手)をおさえて、地位を急に進ませる。身代しんだいを大きくする。

③なしとげる。

のし‐ある・く【伸し歩く】

〔自五〕

のさばって闊歩かっぽする。横柄おうへいにふるまう。「縄張を―・く」

のし‐あわび【熨斗鮑】‥アハビ

アワビの肉を薄くはぎ、引き伸ばして乾かしたもの。もと儀式用の肴さかなに用い、後に永続の意に寓して、祝意をあらわすために進物に添えるようになった。貝肴。あわびのし。→熨斗

のし‐いか【伸し烏賊・熨斗烏賊】

味をつけたするめを薄く押しのばしたもの。

のし‐いた【伸し板】

麺・パン・菓子などの生地を捏こねて伸ばすのに用いる木製・大理石などの板。麺台。

のし‐いた【熨斗板】

〔建〕全面が一様に平らな板張り。床板・羽目・瓦下など。

のじ‐いた【野地板】‥ヂ‥

〔建〕野地を作るために張る板。野地。

のし‐いと【熨斗糸】

製糸の際にできる屑糸の一種。繭まゆの緒いとぐちをさがすために取った糸を、2尺5寸ばかりの長さに引き伸ばしたもので、紬糸つむぎいとなどの材料にする。

のし‐うめ【熨梅】

梅の果肉をすりつぶし、砂糖に葛粉または寒天をまぜてとろ火で煮、箱に入れて乾かし、薄くして両面を竹の皮で挟んだ菓子。水戸・山形などの名産。

熨梅

撮影:関戸 勇

のし‐かか・る【伸し掛かる】

〔自五〕

①体をのばして相手の上におおいかかる。のりかかる。「責任が重く―・る」

②横柄おうへいずくで相手をおさえつけようとする。かさにかかる。

のしがた‐の‐くぎ【鉜鏂】

笠状の頭のある釘、すなわち鋲びょう。〈倭名類聚鈔15〉

のし‐がみ【熨斗紙】

熨斗・水引みずひきを印刷してある紙。贈答品の上にかけて用いる。

のし‐がわら【熨斗瓦】‥ガハラ

棟瓦むながわらを積むのに用いる少し反そった平瓦。棟平瓦。

のじ‐ぎく【野路菊】‥ヂ‥

キク科の多年草。西日本の海岸などに自生。高さ約1メートル。葉は厚くて深い波状に羽裂し、下面に白毛を密生。秋、白色の頭状花を開く。栽培品の小菊の原種の一つとされる。〈[季]秋〉

のし‐き・る【伸し切る】

〔他四〕

身をかがめず十分に伸ばす。転じて、威張る。狂言、二人袴「―・つて挨拶をめされ」

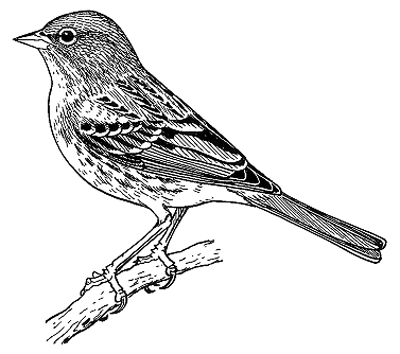

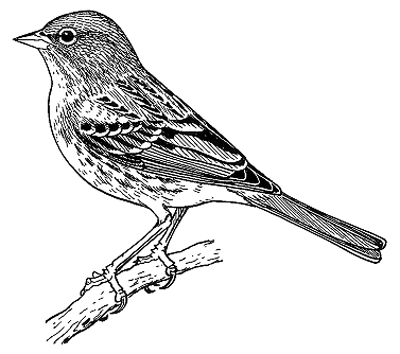

の‐じこ【野鵐】

スズメ目ホオジロ科の鳥。小形で、アオジに似、背面は灰緑色で、黒色の縦斑があり、下面は黄色。山林にすみ、鳴き声がよいので、古来籠鳥として珍重。本州でのみ繁殖し、冬は中国南東部やフィリピンに渡る。野路子。〈[季]夏〉

のじこ

のし‐かか・る【伸し掛かる】

〔自五〕

①体をのばして相手の上におおいかかる。のりかかる。「責任が重く―・る」

②横柄おうへいずくで相手をおさえつけようとする。かさにかかる。

のしがた‐の‐くぎ【鉜鏂】

笠状の頭のある釘、すなわち鋲びょう。〈倭名類聚鈔15〉

のし‐がみ【熨斗紙】

熨斗・水引みずひきを印刷してある紙。贈答品の上にかけて用いる。

のし‐がわら【熨斗瓦】‥ガハラ

棟瓦むながわらを積むのに用いる少し反そった平瓦。棟平瓦。

のじ‐ぎく【野路菊】‥ヂ‥

キク科の多年草。西日本の海岸などに自生。高さ約1メートル。葉は厚くて深い波状に羽裂し、下面に白毛を密生。秋、白色の頭状花を開く。栽培品の小菊の原種の一つとされる。〈[季]秋〉

のし‐き・る【伸し切る】

〔他四〕

身をかがめず十分に伸ばす。転じて、威張る。狂言、二人袴「―・つて挨拶をめされ」

の‐じこ【野鵐】

スズメ目ホオジロ科の鳥。小形で、アオジに似、背面は灰緑色で、黒色の縦斑があり、下面は黄色。山林にすみ、鳴き声がよいので、古来籠鳥として珍重。本州でのみ繁殖し、冬は中国南東部やフィリピンに渡る。野路子。〈[季]夏〉

のじこ

ノジコ

提供:OPO

ノジコ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

のし‐こんぶ【熨斗昆布】

熨斗鮑のしあわびの代用として、伸ばした昆布でつくり、祝儀に用いるもの。

のし‐ざかな【熨斗肴】

儀式用の肴の熨斗鮑のしあわび。

のし‐じ【熨斗地】‥ヂ

(ノシは「伸のし」の意)縮み目のない絹布。平らかな絹布。園太暦延文2年4月15日「熨地直衣差貫」

の‐じし【野猪】

イノシシの異称。

のし‐ちぢみ【熨斗縮】

地合のうすい縮織。

のし‐つけ【熨斗付】

金銀類の薄板うすいたで刀剣の鞘さやや柄つかを包むこと。また、その刀の鞘。転じて、その形をしたもの。

のし‐つつみ【熨斗包】

折紙の名。熨斗鮑のしあわびを包むためのもの。

熨斗包

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

のし‐こんぶ【熨斗昆布】

熨斗鮑のしあわびの代用として、伸ばした昆布でつくり、祝儀に用いるもの。

のし‐ざかな【熨斗肴】

儀式用の肴の熨斗鮑のしあわび。

のし‐じ【熨斗地】‥ヂ

(ノシは「伸のし」の意)縮み目のない絹布。平らかな絹布。園太暦延文2年4月15日「熨地直衣差貫」

の‐じし【野猪】

イノシシの異称。

のし‐ちぢみ【熨斗縮】

地合のうすい縮織。

のし‐つけ【熨斗付】

金銀類の薄板うすいたで刀剣の鞘さやや柄つかを包むこと。また、その刀の鞘。転じて、その形をしたもの。

のし‐つつみ【熨斗包】

折紙の名。熨斗鮑のしあわびを包むためのもの。

熨斗包

の‐しね【野稲】

陸稲の一種。もと南蛮から伝わり、種子が長くて白い。梵天米ぼんてんまい。(和訓栞)

のし‐のし

大きくゆったりと地をふみつけて歩くさま。のっしのっし。のっしり。

のじ‐の‐たまがわ【野路の玉川】‥ヂ‥ガハ

六玉川の一つ。近江国栗太郡老上村(現、滋賀県草津市)野路を流れる川。今、老上川(狼川)という。(歌枕)→玉川

のし‐ば【伸し羽】

のばした翼。夫木和歌抄5「片野のきぎす―打つなり」

のじ‐ば・る【伸じ張る】

〔自四〕

(ノシバルとも)のさばる。転じて、さからう。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「―・らば幕引きちぎり、宿札打ちわり引きずり出せ」

のし‐ひとえ【伸し単】‥ヒトヘ

練絹にのりをつけ、火のしをかけて張った薄いひとえ。源氏物語玉鬘「卯月の―めく物に着こめ給へる髪の透き影」

のし‐ぶき【熨斗葺・伸葺】

①桧皮葺ひわだぶきの一種。精製した桧の生皮を用い重ねを小さくしたもの。

②榑板くれいたを釘打ちにして葺くこと。また、そのもの。

のし‐ぶくろ【熨斗袋】

熨斗・水引みずひきをつけ、または印刷してある紙袋。金銭を贈る時、入れるのに用いる。

熨斗袋

撮影:関戸 勇

の‐しね【野稲】

陸稲の一種。もと南蛮から伝わり、種子が長くて白い。梵天米ぼんてんまい。(和訓栞)

のし‐のし

大きくゆったりと地をふみつけて歩くさま。のっしのっし。のっしり。

のじ‐の‐たまがわ【野路の玉川】‥ヂ‥ガハ

六玉川の一つ。近江国栗太郡老上村(現、滋賀県草津市)野路を流れる川。今、老上川(狼川)という。(歌枕)→玉川

のし‐ば【伸し羽】

のばした翼。夫木和歌抄5「片野のきぎす―打つなり」

のじ‐ば・る【伸じ張る】

〔自四〕

(ノシバルとも)のさばる。転じて、さからう。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「―・らば幕引きちぎり、宿札打ちわり引きずり出せ」

のし‐ひとえ【伸し単】‥ヒトヘ

練絹にのりをつけ、火のしをかけて張った薄いひとえ。源氏物語玉鬘「卯月の―めく物に着こめ給へる髪の透き影」

のし‐ぶき【熨斗葺・伸葺】

①桧皮葺ひわだぶきの一種。精製した桧の生皮を用い重ねを小さくしたもの。

②榑板くれいたを釘打ちにして葺くこと。また、そのもの。

のし‐ぶくろ【熨斗袋】

熨斗・水引みずひきをつけ、または印刷してある紙袋。金銭を贈る時、入れるのに用いる。

熨斗袋

撮影:関戸 勇

のじま【野島】

姓氏の一つ。

⇒のじま‐やすぞう【野島康三】

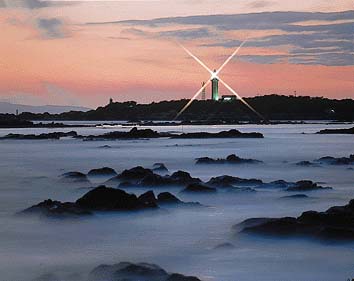

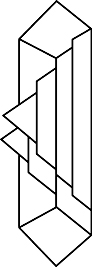

のじま‐ざき【野島崎】

千葉県房総半島最南端にある岬。もとは島であったが、元禄地震で半島とつながる。岬端に野島崎灯台がある。

野島崎

撮影:山梨勝弘

のじま【野島】

姓氏の一つ。

⇒のじま‐やすぞう【野島康三】

のじま‐ざき【野島崎】

千葉県房総半島最南端にある岬。もとは島であったが、元禄地震で半島とつながる。岬端に野島崎灯台がある。

野島崎

撮影:山梨勝弘

のじま‐やすぞう【野島康三】‥ザウ

写真家。埼玉県生れ。ゴム印画法による絵画的な作風のヌード・肖像作品で知られる。(1889〜1964)

⇒のじま【野島】

のじま‐りゅう【能島流・野島流】‥リウ

①瀬戸内海の村上水軍のうち伊予の能島を根拠地とした能島村上氏の水軍戦法。

②1の流れをくむ日本泳法の一派。紀州で発達。現在は野島流と称する。

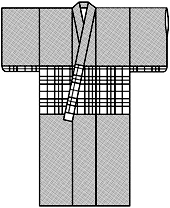

のし‐め【熨斗目】

①江戸時代、武家が小袖の生地として用いた練貫ねりぬきの称。袖の下部と腰のあたりの色をかえたり格子縞や横縞を織り出したりしたものを腰替りという。小袖に仕立てて、士分以上の者の礼服として大紋だいもん・素襖すおう・麻上下あさがみしもの下に着用。

熨斗目

のじま‐やすぞう【野島康三】‥ザウ

写真家。埼玉県生れ。ゴム印画法による絵画的な作風のヌード・肖像作品で知られる。(1889〜1964)

⇒のじま【野島】

のじま‐りゅう【能島流・野島流】‥リウ

①瀬戸内海の村上水軍のうち伊予の能島を根拠地とした能島村上氏の水軍戦法。

②1の流れをくむ日本泳法の一派。紀州で発達。現在は野島流と称する。

のし‐め【熨斗目】

①江戸時代、武家が小袖の生地として用いた練貫ねりぬきの称。袖の下部と腰のあたりの色をかえたり格子縞や横縞を織り出したりしたものを腰替りという。小袖に仕立てて、士分以上の者の礼服として大紋だいもん・素襖すおう・麻上下あさがみしもの下に着用。

熨斗目

②能装束・狂言装束。身分の高くない役の着付に用いる小袖で、紋は付けない。段熨斗目・無地熨斗目・縞熨斗目の3種があり、縞は狂言方のみ使用。

熨斗目

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

②能装束・狂言装束。身分の高くない役の着付に用いる小袖で、紋は付けない。段熨斗目・無地熨斗目・縞熨斗目の3種があり、縞は狂言方のみ使用。

熨斗目

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

の‐じめ【野締】

①野外で捕った鳥をその場で締め殺すこと。また、その鳥。

②川や海で捕った魚を、その場で締めて血抜きをすること、また氷水に漬けて殺すこと。→活け締め。

⇒のじめ‐の‐たい【野締の鯛】

のじめ‐の‐たい【野締の鯛】‥タヒ

外見ばかり立派で味のないことにいう語。

⇒の‐じめ【野締】

のし‐もち【伸し餅】

長方形に平たくのばした餅。切餅とする。瓦餅かわらもち。

のしゃっぷ‐みさき【野寒布岬】

北海道の北端、稚内わっかない市にある岬。宗谷海峡に突き出た半島の先端。

の‐じゅく【野宿】

屋外で夜をあかすこと。露宿。「道に迷って―する」

の‐しゅっとう【野出頭】

主君が鷹野などに出かける時常に側近に従う気に入りの家臣。浄瑠璃、心中宵庚申「お側去らずの―今日も鷹野のお供にて」

の‐しゅんぎく【野春菊】

ミヤマヨメナの園芸品種。葉が長く、花が多い。晩春から初夏に咲く。アズマギク。ミヤコワスレ。六月菊。〈[季]春〉

の‐しょうぞく【野装束】‥シヤウ‥

野袴・打裂ぶっさき羽織のよそおい。近世、武士が旅行などに用いた。

のじり‐こ【野尻湖】

長野県北部、信濃町にある斑尾まだらお火山の溶岩流による堰止せきとめ湖。湖面標高657メートル。最大深度38メートル。周囲14キロメートル。面積4.4平方キロメートル。周辺は避暑・観光地。湖底よりナウマンゾウの化石が出土。

野尻湖と妙高山

撮影:新海良夫

の‐じめ【野締】

①野外で捕った鳥をその場で締め殺すこと。また、その鳥。

②川や海で捕った魚を、その場で締めて血抜きをすること、また氷水に漬けて殺すこと。→活け締め。

⇒のじめ‐の‐たい【野締の鯛】

のじめ‐の‐たい【野締の鯛】‥タヒ

外見ばかり立派で味のないことにいう語。

⇒の‐じめ【野締】

のし‐もち【伸し餅】

長方形に平たくのばした餅。切餅とする。瓦餅かわらもち。

のしゃっぷ‐みさき【野寒布岬】

北海道の北端、稚内わっかない市にある岬。宗谷海峡に突き出た半島の先端。

の‐じゅく【野宿】

屋外で夜をあかすこと。露宿。「道に迷って―する」

の‐しゅっとう【野出頭】

主君が鷹野などに出かける時常に側近に従う気に入りの家臣。浄瑠璃、心中宵庚申「お側去らずの―今日も鷹野のお供にて」

の‐しゅんぎく【野春菊】

ミヤマヨメナの園芸品種。葉が長く、花が多い。晩春から初夏に咲く。アズマギク。ミヤコワスレ。六月菊。〈[季]春〉

の‐しょうぞく【野装束】‥シヤウ‥

野袴・打裂ぶっさき羽織のよそおい。近世、武士が旅行などに用いた。

のじり‐こ【野尻湖】

長野県北部、信濃町にある斑尾まだらお火山の溶岩流による堰止せきとめ湖。湖面標高657メートル。最大深度38メートル。周囲14キロメートル。面積4.4平方キロメートル。周辺は避暑・観光地。湖底よりナウマンゾウの化石が出土。

野尻湖と妙高山

撮影:新海良夫

のしろ【能代】

秋田県北西部の市。米代川河口の南岸に臨む港湾都市。製材業・木工業が盛んで、能代塗は有名。人口6万3千。

⇒のしろ‐しゅんけい【能代春慶】

⇒のしろ‐ぬり【能代塗】

の‐しろ【箆代】

矢の箆のの中にさしこんだ、鏃やじりのなかごの部分。小身。

の‐じろ【野白】

(野原の地面が見える意)密集していた人がまばらになること。太平記33「八方をまくりて戦ひけるに、左衛門佐の兵共―になつてぞ見えたりける」

のしろ‐しゅんけい【能代春慶】

能代から産する春慶塗の漆器。淡黄色を呈する。秋田春慶。能代塗。

⇒のしろ【能代】

のしろ‐ぬり【能代塗】

(→)能代春慶に同じ。

⇒のしろ【能代】

のしろ【能代】

秋田県北西部の市。米代川河口の南岸に臨む港湾都市。製材業・木工業が盛んで、能代塗は有名。人口6万3千。

⇒のしろ‐しゅんけい【能代春慶】

⇒のしろ‐ぬり【能代塗】

の‐しろ【箆代】

矢の箆のの中にさしこんだ、鏃やじりのなかごの部分。小身。

の‐じろ【野白】

(野原の地面が見える意)密集していた人がまばらになること。太平記33「八方をまくりて戦ひけるに、左衛門佐の兵共―になつてぞ見えたりける」

のしろ‐しゅんけい【能代春慶】

能代から産する春慶塗の漆器。淡黄色を呈する。秋田春慶。能代塗。

⇒のしろ【能代】

のしろ‐ぬり【能代塗】

(→)能代春慶に同じ。

⇒のしろ【能代】

ノコンギク

提供:OPO

ノコンギク

提供:OPO

のこん‐の【残んの】

(ノコリノの音便)まだ残っている。「―月」「―雪」

のさ

①のんびりしているさま。のんき。平気。円光大師伝「身の毛もいよだつほどに思ふべきにて候を、―に思し召し候はんは本意なく」

②のっそりとして間まの抜けたさま。花鏡「見所少なくて―になる相あり」

のさか【野坂】

姓氏の一つ。

⇒のさか‐さんぞう【野坂参三】

のさ‐かけ【幣掛け】

⇒ぬさかけ

のさか‐さんぞう【野坂参三】‥ザウ

社会運動家・政治家。山口県生れ。慶大卒。1922年日本共産党創立に際し入党。31年コミンテルンへ派遣され、46年までソ連・中国などで活動。第二次大戦後は国会議員・党中央委員会議長。92年、党を除名。(1892〜1993)

⇒のさか【野坂】

の‐さき【荷前・荷向】

毎年諸国から奉る貢みつぎの初物。また、平安時代、朝廷からそれを伊勢神宮をはじめ諸陵に献じた行事。

⇒のさき‐の‐つかい【荷前使】

の‐ざき【野咲き】

花が野で咲くこと。また、その花。「―の梅」

のざき【野崎】

大阪府北東部、大東市の一地区。もと河内国の一村。寝屋川に沿い、野崎観音が名高い。

⇒のざき‐かんのん【野崎観音】

⇒のざき‐まいり【野崎参り】

⇒のざき‐むら【野崎村】

のざき‐かんのん【野崎観音】‥クワンオン

野崎にある曹洞宗慈眼寺の俗称。一条天皇時代に江口の遊女が再興したと伝え、商人の信仰を集める。

⇒のざき【野崎】

のさき‐の‐つかい【荷前使】‥ツカヒ

荷前の奉幣に派遣された勅使。

⇒の‐さき【荷前・荷向】

のざき‐まいり【野崎参り】‥マヰリ

野崎観音に参詣すること。江戸時代に隆盛。5月(陰暦4月)1日〜10日に無縁経を修する法会があり、陸路で向かう客と水路で向かう客とが悪口を応酬し合う奇習でも有名。浄瑠璃、女殺油地獄「―の屋形船、卯月なかばの初暑さ」

⇒のざき【野崎】

のざき‐むら【野崎村】

浄瑠璃「新版歌祭文しんぱんうたざいもん」上の巻後半の通称。歌舞伎での同じ場面の通称。

⇒のざき【野崎】

ノサック【Hans Erich Nossack】

ドイツの作家。小説「おそくとも11月には」「弟」など。(1901〜1977)

のさっぷ‐みさき【納沙布岬】

北海道東端、根室半島先端の岬。付近は夏季の濃霧地帯。

の‐ざと【野里】

野辺の村里。吾妻問答「水音・田守…―・浦里などの言葉、以ての外よろしからず候」

のさ‐のさ

①のんびりしているさま。悠々と振る舞うさま。

②鈍感なさま。横柄おうへいであるさま。太平記32「遂に矢の一つをも射かけずして、城の麓を―と通しければ」

のさばり‐かえ・る【のさばり返る】‥カヘル

〔自五〕

大そう横柄な振舞いをする。

のさ‐ば・る

〔自五〕

勝手気ままに振る舞う。横柄おうへいな態度をする。浄瑠璃、曾根崎「何と亭主久しいのと―・り上れば」。「暴力団が―・る」

のさ‐もの【のさ者】

のんき者。横着者。義経記4「源三といふ―を遣はしたれば」

の‐ざらし【野晒し】

①野外で風雨にさらすこと。また、その物。野ざらし紀行「―を心に風のしむ身かな」

②(→)髑髏されこうべに同じ。

のざらし【野晒し】

落語。釣りに来た隠居が、野晒しの髑髏どくろを見つけて供養したところ、夜に若い女の幽霊がお礼に来た。うらやましく思った隣家の男が野晒しを探しに出かける。

のざらしきこう【野ざらし紀行】‥カウ

芭蕉の俳諧紀行。1軸。1684年(貞享1)秋、伊勢を経て郷里伊賀に帰り、大和から近江・美濃・尾張・甲斐へまわり翌年4月江戸へ帰るまでの紀行。85〜87年成る。題名は巻頭の句による。「甲子吟行かっしぎんこう」ともいう。

→文献資料[野ざらし紀行]

のさり‐のさり

①無遠慮に振る舞うさま。のさばるさま。のさのさ。花暦八笑人「安波公が―と出かけて来る」

②行動のゆるやかなさま。のそりのそり。

の‐ざれ【野晒れ】

①野にさらされること。また、そのもの。浄瑠璃、平家女護島「―の首は源義朝」

②生まれて3カ月以内に捕らえられた若い鷹。また、冬に捕らえられた鷹。

の‐ざわ【野沢】‥ザハ

野にある沢。源平盛衰記48「後は岸、前は―」

のざわ【野沢】‥ザハ

⇒のざわ‐おんせん【野沢温泉】

⇒のざわ‐な【野沢菜】

のざわ‐おんせん【野沢温泉】‥ザハヲン‥

長野県北端にある温泉。歴史が古く、湯量豊富で高温。泉質は硫黄泉。冬はスキー客が多い。

⇒のざわ【野沢】

のざわ‐な【野沢菜】‥ザハ‥

アブラナ科の葉菜。葉は長さ60〜90センチメートルの長卵形で、植物学的にはカブ・コマツナと同種。塩漬けにする。由来は宝暦(1751〜1764)の頃、野沢の人が上方かみがたから持ち帰った天王寺蕪かぶらからとされ、野沢温泉村を中心に信越地方で栽培。

⇒のざわ【野沢】

の‐ざん【野散】

①官の管理外の山野。無税の開墾地。

②部落の共有林。のぞう。散野。散在。

のし

紫苑しおんの古名。〈本草和名〉

のし【伸し】

①のすこと。伸展。

②泳法の一つ。体を横にして泳ぐもの。

のし【熨斗・熨】

(「伸し」と同源)

①火熨斗ひのしの略。今昔物語集26「海の面は―の尻のやうにて波もさぶらはぬに」

②「のしあわび」の略。

③方形の色紙を細長く、上が広く下の狭い六角形に折り畳み、その中に熨斗鮑のしあわび(後には紙で代用)を小さく切って貼り、進物に添えるもの。→のしつつみ→かきのし。

熨斗

のこん‐の【残んの】

(ノコリノの音便)まだ残っている。「―月」「―雪」

のさ

①のんびりしているさま。のんき。平気。円光大師伝「身の毛もいよだつほどに思ふべきにて候を、―に思し召し候はんは本意なく」

②のっそりとして間まの抜けたさま。花鏡「見所少なくて―になる相あり」

のさか【野坂】

姓氏の一つ。

⇒のさか‐さんぞう【野坂参三】

のさ‐かけ【幣掛け】

⇒ぬさかけ

のさか‐さんぞう【野坂参三】‥ザウ

社会運動家・政治家。山口県生れ。慶大卒。1922年日本共産党創立に際し入党。31年コミンテルンへ派遣され、46年までソ連・中国などで活動。第二次大戦後は国会議員・党中央委員会議長。92年、党を除名。(1892〜1993)

⇒のさか【野坂】

の‐さき【荷前・荷向】

毎年諸国から奉る貢みつぎの初物。また、平安時代、朝廷からそれを伊勢神宮をはじめ諸陵に献じた行事。

⇒のさき‐の‐つかい【荷前使】

の‐ざき【野咲き】

花が野で咲くこと。また、その花。「―の梅」

のざき【野崎】

大阪府北東部、大東市の一地区。もと河内国の一村。寝屋川に沿い、野崎観音が名高い。

⇒のざき‐かんのん【野崎観音】

⇒のざき‐まいり【野崎参り】

⇒のざき‐むら【野崎村】

のざき‐かんのん【野崎観音】‥クワンオン

野崎にある曹洞宗慈眼寺の俗称。一条天皇時代に江口の遊女が再興したと伝え、商人の信仰を集める。

⇒のざき【野崎】

のさき‐の‐つかい【荷前使】‥ツカヒ

荷前の奉幣に派遣された勅使。

⇒の‐さき【荷前・荷向】

のざき‐まいり【野崎参り】‥マヰリ

野崎観音に参詣すること。江戸時代に隆盛。5月(陰暦4月)1日〜10日に無縁経を修する法会があり、陸路で向かう客と水路で向かう客とが悪口を応酬し合う奇習でも有名。浄瑠璃、女殺油地獄「―の屋形船、卯月なかばの初暑さ」

⇒のざき【野崎】

のざき‐むら【野崎村】

浄瑠璃「新版歌祭文しんぱんうたざいもん」上の巻後半の通称。歌舞伎での同じ場面の通称。

⇒のざき【野崎】

ノサック【Hans Erich Nossack】

ドイツの作家。小説「おそくとも11月には」「弟」など。(1901〜1977)

のさっぷ‐みさき【納沙布岬】

北海道東端、根室半島先端の岬。付近は夏季の濃霧地帯。

の‐ざと【野里】

野辺の村里。吾妻問答「水音・田守…―・浦里などの言葉、以ての外よろしからず候」

のさ‐のさ

①のんびりしているさま。悠々と振る舞うさま。

②鈍感なさま。横柄おうへいであるさま。太平記32「遂に矢の一つをも射かけずして、城の麓を―と通しければ」

のさばり‐かえ・る【のさばり返る】‥カヘル

〔自五〕

大そう横柄な振舞いをする。

のさ‐ば・る

〔自五〕

勝手気ままに振る舞う。横柄おうへいな態度をする。浄瑠璃、曾根崎「何と亭主久しいのと―・り上れば」。「暴力団が―・る」

のさ‐もの【のさ者】

のんき者。横着者。義経記4「源三といふ―を遣はしたれば」

の‐ざらし【野晒し】

①野外で風雨にさらすこと。また、その物。野ざらし紀行「―を心に風のしむ身かな」

②(→)髑髏されこうべに同じ。

のざらし【野晒し】

落語。釣りに来た隠居が、野晒しの髑髏どくろを見つけて供養したところ、夜に若い女の幽霊がお礼に来た。うらやましく思った隣家の男が野晒しを探しに出かける。

のざらしきこう【野ざらし紀行】‥カウ

芭蕉の俳諧紀行。1軸。1684年(貞享1)秋、伊勢を経て郷里伊賀に帰り、大和から近江・美濃・尾張・甲斐へまわり翌年4月江戸へ帰るまでの紀行。85〜87年成る。題名は巻頭の句による。「甲子吟行かっしぎんこう」ともいう。

→文献資料[野ざらし紀行]

のさり‐のさり

①無遠慮に振る舞うさま。のさばるさま。のさのさ。花暦八笑人「安波公が―と出かけて来る」

②行動のゆるやかなさま。のそりのそり。

の‐ざれ【野晒れ】

①野にさらされること。また、そのもの。浄瑠璃、平家女護島「―の首は源義朝」

②生まれて3カ月以内に捕らえられた若い鷹。また、冬に捕らえられた鷹。

の‐ざわ【野沢】‥ザハ

野にある沢。源平盛衰記48「後は岸、前は―」

のざわ【野沢】‥ザハ

⇒のざわ‐おんせん【野沢温泉】

⇒のざわ‐な【野沢菜】

のざわ‐おんせん【野沢温泉】‥ザハヲン‥

長野県北端にある温泉。歴史が古く、湯量豊富で高温。泉質は硫黄泉。冬はスキー客が多い。

⇒のざわ【野沢】

のざわ‐な【野沢菜】‥ザハ‥

アブラナ科の葉菜。葉は長さ60〜90センチメートルの長卵形で、植物学的にはカブ・コマツナと同種。塩漬けにする。由来は宝暦(1751〜1764)の頃、野沢の人が上方かみがたから持ち帰った天王寺蕪かぶらからとされ、野沢温泉村を中心に信越地方で栽培。

⇒のざわ【野沢】

の‐ざん【野散】

①官の管理外の山野。無税の開墾地。

②部落の共有林。のぞう。散野。散在。

のし

紫苑しおんの古名。〈本草和名〉

のし【伸し】

①のすこと。伸展。

②泳法の一つ。体を横にして泳ぐもの。

のし【熨斗・熨】

(「伸し」と同源)

①火熨斗ひのしの略。今昔物語集26「海の面は―の尻のやうにて波もさぶらはぬに」

②「のしあわび」の略。

③方形の色紙を細長く、上が広く下の狭い六角形に折り畳み、その中に熨斗鮑のしあわび(後には紙で代用)を小さく切って貼り、進物に添えるもの。→のしつつみ→かきのし。

熨斗

④紋所の名。熨斗鮑の形をかいたもの。

⇒熨斗をつけて

のし【主】

〔代〕

(ヌシの訛)おぬし。おまえ。東海道中膝栗毛5「ヒヤア―やアうへのの長太ぢやないか」

のじ【虹】

(上代東国方言)にじ。万葉集14「八尺やさかの井手に立つ―の」

の‐じ【野地】‥ヂ

〔建〕

①屋根葺ふきの材料を取り付けるための下地。

②(→)野地板に同じ。

の‐じ【野路】‥ヂ

野中の道。のみち。拾遺和歌集雑春「東路の―の雪間を分けてきて」

のし‐あが・る【伸し上がる】

〔自五〕

①のさばって物の上に上がる。横柄おうへいにふるまう。つけあがる。浄瑠璃、心中万年草「ふとんに―・り」

②他人(競争相手)をおさえて、地位が急激に上がる。身代しんだいが急に大きくなる。「第一人者に―・る」「百万長者に―・る」

のし‐あ・げる【伸し上げる】

〔他下一〕[文]のしあ・ぐ(下二)

①のばしあげる。のぼらせる。

②他人(競争相手)をおさえて、地位を急に進ませる。身代しんだいを大きくする。

③なしとげる。

のし‐ある・く【伸し歩く】

〔自五〕

のさばって闊歩かっぽする。横柄おうへいにふるまう。「縄張を―・く」

のし‐あわび【熨斗鮑】‥アハビ

アワビの肉を薄くはぎ、引き伸ばして乾かしたもの。もと儀式用の肴さかなに用い、後に永続の意に寓して、祝意をあらわすために進物に添えるようになった。貝肴。あわびのし。→熨斗

のし‐いか【伸し烏賊・熨斗烏賊】

味をつけたするめを薄く押しのばしたもの。

のし‐いた【伸し板】

麺・パン・菓子などの生地を捏こねて伸ばすのに用いる木製・大理石などの板。麺台。

のし‐いた【熨斗板】

〔建〕全面が一様に平らな板張り。床板・羽目・瓦下など。

のじ‐いた【野地板】‥ヂ‥

〔建〕野地を作るために張る板。野地。

のし‐いと【熨斗糸】

製糸の際にできる屑糸の一種。繭まゆの緒いとぐちをさがすために取った糸を、2尺5寸ばかりの長さに引き伸ばしたもので、紬糸つむぎいとなどの材料にする。

のし‐うめ【熨梅】

梅の果肉をすりつぶし、砂糖に葛粉または寒天をまぜてとろ火で煮、箱に入れて乾かし、薄くして両面を竹の皮で挟んだ菓子。水戸・山形などの名産。

熨梅

撮影:関戸 勇

④紋所の名。熨斗鮑の形をかいたもの。

⇒熨斗をつけて

のし【主】

〔代〕

(ヌシの訛)おぬし。おまえ。東海道中膝栗毛5「ヒヤア―やアうへのの長太ぢやないか」

のじ【虹】

(上代東国方言)にじ。万葉集14「八尺やさかの井手に立つ―の」

の‐じ【野地】‥ヂ

〔建〕

①屋根葺ふきの材料を取り付けるための下地。

②(→)野地板に同じ。

の‐じ【野路】‥ヂ

野中の道。のみち。拾遺和歌集雑春「東路の―の雪間を分けてきて」

のし‐あが・る【伸し上がる】

〔自五〕

①のさばって物の上に上がる。横柄おうへいにふるまう。つけあがる。浄瑠璃、心中万年草「ふとんに―・り」

②他人(競争相手)をおさえて、地位が急激に上がる。身代しんだいが急に大きくなる。「第一人者に―・る」「百万長者に―・る」

のし‐あ・げる【伸し上げる】

〔他下一〕[文]のしあ・ぐ(下二)

①のばしあげる。のぼらせる。

②他人(競争相手)をおさえて、地位を急に進ませる。身代しんだいを大きくする。

③なしとげる。

のし‐ある・く【伸し歩く】

〔自五〕

のさばって闊歩かっぽする。横柄おうへいにふるまう。「縄張を―・く」

のし‐あわび【熨斗鮑】‥アハビ

アワビの肉を薄くはぎ、引き伸ばして乾かしたもの。もと儀式用の肴さかなに用い、後に永続の意に寓して、祝意をあらわすために進物に添えるようになった。貝肴。あわびのし。→熨斗

のし‐いか【伸し烏賊・熨斗烏賊】

味をつけたするめを薄く押しのばしたもの。

のし‐いた【伸し板】

麺・パン・菓子などの生地を捏こねて伸ばすのに用いる木製・大理石などの板。麺台。

のし‐いた【熨斗板】

〔建〕全面が一様に平らな板張り。床板・羽目・瓦下など。

のじ‐いた【野地板】‥ヂ‥

〔建〕野地を作るために張る板。野地。

のし‐いと【熨斗糸】

製糸の際にできる屑糸の一種。繭まゆの緒いとぐちをさがすために取った糸を、2尺5寸ばかりの長さに引き伸ばしたもので、紬糸つむぎいとなどの材料にする。

のし‐うめ【熨梅】

梅の果肉をすりつぶし、砂糖に葛粉または寒天をまぜてとろ火で煮、箱に入れて乾かし、薄くして両面を竹の皮で挟んだ菓子。水戸・山形などの名産。

熨梅

撮影:関戸 勇

のし‐かか・る【伸し掛かる】

〔自五〕

①体をのばして相手の上におおいかかる。のりかかる。「責任が重く―・る」

②横柄おうへいずくで相手をおさえつけようとする。かさにかかる。

のしがた‐の‐くぎ【鉜鏂】

笠状の頭のある釘、すなわち鋲びょう。〈倭名類聚鈔15〉

のし‐がみ【熨斗紙】

熨斗・水引みずひきを印刷してある紙。贈答品の上にかけて用いる。

のし‐がわら【熨斗瓦】‥ガハラ

棟瓦むながわらを積むのに用いる少し反そった平瓦。棟平瓦。

のじ‐ぎく【野路菊】‥ヂ‥

キク科の多年草。西日本の海岸などに自生。高さ約1メートル。葉は厚くて深い波状に羽裂し、下面に白毛を密生。秋、白色の頭状花を開く。栽培品の小菊の原種の一つとされる。〈[季]秋〉

のし‐き・る【伸し切る】

〔他四〕

身をかがめず十分に伸ばす。転じて、威張る。狂言、二人袴「―・つて挨拶をめされ」

の‐じこ【野鵐】

スズメ目ホオジロ科の鳥。小形で、アオジに似、背面は灰緑色で、黒色の縦斑があり、下面は黄色。山林にすみ、鳴き声がよいので、古来籠鳥として珍重。本州でのみ繁殖し、冬は中国南東部やフィリピンに渡る。野路子。〈[季]夏〉

のじこ

のし‐かか・る【伸し掛かる】

〔自五〕

①体をのばして相手の上におおいかかる。のりかかる。「責任が重く―・る」

②横柄おうへいずくで相手をおさえつけようとする。かさにかかる。

のしがた‐の‐くぎ【鉜鏂】

笠状の頭のある釘、すなわち鋲びょう。〈倭名類聚鈔15〉

のし‐がみ【熨斗紙】

熨斗・水引みずひきを印刷してある紙。贈答品の上にかけて用いる。

のし‐がわら【熨斗瓦】‥ガハラ

棟瓦むながわらを積むのに用いる少し反そった平瓦。棟平瓦。

のじ‐ぎく【野路菊】‥ヂ‥

キク科の多年草。西日本の海岸などに自生。高さ約1メートル。葉は厚くて深い波状に羽裂し、下面に白毛を密生。秋、白色の頭状花を開く。栽培品の小菊の原種の一つとされる。〈[季]秋〉

のし‐き・る【伸し切る】

〔他四〕

身をかがめず十分に伸ばす。転じて、威張る。狂言、二人袴「―・つて挨拶をめされ」

の‐じこ【野鵐】

スズメ目ホオジロ科の鳥。小形で、アオジに似、背面は灰緑色で、黒色の縦斑があり、下面は黄色。山林にすみ、鳴き声がよいので、古来籠鳥として珍重。本州でのみ繁殖し、冬は中国南東部やフィリピンに渡る。野路子。〈[季]夏〉

のじこ

ノジコ

提供:OPO

ノジコ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

のし‐こんぶ【熨斗昆布】

熨斗鮑のしあわびの代用として、伸ばした昆布でつくり、祝儀に用いるもの。

のし‐ざかな【熨斗肴】

儀式用の肴の熨斗鮑のしあわび。

のし‐じ【熨斗地】‥ヂ

(ノシは「伸のし」の意)縮み目のない絹布。平らかな絹布。園太暦延文2年4月15日「熨地直衣差貫」

の‐じし【野猪】

イノシシの異称。

のし‐ちぢみ【熨斗縮】

地合のうすい縮織。

のし‐つけ【熨斗付】

金銀類の薄板うすいたで刀剣の鞘さやや柄つかを包むこと。また、その刀の鞘。転じて、その形をしたもの。

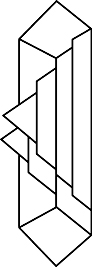

のし‐つつみ【熨斗包】

折紙の名。熨斗鮑のしあわびを包むためのもの。

熨斗包

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

のし‐こんぶ【熨斗昆布】

熨斗鮑のしあわびの代用として、伸ばした昆布でつくり、祝儀に用いるもの。

のし‐ざかな【熨斗肴】

儀式用の肴の熨斗鮑のしあわび。

のし‐じ【熨斗地】‥ヂ

(ノシは「伸のし」の意)縮み目のない絹布。平らかな絹布。園太暦延文2年4月15日「熨地直衣差貫」

の‐じし【野猪】

イノシシの異称。

のし‐ちぢみ【熨斗縮】

地合のうすい縮織。

のし‐つけ【熨斗付】

金銀類の薄板うすいたで刀剣の鞘さやや柄つかを包むこと。また、その刀の鞘。転じて、その形をしたもの。

のし‐つつみ【熨斗包】

折紙の名。熨斗鮑のしあわびを包むためのもの。

熨斗包

の‐しね【野稲】

陸稲の一種。もと南蛮から伝わり、種子が長くて白い。梵天米ぼんてんまい。(和訓栞)

のし‐のし

大きくゆったりと地をふみつけて歩くさま。のっしのっし。のっしり。

のじ‐の‐たまがわ【野路の玉川】‥ヂ‥ガハ

六玉川の一つ。近江国栗太郡老上村(現、滋賀県草津市)野路を流れる川。今、老上川(狼川)という。(歌枕)→玉川

のし‐ば【伸し羽】

のばした翼。夫木和歌抄5「片野のきぎす―打つなり」

のじ‐ば・る【伸じ張る】

〔自四〕

(ノシバルとも)のさばる。転じて、さからう。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「―・らば幕引きちぎり、宿札打ちわり引きずり出せ」

のし‐ひとえ【伸し単】‥ヒトヘ

練絹にのりをつけ、火のしをかけて張った薄いひとえ。源氏物語玉鬘「卯月の―めく物に着こめ給へる髪の透き影」

のし‐ぶき【熨斗葺・伸葺】

①桧皮葺ひわだぶきの一種。精製した桧の生皮を用い重ねを小さくしたもの。

②榑板くれいたを釘打ちにして葺くこと。また、そのもの。

のし‐ぶくろ【熨斗袋】

熨斗・水引みずひきをつけ、または印刷してある紙袋。金銭を贈る時、入れるのに用いる。

熨斗袋

撮影:関戸 勇

の‐しね【野稲】

陸稲の一種。もと南蛮から伝わり、種子が長くて白い。梵天米ぼんてんまい。(和訓栞)

のし‐のし

大きくゆったりと地をふみつけて歩くさま。のっしのっし。のっしり。

のじ‐の‐たまがわ【野路の玉川】‥ヂ‥ガハ

六玉川の一つ。近江国栗太郡老上村(現、滋賀県草津市)野路を流れる川。今、老上川(狼川)という。(歌枕)→玉川

のし‐ば【伸し羽】

のばした翼。夫木和歌抄5「片野のきぎす―打つなり」

のじ‐ば・る【伸じ張る】

〔自四〕

(ノシバルとも)のさばる。転じて、さからう。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「―・らば幕引きちぎり、宿札打ちわり引きずり出せ」

のし‐ひとえ【伸し単】‥ヒトヘ

練絹にのりをつけ、火のしをかけて張った薄いひとえ。源氏物語玉鬘「卯月の―めく物に着こめ給へる髪の透き影」

のし‐ぶき【熨斗葺・伸葺】

①桧皮葺ひわだぶきの一種。精製した桧の生皮を用い重ねを小さくしたもの。

②榑板くれいたを釘打ちにして葺くこと。また、そのもの。

のし‐ぶくろ【熨斗袋】

熨斗・水引みずひきをつけ、または印刷してある紙袋。金銭を贈る時、入れるのに用いる。

熨斗袋

撮影:関戸 勇

のじま【野島】

姓氏の一つ。

⇒のじま‐やすぞう【野島康三】

のじま‐ざき【野島崎】

千葉県房総半島最南端にある岬。もとは島であったが、元禄地震で半島とつながる。岬端に野島崎灯台がある。

野島崎

撮影:山梨勝弘

のじま【野島】

姓氏の一つ。

⇒のじま‐やすぞう【野島康三】

のじま‐ざき【野島崎】

千葉県房総半島最南端にある岬。もとは島であったが、元禄地震で半島とつながる。岬端に野島崎灯台がある。

野島崎

撮影:山梨勝弘

のじま‐やすぞう【野島康三】‥ザウ

写真家。埼玉県生れ。ゴム印画法による絵画的な作風のヌード・肖像作品で知られる。(1889〜1964)

⇒のじま【野島】

のじま‐りゅう【能島流・野島流】‥リウ

①瀬戸内海の村上水軍のうち伊予の能島を根拠地とした能島村上氏の水軍戦法。

②1の流れをくむ日本泳法の一派。紀州で発達。現在は野島流と称する。

のし‐め【熨斗目】

①江戸時代、武家が小袖の生地として用いた練貫ねりぬきの称。袖の下部と腰のあたりの色をかえたり格子縞や横縞を織り出したりしたものを腰替りという。小袖に仕立てて、士分以上の者の礼服として大紋だいもん・素襖すおう・麻上下あさがみしもの下に着用。

熨斗目

のじま‐やすぞう【野島康三】‥ザウ

写真家。埼玉県生れ。ゴム印画法による絵画的な作風のヌード・肖像作品で知られる。(1889〜1964)

⇒のじま【野島】

のじま‐りゅう【能島流・野島流】‥リウ

①瀬戸内海の村上水軍のうち伊予の能島を根拠地とした能島村上氏の水軍戦法。

②1の流れをくむ日本泳法の一派。紀州で発達。現在は野島流と称する。

のし‐め【熨斗目】

①江戸時代、武家が小袖の生地として用いた練貫ねりぬきの称。袖の下部と腰のあたりの色をかえたり格子縞や横縞を織り出したりしたものを腰替りという。小袖に仕立てて、士分以上の者の礼服として大紋だいもん・素襖すおう・麻上下あさがみしもの下に着用。

熨斗目

②能装束・狂言装束。身分の高くない役の着付に用いる小袖で、紋は付けない。段熨斗目・無地熨斗目・縞熨斗目の3種があり、縞は狂言方のみ使用。

熨斗目

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

②能装束・狂言装束。身分の高くない役の着付に用いる小袖で、紋は付けない。段熨斗目・無地熨斗目・縞熨斗目の3種があり、縞は狂言方のみ使用。

熨斗目

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

の‐じめ【野締】

①野外で捕った鳥をその場で締め殺すこと。また、その鳥。

②川や海で捕った魚を、その場で締めて血抜きをすること、また氷水に漬けて殺すこと。→活け締め。

⇒のじめ‐の‐たい【野締の鯛】

のじめ‐の‐たい【野締の鯛】‥タヒ

外見ばかり立派で味のないことにいう語。

⇒の‐じめ【野締】

のし‐もち【伸し餅】

長方形に平たくのばした餅。切餅とする。瓦餅かわらもち。

のしゃっぷ‐みさき【野寒布岬】

北海道の北端、稚内わっかない市にある岬。宗谷海峡に突き出た半島の先端。

の‐じゅく【野宿】

屋外で夜をあかすこと。露宿。「道に迷って―する」

の‐しゅっとう【野出頭】

主君が鷹野などに出かける時常に側近に従う気に入りの家臣。浄瑠璃、心中宵庚申「お側去らずの―今日も鷹野のお供にて」

の‐しゅんぎく【野春菊】

ミヤマヨメナの園芸品種。葉が長く、花が多い。晩春から初夏に咲く。アズマギク。ミヤコワスレ。六月菊。〈[季]春〉

の‐しょうぞく【野装束】‥シヤウ‥

野袴・打裂ぶっさき羽織のよそおい。近世、武士が旅行などに用いた。

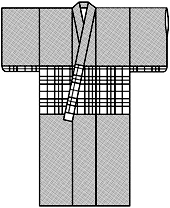

のじり‐こ【野尻湖】

長野県北部、信濃町にある斑尾まだらお火山の溶岩流による堰止せきとめ湖。湖面標高657メートル。最大深度38メートル。周囲14キロメートル。面積4.4平方キロメートル。周辺は避暑・観光地。湖底よりナウマンゾウの化石が出土。

野尻湖と妙高山

撮影:新海良夫

の‐じめ【野締】

①野外で捕った鳥をその場で締め殺すこと。また、その鳥。

②川や海で捕った魚を、その場で締めて血抜きをすること、また氷水に漬けて殺すこと。→活け締め。

⇒のじめ‐の‐たい【野締の鯛】

のじめ‐の‐たい【野締の鯛】‥タヒ

外見ばかり立派で味のないことにいう語。

⇒の‐じめ【野締】

のし‐もち【伸し餅】

長方形に平たくのばした餅。切餅とする。瓦餅かわらもち。

のしゃっぷ‐みさき【野寒布岬】

北海道の北端、稚内わっかない市にある岬。宗谷海峡に突き出た半島の先端。

の‐じゅく【野宿】

屋外で夜をあかすこと。露宿。「道に迷って―する」

の‐しゅっとう【野出頭】

主君が鷹野などに出かける時常に側近に従う気に入りの家臣。浄瑠璃、心中宵庚申「お側去らずの―今日も鷹野のお供にて」

の‐しゅんぎく【野春菊】

ミヤマヨメナの園芸品種。葉が長く、花が多い。晩春から初夏に咲く。アズマギク。ミヤコワスレ。六月菊。〈[季]春〉

の‐しょうぞく【野装束】‥シヤウ‥

野袴・打裂ぶっさき羽織のよそおい。近世、武士が旅行などに用いた。

のじり‐こ【野尻湖】

長野県北部、信濃町にある斑尾まだらお火山の溶岩流による堰止せきとめ湖。湖面標高657メートル。最大深度38メートル。周囲14キロメートル。面積4.4平方キロメートル。周辺は避暑・観光地。湖底よりナウマンゾウの化石が出土。

野尻湖と妙高山

撮影:新海良夫

のしろ【能代】

秋田県北西部の市。米代川河口の南岸に臨む港湾都市。製材業・木工業が盛んで、能代塗は有名。人口6万3千。

⇒のしろ‐しゅんけい【能代春慶】

⇒のしろ‐ぬり【能代塗】

の‐しろ【箆代】

矢の箆のの中にさしこんだ、鏃やじりのなかごの部分。小身。

の‐じろ【野白】

(野原の地面が見える意)密集していた人がまばらになること。太平記33「八方をまくりて戦ひけるに、左衛門佐の兵共―になつてぞ見えたりける」

のしろ‐しゅんけい【能代春慶】

能代から産する春慶塗の漆器。淡黄色を呈する。秋田春慶。能代塗。

⇒のしろ【能代】

のしろ‐ぬり【能代塗】

(→)能代春慶に同じ。

⇒のしろ【能代】

のしろ【能代】

秋田県北西部の市。米代川河口の南岸に臨む港湾都市。製材業・木工業が盛んで、能代塗は有名。人口6万3千。

⇒のしろ‐しゅんけい【能代春慶】

⇒のしろ‐ぬり【能代塗】

の‐しろ【箆代】

矢の箆のの中にさしこんだ、鏃やじりのなかごの部分。小身。

の‐じろ【野白】

(野原の地面が見える意)密集していた人がまばらになること。太平記33「八方をまくりて戦ひけるに、左衛門佐の兵共―になつてぞ見えたりける」

のしろ‐しゅんけい【能代春慶】

能代から産する春慶塗の漆器。淡黄色を呈する。秋田春慶。能代塗。

⇒のしろ【能代】

のしろ‐ぬり【能代塗】

(→)能代春慶に同じ。

⇒のしろ【能代】

大辞林の検索結果 (2)

ざん-ぶつ【残物】🔗⭐🔉

ざん-ぶつ [0] 【残物】

残った品物。残り物。余り物。

ざんぶつ【残物】(和英)🔗⭐🔉

ざんぶつ【残物】

remnants;scraps;leavings.→英和

広辞苑+大辞林に「残物」で始まるの検索結果。