複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (91)

いな【稲】🔗⭐🔉

いな【稲】

(イネの古形。複合語としてのみ用いられる)いね。「―穂」

いな‐い【稲井】‥ヰ🔗⭐🔉

いな‐い【稲井】‥ヰ

田に引く水を溜めてある所。金葉和歌集賀「なはしろの水は―にまかせたり」

いながき【稲垣】🔗⭐🔉

いながき【稲垣】

姓氏の一つ。

⇒いながき‐たるほ【稲垣足穂】

⇒いながき‐ひろし【稲垣浩】

いながき‐たるほ【稲垣足穂】🔗⭐🔉

いながき‐たるほ【稲垣足穂】

小説家。大阪生れ。関西学院中等部卒。前衛芸術の洗礼と宇宙・器械・少年への偏愛を基盤として、モザイク風な手法でメルヘン世界を構成。著「一千一秒物語」「少年愛の美学」など。(1900〜1977)

⇒いながき【稲垣】

いながき‐ひろし【稲垣浩】🔗⭐🔉

いながき‐ひろし【稲垣浩】

映画監督。東京生れ。作「宮本武蔵」「無法松の一生」「忘れられた子等」など。脚本も多い。(1905〜1980)

⇒いながき【稲垣】

いな‐かけ【稲掛け】🔗⭐🔉

いな‐かけ【稲掛け】

⇒いねかけ。〈日葡辞書〉

いな‐かず【稲数】🔗⭐🔉

いな‐かず【稲数】

刈稲10束ごとに1穂ずつを抜き保存したもの。神事に用いる。

いな‐かぶ【稲株】🔗⭐🔉

いな‐かぶ【稲株】

稲を刈ったあとの株。

いな‐がら【稲幹】🔗⭐🔉

いな‐がら【稲幹】

稲の茎。古事記中「―に這ひもとほろふところづら」

いな‐ぎ【稲城】🔗⭐🔉

いな‐ぎ【稲城】

(古く清音)

①稲を家の周囲に積んで急場の矢防ぎとしたもの。古事記中「―を作りて待ち戦ひき」

②稲の束を貯蔵する小屋。〈[季]秋〉

⇒いなぎ‐むすび【稲城結び】

いなぎ【稲城】(地名)🔗⭐🔉

いなぎ【稲城】

東京都南西部、多摩川南岸の市。水田とナシ園を主とする農業地帯であったが、近年丘陵部を中心に住宅地化が進行。人口7万6千。

いな‐ぎ【稲置】🔗⭐🔉

いな‐ぎ【稲置】

①古代の下級地方官。隋書東夷伝に「八十戸置一伊尼翼いなぎ如今里長也。十伊尼翼属一軍尼くに」とある。

②八色姓やくさのかばねの第8位。

いな‐ぎし【稲ぎし】🔗⭐🔉

いな‐ぎし【稲ぎし】

蝗いなごの異称。稲ぎち。

いな‐ぎとう【稲祈祷】‥タウ🔗⭐🔉

いな‐ぎとう【稲祈祷】‥タウ

稲作の風水害・病虫害を除き、豊作を祈る祈祷。

いなぎ‐むすび【稲城結び】🔗⭐🔉

いなぎ‐むすび【稲城結び】

江戸時代の女の髪の結い方の一つ。

⇒いな‐ぎ【稲城】

いな‐くき【稲茎】🔗⭐🔉

いな‐くき【稲茎】

稲を刈り取ったあとの株。

いな‐ぐら【稲倉】🔗⭐🔉

いな‐ぐら【稲倉】

稲を貯えておく倉。こめぐら。雨月物語2「―まで好みたるままの形さまなり」

いな‐こ【稲子】🔗⭐🔉

いな‐こ【稲子】

竿縁さおぶち天井板の重ね目に間隙が生じるのを防ぐために取りつける竹または木の小片。

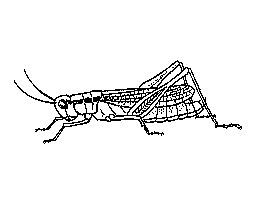

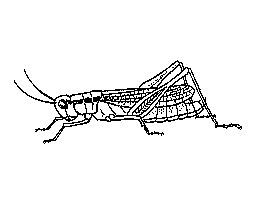

いな‐ご【稲子・蝗】🔗⭐🔉

いな‐ご【稲子・蝗】

バッタ科イナゴ属の昆虫の総称。体長約3センチメートル。稲の害虫。体は緑色、翅は淡褐色。鳴かない。夏・秋に田圃・草原に多く、秋、土中に産卵する。ハネナガイナゴ・コバネイナゴなど。〈[季]秋〉

イナゴ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒いなご‐まろ【稲子麿】

⇒いなご‐まろ【稲子麿】

⇒いなご‐まろ【稲子麿】

⇒いなご‐まろ【稲子麿】

いな‐こき【稲扱き】🔗⭐🔉

いな‐こき【稲扱き】

⇒いねこき

いなご‐まろ【稲子麿】🔗⭐🔉

いなご‐まろ【稲子麿】

ショウリョウバッタの異称。〈倭名類聚鈔19〉

⇒いな‐ご【稲子・蝗】

いな‐さく【稲作】🔗⭐🔉

いな‐さく【稲作】

①稲を栽培すること。

②稲のみのりぐあい。米作。

⇒いなさく‐ちたい【稲作地帯】

いなさく‐ちたい【稲作地帯】🔗⭐🔉

いなさく‐ちたい【稲作地帯】

稲を作っている地帯。モンスーン(季節風)地帯に広く分布。

⇒いな‐さく【稲作】

いなざわ【稲沢】‥ザハ🔗⭐🔉

いなざわ【稲沢】‥ザハ

愛知県北西部、濃尾平野中央部の市。古代尾張国府の所在地で、美濃街道の宿駅。野菜・植木栽培が盛んで、名古屋の衛星都市。人口13万7千。

いなしび‐おし【稲株圧】🔗⭐🔉

いなしび‐おし【稲株圧】

前年の古い稲株を田の土に踏み込む作業。いなしぶおし。

いな‐すずめ【稲雀】🔗⭐🔉

いな‐すずめ【稲雀】

熟した稲に群れをなして集まってくるスズメ。〈[季]秋〉

いな‐ずま【稲妻・電】‥ヅマ🔗⭐🔉

いな‐ずま【稲妻・電】‥ヅマ

(「稲の夫つま」の意。稲の結実の時期に多いところから、これによって稲が実るとされた)

①空中電気の放電する時にひらめく火花。多く屈折して見える。また、それが空に反映したもの。動作の敏速なさま、また瞬時的な速さのたとえに用いる。いなびかり。いなたま。いなつるび。〈[季]秋〉。古今和歌集恋「秋の田の穂の上を照らす―の光の間にも」→電光。

②稲妻形の略。

③「稲妻折れ釘」の略。

④紋所の名。屈折した稲妻の形をかたどったもの。稲妻菱など。

⑤刀の刃中の鍛目きたえめに添って強い光を発する沸にえの短い曲線。

⑥人力車・馬車などのほろを張るのに使う屈折した金具。

⇒いなずま‐おれくぎ【稲妻折れ釘】

⇒いなずま‐がた【稲妻形】

⇒いなずま‐ばしり【稲妻走り】

⇒いなずま‐びし【稲妻菱】

⇒いなずま‐もよう【稲妻模様】

⇒いなずま‐よこばい【稲妻横這】

いなずま‐おれくぎ【稲妻折れ釘】‥ヅマヲレ‥🔗⭐🔉

いなずま‐おれくぎ【稲妻折れ釘】‥ヅマヲレ‥

稲妻形に二重に折れ曲がった折れ釘。稲妻。

⇒いな‐ずま【稲妻・電】

いなずま‐がた【稲妻形】‥ヅマ‥🔗⭐🔉

いなずま‐がた【稲妻形】‥ヅマ‥

屈曲した直線によって稲妻の形をかたどった文様。稲妻。

⇒いな‐ずま【稲妻・電】

いなずま‐ばしり【稲妻走り】‥ヅマ‥🔗⭐🔉

いなずま‐ばしり【稲妻走り】‥ヅマ‥

電光の閃ひらめくように速く走ること。

⇒いな‐ずま【稲妻・電】

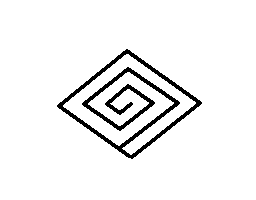

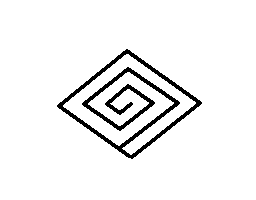

いなずま‐びし【稲妻菱】‥ヅマ‥🔗⭐🔉

いなずま‐びし【稲妻菱】‥ヅマ‥

稲妻形を菱形にした文様、また紋所。

稲妻菱

⇒いな‐ずま【稲妻・電】

⇒いな‐ずま【稲妻・電】

⇒いな‐ずま【稲妻・電】

⇒いな‐ずま【稲妻・電】

いなずまびょうし【稲妻表紙】‥ヅマベウ‥🔗⭐🔉

いなずまびょうし【稲妻表紙】‥ヅマベウ‥

「昔話むかしがたり稲妻表紙」の略称。

いなずま‐もよう【稲妻模様】‥ヅマ‥ヤウ🔗⭐🔉

いなずま‐もよう【稲妻模様】‥ヅマ‥ヤウ

稲妻形の文様。雷文らいもんなど。

⇒いな‐ずま【稲妻・電】

いなずま‐よこばい【稲妻横這】‥ヅマ‥バヒ🔗⭐🔉

いなずま‐よこばい【稲妻横這】‥ヅマ‥バヒ

カメムシ目ヨコバイ科の昆虫。体長5ミリメートル。体は黄褐色、前翅に稲妻形の斑紋がある。稲・麦・サトウキビなどの害虫。

⇒いな‐ずま【稲妻・電】

いなずま‐らいごろう【稲妻雷五郎】‥ヅマ‥ラウ🔗⭐🔉

いなずま‐らいごろう【稲妻雷五郎】‥ヅマ‥ラウ

江戸後期の力士。第7代横綱。常陸の人。本名、根本才助。優勝10回。後輩のために「相撲訓」を書き、俳句にも親しんだ。(1798〜1877)

いな‐たま【稲魂】🔗⭐🔉

いな‐たま【稲魂】

いなずま。いなびかり。

いな‐づか【稲束】🔗⭐🔉

いな‐づか【稲束】

1束につかねた稲。いなたば。

いな‐つるび【稲つるび】🔗⭐🔉

いな‐つるび【稲つるび】

(「つるび」は交尾・交接の意。稲の結実期に多いからいう)いなずま。いなびかり。〈[季]秋〉。天武紀下「雷電いなつるびすること甚し」

いな‐ば【稲場】🔗⭐🔉

いな‐ば【稲場】

刈り稲の寄せ場。稲寄場。鳰場におば。狂言、法師が母「夏は田をうゑ、秋は―に行き通ひ」

いな‐ばき【稲掃き】🔗⭐🔉

いな‐ばき【稲掃き】

「いなばきむしろ」の略。〈日葡辞書〉

⇒いなばき‐むしろ【稲掃き筵・稲掃き席】

いなばき‐むしろ【稲掃き筵・稲掃き席】🔗⭐🔉

いなばき‐むしろ【稲掃き筵・稲掃き席】

稲のもみをひろげて干すのに用いる粗いわらむしろ。いなまき。

⇒いな‐ばき【稲掃き】

いな‐びかり【稲光り】🔗⭐🔉

いな‐びかり【稲光り】

(→)「いなずま」に同じ。〈[季]秋〉

いな‐ぶね【稲舟】🔗⭐🔉

いな‐ぶね【稲舟】

刈った稲を積んで運ぶ舟。〈[季]秋〉。義経記7「―のわづらふは最上川の早き瀬」

⇒いなぶね‐の【稲舟の】

いなぶね‐の【稲舟の】🔗⭐🔉

いなぶね‐の【稲舟の】

〔枕〕

(同音の反復、また軽舟であるところから)「いな(否)」「かろし」にかかる。古今和歌集東歌「最上川のぼればくだる―いなにはあらずこの月ばかり」

⇒いな‐ぶね【稲舟】

いな‐ぶら【稲ぶら】🔗⭐🔉

いな‐ぶら【稲ぶら】

イナムラの転。

いな‐むし【稲虫・蝗】🔗⭐🔉

いな‐むし【稲虫・蝗】

稲の害虫の総称。古くは主にウンカ類を指した。〈[季]秋〉

⇒いなむし‐おくり【稲虫送り】

いなむし‐おくり【稲虫送り】🔗⭐🔉

いなむし‐おくり【稲虫送り】

(→)「虫送り」に同じ。

⇒いな‐むし【稲虫・蝗】

いなむら【稲村】🔗⭐🔉

いなむら【稲村】

姓氏の一つ。

⇒いなむら‐さんぱく【稲村三伯】

いな‐むら【稲叢】🔗⭐🔉

いな‐むら【稲叢】

刈った稲または稲藁わらを積み重ねたもの。〈[季]秋〉。夫木和歌抄5「雁鳴きてうちつみわたる―の秋の種こそ春に蒔くらめ」

いなむら‐が‐さき【稲村ヶ崎】🔗⭐🔉

いなむら‐が‐さき【稲村ヶ崎】

神奈川県鎌倉市の南部、七里ヶ浜と由比ヶ浜との間の岬。新田義貞が名剣を投じ、干潟に乗じて鎌倉に攻め入った所。

いなむら‐さんぱく【稲村三伯】🔗⭐🔉

いなむら‐さんぱく【稲村三伯】

江戸後期の蘭学者。名は箭。のち海上随鴎うながみずいおうと改名。鳥取の人。大槻玄沢に学び、蘭和辞書「ハルマ和解わげ」を編纂して蘭学の発展に寄与。晩年京都で蘭学を教授。(1758〜1811)

⇒いなむら【稲村】

いな‐や【稲屋】🔗⭐🔉

いな‐や【稲屋】

刈り稲を収納する小屋。稲部屋。毛小屋。

いなり【稲荷】🔗⭐🔉

いなり【稲荷】

(稲生いねなりの転か)

①五穀をつかさどる倉稲魂うかのみたまを祀ったもの。枕草子158「―に思ひおこしてまうでたるに」

②(御食津神みけつかみを三狐神みけつかみと付会して、稲荷の神の使いとする俗信から)狐の俗称。

③(狐の好物であるということから)「油揚げ」2の異称。また、稲荷鮨の略。

④(盗人仲間の隠語)豆腐。また、あずきめし。

⑤(芸人仲間のことば)旅芸人が町まわりの時に立てる細長い旗。

⑥稲荷町の略。

⇒いなり‐こう【稲荷講】

⇒いなり‐しんこう【稲荷信仰】

⇒いなり‐じんじゃ【稲荷神社】

⇒いなり‐ずし【稲荷鮨】

⇒いなり‐どりい【稲荷鳥居】

⇒いなり‐まち【稲荷町】

⇒いなり‐まち【稲荷待】

⇒いなり‐まつり【稲荷祭】

⇒いなり‐もうで【稲荷詣で】

⇒いなり‐やま【稲荷山】

⇒いなりやま‐こふん【稲荷山古墳】

いなり‐こう【稲荷講】‥カウ🔗⭐🔉

いなり‐こう【稲荷講】‥カウ

京都の伏見稲荷大社に陰暦2月初午はつうまに参詣するための講。豊川稲荷社など各地の稲荷社に参詣するものもある。〈[季]春〉

⇒いなり【稲荷】

いなり‐しんこう【稲荷信仰】‥カウ🔗⭐🔉

いなり‐しんこう【稲荷信仰】‥カウ

稲荷神社の祭神として祀られる倉稲魂神うかのみたまのかみへの信仰。農耕神信仰から商業神・屋敷神など多岐の信仰に拡大し、全国的に広まった。伏見稲荷大社を中心とし、各地に稲荷社が勧請される。狐を神使とする。

⇒いなり【稲荷】

いなり‐じんじゃ【稲荷神社】🔗⭐🔉

いなり‐じんじゃ【稲荷神社】

京都市伏見区稲荷山の西麓にある元官幣大社。倉稲魂神うかのみたまのかみ・佐田彦神・大宮女命おおみやのめのみことを祀る。711年(和銅4)秦公伊呂具はたのきみいろくが鎮守神として創始。全国稲荷神社の総本社。二十二社の一つ。近世以来、各種産業の守護神として一般の信仰を集めた。今は伏見稲荷大社と称す。

⇒いなり【稲荷】

いなり‐ずし【稲荷鮨】🔗⭐🔉

いなり‐ずし【稲荷鮨】

甘煮の油揚げの中に、すし飯をつめた料理。すし飯に牛蒡ごぼう・人参などを刻んで煮たものや炒った麻の実をまぜたものもある。しのだずし。きつねずし。

⇒いなり【稲荷】

いなり‐どりい【稲荷鳥居】‥ヰ🔗⭐🔉

いなり‐どりい【稲荷鳥居】‥ヰ

鳥居の一形式。柱下に亀腹かめばら、柱頭に台輪を付したもの。明神みょうじん鳥居に似る。台輪鳥居。

⇒いなり【稲荷】

いなり‐まち【稲荷町】🔗⭐🔉

いなり‐まち【稲荷町】

①(楽屋に祀った稲荷明神のそばにあったところから)江戸時代、歌舞伎の立役の最下級の者のたまり部屋。

②最下級の立役の称。ぺいぺいやくしゃ。したまわり。おした。

⇒いなり【稲荷】

いなり‐まち【稲荷待】🔗⭐🔉

いなり‐まち【稲荷待】

稲荷の祭。いなりまつり。

⇒いなり【稲荷】

いなり‐まつり【稲荷祭】🔗⭐🔉

いなり‐まつり【稲荷祭】

①江戸時代、2月の初午はつうまの日の稲荷の祭。特に江戸の歌舞伎芝居の関係者が守護神として祀った。

②京都の伏見稲荷大社の4月の中の午の日の神幸祭、5月の初卯の日の還幸祭。〈[季]春〉

⇒いなり【稲荷】

いなり‐やま【稲荷山】🔗⭐🔉

いなり‐やま【稲荷山】

京都市東山連峰の南端、深草山の北にある山。西麓に稲荷神社(伏見稲荷大社)がある。(歌枕)

⇒いなり【稲荷】

いなりやま‐こふん【稲荷山古墳】🔗⭐🔉

いなりやま‐こふん【稲荷山古墳】

(→)埼玉さきたま稲荷山古墳に同じ。

⇒いなり【稲荷】

いね【稲】🔗⭐🔉

いね【稲】

イネ科の一年生作物。栽培種は2種。サチバ種は東南アジア起源、現在、世界各地の熱帯・温帯で栽培。グラベリマ種はアフリカ起源、現在はアフリカの一部でわずかに栽培。サチバ種には、籾もみの丸くて短い日本型(ジャポニカ)、細長いインド型(インディカ)、大粒のジャワ型の3亜種がある。日本への伝来経路は諸説あるが、縄文末期までに渡来したらしい。草丈は、改良種では1メートルを超えない。茎は中空で数個の節がある。葉は長線形で、葉身と葉鞘とから成り互生。夏から秋にかけて出穂する。秋に熟する果実を米といい、食用。日本の農業上、最も重要な作物で、水田に栽培する水稲すいとうと、畑地に栽培する陸稲りくとうとがある。成熟の遅速によって早稲わせ・中稲なかて・晩稲おくてに分け、澱粉の性質によって粳うるち・糯もちの2群とする。しね。〈[季]秋〉。万葉集14「―舂つけば皹かかる吾が手を」

稲

撮影:関戸 勇

いね‐あ・ぐ【稲挙ぐ】🔗⭐🔉

いね‐あ・ぐ【稲挙ぐ】

〔自下二〕

(古く正月に用いた忌詞。稲と寝いねとをかけて)寝床から起きる。↔稲積む

いね‐か【稲科】‥クワ🔗⭐🔉

いね‐か【稲科】‥クワ

単子葉植物の一科。竹類を除けばすべて草本。イネ・ムギ・トウモロコシなど主要な穀物がすべてこの科に属し、農業上もっとも重要な群。また雑草として広く世界に分布。600属1万種以上、日本には約100属280種がある。葉は平行脈。花は小穂と呼ばれる独特の構成をもち、花弁・萼片なく、2枚の苞に包まれる。雄しべ3または6、茎は中空有節、葉の基部は鞘状、小舌がある。果実は穎果えいか。ほもの科。禾本かほん科。

いね‐かけ【稲掛け】🔗⭐🔉

いね‐かけ【稲掛け】

刈った稲穂を束ね、穂を下にしてかけておくもの。いなぎ。いなばた。いなかけ。はさ。

稲掛け

撮影:関戸 勇

いね‐かり【稲刈り】🔗⭐🔉

いね‐かり【稲刈り】

秋に熟した稲を刈り取ること。刈り入れ。〈[季]秋〉

⇒いねかり‐うた【稲刈り唄】

いねかり‐うた【稲刈り唄】🔗⭐🔉

いねかり‐うた【稲刈り唄】

稲を刈りながらうたう民謡。

⇒いね‐かり【稲刈り】

いね‐こき【稲扱き】🔗⭐🔉

いね‐こき【稲扱き】

実った稲穂から籾もみをこき取ること。また、稲用の千歯扱き。いなこき。〈[季]秋〉。→千歯。

⇒いねこき‐うた【稲扱き唄】

いねこき‐うた【稲扱き唄】🔗⭐🔉

いねこき‐うた【稲扱き唄】

稲の穂をこく時に唄う労作唄。

⇒いね‐こき【稲扱き】

いねこ‐ばし【稲扱箸】🔗⭐🔉

いねこ‐ばし【稲扱箸】

(→)「こきばし」に同じ。

いね‐ぞうむし【稲象虫】‥ザウ‥🔗⭐🔉

いね‐ぞうむし【稲象虫】‥ザウ‥

ゾウムシ科の一種。体長約5ミリメートル。黒地に灰黄色の鱗毛があり、淡黄色に見える。長く突出した口吻の先端近くに折れ曲がった触角がある。稲の葉を食害。幼虫は蛆うじ状で土中にすむ。

いね‐つ・む【稲積む】🔗⭐🔉

いね‐つ・む【稲積む】

〔自四〕

(古く正月に用いた忌詞)寝る。↔稲挙ぐ

いねねくい‐はむし【稲根喰い葉虫】‥クヒ‥🔗⭐🔉

いねねくい‐はむし【稲根喰い葉虫】‥クヒ‥

ハムシ科の甲虫。体長約5ミリメートル。長楕円形で、触角は長い。体は黒色で、緑褐色の金属光沢を有する。幼虫は白色、体長約1センチメートル、水中で稲の根を食い、有害。

いね‐の‐ずいむし【稲の螟虫】🔗⭐🔉

いね‐の‐ずいむし【稲の螟虫】

ニカメイガの別称。

いね‐の‐だい【稲の台】🔗⭐🔉

いね‐の‐だい【稲の台】

三方さんぼうなどに、稲を挿した肴を盛ったもの。婚礼に用いる。

いね‐の‐まる【稲の丸】🔗⭐🔉

いね‐の‐まる【稲の丸】

紋所の名。稲の茎と穂とを円形にしたもの。

稲の丸

いねみず‐ぞうむし【稲水象虫】‥ミヅザウ‥🔗⭐🔉

いねみず‐ぞうむし【稲水象虫】‥ミヅザウ‥

ゾウムシ科の甲虫。体長約3ミリメートルで、灰褐色。背面中央部に暗褐色の斑紋がある。アメリカから侵入した稲の害虫。

イネミズゾウムシ

撮影:海野和男

いのう【稲生】イナフ🔗⭐🔉

いのう【稲生】イナフ

姓氏の一つ。

⇒いのう‐じゃくすい【稲生若水】

いのう‐じゃくすい【稲生若水】イナフ‥🔗⭐🔉

いのう‐じゃくすい【稲生若水】イナフ‥

江戸中期の本草学者・医師。名は宣義のぶよし。のち稲とう若水と改名。江戸生れ。京都で活躍。加賀藩主前田綱紀に仕える。著「庶物類纂」。(1655〜1715)

⇒いのう【稲生】

うか‐の‐みたま【宇迦御魂・倉稲魂・稲魂】🔗⭐🔉

うか‐の‐みたま【宇迦御魂・倉稲魂・稲魂】

食物、殊に稲をつかさどる神。「うかたま」「うけのみたま」とも。〈神代紀上訓注〉

うか‐の‐め【稲魂女】🔗⭐🔉

うか‐の‐め【稲魂女】

(「食うかの女」の意)食物の神。女神であるのでいう。〈神武紀訓注〉

うけ‐の‐みたま【稲魂】🔗⭐🔉

うけ‐の‐みたま【稲魂】

⇒うかのみたま。〈倭名類聚鈔1〉

しね【稲】🔗⭐🔉

しね【稲】

(他の語の下に付いて熟語を作る時の形)いね。顕宗紀「十握稲とつかしね」。「うる―」

とう‐か【稲花】タウクワ🔗⭐🔉

とう‐か【稲花】タウクワ

イネの花。

とう‐か【稲架】タウ‥🔗⭐🔉

とう‐か【稲架】タウ‥

(→)「稲掛け」に同じ。

はさ【稲架】🔗⭐🔉

はさ【稲架】

(新潟・富山・福井・岐阜などで)稲掛け。稲架とうか。はざ。〈[季]秋〉

[漢]稲🔗⭐🔉

稲 字形

筆順

筆順

〔禾部9画/14画/常用/1680・3070〕

[稻] 字形

〔禾部9画/14画/常用/1680・3070〕

[稻] 字形

〔禾部10画/15画/6743・634B〕

〔音〕トウ〈タウ〉(漢)

〔訓〕いね・いな=

[意味]

五穀の一つ。いね。「稲苗・水稲・陸稲・早稲わせ・晩稲ばんとう・おくて」

[解字]

形声。「禾」(=穀物)+音符「

〔禾部10画/15画/6743・634B〕

〔音〕トウ〈タウ〉(漢)

〔訓〕いね・いな=

[意味]

五穀の一つ。いね。「稲苗・水稲・陸稲・早稲わせ・晩稲ばんとう・おくて」

[解字]

形声。「禾」(=穀物)+音符「 」(=うすの中でついてこねる)。ねばりけのある穀物の意。

」(=うすの中でついてこねる)。ねばりけのある穀物の意。

筆順

筆順

〔禾部9画/14画/常用/1680・3070〕

[稻] 字形

〔禾部9画/14画/常用/1680・3070〕

[稻] 字形

〔禾部10画/15画/6743・634B〕

〔音〕トウ〈タウ〉(漢)

〔訓〕いね・いな=

[意味]

五穀の一つ。いね。「稲苗・水稲・陸稲・早稲わせ・晩稲ばんとう・おくて」

[解字]

形声。「禾」(=穀物)+音符「

〔禾部10画/15画/6743・634B〕

〔音〕トウ〈タウ〉(漢)

〔訓〕いね・いな=

[意味]

五穀の一つ。いね。「稲苗・水稲・陸稲・早稲わせ・晩稲ばんとう・おくて」

[解字]

形声。「禾」(=穀物)+音符「 」(=うすの中でついてこねる)。ねばりけのある穀物の意。

」(=うすの中でついてこねる)。ねばりけのある穀物の意。

大辞林の検索結果 (93)

いな【稲】🔗⭐🔉

いな 【稲】

「いね」の転。多く他の名詞と複合して用いられる。「―作」「―穂」「神のさき田に―の穂の/神楽歌」

いながき【稲垣】🔗⭐🔉

いながき 【稲垣】

姓氏の一。

いながき-たるほ【稲垣足穂】🔗⭐🔉

いながき-たるほ 【稲垣足穂】

(1900-1977) 小説家。大阪生まれ。独特の反リアリズム作品を発表。器械・天体・少年などへの嗜好(シコウ)をモザイク的な構成のうちに展開。小説「弥勒」,随筆「少年愛の美学」など。

いながき-ひろし【稲垣浩】🔗⭐🔉

いながき-ひろし 【稲垣浩】

(1905-1980) 映画監督。東京生まれ。代表作「海を渡る祭礼」「無法松の一生」「手をつなぐ子等」など。

いな-かけ【稲掛(け)】🔗⭐🔉

いな-かけ [2] 【稲掛(け)】

⇒いねかけ(稲掛)

いな-かず【稲数】🔗⭐🔉

いな-かず [0] 【稲数】

刈り稲一〇束ごとに一穂を抜いて保存したもの。神事に用いる。

いな-かぶ【稲株】🔗⭐🔉

いな-かぶ [0] 【稲株】

稲を刈り取った後の切り株。

いな-がら【稲幹・稲茎】🔗⭐🔉

いな-がら [0] 【稲幹・稲茎】

稲の茎。

いな-ぎ【稲城】🔗⭐🔉

いな-ぎ [0] 【稲城】

〔「いなき」とも〕

(1)古代,家の周囲に稲を積み上げて,敵の矢や石を防ぐ防壁としたもの。

(2)稲の束を貯蔵する小屋。

いなぎ【稲城】🔗⭐🔉

いなぎ 【稲城】

東京都南部,多摩川中流南岸の市。ナシの産地として知られる。近年,丘陵部の宅地化が著しい。

いな-ぎ【稲置】🔗⭐🔉

いな-ぎ [0] 【稲置】

(1)大和朝廷時代の地方官の名称。稲穀収納を取り扱ったもの。「国郡に造長(ミヤツコオサ)を立て,県邑(アガタムラ)に―を置(タ)つ/日本書紀(成務訓)」

(2)天武天皇の時代に制定された八色姓(ヤクサノカバネ)の第八位。

いな-くき【稲茎】🔗⭐🔉

いな-くき 【稲茎】

「稲株(イナカブ)」に同じ。

いな-ぐら【稲倉】🔗⭐🔉

いな-ぐら [0] 【稲倉】

稲を貯蔵しておく倉。米倉。

いな-ご【稲子・蝗】🔗⭐🔉

いな-ご [0] 【稲子・蝗】

(1)イナゴ属のバッタの総称。日本にはハネナガイナゴ・コバネイナゴほか二種がいる。体長約3センチメートル。体は緑色,はねは淡褐色,発達した後肢でよく跳ぶ。鳴かない。稲の害虫。食用ともする。[季]秋。

(2)〔建〕 竿縁(サオブチ)天井の板の重ね目を密着させるために,その裏側に取り付ける竹・金属などの小片。

稲子(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

いなご-まろ【稲子麿】🔗⭐🔉

いなご-まろ 【稲子麿】

〔「稲子」を擬人化した語〕

イナゴ・バッタ類の古名。「いたちが笛吹き猿かなで,かいかなで―賞(メ)で拍子付く/梁塵秘抄」

いな-こき【稲扱き】🔗⭐🔉

いな-こき [2][3] 【稲扱き】

⇒いねこき(稲扱)

いな-さく【稲作】🔗⭐🔉

いな-さく [0] 【稲作】

(1)稲の栽培。米作。「―地帯」

(2)稲の実り具合。「今年の―は平年並みだ」

いなざわ【稲沢】🔗⭐🔉

いなざわ イナザハ 【稲沢】

愛知県北西部の市。名古屋の近郊農業地で,植木・苗木が特産品。近年,都市化が進む。裸祭りで知られる国府宮(コウノミヤ)がある。

いな-すずめ【稲雀】🔗⭐🔉

いな-すずめ [3] 【稲雀】

実った稲に群がり集まる雀。[季]秋。

いな-ずま【稲妻・電】🔗⭐🔉

いな-ずま ―ヅマ [0] 【稲妻・電】

〔「いなづま」とも書く〕

(1)〔「稲の夫(ツマ)」の意。古代,稲は稲妻をうけて結実すると信じられたことから〕

雷雲の間,あるいは雷雲と地面との間に起こる放電現象によりひらめく火花。稲光。稲魂(イナタマ)。稲交接(イナツルビ)。[季]秋。《―やきのふは東けふは西/其角》

(2)動きの素早いたとえ。「―のように名案がひらめく」

いなずま-おれくぎ【稲妻折れ釘】🔗⭐🔉

いなずま-おれくぎ ―ヅマヲレ― [6] 【稲妻折れ釘】

頭部が稲妻形に二重に折れ曲がった釘。物を掛けるのに使う。稲妻釘。

いなずま-がた【稲妻形】🔗⭐🔉

いなずま-がた ―ヅマ― [0] 【稲妻形】

稲妻のように直線が鋭くジグザグに折れ曲がる形。また,その模様。

いなずま-ばしり【稲妻走り】🔗⭐🔉

いなずま-ばしり ―ヅマ― 【稲妻走り】

稲妻のように速く走ること。「あの馬止めよといふほども,家来に乗り抜け―/浄瑠璃・会稽山」

いなずま-びし【稲妻菱】🔗⭐🔉

いなずま-びし ―ヅマ― [4] 【稲妻菱】

稲妻形を菱形に図案化したもの。また,その紋。

稲妻菱

[図]

[図]

[図]

[図]

いなずま-もよう【稲妻模様】🔗⭐🔉

いなずま-もよう ―ヅマ―ヤウ [5] 【稲妻模様】

「稲妻形」に同じ。

いなずま-よこばい【稲妻横這】🔗⭐🔉

いなずま-よこばい ―ヅマ―バヒ [5] 【稲妻横這】

ヨコバイ科の昆虫。体長4ミリメートル内外。体は黄褐色で前ばねに稲妻形の斑紋がある。イネ・ムギなどの害虫。

いなずまびょうし【稲妻表紙】🔗⭐🔉

いなずまびょうし イナヅマベウシ 【稲妻表紙】

読本。五巻六冊。山東京伝作,歌川豊国画。1806年刊。「傾城反魂香(ケイセイハンゴンコウ)」に基づき,大和国佐々木家の御家騒動に,不破伴左衛門・名古屋山三郎の確執や白拍子藤波の怨念を配し歌舞伎仕立てにしたもの。後編に「本朝酔菩提全伝」がある。昔語稲妻表紙。

いなずま-らいごろう【稲妻雷五郎】🔗⭐🔉

いなずま-らいごろう イナヅマライゴラウ 【稲妻雷五郎】

(1798-1877) 七代横綱。常陸(ヒタチ)国の人。雲州松江藩お抱え。

いな-だ【稲田】🔗⭐🔉

いな-だ [0] 【稲田】

稲を栽培する田。稲の実った田。[季]秋。

いなだ【稲田】🔗⭐🔉

いなだ 【稲田】

姓氏の一。

いなだ-いし【稲田石】🔗⭐🔉

いなだ-いし [3] 【稲田石】

白御影(シロミカゲ)の一。茨城県笠間市稲田付近に産する黒雲母花崗岩(カコウガン)。土木・建築用の石材。稲田御影(ミカゲ)。

いな-たま【稲魂】🔗⭐🔉

いな-たま 【稲魂】

〔稲に宿っている穀霊をはらますと信じられていたところから〕

稲妻。いなびかり。[名義抄]

いなづ【稲津】🔗⭐🔉

いなづ 【稲津】

姓氏の一。

いなづ-ぎくう【稲津祇空】🔗⭐🔉

いなづ-ぎくう 【稲津祇空】

(1663-1733) 江戸中期の俳人。大坂の人。別号,敬雨等。はじめ惟中(イチユウ)門,のち其角(キカク)の門人。宗祇に私淑,句風は平明で法師風と呼ばれ,四時観(シジカン)や五色墨(ゴシキズミ)の連中を指導して中興俳諧の先鞭(センベン)をつけた。

いな-づか【稲束】🔗⭐🔉

いな-づか [2] 【稲束】

刈り取った稲のたば。いなたば。

いなつき【稲築】🔗⭐🔉

いなつき 【稲築】

福岡県中央部,嘉穂郡の町。かつて筑豊炭田屈指の炭鉱町。

いな-づま【稲妻・電】🔗⭐🔉

いな-づま 【稲妻・電】

⇒いなずま(稲妻)

いな-つるび【稲交】🔗⭐🔉

いな-つるび 【稲交】

いなびかり。稲妻。[和名抄]

いな-ば【稲場】🔗⭐🔉

いな-ば [0] 【稲場】

刈り取った稲を干す場所。

いなば-やま【因幡山・稲羽山】🔗⭐🔉

いなば-やま 【因幡山・稲羽山】

鳥取県岩美郡国府町付近の山。多く「往(イ)なば」の意を掛けて古歌に詠まれた。因幡の峰。因幡の山。((歌枕))「立ちわかれ因幡の山の峰におふる松としきかば今かへりこむ/古今(離別)」

いなばき-むしろ【稲掃き筵】🔗⭐🔉

いなばき-むしろ [5] 【稲掃き筵】

稲のもみを乾燥する時に敷く,目の粗いむしろ。いなばき。

いな-ばた【稲機】🔗⭐🔉

いな-ばた [2][0] 【稲機】

「稲掛(イネカ)け」に同じ。

いな-びかり【稲光】🔗⭐🔉

いな-びかり [3] 【稲光】

雷の電光。いなずま。[季]秋。

いな-ぶね【稲舟】🔗⭐🔉

いな-ぶね 【稲舟】

(1)刈り取った稲を運ぶ小舟。[季]秋。

(2)最上川で使われた幅の狭い船。「―のわづらふは最上川の早き瀬/義経記 7」

いなぶね-の【稲舟の】🔗⭐🔉

いなぶね-の 【稲舟の】 (連語)

(1)同音の「いな(否)」を引き出す序詞。「最上川上れば下る―いなにはあらずこの月ばかり/古今(東歌)」

〔枕詞とする説もある〕

(2)〔「稲舟のいなにはあらずしばしばかり」という慣用表現から〕

(ア)条件付きの承諾の意。承知したがしばらく待ってほしい。「せうそこつかはしける女のもとより―といふことを返事にいひ侍りければ/後撰(恋四詞)」(イ)「しばし」を引き出す序詞のように使う。「如何せむわが身くだれる―しばしばかりの命たえずは/拾遺(雑下)」

いな-むし【稲虫・蝗】🔗⭐🔉

いな-むし [2] 【稲虫・蝗】

(1)稲の害虫の総称。

(2)イナゴ。

いなむし-おくり【稲虫送り】🔗⭐🔉

いなむし-おくり [5] 【稲虫送り】

⇒虫送(ムシオク)り

いな-むら【稲叢】🔗⭐🔉

いな-むら [0] 【稲叢】

刈り取った稲を積み重ねたもの。

いなむら【稲村】🔗⭐🔉

いなむら 【稲村】

姓氏の一。

いなむら-さんぱく【稲村三伯】🔗⭐🔉

いなむら-さんぱく 【稲村三伯】

(1758-1811) 江戸後期の蘭学者。鳥取藩医。名は箭,字(アザナ)は白羽。大槻玄沢に学び,蘭日対訳の辞書「波留麻和解(ハルマワゲ)」(「江戸ハルマ」)を編集。のち,海上随鴎(ウナガミズイオウ)と改名。

いなむら-が-さき【稲村ヶ崎】🔗⭐🔉

いなむら-が-さき 【稲村ヶ崎】

鎌倉市,由比ヶ浜と七里ヶ浜との間にある懸崖。新田義貞が鎌倉攻めの際,太刀を海中に投じて,干潮を竜神に祈って攻め入った所。

いなもり-そう【稲森草・稲盛草】🔗⭐🔉

いなもり-そう ―サウ [0] 【稲森草・稲盛草】

アカネ科の多年草。関東以西の山中の樹林に生える。高さ8センチメートル内外。葉を対生して数個つけ,晩春,茎頂に淡紫色の五裂合弁の花を開く。ヨツバハコベ。

稲森草

[図]

[図]

[図]

[図]

いなり【稲荷】🔗⭐🔉

いなり [1] 【稲荷】

(1)五穀をつかさどる倉稲魂神(ウカノミタマノカミ)をまつった神社。稲荷神社。また,総本社の伏見稲荷のこと。

(2)〔倉稲魂神の別名御食津神(ミケツカミ)を三狐神(ミケツカミ)と結びつけて。また,キツネを稲荷神の使いとする俗信と結びつけて〕

キツネの異名。

(3)〔キツネの好物といわれるところから〕

油揚げ。

(4)「稲荷鮨(イナリズシ)」の略。お稲荷さん。

(5)旅芸人が町まわりの時にたてる細長い旗。

いなり-こう【稲荷講】🔗⭐🔉

いなり-こう ―カウ [0][3] 【稲荷講】

稲荷神社参詣のために信者が組織する講。

いなり-しんこう【稲荷信仰】🔗⭐🔉

いなり-しんこう ―カウ [4] 【稲荷信仰】

稲荷神およびその眷族である霊狐に対する信仰。食物神・農耕神への崇敬として発祥したが,商業神・漁業神・屋敷神など多様な信仰形態をとるようになった。あらゆる願望に応ずることから,稲荷講の組織を通じて全国に信仰が普及した。

いなり-じんじゃ【稲荷神社】🔗⭐🔉

いなり-じんじゃ 【稲荷神社】

京都市伏見区稲荷山にある神社。祭神は倉稲魂神(ウカノミタマノカミ)ほか。711年秦伊侶倶(ハタノイログ)が創始したと伝え,代々秦氏が奉祀(ホウシ)。平安時代以降広まった稲荷信仰の中心。全国の稲荷神社の総本社。伏見稲荷大社。

いなり-ずし【稲荷鮨】🔗⭐🔉

いなり-ずし [3] 【稲荷鮨】

甘く煮た油揚げの中にすし飯を詰めたもの。しのだずし。きつねずし。

いなり-どりい【稲荷鳥居】🔗⭐🔉

いなり-どりい ― [4] 【稲荷鳥居】

鳥居の形式の一。明神鳥居に似て,柱と島木との間に台輪が付いたもの。台輪鳥居。

→鳥居

[4] 【稲荷鳥居】

鳥居の形式の一。明神鳥居に似て,柱と島木との間に台輪が付いたもの。台輪鳥居。

→鳥居

[4] 【稲荷鳥居】

鳥居の形式の一。明神鳥居に似て,柱と島木との間に台輪が付いたもの。台輪鳥居。

→鳥居

[4] 【稲荷鳥居】

鳥居の形式の一。明神鳥居に似て,柱と島木との間に台輪が付いたもの。台輪鳥居。

→鳥居

いなり-まち【稲荷町】🔗⭐🔉

いなり-まち [3] 【稲荷町】

〔その部屋が楽屋内の,稲荷をまつってある傍らにあったことから〕

江戸時代,歌舞伎俳優の最下級の者。また,そのたまり部屋。

いなり-まつり【稲荷祭(り)】🔗⭐🔉

いなり-まつり [4] 【稲荷祭(り)】

(1)京都市伏見区の稲荷神社の祭り。四月第二の午の日に神幸祭,五月第一の卯の日に還幸祭を行う。また,四月九日に例祭を行う。

(2)京都の伏見稲荷などから勧請された各地の稲荷神で二月初午(ハツウマ)に行う祭り。

(3)江戸時代,歌舞伎の下級俳優が主催して,二月初午の日に行なった稲荷神の祭り。

いなり-もうで【稲荷詣で】🔗⭐🔉

いなり-もうで ―マウデ [4] 【稲荷詣で】

二月初午(ハツウマ)の日,稲荷神社に参詣すること。初午詣で。福参(フクマイ)り。

いなり-やま【稲荷山】🔗⭐🔉

いなり-やま 【稲荷山】

京都市伏見区,東山丘陵南端の山。西麓に稲荷神社がある。海抜237メートル。((歌枕))「―やしろの数を人とはばつれなき人をみつとこたへむ/拾遺(雑恋)」

いなりやま-こふん【稲荷山古墳】🔗⭐🔉

いなりやま-こふん 【稲荷山古墳】

埼玉県行田市の「埼玉(サキタマ)古墳群」中にある前方後円墳。全長約120メートル。出土品の鉄剣に「辛亥年(471年)七月…」に始まる金象眼一一五文字の銘が刻まれているのが1978年(昭和53)に確認され,五世紀末から六世紀前半の古代史上に重要な資料を提供した。埼玉稲荷山古墳。

いね【稲】🔗⭐🔉

いね [1] 【稲】

イネ科の一年草。東南アジア原産。水稲(スイトウ)と陸稲(リクトウ)(おかぼ)とがあり,水田に栽培される水稲が主であるが,まれに陸稲が畑で栽培される。日本では縄文時代後期には栽培されていたとされ,農業上最も重要な作物。高さ1メートル前後,葉は線形で互生する。夏から秋の頃,茎頂に多数の小穂からなる花穂をつける。穎果(エイカ)を脱穀したものが米である。多数の栽培品種がある。成熟時期により,早稲(ワセ)・中稲(ナカテ)・晩稲(オクテ)に,またデンプンの質により,糯(モチ)と粳(ウルチ)に分ける。[季]秋。

いね=挙(ア)・ぐ🔗⭐🔉

――挙(ア)・ぐ

〔正月に「寝(イ)ぬ(=寝ル)」という言葉を忌み避けて「稲積む」といったことから〕

正月に,起きることをいった語。

いね-か【稲科】🔗⭐🔉

いね-か ―クワ [0] 【稲科】

単子葉植物の一科。草本がほとんどだが,タケ・ササなど木本もある。葉は細長く,中空の茎の節に二列につく。小穂は一花または数花からなり,穂状または円錐状の花序に集まる。果実は穎果(エイカ)。世界中に広く分布し,ムギ・トウモロコシ・イネ・アワ・キビ・エンバクなどの穀物作物や,タケ・ヨシ・シバ・サトウキビなど,約七〇〇属八〇〇〇種ある。旧名禾本(カホン)科。

いね-かけ【稲掛(け)】🔗⭐🔉

いね-かけ [2] 【稲掛(け)】

刈り取った稲を小束にし,穂を下向きに掛けて乾燥させるための柵。いなか。いなかけ。いなぎ。いなばた。[季]秋。

いね-かめむし【稲亀虫・稲椿象】🔗⭐🔉

いね-かめむし [4] 【稲亀虫・稲椿象】

カメムシ科の昆虫。体長13ミリメートル内外。体は淡黄褐色で,前部側縁は黄白色。イネの出穂期に穂を食害する害虫。稲褐色亀虫。

いね-かり【稲刈(り)】🔗⭐🔉

いね-かり [2] 【稲刈(り)】 (名)スル

秋,実った稲を刈り取ること。[季]秋。

いねかり-うた【稲刈り唄】🔗⭐🔉

いねかり-うた [4] 【稲刈り唄】

民謡。稲刈りをする時に唄う仕事唄。

いね-こき【稲扱き】🔗⭐🔉

いね-こき [2] 【稲扱き】

稲の籾(モミ)を稲穂からこき落とすこと。また,その器具。いなこき。脱穀。[季]秋。

いね-ぞうむし【稲象虫】🔗⭐🔉

いね-ぞうむし ―ザウムシ [3] 【稲象虫】

ゾウムシ科の甲虫。体長約5ミリメートル。体は黒色で灰褐色の鱗片(リンペン)におおわれる。イネの害虫で,成虫は葉鞘(ヨウシヨウ)に穴をあけて産卵し,幼虫は根を食害する。本州以南に分布。

いねねくい-はむし【稲根喰葉虫】🔗⭐🔉

いねねくい-はむし イネネクヒ― [6] 【稲根喰葉虫】

ハムシ科の甲虫。体長6ミリメーメル内外。体は長楕円形で,金属光沢のある黒褐色。幼虫は白いうじ状で,稲の根を食害する。本州以南,中国・台湾に分布。ネクイハムシ。

いねのずい-むし【稲の髄虫】🔗⭐🔉

いねのずい-むし [1]-[1] 【稲の髄虫】

ニカメイガの幼虫。

いね-の-だい【稲の台】🔗⭐🔉

いね-の-だい [1]-[1] 【稲の台】

婚礼の飾り物の一。三方などに肴(サカナ)を盛り,稲の穂を挿したもの。

いねみず-ぞうむし【稲水象虫】🔗⭐🔉

いねみず-ぞうむし イネミヅザウムシ [5] 【稲水象虫】

甲虫目ゾウムシ科の昆虫。稲の害虫。田植え後間もない稲の葉が,越冬成虫によって細長く線状に食害を受けたり,孵化幼虫により根が食害されたりする。

いのう【稲生】🔗⭐🔉

いのう イナフ 【稲生】

姓氏の一。

いのう-じゃくすい【稲生若水】🔗⭐🔉

いのう-じゃくすい イナフ― 【稲生若水】

(1655-1715) 江戸前・中期の本草学者。江戸生まれ。稲(トウ)若水と称す。日本産の本草・薬物を実証的・網羅的に扱う研究姿勢を確立。加賀藩主前田綱紀の援助で「庶物類纂」を著す。

うか-の-みたま【倉稲魂・稲魂・宇迦の御魂】🔗⭐🔉

うか-の-みたま 【倉稲魂・稲魂・宇迦の御魂】

〔後世「うが」と濁音〕

稲の穀霊を神としてあがめたもの。のち,五穀をつかさどる神とされた。伊勢神宮外宮の祭神,豊宇気姫命の別名。また,稲荷(イナリ)信仰の祭神。うけのみたま。

うか-の-め【稲魂女】🔗⭐🔉

うか-の-め 【稲魂女】

食物をつかさどる女神。「粮(クライモノ)の名をば―厳(イツノ)/日本書紀(神武訓注)」

うけ-の-みたま【稲魂】🔗⭐🔉

うけ-の-みたま 【稲魂】

「うかのみたま(倉稲魂)」に同じ。[和名抄]

しね【稲】🔗⭐🔉

しね 【稲】

いね。多く,他の語の下に付いて複合語として用いられる。「荒―」「み―搗(ツ)く女(オミナ)の良さ/神楽歌」

とう-じゃくすい【稲若水】🔗⭐🔉

とう-じゃくすい タウ― 【稲若水】

⇒稲生若水(イノウジヤクスイ)

はさ【稲架】🔗⭐🔉

はさ [2][1] 【稲架】

〔「はざ」とも〕

刈り取った稲をかけて乾かす設備。いねかけ。はで。はせ。はぜ。[季]秋。《ひろ

と―の日なたの日のにほひ/長谷川素逝》

と―の日なたの日のにほひ/長谷川素逝》

と―の日なたの日のにほひ/長谷川素逝》

と―の日なたの日のにほひ/長谷川素逝》

いなさく【稲作】(和英)🔗⭐🔉

いなさく【稲作】

a rice crop.

いなずま【稲妻】(和英)🔗⭐🔉

いなずま【稲妻】

⇒稲光.

いなだ【稲田】(和英)🔗⭐🔉

いなだ【稲田】

a rice[paddy]field.

いなびかり【稲光】(和英)🔗⭐🔉

いなびかり【稲光】

(a flash of) lightning.→英和

いなむら【稲叢】(和英)🔗⭐🔉

いなり【稲荷】(和英)🔗⭐🔉

いなり【稲荷】

the god of harvest.稲荷ずし fried bean curd stuffed with boiled rice.

広辞苑+大辞林に「稲」で始まるの検索結果。もっと読み込む