複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (98)

し‐だい【進退】🔗⭐🔉

し‐だい【進退】

(シンダイのンを表記しない形)自由にすること。源氏物語真木柱「もとより―ならぬ人の御事なれば」

しん‐うん【進運】🔗⭐🔉

しん‐うん【進運】

進歩・向上の方向にある成行き。

しん‐か【進化】‥クワ🔗⭐🔉

しん‐か【進化】‥クワ

(evolution)

①進歩し発展すること。↔退化。

②〔生〕生物が世代を経るにつれて次第に変化し、元の種との差異を増大して多様な種を生じてゆくこと。その過程では体制は概して複雑化し、適応が高度化し、また種類が増す。

③〔社〕生物における進化の観念を社会に適用した発展の観念。社会は同質のものから異質のものへ、未分化のものから分化したものへ一方向的に進むとする。スペンサーが提唱。社会進化。

⇒しんかがく‐てき‐しゅ【進化学的種】

⇒しんか‐しゅぎ【進化主義】

⇒しんか‐はっせい‐がく【進化発生学】

⇒しんか‐ろん【進化論】

⇒しんかろんてき‐にんしきろん【進化論的認識論】

⇒しんかろんてき‐りんりせつ【進化論的倫理説】

しん‐がく【進学】🔗⭐🔉

しん‐がく【進学】

①学問に進み励むこと。また、学問を進歩させること。

②上級学校へ進むこと。〈[季]春〉。「大学に―する」

⇒しんがく‐しどう【進学指導】

⇒しんがく‐てきせい‐けんさ【進学適性検査】

しんがく‐しどう【進学指導】‥ダウ🔗⭐🔉

しんがく‐しどう【進学指導】‥ダウ

児童・生徒に最も適切な教育を受けさせるため、上級学校への進学の可能性や学校・学科の選択などについて指導すること。

⇒しん‐がく【進学】

しんがく‐てきせい‐けんさ【進学適性検査】🔗⭐🔉

しんがく‐てきせい‐けんさ【進学適性検査】

上級学校進学に適当な資質能力の有無をしらべる検査。1948年から旧制高等学校など、ついで新制大学の入学試験の一部として実施、54年廃止。

⇒しん‐がく【進学】

しんか‐しゅぎ【進化主義】‥クワ‥🔗⭐🔉

しんか‐しゅぎ【進化主義】‥クワ‥

一般に進化論の考え方に基づいて物事を説明する立場。自然や社会のみでなく、精神生活についてもしばしば用いられる。

⇒しん‐か【進化】

しんか‐はっせい‐がく【進化発生学】‥クワ‥🔗⭐🔉

しんか‐はっせい‐がく【進化発生学】‥クワ‥

(evolutionary developmental biology)発生生物学的知見から進化現象を解明しようとする研究分野。20世紀末に始まる。古典的な比較発生学と区別してこう呼ぶ。進化発生生物学。エヴォ‐デヴォ。

⇒しん‐か【進化】

しんかろんてき‐にんしきろん【進化論的認識論】‥クワ‥🔗⭐🔉

しんかろんてき‐にんしきろん【進化論的認識論】‥クワ‥

知識の獲得過程を生物の進化過程になぞらえ、認識論を自然主義的に捉え直そうとする試み。ポパーは、仮説の提起と反証のプロセスを突然変異と自然選択のプロセスに類比した。

⇒しん‐か【進化】

しんかろんてき‐りんりせつ【進化論的倫理説】‥クワ‥🔗⭐🔉

しんかろんてき‐りんりせつ【進化論的倫理説】‥クワ‥

(evolutionary ethics)進化論によって道徳の起源を説明しようとしたダーウィンの説や、適者生存という進化の法則に従うことが道徳の目的と一致するとしたスペンサーなどの説をいう。現代では社会生物学がこの立場を代表する。

⇒しん‐か【進化】

しん‐きゅう【進級】‥キフ🔗⭐🔉

しん‐きゅう【進級】‥キフ

等級または学年などが上へすすむこと。「3年に―する」「―試験」

しん‐ぎょ【進御】🔗⭐🔉

しん‐ぎょ【進御】

天子のおでまし。

しん‐きょう【進境】‥キヤウ🔗⭐🔉

しん‐きょう【進境】‥キヤウ

進歩して到達した境地。上達したようす。「―著しいものがある」

しん‐ぐん【進軍】🔗⭐🔉

しん‐ぐん【進軍】

軍隊を進めること。軍隊が進むこと。「―らっぱ」

しん‐げき【進撃】🔗⭐🔉

しん‐げき【進撃】

進んで行って攻撃すること。せめかかること。「快―を続ける」

しん‐けん【進献】🔗⭐🔉

しん‐けん【進献】

貴人に物を献上すること。

しん‐げん【進言】🔗⭐🔉

しん‐げん【進言】

上位の人に意見を申し上げること。建言。献言。「改革案を―する」

しん‐こう【進向】‥カウ🔗⭐🔉

しん‐こう【進向】‥カウ

ある方向に向かって進むこと。

しん‐こう【進行】‥カウ🔗⭐🔉

しん‐こう【進行】‥カウ

①進んで行くこと。「列車の―を妨げる」

②次の段階に移って行くこと。「病状が―する」

③はかどること。はかどらせること。「議事―」

⇒しんこう‐がかり【進行係】

⇒しんこう‐がん【進行癌】

⇒しんこう‐けい【進行形】

⇒しんこうせい‐きんいしゅくしょう【進行性筋萎縮症】

⇒しんこうせい‐きんジストロフィーしょう【進行性筋ジストロフィー症】

⇒しんこう‐は【進行波】

⇒しんこうは‐かん【進行波管】

⇒しんこう‐まひ【進行麻痺】

しん‐こう【進攻】🔗⭐🔉

しん‐こう【進攻】

進んで行って攻撃すること。進撃。

しん‐こう【進航】‥カウ🔗⭐🔉

しん‐こう【進航】‥カウ

船舶が水上を進行すること。

しん‐こう【進貢】🔗⭐🔉

しん‐こう【進貢】

みつぎものをたてまつること。

⇒しんこう‐せん【進貢船】

しん‐こう【進講】‥カウ🔗⭐🔉

しん‐こう【進講】‥カウ

天皇・貴人に対しその前で講義をすること。

しんこう‐がかり【進行係】‥カウ‥🔗⭐🔉

しんこう‐がかり【進行係】‥カウ‥

集会または儀式などで、行事の進捗をはかる人。

⇒しん‐こう【進行】

しんこう‐がん【進行癌】‥カウ‥🔗⭐🔉

しんこう‐がん【進行癌】‥カウ‥

早期癌に対して、進んだ段階の癌。一般的には、癌腫が増大し、周囲への浸潤・破壊が進み、転移が出現するなど、治癒の可能性が低くなる。

⇒しん‐こう【進行】

しんこう‐けい【進行形】‥カウ‥🔗⭐🔉

しんこう‐けい【進行形】‥カウ‥

①〔言〕(progressive)動詞のアスペクトの一つ。事態が未完了で継続中であることを表す言語形式。英語ではbe動詞と動詞の現在分詞で、日本語では「…つつある」「…ている」などで表す。

②ある状態が進みつつある意をそれとなく言う俗語。「二人の仲は―だ」

⇒しん‐こう【進行】

しんこうせい‐きんいしゅくしょう【進行性筋萎縮症】‥カウ‥ヰ‥シヤウ🔗⭐🔉

しんこうせい‐きんいしゅくしょう【進行性筋萎縮症】‥カウ‥ヰ‥シヤウ

骨格筋に徐々に萎縮が進行する慢性疾患。多くは左右対称に起こる。脊髄性進行性筋萎縮症・末梢神経性進行性筋萎縮症・進行性筋ジストロフィー症・筋萎縮性側索硬化症などがある。多くは予後も不良。

⇒しん‐こう【進行】

しんこうせい‐きんジストロフィーしょう【進行性筋ジストロフィー症】‥カウ‥シヤウ🔗⭐🔉

しんこうせい‐きんジストロフィーしょう【進行性筋ジストロフィー症】‥カウ‥シヤウ

(progressive muscular dystrophy)筋萎縮および脱力を主徴とする遺伝性筋疾患。遺伝型式によってデュシェンヌ(Duchenne)型・肢帯型・顔面肩甲上腕型・眼筋型などの病型がある。最も多いのは性染色体劣性遺伝のデュシェンヌ型。多くは幼児期に発症、漸次進行する。

⇒しん‐こう【進行】

しんこう‐せん【進貢船】🔗⭐🔉

しんこう‐せん【進貢船】

①琉球から進貢使が国書・貢物を乗せて中国に赴いた船。

②室町時代に、明みんの皇帝から足利将軍が冊封さくほうをうけ、朝貢する形で明に送った使船。→勘合船

⇒しん‐こう【進貢】

しんこう‐は【進行波】‥カウ‥🔗⭐🔉

しんこう‐は【進行波】‥カウ‥

空間内を進行する波。↔定在波。

⇒しん‐こう【進行】

しんこうは‐かん【進行波管】‥カウ‥クワン🔗⭐🔉

しんこうは‐かん【進行波管】‥カウ‥クワン

マイクロ波増幅管の一種。電子ビームに沿ってそれとほぼ同じ速度で進行する電波をつくり、広帯域にわたって増幅できるようにしたもの。

⇒しん‐こう【進行】

しんこう‐まひ【進行麻痺】‥カウ‥🔗⭐🔉

しんこう‐まひ【進行麻痺】‥カウ‥

(→)麻痺性痴呆に同じ。

⇒しん‐こう【進行】

しん‐し【進士】🔗⭐🔉

しん‐し【進士】

(シンジとも)

①中国で、隋・唐代、科挙の科目の一つ。文学を主とする科目。後にその合格者をもいう。宋以後は郷試・会試(省試)・殿試の三段階すべてに合格したものをいい、仕官の登竜門であった。→科挙。

②律令制で、大学から推薦された学生に式部省が課した時務策じむさくおよび文選もんぜん・爾雅じがについての試験。平安時代には詩賦の作成を課した。

③平安時代、文章生もんじょうしょう(進士2の合格者)の異称。

しん‐し【進止】🔗⭐🔉

しん‐し【進止】

(シンジとも)

①すすむことととどまること。また、たちいふるまい。進退。

②土地や人間を支配すること。太平記30「年来―の地に於ては」

しん‐し【進仕】🔗⭐🔉

しん‐し【進仕】

自分から官に仕えて役人となること。

しん‐しゅ【進取】🔗⭐🔉

しん‐しゅ【進取】

みずから進んで事をなすこと。敢為。「―の気象に富む」↔退嬰たいえい

しん‐しゅつ【進出】🔗⭐🔉

しん‐しゅつ【進出】

すすみ出ること。一定の場所からさらに前進すること。「政界に―する」「企業の海外―」

⇒しんしゅつ‐しょく【進出色】

しんしゅつ‐しょく【進出色】🔗⭐🔉

しんしゅつ‐しょく【進出色】

赤・橙・黄など、前方にとび出してみえるような色。↔後退色

⇒しん‐しゅつ【進出】

しん‐じょう【進上】‥ジヤウ🔗⭐🔉

しん‐じょう【進上】‥ジヤウ

①さしあげること。献上。進呈。「ここまでおいで、甘酒―」

②目上の人に送る書状の表に記して敬意を表する語。

⇒しんじょう‐ごよみ【進上暦】

⇒しんじょう‐しょ【進上書】

⇒しんじょう‐だい【進上台】

⇒しんじょう‐ばこ【進上箱】

⇒しんじょう‐もの【進上物】

しんじょう‐ごよみ【進上暦】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

しんじょう‐ごよみ【進上暦】‥ジヤウ‥

贈呈用の暦。

⇒しん‐じょう【進上】

しんじょう‐しょ【進上書】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

しんじょう‐しょ【進上書】‥ジヤウ‥

目上の人に送る書状。

⇒しん‐じょう【進上】

しんじょう‐だい【進上台】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

しんじょう‐だい【進上台】‥ジヤウ‥

進上物をのせる台。

⇒しん‐じょう【進上】

しんじょう‐ばこ【進上箱】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

しんじょう‐ばこ【進上箱】‥ジヤウ‥

進上物を入れる箱。

⇒しん‐じょう【進上】

しんじょう‐もの【進上物】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

しんじょう‐もの【進上物】‥ジヤウ‥

進上する品物。進物しんもつ。献上物。

⇒しん‐じょう【進上】

しん‐すい【進水】🔗⭐🔉

しん‐すい【進水】

新しく建造した艦船を造船台から滑らせて水上に浮かばせること。

⇒しんすい‐しき【進水式】

⇒しんすい‐だい【進水台】

しんすい‐しき【進水式】🔗⭐🔉

しんすい‐しき【進水式】

新造艦船を水上に浮かばせる時に行う儀式。

⇒しん‐すい【進水】

しんすい‐だい【進水台】🔗⭐🔉

しんすい‐だい【進水台】

新造艦船を造船台から滑らせて水上に浮かばせる装置。

⇒しん‐すい【進水】

しん・ずる【進ずる】🔗⭐🔉

しん・ずる【進ずる】

〔他サ変〕[文]進ず(サ変)

①たてまつる。進上する。太平記17「将軍より内々使者を主上へ―・じて」

②動詞連用形に「て」「で」を添えた形に付いて、…てあげる、…てさしあげるの意。浄瑠璃、女殺油地獄「着る物洗うて―・ぜたさへ不義したと疑はれ」。「話して―・ぜよう」

しん・ぜる【進ぜる】🔗⭐🔉

しん・ぜる【進ぜる】

〔他下一〕

「(→)進ずる」に同じ。

しん‐そう【進奏】🔗⭐🔉

しん‐そう【進奏】

天子に申し上げること。奏上。

しん‐そう【進送】🔗⭐🔉

しん‐そう【進送】

送りたてまつること。送呈。

しん‐たい【進退】🔗⭐🔉

しん‐たい【進退】

(古くはシンダイとも)

①すすむこととしりぞくこと。保元物語「これが足手まとひにて、―さらに自在ならず」

②たちいふるまい。方丈記「―安からず、起居につけて恐れをののくさま」。「挙措―」

③職務上の去就。身の処置。「―を決する」

④心のままに扱うこと。平家物語7「ほしいままに帝位を―し」

⇒しんたい‐うかがい【進退伺い】

⇒進退これ谷まる

しんたい‐うかがい【進退伺い】‥ウカガヒ🔗⭐🔉

しんたい‐うかがい【進退伺い】‥ウカガヒ

職務上に過失があったとき、責任を負って、進退の決定を上司に仰ぐこと。また、そのために差し出す文書。

⇒しん‐たい【進退】

○身代打つしんだいうつ

身代をうちこむ。資産を投げ出す。浄瑠璃、傾城島原蛙合戦「色に身体うつの山」

⇒しん‐だい【身代】

○進退これ谷まるしんたいこれきわまる🔗⭐🔉

○進退これ谷まるしんたいこれきわまる

[詩経大雅、桑柔]前に進むこともできず、後にも退けず、どうすることもできない窮地に陥る。にっちもさっちも行かないこと。進退窮まる。

⇒しん‐たい【進退】

しん‐だいさんき【新第三紀】

地質年代の新生代第三紀を二分した場合の後半。約2300万年前から180万年前まで。さらに、古い方から中新世・鮮新世に分ける。→地質年代(表)

しん‐だいさんけい【新第三系】

新第三紀に形成された地層。

しんたい‐し【新体詩】

明治初期に西洋の詩歌の形式と精神とを採りいれて創始された新しい詩型。従来の詩が主に漢詩を指していたのに対していう。外山正一ら共著の「新体詩抄」に起こり、森鴎外・北村透谷・島崎藤村・土井晩翠・蒲原有明・薄田泣菫らによって発展、日本の近代詩の淵源をなした。

⇒しん‐たい【新体】

じんだい‐じ【深大寺】

東京都調布市にある天台宗の寺。山号は浮岳山。もと法相宗。733年(天平5)満功の開山と伝える。寺宝の釈迦如来像は白鳳期の代表的な金銅仏。

深大寺

提供:東京都

しんたいししょう【新体詩抄】‥セウ

外山正一・矢田部良吉・井上哲次郎共著の新体詩集。1882年(明治15)刊。イギリス・フランスの詩の翻訳14編と創作詩5編を集めた明治新体詩の始祖。

しんだい‐しゃ【寝台車】

①夜行列車で、旅客が寝られるように車室内に寝台を設けた鉄道車両。

②病人を運ぶための寝台つき自動車。

⇒しん‐だい【寝台】

じんだい‐しゅ【神代酒】

(→)濁酒にごりざけに同じ。

⇒じん‐だい【神代】

しんたい‐しょうがい‐しゃ【身体障害者】‥シヤウ‥

生れつき、または疾病・外傷により身体に障害を有する者。身障者。

⇒しん‐たい【身体】

しんたい‐しょうがいしゃ‐てちょう【身体障害者手帳】‥シヤウ‥チヤウ

身体障害者が社会福祉サービスを利用し、各種の優遇措置を受けられるように、身体障害者福祉法に基づき都道府県知事から交付される手帳。

⇒しん‐たい【身体】

しんたいしょうがいしゃ‐ふくし‐ほう【身体障害者福祉法】‥シヤウ‥ハフ

身体障害者への援助と保護により、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための法律。身体障害者手帳の交付などを定める。1949年公布。

⇒しん‐たい【身体】

じんだい‐すぎ【神代杉】

水中・土中に埋もれて多くの年数を経た杉材。往古、火山灰中に埋没したものとされる。蒼黒色で堅実。伊豆半島や京都府・福井県などの海浜地域から多く掘り出され、工芸品や日本建築に用いる。

⇒じん‐だい【神代】

しんたいししょう【新体詩抄】‥セウ

外山正一・矢田部良吉・井上哲次郎共著の新体詩集。1882年(明治15)刊。イギリス・フランスの詩の翻訳14編と創作詩5編を集めた明治新体詩の始祖。

しんだい‐しゃ【寝台車】

①夜行列車で、旅客が寝られるように車室内に寝台を設けた鉄道車両。

②病人を運ぶための寝台つき自動車。

⇒しん‐だい【寝台】

じんだい‐しゅ【神代酒】

(→)濁酒にごりざけに同じ。

⇒じん‐だい【神代】

しんたい‐しょうがい‐しゃ【身体障害者】‥シヤウ‥

生れつき、または疾病・外傷により身体に障害を有する者。身障者。

⇒しん‐たい【身体】

しんたい‐しょうがいしゃ‐てちょう【身体障害者手帳】‥シヤウ‥チヤウ

身体障害者が社会福祉サービスを利用し、各種の優遇措置を受けられるように、身体障害者福祉法に基づき都道府県知事から交付される手帳。

⇒しん‐たい【身体】

しんたいしょうがいしゃ‐ふくし‐ほう【身体障害者福祉法】‥シヤウ‥ハフ

身体障害者への援助と保護により、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための法律。身体障害者手帳の交付などを定める。1949年公布。

⇒しん‐たい【身体】

じんだい‐すぎ【神代杉】

水中・土中に埋もれて多くの年数を経た杉材。往古、火山灰中に埋没したものとされる。蒼黒色で堅実。伊豆半島や京都府・福井県などの海浜地域から多く掘り出され、工芸品や日本建築に用いる。

⇒じん‐だい【神代】

しんたいししょう【新体詩抄】‥セウ

外山正一・矢田部良吉・井上哲次郎共著の新体詩集。1882年(明治15)刊。イギリス・フランスの詩の翻訳14編と創作詩5編を集めた明治新体詩の始祖。

しんだい‐しゃ【寝台車】

①夜行列車で、旅客が寝られるように車室内に寝台を設けた鉄道車両。

②病人を運ぶための寝台つき自動車。

⇒しん‐だい【寝台】

じんだい‐しゅ【神代酒】

(→)濁酒にごりざけに同じ。

⇒じん‐だい【神代】

しんたい‐しょうがい‐しゃ【身体障害者】‥シヤウ‥

生れつき、または疾病・外傷により身体に障害を有する者。身障者。

⇒しん‐たい【身体】

しんたい‐しょうがいしゃ‐てちょう【身体障害者手帳】‥シヤウ‥チヤウ

身体障害者が社会福祉サービスを利用し、各種の優遇措置を受けられるように、身体障害者福祉法に基づき都道府県知事から交付される手帳。

⇒しん‐たい【身体】

しんたいしょうがいしゃ‐ふくし‐ほう【身体障害者福祉法】‥シヤウ‥ハフ

身体障害者への援助と保護により、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための法律。身体障害者手帳の交付などを定める。1949年公布。

⇒しん‐たい【身体】

じんだい‐すぎ【神代杉】

水中・土中に埋もれて多くの年数を経た杉材。往古、火山灰中に埋没したものとされる。蒼黒色で堅実。伊豆半島や京都府・福井県などの海浜地域から多く掘り出され、工芸品や日本建築に用いる。

⇒じん‐だい【神代】

しんたいししょう【新体詩抄】‥セウ

外山正一・矢田部良吉・井上哲次郎共著の新体詩集。1882年(明治15)刊。イギリス・フランスの詩の翻訳14編と創作詩5編を集めた明治新体詩の始祖。

しんだい‐しゃ【寝台車】

①夜行列車で、旅客が寝られるように車室内に寝台を設けた鉄道車両。

②病人を運ぶための寝台つき自動車。

⇒しん‐だい【寝台】

じんだい‐しゅ【神代酒】

(→)濁酒にごりざけに同じ。

⇒じん‐だい【神代】

しんたい‐しょうがい‐しゃ【身体障害者】‥シヤウ‥

生れつき、または疾病・外傷により身体に障害を有する者。身障者。

⇒しん‐たい【身体】

しんたい‐しょうがいしゃ‐てちょう【身体障害者手帳】‥シヤウ‥チヤウ

身体障害者が社会福祉サービスを利用し、各種の優遇措置を受けられるように、身体障害者福祉法に基づき都道府県知事から交付される手帳。

⇒しん‐たい【身体】

しんたいしょうがいしゃ‐ふくし‐ほう【身体障害者福祉法】‥シヤウ‥ハフ

身体障害者への援助と保護により、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための法律。身体障害者手帳の交付などを定める。1949年公布。

⇒しん‐たい【身体】

じんだい‐すぎ【神代杉】

水中・土中に埋もれて多くの年数を経た杉材。往古、火山灰中に埋没したものとされる。蒼黒色で堅実。伊豆半島や京都府・福井県などの海浜地域から多く掘り出され、工芸品や日本建築に用いる。

⇒じん‐だい【神代】

しん‐たつ【進達】🔗⭐🔉

しん‐たつ【進達】

①推薦して栄達させること。

②官庁への上申などを取り次いで届けること。

⇒しんたつ‐しょ【進達書】

しんたつ‐しょ【進達書】🔗⭐🔉

しんたつ‐しょ【進達書】

進達の書状、すなわち上申書の添状。

⇒しん‐たつ【進達】

しん‐ちゃく【進着】🔗⭐🔉

しん‐ちゃく【進着】

進んで座につくこと。

しん‐ちゅう【進駐】🔗⭐🔉

しん‐ちゅう【進駐】

軍隊が他国の領土に進軍し、とどまっていること。

⇒しんちゅう‐ぐん【進駐軍】

しんちゅう‐ぐん【進駐軍】🔗⭐🔉

しんちゅう‐ぐん【進駐軍】

①他国に進み入り、とどまっている軍隊。

②第二次大戦後、日本を占領した連合国の軍隊。

⇒しん‐ちゅう【進駐】

しん‐ちょく【進捗・進陟】🔗⭐🔉

しん‐ちょく【進捗・進陟】

①物事が進みはかどること。「工事の―状況」

②官位などをすすめのぼすこと。

しん‐てい【進呈】🔗⭐🔉

しん‐てい【進呈】

さしあげること。進上。「粗品―」

しん‐てい【進程】🔗⭐🔉

しん‐てい【進程】

進行のみちすじ。進歩の程度。

しん‐てん【進展】🔗⭐🔉

しん‐てん【進展】

すすみひろがること。進歩発展すること。「捜査が―する」

しん‐てん【進転】🔗⭐🔉

しん‐てん【進転】

すすめ移すこと。

しん‐ど【進度】🔗⭐🔉

しん‐ど【進度】

進行の程度。はかどり。はか。「学業の―」

しん‐にゅう【進入】‥ニフ🔗⭐🔉

しん‐にゅう【進入】‥ニフ

すすみ入ること。「―禁止」

しん‐のう【進納】‥ナフ🔗⭐🔉

しん‐のう【進納】‥ナフ

たてまつること。

しん‐ぱつ【進発】🔗⭐🔉

しん‐ぱつ【進発】

戦場などに向かって出発すること。

しん‐ぽ【進歩】🔗⭐🔉

しん‐ぽ【進歩】

①すすみあゆむこと。

②物事が次第に発達すること。物事が次第によい方、また望ましい方に進み行くこと。「技術が―する」↔退歩。

⇒しんぽ‐しゅぎ【進歩主義】

⇒しんぽしゅぎ‐きょういく【進歩主義教育】

⇒しんぽ‐てき【進歩的】

⇒しんぽ‐とう【進歩党】

しん‐ぽう【進奉】🔗⭐🔉

しん‐ぽう【進奉】

すすめたてまつること。

しんぽ‐しゅぎ【進歩主義】🔗⭐🔉

しんぽ‐しゅぎ【進歩主義】

(progressivism)社会の矛盾を変革しようとする前進的思想。

⇒しん‐ぽ【進歩】

しんぽしゅぎ‐きょういく【進歩主義教育】‥ケウ‥🔗⭐🔉

しんぽしゅぎ‐きょういく【進歩主義教育】‥ケウ‥

(progressive education)アメリカにおけるデューイらの「新教育」運動の称。1919年、進歩主義教育協会が設立されてから特に用いられるようになった。

⇒しん‐ぽ【進歩】

しんぽ‐てき【進歩的】🔗⭐🔉

しんぽ‐てき【進歩的】

①進歩の方向にあるさま。

②進歩した思想をもつさま。進歩主義の立場にたつさま。

⇒しん‐ぽ【進歩】

しんぽ‐とう【進歩党】‥タウ🔗⭐🔉

しんぽ‐とう【進歩党】‥タウ

①1896年(明治29)立憲改進党を中心に結成された政党。98年、自由党と合同して憲政党となる。

②日本進歩党の略称。

⇒しん‐ぽ【進歩】

しん‐もつ【進物】🔗⭐🔉

しんもつ‐どころ【進物所】🔗⭐🔉

しんもつ‐どころ【進物所】

①平安時代以後、宮内省内膳司に属し、天皇・皇族の食事の調進をつかさどった所。内裏の南西隅にあった。→内裏(図)。

②貴人の家で食事を調進する所。

⇒しん‐もつ【進物】

しんもつ‐ばん【進物番】🔗⭐🔉

しんもつ‐ばん【進物番】

江戸幕府の職名。若年寄に属し、奏者番の指揮下に、大名・旗本などからの進物の周旋、将軍の下賜品などのことをつかさどる。小姓組番・書院番から選ばれて出役した。

⇒しん‐もつ【進物】

しんもつ‐ぶぎょう【進物奉行】‥ギヤウ🔗⭐🔉

しんもつ‐ぶぎょう【進物奉行】‥ギヤウ

鎌倉幕府の職名。幕府より内裏・院の御所・大臣などへの進物をつかさどった。

⇒しん‐もつ【進物】

しん‐らん【進覧】🔗⭐🔉

しん‐らん【進覧】

すすめて御覧に供すること。

すさび【荒び・進び・遊び】🔗⭐🔉

すさび【荒び・進び・遊び】

気の向くままにすること。気慰みのわざ。もてあそび。古今和歌集六帖5「ある時はありの―に語らはで」。源氏物語蛍「御方々、絵物語などの―にて、あかしくらし給ふ」

⇒すさび‐ごと【遊び事】

⇒すさび‐のり【荒び海苔】

すさ・ぶ【荒ぶ・進ぶ・遊ぶ】🔗⭐🔉

すさ・ぶ【荒ぶ・進ぶ・遊ぶ】

〔自五・上二〕

(おのずとわいてくる勢いのままになる、また、気のむくままに事をする意。奈良時代には上二段活用、平安時代から多く四段活用)

①傾向や動作がはなはだしくなる。さかんに…する。つのる。「風が吹き―・ぶ」

②心のおもむくままに事をする。遊び慰む。源氏物語若紫「あづまをすががきて、…声はいとなまめきて、―・び居給へり」。源氏物語椎本「碁、双六、弾棋たぎの盤どもなど取り出でて、心々に―・び暮し給ふ」。「書き―・ぶ」

③時折、雨や雪が降る。また、時折、風が吹く。新古今和歌集夏「窓近き竹の葉―・ぶ風の音に」

④雨や風がやむ。(至宝抄)

⑤荒れてこまやかさがなくなる。荒廃する。→すさむ

すさみ【荒み・進み・遊み】🔗⭐🔉

すさみ【荒み・進み・遊み】

(→)「すさび」に同じ。聞書集「うなゐこが―に鳴らす麦笛の声に驚く夏の昼臥ひるぶし」

すさ・む【荒む・進む・遊む】🔗⭐🔉

すさ・む【荒む・進む・遊む】

[一]〔自五〕

(スサブの転)

①湧いてくる勢いの赴くままになる。はなはだしくなる。心の赴くままに事をする。新後撰和歌集秋「風―・む小野の篠原」

②詩歌などを吟ずる。くちずさむ。十訓抄「堂の内にしのびやかにうち―・むを聞けば」

③心をとめて愛する。日葡辞書「ハナニスサム」

④時折、雨や雪が降る。また、時折、風が吹く。風雅和歌集冬「時雨―・める遠山の松」

⑤雨や風がやむ。日葡辞書「アメフリスサム」

⑥荒れてこまやかさがなくなる。荒廃する。「生活が―・む」「芸が―・む」

[二]〔他四〕

①すさまじく思う。いとい捨てる。住吉物語「多くの月日重なるままに、いよいよ思ひまさりて世の中をも―・み、宮仕へをも忘れて」。日葡辞書「ヒトヲスサム」「ヨヲスサム」

②苦しめ痛めつける。日葡辞書「ミヲスサム」

[三]〔他下二〕

気分の赴くままにする意。

①心にとめて愛する。古今和歌集雑「大あらきの森の下草老いぬれば駒も―・めず刈る人もなし」。源氏物語花宴「帥の宮の北の方、頭中将の―・めぬ四の君などこそよしと聞きしか」

②時折、事をなす。堀河百首夏「ひまもなく降りも―・めぬ五月雨につくまの沼のみ草なみよる」

③いとい捨てる。きらい避ける。源氏物語紅梅「兵部卿の宮に近づき聞えにけり、うべ我をば―・めたりと、気色どり怨じ給へりしこそをかしかりしか」

すすま・し【進まし】🔗⭐🔉

すすま・し【進まし】

〔形シク〕

心がはやる。気が乗っている。いさんでいる。源平盛衰記38「雲上の御遊にも今は―・しからぬ程の仲らひなり」

○進まぬ顔すすまぬかお

気乗りのしない顔つき。

⇒すす・む【進む】

○進まぬ顔すすまぬかお🔗⭐🔉

○進まぬ顔すすまぬかお

気乗りのしない顔つき。

⇒すす・む【進む】

すすみ【進み】

進むこと。また、進む程度。進度。万葉集4「大船を漕ぎの―に磐いわに触れ」。「技術の―」

すずみ【涼み】

涼むこと。涼しい空気に当たって暑気を忘れること。納涼のうりょう。〈[季]夏〉。「夕―」

⇒すずみ‐がさ【涼み傘】

⇒すずみ‐ごろも【涼み衣】

⇒すずみ‐だい【涼み台】

⇒すずみ‐ぶね【涼み船】

すずみ【雀】

スズメの訛。〈伊呂波字類抄〉

すすみ‐い・ず【進み出づ】‥イヅ

〔自下二〕

進んで前へ出る。

すずみ‐がさ【涼み傘】

日光を避けるのに用いる婦人用の洋傘。日傘。

⇒すずみ【涼み】

すずみ‐ごろも【涼み衣】

涼みに用いる衣服。涼しい衣服。

⇒すずみ【涼み】

すずみ‐だい【涼み台】

地上に据えて涼みに用いる腰掛台。涼床すずみどこ。納涼台。縁台。〈[季]夏〉。島崎藤村、家「往来の片隅に―を持出して、あるものは腰掛け、あるものは立つて」

⇒すずみ【涼み】

すす‐みて【煤みて】

煤掃きの日に神棚などを掃くのに用いる特製の箒ほうき。

すすみ・でる【進み出る】

〔自下一〕

進んで前へ出る。

すずみ‐と・る【涼み取る】

〔自四〕

涼味をとる。すずむ。謡曲、賀茂「映り映ろふ緑の袖を、水に浸して―・る」

すずみ‐ぶね【涼み船】

納涼に用いる船。納涼のための舟遊び。〈[季]夏〉

⇒すずみ【涼み】

すす・む【進む】

[一]〔自五〕

おのずと湧いて来る勢いに乗って進行・行動する意。

①前へ出る。前へ行く。進行する。前進する。平家物語4「後陣はこれを聞きつけず我先きにと―・む程に」。新葉和歌集雑「年波の―・み退く事もあらじ流るる月日道し変へずは」。「3歩前へ―・む」

②年かさがまさる。年をとる。年月を経る。今昔物語集5「年、我より少し―・みたるをば兄の如くにし」

③程度がまさる。すぐれる。上達する。進歩する。源氏物語絵合「才学といふもの…いたう―・みぬる人の、命、さいはひと並びぬるは、いとかたきものになむ」。源氏物語帚木「琴のね―・めけむかどかどしさも、すきたる罪おもかるべし」。「文明が―・む」「社会保障の―・んでいる国」

④程度がはなはだしくなる。源氏物語帚木「哀れ―・みぬればやがて尼になりぬかし」。「病状が―・む」「老眼が―・む」

⑤地位・段階があがる。昇進する。風流志道軒伝「北条・梶原に伝つてなきものは、位に―・む事あたはず」。「官位が―・む」「3年に―・む」「大学に―・む」

⑥(涙などが)自然にあふれ出る。こぼれる。平家物語6「これにむかふにいかんが涙なんだ―・まざらん」

⑦心が先へはやる。せく。また、積極的にそうしようとする。万葉集3「家思ふと心―・むな風まもりよくしていませ荒しその路」。宇津保物語忠乞「幼くより行ひの道に心―・みてなむ侍る」。「―・んでいやな仕事を引き受ける」「気が―・まない」

⑧(食欲などが)盛んになる。増進する。ひさご「無理に居すえたる膳も―・まず」(珍碩)。日葡辞書「ショクガススム」

⑨物事がはかどる。進展する。進捗しんちょくする。「工事が予定どおり―・まない」「話が―・む」

⑩仕官する。出仕する。

⑪ある目標へ向かう。「文学方面へ―・む」

⑫時計が標準時間より早くなる。「この時計は1日に2分ずつ―・む」

[二]〔他下二〕

⇒すすめる(下一)

⇒進まぬ顔

⇒進むを知りて退くを知らず

すす・む【勧む・奨む・薦む】

〔他下二〕

⇒すすめる(下一)

すず・む【涼む】

〔自五〕

暑さをしのぐために、からだを涼しい空気に当てる。〈[季]夏〉

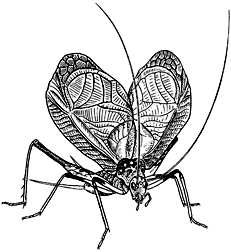

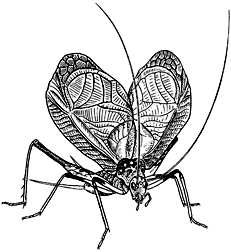

すず‐むし【鈴虫】

①バッタ目スズムシ科の昆虫。体はひらたく、卵形で、体長約2センチメートル。全体暗褐色。触角は細くて非常に長い。雄は翅はねを擦り合わせて「りいんりいん」と美しく鳴き、飼育もされる。草むらに多く、東京以南に分布。〈[季]秋〉

すずむし

スズムシ

撮影:海野和男

スズムシ

撮影:海野和男

②平安時代、松虫のこと。源氏物語鈴虫「声々聞えたる中に、―の振り出でたる程はなやかにをかし」→松虫2。

③源氏物語の巻名。

⇒すずむし‐そう【鈴虫草】

⇒すずむし‐むすび【鈴虫結び】

すずむし‐そう【鈴虫草】‥サウ

①ラン科の多年草。亜高山の林下に自生。葉は広卵形、2葉を互生。夏、淡紫色の花を総状花序に配列する。スズムシラン。

スズムシソウ

提供:OPO

②平安時代、松虫のこと。源氏物語鈴虫「声々聞えたる中に、―の振り出でたる程はなやかにをかし」→松虫2。

③源氏物語の巻名。

⇒すずむし‐そう【鈴虫草】

⇒すずむし‐むすび【鈴虫結び】

すずむし‐そう【鈴虫草】‥サウ

①ラン科の多年草。亜高山の林下に自生。葉は広卵形、2葉を互生。夏、淡紫色の花を総状花序に配列する。スズムシラン。

スズムシソウ

提供:OPO

②キツネノマゴ科の多年草。茎は方形で紫色。高さ30センチメートル内外。葉は卵形。夏・秋に淡紫色筒状の花を開く。花は朝開いて午後には散る。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すずむし‐むすび【鈴虫結び】

紐の結び方。輪を三つ重ねて上を結び、鈴虫の形に模したもの。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すすむ‐しん【晋】

(「晋」は「進む」の意があるから)古代中国の国名、晋を秦(はたしん)と区別していう語。

②キツネノマゴ科の多年草。茎は方形で紫色。高さ30センチメートル内外。葉は卵形。夏・秋に淡紫色筒状の花を開く。花は朝開いて午後には散る。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すずむし‐むすび【鈴虫結び】

紐の結び方。輪を三つ重ねて上を結び、鈴虫の形に模したもの。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すすむ‐しん【晋】

(「晋」は「進む」の意があるから)古代中国の国名、晋を秦(はたしん)と区別していう語。

スズムシ

撮影:海野和男

スズムシ

撮影:海野和男

②平安時代、松虫のこと。源氏物語鈴虫「声々聞えたる中に、―の振り出でたる程はなやかにをかし」→松虫2。

③源氏物語の巻名。

⇒すずむし‐そう【鈴虫草】

⇒すずむし‐むすび【鈴虫結び】

すずむし‐そう【鈴虫草】‥サウ

①ラン科の多年草。亜高山の林下に自生。葉は広卵形、2葉を互生。夏、淡紫色の花を総状花序に配列する。スズムシラン。

スズムシソウ

提供:OPO

②平安時代、松虫のこと。源氏物語鈴虫「声々聞えたる中に、―の振り出でたる程はなやかにをかし」→松虫2。

③源氏物語の巻名。

⇒すずむし‐そう【鈴虫草】

⇒すずむし‐むすび【鈴虫結び】

すずむし‐そう【鈴虫草】‥サウ

①ラン科の多年草。亜高山の林下に自生。葉は広卵形、2葉を互生。夏、淡紫色の花を総状花序に配列する。スズムシラン。

スズムシソウ

提供:OPO

②キツネノマゴ科の多年草。茎は方形で紫色。高さ30センチメートル内外。葉は卵形。夏・秋に淡紫色筒状の花を開く。花は朝開いて午後には散る。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すずむし‐むすび【鈴虫結び】

紐の結び方。輪を三つ重ねて上を結び、鈴虫の形に模したもの。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すすむ‐しん【晋】

(「晋」は「進む」の意があるから)古代中国の国名、晋を秦(はたしん)と区別していう語。

②キツネノマゴ科の多年草。茎は方形で紫色。高さ30センチメートル内外。葉は卵形。夏・秋に淡紫色筒状の花を開く。花は朝開いて午後には散る。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すずむし‐むすび【鈴虫結び】

紐の結び方。輪を三つ重ねて上を結び、鈴虫の形に模したもの。

⇒すず‐むし【鈴虫】

すすむ‐しん【晋】

(「晋」は「進む」の意があるから)古代中国の国名、晋を秦(はたしん)と区別していう語。

すすみ【進み】🔗⭐🔉

すすみ【進み】

進むこと。また、進む程度。進度。万葉集4「大船を漕ぎの―に磐いわに触れ」。「技術の―」

すすみ‐い・ず【進み出づ】‥イヅ🔗⭐🔉

すすみ‐い・ず【進み出づ】‥イヅ

〔自下二〕

進んで前へ出る。

すすみ・でる【進み出る】🔗⭐🔉

すすみ・でる【進み出る】

〔自下一〕

進んで前へ出る。

すす・む【進む】🔗⭐🔉

すす・む【進む】

[一]〔自五〕

おのずと湧いて来る勢いに乗って進行・行動する意。

①前へ出る。前へ行く。進行する。前進する。平家物語4「後陣はこれを聞きつけず我先きにと―・む程に」。新葉和歌集雑「年波の―・み退く事もあらじ流るる月日道し変へずは」。「3歩前へ―・む」

②年かさがまさる。年をとる。年月を経る。今昔物語集5「年、我より少し―・みたるをば兄の如くにし」

③程度がまさる。すぐれる。上達する。進歩する。源氏物語絵合「才学といふもの…いたう―・みぬる人の、命、さいはひと並びぬるは、いとかたきものになむ」。源氏物語帚木「琴のね―・めけむかどかどしさも、すきたる罪おもかるべし」。「文明が―・む」「社会保障の―・んでいる国」

④程度がはなはだしくなる。源氏物語帚木「哀れ―・みぬればやがて尼になりぬかし」。「病状が―・む」「老眼が―・む」

⑤地位・段階があがる。昇進する。風流志道軒伝「北条・梶原に伝つてなきものは、位に―・む事あたはず」。「官位が―・む」「3年に―・む」「大学に―・む」

⑥(涙などが)自然にあふれ出る。こぼれる。平家物語6「これにむかふにいかんが涙なんだ―・まざらん」

⑦心が先へはやる。せく。また、積極的にそうしようとする。万葉集3「家思ふと心―・むな風まもりよくしていませ荒しその路」。宇津保物語忠乞「幼くより行ひの道に心―・みてなむ侍る」。「―・んでいやな仕事を引き受ける」「気が―・まない」

⑧(食欲などが)盛んになる。増進する。ひさご「無理に居すえたる膳も―・まず」(珍碩)。日葡辞書「ショクガススム」

⑨物事がはかどる。進展する。進捗しんちょくする。「工事が予定どおり―・まない」「話が―・む」

⑩仕官する。出仕する。

⑪ある目標へ向かう。「文学方面へ―・む」

⑫時計が標準時間より早くなる。「この時計は1日に2分ずつ―・む」

[二]〔他下二〕

⇒すすめる(下一)

⇒進まぬ顔

⇒進むを知りて退くを知らず

○進むを知りて退くを知らずすすむをしりてしりぞくをしらず🔗⭐🔉

○進むを知りて退くを知らずすすむをしりてしりぞくをしらず

[易経乾卦]進むことばかり考えて、時機を見て退くことを考えない。大局を判断せずに猪突猛進するたとえ。

⇒すす・む【進む】

すすめ

(宮城県の一部で)葬式の際、会葬者に供するために近親者が持ち寄る食物または食料。

すすめ【勧め】

①すすめること。はげますこと。さそうこと。「学問の―」

②勧進かんじん。

すずめ【雀】

①スズメ目ハタオリドリ科の鳥。小形で、頭は赤褐色、のどは黒色。背は赤褐色に黒斑があり、下面は灰白色。人の住む土地にはほとんどどこにも棲み、人家の軒・屋根などに藁などで巣を作る。群集することが多い。ユーラシア大陸に分布、北アメリカ・オーストラリアに移入され野生化している。なお、スズメ目はいわゆる小鳥の大部分を含み、鳥類約9000種の約8分の5、約50科を占める。蜻蛉日記下「屋の上をながむれば、巣くふ―ども」

スズメ

撮影:小宮輝之

②おしゃべりな人。また、ある所によく出入りして事情にくわしい人。「京―」「楽屋―」

③紋所の名。雀の形を模したもの。雲雀くもすずめ・雀の丸・竹に雀・ふくら雀などがある。

⇒すずめ‐いお【雀魚】

⇒すずめ‐いろ【雀色】

⇒すずめいろ‐どき【雀色時】

⇒すずめ‐うり【雀瓜】

⇒すずめ‐おどり【雀踊】

⇒すずめ‐が【雀蛾・天蛾】

⇒すずめ‐がい【雀貝】

⇒すずめ‐がくれ【雀隠れ】

⇒すずめ‐がた【雀形】

⇒すずめ‐がっせん【雀合戦】

⇒すずめ‐ぐち【雀口】

⇒すずめ‐こゆみ【雀小弓】

⇒すずめ‐ずし【雀鮨】

⇒すずめ‐だい【雀鯛】

⇒すずめ‐だか【雀鷂】

⇒すずめ‐のえんどう【雀野豌豆】

⇒すずめ‐の‐おごけ【雀の尾苔・雀の苧小笥】

⇒すずめ‐の‐おどりあし【雀の躍り足】

⇒すずめ‐の‐かたびら【雀の帷子】

⇒すずめ‐の‐こ【雀の子】

⇒すずめ‐の‐す【雀の巣】

⇒すずめ‐の‐たご【雀の田子・雀の甕】

⇒すずめ‐の‐ちゃひき【雀の茶挽】

⇒すずめ‐の‐てっぽう【雀の鉄砲】

⇒すずめ‐の‐なみだ【雀の涙】

⇒すずめ‐の‐ひえ【雀の稗】

⇒すずめ‐の‐まくら【雀の枕】

⇒すずめ‐の‐やり【雀の槍】

⇒すずめ‐ばち【雀蜂・胡蜂】

⇒すずめ‐ふぐ【雀河豚】

⇒すずめ‐やき【雀焼】

⇒すずめ‐ゆみ【雀弓】

⇒雀の巣も構うに溜まる

⇒雀の千声鶴の一声

⇒雀百まで踊りを忘れず

すずめ‐いお【雀魚】‥イヲ

(→)ウミスズメ1に同じ。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐いろ【雀色】

雀の羽のような茶褐色。

⇒すずめ【雀】

すずめいろ‐どき【雀色時】

夕暮。日暮時。たそがれどき。東海道中膝栗毛2「―、やうやう蒲原の宿にいたる」

⇒すずめ【雀】

すずめ‐うり【雀瓜】

ウリ科の蔓性一年草。原野や水辺に自生。全体に軟弱、葉は卵円形で薄く、花は白。果実は小球形で緑色。秋、灰白色に熟す。

スズメウリ

提供:OPO

②おしゃべりな人。また、ある所によく出入りして事情にくわしい人。「京―」「楽屋―」

③紋所の名。雀の形を模したもの。雲雀くもすずめ・雀の丸・竹に雀・ふくら雀などがある。

⇒すずめ‐いお【雀魚】

⇒すずめ‐いろ【雀色】

⇒すずめいろ‐どき【雀色時】

⇒すずめ‐うり【雀瓜】

⇒すずめ‐おどり【雀踊】

⇒すずめ‐が【雀蛾・天蛾】

⇒すずめ‐がい【雀貝】

⇒すずめ‐がくれ【雀隠れ】

⇒すずめ‐がた【雀形】

⇒すずめ‐がっせん【雀合戦】

⇒すずめ‐ぐち【雀口】

⇒すずめ‐こゆみ【雀小弓】

⇒すずめ‐ずし【雀鮨】

⇒すずめ‐だい【雀鯛】

⇒すずめ‐だか【雀鷂】

⇒すずめ‐のえんどう【雀野豌豆】

⇒すずめ‐の‐おごけ【雀の尾苔・雀の苧小笥】

⇒すずめ‐の‐おどりあし【雀の躍り足】

⇒すずめ‐の‐かたびら【雀の帷子】

⇒すずめ‐の‐こ【雀の子】

⇒すずめ‐の‐す【雀の巣】

⇒すずめ‐の‐たご【雀の田子・雀の甕】

⇒すずめ‐の‐ちゃひき【雀の茶挽】

⇒すずめ‐の‐てっぽう【雀の鉄砲】

⇒すずめ‐の‐なみだ【雀の涙】

⇒すずめ‐の‐ひえ【雀の稗】

⇒すずめ‐の‐まくら【雀の枕】

⇒すずめ‐の‐やり【雀の槍】

⇒すずめ‐ばち【雀蜂・胡蜂】

⇒すずめ‐ふぐ【雀河豚】

⇒すずめ‐やき【雀焼】

⇒すずめ‐ゆみ【雀弓】

⇒雀の巣も構うに溜まる

⇒雀の千声鶴の一声

⇒雀百まで踊りを忘れず

すずめ‐いお【雀魚】‥イヲ

(→)ウミスズメ1に同じ。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐いろ【雀色】

雀の羽のような茶褐色。

⇒すずめ【雀】

すずめいろ‐どき【雀色時】

夕暮。日暮時。たそがれどき。東海道中膝栗毛2「―、やうやう蒲原の宿にいたる」

⇒すずめ【雀】

すずめ‐うり【雀瓜】

ウリ科の蔓性一年草。原野や水辺に自生。全体に軟弱、葉は卵円形で薄く、花は白。果実は小球形で緑色。秋、灰白色に熟す。

スズメウリ

提供:OPO

⇒すずめ【雀】

すずめ‐おどり【雀踊】‥ヲドリ

歌舞伎踊。風流ふりゅう踊の一つで、編笠をかぶり、雀の模様の着物を着、奴やっこの姿で踊るもの。

雀踊

⇒すずめ【雀】

すずめ‐おどり【雀踊】‥ヲドリ

歌舞伎踊。風流ふりゅう踊の一つで、編笠をかぶり、雀の模様の着物を着、奴やっこの姿で踊るもの。

雀踊

⇒すずめ【雀】

すずめ‐が【雀蛾・天蛾】

スズメガ科のガの総称。体は太く紡錘形、翅は細長く強い。夕方から夜間に活発に飛び、花蜜を吸う。灯火によく飛来する。幼虫はいわゆる芋虫で通常尾角を有する。イモムシチョウ。スズメチョウ。黄別当きべっとう。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐がい【雀貝】‥ガヒ

①スズメガイ科の巻貝。貝殻は円錐状で、長径約2センチメートル。表面に茶褐色の粗毛を密生し、内面は白色。日本中部以南の浅海の岩礁上に着生、磯浜に打ち上げられて普通に見られる。磯貝。

②シジミの俗称。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐がくれ【雀隠れ】

草木の葉が、春、ようやく雀が身を隠す程にのびたこと。蜻蛉日記下「木の芽―になりて」

⇒すずめ【雀】

すずめ‐がた【雀形】

つばさを開いた雀の形を円く描いた文様。ふすま・屏風などに用いる。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐がっせん【雀合戦】

多くの雀が大木などに集まって騒ぐこと。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐ぐち【雀口】

軒先瓦の真下。雀が巣をかけるところ。軒先面戸のきさきめんど。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐こゆみ【雀小弓】

雀などを射る程の小さい弓。楊弓の類。平安末期、公家の娯楽に用いられ、のち児童の遊戯用になった。雀弓。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐ずし【雀鮨】

もと江鮒えぶなを開いて腹中にすし飯を詰め、その形を雀のようにふくらませた鮨。難波名物。今は小鯛を用いて、棒ずしや押しずしにする。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐だい【雀鯛】‥ダヒ

スズメダイ科の海産の硬骨魚。全長約10センチメートル。体は紫黒色。南日本の近海、岩礁の多い所にすむ。福岡では食用。広義にはスズメダイ科魚類の総称。

スズメダイ

提供:東京動物園協会

⇒すずめ【雀】

すずめ‐が【雀蛾・天蛾】

スズメガ科のガの総称。体は太く紡錘形、翅は細長く強い。夕方から夜間に活発に飛び、花蜜を吸う。灯火によく飛来する。幼虫はいわゆる芋虫で通常尾角を有する。イモムシチョウ。スズメチョウ。黄別当きべっとう。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐がい【雀貝】‥ガヒ

①スズメガイ科の巻貝。貝殻は円錐状で、長径約2センチメートル。表面に茶褐色の粗毛を密生し、内面は白色。日本中部以南の浅海の岩礁上に着生、磯浜に打ち上げられて普通に見られる。磯貝。

②シジミの俗称。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐がくれ【雀隠れ】

草木の葉が、春、ようやく雀が身を隠す程にのびたこと。蜻蛉日記下「木の芽―になりて」

⇒すずめ【雀】

すずめ‐がた【雀形】

つばさを開いた雀の形を円く描いた文様。ふすま・屏風などに用いる。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐がっせん【雀合戦】

多くの雀が大木などに集まって騒ぐこと。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐ぐち【雀口】

軒先瓦の真下。雀が巣をかけるところ。軒先面戸のきさきめんど。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐こゆみ【雀小弓】

雀などを射る程の小さい弓。楊弓の類。平安末期、公家の娯楽に用いられ、のち児童の遊戯用になった。雀弓。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐ずし【雀鮨】

もと江鮒えぶなを開いて腹中にすし飯を詰め、その形を雀のようにふくらませた鮨。難波名物。今は小鯛を用いて、棒ずしや押しずしにする。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐だい【雀鯛】‥ダヒ

スズメダイ科の海産の硬骨魚。全長約10センチメートル。体は紫黒色。南日本の近海、岩礁の多い所にすむ。福岡では食用。広義にはスズメダイ科魚類の総称。

スズメダイ

提供:東京動物園協会

⇒すずめ【雀】

すずめ‐だか【雀鷂】

エッサイの雌。つみ。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐どう‥ダウ

(「鎮め堂」の転訛か)肥前などで、新墓の上におおって置く屋形のこと。

すずめ‐のえんどう【雀野豌豆】‥ヱン‥

マメ科の二年草で路傍や芝生の雑草。茎は蔓状、長さ約70センチメートル、全草に細かい毛を生ずる。羽状複葉の頂端は巻鬚まきひげとなり、小葉は3〜8対。春、長い柄を出し、淡紫色の小花を総状につけ、のちエンドウに似た小形の莢さやを生ずる。牧草とする。→からすのえんどう。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐おごけ【雀の尾苔・雀の苧小笥】‥ヲ‥

〔植〕(→)イヨカズラの別名。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐おどりあし【雀の躍り足】‥ヲドリ‥

筆跡の拙いたとえ。狂言、文荷ふみにない「先づは拙い手ぢや。悉皆―を見る様な」

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐かたびら【雀の帷子】

路傍や畑地にごく普通のイネ科の雑草。都会地にも多い。一年草または二年草で冬も青く、早春から緑白色の穂を密につける。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐こ【雀の子】

雀の雛鳥ひなどり。俳諧では、特に春に孵化したものをいう。〈[季]春〉

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐す【雀の巣】

春、雀が瓦屋根の下などに、藁わら・枯れ草などで作った巣。〈[季]春〉

⇒すずめ【雀】

⇒すずめ【雀】

すずめ‐だか【雀鷂】

エッサイの雌。つみ。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐どう‥ダウ

(「鎮め堂」の転訛か)肥前などで、新墓の上におおって置く屋形のこと。

すずめ‐のえんどう【雀野豌豆】‥ヱン‥

マメ科の二年草で路傍や芝生の雑草。茎は蔓状、長さ約70センチメートル、全草に細かい毛を生ずる。羽状複葉の頂端は巻鬚まきひげとなり、小葉は3〜8対。春、長い柄を出し、淡紫色の小花を総状につけ、のちエンドウに似た小形の莢さやを生ずる。牧草とする。→からすのえんどう。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐おごけ【雀の尾苔・雀の苧小笥】‥ヲ‥

〔植〕(→)イヨカズラの別名。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐おどりあし【雀の躍り足】‥ヲドリ‥

筆跡の拙いたとえ。狂言、文荷ふみにない「先づは拙い手ぢや。悉皆―を見る様な」

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐かたびら【雀の帷子】

路傍や畑地にごく普通のイネ科の雑草。都会地にも多い。一年草または二年草で冬も青く、早春から緑白色の穂を密につける。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐こ【雀の子】

雀の雛鳥ひなどり。俳諧では、特に春に孵化したものをいう。〈[季]春〉

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐す【雀の巣】

春、雀が瓦屋根の下などに、藁わら・枯れ草などで作った巣。〈[季]春〉

⇒すずめ【雀】

②おしゃべりな人。また、ある所によく出入りして事情にくわしい人。「京―」「楽屋―」

③紋所の名。雀の形を模したもの。雲雀くもすずめ・雀の丸・竹に雀・ふくら雀などがある。

⇒すずめ‐いお【雀魚】

⇒すずめ‐いろ【雀色】

⇒すずめいろ‐どき【雀色時】

⇒すずめ‐うり【雀瓜】

⇒すずめ‐おどり【雀踊】

⇒すずめ‐が【雀蛾・天蛾】

⇒すずめ‐がい【雀貝】

⇒すずめ‐がくれ【雀隠れ】

⇒すずめ‐がた【雀形】

⇒すずめ‐がっせん【雀合戦】

⇒すずめ‐ぐち【雀口】

⇒すずめ‐こゆみ【雀小弓】

⇒すずめ‐ずし【雀鮨】

⇒すずめ‐だい【雀鯛】

⇒すずめ‐だか【雀鷂】

⇒すずめ‐のえんどう【雀野豌豆】

⇒すずめ‐の‐おごけ【雀の尾苔・雀の苧小笥】

⇒すずめ‐の‐おどりあし【雀の躍り足】

⇒すずめ‐の‐かたびら【雀の帷子】

⇒すずめ‐の‐こ【雀の子】

⇒すずめ‐の‐す【雀の巣】

⇒すずめ‐の‐たご【雀の田子・雀の甕】

⇒すずめ‐の‐ちゃひき【雀の茶挽】

⇒すずめ‐の‐てっぽう【雀の鉄砲】

⇒すずめ‐の‐なみだ【雀の涙】

⇒すずめ‐の‐ひえ【雀の稗】

⇒すずめ‐の‐まくら【雀の枕】

⇒すずめ‐の‐やり【雀の槍】

⇒すずめ‐ばち【雀蜂・胡蜂】

⇒すずめ‐ふぐ【雀河豚】

⇒すずめ‐やき【雀焼】

⇒すずめ‐ゆみ【雀弓】

⇒雀の巣も構うに溜まる

⇒雀の千声鶴の一声

⇒雀百まで踊りを忘れず

すずめ‐いお【雀魚】‥イヲ

(→)ウミスズメ1に同じ。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐いろ【雀色】

雀の羽のような茶褐色。

⇒すずめ【雀】

すずめいろ‐どき【雀色時】

夕暮。日暮時。たそがれどき。東海道中膝栗毛2「―、やうやう蒲原の宿にいたる」

⇒すずめ【雀】

すずめ‐うり【雀瓜】

ウリ科の蔓性一年草。原野や水辺に自生。全体に軟弱、葉は卵円形で薄く、花は白。果実は小球形で緑色。秋、灰白色に熟す。

スズメウリ

提供:OPO

②おしゃべりな人。また、ある所によく出入りして事情にくわしい人。「京―」「楽屋―」

③紋所の名。雀の形を模したもの。雲雀くもすずめ・雀の丸・竹に雀・ふくら雀などがある。

⇒すずめ‐いお【雀魚】

⇒すずめ‐いろ【雀色】

⇒すずめいろ‐どき【雀色時】

⇒すずめ‐うり【雀瓜】

⇒すずめ‐おどり【雀踊】

⇒すずめ‐が【雀蛾・天蛾】

⇒すずめ‐がい【雀貝】

⇒すずめ‐がくれ【雀隠れ】

⇒すずめ‐がた【雀形】

⇒すずめ‐がっせん【雀合戦】

⇒すずめ‐ぐち【雀口】

⇒すずめ‐こゆみ【雀小弓】

⇒すずめ‐ずし【雀鮨】

⇒すずめ‐だい【雀鯛】

⇒すずめ‐だか【雀鷂】

⇒すずめ‐のえんどう【雀野豌豆】

⇒すずめ‐の‐おごけ【雀の尾苔・雀の苧小笥】

⇒すずめ‐の‐おどりあし【雀の躍り足】

⇒すずめ‐の‐かたびら【雀の帷子】

⇒すずめ‐の‐こ【雀の子】

⇒すずめ‐の‐す【雀の巣】

⇒すずめ‐の‐たご【雀の田子・雀の甕】

⇒すずめ‐の‐ちゃひき【雀の茶挽】

⇒すずめ‐の‐てっぽう【雀の鉄砲】

⇒すずめ‐の‐なみだ【雀の涙】

⇒すずめ‐の‐ひえ【雀の稗】

⇒すずめ‐の‐まくら【雀の枕】

⇒すずめ‐の‐やり【雀の槍】

⇒すずめ‐ばち【雀蜂・胡蜂】

⇒すずめ‐ふぐ【雀河豚】

⇒すずめ‐やき【雀焼】

⇒すずめ‐ゆみ【雀弓】

⇒雀の巣も構うに溜まる

⇒雀の千声鶴の一声

⇒雀百まで踊りを忘れず

すずめ‐いお【雀魚】‥イヲ

(→)ウミスズメ1に同じ。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐いろ【雀色】

雀の羽のような茶褐色。

⇒すずめ【雀】

すずめいろ‐どき【雀色時】

夕暮。日暮時。たそがれどき。東海道中膝栗毛2「―、やうやう蒲原の宿にいたる」

⇒すずめ【雀】

すずめ‐うり【雀瓜】

ウリ科の蔓性一年草。原野や水辺に自生。全体に軟弱、葉は卵円形で薄く、花は白。果実は小球形で緑色。秋、灰白色に熟す。

スズメウリ

提供:OPO

⇒すずめ【雀】

すずめ‐おどり【雀踊】‥ヲドリ

歌舞伎踊。風流ふりゅう踊の一つで、編笠をかぶり、雀の模様の着物を着、奴やっこの姿で踊るもの。

雀踊

⇒すずめ【雀】

すずめ‐おどり【雀踊】‥ヲドリ

歌舞伎踊。風流ふりゅう踊の一つで、編笠をかぶり、雀の模様の着物を着、奴やっこの姿で踊るもの。

雀踊

⇒すずめ【雀】

すずめ‐が【雀蛾・天蛾】

スズメガ科のガの総称。体は太く紡錘形、翅は細長く強い。夕方から夜間に活発に飛び、花蜜を吸う。灯火によく飛来する。幼虫はいわゆる芋虫で通常尾角を有する。イモムシチョウ。スズメチョウ。黄別当きべっとう。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐がい【雀貝】‥ガヒ

①スズメガイ科の巻貝。貝殻は円錐状で、長径約2センチメートル。表面に茶褐色の粗毛を密生し、内面は白色。日本中部以南の浅海の岩礁上に着生、磯浜に打ち上げられて普通に見られる。磯貝。

②シジミの俗称。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐がくれ【雀隠れ】

草木の葉が、春、ようやく雀が身を隠す程にのびたこと。蜻蛉日記下「木の芽―になりて」

⇒すずめ【雀】

すずめ‐がた【雀形】

つばさを開いた雀の形を円く描いた文様。ふすま・屏風などに用いる。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐がっせん【雀合戦】

多くの雀が大木などに集まって騒ぐこと。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐ぐち【雀口】

軒先瓦の真下。雀が巣をかけるところ。軒先面戸のきさきめんど。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐こゆみ【雀小弓】

雀などを射る程の小さい弓。楊弓の類。平安末期、公家の娯楽に用いられ、のち児童の遊戯用になった。雀弓。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐ずし【雀鮨】

もと江鮒えぶなを開いて腹中にすし飯を詰め、その形を雀のようにふくらませた鮨。難波名物。今は小鯛を用いて、棒ずしや押しずしにする。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐だい【雀鯛】‥ダヒ

スズメダイ科の海産の硬骨魚。全長約10センチメートル。体は紫黒色。南日本の近海、岩礁の多い所にすむ。福岡では食用。広義にはスズメダイ科魚類の総称。

スズメダイ

提供:東京動物園協会

⇒すずめ【雀】

すずめ‐が【雀蛾・天蛾】

スズメガ科のガの総称。体は太く紡錘形、翅は細長く強い。夕方から夜間に活発に飛び、花蜜を吸う。灯火によく飛来する。幼虫はいわゆる芋虫で通常尾角を有する。イモムシチョウ。スズメチョウ。黄別当きべっとう。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐がい【雀貝】‥ガヒ

①スズメガイ科の巻貝。貝殻は円錐状で、長径約2センチメートル。表面に茶褐色の粗毛を密生し、内面は白色。日本中部以南の浅海の岩礁上に着生、磯浜に打ち上げられて普通に見られる。磯貝。

②シジミの俗称。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐がくれ【雀隠れ】

草木の葉が、春、ようやく雀が身を隠す程にのびたこと。蜻蛉日記下「木の芽―になりて」

⇒すずめ【雀】

すずめ‐がた【雀形】

つばさを開いた雀の形を円く描いた文様。ふすま・屏風などに用いる。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐がっせん【雀合戦】

多くの雀が大木などに集まって騒ぐこと。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐ぐち【雀口】

軒先瓦の真下。雀が巣をかけるところ。軒先面戸のきさきめんど。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐こゆみ【雀小弓】

雀などを射る程の小さい弓。楊弓の類。平安末期、公家の娯楽に用いられ、のち児童の遊戯用になった。雀弓。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐ずし【雀鮨】

もと江鮒えぶなを開いて腹中にすし飯を詰め、その形を雀のようにふくらませた鮨。難波名物。今は小鯛を用いて、棒ずしや押しずしにする。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐だい【雀鯛】‥ダヒ

スズメダイ科の海産の硬骨魚。全長約10センチメートル。体は紫黒色。南日本の近海、岩礁の多い所にすむ。福岡では食用。広義にはスズメダイ科魚類の総称。

スズメダイ

提供:東京動物園協会

⇒すずめ【雀】

すずめ‐だか【雀鷂】

エッサイの雌。つみ。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐どう‥ダウ

(「鎮め堂」の転訛か)肥前などで、新墓の上におおって置く屋形のこと。

すずめ‐のえんどう【雀野豌豆】‥ヱン‥

マメ科の二年草で路傍や芝生の雑草。茎は蔓状、長さ約70センチメートル、全草に細かい毛を生ずる。羽状複葉の頂端は巻鬚まきひげとなり、小葉は3〜8対。春、長い柄を出し、淡紫色の小花を総状につけ、のちエンドウに似た小形の莢さやを生ずる。牧草とする。→からすのえんどう。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐おごけ【雀の尾苔・雀の苧小笥】‥ヲ‥

〔植〕(→)イヨカズラの別名。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐おどりあし【雀の躍り足】‥ヲドリ‥

筆跡の拙いたとえ。狂言、文荷ふみにない「先づは拙い手ぢや。悉皆―を見る様な」

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐かたびら【雀の帷子】

路傍や畑地にごく普通のイネ科の雑草。都会地にも多い。一年草または二年草で冬も青く、早春から緑白色の穂を密につける。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐こ【雀の子】

雀の雛鳥ひなどり。俳諧では、特に春に孵化したものをいう。〈[季]春〉

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐す【雀の巣】

春、雀が瓦屋根の下などに、藁わら・枯れ草などで作った巣。〈[季]春〉

⇒すずめ【雀】

⇒すずめ【雀】

すずめ‐だか【雀鷂】

エッサイの雌。つみ。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐どう‥ダウ

(「鎮め堂」の転訛か)肥前などで、新墓の上におおって置く屋形のこと。

すずめ‐のえんどう【雀野豌豆】‥ヱン‥

マメ科の二年草で路傍や芝生の雑草。茎は蔓状、長さ約70センチメートル、全草に細かい毛を生ずる。羽状複葉の頂端は巻鬚まきひげとなり、小葉は3〜8対。春、長い柄を出し、淡紫色の小花を総状につけ、のちエンドウに似た小形の莢さやを生ずる。牧草とする。→からすのえんどう。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐おごけ【雀の尾苔・雀の苧小笥】‥ヲ‥

〔植〕(→)イヨカズラの別名。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐おどりあし【雀の躍り足】‥ヲドリ‥

筆跡の拙いたとえ。狂言、文荷ふみにない「先づは拙い手ぢや。悉皆―を見る様な」

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐かたびら【雀の帷子】

路傍や畑地にごく普通のイネ科の雑草。都会地にも多い。一年草または二年草で冬も青く、早春から緑白色の穂を密につける。

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐こ【雀の子】

雀の雛鳥ひなどり。俳諧では、特に春に孵化したものをいう。〈[季]春〉

⇒すずめ【雀】

すずめ‐の‐す【雀の巣】

春、雀が瓦屋根の下などに、藁わら・枯れ草などで作った巣。〈[季]春〉

⇒すずめ【雀】

すす・める【進める】🔗⭐🔉

すす・める【進める】

〔他下一〕[文]すす・む(下二)

①前へ行かせる。前進させる。日葡辞書「ウマヲススムル、また、ススメヤル」。「兵を―・める」「歩を―・める」

②地位・段階をあげる。昇進させる。天草本伊曾保物語「イソポもまた官・位に―・むることも斜なのめならなんだ」。「功績のある者の階級を―・める」

③物事の状態・程度を高める。進歩させる。「近代化を―・める」

④物事をはかどらせる。進展させる。「工事を―・める」「話を―・める」

⑤(欲望などを)そそる。増進させる。太平記5「郷民どもの欲心を―・めて宮を他所へおびき出し奉らん」。日葡辞書「コレショク(食)ヲススムルモノヂャ」

⑥時計の針を動かして、もっと先の時刻を指すようにする。「時計が遅れているから、3分―・めてくれ」

すすん‐で【進んで】🔗⭐🔉

すすん‐で【進んで】

〔副〕

自分から積極的に物事を行うさま。「―協力する」

[漢]進🔗⭐🔉

進 字形

筆順

筆順

〔辶(辶)部8画/11画/教育/3142・3F4A〕

[

〔辶(辶)部8画/11画/教育/3142・3F4A〕

[ ] 字形

] 字形

〔辶(辶)部8画/12画〕

〔音〕シン(呉)(漢)

〔訓〕すすむ・すすめる

[意味]

①前へ出て行く。すすむ。すすめる。(対)退。「進行・進軍・行進・突進・促進・猪突猛進ちょとつもうしん」

②上位へのぼる。程度がよくなる。「進級・昇進・進展・進化・精進しょうじん・日進月歩」

③人の前にさし出す。さしあげる。たてまつる。「一筆書いて進ぜよう」「進言・進呈・進物・注進・寄進」

④令制で、職しき・坊の判官(=第三等官)。「大進・少進」

[解字]

会意。「辶」+「隹」(=鳥)。鳥が飛んで行くように前にすすむ意。

[下ツキ

一進一退・栄進・盈進・詠進・勧進・寄進・急進・共進会・亢進・後進・昂進・行進・高進・参進・十進法・昇進・精進・新進・推進・先進・前進・漸進・増進・促進・注進・調進・直進・挺進・転進・東進・特進・突進・二進法・日進月歩・驀進・発進・併進・並進・邁進・未進・猛進・盲進・躍進・累進

〔辶(辶)部8画/12画〕

〔音〕シン(呉)(漢)

〔訓〕すすむ・すすめる

[意味]

①前へ出て行く。すすむ。すすめる。(対)退。「進行・進軍・行進・突進・促進・猪突猛進ちょとつもうしん」

②上位へのぼる。程度がよくなる。「進級・昇進・進展・進化・精進しょうじん・日進月歩」

③人の前にさし出す。さしあげる。たてまつる。「一筆書いて進ぜよう」「進言・進呈・進物・注進・寄進」

④令制で、職しき・坊の判官(=第三等官)。「大進・少進」

[解字]

会意。「辶」+「隹」(=鳥)。鳥が飛んで行くように前にすすむ意。

[下ツキ

一進一退・栄進・盈進・詠進・勧進・寄進・急進・共進会・亢進・後進・昂進・行進・高進・参進・十進法・昇進・精進・新進・推進・先進・前進・漸進・増進・促進・注進・調進・直進・挺進・転進・東進・特進・突進・二進法・日進月歩・驀進・発進・併進・並進・邁進・未進・猛進・盲進・躍進・累進

筆順

筆順

〔辶(辶)部8画/11画/教育/3142・3F4A〕

[

〔辶(辶)部8画/11画/教育/3142・3F4A〕

[ ] 字形

] 字形

〔辶(辶)部8画/12画〕

〔音〕シン(呉)(漢)

〔訓〕すすむ・すすめる

[意味]

①前へ出て行く。すすむ。すすめる。(対)退。「進行・進軍・行進・突進・促進・猪突猛進ちょとつもうしん」

②上位へのぼる。程度がよくなる。「進級・昇進・進展・進化・精進しょうじん・日進月歩」

③人の前にさし出す。さしあげる。たてまつる。「一筆書いて進ぜよう」「進言・進呈・進物・注進・寄進」

④令制で、職しき・坊の判官(=第三等官)。「大進・少進」

[解字]

会意。「辶」+「隹」(=鳥)。鳥が飛んで行くように前にすすむ意。

[下ツキ

一進一退・栄進・盈進・詠進・勧進・寄進・急進・共進会・亢進・後進・昂進・行進・高進・参進・十進法・昇進・精進・新進・推進・先進・前進・漸進・増進・促進・注進・調進・直進・挺進・転進・東進・特進・突進・二進法・日進月歩・驀進・発進・併進・並進・邁進・未進・猛進・盲進・躍進・累進

〔辶(辶)部8画/12画〕

〔音〕シン(呉)(漢)

〔訓〕すすむ・すすめる

[意味]

①前へ出て行く。すすむ。すすめる。(対)退。「進行・進軍・行進・突進・促進・猪突猛進ちょとつもうしん」

②上位へのぼる。程度がよくなる。「進級・昇進・進展・進化・精進しょうじん・日進月歩」

③人の前にさし出す。さしあげる。たてまつる。「一筆書いて進ぜよう」「進言・進呈・進物・注進・寄進」

④令制で、職しき・坊の判官(=第三等官)。「大進・少進」

[解字]

会意。「辶」+「隹」(=鳥)。鳥が飛んで行くように前にすすむ意。

[下ツキ

一進一退・栄進・盈進・詠進・勧進・寄進・急進・共進会・亢進・後進・昂進・行進・高進・参進・十進法・昇進・精進・新進・推進・先進・前進・漸進・増進・促進・注進・調進・直進・挺進・転進・東進・特進・突進・二進法・日進月歩・驀進・発進・併進・並進・邁進・未進・猛進・盲進・躍進・累進

大辞林の検索結果 (99)

し-だい【進退】🔗⭐🔉

し-だい 【進退】

〔「しんだい」の撥音「ん」の無表記〕

自由になること。「我が―にはかなふまじきなめり/落窪 1」

しん-うん【進運】🔗⭐🔉

しん-うん [0] 【進運】

進歩・発達する機運。向上する傾向。

しん-か【進化】🔗⭐🔉

しん-か ―クワ [1] 【進化】 (名)スル

(1)〔evolution〕

生物は不変のものではなく,長大な年月の間に次第に変化して現生の複雑で多様な生物が生じた,という考えに基づく歴史的変化の過程。種類の多様化と,環境への適応による形態・機能・行動などの変化がみられる。この変化は,必ずしも進歩とは限らない。また,生物だけを対象とするにとどまらず,社会進歩観を背景に社会進化論が生まれ,さらに全宇宙・全物質を歴史的変化の中でとらえる概念にまで拡大される。

(2)物事が次第に発達していくこと。

⇔退化

しんか-しゅぎ【進化主義】🔗⭐🔉

しんか-しゅぎ ―クワ― [4] 【進化主義】

〔evolutionism〕

進化論の影響のもとに,未開社会から先進社会までの文化や社会構造の発展を単線的な進化のプロセスとして捉えようとする文化人類学の理論。一九世紀後半に有力であったが,現在では否定されている。

しんか-ろん【進化論】🔗⭐🔉

しんか-ろん ―クワ― [3] 【進化論】

生物は造物主によって現在の形のまま創造されたとする種の不変説に対して,原初の単純な形態から次第に現在の形に変化したとする自然観。一九世紀後半ダーウィンらによって体系づけられ諸科学に甚大な影響を与えた。

しん-がく【進学】🔗⭐🔉

しん-がく [0] 【進学】 (名)スル

(1)上級の学校へ進むこと。「大学に―する」

(2)学問の道に進み励むこと。

しんがく-てきせい-けんさ【進学適性検査】🔗⭐🔉

しんがく-てきせい-けんさ [9] 【進学適性検査】

(1)どういう方面の上級教育を受ける資質があるかを調べる検査。

(2)大学進学にふさわしい能力・資質があるかを調べる検査。

しん-きゅう【進級】🔗⭐🔉

しん-きゅう ―キフ [0] 【進級】 (名)スル

等級・学年が上に進むこと。「六年生に―する」

しん-きょう【進境】🔗⭐🔉

しん-きょう ―キヤウ [0] 【進境】

(学問・技芸などの)進歩して到達した境地。上達した状態。「著しい―を示す」

しん-ぐん【進軍】🔗⭐🔉

しん-ぐん [0] 【進軍】 (名)スル

軍隊を進めること。また,軍隊が進むこと。「雪中を―する」「―ラッパ」

しん-げき【進撃】🔗⭐🔉

しん-げき [0] 【進撃】 (名)スル

軍を進めて敵をうつこと。また,積極的に攻撃すること。「大軍を擁して―する」「快―」

しん-けん【進献】🔗⭐🔉

しん-けん [0] 【進献】 (名)スル

品物を差し上げること。献上。「漆器類を―せしに国王殊に満足の旨を陳謝せり/浮城物語(竜渓)」

しん-げん【進言】🔗⭐🔉

しん-げん [0] 【進言】 (名)スル

上位の者に意見を申し述べること。具申。「議会の設置を―する」

しん-こう【進行】🔗⭐🔉

しん-こう ―カウ [0] 【進行】 (名)スル

(1)前へ進むこと。「列車が―する」

(2)物事がはかどること。はかどらせること。「工事が―する」「議事の―がおそい」

しんこう-がかり【進行係】🔗⭐🔉

しんこう-がかり ―カウ― [5] 【進行係】

行事や議事を手順どおり進めていくことを担当する役。

しんこう-けい【進行形】🔗⭐🔉

しんこう-けい ―カウ― [0] 【進行形】

(1)〔progressive form〕

英文法で,ある時点で動作・状態が継続・進行中であることを示す動詞の形およびその用法。be 動詞と動詞原形に ing を添えた形とで構成する。

(2)ある事態が目下進行中であることを表す言い方。「二人の交際は―だ」

しんこう-せい-きんいしゅくしょう【進行性筋萎縮症】🔗⭐🔉

しんこう-せい-きんいしゅくしょう ―カウ―キン シユクシヤウ [0]-[1] 【進行性筋萎縮症】

筋肉,特に四肢の筋肉が左右対称に徐々に萎縮する疾患。脊髄中にある運動神経繊維の進行性変性によるが,原因は不明。

シユクシヤウ [0]-[1] 【進行性筋萎縮症】

筋肉,特に四肢の筋肉が左右対称に徐々に萎縮する疾患。脊髄中にある運動神経繊維の進行性変性によるが,原因は不明。

シユクシヤウ [0]-[1] 【進行性筋萎縮症】

筋肉,特に四肢の筋肉が左右対称に徐々に萎縮する疾患。脊髄中にある運動神経繊維の進行性変性によるが,原因は不明。

シユクシヤウ [0]-[1] 【進行性筋萎縮症】

筋肉,特に四肢の筋肉が左右対称に徐々に萎縮する疾患。脊髄中にある運動神経繊維の進行性変性によるが,原因は不明。

しんこう-せい-きんジストロフィー【進行性筋―】🔗⭐🔉

しんこう-せい-きんジストロフィー ―カウ― [0]-[5] 【進行性筋―】

筋肉が次第に変性・萎縮していく遺伝性の疾患。多くは幼児期に発病し,肩や上腕,腰などの筋の変性・萎縮が緩やかに進行する。筋ジストロフィー。

しんこう-は【進行波】🔗⭐🔉

しんこう-は ―カウ― [3] 【進行波】

空間内をある方向に進む波。

⇔定常波

しんこう-は-かん【進行波管】🔗⭐🔉

しんこう-は-かん ―カウ―クワン [0] 【進行波管】

マイクロ波用真空管の一種。螺旋(ラセン)形などの遅延回路に沿って進行するマイクロ波とその中心を通る電子ビームとの相互作用により,マイクロ波を増幅するもの。高利得・広帯域の増幅器として利用できる。

しんこう-まひ【進行麻痺】🔗⭐🔉

しんこう-まひ ―カウ― [5] 【進行麻痺】

梅毒による精神神経障害。感染後10〜20年で発症,脳実質が広く冒されて痴呆(チホウ)化が進み,末期には全身麻痺に至る。俗に脳梅毒という。麻痺性痴呆。

しん-こう【進攻】🔗⭐🔉

しん-こう [0] 【進攻】 (名)スル

軍隊をすすめて敵を攻撃すること。進撃。「敵陣深く―する」

しん-こう【進航】🔗⭐🔉

しん-こう ―カウ [0] 【進航】 (名)スル

船が進路を行くこと。航行すること。「ボルネヲに向て―す/浮城物語(竜渓)」

しん-こう【進貢】🔗⭐🔉

しん-こう [0] 【進貢】 (名)スル

貢ぎ物を奉ること。「国王に―する」

しんこう-せん【進貢船】🔗⭐🔉

しんこう-せん [0] 【進貢船】

(1)室町幕府が派遣した遣明船。将軍家が宗主国たる明皇帝の冊封(サクホウ)を受けて朝貢するという形式をとった。

(2)琉球から朝貢のため中国へおもむいた船。

しん-こう【進講】🔗⭐🔉

しん-こう ―カウ [0] 【進講】 (名)スル

天皇や身分の高い人に学問を講義すること。「皇太子に英国史を御―する」

しん-し【進士】🔗⭐🔉

しん-し [1] 【進士】

〔「しんじ」とも〕

(1)中国で,科挙の科目の一。また,その合格者。宋以後では,殿試に合格した者の特称。

→科挙

(2)律令制で,式部省が課した官吏登用試験の一。時務策(ジムサク)および文選(モンゼン)・爾雅(ジガ)について試験した。しじ。

(3)文章生(モンジヨウシヨウ)のこと。

しん-し【進止】🔗⭐🔉

しん-し [1] 【進止】

〔「しんじ」とも〕

(1)立ち居振る舞い。挙動。「大乗菩薩法の威儀―を判ず/正法眼蔵」

(2)土地や人間を占有・支配すること。管領。「田園ことごとく一家の―たり/平家 2」

しん-しゅ【進取】🔗⭐🔉

しん-しゅ [1] 【進取】

従来の慣習にこだわらず,進んで新しいことをしようとすること。「―の気性に富む」

しん-しゅつ【進出】🔗⭐🔉

しん-しゅつ [0] 【進出】 (名)スル

(1)新しい分野に発展して出ること。

⇔後退

「日本商品が海外に―する」

(2)進み出ること。前進すること。

しんしゅつ-しょく【進出色】🔗⭐🔉

しんしゅつ-しょく [4] 【進出色】

背景になる色から浮き出して近くにあるように見える色。赤・黄などの暖色系の色。膨張色。

⇔後退色

しん-じょう【進上】🔗⭐🔉

しん-じょう ―ジヤウ [0] 【進上】 (名)スル

(1)人に物を贈ること。差し上げること。進呈。献上。「歳末に門弟子(モンテイシ)より―する些少の品物か金子(キンス)/福翁百話(諭吉)」

(2)目上の人に出す書状の表に書き,敬意を表す語。

しんじょう-しょ【進上書】🔗⭐🔉

しんじょう-しょ ―ジヤウ― [0][5] 【進上書】

目上の人に差し上げる書状。

しんじょう-だい【進上台】🔗⭐🔉

しんじょう-だい ―ジヤウ― [0] 【進上台】

進上物を載せる台。

しんじょう-ばこ【進上箱】🔗⭐🔉

しんじょう-ばこ ―ジヤウ― [3] 【進上箱】

進上物を入れる箱。

しんじょう-もの【進上物】🔗⭐🔉

しんじょう-もの ―ジヤウ― [0] 【進上物】

進上する品物。進物。贈り物。

しん・じる【進じる】🔗⭐🔉

しん・じる [3][0] 【進じる】 (動ザ上一)

〔サ変動詞「進ずる」の上一段化〕

(1)「進ずる{(1)}」に同じ。「これを―・じよう」

(2)(補助動詞)

「進ずる{(2)}」に同じ。「読んで―・じる」

しん-すい【進水】🔗⭐🔉

しん-すい [0] 【進水】 (名)スル

船体のできあがった新造の艦船を,陸上の造船台から水面に浮かべること。船内装備などはそのあとに行う。「巨大タンカーを―させる」

しんすい-しき【進水式】🔗⭐🔉

しんすい-しき [3] 【進水式】

艦船を進水させるときに行う儀式。

しん・ずる【進ずる】🔗⭐🔉

しん・ずる [3] 【進ずる】 (動サ変)[文]サ変 しん・ず

(1)差し上げる。進上する。「お祝いを―・じましょう」

(2)(補助動詞)

動詞の連用形に助詞「て(で)」を添えた形に付いて,好意をもって他に動作をしむける意を表す。…してあげる。…してさしあげる。「私が書いて―・ぜよう」

しん・ぜる【進ぜる】🔗⭐🔉

しん・ぜる [3][0] 【進ぜる】 (動ザ下一)

〔サ変動詞「進ずる」の下一段化〕

(1)「進ずる{(1)}」に同じ。「お祝いを―・ぜましょう」

(2)(補助動詞)

「進ずる{(2)}」に同じ。「私が直して―・ぜましょう」

しん-そう【進奏】🔗⭐🔉

しん-そう [0] 【進奏】 (名)スル

天子に申し上げること。奏上。

しん-たい【進退】🔗⭐🔉

しん-たい [1] 【進退】 (名)スル

〔古くは「しんだい」とも〕

□一□

(1)進むことと退くこと。動くこと。「―きわまる」「軽々に―する如きは,決して大海将の為すべき所でない/此一戦(広徳)」

(2)行動すること。振る舞うこと。「挙措―」「貴君(アナタ)が貴君の考どほりに―して良心に対して毫(スコ)しも恥る所が無ければ/浮雲(四迷)」

(3)職を続けるかやめるかの身の処置。「出処―」「―を伺う」「―を明らかにする」

□二□

(1)物を自由に移動させること。「屏風の高きをいとよく―して/枕草子 120」

(2)人や物を自分の思い通りにすること。また,思い通りにできる人や物。「悪行の僧どもあまた有れど,我等が―に懸からぬ者は无(ナ)し/今昔 20」

(3)所領・所職などの宛行(アテオコナイ)・没収・改易などの権限を自由に行使すること。また,その所領や所職。

しんたい=維(コレ)谷(キワ)ま・る🔗⭐🔉

――維(コレ)谷(キワ)ま・る

〔詩経(大雅,桑柔)〕

進みも退きもできない困難な状態に陥る。立ち往生する。進退窮まる。

しんたい-うかがい【進退伺(い)】🔗⭐🔉

しんたい-うかがい ―ウカガヒ [5] 【進退伺(い)】

公務員や会社員などが,過失があったとき,責任を負って職を辞するか否かについて上役に指図を仰ぐこと。また,そのことを記した文書。「上司に―を出す」

しんたい-りょうなん【進退両難】🔗⭐🔉

しんたい-りょうなん ―リヤウ― [1] 【進退両難】

進むことも退くこともできない困難な状態。進退きわまったさま。

しん-たつ【進達】🔗⭐🔉

しん-たつ [0] 【進達】 (名)スル

〔「しんだつ」とも〕

(1)官庁への上申などを取り次いで届けること。

(2)よくなるように進んで努力すること。また,進歩・上達すること。「嘗て西洋に游学し志業も―し/新聞雑誌 5」

しんたつ-しょ【進達書】🔗⭐🔉

しんたつ-しょ [0][5] 【進達書】

役所への上申を取り次ぐ文書。添え状。

しん-ちゅう【進駐】🔗⭐🔉

しん-ちゅう [0] 【進駐】 (名)スル

軍隊が他国に行き,そこにとどまること。「海外各地に―する」

しんちゅう-ぐん【進駐軍】🔗⭐🔉

しんちゅう-ぐん [3] 【進駐軍】

(1)他国の領土に進軍し,そこにとどまっている軍隊。

(2)第二次大戦後,日本に進駐した連合国軍隊。

〔講和条約発効後は「駐留軍」と称した〕

しん-ちょく【進捗・進陟】🔗⭐🔉

しん-ちょく [0] 【進捗・進陟】 (名)スル

(1)物事が進みはかどること。「工事が予定どおり―する」

(2)官位などを進めのぼらせること。

しん-てい【進呈】🔗⭐🔉

しん-てい [0] 【進呈】 (名)スル

人に物を贈ること。さしあげること。「新しい著作を―する」

しん-てん【進展】🔗⭐🔉

しん-てん [0] 【進展】 (名)スル

事態が進行し展開すること。「局面が―する」「捜査が―する」

しん-ど【進度】🔗⭐🔉

しん-ど [1] 【進度】

物事の進んでいく度合。「学科―表」

しんどう-りゅう【進藤流】🔗⭐🔉

しんどう-りゅう ―リウ 【進藤流】

能楽ワキ方の一流。現在は廃絶。1603年,その祖進藤久右衛門が観世黒雪に見込まれて以来,観世座の座付きであった。

しん-にゅう【進入】🔗⭐🔉

しん-にゅう ―ニフ [0] 【進入】 (名)スル

すすみ入ること。「エプロンから滑走路に―する」「大型車―禁止」

しん-ぱつ【進発】🔗⭐🔉

しん-ぱつ [0] 【進発】 (名)スル

軍隊などが出発すること。「先頭部隊はすでに―した」

しん-ぽ【進歩】🔗⭐🔉

しん-ぽ [1] 【進歩】 (名)スル

(1)物事が時の経過とともによくなっていくこと。文明が発展すること。

⇔退歩

「―の跡が見られる」「―した文明」

(2)進んでいくこと。歩を進めること。前進。

しんぽ-てき【進歩的】🔗⭐🔉

しんぽ-てき [0] 【進歩的】 (形動)

(1)進歩主義{(1)}の立場に立つさま。革新的。

⇔保守的

「―な思想の持ち主」

(2)進歩する方向にあること。前進的。

しんぽ-とう【進歩党】🔗⭐🔉

しんぽ-とう ―タウ 【進歩党】

(1)1896年(明治29)立憲改進党を中心に,自由党と対抗するため他の小会派を集めて結成された政党。党首は大隈重信。大隈離党後,98年自由党と合同して憲政党,四か月後に分裂して憲政本党と改称。

(2)1945年(昭和20)11月,町田忠治を党首として結成された政党。正式名称は,日本進歩党。47年,日本民主党に合流。

しん-もつ【進物】🔗⭐🔉

しん-もつ [0] 【進物】

他人に贈る物。「中元の御―」

しんもつ-どころ【進物所】🔗⭐🔉

しんもつ-どころ [5] 【進物所】

(1)平安時代,宮内省内膳司に属した役所。内膳司で作った天皇および皇族の食事を,温めなおしたり,簡単な調理をする所。たまいどころ。

(2)平安時代,貴人の家で食事を作る所。

しんもつ-ばん【進物番】🔗⭐🔉

しんもつ-ばん [0] 【進物番】

江戸幕府の職名。諸大名・旗本などから幕府に献上される品をつかさどる。

しんもつ-ぶぎょう【進物奉行】🔗⭐🔉

しんもつ-ぶぎょう ―ギヤウ [5] 【進物奉行】

鎌倉幕府の職名。内裏・院・親王・大臣家などへの進物のことをつかさどる。

すすま・し【進まし】🔗⭐🔉

すすま・し 【進まし】 (形シク)

〔動詞「進む」の形容詞化〕

気乗りがする。積極的である。「心には面白く―・しく覚ゆとも/無名抄」

すすみ【進み】🔗⭐🔉

すすみ [0] 【進み】

〔動詞「進む」の連用形から〕

(1)前へ出ること。「―も退きもできない」

(2)仕事などのはかどること。はか。「工事の―が早い」

(3)進歩。上達。「文化の―」

すすみ・でる【進み出る】🔗⭐🔉

すすみ・でる [4] 【進み出る】 (動ダ下一)[文]ダ下二 すすみい・づ

進んで前へ出る。「一言意見しようと―・出た」

すす・む【進む】🔗⭐🔉

すす・む [0] 【進む】

■一■ (動マ五[四])

(1)前の方に移動する。前進する。

⇔退く

「風車をめがけて―・む」「前に―・む」

(2)目標・進路などを定めてそれを始める。「医科に―・む」「芸の道に―・む」

(3)仕事や計画がはかどる。

⇔おくれる

「工事が―・む」「開発が―・む」「筆が―・む」

(4)他のものに比べて,先にある。特に時計の表示が正しい時刻よりも先になる。

⇔おくれる

「―・んだ考えの持ち主」「この時計は五分―・んでいる」

(5)地位や学年などがより上級に移る。「位(クライ)が―・む」「専門課程に―・む」

(6)能力や技術の程度が上がる。上達する。進歩する。「剣の腕が―・む」「文明が―・む」

(7)程度がひどくなる。悪くなる。「腐敗が―・む」「病勢が―・む」「近眼の度が―・む」

(8)ある事をしようという気力・意欲が出てくる。積極的になる。「気が―・まない」「―・んで事に当たる」

(9)「食がすすむ」などの形で,食欲が出るの意を表す。「熱っぽくて食が―・まない」

(10)心がはやる。気がせく。「家思ふと心―・むな風まもりよくしていませ荒しその道/万葉 381」

(11)涙が自然に出る。「これに向ふにいかんが涙(ナンダ)―・まざらん/平家 6」

〔「進める」に対する自動詞〕

[可能] すすめる

■二■ (動マ下二)

⇒すすめる

すすめ-ざかな【進め肴】🔗⭐🔉

すすめ-ざかな [4] 【進め肴】

「しいざかな(強肴)」に同じ。

すす・める【進める】🔗⭐🔉

すす・める [0] 【進める】 (動マ下一)[文]マ下二 すす・む

(1)前の方へ移動させる。前進させる。「船を―・める」「将棋の駒を―・める」「歩(ホ)を―・める」

(2)仕事や計画をはかどらせる。進行させる。「議事を―・める」「縁談を―・める」

(3)時計の表示を正しい時刻よりも先の時刻を示すようにする。「五分―・めておく」

(4)物事の度合をさらに高度にする。(ア)位を高くする。「段を―・める」「位を―・める」(イ)進展させる。「合理化を―・める」(ウ)欲望などを増進させる。「コレ食ヲ―・ムルモノヂャ/日葡」

〔「進む」に対する他動詞〕

すすん-で【進んで】🔗⭐🔉

すすん-で [0] 【進んで】 (副)

積極的に物事を行うさま。「―仕事を手伝う」「―意見を述べる」

まいら・す【参らす・進らす】🔗⭐🔉

まいら・す マ ラス 【参らす・進らす】 (動サ下二)

〔動詞「まゐる(参)」の未然形「まゐら」に使役の助動詞「す」が付いて一語化したもの〕

(1)さし上げる。献上する。たてまつる。「一筆―・せ候」

(2)(補助動詞)

動詞の連用形に付く。(ア)謙譲の意を表す。話し手の動作に付けて,動作の及ぶ対象への敬意を表す。…し申し上げる。「大殿ごもりおはしましてにやなど思ひ―・するほどに/枕草子 291」(イ)聞き手に対する丁寧の意を表す。「張り物にしかかりて遅なはり―・せし/浄瑠璃・堀川波鼓(上)」

ラス 【参らす・進らす】 (動サ下二)

〔動詞「まゐる(参)」の未然形「まゐら」に使役の助動詞「す」が付いて一語化したもの〕

(1)さし上げる。献上する。たてまつる。「一筆―・せ候」

(2)(補助動詞)

動詞の連用形に付く。(ア)謙譲の意を表す。話し手の動作に付けて,動作の及ぶ対象への敬意を表す。…し申し上げる。「大殿ごもりおはしましてにやなど思ひ―・するほどに/枕草子 291」(イ)聞き手に対する丁寧の意を表す。「張り物にしかかりて遅なはり―・せし/浄瑠璃・堀川波鼓(上)」

ラス 【参らす・進らす】 (動サ下二)

〔動詞「まゐる(参)」の未然形「まゐら」に使役の助動詞「す」が付いて一語化したもの〕

(1)さし上げる。献上する。たてまつる。「一筆―・せ候」

(2)(補助動詞)

動詞の連用形に付く。(ア)謙譲の意を表す。話し手の動作に付けて,動作の及ぶ対象への敬意を表す。…し申し上げる。「大殿ごもりおはしましてにやなど思ひ―・するほどに/枕草子 291」(イ)聞き手に対する丁寧の意を表す。「張り物にしかかりて遅なはり―・せし/浄瑠璃・堀川波鼓(上)」

ラス 【参らす・進らす】 (動サ下二)

〔動詞「まゐる(参)」の未然形「まゐら」に使役の助動詞「す」が付いて一語化したもの〕

(1)さし上げる。献上する。たてまつる。「一筆―・せ候」

(2)(補助動詞)

動詞の連用形に付く。(ア)謙譲の意を表す。話し手の動作に付けて,動作の及ぶ対象への敬意を表す。…し申し上げる。「大殿ごもりおはしましてにやなど思ひ―・するほどに/枕草子 291」(イ)聞き手に対する丁寧の意を表す。「張り物にしかかりて遅なはり―・せし/浄瑠璃・堀川波鼓(上)」

まいらせ-そうろ・う【参らせ候ふ・進らせ候ふ】🔗⭐🔉

まいらせ-そうろ・う マ ラセサウラフ 【参らせ候ふ・進らせ候ふ】 (連語)

〔動詞「まゐらす(参)」に補助動詞「さうらふ(候)」の付いたもの〕

□一□「まゐらす」が本動詞の場合。さし上げます。さし上げております。「六波羅の煖廷(ナンリヨウ)こそとてまゐて候へ,―・はんとて,伊豆守にたてまつる/平家 4」

□二□「まゐらす」が補助動詞の場合。他の動詞の連用形に付く。

(1)「まゐらす」が謙譲の意を表し,それに丁寧の意を表す「さうらふ」が付いたもの。…してさしあげます。「もとよりわらはは推参の者にて,いだされまゐらせさぶらひしを/平家 1」

(2)「まゐらす」「さうらふ」ともに丁寧の意を表すもの。…ております。…でございます。…ます。「御行水はわき―・ふ。はやとり給へ/御伽草子・鉢かづき」

ラセサウラフ 【参らせ候ふ・進らせ候ふ】 (連語)

〔動詞「まゐらす(参)」に補助動詞「さうらふ(候)」の付いたもの〕

□一□「まゐらす」が本動詞の場合。さし上げます。さし上げております。「六波羅の煖廷(ナンリヨウ)こそとてまゐて候へ,―・はんとて,伊豆守にたてまつる/平家 4」

□二□「まゐらす」が補助動詞の場合。他の動詞の連用形に付く。

(1)「まゐらす」が謙譲の意を表し,それに丁寧の意を表す「さうらふ」が付いたもの。…してさしあげます。「もとよりわらはは推参の者にて,いだされまゐらせさぶらひしを/平家 1」

(2)「まゐらす」「さうらふ」ともに丁寧の意を表すもの。…ております。…でございます。…ます。「御行水はわき―・ふ。はやとり給へ/御伽草子・鉢かづき」

ラセサウラフ 【参らせ候ふ・進らせ候ふ】 (連語)

〔動詞「まゐらす(参)」に補助動詞「さうらふ(候)」の付いたもの〕

□一□「まゐらす」が本動詞の場合。さし上げます。さし上げております。「六波羅の煖廷(ナンリヨウ)こそとてまゐて候へ,―・はんとて,伊豆守にたてまつる/平家 4」

□二□「まゐらす」が補助動詞の場合。他の動詞の連用形に付く。

(1)「まゐらす」が謙譲の意を表し,それに丁寧の意を表す「さうらふ」が付いたもの。…してさしあげます。「もとよりわらはは推参の者にて,いだされまゐらせさぶらひしを/平家 1」

(2)「まゐらす」「さうらふ」ともに丁寧の意を表すもの。…ております。…でございます。…ます。「御行水はわき―・ふ。はやとり給へ/御伽草子・鉢かづき」

ラセサウラフ 【参らせ候ふ・進らせ候ふ】 (連語)

〔動詞「まゐらす(参)」に補助動詞「さうらふ(候)」の付いたもの〕

□一□「まゐらす」が本動詞の場合。さし上げます。さし上げております。「六波羅の煖廷(ナンリヨウ)こそとてまゐて候へ,―・はんとて,伊豆守にたてまつる/平家 4」

□二□「まゐらす」が補助動詞の場合。他の動詞の連用形に付く。

(1)「まゐらす」が謙譲の意を表し,それに丁寧の意を表す「さうらふ」が付いたもの。…してさしあげます。「もとよりわらはは推参の者にて,いだされまゐらせさぶらひしを/平家 1」

(2)「まゐらす」「さうらふ」ともに丁寧の意を表すもの。…ております。…でございます。…ます。「御行水はわき―・ふ。はやとり給へ/御伽草子・鉢かづき」

まいらせ そろ【参らせ候・進らせ候】🔗⭐🔉

そろ【参らせ候・進らせ候】🔗⭐🔉

まいらせ そろ マ

そろ マ ラセ― 【参らせ候・進らせ候】 (連語)

〔動詞「まゐらす(参)」に補助動詞「さうらふ(候)」の転である「そろ」の付いたもの。近世語。主として女性の手紙文に用いる〕

動詞の連用形に付いて補助動詞的に用いられる。丁寧の意を表す。…ております。…でございます。…ます。まゐらせさうらふ。「何事も先生(サキシヨウ)よりの定り事とあきらめ―

ラセ― 【参らせ候・進らせ候】 (連語)

〔動詞「まゐらす(参)」に補助動詞「さうらふ(候)」の転である「そろ」の付いたもの。近世語。主として女性の手紙文に用いる〕

動詞の連用形に付いて補助動詞的に用いられる。丁寧の意を表す。…ております。…でございます。…ます。まゐらせさうらふ。「何事も先生(サキシヨウ)よりの定り事とあきらめ― そろ/浄瑠璃・先代萩」

〔手紙文では草書でくずして「

そろ/浄瑠璃・先代萩」

〔手紙文では草書でくずして「

」などと書く〕

」などと書く〕

そろ マ

そろ マ ラセ― 【参らせ候・進らせ候】 (連語)

〔動詞「まゐらす(参)」に補助動詞「さうらふ(候)」の転である「そろ」の付いたもの。近世語。主として女性の手紙文に用いる〕

動詞の連用形に付いて補助動詞的に用いられる。丁寧の意を表す。…ております。…でございます。…ます。まゐらせさうらふ。「何事も先生(サキシヨウ)よりの定り事とあきらめ―

ラセ― 【参らせ候・進らせ候】 (連語)

〔動詞「まゐらす(参)」に補助動詞「さうらふ(候)」の転である「そろ」の付いたもの。近世語。主として女性の手紙文に用いる〕

動詞の連用形に付いて補助動詞的に用いられる。丁寧の意を表す。…ております。…でございます。…ます。まゐらせさうらふ。「何事も先生(サキシヨウ)よりの定り事とあきらめ― そろ/浄瑠璃・先代萩」

〔手紙文では草書でくずして「

そろ/浄瑠璃・先代萩」

〔手紙文では草書でくずして「

」などと書く〕

」などと書く〕

しんか【進化】(和英)🔗⭐🔉

しんがく【進学する】(和英)🔗⭐🔉

しんがく【進学する】

proceed to a higher school;go on to.

しんきゅう【進級】(和英)🔗⭐🔉

しんきゅう【進級】

promotion.〜する be promoted[moved up].‖進級試験 an examination for promotion.

しんきょう【進境(を示す)】(和英)🔗⭐🔉

しんきょう【進境(を示す)】

(show)progress.→英和

しんげき【進撃】(和英)🔗⭐🔉

しんげん【進言】(和英)🔗⭐🔉

しんこう【進行】(和英)🔗⭐🔉

しんすい【進水する】(和英)🔗⭐🔉

しんすい【進水する】

be launched.‖進水式 a launching (ceremony).

しんたい【進退】(和英)🔗⭐🔉

しんちゅう【進駐する】(和英)🔗⭐🔉

しんちゅう【進駐する】

be stationed;advance.→英和

進駐軍 the occupation forces.

しんてん【進展】(和英)🔗⭐🔉

しんど【進度】(和英)🔗⭐🔉

しんど【進度】

progress.→英和

進度表 a teaching schedule.

しんにゅう【進入する】(和英)🔗⭐🔉

しんにゅう【進入する】

enter;→英和

make one's way.

しんぽ【進歩】(和英)🔗⭐🔉

しんもつ【進物】(和英)🔗⭐🔉

すすみ【進みが速い(遅い)】(和英)🔗⭐🔉

すすみ【進みが速い(遅い)】

make rapid (slow) progress.

すすみでる【進み出る】(和英)🔗⭐🔉

すすみでる【進み出る】

come[(make a) step]forward.

すすむ【進む】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「進」で始まるの検索結果。もっと読み込む