複数辞典一括検索+![]()

![]()

きつね【狐】🔗⭐🔉

きつね [0] 【狐】

(1)イヌ科の哺乳類。体長約70センチメートル,尾長40センチメートルほどで,体が細く,口は長くとがり,尾は太く房状。夜行性でネズミ・ウサギなどを捕食し,果実なども食べる。毛色は様々で,普通は赤黄色。毛皮は襟巻などにされ,全身銀色のギンギツネのものは最高級とされる。古くから霊力をもつ動物として説話や俗信が多く,稲荷神の使者ともされる。北半球に広く分布し,日本にも各地の低山帯や草原にすむ。[季]冬。

(2)〔油揚げは狐の好物ということから〕

甘みを強くして煮つけた油揚げをのせた,かけのうどんやそば。けつね。

(3)「狐色(キツネイロ)」の略。

(4)〔狐は人をだましたり,たぶらかしたりすると俗にいうことから〕

(ア)悪賢い人。他人をだます人。「いづれか―ならむな/源氏(夕顔)」(イ)娼婦をののしっていう語。「根性くさりの―め/浄瑠璃・天の網島(上)」

(5)「狐拳(キツネケン)」の略。「本拳か―か/滑稽本・七偏人」

きつね-あざみ【狐薊】🔗⭐🔉

きつね-あざみ [4] 【狐薊】

キク科の越年草。路傍・田などに生える。高さ約80センチメートル。葉は羽状に深裂,下面に白綿毛を密生する。晩春,枝端にアザミに似た淡紅紫色の小頭花をつける。

きつね-いろ【狐色】🔗⭐🔉

きつね-いろ [0] 【狐色】

狐の毛色に似た,黄みの強い茶色。パン・餅などのほどよく焼けた色にいう。きつね。「こんがりと―に焼く」

きつね-うどん【狐饂飩】🔗⭐🔉

きつね-うどん [4] 【狐饂飩】

狐{(2)}のうどん。きつね。

きつね-おとし【狐落(と)し】🔗⭐🔉

きつね-おとし [4] 【狐落(と)し】

(1)狐をとる罠(ワナ)。

(2)民間の俗信で,狐つきの人から狐を追い払って病気を治すこと。

きつね-けん【狐拳】🔗⭐🔉

きつね-けん [0][3] 【狐拳】

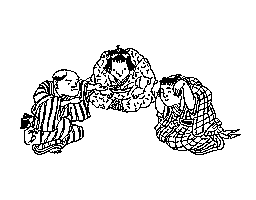

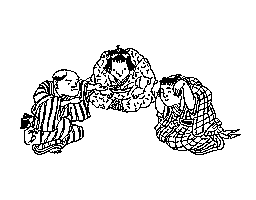

拳の一種。両手を開いて両耳のあたりにあげるのを狐,肩を張って両手を膝の上に置くのを庄屋,握った左手を前に出すのを鉄砲(狩人(カリユウド))という。狐は庄屋に,庄屋は鉄砲に,鉄砲は狐に勝つ。庄屋拳。

狐拳

[図]

[図]

[図]

[図]

きつね-ごうし【狐格子】🔗⭐🔉

きつね-ごうし ―ガウ― [4] 【狐格子】

(1)入母屋造りの妻部分に妻飾りとして設ける,内側に板を張った格子。妻格子。木連れ格子。

(2)縦横に細かく組んだ格子。木連れ格子。

きつね-ざる【狐猿】🔗⭐🔉

きつね-ざる [4] 【狐猿】

霊長目キツネザル科の哺乳類の総称。原猿類。原始的なサルで,口先が狐のようにとがる。体長24〜56センチメートル,尾長22〜65センチメートル。雑食性で樹上生活をする。マダガスカル島と付近の島特産。近似種を合わせレムールともいう。

きつね-ずし【狐鮨】🔗⭐🔉

きつね-ずし [3] 【狐鮨】

稲荷(イナリ)ずしの別名。

きつね-せぎょう【狐施行】🔗⭐🔉

きつね-せぎょう ―ギヤウ [4] 【狐施行】

⇒寒施行(カンセギヨウ)

きつね-だい【狐鯛】🔗⭐🔉

きつね-だい ―ダヒ [3] 【狐鯛】

スズキ目ベラ科の海魚。体長35センチメートル程度。吻は尖り,背びれの棘状部に暗色域がある。夜は岩陰などで眠る。キツネベラは別種。相模湾以南の中部太平洋の岩礁域に分布。イノシシ。

きつね-づか【狐塚】🔗⭐🔉

きつね-づか [3] 【狐塚】

(1)狐のすむ穴。

(2)狂言曲名(別項参照)。

きつね-つかい【狐使い】🔗⭐🔉

きつね-つかい ―ツカヒ [4] 【狐使い】

狐を使って行うというまじないの術。また,その術を使う人。

きつね-つき【狐憑き】🔗⭐🔉

きつね-つき [3] 【狐憑き】

狐にとりつかれたとして異常な精神状態になること。また,その人。

きつね-つり【狐釣(り)】🔗⭐🔉

きつね-つり 【狐釣(り)】

狐を罠(ワナ)にかけて捕らえること。また,その人。「―女房が来てもゆだんせず/柳多留 6」

きつね-ど【狐戸】🔗⭐🔉

きつね-ど [3] 【狐戸】

「狐格子{(2)}」を遣り戸にしたもの。

きつね-の-えふで【狐の絵筆】🔗⭐🔉

きつね-の-えふで ― フデ [5] 【狐の絵筆】

担子菌類腹菌目のきのこ。秋,竹やぶなどに生える。高さ10センチメートル内外の先細りする角柱形で,絵筆に似る。下端は白く,上端は濃赤色。悪臭を放つ。

フデ [5] 【狐の絵筆】

担子菌類腹菌目のきのこ。秋,竹やぶなどに生える。高さ10センチメートル内外の先細りする角柱形で,絵筆に似る。下端は白く,上端は濃赤色。悪臭を放つ。

フデ [5] 【狐の絵筆】

担子菌類腹菌目のきのこ。秋,竹やぶなどに生える。高さ10センチメートル内外の先細りする角柱形で,絵筆に似る。下端は白く,上端は濃赤色。悪臭を放つ。

フデ [5] 【狐の絵筆】

担子菌類腹菌目のきのこ。秋,竹やぶなどに生える。高さ10センチメートル内外の先細りする角柱形で,絵筆に似る。下端は白く,上端は濃赤色。悪臭を放つ。

きつね-の-お【狐の尾】🔗⭐🔉

きつね-の-お ―ヲ [5] 【狐の尾】

(1)フサモの別名。

(2)ノギランの別名。

きつね-の-かみそり【狐の剃刀】🔗⭐🔉

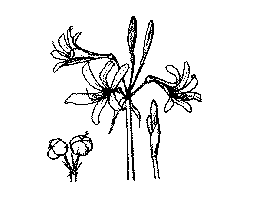

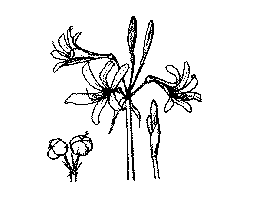

きつね-の-かみそり [7] 【狐の剃刀】

ヒガンバナ科の多年草。山野に生える。全草ヒガンバナに似る。葉はやや幅狭く,白緑色で軟らかい。初秋,約40センチメートルの花茎を立て,黄赤色で漏斗形の六弁花を数個つける。有毒植物。

狐の剃刀

[図]

[図]

[図]

[図]

きつね-の-ちゃぶくろ【狐の茶袋】🔗⭐🔉

きつね-の-ちゃぶくろ [6] 【狐の茶袋】

(1)ホコリタケの別名。

(2)コミカンソウの別名。

きつね-の-ちょうちん【狐の提灯】🔗⭐🔉

きつね-の-ちょうちん ―チヤウ― [7] 【狐の提灯】

「狐火(キツネビ)」に同じ。

きつね-の-てぶくろ【狐の手袋】🔗⭐🔉

きつね-の-てぶくろ [6] 【狐の手袋】

ジギタリスの別名。

きつね-の-ぼたん【狐の牡丹】🔗⭐🔉

きつね-の-ぼたん [5] 【狐の牡丹】

キンポウゲ科の多年草。道端・田の畔(アゼ)などに生える。茎は高さ20〜80センチメートル。根葉は長い柄があり,三個の小葉からなる。春から秋にかけて,枝頂付近に出た柄に黄色五弁の小花をつけ,花後,金平糖のような淡緑色の果実を結ぶ。有毒植物。毛莨(モウコン)。

きつね-の-まご【狐の孫】🔗⭐🔉

きつね-の-まご [6] 【狐の孫】

キツネノマゴ科の一年草。原野や畑などに自生。茎は基部が地をはいよく分枝して,高さ10〜40センチメートル。葉は狭卵形。夏から秋にかけ,枝頂の花穂に淡紅色の小花を密につける。

狐の孫

[図]

[図]

[図]

[図]

きつね-の-よめいり【狐の嫁入り】🔗⭐🔉

きつね-の-よめいり [0][8] 【狐の嫁入り】

(1)暗やみの中に狐火がいくつも連なっているのを,嫁入り行列の提灯に見たてたもの。

(2)日が照っているのに小雨が降ること。天気雨。

きつね-び【狐火】🔗⭐🔉

きつね-び [3] 【狐火】

(狐の口から出るという)冬から春先にかけての夜間,野原・山間などに多く見られる奇怪な青白い火。鬼火。燐火。狐の提灯。[季]冬。《―や髑髏に雨のたまる夜に/蕪村》

きつね-びより【狐日和】🔗⭐🔉

きつね-びより [4] 【狐日和】

照ったり降ったりして一定しない天気。

きつね-ふく【狐福】🔗⭐🔉

きつね-ふく 【狐福】

思いがけない幸運。信じられないような幸い。「大黒殿の袋を拾ふか,―ならんと沙汰し侍る/浮世草子・二十不孝 3」

きつね-べら【狐遍羅・狐倍良】🔗⭐🔉

きつね-べら [3] 【狐遍羅・狐倍良】

スズキ目ベラ科の海魚。体長55センチメートル程度。体はキツネダイに似るが,吻が尖らず,体側の上後部に尾まで広がる黒色域がある。小笠原諸島や和歌山県以南の太平洋・インド洋の岩礁部に分布。

きつね-まど【狐窓】🔗⭐🔉

きつね-まど [4] 【狐窓】

入母屋造りの妻の部分などに設けた,狐格子をはめた通風・採光用の窓。狭窓(サマド)。

きつね-めし【狐飯】🔗⭐🔉

きつね-めし [3][0] 【狐飯】

味つけした油揚げを刻んで混ぜた飯。

きつね-やなぎ【狐柳】🔗⭐🔉

きつね-やなぎ [4] 【狐柳】

ヤナギ科の落葉低木。日当たりのよい山地に生える。葉は楕円形。春,長さ3センチメートル内外の黄緑色の尾状花穂をつける。雌雄異株。イワヤナギ。

きつね-ろっぽう【狐六方】🔗⭐🔉

きつね-ろっぽう ―ロクハウ [4] 【狐六方】

歌舞伎の六方の一。狐の手振りをまじえて六方をふむもの。「義経千本桜」に見られる。

きつね-わな【狐罠】🔗⭐🔉

きつね-わな [4][3] 【狐罠】

狐を捕らえるための罠。[季]冬。

きつねただのぶ【狐忠信】🔗⭐🔉

きつねただのぶ 【狐忠信】

人形浄瑠璃「義経千本桜」の四段目の通称。また,その登場人物。自分の親の皮を張った鼓を静御前が持っていると知った子狐が,佐藤忠信の姿となって静とともに旅をするというもの。のちに子狐は義経に,源九郎狐と名づけられる。

きつねづか【狐塚】🔗⭐🔉

きつねづか 【狐塚】

狂言の一。狐塚の田へ鳥追いに来た太郎冠者(カジヤ)が,主を狐と思いこんで縛りあげ,青松葉をいぶして苦しめる。

きつねものがたり【狐物語】🔗⭐🔉

きつねものがたり 【狐物語】

〔原題 (フランス) Roman de Renart〕

一二世紀末から一三世紀にかけて成立したフランスの動物説話集。ルナールという狐と多くの動物たちを通して,人間社会を鋭く風刺する。

→ライネケ狐

きつね【狐】(和英)🔗⭐🔉

大辞林に「きつね」で始まるの検索結果 1-38。