複数辞典一括検索+![]()

![]()

すみ【墨】🔗⭐🔉

すみ [2] 【墨】

(1)油煙・松煙を膠(ニカワ)で固め,硯(スズリ)ですって書画を書くのに用いるもの。また,それをすって作った黒い液。

(2)絵の具を固めて作り,硯などですって絵などを書くときに用いるもの。朱墨・藍(アイ)墨など。

(3)まっ黒なすす。「鍋(ナベ)の―」

(4)タコ・イカなどの体内にある黒い汁。身に危険が迫った時,噴出して外敵の目をくらます。「タコが―を吐く」

(5){(1)}で書いたり染めたりした色。

(6)「墨染め」の略。「―の衣」

(7)「墨縄」「墨糸」の略。「―を打つ」

(8)印刷用の黒インク。「―一色」

すみ=と雪🔗⭐🔉

――と雪

性質が全く反対のもののたとえ。

すみ=に染まれば黒くなる🔗⭐🔉

――に染まれば黒くなる

人は環境や交わる友によって良くも悪くもなることのたとえ。朱に交われば赤くなる。

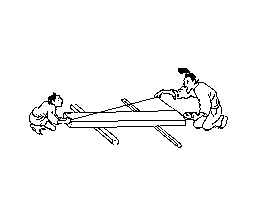

すみ=は餓鬼(ガキ)に磨(ス)らせ、筆は鬼に持たせよ🔗⭐🔉

――は餓鬼(ガキ)に磨(ス)らせ、筆は鬼に持たせよ

墨をするときにはできるだけ力を入れないですり,筆で書くときは勢いよく力強く書くべきだ,というたとえ。

すみ=を打・つ🔗⭐🔉

――を打・つ

墨縄で木材などに黒い線をつける。

すみ=を磨(ス)るは病夫の如(ゴト)くし、筆を把(ト)るは壮士の如くす🔗⭐🔉

――を磨(ス)るは病夫の如(ゴト)くし、筆を把(ト)るは壮士の如くす

「墨は餓鬼(ガキ)に磨らせ,筆は鬼に持たせよ」に同じ。

すみ-いか【墨烏賊】🔗⭐🔉

すみ-いか [2] 【墨烏賊】

(1)コウイカの別名。

(2)シリヤケイカの別名。

すみ-いれ【墨入れ】🔗⭐🔉

すみ-いれ [4][3] 【墨入れ】

(1)「墨壺(スミツボ)」に同じ。

(2)図面などを,墨または製図用インクで仕上げること。

すみ-いろ【墨色】🔗⭐🔉

すみ-いろ [0] 【墨色】

(1)書いたり染めたりした墨の色合い。ぼくしょく。

(2)墨で字を書かせ,その色合いでその人の吉凶を判断する一種の占い。墨色の考え。「占ひ,御判―相性の考へ,見て上ませう/浄瑠璃・新版歌祭文」

すみ-うち【墨打ち】🔗⭐🔉

すみ-うち [4][3] 【墨打ち】

(1)墨縄で線を引くこと。

(2)前もって手を打っておくこと。「淀さまへは取做しの―をしておくほどに/桐一葉(逍遥)」

すみ-え【墨絵】🔗⭐🔉

すみ-え ― [0] 【墨絵】

(1)水墨画(スイボクガ)。

(2)墨で線描きした絵。「よき―に髪どもをおほひたるやうに見ゆ/紫式部日記」

[0] 【墨絵】

(1)水墨画(スイボクガ)。

(2)墨で線描きした絵。「よき―に髪どもをおほひたるやうに見ゆ/紫式部日記」

[0] 【墨絵】

(1)水墨画(スイボクガ)。

(2)墨で線描きした絵。「よき―に髪どもをおほひたるやうに見ゆ/紫式部日記」

[0] 【墨絵】

(1)水墨画(スイボクガ)。

(2)墨で線描きした絵。「よき―に髪どもをおほひたるやうに見ゆ/紫式部日記」

すみ-がき【墨書き・墨描き】🔗⭐🔉

すみ-がき [0][4] 【墨書き・墨描き】

(1)墨でかくこと。また,そのかいたもの。

(2)日本画で,墨だけで物の輪郭を描き構図を定めること。また,彩色後,描線を生かして仕上げる技法。

(3)平安時代の宮廷の絵所の役職の一。「絵所に上手多かれど,―に選ばれて/源氏(帚木)」

すみ-かけ【墨掛け】🔗⭐🔉

すみ-かけ [4][0] 【墨掛け】 (名)スル

木材から板や柱などの部材を取るために,木口(コグチ)に所要の印や線をつけること。

すみ-がさ【墨傘】🔗⭐🔉

すみ-がさ [3] 【墨傘】

地紙を黒く染めた日傘。

すみ-がね【墨矩・墨曲尺】🔗⭐🔉

すみ-がね [0][2] 【墨矩・墨曲尺】

〔古くは「すみかね」とも〕

(1)「曲尺(カネジヤク){(1)}」に同じ。

(2)〔建〕 {(1)}を使って,建築用木材に工作用の墨付けをする技術。規矩術(キクジユツ)。

すみ-ぐま【墨隈】🔗⭐🔉

すみ-ぐま [0] 【墨隈】

絵画手法の一。陰影・濃淡を表すときに淡墨で隈取りすること。

すみけち-うた【墨滅歌・墨消ち歌】🔗⭐🔉

すみけち-うた [4] 【墨滅歌・墨消ち歌】

古今和歌集の歌の中で,古写本に書かれていながら墨で消してあるもの。流布(ルフ)本では巻末にまとめられている。ぼくめつか。

すみ-ごろも【墨衣】🔗⭐🔉

すみ-ごろも [3] 【墨衣】

黒く染めた衣。墨染めの衣。

すみ-さし【墨差(し)・墨刺(し)】🔗⭐🔉

すみ-さし [0] 【墨差(し)・墨刺(し)】

へら状に削った竹の先端を細かく割った竹筆。大工・石工などが墨をつけて木材や石材に線を引くのに用いる。

すみ-じ【墨字】🔗⭐🔉

すみ-じ [0] 【墨字】

点字に対して,普通に書いたり印刷したりした文字。

すみ-ずり【墨摺り】🔗⭐🔉

すみ-ずり [0] 【墨摺り】

(1)版木を摺るのに墨だけを用いること。また,その摺ったもの。

(2)更紗(サラサ)の模様の骨描(コツガ)きを彫刻版で摺り,彩色を筆で行うもの。

すみ-ぞめ【墨染(め)】🔗⭐🔉

すみ-ぞめ [0] 【墨染(め)】

□一□

(1)墨で染めたような黒い色。

(2)「墨染め衣」の略。

(3)僧のこと。「―も兼て好むは色と酒/柳多留 61」

□二□京都市伏見区の地名。墨染寺がある。近世,遊郭のあった所。

すみぞめ-ごろも【墨染(め)衣】🔗⭐🔉

すみぞめ-ごろも [5] 【墨染(め)衣】

(1)黒く染めた衣。黒色の僧衣。

(2)ねずみ色の喪服。

すみぞめ-ざくら【墨染桜】🔗⭐🔉

すみぞめ-ざくら [5] 【墨染桜】

(1)桜の一種。花は小さく単弁で白いが,茎・葉とも青く,薄墨色のように見える。

(2)墨染{□二□}のあたりにあったという伝説上の桜。藤原基経の死をいたんで上野峯雄が「深草の野辺の桜し心あらば今年ばかりは墨染に咲け」と詠じたところ,墨染め色に咲いたという。

すみぞめ-の【墨染めの】🔗⭐🔉

すみぞめ-の 【墨染めの】 (枕詞)

墨染めが黒く,暗いことから「たそがれどき」「夕べ」「鞍馬」などにかかる。「―黄昏時(タソガレドキ)の朧夜(オボロヨ)に/古今六帖 5」「―のゆふべになればひとりゐて/古今(雑体)」「―鞍馬の山にいる人は/後撰(恋四)」

すみぞめ-の-けさ【墨染(め)の袈裟】🔗⭐🔉

すみぞめ-の-けさ 【墨染(め)の袈裟】

黒く染めた袈裟。

すみぞめ-の-ころも【墨染(め)の衣】🔗⭐🔉

すみぞめ-の-ころも 【墨染(め)の衣】

「墨染め衣(ゴロモ)」に同じ。

すみだ【墨田】🔗⭐🔉

すみだ 【墨田】

東京都二三区の一。隅田川と荒川放水路に挟まれた地。商工業地区。旧本所区と向島区が合併。

すみ-つき【墨付(き)】🔗⭐🔉

すみ-つき [2][4] 【墨付(き)】

(1)(紙などの)墨の付き具合。

(2)墨で書いた筆の跡。筆跡。

(3)書誌学用語で,写本などの文字や絵などが書かれている部分。

(4)〔末尾に墨で書き判をしたところから〕

中世・近世,将軍や諸大名が臣下に与えた証明書。判物(ハンモツ)。

→御墨付(オスミツキ)

(5)機嫌。顔色。人のあしらい。「少し―がわるいを駕(カゴ)のもの見てとり/洒落本・初葉南志」

(6)口上(コウジヨウ)。挨拶。「互に味な―を子太郎がひつ取つて/浄瑠璃・妹背山」

すみ-つぎ【墨継(ぎ)】🔗⭐🔉

すみ-つぎ [4][0][3] 【墨継(ぎ)】

(1)筆で文字を書いているとき,途中で筆に,新たに墨を含ませて書き継ぐこと。

(2)「墨柄(スミヅカ)」に同じ。

すみ-なおし【墨直し】🔗⭐🔉

すみ-なおし ―ナホシ [3] 【墨直し】

石碑などの字にさした墨が風雨であせたのを,新しく墨をさして直すこと。

すみ-なわ【墨縄】🔗⭐🔉

すみ-なわ ―ナハ [0][2] 【墨縄】

「墨糸(スミイト)」に同じ。

すみ-に【墨煮】🔗⭐🔉

すみ-に [0] 【墨煮】

イタリア・スペイン料理で,イカの身とその墨を煮たもの。

すみぬり【墨塗】🔗⭐🔉

すみぬり 【墨塗】

狂言の一。遠国の大名が帰国に際し,なじみの女のもとへ別れを言いに行く。女が水で目をぬらして涙のようにみせかけているのを見た太郎冠者は,水を墨と取りかえる。女はそれともしらず,墨を塗って真っ黒になる。墨塗女。

すみぬり-まつり【墨塗(り)祭】🔗⭐🔉

すみぬり-まつり [5] 【墨塗(り)祭】

「墨付け正月」に同じ。

すみのえ【墨江・住吉】🔗⭐🔉

すみのえ 【墨江・住吉】

「すみよし(住吉){(2)}」に同じ。

すみ-の-ころも【墨の衣】🔗⭐🔉

すみ-の-ころも 【墨の衣】

墨染めの衣。

すみ-の-たもと【墨の袂】🔗⭐🔉

すみ-の-たもと 【墨の袂】

墨染めの衣。

すみ-ばさみ【墨挟み】🔗⭐🔉

すみ-ばさみ [3] 【墨挟み】

「墨柄(スミヅカ)」に同じ。

すみ-はだ【澄肌・墨肌】🔗⭐🔉

すみ-はだ [0] 【澄肌・墨肌】

刀身に見える,黒く澄んだ斑点。なまず肌。

すみ-ひき【墨引き】🔗⭐🔉

すみ-ひき [0] 【墨引き】

書状の封じ目。

すみ-ひげ【墨髭】🔗⭐🔉

すみ-ひげ [2] 【墨髭】

墨や炭などで顔に書いた作り髭。奴(ヤツコ)が書いたり,勝負で負けた者の顔に書いたりした。

すみ-ふ【墨斑】🔗⭐🔉

すみ-ふ [0] 【墨斑】

植物の葉で,淡緑色の地に濃緑色の斑が入っているもの。

すみ-ぶくろ【墨袋】🔗⭐🔉

すみ-ぶくろ [3] 【墨袋】

イカの体内で墨の入っている内臓。

すみ-ぶと【墨太】🔗⭐🔉

すみ-ぶと [0] 【墨太】 (名・形動)[文]ナリ

字を書いた筆のあとが太い・こと(さま)。筆太。「―に書き上げる」

ぼく-えき【墨液】🔗⭐🔉

ぼく-えき [0] 【墨液】

墨(スミ)の液。

ぼく-が【墨画】🔗⭐🔉

ぼく-が ―グワ [0] 【墨画】

すみえ。水墨画。

ぼく-ぎょ【墨魚】🔗⭐🔉

ぼく-ぎょ [1] 【墨魚】

イカの異名。

ぼくし【墨子】🔗⭐🔉

ぼくし 【墨子】

(1)中国,戦国時代の魯(宋または楚とも)の思想家。墨家の始祖。墨は姓,名は (テキ)。工匠の子といわれる。儒家に学んだが,のちに儒家の仁を差別愛であるとして,無差別的博愛の兼愛を説き,平和論を唱え,儒家と並び称せられるほどの勢力の学派を立てた。生没年未詳。

(2)思想書。五三編現存。兼愛・非攻・非楽・非命・節用など,墨家の始祖,墨子の説く十大主張をはじめ,後期墨家の論理学的思惟・守城法などを記す。

(テキ)。工匠の子といわれる。儒家に学んだが,のちに儒家の仁を差別愛であるとして,無差別的博愛の兼愛を説き,平和論を唱え,儒家と並び称せられるほどの勢力の学派を立てた。生没年未詳。

(2)思想書。五三編現存。兼愛・非攻・非楽・非命・節用など,墨家の始祖,墨子の説く十大主張をはじめ,後期墨家の論理学的思惟・守城法などを記す。

(テキ)。工匠の子といわれる。儒家に学んだが,のちに儒家の仁を差別愛であるとして,無差別的博愛の兼愛を説き,平和論を唱え,儒家と並び称せられるほどの勢力の学派を立てた。生没年未詳。

(2)思想書。五三編現存。兼愛・非攻・非楽・非命・節用など,墨家の始祖,墨子の説く十大主張をはじめ,後期墨家の論理学的思惟・守城法などを記す。

(テキ)。工匠の子といわれる。儒家に学んだが,のちに儒家の仁を差別愛であるとして,無差別的博愛の兼愛を説き,平和論を唱え,儒家と並び称せられるほどの勢力の学派を立てた。生没年未詳。

(2)思想書。五三編現存。兼愛・非攻・非楽・非命・節用など,墨家の始祖,墨子の説く十大主張をはじめ,後期墨家の論理学的思惟・守城法などを記す。

ぼく-じ【墨字】🔗⭐🔉

ぼく-じ [0] 【墨字】

(1)墨で書いた文字。

(2)点字に対して,普通に書かれた文字。

ぼく-しゅ【墨守】🔗⭐🔉

ぼく-しゅ [1] 【墨守】 (名)スル

〔墨子がよく城を守り通し,楚軍を退けたという故事から〕

昔からのしきたりや自説を固く守ること。「旧習を―する」

ぼく-じゅう【墨汁】🔗⭐🔉

ぼく-じゅう ―ジフ [0] 【墨汁】

(1)墨をすった黒い汁。また,すぐに使えるように製造した黒色の墨液。

(2)イカ・タコの黒い排出液。

ぼくじゅう-のう【墨汁嚢】🔗⭐🔉

ぼくじゅう-のう ―ジフナウ [3] 【墨汁嚢】

イカやタコに特有な器官。墨汁を蓄え,他の動物に襲われたときなどに墨汁管を経て肛門の近く外套腔から水とともに排出する。

ぼく-しょ【墨書】🔗⭐🔉

ぼく-しょ [1] 【墨書】 (名)スル

墨で書くこと。また,その書いたもの。「座右銘を―する」

ぼくしょ-どき【墨書土器】🔗⭐🔉

ぼくしょ-どき [4] 【墨書土器】

文字や人面などを墨書した土器。日本で七〜一〇世紀頃まで盛行。

ぼく-しょう【墨床】🔗⭐🔉

ぼく-しょう ―シヤウ [0] 【墨床】

すりかけの墨を置く道具。墨台。

ぼく-しょう【墨象】🔗⭐🔉

ぼく-しょう ―シヤウ [0] 【墨象】

前衛芸術としての書道。前衛書道。

ぼく-じょう【墨帖】🔗⭐🔉

ぼく-じょう ―デフ [0] 【墨帖】

「法帖(ホウジヨウ)」に同じ。

ぼく-じょう【墨場】🔗⭐🔉

ぼく-じょう ―ヂヤウ [0] 【墨場】

書家などが集う場所。

ぼくじょうひっけい【墨場必携】🔗⭐🔉

ぼくじょうひっけい ボクヂヤウ― 【墨場必携】

古人の詩や成句などを集めて字数ごとに配列し,書家の揮筆の便に供した書。市河米庵著。1836年佐藤一斎の序。1880年刊。

ぼく-しょく【墨色】🔗⭐🔉

ぼく-しょく [0] 【墨色】

(文字や墨絵などの)すみの色。また,すみのような色。

ぼく-すい【墨水】🔗⭐🔉

ぼく-すい 【墨水】

隅田川の異名。

〔「隅田川」の「隅」に「墨」を当てたもの〕

ぼく-せき【墨跡・墨蹟】🔗⭐🔉

ぼく-せき [0] 【墨跡・墨蹟】

筆で書いた文字。筆跡。書跡。特に日本では,禅僧の筆跡をさしていう語。

ぼく-だい【墨台】🔗⭐🔉

ぼく-だい [0] 【墨台】

「墨床(ボクシヨウ)」に同じ。

ぼく-ち【墨池】🔗⭐🔉

ぼく-ち [1] 【墨池】

(1)硯(スズリ)で,くぼんでいて水や墨汁をためるところ。硯池(ケンチ)。

(2)すみつぼ。

ぼく-ちょく【墨勅】🔗⭐🔉

ぼく-ちょく [0] 【墨勅】

〔朱印をおさないところから〕

天子・天皇直筆の勅書。宸筆(シンピツ)の勅書。

ぼく-てい【墨堤】🔗⭐🔉

ぼく-てい [0] 【墨堤】

隅田川の土手。

ぼく-とう【墨東・ 東】🔗⭐🔉

東】🔗⭐🔉

ぼく-とう 【墨東・ 東】

〔「墨」「

東】

〔「墨」「 」は「隅田川」の意〕

隅田川の東岸にあたる地域。今の東京都墨田区一帯の雅称。

」は「隅田川」の意〕

隅田川の東岸にあたる地域。今の東京都墨田区一帯の雅称。

東】

〔「墨」「

東】

〔「墨」「 」は「隅田川」の意〕

隅田川の東岸にあたる地域。今の東京都墨田区一帯の雅称。

」は「隅田川」の意〕

隅田川の東岸にあたる地域。今の東京都墨田区一帯の雅称。

ぼく-ひつ【墨筆】🔗⭐🔉

ぼく-ひつ [0] 【墨筆】

(1)墨と筆。また,墨をつけて書く筆。

(2)墨と筆で書いた書画。

ぼく-ひん【墨浜】🔗⭐🔉

ぼく-ひん 【墨浜】

隅田川両岸一帯の雅称。

ぼっ-か【墨家】🔗⭐🔉

ぼっ-か ボク― [1] 【墨家】

中国,戦国時代の諸子百家の一。墨子を祖とする学派。儒家の説く礼楽をしりぞけ,兼愛(無差別の愛)・交利(相互扶助)を唱え,勤倹節約を重んじた。

ぼっ-かく【墨客】🔗⭐🔉

ぼっ-かく ボク― [0] 【墨客】

書画をよくする人。ぼっきゃく。「文人―」

ぼっ-きゃく【墨客】🔗⭐🔉

ぼっ-きゃく ボク― [0] 【墨客】

⇒ぼっかく(墨客)

ぼっ-けい【墨刑】🔗⭐🔉

ぼっ-けい ボク― [0] 【墨刑】

中国,古代の五刑の一。額や腕などに入れ墨をする刑罰。

ぼっ-こう【墨香】🔗⭐🔉

ぼっ-こう ボクカウ [0] 【墨香】

すみのかおり。

ぼっ-こん【墨痕】🔗⭐🔉

ぼっ-こん ボク― [0] 【墨痕】

筆で書いた字の墨のつき具合。筆のあと。「―鮮やかにしたためる」

ぼっこん-りんり【墨痕淋漓】🔗⭐🔉

ぼっこん-りんり ボク― [5] 【墨痕淋漓】 (ト|タル)[文]形動タリ

筆で書いた文字が黒々と,生き生きとして勢いのあるさま。

すみ【墨】(和英)🔗⭐🔉

すみ【墨】

India(n) ink;China[Chinese]ink;an ink stick (固体).〜で書く write in Indian ink.〜をする rub an ink stick.〜をつける smear with ink.いかの〜 cuttlefish ink.〜色の black.→英和

すみえ【墨絵】(和英)🔗⭐🔉

すみえ【墨絵】

an India(n)-ink drawing.

すみぞめ【墨染めの衣】(和英)🔗⭐🔉

すみぞめ【墨染めの衣】

a (Buddhist's) black robe.

ぼくしゅ【墨守する】(和英)🔗⭐🔉

ぼくしゅ【墨守する】

cling[stick].→英和

ぼくじゅう【墨汁】(和英)🔗⭐🔉

ぼくじゅう【墨汁】

India ink.

大辞林に「墨」で始まるの検索結果 1-86。もっと読み込む

[図]

[図]