複数辞典一括検索+![]()

![]()

ま‐ぎ【間木】🔗⭐🔉

ま‐ぎ【間木】

《「まき」とも》長押(なげし)の上などに設けた棚のようなもの。「数珠(ずず)も―に打ち上げなど、らうがはしきに」〈かげろふ・中〉

まき‐あし【巻(き)足】🔗⭐🔉

まき‐あし【巻(き)足】

紀州流の水泳術で、立ち泳ぎの足の使い方。下肢を、膝を中心にして交互に外から内へ回して浮力をつけるやり方。

紀州流の水泳術で、立ち泳ぎの足の使い方。下肢を、膝を中心にして交互に外から内へ回して浮力をつけるやり方。 文楽人形の型で、左右の足を交互に外から回してゆったりと足を運ぶ歩き方。

文楽人形の型で、左右の足を交互に外から回してゆったりと足を運ぶ歩き方。

紀州流の水泳術で、立ち泳ぎの足の使い方。下肢を、膝を中心にして交互に外から内へ回して浮力をつけるやり方。

紀州流の水泳術で、立ち泳ぎの足の使い方。下肢を、膝を中心にして交互に外から内へ回して浮力をつけるやり方。 文楽人形の型で、左右の足を交互に外から回してゆったりと足を運ぶ歩き方。

文楽人形の型で、左右の足を交互に外から回してゆったりと足を運ぶ歩き方。

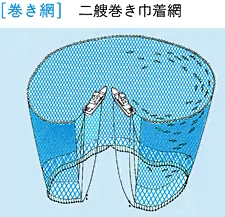

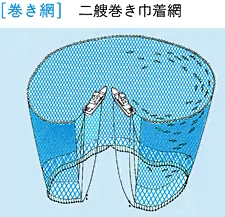

まき‐あみ【巻(き)網・△旋網】🔗⭐🔉

まき‐あみ【巻(き)網・△旋網】

魚群を網で取り巻き、その囲みを狭め網裾を締めて捕る漁法。また、その網。巾着網など。操作する船の数により、二艘巻(にそうま)き・一艘巻きがある。

魚群を網で取り巻き、その囲みを狭め網裾を締めて捕る漁法。また、その網。巾着網など。操作する船の数により、二艘巻(にそうま)き・一艘巻きがある。

魚群を網で取り巻き、その囲みを狭め網裾を締めて捕る漁法。また、その網。巾着網など。操作する船の数により、二艘巻(にそうま)き・一艘巻きがある。

魚群を網で取り巻き、その囲みを狭め網裾を締めて捕る漁法。また、その網。巾着網など。操作する船の数により、二艘巻(にそうま)き・一艘巻きがある。

まき‐ありつね【槙有恒】🔗⭐🔉

まき‐ありつね【槙有恒】

[一八九四〜一九八九]登山家。宮城の生まれ。大正一〇年(一九二一)アイガー東山稜初登攀に成功、昭和三一年(一九五六)には隊長としてマナスル初登頂に成功した。著「山行」「マナスル登頂記」など。

まき‐いし【×蒔石】🔗⭐🔉

まき‐いし【×蒔石】

茶室の庭などに、まき散らしたように所々に置く石。

まき‐い・る【巻き入る・×捲き入る】🔗⭐🔉

まき‐い・る【巻き入る・×捲き入る】

[動ラ下二]巻いて中に入れる。巻き込む。「汝が船を海底に―・れんと思ふ」〈今昔・四・一三〉

まき‐えい【巻×纓】🔗⭐🔉

まき‐えい【巻×纓】

けんえい(巻纓)

けんえい(巻纓)

けんえい(巻纓)

けんえい(巻纓)

まきえ‐ふん【×蒔絵粉】まきヱ‐🔗⭐🔉

まきえ‐ふん【×蒔絵粉】まきヱ‐

蒔絵に用いる金・銀・銅・錫(すず)などの粉。平目粉・梨子地粉・平粉・丸粉・鑢(やすり)粉など。

まき‐おこ・す【巻(き)起(こ)す・×捲き起(こ)す】🔗⭐🔉

まき‐おこ・す【巻(き)起(こ)す・×捲き起(こ)す】

[動サ五(四)] 風などが巻くように吹き上げる。「砂ぼこりを―・す」

風などが巻くように吹き上げる。「砂ぼこりを―・す」 思いがけないことをひきおこす。「センセーションを―・す」

思いがけないことをひきおこす。「センセーションを―・す」

風などが巻くように吹き上げる。「砂ぼこりを―・す」

風などが巻くように吹き上げる。「砂ぼこりを―・す」 思いがけないことをひきおこす。「センセーションを―・す」

思いがけないことをひきおこす。「センセーションを―・す」

まき‐おこ・る【巻(き)起(こ)る・×捲き起(こ)る】🔗⭐🔉

まき‐おこ・る【巻(き)起(こ)る・×捲き起(こ)る】

[動ラ五(四)] うずを巻くようにして立ちのぼる。「黒雲が―・る」

うずを巻くようにして立ちのぼる。「黒雲が―・る」 多くのものが一時に激しく盛んになる。わきおこる。「拍手が―・る」

多くのものが一時に激しく盛んになる。わきおこる。「拍手が―・る」

うずを巻くようにして立ちのぼる。「黒雲が―・る」

うずを巻くようにして立ちのぼる。「黒雲が―・る」 多くのものが一時に激しく盛んになる。わきおこる。「拍手が―・る」

多くのものが一時に激しく盛んになる。わきおこる。「拍手が―・る」

まき‐おとし【巻(き)落(と)し】🔗⭐🔉

まき‐おとし【巻(き)落(と)し】

相撲のきまり手の一。まわしをとらず、差し手で相手のからだを抱きかかえ、巻きこむようにしてひねり倒す技。

まき‐かえ【巻(き)替え】‐かへ🔗⭐🔉

まき‐かえ【巻(き)替え】‐かへ

相撲で、相手の差し手の中に手を入れ、自分の有利な体勢にすること。

まき‐かえし【巻(き)返し・×捲き返し】‐かへし🔗⭐🔉

まき‐かえし【巻(き)返し・×捲き返し】‐かへし

劣勢から、態勢を立て直して反撃すること。「―をはかる」「―に出る」

劣勢から、態勢を立て直して反撃すること。「―をはかる」「―に出る」 小枠などに巻いてある糸を、さらに他の小枠に巻きとってその張りの力を一定させること。

小枠などに巻いてある糸を、さらに他の小枠に巻きとってその張りの力を一定させること。 巻棒に巻いた織物を他の巻棒に移すこと。また、折り畳んだ織物を巻棒に正しく巻くこと。

巻棒に巻いた織物を他の巻棒に移すこと。また、折り畳んだ織物を巻棒に正しく巻くこと。

劣勢から、態勢を立て直して反撃すること。「―をはかる」「―に出る」

劣勢から、態勢を立て直して反撃すること。「―をはかる」「―に出る」 小枠などに巻いてある糸を、さらに他の小枠に巻きとってその張りの力を一定させること。

小枠などに巻いてある糸を、さらに他の小枠に巻きとってその張りの力を一定させること。 巻棒に巻いた織物を他の巻棒に移すこと。また、折り畳んだ織物を巻棒に正しく巻くこと。

巻棒に巻いた織物を他の巻棒に移すこと。また、折り畳んだ織物を巻棒に正しく巻くこと。

まき‐かえ・す【巻(き)返す・×捲き返す】‐かへす🔗⭐🔉

まき‐かえ・す【巻(き)返す・×捲き返す】‐かへす

[動サ五(四)] 巻いて、もとの状態へ戻す。「巻き尺を―・す」

巻いて、もとの状態へ戻す。「巻き尺を―・す」 劣勢から、勢いを取り戻して反撃する。「土壇場で―・す」

劣勢から、勢いを取り戻して反撃する。「土壇場で―・す」

巻いて、もとの状態へ戻す。「巻き尺を―・す」

巻いて、もとの状態へ戻す。「巻き尺を―・す」 劣勢から、勢いを取り戻して反撃する。「土壇場で―・す」

劣勢から、勢いを取り戻して反撃する。「土壇場で―・す」

まき‐こ・む【巻(き)込む・×捲き込む】🔗⭐🔉

まき‐こ・む【巻(き)込む・×捲き込む】

[動マ五(四)] 巻いて中へ入れる。「機械に―・まれる」

巻いて中へ入れる。「機械に―・まれる」 ある人間関係や事態に引き入れる。巻き添えにする。「無関係な他人を―・む」「内紛に―・まれる」

ある人間関係や事態に引き入れる。巻き添えにする。「無関係な他人を―・む」「内紛に―・まれる」

巻いて中へ入れる。「機械に―・まれる」

巻いて中へ入れる。「機械に―・まれる」 ある人間関係や事態に引き入れる。巻き添えにする。「無関係な他人を―・む」「内紛に―・まれる」

ある人間関係や事態に引き入れる。巻き添えにする。「無関係な他人を―・む」「内紛に―・まれる」

まき‐さく【真木割く・真木△栄く】🔗⭐🔉

まき‐さく【真木割く・真木△栄く】

〔枕〕木をさいた割れ目を「ひ」というところから、「檜(ひ)」にかかる。「―檜の御門(みかど)」〈記・下・歌謡〉

マキシマム【maximum】🔗⭐🔉

マキシマム【maximum】

最大。最大限。極限。「計測値はその―に達した」

最大。最大限。極限。「計測値はその―に達した」 ミニマム。

ミニマム。 数学で、極大。極大値。

数学で、極大。極大値。 ミニマム。

ミニマム。

最大。最大限。極限。「計測値はその―に達した」

最大。最大限。極限。「計測値はその―に達した」 ミニマム。

ミニマム。 数学で、極大。極大値。

数学で、極大。極大値。 ミニマム。

ミニマム。

マキシム【maxim】🔗⭐🔉

マキシム【maxim】

格言。金言。箴言(しんげん)。

ま‐きた【真北】🔗⭐🔉

ま‐きた【真北】

正しく北にあたる方角。正北。

まき‐ちら・す【×撒き散らす】🔗⭐🔉

まき‐ちら・す【×撒き散らす】

[動サ五(四)]あたり一面に広がるようにまく。また、あちらこちらに広める。「悪臭を―・す」「うわさを―・す」

まき‐つ・く【巻(き)付く】🔗⭐🔉

まき‐つ・く【巻(き)付く】

[動カ五(四)]他の物のまわりに絡んでつく。ぐるぐる巻いてつく。「ヘチマのつるが支柱に―・く」「綱がスクリューに―・く」

[動カ五(四)]他の物のまわりに絡んでつく。ぐるぐる巻いてつく。「ヘチマのつるが支柱に―・く」「綱がスクリューに―・く」 [動カ下二]「まきつける」の文語形。

[動カ下二]「まきつける」の文語形。

[動カ五(四)]他の物のまわりに絡んでつく。ぐるぐる巻いてつく。「ヘチマのつるが支柱に―・く」「綱がスクリューに―・く」

[動カ五(四)]他の物のまわりに絡んでつく。ぐるぐる巻いてつく。「ヘチマのつるが支柱に―・く」「綱がスクリューに―・く」 [動カ下二]「まきつける」の文語形。

[動カ下二]「まきつける」の文語形。

まき‐つけ【×蒔き付け】🔗⭐🔉

まき‐つけ【×蒔き付け】

作物の種をまくこと。

まき‐と【巻斗】🔗⭐🔉

まき‐と【巻斗】

肘木(ひじき)の上に用いる小さい斗(ます)。上の肘木や桁(けた)などを一方向のみ支えるもの。

まき‐とり【巻(き)取り】🔗⭐🔉

まき‐とり【巻(き)取り】

巻き取ること。

巻き取ること。 「巻き取り紙」の略。

「巻き取り紙」の略。

巻き取ること。

巻き取ること。 「巻き取り紙」の略。

「巻き取り紙」の略。

まき‐と・る【巻(き)取る】🔗⭐🔉

まき‐と・る【巻(き)取る】

[動ラ五(四)]巻いて別のものに移し取る。「たこ糸を木片へ―・る」

まき‐なおし【×蒔き直し】‐なほし🔗⭐🔉

まき‐なおし【×蒔き直し】‐なほし

種をもう一度まくこと。

種をもう一度まくこと。 物事を初めからやり直すこと。「新規―」

物事を初めからやり直すこと。「新規―」

種をもう一度まくこと。

種をもう一度まくこと。 物事を初めからやり直すこと。「新規―」

物事を初めからやり直すこと。「新規―」

まき・ぬ【×纏き△寝・×枕き△寝】🔗⭐🔉

まき・ぬ【×纏き△寝・×枕き△寝】

[動ナ下二]互いに手を枕にして寝る。共寝する。「現(うつつ)には更にもえ言はず夢にだに妹がたもとを―・ぬとし見ば」〈万・七八四〉

まきの【牧野】🔗⭐🔉

まきの【牧野】

姓氏の一。

まきの‐えいいち【牧野英一】🔗⭐🔉

まきの‐えいいち【牧野英一】

[一八七八〜一九七〇]刑法学者。岐阜の生まれ。主観主義的な刑法理論を展開、応報刑主義を批判して教育刑主義を唱えた。文化勲章受章。著「日本刑法」「刑法研究」など。

まきのお【槙尾】まきのを🔗⭐🔉

まきのお【槙尾】まきのを

京都市右京区北部の地名。清滝川に沿う紅葉の名所で、高尾(高雄)・栂尾(とがのお)とともに三尾(さんび)とよばれる。西明寺がある。

まきの‐しんいち【牧野信一】🔗⭐🔉

まきの‐しんいち【牧野信一】

[一八九六〜一九三六]小説家。神奈川の生まれ。私小説「父を売る子」で登場。のち、幻想的作風に転じた。他に「ゼーロン」「鬼涙村(きなだむら)」など。

まきの‐とみたろう【牧野富太郎】‐とみタラウ🔗⭐🔉

まきの‐とみたろう【牧野富太郎】‐とみタラウ

[一八六二〜一九五七]植物分類学者。高知の生まれ。小学校中退、独学で植物学を研究。日本各地の植物を採集して歩き、多数の新種を発見・命名。すぐれた植物図を描き、植物採集会を指導するなど知識の普及にも尽力した。文化勲章受章。著「日本植物志図篇」「日本植物図鑑」など。

まき‐の‐はら【牧 原】🔗⭐🔉

原】🔗⭐🔉

まき‐の‐はら【牧 原】

静岡県中南部、大井川下流西岸の台地。明治初期の士族の入植以来、茶の産地。

原】

静岡県中南部、大井川下流西岸の台地。明治初期の士族の入植以来、茶の産地。

原】

静岡県中南部、大井川下流西岸の台地。明治初期の士族の入植以来、茶の産地。

原】

静岡県中南部、大井川下流西岸の台地。明治初期の士族の入植以来、茶の産地。

まき‐ふう【巻(き)封】🔗⭐🔉

まき‐ふう【巻(き)封】

上包みを用いずに、書状の紙を巻いて紙の端を裏へ折り返し、のりで封じたもの。

まき‐ほん【巻(き)本】🔗⭐🔉

まき‐ほん【巻(き)本】

巻き物にした本。巻子本(かんすぼん)。

まきむく‐やま【巻向山・纏向山】🔗⭐🔉

まきむく‐やま【巻向山・纏向山】

奈良県桜井市にある山。標高五六五メートル。南東に長谷寺(はせでら)がある。

まき‐め【巻き目】🔗⭐🔉

まき‐め【巻き目】

紙などを巻いて、巻きおえた端。また、巻いた箇所。「いとほそく巻きて結びたる、―はこまごまとくぼみたるに」〈枕・二九四〉

まき‐も・つ【巻き持つ・×纏き持つ】🔗⭐🔉

まき‐も・つ【巻き持つ・×纏き持つ】

[動タ四]手に巻きつけて持つ。「我(あ)が恋ふる君玉ならば手に―・ちて」〈万・一五〇〉

まき‐もの【巻(き)物】🔗⭐🔉

まき‐もめん【巻(き)木綿】🔗⭐🔉

まき‐もめん【巻(き)木綿】

傷口などに巻きつける木綿。包帯にする木綿。

ま‐ぎょう【ま行・マ行】‐ギヤウ🔗⭐🔉

ま‐ぎょう【ま行・マ行】‐ギヤウ

五十音図の第七行。ま・み・む・め・も。

まぎら【紛ら】🔗⭐🔉

まぎら【紛ら】

まぎらわすこと。ごまかし。「えてあんな事で―を食はされるものぢゃ」〈伎・桑名屋徳蔵〉

まぎら‐かし【紛らかし】🔗⭐🔉

まぎら‐かし【紛らかし】

九州地方で、嫁入りの際に嫁につき添っていく未婚の女性をいう。花嫁と同じ礼装で宴席に並ぶ。嫁紛らかし。添い嫁。

まぎら‐か・す【紛らかす】🔗⭐🔉

まぎら‐か・す【紛らかす】

[動サ五(四)]「紛らす」に同じ。「寂しさを―・す」

まぎら・す【紛らす】🔗⭐🔉

まぎら・す【紛らす】

[動サ五(四)]関心を他に移すなどして、そのことがわからなくなるようにする。ごまかす。また、気持ちを他に向けてふさいだ気分などを晴らす。まぎらわす。「姿を人込みに―・す」「気を―・す」「退屈を―・す」

[可能]まぎらせる

まぎら・せる【紛らせる】🔗⭐🔉

まぎら・せる【紛らせる】

[動サ下一]「紛らす」に同じ。「恋の悩みをスポーツで―・せる」

まぎらわし【紛らはし】まぎらはし🔗⭐🔉

まぎらわし【紛らはし】まぎらはし

まぎれるようにすること。関心などを他に移すようにすること。「御心の―には、さしも驚かせ給ふばかり聞こえなれはべらば」〈源・橋姫〉

まぎらわし・い【紛らわしい】まぎらはしい🔗⭐🔉

まぎらわし・い【紛らわしい】まぎらはしい

[形] まぎらは・し[シク]《古くは「まきらはし」》

まぎらは・し[シク]《古くは「まきらはし」》 似ていて区別がつきにくい。「本物と―・いレプリカ」「―・い名前」

似ていて区別がつきにくい。「本物と―・いレプリカ」「―・い名前」 まぶしい。まばゆい。「上野(かみつけの)まぐはしまとに朝日さし―・しもなありつつ見れば」〈万・三四〇七〉

まぶしい。まばゆい。「上野(かみつけの)まぐはしまとに朝日さし―・しもなありつつ見れば」〈万・三四〇七〉 気持ちがまぎれるようである。「おのづからうちたゆみ、―・しくてなむ、過ぐし来るを」〈源・橋姫〉

気持ちがまぎれるようである。「おのづからうちたゆみ、―・しくてなむ、過ぐし来るを」〈源・橋姫〉 めまぐるしく多忙である。「わが身も―・しき事あれば、えこそ助け奉るまじけれ」〈仮・伊曾保・下〉

[派生]まぎらわしげ[形動]まぎらわしさ[名]

めまぐるしく多忙である。「わが身も―・しき事あれば、えこそ助け奉るまじけれ」〈仮・伊曾保・下〉

[派生]まぎらわしげ[形動]まぎらわしさ[名]

まぎらは・し[シク]《古くは「まきらはし」》

まぎらは・し[シク]《古くは「まきらはし」》 似ていて区別がつきにくい。「本物と―・いレプリカ」「―・い名前」

似ていて区別がつきにくい。「本物と―・いレプリカ」「―・い名前」 まぶしい。まばゆい。「上野(かみつけの)まぐはしまとに朝日さし―・しもなありつつ見れば」〈万・三四〇七〉

まぶしい。まばゆい。「上野(かみつけの)まぐはしまとに朝日さし―・しもなありつつ見れば」〈万・三四〇七〉 気持ちがまぎれるようである。「おのづからうちたゆみ、―・しくてなむ、過ぐし来るを」〈源・橋姫〉

気持ちがまぎれるようである。「おのづからうちたゆみ、―・しくてなむ、過ぐし来るを」〈源・橋姫〉 めまぐるしく多忙である。「わが身も―・しき事あれば、えこそ助け奉るまじけれ」〈仮・伊曾保・下〉

[派生]まぎらわしげ[形動]まぎらわしさ[名]

めまぐるしく多忙である。「わが身も―・しき事あれば、えこそ助け奉るまじけれ」〈仮・伊曾保・下〉

[派生]まぎらわしげ[形動]まぎらわしさ[名]

まぎらわ・す【紛らわす】まぎらはす🔗⭐🔉

まぎらわ・す【紛らわす】まぎらはす

[動サ五(四)]「紛らす」に同じ。「水で空腹を―・す」

ま‐ぎり【間切り】🔗⭐🔉

ま‐ぎり【間切り】

区切ること。区切り。

区切ること。区切り。 もと、琉球の行政区画。数村からなり、琉球処分以後も存続したが、明治四〇年(一九〇七)廃止。

もと、琉球の行政区画。数村からなり、琉球処分以後も存続したが、明治四〇年(一九〇七)廃止。

区切ること。区切り。

区切ること。区切り。 もと、琉球の行政区画。数村からなり、琉球処分以後も存続したが、明治四〇年(一九〇七)廃止。

もと、琉球の行政区画。数村からなり、琉球処分以後も存続したが、明治四〇年(一九〇七)廃止。

まぎり‐ばしり【間切り走り】🔗⭐🔉

まぎり‐ばしり【間切り走り】

向かい風のときの帆船の走り方。斜め前方から風を受けるように、左右に交互に帆面を向けながらジグザグに前進する。

ま‐ぎ・る【間切る】🔗⭐🔉

ま‐ぎ・る【間切る】

[動ラ五(四)]波間を切って船を進める。また、間切り走りで帆船を進める。「帆ヲ―・ッテ走ル」〈和英語林集成〉

まぎ・る【紛る】🔗⭐🔉

まぎ・る【紛る】

[動ラ下二]「まぎれる」の文語形。

まぎれ【紛れ】🔗⭐🔉

まぎれ【紛れ】

ある事につけこんで、また、事の勢いで何かをすること。「怒った―に外の芸者を買いはしまいか」〈荷風・腕くらべ〉

ある事につけこんで、また、事の勢いで何かをすること。「怒った―に外の芸者を買いはしまいか」〈荷風・腕くらべ〉 他に入りまじって区別がつかなくなること。「山かぜに桜ふきまき乱れなむ花の―に立ちとまるべく」〈古今・離別〉

他に入りまじって区別がつかなくなること。「山かぜに桜ふきまき乱れなむ花の―に立ちとまるべく」〈古今・離別〉 他の事に心を奪われること。「今年は―多くて過ぐし給ふ」〈源・若菜下〉

他の事に心を奪われること。「今年は―多くて過ぐし給ふ」〈源・若菜下〉 心情を表す形容詞の語幹、動詞の連用形に付いて、その心情に駆られて分別を失うさまを表す。「に」を伴って副詞的に用いることが多い。…のあまり。「苦し―にうそをつく」「腹立ち―」

心情を表す形容詞の語幹、動詞の連用形に付いて、その心情に駆られて分別を失うさまを表す。「に」を伴って副詞的に用いることが多い。…のあまり。「苦し―にうそをつく」「腹立ち―」

ある事につけこんで、また、事の勢いで何かをすること。「怒った―に外の芸者を買いはしまいか」〈荷風・腕くらべ〉

ある事につけこんで、また、事の勢いで何かをすること。「怒った―に外の芸者を買いはしまいか」〈荷風・腕くらべ〉 他に入りまじって区別がつかなくなること。「山かぜに桜ふきまき乱れなむ花の―に立ちとまるべく」〈古今・離別〉

他に入りまじって区別がつかなくなること。「山かぜに桜ふきまき乱れなむ花の―に立ちとまるべく」〈古今・離別〉 他の事に心を奪われること。「今年は―多くて過ぐし給ふ」〈源・若菜下〉

他の事に心を奪われること。「今年は―多くて過ぐし給ふ」〈源・若菜下〉 心情を表す形容詞の語幹、動詞の連用形に付いて、その心情に駆られて分別を失うさまを表す。「に」を伴って副詞的に用いることが多い。…のあまり。「苦し―にうそをつく」「腹立ち―」

心情を表す形容詞の語幹、動詞の連用形に付いて、その心情に駆られて分別を失うさまを表す。「に」を伴って副詞的に用いることが多い。…のあまり。「苦し―にうそをつく」「腹立ち―」

まぎれ‐あり・く【紛れ△歩く】🔗⭐🔉

まぎれ‐あり・く【紛れ△歩く】

[動カ四] しのび歩く。「心もや慰むと立ち出でて―・き給ふ」〈源・少女〉

しのび歩く。「心もや慰むと立ち出でて―・き給ふ」〈源・少女〉 人々の間にまじって歩きまわる。「小姫君は…、こなたかなた―・かせ給ふ」〈栄花・初花〉

人々の間にまじって歩きまわる。「小姫君は…、こなたかなた―・かせ給ふ」〈栄花・初花〉

しのび歩く。「心もや慰むと立ち出でて―・き給ふ」〈源・少女〉

しのび歩く。「心もや慰むと立ち出でて―・き給ふ」〈源・少女〉 人々の間にまじって歩きまわる。「小姫君は…、こなたかなた―・かせ給ふ」〈栄花・初花〉

人々の間にまじって歩きまわる。「小姫君は…、こなたかなた―・かせ給ふ」〈栄花・初花〉

まぎれ‐こ・む【紛れ込む】🔗⭐🔉

まぎれ‐こ・む【紛れ込む】

[動マ五(四)] まちがって入り込む。「よその郵便物が―・む」

まちがって入り込む。「よその郵便物が―・む」 いつのまにか他の物の中に入り込む。混雑をうまく利用して入り込む。「雑踏の中に―・んで姿を消す」

いつのまにか他の物の中に入り込む。混雑をうまく利用して入り込む。「雑踏の中に―・んで姿を消す」

まちがって入り込む。「よその郵便物が―・む」

まちがって入り込む。「よその郵便物が―・む」 いつのまにか他の物の中に入り込む。混雑をうまく利用して入り込む。「雑踏の中に―・んで姿を消す」

いつのまにか他の物の中に入り込む。混雑をうまく利用して入り込む。「雑踏の中に―・んで姿を消す」

まぎれ‐どころ【紛れ所】🔗⭐🔉

まぎれ‐どころ【紛れ所】

見分けにくいところ。「あさましきまで―なき御顔つきを」〈源・紅葉賀〉

まぎ・れる【紛れる】🔗⭐🔉

まぎ・れる【紛れる】

[動ラ下一] まぎ・る[ラ下二]

まぎ・る[ラ下二] 入りまじって区別がつかなくなる。また、はっきりしなくなる。「人込みに―・れて見失う」「勝負の行方が―・れてくる」

入りまじって区別がつかなくなる。また、はっきりしなくなる。「人込みに―・れて見失う」「勝負の行方が―・れてくる」 似通っていて見分けがつかなくなる。「―・れやすい色」

似通っていて見分けがつかなくなる。「―・れやすい色」 他と見分けのつかない状況などをうまく利用する。混乱などに乗じる。「騒ぎに―・れて盗みを働く」「夜陰に―・れて逃げる」

他と見分けのつかない状況などをうまく利用する。混乱などに乗じる。「騒ぎに―・れて盗みを働く」「夜陰に―・れて逃げる」 他に心が奪われて、本来行うべきことがおろそかになる。「多忙に―・れて返事が遅れる」

他に心が奪われて、本来行うべきことがおろそかになる。「多忙に―・れて返事が遅れる」 他に心が移って、悲しみなどを忘れる。「気が―・れる」

他に心が移って、悲しみなどを忘れる。「気が―・れる」 他に差し障りがある。「舞も見たけれども、けふは―・るる事いできたり」〈平家・一〉

他に差し障りがある。「舞も見たけれども、けふは―・るる事いできたり」〈平家・一〉

まぎ・る[ラ下二]

まぎ・る[ラ下二] 入りまじって区別がつかなくなる。また、はっきりしなくなる。「人込みに―・れて見失う」「勝負の行方が―・れてくる」

入りまじって区別がつかなくなる。また、はっきりしなくなる。「人込みに―・れて見失う」「勝負の行方が―・れてくる」 似通っていて見分けがつかなくなる。「―・れやすい色」

似通っていて見分けがつかなくなる。「―・れやすい色」 他と見分けのつかない状況などをうまく利用する。混乱などに乗じる。「騒ぎに―・れて盗みを働く」「夜陰に―・れて逃げる」

他と見分けのつかない状況などをうまく利用する。混乱などに乗じる。「騒ぎに―・れて盗みを働く」「夜陰に―・れて逃げる」 他に心が奪われて、本来行うべきことがおろそかになる。「多忙に―・れて返事が遅れる」

他に心が奪われて、本来行うべきことがおろそかになる。「多忙に―・れて返事が遅れる」 他に心が移って、悲しみなどを忘れる。「気が―・れる」

他に心が移って、悲しみなどを忘れる。「気が―・れる」 他に差し障りがある。「舞も見たけれども、けふは―・るる事いできたり」〈平家・一〉

他に差し障りがある。「舞も見たけれども、けふは―・るる事いできたり」〈平家・一〉

ま‐ぎわ【真際・間際】‐ぎは🔗⭐🔉

ま‐ぎわ【真際・間際】‐ぎは

物事がまさに行われようとするとき。寸前。「出発―に電話がくる」

物事がまさに行われようとするとき。寸前。「出発―に電話がくる」 境界に接する直前の部分。「がけの―まで家が建つ」

境界に接する直前の部分。「がけの―まで家が建つ」

物事がまさに行われようとするとき。寸前。「出発―に電話がくる」

物事がまさに行われようとするとき。寸前。「出発―に電話がくる」 境界に接する直前の部分。「がけの―まで家が建つ」

境界に接する直前の部分。「がけの―まで家が建つ」

まき‐わら【巻き×藁】🔗⭐🔉

まき‐わら【巻き×藁】

稲のわらを巻いて束ねたもの。弓術練習の的、また空手道で突きの稽古など、武術練習の道具に用いられる。

まき‐わり【△薪割(り)】🔗⭐🔉

まき‐わり【△薪割(り)】

薪を燃やしやすい大きさに割ること。また、それに用いる刃物。

紛🔗⭐🔉

紛

[音]フン

[訓]まぎ‐れる

まぎ‐らわす

まぎ‐らす

まぎ‐らわしい

[部首]糸

[総画数]10

[コード]区点 4222

JIS 4A36

S‐JIS 95B4

[分類]常用漢字

[難読語]

→くもにまごううえののはつはな【天衣紛上野初花】

大辞泉に「まぎ」で始まるの検索結果 1-62。