複数辞典一括検索+![]()

![]()

きょう‐えい【共栄】🔗⭐🔉

きょう‐えい【共栄】

幾つかのものが、共に栄えること。「共存―」

きょう‐えい【共営】🔗⭐🔉

きょう‐えい【共営】

共同で事業を経営すること。

きょう‐えき【共益】🔗⭐🔉

きょう‐えき【共益】

共同の利益。

きょうえき‐けん【共益権】🔗⭐🔉

きょうえき‐けん【共益権】

社員権の一。法人の目的達成のためにその運営に参与する権利。議決権・業務執行権など。→自益権

きょうえき‐ひ【共益費】🔗⭐🔉

きょうえき‐ひ【共益費】

アパートなどの階段・廊下・外灯・ごみ処理などの共用部分の維持管理のために居住者が出す費用。

きょうえき‐ひよう【共益費用】🔗⭐🔉

きょうえき‐ひよう【共益費用】

ある債権者が、他の債権者との共同の利益のために支出した費用。強制執行のための費用など。

きょう‐えん【共演】🔗⭐🔉

きょう‐えん【共演】

[名]スル一緒に演じること。主役格の俳優・歌手などが二人以上一緒に出演すること。「日米の名優が―する」

きょう‐がく【共学】🔗⭐🔉

きょう‐がく【共学】

[名]スル男女が同じ学校、同じ教室で一緒に学ぶこと。「男女―」

きょう‐かん【共感】🔗⭐🔉

きょう‐かん【共感】

[名]スル他人の意見や感情などにそのとおりだと感じること。また、その気持ち。「―を覚える」「―を呼ぶ」「彼の主張に―する」

きょう‐かんかく【共感覚】🔗⭐🔉

きょう‐かんかく【共感覚】

音を聞くと色が見えるというように、一つの刺激が、それによって本来起こる感覚だけでなく、他の領域の感覚をも引き起こすこと。→色聴(しきちよう)

きょうかん‐ふくいんしょ【共観福音書】キヨウクワン‐🔗⭐🔉

きょうかん‐ふくいんしょ【共観福音書】キヨウクワン‐

新約聖書のうち、マタイ・マルコ・ルカの三福音書のこと。内容や構成に一致点が多く、相互に参照が可能なため、こう呼ばれる。

きょう‐さい【共済】🔗⭐🔉

きょう‐さい【共済】

相互に助け合い、力を合わせて事をなすこと。「―事業」

きょう‐さい【共催】🔗⭐🔉

きょう‐さい【共催】

[名]スル二つ以上の団体が共同で一つの催しを行うこと。「新聞社と―する」

きょう‐ざい【共在】🔗⭐🔉

きょう‐ざい【共在】

[名]スル二つ以上の事物、また、事物の性質が同時に存在すること。「古い歴史と新しい文化の―する国」

きょうさい‐くみあい【共済組合】‐くみあひ🔗⭐🔉

きょうさい‐くみあい【共済組合】‐くみあひ

同種の職業または同一の事業などに従事する者の相互扶助を目的とする団体。組合員の疾病・負傷・死亡・退職などに際し、一定の給付を行う。

きょう‐さん【共産】🔗⭐🔉

きょう‐さん【共産】

資産・生産手段などを、その社会の成員全部で共有すること。「―社会」

きょうさん‐か【共産化】‐クワ🔗⭐🔉

きょうさん‐か【共産化】‐クワ

[名]スル社会体制が共産主義思想に基づくものに変わること。赤化(せつか)。

きょうさん‐けん【共産圏】🔗⭐🔉

きょうさん‐けん【共産圏】

第二次大戦後、社会主義諸国のグループに対する西側資本主義諸国からの呼称。社会主義陣営。

きょうさん‐しゅぎ【共産主義】🔗⭐🔉

きょうさん‐しゅぎ【共産主義】

財産の私有を否定し、生産手段・生産物などすべての財産を共有することによって貧富の差のない社会を実現しようとする思想・運動。古くはプラトンなどにもみられるが、現代では主としてマルクス・エンゲルスによって体系づけられたマルクス主義思想をさす。

財産の私有を否定し、生産手段・生産物などすべての財産を共有することによって貧富の差のない社会を実現しようとする思想・運動。古くはプラトンなどにもみられるが、現代では主としてマルクス・エンゲルスによって体系づけられたマルクス主義思想をさす。 マルクス主義で、プロレタリア革命によって実現される人類史の発展の最終段階としての社会体制。そこでは階級は消滅し、生産力が高度に発達して、各人は能力に応じて働き、必要に応じて分配を受けるとされる。→マルクス主義

マルクス主義で、プロレタリア革命によって実現される人類史の発展の最終段階としての社会体制。そこでは階級は消滅し、生産力が高度に発達して、各人は能力に応じて働き、必要に応じて分配を受けるとされる。→マルクス主義

財産の私有を否定し、生産手段・生産物などすべての財産を共有することによって貧富の差のない社会を実現しようとする思想・運動。古くはプラトンなどにもみられるが、現代では主としてマルクス・エンゲルスによって体系づけられたマルクス主義思想をさす。

財産の私有を否定し、生産手段・生産物などすべての財産を共有することによって貧富の差のない社会を実現しようとする思想・運動。古くはプラトンなどにもみられるが、現代では主としてマルクス・エンゲルスによって体系づけられたマルクス主義思想をさす。 マルクス主義で、プロレタリア革命によって実現される人類史の発展の最終段階としての社会体制。そこでは階級は消滅し、生産力が高度に発達して、各人は能力に応じて働き、必要に応じて分配を受けるとされる。→マルクス主義

マルクス主義で、プロレタリア革命によって実現される人類史の発展の最終段階としての社会体制。そこでは階級は消滅し、生産力が高度に発達して、各人は能力に応じて働き、必要に応じて分配を受けるとされる。→マルクス主義

きょうさんしゅぎ‐インターナショナル【共産主義インターナショナル】🔗⭐🔉

きょうさんしゅぎ‐インターナショナル【共産主義インターナショナル】

第三インターナショナル

第三インターナショナル

第三インターナショナル

第三インターナショナル

きょうさんとう‐せんげん【共産党宣言】キヨウサンタウ‐🔗⭐🔉

きょうさんとう‐せんげん【共産党宣言】キヨウサンタウ‐

マルクスとエンゲルスが一八四七年、共産主義者同盟の綱領として起草し、翌年二月にロンドンで発表した宣言。科学的社会主義の原理と階級闘争におけるプロレタリアートの役割などを述べ、労働者の団結を呼びかけたもの。

きょうじ‐げんごがく【共時言語学】🔗⭐🔉

きょうじ‐げんごがく【共時言語学】

《(フランス)linguistique synchronique》言語学の一部門。ある言語の一定時期における姿・構造を体系的に研究するもの。ソシュールの提唱による。→通時言語学

きょう‐じゅうごう【共重合】‐ヂユウガフ🔗⭐🔉

きょう‐じゅうごう【共重合】‐ヂユウガフ

二種以上の単量体を混合して重合させる化学反応。単独重合体の性質を改善するのに役立つ。

きょう‐じょ【共助】🔗⭐🔉

きょう‐じょ【共助】

[名]スル 互いに助け合うこと。互助。

互いに助け合うこと。互助。 裁判所間および行政機関の間で、その職務の遂行に必要な協力・補助をすること。「国際司法―」

裁判所間および行政機関の間で、その職務の遂行に必要な協力・補助をすること。「国際司法―」

互いに助け合うこと。互助。

互いに助け合うこと。互助。 裁判所間および行政機関の間で、その職務の遂行に必要な協力・補助をすること。「国際司法―」

裁判所間および行政機関の間で、その職務の遂行に必要な協力・補助をすること。「国際司法―」

きょう‐しょう【共晶】‐シヤウ🔗⭐🔉

きょう‐しょう【共晶】‐シヤウ

共融混合物(きようゆうこんごうぶつ)

共融混合物(きようゆうこんごうぶつ)

共融混合物(きようゆうこんごうぶつ)

共融混合物(きようゆうこんごうぶつ)

きょう‐しょく【共食】🔗⭐🔉

きょう‐しょく【共食】

トーテムやその他の崇拝対象に供物をそなえ、それを共に食べる儀礼。崇拝対象との一体化を図り、集団の共同・連帯を確認、強化する意味がある。日本では、直会(なおらい)がその一例。

きょう‐しん【共振】🔗⭐🔉

きょう‐しん【共振】

[名]スル振動体に固有振動数と等しい振動が外部から加わると、振動の幅が大きくなる現象。主に電気振動でいい、音などの場合は共鳴ということが多い。

きょう‐しんか【共進化】‐シンクワ🔗⭐🔉

きょう‐しんか【共進化】‐シンクワ

二種以上の生物が、寄生や共生、捕食や競争関係などの相互作用を通じて進化すること。虫媒花の花の構造と、受粉昆虫の口器の形態の進化など。相互進化。

きょうしん‐かい【共進会】‐クワイ🔗⭐🔉

きょうしん‐かい【共進会】‐クワイ

産業の振興を図るため、産物や製品を集めて展覧し、その優劣を品評する会。明治初年代より各地で開催された。競進会。

きょう‐せい【共生・共×棲】🔗⭐🔉

きょう‐せい【共生・共×棲】

[名]スル

[名]スル 共に同じ所で生活すること。

共に同じ所で生活すること。 異種の生物が、相互に作用し合う状態で生活すること。相利共生と片利共生があり、寄生も含めることがある。

異種の生物が、相互に作用し合う状態で生活すること。相利共生と片利共生があり、寄生も含めることがある。

[名]スル

[名]スル 共に同じ所で生活すること。

共に同じ所で生活すること。 異種の生物が、相互に作用し合う状態で生活すること。相利共生と片利共生があり、寄生も含めることがある。

異種の生物が、相互に作用し合う状態で生活すること。相利共生と片利共生があり、寄生も含めることがある。

きょうせい‐かん【共生感】🔗⭐🔉

きょうせい‐かん【共生感】

《(フランス)symbiose》人間が自分以外の事物と共通の生命をもつとする発想。呪術・宗教の発生を基礎づける観念とみなされる。

きょうせき‐こう【共析鋼】‐カウ🔗⭐🔉

きょうせき‐こう【共析鋼】‐カウ

炭素を〇・八六パーセント含有する鋼で、高温から徐々に冷却してセ氏七二三度でフェライトとセメンタイトを同時に析出し、交互の層になったもの。

きょうせき‐しょう【共析晶】‐シヤウ🔗⭐🔉

きょうせき‐しょう【共析晶】‐シヤウ

一つの液相から同時に二種以上の結晶が析出してできる混合物。合金などにみられる。

きょう‐そん【共存】🔗⭐🔉

きょう‐そん【共存】

[名]スル《「きょうぞん」とも》二つ以上のものが同時に生存・存在すること。「動物と人間とが―する」

きょうそん‐きょうえい【共存共栄】🔗⭐🔉

きょうそん‐きょうえい【共存共栄】

[名]スル二つ以上のものが、争うことなく、ともに生き、ともに栄えること。

きょう‐ちょ【共著】🔗⭐🔉

きょう‐ちょ【共著】

二人以上の人が共同して一冊の書物を書き著すこと。また、その書物。共同著述。

きょう‐ちん【共沈】🔗⭐🔉

きょう‐ちん【共沈】

水溶液中で、ある物質が沈殿するときに、単独では沈殿しない他の物質も誘発されてともに沈殿すること。微量物質の分離・濃縮などに利用。

きょう‐つう【共通】🔗⭐🔉

きょう‐つう【共通】

[名・形動]スル二つまたはそれ以上のものの、どれにもあること。どれにもあてはまること。また、そのさま。「―の理解」「国民に―な意見」「両者に―する特徴」

[類語]通有・普遍・同一・一律・一つ(―する)通ずる・通う・通底する・軌(き)を一(いつ)にする

きょうつう‐いんすう【共通因数】🔗⭐🔉

きょうつう‐いんすう【共通因数】

二つ以上の数や単項式に、共通に含まれる因数。

きょうつう‐ご【共通語】🔗⭐🔉

きょうつう‐ご【共通語】

それぞれ異なる言語を用いている集団の間で、相互に意志を通じ合うことのできる言語。

それぞれ異なる言語を用いている集団の間で、相互に意志を通じ合うことのできる言語。 一つの国の中で、地域・階層の違いを超えて通用する言語。日本ではその基盤を東京語に置いている。規範性をもつ「標準語」という用語と分別するために使用される語。

一つの国の中で、地域・階層の違いを超えて通用する言語。日本ではその基盤を東京語に置いている。規範性をもつ「標準語」という用語と分別するために使用される語。

それぞれ異なる言語を用いている集団の間で、相互に意志を通じ合うことのできる言語。

それぞれ異なる言語を用いている集団の間で、相互に意志を通じ合うことのできる言語。 一つの国の中で、地域・階層の違いを超えて通用する言語。日本ではその基盤を東京語に置いている。規範性をもつ「標準語」という用語と分別するために使用される語。

一つの国の中で、地域・階層の違いを超えて通用する言語。日本ではその基盤を東京語に置いている。規範性をもつ「標準語」という用語と分別するために使用される語。

きょうつう‐こう【共通項】‐カウ🔗⭐🔉

きょうつう‐こう【共通項】‐カウ

二つ以上のものに共通して存在する項目・要素。

きょうつう‐こん【共通根】🔗⭐🔉

きょうつう‐こん【共通根】

二つ以上の方程式に共通な根。

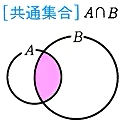

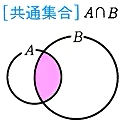

きょうつう‐しゅうごう【共通集合】‐シフガフ🔗⭐🔉

きょうつう‐しゅうごう【共通集合】‐シフガフ

二つ以上の集合の共通部分全体からなる集合。記号「∩」で表す。キャップ。ミート。積集合。共通部分。交わり。

二つ以上の集合の共通部分全体からなる集合。記号「∩」で表す。キャップ。ミート。積集合。共通部分。交わり。

二つ以上の集合の共通部分全体からなる集合。記号「∩」で表す。キャップ。ミート。積集合。共通部分。交わり。

二つ以上の集合の共通部分全体からなる集合。記号「∩」で表す。キャップ。ミート。積集合。共通部分。交わり。

きょうつう‐せっせん【共通接線】🔗⭐🔉

きょうつう‐せっせん【共通接線】

二つの円や曲線に同時に接する直線。

きょうつう‐てん【共通点】🔗⭐🔉

きょうつう‐てん【共通点】

二つ以上のものに共通して存在する物事や性質。通有点。「二つの話には―がある」

きょう‐とう【共闘】🔗⭐🔉

きょう‐とう【共闘】

[名]スル《「共同闘争」の略》複数の組織・団体が共同して闘争すること。「同一産業の他単組と―する」「―体制を組む」

きょう‐どう【共同】🔗⭐🔉

きょう‐どう【共同】

[名]スル 複数の人や団体が、同じ目的のために一緒に事を行ったり、同じ条件・資格でかかわったりすること。「―で経営する」「―で利用する」「三社が―する事業」

複数の人や団体が、同じ目的のために一緒に事を行ったり、同じ条件・資格でかかわったりすること。「―で経営する」「―で利用する」「三社が―する事業」 「協同」に同じ。

[類語](

「協同」に同じ。

[類語]( )合同・協同・連携・提携・連名・共有・共用・催合(もや)い・タイアップ

)合同・協同・連携・提携・連名・共有・共用・催合(もや)い・タイアップ

複数の人や団体が、同じ目的のために一緒に事を行ったり、同じ条件・資格でかかわったりすること。「―で経営する」「―で利用する」「三社が―する事業」

複数の人や団体が、同じ目的のために一緒に事を行ったり、同じ条件・資格でかかわったりすること。「―で経営する」「―で利用する」「三社が―する事業」 「協同」に同じ。

[類語](

「協同」に同じ。

[類語]( )合同・協同・連携・提携・連名・共有・共用・催合(もや)い・タイアップ

)合同・協同・連携・提携・連名・共有・共用・催合(もや)い・タイアップ

きょうどう‐いごん【共同遺言】‐ヰゴン🔗⭐🔉

きょうどう‐いごん【共同遺言】‐ヰゴン

同一の遺言証書によって、二人以上の者が遺言すること。民法上は無効とされる。

きょうどう‐かいそん【共同海損】🔗⭐🔉

きょうどう‐かいそん【共同海損】

船舶および積み荷に対する共同の危険を免れるために、船長が船舶または積み荷について行う処分によって生じた損害および費用。海難による沈没を防ぐため、積み荷の放棄や船舶の乗り上げなどをした場合、その損害や費用は各利害関係者が公平に分担する。→単独海損

きょうどう‐きぎょうたい【共同企業体】‐キゲフタイ🔗⭐🔉

きょうどう‐きぎょうたい【共同企業体】‐キゲフタイ

ジョイントベンチャー

ジョイントベンチャー

ジョイントベンチャー

ジョイントベンチャー

きょうどう‐こう【共同溝】🔗⭐🔉

きょうどう‐こう【共同溝】

電気・電話・上下水道・ガスなどのケーブルや管などをまとめて収容する道路地下の施設。

きょうどう‐さしおさえ【共同差(し)押(さ)え】‐さしおさへ🔗⭐🔉

きょうどう‐さしおさえ【共同差(し)押(さ)え】‐さしおさへ

多数の債権者のために、同一の債務者に対して同時に行う差し押さえ。

きょうどうしせつ‐ぜい【共同施設税】🔗⭐🔉

きょうどうしせつ‐ぜい【共同施設税】

共同作業場・共同集荷場・汚物処理場などの共同施設の費用に充てるため、その施設の利用者・受益者に課する市町村税。

きょうどう‐しっこう【共同執行】‐シツカウ🔗⭐🔉

きょうどう‐しっこう【共同執行】‐シツカウ

同一の債務者に対し、多数の債権者が共同して同時に差し押さえなどの強制執行をすること。

きょうどう‐しはい【共同支配】🔗⭐🔉

きょうどう‐しはい【共同支配】

法律上、数人の支配人を置き、その数人の共同でなければ代理権を行使できないとする方法。支配人の広範な権限の濫用の防止を目的とする。

きょうどう‐しゃかい【共同社会】‐シヤクワイ🔗⭐🔉

きょうどう‐しゃかい【共同社会】‐シヤクワイ

ゲマインシャフト

ゲマインシャフト

ゲマインシャフト

ゲマインシャフト

きょうどう‐じゅうたく【共同住宅】‐ヂユウタク🔗⭐🔉

きょうどう‐じゅうたく【共同住宅】‐ヂユウタク

一棟に二世帯以上が共同で居住する構造の住宅。アパート・団地の類。

きょうどう‐せいはん【共同正犯】🔗⭐🔉

きょうどう‐せいはん【共同正犯】

二人以上の者が共同して犯罪を実行すること。関与した全員が正犯として罰せられる。→単独正犯

きょうどう‐せいめい【共同声明】🔗⭐🔉

きょうどう‐せいめい【共同声明】

二か国以上の政府の首脳が、公式会談の終了後などに共同で発表する声明。一般に法的拘束力はないが、道義的な拘束力をもつとされる。

きょうどう‐ぜっこう【共同絶交】‐ゼツカウ🔗⭐🔉

きょうどう‐ぜっこう【共同絶交】‐ゼツカウ

村落など地域社会で、秩序や慣習を乱した住民を制裁のために排除し、共同で絶交すること。村八分の類。

きょうどう‐せん【共同栓】🔗⭐🔉

きょうどう‐せん【共同栓】

数戸が共同で使用する水道栓。共用栓。

きょうどう‐せんげん【共同宣言】🔗⭐🔉

きょうどう‐せんげん【共同宣言】

二人以上、または二つ以上の団体・国家が共同で発表する宣言。国家間の場合は、法的拘束力を持つものと持たないものとがある。

きょうどう‐せんせん【共同戦線】🔗⭐🔉

きょうどう‐せんせん【共同戦線】

二つ以上の団体が、当面する共通の目的のためにつくる協力体制。「―を張る」

きょうどう‐そうぞく【共同相続】‐サウゾク🔗⭐🔉

きょうどう‐そうぞく【共同相続】‐サウゾク

二人以上の相続人が共同で遺産を相続すること。→単独相続

きょうどう‐そかい【共同租界】🔗⭐🔉

きょうどう‐そかい【共同租界】

清末以降、中国の開港都市で、諸外国が共同で行政権をもっていた地域。アモイ・上海(シヤンハイ)などにあったが、一九四三年までにすべて解消。→専管租界

きょうどう‐そしょう【共同訴訟】🔗⭐🔉

きょうどう‐そしょう【共同訴訟】

一つの民事訴訟手続きで、二人以上の原告または被告がいる訴訟形態。

きょうどうそしょう‐さんか【共同訴訟参加】🔗⭐🔉

きょうどうそしょう‐さんか【共同訴訟参加】

係属中の民事訴訟に、第三者が原告または被告の共同訴訟人として参加すること。

きょうどう‐たい【共同体】🔗⭐🔉

きょうどう‐たい【共同体】

家族や村落など、血縁や地縁に基づいて自然的に発生した閉鎖的な社会関係、または社会集団。協同体。

きょうどう‐だいひょう【共同代表】‐ダイヘウ🔗⭐🔉

きょうどう‐だいひょう【共同代表】‐ダイヘウ

二人以上の者が共同しなければ法人を代表できない場合の代表。

きょうどう‐だいり【共同代理】🔗⭐🔉

きょうどう‐だいり【共同代理】

二人以上の代理人が共同しなければ代理権を行使できない場合の代理。

きょうどう‐たんぽ【共同担保】🔗⭐🔉

きょうどう‐たんぽ【共同担保】

同一の債権の担保として数個の物の上に担保物権を設定すること。

きょうどう‐ち【共同地】🔗⭐🔉

きょうどう‐ち【共同地】

古代・中世ヨーロッパの農漁村で、住民が放牧・伐採・狩猟・漁労などに共同で利用した土地。日本での入会地(いりあいち)に当たる。

きょうどう‐つうしんしゃ【共同通信社】🔗⭐🔉

きょうどう‐つうしんしゃ【共同通信社】

日本の代表的通信社。東京に本社を置く社団法人で、昭和二〇年(一九四五)同盟通信社解散のあとを受け、全国主要新聞社と日本放送協会が設立。内外のニュースや写真の収集・配付サービスを行っている。

きょうどう‐ていとう【共同抵当】‐テイタウ🔗⭐🔉

きょうどう‐ていとう【共同抵当】‐テイタウ

同一の債権の担保として数個の不動産の上に抵当権を設定すること。

ぐち【△共】🔗⭐🔉

ぐち【△共】

〔接尾〕《近世上方語》名詞に付いて、…とともに、…ごと、などの意を表す。「台子(だいす)の湯もたぎってあろ。釜―そっと取ってこい」〈浄・手習鑑〉

とも【共】🔗⭐🔉

とも【共】

同じであること。同一。「コートと―のドレス」「―の生地」

同じであること。同一。「コートと―のドレス」「―の生地」 一緒。また、同時。「起居を―にした仲」

一緒。また、同時。「起居を―にした仲」

名詞の上に付いて、一対のものが同類である、また、同じ性質であるという意を表す。「―働き」「―切れ」「―蓋(ぶた)」

名詞の上に付いて、一対のものが同類である、また、同じ性質であるという意を表す。「―働き」「―切れ」「―蓋(ぶた)」 名詞の下に付いて、それが一緒に込められている意を表す。「送料―一〇〇〇円」「付録―五〇〇円」

名詞の下に付いて、それが一緒に込められている意を表す。「送料―一〇〇〇円」「付録―五〇〇円」 複数を表す名詞に付いて、それが全部同じ状態であることを表す。「二人―学生だった」「男女―若かった」→共に

複数を表す名詞に付いて、それが全部同じ状態であることを表す。「二人―学生だった」「男女―若かった」→共に

同じであること。同一。「コートと―のドレス」「―の生地」

同じであること。同一。「コートと―のドレス」「―の生地」 一緒。また、同時。「起居を―にした仲」

一緒。また、同時。「起居を―にした仲」

名詞の上に付いて、一対のものが同類である、また、同じ性質であるという意を表す。「―働き」「―切れ」「―蓋(ぶた)」

名詞の上に付いて、一対のものが同類である、また、同じ性質であるという意を表す。「―働き」「―切れ」「―蓋(ぶた)」 名詞の下に付いて、それが一緒に込められている意を表す。「送料―一〇〇〇円」「付録―五〇〇円」

名詞の下に付いて、それが一緒に込められている意を表す。「送料―一〇〇〇円」「付録―五〇〇円」 複数を表す名詞に付いて、それが全部同じ状態であることを表す。「二人―学生だった」「男女―若かった」→共に

複数を表す名詞に付いて、それが全部同じ状態であることを表す。「二人―学生だった」「男女―若かった」→共に

ども【共】🔗⭐🔉

ども【共】

〔接尾〕 一人称の代名詞、または自分の身内を表す名詞に付いて、謙譲の気持ちを表す。「私―と致しましては」

一人称の代名詞、または自分の身内を表す名詞に付いて、謙譲の気持ちを表す。「私―と致しましては」 人を表す名詞に付いて、複数であることを表す。「若い者―が手伝いに来た」

人を表す名詞に付いて、複数であることを表す。「若い者―が手伝いに来た」 人を表す名詞に付いて、相手への呼びかけに用いる。「嫗―、いざたまへ」〈大和・一五六〉→達(たち)[用法]

人を表す名詞に付いて、相手への呼びかけに用いる。「嫗―、いざたまへ」〈大和・一五六〉→達(たち)[用法]

一人称の代名詞、または自分の身内を表す名詞に付いて、謙譲の気持ちを表す。「私―と致しましては」

一人称の代名詞、または自分の身内を表す名詞に付いて、謙譲の気持ちを表す。「私―と致しましては」 人を表す名詞に付いて、複数であることを表す。「若い者―が手伝いに来た」

人を表す名詞に付いて、複数であることを表す。「若い者―が手伝いに来た」 人を表す名詞に付いて、相手への呼びかけに用いる。「嫗―、いざたまへ」〈大和・一五六〉→達(たち)[用法]

人を表す名詞に付いて、相手への呼びかけに用いる。「嫗―、いざたまへ」〈大和・一五六〉→達(たち)[用法]

とも‐いと【共糸】🔗⭐🔉

とも‐いと【共糸】

同じ色の糸。共色の糸。

とも‐いろ【共色】🔗⭐🔉

とも‐いろ【共色】

同じ色。同色。「―の裏地」

とも‐えり【共襟】🔗⭐🔉

とも‐えり【共襟】

和服で、長着の襟の上にさらに共切れで襟を掛けること。また、その襟。掛け襟。

和服で、長着の襟の上にさらに共切れで襟を掛けること。また、その襟。掛け襟。 洋服で、身頃(みごろ)と同じ布地でできた襟。

洋服で、身頃(みごろ)と同じ布地でできた襟。

和服で、長着の襟の上にさらに共切れで襟を掛けること。また、その襟。掛け襟。

和服で、長着の襟の上にさらに共切れで襟を掛けること。また、その襟。掛け襟。 洋服で、身頃(みごろ)と同じ布地でできた襟。

洋服で、身頃(みごろ)と同じ布地でできた襟。

とも‐かせぎ【共稼ぎ】🔗⭐🔉

とも‐かせぎ【共稼ぎ】

[名]スル ともに働いてそれぞれかせぐこと。「千両役者もとったりもなくてかなわぬ―」〈蘆花・思出の記〉

ともに働いてそれぞれかせぐこと。「千両役者もとったりもなくてかなわぬ―」〈蘆花・思出の記〉 夫婦がそろって勤めに出て生計を立てること。共働き。「子供ができるまで―する」

夫婦がそろって勤めに出て生計を立てること。共働き。「子供ができるまで―する」

ともに働いてそれぞれかせぐこと。「千両役者もとったりもなくてかなわぬ―」〈蘆花・思出の記〉

ともに働いてそれぞれかせぐこと。「千両役者もとったりもなくてかなわぬ―」〈蘆花・思出の記〉 夫婦がそろって勤めに出て生計を立てること。共働き。「子供ができるまで―する」

夫婦がそろって勤めに出て生計を立てること。共働き。「子供ができるまで―する」

とも‐がみ【共紙】🔗⭐🔉

とも‐がみ【共紙】

材質や色などが同一の紙。

とも‐ぎれ【共切れ・共△布】🔗⭐🔉

とも‐ぎれ【共切れ・共△布】

仕立てた衣類と同じ布地の切れ端。共地(ともじ)。ともぬの。

とも‐ぎんみ【共吟味】🔗⭐🔉

とも‐ぎんみ【共吟味】

仲間どうしで調べ合うこと。「私共も銘々身晴。―して…きっとお目にかけませう」〈浄・歌祭文〉

とも‐ぐい【共食い】‐ぐひ🔗⭐🔉

とも‐ぐい【共食い】‐ぐひ

[名]スル 同じ種類の動物などが、互いに食い合うこと。「カマキリが―する」

同じ種類の動物などが、互いに食い合うこと。「カマキリが―する」 同業者が、互いに利益を奪い合い、その結果、ともに損をすること。また、そのような状態。「与党候補どうしの―となる」

同業者が、互いに利益を奪い合い、その結果、ともに損をすること。また、そのような状態。「与党候補どうしの―となる」

同じ種類の動物などが、互いに食い合うこと。「カマキリが―する」

同じ種類の動物などが、互いに食い合うこと。「カマキリが―する」 同業者が、互いに利益を奪い合い、その結果、ともに損をすること。また、そのような状態。「与党候補どうしの―となる」

同業者が、互いに利益を奪い合い、その結果、ともに損をすること。また、そのような状態。「与党候補どうしの―となる」

とも‐じ【共地】‐ヂ🔗⭐🔉

とも‐じ【共地】‐ヂ

「共切れ」に同じ。

とも‐すぎ【共過ぎ】🔗⭐🔉

とも‐すぎ【共過ぎ】

人々が互いに助け合って生きていくこと。「相互ひ世は―に友千鳥」〈大句数〉

人々が互いに助け合って生きていくこと。「相互ひ世は―に友千鳥」〈大句数〉 共働きして生活すること。「やうやう夫婦の―しかねるもあれば」〈浮・永代蔵・六〉

共働きして生活すること。「やうやう夫婦の―しかねるもあれば」〈浮・永代蔵・六〉

人々が互いに助け合って生きていくこと。「相互ひ世は―に友千鳥」〈大句数〉

人々が互いに助け合って生きていくこと。「相互ひ世は―に友千鳥」〈大句数〉 共働きして生活すること。「やうやう夫婦の―しかねるもあれば」〈浮・永代蔵・六〉

共働きして生活すること。「やうやう夫婦の―しかねるもあれば」〈浮・永代蔵・六〉

とも‐だおれ【共倒れ】‐だふれ🔗⭐🔉

とも‐だおれ【共倒れ】‐だふれ

[名]スル互いに競争し合ったり助け合ったりした結果、両者がともに成り立たなくなること。「同業者が増えて―する」

とも‐ども【共共】🔗⭐🔉

とも‐ども【共共】

[副]一緒にあることをするさま。また、同じようであるさま。ともに。「親子―お世話になります」

とも‐に【共に・×倶に】🔗⭐🔉

とも‐に【共に・×倶に】

〔連語〕 一緒にあることをするさま。また、そろって同じ状態であるさま。「父と―行く」「私も兄も―健康だ」

一緒にあることをするさま。また、そろって同じ状態であるさま。「父と―行く」「私も兄も―健康だ」 あることに伴って、別のことが同時に起こるさま。「雪解けと―草木が芽吹く」

あることに伴って、別のことが同時に起こるさま。「雪解けと―草木が芽吹く」

一緒にあることをするさま。また、そろって同じ状態であるさま。「父と―行く」「私も兄も―健康だ」

一緒にあることをするさま。また、そろって同じ状態であるさま。「父と―行く」「私も兄も―健康だ」 あることに伴って、別のことが同時に起こるさま。「雪解けと―草木が芽吹く」

あることに伴って、別のことが同時に起こるさま。「雪解けと―草木が芽吹く」

とも‐ね【共音】🔗⭐🔉

とも‐ね【共音】

一緒に声を立てること。一緒に泣くこと。また、その声。「人々―に泣きぬ」〈鴎外訳・即興詩人〉

とも‐ね【共寝】🔗⭐🔉

とも‐ね【共寝】

[名]スル一つの寝床に一緒に寝ること。同衾(どうきん)。

とも‐ばたらき【共働き】🔗⭐🔉

とも‐ばたらき【共働き】

[名]スル夫婦がともに働きに出て生計を立てること。「共稼ぎ」の語感をきらってできた語。

とも‐ぶた【共×蓋】🔗⭐🔉

とも‐ぶた【共×蓋】

茶釜・水指(みずさし)・茶入れなどで、身と蓋とが同じ材質でできているもの。また、その蓋。 替え蓋。

替え蓋。

替え蓋。

替え蓋。

むた【△与・△共】🔗⭐🔉

むた【△与・△共】

名詞または代名詞に格助詞「の」「が」が付いた形に接続して、…とともに、…のままに、の意の副詞句をつくる。「波の―か寄りかく寄る」〈万・一三一〉

共🔗⭐🔉

共

[音]キョウ

グ

[訓]とも

とも‐に

[部首]八

[総画数]6

[コード]区点 2206

JIS 3626

S‐JIS 8BA4

[分類]常用漢字

[難読語]

→おん‐ども【俺共・己共】

→きょう‐やく【共役・共軛】

→む‐やま【共有山】

[音]キョウ

グ

[訓]とも

とも‐に

[部首]八

[総画数]6

[コード]区点 2206

JIS 3626

S‐JIS 8BA4

[分類]常用漢字

[難読語]

→おん‐ども【俺共・己共】

→きょう‐やく【共役・共軛】

→む‐やま【共有山】

[音]キョウ

グ

[訓]とも

とも‐に

[部首]八

[総画数]6

[コード]区点 2206

JIS 3626

S‐JIS 8BA4

[分類]常用漢字

[難読語]

→おん‐ども【俺共・己共】

→きょう‐やく【共役・共軛】

→む‐やま【共有山】

[音]キョウ

グ

[訓]とも

とも‐に

[部首]八

[総画数]6

[コード]区点 2206

JIS 3626

S‐JIS 8BA4

[分類]常用漢字

[難読語]

→おん‐ども【俺共・己共】

→きょう‐やく【共役・共軛】

→む‐やま【共有山】

大辞泉に「共」で始まるの検索結果 1-99。もっと読み込む

マルクスの唱えた学説を信条とし、共産主義社会の実現を目標とする政党。

マルクスの唱えた学説を信条とし、共産主義社会の実現を目標とする政党。