複数辞典一括検索+![]()

![]()

あいたげ‐ひと【共食者】アヒ‥🔗⭐🔉

あいたげ‐ひと【共食者】アヒ‥

饗応の相伴しょうばんをする人。推古紀「新羅の―とす」

きょう【共】🔗⭐🔉

きょう【共】

共産主義・共産党の略。

きょう‐えい【共栄】🔗⭐🔉

きょう‐えい【共栄】

ともどもに栄えること。「共存―」

きょう‐えい【共営】🔗⭐🔉

きょう‐えい【共営】

共同して事業などを営むこと。

きょう‐えき【共益】🔗⭐🔉

きょうえき‐けん【共益権】🔗⭐🔉

きょうえき‐けん【共益権】

社員権の一つ。法人全体の利益のために、その運営に参与することを内容とする権利。議決権・業務執行権の類。↔自益権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐さいけん【共益債権】🔗⭐🔉

きょうえき‐さいけん【共益債権】

会社更生法または民事再生法において、更生手続または再生手続によらず、随時優先的に弁済される債権。手続遂行、事業経営のために生じた債権が中心。→財団債権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひ【共益費】🔗⭐🔉

きょうえき‐ひ【共益費】

①アパート・共同住宅などで、共用部分(外灯・塵芥処理など)の維持のため、各世帯ごとに拠出する費用。

②(→)共益費用に同じ。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひよう【共益費用】🔗⭐🔉

きょうえき‐ひよう【共益費用】

〔法〕ある債務者の財産の保存、清算または配当などに関する費用で、多数の債権者の共同の利益となるもの。この費用を支出した債権者は、債務者の総財産上に第1順位の先取特権を取得する。

⇒きょう‐えき【共益】

きょう‐えん【共演】🔗⭐🔉

きょう‐えん【共演】

映画・演劇・音楽などで、主役格の者が二人以上一緒に出演すること。「二大スターの―」

きょう‐がく【共学】🔗⭐🔉

きょう‐がく【共学】

(男女が)同じ学校・学級でいっしょに学ぶこと。

きょう‐かん【共感】🔗⭐🔉

きょう‐かん【共感】

(sympathyの訳語)他人の体験する感情や心的状態、あるいは人の主張などを、自分も全く同じように感じたり理解したりすること。同感。「―を覚える」「―を呼ぶ」→感情移入

きょう‐かんかく【共感覚】🔗⭐🔉

きょう‐かんかく【共感覚】

(synesthesia)一つの刺激によって、それに対応する感覚(例えば聴覚)とそれ以外の他種の感覚(例えば視覚)とが同時に生ずる現象。例えばある音を聴いて一定の色が見える場合を色聴という。子供に生じやすいとされる。

きょうかん‐ふくいんしょ【共観福音書】‥クワン‥🔗⭐🔉

きょうかん‐ふくいんしょ【共観福音書】‥クワン‥

(Synoptic Gospels)新約聖書の最初の3福音書(マタイ・マルコ・ルカ)の総称。内容・叙述など共通点が多く、比較研究(共観)されることからの名。

○行間を読むぎょうかんをよむ

文字面に現れていない筆者の真意などをくみとる。

⇒ぎょう‐かん【行間】

きょう‐き【共起】🔗⭐🔉

きょう‐き【共起】

〔言〕(co-occurrence)二つの別の語が一つの文や句の内部で同時に用いられる現象。名詞と形容詞、動詞と副詞などの組合せについて言い、二つの語が意味的に関連性をもつことの証拠となる。

⇒きょうき‐せいげん【共起制限】

きょう‐ぎ【共議】🔗⭐🔉

きょう‐ぎ【共議】

ともに相談すること。

きょうき‐せいげん【共起制限】🔗⭐🔉

きょうき‐せいげん【共起制限】

(co-occurrence restriction)一つの文や句の内部で、ある語とともに用いられる別の語の選択に制限がある現象。動詞「書く」の目的語となる名詞は「字」「手紙」などに限定されるなど。選択制限。

⇒きょう‐き【共起】

きょう‐さい【共済】🔗⭐🔉

きょう‐さい【共済】

共同して助けあうこと。「―事業」

⇒きょうさい‐くみあい【共済組合】

⇒きょうさい‐ねんきん【共済年金】

きょう‐さい【共催】🔗⭐🔉

きょう‐さい【共催】

二人(2団体)以上が共同で一つの催しを行うこと。「新聞社と―する」

きょう‐ざい【共在】🔗⭐🔉

きょう‐ざい【共在】

二つ以上の事物または性質が同時に存在すること。

きょうさい‐くみあい【共済組合】‥アヒ🔗⭐🔉

きょうさい‐くみあい【共済組合】‥アヒ

事業所の従業員などで組織し、組合員の福利増進を図るのを目的とし、組合員の疾病・負傷・死亡・退職などに際して給付をする相互扶助団体。国家公務員共済組合の類。

⇒きょう‐さい【共済】

きょうさい‐ねんきん【共済年金】🔗⭐🔉

きょうさい‐ねんきん【共済年金】

公的年金の一種。国家公務員共済組合・地方公務員共済組合などの長期給付。いわゆる二階建て年金のうち、退職共済年金など二階部分を給付。

⇒きょう‐さい【共済】

きょう‐さん【共産】🔗⭐🔉

きょう‐さん【共産】

資産・生産手段などをその社会の構成員が共有すること。

⇒きょうさん‐しゅぎ【共産主義】

⇒きょうさんしゅぎ‐インターナショナル【共産主義インターナショナル】

⇒きょうさん‐せいねんどうめい【共産青年同盟】

⇒きょうさん‐とう【共産党】

⇒きょうさんとう‐せんげん【共産党宣言】

きょうさん‐しゅぎ【共産主義】🔗⭐🔉

きょうさん‐しゅぎ【共産主義】

(communism)

①私有財産制の否定と共有財産制の実現によって貧富の差をなくそうとする思想・運動。古くはプラトンなどにも見られるが、主としてマルクス・エンゲルスによって体系づけられたものを指す。

②プロレタリア革命を通じて実現される、生産手段の社会的所有に立脚する社会体制。

㋐その第一段階は社会主義とも呼ばれ、生産力の発達程度があまり高くないため、社会の成員は能力に応じて労働し、労働に応じた分配を受ける。

㋑生産力が高度に発展し、各成員が能力に応じて労働し、必要に応じて分配を受ける段階。これが狭義の共産主義。

→社会主義。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさんしゅぎ‐インターナショナル【共産主義インターナショナル】🔗⭐🔉

きょうさんしゅぎ‐インターナショナル【共産主義インターナショナル】

第三インターナショナルの別称。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさん‐せいねんどうめい【共産青年同盟】🔗⭐🔉

きょうさん‐せいねんどうめい【共産青年同盟】

日本共産党指導下の大衆的青年組織。1923年(大正12)結成。第二次大戦後は、日本青年共産同盟と改称、56年より日本民主青年同盟(民青)。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさん‐とう【共産党】‥タウ🔗⭐🔉

きょうさん‐とう【共産党】‥タウ

マルクス・エンゲルス・レーニンらの学説を奉じ、共産主義の実現を終極目標とする政党。→日本共産党。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさんとう‐せんげん【共産党宣言】‥タウ‥🔗⭐🔉

きょうさんとう‐せんげん【共産党宣言】‥タウ‥

(Manifest der Kommunistischen Partei ドイツ)マルクスとエンゲルスが1847年共産主義者同盟の綱領として起草し、翌年、二月革命直前に発表した文書。階級闘争におけるプロレタリアートの役割を明確にした。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうじ‐げんごがく【共時言語学】🔗⭐🔉

きょうじ‐げんごがく【共時言語学】

(linguistique synchronique フランス)ソシュールの用語。言語を時間軸に沿って歴史的発展の相のもとに研究する通時言語学に対して、ある特定の時期における言語の状態を価値体系として研究する方法。静態言語学。→記述言語学

きょうじ‐たい【共時態】🔗⭐🔉

きょうじ‐たい【共時態】

(synchronie フランス)ソシュールの用語。言語学だけでなく、一般に科学が対象とする現象を時間の流れに沿って変化するものとして見る通時態に対し、時間軸上の一点において捉えた状態を指す。

きょうじ‐てき【共時的】🔗⭐🔉

きょうじ‐てき【共時的】

(synchronique フランス)歴史的な変化を考慮に入れず、ある一時点での体系や構造に注目すること。↔通時的

きょう‐しゅう【共修】‥シウ🔗⭐🔉

きょう‐しゅう【共修】‥シウ

男女が一緒に履修すること。「家庭科の―」

きょう‐じゅうごう【共重合】‥ヂユウガフ🔗⭐🔉

きょう‐じゅうごう【共重合】‥ヂユウガフ

2種以上の単量体が結合して重合体を生成する化学反応。スチレンとブタジエンとの共重合で合成ゴムSBRをつくる反応など。

きょう‐じょ【共助】🔗⭐🔉

きょう‐じょ【共助】

①助けあい。

②〔法〕裁判事務について裁判所が互いに必要な補助をすること。行政機関相互の間の協力をいうこともある。

きょう‐しょう【共晶】‥シヤウ🔗⭐🔉

きょう‐しょう【共晶】‥シヤウ

(→)共融混合物に同じ。

きょう‐しょく【共食】🔗⭐🔉

きょう‐しょく【共食】

神への供え物を皆で食べることによって、神と人または人と人との結合を強めようとする儀礼的な食事。

きょう‐しん【共振】🔗⭐🔉

きょう‐しん【共振】

(→)共鳴1に同じ。特に電気振動の共鳴をいうことが多い。

きょう‐しんか【共進化】‥クワ🔗⭐🔉

きょう‐しんか【共進化】‥クワ

複数の種が互いに生存や繁殖に影響を及ぼし合いながら進化する現象。昆虫とそれによって花粉を媒介される植物、捕食者と被食者、寄生者と宿主などに見られる。

きょうしん‐かい【共進会】‥クワイ🔗⭐🔉

きょうしん‐かい【共進会】‥クワイ

産業振興の目的で、農作物や工業製品を出品させ、一般に展覧して品評・審査する会。明治政府が各地で開催。

きょう‐せい【共生・共棲】🔗⭐🔉

きょう‐せい【共生・共棲】

①ともに所を同じくして生活すること。

②〔生〕異種の生物が行動的・生理的な結びつきをもち、一所に生活している状態。共利共生(相互に利益がある)と、片利へんり共生(一方しか利益をうけない)とに分けられる。寄生も共生の一形態とすることがある。

⇒きょうせい‐せつ【共生説】

⇒きょうせい‐そう【共生藻】

きょうせい‐せつ【共生説】🔗⭐🔉

きょうせい‐せつ【共生説】

ミトコンドリアや葉緑体などの細胞小器官は、ある種のバクテリアが核を持つ細胞に侵入し、または捕獲され、共生することで生じたという説。アメリカの生物学者マーグリス(Lynn Margulis1938〜)らが提唱。

⇒きょう‐せい【共生・共棲】

きょうせい‐そう【共生藻】‥サウ🔗⭐🔉

きょうせい‐そう【共生藻】‥サウ

特定の生物の体内や細胞内で生活し、光合成産物や固定した窒素を宿主に供給する藻類。アカウキクサと共生する藍藻(アナベナ)、造礁サンゴと共生する過鞭毛藻(褐虫藻)など。植物の葉緑体は共生藻に由来すると考えられている。

⇒きょう‐せい【共生・共棲】

きょう‐せい‐だん【共青団】🔗⭐🔉

きょう‐せい‐だん【共青団】

中国共産主義青年団の略称。

きょうせき‐しょう【共析晶】‥シヤウ🔗⭐🔉

きょうせき‐しょう【共析晶】‥シヤウ

(→)共融混合物に同じ。

きょう‐ぞく【共属】🔗⭐🔉

きょう‐ぞく【共属】

互いに同じ集団に所属すること。「―感情」

きょう‐そん【共存】🔗⭐🔉

きょう‐そん【共存】

(キョウゾンとも)自分も他人もともどもに生存すること。また、同時に二つ以上のものがともに存在すること。「平和―」

⇒きょうそん‐いぶつ【共存遺物】

⇒きょうそん‐きょうえい【共存共栄】

きょうそん‐いぶつ【共存遺物】‥ヰ‥🔗⭐🔉

きょうそん‐いぶつ【共存遺物】‥ヰ‥

ある遺跡の同じ層や同じ地点から一括して発見され、同時代性の明らかな遺物。伴出遺物。一括遺物。

⇒きょう‐そん【共存】

きょうそん‐きょうえい【共存共栄】🔗⭐🔉

きょうそん‐きょうえい【共存共栄】

ともに生存し、ともに繁栄すること。

⇒きょう‐そん【共存】

きょう‐ちょ【共著】🔗⭐🔉

きょう‐ちょ【共著】

二人以上の人が共同して書物を書きあらわすこと。また、その書物。

きょう‐ちん【共沈】🔗⭐🔉

きょう‐ちん【共沈】

溶液の沈殿させようとする成分(主沈殿という)と共に他成分も沈殿すること。他成分が吸着や固溶体の生成などにより主沈殿に伴って沈殿する場合をいう。

きょう‐つう【共通】🔗⭐🔉

きょう‐つう【共通】

二つまたはそれ以上のもののどれにも通ずること、あてはまること。「―の友人」「万人に―する願望」「―点」

⇒きょうつう‐いちじしけん【共通一次試験】

⇒きょうつう‐いんすう【共通因数】

⇒きょうつう‐かぎ‐あんごう‐ほうしき【共通鍵暗号方式】

⇒きょうつう‐かんかく【共通感覚】

⇒きょうつう‐ご【共通語】

⇒きょうつう‐こう【共通項】

⇒きょうつう‐しゅうごう【共通集合】

⇒きょうつう‐せっせん【共通接線】

⇒きょうつう‐のうぎょう‐せいさく【共通農業政策】

⇒きょうつう‐ぶぶん【共通部分】

きょうつう‐いちじしけん【共通一次試験】🔗⭐🔉

きょうつう‐いちじしけん【共通一次試験】

国公立大学への入学志望者に対し、各大学の実施する試験に先立ち、一般的学力の判定のため全国一斉に同一問題により行う試験。1979年度より89年度まで実施。→センター試験。

⇒きょう‐つう【共通】

きょうつう‐いんすう【共通因数】🔗⭐🔉

きょうつう‐いんすう【共通因数】

いくつかの数または整式が与えられたとき、それらに共通の因数。

⇒きょう‐つう【共通】

きょうつう‐かぎ‐あんごう‐ほうしき【共通鍵暗号方式】‥ガウハウ‥🔗⭐🔉

きょうつう‐かぎ‐あんごう‐ほうしき【共通鍵暗号方式】‥ガウハウ‥

情報暗号体系の一種。暗号化と復号、または認証文の生成と検査に同じ鍵を使う方式。→公開鍵暗号方式。

⇒きょう‐つう【共通】

きょうつう‐かんかく【共通感覚】🔗⭐🔉

きょうつう‐かんかく【共通感覚】

〔哲〕(sensus communis ラテン)

①アリストテレスの用語。視・聴・触などの個別的な感覚とは異なって、それらに共通なもの(例えば、運動・形など)を知覚する能力。

②近代では一般に常識の意。特にカントでは、普遍的な美的趣味判断の根拠となる万人に共通の感覚。

⇒きょう‐つう【共通】

きょうつう‐ご【共通語】🔗⭐🔉

きょうつう‐こう【共通項】‥カウ🔗⭐🔉

きょうつう‐こう【共通項】‥カウ

二つ以上のものに共通して存在する要素・性質。

⇒きょう‐つう【共通】

きょうつう‐しゅうごう【共通集合】‥シフガフ🔗⭐🔉

きょうつう‐しゅうごう【共通集合】‥シフガフ

〔数〕(→)積集合に同じ。

⇒きょう‐つう【共通】

きょうつう‐せっせん【共通接線】🔗⭐🔉

きょうつう‐せっせん【共通接線】

いくつかの曲線または曲面の共有する接線。→接する[一]4。

⇒きょう‐つう【共通】

きょうつう‐のうぎょう‐せいさく【共通農業政策】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

きょうつう‐のうぎょう‐せいさく【共通農業政策】‥ゲフ‥

(Common Agricultural Policy)EU加盟諸国が農業分野でとる共通の政策。農産物の単一市場の実現、農業生産力の上昇、農家への所得保証を目的とし、農業保護政策が中心。CAP

⇒きょう‐つう【共通】

きょうつう‐ぶぶん【共通部分】🔗⭐🔉

きょうつう‐ぶぶん【共通部分】

〔数〕(→)積集合のこと。

⇒きょう‐つう【共通】

きょう‐とう【共闘】🔗⭐🔉

きょう‐とう【共闘】

(共同闘争の略)二つ以上の組織が共同して闘争すること。

きょう‐どう【共同】🔗⭐🔉

きょう‐どう【共同】

(commonの訳語)

①二人以上の者が力を合わせること。

▷「協同」と同義に用いることがある。→協同。

②二人以上の者が同一の資格でかかわること。「台所を―で使う」「―経営」

⇒きょうどう‐いごん【共同遺言】

⇒きょうどう‐かいそん【共同海損】

⇒きょうどう‐かいそん‐けいやくしょ【共同海損契約書】

⇒きょうどう‐きぎょうたい【共同企業体】

⇒きょうどう‐きょりゅうち【共同居留地】

⇒きょうどう‐けってい‐ほう【共同決定法】

⇒きょうどう‐こう【共同溝】

⇒きょうどう‐こさく【共同小作】

⇒きょうどう‐しせつ‐ぜい【共同施設税】

⇒きょうどう‐しゃかい【共同社会】

⇒きょうどう‐じゅうたく【共同住宅】

⇒きょうどう‐しゅっし【共同出資】

⇒きょうどう‐じんめいひょう【共同人名票】

⇒きょうどう‐せいはん【共同正犯】

⇒きょうどう‐せん【共同栓】

⇒きょうどう‐せんげん【共同宣言】

⇒きょうどう‐せんせん【共同戦線】

⇒きょうどう‐そうぞく【共同相続】

⇒きょうどう‐そかい【共同租界】

⇒きょうどう‐そしょう【共同訴訟】

⇒きょうどう‐たい【共同体】

⇒きょうどう‐だいり【共同代理】

⇒きょうどう‐たんぽ【共同担保】

⇒きょうどう‐ち【共同地】

⇒きょうどう‐ていとう【共同抵当】

⇒きょうどう‐でんわ【共同電話】

⇒きょうどう‐なわしろ【共同苗代】

⇒きょうどう‐ひこくにん【共同被告人】

⇒きょうどう‐ふほうこうい【共同不法行為】

⇒きょうどう‐べんじょ【共同便所】

⇒きょうどう‐ぼうぎ【共同謀議】

⇒きょうどう‐ぼきん【共同募金】

⇒きょうどう‐ほけん【共同保険】

⇒きょうどう‐ほしょう【共同保証】

⇒きょうどう‐ぼち【共同墓地】

⇒きょうどう‐よくじょう【共同浴場】

きょう‐どう【共働】🔗⭐🔉

きょう‐どう【共働】

〔生〕(coaction)(→)相互作用4に同じ。

きょうどう‐いごん【共同遺言】‥ヰ‥🔗⭐🔉

きょうどう‐いごん【共同遺言】‥ヰ‥

二人以上の者が同一の遺言書を用いてする遺言。この遺言は無効とされる。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐かいそん【共同海損】🔗⭐🔉

きょうどう‐かいそん【共同海損】

船舶および積荷の共同の危険をまぬかれるため船長がなした処分によって生じた損害または費用。海難に際し沈没を避けるため投荷をした場合の損害の類。関係者全員に公平に分担させる。↔単独海損。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐かいそん‐けいやくしょ【共同海損契約書】🔗⭐🔉

きょうどう‐かいそん‐けいやくしょ【共同海損契約書】

共同海損の起こった場合に、関係者が各自の負担額を支払う旨を承諾した契約書。海損契約書。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐きぎょうたい【共同企業体】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

きょうどう‐きぎょうたい【共同企業体】‥ゲフ‥

大形の建設工事を共同責任で請け負うための、複数の請負者からなる一時的な企業組織。ジョイント‐ベンチャー。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐きょりゅうち【共同居留地】‥リウ‥🔗⭐🔉

きょうどう‐きょりゅうち【共同居留地】‥リウ‥

(→)共同租界に同じ。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐けってい‐ほう【共同決定法】‥ハフ🔗⭐🔉

きょうどう‐けってい‐ほう【共同決定法】‥ハフ

従業員の経営参加を定めたドイツの法律。従業員代表の監査役会への参加が特徴。1951年西ドイツで制定、76年新法制定。→経営参加。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐こう【共同溝】🔗⭐🔉

きょうどう‐こう【共同溝】

上下水道、ガス管、電気・通信ケーブルなど複数の埋設物を一緒に収める地下施設。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐しせつ‐ぜい【共同施設税】🔗⭐🔉

きょうどう‐しせつ‐ぜい【共同施設税】

共同作業場・共同倉庫・汚物処理施設などに要する費用にあてるため、これらの施設で特に利益を受ける者に目的税として課する地方税。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐しゃかい【共同社会】‥クワイ🔗⭐🔉

きょうどう‐しゃかい【共同社会】‥クワイ

「ゲマインシャフト」参照。↔利益社会。

⇒きょう‐どう【共同】

ぐち【共】🔗⭐🔉

ぐち【共】

〔接尾〕

…ごと。…ぐるみ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「釜―そつと取つて来い」

とも【共】🔗⭐🔉

とも【共】

①いっしょ。同時。同一。「起居を―にした仲」「―の布」「―働き」「―倒れ」「―裏」→ともに。

②(他の名詞に添えて)

㋐全部。「二人―知らない」

㋑…を含めて、の意。「送料―千円」

ども【共】🔗⭐🔉

ども【共】

〔接尾〕

①複数化の接尾語。体言に添えて、その語の表す物事が多くある意を表す。謙譲、あるいは見下した意が加わることが多い。古事記上「荒ぶる国つ神―」。古事記中「七ゆくをとめ―」。古今和歌集恋「おこせたりける文―をとりあつめて」。「荒くれ―」

②一人称の語に付き、へりくだった気持を表す。単数にも用いる。狂言、鹿狩「身―は急ぎの者でござるによつて」。「私―では」

とも‐いと【共糸】🔗⭐🔉

とも‐いと【共糸】

布地と同色の糸。共色の糸。好色一代男2「水色のきぬ帷子かたびらに―にさいはい菱をかすかに縫はせ」

とも‐いろ【共色】🔗⭐🔉

とも‐いろ【共色】

同じ色。同色。「服と―のスカーフ」

とも‐かがみ【共鏡】🔗⭐🔉

とも‐かがみ【共鏡】

①(→)「あわせかがみ」に同じ。

②二つのものを照らし合わせて見ること。後撰和歌集冬「黒髪と雪との中の憂き見れば―をもつらしとぞ思ふ」

とも‐かせぎ【共稼ぎ】🔗⭐🔉

とも‐かせぎ【共稼ぎ】

夫婦がともに働いて一家の生計を立ててゆくこと。ともばたらき。

とも‐がみ【共紙】🔗⭐🔉

とも‐がみ【共紙】

同一の色・質の紙。「本文と―の扉」

とも‐ぎれ【共切れ・共布】🔗⭐🔉

とも‐ぎれ【共切れ・共布】

同じ布の切地きれじ。

とも‐ぎんみ【共吟味】🔗⭐🔉

とも‐ぎんみ【共吟味】

仲間同士でしらべあうこと。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「面々身開きに、上下騒いで―」

とも‐ぐい【共食い】‥グヒ🔗⭐🔉

とも‐ぐい【共食い】‥グヒ

①同類の動物などが互いに食いあい、または害しあうこと。

②転じて、仲間のもの同士が互いに利を求めあい、その結果共に不利益をこうむること。

とも‐ず【共酢】🔗⭐🔉

とも‐ず【共酢】

鮑あわびやあんこうなどの酢の物で、そのわた(きも)を使って作る合わせ酢。共わた酢。

とも‐すぎ【共過ぎ】🔗⭐🔉

とも‐すぎ【共過ぎ】

共稼ぎして生活すること。また、もちつもたれつ世を渡ること。大句数上「相互世は―に友千鳥」

とも‐ずり【共擦り】🔗⭐🔉

とも‐ずり【共擦り】

木の葉などが互いにすれあうこと。夫木和歌抄2「風吹けば竹の林の―に」

とも‐だおれ【共倒れ】‥ダフレ🔗⭐🔉

とも‐だおれ【共倒れ】‥ダフレ

(競争しあったり、または助けあったりしたために)双方とも存立できなくなること。「安売り競争で―になる」

とも‐ども【共共】🔗⭐🔉

とも‐ども【共共】

〔副〕

いっしょ。もろとも。三蔵法師伝延久頃点「即ち供倶トモトモに来る」。「親子―お世話になります」

とも‐に【共に・倶に】🔗⭐🔉

とも‐に【共に・倶に】

①ひとつになって。いっしょに。相連れて。同じく。古事記下「吉備人と―し摘めば」。「声涙―下る」「甲乙―白である」

②同時に。「日が暮れると―街は活気を呈した」

⇒倶に天を戴かず

○倶に天を戴かずともにてんをいただかず

(「不倶戴天ふぐたいてん」の訓読)相手を殺すか相手に殺されるか、一緒にはこの世に生きていない。どうしても生かしておけない深いうらみをいう。

⇒とも‐に【共に・倶に】

とも‐ね【共音】🔗⭐🔉

とも‐ね【共音】

共に声を立てること。共に鳴く声。南総里見八犬伝36「稚児おさなごも、―立てぞ泣叫ぶ」

とも‐ね【共寝】🔗⭐🔉

とも‐ね【共寝】

共に一つ寝床に寝ること。同衾どうきん。

とも‐ばたらき【共働き】🔗⭐🔉

とも‐ばたらき【共働き】

(「共稼ぎ」の語感を嫌って出来た語)(→)「共稼ぎ」に同じ。

とも‐ぶた【共蓋】🔗⭐🔉

とも‐ぶた【共蓋】

水指・釜などで、蓋と容器とが同質のもの。また、その蓋。

むた【与・共】🔗⭐🔉

むた【与・共】

名詞・代名詞に「の」または「が」を介して付き、「と共に」の意を示す古語。万葉集2「波の―か寄りかく寄る」。万葉集15「君が―行かましものを」

[漢]共🔗⭐🔉

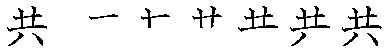

共 字形

筆順

筆順

〔八部4画/6画/教育/2206・3626〕

〔音〕キョウ(漢)

〔訓〕とも・=ども

[意味]

①ともに。いっしょに(する)。仲間になる。「共同・共学・共通・公共」

②「共産主義」「共産党」の略。「反共・防共・容共」

▷和語で、接尾語「ども」に当てる。「身共みども」

[解字]

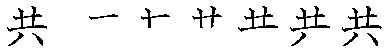

解字

〔八部4画/6画/教育/2206・3626〕

〔音〕キョウ(漢)

〔訓〕とも・=ども

[意味]

①ともに。いっしょに(する)。仲間になる。「共同・共学・共通・公共」

②「共産主義」「共産党」の略。「反共・防共・容共」

▷和語で、接尾語「ども」に当てる。「身共みども」

[解字]

解字 会意。上部は物を示し、下部は左右の手でそれをささげ持つ形を示す。両手をそろえて物をささげる意から、①の意を派生した。

会意。上部は物を示し、下部は左右の手でそれをささげ持つ形を示す。両手をそろえて物をささげる意から、①の意を派生した。

筆順

筆順

〔八部4画/6画/教育/2206・3626〕

〔音〕キョウ(漢)

〔訓〕とも・=ども

[意味]

①ともに。いっしょに(する)。仲間になる。「共同・共学・共通・公共」

②「共産主義」「共産党」の略。「反共・防共・容共」

▷和語で、接尾語「ども」に当てる。「身共みども」

[解字]

解字

〔八部4画/6画/教育/2206・3626〕

〔音〕キョウ(漢)

〔訓〕とも・=ども

[意味]

①ともに。いっしょに(する)。仲間になる。「共同・共学・共通・公共」

②「共産主義」「共産党」の略。「反共・防共・容共」

▷和語で、接尾語「ども」に当てる。「身共みども」

[解字]

解字 会意。上部は物を示し、下部は左右の手でそれをささげ持つ形を示す。両手をそろえて物をささげる意から、①の意を派生した。

会意。上部は物を示し、下部は左右の手でそれをささげ持つ形を示す。両手をそろえて物をささげる意から、①の意を派生した。

広辞苑に「共」で始まるの検索結果 1-98。もっと読み込む