複数辞典一括検索+![]()

![]()

○犬も朋輩鷹も朋輩いぬもほうばいたかもほうばい🔗⭐🔉

○犬も朋輩鷹も朋輩いぬもほうばいたかもほうばい

同じ主を持てば、身分に差別はあっても朋輩は朋輩であることのたとえ。

⇒いぬ【犬・狗】

いぬ‐やま【犬山】

犬を使って山野に狩すること。今昔物語集26「この人―と云ふ事をして」

いぬやま【犬山】

愛知県北西部の市。木曾川の南岸に位置し、犬山城・日本ライン・明治村などの観光地がある。人口7万4千。

⇒いぬやま‐じょう【犬山城】

⇒いぬやま‐やき【犬山焼】

いぬやま‐じょう【犬山城】‥ジヤウ

犬山市にある城。1537年(天文6)織田信康の築城と伝える。1617年(元和3)尾張藩付家老の成瀬隼人正正成が城主となり、明治に至る。白帝城。

⇒いぬやま【犬山】

いぬやま‐やき【犬山焼】

犬山市から産出する陶磁器。江戸中期におこり、天保(1830〜1844)年間から赤絵を焼く。特に、花紅葉はなもみじを描いた製品が人気を博した。

⇒いぬやま【犬山】

いぬ‐やり【犬遣り】

(→)「犬飼い」に同じ。狂言、政頼せいらい「其うへ―の、犬の、勢子のと申て」

いぬ‐やり【犬槍】

不意に出てきた敵、柵や溝を越えようとする敵を槍でつくこと。不覚働きと称して武士の避けるべきこととされた。

いぬ‐ゆき【犬行】

(→)「犬走り」2の古名。左右京職式「宮城南大路…―五尺」

いぬ‐よけ【犬除け】

①(→)「いぬふせぎ」に同じ。

②墓の土饅頭どまんじゅうの上に、竹を弓なりに曲げて両端を土に挿し込み、縦横十文字に張り渡しておくもの。狼おおかみ弾はじき。弾き竹。

イヌリン【Inulin ドイツ】

主に果糖から成る多糖類の一つ。ダリア・キクイモなどの根に貯蔵物質としてコロイド状で多量に含まれる。温水に溶け、アルコールを加えると球状の結晶となる。

いぬ‐わし【犬鷲・狗鷲】

(「いぬ」は大きいの意という)ワシの一種。高山にすみ、兎・雷鳥などを捕食。北半球に広く分布。日本では本州の急峻な山地で繁殖。天然記念物。ヨーロッパではゴールデン‐イーグルといい、紋章などに使用。クロワシ。〈日葡辞書〉

イヌワシ

撮影:小宮輝之

いぬ‐わらび【犬蕨】

イワデンタ科のシダ。山野に普通。高さ約60センチメートルに達する。根茎には淡褐色の鱗片がある。葉は卵状長楕円形で2回羽状に分裂、葉柄・羽軸は赤色を帯びる。

いね【稲】

イネ科の一年生作物。栽培種は2種。サチバ種は東南アジア起源、現在、世界各地の熱帯・温帯で栽培。グラベリマ種はアフリカ起源、現在はアフリカの一部でわずかに栽培。サチバ種には、籾もみの丸くて短い日本型(ジャポニカ)、細長いインド型(インディカ)、大粒のジャワ型の3亜種がある。日本への伝来経路は諸説あるが、縄文末期までに渡来したらしい。草丈は、改良種では1メートルを超えない。茎は中空で数個の節がある。葉は長線形で、葉身と葉鞘とから成り互生。夏から秋にかけて出穂する。秋に熟する果実を米といい、食用。日本の農業上、最も重要な作物で、水田に栽培する水稲すいとうと、畑地に栽培する陸稲りくとうとがある。成熟の遅速によって早稲わせ・中稲なかて・晩稲おくてに分け、澱粉の性質によって粳うるち・糯もちの2群とする。しね。〈[季]秋〉。万葉集14「―舂つけば皹かかる吾が手を」

稲

撮影:関戸 勇

いぬ‐わらび【犬蕨】

イワデンタ科のシダ。山野に普通。高さ約60センチメートルに達する。根茎には淡褐色の鱗片がある。葉は卵状長楕円形で2回羽状に分裂、葉柄・羽軸は赤色を帯びる。

いね【稲】

イネ科の一年生作物。栽培種は2種。サチバ種は東南アジア起源、現在、世界各地の熱帯・温帯で栽培。グラベリマ種はアフリカ起源、現在はアフリカの一部でわずかに栽培。サチバ種には、籾もみの丸くて短い日本型(ジャポニカ)、細長いインド型(インディカ)、大粒のジャワ型の3亜種がある。日本への伝来経路は諸説あるが、縄文末期までに渡来したらしい。草丈は、改良種では1メートルを超えない。茎は中空で数個の節がある。葉は長線形で、葉身と葉鞘とから成り互生。夏から秋にかけて出穂する。秋に熟する果実を米といい、食用。日本の農業上、最も重要な作物で、水田に栽培する水稲すいとうと、畑地に栽培する陸稲りくとうとがある。成熟の遅速によって早稲わせ・中稲なかて・晩稲おくてに分け、澱粉の性質によって粳うるち・糯もちの2群とする。しね。〈[季]秋〉。万葉集14「―舂つけば皹かかる吾が手を」

稲

撮影:関戸 勇

いね‐あ・ぐ【稲挙ぐ】

〔自下二〕

(古く正月に用いた忌詞。稲と寝いねとをかけて)寝床から起きる。↔稲積む

いねい【伊寧】

(Yining)中国新疆ウイグル自治区北西部、カザフスタン国境近くの都市。工業と物流の中心。多様な民族が居住。グルジャ。人口35万8千(2000)。

いね‐か【稲科】‥クワ

単子葉植物の一科。竹類を除けばすべて草本。イネ・ムギ・トウモロコシなど主要な穀物がすべてこの科に属し、農業上もっとも重要な群。また雑草として広く世界に分布。600属1万種以上、日本には約100属280種がある。葉は平行脈。花は小穂と呼ばれる独特の構成をもち、花弁・萼片なく、2枚の苞に包まれる。雄しべ3または6、茎は中空有節、葉の基部は鞘状、小舌がある。果実は穎果えいか。ほもの科。禾本かほん科。

いね‐かけ【稲掛け】

刈った稲穂を束ね、穂を下にしてかけておくもの。いなぎ。いなばた。いなかけ。はさ。

稲掛け

撮影:関戸 勇

いね‐あ・ぐ【稲挙ぐ】

〔自下二〕

(古く正月に用いた忌詞。稲と寝いねとをかけて)寝床から起きる。↔稲積む

いねい【伊寧】

(Yining)中国新疆ウイグル自治区北西部、カザフスタン国境近くの都市。工業と物流の中心。多様な民族が居住。グルジャ。人口35万8千(2000)。

いね‐か【稲科】‥クワ

単子葉植物の一科。竹類を除けばすべて草本。イネ・ムギ・トウモロコシなど主要な穀物がすべてこの科に属し、農業上もっとも重要な群。また雑草として広く世界に分布。600属1万種以上、日本には約100属280種がある。葉は平行脈。花は小穂と呼ばれる独特の構成をもち、花弁・萼片なく、2枚の苞に包まれる。雄しべ3または6、茎は中空有節、葉の基部は鞘状、小舌がある。果実は穎果えいか。ほもの科。禾本かほん科。

いね‐かけ【稲掛け】

刈った稲穂を束ね、穂を下にしてかけておくもの。いなぎ。いなばた。いなかけ。はさ。

稲掛け

撮影:関戸 勇

いね‐かて‐に【寝ねかてに】

寝ることができないで。寝られずに。万葉集11「夕されば君来まさむと待ちし夜のなごりそ今も―する」→かてに

いね‐かり【稲刈り】

秋に熟した稲を刈り取ること。刈り入れ。〈[季]秋〉

⇒いねかり‐うた【稲刈り唄】

いねかり‐うた【稲刈り唄】

稲を刈りながらうたう民謡。

⇒いね‐かり【稲刈り】

いね‐こき【稲扱き】

実った稲穂から籾もみをこき取ること。また、稲用の千歯扱き。いなこき。〈[季]秋〉。→千歯。

⇒いねこき‐うた【稲扱き唄】

いねこき‐うた【稲扱き唄】

稲の穂をこく時に唄う労作唄。

⇒いね‐こき【稲扱き】

いねこずみ

(「稲子積」か。大分・佐賀・宮崎県などで)刈り稲をまるく積み上げたもの。

いねこ‐ばし【稲扱箸】

(→)「こきばし」に同じ。

いね‐ざま【寝ね方】

寝ようとする時。ねしな。

いね‐ぞうむし【稲象虫】‥ザウ‥

ゾウムシ科の一種。体長約5ミリメートル。黒地に灰黄色の鱗毛があり、淡黄色に見える。長く突出した口吻の先端近くに折れ曲がった触角がある。稲の葉を食害。幼虫は蛆うじ状で土中にすむ。

いね‐つき【稲舂】

稲の実を臼の中に入れて杵でつき、精白すること。

⇒いねつき‐うた【稲舂歌】

⇒いねつき‐こまろ【稲舂子麿】

⇒いねつき‐むし【稲舂虫】

いねつき‐うた【稲舂歌】

大嘗会だいじょうえで神前に供える米をつきながら歌う歌。

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつき‐こまろ【稲舂子麿】

キリギリスの異称。〈倭名類聚鈔19〉

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつき‐むし【稲舂虫】

ショウリョウバッタの別称。

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつと‐むし【稲苞虫】

イチモンジセセリの幼虫。稲の葉をつづり合わせて苞状の巣を作ることからいう。

いね‐つ・む【稲積む】

〔自四〕

(古く正月に用いた忌詞)寝る。↔稲挙ぐ

いねねくい‐はむし【稲根喰い葉虫】‥クヒ‥

ハムシ科の甲虫。体長約5ミリメートル。長楕円形で、触角は長い。体は黒色で、緑褐色の金属光沢を有する。幼虫は白色、体長約1センチメートル、水中で稲の根を食い、有害。

いね‐の‐ずいむし【稲の螟虫】

ニカメイガの別称。

いね‐の‐だい【稲の台】

三方さんぼうなどに、稲を挿した肴を盛ったもの。婚礼に用いる。

いね‐の‐まる【稲の丸】

紋所の名。稲の茎と穂とを円形にしたもの。

稲の丸

いね‐かて‐に【寝ねかてに】

寝ることができないで。寝られずに。万葉集11「夕されば君来まさむと待ちし夜のなごりそ今も―する」→かてに

いね‐かり【稲刈り】

秋に熟した稲を刈り取ること。刈り入れ。〈[季]秋〉

⇒いねかり‐うた【稲刈り唄】

いねかり‐うた【稲刈り唄】

稲を刈りながらうたう民謡。

⇒いね‐かり【稲刈り】

いね‐こき【稲扱き】

実った稲穂から籾もみをこき取ること。また、稲用の千歯扱き。いなこき。〈[季]秋〉。→千歯。

⇒いねこき‐うた【稲扱き唄】

いねこき‐うた【稲扱き唄】

稲の穂をこく時に唄う労作唄。

⇒いね‐こき【稲扱き】

いねこずみ

(「稲子積」か。大分・佐賀・宮崎県などで)刈り稲をまるく積み上げたもの。

いねこ‐ばし【稲扱箸】

(→)「こきばし」に同じ。

いね‐ざま【寝ね方】

寝ようとする時。ねしな。

いね‐ぞうむし【稲象虫】‥ザウ‥

ゾウムシ科の一種。体長約5ミリメートル。黒地に灰黄色の鱗毛があり、淡黄色に見える。長く突出した口吻の先端近くに折れ曲がった触角がある。稲の葉を食害。幼虫は蛆うじ状で土中にすむ。

いね‐つき【稲舂】

稲の実を臼の中に入れて杵でつき、精白すること。

⇒いねつき‐うた【稲舂歌】

⇒いねつき‐こまろ【稲舂子麿】

⇒いねつき‐むし【稲舂虫】

いねつき‐うた【稲舂歌】

大嘗会だいじょうえで神前に供える米をつきながら歌う歌。

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつき‐こまろ【稲舂子麿】

キリギリスの異称。〈倭名類聚鈔19〉

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつき‐むし【稲舂虫】

ショウリョウバッタの別称。

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつと‐むし【稲苞虫】

イチモンジセセリの幼虫。稲の葉をつづり合わせて苞状の巣を作ることからいう。

いね‐つ・む【稲積む】

〔自四〕

(古く正月に用いた忌詞)寝る。↔稲挙ぐ

いねねくい‐はむし【稲根喰い葉虫】‥クヒ‥

ハムシ科の甲虫。体長約5ミリメートル。長楕円形で、触角は長い。体は黒色で、緑褐色の金属光沢を有する。幼虫は白色、体長約1センチメートル、水中で稲の根を食い、有害。

いね‐の‐ずいむし【稲の螟虫】

ニカメイガの別称。

いね‐の‐だい【稲の台】

三方さんぼうなどに、稲を挿した肴を盛ったもの。婚礼に用いる。

いね‐の‐まる【稲の丸】

紋所の名。稲の茎と穂とを円形にしたもの。

稲の丸

い‐ねぶり【居眠り】ヰ‥

(→)「いねむり」に同じ。〈類聚名義抄〉

いねみず‐ぞうむし【稲水象虫】‥ミヅザウ‥

ゾウムシ科の甲虫。体長約3ミリメートルで、灰褐色。背面中央部に暗褐色の斑紋がある。アメリカから侵入した稲の害虫。

イネミズゾウムシ

撮影:海野和男

い‐ねぶり【居眠り】ヰ‥

(→)「いねむり」に同じ。〈類聚名義抄〉

いねみず‐ぞうむし【稲水象虫】‥ミヅザウ‥

ゾウムシ科の甲虫。体長約3ミリメートルで、灰褐色。背面中央部に暗褐色の斑紋がある。アメリカから侵入した稲の害虫。

イネミズゾウムシ

撮影:海野和男

い‐ねむり【居眠り】ヰ‥

すわったり腰かけたりしたままねむること。「うっかり―する」「―運転」

い‐ねむ・る【居眠る】ヰ‥

〔自五〕

すわったり、腰かけたりしたままねむる。

いね‐わけ【稲分け】

(→)「束たば分け」に同じ。

い‐ねん【意念】

おもい。意識。

い‐ねんごう【異年号】‥ガウ

(→)私年号に同じ。

い‐の【維那】ヰ‥

〔仏〕

⇒いな

い‐の

〔助詞〕

(終助詞イとノとが複合した語)文末に付けて感嘆・呼びかけの意を表す。浄瑠璃、新版歌祭文「さあ、此間にちやつと―」

い‐の‐あし【織椱】ヰ‥

(両端の形が猪いのししの足に似ているからいう)機はたの付属具。織った布帛ふはくを巻くもの。いのつめ。きぬまき。

い‐の‐いちばん【いの一番】

(いろは順番付の1番の意から)まっさき。最初。「―に駆けつける」

いのう【稲生】イナフ

姓氏の一つ。

⇒いのう‐じゃくすい【稲生若水】

いのう【伊能】

姓氏の一つ。

⇒いのう‐ただたか【伊能忠敬】

い‐のう【衣嚢】‥ナウ

かくし。ポケット。

い‐のう【異能】

人にすぐれた才能。〈伊呂波字類抄〉

いのうえ【井上】ヰノウヘ

姓氏の一つ。

⇒いのうえ‐いんせき【井上因碩】

⇒いのうえ‐えんりょう【井上円了】

⇒いのうえ‐かおる【井上馨】

⇒いのうえ‐きよし【井上清】

⇒いのうえ‐きんが【井上金峨】

⇒いのうえ‐こわし【井上毅】

⇒いのうえ‐しげよし【井上成美】

⇒いのうえ‐じゅうきち【井上十吉】

⇒いのうえ‐じゅんのすけ【井上準之助】

⇒いのうえ‐しろう【井上士朗】

⇒いのうえ‐しんかい【井上真改】

⇒いのうえ‐つう【井上通】

⇒いのうえ‐つとむ【井上勤】

⇒いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】

⇒いのうえ‐でん【井上伝】

⇒いのうえ‐にっしょう【井上日召】

⇒いのうえ‐はりま‐の‐じょう【井上播磨掾】

⇒いのうえ‐ふみお【井上文雄】

⇒いのうえ‐まさお【井上正夫】

⇒いのうえ‐まさる【井上勝】

⇒いのうえ‐みちやす【井上通泰】

⇒いのうえ‐みつさだ【井上光貞】

⇒いのうえ‐みつはる【井上光晴】

⇒いのうえ‐やすし【井上靖】

⇒いのうえ‐よりくに【井上頼圀】

⇒いのうえ‐りゅう【井上流】

いのうえ‐いんせき【井上因碩】ヰノウヘ‥

江戸幕府碁所ごどころ四家の一つである井上家の世襲名。元祖中村道碩(1582〜1630)は本因坊算砂さんさの門弟。道碩の門弟である井上因碩(古因碩)の名跡を第2世以来代々襲名。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐えんりょう【井上円了】ヰノウヘヱンレウ

哲学者。新潟県生れ。西洋哲学を背景として仏教の新解釈を試みた。哲学館(後の東洋大学)を創立。多くの仏教哲学の著書のほか「妖怪学講義」がある。(1858〜1919)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐かおる【井上馨】ヰノウヘカヲル

政治家。通称、聞多もんた。号は世外。長州藩士。討幕運動に参加。維新後、政府の中心人物の一人となり、要職を歴任。外相として条約改正を試みるが挫折。財政・経済にも力をふるう。伊藤博文の盟友。晩年元老。侯爵。(1835〜1915)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐きよし【井上清】ヰノウヘ‥

日本史学者。高知県生れ。東大卒。京大教授。マルクス主義の立場から、明治維新・天皇制・部落問題・女性史研究などに取り組み、近代史研究に大きな影響を及ぼす。著「日本の歴史」など。(1913〜2001)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐きんが【井上金峨】ヰノウヘ‥

江戸中期の儒学者。名は立元。江戸の人。諸学派を折衷した独自の学説を展開。門下に亀田鵬斎・吉田篁墩こうとん・山本北山ら。著「弁徴録」「経義折衷」など。(1732〜1784)→折衷学派。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐こわし【井上毅】ヰノウヘコハシ

政治家。号は梧陰。熊本藩士。大久保利通・伊藤博文のブレーンとして活躍し、帝国憲法や教育勅語・軍人勅諭の起草に参画。枢密顧問官・文相。子爵。(1843〜1895)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しげよし【井上成美】ヰノウヘ‥

海軍大将。宮城県生れ。日独伊三国同盟に反対、大艦巨砲主義を批判。海軍次官。(1889〜1975)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐じゅうきち【井上十吉】ヰノウヘジフ‥

英語学者。徳島生れ。英和・和英辞典の著がある。(1862〜1929)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐じゅんのすけ【井上準之助】ヰノウヘ‥

財政家。日田(大分県)生れ。東大卒。日本銀行総裁。民政党員。浜口内閣蔵相として緊縮財政と金解禁を断行。血盟団員により暗殺。(1869〜1932)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しろう【井上士朗】ヰノウヘ‥ラウ

江戸後期の俳人。別号、枇杷園。名古屋の人。医を業とし、俳諧を加藤暁台に、国学を本居宣長に学んだ。著「枇杷園随筆」「枇杷園七部集」など。(1742〜1812)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しんかい【井上真改】ヰノウヘ‥

江戸初期の刀工。日向に生まれ大坂に出た初代国貞(1590〜1652)の次男。2代和泉守国貞と名乗り、1672年(寛文12)井上真改と改称。新刀の名人。世に新刀正宗または大坂正宗と称した。(1631〜1682)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐つう【井上通】ヰノウヘ‥

江戸中期の歌人。丸亀藩士井上本固の女むすめ。三田宗寿の妻。和漢の学に通じ、詩歌書を能くし、堂上歌人と交わった。(1660〜1738)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐つとむ【井上勤】ヰノウヘ‥

翻訳家。徳島生れ。大蔵省・文部省等に翻訳掛として出仕。ヴェルヌ「月世界一周」、デフォー「魯敏孫ロビンソン漂流記」など明治初期西洋文学の移入に貢献。(1850〜1928)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】ヰノウヘ‥ラウ

哲学者。号は巽軒そんけん。筑前生れ。東大教授。欧米哲学の移入紹介につとめ、ケーベルを招いたが、後年は国家主義を唱えた。また、新体詩運動に先鞭をつけた。著「哲学字彙」「日本朱子学派之哲学」など。(1855〜1944)

井上哲次郎

提供:毎日新聞社

い‐ねむり【居眠り】ヰ‥

すわったり腰かけたりしたままねむること。「うっかり―する」「―運転」

い‐ねむ・る【居眠る】ヰ‥

〔自五〕

すわったり、腰かけたりしたままねむる。

いね‐わけ【稲分け】

(→)「束たば分け」に同じ。

い‐ねん【意念】

おもい。意識。

い‐ねんごう【異年号】‥ガウ

(→)私年号に同じ。

い‐の【維那】ヰ‥

〔仏〕

⇒いな

い‐の

〔助詞〕

(終助詞イとノとが複合した語)文末に付けて感嘆・呼びかけの意を表す。浄瑠璃、新版歌祭文「さあ、此間にちやつと―」

い‐の‐あし【織椱】ヰ‥

(両端の形が猪いのししの足に似ているからいう)機はたの付属具。織った布帛ふはくを巻くもの。いのつめ。きぬまき。

い‐の‐いちばん【いの一番】

(いろは順番付の1番の意から)まっさき。最初。「―に駆けつける」

いのう【稲生】イナフ

姓氏の一つ。

⇒いのう‐じゃくすい【稲生若水】

いのう【伊能】

姓氏の一つ。

⇒いのう‐ただたか【伊能忠敬】

い‐のう【衣嚢】‥ナウ

かくし。ポケット。

い‐のう【異能】

人にすぐれた才能。〈伊呂波字類抄〉

いのうえ【井上】ヰノウヘ

姓氏の一つ。

⇒いのうえ‐いんせき【井上因碩】

⇒いのうえ‐えんりょう【井上円了】

⇒いのうえ‐かおる【井上馨】

⇒いのうえ‐きよし【井上清】

⇒いのうえ‐きんが【井上金峨】

⇒いのうえ‐こわし【井上毅】

⇒いのうえ‐しげよし【井上成美】

⇒いのうえ‐じゅうきち【井上十吉】

⇒いのうえ‐じゅんのすけ【井上準之助】

⇒いのうえ‐しろう【井上士朗】

⇒いのうえ‐しんかい【井上真改】

⇒いのうえ‐つう【井上通】

⇒いのうえ‐つとむ【井上勤】

⇒いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】

⇒いのうえ‐でん【井上伝】

⇒いのうえ‐にっしょう【井上日召】

⇒いのうえ‐はりま‐の‐じょう【井上播磨掾】

⇒いのうえ‐ふみお【井上文雄】

⇒いのうえ‐まさお【井上正夫】

⇒いのうえ‐まさる【井上勝】

⇒いのうえ‐みちやす【井上通泰】

⇒いのうえ‐みつさだ【井上光貞】

⇒いのうえ‐みつはる【井上光晴】

⇒いのうえ‐やすし【井上靖】

⇒いのうえ‐よりくに【井上頼圀】

⇒いのうえ‐りゅう【井上流】

いのうえ‐いんせき【井上因碩】ヰノウヘ‥

江戸幕府碁所ごどころ四家の一つである井上家の世襲名。元祖中村道碩(1582〜1630)は本因坊算砂さんさの門弟。道碩の門弟である井上因碩(古因碩)の名跡を第2世以来代々襲名。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐えんりょう【井上円了】ヰノウヘヱンレウ

哲学者。新潟県生れ。西洋哲学を背景として仏教の新解釈を試みた。哲学館(後の東洋大学)を創立。多くの仏教哲学の著書のほか「妖怪学講義」がある。(1858〜1919)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐かおる【井上馨】ヰノウヘカヲル

政治家。通称、聞多もんた。号は世外。長州藩士。討幕運動に参加。維新後、政府の中心人物の一人となり、要職を歴任。外相として条約改正を試みるが挫折。財政・経済にも力をふるう。伊藤博文の盟友。晩年元老。侯爵。(1835〜1915)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐きよし【井上清】ヰノウヘ‥

日本史学者。高知県生れ。東大卒。京大教授。マルクス主義の立場から、明治維新・天皇制・部落問題・女性史研究などに取り組み、近代史研究に大きな影響を及ぼす。著「日本の歴史」など。(1913〜2001)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐きんが【井上金峨】ヰノウヘ‥

江戸中期の儒学者。名は立元。江戸の人。諸学派を折衷した独自の学説を展開。門下に亀田鵬斎・吉田篁墩こうとん・山本北山ら。著「弁徴録」「経義折衷」など。(1732〜1784)→折衷学派。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐こわし【井上毅】ヰノウヘコハシ

政治家。号は梧陰。熊本藩士。大久保利通・伊藤博文のブレーンとして活躍し、帝国憲法や教育勅語・軍人勅諭の起草に参画。枢密顧問官・文相。子爵。(1843〜1895)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しげよし【井上成美】ヰノウヘ‥

海軍大将。宮城県生れ。日独伊三国同盟に反対、大艦巨砲主義を批判。海軍次官。(1889〜1975)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐じゅうきち【井上十吉】ヰノウヘジフ‥

英語学者。徳島生れ。英和・和英辞典の著がある。(1862〜1929)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐じゅんのすけ【井上準之助】ヰノウヘ‥

財政家。日田(大分県)生れ。東大卒。日本銀行総裁。民政党員。浜口内閣蔵相として緊縮財政と金解禁を断行。血盟団員により暗殺。(1869〜1932)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しろう【井上士朗】ヰノウヘ‥ラウ

江戸後期の俳人。別号、枇杷園。名古屋の人。医を業とし、俳諧を加藤暁台に、国学を本居宣長に学んだ。著「枇杷園随筆」「枇杷園七部集」など。(1742〜1812)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しんかい【井上真改】ヰノウヘ‥

江戸初期の刀工。日向に生まれ大坂に出た初代国貞(1590〜1652)の次男。2代和泉守国貞と名乗り、1672年(寛文12)井上真改と改称。新刀の名人。世に新刀正宗または大坂正宗と称した。(1631〜1682)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐つう【井上通】ヰノウヘ‥

江戸中期の歌人。丸亀藩士井上本固の女むすめ。三田宗寿の妻。和漢の学に通じ、詩歌書を能くし、堂上歌人と交わった。(1660〜1738)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐つとむ【井上勤】ヰノウヘ‥

翻訳家。徳島生れ。大蔵省・文部省等に翻訳掛として出仕。ヴェルヌ「月世界一周」、デフォー「魯敏孫ロビンソン漂流記」など明治初期西洋文学の移入に貢献。(1850〜1928)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】ヰノウヘ‥ラウ

哲学者。号は巽軒そんけん。筑前生れ。東大教授。欧米哲学の移入紹介につとめ、ケーベルを招いたが、後年は国家主義を唱えた。また、新体詩運動に先鞭をつけた。著「哲学字彙」「日本朱子学派之哲学」など。(1855〜1944)

井上哲次郎

提供:毎日新聞社

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐でん【井上伝】ヰノウヘ‥

江戸後期、久留米絣がすりの創始者。久留米の人。(1788〜1869)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐にっしょう【井上日召】ヰノウヘ‥セウ

国家主義者。名は昭。群馬県生れ。血盟団の首領。国家改造を企図し、右翼テロを計画・実行。(1886〜1967)→血盟団。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐はりま‐の‐じょう【井上播磨掾】ヰノウヘ‥

江戸前期の浄瑠璃太夫。京都の人。虎屋源太夫に学んで播磨節を創始。大坂の古浄瑠璃界中期を代表。播磨太夫。(1632〜1685一説に 〜1674)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐ふみお【井上文雄】ヰノウヘ‥ヲ

江戸末期の国学者・歌人。江戸の人。岸本由豆流ゆずるに和歌を学び、のち独自の個性の表現を主張。著「伊勢の家づと」「調鶴集」など。(1800〜1871)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐まさお【井上正夫】ヰノウヘ‥ヲ

俳優。本名、小坂勇一。愛媛県生れ。1897年(明治30)伊井蓉峰一座に加わり、特異の芸風を認められ、1936年(昭和11)井上演劇道場を開設。新劇でも新派劇でもない中間演劇を創始し、新派・新劇・映画でも活躍。(1881〜1950)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐まさる【井上勝】ヰノウヘ‥

官僚。長州藩士。イギリスで鉱山・土木工学を学び、鉄道敷設の中心となる。鉄道局長・鉄道庁長官。(1843〜1910)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みちやす【井上通泰】ヰノウヘ‥

国文学者・眼科医。宮中顧問官。姫路生れ。柳田国男・松岡映丘・同静雄の兄。和歌に堪能、また、万葉集・風土記などの地誌学的研究に貢献。著「万葉集新考」など。(1866〜1941)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みつさだ【井上光貞】ヰノウヘ‥

日本史学者。東京都生れ。東大卒、同教授。古代史を専攻し、第二次大戦後の実証史学を代表。国家史・仏教史などに多彩な業績をあげた。著「日本古代国家の研究」など。(1917〜1983)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みつはる【井上光晴】ヰノウヘ‥

小説家。中国、旅順生れ。高等小学校中退。帰国後九州各地を転々。被差別部落・朝鮮人・炭坑問題などを通じ、一貫して差別と権力に抵抗。作「虚構のクレーン」「地の群れ」など。個人雑誌「辺境」を主宰。(1926〜1992)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐やすし【井上靖】ヰノウヘ‥

作家。旭川生れ。京大卒。「闘牛」で芥川賞を受賞。清冽で物語性豊かな数多くの作品を残した。日中交流にも尽力。作「氷壁」「敦煌」「孔子」など。文化勲章。(1907〜1991)

井上靖

撮影:石井幸之助

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐でん【井上伝】ヰノウヘ‥

江戸後期、久留米絣がすりの創始者。久留米の人。(1788〜1869)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐にっしょう【井上日召】ヰノウヘ‥セウ

国家主義者。名は昭。群馬県生れ。血盟団の首領。国家改造を企図し、右翼テロを計画・実行。(1886〜1967)→血盟団。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐はりま‐の‐じょう【井上播磨掾】ヰノウヘ‥

江戸前期の浄瑠璃太夫。京都の人。虎屋源太夫に学んで播磨節を創始。大坂の古浄瑠璃界中期を代表。播磨太夫。(1632〜1685一説に 〜1674)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐ふみお【井上文雄】ヰノウヘ‥ヲ

江戸末期の国学者・歌人。江戸の人。岸本由豆流ゆずるに和歌を学び、のち独自の個性の表現を主張。著「伊勢の家づと」「調鶴集」など。(1800〜1871)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐まさお【井上正夫】ヰノウヘ‥ヲ

俳優。本名、小坂勇一。愛媛県生れ。1897年(明治30)伊井蓉峰一座に加わり、特異の芸風を認められ、1936年(昭和11)井上演劇道場を開設。新劇でも新派劇でもない中間演劇を創始し、新派・新劇・映画でも活躍。(1881〜1950)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐まさる【井上勝】ヰノウヘ‥

官僚。長州藩士。イギリスで鉱山・土木工学を学び、鉄道敷設の中心となる。鉄道局長・鉄道庁長官。(1843〜1910)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みちやす【井上通泰】ヰノウヘ‥

国文学者・眼科医。宮中顧問官。姫路生れ。柳田国男・松岡映丘・同静雄の兄。和歌に堪能、また、万葉集・風土記などの地誌学的研究に貢献。著「万葉集新考」など。(1866〜1941)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みつさだ【井上光貞】ヰノウヘ‥

日本史学者。東京都生れ。東大卒、同教授。古代史を専攻し、第二次大戦後の実証史学を代表。国家史・仏教史などに多彩な業績をあげた。著「日本古代国家の研究」など。(1917〜1983)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みつはる【井上光晴】ヰノウヘ‥

小説家。中国、旅順生れ。高等小学校中退。帰国後九州各地を転々。被差別部落・朝鮮人・炭坑問題などを通じ、一貫して差別と権力に抵抗。作「虚構のクレーン」「地の群れ」など。個人雑誌「辺境」を主宰。(1926〜1992)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐やすし【井上靖】ヰノウヘ‥

作家。旭川生れ。京大卒。「闘牛」で芥川賞を受賞。清冽で物語性豊かな数多くの作品を残した。日中交流にも尽力。作「氷壁」「敦煌」「孔子」など。文化勲章。(1907〜1991)

井上靖

撮影:石井幸之助

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐よりくに【井上頼圀】ヰノウヘ‥

国学者。江戸神田生れ。平田銕胤かねたねの門下。修史館出仕。皇典講究所・国学院の設立に当たる。「古事類苑」の編纂に参与。著「皇統略記」など。(1839〜1914)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐りゅう【井上流】ヰノウヘリウ

京舞の一流派。寛政(1789〜1801)頃、京都の初世井上八千代(1767〜1854)が創始。

⇒いのうえ【井上】

いのう‐じゃくすい【稲生若水】イナフ‥

江戸中期の本草学者・医師。名は宣義のぶよし。のち稲とう若水と改名。江戸生れ。京都で活躍。加賀藩主前田綱紀に仕える。著「庶物類纂」。(1655〜1715)

⇒いのう【稲生】

いのう‐ただたか【伊能忠敬】

江戸後期の地理学者・測量家。通称、勘解由。上総生れ。下総佐原の伊能氏に婿養子に入り、酒造業等に専念。隠居後、高橋至時よしときに天文暦学を学び、幕府に出願して蝦夷えぞをはじめ全国を測量し、日本最初の実測地図「大日本沿海輿地全図」(伊能図)を作製、「輿地実測録」とともに献上。(1745〜1818)

⇒いのう【伊能】

いのかしら‐こうえん【井之頭公園】ヰ‥ヱン

東京都武蔵野市と三鷹市にまたがる公園。吉祥寺駅の南の井之頭池を中心とした自然林。もと帝室御料林、1913年(大正2)東京市に下賜。井之頭恩賜公園。

井之頭公園

提供:東京都

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐よりくに【井上頼圀】ヰノウヘ‥

国学者。江戸神田生れ。平田銕胤かねたねの門下。修史館出仕。皇典講究所・国学院の設立に当たる。「古事類苑」の編纂に参与。著「皇統略記」など。(1839〜1914)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐りゅう【井上流】ヰノウヘリウ

京舞の一流派。寛政(1789〜1801)頃、京都の初世井上八千代(1767〜1854)が創始。

⇒いのうえ【井上】

いのう‐じゃくすい【稲生若水】イナフ‥

江戸中期の本草学者・医師。名は宣義のぶよし。のち稲とう若水と改名。江戸生れ。京都で活躍。加賀藩主前田綱紀に仕える。著「庶物類纂」。(1655〜1715)

⇒いのう【稲生】

いのう‐ただたか【伊能忠敬】

江戸後期の地理学者・測量家。通称、勘解由。上総生れ。下総佐原の伊能氏に婿養子に入り、酒造業等に専念。隠居後、高橋至時よしときに天文暦学を学び、幕府に出願して蝦夷えぞをはじめ全国を測量し、日本最初の実測地図「大日本沿海輿地全図」(伊能図)を作製、「輿地実測録」とともに献上。(1745〜1818)

⇒いのう【伊能】

いのかしら‐こうえん【井之頭公園】ヰ‥ヱン

東京都武蔵野市と三鷹市にまたがる公園。吉祥寺駅の南の井之頭池を中心とした自然林。もと帝室御料林、1913年(大正2)東京市に下賜。井之頭恩賜公園。

井之頭公園

提供:東京都

い‐の‐き【猪の牙】ヰ‥

①イノシシのきば。〈日葡辞書〉

②猪牙舟ちょきぶね。

い‐の・く【居退く】ヰ‥

〔自四〕

その場から離れる。たちのく。今昔物語集19「聖人―・かむとする時に」

い‐の・く【射退く】

〔他下二〕

矢を射かけて、敵を遠ざける。日葡辞書「イノクル」

い‐の‐くち【井の口】ヰ‥

用水などの取入れ口。

いのくま【猪熊】ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒いのくま‐げんいちろう【猪熊弦一郎】

いのくま‐げんいちろう【猪熊弦一郎】ヰ‥ラウ

洋画家。本名、玄一郎。香川県生れ。藤島武二・マチスに師事。モダニズムの代表的画家。作風は抽象絵画、記号化された作品へと変転。(1902〜1993)

猪熊弦一郎

撮影:林 忠彦

い‐の‐き【猪の牙】ヰ‥

①イノシシのきば。〈日葡辞書〉

②猪牙舟ちょきぶね。

い‐の・く【居退く】ヰ‥

〔自四〕

その場から離れる。たちのく。今昔物語集19「聖人―・かむとする時に」

い‐の・く【射退く】

〔他下二〕

矢を射かけて、敵を遠ざける。日葡辞書「イノクル」

い‐の‐くち【井の口】ヰ‥

用水などの取入れ口。

いのくま【猪熊】ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒いのくま‐げんいちろう【猪熊弦一郎】

いのくま‐げんいちろう【猪熊弦一郎】ヰ‥ラウ

洋画家。本名、玄一郎。香川県生れ。藤島武二・マチスに師事。モダニズムの代表的画家。作風は抽象絵画、記号化された作品へと変転。(1902〜1993)

猪熊弦一郎

撮影:林 忠彦

⇒いのくま【猪熊】

い‐の‐こ【亥の子】ヰ‥

①陰暦10月上の亥の日。江戸時代にはこの日から火燵こたつを開いた。〈[季]冬〉。→亥の子の祝。

②西日本で陰暦10月亥の日に行われる行事。収穫祭の類。田の神が去っていく日と信じられ、子どもらが石に縄を何本もつけ(あるいは縄を堅く固めた束で)、土を打って唱えごとをして回る。亥の子突き。亥の子槌づち。→十日夜とおかんや。

③「亥の子餅」の略。

⇒いのこ‐づき【亥の子突き】

⇒いのこ‐の‐いわい【亥の子の祝】

⇒いのこ‐もち【亥の子餅】

い‐の‐こ【猪子・豕】ヰ‥

①(→)イノシシに同じ。武烈紀「鮪しびの若子わくごを漁あさり出づな―」

②イノシシの子。〈日葡辞書〉

③ブタ。

⇒いのこ‐ぐも【猪子雲】

⇒いのこ‐さす【猪子扠首・豕扠首・猪子差】

⇒いのこ‐へん【豕偏】

いのご・う【期剋ふ】イノゴフ

〔自四〕

相手に迫って威勢を示す。古事記中「ええしやごしや、こは―・ふそ」

いのこ‐ぐも【猪子雲】ヰ‥

イノシシの形状を思わせる黒い雲。日葡辞書「イノコグモ。即ち、イノコノゴトクマダラナクモヲイウ」

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

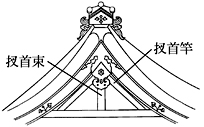

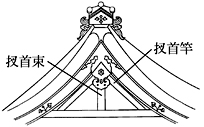

いのこ‐さす【猪子扠首・豕扠首・猪子差】ヰ‥

妻飾りの一種。扠首竿に扠首束を加えたもの。

猪子扠首

⇒いのくま【猪熊】

い‐の‐こ【亥の子】ヰ‥

①陰暦10月上の亥の日。江戸時代にはこの日から火燵こたつを開いた。〈[季]冬〉。→亥の子の祝。

②西日本で陰暦10月亥の日に行われる行事。収穫祭の類。田の神が去っていく日と信じられ、子どもらが石に縄を何本もつけ(あるいは縄を堅く固めた束で)、土を打って唱えごとをして回る。亥の子突き。亥の子槌づち。→十日夜とおかんや。

③「亥の子餅」の略。

⇒いのこ‐づき【亥の子突き】

⇒いのこ‐の‐いわい【亥の子の祝】

⇒いのこ‐もち【亥の子餅】

い‐の‐こ【猪子・豕】ヰ‥

①(→)イノシシに同じ。武烈紀「鮪しびの若子わくごを漁あさり出づな―」

②イノシシの子。〈日葡辞書〉

③ブタ。

⇒いのこ‐ぐも【猪子雲】

⇒いのこ‐さす【猪子扠首・豕扠首・猪子差】

⇒いのこ‐へん【豕偏】

いのご・う【期剋ふ】イノゴフ

〔自四〕

相手に迫って威勢を示す。古事記中「ええしやごしや、こは―・ふそ」

いのこ‐ぐも【猪子雲】ヰ‥

イノシシの形状を思わせる黒い雲。日葡辞書「イノコグモ。即ち、イノコノゴトクマダラナクモヲイウ」

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

いのこ‐さす【猪子扠首・豕扠首・猪子差】ヰ‥

妻飾りの一種。扠首竿に扠首束を加えたもの。

猪子扠首

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

い‐のこし【射遺し】

正月の射礼じゃらいの当日に射られなかった射手に翌日射させたこと。→射礼

いのこずち【牛膝】ヰノコヅチ

ヒユ科の多年草。各地で普通の雑草。茎は四角で、節が太い。高さ約80センチメートル。夏秋の候、緑色五弁花の花穂をつける。果実は苞ほうにとげがあり、衣服などに付着する。近縁種ヒナタイノコズチの根を乾燥したものを牛膝ごしつといい、漢方で利水・強精・通精・通経薬とし、俗間では堕胎薬にした。フシダカ。コマノヒザ。〈[季]秋〉

いのこずち

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

い‐のこし【射遺し】

正月の射礼じゃらいの当日に射られなかった射手に翌日射させたこと。→射礼

いのこずち【牛膝】ヰノコヅチ

ヒユ科の多年草。各地で普通の雑草。茎は四角で、節が太い。高さ約80センチメートル。夏秋の候、緑色五弁花の花穂をつける。果実は苞ほうにとげがあり、衣服などに付着する。近縁種ヒナタイノコズチの根を乾燥したものを牛膝ごしつといい、漢方で利水・強精・通精・通経薬とし、俗間では堕胎薬にした。フシダカ。コマノヒザ。〈[季]秋〉

いのこずち

イノコズチ

撮影:関戸 勇

イノコズチ

撮影:関戸 勇

いのこ‐づき【亥の子突き】ヰ‥

(→)「亥の子」2に同じ。

⇒い‐の‐こ【亥の子】

いのこ‐の‐いわい【亥の子の祝】ヰ‥イハヒ

陰暦10月上の亥の日の亥の刻に亥の子餅を食う行事。万病を除くまじないとも、また猪は多産であるから子孫繁栄を祝うためともいう。宮中には摂津能勢地方の村々から餅が献上された時代もある。いのこもちの祝。玄猪げんちょ。厳重げんちょう。厳祥げんじょう。

⇒い‐の‐こ【亥の子】

いのこ‐へん【豕偏】ヰ‥

漢字の偏の一つ。「豨」「豬」などの偏の「豕」の称。

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

いのこ‐もち【亥の子餅】ヰ‥

亥の子の祝に食う餅。いのこのもちひ。能勢餅のせもち。→御成切おなりきり

⇒い‐の‐こ【亥の子】

い‐のこり【居残り】ヰ‥

居残ること。残業。「会社で―をする」

いのこりさへいじ【居残り佐平次】ヰ‥

落語。品川の妓楼で仲間とさんざん遊んだ後、勘定が払えないので店に居残った佐平次が、主人を煙に巻いて着物と金をせしめる話。

い‐のこ・る【居残る】ヰ‥

〔自五〕

あとにのこる。定刻より後までとどまる。「現場に―・る」「―・って残業する」

いの‐ころ【犬ころ】

イヌコロの転。

いの‐しか‐ちょう【猪鹿蝶】ヰ‥テフ

花合せ2の出来役できやくの一つ。猪(萩の10点)・鹿(紅葉の10点)・蝶(牡丹の10点)の絵札が揃ったもの。

い‐の‐しし【猪】ヰ‥

①ウシ目(偶蹄類)イノシシ科(広くはペッカリー科を含む)の哺乳類の総称。また、その一種。体は太く、頸は短く、吻が突出している。日本産のものは頭胴長約1.2メートル、尾長20センチメートル。ヨーロッパ中南部からアジア東部の山野に生息する。背面に黒褐色の剛毛があり、背筋の毛は長い。犬歯は口外に突出。山中に生息、夜間、田野に出て食を求め、冬はかやを集めて眠る。仔は背面に淡色の縦線があるので瓜坊うりぼう・瓜子ともいう。豚の原種。しし。い。いのこ。野猪やちょ。〈[季]秋〉。崇峻紀「―を献ることあり」

ニホンイノシシ

提供:東京動物園協会

いのこ‐づき【亥の子突き】ヰ‥

(→)「亥の子」2に同じ。

⇒い‐の‐こ【亥の子】

いのこ‐の‐いわい【亥の子の祝】ヰ‥イハヒ

陰暦10月上の亥の日の亥の刻に亥の子餅を食う行事。万病を除くまじないとも、また猪は多産であるから子孫繁栄を祝うためともいう。宮中には摂津能勢地方の村々から餅が献上された時代もある。いのこもちの祝。玄猪げんちょ。厳重げんちょう。厳祥げんじょう。

⇒い‐の‐こ【亥の子】

いのこ‐へん【豕偏】ヰ‥

漢字の偏の一つ。「豨」「豬」などの偏の「豕」の称。

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

いのこ‐もち【亥の子餅】ヰ‥

亥の子の祝に食う餅。いのこのもちひ。能勢餅のせもち。→御成切おなりきり

⇒い‐の‐こ【亥の子】

い‐のこり【居残り】ヰ‥

居残ること。残業。「会社で―をする」

いのこりさへいじ【居残り佐平次】ヰ‥

落語。品川の妓楼で仲間とさんざん遊んだ後、勘定が払えないので店に居残った佐平次が、主人を煙に巻いて着物と金をせしめる話。

い‐のこ・る【居残る】ヰ‥

〔自五〕

あとにのこる。定刻より後までとどまる。「現場に―・る」「―・って残業する」

いの‐ころ【犬ころ】

イヌコロの転。

いの‐しか‐ちょう【猪鹿蝶】ヰ‥テフ

花合せ2の出来役できやくの一つ。猪(萩の10点)・鹿(紅葉の10点)・蝶(牡丹の10点)の絵札が揃ったもの。

い‐の‐しし【猪】ヰ‥

①ウシ目(偶蹄類)イノシシ科(広くはペッカリー科を含む)の哺乳類の総称。また、その一種。体は太く、頸は短く、吻が突出している。日本産のものは頭胴長約1.2メートル、尾長20センチメートル。ヨーロッパ中南部からアジア東部の山野に生息する。背面に黒褐色の剛毛があり、背筋の毛は長い。犬歯は口外に突出。山中に生息、夜間、田野に出て食を求め、冬はかやを集めて眠る。仔は背面に淡色の縦線があるので瓜坊うりぼう・瓜子ともいう。豚の原種。しし。い。いのこ。野猪やちょ。〈[季]秋〉。崇峻紀「―を献ることあり」

ニホンイノシシ

提供:東京動物園協会

②(裏面に猪の図があったところから)1899年から1917年にかけて発行された10円紙幣の俗称。

⇒いのしし‐むしゃ【猪武者】

いのしし‐むしゃ【猪武者】ヰ‥

前後の考えもなく、無鉄砲に敵に向かって突進する武者。太平記38「かたかは破りの―」

⇒い‐の‐しし【猪】

イノシトール【inositol】

シクロヘキサンの6価アルコールの総称。分子式C6H6(OH)6 細胞膜を構成する燐脂質の成分として重要で、ホルモンなどが細胞膜受容体と結合すると、酵素の働きでイノシトール三リン酸となる。

いのしり‐ぐさ【猪尻草】ヰ‥

〔植〕ヤブタバコの別称。

イノシン‐さん【イノシン酸】

(inosinic acid)ヌクレオチドの一種。イノシン酸ナトリウム(ナトリウム塩)は、鰹節に似た独特な味の、無色または白色の結晶で、調味料として製造もされる。

イノセラムス【Inoceramus ラテン】

白亜紀中頃を中心に世界的に栄えた海生二枚貝の一つ。殻は大きく、その形は変化に富む。殻の表面に同心円状の肋ろくが発達する。示準化石として重要で、日本にも多産。イノケラムス。

イノセント【innocent】

純粋なさま。無邪気なさま。「―な微笑」

イノセント【Innocent】

⇒インノケンティウス

いのち【命】

①生物の生きてゆく原動力。生命力。古事記中「―のまたけむ人は」。「―を失う」

②寿命。古今和歌集春「春ごとに花の盛りはありなめど相見むことは―なりけり」。「―が縮む思い」

③一生。生涯。伊勢物語「長からぬ―の程に忘るるは」。「はかない―」

④もっとも大切なもの。命ほどに大切に思うもの。真髄。重之集「風を―に思ふなるべし」。「刀は武士の―」

⇒いのち‐がえ【命換え】

⇒いのち‐かぎり【命限り】

⇒いのち‐がけ【命懸け】

⇒いのち‐かほう【命果報】

⇒いのち‐からがら【命辛辛】

⇒いのち‐がらり【命がらり】

⇒いのち‐がわり【命代り】

⇒いのち‐ぎり【命限】

⇒いのち‐くらべ【命較べ】

⇒いのち‐げ【命毛】

⇒いのち‐ごい【命乞い】

⇒いのち‐ざた【命沙汰】

⇒いのち‐しょうぶ【命勝負】

⇒いのち‐しらず【命知らず】

⇒いのち‐ずく【命尽】

⇒いのち‐だい【命代】

⇒いのち‐だま【命弾丸・命玉】

⇒いのち‐づな【命綱】

⇒いのち‐とり【命取り】

⇒いのち‐ぬすびと【命盗人】

⇒いのち‐の‐おや【命の親】

⇒いのち‐の‐かぎり【命の限り】

⇒いのち‐の‐きわ【命の際】

⇒いのち‐の‐さかい【命の境】

⇒いのち‐の‐せと【命の瀬戸】

⇒いのち‐の‐せんたく【命の洗濯】

⇒いのち‐の‐つな【命の綱】

⇒いのち‐の‐つゆ【命の露】

⇒いのち‐の‐でんわ【いのちの電話】

⇒いのち‐の‐みず【命の水】

⇒いのち‐びろい【命拾い】

⇒いのち‐みょうが【命冥加】

⇒いのち‐もらい【命貰い】

⇒命あっての物種

⇒命が縮まる

⇒命から二番目

⇒命長ければ辱多し

⇒命なりけり

⇒命に換える

⇒命の二つあるもの

⇒命は義に縁りて軽し

⇒命は鴻毛よりも軽し

⇒命は風前の灯の如し

⇒命待つ間

⇒命を預ける

⇒命を落とす

⇒命を懸ける

⇒命を削る

⇒命を捧げる

⇒命を捨てる

⇒命をつなぐ

⇒命をとる

⇒命を投げ出す

⇒命を拾う

⇒命を棒に振る

⇒命を的にかける

⇒命を譲る

②(裏面に猪の図があったところから)1899年から1917年にかけて発行された10円紙幣の俗称。

⇒いのしし‐むしゃ【猪武者】

いのしし‐むしゃ【猪武者】ヰ‥

前後の考えもなく、無鉄砲に敵に向かって突進する武者。太平記38「かたかは破りの―」

⇒い‐の‐しし【猪】

イノシトール【inositol】

シクロヘキサンの6価アルコールの総称。分子式C6H6(OH)6 細胞膜を構成する燐脂質の成分として重要で、ホルモンなどが細胞膜受容体と結合すると、酵素の働きでイノシトール三リン酸となる。

いのしり‐ぐさ【猪尻草】ヰ‥

〔植〕ヤブタバコの別称。

イノシン‐さん【イノシン酸】

(inosinic acid)ヌクレオチドの一種。イノシン酸ナトリウム(ナトリウム塩)は、鰹節に似た独特な味の、無色または白色の結晶で、調味料として製造もされる。

イノセラムス【Inoceramus ラテン】

白亜紀中頃を中心に世界的に栄えた海生二枚貝の一つ。殻は大きく、その形は変化に富む。殻の表面に同心円状の肋ろくが発達する。示準化石として重要で、日本にも多産。イノケラムス。

イノセント【innocent】

純粋なさま。無邪気なさま。「―な微笑」

イノセント【Innocent】

⇒インノケンティウス

いのち【命】

①生物の生きてゆく原動力。生命力。古事記中「―のまたけむ人は」。「―を失う」

②寿命。古今和歌集春「春ごとに花の盛りはありなめど相見むことは―なりけり」。「―が縮む思い」

③一生。生涯。伊勢物語「長からぬ―の程に忘るるは」。「はかない―」

④もっとも大切なもの。命ほどに大切に思うもの。真髄。重之集「風を―に思ふなるべし」。「刀は武士の―」

⇒いのち‐がえ【命換え】

⇒いのち‐かぎり【命限り】

⇒いのち‐がけ【命懸け】

⇒いのち‐かほう【命果報】

⇒いのち‐からがら【命辛辛】

⇒いのち‐がらり【命がらり】

⇒いのち‐がわり【命代り】

⇒いのち‐ぎり【命限】

⇒いのち‐くらべ【命較べ】

⇒いのち‐げ【命毛】

⇒いのち‐ごい【命乞い】

⇒いのち‐ざた【命沙汰】

⇒いのち‐しょうぶ【命勝負】

⇒いのち‐しらず【命知らず】

⇒いのち‐ずく【命尽】

⇒いのち‐だい【命代】

⇒いのち‐だま【命弾丸・命玉】

⇒いのち‐づな【命綱】

⇒いのち‐とり【命取り】

⇒いのち‐ぬすびと【命盗人】

⇒いのち‐の‐おや【命の親】

⇒いのち‐の‐かぎり【命の限り】

⇒いのち‐の‐きわ【命の際】

⇒いのち‐の‐さかい【命の境】

⇒いのち‐の‐せと【命の瀬戸】

⇒いのち‐の‐せんたく【命の洗濯】

⇒いのち‐の‐つな【命の綱】

⇒いのち‐の‐つゆ【命の露】

⇒いのち‐の‐でんわ【いのちの電話】

⇒いのち‐の‐みず【命の水】

⇒いのち‐びろい【命拾い】

⇒いのち‐みょうが【命冥加】

⇒いのち‐もらい【命貰い】

⇒命あっての物種

⇒命が縮まる

⇒命から二番目

⇒命長ければ辱多し

⇒命なりけり

⇒命に換える

⇒命の二つあるもの

⇒命は義に縁りて軽し

⇒命は鴻毛よりも軽し

⇒命は風前の灯の如し

⇒命待つ間

⇒命を預ける

⇒命を落とす

⇒命を懸ける

⇒命を削る

⇒命を捧げる

⇒命を捨てる

⇒命をつなぐ

⇒命をとる

⇒命を投げ出す

⇒命を拾う

⇒命を棒に振る

⇒命を的にかける

⇒命を譲る

いぬ‐わらび【犬蕨】

イワデンタ科のシダ。山野に普通。高さ約60センチメートルに達する。根茎には淡褐色の鱗片がある。葉は卵状長楕円形で2回羽状に分裂、葉柄・羽軸は赤色を帯びる。

いね【稲】

イネ科の一年生作物。栽培種は2種。サチバ種は東南アジア起源、現在、世界各地の熱帯・温帯で栽培。グラベリマ種はアフリカ起源、現在はアフリカの一部でわずかに栽培。サチバ種には、籾もみの丸くて短い日本型(ジャポニカ)、細長いインド型(インディカ)、大粒のジャワ型の3亜種がある。日本への伝来経路は諸説あるが、縄文末期までに渡来したらしい。草丈は、改良種では1メートルを超えない。茎は中空で数個の節がある。葉は長線形で、葉身と葉鞘とから成り互生。夏から秋にかけて出穂する。秋に熟する果実を米といい、食用。日本の農業上、最も重要な作物で、水田に栽培する水稲すいとうと、畑地に栽培する陸稲りくとうとがある。成熟の遅速によって早稲わせ・中稲なかて・晩稲おくてに分け、澱粉の性質によって粳うるち・糯もちの2群とする。しね。〈[季]秋〉。万葉集14「―舂つけば皹かかる吾が手を」

稲

撮影:関戸 勇

いぬ‐わらび【犬蕨】

イワデンタ科のシダ。山野に普通。高さ約60センチメートルに達する。根茎には淡褐色の鱗片がある。葉は卵状長楕円形で2回羽状に分裂、葉柄・羽軸は赤色を帯びる。

いね【稲】

イネ科の一年生作物。栽培種は2種。サチバ種は東南アジア起源、現在、世界各地の熱帯・温帯で栽培。グラベリマ種はアフリカ起源、現在はアフリカの一部でわずかに栽培。サチバ種には、籾もみの丸くて短い日本型(ジャポニカ)、細長いインド型(インディカ)、大粒のジャワ型の3亜種がある。日本への伝来経路は諸説あるが、縄文末期までに渡来したらしい。草丈は、改良種では1メートルを超えない。茎は中空で数個の節がある。葉は長線形で、葉身と葉鞘とから成り互生。夏から秋にかけて出穂する。秋に熟する果実を米といい、食用。日本の農業上、最も重要な作物で、水田に栽培する水稲すいとうと、畑地に栽培する陸稲りくとうとがある。成熟の遅速によって早稲わせ・中稲なかて・晩稲おくてに分け、澱粉の性質によって粳うるち・糯もちの2群とする。しね。〈[季]秋〉。万葉集14「―舂つけば皹かかる吾が手を」

稲

撮影:関戸 勇

いね‐あ・ぐ【稲挙ぐ】

〔自下二〕

(古く正月に用いた忌詞。稲と寝いねとをかけて)寝床から起きる。↔稲積む

いねい【伊寧】

(Yining)中国新疆ウイグル自治区北西部、カザフスタン国境近くの都市。工業と物流の中心。多様な民族が居住。グルジャ。人口35万8千(2000)。

いね‐か【稲科】‥クワ

単子葉植物の一科。竹類を除けばすべて草本。イネ・ムギ・トウモロコシなど主要な穀物がすべてこの科に属し、農業上もっとも重要な群。また雑草として広く世界に分布。600属1万種以上、日本には約100属280種がある。葉は平行脈。花は小穂と呼ばれる独特の構成をもち、花弁・萼片なく、2枚の苞に包まれる。雄しべ3または6、茎は中空有節、葉の基部は鞘状、小舌がある。果実は穎果えいか。ほもの科。禾本かほん科。

いね‐かけ【稲掛け】

刈った稲穂を束ね、穂を下にしてかけておくもの。いなぎ。いなばた。いなかけ。はさ。

稲掛け

撮影:関戸 勇

いね‐あ・ぐ【稲挙ぐ】

〔自下二〕

(古く正月に用いた忌詞。稲と寝いねとをかけて)寝床から起きる。↔稲積む

いねい【伊寧】

(Yining)中国新疆ウイグル自治区北西部、カザフスタン国境近くの都市。工業と物流の中心。多様な民族が居住。グルジャ。人口35万8千(2000)。

いね‐か【稲科】‥クワ

単子葉植物の一科。竹類を除けばすべて草本。イネ・ムギ・トウモロコシなど主要な穀物がすべてこの科に属し、農業上もっとも重要な群。また雑草として広く世界に分布。600属1万種以上、日本には約100属280種がある。葉は平行脈。花は小穂と呼ばれる独特の構成をもち、花弁・萼片なく、2枚の苞に包まれる。雄しべ3または6、茎は中空有節、葉の基部は鞘状、小舌がある。果実は穎果えいか。ほもの科。禾本かほん科。

いね‐かけ【稲掛け】

刈った稲穂を束ね、穂を下にしてかけておくもの。いなぎ。いなばた。いなかけ。はさ。

稲掛け

撮影:関戸 勇

いね‐かて‐に【寝ねかてに】

寝ることができないで。寝られずに。万葉集11「夕されば君来まさむと待ちし夜のなごりそ今も―する」→かてに

いね‐かり【稲刈り】

秋に熟した稲を刈り取ること。刈り入れ。〈[季]秋〉

⇒いねかり‐うた【稲刈り唄】

いねかり‐うた【稲刈り唄】

稲を刈りながらうたう民謡。

⇒いね‐かり【稲刈り】

いね‐こき【稲扱き】

実った稲穂から籾もみをこき取ること。また、稲用の千歯扱き。いなこき。〈[季]秋〉。→千歯。

⇒いねこき‐うた【稲扱き唄】

いねこき‐うた【稲扱き唄】

稲の穂をこく時に唄う労作唄。

⇒いね‐こき【稲扱き】

いねこずみ

(「稲子積」か。大分・佐賀・宮崎県などで)刈り稲をまるく積み上げたもの。

いねこ‐ばし【稲扱箸】

(→)「こきばし」に同じ。

いね‐ざま【寝ね方】

寝ようとする時。ねしな。

いね‐ぞうむし【稲象虫】‥ザウ‥

ゾウムシ科の一種。体長約5ミリメートル。黒地に灰黄色の鱗毛があり、淡黄色に見える。長く突出した口吻の先端近くに折れ曲がった触角がある。稲の葉を食害。幼虫は蛆うじ状で土中にすむ。

いね‐つき【稲舂】

稲の実を臼の中に入れて杵でつき、精白すること。

⇒いねつき‐うた【稲舂歌】

⇒いねつき‐こまろ【稲舂子麿】

⇒いねつき‐むし【稲舂虫】

いねつき‐うた【稲舂歌】

大嘗会だいじょうえで神前に供える米をつきながら歌う歌。

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつき‐こまろ【稲舂子麿】

キリギリスの異称。〈倭名類聚鈔19〉

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつき‐むし【稲舂虫】

ショウリョウバッタの別称。

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつと‐むし【稲苞虫】

イチモンジセセリの幼虫。稲の葉をつづり合わせて苞状の巣を作ることからいう。

いね‐つ・む【稲積む】

〔自四〕

(古く正月に用いた忌詞)寝る。↔稲挙ぐ

いねねくい‐はむし【稲根喰い葉虫】‥クヒ‥

ハムシ科の甲虫。体長約5ミリメートル。長楕円形で、触角は長い。体は黒色で、緑褐色の金属光沢を有する。幼虫は白色、体長約1センチメートル、水中で稲の根を食い、有害。

いね‐の‐ずいむし【稲の螟虫】

ニカメイガの別称。

いね‐の‐だい【稲の台】

三方さんぼうなどに、稲を挿した肴を盛ったもの。婚礼に用いる。

いね‐の‐まる【稲の丸】

紋所の名。稲の茎と穂とを円形にしたもの。

稲の丸

いね‐かて‐に【寝ねかてに】

寝ることができないで。寝られずに。万葉集11「夕されば君来まさむと待ちし夜のなごりそ今も―する」→かてに

いね‐かり【稲刈り】

秋に熟した稲を刈り取ること。刈り入れ。〈[季]秋〉

⇒いねかり‐うた【稲刈り唄】

いねかり‐うた【稲刈り唄】

稲を刈りながらうたう民謡。

⇒いね‐かり【稲刈り】

いね‐こき【稲扱き】

実った稲穂から籾もみをこき取ること。また、稲用の千歯扱き。いなこき。〈[季]秋〉。→千歯。

⇒いねこき‐うた【稲扱き唄】

いねこき‐うた【稲扱き唄】

稲の穂をこく時に唄う労作唄。

⇒いね‐こき【稲扱き】

いねこずみ

(「稲子積」か。大分・佐賀・宮崎県などで)刈り稲をまるく積み上げたもの。

いねこ‐ばし【稲扱箸】

(→)「こきばし」に同じ。

いね‐ざま【寝ね方】

寝ようとする時。ねしな。

いね‐ぞうむし【稲象虫】‥ザウ‥

ゾウムシ科の一種。体長約5ミリメートル。黒地に灰黄色の鱗毛があり、淡黄色に見える。長く突出した口吻の先端近くに折れ曲がった触角がある。稲の葉を食害。幼虫は蛆うじ状で土中にすむ。

いね‐つき【稲舂】

稲の実を臼の中に入れて杵でつき、精白すること。

⇒いねつき‐うた【稲舂歌】

⇒いねつき‐こまろ【稲舂子麿】

⇒いねつき‐むし【稲舂虫】

いねつき‐うた【稲舂歌】

大嘗会だいじょうえで神前に供える米をつきながら歌う歌。

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつき‐こまろ【稲舂子麿】

キリギリスの異称。〈倭名類聚鈔19〉

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつき‐むし【稲舂虫】

ショウリョウバッタの別称。

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつと‐むし【稲苞虫】

イチモンジセセリの幼虫。稲の葉をつづり合わせて苞状の巣を作ることからいう。

いね‐つ・む【稲積む】

〔自四〕

(古く正月に用いた忌詞)寝る。↔稲挙ぐ

いねねくい‐はむし【稲根喰い葉虫】‥クヒ‥

ハムシ科の甲虫。体長約5ミリメートル。長楕円形で、触角は長い。体は黒色で、緑褐色の金属光沢を有する。幼虫は白色、体長約1センチメートル、水中で稲の根を食い、有害。

いね‐の‐ずいむし【稲の螟虫】

ニカメイガの別称。

いね‐の‐だい【稲の台】

三方さんぼうなどに、稲を挿した肴を盛ったもの。婚礼に用いる。

いね‐の‐まる【稲の丸】

紋所の名。稲の茎と穂とを円形にしたもの。

稲の丸

い‐ねぶり【居眠り】ヰ‥

(→)「いねむり」に同じ。〈類聚名義抄〉

いねみず‐ぞうむし【稲水象虫】‥ミヅザウ‥

ゾウムシ科の甲虫。体長約3ミリメートルで、灰褐色。背面中央部に暗褐色の斑紋がある。アメリカから侵入した稲の害虫。

イネミズゾウムシ

撮影:海野和男

い‐ねぶり【居眠り】ヰ‥

(→)「いねむり」に同じ。〈類聚名義抄〉

いねみず‐ぞうむし【稲水象虫】‥ミヅザウ‥

ゾウムシ科の甲虫。体長約3ミリメートルで、灰褐色。背面中央部に暗褐色の斑紋がある。アメリカから侵入した稲の害虫。

イネミズゾウムシ

撮影:海野和男

い‐ねむり【居眠り】ヰ‥

すわったり腰かけたりしたままねむること。「うっかり―する」「―運転」

い‐ねむ・る【居眠る】ヰ‥

〔自五〕

すわったり、腰かけたりしたままねむる。

いね‐わけ【稲分け】

(→)「束たば分け」に同じ。

い‐ねん【意念】

おもい。意識。

い‐ねんごう【異年号】‥ガウ

(→)私年号に同じ。

い‐の【維那】ヰ‥

〔仏〕

⇒いな

い‐の

〔助詞〕

(終助詞イとノとが複合した語)文末に付けて感嘆・呼びかけの意を表す。浄瑠璃、新版歌祭文「さあ、此間にちやつと―」

い‐の‐あし【織椱】ヰ‥

(両端の形が猪いのししの足に似ているからいう)機はたの付属具。織った布帛ふはくを巻くもの。いのつめ。きぬまき。

い‐の‐いちばん【いの一番】

(いろは順番付の1番の意から)まっさき。最初。「―に駆けつける」

いのう【稲生】イナフ

姓氏の一つ。

⇒いのう‐じゃくすい【稲生若水】

いのう【伊能】

姓氏の一つ。

⇒いのう‐ただたか【伊能忠敬】

い‐のう【衣嚢】‥ナウ

かくし。ポケット。

い‐のう【異能】

人にすぐれた才能。〈伊呂波字類抄〉

いのうえ【井上】ヰノウヘ

姓氏の一つ。

⇒いのうえ‐いんせき【井上因碩】

⇒いのうえ‐えんりょう【井上円了】

⇒いのうえ‐かおる【井上馨】

⇒いのうえ‐きよし【井上清】

⇒いのうえ‐きんが【井上金峨】

⇒いのうえ‐こわし【井上毅】

⇒いのうえ‐しげよし【井上成美】

⇒いのうえ‐じゅうきち【井上十吉】

⇒いのうえ‐じゅんのすけ【井上準之助】

⇒いのうえ‐しろう【井上士朗】

⇒いのうえ‐しんかい【井上真改】

⇒いのうえ‐つう【井上通】

⇒いのうえ‐つとむ【井上勤】

⇒いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】

⇒いのうえ‐でん【井上伝】

⇒いのうえ‐にっしょう【井上日召】

⇒いのうえ‐はりま‐の‐じょう【井上播磨掾】

⇒いのうえ‐ふみお【井上文雄】

⇒いのうえ‐まさお【井上正夫】

⇒いのうえ‐まさる【井上勝】

⇒いのうえ‐みちやす【井上通泰】

⇒いのうえ‐みつさだ【井上光貞】

⇒いのうえ‐みつはる【井上光晴】

⇒いのうえ‐やすし【井上靖】

⇒いのうえ‐よりくに【井上頼圀】

⇒いのうえ‐りゅう【井上流】

いのうえ‐いんせき【井上因碩】ヰノウヘ‥

江戸幕府碁所ごどころ四家の一つである井上家の世襲名。元祖中村道碩(1582〜1630)は本因坊算砂さんさの門弟。道碩の門弟である井上因碩(古因碩)の名跡を第2世以来代々襲名。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐えんりょう【井上円了】ヰノウヘヱンレウ

哲学者。新潟県生れ。西洋哲学を背景として仏教の新解釈を試みた。哲学館(後の東洋大学)を創立。多くの仏教哲学の著書のほか「妖怪学講義」がある。(1858〜1919)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐かおる【井上馨】ヰノウヘカヲル

政治家。通称、聞多もんた。号は世外。長州藩士。討幕運動に参加。維新後、政府の中心人物の一人となり、要職を歴任。外相として条約改正を試みるが挫折。財政・経済にも力をふるう。伊藤博文の盟友。晩年元老。侯爵。(1835〜1915)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐きよし【井上清】ヰノウヘ‥

日本史学者。高知県生れ。東大卒。京大教授。マルクス主義の立場から、明治維新・天皇制・部落問題・女性史研究などに取り組み、近代史研究に大きな影響を及ぼす。著「日本の歴史」など。(1913〜2001)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐きんが【井上金峨】ヰノウヘ‥

江戸中期の儒学者。名は立元。江戸の人。諸学派を折衷した独自の学説を展開。門下に亀田鵬斎・吉田篁墩こうとん・山本北山ら。著「弁徴録」「経義折衷」など。(1732〜1784)→折衷学派。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐こわし【井上毅】ヰノウヘコハシ

政治家。号は梧陰。熊本藩士。大久保利通・伊藤博文のブレーンとして活躍し、帝国憲法や教育勅語・軍人勅諭の起草に参画。枢密顧問官・文相。子爵。(1843〜1895)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しげよし【井上成美】ヰノウヘ‥

海軍大将。宮城県生れ。日独伊三国同盟に反対、大艦巨砲主義を批判。海軍次官。(1889〜1975)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐じゅうきち【井上十吉】ヰノウヘジフ‥

英語学者。徳島生れ。英和・和英辞典の著がある。(1862〜1929)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐じゅんのすけ【井上準之助】ヰノウヘ‥

財政家。日田(大分県)生れ。東大卒。日本銀行総裁。民政党員。浜口内閣蔵相として緊縮財政と金解禁を断行。血盟団員により暗殺。(1869〜1932)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しろう【井上士朗】ヰノウヘ‥ラウ

江戸後期の俳人。別号、枇杷園。名古屋の人。医を業とし、俳諧を加藤暁台に、国学を本居宣長に学んだ。著「枇杷園随筆」「枇杷園七部集」など。(1742〜1812)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しんかい【井上真改】ヰノウヘ‥

江戸初期の刀工。日向に生まれ大坂に出た初代国貞(1590〜1652)の次男。2代和泉守国貞と名乗り、1672年(寛文12)井上真改と改称。新刀の名人。世に新刀正宗または大坂正宗と称した。(1631〜1682)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐つう【井上通】ヰノウヘ‥

江戸中期の歌人。丸亀藩士井上本固の女むすめ。三田宗寿の妻。和漢の学に通じ、詩歌書を能くし、堂上歌人と交わった。(1660〜1738)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐つとむ【井上勤】ヰノウヘ‥

翻訳家。徳島生れ。大蔵省・文部省等に翻訳掛として出仕。ヴェルヌ「月世界一周」、デフォー「魯敏孫ロビンソン漂流記」など明治初期西洋文学の移入に貢献。(1850〜1928)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】ヰノウヘ‥ラウ

哲学者。号は巽軒そんけん。筑前生れ。東大教授。欧米哲学の移入紹介につとめ、ケーベルを招いたが、後年は国家主義を唱えた。また、新体詩運動に先鞭をつけた。著「哲学字彙」「日本朱子学派之哲学」など。(1855〜1944)

井上哲次郎

提供:毎日新聞社

い‐ねむり【居眠り】ヰ‥

すわったり腰かけたりしたままねむること。「うっかり―する」「―運転」

い‐ねむ・る【居眠る】ヰ‥

〔自五〕

すわったり、腰かけたりしたままねむる。

いね‐わけ【稲分け】

(→)「束たば分け」に同じ。

い‐ねん【意念】

おもい。意識。

い‐ねんごう【異年号】‥ガウ

(→)私年号に同じ。

い‐の【維那】ヰ‥

〔仏〕

⇒いな

い‐の

〔助詞〕

(終助詞イとノとが複合した語)文末に付けて感嘆・呼びかけの意を表す。浄瑠璃、新版歌祭文「さあ、此間にちやつと―」

い‐の‐あし【織椱】ヰ‥

(両端の形が猪いのししの足に似ているからいう)機はたの付属具。織った布帛ふはくを巻くもの。いのつめ。きぬまき。

い‐の‐いちばん【いの一番】

(いろは順番付の1番の意から)まっさき。最初。「―に駆けつける」

いのう【稲生】イナフ

姓氏の一つ。

⇒いのう‐じゃくすい【稲生若水】

いのう【伊能】

姓氏の一つ。

⇒いのう‐ただたか【伊能忠敬】

い‐のう【衣嚢】‥ナウ

かくし。ポケット。

い‐のう【異能】

人にすぐれた才能。〈伊呂波字類抄〉

いのうえ【井上】ヰノウヘ

姓氏の一つ。

⇒いのうえ‐いんせき【井上因碩】

⇒いのうえ‐えんりょう【井上円了】

⇒いのうえ‐かおる【井上馨】

⇒いのうえ‐きよし【井上清】

⇒いのうえ‐きんが【井上金峨】

⇒いのうえ‐こわし【井上毅】

⇒いのうえ‐しげよし【井上成美】

⇒いのうえ‐じゅうきち【井上十吉】

⇒いのうえ‐じゅんのすけ【井上準之助】

⇒いのうえ‐しろう【井上士朗】

⇒いのうえ‐しんかい【井上真改】

⇒いのうえ‐つう【井上通】

⇒いのうえ‐つとむ【井上勤】

⇒いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】

⇒いのうえ‐でん【井上伝】

⇒いのうえ‐にっしょう【井上日召】

⇒いのうえ‐はりま‐の‐じょう【井上播磨掾】

⇒いのうえ‐ふみお【井上文雄】

⇒いのうえ‐まさお【井上正夫】

⇒いのうえ‐まさる【井上勝】

⇒いのうえ‐みちやす【井上通泰】

⇒いのうえ‐みつさだ【井上光貞】

⇒いのうえ‐みつはる【井上光晴】

⇒いのうえ‐やすし【井上靖】

⇒いのうえ‐よりくに【井上頼圀】

⇒いのうえ‐りゅう【井上流】

いのうえ‐いんせき【井上因碩】ヰノウヘ‥

江戸幕府碁所ごどころ四家の一つである井上家の世襲名。元祖中村道碩(1582〜1630)は本因坊算砂さんさの門弟。道碩の門弟である井上因碩(古因碩)の名跡を第2世以来代々襲名。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐えんりょう【井上円了】ヰノウヘヱンレウ

哲学者。新潟県生れ。西洋哲学を背景として仏教の新解釈を試みた。哲学館(後の東洋大学)を創立。多くの仏教哲学の著書のほか「妖怪学講義」がある。(1858〜1919)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐かおる【井上馨】ヰノウヘカヲル

政治家。通称、聞多もんた。号は世外。長州藩士。討幕運動に参加。維新後、政府の中心人物の一人となり、要職を歴任。外相として条約改正を試みるが挫折。財政・経済にも力をふるう。伊藤博文の盟友。晩年元老。侯爵。(1835〜1915)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐きよし【井上清】ヰノウヘ‥

日本史学者。高知県生れ。東大卒。京大教授。マルクス主義の立場から、明治維新・天皇制・部落問題・女性史研究などに取り組み、近代史研究に大きな影響を及ぼす。著「日本の歴史」など。(1913〜2001)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐きんが【井上金峨】ヰノウヘ‥

江戸中期の儒学者。名は立元。江戸の人。諸学派を折衷した独自の学説を展開。門下に亀田鵬斎・吉田篁墩こうとん・山本北山ら。著「弁徴録」「経義折衷」など。(1732〜1784)→折衷学派。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐こわし【井上毅】ヰノウヘコハシ

政治家。号は梧陰。熊本藩士。大久保利通・伊藤博文のブレーンとして活躍し、帝国憲法や教育勅語・軍人勅諭の起草に参画。枢密顧問官・文相。子爵。(1843〜1895)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しげよし【井上成美】ヰノウヘ‥

海軍大将。宮城県生れ。日独伊三国同盟に反対、大艦巨砲主義を批判。海軍次官。(1889〜1975)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐じゅうきち【井上十吉】ヰノウヘジフ‥

英語学者。徳島生れ。英和・和英辞典の著がある。(1862〜1929)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐じゅんのすけ【井上準之助】ヰノウヘ‥

財政家。日田(大分県)生れ。東大卒。日本銀行総裁。民政党員。浜口内閣蔵相として緊縮財政と金解禁を断行。血盟団員により暗殺。(1869〜1932)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しろう【井上士朗】ヰノウヘ‥ラウ

江戸後期の俳人。別号、枇杷園。名古屋の人。医を業とし、俳諧を加藤暁台に、国学を本居宣長に学んだ。著「枇杷園随筆」「枇杷園七部集」など。(1742〜1812)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しんかい【井上真改】ヰノウヘ‥

江戸初期の刀工。日向に生まれ大坂に出た初代国貞(1590〜1652)の次男。2代和泉守国貞と名乗り、1672年(寛文12)井上真改と改称。新刀の名人。世に新刀正宗または大坂正宗と称した。(1631〜1682)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐つう【井上通】ヰノウヘ‥

江戸中期の歌人。丸亀藩士井上本固の女むすめ。三田宗寿の妻。和漢の学に通じ、詩歌書を能くし、堂上歌人と交わった。(1660〜1738)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐つとむ【井上勤】ヰノウヘ‥

翻訳家。徳島生れ。大蔵省・文部省等に翻訳掛として出仕。ヴェルヌ「月世界一周」、デフォー「魯敏孫ロビンソン漂流記」など明治初期西洋文学の移入に貢献。(1850〜1928)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】ヰノウヘ‥ラウ

哲学者。号は巽軒そんけん。筑前生れ。東大教授。欧米哲学の移入紹介につとめ、ケーベルを招いたが、後年は国家主義を唱えた。また、新体詩運動に先鞭をつけた。著「哲学字彙」「日本朱子学派之哲学」など。(1855〜1944)

井上哲次郎

提供:毎日新聞社

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐でん【井上伝】ヰノウヘ‥

江戸後期、久留米絣がすりの創始者。久留米の人。(1788〜1869)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐にっしょう【井上日召】ヰノウヘ‥セウ

国家主義者。名は昭。群馬県生れ。血盟団の首領。国家改造を企図し、右翼テロを計画・実行。(1886〜1967)→血盟団。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐はりま‐の‐じょう【井上播磨掾】ヰノウヘ‥

江戸前期の浄瑠璃太夫。京都の人。虎屋源太夫に学んで播磨節を創始。大坂の古浄瑠璃界中期を代表。播磨太夫。(1632〜1685一説に 〜1674)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐ふみお【井上文雄】ヰノウヘ‥ヲ

江戸末期の国学者・歌人。江戸の人。岸本由豆流ゆずるに和歌を学び、のち独自の個性の表現を主張。著「伊勢の家づと」「調鶴集」など。(1800〜1871)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐まさお【井上正夫】ヰノウヘ‥ヲ

俳優。本名、小坂勇一。愛媛県生れ。1897年(明治30)伊井蓉峰一座に加わり、特異の芸風を認められ、1936年(昭和11)井上演劇道場を開設。新劇でも新派劇でもない中間演劇を創始し、新派・新劇・映画でも活躍。(1881〜1950)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐まさる【井上勝】ヰノウヘ‥

官僚。長州藩士。イギリスで鉱山・土木工学を学び、鉄道敷設の中心となる。鉄道局長・鉄道庁長官。(1843〜1910)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みちやす【井上通泰】ヰノウヘ‥

国文学者・眼科医。宮中顧問官。姫路生れ。柳田国男・松岡映丘・同静雄の兄。和歌に堪能、また、万葉集・風土記などの地誌学的研究に貢献。著「万葉集新考」など。(1866〜1941)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みつさだ【井上光貞】ヰノウヘ‥

日本史学者。東京都生れ。東大卒、同教授。古代史を専攻し、第二次大戦後の実証史学を代表。国家史・仏教史などに多彩な業績をあげた。著「日本古代国家の研究」など。(1917〜1983)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みつはる【井上光晴】ヰノウヘ‥

小説家。中国、旅順生れ。高等小学校中退。帰国後九州各地を転々。被差別部落・朝鮮人・炭坑問題などを通じ、一貫して差別と権力に抵抗。作「虚構のクレーン」「地の群れ」など。個人雑誌「辺境」を主宰。(1926〜1992)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐やすし【井上靖】ヰノウヘ‥

作家。旭川生れ。京大卒。「闘牛」で芥川賞を受賞。清冽で物語性豊かな数多くの作品を残した。日中交流にも尽力。作「氷壁」「敦煌」「孔子」など。文化勲章。(1907〜1991)

井上靖

撮影:石井幸之助

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐でん【井上伝】ヰノウヘ‥

江戸後期、久留米絣がすりの創始者。久留米の人。(1788〜1869)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐にっしょう【井上日召】ヰノウヘ‥セウ

国家主義者。名は昭。群馬県生れ。血盟団の首領。国家改造を企図し、右翼テロを計画・実行。(1886〜1967)→血盟団。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐はりま‐の‐じょう【井上播磨掾】ヰノウヘ‥

江戸前期の浄瑠璃太夫。京都の人。虎屋源太夫に学んで播磨節を創始。大坂の古浄瑠璃界中期を代表。播磨太夫。(1632〜1685一説に 〜1674)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐ふみお【井上文雄】ヰノウヘ‥ヲ

江戸末期の国学者・歌人。江戸の人。岸本由豆流ゆずるに和歌を学び、のち独自の個性の表現を主張。著「伊勢の家づと」「調鶴集」など。(1800〜1871)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐まさお【井上正夫】ヰノウヘ‥ヲ

俳優。本名、小坂勇一。愛媛県生れ。1897年(明治30)伊井蓉峰一座に加わり、特異の芸風を認められ、1936年(昭和11)井上演劇道場を開設。新劇でも新派劇でもない中間演劇を創始し、新派・新劇・映画でも活躍。(1881〜1950)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐まさる【井上勝】ヰノウヘ‥

官僚。長州藩士。イギリスで鉱山・土木工学を学び、鉄道敷設の中心となる。鉄道局長・鉄道庁長官。(1843〜1910)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みちやす【井上通泰】ヰノウヘ‥

国文学者・眼科医。宮中顧問官。姫路生れ。柳田国男・松岡映丘・同静雄の兄。和歌に堪能、また、万葉集・風土記などの地誌学的研究に貢献。著「万葉集新考」など。(1866〜1941)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みつさだ【井上光貞】ヰノウヘ‥

日本史学者。東京都生れ。東大卒、同教授。古代史を専攻し、第二次大戦後の実証史学を代表。国家史・仏教史などに多彩な業績をあげた。著「日本古代国家の研究」など。(1917〜1983)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みつはる【井上光晴】ヰノウヘ‥

小説家。中国、旅順生れ。高等小学校中退。帰国後九州各地を転々。被差別部落・朝鮮人・炭坑問題などを通じ、一貫して差別と権力に抵抗。作「虚構のクレーン」「地の群れ」など。個人雑誌「辺境」を主宰。(1926〜1992)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐やすし【井上靖】ヰノウヘ‥

作家。旭川生れ。京大卒。「闘牛」で芥川賞を受賞。清冽で物語性豊かな数多くの作品を残した。日中交流にも尽力。作「氷壁」「敦煌」「孔子」など。文化勲章。(1907〜1991)

井上靖

撮影:石井幸之助

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐よりくに【井上頼圀】ヰノウヘ‥

国学者。江戸神田生れ。平田銕胤かねたねの門下。修史館出仕。皇典講究所・国学院の設立に当たる。「古事類苑」の編纂に参与。著「皇統略記」など。(1839〜1914)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐りゅう【井上流】ヰノウヘリウ

京舞の一流派。寛政(1789〜1801)頃、京都の初世井上八千代(1767〜1854)が創始。

⇒いのうえ【井上】

いのう‐じゃくすい【稲生若水】イナフ‥

江戸中期の本草学者・医師。名は宣義のぶよし。のち稲とう若水と改名。江戸生れ。京都で活躍。加賀藩主前田綱紀に仕える。著「庶物類纂」。(1655〜1715)

⇒いのう【稲生】

いのう‐ただたか【伊能忠敬】

江戸後期の地理学者・測量家。通称、勘解由。上総生れ。下総佐原の伊能氏に婿養子に入り、酒造業等に専念。隠居後、高橋至時よしときに天文暦学を学び、幕府に出願して蝦夷えぞをはじめ全国を測量し、日本最初の実測地図「大日本沿海輿地全図」(伊能図)を作製、「輿地実測録」とともに献上。(1745〜1818)

⇒いのう【伊能】

いのかしら‐こうえん【井之頭公園】ヰ‥ヱン

東京都武蔵野市と三鷹市にまたがる公園。吉祥寺駅の南の井之頭池を中心とした自然林。もと帝室御料林、1913年(大正2)東京市に下賜。井之頭恩賜公園。

井之頭公園

提供:東京都

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐よりくに【井上頼圀】ヰノウヘ‥

国学者。江戸神田生れ。平田銕胤かねたねの門下。修史館出仕。皇典講究所・国学院の設立に当たる。「古事類苑」の編纂に参与。著「皇統略記」など。(1839〜1914)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐りゅう【井上流】ヰノウヘリウ

京舞の一流派。寛政(1789〜1801)頃、京都の初世井上八千代(1767〜1854)が創始。

⇒いのうえ【井上】

いのう‐じゃくすい【稲生若水】イナフ‥

江戸中期の本草学者・医師。名は宣義のぶよし。のち稲とう若水と改名。江戸生れ。京都で活躍。加賀藩主前田綱紀に仕える。著「庶物類纂」。(1655〜1715)

⇒いのう【稲生】

いのう‐ただたか【伊能忠敬】

江戸後期の地理学者・測量家。通称、勘解由。上総生れ。下総佐原の伊能氏に婿養子に入り、酒造業等に専念。隠居後、高橋至時よしときに天文暦学を学び、幕府に出願して蝦夷えぞをはじめ全国を測量し、日本最初の実測地図「大日本沿海輿地全図」(伊能図)を作製、「輿地実測録」とともに献上。(1745〜1818)

⇒いのう【伊能】

いのかしら‐こうえん【井之頭公園】ヰ‥ヱン

東京都武蔵野市と三鷹市にまたがる公園。吉祥寺駅の南の井之頭池を中心とした自然林。もと帝室御料林、1913年(大正2)東京市に下賜。井之頭恩賜公園。

井之頭公園

提供:東京都

い‐の‐き【猪の牙】ヰ‥

①イノシシのきば。〈日葡辞書〉

②猪牙舟ちょきぶね。

い‐の・く【居退く】ヰ‥

〔自四〕

その場から離れる。たちのく。今昔物語集19「聖人―・かむとする時に」

い‐の・く【射退く】

〔他下二〕

矢を射かけて、敵を遠ざける。日葡辞書「イノクル」

い‐の‐くち【井の口】ヰ‥

用水などの取入れ口。

いのくま【猪熊】ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒いのくま‐げんいちろう【猪熊弦一郎】

いのくま‐げんいちろう【猪熊弦一郎】ヰ‥ラウ

洋画家。本名、玄一郎。香川県生れ。藤島武二・マチスに師事。モダニズムの代表的画家。作風は抽象絵画、記号化された作品へと変転。(1902〜1993)

猪熊弦一郎

撮影:林 忠彦

い‐の‐き【猪の牙】ヰ‥

①イノシシのきば。〈日葡辞書〉

②猪牙舟ちょきぶね。

い‐の・く【居退く】ヰ‥

〔自四〕

その場から離れる。たちのく。今昔物語集19「聖人―・かむとする時に」

い‐の・く【射退く】

〔他下二〕

矢を射かけて、敵を遠ざける。日葡辞書「イノクル」

い‐の‐くち【井の口】ヰ‥

用水などの取入れ口。

いのくま【猪熊】ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒いのくま‐げんいちろう【猪熊弦一郎】

いのくま‐げんいちろう【猪熊弦一郎】ヰ‥ラウ

洋画家。本名、玄一郎。香川県生れ。藤島武二・マチスに師事。モダニズムの代表的画家。作風は抽象絵画、記号化された作品へと変転。(1902〜1993)

猪熊弦一郎

撮影:林 忠彦

⇒いのくま【猪熊】

い‐の‐こ【亥の子】ヰ‥

①陰暦10月上の亥の日。江戸時代にはこの日から火燵こたつを開いた。〈[季]冬〉。→亥の子の祝。

②西日本で陰暦10月亥の日に行われる行事。収穫祭の類。田の神が去っていく日と信じられ、子どもらが石に縄を何本もつけ(あるいは縄を堅く固めた束で)、土を打って唱えごとをして回る。亥の子突き。亥の子槌づち。→十日夜とおかんや。

③「亥の子餅」の略。

⇒いのこ‐づき【亥の子突き】

⇒いのこ‐の‐いわい【亥の子の祝】

⇒いのこ‐もち【亥の子餅】

い‐の‐こ【猪子・豕】ヰ‥

①(→)イノシシに同じ。武烈紀「鮪しびの若子わくごを漁あさり出づな―」

②イノシシの子。〈日葡辞書〉

③ブタ。

⇒いのこ‐ぐも【猪子雲】

⇒いのこ‐さす【猪子扠首・豕扠首・猪子差】

⇒いのこ‐へん【豕偏】

いのご・う【期剋ふ】イノゴフ

〔自四〕

相手に迫って威勢を示す。古事記中「ええしやごしや、こは―・ふそ」

いのこ‐ぐも【猪子雲】ヰ‥

イノシシの形状を思わせる黒い雲。日葡辞書「イノコグモ。即ち、イノコノゴトクマダラナクモヲイウ」

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

いのこ‐さす【猪子扠首・豕扠首・猪子差】ヰ‥

妻飾りの一種。扠首竿に扠首束を加えたもの。

猪子扠首

⇒いのくま【猪熊】

い‐の‐こ【亥の子】ヰ‥

①陰暦10月上の亥の日。江戸時代にはこの日から火燵こたつを開いた。〈[季]冬〉。→亥の子の祝。

②西日本で陰暦10月亥の日に行われる行事。収穫祭の類。田の神が去っていく日と信じられ、子どもらが石に縄を何本もつけ(あるいは縄を堅く固めた束で)、土を打って唱えごとをして回る。亥の子突き。亥の子槌づち。→十日夜とおかんや。

③「亥の子餅」の略。

⇒いのこ‐づき【亥の子突き】

⇒いのこ‐の‐いわい【亥の子の祝】

⇒いのこ‐もち【亥の子餅】

い‐の‐こ【猪子・豕】ヰ‥

①(→)イノシシに同じ。武烈紀「鮪しびの若子わくごを漁あさり出づな―」

②イノシシの子。〈日葡辞書〉

③ブタ。

⇒いのこ‐ぐも【猪子雲】

⇒いのこ‐さす【猪子扠首・豕扠首・猪子差】

⇒いのこ‐へん【豕偏】

いのご・う【期剋ふ】イノゴフ

〔自四〕

相手に迫って威勢を示す。古事記中「ええしやごしや、こは―・ふそ」

いのこ‐ぐも【猪子雲】ヰ‥

イノシシの形状を思わせる黒い雲。日葡辞書「イノコグモ。即ち、イノコノゴトクマダラナクモヲイウ」

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

いのこ‐さす【猪子扠首・豕扠首・猪子差】ヰ‥

妻飾りの一種。扠首竿に扠首束を加えたもの。

猪子扠首

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

い‐のこし【射遺し】

正月の射礼じゃらいの当日に射られなかった射手に翌日射させたこと。→射礼

いのこずち【牛膝】ヰノコヅチ

ヒユ科の多年草。各地で普通の雑草。茎は四角で、節が太い。高さ約80センチメートル。夏秋の候、緑色五弁花の花穂をつける。果実は苞ほうにとげがあり、衣服などに付着する。近縁種ヒナタイノコズチの根を乾燥したものを牛膝ごしつといい、漢方で利水・強精・通精・通経薬とし、俗間では堕胎薬にした。フシダカ。コマノヒザ。〈[季]秋〉

いのこずち

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

い‐のこし【射遺し】

正月の射礼じゃらいの当日に射られなかった射手に翌日射させたこと。→射礼

いのこずち【牛膝】ヰノコヅチ

ヒユ科の多年草。各地で普通の雑草。茎は四角で、節が太い。高さ約80センチメートル。夏秋の候、緑色五弁花の花穂をつける。果実は苞ほうにとげがあり、衣服などに付着する。近縁種ヒナタイノコズチの根を乾燥したものを牛膝ごしつといい、漢方で利水・強精・通精・通経薬とし、俗間では堕胎薬にした。フシダカ。コマノヒザ。〈[季]秋〉

いのこずち

イノコズチ

撮影:関戸 勇

イノコズチ

撮影:関戸 勇

いのこ‐づき【亥の子突き】ヰ‥

(→)「亥の子」2に同じ。

⇒い‐の‐こ【亥の子】

いのこ‐の‐いわい【亥の子の祝】ヰ‥イハヒ

陰暦10月上の亥の日の亥の刻に亥の子餅を食う行事。万病を除くまじないとも、また猪は多産であるから子孫繁栄を祝うためともいう。宮中には摂津能勢地方の村々から餅が献上された時代もある。いのこもちの祝。玄猪げんちょ。厳重げんちょう。厳祥げんじょう。

⇒い‐の‐こ【亥の子】

いのこ‐へん【豕偏】ヰ‥

漢字の偏の一つ。「豨」「豬」などの偏の「豕」の称。

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

いのこ‐もち【亥の子餅】ヰ‥

亥の子の祝に食う餅。いのこのもちひ。能勢餅のせもち。→御成切おなりきり

⇒い‐の‐こ【亥の子】

い‐のこり【居残り】ヰ‥

居残ること。残業。「会社で―をする」

いのこりさへいじ【居残り佐平次】ヰ‥

落語。品川の妓楼で仲間とさんざん遊んだ後、勘定が払えないので店に居残った佐平次が、主人を煙に巻いて着物と金をせしめる話。

い‐のこ・る【居残る】ヰ‥

〔自五〕

あとにのこる。定刻より後までとどまる。「現場に―・る」「―・って残業する」

いの‐ころ【犬ころ】

イヌコロの転。

いの‐しか‐ちょう【猪鹿蝶】ヰ‥テフ

花合せ2の出来役できやくの一つ。猪(萩の10点)・鹿(紅葉の10点)・蝶(牡丹の10点)の絵札が揃ったもの。

い‐の‐しし【猪】ヰ‥

①ウシ目(偶蹄類)イノシシ科(広くはペッカリー科を含む)の哺乳類の総称。また、その一種。体は太く、頸は短く、吻が突出している。日本産のものは頭胴長約1.2メートル、尾長20センチメートル。ヨーロッパ中南部からアジア東部の山野に生息する。背面に黒褐色の剛毛があり、背筋の毛は長い。犬歯は口外に突出。山中に生息、夜間、田野に出て食を求め、冬はかやを集めて眠る。仔は背面に淡色の縦線があるので瓜坊うりぼう・瓜子ともいう。豚の原種。しし。い。いのこ。野猪やちょ。〈[季]秋〉。崇峻紀「―を献ることあり」

ニホンイノシシ

提供:東京動物園協会

いのこ‐づき【亥の子突き】ヰ‥

(→)「亥の子」2に同じ。

⇒い‐の‐こ【亥の子】

いのこ‐の‐いわい【亥の子の祝】ヰ‥イハヒ

陰暦10月上の亥の日の亥の刻に亥の子餅を食う行事。万病を除くまじないとも、また猪は多産であるから子孫繁栄を祝うためともいう。宮中には摂津能勢地方の村々から餅が献上された時代もある。いのこもちの祝。玄猪げんちょ。厳重げんちょう。厳祥げんじょう。

⇒い‐の‐こ【亥の子】

いのこ‐へん【豕偏】ヰ‥

漢字の偏の一つ。「豨」「豬」などの偏の「豕」の称。

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

いのこ‐もち【亥の子餅】ヰ‥

亥の子の祝に食う餅。いのこのもちひ。能勢餅のせもち。→御成切おなりきり

⇒い‐の‐こ【亥の子】

い‐のこり【居残り】ヰ‥

居残ること。残業。「会社で―をする」

いのこりさへいじ【居残り佐平次】ヰ‥

落語。品川の妓楼で仲間とさんざん遊んだ後、勘定が払えないので店に居残った佐平次が、主人を煙に巻いて着物と金をせしめる話。

い‐のこ・る【居残る】ヰ‥

〔自五〕

あとにのこる。定刻より後までとどまる。「現場に―・る」「―・って残業する」

いの‐ころ【犬ころ】

イヌコロの転。

いの‐しか‐ちょう【猪鹿蝶】ヰ‥テフ

花合せ2の出来役できやくの一つ。猪(萩の10点)・鹿(紅葉の10点)・蝶(牡丹の10点)の絵札が揃ったもの。

い‐の‐しし【猪】ヰ‥

①ウシ目(偶蹄類)イノシシ科(広くはペッカリー科を含む)の哺乳類の総称。また、その一種。体は太く、頸は短く、吻が突出している。日本産のものは頭胴長約1.2メートル、尾長20センチメートル。ヨーロッパ中南部からアジア東部の山野に生息する。背面に黒褐色の剛毛があり、背筋の毛は長い。犬歯は口外に突出。山中に生息、夜間、田野に出て食を求め、冬はかやを集めて眠る。仔は背面に淡色の縦線があるので瓜坊うりぼう・瓜子ともいう。豚の原種。しし。い。いのこ。野猪やちょ。〈[季]秋〉。崇峻紀「―を献ることあり」

ニホンイノシシ

提供:東京動物園協会

②(裏面に猪の図があったところから)1899年から1917年にかけて発行された10円紙幣の俗称。

⇒いのしし‐むしゃ【猪武者】

いのしし‐むしゃ【猪武者】ヰ‥

前後の考えもなく、無鉄砲に敵に向かって突進する武者。太平記38「かたかは破りの―」

⇒い‐の‐しし【猪】

イノシトール【inositol】

シクロヘキサンの6価アルコールの総称。分子式C6H6(OH)6 細胞膜を構成する燐脂質の成分として重要で、ホルモンなどが細胞膜受容体と結合すると、酵素の働きでイノシトール三リン酸となる。

いのしり‐ぐさ【猪尻草】ヰ‥

〔植〕ヤブタバコの別称。

イノシン‐さん【イノシン酸】

(inosinic acid)ヌクレオチドの一種。イノシン酸ナトリウム(ナトリウム塩)は、鰹節に似た独特な味の、無色または白色の結晶で、調味料として製造もされる。

イノセラムス【Inoceramus ラテン】

白亜紀中頃を中心に世界的に栄えた海生二枚貝の一つ。殻は大きく、その形は変化に富む。殻の表面に同心円状の肋ろくが発達する。示準化石として重要で、日本にも多産。イノケラムス。

イノセント【innocent】

純粋なさま。無邪気なさま。「―な微笑」

イノセント【Innocent】

⇒インノケンティウス

いのち【命】

①生物の生きてゆく原動力。生命力。古事記中「―のまたけむ人は」。「―を失う」

②寿命。古今和歌集春「春ごとに花の盛りはありなめど相見むことは―なりけり」。「―が縮む思い」

③一生。生涯。伊勢物語「長からぬ―の程に忘るるは」。「はかない―」

④もっとも大切なもの。命ほどに大切に思うもの。真髄。重之集「風を―に思ふなるべし」。「刀は武士の―」

⇒いのち‐がえ【命換え】

⇒いのち‐かぎり【命限り】

⇒いのち‐がけ【命懸け】

⇒いのち‐かほう【命果報】

⇒いのち‐からがら【命辛辛】

⇒いのち‐がらり【命がらり】

⇒いのち‐がわり【命代り】

⇒いのち‐ぎり【命限】

⇒いのち‐くらべ【命較べ】

⇒いのち‐げ【命毛】

⇒いのち‐ごい【命乞い】

⇒いのち‐ざた【命沙汰】

⇒いのち‐しょうぶ【命勝負】

⇒いのち‐しらず【命知らず】

⇒いのち‐ずく【命尽】

⇒いのち‐だい【命代】

⇒いのち‐だま【命弾丸・命玉】

⇒いのち‐づな【命綱】

⇒いのち‐とり【命取り】

⇒いのち‐ぬすびと【命盗人】

⇒いのち‐の‐おや【命の親】

⇒いのち‐の‐かぎり【命の限り】

⇒いのち‐の‐きわ【命の際】

⇒いのち‐の‐さかい【命の境】

⇒いのち‐の‐せと【命の瀬戸】

⇒いのち‐の‐せんたく【命の洗濯】

⇒いのち‐の‐つな【命の綱】

⇒いのち‐の‐つゆ【命の露】

⇒いのち‐の‐でんわ【いのちの電話】

⇒いのち‐の‐みず【命の水】

⇒いのち‐びろい【命拾い】

⇒いのち‐みょうが【命冥加】

⇒いのち‐もらい【命貰い】

⇒命あっての物種

⇒命が縮まる

⇒命から二番目

⇒命長ければ辱多し

⇒命なりけり

⇒命に換える

⇒命の二つあるもの

⇒命は義に縁りて軽し

⇒命は鴻毛よりも軽し

⇒命は風前の灯の如し

⇒命待つ間

⇒命を預ける

⇒命を落とす

⇒命を懸ける

⇒命を削る

⇒命を捧げる

⇒命を捨てる

⇒命をつなぐ

⇒命をとる

⇒命を投げ出す

⇒命を拾う

⇒命を棒に振る

⇒命を的にかける

⇒命を譲る

②(裏面に猪の図があったところから)1899年から1917年にかけて発行された10円紙幣の俗称。

⇒いのしし‐むしゃ【猪武者】

いのしし‐むしゃ【猪武者】ヰ‥

前後の考えもなく、無鉄砲に敵に向かって突進する武者。太平記38「かたかは破りの―」

⇒い‐の‐しし【猪】

イノシトール【inositol】

シクロヘキサンの6価アルコールの総称。分子式C6H6(OH)6 細胞膜を構成する燐脂質の成分として重要で、ホルモンなどが細胞膜受容体と結合すると、酵素の働きでイノシトール三リン酸となる。

いのしり‐ぐさ【猪尻草】ヰ‥

〔植〕ヤブタバコの別称。

イノシン‐さん【イノシン酸】

(inosinic acid)ヌクレオチドの一種。イノシン酸ナトリウム(ナトリウム塩)は、鰹節に似た独特な味の、無色または白色の結晶で、調味料として製造もされる。

イノセラムス【Inoceramus ラテン】

白亜紀中頃を中心に世界的に栄えた海生二枚貝の一つ。殻は大きく、その形は変化に富む。殻の表面に同心円状の肋ろくが発達する。示準化石として重要で、日本にも多産。イノケラムス。

イノセント【innocent】

純粋なさま。無邪気なさま。「―な微笑」

イノセント【Innocent】

⇒インノケンティウス

いのち【命】

①生物の生きてゆく原動力。生命力。古事記中「―のまたけむ人は」。「―を失う」

②寿命。古今和歌集春「春ごとに花の盛りはありなめど相見むことは―なりけり」。「―が縮む思い」

③一生。生涯。伊勢物語「長からぬ―の程に忘るるは」。「はかない―」

④もっとも大切なもの。命ほどに大切に思うもの。真髄。重之集「風を―に思ふなるべし」。「刀は武士の―」

⇒いのち‐がえ【命換え】

⇒いのち‐かぎり【命限り】

⇒いのち‐がけ【命懸け】

⇒いのち‐かほう【命果報】

⇒いのち‐からがら【命辛辛】

⇒いのち‐がらり【命がらり】

⇒いのち‐がわり【命代り】

⇒いのち‐ぎり【命限】

⇒いのち‐くらべ【命較べ】

⇒いのち‐げ【命毛】

⇒いのち‐ごい【命乞い】

⇒いのち‐ざた【命沙汰】

⇒いのち‐しょうぶ【命勝負】

⇒いのち‐しらず【命知らず】

⇒いのち‐ずく【命尽】

⇒いのち‐だい【命代】

⇒いのち‐だま【命弾丸・命玉】

⇒いのち‐づな【命綱】

⇒いのち‐とり【命取り】

⇒いのち‐ぬすびと【命盗人】

⇒いのち‐の‐おや【命の親】

⇒いのち‐の‐かぎり【命の限り】

⇒いのち‐の‐きわ【命の際】

⇒いのち‐の‐さかい【命の境】

⇒いのち‐の‐せと【命の瀬戸】

⇒いのち‐の‐せんたく【命の洗濯】

⇒いのち‐の‐つな【命の綱】

⇒いのち‐の‐つゆ【命の露】

⇒いのち‐の‐でんわ【いのちの電話】

⇒いのち‐の‐みず【命の水】

⇒いのち‐びろい【命拾い】

⇒いのち‐みょうが【命冥加】

⇒いのち‐もらい【命貰い】

⇒命あっての物種

⇒命が縮まる

⇒命から二番目

⇒命長ければ辱多し

⇒命なりけり

⇒命に換える

⇒命の二つあるもの

⇒命は義に縁りて軽し

⇒命は鴻毛よりも軽し

⇒命は風前の灯の如し

⇒命待つ間

⇒命を預ける

⇒命を落とす

⇒命を懸ける

⇒命を削る

⇒命を捧げる

⇒命を捨てる

⇒命をつなぐ

⇒命をとる

⇒命を投げ出す

⇒命を拾う

⇒命を棒に振る

⇒命を的にかける

⇒命を譲る

広辞苑 ページ 1361 での【○犬も朋輩鷹も朋輩】単語。