複数辞典一括検索+![]()

![]()

○無い物食おうないものくおう🔗⭐🔉

○無い物食おうないものくおう

その場にないものを食べたがる意で、わがままなことのたとえ。ない物ねだり。本朝二十不孝「―といひたいままに月日をかさね」

⇒な・い【無い・亡い】

ないもの‐ねだり【無い物ねだり】

そこにないものを無理を言ってほしがること。実現が難しいことを承知で求めること。

ない‐もん【内門】

内部にある門。

ない‐もん【内問】

内々に問うこと。また、内々の取調べ。

ない‐や【内野】

①野球場で、本塁・一塁・二塁・三塁を結ぶ正方形の区域内の称。インフィールド。ダイヤモンド。↔外野。

②1に面した観客席。内野席。

⇒ないや‐あんだ【内野安打】

⇒ないや‐しゅ【内野手】

ないや‐あんだ【内野安打】

野球で、内野に飛んだ打球が、走者の脚力や打球のコースによってヒットになったもの。

⇒ない‐や【内野】

ナイヤガラ【Niagara】

⇒ナイアガラ

ない‐やく【内約】

内々の約束。うちやくそく。「―を得る」

ない‐やく【内薬】

内服薬。

ないやく‐し【内薬司】

律令制で、中務なかつかさ省に属し、宮中で診療、薬香・薬の調合をつかさどった役所。うちのくすりのつかさ。

ないや‐しゅ【内野手】

野球で、内野を守る選手。すなわち一塁手・二塁手・三塁手・遊撃手。インフィールダー。↔外野手

⇒ない‐や【内野】

ない‐ゆ【内諭】

内々のさとし。

ない‐ゆう【内憂】‥イウ

①内部のうれえ。

②国内の心配事。

⇒ないゆう‐がいかん【内憂外患】

ないゆう‐がいかん【内憂外患】‥イウグワイクワン

国内の心配事と国際上の心配事。内外の憂患。宮崎三昧、指環「其の旧悪をさへ訐あばきて攻立つる―の裏合外応御念の入りたる仕合せに」。「―こもごも至る」

⇒ない‐ゆう【内憂】

ない‐よう【内用】

①内々の用事。うちわの用事。

②内服に用いること。「―薬」↔外用

ない‐よう【内洋】‥ヤウ

うちうみ。内海。↔外洋

ない‐よう【内容】

ある形をとって現れているものの中にある事柄や物。

①物の中身。「袋の―」

②事物・現象を成り立たせている実質や意味。「―のない議論」↔形式。

⇒ないよう‐きょうか【内容教科】

⇒ないよう‐ご【内容語】

⇒ないよう‐しょうめい【内容証明】

⇒ないよう‐の‐さくご【内容の錯誤】

⇒ないよう‐び【内容美】

⇒ないよう‐みほん【内容見本】

ない‐よう【内癰】

身体の内部に生ずる腫物。

ないよう‐きょうか【内容教科】‥ケウクワ

理科・社会科などのように知識内容の学習を主とする教科。形式教科に対する実質教科。↔用具教科。

⇒ない‐よう【内容】

ないよう‐ご【内容語】

〔言〕(content word)具体的な意味内容を表す語。名詞・動詞・形容詞など。→機能語。

⇒ない‐よう【内容】

ないよう‐しょうめい【内容証明】

郵便物特殊取扱の一種。郵便局において、書留郵便物にした文書の内容を謄本で証明すること、またその制度。

⇒ない‐よう【内容】

ないよう‐の‐さくご【内容の錯誤】

〔法〕表意者に意味内容の誤信がある意思表示。単なる保証のつもりで連帯保証と書いたような場合。

⇒ない‐よう【内容】

ないよう‐び【内容美】

芸術の内容に基づく美、すなわち主題・物語・感情・力など。↔形式美。

⇒ない‐よう【内容】

ないよう‐みほん【内容見本】

商品の宣伝物として、実物の内容がわかるように作ったパンフレット。

⇒ない‐よう【内容】

ない‐よりあい【内寄合】‥アヒ

⇒うちよりあい

ない‐ら【内羅】

馬の内臓の病。転じて猫などにもいう。日葡辞書「ナイラク(内羅苦)」。誹風柳多留8「読めまいと―薬に馬を書き」

ないらい‐し【内礼司】

律令制で、中務なかつかさ省に属し、宮中の礼儀・非違検察をつかさどった役所。のち弾正台に併合。うちのいやのつかさ。

ない‐らん【内乱】

①国内の騒乱。

②一国内における政府と反政府勢力との兵力による闘争。国際法上の戦争ではないが、交戦団体の承認をうけると国際法上の戦争とみなされ、戦争法規が適用される。

⇒ないらん‐ざい【内乱罪】

ない‐らん【内覧】

①内々で見ること。内見。「―に供する」

②摂政・関白または特に宣旨せんじを受けた大臣が、天皇に奏上すべき公文書を内見し、政務を代行すること。また、摂政関白に準ずる職。平家物語3「―の宣旨蒙らせ給ひたりしをこそ」

⇒ないらん‐かい【内覧会】

ないらん‐かい【内覧会】‥クワイ

①展覧会・即売会などの一般公開に先立って、限られた人だけにあらかじめ見せるために開かれる会。

②新築の建物が引き渡される前に、施主の行う検査。

⇒ない‐らん【内覧】

ないらん‐ざい【内乱罪】

国家の基本的統治機構を変革する目的で暴動を起こす罪。暴力革命を犯罪としたもの。

⇒ない‐らん【内乱】

な‐いり【名入り】

品物に名前が入っていること。「―の手ぬぐい」

ないり【泥犂・泥梨】

〔仏〕(梵語niraya)地獄。日葡辞書「ナイリノソコニシヅム」

ない‐りく【内陸】

(「大陸の内地」の意)海岸地帯に対し、海より遠く離れた地帯をいう。時には大陸と同義にも用いる。

⇒ないりく‐うんが【内陸運河】

⇒ないりく‐かせん【内陸河川】

⇒ないりく‐こうぎょう‐ちたい【内陸工業地帯】

⇒ないりくせい‐きこう【内陸性気候】

ないりく‐うんが【内陸運河】

内陸輸送に利用する運河。

⇒ない‐りく【内陸】

ないりく‐かせん【内陸河川】

内陸にあって海に注がない河川。

⇒ない‐りく【内陸】

ないりく‐こうぎょう‐ちたい【内陸工業地帯】‥ゲフ‥

海に面していない地域に発達した工業地帯。食品・繊維・精密機械工業などに見られる。↔臨海工業地帯。

⇒ない‐りく【内陸】

ないりくせい‐きこう【内陸性気候】

(→)大陸気候に同じ。

⇒ない‐りく【内陸】

ない‐りつ【内率】

〔数〕(→)内項ないこうに同じ。↔外率

ない‐りょう【内療】‥レウ

内科の治療。↔外療

ない‐りょく【内力】

①物体系・質点系などで系内の物体・質点相互間に働く力。↔外力。

②連続物体内では応力おうりょくと同義。

ない‐りん【内輪】

①内側の輪。円形の内側。

②カーブを曲がるとき内側になる車輪。

⇒ないりん‐さ【内輪差】

⇒ないりん‐ざん【内輪山】

ないりん‐さ【内輪差】

自動車がカーブを曲がるとき、内側の前輪と後輪の通る軌跡の差。

⇒ない‐りん【内輪】

ないりん‐ざん【内輪山】

中央火口丘の俗称。

⇒ない‐りん【内輪】

ナイル【Nile】

アフリカ大陸北東部を北流する世界最長の大河。ヴィクトリア湖西方の山地に発源、同湖とアルバート湖とを経、白ナイルと呼ばれて北流、南スーダンを過ぎ、ハルツーム付近で東方エチオピア高原から流下する青ナイルと合して、エジプトを貫流し、地中海に注ぐ。長さ6650キロメートル。下流域は灌漑による農業地帯で、古代文明発祥の地。

白ナイル・青ナイル合流点付近

撮影:小松義夫

ナイル

提供:NHK

な‐いれ【名入れ】

贈答用の品物に記念の言葉や名前を印刷・刺繍すること。

ナイロビ【Nairobi】

アフリカ東部、ケニア共和国の首都。内陸の高地にある。人口265万7千(2003)。

ナイロビ(1)

撮影:田沼武能

ナイル

提供:NHK

な‐いれ【名入れ】

贈答用の品物に記念の言葉や名前を印刷・刺繍すること。

ナイロビ【Nairobi】

アフリカ東部、ケニア共和国の首都。内陸の高地にある。人口265万7千(2003)。

ナイロビ(1)

撮影:田沼武能

ナイロビ(2)

撮影:小松義夫

ナイロビ(2)

撮影:小松義夫

ナイロン【nylon】

元来はアメリカの化学者カロザースが発明しデュポン社から発売された合成繊維の商標名。現在はポリアミド系の合成高分子化合物の総称。ヘキサメチレンジアミンとアジピン酸との重縮合によりできるものをナイロン66、カプロラクタムの重合によりできるものをナイロン6という。絹に似た光沢をもつ、強度の高い合成繊維として、また各種の成型品として広く用いられる。「―の靴下」

ない‐ろんぎ【内論議】

⇒うちろんぎ

ない‐わくせい【内惑星】

軌道が地球の軌道の内方にある惑星。すなわち、水星・金星。内遊星。↔外惑星

ナイン【nein ドイツ】

いいえ。いや。英語のノーに当たる。

ナイン【nine】

①9。ここのつ。

②9人から成る一組。野球の1チーム。

ナウ【now】

(昭和後期の流行語)いまふうであるさま。現代の好みに合いスマートなさま。「―な生き方」

な・う【綯う】ナフ

〔他五〕

数本の糸・ひも・わらなどを、よりあわせて1本にする。あざなう。よる。〈類聚名義抄〉。「縄を―・う」

なうナフ

〔助動〕

(上代東国方言。否定の助動詞ナイの原形という。活用「なは・〇・なふ・なへ・なへ・〇」)否定を表す。…ない。万葉集14「夫せろにあはなふよ」「昼解けば解けなへ紐の」

な・うナフ

〔接尾〕

名詞・形容詞語幹などに付いて五段または下二段動詞をつくり、その行為をする意を表す。「あま(和)―・ふ」「あき(商)―・う」「とも(伴)―・う」

ナヴァーイー【Mīr ‘Alī Shīr Navā'ī】

中央アジアのティムール朝時代の政治家・文人。トルコ語の文学語としての地位確立に貢献。中央アジアのトルコ系諸民族から文化的英雄として尊崇される。(1440頃〜1501)

ナヴァホ【Navaho】

アメリカ合衆国南西部、アリゾナ・ニュー‐メキシコ・ユタ・コロラドの各州などに住む先住民の一民族。人口はアメリカの先住民のなかで最多。言語はアサバスカ語族のアパッチ語派に属する。織物や銀細工が有名。

ナウ・い

〔形〕

(nowを形容詞化した俗語)いまふうである。流行の先端をいっている。

なうけ‐にん【名請人】

江戸時代、耕地の所持者として検地帳にその名を記載され、年貢負担者とされた農民。名請百姓。→本ほん百姓

ナウシカア【Nausikaa】

「オデュッセイア」に登場する乙女。難破したオデュッセウスを助け、父王の宮殿に導く。

な‐うて【名うて】

名高いこと。評判の高いこと。名代なだい。浮世風呂4「おちやつぴいと―の子もり」

ナウマン【Edmund Naumann】

ドイツの地質学者。1875年(明治8)日本政府の招きで来日、東京開成学校・東京帝国大学で地質学を講じた。化石の研究のほか、日本列島の地質構造を調べて、フォッサ‐マグナを境に東北日本と西南日本とに分け、後者を中央構造線によって内帯と外帯とに分けた。(1854〜1927)

⇒ナウマン‐ぞう【ナウマン象】

ナウマン‐ぞう【ナウマン象】‥ザウ

(Naumann's elephant)絶滅した化石ゾウ類(長鼻目)の一つ。約30万年前から約1万5000年前まで、日本および東アジアに生息。日本では最も多産する化石ゾウ類。マンモスよりやや暖かい地域で繁栄した。その化石を最初に研究したナウマンに因む名。

ナウマン象

提供:国立科学博物館

ナイロン【nylon】

元来はアメリカの化学者カロザースが発明しデュポン社から発売された合成繊維の商標名。現在はポリアミド系の合成高分子化合物の総称。ヘキサメチレンジアミンとアジピン酸との重縮合によりできるものをナイロン66、カプロラクタムの重合によりできるものをナイロン6という。絹に似た光沢をもつ、強度の高い合成繊維として、また各種の成型品として広く用いられる。「―の靴下」

ない‐ろんぎ【内論議】

⇒うちろんぎ

ない‐わくせい【内惑星】

軌道が地球の軌道の内方にある惑星。すなわち、水星・金星。内遊星。↔外惑星

ナイン【nein ドイツ】

いいえ。いや。英語のノーに当たる。

ナイン【nine】

①9。ここのつ。

②9人から成る一組。野球の1チーム。

ナウ【now】

(昭和後期の流行語)いまふうであるさま。現代の好みに合いスマートなさま。「―な生き方」

な・う【綯う】ナフ

〔他五〕

数本の糸・ひも・わらなどを、よりあわせて1本にする。あざなう。よる。〈類聚名義抄〉。「縄を―・う」

なうナフ

〔助動〕

(上代東国方言。否定の助動詞ナイの原形という。活用「なは・〇・なふ・なへ・なへ・〇」)否定を表す。…ない。万葉集14「夫せろにあはなふよ」「昼解けば解けなへ紐の」

な・うナフ

〔接尾〕

名詞・形容詞語幹などに付いて五段または下二段動詞をつくり、その行為をする意を表す。「あま(和)―・ふ」「あき(商)―・う」「とも(伴)―・う」

ナヴァーイー【Mīr ‘Alī Shīr Navā'ī】

中央アジアのティムール朝時代の政治家・文人。トルコ語の文学語としての地位確立に貢献。中央アジアのトルコ系諸民族から文化的英雄として尊崇される。(1440頃〜1501)

ナヴァホ【Navaho】

アメリカ合衆国南西部、アリゾナ・ニュー‐メキシコ・ユタ・コロラドの各州などに住む先住民の一民族。人口はアメリカの先住民のなかで最多。言語はアサバスカ語族のアパッチ語派に属する。織物や銀細工が有名。

ナウ・い

〔形〕

(nowを形容詞化した俗語)いまふうである。流行の先端をいっている。

なうけ‐にん【名請人】

江戸時代、耕地の所持者として検地帳にその名を記載され、年貢負担者とされた農民。名請百姓。→本ほん百姓

ナウシカア【Nausikaa】

「オデュッセイア」に登場する乙女。難破したオデュッセウスを助け、父王の宮殿に導く。

な‐うて【名うて】

名高いこと。評判の高いこと。名代なだい。浮世風呂4「おちやつぴいと―の子もり」

ナウマン【Edmund Naumann】

ドイツの地質学者。1875年(明治8)日本政府の招きで来日、東京開成学校・東京帝国大学で地質学を講じた。化石の研究のほか、日本列島の地質構造を調べて、フォッサ‐マグナを境に東北日本と西南日本とに分け、後者を中央構造線によって内帯と外帯とに分けた。(1854〜1927)

⇒ナウマン‐ぞう【ナウマン象】

ナウマン‐ぞう【ナウマン象】‥ザウ

(Naumann's elephant)絶滅した化石ゾウ類(長鼻目)の一つ。約30万年前から約1万5000年前まで、日本および東アジアに生息。日本では最も多産する化石ゾウ類。マンモスよりやや暖かい地域で繁栄した。その化石を最初に研究したナウマンに因む名。

ナウマン象

提供:国立科学博物館

⇒ナウマン【Edmund Naumann】

な‐うら【名裏】

「名残なごりの裏」の略。↔名表

ナウル【Nauru】

南太平洋、ギルバート諸島西方の小島。1968年、国連信託統治領から共和国として独立。リン鉱石を産出。面積21平方キロメートル。人口1万2千(2001)。首都ヤレン。→オセアニア(図)

なえ

(ナヰの転)地震。日葡辞書「ナエガユ(揺)ル」

なえ【苗】ナヘ

①㋐種子から発芽して間のない幼い植物。特に、移植前の幼い植物の称。狭義には、草本植物のものを「苗」、木本植物のものを「苗木」という。

㋑広義には(→)種苗のこと。

②早苗さなえ。万葉集14「上毛野かみつけの佐野田の―」

③(→)苗色の略。

なえ‐いみ【苗忌】ナヘ‥

稲の苗をとることを忌むこと。また、その日。播種後49日目をいうことが多い。

なえ‐いろ【苗色】ナヘ‥

染色の名。薄い萌葱もえぎ色。また、青の黄ばんだ色。

Munsell color system: 4.5GY7/5

なえ‐うち【苗打ち】ナヘ‥

田植の際に適量の苗束を田へ投げて配ること。また、その役。

なえ‐うり【苗売】ナヘ‥

野菜や草花の苗を売り歩く人。初夏、茄子なす・瓜・朝顔などの苗を呼び声高く売り歩いた。〈[季]夏〉

なえ‐ぎ【苗木】ナヘ‥

樹木の苗。移植するために育てる幼い木。

⇒なえぎ‐いち【苗木市】

なえぎ‐いち【苗木市】ナヘ‥

3〜4月頃、社寺の縁日などに立つ、庭木や果樹の苗木を売る市。〈[季]春〉

⇒なえ‐ぎ【苗木】

なえ・ぐ【蹇ぐ】ナヘグ

〔自四〕

足が不自由で正常な歩行ができない。びっこをひく。蜻蛉日記中「―・ぐ―・ぐと見えたりしは何事にかありけむ」

なえ‐くさ【苗草】ナヘ‥

①草本の苗。

②苗代田に稲の種をまく時に敷く草。為忠百首「―を山田の小田に刈りしきて」

なえ‐ごえ【苗肥】ナヘ‥

(→)緑肥に同じ。

なえ‐じゃく【苗尺】ナヘ‥

(→)苗標なえじるしに同じ。

なえ‐しょうぞく【萎装束】‥シヤウ‥

⇒なえそうぞく

なえ‐じるし【苗標】ナヘ‥

播種の終わった苗代に挿す樹枝。竹・楊やなぎ・萱かやなどの枝を用いる。地方によって、苗尺なえじゃく・苗棒なえぼう・苗忌竹なえみたけ・苗代男なわしろおとこ・種棒たなんぼうなどと呼ぶ。

なえ‐しろ【苗代】ナヘ‥

⇒なわしろ

なえ‐そうぞく【萎装束・柔装束】‥サウ‥

平安末期まで行われた、なよやかな装束。冠・袍・下襲したがさね・直衣のうしなどの生地がやわらかく、服装の輪郭がなだらかなもの。うちなし。なえしょうぞく。↔強装束こわそうぞく

なえ‐だて【苗立て】ナヘ‥

(→)「苗開き」に同じ。

なえ‐で【苗手】ナヘ‥

稲の苗を束ねるわら。特に念入りに扱われた。のうで。

なえ‐とお・る【萎え通る】‥トホル

〔自四〕

上から下まで全体がなえてくたくたになる。宇治拾遺物語5「―・りたる衣に」

なえ‐どこ【苗床】ナヘ‥

野菜・花卉かき類・樹木などの苗を育成する場所。冷床・温床の2種がある。

なえとり‐うた【苗取歌】ナヘ‥

農民が苗代なわしろから苗を取り、またそれを整理する時に歌う民謡。田植歌の類。

なえ‐なえ【萎え萎え】

なえてくたくたになるさま。

なえば‐さん【苗場山】ナヘ‥

新潟県南部、長野県境にある成層火山。標高2145メートル。山頂部は高層湿原。豪雪地で山麓はスキー場として知られる。なえばやま。

苗場山

提供:オフィス史朗

⇒ナウマン【Edmund Naumann】

な‐うら【名裏】

「名残なごりの裏」の略。↔名表

ナウル【Nauru】

南太平洋、ギルバート諸島西方の小島。1968年、国連信託統治領から共和国として独立。リン鉱石を産出。面積21平方キロメートル。人口1万2千(2001)。首都ヤレン。→オセアニア(図)

なえ

(ナヰの転)地震。日葡辞書「ナエガユ(揺)ル」

なえ【苗】ナヘ

①㋐種子から発芽して間のない幼い植物。特に、移植前の幼い植物の称。狭義には、草本植物のものを「苗」、木本植物のものを「苗木」という。

㋑広義には(→)種苗のこと。

②早苗さなえ。万葉集14「上毛野かみつけの佐野田の―」

③(→)苗色の略。

なえ‐いみ【苗忌】ナヘ‥

稲の苗をとることを忌むこと。また、その日。播種後49日目をいうことが多い。

なえ‐いろ【苗色】ナヘ‥

染色の名。薄い萌葱もえぎ色。また、青の黄ばんだ色。

Munsell color system: 4.5GY7/5

なえ‐うち【苗打ち】ナヘ‥

田植の際に適量の苗束を田へ投げて配ること。また、その役。

なえ‐うり【苗売】ナヘ‥

野菜や草花の苗を売り歩く人。初夏、茄子なす・瓜・朝顔などの苗を呼び声高く売り歩いた。〈[季]夏〉

なえ‐ぎ【苗木】ナヘ‥

樹木の苗。移植するために育てる幼い木。

⇒なえぎ‐いち【苗木市】

なえぎ‐いち【苗木市】ナヘ‥

3〜4月頃、社寺の縁日などに立つ、庭木や果樹の苗木を売る市。〈[季]春〉

⇒なえ‐ぎ【苗木】

なえ・ぐ【蹇ぐ】ナヘグ

〔自四〕

足が不自由で正常な歩行ができない。びっこをひく。蜻蛉日記中「―・ぐ―・ぐと見えたりしは何事にかありけむ」

なえ‐くさ【苗草】ナヘ‥

①草本の苗。

②苗代田に稲の種をまく時に敷く草。為忠百首「―を山田の小田に刈りしきて」

なえ‐ごえ【苗肥】ナヘ‥

(→)緑肥に同じ。

なえ‐じゃく【苗尺】ナヘ‥

(→)苗標なえじるしに同じ。

なえ‐しょうぞく【萎装束】‥シヤウ‥

⇒なえそうぞく

なえ‐じるし【苗標】ナヘ‥

播種の終わった苗代に挿す樹枝。竹・楊やなぎ・萱かやなどの枝を用いる。地方によって、苗尺なえじゃく・苗棒なえぼう・苗忌竹なえみたけ・苗代男なわしろおとこ・種棒たなんぼうなどと呼ぶ。

なえ‐しろ【苗代】ナヘ‥

⇒なわしろ

なえ‐そうぞく【萎装束・柔装束】‥サウ‥

平安末期まで行われた、なよやかな装束。冠・袍・下襲したがさね・直衣のうしなどの生地がやわらかく、服装の輪郭がなだらかなもの。うちなし。なえしょうぞく。↔強装束こわそうぞく

なえ‐だて【苗立て】ナヘ‥

(→)「苗開き」に同じ。

なえ‐で【苗手】ナヘ‥

稲の苗を束ねるわら。特に念入りに扱われた。のうで。

なえ‐とお・る【萎え通る】‥トホル

〔自四〕

上から下まで全体がなえてくたくたになる。宇治拾遺物語5「―・りたる衣に」

なえ‐どこ【苗床】ナヘ‥

野菜・花卉かき類・樹木などの苗を育成する場所。冷床・温床の2種がある。

なえとり‐うた【苗取歌】ナヘ‥

農民が苗代なわしろから苗を取り、またそれを整理する時に歌う民謡。田植歌の類。

なえ‐なえ【萎え萎え】

なえてくたくたになるさま。

なえば‐さん【苗場山】ナヘ‥

新潟県南部、長野県境にある成層火山。標高2145メートル。山頂部は高層湿原。豪雪地で山麓はスキー場として知られる。なえばやま。

苗場山

提供:オフィス史朗

なえ‐はた【苗畑】ナヘ‥

苗木を育てる畑。苗圃びょうほ。

なえ‐ば・む【萎えばむ】

〔自四〕

衣服などがなえかかる。なえる。枕草子236「衵あこめどもの…―・みたる」

なえ‐びらき【苗開き】ナヘ‥

苗代の種まきから33日目に初めて行う田植。初はつ田植。なえだて。

なえ‐ぶね【苗舟】ナヘ‥

泥深い水田で、田植をする際につかう小舟。田舟。

なえ‐ぼう【苗棒】ナヘバウ

(→)苗標なえじるしに同じ。

なえ‐ま【苗間】ナヘ‥

(関東・中部地方で)苗代なわしろ。

なえみ‐たけ【苗忌竹】ナヘ‥

(→)苗標なえじるしに同じ。

なえ‐やか

(→)「なよよか」に同じ。

な・える【萎える】

〔自下一〕[文]な・ゆ(下二)

①気力・体力がぬけ、ぐったりする。また、手足がきかなくなる。竹取物語「手に力もなくなりて、―・えかかりたり」。太平記2「目もくれ、足も―・えて」。「心が―・える」

②衣服などが長く着たためにくたくたになる。枕草子248「―・えたる直衣・指貫のいみじうほころびたれば」

③しおれる。しなびる。能因本枕草子見るものは「葵かづらもうち―・えて見ゆる」

なお【直】ナホ

①まっすぐであること。まっすぐなもの。万葉集7「ま―にしあらば何か嘆かむ」

②普通。平凡。なみなみ。伊勢物語「天の下の色好みの歌にては―ぞありける」

③何もしないこと。土佐日記「かうやうに物もてくる人に―しもえあらで」。蜻蛉日記中「―あるよりは精進せむとて」

なお【猶・尚】ナホ

[一]〔副〕

①引き続いて変わらず。もとの通り。まだ。万葉集20「旅衣八重着重ねて寝ぬれども―膚寒し妹にしあらねば」。天草本平家物語「今年二十九桃李のよそほひ―こまやかに、芙蓉の姿いまだ衰へさせられねども」。「今も―心に残る言葉」

②やはり。何といっても。万葉集18「紅は移ろふものそ橡つるはみの馴れにし衣に―しかめやも」。徒然草「和歌こそ―をかしきものなれ」

③そうは言っても。それでも。源氏物語桐壺「今は―昔のかたみになずらへてものしたまへ」

④再び。もと通りに。方丈記「同じき年の冬―この京に帰り給ひにき」

⑤その上にまた。いよいよ。ますます。さらに。一層。徒然草「愚かなることは―まさりたるものを」。「早ければ―よい」

⑥(助詞のように用いて)までも。さえも。平治物語(金刀比羅本)「胡馬北風にいばへ、畜類―故郷の名残りを惜しむ」

⑦(漢文の訓読で、下に「ごとし」を伴って)ちょうど。あたかも。太平記2「御首は敷皮の上に落ちて、むくろは―坐せるが如し」。「過ぎたるは―及ばざるがごとし」

[二]〔接続〕

ある事柄を述べた後で他の事柄を言い添える時に使う語。「大略以上の通りです。―、詳細は後ほど申します」

な‐おう【奈翁】‥ヲウ

奈破崙ナポレオンの異称。森田思軒、消夏漫筆「謙信が能州の月に対し、那翁が埃及のピラミッドを望める時の情」

なおえ【尚江】ナホ‥

⇒きのしたなおえ(木下尚江)

なおえ【直江】ナホ‥

姓氏の一つ。

⇒なおえ‐かねつぐ【直江兼続】

⇒なおえ‐ばん【直江版】

なおえ‐かねつぐ【直江兼続】ナホ‥

安土桃山時代の武将。もと樋口氏。山城守。上杉景勝に仕え、名家宰として知られる。詩文をよくした。(1560〜1619)

⇒なおえ【直江】

なおえつ【直江津】ナホ‥

新潟県の南西部、上越市北部を占める臨海地域。日本海に沿う工業地帯。古くから海陸交通の要衝で佐渡との連絡港。

なおえ‐ばん【直江版】ナホ‥

直江兼続が1607年(慶長12)に要法寺の日性に開版させた木活字版「文選(六臣注)」。

⇒なおえ【直江】

なお‐かし【猶かし】ナホ‥

(カ・シは強めの助詞)いよいよ。いっそう。浄瑠璃、今宮の心中「未来は―覚束なや」

なお‐かつ【猶且つ】ナホ‥

(副詞的に)

①なおその上に。「国の補助を受け―市の補助も受ける」

②やはり。それでもまだ。「老いて―意気盛ん」

なおき【直木】ナホ‥

姓氏の一つ。

⇒なおき‐さんじゅうご【直木三十五】

⇒なおき‐しょう【直木賞】

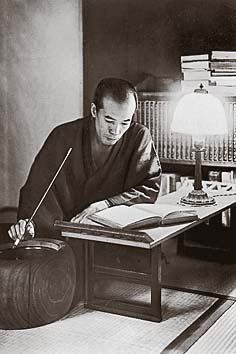

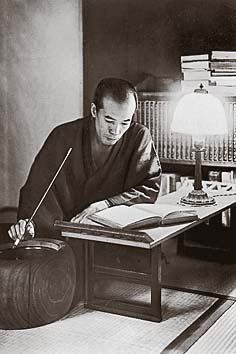

なおき‐さんじゅうご【直木三十五】ナホ‥ジフ‥

小説家。本名、植村宗一。初め三十一と称。大阪生れ。早大中退。文壇月評に辛辣な筆を振るい、やがて時代小説を執筆、大衆文学の向上に努めた。作「南国太平記」「楠木正成」など。(1891〜1934)

直木三十五

提供:毎日新聞社

なえ‐はた【苗畑】ナヘ‥

苗木を育てる畑。苗圃びょうほ。

なえ‐ば・む【萎えばむ】

〔自四〕

衣服などがなえかかる。なえる。枕草子236「衵あこめどもの…―・みたる」

なえ‐びらき【苗開き】ナヘ‥

苗代の種まきから33日目に初めて行う田植。初はつ田植。なえだて。

なえ‐ぶね【苗舟】ナヘ‥

泥深い水田で、田植をする際につかう小舟。田舟。

なえ‐ぼう【苗棒】ナヘバウ

(→)苗標なえじるしに同じ。

なえ‐ま【苗間】ナヘ‥

(関東・中部地方で)苗代なわしろ。

なえみ‐たけ【苗忌竹】ナヘ‥

(→)苗標なえじるしに同じ。

なえ‐やか

(→)「なよよか」に同じ。

な・える【萎える】

〔自下一〕[文]な・ゆ(下二)

①気力・体力がぬけ、ぐったりする。また、手足がきかなくなる。竹取物語「手に力もなくなりて、―・えかかりたり」。太平記2「目もくれ、足も―・えて」。「心が―・える」

②衣服などが長く着たためにくたくたになる。枕草子248「―・えたる直衣・指貫のいみじうほころびたれば」

③しおれる。しなびる。能因本枕草子見るものは「葵かづらもうち―・えて見ゆる」

なお【直】ナホ

①まっすぐであること。まっすぐなもの。万葉集7「ま―にしあらば何か嘆かむ」

②普通。平凡。なみなみ。伊勢物語「天の下の色好みの歌にては―ぞありける」

③何もしないこと。土佐日記「かうやうに物もてくる人に―しもえあらで」。蜻蛉日記中「―あるよりは精進せむとて」

なお【猶・尚】ナホ

[一]〔副〕

①引き続いて変わらず。もとの通り。まだ。万葉集20「旅衣八重着重ねて寝ぬれども―膚寒し妹にしあらねば」。天草本平家物語「今年二十九桃李のよそほひ―こまやかに、芙蓉の姿いまだ衰へさせられねども」。「今も―心に残る言葉」

②やはり。何といっても。万葉集18「紅は移ろふものそ橡つるはみの馴れにし衣に―しかめやも」。徒然草「和歌こそ―をかしきものなれ」

③そうは言っても。それでも。源氏物語桐壺「今は―昔のかたみになずらへてものしたまへ」

④再び。もと通りに。方丈記「同じき年の冬―この京に帰り給ひにき」

⑤その上にまた。いよいよ。ますます。さらに。一層。徒然草「愚かなることは―まさりたるものを」。「早ければ―よい」

⑥(助詞のように用いて)までも。さえも。平治物語(金刀比羅本)「胡馬北風にいばへ、畜類―故郷の名残りを惜しむ」

⑦(漢文の訓読で、下に「ごとし」を伴って)ちょうど。あたかも。太平記2「御首は敷皮の上に落ちて、むくろは―坐せるが如し」。「過ぎたるは―及ばざるがごとし」

[二]〔接続〕

ある事柄を述べた後で他の事柄を言い添える時に使う語。「大略以上の通りです。―、詳細は後ほど申します」

な‐おう【奈翁】‥ヲウ

奈破崙ナポレオンの異称。森田思軒、消夏漫筆「謙信が能州の月に対し、那翁が埃及のピラミッドを望める時の情」

なおえ【尚江】ナホ‥

⇒きのしたなおえ(木下尚江)

なおえ【直江】ナホ‥

姓氏の一つ。

⇒なおえ‐かねつぐ【直江兼続】

⇒なおえ‐ばん【直江版】

なおえ‐かねつぐ【直江兼続】ナホ‥

安土桃山時代の武将。もと樋口氏。山城守。上杉景勝に仕え、名家宰として知られる。詩文をよくした。(1560〜1619)

⇒なおえ【直江】

なおえつ【直江津】ナホ‥

新潟県の南西部、上越市北部を占める臨海地域。日本海に沿う工業地帯。古くから海陸交通の要衝で佐渡との連絡港。

なおえ‐ばん【直江版】ナホ‥

直江兼続が1607年(慶長12)に要法寺の日性に開版させた木活字版「文選(六臣注)」。

⇒なおえ【直江】

なお‐かし【猶かし】ナホ‥

(カ・シは強めの助詞)いよいよ。いっそう。浄瑠璃、今宮の心中「未来は―覚束なや」

なお‐かつ【猶且つ】ナホ‥

(副詞的に)

①なおその上に。「国の補助を受け―市の補助も受ける」

②やはり。それでもまだ。「老いて―意気盛ん」

なおき【直木】ナホ‥

姓氏の一つ。

⇒なおき‐さんじゅうご【直木三十五】

⇒なおき‐しょう【直木賞】

なおき‐さんじゅうご【直木三十五】ナホ‥ジフ‥

小説家。本名、植村宗一。初め三十一と称。大阪生れ。早大中退。文壇月評に辛辣な筆を振るい、やがて時代小説を執筆、大衆文学の向上に努めた。作「南国太平記」「楠木正成」など。(1891〜1934)

直木三十五

提供:毎日新聞社

⇒なおき【直木】

なおき‐しょう【直木賞】ナホ‥シヤウ

直木三十五の大衆文学における先駆的功績を記念して1935年文芸春秋社が創設した賞。春秋2期、新進・中堅の作家に授与。45年中絶、49年に復活。

⇒なおき【直木】

な‐おけ【魚桶】‥ヲケ

(長崎県五島などで)鉤笥ちげ。

なお‐さら【尚更】ナホ‥

〔副〕

前にまして。いっそう。ますます。「―の事」

なおざり【等閑】ナホザリ

①あまり注意を払わないさま。いい加減にするさま。かりそめ。おろそか。ゆるがせ。源氏物語若菜下「―のすさびと初めより心をとどめぬ人だに」。「規則を―にする」「―な態度」

②あっさりしていること。徒然草「よき人は…興ずるさまも―なり」

⇒なおざり‐ごと【等閑言】

⇒なおざり‐ごと【等閑事】

なおざり‐ごと【等閑言】ナホザリ‥

なおざりなことば。真実のこもらないことば。冗談。源氏物語椎本「―などのたまふわたりの」

⇒なおざり【等閑】

なおざり‐ごと【等閑事】ナホザリ‥

いいかげんな行為。源氏物語賢木「―をまづやたださむ」

⇒なおざり【等閑】

なおし【直し】ナホシ

①なおすこと。まっすぐにすること。正しくすること。「―の多い原稿」

②つくろいなおすこと。修繕。「―がきかない」「―に出す」

③器物・履物はきものなどの修繕を業とする者。「傘―」

④「直し酒」の略。

⑤「直し味醂みりん」の略。

⑥遊客が一定時間遊んだ後、さらに時間を延長して遊興すること。

⑦婚礼などで新婦が衣服をきかえること。いろなおし。

⑧品物ですべき贈答を金銭ですること。

⇒なおし‐ざかな【直し肴】

⇒なおし‐ざけ【直し酒】

⇒なおし‐どころ【直し所】

⇒なおし‐ばい【直し灰】

⇒なおし‐みりん【直し味醂】

⇒なおし‐もの【直し物】

なおし【直衣】ナホシ

⇒のうし

なお・し【直し】ナホシ

〔形ク〕

①まっすぐである。ゆがんだり乱れたりしたところがない。後撰和歌集雑「―・き木に曲れる枝もあるものを」。南海寄帰内法伝平安後期点「其の放生の器うつわもの…口をして直ナホク開け令しめよ」

②ならされている。平らである。枕草子144「荒畠といふものの、土うるはしうも―・からぬ」。今昔物語集13「しかる間、地―・き林に至りぬ」

③なみである。尋常である。源氏物語総角「目も鼻も―・しとおぼゆるは、心のなしにやあらむ」

④公明正大である。ただしい。素直である。続日本紀1「国の法のりをあやまち犯す事なく、明き浄き―・き誠の心をもちて」。源氏物語薄雲「世の静かならぬことは、必ずまつりごとの―・く、ゆがめるにもより侍らず」

なお‐し【猶し】ナホ‥

〔副〕

(シは強めの助詞)「なお」を強めていう語。万葉集18「橘は花にも実にも…―見がほし」

なおし‐ざかな【直し肴】ナホシ‥

江戸の遊郭で、遊興時間をのばした時、肴を倍にして再び出すこと。また、その肴。

⇒なおし【直し】

なおし‐ざけ【直し酒】ナホシ‥

腐敗しかけた酒または下等な酒などを加工して、普通の酒と同様な香味をもたせた酒。なおし。

⇒なおし【直し】

なおし‐た・つ【直し立つ】ナホシ‥

〔他下二〕

もとのように直して立てる。災いを払ってもとのように直す。源氏物語澪標「ものの報いありぬべく思おぼしけるを―・て給ひて」

なおし‐どころ【直し所】ナホシ‥

①直すべき点。欠点。源氏物語若菜上「―なく誰も物し給ふめれば心安くなむ」

②直すだけの値打ち。直しがい。源氏物語帚木「心もとなくとも―ある心地すべし」

⇒なおし【直し】

なおし‐ばい【直し灰】ナホシバヒ

酒の腐敗を直すのに用いる灰。

⇒なおし【直し】

なお‐しま【直島】ナホ‥

瀬戸内海東部、玉野市宇野港南方にある島。香川県に属する。面積7.8平方キロメートル。北部に銅精錬所がある。

なおし‐みりん【直し味醂】ナホシ‥

焼酎に味醂をまぜた酒。焼酎よりも甘くて弱い。なおし。

⇒なおし【直し】

なお‐しも【猶しも】ナホ‥

〔副〕

(シ・モは強めの助詞)「なお」を強めていう語。玉葉集夏「一声は―つらし時鳥」

なおし‐もの【直し物】ナホシ‥

①直すべきもの。つくろいもの。

②除目じもくの後、召名めしなの誤ったのを改め直したこと。源氏物語宿木「―とか言ふ事に、権大納言になり給ひて」

⇒なおし【直し】

なお・す【治す】ナホス

〔他五〕

⇒なおす(直す)6

なお・す【直す】ナホス

〔他五〕

①曲がったこと・乱れ・間違いなどを本来の正常な状態にもどす。神代紀上「次にその枉まがれるを矯なおさむとして生める神を号なづけて神直日神かむなおびのかみとまうす」。源氏物語紅葉賀「詠はてて袖うち―・し給へるに」。「機嫌を―・す」

②地位・身分などをもとにもどす。復帰させる。源氏物語澪標「物の報いありぬべくおぼしけるを―・し立て給ひて」。日葡辞書「ラウニンヲナヲス」

③物や人を、しかるべき場所・位置にすえる。源氏物語鈴虫「人々の御車、次第のままひき―・し」。玉塵抄10「袁が立つて慎をひきたてて下に―・いたぞ」。日本永代蔵4「をかしげなる藁人形を作りなして、…松飾りの中に―・して」

④とりつくろう。とりなす。源氏物語夕霧「人の御名をよさまにいひ―・す人は難きものなり」。日葡辞書「ナカヲナヲス」

⑤修繕する。徒然草「水車…大かためぐらざりければとかく―・しけれども」。「車を―・す」

⑥(ふつう「治す」と書く)病気や怪我を治療する。狂言、針立雷「療治をして―・してくれまいか」。「傷を―・す」

⑦改める。かえる。源氏物語藤裏葉「あるじの御座は下れるを宣旨ありて―・させ給ふほど」。「片仮名の部分を漢字に―・せ」

⑧修正する。訂正する。三宝絵詞「経の文をたださしむれば口に誦して多く―・す」。日葡辞書「アヤマリヲナヲス」

⑨添削する。源氏物語末摘花「さてもあさましの口つきや、…侍従こそは取り―・すべかめれ」

⑩(他の動詞の連用形に付いて)間違いなどを訂正するため、もう一度はじめから行う。狂言、賽の目「今一度置き―・いて、まんまと置きすまいて見せう」。「書き―・す」「やり―・す」

⑪仮の地位から正式の地位につける。誹風柳多留11「下女を―・すにつき縁者二人反そり」。「本妻に―・す」

⑫乗物・劇場などで上級の席に替える。「一等に―・す」

⑬「切る」「裂く」「むしる」などの忌言葉。謡曲、大木「本堂の棟木に成るべき木、…此の木を申し付け、―・さばやと存じ候」

⑭(遊里語)遊女を一定の時間あげ、その時間が切れた時、さらに延長する。洒落本、辰巳婦言「コレおがまア、おがまア、ちつとねかしてくれ、今夜は―・さア」

⑮歌舞伎で、狂言方が幕開きの前に拍子木を打ちながら舞台に行き、大道具その他がととのって後、下座の前に間を短くして二つ打つのをいう。

⑯(近畿・中国・九州などで)しまう。収める。片づける。

な‐おと【汝弟】

(「な」は我の意)弟を親しんで呼ぶ称。わが弟。万葉集17「愛はしきよし―のみこと」

なお‐なお【直直】ナホナホ

すなお。まっすぐ。あたりまえ。世間どおり。万葉集5「―に家に帰りて業なりをしまさに」

なお‐なお【猶猶・尚尚】ナホナホ

〔副〕

①それでもやはり。どうしても。源氏物語夕霧「―とせちに宣へば」

②ますます。なおさら。「―はげみなさい」

③なおその上。なおまた付け加えて。

⇒なおなお‐がき【尚尚書】

なおなお‐がき【尚尚書】ナホナホ‥

手紙の本文の前後または行間に書きそえる文句。多く「尚尚」とか「追而おって」とかの語で書き始める。おってがき。追伸。

⇒なお‐なお【猶猶・尚尚】

なおなお・し【直直し】ナホナホ‥

〔形シク〕

①普通である。平凡である。源氏物語常夏「―・しき際をだに、窓の内なるほどは」

②いかにも劣っている。下品である。源氏物語夕霧「見給へよ。懸想びたる文のさまか。さても―・しの御さまや」

なお‐の‐こと【猶の事】ナホ‥

いっそう程度の進んだ事。なおさら。ますます。「アメリカなら―行ってみたい」

なお‐び【直毘】ナホ‥

斎いみつつしむことが終わって平常に直すこと。なおみ。

なお‐びと【直人】ナホ‥

家柄が普通の人。ただびと。伊勢物語「父は―にて母なむ藤原なりける」

なおび‐の‐かみ【直日神・直毘神】ナホ‥

罪悪・禍害を改め直す神。伊弉諾尊いざなぎのみことが檍原あはきはらのみそぎのとき生まれ出た神という。↔禍津日神まがつひのかみ

なおびのみたま【直毘霊】ナホ‥

神道書。本居宣長著。1巻。1771年(明和8)成る。初め「古事記伝」第1巻の付録、のちに単行。日本の「道」の特色を説いたもので、宣長の古道説の骨子をなす。

なお‐また【尚又】ナホ‥

〔接続〕

話が一段落したあとで、さらに補足する場合に用いる語。そのほかに。なお。

なお‐み【直毘】ナホ‥

ナオビの転。

なお‐も【猶も】ナホ‥

〔副〕

(「なお(猶)」[一]1を強めていう語)相変わらず。それでもまだ。「―こだわっている」

なお‐もって【尚以て】ナホ‥

(副詞的に)なおさら。なおのこと。狂言、松脂「それは―のことぢや」

な‐おもて【名表】

「名残なごりの表」の略。↔名裏

なおもともうしぶみえまき【直幹申文絵巻】ナホ‥マウシ‥ヱ‥

鎌倉時代後期の絵巻。1巻。村上天皇と文章博士橘直幹の申文をめぐる説話を描く。直幹申文絵詞とも。

なお‐もの【直者】ナホ‥

家柄が普通の人。なおびと。蜻蛉日記下「―なりけりと思ひぬる」

な‐おや【名親】

名付け親。

なおらい【直会】ナホラヒ

(ナオリアイの約。斎いみが直って平常にかえる意)神事が終わって後、神酒・神饌をおろしていただく酒宴。また、そのおろした神酒・神饌。続日本紀26「大新嘗の―の」

⇒なおらい‐どころ【直会所】

⇒なおらい‐どの【直会殿】

なおらい‐どころ【直会所】ナホラヒ‥

(→)直会殿に同じ。

⇒なおらい【直会】

なおらい‐どの【直会殿】ナホラヒ‥

神職らが集まって直会をする殿舎。神社に付属する。解斎殿げさいでん。

⇒なおらい【直会】

なおり【直り】ナホリ

①(「治り」とも書く)病気がなおること。「―が早い」

②乗物・観覧席などで、上級の席に移ること。

③鉱床の中で、特に品位の高い部分。富鉱体。

な‐おり【名折り】‥ヲリ

(→)「なおれ」に同じ。

な‐おり【波折り】‥ヲリ

波が幾重にも折り重なること。古事記下「潮瀬の―を見れば」

なお・る【治る】ナホル

〔自五〕

⇒なおる(直る)5

なお・る【直る】ナホル

〔自五〕

①もとのように正しくなる。望ましい状態にもどる。源氏物語若菜上「かく憎げなくさへ聞えかはし給へば事―・りて目やすくなむありける」。源氏物語明石「やうやう風―・り雨の脚しめり星の光も見ゆるに」。「やっと仲が―・った」

②境遇・地位・身分などが、もと通りになる。改まってもとのようになる。源氏物語夕霧「何事も今はと見飽き給ひにける身なれば、今はた―・るべきにもあらぬを」。日葡辞書「ホンリャウ(本領)ニナヲル」

③改まって正しくなる。つくろい改められる。紫式部日記「情なくひきいれたる、かうしてもあらなむとおぼしのたまはすれど、そのならひ―・りがたく」。「この文章はこれ以上―・らない」

④故障が除かれ、正しく機能する。「パンクが―・る」

⑤(「治る」とも書く)病気や怪我がよくなる。蜻蛉日記上「湯をせめて入るれば、飲みなどして、身など―・りもてゆく」。「傷が―・る」

⑥正しくすわる。また、しかるべき位置に着座する。源氏物語柏木「御息所ゐざり出で給ふけはひすればやをらゐ―・り給ひぬ」。義経記4「その時佐殿敷皮を去り、わが身は畳にぞ―・られける」。「そこへ―・れ」

⑦もとの姿勢にもどる。「前へならえ、―・れ」

⑧配流などの拘束がとけて、許される。千載和歌集雑「心の外なる事にて知らぬ国にまかりけるを、こと―・りて京にのぼりて後」

⑨仮の地位から正式の地位につく。「本妻に―・る」

⑩乗物・劇場などで上級の席に移る。「一等に―・る」

⑪(斎宮の忌詞)死ぬ。斎宮寮式「死を奈保留と称いふ」

なおれ【直れ】ナホレ

もとの姿勢に戻す時の号令。「前へならえ。―」

な‐おれ【名折れ】‥ヲレ

名誉を傷つけられること。不名誉。なおり。「母校の―となる行動」

なか【中・仲】

➊一定の区画・範囲の内。「外」に対する。

①内部。うち。竹取物語「筒の―光りたり」。「―から呼ぶ」「予算の―でまかなう」

②心の中。胸中。源氏物語常夏「―に思ひはありもやすらむ」

③(廓の中の意で)江戸で吉原、大坂で新町の遊郭の称。浄瑠璃、女殺油地獄「それそれそこへ縞縮に鹿の子の帯、確かに―の風と見た」

➋一つづきの物事の両端でない部分。三つのものの中央。

①中部。中央。古今和歌集秋「竜田川紅葉乱れて流るめり渡らば錦―や絶えなむ」。「―高」「―日」

②中等。中位。土佐日記「上かみ・―・下しも酔ひあきて」

③多くの物事のうち。竹取物語「天人の―に持たせたる箱あり」

④二つの物事の中間。間あいだ。万葉集15「山川を―に隔へなりて安けくもなし」。「―三日置いて」

⑤ある事が起き、まだ終わらない間。ある状態にある、その間。「忙しい―を御足労願う」

⑥(多く「仲」と書く)男女・夫婦・親子・兄弟・知人等の人間関係。間柄。古今和歌集序「男女の―をもやはらげ」。源氏物語桐壺「右の大臣の御―はいとよからねど」。「―を裂く」

⑦(中国の「伯仲叔季」の訓からか)三人以上の兄弟姉妹の2番目。源氏物語東屋「―に当るをなむ姫君とて」

⑧月の中旬。増鏡「二月きさらぎの―の五日」

⇒中に立つ

⇒中に入る

⇒中を裂く

⇒中を取る

⇒中を直す

なか【中】

姓氏の一つ。

⇒なか‐かんすけ【中勘助】

なか【那珂】

①茨城県北部、那珂川流域に位置する郡名。

②茨城県中北部、那珂台地の中央に位置する市。稲作・野菜栽培が盛ん。住宅地化が進展。人口5万5千。

なか【那珂】

姓氏の一つ。

⇒なか‐みちよ【那珂通世】

なが【長】

①長いこと。「―の暇いとま」「―電話」

②(→)長点ながてん2の略。

③長上下なががみしもの略。

④長掛ながかけの略。

なか‐あい【中間】‥アヒ

中ほど。あいだ。ちゅうかん。

なか‐あい【中藍】‥アヰ

濃くも淡くもない中ほどの濃さの藍色。

なか‐あき【仲秋】

陰暦8月の称。ちゅうしゅう。

なが‐あき【長秋】

限りなく長い年月。長五百秋ながいおあき。祝詞、大殿祭「万よろず千秋の―に」

なが‐あみ【長編み】

鉤針かぎばり編みの基礎編みの一種。鉤針に糸を1回捲いて下の目に入れ、糸を引き出しさらに糸をかけて2回に分けて引き抜く。鎖3目に相当する長さの編目になる。

なが‐あめ【長雨】

幾日も降りつづく雨。淫雨。霖雨。

なかい【中井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒なかい‐しゅうあん【中井甃庵】

⇒なかい‐ちくざん【中井竹山】

⇒なかい‐ひでお【中井英夫】

⇒なかい‐まさかず【中井正一】

⇒なかい‐りけん【中井履軒】

なか‐い【中居・仲居】‥ヰ

①殿中・大名邸の奥向にあった室で、勤仕の女の控えていた部屋。転じて、そこに勤めた女。御仲居。おすえ。手長。

②台所につづいた家人の居間。主婦の平常の居間。

③上女中と下女との中間の、小間使の女。

④遊女屋・料理屋などで、客に応接しその用を弁ずる女中。

⑤(山梨地方で)主婦をいう。

ながい【永井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒ながい‐かふう【永井荷風】

⇒ながい‐たかし【永井隆】

⇒ながい‐たつお【永井竜男】

⇒ながい‐なおむね【永井尚志】

⇒ながい‐りゅうたろう【永井柳太郎】

ながい【長井】‥ヰ

山形県南部、最上川上流域の市。近世の市場町から発達。人口3万1千。

⇒ながい‐つむぎ【長井紬】

ながい【長井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒ながい‐うた【長井雅楽】

⇒ながい‐うんぺい【長井雲坪】

⇒ながい‐ひょうすけ【長井兵助】

なが‐い【長居】‥ヰ

長い時間同じ所にいること。訪問した先に長時間いること。長尻。長座。「―は無用」

⇒長居は恐れ

なが‐い【長寝】

長いあいだ寝ること。神武紀「予何そ若此かく長眠ながいしつるや」

なが・い【長い・永い】

〔形〕[文]なが・し(ク)

①空間的または時間的に、1点から他の点までのへだたりが大きい。抽象的な事にもいう。万葉集10「朝戸出の君が姿をよく見ずて―・き春日を恋ひや暮さむ」。「―・い道のり」「気の―・い人」

②永久不変である。源氏物語総角「さてのみこそ―・き心をもかたみに見果つべきわざなれ」

◇「永い」は時間に限って使い、永続・永久の意味合いが強い。

⇒長い目で見る

⇒長い物には巻かれよ

⇒長い草鞋を履く

ながい‐うた【長井雅楽】‥ヰ‥

幕末の長州藩士。名は時庸。1861年(文久1)開国と公武合体を主張した「航海遠略策」が藩主に採用され、以後その推進に活躍したが、攘夷派に敗れ、切腹。(1819〜1863)

⇒ながい【長井】

ながい‐うんぺい【長井雲坪】‥ヰ‥

文人画家。名は元。通称、元次郎。越後の人。長崎に遊学。1867年(慶応3)密かに上海に渡り、のち信濃に隠棲した。(1833〜1899)

⇒ながい【長井】

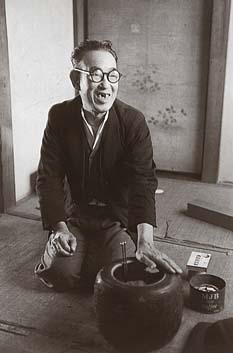

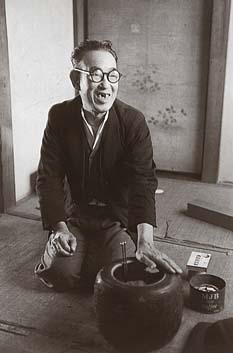

ながい‐かふう【永井荷風】‥ヰ‥

小説家。本名、壮吉。東京生れ。東京外語学校中退。広津柳浪に師事、「地獄の花」などでゾラを紹介。のち、明治末期に耽美享楽の作風に転じた。当代文明への嫌悪を語りながら、江戸戯作の世界に隠れ、花柳界など下層狭斜の風俗を描いた。作「あめりか物語」「すみだ川」「腕くらべ」「おかめ笹」「濹東綺譚」、日記「断腸亭日乗」など。文化勲章。(1879〜1959)

永井荷風

撮影:田沼武能

⇒なおき【直木】

なおき‐しょう【直木賞】ナホ‥シヤウ

直木三十五の大衆文学における先駆的功績を記念して1935年文芸春秋社が創設した賞。春秋2期、新進・中堅の作家に授与。45年中絶、49年に復活。

⇒なおき【直木】

な‐おけ【魚桶】‥ヲケ

(長崎県五島などで)鉤笥ちげ。

なお‐さら【尚更】ナホ‥

〔副〕

前にまして。いっそう。ますます。「―の事」

なおざり【等閑】ナホザリ

①あまり注意を払わないさま。いい加減にするさま。かりそめ。おろそか。ゆるがせ。源氏物語若菜下「―のすさびと初めより心をとどめぬ人だに」。「規則を―にする」「―な態度」

②あっさりしていること。徒然草「よき人は…興ずるさまも―なり」

⇒なおざり‐ごと【等閑言】

⇒なおざり‐ごと【等閑事】

なおざり‐ごと【等閑言】ナホザリ‥

なおざりなことば。真実のこもらないことば。冗談。源氏物語椎本「―などのたまふわたりの」

⇒なおざり【等閑】

なおざり‐ごと【等閑事】ナホザリ‥

いいかげんな行為。源氏物語賢木「―をまづやたださむ」

⇒なおざり【等閑】

なおし【直し】ナホシ

①なおすこと。まっすぐにすること。正しくすること。「―の多い原稿」

②つくろいなおすこと。修繕。「―がきかない」「―に出す」

③器物・履物はきものなどの修繕を業とする者。「傘―」

④「直し酒」の略。

⑤「直し味醂みりん」の略。

⑥遊客が一定時間遊んだ後、さらに時間を延長して遊興すること。

⑦婚礼などで新婦が衣服をきかえること。いろなおし。

⑧品物ですべき贈答を金銭ですること。

⇒なおし‐ざかな【直し肴】

⇒なおし‐ざけ【直し酒】

⇒なおし‐どころ【直し所】

⇒なおし‐ばい【直し灰】

⇒なおし‐みりん【直し味醂】

⇒なおし‐もの【直し物】

なおし【直衣】ナホシ

⇒のうし

なお・し【直し】ナホシ

〔形ク〕

①まっすぐである。ゆがんだり乱れたりしたところがない。後撰和歌集雑「―・き木に曲れる枝もあるものを」。南海寄帰内法伝平安後期点「其の放生の器うつわもの…口をして直ナホク開け令しめよ」

②ならされている。平らである。枕草子144「荒畠といふものの、土うるはしうも―・からぬ」。今昔物語集13「しかる間、地―・き林に至りぬ」

③なみである。尋常である。源氏物語総角「目も鼻も―・しとおぼゆるは、心のなしにやあらむ」

④公明正大である。ただしい。素直である。続日本紀1「国の法のりをあやまち犯す事なく、明き浄き―・き誠の心をもちて」。源氏物語薄雲「世の静かならぬことは、必ずまつりごとの―・く、ゆがめるにもより侍らず」

なお‐し【猶し】ナホ‥

〔副〕

(シは強めの助詞)「なお」を強めていう語。万葉集18「橘は花にも実にも…―見がほし」

なおし‐ざかな【直し肴】ナホシ‥

江戸の遊郭で、遊興時間をのばした時、肴を倍にして再び出すこと。また、その肴。

⇒なおし【直し】

なおし‐ざけ【直し酒】ナホシ‥

腐敗しかけた酒または下等な酒などを加工して、普通の酒と同様な香味をもたせた酒。なおし。

⇒なおし【直し】

なおし‐た・つ【直し立つ】ナホシ‥

〔他下二〕

もとのように直して立てる。災いを払ってもとのように直す。源氏物語澪標「ものの報いありぬべく思おぼしけるを―・て給ひて」

なおし‐どころ【直し所】ナホシ‥

①直すべき点。欠点。源氏物語若菜上「―なく誰も物し給ふめれば心安くなむ」

②直すだけの値打ち。直しがい。源氏物語帚木「心もとなくとも―ある心地すべし」

⇒なおし【直し】

なおし‐ばい【直し灰】ナホシバヒ

酒の腐敗を直すのに用いる灰。

⇒なおし【直し】

なお‐しま【直島】ナホ‥

瀬戸内海東部、玉野市宇野港南方にある島。香川県に属する。面積7.8平方キロメートル。北部に銅精錬所がある。

なおし‐みりん【直し味醂】ナホシ‥

焼酎に味醂をまぜた酒。焼酎よりも甘くて弱い。なおし。

⇒なおし【直し】

なお‐しも【猶しも】ナホ‥

〔副〕

(シ・モは強めの助詞)「なお」を強めていう語。玉葉集夏「一声は―つらし時鳥」

なおし‐もの【直し物】ナホシ‥

①直すべきもの。つくろいもの。

②除目じもくの後、召名めしなの誤ったのを改め直したこと。源氏物語宿木「―とか言ふ事に、権大納言になり給ひて」

⇒なおし【直し】

なお・す【治す】ナホス

〔他五〕

⇒なおす(直す)6

なお・す【直す】ナホス

〔他五〕

①曲がったこと・乱れ・間違いなどを本来の正常な状態にもどす。神代紀上「次にその枉まがれるを矯なおさむとして生める神を号なづけて神直日神かむなおびのかみとまうす」。源氏物語紅葉賀「詠はてて袖うち―・し給へるに」。「機嫌を―・す」

②地位・身分などをもとにもどす。復帰させる。源氏物語澪標「物の報いありぬべくおぼしけるを―・し立て給ひて」。日葡辞書「ラウニンヲナヲス」

③物や人を、しかるべき場所・位置にすえる。源氏物語鈴虫「人々の御車、次第のままひき―・し」。玉塵抄10「袁が立つて慎をひきたてて下に―・いたぞ」。日本永代蔵4「をかしげなる藁人形を作りなして、…松飾りの中に―・して」

④とりつくろう。とりなす。源氏物語夕霧「人の御名をよさまにいひ―・す人は難きものなり」。日葡辞書「ナカヲナヲス」

⑤修繕する。徒然草「水車…大かためぐらざりければとかく―・しけれども」。「車を―・す」

⑥(ふつう「治す」と書く)病気や怪我を治療する。狂言、針立雷「療治をして―・してくれまいか」。「傷を―・す」

⑦改める。かえる。源氏物語藤裏葉「あるじの御座は下れるを宣旨ありて―・させ給ふほど」。「片仮名の部分を漢字に―・せ」

⑧修正する。訂正する。三宝絵詞「経の文をたださしむれば口に誦して多く―・す」。日葡辞書「アヤマリヲナヲス」

⑨添削する。源氏物語末摘花「さてもあさましの口つきや、…侍従こそは取り―・すべかめれ」

⑩(他の動詞の連用形に付いて)間違いなどを訂正するため、もう一度はじめから行う。狂言、賽の目「今一度置き―・いて、まんまと置きすまいて見せう」。「書き―・す」「やり―・す」

⑪仮の地位から正式の地位につける。誹風柳多留11「下女を―・すにつき縁者二人反そり」。「本妻に―・す」

⑫乗物・劇場などで上級の席に替える。「一等に―・す」

⑬「切る」「裂く」「むしる」などの忌言葉。謡曲、大木「本堂の棟木に成るべき木、…此の木を申し付け、―・さばやと存じ候」

⑭(遊里語)遊女を一定の時間あげ、その時間が切れた時、さらに延長する。洒落本、辰巳婦言「コレおがまア、おがまア、ちつとねかしてくれ、今夜は―・さア」

⑮歌舞伎で、狂言方が幕開きの前に拍子木を打ちながら舞台に行き、大道具その他がととのって後、下座の前に間を短くして二つ打つのをいう。

⑯(近畿・中国・九州などで)しまう。収める。片づける。

な‐おと【汝弟】

(「な」は我の意)弟を親しんで呼ぶ称。わが弟。万葉集17「愛はしきよし―のみこと」

なお‐なお【直直】ナホナホ

すなお。まっすぐ。あたりまえ。世間どおり。万葉集5「―に家に帰りて業なりをしまさに」

なお‐なお【猶猶・尚尚】ナホナホ

〔副〕

①それでもやはり。どうしても。源氏物語夕霧「―とせちに宣へば」

②ますます。なおさら。「―はげみなさい」

③なおその上。なおまた付け加えて。

⇒なおなお‐がき【尚尚書】

なおなお‐がき【尚尚書】ナホナホ‥

手紙の本文の前後または行間に書きそえる文句。多く「尚尚」とか「追而おって」とかの語で書き始める。おってがき。追伸。

⇒なお‐なお【猶猶・尚尚】

なおなお・し【直直し】ナホナホ‥

〔形シク〕

①普通である。平凡である。源氏物語常夏「―・しき際をだに、窓の内なるほどは」

②いかにも劣っている。下品である。源氏物語夕霧「見給へよ。懸想びたる文のさまか。さても―・しの御さまや」

なお‐の‐こと【猶の事】ナホ‥

いっそう程度の進んだ事。なおさら。ますます。「アメリカなら―行ってみたい」

なお‐び【直毘】ナホ‥

斎いみつつしむことが終わって平常に直すこと。なおみ。

なお‐びと【直人】ナホ‥

家柄が普通の人。ただびと。伊勢物語「父は―にて母なむ藤原なりける」

なおび‐の‐かみ【直日神・直毘神】ナホ‥

罪悪・禍害を改め直す神。伊弉諾尊いざなぎのみことが檍原あはきはらのみそぎのとき生まれ出た神という。↔禍津日神まがつひのかみ

なおびのみたま【直毘霊】ナホ‥

神道書。本居宣長著。1巻。1771年(明和8)成る。初め「古事記伝」第1巻の付録、のちに単行。日本の「道」の特色を説いたもので、宣長の古道説の骨子をなす。

なお‐また【尚又】ナホ‥

〔接続〕

話が一段落したあとで、さらに補足する場合に用いる語。そのほかに。なお。

なお‐み【直毘】ナホ‥

ナオビの転。

なお‐も【猶も】ナホ‥

〔副〕

(「なお(猶)」[一]1を強めていう語)相変わらず。それでもまだ。「―こだわっている」

なお‐もって【尚以て】ナホ‥

(副詞的に)なおさら。なおのこと。狂言、松脂「それは―のことぢや」

な‐おもて【名表】

「名残なごりの表」の略。↔名裏

なおもともうしぶみえまき【直幹申文絵巻】ナホ‥マウシ‥ヱ‥

鎌倉時代後期の絵巻。1巻。村上天皇と文章博士橘直幹の申文をめぐる説話を描く。直幹申文絵詞とも。

なお‐もの【直者】ナホ‥

家柄が普通の人。なおびと。蜻蛉日記下「―なりけりと思ひぬる」

な‐おや【名親】

名付け親。

なおらい【直会】ナホラヒ

(ナオリアイの約。斎いみが直って平常にかえる意)神事が終わって後、神酒・神饌をおろしていただく酒宴。また、そのおろした神酒・神饌。続日本紀26「大新嘗の―の」

⇒なおらい‐どころ【直会所】

⇒なおらい‐どの【直会殿】

なおらい‐どころ【直会所】ナホラヒ‥

(→)直会殿に同じ。

⇒なおらい【直会】

なおらい‐どの【直会殿】ナホラヒ‥

神職らが集まって直会をする殿舎。神社に付属する。解斎殿げさいでん。

⇒なおらい【直会】

なおり【直り】ナホリ

①(「治り」とも書く)病気がなおること。「―が早い」

②乗物・観覧席などで、上級の席に移ること。

③鉱床の中で、特に品位の高い部分。富鉱体。

な‐おり【名折り】‥ヲリ

(→)「なおれ」に同じ。

な‐おり【波折り】‥ヲリ

波が幾重にも折り重なること。古事記下「潮瀬の―を見れば」

なお・る【治る】ナホル

〔自五〕

⇒なおる(直る)5

なお・る【直る】ナホル

〔自五〕

①もとのように正しくなる。望ましい状態にもどる。源氏物語若菜上「かく憎げなくさへ聞えかはし給へば事―・りて目やすくなむありける」。源氏物語明石「やうやう風―・り雨の脚しめり星の光も見ゆるに」。「やっと仲が―・った」

②境遇・地位・身分などが、もと通りになる。改まってもとのようになる。源氏物語夕霧「何事も今はと見飽き給ひにける身なれば、今はた―・るべきにもあらぬを」。日葡辞書「ホンリャウ(本領)ニナヲル」

③改まって正しくなる。つくろい改められる。紫式部日記「情なくひきいれたる、かうしてもあらなむとおぼしのたまはすれど、そのならひ―・りがたく」。「この文章はこれ以上―・らない」

④故障が除かれ、正しく機能する。「パンクが―・る」

⑤(「治る」とも書く)病気や怪我がよくなる。蜻蛉日記上「湯をせめて入るれば、飲みなどして、身など―・りもてゆく」。「傷が―・る」

⑥正しくすわる。また、しかるべき位置に着座する。源氏物語柏木「御息所ゐざり出で給ふけはひすればやをらゐ―・り給ひぬ」。義経記4「その時佐殿敷皮を去り、わが身は畳にぞ―・られける」。「そこへ―・れ」

⑦もとの姿勢にもどる。「前へならえ、―・れ」

⑧配流などの拘束がとけて、許される。千載和歌集雑「心の外なる事にて知らぬ国にまかりけるを、こと―・りて京にのぼりて後」

⑨仮の地位から正式の地位につく。「本妻に―・る」

⑩乗物・劇場などで上級の席に移る。「一等に―・る」

⑪(斎宮の忌詞)死ぬ。斎宮寮式「死を奈保留と称いふ」

なおれ【直れ】ナホレ

もとの姿勢に戻す時の号令。「前へならえ。―」

な‐おれ【名折れ】‥ヲレ

名誉を傷つけられること。不名誉。なおり。「母校の―となる行動」

なか【中・仲】

➊一定の区画・範囲の内。「外」に対する。

①内部。うち。竹取物語「筒の―光りたり」。「―から呼ぶ」「予算の―でまかなう」

②心の中。胸中。源氏物語常夏「―に思ひはありもやすらむ」

③(廓の中の意で)江戸で吉原、大坂で新町の遊郭の称。浄瑠璃、女殺油地獄「それそれそこへ縞縮に鹿の子の帯、確かに―の風と見た」

➋一つづきの物事の両端でない部分。三つのものの中央。

①中部。中央。古今和歌集秋「竜田川紅葉乱れて流るめり渡らば錦―や絶えなむ」。「―高」「―日」

②中等。中位。土佐日記「上かみ・―・下しも酔ひあきて」

③多くの物事のうち。竹取物語「天人の―に持たせたる箱あり」

④二つの物事の中間。間あいだ。万葉集15「山川を―に隔へなりて安けくもなし」。「―三日置いて」

⑤ある事が起き、まだ終わらない間。ある状態にある、その間。「忙しい―を御足労願う」

⑥(多く「仲」と書く)男女・夫婦・親子・兄弟・知人等の人間関係。間柄。古今和歌集序「男女の―をもやはらげ」。源氏物語桐壺「右の大臣の御―はいとよからねど」。「―を裂く」

⑦(中国の「伯仲叔季」の訓からか)三人以上の兄弟姉妹の2番目。源氏物語東屋「―に当るをなむ姫君とて」

⑧月の中旬。増鏡「二月きさらぎの―の五日」

⇒中に立つ

⇒中に入る

⇒中を裂く

⇒中を取る

⇒中を直す

なか【中】

姓氏の一つ。

⇒なか‐かんすけ【中勘助】

なか【那珂】

①茨城県北部、那珂川流域に位置する郡名。

②茨城県中北部、那珂台地の中央に位置する市。稲作・野菜栽培が盛ん。住宅地化が進展。人口5万5千。

なか【那珂】

姓氏の一つ。

⇒なか‐みちよ【那珂通世】

なが【長】

①長いこと。「―の暇いとま」「―電話」

②(→)長点ながてん2の略。

③長上下なががみしもの略。

④長掛ながかけの略。

なか‐あい【中間】‥アヒ

中ほど。あいだ。ちゅうかん。

なか‐あい【中藍】‥アヰ

濃くも淡くもない中ほどの濃さの藍色。

なか‐あき【仲秋】

陰暦8月の称。ちゅうしゅう。

なが‐あき【長秋】

限りなく長い年月。長五百秋ながいおあき。祝詞、大殿祭「万よろず千秋の―に」

なが‐あみ【長編み】

鉤針かぎばり編みの基礎編みの一種。鉤針に糸を1回捲いて下の目に入れ、糸を引き出しさらに糸をかけて2回に分けて引き抜く。鎖3目に相当する長さの編目になる。

なが‐あめ【長雨】

幾日も降りつづく雨。淫雨。霖雨。

なかい【中井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒なかい‐しゅうあん【中井甃庵】

⇒なかい‐ちくざん【中井竹山】

⇒なかい‐ひでお【中井英夫】

⇒なかい‐まさかず【中井正一】

⇒なかい‐りけん【中井履軒】

なか‐い【中居・仲居】‥ヰ

①殿中・大名邸の奥向にあった室で、勤仕の女の控えていた部屋。転じて、そこに勤めた女。御仲居。おすえ。手長。

②台所につづいた家人の居間。主婦の平常の居間。

③上女中と下女との中間の、小間使の女。

④遊女屋・料理屋などで、客に応接しその用を弁ずる女中。

⑤(山梨地方で)主婦をいう。

ながい【永井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒ながい‐かふう【永井荷風】

⇒ながい‐たかし【永井隆】

⇒ながい‐たつお【永井竜男】

⇒ながい‐なおむね【永井尚志】

⇒ながい‐りゅうたろう【永井柳太郎】

ながい【長井】‥ヰ

山形県南部、最上川上流域の市。近世の市場町から発達。人口3万1千。

⇒ながい‐つむぎ【長井紬】

ながい【長井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒ながい‐うた【長井雅楽】

⇒ながい‐うんぺい【長井雲坪】

⇒ながい‐ひょうすけ【長井兵助】

なが‐い【長居】‥ヰ

長い時間同じ所にいること。訪問した先に長時間いること。長尻。長座。「―は無用」

⇒長居は恐れ

なが‐い【長寝】

長いあいだ寝ること。神武紀「予何そ若此かく長眠ながいしつるや」

なが・い【長い・永い】

〔形〕[文]なが・し(ク)

①空間的または時間的に、1点から他の点までのへだたりが大きい。抽象的な事にもいう。万葉集10「朝戸出の君が姿をよく見ずて―・き春日を恋ひや暮さむ」。「―・い道のり」「気の―・い人」

②永久不変である。源氏物語総角「さてのみこそ―・き心をもかたみに見果つべきわざなれ」

◇「永い」は時間に限って使い、永続・永久の意味合いが強い。

⇒長い目で見る

⇒長い物には巻かれよ

⇒長い草鞋を履く

ながい‐うた【長井雅楽】‥ヰ‥

幕末の長州藩士。名は時庸。1861年(文久1)開国と公武合体を主張した「航海遠略策」が藩主に採用され、以後その推進に活躍したが、攘夷派に敗れ、切腹。(1819〜1863)

⇒ながい【長井】

ながい‐うんぺい【長井雲坪】‥ヰ‥

文人画家。名は元。通称、元次郎。越後の人。長崎に遊学。1867年(慶応3)密かに上海に渡り、のち信濃に隠棲した。(1833〜1899)

⇒ながい【長井】

ながい‐かふう【永井荷風】‥ヰ‥

小説家。本名、壮吉。東京生れ。東京外語学校中退。広津柳浪に師事、「地獄の花」などでゾラを紹介。のち、明治末期に耽美享楽の作風に転じた。当代文明への嫌悪を語りながら、江戸戯作の世界に隠れ、花柳界など下層狭斜の風俗を描いた。作「あめりか物語」「すみだ川」「腕くらべ」「おかめ笹」「濹東綺譚」、日記「断腸亭日乗」など。文化勲章。(1879〜1959)

永井荷風

撮影:田沼武能

→作品:『濹東綺譚』

⇒ながい【永井】

なが‐いき【長生き】

長く生きること。長寿。長命。

なか‐いし【中石】

鉱石に含まれる母岩や、二つ以上の鉱脈に挟まれる母岩の部分。

なかい‐しゅうあん【中井甃庵】‥ヰシウ‥

江戸中期の儒学者。名は誠之。播州竜野藩医の子。大坂に出て、宋学を三宅石庵に受け、懐徳堂を設立。著「不問語」など。(1693〜1758)

⇒なかい【中井】

なが‐いす【長椅子】

数人が並んで座れるように、横に長く作った椅子。普通、後部に背をもたせかけられるように作る。

なか‐いた【中板】

①茶室の客畳と道具畳との間に入れた板。

②長板ながいたから水差を置くほどの長さを切りとったもので、長板と小板との中間ほどの敷板。

なが‐いた【長板】

点茶用具。風炉・炉・水差などをのせる長方形の板で、台子だいすの地板をかたどったもの。

ながい‐たかし【永井隆】‥ヰ‥

医学博士。カトリック信徒。松江市生れ。長崎で被爆後、負傷者の救護や原爆症研究に尽力。著「長崎の鐘」。(1908〜1951)

⇒ながい【永井】

ながい‐たつお【永井竜男】‥ヰ‥ヲ

小説家。東京生れ。高等小学校卒。小林秀雄らと同人誌「山繭」を創刊。短編小説に秀でる。作「一個その他」「石版東京図絵」など。文化勲章。(1904〜1990)

[image format=jpg,inline=0,page=11188,offset=1309]永

→作品:『濹東綺譚』

⇒ながい【永井】

なが‐いき【長生き】

長く生きること。長寿。長命。

なか‐いし【中石】

鉱石に含まれる母岩や、二つ以上の鉱脈に挟まれる母岩の部分。

なかい‐しゅうあん【中井甃庵】‥ヰシウ‥

江戸中期の儒学者。名は誠之。播州竜野藩医の子。大坂に出て、宋学を三宅石庵に受け、懐徳堂を設立。著「不問語」など。(1693〜1758)

⇒なかい【中井】

なが‐いす【長椅子】

数人が並んで座れるように、横に長く作った椅子。普通、後部に背をもたせかけられるように作る。

なか‐いた【中板】

①茶室の客畳と道具畳との間に入れた板。

②長板ながいたから水差を置くほどの長さを切りとったもので、長板と小板との中間ほどの敷板。

なが‐いた【長板】

点茶用具。風炉・炉・水差などをのせる長方形の板で、台子だいすの地板をかたどったもの。

ながい‐たかし【永井隆】‥ヰ‥

医学博士。カトリック信徒。松江市生れ。長崎で被爆後、負傷者の救護や原爆症研究に尽力。著「長崎の鐘」。(1908〜1951)

⇒ながい【永井】

ながい‐たつお【永井竜男】‥ヰ‥ヲ

小説家。東京生れ。高等小学校卒。小林秀雄らと同人誌「山繭」を創刊。短編小説に秀でる。作「一個その他」「石版東京図絵」など。文化勲章。(1904〜1990)

[image format=jpg,inline=0,page=11188,offset=1309]永

ナイル

提供:NHK

な‐いれ【名入れ】

贈答用の品物に記念の言葉や名前を印刷・刺繍すること。

ナイロビ【Nairobi】

アフリカ東部、ケニア共和国の首都。内陸の高地にある。人口265万7千(2003)。

ナイロビ(1)

撮影:田沼武能

ナイル

提供:NHK

な‐いれ【名入れ】

贈答用の品物に記念の言葉や名前を印刷・刺繍すること。

ナイロビ【Nairobi】

アフリカ東部、ケニア共和国の首都。内陸の高地にある。人口265万7千(2003)。

ナイロビ(1)

撮影:田沼武能

ナイロビ(2)

撮影:小松義夫

ナイロビ(2)

撮影:小松義夫

ナイロン【nylon】

元来はアメリカの化学者カロザースが発明しデュポン社から発売された合成繊維の商標名。現在はポリアミド系の合成高分子化合物の総称。ヘキサメチレンジアミンとアジピン酸との重縮合によりできるものをナイロン66、カプロラクタムの重合によりできるものをナイロン6という。絹に似た光沢をもつ、強度の高い合成繊維として、また各種の成型品として広く用いられる。「―の靴下」

ない‐ろんぎ【内論議】

⇒うちろんぎ

ない‐わくせい【内惑星】

軌道が地球の軌道の内方にある惑星。すなわち、水星・金星。内遊星。↔外惑星

ナイン【nein ドイツ】

いいえ。いや。英語のノーに当たる。

ナイン【nine】

①9。ここのつ。

②9人から成る一組。野球の1チーム。

ナウ【now】

(昭和後期の流行語)いまふうであるさま。現代の好みに合いスマートなさま。「―な生き方」

な・う【綯う】ナフ

〔他五〕

数本の糸・ひも・わらなどを、よりあわせて1本にする。あざなう。よる。〈類聚名義抄〉。「縄を―・う」

なうナフ

〔助動〕

(上代東国方言。否定の助動詞ナイの原形という。活用「なは・〇・なふ・なへ・なへ・〇」)否定を表す。…ない。万葉集14「夫せろにあはなふよ」「昼解けば解けなへ紐の」

な・うナフ

〔接尾〕

名詞・形容詞語幹などに付いて五段または下二段動詞をつくり、その行為をする意を表す。「あま(和)―・ふ」「あき(商)―・う」「とも(伴)―・う」

ナヴァーイー【Mīr ‘Alī Shīr Navā'ī】

中央アジアのティムール朝時代の政治家・文人。トルコ語の文学語としての地位確立に貢献。中央アジアのトルコ系諸民族から文化的英雄として尊崇される。(1440頃〜1501)

ナヴァホ【Navaho】

アメリカ合衆国南西部、アリゾナ・ニュー‐メキシコ・ユタ・コロラドの各州などに住む先住民の一民族。人口はアメリカの先住民のなかで最多。言語はアサバスカ語族のアパッチ語派に属する。織物や銀細工が有名。

ナウ・い

〔形〕

(nowを形容詞化した俗語)いまふうである。流行の先端をいっている。

なうけ‐にん【名請人】

江戸時代、耕地の所持者として検地帳にその名を記載され、年貢負担者とされた農民。名請百姓。→本ほん百姓

ナウシカア【Nausikaa】

「オデュッセイア」に登場する乙女。難破したオデュッセウスを助け、父王の宮殿に導く。

な‐うて【名うて】

名高いこと。評判の高いこと。名代なだい。浮世風呂4「おちやつぴいと―の子もり」

ナウマン【Edmund Naumann】

ドイツの地質学者。1875年(明治8)日本政府の招きで来日、東京開成学校・東京帝国大学で地質学を講じた。化石の研究のほか、日本列島の地質構造を調べて、フォッサ‐マグナを境に東北日本と西南日本とに分け、後者を中央構造線によって内帯と外帯とに分けた。(1854〜1927)

⇒ナウマン‐ぞう【ナウマン象】

ナウマン‐ぞう【ナウマン象】‥ザウ

(Naumann's elephant)絶滅した化石ゾウ類(長鼻目)の一つ。約30万年前から約1万5000年前まで、日本および東アジアに生息。日本では最も多産する化石ゾウ類。マンモスよりやや暖かい地域で繁栄した。その化石を最初に研究したナウマンに因む名。

ナウマン象

提供:国立科学博物館

ナイロン【nylon】

元来はアメリカの化学者カロザースが発明しデュポン社から発売された合成繊維の商標名。現在はポリアミド系の合成高分子化合物の総称。ヘキサメチレンジアミンとアジピン酸との重縮合によりできるものをナイロン66、カプロラクタムの重合によりできるものをナイロン6という。絹に似た光沢をもつ、強度の高い合成繊維として、また各種の成型品として広く用いられる。「―の靴下」

ない‐ろんぎ【内論議】

⇒うちろんぎ

ない‐わくせい【内惑星】

軌道が地球の軌道の内方にある惑星。すなわち、水星・金星。内遊星。↔外惑星

ナイン【nein ドイツ】

いいえ。いや。英語のノーに当たる。

ナイン【nine】

①9。ここのつ。

②9人から成る一組。野球の1チーム。

ナウ【now】

(昭和後期の流行語)いまふうであるさま。現代の好みに合いスマートなさま。「―な生き方」

な・う【綯う】ナフ

〔他五〕

数本の糸・ひも・わらなどを、よりあわせて1本にする。あざなう。よる。〈類聚名義抄〉。「縄を―・う」

なうナフ

〔助動〕

(上代東国方言。否定の助動詞ナイの原形という。活用「なは・〇・なふ・なへ・なへ・〇」)否定を表す。…ない。万葉集14「夫せろにあはなふよ」「昼解けば解けなへ紐の」

な・うナフ

〔接尾〕

名詞・形容詞語幹などに付いて五段または下二段動詞をつくり、その行為をする意を表す。「あま(和)―・ふ」「あき(商)―・う」「とも(伴)―・う」

ナヴァーイー【Mīr ‘Alī Shīr Navā'ī】

中央アジアのティムール朝時代の政治家・文人。トルコ語の文学語としての地位確立に貢献。中央アジアのトルコ系諸民族から文化的英雄として尊崇される。(1440頃〜1501)

ナヴァホ【Navaho】

アメリカ合衆国南西部、アリゾナ・ニュー‐メキシコ・ユタ・コロラドの各州などに住む先住民の一民族。人口はアメリカの先住民のなかで最多。言語はアサバスカ語族のアパッチ語派に属する。織物や銀細工が有名。

ナウ・い

〔形〕

(nowを形容詞化した俗語)いまふうである。流行の先端をいっている。

なうけ‐にん【名請人】

江戸時代、耕地の所持者として検地帳にその名を記載され、年貢負担者とされた農民。名請百姓。→本ほん百姓

ナウシカア【Nausikaa】

「オデュッセイア」に登場する乙女。難破したオデュッセウスを助け、父王の宮殿に導く。

な‐うて【名うて】

名高いこと。評判の高いこと。名代なだい。浮世風呂4「おちやつぴいと―の子もり」

ナウマン【Edmund Naumann】

ドイツの地質学者。1875年(明治8)日本政府の招きで来日、東京開成学校・東京帝国大学で地質学を講じた。化石の研究のほか、日本列島の地質構造を調べて、フォッサ‐マグナを境に東北日本と西南日本とに分け、後者を中央構造線によって内帯と外帯とに分けた。(1854〜1927)

⇒ナウマン‐ぞう【ナウマン象】

ナウマン‐ぞう【ナウマン象】‥ザウ

(Naumann's elephant)絶滅した化石ゾウ類(長鼻目)の一つ。約30万年前から約1万5000年前まで、日本および東アジアに生息。日本では最も多産する化石ゾウ類。マンモスよりやや暖かい地域で繁栄した。その化石を最初に研究したナウマンに因む名。

ナウマン象

提供:国立科学博物館

⇒ナウマン【Edmund Naumann】

な‐うら【名裏】

「名残なごりの裏」の略。↔名表

ナウル【Nauru】

南太平洋、ギルバート諸島西方の小島。1968年、国連信託統治領から共和国として独立。リン鉱石を産出。面積21平方キロメートル。人口1万2千(2001)。首都ヤレン。→オセアニア(図)

なえ

(ナヰの転)地震。日葡辞書「ナエガユ(揺)ル」

なえ【苗】ナヘ

①㋐種子から発芽して間のない幼い植物。特に、移植前の幼い植物の称。狭義には、草本植物のものを「苗」、木本植物のものを「苗木」という。

㋑広義には(→)種苗のこと。

②早苗さなえ。万葉集14「上毛野かみつけの佐野田の―」

③(→)苗色の略。

なえ‐いみ【苗忌】ナヘ‥

稲の苗をとることを忌むこと。また、その日。播種後49日目をいうことが多い。

なえ‐いろ【苗色】ナヘ‥

染色の名。薄い萌葱もえぎ色。また、青の黄ばんだ色。

Munsell color system: 4.5GY7/5

なえ‐うち【苗打ち】ナヘ‥

田植の際に適量の苗束を田へ投げて配ること。また、その役。

なえ‐うり【苗売】ナヘ‥

野菜や草花の苗を売り歩く人。初夏、茄子なす・瓜・朝顔などの苗を呼び声高く売り歩いた。〈[季]夏〉

なえ‐ぎ【苗木】ナヘ‥

樹木の苗。移植するために育てる幼い木。

⇒なえぎ‐いち【苗木市】

なえぎ‐いち【苗木市】ナヘ‥

3〜4月頃、社寺の縁日などに立つ、庭木や果樹の苗木を売る市。〈[季]春〉

⇒なえ‐ぎ【苗木】

なえ・ぐ【蹇ぐ】ナヘグ

〔自四〕

足が不自由で正常な歩行ができない。びっこをひく。蜻蛉日記中「―・ぐ―・ぐと見えたりしは何事にかありけむ」

なえ‐くさ【苗草】ナヘ‥

①草本の苗。

②苗代田に稲の種をまく時に敷く草。為忠百首「―を山田の小田に刈りしきて」

なえ‐ごえ【苗肥】ナヘ‥

(→)緑肥に同じ。

なえ‐じゃく【苗尺】ナヘ‥

(→)苗標なえじるしに同じ。

なえ‐しょうぞく【萎装束】‥シヤウ‥

⇒なえそうぞく

なえ‐じるし【苗標】ナヘ‥

播種の終わった苗代に挿す樹枝。竹・楊やなぎ・萱かやなどの枝を用いる。地方によって、苗尺なえじゃく・苗棒なえぼう・苗忌竹なえみたけ・苗代男なわしろおとこ・種棒たなんぼうなどと呼ぶ。

なえ‐しろ【苗代】ナヘ‥

⇒なわしろ

なえ‐そうぞく【萎装束・柔装束】‥サウ‥

平安末期まで行われた、なよやかな装束。冠・袍・下襲したがさね・直衣のうしなどの生地がやわらかく、服装の輪郭がなだらかなもの。うちなし。なえしょうぞく。↔強装束こわそうぞく

なえ‐だて【苗立て】ナヘ‥

(→)「苗開き」に同じ。

なえ‐で【苗手】ナヘ‥

稲の苗を束ねるわら。特に念入りに扱われた。のうで。

なえ‐とお・る【萎え通る】‥トホル

〔自四〕

上から下まで全体がなえてくたくたになる。宇治拾遺物語5「―・りたる衣に」

なえ‐どこ【苗床】ナヘ‥

野菜・花卉かき類・樹木などの苗を育成する場所。冷床・温床の2種がある。

なえとり‐うた【苗取歌】ナヘ‥

農民が苗代なわしろから苗を取り、またそれを整理する時に歌う民謡。田植歌の類。

なえ‐なえ【萎え萎え】

なえてくたくたになるさま。

なえば‐さん【苗場山】ナヘ‥

新潟県南部、長野県境にある成層火山。標高2145メートル。山頂部は高層湿原。豪雪地で山麓はスキー場として知られる。なえばやま。

苗場山

提供:オフィス史朗

⇒ナウマン【Edmund Naumann】

な‐うら【名裏】

「名残なごりの裏」の略。↔名表

ナウル【Nauru】

南太平洋、ギルバート諸島西方の小島。1968年、国連信託統治領から共和国として独立。リン鉱石を産出。面積21平方キロメートル。人口1万2千(2001)。首都ヤレン。→オセアニア(図)

なえ

(ナヰの転)地震。日葡辞書「ナエガユ(揺)ル」

なえ【苗】ナヘ

①㋐種子から発芽して間のない幼い植物。特に、移植前の幼い植物の称。狭義には、草本植物のものを「苗」、木本植物のものを「苗木」という。

㋑広義には(→)種苗のこと。

②早苗さなえ。万葉集14「上毛野かみつけの佐野田の―」

③(→)苗色の略。

なえ‐いみ【苗忌】ナヘ‥

稲の苗をとることを忌むこと。また、その日。播種後49日目をいうことが多い。

なえ‐いろ【苗色】ナヘ‥

染色の名。薄い萌葱もえぎ色。また、青の黄ばんだ色。

Munsell color system: 4.5GY7/5

なえ‐うち【苗打ち】ナヘ‥

田植の際に適量の苗束を田へ投げて配ること。また、その役。

なえ‐うり【苗売】ナヘ‥

野菜や草花の苗を売り歩く人。初夏、茄子なす・瓜・朝顔などの苗を呼び声高く売り歩いた。〈[季]夏〉

なえ‐ぎ【苗木】ナヘ‥

樹木の苗。移植するために育てる幼い木。

⇒なえぎ‐いち【苗木市】

なえぎ‐いち【苗木市】ナヘ‥

3〜4月頃、社寺の縁日などに立つ、庭木や果樹の苗木を売る市。〈[季]春〉

⇒なえ‐ぎ【苗木】

なえ・ぐ【蹇ぐ】ナヘグ

〔自四〕

足が不自由で正常な歩行ができない。びっこをひく。蜻蛉日記中「―・ぐ―・ぐと見えたりしは何事にかありけむ」

なえ‐くさ【苗草】ナヘ‥

①草本の苗。

②苗代田に稲の種をまく時に敷く草。為忠百首「―を山田の小田に刈りしきて」

なえ‐ごえ【苗肥】ナヘ‥

(→)緑肥に同じ。

なえ‐じゃく【苗尺】ナヘ‥

(→)苗標なえじるしに同じ。

なえ‐しょうぞく【萎装束】‥シヤウ‥

⇒なえそうぞく

なえ‐じるし【苗標】ナヘ‥

播種の終わった苗代に挿す樹枝。竹・楊やなぎ・萱かやなどの枝を用いる。地方によって、苗尺なえじゃく・苗棒なえぼう・苗忌竹なえみたけ・苗代男なわしろおとこ・種棒たなんぼうなどと呼ぶ。

なえ‐しろ【苗代】ナヘ‥

⇒なわしろ

なえ‐そうぞく【萎装束・柔装束】‥サウ‥

平安末期まで行われた、なよやかな装束。冠・袍・下襲したがさね・直衣のうしなどの生地がやわらかく、服装の輪郭がなだらかなもの。うちなし。なえしょうぞく。↔強装束こわそうぞく

なえ‐だて【苗立て】ナヘ‥

(→)「苗開き」に同じ。

なえ‐で【苗手】ナヘ‥

稲の苗を束ねるわら。特に念入りに扱われた。のうで。

なえ‐とお・る【萎え通る】‥トホル

〔自四〕

上から下まで全体がなえてくたくたになる。宇治拾遺物語5「―・りたる衣に」

なえ‐どこ【苗床】ナヘ‥

野菜・花卉かき類・樹木などの苗を育成する場所。冷床・温床の2種がある。

なえとり‐うた【苗取歌】ナヘ‥

農民が苗代なわしろから苗を取り、またそれを整理する時に歌う民謡。田植歌の類。

なえ‐なえ【萎え萎え】

なえてくたくたになるさま。

なえば‐さん【苗場山】ナヘ‥

新潟県南部、長野県境にある成層火山。標高2145メートル。山頂部は高層湿原。豪雪地で山麓はスキー場として知られる。なえばやま。

苗場山

提供:オフィス史朗

なえ‐はた【苗畑】ナヘ‥

苗木を育てる畑。苗圃びょうほ。

なえ‐ば・む【萎えばむ】

〔自四〕

衣服などがなえかかる。なえる。枕草子236「衵あこめどもの…―・みたる」

なえ‐びらき【苗開き】ナヘ‥

苗代の種まきから33日目に初めて行う田植。初はつ田植。なえだて。

なえ‐ぶね【苗舟】ナヘ‥

泥深い水田で、田植をする際につかう小舟。田舟。

なえ‐ぼう【苗棒】ナヘバウ

(→)苗標なえじるしに同じ。

なえ‐ま【苗間】ナヘ‥

(関東・中部地方で)苗代なわしろ。

なえみ‐たけ【苗忌竹】ナヘ‥

(→)苗標なえじるしに同じ。

なえ‐やか

(→)「なよよか」に同じ。

な・える【萎える】

〔自下一〕[文]な・ゆ(下二)

①気力・体力がぬけ、ぐったりする。また、手足がきかなくなる。竹取物語「手に力もなくなりて、―・えかかりたり」。太平記2「目もくれ、足も―・えて」。「心が―・える」

②衣服などが長く着たためにくたくたになる。枕草子248「―・えたる直衣・指貫のいみじうほころびたれば」

③しおれる。しなびる。能因本枕草子見るものは「葵かづらもうち―・えて見ゆる」

なお【直】ナホ

①まっすぐであること。まっすぐなもの。万葉集7「ま―にしあらば何か嘆かむ」

②普通。平凡。なみなみ。伊勢物語「天の下の色好みの歌にては―ぞありける」

③何もしないこと。土佐日記「かうやうに物もてくる人に―しもえあらで」。蜻蛉日記中「―あるよりは精進せむとて」

なお【猶・尚】ナホ

[一]〔副〕

①引き続いて変わらず。もとの通り。まだ。万葉集20「旅衣八重着重ねて寝ぬれども―膚寒し妹にしあらねば」。天草本平家物語「今年二十九桃李のよそほひ―こまやかに、芙蓉の姿いまだ衰へさせられねども」。「今も―心に残る言葉」

②やはり。何といっても。万葉集18「紅は移ろふものそ橡つるはみの馴れにし衣に―しかめやも」。徒然草「和歌こそ―をかしきものなれ」

③そうは言っても。それでも。源氏物語桐壺「今は―昔のかたみになずらへてものしたまへ」

④再び。もと通りに。方丈記「同じき年の冬―この京に帰り給ひにき」

⑤その上にまた。いよいよ。ますます。さらに。一層。徒然草「愚かなることは―まさりたるものを」。「早ければ―よい」

⑥(助詞のように用いて)までも。さえも。平治物語(金刀比羅本)「胡馬北風にいばへ、畜類―故郷の名残りを惜しむ」

⑦(漢文の訓読で、下に「ごとし」を伴って)ちょうど。あたかも。太平記2「御首は敷皮の上に落ちて、むくろは―坐せるが如し」。「過ぎたるは―及ばざるがごとし」

[二]〔接続〕

ある事柄を述べた後で他の事柄を言い添える時に使う語。「大略以上の通りです。―、詳細は後ほど申します」

な‐おう【奈翁】‥ヲウ

奈破崙ナポレオンの異称。森田思軒、消夏漫筆「謙信が能州の月に対し、那翁が埃及のピラミッドを望める時の情」

なおえ【尚江】ナホ‥

⇒きのしたなおえ(木下尚江)

なおえ【直江】ナホ‥

姓氏の一つ。

⇒なおえ‐かねつぐ【直江兼続】

⇒なおえ‐ばん【直江版】

なおえ‐かねつぐ【直江兼続】ナホ‥

安土桃山時代の武将。もと樋口氏。山城守。上杉景勝に仕え、名家宰として知られる。詩文をよくした。(1560〜1619)

⇒なおえ【直江】

なおえつ【直江津】ナホ‥

新潟県の南西部、上越市北部を占める臨海地域。日本海に沿う工業地帯。古くから海陸交通の要衝で佐渡との連絡港。

なおえ‐ばん【直江版】ナホ‥

直江兼続が1607年(慶長12)に要法寺の日性に開版させた木活字版「文選(六臣注)」。

⇒なおえ【直江】

なお‐かし【猶かし】ナホ‥

(カ・シは強めの助詞)いよいよ。いっそう。浄瑠璃、今宮の心中「未来は―覚束なや」

なお‐かつ【猶且つ】ナホ‥

(副詞的に)

①なおその上に。「国の補助を受け―市の補助も受ける」

②やはり。それでもまだ。「老いて―意気盛ん」

なおき【直木】ナホ‥

姓氏の一つ。

⇒なおき‐さんじゅうご【直木三十五】

⇒なおき‐しょう【直木賞】

なおき‐さんじゅうご【直木三十五】ナホ‥ジフ‥

小説家。本名、植村宗一。初め三十一と称。大阪生れ。早大中退。文壇月評に辛辣な筆を振るい、やがて時代小説を執筆、大衆文学の向上に努めた。作「南国太平記」「楠木正成」など。(1891〜1934)

直木三十五

提供:毎日新聞社

なえ‐はた【苗畑】ナヘ‥

苗木を育てる畑。苗圃びょうほ。

なえ‐ば・む【萎えばむ】

〔自四〕

衣服などがなえかかる。なえる。枕草子236「衵あこめどもの…―・みたる」

なえ‐びらき【苗開き】ナヘ‥

苗代の種まきから33日目に初めて行う田植。初はつ田植。なえだて。

なえ‐ぶね【苗舟】ナヘ‥

泥深い水田で、田植をする際につかう小舟。田舟。

なえ‐ぼう【苗棒】ナヘバウ

(→)苗標なえじるしに同じ。

なえ‐ま【苗間】ナヘ‥

(関東・中部地方で)苗代なわしろ。

なえみ‐たけ【苗忌竹】ナヘ‥

(→)苗標なえじるしに同じ。

なえ‐やか

(→)「なよよか」に同じ。

な・える【萎える】

〔自下一〕[文]な・ゆ(下二)

①気力・体力がぬけ、ぐったりする。また、手足がきかなくなる。竹取物語「手に力もなくなりて、―・えかかりたり」。太平記2「目もくれ、足も―・えて」。「心が―・える」

②衣服などが長く着たためにくたくたになる。枕草子248「―・えたる直衣・指貫のいみじうほころびたれば」

③しおれる。しなびる。能因本枕草子見るものは「葵かづらもうち―・えて見ゆる」

なお【直】ナホ

①まっすぐであること。まっすぐなもの。万葉集7「ま―にしあらば何か嘆かむ」

②普通。平凡。なみなみ。伊勢物語「天の下の色好みの歌にては―ぞありける」

③何もしないこと。土佐日記「かうやうに物もてくる人に―しもえあらで」。蜻蛉日記中「―あるよりは精進せむとて」

なお【猶・尚】ナホ

[一]〔副〕

①引き続いて変わらず。もとの通り。まだ。万葉集20「旅衣八重着重ねて寝ぬれども―膚寒し妹にしあらねば」。天草本平家物語「今年二十九桃李のよそほひ―こまやかに、芙蓉の姿いまだ衰へさせられねども」。「今も―心に残る言葉」

②やはり。何といっても。万葉集18「紅は移ろふものそ橡つるはみの馴れにし衣に―しかめやも」。徒然草「和歌こそ―をかしきものなれ」

③そうは言っても。それでも。源氏物語桐壺「今は―昔のかたみになずらへてものしたまへ」

④再び。もと通りに。方丈記「同じき年の冬―この京に帰り給ひにき」

⑤その上にまた。いよいよ。ますます。さらに。一層。徒然草「愚かなることは―まさりたるものを」。「早ければ―よい」

⑥(助詞のように用いて)までも。さえも。平治物語(金刀比羅本)「胡馬北風にいばへ、畜類―故郷の名残りを惜しむ」

⑦(漢文の訓読で、下に「ごとし」を伴って)ちょうど。あたかも。太平記2「御首は敷皮の上に落ちて、むくろは―坐せるが如し」。「過ぎたるは―及ばざるがごとし」

[二]〔接続〕

ある事柄を述べた後で他の事柄を言い添える時に使う語。「大略以上の通りです。―、詳細は後ほど申します」

な‐おう【奈翁】‥ヲウ

奈破崙ナポレオンの異称。森田思軒、消夏漫筆「謙信が能州の月に対し、那翁が埃及のピラミッドを望める時の情」

なおえ【尚江】ナホ‥

⇒きのしたなおえ(木下尚江)

なおえ【直江】ナホ‥

姓氏の一つ。

⇒なおえ‐かねつぐ【直江兼続】

⇒なおえ‐ばん【直江版】

なおえ‐かねつぐ【直江兼続】ナホ‥

安土桃山時代の武将。もと樋口氏。山城守。上杉景勝に仕え、名家宰として知られる。詩文をよくした。(1560〜1619)

⇒なおえ【直江】

なおえつ【直江津】ナホ‥

新潟県の南西部、上越市北部を占める臨海地域。日本海に沿う工業地帯。古くから海陸交通の要衝で佐渡との連絡港。

なおえ‐ばん【直江版】ナホ‥

直江兼続が1607年(慶長12)に要法寺の日性に開版させた木活字版「文選(六臣注)」。

⇒なおえ【直江】

なお‐かし【猶かし】ナホ‥

(カ・シは強めの助詞)いよいよ。いっそう。浄瑠璃、今宮の心中「未来は―覚束なや」

なお‐かつ【猶且つ】ナホ‥

(副詞的に)

①なおその上に。「国の補助を受け―市の補助も受ける」

②やはり。それでもまだ。「老いて―意気盛ん」

なおき【直木】ナホ‥

姓氏の一つ。

⇒なおき‐さんじゅうご【直木三十五】

⇒なおき‐しょう【直木賞】

なおき‐さんじゅうご【直木三十五】ナホ‥ジフ‥

小説家。本名、植村宗一。初め三十一と称。大阪生れ。早大中退。文壇月評に辛辣な筆を振るい、やがて時代小説を執筆、大衆文学の向上に努めた。作「南国太平記」「楠木正成」など。(1891〜1934)

直木三十五

提供:毎日新聞社

⇒なおき【直木】

なおき‐しょう【直木賞】ナホ‥シヤウ

直木三十五の大衆文学における先駆的功績を記念して1935年文芸春秋社が創設した賞。春秋2期、新進・中堅の作家に授与。45年中絶、49年に復活。

⇒なおき【直木】

な‐おけ【魚桶】‥ヲケ

(長崎県五島などで)鉤笥ちげ。

なお‐さら【尚更】ナホ‥

〔副〕

前にまして。いっそう。ますます。「―の事」

なおざり【等閑】ナホザリ

①あまり注意を払わないさま。いい加減にするさま。かりそめ。おろそか。ゆるがせ。源氏物語若菜下「―のすさびと初めより心をとどめぬ人だに」。「規則を―にする」「―な態度」

②あっさりしていること。徒然草「よき人は…興ずるさまも―なり」

⇒なおざり‐ごと【等閑言】

⇒なおざり‐ごと【等閑事】

なおざり‐ごと【等閑言】ナホザリ‥

なおざりなことば。真実のこもらないことば。冗談。源氏物語椎本「―などのたまふわたりの」

⇒なおざり【等閑】

なおざり‐ごと【等閑事】ナホザリ‥

いいかげんな行為。源氏物語賢木「―をまづやたださむ」

⇒なおざり【等閑】

なおし【直し】ナホシ

①なおすこと。まっすぐにすること。正しくすること。「―の多い原稿」

②つくろいなおすこと。修繕。「―がきかない」「―に出す」

③器物・履物はきものなどの修繕を業とする者。「傘―」

④「直し酒」の略。

⑤「直し味醂みりん」の略。

⑥遊客が一定時間遊んだ後、さらに時間を延長して遊興すること。

⑦婚礼などで新婦が衣服をきかえること。いろなおし。

⑧品物ですべき贈答を金銭ですること。

⇒なおし‐ざかな【直し肴】

⇒なおし‐ざけ【直し酒】

⇒なおし‐どころ【直し所】

⇒なおし‐ばい【直し灰】

⇒なおし‐みりん【直し味醂】

⇒なおし‐もの【直し物】

なおし【直衣】ナホシ

⇒のうし

なお・し【直し】ナホシ

〔形ク〕

①まっすぐである。ゆがんだり乱れたりしたところがない。後撰和歌集雑「―・き木に曲れる枝もあるものを」。南海寄帰内法伝平安後期点「其の放生の器うつわもの…口をして直ナホク開け令しめよ」

②ならされている。平らである。枕草子144「荒畠といふものの、土うるはしうも―・からぬ」。今昔物語集13「しかる間、地―・き林に至りぬ」

③なみである。尋常である。源氏物語総角「目も鼻も―・しとおぼゆるは、心のなしにやあらむ」

④公明正大である。ただしい。素直である。続日本紀1「国の法のりをあやまち犯す事なく、明き浄き―・き誠の心をもちて」。源氏物語薄雲「世の静かならぬことは、必ずまつりごとの―・く、ゆがめるにもより侍らず」

なお‐し【猶し】ナホ‥

〔副〕

(シは強めの助詞)「なお」を強めていう語。万葉集18「橘は花にも実にも…―見がほし」

なおし‐ざかな【直し肴】ナホシ‥

江戸の遊郭で、遊興時間をのばした時、肴を倍にして再び出すこと。また、その肴。

⇒なおし【直し】

なおし‐ざけ【直し酒】ナホシ‥

腐敗しかけた酒または下等な酒などを加工して、普通の酒と同様な香味をもたせた酒。なおし。

⇒なおし【直し】

なおし‐た・つ【直し立つ】ナホシ‥

〔他下二〕

もとのように直して立てる。災いを払ってもとのように直す。源氏物語澪標「ものの報いありぬべく思おぼしけるを―・て給ひて」

なおし‐どころ【直し所】ナホシ‥

①直すべき点。欠点。源氏物語若菜上「―なく誰も物し給ふめれば心安くなむ」

②直すだけの値打ち。直しがい。源氏物語帚木「心もとなくとも―ある心地すべし」

⇒なおし【直し】

なおし‐ばい【直し灰】ナホシバヒ

酒の腐敗を直すのに用いる灰。

⇒なおし【直し】

なお‐しま【直島】ナホ‥

瀬戸内海東部、玉野市宇野港南方にある島。香川県に属する。面積7.8平方キロメートル。北部に銅精錬所がある。

なおし‐みりん【直し味醂】ナホシ‥

焼酎に味醂をまぜた酒。焼酎よりも甘くて弱い。なおし。

⇒なおし【直し】

なお‐しも【猶しも】ナホ‥

〔副〕

(シ・モは強めの助詞)「なお」を強めていう語。玉葉集夏「一声は―つらし時鳥」

なおし‐もの【直し物】ナホシ‥

①直すべきもの。つくろいもの。

②除目じもくの後、召名めしなの誤ったのを改め直したこと。源氏物語宿木「―とか言ふ事に、権大納言になり給ひて」

⇒なおし【直し】

なお・す【治す】ナホス

〔他五〕

⇒なおす(直す)6

なお・す【直す】ナホス

〔他五〕

①曲がったこと・乱れ・間違いなどを本来の正常な状態にもどす。神代紀上「次にその枉まがれるを矯なおさむとして生める神を号なづけて神直日神かむなおびのかみとまうす」。源氏物語紅葉賀「詠はてて袖うち―・し給へるに」。「機嫌を―・す」

②地位・身分などをもとにもどす。復帰させる。源氏物語澪標「物の報いありぬべくおぼしけるを―・し立て給ひて」。日葡辞書「ラウニンヲナヲス」

③物や人を、しかるべき場所・位置にすえる。源氏物語鈴虫「人々の御車、次第のままひき―・し」。玉塵抄10「袁が立つて慎をひきたてて下に―・いたぞ」。日本永代蔵4「をかしげなる藁人形を作りなして、…松飾りの中に―・して」

④とりつくろう。とりなす。源氏物語夕霧「人の御名をよさまにいひ―・す人は難きものなり」。日葡辞書「ナカヲナヲス」

⑤修繕する。徒然草「水車…大かためぐらざりければとかく―・しけれども」。「車を―・す」

⑥(ふつう「治す」と書く)病気や怪我を治療する。狂言、針立雷「療治をして―・してくれまいか」。「傷を―・す」

⑦改める。かえる。源氏物語藤裏葉「あるじの御座は下れるを宣旨ありて―・させ給ふほど」。「片仮名の部分を漢字に―・せ」

⑧修正する。訂正する。三宝絵詞「経の文をたださしむれば口に誦して多く―・す」。日葡辞書「アヤマリヲナヲス」

⑨添削する。源氏物語末摘花「さてもあさましの口つきや、…侍従こそは取り―・すべかめれ」

⑩(他の動詞の連用形に付いて)間違いなどを訂正するため、もう一度はじめから行う。狂言、賽の目「今一度置き―・いて、まんまと置きすまいて見せう」。「書き―・す」「やり―・す」

⑪仮の地位から正式の地位につける。誹風柳多留11「下女を―・すにつき縁者二人反そり」。「本妻に―・す」

⑫乗物・劇場などで上級の席に替える。「一等に―・す」

⑬「切る」「裂く」「むしる」などの忌言葉。謡曲、大木「本堂の棟木に成るべき木、…此の木を申し付け、―・さばやと存じ候」

⑭(遊里語)遊女を一定の時間あげ、その時間が切れた時、さらに延長する。洒落本、辰巳婦言「コレおがまア、おがまア、ちつとねかしてくれ、今夜は―・さア」

⑮歌舞伎で、狂言方が幕開きの前に拍子木を打ちながら舞台に行き、大道具その他がととのって後、下座の前に間を短くして二つ打つのをいう。

⑯(近畿・中国・九州などで)しまう。収める。片づける。

な‐おと【汝弟】

(「な」は我の意)弟を親しんで呼ぶ称。わが弟。万葉集17「愛はしきよし―のみこと」

なお‐なお【直直】ナホナホ

すなお。まっすぐ。あたりまえ。世間どおり。万葉集5「―に家に帰りて業なりをしまさに」

なお‐なお【猶猶・尚尚】ナホナホ

〔副〕

①それでもやはり。どうしても。源氏物語夕霧「―とせちに宣へば」

②ますます。なおさら。「―はげみなさい」

③なおその上。なおまた付け加えて。

⇒なおなお‐がき【尚尚書】

なおなお‐がき【尚尚書】ナホナホ‥

手紙の本文の前後または行間に書きそえる文句。多く「尚尚」とか「追而おって」とかの語で書き始める。おってがき。追伸。

⇒なお‐なお【猶猶・尚尚】

なおなお・し【直直し】ナホナホ‥

〔形シク〕

①普通である。平凡である。源氏物語常夏「―・しき際をだに、窓の内なるほどは」

②いかにも劣っている。下品である。源氏物語夕霧「見給へよ。懸想びたる文のさまか。さても―・しの御さまや」

なお‐の‐こと【猶の事】ナホ‥

いっそう程度の進んだ事。なおさら。ますます。「アメリカなら―行ってみたい」

なお‐び【直毘】ナホ‥

斎いみつつしむことが終わって平常に直すこと。なおみ。

なお‐びと【直人】ナホ‥

家柄が普通の人。ただびと。伊勢物語「父は―にて母なむ藤原なりける」

なおび‐の‐かみ【直日神・直毘神】ナホ‥

罪悪・禍害を改め直す神。伊弉諾尊いざなぎのみことが檍原あはきはらのみそぎのとき生まれ出た神という。↔禍津日神まがつひのかみ

なおびのみたま【直毘霊】ナホ‥

神道書。本居宣長著。1巻。1771年(明和8)成る。初め「古事記伝」第1巻の付録、のちに単行。日本の「道」の特色を説いたもので、宣長の古道説の骨子をなす。

なお‐また【尚又】ナホ‥

〔接続〕

話が一段落したあとで、さらに補足する場合に用いる語。そのほかに。なお。

なお‐み【直毘】ナホ‥

ナオビの転。

なお‐も【猶も】ナホ‥

〔副〕

(「なお(猶)」[一]1を強めていう語)相変わらず。それでもまだ。「―こだわっている」

なお‐もって【尚以て】ナホ‥

(副詞的に)なおさら。なおのこと。狂言、松脂「それは―のことぢや」

な‐おもて【名表】

「名残なごりの表」の略。↔名裏

なおもともうしぶみえまき【直幹申文絵巻】ナホ‥マウシ‥ヱ‥

鎌倉時代後期の絵巻。1巻。村上天皇と文章博士橘直幹の申文をめぐる説話を描く。直幹申文絵詞とも。

なお‐もの【直者】ナホ‥

家柄が普通の人。なおびと。蜻蛉日記下「―なりけりと思ひぬる」

な‐おや【名親】

名付け親。

なおらい【直会】ナホラヒ

(ナオリアイの約。斎いみが直って平常にかえる意)神事が終わって後、神酒・神饌をおろしていただく酒宴。また、そのおろした神酒・神饌。続日本紀26「大新嘗の―の」

⇒なおらい‐どころ【直会所】

⇒なおらい‐どの【直会殿】

なおらい‐どころ【直会所】ナホラヒ‥

(→)直会殿に同じ。

⇒なおらい【直会】

なおらい‐どの【直会殿】ナホラヒ‥

神職らが集まって直会をする殿舎。神社に付属する。解斎殿げさいでん。

⇒なおらい【直会】

なおり【直り】ナホリ

①(「治り」とも書く)病気がなおること。「―が早い」

②乗物・観覧席などで、上級の席に移ること。

③鉱床の中で、特に品位の高い部分。富鉱体。

な‐おり【名折り】‥ヲリ

(→)「なおれ」に同じ。

な‐おり【波折り】‥ヲリ

波が幾重にも折り重なること。古事記下「潮瀬の―を見れば」

なお・る【治る】ナホル

〔自五〕

⇒なおる(直る)5

なお・る【直る】ナホル

〔自五〕

①もとのように正しくなる。望ましい状態にもどる。源氏物語若菜上「かく憎げなくさへ聞えかはし給へば事―・りて目やすくなむありける」。源氏物語明石「やうやう風―・り雨の脚しめり星の光も見ゆるに」。「やっと仲が―・った」

②境遇・地位・身分などが、もと通りになる。改まってもとのようになる。源氏物語夕霧「何事も今はと見飽き給ひにける身なれば、今はた―・るべきにもあらぬを」。日葡辞書「ホンリャウ(本領)ニナヲル」

③改まって正しくなる。つくろい改められる。紫式部日記「情なくひきいれたる、かうしてもあらなむとおぼしのたまはすれど、そのならひ―・りがたく」。「この文章はこれ以上―・らない」

④故障が除かれ、正しく機能する。「パンクが―・る」

⑤(「治る」とも書く)病気や怪我がよくなる。蜻蛉日記上「湯をせめて入るれば、飲みなどして、身など―・りもてゆく」。「傷が―・る」

⑥正しくすわる。また、しかるべき位置に着座する。源氏物語柏木「御息所ゐざり出で給ふけはひすればやをらゐ―・り給ひぬ」。義経記4「その時佐殿敷皮を去り、わが身は畳にぞ―・られける」。「そこへ―・れ」

⑦もとの姿勢にもどる。「前へならえ、―・れ」

⑧配流などの拘束がとけて、許される。千載和歌集雑「心の外なる事にて知らぬ国にまかりけるを、こと―・りて京にのぼりて後」

⑨仮の地位から正式の地位につく。「本妻に―・る」

⑩乗物・劇場などで上級の席に移る。「一等に―・る」

⑪(斎宮の忌詞)死ぬ。斎宮寮式「死を奈保留と称いふ」

なおれ【直れ】ナホレ

もとの姿勢に戻す時の号令。「前へならえ。―」

な‐おれ【名折れ】‥ヲレ

名誉を傷つけられること。不名誉。なおり。「母校の―となる行動」

なか【中・仲】

➊一定の区画・範囲の内。「外」に対する。

①内部。うち。竹取物語「筒の―光りたり」。「―から呼ぶ」「予算の―でまかなう」

②心の中。胸中。源氏物語常夏「―に思ひはありもやすらむ」

③(廓の中の意で)江戸で吉原、大坂で新町の遊郭の称。浄瑠璃、女殺油地獄「それそれそこへ縞縮に鹿の子の帯、確かに―の風と見た」

➋一つづきの物事の両端でない部分。三つのものの中央。

①中部。中央。古今和歌集秋「竜田川紅葉乱れて流るめり渡らば錦―や絶えなむ」。「―高」「―日」

②中等。中位。土佐日記「上かみ・―・下しも酔ひあきて」

③多くの物事のうち。竹取物語「天人の―に持たせたる箱あり」

④二つの物事の中間。間あいだ。万葉集15「山川を―に隔へなりて安けくもなし」。「―三日置いて」

⑤ある事が起き、まだ終わらない間。ある状態にある、その間。「忙しい―を御足労願う」

⑥(多く「仲」と書く)男女・夫婦・親子・兄弟・知人等の人間関係。間柄。古今和歌集序「男女の―をもやはらげ」。源氏物語桐壺「右の大臣の御―はいとよからねど」。「―を裂く」

⑦(中国の「伯仲叔季」の訓からか)三人以上の兄弟姉妹の2番目。源氏物語東屋「―に当るをなむ姫君とて」

⑧月の中旬。増鏡「二月きさらぎの―の五日」

⇒中に立つ

⇒中に入る

⇒中を裂く

⇒中を取る

⇒中を直す

なか【中】

姓氏の一つ。

⇒なか‐かんすけ【中勘助】

なか【那珂】

①茨城県北部、那珂川流域に位置する郡名。

②茨城県中北部、那珂台地の中央に位置する市。稲作・野菜栽培が盛ん。住宅地化が進展。人口5万5千。

なか【那珂】

姓氏の一つ。

⇒なか‐みちよ【那珂通世】

なが【長】

①長いこと。「―の暇いとま」「―電話」

②(→)長点ながてん2の略。

③長上下なががみしもの略。

④長掛ながかけの略。

なか‐あい【中間】‥アヒ

中ほど。あいだ。ちゅうかん。

なか‐あい【中藍】‥アヰ

濃くも淡くもない中ほどの濃さの藍色。

なか‐あき【仲秋】

陰暦8月の称。ちゅうしゅう。

なが‐あき【長秋】

限りなく長い年月。長五百秋ながいおあき。祝詞、大殿祭「万よろず千秋の―に」

なが‐あみ【長編み】

鉤針かぎばり編みの基礎編みの一種。鉤針に糸を1回捲いて下の目に入れ、糸を引き出しさらに糸をかけて2回に分けて引き抜く。鎖3目に相当する長さの編目になる。

なが‐あめ【長雨】

幾日も降りつづく雨。淫雨。霖雨。

なかい【中井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒なかい‐しゅうあん【中井甃庵】

⇒なかい‐ちくざん【中井竹山】

⇒なかい‐ひでお【中井英夫】

⇒なかい‐まさかず【中井正一】

⇒なかい‐りけん【中井履軒】

なか‐い【中居・仲居】‥ヰ

①殿中・大名邸の奥向にあった室で、勤仕の女の控えていた部屋。転じて、そこに勤めた女。御仲居。おすえ。手長。

②台所につづいた家人の居間。主婦の平常の居間。

③上女中と下女との中間の、小間使の女。

④遊女屋・料理屋などで、客に応接しその用を弁ずる女中。

⑤(山梨地方で)主婦をいう。

ながい【永井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒ながい‐かふう【永井荷風】

⇒ながい‐たかし【永井隆】

⇒ながい‐たつお【永井竜男】

⇒ながい‐なおむね【永井尚志】

⇒ながい‐りゅうたろう【永井柳太郎】

ながい【長井】‥ヰ

山形県南部、最上川上流域の市。近世の市場町から発達。人口3万1千。

⇒ながい‐つむぎ【長井紬】

ながい【長井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒ながい‐うた【長井雅楽】

⇒ながい‐うんぺい【長井雲坪】

⇒ながい‐ひょうすけ【長井兵助】

なが‐い【長居】‥ヰ

長い時間同じ所にいること。訪問した先に長時間いること。長尻。長座。「―は無用」

⇒長居は恐れ

なが‐い【長寝】

長いあいだ寝ること。神武紀「予何そ若此かく長眠ながいしつるや」

なが・い【長い・永い】

〔形〕[文]なが・し(ク)

①空間的または時間的に、1点から他の点までのへだたりが大きい。抽象的な事にもいう。万葉集10「朝戸出の君が姿をよく見ずて―・き春日を恋ひや暮さむ」。「―・い道のり」「気の―・い人」

②永久不変である。源氏物語総角「さてのみこそ―・き心をもかたみに見果つべきわざなれ」

◇「永い」は時間に限って使い、永続・永久の意味合いが強い。

⇒長い目で見る

⇒長い物には巻かれよ

⇒長い草鞋を履く

ながい‐うた【長井雅楽】‥ヰ‥

幕末の長州藩士。名は時庸。1861年(文久1)開国と公武合体を主張した「航海遠略策」が藩主に採用され、以後その推進に活躍したが、攘夷派に敗れ、切腹。(1819〜1863)

⇒ながい【長井】

ながい‐うんぺい【長井雲坪】‥ヰ‥

文人画家。名は元。通称、元次郎。越後の人。長崎に遊学。1867年(慶応3)密かに上海に渡り、のち信濃に隠棲した。(1833〜1899)

⇒ながい【長井】

ながい‐かふう【永井荷風】‥ヰ‥

小説家。本名、壮吉。東京生れ。東京外語学校中退。広津柳浪に師事、「地獄の花」などでゾラを紹介。のち、明治末期に耽美享楽の作風に転じた。当代文明への嫌悪を語りながら、江戸戯作の世界に隠れ、花柳界など下層狭斜の風俗を描いた。作「あめりか物語」「すみだ川」「腕くらべ」「おかめ笹」「濹東綺譚」、日記「断腸亭日乗」など。文化勲章。(1879〜1959)

永井荷風

撮影:田沼武能

⇒なおき【直木】

なおき‐しょう【直木賞】ナホ‥シヤウ

直木三十五の大衆文学における先駆的功績を記念して1935年文芸春秋社が創設した賞。春秋2期、新進・中堅の作家に授与。45年中絶、49年に復活。

⇒なおき【直木】

な‐おけ【魚桶】‥ヲケ

(長崎県五島などで)鉤笥ちげ。

なお‐さら【尚更】ナホ‥

〔副〕

前にまして。いっそう。ますます。「―の事」

なおざり【等閑】ナホザリ

①あまり注意を払わないさま。いい加減にするさま。かりそめ。おろそか。ゆるがせ。源氏物語若菜下「―のすさびと初めより心をとどめぬ人だに」。「規則を―にする」「―な態度」

②あっさりしていること。徒然草「よき人は…興ずるさまも―なり」

⇒なおざり‐ごと【等閑言】

⇒なおざり‐ごと【等閑事】

なおざり‐ごと【等閑言】ナホザリ‥

なおざりなことば。真実のこもらないことば。冗談。源氏物語椎本「―などのたまふわたりの」

⇒なおざり【等閑】

なおざり‐ごと【等閑事】ナホザリ‥

いいかげんな行為。源氏物語賢木「―をまづやたださむ」

⇒なおざり【等閑】

なおし【直し】ナホシ

①なおすこと。まっすぐにすること。正しくすること。「―の多い原稿」

②つくろいなおすこと。修繕。「―がきかない」「―に出す」

③器物・履物はきものなどの修繕を業とする者。「傘―」

④「直し酒」の略。

⑤「直し味醂みりん」の略。

⑥遊客が一定時間遊んだ後、さらに時間を延長して遊興すること。

⑦婚礼などで新婦が衣服をきかえること。いろなおし。

⑧品物ですべき贈答を金銭ですること。

⇒なおし‐ざかな【直し肴】

⇒なおし‐ざけ【直し酒】

⇒なおし‐どころ【直し所】

⇒なおし‐ばい【直し灰】

⇒なおし‐みりん【直し味醂】

⇒なおし‐もの【直し物】

なおし【直衣】ナホシ

⇒のうし

なお・し【直し】ナホシ

〔形ク〕

①まっすぐである。ゆがんだり乱れたりしたところがない。後撰和歌集雑「―・き木に曲れる枝もあるものを」。南海寄帰内法伝平安後期点「其の放生の器うつわもの…口をして直ナホク開け令しめよ」

②ならされている。平らである。枕草子144「荒畠といふものの、土うるはしうも―・からぬ」。今昔物語集13「しかる間、地―・き林に至りぬ」

③なみである。尋常である。源氏物語総角「目も鼻も―・しとおぼゆるは、心のなしにやあらむ」

④公明正大である。ただしい。素直である。続日本紀1「国の法のりをあやまち犯す事なく、明き浄き―・き誠の心をもちて」。源氏物語薄雲「世の静かならぬことは、必ずまつりごとの―・く、ゆがめるにもより侍らず」

なお‐し【猶し】ナホ‥

〔副〕

(シは強めの助詞)「なお」を強めていう語。万葉集18「橘は花にも実にも…―見がほし」

なおし‐ざかな【直し肴】ナホシ‥

江戸の遊郭で、遊興時間をのばした時、肴を倍にして再び出すこと。また、その肴。

⇒なおし【直し】

なおし‐ざけ【直し酒】ナホシ‥

腐敗しかけた酒または下等な酒などを加工して、普通の酒と同様な香味をもたせた酒。なおし。

⇒なおし【直し】

なおし‐た・つ【直し立つ】ナホシ‥

〔他下二〕

もとのように直して立てる。災いを払ってもとのように直す。源氏物語澪標「ものの報いありぬべく思おぼしけるを―・て給ひて」

なおし‐どころ【直し所】ナホシ‥

①直すべき点。欠点。源氏物語若菜上「―なく誰も物し給ふめれば心安くなむ」

②直すだけの値打ち。直しがい。源氏物語帚木「心もとなくとも―ある心地すべし」

⇒なおし【直し】

なおし‐ばい【直し灰】ナホシバヒ

酒の腐敗を直すのに用いる灰。

⇒なおし【直し】

なお‐しま【直島】ナホ‥

瀬戸内海東部、玉野市宇野港南方にある島。香川県に属する。面積7.8平方キロメートル。北部に銅精錬所がある。

なおし‐みりん【直し味醂】ナホシ‥

焼酎に味醂をまぜた酒。焼酎よりも甘くて弱い。なおし。

⇒なおし【直し】

なお‐しも【猶しも】ナホ‥

〔副〕

(シ・モは強めの助詞)「なお」を強めていう語。玉葉集夏「一声は―つらし時鳥」

なおし‐もの【直し物】ナホシ‥

①直すべきもの。つくろいもの。

②除目じもくの後、召名めしなの誤ったのを改め直したこと。源氏物語宿木「―とか言ふ事に、権大納言になり給ひて」

⇒なおし【直し】

なお・す【治す】ナホス

〔他五〕

⇒なおす(直す)6

なお・す【直す】ナホス

〔他五〕

①曲がったこと・乱れ・間違いなどを本来の正常な状態にもどす。神代紀上「次にその枉まがれるを矯なおさむとして生める神を号なづけて神直日神かむなおびのかみとまうす」。源氏物語紅葉賀「詠はてて袖うち―・し給へるに」。「機嫌を―・す」

②地位・身分などをもとにもどす。復帰させる。源氏物語澪標「物の報いありぬべくおぼしけるを―・し立て給ひて」。日葡辞書「ラウニンヲナヲス」

③物や人を、しかるべき場所・位置にすえる。源氏物語鈴虫「人々の御車、次第のままひき―・し」。玉塵抄10「袁が立つて慎をひきたてて下に―・いたぞ」。日本永代蔵4「をかしげなる藁人形を作りなして、…松飾りの中に―・して」

④とりつくろう。とりなす。源氏物語夕霧「人の御名をよさまにいひ―・す人は難きものなり」。日葡辞書「ナカヲナヲス」

⑤修繕する。徒然草「水車…大かためぐらざりければとかく―・しけれども」。「車を―・す」

⑥(ふつう「治す」と書く)病気や怪我を治療する。狂言、針立雷「療治をして―・してくれまいか」。「傷を―・す」

⑦改める。かえる。源氏物語藤裏葉「あるじの御座は下れるを宣旨ありて―・させ給ふほど」。「片仮名の部分を漢字に―・せ」

⑧修正する。訂正する。三宝絵詞「経の文をたださしむれば口に誦して多く―・す」。日葡辞書「アヤマリヲナヲス」

⑨添削する。源氏物語末摘花「さてもあさましの口つきや、…侍従こそは取り―・すべかめれ」

⑩(他の動詞の連用形に付いて)間違いなどを訂正するため、もう一度はじめから行う。狂言、賽の目「今一度置き―・いて、まんまと置きすまいて見せう」。「書き―・す」「やり―・す」

⑪仮の地位から正式の地位につける。誹風柳多留11「下女を―・すにつき縁者二人反そり」。「本妻に―・す」

⑫乗物・劇場などで上級の席に替える。「一等に―・す」

⑬「切る」「裂く」「むしる」などの忌言葉。謡曲、大木「本堂の棟木に成るべき木、…此の木を申し付け、―・さばやと存じ候」

⑭(遊里語)遊女を一定の時間あげ、その時間が切れた時、さらに延長する。洒落本、辰巳婦言「コレおがまア、おがまア、ちつとねかしてくれ、今夜は―・さア」

⑮歌舞伎で、狂言方が幕開きの前に拍子木を打ちながら舞台に行き、大道具その他がととのって後、下座の前に間を短くして二つ打つのをいう。

⑯(近畿・中国・九州などで)しまう。収める。片づける。

な‐おと【汝弟】

(「な」は我の意)弟を親しんで呼ぶ称。わが弟。万葉集17「愛はしきよし―のみこと」

なお‐なお【直直】ナホナホ

すなお。まっすぐ。あたりまえ。世間どおり。万葉集5「―に家に帰りて業なりをしまさに」

なお‐なお【猶猶・尚尚】ナホナホ

〔副〕

①それでもやはり。どうしても。源氏物語夕霧「―とせちに宣へば」

②ますます。なおさら。「―はげみなさい」

③なおその上。なおまた付け加えて。

⇒なおなお‐がき【尚尚書】

なおなお‐がき【尚尚書】ナホナホ‥

手紙の本文の前後または行間に書きそえる文句。多く「尚尚」とか「追而おって」とかの語で書き始める。おってがき。追伸。

⇒なお‐なお【猶猶・尚尚】

なおなお・し【直直し】ナホナホ‥

〔形シク〕

①普通である。平凡である。源氏物語常夏「―・しき際をだに、窓の内なるほどは」

②いかにも劣っている。下品である。源氏物語夕霧「見給へよ。懸想びたる文のさまか。さても―・しの御さまや」

なお‐の‐こと【猶の事】ナホ‥

いっそう程度の進んだ事。なおさら。ますます。「アメリカなら―行ってみたい」

なお‐び【直毘】ナホ‥

斎いみつつしむことが終わって平常に直すこと。なおみ。

なお‐びと【直人】ナホ‥

家柄が普通の人。ただびと。伊勢物語「父は―にて母なむ藤原なりける」

なおび‐の‐かみ【直日神・直毘神】ナホ‥

罪悪・禍害を改め直す神。伊弉諾尊いざなぎのみことが檍原あはきはらのみそぎのとき生まれ出た神という。↔禍津日神まがつひのかみ

なおびのみたま【直毘霊】ナホ‥

神道書。本居宣長著。1巻。1771年(明和8)成る。初め「古事記伝」第1巻の付録、のちに単行。日本の「道」の特色を説いたもので、宣長の古道説の骨子をなす。

なお‐また【尚又】ナホ‥

〔接続〕

話が一段落したあとで、さらに補足する場合に用いる語。そのほかに。なお。

なお‐み【直毘】ナホ‥

ナオビの転。

なお‐も【猶も】ナホ‥

〔副〕

(「なお(猶)」[一]1を強めていう語)相変わらず。それでもまだ。「―こだわっている」

なお‐もって【尚以て】ナホ‥

(副詞的に)なおさら。なおのこと。狂言、松脂「それは―のことぢや」

な‐おもて【名表】

「名残なごりの表」の略。↔名裏

なおもともうしぶみえまき【直幹申文絵巻】ナホ‥マウシ‥ヱ‥

鎌倉時代後期の絵巻。1巻。村上天皇と文章博士橘直幹の申文をめぐる説話を描く。直幹申文絵詞とも。

なお‐もの【直者】ナホ‥

家柄が普通の人。なおびと。蜻蛉日記下「―なりけりと思ひぬる」

な‐おや【名親】

名付け親。

なおらい【直会】ナホラヒ

(ナオリアイの約。斎いみが直って平常にかえる意)神事が終わって後、神酒・神饌をおろしていただく酒宴。また、そのおろした神酒・神饌。続日本紀26「大新嘗の―の」

⇒なおらい‐どころ【直会所】

⇒なおらい‐どの【直会殿】

なおらい‐どころ【直会所】ナホラヒ‥

(→)直会殿に同じ。

⇒なおらい【直会】

なおらい‐どの【直会殿】ナホラヒ‥

神職らが集まって直会をする殿舎。神社に付属する。解斎殿げさいでん。

⇒なおらい【直会】

なおり【直り】ナホリ

①(「治り」とも書く)病気がなおること。「―が早い」

②乗物・観覧席などで、上級の席に移ること。

③鉱床の中で、特に品位の高い部分。富鉱体。

な‐おり【名折り】‥ヲリ

(→)「なおれ」に同じ。

な‐おり【波折り】‥ヲリ

波が幾重にも折り重なること。古事記下「潮瀬の―を見れば」

なお・る【治る】ナホル

〔自五〕

⇒なおる(直る)5

なお・る【直る】ナホル

〔自五〕

①もとのように正しくなる。望ましい状態にもどる。源氏物語若菜上「かく憎げなくさへ聞えかはし給へば事―・りて目やすくなむありける」。源氏物語明石「やうやう風―・り雨の脚しめり星の光も見ゆるに」。「やっと仲が―・った」

②境遇・地位・身分などが、もと通りになる。改まってもとのようになる。源氏物語夕霧「何事も今はと見飽き給ひにける身なれば、今はた―・るべきにもあらぬを」。日葡辞書「ホンリャウ(本領)ニナヲル」

③改まって正しくなる。つくろい改められる。紫式部日記「情なくひきいれたる、かうしてもあらなむとおぼしのたまはすれど、そのならひ―・りがたく」。「この文章はこれ以上―・らない」

④故障が除かれ、正しく機能する。「パンクが―・る」

⑤(「治る」とも書く)病気や怪我がよくなる。蜻蛉日記上「湯をせめて入るれば、飲みなどして、身など―・りもてゆく」。「傷が―・る」

⑥正しくすわる。また、しかるべき位置に着座する。源氏物語柏木「御息所ゐざり出で給ふけはひすればやをらゐ―・り給ひぬ」。義経記4「その時佐殿敷皮を去り、わが身は畳にぞ―・られける」。「そこへ―・れ」

⑦もとの姿勢にもどる。「前へならえ、―・れ」

⑧配流などの拘束がとけて、許される。千載和歌集雑「心の外なる事にて知らぬ国にまかりけるを、こと―・りて京にのぼりて後」

⑨仮の地位から正式の地位につく。「本妻に―・る」

⑩乗物・劇場などで上級の席に移る。「一等に―・る」

⑪(斎宮の忌詞)死ぬ。斎宮寮式「死を奈保留と称いふ」

なおれ【直れ】ナホレ

もとの姿勢に戻す時の号令。「前へならえ。―」

な‐おれ【名折れ】‥ヲレ

名誉を傷つけられること。不名誉。なおり。「母校の―となる行動」

なか【中・仲】

➊一定の区画・範囲の内。「外」に対する。

①内部。うち。竹取物語「筒の―光りたり」。「―から呼ぶ」「予算の―でまかなう」

②心の中。胸中。源氏物語常夏「―に思ひはありもやすらむ」

③(廓の中の意で)江戸で吉原、大坂で新町の遊郭の称。浄瑠璃、女殺油地獄「それそれそこへ縞縮に鹿の子の帯、確かに―の風と見た」

➋一つづきの物事の両端でない部分。三つのものの中央。

①中部。中央。古今和歌集秋「竜田川紅葉乱れて流るめり渡らば錦―や絶えなむ」。「―高」「―日」

②中等。中位。土佐日記「上かみ・―・下しも酔ひあきて」

③多くの物事のうち。竹取物語「天人の―に持たせたる箱あり」

④二つの物事の中間。間あいだ。万葉集15「山川を―に隔へなりて安けくもなし」。「―三日置いて」

⑤ある事が起き、まだ終わらない間。ある状態にある、その間。「忙しい―を御足労願う」

⑥(多く「仲」と書く)男女・夫婦・親子・兄弟・知人等の人間関係。間柄。古今和歌集序「男女の―をもやはらげ」。源氏物語桐壺「右の大臣の御―はいとよからねど」。「―を裂く」

⑦(中国の「伯仲叔季」の訓からか)三人以上の兄弟姉妹の2番目。源氏物語東屋「―に当るをなむ姫君とて」

⑧月の中旬。増鏡「二月きさらぎの―の五日」

⇒中に立つ

⇒中に入る

⇒中を裂く

⇒中を取る

⇒中を直す

なか【中】

姓氏の一つ。

⇒なか‐かんすけ【中勘助】

なか【那珂】

①茨城県北部、那珂川流域に位置する郡名。

②茨城県中北部、那珂台地の中央に位置する市。稲作・野菜栽培が盛ん。住宅地化が進展。人口5万5千。

なか【那珂】

姓氏の一つ。

⇒なか‐みちよ【那珂通世】

なが【長】

①長いこと。「―の暇いとま」「―電話」

②(→)長点ながてん2の略。

③長上下なががみしもの略。

④長掛ながかけの略。

なか‐あい【中間】‥アヒ

中ほど。あいだ。ちゅうかん。

なか‐あい【中藍】‥アヰ

濃くも淡くもない中ほどの濃さの藍色。

なか‐あき【仲秋】

陰暦8月の称。ちゅうしゅう。

なが‐あき【長秋】

限りなく長い年月。長五百秋ながいおあき。祝詞、大殿祭「万よろず千秋の―に」

なが‐あみ【長編み】

鉤針かぎばり編みの基礎編みの一種。鉤針に糸を1回捲いて下の目に入れ、糸を引き出しさらに糸をかけて2回に分けて引き抜く。鎖3目に相当する長さの編目になる。

なが‐あめ【長雨】

幾日も降りつづく雨。淫雨。霖雨。

なかい【中井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒なかい‐しゅうあん【中井甃庵】

⇒なかい‐ちくざん【中井竹山】

⇒なかい‐ひでお【中井英夫】

⇒なかい‐まさかず【中井正一】

⇒なかい‐りけん【中井履軒】

なか‐い【中居・仲居】‥ヰ

①殿中・大名邸の奥向にあった室で、勤仕の女の控えていた部屋。転じて、そこに勤めた女。御仲居。おすえ。手長。

②台所につづいた家人の居間。主婦の平常の居間。

③上女中と下女との中間の、小間使の女。

④遊女屋・料理屋などで、客に応接しその用を弁ずる女中。

⑤(山梨地方で)主婦をいう。

ながい【永井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒ながい‐かふう【永井荷風】

⇒ながい‐たかし【永井隆】

⇒ながい‐たつお【永井竜男】

⇒ながい‐なおむね【永井尚志】

⇒ながい‐りゅうたろう【永井柳太郎】

ながい【長井】‥ヰ

山形県南部、最上川上流域の市。近世の市場町から発達。人口3万1千。

⇒ながい‐つむぎ【長井紬】

ながい【長井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒ながい‐うた【長井雅楽】

⇒ながい‐うんぺい【長井雲坪】

⇒ながい‐ひょうすけ【長井兵助】

なが‐い【長居】‥ヰ

長い時間同じ所にいること。訪問した先に長時間いること。長尻。長座。「―は無用」

⇒長居は恐れ

なが‐い【長寝】

長いあいだ寝ること。神武紀「予何そ若此かく長眠ながいしつるや」

なが・い【長い・永い】

〔形〕[文]なが・し(ク)

①空間的または時間的に、1点から他の点までのへだたりが大きい。抽象的な事にもいう。万葉集10「朝戸出の君が姿をよく見ずて―・き春日を恋ひや暮さむ」。「―・い道のり」「気の―・い人」

②永久不変である。源氏物語総角「さてのみこそ―・き心をもかたみに見果つべきわざなれ」

◇「永い」は時間に限って使い、永続・永久の意味合いが強い。

⇒長い目で見る

⇒長い物には巻かれよ

⇒長い草鞋を履く

ながい‐うた【長井雅楽】‥ヰ‥

幕末の長州藩士。名は時庸。1861年(文久1)開国と公武合体を主張した「航海遠略策」が藩主に採用され、以後その推進に活躍したが、攘夷派に敗れ、切腹。(1819〜1863)

⇒ながい【長井】

ながい‐うんぺい【長井雲坪】‥ヰ‥

文人画家。名は元。通称、元次郎。越後の人。長崎に遊学。1867年(慶応3)密かに上海に渡り、のち信濃に隠棲した。(1833〜1899)

⇒ながい【長井】

ながい‐かふう【永井荷風】‥ヰ‥

小説家。本名、壮吉。東京生れ。東京外語学校中退。広津柳浪に師事、「地獄の花」などでゾラを紹介。のち、明治末期に耽美享楽の作風に転じた。当代文明への嫌悪を語りながら、江戸戯作の世界に隠れ、花柳界など下層狭斜の風俗を描いた。作「あめりか物語」「すみだ川」「腕くらべ」「おかめ笹」「濹東綺譚」、日記「断腸亭日乗」など。文化勲章。(1879〜1959)

永井荷風

撮影:田沼武能

→作品:『濹東綺譚』

⇒ながい【永井】

なが‐いき【長生き】

長く生きること。長寿。長命。

なか‐いし【中石】

鉱石に含まれる母岩や、二つ以上の鉱脈に挟まれる母岩の部分。

なかい‐しゅうあん【中井甃庵】‥ヰシウ‥

江戸中期の儒学者。名は誠之。播州竜野藩医の子。大坂に出て、宋学を三宅石庵に受け、懐徳堂を設立。著「不問語」など。(1693〜1758)

⇒なかい【中井】

なが‐いす【長椅子】

数人が並んで座れるように、横に長く作った椅子。普通、後部に背をもたせかけられるように作る。

なか‐いた【中板】

①茶室の客畳と道具畳との間に入れた板。

②長板ながいたから水差を置くほどの長さを切りとったもので、長板と小板との中間ほどの敷板。

なが‐いた【長板】

点茶用具。風炉・炉・水差などをのせる長方形の板で、台子だいすの地板をかたどったもの。

ながい‐たかし【永井隆】‥ヰ‥

医学博士。カトリック信徒。松江市生れ。長崎で被爆後、負傷者の救護や原爆症研究に尽力。著「長崎の鐘」。(1908〜1951)

⇒ながい【永井】

ながい‐たつお【永井竜男】‥ヰ‥ヲ

小説家。東京生れ。高等小学校卒。小林秀雄らと同人誌「山繭」を創刊。短編小説に秀でる。作「一個その他」「石版東京図絵」など。文化勲章。(1904〜1990)

[image format=jpg,inline=0,page=11188,offset=1309]永

→作品:『濹東綺譚』

⇒ながい【永井】

なが‐いき【長生き】

長く生きること。長寿。長命。

なか‐いし【中石】

鉱石に含まれる母岩や、二つ以上の鉱脈に挟まれる母岩の部分。

なかい‐しゅうあん【中井甃庵】‥ヰシウ‥

江戸中期の儒学者。名は誠之。播州竜野藩医の子。大坂に出て、宋学を三宅石庵に受け、懐徳堂を設立。著「不問語」など。(1693〜1758)

⇒なかい【中井】

なが‐いす【長椅子】

数人が並んで座れるように、横に長く作った椅子。普通、後部に背をもたせかけられるように作る。

なか‐いた【中板】

①茶室の客畳と道具畳との間に入れた板。

②長板ながいたから水差を置くほどの長さを切りとったもので、長板と小板との中間ほどの敷板。

なが‐いた【長板】

点茶用具。風炉・炉・水差などをのせる長方形の板で、台子だいすの地板をかたどったもの。

ながい‐たかし【永井隆】‥ヰ‥

医学博士。カトリック信徒。松江市生れ。長崎で被爆後、負傷者の救護や原爆症研究に尽力。著「長崎の鐘」。(1908〜1951)

⇒ながい【永井】

ながい‐たつお【永井竜男】‥ヰ‥ヲ

小説家。東京生れ。高等小学校卒。小林秀雄らと同人誌「山繭」を創刊。短編小説に秀でる。作「一個その他」「石版東京図絵」など。文化勲章。(1904〜1990)

[image format=jpg,inline=0,page=11188,offset=1309]永広辞苑 ページ 14498 での【○無い物食おう】単語。