複数辞典一括検索+![]()

![]()

○山が当たるやまがあたる🔗⭐🔉

○山が当たるやまがあたる

万一の幸運を期待した見当が適中する。試験などの予想が当たる。↔山が外れる

⇒やま【山】

やま‐かい【山峡】‥カヒ

(古くはヤマガイ)山と山との間。やまあい。万葉集17「―に咲ける桜を」

やま‐がえり【山回り・山帰り】‥ガヘリ

①年を越えて山で羽毛をかえた鷹。山家集「巣鷹渡る…なほ木に帰る―かな」

②山から帰ること。特に大山参りから帰ること。誹風柳多留15「―あたり近所は笛だらけ」

やま‐がえる【山蛙】‥ガヘル

アカガエルの別称。

やま‐かがし【赤楝蛇・山楝蛇】

ヘビの一種。全長約70〜120センチメートル、水辺に普通で、カエルなどを捕食する。背面はオリーブ色、黒斑が多く、体側には紅色の斑点がある。上顎の奥と頸部に毒腺がある。奥歯は長く、毒牙の機能をもち、深く咬まれると、腫れることや血が止まらないこともあり、時に致命的。本州以南、朝鮮半島南部・中国・台湾に分布。〈[季]夏〉

ヤマカガシ

提供:東京動物園協会

やま‐かがち【蟒蛇】

うわばみ。大蛇。〈新撰字鏡8〉

やま‐がく・る【山隠る】

〔自四・下二〕

山に入り隠れる。山にこもる。また、山に隔てられて見えなくなる。古事記下「あすよりはみ―・りて見えずかもあらむ」。後撰和歌集恋「―・れ消えせぬ雪のわびしきは」

やま‐がくれ【山隠れ】

山に隠れること。また、その所。やまかげ。源氏物語明石「海のつらにも―にも」

やま‐かけ【山掛け】

①高く積むこと。

②刺身・豆腐・蕎麦などの上にとろろをかけた料理。

⇒やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】

やま‐かげ【山陰】

山裾で陰になること。また、その場所。

やま‐かげ【山影】

山の姿。山の形。

やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】

八杯はちはい豆腐にとろろをかけたもの。いもかけどうふ。

⇒やま‐かけ【山掛け】

やま‐かご【山駕籠】

竹などで編み、垂れがなく、丸棒または丸竹を釣り手とした粗末な駕籠。道中・山路に用いる。山輿。

やま‐がさ【山笠】

①祭礼の時などに、上に種々の飾り物をのせた笠。

②山車だしの一種。特に、福岡市の櫛田神社の祇園山笠が有名。〈[季]夏〉

やま‐かじ【山火事】‥クワ‥

山で起こる火事。やまび。山やけ。山燃え。〈[季]冬〉

やま‐がしゅう【山何首烏】

ユリ科の蔓性多年草。茎は硬く、大きなとげで他物によじのぼる。葉は卵形、各葉の基部に2本の巻鬚まきひげがある。夏、葉のつけ根に白色の小花を球形に集め、黒色球形の液果を結ぶ。

やま‐がしら【山頭】

田植作業の指揮者、また世話役。

やまが‐ずまい【山家住まい】‥ズマヒ

山家に住んでいること。また、そのすまい。

⇒やま‐が【山家】

やま‐かずら【山鬘】‥カヅラ

①ヒカゲノカズラで結ったかずら。神事に用いた。古今和歌集神遊歌「山人と人も見るがに―せよ」

②山の端にかかる暁の雲。拾遺和歌集愚草上「―あけ行く雲に」。日葡辞書「ヤマカヅラ。詩歌語。即ち、アカツキノクモ」

やま‐かずらかげ【山蔓蔭・山葛蘿】‥カヅラ‥

〔植〕(→)ヒカゲノカズラに同じ。万葉集14「あしひきの―」

やま‐かぜ【山風】

①山に吹く風。また、山颪やまおろし。古今和歌集秋「吹くからに秋の草木のしをるればむべ―をあらしといふらむ」

②夜間に、山頂から平地に向かって吹き下ろす風。夜、山腹の放射冷却の結果生ずる。↔谷風

やま‐かせぎ【山稼ぎ】

山で伐木・採薪・狩猟などに従事すること。

やまが‐そこう【山鹿素行】‥カウ

江戸前期の儒学者・兵学者。名は高興・高祐。会津生れ。儒学を林羅山に、兵学を北条氏長らに学ぶ。「聖教要録」を著して朱子学を批判したことが幕府にとがめられ、赤穂あこうに配流。のち赦免されて江戸に帰る。他に「武教要録」「配所残筆」「山鹿語類」「中朝事実」「武家事紀」など。(1622〜1685)

→著作:『配所残筆』

→著作:『聖教要録』

⇒やまが【山鹿】

やまが‐そだち【山家育ち】

山家にそだつこと。また、その人。山育ち。山家者。

⇒やま‐が【山家】

やま‐かた【山方】

山の方向。山の地方。

やまがた【山片】

姓氏の一つ。

⇒やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】

やま‐がた【山形・山型】

①山に似た形。

②射芸で、的皮まとかわの別称。〈倭名類聚鈔4〉

③鞍の前輪まえわ・後輪しずわ各中央部の高い所。→鞍橋くらぼね(図)。

④紋所の名。「いりやまがた」「さしがねやまがた」など種類が多い。→入山形。

⇒やまがた‐カッター【山形カッター】

⇒やまがた‐こう【山型鋼】

やまがた【山形】

①東北地方南西部の県。羽前国と羽後国の一部とを管轄。面積9323平方キロメートル。人口121万6千。全13市。

→花笠音頭

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②山形県東部、山形盆地の南東部の市。県庁所在地。もと最上もがみと称し、出羽の要地。江戸時代、保科・松平・奥平・堀田・秋元・水野氏らの城下町。市の南東に蔵王山・蔵王温泉がある。人口25万6千。

⇒やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】

⇒やまがた‐だいがく【山形大学】

やま‐がた【山県】

山にあるあがた。山の畑。古事記下「―にまける青菜も」

やまがた【山県】

岐阜県南西部、岐阜市の北側に隣接する市。森林と近郊農業地からなる。人口3万。

やまがた【山県】

姓氏の一つ。

⇒やまがた‐ありとも【山県有朋】

⇒やまがた‐しゅうなん【山県周南】

⇒やまがた‐だいに【山県大弐】

やまがた‐ありとも【山県有朋】

軍人・政治家。前名、小輔・狂介。長州藩士。陸軍大将・元帥。公爵。松下村塾に学び、奇兵隊軍監となる。維新後、徴兵令を制定するなど、近代陸軍を創設。のち内相・首相を歴任。日清戦争に第一軍司令官、日露戦争には参謀総長。のち枢密院議長、元老。軍・官界に巨大な派閥を作り、政界に絶大の権力を振るう。(1838〜1922)

山県有朋

提供:毎日新聞社

やま‐かがち【蟒蛇】

うわばみ。大蛇。〈新撰字鏡8〉

やま‐がく・る【山隠る】

〔自四・下二〕

山に入り隠れる。山にこもる。また、山に隔てられて見えなくなる。古事記下「あすよりはみ―・りて見えずかもあらむ」。後撰和歌集恋「―・れ消えせぬ雪のわびしきは」

やま‐がくれ【山隠れ】

山に隠れること。また、その所。やまかげ。源氏物語明石「海のつらにも―にも」

やま‐かけ【山掛け】

①高く積むこと。

②刺身・豆腐・蕎麦などの上にとろろをかけた料理。

⇒やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】

やま‐かげ【山陰】

山裾で陰になること。また、その場所。

やま‐かげ【山影】

山の姿。山の形。

やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】

八杯はちはい豆腐にとろろをかけたもの。いもかけどうふ。

⇒やま‐かけ【山掛け】

やま‐かご【山駕籠】

竹などで編み、垂れがなく、丸棒または丸竹を釣り手とした粗末な駕籠。道中・山路に用いる。山輿。

やま‐がさ【山笠】

①祭礼の時などに、上に種々の飾り物をのせた笠。

②山車だしの一種。特に、福岡市の櫛田神社の祇園山笠が有名。〈[季]夏〉

やま‐かじ【山火事】‥クワ‥

山で起こる火事。やまび。山やけ。山燃え。〈[季]冬〉

やま‐がしゅう【山何首烏】

ユリ科の蔓性多年草。茎は硬く、大きなとげで他物によじのぼる。葉は卵形、各葉の基部に2本の巻鬚まきひげがある。夏、葉のつけ根に白色の小花を球形に集め、黒色球形の液果を結ぶ。

やま‐がしら【山頭】

田植作業の指揮者、また世話役。

やまが‐ずまい【山家住まい】‥ズマヒ

山家に住んでいること。また、そのすまい。

⇒やま‐が【山家】

やま‐かずら【山鬘】‥カヅラ

①ヒカゲノカズラで結ったかずら。神事に用いた。古今和歌集神遊歌「山人と人も見るがに―せよ」

②山の端にかかる暁の雲。拾遺和歌集愚草上「―あけ行く雲に」。日葡辞書「ヤマカヅラ。詩歌語。即ち、アカツキノクモ」

やま‐かずらかげ【山蔓蔭・山葛蘿】‥カヅラ‥

〔植〕(→)ヒカゲノカズラに同じ。万葉集14「あしひきの―」

やま‐かぜ【山風】

①山に吹く風。また、山颪やまおろし。古今和歌集秋「吹くからに秋の草木のしをるればむべ―をあらしといふらむ」

②夜間に、山頂から平地に向かって吹き下ろす風。夜、山腹の放射冷却の結果生ずる。↔谷風

やま‐かせぎ【山稼ぎ】

山で伐木・採薪・狩猟などに従事すること。

やまが‐そこう【山鹿素行】‥カウ

江戸前期の儒学者・兵学者。名は高興・高祐。会津生れ。儒学を林羅山に、兵学を北条氏長らに学ぶ。「聖教要録」を著して朱子学を批判したことが幕府にとがめられ、赤穂あこうに配流。のち赦免されて江戸に帰る。他に「武教要録」「配所残筆」「山鹿語類」「中朝事実」「武家事紀」など。(1622〜1685)

→著作:『配所残筆』

→著作:『聖教要録』

⇒やまが【山鹿】

やまが‐そだち【山家育ち】

山家にそだつこと。また、その人。山育ち。山家者。

⇒やま‐が【山家】

やま‐かた【山方】

山の方向。山の地方。

やまがた【山片】

姓氏の一つ。

⇒やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】

やま‐がた【山形・山型】

①山に似た形。

②射芸で、的皮まとかわの別称。〈倭名類聚鈔4〉

③鞍の前輪まえわ・後輪しずわ各中央部の高い所。→鞍橋くらぼね(図)。

④紋所の名。「いりやまがた」「さしがねやまがた」など種類が多い。→入山形。

⇒やまがた‐カッター【山形カッター】

⇒やまがた‐こう【山型鋼】

やまがた【山形】

①東北地方南西部の県。羽前国と羽後国の一部とを管轄。面積9323平方キロメートル。人口121万6千。全13市。

→花笠音頭

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②山形県東部、山形盆地の南東部の市。県庁所在地。もと最上もがみと称し、出羽の要地。江戸時代、保科・松平・奥平・堀田・秋元・水野氏らの城下町。市の南東に蔵王山・蔵王温泉がある。人口25万6千。

⇒やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】

⇒やまがた‐だいがく【山形大学】

やま‐がた【山県】

山にあるあがた。山の畑。古事記下「―にまける青菜も」

やまがた【山県】

岐阜県南西部、岐阜市の北側に隣接する市。森林と近郊農業地からなる。人口3万。

やまがた【山県】

姓氏の一つ。

⇒やまがた‐ありとも【山県有朋】

⇒やまがた‐しゅうなん【山県周南】

⇒やまがた‐だいに【山県大弐】

やまがた‐ありとも【山県有朋】

軍人・政治家。前名、小輔・狂介。長州藩士。陸軍大将・元帥。公爵。松下村塾に学び、奇兵隊軍監となる。維新後、徴兵令を制定するなど、近代陸軍を創設。のち内相・首相を歴任。日清戦争に第一軍司令官、日露戦争には参謀総長。のち枢密院議長、元老。軍・官界に巨大な派閥を作り、政界に絶大の権力を振るう。(1838〜1922)

山県有朋

提供:毎日新聞社

⇒やまがた【山県】

やまがた‐カッター【山形カッター】

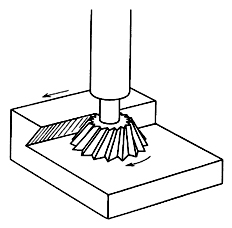

(angular cutter)フライス刃物の一種。刃物の軸に対し、ある傾きをもった刃を持ち、直角でない角度の溝や面などを削るのに用いる。角フライス。山形フライス。

山形カッター

⇒やまがた【山県】

やまがた‐カッター【山形カッター】

(angular cutter)フライス刃物の一種。刃物の軸に対し、ある傾きをもった刃を持ち、直角でない角度の溝や面などを削るのに用いる。角フライス。山形フライス。

山形カッター

⇒やま‐がた【山形・山型】

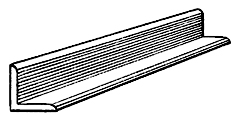

やまがた‐こう【山型鋼】‥カウ

型鋼の一種。横断面を山形に圧延した棒状の鋼。各種構造物などに広く用いる。

山型鋼

⇒やま‐がた【山形・山型】

やまがた‐こう【山型鋼】‥カウ

型鋼の一種。横断面を山形に圧延した棒状の鋼。各種構造物などに広く用いる。

山型鋼

⇒やま‐がた【山形・山型】

やまがた‐しゅうなん【山県周南】‥シウ‥

江戸中期の儒学者。周防の人。長州藩儒の子。荻生徂徠に学ぶ。同藩儒となり、藩校明倫館の創設に尽力、のち祭酒(館長)。著「為学初問」「周南先生文集」など。(1687〜1752)

⇒やまがた【山県】

やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】

「ミニ新幹線」参照。

⇒やまがた【山形】

やまがた‐だいがく【山形大学】

国立大学法人の一つ。1910年(明治43)創立の米沢高等工業学校(のち米沢工専)のほか、旧制の山形高校・山形師範・同青年師範・山形県立農専を母体として49年設置。2004年法人化。山形市。

⇒やまがた【山形】

やまがた‐だいに【山県大弐】

江戸中期の兵学者・尊王論者。柳荘と号。甲斐の人。「柳子新論」を著し尊王思想を鼓吹。宝暦年中、江戸に出て兵学を講じたが、幕府の忌諱に触れ、刑死。(1725〜1767)→明和事件

→資料:『柳子新論』

⇒やまがた【山県】

やま‐がたな【山刀】

きこりなど山稼やまかせぎする人や登山者などが用いる、鉈なたに似た小型の刃物。さんとう。

やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】‥タウ

江戸後期の町人学者。通称、升屋久兵衛・小右衛門。旧名、長谷川有躬ありみ、のち山片芳秀よしひで。播磨の人。大坂の豪商升屋別家を継ぎ、本家の番頭となり、商才を発揮。儒学を懐徳堂の中井竹山・履軒兄弟に、天文学を麻田剛立に学び、また蘭学を好む。主著「夢の代しろ」。(1748〜1821)

→著作:『夢の代』

⇒やまがた【山片】

やま‐がつ【山賤】

①猟師・きこりなど、山中に住む賤しい身分の人。山しず。宇津保物語俊蔭「―、民の妻めともなれ」

②人をあざけっていう語。

③1の住む家。やまが。新撰六帖2「―の外面の小田の片あらし」

やま‐がっこ【山括弧】‥グワツ‥

括弧の一つ。〈 〉のように先がとがって山形のもの。

やま‐がに【山蟹】

山間の渓流などにすむカニ。サワガニの類。〈[季]夏〉

やま‐がね【山金】

山から掘り出したままの銅。

やま‐かます【山叺】

ウスタビガの繭の俗称。緑色で長い柄をもち、叺形。釣叺。山柄杓やまびしゃく。

やま‐がみ【山神】

山を守る神。山をつかさどる神。

⇒やま‐がた【山形・山型】

やまがた‐しゅうなん【山県周南】‥シウ‥

江戸中期の儒学者。周防の人。長州藩儒の子。荻生徂徠に学ぶ。同藩儒となり、藩校明倫館の創設に尽力、のち祭酒(館長)。著「為学初問」「周南先生文集」など。(1687〜1752)

⇒やまがた【山県】

やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】

「ミニ新幹線」参照。

⇒やまがた【山形】

やまがた‐だいがく【山形大学】

国立大学法人の一つ。1910年(明治43)創立の米沢高等工業学校(のち米沢工専)のほか、旧制の山形高校・山形師範・同青年師範・山形県立農専を母体として49年設置。2004年法人化。山形市。

⇒やまがた【山形】

やまがた‐だいに【山県大弐】

江戸中期の兵学者・尊王論者。柳荘と号。甲斐の人。「柳子新論」を著し尊王思想を鼓吹。宝暦年中、江戸に出て兵学を講じたが、幕府の忌諱に触れ、刑死。(1725〜1767)→明和事件

→資料:『柳子新論』

⇒やまがた【山県】

やま‐がたな【山刀】

きこりなど山稼やまかせぎする人や登山者などが用いる、鉈なたに似た小型の刃物。さんとう。

やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】‥タウ

江戸後期の町人学者。通称、升屋久兵衛・小右衛門。旧名、長谷川有躬ありみ、のち山片芳秀よしひで。播磨の人。大坂の豪商升屋別家を継ぎ、本家の番頭となり、商才を発揮。儒学を懐徳堂の中井竹山・履軒兄弟に、天文学を麻田剛立に学び、また蘭学を好む。主著「夢の代しろ」。(1748〜1821)

→著作:『夢の代』

⇒やまがた【山片】

やま‐がつ【山賤】

①猟師・きこりなど、山中に住む賤しい身分の人。山しず。宇津保物語俊蔭「―、民の妻めともなれ」

②人をあざけっていう語。

③1の住む家。やまが。新撰六帖2「―の外面の小田の片あらし」

やま‐がっこ【山括弧】‥グワツ‥

括弧の一つ。〈 〉のように先がとがって山形のもの。

やま‐がに【山蟹】

山間の渓流などにすむカニ。サワガニの類。〈[季]夏〉

やま‐がね【山金】

山から掘り出したままの銅。

やま‐かます【山叺】

ウスタビガの繭の俗称。緑色で長い柄をもち、叺形。釣叺。山柄杓やまびしゃく。

やま‐がみ【山神】

山を守る神。山をつかさどる神。

やま‐かがち【蟒蛇】

うわばみ。大蛇。〈新撰字鏡8〉

やま‐がく・る【山隠る】

〔自四・下二〕

山に入り隠れる。山にこもる。また、山に隔てられて見えなくなる。古事記下「あすよりはみ―・りて見えずかもあらむ」。後撰和歌集恋「―・れ消えせぬ雪のわびしきは」

やま‐がくれ【山隠れ】

山に隠れること。また、その所。やまかげ。源氏物語明石「海のつらにも―にも」

やま‐かけ【山掛け】

①高く積むこと。

②刺身・豆腐・蕎麦などの上にとろろをかけた料理。

⇒やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】

やま‐かげ【山陰】

山裾で陰になること。また、その場所。

やま‐かげ【山影】

山の姿。山の形。

やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】

八杯はちはい豆腐にとろろをかけたもの。いもかけどうふ。

⇒やま‐かけ【山掛け】

やま‐かご【山駕籠】

竹などで編み、垂れがなく、丸棒または丸竹を釣り手とした粗末な駕籠。道中・山路に用いる。山輿。

やま‐がさ【山笠】

①祭礼の時などに、上に種々の飾り物をのせた笠。

②山車だしの一種。特に、福岡市の櫛田神社の祇園山笠が有名。〈[季]夏〉

やま‐かじ【山火事】‥クワ‥

山で起こる火事。やまび。山やけ。山燃え。〈[季]冬〉

やま‐がしゅう【山何首烏】

ユリ科の蔓性多年草。茎は硬く、大きなとげで他物によじのぼる。葉は卵形、各葉の基部に2本の巻鬚まきひげがある。夏、葉のつけ根に白色の小花を球形に集め、黒色球形の液果を結ぶ。

やま‐がしら【山頭】

田植作業の指揮者、また世話役。

やまが‐ずまい【山家住まい】‥ズマヒ

山家に住んでいること。また、そのすまい。

⇒やま‐が【山家】

やま‐かずら【山鬘】‥カヅラ

①ヒカゲノカズラで結ったかずら。神事に用いた。古今和歌集神遊歌「山人と人も見るがに―せよ」

②山の端にかかる暁の雲。拾遺和歌集愚草上「―あけ行く雲に」。日葡辞書「ヤマカヅラ。詩歌語。即ち、アカツキノクモ」

やま‐かずらかげ【山蔓蔭・山葛蘿】‥カヅラ‥

〔植〕(→)ヒカゲノカズラに同じ。万葉集14「あしひきの―」

やま‐かぜ【山風】

①山に吹く風。また、山颪やまおろし。古今和歌集秋「吹くからに秋の草木のしをるればむべ―をあらしといふらむ」

②夜間に、山頂から平地に向かって吹き下ろす風。夜、山腹の放射冷却の結果生ずる。↔谷風

やま‐かせぎ【山稼ぎ】

山で伐木・採薪・狩猟などに従事すること。

やまが‐そこう【山鹿素行】‥カウ

江戸前期の儒学者・兵学者。名は高興・高祐。会津生れ。儒学を林羅山に、兵学を北条氏長らに学ぶ。「聖教要録」を著して朱子学を批判したことが幕府にとがめられ、赤穂あこうに配流。のち赦免されて江戸に帰る。他に「武教要録」「配所残筆」「山鹿語類」「中朝事実」「武家事紀」など。(1622〜1685)

→著作:『配所残筆』

→著作:『聖教要録』

⇒やまが【山鹿】

やまが‐そだち【山家育ち】

山家にそだつこと。また、その人。山育ち。山家者。

⇒やま‐が【山家】

やま‐かた【山方】

山の方向。山の地方。

やまがた【山片】

姓氏の一つ。

⇒やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】

やま‐がた【山形・山型】

①山に似た形。

②射芸で、的皮まとかわの別称。〈倭名類聚鈔4〉

③鞍の前輪まえわ・後輪しずわ各中央部の高い所。→鞍橋くらぼね(図)。

④紋所の名。「いりやまがた」「さしがねやまがた」など種類が多い。→入山形。

⇒やまがた‐カッター【山形カッター】

⇒やまがた‐こう【山型鋼】

やまがた【山形】

①東北地方南西部の県。羽前国と羽後国の一部とを管轄。面積9323平方キロメートル。人口121万6千。全13市。

→花笠音頭

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②山形県東部、山形盆地の南東部の市。県庁所在地。もと最上もがみと称し、出羽の要地。江戸時代、保科・松平・奥平・堀田・秋元・水野氏らの城下町。市の南東に蔵王山・蔵王温泉がある。人口25万6千。

⇒やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】

⇒やまがた‐だいがく【山形大学】

やま‐がた【山県】

山にあるあがた。山の畑。古事記下「―にまける青菜も」

やまがた【山県】

岐阜県南西部、岐阜市の北側に隣接する市。森林と近郊農業地からなる。人口3万。

やまがた【山県】

姓氏の一つ。

⇒やまがた‐ありとも【山県有朋】

⇒やまがた‐しゅうなん【山県周南】

⇒やまがた‐だいに【山県大弐】

やまがた‐ありとも【山県有朋】

軍人・政治家。前名、小輔・狂介。長州藩士。陸軍大将・元帥。公爵。松下村塾に学び、奇兵隊軍監となる。維新後、徴兵令を制定するなど、近代陸軍を創設。のち内相・首相を歴任。日清戦争に第一軍司令官、日露戦争には参謀総長。のち枢密院議長、元老。軍・官界に巨大な派閥を作り、政界に絶大の権力を振るう。(1838〜1922)

山県有朋

提供:毎日新聞社

やま‐かがち【蟒蛇】

うわばみ。大蛇。〈新撰字鏡8〉

やま‐がく・る【山隠る】

〔自四・下二〕

山に入り隠れる。山にこもる。また、山に隔てられて見えなくなる。古事記下「あすよりはみ―・りて見えずかもあらむ」。後撰和歌集恋「―・れ消えせぬ雪のわびしきは」

やま‐がくれ【山隠れ】

山に隠れること。また、その所。やまかげ。源氏物語明石「海のつらにも―にも」

やま‐かけ【山掛け】

①高く積むこと。

②刺身・豆腐・蕎麦などの上にとろろをかけた料理。

⇒やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】

やま‐かげ【山陰】

山裾で陰になること。また、その場所。

やま‐かげ【山影】

山の姿。山の形。

やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】

八杯はちはい豆腐にとろろをかけたもの。いもかけどうふ。

⇒やま‐かけ【山掛け】

やま‐かご【山駕籠】

竹などで編み、垂れがなく、丸棒または丸竹を釣り手とした粗末な駕籠。道中・山路に用いる。山輿。

やま‐がさ【山笠】

①祭礼の時などに、上に種々の飾り物をのせた笠。

②山車だしの一種。特に、福岡市の櫛田神社の祇園山笠が有名。〈[季]夏〉

やま‐かじ【山火事】‥クワ‥

山で起こる火事。やまび。山やけ。山燃え。〈[季]冬〉

やま‐がしゅう【山何首烏】

ユリ科の蔓性多年草。茎は硬く、大きなとげで他物によじのぼる。葉は卵形、各葉の基部に2本の巻鬚まきひげがある。夏、葉のつけ根に白色の小花を球形に集め、黒色球形の液果を結ぶ。

やま‐がしら【山頭】

田植作業の指揮者、また世話役。

やまが‐ずまい【山家住まい】‥ズマヒ

山家に住んでいること。また、そのすまい。

⇒やま‐が【山家】

やま‐かずら【山鬘】‥カヅラ

①ヒカゲノカズラで結ったかずら。神事に用いた。古今和歌集神遊歌「山人と人も見るがに―せよ」

②山の端にかかる暁の雲。拾遺和歌集愚草上「―あけ行く雲に」。日葡辞書「ヤマカヅラ。詩歌語。即ち、アカツキノクモ」

やま‐かずらかげ【山蔓蔭・山葛蘿】‥カヅラ‥

〔植〕(→)ヒカゲノカズラに同じ。万葉集14「あしひきの―」

やま‐かぜ【山風】

①山に吹く風。また、山颪やまおろし。古今和歌集秋「吹くからに秋の草木のしをるればむべ―をあらしといふらむ」

②夜間に、山頂から平地に向かって吹き下ろす風。夜、山腹の放射冷却の結果生ずる。↔谷風

やま‐かせぎ【山稼ぎ】

山で伐木・採薪・狩猟などに従事すること。

やまが‐そこう【山鹿素行】‥カウ

江戸前期の儒学者・兵学者。名は高興・高祐。会津生れ。儒学を林羅山に、兵学を北条氏長らに学ぶ。「聖教要録」を著して朱子学を批判したことが幕府にとがめられ、赤穂あこうに配流。のち赦免されて江戸に帰る。他に「武教要録」「配所残筆」「山鹿語類」「中朝事実」「武家事紀」など。(1622〜1685)

→著作:『配所残筆』

→著作:『聖教要録』

⇒やまが【山鹿】

やまが‐そだち【山家育ち】

山家にそだつこと。また、その人。山育ち。山家者。

⇒やま‐が【山家】

やま‐かた【山方】

山の方向。山の地方。

やまがた【山片】

姓氏の一つ。

⇒やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】

やま‐がた【山形・山型】

①山に似た形。

②射芸で、的皮まとかわの別称。〈倭名類聚鈔4〉

③鞍の前輪まえわ・後輪しずわ各中央部の高い所。→鞍橋くらぼね(図)。

④紋所の名。「いりやまがた」「さしがねやまがた」など種類が多い。→入山形。

⇒やまがた‐カッター【山形カッター】

⇒やまがた‐こう【山型鋼】

やまがた【山形】

①東北地方南西部の県。羽前国と羽後国の一部とを管轄。面積9323平方キロメートル。人口121万6千。全13市。

→花笠音頭

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②山形県東部、山形盆地の南東部の市。県庁所在地。もと最上もがみと称し、出羽の要地。江戸時代、保科・松平・奥平・堀田・秋元・水野氏らの城下町。市の南東に蔵王山・蔵王温泉がある。人口25万6千。

⇒やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】

⇒やまがた‐だいがく【山形大学】

やま‐がた【山県】

山にあるあがた。山の畑。古事記下「―にまける青菜も」

やまがた【山県】

岐阜県南西部、岐阜市の北側に隣接する市。森林と近郊農業地からなる。人口3万。

やまがた【山県】

姓氏の一つ。

⇒やまがた‐ありとも【山県有朋】

⇒やまがた‐しゅうなん【山県周南】

⇒やまがた‐だいに【山県大弐】

やまがた‐ありとも【山県有朋】

軍人・政治家。前名、小輔・狂介。長州藩士。陸軍大将・元帥。公爵。松下村塾に学び、奇兵隊軍監となる。維新後、徴兵令を制定するなど、近代陸軍を創設。のち内相・首相を歴任。日清戦争に第一軍司令官、日露戦争には参謀総長。のち枢密院議長、元老。軍・官界に巨大な派閥を作り、政界に絶大の権力を振るう。(1838〜1922)

山県有朋

提供:毎日新聞社

⇒やまがた【山県】

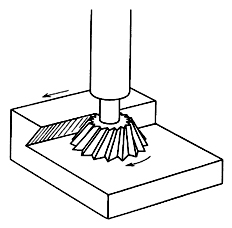

やまがた‐カッター【山形カッター】

(angular cutter)フライス刃物の一種。刃物の軸に対し、ある傾きをもった刃を持ち、直角でない角度の溝や面などを削るのに用いる。角フライス。山形フライス。

山形カッター

⇒やまがた【山県】

やまがた‐カッター【山形カッター】

(angular cutter)フライス刃物の一種。刃物の軸に対し、ある傾きをもった刃を持ち、直角でない角度の溝や面などを削るのに用いる。角フライス。山形フライス。

山形カッター

⇒やま‐がた【山形・山型】

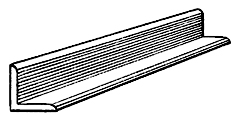

やまがた‐こう【山型鋼】‥カウ

型鋼の一種。横断面を山形に圧延した棒状の鋼。各種構造物などに広く用いる。

山型鋼

⇒やま‐がた【山形・山型】

やまがた‐こう【山型鋼】‥カウ

型鋼の一種。横断面を山形に圧延した棒状の鋼。各種構造物などに広く用いる。

山型鋼

⇒やま‐がた【山形・山型】

やまがた‐しゅうなん【山県周南】‥シウ‥

江戸中期の儒学者。周防の人。長州藩儒の子。荻生徂徠に学ぶ。同藩儒となり、藩校明倫館の創設に尽力、のち祭酒(館長)。著「為学初問」「周南先生文集」など。(1687〜1752)

⇒やまがた【山県】

やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】

「ミニ新幹線」参照。

⇒やまがた【山形】

やまがた‐だいがく【山形大学】

国立大学法人の一つ。1910年(明治43)創立の米沢高等工業学校(のち米沢工専)のほか、旧制の山形高校・山形師範・同青年師範・山形県立農専を母体として49年設置。2004年法人化。山形市。

⇒やまがた【山形】

やまがた‐だいに【山県大弐】

江戸中期の兵学者・尊王論者。柳荘と号。甲斐の人。「柳子新論」を著し尊王思想を鼓吹。宝暦年中、江戸に出て兵学を講じたが、幕府の忌諱に触れ、刑死。(1725〜1767)→明和事件

→資料:『柳子新論』

⇒やまがた【山県】

やま‐がたな【山刀】

きこりなど山稼やまかせぎする人や登山者などが用いる、鉈なたに似た小型の刃物。さんとう。

やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】‥タウ

江戸後期の町人学者。通称、升屋久兵衛・小右衛門。旧名、長谷川有躬ありみ、のち山片芳秀よしひで。播磨の人。大坂の豪商升屋別家を継ぎ、本家の番頭となり、商才を発揮。儒学を懐徳堂の中井竹山・履軒兄弟に、天文学を麻田剛立に学び、また蘭学を好む。主著「夢の代しろ」。(1748〜1821)

→著作:『夢の代』

⇒やまがた【山片】

やま‐がつ【山賤】

①猟師・きこりなど、山中に住む賤しい身分の人。山しず。宇津保物語俊蔭「―、民の妻めともなれ」

②人をあざけっていう語。

③1の住む家。やまが。新撰六帖2「―の外面の小田の片あらし」

やま‐がっこ【山括弧】‥グワツ‥

括弧の一つ。〈 〉のように先がとがって山形のもの。

やま‐がに【山蟹】

山間の渓流などにすむカニ。サワガニの類。〈[季]夏〉

やま‐がね【山金】

山から掘り出したままの銅。

やま‐かます【山叺】

ウスタビガの繭の俗称。緑色で長い柄をもち、叺形。釣叺。山柄杓やまびしゃく。

やま‐がみ【山神】

山を守る神。山をつかさどる神。

⇒やま‐がた【山形・山型】

やまがた‐しゅうなん【山県周南】‥シウ‥

江戸中期の儒学者。周防の人。長州藩儒の子。荻生徂徠に学ぶ。同藩儒となり、藩校明倫館の創設に尽力、のち祭酒(館長)。著「為学初問」「周南先生文集」など。(1687〜1752)

⇒やまがた【山県】

やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】

「ミニ新幹線」参照。

⇒やまがた【山形】

やまがた‐だいがく【山形大学】

国立大学法人の一つ。1910年(明治43)創立の米沢高等工業学校(のち米沢工専)のほか、旧制の山形高校・山形師範・同青年師範・山形県立農専を母体として49年設置。2004年法人化。山形市。

⇒やまがた【山形】

やまがた‐だいに【山県大弐】

江戸中期の兵学者・尊王論者。柳荘と号。甲斐の人。「柳子新論」を著し尊王思想を鼓吹。宝暦年中、江戸に出て兵学を講じたが、幕府の忌諱に触れ、刑死。(1725〜1767)→明和事件

→資料:『柳子新論』

⇒やまがた【山県】

やま‐がたな【山刀】

きこりなど山稼やまかせぎする人や登山者などが用いる、鉈なたに似た小型の刃物。さんとう。

やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】‥タウ

江戸後期の町人学者。通称、升屋久兵衛・小右衛門。旧名、長谷川有躬ありみ、のち山片芳秀よしひで。播磨の人。大坂の豪商升屋別家を継ぎ、本家の番頭となり、商才を発揮。儒学を懐徳堂の中井竹山・履軒兄弟に、天文学を麻田剛立に学び、また蘭学を好む。主著「夢の代しろ」。(1748〜1821)

→著作:『夢の代』

⇒やまがた【山片】

やま‐がつ【山賤】

①猟師・きこりなど、山中に住む賤しい身分の人。山しず。宇津保物語俊蔭「―、民の妻めともなれ」

②人をあざけっていう語。

③1の住む家。やまが。新撰六帖2「―の外面の小田の片あらし」

やま‐がっこ【山括弧】‥グワツ‥

括弧の一つ。〈 〉のように先がとがって山形のもの。

やま‐がに【山蟹】

山間の渓流などにすむカニ。サワガニの類。〈[季]夏〉

やま‐がね【山金】

山から掘り出したままの銅。

やま‐かます【山叺】

ウスタビガの繭の俗称。緑色で長い柄をもち、叺形。釣叺。山柄杓やまびしゃく。

やま‐がみ【山神】

山を守る神。山をつかさどる神。

広辞苑 ページ 19839 での【○山が当たる】単語。