複数辞典一括検索+![]()

![]()

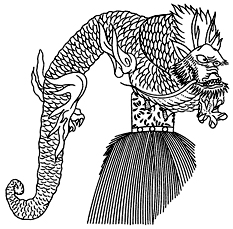

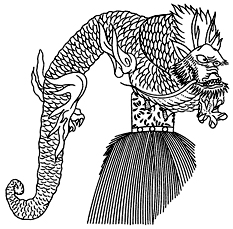

○竜虎相搏つりゅうこあいうつ🔗⭐🔉

○竜虎相搏つりゅうこあいうつ

実力の伯仲した強豪同士が相対して戦う。

⇒りゅう‐こ【竜虎】

りゅう‐こう【流光】リウクワウ

①光陰の経過すること。月日のたつこと。

②水の流れにうつる光。

りゅう‐こう【流行】リウカウ

①流れ行くこと。

②急にある現象が世間一般にゆきわたり広がること。「伝染病が―する」

③衣服・化粧・思想などの様式が一時的にひろく行われること。はやり。「―の先端をいく」「―作家」

④(芭蕉の用語)「不易流行ふえきりゅうこう」参照。三冊子「せめて―せざれば新しみなし」

⇒りゅうこう‐おくれ【流行後れ】

⇒りゅうこう‐か【流行歌】

⇒りゅうこう‐ご【流行語】

⇒りゅうこう‐じ【流行児】

⇒りゅうこうせい‐かんえん【流行性肝炎】

⇒りゅうこうせい‐かんぼう【流行性感冒】

⇒りゅうこうせい‐けつまくえん【流行性結膜炎】

⇒りゅうこうせい‐じかせんえん【流行性耳下腺炎】

⇒りゅうこうせい‐ずいまくえん【流行性髄膜炎】

⇒りゅうこうせい‐のうえん【流行性脳炎】

⇒りゅうこうせい‐のうせきずいまくえん【流行性脳脊髄膜炎】

⇒りゅうこう‐びょう【流行病】

りゅうこう【隆光】‥クワウ

江戸中期の新義真言宗の僧。大和の人。将軍家護持僧として徳川綱吉の信任を得、筑波山の知足院を江戸湯島に、のち神田橋外に移して護持院と改称し開山となるなど、関東での新義真言宗の最盛期をもたらした。生類憐みの令を勧めたといわれる。(1649〜1724)

りゅう‐こう【隆興】

さかんに興ること。興隆。

りゅう‐こう【劉向】リウカウ

⇒りゅうきょう

りゅう‐ごう【立后】リフ‥

⇒りっこう

りゅう‐ごう【林檎】リウ‥

⇒りんご。〈倭名類聚鈔17〉

りゅうこう‐おくれ【流行後れ】リウカウ‥

かつて流行したが今ははやらないこと。「―の服」

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこう‐か【流行歌】リウカウ‥

ある時期に多くの人に好まれて歌われる歌。レコード・テレビなどを媒体として流布される大衆歌曲。はやりうた。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこう‐ご【流行語】リウカウ‥

ある期間、興味を持たれて多くの人に盛んに使用される語。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこう‐じ【流行児】リウカウ‥

ある一時、世間でもてはやされる人。時代の寵児ちょうじ。うれっこ。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこう‐じ【竜口寺】

神奈川県藤沢市片瀬にある日蓮宗の寺。日蓮の法難の地、竜ノ口たつのくちに1337年(延元2)日法が創建。

竜口寺

撮影:関戸 勇

りゅうこうせい‐かんえん【流行性肝炎】リウカウ‥

経口的に感染・流行するA型・D型肝炎の呼称。流行性黄疸。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐かんぼう【流行性感冒】リウカウ‥

(→)インフルエンザに同じ。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐けつまくえん【流行性結膜炎】リウカウ‥

目の結膜に起こる炎症。アデノウイルスが病因で、しばしば集団発生する。はやりめ。プール眼炎。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐じかせんえん【流行性耳下腺炎】リウカウ‥

ムンプス‐ウイルスによる急性感染症。唾液腺の炎症が主。時に睾丸炎または卵巣炎を伴う。おたふくかぜ。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐ずいまくえん【流行性髄膜炎】リウカウ‥

「脳脊髄膜炎のうせきずいまくえん」参照。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐のうえん【流行性脳炎】リウカウ‥ナウ‥

ウイルスによる伝染性の脳炎。エコノモ脳炎・日本脳炎などがある。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐のうせきずいまくえん【流行性脳脊髄膜炎】リウカウ‥ナウ‥

「脳脊髄膜炎」参照。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこう‐びょう【流行病】リウカウビヤウ

伝染して流行する病気。急性伝染病。疫病。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこく‐だいがく【竜谷大学】

浄土真宗(西本願寺)系の私立大学。1639年(寛永16)創設の本願寺の学寮を起源とし、55年(明暦1)学林、1879年(明治12)大教校、88年大学林。1905年専門学校令による仏教大学、22年大学令による竜谷大学となる。49年新制大学。本部は京都市伏見区。

りゅうご‐ざや【輪鼓鞘】リウ‥

輪鼓形の槍印やりじるし。浄瑠璃、薩摩歌「黒羅紗の―、同じく桔梗十文字」

⇒りゅう‐ご【輪鼓・輪子】

りゅうこ‐し【竜骨車】

リュウコツシャの転。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「―たてて百姓共」

りゅう‐こつ【竜骨】

①化石動物の骨が地中から出たもの。漢方生薬で鎮静・収斂剤。

②船底の中心線を船首から船尾まで貫通する、船の背骨にあたる材。間切骨まぎりがわら。キール。

③竜骨突起の略。

⇒りゅうこつ‐ざ【竜骨座】

⇒りゅうこつ‐しゃ【竜骨車】

⇒りゅうこつ‐とっき【竜骨突起】

⇒りゅうこつ‐べん【竜骨弁】

りゅうご‐づか【輪鼓柄】リウ‥

打刀うちがたなの柄で、中央が少しくびれて輪鼓の形をしたもの。

⇒りゅう‐ご【輪鼓・輪子】

りゅうこつ‐ざ【竜骨座】

(Carina ラテン)南天の星座。大犬座の南、3月下旬の夕刻に南中するが、日本からは地平に近くよく見えない。首星は全天第2の輝星カノープス。老人座。

⇒りゅう‐こつ【竜骨】

りゅうこつ‐しゃ【竜骨車】

(形が竜骨に似るからいう)中国起源の揚水機。回転軸に取り付けられたペダルを踏むと、チェーン状に連結された板が樋の中を滑動し水をすくい上げる。江戸前期に畿内を中心に普及。りゅうこしゃ。りゅうこし。

竜骨車

りゅうこうせい‐かんえん【流行性肝炎】リウカウ‥

経口的に感染・流行するA型・D型肝炎の呼称。流行性黄疸。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐かんぼう【流行性感冒】リウカウ‥

(→)インフルエンザに同じ。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐けつまくえん【流行性結膜炎】リウカウ‥

目の結膜に起こる炎症。アデノウイルスが病因で、しばしば集団発生する。はやりめ。プール眼炎。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐じかせんえん【流行性耳下腺炎】リウカウ‥

ムンプス‐ウイルスによる急性感染症。唾液腺の炎症が主。時に睾丸炎または卵巣炎を伴う。おたふくかぜ。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐ずいまくえん【流行性髄膜炎】リウカウ‥

「脳脊髄膜炎のうせきずいまくえん」参照。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐のうえん【流行性脳炎】リウカウ‥ナウ‥

ウイルスによる伝染性の脳炎。エコノモ脳炎・日本脳炎などがある。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐のうせきずいまくえん【流行性脳脊髄膜炎】リウカウ‥ナウ‥

「脳脊髄膜炎」参照。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこう‐びょう【流行病】リウカウビヤウ

伝染して流行する病気。急性伝染病。疫病。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこく‐だいがく【竜谷大学】

浄土真宗(西本願寺)系の私立大学。1639年(寛永16)創設の本願寺の学寮を起源とし、55年(明暦1)学林、1879年(明治12)大教校、88年大学林。1905年専門学校令による仏教大学、22年大学令による竜谷大学となる。49年新制大学。本部は京都市伏見区。

りゅうご‐ざや【輪鼓鞘】リウ‥

輪鼓形の槍印やりじるし。浄瑠璃、薩摩歌「黒羅紗の―、同じく桔梗十文字」

⇒りゅう‐ご【輪鼓・輪子】

りゅうこ‐し【竜骨車】

リュウコツシャの転。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「―たてて百姓共」

りゅう‐こつ【竜骨】

①化石動物の骨が地中から出たもの。漢方生薬で鎮静・収斂剤。

②船底の中心線を船首から船尾まで貫通する、船の背骨にあたる材。間切骨まぎりがわら。キール。

③竜骨突起の略。

⇒りゅうこつ‐ざ【竜骨座】

⇒りゅうこつ‐しゃ【竜骨車】

⇒りゅうこつ‐とっき【竜骨突起】

⇒りゅうこつ‐べん【竜骨弁】

りゅうご‐づか【輪鼓柄】リウ‥

打刀うちがたなの柄で、中央が少しくびれて輪鼓の形をしたもの。

⇒りゅう‐ご【輪鼓・輪子】

りゅうこつ‐ざ【竜骨座】

(Carina ラテン)南天の星座。大犬座の南、3月下旬の夕刻に南中するが、日本からは地平に近くよく見えない。首星は全天第2の輝星カノープス。老人座。

⇒りゅう‐こつ【竜骨】

りゅうこつ‐しゃ【竜骨車】

(形が竜骨に似るからいう)中国起源の揚水機。回転軸に取り付けられたペダルを踏むと、チェーン状に連結された板が樋の中を滑動し水をすくい上げる。江戸前期に畿内を中心に普及。りゅうこしゃ。りゅうこし。

竜骨車

⇒りゅう‐こつ【竜骨】

りゅうこつ‐とっき【竜骨突起】

鳥類の胸骨の中央にある大きな突起。翼筋の一部が付着する。ダチョウのような飛べない鳥は未発達。竜骨。

⇒りゅう‐こつ【竜骨】

りゅうこつ‐べん【竜骨弁】

「蝶形花冠」参照。

⇒りゅう‐こつ【竜骨】

りゅう‐さ【流沙】リウ‥

①広大な砂原。特に、天山南路タクラマカンの砂漠を指す。りゅうしゃ。るしゃ。平家物語8「玄弉三蔵の―葱嶺を凌がれけん苦しみも」

②⇒りゅうしゃ

りゅう‐ざ【竜座】

(Draco ラテン)北天の星座。小熊座の周囲を取り巻き、7月下旬の夕空に高く見える。

りゅう‐ざい【粒剤】リフ‥

粒状の薬剤。

りゅう‐さく【竜作】

[書経舜典]中納言の異称。

りゅう‐さん【硫酸】リウ‥

(sulfuric acid)無機酸の一つ。分子式H2SO4 無色・無臭の粘稠な強酸。金・白金を除くほとんどすべての金属を溶解し、水に混ぜると多量の熱を発する。強い吸湿性を持ち、有機物に触れると炭素を遊離させる。硫黄を燃やして二酸化硫黄を製し、鉛室法により、また五酸化バナジウム触媒で酸化して水に溶かす接触法などによって濃厚な硫酸を得る。工業上の用途は広く、塩酸・硝酸の製造、有機化合物の合成、油脂の精製、脱水・乾燥に使用。

⇒りゅうさん‐あえん【硫酸亜鉛】

⇒りゅうさん‐アルミニウム【硫酸アルミニウム】

⇒りゅうさん‐アンモニウム【硫酸アンモニウム】

⇒りゅうさん‐えん【硫酸塩】

⇒りゅうさん‐カルシウム【硫酸カルシウム】

⇒りゅうさん‐し【硫酸紙】

⇒りゅうさん‐てつ【硫酸鉄】

⇒りゅうさん‐どう【硫酸銅】

⇒りゅうさん‐ナトリウム【硫酸ナトリウム】

⇒りゅうさん‐ニコチン【硫酸ニコチン】

⇒りゅうさん‐バリウム【硫酸バリウム】

⇒りゅうさん‐マグネシウム【硫酸マグネシウム】

りゅう‐ざん【流産】リウ‥

①妊娠第22週未満の胎児が母体から娩出されること。児は未熟で分娩時生命があっても生存の可能性はほとんどない。うみながし。半産。→早産そうざん。

②転じて、計画などが実を結ばず、流れること。

りゅう‐ざん【流竄】リウ‥

罪によって遠地に追放されること。しまながし。流刑。るざん。

りゅうさん‐あえん【硫酸亜鉛】リウ‥

化学式ZnSO4 亜鉛を希硫酸に溶解し、これから結晶させて製造する。この際生じる七水和物は皓礬こうばんという。空気中で風化しやすく、水に溶けて酸性を示す。顔料・医薬・防腐剤・点眼薬などに用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐アルミニウム【硫酸アルミニウム】リウ‥

化学式Al2(SO4)3 普通のものは十八水和物で、無色の針状結晶。水溶液は加水分解して酸性を示す。硫酸カリウムとの複塩が明礬みょうばんである。製紙・製革・染色・浄水・媒染剤・収斂剤など用途が広い。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐アンモニウム【硫酸アンモニウム】リウ‥

化学式(NH4)2SO4 無色透明の結晶。アンモニアを硫酸に吸収させて作る。重要な窒素肥料。硫安りゅうあん。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐えん【硫酸塩】リウ‥

硫酸中の水素の一部または全部を金属と置き換えて得た化合物。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐カルシウム【硫酸カルシウム】リウ‥

化学式CaSO4 天然には二水和物が石膏となって多量に産出。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐し【硫酸紙】リウ‥

羊皮紙に模して造った紙。木綿または亜硫酸パルプで製した原紙を濃硫酸液に浸し、水洗、乾燥して仕上げる。半透明の耐水・耐脂性の紙で食品包装・造花などに用いる。擬羊皮紙。パーチメント‐ペーパー。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐だん【榴散弾・榴霰弾】リウ‥

弾体内に多数の散弾が詰めてあり、炸裂さくれつして人馬を殺傷する砲弾。

りゅうさん‐てつ【硫酸鉄】リウ‥

①硫酸鉄(Ⅱ)(硫酸第一鉄)。化学式FeSO4 七水和物を緑礬りょくばんという。青緑色の結晶。鉄を希硫酸に溶解するか、黄鉄鉱の粉末を水で湿して空気中で自然に酸化させることで得られる。インクの製造、医薬、分析用試薬などに用いる。

②硫酸鉄(Ⅲ)(硫酸第二鉄)。化学式Fe2(SO4)3 無水塩は無色の粉末。硫酸鉄(Ⅱ)を酸化して得られる。鉄明礬みょうばん・紺青こんじょうの製造、媒染剤、医薬に用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐どう【硫酸銅】リウ‥

普通には硫酸銅(Ⅱ)(硫酸第二銅)を指す。化学式CuSO4 無水塩は白色の粉末。五水和物は青色の結晶で、胆礬たんばんという。酸化銅(Ⅱ)を希硫酸に溶解して得られる。水溶液は青色で、加水分解のため酸性を示す。顔料・媒染剤・殺菌剤・木材防腐剤・医薬などに用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐ナトリウム【硫酸ナトリウム】リウ‥

化学式Na2SO4 十水和物を芒硝ぼうしょうまたはグラウバー塩という。無色の結晶。これを熱するときセ氏32.4度で無水塩と水溶液に分解する。ガラス・群青ぐんじょうなどの製造に用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐ニコチン【硫酸ニコチン】リウ‥

農薬の一種。20〜40パーセントのニコチンを含有する天然殺虫剤。ニコチンの硫酸塩で、微酸性、暗褐色の液体。特異臭を有する。急性経口毒性(マウス)LD50は50〜60。アブラムシ・ハダニなどの駆除に用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐バリウム【硫酸バリウム】リウ‥

化学式BaSO4 白色の結晶。水に難溶。天然には重晶石として産出。白色顔料・塗料用、また、X線吸収能が大きいので消化器官のX線造影剤に用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうざん‐ぶんか【竜山文化】‥クワ

中国新石器時代における二大文化のうち、新しい方のもの。古い方の仰韶ぎょうしょう文化から発展した。山東省章丘市竜山鎮の城子崖遺跡によって命名。ロンシャン文化。→黒陶こくとう

りゅうさん‐マグネシウム【硫酸マグネシウム】リウ‥

化学式MgSO4 七水和物は瀉痢塩しゃりえんという。白色の斜方晶系結晶で、水に溶けやすく苦味をもち、海水・鉱泉中に含有。緩下剤とし、また染色その他工業用として用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅう‐し【柳糸】リウ‥

柳の枝を糸にたとえていう語。

りゅう‐し【流矢】リウ‥

①飛ぶ矢。

②ながれや。流箭りゅうせん。

りゅう‐し【粒子】リフ‥

物質を構成する微細な粒。「素―」「―が粗い」

⇒りゅうし‐せん【粒子線】

りゅう‐じ【臨時】リウ‥

リンジのンをウと表記したもの。

⇒りゅうじ‐の‐まつり【臨時の祭】

りゅう‐しこう【柳子厚】リウ‥

柳宗元りゅうそうげんの別名。

りゅうししんろん【柳子新論】リウ‥

山県大弐著の政道論。1巻。幕政をきびしく批判、古代の天皇政治を評価し革命を肯定。1759年(宝暦9)成る。

→文献資料[柳子新論]

りゅうし‐せん【粒子線】リフ‥

〔理〕イオン・中性子・電子などの粒子が、細い幅でほぼ一定の方向に飛んで行く流れ。アルファ線・陰極線・中性子線の類。粒子ビーム。

⇒りゅう‐し【粒子】

りゅう‐しち【流質】リウ‥

しちながれ。ながれじち。

りゅう‐しつ【流失】リウ‥

ながれてなくなること。「―家屋」

りゅうじ‐の‐まつり【臨時の祭】リウ‥

⇒りんじのまつり。栄華物語つぼみ花「三月廿余日に石清水の―に」

⇒りゅう‐じ【臨時】

りゅう‐しゃ【流砂・流沙】リウ‥

①水に押し流された砂。りゅうさ。

②水をたくさん含んで流動しやすくなっている砂。漂砂。

③⇒りゅうさ1

りゅう‐しゃ【竜車】

①天子の車。竜駕。

②織女星の車。

③(→)戦車1に同じ。

りゅう‐しゃ【竜舎・竜車】

塔の露盤の上の飾りで、宝珠の下にある球形部分。→相輪(図)

りゅう‐しゃ【隆車】

高く大きな車。立派な車。平家物語7「蟷螂の斧を怒らかして―に向かふがごとし」

りゅう‐しゃ【竪者・立者】リフ‥

⇒りっしゃ

りゅう‐しゃく【流錫】リウ‥

錫石を含む岩石が風化してくずれ、河床にたまったもの。砂錫さしゃく。ながれすず。

りゅう‐しゃく【留錫】リウ‥

(「錫」は錫杖)行脚中の僧が、一時的に他の寺院にとどまること。挂錫かしゃく。

りゅう‐しゅ【竜種】

①天子の子孫。

②すぐれた子。

③すぐれた馬の生んだ子馬。

りゅうじゅ【竜樹】

(梵語Nāgārjuna)150〜250年頃の南インドのバラモン出身の僧。部派仏教から後に大乗仏教に転じ、空くうの思想を説いた。中観派の祖。また、中国・日本の諸宗はすべて竜樹の思想を承けているので、八宗の祖という。著「中論」「十二門論」「大智度論」など。ナーガールジュナ。→竜猛りゅうみょう

リュージュ【luge フランス】

滑走面にスチールをとりつけた小型の木製そり。また、これを使って滑る競技。梶かじ・ブレーキはない。一人乗りと二人乗りとがある。女子は一人乗りのみ。トボガン。→ボブスレー

りゅうしゅう【柳州】リウシウ

(Liuzhou)中国広西チワン族自治区中部の都市。湘桂・黔桂けんけい・焦柳の3鉄道が会する。古くから柳江航運の要衝、木材の集散地として名高い。古称、竜城。人口122万(2000)。

りゅう‐しゅう【劉秀】リウシウ

後漢の初代皇帝。廟号、世祖。諡おくりな、光武帝。字は文叔。前漢の高祖9世の孫。湖北に兵を挙げて王莽を昆陽に破り、25年帝位について漢室を再興、洛陽に都した。儒学を唱道し、後漢王朝の基を開いた。(在位25〜57)(前6〜後57)

りゅう‐じゅう【留住】リウヂユウ

①とどまり住むこと。

②古代の律で、雑戸ざっこ・陵戸りょうこ・女などが流刑に相当する罪を犯した時、杖じょう刑で済ませ、配所に遷うつさず、その居住地にとどめて3年使役したこと。るじゅ。

りゅう‐しゅつ【流出】リウ‥

流れて外へ出ること。「重油が―する」「頭脳の海外―」↔流入。

⇒りゅうしゅつ‐せつ【流出説】

りゅう‐しゅつ【留出・溜出】リウ‥

蒸留操作によって、ある成分が取り出されること。

りゅうしゅつ‐せつ【流出説】リウ‥

〔哲〕(emanation ラテン)最高の根源的一者から一切万物が段階的に出てくることを、泉から水があふれて流れ出るのにたとえる形而上学的思想。この思想の典型はプロティノスに見られる。

⇒りゅう‐しゅつ【流出】

りゅう‐じゅん【隆準】

リュウセツの誤読。椿説弓張月続編「―骨立こつりつたる異人」

りゅう‐じょ【柳絮】リウ‥

春に、柳の熟した実から綿毛をもった種子が飛び散るさま。また、その種子。柳のわた。〈[季]春〉

りゅう‐じょ【流女】リウヂヨ

(→)遊女に同じ。

りゅう‐しょう【留省】リウシヤウ

奈良時代、考試に及第した人を叙位・任官の時まで式部省に留めおくこと。

りゅう‐しょう【隆昌】‥シヤウ

勢いのさかんなこと。隆盛。「家運―」

りゅう‐しょう【劉勝】リウ‥

前漢の中山靖王。

りゅう‐じょう【柳条】リウデウ

柳の木のえだ。柳枝。

りゅう‐じょう【粒状】リフジヤウ

つぶのような形状。

⇒りゅうじょう‐せい【粒状性】

⇒りゅうじょう‐はん【粒状斑】

りゅう‐しょうき【劉少奇】リウセウ‥

(Liu Shaoqi)中国の政治家。湖南寧郷出身。モスクワに留学し、1921年中国共産党に入党。労働運動を中心に革命運動を指導。人民共和国成立後、国家副主席、59年主席。文化大革命で批判され、党籍剥奪、一切の公職から追われた。80年名誉回復。著「国際主義と民族主義」など。(1898〜1969)

劉少奇

提供:毎日新聞社

⇒りゅう‐こつ【竜骨】

りゅうこつ‐とっき【竜骨突起】

鳥類の胸骨の中央にある大きな突起。翼筋の一部が付着する。ダチョウのような飛べない鳥は未発達。竜骨。

⇒りゅう‐こつ【竜骨】

りゅうこつ‐べん【竜骨弁】

「蝶形花冠」参照。

⇒りゅう‐こつ【竜骨】

りゅう‐さ【流沙】リウ‥

①広大な砂原。特に、天山南路タクラマカンの砂漠を指す。りゅうしゃ。るしゃ。平家物語8「玄弉三蔵の―葱嶺を凌がれけん苦しみも」

②⇒りゅうしゃ

りゅう‐ざ【竜座】

(Draco ラテン)北天の星座。小熊座の周囲を取り巻き、7月下旬の夕空に高く見える。

りゅう‐ざい【粒剤】リフ‥

粒状の薬剤。

りゅう‐さく【竜作】

[書経舜典]中納言の異称。

りゅう‐さん【硫酸】リウ‥

(sulfuric acid)無機酸の一つ。分子式H2SO4 無色・無臭の粘稠な強酸。金・白金を除くほとんどすべての金属を溶解し、水に混ぜると多量の熱を発する。強い吸湿性を持ち、有機物に触れると炭素を遊離させる。硫黄を燃やして二酸化硫黄を製し、鉛室法により、また五酸化バナジウム触媒で酸化して水に溶かす接触法などによって濃厚な硫酸を得る。工業上の用途は広く、塩酸・硝酸の製造、有機化合物の合成、油脂の精製、脱水・乾燥に使用。

⇒りゅうさん‐あえん【硫酸亜鉛】

⇒りゅうさん‐アルミニウム【硫酸アルミニウム】

⇒りゅうさん‐アンモニウム【硫酸アンモニウム】

⇒りゅうさん‐えん【硫酸塩】

⇒りゅうさん‐カルシウム【硫酸カルシウム】

⇒りゅうさん‐し【硫酸紙】

⇒りゅうさん‐てつ【硫酸鉄】

⇒りゅうさん‐どう【硫酸銅】

⇒りゅうさん‐ナトリウム【硫酸ナトリウム】

⇒りゅうさん‐ニコチン【硫酸ニコチン】

⇒りゅうさん‐バリウム【硫酸バリウム】

⇒りゅうさん‐マグネシウム【硫酸マグネシウム】

りゅう‐ざん【流産】リウ‥

①妊娠第22週未満の胎児が母体から娩出されること。児は未熟で分娩時生命があっても生存の可能性はほとんどない。うみながし。半産。→早産そうざん。

②転じて、計画などが実を結ばず、流れること。

りゅう‐ざん【流竄】リウ‥

罪によって遠地に追放されること。しまながし。流刑。るざん。

りゅうさん‐あえん【硫酸亜鉛】リウ‥

化学式ZnSO4 亜鉛を希硫酸に溶解し、これから結晶させて製造する。この際生じる七水和物は皓礬こうばんという。空気中で風化しやすく、水に溶けて酸性を示す。顔料・医薬・防腐剤・点眼薬などに用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐アルミニウム【硫酸アルミニウム】リウ‥

化学式Al2(SO4)3 普通のものは十八水和物で、無色の針状結晶。水溶液は加水分解して酸性を示す。硫酸カリウムとの複塩が明礬みょうばんである。製紙・製革・染色・浄水・媒染剤・収斂剤など用途が広い。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐アンモニウム【硫酸アンモニウム】リウ‥

化学式(NH4)2SO4 無色透明の結晶。アンモニアを硫酸に吸収させて作る。重要な窒素肥料。硫安りゅうあん。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐えん【硫酸塩】リウ‥

硫酸中の水素の一部または全部を金属と置き換えて得た化合物。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐カルシウム【硫酸カルシウム】リウ‥

化学式CaSO4 天然には二水和物が石膏となって多量に産出。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐し【硫酸紙】リウ‥

羊皮紙に模して造った紙。木綿または亜硫酸パルプで製した原紙を濃硫酸液に浸し、水洗、乾燥して仕上げる。半透明の耐水・耐脂性の紙で食品包装・造花などに用いる。擬羊皮紙。パーチメント‐ペーパー。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐だん【榴散弾・榴霰弾】リウ‥

弾体内に多数の散弾が詰めてあり、炸裂さくれつして人馬を殺傷する砲弾。

りゅうさん‐てつ【硫酸鉄】リウ‥

①硫酸鉄(Ⅱ)(硫酸第一鉄)。化学式FeSO4 七水和物を緑礬りょくばんという。青緑色の結晶。鉄を希硫酸に溶解するか、黄鉄鉱の粉末を水で湿して空気中で自然に酸化させることで得られる。インクの製造、医薬、分析用試薬などに用いる。

②硫酸鉄(Ⅲ)(硫酸第二鉄)。化学式Fe2(SO4)3 無水塩は無色の粉末。硫酸鉄(Ⅱ)を酸化して得られる。鉄明礬みょうばん・紺青こんじょうの製造、媒染剤、医薬に用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐どう【硫酸銅】リウ‥

普通には硫酸銅(Ⅱ)(硫酸第二銅)を指す。化学式CuSO4 無水塩は白色の粉末。五水和物は青色の結晶で、胆礬たんばんという。酸化銅(Ⅱ)を希硫酸に溶解して得られる。水溶液は青色で、加水分解のため酸性を示す。顔料・媒染剤・殺菌剤・木材防腐剤・医薬などに用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐ナトリウム【硫酸ナトリウム】リウ‥

化学式Na2SO4 十水和物を芒硝ぼうしょうまたはグラウバー塩という。無色の結晶。これを熱するときセ氏32.4度で無水塩と水溶液に分解する。ガラス・群青ぐんじょうなどの製造に用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐ニコチン【硫酸ニコチン】リウ‥

農薬の一種。20〜40パーセントのニコチンを含有する天然殺虫剤。ニコチンの硫酸塩で、微酸性、暗褐色の液体。特異臭を有する。急性経口毒性(マウス)LD50は50〜60。アブラムシ・ハダニなどの駆除に用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐バリウム【硫酸バリウム】リウ‥

化学式BaSO4 白色の結晶。水に難溶。天然には重晶石として産出。白色顔料・塗料用、また、X線吸収能が大きいので消化器官のX線造影剤に用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうざん‐ぶんか【竜山文化】‥クワ

中国新石器時代における二大文化のうち、新しい方のもの。古い方の仰韶ぎょうしょう文化から発展した。山東省章丘市竜山鎮の城子崖遺跡によって命名。ロンシャン文化。→黒陶こくとう

りゅうさん‐マグネシウム【硫酸マグネシウム】リウ‥

化学式MgSO4 七水和物は瀉痢塩しゃりえんという。白色の斜方晶系結晶で、水に溶けやすく苦味をもち、海水・鉱泉中に含有。緩下剤とし、また染色その他工業用として用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅう‐し【柳糸】リウ‥

柳の枝を糸にたとえていう語。

りゅう‐し【流矢】リウ‥

①飛ぶ矢。

②ながれや。流箭りゅうせん。

りゅう‐し【粒子】リフ‥

物質を構成する微細な粒。「素―」「―が粗い」

⇒りゅうし‐せん【粒子線】

りゅう‐じ【臨時】リウ‥

リンジのンをウと表記したもの。

⇒りゅうじ‐の‐まつり【臨時の祭】

りゅう‐しこう【柳子厚】リウ‥

柳宗元りゅうそうげんの別名。

りゅうししんろん【柳子新論】リウ‥

山県大弐著の政道論。1巻。幕政をきびしく批判、古代の天皇政治を評価し革命を肯定。1759年(宝暦9)成る。

→文献資料[柳子新論]

りゅうし‐せん【粒子線】リフ‥

〔理〕イオン・中性子・電子などの粒子が、細い幅でほぼ一定の方向に飛んで行く流れ。アルファ線・陰極線・中性子線の類。粒子ビーム。

⇒りゅう‐し【粒子】

りゅう‐しち【流質】リウ‥

しちながれ。ながれじち。

りゅう‐しつ【流失】リウ‥

ながれてなくなること。「―家屋」

りゅうじ‐の‐まつり【臨時の祭】リウ‥

⇒りんじのまつり。栄華物語つぼみ花「三月廿余日に石清水の―に」

⇒りゅう‐じ【臨時】

りゅう‐しゃ【流砂・流沙】リウ‥

①水に押し流された砂。りゅうさ。

②水をたくさん含んで流動しやすくなっている砂。漂砂。

③⇒りゅうさ1

りゅう‐しゃ【竜車】

①天子の車。竜駕。

②織女星の車。

③(→)戦車1に同じ。

りゅう‐しゃ【竜舎・竜車】

塔の露盤の上の飾りで、宝珠の下にある球形部分。→相輪(図)

りゅう‐しゃ【隆車】

高く大きな車。立派な車。平家物語7「蟷螂の斧を怒らかして―に向かふがごとし」

りゅう‐しゃ【竪者・立者】リフ‥

⇒りっしゃ

りゅう‐しゃく【流錫】リウ‥

錫石を含む岩石が風化してくずれ、河床にたまったもの。砂錫さしゃく。ながれすず。

りゅう‐しゃく【留錫】リウ‥

(「錫」は錫杖)行脚中の僧が、一時的に他の寺院にとどまること。挂錫かしゃく。

りゅう‐しゅ【竜種】

①天子の子孫。

②すぐれた子。

③すぐれた馬の生んだ子馬。

りゅうじゅ【竜樹】

(梵語Nāgārjuna)150〜250年頃の南インドのバラモン出身の僧。部派仏教から後に大乗仏教に転じ、空くうの思想を説いた。中観派の祖。また、中国・日本の諸宗はすべて竜樹の思想を承けているので、八宗の祖という。著「中論」「十二門論」「大智度論」など。ナーガールジュナ。→竜猛りゅうみょう

リュージュ【luge フランス】

滑走面にスチールをとりつけた小型の木製そり。また、これを使って滑る競技。梶かじ・ブレーキはない。一人乗りと二人乗りとがある。女子は一人乗りのみ。トボガン。→ボブスレー

りゅうしゅう【柳州】リウシウ

(Liuzhou)中国広西チワン族自治区中部の都市。湘桂・黔桂けんけい・焦柳の3鉄道が会する。古くから柳江航運の要衝、木材の集散地として名高い。古称、竜城。人口122万(2000)。

りゅう‐しゅう【劉秀】リウシウ

後漢の初代皇帝。廟号、世祖。諡おくりな、光武帝。字は文叔。前漢の高祖9世の孫。湖北に兵を挙げて王莽を昆陽に破り、25年帝位について漢室を再興、洛陽に都した。儒学を唱道し、後漢王朝の基を開いた。(在位25〜57)(前6〜後57)

りゅう‐じゅう【留住】リウヂユウ

①とどまり住むこと。

②古代の律で、雑戸ざっこ・陵戸りょうこ・女などが流刑に相当する罪を犯した時、杖じょう刑で済ませ、配所に遷うつさず、その居住地にとどめて3年使役したこと。るじゅ。

りゅう‐しゅつ【流出】リウ‥

流れて外へ出ること。「重油が―する」「頭脳の海外―」↔流入。

⇒りゅうしゅつ‐せつ【流出説】

りゅう‐しゅつ【留出・溜出】リウ‥

蒸留操作によって、ある成分が取り出されること。

りゅうしゅつ‐せつ【流出説】リウ‥

〔哲〕(emanation ラテン)最高の根源的一者から一切万物が段階的に出てくることを、泉から水があふれて流れ出るのにたとえる形而上学的思想。この思想の典型はプロティノスに見られる。

⇒りゅう‐しゅつ【流出】

りゅう‐じゅん【隆準】

リュウセツの誤読。椿説弓張月続編「―骨立こつりつたる異人」

りゅう‐じょ【柳絮】リウ‥

春に、柳の熟した実から綿毛をもった種子が飛び散るさま。また、その種子。柳のわた。〈[季]春〉

りゅう‐じょ【流女】リウヂヨ

(→)遊女に同じ。

りゅう‐しょう【留省】リウシヤウ

奈良時代、考試に及第した人を叙位・任官の時まで式部省に留めおくこと。

りゅう‐しょう【隆昌】‥シヤウ

勢いのさかんなこと。隆盛。「家運―」

りゅう‐しょう【劉勝】リウ‥

前漢の中山靖王。

りゅう‐じょう【柳条】リウデウ

柳の木のえだ。柳枝。

りゅう‐じょう【粒状】リフジヤウ

つぶのような形状。

⇒りゅうじょう‐せい【粒状性】

⇒りゅうじょう‐はん【粒状斑】

りゅう‐しょうき【劉少奇】リウセウ‥

(Liu Shaoqi)中国の政治家。湖南寧郷出身。モスクワに留学し、1921年中国共産党に入党。労働運動を中心に革命運動を指導。人民共和国成立後、国家副主席、59年主席。文化大革命で批判され、党籍剥奪、一切の公職から追われた。80年名誉回復。著「国際主義と民族主義」など。(1898〜1969)

劉少奇

提供:毎日新聞社

りゅうじょうこ【柳条湖】リウデウ‥

中国遼寧省瀋陽(旧称、奉天)北郊の地名。

⇒りゅうじょうこ‐じけん【柳条湖事件】

りゅうじょう‐こし【竜驤虎視】‥ジヤウ‥

(竜のようにのぼり虎のように視る意)英雄・豪傑が一世に威をふるうさま。

りゅうじょうこ‐じけん【柳条湖事件】リウデウ‥

満州事変の発端となった事件。1931年(昭和6)9月18日夜、関東軍は参謀石原莞爾中佐らの謀略計画により柳条湖で満鉄線路を爆破し、中国軍のしわざと偽り、攻撃を開始。なお、事件の地名を柳条溝とするのは誤り。

現場検証するリットン調査団

提供:毎日新聞社

りゅうじょうこ【柳条湖】リウデウ‥

中国遼寧省瀋陽(旧称、奉天)北郊の地名。

⇒りゅうじょうこ‐じけん【柳条湖事件】

りゅうじょう‐こし【竜驤虎視】‥ジヤウ‥

(竜のようにのぼり虎のように視る意)英雄・豪傑が一世に威をふるうさま。

りゅうじょうこ‐じけん【柳条湖事件】リウデウ‥

満州事変の発端となった事件。1931年(昭和6)9月18日夜、関東軍は参謀石原莞爾中佐らの謀略計画により柳条湖で満鉄線路を爆破し、中国軍のしわざと偽り、攻撃を開始。なお、事件の地名を柳条溝とするのは誤り。

現場検証するリットン調査団

提供:毎日新聞社

⇒りゅうじょうこ【柳条湖】

りゅうじょう‐こはく【竜攘虎搏】‥ジヤウ‥

(「攘」ははらう、「搏」はうつ意)英雄・豪傑がはげしく戦うさま。

りゅうじょう‐せい【粒状性】リフジヤウ‥

(写真用語)画像全体のぶつぶつ・ざらざらした感じ。また、その程度。

⇒りゅう‐じょう【粒状】

りゅうじょう‐はん【粒状斑】リフジヤウ‥

〔天〕望遠鏡で見たとき太陽光球面上に見える米粒模様をした輝斑。

⇒りゅう‐じょう【粒状】

りゅう‐しょく【柳色】リウ‥

柳の葉の、あおあおとした色。

りゅう‐しょく【粒食】リフ‥

穀物を粉にしないで、つぶのまま調理して食べること。↔粉食

りゅう‐しん【立身】リフ‥

初位しょいの異称。りっしん。

りゅう‐しん【留心】リウ‥

心をとどめること。留意。

りゅう‐じん【流人】リウ‥

(ルニンとも)

①故郷を離れてさまよう人。

②流刑に処せられた人。

りゅう‐じん【留陣】リウヂン

ある所にしばらく陣をかまえていること。

りゅう‐じん【竜神】

(神秘な力を持っているのでいう)(→)竜1に同じ。

⇒りゅうじん‐ばやし【竜神囃子】

⇒りゅうじん‐まき【竜神巻】

りゅう‐じん【竜陣】‥ヂン

山を前に河を後に控えて陣する陣立じんだて。

りゅうじん‐おんせん【竜神温泉】‥ヲン‥

和歌山県中部、日高川上流にある温泉。泉質は炭酸水素塩泉。

竜神温泉

撮影:的場 啓

⇒りゅうじょうこ【柳条湖】

りゅうじょう‐こはく【竜攘虎搏】‥ジヤウ‥

(「攘」ははらう、「搏」はうつ意)英雄・豪傑がはげしく戦うさま。

りゅうじょう‐せい【粒状性】リフジヤウ‥

(写真用語)画像全体のぶつぶつ・ざらざらした感じ。また、その程度。

⇒りゅう‐じょう【粒状】

りゅうじょう‐はん【粒状斑】リフジヤウ‥

〔天〕望遠鏡で見たとき太陽光球面上に見える米粒模様をした輝斑。

⇒りゅう‐じょう【粒状】

りゅう‐しょく【柳色】リウ‥

柳の葉の、あおあおとした色。

りゅう‐しょく【粒食】リフ‥

穀物を粉にしないで、つぶのまま調理して食べること。↔粉食

りゅう‐しん【立身】リフ‥

初位しょいの異称。りっしん。

りゅう‐しん【留心】リウ‥

心をとどめること。留意。

りゅう‐じん【流人】リウ‥

(ルニンとも)

①故郷を離れてさまよう人。

②流刑に処せられた人。

りゅう‐じん【留陣】リウヂン

ある所にしばらく陣をかまえていること。

りゅう‐じん【竜神】

(神秘な力を持っているのでいう)(→)竜1に同じ。

⇒りゅうじん‐ばやし【竜神囃子】

⇒りゅうじん‐まき【竜神巻】

りゅう‐じん【竜陣】‥ヂン

山を前に河を後に控えて陣する陣立じんだて。

りゅうじん‐おんせん【竜神温泉】‥ヲン‥

和歌山県中部、日高川上流にある温泉。泉質は炭酸水素塩泉。

竜神温泉

撮影:的場 啓

りゅう‐しんたろう【笠信太郎】リフ‥ラウ

新聞人。福岡県生れ。朝日新聞論説主幹として、第二次大戦後の講和・安保問題などに際して平和論を展開。著「ものの見方について」など。(1900〜1967)

笠信太郎

撮影:田村 茂

りゅう‐しんたろう【笠信太郎】リフ‥ラウ

新聞人。福岡県生れ。朝日新聞論説主幹として、第二次大戦後の講和・安保問題などに際して平和論を展開。著「ものの見方について」など。(1900〜1967)

笠信太郎

撮影:田村 茂

⇒りゅう【笠】

りゅうじん‐ばやし【竜神囃子】

長唄囃子の一つ。主として海の場面で、笛・太鼓・大太鼓・ちゃっぱ(小形のシンバル)などを打ち合わせる。

⇒りゅう‐じん【竜神】

りゅうじん‐まき【竜神巻】

歌舞伎衣裳。素袍すおうの袖の一方を肩の上へ熨斗のし状に畳み上げたもの。正式の使者等を表す。

⇒りゅう‐じん【竜神】

リユース【reuse】

再利用。再使用。

りゅう‐ず【竜頭】‥ヅ

①(→)「たつがしら」に同じ。

②梁はりに吊すために釣鐘の頭部に設けた竜の頭の形にしたもの。今昔物語集14「尾を以て―を叩く」→梵鐘ぼんしょう(図)。

③懐中時計や腕時計の頭にあるつまみ。ねじってぜんまいを巻き、また針などを動かすためのもの。

⇒りゅうず‐まき【竜頭巻】

りゅう‐すい【流水】リウ‥

①流れる水。ながれ。

②車の異称。〈壒嚢鈔〉

⇒りゅうすい‐もん【流水文】

りゅうすい‐もん【流水文】リウ‥

数条の平行線によって流水をかたどった模様。「―銅鐸」

⇒りゅう‐すい【流水】

りゅうず‐まき【竜頭巻】‥ヅ‥

竜頭で巻く方式の時計。

⇒りゅう‐ず【竜頭】

りゅう‐せい【流星】リウ‥

宇宙塵が地球の大気中に入り込んで、高さ約100キロメートル、平均速度毎秒約50キロメートルで発光するもの。大抵、大気中で焼尽し消え去るが、大きなものは地上に落下して、隕石または隕鉄となる。よばいぼし。はしりぼし。奔星ほんせい。ながれぼし。〈[季]秋〉

流星

提供:NHK

⇒りゅうせい‐う【流星雨】

⇒りゅうせい‐か【流星火】

⇒りゅうせい‐ぐん【流星群】

りゅう‐せい【隆盛】

勢いのさかんなこと。栄えること。「―を極める」

りゅうせい‐う【流星雨】リウ‥

流星群の特に著しいもの。1時間数十万個に達することもある。

⇒りゅう‐せい【流星】

りゅうせい‐か【流星火】リウ‥クワ

流星状の花火または狼火のろし。流星。

⇒りゅう‐せい【流星】

りゅうせい‐ぐん【流星群】リウ‥

太陽の周囲を公転する高密度の宇宙塵群の中を地球が通過するとき、多数の流星が天球の1点を中心に傘をひろげたように観測される現象。また、その原因となる宇宙塵の集団を指すこともある。この宇宙塵は彗星すいせいの放出塵などがその彗星の軌道上を公転しているものとされる。

⇒りゅう‐せい【流星】

りゅうせい‐は【竜生派】

1886年(明治19)に吉村華芸かうん(1859〜1932)が創流した華道の流派。池坊出身のため立花りっか・生花の古典花を伝花とし、現代花の研究に特徴をもつ。

りゅう‐せつ【流説】リウ‥

根拠のないうわさ。流言。るせつ。

りゅう‐せつ【隆準】

[史記高祖本紀](「準」は鼻梁)高い鼻柱。高い鼻。

りゅうぜつ‐らん【竜舌蘭】

リュウゼツラン科の大形常緑多年草。メキシコ原産。葉は長さ1〜2メートル、多肉で縁・先端にとげがある。10〜20年で4〜8メートルの巨大な花茎を出し、多数の淡黄色の花をつける。結実して枯死。観賞用。葉の繊維は綱などとし、メキシコでは汁から酒(テキーラ)を作る。通常、葉の縁に黄色の斑ふが入り、斑のない緑色のものはアオノリュウゼツランという。なお、リュウゼツラン科はドラセナ・サンセベーリア・ユッカ(イトラン)などの属を含む。万年蘭。→アガベ→サイザル麻

りゅうぜつらん

⇒りゅう【笠】

りゅうじん‐ばやし【竜神囃子】

長唄囃子の一つ。主として海の場面で、笛・太鼓・大太鼓・ちゃっぱ(小形のシンバル)などを打ち合わせる。

⇒りゅう‐じん【竜神】

りゅうじん‐まき【竜神巻】

歌舞伎衣裳。素袍すおうの袖の一方を肩の上へ熨斗のし状に畳み上げたもの。正式の使者等を表す。

⇒りゅう‐じん【竜神】

リユース【reuse】

再利用。再使用。

りゅう‐ず【竜頭】‥ヅ

①(→)「たつがしら」に同じ。

②梁はりに吊すために釣鐘の頭部に設けた竜の頭の形にしたもの。今昔物語集14「尾を以て―を叩く」→梵鐘ぼんしょう(図)。

③懐中時計や腕時計の頭にあるつまみ。ねじってぜんまいを巻き、また針などを動かすためのもの。

⇒りゅうず‐まき【竜頭巻】

りゅう‐すい【流水】リウ‥

①流れる水。ながれ。

②車の異称。〈壒嚢鈔〉

⇒りゅうすい‐もん【流水文】

りゅうすい‐もん【流水文】リウ‥

数条の平行線によって流水をかたどった模様。「―銅鐸」

⇒りゅう‐すい【流水】

りゅうず‐まき【竜頭巻】‥ヅ‥

竜頭で巻く方式の時計。

⇒りゅう‐ず【竜頭】

りゅう‐せい【流星】リウ‥

宇宙塵が地球の大気中に入り込んで、高さ約100キロメートル、平均速度毎秒約50キロメートルで発光するもの。大抵、大気中で焼尽し消え去るが、大きなものは地上に落下して、隕石または隕鉄となる。よばいぼし。はしりぼし。奔星ほんせい。ながれぼし。〈[季]秋〉

流星

提供:NHK

⇒りゅうせい‐う【流星雨】

⇒りゅうせい‐か【流星火】

⇒りゅうせい‐ぐん【流星群】

りゅう‐せい【隆盛】

勢いのさかんなこと。栄えること。「―を極める」

りゅうせい‐う【流星雨】リウ‥

流星群の特に著しいもの。1時間数十万個に達することもある。

⇒りゅう‐せい【流星】

りゅうせい‐か【流星火】リウ‥クワ

流星状の花火または狼火のろし。流星。

⇒りゅう‐せい【流星】

りゅうせい‐ぐん【流星群】リウ‥

太陽の周囲を公転する高密度の宇宙塵群の中を地球が通過するとき、多数の流星が天球の1点を中心に傘をひろげたように観測される現象。また、その原因となる宇宙塵の集団を指すこともある。この宇宙塵は彗星すいせいの放出塵などがその彗星の軌道上を公転しているものとされる。

⇒りゅう‐せい【流星】

りゅうせい‐は【竜生派】

1886年(明治19)に吉村華芸かうん(1859〜1932)が創流した華道の流派。池坊出身のため立花りっか・生花の古典花を伝花とし、現代花の研究に特徴をもつ。

りゅう‐せつ【流説】リウ‥

根拠のないうわさ。流言。るせつ。

りゅう‐せつ【隆準】

[史記高祖本紀](「準」は鼻梁)高い鼻柱。高い鼻。

りゅうぜつ‐らん【竜舌蘭】

リュウゼツラン科の大形常緑多年草。メキシコ原産。葉は長さ1〜2メートル、多肉で縁・先端にとげがある。10〜20年で4〜8メートルの巨大な花茎を出し、多数の淡黄色の花をつける。結実して枯死。観賞用。葉の繊維は綱などとし、メキシコでは汁から酒(テキーラ)を作る。通常、葉の縁に黄色の斑ふが入り、斑のない緑色のものはアオノリュウゼツランという。なお、リュウゼツラン科はドラセナ・サンセベーリア・ユッカ(イトラン)などの属を含む。万年蘭。→アガベ→サイザル麻

りゅうぜつらん

りゅう‐せん【流泉】リウ‥

①流れ出るいずみ。

②平安時代の琵琶の独奏曲。菩提楽。→啄木(曲名)

りゅう‐せん【流涎】リウ‥

(リュウゼン・リュウエンとも)よだれを流すこと。転じて、ものを欲しがること。垂涎。

りゅう‐せん【流箭】リウ‥

ながれや。流矢。

りゅう‐せん【流線】リウ‥

〔理〕流れの中に引いた曲線で、その上の各点での接線がその点での流れの速度に一致するように引いたもの。

⇒りゅうせん‐けい【流線形・流線型】

りゅう‐せん【竜船】

①(dragons)船首に竜の装飾をしたバイキングの船。

②中国南部・タイなどで用いる祭事用の細長い船。

りゅう‐せん【竜潜】

⇒りょうせん

りゅう‐ぜん【隆然】

高くもりあがるさま。

りゅうせん‐けい【流線形・流線型】リウ‥

まわりの流れが円滑で渦を発生しないような物体の形。流体の抵抗が最も小さくなるので、飛行機の翼や胴体などの形に使われる。りゅうせんがた。

⇒りゅう‐せん【流線】

りゅうぜん‐こう【竜涎香】‥カウ

マッコウクジラから採取する、松脂に似た一種の香料。麝香じゃこうに似た風雅な芳香がある。〈書言字考節用集〉

りゅうせん‐どう【竜泉洞】

岩手県東部、下閉伊しもへい郡岩泉いわいずみ町にある鍾乳洞。総延長1.7キロメートル余。高知県の竜河洞りゅうがどうに対して命名。

りゅうせん‐よう【竜泉窯】‥エウ

中国浙江省竜泉市とその付近一帯にあった、北宋から清代にかけての青磁窯。日本では特に、宋・元代の良質の製品を砧きぬた青磁と称し珍重。

りゅう‐そう【劉宋】リウ‥

(→)宋2に同じ。

りゅう‐ぞう【立像】リフザウ

⇒りつぞう

りゅう‐ぞう【竜象】‥ザウ

聖者・高僧を威力ある竜や象にたとえていう語。

りゅう‐ぞう【竜蔵】‥ザウ

①経典。

②二朱銀の異称。南鐐なんりょう。浮世床2「―とは南鐐一片の事なり。分銅の紋、嵐竜蔵より出でたる詞」

りゅう‐そうげん【柳宗元】リウ‥

中唐の詩人・文章家。唐宋八家の一人。字は子厚。河東(山西永済)の人。監察御史となる。王叔文の失脚に伴って永州(湖南)、のち柳州(広西)に左遷されてその地で没。挫折の憂いを山水に晴らし、すぐれた自然詩と散文を残す。王維・孟浩然・韋応物と並び、王孟韋柳の称がある。文章では韓愈と共に古文復興運動を提唱。著「柳河東集」など。(773〜819)

りゅうぞうじ【竜造寺】‥ザウ‥

姓氏の一つ。

⇒りゅうぞうじ‐たかのぶ【竜造寺隆信】

りゅうぞうじ‐たかのぶ【竜造寺隆信】‥ザウ‥

戦国時代の武将。肥前の大名。少弐氏・大友氏らと戦い、肥前を統一。島津氏との戦いで戦死。(1529〜1584)

⇒りゅうぞうじ【竜造寺】

りゅうそう‐せい【留巣性】リウサウ‥

雛ひなが長く巣中で親鳥の世話をうける性質。ハト・ツバメなど。

りゅう‐そうろ【竜草廬】‥サウ‥

江戸中期の漢詩人。本姓は武田。名は公美。山城の人。宇野明霞に学び、彦根藩に仕える。致仕後は京都で幽蘭社を開き、多くの詩人を育成。また和歌をよくし、国学も学んだ。著「草廬集」「名詮典詮」など。(1714〜1792)

りゅう‐そく【流速】リウ‥

流体の速度。単位時間に流れる距離。

⇒りゅうそく‐けい【流速計】

りゅう‐ぞく【流俗】リウ‥

①(リュウショクとも)昔からのならわし。世の常。一般の風俗。世俗。拾遺和歌集雑賀「―の色にはあらず梅の花珍重すべき物とこそ見れ」。色葉字類抄「流俗、リウシヨク」

②一般の俗人。世人。

りゅう‐ぞく【流賊】リウ‥

諸方をわたりあるいて害をする賊。

りゅうそく‐けい【流速計】リウ‥

流速を測定する計器。主に液体に用いる。プロペラ式・電磁式・超音波式などがある。

⇒りゅう‐そく【流速】

りゅう‐たい【流体】リウ‥

(fluid)気体と液体との総称。流動体。変形体。

⇒りゅうたい‐きかい【流体機械】

⇒りゅうたい‐つぎて【流体継手】

⇒りゅうたい‐りきがく【流体力学】

りゅう‐たい【留滞】リウ‥

1カ所、また同じ状態にとどまりとどこおること。停滞。

りゅう‐たい【隆替】

盛んになることと衰えること。盛衰。りゅうてい。

りゅう‐だい【竜戴・竜台】

能で竜神の役がかぶる、竜の形を立てた冠。りゅうたい。竜立りゅうだて・りょうだて。

竜戴

りゅう‐せん【流泉】リウ‥

①流れ出るいずみ。

②平安時代の琵琶の独奏曲。菩提楽。→啄木(曲名)

りゅう‐せん【流涎】リウ‥

(リュウゼン・リュウエンとも)よだれを流すこと。転じて、ものを欲しがること。垂涎。

りゅう‐せん【流箭】リウ‥

ながれや。流矢。

りゅう‐せん【流線】リウ‥

〔理〕流れの中に引いた曲線で、その上の各点での接線がその点での流れの速度に一致するように引いたもの。

⇒りゅうせん‐けい【流線形・流線型】

りゅう‐せん【竜船】

①(dragons)船首に竜の装飾をしたバイキングの船。

②中国南部・タイなどで用いる祭事用の細長い船。

りゅう‐せん【竜潜】

⇒りょうせん

りゅう‐ぜん【隆然】

高くもりあがるさま。

りゅうせん‐けい【流線形・流線型】リウ‥

まわりの流れが円滑で渦を発生しないような物体の形。流体の抵抗が最も小さくなるので、飛行機の翼や胴体などの形に使われる。りゅうせんがた。

⇒りゅう‐せん【流線】

りゅうぜん‐こう【竜涎香】‥カウ

マッコウクジラから採取する、松脂に似た一種の香料。麝香じゃこうに似た風雅な芳香がある。〈書言字考節用集〉

りゅうせん‐どう【竜泉洞】

岩手県東部、下閉伊しもへい郡岩泉いわいずみ町にある鍾乳洞。総延長1.7キロメートル余。高知県の竜河洞りゅうがどうに対して命名。

りゅうせん‐よう【竜泉窯】‥エウ

中国浙江省竜泉市とその付近一帯にあった、北宋から清代にかけての青磁窯。日本では特に、宋・元代の良質の製品を砧きぬた青磁と称し珍重。

りゅう‐そう【劉宋】リウ‥

(→)宋2に同じ。

りゅう‐ぞう【立像】リフザウ

⇒りつぞう

りゅう‐ぞう【竜象】‥ザウ

聖者・高僧を威力ある竜や象にたとえていう語。

りゅう‐ぞう【竜蔵】‥ザウ

①経典。

②二朱銀の異称。南鐐なんりょう。浮世床2「―とは南鐐一片の事なり。分銅の紋、嵐竜蔵より出でたる詞」

りゅう‐そうげん【柳宗元】リウ‥

中唐の詩人・文章家。唐宋八家の一人。字は子厚。河東(山西永済)の人。監察御史となる。王叔文の失脚に伴って永州(湖南)、のち柳州(広西)に左遷されてその地で没。挫折の憂いを山水に晴らし、すぐれた自然詩と散文を残す。王維・孟浩然・韋応物と並び、王孟韋柳の称がある。文章では韓愈と共に古文復興運動を提唱。著「柳河東集」など。(773〜819)

りゅうぞうじ【竜造寺】‥ザウ‥

姓氏の一つ。

⇒りゅうぞうじ‐たかのぶ【竜造寺隆信】

りゅうぞうじ‐たかのぶ【竜造寺隆信】‥ザウ‥

戦国時代の武将。肥前の大名。少弐氏・大友氏らと戦い、肥前を統一。島津氏との戦いで戦死。(1529〜1584)

⇒りゅうぞうじ【竜造寺】

りゅうそう‐せい【留巣性】リウサウ‥

雛ひなが長く巣中で親鳥の世話をうける性質。ハト・ツバメなど。

りゅう‐そうろ【竜草廬】‥サウ‥

江戸中期の漢詩人。本姓は武田。名は公美。山城の人。宇野明霞に学び、彦根藩に仕える。致仕後は京都で幽蘭社を開き、多くの詩人を育成。また和歌をよくし、国学も学んだ。著「草廬集」「名詮典詮」など。(1714〜1792)

りゅう‐そく【流速】リウ‥

流体の速度。単位時間に流れる距離。

⇒りゅうそく‐けい【流速計】

りゅう‐ぞく【流俗】リウ‥

①(リュウショクとも)昔からのならわし。世の常。一般の風俗。世俗。拾遺和歌集雑賀「―の色にはあらず梅の花珍重すべき物とこそ見れ」。色葉字類抄「流俗、リウシヨク」

②一般の俗人。世人。

りゅう‐ぞく【流賊】リウ‥

諸方をわたりあるいて害をする賊。

りゅうそく‐けい【流速計】リウ‥

流速を測定する計器。主に液体に用いる。プロペラ式・電磁式・超音波式などがある。

⇒りゅう‐そく【流速】

りゅう‐たい【流体】リウ‥

(fluid)気体と液体との総称。流動体。変形体。

⇒りゅうたい‐きかい【流体機械】

⇒りゅうたい‐つぎて【流体継手】

⇒りゅうたい‐りきがく【流体力学】

りゅう‐たい【留滞】リウ‥

1カ所、また同じ状態にとどまりとどこおること。停滞。

りゅう‐たい【隆替】

盛んになることと衰えること。盛衰。りゅうてい。

りゅう‐だい【竜戴・竜台】

能で竜神の役がかぶる、竜の形を立てた冠。りゅうたい。竜立りゅうだて・りょうだて。

竜戴

りゅうたい‐きかい【流体機械】リウ‥

流体と機械との間でエネルギーの授受を行う機械類の総称。ポンプ・送風機・水車など。

⇒りゅう‐たい【流体】

りゅうたい‐つぎて【流体継手】リウ‥

(→)水力継手に同じ。

⇒りゅう‐たい【流体】

りゅうたい‐りきがく【流体力学】リウ‥

流体の静止および運動の状態について論じる、力学の一部門。航空機の翼理論、船舶の推進理論などに応用。

⇒りゅう‐たい【流体】

りゅう‐たく【流謫】リウ‥

⇒るたく

りゅうたつ‐ぶし【隆達節】

江戸初期の流行唄はやりうた。泉州堺にある日蓮宗顕本寺の僧隆達(1527〜1611)が創めた小歌。1600年(慶長5)頃に流行、近世小唄の源流をなした。隆達小歌。

りゅう‐だて【竜立】

(→)竜戴りゅうだいに同じ。

りゅう‐たん【竜胆】

①〔植〕(→)リンドウに同じ。古今和歌集物名「―のはな」

②リンドウの根および根茎を乾燥したもの。褐色で苦味を有し、一種の芳香がある。健胃薬・抗炎症薬とする。

りゅう‐だん【流弾】リウ‥

ながれだま。それだま。流丸。

りゅう‐だん【榴弾】リウ‥

弾体内に炸薬さくやくを詰め、到着点で炸裂して敵陣地を破壊し人馬を殺傷する砲弾。

⇒りゅうだん‐ほう【榴弾砲】

りゅうだん‐ほう【榴弾砲】リウ‥ハウ

火砲の一種。弾道はカノン砲と迫撃砲との中間に位置する。弾道に軽い湾曲を与えることによって、掩護物の後方にある目標を射撃する。

⇒りゅう‐だん【榴弾】

りゅう‐ち【留置】リウ‥

〔法〕人や物を一定の支配下におくこと。

⇒りゅうち‐けん【留置権】

⇒りゅうち‐しせつ【留置施設】

⇒りゅうち‐ぶつ【留置物】

りゅうち【竜智】

(梵語Nāgabodhi)南インドの僧。真言宗付法八祖の第4。竜樹から密教を受け、数百年これを持して、8世紀初め金剛智に伝授したと伝える。

りゅうち‐かい【竜池会】‥クワイ

明治初期の美術団体。1878年(明治11)佐野常民・九鬼隆一らが設立。87年、日本美術協会と改称。

りゅう‐ちき【劉知幾】リウ‥

唐の歴史家。「史通」を著し、歴史学の方法を論じた。(661〜721)

りゅうち‐けん【留置権】リウ‥

〔法〕他人の物の占有者でその物に関して生じた債権を有する者が、その弁済を受けるまでその物を留置しうる権利。

⇒りゅう‐ち【留置】

りゅうち‐しせつ【留置施設】リウ‥

各警察本部・警察署に付属し、逮捕された被疑者を留置する施設。代用刑事施設として、勾留された被疑者などを収容するためにも用いられる。

⇒りゅう‐ち【留置】

りゅう‐ちしゅう【笠智衆】リフ‥

映画俳優。熊本県生れ。感情を抑えた朴訥な演技で人気を博した。出演作「父ありき」「東京物語」「男はつらいよ」など。(1904〜1993)

⇒りゅう【笠】

りゅうち‐ぶつ【留置物】リウ‥

留置権の目的物。

⇒りゅう‐ち【留置】

りゅう‐ちゅう【流注】リウ‥

①ながれそそぐこと。

②〔医〕膿瘍が身体内の狭隙を通じて他の場所に現れること。

りゅう‐ちょう【流暢】リウチヤウ

言葉づかいがすらすらとしてよどみのないこと。「―に英語を話す」

りゅう‐ちょう【留鳥】リウテウ

季節的移動を行わず、一年中、ほぼ一定の地域にすむ鳥。日本ではスズメ・カラス・カワセミ・キジなど。→渡り鳥

りゅう‐つう【流通】リウ‥

①流れてとどこおらないこと。「空気の―」

②広く世間に通用すること。広く行われること。

③〔経〕貨幣や商品が移動すること。特に、生産者から消費者までの販売過程。「商品の―経路を改める」

⇒りゅうつう‐かくめい【流通革命】

⇒りゅうつう‐かへい【流通貨幣】

⇒りゅうつう‐きこう【流通機構】

⇒りゅうつう‐けいざい【流通経済】

⇒りゅうつう‐さんぎょう【流通産業】

⇒りゅうつう‐しじょう【流通市場】

⇒りゅうつう‐しほん【流通資本】

⇒りゅうつう‐しゅだん【流通手段】

⇒りゅうつう‐しょうけん【流通証券】

⇒りゅうつう‐ぜい【流通税】

りゅうつう‐かくめい【流通革命】リウ‥

画期的な小売新業態の普及によって、小売業全体のあり方が急激かつ根本的に変わること。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐かへい【流通貨幣】リウ‥クワ‥

世間に流通する貨幣。通貨。また、家計および企業が保有する貨幣。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐きこう【流通機構】リウ‥

生産物が生産者から、さまざまな経路をへて消費者にわたる社会的流通の機構の全体。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐けいざい【流通経済】リウ‥

財貨が移転することによって営まれる経済。自給自足の経済に対して、商品交換を基礎とする経済組織。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐さんぎょう【流通産業】リウ‥ゲフ

生産者と消費者との中間にあって、仲介的な役割を担う産業。卸売業・小売業・運輸業・倉庫業など。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐しじょう【流通市場】リウ‥ヂヤウ

既発行有価証券の売買が行われる市場。現物市場では金融商品取引所取引・店頭取引の形態がある。また、債券・株式の先物取引市場も含まれる。→発行市場。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐しほん【流通資本】リウ‥

(capital in circulation)商品資本・貨幣資本として流通する資本。↔生産資本。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐しゅだん【流通手段】リウ‥

商品の交換を媒介する貨幣の機能。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐しょうけん【流通証券】リウ‥

有価証券の一種。譲渡に簡易な方法を認めて流通を容易にしていることからの名。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐ぜい【流通税】リウ‥

財の取引または移転があった時に課する税。取引税・印紙税・登録税の類。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅう‐つぼ【立坪】リフ‥

尺貫法による立方体の体積の単位の一つ。6尺立方。小材料では1尺立方または1寸立方。

りゅう‐てい【流涕】リウ‥

なみだを流すこと。落涙。

⇒りゅうてい‐こが・る【流涕焦がる】

りゅう‐てい【竜蹄】

すぐれた馬。駿馬しゅんめ。りょうてい。

りゅう‐てい【隆替】

⇒りゅうたい

りゅうてい‐こが・る【流涕焦がる】リウ‥

〔自下二〕

涙を流してひどく悲しむ。御伽草子、唐糸草子「天に仰ぎ地に伏して、―・れて泣きにける」

⇒りゅう‐てい【流涕】

りゅうてい‐たねひこ【柳亭種彦】リウ‥

江戸後期の戯作者。姓は源、名は知久。通称、高屋彦四郎。別号は偐紫楼・愛雀軒・足薪翁など。江戸の人。食禄200俵の幕臣。初め読本よみほんを試みたが、のち草双紙に主力を注ぎ、「偐紫にせむらさき田舎源氏」「邯鄲諸国物語」などで、その第一人者となる。また、「用捨箱」「還魂紙料すきかえし」など多くの考証的随筆がある。(1783〜1842)

→文献資料[偐紫田舎源氏]

りゅうてい‐りじょう【滝亭鯉丈】‥ヂヤウ

江戸後期の滑稽本作者。本名、池田八右衛門。幼名、八蔵。江戸の人。為永春水の実兄といわれる。市民の遊戯生活を如実に描く。作「八笑人」「和合人」「浮世床第三編」など。( 〜1841)

→文献資料[花暦八笑人]

りゅう‐てき【竜笛】

(→)横笛おうてきに同じ。また、笛の美称。りょうてき。

りゅう‐てん【流転】リウ‥

⇒るてん

りゅう‐でん【流伝】リウ‥

①流れ伝わること。尾崎紅葉、冷熱「唯一目見ると、忽ち一種の電気が体内を―するやうに覚えて」

②⇒るでん

りゅう‐でん【流電】リウ‥

①いなずま。いなびかり。電光。

②転じて、極めて迅速なこと。

りゅうてん‐さざえ【竜天栄螺】

リュウテンサザエ科の巻貝の一種。殻は厚く、殻高約6センチメートル。褐色を基調とし、表面はエナメル状の光沢が強く、刺とげがない。奄美諸島以南の熱帯サンゴ礁にすむ。

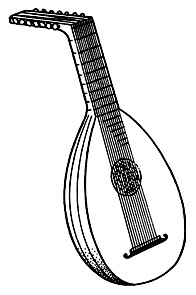

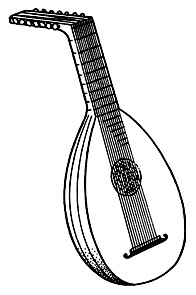

リュート【lute】

弦楽器。ペルシアからアラビアに伝わったウードがもとになって、中世のヨーロッパに入り普及、18世紀末まで独奏・合奏に用いた。形はマンドリンに似、多数の弦を指または義甲を用いて演奏。リュート属は棹さおと胴をもつ同型楽器の総称。

リュート

りゅうたい‐きかい【流体機械】リウ‥

流体と機械との間でエネルギーの授受を行う機械類の総称。ポンプ・送風機・水車など。

⇒りゅう‐たい【流体】

りゅうたい‐つぎて【流体継手】リウ‥

(→)水力継手に同じ。

⇒りゅう‐たい【流体】

りゅうたい‐りきがく【流体力学】リウ‥

流体の静止および運動の状態について論じる、力学の一部門。航空機の翼理論、船舶の推進理論などに応用。

⇒りゅう‐たい【流体】

りゅう‐たく【流謫】リウ‥

⇒るたく

りゅうたつ‐ぶし【隆達節】

江戸初期の流行唄はやりうた。泉州堺にある日蓮宗顕本寺の僧隆達(1527〜1611)が創めた小歌。1600年(慶長5)頃に流行、近世小唄の源流をなした。隆達小歌。

りゅう‐だて【竜立】

(→)竜戴りゅうだいに同じ。

りゅう‐たん【竜胆】

①〔植〕(→)リンドウに同じ。古今和歌集物名「―のはな」

②リンドウの根および根茎を乾燥したもの。褐色で苦味を有し、一種の芳香がある。健胃薬・抗炎症薬とする。

りゅう‐だん【流弾】リウ‥

ながれだま。それだま。流丸。

りゅう‐だん【榴弾】リウ‥

弾体内に炸薬さくやくを詰め、到着点で炸裂して敵陣地を破壊し人馬を殺傷する砲弾。

⇒りゅうだん‐ほう【榴弾砲】

りゅうだん‐ほう【榴弾砲】リウ‥ハウ

火砲の一種。弾道はカノン砲と迫撃砲との中間に位置する。弾道に軽い湾曲を与えることによって、掩護物の後方にある目標を射撃する。

⇒りゅう‐だん【榴弾】

りゅう‐ち【留置】リウ‥

〔法〕人や物を一定の支配下におくこと。

⇒りゅうち‐けん【留置権】

⇒りゅうち‐しせつ【留置施設】

⇒りゅうち‐ぶつ【留置物】

りゅうち【竜智】

(梵語Nāgabodhi)南インドの僧。真言宗付法八祖の第4。竜樹から密教を受け、数百年これを持して、8世紀初め金剛智に伝授したと伝える。

りゅうち‐かい【竜池会】‥クワイ

明治初期の美術団体。1878年(明治11)佐野常民・九鬼隆一らが設立。87年、日本美術協会と改称。

りゅう‐ちき【劉知幾】リウ‥

唐の歴史家。「史通」を著し、歴史学の方法を論じた。(661〜721)

りゅうち‐けん【留置権】リウ‥

〔法〕他人の物の占有者でその物に関して生じた債権を有する者が、その弁済を受けるまでその物を留置しうる権利。

⇒りゅう‐ち【留置】

りゅうち‐しせつ【留置施設】リウ‥

各警察本部・警察署に付属し、逮捕された被疑者を留置する施設。代用刑事施設として、勾留された被疑者などを収容するためにも用いられる。

⇒りゅう‐ち【留置】

りゅう‐ちしゅう【笠智衆】リフ‥

映画俳優。熊本県生れ。感情を抑えた朴訥な演技で人気を博した。出演作「父ありき」「東京物語」「男はつらいよ」など。(1904〜1993)

⇒りゅう【笠】

りゅうち‐ぶつ【留置物】リウ‥

留置権の目的物。

⇒りゅう‐ち【留置】

りゅう‐ちゅう【流注】リウ‥

①ながれそそぐこと。

②〔医〕膿瘍が身体内の狭隙を通じて他の場所に現れること。

りゅう‐ちょう【流暢】リウチヤウ

言葉づかいがすらすらとしてよどみのないこと。「―に英語を話す」

りゅう‐ちょう【留鳥】リウテウ

季節的移動を行わず、一年中、ほぼ一定の地域にすむ鳥。日本ではスズメ・カラス・カワセミ・キジなど。→渡り鳥

りゅう‐つう【流通】リウ‥

①流れてとどこおらないこと。「空気の―」

②広く世間に通用すること。広く行われること。

③〔経〕貨幣や商品が移動すること。特に、生産者から消費者までの販売過程。「商品の―経路を改める」

⇒りゅうつう‐かくめい【流通革命】

⇒りゅうつう‐かへい【流通貨幣】

⇒りゅうつう‐きこう【流通機構】

⇒りゅうつう‐けいざい【流通経済】

⇒りゅうつう‐さんぎょう【流通産業】

⇒りゅうつう‐しじょう【流通市場】

⇒りゅうつう‐しほん【流通資本】

⇒りゅうつう‐しゅだん【流通手段】

⇒りゅうつう‐しょうけん【流通証券】

⇒りゅうつう‐ぜい【流通税】

りゅうつう‐かくめい【流通革命】リウ‥

画期的な小売新業態の普及によって、小売業全体のあり方が急激かつ根本的に変わること。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐かへい【流通貨幣】リウ‥クワ‥

世間に流通する貨幣。通貨。また、家計および企業が保有する貨幣。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐きこう【流通機構】リウ‥

生産物が生産者から、さまざまな経路をへて消費者にわたる社会的流通の機構の全体。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐けいざい【流通経済】リウ‥

財貨が移転することによって営まれる経済。自給自足の経済に対して、商品交換を基礎とする経済組織。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐さんぎょう【流通産業】リウ‥ゲフ

生産者と消費者との中間にあって、仲介的な役割を担う産業。卸売業・小売業・運輸業・倉庫業など。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐しじょう【流通市場】リウ‥ヂヤウ

既発行有価証券の売買が行われる市場。現物市場では金融商品取引所取引・店頭取引の形態がある。また、債券・株式の先物取引市場も含まれる。→発行市場。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐しほん【流通資本】リウ‥

(capital in circulation)商品資本・貨幣資本として流通する資本。↔生産資本。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐しゅだん【流通手段】リウ‥

商品の交換を媒介する貨幣の機能。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐しょうけん【流通証券】リウ‥

有価証券の一種。譲渡に簡易な方法を認めて流通を容易にしていることからの名。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐ぜい【流通税】リウ‥

財の取引または移転があった時に課する税。取引税・印紙税・登録税の類。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅう‐つぼ【立坪】リフ‥

尺貫法による立方体の体積の単位の一つ。6尺立方。小材料では1尺立方または1寸立方。

りゅう‐てい【流涕】リウ‥

なみだを流すこと。落涙。

⇒りゅうてい‐こが・る【流涕焦がる】

りゅう‐てい【竜蹄】

すぐれた馬。駿馬しゅんめ。りょうてい。

りゅう‐てい【隆替】

⇒りゅうたい

りゅうてい‐こが・る【流涕焦がる】リウ‥

〔自下二〕

涙を流してひどく悲しむ。御伽草子、唐糸草子「天に仰ぎ地に伏して、―・れて泣きにける」

⇒りゅう‐てい【流涕】

りゅうてい‐たねひこ【柳亭種彦】リウ‥

江戸後期の戯作者。姓は源、名は知久。通称、高屋彦四郎。別号は偐紫楼・愛雀軒・足薪翁など。江戸の人。食禄200俵の幕臣。初め読本よみほんを試みたが、のち草双紙に主力を注ぎ、「偐紫にせむらさき田舎源氏」「邯鄲諸国物語」などで、その第一人者となる。また、「用捨箱」「還魂紙料すきかえし」など多くの考証的随筆がある。(1783〜1842)

→文献資料[偐紫田舎源氏]

りゅうてい‐りじょう【滝亭鯉丈】‥ヂヤウ

江戸後期の滑稽本作者。本名、池田八右衛門。幼名、八蔵。江戸の人。為永春水の実兄といわれる。市民の遊戯生活を如実に描く。作「八笑人」「和合人」「浮世床第三編」など。( 〜1841)

→文献資料[花暦八笑人]

りゅう‐てき【竜笛】

(→)横笛おうてきに同じ。また、笛の美称。りょうてき。

りゅう‐てん【流転】リウ‥

⇒るてん

りゅう‐でん【流伝】リウ‥

①流れ伝わること。尾崎紅葉、冷熱「唯一目見ると、忽ち一種の電気が体内を―するやうに覚えて」

②⇒るでん

りゅう‐でん【流電】リウ‥

①いなずま。いなびかり。電光。

②転じて、極めて迅速なこと。

りゅうてん‐さざえ【竜天栄螺】

リュウテンサザエ科の巻貝の一種。殻は厚く、殻高約6センチメートル。褐色を基調とし、表面はエナメル状の光沢が強く、刺とげがない。奄美諸島以南の熱帯サンゴ礁にすむ。

リュート【lute】

弦楽器。ペルシアからアラビアに伝わったウードがもとになって、中世のヨーロッパに入り普及、18世紀末まで独奏・合奏に用いた。形はマンドリンに似、多数の弦を指または義甲を用いて演奏。リュート属は棹さおと胴をもつ同型楽器の総称。

リュート

りゅう‐とリウト

〔副〕

①服装や態度などが立派できわだっているさま。「―した身なり」

②富んで栄えているさま。嬉遊笑覧「富有なる人を云ふに、―してと云ふことはやれり」

リュード【François Rude】

フランスの彫刻家。19世紀前半、激しい動きを表すロマン派彫刻の代表者。パリの凱旋門の浮彫など記念碑彫刻が代表作。(1784〜1855)

りゅう‐とう【柳塘】リウタウ

柳の植えられている堤。

りゅう‐とう【流灯】リウ‥

へぎ板を底として種々の形をつくり、中に火をともして水に浮かべて流すこと。また、そのもの。灯籠流し。〈[季]秋〉

⇒りゅうとう‐え【流灯会】

りゅう‐とう【竜灯】

①海中の燐光が灯火のように連なり現れる現象。

②神社に奉納する灯籠。

[reference]

りゅう‐とリウト

〔副〕

①服装や態度などが立派できわだっているさま。「―した身なり」

②富んで栄えているさま。嬉遊笑覧「富有なる人を云ふに、―してと云ふことはやれり」

リュード【François Rude】

フランスの彫刻家。19世紀前半、激しい動きを表すロマン派彫刻の代表者。パリの凱旋門の浮彫など記念碑彫刻が代表作。(1784〜1855)

りゅう‐とう【柳塘】リウタウ

柳の植えられている堤。

りゅう‐とう【流灯】リウ‥

へぎ板を底として種々の形をつくり、中に火をともして水に浮かべて流すこと。また、そのもの。灯籠流し。〈[季]秋〉

⇒りゅうとう‐え【流灯会】

りゅう‐とう【竜灯】

①海中の燐光が灯火のように連なり現れる現象。

②神社に奉納する灯籠。

[reference]

りゅうこうせい‐かんえん【流行性肝炎】リウカウ‥

経口的に感染・流行するA型・D型肝炎の呼称。流行性黄疸。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐かんぼう【流行性感冒】リウカウ‥

(→)インフルエンザに同じ。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐けつまくえん【流行性結膜炎】リウカウ‥

目の結膜に起こる炎症。アデノウイルスが病因で、しばしば集団発生する。はやりめ。プール眼炎。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐じかせんえん【流行性耳下腺炎】リウカウ‥

ムンプス‐ウイルスによる急性感染症。唾液腺の炎症が主。時に睾丸炎または卵巣炎を伴う。おたふくかぜ。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐ずいまくえん【流行性髄膜炎】リウカウ‥

「脳脊髄膜炎のうせきずいまくえん」参照。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐のうえん【流行性脳炎】リウカウ‥ナウ‥

ウイルスによる伝染性の脳炎。エコノモ脳炎・日本脳炎などがある。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐のうせきずいまくえん【流行性脳脊髄膜炎】リウカウ‥ナウ‥

「脳脊髄膜炎」参照。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこう‐びょう【流行病】リウカウビヤウ

伝染して流行する病気。急性伝染病。疫病。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこく‐だいがく【竜谷大学】

浄土真宗(西本願寺)系の私立大学。1639年(寛永16)創設の本願寺の学寮を起源とし、55年(明暦1)学林、1879年(明治12)大教校、88年大学林。1905年専門学校令による仏教大学、22年大学令による竜谷大学となる。49年新制大学。本部は京都市伏見区。

りゅうご‐ざや【輪鼓鞘】リウ‥

輪鼓形の槍印やりじるし。浄瑠璃、薩摩歌「黒羅紗の―、同じく桔梗十文字」

⇒りゅう‐ご【輪鼓・輪子】

りゅうこ‐し【竜骨車】

リュウコツシャの転。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「―たてて百姓共」

りゅう‐こつ【竜骨】

①化石動物の骨が地中から出たもの。漢方生薬で鎮静・収斂剤。

②船底の中心線を船首から船尾まで貫通する、船の背骨にあたる材。間切骨まぎりがわら。キール。

③竜骨突起の略。

⇒りゅうこつ‐ざ【竜骨座】

⇒りゅうこつ‐しゃ【竜骨車】

⇒りゅうこつ‐とっき【竜骨突起】

⇒りゅうこつ‐べん【竜骨弁】

りゅうご‐づか【輪鼓柄】リウ‥

打刀うちがたなの柄で、中央が少しくびれて輪鼓の形をしたもの。

⇒りゅう‐ご【輪鼓・輪子】

りゅうこつ‐ざ【竜骨座】

(Carina ラテン)南天の星座。大犬座の南、3月下旬の夕刻に南中するが、日本からは地平に近くよく見えない。首星は全天第2の輝星カノープス。老人座。

⇒りゅう‐こつ【竜骨】

りゅうこつ‐しゃ【竜骨車】

(形が竜骨に似るからいう)中国起源の揚水機。回転軸に取り付けられたペダルを踏むと、チェーン状に連結された板が樋の中を滑動し水をすくい上げる。江戸前期に畿内を中心に普及。りゅうこしゃ。りゅうこし。

竜骨車

りゅうこうせい‐かんえん【流行性肝炎】リウカウ‥

経口的に感染・流行するA型・D型肝炎の呼称。流行性黄疸。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐かんぼう【流行性感冒】リウカウ‥

(→)インフルエンザに同じ。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐けつまくえん【流行性結膜炎】リウカウ‥

目の結膜に起こる炎症。アデノウイルスが病因で、しばしば集団発生する。はやりめ。プール眼炎。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐じかせんえん【流行性耳下腺炎】リウカウ‥

ムンプス‐ウイルスによる急性感染症。唾液腺の炎症が主。時に睾丸炎または卵巣炎を伴う。おたふくかぜ。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐ずいまくえん【流行性髄膜炎】リウカウ‥

「脳脊髄膜炎のうせきずいまくえん」参照。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐のうえん【流行性脳炎】リウカウ‥ナウ‥

ウイルスによる伝染性の脳炎。エコノモ脳炎・日本脳炎などがある。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこうせい‐のうせきずいまくえん【流行性脳脊髄膜炎】リウカウ‥ナウ‥

「脳脊髄膜炎」参照。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこう‐びょう【流行病】リウカウビヤウ

伝染して流行する病気。急性伝染病。疫病。

⇒りゅう‐こう【流行】

りゅうこく‐だいがく【竜谷大学】

浄土真宗(西本願寺)系の私立大学。1639年(寛永16)創設の本願寺の学寮を起源とし、55年(明暦1)学林、1879年(明治12)大教校、88年大学林。1905年専門学校令による仏教大学、22年大学令による竜谷大学となる。49年新制大学。本部は京都市伏見区。

りゅうご‐ざや【輪鼓鞘】リウ‥

輪鼓形の槍印やりじるし。浄瑠璃、薩摩歌「黒羅紗の―、同じく桔梗十文字」

⇒りゅう‐ご【輪鼓・輪子】

りゅうこ‐し【竜骨車】

リュウコツシャの転。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「―たてて百姓共」

りゅう‐こつ【竜骨】

①化石動物の骨が地中から出たもの。漢方生薬で鎮静・収斂剤。

②船底の中心線を船首から船尾まで貫通する、船の背骨にあたる材。間切骨まぎりがわら。キール。

③竜骨突起の略。

⇒りゅうこつ‐ざ【竜骨座】

⇒りゅうこつ‐しゃ【竜骨車】

⇒りゅうこつ‐とっき【竜骨突起】

⇒りゅうこつ‐べん【竜骨弁】

りゅうご‐づか【輪鼓柄】リウ‥

打刀うちがたなの柄で、中央が少しくびれて輪鼓の形をしたもの。

⇒りゅう‐ご【輪鼓・輪子】

りゅうこつ‐ざ【竜骨座】

(Carina ラテン)南天の星座。大犬座の南、3月下旬の夕刻に南中するが、日本からは地平に近くよく見えない。首星は全天第2の輝星カノープス。老人座。

⇒りゅう‐こつ【竜骨】

りゅうこつ‐しゃ【竜骨車】

(形が竜骨に似るからいう)中国起源の揚水機。回転軸に取り付けられたペダルを踏むと、チェーン状に連結された板が樋の中を滑動し水をすくい上げる。江戸前期に畿内を中心に普及。りゅうこしゃ。りゅうこし。

竜骨車

⇒りゅう‐こつ【竜骨】

りゅうこつ‐とっき【竜骨突起】

鳥類の胸骨の中央にある大きな突起。翼筋の一部が付着する。ダチョウのような飛べない鳥は未発達。竜骨。

⇒りゅう‐こつ【竜骨】

りゅうこつ‐べん【竜骨弁】

「蝶形花冠」参照。

⇒りゅう‐こつ【竜骨】

りゅう‐さ【流沙】リウ‥

①広大な砂原。特に、天山南路タクラマカンの砂漠を指す。りゅうしゃ。るしゃ。平家物語8「玄弉三蔵の―葱嶺を凌がれけん苦しみも」

②⇒りゅうしゃ

りゅう‐ざ【竜座】

(Draco ラテン)北天の星座。小熊座の周囲を取り巻き、7月下旬の夕空に高く見える。

りゅう‐ざい【粒剤】リフ‥

粒状の薬剤。

りゅう‐さく【竜作】

[書経舜典]中納言の異称。

りゅう‐さん【硫酸】リウ‥

(sulfuric acid)無機酸の一つ。分子式H2SO4 無色・無臭の粘稠な強酸。金・白金を除くほとんどすべての金属を溶解し、水に混ぜると多量の熱を発する。強い吸湿性を持ち、有機物に触れると炭素を遊離させる。硫黄を燃やして二酸化硫黄を製し、鉛室法により、また五酸化バナジウム触媒で酸化して水に溶かす接触法などによって濃厚な硫酸を得る。工業上の用途は広く、塩酸・硝酸の製造、有機化合物の合成、油脂の精製、脱水・乾燥に使用。

⇒りゅうさん‐あえん【硫酸亜鉛】

⇒りゅうさん‐アルミニウム【硫酸アルミニウム】

⇒りゅうさん‐アンモニウム【硫酸アンモニウム】

⇒りゅうさん‐えん【硫酸塩】

⇒りゅうさん‐カルシウム【硫酸カルシウム】

⇒りゅうさん‐し【硫酸紙】

⇒りゅうさん‐てつ【硫酸鉄】

⇒りゅうさん‐どう【硫酸銅】

⇒りゅうさん‐ナトリウム【硫酸ナトリウム】

⇒りゅうさん‐ニコチン【硫酸ニコチン】

⇒りゅうさん‐バリウム【硫酸バリウム】

⇒りゅうさん‐マグネシウム【硫酸マグネシウム】

りゅう‐ざん【流産】リウ‥

①妊娠第22週未満の胎児が母体から娩出されること。児は未熟で分娩時生命があっても生存の可能性はほとんどない。うみながし。半産。→早産そうざん。

②転じて、計画などが実を結ばず、流れること。

りゅう‐ざん【流竄】リウ‥

罪によって遠地に追放されること。しまながし。流刑。るざん。

りゅうさん‐あえん【硫酸亜鉛】リウ‥

化学式ZnSO4 亜鉛を希硫酸に溶解し、これから結晶させて製造する。この際生じる七水和物は皓礬こうばんという。空気中で風化しやすく、水に溶けて酸性を示す。顔料・医薬・防腐剤・点眼薬などに用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐アルミニウム【硫酸アルミニウム】リウ‥

化学式Al2(SO4)3 普通のものは十八水和物で、無色の針状結晶。水溶液は加水分解して酸性を示す。硫酸カリウムとの複塩が明礬みょうばんである。製紙・製革・染色・浄水・媒染剤・収斂剤など用途が広い。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐アンモニウム【硫酸アンモニウム】リウ‥

化学式(NH4)2SO4 無色透明の結晶。アンモニアを硫酸に吸収させて作る。重要な窒素肥料。硫安りゅうあん。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐えん【硫酸塩】リウ‥

硫酸中の水素の一部または全部を金属と置き換えて得た化合物。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐カルシウム【硫酸カルシウム】リウ‥

化学式CaSO4 天然には二水和物が石膏となって多量に産出。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐し【硫酸紙】リウ‥

羊皮紙に模して造った紙。木綿または亜硫酸パルプで製した原紙を濃硫酸液に浸し、水洗、乾燥して仕上げる。半透明の耐水・耐脂性の紙で食品包装・造花などに用いる。擬羊皮紙。パーチメント‐ペーパー。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐だん【榴散弾・榴霰弾】リウ‥

弾体内に多数の散弾が詰めてあり、炸裂さくれつして人馬を殺傷する砲弾。

りゅうさん‐てつ【硫酸鉄】リウ‥

①硫酸鉄(Ⅱ)(硫酸第一鉄)。化学式FeSO4 七水和物を緑礬りょくばんという。青緑色の結晶。鉄を希硫酸に溶解するか、黄鉄鉱の粉末を水で湿して空気中で自然に酸化させることで得られる。インクの製造、医薬、分析用試薬などに用いる。

②硫酸鉄(Ⅲ)(硫酸第二鉄)。化学式Fe2(SO4)3 無水塩は無色の粉末。硫酸鉄(Ⅱ)を酸化して得られる。鉄明礬みょうばん・紺青こんじょうの製造、媒染剤、医薬に用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐どう【硫酸銅】リウ‥

普通には硫酸銅(Ⅱ)(硫酸第二銅)を指す。化学式CuSO4 無水塩は白色の粉末。五水和物は青色の結晶で、胆礬たんばんという。酸化銅(Ⅱ)を希硫酸に溶解して得られる。水溶液は青色で、加水分解のため酸性を示す。顔料・媒染剤・殺菌剤・木材防腐剤・医薬などに用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐ナトリウム【硫酸ナトリウム】リウ‥

化学式Na2SO4 十水和物を芒硝ぼうしょうまたはグラウバー塩という。無色の結晶。これを熱するときセ氏32.4度で無水塩と水溶液に分解する。ガラス・群青ぐんじょうなどの製造に用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐ニコチン【硫酸ニコチン】リウ‥

農薬の一種。20〜40パーセントのニコチンを含有する天然殺虫剤。ニコチンの硫酸塩で、微酸性、暗褐色の液体。特異臭を有する。急性経口毒性(マウス)LD50は50〜60。アブラムシ・ハダニなどの駆除に用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐バリウム【硫酸バリウム】リウ‥

化学式BaSO4 白色の結晶。水に難溶。天然には重晶石として産出。白色顔料・塗料用、また、X線吸収能が大きいので消化器官のX線造影剤に用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうざん‐ぶんか【竜山文化】‥クワ

中国新石器時代における二大文化のうち、新しい方のもの。古い方の仰韶ぎょうしょう文化から発展した。山東省章丘市竜山鎮の城子崖遺跡によって命名。ロンシャン文化。→黒陶こくとう

りゅうさん‐マグネシウム【硫酸マグネシウム】リウ‥

化学式MgSO4 七水和物は瀉痢塩しゃりえんという。白色の斜方晶系結晶で、水に溶けやすく苦味をもち、海水・鉱泉中に含有。緩下剤とし、また染色その他工業用として用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅう‐し【柳糸】リウ‥

柳の枝を糸にたとえていう語。

りゅう‐し【流矢】リウ‥

①飛ぶ矢。

②ながれや。流箭りゅうせん。

りゅう‐し【粒子】リフ‥

物質を構成する微細な粒。「素―」「―が粗い」

⇒りゅうし‐せん【粒子線】

りゅう‐じ【臨時】リウ‥

リンジのンをウと表記したもの。

⇒りゅうじ‐の‐まつり【臨時の祭】

りゅう‐しこう【柳子厚】リウ‥

柳宗元りゅうそうげんの別名。

りゅうししんろん【柳子新論】リウ‥

山県大弐著の政道論。1巻。幕政をきびしく批判、古代の天皇政治を評価し革命を肯定。1759年(宝暦9)成る。

→文献資料[柳子新論]

りゅうし‐せん【粒子線】リフ‥

〔理〕イオン・中性子・電子などの粒子が、細い幅でほぼ一定の方向に飛んで行く流れ。アルファ線・陰極線・中性子線の類。粒子ビーム。

⇒りゅう‐し【粒子】

りゅう‐しち【流質】リウ‥

しちながれ。ながれじち。

りゅう‐しつ【流失】リウ‥

ながれてなくなること。「―家屋」

りゅうじ‐の‐まつり【臨時の祭】リウ‥

⇒りんじのまつり。栄華物語つぼみ花「三月廿余日に石清水の―に」

⇒りゅう‐じ【臨時】

りゅう‐しゃ【流砂・流沙】リウ‥

①水に押し流された砂。りゅうさ。

②水をたくさん含んで流動しやすくなっている砂。漂砂。

③⇒りゅうさ1

りゅう‐しゃ【竜車】

①天子の車。竜駕。

②織女星の車。

③(→)戦車1に同じ。

りゅう‐しゃ【竜舎・竜車】

塔の露盤の上の飾りで、宝珠の下にある球形部分。→相輪(図)

りゅう‐しゃ【隆車】

高く大きな車。立派な車。平家物語7「蟷螂の斧を怒らかして―に向かふがごとし」

りゅう‐しゃ【竪者・立者】リフ‥

⇒りっしゃ

りゅう‐しゃく【流錫】リウ‥

錫石を含む岩石が風化してくずれ、河床にたまったもの。砂錫さしゃく。ながれすず。

りゅう‐しゃく【留錫】リウ‥

(「錫」は錫杖)行脚中の僧が、一時的に他の寺院にとどまること。挂錫かしゃく。

りゅう‐しゅ【竜種】

①天子の子孫。

②すぐれた子。

③すぐれた馬の生んだ子馬。

りゅうじゅ【竜樹】

(梵語Nāgārjuna)150〜250年頃の南インドのバラモン出身の僧。部派仏教から後に大乗仏教に転じ、空くうの思想を説いた。中観派の祖。また、中国・日本の諸宗はすべて竜樹の思想を承けているので、八宗の祖という。著「中論」「十二門論」「大智度論」など。ナーガールジュナ。→竜猛りゅうみょう

リュージュ【luge フランス】

滑走面にスチールをとりつけた小型の木製そり。また、これを使って滑る競技。梶かじ・ブレーキはない。一人乗りと二人乗りとがある。女子は一人乗りのみ。トボガン。→ボブスレー

りゅうしゅう【柳州】リウシウ

(Liuzhou)中国広西チワン族自治区中部の都市。湘桂・黔桂けんけい・焦柳の3鉄道が会する。古くから柳江航運の要衝、木材の集散地として名高い。古称、竜城。人口122万(2000)。

りゅう‐しゅう【劉秀】リウシウ

後漢の初代皇帝。廟号、世祖。諡おくりな、光武帝。字は文叔。前漢の高祖9世の孫。湖北に兵を挙げて王莽を昆陽に破り、25年帝位について漢室を再興、洛陽に都した。儒学を唱道し、後漢王朝の基を開いた。(在位25〜57)(前6〜後57)

りゅう‐じゅう【留住】リウヂユウ

①とどまり住むこと。

②古代の律で、雑戸ざっこ・陵戸りょうこ・女などが流刑に相当する罪を犯した時、杖じょう刑で済ませ、配所に遷うつさず、その居住地にとどめて3年使役したこと。るじゅ。

りゅう‐しゅつ【流出】リウ‥

流れて外へ出ること。「重油が―する」「頭脳の海外―」↔流入。

⇒りゅうしゅつ‐せつ【流出説】

りゅう‐しゅつ【留出・溜出】リウ‥

蒸留操作によって、ある成分が取り出されること。

りゅうしゅつ‐せつ【流出説】リウ‥

〔哲〕(emanation ラテン)最高の根源的一者から一切万物が段階的に出てくることを、泉から水があふれて流れ出るのにたとえる形而上学的思想。この思想の典型はプロティノスに見られる。

⇒りゅう‐しゅつ【流出】

りゅう‐じゅん【隆準】

リュウセツの誤読。椿説弓張月続編「―骨立こつりつたる異人」

りゅう‐じょ【柳絮】リウ‥

春に、柳の熟した実から綿毛をもった種子が飛び散るさま。また、その種子。柳のわた。〈[季]春〉

りゅう‐じょ【流女】リウヂヨ

(→)遊女に同じ。

りゅう‐しょう【留省】リウシヤウ

奈良時代、考試に及第した人を叙位・任官の時まで式部省に留めおくこと。

りゅう‐しょう【隆昌】‥シヤウ

勢いのさかんなこと。隆盛。「家運―」

りゅう‐しょう【劉勝】リウ‥

前漢の中山靖王。

りゅう‐じょう【柳条】リウデウ

柳の木のえだ。柳枝。

りゅう‐じょう【粒状】リフジヤウ

つぶのような形状。

⇒りゅうじょう‐せい【粒状性】

⇒りゅうじょう‐はん【粒状斑】

りゅう‐しょうき【劉少奇】リウセウ‥

(Liu Shaoqi)中国の政治家。湖南寧郷出身。モスクワに留学し、1921年中国共産党に入党。労働運動を中心に革命運動を指導。人民共和国成立後、国家副主席、59年主席。文化大革命で批判され、党籍剥奪、一切の公職から追われた。80年名誉回復。著「国際主義と民族主義」など。(1898〜1969)

劉少奇

提供:毎日新聞社

⇒りゅう‐こつ【竜骨】

りゅうこつ‐とっき【竜骨突起】

鳥類の胸骨の中央にある大きな突起。翼筋の一部が付着する。ダチョウのような飛べない鳥は未発達。竜骨。

⇒りゅう‐こつ【竜骨】

りゅうこつ‐べん【竜骨弁】

「蝶形花冠」参照。

⇒りゅう‐こつ【竜骨】

りゅう‐さ【流沙】リウ‥

①広大な砂原。特に、天山南路タクラマカンの砂漠を指す。りゅうしゃ。るしゃ。平家物語8「玄弉三蔵の―葱嶺を凌がれけん苦しみも」

②⇒りゅうしゃ

りゅう‐ざ【竜座】

(Draco ラテン)北天の星座。小熊座の周囲を取り巻き、7月下旬の夕空に高く見える。

りゅう‐ざい【粒剤】リフ‥

粒状の薬剤。

りゅう‐さく【竜作】

[書経舜典]中納言の異称。

りゅう‐さん【硫酸】リウ‥

(sulfuric acid)無機酸の一つ。分子式H2SO4 無色・無臭の粘稠な強酸。金・白金を除くほとんどすべての金属を溶解し、水に混ぜると多量の熱を発する。強い吸湿性を持ち、有機物に触れると炭素を遊離させる。硫黄を燃やして二酸化硫黄を製し、鉛室法により、また五酸化バナジウム触媒で酸化して水に溶かす接触法などによって濃厚な硫酸を得る。工業上の用途は広く、塩酸・硝酸の製造、有機化合物の合成、油脂の精製、脱水・乾燥に使用。

⇒りゅうさん‐あえん【硫酸亜鉛】

⇒りゅうさん‐アルミニウム【硫酸アルミニウム】

⇒りゅうさん‐アンモニウム【硫酸アンモニウム】

⇒りゅうさん‐えん【硫酸塩】

⇒りゅうさん‐カルシウム【硫酸カルシウム】

⇒りゅうさん‐し【硫酸紙】

⇒りゅうさん‐てつ【硫酸鉄】

⇒りゅうさん‐どう【硫酸銅】

⇒りゅうさん‐ナトリウム【硫酸ナトリウム】

⇒りゅうさん‐ニコチン【硫酸ニコチン】

⇒りゅうさん‐バリウム【硫酸バリウム】

⇒りゅうさん‐マグネシウム【硫酸マグネシウム】

りゅう‐ざん【流産】リウ‥

①妊娠第22週未満の胎児が母体から娩出されること。児は未熟で分娩時生命があっても生存の可能性はほとんどない。うみながし。半産。→早産そうざん。

②転じて、計画などが実を結ばず、流れること。

りゅう‐ざん【流竄】リウ‥

罪によって遠地に追放されること。しまながし。流刑。るざん。

りゅうさん‐あえん【硫酸亜鉛】リウ‥

化学式ZnSO4 亜鉛を希硫酸に溶解し、これから結晶させて製造する。この際生じる七水和物は皓礬こうばんという。空気中で風化しやすく、水に溶けて酸性を示す。顔料・医薬・防腐剤・点眼薬などに用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐アルミニウム【硫酸アルミニウム】リウ‥

化学式Al2(SO4)3 普通のものは十八水和物で、無色の針状結晶。水溶液は加水分解して酸性を示す。硫酸カリウムとの複塩が明礬みょうばんである。製紙・製革・染色・浄水・媒染剤・収斂剤など用途が広い。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐アンモニウム【硫酸アンモニウム】リウ‥

化学式(NH4)2SO4 無色透明の結晶。アンモニアを硫酸に吸収させて作る。重要な窒素肥料。硫安りゅうあん。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐えん【硫酸塩】リウ‥

硫酸中の水素の一部または全部を金属と置き換えて得た化合物。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐カルシウム【硫酸カルシウム】リウ‥

化学式CaSO4 天然には二水和物が石膏となって多量に産出。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐し【硫酸紙】リウ‥

羊皮紙に模して造った紙。木綿または亜硫酸パルプで製した原紙を濃硫酸液に浸し、水洗、乾燥して仕上げる。半透明の耐水・耐脂性の紙で食品包装・造花などに用いる。擬羊皮紙。パーチメント‐ペーパー。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐だん【榴散弾・榴霰弾】リウ‥

弾体内に多数の散弾が詰めてあり、炸裂さくれつして人馬を殺傷する砲弾。

りゅうさん‐てつ【硫酸鉄】リウ‥

①硫酸鉄(Ⅱ)(硫酸第一鉄)。化学式FeSO4 七水和物を緑礬りょくばんという。青緑色の結晶。鉄を希硫酸に溶解するか、黄鉄鉱の粉末を水で湿して空気中で自然に酸化させることで得られる。インクの製造、医薬、分析用試薬などに用いる。

②硫酸鉄(Ⅲ)(硫酸第二鉄)。化学式Fe2(SO4)3 無水塩は無色の粉末。硫酸鉄(Ⅱ)を酸化して得られる。鉄明礬みょうばん・紺青こんじょうの製造、媒染剤、医薬に用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐どう【硫酸銅】リウ‥

普通には硫酸銅(Ⅱ)(硫酸第二銅)を指す。化学式CuSO4 無水塩は白色の粉末。五水和物は青色の結晶で、胆礬たんばんという。酸化銅(Ⅱ)を希硫酸に溶解して得られる。水溶液は青色で、加水分解のため酸性を示す。顔料・媒染剤・殺菌剤・木材防腐剤・医薬などに用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐ナトリウム【硫酸ナトリウム】リウ‥

化学式Na2SO4 十水和物を芒硝ぼうしょうまたはグラウバー塩という。無色の結晶。これを熱するときセ氏32.4度で無水塩と水溶液に分解する。ガラス・群青ぐんじょうなどの製造に用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐ニコチン【硫酸ニコチン】リウ‥

農薬の一種。20〜40パーセントのニコチンを含有する天然殺虫剤。ニコチンの硫酸塩で、微酸性、暗褐色の液体。特異臭を有する。急性経口毒性(マウス)LD50は50〜60。アブラムシ・ハダニなどの駆除に用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうさん‐バリウム【硫酸バリウム】リウ‥

化学式BaSO4 白色の結晶。水に難溶。天然には重晶石として産出。白色顔料・塗料用、また、X線吸収能が大きいので消化器官のX線造影剤に用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅうざん‐ぶんか【竜山文化】‥クワ

中国新石器時代における二大文化のうち、新しい方のもの。古い方の仰韶ぎょうしょう文化から発展した。山東省章丘市竜山鎮の城子崖遺跡によって命名。ロンシャン文化。→黒陶こくとう

りゅうさん‐マグネシウム【硫酸マグネシウム】リウ‥

化学式MgSO4 七水和物は瀉痢塩しゃりえんという。白色の斜方晶系結晶で、水に溶けやすく苦味をもち、海水・鉱泉中に含有。緩下剤とし、また染色その他工業用として用いる。

⇒りゅう‐さん【硫酸】

りゅう‐し【柳糸】リウ‥

柳の枝を糸にたとえていう語。

りゅう‐し【流矢】リウ‥

①飛ぶ矢。

②ながれや。流箭りゅうせん。

りゅう‐し【粒子】リフ‥

物質を構成する微細な粒。「素―」「―が粗い」

⇒りゅうし‐せん【粒子線】

りゅう‐じ【臨時】リウ‥

リンジのンをウと表記したもの。

⇒りゅうじ‐の‐まつり【臨時の祭】

りゅう‐しこう【柳子厚】リウ‥

柳宗元りゅうそうげんの別名。

りゅうししんろん【柳子新論】リウ‥

山県大弐著の政道論。1巻。幕政をきびしく批判、古代の天皇政治を評価し革命を肯定。1759年(宝暦9)成る。

→文献資料[柳子新論]

りゅうし‐せん【粒子線】リフ‥

〔理〕イオン・中性子・電子などの粒子が、細い幅でほぼ一定の方向に飛んで行く流れ。アルファ線・陰極線・中性子線の類。粒子ビーム。

⇒りゅう‐し【粒子】

りゅう‐しち【流質】リウ‥

しちながれ。ながれじち。

りゅう‐しつ【流失】リウ‥

ながれてなくなること。「―家屋」

りゅうじ‐の‐まつり【臨時の祭】リウ‥

⇒りんじのまつり。栄華物語つぼみ花「三月廿余日に石清水の―に」

⇒りゅう‐じ【臨時】

りゅう‐しゃ【流砂・流沙】リウ‥

①水に押し流された砂。りゅうさ。

②水をたくさん含んで流動しやすくなっている砂。漂砂。

③⇒りゅうさ1

りゅう‐しゃ【竜車】

①天子の車。竜駕。

②織女星の車。

③(→)戦車1に同じ。

りゅう‐しゃ【竜舎・竜車】

塔の露盤の上の飾りで、宝珠の下にある球形部分。→相輪(図)

りゅう‐しゃ【隆車】

高く大きな車。立派な車。平家物語7「蟷螂の斧を怒らかして―に向かふがごとし」

りゅう‐しゃ【竪者・立者】リフ‥

⇒りっしゃ

りゅう‐しゃく【流錫】リウ‥

錫石を含む岩石が風化してくずれ、河床にたまったもの。砂錫さしゃく。ながれすず。

りゅう‐しゃく【留錫】リウ‥

(「錫」は錫杖)行脚中の僧が、一時的に他の寺院にとどまること。挂錫かしゃく。

りゅう‐しゅ【竜種】

①天子の子孫。

②すぐれた子。

③すぐれた馬の生んだ子馬。

りゅうじゅ【竜樹】

(梵語Nāgārjuna)150〜250年頃の南インドのバラモン出身の僧。部派仏教から後に大乗仏教に転じ、空くうの思想を説いた。中観派の祖。また、中国・日本の諸宗はすべて竜樹の思想を承けているので、八宗の祖という。著「中論」「十二門論」「大智度論」など。ナーガールジュナ。→竜猛りゅうみょう

リュージュ【luge フランス】

滑走面にスチールをとりつけた小型の木製そり。また、これを使って滑る競技。梶かじ・ブレーキはない。一人乗りと二人乗りとがある。女子は一人乗りのみ。トボガン。→ボブスレー

りゅうしゅう【柳州】リウシウ

(Liuzhou)中国広西チワン族自治区中部の都市。湘桂・黔桂けんけい・焦柳の3鉄道が会する。古くから柳江航運の要衝、木材の集散地として名高い。古称、竜城。人口122万(2000)。

りゅう‐しゅう【劉秀】リウシウ

後漢の初代皇帝。廟号、世祖。諡おくりな、光武帝。字は文叔。前漢の高祖9世の孫。湖北に兵を挙げて王莽を昆陽に破り、25年帝位について漢室を再興、洛陽に都した。儒学を唱道し、後漢王朝の基を開いた。(在位25〜57)(前6〜後57)

りゅう‐じゅう【留住】リウヂユウ

①とどまり住むこと。

②古代の律で、雑戸ざっこ・陵戸りょうこ・女などが流刑に相当する罪を犯した時、杖じょう刑で済ませ、配所に遷うつさず、その居住地にとどめて3年使役したこと。るじゅ。

りゅう‐しゅつ【流出】リウ‥

流れて外へ出ること。「重油が―する」「頭脳の海外―」↔流入。

⇒りゅうしゅつ‐せつ【流出説】

りゅう‐しゅつ【留出・溜出】リウ‥

蒸留操作によって、ある成分が取り出されること。

りゅうしゅつ‐せつ【流出説】リウ‥

〔哲〕(emanation ラテン)最高の根源的一者から一切万物が段階的に出てくることを、泉から水があふれて流れ出るのにたとえる形而上学的思想。この思想の典型はプロティノスに見られる。

⇒りゅう‐しゅつ【流出】

りゅう‐じゅん【隆準】

リュウセツの誤読。椿説弓張月続編「―骨立こつりつたる異人」

りゅう‐じょ【柳絮】リウ‥

春に、柳の熟した実から綿毛をもった種子が飛び散るさま。また、その種子。柳のわた。〈[季]春〉

りゅう‐じょ【流女】リウヂヨ

(→)遊女に同じ。

りゅう‐しょう【留省】リウシヤウ

奈良時代、考試に及第した人を叙位・任官の時まで式部省に留めおくこと。

りゅう‐しょう【隆昌】‥シヤウ

勢いのさかんなこと。隆盛。「家運―」

りゅう‐しょう【劉勝】リウ‥

前漢の中山靖王。

りゅう‐じょう【柳条】リウデウ

柳の木のえだ。柳枝。

りゅう‐じょう【粒状】リフジヤウ

つぶのような形状。

⇒りゅうじょう‐せい【粒状性】

⇒りゅうじょう‐はん【粒状斑】

りゅう‐しょうき【劉少奇】リウセウ‥

(Liu Shaoqi)中国の政治家。湖南寧郷出身。モスクワに留学し、1921年中国共産党に入党。労働運動を中心に革命運動を指導。人民共和国成立後、国家副主席、59年主席。文化大革命で批判され、党籍剥奪、一切の公職から追われた。80年名誉回復。著「国際主義と民族主義」など。(1898〜1969)

劉少奇

提供:毎日新聞社

りゅうじょうこ【柳条湖】リウデウ‥

中国遼寧省瀋陽(旧称、奉天)北郊の地名。

⇒りゅうじょうこ‐じけん【柳条湖事件】

りゅうじょう‐こし【竜驤虎視】‥ジヤウ‥

(竜のようにのぼり虎のように視る意)英雄・豪傑が一世に威をふるうさま。

りゅうじょうこ‐じけん【柳条湖事件】リウデウ‥

満州事変の発端となった事件。1931年(昭和6)9月18日夜、関東軍は参謀石原莞爾中佐らの謀略計画により柳条湖で満鉄線路を爆破し、中国軍のしわざと偽り、攻撃を開始。なお、事件の地名を柳条溝とするのは誤り。

現場検証するリットン調査団

提供:毎日新聞社

りゅうじょうこ【柳条湖】リウデウ‥

中国遼寧省瀋陽(旧称、奉天)北郊の地名。

⇒りゅうじょうこ‐じけん【柳条湖事件】

りゅうじょう‐こし【竜驤虎視】‥ジヤウ‥

(竜のようにのぼり虎のように視る意)英雄・豪傑が一世に威をふるうさま。

りゅうじょうこ‐じけん【柳条湖事件】リウデウ‥

満州事変の発端となった事件。1931年(昭和6)9月18日夜、関東軍は参謀石原莞爾中佐らの謀略計画により柳条湖で満鉄線路を爆破し、中国軍のしわざと偽り、攻撃を開始。なお、事件の地名を柳条溝とするのは誤り。

現場検証するリットン調査団

提供:毎日新聞社

⇒りゅうじょうこ【柳条湖】

りゅうじょう‐こはく【竜攘虎搏】‥ジヤウ‥

(「攘」ははらう、「搏」はうつ意)英雄・豪傑がはげしく戦うさま。

りゅうじょう‐せい【粒状性】リフジヤウ‥

(写真用語)画像全体のぶつぶつ・ざらざらした感じ。また、その程度。

⇒りゅう‐じょう【粒状】

りゅうじょう‐はん【粒状斑】リフジヤウ‥

〔天〕望遠鏡で見たとき太陽光球面上に見える米粒模様をした輝斑。

⇒りゅう‐じょう【粒状】

りゅう‐しょく【柳色】リウ‥

柳の葉の、あおあおとした色。

りゅう‐しょく【粒食】リフ‥

穀物を粉にしないで、つぶのまま調理して食べること。↔粉食

りゅう‐しん【立身】リフ‥

初位しょいの異称。りっしん。

りゅう‐しん【留心】リウ‥

心をとどめること。留意。

りゅう‐じん【流人】リウ‥

(ルニンとも)

①故郷を離れてさまよう人。

②流刑に処せられた人。

りゅう‐じん【留陣】リウヂン

ある所にしばらく陣をかまえていること。

りゅう‐じん【竜神】

(神秘な力を持っているのでいう)(→)竜1に同じ。

⇒りゅうじん‐ばやし【竜神囃子】

⇒りゅうじん‐まき【竜神巻】

りゅう‐じん【竜陣】‥ヂン

山を前に河を後に控えて陣する陣立じんだて。

りゅうじん‐おんせん【竜神温泉】‥ヲン‥

和歌山県中部、日高川上流にある温泉。泉質は炭酸水素塩泉。

竜神温泉

撮影:的場 啓

⇒りゅうじょうこ【柳条湖】

りゅうじょう‐こはく【竜攘虎搏】‥ジヤウ‥

(「攘」ははらう、「搏」はうつ意)英雄・豪傑がはげしく戦うさま。

りゅうじょう‐せい【粒状性】リフジヤウ‥

(写真用語)画像全体のぶつぶつ・ざらざらした感じ。また、その程度。

⇒りゅう‐じょう【粒状】

りゅうじょう‐はん【粒状斑】リフジヤウ‥

〔天〕望遠鏡で見たとき太陽光球面上に見える米粒模様をした輝斑。

⇒りゅう‐じょう【粒状】

りゅう‐しょく【柳色】リウ‥

柳の葉の、あおあおとした色。

りゅう‐しょく【粒食】リフ‥

穀物を粉にしないで、つぶのまま調理して食べること。↔粉食

りゅう‐しん【立身】リフ‥

初位しょいの異称。りっしん。

りゅう‐しん【留心】リウ‥

心をとどめること。留意。

りゅう‐じん【流人】リウ‥

(ルニンとも)

①故郷を離れてさまよう人。

②流刑に処せられた人。

りゅう‐じん【留陣】リウヂン

ある所にしばらく陣をかまえていること。

りゅう‐じん【竜神】

(神秘な力を持っているのでいう)(→)竜1に同じ。

⇒りゅうじん‐ばやし【竜神囃子】

⇒りゅうじん‐まき【竜神巻】

りゅう‐じん【竜陣】‥ヂン

山を前に河を後に控えて陣する陣立じんだて。

りゅうじん‐おんせん【竜神温泉】‥ヲン‥

和歌山県中部、日高川上流にある温泉。泉質は炭酸水素塩泉。

竜神温泉

撮影:的場 啓

りゅう‐しんたろう【笠信太郎】リフ‥ラウ

新聞人。福岡県生れ。朝日新聞論説主幹として、第二次大戦後の講和・安保問題などに際して平和論を展開。著「ものの見方について」など。(1900〜1967)

笠信太郎

撮影:田村 茂

りゅう‐しんたろう【笠信太郎】リフ‥ラウ

新聞人。福岡県生れ。朝日新聞論説主幹として、第二次大戦後の講和・安保問題などに際して平和論を展開。著「ものの見方について」など。(1900〜1967)

笠信太郎

撮影:田村 茂

⇒りゅう【笠】

りゅうじん‐ばやし【竜神囃子】

長唄囃子の一つ。主として海の場面で、笛・太鼓・大太鼓・ちゃっぱ(小形のシンバル)などを打ち合わせる。

⇒りゅう‐じん【竜神】

りゅうじん‐まき【竜神巻】

歌舞伎衣裳。素袍すおうの袖の一方を肩の上へ熨斗のし状に畳み上げたもの。正式の使者等を表す。

⇒りゅう‐じん【竜神】

リユース【reuse】

再利用。再使用。

りゅう‐ず【竜頭】‥ヅ

①(→)「たつがしら」に同じ。

②梁はりに吊すために釣鐘の頭部に設けた竜の頭の形にしたもの。今昔物語集14「尾を以て―を叩く」→梵鐘ぼんしょう(図)。

③懐中時計や腕時計の頭にあるつまみ。ねじってぜんまいを巻き、また針などを動かすためのもの。

⇒りゅうず‐まき【竜頭巻】

りゅう‐すい【流水】リウ‥

①流れる水。ながれ。

②車の異称。〈壒嚢鈔〉

⇒りゅうすい‐もん【流水文】

りゅうすい‐もん【流水文】リウ‥

数条の平行線によって流水をかたどった模様。「―銅鐸」

⇒りゅう‐すい【流水】

りゅうず‐まき【竜頭巻】‥ヅ‥

竜頭で巻く方式の時計。

⇒りゅう‐ず【竜頭】

りゅう‐せい【流星】リウ‥

宇宙塵が地球の大気中に入り込んで、高さ約100キロメートル、平均速度毎秒約50キロメートルで発光するもの。大抵、大気中で焼尽し消え去るが、大きなものは地上に落下して、隕石または隕鉄となる。よばいぼし。はしりぼし。奔星ほんせい。ながれぼし。〈[季]秋〉

流星

提供:NHK

⇒りゅうせい‐う【流星雨】

⇒りゅうせい‐か【流星火】

⇒りゅうせい‐ぐん【流星群】

りゅう‐せい【隆盛】

勢いのさかんなこと。栄えること。「―を極める」

りゅうせい‐う【流星雨】リウ‥

流星群の特に著しいもの。1時間数十万個に達することもある。

⇒りゅう‐せい【流星】

りゅうせい‐か【流星火】リウ‥クワ

流星状の花火または狼火のろし。流星。

⇒りゅう‐せい【流星】

りゅうせい‐ぐん【流星群】リウ‥

太陽の周囲を公転する高密度の宇宙塵群の中を地球が通過するとき、多数の流星が天球の1点を中心に傘をひろげたように観測される現象。また、その原因となる宇宙塵の集団を指すこともある。この宇宙塵は彗星すいせいの放出塵などがその彗星の軌道上を公転しているものとされる。

⇒りゅう‐せい【流星】

りゅうせい‐は【竜生派】

1886年(明治19)に吉村華芸かうん(1859〜1932)が創流した華道の流派。池坊出身のため立花りっか・生花の古典花を伝花とし、現代花の研究に特徴をもつ。

りゅう‐せつ【流説】リウ‥

根拠のないうわさ。流言。るせつ。

りゅう‐せつ【隆準】

[史記高祖本紀](「準」は鼻梁)高い鼻柱。高い鼻。

りゅうぜつ‐らん【竜舌蘭】

リュウゼツラン科の大形常緑多年草。メキシコ原産。葉は長さ1〜2メートル、多肉で縁・先端にとげがある。10〜20年で4〜8メートルの巨大な花茎を出し、多数の淡黄色の花をつける。結実して枯死。観賞用。葉の繊維は綱などとし、メキシコでは汁から酒(テキーラ)を作る。通常、葉の縁に黄色の斑ふが入り、斑のない緑色のものはアオノリュウゼツランという。なお、リュウゼツラン科はドラセナ・サンセベーリア・ユッカ(イトラン)などの属を含む。万年蘭。→アガベ→サイザル麻

りゅうぜつらん

⇒りゅう【笠】

りゅうじん‐ばやし【竜神囃子】

長唄囃子の一つ。主として海の場面で、笛・太鼓・大太鼓・ちゃっぱ(小形のシンバル)などを打ち合わせる。

⇒りゅう‐じん【竜神】

りゅうじん‐まき【竜神巻】

歌舞伎衣裳。素袍すおうの袖の一方を肩の上へ熨斗のし状に畳み上げたもの。正式の使者等を表す。

⇒りゅう‐じん【竜神】

リユース【reuse】

再利用。再使用。

りゅう‐ず【竜頭】‥ヅ

①(→)「たつがしら」に同じ。

②梁はりに吊すために釣鐘の頭部に設けた竜の頭の形にしたもの。今昔物語集14「尾を以て―を叩く」→梵鐘ぼんしょう(図)。

③懐中時計や腕時計の頭にあるつまみ。ねじってぜんまいを巻き、また針などを動かすためのもの。

⇒りゅうず‐まき【竜頭巻】

りゅう‐すい【流水】リウ‥

①流れる水。ながれ。

②車の異称。〈壒嚢鈔〉

⇒りゅうすい‐もん【流水文】

りゅうすい‐もん【流水文】リウ‥

数条の平行線によって流水をかたどった模様。「―銅鐸」

⇒りゅう‐すい【流水】

りゅうず‐まき【竜頭巻】‥ヅ‥

竜頭で巻く方式の時計。

⇒りゅう‐ず【竜頭】

りゅう‐せい【流星】リウ‥

宇宙塵が地球の大気中に入り込んで、高さ約100キロメートル、平均速度毎秒約50キロメートルで発光するもの。大抵、大気中で焼尽し消え去るが、大きなものは地上に落下して、隕石または隕鉄となる。よばいぼし。はしりぼし。奔星ほんせい。ながれぼし。〈[季]秋〉

流星

提供:NHK

⇒りゅうせい‐う【流星雨】

⇒りゅうせい‐か【流星火】

⇒りゅうせい‐ぐん【流星群】

りゅう‐せい【隆盛】

勢いのさかんなこと。栄えること。「―を極める」

りゅうせい‐う【流星雨】リウ‥

流星群の特に著しいもの。1時間数十万個に達することもある。

⇒りゅう‐せい【流星】

りゅうせい‐か【流星火】リウ‥クワ

流星状の花火または狼火のろし。流星。

⇒りゅう‐せい【流星】

りゅうせい‐ぐん【流星群】リウ‥

太陽の周囲を公転する高密度の宇宙塵群の中を地球が通過するとき、多数の流星が天球の1点を中心に傘をひろげたように観測される現象。また、その原因となる宇宙塵の集団を指すこともある。この宇宙塵は彗星すいせいの放出塵などがその彗星の軌道上を公転しているものとされる。

⇒りゅう‐せい【流星】

りゅうせい‐は【竜生派】

1886年(明治19)に吉村華芸かうん(1859〜1932)が創流した華道の流派。池坊出身のため立花りっか・生花の古典花を伝花とし、現代花の研究に特徴をもつ。

りゅう‐せつ【流説】リウ‥

根拠のないうわさ。流言。るせつ。

りゅう‐せつ【隆準】

[史記高祖本紀](「準」は鼻梁)高い鼻柱。高い鼻。

りゅうぜつ‐らん【竜舌蘭】

リュウゼツラン科の大形常緑多年草。メキシコ原産。葉は長さ1〜2メートル、多肉で縁・先端にとげがある。10〜20年で4〜8メートルの巨大な花茎を出し、多数の淡黄色の花をつける。結実して枯死。観賞用。葉の繊維は綱などとし、メキシコでは汁から酒(テキーラ)を作る。通常、葉の縁に黄色の斑ふが入り、斑のない緑色のものはアオノリュウゼツランという。なお、リュウゼツラン科はドラセナ・サンセベーリア・ユッカ(イトラン)などの属を含む。万年蘭。→アガベ→サイザル麻

りゅうぜつらん

りゅう‐せん【流泉】リウ‥

①流れ出るいずみ。

②平安時代の琵琶の独奏曲。菩提楽。→啄木(曲名)

りゅう‐せん【流涎】リウ‥

(リュウゼン・リュウエンとも)よだれを流すこと。転じて、ものを欲しがること。垂涎。

りゅう‐せん【流箭】リウ‥

ながれや。流矢。

りゅう‐せん【流線】リウ‥

〔理〕流れの中に引いた曲線で、その上の各点での接線がその点での流れの速度に一致するように引いたもの。

⇒りゅうせん‐けい【流線形・流線型】

りゅう‐せん【竜船】

①(dragons)船首に竜の装飾をしたバイキングの船。

②中国南部・タイなどで用いる祭事用の細長い船。

りゅう‐せん【竜潜】

⇒りょうせん

りゅう‐ぜん【隆然】

高くもりあがるさま。

りゅうせん‐けい【流線形・流線型】リウ‥

まわりの流れが円滑で渦を発生しないような物体の形。流体の抵抗が最も小さくなるので、飛行機の翼や胴体などの形に使われる。りゅうせんがた。

⇒りゅう‐せん【流線】

りゅうぜん‐こう【竜涎香】‥カウ

マッコウクジラから採取する、松脂に似た一種の香料。麝香じゃこうに似た風雅な芳香がある。〈書言字考節用集〉

りゅうせん‐どう【竜泉洞】

岩手県東部、下閉伊しもへい郡岩泉いわいずみ町にある鍾乳洞。総延長1.7キロメートル余。高知県の竜河洞りゅうがどうに対して命名。

りゅうせん‐よう【竜泉窯】‥エウ

中国浙江省竜泉市とその付近一帯にあった、北宋から清代にかけての青磁窯。日本では特に、宋・元代の良質の製品を砧きぬた青磁と称し珍重。

りゅう‐そう【劉宋】リウ‥

(→)宋2に同じ。

りゅう‐ぞう【立像】リフザウ

⇒りつぞう

りゅう‐ぞう【竜象】‥ザウ

聖者・高僧を威力ある竜や象にたとえていう語。

りゅう‐ぞう【竜蔵】‥ザウ

①経典。

②二朱銀の異称。南鐐なんりょう。浮世床2「―とは南鐐一片の事なり。分銅の紋、嵐竜蔵より出でたる詞」

りゅう‐そうげん【柳宗元】リウ‥

中唐の詩人・文章家。唐宋八家の一人。字は子厚。河東(山西永済)の人。監察御史となる。王叔文の失脚に伴って永州(湖南)、のち柳州(広西)に左遷されてその地で没。挫折の憂いを山水に晴らし、すぐれた自然詩と散文を残す。王維・孟浩然・韋応物と並び、王孟韋柳の称がある。文章では韓愈と共に古文復興運動を提唱。著「柳河東集」など。(773〜819)

りゅうぞうじ【竜造寺】‥ザウ‥

姓氏の一つ。

⇒りゅうぞうじ‐たかのぶ【竜造寺隆信】

りゅうぞうじ‐たかのぶ【竜造寺隆信】‥ザウ‥

戦国時代の武将。肥前の大名。少弐氏・大友氏らと戦い、肥前を統一。島津氏との戦いで戦死。(1529〜1584)

⇒りゅうぞうじ【竜造寺】

りゅうそう‐せい【留巣性】リウサウ‥

雛ひなが長く巣中で親鳥の世話をうける性質。ハト・ツバメなど。

りゅう‐そうろ【竜草廬】‥サウ‥

江戸中期の漢詩人。本姓は武田。名は公美。山城の人。宇野明霞に学び、彦根藩に仕える。致仕後は京都で幽蘭社を開き、多くの詩人を育成。また和歌をよくし、国学も学んだ。著「草廬集」「名詮典詮」など。(1714〜1792)

りゅう‐そく【流速】リウ‥

流体の速度。単位時間に流れる距離。

⇒りゅうそく‐けい【流速計】

りゅう‐ぞく【流俗】リウ‥

①(リュウショクとも)昔からのならわし。世の常。一般の風俗。世俗。拾遺和歌集雑賀「―の色にはあらず梅の花珍重すべき物とこそ見れ」。色葉字類抄「流俗、リウシヨク」

②一般の俗人。世人。

りゅう‐ぞく【流賊】リウ‥

諸方をわたりあるいて害をする賊。

りゅうそく‐けい【流速計】リウ‥

流速を測定する計器。主に液体に用いる。プロペラ式・電磁式・超音波式などがある。

⇒りゅう‐そく【流速】

りゅう‐たい【流体】リウ‥

(fluid)気体と液体との総称。流動体。変形体。

⇒りゅうたい‐きかい【流体機械】

⇒りゅうたい‐つぎて【流体継手】

⇒りゅうたい‐りきがく【流体力学】

りゅう‐たい【留滞】リウ‥

1カ所、また同じ状態にとどまりとどこおること。停滞。

りゅう‐たい【隆替】

盛んになることと衰えること。盛衰。りゅうてい。

りゅう‐だい【竜戴・竜台】

能で竜神の役がかぶる、竜の形を立てた冠。りゅうたい。竜立りゅうだて・りょうだて。

竜戴

りゅう‐せん【流泉】リウ‥

①流れ出るいずみ。

②平安時代の琵琶の独奏曲。菩提楽。→啄木(曲名)

りゅう‐せん【流涎】リウ‥

(リュウゼン・リュウエンとも)よだれを流すこと。転じて、ものを欲しがること。垂涎。

りゅう‐せん【流箭】リウ‥

ながれや。流矢。

りゅう‐せん【流線】リウ‥

〔理〕流れの中に引いた曲線で、その上の各点での接線がその点での流れの速度に一致するように引いたもの。

⇒りゅうせん‐けい【流線形・流線型】

りゅう‐せん【竜船】

①(dragons)船首に竜の装飾をしたバイキングの船。

②中国南部・タイなどで用いる祭事用の細長い船。

りゅう‐せん【竜潜】

⇒りょうせん

りゅう‐ぜん【隆然】

高くもりあがるさま。

りゅうせん‐けい【流線形・流線型】リウ‥

まわりの流れが円滑で渦を発生しないような物体の形。流体の抵抗が最も小さくなるので、飛行機の翼や胴体などの形に使われる。りゅうせんがた。

⇒りゅう‐せん【流線】

りゅうぜん‐こう【竜涎香】‥カウ

マッコウクジラから採取する、松脂に似た一種の香料。麝香じゃこうに似た風雅な芳香がある。〈書言字考節用集〉

りゅうせん‐どう【竜泉洞】

岩手県東部、下閉伊しもへい郡岩泉いわいずみ町にある鍾乳洞。総延長1.7キロメートル余。高知県の竜河洞りゅうがどうに対して命名。

りゅうせん‐よう【竜泉窯】‥エウ

中国浙江省竜泉市とその付近一帯にあった、北宋から清代にかけての青磁窯。日本では特に、宋・元代の良質の製品を砧きぬた青磁と称し珍重。

りゅう‐そう【劉宋】リウ‥

(→)宋2に同じ。

りゅう‐ぞう【立像】リフザウ

⇒りつぞう

りゅう‐ぞう【竜象】‥ザウ

聖者・高僧を威力ある竜や象にたとえていう語。

りゅう‐ぞう【竜蔵】‥ザウ

①経典。

②二朱銀の異称。南鐐なんりょう。浮世床2「―とは南鐐一片の事なり。分銅の紋、嵐竜蔵より出でたる詞」

りゅう‐そうげん【柳宗元】リウ‥

中唐の詩人・文章家。唐宋八家の一人。字は子厚。河東(山西永済)の人。監察御史となる。王叔文の失脚に伴って永州(湖南)、のち柳州(広西)に左遷されてその地で没。挫折の憂いを山水に晴らし、すぐれた自然詩と散文を残す。王維・孟浩然・韋応物と並び、王孟韋柳の称がある。文章では韓愈と共に古文復興運動を提唱。著「柳河東集」など。(773〜819)

りゅうぞうじ【竜造寺】‥ザウ‥

姓氏の一つ。

⇒りゅうぞうじ‐たかのぶ【竜造寺隆信】

りゅうぞうじ‐たかのぶ【竜造寺隆信】‥ザウ‥

戦国時代の武将。肥前の大名。少弐氏・大友氏らと戦い、肥前を統一。島津氏との戦いで戦死。(1529〜1584)

⇒りゅうぞうじ【竜造寺】

りゅうそう‐せい【留巣性】リウサウ‥

雛ひなが長く巣中で親鳥の世話をうける性質。ハト・ツバメなど。

りゅう‐そうろ【竜草廬】‥サウ‥

江戸中期の漢詩人。本姓は武田。名は公美。山城の人。宇野明霞に学び、彦根藩に仕える。致仕後は京都で幽蘭社を開き、多くの詩人を育成。また和歌をよくし、国学も学んだ。著「草廬集」「名詮典詮」など。(1714〜1792)

りゅう‐そく【流速】リウ‥

流体の速度。単位時間に流れる距離。

⇒りゅうそく‐けい【流速計】

りゅう‐ぞく【流俗】リウ‥

①(リュウショクとも)昔からのならわし。世の常。一般の風俗。世俗。拾遺和歌集雑賀「―の色にはあらず梅の花珍重すべき物とこそ見れ」。色葉字類抄「流俗、リウシヨク」

②一般の俗人。世人。

りゅう‐ぞく【流賊】リウ‥

諸方をわたりあるいて害をする賊。

りゅうそく‐けい【流速計】リウ‥

流速を測定する計器。主に液体に用いる。プロペラ式・電磁式・超音波式などがある。

⇒りゅう‐そく【流速】

りゅう‐たい【流体】リウ‥

(fluid)気体と液体との総称。流動体。変形体。

⇒りゅうたい‐きかい【流体機械】

⇒りゅうたい‐つぎて【流体継手】

⇒りゅうたい‐りきがく【流体力学】

りゅう‐たい【留滞】リウ‥

1カ所、また同じ状態にとどまりとどこおること。停滞。

りゅう‐たい【隆替】

盛んになることと衰えること。盛衰。りゅうてい。

りゅう‐だい【竜戴・竜台】

能で竜神の役がかぶる、竜の形を立てた冠。りゅうたい。竜立りゅうだて・りょうだて。

竜戴

りゅうたい‐きかい【流体機械】リウ‥

流体と機械との間でエネルギーの授受を行う機械類の総称。ポンプ・送風機・水車など。

⇒りゅう‐たい【流体】

りゅうたい‐つぎて【流体継手】リウ‥

(→)水力継手に同じ。

⇒りゅう‐たい【流体】

りゅうたい‐りきがく【流体力学】リウ‥

流体の静止および運動の状態について論じる、力学の一部門。航空機の翼理論、船舶の推進理論などに応用。

⇒りゅう‐たい【流体】

りゅう‐たく【流謫】リウ‥

⇒るたく

りゅうたつ‐ぶし【隆達節】

江戸初期の流行唄はやりうた。泉州堺にある日蓮宗顕本寺の僧隆達(1527〜1611)が創めた小歌。1600年(慶長5)頃に流行、近世小唄の源流をなした。隆達小歌。

りゅう‐だて【竜立】

(→)竜戴りゅうだいに同じ。

りゅう‐たん【竜胆】

①〔植〕(→)リンドウに同じ。古今和歌集物名「―のはな」

②リンドウの根および根茎を乾燥したもの。褐色で苦味を有し、一種の芳香がある。健胃薬・抗炎症薬とする。

りゅう‐だん【流弾】リウ‥

ながれだま。それだま。流丸。

りゅう‐だん【榴弾】リウ‥

弾体内に炸薬さくやくを詰め、到着点で炸裂して敵陣地を破壊し人馬を殺傷する砲弾。

⇒りゅうだん‐ほう【榴弾砲】

りゅうだん‐ほう【榴弾砲】リウ‥ハウ

火砲の一種。弾道はカノン砲と迫撃砲との中間に位置する。弾道に軽い湾曲を与えることによって、掩護物の後方にある目標を射撃する。

⇒りゅう‐だん【榴弾】

りゅう‐ち【留置】リウ‥

〔法〕人や物を一定の支配下におくこと。

⇒りゅうち‐けん【留置権】

⇒りゅうち‐しせつ【留置施設】

⇒りゅうち‐ぶつ【留置物】

りゅうち【竜智】

(梵語Nāgabodhi)南インドの僧。真言宗付法八祖の第4。竜樹から密教を受け、数百年これを持して、8世紀初め金剛智に伝授したと伝える。

りゅうち‐かい【竜池会】‥クワイ

明治初期の美術団体。1878年(明治11)佐野常民・九鬼隆一らが設立。87年、日本美術協会と改称。

りゅう‐ちき【劉知幾】リウ‥

唐の歴史家。「史通」を著し、歴史学の方法を論じた。(661〜721)

りゅうち‐けん【留置権】リウ‥

〔法〕他人の物の占有者でその物に関して生じた債権を有する者が、その弁済を受けるまでその物を留置しうる権利。

⇒りゅう‐ち【留置】

りゅうち‐しせつ【留置施設】リウ‥

各警察本部・警察署に付属し、逮捕された被疑者を留置する施設。代用刑事施設として、勾留された被疑者などを収容するためにも用いられる。

⇒りゅう‐ち【留置】

りゅう‐ちしゅう【笠智衆】リフ‥

映画俳優。熊本県生れ。感情を抑えた朴訥な演技で人気を博した。出演作「父ありき」「東京物語」「男はつらいよ」など。(1904〜1993)

⇒りゅう【笠】

りゅうち‐ぶつ【留置物】リウ‥

留置権の目的物。

⇒りゅう‐ち【留置】

りゅう‐ちゅう【流注】リウ‥

①ながれそそぐこと。

②〔医〕膿瘍が身体内の狭隙を通じて他の場所に現れること。

りゅう‐ちょう【流暢】リウチヤウ

言葉づかいがすらすらとしてよどみのないこと。「―に英語を話す」

りゅう‐ちょう【留鳥】リウテウ

季節的移動を行わず、一年中、ほぼ一定の地域にすむ鳥。日本ではスズメ・カラス・カワセミ・キジなど。→渡り鳥

りゅう‐つう【流通】リウ‥

①流れてとどこおらないこと。「空気の―」

②広く世間に通用すること。広く行われること。

③〔経〕貨幣や商品が移動すること。特に、生産者から消費者までの販売過程。「商品の―経路を改める」

⇒りゅうつう‐かくめい【流通革命】

⇒りゅうつう‐かへい【流通貨幣】

⇒りゅうつう‐きこう【流通機構】

⇒りゅうつう‐けいざい【流通経済】

⇒りゅうつう‐さんぎょう【流通産業】

⇒りゅうつう‐しじょう【流通市場】

⇒りゅうつう‐しほん【流通資本】

⇒りゅうつう‐しゅだん【流通手段】

⇒りゅうつう‐しょうけん【流通証券】

⇒りゅうつう‐ぜい【流通税】

りゅうつう‐かくめい【流通革命】リウ‥

画期的な小売新業態の普及によって、小売業全体のあり方が急激かつ根本的に変わること。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐かへい【流通貨幣】リウ‥クワ‥

世間に流通する貨幣。通貨。また、家計および企業が保有する貨幣。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐きこう【流通機構】リウ‥

生産物が生産者から、さまざまな経路をへて消費者にわたる社会的流通の機構の全体。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐けいざい【流通経済】リウ‥

財貨が移転することによって営まれる経済。自給自足の経済に対して、商品交換を基礎とする経済組織。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐さんぎょう【流通産業】リウ‥ゲフ

生産者と消費者との中間にあって、仲介的な役割を担う産業。卸売業・小売業・運輸業・倉庫業など。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐しじょう【流通市場】リウ‥ヂヤウ

既発行有価証券の売買が行われる市場。現物市場では金融商品取引所取引・店頭取引の形態がある。また、債券・株式の先物取引市場も含まれる。→発行市場。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐しほん【流通資本】リウ‥

(capital in circulation)商品資本・貨幣資本として流通する資本。↔生産資本。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐しゅだん【流通手段】リウ‥

商品の交換を媒介する貨幣の機能。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐しょうけん【流通証券】リウ‥

有価証券の一種。譲渡に簡易な方法を認めて流通を容易にしていることからの名。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐ぜい【流通税】リウ‥

財の取引または移転があった時に課する税。取引税・印紙税・登録税の類。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅう‐つぼ【立坪】リフ‥

尺貫法による立方体の体積の単位の一つ。6尺立方。小材料では1尺立方または1寸立方。

りゅう‐てい【流涕】リウ‥

なみだを流すこと。落涙。

⇒りゅうてい‐こが・る【流涕焦がる】

りゅう‐てい【竜蹄】

すぐれた馬。駿馬しゅんめ。りょうてい。

りゅう‐てい【隆替】

⇒りゅうたい

りゅうてい‐こが・る【流涕焦がる】リウ‥

〔自下二〕

涙を流してひどく悲しむ。御伽草子、唐糸草子「天に仰ぎ地に伏して、―・れて泣きにける」

⇒りゅう‐てい【流涕】

りゅうてい‐たねひこ【柳亭種彦】リウ‥

江戸後期の戯作者。姓は源、名は知久。通称、高屋彦四郎。別号は偐紫楼・愛雀軒・足薪翁など。江戸の人。食禄200俵の幕臣。初め読本よみほんを試みたが、のち草双紙に主力を注ぎ、「偐紫にせむらさき田舎源氏」「邯鄲諸国物語」などで、その第一人者となる。また、「用捨箱」「還魂紙料すきかえし」など多くの考証的随筆がある。(1783〜1842)

→文献資料[偐紫田舎源氏]

りゅうてい‐りじょう【滝亭鯉丈】‥ヂヤウ

江戸後期の滑稽本作者。本名、池田八右衛門。幼名、八蔵。江戸の人。為永春水の実兄といわれる。市民の遊戯生活を如実に描く。作「八笑人」「和合人」「浮世床第三編」など。( 〜1841)

→文献資料[花暦八笑人]

りゅう‐てき【竜笛】

(→)横笛おうてきに同じ。また、笛の美称。りょうてき。

りゅう‐てん【流転】リウ‥

⇒るてん

りゅう‐でん【流伝】リウ‥

①流れ伝わること。尾崎紅葉、冷熱「唯一目見ると、忽ち一種の電気が体内を―するやうに覚えて」

②⇒るでん

りゅう‐でん【流電】リウ‥

①いなずま。いなびかり。電光。

②転じて、極めて迅速なこと。

りゅうてん‐さざえ【竜天栄螺】

リュウテンサザエ科の巻貝の一種。殻は厚く、殻高約6センチメートル。褐色を基調とし、表面はエナメル状の光沢が強く、刺とげがない。奄美諸島以南の熱帯サンゴ礁にすむ。

リュート【lute】

弦楽器。ペルシアからアラビアに伝わったウードがもとになって、中世のヨーロッパに入り普及、18世紀末まで独奏・合奏に用いた。形はマンドリンに似、多数の弦を指または義甲を用いて演奏。リュート属は棹さおと胴をもつ同型楽器の総称。

リュート

りゅうたい‐きかい【流体機械】リウ‥

流体と機械との間でエネルギーの授受を行う機械類の総称。ポンプ・送風機・水車など。

⇒りゅう‐たい【流体】

りゅうたい‐つぎて【流体継手】リウ‥

(→)水力継手に同じ。

⇒りゅう‐たい【流体】

りゅうたい‐りきがく【流体力学】リウ‥

流体の静止および運動の状態について論じる、力学の一部門。航空機の翼理論、船舶の推進理論などに応用。

⇒りゅう‐たい【流体】

りゅう‐たく【流謫】リウ‥

⇒るたく

りゅうたつ‐ぶし【隆達節】

江戸初期の流行唄はやりうた。泉州堺にある日蓮宗顕本寺の僧隆達(1527〜1611)が創めた小歌。1600年(慶長5)頃に流行、近世小唄の源流をなした。隆達小歌。

りゅう‐だて【竜立】

(→)竜戴りゅうだいに同じ。

りゅう‐たん【竜胆】

①〔植〕(→)リンドウに同じ。古今和歌集物名「―のはな」

②リンドウの根および根茎を乾燥したもの。褐色で苦味を有し、一種の芳香がある。健胃薬・抗炎症薬とする。

りゅう‐だん【流弾】リウ‥

ながれだま。それだま。流丸。

りゅう‐だん【榴弾】リウ‥

弾体内に炸薬さくやくを詰め、到着点で炸裂して敵陣地を破壊し人馬を殺傷する砲弾。

⇒りゅうだん‐ほう【榴弾砲】

りゅうだん‐ほう【榴弾砲】リウ‥ハウ

火砲の一種。弾道はカノン砲と迫撃砲との中間に位置する。弾道に軽い湾曲を与えることによって、掩護物の後方にある目標を射撃する。

⇒りゅう‐だん【榴弾】

りゅう‐ち【留置】リウ‥

〔法〕人や物を一定の支配下におくこと。

⇒りゅうち‐けん【留置権】

⇒りゅうち‐しせつ【留置施設】

⇒りゅうち‐ぶつ【留置物】

りゅうち【竜智】

(梵語Nāgabodhi)南インドの僧。真言宗付法八祖の第4。竜樹から密教を受け、数百年これを持して、8世紀初め金剛智に伝授したと伝える。

りゅうち‐かい【竜池会】‥クワイ

明治初期の美術団体。1878年(明治11)佐野常民・九鬼隆一らが設立。87年、日本美術協会と改称。

りゅう‐ちき【劉知幾】リウ‥

唐の歴史家。「史通」を著し、歴史学の方法を論じた。(661〜721)

りゅうち‐けん【留置権】リウ‥

〔法〕他人の物の占有者でその物に関して生じた債権を有する者が、その弁済を受けるまでその物を留置しうる権利。

⇒りゅう‐ち【留置】

りゅうち‐しせつ【留置施設】リウ‥

各警察本部・警察署に付属し、逮捕された被疑者を留置する施設。代用刑事施設として、勾留された被疑者などを収容するためにも用いられる。

⇒りゅう‐ち【留置】

りゅう‐ちしゅう【笠智衆】リフ‥

映画俳優。熊本県生れ。感情を抑えた朴訥な演技で人気を博した。出演作「父ありき」「東京物語」「男はつらいよ」など。(1904〜1993)

⇒りゅう【笠】

りゅうち‐ぶつ【留置物】リウ‥

留置権の目的物。

⇒りゅう‐ち【留置】

りゅう‐ちゅう【流注】リウ‥

①ながれそそぐこと。

②〔医〕膿瘍が身体内の狭隙を通じて他の場所に現れること。

りゅう‐ちょう【流暢】リウチヤウ

言葉づかいがすらすらとしてよどみのないこと。「―に英語を話す」

りゅう‐ちょう【留鳥】リウテウ

季節的移動を行わず、一年中、ほぼ一定の地域にすむ鳥。日本ではスズメ・カラス・カワセミ・キジなど。→渡り鳥

りゅう‐つう【流通】リウ‥

①流れてとどこおらないこと。「空気の―」

②広く世間に通用すること。広く行われること。

③〔経〕貨幣や商品が移動すること。特に、生産者から消費者までの販売過程。「商品の―経路を改める」

⇒りゅうつう‐かくめい【流通革命】

⇒りゅうつう‐かへい【流通貨幣】

⇒りゅうつう‐きこう【流通機構】

⇒りゅうつう‐けいざい【流通経済】

⇒りゅうつう‐さんぎょう【流通産業】

⇒りゅうつう‐しじょう【流通市場】

⇒りゅうつう‐しほん【流通資本】

⇒りゅうつう‐しゅだん【流通手段】

⇒りゅうつう‐しょうけん【流通証券】

⇒りゅうつう‐ぜい【流通税】

りゅうつう‐かくめい【流通革命】リウ‥

画期的な小売新業態の普及によって、小売業全体のあり方が急激かつ根本的に変わること。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐かへい【流通貨幣】リウ‥クワ‥

世間に流通する貨幣。通貨。また、家計および企業が保有する貨幣。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐きこう【流通機構】リウ‥

生産物が生産者から、さまざまな経路をへて消費者にわたる社会的流通の機構の全体。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐けいざい【流通経済】リウ‥

財貨が移転することによって営まれる経済。自給自足の経済に対して、商品交換を基礎とする経済組織。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐さんぎょう【流通産業】リウ‥ゲフ

生産者と消費者との中間にあって、仲介的な役割を担う産業。卸売業・小売業・運輸業・倉庫業など。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐しじょう【流通市場】リウ‥ヂヤウ

既発行有価証券の売買が行われる市場。現物市場では金融商品取引所取引・店頭取引の形態がある。また、債券・株式の先物取引市場も含まれる。→発行市場。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐しほん【流通資本】リウ‥

(capital in circulation)商品資本・貨幣資本として流通する資本。↔生産資本。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐しゅだん【流通手段】リウ‥

商品の交換を媒介する貨幣の機能。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐しょうけん【流通証券】リウ‥

有価証券の一種。譲渡に簡易な方法を認めて流通を容易にしていることからの名。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅうつう‐ぜい【流通税】リウ‥

財の取引または移転があった時に課する税。取引税・印紙税・登録税の類。

⇒りゅう‐つう【流通】

りゅう‐つぼ【立坪】リフ‥

尺貫法による立方体の体積の単位の一つ。6尺立方。小材料では1尺立方または1寸立方。

りゅう‐てい【流涕】リウ‥

なみだを流すこと。落涙。

⇒りゅうてい‐こが・る【流涕焦がる】

りゅう‐てい【竜蹄】

すぐれた馬。駿馬しゅんめ。りょうてい。

りゅう‐てい【隆替】

⇒りゅうたい

りゅうてい‐こが・る【流涕焦がる】リウ‥

〔自下二〕

涙を流してひどく悲しむ。御伽草子、唐糸草子「天に仰ぎ地に伏して、―・れて泣きにける」

⇒りゅう‐てい【流涕】

りゅうてい‐たねひこ【柳亭種彦】リウ‥

江戸後期の戯作者。姓は源、名は知久。通称、高屋彦四郎。別号は偐紫楼・愛雀軒・足薪翁など。江戸の人。食禄200俵の幕臣。初め読本よみほんを試みたが、のち草双紙に主力を注ぎ、「偐紫にせむらさき田舎源氏」「邯鄲諸国物語」などで、その第一人者となる。また、「用捨箱」「還魂紙料すきかえし」など多くの考証的随筆がある。(1783〜1842)

→文献資料[偐紫田舎源氏]

りゅうてい‐りじょう【滝亭鯉丈】‥ヂヤウ

江戸後期の滑稽本作者。本名、池田八右衛門。幼名、八蔵。江戸の人。為永春水の実兄といわれる。市民の遊戯生活を如実に描く。作「八笑人」「和合人」「浮世床第三編」など。( 〜1841)

→文献資料[花暦八笑人]

りゅう‐てき【竜笛】

(→)横笛おうてきに同じ。また、笛の美称。りょうてき。

りゅう‐てん【流転】リウ‥

⇒るてん

りゅう‐でん【流伝】リウ‥

①流れ伝わること。尾崎紅葉、冷熱「唯一目見ると、忽ち一種の電気が体内を―するやうに覚えて」

②⇒るでん

りゅう‐でん【流電】リウ‥

①いなずま。いなびかり。電光。

②転じて、極めて迅速なこと。

りゅうてん‐さざえ【竜天栄螺】

リュウテンサザエ科の巻貝の一種。殻は厚く、殻高約6センチメートル。褐色を基調とし、表面はエナメル状の光沢が強く、刺とげがない。奄美諸島以南の熱帯サンゴ礁にすむ。

リュート【lute】

弦楽器。ペルシアからアラビアに伝わったウードがもとになって、中世のヨーロッパに入り普及、18世紀末まで独奏・合奏に用いた。形はマンドリンに似、多数の弦を指または義甲を用いて演奏。リュート属は棹さおと胴をもつ同型楽器の総称。

リュート

りゅう‐とリウト

〔副〕

①服装や態度などが立派できわだっているさま。「―した身なり」

②富んで栄えているさま。嬉遊笑覧「富有なる人を云ふに、―してと云ふことはやれり」

リュード【François Rude】

フランスの彫刻家。19世紀前半、激しい動きを表すロマン派彫刻の代表者。パリの凱旋門の浮彫など記念碑彫刻が代表作。(1784〜1855)

りゅう‐とう【柳塘】リウタウ

柳の植えられている堤。

りゅう‐とう【流灯】リウ‥

へぎ板を底として種々の形をつくり、中に火をともして水に浮かべて流すこと。また、そのもの。灯籠流し。〈[季]秋〉

⇒りゅうとう‐え【流灯会】

りゅう‐とう【竜灯】

①海中の燐光が灯火のように連なり現れる現象。

②神社に奉納する灯籠。

[reference]

りゅう‐とリウト

〔副〕

①服装や態度などが立派できわだっているさま。「―した身なり」

②富んで栄えているさま。嬉遊笑覧「富有なる人を云ふに、―してと云ふことはやれり」

リュード【François Rude】

フランスの彫刻家。19世紀前半、激しい動きを表すロマン派彫刻の代表者。パリの凱旋門の浮彫など記念碑彫刻が代表作。(1784〜1855)

りゅう‐とう【柳塘】リウタウ

柳の植えられている堤。

りゅう‐とう【流灯】リウ‥

へぎ板を底として種々の形をつくり、中に火をともして水に浮かべて流すこと。また、そのもの。灯籠流し。〈[季]秋〉

⇒りゅうとう‐え【流灯会】

りゅう‐とう【竜灯】

①海中の燐光が灯火のように連なり現れる現象。

②神社に奉納する灯籠。

[reference]広辞苑 ページ 20654 での【○竜虎相搏つ】単語。