複数辞典一括検索+![]()

![]()

さと【里】🔗⭐🔉

さと【里】

①人家のある所。ひとざと。村邑そんゆう。

②律令制の地方行政区画の一つ。→り(里)2。

③宮仕えする人の自家の称。↔内うち。

④妻・養子・奉公人などの実家。「―帰り」

⑤(寺に対して)俗世間。在家。

⑥養育料を添えて、子供を預けること。また、その家。

⑦(都に対して)田舎いなか。在所。

⑧遊里。くるわ。「―通い」

⑨やぼ。また、やぼな客。

⑩(普通「お―」の形で)育ち。素姓すじょう。「お―が知れる」

さ‐と【颯と】🔗⭐🔉

さ‐と【颯と】

〔副〕

「さっと」に同じ。源氏物語葵「風荒らかに吹き、しぐれ―したるほど」

さと‐い【里居】‥ヰ🔗⭐🔉

さと‐い【里居】‥ヰ

①宮中に宮仕えした女官などが自分の家に帰っていること。さとずみ。枕草子319「つれづれなる―の程に書き集めたるを」

②いなかに住んでいること。また、その住まい。享和句帖「草花をかこつけにして―かな」

③奉公人などが、休みをもらって自宅に帰っていること。宿さがり。やぶいり。類柑子「星合を中の七日の―かな」

さと・い【聡い】🔗⭐🔉

さと・い【聡い】

〔形〕[文]さと・し(ク)

①頭の働きがすぐれている。理性がある。聡明だ。かしこい。万葉集12「ますらをの―・き心も今は無し」。源氏物語桐壺「世に知らず―・う賢くおはすれば」。日葡辞書「サトイヒト」

②感覚が鋭い。敏感だ。「耳が―・い」「利に―・い」

さと‐いぬ【里犬】🔗⭐🔉

さと‐いぬ【里犬】

人家に飼われている犬。↔山犬

さと‐いも【里芋】🔗⭐🔉

さと‐いも【里芋】

サトイモ科の一年生作物。熱帯では多年生。地下の根茎から長柄の葉を出す。葉は大きな長心形で水をはじく。花は仏焔苞ぶつえんほうに包まれた肉穂花序をなすが、普通日本では開花しない。原産地は熱帯アジアで、世界の温帯・熱帯で広く栽培される。日本にも古く渡来。雌雄同株。多く10月頃収穫する芋は塊茎、葉柄と共に食用とし、品種が多い。ツルノコイモ。ハタケイモ。〈[季]秋〉

⇒さといも‐か【里芋科】

さといも‐か【里芋科】‥クワ🔗⭐🔉

さといも‐か【里芋科】‥クワ

単子葉植物の一科。多年草で、蔓性のものも多い。花は単性で小さく、集まって棒状の花序を作り、その外側に大きな仏焔苞をもつ。果実は液果。大部分は新旧両大陸の熱帯に産し、世界に約110属2000種、日本には9属約40種が分布。ミズバショウ・テンナンショウなどを含む。サトイモ・コンニャクなどは食用。有毒のものもある。アンスリウム・ポトスなど観賞用のものも多い。

⇒さと‐いも【里芋】

さ‐とう【左党】‥タウ🔗⭐🔉

さ‐とう【左道】‥タウ🔗⭐🔉

さ‐とう【左道】‥タウ

⇒さどう

さ‐とう【左纛】‥タウ🔗⭐🔉

さ‐とう【左纛】‥タウ

漢代、天子の車の左方に立てた黒色のヤクの尾で飾った旗。

さとう【佐藤】🔗⭐🔉

さ‐とう【沙頭】🔗⭐🔉

さ‐とう【沙頭】

砂浜。砂のうえ。和漢朗詠集「―に印を刻む鴎の遊ぶ処」

さ‐とう【砂糖】‥タウ🔗⭐🔉

さ‐とう【砂糖】‥タウ

蔗糖(サッカロース)を主成分とする甘味料。狂言、附子ぶす「してなんじや。―じや」

⇒さとう‐かえで【砂糖楓】

⇒さとう‐きび【砂糖黍・甘蔗】

⇒さとう‐けい【砂糖計】

⇒さとう‐ぞめ【砂糖染】

⇒さとう‐だいこん【砂糖大根・甜菜】

⇒さとう‐づけ【砂糖漬】

⇒さとう‐みつ【砂糖蜜】

⇒さとう‐もろこし【砂糖蜀黍】

⇒さとう‐やし【砂糖椰子】

さ‐とう【茶湯】‥タウ🔗⭐🔉

さ‐とう【茶湯】‥タウ

⇒ちゃとう

さ‐とう【差等】🔗⭐🔉

さ‐とう【差等】

等級のちがい。等差。「―を付ける」

さ‐とう【鮓答・鮓荅】‥タフ🔗⭐🔉

さ‐とう【鮓答・鮓荅】‥タフ

馬・牛・羊・豚などの胆石、または腸内の結石。生薬とする。牛黄ごおう。馬の玉。ヘイサラバサラ。ドウサラバサラ。

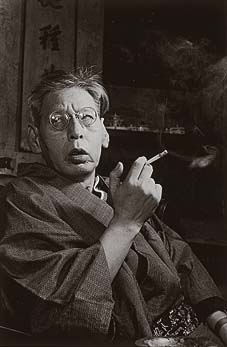

さとう‐えいさく【佐藤栄作】🔗⭐🔉

さとう‐えいさく【佐藤栄作】

政治家。山口県出身。岸信介の弟。東大卒。吉田茂政権のもとで各省大臣を歴任。1964〜72年、3次にわたり自民党内閣を組織。在任中に沖縄返還が実現。ノーベル賞。(1901〜1975)

佐藤栄作

撮影:田村 茂

⇒さとう【佐藤】

⇒さとう【佐藤】

⇒さとう【佐藤】

⇒さとう【佐藤】

さとう‐かえで【砂糖楓】‥タウカヘデ🔗⭐🔉

さとう‐かえで【砂糖楓】‥タウカヘデ

カエデ科の落葉高木。北アメリカ東部の原産。高さ10メートル余。葉は掌状で3〜5裂(カナダの国章)。夏、緑黄色の小花を開く。春、樹液を採集して、糖蜜(メープル‐シロップ)・蔗糖をとる。材は器具用。

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐きび【砂糖黍・甘蔗】‥タウ‥🔗⭐🔉

さとう‐きび【砂糖黍・甘蔗】‥タウ‥

イネ科の多年草。栽培上は二年生の作物。原産地はニューギニア、またはその周辺。最も重要な糖料作物で、キューバ・ハワイなど熱帯各地に大規模に栽培。日本には17世紀初めに中国から渡来、沖縄の主要農産物の一つ。茎の搾り汁から蔗糖を製する。搾りかすはバガスといい、パルプ原料・飼料。漢名、甘蔗かんしゃ。〈[季]秋〉。→C4(シー‐よん)植物。

さとうきび

⇒さ‐とう【砂糖】

⇒さ‐とう【砂糖】

⇒さ‐とう【砂糖】

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐こうろく【佐藤紅緑】🔗⭐🔉

さとう‐こうろく【佐藤紅緑】

小説家。名は洽六こうろく。弘前市生れ。ハチローの父。陸羯南くがかつなんの門に入って新聞記者となり、日本派の俳句や脚本・小説を発表。通俗小説・少年小説で有名。作「虎公」「あゝ玉杯に花うけて」など。(1874〜1949)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐じょうじつ【佐藤誠実】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

さとう‐じょうじつ【佐藤誠実】‥ジヤウ‥

(名はノブザネとも)国語学者。江戸生れ。黒川春村および安積艮斎の門人。「古事類苑」編纂長。著「語学指南」「仮名新説」など。(1839〜1908)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐そうのすけ【佐藤惣之助】🔗⭐🔉

さとう‐そうのすけ【佐藤惣之助】

詩人。神奈川県生れ。色彩感の鮮烈な詩風。小唄・民謡・歌謡曲の作詞も多い。詩集「正義の兜」「華やかな散歩」「颶風の眼」など。(1890〜1942)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐ぞめ【砂糖染】‥タウ‥🔗⭐🔉

さとう‐ぞめ【砂糖染】‥タウ‥

蘇芳すおうを染料として染めた、赤みを帯びた紫色の染めかという。日本永代蔵4「それのみ、近年―の仕出し」

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐だいこん【砂糖大根・甜菜】‥タウ‥🔗⭐🔉

さとう‐だいこん【砂糖大根・甜菜】‥タウ‥

アカザ科の二年生作物。ヨーロッパ原産。サトウキビに次ぐ糖料作物として、世界の冷涼な温帯各地に広く栽培。日本には昭和初期に導入、主産地は北海道。塊根は肥大した紡錘形で、砂糖(甜菜糖)を採取。テンサイ。ビート。サトウヂシャ。甘菜。

さとうだいこん

⇒さ‐とう【砂糖】

⇒さ‐とう【砂糖】

⇒さ‐とう【砂糖】

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐ただのぶ【佐藤忠信】🔗⭐🔉

さとう‐ただのぶ【佐藤忠信】

平安末期の武士。陸奥の人。継信の弟。四郎とも。義経が吉野山に隠れ、山僧に攻められた時、自ら義経と称して奮戦。翌年京都に入り、糟屋有季に囲まれて自刃。能・浄瑠璃に脚色される。(1161〜1186)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐ちょうざん【佐藤朝山】‥テウ‥🔗⭐🔉

さとう‐ちょうざん【佐藤朝山】‥テウ‥

彫刻家。本名、清蔵。福島県生れ。山崎朝雲に師事。1922年(大正11)日本美術院から派遣されて渡仏し、ブールデルに師事。官能的な神秘性に充ちた作風によって知られる。作「牝猫」「天女像」など。(1888〜1963)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐つぐのぶ【佐藤継信】🔗⭐🔉

さとう‐つぐのぶ【佐藤継信】

平安末期の武士。陸奥の人。忠信の兄。三郎とも。屋島の戦に義経の身代りとなり、平教経の矢に射られて戦死。(1158〜1185)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐づけ【砂糖漬】‥タウ‥🔗⭐🔉

さとう‐づけ【砂糖漬】‥タウ‥

果実・野菜などを砂糖に漬けること。また、その食品。

⇒さ‐とう【砂糖】

さと‐うつり【里移り】🔗⭐🔉

さと‐うつり【里移り】

ひっこし。転居。転宅。家移り。宇治拾遺物語2「手まどひして―しぬ」

さとう‐なおかた【佐藤直方】‥ナホ‥🔗⭐🔉

さとう‐なおかた【佐藤直方】‥ナホ‥

江戸前期の儒学者。備後福山藩士の子。京都で山崎闇斎に学び、崎門三傑の一人。朱子学を徹底し、闇斎が垂加神道を唱えるとこれに反対し破門。福山藩・厩橋藩・彦根藩などに出講。著に門人稲葉黙斎編「韞蔵録うんぞうろく」など。(1650〜1719)

⇒さとう【佐藤】

さとう‐にしき【佐藤錦】🔗⭐🔉

さとう‐にしき【佐藤錦】

さくらんぼうの一品種。1912年(大正1)山形県東根市の佐藤栄助が黄玉とナポレオンとの交配により作出。

⇒さとう【佐藤】

さとう‐のぶひろ【佐藤信淵】🔗⭐🔉

さとう‐のぶひろ【佐藤信淵】

江戸後期の経済学者。羽後の人。宇田川玄随に本草学・蘭学を学び、のち長崎に遊学。致仕後は南総にあって、神道の考究、農政学大成に努め、一種の国家社会主義を唱道。著「防海策」「農政本論」「宇内混同秘策」「垂統秘録」「経済要録」など。(1769〜1850)

→文献資料[垂統秘録]

⇒さとう【佐藤】

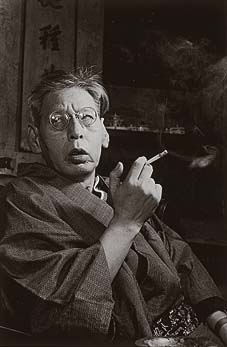

さとう‐はちろう【サトウ‐ハチロー】‥ラウ🔗⭐🔉

さとう‐はちろう【サトウ‐ハチロー】‥ラウ

詩人。本名、佐藤八郎。東京生れ。紅緑の子。都会風の抒情的詩作・童謡のほか、歌謡曲も多い。作「もずが枯木で」「りんごの歌」「おかあさん」など。(1903〜1973)

サトウ・ハチロー

撮影:林 忠彦

⇒さとう【佐藤】

⇒さとう【佐藤】

⇒さとう【佐藤】

⇒さとう【佐藤】

さとう‐はるお【佐藤春夫】‥ヲ🔗⭐🔉

さとう‐はるお【佐藤春夫】‥ヲ

詩人・小説家。和歌山県生れ。慶大中退。与謝野寛・永井荷風に師事、「殉情詩集」など古典的な格調の抒情詩で知られ、のち小説に転じ、幻想的・耽美的な作風を開いた。小説「田園の憂鬱」「都会の憂鬱」「女誡扇綺譚」「晶子曼陀羅」など。文化勲章。(1892〜1964)

佐藤春夫

撮影:田村 茂

⇒さとう【佐藤】

⇒さとう【佐藤】

⇒さとう【佐藤】

⇒さとう【佐藤】

さと‐うま【里馬】🔗⭐🔉

さと‐うま【里馬】

博労ばくろうの仲介によって一定期間遠方へ馬を賃貸すること。また、その馬。作馬さくんま。手間馬。

さとう‐みつ【砂糖蜜】‥タウ‥🔗⭐🔉

さとう‐みつ【砂糖蜜】‥タウ‥

砂糖類を水で煮溶かした液体。糖蜜。シロップ。

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐もろこし【砂糖蜀黍】‥タウ‥🔗⭐🔉

さとう‐もろこし【砂糖蜀黍】‥タウ‥

イネ科の一年生作物。モロコシの一変種で、茎は糖分に富み、糖蜜の製造、製糖原料となる。漢名、蘆粟。

⇒さ‐とう【砂糖】

さとう‐やし【砂糖椰子】‥タウ‥🔗⭐🔉

さとう‐やし【砂糖椰子】‥タウ‥

(sugar palm)ヤシ科の常緑高木。インド・マレー原産で高さ7〜20メートル。葉は巨大な羽状複葉。雌雄同株。つぼみの時、花序の軸を切り、流れ出た樹液から粗糖・椰子酒を作る。葉柄の繊維は縄とする。サケヤシ。

⇒さ‐とう【砂糖】

サトゥルヌス【Saturnus ラテン】🔗⭐🔉

サトゥルヌス【Saturnus ラテン】

〔神〕

⇒サターン

サトー【Ernest Mason Satow】🔗⭐🔉

サトー【Ernest Mason Satow】

イギリスの外交官・日本学者。号、薩道。1862〜83年(文久2〜明治16)滞日、パークスの下で幕末の政局に影響を与えた。95年公使として再び来日。日本文化の研究・紹介に業績を残す。回想録「一外交官の見た明治維新」。(1843〜1929)

さと‐おさ【里長】‥ヲサ🔗⭐🔉

さと‐おさ【里長】‥ヲサ

里の長。むらおさ。村長。万葉集5「楚しもと取る―が声は」

さと‐おや【里親】🔗⭐🔉

さと‐おや【里親】

①他人の子を預かり、親代りとなって養い育てる人。しとね親。そだて親。乳代ちしろ。↔里子。

②児童福祉法に基づき、都道府県知事の委託をうけ、保護者のない児童などを引き取り養育する者。1948年実施。

さと‐がえり【里帰り】‥ガヘリ🔗⭐🔉

さと‐がえり【里帰り】‥ガヘリ

①結婚後、新婦が初めて生家に行く儀式。婚礼後、3日目または5日目に行うところが多い。さとびらき。

②他家に奉公する者が生家へ一時帰ること。さとくだり。

③結婚している女性が実家へ一時帰ること。

さと‐かぐら【里神楽】🔗⭐🔉

さと‐かぐら【里神楽】

禁中の御神楽みかぐらに対して、諸社や民間で行う神楽。また、村里で行われるひなびた神楽。〈[季]冬〉。猿蓑「むつかしき拍子も見えず―」(曾良)

さと‐かた【里方】🔗⭐🔉

さと‐かた【里方】

嫁・養子などの実家。また、その親類。

さと‐がち【里勝ち】🔗⭐🔉

さと‐がち【里勝ち】

宮仕え人などが、実家に帰っているときが多いこと。源氏物語桐壺「もの心細げに―なるを」

さと‐がよい【里通い】‥ガヨヒ🔗⭐🔉

さと‐がよい【里通い】‥ガヨヒ

①里帰り。狂言、米市「俵藤太殿の御娘子、米市御料人の御―ぢやとおしやれ」

②遊里に通うこと。くるわがよい。

広辞苑に「さと」で始まるの検索結果 1-49。もっと読み込む