複数辞典一括検索+![]()

![]()

ほど【程】🔗⭐🔉

ほど【程】

[一]〔名〕

(奈良時代までは清音)

➊時間的な度合を示す。

①間。内。万葉集9「家ゆ出でて三年の―に垣も無く家失せめやと」。源氏物語帚木「今さりとも七とせ余りの―に思し知り侍りなむ」。徒然草「目の醒めたらん―、念仏し給へ」

②おおよその時間の経過を示す。おおよその時日。大体の時間。源氏物語桐壺「―へば少しまぎるることもや」。日葡辞書「ホドヘテ」

③ころ。おり。時分。竹取物語「月の―になりぬれば」。源氏物語夕顔「日さし出づる―に出で給ふ」

④季節。栄華物語鳥辺野「―などもいと寒く、雪などもいと高く降りて」

⑤当座。源氏物語帚木「思ひ立つ―はいと心澄めるやうにて」

➋空間的な度合を示す。

①へだたり。距離。源氏物語浮舟「ことに―遠くはさぶらはずなん」。日葡辞書「ホドチカイ」

②おおよその所。あたり。近辺。徒然草「かきつくままにくびの―をくはむとす」

③広さ。面積。方丈記「―狭しといへども、夜、臥す床あり」

➌物事の程度や数量などの度合を示す。

①ころあい。程度。度合。「―を心得る」「―のよい人」

②割合。源氏物語東屋「家の内もきらぎらしく物清げに住みなし事好みしたる―よりはあやしう荒らかに」

③限り。際限。古今和歌集六帖5「田子の浦の浪間に遊ぶ浜千鳥いつを―にて恋しかるらむ」。日葡辞書「ヲカイタホドノトガヲユルシタマエ」

④身分。分際。源氏物語桐壺「同じ―それより下臈の更衣たちは」。日葡辞書「ホドホドニシタガッテ」

⑤年齢の程度。年配。源氏物語澪標「十一になり給へど―より大きに」

⑥様子。調子。恰好。栄華物語月宴「御門、后の御よめあつかひの―いとをかしくなむ見えさせ給ひける」。「真偽の―は不明」「ごひいきの―お願い申し上げます」

➍例示する意を表す。…のような。徒然草「この雪いかが見る、と一筆のたまはせぬ―の、ひがひがしからん人の」

[二]〔助詞〕

(名詞「程」から)

①おおよその時間であることを示す。「完成まで五年―かかる」

②ころあい。程度。度合。後に打消の意が伴うと、それを超えるもののないことを示す。保元物語「おのれ―の者をば矢だうなに」。日葡辞書「チカラノヲヨブホド」。曾我物語四「男の心―頼み少なきものはなし」。「これ―うれしいことはない」

③数量の程度。…ぐらい。「2倍―の高さ」「百円―の品」

④理由。故。狂言、鍋八撥なべやつばち「是でも勝負がわからぬ―に今一勝負せい」

⑤あることに比例する意を表す。…につれてますます。浄瑠璃、曾根崎「言ふ―おれが非に落ちる」。「やればやる―悪くなる」

⇒程がある

⇒程が好い

⇒程こそあれ

ほど【塊芋・土芋】🔗⭐🔉

ほど【塊芋・土芋】

①マメ科の蔓性多年草。山野に自生。根は細長く地中を這い、所々に球塊を生じ、茎は他物にまつわる。夏、葉腋に淡黄緑色の蝶形花を総状に付ける。地下の塊根は食用。ホドイモ。ホトドコロ。漢名、土欒児。

ほど

②松露しょうろの異称。

②松露しょうろの異称。

②松露しょうろの異称。

②松露しょうろの異称。

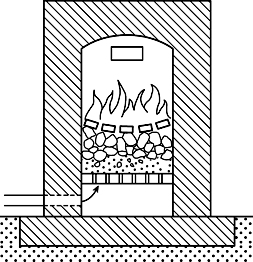

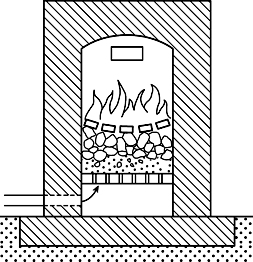

ほ‐ど【火床】🔗⭐🔉

ほ‐ど【火床】

①いろりの中心部、火を焚くくぼんだところ。ほくぼ。ほどなか。

②鍛冶用の簡単な炉。煉瓦またはコンクリートで作り、一方の羽口から送風し、上に覆いを置き、煙突を設ける。

火床

ほ‐ど【歩度】🔗⭐🔉

ほ‐ど【歩度】

人馬の行進中の速度・歩幅の程度。途歩みちあし・常歩なみあし・速歩はやあし・駈歩かけあしなど。「―を速める」

ほど‐あい【程合い】‥アヒ🔗⭐🔉

ほど‐あい【程合い】‥アヒ

程度。また、ちょうどよい程度。ころあい。「―をみる」「―の風呂」

ほど‐いも【塊芋】🔗⭐🔉

ほど‐いも【塊芋】

(→)「ほど(塊芋)」1に同じ。

ほ‐どう【歩道】‥ダウ🔗⭐🔉

ほ‐どう【歩道】‥ダウ

道路を区切って人の歩く部分と定めたところ。人道。「横断―」↔車道。

⇒ほどう‐きょう【歩道橋】

ほ‐どう【補導・輔導】‥ダウ🔗⭐🔉

ほ‐どう【補導・輔導】‥ダウ

たすけみちびくこと。少年などを正しい方向にたすけみちびくこと。「青少年の―」「―処分」

ほ‐どう【舗道・鋪道】‥ダウ🔗⭐🔉

ほ‐どう【舗道・鋪道】‥ダウ

表面を平らに舗装した道路。舗装道路。ペーブメント。

ほどう‐きょう【歩道橋】‥ダウケウ🔗⭐🔉

ほどう‐きょう【歩道橋】‥ダウケウ

横断歩道に代わるものとして設けた陸橋。

⇒ほ‐どう【歩道】

○程があるほどがある🔗⭐🔉

○程があるほどがある

物事には適切な程度というものがある。度を越す人をたしなめていう語。「冗談にも―」

⇒ほど【程】

ほどがや【保土ヶ谷】

横浜市中部の区。もと東海道の宿駅。「程ヶ谷」とも書いた。

ほどがや【保土ヶ谷】🔗⭐🔉

ほどがや【保土ヶ谷】

横浜市中部の区。もと東海道の宿駅。「程ヶ谷」とも書いた。

○程が好いほどがよい

①洗練されて粋いきである。気が利いている。人情本、春色辰巳園「山科のお直ネ、だんだん程がよくなりましたぜ」

②口先がうまい。世辞がよい。人情本、春告鳥「それでも程のいいおまへだから」

⇒ほど【程】

○程が好いほどがよい🔗⭐🔉

○程が好いほどがよい

①洗練されて粋いきである。気が利いている。人情本、春色辰巳園「山科のお直ネ、だんだん程がよくなりましたぜ」

②口先がうまい。世辞がよい。人情本、春告鳥「それでも程のいいおまへだから」

⇒ほど【程】

ほとぎ【缶】

(古くは清音)

①酒や水などを入れた、胴が太く口の小さい土器。南海寄帰内法伝平安後期点「余れる飯いいを即ち瓮ホトキの中に覆くつがえし写し」

②湯殿で産湯に用いた甕かめ。栄華物語初花「御―に入る」

⇒ほとぎ‐へん【缶偏】

ほとぎ‐へん【缶偏】

漢字の偏の一種。「缺」「罎」などの偏の「缶」の称。

⇒ほとぎ【缶】

ほどき‐もの【解き物】

衣服の糸を解きはなすこと。また、そうすべき衣類。ときもの。

ほど・く【解く】

[一]〔他五〕

①結んであるもの、縫ってあるものをときはなす。とく。万葉集4「夢いめにだに見えむと吾は―・けどもあひし思もはねば諾うべ見えざらむ」。天草本伊曾保物語「父その楚ずわいどもを乞うて―・き、一把づつ面々に渡いたれば」。「古い着物を―・く」「荷を―・く」

②理解する。迷いや疑いをはらす。新撰六帖6「玉椿つらつら思ひ―・くにはある身ともなしなき世ともなし」

③願がんをかけて誓約したことを履行する。転じて、祈願がかなった場合のお礼参り(願ほどき)をする。義経記3「王子王子の御前にて、宿願を―・き候ふべしと祈られければ、ほどなく平癒したまひぬ」。日葡辞書「グヮンヲホドク」

[二]〔自下二〕

⇒ほどける(下一)

ホドグラフ【hodograph】

速度の時間や高さによる変化を図示する方法。速度のベクトルを定点からの矢印で表し、矢印の先端を線で結んだグラフ。

ほとけ【仏】

(「仏ぶつ」の転「ほと」に「け」を付したもの、また、「浮屠ふと家」「熱気ほとおりけ」「缶ほとぎ」など、語源に諸説がある)

①〔仏〕

㋐悟りを得た者。仏陀ぶっだ。仏足石歌「釈迦の御跡いはに写しおき敬ひて後の―に譲りまつらむ」

㋑釈迦牟尼仏しゃかむにぶつ。

②仏像。また、仏の名号。欽明紀「丈六の―を造り奉る」。源氏物語夕顔「七日七日に―書かせても、たがためとか心の内も思はむ」

③仏法ぶっぽう。源氏物語御法「女の御おきてにては、いたり深く、―の道にさへ通ひ給ひける」

④死者またはその霊。浄瑠璃、薩摩歌「こな様の孝行は―への奉公」

⑤仏事を営むこと。栄華物語本雫「―にいとよき日なり」

⑥ほとけのように慈悲心の厚い人。転じて、お人よし。誹風柳多留初「町内の―とらへて猿田彦」

⑦大切に思う人。→あがほとけ。

⇒ほとけ‐いし【仏石】

⇒ほとけ‐いじり【仏弄り】

⇒ほとけ‐おろし【仏降ろし】

⇒ほとけ‐がお【仏顔】

⇒ほとけ‐がき【仏掻き】

⇒ほとけ‐ぎ【仏気】

⇒ほとけ‐ぐち【仏口】

⇒ほとけ‐ごころ【仏心】

⇒ほとけ‐しょう【仏性】

⇒ほとけ‐だおし【仏倒し】

⇒ほとけ‐づくり【仏作り】

⇒ほとけ‐なぶり【仏嬲り】

⇒ほとけ‐の‐かがみ【仏の鏡】

⇒ほとけ‐の‐ごき【仏の御器】

⇒ほとけ‐の‐ざ【仏の座】

⇒ほとけ‐の‐しょうがつ【仏の正月】

⇒ほとけ‐の‐としこし【仏の年越し】

⇒ほとけ‐まいり【仏参り】

⇒ほとけ‐まぶり【仏守り】

⇒仏作って魂入れず

⇒仏の顔も三度

⇒仏の光より金の光

⇒仏の目を抜く

⇒仏も昔は凡夫なり

ほとけ【仏】

平家物語中の女性。白拍子しらびょうし。加賀国の出。祇王ぎおうにかわり平清盛の寵を受けたが、祇王の後を追い尼となる。時に17歳。仏御前。→祇王

ほとけ‐いし【仏石】

(中国・九州の一部で)墓碑または仮の墓じるしの石。

⇒ほとけ【仏】

ほとけ‐いじり【仏弄り】‥イヂリ

香花を供し読経などして仏に仕えること。仏事に精をだすこと。

⇒ほとけ【仏】

ほとけ‐おろし【仏降ろし】

東北地方北部で、葬送の後、巫女みこを頼んで新亡者の口寄せをすること。道開け。

⇒ほとけ【仏】

ほとけ‐がお【仏顔】‥ガホ

①仏のように柔和で慈悲ぶかい顔。

②死人の顔。

⇒ほとけ【仏】

ほとけ‐がき【仏掻き】

(東北地方で)仏事。法事。

⇒ほとけ【仏】

ほとけ‐ぎ【仏気】

なさけぶかい心。ほとけごころ。

⇒ほとけ【仏】

ほとけ‐くさ・い【仏臭い】

〔形〕[文]ほとけくさ・し(ク)

仏教的な感じがある。坊主くさい。抹香くさい。

ほとけ‐ぐち【仏口】

巫女みこが死霊を呼び寄せて語ること。→神口かみくち。

⇒ほとけ【仏】

ほとけ‐ごころ【仏心】

①さとり深く、ものに迷わない心。

②慈悲深い心。なさけ心。人情本、春色辰巳園「鬼九郎は節分同前、―になるものを」

⇒ほとけ【仏】

ほとけ‐しょう【仏性】‥シヤウ

なさけぶかい性質。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「―に生れ付いたが彦介が病ぢやは」

⇒ほとけ【仏】

ほとけ‐だおし【仏倒し】‥ダフシ

仏像を倒すように直立の姿勢のままで倒れること。ほとけころび。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「大事の手なれば堪り得ず、―にがつぱと臥す」

⇒ほとけ【仏】

ほどき‐もの【解き物】🔗⭐🔉

ほどき‐もの【解き物】

衣服の糸を解きはなすこと。また、そうすべき衣類。ときもの。

ほど・く【解く】🔗⭐🔉

ほど・く【解く】

[一]〔他五〕

①結んであるもの、縫ってあるものをときはなす。とく。万葉集4「夢いめにだに見えむと吾は―・けどもあひし思もはねば諾うべ見えざらむ」。天草本伊曾保物語「父その楚ずわいどもを乞うて―・き、一把づつ面々に渡いたれば」。「古い着物を―・く」「荷を―・く」

②理解する。迷いや疑いをはらす。新撰六帖6「玉椿つらつら思ひ―・くにはある身ともなしなき世ともなし」

③願がんをかけて誓約したことを履行する。転じて、祈願がかなった場合のお礼参り(願ほどき)をする。義経記3「王子王子の御前にて、宿願を―・き候ふべしと祈られければ、ほどなく平癒したまひぬ」。日葡辞書「グヮンヲホドク」

[二]〔自下二〕

⇒ほどける(下一)

ホドグラフ【hodograph】🔗⭐🔉

ホドグラフ【hodograph】

速度の時間や高さによる変化を図示する方法。速度のベクトルを定点からの矢印で表し、矢印の先端を線で結んだグラフ。

ほど・ける【解ける】🔗⭐🔉

ほど・ける【解ける】

〔自下一〕[文]ほど・く(下二)

①結び目、縫い目がとけて離れる。とける。浄瑠璃、女殺油地獄「尻の―・けた銭ざし、籠で水汲む如く跡から抜け」。「帯が―・ける」

②迷いや疑いが晴れる。理解できる。わらんべ草4「物の理を知りて、心に分別すれば、疑ひ―・くる也」

③気持が和らぐ。うちとける。「緊張が―・ける」

ほどこし【施し】🔗⭐🔉

ほどこし【施し】

ほどこすこと。めぐみあたえること。施与。布施。太平記2「下は百姓を撫でて仁政に―ある故なり」。「―を受ける」

⇒ほどこし‐ぐすり【施し薬】

⇒ほどこし‐まい【施し米】

⇒ほどこし‐もの【施し物】

ほどこし‐ぐすり【施し薬】🔗⭐🔉

ほどこし‐ぐすり【施し薬】

ほどこし与える薬。せやく。

⇒ほどこし【施し】

ほどこし‐まい【施し米】🔗⭐🔉

ほどこし‐まい【施し米】

ほどこし与える米こめ。

⇒ほどこし【施し】

ほどこし‐もの【施し物】🔗⭐🔉

ほどこし‐もの【施し物】

ほどこし与えるもの。

⇒ほどこし【施し】

ほどこ・す【施す】🔗⭐🔉

ほどこ・す【施す】

〔他五〕

①ひろく及ぼす。宇津保物語貴宮「世界に名を―・して」

②種・肥料などをまく。神代紀上「八十木種やそこだね皆能く播ほどこし生うう」。「肥料を―・す」

③延べ着ける。付け加える。古今著聞集19「透長櫃に丹青を―・して作花をもて飾りたりけり」。「訓点を―・す」

④恵みを広く与える。平家物語1「人の為に御情を―・させましまさば」。「金銭を―・す」

⑤あらわし示す。古今著聞集19「人々、めんめんに風流を―・して花奉りけるに」。日葡辞書「メンボクヲホドコス」

⑥行う。施行する。円光大師行状画図「衆徒、庭上に群参して、延年、種々の芸を―・す」。「策を―・す」

⑦おしつける。徒然草「顔回は、志、人に労を―・さじとなり」

○程こそあれほどこそあれ

…するやいなや。…すると同時に。平家物語4「高倉の宮の…失せさせ給ひぬと申すほどこそありけれ、京中の騒動なのめならず」

⇒ほど【程】

○程こそあれほどこそあれ🔗⭐🔉

○程こそあれほどこそあれ

…するやいなや。…すると同時に。平家物語4「高倉の宮の…失せさせ給ひぬと申すほどこそありけれ、京中の騒動なのめならず」

⇒ほど【程】

ポドゴリツァ【Podgorica】

バルカン半島中西部、モンテネグロ共和国の首都。1991年、チトーグラードを旧名に改称。冶金・化学・食品などの工業が発展。人口16万9千(2003)。

ほどこ・る【播る・延る・被る】

〔自四〕

①のびひろがる。はびこる。大唐西域記長寛点「四の色蓮の花、弥漫ヒラケホドコレリ」

②ほとびる。ふやける。〈新撰字鏡1〉

ポトシ【Potosí】

南米、ボリビア南部の鉱山都市。標高4100メートル。16世紀から17世紀にかけてスペイン人が先住民を酷使して大量の銀を採掘。現在も銀・錫すずを産出。世界遺産。人口14万4千(2003)。

ポトシ(1)

提供:ullstein bild/APL

ポトシ(2)

提供:ullstein bild/APL

ポトシ(2)

提供:ullstein bild/APL

ポトス【Pothos ラテン】

サトイモ科の蔓性観葉植物。ソロモン群島原産。卵形の葉は先が尖り、黄色のしぼり縞がつく。オウゴンカズラ。広くは、ポトス属(その学名)の総称。

ほど‐ずら【百部】‥ヅラ

〔植〕ビャクブの異称。〈倭名類聚鈔10〉

ポドゾル【podzol ロシア】

(ポドソルとも)冷帯の針葉樹林下に発達した土壌。溶脱作用の結果、腐植層の下に灰色の漂白層、その下に漂白層から溶脱した腐植・鉄・アルミニウムなどの集積した赤味がかった堅い層がある。灰白土。

ほど‐ちか・い【程近い】

〔形〕[文]ほどちか・し(ク)

みちのりや時間のへだたりが近い。あまり遠くない。

ほとど【殆ど】

〔副〕

「ほとほと」の転。枕草子23「―つぎ目もはなちつべし」

ほど‐とお・い【程遠い】‥トホイ

〔形〕[文]ほどとほ・し(ク)

①みちのりや時間のへだたりが相当に遠い。和泉式部日記「女ものきこえんにも、―・くて便なければ」

②状況がひどくかけ離れている。「現状は解決に―・い」

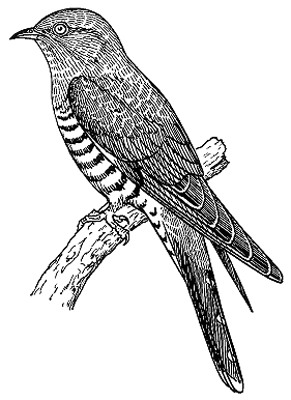

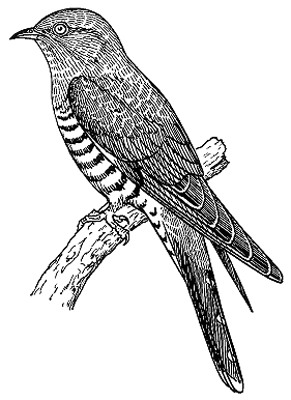

ほととぎす【杜鵑・霍公鳥・郭公・時鳥・子規・杜宇・不如帰・沓手鳥・蜀魂】

(鳴き声による名か。スは鳥を表す接尾語)

①カッコウ目カッコウ科の鳥。カッコウに似るが小形。山地の樹林にすみ、自らは巣を作らず、ウグイスなどの巣に産卵し、抱卵・育雛を委ねる。鳴き声は極めて顕著で「てっぺんかけたか」「ほっちょんかけたか」などと聞こえ、昼夜ともに鳴く。夏鳥。古来、日本の文学、特に和歌に現れ、あやなしどり・くつてどり・うづきどり・しでのたおさ・たまむかえどり・夕影鳥・夜直鳥よただどりなどの名がある。〈[季]夏〉。万葉集18「暁に名告り鳴くなる―」

ほととぎす

ポトス【Pothos ラテン】

サトイモ科の蔓性観葉植物。ソロモン群島原産。卵形の葉は先が尖り、黄色のしぼり縞がつく。オウゴンカズラ。広くは、ポトス属(その学名)の総称。

ほど‐ずら【百部】‥ヅラ

〔植〕ビャクブの異称。〈倭名類聚鈔10〉

ポドゾル【podzol ロシア】

(ポドソルとも)冷帯の針葉樹林下に発達した土壌。溶脱作用の結果、腐植層の下に灰色の漂白層、その下に漂白層から溶脱した腐植・鉄・アルミニウムなどの集積した赤味がかった堅い層がある。灰白土。

ほど‐ちか・い【程近い】

〔形〕[文]ほどちか・し(ク)

みちのりや時間のへだたりが近い。あまり遠くない。

ほとど【殆ど】

〔副〕

「ほとほと」の転。枕草子23「―つぎ目もはなちつべし」

ほど‐とお・い【程遠い】‥トホイ

〔形〕[文]ほどとほ・し(ク)

①みちのりや時間のへだたりが相当に遠い。和泉式部日記「女ものきこえんにも、―・くて便なければ」

②状況がひどくかけ離れている。「現状は解決に―・い」

ほととぎす【杜鵑・霍公鳥・郭公・時鳥・子規・杜宇・不如帰・沓手鳥・蜀魂】

(鳴き声による名か。スは鳥を表す接尾語)

①カッコウ目カッコウ科の鳥。カッコウに似るが小形。山地の樹林にすみ、自らは巣を作らず、ウグイスなどの巣に産卵し、抱卵・育雛を委ねる。鳴き声は極めて顕著で「てっぺんかけたか」「ほっちょんかけたか」などと聞こえ、昼夜ともに鳴く。夏鳥。古来、日本の文学、特に和歌に現れ、あやなしどり・くつてどり・うづきどり・しでのたおさ・たまむかえどり・夕影鳥・夜直鳥よただどりなどの名がある。〈[季]夏〉。万葉集18「暁に名告り鳴くなる―」

ほととぎす

ホトトギス

提供:OPO

ホトトギス

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②〔枕〕

(飛ぶ意から)「とばた」(地名)にかかる。

ほととぎす【杜鵑草】

ユリ科の多年草。山地に自生。茎は高さ60〜90センチメートルで、毛が密生。葉は長楕円形。秋、白色に紫色の斑点の散在する花を開く。和名は花の模様が鳥のホトトギスの腹の斑紋に似るため。同属にヤマホトトギスなど数種あり、その総称(属名)として呼ぶこともある。漢名、油点草。〈[季]秋〉

ほととぎす

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②〔枕〕

(飛ぶ意から)「とばた」(地名)にかかる。

ほととぎす【杜鵑草】

ユリ科の多年草。山地に自生。茎は高さ60〜90センチメートルで、毛が密生。葉は長楕円形。秋、白色に紫色の斑点の散在する花を開く。和名は花の模様が鳥のホトトギスの腹の斑紋に似るため。同属にヤマホトトギスなど数種あり、その総称(属名)として呼ぶこともある。漢名、油点草。〈[季]秋〉

ほととぎす

ホトトギス

撮影:関戸 勇

ホトトギス

撮影:関戸 勇

ほととぎす

①(「ホトトギス」)俳句雑誌。1897年(明治30)正岡子規主宰・柳原極堂編集の下に松山市で発行。翌年、東京に移し高浜虚子が編集。俳句の興隆を図り、写生文・小説などの発達にも貢献。現在も続刊。

②(「不如帰」)徳冨蘆花の家庭小説。1898〜99年(明治31〜32)国民新聞に発表。海軍少尉川島武男の出征と愛妻浪子の病患とをめぐる家庭悲劇を描く。

→文献資料[不如帰]

③2の劇化作品。1901年(明治34)大阪朝日座で初演。新派の代表作の一つ。

ほととぎすこじょうのらくげつ【沓手鳥孤城落月】‥ジヤウ‥

坪内逍遥作の戯曲。「桐一葉」の続編。1897年(明治30)発表、1905年初演。大坂落城を描き、淀君は5代中村歌右衛門の当り役となる。

ほど‐な・い【程無い】

〔形〕[文]ほどな・し(ク)

①時間があまりたたない。まもない。

②距離的にあまりへだたっていない。間近い。

③小さい。狭い。源氏物語夕顔「―・き庭にざれたる呉竹」

ほど‐なか【火床中】

(→)火床ほど1に同じ。

ほど‐なく【程無く】

〔副〕

大した時間も経たないうちに。まもなく。「―日が暮れた」

ほど‐に【程に】

①…すると。…するうちに。平家物語3「浪風をしのいで行く―…鬼界の島には着きにける」

②…ので。…から。原因・理由を表す。狂言、附子ぶす「山一つあなたへ行く―、よう留守をせい」。「懸命に務めまする―御覧下さい」

③…につれてますます。「酔う―饒舌になる」

ほとばか・す【潤ばかす】

〔他四〕

「ほとばす」に同じ。〈運歩色葉集〉

ほと‐ばし・る【迸る】

〔自五〕

(古くはホドハシル)

①勢いよく飛び散る。たばしる。とばしる。平家物語6「水―・つて寄り付かず」。日葡辞書「ミヅホドバシル」。「血が―・る」

②とびあがる。おどりあがる。神功紀「歓喜よろこび踊躍ほどはしりて心にえ任しのびず」

ほとば・す【潤ばす】

〔他四〕

水に物をひたし、ふくれさせる。ふやかす。ほとぼす。〈書言字考節用集〉

ほど‐びょうし【程拍子】‥ビヤウ‥

①拍子の緩急のほどあい。習道書「棟梁の掟の―を心中に案得して」

②ほどよく拍子をとること。また、その拍子。

ほと・びる【潤びる】

〔自上一〕[文]ほと・ぶ(上二)

①水分を含んでふくれる。ふやける。伊勢物語「かれいひの上に涙落して―・びにけり」

②ながく湯などにひたる。浄瑠璃、傾城酒呑童子「―・び過ぎたる湯上りの」

③大きな顔をする。増長する。浄瑠璃、都の富士「何国いづくのうらの牛の骨、馬の骨やら知れぬ身の、―・び過ぎたるすいさん」

ポトフ【pot-au-feu フランス】

牛肉の塊・野菜などを水から煮込み、スープと肉・野菜をそれぞれに食べる料理。フランスの代表的な家庭料理。ポトフー。

ほとぼ・す【潤ぼす】

〔他四〕

「ほとばす」に同じ。色葉字類抄「浸、ホトボス」

ほと‐ほと

①戸をたたく音。平家物語1「竹の編戸を―とうち叩く者出で来り」

②斧で木を伐る音。拾遺和歌集雑恋「宮造る飛騨の工の手斧音―しかるめをも見しかな」

③正月14日夜に、青少年たちが顔を隠し、蓑笠姿で「ほとほと」と唱えて戸ごとに訪れ、餅・祝儀などを貰う行事。〈[季]新年〉

ほと‐ほと【殆・幾】

〔副〕

①今少しで。すんでのことで。万葉集8「見せず―散らしつるかも」

②大体。ほとんど。源氏物語東屋「声など―うちゆがみぬべく」

③非常に。本当に。「―困った」「―あきれた」

ほど‐ほど【程程】

①それぞれの身分。身分相応。枕草子5「―につけて、親、をばの女、姉などの供し、つくろひて」

②ちょうどよい程度。適度。「―にしておく」

ぼと‐ぼと

①水などの続いて滴り落ちるさま。

②ものを打ちたたいて発する濁った太い音。浄瑠璃、傾城酒呑童子「鼓…拍つて見れば―と桶の底叩くやうなり」

③肥えているさま。

ぽと‐ぽと

水などの続いて滴り落ちるさま。

ほと‐ほと・し【殆し・幾し】

〔形シク〕

①ほとんど…しそうだ。すんでのところで…である。万葉集7「神の祝はふりが鎮斎いつく杉原薪伐り―・しくに手斧取らえぬ」。土佐日記「漕げども漕げどもしりへしぞきにしぞきて―・しくうちはめつべし」

②もう少しで死にそうである。宇治拾遺物語7「―・しきさまに見ゆれば誠に騒ぎまどひて」

③きわめて危うい。源氏物語蛍「かぞへの頭かみが―・しかりけむ」

ほど‐ほど・し【程程し】

〔形シク〕

①長い時間が経っている。拾遺和歌集恋「歎きこる人入る山の斧の柄の―・しくもなりにけるかな」

②ちょうどよい程度である。

ほとぼり【熱】

(古くは清音)

①熱気。ほとおり。また、余熱。神代紀下「―を避さりて居ましますときに」

②感情・興奮などのなごり。また、事件などの後の、世間の関心・うわさ。「―がさめる」

ほとほり‐ぼし【星宿】

二十八宿の一つ。海蛇座うみへびざの中央部。星せい。

ほとぼ・る【熱る】

〔自四〕

⇒ほとおる

ポトマック【Potomac】

アメリカ合衆国の首都ワシントン市とヴァージニア州との境を流れる川。市内の河畔には日本から贈られた桜の名所がある。

ボトム【bottom】

①底。いちばん下。

②洋服で、ズボン・スカートなど、下半身につけるもの。↔トップ。

⇒ボトム‐アップ【bottom-up】

⇒ボトム‐アップ‐しょり【ボトムアップ処理】

ボトム‐アップ【bottom-up】

企業経営などで、下部から上層部への発議で意思決定が行われる管理方式。↔トップ‐ダウン。

⇒ボトム【bottom】

ボトム‐アップ‐しょり【ボトムアップ処理】

〔心〕(bottom-up processing)外界の情報を積み上げながら認識を成立させること。→トップ‐ダウン処理

⇒ボトム【bottom】

ほどむら‐がみ【程村紙】

和紙の一種。楮こうぞ製で厚く、質は西の内紙に似るが、やや小判。下野国程村(現、栃木県那須烏山市)の原産。証書・手形・版画などに使用。

ほと‐め・く

〔自四〕

(ホトは戸などをたたく音)ほとほとと音がする。ほとほととひびく。枕草子43「思ひかけず暗き所などに―・き歩きたる」

ほど‐よ・い【程好い】

〔形〕[文]ほどよ・し(ク)

よい程度である。ちょうど都合がよい。「―・い湯かげん」「―・く煮える」

ホドラー【Ferdinand Hodler】

スイスの画家。象徴的・表現主義的な画風を開拓。アルプスを描いた風景画家としても知られる。作「夜」「選ばれし者」など。(1853〜1918)

ほど‐らい【程らひ】‥ラヒ

ほどあい。程度。古今著聞集16「引出物の―など定めて」

ポトラッチ【potlatch】

北アメリカの北西海岸先住民の社会で、自己の社会的威信を高めたり称号を獲得したりするために、客を招き、競い合って贈与・消費する饗宴の習俗。ふるまわれた客は、自分の名誉のために、それ以上の返礼をすることが求められる。

ほとり【辺】

①ほど近い所。あたり。そば。源氏物語少女「ふるき宮の―」

②(「畔」とも当てる)水ぎわ。岸。伊勢物語「その河の―にむれゐて」。「池の―」

③都から遠く離れたところ。かたいなか。神武紀「辺土ほとりのくに」

④きわみ。際限。今昔物語集3「かしこよりも広く―なき国にて」

⑤近親・側近など、身近な縁故のある者。源氏物語真木柱「人ひとりを思ひかしづき給はむ故は、―までもにほふためしこそあれ」

⇒ほとり‐は【辺歯・雄柱】

ほとり【熱】

あつくなること。あつさ。

ぽとり

水などの滴る音。また、物が軽く落ちるさま。「球を―とおとす」

ボトリチス‐びょう【ボトリチス病】‥ビヤウ

(Botrytis ラテン)灰色かび病の病原菌であるボトリチス属菌によって起こる植物の病気の通称。→灰色かび病

ほとり‐は【辺歯・雄柱】

櫛の両端の太い大きい歯。神代紀上「其の―を牽ひき折かきて」

⇒ほとり【辺】

ほとり‐ば・む【辺ばむ】

〔自四〕

①はしぢかである。源氏物語東屋「廊など―・みたらむに」

②外辺のことにかかずらう。源氏物語東屋「さやうの―・みたらむふるまひすべきにもあらず」

ほと・る【熱る】

〔自五〕

(ホトホルの約)熱気が発する。あつくなる。ほてる。

ボトル【bottle】

瓶びん。特に、洋酒の瓶。

⇒ボトル‐キープ

⇒ボトル‐シップ

⇒ボトル‐ネック【bottleneck】

⇒ボトルネック‐インフレーション【bottleneck inflation】

ボトル‐キープ

(和製語bottle keep)酒場で、瓶で注文した酒を、来店時ごとに飲めるよう店に保管してもらうこと。

⇒ボトル【bottle】

ボトル‐シップ

(和製語bottle ship)船の模型を瓶の中で作り上げる技法。またその作品。

⇒ボトル【bottle】

ボトル‐ネック【bottleneck】

(瓶の狭い口が中身の出入りを窮屈にすることから)支障となるもの。障害。隘路あいろ。ネック。「事業拡大の―」

⇒ボトル【bottle】

ボトルネック‐インフレーション【bottleneck inflation】

ある生産要素が不足して生産の隘路(ボトルネック)が生じ、その生産要素の価格の上昇を契機に生じるインフレーション。

⇒ボトル【bottle】

ほど‐ろ

(ホドは散りゆるむさま。ロは接尾語)

①雪などが、はらはら散るさま。万葉集10「庭も―に雪そ降りたる」

②(→)「夜のほどろ」に同じ。

③ワラビの葉や茎がのびてほおけたもの。散木奇歌集「いつか―とならむとすらむ」。方丈記「蕨わらびの―を敷きて夜の床とす」

⇒ほどろ‐ほどろ

ほどろ‐うち【穂泥打ち】

(愛知県で)屑穂を打つ作業。

ほどろ‐ほどろ

「ほどろ」の畳語。万葉集8「沫雪あわゆきの―に零ふり敷けば」

⇒ほど‐ろ

ほとんど【殆ど・幾ど】

〔名・副〕

(ホトホトの転)

①大方。大略。「―が賛成だ」「雨は―止んでいる」

②今少しで。すんでのことで。「―轢ひかれるところだった」

ボナ【Léon Joseph Florentin Bonnat】

フランスの画家。スペイン絵画の影響も見せる肖像画で高い人気を得る。パリで五姓田義松が師事。(1833〜1922)

ボナール【Pierre Bonnard】

フランスの画家。ナビ派の結成に参加。色彩自体の美を追求、「色の魔術師」と呼ばれる。作「浴槽の裸婦」など。(1867〜1947)

ボナヴェントゥラ【Bonaventura】

(本名Giovanni di Fidanza)中世のフランシスコ会修道士。イタリア生れ。トマス=アクィナスと並び称された哲学者で、光源・放射・輝照という光の3層で形相を説明。(1217頃〜1274)

ほ‐なか【火中】

火の中。火の燃える中。古事記中「燃ゆる火の―に立ちて問ひし君はも」

ほ‐なが【穂長】

①大身おおみの槍の穂先の長いもの。〈日葡辞書〉

②ウラジロの別称。〈[季]新年〉

③(東海・近畿地方で)5月田植の際の飯を炊く薪。普通の薪よりも長く切る。この薪は正月初山入の日に採取するので、その日も「ほなが」と呼び、また当日の山の神祭の名とする地方もある。

⇒ほなが‐そう【穂長草】

ほなが‐そう【穂長草】‥サウ

クマツヅラ科の多年草。西インド諸島の原産といわれるが、熱帯各地に野生化し、小笠原諸島や南西諸島にも広く分布。紫色の小唇形花を長い花穂に多数つける。

⇒ほ‐なが【穂長】

ほなし‐あがり【无火殯斂】

上代、天皇の喪を秘して、門燎かどひを点じなかったこと。〈仲哀紀訓注〉

ボナパルチスム【Bonapartisme フランス】

ナポレオン3世の統治に典型的に示されたような統治形態。マルクス主義によれば、ブルジョアジーとプロレタリアとの勢力均衡の上に立って両階級の調停者のようにふるまう体制。政権の大衆的基礎は主に保守的農民。

ほ‐なみ【穂波】

稲などの穂が風にゆらいで波のように見えるさま。また、その穂。新古今和歌集秋「風渡る山田の庵をもる月や―に結ぶ氷なるらん」

ほ‐なみ【穂並】

稲などの穂が出てならぶさま。また、その穂。

ボナン【bonang インドネシア】

ジャワのガムランで使われるゴングのセット。木の枠の中に綱で浮かせたゴングを2列に並べて叩く。同系の楽器はバリなど他の東南アジアの地域に多く見られる。

ボナンザ‐グラム【bonanzagram】

(「ボナンザ」は大当りの意)文章中の所々の文字を隠し、何を隠したか当てさせる言葉のクイズ。

ぼに【盆】

(ボンの撥音をニと表記したもの)

①うらぼん。蜻蛉日記中「―の事年頃はま心にものしつるも」

②盆の供養の布施物。源氏物語順集「十五日―持たせて」

ホニアラ【Honiara】

南太平洋、ソロモン諸島の首都。ガダルカナル島の北西岸にある。人口4万9千(1999)。

ポニー【pony】

小形のウマの総称。イギリス産シェトランド‐ポニーなど。

⇒ポニー‐テール【pony-tail】

ほととぎす

①(「ホトトギス」)俳句雑誌。1897年(明治30)正岡子規主宰・柳原極堂編集の下に松山市で発行。翌年、東京に移し高浜虚子が編集。俳句の興隆を図り、写生文・小説などの発達にも貢献。現在も続刊。

②(「不如帰」)徳冨蘆花の家庭小説。1898〜99年(明治31〜32)国民新聞に発表。海軍少尉川島武男の出征と愛妻浪子の病患とをめぐる家庭悲劇を描く。

→文献資料[不如帰]

③2の劇化作品。1901年(明治34)大阪朝日座で初演。新派の代表作の一つ。

ほととぎすこじょうのらくげつ【沓手鳥孤城落月】‥ジヤウ‥

坪内逍遥作の戯曲。「桐一葉」の続編。1897年(明治30)発表、1905年初演。大坂落城を描き、淀君は5代中村歌右衛門の当り役となる。

ほど‐な・い【程無い】

〔形〕[文]ほどな・し(ク)

①時間があまりたたない。まもない。

②距離的にあまりへだたっていない。間近い。

③小さい。狭い。源氏物語夕顔「―・き庭にざれたる呉竹」

ほど‐なか【火床中】

(→)火床ほど1に同じ。

ほど‐なく【程無く】

〔副〕

大した時間も経たないうちに。まもなく。「―日が暮れた」

ほど‐に【程に】

①…すると。…するうちに。平家物語3「浪風をしのいで行く―…鬼界の島には着きにける」

②…ので。…から。原因・理由を表す。狂言、附子ぶす「山一つあなたへ行く―、よう留守をせい」。「懸命に務めまする―御覧下さい」

③…につれてますます。「酔う―饒舌になる」

ほとばか・す【潤ばかす】

〔他四〕

「ほとばす」に同じ。〈運歩色葉集〉

ほと‐ばし・る【迸る】

〔自五〕

(古くはホドハシル)

①勢いよく飛び散る。たばしる。とばしる。平家物語6「水―・つて寄り付かず」。日葡辞書「ミヅホドバシル」。「血が―・る」

②とびあがる。おどりあがる。神功紀「歓喜よろこび踊躍ほどはしりて心にえ任しのびず」

ほとば・す【潤ばす】

〔他四〕

水に物をひたし、ふくれさせる。ふやかす。ほとぼす。〈書言字考節用集〉

ほど‐びょうし【程拍子】‥ビヤウ‥

①拍子の緩急のほどあい。習道書「棟梁の掟の―を心中に案得して」

②ほどよく拍子をとること。また、その拍子。

ほと・びる【潤びる】

〔自上一〕[文]ほと・ぶ(上二)

①水分を含んでふくれる。ふやける。伊勢物語「かれいひの上に涙落して―・びにけり」

②ながく湯などにひたる。浄瑠璃、傾城酒呑童子「―・び過ぎたる湯上りの」

③大きな顔をする。増長する。浄瑠璃、都の富士「何国いづくのうらの牛の骨、馬の骨やら知れぬ身の、―・び過ぎたるすいさん」

ポトフ【pot-au-feu フランス】

牛肉の塊・野菜などを水から煮込み、スープと肉・野菜をそれぞれに食べる料理。フランスの代表的な家庭料理。ポトフー。

ほとぼ・す【潤ぼす】

〔他四〕

「ほとばす」に同じ。色葉字類抄「浸、ホトボス」

ほと‐ほと

①戸をたたく音。平家物語1「竹の編戸を―とうち叩く者出で来り」

②斧で木を伐る音。拾遺和歌集雑恋「宮造る飛騨の工の手斧音―しかるめをも見しかな」

③正月14日夜に、青少年たちが顔を隠し、蓑笠姿で「ほとほと」と唱えて戸ごとに訪れ、餅・祝儀などを貰う行事。〈[季]新年〉

ほと‐ほと【殆・幾】

〔副〕

①今少しで。すんでのことで。万葉集8「見せず―散らしつるかも」

②大体。ほとんど。源氏物語東屋「声など―うちゆがみぬべく」

③非常に。本当に。「―困った」「―あきれた」

ほど‐ほど【程程】

①それぞれの身分。身分相応。枕草子5「―につけて、親、をばの女、姉などの供し、つくろひて」

②ちょうどよい程度。適度。「―にしておく」

ぼと‐ぼと

①水などの続いて滴り落ちるさま。

②ものを打ちたたいて発する濁った太い音。浄瑠璃、傾城酒呑童子「鼓…拍つて見れば―と桶の底叩くやうなり」

③肥えているさま。

ぽと‐ぽと

水などの続いて滴り落ちるさま。

ほと‐ほと・し【殆し・幾し】

〔形シク〕

①ほとんど…しそうだ。すんでのところで…である。万葉集7「神の祝はふりが鎮斎いつく杉原薪伐り―・しくに手斧取らえぬ」。土佐日記「漕げども漕げどもしりへしぞきにしぞきて―・しくうちはめつべし」

②もう少しで死にそうである。宇治拾遺物語7「―・しきさまに見ゆれば誠に騒ぎまどひて」

③きわめて危うい。源氏物語蛍「かぞへの頭かみが―・しかりけむ」

ほど‐ほど・し【程程し】

〔形シク〕

①長い時間が経っている。拾遺和歌集恋「歎きこる人入る山の斧の柄の―・しくもなりにけるかな」

②ちょうどよい程度である。

ほとぼり【熱】

(古くは清音)

①熱気。ほとおり。また、余熱。神代紀下「―を避さりて居ましますときに」

②感情・興奮などのなごり。また、事件などの後の、世間の関心・うわさ。「―がさめる」

ほとほり‐ぼし【星宿】

二十八宿の一つ。海蛇座うみへびざの中央部。星せい。

ほとぼ・る【熱る】

〔自四〕

⇒ほとおる

ポトマック【Potomac】

アメリカ合衆国の首都ワシントン市とヴァージニア州との境を流れる川。市内の河畔には日本から贈られた桜の名所がある。

ボトム【bottom】

①底。いちばん下。

②洋服で、ズボン・スカートなど、下半身につけるもの。↔トップ。

⇒ボトム‐アップ【bottom-up】

⇒ボトム‐アップ‐しょり【ボトムアップ処理】

ボトム‐アップ【bottom-up】

企業経営などで、下部から上層部への発議で意思決定が行われる管理方式。↔トップ‐ダウン。

⇒ボトム【bottom】

ボトム‐アップ‐しょり【ボトムアップ処理】

〔心〕(bottom-up processing)外界の情報を積み上げながら認識を成立させること。→トップ‐ダウン処理

⇒ボトム【bottom】

ほどむら‐がみ【程村紙】

和紙の一種。楮こうぞ製で厚く、質は西の内紙に似るが、やや小判。下野国程村(現、栃木県那須烏山市)の原産。証書・手形・版画などに使用。

ほと‐め・く

〔自四〕

(ホトは戸などをたたく音)ほとほとと音がする。ほとほととひびく。枕草子43「思ひかけず暗き所などに―・き歩きたる」

ほど‐よ・い【程好い】

〔形〕[文]ほどよ・し(ク)

よい程度である。ちょうど都合がよい。「―・い湯かげん」「―・く煮える」

ホドラー【Ferdinand Hodler】

スイスの画家。象徴的・表現主義的な画風を開拓。アルプスを描いた風景画家としても知られる。作「夜」「選ばれし者」など。(1853〜1918)

ほど‐らい【程らひ】‥ラヒ

ほどあい。程度。古今著聞集16「引出物の―など定めて」

ポトラッチ【potlatch】

北アメリカの北西海岸先住民の社会で、自己の社会的威信を高めたり称号を獲得したりするために、客を招き、競い合って贈与・消費する饗宴の習俗。ふるまわれた客は、自分の名誉のために、それ以上の返礼をすることが求められる。

ほとり【辺】

①ほど近い所。あたり。そば。源氏物語少女「ふるき宮の―」

②(「畔」とも当てる)水ぎわ。岸。伊勢物語「その河の―にむれゐて」。「池の―」

③都から遠く離れたところ。かたいなか。神武紀「辺土ほとりのくに」

④きわみ。際限。今昔物語集3「かしこよりも広く―なき国にて」

⑤近親・側近など、身近な縁故のある者。源氏物語真木柱「人ひとりを思ひかしづき給はむ故は、―までもにほふためしこそあれ」

⇒ほとり‐は【辺歯・雄柱】

ほとり【熱】

あつくなること。あつさ。

ぽとり

水などの滴る音。また、物が軽く落ちるさま。「球を―とおとす」

ボトリチス‐びょう【ボトリチス病】‥ビヤウ

(Botrytis ラテン)灰色かび病の病原菌であるボトリチス属菌によって起こる植物の病気の通称。→灰色かび病

ほとり‐は【辺歯・雄柱】

櫛の両端の太い大きい歯。神代紀上「其の―を牽ひき折かきて」

⇒ほとり【辺】

ほとり‐ば・む【辺ばむ】

〔自四〕

①はしぢかである。源氏物語東屋「廊など―・みたらむに」

②外辺のことにかかずらう。源氏物語東屋「さやうの―・みたらむふるまひすべきにもあらず」

ほと・る【熱る】

〔自五〕

(ホトホルの約)熱気が発する。あつくなる。ほてる。

ボトル【bottle】

瓶びん。特に、洋酒の瓶。

⇒ボトル‐キープ

⇒ボトル‐シップ

⇒ボトル‐ネック【bottleneck】

⇒ボトルネック‐インフレーション【bottleneck inflation】

ボトル‐キープ

(和製語bottle keep)酒場で、瓶で注文した酒を、来店時ごとに飲めるよう店に保管してもらうこと。

⇒ボトル【bottle】

ボトル‐シップ

(和製語bottle ship)船の模型を瓶の中で作り上げる技法。またその作品。

⇒ボトル【bottle】

ボトル‐ネック【bottleneck】

(瓶の狭い口が中身の出入りを窮屈にすることから)支障となるもの。障害。隘路あいろ。ネック。「事業拡大の―」

⇒ボトル【bottle】

ボトルネック‐インフレーション【bottleneck inflation】

ある生産要素が不足して生産の隘路(ボトルネック)が生じ、その生産要素の価格の上昇を契機に生じるインフレーション。

⇒ボトル【bottle】

ほど‐ろ

(ホドは散りゆるむさま。ロは接尾語)

①雪などが、はらはら散るさま。万葉集10「庭も―に雪そ降りたる」

②(→)「夜のほどろ」に同じ。

③ワラビの葉や茎がのびてほおけたもの。散木奇歌集「いつか―とならむとすらむ」。方丈記「蕨わらびの―を敷きて夜の床とす」

⇒ほどろ‐ほどろ

ほどろ‐うち【穂泥打ち】

(愛知県で)屑穂を打つ作業。

ほどろ‐ほどろ

「ほどろ」の畳語。万葉集8「沫雪あわゆきの―に零ふり敷けば」

⇒ほど‐ろ

ほとんど【殆ど・幾ど】

〔名・副〕

(ホトホトの転)

①大方。大略。「―が賛成だ」「雨は―止んでいる」

②今少しで。すんでのことで。「―轢ひかれるところだった」

ボナ【Léon Joseph Florentin Bonnat】

フランスの画家。スペイン絵画の影響も見せる肖像画で高い人気を得る。パリで五姓田義松が師事。(1833〜1922)

ボナール【Pierre Bonnard】

フランスの画家。ナビ派の結成に参加。色彩自体の美を追求、「色の魔術師」と呼ばれる。作「浴槽の裸婦」など。(1867〜1947)

ボナヴェントゥラ【Bonaventura】

(本名Giovanni di Fidanza)中世のフランシスコ会修道士。イタリア生れ。トマス=アクィナスと並び称された哲学者で、光源・放射・輝照という光の3層で形相を説明。(1217頃〜1274)

ほ‐なか【火中】

火の中。火の燃える中。古事記中「燃ゆる火の―に立ちて問ひし君はも」

ほ‐なが【穂長】

①大身おおみの槍の穂先の長いもの。〈日葡辞書〉

②ウラジロの別称。〈[季]新年〉

③(東海・近畿地方で)5月田植の際の飯を炊く薪。普通の薪よりも長く切る。この薪は正月初山入の日に採取するので、その日も「ほなが」と呼び、また当日の山の神祭の名とする地方もある。

⇒ほなが‐そう【穂長草】

ほなが‐そう【穂長草】‥サウ

クマツヅラ科の多年草。西インド諸島の原産といわれるが、熱帯各地に野生化し、小笠原諸島や南西諸島にも広く分布。紫色の小唇形花を長い花穂に多数つける。

⇒ほ‐なが【穂長】

ほなし‐あがり【无火殯斂】

上代、天皇の喪を秘して、門燎かどひを点じなかったこと。〈仲哀紀訓注〉

ボナパルチスム【Bonapartisme フランス】

ナポレオン3世の統治に典型的に示されたような統治形態。マルクス主義によれば、ブルジョアジーとプロレタリアとの勢力均衡の上に立って両階級の調停者のようにふるまう体制。政権の大衆的基礎は主に保守的農民。

ほ‐なみ【穂波】

稲などの穂が風にゆらいで波のように見えるさま。また、その穂。新古今和歌集秋「風渡る山田の庵をもる月や―に結ぶ氷なるらん」

ほ‐なみ【穂並】

稲などの穂が出てならぶさま。また、その穂。

ボナン【bonang インドネシア】

ジャワのガムランで使われるゴングのセット。木の枠の中に綱で浮かせたゴングを2列に並べて叩く。同系の楽器はバリなど他の東南アジアの地域に多く見られる。

ボナンザ‐グラム【bonanzagram】

(「ボナンザ」は大当りの意)文章中の所々の文字を隠し、何を隠したか当てさせる言葉のクイズ。

ぼに【盆】

(ボンの撥音をニと表記したもの)

①うらぼん。蜻蛉日記中「―の事年頃はま心にものしつるも」

②盆の供養の布施物。源氏物語順集「十五日―持たせて」

ホニアラ【Honiara】

南太平洋、ソロモン諸島の首都。ガダルカナル島の北西岸にある。人口4万9千(1999)。

ポニー【pony】

小形のウマの総称。イギリス産シェトランド‐ポニーなど。

⇒ポニー‐テール【pony-tail】

ポトシ(2)

提供:ullstein bild/APL

ポトシ(2)

提供:ullstein bild/APL

ポトス【Pothos ラテン】

サトイモ科の蔓性観葉植物。ソロモン群島原産。卵形の葉は先が尖り、黄色のしぼり縞がつく。オウゴンカズラ。広くは、ポトス属(その学名)の総称。

ほど‐ずら【百部】‥ヅラ

〔植〕ビャクブの異称。〈倭名類聚鈔10〉

ポドゾル【podzol ロシア】

(ポドソルとも)冷帯の針葉樹林下に発達した土壌。溶脱作用の結果、腐植層の下に灰色の漂白層、その下に漂白層から溶脱した腐植・鉄・アルミニウムなどの集積した赤味がかった堅い層がある。灰白土。

ほど‐ちか・い【程近い】

〔形〕[文]ほどちか・し(ク)

みちのりや時間のへだたりが近い。あまり遠くない。

ほとど【殆ど】

〔副〕

「ほとほと」の転。枕草子23「―つぎ目もはなちつべし」

ほど‐とお・い【程遠い】‥トホイ

〔形〕[文]ほどとほ・し(ク)

①みちのりや時間のへだたりが相当に遠い。和泉式部日記「女ものきこえんにも、―・くて便なければ」

②状況がひどくかけ離れている。「現状は解決に―・い」

ほととぎす【杜鵑・霍公鳥・郭公・時鳥・子規・杜宇・不如帰・沓手鳥・蜀魂】

(鳴き声による名か。スは鳥を表す接尾語)

①カッコウ目カッコウ科の鳥。カッコウに似るが小形。山地の樹林にすみ、自らは巣を作らず、ウグイスなどの巣に産卵し、抱卵・育雛を委ねる。鳴き声は極めて顕著で「てっぺんかけたか」「ほっちょんかけたか」などと聞こえ、昼夜ともに鳴く。夏鳥。古来、日本の文学、特に和歌に現れ、あやなしどり・くつてどり・うづきどり・しでのたおさ・たまむかえどり・夕影鳥・夜直鳥よただどりなどの名がある。〈[季]夏〉。万葉集18「暁に名告り鳴くなる―」

ほととぎす

ポトス【Pothos ラテン】

サトイモ科の蔓性観葉植物。ソロモン群島原産。卵形の葉は先が尖り、黄色のしぼり縞がつく。オウゴンカズラ。広くは、ポトス属(その学名)の総称。

ほど‐ずら【百部】‥ヅラ

〔植〕ビャクブの異称。〈倭名類聚鈔10〉

ポドゾル【podzol ロシア】

(ポドソルとも)冷帯の針葉樹林下に発達した土壌。溶脱作用の結果、腐植層の下に灰色の漂白層、その下に漂白層から溶脱した腐植・鉄・アルミニウムなどの集積した赤味がかった堅い層がある。灰白土。

ほど‐ちか・い【程近い】

〔形〕[文]ほどちか・し(ク)

みちのりや時間のへだたりが近い。あまり遠くない。

ほとど【殆ど】

〔副〕

「ほとほと」の転。枕草子23「―つぎ目もはなちつべし」

ほど‐とお・い【程遠い】‥トホイ

〔形〕[文]ほどとほ・し(ク)

①みちのりや時間のへだたりが相当に遠い。和泉式部日記「女ものきこえんにも、―・くて便なければ」

②状況がひどくかけ離れている。「現状は解決に―・い」

ほととぎす【杜鵑・霍公鳥・郭公・時鳥・子規・杜宇・不如帰・沓手鳥・蜀魂】

(鳴き声による名か。スは鳥を表す接尾語)

①カッコウ目カッコウ科の鳥。カッコウに似るが小形。山地の樹林にすみ、自らは巣を作らず、ウグイスなどの巣に産卵し、抱卵・育雛を委ねる。鳴き声は極めて顕著で「てっぺんかけたか」「ほっちょんかけたか」などと聞こえ、昼夜ともに鳴く。夏鳥。古来、日本の文学、特に和歌に現れ、あやなしどり・くつてどり・うづきどり・しでのたおさ・たまむかえどり・夕影鳥・夜直鳥よただどりなどの名がある。〈[季]夏〉。万葉集18「暁に名告り鳴くなる―」

ほととぎす

ホトトギス

提供:OPO

ホトトギス

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②〔枕〕

(飛ぶ意から)「とばた」(地名)にかかる。

ほととぎす【杜鵑草】

ユリ科の多年草。山地に自生。茎は高さ60〜90センチメートルで、毛が密生。葉は長楕円形。秋、白色に紫色の斑点の散在する花を開く。和名は花の模様が鳥のホトトギスの腹の斑紋に似るため。同属にヤマホトトギスなど数種あり、その総称(属名)として呼ぶこともある。漢名、油点草。〈[季]秋〉

ほととぎす

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②〔枕〕

(飛ぶ意から)「とばた」(地名)にかかる。

ほととぎす【杜鵑草】

ユリ科の多年草。山地に自生。茎は高さ60〜90センチメートルで、毛が密生。葉は長楕円形。秋、白色に紫色の斑点の散在する花を開く。和名は花の模様が鳥のホトトギスの腹の斑紋に似るため。同属にヤマホトトギスなど数種あり、その総称(属名)として呼ぶこともある。漢名、油点草。〈[季]秋〉

ほととぎす

ホトトギス

撮影:関戸 勇

ホトトギス

撮影:関戸 勇

ほととぎす

①(「ホトトギス」)俳句雑誌。1897年(明治30)正岡子規主宰・柳原極堂編集の下に松山市で発行。翌年、東京に移し高浜虚子が編集。俳句の興隆を図り、写生文・小説などの発達にも貢献。現在も続刊。

②(「不如帰」)徳冨蘆花の家庭小説。1898〜99年(明治31〜32)国民新聞に発表。海軍少尉川島武男の出征と愛妻浪子の病患とをめぐる家庭悲劇を描く。

→文献資料[不如帰]

③2の劇化作品。1901年(明治34)大阪朝日座で初演。新派の代表作の一つ。

ほととぎすこじょうのらくげつ【沓手鳥孤城落月】‥ジヤウ‥

坪内逍遥作の戯曲。「桐一葉」の続編。1897年(明治30)発表、1905年初演。大坂落城を描き、淀君は5代中村歌右衛門の当り役となる。

ほど‐な・い【程無い】

〔形〕[文]ほどな・し(ク)

①時間があまりたたない。まもない。

②距離的にあまりへだたっていない。間近い。

③小さい。狭い。源氏物語夕顔「―・き庭にざれたる呉竹」

ほど‐なか【火床中】

(→)火床ほど1に同じ。

ほど‐なく【程無く】

〔副〕

大した時間も経たないうちに。まもなく。「―日が暮れた」

ほど‐に【程に】

①…すると。…するうちに。平家物語3「浪風をしのいで行く―…鬼界の島には着きにける」

②…ので。…から。原因・理由を表す。狂言、附子ぶす「山一つあなたへ行く―、よう留守をせい」。「懸命に務めまする―御覧下さい」

③…につれてますます。「酔う―饒舌になる」

ほとばか・す【潤ばかす】

〔他四〕

「ほとばす」に同じ。〈運歩色葉集〉

ほと‐ばし・る【迸る】

〔自五〕

(古くはホドハシル)

①勢いよく飛び散る。たばしる。とばしる。平家物語6「水―・つて寄り付かず」。日葡辞書「ミヅホドバシル」。「血が―・る」

②とびあがる。おどりあがる。神功紀「歓喜よろこび踊躍ほどはしりて心にえ任しのびず」

ほとば・す【潤ばす】

〔他四〕

水に物をひたし、ふくれさせる。ふやかす。ほとぼす。〈書言字考節用集〉

ほど‐びょうし【程拍子】‥ビヤウ‥

①拍子の緩急のほどあい。習道書「棟梁の掟の―を心中に案得して」

②ほどよく拍子をとること。また、その拍子。

ほと・びる【潤びる】

〔自上一〕[文]ほと・ぶ(上二)

①水分を含んでふくれる。ふやける。伊勢物語「かれいひの上に涙落して―・びにけり」

②ながく湯などにひたる。浄瑠璃、傾城酒呑童子「―・び過ぎたる湯上りの」

③大きな顔をする。増長する。浄瑠璃、都の富士「何国いづくのうらの牛の骨、馬の骨やら知れぬ身の、―・び過ぎたるすいさん」

ポトフ【pot-au-feu フランス】

牛肉の塊・野菜などを水から煮込み、スープと肉・野菜をそれぞれに食べる料理。フランスの代表的な家庭料理。ポトフー。

ほとぼ・す【潤ぼす】

〔他四〕

「ほとばす」に同じ。色葉字類抄「浸、ホトボス」

ほと‐ほと

①戸をたたく音。平家物語1「竹の編戸を―とうち叩く者出で来り」

②斧で木を伐る音。拾遺和歌集雑恋「宮造る飛騨の工の手斧音―しかるめをも見しかな」

③正月14日夜に、青少年たちが顔を隠し、蓑笠姿で「ほとほと」と唱えて戸ごとに訪れ、餅・祝儀などを貰う行事。〈[季]新年〉

ほと‐ほと【殆・幾】

〔副〕

①今少しで。すんでのことで。万葉集8「見せず―散らしつるかも」

②大体。ほとんど。源氏物語東屋「声など―うちゆがみぬべく」

③非常に。本当に。「―困った」「―あきれた」

ほど‐ほど【程程】

①それぞれの身分。身分相応。枕草子5「―につけて、親、をばの女、姉などの供し、つくろひて」

②ちょうどよい程度。適度。「―にしておく」

ぼと‐ぼと

①水などの続いて滴り落ちるさま。

②ものを打ちたたいて発する濁った太い音。浄瑠璃、傾城酒呑童子「鼓…拍つて見れば―と桶の底叩くやうなり」

③肥えているさま。

ぽと‐ぽと

水などの続いて滴り落ちるさま。

ほと‐ほと・し【殆し・幾し】

〔形シク〕

①ほとんど…しそうだ。すんでのところで…である。万葉集7「神の祝はふりが鎮斎いつく杉原薪伐り―・しくに手斧取らえぬ」。土佐日記「漕げども漕げどもしりへしぞきにしぞきて―・しくうちはめつべし」

②もう少しで死にそうである。宇治拾遺物語7「―・しきさまに見ゆれば誠に騒ぎまどひて」

③きわめて危うい。源氏物語蛍「かぞへの頭かみが―・しかりけむ」

ほど‐ほど・し【程程し】

〔形シク〕

①長い時間が経っている。拾遺和歌集恋「歎きこる人入る山の斧の柄の―・しくもなりにけるかな」

②ちょうどよい程度である。

ほとぼり【熱】

(古くは清音)

①熱気。ほとおり。また、余熱。神代紀下「―を避さりて居ましますときに」

②感情・興奮などのなごり。また、事件などの後の、世間の関心・うわさ。「―がさめる」

ほとほり‐ぼし【星宿】

二十八宿の一つ。海蛇座うみへびざの中央部。星せい。

ほとぼ・る【熱る】

〔自四〕

⇒ほとおる

ポトマック【Potomac】

アメリカ合衆国の首都ワシントン市とヴァージニア州との境を流れる川。市内の河畔には日本から贈られた桜の名所がある。

ボトム【bottom】

①底。いちばん下。

②洋服で、ズボン・スカートなど、下半身につけるもの。↔トップ。

⇒ボトム‐アップ【bottom-up】

⇒ボトム‐アップ‐しょり【ボトムアップ処理】

ボトム‐アップ【bottom-up】

企業経営などで、下部から上層部への発議で意思決定が行われる管理方式。↔トップ‐ダウン。

⇒ボトム【bottom】

ボトム‐アップ‐しょり【ボトムアップ処理】

〔心〕(bottom-up processing)外界の情報を積み上げながら認識を成立させること。→トップ‐ダウン処理

⇒ボトム【bottom】

ほどむら‐がみ【程村紙】

和紙の一種。楮こうぞ製で厚く、質は西の内紙に似るが、やや小判。下野国程村(現、栃木県那須烏山市)の原産。証書・手形・版画などに使用。

ほと‐め・く

〔自四〕

(ホトは戸などをたたく音)ほとほとと音がする。ほとほととひびく。枕草子43「思ひかけず暗き所などに―・き歩きたる」

ほど‐よ・い【程好い】

〔形〕[文]ほどよ・し(ク)

よい程度である。ちょうど都合がよい。「―・い湯かげん」「―・く煮える」

ホドラー【Ferdinand Hodler】

スイスの画家。象徴的・表現主義的な画風を開拓。アルプスを描いた風景画家としても知られる。作「夜」「選ばれし者」など。(1853〜1918)

ほど‐らい【程らひ】‥ラヒ

ほどあい。程度。古今著聞集16「引出物の―など定めて」

ポトラッチ【potlatch】

北アメリカの北西海岸先住民の社会で、自己の社会的威信を高めたり称号を獲得したりするために、客を招き、競い合って贈与・消費する饗宴の習俗。ふるまわれた客は、自分の名誉のために、それ以上の返礼をすることが求められる。

ほとり【辺】

①ほど近い所。あたり。そば。源氏物語少女「ふるき宮の―」

②(「畔」とも当てる)水ぎわ。岸。伊勢物語「その河の―にむれゐて」。「池の―」

③都から遠く離れたところ。かたいなか。神武紀「辺土ほとりのくに」

④きわみ。際限。今昔物語集3「かしこよりも広く―なき国にて」

⑤近親・側近など、身近な縁故のある者。源氏物語真木柱「人ひとりを思ひかしづき給はむ故は、―までもにほふためしこそあれ」

⇒ほとり‐は【辺歯・雄柱】

ほとり【熱】

あつくなること。あつさ。

ぽとり

水などの滴る音。また、物が軽く落ちるさま。「球を―とおとす」

ボトリチス‐びょう【ボトリチス病】‥ビヤウ

(Botrytis ラテン)灰色かび病の病原菌であるボトリチス属菌によって起こる植物の病気の通称。→灰色かび病

ほとり‐は【辺歯・雄柱】

櫛の両端の太い大きい歯。神代紀上「其の―を牽ひき折かきて」

⇒ほとり【辺】

ほとり‐ば・む【辺ばむ】

〔自四〕

①はしぢかである。源氏物語東屋「廊など―・みたらむに」

②外辺のことにかかずらう。源氏物語東屋「さやうの―・みたらむふるまひすべきにもあらず」

ほと・る【熱る】

〔自五〕

(ホトホルの約)熱気が発する。あつくなる。ほてる。

ボトル【bottle】

瓶びん。特に、洋酒の瓶。

⇒ボトル‐キープ

⇒ボトル‐シップ

⇒ボトル‐ネック【bottleneck】

⇒ボトルネック‐インフレーション【bottleneck inflation】

ボトル‐キープ

(和製語bottle keep)酒場で、瓶で注文した酒を、来店時ごとに飲めるよう店に保管してもらうこと。

⇒ボトル【bottle】

ボトル‐シップ

(和製語bottle ship)船の模型を瓶の中で作り上げる技法。またその作品。

⇒ボトル【bottle】

ボトル‐ネック【bottleneck】

(瓶の狭い口が中身の出入りを窮屈にすることから)支障となるもの。障害。隘路あいろ。ネック。「事業拡大の―」

⇒ボトル【bottle】

ボトルネック‐インフレーション【bottleneck inflation】

ある生産要素が不足して生産の隘路(ボトルネック)が生じ、その生産要素の価格の上昇を契機に生じるインフレーション。

⇒ボトル【bottle】

ほど‐ろ

(ホドは散りゆるむさま。ロは接尾語)

①雪などが、はらはら散るさま。万葉集10「庭も―に雪そ降りたる」

②(→)「夜のほどろ」に同じ。

③ワラビの葉や茎がのびてほおけたもの。散木奇歌集「いつか―とならむとすらむ」。方丈記「蕨わらびの―を敷きて夜の床とす」

⇒ほどろ‐ほどろ

ほどろ‐うち【穂泥打ち】

(愛知県で)屑穂を打つ作業。

ほどろ‐ほどろ

「ほどろ」の畳語。万葉集8「沫雪あわゆきの―に零ふり敷けば」

⇒ほど‐ろ

ほとんど【殆ど・幾ど】

〔名・副〕

(ホトホトの転)

①大方。大略。「―が賛成だ」「雨は―止んでいる」

②今少しで。すんでのことで。「―轢ひかれるところだった」

ボナ【Léon Joseph Florentin Bonnat】

フランスの画家。スペイン絵画の影響も見せる肖像画で高い人気を得る。パリで五姓田義松が師事。(1833〜1922)

ボナール【Pierre Bonnard】

フランスの画家。ナビ派の結成に参加。色彩自体の美を追求、「色の魔術師」と呼ばれる。作「浴槽の裸婦」など。(1867〜1947)

ボナヴェントゥラ【Bonaventura】

(本名Giovanni di Fidanza)中世のフランシスコ会修道士。イタリア生れ。トマス=アクィナスと並び称された哲学者で、光源・放射・輝照という光の3層で形相を説明。(1217頃〜1274)

ほ‐なか【火中】

火の中。火の燃える中。古事記中「燃ゆる火の―に立ちて問ひし君はも」

ほ‐なが【穂長】

①大身おおみの槍の穂先の長いもの。〈日葡辞書〉

②ウラジロの別称。〈[季]新年〉

③(東海・近畿地方で)5月田植の際の飯を炊く薪。普通の薪よりも長く切る。この薪は正月初山入の日に採取するので、その日も「ほなが」と呼び、また当日の山の神祭の名とする地方もある。

⇒ほなが‐そう【穂長草】

ほなが‐そう【穂長草】‥サウ

クマツヅラ科の多年草。西インド諸島の原産といわれるが、熱帯各地に野生化し、小笠原諸島や南西諸島にも広く分布。紫色の小唇形花を長い花穂に多数つける。

⇒ほ‐なが【穂長】

ほなし‐あがり【无火殯斂】

上代、天皇の喪を秘して、門燎かどひを点じなかったこと。〈仲哀紀訓注〉

ボナパルチスム【Bonapartisme フランス】

ナポレオン3世の統治に典型的に示されたような統治形態。マルクス主義によれば、ブルジョアジーとプロレタリアとの勢力均衡の上に立って両階級の調停者のようにふるまう体制。政権の大衆的基礎は主に保守的農民。

ほ‐なみ【穂波】

稲などの穂が風にゆらいで波のように見えるさま。また、その穂。新古今和歌集秋「風渡る山田の庵をもる月や―に結ぶ氷なるらん」

ほ‐なみ【穂並】

稲などの穂が出てならぶさま。また、その穂。

ボナン【bonang インドネシア】

ジャワのガムランで使われるゴングのセット。木の枠の中に綱で浮かせたゴングを2列に並べて叩く。同系の楽器はバリなど他の東南アジアの地域に多く見られる。

ボナンザ‐グラム【bonanzagram】

(「ボナンザ」は大当りの意)文章中の所々の文字を隠し、何を隠したか当てさせる言葉のクイズ。

ぼに【盆】

(ボンの撥音をニと表記したもの)

①うらぼん。蜻蛉日記中「―の事年頃はま心にものしつるも」

②盆の供養の布施物。源氏物語順集「十五日―持たせて」

ホニアラ【Honiara】

南太平洋、ソロモン諸島の首都。ガダルカナル島の北西岸にある。人口4万9千(1999)。

ポニー【pony】

小形のウマの総称。イギリス産シェトランド‐ポニーなど。

⇒ポニー‐テール【pony-tail】

ほととぎす

①(「ホトトギス」)俳句雑誌。1897年(明治30)正岡子規主宰・柳原極堂編集の下に松山市で発行。翌年、東京に移し高浜虚子が編集。俳句の興隆を図り、写生文・小説などの発達にも貢献。現在も続刊。

②(「不如帰」)徳冨蘆花の家庭小説。1898〜99年(明治31〜32)国民新聞に発表。海軍少尉川島武男の出征と愛妻浪子の病患とをめぐる家庭悲劇を描く。

→文献資料[不如帰]

③2の劇化作品。1901年(明治34)大阪朝日座で初演。新派の代表作の一つ。

ほととぎすこじょうのらくげつ【沓手鳥孤城落月】‥ジヤウ‥

坪内逍遥作の戯曲。「桐一葉」の続編。1897年(明治30)発表、1905年初演。大坂落城を描き、淀君は5代中村歌右衛門の当り役となる。

ほど‐な・い【程無い】

〔形〕[文]ほどな・し(ク)

①時間があまりたたない。まもない。

②距離的にあまりへだたっていない。間近い。

③小さい。狭い。源氏物語夕顔「―・き庭にざれたる呉竹」

ほど‐なか【火床中】

(→)火床ほど1に同じ。

ほど‐なく【程無く】

〔副〕

大した時間も経たないうちに。まもなく。「―日が暮れた」

ほど‐に【程に】

①…すると。…するうちに。平家物語3「浪風をしのいで行く―…鬼界の島には着きにける」

②…ので。…から。原因・理由を表す。狂言、附子ぶす「山一つあなたへ行く―、よう留守をせい」。「懸命に務めまする―御覧下さい」

③…につれてますます。「酔う―饒舌になる」

ほとばか・す【潤ばかす】

〔他四〕

「ほとばす」に同じ。〈運歩色葉集〉

ほと‐ばし・る【迸る】

〔自五〕

(古くはホドハシル)

①勢いよく飛び散る。たばしる。とばしる。平家物語6「水―・つて寄り付かず」。日葡辞書「ミヅホドバシル」。「血が―・る」

②とびあがる。おどりあがる。神功紀「歓喜よろこび踊躍ほどはしりて心にえ任しのびず」

ほとば・す【潤ばす】

〔他四〕

水に物をひたし、ふくれさせる。ふやかす。ほとぼす。〈書言字考節用集〉

ほど‐びょうし【程拍子】‥ビヤウ‥

①拍子の緩急のほどあい。習道書「棟梁の掟の―を心中に案得して」

②ほどよく拍子をとること。また、その拍子。

ほと・びる【潤びる】

〔自上一〕[文]ほと・ぶ(上二)

①水分を含んでふくれる。ふやける。伊勢物語「かれいひの上に涙落して―・びにけり」

②ながく湯などにひたる。浄瑠璃、傾城酒呑童子「―・び過ぎたる湯上りの」

③大きな顔をする。増長する。浄瑠璃、都の富士「何国いづくのうらの牛の骨、馬の骨やら知れぬ身の、―・び過ぎたるすいさん」

ポトフ【pot-au-feu フランス】

牛肉の塊・野菜などを水から煮込み、スープと肉・野菜をそれぞれに食べる料理。フランスの代表的な家庭料理。ポトフー。

ほとぼ・す【潤ぼす】

〔他四〕

「ほとばす」に同じ。色葉字類抄「浸、ホトボス」

ほと‐ほと

①戸をたたく音。平家物語1「竹の編戸を―とうち叩く者出で来り」

②斧で木を伐る音。拾遺和歌集雑恋「宮造る飛騨の工の手斧音―しかるめをも見しかな」

③正月14日夜に、青少年たちが顔を隠し、蓑笠姿で「ほとほと」と唱えて戸ごとに訪れ、餅・祝儀などを貰う行事。〈[季]新年〉

ほと‐ほと【殆・幾】

〔副〕

①今少しで。すんでのことで。万葉集8「見せず―散らしつるかも」

②大体。ほとんど。源氏物語東屋「声など―うちゆがみぬべく」

③非常に。本当に。「―困った」「―あきれた」

ほど‐ほど【程程】

①それぞれの身分。身分相応。枕草子5「―につけて、親、をばの女、姉などの供し、つくろひて」

②ちょうどよい程度。適度。「―にしておく」

ぼと‐ぼと

①水などの続いて滴り落ちるさま。

②ものを打ちたたいて発する濁った太い音。浄瑠璃、傾城酒呑童子「鼓…拍つて見れば―と桶の底叩くやうなり」

③肥えているさま。

ぽと‐ぽと

水などの続いて滴り落ちるさま。

ほと‐ほと・し【殆し・幾し】

〔形シク〕

①ほとんど…しそうだ。すんでのところで…である。万葉集7「神の祝はふりが鎮斎いつく杉原薪伐り―・しくに手斧取らえぬ」。土佐日記「漕げども漕げどもしりへしぞきにしぞきて―・しくうちはめつべし」

②もう少しで死にそうである。宇治拾遺物語7「―・しきさまに見ゆれば誠に騒ぎまどひて」

③きわめて危うい。源氏物語蛍「かぞへの頭かみが―・しかりけむ」

ほど‐ほど・し【程程し】

〔形シク〕

①長い時間が経っている。拾遺和歌集恋「歎きこる人入る山の斧の柄の―・しくもなりにけるかな」

②ちょうどよい程度である。

ほとぼり【熱】

(古くは清音)

①熱気。ほとおり。また、余熱。神代紀下「―を避さりて居ましますときに」

②感情・興奮などのなごり。また、事件などの後の、世間の関心・うわさ。「―がさめる」

ほとほり‐ぼし【星宿】

二十八宿の一つ。海蛇座うみへびざの中央部。星せい。

ほとぼ・る【熱る】

〔自四〕

⇒ほとおる

ポトマック【Potomac】

アメリカ合衆国の首都ワシントン市とヴァージニア州との境を流れる川。市内の河畔には日本から贈られた桜の名所がある。

ボトム【bottom】

①底。いちばん下。

②洋服で、ズボン・スカートなど、下半身につけるもの。↔トップ。

⇒ボトム‐アップ【bottom-up】

⇒ボトム‐アップ‐しょり【ボトムアップ処理】

ボトム‐アップ【bottom-up】

企業経営などで、下部から上層部への発議で意思決定が行われる管理方式。↔トップ‐ダウン。

⇒ボトム【bottom】

ボトム‐アップ‐しょり【ボトムアップ処理】

〔心〕(bottom-up processing)外界の情報を積み上げながら認識を成立させること。→トップ‐ダウン処理

⇒ボトム【bottom】

ほどむら‐がみ【程村紙】

和紙の一種。楮こうぞ製で厚く、質は西の内紙に似るが、やや小判。下野国程村(現、栃木県那須烏山市)の原産。証書・手形・版画などに使用。

ほと‐め・く

〔自四〕

(ホトは戸などをたたく音)ほとほとと音がする。ほとほととひびく。枕草子43「思ひかけず暗き所などに―・き歩きたる」

ほど‐よ・い【程好い】

〔形〕[文]ほどよ・し(ク)

よい程度である。ちょうど都合がよい。「―・い湯かげん」「―・く煮える」

ホドラー【Ferdinand Hodler】

スイスの画家。象徴的・表現主義的な画風を開拓。アルプスを描いた風景画家としても知られる。作「夜」「選ばれし者」など。(1853〜1918)

ほど‐らい【程らひ】‥ラヒ

ほどあい。程度。古今著聞集16「引出物の―など定めて」

ポトラッチ【potlatch】

北アメリカの北西海岸先住民の社会で、自己の社会的威信を高めたり称号を獲得したりするために、客を招き、競い合って贈与・消費する饗宴の習俗。ふるまわれた客は、自分の名誉のために、それ以上の返礼をすることが求められる。

ほとり【辺】

①ほど近い所。あたり。そば。源氏物語少女「ふるき宮の―」

②(「畔」とも当てる)水ぎわ。岸。伊勢物語「その河の―にむれゐて」。「池の―」

③都から遠く離れたところ。かたいなか。神武紀「辺土ほとりのくに」

④きわみ。際限。今昔物語集3「かしこよりも広く―なき国にて」

⑤近親・側近など、身近な縁故のある者。源氏物語真木柱「人ひとりを思ひかしづき給はむ故は、―までもにほふためしこそあれ」

⇒ほとり‐は【辺歯・雄柱】

ほとり【熱】

あつくなること。あつさ。

ぽとり

水などの滴る音。また、物が軽く落ちるさま。「球を―とおとす」

ボトリチス‐びょう【ボトリチス病】‥ビヤウ

(Botrytis ラテン)灰色かび病の病原菌であるボトリチス属菌によって起こる植物の病気の通称。→灰色かび病

ほとり‐は【辺歯・雄柱】

櫛の両端の太い大きい歯。神代紀上「其の―を牽ひき折かきて」

⇒ほとり【辺】

ほとり‐ば・む【辺ばむ】

〔自四〕

①はしぢかである。源氏物語東屋「廊など―・みたらむに」

②外辺のことにかかずらう。源氏物語東屋「さやうの―・みたらむふるまひすべきにもあらず」

ほと・る【熱る】

〔自五〕

(ホトホルの約)熱気が発する。あつくなる。ほてる。

ボトル【bottle】

瓶びん。特に、洋酒の瓶。

⇒ボトル‐キープ

⇒ボトル‐シップ

⇒ボトル‐ネック【bottleneck】

⇒ボトルネック‐インフレーション【bottleneck inflation】

ボトル‐キープ

(和製語bottle keep)酒場で、瓶で注文した酒を、来店時ごとに飲めるよう店に保管してもらうこと。

⇒ボトル【bottle】

ボトル‐シップ

(和製語bottle ship)船の模型を瓶の中で作り上げる技法。またその作品。

⇒ボトル【bottle】

ボトル‐ネック【bottleneck】

(瓶の狭い口が中身の出入りを窮屈にすることから)支障となるもの。障害。隘路あいろ。ネック。「事業拡大の―」

⇒ボトル【bottle】

ボトルネック‐インフレーション【bottleneck inflation】

ある生産要素が不足して生産の隘路(ボトルネック)が生じ、その生産要素の価格の上昇を契機に生じるインフレーション。

⇒ボトル【bottle】

ほど‐ろ

(ホドは散りゆるむさま。ロは接尾語)

①雪などが、はらはら散るさま。万葉集10「庭も―に雪そ降りたる」

②(→)「夜のほどろ」に同じ。

③ワラビの葉や茎がのびてほおけたもの。散木奇歌集「いつか―とならむとすらむ」。方丈記「蕨わらびの―を敷きて夜の床とす」

⇒ほどろ‐ほどろ

ほどろ‐うち【穂泥打ち】

(愛知県で)屑穂を打つ作業。

ほどろ‐ほどろ

「ほどろ」の畳語。万葉集8「沫雪あわゆきの―に零ふり敷けば」

⇒ほど‐ろ

ほとんど【殆ど・幾ど】

〔名・副〕

(ホトホトの転)

①大方。大略。「―が賛成だ」「雨は―止んでいる」

②今少しで。すんでのことで。「―轢ひかれるところだった」

ボナ【Léon Joseph Florentin Bonnat】

フランスの画家。スペイン絵画の影響も見せる肖像画で高い人気を得る。パリで五姓田義松が師事。(1833〜1922)

ボナール【Pierre Bonnard】

フランスの画家。ナビ派の結成に参加。色彩自体の美を追求、「色の魔術師」と呼ばれる。作「浴槽の裸婦」など。(1867〜1947)

ボナヴェントゥラ【Bonaventura】

(本名Giovanni di Fidanza)中世のフランシスコ会修道士。イタリア生れ。トマス=アクィナスと並び称された哲学者で、光源・放射・輝照という光の3層で形相を説明。(1217頃〜1274)

ほ‐なか【火中】

火の中。火の燃える中。古事記中「燃ゆる火の―に立ちて問ひし君はも」

ほ‐なが【穂長】

①大身おおみの槍の穂先の長いもの。〈日葡辞書〉

②ウラジロの別称。〈[季]新年〉

③(東海・近畿地方で)5月田植の際の飯を炊く薪。普通の薪よりも長く切る。この薪は正月初山入の日に採取するので、その日も「ほなが」と呼び、また当日の山の神祭の名とする地方もある。

⇒ほなが‐そう【穂長草】

ほなが‐そう【穂長草】‥サウ

クマツヅラ科の多年草。西インド諸島の原産といわれるが、熱帯各地に野生化し、小笠原諸島や南西諸島にも広く分布。紫色の小唇形花を長い花穂に多数つける。

⇒ほ‐なが【穂長】

ほなし‐あがり【无火殯斂】

上代、天皇の喪を秘して、門燎かどひを点じなかったこと。〈仲哀紀訓注〉

ボナパルチスム【Bonapartisme フランス】

ナポレオン3世の統治に典型的に示されたような統治形態。マルクス主義によれば、ブルジョアジーとプロレタリアとの勢力均衡の上に立って両階級の調停者のようにふるまう体制。政権の大衆的基礎は主に保守的農民。

ほ‐なみ【穂波】

稲などの穂が風にゆらいで波のように見えるさま。また、その穂。新古今和歌集秋「風渡る山田の庵をもる月や―に結ぶ氷なるらん」

ほ‐なみ【穂並】

稲などの穂が出てならぶさま。また、その穂。

ボナン【bonang インドネシア】

ジャワのガムランで使われるゴングのセット。木の枠の中に綱で浮かせたゴングを2列に並べて叩く。同系の楽器はバリなど他の東南アジアの地域に多く見られる。

ボナンザ‐グラム【bonanzagram】

(「ボナンザ」は大当りの意)文章中の所々の文字を隠し、何を隠したか当てさせる言葉のクイズ。

ぼに【盆】

(ボンの撥音をニと表記したもの)

①うらぼん。蜻蛉日記中「―の事年頃はま心にものしつるも」

②盆の供養の布施物。源氏物語順集「十五日―持たせて」

ホニアラ【Honiara】

南太平洋、ソロモン諸島の首都。ガダルカナル島の北西岸にある。人口4万9千(1999)。

ポニー【pony】

小形のウマの総称。イギリス産シェトランド‐ポニーなど。

⇒ポニー‐テール【pony-tail】

ほどこ・る【播る・延る・被る】🔗⭐🔉

ほどこ・る【播る・延る・被る】

〔自四〕

①のびひろがる。はびこる。大唐西域記長寛点「四の色蓮の花、弥漫ヒラケホドコレリ」

②ほとびる。ふやける。〈新撰字鏡1〉

ほど‐ずら【百部】‥ヅラ🔗⭐🔉

ほど‐ずら【百部】‥ヅラ

〔植〕ビャクブの異称。〈倭名類聚鈔10〉

ほど‐ちか・い【程近い】🔗⭐🔉

ほど‐ちか・い【程近い】

〔形〕[文]ほどちか・し(ク)

みちのりや時間のへだたりが近い。あまり遠くない。

ほど‐とお・い【程遠い】‥トホイ🔗⭐🔉

ほど‐とお・い【程遠い】‥トホイ

〔形〕[文]ほどとほ・し(ク)

①みちのりや時間のへだたりが相当に遠い。和泉式部日記「女ものきこえんにも、―・くて便なければ」

②状況がひどくかけ離れている。「現状は解決に―・い」

ほど‐な・い【程無い】🔗⭐🔉

ほど‐な・い【程無い】

〔形〕[文]ほどな・し(ク)

①時間があまりたたない。まもない。

②距離的にあまりへだたっていない。間近い。

③小さい。狭い。源氏物語夕顔「―・き庭にざれたる呉竹」

ほど‐なか【火床中】🔗⭐🔉

ほど‐なか【火床中】

(→)火床ほど1に同じ。

ほど‐なく【程無く】🔗⭐🔉

ほど‐なく【程無く】

〔副〕

大した時間も経たないうちに。まもなく。「―日が暮れた」

ほど‐に【程に】🔗⭐🔉

ほど‐に【程に】

①…すると。…するうちに。平家物語3「浪風をしのいで行く―…鬼界の島には着きにける」

②…ので。…から。原因・理由を表す。狂言、附子ぶす「山一つあなたへ行く―、よう留守をせい」。「懸命に務めまする―御覧下さい」

③…につれてますます。「酔う―饒舌になる」

ほど‐びょうし【程拍子】‥ビヤウ‥🔗⭐🔉

ほど‐びょうし【程拍子】‥ビヤウ‥

①拍子の緩急のほどあい。習道書「棟梁の掟の―を心中に案得して」

②ほどよく拍子をとること。また、その拍子。

ほど‐ほど【程程】🔗⭐🔉

ほど‐ほど【程程】

①それぞれの身分。身分相応。枕草子5「―につけて、親、をばの女、姉などの供し、つくろひて」

②ちょうどよい程度。適度。「―にしておく」

ほど‐ほど・し【程程し】🔗⭐🔉

ほど‐ほど・し【程程し】

〔形シク〕

①長い時間が経っている。拾遺和歌集恋「歎きこる人入る山の斧の柄の―・しくもなりにけるかな」

②ちょうどよい程度である。

ほどむら‐がみ【程村紙】🔗⭐🔉

ほどむら‐がみ【程村紙】

和紙の一種。楮こうぞ製で厚く、質は西の内紙に似るが、やや小判。下野国程村(現、栃木県那須烏山市)の原産。証書・手形・版画などに使用。

ほど‐よ・い【程好い】🔗⭐🔉

ほど‐よ・い【程好い】

〔形〕[文]ほどよ・し(ク)

よい程度である。ちょうど都合がよい。「―・い湯かげん」「―・く煮える」

ホドラー【Ferdinand Hodler】🔗⭐🔉

ホドラー【Ferdinand Hodler】

スイスの画家。象徴的・表現主義的な画風を開拓。アルプスを描いた風景画家としても知られる。作「夜」「選ばれし者」など。(1853〜1918)

ほど‐らい【程らひ】‥ラヒ🔗⭐🔉

ほど‐らい【程らひ】‥ラヒ

ほどあい。程度。古今著聞集16「引出物の―など定めて」

ほど‐ろ🔗⭐🔉

ほど‐ろ

(ホドは散りゆるむさま。ロは接尾語)

①雪などが、はらはら散るさま。万葉集10「庭も―に雪そ降りたる」

②(→)「夜のほどろ」に同じ。

③ワラビの葉や茎がのびてほおけたもの。散木奇歌集「いつか―とならむとすらむ」。方丈記「蕨わらびの―を敷きて夜の床とす」

⇒ほどろ‐ほどろ

ほどろ‐うち【穂泥打ち】🔗⭐🔉

ほどろ‐うち【穂泥打ち】

(愛知県で)屑穂を打つ作業。

広辞苑に「ほど」で始まるの検索結果 1-41。