複数辞典一括検索+![]()

![]()

せ‐まい【施米】🔗⭐🔉

せ‐まい【施米】

①米を施し与えること。また、その米。

②平安時代の賑給しんごうの一種。大臣や参議が勅命を奉じて毎年6月京都の貧窮な僧に米・塩を施したこと。〈[季]夏〉

せま・い【狭い】🔗⭐🔉

せま・い【狭い】

〔形〕[文]せま・し(ク)

(セバシの転)

①面積や幅が小さくてゆとりがない。広くない。梅暦「―・い流しを糠ぬかだらけにして」。「国が―・い」「―・い道」

②(物の見方・考え方などに)ゆとりがない。ゆるやかでない。窮屈だ。狭量だ。「視野が―・い」「度量が―・い」

⇒狭き門

セマウル‐うんどう【セマウル運動】🔗⭐🔉

セマウル‐うんどう【セマウル運動】

(セマウル(saemaul)は「新しい村」の意)韓国で、1970年代朴正 大統領の指示により推進された農村近代化運動。のち都市にも波及。

大統領の指示により推進された農村近代化運動。のち都市にも波及。

大統領の指示により推進された農村近代化運動。のち都市にも波及。

大統領の指示により推進された農村近代化運動。のち都市にも波及。

せま‐えり【狭襟】🔗⭐🔉

せま‐えり【狭襟】

女子の和服ふだん着や男子の長着の襟で、出来上り5.5センチメートル位のもの。棒襟。↔広襟

せま‐が・る【狭がる】🔗⭐🔉

せま‐が・る【狭がる】

〔自五〕

狭いと思う。せばがる。

○狭き門せまきもん

キリスト教で、天国に至る道のけわしさのたとえ(新約聖書マタイ伝7章・ルカ伝13章による)。転じて、競争が激しくて入学・就職などのむずかしいことにもいう。(書名別項)

⇒せま・い【狭い】

○狭き門せまきもん🔗⭐🔉

○狭き門せまきもん

キリスト教で、天国に至る道のけわしさのたとえ(新約聖書マタイ伝7章・ルカ伝13章による)。転じて、競争が激しくて入学・就職などのむずかしいことにもいう。(書名別項)

⇒せま・い【狭い】

せまきもん【狭き門】

(La Porte étroite フランス)ジードの小説。1909年作。禁欲的信仰と生との矛盾の問題を提起。

せ‐まくら【瀬枕】

①(その形状から)川の早瀬の波が物にあたって高くなったところ。万代和歌集雑「寒き夜に―見えて澄める月影」

②(西鶴の作品で)船中で寝る意。好色一代男3「舟子の―、忍女ある所ぞかし」

せま‐くるし・い【狭苦しい】

〔形〕

せまくて窮屈である。せせこましい。せまっくるしい。「―・い部屋」

せま・し【狭し】

〔形ク〕

⇒せまい

せまち

(畝町か)田の一区画。

せ‐まつり【瀬祭】

漁師の行う海神祭。祭の作法と祭日とは地方により異なる。竜宮祭。潮祭。浦祭。

せ‐まぶり【背守り】

(→)「せまもり」に同じ。

せ‐まほし【為まほし】

したい。したいと思う。源氏物語若紫「かうやうなる住まひもせまほしうおぼえ給ふものから」→まほし

せ‐まもり【背守り】

幼児の一つ身の着物の背の中央にお守りとして縫いつけた紋。襟肩下に色糸で飾り縫いをする。背だて。せまぶり。せもり。

せまり【迫り】

行き詰りの所。また、狭い所。〈日葡辞書〉

せまり‐し・る【迫り痴る】

〔自下二〕

貧しさに迫られておろかになる。宇津保物語藤原君「―・れたる大学のすけ」

せまり‐まど・う【迫り惑ふ】‥マドフ

〔自四〕

貧しさに苦しむ。宇津保物語忠乞「かしこき博打ばくちの―・ひたるを召して」

せま・る【迫る・逼る】

〔自五〕

狭くなる意。

①ちかづく。ちかよる。金剛波若経集験記平安初期点「五箇の道、相ひ近セマリ、意中荒迷す」。徒然草「死は前よりしも来らず、かねて後より―・れり」。「夕闇が―・る」「前に山が―・る」「首位に―・る」「真に―・る」「締切りが―・る」「危険が身に―・る」

②ゆとりがなくなる。窮する。つまる。「思いが胸に―・る」「悠揚―・らぬ態度」

③貧苦になる。貧窮する。源氏物語少女「―・りたる大学の衆とて」

④不足する。欠乏窮迫する。日葡辞書「ミヅガセマッタ」

⑤(他動詞的に)しいて求める。「返答を―・る」「必要に―・られる」

セマン【Semang】

マレー半島の内陸森林地帯に住む採集狩猟民。人種上は黒色人種の中のネグリトに、言語上はオーストロ‐アジア語族に分類される。

セマンティック‐ウェブ【semantic web】

ウェブの拡張方式の一つ。ウェブに載せるテキスト・画像・音などにそれらのもつ意味情報を付加し、検索などの処理を効率的に行えるようにする枠組み。

セマンティックス【semantics】

〔言〕(→)意味論に同じ。

せみ【蝉】

(「蝉」の漢音が和音化したものという説と、鳴き声によるという説とがある)

①カメムシ目セミ科の昆虫の総称。頭部は低い三角形で、両側に丸い複眼があり、その間に3個の赤い単眼がある。腹面の長い吻で樹液を吸う。雄は腹面に発音器を持ち、鳴く。雌は樹皮に産卵、孵化ふかした幼虫は、地中に入って植物の根から養分を吸収し、数年かかって成虫になる。クマゼミ・アブラゼミ・ヒグラシ・ツクツクボウシなど。せび。〈[季]夏〉。万葉集15「滝たぎもとどろに鳴く―の」

アブラゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

クマゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

クマゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

ツクツクボウシ

提供:ネイチャー・プロダクション

ツクツクボウシ

提供:ネイチャー・プロダクション

ニイニイゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

ニイニイゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

ヒグラシ

提供:ネイチャー・プロダクション

ヒグラシ

提供:ネイチャー・プロダクション

ミンミンゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

ミンミンゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

②雅楽の横笛の部分名。吹口と頭端との中間背面を3分ばかり切り除いて蝉形の木でふさいだもの。

③帆柱・旗竿などの先端に付けた滑車。

②雅楽の横笛の部分名。吹口と頭端との中間背面を3分ばかり切り除いて蝉形の木でふさいだもの。

③帆柱・旗竿などの先端に付けた滑車。 玖波集「島陰の舟の帆柱―有りて」→和船(図)

せみ【背美】

背美鯨せみくじらの略。日本永代蔵2「其のたけ三十三尋弐尺六寸、千味せみといへる大鯨」

セミ【semi】

「幾分」「半」「準」の意。「―‐プロ」「―‐ドキュメンタリー」

ゼミ

ゼミナールの略。

せみ‐えび【蝉海老】

セミエビ科のエビ。体は縦長の四角形で、セミを思わせる。殻は堅く、表面は細かい粒で覆われる。ほぼ全体が赤褐色。体長25センチメートル。水深20〜30メートルの岩のくぼみなどに潜む。房総半島以南に分布。食用。

せみ‐おれ【蝉折】‥ヲレ

①平安時代の竜笛の名器の名。高倉天皇秘蔵。平家物語4「かの―と申すは…生きたる蝉のごとくに節のついたる笛竹を」

②男の髷まげの一種。刷毛先はけさきをそらして蝉の形にしたもの。天和(1681〜1684)〜元禄(1688〜1704)頃に流行。

せみ‐かご【蝉籠】

蝉の形をした花いけの籠。

せみ‐くじら【背美鯨】‥クヂラ

クジラの一種。大きいものは15メートル以上に達し、頭部は体長の3分の1を占める。上顎部には「ボンネットの山」と称する隆肉がある。背部は黒色で背びれが無い。鯨鬚は360枚余あって長さおのおの約3メートルに及ぶ。潜水時間が短く捕獲容易で、近年いちじるしくその数を減じたため国際条約で捕獲を禁止。背乾鯨せびくじら。

せみくじら

玖波集「島陰の舟の帆柱―有りて」→和船(図)

せみ【背美】

背美鯨せみくじらの略。日本永代蔵2「其のたけ三十三尋弐尺六寸、千味せみといへる大鯨」

セミ【semi】

「幾分」「半」「準」の意。「―‐プロ」「―‐ドキュメンタリー」

ゼミ

ゼミナールの略。

せみ‐えび【蝉海老】

セミエビ科のエビ。体は縦長の四角形で、セミを思わせる。殻は堅く、表面は細かい粒で覆われる。ほぼ全体が赤褐色。体長25センチメートル。水深20〜30メートルの岩のくぼみなどに潜む。房総半島以南に分布。食用。

せみ‐おれ【蝉折】‥ヲレ

①平安時代の竜笛の名器の名。高倉天皇秘蔵。平家物語4「かの―と申すは…生きたる蝉のごとくに節のついたる笛竹を」

②男の髷まげの一種。刷毛先はけさきをそらして蝉の形にしたもの。天和(1681〜1684)〜元禄(1688〜1704)頃に流行。

せみ‐かご【蝉籠】

蝉の形をした花いけの籠。

せみ‐くじら【背美鯨】‥クヂラ

クジラの一種。大きいものは15メートル以上に達し、頭部は体長の3分の1を占める。上顎部には「ボンネットの山」と称する隆肉がある。背部は黒色で背びれが無い。鯨鬚は360枚余あって長さおのおの約3メートルに及ぶ。潜水時間が短く捕獲容易で、近年いちじるしくその数を減じたため国際条約で捕獲を禁止。背乾鯨せびくじら。

せみくじら

せみ‐ぐち【蝉口】

帆柱・旗竿などの先端に滑車を取りつけた所。蝉本せみもと。浮世風呂3「錠いかり巻上げて伝馬を積んで、白帆巻上げて―しめて」

せみ‐ごえ【蝉声】‥ゴヱ

蝉の鳴き声に似た、しぼり出すような声。一説に、「せめ(逼)ごゑ(声)」の転で、急調子のかん高い声。堤中納言物語「―にのたまふ声の」

せみ‐ごろも【蝉衣】

夏向きに、薄くすけるように織った布で作った着物。蝉の羽にたとえていう。「いでや我よきぬの着たり―」(芭蕉)

セミ‐コロン【semicolon】

欧文の句読点の一つ。「;」

せみ‐しぐれ【蝉時雨】

蝉が多く鳴きたてるさまを、時雨の音にたとえていう語。〈[季]夏〉

セミ‐スチール【semi-steel】

鋳鉄に鋼屑を配合し、溶銑炉ようせんろで製造する高級鋳鉄。炭素・ケイ素を含む割合が鋳鉄より少なく、やや鋼に近くなるので機械的強度が優れる。強靱鋳鉄。

せみ‐たけ【蝉茸】

地中のセミの幼虫に寄生する子嚢菌類。子実体は棍棒状で高さ数センチメートル、分枝することもある。淡黄褐色、胞子は糸状。いわゆる冬虫夏草の一つ。

セミ‐ダブル【semi-double】

ダブル‐ベッドとシングル‐ベッドの中間の大きさの寝台。

せ‐みど【清水】

(上代東国方言)しみず。万葉集14「―は汲まず立処たちどならすも」

セミ‐ドキュメンタリー【semi-documentary】

半記録的作品。事実と創作とを交互にからませ、作品の効果を上げるもの。放送・映画・小説などで用いられる。

セミナー【seminar】

⇒ゼミナール。

⇒セミナー‐ハウス

セミナー‐ハウス

(和製語seminar house)学生や社会人の研修や会議のための施設。

⇒セミナー【seminar】

ゼミナール【Seminar ドイツ】

①大学の教育方法の一つ。教員の指導の下に少数の学生が集まって特定の分野・テーマについて文献購読や発表・討論などを行うもの。演習。ゼミ。セミナー。

②一般に、講習会。

セミナリー【seminarie オランダ・seminary イギリス】

(→)神学校。

セミナリヨ【Seminario ポルトガル】

(神学校の意)イエズス会の教育機関。1580年(天正8)ヴァリニャーノが有馬・安土に設立。聖職志願者の予備教育を行うほか、音楽・工芸なども教えた。山口・大村・長崎にも設置。1614年(慶長19)廃止。→コレジヨ

セミ‐ヌード【seminude】

半裸。また、それを写した絵画や写真。

せ‐みね【背峰】

馬などの背筋。背柄せつか。〈倭名類聚鈔11〉

せみ‐の‐おがわ【瀬見の小川】‥ヲガハ

京都市左京区下鴨の東部を流れる細流。賀茂御祖みおや神社糺森ただすのもりの南方で賀茂川に入る。瀬見は川の瀬の見える浅川の意。今、「蝉の小川」とする。石川の瀬見の小川。

瀬見の小川

撮影:的場 啓

せみ‐ぐち【蝉口】

帆柱・旗竿などの先端に滑車を取りつけた所。蝉本せみもと。浮世風呂3「錠いかり巻上げて伝馬を積んで、白帆巻上げて―しめて」

せみ‐ごえ【蝉声】‥ゴヱ

蝉の鳴き声に似た、しぼり出すような声。一説に、「せめ(逼)ごゑ(声)」の転で、急調子のかん高い声。堤中納言物語「―にのたまふ声の」

せみ‐ごろも【蝉衣】

夏向きに、薄くすけるように織った布で作った着物。蝉の羽にたとえていう。「いでや我よきぬの着たり―」(芭蕉)

セミ‐コロン【semicolon】

欧文の句読点の一つ。「;」

せみ‐しぐれ【蝉時雨】

蝉が多く鳴きたてるさまを、時雨の音にたとえていう語。〈[季]夏〉

セミ‐スチール【semi-steel】

鋳鉄に鋼屑を配合し、溶銑炉ようせんろで製造する高級鋳鉄。炭素・ケイ素を含む割合が鋳鉄より少なく、やや鋼に近くなるので機械的強度が優れる。強靱鋳鉄。

せみ‐たけ【蝉茸】

地中のセミの幼虫に寄生する子嚢菌類。子実体は棍棒状で高さ数センチメートル、分枝することもある。淡黄褐色、胞子は糸状。いわゆる冬虫夏草の一つ。

セミ‐ダブル【semi-double】

ダブル‐ベッドとシングル‐ベッドの中間の大きさの寝台。

せ‐みど【清水】

(上代東国方言)しみず。万葉集14「―は汲まず立処たちどならすも」

セミ‐ドキュメンタリー【semi-documentary】

半記録的作品。事実と創作とを交互にからませ、作品の効果を上げるもの。放送・映画・小説などで用いられる。

セミナー【seminar】

⇒ゼミナール。

⇒セミナー‐ハウス

セミナー‐ハウス

(和製語seminar house)学生や社会人の研修や会議のための施設。

⇒セミナー【seminar】

ゼミナール【Seminar ドイツ】

①大学の教育方法の一つ。教員の指導の下に少数の学生が集まって特定の分野・テーマについて文献購読や発表・討論などを行うもの。演習。ゼミ。セミナー。

②一般に、講習会。

セミナリー【seminarie オランダ・seminary イギリス】

(→)神学校。

セミナリヨ【Seminario ポルトガル】

(神学校の意)イエズス会の教育機関。1580年(天正8)ヴァリニャーノが有馬・安土に設立。聖職志願者の予備教育を行うほか、音楽・工芸なども教えた。山口・大村・長崎にも設置。1614年(慶長19)廃止。→コレジヨ

セミ‐ヌード【seminude】

半裸。また、それを写した絵画や写真。

せ‐みね【背峰】

馬などの背筋。背柄せつか。〈倭名類聚鈔11〉

せみ‐の‐おがわ【瀬見の小川】‥ヲガハ

京都市左京区下鴨の東部を流れる細流。賀茂御祖みおや神社糺森ただすのもりの南方で賀茂川に入る。瀬見は川の瀬の見える浅川の意。今、「蝉の小川」とする。石川の瀬見の小川。

瀬見の小川

撮影:的場 啓

せみ‐の‐きぬ【蝉の衣】

①蝉のはね。

②蝉のぬけがら。伊香保道記「松の根にぬきかけし―を人々めづらしとて」

③(→)「せみごろも」に同じ。

せみ‐の‐ぬけがら【蝉の脱け殻】

①蝉の幼虫が成虫となってぬけたあとの殻。

②中身はなくて外側の包みなどだけ残ったもの。

せみ‐の‐は【蝉の羽】

①蝉のはね。

②蝉のはねのような薄い着物。源氏物語夕顔「―もたちかへてける夏衣」

③襲かさねの色目。表は桧皮ひわだ、裏は青。

⇒せみのは‐づき【蝉の羽月】

せみ‐の‐はごろも【蝉の羽衣】

(→)「蝉の羽」2に同じ。後拾遺和歌集夏「ひとへなる―夏はなほ薄しといへどあつくぞありける」

せみのは‐づき【蝉の羽月】

(薄い着物を着るからいう)陰暦6月の称。

⇒せみ‐の‐は【蝉の羽】

セミ‐ばん【セミ判】

(セミはsemi-brownie アメリカの略)写真の画面サイズの一つで、ブローニー判の半分。約4.5センチメートル×約6センチメートル。セミ‐ブローニー。

セミ‐ファイナル【semi-final】

①準優勝戦。準決勝戦。

②ボクシングなどで、メイン‐イベント前の試合。

せみ‐ぶえ【蝉笛】

吹けば蝉の鳴き声を発するようにした竹製の丁字形の笛。土製の蝉を飾る。

セミ‐プロ【semipro】

(semiprofessionalの略)アマチュアでありながら、それを職業のようにしていること。素人しろうとばなれしていること。また、その人。「ゴルフにかけては―だ」「―の腕前」「高校野球の―化」

せみ‐ほうぼう【蝉魴鮄】‥ハウ‥

セミホウボウ科の海産の硬骨魚。全長約35センチメートル。赤黄色で美しい斑点がある。ホウボウによく似るが、頭の後方に長いとげがあり、胸びれはさらに大きく翼状に拡大。南日本に産。

セミホウボウ

提供:東京動物園協会

せみ‐の‐きぬ【蝉の衣】

①蝉のはね。

②蝉のぬけがら。伊香保道記「松の根にぬきかけし―を人々めづらしとて」

③(→)「せみごろも」に同じ。

せみ‐の‐ぬけがら【蝉の脱け殻】

①蝉の幼虫が成虫となってぬけたあとの殻。

②中身はなくて外側の包みなどだけ残ったもの。

せみ‐の‐は【蝉の羽】

①蝉のはね。

②蝉のはねのような薄い着物。源氏物語夕顔「―もたちかへてける夏衣」

③襲かさねの色目。表は桧皮ひわだ、裏は青。

⇒せみのは‐づき【蝉の羽月】

せみ‐の‐はごろも【蝉の羽衣】

(→)「蝉の羽」2に同じ。後拾遺和歌集夏「ひとへなる―夏はなほ薄しといへどあつくぞありける」

せみのは‐づき【蝉の羽月】

(薄い着物を着るからいう)陰暦6月の称。

⇒せみ‐の‐は【蝉の羽】

セミ‐ばん【セミ判】

(セミはsemi-brownie アメリカの略)写真の画面サイズの一つで、ブローニー判の半分。約4.5センチメートル×約6センチメートル。セミ‐ブローニー。

セミ‐ファイナル【semi-final】

①準優勝戦。準決勝戦。

②ボクシングなどで、メイン‐イベント前の試合。

せみ‐ぶえ【蝉笛】

吹けば蝉の鳴き声を発するようにした竹製の丁字形の笛。土製の蝉を飾る。

セミ‐プロ【semipro】

(semiprofessionalの略)アマチュアでありながら、それを職業のようにしていること。素人しろうとばなれしていること。また、その人。「ゴルフにかけては―だ」「―の腕前」「高校野球の―化」

せみ‐ほうぼう【蝉魴鮄】‥ハウ‥

セミホウボウ科の海産の硬骨魚。全長約35センチメートル。赤黄色で美しい斑点がある。ホウボウによく似るが、頭の後方に長いとげがあり、胸びれはさらに大きく翼状に拡大。南日本に産。

セミホウボウ

提供:東京動物園協会

せみまる【蝉丸】

①平安前期の人。宇多天皇の皇子敦実親王の雑色ぞうしきとも、醍醐天皇の第4皇子ともいい、盲目で和歌・琵琶をよくし、逢坂山に住み、博雅三位に秘曲を授けたという。

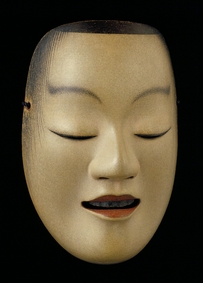

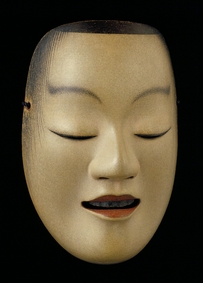

②能。狂女物。髪が逆立つという異常を身に負う姉宮逆髪さかがみが盲目の弟宮蝉丸と逢坂山で身の不運を嘆く。古称、逆髪。

蝉丸

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

せみまる【蝉丸】

①平安前期の人。宇多天皇の皇子敦実親王の雑色ぞうしきとも、醍醐天皇の第4皇子ともいい、盲目で和歌・琵琶をよくし、逢坂山に住み、博雅三位に秘曲を授けたという。

②能。狂女物。髪が逆立つという異常を身に負う姉宮逆髪さかがみが盲目の弟宮蝉丸と逢坂山で身の不運を嘆く。古称、逆髪。

蝉丸

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

③浄瑠璃。近松門左衛門の時代物。2に取材したもの。

せみ‐もと【蝉本】

(→)「せみぐち(蝉口)」に同じ。義経記4「帆を下さんとすれども雨にぬれて―つまりて下らず」

せ‐みょう【宣命】‥ミヤウ

センミョウの転。鶴の草子「能く能く―を含めつつ、鶴を放ち給ふなり」

セミラミス【Semiramis】

アッシリアの伝説的な女王。前9世紀末の人か。バビロン市を建てた。

せ‐む【世務】

世の中の務め。せいむ。

セム【Sem】

旧約聖書に見える人名。ノアの長子でユダヤ人の始祖と伝える。

せ・む【攻む】

〔他下二〕

⇒せめる(下一)

せ・む【迫む・逼む】

[一]〔自下二〕

(「狭せし」と同源)

①近づき寄る。おしつまる。迫る。源氏物語若菜下「月々とどこほることしげくて、かく年も―・めつれば」。山家集「山川のみなぎる水の音きけば―・むる命ぞ思ひ知らるる」

②つまる。窮屈になる。大鏡兼家「御前にて御したうづのいたう―・めさせ給ひけるに、心地もたがひて」

③入りこむ。保元物語「下野守の冑の星を射けづりて、余る矢が法荘厳院の門の方立に箆中のなか―・めてぞ立つたりける」。字鏡集「込、コモル・セム」

[二]〔他下二〕

間をせまくする。ぴったりしめつける。平家物語2「黒糸緘の腹巻の白金物打つたる胸板―・めて」

せ・む【責む】

〔他下二〕

⇒せめる(下一)

せ‐むい【施無畏】‥ヰ

〔仏〕

①三施の一つ。衆生しゅじょうの種々の畏怖の心を取り除いて安心させ救済すること。無畏施。

②観世音菩薩の異名。

⇒せむい‐いん【施無畏印】

せむい‐いん【施無畏印】‥ヰ‥

右手または左手の五指を伸ばし、手のひらを外に向けて肩の高さに上げる印。仏が衆生に施無畏の徳を与えることを象徴する。→印3

施無畏印

③浄瑠璃。近松門左衛門の時代物。2に取材したもの。

せみ‐もと【蝉本】

(→)「せみぐち(蝉口)」に同じ。義経記4「帆を下さんとすれども雨にぬれて―つまりて下らず」

せ‐みょう【宣命】‥ミヤウ

センミョウの転。鶴の草子「能く能く―を含めつつ、鶴を放ち給ふなり」

セミラミス【Semiramis】

アッシリアの伝説的な女王。前9世紀末の人か。バビロン市を建てた。

せ‐む【世務】

世の中の務め。せいむ。

セム【Sem】

旧約聖書に見える人名。ノアの長子でユダヤ人の始祖と伝える。

せ・む【攻む】

〔他下二〕

⇒せめる(下一)

せ・む【迫む・逼む】

[一]〔自下二〕

(「狭せし」と同源)

①近づき寄る。おしつまる。迫る。源氏物語若菜下「月々とどこほることしげくて、かく年も―・めつれば」。山家集「山川のみなぎる水の音きけば―・むる命ぞ思ひ知らるる」

②つまる。窮屈になる。大鏡兼家「御前にて御したうづのいたう―・めさせ給ひけるに、心地もたがひて」

③入りこむ。保元物語「下野守の冑の星を射けづりて、余る矢が法荘厳院の門の方立に箆中のなか―・めてぞ立つたりける」。字鏡集「込、コモル・セム」

[二]〔他下二〕

間をせまくする。ぴったりしめつける。平家物語2「黒糸緘の腹巻の白金物打つたる胸板―・めて」

せ・む【責む】

〔他下二〕

⇒せめる(下一)

せ‐むい【施無畏】‥ヰ

〔仏〕

①三施の一つ。衆生しゅじょうの種々の畏怖の心を取り除いて安心させ救済すること。無畏施。

②観世音菩薩の異名。

⇒せむい‐いん【施無畏印】

せむい‐いん【施無畏印】‥ヰ‥

右手または左手の五指を伸ばし、手のひらを外に向けて肩の高さに上げる印。仏が衆生に施無畏の徳を与えることを象徴する。→印3

施無畏印

⇒せ‐むい【施無畏】

ゼム‐クリップ【Gem clip】

針金を細長い渦巻状に曲げて作った、紙をとめるのに用いるクリップ。商標名。

セム‐ごは【セム語派】

(Semitic)アフロ‐アジア語族の一語派。北アフリカから西南アジアにかけて分布。現在用いられているヘブライ語・アラビア語などのほかに、古代フェニキア語が含まれる。

せ‐むし【傴僂】

(昔、背に虫がいるためになる病気と思われていたからいう)背骨が後方に突出し弓状に湾曲する病気。また、その病気の人。脊柱後湾。

せ‐むし【瀬虫】

「いさごむし」の別称。

ゼムストヴォ【zemstvo ロシア】

ロシアの地方自治体。1860年代に創設。県と郡のそれぞれに設けられ、医療教育・経済振興などを所管。

セム‐ぞく【セム族】

(Semite)セム語系の言語を話す諸民族の総称。アラビア人・エチオピア人・ユダヤ人が含まれ、ユダヤ教・イスラム教・キリスト教を生んだ。ノアの長子セムの名に因んで命名。

せめ【責め】

①(罪やあやまちを)責めること。責め苦しめること。とがめ。せっかん。源氏物語夢浮橋「かへりては仏の―添ふべきことなるを」。日葡辞書「ヒトニセメヲアタユル」

②自分がひきうけねばならないこと。責任。「―を果たす」

③声を高い調子に上げること。義経記6「水干の袖をはづして―をぞ打ちたりける」

④笙しょう、太刀の鞘さや、扇などの端からはめて締めつける用をなす金具の輪。責金。責鞐せめこはぜ。→太刀(図)

⇒責め一人に帰す

⇒責めを負う

⇒責めを塞ぐ

せめ‐あい【攻合い】‥アヒ

①攻めあうこと。交戦。

②囲碁で、隣接した白・黒の一団の石がともにまだ活いきていないで、互いに相手の石を取って活きようとすること。

せめ‐あ・ぐ【逼め上ぐ】

〔他下二〕

急調子でかん高い音を出す。拾遺和歌集物名「松のねは秋の調べに聞ゆなり高く―・げて風ぞひくらし」

せめ‐あぐ・む【攻め倦む】

〔自五〕

いくら攻めても効果がないので攻めるのがいやになる。「寄せ手が―・む」

⇒せ‐むい【施無畏】

ゼム‐クリップ【Gem clip】

針金を細長い渦巻状に曲げて作った、紙をとめるのに用いるクリップ。商標名。

セム‐ごは【セム語派】

(Semitic)アフロ‐アジア語族の一語派。北アフリカから西南アジアにかけて分布。現在用いられているヘブライ語・アラビア語などのほかに、古代フェニキア語が含まれる。

せ‐むし【傴僂】

(昔、背に虫がいるためになる病気と思われていたからいう)背骨が後方に突出し弓状に湾曲する病気。また、その病気の人。脊柱後湾。

せ‐むし【瀬虫】

「いさごむし」の別称。

ゼムストヴォ【zemstvo ロシア】

ロシアの地方自治体。1860年代に創設。県と郡のそれぞれに設けられ、医療教育・経済振興などを所管。

セム‐ぞく【セム族】

(Semite)セム語系の言語を話す諸民族の総称。アラビア人・エチオピア人・ユダヤ人が含まれ、ユダヤ教・イスラム教・キリスト教を生んだ。ノアの長子セムの名に因んで命名。

せめ【責め】

①(罪やあやまちを)責めること。責め苦しめること。とがめ。せっかん。源氏物語夢浮橋「かへりては仏の―添ふべきことなるを」。日葡辞書「ヒトニセメヲアタユル」

②自分がひきうけねばならないこと。責任。「―を果たす」

③声を高い調子に上げること。義経記6「水干の袖をはづして―をぞ打ちたりける」

④笙しょう、太刀の鞘さや、扇などの端からはめて締めつける用をなす金具の輪。責金。責鞐せめこはぜ。→太刀(図)

⇒責め一人に帰す

⇒責めを負う

⇒責めを塞ぐ

せめ‐あい【攻合い】‥アヒ

①攻めあうこと。交戦。

②囲碁で、隣接した白・黒の一団の石がともにまだ活いきていないで、互いに相手の石を取って活きようとすること。

せめ‐あ・ぐ【逼め上ぐ】

〔他下二〕

急調子でかん高い音を出す。拾遺和歌集物名「松のねは秋の調べに聞ゆなり高く―・げて風ぞひくらし」

せめ‐あぐ・む【攻め倦む】

〔自五〕

いくら攻めても効果がないので攻めるのがいやになる。「寄せ手が―・む」

クマゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

クマゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

ツクツクボウシ

提供:ネイチャー・プロダクション

ツクツクボウシ

提供:ネイチャー・プロダクション

ニイニイゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

ニイニイゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

ヒグラシ

提供:ネイチャー・プロダクション

ヒグラシ

提供:ネイチャー・プロダクション

ミンミンゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

ミンミンゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

②雅楽の横笛の部分名。吹口と頭端との中間背面を3分ばかり切り除いて蝉形の木でふさいだもの。

③帆柱・旗竿などの先端に付けた滑車。

②雅楽の横笛の部分名。吹口と頭端との中間背面を3分ばかり切り除いて蝉形の木でふさいだもの。

③帆柱・旗竿などの先端に付けた滑車。 玖波集「島陰の舟の帆柱―有りて」→和船(図)

せみ【背美】

背美鯨せみくじらの略。日本永代蔵2「其のたけ三十三尋弐尺六寸、千味せみといへる大鯨」

セミ【semi】

「幾分」「半」「準」の意。「―‐プロ」「―‐ドキュメンタリー」

ゼミ

ゼミナールの略。

せみ‐えび【蝉海老】

セミエビ科のエビ。体は縦長の四角形で、セミを思わせる。殻は堅く、表面は細かい粒で覆われる。ほぼ全体が赤褐色。体長25センチメートル。水深20〜30メートルの岩のくぼみなどに潜む。房総半島以南に分布。食用。

せみ‐おれ【蝉折】‥ヲレ

①平安時代の竜笛の名器の名。高倉天皇秘蔵。平家物語4「かの―と申すは…生きたる蝉のごとくに節のついたる笛竹を」

②男の髷まげの一種。刷毛先はけさきをそらして蝉の形にしたもの。天和(1681〜1684)〜元禄(1688〜1704)頃に流行。

せみ‐かご【蝉籠】

蝉の形をした花いけの籠。

せみ‐くじら【背美鯨】‥クヂラ

クジラの一種。大きいものは15メートル以上に達し、頭部は体長の3分の1を占める。上顎部には「ボンネットの山」と称する隆肉がある。背部は黒色で背びれが無い。鯨鬚は360枚余あって長さおのおの約3メートルに及ぶ。潜水時間が短く捕獲容易で、近年いちじるしくその数を減じたため国際条約で捕獲を禁止。背乾鯨せびくじら。

せみくじら

玖波集「島陰の舟の帆柱―有りて」→和船(図)

せみ【背美】

背美鯨せみくじらの略。日本永代蔵2「其のたけ三十三尋弐尺六寸、千味せみといへる大鯨」

セミ【semi】

「幾分」「半」「準」の意。「―‐プロ」「―‐ドキュメンタリー」

ゼミ

ゼミナールの略。

せみ‐えび【蝉海老】

セミエビ科のエビ。体は縦長の四角形で、セミを思わせる。殻は堅く、表面は細かい粒で覆われる。ほぼ全体が赤褐色。体長25センチメートル。水深20〜30メートルの岩のくぼみなどに潜む。房総半島以南に分布。食用。

せみ‐おれ【蝉折】‥ヲレ

①平安時代の竜笛の名器の名。高倉天皇秘蔵。平家物語4「かの―と申すは…生きたる蝉のごとくに節のついたる笛竹を」

②男の髷まげの一種。刷毛先はけさきをそらして蝉の形にしたもの。天和(1681〜1684)〜元禄(1688〜1704)頃に流行。

せみ‐かご【蝉籠】

蝉の形をした花いけの籠。

せみ‐くじら【背美鯨】‥クヂラ

クジラの一種。大きいものは15メートル以上に達し、頭部は体長の3分の1を占める。上顎部には「ボンネットの山」と称する隆肉がある。背部は黒色で背びれが無い。鯨鬚は360枚余あって長さおのおの約3メートルに及ぶ。潜水時間が短く捕獲容易で、近年いちじるしくその数を減じたため国際条約で捕獲を禁止。背乾鯨せびくじら。

せみくじら

せみ‐ぐち【蝉口】

帆柱・旗竿などの先端に滑車を取りつけた所。蝉本せみもと。浮世風呂3「錠いかり巻上げて伝馬を積んで、白帆巻上げて―しめて」

せみ‐ごえ【蝉声】‥ゴヱ

蝉の鳴き声に似た、しぼり出すような声。一説に、「せめ(逼)ごゑ(声)」の転で、急調子のかん高い声。堤中納言物語「―にのたまふ声の」

せみ‐ごろも【蝉衣】

夏向きに、薄くすけるように織った布で作った着物。蝉の羽にたとえていう。「いでや我よきぬの着たり―」(芭蕉)

セミ‐コロン【semicolon】

欧文の句読点の一つ。「;」

せみ‐しぐれ【蝉時雨】

蝉が多く鳴きたてるさまを、時雨の音にたとえていう語。〈[季]夏〉

セミ‐スチール【semi-steel】

鋳鉄に鋼屑を配合し、溶銑炉ようせんろで製造する高級鋳鉄。炭素・ケイ素を含む割合が鋳鉄より少なく、やや鋼に近くなるので機械的強度が優れる。強靱鋳鉄。

せみ‐たけ【蝉茸】

地中のセミの幼虫に寄生する子嚢菌類。子実体は棍棒状で高さ数センチメートル、分枝することもある。淡黄褐色、胞子は糸状。いわゆる冬虫夏草の一つ。

セミ‐ダブル【semi-double】

ダブル‐ベッドとシングル‐ベッドの中間の大きさの寝台。

せ‐みど【清水】

(上代東国方言)しみず。万葉集14「―は汲まず立処たちどならすも」

セミ‐ドキュメンタリー【semi-documentary】

半記録的作品。事実と創作とを交互にからませ、作品の効果を上げるもの。放送・映画・小説などで用いられる。

セミナー【seminar】

⇒ゼミナール。

⇒セミナー‐ハウス

セミナー‐ハウス

(和製語seminar house)学生や社会人の研修や会議のための施設。

⇒セミナー【seminar】

ゼミナール【Seminar ドイツ】

①大学の教育方法の一つ。教員の指導の下に少数の学生が集まって特定の分野・テーマについて文献購読や発表・討論などを行うもの。演習。ゼミ。セミナー。

②一般に、講習会。

セミナリー【seminarie オランダ・seminary イギリス】

(→)神学校。

セミナリヨ【Seminario ポルトガル】

(神学校の意)イエズス会の教育機関。1580年(天正8)ヴァリニャーノが有馬・安土に設立。聖職志願者の予備教育を行うほか、音楽・工芸なども教えた。山口・大村・長崎にも設置。1614年(慶長19)廃止。→コレジヨ

セミ‐ヌード【seminude】

半裸。また、それを写した絵画や写真。

せ‐みね【背峰】

馬などの背筋。背柄せつか。〈倭名類聚鈔11〉

せみ‐の‐おがわ【瀬見の小川】‥ヲガハ

京都市左京区下鴨の東部を流れる細流。賀茂御祖みおや神社糺森ただすのもりの南方で賀茂川に入る。瀬見は川の瀬の見える浅川の意。今、「蝉の小川」とする。石川の瀬見の小川。

瀬見の小川

撮影:的場 啓

せみ‐ぐち【蝉口】

帆柱・旗竿などの先端に滑車を取りつけた所。蝉本せみもと。浮世風呂3「錠いかり巻上げて伝馬を積んで、白帆巻上げて―しめて」

せみ‐ごえ【蝉声】‥ゴヱ

蝉の鳴き声に似た、しぼり出すような声。一説に、「せめ(逼)ごゑ(声)」の転で、急調子のかん高い声。堤中納言物語「―にのたまふ声の」

せみ‐ごろも【蝉衣】

夏向きに、薄くすけるように織った布で作った着物。蝉の羽にたとえていう。「いでや我よきぬの着たり―」(芭蕉)

セミ‐コロン【semicolon】

欧文の句読点の一つ。「;」

せみ‐しぐれ【蝉時雨】

蝉が多く鳴きたてるさまを、時雨の音にたとえていう語。〈[季]夏〉

セミ‐スチール【semi-steel】

鋳鉄に鋼屑を配合し、溶銑炉ようせんろで製造する高級鋳鉄。炭素・ケイ素を含む割合が鋳鉄より少なく、やや鋼に近くなるので機械的強度が優れる。強靱鋳鉄。

せみ‐たけ【蝉茸】

地中のセミの幼虫に寄生する子嚢菌類。子実体は棍棒状で高さ数センチメートル、分枝することもある。淡黄褐色、胞子は糸状。いわゆる冬虫夏草の一つ。

セミ‐ダブル【semi-double】

ダブル‐ベッドとシングル‐ベッドの中間の大きさの寝台。

せ‐みど【清水】

(上代東国方言)しみず。万葉集14「―は汲まず立処たちどならすも」

セミ‐ドキュメンタリー【semi-documentary】

半記録的作品。事実と創作とを交互にからませ、作品の効果を上げるもの。放送・映画・小説などで用いられる。

セミナー【seminar】

⇒ゼミナール。

⇒セミナー‐ハウス

セミナー‐ハウス

(和製語seminar house)学生や社会人の研修や会議のための施設。

⇒セミナー【seminar】

ゼミナール【Seminar ドイツ】

①大学の教育方法の一つ。教員の指導の下に少数の学生が集まって特定の分野・テーマについて文献購読や発表・討論などを行うもの。演習。ゼミ。セミナー。

②一般に、講習会。

セミナリー【seminarie オランダ・seminary イギリス】

(→)神学校。

セミナリヨ【Seminario ポルトガル】

(神学校の意)イエズス会の教育機関。1580年(天正8)ヴァリニャーノが有馬・安土に設立。聖職志願者の予備教育を行うほか、音楽・工芸なども教えた。山口・大村・長崎にも設置。1614年(慶長19)廃止。→コレジヨ

セミ‐ヌード【seminude】

半裸。また、それを写した絵画や写真。

せ‐みね【背峰】

馬などの背筋。背柄せつか。〈倭名類聚鈔11〉

せみ‐の‐おがわ【瀬見の小川】‥ヲガハ

京都市左京区下鴨の東部を流れる細流。賀茂御祖みおや神社糺森ただすのもりの南方で賀茂川に入る。瀬見は川の瀬の見える浅川の意。今、「蝉の小川」とする。石川の瀬見の小川。

瀬見の小川

撮影:的場 啓

せみ‐の‐きぬ【蝉の衣】

①蝉のはね。

②蝉のぬけがら。伊香保道記「松の根にぬきかけし―を人々めづらしとて」

③(→)「せみごろも」に同じ。

せみ‐の‐ぬけがら【蝉の脱け殻】

①蝉の幼虫が成虫となってぬけたあとの殻。

②中身はなくて外側の包みなどだけ残ったもの。

せみ‐の‐は【蝉の羽】

①蝉のはね。

②蝉のはねのような薄い着物。源氏物語夕顔「―もたちかへてける夏衣」

③襲かさねの色目。表は桧皮ひわだ、裏は青。

⇒せみのは‐づき【蝉の羽月】

せみ‐の‐はごろも【蝉の羽衣】

(→)「蝉の羽」2に同じ。後拾遺和歌集夏「ひとへなる―夏はなほ薄しといへどあつくぞありける」

せみのは‐づき【蝉の羽月】

(薄い着物を着るからいう)陰暦6月の称。

⇒せみ‐の‐は【蝉の羽】

セミ‐ばん【セミ判】

(セミはsemi-brownie アメリカの略)写真の画面サイズの一つで、ブローニー判の半分。約4.5センチメートル×約6センチメートル。セミ‐ブローニー。

セミ‐ファイナル【semi-final】

①準優勝戦。準決勝戦。

②ボクシングなどで、メイン‐イベント前の試合。

せみ‐ぶえ【蝉笛】

吹けば蝉の鳴き声を発するようにした竹製の丁字形の笛。土製の蝉を飾る。

セミ‐プロ【semipro】

(semiprofessionalの略)アマチュアでありながら、それを職業のようにしていること。素人しろうとばなれしていること。また、その人。「ゴルフにかけては―だ」「―の腕前」「高校野球の―化」

せみ‐ほうぼう【蝉魴鮄】‥ハウ‥

セミホウボウ科の海産の硬骨魚。全長約35センチメートル。赤黄色で美しい斑点がある。ホウボウによく似るが、頭の後方に長いとげがあり、胸びれはさらに大きく翼状に拡大。南日本に産。

セミホウボウ

提供:東京動物園協会

せみ‐の‐きぬ【蝉の衣】

①蝉のはね。

②蝉のぬけがら。伊香保道記「松の根にぬきかけし―を人々めづらしとて」

③(→)「せみごろも」に同じ。

せみ‐の‐ぬけがら【蝉の脱け殻】

①蝉の幼虫が成虫となってぬけたあとの殻。

②中身はなくて外側の包みなどだけ残ったもの。

せみ‐の‐は【蝉の羽】

①蝉のはね。

②蝉のはねのような薄い着物。源氏物語夕顔「―もたちかへてける夏衣」

③襲かさねの色目。表は桧皮ひわだ、裏は青。

⇒せみのは‐づき【蝉の羽月】

せみ‐の‐はごろも【蝉の羽衣】

(→)「蝉の羽」2に同じ。後拾遺和歌集夏「ひとへなる―夏はなほ薄しといへどあつくぞありける」

せみのは‐づき【蝉の羽月】

(薄い着物を着るからいう)陰暦6月の称。

⇒せみ‐の‐は【蝉の羽】

セミ‐ばん【セミ判】

(セミはsemi-brownie アメリカの略)写真の画面サイズの一つで、ブローニー判の半分。約4.5センチメートル×約6センチメートル。セミ‐ブローニー。

セミ‐ファイナル【semi-final】

①準優勝戦。準決勝戦。

②ボクシングなどで、メイン‐イベント前の試合。

せみ‐ぶえ【蝉笛】

吹けば蝉の鳴き声を発するようにした竹製の丁字形の笛。土製の蝉を飾る。

セミ‐プロ【semipro】

(semiprofessionalの略)アマチュアでありながら、それを職業のようにしていること。素人しろうとばなれしていること。また、その人。「ゴルフにかけては―だ」「―の腕前」「高校野球の―化」

せみ‐ほうぼう【蝉魴鮄】‥ハウ‥

セミホウボウ科の海産の硬骨魚。全長約35センチメートル。赤黄色で美しい斑点がある。ホウボウによく似るが、頭の後方に長いとげがあり、胸びれはさらに大きく翼状に拡大。南日本に産。

セミホウボウ

提供:東京動物園協会

せみまる【蝉丸】

①平安前期の人。宇多天皇の皇子敦実親王の雑色ぞうしきとも、醍醐天皇の第4皇子ともいい、盲目で和歌・琵琶をよくし、逢坂山に住み、博雅三位に秘曲を授けたという。

②能。狂女物。髪が逆立つという異常を身に負う姉宮逆髪さかがみが盲目の弟宮蝉丸と逢坂山で身の不運を嘆く。古称、逆髪。

蝉丸

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

せみまる【蝉丸】

①平安前期の人。宇多天皇の皇子敦実親王の雑色ぞうしきとも、醍醐天皇の第4皇子ともいい、盲目で和歌・琵琶をよくし、逢坂山に住み、博雅三位に秘曲を授けたという。

②能。狂女物。髪が逆立つという異常を身に負う姉宮逆髪さかがみが盲目の弟宮蝉丸と逢坂山で身の不運を嘆く。古称、逆髪。

蝉丸

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

③浄瑠璃。近松門左衛門の時代物。2に取材したもの。

せみ‐もと【蝉本】

(→)「せみぐち(蝉口)」に同じ。義経記4「帆を下さんとすれども雨にぬれて―つまりて下らず」

せ‐みょう【宣命】‥ミヤウ

センミョウの転。鶴の草子「能く能く―を含めつつ、鶴を放ち給ふなり」

セミラミス【Semiramis】

アッシリアの伝説的な女王。前9世紀末の人か。バビロン市を建てた。

せ‐む【世務】

世の中の務め。せいむ。

セム【Sem】

旧約聖書に見える人名。ノアの長子でユダヤ人の始祖と伝える。

せ・む【攻む】

〔他下二〕

⇒せめる(下一)

せ・む【迫む・逼む】

[一]〔自下二〕

(「狭せし」と同源)

①近づき寄る。おしつまる。迫る。源氏物語若菜下「月々とどこほることしげくて、かく年も―・めつれば」。山家集「山川のみなぎる水の音きけば―・むる命ぞ思ひ知らるる」

②つまる。窮屈になる。大鏡兼家「御前にて御したうづのいたう―・めさせ給ひけるに、心地もたがひて」

③入りこむ。保元物語「下野守の冑の星を射けづりて、余る矢が法荘厳院の門の方立に箆中のなか―・めてぞ立つたりける」。字鏡集「込、コモル・セム」

[二]〔他下二〕

間をせまくする。ぴったりしめつける。平家物語2「黒糸緘の腹巻の白金物打つたる胸板―・めて」

せ・む【責む】

〔他下二〕

⇒せめる(下一)

せ‐むい【施無畏】‥ヰ

〔仏〕

①三施の一つ。衆生しゅじょうの種々の畏怖の心を取り除いて安心させ救済すること。無畏施。

②観世音菩薩の異名。

⇒せむい‐いん【施無畏印】

せむい‐いん【施無畏印】‥ヰ‥

右手または左手の五指を伸ばし、手のひらを外に向けて肩の高さに上げる印。仏が衆生に施無畏の徳を与えることを象徴する。→印3

施無畏印

③浄瑠璃。近松門左衛門の時代物。2に取材したもの。

せみ‐もと【蝉本】

(→)「せみぐち(蝉口)」に同じ。義経記4「帆を下さんとすれども雨にぬれて―つまりて下らず」

せ‐みょう【宣命】‥ミヤウ

センミョウの転。鶴の草子「能く能く―を含めつつ、鶴を放ち給ふなり」

セミラミス【Semiramis】

アッシリアの伝説的な女王。前9世紀末の人か。バビロン市を建てた。

せ‐む【世務】

世の中の務め。せいむ。

セム【Sem】

旧約聖書に見える人名。ノアの長子でユダヤ人の始祖と伝える。

せ・む【攻む】

〔他下二〕

⇒せめる(下一)

せ・む【迫む・逼む】

[一]〔自下二〕

(「狭せし」と同源)

①近づき寄る。おしつまる。迫る。源氏物語若菜下「月々とどこほることしげくて、かく年も―・めつれば」。山家集「山川のみなぎる水の音きけば―・むる命ぞ思ひ知らるる」

②つまる。窮屈になる。大鏡兼家「御前にて御したうづのいたう―・めさせ給ひけるに、心地もたがひて」

③入りこむ。保元物語「下野守の冑の星を射けづりて、余る矢が法荘厳院の門の方立に箆中のなか―・めてぞ立つたりける」。字鏡集「込、コモル・セム」

[二]〔他下二〕

間をせまくする。ぴったりしめつける。平家物語2「黒糸緘の腹巻の白金物打つたる胸板―・めて」

せ・む【責む】

〔他下二〕

⇒せめる(下一)

せ‐むい【施無畏】‥ヰ

〔仏〕

①三施の一つ。衆生しゅじょうの種々の畏怖の心を取り除いて安心させ救済すること。無畏施。

②観世音菩薩の異名。

⇒せむい‐いん【施無畏印】

せむい‐いん【施無畏印】‥ヰ‥

右手または左手の五指を伸ばし、手のひらを外に向けて肩の高さに上げる印。仏が衆生に施無畏の徳を与えることを象徴する。→印3

施無畏印

⇒せ‐むい【施無畏】

ゼム‐クリップ【Gem clip】

針金を細長い渦巻状に曲げて作った、紙をとめるのに用いるクリップ。商標名。

セム‐ごは【セム語派】

(Semitic)アフロ‐アジア語族の一語派。北アフリカから西南アジアにかけて分布。現在用いられているヘブライ語・アラビア語などのほかに、古代フェニキア語が含まれる。

せ‐むし【傴僂】

(昔、背に虫がいるためになる病気と思われていたからいう)背骨が後方に突出し弓状に湾曲する病気。また、その病気の人。脊柱後湾。

せ‐むし【瀬虫】

「いさごむし」の別称。

ゼムストヴォ【zemstvo ロシア】

ロシアの地方自治体。1860年代に創設。県と郡のそれぞれに設けられ、医療教育・経済振興などを所管。

セム‐ぞく【セム族】

(Semite)セム語系の言語を話す諸民族の総称。アラビア人・エチオピア人・ユダヤ人が含まれ、ユダヤ教・イスラム教・キリスト教を生んだ。ノアの長子セムの名に因んで命名。

せめ【責め】

①(罪やあやまちを)責めること。責め苦しめること。とがめ。せっかん。源氏物語夢浮橋「かへりては仏の―添ふべきことなるを」。日葡辞書「ヒトニセメヲアタユル」

②自分がひきうけねばならないこと。責任。「―を果たす」

③声を高い調子に上げること。義経記6「水干の袖をはづして―をぞ打ちたりける」

④笙しょう、太刀の鞘さや、扇などの端からはめて締めつける用をなす金具の輪。責金。責鞐せめこはぜ。→太刀(図)

⇒責め一人に帰す

⇒責めを負う

⇒責めを塞ぐ

せめ‐あい【攻合い】‥アヒ

①攻めあうこと。交戦。

②囲碁で、隣接した白・黒の一団の石がともにまだ活いきていないで、互いに相手の石を取って活きようとすること。

せめ‐あ・ぐ【逼め上ぐ】

〔他下二〕

急調子でかん高い音を出す。拾遺和歌集物名「松のねは秋の調べに聞ゆなり高く―・げて風ぞひくらし」

せめ‐あぐ・む【攻め倦む】

〔自五〕

いくら攻めても効果がないので攻めるのがいやになる。「寄せ手が―・む」

⇒せ‐むい【施無畏】

ゼム‐クリップ【Gem clip】

針金を細長い渦巻状に曲げて作った、紙をとめるのに用いるクリップ。商標名。

セム‐ごは【セム語派】

(Semitic)アフロ‐アジア語族の一語派。北アフリカから西南アジアにかけて分布。現在用いられているヘブライ語・アラビア語などのほかに、古代フェニキア語が含まれる。

せ‐むし【傴僂】

(昔、背に虫がいるためになる病気と思われていたからいう)背骨が後方に突出し弓状に湾曲する病気。また、その病気の人。脊柱後湾。

せ‐むし【瀬虫】

「いさごむし」の別称。

ゼムストヴォ【zemstvo ロシア】

ロシアの地方自治体。1860年代に創設。県と郡のそれぞれに設けられ、医療教育・経済振興などを所管。

セム‐ぞく【セム族】

(Semite)セム語系の言語を話す諸民族の総称。アラビア人・エチオピア人・ユダヤ人が含まれ、ユダヤ教・イスラム教・キリスト教を生んだ。ノアの長子セムの名に因んで命名。

せめ【責め】

①(罪やあやまちを)責めること。責め苦しめること。とがめ。せっかん。源氏物語夢浮橋「かへりては仏の―添ふべきことなるを」。日葡辞書「ヒトニセメヲアタユル」

②自分がひきうけねばならないこと。責任。「―を果たす」

③声を高い調子に上げること。義経記6「水干の袖をはづして―をぞ打ちたりける」

④笙しょう、太刀の鞘さや、扇などの端からはめて締めつける用をなす金具の輪。責金。責鞐せめこはぜ。→太刀(図)

⇒責め一人に帰す

⇒責めを負う

⇒責めを塞ぐ

せめ‐あい【攻合い】‥アヒ

①攻めあうこと。交戦。

②囲碁で、隣接した白・黒の一団の石がともにまだ活いきていないで、互いに相手の石を取って活きようとすること。

せめ‐あ・ぐ【逼め上ぐ】

〔他下二〕

急調子でかん高い音を出す。拾遺和歌集物名「松のねは秋の調べに聞ゆなり高く―・げて風ぞひくらし」

せめ‐あぐ・む【攻め倦む】

〔自五〕

いくら攻めても効果がないので攻めるのがいやになる。「寄せ手が―・む」

せまきもん【狭き門】(作品名)🔗⭐🔉

せまきもん【狭き門】

(La Porte étroite フランス)ジードの小説。1909年作。禁欲的信仰と生との矛盾の問題を提起。

せ‐まくら【瀬枕】🔗⭐🔉

せ‐まくら【瀬枕】

①(その形状から)川の早瀬の波が物にあたって高くなったところ。万代和歌集雑「寒き夜に―見えて澄める月影」

②(西鶴の作品で)船中で寝る意。好色一代男3「舟子の―、忍女ある所ぞかし」

せま‐くるし・い【狭苦しい】🔗⭐🔉

せま‐くるし・い【狭苦しい】

〔形〕

せまくて窮屈である。せせこましい。せまっくるしい。「―・い部屋」

せまち🔗⭐🔉

せまち

(畝町か)田の一区画。

せ‐まつり【瀬祭】🔗⭐🔉

せ‐まつり【瀬祭】

漁師の行う海神祭。祭の作法と祭日とは地方により異なる。竜宮祭。潮祭。浦祭。

せ‐まぶり【背守り】🔗⭐🔉

せ‐まぶり【背守り】

(→)「せまもり」に同じ。

せ‐まほし【為まほし】🔗⭐🔉

せ‐まほし【為まほし】

したい。したいと思う。源氏物語若紫「かうやうなる住まひもせまほしうおぼえ給ふものから」→まほし

せ‐まもり【背守り】🔗⭐🔉

せ‐まもり【背守り】

幼児の一つ身の着物の背の中央にお守りとして縫いつけた紋。襟肩下に色糸で飾り縫いをする。背だて。せまぶり。せもり。

せまり【迫り】🔗⭐🔉

せまり【迫り】

行き詰りの所。また、狭い所。〈日葡辞書〉

せまり‐し・る【迫り痴る】🔗⭐🔉

せまり‐し・る【迫り痴る】

〔自下二〕

貧しさに迫られておろかになる。宇津保物語藤原君「―・れたる大学のすけ」

せまり‐まど・う【迫り惑ふ】‥マドフ🔗⭐🔉

せまり‐まど・う【迫り惑ふ】‥マドフ

〔自四〕

貧しさに苦しむ。宇津保物語忠乞「かしこき博打ばくちの―・ひたるを召して」

せま・る【迫る・逼る】🔗⭐🔉

せま・る【迫る・逼る】

〔自五〕

狭くなる意。

①ちかづく。ちかよる。金剛波若経集験記平安初期点「五箇の道、相ひ近セマリ、意中荒迷す」。徒然草「死は前よりしも来らず、かねて後より―・れり」。「夕闇が―・る」「前に山が―・る」「首位に―・る」「真に―・る」「締切りが―・る」「危険が身に―・る」

②ゆとりがなくなる。窮する。つまる。「思いが胸に―・る」「悠揚―・らぬ態度」

③貧苦になる。貧窮する。源氏物語少女「―・りたる大学の衆とて」

④不足する。欠乏窮迫する。日葡辞書「ミヅガセマッタ」

⑤(他動詞的に)しいて求める。「返答を―・る」「必要に―・られる」

セマン【Semang】🔗⭐🔉

セマン【Semang】

マレー半島の内陸森林地帯に住む採集狩猟民。人種上は黒色人種の中のネグリトに、言語上はオーストロ‐アジア語族に分類される。

セマンティック‐ウェブ【semantic web】🔗⭐🔉

セマンティック‐ウェブ【semantic web】

ウェブの拡張方式の一つ。ウェブに載せるテキスト・画像・音などにそれらのもつ意味情報を付加し、検索などの処理を効率的に行えるようにする枠組み。

セマンティックス【semantics】🔗⭐🔉

セマンティックス【semantics】

〔言〕(→)意味論に同じ。

広辞苑に「セマ」で始まるの検索結果 1-22。