複数辞典一括検索+![]()

![]()

さん‐ぐん【三軍】🔗⭐🔉

さん‐ぐん【三軍】

①周代の兵制で、大国の出す上軍・中軍・下軍各1万2500人ずつ合計3万7500人の軍隊。→軍。

②軍隊の前鋒・中堅・後拒、または左翼・中軍・右翼の総称。転じて、全体の軍隊。全軍。「―を叱咤しったする」

③陸軍・海軍・空軍の総称。

⇒三軍も帥を奪うべきなり、匹夫も志を奪うべからざるなり

○三軍も帥を奪うべきなり、匹夫も志を奪うべからざるなりさんぐんもすいをうばうべきなりひっぷもこころざしをうばうべからざるなり🔗⭐🔉

○三軍も帥を奪うべきなり、匹夫も志を奪うべからざるなりさんぐんもすいをうばうべきなりひっぷもこころざしをうばうべからざるなり

[論語子罕]三軍の兵士の数は多いが、人心の和せぬ時は、その総大将を奪うこともできる。これに反して、匹夫の力は微弱でも、心を守ることが堅ければ、その志を奪うことはできない。

⇒さん‐ぐん【三軍】

さん‐け【三家】

①公家くげの三家。太政大臣まで昇ることのできる家柄のうち、閑院家・花山院家・中院なかのいんまたは久我こが家。

②江戸時代、尾張の徳川家(尾州家)、紀伊の徳川家(紀州家)、常陸の徳川家(水戸家)の総称。諸大名の上に位し、将軍に嗣子のない時は三卿さんきょうと共に尾張・紀伊両家から継嗣を出した。水戸家はその特典なく、代々副将軍。御三家。

さん‐け【産気】

胎児の生まれそうなけはい。

⇒さんけ‐づ・く【産気付く】

さん‐げ【山下】

①山の下の辺の地。義経記5「―を指して下りけり」

②特に、石清水八幡宮のある、京都男山の山麓。狂言、八幡の前「これは八幡やわたの―に住まひ致す者でござる」

さん‐げ【山家】

〔仏〕

①北宋の時代に、天台宗の正統を継承したという知礼らの一派。これに対し、志因を祖とし、華厳宗の影響を強く受けた一派を山外さんがいと呼ぶ。→四明天台。

②比叡山延暦寺の別称。

⇒さんげ‐え【山家会】

さん‐げ【散華】

①〔仏〕

㋐仏に供養するために花を散布すること。

㋑四箇(密教では二箇)の法要の一つ。法会中、紙製の五色の蓮華の花弁などを花筥けこに盛り、声明しょうみょうに合わせながらまき散らすこと。

㋒声明の一種。法会で、散華を行う際に歌唱するもの。

②経典の中の散文の部分。↔貫華。

③誤って、華はなと散ると解し、戦死を指していう。

⇒さんげ‐し【散華師】

さん‐げ【懺悔】

〔仏〕(梵語kṣama 「懺」はその音写、「悔」はその意訳。ザンギサンゲ(慚愧懺悔)と熟して用いることが多かったために、ザンギの影響で濁音化して江戸時代にザンゲとなったかという)過去に犯した罪を神仏や人々の前で告白して許しを請うこと。日葡辞書「ザイシャウ(罪障)ヲサンゲスル」

⇒さんげ‐さんげ【懺悔懺悔】

⇒さんげ‐めつざい【懺悔滅罪】

⇒さんげ‐もん【懺悔文】

ざん‐げ【懺悔】

キリスト教で、罪悪を自覚し、これを告白し悔い改めること。島崎藤村、爺「―の涙が叔父の顔をつたひました」。「罪を―する」→さんげ。

⇒ざんげ‐ろく【懺悔録】

さん‐けい【三径・三逕】

[陶淵明、帰去来辞]庭園内の三筋のこみち。転じて、隠者の門内の庭または住居。

さん‐けい【三計】

[管子権修「一年の計は穀を樹ううるに如しくは莫なく、十年の計は木を樹うるに如くは莫く、終身の計は人を樹うるに如くは莫し」]一年(穀をうえる)・十年(木をうえる)・終身(人材を挙用する)の三様の計画。

さん‐けい【三景】

景色の最も勝れた3カ所。松島・天橋立あまのはしだて・厳島いつくしまを日本三景という。

さん‐けい【山系】

二つ以上の山脈が、互いに緊密な関係で一つの系統をなしているもの。ヒマラヤ山系の類。

さん‐けい【山径】

山中のこみち。

さん‐けい【山景】

山のけしき。

さん‐けい【山鶏】

キジの一種。体は黒色で紫色に輝く。頭に純白の冠毛があり、背と尾は白色で、肩羽は紅色。顔の裸出部と肉瘤は深紅色。台湾の特産で山地の森林にすむ。

サンケイ(雄・雌)

撮影:小宮輝之

さん‐けい【参詣】

神仏におまいりに行くこと。「氏神様に―する」「―人」

さん‐けい【惨刑】

残酷な刑罰。

さん‐けい【算計】

数量をかぞえはかること。勘定。計算。

さん‐けい【算経】

数学書のこと。中国および和算で用いる。

⇒さんけい‐じっしょ【算経十書】

さん‐けい【繖形・散形】

(「繖」は傘の意)

⇒さんけい‐か【散形科】

⇒さんけい‐かじょ【散形花序】

さん‐げい【狻猊】

獅子。彫り物などで、唐獅子が玉を持つ形のもの。

ざん‐けい【斬刑】

斬首の刑罰。

さんけい‐か【散形科】‥クワ

〔植〕セリ科の古称。

⇒さん‐けい【繖形・散形】

さんけい‐かじょ【散形花序】‥クワ‥

総状花序の一つ。主軸の先端から多数の花柄が散出して、傘骨状に拡がる。ウド・サクラソウなどに見られる。傘形花序。→花序(図)

⇒さん‐けい【繖形・散形】

さんけい‐じっしょ【算経十書】

中国の唐の時代に教科書として使用した、唐およびそれ以前の数学書10種。すなわち「周髀算経」「九章算術」「海島算経」「孫子算経」「五曹算経」「夏侯陽算経」「張邱建算経」「五経算術」「綴術」「緝古算経」。

⇒さん‐けい【算経】

さんけい‐しんぶん【産経新聞】

日本の主要新聞の一つ。1933年大阪で「日本工業新聞」として創刊。改題を経て88年より現紙名。2002年東京本社版は夕刊廃止。

さん‐ケー【三K】

(三つの形容語をローマ字書きした頭文字から)きつい、汚い、危険な仕事。労働条件が悪く嫌われる仕事。1980年代から使用されるようになった語。「―労働」

さんげ‐え【山家会】‥ヱ

天台宗で、毎年6月4日の最澄の忌日に修する法会。

⇒さん‐げ【山家】

さんげがくしょうしき【山家学生式】‥シヤウ‥

最澄の著。六条式・八条式・四条式の総称。818〜19年(弘仁9〜10)に嵯峨天皇に奏上。山家(天台宗)の修行規定を明らかにし、大乗戒を主張し、天台宗の南都仏教からの独立を宣言したもの。

→文献資料[山家学生式]

さん‐げき【惨劇】

①むごたらしい筋の劇。

②転じて、目をそむけたくなるような、むごたらしい出来事。「一家心中の―」

さんげ‐さんげ【懺悔懺悔】

下座唄げざうたの一つ。世話物の幕開き、下卑た性格の人物の出入りなどに用いる。「源氏店」の与三郎と蝙蝠安こうもりやすの出などは有名。法印の呪文の歌曲化。

⇒さん‐げ【懺悔】

さんげ‐し【散華師】

法会のとき散華する僧。

⇒さん‐げ【散華】

さん‐げだつもん【三解脱門】

〔仏〕無漏むろ(煩悩を離れた状態)の三三昧さんざんまい。三解脱。

さん‐けつ【三傑】

3人のすぐれた人物。

①㋐漢の高祖の臣、蕭何・張良・韓信。

㋑後漢の鄧禹・馮異・馬援。

㋒蜀の諸葛亮・関羽・張飛。

②明治維新の西郷隆盛・大久保利通・木戸孝允。

さん‐けつ【酸欠】

酸素の欠乏すること。

⇒さんけつ‐くうき【酸欠空気】

さん‐げつ【山月】

山上に出た月。

さん‐げつ【産月】

(→)「うみづき」に同じ。

ざん‐けつ【残欠・残闕】

遺物などの、一部が欠けて不完全であること。また、そのもの。「―本」

ざん‐げつ【残月】

あけがたまで残っている月。ありあけづき。

ざんげつ【残月】

地歌。手事物てごともの。峰崎勾当作曲。大坂宗右門町の松屋某の娘の追善曲といい、曲名はその法名にちなむ。

さんけ‐づ・く【産気付く】

〔自五〕

陣痛が始まり、胎児が生まれそうな状態になる。

⇒さん‐け【産気】

さんけつ‐くうき【酸欠空気】

酸素の欠乏した空気。主に土中の還元鉄の酸化によって酸素が消費された土壌中の気体。建設工事現場などで吹き出すことがあり、酸素が15パーセント以下であると人命に危険。→空気

⇒さん‐けつ【酸欠】

さんけつ‐しょう【酸血症】‥シヤウ

(acidosis)血液中の酸とアルカリとの平衡が破れて、血漿けっしょうが酸性に傾くこと。また、その時の症状。呼吸性と代謝性があり、後者は糖尿病・小児食餌中毒や、腎・消化管・内分泌などの機能の異常などでもおこる。アシドーシス。アチドーゼ。↔アルカリ血症

さんげ‐めつざい【懺悔滅罪】

懺悔の功徳くどくによって一切の罪業を消滅させること。

⇒さん‐げ【懺悔】

さんげ‐もん【懺悔文】

懺悔を行う時に唱える、華厳経普賢行願品の「我昔所造諸悪業、皆由無始貪瞋痴、従身語意之所生、一切我今皆懺悔」の七言四句の偈げ。

⇒さん‐げ【懺悔】

さんげようりゃくき【山家要略記】‥エウ‥

山王神道の中心典籍。全9巻(あるいは7巻)。天台座主の顕真(1130〜1192)の著に仮託するが、鎌倉後期の成立。複数の秘事・秘説を引用して、教説を整理する。

ざんげ‐ろく【懺悔録】

①懺悔の告白記録。告白録。

②(→)「告白」2の別称。

⇒ざん‐げ【懺悔】

さん‐けん【三権】

国家作用の3種別、すなわち立法権・司法権・行政(行法)権の称。

⇒さんけん‐ぶんりつ【三権分立】

さん‐けん【三賢】

ある分野で3人のすぐれた人。和様書道では小野道風・藤原佐理・藤原行成の総称。

さん‐けん【蚕繭】

蚕の繭。

さん‐けん【散見】

あちらこちらにちらほらと見えること。「各地に―する風俗」

さん‐げん【三元】

①上元(正月15日)と中元(7月15日)と下元(10月15日)。

②(年と月と日の元はじめであるからいう)正月元日の称。

③中国で、天地の始・中・終を上元・中元・下元に区別していう称。

④天と地と人。

⑤明代に、進士試験及第の第1位・第2位・第3位の3人。また、郷試・会試・殿試に首席を占めた者、すなわち解元・会(省)元・状元をいう。

さん‐げん【三玄】

(「玄」は深遠な教えの意)

①老子・荘子・周易。

②〔仏〕臨済の説いた玄中玄・句中玄・体中玄。

さん‐げん【三弦・三絃】

①中国の弦楽器。3本の弦を有する。弦子とも呼ばれる。

②三味線の別称。地歌・箏曲では正称。

③雅楽に用いる3種の弦楽器、和琴わごん・楽琵琶がくびわ・楽箏がくそうの総称。

ざん‐げん【讒言】

人をおとしいれるため、事実をまげ、またいつわって、(目上の人に)その人を悪く言うこと。また、その言葉。讒口。讒説。平家物語12「頼朝、郎等共が―によつて、義経を討たんと仕候間」。「同僚に―される」

さんげん‐しゃ【三間社】

神社本殿の正面の柱間はしらまの数が三つのもの。

さん‐げんしょく【三原色】

適当に混ぜ合わせて、すべての色を表しうる基となる3色。普通、絵具・印刷インクなどではシアン(青緑)・マゼンタ(赤紫)・黄を指し、三色版の原色としても用いる。光では赤・緑・青(青紫)を指す。

さんげん‐にはく【三言二拍】

中国、明末に編纂された口語体短編小説集の総称。宋・元に成立した物語も含む。三言は馮夢竜ひょうぼうりょうの「喩世明言」(「古今小説」)、「警世通言」「醒世恒言」。二拍は凌濛初りょうもうしょの「初刻拍案驚奇」「二刻拍案驚奇」。

さんげん‐は【山元派】

〔仏〕

⇒やまもとは

さんけん‐ぶんりつ【三権分立】

(separation of the three powers)権力の濫用を防ぎ、国民の政治的自由を保障するため、国家権力を立法・司法・行政の相互に独立する3機関に委ねようとする原理。18世紀のロックおよびモンテスキューの主張。近代憲法に顕著な影響を与えた。

⇒さん‐けん【三権】

さん‐こ【三戸】

①三つの感官。目と耳と口。

②戸数の少ないこと。太平記37「―の小国なれども」

⇒三戸を潜む

さん‐こ【三呼】

三たび呼ぶこと。

さん‐こ【三孤】

周の三公の次に位した三つの官、すなわち少師・少傅しょうふ・少保の称。天子の師傅で、それぞれ太師・太傅・太保の副。

さん‐こ【三鈷】

(サンゴとも)〔仏〕「金剛杵こんごうしょ」参照。

三鈷

撮影:関戸 勇

さん‐けい【参詣】

神仏におまいりに行くこと。「氏神様に―する」「―人」

さん‐けい【惨刑】

残酷な刑罰。

さん‐けい【算計】

数量をかぞえはかること。勘定。計算。

さん‐けい【算経】

数学書のこと。中国および和算で用いる。

⇒さんけい‐じっしょ【算経十書】

さん‐けい【繖形・散形】

(「繖」は傘の意)

⇒さんけい‐か【散形科】

⇒さんけい‐かじょ【散形花序】

さん‐げい【狻猊】

獅子。彫り物などで、唐獅子が玉を持つ形のもの。

ざん‐けい【斬刑】

斬首の刑罰。

さんけい‐か【散形科】‥クワ

〔植〕セリ科の古称。

⇒さん‐けい【繖形・散形】

さんけい‐かじょ【散形花序】‥クワ‥

総状花序の一つ。主軸の先端から多数の花柄が散出して、傘骨状に拡がる。ウド・サクラソウなどに見られる。傘形花序。→花序(図)

⇒さん‐けい【繖形・散形】

さんけい‐じっしょ【算経十書】

中国の唐の時代に教科書として使用した、唐およびそれ以前の数学書10種。すなわち「周髀算経」「九章算術」「海島算経」「孫子算経」「五曹算経」「夏侯陽算経」「張邱建算経」「五経算術」「綴術」「緝古算経」。

⇒さん‐けい【算経】

さんけい‐しんぶん【産経新聞】

日本の主要新聞の一つ。1933年大阪で「日本工業新聞」として創刊。改題を経て88年より現紙名。2002年東京本社版は夕刊廃止。

さん‐ケー【三K】

(三つの形容語をローマ字書きした頭文字から)きつい、汚い、危険な仕事。労働条件が悪く嫌われる仕事。1980年代から使用されるようになった語。「―労働」

さんげ‐え【山家会】‥ヱ

天台宗で、毎年6月4日の最澄の忌日に修する法会。

⇒さん‐げ【山家】

さんげがくしょうしき【山家学生式】‥シヤウ‥

最澄の著。六条式・八条式・四条式の総称。818〜19年(弘仁9〜10)に嵯峨天皇に奏上。山家(天台宗)の修行規定を明らかにし、大乗戒を主張し、天台宗の南都仏教からの独立を宣言したもの。

→文献資料[山家学生式]

さん‐げき【惨劇】

①むごたらしい筋の劇。

②転じて、目をそむけたくなるような、むごたらしい出来事。「一家心中の―」

さんげ‐さんげ【懺悔懺悔】

下座唄げざうたの一つ。世話物の幕開き、下卑た性格の人物の出入りなどに用いる。「源氏店」の与三郎と蝙蝠安こうもりやすの出などは有名。法印の呪文の歌曲化。

⇒さん‐げ【懺悔】

さんげ‐し【散華師】

法会のとき散華する僧。

⇒さん‐げ【散華】

さん‐げだつもん【三解脱門】

〔仏〕無漏むろ(煩悩を離れた状態)の三三昧さんざんまい。三解脱。

さん‐けつ【三傑】

3人のすぐれた人物。

①㋐漢の高祖の臣、蕭何・張良・韓信。

㋑後漢の鄧禹・馮異・馬援。

㋒蜀の諸葛亮・関羽・張飛。

②明治維新の西郷隆盛・大久保利通・木戸孝允。

さん‐けつ【酸欠】

酸素の欠乏すること。

⇒さんけつ‐くうき【酸欠空気】

さん‐げつ【山月】

山上に出た月。

さん‐げつ【産月】

(→)「うみづき」に同じ。

ざん‐けつ【残欠・残闕】

遺物などの、一部が欠けて不完全であること。また、そのもの。「―本」

ざん‐げつ【残月】

あけがたまで残っている月。ありあけづき。

ざんげつ【残月】

地歌。手事物てごともの。峰崎勾当作曲。大坂宗右門町の松屋某の娘の追善曲といい、曲名はその法名にちなむ。

さんけ‐づ・く【産気付く】

〔自五〕

陣痛が始まり、胎児が生まれそうな状態になる。

⇒さん‐け【産気】

さんけつ‐くうき【酸欠空気】

酸素の欠乏した空気。主に土中の還元鉄の酸化によって酸素が消費された土壌中の気体。建設工事現場などで吹き出すことがあり、酸素が15パーセント以下であると人命に危険。→空気

⇒さん‐けつ【酸欠】

さんけつ‐しょう【酸血症】‥シヤウ

(acidosis)血液中の酸とアルカリとの平衡が破れて、血漿けっしょうが酸性に傾くこと。また、その時の症状。呼吸性と代謝性があり、後者は糖尿病・小児食餌中毒や、腎・消化管・内分泌などの機能の異常などでもおこる。アシドーシス。アチドーゼ。↔アルカリ血症

さんげ‐めつざい【懺悔滅罪】

懺悔の功徳くどくによって一切の罪業を消滅させること。

⇒さん‐げ【懺悔】

さんげ‐もん【懺悔文】

懺悔を行う時に唱える、華厳経普賢行願品の「我昔所造諸悪業、皆由無始貪瞋痴、従身語意之所生、一切我今皆懺悔」の七言四句の偈げ。

⇒さん‐げ【懺悔】

さんげようりゃくき【山家要略記】‥エウ‥

山王神道の中心典籍。全9巻(あるいは7巻)。天台座主の顕真(1130〜1192)の著に仮託するが、鎌倉後期の成立。複数の秘事・秘説を引用して、教説を整理する。

ざんげ‐ろく【懺悔録】

①懺悔の告白記録。告白録。

②(→)「告白」2の別称。

⇒ざん‐げ【懺悔】

さん‐けん【三権】

国家作用の3種別、すなわち立法権・司法権・行政(行法)権の称。

⇒さんけん‐ぶんりつ【三権分立】

さん‐けん【三賢】

ある分野で3人のすぐれた人。和様書道では小野道風・藤原佐理・藤原行成の総称。

さん‐けん【蚕繭】

蚕の繭。

さん‐けん【散見】

あちらこちらにちらほらと見えること。「各地に―する風俗」

さん‐げん【三元】

①上元(正月15日)と中元(7月15日)と下元(10月15日)。

②(年と月と日の元はじめであるからいう)正月元日の称。

③中国で、天地の始・中・終を上元・中元・下元に区別していう称。

④天と地と人。

⑤明代に、進士試験及第の第1位・第2位・第3位の3人。また、郷試・会試・殿試に首席を占めた者、すなわち解元・会(省)元・状元をいう。

さん‐げん【三玄】

(「玄」は深遠な教えの意)

①老子・荘子・周易。

②〔仏〕臨済の説いた玄中玄・句中玄・体中玄。

さん‐げん【三弦・三絃】

①中国の弦楽器。3本の弦を有する。弦子とも呼ばれる。

②三味線の別称。地歌・箏曲では正称。

③雅楽に用いる3種の弦楽器、和琴わごん・楽琵琶がくびわ・楽箏がくそうの総称。

ざん‐げん【讒言】

人をおとしいれるため、事実をまげ、またいつわって、(目上の人に)その人を悪く言うこと。また、その言葉。讒口。讒説。平家物語12「頼朝、郎等共が―によつて、義経を討たんと仕候間」。「同僚に―される」

さんげん‐しゃ【三間社】

神社本殿の正面の柱間はしらまの数が三つのもの。

さん‐げんしょく【三原色】

適当に混ぜ合わせて、すべての色を表しうる基となる3色。普通、絵具・印刷インクなどではシアン(青緑)・マゼンタ(赤紫)・黄を指し、三色版の原色としても用いる。光では赤・緑・青(青紫)を指す。

さんげん‐にはく【三言二拍】

中国、明末に編纂された口語体短編小説集の総称。宋・元に成立した物語も含む。三言は馮夢竜ひょうぼうりょうの「喩世明言」(「古今小説」)、「警世通言」「醒世恒言」。二拍は凌濛初りょうもうしょの「初刻拍案驚奇」「二刻拍案驚奇」。

さんげん‐は【山元派】

〔仏〕

⇒やまもとは

さんけん‐ぶんりつ【三権分立】

(separation of the three powers)権力の濫用を防ぎ、国民の政治的自由を保障するため、国家権力を立法・司法・行政の相互に独立する3機関に委ねようとする原理。18世紀のロックおよびモンテスキューの主張。近代憲法に顕著な影響を与えた。

⇒さん‐けん【三権】

さん‐こ【三戸】

①三つの感官。目と耳と口。

②戸数の少ないこと。太平記37「―の小国なれども」

⇒三戸を潜む

さん‐こ【三呼】

三たび呼ぶこと。

さん‐こ【三孤】

周の三公の次に位した三つの官、すなわち少師・少傅しょうふ・少保の称。天子の師傅で、それぞれ太師・太傅・太保の副。

さん‐こ【三鈷】

(サンゴとも)〔仏〕「金剛杵こんごうしょ」参照。

三鈷

撮影:関戸 勇

⇒さんこ‐づか【三鈷柄】

⇒さんこ‐れい【三鈷鈴】

さん‐こ【三鼓】

①雅楽で、太鼓・羯鼓かっこ・鉦鼓の総称。

②(その時を知らせるのに鼓を3打したのでいう)三更さんこう。

さん‐こ【三顧】

[出師表「臣を草廬の中に三顧し、臣に諮はかるに当世の事を以てせり」](蜀の劉備が三たび諸葛亮の廬いおりを訪れて遂に軍師に迎えた故事による)目上の人が礼を厚くして、人に仕事を引き受けてくれるよう頼むこと。

⇒さんこ‐の‐れい【三顧の礼】

さん‐こ【山呼】

[漢書武帝紀](武帝が嵩山すうざんに登った時、万歳と3度唱えるのが聞こえたという故事から)天子に万歳を唱えること。

さん‐ご【三五】

①(3と5との積)15。

㋐15歳。浄瑠璃、孕常盤「あけて―の春秋を」

㋑十五夜。「―の月」

②(長さが3尺5寸あることから)琵琶の異称。「―要録」

③三皇五帝。

④こちらに三つ、あちらに五つとちらばること。まばらなこと。三々五々。

⇒さんご‐や【三五夜】

⇒三五の十八

さん‐ご【参伍】

いりまじること。

さん‐ご【珊瑚】

①サンゴ虫の群体の中軸骨格。広義にはサンゴ礁を構成するイシサンゴ類を含むが、一般にはモモイロサンゴ・アカサンゴ・シロサンゴなどの本サンゴ類の骨格をいう。装飾用などに加工。〈倭名類聚鈔11〉

ももいろさんご

⇒さんこ‐づか【三鈷柄】

⇒さんこ‐れい【三鈷鈴】

さん‐こ【三鼓】

①雅楽で、太鼓・羯鼓かっこ・鉦鼓の総称。

②(その時を知らせるのに鼓を3打したのでいう)三更さんこう。

さん‐こ【三顧】

[出師表「臣を草廬の中に三顧し、臣に諮はかるに当世の事を以てせり」](蜀の劉備が三たび諸葛亮の廬いおりを訪れて遂に軍師に迎えた故事による)目上の人が礼を厚くして、人に仕事を引き受けてくれるよう頼むこと。

⇒さんこ‐の‐れい【三顧の礼】

さん‐こ【山呼】

[漢書武帝紀](武帝が嵩山すうざんに登った時、万歳と3度唱えるのが聞こえたという故事から)天子に万歳を唱えること。

さん‐ご【三五】

①(3と5との積)15。

㋐15歳。浄瑠璃、孕常盤「あけて―の春秋を」

㋑十五夜。「―の月」

②(長さが3尺5寸あることから)琵琶の異称。「―要録」

③三皇五帝。

④こちらに三つ、あちらに五つとちらばること。まばらなこと。三々五々。

⇒さんご‐や【三五夜】

⇒三五の十八

さん‐ご【参伍】

いりまじること。

さん‐ご【珊瑚】

①サンゴ虫の群体の中軸骨格。広義にはサンゴ礁を構成するイシサンゴ類を含むが、一般にはモモイロサンゴ・アカサンゴ・シロサンゴなどの本サンゴ類の骨格をいう。装飾用などに加工。〈倭名類聚鈔11〉

ももいろさんご

珊瑚(球状)

撮影:関戸 勇

珊瑚(球状)

撮影:関戸 勇

珊瑚(枝状)

撮影:関戸 勇

珊瑚(枝状)

撮影:関戸 勇

②〔生〕1を作る動物、すなわち八放サンゴ亜綱および六放サンゴ亜綱の花虫類。大部分の種類は群体を作り、海底に固着生活をする。

⇒さんご‐アナナス【珊瑚アナナス】

⇒さんご‐かい【珊瑚海】

⇒さんご‐じゅ【珊瑚珠】

⇒さんご‐じゅ【珊瑚樹】

⇒さんごじゅ‐な【珊瑚樹菜】

⇒さんご‐しょう【珊瑚礁】

⇒さんご‐ちゅう【珊瑚虫】

⇒さんご‐とう【珊瑚島】

⇒さんご‐へび【珊瑚蛇】

さん‐ご【産後】

出産の後。分娩ぶんべんの後。「―の肥立ち」↔産前

さんご‐アナナス【珊瑚アナナス】

南アメリカ原産のパイナップル科の着生植物。熱帯雨林の樹上に着生し、株の中心から花茎を伸ばして多数の花を付ける。花後にできる実と柄が赤く珊瑚を思わせる種があるのでいう。観葉植物としても栽培。→アナナス。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さん‐こう【三公】

①中国で最高の位にある三つの官職。周の太師・太傅たいふ・太保、前漢の丞相・大司馬・御史大夫、または大司馬・大司徒・大司空、後漢より唐・宋に至る間ほぼ太尉・司徒・司空の総称。三槐。元・明・清では周の制に従う。

②太政官の最高職すなわち太政大臣・左大臣・右大臣、または左大臣・右大臣・内大臣の総称。

さん‐こう【三光】‥クワウ

①日・月・星の称。日葡辞書「ジッゲッセイ(日月星)ノサンクヮウ」

②㋐(→)三光鳥1の略。狂言、鶯「あれは世間に重宝する―とやらいふ鳥であらふ」

㋑(ウグイスの声をヒツキホシと聞いたことから)飼鶯の鳴き声。

③茶道で、水指みずさしとその前に置いた茶入れと仕込茶碗との三つの称。

④花合せの出来役の一つ。松・桜・薄(月)・桐の20点札のうち3枚が揃ったもの。

⇒さんこう‐いちもんじ【三光一文字】

⇒さんこう‐さくせん【三光作戦】

⇒さんこう‐せいさく【三光政策】

⇒さんこう‐ちょう【三光鳥】

⇒さんこう‐てんし【三光天子】

⇒さんこう‐とりい【三光鳥居】

⇒さんこう‐の‐びょう【三光の鋲】

さん‐こう【三后】

太皇太后・皇太后・皇后(または中宮)の総称。三皇后。三宮さんぐう。

さん‐こう【三考】‥カウ

3度考えること。よくよく考えること。「再思―する」

さん‐こう【三行】‥カウ

①子の親に対する三つの行い。養と喪と祭。三道。

②[周礼地官、師氏]周の実践的教育の目標。人の重んずべき三つの行いとして、父母に孝、賢良に友、師長に順。

さん‐こう【三孝】‥カウ

[礼記祭義]3種の孝行。大孝は親を尊ぶこと、その次は親をはずかしめないこと、その下は能よく親を養うこと。

さん‐こう【三更】‥カウ

五更の一つ。今のおよそ午後11時から午前1時。子ねの刻に当たる。三鼓。丙夜へいや。→時とき(図)

さん‐こう【三皇】‥クワウ

中国古代の伝説上の三天子。伏羲ふっき・女媧じょか・神農、天皇・地皇・人皇など諸説がある。「―五帝」

さん‐こう【三香】‥カウ

(画題)菊・水仙・蘭を描くもの。

さん‐こう【三綱】‥カウ

[白虎通三綱六紀]儒教で社会の根本となる三つの大綱、すなわち君臣・父子・夫婦の道。

⇒さんこう‐ごじょう【三綱五常】

さん‐こう【山行】‥カウ

①山を越えて行くこと。山中の旅行。

②山に遊びに行くこと。山あそび。山歩き。

さん‐こう【参向】‥カウ

出向くこと。参上すること。

さん‐こう【参考】‥カウ

てらしあわせて考えること。自分の考えややり方を決める手がかりとすること。また、その材料。去来抄「面影の事、支考も書き置かれたり。―せらるべし」。「従来の事例を―にする」「―資料」

⇒さんこう‐しょ【参考書】

⇒さんこう‐にん【参考人】

さん‐こう【参候】

①貴人のもとへ出向いて御機嫌をうかがうこと。平家物語1「ひそかに―の条」

②宮内省御歌所の職員。

さん‐こう【参校・参較】‥カウ

ひきあわせ考えること。

さん‐こう【散光】‥クワウ

散らばった光。直射光に対していう。

⇒さんこう‐せいうん【散光星雲】

さん‐こう【燦光】‥クワウ

鉱物の光沢で最強のもの。

さん‐こう【鑽孔】

孔あなをあけること。パンチを入れること。

⇒さんこう‐き【鑽孔機】

さん‐ごう【三合】‥ガフ

暦注で、1年に太歳と太陰と客気(一説に、害気)とが合うこと。大凶で、この年は災厄が多いとされた。武道伝来記「この六月朔日を正月になして祝ふべし。さもなくは人間―になるべし」

さん‐ごう【三楽】‥ガウ

[論語季氏](「楽」は好み願う意)三つの願い望むもの。益と損とがあり、益は礼楽を適度にわきまえ、人の善をほめ、賢友の多いのを好むこと、損は驕楽きょうらく・佚遊いつゆう・宴楽を好むこと。

さん‐ごう【三業】‥ゴフ

〔仏〕身業・口業くごう・意業の総称。太平記20「息もあらくせず、―を静めて此の経を読誦どくじゅ候べし」→身口意しんくい。

⇒さんごう‐そうおう【三業相応】

⇒さんごう‐わくらん【三業惑乱】

さん‐ごう【三綱】‥ガウ

〔仏〕寺内の僧侶・寺務を管理する3種の役僧。

㋐上座・寺主・都維那ついな。

㋑上座・維那・典座てんぞ。

㋒寺主・知事・維那。

さん‐ごう【山号】‥ガウ

寺院の名に冠する称号。もと寺院は多く山にあり、その山の名をもって呼ばれた。日本には禅宗と共に中国より山号の制が伝えられ、のち平地の寺院にも波及した。霊亀山(天竜寺)・比叡山(延暦寺)・金竜山(浅草寺)の類。

さん‐ごう【讃仰・賛仰】‥ガウ

⇒さんぎょう(鑽仰)

ざん‐こう【残光】‥クワウ

入日の光。残照。

ざん‐こう【残更】‥カウ

夜のあけがた。五更。

ざん‐こう【残肴】‥カウ

食べ残しのさかな。宴席の残りもの。

ざん‐こう【残香】‥カウ

残っている香。うつりが。

ざん‐こう【讒口】

(→)讒言ざんげんに同じ。

ざん‐こう【讒構】

ないことをつくり上げて人をそしること。

ざん‐ごう【塹壕】‥ガウ

①城のまわりのほり。

②野戦で敵の攻撃から身を隠す防御施設。溝を掘りその土を前に積み上げたもの。「―戦」

⇒ざんごう‐ねつ【塹壕熱】

さんこう‐いちもんじ【三光一文字】‥クワウ‥

紋所の名。(→)「三星一文字みつぼしいちもんじ」に同じ。

⇒さん‐こう【三光】

さんごう‐かい【三合会】‥ガフクワイ

清代の秘密結社。排満・興漢を趣旨とし、中期以後、広東・広西・湖南など主として華南で組織され、武装蜂起。天地会。→会党

さんこう‐き【鑽孔機】

①ボール盤の別称。

②(→)パンチャー2に同じ。

⇒さん‐こう【鑽孔】

さん‐こうごう【三皇后】‥クワウ‥

(→)三后さんこうに同じ。

さんこう‐ごじょう【三綱五常】‥カウ‥ジヤウ

儒教で、人として守るべき三つの大綱(三綱)と五つの道徳(五常)。

⇒さん‐こう【三綱】

さんこう‐さくせん【三光作戦】‥クワウ‥

(→)三光政策に同じ。

⇒さん‐こう【三光】

さんごう‐ざっし【三号雑誌】‥ガウ‥

創刊して第3号くらいで廃刊する雑誌の意。長続きしない雑誌をあざけっていう語。

さんごうしいき【三教指帰】‥ガウ‥

空海の著。3巻。797年(延暦16)成る。儒・道・仏の三教を対話形式で比較し、仏教を最もすぐれたものとする。「聾瞽ろうこ指帰」はその稿本。

→文献資料[三教指帰]

さんこうしゃ‐ごげんぎょう【三公社五現業】‥ゲフ

三つの公社(日本国有鉄道・日本専売公社・日本電信電話公社)と五つの現業官庁(郵政・国有林野・印刷・造幣・アルコール専売の各事業部門)。三公社はすべて民営化され、五現業も民営化・独立行政法人化されて、現在国有林野のみが残る。

さんこう‐しょ【参考書】‥カウ‥

調査・研究・学習などの参考にする書。

⇒さん‐こう【参考】

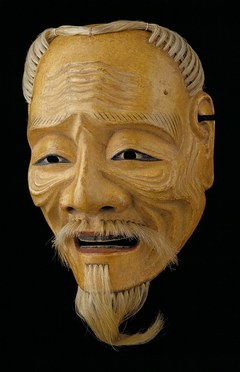

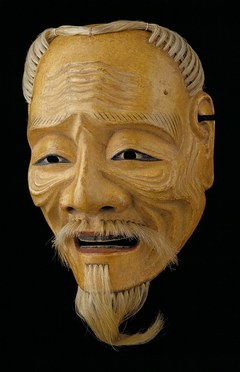

さんこう‐じょう【三光尉】‥クワウ‥

能面。面打ち三光坊のはじめた型の庶民的な相の老人面。

三光尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

②〔生〕1を作る動物、すなわち八放サンゴ亜綱および六放サンゴ亜綱の花虫類。大部分の種類は群体を作り、海底に固着生活をする。

⇒さんご‐アナナス【珊瑚アナナス】

⇒さんご‐かい【珊瑚海】

⇒さんご‐じゅ【珊瑚珠】

⇒さんご‐じゅ【珊瑚樹】

⇒さんごじゅ‐な【珊瑚樹菜】

⇒さんご‐しょう【珊瑚礁】

⇒さんご‐ちゅう【珊瑚虫】

⇒さんご‐とう【珊瑚島】

⇒さんご‐へび【珊瑚蛇】

さん‐ご【産後】

出産の後。分娩ぶんべんの後。「―の肥立ち」↔産前

さんご‐アナナス【珊瑚アナナス】

南アメリカ原産のパイナップル科の着生植物。熱帯雨林の樹上に着生し、株の中心から花茎を伸ばして多数の花を付ける。花後にできる実と柄が赤く珊瑚を思わせる種があるのでいう。観葉植物としても栽培。→アナナス。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さん‐こう【三公】

①中国で最高の位にある三つの官職。周の太師・太傅たいふ・太保、前漢の丞相・大司馬・御史大夫、または大司馬・大司徒・大司空、後漢より唐・宋に至る間ほぼ太尉・司徒・司空の総称。三槐。元・明・清では周の制に従う。

②太政官の最高職すなわち太政大臣・左大臣・右大臣、または左大臣・右大臣・内大臣の総称。

さん‐こう【三光】‥クワウ

①日・月・星の称。日葡辞書「ジッゲッセイ(日月星)ノサンクヮウ」

②㋐(→)三光鳥1の略。狂言、鶯「あれは世間に重宝する―とやらいふ鳥であらふ」

㋑(ウグイスの声をヒツキホシと聞いたことから)飼鶯の鳴き声。

③茶道で、水指みずさしとその前に置いた茶入れと仕込茶碗との三つの称。

④花合せの出来役の一つ。松・桜・薄(月)・桐の20点札のうち3枚が揃ったもの。

⇒さんこう‐いちもんじ【三光一文字】

⇒さんこう‐さくせん【三光作戦】

⇒さんこう‐せいさく【三光政策】

⇒さんこう‐ちょう【三光鳥】

⇒さんこう‐てんし【三光天子】

⇒さんこう‐とりい【三光鳥居】

⇒さんこう‐の‐びょう【三光の鋲】

さん‐こう【三后】

太皇太后・皇太后・皇后(または中宮)の総称。三皇后。三宮さんぐう。

さん‐こう【三考】‥カウ

3度考えること。よくよく考えること。「再思―する」

さん‐こう【三行】‥カウ

①子の親に対する三つの行い。養と喪と祭。三道。

②[周礼地官、師氏]周の実践的教育の目標。人の重んずべき三つの行いとして、父母に孝、賢良に友、師長に順。

さん‐こう【三孝】‥カウ

[礼記祭義]3種の孝行。大孝は親を尊ぶこと、その次は親をはずかしめないこと、その下は能よく親を養うこと。

さん‐こう【三更】‥カウ

五更の一つ。今のおよそ午後11時から午前1時。子ねの刻に当たる。三鼓。丙夜へいや。→時とき(図)

さん‐こう【三皇】‥クワウ

中国古代の伝説上の三天子。伏羲ふっき・女媧じょか・神農、天皇・地皇・人皇など諸説がある。「―五帝」

さん‐こう【三香】‥カウ

(画題)菊・水仙・蘭を描くもの。

さん‐こう【三綱】‥カウ

[白虎通三綱六紀]儒教で社会の根本となる三つの大綱、すなわち君臣・父子・夫婦の道。

⇒さんこう‐ごじょう【三綱五常】

さん‐こう【山行】‥カウ

①山を越えて行くこと。山中の旅行。

②山に遊びに行くこと。山あそび。山歩き。

さん‐こう【参向】‥カウ

出向くこと。参上すること。

さん‐こう【参考】‥カウ

てらしあわせて考えること。自分の考えややり方を決める手がかりとすること。また、その材料。去来抄「面影の事、支考も書き置かれたり。―せらるべし」。「従来の事例を―にする」「―資料」

⇒さんこう‐しょ【参考書】

⇒さんこう‐にん【参考人】

さん‐こう【参候】

①貴人のもとへ出向いて御機嫌をうかがうこと。平家物語1「ひそかに―の条」

②宮内省御歌所の職員。

さん‐こう【参校・参較】‥カウ

ひきあわせ考えること。

さん‐こう【散光】‥クワウ

散らばった光。直射光に対していう。

⇒さんこう‐せいうん【散光星雲】

さん‐こう【燦光】‥クワウ

鉱物の光沢で最強のもの。

さん‐こう【鑽孔】

孔あなをあけること。パンチを入れること。

⇒さんこう‐き【鑽孔機】

さん‐ごう【三合】‥ガフ

暦注で、1年に太歳と太陰と客気(一説に、害気)とが合うこと。大凶で、この年は災厄が多いとされた。武道伝来記「この六月朔日を正月になして祝ふべし。さもなくは人間―になるべし」

さん‐ごう【三楽】‥ガウ

[論語季氏](「楽」は好み願う意)三つの願い望むもの。益と損とがあり、益は礼楽を適度にわきまえ、人の善をほめ、賢友の多いのを好むこと、損は驕楽きょうらく・佚遊いつゆう・宴楽を好むこと。

さん‐ごう【三業】‥ゴフ

〔仏〕身業・口業くごう・意業の総称。太平記20「息もあらくせず、―を静めて此の経を読誦どくじゅ候べし」→身口意しんくい。

⇒さんごう‐そうおう【三業相応】

⇒さんごう‐わくらん【三業惑乱】

さん‐ごう【三綱】‥ガウ

〔仏〕寺内の僧侶・寺務を管理する3種の役僧。

㋐上座・寺主・都維那ついな。

㋑上座・維那・典座てんぞ。

㋒寺主・知事・維那。

さん‐ごう【山号】‥ガウ

寺院の名に冠する称号。もと寺院は多く山にあり、その山の名をもって呼ばれた。日本には禅宗と共に中国より山号の制が伝えられ、のち平地の寺院にも波及した。霊亀山(天竜寺)・比叡山(延暦寺)・金竜山(浅草寺)の類。

さん‐ごう【讃仰・賛仰】‥ガウ

⇒さんぎょう(鑽仰)

ざん‐こう【残光】‥クワウ

入日の光。残照。

ざん‐こう【残更】‥カウ

夜のあけがた。五更。

ざん‐こう【残肴】‥カウ

食べ残しのさかな。宴席の残りもの。

ざん‐こう【残香】‥カウ

残っている香。うつりが。

ざん‐こう【讒口】

(→)讒言ざんげんに同じ。

ざん‐こう【讒構】

ないことをつくり上げて人をそしること。

ざん‐ごう【塹壕】‥ガウ

①城のまわりのほり。

②野戦で敵の攻撃から身を隠す防御施設。溝を掘りその土を前に積み上げたもの。「―戦」

⇒ざんごう‐ねつ【塹壕熱】

さんこう‐いちもんじ【三光一文字】‥クワウ‥

紋所の名。(→)「三星一文字みつぼしいちもんじ」に同じ。

⇒さん‐こう【三光】

さんごう‐かい【三合会】‥ガフクワイ

清代の秘密結社。排満・興漢を趣旨とし、中期以後、広東・広西・湖南など主として華南で組織され、武装蜂起。天地会。→会党

さんこう‐き【鑽孔機】

①ボール盤の別称。

②(→)パンチャー2に同じ。

⇒さん‐こう【鑽孔】

さん‐こうごう【三皇后】‥クワウ‥

(→)三后さんこうに同じ。

さんこう‐ごじょう【三綱五常】‥カウ‥ジヤウ

儒教で、人として守るべき三つの大綱(三綱)と五つの道徳(五常)。

⇒さん‐こう【三綱】

さんこう‐さくせん【三光作戦】‥クワウ‥

(→)三光政策に同じ。

⇒さん‐こう【三光】

さんごう‐ざっし【三号雑誌】‥ガウ‥

創刊して第3号くらいで廃刊する雑誌の意。長続きしない雑誌をあざけっていう語。

さんごうしいき【三教指帰】‥ガウ‥

空海の著。3巻。797年(延暦16)成る。儒・道・仏の三教を対話形式で比較し、仏教を最もすぐれたものとする。「聾瞽ろうこ指帰」はその稿本。

→文献資料[三教指帰]

さんこうしゃ‐ごげんぎょう【三公社五現業】‥ゲフ

三つの公社(日本国有鉄道・日本専売公社・日本電信電話公社)と五つの現業官庁(郵政・国有林野・印刷・造幣・アルコール専売の各事業部門)。三公社はすべて民営化され、五現業も民営化・独立行政法人化されて、現在国有林野のみが残る。

さんこう‐しょ【参考書】‥カウ‥

調査・研究・学習などの参考にする書。

⇒さん‐こう【参考】

さんこう‐じょう【三光尉】‥クワウ‥

能面。面打ち三光坊のはじめた型の庶民的な相の老人面。

三光尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

さんこう‐すいちょう【山高水長】‥カウ‥チヤウ

[范仲淹、桐廬郡厳先生祠堂記]仁人・君子の徳の高潔さを、山が高くそびえ水が長く流れて変わらぬことにたとえた語。山高く水長し。

ざんこう‐せい【残効性】‥カウ‥

施用後の農薬が効力を持続すること。分解抑制剤や展着剤などにより適度な期間に調整する。

さんこう‐せいうん【散光星雲】‥クワウ‥

(diffuse nebula)輪郭のはっきりしない不規則な形状の星雲で、ガスと微固体の煙のような星間物質が、恒星の光で輝いているもの。天球上で天の川付近に多く、銀河系内に属する。オリオン星雲の類。

エータカリーナ

撮影:及川聖彦

さんこう‐すいちょう【山高水長】‥カウ‥チヤウ

[范仲淹、桐廬郡厳先生祠堂記]仁人・君子の徳の高潔さを、山が高くそびえ水が長く流れて変わらぬことにたとえた語。山高く水長し。

ざんこう‐せい【残効性】‥カウ‥

施用後の農薬が効力を持続すること。分解抑制剤や展着剤などにより適度な期間に調整する。

さんこう‐せいうん【散光星雲】‥クワウ‥

(diffuse nebula)輪郭のはっきりしない不規則な形状の星雲で、ガスと微固体の煙のような星間物質が、恒星の光で輝いているもの。天球上で天の川付近に多く、銀河系内に属する。オリオン星雲の類。

エータカリーナ

撮影:及川聖彦

エータカリーナ(中心部)

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

エータカリーナ(中心部)

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

オメガ星雲(M17)

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

オメガ星雲(M17)

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

タランチュラ星雲

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

タランチュラ星雲

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

バラ星雲

撮影:Anglo-Australian Observatory/Royal Observatory,Edinburgh

バラ星雲

撮影:Anglo-Australian Observatory/Royal Observatory,Edinburgh

三裂星雲

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

三裂星雲

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

⇒さん‐こう【散光】

さんこう‐せいさく【三光政策】‥クワウ‥

日中戦争中、日本軍が行なった苛烈で非人道的な掃討作戦の、中国側での呼称。三光とは、殺光(殺しつくす)・搶光(奪いつくす)・焼光(焼きつくす)をいう。

⇒さん‐こう【三光】

さんごう‐そうおう【三業相応】‥ゴフサウ‥

三業にあらわれる所が、ともに相応して背反しないこと。

⇒さん‐ごう【三業】

さんこうたいへいき【参考太平記】‥カウ‥

太平記の流布本に、今出川本などの当時知られた有力な諸本を対校し、諸書を参照して記事の適否を考訂した書。41巻。徳川光圀の命により、今井弘済・内藤貞顕編。1689年(元禄2)完成、91年刊。なお、同じ編者による編書に参考源平盛衰記・参考平治物語・参考保元物語がある。

さんこう‐ちょう【三光鳥】‥クワウテウ

①(鳴き声が「月日星つきひほしほいほい」と聞こえるから名づける)スズメ目カササギヒタキ科の鳥。雄は紫黒色で、腹は白く尾が極めて長く優美。雌は背面が栗色。山地の暗い密林中にすむ夏鳥。南西諸島では留鳥。サンコウ。〈[季]夏〉

さんこうちょう(雄)

⇒さん‐こう【散光】

さんこう‐せいさく【三光政策】‥クワウ‥

日中戦争中、日本軍が行なった苛烈で非人道的な掃討作戦の、中国側での呼称。三光とは、殺光(殺しつくす)・搶光(奪いつくす)・焼光(焼きつくす)をいう。

⇒さん‐こう【三光】

さんごう‐そうおう【三業相応】‥ゴフサウ‥

三業にあらわれる所が、ともに相応して背反しないこと。

⇒さん‐ごう【三業】

さんこうたいへいき【参考太平記】‥カウ‥

太平記の流布本に、今出川本などの当時知られた有力な諸本を対校し、諸書を参照して記事の適否を考訂した書。41巻。徳川光圀の命により、今井弘済・内藤貞顕編。1689年(元禄2)完成、91年刊。なお、同じ編者による編書に参考源平盛衰記・参考平治物語・参考保元物語がある。

さんこう‐ちょう【三光鳥】‥クワウテウ

①(鳴き声が「月日星つきひほしほいほい」と聞こえるから名づける)スズメ目カササギヒタキ科の鳥。雄は紫黒色で、腹は白く尾が極めて長く優美。雌は背面が栗色。山地の暗い密林中にすむ夏鳥。南西諸島では留鳥。サンコウ。〈[季]夏〉

さんこうちょう(雄)

サンコウチョウ(雄)

提供:OPO

サンコウチョウ(雄)

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②イカルの別称。

⇒さん‐こう【三光】

さんこう‐てんし【三光天子】‥クワウ‥

日天子・月天子・明星天子の総称。三光天。

⇒さん‐こう【三光】

さんこう‐とりい【三光鳥居】‥クワウ‥ヰ

(→)三輪鳥居みわどりいに同じ。

⇒さん‐こう【三光】

さんこう‐にん【参考人】‥カウ‥

〔法〕

①犯罪捜査のため捜査機関により取り調べられる者のうち、被疑者以外の者。被害者・目撃者など。また、嫌疑がはっきりしない被疑者を重要参考人ということがある。

②国会の委員会において、意見を求められた学識経験者など。

⇒さん‐こう【参考】

ざんごう‐ねつ【塹壕熱】‥ガウ‥

五日熱リケッチアの感染により全身の疼痛と5日周期の高熱を反復する熱病。第一次大戦中ポーランド・ウクライナ国境のウォルヒン地方の塹壕で、虱しらみの媒介によって流行したことからいう。五日熱。ウォルヒン熱。

⇒ざん‐ごう【塹壕】

さんこう‐の‐びょう【三光の鋲】‥クワウ‥ビヤウ

兜かぶとの眉庇まびさしの3カ所に打った鋲。→兜(図)

⇒さん‐こう【三光】

さんこうへいりゅう【三江併流】‥カウ‥リウ

(Sanjiangbingliu)中国雲南省北西部の景勝地。チベット高原に源を発する3本の川、金沙江(長江上流)・瀾滄江(メコン川上流)・怒江(サルウィン川上流)が併行して流れる地域で、動植物が豊富なことから世界遺産に登録。

さんごう‐わくらん【三業惑乱】‥ゴフ‥

江戸時代の浄土真宗本願寺派の異安心いあんじんをめぐる紛争。功存が1762年(宝暦12)一念信心だけでは足らず三業で帰命すべきを説いたことに端を発し、宗内の盛んな論議を引き起こしたが、1806年(文化3)幕府の介入により決着。

⇒さん‐ごう【三業】

サンゴール【Léopold Sédar Senghor】

セネガルの政治家・詩人。1960〜80年、初代大統領。(1906〜2001)→ネグリチュード

さんご‐かい【珊瑚海】

(Coral Sea)太平洋の一部を成し、オーストラリア北東部・ニューギニア・ソロモン・バヌアツ・ニュー‐カレドニアの島々に囲まれる海。グレート‐バリア‐リーフを始め珊瑚礁が多い。1942年5月、日米の海戦が行われた。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さん‐こく【山谷】

①山と谷。山中の谷。

②(黄山谷(庭堅)が愛したことから)蘭らんの異称。

さん‐こく【惨酷・酸酷】

むごくてひどいこと。残酷。

さん‐ごく【三国】

①三つの国。特に、

㋐後漢の末に起こった魏・呉・蜀。「―志」

㋑日本と唐土と天竺。

㋒新羅・百済・高句麗。

㋓朝鮮・琉球・蝦夷えぞ。

②(1㋑から)全世界の意。

⇒さんごく‐いち【三国一】

⇒さんごく‐かんしょう【三国干渉】

⇒さんごくかん‐ゆそう【三国間輸送】

⇒さんごく‐きょうしょう【三国協商】

⇒さんごく‐じだい【三国時代】

⇒さんごく‐じん【三国人】

⇒さんごく‐でんらい【三国伝来】

⇒さんごく‐どうめい【三国同盟】

⇒さんごく‐ぶそう【三国無双】

ざん‐こく【残酷・残刻】

きびしく無慈悲なこと。むごたらしいこと。残忍。「―な仕打ち」「―に扱う」

⇒ざんこく‐ひどう【残酷非道】

さんごくいじ【三国遺事】‥ヰ‥

朝鮮の史書。三国史記に漏れた事項などを集録。5巻。高麗の忠烈王の時、僧一然(1206〜1289)の撰。三国の遺聞、特に仏教説話が多く、風俗・地理などの資料を含む。

さんごく‐いち【三国一】

(室町時代の流行語)

①日本・唐土・天竺にわたって第一であること。多くは嫁入や婿取の場合の祝辞に用いた。「―の花嫁」

②(駿河・甲斐・相模三国一の名物である富士山が一夜でできたという伝説に基づき、一夜づくりの意から)甘酒の異称。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごく‐かんしょう【三国干渉】‥セフ

1895年(明治28)日清講和条約(下関条約)締結後、ロシア・フランス・ドイツの3国が日本に干渉を加え、条約によって得た遼東半島を清国に還付させた事件。

→文献資料[三国干渉]

⇒さん‐ごく【三国】

さんごくかん‐ゆそう【三国間輸送】

ある国の船が他国と他国との間の貨物輸送をすること。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごく‐きょうしょう【三国協商】‥ケフシヤウ

英・仏・露の三国間に結ばれた友好関係の称。1894年の露仏同盟に始まり、1904年の英仏協商、07年の英露協商によって、ドイツに対する包囲網となった。

⇒さん‐ごく【三国】

さん‐こくし【三国司】

室町時代に公家の出で在国し、国司をつとめた土佐の一条家と、伊勢の北畠家と、飛騨の姉小路家との称。

さんごくし【三国志】

二十四史の一つ。魏・呉・蜀三国の史書。65巻。晋の陳寿撰。→魏志。

⇒さんごくし‐えんぎ【三国志演義】

さんごくし‐えんぎ【三国志演義】

明代の長編小説。四大奇書の一つ。羅貫中の作。全120回。蜀の劉備・関羽・張飛が桃園に義を結ぶのに始まり、呉の孫皓が降伏して晋の天下統一が完成するまでの歴史を、三国志に基づきつつ、まま虚構も交えて描く。元禄初年、湖南文山訳「通俗三国志」が刊行されて以来、日本でも愛読されてきた。三国志通俗演義。

⇒さんごくし【三国志】

さんごくしき【三国史記】

朝鮮の現存最古の史書。50巻。高麗の仁宗の命で金富軾らが撰。1145年成る。新羅・高句麗・百済の三国の歴史を紀伝体に記す。

さんごく‐じだい【三国時代】

①中国で、後漢滅亡後、魏・呉・蜀の三国が鼎立ていりつした時代。220年魏の建国に始まり、280年晋の統一まで。

②朝鮮で、4世紀から7世紀にかけて、新羅しらぎ・高句麗・百済くだらの三国が鼎立した時代。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごく‐じん【三国人】

(敗戦国民でも戦勝国民でもないとして)第二次大戦後、日本国内に居住した朝鮮・台湾など旧日本植民地の出身者を指した俗称。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごくつうらんずせつ【三国通覧図説】‥ヅ‥

地理書。林子平著。1冊、付図5葉。日本およびその周辺の朝鮮・琉球・蝦夷えぞ三国の地図と、里程・風俗・気候その他の解説書。地図は1785年(天明5)、解説書は86年刊。桂川甫周の序と自跋がある。

さんごくでんき【三国伝記】

15世紀前半に成った説話集。玄棟編。12巻360話。インド・中国・日本の順に輪番に物語る。仏法説話を中心とするが、歴史・和歌など世俗的故事も多い。

さんごく‐でんらい【三国伝来】

インドから中国に伝え、中国から日本に伝わって来たこと。三国相承。三国相伝。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごく‐どうめい【三国同盟】

①ドイツ・オーストリア・イタリア三国間に結ばれた秘密軍事同盟。1882年成立。第一次世界大戦前、三国協商と対抗。1915年イタリアによって廃棄。

②日本・ドイツ・イタリア三国間に結ばれた軍事同盟。1940年成立。

→文献資料[三国同盟]

⇒さん‐ごく【三国】

ざんこく‐ひどう【残酷非道】‥ダウ

無慈悲でむごたらしく、人の道に外れていること。「―な犯罪」

⇒ざん‐こく【残酷・残刻】

さんごく‐ぶそう【三国無双】‥サウ

日本・唐土・天竺を通じて並ぶものがないこと。三国一。さんごくむそう。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごくぶっぽうでんずうえんぎ【三国仏法伝通縁起】‥ポフ‥ヅウ‥

凝然ぎょうねん著。3巻。1311年(応長1)成る。インド・中国・日本三国での仏教諸宗の起源・流伝を概説する。

さんご‐じゅ【珊瑚珠】

珊瑚をみがいて作った珠。色は赤・桃・ぼけ・ぼけまがい・白の5種があり、種々の装飾品に用いる。好色一代男2「珠数にかず読みし―を売りて」

⇒さん‐ご【珊瑚】

さんご‐じゅ【珊瑚樹】

①樹枝のように見えるところから、珊瑚の別称。

②スイカズラ科の常緑高木。暖地の海岸に自生。また庭木・生垣として広く栽培。高さ10メートルに達する。葉は厚く光沢がある。6〜7月頃、小白花を密生し、果実は秋に珊瑚のように赤く熟すが、のち、黒くなる。〈[季]秋〉

さんごじゅ

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②イカルの別称。

⇒さん‐こう【三光】

さんこう‐てんし【三光天子】‥クワウ‥

日天子・月天子・明星天子の総称。三光天。

⇒さん‐こう【三光】

さんこう‐とりい【三光鳥居】‥クワウ‥ヰ

(→)三輪鳥居みわどりいに同じ。

⇒さん‐こう【三光】

さんこう‐にん【参考人】‥カウ‥

〔法〕

①犯罪捜査のため捜査機関により取り調べられる者のうち、被疑者以外の者。被害者・目撃者など。また、嫌疑がはっきりしない被疑者を重要参考人ということがある。

②国会の委員会において、意見を求められた学識経験者など。

⇒さん‐こう【参考】

ざんごう‐ねつ【塹壕熱】‥ガウ‥

五日熱リケッチアの感染により全身の疼痛と5日周期の高熱を反復する熱病。第一次大戦中ポーランド・ウクライナ国境のウォルヒン地方の塹壕で、虱しらみの媒介によって流行したことからいう。五日熱。ウォルヒン熱。

⇒ざん‐ごう【塹壕】

さんこう‐の‐びょう【三光の鋲】‥クワウ‥ビヤウ

兜かぶとの眉庇まびさしの3カ所に打った鋲。→兜(図)

⇒さん‐こう【三光】

さんこうへいりゅう【三江併流】‥カウ‥リウ

(Sanjiangbingliu)中国雲南省北西部の景勝地。チベット高原に源を発する3本の川、金沙江(長江上流)・瀾滄江(メコン川上流)・怒江(サルウィン川上流)が併行して流れる地域で、動植物が豊富なことから世界遺産に登録。

さんごう‐わくらん【三業惑乱】‥ゴフ‥

江戸時代の浄土真宗本願寺派の異安心いあんじんをめぐる紛争。功存が1762年(宝暦12)一念信心だけでは足らず三業で帰命すべきを説いたことに端を発し、宗内の盛んな論議を引き起こしたが、1806年(文化3)幕府の介入により決着。

⇒さん‐ごう【三業】

サンゴール【Léopold Sédar Senghor】

セネガルの政治家・詩人。1960〜80年、初代大統領。(1906〜2001)→ネグリチュード

さんご‐かい【珊瑚海】

(Coral Sea)太平洋の一部を成し、オーストラリア北東部・ニューギニア・ソロモン・バヌアツ・ニュー‐カレドニアの島々に囲まれる海。グレート‐バリア‐リーフを始め珊瑚礁が多い。1942年5月、日米の海戦が行われた。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さん‐こく【山谷】

①山と谷。山中の谷。

②(黄山谷(庭堅)が愛したことから)蘭らんの異称。

さん‐こく【惨酷・酸酷】

むごくてひどいこと。残酷。

さん‐ごく【三国】

①三つの国。特に、

㋐後漢の末に起こった魏・呉・蜀。「―志」

㋑日本と唐土と天竺。

㋒新羅・百済・高句麗。

㋓朝鮮・琉球・蝦夷えぞ。

②(1㋑から)全世界の意。

⇒さんごく‐いち【三国一】

⇒さんごく‐かんしょう【三国干渉】

⇒さんごくかん‐ゆそう【三国間輸送】

⇒さんごく‐きょうしょう【三国協商】

⇒さんごく‐じだい【三国時代】

⇒さんごく‐じん【三国人】

⇒さんごく‐でんらい【三国伝来】

⇒さんごく‐どうめい【三国同盟】

⇒さんごく‐ぶそう【三国無双】

ざん‐こく【残酷・残刻】

きびしく無慈悲なこと。むごたらしいこと。残忍。「―な仕打ち」「―に扱う」

⇒ざんこく‐ひどう【残酷非道】

さんごくいじ【三国遺事】‥ヰ‥

朝鮮の史書。三国史記に漏れた事項などを集録。5巻。高麗の忠烈王の時、僧一然(1206〜1289)の撰。三国の遺聞、特に仏教説話が多く、風俗・地理などの資料を含む。

さんごく‐いち【三国一】

(室町時代の流行語)

①日本・唐土・天竺にわたって第一であること。多くは嫁入や婿取の場合の祝辞に用いた。「―の花嫁」

②(駿河・甲斐・相模三国一の名物である富士山が一夜でできたという伝説に基づき、一夜づくりの意から)甘酒の異称。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごく‐かんしょう【三国干渉】‥セフ

1895年(明治28)日清講和条約(下関条約)締結後、ロシア・フランス・ドイツの3国が日本に干渉を加え、条約によって得た遼東半島を清国に還付させた事件。

→文献資料[三国干渉]

⇒さん‐ごく【三国】

さんごくかん‐ゆそう【三国間輸送】

ある国の船が他国と他国との間の貨物輸送をすること。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごく‐きょうしょう【三国協商】‥ケフシヤウ

英・仏・露の三国間に結ばれた友好関係の称。1894年の露仏同盟に始まり、1904年の英仏協商、07年の英露協商によって、ドイツに対する包囲網となった。

⇒さん‐ごく【三国】

さん‐こくし【三国司】

室町時代に公家の出で在国し、国司をつとめた土佐の一条家と、伊勢の北畠家と、飛騨の姉小路家との称。

さんごくし【三国志】

二十四史の一つ。魏・呉・蜀三国の史書。65巻。晋の陳寿撰。→魏志。

⇒さんごくし‐えんぎ【三国志演義】

さんごくし‐えんぎ【三国志演義】

明代の長編小説。四大奇書の一つ。羅貫中の作。全120回。蜀の劉備・関羽・張飛が桃園に義を結ぶのに始まり、呉の孫皓が降伏して晋の天下統一が完成するまでの歴史を、三国志に基づきつつ、まま虚構も交えて描く。元禄初年、湖南文山訳「通俗三国志」が刊行されて以来、日本でも愛読されてきた。三国志通俗演義。

⇒さんごくし【三国志】

さんごくしき【三国史記】

朝鮮の現存最古の史書。50巻。高麗の仁宗の命で金富軾らが撰。1145年成る。新羅・高句麗・百済の三国の歴史を紀伝体に記す。

さんごく‐じだい【三国時代】

①中国で、後漢滅亡後、魏・呉・蜀の三国が鼎立ていりつした時代。220年魏の建国に始まり、280年晋の統一まで。

②朝鮮で、4世紀から7世紀にかけて、新羅しらぎ・高句麗・百済くだらの三国が鼎立した時代。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごく‐じん【三国人】

(敗戦国民でも戦勝国民でもないとして)第二次大戦後、日本国内に居住した朝鮮・台湾など旧日本植民地の出身者を指した俗称。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごくつうらんずせつ【三国通覧図説】‥ヅ‥

地理書。林子平著。1冊、付図5葉。日本およびその周辺の朝鮮・琉球・蝦夷えぞ三国の地図と、里程・風俗・気候その他の解説書。地図は1785年(天明5)、解説書は86年刊。桂川甫周の序と自跋がある。

さんごくでんき【三国伝記】

15世紀前半に成った説話集。玄棟編。12巻360話。インド・中国・日本の順に輪番に物語る。仏法説話を中心とするが、歴史・和歌など世俗的故事も多い。

さんごく‐でんらい【三国伝来】

インドから中国に伝え、中国から日本に伝わって来たこと。三国相承。三国相伝。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごく‐どうめい【三国同盟】

①ドイツ・オーストリア・イタリア三国間に結ばれた秘密軍事同盟。1882年成立。第一次世界大戦前、三国協商と対抗。1915年イタリアによって廃棄。

②日本・ドイツ・イタリア三国間に結ばれた軍事同盟。1940年成立。

→文献資料[三国同盟]

⇒さん‐ごく【三国】

ざんこく‐ひどう【残酷非道】‥ダウ

無慈悲でむごたらしく、人の道に外れていること。「―な犯罪」

⇒ざん‐こく【残酷・残刻】

さんごく‐ぶそう【三国無双】‥サウ

日本・唐土・天竺を通じて並ぶものがないこと。三国一。さんごくむそう。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごくぶっぽうでんずうえんぎ【三国仏法伝通縁起】‥ポフ‥ヅウ‥

凝然ぎょうねん著。3巻。1311年(応長1)成る。インド・中国・日本三国での仏教諸宗の起源・流伝を概説する。

さんご‐じゅ【珊瑚珠】

珊瑚をみがいて作った珠。色は赤・桃・ぼけ・ぼけまがい・白の5種があり、種々の装飾品に用いる。好色一代男2「珠数にかず読みし―を売りて」

⇒さん‐ご【珊瑚】

さんご‐じゅ【珊瑚樹】

①樹枝のように見えるところから、珊瑚の別称。

②スイカズラ科の常緑高木。暖地の海岸に自生。また庭木・生垣として広く栽培。高さ10メートルに達する。葉は厚く光沢がある。6〜7月頃、小白花を密生し、果実は秋に珊瑚のように赤く熟すが、のち、黒くなる。〈[季]秋〉

さんごじゅ

サンゴジュ(実)

撮影:関戸 勇

サンゴジュ(実)

撮影:関戸 勇

⇒さん‐ご【珊瑚】

さんごじゅ‐な【珊瑚樹菜】

(→)火焔菜かえんさいに同じ。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さんご‐しょう【珊瑚礁】‥セウ

サンゴ虫の群体の石灰質骨格と石灰藻とが堆積して生じた岩礁または島。清澄な暖海の浅い部分に生じ、その形状と位置とによって、裾礁・堡礁・環礁などの別がある。沖縄諸島・南鳥島などに発達。

⇒さん‐ご【珊瑚】

サン‐ゴタルド‐とうげ【サンゴタルド峠】‥タウゲ

(San Gottardo イタリア)スイス中部、アルプスのサン‐ゴタルド山塊を南北に越える峠。標高約2100メートル。中部ヨーロッパと南ヨーロッパを結ぶ交通の要地。1882年鉄道トンネルが開通。フランス語名サン‐ゴタール峠。

さんご‐ちゅう【珊瑚虫】

サンゴ類の、特に動物体(ポリプ)を指す。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さん‐こつ【山骨】

山の土砂が崩れて岩石が露出したもの。

さん‐こつ【散骨】

死者の遺骨を粉にして海や山へまく葬礼。

さんこ‐づか【三鈷柄】

刀剣の柄つかを三鈷の形に作ったもの。

⇒さん‐こ【三鈷】

さんご‐とう【珊瑚島】‥タウ

珊瑚礁が水面に露出して島を形成したもの。ミクロネシアなどの小島の多くはこれに属する。

⇒さん‐ご【珊瑚】

⇒さん‐ご【珊瑚】

さんごじゅ‐な【珊瑚樹菜】

(→)火焔菜かえんさいに同じ。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さんご‐しょう【珊瑚礁】‥セウ

サンゴ虫の群体の石灰質骨格と石灰藻とが堆積して生じた岩礁または島。清澄な暖海の浅い部分に生じ、その形状と位置とによって、裾礁・堡礁・環礁などの別がある。沖縄諸島・南鳥島などに発達。

⇒さん‐ご【珊瑚】

サン‐ゴタルド‐とうげ【サンゴタルド峠】‥タウゲ

(San Gottardo イタリア)スイス中部、アルプスのサン‐ゴタルド山塊を南北に越える峠。標高約2100メートル。中部ヨーロッパと南ヨーロッパを結ぶ交通の要地。1882年鉄道トンネルが開通。フランス語名サン‐ゴタール峠。

さんご‐ちゅう【珊瑚虫】

サンゴ類の、特に動物体(ポリプ)を指す。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さん‐こつ【山骨】

山の土砂が崩れて岩石が露出したもの。

さん‐こつ【散骨】

死者の遺骨を粉にして海や山へまく葬礼。

さんこ‐づか【三鈷柄】

刀剣の柄つかを三鈷の形に作ったもの。

⇒さん‐こ【三鈷】

さんご‐とう【珊瑚島】‥タウ

珊瑚礁が水面に露出して島を形成したもの。ミクロネシアなどの小島の多くはこれに属する。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さん‐けい【参詣】

神仏におまいりに行くこと。「氏神様に―する」「―人」

さん‐けい【惨刑】

残酷な刑罰。

さん‐けい【算計】

数量をかぞえはかること。勘定。計算。

さん‐けい【算経】

数学書のこと。中国および和算で用いる。

⇒さんけい‐じっしょ【算経十書】

さん‐けい【繖形・散形】

(「繖」は傘の意)

⇒さんけい‐か【散形科】

⇒さんけい‐かじょ【散形花序】

さん‐げい【狻猊】

獅子。彫り物などで、唐獅子が玉を持つ形のもの。

ざん‐けい【斬刑】

斬首の刑罰。

さんけい‐か【散形科】‥クワ

〔植〕セリ科の古称。

⇒さん‐けい【繖形・散形】

さんけい‐かじょ【散形花序】‥クワ‥

総状花序の一つ。主軸の先端から多数の花柄が散出して、傘骨状に拡がる。ウド・サクラソウなどに見られる。傘形花序。→花序(図)

⇒さん‐けい【繖形・散形】

さんけい‐じっしょ【算経十書】

中国の唐の時代に教科書として使用した、唐およびそれ以前の数学書10種。すなわち「周髀算経」「九章算術」「海島算経」「孫子算経」「五曹算経」「夏侯陽算経」「張邱建算経」「五経算術」「綴術」「緝古算経」。

⇒さん‐けい【算経】

さんけい‐しんぶん【産経新聞】

日本の主要新聞の一つ。1933年大阪で「日本工業新聞」として創刊。改題を経て88年より現紙名。2002年東京本社版は夕刊廃止。

さん‐ケー【三K】

(三つの形容語をローマ字書きした頭文字から)きつい、汚い、危険な仕事。労働条件が悪く嫌われる仕事。1980年代から使用されるようになった語。「―労働」

さんげ‐え【山家会】‥ヱ

天台宗で、毎年6月4日の最澄の忌日に修する法会。

⇒さん‐げ【山家】

さんげがくしょうしき【山家学生式】‥シヤウ‥

最澄の著。六条式・八条式・四条式の総称。818〜19年(弘仁9〜10)に嵯峨天皇に奏上。山家(天台宗)の修行規定を明らかにし、大乗戒を主張し、天台宗の南都仏教からの独立を宣言したもの。

→文献資料[山家学生式]

さん‐げき【惨劇】

①むごたらしい筋の劇。

②転じて、目をそむけたくなるような、むごたらしい出来事。「一家心中の―」

さんげ‐さんげ【懺悔懺悔】

下座唄げざうたの一つ。世話物の幕開き、下卑た性格の人物の出入りなどに用いる。「源氏店」の与三郎と蝙蝠安こうもりやすの出などは有名。法印の呪文の歌曲化。

⇒さん‐げ【懺悔】

さんげ‐し【散華師】

法会のとき散華する僧。

⇒さん‐げ【散華】

さん‐げだつもん【三解脱門】

〔仏〕無漏むろ(煩悩を離れた状態)の三三昧さんざんまい。三解脱。

さん‐けつ【三傑】

3人のすぐれた人物。

①㋐漢の高祖の臣、蕭何・張良・韓信。

㋑後漢の鄧禹・馮異・馬援。

㋒蜀の諸葛亮・関羽・張飛。

②明治維新の西郷隆盛・大久保利通・木戸孝允。

さん‐けつ【酸欠】

酸素の欠乏すること。

⇒さんけつ‐くうき【酸欠空気】

さん‐げつ【山月】

山上に出た月。

さん‐げつ【産月】

(→)「うみづき」に同じ。

ざん‐けつ【残欠・残闕】

遺物などの、一部が欠けて不完全であること。また、そのもの。「―本」

ざん‐げつ【残月】

あけがたまで残っている月。ありあけづき。

ざんげつ【残月】

地歌。手事物てごともの。峰崎勾当作曲。大坂宗右門町の松屋某の娘の追善曲といい、曲名はその法名にちなむ。

さんけ‐づ・く【産気付く】

〔自五〕

陣痛が始まり、胎児が生まれそうな状態になる。

⇒さん‐け【産気】

さんけつ‐くうき【酸欠空気】

酸素の欠乏した空気。主に土中の還元鉄の酸化によって酸素が消費された土壌中の気体。建設工事現場などで吹き出すことがあり、酸素が15パーセント以下であると人命に危険。→空気

⇒さん‐けつ【酸欠】

さんけつ‐しょう【酸血症】‥シヤウ

(acidosis)血液中の酸とアルカリとの平衡が破れて、血漿けっしょうが酸性に傾くこと。また、その時の症状。呼吸性と代謝性があり、後者は糖尿病・小児食餌中毒や、腎・消化管・内分泌などの機能の異常などでもおこる。アシドーシス。アチドーゼ。↔アルカリ血症

さんげ‐めつざい【懺悔滅罪】

懺悔の功徳くどくによって一切の罪業を消滅させること。

⇒さん‐げ【懺悔】

さんげ‐もん【懺悔文】

懺悔を行う時に唱える、華厳経普賢行願品の「我昔所造諸悪業、皆由無始貪瞋痴、従身語意之所生、一切我今皆懺悔」の七言四句の偈げ。

⇒さん‐げ【懺悔】

さんげようりゃくき【山家要略記】‥エウ‥

山王神道の中心典籍。全9巻(あるいは7巻)。天台座主の顕真(1130〜1192)の著に仮託するが、鎌倉後期の成立。複数の秘事・秘説を引用して、教説を整理する。

ざんげ‐ろく【懺悔録】

①懺悔の告白記録。告白録。

②(→)「告白」2の別称。

⇒ざん‐げ【懺悔】

さん‐けん【三権】

国家作用の3種別、すなわち立法権・司法権・行政(行法)権の称。

⇒さんけん‐ぶんりつ【三権分立】

さん‐けん【三賢】

ある分野で3人のすぐれた人。和様書道では小野道風・藤原佐理・藤原行成の総称。

さん‐けん【蚕繭】

蚕の繭。

さん‐けん【散見】

あちらこちらにちらほらと見えること。「各地に―する風俗」

さん‐げん【三元】

①上元(正月15日)と中元(7月15日)と下元(10月15日)。

②(年と月と日の元はじめであるからいう)正月元日の称。

③中国で、天地の始・中・終を上元・中元・下元に区別していう称。

④天と地と人。

⑤明代に、進士試験及第の第1位・第2位・第3位の3人。また、郷試・会試・殿試に首席を占めた者、すなわち解元・会(省)元・状元をいう。

さん‐げん【三玄】

(「玄」は深遠な教えの意)

①老子・荘子・周易。

②〔仏〕臨済の説いた玄中玄・句中玄・体中玄。

さん‐げん【三弦・三絃】

①中国の弦楽器。3本の弦を有する。弦子とも呼ばれる。

②三味線の別称。地歌・箏曲では正称。

③雅楽に用いる3種の弦楽器、和琴わごん・楽琵琶がくびわ・楽箏がくそうの総称。

ざん‐げん【讒言】

人をおとしいれるため、事実をまげ、またいつわって、(目上の人に)その人を悪く言うこと。また、その言葉。讒口。讒説。平家物語12「頼朝、郎等共が―によつて、義経を討たんと仕候間」。「同僚に―される」

さんげん‐しゃ【三間社】

神社本殿の正面の柱間はしらまの数が三つのもの。

さん‐げんしょく【三原色】

適当に混ぜ合わせて、すべての色を表しうる基となる3色。普通、絵具・印刷インクなどではシアン(青緑)・マゼンタ(赤紫)・黄を指し、三色版の原色としても用いる。光では赤・緑・青(青紫)を指す。

さんげん‐にはく【三言二拍】

中国、明末に編纂された口語体短編小説集の総称。宋・元に成立した物語も含む。三言は馮夢竜ひょうぼうりょうの「喩世明言」(「古今小説」)、「警世通言」「醒世恒言」。二拍は凌濛初りょうもうしょの「初刻拍案驚奇」「二刻拍案驚奇」。

さんげん‐は【山元派】

〔仏〕

⇒やまもとは

さんけん‐ぶんりつ【三権分立】

(separation of the three powers)権力の濫用を防ぎ、国民の政治的自由を保障するため、国家権力を立法・司法・行政の相互に独立する3機関に委ねようとする原理。18世紀のロックおよびモンテスキューの主張。近代憲法に顕著な影響を与えた。

⇒さん‐けん【三権】

さん‐こ【三戸】

①三つの感官。目と耳と口。

②戸数の少ないこと。太平記37「―の小国なれども」

⇒三戸を潜む

さん‐こ【三呼】

三たび呼ぶこと。

さん‐こ【三孤】

周の三公の次に位した三つの官、すなわち少師・少傅しょうふ・少保の称。天子の師傅で、それぞれ太師・太傅・太保の副。

さん‐こ【三鈷】

(サンゴとも)〔仏〕「金剛杵こんごうしょ」参照。

三鈷

撮影:関戸 勇

さん‐けい【参詣】

神仏におまいりに行くこと。「氏神様に―する」「―人」

さん‐けい【惨刑】

残酷な刑罰。

さん‐けい【算計】

数量をかぞえはかること。勘定。計算。

さん‐けい【算経】

数学書のこと。中国および和算で用いる。

⇒さんけい‐じっしょ【算経十書】

さん‐けい【繖形・散形】

(「繖」は傘の意)

⇒さんけい‐か【散形科】

⇒さんけい‐かじょ【散形花序】

さん‐げい【狻猊】

獅子。彫り物などで、唐獅子が玉を持つ形のもの。

ざん‐けい【斬刑】

斬首の刑罰。

さんけい‐か【散形科】‥クワ

〔植〕セリ科の古称。

⇒さん‐けい【繖形・散形】

さんけい‐かじょ【散形花序】‥クワ‥

総状花序の一つ。主軸の先端から多数の花柄が散出して、傘骨状に拡がる。ウド・サクラソウなどに見られる。傘形花序。→花序(図)

⇒さん‐けい【繖形・散形】

さんけい‐じっしょ【算経十書】

中国の唐の時代に教科書として使用した、唐およびそれ以前の数学書10種。すなわち「周髀算経」「九章算術」「海島算経」「孫子算経」「五曹算経」「夏侯陽算経」「張邱建算経」「五経算術」「綴術」「緝古算経」。

⇒さん‐けい【算経】

さんけい‐しんぶん【産経新聞】

日本の主要新聞の一つ。1933年大阪で「日本工業新聞」として創刊。改題を経て88年より現紙名。2002年東京本社版は夕刊廃止。

さん‐ケー【三K】

(三つの形容語をローマ字書きした頭文字から)きつい、汚い、危険な仕事。労働条件が悪く嫌われる仕事。1980年代から使用されるようになった語。「―労働」

さんげ‐え【山家会】‥ヱ

天台宗で、毎年6月4日の最澄の忌日に修する法会。

⇒さん‐げ【山家】

さんげがくしょうしき【山家学生式】‥シヤウ‥

最澄の著。六条式・八条式・四条式の総称。818〜19年(弘仁9〜10)に嵯峨天皇に奏上。山家(天台宗)の修行規定を明らかにし、大乗戒を主張し、天台宗の南都仏教からの独立を宣言したもの。

→文献資料[山家学生式]

さん‐げき【惨劇】

①むごたらしい筋の劇。

②転じて、目をそむけたくなるような、むごたらしい出来事。「一家心中の―」

さんげ‐さんげ【懺悔懺悔】

下座唄げざうたの一つ。世話物の幕開き、下卑た性格の人物の出入りなどに用いる。「源氏店」の与三郎と蝙蝠安こうもりやすの出などは有名。法印の呪文の歌曲化。

⇒さん‐げ【懺悔】

さんげ‐し【散華師】

法会のとき散華する僧。

⇒さん‐げ【散華】

さん‐げだつもん【三解脱門】

〔仏〕無漏むろ(煩悩を離れた状態)の三三昧さんざんまい。三解脱。

さん‐けつ【三傑】

3人のすぐれた人物。

①㋐漢の高祖の臣、蕭何・張良・韓信。

㋑後漢の鄧禹・馮異・馬援。

㋒蜀の諸葛亮・関羽・張飛。

②明治維新の西郷隆盛・大久保利通・木戸孝允。

さん‐けつ【酸欠】

酸素の欠乏すること。

⇒さんけつ‐くうき【酸欠空気】

さん‐げつ【山月】

山上に出た月。

さん‐げつ【産月】

(→)「うみづき」に同じ。

ざん‐けつ【残欠・残闕】

遺物などの、一部が欠けて不完全であること。また、そのもの。「―本」

ざん‐げつ【残月】

あけがたまで残っている月。ありあけづき。

ざんげつ【残月】

地歌。手事物てごともの。峰崎勾当作曲。大坂宗右門町の松屋某の娘の追善曲といい、曲名はその法名にちなむ。

さんけ‐づ・く【産気付く】

〔自五〕

陣痛が始まり、胎児が生まれそうな状態になる。

⇒さん‐け【産気】

さんけつ‐くうき【酸欠空気】

酸素の欠乏した空気。主に土中の還元鉄の酸化によって酸素が消費された土壌中の気体。建設工事現場などで吹き出すことがあり、酸素が15パーセント以下であると人命に危険。→空気

⇒さん‐けつ【酸欠】

さんけつ‐しょう【酸血症】‥シヤウ

(acidosis)血液中の酸とアルカリとの平衡が破れて、血漿けっしょうが酸性に傾くこと。また、その時の症状。呼吸性と代謝性があり、後者は糖尿病・小児食餌中毒や、腎・消化管・内分泌などの機能の異常などでもおこる。アシドーシス。アチドーゼ。↔アルカリ血症

さんげ‐めつざい【懺悔滅罪】

懺悔の功徳くどくによって一切の罪業を消滅させること。

⇒さん‐げ【懺悔】

さんげ‐もん【懺悔文】

懺悔を行う時に唱える、華厳経普賢行願品の「我昔所造諸悪業、皆由無始貪瞋痴、従身語意之所生、一切我今皆懺悔」の七言四句の偈げ。

⇒さん‐げ【懺悔】

さんげようりゃくき【山家要略記】‥エウ‥

山王神道の中心典籍。全9巻(あるいは7巻)。天台座主の顕真(1130〜1192)の著に仮託するが、鎌倉後期の成立。複数の秘事・秘説を引用して、教説を整理する。

ざんげ‐ろく【懺悔録】

①懺悔の告白記録。告白録。

②(→)「告白」2の別称。

⇒ざん‐げ【懺悔】

さん‐けん【三権】

国家作用の3種別、すなわち立法権・司法権・行政(行法)権の称。

⇒さんけん‐ぶんりつ【三権分立】

さん‐けん【三賢】

ある分野で3人のすぐれた人。和様書道では小野道風・藤原佐理・藤原行成の総称。

さん‐けん【蚕繭】

蚕の繭。

さん‐けん【散見】

あちらこちらにちらほらと見えること。「各地に―する風俗」

さん‐げん【三元】

①上元(正月15日)と中元(7月15日)と下元(10月15日)。

②(年と月と日の元はじめであるからいう)正月元日の称。

③中国で、天地の始・中・終を上元・中元・下元に区別していう称。

④天と地と人。

⑤明代に、進士試験及第の第1位・第2位・第3位の3人。また、郷試・会試・殿試に首席を占めた者、すなわち解元・会(省)元・状元をいう。

さん‐げん【三玄】

(「玄」は深遠な教えの意)

①老子・荘子・周易。

②〔仏〕臨済の説いた玄中玄・句中玄・体中玄。

さん‐げん【三弦・三絃】

①中国の弦楽器。3本の弦を有する。弦子とも呼ばれる。

②三味線の別称。地歌・箏曲では正称。

③雅楽に用いる3種の弦楽器、和琴わごん・楽琵琶がくびわ・楽箏がくそうの総称。

ざん‐げん【讒言】

人をおとしいれるため、事実をまげ、またいつわって、(目上の人に)その人を悪く言うこと。また、その言葉。讒口。讒説。平家物語12「頼朝、郎等共が―によつて、義経を討たんと仕候間」。「同僚に―される」

さんげん‐しゃ【三間社】

神社本殿の正面の柱間はしらまの数が三つのもの。

さん‐げんしょく【三原色】

適当に混ぜ合わせて、すべての色を表しうる基となる3色。普通、絵具・印刷インクなどではシアン(青緑)・マゼンタ(赤紫)・黄を指し、三色版の原色としても用いる。光では赤・緑・青(青紫)を指す。

さんげん‐にはく【三言二拍】

中国、明末に編纂された口語体短編小説集の総称。宋・元に成立した物語も含む。三言は馮夢竜ひょうぼうりょうの「喩世明言」(「古今小説」)、「警世通言」「醒世恒言」。二拍は凌濛初りょうもうしょの「初刻拍案驚奇」「二刻拍案驚奇」。

さんげん‐は【山元派】

〔仏〕

⇒やまもとは

さんけん‐ぶんりつ【三権分立】

(separation of the three powers)権力の濫用を防ぎ、国民の政治的自由を保障するため、国家権力を立法・司法・行政の相互に独立する3機関に委ねようとする原理。18世紀のロックおよびモンテスキューの主張。近代憲法に顕著な影響を与えた。

⇒さん‐けん【三権】

さん‐こ【三戸】

①三つの感官。目と耳と口。

②戸数の少ないこと。太平記37「―の小国なれども」

⇒三戸を潜む

さん‐こ【三呼】

三たび呼ぶこと。

さん‐こ【三孤】

周の三公の次に位した三つの官、すなわち少師・少傅しょうふ・少保の称。天子の師傅で、それぞれ太師・太傅・太保の副。

さん‐こ【三鈷】

(サンゴとも)〔仏〕「金剛杵こんごうしょ」参照。

三鈷

撮影:関戸 勇

⇒さんこ‐づか【三鈷柄】

⇒さんこ‐れい【三鈷鈴】

さん‐こ【三鼓】

①雅楽で、太鼓・羯鼓かっこ・鉦鼓の総称。

②(その時を知らせるのに鼓を3打したのでいう)三更さんこう。

さん‐こ【三顧】

[出師表「臣を草廬の中に三顧し、臣に諮はかるに当世の事を以てせり」](蜀の劉備が三たび諸葛亮の廬いおりを訪れて遂に軍師に迎えた故事による)目上の人が礼を厚くして、人に仕事を引き受けてくれるよう頼むこと。

⇒さんこ‐の‐れい【三顧の礼】

さん‐こ【山呼】

[漢書武帝紀](武帝が嵩山すうざんに登った時、万歳と3度唱えるのが聞こえたという故事から)天子に万歳を唱えること。

さん‐ご【三五】

①(3と5との積)15。

㋐15歳。浄瑠璃、孕常盤「あけて―の春秋を」

㋑十五夜。「―の月」

②(長さが3尺5寸あることから)琵琶の異称。「―要録」

③三皇五帝。

④こちらに三つ、あちらに五つとちらばること。まばらなこと。三々五々。

⇒さんご‐や【三五夜】

⇒三五の十八

さん‐ご【参伍】

いりまじること。

さん‐ご【珊瑚】

①サンゴ虫の群体の中軸骨格。広義にはサンゴ礁を構成するイシサンゴ類を含むが、一般にはモモイロサンゴ・アカサンゴ・シロサンゴなどの本サンゴ類の骨格をいう。装飾用などに加工。〈倭名類聚鈔11〉

ももいろさんご

⇒さんこ‐づか【三鈷柄】

⇒さんこ‐れい【三鈷鈴】

さん‐こ【三鼓】

①雅楽で、太鼓・羯鼓かっこ・鉦鼓の総称。

②(その時を知らせるのに鼓を3打したのでいう)三更さんこう。

さん‐こ【三顧】

[出師表「臣を草廬の中に三顧し、臣に諮はかるに当世の事を以てせり」](蜀の劉備が三たび諸葛亮の廬いおりを訪れて遂に軍師に迎えた故事による)目上の人が礼を厚くして、人に仕事を引き受けてくれるよう頼むこと。

⇒さんこ‐の‐れい【三顧の礼】

さん‐こ【山呼】

[漢書武帝紀](武帝が嵩山すうざんに登った時、万歳と3度唱えるのが聞こえたという故事から)天子に万歳を唱えること。

さん‐ご【三五】

①(3と5との積)15。

㋐15歳。浄瑠璃、孕常盤「あけて―の春秋を」

㋑十五夜。「―の月」

②(長さが3尺5寸あることから)琵琶の異称。「―要録」

③三皇五帝。

④こちらに三つ、あちらに五つとちらばること。まばらなこと。三々五々。

⇒さんご‐や【三五夜】

⇒三五の十八

さん‐ご【参伍】

いりまじること。

さん‐ご【珊瑚】

①サンゴ虫の群体の中軸骨格。広義にはサンゴ礁を構成するイシサンゴ類を含むが、一般にはモモイロサンゴ・アカサンゴ・シロサンゴなどの本サンゴ類の骨格をいう。装飾用などに加工。〈倭名類聚鈔11〉

ももいろさんご

珊瑚(球状)

撮影:関戸 勇

珊瑚(球状)

撮影:関戸 勇

珊瑚(枝状)

撮影:関戸 勇

珊瑚(枝状)

撮影:関戸 勇

②〔生〕1を作る動物、すなわち八放サンゴ亜綱および六放サンゴ亜綱の花虫類。大部分の種類は群体を作り、海底に固着生活をする。

⇒さんご‐アナナス【珊瑚アナナス】

⇒さんご‐かい【珊瑚海】

⇒さんご‐じゅ【珊瑚珠】

⇒さんご‐じゅ【珊瑚樹】

⇒さんごじゅ‐な【珊瑚樹菜】

⇒さんご‐しょう【珊瑚礁】

⇒さんご‐ちゅう【珊瑚虫】

⇒さんご‐とう【珊瑚島】

⇒さんご‐へび【珊瑚蛇】

さん‐ご【産後】

出産の後。分娩ぶんべんの後。「―の肥立ち」↔産前

さんご‐アナナス【珊瑚アナナス】

南アメリカ原産のパイナップル科の着生植物。熱帯雨林の樹上に着生し、株の中心から花茎を伸ばして多数の花を付ける。花後にできる実と柄が赤く珊瑚を思わせる種があるのでいう。観葉植物としても栽培。→アナナス。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さん‐こう【三公】

①中国で最高の位にある三つの官職。周の太師・太傅たいふ・太保、前漢の丞相・大司馬・御史大夫、または大司馬・大司徒・大司空、後漢より唐・宋に至る間ほぼ太尉・司徒・司空の総称。三槐。元・明・清では周の制に従う。

②太政官の最高職すなわち太政大臣・左大臣・右大臣、または左大臣・右大臣・内大臣の総称。

さん‐こう【三光】‥クワウ

①日・月・星の称。日葡辞書「ジッゲッセイ(日月星)ノサンクヮウ」

②㋐(→)三光鳥1の略。狂言、鶯「あれは世間に重宝する―とやらいふ鳥であらふ」

㋑(ウグイスの声をヒツキホシと聞いたことから)飼鶯の鳴き声。

③茶道で、水指みずさしとその前に置いた茶入れと仕込茶碗との三つの称。

④花合せの出来役の一つ。松・桜・薄(月)・桐の20点札のうち3枚が揃ったもの。

⇒さんこう‐いちもんじ【三光一文字】

⇒さんこう‐さくせん【三光作戦】

⇒さんこう‐せいさく【三光政策】

⇒さんこう‐ちょう【三光鳥】

⇒さんこう‐てんし【三光天子】

⇒さんこう‐とりい【三光鳥居】

⇒さんこう‐の‐びょう【三光の鋲】

さん‐こう【三后】

太皇太后・皇太后・皇后(または中宮)の総称。三皇后。三宮さんぐう。

さん‐こう【三考】‥カウ

3度考えること。よくよく考えること。「再思―する」

さん‐こう【三行】‥カウ

①子の親に対する三つの行い。養と喪と祭。三道。

②[周礼地官、師氏]周の実践的教育の目標。人の重んずべき三つの行いとして、父母に孝、賢良に友、師長に順。

さん‐こう【三孝】‥カウ

[礼記祭義]3種の孝行。大孝は親を尊ぶこと、その次は親をはずかしめないこと、その下は能よく親を養うこと。

さん‐こう【三更】‥カウ

五更の一つ。今のおよそ午後11時から午前1時。子ねの刻に当たる。三鼓。丙夜へいや。→時とき(図)

さん‐こう【三皇】‥クワウ

中国古代の伝説上の三天子。伏羲ふっき・女媧じょか・神農、天皇・地皇・人皇など諸説がある。「―五帝」

さん‐こう【三香】‥カウ

(画題)菊・水仙・蘭を描くもの。

さん‐こう【三綱】‥カウ

[白虎通三綱六紀]儒教で社会の根本となる三つの大綱、すなわち君臣・父子・夫婦の道。

⇒さんこう‐ごじょう【三綱五常】

さん‐こう【山行】‥カウ

①山を越えて行くこと。山中の旅行。

②山に遊びに行くこと。山あそび。山歩き。

さん‐こう【参向】‥カウ

出向くこと。参上すること。

さん‐こう【参考】‥カウ

てらしあわせて考えること。自分の考えややり方を決める手がかりとすること。また、その材料。去来抄「面影の事、支考も書き置かれたり。―せらるべし」。「従来の事例を―にする」「―資料」

⇒さんこう‐しょ【参考書】

⇒さんこう‐にん【参考人】

さん‐こう【参候】

①貴人のもとへ出向いて御機嫌をうかがうこと。平家物語1「ひそかに―の条」

②宮内省御歌所の職員。

さん‐こう【参校・参較】‥カウ

ひきあわせ考えること。

さん‐こう【散光】‥クワウ

散らばった光。直射光に対していう。

⇒さんこう‐せいうん【散光星雲】

さん‐こう【燦光】‥クワウ

鉱物の光沢で最強のもの。

さん‐こう【鑽孔】

孔あなをあけること。パンチを入れること。

⇒さんこう‐き【鑽孔機】

さん‐ごう【三合】‥ガフ

暦注で、1年に太歳と太陰と客気(一説に、害気)とが合うこと。大凶で、この年は災厄が多いとされた。武道伝来記「この六月朔日を正月になして祝ふべし。さもなくは人間―になるべし」

さん‐ごう【三楽】‥ガウ

[論語季氏](「楽」は好み願う意)三つの願い望むもの。益と損とがあり、益は礼楽を適度にわきまえ、人の善をほめ、賢友の多いのを好むこと、損は驕楽きょうらく・佚遊いつゆう・宴楽を好むこと。

さん‐ごう【三業】‥ゴフ

〔仏〕身業・口業くごう・意業の総称。太平記20「息もあらくせず、―を静めて此の経を読誦どくじゅ候べし」→身口意しんくい。

⇒さんごう‐そうおう【三業相応】

⇒さんごう‐わくらん【三業惑乱】

さん‐ごう【三綱】‥ガウ

〔仏〕寺内の僧侶・寺務を管理する3種の役僧。

㋐上座・寺主・都維那ついな。

㋑上座・維那・典座てんぞ。

㋒寺主・知事・維那。

さん‐ごう【山号】‥ガウ

寺院の名に冠する称号。もと寺院は多く山にあり、その山の名をもって呼ばれた。日本には禅宗と共に中国より山号の制が伝えられ、のち平地の寺院にも波及した。霊亀山(天竜寺)・比叡山(延暦寺)・金竜山(浅草寺)の類。

さん‐ごう【讃仰・賛仰】‥ガウ

⇒さんぎょう(鑽仰)

ざん‐こう【残光】‥クワウ

入日の光。残照。

ざん‐こう【残更】‥カウ

夜のあけがた。五更。

ざん‐こう【残肴】‥カウ

食べ残しのさかな。宴席の残りもの。

ざん‐こう【残香】‥カウ

残っている香。うつりが。

ざん‐こう【讒口】

(→)讒言ざんげんに同じ。

ざん‐こう【讒構】

ないことをつくり上げて人をそしること。

ざん‐ごう【塹壕】‥ガウ

①城のまわりのほり。

②野戦で敵の攻撃から身を隠す防御施設。溝を掘りその土を前に積み上げたもの。「―戦」

⇒ざんごう‐ねつ【塹壕熱】

さんこう‐いちもんじ【三光一文字】‥クワウ‥

紋所の名。(→)「三星一文字みつぼしいちもんじ」に同じ。

⇒さん‐こう【三光】

さんごう‐かい【三合会】‥ガフクワイ

清代の秘密結社。排満・興漢を趣旨とし、中期以後、広東・広西・湖南など主として華南で組織され、武装蜂起。天地会。→会党

さんこう‐き【鑽孔機】

①ボール盤の別称。

②(→)パンチャー2に同じ。

⇒さん‐こう【鑽孔】

さん‐こうごう【三皇后】‥クワウ‥

(→)三后さんこうに同じ。

さんこう‐ごじょう【三綱五常】‥カウ‥ジヤウ

儒教で、人として守るべき三つの大綱(三綱)と五つの道徳(五常)。

⇒さん‐こう【三綱】

さんこう‐さくせん【三光作戦】‥クワウ‥

(→)三光政策に同じ。

⇒さん‐こう【三光】

さんごう‐ざっし【三号雑誌】‥ガウ‥

創刊して第3号くらいで廃刊する雑誌の意。長続きしない雑誌をあざけっていう語。

さんごうしいき【三教指帰】‥ガウ‥

空海の著。3巻。797年(延暦16)成る。儒・道・仏の三教を対話形式で比較し、仏教を最もすぐれたものとする。「聾瞽ろうこ指帰」はその稿本。

→文献資料[三教指帰]

さんこうしゃ‐ごげんぎょう【三公社五現業】‥ゲフ

三つの公社(日本国有鉄道・日本専売公社・日本電信電話公社)と五つの現業官庁(郵政・国有林野・印刷・造幣・アルコール専売の各事業部門)。三公社はすべて民営化され、五現業も民営化・独立行政法人化されて、現在国有林野のみが残る。

さんこう‐しょ【参考書】‥カウ‥

調査・研究・学習などの参考にする書。

⇒さん‐こう【参考】

さんこう‐じょう【三光尉】‥クワウ‥

能面。面打ち三光坊のはじめた型の庶民的な相の老人面。

三光尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

②〔生〕1を作る動物、すなわち八放サンゴ亜綱および六放サンゴ亜綱の花虫類。大部分の種類は群体を作り、海底に固着生活をする。

⇒さんご‐アナナス【珊瑚アナナス】

⇒さんご‐かい【珊瑚海】

⇒さんご‐じゅ【珊瑚珠】

⇒さんご‐じゅ【珊瑚樹】

⇒さんごじゅ‐な【珊瑚樹菜】

⇒さんご‐しょう【珊瑚礁】

⇒さんご‐ちゅう【珊瑚虫】

⇒さんご‐とう【珊瑚島】

⇒さんご‐へび【珊瑚蛇】

さん‐ご【産後】

出産の後。分娩ぶんべんの後。「―の肥立ち」↔産前

さんご‐アナナス【珊瑚アナナス】

南アメリカ原産のパイナップル科の着生植物。熱帯雨林の樹上に着生し、株の中心から花茎を伸ばして多数の花を付ける。花後にできる実と柄が赤く珊瑚を思わせる種があるのでいう。観葉植物としても栽培。→アナナス。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さん‐こう【三公】

①中国で最高の位にある三つの官職。周の太師・太傅たいふ・太保、前漢の丞相・大司馬・御史大夫、または大司馬・大司徒・大司空、後漢より唐・宋に至る間ほぼ太尉・司徒・司空の総称。三槐。元・明・清では周の制に従う。

②太政官の最高職すなわち太政大臣・左大臣・右大臣、または左大臣・右大臣・内大臣の総称。

さん‐こう【三光】‥クワウ

①日・月・星の称。日葡辞書「ジッゲッセイ(日月星)ノサンクヮウ」

②㋐(→)三光鳥1の略。狂言、鶯「あれは世間に重宝する―とやらいふ鳥であらふ」

㋑(ウグイスの声をヒツキホシと聞いたことから)飼鶯の鳴き声。

③茶道で、水指みずさしとその前に置いた茶入れと仕込茶碗との三つの称。

④花合せの出来役の一つ。松・桜・薄(月)・桐の20点札のうち3枚が揃ったもの。

⇒さんこう‐いちもんじ【三光一文字】

⇒さんこう‐さくせん【三光作戦】

⇒さんこう‐せいさく【三光政策】

⇒さんこう‐ちょう【三光鳥】

⇒さんこう‐てんし【三光天子】

⇒さんこう‐とりい【三光鳥居】

⇒さんこう‐の‐びょう【三光の鋲】

さん‐こう【三后】

太皇太后・皇太后・皇后(または中宮)の総称。三皇后。三宮さんぐう。

さん‐こう【三考】‥カウ

3度考えること。よくよく考えること。「再思―する」

さん‐こう【三行】‥カウ

①子の親に対する三つの行い。養と喪と祭。三道。

②[周礼地官、師氏]周の実践的教育の目標。人の重んずべき三つの行いとして、父母に孝、賢良に友、師長に順。

さん‐こう【三孝】‥カウ

[礼記祭義]3種の孝行。大孝は親を尊ぶこと、その次は親をはずかしめないこと、その下は能よく親を養うこと。

さん‐こう【三更】‥カウ

五更の一つ。今のおよそ午後11時から午前1時。子ねの刻に当たる。三鼓。丙夜へいや。→時とき(図)

さん‐こう【三皇】‥クワウ

中国古代の伝説上の三天子。伏羲ふっき・女媧じょか・神農、天皇・地皇・人皇など諸説がある。「―五帝」

さん‐こう【三香】‥カウ

(画題)菊・水仙・蘭を描くもの。

さん‐こう【三綱】‥カウ

[白虎通三綱六紀]儒教で社会の根本となる三つの大綱、すなわち君臣・父子・夫婦の道。

⇒さんこう‐ごじょう【三綱五常】

さん‐こう【山行】‥カウ

①山を越えて行くこと。山中の旅行。

②山に遊びに行くこと。山あそび。山歩き。

さん‐こう【参向】‥カウ

出向くこと。参上すること。

さん‐こう【参考】‥カウ

てらしあわせて考えること。自分の考えややり方を決める手がかりとすること。また、その材料。去来抄「面影の事、支考も書き置かれたり。―せらるべし」。「従来の事例を―にする」「―資料」

⇒さんこう‐しょ【参考書】

⇒さんこう‐にん【参考人】

さん‐こう【参候】

①貴人のもとへ出向いて御機嫌をうかがうこと。平家物語1「ひそかに―の条」

②宮内省御歌所の職員。

さん‐こう【参校・参較】‥カウ

ひきあわせ考えること。

さん‐こう【散光】‥クワウ

散らばった光。直射光に対していう。

⇒さんこう‐せいうん【散光星雲】

さん‐こう【燦光】‥クワウ

鉱物の光沢で最強のもの。

さん‐こう【鑽孔】

孔あなをあけること。パンチを入れること。

⇒さんこう‐き【鑽孔機】

さん‐ごう【三合】‥ガフ

暦注で、1年に太歳と太陰と客気(一説に、害気)とが合うこと。大凶で、この年は災厄が多いとされた。武道伝来記「この六月朔日を正月になして祝ふべし。さもなくは人間―になるべし」

さん‐ごう【三楽】‥ガウ

[論語季氏](「楽」は好み願う意)三つの願い望むもの。益と損とがあり、益は礼楽を適度にわきまえ、人の善をほめ、賢友の多いのを好むこと、損は驕楽きょうらく・佚遊いつゆう・宴楽を好むこと。

さん‐ごう【三業】‥ゴフ

〔仏〕身業・口業くごう・意業の総称。太平記20「息もあらくせず、―を静めて此の経を読誦どくじゅ候べし」→身口意しんくい。

⇒さんごう‐そうおう【三業相応】

⇒さんごう‐わくらん【三業惑乱】

さん‐ごう【三綱】‥ガウ

〔仏〕寺内の僧侶・寺務を管理する3種の役僧。

㋐上座・寺主・都維那ついな。

㋑上座・維那・典座てんぞ。

㋒寺主・知事・維那。

さん‐ごう【山号】‥ガウ

寺院の名に冠する称号。もと寺院は多く山にあり、その山の名をもって呼ばれた。日本には禅宗と共に中国より山号の制が伝えられ、のち平地の寺院にも波及した。霊亀山(天竜寺)・比叡山(延暦寺)・金竜山(浅草寺)の類。

さん‐ごう【讃仰・賛仰】‥ガウ

⇒さんぎょう(鑽仰)

ざん‐こう【残光】‥クワウ

入日の光。残照。

ざん‐こう【残更】‥カウ

夜のあけがた。五更。

ざん‐こう【残肴】‥カウ

食べ残しのさかな。宴席の残りもの。

ざん‐こう【残香】‥カウ

残っている香。うつりが。

ざん‐こう【讒口】

(→)讒言ざんげんに同じ。

ざん‐こう【讒構】

ないことをつくり上げて人をそしること。

ざん‐ごう【塹壕】‥ガウ

①城のまわりのほり。

②野戦で敵の攻撃から身を隠す防御施設。溝を掘りその土を前に積み上げたもの。「―戦」

⇒ざんごう‐ねつ【塹壕熱】

さんこう‐いちもんじ【三光一文字】‥クワウ‥

紋所の名。(→)「三星一文字みつぼしいちもんじ」に同じ。

⇒さん‐こう【三光】

さんごう‐かい【三合会】‥ガフクワイ

清代の秘密結社。排満・興漢を趣旨とし、中期以後、広東・広西・湖南など主として華南で組織され、武装蜂起。天地会。→会党

さんこう‐き【鑽孔機】

①ボール盤の別称。

②(→)パンチャー2に同じ。

⇒さん‐こう【鑽孔】

さん‐こうごう【三皇后】‥クワウ‥

(→)三后さんこうに同じ。

さんこう‐ごじょう【三綱五常】‥カウ‥ジヤウ

儒教で、人として守るべき三つの大綱(三綱)と五つの道徳(五常)。

⇒さん‐こう【三綱】

さんこう‐さくせん【三光作戦】‥クワウ‥

(→)三光政策に同じ。

⇒さん‐こう【三光】

さんごう‐ざっし【三号雑誌】‥ガウ‥

創刊して第3号くらいで廃刊する雑誌の意。長続きしない雑誌をあざけっていう語。

さんごうしいき【三教指帰】‥ガウ‥

空海の著。3巻。797年(延暦16)成る。儒・道・仏の三教を対話形式で比較し、仏教を最もすぐれたものとする。「聾瞽ろうこ指帰」はその稿本。

→文献資料[三教指帰]

さんこうしゃ‐ごげんぎょう【三公社五現業】‥ゲフ

三つの公社(日本国有鉄道・日本専売公社・日本電信電話公社)と五つの現業官庁(郵政・国有林野・印刷・造幣・アルコール専売の各事業部門)。三公社はすべて民営化され、五現業も民営化・独立行政法人化されて、現在国有林野のみが残る。

さんこう‐しょ【参考書】‥カウ‥

調査・研究・学習などの参考にする書。

⇒さん‐こう【参考】

さんこう‐じょう【三光尉】‥クワウ‥

能面。面打ち三光坊のはじめた型の庶民的な相の老人面。

三光尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

さんこう‐すいちょう【山高水長】‥カウ‥チヤウ

[范仲淹、桐廬郡厳先生祠堂記]仁人・君子の徳の高潔さを、山が高くそびえ水が長く流れて変わらぬことにたとえた語。山高く水長し。

ざんこう‐せい【残効性】‥カウ‥

施用後の農薬が効力を持続すること。分解抑制剤や展着剤などにより適度な期間に調整する。

さんこう‐せいうん【散光星雲】‥クワウ‥

(diffuse nebula)輪郭のはっきりしない不規則な形状の星雲で、ガスと微固体の煙のような星間物質が、恒星の光で輝いているもの。天球上で天の川付近に多く、銀河系内に属する。オリオン星雲の類。

エータカリーナ

撮影:及川聖彦

さんこう‐すいちょう【山高水長】‥カウ‥チヤウ

[范仲淹、桐廬郡厳先生祠堂記]仁人・君子の徳の高潔さを、山が高くそびえ水が長く流れて変わらぬことにたとえた語。山高く水長し。

ざんこう‐せい【残効性】‥カウ‥

施用後の農薬が効力を持続すること。分解抑制剤や展着剤などにより適度な期間に調整する。

さんこう‐せいうん【散光星雲】‥クワウ‥

(diffuse nebula)輪郭のはっきりしない不規則な形状の星雲で、ガスと微固体の煙のような星間物質が、恒星の光で輝いているもの。天球上で天の川付近に多く、銀河系内に属する。オリオン星雲の類。

エータカリーナ

撮影:及川聖彦

エータカリーナ(中心部)

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

エータカリーナ(中心部)

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

オメガ星雲(M17)

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

オメガ星雲(M17)

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

タランチュラ星雲

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

タランチュラ星雲

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

バラ星雲

撮影:Anglo-Australian Observatory/Royal Observatory,Edinburgh

バラ星雲

撮影:Anglo-Australian Observatory/Royal Observatory,Edinburgh

三裂星雲

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

三裂星雲

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

⇒さん‐こう【散光】

さんこう‐せいさく【三光政策】‥クワウ‥

日中戦争中、日本軍が行なった苛烈で非人道的な掃討作戦の、中国側での呼称。三光とは、殺光(殺しつくす)・搶光(奪いつくす)・焼光(焼きつくす)をいう。

⇒さん‐こう【三光】

さんごう‐そうおう【三業相応】‥ゴフサウ‥

三業にあらわれる所が、ともに相応して背反しないこと。

⇒さん‐ごう【三業】

さんこうたいへいき【参考太平記】‥カウ‥

太平記の流布本に、今出川本などの当時知られた有力な諸本を対校し、諸書を参照して記事の適否を考訂した書。41巻。徳川光圀の命により、今井弘済・内藤貞顕編。1689年(元禄2)完成、91年刊。なお、同じ編者による編書に参考源平盛衰記・参考平治物語・参考保元物語がある。

さんこう‐ちょう【三光鳥】‥クワウテウ

①(鳴き声が「月日星つきひほしほいほい」と聞こえるから名づける)スズメ目カササギヒタキ科の鳥。雄は紫黒色で、腹は白く尾が極めて長く優美。雌は背面が栗色。山地の暗い密林中にすむ夏鳥。南西諸島では留鳥。サンコウ。〈[季]夏〉

さんこうちょう(雄)

⇒さん‐こう【散光】

さんこう‐せいさく【三光政策】‥クワウ‥

日中戦争中、日本軍が行なった苛烈で非人道的な掃討作戦の、中国側での呼称。三光とは、殺光(殺しつくす)・搶光(奪いつくす)・焼光(焼きつくす)をいう。

⇒さん‐こう【三光】

さんごう‐そうおう【三業相応】‥ゴフサウ‥

三業にあらわれる所が、ともに相応して背反しないこと。

⇒さん‐ごう【三業】

さんこうたいへいき【参考太平記】‥カウ‥

太平記の流布本に、今出川本などの当時知られた有力な諸本を対校し、諸書を参照して記事の適否を考訂した書。41巻。徳川光圀の命により、今井弘済・内藤貞顕編。1689年(元禄2)完成、91年刊。なお、同じ編者による編書に参考源平盛衰記・参考平治物語・参考保元物語がある。

さんこう‐ちょう【三光鳥】‥クワウテウ

①(鳴き声が「月日星つきひほしほいほい」と聞こえるから名づける)スズメ目カササギヒタキ科の鳥。雄は紫黒色で、腹は白く尾が極めて長く優美。雌は背面が栗色。山地の暗い密林中にすむ夏鳥。南西諸島では留鳥。サンコウ。〈[季]夏〉

さんこうちょう(雄)

サンコウチョウ(雄)

提供:OPO

サンコウチョウ(雄)

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②イカルの別称。

⇒さん‐こう【三光】

さんこう‐てんし【三光天子】‥クワウ‥

日天子・月天子・明星天子の総称。三光天。

⇒さん‐こう【三光】

さんこう‐とりい【三光鳥居】‥クワウ‥ヰ

(→)三輪鳥居みわどりいに同じ。

⇒さん‐こう【三光】

さんこう‐にん【参考人】‥カウ‥

〔法〕

①犯罪捜査のため捜査機関により取り調べられる者のうち、被疑者以外の者。被害者・目撃者など。また、嫌疑がはっきりしない被疑者を重要参考人ということがある。

②国会の委員会において、意見を求められた学識経験者など。

⇒さん‐こう【参考】

ざんごう‐ねつ【塹壕熱】‥ガウ‥

五日熱リケッチアの感染により全身の疼痛と5日周期の高熱を反復する熱病。第一次大戦中ポーランド・ウクライナ国境のウォルヒン地方の塹壕で、虱しらみの媒介によって流行したことからいう。五日熱。ウォルヒン熱。

⇒ざん‐ごう【塹壕】

さんこう‐の‐びょう【三光の鋲】‥クワウ‥ビヤウ

兜かぶとの眉庇まびさしの3カ所に打った鋲。→兜(図)

⇒さん‐こう【三光】

さんこうへいりゅう【三江併流】‥カウ‥リウ

(Sanjiangbingliu)中国雲南省北西部の景勝地。チベット高原に源を発する3本の川、金沙江(長江上流)・瀾滄江(メコン川上流)・怒江(サルウィン川上流)が併行して流れる地域で、動植物が豊富なことから世界遺産に登録。

さんごう‐わくらん【三業惑乱】‥ゴフ‥

江戸時代の浄土真宗本願寺派の異安心いあんじんをめぐる紛争。功存が1762年(宝暦12)一念信心だけでは足らず三業で帰命すべきを説いたことに端を発し、宗内の盛んな論議を引き起こしたが、1806年(文化3)幕府の介入により決着。

⇒さん‐ごう【三業】

サンゴール【Léopold Sédar Senghor】

セネガルの政治家・詩人。1960〜80年、初代大統領。(1906〜2001)→ネグリチュード

さんご‐かい【珊瑚海】

(Coral Sea)太平洋の一部を成し、オーストラリア北東部・ニューギニア・ソロモン・バヌアツ・ニュー‐カレドニアの島々に囲まれる海。グレート‐バリア‐リーフを始め珊瑚礁が多い。1942年5月、日米の海戦が行われた。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さん‐こく【山谷】

①山と谷。山中の谷。

②(黄山谷(庭堅)が愛したことから)蘭らんの異称。

さん‐こく【惨酷・酸酷】

むごくてひどいこと。残酷。

さん‐ごく【三国】

①三つの国。特に、

㋐後漢の末に起こった魏・呉・蜀。「―志」

㋑日本と唐土と天竺。

㋒新羅・百済・高句麗。

㋓朝鮮・琉球・蝦夷えぞ。

②(1㋑から)全世界の意。

⇒さんごく‐いち【三国一】

⇒さんごく‐かんしょう【三国干渉】

⇒さんごくかん‐ゆそう【三国間輸送】

⇒さんごく‐きょうしょう【三国協商】

⇒さんごく‐じだい【三国時代】

⇒さんごく‐じん【三国人】

⇒さんごく‐でんらい【三国伝来】

⇒さんごく‐どうめい【三国同盟】

⇒さんごく‐ぶそう【三国無双】

ざん‐こく【残酷・残刻】

きびしく無慈悲なこと。むごたらしいこと。残忍。「―な仕打ち」「―に扱う」

⇒ざんこく‐ひどう【残酷非道】

さんごくいじ【三国遺事】‥ヰ‥

朝鮮の史書。三国史記に漏れた事項などを集録。5巻。高麗の忠烈王の時、僧一然(1206〜1289)の撰。三国の遺聞、特に仏教説話が多く、風俗・地理などの資料を含む。

さんごく‐いち【三国一】

(室町時代の流行語)

①日本・唐土・天竺にわたって第一であること。多くは嫁入や婿取の場合の祝辞に用いた。「―の花嫁」

②(駿河・甲斐・相模三国一の名物である富士山が一夜でできたという伝説に基づき、一夜づくりの意から)甘酒の異称。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごく‐かんしょう【三国干渉】‥セフ

1895年(明治28)日清講和条約(下関条約)締結後、ロシア・フランス・ドイツの3国が日本に干渉を加え、条約によって得た遼東半島を清国に還付させた事件。

→文献資料[三国干渉]

⇒さん‐ごく【三国】

さんごくかん‐ゆそう【三国間輸送】

ある国の船が他国と他国との間の貨物輸送をすること。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごく‐きょうしょう【三国協商】‥ケフシヤウ

英・仏・露の三国間に結ばれた友好関係の称。1894年の露仏同盟に始まり、1904年の英仏協商、07年の英露協商によって、ドイツに対する包囲網となった。

⇒さん‐ごく【三国】

さん‐こくし【三国司】

室町時代に公家の出で在国し、国司をつとめた土佐の一条家と、伊勢の北畠家と、飛騨の姉小路家との称。

さんごくし【三国志】

二十四史の一つ。魏・呉・蜀三国の史書。65巻。晋の陳寿撰。→魏志。

⇒さんごくし‐えんぎ【三国志演義】

さんごくし‐えんぎ【三国志演義】

明代の長編小説。四大奇書の一つ。羅貫中の作。全120回。蜀の劉備・関羽・張飛が桃園に義を結ぶのに始まり、呉の孫皓が降伏して晋の天下統一が完成するまでの歴史を、三国志に基づきつつ、まま虚構も交えて描く。元禄初年、湖南文山訳「通俗三国志」が刊行されて以来、日本でも愛読されてきた。三国志通俗演義。

⇒さんごくし【三国志】

さんごくしき【三国史記】

朝鮮の現存最古の史書。50巻。高麗の仁宗の命で金富軾らが撰。1145年成る。新羅・高句麗・百済の三国の歴史を紀伝体に記す。

さんごく‐じだい【三国時代】

①中国で、後漢滅亡後、魏・呉・蜀の三国が鼎立ていりつした時代。220年魏の建国に始まり、280年晋の統一まで。

②朝鮮で、4世紀から7世紀にかけて、新羅しらぎ・高句麗・百済くだらの三国が鼎立した時代。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごく‐じん【三国人】

(敗戦国民でも戦勝国民でもないとして)第二次大戦後、日本国内に居住した朝鮮・台湾など旧日本植民地の出身者を指した俗称。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごくつうらんずせつ【三国通覧図説】‥ヅ‥

地理書。林子平著。1冊、付図5葉。日本およびその周辺の朝鮮・琉球・蝦夷えぞ三国の地図と、里程・風俗・気候その他の解説書。地図は1785年(天明5)、解説書は86年刊。桂川甫周の序と自跋がある。

さんごくでんき【三国伝記】

15世紀前半に成った説話集。玄棟編。12巻360話。インド・中国・日本の順に輪番に物語る。仏法説話を中心とするが、歴史・和歌など世俗的故事も多い。

さんごく‐でんらい【三国伝来】

インドから中国に伝え、中国から日本に伝わって来たこと。三国相承。三国相伝。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごく‐どうめい【三国同盟】

①ドイツ・オーストリア・イタリア三国間に結ばれた秘密軍事同盟。1882年成立。第一次世界大戦前、三国協商と対抗。1915年イタリアによって廃棄。

②日本・ドイツ・イタリア三国間に結ばれた軍事同盟。1940年成立。

→文献資料[三国同盟]

⇒さん‐ごく【三国】

ざんこく‐ひどう【残酷非道】‥ダウ

無慈悲でむごたらしく、人の道に外れていること。「―な犯罪」

⇒ざん‐こく【残酷・残刻】

さんごく‐ぶそう【三国無双】‥サウ

日本・唐土・天竺を通じて並ぶものがないこと。三国一。さんごくむそう。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごくぶっぽうでんずうえんぎ【三国仏法伝通縁起】‥ポフ‥ヅウ‥

凝然ぎょうねん著。3巻。1311年(応長1)成る。インド・中国・日本三国での仏教諸宗の起源・流伝を概説する。

さんご‐じゅ【珊瑚珠】

珊瑚をみがいて作った珠。色は赤・桃・ぼけ・ぼけまがい・白の5種があり、種々の装飾品に用いる。好色一代男2「珠数にかず読みし―を売りて」

⇒さん‐ご【珊瑚】

さんご‐じゅ【珊瑚樹】

①樹枝のように見えるところから、珊瑚の別称。

②スイカズラ科の常緑高木。暖地の海岸に自生。また庭木・生垣として広く栽培。高さ10メートルに達する。葉は厚く光沢がある。6〜7月頃、小白花を密生し、果実は秋に珊瑚のように赤く熟すが、のち、黒くなる。〈[季]秋〉

さんごじゅ

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②イカルの別称。

⇒さん‐こう【三光】

さんこう‐てんし【三光天子】‥クワウ‥

日天子・月天子・明星天子の総称。三光天。

⇒さん‐こう【三光】

さんこう‐とりい【三光鳥居】‥クワウ‥ヰ

(→)三輪鳥居みわどりいに同じ。

⇒さん‐こう【三光】

さんこう‐にん【参考人】‥カウ‥

〔法〕

①犯罪捜査のため捜査機関により取り調べられる者のうち、被疑者以外の者。被害者・目撃者など。また、嫌疑がはっきりしない被疑者を重要参考人ということがある。

②国会の委員会において、意見を求められた学識経験者など。

⇒さん‐こう【参考】

ざんごう‐ねつ【塹壕熱】‥ガウ‥

五日熱リケッチアの感染により全身の疼痛と5日周期の高熱を反復する熱病。第一次大戦中ポーランド・ウクライナ国境のウォルヒン地方の塹壕で、虱しらみの媒介によって流行したことからいう。五日熱。ウォルヒン熱。

⇒ざん‐ごう【塹壕】

さんこう‐の‐びょう【三光の鋲】‥クワウ‥ビヤウ

兜かぶとの眉庇まびさしの3カ所に打った鋲。→兜(図)

⇒さん‐こう【三光】

さんこうへいりゅう【三江併流】‥カウ‥リウ

(Sanjiangbingliu)中国雲南省北西部の景勝地。チベット高原に源を発する3本の川、金沙江(長江上流)・瀾滄江(メコン川上流)・怒江(サルウィン川上流)が併行して流れる地域で、動植物が豊富なことから世界遺産に登録。

さんごう‐わくらん【三業惑乱】‥ゴフ‥

江戸時代の浄土真宗本願寺派の異安心いあんじんをめぐる紛争。功存が1762年(宝暦12)一念信心だけでは足らず三業で帰命すべきを説いたことに端を発し、宗内の盛んな論議を引き起こしたが、1806年(文化3)幕府の介入により決着。

⇒さん‐ごう【三業】

サンゴール【Léopold Sédar Senghor】

セネガルの政治家・詩人。1960〜80年、初代大統領。(1906〜2001)→ネグリチュード

さんご‐かい【珊瑚海】

(Coral Sea)太平洋の一部を成し、オーストラリア北東部・ニューギニア・ソロモン・バヌアツ・ニュー‐カレドニアの島々に囲まれる海。グレート‐バリア‐リーフを始め珊瑚礁が多い。1942年5月、日米の海戦が行われた。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さん‐こく【山谷】

①山と谷。山中の谷。

②(黄山谷(庭堅)が愛したことから)蘭らんの異称。

さん‐こく【惨酷・酸酷】

むごくてひどいこと。残酷。

さん‐ごく【三国】

①三つの国。特に、

㋐後漢の末に起こった魏・呉・蜀。「―志」

㋑日本と唐土と天竺。

㋒新羅・百済・高句麗。

㋓朝鮮・琉球・蝦夷えぞ。

②(1㋑から)全世界の意。

⇒さんごく‐いち【三国一】

⇒さんごく‐かんしょう【三国干渉】

⇒さんごくかん‐ゆそう【三国間輸送】

⇒さんごく‐きょうしょう【三国協商】

⇒さんごく‐じだい【三国時代】

⇒さんごく‐じん【三国人】

⇒さんごく‐でんらい【三国伝来】

⇒さんごく‐どうめい【三国同盟】

⇒さんごく‐ぶそう【三国無双】

ざん‐こく【残酷・残刻】

きびしく無慈悲なこと。むごたらしいこと。残忍。「―な仕打ち」「―に扱う」

⇒ざんこく‐ひどう【残酷非道】

さんごくいじ【三国遺事】‥ヰ‥

朝鮮の史書。三国史記に漏れた事項などを集録。5巻。高麗の忠烈王の時、僧一然(1206〜1289)の撰。三国の遺聞、特に仏教説話が多く、風俗・地理などの資料を含む。

さんごく‐いち【三国一】

(室町時代の流行語)

①日本・唐土・天竺にわたって第一であること。多くは嫁入や婿取の場合の祝辞に用いた。「―の花嫁」

②(駿河・甲斐・相模三国一の名物である富士山が一夜でできたという伝説に基づき、一夜づくりの意から)甘酒の異称。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごく‐かんしょう【三国干渉】‥セフ

1895年(明治28)日清講和条約(下関条約)締結後、ロシア・フランス・ドイツの3国が日本に干渉を加え、条約によって得た遼東半島を清国に還付させた事件。

→文献資料[三国干渉]

⇒さん‐ごく【三国】

さんごくかん‐ゆそう【三国間輸送】

ある国の船が他国と他国との間の貨物輸送をすること。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごく‐きょうしょう【三国協商】‥ケフシヤウ

英・仏・露の三国間に結ばれた友好関係の称。1894年の露仏同盟に始まり、1904年の英仏協商、07年の英露協商によって、ドイツに対する包囲網となった。

⇒さん‐ごく【三国】

さん‐こくし【三国司】

室町時代に公家の出で在国し、国司をつとめた土佐の一条家と、伊勢の北畠家と、飛騨の姉小路家との称。

さんごくし【三国志】

二十四史の一つ。魏・呉・蜀三国の史書。65巻。晋の陳寿撰。→魏志。

⇒さんごくし‐えんぎ【三国志演義】

さんごくし‐えんぎ【三国志演義】

明代の長編小説。四大奇書の一つ。羅貫中の作。全120回。蜀の劉備・関羽・張飛が桃園に義を結ぶのに始まり、呉の孫皓が降伏して晋の天下統一が完成するまでの歴史を、三国志に基づきつつ、まま虚構も交えて描く。元禄初年、湖南文山訳「通俗三国志」が刊行されて以来、日本でも愛読されてきた。三国志通俗演義。

⇒さんごくし【三国志】

さんごくしき【三国史記】

朝鮮の現存最古の史書。50巻。高麗の仁宗の命で金富軾らが撰。1145年成る。新羅・高句麗・百済の三国の歴史を紀伝体に記す。

さんごく‐じだい【三国時代】

①中国で、後漢滅亡後、魏・呉・蜀の三国が鼎立ていりつした時代。220年魏の建国に始まり、280年晋の統一まで。

②朝鮮で、4世紀から7世紀にかけて、新羅しらぎ・高句麗・百済くだらの三国が鼎立した時代。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごく‐じん【三国人】

(敗戦国民でも戦勝国民でもないとして)第二次大戦後、日本国内に居住した朝鮮・台湾など旧日本植民地の出身者を指した俗称。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごくつうらんずせつ【三国通覧図説】‥ヅ‥

地理書。林子平著。1冊、付図5葉。日本およびその周辺の朝鮮・琉球・蝦夷えぞ三国の地図と、里程・風俗・気候その他の解説書。地図は1785年(天明5)、解説書は86年刊。桂川甫周の序と自跋がある。

さんごくでんき【三国伝記】

15世紀前半に成った説話集。玄棟編。12巻360話。インド・中国・日本の順に輪番に物語る。仏法説話を中心とするが、歴史・和歌など世俗的故事も多い。

さんごく‐でんらい【三国伝来】

インドから中国に伝え、中国から日本に伝わって来たこと。三国相承。三国相伝。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごく‐どうめい【三国同盟】

①ドイツ・オーストリア・イタリア三国間に結ばれた秘密軍事同盟。1882年成立。第一次世界大戦前、三国協商と対抗。1915年イタリアによって廃棄。

②日本・ドイツ・イタリア三国間に結ばれた軍事同盟。1940年成立。

→文献資料[三国同盟]

⇒さん‐ごく【三国】

ざんこく‐ひどう【残酷非道】‥ダウ

無慈悲でむごたらしく、人の道に外れていること。「―な犯罪」

⇒ざん‐こく【残酷・残刻】

さんごく‐ぶそう【三国無双】‥サウ

日本・唐土・天竺を通じて並ぶものがないこと。三国一。さんごくむそう。

⇒さん‐ごく【三国】

さんごくぶっぽうでんずうえんぎ【三国仏法伝通縁起】‥ポフ‥ヅウ‥

凝然ぎょうねん著。3巻。1311年(応長1)成る。インド・中国・日本三国での仏教諸宗の起源・流伝を概説する。

さんご‐じゅ【珊瑚珠】

珊瑚をみがいて作った珠。色は赤・桃・ぼけ・ぼけまがい・白の5種があり、種々の装飾品に用いる。好色一代男2「珠数にかず読みし―を売りて」

⇒さん‐ご【珊瑚】

さんご‐じゅ【珊瑚樹】

①樹枝のように見えるところから、珊瑚の別称。

②スイカズラ科の常緑高木。暖地の海岸に自生。また庭木・生垣として広く栽培。高さ10メートルに達する。葉は厚く光沢がある。6〜7月頃、小白花を密生し、果実は秋に珊瑚のように赤く熟すが、のち、黒くなる。〈[季]秋〉

さんごじゅ

サンゴジュ(実)

撮影:関戸 勇

サンゴジュ(実)

撮影:関戸 勇

⇒さん‐ご【珊瑚】

さんごじゅ‐な【珊瑚樹菜】

(→)火焔菜かえんさいに同じ。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さんご‐しょう【珊瑚礁】‥セウ

サンゴ虫の群体の石灰質骨格と石灰藻とが堆積して生じた岩礁または島。清澄な暖海の浅い部分に生じ、その形状と位置とによって、裾礁・堡礁・環礁などの別がある。沖縄諸島・南鳥島などに発達。

⇒さん‐ご【珊瑚】

サン‐ゴタルド‐とうげ【サンゴタルド峠】‥タウゲ

(San Gottardo イタリア)スイス中部、アルプスのサン‐ゴタルド山塊を南北に越える峠。標高約2100メートル。中部ヨーロッパと南ヨーロッパを結ぶ交通の要地。1882年鉄道トンネルが開通。フランス語名サン‐ゴタール峠。

さんご‐ちゅう【珊瑚虫】

サンゴ類の、特に動物体(ポリプ)を指す。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さん‐こつ【山骨】

山の土砂が崩れて岩石が露出したもの。

さん‐こつ【散骨】

死者の遺骨を粉にして海や山へまく葬礼。

さんこ‐づか【三鈷柄】

刀剣の柄つかを三鈷の形に作ったもの。

⇒さん‐こ【三鈷】

さんご‐とう【珊瑚島】‥タウ

珊瑚礁が水面に露出して島を形成したもの。ミクロネシアなどの小島の多くはこれに属する。

⇒さん‐ご【珊瑚】

⇒さん‐ご【珊瑚】

さんごじゅ‐な【珊瑚樹菜】

(→)火焔菜かえんさいに同じ。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さんご‐しょう【珊瑚礁】‥セウ

サンゴ虫の群体の石灰質骨格と石灰藻とが堆積して生じた岩礁または島。清澄な暖海の浅い部分に生じ、その形状と位置とによって、裾礁・堡礁・環礁などの別がある。沖縄諸島・南鳥島などに発達。

⇒さん‐ご【珊瑚】

サン‐ゴタルド‐とうげ【サンゴタルド峠】‥タウゲ

(San Gottardo イタリア)スイス中部、アルプスのサン‐ゴタルド山塊を南北に越える峠。標高約2100メートル。中部ヨーロッパと南ヨーロッパを結ぶ交通の要地。1882年鉄道トンネルが開通。フランス語名サン‐ゴタール峠。

さんご‐ちゅう【珊瑚虫】

サンゴ類の、特に動物体(ポリプ)を指す。

⇒さん‐ご【珊瑚】

さん‐こつ【山骨】

山の土砂が崩れて岩石が露出したもの。

さん‐こつ【散骨】

死者の遺骨を粉にして海や山へまく葬礼。

さんこ‐づか【三鈷柄】

刀剣の柄つかを三鈷の形に作ったもの。

⇒さん‐こ【三鈷】

さんご‐とう【珊瑚島】‥タウ

珊瑚礁が水面に露出して島を形成したもの。ミクロネシアなどの小島の多くはこれに属する。

⇒さん‐ご【珊瑚】

広辞苑に「三軍」で始まるの検索結果 1-2。