複数辞典一括検索+![]()

![]()

かめ【亀】🔗⭐🔉

かめ【亀】

①カメ目の爬虫はちゅう類の総称。体は背腹両面に甲羅があり、両甲は側面で接着して、前後で頭・尾・四肢が出入できる箱状になっている。歯はない。水中または陸上にすみ、植物・魚貝などを食い、水辺の砂地に穴を掘って産卵。リクガメを除き、水中を泳ぐのはうまい。長く飢渇にたえる。首を曲げて甲羅に収める曲頸類と潜頸類とに大別。世界に200種以上が分布。爬虫類のうち最も起源が古く、化石として発見される種類が多い。日本では鶴と共に長寿の動物としてめでたいものとされる。かめのこ。古事記中「―の甲せに乗りて」

②亀の甲。亀卜きぼくに用いた。万葉集16「卜部うらべ座ませ、―もな焼きそ」

③(亀はよく酒を飲むといわれることから)大酒飲みの異称。

⇒亀鳴く

⇒亀の上の山

⇒亀の年を鶴がうらやむ

⇒亀は万年

かめ‐あや【亀綾】🔗⭐🔉

かめ‐あや【亀綾】

①白地平組織の練織物で、緯糸よこいとの打ち込みを強くし、織り上げ後湯の中で揉むと、経緯たてぬきの収縮の度合が異なって、表面に亀甲風の綾文に見える皺が現れるもの。

②緯糸で紗綾形さやがたの文を斜文組織で織り出した生織物。織り上げ後精練して用いる。かめあやじま。かめやじま。

かめい【亀井】‥ヰ🔗⭐🔉

かめ‐い【亀居】‥ヰ🔗⭐🔉

かめ‐い【亀居】‥ヰ

敬礼の一種。叙位・除目じもくの時など両足を左右に開き尻をその間において座ること。

かめい‐かついちろう【亀井勝一郎】‥ヰ‥ラウ🔗⭐🔉

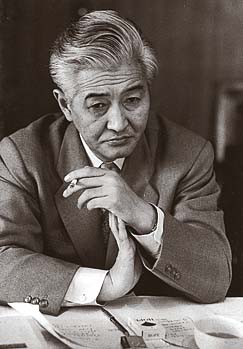

かめい‐かついちろう【亀井勝一郎】‥ヰ‥ラウ

文芸評論家。函館生れ。東大中退。プロレタリア運動に参加。転向後、特に親鸞に傾倒。歴史と日本人の実体を探究。著「大和古寺風物誌」「日本人の精神史研究」など。(1907〜1966)

亀井勝一郎

撮影:石井幸之助

⇒かめい【亀井】

⇒かめい【亀井】

⇒かめい【亀井】

⇒かめい【亀井】

かめい‐ざん【亀井算】‥ヰ‥🔗⭐🔉

かめい‐ざん【亀井算】‥ヰ‥

珠算における除算の一法。乗算九九くくを用い、法数(除数)と掛け合わせた数を実数(被除数)から引き去って演算するもの。現在一般に用いられる除算の方法。加命算。商除法。

かめい‐しょうよう【亀井昭陽】‥ヰセウヤウ🔗⭐🔉

かめい‐しょうよう【亀井昭陽】‥ヰセウヤウ

江戸後期の儒学者。名は昱いく。南冥の長子。福岡藩士。経学に通じ、徂徠学派であるが朱子学の有用性を認めた。著「左伝纉考」「読弁道」など。(1773〜1836)

⇒かめい【亀井】

かめいど【亀戸】‥ヰ‥🔗⭐🔉

かめいど【亀戸】‥ヰ‥

東京都江東区北東部の地区。

⇒かめいど‐じけん【亀戸事件】

⇒かめいど‐てんじん【亀戸天神】

かめいど‐じけん【亀戸事件】‥ヰ‥🔗⭐🔉

かめいど‐じけん【亀戸事件】‥ヰ‥

関東大震災下の亀戸警察署で社会主義者らが虐殺された事件。1923年(大正12)9月5日前後に、労働運動家の平沢計七・川合義虎ら10人、ほかに自警団員や朝鮮人を警察と軍隊が殺害。

⇒かめいど【亀戸】

かめいど‐てんじん【亀戸天神】‥ヰ‥🔗⭐🔉

かめいど‐てんじん【亀戸天神】‥ヰ‥

亀戸にある元府社で、菅原道真を祀る。江戸前期に太宰府天満宮を分祀。鷽替うそかえ神事などで知られる。亀戸天満宮。

亀戸天神

撮影:関戸 勇

⇒かめいど【亀戸】

⇒かめいど【亀戸】

⇒かめいど【亀戸】

⇒かめいど【亀戸】

かめい‐なんめい【亀井南冥】‥ヰ‥🔗⭐🔉

かめい‐なんめい【亀井南冥】‥ヰ‥

江戸後期の儒学者・医者。名は魯。筑前の人。大潮・永富独嘯庵らに学び、福岡藩儒に登用。主著「論語語由」など。(1743〜1814)

⇒かめい【亀井】

かめい‐ふみお【亀井文夫】‥ヰ‥ヲ🔗⭐🔉

かめい‐ふみお【亀井文夫】‥ヰ‥ヲ

映画監督。福島県生れ。1939年の「戦ふ兵隊」が公開禁止となり投獄。戦後は反戦の立場から社会的問題を取り上げた。作「日本の悲劇」「戦争と平和」「生きていてよかった」など。(1908〜1987)

⇒かめい【亀井】

かめおか【亀岡】‥ヲカ🔗⭐🔉

かめおか【亀岡】‥ヲカ

京都府中部亀岡盆地の市。市域北部に丹波国府があった。明智光秀が亀山城を築城。もと松平氏5万石の城下町。人口9万4千。

かめがおかしき‐どき【亀ヶ岡式土器】‥ヲカ‥🔗⭐🔉

かめがおかしき‐どき【亀ヶ岡式土器】‥ヲカ‥

縄文時代晩期の東北地方の土器の総称。精緻な美しい文様と変化に富む器形で著名。青森県つがる市木造きづくりの亀ヶ岡遺跡による命名。

かめぎく【亀菊】🔗⭐🔉

かめぎく【亀菊】

後鳥羽上皇の寵姫。もと京都の白拍子。その所領の地頭停止を上皇が幕府に強請し拒否されたことが、承久の乱の一因になったと伝える。

かめぞう‐こもん【亀蔵小紋】‥ザウ‥🔗⭐🔉

かめぞう‐こもん【亀蔵小紋】‥ザウ‥

(俳優市村亀蔵の着始めたもの)渦巻の文様のある小紋。

かめだ【亀田】🔗⭐🔉

かめだ【亀田】

姓氏の一つ。

⇒かめだ‐ほうさい【亀田鵬斎】

○亀鳴くかめなく🔗⭐🔉

○亀の上の山かめのうえのやま🔗⭐🔉

○亀の上の山かめのうえのやま

[列子湯問](亀が支えているという伝説から)(→)蓬莱ほうらい1の異称。亀山。

⇒かめ【亀】

かめ‐の‐うら【亀の卜】

⇒きぼく

かめ‐の‐お【亀の尾】‥ヲ

①(形が亀の尾に似るからいう)人の尾骨。〈日葡辞書〉

②折上格天井おりあげごうてんじょうの折上の所にある湾曲形の木。→支輪(図)。

③稲の在来品種。大正期、東北地方の代表的品種。

かめ‐の‐かがみ【亀の鑑】

(「亀鑑きかん」の訓読)手本。規範。十六夜日記「さてもあづまの―にうつさば、曇らぬかげもやあらはるると」

かめ‐の‐こ【亀の子】

①亀の子供。また、亀。〈[季]夏〉

②亀の甲。

⇒かめのこ‐ざる【亀の子笊】

⇒かめのこ‐しばり【亀の子縛り】

⇒かめのこ‐せんべい【亀の子煎餅】

⇒かめのこ‐だわし【亀の子束子】

⇒かめのこ‐ながし【亀の子流し】

⇒かめのこ‐ばんてん【亀の子半纏】

かめ‐の‐こう【亀の甲】‥カフ

①亀の体をおおう角質の甲羅。

②六角形が上下左右に並んだ模様。きっこうがた。俗に、化学でベンゼンの構造式に現れる六角形の称。

③昔、軍船・荷船の船首などにつけた亀の甲状の厚板の囲い。

④戦国時代、城攻めに用いた箱形の兵車で、外面を牛の皮で包んだもの。

⑤和船の甲板。

⇒かめのこう‐ぶね【亀の甲船】

⇒亀の甲より年の劫

かめのこう‐ぶね【亀の甲船】‥カフ‥

(→)亀甲船きっこうぶねに同じ。

⇒かめ‐の‐こう【亀の甲】

かめ‐の‐うら【亀の卜】🔗⭐🔉

かめ‐の‐うら【亀の卜】

⇒きぼく

かめ‐の‐お【亀の尾】‥ヲ🔗⭐🔉

かめ‐の‐お【亀の尾】‥ヲ

①(形が亀の尾に似るからいう)人の尾骨。〈日葡辞書〉

②折上格天井おりあげごうてんじょうの折上の所にある湾曲形の木。→支輪(図)。

③稲の在来品種。大正期、東北地方の代表的品種。

かめ‐の‐かがみ【亀の鑑】🔗⭐🔉

かめ‐の‐かがみ【亀の鑑】

(「亀鑑きかん」の訓読)手本。規範。十六夜日記「さてもあづまの―にうつさば、曇らぬかげもやあらはるると」

かめ‐の‐こ【亀の子】🔗⭐🔉

かめ‐の‐こ【亀の子】

①亀の子供。また、亀。〈[季]夏〉

②亀の甲。

⇒かめのこ‐ざる【亀の子笊】

⇒かめのこ‐しばり【亀の子縛り】

⇒かめのこ‐せんべい【亀の子煎餅】

⇒かめのこ‐だわし【亀の子束子】

⇒かめのこ‐ながし【亀の子流し】

⇒かめのこ‐ばんてん【亀の子半纏】

かめ‐の‐こう【亀の甲】‥カフ🔗⭐🔉

かめ‐の‐こう【亀の甲】‥カフ

①亀の体をおおう角質の甲羅。

②六角形が上下左右に並んだ模様。きっこうがた。俗に、化学でベンゼンの構造式に現れる六角形の称。

③昔、軍船・荷船の船首などにつけた亀の甲状の厚板の囲い。

④戦国時代、城攻めに用いた箱形の兵車で、外面を牛の皮で包んだもの。

⑤和船の甲板。

⇒かめのこう‐ぶね【亀の甲船】

⇒亀の甲より年の劫

かめのこう‐ぶね【亀の甲船】‥カフ‥🔗⭐🔉

かめのこう‐ぶね【亀の甲船】‥カフ‥

(→)亀甲船きっこうぶねに同じ。

⇒かめ‐の‐こう【亀の甲】

○亀の甲より年の劫かめのこうよりとしのこう

(「甲」と「劫」とは音が通ずるからいう。「年の功」とも書く)長年の経験の貴ぶべきことのたとえ。

⇒かめ‐の‐こう【亀の甲】

○亀の甲より年の劫かめのこうよりとしのこう🔗⭐🔉

○亀の甲より年の劫かめのこうよりとしのこう

(「甲」と「劫」とは音が通ずるからいう。「年の功」とも書く)長年の経験の貴ぶべきことのたとえ。

⇒かめ‐の‐こう【亀の甲】

かめのこ‐ざる【亀の子笊】

底が円く、伏せた形が亀の甲に似た笊。どんがめ笊。どうがめいかき。

⇒かめ‐の‐こ【亀の子】

かめのこ‐しばり【亀の子縛り】

菱形の目ができるように縛る縛り方。

⇒かめ‐の‐こ【亀の子】

かめのこ‐せんべい【亀の子煎餅】

亀の甲羅の形を焼き付けた煎餅。

⇒かめ‐の‐こ【亀の子】

かめのこ‐だわし【亀の子束子】‥ダハシ

(形が亀に似ているからいう)棕櫚しゅろなどの繊維を短く切り揃えて、楕円形に束ねたたわし。

⇒かめ‐の‐こ【亀の子】

かめのこ‐ながし【亀の子流し】

井戸脇などに設ける片流れの流し。

⇒かめ‐の‐こ【亀の子】

かめのこ‐ばんてん【亀の子半纏】

子供の綿入れ半纏。左右の袖がなく亀の甲の形に仕立てたもの。

⇒かめ‐の‐こ【亀の子】

かめ‐のぞき【甕覗き】

(→)覗色のぞきいろに同じ。

かめ‐の‐て【亀の手・石蜐】

フジツボ目フジツボ亜目の甲殻類。暗褐色の石灰質鱗片で被われた肉質の短い柄をもつ。頭状部は大小32〜34枚の石灰板がある。形が亀類の手に似る。長さ約4センチメートル。各地沿岸の岩礁に付着。汁の身などにして食用。

かめのて

かめのこ‐ざる【亀の子笊】🔗⭐🔉

かめのこ‐ざる【亀の子笊】

底が円く、伏せた形が亀の甲に似た笊。どんがめ笊。どうがめいかき。

⇒かめ‐の‐こ【亀の子】

かめのこ‐しばり【亀の子縛り】🔗⭐🔉

かめのこ‐しばり【亀の子縛り】

菱形の目ができるように縛る縛り方。

⇒かめ‐の‐こ【亀の子】

かめのこ‐せんべい【亀の子煎餅】🔗⭐🔉

かめのこ‐せんべい【亀の子煎餅】

亀の甲羅の形を焼き付けた煎餅。

⇒かめ‐の‐こ【亀の子】

かめのこ‐だわし【亀の子束子】‥ダハシ🔗⭐🔉

かめのこ‐だわし【亀の子束子】‥ダハシ

(形が亀に似ているからいう)棕櫚しゅろなどの繊維を短く切り揃えて、楕円形に束ねたたわし。

⇒かめ‐の‐こ【亀の子】

かめのこ‐ながし【亀の子流し】🔗⭐🔉

かめのこ‐ながし【亀の子流し】

井戸脇などに設ける片流れの流し。

⇒かめ‐の‐こ【亀の子】

かめのこ‐ばんてん【亀の子半纏】🔗⭐🔉

かめのこ‐ばんてん【亀の子半纏】

子供の綿入れ半纏。左右の袖がなく亀の甲の形に仕立てたもの。

⇒かめ‐の‐こ【亀の子】

かめ‐の‐て【亀の手・石蜐】🔗⭐🔉

かめ‐の‐て【亀の手・石蜐】

フジツボ目フジツボ亜目の甲殻類。暗褐色の石灰質鱗片で被われた肉質の短い柄をもつ。頭状部は大小32〜34枚の石灰板がある。形が亀類の手に似る。長さ約4センチメートル。各地沿岸の岩礁に付着。汁の身などにして食用。

かめのて

○亀の年を鶴がうらやむかめのとしをつるがうらやむ

欲に限りのないことのたとえ。

⇒かめ【亀】

○亀の年を鶴がうらやむかめのとしをつるがうらやむ

欲に限りのないことのたとえ。

⇒かめ【亀】

○亀の年を鶴がうらやむかめのとしをつるがうらやむ

欲に限りのないことのたとえ。

⇒かめ【亀】

○亀の年を鶴がうらやむかめのとしをつるがうらやむ

欲に限りのないことのたとえ。

⇒かめ【亀】

○亀の年を鶴がうらやむかめのとしをつるがうらやむ🔗⭐🔉

○亀の年を鶴がうらやむかめのとしをつるがうらやむ

欲に限りのないことのたとえ。

⇒かめ【亀】

かめ‐の‐ふた【甕の蓋】

南蛮焼の一種。もと、かめの蓋で素焼。茶人が、浅いのは灰器に、深いのは建水として珍重した。

かめば‐ひきおこし【亀葉引き起し】

シソ科の多年草。茎は稜があって角張り、高さ約1メートル。葉は対生・卵円形で先端は3裂し、葉形が亀の甲に似る。夏・秋に長い花穂を出し、濃紫色の筒状唇形花を多数つける。東北地方から中部地方の山地に分布。

○亀は万年かめはまんねん🔗⭐🔉

○亀は万年かめはまんねん

亀の長寿にあやかる祝いことば。→鶴は千年亀は万年

⇒かめ【亀】

カメハメハ【Kamehameha】

(1世)ハワイ諸島を征服・統一した、カメハメハ王朝初代の王。カメハメハ大王。(在位1795〜1819)(1758?〜1819)

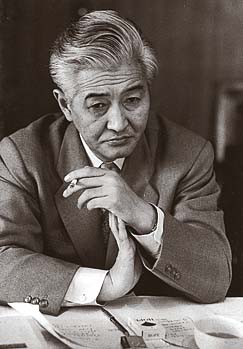

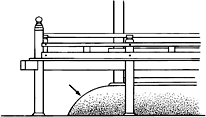

かめ‐ばら【亀腹】

①脹満ちょうまんの俗称。腹腔がふくれ、腹面に静脈があらわれて亀甲状を呈することからいう。

②寺社建築の土壇や、多宝塔の上下両層の間に造った饅頭まんじゅう形のもの。

亀腹

かめ‐ぶし【亀節】

鰹かつお節の一種。小さめの鰹を三枚におろした片身を一節とするもの。形が中ぶくれにやや反って亀の甲に似ているからいう。→本節ほんぶし

かめ‐まい【亀舞】‥マヒ

亀のように腹這って手を動かして舞う舞という。宇津保物語蔵開上「さるがうする人にて―をす」

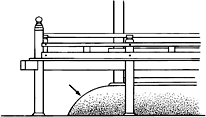

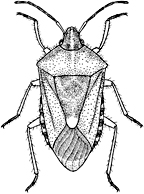

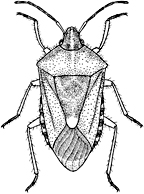

かめ‐むし【椿象・亀虫】

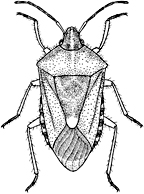

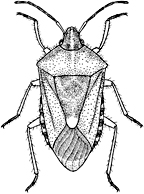

カメムシ目カメムシ科などの昆虫の総称。前翅の基部は硬化し残りは膜質。種類が多く、大きさ・色彩などは多様。触れると臭腺から猛烈な悪臭を出すものが多い。植物の汁を吸い農作物に有害。クサガメ。ヘッピリムシ。

ぶちひげかめむし

かめ‐ぶし【亀節】

鰹かつお節の一種。小さめの鰹を三枚におろした片身を一節とするもの。形が中ぶくれにやや反って亀の甲に似ているからいう。→本節ほんぶし

かめ‐まい【亀舞】‥マヒ

亀のように腹這って手を動かして舞う舞という。宇津保物語蔵開上「さるがうする人にて―をす」

かめ‐むし【椿象・亀虫】

カメムシ目カメムシ科などの昆虫の総称。前翅の基部は硬化し残りは膜質。種類が多く、大きさ・色彩などは多様。触れると臭腺から猛烈な悪臭を出すものが多い。植物の汁を吸い農作物に有害。クサガメ。ヘッピリムシ。

ぶちひげかめむし

チャバネアオカメムシ

撮影:海野和男

チャバネアオカメムシ

撮影:海野和男

ホソヘリカメムシ

撮影:海野和男

ホソヘリカメムシ

撮影:海野和男

クサギカメムシ

撮影:海野和男

クサギカメムシ

撮影:海野和男

⇒かめむし‐もく【椿象目】

かめむし‐もく【椿象目】

昆虫綱の一目。カメムシ目。不完全変態で、口器は完全な吸い型で針状。前翅が全体膜質のヨコバイ亜目(同翅類)と、基部が革質のカメムシ亜目(異翅類)とに大別。害虫が少なくない。半翅目(類)。有吻類。

⇒かめ‐むし【椿象・亀虫】

かめや‐じま【亀屋縞】

(→)「かめあや(亀綾)」に同じ。

かめや‐ずきん【亀屋頭巾】‥ヅ‥

頭からかぶり、目だけ出した黒縮緬くろちりめんの頭巾。江戸中期、大坂の人形遣いが用いた。竹田頭巾。

かめ‐やま【亀山】

(→)蓬莱ほうらい1の異称。拾遺和歌集別「―にいく薬のみ有りければ」→亀の上の山(「亀」成句)

かめやま【亀山】

①京都市右京区の小倉山南東部にある丘。大堰川おおいがわに臨み、嵐山に対する。後嵯峨天皇が離宮亀山殿を建てた。

②三重県北部の市。東海道五十三次の宿駅。もと石川氏6万石の城下町。人口4万9千。

⇒かめやま‐つば【亀山鐔】

⇒かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

かめやま‐つば【亀山鐔】

伊勢の亀山で作られた刀剣の鐔。近江の国友村の鉄砲鍛冶から分かれた一派の作で、「さはり」という独得の合金を象嵌ぞうがんに用いる。

⇒かめやま【亀山】

かめやま‐てんのう【亀山天皇】‥ワウ

鎌倉中期の天皇。後嵯峨天皇の皇子。名は恒仁つねひと。蒙古襲来時の天皇。後宇多天皇に譲位後、1287年(弘安10)まで院政。(在位1259〜1274)(1249〜1305)→天皇(表)→大覚寺統

かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

1701年(元禄14)5月、伊勢国亀山城下で、石井半蔵・源蔵兄弟が父と兄の仇赤堀源五右衛門を28年目に討った仇討。「元禄曾我」の名で世の評判となり劇化された。

⇒かめやま【亀山】

カメラ【camera】

①針穴・レンズ・反射鏡などの光学系を用いて、被写体の映像を暗箱内のすりガラス・紙・感光材料・撮像素子などの面上に結ばせる装置。カメラ‐オブスキュラ・写真機・撮影機・テレビ‐カメラ・ビデオ‐カメラなど。キャメラ。

②カメラマンの略。

⇒カメラ‐アイ【camera-eye】

⇒カメラ‐アングル【camera angle】

⇒カメラ‐オブスキュラ【camera obscura】

⇒カメラ‐ポジション【camera position】

⇒カメラ‐マン【cameraman】

⇒カメラ‐リハーサル【camera rehearsal】

⇒カメラ‐ワーク【camera work】

⇒カメラ‐わり【カメラ割り】

カメラ‐アイ【camera-eye】

カメラ・フィルムなどの性能や撮影条件などから、写真として仕上がった画像を想像できる能力。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐アングル【camera angle】

撮影の際、カメラの光軸が水平面となす角度。カメラを上(下)に向けて撮る場合をロー(ハイ)‐アングルという。また、一般に写真の構図。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐オブスキュラ【camera obscura】

(暗い部屋の意)小孔またはレンズのついた暗箱あんばこ。写真発明以前、画家などが写生に用いた。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐ポジション【camera position】

被写体に対するカメラの位置。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐マン【cameraman】

①専門の写真技師。写真家。

②新聞社などの写真撮影担当者。

③映画・テレビの撮影技師。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐リハーサル【camera rehearsal】

テレビ撮影の前に、本番と同じ条件で行う稽古。カメラの位置・角度・移動などを試すために行う。カメ‐リハ。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐ワーク【camera work】

写真・映画・テレビ映像の制作上でのカメラの操作技術。撮影技術。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐わり【カメラ割り】

テレビの撮影で、カメラの位置・角度・画面の大きさなどを、あらかじめ決めること。

⇒カメラ【camera】

カメリア【Camellia ラテン】

ツバキ。特に海外で改良された園芸品種をいう。広くは、ツバキ属植物(その学名)。東南アジアに約100種。サザンカ・チャノキなど。

が・める

〔他下一〕

①がむしゃらに、より大きい利を得ようとする。

②他人のものをちょろまかす。

カメルーン【Cameroun フランス】

アフリカ中部、ギニア湾奥にある共和国。もとドイツ領。第一次大戦後フランス・イギリスの委任統治領・信託統治領を経て、1960年フランス領が共和国として独立、72年イギリス領南部と連合共和国を結成、84年カメルーン共和国と改称。面積47万5000平方キロメートル。人口1444万(1998)。首都ヤウンデ。→アフリカ(図)

カメレオン【chameleon】

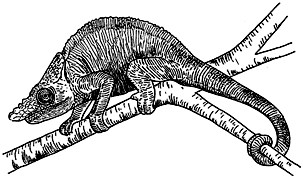

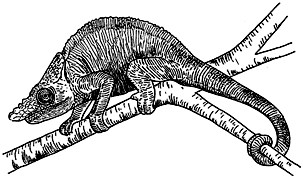

カメレオン科の爬虫類の総称。樹上生活に適応し、体は左右に扁平、表面に顆粒状隆起がある。長さ数センチメートルから60センチメートル。普通、緑灰色で不規則な斑点が混在、体色を変えることで著名。眼は大きく、左右独立に動き、別々のものを見る。頭部は箱状で、縦走隆起や角のあるものがある。長い舌を持ち、これを伸ばして昆虫などを捕食。尾は長く、後端を樹枝などに巻きつける。アフリカ・マダガスカル・インドを中心に約80種が分布。

パーソン‐カメレオン

⇒かめむし‐もく【椿象目】

かめむし‐もく【椿象目】

昆虫綱の一目。カメムシ目。不完全変態で、口器は完全な吸い型で針状。前翅が全体膜質のヨコバイ亜目(同翅類)と、基部が革質のカメムシ亜目(異翅類)とに大別。害虫が少なくない。半翅目(類)。有吻類。

⇒かめ‐むし【椿象・亀虫】

かめや‐じま【亀屋縞】

(→)「かめあや(亀綾)」に同じ。

かめや‐ずきん【亀屋頭巾】‥ヅ‥

頭からかぶり、目だけ出した黒縮緬くろちりめんの頭巾。江戸中期、大坂の人形遣いが用いた。竹田頭巾。

かめ‐やま【亀山】

(→)蓬莱ほうらい1の異称。拾遺和歌集別「―にいく薬のみ有りければ」→亀の上の山(「亀」成句)

かめやま【亀山】

①京都市右京区の小倉山南東部にある丘。大堰川おおいがわに臨み、嵐山に対する。後嵯峨天皇が離宮亀山殿を建てた。

②三重県北部の市。東海道五十三次の宿駅。もと石川氏6万石の城下町。人口4万9千。

⇒かめやま‐つば【亀山鐔】

⇒かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

かめやま‐つば【亀山鐔】

伊勢の亀山で作られた刀剣の鐔。近江の国友村の鉄砲鍛冶から分かれた一派の作で、「さはり」という独得の合金を象嵌ぞうがんに用いる。

⇒かめやま【亀山】

かめやま‐てんのう【亀山天皇】‥ワウ

鎌倉中期の天皇。後嵯峨天皇の皇子。名は恒仁つねひと。蒙古襲来時の天皇。後宇多天皇に譲位後、1287年(弘安10)まで院政。(在位1259〜1274)(1249〜1305)→天皇(表)→大覚寺統

かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

1701年(元禄14)5月、伊勢国亀山城下で、石井半蔵・源蔵兄弟が父と兄の仇赤堀源五右衛門を28年目に討った仇討。「元禄曾我」の名で世の評判となり劇化された。

⇒かめやま【亀山】

カメラ【camera】

①針穴・レンズ・反射鏡などの光学系を用いて、被写体の映像を暗箱内のすりガラス・紙・感光材料・撮像素子などの面上に結ばせる装置。カメラ‐オブスキュラ・写真機・撮影機・テレビ‐カメラ・ビデオ‐カメラなど。キャメラ。

②カメラマンの略。

⇒カメラ‐アイ【camera-eye】

⇒カメラ‐アングル【camera angle】

⇒カメラ‐オブスキュラ【camera obscura】

⇒カメラ‐ポジション【camera position】

⇒カメラ‐マン【cameraman】

⇒カメラ‐リハーサル【camera rehearsal】

⇒カメラ‐ワーク【camera work】

⇒カメラ‐わり【カメラ割り】

カメラ‐アイ【camera-eye】

カメラ・フィルムなどの性能や撮影条件などから、写真として仕上がった画像を想像できる能力。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐アングル【camera angle】

撮影の際、カメラの光軸が水平面となす角度。カメラを上(下)に向けて撮る場合をロー(ハイ)‐アングルという。また、一般に写真の構図。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐オブスキュラ【camera obscura】

(暗い部屋の意)小孔またはレンズのついた暗箱あんばこ。写真発明以前、画家などが写生に用いた。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐ポジション【camera position】

被写体に対するカメラの位置。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐マン【cameraman】

①専門の写真技師。写真家。

②新聞社などの写真撮影担当者。

③映画・テレビの撮影技師。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐リハーサル【camera rehearsal】

テレビ撮影の前に、本番と同じ条件で行う稽古。カメラの位置・角度・移動などを試すために行う。カメ‐リハ。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐ワーク【camera work】

写真・映画・テレビ映像の制作上でのカメラの操作技術。撮影技術。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐わり【カメラ割り】

テレビの撮影で、カメラの位置・角度・画面の大きさなどを、あらかじめ決めること。

⇒カメラ【camera】

カメリア【Camellia ラテン】

ツバキ。特に海外で改良された園芸品種をいう。広くは、ツバキ属植物(その学名)。東南アジアに約100種。サザンカ・チャノキなど。

が・める

〔他下一〕

①がむしゃらに、より大きい利を得ようとする。

②他人のものをちょろまかす。

カメルーン【Cameroun フランス】

アフリカ中部、ギニア湾奥にある共和国。もとドイツ領。第一次大戦後フランス・イギリスの委任統治領・信託統治領を経て、1960年フランス領が共和国として独立、72年イギリス領南部と連合共和国を結成、84年カメルーン共和国と改称。面積47万5000平方キロメートル。人口1444万(1998)。首都ヤウンデ。→アフリカ(図)

カメレオン【chameleon】

カメレオン科の爬虫類の総称。樹上生活に適応し、体は左右に扁平、表面に顆粒状隆起がある。長さ数センチメートルから60センチメートル。普通、緑灰色で不規則な斑点が混在、体色を変えることで著名。眼は大きく、左右独立に動き、別々のものを見る。頭部は箱状で、縦走隆起や角のあるものがある。長い舌を持ち、これを伸ばして昆虫などを捕食。尾は長く、後端を樹枝などに巻きつける。アフリカ・マダガスカル・インドを中心に約80種が分布。

パーソン‐カメレオン

カメレオン

提供:東京動物園協会

カメレオン

提供:東京動物園協会

⇒カメレオン‐ざ【カメレオン座】

カメレオン‐ざ【カメレオン座】

(Chamaeleon ラテン)南天の星座。海蛇座うみへびざの遥か南方で、日本からは見えない。

⇒カメレオン【chameleon】

か‐めん【下面】

下したの方の面。↔上面

か‐めん【火面】クワ‥

収差のある凸レンズ・凹面鏡などで、1点から出た光が集まる曲面。

か‐めん【火綿】クワ‥

(→)綿火薬に同じ。

か‐めん【仮免】

かりに許すこと。

か‐めん【仮面】

①木・土・紙などで種々の顔の形に作り、顔にかぶるもの。宗教儀礼や演劇・余興に用いる。めん。めんも。

②比喩的に、正体や本心を隠すみせかけのもの。「―をはぎ取る」

⇒かめん‐うつびょう【仮面鬱病】

⇒かめん‐げき【仮面劇】

⇒仮面を被る

⇒仮面を脱ぐ

が‐めん【画面】グワ‥

①絵画の表面。絵のおもて。

②写真・映画・テレビなどの、写し出された像。また、像を映し出す面。

かめん‐うつびょう【仮面鬱病】‥ビヤウ

内因性鬱病のうち、身体症状が前面に現れ、精神症状が乏しいかまたはそれを欠くもの。身体症状は多彩で客観的根拠がなく、また変わりやすい。

⇒か‐めん【仮面】

かめん‐げき【仮面劇】

仮面をかぶって行う演劇。古代ギリシア劇や伎楽ぎがく、日本の里神楽・能楽の類で、この仮面が特定の役割・性格を表す。現代劇でも行われる。

⇒か‐めん【仮面】

⇒カメレオン‐ざ【カメレオン座】

カメレオン‐ざ【カメレオン座】

(Chamaeleon ラテン)南天の星座。海蛇座うみへびざの遥か南方で、日本からは見えない。

⇒カメレオン【chameleon】

か‐めん【下面】

下したの方の面。↔上面

か‐めん【火面】クワ‥

収差のある凸レンズ・凹面鏡などで、1点から出た光が集まる曲面。

か‐めん【火綿】クワ‥

(→)綿火薬に同じ。

か‐めん【仮免】

かりに許すこと。

か‐めん【仮面】

①木・土・紙などで種々の顔の形に作り、顔にかぶるもの。宗教儀礼や演劇・余興に用いる。めん。めんも。

②比喩的に、正体や本心を隠すみせかけのもの。「―をはぎ取る」

⇒かめん‐うつびょう【仮面鬱病】

⇒かめん‐げき【仮面劇】

⇒仮面を被る

⇒仮面を脱ぐ

が‐めん【画面】グワ‥

①絵画の表面。絵のおもて。

②写真・映画・テレビなどの、写し出された像。また、像を映し出す面。

かめん‐うつびょう【仮面鬱病】‥ビヤウ

内因性鬱病のうち、身体症状が前面に現れ、精神症状が乏しいかまたはそれを欠くもの。身体症状は多彩で客観的根拠がなく、また変わりやすい。

⇒か‐めん【仮面】

かめん‐げき【仮面劇】

仮面をかぶって行う演劇。古代ギリシア劇や伎楽ぎがく、日本の里神楽・能楽の類で、この仮面が特定の役割・性格を表す。現代劇でも行われる。

⇒か‐めん【仮面】

かめ‐ぶし【亀節】

鰹かつお節の一種。小さめの鰹を三枚におろした片身を一節とするもの。形が中ぶくれにやや反って亀の甲に似ているからいう。→本節ほんぶし

かめ‐まい【亀舞】‥マヒ

亀のように腹這って手を動かして舞う舞という。宇津保物語蔵開上「さるがうする人にて―をす」

かめ‐むし【椿象・亀虫】

カメムシ目カメムシ科などの昆虫の総称。前翅の基部は硬化し残りは膜質。種類が多く、大きさ・色彩などは多様。触れると臭腺から猛烈な悪臭を出すものが多い。植物の汁を吸い農作物に有害。クサガメ。ヘッピリムシ。

ぶちひげかめむし

かめ‐ぶし【亀節】

鰹かつお節の一種。小さめの鰹を三枚におろした片身を一節とするもの。形が中ぶくれにやや反って亀の甲に似ているからいう。→本節ほんぶし

かめ‐まい【亀舞】‥マヒ

亀のように腹這って手を動かして舞う舞という。宇津保物語蔵開上「さるがうする人にて―をす」

かめ‐むし【椿象・亀虫】

カメムシ目カメムシ科などの昆虫の総称。前翅の基部は硬化し残りは膜質。種類が多く、大きさ・色彩などは多様。触れると臭腺から猛烈な悪臭を出すものが多い。植物の汁を吸い農作物に有害。クサガメ。ヘッピリムシ。

ぶちひげかめむし

チャバネアオカメムシ

撮影:海野和男

チャバネアオカメムシ

撮影:海野和男

ホソヘリカメムシ

撮影:海野和男

ホソヘリカメムシ

撮影:海野和男

クサギカメムシ

撮影:海野和男

クサギカメムシ

撮影:海野和男

⇒かめむし‐もく【椿象目】

かめむし‐もく【椿象目】

昆虫綱の一目。カメムシ目。不完全変態で、口器は完全な吸い型で針状。前翅が全体膜質のヨコバイ亜目(同翅類)と、基部が革質のカメムシ亜目(異翅類)とに大別。害虫が少なくない。半翅目(類)。有吻類。

⇒かめ‐むし【椿象・亀虫】

かめや‐じま【亀屋縞】

(→)「かめあや(亀綾)」に同じ。

かめや‐ずきん【亀屋頭巾】‥ヅ‥

頭からかぶり、目だけ出した黒縮緬くろちりめんの頭巾。江戸中期、大坂の人形遣いが用いた。竹田頭巾。

かめ‐やま【亀山】

(→)蓬莱ほうらい1の異称。拾遺和歌集別「―にいく薬のみ有りければ」→亀の上の山(「亀」成句)

かめやま【亀山】

①京都市右京区の小倉山南東部にある丘。大堰川おおいがわに臨み、嵐山に対する。後嵯峨天皇が離宮亀山殿を建てた。

②三重県北部の市。東海道五十三次の宿駅。もと石川氏6万石の城下町。人口4万9千。

⇒かめやま‐つば【亀山鐔】

⇒かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

かめやま‐つば【亀山鐔】

伊勢の亀山で作られた刀剣の鐔。近江の国友村の鉄砲鍛冶から分かれた一派の作で、「さはり」という独得の合金を象嵌ぞうがんに用いる。

⇒かめやま【亀山】

かめやま‐てんのう【亀山天皇】‥ワウ

鎌倉中期の天皇。後嵯峨天皇の皇子。名は恒仁つねひと。蒙古襲来時の天皇。後宇多天皇に譲位後、1287年(弘安10)まで院政。(在位1259〜1274)(1249〜1305)→天皇(表)→大覚寺統

かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

1701年(元禄14)5月、伊勢国亀山城下で、石井半蔵・源蔵兄弟が父と兄の仇赤堀源五右衛門を28年目に討った仇討。「元禄曾我」の名で世の評判となり劇化された。

⇒かめやま【亀山】

カメラ【camera】

①針穴・レンズ・反射鏡などの光学系を用いて、被写体の映像を暗箱内のすりガラス・紙・感光材料・撮像素子などの面上に結ばせる装置。カメラ‐オブスキュラ・写真機・撮影機・テレビ‐カメラ・ビデオ‐カメラなど。キャメラ。

②カメラマンの略。

⇒カメラ‐アイ【camera-eye】

⇒カメラ‐アングル【camera angle】

⇒カメラ‐オブスキュラ【camera obscura】

⇒カメラ‐ポジション【camera position】

⇒カメラ‐マン【cameraman】

⇒カメラ‐リハーサル【camera rehearsal】

⇒カメラ‐ワーク【camera work】

⇒カメラ‐わり【カメラ割り】

カメラ‐アイ【camera-eye】

カメラ・フィルムなどの性能や撮影条件などから、写真として仕上がった画像を想像できる能力。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐アングル【camera angle】

撮影の際、カメラの光軸が水平面となす角度。カメラを上(下)に向けて撮る場合をロー(ハイ)‐アングルという。また、一般に写真の構図。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐オブスキュラ【camera obscura】

(暗い部屋の意)小孔またはレンズのついた暗箱あんばこ。写真発明以前、画家などが写生に用いた。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐ポジション【camera position】

被写体に対するカメラの位置。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐マン【cameraman】

①専門の写真技師。写真家。

②新聞社などの写真撮影担当者。

③映画・テレビの撮影技師。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐リハーサル【camera rehearsal】

テレビ撮影の前に、本番と同じ条件で行う稽古。カメラの位置・角度・移動などを試すために行う。カメ‐リハ。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐ワーク【camera work】

写真・映画・テレビ映像の制作上でのカメラの操作技術。撮影技術。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐わり【カメラ割り】

テレビの撮影で、カメラの位置・角度・画面の大きさなどを、あらかじめ決めること。

⇒カメラ【camera】

カメリア【Camellia ラテン】

ツバキ。特に海外で改良された園芸品種をいう。広くは、ツバキ属植物(その学名)。東南アジアに約100種。サザンカ・チャノキなど。

が・める

〔他下一〕

①がむしゃらに、より大きい利を得ようとする。

②他人のものをちょろまかす。

カメルーン【Cameroun フランス】

アフリカ中部、ギニア湾奥にある共和国。もとドイツ領。第一次大戦後フランス・イギリスの委任統治領・信託統治領を経て、1960年フランス領が共和国として独立、72年イギリス領南部と連合共和国を結成、84年カメルーン共和国と改称。面積47万5000平方キロメートル。人口1444万(1998)。首都ヤウンデ。→アフリカ(図)

カメレオン【chameleon】

カメレオン科の爬虫類の総称。樹上生活に適応し、体は左右に扁平、表面に顆粒状隆起がある。長さ数センチメートルから60センチメートル。普通、緑灰色で不規則な斑点が混在、体色を変えることで著名。眼は大きく、左右独立に動き、別々のものを見る。頭部は箱状で、縦走隆起や角のあるものがある。長い舌を持ち、これを伸ばして昆虫などを捕食。尾は長く、後端を樹枝などに巻きつける。アフリカ・マダガスカル・インドを中心に約80種が分布。

パーソン‐カメレオン

⇒かめむし‐もく【椿象目】

かめむし‐もく【椿象目】

昆虫綱の一目。カメムシ目。不完全変態で、口器は完全な吸い型で針状。前翅が全体膜質のヨコバイ亜目(同翅類)と、基部が革質のカメムシ亜目(異翅類)とに大別。害虫が少なくない。半翅目(類)。有吻類。

⇒かめ‐むし【椿象・亀虫】

かめや‐じま【亀屋縞】

(→)「かめあや(亀綾)」に同じ。

かめや‐ずきん【亀屋頭巾】‥ヅ‥

頭からかぶり、目だけ出した黒縮緬くろちりめんの頭巾。江戸中期、大坂の人形遣いが用いた。竹田頭巾。

かめ‐やま【亀山】

(→)蓬莱ほうらい1の異称。拾遺和歌集別「―にいく薬のみ有りければ」→亀の上の山(「亀」成句)

かめやま【亀山】

①京都市右京区の小倉山南東部にある丘。大堰川おおいがわに臨み、嵐山に対する。後嵯峨天皇が離宮亀山殿を建てた。

②三重県北部の市。東海道五十三次の宿駅。もと石川氏6万石の城下町。人口4万9千。

⇒かめやま‐つば【亀山鐔】

⇒かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

かめやま‐つば【亀山鐔】

伊勢の亀山で作られた刀剣の鐔。近江の国友村の鉄砲鍛冶から分かれた一派の作で、「さはり」という独得の合金を象嵌ぞうがんに用いる。

⇒かめやま【亀山】

かめやま‐てんのう【亀山天皇】‥ワウ

鎌倉中期の天皇。後嵯峨天皇の皇子。名は恒仁つねひと。蒙古襲来時の天皇。後宇多天皇に譲位後、1287年(弘安10)まで院政。(在位1259〜1274)(1249〜1305)→天皇(表)→大覚寺統

かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

1701年(元禄14)5月、伊勢国亀山城下で、石井半蔵・源蔵兄弟が父と兄の仇赤堀源五右衛門を28年目に討った仇討。「元禄曾我」の名で世の評判となり劇化された。

⇒かめやま【亀山】

カメラ【camera】

①針穴・レンズ・反射鏡などの光学系を用いて、被写体の映像を暗箱内のすりガラス・紙・感光材料・撮像素子などの面上に結ばせる装置。カメラ‐オブスキュラ・写真機・撮影機・テレビ‐カメラ・ビデオ‐カメラなど。キャメラ。

②カメラマンの略。

⇒カメラ‐アイ【camera-eye】

⇒カメラ‐アングル【camera angle】

⇒カメラ‐オブスキュラ【camera obscura】

⇒カメラ‐ポジション【camera position】

⇒カメラ‐マン【cameraman】

⇒カメラ‐リハーサル【camera rehearsal】

⇒カメラ‐ワーク【camera work】

⇒カメラ‐わり【カメラ割り】

カメラ‐アイ【camera-eye】

カメラ・フィルムなどの性能や撮影条件などから、写真として仕上がった画像を想像できる能力。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐アングル【camera angle】

撮影の際、カメラの光軸が水平面となす角度。カメラを上(下)に向けて撮る場合をロー(ハイ)‐アングルという。また、一般に写真の構図。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐オブスキュラ【camera obscura】

(暗い部屋の意)小孔またはレンズのついた暗箱あんばこ。写真発明以前、画家などが写生に用いた。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐ポジション【camera position】

被写体に対するカメラの位置。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐マン【cameraman】

①専門の写真技師。写真家。

②新聞社などの写真撮影担当者。

③映画・テレビの撮影技師。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐リハーサル【camera rehearsal】

テレビ撮影の前に、本番と同じ条件で行う稽古。カメラの位置・角度・移動などを試すために行う。カメ‐リハ。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐ワーク【camera work】

写真・映画・テレビ映像の制作上でのカメラの操作技術。撮影技術。

⇒カメラ【camera】

カメラ‐わり【カメラ割り】

テレビの撮影で、カメラの位置・角度・画面の大きさなどを、あらかじめ決めること。

⇒カメラ【camera】

カメリア【Camellia ラテン】

ツバキ。特に海外で改良された園芸品種をいう。広くは、ツバキ属植物(その学名)。東南アジアに約100種。サザンカ・チャノキなど。

が・める

〔他下一〕

①がむしゃらに、より大きい利を得ようとする。

②他人のものをちょろまかす。

カメルーン【Cameroun フランス】

アフリカ中部、ギニア湾奥にある共和国。もとドイツ領。第一次大戦後フランス・イギリスの委任統治領・信託統治領を経て、1960年フランス領が共和国として独立、72年イギリス領南部と連合共和国を結成、84年カメルーン共和国と改称。面積47万5000平方キロメートル。人口1444万(1998)。首都ヤウンデ。→アフリカ(図)

カメレオン【chameleon】

カメレオン科の爬虫類の総称。樹上生活に適応し、体は左右に扁平、表面に顆粒状隆起がある。長さ数センチメートルから60センチメートル。普通、緑灰色で不規則な斑点が混在、体色を変えることで著名。眼は大きく、左右独立に動き、別々のものを見る。頭部は箱状で、縦走隆起や角のあるものがある。長い舌を持ち、これを伸ばして昆虫などを捕食。尾は長く、後端を樹枝などに巻きつける。アフリカ・マダガスカル・インドを中心に約80種が分布。

パーソン‐カメレオン

カメレオン

提供:東京動物園協会

カメレオン

提供:東京動物園協会

⇒カメレオン‐ざ【カメレオン座】

カメレオン‐ざ【カメレオン座】

(Chamaeleon ラテン)南天の星座。海蛇座うみへびざの遥か南方で、日本からは見えない。

⇒カメレオン【chameleon】

か‐めん【下面】

下したの方の面。↔上面

か‐めん【火面】クワ‥

収差のある凸レンズ・凹面鏡などで、1点から出た光が集まる曲面。

か‐めん【火綿】クワ‥

(→)綿火薬に同じ。

か‐めん【仮免】

かりに許すこと。

か‐めん【仮面】

①木・土・紙などで種々の顔の形に作り、顔にかぶるもの。宗教儀礼や演劇・余興に用いる。めん。めんも。

②比喩的に、正体や本心を隠すみせかけのもの。「―をはぎ取る」

⇒かめん‐うつびょう【仮面鬱病】

⇒かめん‐げき【仮面劇】

⇒仮面を被る

⇒仮面を脱ぐ

が‐めん【画面】グワ‥

①絵画の表面。絵のおもて。

②写真・映画・テレビなどの、写し出された像。また、像を映し出す面。

かめん‐うつびょう【仮面鬱病】‥ビヤウ

内因性鬱病のうち、身体症状が前面に現れ、精神症状が乏しいかまたはそれを欠くもの。身体症状は多彩で客観的根拠がなく、また変わりやすい。

⇒か‐めん【仮面】

かめん‐げき【仮面劇】

仮面をかぶって行う演劇。古代ギリシア劇や伎楽ぎがく、日本の里神楽・能楽の類で、この仮面が特定の役割・性格を表す。現代劇でも行われる。

⇒か‐めん【仮面】

⇒カメレオン‐ざ【カメレオン座】

カメレオン‐ざ【カメレオン座】

(Chamaeleon ラテン)南天の星座。海蛇座うみへびざの遥か南方で、日本からは見えない。

⇒カメレオン【chameleon】

か‐めん【下面】

下したの方の面。↔上面

か‐めん【火面】クワ‥

収差のある凸レンズ・凹面鏡などで、1点から出た光が集まる曲面。

か‐めん【火綿】クワ‥

(→)綿火薬に同じ。

か‐めん【仮免】

かりに許すこと。

か‐めん【仮面】

①木・土・紙などで種々の顔の形に作り、顔にかぶるもの。宗教儀礼や演劇・余興に用いる。めん。めんも。

②比喩的に、正体や本心を隠すみせかけのもの。「―をはぎ取る」

⇒かめん‐うつびょう【仮面鬱病】

⇒かめん‐げき【仮面劇】

⇒仮面を被る

⇒仮面を脱ぐ

が‐めん【画面】グワ‥

①絵画の表面。絵のおもて。

②写真・映画・テレビなどの、写し出された像。また、像を映し出す面。

かめん‐うつびょう【仮面鬱病】‥ビヤウ

内因性鬱病のうち、身体症状が前面に現れ、精神症状が乏しいかまたはそれを欠くもの。身体症状は多彩で客観的根拠がなく、また変わりやすい。

⇒か‐めん【仮面】

かめん‐げき【仮面劇】

仮面をかぶって行う演劇。古代ギリシア劇や伎楽ぎがく、日本の里神楽・能楽の類で、この仮面が特定の役割・性格を表す。現代劇でも行われる。

⇒か‐めん【仮面】

かめ‐ばら【亀腹】🔗⭐🔉

かめ‐ばら【亀腹】

①脹満ちょうまんの俗称。腹腔がふくれ、腹面に静脈があらわれて亀甲状を呈することからいう。

②寺社建築の土壇や、多宝塔の上下両層の間に造った饅頭まんじゅう形のもの。

亀腹

かめ‐まい【亀舞】‥マヒ🔗⭐🔉

かめ‐まい【亀舞】‥マヒ

亀のように腹這って手を動かして舞う舞という。宇津保物語蔵開上「さるがうする人にて―をす」

かめ‐むし【椿象・亀虫】🔗⭐🔉

かめ‐むし【椿象・亀虫】

カメムシ目カメムシ科などの昆虫の総称。前翅の基部は硬化し残りは膜質。種類が多く、大きさ・色彩などは多様。触れると臭腺から猛烈な悪臭を出すものが多い。植物の汁を吸い農作物に有害。クサガメ。ヘッピリムシ。

ぶちひげかめむし

チャバネアオカメムシ

撮影:海野和男

チャバネアオカメムシ

撮影:海野和男

ホソヘリカメムシ

撮影:海野和男

ホソヘリカメムシ

撮影:海野和男

クサギカメムシ

撮影:海野和男

クサギカメムシ

撮影:海野和男

⇒かめむし‐もく【椿象目】

⇒かめむし‐もく【椿象目】

チャバネアオカメムシ

撮影:海野和男

チャバネアオカメムシ

撮影:海野和男

ホソヘリカメムシ

撮影:海野和男

ホソヘリカメムシ

撮影:海野和男

クサギカメムシ

撮影:海野和男

クサギカメムシ

撮影:海野和男

⇒かめむし‐もく【椿象目】

⇒かめむし‐もく【椿象目】

かめや‐じま【亀屋縞】🔗⭐🔉

かめや‐じま【亀屋縞】

(→)「かめあや(亀綾)」に同じ。

かめや‐ずきん【亀屋頭巾】‥ヅ‥🔗⭐🔉

かめや‐ずきん【亀屋頭巾】‥ヅ‥

頭からかぶり、目だけ出した黒縮緬くろちりめんの頭巾。江戸中期、大坂の人形遣いが用いた。竹田頭巾。

かめ‐やま【亀山】🔗⭐🔉

かめ‐やま【亀山】

(→)蓬莱ほうらい1の異称。拾遺和歌集別「―にいく薬のみ有りければ」→亀の上の山(「亀」成句)

かめやま【亀山】(地名)🔗⭐🔉

かめやま【亀山】

①京都市右京区の小倉山南東部にある丘。大堰川おおいがわに臨み、嵐山に対する。後嵯峨天皇が離宮亀山殿を建てた。

②三重県北部の市。東海道五十三次の宿駅。もと石川氏6万石の城下町。人口4万9千。

⇒かめやま‐つば【亀山鐔】

⇒かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

かめやま‐つば【亀山鐔】🔗⭐🔉

かめやま‐つば【亀山鐔】

伊勢の亀山で作られた刀剣の鐔。近江の国友村の鉄砲鍛冶から分かれた一派の作で、「さはり」という独得の合金を象嵌ぞうがんに用いる。

⇒かめやま【亀山】

かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】🔗⭐🔉

かめやま‐の‐あだうち【亀山の仇討】

1701年(元禄14)5月、伊勢国亀山城下で、石井半蔵・源蔵兄弟が父と兄の仇赤堀源五右衛門を28年目に討った仇討。「元禄曾我」の名で世の評判となり劇化された。

⇒かめやま【亀山】

き‐かん【亀鑑】🔗⭐🔉

き‐かん【亀鑑】

(「亀」は吉凶を占うもの、「鑑」は照らして物を見るものの意)行動の基準となる物事。かがみ。てほん。模範。亀鏡。「教育者の―」

き‐きょう【亀鏡】‥キヤウ🔗⭐🔉

き‐きょう【亀鏡】‥キヤウ

⇒きけい。こんてむつすむん地「古来の善人の―の事」

き‐けい【亀鏡】🔗⭐🔉

き‐けい【亀鏡】

(キキョウとも)よりどころとなる模範。また、証拠。亀鑑。〈日葡辞書〉

き‐こう【亀甲】‥カフ🔗⭐🔉

き‐こう【亀甲】‥カフ

⇒きっこう

き‐しゅ【亀手】🔗⭐🔉

き‐しゅ【亀手】

亀甲きっこう模様のようにひびのきれた手。きんしゅ。

き‐ぜい【亀筮】🔗⭐🔉

き‐ぜい【亀筮】

亀の甲を焼いて占うことと、筮めどきを用いて占うこと。卜筮ぼくぜい。

き‐そく【亀足】🔗⭐🔉

き‐そく【亀足】

①膳部にのせた鳥肉の足または魚肉を刺した串のもとを紙で巻き、その余りをひねって、指をよごさないようにしたもの。

②折敷おしき・折櫃おりびつなどに敷いた紙の四隅を上に折り返しておくもの。

③蓋のない容器を紙でおおったとき、その紙が取れないよう四隅でその端をひねっておくもの。

き‐ちゅう【亀紐】‥チウ🔗⭐🔉

き‐ちゅう【亀紐】‥チウ

印鑑のつまみに亀の形を彫刻したもの。

きっ‐こう【亀甲】‥カフ🔗⭐🔉

きっ‐こう【亀甲】‥カフ

(キコウとも)

①亀かめの甲。背甲と腹甲とから成り箱状。前後があき、頭や四肢をひっこめることができる。表面は角質の鱗板(スッポンなどでは皮膚)で覆われる。背甲の鱗板は椎甲板・肋甲板・縁甲板などが並び、いわゆる亀甲模様を形成。鱗板の下には骨質板があり、実質上の甲羅を形づくっている。背甲の骨質板の下には幅広い肋骨があり、背甲を補強。日葡辞書「キッコウ」

②亀甲形の略。

③当世具足の胴の肩につけた小鰭こひれの異称。亀甲形の金物を入れて菱綴ひしとじにしたことによる。

④(印刷用語)括弧かっこの一種。〔 〕

⇒きっこう‐うち【亀甲打】

⇒きっこう‐がた【亀甲形】

⇒きっこう‐ばか【亀甲墓】

⇒きっこう‐ぶね【亀甲船】

⇒きっこう‐もち【亀甲餅】

⇒きっこう‐やり【亀甲槍】

きっこう‐うち【亀甲打】‥カフ‥🔗⭐🔉

きっこう‐うち【亀甲打】‥カフ‥

甲冑かっちゅうなどに用いる打紐で、表面に亀甲形を組みあらわしたもの。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐がた【亀甲形】‥カフ‥🔗⭐🔉

きっこう‐がた【亀甲形】‥カフ‥

①亀の甲のように六角形が上下左右に並んだ文様。

②紋所の名。亀の甲をかたどったもの。

亀甲形

⇒きっ‐こう【亀甲】

⇒きっ‐こう【亀甲】

⇒きっ‐こう【亀甲】

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐ばか【亀甲墓】‥カフ‥🔗⭐🔉

きっこう‐ばか【亀甲墓】‥カフ‥

沖縄地方にある墓で、外形が亀の甲羅を伏せたような形をした大型のもの。中国の華南の影響を受けたもので、18世紀より出現。ここに一族の遺体が納められ、また洗骨が行われる。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐ぶね【亀甲船】‥カフ‥🔗⭐🔉

きっこう‐ぶね【亀甲船】‥カフ‥

近世初期の軍船の一形式。船体上面を楠板で亀甲状に装甲したもの。李舜臣が建造し、豊臣軍と戦ったものが有名。亀の甲船。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐もち【亀甲餅】‥カフ‥🔗⭐🔉

きっこう‐もち【亀甲餅】‥カフ‥

小麦粉を水でこね、まるくちぎって、イバラの葉を両面にあてて焼いた餅。

⇒きっ‐こう【亀甲】

きっこう‐やり【亀甲槍】‥カフ‥🔗⭐🔉

きっこう‐やり【亀甲槍】‥カフ‥

玳瑁柄たいまいえの槍。亀甲文様の螺鈿らでん・蒔絵の柄の槍にもいう。

⇒きっ‐こう【亀甲】

き‐とう【亀頭】🔗⭐🔉

き‐とう【亀頭】

陰茎先端の膨大部。

⇒きとう‐えん【亀頭炎】

きとう‐えん【亀頭炎】🔗⭐🔉

きとう‐えん【亀頭炎】

陰茎の包皮内面の炎症。亀頭包皮炎。

⇒き‐とう【亀頭】

き‐ふ【亀趺】🔗⭐🔉

き‐ふ【亀趺】

亀の形にきざんだ、碑の台石。

きもう‐とかく【亀毛兎角】🔗⭐🔉

きもう‐とかく【亀毛兎角】

〔仏〕亀の毛や兎の角は実在しないことから、非実在をたとえたもの。兎角亀毛、また単に、亀毛、兎角ともいう。

○肝が大きいきもがおおきい

何事にも驚いたり物おじしたりしない性格である。大胆である。豪胆である。肝が太い。↔肝が小さい

⇒きも【肝・胆】

○肝が据わるきもがすわる

度胸がある。わずかなことに驚いたりしない。

⇒きも【肝・胆】

○肝が太いきもがふとい

(→)「肝が大きい」に同じ。

⇒きも【肝・胆】

き‐れつ【亀裂】🔗⭐🔉

き‐れつ【亀裂】

(亀の甲のような形に)ひびが入ること。また、その裂け目。ひびわれ。「壁に―が生ずる」「党内の―が深まる」

[漢]亀🔗⭐🔉

亀 字形

〔亀(龜)部0画/11画/人名/2121・3535〕

[龜] 字形

〔亀(龜)部0画/11画/人名/2121・3535〕

[龜] 字形

〔亀(龜)部0画/16画/8393・737D〕

〔音〕キ(呉)(漢)

〔訓〕かめ

[意味]

爬虫はちゅう類の一種。かめ。「亀甲きこう・きっこう・盲亀・亀卜きぼく・亀裂・亀鑑」

▷「緑

〔亀(龜)部0画/16画/8393・737D〕

〔音〕キ(呉)(漢)

〔訓〕かめ

[意味]

爬虫はちゅう類の一種。かめ。「亀甲きこう・きっこう・盲亀・亀卜きぼく・亀裂・亀鑑」

▷「緑 亀」は、あおうみがめ。

[解字]

解字

亀」は、あおうみがめ。

[解字]

解字 「龜」は、かめの形を描いた象形文字。「亀」はその略体。[

「龜」は、かめの形を描いた象形文字。「亀」はその略体。[ ]は異体字。

]は異体字。

〔亀(龜)部0画/11画/人名/2121・3535〕

[龜] 字形

〔亀(龜)部0画/11画/人名/2121・3535〕

[龜] 字形

〔亀(龜)部0画/16画/8393・737D〕

〔音〕キ(呉)(漢)

〔訓〕かめ

[意味]

爬虫はちゅう類の一種。かめ。「亀甲きこう・きっこう・盲亀・亀卜きぼく・亀裂・亀鑑」

▷「緑

〔亀(龜)部0画/16画/8393・737D〕

〔音〕キ(呉)(漢)

〔訓〕かめ

[意味]

爬虫はちゅう類の一種。かめ。「亀甲きこう・きっこう・盲亀・亀卜きぼく・亀裂・亀鑑」

▷「緑 亀」は、あおうみがめ。

[解字]

解字

亀」は、あおうみがめ。

[解字]

解字 「龜」は、かめの形を描いた象形文字。「亀」はその略体。[

「龜」は、かめの形を描いた象形文字。「亀」はその略体。[ ]は異体字。

]は異体字。

広辞苑に「亀」で始まるの検索結果 1-73。もっと読み込む