複数辞典一括検索+![]()

![]()

こと【事】🔗⭐🔉

こと【事】

(もと「こと(言)」と同語)

➊意識・思考の対象のうち、具象的・空間的でなく、抽象的に考えられるもの。「もの」に対する。

①世に現れる現象。

㋐できごと。事件。万葉集5「世の―なればとどみかねつも」。「―と次第による」「―のなり行き」

㋑大事。変事。万葉集4「わが背子は物な思ほし―しあらば火にも水にもわれ無けなくに」。「さあ―だ」

㋒事情。様子。事態。後鳥羽院御口伝「彼の卿が歌存知の趣、いささかも―により折によるといふ事なし」。「山の―に詳しい」

㋓理由。縁。今昔物語集17「其ればかりを―にて陸むつましくなりなむ後に」

㋔わざ。しわざ。業務。蜻蛉日記中「明くれば起き、暮るれば臥すを―にて」

㋕折々の行事。「―始め」

㋖僧侶の夜食。古今著聞集18「或人―をして贈りたりけるに」

②言ったり考えたり行なったりする中身。

㋐思考・表現の内容。新古今和歌集雑「思ふ―をなど問ふ人のなかるらん」

㋑意味する実体。「弁天小僧とはおれの―だ」

㋒(体言に続けて)「それについて言えば」の意。「私―一身上の都合により」

㋓二つの体言の間に挟んで、上下の体言が同一の実体である意を示す。(通例上が通称、下が正式な呼称)「清水の次郎長―山本長五郎」

㋔(活用語の連体形に付いて)その活用語を名詞化し、また、その語句全体で経験・習慣・必要・状態等を表す。「見る―は信ずる―である」「行った―がない」「早く寝る―にしている」「急ぐ―はない」「まずい―をやった」

㋕(形容詞連体形をうけ副詞句的に)その表す事柄が、述語の指す動作などのしかたに関係する意。「長い―御苦労様」

➋文末にそえて、終助詞的に用いる。

①(動詞の連体形または動詞に打消の助動詞の連体形の付いた形にそえて)願望や軽い命令・禁止を表す。「廊下を走らない―」

②(主に女性語で、活用語の終止形または連体形に付いて)感嘆・疑問を表す。「まあ御苦労な―」「それでいい―」

⇒事ある時は仏の足を戴く

⇒事がな笛吹かん

⇒事が延びれば尾鰭が付く

⇒事ここに至る

⇒事志と違う

⇒事しもあれ

⇒事と次第に依っては

⇒事とする

⇒事ともしない

⇒事に当たる

⇒事に触れて

⇒事に依ると

⇒事も無し

⇒事を起こす

⇒事を欠く

⇒事を構える

⇒事を好む

⇒事を分ける

○事ある時は仏の足を戴くことあるときはほとけのあしをいただく🔗⭐🔉

○事ある時は仏の足を戴くことあるときはほとけのあしをいただく

急難のある場合には、平素不信心な者も、仏の足下にひれ伏して救済を得ようと願う。苦しい時の神だのみ。

⇒こと【事】

こと‐あれ‐かし【事有れかし】

何か事件が起これ、の意で、好奇心などから事を期待するさま。

こと‐あわせ【言合せ】‥アハセ

ことばの調子。語調。永久百首「―よく口走るなり」

ことい【特牛】コトヒ

(コト(殊)オヒ(負)の約かという)「こといのうし」「こというし」の略。夫木和歌抄33「やまと―のかけずまひする」

⇒ことい‐うし【特牛】

⇒こというし‐の【特牛の】

⇒ことい‐の‐うし【特牛】

ことい‐うし【特牛】コトヒ‥

⇒こといのうし。日本永代蔵2「―程なる黒犬」

⇒ことい【特牛】

こというし‐の【特牛の】コトヒ‥

〔枕〕

(特牛が租米を負うて屯倉みやけに運んだことから)「みやけ(三宅)」にかかる。

⇒ことい【特牛】

こと‐い・ず【言出づ】‥イヅ

〔自下二〕

①言い出す。ことばに出す。源氏物語宿木「たはやすく―・づべきことにもあらねば」

②楽器の音や音声を出す。源氏物語横笛「想夫恋は、心とさしすぎて―・で給はむや、憎きことに侍らまし」

こと‐いた【琴板】

琴占ことうらに用いるヒノキの板。長さ2尺5寸、幅1尺余、厚さ1寸余。笏しゃくでたたいて神おろしを行う。→神憑板かみよりいた

こと‐いた・し【言痛し】

〔形ク〕

(→)「こちたし」に同じ。夫木和歌抄22「―・くは待てと思ふを」

こと‐いと【琴糸】

琴に張る弦。ことのお。

ことい‐の‐うし【特牛】コトヒ‥

重荷を負う牡牛。強健な牡牛。こというし。こっていうし。万葉集16「―の鞍の上の」

⇒ことい【特牛】

こと‐いみ【言忌み】

不吉なことばを使うのを忌みつつしむこと。源氏物語浮舟「こまごまと―もえしあへず」

こと‐いみ【事忌み】

不吉な事や行いを忌みつつしむこと。源氏物語蜻蛉「田舎人どもは…―など、深くするものなり」

ごど‐いり【五度入】

三度入より二まわり大きい酒盃に用いる土器かわらけ。犬筑波「あがりもて行く酒のさかづきたつひばり雲に―七どいり」→三度入→七度入

こと‐いろ【異色】

別の色。他の色。夫木和歌抄16「冬来ても猶時あれや庭の菊―染むる四方の嵐に」

ことう【小藤】

姓氏の一つ。

⇒ことう‐ぶんじろう【小藤文次郎】

こ‐とう【戸頭】

一戸の長。戸主。

こ‐とう【古刀】‥タウ

ふるい刀剣。特に、慶長(1596〜1615)以前に作った刀剣をいう。↔新刀

こ‐とう【古塔】‥タフ

古い塔。

こ‐とう【孤灯】

一つぽつりとともっている灯火。

こ‐とう【孤島】‥タウ

①海上遠く離れて一つだけある島。「絶海の―」

②比喩的に、交通の便がきわめて悪い所。「陸の―」

こ‐とう【弧灯】

アーク灯のこと。

こ‐とう【胡豆】

エンドウの異称。

こ‐とう【湖頭】

湖沼で河水などの流入口。また、湖畔。↔湖尻

こ‐どう【小胴】

小鼓こつづみの別称。

こ‐どう【古道】‥ダウ

①古代の交通路。もとの道路。旧道。↔新道。

②昔からの道義・精神文化。昔のやり方。

こ‐どう【古銅】

①古代の銅器。

②古代の銅銭。古銭。

⇒こどう‐きせき【古銅輝石】

こ‐どう【胡銅】

(コトウとも)一種のブロンズ(青銅)。茶器などを製し、珍重した。申楽談儀「―の物を見るやうなりしなり」

こ‐どう【鼓動】

①ふるえ動くこと。ふるわし動かすこと。

②心臓の律動的な運動。また、それが胸に伝える響き。

③比喩的に、内にある強い動きが外に伝わること。「新時代の―」

ごとう【五島】‥タウ

①五島列島の略。

②長崎県西部、五島列島にある市。人口4万5千。

⇒ごとう‐くじら【五島鯨】

⇒ごとう‐するめ【五島鯣】

⇒ごとう‐れっとう【五島列島】

ごとう【五島】‥タウ

姓氏の一つ。

⇒ごとう‐けいた【五島慶太】

ご‐とう【後唐】‥タウ

⇒こうとう

ごとう【後藤】

姓氏の一つ。

⇒ごとう‐こんざん【後藤艮山】

⇒ごとう‐しざん【後藤芝山】

⇒ごとう‐しゅいち【後藤守一】

⇒ごとう‐しょうじろう【後藤象二郎】

⇒ごとう‐しんぺい【後藤新平】

⇒ごとう‐ちゅうがい【後藤宙外】

⇒ごとう‐てん【後藤点】

⇒ごとう‐とうしろう【後藤藤四郎】

⇒ごとう‐ぼり【後藤彫】

⇒ごとう‐またべえ【後藤又兵衛】

⇒ごとう‐みつつぐ【後藤光次】

⇒ごとう‐もの【後藤物】

⇒ごとう‐ゆうじょう【後藤祐乗】

ご‐とう【御灯】

⇒みとう

ご‐とう【語頭】

語のはじめ。↔語尾

ご‐とう【誤答】‥タフ

あやまった答。

ご‐どう【五道】‥ダウ

〔仏〕(→)五悪趣ごあくしゅに同じ。

ご‐どう【悟道】‥ダウ

〔仏〕仏法の真理を悟ること。

ご‐どう【梧桐】

アオギリの漢名。万葉集5「―の日本琴一面」

ゴドウィン【Mary Godwin】

「ウルストンクラフト」参照。

ゴドウィン【William Godwin】

イギリスの政治評論家・小説家。無政府主義の先駆。著「政治的正義論」など。(1756〜1836)

こ‐どうき【古銅器】

①古代の銅器。古い銅器。

②古代中国に青銅で鋳造した彝い・尊そん・爵しゃくなどの器物。

こどう‐きせき【古銅輝石】

頑火輝石の一種。少し鉄を含み、灰緑色または淡緑色、古銅の光沢を有する。

⇒こ‐どう【古銅】

こどう‐きょう【跨道橋】‥ダウケウ

道路横断用の陸橋。

こ‐どうぐ【小道具】‥ダウ‥

①こまごました道具。

②女が髪や身に付ける装飾品。櫛・笄こうがいの類。

③刀剣の付属品。鍔つば・目貫めぬきなど。

④能で、役者が携行できる程度の小さい道具。扇・太刀・水桶など。↔作物つくりもの。

⑤舞台や映画のセットで使用するこまごました道具の総称。また、それを扱う係。↔大道具。

⇒こどうぐ‐うり【小道具売】

⇒こどうぐ‐かた【小道具方】

⇒こどうぐ‐づけ【小道具付】

⇒こどうぐ‐や【小道具屋】

こどうぐ‐うり【小道具売】‥ダウ‥

(→)小道具屋に同じ。

⇒こ‐どうぐ【小道具】

こどうぐ‐かた【小道具方】‥ダウ‥

芝居で小道具を作る人。また、扱う人。

⇒こ‐どうぐ【小道具】

ごとう‐くじら【五島鯨】‥タウクヂラ

ゴンドウクジラの別称。

⇒ごとう【五島】

こどうぐ‐づけ【小道具付】‥ダウ‥

演劇で演技に必要な小道具を一場ごとに列記した書付。

⇒こ‐どうぐ【小道具】

こどうぐ‐や【小道具屋】‥ダウ‥

刀剣の付属品を売る家。また、その人。

⇒こ‐どうぐ【小道具】

こと‐うけ【言承け】

ひきうけること。承知。承諾。今昔物語集27「由なき―をしてけると思へども」

⇒言承けよしの異見聞かず

ごとう‐けいた【五島慶太】‥タウ‥

実業家。長野県生れ。東大卒。東急グループの創始者。東条内閣で運輸通信大臣。(1882〜1959)

⇒ごとう【五島】

こと‐いみ【事忌み】🔗⭐🔉

こと‐いみ【事忌み】

不吉な事や行いを忌みつつしむこと。源氏物語蜻蛉「田舎人どもは…―など、深くするものなり」

こと‐おか・し【事可笑し】‥ヲカシ🔗⭐🔉

こと‐おか・し【事可笑し】‥ヲカシ

〔形シク〕

笑うべきことである。浄瑠璃、出世景清「腕なしのふりづんばい、かたはらいたし―・し」

こと‐かき【事欠き】🔗⭐🔉

こと‐かき【事欠き】

①不足なこと。不自由なこと。

②まにあわせ。日本永代蔵4「夜半油を切らして女房の髪の油を―にさすなど」

こと‐か・く【事欠く】🔗⭐🔉

こと‐か・く【事欠く】

〔自五〕

(古くは下二段にも活用。多く「…に―・く」の形で)不足に感じる。ないために不自由する。事を欠く。徒然草「遁世者はなきに―・けぬやうをはからひて」。「食うに―・かない」「言うに―・いて」

こと‐かけ【事欠け】🔗⭐🔉

こと‐かけ【事欠け】

(→)「ことかき」に同じ。好色一代女5「―なればこそ堪忍すれ」

○事がな笛吹かんことがなふえふかん🔗⭐🔉

○事がな笛吹かんことがなふえふかん

何か事が起こればいい、笛を吹いて囃し立てよう。機に乗じようとする意。源平盛衰記18「さなきだにも、―と思ひける北面の下臈ども」

⇒こと【事】

○事が延びれば尾鰭が付くことがのびればおひれがつく🔗⭐🔉

○事が延びれば尾鰭が付くことがのびればおひれがつく

事は早く運ばないと余計なことがつきまとってやりにくくなる。

⇒こと【事】

こと‐がま・し【事がまし】

〔形シク〕

ぎょうぎょうしい。おおげさだ。ことごとしい。曾我物語9「その体―・しく出で立ちたり」

こと‐がま・し【言囂し】

〔形シク〕

口やかましい。源氏物語夕霧「さがなく―・しきもしばしはなまむつかしう」

こと‐がみ【琴頭】

琴のかしらの方。武烈紀「―に来ゐる影媛」↔琴尾ことじり

こと‐がら【言柄】

ことばのおもむき。歌の姿。徒然草「今の世の人の詠みぬべき―とは見えず」

こと‐がら【事柄】

①事の内容。事の模様。古今著聞集15「若しやとて―を見せけるに」。「信用にかかわる―には触れない」

②様子。海道記「木綿幣ゆうしで風に乱れたる―にて」

③(コツガラ(骨柄)の転)体格。人品。平治物語「容儀―人に勝れてぞ見えられける」

こと‐き【異木】

異なる木。他の木。枕草子37「桐の木の花…―どもとひとしういふべきにあらず」

こ‐どき【蚕時】

蚕を飼う季節。一説に、コトホキ(言寿)の約で、祝宴の意という。万葉集14「新室にいむろの―に到れば」

こと‐ぎさき【異后】

他のきさき。栄華物語若水「みかどの御母后・妻后を放ちては―のおはしますやうなかりければ」

こと‐きみ【異君】

①別の主君。謡曲、花筐「この君ならで日の本に又―のましますべきか」

②他の人、他の男の尊敬語。

⇒こときみ‐どり【異君取り】

こときみ‐どり【異君取り】

他の人を主君とすること。また、他の男を婿とすること。落窪物語1「何の由にか、―はし奉らむと泣けば」

⇒こと‐きみ【異君】

こと‐ぎれ【事切れ】

①事が終わること。事の止むこと。

②息がたえること。死ぬこと。

⇒ことぎれ‐の‐ごせいばい【事切の御成敗】

⇒ことぎれ‐の‐もんじょ【事切文書】

ことぎれ‐の‐ごせいばい【事切の御成敗】

鎌倉幕府の訴訟で、勝訴者に下知状が下付され、全く結審した裁判。

⇒こと‐ぎれ【事切れ】

ことぎれ‐の‐もんじょ【事切文書】

鎌倉時代、落着した裁判の一件書類。

⇒こと‐ぎれ【事切れ】

こと‐き・れる【事切れる】

〔自下一〕[文]ことき・る(下二)

①終わる。きまる。落着する。十訓抄「東国の庄の事、今まで―・れねば」

②死ぬ。命が絶える。保元物語「午の刻ばかりに、御―・れにけり」

こ‐とく【古徳】

昔の高徳の僧。沙石集2「―の釈によりて」

こ‐どく【孤独】

①みなし子と老いて子なき者。太平記33「窮民・―の飢ゑをたすくるにもあらず」→鰥寡かんか孤独。

②仲間のないこと。ひとりぼっち。「―感」

⇒こどく‐し【孤独死】

ご‐とく【五徳】

①儒教で、温・良・恭・倹・譲の五つの徳目。兵家で、知・信・仁・勇・厳。

②秦漢の儒教で、木・火・土・金・水の五行のこと。帝王の徳を示すものとされ、その循環によって王朝の交替等を説明した。→五行。

③炭火などの上に置き、鉄瓶などをかける3脚または4脚の輪形の器具。鉄または陶器製。上下逆に置くこともある。

五徳

④紋所の名。五徳3の形をかたどったもの。

ご‐とく【悟得】

悟りをひらいて真理を会得すること。

ご‐どく【誤読】

まちがえて読むこと。

こと‐くさ【異草】

異なる草。他の草。謡曲、安達原「―もまじる茅莚かやむしろ」

こと‐ぐさ【言種】

①常に口にする事がら。口ぐせ。伊勢物語「常の―にいひけるを聞き負ひける男」

②言いわけ。口実。能因本枕草子あぢきなきもの「いかでまかでなむといふ―をして」

③うわさのたね。浄瑠璃、心中天の網島「世上の―に紙屋治兵衛が心中と」

こどく‐し【孤独死】

看取る人もなく一人きりで死ぬこと。

⇒こ‐どく【孤独】

ごとくだいじ‐さねさだ【後徳大寺実定】

藤原実定の通称。

ごとく‐ち【後得智】

〔仏〕(根本智の後に得るからいう)現象世界の差別の相を正しく認識する智。

こと‐くど・い【事諄い】

〔形〕

「くどい」を強めていう語。狂言、若菜「酒興のあまり座敷が永うて、―・いといふ事さうに御座る」

こと‐くに【異国】

①よその地方。他国。異郷。宇治拾遺物語4「おのが国にはあらで―に田を作りけるが」

②外国。とつくに。源氏物語常夏「広く―のことを知らぬ女のためとなむ覚ゆる」

こ‐とくにん【子徳人】

子福者。狂言、三番叟「世上に徳人多しと申せども、―程目出度き者はあるまじきと存候」

ことく‐らく【胡徳楽】

雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの舞楽曲。六人舞。酒宴の様子を滑稽に演ずる。

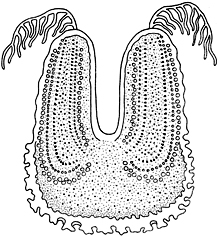

こと‐くらげ【琴水母】

クシクラゲ類の一種。体は竪琴たてごと形で、体長約15センチメートル。体は軟らかく、黄色・灰色・淡紅色などで変化に富み、細かい疣いぼ状の突起を持つことが多い。海底にすみ泳がない。

ことくらげ

④紋所の名。五徳3の形をかたどったもの。

ご‐とく【悟得】

悟りをひらいて真理を会得すること。

ご‐どく【誤読】

まちがえて読むこと。

こと‐くさ【異草】

異なる草。他の草。謡曲、安達原「―もまじる茅莚かやむしろ」

こと‐ぐさ【言種】

①常に口にする事がら。口ぐせ。伊勢物語「常の―にいひけるを聞き負ひける男」

②言いわけ。口実。能因本枕草子あぢきなきもの「いかでまかでなむといふ―をして」

③うわさのたね。浄瑠璃、心中天の網島「世上の―に紙屋治兵衛が心中と」

こどく‐し【孤独死】

看取る人もなく一人きりで死ぬこと。

⇒こ‐どく【孤独】

ごとくだいじ‐さねさだ【後徳大寺実定】

藤原実定の通称。

ごとく‐ち【後得智】

〔仏〕(根本智の後に得るからいう)現象世界の差別の相を正しく認識する智。

こと‐くど・い【事諄い】

〔形〕

「くどい」を強めていう語。狂言、若菜「酒興のあまり座敷が永うて、―・いといふ事さうに御座る」

こと‐くに【異国】

①よその地方。他国。異郷。宇治拾遺物語4「おのが国にはあらで―に田を作りけるが」

②外国。とつくに。源氏物語常夏「広く―のことを知らぬ女のためとなむ覚ゆる」

こ‐とくにん【子徳人】

子福者。狂言、三番叟「世上に徳人多しと申せども、―程目出度き者はあるまじきと存候」

ことく‐らく【胡徳楽】

雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの舞楽曲。六人舞。酒宴の様子を滑稽に演ずる。

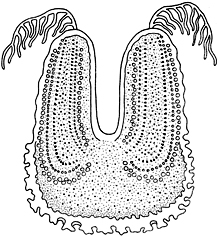

こと‐くらげ【琴水母】

クシクラゲ類の一種。体は竪琴たてごと形で、体長約15センチメートル。体は軟らかく、黄色・灰色・淡紅色などで変化に富み、細かい疣いぼ状の突起を持つことが多い。海底にすみ泳がない。

ことくらげ

こと‐くわ・う【言加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

①ことばを添え加える。助言する。口出しする。枕草子23「をのこは―・へさぶらふべきにもあらず」

②唱和する。源氏物語胡蝶「おもしろくうたひ給ふ。主の大臣も―・へ給ふ」

こと‐くわ・う【事加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

大げさにする。よけいにする。源氏物語初音「例あることより外に、様ことに―・へて」

こ‐どけい【子時計】

親時計から送って来る信号電流で動く電気時計。

こと‐こい【言乞い】‥コヒ

占いをすること。散木奇歌集「さらひする室の八島の―に」

こと‐こい【異恋】‥コヒ

ことなる恋。別の恋。散木奇歌集「君をおきて―するか」

こと‐くわ・う【言加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

①ことばを添え加える。助言する。口出しする。枕草子23「をのこは―・へさぶらふべきにもあらず」

②唱和する。源氏物語胡蝶「おもしろくうたひ給ふ。主の大臣も―・へ給ふ」

こと‐くわ・う【事加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

大げさにする。よけいにする。源氏物語初音「例あることより外に、様ことに―・へて」

こ‐どけい【子時計】

親時計から送って来る信号電流で動く電気時計。

こと‐こい【言乞い】‥コヒ

占いをすること。散木奇歌集「さらひする室の八島の―に」

こと‐こい【異恋】‥コヒ

ことなる恋。別の恋。散木奇歌集「君をおきて―するか」

④紋所の名。五徳3の形をかたどったもの。

ご‐とく【悟得】

悟りをひらいて真理を会得すること。

ご‐どく【誤読】

まちがえて読むこと。

こと‐くさ【異草】

異なる草。他の草。謡曲、安達原「―もまじる茅莚かやむしろ」

こと‐ぐさ【言種】

①常に口にする事がら。口ぐせ。伊勢物語「常の―にいひけるを聞き負ひける男」

②言いわけ。口実。能因本枕草子あぢきなきもの「いかでまかでなむといふ―をして」

③うわさのたね。浄瑠璃、心中天の網島「世上の―に紙屋治兵衛が心中と」

こどく‐し【孤独死】

看取る人もなく一人きりで死ぬこと。

⇒こ‐どく【孤独】

ごとくだいじ‐さねさだ【後徳大寺実定】

藤原実定の通称。

ごとく‐ち【後得智】

〔仏〕(根本智の後に得るからいう)現象世界の差別の相を正しく認識する智。

こと‐くど・い【事諄い】

〔形〕

「くどい」を強めていう語。狂言、若菜「酒興のあまり座敷が永うて、―・いといふ事さうに御座る」

こと‐くに【異国】

①よその地方。他国。異郷。宇治拾遺物語4「おのが国にはあらで―に田を作りけるが」

②外国。とつくに。源氏物語常夏「広く―のことを知らぬ女のためとなむ覚ゆる」

こ‐とくにん【子徳人】

子福者。狂言、三番叟「世上に徳人多しと申せども、―程目出度き者はあるまじきと存候」

ことく‐らく【胡徳楽】

雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの舞楽曲。六人舞。酒宴の様子を滑稽に演ずる。

こと‐くらげ【琴水母】

クシクラゲ類の一種。体は竪琴たてごと形で、体長約15センチメートル。体は軟らかく、黄色・灰色・淡紅色などで変化に富み、細かい疣いぼ状の突起を持つことが多い。海底にすみ泳がない。

ことくらげ

④紋所の名。五徳3の形をかたどったもの。

ご‐とく【悟得】

悟りをひらいて真理を会得すること。

ご‐どく【誤読】

まちがえて読むこと。

こと‐くさ【異草】

異なる草。他の草。謡曲、安達原「―もまじる茅莚かやむしろ」

こと‐ぐさ【言種】

①常に口にする事がら。口ぐせ。伊勢物語「常の―にいひけるを聞き負ひける男」

②言いわけ。口実。能因本枕草子あぢきなきもの「いかでまかでなむといふ―をして」

③うわさのたね。浄瑠璃、心中天の網島「世上の―に紙屋治兵衛が心中と」

こどく‐し【孤独死】

看取る人もなく一人きりで死ぬこと。

⇒こ‐どく【孤独】

ごとくだいじ‐さねさだ【後徳大寺実定】

藤原実定の通称。

ごとく‐ち【後得智】

〔仏〕(根本智の後に得るからいう)現象世界の差別の相を正しく認識する智。

こと‐くど・い【事諄い】

〔形〕

「くどい」を強めていう語。狂言、若菜「酒興のあまり座敷が永うて、―・いといふ事さうに御座る」

こと‐くに【異国】

①よその地方。他国。異郷。宇治拾遺物語4「おのが国にはあらで―に田を作りけるが」

②外国。とつくに。源氏物語常夏「広く―のことを知らぬ女のためとなむ覚ゆる」

こ‐とくにん【子徳人】

子福者。狂言、三番叟「世上に徳人多しと申せども、―程目出度き者はあるまじきと存候」

ことく‐らく【胡徳楽】

雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの舞楽曲。六人舞。酒宴の様子を滑稽に演ずる。

こと‐くらげ【琴水母】

クシクラゲ類の一種。体は竪琴たてごと形で、体長約15センチメートル。体は軟らかく、黄色・灰色・淡紅色などで変化に富み、細かい疣いぼ状の突起を持つことが多い。海底にすみ泳がない。

ことくらげ

こと‐くわ・う【言加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

①ことばを添え加える。助言する。口出しする。枕草子23「をのこは―・へさぶらふべきにもあらず」

②唱和する。源氏物語胡蝶「おもしろくうたひ給ふ。主の大臣も―・へ給ふ」

こと‐くわ・う【事加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

大げさにする。よけいにする。源氏物語初音「例あることより外に、様ことに―・へて」

こ‐どけい【子時計】

親時計から送って来る信号電流で動く電気時計。

こと‐こい【言乞い】‥コヒ

占いをすること。散木奇歌集「さらひする室の八島の―に」

こと‐こい【異恋】‥コヒ

ことなる恋。別の恋。散木奇歌集「君をおきて―するか」

こと‐くわ・う【言加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

①ことばを添え加える。助言する。口出しする。枕草子23「をのこは―・へさぶらふべきにもあらず」

②唱和する。源氏物語胡蝶「おもしろくうたひ給ふ。主の大臣も―・へ給ふ」

こと‐くわ・う【事加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

大げさにする。よけいにする。源氏物語初音「例あることより外に、様ことに―・へて」

こ‐どけい【子時計】

親時計から送って来る信号電流で動く電気時計。

こと‐こい【言乞い】‥コヒ

占いをすること。散木奇歌集「さらひする室の八島の―に」

こと‐こい【異恋】‥コヒ

ことなる恋。別の恋。散木奇歌集「君をおきて―するか」

こと‐がま・し【事がまし】🔗⭐🔉

こと‐がま・し【事がまし】

〔形シク〕

ぎょうぎょうしい。おおげさだ。ことごとしい。曾我物語9「その体―・しく出で立ちたり」

こと‐くわ・う【事加ふ】‥クハフ🔗⭐🔉

こと‐くわ・う【事加ふ】‥クハフ

〔自下二〕

大げさにする。よけいにする。源氏物語初音「例あることより外に、様ことに―・へて」

○事ここに至ることここにいたる🔗⭐🔉

○事ここに至ることここにいたる

(事態が悪化して)どうにもならない現在の局面になる。「事ここに至っては戦いは避けられない」

⇒こと【事】

こと‐ごころ【異心】

①ほかのことを思う心。ほかの考え。宇津保物語吹上上「―なくて、夜を昼になしてなむ急ぎまうでこし」

②ふた心。あだし心。伊勢物語「かしこく思ひかはして―なかりけり」

こと‐ごと【事事・悉】🔗⭐🔉

こと‐ごと【事事・悉】

[一]〔名〕

①この事あの事。あれこれ多くの事。千載和歌集秋「―に悲しかりけり」

②すべて。全部。万葉集2「夜はも夜の―、昼はも日の―」

[二]〔副〕

まったく。完全に。栄華物語根合「二葉より―疑ひなく、后がねとかしづき聞え給へるに」

ことごと‐し・い【事事しい】🔗⭐🔉

ことごと‐し・い【事事しい】

〔形〕[文]ことごと・し(シク)

おおげさである。仰山ぎょうさんである。たいそうである。源氏物語帚木「光源氏、名のみ―・しう」

こと‐さか【事解・事離・言離】🔗⭐🔉

こと‐さか【事解・事離・言離】

①絶縁。離縁。孝徳紀「妻めの為に嫌はれ離たれし者…強あながちに―の婢めのこやつことす」

②一言で解決すること。古事記下「われは悪事まがことも一言、善事よごとも一言、―の神」

こと‐さ・る【事去る】🔗⭐🔉

こと‐さ・る【事去る】

〔自四〕

物事が過ぎ去る。物事が過去のこととなる。徒然草「時うつり―・り」

こと‐し‐も【事しも】🔗⭐🔉

こと‐し‐も【事しも】

ちょうど。あたかも。蜻蛉日記下「―ここちよげならむやうに朝寝あさいになりにけり」

⇒ことしも‐ありがお【事しもあり顔】

⇒ことしも‐あれ【事しもあれ】

⇒ことしも‐こそ‐あれ【事しもこそあれ】

ことしも‐ありがお【事しもあり顔】‥ガホ🔗⭐🔉

ことしも‐ありがお【事しもあり顔】‥ガホ

何かわけのありそうな顔つき。特別の事があったような様子。源氏物語東屋「―におぼすらむを、ただおほどかにて見え奉りたまへ」

⇒こと‐し‐も【事しも】

○事しもあれことしもあれ

こともあろうに。よりによって。

⇒こと【事】

○事しもあれことしもあれ🔗⭐🔉

○事しもあれことしもあれ

こともあろうに。よりによって。

⇒こと【事】

ことしも‐あれ【事しもあれ】

事もあろうに。ほかのことならともかく。大鏡師輔「―威儀の親王みこをさへせさせ給へりしよ」

⇒こと‐し‐も【事しも】

ことしも‐こそ‐あれ【事しもこそあれ】

「事しもあれ」を強めていう語。源氏物語総角「―、うたてあやしと思せば」

⇒こと‐し‐も【事しも】

こ‐としより【小年寄】

豊臣時代の中老の異称。↔大年寄

こと‐しり【事知り】

①物事をよく知っていること。また、その人。

②男女関係、また花柳界の内情などをよく知っていること。また、その人。通人。わけしり。好色一代女5「―に尋ねしに、彼は都のわけある大尽と聞くに」

⇒ことしり‐がお【事知り顔】

こと‐じり【琴尾・琴後】

琴の末の方。神功紀「琴頭ことがみ―に置きて」↔琴頭ことがみ

ことしり‐がお【事知り顔】‥ガホ

物事をよく知っているような顔付き。物知り顔。

⇒こと‐しり【事知り】

ことじりしゅう【琴後集】‥シフ

村田春海の家集。歌文集。15巻7冊。1810年(文化7)成る。歌集・文集別々の刊行か。刊年不明。きんごしゅう。

こと‐しろ【事代】

神の託宣を伝えること。神功紀「天あめに―虚そらに―」

ことしろぬし‐の‐かみ【事代主神】

日本神話で大国主命の子。国譲りの神に対して国土献上を父に勧め、青柴垣あおふしかきを作り隠退した。託宣の神ともいう。八重やえ言代主神。

ことし‐わたり【今年渡り】

今年海外から渡ってきたばかりであること。また、そのもの。浄瑠璃、栬狩剣本地「―の伽羅ではないが」

⇒こ‐とし【今年】

こと・ず【言出】コトヅ

〔自下二〕

ことばに出して言う。言いだす。万葉集4「―・でしは誰がことなるか」

こと‐ずくな【言少な】

言葉の少ないこと。源氏物語若紫「―に言ひて、をさをさあへしらはず」

こと‐ずくな【事少な】

用事の少ないこと。蜻蛉日記下「すむ所はいよいよ荒れゆくを、―にもありしかば」

ことぜめ【琴責】

浄瑠璃「壇浦兜軍記だんのうらかぶとぐんき」3段目の口「阿古屋琴責」の通称。畠山重忠が堀川御所で阿古屋に箏・三味線・胡弓を弾かせて、阿古屋が景清の行方について偽証していないかどうか詮議する場面。

→文献資料[壇浦兜軍記]

こと‐そ・ぐ【事殺ぐ・事削ぐ】

〔自四〕

事をはぶく。簡略にする。枕草子99「田舎だち、―・ぎて」

こと‐そばえ【事戯え】‥ソバヘ

ざれごとをすること。ふざけること。

こと‐たい【異対】

異なる方の対屋たいのや。宇津保物語蔵開中「東の対かけて宮住み給ふ。―どもに」→対屋

ことたえ‐に【故に】‥タヘ‥

〔副〕

わざと。ことさらに。允恭紀「―高き氏を認とむ」

こと‐た・し【言痛し】

〔形ク〕

(コトイタシの約)人の口がうるさい。こちたし。万葉集14「寝なへのからに―・かりつも」

こと‐だ・つ【言立つ・辞立つ】

〔自下二〕

特に取り立てて言う。ことあげする。誓い言を立てる。万葉集18「大君のへにこそ死なめかへりみはせじと―・て」

こと‐だ・つ【事立つ】

〔自四〕

きわ立つ。特別のことをする。伊勢物語「むつきなれば―・つとておほみき賜ひけり」

こと‐だて【言立て・辞立て】

言明すること。また、そのことば。ことあげ。仁徳紀「貴人うまひとの立つる―」

こと‐たばかり【異議】

異なる策略。他の工夫。宇津保物語藤原君「長雨の降れば、―もえせで」

こと‐だま【言霊】

言葉に宿っている不思議な霊威。古代、その力が働いて言葉通りの事象がもたらされると信じられた。万葉集13「―のたすくる国ぞ」

⇒ことだま‐の‐さきはう‐くに【言霊の幸ふ国】

ことだま‐の‐さきはう‐くに【言霊の幸ふ国】‥サキハフ‥

言霊の霊妙な働きによって幸福をもたらす国。わが国のことを指す。万葉集5「―と語りつぎ言ひつがひけり」

⇒こと‐だま【言霊】

ことだまのしるべ【言霊指南】

文法書。2編3冊。黒沢翁満著。1852〜56年(嘉永5〜安政3)刊。活用およびテニヲハの呼応・係結び・仮名遣などを説明。本居春庭以来中二段と呼んでいた名称を上二段と改称。

こと‐た・ゆ【言絶ゆ】

〔自下二〕

①言葉では言い表せない。言語に絶する。万葉集4「―・えてかく 怜おもしろく縫へる袋は」

②音信が絶える。蜻蛉日記中「いと憎くて、言ひ返しなどして―・えて」

こと‐た・りる【事足りる】

〔自上一〕

不足しないですむ。十分用がたりる。「電話一本で―・りる」

こと‐た・る【事足る】

〔自四〕

足りない所なくととのう。不足がない。源氏物語帚木「心は心として―・らず」

こと‐づかり【託かり】

ことづかること。また、そのもの。

⇒ことづかり‐もの【託かり物】

ことづかり‐もの【託かり物】

ことづかったもの。

⇒こと‐づかり【託かり】

こと‐づか・る【言付かる・託かる】

〔他五〕

人からある事を頼まれる。依託される。ことづけられる。「手紙を―・る」

こと‐つ・ぐ【言告ぐ】

〔自下二〕

言いつげる。伝言する。万葉集15「刈薦かりこもの乱れて思ふ―・げやらむ」

ごと‐つ・く

〔自五〕

ごとごとと音を立てる。ごとごとする。

こと‐づけ【言付け・託け】

①ことづけること。伝言。枕草子83「職しきへなん参る、―やある、いつか参るなど宣ふ」。「―を頼む」

②かこつけること。口実。源氏物語真木柱「つきづきしき―ども作りいでて」

⇒ことづけ‐がお【託け顔】

ことづけ‐がお【託け顔】‥ガホ

かこつけるような顔つき。源氏物語真木柱「打絶えておとづれもせず、はしたなかりしに―なるを」

⇒こと‐づけ【言付け・託け】

こと‐づ・ける【言付ける・託ける】

〔他下一〕[文]ことづ・く(下二)

①かこつける。ことよせる。源氏物語帚木「その夜のことに―・けてこそ罷り絶えにしか」

②人に頼んで言いやる。伝言する。夫木和歌抄34「―・けむ人もなければ」

③人に頼んで物を届ける。「みやげを―・ける」

こと‐づたえ【言伝え】‥ヅタヘ

(→)「ことづて」に同じ。

こと‐づ・つ【言伝つ】

〔他下二〕

(古くは清音)ことづける。伝言する。万葉集13「思ほしき―・てむやと家問へば家をも告のらず」

こと‐づて【言伝て】

(古くは清音)

①ことづけること。伝言。古今和歌集恋「人は来れども―もなし」。「―を頼む」

②人から伝え聞くこと。伝聞。平家物語10「風のたよりの―も、たえて久しくなりければ」

⇒ことづて‐じる【言伝汁】

ことづて‐じる【言伝汁】

(「言いやる」を「飯いいやる」にかけていう)とろろ汁。

⇒こと‐づて【言伝て】

こと‐づま【異夫】

ことなる夫。あだしおとこ。

こと‐づま【異妻】

ことなる妻。あだしづま。

こと‐づめ【琴爪】

箏ことを弾く時に指先にはめる具。象牙などで爪の形につくり、革または布地の輪を取り付けて右の親指・人差指・中指にはめる。生田流では角爪、山田流では丸爪を用いる。爪つめ。

こと‐で【言出】

ことばに出すこと。言い出すこと。東遊歌「わがせこが今朝の―は」

こと‐てん【事典】

(「辞典」と区別していう)

⇒じてん(事典)

こと‐と【事跡】

業績。万葉集19「君が―を負ひてし行かむ」

こと‐と【事と】

〔副〕

①特に取りたてて。取りわけて。源氏物語桐壺「取り立ててはかばかしき御後見しなければ、―ある時は、猶よりどころなく心細げなり」

②停滞することなく。すっかり。蜻蛉日記下「―明けはてて」

こと‐ど

離別する時の呪言。神代紀上「絶妻之誓ことど建わたす」

こととい【言問】‥トヒ

(伊勢物語の「いざ言問はむ都鳥」の歌による)東京都墨田区にあった旧地区名。

⇒こととい‐だんご【言問団子】

⇒こととい‐ばし【言問橋】

こと‐どい【言問ひ】‥ドヒ

(コトトイとも)言葉を交わすこと。物をたずねかけること。特に、異性に思いを打ちあけること。万葉集20「今日だにも―せむと」

こととい‐だんご【言問団子】‥トヒ‥

東京都隅田川左岸、言問橋辺で売る名物の団子。米粉の団子に3種の餡を組み合わせたもので江戸末期に創製。

⇒こととい【言問】

こととい‐ばし【言問橋】‥トヒ‥

隅田川の橋。東京都台東区浅草待乳山の下から墨田区隅田公園に至る。1928年竣工。→隅田川(図)

⇒こととい【言問】

こと‐と・う【言問ふ】‥トフ

〔自四〕

(コトドウとも)

①ものを言う。話す。万葉集6「―・はぬ木すら」

②言葉をかける。万葉集9「あが妻に他ひとも―・へ」

③問いかける。質問する。古今和歌集旅「名にしおはばいざ―・はむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと」

④おとずれる。訪問する。後撰和歌集春「年をへて花のたよりに―・はば」

こと‐とがめ【言咎め】

(→)「ことばとがめ」に同じ。万葉集12「人の見て―せぬ夢いめにだにやまず見えこそ」

こと‐とき【異時】

異なる時。他の時。枕草子99「よし―は知らず、今宵は詠め」

こと‐どころ【異所】

ほかの所。他所。他国。枕草子41「―のものなれど、鸚鵡いとあはれなり」

こと‐と・し【言疾し】

〔形ク〕

もの言いが激しい。うわさがひどい。万葉集11「―・くは中は淀ませ水無河みなしがわ」

怜おもしろく縫へる袋は」

②音信が絶える。蜻蛉日記中「いと憎くて、言ひ返しなどして―・えて」

こと‐た・りる【事足りる】

〔自上一〕

不足しないですむ。十分用がたりる。「電話一本で―・りる」

こと‐た・る【事足る】

〔自四〕

足りない所なくととのう。不足がない。源氏物語帚木「心は心として―・らず」

こと‐づかり【託かり】

ことづかること。また、そのもの。

⇒ことづかり‐もの【託かり物】

ことづかり‐もの【託かり物】

ことづかったもの。

⇒こと‐づかり【託かり】

こと‐づか・る【言付かる・託かる】

〔他五〕

人からある事を頼まれる。依託される。ことづけられる。「手紙を―・る」

こと‐つ・ぐ【言告ぐ】

〔自下二〕

言いつげる。伝言する。万葉集15「刈薦かりこもの乱れて思ふ―・げやらむ」

ごと‐つ・く

〔自五〕

ごとごとと音を立てる。ごとごとする。

こと‐づけ【言付け・託け】

①ことづけること。伝言。枕草子83「職しきへなん参る、―やある、いつか参るなど宣ふ」。「―を頼む」

②かこつけること。口実。源氏物語真木柱「つきづきしき―ども作りいでて」

⇒ことづけ‐がお【託け顔】

ことづけ‐がお【託け顔】‥ガホ

かこつけるような顔つき。源氏物語真木柱「打絶えておとづれもせず、はしたなかりしに―なるを」

⇒こと‐づけ【言付け・託け】

こと‐づ・ける【言付ける・託ける】

〔他下一〕[文]ことづ・く(下二)

①かこつける。ことよせる。源氏物語帚木「その夜のことに―・けてこそ罷り絶えにしか」

②人に頼んで言いやる。伝言する。夫木和歌抄34「―・けむ人もなければ」

③人に頼んで物を届ける。「みやげを―・ける」

こと‐づたえ【言伝え】‥ヅタヘ

(→)「ことづて」に同じ。

こと‐づ・つ【言伝つ】

〔他下二〕

(古くは清音)ことづける。伝言する。万葉集13「思ほしき―・てむやと家問へば家をも告のらず」

こと‐づて【言伝て】

(古くは清音)

①ことづけること。伝言。古今和歌集恋「人は来れども―もなし」。「―を頼む」

②人から伝え聞くこと。伝聞。平家物語10「風のたよりの―も、たえて久しくなりければ」

⇒ことづて‐じる【言伝汁】

ことづて‐じる【言伝汁】

(「言いやる」を「飯いいやる」にかけていう)とろろ汁。

⇒こと‐づて【言伝て】

こと‐づま【異夫】

ことなる夫。あだしおとこ。

こと‐づま【異妻】

ことなる妻。あだしづま。

こと‐づめ【琴爪】

箏ことを弾く時に指先にはめる具。象牙などで爪の形につくり、革または布地の輪を取り付けて右の親指・人差指・中指にはめる。生田流では角爪、山田流では丸爪を用いる。爪つめ。

こと‐で【言出】

ことばに出すこと。言い出すこと。東遊歌「わがせこが今朝の―は」

こと‐てん【事典】

(「辞典」と区別していう)

⇒じてん(事典)

こと‐と【事跡】

業績。万葉集19「君が―を負ひてし行かむ」

こと‐と【事と】

〔副〕

①特に取りたてて。取りわけて。源氏物語桐壺「取り立ててはかばかしき御後見しなければ、―ある時は、猶よりどころなく心細げなり」

②停滞することなく。すっかり。蜻蛉日記下「―明けはてて」

こと‐ど

離別する時の呪言。神代紀上「絶妻之誓ことど建わたす」

こととい【言問】‥トヒ

(伊勢物語の「いざ言問はむ都鳥」の歌による)東京都墨田区にあった旧地区名。

⇒こととい‐だんご【言問団子】

⇒こととい‐ばし【言問橋】

こと‐どい【言問ひ】‥ドヒ

(コトトイとも)言葉を交わすこと。物をたずねかけること。特に、異性に思いを打ちあけること。万葉集20「今日だにも―せむと」

こととい‐だんご【言問団子】‥トヒ‥

東京都隅田川左岸、言問橋辺で売る名物の団子。米粉の団子に3種の餡を組み合わせたもので江戸末期に創製。

⇒こととい【言問】

こととい‐ばし【言問橋】‥トヒ‥

隅田川の橋。東京都台東区浅草待乳山の下から墨田区隅田公園に至る。1928年竣工。→隅田川(図)

⇒こととい【言問】

こと‐と・う【言問ふ】‥トフ

〔自四〕

(コトドウとも)

①ものを言う。話す。万葉集6「―・はぬ木すら」

②言葉をかける。万葉集9「あが妻に他ひとも―・へ」

③問いかける。質問する。古今和歌集旅「名にしおはばいざ―・はむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと」

④おとずれる。訪問する。後撰和歌集春「年をへて花のたよりに―・はば」

こと‐とがめ【言咎め】

(→)「ことばとがめ」に同じ。万葉集12「人の見て―せぬ夢いめにだにやまず見えこそ」

こと‐とき【異時】

異なる時。他の時。枕草子99「よし―は知らず、今宵は詠め」

こと‐どころ【異所】

ほかの所。他所。他国。枕草子41「―のものなれど、鸚鵡いとあはれなり」

こと‐と・し【言疾し】

〔形ク〕

もの言いが激しい。うわさがひどい。万葉集11「―・くは中は淀ませ水無河みなしがわ」

怜おもしろく縫へる袋は」

②音信が絶える。蜻蛉日記中「いと憎くて、言ひ返しなどして―・えて」

こと‐た・りる【事足りる】

〔自上一〕

不足しないですむ。十分用がたりる。「電話一本で―・りる」

こと‐た・る【事足る】

〔自四〕

足りない所なくととのう。不足がない。源氏物語帚木「心は心として―・らず」

こと‐づかり【託かり】

ことづかること。また、そのもの。

⇒ことづかり‐もの【託かり物】

ことづかり‐もの【託かり物】

ことづかったもの。

⇒こと‐づかり【託かり】

こと‐づか・る【言付かる・託かる】

〔他五〕

人からある事を頼まれる。依託される。ことづけられる。「手紙を―・る」

こと‐つ・ぐ【言告ぐ】

〔自下二〕

言いつげる。伝言する。万葉集15「刈薦かりこもの乱れて思ふ―・げやらむ」

ごと‐つ・く

〔自五〕

ごとごとと音を立てる。ごとごとする。

こと‐づけ【言付け・託け】

①ことづけること。伝言。枕草子83「職しきへなん参る、―やある、いつか参るなど宣ふ」。「―を頼む」

②かこつけること。口実。源氏物語真木柱「つきづきしき―ども作りいでて」

⇒ことづけ‐がお【託け顔】

ことづけ‐がお【託け顔】‥ガホ

かこつけるような顔つき。源氏物語真木柱「打絶えておとづれもせず、はしたなかりしに―なるを」

⇒こと‐づけ【言付け・託け】

こと‐づ・ける【言付ける・託ける】

〔他下一〕[文]ことづ・く(下二)

①かこつける。ことよせる。源氏物語帚木「その夜のことに―・けてこそ罷り絶えにしか」

②人に頼んで言いやる。伝言する。夫木和歌抄34「―・けむ人もなければ」

③人に頼んで物を届ける。「みやげを―・ける」

こと‐づたえ【言伝え】‥ヅタヘ

(→)「ことづて」に同じ。

こと‐づ・つ【言伝つ】

〔他下二〕

(古くは清音)ことづける。伝言する。万葉集13「思ほしき―・てむやと家問へば家をも告のらず」

こと‐づて【言伝て】

(古くは清音)

①ことづけること。伝言。古今和歌集恋「人は来れども―もなし」。「―を頼む」

②人から伝え聞くこと。伝聞。平家物語10「風のたよりの―も、たえて久しくなりければ」

⇒ことづて‐じる【言伝汁】

ことづて‐じる【言伝汁】

(「言いやる」を「飯いいやる」にかけていう)とろろ汁。

⇒こと‐づて【言伝て】

こと‐づま【異夫】

ことなる夫。あだしおとこ。

こと‐づま【異妻】

ことなる妻。あだしづま。

こと‐づめ【琴爪】

箏ことを弾く時に指先にはめる具。象牙などで爪の形につくり、革または布地の輪を取り付けて右の親指・人差指・中指にはめる。生田流では角爪、山田流では丸爪を用いる。爪つめ。

こと‐で【言出】

ことばに出すこと。言い出すこと。東遊歌「わがせこが今朝の―は」

こと‐てん【事典】

(「辞典」と区別していう)

⇒じてん(事典)

こと‐と【事跡】

業績。万葉集19「君が―を負ひてし行かむ」

こと‐と【事と】

〔副〕

①特に取りたてて。取りわけて。源氏物語桐壺「取り立ててはかばかしき御後見しなければ、―ある時は、猶よりどころなく心細げなり」

②停滞することなく。すっかり。蜻蛉日記下「―明けはてて」

こと‐ど

離別する時の呪言。神代紀上「絶妻之誓ことど建わたす」

こととい【言問】‥トヒ

(伊勢物語の「いざ言問はむ都鳥」の歌による)東京都墨田区にあった旧地区名。

⇒こととい‐だんご【言問団子】

⇒こととい‐ばし【言問橋】

こと‐どい【言問ひ】‥ドヒ

(コトトイとも)言葉を交わすこと。物をたずねかけること。特に、異性に思いを打ちあけること。万葉集20「今日だにも―せむと」

こととい‐だんご【言問団子】‥トヒ‥

東京都隅田川左岸、言問橋辺で売る名物の団子。米粉の団子に3種の餡を組み合わせたもので江戸末期に創製。

⇒こととい【言問】

こととい‐ばし【言問橋】‥トヒ‥

隅田川の橋。東京都台東区浅草待乳山の下から墨田区隅田公園に至る。1928年竣工。→隅田川(図)

⇒こととい【言問】

こと‐と・う【言問ふ】‥トフ

〔自四〕

(コトドウとも)

①ものを言う。話す。万葉集6「―・はぬ木すら」

②言葉をかける。万葉集9「あが妻に他ひとも―・へ」

③問いかける。質問する。古今和歌集旅「名にしおはばいざ―・はむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと」

④おとずれる。訪問する。後撰和歌集春「年をへて花のたよりに―・はば」

こと‐とがめ【言咎め】

(→)「ことばとがめ」に同じ。万葉集12「人の見て―せぬ夢いめにだにやまず見えこそ」

こと‐とき【異時】

異なる時。他の時。枕草子99「よし―は知らず、今宵は詠め」

こと‐どころ【異所】

ほかの所。他所。他国。枕草子41「―のものなれど、鸚鵡いとあはれなり」

こと‐と・し【言疾し】

〔形ク〕

もの言いが激しい。うわさがひどい。万葉集11「―・くは中は淀ませ水無河みなしがわ」

怜おもしろく縫へる袋は」

②音信が絶える。蜻蛉日記中「いと憎くて、言ひ返しなどして―・えて」

こと‐た・りる【事足りる】

〔自上一〕

不足しないですむ。十分用がたりる。「電話一本で―・りる」

こと‐た・る【事足る】

〔自四〕

足りない所なくととのう。不足がない。源氏物語帚木「心は心として―・らず」

こと‐づかり【託かり】

ことづかること。また、そのもの。

⇒ことづかり‐もの【託かり物】

ことづかり‐もの【託かり物】

ことづかったもの。

⇒こと‐づかり【託かり】

こと‐づか・る【言付かる・託かる】

〔他五〕

人からある事を頼まれる。依託される。ことづけられる。「手紙を―・る」

こと‐つ・ぐ【言告ぐ】

〔自下二〕

言いつげる。伝言する。万葉集15「刈薦かりこもの乱れて思ふ―・げやらむ」

ごと‐つ・く

〔自五〕

ごとごとと音を立てる。ごとごとする。

こと‐づけ【言付け・託け】

①ことづけること。伝言。枕草子83「職しきへなん参る、―やある、いつか参るなど宣ふ」。「―を頼む」

②かこつけること。口実。源氏物語真木柱「つきづきしき―ども作りいでて」

⇒ことづけ‐がお【託け顔】

ことづけ‐がお【託け顔】‥ガホ

かこつけるような顔つき。源氏物語真木柱「打絶えておとづれもせず、はしたなかりしに―なるを」

⇒こと‐づけ【言付け・託け】

こと‐づ・ける【言付ける・託ける】

〔他下一〕[文]ことづ・く(下二)

①かこつける。ことよせる。源氏物語帚木「その夜のことに―・けてこそ罷り絶えにしか」

②人に頼んで言いやる。伝言する。夫木和歌抄34「―・けむ人もなければ」

③人に頼んで物を届ける。「みやげを―・ける」

こと‐づたえ【言伝え】‥ヅタヘ

(→)「ことづて」に同じ。

こと‐づ・つ【言伝つ】

〔他下二〕

(古くは清音)ことづける。伝言する。万葉集13「思ほしき―・てむやと家問へば家をも告のらず」

こと‐づて【言伝て】

(古くは清音)

①ことづけること。伝言。古今和歌集恋「人は来れども―もなし」。「―を頼む」

②人から伝え聞くこと。伝聞。平家物語10「風のたよりの―も、たえて久しくなりければ」

⇒ことづて‐じる【言伝汁】

ことづて‐じる【言伝汁】

(「言いやる」を「飯いいやる」にかけていう)とろろ汁。

⇒こと‐づて【言伝て】

こと‐づま【異夫】

ことなる夫。あだしおとこ。

こと‐づま【異妻】

ことなる妻。あだしづま。

こと‐づめ【琴爪】

箏ことを弾く時に指先にはめる具。象牙などで爪の形につくり、革または布地の輪を取り付けて右の親指・人差指・中指にはめる。生田流では角爪、山田流では丸爪を用いる。爪つめ。

こと‐で【言出】

ことばに出すこと。言い出すこと。東遊歌「わがせこが今朝の―は」

こと‐てん【事典】

(「辞典」と区別していう)

⇒じてん(事典)

こと‐と【事跡】

業績。万葉集19「君が―を負ひてし行かむ」

こと‐と【事と】

〔副〕

①特に取りたてて。取りわけて。源氏物語桐壺「取り立ててはかばかしき御後見しなければ、―ある時は、猶よりどころなく心細げなり」

②停滞することなく。すっかり。蜻蛉日記下「―明けはてて」

こと‐ど

離別する時の呪言。神代紀上「絶妻之誓ことど建わたす」

こととい【言問】‥トヒ

(伊勢物語の「いざ言問はむ都鳥」の歌による)東京都墨田区にあった旧地区名。

⇒こととい‐だんご【言問団子】

⇒こととい‐ばし【言問橋】

こと‐どい【言問ひ】‥ドヒ

(コトトイとも)言葉を交わすこと。物をたずねかけること。特に、異性に思いを打ちあけること。万葉集20「今日だにも―せむと」

こととい‐だんご【言問団子】‥トヒ‥

東京都隅田川左岸、言問橋辺で売る名物の団子。米粉の団子に3種の餡を組み合わせたもので江戸末期に創製。

⇒こととい【言問】

こととい‐ばし【言問橋】‥トヒ‥

隅田川の橋。東京都台東区浅草待乳山の下から墨田区隅田公園に至る。1928年竣工。→隅田川(図)

⇒こととい【言問】

こと‐と・う【言問ふ】‥トフ

〔自四〕

(コトドウとも)

①ものを言う。話す。万葉集6「―・はぬ木すら」

②言葉をかける。万葉集9「あが妻に他ひとも―・へ」

③問いかける。質問する。古今和歌集旅「名にしおはばいざ―・はむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと」

④おとずれる。訪問する。後撰和歌集春「年をへて花のたよりに―・はば」

こと‐とがめ【言咎め】

(→)「ことばとがめ」に同じ。万葉集12「人の見て―せぬ夢いめにだにやまず見えこそ」

こと‐とき【異時】

異なる時。他の時。枕草子99「よし―は知らず、今宵は詠め」

こと‐どころ【異所】

ほかの所。他所。他国。枕草子41「―のものなれど、鸚鵡いとあはれなり」

こと‐と・し【言疾し】

〔形ク〕

もの言いが激しい。うわさがひどい。万葉集11「―・くは中は淀ませ水無河みなしがわ」

ことしも‐あれ【事しもあれ】🔗⭐🔉

ことしも‐あれ【事しもあれ】

事もあろうに。ほかのことならともかく。大鏡師輔「―威儀の親王みこをさへせさせ給へりしよ」

⇒こと‐し‐も【事しも】

ことしも‐こそ‐あれ【事しもこそあれ】🔗⭐🔉

ことしも‐こそ‐あれ【事しもこそあれ】

「事しもあれ」を強めていう語。源氏物語総角「―、うたてあやしと思せば」

⇒こと‐し‐も【事しも】

こと‐そばえ【事戯え】‥ソバヘ🔗⭐🔉

こと‐そばえ【事戯え】‥ソバヘ

ざれごとをすること。ふざけること。

こと‐と【事と】🔗⭐🔉

こと‐と【事と】

〔副〕

①特に取りたてて。取りわけて。源氏物語桐壺「取り立ててはかばかしき御後見しなければ、―ある時は、猶よりどころなく心細げなり」

②停滞することなく。すっかり。蜻蛉日記下「―明けはてて」

○事と次第に依ってはこととしだいによっては🔗⭐🔉

○事と次第に依ってはこととしだいによっては

これからの情勢いかんでは。どうなるか現状では決まらないが、可能性としてはあり得る意。

⇒こと【事】

○事とすることとする🔗⭐🔉

○事とすることとする

仕事とする。もっぱら…する。

⇒こと【事】

○事ともしないことともしない🔗⭐🔉

○事ともしないことともしない

問題にしない。何とも思わない。

⇒こと【事】

こと‐どもり【言吃り】

どもること。枕草子90「すこし―する人の」

こと‐とり【事執り・事取り】

多くの人の上に立って事を執り行うこと。また、その人。枕草子80「傀儡くぐつの―」

こと‐どり【琴鳥】

スズメ目コトドリ科の鳥。雄は体長約35センチメートル、尾長約60センチメートル。雌はやや小さい。雄の尾の外側羽は幅広く湾曲し竪琴状。他種の鳥の声をよくまねる。繁殖期に雄は地上に塚を作り、この上で尾羽を広げて雌に誇示する。オーストラリア南東部の森林中に分布。

こと‐なお・す【言直す】‥ナホス

〔他四〕

ことばをもってなおす。祝詞、大殿祭「神たちのいすろこひ荒れびますを、―・し和やわしまして」

こと‐なお・る【事直る】‥ナホル

〔自四〕

①もとのようになる。旧に復する。源氏物語若菜上「―・りてめやすくなむありける」

②罪を許されてもとの身分にもどる。千載和歌集雑「心のほかなる事にて知らぬ国にまかりけるを、―・りて京に上りて後」

ことなかれ‐しゅぎ【事勿れ主義】

(「事勿れ」は、これという事件がないように、の意)ひたすら何事も起こらず無事ばかりを望む消極的なやり方。

○事に当たることにあたる🔗⭐🔉

○事に当たることにあたる

ある事柄にたずさわる。

⇒こと【事】

○事に触れてことにふれて🔗⭐🔉

○事に触れてことにふれて

事あるごとに。何かにつけて。

⇒こと【事】

○事に依るとことによると🔗⭐🔉

○事に依るとことによると

事柄の如何によっては。ひょっとすると。「―深刻な事態になるかもしれない」

⇒こと【事】

コトヌ‐きょうてい【コトヌ協定】‥ケフ‥

(Cotonou Agreement)EU(欧州連合)とACP(アフリカ・カリブ海・太平洋)諸国との間の特恵貿易と開発援助に関する協定。第4次ロメ協定の失効に伴い、2000年6月にベナンのコトヌで締結。

ことねがい‐の‐ふみ【願文】‥ネガヒ‥

願いの趣旨を認したためた文。願書。がんもん。欽明紀「―を製つくりて曰へらく」

こ‐どねり【小舎人】

(コトネリとも)

①平安時代以後、蔵人所くろうどどころに属し、殿上の雑事に使われた者。

②(→)小舎人童1に同じ。

③武家の侍所で、雑用を勤め、罪囚・獄舎の事をつかさどった下司げし。義経記6「すくやかならん―めらに仰せつけて」

⇒こどねり‐どころ【小舎人所】

⇒こどねり‐わらわ【小舎人童】

こどねり‐どころ【小舎人所】

摂関家などの家司けいしが詰めた部屋。

⇒こ‐どねり【小舎人】

こどねり‐わらわ【小舎人童】‥ワラハ

①平安時代以降、公卿などの召し使った童子。牛車の先などに立つ。小舎人。源氏物語若菜下「上達部の御馬・鞍・馬添・随身・―、つぎつぎの舎人などまで」

②鎌倉・室町幕府の侍所で使役した、何丸・何若の童名をつけた下部しもべ。また、江戸時代の小人こびと・小者こもの。

⇒こ‐どねり【小舎人】

こ‐との【故殿】

故人となった主君。前の殿。宇津保物語国譲中「―の置かせ給へる布・銭などあり」

こと‐の‐え【言の葉】‥ヘ

(上代東国方言)言葉。万葉集14「うつせみの八十やそ―は繁くとも」

こと‐の‐お【琴の緒】‥ヲ

琴に張って弾きならす弦。琴の糸。

⇒琴の緒絶ゆ

こと‐の‐かず【事の数】🔗⭐🔉

こと‐の‐かず【事の数】

数え立てる価値のある事。ものの数。平家物語2「成親卿が謀反は―にもあらず」

こと‐の‐きこえ【事の聞え】🔗⭐🔉

こと‐の‐きこえ【事の聞え】

うわさ。評判。兼澄集「忍びてかたらひ侍りしに―ありて」

こと‐の‐こころ【事の心】🔗⭐🔉

こと‐の‐こころ【事の心】

①事の趣意。意味。源氏物語絵合「対面して―とり申さむ」

②事情。内情。源氏物語柏木「かかる―知る人は少なうて」

こと‐の‐たより【事の便り】🔗⭐🔉

こと‐の‐たより【事の便り】

①何かの事の便宜となるもの。栄華物語疑「―を賜はせてはぐくみかへりみさせ給ふほどに」

②物事のついで。たよりのついで。方丈記「おのづから―ありて、津の国の今の京にいたれり」

こと‐の‐ついで【事の序で】🔗⭐🔉

こと‐の‐ついで【事の序で】

何か他のことをする、その機会。ことのたより。源氏物語紅葉賀「ともすれば―ごとに言ひむかふるくさはひなるを」

こと‐の‐よし【事の由】🔗⭐🔉

こと‐の‐よし【事の由】

事の子細。事のわけ。理由。

こと‐ばえ【事映え】🔗⭐🔉

こと‐ばえ【事映え】

事のはえること。面目。宇津保物語国譲上「―もなかむめるに」

こと‐はかり【事計り】🔗⭐🔉

こと‐はかり【事計り】

はからい。はかりごと。てだて。万葉集4「継ぎて相見む―せよ」

こと‐ふ・る【事旧る・言旧る】🔗⭐🔉

こと‐ふ・る【事旧る・言旧る】

〔自上二〕

ふるめかしくなる。言い古される。徒然草「いひつづくれば、みな源氏物語・枕草子などに―・りにたれど」

こと‐むつかし・い【事むつかしい】🔗⭐🔉

こと‐むつかし・い【事むつかしい】

〔形〕

事柄がむずかしい。事が面倒である。狂言、宗論「一部八巻の二十八品などとて、―・い事をねがふよりも」

こと‐も‐あろう‐に【事も有ろうに】‥アラウ‥🔗⭐🔉

こと‐も‐あろう‐に【事も有ろうに】‥アラウ‥

他にいろいろとあったであろうに。よりによって。非常に好ましくない事態の起きたことをくやしがる言葉。

こと‐も‐おろか【事も疎か】🔗⭐🔉

こと‐も‐おろか【事も疎か】

①おろそか。なおざり。散木奇歌集「秋の田にもみぢ散りける山里を―に思ひけるかな」

②言うまでもないさま。勿論。宇治拾遺物語14「是れなるかと問ふに、―なり」

こと‐も‐な‐げ【事も無げ】🔗⭐🔉

こと‐も‐な‐げ【事も無げ】

何事もないかのように平気な様子。「―に言う」「―に難問を解決する」

○事も無しこともなし

①何事もない。無事である。万葉集4「こともなく生き来しものを」。「すべて世は―」

②難点がない。すぐれている。源氏物語帚木「見る目もこともなく侍りしかば」

③取り立てていうところがない。平凡だ。古今著聞集16「こともなき女房のありけるが」

④たやすい。わけもない。竹取物語「こともなく我は害せられなまし」

⇒こと【事】

○事も無しこともなし🔗⭐🔉

○事も無しこともなし

①何事もない。無事である。万葉集4「こともなく生き来しものを」。「すべて世は―」

②難点がない。すぐれている。源氏物語帚木「見る目もこともなく侍りしかば」

③取り立てていうところがない。平凡だ。古今著聞集16「こともなき女房のありけるが」

④たやすい。わけもない。竹取物語「こともなく我は害せられなまし」

⇒こと【事】

こと‐もの【異物】

別の物。竹取物語「―の皮なりけり」

こと‐よさ・す【言寄さす・事寄さす】🔗⭐🔉

こと‐よさ・す【言寄さす・事寄さす】

〔他四〕

(古く四段に活用した「ことよす」に敬意を表す「す」の付いた形)御命令になる。御委任になる。祝詞、大祓詞「安国やすくにと平けくしろしめせと―・しまつりき」

こと‐よ・す【言寄す・事寄す】🔗⭐🔉

こと‐よ・す【言寄す・事寄す】

〔他下二〕

(古く四段に活用)

⇒ことよせる(下一)

こと‐よ・せる【言寄せる・事寄せる】🔗⭐🔉

こと‐よ・せる【言寄せる・事寄せる】

〔他下一〕[文]ことよ・す(下二)

①言葉で助力する。加護する。万葉集18「天地あめつちの神―・せて」

②事をゆだねる。まかせる。命ずる。→ことよさす。

③うわさを立てる。言い立てる。万葉集7「瀬を早み君が手取らば―・せむかも」

④かこつける。言いわけにする。後拾遺和歌集恋「わが宿の軒のしのぶに―・せてやがても茂る忘れ草かな」。「仕事に―・せて外出する」

⑤ことづける。新古今和歌集恋「忍びあまり天の河瀬に―・せむ」

こと‐よ・る【事寄る】🔗⭐🔉

こと‐よ・る【事寄る】

〔自四〕

同じ方向にばかりかたよる。その方にばかり寄る。源氏物語若菜上「やむごとなく思したるは限りありて、一方なめれば、それに―・りて」

こと‐わざ【事業】🔗⭐🔉

こと‐わざ【事業】

しわざ。しごと。古今和歌集序「世の中にある人―しげきものなれば」

○事を起こすことをおこす🔗⭐🔉

○事を起こすことをおこす

大きな事業・行動などを始める。また、事件をひきおこす。

⇒こと【事】

○事を欠くことをかく🔗⭐🔉

○事を欠くことをかく

不足する。なくて不自由する。事欠く。狂言、武悪「扇一本に事を欠かせらるるといふは」。「言うに事を欠いて」

⇒こと【事】

○事を構えることをかまえる🔗⭐🔉

○事を構えることをかまえる

好んで事件を起こそうという態度をとる。物事を荒立てようとする。「ことさら―つもりはない」

⇒こと【事】

○事を好むことをこのむ🔗⭐🔉

○事を好むことをこのむ

①何か事件の起こることを望む。事を荒立てたがる。求めて争おうとする。

②風変りなことをしたがる。源氏物語夕顔「女なんわかく事をこのみて」

⇒こと【事】

○事を分けることをわける🔗⭐🔉

○事を分けることをわける

説明のために筋道を立てる。「事を分けて説明する」

⇒こと【事】

ことん

物が落ちたり、または堅い物が触れて出たりする小さい音。「水車が―、―と回る」

コドン【codon】

〔生〕遺伝暗号の単位。メッセンジャーRNAを構成する4種の塩基のうち3個ずつ配列して1単位となったもの。1個のコドンが1個のアミノ酸に翻訳され、蛋白質が合成される。塩基の配列には4の3乗、すなわち64通りある。うち61個のコドンが20種類のアミノ酸を指定し、残り3個が読み取りの終止を指示する。→遺伝暗号(表)

こ‐とんび【小鳶】

手近のものを盗んでゆくもの。こどろぼう。

こな【粉】

砕けてこまかくなったもの。粉末。こ。特に、小麦粉を指すことがある。

⇒粉をかける

こ‐な【子な】

(上代東国方言)(→)「子ら」に同じ。男から女を親しんでいう語。万葉集20「吾わぬ取りつきて言ひし―はも」

こ‐な【小名】

村または町を小分けした名。小字こあざ。↔大名おおな

こ‐な【小菜】

(コは接頭語)菜を親しんでいう語。堀河百首春「しづのめが垣根の―を摘まぬ日ぞなき」

こ‐な【此な】

〔連体〕

(「ここな」の転)ここにいる。ここなる。この。浄瑠璃、義経千本桜「―男何をいふ」

ご‐ない【五内】

心・肝・腎・肺・脾の五臓。今昔物語集28「六根―の」

ご‐ないぎ【御内儀】

内儀の尊敬語。

ご‐ないしつ【御内室】

貴人の妻の尊敬語。のち、一般に他人の妻を敬っていう。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「其元様が矢流の―でござりまするか」

ご‐ないしょ【御内書】

室町〜江戸時代、将軍が発給した書状に近い形式の文書。次第に公的意味を強めた。→御教書みぎょうしょ

ご‐ないしょう【御内証】

他人の妻の尊敬語。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「―へもよろしく頼み存ずる」→内証

こないだ【此間】コナヒダ

(コノアイダの約)

①近頃。この頃。浮世風呂前「―すきとお出でがない」

②先日。さき頃。「―の会で会った」

ご‐ないほう【御内方】‥ハウ

内方の尊敬語。奥方。御内室。

こな‐おしろい【粉白粉】

粉の状態をした白粉。→水白粉→練白粉

こ‐なか【子中・子仲】

子供のできた夫婦なか。

⇒子中をなす

こな‐が【小菜蛾】

スガ科のガ。幼虫はアブラナ科の野菜の葉を食害。開張約1.2〜1.5センチメートル。年間十数世代で、暖地では通年発生。全世界に広く分布。

こ‐ながえ【小轅】

鴟尾とびのおの別称。

こな‐かき【餗・糝】

①米の粉をかきまぜて煮立てた羹あつもの。〈倭名類聚鈔16〉

②雑炊ぞうすい。〈下学集〉

こ‐なかぐろ【小中黒】

矢羽の一種。白地中央の黒斑くろふの小さいもの。→大中黒

こな‐かね【熟金】

精錬した金属。孝徳紀「練金こなかね」↔粗金あらがね

こなかむら【小中村】

姓氏の一つ。

⇒こなかむら‐きよのり【小中村清矩】

こなかむら‐きよのり【小中村清矩】

国学者。陽春廬やすむろと号。江戸生れ。東大教授。「古事類苑」の編纂に参与。著「官制沿革略史」「歌舞音楽略史」など。(1821〜1895)

⇒こなかむら【小中村】

こ‐なから【小半・二合半】

(「こ」「なから」とも半分の意)

①半分の半分。四半分。

②米または酒の1升の四半分、すなわち2合5勺の称。

⇒こなから‐いり【小半入】

⇒こなから‐ざけ【小半酒】

こなから‐いり【小半入】

2合5勺を入れること。また、その容器。

⇒こ‐なから【小半・二合半】

こなから‐ざけ【小半酒】

2合5勺の酒。また、少量の酒。好色一代男3「―に両隣をかたぶけ」

⇒こ‐なから【小半・二合半】

じ【事】🔗⭐🔉

じ【事】

(呉音。唐音はズ)〔仏〕個別的・具体的な現象。↔理

じ‐き【事記】🔗⭐🔉

じ‐き【事記】

事件を中心にして書いたもの。

じ‐ぎ【事宜】🔗⭐🔉

じ‐ぎ【事宜】

事が適当であること。

じ‐ぎょう【事業】‥ゲフ🔗⭐🔉

じ‐ぎょう【事業】‥ゲフ

①社会的な大きな仕事。中江兆民、三酔人経綸問答「何となれば―は常に果を現在に結ぶも、思想は常に因を過去に取るが故なり」。「慈善―」

②一定の目的と計画とに基づいて経営する経済的活動。内村鑑三、後世への最大遺物「金のないものが人の金を使ふて―をするのである」。「―をおこす」「―に失敗する」

⇒じぎょう‐か【事業家】

⇒じぎょう‐がいしゃ【事業会社】

⇒じぎょう‐きょうどうくみあい【事業協同組合】

⇒じぎょう‐さい【事業債】

⇒じぎょう‐しゃ【事業者】

⇒じぎょう‐しほん【事業資本】

⇒じぎょうしょ‐ぜい【事業所税】

⇒じぎょう‐しょとく【事業所得】

⇒じぎょう‐ぜい【事業税】

⇒じぎょう‐ぬし【事業主】

⇒じぎょう‐ねんど【事業年度】

⇒じぎょうぶせい‐そしき【事業部制組織】

⇒じぎょう‐ほうこく【事業報告】

じぎょう‐か【事業家】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

じぎょう‐か【事業家】‥ゲフ‥

事業を企てこれを経営する人。また、これに巧みな人。

⇒じ‐ぎょう【事業】

じぎょう‐がいしゃ【事業会社】‥ゲフグワイ‥🔗⭐🔉

じぎょう‐がいしゃ【事業会社】‥ゲフグワイ‥

①工業・鉱業・運輸業・水産業など生産業を営む会社。↔商事会社。

②特殊会社の下にあって、実際に事業経営に当たる会社。

⇒じ‐ぎょう【事業】

じぎょう‐きょうどうくみあい【事業協同組合】‥ゲフケフ‥アヒ🔗⭐🔉

じぎょう‐きょうどうくみあい【事業協同組合】‥ゲフケフ‥アヒ

中小企業等協同組合法による組合の一種。生産・加工・販売・購買・保管・運送・検査その他組合員の事業に関する共同施設を中心事業とし、組合員に対する事業資金の貸付、福利厚生施設の設置および管理などをも行う。

⇒じ‐ぎょう【事業】

じぎょう‐さい【事業債】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

じぎょう‐さい【事業債】‥ゲフ‥

金融機関以外の一般事業会社が設備投資資金等の調達を目的として発行する社債。

⇒じ‐ぎょう【事業】

じぎょう‐しほん【事業資本】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

じぎょう‐しほん【事業資本】‥ゲフ‥

事業の経営に必要な資本。事業に投資された資本。

⇒じ‐ぎょう【事業】

じぎょう‐しゃ【事業者】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

じぎょう‐しゃ【事業者】‥ゲフ‥

営利を目的として事業を営む者。

⇒じ‐ぎょう【事業】

じぎょうしょ‐ぜい【事業所税】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

じぎょうしょ‐ぜい【事業所税】‥ゲフ‥

政令指定都市等が、新たに増設した事業所の所有者、既設の事務所・事業所を保有する事業者に対して課す税。都市環境の整備・改善事業に要する費用に充てる目的税。

⇒じ‐ぎょう【事業】

じぎょう‐しょとく【事業所得】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

じぎょう‐しょとく【事業所得】‥ゲフ‥

農・漁業、製造・卸・小売業、サービス業等の各種事業から生ずる所得。所得税法上の分類で、不動産所得・山林所得・譲渡所得は除外。年間総収入から必要経費を控除した金額。

⇒じ‐ぎょう【事業】

じぎょう‐ぜい【事業税】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

じぎょう‐ぜい【事業税】‥ゲフ‥

一定の事業を営む法人および個人に対し、その事業の所得および清算所得または収入金額を課税標準として課する都道府県の地方税。

⇒じ‐ぎょう【事業】

じぎょう‐ぬし【事業主】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

じぎょう‐ぬし【事業主】‥ゲフ‥

事業を営む者。特に、労働関係における使用者をいう。

⇒じ‐ぎょう【事業】

じぎょう‐ねんど【事業年度】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

じぎょう‐ねんど【事業年度】‥ゲフ‥

(→)営業年度に同じ。

⇒じ‐ぎょう【事業】

じぎょうぶせい‐そしき【事業部制組織】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

じぎょうぶせい‐そしき【事業部制組織】‥ゲフ‥

機能別部門組織に代わって、主要製品別・地域別あるいは市場別に分化した縦割り分権型の企業組織。

⇒じ‐ぎょう【事業】

じぎょう‐ほうこく【事業報告】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

じぎょう‐ほうこく【事業報告】‥ゲフ‥

会社の主要な事業内容などを報告する書類。取締役設置会社では取締役会の承認を必要とし、株主総会の招集通知に添付して送付される。旧称、営業報告書。2005年会社法制定により改称。

⇒じ‐ぎょう【事業】

じ‐きょく【事局】🔗⭐🔉

じ‐きょく【事局】

事件のなりゆき。

じ‐けん【事件】🔗⭐🔉

じ‐けん【事件】

①事柄。事項。

②(意外な)できごと。もめごと。「世間を騒がす―」

③訴訟事件の略。裁判所に訴えられている事柄。「刑事―」

⇒じけん‐きしゃ【事件記者】

⇒じけん‐せい【事件性】

じ‐じ【事事】🔗⭐🔉

じ‐じ【事事】

①仕事を処理すること。

②この事あの事。ことごと。日葡辞書「ジジニカクノゴトクニアル」

じじ‐ぶつぶつ【事事物物】🔗⭐🔉

じじ‐ぶつぶつ【事事物物】

あらゆる事物・現象。

つか・える【仕える】ツカヘル🔗⭐🔉

つか・える【仕える】ツカヘル

〔自下一〕[文]つか・ふ(下二)

①(「事える」とも書く)目上の人の身近にいてその用を足す。かしずく。奉仕する。万葉集20「大御食おおみけに―・へ奉るとをちこちに漁り釣りけり」。「神に―・える身」

②官などについて職を行う。万葉集17「楯並めて泉の河の水脈みおたえず―・へ奉らむ大宮所」。「朝廷に―・える」

[漢]事🔗⭐🔉

事 字形

筆順

筆順

〔亅部7画/8画/教育/2786・3B76〕

〔音〕ジ(呉) シ(漢) ズ(唐)

〔訓〕こと・つかえる

[意味]

①こと。ことがら。できごと。しごと。「事物・事件・事業・無事・悪事・勝事しょうし・好事家こうずか」

②つかえる。奉仕する。「事大主義・兄事・師事」

[解字]

本字は[

〔亅部7画/8画/教育/2786・3B76〕

〔音〕ジ(呉) シ(漢) ズ(唐)

〔訓〕こと・つかえる

[意味]

①こと。ことがら。できごと。しごと。「事物・事件・事業・無事・悪事・勝事しょうし・好事家こうずか」

②つかえる。奉仕する。「事大主義・兄事・師事」

[解字]

本字は[ ]。[亊][

]。[亊][ ]は異体字。会意。上半部は、わくの中に立てた旗じるし。下半部「又」または「

]は異体字。会意。上半部は、わくの中に立てた旗じるし。下半部「又」または「 」は、手。旗を手に持って自分の職分を示すところから、つかえる、まかされたしごと、の意。

[下ツキ

悪事・医事・逸事・陰事・淫事・韻事・往事・王事・絵事・外事・家事・火事・監事・幹事・記事・議事・吉事・凶事・行事・曲事・近事・公事・軍事・兄事・刑事・慶事・検事・工事・後事・好事・国事・故事・恨事・催事・歳事・祭事・細事・作事・些事・瑣事・雑事・茶飯事・参事・惨事・式事・職事・師事・指事・私事・時事・執事・実事・従事・主事・勝事・商事・小事・情事・食事・諸事・叙事・心事・神事・臣事・人事・炊事・政事・盛事・世事・善事・即事・俗事・大事・他事・多事・知事・椿事・珍事・通事・当事者・徒事・難事・能事・農事・判事・万事・秘事・百事・封事・武事・無事・仏事・文事・兵事・変事・返事・法事・房事・密事・民事・薬事・有事・用事・要事・余事・理事・領事

」は、手。旗を手に持って自分の職分を示すところから、つかえる、まかされたしごと、の意。

[下ツキ

悪事・医事・逸事・陰事・淫事・韻事・往事・王事・絵事・外事・家事・火事・監事・幹事・記事・議事・吉事・凶事・行事・曲事・近事・公事・軍事・兄事・刑事・慶事・検事・工事・後事・好事・国事・故事・恨事・催事・歳事・祭事・細事・作事・些事・瑣事・雑事・茶飯事・参事・惨事・式事・職事・師事・指事・私事・時事・執事・実事・従事・主事・勝事・商事・小事・情事・食事・諸事・叙事・心事・神事・臣事・人事・炊事・政事・盛事・世事・善事・即事・俗事・大事・他事・多事・知事・椿事・珍事・通事・当事者・徒事・難事・能事・農事・判事・万事・秘事・百事・封事・武事・無事・仏事・文事・兵事・変事・返事・法事・房事・密事・民事・薬事・有事・用事・要事・余事・理事・領事

筆順

筆順

〔亅部7画/8画/教育/2786・3B76〕

〔音〕ジ(呉) シ(漢) ズ(唐)

〔訓〕こと・つかえる

[意味]

①こと。ことがら。できごと。しごと。「事物・事件・事業・無事・悪事・勝事しょうし・好事家こうずか」

②つかえる。奉仕する。「事大主義・兄事・師事」

[解字]

本字は[

〔亅部7画/8画/教育/2786・3B76〕

〔音〕ジ(呉) シ(漢) ズ(唐)

〔訓〕こと・つかえる

[意味]

①こと。ことがら。できごと。しごと。「事物・事件・事業・無事・悪事・勝事しょうし・好事家こうずか」

②つかえる。奉仕する。「事大主義・兄事・師事」

[解字]

本字は[ ]。[亊][

]。[亊][ ]は異体字。会意。上半部は、わくの中に立てた旗じるし。下半部「又」または「

]は異体字。会意。上半部は、わくの中に立てた旗じるし。下半部「又」または「 」は、手。旗を手に持って自分の職分を示すところから、つかえる、まかされたしごと、の意。

[下ツキ

悪事・医事・逸事・陰事・淫事・韻事・往事・王事・絵事・外事・家事・火事・監事・幹事・記事・議事・吉事・凶事・行事・曲事・近事・公事・軍事・兄事・刑事・慶事・検事・工事・後事・好事・国事・故事・恨事・催事・歳事・祭事・細事・作事・些事・瑣事・雑事・茶飯事・参事・惨事・式事・職事・師事・指事・私事・時事・執事・実事・従事・主事・勝事・商事・小事・情事・食事・諸事・叙事・心事・神事・臣事・人事・炊事・政事・盛事・世事・善事・即事・俗事・大事・他事・多事・知事・椿事・珍事・通事・当事者・徒事・難事・能事・農事・判事・万事・秘事・百事・封事・武事・無事・仏事・文事・兵事・変事・返事・法事・房事・密事・民事・薬事・有事・用事・要事・余事・理事・領事

」は、手。旗を手に持って自分の職分を示すところから、つかえる、まかされたしごと、の意。

[下ツキ

悪事・医事・逸事・陰事・淫事・韻事・往事・王事・絵事・外事・家事・火事・監事・幹事・記事・議事・吉事・凶事・行事・曲事・近事・公事・軍事・兄事・刑事・慶事・検事・工事・後事・好事・国事・故事・恨事・催事・歳事・祭事・細事・作事・些事・瑣事・雑事・茶飯事・参事・惨事・式事・職事・師事・指事・私事・時事・執事・実事・従事・主事・勝事・商事・小事・情事・食事・諸事・叙事・心事・神事・臣事・人事・炊事・政事・盛事・世事・善事・即事・俗事・大事・他事・多事・知事・椿事・珍事・通事・当事者・徒事・難事・能事・農事・判事・万事・秘事・百事・封事・武事・無事・仏事・文事・兵事・変事・返事・法事・房事・密事・民事・薬事・有事・用事・要事・余事・理事・領事

広辞苑に「事」で始まるの検索結果 1-77。もっと読み込む