複数辞典一括検索+![]()

![]()

りち‐ぎ【律儀・律義】🔗⭐🔉

りち‐ぎ【律儀・律義】

①義理がたいこと。実直であること。醒睡笑「年五十ばかりなる男…―に重宝なるが」。「―な男」「―に年始の挨拶を欠かさない」

②健康なこと。壮健。じょうぶ。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「お―で重畳重畳」

⇒りちぎ‐また・い【律儀全い】

⇒りちぎ‐まっとう【律儀全う】

⇒りちぎ‐もの【律儀者・律義者】

⇒律儀者の子沢山

りちぎ‐また・い【律儀全い】🔗⭐🔉

りちぎ‐また・い【律儀全い】

〔形〕

全く律儀である。正直でものがたい。浄瑠璃、長町女腹切「わしがさもしい心から、―・い半七に悪根性が付き初め」

⇒りち‐ぎ【律儀・律義】

りちぎ‐まっとう【律儀全う】‥マツタウ🔗⭐🔉

りちぎ‐まっとう【律儀全う】‥マツタウ

全く律儀であるさま。りちぎまたい。浮世風呂2「どんな男でも正直で―な人がようございます」

⇒りち‐ぎ【律儀・律義】

りちぎ‐もの【律儀者・律義者】🔗⭐🔉

りちぎ‐もの【律儀者・律義者】

義理がたくまじめな者。正直者。醒睡笑「世に越えたる―、また才覚もあり」

⇒りち‐ぎ【律儀・律義】

○律儀者の子沢山りちぎもののこだくさん

律儀者はまじめで品行が正しく家庭が円満だから、子供が多い。

⇒りち‐ぎ【律儀・律義】

○律儀者の子沢山りちぎもののこだくさん🔗⭐🔉

○律儀者の子沢山りちぎもののこだくさん

律儀者はまじめで品行が正しく家庭が円満だから、子供が多い。

⇒りち‐ぎ【律儀・律義】

りち‐てき【理知的】

理性や知性に富んでいるさま。理知に従って考えたり行動したりするさま。「―な顔」「―な女性」

りち‐ぶん【率分】

⇒りつぶん

リチャーズ【Ivor Armstrong Richards】

イギリスの文芸理論家。心理学と意味論とを採り入れた新批評に貢献した。エンプソンの恩師。主著「文学批評の原理」。(1893〜1979)

リチャード【Richard】

イングランド王。

①(1世)第3回十字軍その他に出征、勇敢・寛容で、中世騎士の典型とされ、トルバドゥールの称賛を博した。異称、獅子心王。(在位1189〜1199)(1157〜1199)

②(3世)兄エドワード4世没後、その子のエドワード5世をロンドン塔に幽閉し、即位。ヘンリー7世と争い敗死したことで薔薇戦争が終結。シェークスピア史劇の題材。(在位1483〜1485)(1452〜1485)

リチャードソン【Samuel Richardson】

イギリスの作家。イギリス近代心理小説の祖。書簡体小説の代表。作「パミラ」「クラリッサ」など。(1689〜1761)

り‐ちゃく‐りく【離着陸】

離陸と着陸。

りちゅう‐てんのう【履中天皇】‥ワウ

記紀に記された5世紀中頃の天皇。仁徳天皇の第1皇子。名は大兄去来穂別おおえのいざほわけ。→天皇(表)

り‐ちょう【李朝】‥テウ

①ベトナムの王朝。初代李公蘊(太祖)は首都をハノイに定める。9代で外戚陳守度に滅ぼされた。(1009〜1225)

②朝鮮の最後の王朝。1392年李成桂が高麗に代わって建て、対外的には朝鮮国と称す。1897年に国号を大韓帝国と改め、1910年(明治43)日本に併合されて、27代519年で滅んだ。国教は朱子学(儒学)。都は漢城(現ソウル)。朝鮮王朝。李氏朝鮮。(1392〜1910)

⇒りちょう‐じつろく【李朝実録】

り‐ちょう【里長】‥チヤウ

律令制の行政区画たる里の長。さとおさ。

り‐ちょうきつ【李長吉】‥チヤウ‥

李賀りがの別名。

りちょう‐じつろく【李朝実録】‥テウ‥

李朝2の太祖から25代哲宗に至る約500年の編年体記録。1706巻。李朝史研究の根本史料。朝鮮王朝実録。

⇒り‐ちょう【李朝】

りつ【立】

(慣用音。漢音・呉音はリュウ)

①立方りっぽうの略。「―米りゅうべい」

②立突リットルの略。

りつ【律】

①おきて。きまり。法則。「自然―」

②㋐音の高さ。楽律。音律。

㋑日本音楽で音程を示す単位。洋楽の半音に相当。

㋒律旋りっせんの略。↔呂りょ。

㋓十二律のうち奇数番目に当たる六つの音。↔呂。

㋔律管。

③漢詩の一体。→律詩。

④古代東アジア諸国の刑法典。令りょうと共に戦国時代以来の中国に発達、隋・唐で大成、清末に至る。日本では唐律を模して701年(大宝1)大宝律を制定、718年(養老2)改定して養老律とした。

⑤〔仏〕

㋐(梵語vinaya)出家者の教団での生活規則。また、それを記したもの。→戒律1。

㋑律宗の略。

りつ【率】

わりあい。ぶあい。「―のいい仕事」

りつ‐あん【立案】

案を立てること。草案を作ること。計画を立てること。「綿密に―する」

りつ‐いん【律院】‥ヰン

①律宗の寺院。

②戒律を厳守する寺。

りつ‐え【律衣】

戒律に定められた壊色えじきの法衣。

りつ‐えん【立円】‥ヱン

(和算用語)球のこと。

りつ‐おんかい【律音階】

日本の陽音階の一つ。五音音階で、洋楽のレミソラシに当たる。雅楽・声明しょうみょうなど中世以前成立の音楽で多用。「君が代」はその例。

りっ‐か【六花】リククワ

雪の異称。六出花りくしゅつか。むつのはな。

りっ‐か【六科】リククワ

⇒りくか

りっ‐か【立花・立華】‥クワ

①花木樹葉を花瓶に挿し立て、形を整え飾ること。たてばな。

②(→)七つ道具2を用いて構成する華道の一様式。桃山末期から江戸初期に池坊専好(初代・2代)が立花たてばなを発展させて大成。針金などで枝容をさまざまに矯ため整え、花瓶に立てて観賞する。

⇒りっか‐くよう【立花供養】

りっ‐か【立夏】

二十四節気の一つ。太陽の黄経が45度の時。夏の始め、太陽暦の5月5日頃。〈[季]夏〉

りつ‐が【律雅】

上品な律のしらべ。太平記27「―調べすさましく颯声耳をすます処に」

リッカート【Heinrich Rickert】

ドイツの哲学者。新カント派の西南学派の代表者。認識は超越的価値の承認を意味するという主張から出発し、価値哲学の体系化に努力。著「認識の対象」「自然科学的概念構成の限界」「文化科学と自然科学」。(1863〜1936)

りっ‐かく【律格】

①きそく。おきて。

②中国の詩・詞・曲・賦などの字数・句数・平仄ひょうそく・押韻などに関する規則。格律。

③律詩の一体。唐の張籍が晩年に立てた。律格詩。

りっか‐くよう【立花供養】‥クワ‥ヤウ

立花によって仏に供養すること。

⇒りっ‐か【立花・立華】

りっ‐かん【六官】リククワン

⇒りくかん

りっ‐かん【律管】‥クワン

中国・日本で古くから用いられた音律の調律具。竹のほか銅や玉でも作った。十二律の基準音を得るために12本の開管を一組とし、紐で連結したものが多い。→調子笛

りつ‐がん【立願】‥グワン

神仏に願をかけること。りゅうがん。

りっ‐き【六気】リク‥

⇒ろっき

りっ‐き【立机】

俳諧師が宗匠となること。また、その資格。

り‐つき【利付き】

公債・株式などの利札または配当の付いているもの。↔利落ち。

⇒りつき‐さい【利付債】

⇒りつき‐しほん【利付資本】

⇒りつき‐てがた【利付手形】

りつ‐ぎ【律儀】

①〔仏〕(梵語saṃvara)身心を抑制すること。善行。禁戒。沙石集3「故笠置の解脱上人如法の―興隆志深くして」

②⇒りちぎ。東海道名所記「この水を飲む者は、いかに―廉直なる人も、欲ふかく物をほしがる心になる故に」

りつき‐さい【利付債】

利札りさつの付いている債券。所有者は定められた時期に利札に応じた金額を利子として受け取ることができる。→クーポン‐レート→割引債。

⇒り‐つき【利付き】

りつき‐しほん【利付資本】

(→)貸付資本に同じ。

⇒り‐つき【利付き】

りつき‐てがた【利付手形】

手形面記載金額のほかに、その手形の振出日から決算日までの利息を手形面記載の歩合で支払う手形。

⇒り‐つき【利付き】

りっ‐きゃく【立脚】

立場やよりどころを定めること。「ヒューマニズムに―する」

⇒りっきゃく‐ち【立脚地】

⇒りっきゃく‐てん【立脚点】

りっきゃく‐ち【立脚地】

事を行うについて、よりどころとする立場。立脚点。

⇒りっ‐きゃく【立脚】

りっきゃく‐てん【立脚点】

(→)立脚地に同じ。

⇒りっ‐きゃく【立脚】

りっ‐きゅう【六宮】リク‥

⇒りくきゅう

りっ‐きょう【陸橋】リクケウ

①道路・鉄道などを横断するために、その上に設けられた橋。

②〔地〕海を隔てる陸塊の間にかつて存在し、動植物の移動も可能だったとみられる陸地。ランド‐ブリッジ。「ベーリング―」

りっきょう‐だいがく【立教大学】‥ケウ‥

キリスト教系の私立大学。1874年(明治7)アメリカ人宣教師が私塾として創立。90年立教学校、1907年専門学校令による立教大学。22年(大正11)大学令による大学となり、49年新制大学。東京都豊島区。

りっ‐きょく【六極】リク‥

①[書経洪範]六つの大きな不吉。凶短折(変死・若死)・疾・憂・貧・悪・弱の称。

②天地四方。六合りくごう。

りっくんし‐とう【六君子湯】リク‥タウ

朝鮮人参・白朮びゃくじゅつなど8種の生薬からなる漢方方剤。補気の効にすぐれ、胃腸虚弱、気力の低下、感染症にかかりやすい体質などに効がある。

りっ‐け【律家】

〔仏〕律宗。律宗の僧。

りっ‐けい【六経】リク‥

⇒りくけい

リッケルト【Heinrich Rickert】

⇒リッカート

りっ‐けん【立件】

要件が備わっているとして、裁判所や検察庁などに事件が受理されること。

りっ‐けん【立憲】

憲法を制定すること。

⇒りっけん‐かいしんとう【立憲改進党】

⇒りっけん‐くんしゅ‐せい【立憲君主制】

⇒りっけん‐こく【立憲国】

⇒りっけん‐こくみんとう【立憲国民党】

⇒りっけん‐しゅぎ【立憲主義】

⇒りっけん‐せいじ【立憲政治】

⇒りっけん‐せいたい【立憲政体】

⇒りっけん‐せいゆうかい【立憲政友会】

⇒りっけん‐ていせいとう【立憲帝政党】

⇒りっけん‐どうしかい【立憲同志会】

⇒りっけん‐みんせいとう【立憲民政党】

りっ‐けん【陸圏】リク‥

地球上の陸地の範囲。

りつ‐げん【立言】

①意見を述べ立てること。

②教訓的な言葉を残すこと。

③〔論〕(statement)ある考えを命題の形式で述べること。思考活動の出発点となる最小の単位。命令文や願望文でない平叙文についていう。陳述。言明。

りっけん‐かいしんとう【立憲改進党】‥タウ

改進党1の正称。

⇒りっ‐けん【立憲】

りっけん‐くんしゅ‐せい【立憲君主制】

憲法に従って行われる君主制。原則として君主の権力が議会の制限を受けるようになっている制度。制限君主制。

⇒りっ‐けん【立憲】

りっけん‐こく【立憲国】

立憲政体の国。

⇒りっ‐けん【立憲】

りっけん‐こくみんとう【立憲国民党】‥タウ

国民党1の正称。

⇒りっ‐けん【立憲】

りっけん‐しゅぎ【立憲主義】

(constitutionalism)憲法を制定し、それに従って統治するという政治の在り方。この場合の憲法とは、人権の保障を宣言し、権力分立を原理とする統治機構を定めた憲法を指し、そうでない場合には、外見的立憲主義という。

⇒りっ‐けん【立憲】

りっけん‐しょうごう【立券荘号】‥シヤウガウ

荘園を立てる手続。太政官符・民部省符による立荘が正規のもので、これによって成立した荘園を官省符荘という。

りっけん‐せいじ【立憲政治】‥ヂ

憲法を基礎として行う政治。立憲政体の政治。

⇒りっ‐けん【立憲】

りっけん‐せいたい【立憲政体】

(constitutional government)憲法の下に、統治権を行使するのに権力分立制をしき、一般国民を国政、特に立法にかかわらせる政体。

⇒りっ‐けん【立憲】

りっけん‐せいゆうかい【立憲政友会】‥イウクワイ

政友会の正称。

⇒りっ‐けん【立憲】

りっけん‐ていせいとう【立憲帝政党】‥タウ

1882年(明治15)福地源一郎(桜痴)らを中心に、自由党・改進党に対抗して創立された政府御用政党。党勢はのびず、翌年解散。帝政党。

→資料:立憲帝政党綱領

⇒りっ‐けん【立憲】

りっけん‐どうしかい【立憲同志会】‥クワイ

1913年(大正2)桂太郎が結成した政党。第2次大隈内閣の与党となり、政友会と対抗。16年中正会などと合同して憲政会となる。

⇒りっ‐けん【立憲】

りっけん‐みんせいとう【立憲民政党】‥タウ

民政党の正称。

⇒りっ‐けん【立憲】

りつ‐ご【律語】

韻律のある語、すなわち韻文。

りっ‐こう【力行】リキカウ

①努力して行うこと。りょっこう。「勤倹―」

②車両・船舶などが、動力をはたらかせて進行すること。↔惰行

りっ‐こう【六行】リクカウ

①六つの徳行。すなわち、孝・友・睦・姻(外戚に親しむこと)・任(人のために力を致すこと)・恤(いつくしむこと)。

②(→)六徳りくとくに同じ。

りっ‐こう【立后】

公式に皇后を立てること。

りっ‐こう【立項】‥カウ

辞書や書物に項目を立てること。

りっ‐こう【陸行】リクカウ

陸路を行くこと。

りっ‐こうほ【立候補】

選挙に当たり、被選挙権を有する者が候補者として名乗り出ること。また、一般に候補者として名乗り出ること。「―の届出」

りっ‐こく【六国】リク‥

中国の戦国時代の斉・楚・燕・韓・魏・趙の総称。

りっ‐こく【立国】

①新たに国家をつくること。建国。

②国を繁栄させること。「工業―」

りっ‐こくし【六国史】リク‥

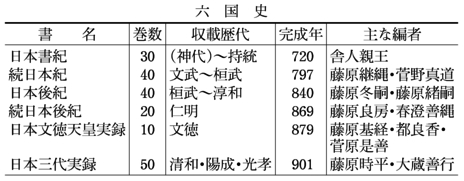

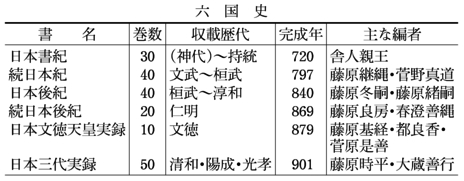

奈良・平安時代の朝廷で編集された六つの国史。日本書紀・続日本紀・日本後紀・続日本後紀・日本文徳天皇実録(文徳実録)・日本三代実録(三代実録)の総称。

六国史(表)

りっ‐し【立志】

志を立てること。目的を定めて、これをなしとげようと志すこと。

⇒りっし‐しき【立志式】

⇒りっし‐しゃ【立志社】

⇒りっし‐でん【立志伝】

りっ‐し【律師】

①〔仏〕

㋐戒律に通じた僧。徳望の高い持律の僧。

㋑僧綱の第三位で、僧都そうずに次ぐ僧官。正・権の二階に分かれ五位に準じた。

②明法博士みょうぼうはかせの唐名。

りっ‐し【律詩】

中国唐代に完成した近体詩の一形式。五言と七言がある。8句から成り、偶数句末で(七言では第1句末も)韻を踏む。第3句と第4句、第5句と第6句は原則として対句とする。→聯れん2

リッジ【ridge】

①山の背。山稜。

②(→)「気圧の尾根」に同じ。

りっし‐しき【立志式】

(昔の元服、また論語の「吾十有五にして学に志す」に因む)数え年で15歳になる中学2年生が人生の目標を立てる儀式。

⇒りっ‐し【立志】

りっし‐しゃ【立志社】

板垣退助を中心に、1874年(明治7)土佐で結成された政治結社。自由民権運動で中心的役割を果たす。

⇒りっ‐し【立志】

りっし‐でん【立志伝】

志を立て、努力精進して目的を成し遂げた人の伝記。「―中の人」

⇒りっ‐し【立志】

りっ‐しゃ【竪者・立者】

〔仏〕

①論議の席上、出された論題に対して義を立て、質問者に答える僧。→竪義りゅうぎ。

②因明いんみょうで、主張者をいう。

りっしゃく‐じ【立石寺】

山形市山寺にある天台宗の寺。俗に山寺とも。860年(貞観2)円仁の開創と伝え、1543年(天文12)円海が再興。りゅうしゃくじ。

立石寺

撮影:山梨勝弘

りっ‐し【立志】

志を立てること。目的を定めて、これをなしとげようと志すこと。

⇒りっし‐しき【立志式】

⇒りっし‐しゃ【立志社】

⇒りっし‐でん【立志伝】

りっ‐し【律師】

①〔仏〕

㋐戒律に通じた僧。徳望の高い持律の僧。

㋑僧綱の第三位で、僧都そうずに次ぐ僧官。正・権の二階に分かれ五位に準じた。

②明法博士みょうぼうはかせの唐名。

りっ‐し【律詩】

中国唐代に完成した近体詩の一形式。五言と七言がある。8句から成り、偶数句末で(七言では第1句末も)韻を踏む。第3句と第4句、第5句と第6句は原則として対句とする。→聯れん2

リッジ【ridge】

①山の背。山稜。

②(→)「気圧の尾根」に同じ。

りっし‐しき【立志式】

(昔の元服、また論語の「吾十有五にして学に志す」に因む)数え年で15歳になる中学2年生が人生の目標を立てる儀式。

⇒りっ‐し【立志】

りっし‐しゃ【立志社】

板垣退助を中心に、1874年(明治7)土佐で結成された政治結社。自由民権運動で中心的役割を果たす。

⇒りっ‐し【立志】

りっし‐でん【立志伝】

志を立て、努力精進して目的を成し遂げた人の伝記。「―中の人」

⇒りっ‐し【立志】

りっ‐しゃ【竪者・立者】

〔仏〕

①論議の席上、出された論題に対して義を立て、質問者に答える僧。→竪義りゅうぎ。

②因明いんみょうで、主張者をいう。

りっしゃく‐じ【立石寺】

山形市山寺にある天台宗の寺。俗に山寺とも。860年(貞観2)円仁の開創と伝え、1543年(天文12)円海が再興。りゅうしゃくじ。

立石寺

撮影:山梨勝弘

りっ‐しゅう【立秋】‥シウ

二十四節気の一つ。太陽の黄経が135度の時。秋の始め、太陽暦の8月7日頃。〈[季]秋〉

りっ‐しゅう【律宗】

日本仏教の宗派。南都六宗の一つ。戒律の研究と実践を主とする宗派。753年(天平勝宝5)唐から鑑真がんじんが来日して伝え、戒壇を開いた。唐招提寺を本山とする。

りっ‐しゅん【立春】

二十四節気の一つ。太陽の黄経が315度の時。春の始め、太陽暦の2月4日頃。〈[季]春〉

⇒りっしゅん‐だいきち【立春大吉】

りっしゅん‐だいきち【立春大吉】

立春の日、禅家で門口に貼る札の文句。〈[季]春〉

⇒りっ‐しゅん【立春】

りっ‐しょう【立哨】‥セウ

歩哨が一定の場所に立って監視に当たること。

りっ‐しょう【立証】

証拠立てること。証拠を示して正しさをはっきりさせること。「因果関係の―」

⇒りっしょう‐せきにん【立証責任】

りつ‐じょう【律条】‥デウ

おきての箇条。律の条文。

りっしょうあんこくろん【立正安国論】‥シヤウ‥

日蓮の著書。1巻。1260年(文応1)成る。執権北条時頼に送って治世の要道を説き、当時頻発した天変地異は浄土宗などの邪法の弘通ぐずうによるとし、法華の正法を弘めるべきことを主唱。問答体の漢文で記す。略称、安国論。

→文献資料[立正安国論]

りっしょうこうせい‐かい【立正佼成会】‥シヤウカウ‥クワイ

法華系の新宗教。1938年、庭野日敬と長沼妙佼が霊友会から分かれて開教。霊友会の教義を受けつぎながら、個人の人格完成を強調し、多様な神仏の信仰と九字・六曜・気学・姓名学等をとり入れた。国民皆信仰・宗教協力を唱える。

りっしょう‐せきにん【立証責任】

〔法〕(→)挙証責任に同じ。

⇒りっ‐しょう【立証】

りっしょう‐だいがく【立正大学】‥シヤウ‥

日蓮宗系の私立大学。起源は1580年(天正8)設立の日蓮宗僧侶の教育機関である飯高檀林。1872年(明治5)宗教院、1904年日蓮宗大学林、その後日蓮宗大学と称し、24年立正大学と改称。49年新制大学。本部は東京都品川区。

りっ‐しょく【立食】

立ったまま食べること。特に、洋式の宴会で、飲食物を卓上にならべ、客が自由にとって食べるようにした形式。「―パーティー」

りっ‐しん【立身】

①社会における自分の地歩を確立すること。一人前になること。

②世に用いられて栄達すること。出世。樋口一葉、花ごもり「与之助が―の機は一ト度うしなひて又の日の量り難きに」

③初位しょいの異称。

⇒りっしん‐しゅっせ【立身出世】

⇒りっしん‐ずく【立身尽】

りっしん‐しゅっせ【立身出世】

社会的に高い地位について有名になること。二葉亭四迷、浮雲「フム学問学問とお言ひだけれども―すればこそ学問だ」

⇒りっ‐しん【立身】

りっしん‐ずく【立身尽】‥ヅク

立身のためだけにすること。

⇒りっ‐しん【立身】

りっしん‐べん【立心偏】

漢字の偏の一つ。「快」「情」などの偏の「忄」の称。

りっ‐すい【立錐】

錐きりを立てること。

⇒りっすい‐の‐ち【立錐の地】

⇒立錐の余地もない

りっすい‐の‐ち【立錐の地】

[史記留侯世家]錐を立てるほどの極めて狭い土地。わずかばかりのあいた場所。「立錐の余地」とも。錐きりを立つべき地。

⇒りっ‐すい【立錐】

りっ‐しゅう【立秋】‥シウ

二十四節気の一つ。太陽の黄経が135度の時。秋の始め、太陽暦の8月7日頃。〈[季]秋〉

りっ‐しゅう【律宗】

日本仏教の宗派。南都六宗の一つ。戒律の研究と実践を主とする宗派。753年(天平勝宝5)唐から鑑真がんじんが来日して伝え、戒壇を開いた。唐招提寺を本山とする。

りっ‐しゅん【立春】

二十四節気の一つ。太陽の黄経が315度の時。春の始め、太陽暦の2月4日頃。〈[季]春〉

⇒りっしゅん‐だいきち【立春大吉】

りっしゅん‐だいきち【立春大吉】

立春の日、禅家で門口に貼る札の文句。〈[季]春〉

⇒りっ‐しゅん【立春】

りっ‐しょう【立哨】‥セウ

歩哨が一定の場所に立って監視に当たること。

りっ‐しょう【立証】

証拠立てること。証拠を示して正しさをはっきりさせること。「因果関係の―」

⇒りっしょう‐せきにん【立証責任】

りつ‐じょう【律条】‥デウ

おきての箇条。律の条文。

りっしょうあんこくろん【立正安国論】‥シヤウ‥

日蓮の著書。1巻。1260年(文応1)成る。執権北条時頼に送って治世の要道を説き、当時頻発した天変地異は浄土宗などの邪法の弘通ぐずうによるとし、法華の正法を弘めるべきことを主唱。問答体の漢文で記す。略称、安国論。

→文献資料[立正安国論]

りっしょうこうせい‐かい【立正佼成会】‥シヤウカウ‥クワイ

法華系の新宗教。1938年、庭野日敬と長沼妙佼が霊友会から分かれて開教。霊友会の教義を受けつぎながら、個人の人格完成を強調し、多様な神仏の信仰と九字・六曜・気学・姓名学等をとり入れた。国民皆信仰・宗教協力を唱える。

りっしょう‐せきにん【立証責任】

〔法〕(→)挙証責任に同じ。

⇒りっ‐しょう【立証】

りっしょう‐だいがく【立正大学】‥シヤウ‥

日蓮宗系の私立大学。起源は1580年(天正8)設立の日蓮宗僧侶の教育機関である飯高檀林。1872年(明治5)宗教院、1904年日蓮宗大学林、その後日蓮宗大学と称し、24年立正大学と改称。49年新制大学。本部は東京都品川区。

りっ‐しょく【立食】

立ったまま食べること。特に、洋式の宴会で、飲食物を卓上にならべ、客が自由にとって食べるようにした形式。「―パーティー」

りっ‐しん【立身】

①社会における自分の地歩を確立すること。一人前になること。

②世に用いられて栄達すること。出世。樋口一葉、花ごもり「与之助が―の機は一ト度うしなひて又の日の量り難きに」

③初位しょいの異称。

⇒りっしん‐しゅっせ【立身出世】

⇒りっしん‐ずく【立身尽】

りっしん‐しゅっせ【立身出世】

社会的に高い地位について有名になること。二葉亭四迷、浮雲「フム学問学問とお言ひだけれども―すればこそ学問だ」

⇒りっ‐しん【立身】

りっしん‐ずく【立身尽】‥ヅク

立身のためだけにすること。

⇒りっ‐しん【立身】

りっしん‐べん【立心偏】

漢字の偏の一つ。「快」「情」などの偏の「忄」の称。

りっ‐すい【立錐】

錐きりを立てること。

⇒りっすい‐の‐ち【立錐の地】

⇒立錐の余地もない

りっすい‐の‐ち【立錐の地】

[史記留侯世家]錐を立てるほどの極めて狭い土地。わずかばかりのあいた場所。「立錐の余地」とも。錐きりを立つべき地。

⇒りっ‐すい【立錐】

りっ‐し【立志】

志を立てること。目的を定めて、これをなしとげようと志すこと。

⇒りっし‐しき【立志式】

⇒りっし‐しゃ【立志社】

⇒りっし‐でん【立志伝】

りっ‐し【律師】

①〔仏〕

㋐戒律に通じた僧。徳望の高い持律の僧。

㋑僧綱の第三位で、僧都そうずに次ぐ僧官。正・権の二階に分かれ五位に準じた。

②明法博士みょうぼうはかせの唐名。

りっ‐し【律詩】

中国唐代に完成した近体詩の一形式。五言と七言がある。8句から成り、偶数句末で(七言では第1句末も)韻を踏む。第3句と第4句、第5句と第6句は原則として対句とする。→聯れん2

リッジ【ridge】

①山の背。山稜。

②(→)「気圧の尾根」に同じ。

りっし‐しき【立志式】

(昔の元服、また論語の「吾十有五にして学に志す」に因む)数え年で15歳になる中学2年生が人生の目標を立てる儀式。

⇒りっ‐し【立志】

りっし‐しゃ【立志社】

板垣退助を中心に、1874年(明治7)土佐で結成された政治結社。自由民権運動で中心的役割を果たす。

⇒りっ‐し【立志】

りっし‐でん【立志伝】

志を立て、努力精進して目的を成し遂げた人の伝記。「―中の人」

⇒りっ‐し【立志】

りっ‐しゃ【竪者・立者】

〔仏〕

①論議の席上、出された論題に対して義を立て、質問者に答える僧。→竪義りゅうぎ。

②因明いんみょうで、主張者をいう。

りっしゃく‐じ【立石寺】

山形市山寺にある天台宗の寺。俗に山寺とも。860年(貞観2)円仁の開創と伝え、1543年(天文12)円海が再興。りゅうしゃくじ。

立石寺

撮影:山梨勝弘

りっ‐し【立志】

志を立てること。目的を定めて、これをなしとげようと志すこと。

⇒りっし‐しき【立志式】

⇒りっし‐しゃ【立志社】

⇒りっし‐でん【立志伝】

りっ‐し【律師】

①〔仏〕

㋐戒律に通じた僧。徳望の高い持律の僧。

㋑僧綱の第三位で、僧都そうずに次ぐ僧官。正・権の二階に分かれ五位に準じた。

②明法博士みょうぼうはかせの唐名。

りっ‐し【律詩】

中国唐代に完成した近体詩の一形式。五言と七言がある。8句から成り、偶数句末で(七言では第1句末も)韻を踏む。第3句と第4句、第5句と第6句は原則として対句とする。→聯れん2

リッジ【ridge】

①山の背。山稜。

②(→)「気圧の尾根」に同じ。

りっし‐しき【立志式】

(昔の元服、また論語の「吾十有五にして学に志す」に因む)数え年で15歳になる中学2年生が人生の目標を立てる儀式。

⇒りっ‐し【立志】

りっし‐しゃ【立志社】

板垣退助を中心に、1874年(明治7)土佐で結成された政治結社。自由民権運動で中心的役割を果たす。

⇒りっ‐し【立志】

りっし‐でん【立志伝】

志を立て、努力精進して目的を成し遂げた人の伝記。「―中の人」

⇒りっ‐し【立志】

りっ‐しゃ【竪者・立者】

〔仏〕

①論議の席上、出された論題に対して義を立て、質問者に答える僧。→竪義りゅうぎ。

②因明いんみょうで、主張者をいう。

りっしゃく‐じ【立石寺】

山形市山寺にある天台宗の寺。俗に山寺とも。860年(貞観2)円仁の開創と伝え、1543年(天文12)円海が再興。りゅうしゃくじ。

立石寺

撮影:山梨勝弘

りっ‐しゅう【立秋】‥シウ

二十四節気の一つ。太陽の黄経が135度の時。秋の始め、太陽暦の8月7日頃。〈[季]秋〉

りっ‐しゅう【律宗】

日本仏教の宗派。南都六宗の一つ。戒律の研究と実践を主とする宗派。753年(天平勝宝5)唐から鑑真がんじんが来日して伝え、戒壇を開いた。唐招提寺を本山とする。

りっ‐しゅん【立春】

二十四節気の一つ。太陽の黄経が315度の時。春の始め、太陽暦の2月4日頃。〈[季]春〉

⇒りっしゅん‐だいきち【立春大吉】

りっしゅん‐だいきち【立春大吉】

立春の日、禅家で門口に貼る札の文句。〈[季]春〉

⇒りっ‐しゅん【立春】

りっ‐しょう【立哨】‥セウ

歩哨が一定の場所に立って監視に当たること。

りっ‐しょう【立証】

証拠立てること。証拠を示して正しさをはっきりさせること。「因果関係の―」

⇒りっしょう‐せきにん【立証責任】

りつ‐じょう【律条】‥デウ

おきての箇条。律の条文。

りっしょうあんこくろん【立正安国論】‥シヤウ‥

日蓮の著書。1巻。1260年(文応1)成る。執権北条時頼に送って治世の要道を説き、当時頻発した天変地異は浄土宗などの邪法の弘通ぐずうによるとし、法華の正法を弘めるべきことを主唱。問答体の漢文で記す。略称、安国論。

→文献資料[立正安国論]

りっしょうこうせい‐かい【立正佼成会】‥シヤウカウ‥クワイ

法華系の新宗教。1938年、庭野日敬と長沼妙佼が霊友会から分かれて開教。霊友会の教義を受けつぎながら、個人の人格完成を強調し、多様な神仏の信仰と九字・六曜・気学・姓名学等をとり入れた。国民皆信仰・宗教協力を唱える。

りっしょう‐せきにん【立証責任】

〔法〕(→)挙証責任に同じ。

⇒りっ‐しょう【立証】

りっしょう‐だいがく【立正大学】‥シヤウ‥

日蓮宗系の私立大学。起源は1580年(天正8)設立の日蓮宗僧侶の教育機関である飯高檀林。1872年(明治5)宗教院、1904年日蓮宗大学林、その後日蓮宗大学と称し、24年立正大学と改称。49年新制大学。本部は東京都品川区。

りっ‐しょく【立食】

立ったまま食べること。特に、洋式の宴会で、飲食物を卓上にならべ、客が自由にとって食べるようにした形式。「―パーティー」

りっ‐しん【立身】

①社会における自分の地歩を確立すること。一人前になること。

②世に用いられて栄達すること。出世。樋口一葉、花ごもり「与之助が―の機は一ト度うしなひて又の日の量り難きに」

③初位しょいの異称。

⇒りっしん‐しゅっせ【立身出世】

⇒りっしん‐ずく【立身尽】

りっしん‐しゅっせ【立身出世】

社会的に高い地位について有名になること。二葉亭四迷、浮雲「フム学問学問とお言ひだけれども―すればこそ学問だ」

⇒りっ‐しん【立身】

りっしん‐ずく【立身尽】‥ヅク

立身のためだけにすること。

⇒りっ‐しん【立身】

りっしん‐べん【立心偏】

漢字の偏の一つ。「快」「情」などの偏の「忄」の称。

りっ‐すい【立錐】

錐きりを立てること。

⇒りっすい‐の‐ち【立錐の地】

⇒立錐の余地もない

りっすい‐の‐ち【立錐の地】

[史記留侯世家]錐を立てるほどの極めて狭い土地。わずかばかりのあいた場所。「立錐の余地」とも。錐きりを立つべき地。

⇒りっ‐すい【立錐】

りっ‐しゅう【立秋】‥シウ

二十四節気の一つ。太陽の黄経が135度の時。秋の始め、太陽暦の8月7日頃。〈[季]秋〉

りっ‐しゅう【律宗】

日本仏教の宗派。南都六宗の一つ。戒律の研究と実践を主とする宗派。753年(天平勝宝5)唐から鑑真がんじんが来日して伝え、戒壇を開いた。唐招提寺を本山とする。

りっ‐しゅん【立春】

二十四節気の一つ。太陽の黄経が315度の時。春の始め、太陽暦の2月4日頃。〈[季]春〉

⇒りっしゅん‐だいきち【立春大吉】

りっしゅん‐だいきち【立春大吉】

立春の日、禅家で門口に貼る札の文句。〈[季]春〉

⇒りっ‐しゅん【立春】

りっ‐しょう【立哨】‥セウ

歩哨が一定の場所に立って監視に当たること。

りっ‐しょう【立証】

証拠立てること。証拠を示して正しさをはっきりさせること。「因果関係の―」

⇒りっしょう‐せきにん【立証責任】

りつ‐じょう【律条】‥デウ

おきての箇条。律の条文。

りっしょうあんこくろん【立正安国論】‥シヤウ‥

日蓮の著書。1巻。1260年(文応1)成る。執権北条時頼に送って治世の要道を説き、当時頻発した天変地異は浄土宗などの邪法の弘通ぐずうによるとし、法華の正法を弘めるべきことを主唱。問答体の漢文で記す。略称、安国論。

→文献資料[立正安国論]

りっしょうこうせい‐かい【立正佼成会】‥シヤウカウ‥クワイ

法華系の新宗教。1938年、庭野日敬と長沼妙佼が霊友会から分かれて開教。霊友会の教義を受けつぎながら、個人の人格完成を強調し、多様な神仏の信仰と九字・六曜・気学・姓名学等をとり入れた。国民皆信仰・宗教協力を唱える。

りっしょう‐せきにん【立証責任】

〔法〕(→)挙証責任に同じ。

⇒りっ‐しょう【立証】

りっしょう‐だいがく【立正大学】‥シヤウ‥

日蓮宗系の私立大学。起源は1580年(天正8)設立の日蓮宗僧侶の教育機関である飯高檀林。1872年(明治5)宗教院、1904年日蓮宗大学林、その後日蓮宗大学と称し、24年立正大学と改称。49年新制大学。本部は東京都品川区。

りっ‐しょく【立食】

立ったまま食べること。特に、洋式の宴会で、飲食物を卓上にならべ、客が自由にとって食べるようにした形式。「―パーティー」

りっ‐しん【立身】

①社会における自分の地歩を確立すること。一人前になること。

②世に用いられて栄達すること。出世。樋口一葉、花ごもり「与之助が―の機は一ト度うしなひて又の日の量り難きに」

③初位しょいの異称。

⇒りっしん‐しゅっせ【立身出世】

⇒りっしん‐ずく【立身尽】

りっしん‐しゅっせ【立身出世】

社会的に高い地位について有名になること。二葉亭四迷、浮雲「フム学問学問とお言ひだけれども―すればこそ学問だ」

⇒りっ‐しん【立身】

りっしん‐ずく【立身尽】‥ヅク

立身のためだけにすること。

⇒りっ‐しん【立身】

りっしん‐べん【立心偏】

漢字の偏の一つ。「快」「情」などの偏の「忄」の称。

りっ‐すい【立錐】

錐きりを立てること。

⇒りっすい‐の‐ち【立錐の地】

⇒立錐の余地もない

りっすい‐の‐ち【立錐の地】

[史記留侯世家]錐を立てるほどの極めて狭い土地。わずかばかりのあいた場所。「立錐の余地」とも。錐きりを立つべき地。

⇒りっ‐すい【立錐】

りつ【律】🔗⭐🔉

りつ‐いん【律院】‥ヰン🔗⭐🔉

りつ‐いん【律院】‥ヰン

①律宗の寺院。

②戒律を厳守する寺。

りつ‐え【律衣】🔗⭐🔉

りつ‐え【律衣】

戒律に定められた壊色えじきの法衣。

りつ‐おんかい【律音階】🔗⭐🔉

りつ‐おんかい【律音階】

日本の陽音階の一つ。五音音階で、洋楽のレミソラシに当たる。雅楽・声明しょうみょうなど中世以前成立の音楽で多用。「君が代」はその例。

りつ‐が【律雅】🔗⭐🔉

りつ‐が【律雅】

上品な律のしらべ。太平記27「―調べすさましく颯声耳をすます処に」

りっ‐かく【律格】🔗⭐🔉

りっ‐かく【律格】

①きそく。おきて。

②中国の詩・詞・曲・賦などの字数・句数・平仄ひょうそく・押韻などに関する規則。格律。

③律詩の一体。唐の張籍が晩年に立てた。律格詩。

りっ‐かん【律管】‥クワン🔗⭐🔉

りっ‐かん【律管】‥クワン

中国・日本で古くから用いられた音律の調律具。竹のほか銅や玉でも作った。十二律の基準音を得るために12本の開管を一組とし、紐で連結したものが多い。→調子笛

りつ‐ぎ【律儀】🔗⭐🔉

りつ‐ぎ【律儀】

①〔仏〕(梵語saṃvara)身心を抑制すること。善行。禁戒。沙石集3「故笠置の解脱上人如法の―興隆志深くして」

②⇒りちぎ。東海道名所記「この水を飲む者は、いかに―廉直なる人も、欲ふかく物をほしがる心になる故に」

りっ‐け【律家】🔗⭐🔉

りっ‐け【律家】

〔仏〕律宗。律宗の僧。

りつ‐ご【律語】🔗⭐🔉

りつ‐ご【律語】

韻律のある語、すなわち韻文。

りっ‐し【律師】🔗⭐🔉

りっ‐し【律師】

①〔仏〕

㋐戒律に通じた僧。徳望の高い持律の僧。

㋑僧綱の第三位で、僧都そうずに次ぐ僧官。正・権の二階に分かれ五位に準じた。

②明法博士みょうぼうはかせの唐名。

りっ‐し【律詩】🔗⭐🔉

りっ‐し【律詩】

中国唐代に完成した近体詩の一形式。五言と七言がある。8句から成り、偶数句末で(七言では第1句末も)韻を踏む。第3句と第4句、第5句と第6句は原則として対句とする。→聯れん2

りっ‐しゅう【律宗】🔗⭐🔉

りっ‐しゅう【律宗】

日本仏教の宗派。南都六宗の一つ。戒律の研究と実践を主とする宗派。753年(天平勝宝5)唐から鑑真がんじんが来日して伝え、戒壇を開いた。唐招提寺を本山とする。

りつ‐じょう【律条】‥デウ🔗⭐🔉

りつ‐じょう【律条】‥デウ

おきての箇条。律の条文。

りっ・する【律する】🔗⭐🔉

りっ・する【律する】

〔他サ変〕[文]律す(サ変)

おきてを定める。また、一定の規準によって処置する。「厳しく自分自身を―・する」

りつ‐せんぽう【律旋法】‥パフ🔗⭐🔉

りつ‐せんぽう【律旋法】‥パフ

日本の雅楽・声明しょうみょうの七音音階の一つ。下から、宮きゅう・商しょう・嬰商えいしょう・角かく・徴ち・羽う・嬰羽えいうから成り、洋楽のレミファソラシドに当たる。雅楽の平調ひょうじょう・黄鐘調おうしきちょう・盤渉調ばんしきちょうがこれに相当する。↔呂旋法りょせんぽう。→七声。

りっ‐そう【律僧】🔗⭐🔉

りっ‐そう【律僧】

①持律・持戒の僧。

②律宗の僧侶。太平記11「各々入道出家して―の形に成り」

りつ‐ぞう【律蔵】‥ザウ🔗⭐🔉

りつ‐ぞう【律蔵】‥ザウ

〔仏〕釈尊の制定した戒律を収めた典籍。経蔵・論蔵とともに三蔵の一つ。

りっそく‐だんかい【律速段階】🔗⭐🔉

りっそく‐だんかい【律速段階】

連続する素反応から成り立つ化学反応で、反応速度が最も小さい素反応過程を指す。この過程が反応全体の速度を律する(決める)ことからの称。

りっ‐ちょう【律調】‥テウ🔗⭐🔉

りっ‐ちょう【律調】‥テウ

雅楽で、律旋音階による調子。↔呂調りょちょう

りつ‐どう【律動】🔗⭐🔉

りつ‐どう【律動】

周期的にくり返される運動。リズム。「―的」

⇒りつどう‐たいそう【律動体操】

りつ‐ぶん【律文】🔗⭐🔉

りつ‐ぶん【律文】

①法律の条文。

②韻律ある文。韻文。

りっ‐ぽう【律法】‥パフ🔗⭐🔉

りっ‐ぽう【律法】‥パフ

①のり。おきて。法律。

②〔宗〕(Torah)ユダヤ教で、神から授けられたとされる宗教上・生活上の教示。狭義には旧約聖書のモーセ五書を指し、広義には口伝の教示をも含める。新約聖書ではパウロが旧約聖書全体を律法とし、それに代わる福音を説く。トーラー。

りっ‐ぽう【律法】‥ポフ(仏教)🔗⭐🔉

りっ‐ぽう【律法】‥ポフ

〔仏〕(→)戒律1に同じ。

りつ‐りょ【律呂】🔗⭐🔉

りつ‐りょ【律呂】

①律の音と呂の音。すなわち楽律。謡曲、経政「―の声々に情こころ声に発す」

②律旋と呂旋。すなわち旋法。

りつ‐りょう【律令】‥リヤウ🔗⭐🔉

りつ‐りょう【律令】‥リヤウ

律と令。律は刑法、令は行政法などに相当する中央集権国家統治のための基本法典。律も令も古代中国で発達、隋・唐時代にともに完成し、日本をはじめ東アジア諸国に広まった。

→資料:養老律令[養老律令(抜粋・原漢文)]

⇒りつりょう‐きゃく‐しき【律令格式】

⇒りつりょう‐こっか【律令国家】

⇒りつりょう‐じだい【律令時代】

⇒りつりょう‐せい【律令制】

りつりょう‐きゃく‐しき【律令格式】‥リヤウ‥🔗⭐🔉

りつりょう‐きゃく‐しき【律令格式】‥リヤウ‥

律と令と格(律令の改正)と式(律令の施行細則)。古代中央集権国家の基本的諸法典の総称。

⇒りつ‐りょう【律令】

りつりょう‐こっか【律令国家】‥リヤウコク‥🔗⭐🔉

りつりょう‐こっか【律令国家】‥リヤウコク‥

古代国家の一形態で、律令を統治の基本法典としたもの。巨大な官人群を擁し、人民に班田収授によって一定面積の耕地を保証する代りに、戸籍につけて租・調・庸・雑徭ぞうようなど物納租税や徭役労働を課し、個別人身支配を徹底した。日本では隋・唐にならって7世紀半ばから形成され、奈良時代を最盛期とし、平安初期の10世紀頃まで続いた。

⇒りつ‐りょう【律令】

りつりょう‐じだい【律令時代】‥リヤウ‥🔗⭐🔉

りつりょう‐じだい【律令時代】‥リヤウ‥

日本史上の時代区分の一つ。律令国家が存続した時代。政治法制上では、大和時代と摂関時代との間、社会経済上では大化前代と荘園時代との間。大化改新後から奈良時代・平安初期までの約3世紀にわたる。

⇒りつ‐りょう【律令】

りつりょう‐せい【律令制】‥リヤウ‥🔗⭐🔉

りつりょう‐せい【律令制】‥リヤウ‥

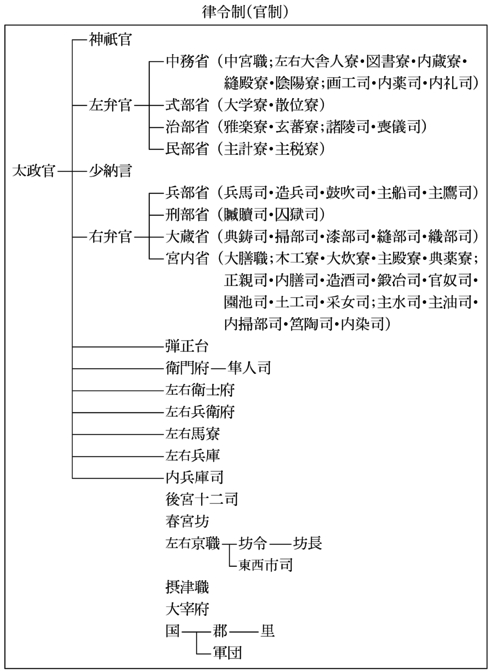

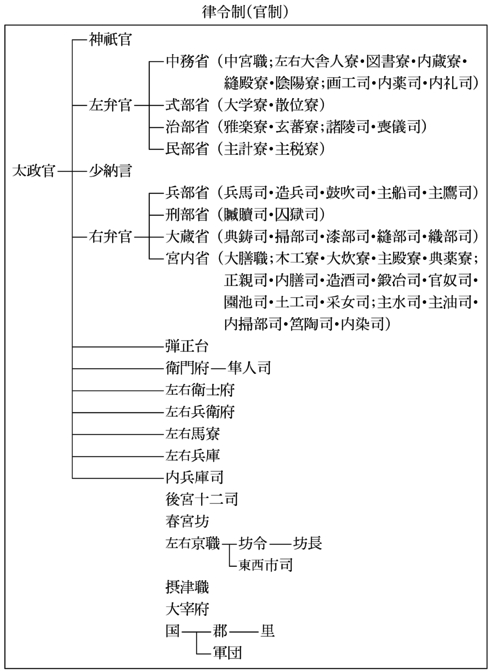

大宝律令・養老律令に規定された諸制度。また、それら律令の修正増補をも含む律令国家の諸制度。律令国家が形骸化した後も官制などは京都の朝廷に存続。令制。→養老律令(表)

律令制(官制)

⇒りつ‐りょう【律令】

⇒りつ‐りょう【律令】

⇒りつ‐りょう【律令】

⇒りつ‐りょう【律令】

りつれき‐し【律暦志・律歴志】🔗⭐🔉

りつれき‐し【律暦志・律歴志】

中国の正史の一分野。楽律と暦法について記す。漢書に始まる。

りり‐し・い【

しい・律律しい】🔗⭐🔉

しい・律律しい】🔗⭐🔉

りり‐し・い【

しい・律律しい】

〔形〕[文]りり・し(シク)

①いきいきとして賢い。〈日葡辞書〉

②きりりとひきしまっていて勇ましい。役者論語「刀の取りまはし、―・し過ぎたるは下手の仕内しうちなり」。「―・い若武者」

しい・律律しい】

〔形〕[文]りり・し(シク)

①いきいきとして賢い。〈日葡辞書〉

②きりりとひきしまっていて勇ましい。役者論語「刀の取りまはし、―・し過ぎたるは下手の仕内しうちなり」。「―・い若武者」

しい・律律しい】

〔形〕[文]りり・し(シク)

①いきいきとして賢い。〈日葡辞書〉

②きりりとひきしまっていて勇ましい。役者論語「刀の取りまはし、―・し過ぎたるは下手の仕内しうちなり」。「―・い若武者」

しい・律律しい】

〔形〕[文]りり・し(シク)

①いきいきとして賢い。〈日葡辞書〉

②きりりとひきしまっていて勇ましい。役者論語「刀の取りまはし、―・し過ぎたるは下手の仕内しうちなり」。「―・い若武者」

[漢]律🔗⭐🔉

律 字形

筆順

筆順

〔彳部6画/9画/教育/4607・4E27〕

〔音〕リツ(漢) リチ(呉)

〔訓〕ただす (名)ただし

[意味]

①一定の基準に従って処置する。ただす。「自分の尺度で他人を律するな」「自律・他律」

②基準。おきて。のり。規則。「規律・法律・因果律・不文律・律儀りちぎ」。特に、刑法。「律令りつりょう」

③〔仏〕仏の定めたいましめ。仏僧の守るべきおきて。「戒律・律師・律宗」

④〔音〕

㋐基準となる音の高さ。「音律・律動・旋律・十二律」

㋑古く、音楽の基準とされた十二音階のうち、(陰に対する)陽の六音。(対)呂りょ。「呂律りょりつ・ろれつ」

⑤漢詩の一体。律詩。「五言律・七言律」

[解字]

形声。「彳」(=ゆく)+音符「聿」(=ふで)。道を行く基準をふでで書きつける、きちんと秩序だてる意。

[下ツキ

一律・韻律・音律・戒律・紀律・規律・軍律・自律・旋律・他律・調律・定律・二律背反・排律・法律・呂律

〔彳部6画/9画/教育/4607・4E27〕

〔音〕リツ(漢) リチ(呉)

〔訓〕ただす (名)ただし

[意味]

①一定の基準に従って処置する。ただす。「自分の尺度で他人を律するな」「自律・他律」

②基準。おきて。のり。規則。「規律・法律・因果律・不文律・律儀りちぎ」。特に、刑法。「律令りつりょう」

③〔仏〕仏の定めたいましめ。仏僧の守るべきおきて。「戒律・律師・律宗」

④〔音〕

㋐基準となる音の高さ。「音律・律動・旋律・十二律」

㋑古く、音楽の基準とされた十二音階のうち、(陰に対する)陽の六音。(対)呂りょ。「呂律りょりつ・ろれつ」

⑤漢詩の一体。律詩。「五言律・七言律」

[解字]

形声。「彳」(=ゆく)+音符「聿」(=ふで)。道を行く基準をふでで書きつける、きちんと秩序だてる意。

[下ツキ

一律・韻律・音律・戒律・紀律・規律・軍律・自律・旋律・他律・調律・定律・二律背反・排律・法律・呂律

筆順

筆順

〔彳部6画/9画/教育/4607・4E27〕

〔音〕リツ(漢) リチ(呉)

〔訓〕ただす (名)ただし

[意味]

①一定の基準に従って処置する。ただす。「自分の尺度で他人を律するな」「自律・他律」

②基準。おきて。のり。規則。「規律・法律・因果律・不文律・律儀りちぎ」。特に、刑法。「律令りつりょう」

③〔仏〕仏の定めたいましめ。仏僧の守るべきおきて。「戒律・律師・律宗」

④〔音〕

㋐基準となる音の高さ。「音律・律動・旋律・十二律」

㋑古く、音楽の基準とされた十二音階のうち、(陰に対する)陽の六音。(対)呂りょ。「呂律りょりつ・ろれつ」

⑤漢詩の一体。律詩。「五言律・七言律」

[解字]

形声。「彳」(=ゆく)+音符「聿」(=ふで)。道を行く基準をふでで書きつける、きちんと秩序だてる意。

[下ツキ

一律・韻律・音律・戒律・紀律・規律・軍律・自律・旋律・他律・調律・定律・二律背反・排律・法律・呂律

〔彳部6画/9画/教育/4607・4E27〕

〔音〕リツ(漢) リチ(呉)

〔訓〕ただす (名)ただし

[意味]

①一定の基準に従って処置する。ただす。「自分の尺度で他人を律するな」「自律・他律」

②基準。おきて。のり。規則。「規律・法律・因果律・不文律・律儀りちぎ」。特に、刑法。「律令りつりょう」

③〔仏〕仏の定めたいましめ。仏僧の守るべきおきて。「戒律・律師・律宗」

④〔音〕

㋐基準となる音の高さ。「音律・律動・旋律・十二律」

㋑古く、音楽の基準とされた十二音階のうち、(陰に対する)陽の六音。(対)呂りょ。「呂律りょりつ・ろれつ」

⑤漢詩の一体。律詩。「五言律・七言律」

[解字]

形声。「彳」(=ゆく)+音符「聿」(=ふで)。道を行く基準をふでで書きつける、きちんと秩序だてる意。

[下ツキ

一律・韻律・音律・戒律・紀律・規律・軍律・自律・旋律・他律・調律・定律・二律背反・排律・法律・呂律

広辞苑に「律」で始まるの検索結果 1-43。