複数辞典一括検索+![]()

![]()

あり‐なし【有り無し】🔗⭐🔉

あり‐なし【有り無し】

①有るか無いか。存否。浜松中納言物語3「世に―を知らるる方なく過し侍りぬるを」

②有るか無いかわからないほど、きわめてかすかなさま。千載和歌集雑「をやま田の庵にたく火の―にたつ煙もや雲となるらむ」

⇒ありなし‐の‐ひ【有無の日】

ありなし‐の‐ひ【有無の日】🔗⭐🔉

ありなし‐の‐ひ【有無の日】

陰暦5月25日の称。村上天皇の忌日に当たり、急な事件のほかは政治を行わなかったからいう。

⇒あり‐なし【有り無し】

う‐む【有無】🔗⭐🔉

○有無相通ずうむあいつうず🔗⭐🔉

○有無相通ずうむあいつうず

一方にあって他方にないものを融通しあう。

⇒う‐む【有無】

うむが・し

〔形シク〕

よろこばしい。嬉しい。おむがし。続日本紀10「其の人の―・しき事」

うむがし・む

〔自四〕

よろこばしいと思う。おむがしむ。続日本紀17「いそしみ―・み忘れたまはずとして」

うむ‐が‐つき【産むが月】

(→)「うみがつき」に同じ。

うむ‐き【海蛤・白蛤】

ハマグリの古称。うむがい。景行紀「―を膾なますに作りて」

うむき‐な【淫羊藿】

イカリソウの古称。〈本草和名〉

うむ・く【呻く】

〔自四〕

うめく。今昔物語集23「うち―・きて足をはさみ」

うむ・す【蒸す】

〔他四〕

蒸気を通して熱する。むす。〈新撰字鏡1〉

うむ‐に【有無に】

〔副〕

有無を言わせず。是非とも。どうしても。日葡辞書「ウムニハタサウズ」

うむ‐に【有無に】🔗⭐🔉

○有無の二見うむのにけん🔗⭐🔉

○有無を言わせずうむをいわせず🔗⭐🔉

○有無を言わせずうむをいわせず

承知・不承知にかかわらず。無理やりに。つべこべ言わせず。有無に。

⇒う‐む【有無】

うめ【梅】

(「梅」の呉音メに基づく語で、古くはムメとも)

①バラ科サクラ属の落葉高木。中国原産。古く日本に渡来。樹皮は黒褐色。早春、葉に先だって開く花は、5弁で香気が高く、平安時代以降、特に香を賞で、詩歌に詠まれる。花の色は白・紅・薄紅、一重咲・八重咲など多様。果実は梅干あるいは梅漬とし、木材は器物とする。未熟の果実を生食すると、しばしば有毒。ブンゴウメ・リョクガクバイなど品種多数。好文木こうぶんぼく。〈[季]春〉。万葉集8「冬木の―は花咲きにけり」

梅

撮影:関戸 勇

ウメ(花)

撮影:関戸 勇

ウメ(花)

撮影:関戸 勇

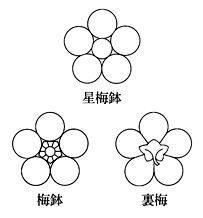

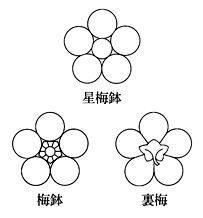

②紋所の名。梅の花をかたどったもの。梅鉢・裏梅など種々ある。

梅

②紋所の名。梅の花をかたどったもの。梅鉢・裏梅など種々ある。

梅

③襲かさねの色目。(→)「うめがさね」に同じ。

⇒梅伐らぬ馬鹿桜伐る馬鹿

⇒梅と桜

⇒梅に鶯

⇒梅は食うとも核食うな、中に天神寝てござる

うめ【梅】

姓氏の一つ。

⇒うめ‐けんじろう【梅謙次郎】

うめ‐あな【埋め穴】

①物を埋めるための穴。浄瑠璃、井筒業平河内通「死骸をすぐによい―と、井戸へすつぷり」

②補償すべき欠損。

うめ‐あわせ【埋め合せ】‥アハセ

うめあわせること。つぐない。「この―はきっといたします」

うめ‐あわ・せる【埋め合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]うめあは・す(下二)

①欠けたところを補う。〈日葡辞書〉

②損失を他の物で補う。

うめおうまる【梅王丸】‥ワウ‥

浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」に登場する三つ子の兄弟の一人で松王丸の弟、桜丸の兄。菅丞相かんしょうじょうの舎人とねり。松王丸が藤原時平の臣となったのを憤り、松王丸と争う。のち道真の配所にゆく。梅王。

うめ‐が‐え【梅枝】

梅の枝。万葉集10「―に鳴きてうつろふ鶯の」

⇒うめがえ‐でんぶ【梅枝田麩】

うめがえ【梅枝】

①源氏物語の巻名。

②催馬楽さいばらの曲名。

③能。天王寺の楽人に討たれた住吉の楽人の妻の悲しみを描く。

④箏曲。組歌。八橋検校作曲。表組おもてぐみ。「千鳥の曲」「嵐の曲」とも。

うめ‐がえし【梅返し】‥ガヘシ

おもに羽織の裏地に用いる紅梅色の染物。元禄(1688〜1704)頃行われた。

うめがえ‐でんぶ【梅枝田麩】

きざみ鯣するめに、梅肉少量と麻の実、山椒の粉を少し入れ、酒と醤油とで煮て、鰹節の粉末とまぜてさらに煮つめたもの。梅香うめがか。

⇒うめ‐が‐え【梅枝】

うめ‐が‐か【梅香】

①梅の花のかおり。

②うめがえでんぶ。

うめがさ‐そう【梅笠草】‥サウ

イチヤクソウ科の常緑多年草。東アジアの温帯・亜寒帯に分布し、日本各地の海岸や山地の林内に自生。茎は高さ10〜15センチメートル。長楕円形で短柄の葉を各節に2〜3枚ずつつける。初夏、茎頂に長い花茎を直立し、梅に似た白色で5弁状の花を下向きに開く。

うめ‐がさね【梅襲】

襲かさねの色目。山科流では、表は濃紅、裏は薄紅。中倍なかべを加える時は紅。

うめ‐がし【埋樫】

(→)「滑り木」に同じ。

うめがたに【梅ヶ谷】

①(初代)第15代横綱。福岡梅ヶ谷の人。本名、小江藤太郎。1884年(明治17)横綱。翌年引退。(1845〜1928)

②(2代)第20代横綱。初代の養子。富山県の人。本名、小江音次郎。1903年(明治36)横綱。常陸山と人気を二分した。15年(大正4)引退。(1878〜1927)

うめがわ【梅川】‥ガハ

①浄瑠璃「冥途の飛脚」、歌舞伎「恋飛脚大和往来」の女主人公の名。

②「冥途の飛脚」下巻、梅川と忠兵衛の道行に取材した三味線音楽の通称。宮薗「道行相合炬燵」、清元「道行故郷の春雨」、常磐津「道行情の三度笠」、新内「新口村にのくちむら」など。

→文献資料[冥途の飛脚]

⇒うめがわ‐ちゅうべえ【梅川忠兵衛】

うめがわ‐ちゅうべえ【梅川忠兵衛】‥ガハ‥ヱ

①「冥途の飛脚」の二人の主人公。

②梅川と忠兵衛の情話に取材した三味線音楽の系統。多く「梅川」と通称。

⇒うめがわ【梅川】

うめき【呻き】

うめくこと。うなること。また、その声。「―を洩らす」

うめ‐き【埋木】

①材木などの隙間に木をうめてつくろうこと。また、その木。

②(→)入木いれき1に同じ。

⇒うめき‐ざいく【埋木細工】

うめき‐ざいく【埋木細工】

(→)寄木細工よせぎざいくに同じ。

⇒うめ‐き【埋木】

③襲かさねの色目。(→)「うめがさね」に同じ。

⇒梅伐らぬ馬鹿桜伐る馬鹿

⇒梅と桜

⇒梅に鶯

⇒梅は食うとも核食うな、中に天神寝てござる

うめ【梅】

姓氏の一つ。

⇒うめ‐けんじろう【梅謙次郎】

うめ‐あな【埋め穴】

①物を埋めるための穴。浄瑠璃、井筒業平河内通「死骸をすぐによい―と、井戸へすつぷり」

②補償すべき欠損。

うめ‐あわせ【埋め合せ】‥アハセ

うめあわせること。つぐない。「この―はきっといたします」

うめ‐あわ・せる【埋め合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]うめあは・す(下二)

①欠けたところを補う。〈日葡辞書〉

②損失を他の物で補う。

うめおうまる【梅王丸】‥ワウ‥

浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」に登場する三つ子の兄弟の一人で松王丸の弟、桜丸の兄。菅丞相かんしょうじょうの舎人とねり。松王丸が藤原時平の臣となったのを憤り、松王丸と争う。のち道真の配所にゆく。梅王。

うめ‐が‐え【梅枝】

梅の枝。万葉集10「―に鳴きてうつろふ鶯の」

⇒うめがえ‐でんぶ【梅枝田麩】

うめがえ【梅枝】

①源氏物語の巻名。

②催馬楽さいばらの曲名。

③能。天王寺の楽人に討たれた住吉の楽人の妻の悲しみを描く。

④箏曲。組歌。八橋検校作曲。表組おもてぐみ。「千鳥の曲」「嵐の曲」とも。

うめ‐がえし【梅返し】‥ガヘシ

おもに羽織の裏地に用いる紅梅色の染物。元禄(1688〜1704)頃行われた。

うめがえ‐でんぶ【梅枝田麩】

きざみ鯣するめに、梅肉少量と麻の実、山椒の粉を少し入れ、酒と醤油とで煮て、鰹節の粉末とまぜてさらに煮つめたもの。梅香うめがか。

⇒うめ‐が‐え【梅枝】

うめ‐が‐か【梅香】

①梅の花のかおり。

②うめがえでんぶ。

うめがさ‐そう【梅笠草】‥サウ

イチヤクソウ科の常緑多年草。東アジアの温帯・亜寒帯に分布し、日本各地の海岸や山地の林内に自生。茎は高さ10〜15センチメートル。長楕円形で短柄の葉を各節に2〜3枚ずつつける。初夏、茎頂に長い花茎を直立し、梅に似た白色で5弁状の花を下向きに開く。

うめ‐がさね【梅襲】

襲かさねの色目。山科流では、表は濃紅、裏は薄紅。中倍なかべを加える時は紅。

うめ‐がし【埋樫】

(→)「滑り木」に同じ。

うめがたに【梅ヶ谷】

①(初代)第15代横綱。福岡梅ヶ谷の人。本名、小江藤太郎。1884年(明治17)横綱。翌年引退。(1845〜1928)

②(2代)第20代横綱。初代の養子。富山県の人。本名、小江音次郎。1903年(明治36)横綱。常陸山と人気を二分した。15年(大正4)引退。(1878〜1927)

うめがわ【梅川】‥ガハ

①浄瑠璃「冥途の飛脚」、歌舞伎「恋飛脚大和往来」の女主人公の名。

②「冥途の飛脚」下巻、梅川と忠兵衛の道行に取材した三味線音楽の通称。宮薗「道行相合炬燵」、清元「道行故郷の春雨」、常磐津「道行情の三度笠」、新内「新口村にのくちむら」など。

→文献資料[冥途の飛脚]

⇒うめがわ‐ちゅうべえ【梅川忠兵衛】

うめがわ‐ちゅうべえ【梅川忠兵衛】‥ガハ‥ヱ

①「冥途の飛脚」の二人の主人公。

②梅川と忠兵衛の情話に取材した三味線音楽の系統。多く「梅川」と通称。

⇒うめがわ【梅川】

うめき【呻き】

うめくこと。うなること。また、その声。「―を洩らす」

うめ‐き【埋木】

①材木などの隙間に木をうめてつくろうこと。また、その木。

②(→)入木いれき1に同じ。

⇒うめき‐ざいく【埋木細工】

うめき‐ざいく【埋木細工】

(→)寄木細工よせぎざいくに同じ。

⇒うめ‐き【埋木】

ウメ(花)

撮影:関戸 勇

ウメ(花)

撮影:関戸 勇

②紋所の名。梅の花をかたどったもの。梅鉢・裏梅など種々ある。

梅

②紋所の名。梅の花をかたどったもの。梅鉢・裏梅など種々ある。

梅

③襲かさねの色目。(→)「うめがさね」に同じ。

⇒梅伐らぬ馬鹿桜伐る馬鹿

⇒梅と桜

⇒梅に鶯

⇒梅は食うとも核食うな、中に天神寝てござる

うめ【梅】

姓氏の一つ。

⇒うめ‐けんじろう【梅謙次郎】

うめ‐あな【埋め穴】

①物を埋めるための穴。浄瑠璃、井筒業平河内通「死骸をすぐによい―と、井戸へすつぷり」

②補償すべき欠損。

うめ‐あわせ【埋め合せ】‥アハセ

うめあわせること。つぐない。「この―はきっといたします」

うめ‐あわ・せる【埋め合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]うめあは・す(下二)

①欠けたところを補う。〈日葡辞書〉

②損失を他の物で補う。

うめおうまる【梅王丸】‥ワウ‥

浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」に登場する三つ子の兄弟の一人で松王丸の弟、桜丸の兄。菅丞相かんしょうじょうの舎人とねり。松王丸が藤原時平の臣となったのを憤り、松王丸と争う。のち道真の配所にゆく。梅王。

うめ‐が‐え【梅枝】

梅の枝。万葉集10「―に鳴きてうつろふ鶯の」

⇒うめがえ‐でんぶ【梅枝田麩】

うめがえ【梅枝】

①源氏物語の巻名。

②催馬楽さいばらの曲名。

③能。天王寺の楽人に討たれた住吉の楽人の妻の悲しみを描く。

④箏曲。組歌。八橋検校作曲。表組おもてぐみ。「千鳥の曲」「嵐の曲」とも。

うめ‐がえし【梅返し】‥ガヘシ

おもに羽織の裏地に用いる紅梅色の染物。元禄(1688〜1704)頃行われた。

うめがえ‐でんぶ【梅枝田麩】

きざみ鯣するめに、梅肉少量と麻の実、山椒の粉を少し入れ、酒と醤油とで煮て、鰹節の粉末とまぜてさらに煮つめたもの。梅香うめがか。

⇒うめ‐が‐え【梅枝】

うめ‐が‐か【梅香】

①梅の花のかおり。

②うめがえでんぶ。

うめがさ‐そう【梅笠草】‥サウ

イチヤクソウ科の常緑多年草。東アジアの温帯・亜寒帯に分布し、日本各地の海岸や山地の林内に自生。茎は高さ10〜15センチメートル。長楕円形で短柄の葉を各節に2〜3枚ずつつける。初夏、茎頂に長い花茎を直立し、梅に似た白色で5弁状の花を下向きに開く。

うめ‐がさね【梅襲】

襲かさねの色目。山科流では、表は濃紅、裏は薄紅。中倍なかべを加える時は紅。

うめ‐がし【埋樫】

(→)「滑り木」に同じ。

うめがたに【梅ヶ谷】

①(初代)第15代横綱。福岡梅ヶ谷の人。本名、小江藤太郎。1884年(明治17)横綱。翌年引退。(1845〜1928)

②(2代)第20代横綱。初代の養子。富山県の人。本名、小江音次郎。1903年(明治36)横綱。常陸山と人気を二分した。15年(大正4)引退。(1878〜1927)

うめがわ【梅川】‥ガハ

①浄瑠璃「冥途の飛脚」、歌舞伎「恋飛脚大和往来」の女主人公の名。

②「冥途の飛脚」下巻、梅川と忠兵衛の道行に取材した三味線音楽の通称。宮薗「道行相合炬燵」、清元「道行故郷の春雨」、常磐津「道行情の三度笠」、新内「新口村にのくちむら」など。

→文献資料[冥途の飛脚]

⇒うめがわ‐ちゅうべえ【梅川忠兵衛】

うめがわ‐ちゅうべえ【梅川忠兵衛】‥ガハ‥ヱ

①「冥途の飛脚」の二人の主人公。

②梅川と忠兵衛の情話に取材した三味線音楽の系統。多く「梅川」と通称。

⇒うめがわ【梅川】

うめき【呻き】

うめくこと。うなること。また、その声。「―を洩らす」

うめ‐き【埋木】

①材木などの隙間に木をうめてつくろうこと。また、その木。

②(→)入木いれき1に同じ。

⇒うめき‐ざいく【埋木細工】

うめき‐ざいく【埋木細工】

(→)寄木細工よせぎざいくに同じ。

⇒うめ‐き【埋木】

③襲かさねの色目。(→)「うめがさね」に同じ。

⇒梅伐らぬ馬鹿桜伐る馬鹿

⇒梅と桜

⇒梅に鶯

⇒梅は食うとも核食うな、中に天神寝てござる

うめ【梅】

姓氏の一つ。

⇒うめ‐けんじろう【梅謙次郎】

うめ‐あな【埋め穴】

①物を埋めるための穴。浄瑠璃、井筒業平河内通「死骸をすぐによい―と、井戸へすつぷり」

②補償すべき欠損。

うめ‐あわせ【埋め合せ】‥アハセ

うめあわせること。つぐない。「この―はきっといたします」

うめ‐あわ・せる【埋め合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]うめあは・す(下二)

①欠けたところを補う。〈日葡辞書〉

②損失を他の物で補う。

うめおうまる【梅王丸】‥ワウ‥

浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」に登場する三つ子の兄弟の一人で松王丸の弟、桜丸の兄。菅丞相かんしょうじょうの舎人とねり。松王丸が藤原時平の臣となったのを憤り、松王丸と争う。のち道真の配所にゆく。梅王。

うめ‐が‐え【梅枝】

梅の枝。万葉集10「―に鳴きてうつろふ鶯の」

⇒うめがえ‐でんぶ【梅枝田麩】

うめがえ【梅枝】

①源氏物語の巻名。

②催馬楽さいばらの曲名。

③能。天王寺の楽人に討たれた住吉の楽人の妻の悲しみを描く。

④箏曲。組歌。八橋検校作曲。表組おもてぐみ。「千鳥の曲」「嵐の曲」とも。

うめ‐がえし【梅返し】‥ガヘシ

おもに羽織の裏地に用いる紅梅色の染物。元禄(1688〜1704)頃行われた。

うめがえ‐でんぶ【梅枝田麩】

きざみ鯣するめに、梅肉少量と麻の実、山椒の粉を少し入れ、酒と醤油とで煮て、鰹節の粉末とまぜてさらに煮つめたもの。梅香うめがか。

⇒うめ‐が‐え【梅枝】

うめ‐が‐か【梅香】

①梅の花のかおり。

②うめがえでんぶ。

うめがさ‐そう【梅笠草】‥サウ

イチヤクソウ科の常緑多年草。東アジアの温帯・亜寒帯に分布し、日本各地の海岸や山地の林内に自生。茎は高さ10〜15センチメートル。長楕円形で短柄の葉を各節に2〜3枚ずつつける。初夏、茎頂に長い花茎を直立し、梅に似た白色で5弁状の花を下向きに開く。

うめ‐がさね【梅襲】

襲かさねの色目。山科流では、表は濃紅、裏は薄紅。中倍なかべを加える時は紅。

うめ‐がし【埋樫】

(→)「滑り木」に同じ。

うめがたに【梅ヶ谷】

①(初代)第15代横綱。福岡梅ヶ谷の人。本名、小江藤太郎。1884年(明治17)横綱。翌年引退。(1845〜1928)

②(2代)第20代横綱。初代の養子。富山県の人。本名、小江音次郎。1903年(明治36)横綱。常陸山と人気を二分した。15年(大正4)引退。(1878〜1927)

うめがわ【梅川】‥ガハ

①浄瑠璃「冥途の飛脚」、歌舞伎「恋飛脚大和往来」の女主人公の名。

②「冥途の飛脚」下巻、梅川と忠兵衛の道行に取材した三味線音楽の通称。宮薗「道行相合炬燵」、清元「道行故郷の春雨」、常磐津「道行情の三度笠」、新内「新口村にのくちむら」など。

→文献資料[冥途の飛脚]

⇒うめがわ‐ちゅうべえ【梅川忠兵衛】

うめがわ‐ちゅうべえ【梅川忠兵衛】‥ガハ‥ヱ

①「冥途の飛脚」の二人の主人公。

②梅川と忠兵衛の情話に取材した三味線音楽の系統。多く「梅川」と通称。

⇒うめがわ【梅川】

うめき【呻き】

うめくこと。うなること。また、その声。「―を洩らす」

うめ‐き【埋木】

①材木などの隙間に木をうめてつくろうこと。また、その木。

②(→)入木いれき1に同じ。

⇒うめき‐ざいく【埋木細工】

うめき‐ざいく【埋木細工】

(→)寄木細工よせぎざいくに同じ。

⇒うめ‐き【埋木】

ゆう‐む【有無】イウ‥🔗⭐🔉

ゆう‐む【有無】イウ‥

あることとないこと。うむ。

広辞苑に「有無」で始まるの検索結果 1-8。