複数辞典一括検索+![]()

![]()

あざ・る【狂る・戯る】🔗⭐🔉

あざ・る【狂る・戯る】

〔自下二〕

(四段にも活用)

①たわむれる。ざれる。ふざける。土佐日記「しほうみのほとりにて―・れあへり」

②うちとける。正式でない。源氏物語紅葉賀「―・れたる袿うちぎ姿にて」

③しゃれている。風流だ。枕草子87「返しはつかうまつりけがさじ。―・れたり」

きょう【狂】キヤウ🔗⭐🔉

きょう【狂】キヤウ

①心の常態を失すること。

②一事に熱中して溺れること。また、その人。マニア。「野球―」

きょう‐うん【狂雲】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐うん【狂雲】キヤウ‥

乱れさわぐ雲。所さだまらぬ雲。

きょう‐えい【狂詠】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐えい【狂詠】キヤウ‥

狂歌をつくること。また、その狂歌。徳和歌後万載集「酔中往々―にふけりて」

きょう‐えん【狂焔・狂炎】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐えん【狂焔・狂炎】キヤウ‥

激しく燃えあがるほのお。

きょう‐か【狂花】キヤウクワ🔗⭐🔉

きょう‐か【狂花】キヤウクワ

くるい咲きの花。

きょう‐か【狂歌】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐か【狂歌】キヤウ‥

諧謔・滑稽を詠んだ卑俗な短歌。万葉集の戯笑ぎしょう歌、古今集の誹諧歌の系統をうけつぐもので、鎌倉・室町時代にも行われ、特に江戸初期および中期の天明頃に流行した。えびすうた。ざれごとうた。ひなぶり。へなぶり。

⇒きょうか‐あわせ【狂歌合】

⇒きょうか‐し【狂歌師】

⇒きょうか‐の‐すりもの【狂歌の摺物】

きょう‐が【狂画】キヤウグワ🔗⭐🔉

きょう‐が【狂画】キヤウグワ

おどけた描きぶりの絵。ざれ絵。戯画。

きょうか‐あわせ【狂歌合】キヤウ‥アハセ🔗⭐🔉

きょうか‐あわせ【狂歌合】キヤウ‥アハセ

歌合うたあわせにならって、人々が左右に分かれ、その詠んだ狂歌を取り組ませて優劣を判じ勝負を競うこと。

⇒きょう‐か【狂歌】

きょう‐かく【狂客】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐かく【狂客】キヤウ‥

風雅なことにうかれる人。狂仁。

きょうか‐し【狂歌師】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうか‐し【狂歌師】キヤウ‥

狂歌を詠むことを業とする人。

⇒きょう‐か【狂歌】

きょうか‐の‐すりもの【狂歌の摺物】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうか‐の‐すりもの【狂歌の摺物】キヤウ‥

狂歌を知人に分かつために刷った木版の色紙形一枚絵。明和(1764〜1772)から文化(1804〜1818)頃にかけて行われた。

⇒きょう‐か【狂歌】

きょう‐かん【狂簡】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐かん【狂簡】キヤウ‥

[論語公冶長](「狂」はやたらに大きい意)志は大きいが、実行が伴わずぞんざいなこと。

きょう‐き【狂気】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐き【狂気】キヤウ‥

常軌を逸していること。また、そのような心。「―の沙汰」

きょう‐き【狂喜】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐き【狂喜】キヤウ‥

常軌を逸するほど喜ぶこと。非常に喜ぶこと。「―乱舞」

きょう‐ぎゃく【狂虐】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐ぎゃく【狂虐】キヤウ‥

常軌を逸して人をしいたげること。

きょうぎゅう‐びょう【狂牛病】キヤウ‥ビヤウ🔗⭐🔉

きょうぎゅう‐びょう【狂牛病】キヤウ‥ビヤウ

(→)BSEに同じ。

きょう‐く【狂句】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐く【狂句】キヤウ‥

おどけた句。滑稽な句。連歌の無心の句や俳諧の風狂の句。また、川柳、特に文化・文政(1804〜1830)以後の、知的遊戯に堕した川柳をいう。

きょう‐ぐ【狂愚】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐ぐ【狂愚】キヤウ‥

気違いじみて愚かなこと。

きょう‐けん【狂犬】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐けん【狂犬】キヤウ‥

狂犬病にかかって、人畜にかみつく犬。

⇒きょうけん‐びょう【狂犬病】

きょう‐げん【狂言】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐げん【狂言】キヤウ‥

①道理にかなわない言葉。正法眼蔵礼拝得髄「仏法を知らざる痴人の―なり」

②戯れに言う言葉。ざれごと。沙石集3「誠ある人も聞ゆるに、―はばかりあるにや」

③科白せりふと劇的行動を伴う芸能。歌舞中心の能・踊などに対する。例外に壬生みぶ狂言のような無言劇もある。

㋐能狂言。猿楽の笑いの要素を洗練した科白せりふ劇。鎌倉・室町時代に主要な芸能となり、江戸初期に大蔵流・鷺流・和泉流が確立。幕府の式楽として能とともに一日の番組に組み入れて演ぜられた。

㋑歌舞伎狂言。歌舞伎劇の演目。また、劇そのもの。本来は初期の歌舞伎踊に対して劇的な演目を指した。

④うそのことを仕組んで人をだます行為。「―強盗」

⇒きょうげん‐うたい【狂言謡】

⇒きょうげん‐かた【狂言方】

⇒きょうげん‐き【狂言記】

⇒きょうげん‐きご【狂言綺語】

⇒きょうげん‐ざ【狂言座】

⇒きょうげん‐さくしゃ【狂言作者】

⇒きょうげん‐し【狂言師】

⇒きょうげん‐じょうるり【狂言浄瑠璃】

⇒きょうげん‐ばかま【狂言袴】

⇒きょうげん‐ばしら【狂言柱】

⇒きょうげん‐ぼん【狂言本】

⇒きょうげん‐まく【狂言幕】

⇒きょうげん‐まわし【狂言回し】

⇒きょうげん‐めん【狂言面】

⇒きょうげん‐やくしゃ【狂言役者】

きょうげん‐うたい【狂言謡】キヤウ‥ウタヒ🔗⭐🔉

きょうげん‐うたい【狂言謡】キヤウ‥ウタヒ

狂言に用いる謡。能の一節を借用してそのまま謡うもの、能の謡を模した節付けのもの、狂言独自の節付けのものなどがある。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐かた【狂言方】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐かた【狂言方】キヤウ‥

①能役者のうち狂言・能の中のアイ、翁の三番叟と風流を務める者。大蔵流・和泉流が現存、鷺流は明治年間に廃絶。

②歌舞伎の狂言作者の下級者。書抜きを作り、幕の開閉の拍子木を打つなど演出事務に当たる。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐き【狂言記】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐き【狂言記】キヤウ‥

狂言の詞章を集録した書。1660年(万治3)から刊行され、絵入の角書つのがきがある。狂言記・続狂言記・狂言記拾遺・狂言記外五十番の4種があり、曲数は合わせて200番。近世初期に上方かみがたで活躍した町風まちふう群小流派の台本に拠ったものらしく、読み物として広まった。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐きご【狂言綺語】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐きご【狂言綺語】キヤウ‥

(キョウゲンキギョとも)道理にあわない言と巧みに飾った語。小説・物語または歌舞音曲などをおとしめていう。平家物語3「願はくは今生世俗文字の業、―の誤りをもつてといふ朗詠をして」。(書名別項)

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげんきご【狂言綺語】キヤウ‥(作品名)🔗⭐🔉

きょうげんきご【狂言綺語】キヤウ‥

滑稽本。式亭三馬作。2冊。1804年(文化1)刊。主に商品広告文を蒐集。

きょうげん‐ざ【狂言座】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐ざ【狂言座】キヤウ‥

①能舞台で、橋掛りが後座あとざに接続する部分の奥まった位置。間あい狂言役の着座する所。間座あいざ。→能舞台(図)。

②歌舞伎芝居の劇場。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐さくしゃ【狂言作者】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐さくしゃ【狂言作者】キヤウ‥

歌舞伎狂言を作る人。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐し【狂言師】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐し【狂言師】キヤウ‥

①狂言を演ずる役者。→狂言方。

②江戸時代、幕府や大名の奥向に出て歌舞伎狂言を演じた踊りの女師匠。お狂言師。

③たくらんで他人をだます人。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐じょうるり【狂言浄瑠璃】キヤウ‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐じょうるり【狂言浄瑠璃】キヤウ‥ジヤウ‥

①歌舞伎狂言中のある場面に常磐津・清元などの浄瑠璃を伴うもの。

②浄瑠璃を地とする所作事しょさごと。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐ばかま【狂言袴】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐ばかま【狂言袴】キヤウ‥

紋尽しの模様を散らした、狂言に用いる袴。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐ばしら【狂言柱】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐ばしら【狂言柱】キヤウ‥

(→)後見柱こうけんばしらに同じ。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうけん‐びょう【狂犬病】キヤウ‥ビヤウ🔗⭐🔉

きょうけん‐びょう【狂犬病】キヤウ‥ビヤウ

狂犬病ウイルスによる伝染病。感染した犬は狂暴化し全身麻痺で死ぬ。罹った犬に咬まれると咬傷から人に感染する。ウイルスは中枢神経に達し、痙攣けいれん・麻痺錯乱を起こして死に至る。水を飲むとき、または水を見るだけで嚥下えんげ筋の痙攣を起こすため、恐水病とも呼ばれる。

⇒きょう‐けん【狂犬】

きょうげん‐ぼん【狂言本】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐ぼん【狂言本】キヤウ‥

①能狂言の台本。

②(→)絵入狂言本に同じ。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐まく【狂言幕】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐まく【狂言幕】キヤウ‥

劇場で、舞台の前面に引く幕。定式幕じょうしきまく。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐まわし【狂言回し】キヤウ‥マハシ🔗⭐🔉

きょうげん‐まわし【狂言回し】キヤウ‥マハシ

歌舞伎狂言などで、主人公ではないがその狂言の進行に重要な役割をつとめる役。比喩的に、裏で物事の進行を取りしきる人。「―を演ずる」

⇒きょう‐げん【狂言】

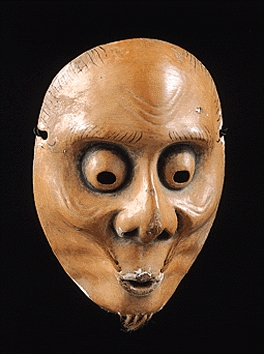

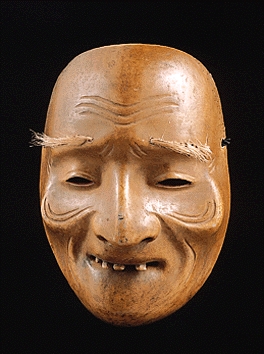

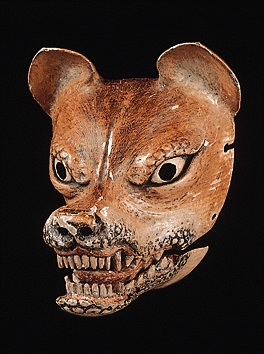

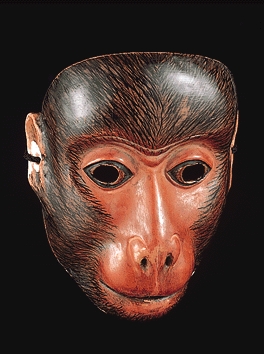

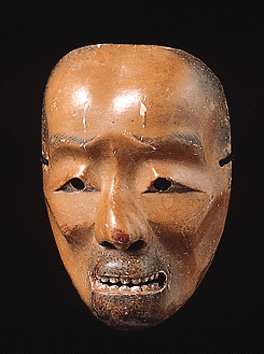

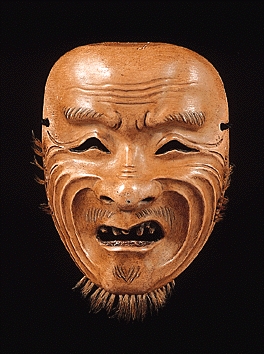

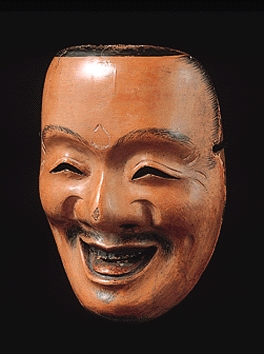

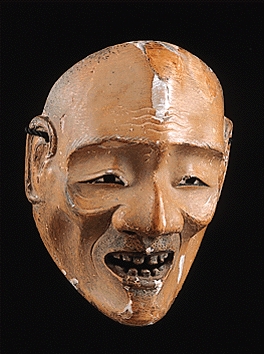

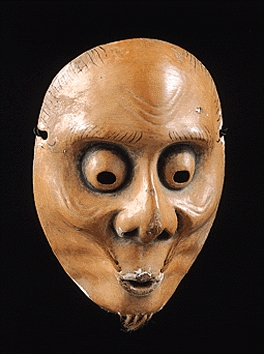

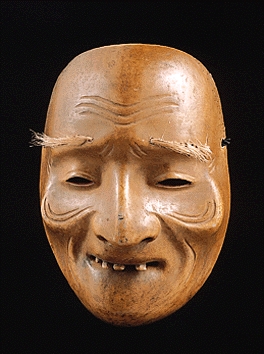

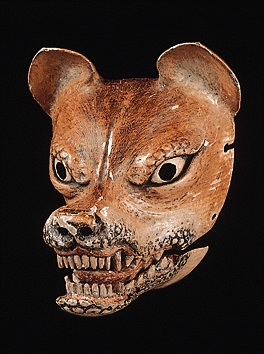

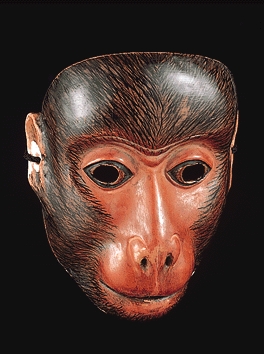

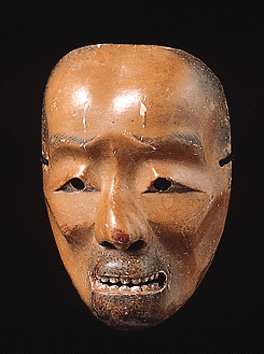

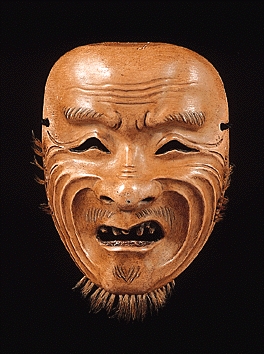

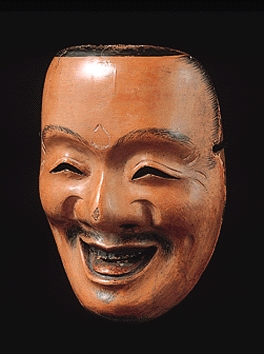

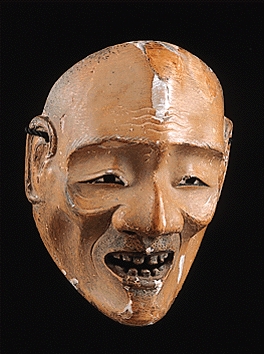

きょうげん‐めん【狂言面】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐めん【狂言面】キヤウ‥

狂言の仮面。老人・醜女の役および神・霊・鬼・閻魔・動物などの役に用いる。約20種あり、主なものは祖父おおじ・乙おと・嘯うそふき・賢徳けんとく・武悪ぶあく・猿など。→能面。

姥

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

嘯吹(山本家の表記)

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

嘯吹(山本家の表記)

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

乙御前

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

乙御前

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鬼

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鬼

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狐

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狐

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

賢徳

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

賢徳

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

子猿

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

子猿

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

白蔵主

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

白蔵主

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

登髭

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

登髭

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

小豆武悪

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

小豆武悪

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狸

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狸

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鳶

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鳶

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

福の神

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

福の神

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

通円

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

通円

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

ふくれ

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

ふくれ

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

塗師

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

塗師

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

大黒

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

大黒

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

⇒きょう‐げん【狂言】

⇒きょう‐げん【狂言】

嘯吹(山本家の表記)

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

嘯吹(山本家の表記)

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

乙御前

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

乙御前

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鬼

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鬼

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狐

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狐

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

賢徳

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

賢徳

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

子猿

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

子猿

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

白蔵主

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

白蔵主

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

登髭

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

登髭

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

小豆武悪

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

小豆武悪

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狸

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狸

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鳶

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鳶

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

福の神

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

福の神

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

通円

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

通円

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

ふくれ

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

ふくれ

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

塗師

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

塗師

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

大黒

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

大黒

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

⇒きょう‐げん【狂言】

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐やくしゃ【狂言役者】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうげん‐やくしゃ【狂言役者】キヤウ‥

狂言を演ずる役者。狂言方。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょう‐こう【狂講】キヤウカウ🔗⭐🔉

きょう‐こう【狂講】キヤウカウ

滑稽こっけいな講釈。↔実講

きょう‐ごう【狂号】キヤウガウ🔗⭐🔉

きょう‐ごう【狂号】キヤウガウ

狂歌作者として用いる号。狂名。

きょう‐し【狂死】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐し【狂死】キヤウ‥

精神に異常を来して死ぬこと。

きょう‐し【狂詩】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐し【狂詩】キヤウ‥

江戸中期以後流行した、滑稽を主とした漢詩体の詩。俗語を交え、多く平仄ひょうそくをふみ、押韻をなす。江戸の寝惚ねぼけ先生(大田南畝なんぽ)、京都の銅脈先生(畠中観斎)はその名人。

⇒きょうし‐きょく【狂詩曲】

きょうし‐きょく【狂詩曲】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうし‐きょく【狂詩曲】キヤウ‥

器楽曲の一形式。自由な楽式の性格小品で、民族的色彩をたたえたものも多い。ラプソディー。

⇒きょう‐し【狂詩】

きょう‐しつ【狂疾】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐しつ【狂疾】キヤウ‥

精神病。

きょう‐しゃ【狂者】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐しゃ【狂者】キヤウ‥

①正気でない人。狂人。

②風流に心を打ちこんでいる人。風狂の人。

③志が大きくて細事を顧みない人。

④ざれごとをする人。狂言師。

きょう‐じょ【狂女】キヤウヂヨ🔗⭐🔉

きょう‐じょ【狂女】キヤウヂヨ

正気を失った女。

⇒きょうじょ‐もの【狂女物】

きょうじょ‐もの【狂女物】キヤウヂヨ‥🔗⭐🔉

きょうじょ‐もの【狂女物】キヤウヂヨ‥

狂女を主人公とする能。

⇒きょう‐じょ【狂女】

きょう‐しん【狂信】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐しん【狂信】キヤウ‥

理性を失うほどに信じこむこと。異常なまでに信仰すること。「―的」

きょう‐じん【狂人】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐じん【狂人】キヤウ‥

正気を失った人。

⇒狂人走れば不狂人も走る

きょう‐じん【狂仁】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐じん【狂仁】キヤウ‥

月花など風雅なことにうかれる人。風狂な人。

きょうじんにっき【狂人日記】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょうじんにっき【狂人日記】キヤウ‥

魯迅の短編小説。1918年成る。中国近代文学史上初の本格的口語小説。被害妄想患者の日記の形をかりて、儒教的道徳規範の実体をあばく。

○狂人走れば不狂人も走るきょうじんはしればふきょうじんもはしる🔗⭐🔉

○狂人走れば不狂人も走るきょうじんはしればふきょうじんもはしる

人間には付和雷同する性質があることをいう語。

⇒きょう‐じん【狂人】

きょうしんめいち‐りゅう【鏡新明智流】キヤウ‥リウ

剣術の一派。初名、鏡心明智流。1773年(安永2)江戸に道場を開いた桃井直由(1724〜1774)の創始。4代桃井春蔵直正の頃、江戸四大道場の一つとされた。

きょう‐す【香子】キヤウ‥

(→)香車きょうしゃ1に同じ。

きょう・す【拱す】

〔他サ変〕

手をこまぬく。文華秀麗集「紫宸長く―・する宿を」

きょう・す【梟す】ケウ‥

〔他サ変〕

首を獄門にかける。さらし首にする。平治物語「親類みな―・せられ」

きょう・ず【孝ず】ケウ‥

〔自サ変〕

①親に孝行をつくす。今昔物語集7「父母に―・ずる心尤も深し」

②死後の仏事供養を行う。追善供養する。

きょう‐すい【狂酔】キヤウ‥

常態を逸したひどい酒酔い。

きょう‐すい【胸水】

胸膜腔内に溜まる液。胸膜炎・胸膜腔腫瘍・心不全などの時に見られる。

ぎょう‐ずい【行水】ギヤウ‥

①潔斎のため清水で身体を洗い浄めること。宇治拾遺物語1「今宵は御―も候はで」

②暑中などに、湯や水を入れたたらいに入って、身体の汗を流し去ること。〈[季]夏〉。「―を使う」「カラスの―」

⇒ぎょうずい‐ぶね【行水船】

きょうすい‐びょう【恐水病】‥ビヤウ

狂犬病の別称。

ぎょうずい‐ぶね【行水船】ギヤウ‥

行水をする設備のある小舟。のち据すえ風呂をも備えた。江戸時代、碇泊船のあたりをこぎ回って、湯銭を取って船中の人々に入浴させた。

⇒ぎょう‐ずい【行水】

きょう‐すき【京鋤】キヤウ‥

鋤の一種。刃部が柄より長く、先端が少し反る。砂質土壌に適し、溝を掘り、畦溝あぜみぞを整えるのに用いる。

きょう‐すずめ【京雀】キヤウ‥

京都の事情にくわしい人。京烏。

きょう・する【狂する】キヤウ‥

〔自サ変〕[文]狂す(サ変)

①常軌を逸する。太平記32「一城の人皆―・するに異ならず」

②理性を失うほど物事に熱中する。

きょう・する【供する】

〔他サ変〕[文]供す(サ変)

①そなえる。差し出す。「仏前に花を―・する」「茶菓を―・する」

②役立つようにする。「閲覧に―・する」

きょう・する【饗する】キヤウ‥

〔他サ変〕[文]饗す(サ変)

ごちそうして、もてなす。ふるまう。「酒食を―・する」

きょう・ずる【興ずる】

〔自サ変〕[文]興ず(サ変)

おもしろがる。興に入る。「遊びに―・ずる」「笑い―・ずる」

ぎょう・ずる【行ずる】ギヤウ‥

〔他サ変〕[文]行ず(サ変)

①行く。今昔物語集1「四方に各七歩を―・ぜさせ奉る」

②行う。する。風姿花伝「非道を―・ずべからず」

③修行する。沙石集7「仏道をも―・じ」

きょう‐せい【共生・共棲】

①ともに所を同じくして生活すること。

②〔生〕異種の生物が行動的・生理的な結びつきをもち、一所に生活している状態。共利共生(相互に利益がある)と、片利へんり共生(一方しか利益をうけない)とに分けられる。寄生も共生の一形態とすることがある。

⇒きょうせい‐せつ【共生説】

⇒きょうせい‐そう【共生藻】

きょう‐せい【匡正】キヤウ‥

誤りをただしなおすこと。

きょう‐せい【京済】キヤウ‥

室町時代、荘園の現地支配と年貢の収納を請け負った者が京都で契約額を納めること。銭納が多い。

きょうせい【享正】キヤウ‥

私年号の一つ。→私年号(表)

きょう‐せい【胸声】

〔音〕(Bruststimme ドイツ)声楽の発声で、胸腔に響かせたように感じられる低音域の声区。頭声・中声の下。

きょう‐せい【強制】キヤウ‥

威力・権力で人の自由意思をおさえつけ、無理にさせること。無理じい。「寄付を―する」

⇒きょうせい‐いみん【強制移民】

⇒きょうせい‐かくり【強制隔離】

⇒きょうせい‐かりかえ【強制借換え】

⇒きょうせい‐カルテル【強制カルテル】

⇒きょうせい‐かんり【強制管理】

⇒きょうせい‐くみあい【強制組合】

⇒きょうせい‐けいばい【強制競売】

⇒きょうせい‐こうさい【強制公債】

⇒きょうせい‐さいばい‐せいど【強制栽培制度】

⇒きょうせい‐しっこう【強制執行】

⇒きょうせい‐しょうきゃく【強制消却】

⇒きょうせい‐しょぶん【強制処分】

⇒きょうせい‐しんどう【強制振動】

⇒きょうせい‐そうかん【強制送還】

⇒きょうせい‐そうさ【強制捜査】

⇒きょうせい‐そかい【強制疎開】

⇒きょうせい‐ちゅうさい【強制仲裁】

⇒きょうせい‐ちょうしゅう【強制徴収】

⇒きょうせい‐ちょうてい【強制調停】

⇒きょうせい‐つうふう【強制通風】

⇒きょうせい‐つうようりょく【強制通用力】

⇒きょうせい‐てき【強制的】

⇒きょうせい‐にんち【強制認知】

⇒きょうせい‐べんご【強制弁護】

⇒きょうせい‐ほけん【強制保険】

⇒きょうせい‐りこう【強制履行】

⇒きょうせい‐りょく【強制力】

⇒きょうせい‐れんこう【強制連行】

⇒きょうせい‐ろうどう【強制労働】

⇒きょうせい‐わいせつ‐ざい【強制猥褻罪】

⇒きょうせい‐わぎ【強制和議】

きょう‐せい【強盛】キヤウ‥

強くて盛んなこと。

きょう‐せい【強勢】キヤウ‥

①強い勢い。ごうせい。

②〔言〕(→)ストレス1に同じ。

きょう‐せい【強請】キヤウ‥

⇒ごうせい

きょう‐せい【教正】ケウ‥

教導職の最上位。「大―」

きょう‐せい【教生】ケウ‥

教員養成に必要な教育実習を行うために付属学校等に配属されている学生。教育実習生。

きょう‐せい【嬌声】ケウ‥

(女の)なまめかしい声。

きょう‐せい【矯正】ケウ‥

欠点をなおし、正しくすること。「歯並びを―する」

⇒きょうせい‐いん【矯正院】

⇒きょうせい‐きょういく【矯正教育】

⇒きょうせい‐じゅつ【矯正術】

⇒きょうせい‐しょぶん【矯正処分】

⇒きょうせい‐しりょく【矯正視力】

⇒きょうせい‐やく【矯正薬】

ぎょう‐せい【行政】ギヤウ‥

(administration)

①国家作用の一つ。立法・司法以外の統治または国政作用の総称。すなわち司法(裁判)以外で、法の下において公の目的を達するためにする作用。

②内閣以下の国の機関または公共団体が、法律・政令その他法規の範囲内で行う政務。

⇒ぎょうせい‐いいんかい【行政委員会】

⇒ぎょうせい‐いん【行政院】

⇒ぎょうせい‐かいかく【行政改革】

⇒ぎょうせい‐がく【行政学】

⇒ぎょうせい‐かん【行政官】

⇒ぎょうせい‐かんさつ【行政監察】

⇒ぎょうせい‐かんちょう【行政官庁】

⇒ぎょうせい‐かんとく【行政監督】

⇒ぎょうせい‐かんり【行政管理】

⇒ぎょうせいかんり‐ちょう【行政管理庁】

⇒ぎょうせい‐きかん【行政機関】

⇒ぎょうせいきかん‐こじんじょうほう‐ほご‐ほう【行政機関個人情報保護法】

⇒ぎょうせい‐きそく【行政規則】

⇒ぎょうせい‐きゅうさい【行政救済】

⇒ぎょうせい‐きょうてい【行政協定】

⇒ぎょうせい‐く【行政区】

⇒ぎょうせい‐くかく【行政区画】

⇒ぎょうせい‐けいかく【行政計画】

⇒ぎょうせい‐けいさつ【行政警察】

⇒ぎょうせい‐けいやく【行政契約】

⇒ぎょうせい‐けん【行政権】

⇒ぎょうせい‐こうい【行政行為】

⇒ぎょうせい‐こっか【行政国家】

⇒ぎょうせい‐ざいさん【行政財産】

⇒ぎょうせい‐さいばん【行政裁判】

⇒ぎょうせい‐さいばんしょ【行政裁判所】

⇒ぎょうせい‐さよう【行政作用】

⇒ぎょうせい‐じけん【行政事件】

⇒ぎょうせいじけん‐そしょう‐ほう【行政事件訴訟法】

⇒ぎょうせい‐しっこう‐ほう【行政執行法】

⇒ぎょうせい‐しどう【行政指導】

⇒ぎょうせい‐じむ【行政事務】

⇒ぎょうせい‐しょし【行政書士】

⇒ぎょうせい‐しょぶん【行政処分】

⇒ぎょうせい‐せきにん【行政責任】

⇒ぎょうせい‐そうだん‐いいん【行政相談委員】

⇒ぎょうせい‐そしき【行政組織】

⇒ぎょうせい‐そしょう【行政訴訟】

⇒ぎょうせい‐たいけん【行政大権】

⇒ぎょうせい‐だいしっこう‐ほう【行政代執行法】

⇒ぎょうせい‐だいじん【行政大臣】

⇒ぎょうせい‐ちょう【行政庁】

⇒ぎょうせい‐ちょうさ【行政調査】

⇒ぎょうせい‐てつづき【行政手続】

⇒ぎょうせいてつづき‐ほう【行政手続法】

⇒ぎょうせい‐ばつ【行政罰】

⇒ぎょうせい‐はん【行政犯】

⇒ぎょうせい‐ふ【行政府】

⇒ぎょうせい‐ふふく‐しんさ‐ほう【行政不服審査法】

⇒ぎょうせい‐ほう【行政法】

⇒ぎょうせい‐めいれい【行政命令】

⇒ぎょうせい‐りっぽう【行政立法】

ぎょう‐せい【暁星】ゲウ‥

①夜明けの空に残る星。

②特に、明けの明星みょうじょう。金星。

ぎ‐ようせい【擬陽性】‥ヤウ‥

ツベルクリン反応などで、陽性ではないがそれに近い反応があること。

ぎょうせい‐いいんかい【行政委員会】ギヤウ‥ヰヰンクワイ

国や地方公共団体の一般行政機構からある程度独立して、準立法的・準司法的な機能も果たす合議制の機関。人事院・公正取引委員会・国家公安委員会・中央労働委員会・教育委員会など。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐いみん【強制移民】キヤウ‥

奴隷・囚人などを、強制的に植民地などに移住させて、その開拓に利用するもの。19世紀のオーストラリアへの強制移民が有名。↔自由移民。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐いん【矯正院】ケウ‥ヰン

旧少年法(1922年公布)に基づく少年保護施設の一種。少年審判所が送致した不良性の強い者を収容し、厳格な規律のもとに教育した。→少年院。

⇒きょう‐せい【矯正】

ぎょうせい‐いん【行政院】ギヤウ‥ヰン

中華民国国民政府最高の行政機関。1928年設置。立法院提出の法律案・予算案・大赦案・重要国際事項の議決を行う。日本の内閣に当たる。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐かいかく【行政改革】ギヤウ‥

国・地方の行政機関または特殊法人の機構・制度・運営を改革すること。主として合理化・簡素化や定員削減を行い、行政の効率化と行政費用の抑制を図ることを目的とする。行革。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐がく【行政学】ギヤウ‥

①広義には、国や自治体の行政活動に関する研究の総称。

②狭義には、立法・司法に拘束され、政治・憲政の統制を受けるようになって以降の行政活動に関する社会科学的な研究。行政の組織・人事・管理などの実態を分析し、課題を明らかにする学問。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐かくり【強制隔離】キヤウ‥

(→)隔離処分に同じ。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐かりかえ【強制借換え】キヤウ‥カヘ

公債の新発行が困難な場合に、期限満了の公債所有者に対して強制的に新公債を交付し、公債の償還に代えること。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐カルテル【強制カルテル】キヤウ‥

国家権力によりその成立を強制されるカルテル。恐慌期などにみられる。↔自由カルテル。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐かん【行政官】ギヤウ‥クワン

①慶応4年(1868)の政体書により設置された中央政府機関の一つ。行政を扱う。太政官の前身。

②裁判以外の、国の行政事務を行う官吏。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐かんさつ【行政監察】ギヤウ‥

行政機関等の業務実施状況について行政部自身が行う監察。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐かんちょう【行政官庁】ギヤウ‥クワンチヤウ

①国を代表して国の法律上の意思を決定・表示する権限を有する行政機関。各大臣・税務署長の類。その権限が全国に及ぶ中央官庁と地域的に制限される地方官庁とがある。→行政庁。

②国の行政諸機関の総称。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐かんとく【行政監督】ギヤウ‥

行政の統一を保ち、その施政に誤りがないようにするため、主として上級行政庁が、下級行政庁の行政事務の執行を監督すること。「―権」

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐かんり【強制管理】キヤウ‥クワン‥

不動産に対する強制執行の一種。債務者の不動産を管理し家賃等の収益を債権者への弁済にあてる。→強制競売けいばい。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐かんり【行政管理】ギヤウ‥クワン‥

行政機関がその目的を効率よく達成するために行う計画・管理。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせいかんり‐ちょう【行政管理庁】ギヤウ‥クワン‥チヤウ

行政制度に関する基本的事項を企画し、行政機関の総合調整や苦情の取扱い等を任務とした総理府の外局。1984年総務庁設置により廃止。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐きかん【行政機関】ギヤウ‥クワン

行政事務を行い、行政権の行使にたずさわる国や地方公共団体の機関。立法機関・司法機関に対していう。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせいきかん‐こじんじょうほう‐ほご‐ほう【行政機関個人情報保護法】ギヤウ‥クワン‥ジヤウ‥ハフ

行政機関における個人情報の取扱いに関する基本事項を定めた法律。2003年制定。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐きそく【行政規則】ギヤウ‥

行政機関が行政の目的を達するために定める命令で、法規の性質を持たないもの。訓令・通達という形式をとるものが多い。行政命令。政令・省令・府令などを総称していうこともある。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐きゅうさい【行政救済】ギヤウ‥キウ‥

国や公共団体の行政作用によって何らかの被害をこうむった者に対してなされる救済。行政争訟制度による救済と国家補償制度による救済とがある。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐きょういく【矯正教育】ケウ‥ケウ‥

犯罪または非行を犯し、またはそのおそれがある者を矯正し、社会の一員として復帰させる教育。

⇒きょう‐せい【矯正】

ぎょうせい‐きょうてい【行政協定】ギヤウ‥ケフ‥

条約の実施細則など、国会の承認なく外国と締結される取決め。例えば、日米行政協定など。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐く【行政区】ギヤウ‥

行政事務処理の便宜のために、市町村の区域を分けて設けられた行政区画。地方自治法上の政令指定都市の区がこれに当たる。↔自治区。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐くかく【行政区画】ギヤウ‥クワク

行政機関がその権限を及ぼすべき範囲として定められた土地の区画。国の地方官庁の管轄区域、地方公共団体の区域の類。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐くみあい【強制組合】キヤウ‥アヒ

公共組合の一種。国家が一定の国民に対して、組合の設立または加入を強制するもの。健康保険組合の強制設立の類。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐けいかく【行政計画】ギヤウ‥クワク

国または公共団体が、一定の行政活動を行うため、一定期間内に達成すべき目標を設定し、そのための諸手段を総合調整すること。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐けいさつ【行政警察】ギヤウ‥

①広義には、行政権の作用としての警察。通常、単に警察という。→司法警察。

②狭義には、各部門の行政に伴って生ずる公共の安寧・秩序に対する障害の除去を目的とする警察。鉄道警察・交通警察・営業警察・衛生警察の類。→保安警察。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐けいばい【強制競売】キヤウ‥

不動産に対する通常の強制執行手続。債務者の不動産を差し押さえ、入札やせり売りの方法で換価し、売却代金を債権者への弁済にあてる。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐けいやく【行政契約】ギヤウ‥

国・公共団体または私人が行政目的達成の方策として合意に基づいて締結する契約。土地収用の協議・報償契約や公営住宅利用関係の類。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐けん【行政権】ギヤウ‥

(administrative power)国家作用の一つとして行政を行う権能。→立法権→司法権。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐こうい【行政行為】ギヤウ‥カウヰ

法規に基づき、具体的場合について権利を設定し義務を命じ、その他法律上の効果を発生させる行政庁の行為。行政処分。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐こうさい【強制公債】キヤウ‥

国家が非常の場合または財政が極度に悪化した場合に、権力によって起債され割り振られる公債。↔自由公債。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐こっか【行政国家】ギヤウ‥コク‥

立法権・司法権に対して行政権が優越している国家。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ざいさん【行政財産】ギヤウ‥

国や地方公共団体が所有する財産のうち、公用または公共用に供される財産。↔普通財産。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐さいばい‐せいど【強制栽培制度】キヤウ‥

(Cultuurstelsel オランダ)1830年から19世紀末、オランダの植民地支配下のジャワ島で行われた農業政策。藍・サトウキビ・コーヒーなどの、特定の外国向け商品作物を、一方的に定めた低賃金で生産させた。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐さいばん【行政裁判】ギヤウ‥

(→)行政訴訟に同じ。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐さいばんしょ【行政裁判所】ギヤウ‥

行政訴訟の審理および判決をするために特別に設けられた裁判所。旧憲法の下で存在したが、現憲法はこれを認めない。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐さよう【行政作用】ギヤウ‥

行政に属する作用。法律上の効果を発生しない作用と法律上一定の効果を生ずる法的作用とがある。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐し【強製紙】キヤウ‥

楮紙こうぞがみを強化した和紙。薄いこんにゃく糊を塗り、乾かして揉み、さらに石灰で煮て乾かすなどの操作を繰り返したもの。紙衣のほか本の装丁用とする。

ぎょうせい‐じけん【行政事件】ギヤウ‥

行政法規の適用に関する訴訟事件。→民事事件→刑事事件。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせいじけん‐そしょう‐ほう【行政事件訴訟法】ギヤウ‥ハフ

行政事件訴訟に関し、訴訟類型・原告適格・出訴期間・職権証拠調べ・事情判決などを定めた一般法。1962年、行政事件訴訟特例法に代えて制定。2004年の改正で、より実効性をもつ救済手続として整備された。→行政事件→行政訴訟。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐しっこう【強制執行】キヤウ‥カウ

判決等で確定された私法上の請求権を国家権力により強制的に実現することを目的とする法律上の手続。直接強制・代替執行・間接強制の方法がある。→民事執行。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐しっこう‐ほう【行政執行法】ギヤウ‥カウハフ

行政上の強制執行に関する一般法。1900年(明治33)制定。48年に行政代執行法ができて廃止。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐しどう【行政指導】ギヤウ‥ダウ

行政が、相手方の任意の協力を得て一定の行政目的を実現しようとする、法的拘束力を有しない事実作用。指示・助言・勧告・要望など。1993年制定の行政手続法においてその一般原則・方式などが定められた。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐じむ【行政事務】ギヤウ‥

行政権の作用に属する事務。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐じゅつ【矯正術】ケウ‥

①身体の姿勢を矯正するために行う徒手体操。

②機械的作用を応用して、人体骨関節系の運動障害または変形を手術せずに矯正する術。

⇒きょう‐せい【矯正】

きょうせい‐しょうきゃく【強制消却】キヤウ‥セウ‥

株主の意思にかかわらず、株式を株主の手元に置いたまま、会社が一方的に行う株式の消却。会社法により、自己株式の取得とその消却という行為に整理され、廃止された。↔任意消却。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐しょし【行政書士】ギヤウ‥

他人の依頼を受け、官公署に提出する書類その他権利義務・事実証明に関する書類を作成することを業とする者。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐しょぶん【強制処分】キヤウ‥

①広義では、刑事訴訟法上、強制の要素を含む一切の処分。

②狭義では、1から証拠調べに関するものを除外したもの。逮捕・勾留・差押え・捜索・検証など。原則として令状を必要とする。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐しょぶん【矯正処分】ケウ‥

飲酒・麻酔剤使用によって犯罪を行い、またはそのおそれがある習癖の者に対して、その性格や習癖を矯正するために矯正所に収容して必要な処置をなす保安処分。現行刑法にはない。

⇒きょう‐せい【矯正】

ぎょうせい‐しょぶん【行政処分】ギヤウ‥

(→)行政行為に同じ。または、広く公権力の行使に当たる事実行為を含んだ行政作用一般。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐しりょく【矯正視力】ケウ‥

眼鏡またはコンタクト‐レンズで矯正された視力。

⇒きょう‐せい【矯正】

きょうせい‐しんどう【強制振動】キヤウ‥

一つの振動体に周期的な外力が働く時に起こる振動。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐せきにん【行政責任】ギヤウ‥

行政機関がその行為について負う責任。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐せつ【共生説】

ミトコンドリアや葉緑体などの細胞小器官は、ある種のバクテリアが核を持つ細胞に侵入し、または捕獲され、共生することで生じたという説。アメリカの生物学者マーグリス(Lynn Margulis1938〜)らが提唱。

⇒きょう‐せい【共生・共棲】

きょうせい‐そう【共生藻】‥サウ

特定の生物の体内や細胞内で生活し、光合成産物や固定した窒素を宿主に供給する藻類。アカウキクサと共生する藍藻(アナベナ)、造礁サンゴと共生する過鞭毛藻(褐虫藻)など。植物の葉緑体は共生藻に由来すると考えられている。

⇒きょう‐せい【共生・共棲】

きょうせい‐そうかん【強制送還】キヤウ‥クワン

密入国者、または国内で犯罪行為などを行なった外国人を国家権力を以て強制的に本国などに送還すること。強制退去。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐そうさ【強制捜査】キヤウ‥サウ‥

強制処分による捜査。↔任意捜査。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐そうだん‐いいん【行政相談委員】ギヤウ‥サウ‥ヰヰン

総務大臣から行政に関する苦情の相談業務を委嘱された民間人。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐そかい【強制疎開】キヤウ‥

太平洋戦争末期に防空対策として行政命令により強制的に行われた疎開。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐そしき【行政組織】ギヤウ‥

国および公共団体の行政機関ならびにその内部部局の全体系。官治行政組織と自治行政組織とがある。

国の行政組織

内閣

内閣官房

内閣法制局

安全保障会議

人事院

会計検査院

内閣府

宮内庁

公正取引委員会

公害等調整委員会

国家公安委員会

総務省

消防庁

法務省

公安審査委員会

公安調査庁

外務省

財務省

国税庁

文部科学省

文化庁

厚生労働省

中央労働委員会

社会保険庁

農林水産省

林野庁

水産庁

経済産業省

資源エネルギー庁

特許庁

中小企業庁

国土交通省

船員労働委員会

気象庁

海上保安庁

海難審判庁

環境省

防衛庁

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐そしょう【行政訴訟】ギヤウ‥

①旧憲法下で、行政裁判所で行われる行政事件に関する訴訟。

②現憲法下で、通常裁判所で行われる行政事件訴訟法に基づく訴訟。公権力の行使の適法性を争い、その取消し・変更などを求める訴訟、公法上の法律関係に関する訴訟等がある。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐たいけん【行政大権】ギヤウ‥

明治憲法下で、行政に関する天皇の大権。官制大権と任官大権とがあり、広義では、統帥大権・編制大権・外交大権・戒厳大権・栄典大権・財政大権・議会大権・恩赦大権などの行政上の大権の総称。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐だいしっこう‐ほう【行政代執行法】ギヤウ‥カウハフ

行政上の義務で、他人が代わってすることができる行為を、義務者が不履行の場合に、行政庁が自ら行い、または第三者に行わせてその費用を義務者から徴収することを定めた法律。行政執行法に代えて1948年制定。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐だいじん【行政大臣】ギヤウ‥

行政事務を分担管理する地位における内閣総理大臣および各省大臣。→国務大臣。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょう‐せい‐だん【共青団】

中国共産主義青年団の略称。

きょうせい‐ちゅうさい【強制仲裁】キヤウ‥

〔法〕労働関係の当事者の一方または双方の同意なしに開始される仲裁。国営企業や地方公営企業ではその労働争議が国民生活に重大な影響を及ぼすことを考慮して例外的に認められている。→仲裁裁定。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐ちょう【行政庁】ギヤウ‥チヤウ

国の行政官庁のほか、公共団体、特に地方自治体の同種の権限の機関(知事・市町村長など)を含めて呼ぶ称。→行政官庁。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ちょうさ【行政調査】ギヤウ‥テウ‥

行政がその目的の達成に必要な情報や資料の収集のために行う質問や立入り検査などの調査。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐ちょうしゅう【強制徴収】キヤウ‥シウ

行政上の金銭給付義務の不履行がある場合に、これを強制的に徴収する行政上の執行方法。主として国税滞納処分手続により行われる。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐ちょうてい【強制調停】キヤウ‥テウ‥

〔法〕労働争議の当事者の一方または双方の申請なしに開始される調停。公益事業または公益に著しい障害を及ぼす事件について認められている。ただし、労使の当事者はその調停案を受諾する義務はない。↔任意調停。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐つうふう【強制通風】キヤウ‥

送風機などの機械を用いて風を通すこと。押込み通風・吸出し通風・平衡通風の3種がある。↔自然通風。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐つうようりょく【強制通用力】キヤウ‥

法律上規定された最終的支払手段としての効力。日本では支払手段として日本銀行券や政府発行の補助貨幣を用いると、受取人はそれを断ることはできない。ただし、補助貨幣には金額の制限がある。→制限法貨→無制限法貨。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐てき【強制的】キヤウ‥

無理に押しつけてやらせるさま。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐てつづき【行政手続】ギヤウ‥

①広義では、行政過程で履行される手続の総称。

②狭義では、

㋐公正で民主的かつ透明な行政のため、行政権の行使にあたり履行すべき手続。事前手続・適正手続・(住民)参加手続。→行政手続法。

㋑行政機関による審判手続。裁判所による司法手続に対していう。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせいてつづき‐ほう【行政手続法】ギヤウ‥ハフ

許可・認可の申請、不利益処分の手続など、行政処分・行政指導・届出の手続に関して共通する事項を定め、公正・透明な行政運営を図ることを目的とする法律。1993年制定。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐にんち【強制認知】キヤウ‥

〔法〕訴えにより裁判所が判決で行う認知。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐ばつ【行政罰】ギヤウ‥

行政法上の義務違反者に科する処罰。→執行罰。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐はん【行政犯】ギヤウ‥

行政上の目的のために定められた法規に違反する犯罪。それ自体当然に反道義性・反社会性を有するものではない。法定犯。↔刑事犯。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ふ【行政府】ギヤウ‥

(→)行政機関に同じ。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ふふく‐しんさ‐ほう【行政不服審査法】ギヤウ‥ハフ

行政上の不服申立てに関する一般法。簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済と適正な行政の確保とを目的とし、1962年訴願法に代えて制定。→不服申立て1。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐べんご【強制弁護】キヤウ‥

(→)必要的弁護に同じ。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐ほう【行政法】ギヤウ‥ハフ

行政権の組織および作用に関する法の総称。特に行政権の主体としての国家および公共団体とその所属人民との関係を定める法規。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐ほけん【強制保険】キヤウ‥

法律の規定により強制的に一定範囲の人々に加入させる保険。社会保険のほとんどや自動車損害賠償責任保険など。↔任意保険。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐めいれい【行政命令】ギヤウ‥

(→)行政規則に同じ。→法規命令。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐やく【矯正薬】ケウ‥

薬品の不快な味やにおいを消して、服用しやすくさせるための薬。薄荷はっか・橙皮とうひ・桂皮けいひの類。矯味矯臭薬。

⇒きょう‐せい【矯正】

きょうせい‐りこう【強制履行】キヤウ‥カウ

債務者が債務を履行しない場合に、債権者が裁判所に申し立て、国家権力によってこれを強制的に履行させること。→強制執行。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐りっぽう【行政立法】ギヤウ‥パフ

行政機関が定める一般規範。また、その定める行為をもいう。政令・省令・規則など。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐りょく【強制力】キヤウ‥

相手に無理やり強制する威力。「法的―はない」

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐れんこう【強制連行】キヤウ‥カウ

強制的に連れて行くこと。→朝鮮人強制連行。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐ろうどう【強制労働】キヤウ‥ラウ‥

労働者の意思を無視し、権力で強圧してさせる労働。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐わいせつ‐ざい【強制猥褻罪】キヤウ‥

13歳以上の男女に対して暴行・脅迫によって猥褻な行為をする罪。→猥褻罪。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐わぎ【強制和議】キヤウ‥

破産手続において、配当に代わる弁済方法を債権者の法定多数で定め、破産による清算を回避する手続。破産者の再起と債権者のより有利な満足を目的としたが、2004年制定の破産法により廃止。→和議

⇒きょう‐せい【強制】

きょう‐せき【経石】キヤウ‥

⇒きょういし

ぎょう‐せき【行跡・行迹】ギヤウ‥

人の行いのあと。行状。身持ち。

ぎょう‐せき【業績】ゲフ‥

事業・学術研究などの上でなしとげた仕事。また、そのできばえ。「―を挙げる」

⇒ぎょうせき‐きゅう【業績給】

⇒ぎょうせき‐そうば【業績相場】

ぎょう‐せき【凝析】

〔化〕(→)凝結3に同じ。

ぎょうせき‐きゅう【業績給】ゲフ‥キフ

(→)能率給に同じ。

⇒ぎょう‐せき【業績】

きょうせき‐しょう【共析晶】‥シヤウ

(→)共融混合物に同じ。

ぎょうせき‐そうば【業績相場】ゲフ‥サウ‥

景気回復に伴う企業業績の上昇を背景として上向く相場。

⇒ぎょう‐せき【業績】

きょう‐せつ【経説】キヤウ‥

経文に記された仏説。

きょう‐せん【京銭】キヤウ‥

⇒きんせん

きょう‐せん【胸腺】

前縦隔上部で胸骨の後側にある扁平葉状の器官。小児期によく発達し、思春期以後退化する。骨髄に由来する前駆細胞(前T細胞)を受けて、免疫機能を持つ胸腺細胞(T細胞)に分化・増殖させ、血行を介して全身の末梢リンパ組織に送る。

きょう‐せん【教宣】ケウ‥

(労働組合や政党などの)教育と宣伝。「―活動」

きょう‐せん【軽賤】キヤウ‥

(キョウは呉音。ケイセンとも)

①軽んじさげすむこと。

②身分の低いこと。その者。

③取るに足りないこと。つまらないこと。

きょう‐せん【饗饌】キヤウ‥

もてなしのために用意した膳。

きょう‐せん【驕僭】ケウ‥

おごって身分に過ぎたふるまいをすること。驕奢きょうしゃで僭越せんえつなこと。

きょう‐ぜん【恟然】

驚きおそれるさま。どきどき。びくびく。

きょう‐ぜん【教禅】ケウ‥

〔仏〕教えと禅。禅宗では仏教を経論に依拠する立場と禅の実践的立場とに分け、後者を優れているとする。また、華厳宗の宗密のように教禅一致を説く立場もある。

きょう‐ぜん【跫然】

足音のするさま。

きょう‐ぜん【饗膳】キヤウ‥

饗応の膳部。御馳走のお膳。

ぎょう‐せん【仰瞻】ギヤウ‥

慕ってあおぎ見ること。仰視。

ぎょう‐せん【凝煎】

①(→)地黄煎じおうせんに同じ。

②(関西・九州地方などで)水飴みずあめ。

ぎょう‐ぜん【凝然】

じっとして動かないさま。「―と立ちつくす」

きょう‐せんせい【郷先生】キヤウ‥

①中国の郷学の先生。

②その土地で先生と尊ばれる人。村夫子そんぷうし。

きょう‐そ【教祖】ケウ‥

ある宗教・宗派の創始者。宗祖。比喩的に、新しい運動の熱狂的リーダー。

ぎょう‐そ【翹楚】ゲウ‥

(「翹」は高くぬきんでる、「楚」は雑木の特に伸びたものの意)衆にすぐれること。

きょう‐そう【凶相】‥サウ

①占いで、悪いことが起こりそうな運勢。

②悪い人相。凶悪の相。

きょう‐そう【叫騒】ケウサウ

①大声で言うこと。やかましくいましめること。宇津保物語祭使「あらく―じて鳴り鎮まりぬ」

②大声で騒ぎ立てること。太平記24「祖師の心印空しく―怒張の中に堕つべし」

きょう‐そう【狂草】キヤウサウ

ほしいままにくずして書いた書。草書をもっともくずした書体。

きょう‐そう【狂騒・狂躁】キヤウサウ

狂ったように騒ぎ立てること。「都会の―を避ける」

きょう‐そう【強壮】キヤウサウ

からだが健康で強いこと。

⇒きょうそう‐ざい【強壮剤】

きょう‐そう【教相】ケウサウ

〔仏〕

①仏が一生の間に説いた教えのあり方。また、それに関する諸宗の解釈。

②密教の理論的教義。↔事相。

⇒きょうそう‐はんじゃく【教相判釈】

きょう‐そう【競争】キヤウサウ

勝負・優劣を互いにきそい争うこと。「生存―」「―相手」

⇒きょうそう‐かかく【競争価格】

⇒きょうそう‐けいやく【競争契約】

⇒きょうそう‐ざい【競争財】

⇒きょうそう‐しけん【競争試験】

⇒きょうそう‐しん【競争心】

⇒きょうそう‐にゅうさつ【競争入札】

⇒きょうそう‐ばいばい【競争売買】

⇒きょうそう‐りょく【競争力】

きょう‐そう【競走】キヤウ‥

一定距離を走って速さを競うこと。陸上競技の一つ。はしりくらべ。また、車についてもいう。「障害物―」「自転車―」

⇒きょうそう‐ば【競走馬】

きょう‐そう【競漕】キヤウサウ

ボートなどで、一定距離を速くこぐの

内閣

内閣官房

内閣法制局

安全保障会議

人事院

会計検査院

内閣府

宮内庁

公正取引委員会

公害等調整委員会

国家公安委員会

総務省

消防庁

法務省

公安審査委員会

公安調査庁

外務省

財務省

国税庁

文部科学省

文化庁

厚生労働省

中央労働委員会

社会保険庁

農林水産省

林野庁

水産庁

経済産業省

資源エネルギー庁

特許庁

中小企業庁

国土交通省

船員労働委員会

気象庁

海上保安庁

海難審判庁

環境省

防衛庁

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐そしょう【行政訴訟】ギヤウ‥

①旧憲法下で、行政裁判所で行われる行政事件に関する訴訟。

②現憲法下で、通常裁判所で行われる行政事件訴訟法に基づく訴訟。公権力の行使の適法性を争い、その取消し・変更などを求める訴訟、公法上の法律関係に関する訴訟等がある。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐たいけん【行政大権】ギヤウ‥

明治憲法下で、行政に関する天皇の大権。官制大権と任官大権とがあり、広義では、統帥大権・編制大権・外交大権・戒厳大権・栄典大権・財政大権・議会大権・恩赦大権などの行政上の大権の総称。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐だいしっこう‐ほう【行政代執行法】ギヤウ‥カウハフ

行政上の義務で、他人が代わってすることができる行為を、義務者が不履行の場合に、行政庁が自ら行い、または第三者に行わせてその費用を義務者から徴収することを定めた法律。行政執行法に代えて1948年制定。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐だいじん【行政大臣】ギヤウ‥

行政事務を分担管理する地位における内閣総理大臣および各省大臣。→国務大臣。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょう‐せい‐だん【共青団】

中国共産主義青年団の略称。

きょうせい‐ちゅうさい【強制仲裁】キヤウ‥

〔法〕労働関係の当事者の一方または双方の同意なしに開始される仲裁。国営企業や地方公営企業ではその労働争議が国民生活に重大な影響を及ぼすことを考慮して例外的に認められている。→仲裁裁定。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐ちょう【行政庁】ギヤウ‥チヤウ

国の行政官庁のほか、公共団体、特に地方自治体の同種の権限の機関(知事・市町村長など)を含めて呼ぶ称。→行政官庁。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ちょうさ【行政調査】ギヤウ‥テウ‥

行政がその目的の達成に必要な情報や資料の収集のために行う質問や立入り検査などの調査。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐ちょうしゅう【強制徴収】キヤウ‥シウ

行政上の金銭給付義務の不履行がある場合に、これを強制的に徴収する行政上の執行方法。主として国税滞納処分手続により行われる。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐ちょうてい【強制調停】キヤウ‥テウ‥

〔法〕労働争議の当事者の一方または双方の申請なしに開始される調停。公益事業または公益に著しい障害を及ぼす事件について認められている。ただし、労使の当事者はその調停案を受諾する義務はない。↔任意調停。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐つうふう【強制通風】キヤウ‥

送風機などの機械を用いて風を通すこと。押込み通風・吸出し通風・平衡通風の3種がある。↔自然通風。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐つうようりょく【強制通用力】キヤウ‥

法律上規定された最終的支払手段としての効力。日本では支払手段として日本銀行券や政府発行の補助貨幣を用いると、受取人はそれを断ることはできない。ただし、補助貨幣には金額の制限がある。→制限法貨→無制限法貨。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐てき【強制的】キヤウ‥

無理に押しつけてやらせるさま。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐てつづき【行政手続】ギヤウ‥

①広義では、行政過程で履行される手続の総称。

②狭義では、

㋐公正で民主的かつ透明な行政のため、行政権の行使にあたり履行すべき手続。事前手続・適正手続・(住民)参加手続。→行政手続法。

㋑行政機関による審判手続。裁判所による司法手続に対していう。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせいてつづき‐ほう【行政手続法】ギヤウ‥ハフ

許可・認可の申請、不利益処分の手続など、行政処分・行政指導・届出の手続に関して共通する事項を定め、公正・透明な行政運営を図ることを目的とする法律。1993年制定。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐にんち【強制認知】キヤウ‥

〔法〕訴えにより裁判所が判決で行う認知。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐ばつ【行政罰】ギヤウ‥

行政法上の義務違反者に科する処罰。→執行罰。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐はん【行政犯】ギヤウ‥

行政上の目的のために定められた法規に違反する犯罪。それ自体当然に反道義性・反社会性を有するものではない。法定犯。↔刑事犯。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ふ【行政府】ギヤウ‥

(→)行政機関に同じ。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ふふく‐しんさ‐ほう【行政不服審査法】ギヤウ‥ハフ

行政上の不服申立てに関する一般法。簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済と適正な行政の確保とを目的とし、1962年訴願法に代えて制定。→不服申立て1。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐べんご【強制弁護】キヤウ‥

(→)必要的弁護に同じ。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐ほう【行政法】ギヤウ‥ハフ

行政権の組織および作用に関する法の総称。特に行政権の主体としての国家および公共団体とその所属人民との関係を定める法規。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐ほけん【強制保険】キヤウ‥

法律の規定により強制的に一定範囲の人々に加入させる保険。社会保険のほとんどや自動車損害賠償責任保険など。↔任意保険。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐めいれい【行政命令】ギヤウ‥

(→)行政規則に同じ。→法規命令。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐やく【矯正薬】ケウ‥

薬品の不快な味やにおいを消して、服用しやすくさせるための薬。薄荷はっか・橙皮とうひ・桂皮けいひの類。矯味矯臭薬。

⇒きょう‐せい【矯正】

きょうせい‐りこう【強制履行】キヤウ‥カウ

債務者が債務を履行しない場合に、債権者が裁判所に申し立て、国家権力によってこれを強制的に履行させること。→強制執行。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐りっぽう【行政立法】ギヤウ‥パフ

行政機関が定める一般規範。また、その定める行為をもいう。政令・省令・規則など。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐りょく【強制力】キヤウ‥

相手に無理やり強制する威力。「法的―はない」

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐れんこう【強制連行】キヤウ‥カウ

強制的に連れて行くこと。→朝鮮人強制連行。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐ろうどう【強制労働】キヤウ‥ラウ‥

労働者の意思を無視し、権力で強圧してさせる労働。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐わいせつ‐ざい【強制猥褻罪】キヤウ‥

13歳以上の男女に対して暴行・脅迫によって猥褻な行為をする罪。→猥褻罪。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐わぎ【強制和議】キヤウ‥

破産手続において、配当に代わる弁済方法を債権者の法定多数で定め、破産による清算を回避する手続。破産者の再起と債権者のより有利な満足を目的としたが、2004年制定の破産法により廃止。→和議

⇒きょう‐せい【強制】

きょう‐せき【経石】キヤウ‥

⇒きょういし

ぎょう‐せき【行跡・行迹】ギヤウ‥

人の行いのあと。行状。身持ち。

ぎょう‐せき【業績】ゲフ‥

事業・学術研究などの上でなしとげた仕事。また、そのできばえ。「―を挙げる」

⇒ぎょうせき‐きゅう【業績給】

⇒ぎょうせき‐そうば【業績相場】

ぎょう‐せき【凝析】

〔化〕(→)凝結3に同じ。

ぎょうせき‐きゅう【業績給】ゲフ‥キフ

(→)能率給に同じ。

⇒ぎょう‐せき【業績】

きょうせき‐しょう【共析晶】‥シヤウ

(→)共融混合物に同じ。

ぎょうせき‐そうば【業績相場】ゲフ‥サウ‥

景気回復に伴う企業業績の上昇を背景として上向く相場。

⇒ぎょう‐せき【業績】

きょう‐せつ【経説】キヤウ‥

経文に記された仏説。

きょう‐せん【京銭】キヤウ‥

⇒きんせん

きょう‐せん【胸腺】

前縦隔上部で胸骨の後側にある扁平葉状の器官。小児期によく発達し、思春期以後退化する。骨髄に由来する前駆細胞(前T細胞)を受けて、免疫機能を持つ胸腺細胞(T細胞)に分化・増殖させ、血行を介して全身の末梢リンパ組織に送る。

きょう‐せん【教宣】ケウ‥

(労働組合や政党などの)教育と宣伝。「―活動」

きょう‐せん【軽賤】キヤウ‥

(キョウは呉音。ケイセンとも)

①軽んじさげすむこと。

②身分の低いこと。その者。

③取るに足りないこと。つまらないこと。

きょう‐せん【饗饌】キヤウ‥

もてなしのために用意した膳。

きょう‐せん【驕僭】ケウ‥

おごって身分に過ぎたふるまいをすること。驕奢きょうしゃで僭越せんえつなこと。

きょう‐ぜん【恟然】

驚きおそれるさま。どきどき。びくびく。

きょう‐ぜん【教禅】ケウ‥

〔仏〕教えと禅。禅宗では仏教を経論に依拠する立場と禅の実践的立場とに分け、後者を優れているとする。また、華厳宗の宗密のように教禅一致を説く立場もある。

きょう‐ぜん【跫然】

足音のするさま。

きょう‐ぜん【饗膳】キヤウ‥

饗応の膳部。御馳走のお膳。

ぎょう‐せん【仰瞻】ギヤウ‥

慕ってあおぎ見ること。仰視。

ぎょう‐せん【凝煎】

①(→)地黄煎じおうせんに同じ。

②(関西・九州地方などで)水飴みずあめ。

ぎょう‐ぜん【凝然】

じっとして動かないさま。「―と立ちつくす」

きょう‐せんせい【郷先生】キヤウ‥

①中国の郷学の先生。

②その土地で先生と尊ばれる人。村夫子そんぷうし。

きょう‐そ【教祖】ケウ‥

ある宗教・宗派の創始者。宗祖。比喩的に、新しい運動の熱狂的リーダー。

ぎょう‐そ【翹楚】ゲウ‥

(「翹」は高くぬきんでる、「楚」は雑木の特に伸びたものの意)衆にすぐれること。

きょう‐そう【凶相】‥サウ

①占いで、悪いことが起こりそうな運勢。

②悪い人相。凶悪の相。

きょう‐そう【叫騒】ケウサウ

①大声で言うこと。やかましくいましめること。宇津保物語祭使「あらく―じて鳴り鎮まりぬ」

②大声で騒ぎ立てること。太平記24「祖師の心印空しく―怒張の中に堕つべし」

きょう‐そう【狂草】キヤウサウ

ほしいままにくずして書いた書。草書をもっともくずした書体。

きょう‐そう【狂騒・狂躁】キヤウサウ

狂ったように騒ぎ立てること。「都会の―を避ける」

きょう‐そう【強壮】キヤウサウ

からだが健康で強いこと。

⇒きょうそう‐ざい【強壮剤】

きょう‐そう【教相】ケウサウ

〔仏〕

①仏が一生の間に説いた教えのあり方。また、それに関する諸宗の解釈。

②密教の理論的教義。↔事相。

⇒きょうそう‐はんじゃく【教相判釈】

きょう‐そう【競争】キヤウサウ

勝負・優劣を互いにきそい争うこと。「生存―」「―相手」

⇒きょうそう‐かかく【競争価格】

⇒きょうそう‐けいやく【競争契約】

⇒きょうそう‐ざい【競争財】

⇒きょうそう‐しけん【競争試験】

⇒きょうそう‐しん【競争心】

⇒きょうそう‐にゅうさつ【競争入札】

⇒きょうそう‐ばいばい【競争売買】

⇒きょうそう‐りょく【競争力】

きょう‐そう【競走】キヤウ‥

一定距離を走って速さを競うこと。陸上競技の一つ。はしりくらべ。また、車についてもいう。「障害物―」「自転車―」

⇒きょうそう‐ば【競走馬】

きょう‐そう【競漕】キヤウサウ

ボートなどで、一定距離を速くこぐの

内閣

内閣官房

内閣法制局

安全保障会議

人事院

会計検査院

内閣府

宮内庁

公正取引委員会

公害等調整委員会

国家公安委員会

総務省

消防庁

法務省

公安審査委員会

公安調査庁

外務省

財務省

国税庁

文部科学省

文化庁

厚生労働省

中央労働委員会

社会保険庁

農林水産省

林野庁

水産庁

経済産業省

資源エネルギー庁

特許庁

中小企業庁

国土交通省

船員労働委員会

気象庁

海上保安庁

海難審判庁

環境省

防衛庁

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐そしょう【行政訴訟】ギヤウ‥

①旧憲法下で、行政裁判所で行われる行政事件に関する訴訟。

②現憲法下で、通常裁判所で行われる行政事件訴訟法に基づく訴訟。公権力の行使の適法性を争い、その取消し・変更などを求める訴訟、公法上の法律関係に関する訴訟等がある。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐たいけん【行政大権】ギヤウ‥

明治憲法下で、行政に関する天皇の大権。官制大権と任官大権とがあり、広義では、統帥大権・編制大権・外交大権・戒厳大権・栄典大権・財政大権・議会大権・恩赦大権などの行政上の大権の総称。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐だいしっこう‐ほう【行政代執行法】ギヤウ‥カウハフ

行政上の義務で、他人が代わってすることができる行為を、義務者が不履行の場合に、行政庁が自ら行い、または第三者に行わせてその費用を義務者から徴収することを定めた法律。行政執行法に代えて1948年制定。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐だいじん【行政大臣】ギヤウ‥

行政事務を分担管理する地位における内閣総理大臣および各省大臣。→国務大臣。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょう‐せい‐だん【共青団】

中国共産主義青年団の略称。

きょうせい‐ちゅうさい【強制仲裁】キヤウ‥

〔法〕労働関係の当事者の一方または双方の同意なしに開始される仲裁。国営企業や地方公営企業ではその労働争議が国民生活に重大な影響を及ぼすことを考慮して例外的に認められている。→仲裁裁定。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐ちょう【行政庁】ギヤウ‥チヤウ

国の行政官庁のほか、公共団体、特に地方自治体の同種の権限の機関(知事・市町村長など)を含めて呼ぶ称。→行政官庁。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ちょうさ【行政調査】ギヤウ‥テウ‥

行政がその目的の達成に必要な情報や資料の収集のために行う質問や立入り検査などの調査。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐ちょうしゅう【強制徴収】キヤウ‥シウ

行政上の金銭給付義務の不履行がある場合に、これを強制的に徴収する行政上の執行方法。主として国税滞納処分手続により行われる。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐ちょうてい【強制調停】キヤウ‥テウ‥

〔法〕労働争議の当事者の一方または双方の申請なしに開始される調停。公益事業または公益に著しい障害を及ぼす事件について認められている。ただし、労使の当事者はその調停案を受諾する義務はない。↔任意調停。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐つうふう【強制通風】キヤウ‥

送風機などの機械を用いて風を通すこと。押込み通風・吸出し通風・平衡通風の3種がある。↔自然通風。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐つうようりょく【強制通用力】キヤウ‥

法律上規定された最終的支払手段としての効力。日本では支払手段として日本銀行券や政府発行の補助貨幣を用いると、受取人はそれを断ることはできない。ただし、補助貨幣には金額の制限がある。→制限法貨→無制限法貨。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐てき【強制的】キヤウ‥

無理に押しつけてやらせるさま。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐てつづき【行政手続】ギヤウ‥

①広義では、行政過程で履行される手続の総称。

②狭義では、

㋐公正で民主的かつ透明な行政のため、行政権の行使にあたり履行すべき手続。事前手続・適正手続・(住民)参加手続。→行政手続法。

㋑行政機関による審判手続。裁判所による司法手続に対していう。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせいてつづき‐ほう【行政手続法】ギヤウ‥ハフ

許可・認可の申請、不利益処分の手続など、行政処分・行政指導・届出の手続に関して共通する事項を定め、公正・透明な行政運営を図ることを目的とする法律。1993年制定。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐にんち【強制認知】キヤウ‥

〔法〕訴えにより裁判所が判決で行う認知。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐ばつ【行政罰】ギヤウ‥

行政法上の義務違反者に科する処罰。→執行罰。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐はん【行政犯】ギヤウ‥

行政上の目的のために定められた法規に違反する犯罪。それ自体当然に反道義性・反社会性を有するものではない。法定犯。↔刑事犯。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ふ【行政府】ギヤウ‥

(→)行政機関に同じ。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ふふく‐しんさ‐ほう【行政不服審査法】ギヤウ‥ハフ

行政上の不服申立てに関する一般法。簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済と適正な行政の確保とを目的とし、1962年訴願法に代えて制定。→不服申立て1。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐べんご【強制弁護】キヤウ‥

(→)必要的弁護に同じ。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐ほう【行政法】ギヤウ‥ハフ

行政権の組織および作用に関する法の総称。特に行政権の主体としての国家および公共団体とその所属人民との関係を定める法規。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐ほけん【強制保険】キヤウ‥

法律の規定により強制的に一定範囲の人々に加入させる保険。社会保険のほとんどや自動車損害賠償責任保険など。↔任意保険。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐めいれい【行政命令】ギヤウ‥

(→)行政規則に同じ。→法規命令。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐やく【矯正薬】ケウ‥

薬品の不快な味やにおいを消して、服用しやすくさせるための薬。薄荷はっか・橙皮とうひ・桂皮けいひの類。矯味矯臭薬。

⇒きょう‐せい【矯正】

きょうせい‐りこう【強制履行】キヤウ‥カウ

債務者が債務を履行しない場合に、債権者が裁判所に申し立て、国家権力によってこれを強制的に履行させること。→強制執行。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐りっぽう【行政立法】ギヤウ‥パフ

行政機関が定める一般規範。また、その定める行為をもいう。政令・省令・規則など。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐りょく【強制力】キヤウ‥

相手に無理やり強制する威力。「法的―はない」

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐れんこう【強制連行】キヤウ‥カウ

強制的に連れて行くこと。→朝鮮人強制連行。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐ろうどう【強制労働】キヤウ‥ラウ‥

労働者の意思を無視し、権力で強圧してさせる労働。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐わいせつ‐ざい【強制猥褻罪】キヤウ‥

13歳以上の男女に対して暴行・脅迫によって猥褻な行為をする罪。→猥褻罪。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐わぎ【強制和議】キヤウ‥

破産手続において、配当に代わる弁済方法を債権者の法定多数で定め、破産による清算を回避する手続。破産者の再起と債権者のより有利な満足を目的としたが、2004年制定の破産法により廃止。→和議

⇒きょう‐せい【強制】

きょう‐せき【経石】キヤウ‥

⇒きょういし

ぎょう‐せき【行跡・行迹】ギヤウ‥

人の行いのあと。行状。身持ち。

ぎょう‐せき【業績】ゲフ‥

事業・学術研究などの上でなしとげた仕事。また、そのできばえ。「―を挙げる」

⇒ぎょうせき‐きゅう【業績給】

⇒ぎょうせき‐そうば【業績相場】

ぎょう‐せき【凝析】

〔化〕(→)凝結3に同じ。

ぎょうせき‐きゅう【業績給】ゲフ‥キフ

(→)能率給に同じ。

⇒ぎょう‐せき【業績】

きょうせき‐しょう【共析晶】‥シヤウ

(→)共融混合物に同じ。

ぎょうせき‐そうば【業績相場】ゲフ‥サウ‥

景気回復に伴う企業業績の上昇を背景として上向く相場。

⇒ぎょう‐せき【業績】

きょう‐せつ【経説】キヤウ‥

経文に記された仏説。

きょう‐せん【京銭】キヤウ‥

⇒きんせん

きょう‐せん【胸腺】

前縦隔上部で胸骨の後側にある扁平葉状の器官。小児期によく発達し、思春期以後退化する。骨髄に由来する前駆細胞(前T細胞)を受けて、免疫機能を持つ胸腺細胞(T細胞)に分化・増殖させ、血行を介して全身の末梢リンパ組織に送る。

きょう‐せん【教宣】ケウ‥

(労働組合や政党などの)教育と宣伝。「―活動」

きょう‐せん【軽賤】キヤウ‥

(キョウは呉音。ケイセンとも)

①軽んじさげすむこと。

②身分の低いこと。その者。

③取るに足りないこと。つまらないこと。

きょう‐せん【饗饌】キヤウ‥

もてなしのために用意した膳。

きょう‐せん【驕僭】ケウ‥

おごって身分に過ぎたふるまいをすること。驕奢きょうしゃで僭越せんえつなこと。

きょう‐ぜん【恟然】

驚きおそれるさま。どきどき。びくびく。

きょう‐ぜん【教禅】ケウ‥

〔仏〕教えと禅。禅宗では仏教を経論に依拠する立場と禅の実践的立場とに分け、後者を優れているとする。また、華厳宗の宗密のように教禅一致を説く立場もある。

きょう‐ぜん【跫然】

足音のするさま。

きょう‐ぜん【饗膳】キヤウ‥

饗応の膳部。御馳走のお膳。

ぎょう‐せん【仰瞻】ギヤウ‥

慕ってあおぎ見ること。仰視。

ぎょう‐せん【凝煎】

①(→)地黄煎じおうせんに同じ。

②(関西・九州地方などで)水飴みずあめ。

ぎょう‐ぜん【凝然】

じっとして動かないさま。「―と立ちつくす」

きょう‐せんせい【郷先生】キヤウ‥

①中国の郷学の先生。

②その土地で先生と尊ばれる人。村夫子そんぷうし。

きょう‐そ【教祖】ケウ‥

ある宗教・宗派の創始者。宗祖。比喩的に、新しい運動の熱狂的リーダー。

ぎょう‐そ【翹楚】ゲウ‥

(「翹」は高くぬきんでる、「楚」は雑木の特に伸びたものの意)衆にすぐれること。

きょう‐そう【凶相】‥サウ

①占いで、悪いことが起こりそうな運勢。

②悪い人相。凶悪の相。

きょう‐そう【叫騒】ケウサウ

①大声で言うこと。やかましくいましめること。宇津保物語祭使「あらく―じて鳴り鎮まりぬ」

②大声で騒ぎ立てること。太平記24「祖師の心印空しく―怒張の中に堕つべし」

きょう‐そう【狂草】キヤウサウ

ほしいままにくずして書いた書。草書をもっともくずした書体。

きょう‐そう【狂騒・狂躁】キヤウサウ

狂ったように騒ぎ立てること。「都会の―を避ける」

きょう‐そう【強壮】キヤウサウ

からだが健康で強いこと。

⇒きょうそう‐ざい【強壮剤】

きょう‐そう【教相】ケウサウ

〔仏〕

①仏が一生の間に説いた教えのあり方。また、それに関する諸宗の解釈。

②密教の理論的教義。↔事相。

⇒きょうそう‐はんじゃく【教相判釈】

きょう‐そう【競争】キヤウサウ

勝負・優劣を互いにきそい争うこと。「生存―」「―相手」

⇒きょうそう‐かかく【競争価格】

⇒きょうそう‐けいやく【競争契約】

⇒きょうそう‐ざい【競争財】

⇒きょうそう‐しけん【競争試験】

⇒きょうそう‐しん【競争心】

⇒きょうそう‐にゅうさつ【競争入札】

⇒きょうそう‐ばいばい【競争売買】

⇒きょうそう‐りょく【競争力】

きょう‐そう【競走】キヤウ‥

一定距離を走って速さを競うこと。陸上競技の一つ。はしりくらべ。また、車についてもいう。「障害物―」「自転車―」

⇒きょうそう‐ば【競走馬】

きょう‐そう【競漕】キヤウサウ

ボートなどで、一定距離を速くこぐの

内閣

内閣官房

内閣法制局

安全保障会議

人事院

会計検査院

内閣府

宮内庁

公正取引委員会

公害等調整委員会

国家公安委員会

総務省

消防庁

法務省

公安審査委員会

公安調査庁

外務省

財務省

国税庁

文部科学省

文化庁

厚生労働省

中央労働委員会

社会保険庁

農林水産省

林野庁

水産庁

経済産業省

資源エネルギー庁

特許庁

中小企業庁

国土交通省

船員労働委員会

気象庁

海上保安庁

海難審判庁

環境省

防衛庁

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐そしょう【行政訴訟】ギヤウ‥

①旧憲法下で、行政裁判所で行われる行政事件に関する訴訟。

②現憲法下で、通常裁判所で行われる行政事件訴訟法に基づく訴訟。公権力の行使の適法性を争い、その取消し・変更などを求める訴訟、公法上の法律関係に関する訴訟等がある。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐たいけん【行政大権】ギヤウ‥

明治憲法下で、行政に関する天皇の大権。官制大権と任官大権とがあり、広義では、統帥大権・編制大権・外交大権・戒厳大権・栄典大権・財政大権・議会大権・恩赦大権などの行政上の大権の総称。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐だいしっこう‐ほう【行政代執行法】ギヤウ‥カウハフ

行政上の義務で、他人が代わってすることができる行為を、義務者が不履行の場合に、行政庁が自ら行い、または第三者に行わせてその費用を義務者から徴収することを定めた法律。行政執行法に代えて1948年制定。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐だいじん【行政大臣】ギヤウ‥

行政事務を分担管理する地位における内閣総理大臣および各省大臣。→国務大臣。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょう‐せい‐だん【共青団】

中国共産主義青年団の略称。

きょうせい‐ちゅうさい【強制仲裁】キヤウ‥

〔法〕労働関係の当事者の一方または双方の同意なしに開始される仲裁。国営企業や地方公営企業ではその労働争議が国民生活に重大な影響を及ぼすことを考慮して例外的に認められている。→仲裁裁定。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐ちょう【行政庁】ギヤウ‥チヤウ

国の行政官庁のほか、公共団体、特に地方自治体の同種の権限の機関(知事・市町村長など)を含めて呼ぶ称。→行政官庁。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ちょうさ【行政調査】ギヤウ‥テウ‥

行政がその目的の達成に必要な情報や資料の収集のために行う質問や立入り検査などの調査。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐ちょうしゅう【強制徴収】キヤウ‥シウ

行政上の金銭給付義務の不履行がある場合に、これを強制的に徴収する行政上の執行方法。主として国税滞納処分手続により行われる。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐ちょうてい【強制調停】キヤウ‥テウ‥

〔法〕労働争議の当事者の一方または双方の申請なしに開始される調停。公益事業または公益に著しい障害を及ぼす事件について認められている。ただし、労使の当事者はその調停案を受諾する義務はない。↔任意調停。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐つうふう【強制通風】キヤウ‥

送風機などの機械を用いて風を通すこと。押込み通風・吸出し通風・平衡通風の3種がある。↔自然通風。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐つうようりょく【強制通用力】キヤウ‥

法律上規定された最終的支払手段としての効力。日本では支払手段として日本銀行券や政府発行の補助貨幣を用いると、受取人はそれを断ることはできない。ただし、補助貨幣には金額の制限がある。→制限法貨→無制限法貨。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐てき【強制的】キヤウ‥

無理に押しつけてやらせるさま。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐てつづき【行政手続】ギヤウ‥

①広義では、行政過程で履行される手続の総称。

②狭義では、

㋐公正で民主的かつ透明な行政のため、行政権の行使にあたり履行すべき手続。事前手続・適正手続・(住民)参加手続。→行政手続法。

㋑行政機関による審判手続。裁判所による司法手続に対していう。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせいてつづき‐ほう【行政手続法】ギヤウ‥ハフ

許可・認可の申請、不利益処分の手続など、行政処分・行政指導・届出の手続に関して共通する事項を定め、公正・透明な行政運営を図ることを目的とする法律。1993年制定。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐にんち【強制認知】キヤウ‥

〔法〕訴えにより裁判所が判決で行う認知。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐ばつ【行政罰】ギヤウ‥

行政法上の義務違反者に科する処罰。→執行罰。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐はん【行政犯】ギヤウ‥

行政上の目的のために定められた法規に違反する犯罪。それ自体当然に反道義性・反社会性を有するものではない。法定犯。↔刑事犯。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ふ【行政府】ギヤウ‥

(→)行政機関に同じ。

⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ふふく‐しんさ‐ほう【行政不服審査法】ギヤウ‥ハフ

行政上の不服申立てに関する一般法。簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済と適正な行政の確保とを目的とし、1962年訴願法に代えて制定。→不服申立て1。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐べんご【強制弁護】キヤウ‥

(→)必要的弁護に同じ。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐ほう【行政法】ギヤウ‥ハフ

行政権の組織および作用に関する法の総称。特に行政権の主体としての国家および公共団体とその所属人民との関係を定める法規。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐ほけん【強制保険】キヤウ‥

法律の規定により強制的に一定範囲の人々に加入させる保険。社会保険のほとんどや自動車損害賠償責任保険など。↔任意保険。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐めいれい【行政命令】ギヤウ‥

(→)行政規則に同じ。→法規命令。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐やく【矯正薬】ケウ‥

薬品の不快な味やにおいを消して、服用しやすくさせるための薬。薄荷はっか・橙皮とうひ・桂皮けいひの類。矯味矯臭薬。

⇒きょう‐せい【矯正】

きょうせい‐りこう【強制履行】キヤウ‥カウ

債務者が債務を履行しない場合に、債権者が裁判所に申し立て、国家権力によってこれを強制的に履行させること。→強制執行。

⇒きょう‐せい【強制】

ぎょうせい‐りっぽう【行政立法】ギヤウ‥パフ

行政機関が定める一般規範。また、その定める行為をもいう。政令・省令・規則など。

⇒ぎょう‐せい【行政】

きょうせい‐りょく【強制力】キヤウ‥

相手に無理やり強制する威力。「法的―はない」

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐れんこう【強制連行】キヤウ‥カウ

強制的に連れて行くこと。→朝鮮人強制連行。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐ろうどう【強制労働】キヤウ‥ラウ‥

労働者の意思を無視し、権力で強圧してさせる労働。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐わいせつ‐ざい【強制猥褻罪】キヤウ‥

13歳以上の男女に対して暴行・脅迫によって猥褻な行為をする罪。→猥褻罪。

⇒きょう‐せい【強制】

きょうせい‐わぎ【強制和議】キヤウ‥

破産手続において、配当に代わる弁済方法を債権者の法定多数で定め、破産による清算を回避する手続。破産者の再起と債権者のより有利な満足を目的としたが、2004年制定の破産法により廃止。→和議

⇒きょう‐せい【強制】

きょう‐せき【経石】キヤウ‥

⇒きょういし

ぎょう‐せき【行跡・行迹】ギヤウ‥

人の行いのあと。行状。身持ち。

ぎょう‐せき【業績】ゲフ‥

事業・学術研究などの上でなしとげた仕事。また、そのできばえ。「―を挙げる」

⇒ぎょうせき‐きゅう【業績給】

⇒ぎょうせき‐そうば【業績相場】

ぎょう‐せき【凝析】

〔化〕(→)凝結3に同じ。

ぎょうせき‐きゅう【業績給】ゲフ‥キフ

(→)能率給に同じ。

⇒ぎょう‐せき【業績】

きょうせき‐しょう【共析晶】‥シヤウ

(→)共融混合物に同じ。

ぎょうせき‐そうば【業績相場】ゲフ‥サウ‥

景気回復に伴う企業業績の上昇を背景として上向く相場。

⇒ぎょう‐せき【業績】

きょう‐せつ【経説】キヤウ‥

経文に記された仏説。

きょう‐せん【京銭】キヤウ‥

⇒きんせん

きょう‐せん【胸腺】

前縦隔上部で胸骨の後側にある扁平葉状の器官。小児期によく発達し、思春期以後退化する。骨髄に由来する前駆細胞(前T細胞)を受けて、免疫機能を持つ胸腺細胞(T細胞)に分化・増殖させ、血行を介して全身の末梢リンパ組織に送る。

きょう‐せん【教宣】ケウ‥

(労働組合や政党などの)教育と宣伝。「―活動」

きょう‐せん【軽賤】キヤウ‥

(キョウは呉音。ケイセンとも)

①軽んじさげすむこと。

②身分の低いこと。その者。

③取るに足りないこと。つまらないこと。

きょう‐せん【饗饌】キヤウ‥

もてなしのために用意した膳。

きょう‐せん【驕僭】ケウ‥

おごって身分に過ぎたふるまいをすること。驕奢きょうしゃで僭越せんえつなこと。

きょう‐ぜん【恟然】

驚きおそれるさま。どきどき。びくびく。

きょう‐ぜん【教禅】ケウ‥

〔仏〕教えと禅。禅宗では仏教を経論に依拠する立場と禅の実践的立場とに分け、後者を優れているとする。また、華厳宗の宗密のように教禅一致を説く立場もある。

きょう‐ぜん【跫然】

足音のするさま。

きょう‐ぜん【饗膳】キヤウ‥

饗応の膳部。御馳走のお膳。

ぎょう‐せん【仰瞻】ギヤウ‥

慕ってあおぎ見ること。仰視。

ぎょう‐せん【凝煎】

①(→)地黄煎じおうせんに同じ。

②(関西・九州地方などで)水飴みずあめ。

ぎょう‐ぜん【凝然】

じっとして動かないさま。「―と立ちつくす」

きょう‐せんせい【郷先生】キヤウ‥

①中国の郷学の先生。

②その土地で先生と尊ばれる人。村夫子そんぷうし。

きょう‐そ【教祖】ケウ‥

ある宗教・宗派の創始者。宗祖。比喩的に、新しい運動の熱狂的リーダー。

ぎょう‐そ【翹楚】ゲウ‥

(「翹」は高くぬきんでる、「楚」は雑木の特に伸びたものの意)衆にすぐれること。

きょう‐そう【凶相】‥サウ

①占いで、悪いことが起こりそうな運勢。

②悪い人相。凶悪の相。

きょう‐そう【叫騒】ケウサウ

①大声で言うこと。やかましくいましめること。宇津保物語祭使「あらく―じて鳴り鎮まりぬ」

②大声で騒ぎ立てること。太平記24「祖師の心印空しく―怒張の中に堕つべし」

きょう‐そう【狂草】キヤウサウ

ほしいままにくずして書いた書。草書をもっともくずした書体。

きょう‐そう【狂騒・狂躁】キヤウサウ

狂ったように騒ぎ立てること。「都会の―を避ける」

きょう‐そう【強壮】キヤウサウ

からだが健康で強いこと。

⇒きょうそう‐ざい【強壮剤】

きょう‐そう【教相】ケウサウ

〔仏〕

①仏が一生の間に説いた教えのあり方。また、それに関する諸宗の解釈。

②密教の理論的教義。↔事相。

⇒きょうそう‐はんじゃく【教相判釈】

きょう‐そう【競争】キヤウサウ

勝負・優劣を互いにきそい争うこと。「生存―」「―相手」

⇒きょうそう‐かかく【競争価格】

⇒きょうそう‐けいやく【競争契約】

⇒きょうそう‐ざい【競争財】

⇒きょうそう‐しけん【競争試験】

⇒きょうそう‐しん【競争心】

⇒きょうそう‐にゅうさつ【競争入札】

⇒きょうそう‐ばいばい【競争売買】

⇒きょうそう‐りょく【競争力】

きょう‐そう【競走】キヤウ‥

一定距離を走って速さを競うこと。陸上競技の一つ。はしりくらべ。また、車についてもいう。「障害物―」「自転車―」

⇒きょうそう‐ば【競走馬】

きょう‐そう【競漕】キヤウサウ

ボートなどで、一定距離を速くこぐのきょう‐すい【狂酔】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐すい【狂酔】キヤウ‥

常態を逸したひどい酒酔い。

きょう・する【狂する】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう・する【狂する】キヤウ‥

〔自サ変〕[文]狂す(サ変)

①常軌を逸する。太平記32「一城の人皆―・するに異ならず」

②理性を失うほど物事に熱中する。

きょう‐そう【狂草】キヤウサウ🔗⭐🔉

きょう‐そう【狂草】キヤウサウ

ほしいままにくずして書いた書。草書をもっともくずした書体。

きょう‐そう【狂騒・狂躁】キヤウサウ🔗⭐🔉

きょう‐そう【狂騒・狂躁】キヤウサウ

狂ったように騒ぎ立てること。「都会の―を避ける」

きょうそう‐きょく【狂想曲】キヤウサウ‥🔗⭐🔉

きょうそう‐きょく【狂想曲】キヤウサウ‥

(→)カプリッチオの訳語。

きょう‐たい【狂体】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐たい【狂体】キヤウ‥

詩歌などで滑稽味を含ませた体裁。

きょう‐たい【狂態】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐たい【狂態】キヤウ‥

正気とは思われないような態度やふるまい。「酔って―を演ずる」

きょう‐だん【狂談】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐だん【狂談】キヤウ‥

滑稽な話。おどけた話。

きょう‐ち【狂痴】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐ち【狂痴】キヤウ‥

常軌を逸して愚かしいこと。狂愚。

きょう‐てき【狂的】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐てき【狂的】キヤウ‥

理性を失っているさま。常軌を逸したさま。「―な信心」

きょう‐とう【狂濤】キヤウタウ🔗⭐🔉

きょう‐とう【狂濤】キヤウタウ

荒れ狂う大波。

きょう‐はい【狂俳】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐はい【狂俳】キヤウ‥

濃尾地方などに多く行われた冠付かむりづけの一種。五文字ごもじが字数に拘泥しないのに比べて、これは五・七・五の俳句調で意味は簡単。

きょう‐ふ【狂夫】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐ふ【狂夫】キヤウ‥

①気の狂った男。狂人。

②風雅に強く心をうばわれた人。風狂の士。鹿島紀行「―のむかしもなつかしきままに」

きょう‐ふう【狂風】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐ふう【狂風】キヤウ‥

あれくるう風。

きょう‐ぶん【狂文】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐ぶん【狂文】キヤウ‥

江戸中期以後、狂歌に伴って起こった一種の戯文。諧謔・諷刺を主とし、当時の俗語などを織りこむ。風来山人・四方赤良よものあから・宿屋飯盛・手柄岡持てがらのおかもちらの作家、「風来六部集」「四方よものあか」「あづまなまり」「我面白」などの文集がある。

きょう‐ぼう【狂妄】キヤウバウ🔗⭐🔉

きょう‐ぼう【狂妄】キヤウバウ

正気とは思えないほど道理にはずれていること。きょうもう。

きょう‐ぼう【狂暴】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐ぼう【狂暴】キヤウ‥

狂ったように暴れるさま。常識にはずれて乱暴なこと。「―な振舞い」「酒を飲むと―になる」

きょう‐ほん【狂奔】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐ほん【狂奔】キヤウ‥

狂気のように走り回ること。ある事に熱中して、そのために奔走すること。「資金繰りに―する」

きょう‐みょう【狂名】キヤウミヤウ🔗⭐🔉

きょう‐みょう【狂名】キヤウミヤウ

狂歌の作者としての名。狂号。きょうめい。

きょう‐めい【狂名】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐めい【狂名】キヤウ‥

⇒きょうみょう

きょう‐もう【狂妄】キヤウマウ🔗⭐🔉

きょう‐もう【狂妄】キヤウマウ

⇒きょうぼう

きょう‐もん【狂文・狂紋】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐もん【狂文・狂紋】キヤウ‥

種々の模様を織りまぜたもの。

くるい【狂い】クルヒ🔗⭐🔉

くるい【狂い】クルヒ

①気がくるうこと。常道をはずれた行いをすること。狂気。大鏡伊尹「冷泉院の―よりは花山院の―はずちなきものなれ」

②事物の調子・形などが普通の状態とかわること。「機械の―」「日程に―が出る」

③(ある語の下に付き、「ぐるい」の形で)常軌を逸して、ある物事に熱中すること。「競馬―」

⇒くるい‐ざき【狂い咲き】

⇒くるい‐じに【狂い死に】

くるい‐ざき【狂い咲き】クルヒ‥🔗⭐🔉

くるい‐ざき【狂い咲き】クルヒ‥

花が、季節はずれに咲くこと。また、その花。かえりざき。〈[季]冬〉

⇒くるい【狂い】

くるい‐じに【狂い死に】クルヒ‥🔗⭐🔉

くるい‐じに【狂い死に】クルヒ‥

①気が違って、または気が違ったようになって死ぬこと。狂死。

②ひどく苦しんで死ぬこと。

⇒くるい【狂い】

くる・う【狂う】クルフ🔗⭐🔉

くる・う【狂う】クルフ

〔自五〕

①心が乱れる。正常心を失う。気が違う。垂仁紀「―・へる婦めのこ」。万葉集4「あひ見ては幾日いくかもへぬをここだくも―・ひに―・ひ思ほゆるかも」

②神霊や物の怪けがとりつく。神がかりになる。日本霊異記下「神霊、卜者かみなぎに託くるひていはく」

③憑つかれたようにあばれまわる。激しく動く。特に芸事や舞についていうことが多い。転じて、単に歌舞などの芸をする意にも使われる。平家物語4「たのむところは腰刀、ひとへに死なんとぞ―・ひける」。花鏡「足をぬすめば、―・ふとは見ゆれども、荒からず」。謡曲、花筐「いかにも面白う―・うて舞ひあそび候へ」。「子猫がまりに―・う」

④羽目をはずしてふざける。遊子方言「あれ、御亭さん、―・ひなんすな」

⑤理性を失うほどに熱中する。夢中になる。「賭事に―・う」

⑥調子・状態が常と違う。常態を失う。日葡辞書「クニガクルウ」。「時計が―・う」「相場が―・う」「勘が―・う」

⑦予定・めあてがはずれる。「ねらいが―・う」「予算が―・う」

くるおし・い【狂おしい】クルホシイ🔗⭐🔉

くるおし・い【狂おしい】クルホシイ

〔形〕[文]くるほ・し(シク)

常軌を逸してしまいそうな気持である。感情が激して異常な状態に陥りそうになるさま。くるわしい。大唐西域記長寛点「心狂乱クルホシキことを発し」。「―・い情熱」

くるわ‐か・す【狂はかす】クルハカス🔗⭐🔉

くるわ‐か・す【狂はかす】クルハカス

〔他四〕

①くるわす。くるわせる。

②だます。たぶらかす。住吉物語「侍従に―・されて」

くるわし・い【狂わしい】クルハシイ🔗⭐🔉

くるわし・い【狂わしい】クルハシイ

〔形〕[文]くるは・し(シク)

(→)「くるおしい」に同じ。

くるわ・す【狂わす】クルハス🔗⭐🔉

くるわ・す【狂わす】クルハス

[一]〔他五〕

(→)「くるわせる」に同じ。

[二]〔他下二〕

⇒くるわせる(下一)

くるわ・せる【狂わせる】クルハセル🔗⭐🔉

くるわ・せる【狂わせる】クルハセル

〔他下一〕[文]くるは・す(下二)

①くるうようにする。

②合わないようにする。正確さを失わせる。

③心を乱れさせる。

たぶ・る【狂る】🔗⭐🔉

たぶ・る【狂る】

〔自下二〕

常軌を逸する。万葉集17「―・れたる醜しこつ翁の言だにも」

たぶれ‐ごころ【狂れ心】🔗⭐🔉

たぶれ‐ごころ【狂れ心】

常軌を逸した心。斉明紀「―の渠みぞ、功夫ひとちからを損おとし費す」

たぶれ‐びと【狂れ人】🔗⭐🔉

たぶれ‐びと【狂れ人】

正気を失った者。三代実録13「もし―の国家を亡ぼさんと謀る事ならば」

たわ‐もの【狂者】タハ‥🔗⭐🔉

たわ‐もの【狂者】タハ‥

たわれた者。うつけ者。

たわ・る【戯る・狂る】タハル🔗⭐🔉

たわ・る【戯る・狂る】タハル

〔自下二〕

①たわむれる。なまめかしくふるまう。万葉集9「顔よきに縁よりてそ妹は―・れてありける」

②みだらなわざをする。曾丹集「遠山田こぞにこりせず作り置きて守るとするまに妹は―・れぬ」

③一途にふける。色恋におぼれる。徒然草「ひたすら―・れたる方にはあらで、女にたやすからず思はれむこそ、あらまほしかるべきわざなれ」

たわ‐わざ【戯事・狂事】タハ‥🔗⭐🔉

たわ‐わざ【戯事・狂事】タハ‥

たわむれごと。たわけたこと。万葉集20「いざ子ども―なせそ」

ふ・れる【狂れる】🔗⭐🔉

ふ・れる【狂れる】

〔自下一〕[文]ふ・る(下二)

①常軌を逸する。普通でない。幸若舞曲、夜討曾我「三日三夜の酒宴は殊―・れたる遊びかな」

②(「気が―・れる」の形で)狂う。

[漢]狂🔗⭐🔉

狂 字形

筆順

筆順

〔犬(犭)部4画/7画/常用/2224・3638〕

〔音〕キョウ〈キャウ〉(漢)

〔訓〕くるう・くるおしい

[意味]

①気がちがう。気ちがい。「狂人・狂気・発狂」

②常軌をはずれ(てい)る。「狂喜・狂暴・熱狂・風狂・粋狂・頓狂」。ある事に熱中して他をかえりみない人。「競馬狂・誇大妄想狂」

③たけりくるう。「狂暴・狂瀾きょうらん」

④ふざける。こっけい。おどけ。「狂歌・狂言」

[解字]

形声。「犬」+音符「王」(=大きく広がる)。囲いをはずれてむやみに走りまわる犬の意。

[下ツキ

粋狂・酔狂・躁狂・癲狂・顚狂・頓狂・熱狂・発狂・風狂・物狂・佯狂・陽狂

〔犬(犭)部4画/7画/常用/2224・3638〕

〔音〕キョウ〈キャウ〉(漢)

〔訓〕くるう・くるおしい

[意味]

①気がちがう。気ちがい。「狂人・狂気・発狂」

②常軌をはずれ(てい)る。「狂喜・狂暴・熱狂・風狂・粋狂・頓狂」。ある事に熱中して他をかえりみない人。「競馬狂・誇大妄想狂」

③たけりくるう。「狂暴・狂瀾きょうらん」

④ふざける。こっけい。おどけ。「狂歌・狂言」

[解字]

形声。「犬」+音符「王」(=大きく広がる)。囲いをはずれてむやみに走りまわる犬の意。

[下ツキ

粋狂・酔狂・躁狂・癲狂・顚狂・頓狂・熱狂・発狂・風狂・物狂・佯狂・陽狂

筆順

筆順

〔犬(犭)部4画/7画/常用/2224・3638〕

〔音〕キョウ〈キャウ〉(漢)

〔訓〕くるう・くるおしい

[意味]

①気がちがう。気ちがい。「狂人・狂気・発狂」

②常軌をはずれ(てい)る。「狂喜・狂暴・熱狂・風狂・粋狂・頓狂」。ある事に熱中して他をかえりみない人。「競馬狂・誇大妄想狂」

③たけりくるう。「狂暴・狂瀾きょうらん」

④ふざける。こっけい。おどけ。「狂歌・狂言」

[解字]

形声。「犬」+音符「王」(=大きく広がる)。囲いをはずれてむやみに走りまわる犬の意。

[下ツキ

粋狂・酔狂・躁狂・癲狂・顚狂・頓狂・熱狂・発狂・風狂・物狂・佯狂・陽狂

〔犬(犭)部4画/7画/常用/2224・3638〕

〔音〕キョウ〈キャウ〉(漢)

〔訓〕くるう・くるおしい

[意味]

①気がちがう。気ちがい。「狂人・狂気・発狂」

②常軌をはずれ(てい)る。「狂喜・狂暴・熱狂・風狂・粋狂・頓狂」。ある事に熱中して他をかえりみない人。「競馬狂・誇大妄想狂」

③たけりくるう。「狂暴・狂瀾きょうらん」

④ふざける。こっけい。おどけ。「狂歌・狂言」

[解字]

形声。「犬」+音符「王」(=大きく広がる)。囲いをはずれてむやみに走りまわる犬の意。

[下ツキ

粋狂・酔狂・躁狂・癲狂・顚狂・頓狂・熱狂・発狂・風狂・物狂・佯狂・陽狂

広辞苑に「狂」で始まるの検索結果 1-92。もっと読み込む