複数辞典一括検索+![]()

![]()

きょう‐じ【脇侍・脇士・夾侍・挟侍】ケフ‥🔗⭐🔉

きょう‐じ【脇侍・脇士・夾侍・挟侍】ケフ‥

仏の左右に侍して衆生しゅじょう教化を助けるもの。仏像では、本尊の両脇に安置され、または描かれる像。阿弥陀あみだ如来に観音・勢至菩薩、釈迦如来に文殊・普賢菩薩、薬師如来に日光・月光菩薩など。脇士わきじ。脇立わきだち。→三尊さんぞん2

きょう‐そく【脇息】ケフ‥🔗⭐🔉

きょう‐そく【脇息】ケフ‥

坐臥具の一つ。すわった時に臂ひじをかけ、からだを安楽に支えるもの。ひじかけ。記紀では几おしまずき、奈良時代には挟軾きょうしょくといわれた。

脇息

わい‐が・ける【脇掛ける】🔗⭐🔉

わい‐が・ける【脇掛ける】

〔他下一〕

(ワキガケルの音便。一説に「輪に掛ける」からとも)包みなどを、一方の肩から他方の脇の下にかけ、前に結んで斜めに背負う。浄瑠璃、義経千本桜「風呂敷―・け旅の僧」

わい‐かじ【脇楫・脇舵】‥カヂ🔗⭐🔉

わい‐かじ【脇楫・脇舵】‥カヂ

ワキカジの音便。平家物語2「艫舳ともへに櫓ろをたてちがへ―を入れて」

わき【脇・腋・掖】🔗⭐🔉

わき【脇・腋・掖】

①胸の両側面で、腕のつけ根の下のところ。また、衣服でそれに当たる部分。南海寄帰内法伝平安後期点「腰帯の腋ワキを掩おおひ」。「―に挟む」

②(「傍」とも書く)かたわら。そば。また、正面・裏面に対して、その右または左側。「―に控える」「建物の―から入る」「話が―にそれる」

③二のつぎ。のけもの。好色一代女1「位とる事は―になりて、機嫌をとる事になりぬ」

④主役の次に位し、それを助けるもの。わき役。

㋐帯刀たちはきの一つ。

㋑相撲節すまいのせちで、最手ほてに次ぐ地位。現在の関脇にあたる。ほてわき。

㋒(普通「ワキ」と書く)能で、シテの相手となる役。

㋓三味線音楽などでタテ(首席)に次ぐ役。ワキ唄・ワキ三味線・ワキ鼓など。

⑤脇能わきのうの略。

⑥脇句わきくの略。

⑦脇百姓わきびゃくしょうの略。

⇒脇が甘い

⇒脇を掻く

⇒脇を詰める

⇒脇を塞ぐ

わき‐あけ【脇明け・腋明け】🔗⭐🔉

わき‐あけ【脇明け・腋明け】

①袖から下の両わきを縫わずに仕立てた、襴らんのない袍ほう。わきあけのころも。闕腋けってき。宇津保物語菊宴「楽所の君たち、―・柳襲など着つつ参る」

②幼児または女性の衣服の袖のわきを縫わないところ。

わき‐いた【脇板】🔗⭐🔉

わき‐いた【脇板】

胴丸・腹巻・腹当・具足などの左右の脇にある板。

わき‐うり【脇売】🔗⭐🔉

わき‐うり【脇売】

中世の座や近世の株仲間の営業区域内で、その承認を得ずに行商すること。また、その人。

わき‐え【脇絵】‥ヱ🔗⭐🔉

わき‐え【脇絵】‥ヱ

三幅対の掛物のうち、両脇にかける絵。太平記37「本尊・―・花瓶・香炉・鑵子・盆に至るまで」

わき‐おうかん【脇往還】‥ワウクワン🔗⭐🔉

わき‐おうかん【脇往還】‥ワウクワン

江戸時代、本街道から分かれ、または本街道と連絡する道路。脇街道。「北国―」

わき‐おこし【脇起し】🔗⭐🔉

わき‐おこし【脇起し】

連歌・俳諧で、一座していない人の句(古今の名句の場合が多い)を発句として、脇句から付合つけあいをはじめること。わきおこり。

○脇が甘いわきがあまい🔗⭐🔉

○脇が甘いわきがあまい

①相撲で、相手力士の有利な組み手になりやすい。

②防御の姿勢がしっかりしていない。相手につけこまれやすい。

⇒わき【脇・腋・掖】

わき‐かいどう【脇街道】‥ダウ

(→)脇往還わきおうかんに同じ。

わき‐かえ・る【沸き返る】‥カヘル

〔自五〕

①液体がはげしく煮えたぎる。煮えくりかえる。今昔物語集14「湯の―・る焔」

②水などがはげしくわき出る。源氏物語胡蝶「―・り岩もる水に色し見えねば」

③堪えられないほど心中がはげしく動揺する。源氏物語蜻蛉「―・る心地し給へど、かひなし」

④はげしく熱狂する。「熱戦に―・る観衆」

わき‐がお【脇顔】‥ガホ

側面から見た顔の半面。横顔。好色一代男6「―うつくしく」

わき‐がかり【脇懸り】

第三者にわざわいが及ぶこと。そばづえ。とばっちり。浄瑠璃、女殺油地獄「役の行者ともいはるる仏が若輩らしう何の―なされう」

わき‐がき【脇書】

脇に書き添えること。また、そのもの。

わき‐がけ【脇掛・脇懸】

①一方の肩から他方の脇の下へ斜めに物をかけること。

②浄土真宗で、仏壇などの本尊の左右に掛ける名号みょうごうの軸。左は九字、右は十字の名号を用いる。

わき‐かじ【脇楫・脇舵】‥カヂ

①(→)脇艪わきろに同じ。わいかじ。

②和船で、通常の舵のほかに、舷側に取り付けた補助の舵。

わき‐かた【脇方】

(「ワキ方」と書く)能役者で、ワキ・ワキヅレに扮することを専門とする者。シテ方に比して直線的・散文的な技法で、面は用いない。下掛しもがかり宝生流・高安流・福王流の3流が現存。↔シテ方

わき‐がたな【脇刀】

(→)短刀たんとうに同じ。〈日葡辞書〉

わき‐がたり【脇語り】

2名以上の太夫が並んで浄瑠璃を語る際の、第2席の太夫。わき。

わき‐かべ【脇壁】

(→)小壁こかべに同じ。

わき‐がま【脇窯】

楽焼らくやきの一派。京都の楽焼本家すなわち本窯ほんがまに対し、玉水たまみず焼・大樋おおひ焼などそれ以外のもの。

わき‐がみ【脇紙】

御蔵紙おくらがみの割当てを納めた後に、農民が販売することを許された和紙。平紙ひらがみ。

わき‐がんな【脇鉋】

敷居の溝または小穴の脇を削るのに用いるかんな。〈日葡辞書〉。→溝鉋

わき‐きょうげん【脇狂言】‥キヤウ‥

①正式の能楽の番組の最初、脇能の次に演ずる狂言。神物・百姓物・果報者物などのめでたい曲。

②江戸初期の歌舞伎狂言興行中、三番叟さんばそうが終わり、次の一番目が始まるまでの間に演じた狂言の総称。

わき‐く【脇句】

連歌・俳諧の付合つけあいで発句の次に付ける七・七の句。脇。

わき‐くさ【腋草】

腋毛。万葉集16「八穂蓼やおたでを穂積の朝臣あそが―を刈れ(腋臭わきくさにかけていう)」

わき‐くそ【腋臭】

(ワキクサの転か)わきが。〈倭名類聚鈔3〉

わき‐げ【腋毛・脇毛】

わきの下に生える毛。

わき‐ご【脇子・腋子】

愛して手もとから離さない子。

わき‐ごころ【脇心】

他方面、特に他の男または女に心を動かすこと。また、その心。あだしごころ。好色五人女3「是がすきにて身に替へての―」

わき‐ごし【脇輿】

輿の脇に添い従うこと。また、輿の脇。こしわき。

わき‐ざ【脇座】

能舞台の向かって右、脇柱下の位置。多くワキが着座する所。→能舞台(図)

わき‐ざいごう【脇在郷】‥ガウ

都会に近い郷村。

わきさか【脇坂】

姓氏の一つ。

⇒わきさか‐やすはる【脇坂安治】

わきさか‐やすはる【脇坂安治】

安土桃山・江戸初期の武将。通称、甚内。近江の人。賤ヶ岳七本槍の一人。豊臣秀吉に仕えて小田原攻めや文禄・慶長の役に功を立てた。関ヶ原の戦に西軍から東軍へ走り、伊予大洲5万3000石に封。(1554〜1626)

⇒わきさか【脇坂】

わき‐ざし【脇差・脇指】

①(→)腰挿こしざし4に同じ。宇津保物語藤原君「中媒に―らうちして請はしめむ」

②(ワキサシとも)傍に付き添っている人。侍者。徒然草「―たち、いづかたをもみつぎ給ふな」

③「脇差の刀」の略。左腰に差すように作った短い鍔刀つばがたな。

④長い打刀うちがたなに添えて脇に差す小刀ちいさがたな。室町末期には打刀と懐刀ふところがたなとの中間様式のもの。「差添さしぞえの刀」ともいい、江戸時代に、いわゆる大小の小となった。

わき‐し【脇師】

能でワキを専門とする役者。ワキ方。

わき‐じ【脇士】

(→)脇侍きょうじに同じ。

わき‐じま【脇島】

本島に付属する小島。

わき‐じゃみせん【脇三味線】

2名以上の三味線方が並んで演奏する際の、立三味線たてじゃみせんに次ぐ第2席の者。

わき‐しょうじ【脇障子】‥シヤウ‥

神社などの側面の縁えんに立てて、前後を仕切る板戸や板壁。

わき‐じょうめん【脇正面】‥ジヤウ‥

能舞台で、仕手柱と目付柱との中間の所、およびその外縁の観客席。脇正わきしょう。→能舞台(図)

わき‐ぜん【脇膳】

本膳料理で、献立の品数によって本膳または二の膳のほかに汁をつけないで出す膳。

わき‐そう【脇僧】

能で、ワキ役の僧。脇の僧。

わき‐ぞなえ【脇備え】‥ゾナヘ

本陣の左右にある隊。甲陽軍鑑10「後備―は藤沢・田村・大かみ・八幡」

わき‐たけ【脇丈】

洋裁の採寸部位の一つ。ジャケット・ドレス・コートなどではわきの下から裾まで、スカート・ズボンではウェストから裾までの長さ。

わき‐だち【脇立】

(→)脇侍きょうじに同じ。

わき‐た・つ【沸き立つ】

〔自五〕

①液体がさかんに沸く。煮えあがる。

②激しい興奮状態になって甚だしく騒ぎ立つ。「場内が―・つ」

③発酵する。

わき‐た・つ【涌き立つ・湧き立つ】

〔自五〕

①水などが盛んにあふれ出る。

②感情などがはげしくふき出る。

わき‐だて【脇立】

兜かぶとの立物の一種。兜の鉢の左右に立てて威容を添える装飾。

わき‐だて【脇楯】

⇒わいだて

わきた・む【弁む】

〔他下二〕

区別する。弁別する。分別する。わいだむ。応神紀「罪無きことを―・めて」

わきため【弁別】

区別。けじめ。わかち。わいだめ。崇峻紀「殺し虜とらふることの―を聞かむ」

わき‐づき【脇几】

(→)脇息きょうそくに同じ。古事記下「―が下の板にもが」

わき‐づくえ【脇机】

机の左または右わきに置く補助的な机。そばづくえ。

わき‐づけ【脇付】

書状の宛名の左下に書き添えて敬意を表す語。「侍史」「机下」「御中」など。

わき‐つづみ【脇鼓】

①能または歌舞伎で翁・三番叟を演ずる時、3人の小鼓のうち、左右にいる助奏者。↔頭取とうどり。

②長唄の鼓で立鼓たてつづみに従う役。

わき‐つぼ【脇壺・腋壺】

①わきの下のくぼんだ所。義経記5「―射られて失せにけり」

②あばら骨。

③(→)脇楯わいだてに同じ。

わき‐つめ【脇詰め】

着物のわきの下を縫って閉じふさぐこと。また、その着物。主に年輩の人が着る。わきふさぎ。浄瑠璃、傾城反魂香「十八九なる―の」

わき‐づれ【脇連れ】

(ワキツレとも)「連つれ3」参照。

わき‐て【脇手】

①脇の方。側面。

②(「腋手」とも書く)相撲で、関脇せきわけのこと。

わき‐て【別きて・分きて】

〔副〕

特にとりわけて。わけて。別して。古今和歌集秋「わび人の―立寄る木のもとは」

わき‐でら【脇寺】

本寺に付属する寺。

わき・でる【涌き出る・湧き出る】

〔自下一〕

①水が地中から自然にあふれ出る。「泉が―・でる」

②涙が目から流れ出る。「―・でる涙」

③次々と現れ出る。虫などが次々と発生する。「雲がにわかに―・でる」

④感情・考えなどが急にあふれるように出る。「望郷の思いが―・でる」

わき‐ど【脇戸・腋戸】

中央の扉のそばに設けた小戸。また、正門の脇の入口。今昔物語集3「―自然に閉ぢて塞りぬ」

わきとり‐ぼん【脇取り盆】

給仕用の盆。通盆かよいぼん。

わき‐な【涌魚・湧魚】

魚の大群が密集し浮遊して来ること。その現象を「海が涌く」という。

ワギナ【vagina ラテン】

膣ちつ。バギナ。ヴァギナ。

わき‐にもつ【脇荷物】

江戸時代、オランダからの輸入品のうち、船員が持ち込んで売った私商品。

わき‐のう【脇能】

正式の演能の最初に置かれる能。「翁」がある時にはその脇に添えて演ぜられる。神が泰平を寿ぐ舞を舞う能で、一定の構成に従う。

わき‐の‐ごぜん【腋の御膳・脇の御膳】

禁中の節会せちえの時、天子の食する儀式の供御くご。晴はれの御膳に次いで御厨子所みずしどころから4盤奉った。

わき‐の‐した【腋の下・脇の下】

腕の付け根の下側のくぼんだところ。わきつぼ。〈易林本節用集〉

わき‐ばさ・む【脇挟む】

〔他五〕

①わきの下に挟む。脇にしっかりと抱える。万葉集3「―・む児の泣くごとに」

②身につける。また、心にとどめる。史記抄「韓を―・うて救はんとて」

わき‐ばしら【脇柱】

能舞台の向かって右の前、ワキ座の側の柱。大臣柱。→能舞台(図)

わき‐ば・む【脇ばむ】

〔他四〕

いつくしむ。いたわる。大切にする。落窪物語1「―・み思ふ君に」

わき‐ばら【脇腹】

①腹の側面。よこばら。

②めかけばら。妾腹。浄瑠璃、傾城反魂香「御愛子なれども―」↔本腹

わき‐びき【脇引・腋引】

両脇下を防御する小具足。革または鉄で作り、両肩から下げて斜めに反対の脇の下にあてるもの。わきあて。

わき‐びゃくしょう【脇百姓】‥シヤウ

名主または本ほん百姓より低い階層の農民。

わき‐ひら【側辺】

かたわら。わき。そばひら。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「お泊なら―見まい」

わき‐ふさぎ【脇塞ぎ】

(→)「わきつめ」に同じ。

わぎ‐ほう【和議法】‥ハフ

破産予防のための和議の手続を定めた法律。1922年(大正11)制定、2000年廃止。

わき‐ぼね【脇骨】

あばらぼね。肋骨ろっこつ。〈類聚名義抄〉

わき‐ほんじん【脇本陣】‥ヂン

江戸時代、大名の供人が多くて本陣のみに宿泊しかねる時、予備にあてる宿舎。

わきま・う【弁ふ】ワキマフ

〔他下二〕

⇒わきまえる(下一)

わきまえ【弁え】ワキマヘ

①わきまえること。認識。弁別。「善悪の―がない」

②つぐなうこと。弁償。宇治拾遺物語1「その―してこそ出で給はめ」

⇒わきまえ‐ごころ【弁え心】

わきまえ‐ごころ【弁え心】ワキマヘ‥

物事をわきまえ知る心。源氏物語若菜下「これはさる―も、をさをさ侍らぬものなれど」

⇒わきまえ【弁え】

わきま・える【弁える】ワキマヘル

〔他下一〕[文]わきま・ふ(下二)

(近世初期にはヤ行にも活用した)

①物の道理を十分に知る。よく判断してふるまう。ものの区別を知る。弁別する。源氏物語薄雲「やうやう御齢足りおはしまして何事も―・へさせ給ふべき時に至りて」。「礼儀を―・える」「場所柄を―・えない振舞」

②つぐなう。弁償する。今昔物語集20「彼の母の借れる所の稲を員の如く―・へて」

わき‐み【脇見・傍視】

見るべき方向を見ないで、よそを見ること。よそみ。わきめ。「―運転」

わ‐ぎみ【吾君・和君】

〔代〕

相手を親しみ、または軽んじて呼ぶ語。あなた。あぎみ。

わき‐みず【涌き水・湧き水】‥ミヅ

わいて出る水。

わき‐みち【脇路・脇道】

①本道から分かれ出た道。よこみち。

㋐えだみち。岐路。「話が―にそれる」

㋑抜け道。間道。

②正しくない方面。方角ちがい。邪路。

⇒わきみち‐べん【脇路弁】

わきみち‐べん【脇路弁】

主管の流体を一部脇路に流すための弁。水車などにおいて、大型の弁の前後の圧力を平衡させ開閉を容易にするために脇路と脇路弁とを設ける。バイパス‐バルブ。

⇒わき‐みち【脇路・脇道】

わき‐め【脇目】

①目をわきにそらすこと。わき見。よそ見。

②わきから見ること。おかめ。傍観。

⇒脇目も振らず

わき‐め【腋芽】

⇒えきが

わぎめ‐こ【吾妹子】

(上代東国方言)(→)「わぎもこ」に同じ。万葉集20「―と二人わが見しうち寄えする駿河の嶺らは恋しくめあるか」

わき‐かいどう【脇街道】‥ダウ🔗⭐🔉

わき‐かいどう【脇街道】‥ダウ

(→)脇往還わきおうかんに同じ。

わき‐がお【脇顔】‥ガホ🔗⭐🔉

わき‐がお【脇顔】‥ガホ

側面から見た顔の半面。横顔。好色一代男6「―うつくしく」

わき‐がかり【脇懸り】🔗⭐🔉

わき‐がかり【脇懸り】

第三者にわざわいが及ぶこと。そばづえ。とばっちり。浄瑠璃、女殺油地獄「役の行者ともいはるる仏が若輩らしう何の―なされう」

わき‐がき【脇書】🔗⭐🔉

わき‐がき【脇書】

脇に書き添えること。また、そのもの。

わき‐がけ【脇掛・脇懸】🔗⭐🔉

わき‐がけ【脇掛・脇懸】

①一方の肩から他方の脇の下へ斜めに物をかけること。

②浄土真宗で、仏壇などの本尊の左右に掛ける名号みょうごうの軸。左は九字、右は十字の名号を用いる。

わき‐かじ【脇楫・脇舵】‥カヂ🔗⭐🔉

わき‐かじ【脇楫・脇舵】‥カヂ

①(→)脇艪わきろに同じ。わいかじ。

②和船で、通常の舵のほかに、舷側に取り付けた補助の舵。

わき‐かた【脇方】🔗⭐🔉

わき‐かた【脇方】

(「ワキ方」と書く)能役者で、ワキ・ワキヅレに扮することを専門とする者。シテ方に比して直線的・散文的な技法で、面は用いない。下掛しもがかり宝生流・高安流・福王流の3流が現存。↔シテ方

わき‐がたな【脇刀】🔗⭐🔉

わき‐がたな【脇刀】

(→)短刀たんとうに同じ。〈日葡辞書〉

わき‐がたり【脇語り】🔗⭐🔉

わき‐がたり【脇語り】

2名以上の太夫が並んで浄瑠璃を語る際の、第2席の太夫。わき。

わき‐がま【脇窯】🔗⭐🔉

わき‐がま【脇窯】

楽焼らくやきの一派。京都の楽焼本家すなわち本窯ほんがまに対し、玉水たまみず焼・大樋おおひ焼などそれ以外のもの。

わき‐がみ【脇紙】🔗⭐🔉

わき‐がみ【脇紙】

御蔵紙おくらがみの割当てを納めた後に、農民が販売することを許された和紙。平紙ひらがみ。

わき‐きょうげん【脇狂言】‥キヤウ‥🔗⭐🔉

わき‐きょうげん【脇狂言】‥キヤウ‥

①正式の能楽の番組の最初、脇能の次に演ずる狂言。神物・百姓物・果報者物などのめでたい曲。

②江戸初期の歌舞伎狂言興行中、三番叟さんばそうが終わり、次の一番目が始まるまでの間に演じた狂言の総称。

わき‐く【脇句】🔗⭐🔉

わき‐く【脇句】

連歌・俳諧の付合つけあいで発句の次に付ける七・七の句。脇。

わき‐げ【腋毛・脇毛】🔗⭐🔉

わき‐げ【腋毛・脇毛】

わきの下に生える毛。

わき‐ご【脇子・腋子】🔗⭐🔉

わき‐ご【脇子・腋子】

愛して手もとから離さない子。

わき‐ごころ【脇心】🔗⭐🔉

わき‐ごころ【脇心】

他方面、特に他の男または女に心を動かすこと。また、その心。あだしごころ。好色五人女3「是がすきにて身に替へての―」

わき‐ごし【脇輿】🔗⭐🔉

わき‐ごし【脇輿】

輿の脇に添い従うこと。また、輿の脇。こしわき。

わき‐ざいごう【脇在郷】‥ガウ🔗⭐🔉

わき‐ざいごう【脇在郷】‥ガウ

都会に近い郷村。

わきさか【脇坂】🔗⭐🔉

わきさか【脇坂】

姓氏の一つ。

⇒わきさか‐やすはる【脇坂安治】

わきさか‐やすはる【脇坂安治】🔗⭐🔉

わきさか‐やすはる【脇坂安治】

安土桃山・江戸初期の武将。通称、甚内。近江の人。賤ヶ岳七本槍の一人。豊臣秀吉に仕えて小田原攻めや文禄・慶長の役に功を立てた。関ヶ原の戦に西軍から東軍へ走り、伊予大洲5万3000石に封。(1554〜1626)

⇒わきさか【脇坂】

わき‐ざし【脇差・脇指】🔗⭐🔉

わき‐ざし【脇差・脇指】

①(→)腰挿こしざし4に同じ。宇津保物語藤原君「中媒に―らうちして請はしめむ」

②(ワキサシとも)傍に付き添っている人。侍者。徒然草「―たち、いづかたをもみつぎ給ふな」

③「脇差の刀」の略。左腰に差すように作った短い鍔刀つばがたな。

④長い打刀うちがたなに添えて脇に差す小刀ちいさがたな。室町末期には打刀と懐刀ふところがたなとの中間様式のもの。「差添さしぞえの刀」ともいい、江戸時代に、いわゆる大小の小となった。

わき‐し【脇師】🔗⭐🔉

わき‐し【脇師】

能でワキを専門とする役者。ワキ方。

わき‐じま【脇島】🔗⭐🔉

わき‐じま【脇島】

本島に付属する小島。

わき‐じゃみせん【脇三味線】🔗⭐🔉

わき‐じゃみせん【脇三味線】

2名以上の三味線方が並んで演奏する際の、立三味線たてじゃみせんに次ぐ第2席の者。

わき‐しょうじ【脇障子】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

わき‐しょうじ【脇障子】‥シヤウ‥

神社などの側面の縁えんに立てて、前後を仕切る板戸や板壁。

わき‐じょうめん【脇正面】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

わき‐じょうめん【脇正面】‥ジヤウ‥

能舞台で、仕手柱と目付柱との中間の所、およびその外縁の観客席。脇正わきしょう。→能舞台(図)

わき‐ぜん【脇膳】🔗⭐🔉

わき‐ぜん【脇膳】

本膳料理で、献立の品数によって本膳または二の膳のほかに汁をつけないで出す膳。

わき‐そう【脇僧】🔗⭐🔉

わき‐そう【脇僧】

能で、ワキ役の僧。脇の僧。

わき‐ぞなえ【脇備え】‥ゾナヘ🔗⭐🔉

わき‐ぞなえ【脇備え】‥ゾナヘ

本陣の左右にある隊。甲陽軍鑑10「後備―は藤沢・田村・大かみ・八幡」

わき‐たけ【脇丈】🔗⭐🔉

わき‐たけ【脇丈】

洋裁の採寸部位の一つ。ジャケット・ドレス・コートなどではわきの下から裾まで、スカート・ズボンではウェストから裾までの長さ。

わき‐だて【脇立】🔗⭐🔉

わき‐だて【脇立】

兜かぶとの立物の一種。兜の鉢の左右に立てて威容を添える装飾。

わき‐づくえ【脇机】🔗⭐🔉

わき‐づくえ【脇机】

机の左または右わきに置く補助的な机。そばづくえ。

わき‐づけ【脇付】🔗⭐🔉

わき‐づけ【脇付】

書状の宛名の左下に書き添えて敬意を表す語。「侍史」「机下」「御中」など。

わき‐つづみ【脇鼓】🔗⭐🔉

わき‐つづみ【脇鼓】

①能または歌舞伎で翁・三番叟を演ずる時、3人の小鼓のうち、左右にいる助奏者。↔頭取とうどり。

②長唄の鼓で立鼓たてつづみに従う役。

わき‐つぼ【脇壺・腋壺】🔗⭐🔉

わき‐つぼ【脇壺・腋壺】

①わきの下のくぼんだ所。義経記5「―射られて失せにけり」

②あばら骨。

③(→)脇楯わいだてに同じ。

わき‐つめ【脇詰め】🔗⭐🔉

わき‐つめ【脇詰め】

着物のわきの下を縫って閉じふさぐこと。また、その着物。主に年輩の人が着る。わきふさぎ。浄瑠璃、傾城反魂香「十八九なる―の」

わき‐づれ【脇連れ】🔗⭐🔉

わき‐づれ【脇連れ】

(ワキツレとも)「連つれ3」参照。

わき‐て【脇手】🔗⭐🔉

わき‐て【脇手】

①脇の方。側面。

②(「腋手」とも書く)相撲で、関脇せきわけのこと。

わき‐でら【脇寺】🔗⭐🔉

わき‐でら【脇寺】

本寺に付属する寺。

わき‐ど【脇戸・腋戸】🔗⭐🔉

わき‐ど【脇戸・腋戸】

中央の扉のそばに設けた小戸。また、正門の脇の入口。今昔物語集3「―自然に閉ぢて塞りぬ」

わきとり‐ぼん【脇取り盆】🔗⭐🔉

わきとり‐ぼん【脇取り盆】

給仕用の盆。通盆かよいぼん。

わき‐にもつ【脇荷物】🔗⭐🔉

わき‐にもつ【脇荷物】

江戸時代、オランダからの輸入品のうち、船員が持ち込んで売った私商品。

わき‐のう【脇能】🔗⭐🔉

わき‐のう【脇能】

正式の演能の最初に置かれる能。「翁」がある時にはその脇に添えて演ぜられる。神が泰平を寿ぐ舞を舞う能で、一定の構成に従う。

わき‐の‐ごぜん【腋の御膳・脇の御膳】🔗⭐🔉

わき‐の‐ごぜん【腋の御膳・脇の御膳】

禁中の節会せちえの時、天子の食する儀式の供御くご。晴はれの御膳に次いで御厨子所みずしどころから4盤奉った。

わき‐の‐した【腋の下・脇の下】🔗⭐🔉

わき‐の‐した【腋の下・脇の下】

腕の付け根の下側のくぼんだところ。わきつぼ。〈易林本節用集〉

わき‐ばさ・む【脇挟む】🔗⭐🔉

わき‐ばさ・む【脇挟む】

〔他五〕

①わきの下に挟む。脇にしっかりと抱える。万葉集3「―・む児の泣くごとに」

②身につける。また、心にとどめる。史記抄「韓を―・うて救はんとて」

わき‐ばしら【脇柱】🔗⭐🔉

わき‐ばしら【脇柱】

能舞台の向かって右の前、ワキ座の側の柱。大臣柱。→能舞台(図)

わき‐ば・む【脇ばむ】🔗⭐🔉

わき‐ば・む【脇ばむ】

〔他四〕

いつくしむ。いたわる。大切にする。落窪物語1「―・み思ふ君に」

わき‐ばら【脇腹】🔗⭐🔉

わき‐ばら【脇腹】

①腹の側面。よこばら。

②めかけばら。妾腹。浄瑠璃、傾城反魂香「御愛子なれども―」↔本腹

わき‐びき【脇引・腋引】🔗⭐🔉

わき‐びき【脇引・腋引】

両脇下を防御する小具足。革または鉄で作り、両肩から下げて斜めに反対の脇の下にあてるもの。わきあて。

わき‐びゃくしょう【脇百姓】‥シヤウ🔗⭐🔉

わき‐びゃくしょう【脇百姓】‥シヤウ

名主または本ほん百姓より低い階層の農民。

わき‐ふさぎ【脇塞ぎ】🔗⭐🔉

わき‐ふさぎ【脇塞ぎ】

(→)「わきつめ」に同じ。

わき‐ぼね【脇骨】🔗⭐🔉

わき‐ぼね【脇骨】

あばらぼね。肋骨ろっこつ。〈類聚名義抄〉

わき‐ほんじん【脇本陣】‥ヂン🔗⭐🔉

わき‐ほんじん【脇本陣】‥ヂン

江戸時代、大名の供人が多くて本陣のみに宿泊しかねる時、予備にあてる宿舎。

わき‐み【脇見・傍視】🔗⭐🔉

わき‐み【脇見・傍視】

見るべき方向を見ないで、よそを見ること。よそみ。わきめ。「―運転」

わき‐みち【脇路・脇道】🔗⭐🔉

わき‐みち【脇路・脇道】

①本道から分かれ出た道。よこみち。

㋐えだみち。岐路。「話が―にそれる」

㋑抜け道。間道。

②正しくない方面。方角ちがい。邪路。

⇒わきみち‐べん【脇路弁】

○脇目も振らずわきめもふらず🔗⭐🔉

○脇目も振らずわきめもふらず

よそ見もせず。専心その事につとめるさまにいう。

⇒わき‐め【脇目】

わぎも【吾妹】

(ワガイモの約)男性が女性を親しんで呼ぶ語。古事記下「まさづ子―国へくだらす」

⇒わぎも‐こ【吾妹子】

⇒わぎもこ‐に【吾妹子に】

⇒わぎもこ‐を【吾妹子を】

わぎも‐こ【吾妹子】

「わぎも」に愛称の「子」を添えた語。万葉集14「―に吾あが恋ひ死なば」

⇒わぎも【吾妹】

わぎもこ‐に【吾妹子に】

〔枕〕

(「逢ふ」ことから)「逢坂」「近江」「淡路」「あふち」などにかかる。万葉集10「―逢坂山のはだ薄」

⇒わぎも【吾妹】

わぎもこ‐を【吾妹子を】

〔枕〕

(「いざ見む」「はや見む」の意から)「いざみ」「はやみ」にかかる。万葉集1「―いざみの山を高みかも」

⇒わぎも【吾妹】

わき‐もの【涌き物・湧き物】

自然に生ずるもの。好色一代女5「金銀は―と色好むうちに」

わき‐もん【脇門】

大門の脇にある小門。掖門えきもん。

わき‐もんぜき【脇門跡】

門跡に准ぜられた寺院。准門跡。

わきや【脇屋】

姓氏の一つ。

⇒わきや‐よしすけ【脇屋義助】

わき‐やく【脇役・傍役】

演劇・映画などで、主役を助けて副次的な役割をつとめる役。転じて一般に、表面に出ない補佐役。「―に徹する」

わきや‐よしすけ【脇屋義助】

南北朝時代の武将。新田義貞の弟。義貞の挙兵以来行動を共にし、その死後は越前で戦い、のち伊予に赴いて同地で没。(1307〜1342)

⇒わきや【脇屋】

わき‐やり【脇槍】

①横合いから槍で突撃すること。よこやり。

②武勇の上で第2番目の槍の手柄。〈日葡辞書〉

わき‐ゆ【沸湯】

わかした湯。わいた湯。浮世草子、新可笑記「せめて―与へ給へ」

わ‐ぎゅう【和牛】‥ギウ

家畜のウシのうち、日本の在来種と、明治以後にヨーロッパなどからの輸入種を使ってこれを改良したものとの総称。在来種には山口県見島の見島牛があり、天然記念物。改良種には黒毛和種・褐毛和種・無角和種・日本短角種の4種があり、かつては労役にも使用したが、現在は食肉用。

褐毛和種

撮影:小宮輝之

黒毛和種

撮影:小宮輝之

黒毛和種

撮影:小宮輝之

わ‐きょう【和協】‥ケフ

①やわらぎ親しんで心をあわせること。和衷協同。

②互いに折合いをつけること。相談してまとめること。はなしあい。

③音の調子をあわせること。音の調子のあうこと。

わ‐きょう【和鏡・倭鏡】‥キヤウ

①古墳時代以前に中国製を模倣して製造された日本製の銅鏡。仿製鏡ぼうせいきょう。

②奈良・平安時代に舶載した唐鏡を型取り複製もしくは模倣した鏡。唐式鏡。

③平安中期以後作られた、日本独自の様式的特徴を示す金属鏡。

わ‐ぎょう【わ行・ワ行】‥ギヤウ

五十音図の第10行。ワ・イ(ヰ)・ウ・エ(ヱ)・ヲ。

わぎょくへん【和玉篇・倭玉篇】

(ワゴクヘンとも)漢和字書。3巻。扁へん・旁つくりによって漢字を集め、字ごとに音訓を付した書。室町・江戸時代を通じて大いに広まり、「和玉篇」の名は漢和字書の代名詞の如くに用いられた。長享3年(1489)識語の古本が知られているが、編者および成立年時未詳。

わ‐ぎり【輪切り】

円筒形の物を、切り口が輪になるように横に切ること。車切り。狂言、惣八「―にはやしてとやら仰せられた」。「大根の―」

わき‐ろ【脇艪】

艫艪ともろの力を助けるため、別に舷に取り付けた艪。わきかじ。

わき‐わき・し【分き分きし】

〔形シク〕

きわだっている。あきらかである。分明である。わいわいし。東大寺諷誦文稿「物毎に了々ワキワキしく」

わ‐きょう【和協】‥ケフ

①やわらぎ親しんで心をあわせること。和衷協同。

②互いに折合いをつけること。相談してまとめること。はなしあい。

③音の調子をあわせること。音の調子のあうこと。

わ‐きょう【和鏡・倭鏡】‥キヤウ

①古墳時代以前に中国製を模倣して製造された日本製の銅鏡。仿製鏡ぼうせいきょう。

②奈良・平安時代に舶載した唐鏡を型取り複製もしくは模倣した鏡。唐式鏡。

③平安中期以後作られた、日本独自の様式的特徴を示す金属鏡。

わ‐ぎょう【わ行・ワ行】‥ギヤウ

五十音図の第10行。ワ・イ(ヰ)・ウ・エ(ヱ)・ヲ。

わぎょくへん【和玉篇・倭玉篇】

(ワゴクヘンとも)漢和字書。3巻。扁へん・旁つくりによって漢字を集め、字ごとに音訓を付した書。室町・江戸時代を通じて大いに広まり、「和玉篇」の名は漢和字書の代名詞の如くに用いられた。長享3年(1489)識語の古本が知られているが、編者および成立年時未詳。

わ‐ぎり【輪切り】

円筒形の物を、切り口が輪になるように横に切ること。車切り。狂言、惣八「―にはやしてとやら仰せられた」。「大根の―」

わき‐ろ【脇艪】

艫艪ともろの力を助けるため、別に舷に取り付けた艪。わきかじ。

わき‐わき・し【分き分きし】

〔形シク〕

きわだっている。あきらかである。分明である。わいわいし。東大寺諷誦文稿「物毎に了々ワキワキしく」

黒毛和種

撮影:小宮輝之

黒毛和種

撮影:小宮輝之

わ‐きょう【和協】‥ケフ

①やわらぎ親しんで心をあわせること。和衷協同。

②互いに折合いをつけること。相談してまとめること。はなしあい。

③音の調子をあわせること。音の調子のあうこと。

わ‐きょう【和鏡・倭鏡】‥キヤウ

①古墳時代以前に中国製を模倣して製造された日本製の銅鏡。仿製鏡ぼうせいきょう。

②奈良・平安時代に舶載した唐鏡を型取り複製もしくは模倣した鏡。唐式鏡。

③平安中期以後作られた、日本独自の様式的特徴を示す金属鏡。

わ‐ぎょう【わ行・ワ行】‥ギヤウ

五十音図の第10行。ワ・イ(ヰ)・ウ・エ(ヱ)・ヲ。

わぎょくへん【和玉篇・倭玉篇】

(ワゴクヘンとも)漢和字書。3巻。扁へん・旁つくりによって漢字を集め、字ごとに音訓を付した書。室町・江戸時代を通じて大いに広まり、「和玉篇」の名は漢和字書の代名詞の如くに用いられた。長享3年(1489)識語の古本が知られているが、編者および成立年時未詳。

わ‐ぎり【輪切り】

円筒形の物を、切り口が輪になるように横に切ること。車切り。狂言、惣八「―にはやしてとやら仰せられた」。「大根の―」

わき‐ろ【脇艪】

艫艪ともろの力を助けるため、別に舷に取り付けた艪。わきかじ。

わき‐わき・し【分き分きし】

〔形シク〕

きわだっている。あきらかである。分明である。わいわいし。東大寺諷誦文稿「物毎に了々ワキワキしく」

わ‐きょう【和協】‥ケフ

①やわらぎ親しんで心をあわせること。和衷協同。

②互いに折合いをつけること。相談してまとめること。はなしあい。

③音の調子をあわせること。音の調子のあうこと。

わ‐きょう【和鏡・倭鏡】‥キヤウ

①古墳時代以前に中国製を模倣して製造された日本製の銅鏡。仿製鏡ぼうせいきょう。

②奈良・平安時代に舶載した唐鏡を型取り複製もしくは模倣した鏡。唐式鏡。

③平安中期以後作られた、日本独自の様式的特徴を示す金属鏡。

わ‐ぎょう【わ行・ワ行】‥ギヤウ

五十音図の第10行。ワ・イ(ヰ)・ウ・エ(ヱ)・ヲ。

わぎょくへん【和玉篇・倭玉篇】

(ワゴクヘンとも)漢和字書。3巻。扁へん・旁つくりによって漢字を集め、字ごとに音訓を付した書。室町・江戸時代を通じて大いに広まり、「和玉篇」の名は漢和字書の代名詞の如くに用いられた。長享3年(1489)識語の古本が知られているが、編者および成立年時未詳。

わ‐ぎり【輪切り】

円筒形の物を、切り口が輪になるように横に切ること。車切り。狂言、惣八「―にはやしてとやら仰せられた」。「大根の―」

わき‐ろ【脇艪】

艫艪ともろの力を助けるため、別に舷に取り付けた艪。わきかじ。

わき‐わき・し【分き分きし】

〔形シク〕

きわだっている。あきらかである。分明である。わいわいし。東大寺諷誦文稿「物毎に了々ワキワキしく」

わき‐もん【脇門】🔗⭐🔉

わき‐もん【脇門】

大門の脇にある小門。掖門えきもん。

わき‐もんぜき【脇門跡】🔗⭐🔉

わき‐もんぜき【脇門跡】

門跡に准ぜられた寺院。准門跡。

わきや【脇屋】🔗⭐🔉

わきや【脇屋】

姓氏の一つ。

⇒わきや‐よしすけ【脇屋義助】

わき‐やく【脇役・傍役】🔗⭐🔉

わき‐やく【脇役・傍役】

演劇・映画などで、主役を助けて副次的な役割をつとめる役。転じて一般に、表面に出ない補佐役。「―に徹する」

わきや‐よしすけ【脇屋義助】🔗⭐🔉

わきや‐よしすけ【脇屋義助】

南北朝時代の武将。新田義貞の弟。義貞の挙兵以来行動を共にし、その死後は越前で戦い、のち伊予に赴いて同地で没。(1307〜1342)

⇒わきや【脇屋】

わき‐やり【脇槍】🔗⭐🔉

わき‐やり【脇槍】

①横合いから槍で突撃すること。よこやり。

②武勇の上で第2番目の槍の手柄。〈日葡辞書〉

○脇を掻くわきをかく🔗⭐🔉

○脇を掻くわきをかく

得意なさま、気負ったさまにいう。今昔物語集20「脇を掻きて扇を高くつかひて、怒りていはく」

⇒わき【脇・腋・掖】

○脇を詰めるわきをつめる🔗⭐🔉

○脇を詰めるわきをつめる

(→)「脇を塞ふさぐ」に同じ。

⇒わき【脇・腋・掖】

○脇を塞ぐわきをふさぐ🔗⭐🔉

○脇を塞ぐわきをふさぐ

(元服時に、衣服の脇を空けていたのを縫ってふさいだことから)成人する。脇を詰める。

⇒わき【脇・腋・掖】

わ‐きん【和金】

金魚の一品種。体はフナ形で赤橙色、尾はフナ尾・三つ尾・四つ尾など。リュウキンなどのように長くはない。非常に丈夫で飼養は容易。

わく【枠・框】

①糸をまきつける具。2本または4本の木を対立させて横木で支え、中央に軸を設けて回転するようにしたもの。

②木・竹・金属などの細い材で造り、器具の骨または縁としたもの。「窓―」「めがねの―」

③印刷物などの輪郭の線。「記事を―でかこむ」

④堤防・コンクリート工事に用いる箱形の板。

⑤転じて、限界。制約。「予算の―」

⇒枠にはまる

わく【惑】

〔仏〕煩悩。迷い。

わ‐く【和煦】

春の日ののどかに晴れて暖かなこと。

わ・く【分く・別く】

[一]〔他四〕

①境界をしっかり見定めて、区分する。わかつ。弁別する。識別する。万葉集5「うちなびく春の柳と我がやどの梅の花とをいかにか―・かむ」

②ものごとの理非を、わきまえる。大鏡道隆「かの君しれ給へる人かは。たましひは―・き給ふ君をは」

[二]〔他下二〕

⇒わける(下一)

わ・く【沸く】

〔自五〕

①水が熱せられて湯となる。にえる。平家物語6「水おびたたしく―・きあがつて、程なく湯にぞなりにける」。「風呂が―・く」

②金属が熱せられてとける。とろける。平家物語5「金銅十六丈の廬遮那仏…御身は―・き合ひて山の如し」

③発酵する。

④さかんに起こる。はげしく発する。伊勢物語集「うきことのかく―・く時は涙川目の前にこそ落ちまさりけれ」。「興味が―・く」

⑤興奮して騒ぎ立てる。熱狂する。「場内が―・く」

⑥腹を立てる。色道大鏡「後指をさすやうに思はるればむやむやと―・くより外のことなし」

わ・く【涌く・湧く】

〔自五〕

①地下水などが地中から出る。「温泉が―・く」

②物事が次々とあらわれ出る。徒然草「仏は…空よりやふりけん、土よりや―・きけん」

③虫などが自然に発生する。日葡辞書「ムシガワク」

④感情・考えなどが生ずる。「勇気が―・く」

わ・ぐ【綰ぐ】

〔他下二〕

たわめ曲げる。わぐむ。わがねる。堤中納言物語「たけに一尺ばかり余りたるにやと見ゆる髪の、筋、裾つきいみじう美しきを―・げ入れて」

わく‐いし【枠石】

枠の内に充填する石材。

わく‐がい【枠外】‥グワイ

くぎり、また、きまりの外。限界外。「予算の―」

わくがた‐アンテナ【枠型アンテナ】

(frame antenna)(→)ループ‐アンテナに同じ。

わ‐くぎ【和釘】

日本の釘。一般に釘の断面が角形で鍛冶によって作る。↔洋釘

わく‐ぐみ【枠組み】

①枠を組むこと。また、その枠。

②物事の仕組み。「計画の―」

⇒わくぐみ‐かべ‐こうほう【枠組壁構法】

わくぐみ‐かべ‐こうほう【枠組壁構法】‥ハフ

木造建築物の構法の一種。軸組によらず、床・壁・屋根のおのおのを、枠組の表面に合板を釘打ちして造る。→ツー‐バイ‐フォー工法

⇒わく‐ぐみ【枠組み】

わくげ【和句解】

辞書。松永貞徳著。6巻。1662年(寛文2)刊。和語約1500語をいろは順に並べて語源を説明。

わく‐ご【若子】

①幼い子。わかご。万葉集16「緑子の―が身にはたらちし母に懐うだかえ」

②年若い男子をほめていう語。継体紀「毛野けなの―い笛吹きのぼる」

わく‐ごう【惑業】‥ゴフ

〔仏〕惑と業。煩悩ぼんのうと悪業。

⇒わくごう‐く【惑業苦】

わくごう‐く【惑業苦】‥ゴフ‥

〔仏〕惑は貪瞋痴とんじんちの煩悩のことで、その煩悩から起こる行為が業、その業によって三界を輪廻することは苦であるということ。生きとし生けるものの輪廻の過程を示す。三道。

⇒わく‐ごう【惑業】

わくざし‐どりい【枠指鳥居】‥ヰ

(→)両部りょうぶ鳥居に同じ。

わぐされ‐びょう【輪腐病】‥ビヤウ

細菌の感染によるジャガイモの病害。表面には異常はないが、断面には輪状に褐色の腐敗部分が認められる。リングロット。

ワクスマン【Selman Abraham Waksman】

アメリカの微生物学者。ウクライナ生れ。1944年、土壌微生物の研究からストレプトマイシンを発見。ノーベル賞。(1888〜1973)

わく‐せい【惑星】

①恒星の周囲を公転する星。太陽系では、水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星の総称。太陽系以外でも200個以上の星のまわりで見つかっている。遊星。迷星。

②比喩的に、実力が未知ながらも有力とみなされる人。ダークホース。

⇒わくせいじょう‐せいうん【惑星状星雲】

⇒わくせい‐たんさ‐き【惑星探査機】

わくせいじょう‐せいうん【惑星状星雲】‥ジヤウ‥

惑星のように見える散光星雲の一種。太陽のような質量の比較的小さな星が赤色巨星の段階で放出したガスによって形成され、中心に残された白色矮星わいせいの光で輝く。琴座の環状星雲など。

惑星状星雲 NGC7027

撮影:NASA/STScI

NGC7293

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

NGC7293

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

⇒わく‐せい【惑星】

わくせい‐たんさ‐き【惑星探査機】

太陽系の惑星とその大気、あるいは衛星を探査することを目的とした探査機。アメリカのボイジャー、ソ連のベネラなど。

⇒わく‐せい【惑星】

わくせき

(アクセク(齷齪)の転)せかせかして落ち着かないさま。ゆとりのないさま。浄瑠璃、八百屋お七「心の―と行き違ひたる取り形なりも」

わく‐たい【或体】

(→)異体字に同じ。

ワクチン【Vakzin ドイツ】

(牝牛の意のラテン語vaccaから出た語)免疫原(抗原)として用いられる各種感染症の弱毒菌・死菌または無毒化毒素。生体に接種して抗体を生じさせる。死菌(チフス・インフルエンザ・ポリオ‐ソーク‐ワクチンなど)、生ワクチン(BCG・麻疹・ポリオ生ワクチンなど)、トキソイド(ジフテリア・破傷風など)の3種がある。

わく‐でき【惑溺】

一つのことに心がうばわれて正しい判断力を失うこと。迷って本心を失うこと。「酒色に―する」

ワグナー【Gottfried Wagener】

ドイツの化学者。1868年(明治1)来日。92年東京で死去するまで、日本の化学・工芸の発達に貢献。(1831〜1892)

ワグナー【Adolph Heinrich Wagner】

ドイツの経済学者。新歴史学派を代表し、社会政策学会を創立。著「財政学」など。(1835〜1917)

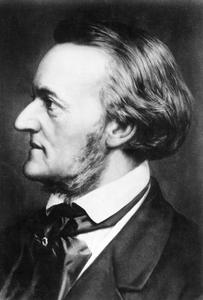

ワグナー【Richard Wagner】

ドイツの作曲家。旧来の歌劇に対し、音楽・詩歌・演劇などの総合を目指した楽劇を創始、また、バイロイト祝祭劇場を建設。歌劇「さまよえるオランダ人」「タンホイザー」「ローエングリン」、楽劇「トリスタンとイゾルデ」「ニュルンベルクのマイスタージンガー」「ニーベルングの指輪」「パルジファル」など。(1813〜1883)

ワグナー

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

⇒わく‐せい【惑星】

わくせい‐たんさ‐き【惑星探査機】

太陽系の惑星とその大気、あるいは衛星を探査することを目的とした探査機。アメリカのボイジャー、ソ連のベネラなど。

⇒わく‐せい【惑星】

わくせき

(アクセク(齷齪)の転)せかせかして落ち着かないさま。ゆとりのないさま。浄瑠璃、八百屋お七「心の―と行き違ひたる取り形なりも」

わく‐たい【或体】

(→)異体字に同じ。

ワクチン【Vakzin ドイツ】

(牝牛の意のラテン語vaccaから出た語)免疫原(抗原)として用いられる各種感染症の弱毒菌・死菌または無毒化毒素。生体に接種して抗体を生じさせる。死菌(チフス・インフルエンザ・ポリオ‐ソーク‐ワクチンなど)、生ワクチン(BCG・麻疹・ポリオ生ワクチンなど)、トキソイド(ジフテリア・破傷風など)の3種がある。

わく‐でき【惑溺】

一つのことに心がうばわれて正しい判断力を失うこと。迷って本心を失うこと。「酒色に―する」

ワグナー【Gottfried Wagener】

ドイツの化学者。1868年(明治1)来日。92年東京で死去するまで、日本の化学・工芸の発達に貢献。(1831〜1892)

ワグナー【Adolph Heinrich Wagner】

ドイツの経済学者。新歴史学派を代表し、社会政策学会を創立。著「財政学」など。(1835〜1917)

ワグナー【Richard Wagner】

ドイツの作曲家。旧来の歌劇に対し、音楽・詩歌・演劇などの総合を目指した楽劇を創始、また、バイロイト祝祭劇場を建設。歌劇「さまよえるオランダ人」「タンホイザー」「ローエングリン」、楽劇「トリスタンとイゾルデ」「ニュルンベルクのマイスタージンガー」「ニーベルングの指輪」「パルジファル」など。(1813〜1883)

ワグナー

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→歌劇「タンホイザー」序曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→歌劇「ローエングリン」第一幕 序曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ワグナー【Robert Ferdinand Wagner】

アメリカの政治家。ニュー‐ディールに参画。(1877〜1953)

⇒ワグナー‐ほう【ワグナー法】

ワグナー‐ほう【ワグナー法】‥ハフ

(立案者R.F.ワグナーの名から)1935年にアメリカで制定された全国労働関係法の通称。労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を保障し、使用者の不当労働行為の禁止を定める。のちタフト‐ハートレー法により修正。

⇒ワグナー【Robert Ferdinand Wagner】

わく‐ない【枠内】

くぎり、また、きまりのうち。限界内。

→歌劇「タンホイザー」序曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→歌劇「ローエングリン」第一幕 序曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ワグナー【Robert Ferdinand Wagner】

アメリカの政治家。ニュー‐ディールに参画。(1877〜1953)

⇒ワグナー‐ほう【ワグナー法】

ワグナー‐ほう【ワグナー法】‥ハフ

(立案者R.F.ワグナーの名から)1935年にアメリカで制定された全国労働関係法の通称。労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を保障し、使用者の不当労働行為の禁止を定める。のちタフト‐ハートレー法により修正。

⇒ワグナー【Robert Ferdinand Wagner】

わく‐ない【枠内】

くぎり、また、きまりのうち。限界内。

NGC7293

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

NGC7293

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

⇒わく‐せい【惑星】

わくせい‐たんさ‐き【惑星探査機】

太陽系の惑星とその大気、あるいは衛星を探査することを目的とした探査機。アメリカのボイジャー、ソ連のベネラなど。

⇒わく‐せい【惑星】

わくせき

(アクセク(齷齪)の転)せかせかして落ち着かないさま。ゆとりのないさま。浄瑠璃、八百屋お七「心の―と行き違ひたる取り形なりも」

わく‐たい【或体】

(→)異体字に同じ。

ワクチン【Vakzin ドイツ】

(牝牛の意のラテン語vaccaから出た語)免疫原(抗原)として用いられる各種感染症の弱毒菌・死菌または無毒化毒素。生体に接種して抗体を生じさせる。死菌(チフス・インフルエンザ・ポリオ‐ソーク‐ワクチンなど)、生ワクチン(BCG・麻疹・ポリオ生ワクチンなど)、トキソイド(ジフテリア・破傷風など)の3種がある。

わく‐でき【惑溺】

一つのことに心がうばわれて正しい判断力を失うこと。迷って本心を失うこと。「酒色に―する」

ワグナー【Gottfried Wagener】

ドイツの化学者。1868年(明治1)来日。92年東京で死去するまで、日本の化学・工芸の発達に貢献。(1831〜1892)

ワグナー【Adolph Heinrich Wagner】

ドイツの経済学者。新歴史学派を代表し、社会政策学会を創立。著「財政学」など。(1835〜1917)

ワグナー【Richard Wagner】

ドイツの作曲家。旧来の歌劇に対し、音楽・詩歌・演劇などの総合を目指した楽劇を創始、また、バイロイト祝祭劇場を建設。歌劇「さまよえるオランダ人」「タンホイザー」「ローエングリン」、楽劇「トリスタンとイゾルデ」「ニュルンベルクのマイスタージンガー」「ニーベルングの指輪」「パルジファル」など。(1813〜1883)

ワグナー

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

⇒わく‐せい【惑星】

わくせい‐たんさ‐き【惑星探査機】

太陽系の惑星とその大気、あるいは衛星を探査することを目的とした探査機。アメリカのボイジャー、ソ連のベネラなど。

⇒わく‐せい【惑星】

わくせき

(アクセク(齷齪)の転)せかせかして落ち着かないさま。ゆとりのないさま。浄瑠璃、八百屋お七「心の―と行き違ひたる取り形なりも」

わく‐たい【或体】

(→)異体字に同じ。

ワクチン【Vakzin ドイツ】

(牝牛の意のラテン語vaccaから出た語)免疫原(抗原)として用いられる各種感染症の弱毒菌・死菌または無毒化毒素。生体に接種して抗体を生じさせる。死菌(チフス・インフルエンザ・ポリオ‐ソーク‐ワクチンなど)、生ワクチン(BCG・麻疹・ポリオ生ワクチンなど)、トキソイド(ジフテリア・破傷風など)の3種がある。

わく‐でき【惑溺】

一つのことに心がうばわれて正しい判断力を失うこと。迷って本心を失うこと。「酒色に―する」

ワグナー【Gottfried Wagener】

ドイツの化学者。1868年(明治1)来日。92年東京で死去するまで、日本の化学・工芸の発達に貢献。(1831〜1892)

ワグナー【Adolph Heinrich Wagner】

ドイツの経済学者。新歴史学派を代表し、社会政策学会を創立。著「財政学」など。(1835〜1917)

ワグナー【Richard Wagner】

ドイツの作曲家。旧来の歌劇に対し、音楽・詩歌・演劇などの総合を目指した楽劇を創始、また、バイロイト祝祭劇場を建設。歌劇「さまよえるオランダ人」「タンホイザー」「ローエングリン」、楽劇「トリスタンとイゾルデ」「ニュルンベルクのマイスタージンガー」「ニーベルングの指輪」「パルジファル」など。(1813〜1883)

ワグナー

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→歌劇「タンホイザー」序曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→歌劇「ローエングリン」第一幕 序曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ワグナー【Robert Ferdinand Wagner】

アメリカの政治家。ニュー‐ディールに参画。(1877〜1953)

⇒ワグナー‐ほう【ワグナー法】

ワグナー‐ほう【ワグナー法】‥ハフ

(立案者R.F.ワグナーの名から)1935年にアメリカで制定された全国労働関係法の通称。労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を保障し、使用者の不当労働行為の禁止を定める。のちタフト‐ハートレー法により修正。

⇒ワグナー【Robert Ferdinand Wagner】

わく‐ない【枠内】

くぎり、また、きまりのうち。限界内。

→歌劇「タンホイザー」序曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→歌劇「ローエングリン」第一幕 序曲

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

ワグナー【Robert Ferdinand Wagner】

アメリカの政治家。ニュー‐ディールに参画。(1877〜1953)

⇒ワグナー‐ほう【ワグナー法】

ワグナー‐ほう【ワグナー法】‥ハフ

(立案者R.F.ワグナーの名から)1935年にアメリカで制定された全国労働関係法の通称。労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を保障し、使用者の不当労働行為の禁止を定める。のちタフト‐ハートレー法により修正。

⇒ワグナー【Robert Ferdinand Wagner】

わく‐ない【枠内】

くぎり、また、きまりのうち。限界内。

わゆ‐が・ける【脇掛ける】🔗⭐🔉

わゆ‐が・ける【脇掛ける】

〔他下一〕

ワイガケルの訛。傾城禁短気「風呂敷包手づから―・け」

広辞苑に「脇」で始まるの検索結果 1-88。もっと読み込む

〔月(月・月)部6画/10画/4738・4F46〕

〔音〕キョウ〈ケフ〉(漢)

〔訓〕わき

[意味]

胸の両側面。わき。両側。かたわら。「脇士・脇息」

[解字]

もと、肉部。形声。「月」(=肉)+音符「

〔月(月・月)部6画/10画/4738・4F46〕

〔音〕キョウ〈ケフ〉(漢)

〔訓〕わき

[意味]

胸の両側面。わき。両側。かたわら。「脇士・脇息」

[解字]

もと、肉部。形声。「月」(=肉)+音符「 」(=両側からはさむ)。わきばらの意。[

」(=両側からはさむ)。わきばらの意。[ ][

][ ]は異体字。

]は異体字。