複数辞典一括検索+![]()

![]()

きょう‐げん【郷原・郷愿】キヤウ‥🔗⭐🔉

きょう‐げん【郷原・郷愿】キヤウ‥

(「愿」は、すなおなこと)善良を装い、郷中の好評を得ようとつとめる小人。

⇒郷原は徳の賊

○郷原は徳の賊きょうげんはとくのぞく🔗⭐🔉

○郷原は徳の賊きょうげんはとくのぞく

[論語陽貨]郷原は八方美人で識見も節操もないから徳をそこなうものである。

⇒きょう‐げん【郷原・郷愿】

きょうけん‐びょう【狂犬病】キヤウ‥ビヤウ

狂犬病ウイルスによる伝染病。感染した犬は狂暴化し全身麻痺で死ぬ。罹った犬に咬まれると咬傷から人に感染する。ウイルスは中枢神経に達し、痙攣けいれん・麻痺錯乱を起こして死に至る。水を飲むとき、または水を見るだけで嚥下えんげ筋の痙攣を起こすため、恐水病とも呼ばれる。

⇒きょう‐けん【狂犬】

きょうげん‐ぼん【狂言本】キヤウ‥

①能狂言の台本。

②(→)絵入狂言本に同じ。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐まく【狂言幕】キヤウ‥

劇場で、舞台の前面に引く幕。定式幕じょうしきまく。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐まわし【狂言回し】キヤウ‥マハシ

歌舞伎狂言などで、主人公ではないがその狂言の進行に重要な役割をつとめる役。比喩的に、裏で物事の進行を取りしきる人。「―を演ずる」

⇒きょう‐げん【狂言】

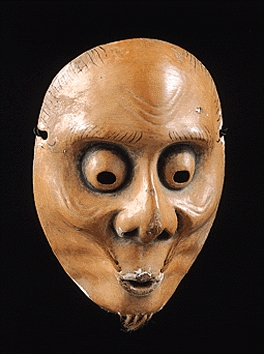

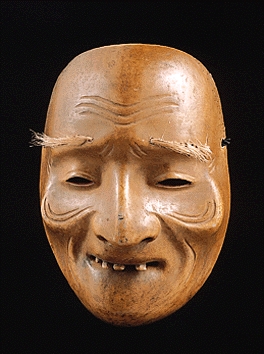

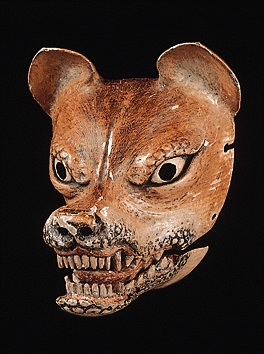

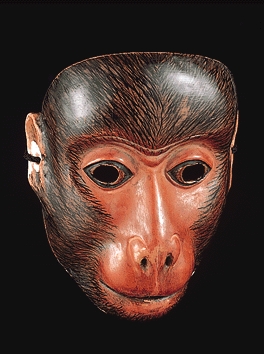

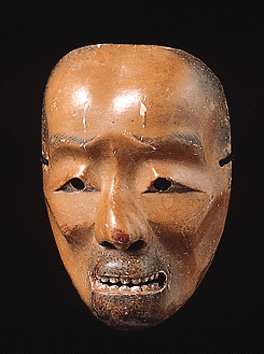

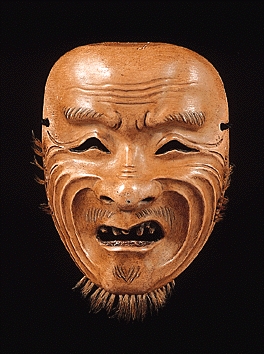

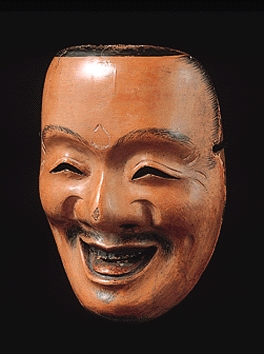

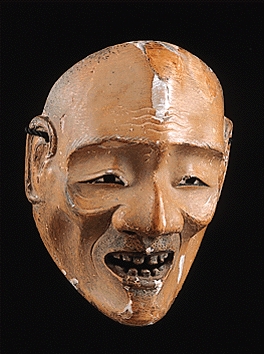

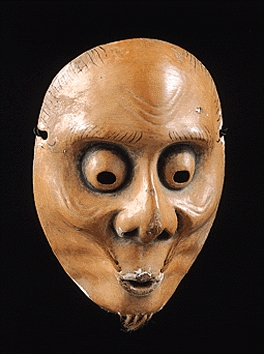

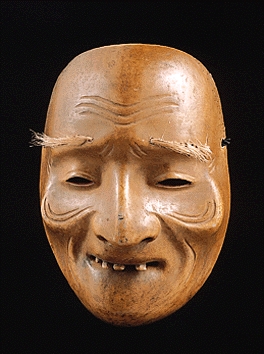

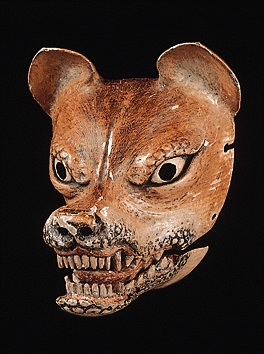

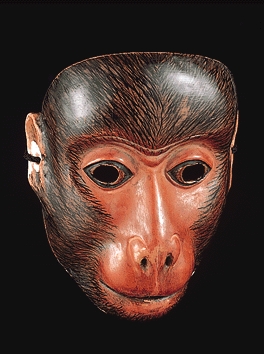

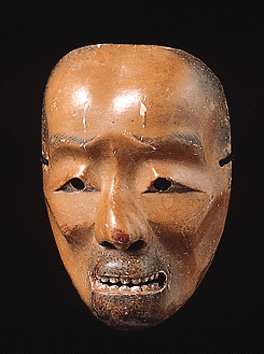

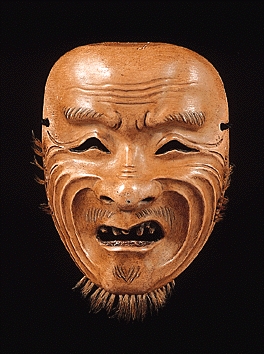

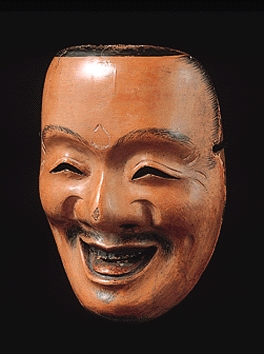

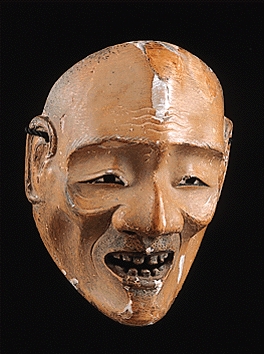

きょうげん‐めん【狂言面】キヤウ‥

狂言の仮面。老人・醜女の役および神・霊・鬼・閻魔・動物などの役に用いる。約20種あり、主なものは祖父おおじ・乙おと・嘯うそふき・賢徳けんとく・武悪ぶあく・猿など。→能面。

姥

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

嘯吹(山本家の表記)

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

嘯吹(山本家の表記)

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

乙御前

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

乙御前

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鬼

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鬼

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狐

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狐

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

賢徳

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

賢徳

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

子猿

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

子猿

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

白蔵主

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

白蔵主

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

登髭

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

登髭

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

小豆武悪

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

小豆武悪

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狸

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狸

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鳶

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鳶

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

福の神

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

福の神

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

通円

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

通円

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

ふくれ

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

ふくれ

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

塗師

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

塗師

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

大黒

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

大黒

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐やくしゃ【狂言役者】キヤウ‥

狂言を演ずる役者。狂言方。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐りこう【興言利口】

即興の、たくみな言葉。

⇒きょう‐げん【興言】

きょう‐こ【京胡】キヤウ‥

中国の擦弦楽器。狭義の胡琴。広義の胡弓の一種。2弦で、京劇の伴奏に用いる。

きょう‐こ【強固】キヤウ‥

強くかたいこと。しっかりして確かなこと。「―な鉄筋建築」「―な意志」

きょう‐こ【鞏固】

強くかたいこと。強固。

きょう‐こ【驕誇】ケウ‥

⇒きょうか

きょう‐ご【向後・嚮後】キヤウ‥

⇒きょうこう

きょう‐ご【教護】ケウ‥

教育し、保護すること。

⇒きょうご‐いん【教護院】

きょう‐ご【嬌語】ケウ‥

なまめいたことば。嬌言。

ぎょう‐こ【暁鼓】ゲウ‥

夜明けを告げる太鼓。

ぎょう‐こ【凝固】

①こりかたまること。

②〔理〕(solidification)液体または気体が固体に変化すること。水が氷になり、また、ヨウ素・樟脳などが気体から固体になる類。固化。

⇒ぎょうこ‐てん【凝固点】

⇒ぎょうこてん‐こうか【凝固点降下】

⇒ぎょうこ‐ねつ【凝固熱】

ぎょう‐ご【暁悟】ゲウ‥

さとること。

きょうご‐いん【教護院】ケウ‥ヰン

(→)児童自立支援施設の旧称。

⇒きょう‐ご【教護】

きょう‐こう【凶行・兇行】‥カウ

殺人・傷害などの凶悪な行い。「―に及ぶ」

きょう‐こう【凶荒】‥クワウ

農作物がみのらぬこと。不作。

きょう‐こう【匡衡】キヤウカウ

前漢の人。字は稚圭。官は太子少傅。楽安侯に封ぜられる。儒教の政治理念に基づく礼制整備に活躍。幼時貧しくて灯油を得難く、隣壁に穴をうがち書を読み、大儒となったと伝える。(蒙求)

きょう‐こう【向後・嚮後】キヤウ‥

今から後。今後。将来。

きょう‐こう【狂講】キヤウカウ

滑稽こっけいな講釈。↔実講

きょう‐こう【侠行】ケフカウ

侠気のある行い。

きょう‐こう【姜沆】キヤウカウ

朝鮮李朝の文臣。1597年(慶長2)丁酉ていゆう倭乱(慶長の役)で捕虜となり京都伏見で幽閉。藤原惺窩せいからと交友、朝鮮儒学を教授し、1600年に帰国。著「看羊録」。(1567〜1618)

きょう‐こう【峡江】ケフカウ

〔地〕フィヨルドのこと。

きょう‐こう【拱構】

アーチ型に組み立てた構造物。

きょう‐こう【狭巷】ケフカウ

狭いちまた。路地ろじ。

きょう‐こう【挟攻・夾攻】ケフ‥

はさみうちにして攻めること。挟撃。

きょう‐こう【恐慌】‥クワウ

①恐れてあわてること。「―を来す」

②〔経〕(panic)景気の循環過程の一局面。過剰生産により価格の暴落、失業の増大、破産、銀行とりつけなどが起きる現象。金融恐慌・農業恐慌などがある。パニック。

きょう‐こう【恐惶】‥クワウ

①恐れかしこむこと。

②候文そうろうぶんの手紙の終りに記す挨拶語。

⇒きょうこう‐きんげん【恐惶謹言】

⇒きょうこう‐けいはく【恐惶敬白】

きょう‐こう【胸高】‥カウ

立木の太さを測る基準としての高さ。人の胸の高さに相当する地上から1.2メートル(北海道および外国では1.3メートル)。「―直径」「―周囲」

きょう‐こう【胸腔】‥カウ

胸部にある体腔。肺・心臓などがその中におさまり、下は横隔膜を境として腹腔に接する。きょうくう。

きょう‐こう【強行】キヤウカウ

障害や反対などを押し切って強引に物事を行うこと。「風雨をついて登山を―する」

⇒きょうこう‐きてい【強行規定】

⇒きょうこう‐ほう【強行法】

きょう‐こう【強攻】キヤウ‥

多少の危険や不利を顧みず、無理を押して攻めること。

きょう‐こう【強硬】キヤウカウ

強い態度で自分の考えなどをまげないこと。手ごわいさま。「―に主張する」「―な意見」「―手段」↔軟弱

きょう‐こう【強項】キヤウカウ

(強いうなじの意)みだりに人に頭をさげないこと。容易に人に屈しないこと。

きょう‐こう【教皇】ケウクワウ

(→)ローマ教皇に同じ。

⇒きょうこう‐ちょう【教皇庁】

きょう‐こう【郷校】キヤウカウ

村里の学校。郷学。

きょう‐こう【郷貢】キヤウ‥

中国唐代、官吏を採用するのに、州県の長官が選抜して京師へ送る者。郷貢進士。

きょう‐こう【橋構】ケウ‥

橋に用いる構桁こうげた。

きょう‐こう【鏡匣】キヤウカフ

かがみを入れるはこ。

きょう‐ごう【叫号】ケウガウ

叫び呼ばわること。

きょう‐ごう【狂号】キヤウガウ

狂歌作者として用いる号。狂名。

きょう‐ごう【協合】ケフガフ

親しみあうこと。和合。

きょう‐ごう【校合・挍合】ケウガフ

写本や印刷物などで、本文などの異同を、基準とする本や原稿と照らし合わせること。こうごう。

きょう‐ごう【強剛】キヤウガウ

てごわいこと。剛強。

きょう‐ごう【強豪】キヤウガウ

強くて手ごわいこと。また、その人。「―と対戦する」

きょう‐ごう【競合】キヤウガフ

きそいあうこと。せりあうこと。「環境保護と開発とが―する」

⇒きょうごう‐ざい【競合罪】

⇒きょうごう‐だっせん【競合脱線】

きょう‐ごう【驕傲】ケウガウ

おごりたかぶること。「―な態度」

ぎょう‐こう【行劫】ギヤウコフ

〔仏〕修行によって積んだ力。行功。

ぎょう‐こう【行幸】ギヤウカウ

(キョウコウ・ギョウゴウとも)天皇が外出すること。みゆき。→行啓

ぎょう‐こう【暁光】ゲウクワウ

あけがたの光。

ぎょう‐こう【暁行】ゲウカウ

あけがたに行くこと。

ぎょう‐こう【暁更】ゲウカウ

夜明け方、まだ暗い頃。あかつき。

ぎょう‐こう【僥倖】ゲウカウ

思いがけないしあわせ。偶然の幸運。「―に恵まれる」

ぎょう‐ごう【行香】ギヤウガウ

①法会の時に、参会の僧に香をくばりわたすこと。また、その役。

②僧がおのおの香炉を持ち、あるいは仏殿に香を焚いて殿内を回る儀式。

③焼香。

ぎょう‐ごう【行業】ギヤウゴフ

〔仏〕行為。身口意しんくいによってなされるはたらき。また、仏道の修行。

きょうこう‐きてい【強行規定】キヤウカウ‥

〔法〕強行法の性質をもつ規定。↔任意規定。

⇒きょう‐こう【強行】

きょうこう‐きんげん【恐惶謹言】‥クワウ‥

(恐れかしこみ、つつしんで申し上げる意)候文の手紙の終りに記す挨拶語。

⇒きょう‐こう【恐惶】

きょう‐こうぐん【強行軍】キヤウカウ‥

休憩時間を減らしたり昼夜を通じて歩いたりなど、日々の行程を増大して行う行軍。転じて、無理な日程で事を進めること。

ぎょう‐こう‐けい【行幸啓】ギヤウカウ‥

行幸と行啓。

きょうこう‐けいはく【恐惶敬白】‥クワウ‥

(→)恐惶謹言に同じ。

⇒きょう‐こう【恐惶】

きょうごう‐ざい【競合罪】キヤウガフ‥

(→)併合罪に同じ。

⇒きょう‐ごう【競合】

きょう‐ごうし【京格子】キヤウガウ‥

竪桟たてざんが細く、間隔も密に並んだ格子。

きょうごう‐だっせん【競合脱線】キヤウガフ‥

線路の状態、台車の構造など複数の要因が重なって起こる脱線。

⇒きょう‐ごう【競合】

きょうこう‐ちょう【教皇庁】ケウクワウチヤウ

(→)ローマ教皇庁に同じ。

⇒きょう‐こう【教皇】

きょうこう‐ほう【強行法】キヤウカウハフ

当事者の意思にかかわらず適用される法規。公序良俗に関する法規はほとんどすべてこれである。↔任意法

⇒きょう‐こう【強行】

きょう‐ごえ【経声】キヤウゴヱ

経文を読む声。

きょう‐こく【享国】キヤウ‥

君主が位をうけついで国を治めること。また、その期間。

きょう‐こく【峡谷】ケフ‥

幅の割に深く細長い谷。「黒部―」

きょう‐こく【強国】キヤウ‥

軍備・経済力ともにすぐれ、国際社会で勢力の強い国。

きょう‐こく【郷国】キヤウ‥

生れ故郷。ふるさと。

きょう‐こく【頃刻】キヤウ‥

(ケイコクとも)しばらくの間。

きょうごく【京極】キヤウ‥

京都の地名。平安京で、その最東端の道路を東京極大路(ほぼ今の寺町)、最西端を西京極大路(今の天神川の東側)とした。現在ではもとの東京極、すなわち寺町の東の通りの三条・四条間を新京極といい、商店・映画館などが多い。また今は、西京極は七条通西端付近の地名。

新京極

撮影:的場 啓

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐やくしゃ【狂言役者】キヤウ‥

狂言を演ずる役者。狂言方。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐りこう【興言利口】

即興の、たくみな言葉。

⇒きょう‐げん【興言】

きょう‐こ【京胡】キヤウ‥

中国の擦弦楽器。狭義の胡琴。広義の胡弓の一種。2弦で、京劇の伴奏に用いる。

きょう‐こ【強固】キヤウ‥

強くかたいこと。しっかりして確かなこと。「―な鉄筋建築」「―な意志」

きょう‐こ【鞏固】

強くかたいこと。強固。

きょう‐こ【驕誇】ケウ‥

⇒きょうか

きょう‐ご【向後・嚮後】キヤウ‥

⇒きょうこう

きょう‐ご【教護】ケウ‥

教育し、保護すること。

⇒きょうご‐いん【教護院】

きょう‐ご【嬌語】ケウ‥

なまめいたことば。嬌言。

ぎょう‐こ【暁鼓】ゲウ‥

夜明けを告げる太鼓。

ぎょう‐こ【凝固】

①こりかたまること。

②〔理〕(solidification)液体または気体が固体に変化すること。水が氷になり、また、ヨウ素・樟脳などが気体から固体になる類。固化。

⇒ぎょうこ‐てん【凝固点】

⇒ぎょうこてん‐こうか【凝固点降下】

⇒ぎょうこ‐ねつ【凝固熱】

ぎょう‐ご【暁悟】ゲウ‥

さとること。

きょうご‐いん【教護院】ケウ‥ヰン

(→)児童自立支援施設の旧称。

⇒きょう‐ご【教護】

きょう‐こう【凶行・兇行】‥カウ

殺人・傷害などの凶悪な行い。「―に及ぶ」

きょう‐こう【凶荒】‥クワウ

農作物がみのらぬこと。不作。

きょう‐こう【匡衡】キヤウカウ

前漢の人。字は稚圭。官は太子少傅。楽安侯に封ぜられる。儒教の政治理念に基づく礼制整備に活躍。幼時貧しくて灯油を得難く、隣壁に穴をうがち書を読み、大儒となったと伝える。(蒙求)

きょう‐こう【向後・嚮後】キヤウ‥

今から後。今後。将来。

きょう‐こう【狂講】キヤウカウ

滑稽こっけいな講釈。↔実講

きょう‐こう【侠行】ケフカウ

侠気のある行い。

きょう‐こう【姜沆】キヤウカウ

朝鮮李朝の文臣。1597年(慶長2)丁酉ていゆう倭乱(慶長の役)で捕虜となり京都伏見で幽閉。藤原惺窩せいからと交友、朝鮮儒学を教授し、1600年に帰国。著「看羊録」。(1567〜1618)

きょう‐こう【峡江】ケフカウ

〔地〕フィヨルドのこと。

きょう‐こう【拱構】

アーチ型に組み立てた構造物。

きょう‐こう【狭巷】ケフカウ

狭いちまた。路地ろじ。

きょう‐こう【挟攻・夾攻】ケフ‥

はさみうちにして攻めること。挟撃。

きょう‐こう【恐慌】‥クワウ

①恐れてあわてること。「―を来す」

②〔経〕(panic)景気の循環過程の一局面。過剰生産により価格の暴落、失業の増大、破産、銀行とりつけなどが起きる現象。金融恐慌・農業恐慌などがある。パニック。

きょう‐こう【恐惶】‥クワウ

①恐れかしこむこと。

②候文そうろうぶんの手紙の終りに記す挨拶語。

⇒きょうこう‐きんげん【恐惶謹言】

⇒きょうこう‐けいはく【恐惶敬白】

きょう‐こう【胸高】‥カウ

立木の太さを測る基準としての高さ。人の胸の高さに相当する地上から1.2メートル(北海道および外国では1.3メートル)。「―直径」「―周囲」

きょう‐こう【胸腔】‥カウ

胸部にある体腔。肺・心臓などがその中におさまり、下は横隔膜を境として腹腔に接する。きょうくう。

きょう‐こう【強行】キヤウカウ

障害や反対などを押し切って強引に物事を行うこと。「風雨をついて登山を―する」

⇒きょうこう‐きてい【強行規定】

⇒きょうこう‐ほう【強行法】

きょう‐こう【強攻】キヤウ‥

多少の危険や不利を顧みず、無理を押して攻めること。

きょう‐こう【強硬】キヤウカウ

強い態度で自分の考えなどをまげないこと。手ごわいさま。「―に主張する」「―な意見」「―手段」↔軟弱

きょう‐こう【強項】キヤウカウ

(強いうなじの意)みだりに人に頭をさげないこと。容易に人に屈しないこと。

きょう‐こう【教皇】ケウクワウ

(→)ローマ教皇に同じ。

⇒きょうこう‐ちょう【教皇庁】

きょう‐こう【郷校】キヤウカウ

村里の学校。郷学。

きょう‐こう【郷貢】キヤウ‥

中国唐代、官吏を採用するのに、州県の長官が選抜して京師へ送る者。郷貢進士。

きょう‐こう【橋構】ケウ‥

橋に用いる構桁こうげた。

きょう‐こう【鏡匣】キヤウカフ

かがみを入れるはこ。

きょう‐ごう【叫号】ケウガウ

叫び呼ばわること。

きょう‐ごう【狂号】キヤウガウ

狂歌作者として用いる号。狂名。

きょう‐ごう【協合】ケフガフ

親しみあうこと。和合。

きょう‐ごう【校合・挍合】ケウガフ

写本や印刷物などで、本文などの異同を、基準とする本や原稿と照らし合わせること。こうごう。

きょう‐ごう【強剛】キヤウガウ

てごわいこと。剛強。

きょう‐ごう【強豪】キヤウガウ

強くて手ごわいこと。また、その人。「―と対戦する」

きょう‐ごう【競合】キヤウガフ

きそいあうこと。せりあうこと。「環境保護と開発とが―する」

⇒きょうごう‐ざい【競合罪】

⇒きょうごう‐だっせん【競合脱線】

きょう‐ごう【驕傲】ケウガウ

おごりたかぶること。「―な態度」

ぎょう‐こう【行劫】ギヤウコフ

〔仏〕修行によって積んだ力。行功。

ぎょう‐こう【行幸】ギヤウカウ

(キョウコウ・ギョウゴウとも)天皇が外出すること。みゆき。→行啓

ぎょう‐こう【暁光】ゲウクワウ

あけがたの光。

ぎょう‐こう【暁行】ゲウカウ

あけがたに行くこと。

ぎょう‐こう【暁更】ゲウカウ

夜明け方、まだ暗い頃。あかつき。

ぎょう‐こう【僥倖】ゲウカウ

思いがけないしあわせ。偶然の幸運。「―に恵まれる」

ぎょう‐ごう【行香】ギヤウガウ

①法会の時に、参会の僧に香をくばりわたすこと。また、その役。

②僧がおのおの香炉を持ち、あるいは仏殿に香を焚いて殿内を回る儀式。

③焼香。

ぎょう‐ごう【行業】ギヤウゴフ

〔仏〕行為。身口意しんくいによってなされるはたらき。また、仏道の修行。

きょうこう‐きてい【強行規定】キヤウカウ‥

〔法〕強行法の性質をもつ規定。↔任意規定。

⇒きょう‐こう【強行】

きょうこう‐きんげん【恐惶謹言】‥クワウ‥

(恐れかしこみ、つつしんで申し上げる意)候文の手紙の終りに記す挨拶語。

⇒きょう‐こう【恐惶】

きょう‐こうぐん【強行軍】キヤウカウ‥

休憩時間を減らしたり昼夜を通じて歩いたりなど、日々の行程を増大して行う行軍。転じて、無理な日程で事を進めること。

ぎょう‐こう‐けい【行幸啓】ギヤウカウ‥

行幸と行啓。

きょうこう‐けいはく【恐惶敬白】‥クワウ‥

(→)恐惶謹言に同じ。

⇒きょう‐こう【恐惶】

きょうごう‐ざい【競合罪】キヤウガフ‥

(→)併合罪に同じ。

⇒きょう‐ごう【競合】

きょう‐ごうし【京格子】キヤウガウ‥

竪桟たてざんが細く、間隔も密に並んだ格子。

きょうごう‐だっせん【競合脱線】キヤウガフ‥

線路の状態、台車の構造など複数の要因が重なって起こる脱線。

⇒きょう‐ごう【競合】

きょうこう‐ちょう【教皇庁】ケウクワウチヤウ

(→)ローマ教皇庁に同じ。

⇒きょう‐こう【教皇】

きょうこう‐ほう【強行法】キヤウカウハフ

当事者の意思にかかわらず適用される法規。公序良俗に関する法規はほとんどすべてこれである。↔任意法

⇒きょう‐こう【強行】

きょう‐ごえ【経声】キヤウゴヱ

経文を読む声。

きょう‐こく【享国】キヤウ‥

君主が位をうけついで国を治めること。また、その期間。

きょう‐こく【峡谷】ケフ‥

幅の割に深く細長い谷。「黒部―」

きょう‐こく【強国】キヤウ‥

軍備・経済力ともにすぐれ、国際社会で勢力の強い国。

きょう‐こく【郷国】キヤウ‥

生れ故郷。ふるさと。

きょう‐こく【頃刻】キヤウ‥

(ケイコクとも)しばらくの間。

きょうごく【京極】キヤウ‥

京都の地名。平安京で、その最東端の道路を東京極大路(ほぼ今の寺町)、最西端を西京極大路(今の天神川の東側)とした。現在ではもとの東京極、すなわち寺町の東の通りの三条・四条間を新京極といい、商店・映画館などが多い。また今は、西京極は七条通西端付近の地名。

新京極

撮影:的場 啓

⇒きょうごく‐どの【京極殿】

きょうごく【京極】キヤウ‥

藤原定家の孫為教ためのりを祖とする和歌の家筋。為教の兄為氏を祖とする保守的な二条家が大覚寺統の信任を得たのに対して、為教の子為兼は持明院統の伏見院の信任を得、語法・表現等の自由を唱えて和歌の革新を叫んだ。為兼と為氏の子二条為世との歌道の主導権をめぐる争いは著名。鎌倉末期、為兼の猶子忠兼に至って絶家したが、その影響を受けた京極派は南北朝時代中期まで存続。玉葉集・風雅集はその代表的撰集。京極家。

⇒きょうごく‐たかつぐ【京極高次】

⇒きょうごく‐ためかね【京極為兼】

きょうごく‐たかつぐ【京極高次】キヤウ‥

安土桃山時代の武将。浅井氏滅亡後、信長・秀吉に仕え、秀吉没後は家康に与くみした。関ヶ原の戦後、若狭小浜藩主。(1563〜1609)

⇒きょうごく【京極】

きょうごく‐ためかね【京極為兼】キヤウ‥

(タメカヌとも)鎌倉末期の歌人。藤原定家の曾孫。祖父為家に歌を学ぶ。伏見天皇に重用され、「玉葉集」を撰。革新的で、二条家の為世と抗争。佐渡・土佐に流された。歌論書「為兼卿和歌抄」。(1254〜1332)

⇒きょうごく【京極】

きょうごく‐どの【京極殿】キヤウ‥

京都の東京極大路に面した邸宅の汎称。藤原道長の邸宅だった土御門京極殿が著名。

⇒きょうごく【京極】

きょうごく‐の‐うえ【京極上】キヤウ‥ウヘ

宇津保物語中の女性。清原俊蔭の女むすめで藤原仲忠の母。父から受けた琴きんの秘曲・秘器を仲忠に伝授。

きょう‐ござん【京五山】キヤウ‥

(→)京都五山に同じ。

きょう‐こそで【京小袖】キヤウ‥

京染めの小袖。

きょう‐こつ【侠骨】ケフ‥

侠気に富む気性。

きょう‐こつ【胸骨】

胸郭の前壁中央にあり、肋骨を連接する骨。→骨格(図)

きょう‐こつ【軽忽・軽骨】キヤウ‥

①軽視すること。軽蔑。太平記21「公家の成敗を―し」

②そそっかしいこと。かるはずみ。軽率。けいこつ。日葡辞書「キャウコッナコトヲイウ」

③愚かしいこと。とんでもないこと。笑止。狂言、枕物狂「何と、祖父が恋をする、なうなう―や―や」

きょう‐こつ【頬骨】ケフ‥

顔面骨の一つ。頬の上外部にあり、左右各1個ずつある不整方形の骨。ほおぼね。顴骨けんこつ。→頭蓋とうがい骨(図)。

⇒きょうこつ‐きん【頬骨筋】

きょう‐こつ【髐骨】ケウ‥

肉のおちつくした骨。転じて、ひどくやせ衰えていること。

ぎょう‐こつ【行乞】ギヤウ‥

〔仏〕乞食こつじきに歩くこと。托鉢たくはつ。

きょうこつ‐きん【頬骨筋】ケフ‥

頬骨から起こり、上唇・口角に付く筋。大頬骨筋と小頬骨筋とがある。

⇒きょう‐こつ【頬骨】

ぎょうこ‐てん【凝固点】

液体または気体が凝固する時の温度。一般に融解点に一致。

⇒ぎょう‐こ【凝固】

ぎょうこてん‐こうか【凝固点降下】‥カウ‥

溶質の溶解により溶液の凝固点が降下する現象。同じ溶媒の希薄溶液では、凝固点降下は溶液のモル濃度に比例し、溶質の種類によらない。氷点降下。

⇒ぎょう‐こ【凝固】

きょう‐ごと【今日毎】ケフ‥

毎日。日々。

⇒きょう【今日】

きょう‐ことば【京詞・京言葉】キヤウ‥

京都のことば。京談。

ぎょうこ‐ねつ【凝固熱】

液体または気体が凝固する時に放出する熱。通常、物質1グラムまたは1モルについての熱量で示す。

⇒ぎょう‐こ【凝固】

きょう‐このごろ【今日此の頃】ケフ‥

最近。昨今。近頃。樋口一葉、たけくらべ「―の全盛に父母への孝養うらやましく」

⇒きょう【今日】

きょう‐ごよみ【京暦】キヤウ‥

地方で作った暦に対して、京都の陰陽寮で作った暦。

きょう‐さ【教唆】ケウ‥

①教えそそのかすこと。

②〔法〕他人に犯罪または不法行為の実行を決意させる行為。

⇒きょうさ‐せんどう【教唆煽動】

⇒きょうさ‐はん【教唆犯】

きょう‐ざ【京座】キヤウ‥

江戸幕府が京都に設けた金座。→江戸座→駿府座

ぎょう‐さ【行作】ギヤウ‥

行儀作法。ふるまい。おこない。

ぎょう‐ざ【行者】ギヤウ‥

⇒ぎょうじゃ

ギョウザ【餃子】

⇒ギョーザ

きょう‐さい【凶歳】

作物の不作の年。凶年。

きょう‐さい【共済】

共同して助けあうこと。「―事業」

⇒きょうさい‐くみあい【共済組合】

⇒きょうさい‐ねんきん【共済年金】

きょう‐さい【共催】

二人(2団体)以上が共同で一つの催しを行うこと。「新聞社と―する」

きょう‐さい【匡済】キヤウ‥

悪をただし救って善導すること。時局を匡正して救済すること。

きょう‐さい【恐妻】

夫が妻に頭の上がらないこと。「―家」

きょう‐さい【境栽】キヤウ‥

塀などに沿って細長く植え込んだ低木や花卉かき。

きょう‐ざい【共在】

二つ以上の事物または性質が同時に存在すること。

きょう‐ざい【教材】ケウ‥

教授・学習の材料。学習の内容となる文化的素材をいう場合と、それを伝える媒体を指す場合とがある。教材研究の教材は前者、教材作成は後者になる。

きょう‐ざい【梟罪】ケウ‥

さらしくびの刑。また、その刑に処すること。

きょう‐ざい【絞罪】ケウ‥

⇒こうざい

ぎょう‐さい【業際】ゲフ‥

一つの分野でなく、いくつかの事業分野にわたること。

きょう‐ざいく【京細工】キヤウ‥

京都産の細工物。

きょうさい‐くみあい【共済組合】‥アヒ

事業所の従業員などで組織し、組合員の福利増進を図るのを目的とし、組合員の疾病・負傷・死亡・退職などに際して給付をする相互扶助団体。国家公務員共済組合の類。

⇒きょう‐さい【共済】

きょうさい‐ねんきん【共済年金】

公的年金の一種。国家公務員共済組合・地方公務員共済組合などの長期給付。いわゆる二階建て年金のうち、退職共済年金など二階部分を給付。

⇒きょう‐さい【共済】

きょうさ‐かんせつ【胸鎖関節】‥クワン‥

鎖骨と胸骨とを結ぶ関節。関節面の間に関節円板が介在し、強い関節包で被われ、周囲を靱帯で補強されている。鎖骨はこの靱帯を支点に前後・上下の各方向に動く。

きょう‐さく【凶作】

天災や気候不順のため、作物のみのりのひどく悪いこと。「―に見舞われる」↔豊作。

⇒きょうさく‐げんめん【凶作減免】

きょう‐さく【狭窄】ケフ‥

すぼまって狭いこと。「幽門―」

⇒きょうさく‐しゃげき【狭窄射撃】

きょう‐さく【警策】キヤウ‥

〔仏〕(→)「けいさく(警策)」3に同じ。

きょう‐さく【競作】キヤウ‥

作品などを競い合って作ること。

きょう‐ざく【景迹】キヤウ‥

⇒きょうじゃく

きょう‐ざく【警策】キヤウ‥

(馬を警いましめ走らせるためにあてる策むちの意)

①人を驚かせるほどに詩文にすぐれていること。源氏物語花宴「文ども―に、舞・楽・物のねどもととのほりて」

②人柄・容姿などのすぐれていること。こうざく。源氏物語手習「げにいと―なりける人の御容面ようめいかな」

きょうさく‐げんめん【凶作減免】

凶作の場合に、一時的に小作料を減額し、または免除する慣行。

⇒きょう‐さく【凶作】

きょうさく‐しゃげき【狭窄射撃】ケフ‥

小銃の模擬射撃。射距離が短い訓練用の狭窄弾を用いる。

⇒きょう‐さく【狭窄】

きょう‐ざけ【京酒】キヤウ‥

京都および上方かみがた産の酒。狂言、船渡聟「都辺土とおしやる程に、その前な物は―であらうのう」↔地酒

きょうさ‐せんどう【教唆煽動】ケウ‥

よくないことをさせようと、人をそそのかし、気持をあおること。

⇒きょう‐さ【教唆】

きょう‐さつ【挟殺】ケフ‥

野球で、走者を塁間に挟はさんでアウトにすること。

きょう‐さつ【恐察】

推察することの謙譲語。拝察。

きょう‐ざつ【夾雑】ケフ‥

余計なものがまじりこむこと。

⇒きょうざつ‐ぶつ【夾雑物】

きょうざつ‐ぶつ【夾雑物】ケフ‥

あるものの中にまじりこんでいる余計なもの。不純物。

⇒きょう‐ざつ【夾雑】

きょうさにゅうとつ‐きん【胸鎖乳突筋】

頸の横を斜め上に走る筋。胸骨と鎖骨から起こり、頭蓋の側面に付く。片側の働きで頸を回し傾け、両側の働きで頸を前に突き出す。→筋肉(図)

きょうさ‐はん【教唆犯】ケウ‥

他人を教唆して犯罪を実行させた者。共犯の一種で、正犯に準じて罰せられる。

⇒きょう‐さ【教唆】

きょう‐ざま【京様】キヤウ‥

①みやこのふう。京都風。

②みやこの方角。宇治拾遺物語7「つとめていと疾く―にのぼりければ」

きょう‐ざまし【興醒し】

折角の興味をそぐこと。また、そのようにさせてしまうもの。

きょう‐ざむらい【京侍】キヤウザムラヒ

京都に住んでいる侍。↔田舎侍いなかざむらい

きょう‐ざめ【興醒め】

興がさめること。興味がそがれること。「何とも―な話だ」

⇒きょうざめ‐がお【興醒め顔】

きょうざめ‐がお【興醒め顔】‥ガホ

興のさめた顔つき。太平記36「義勢しける者ども、相摸の守七百余騎にてひかへたりと聞へしかば、―になつて」

⇒きょう‐ざめ【興醒め】

きょう‐ざ・める【興醒める】

〔自下一〕[文]きょうざ・む(下二)

興味がうすらぐ。面白く思っていた気分が消える。しらける。

きょう‐さん【共産】

資産・生産手段などをその社会の構成員が共有すること。

⇒きょうさん‐しゅぎ【共産主義】

⇒きょうさんしゅぎ‐インターナショナル【共産主義インターナショナル】

⇒きょうさん‐せいねんどうめい【共産青年同盟】

⇒きょうさん‐とう【共産党】

⇒きょうさんとう‐せんげん【共産党宣言】

きょう‐さん【夾笇・夾算】ケフ‥

巻物または書物などにしおりのように挟んで検出用に供し、また、読みさしのところのしるしとするもの。竹を長さ約3寸、幅約5分に薄く削り、3分の2の長さまで割り、裂けないように糸などで結んだもの。

夾笇

⇒きょうごく‐どの【京極殿】

きょうごく【京極】キヤウ‥

藤原定家の孫為教ためのりを祖とする和歌の家筋。為教の兄為氏を祖とする保守的な二条家が大覚寺統の信任を得たのに対して、為教の子為兼は持明院統の伏見院の信任を得、語法・表現等の自由を唱えて和歌の革新を叫んだ。為兼と為氏の子二条為世との歌道の主導権をめぐる争いは著名。鎌倉末期、為兼の猶子忠兼に至って絶家したが、その影響を受けた京極派は南北朝時代中期まで存続。玉葉集・風雅集はその代表的撰集。京極家。

⇒きょうごく‐たかつぐ【京極高次】

⇒きょうごく‐ためかね【京極為兼】

きょうごく‐たかつぐ【京極高次】キヤウ‥

安土桃山時代の武将。浅井氏滅亡後、信長・秀吉に仕え、秀吉没後は家康に与くみした。関ヶ原の戦後、若狭小浜藩主。(1563〜1609)

⇒きょうごく【京極】

きょうごく‐ためかね【京極為兼】キヤウ‥

(タメカヌとも)鎌倉末期の歌人。藤原定家の曾孫。祖父為家に歌を学ぶ。伏見天皇に重用され、「玉葉集」を撰。革新的で、二条家の為世と抗争。佐渡・土佐に流された。歌論書「為兼卿和歌抄」。(1254〜1332)

⇒きょうごく【京極】

きょうごく‐どの【京極殿】キヤウ‥

京都の東京極大路に面した邸宅の汎称。藤原道長の邸宅だった土御門京極殿が著名。

⇒きょうごく【京極】

きょうごく‐の‐うえ【京極上】キヤウ‥ウヘ

宇津保物語中の女性。清原俊蔭の女むすめで藤原仲忠の母。父から受けた琴きんの秘曲・秘器を仲忠に伝授。

きょう‐ござん【京五山】キヤウ‥

(→)京都五山に同じ。

きょう‐こそで【京小袖】キヤウ‥

京染めの小袖。

きょう‐こつ【侠骨】ケフ‥

侠気に富む気性。

きょう‐こつ【胸骨】

胸郭の前壁中央にあり、肋骨を連接する骨。→骨格(図)

きょう‐こつ【軽忽・軽骨】キヤウ‥

①軽視すること。軽蔑。太平記21「公家の成敗を―し」

②そそっかしいこと。かるはずみ。軽率。けいこつ。日葡辞書「キャウコッナコトヲイウ」

③愚かしいこと。とんでもないこと。笑止。狂言、枕物狂「何と、祖父が恋をする、なうなう―や―や」

きょう‐こつ【頬骨】ケフ‥

顔面骨の一つ。頬の上外部にあり、左右各1個ずつある不整方形の骨。ほおぼね。顴骨けんこつ。→頭蓋とうがい骨(図)。

⇒きょうこつ‐きん【頬骨筋】

きょう‐こつ【髐骨】ケウ‥

肉のおちつくした骨。転じて、ひどくやせ衰えていること。

ぎょう‐こつ【行乞】ギヤウ‥

〔仏〕乞食こつじきに歩くこと。托鉢たくはつ。

きょうこつ‐きん【頬骨筋】ケフ‥

頬骨から起こり、上唇・口角に付く筋。大頬骨筋と小頬骨筋とがある。

⇒きょう‐こつ【頬骨】

ぎょうこ‐てん【凝固点】

液体または気体が凝固する時の温度。一般に融解点に一致。

⇒ぎょう‐こ【凝固】

ぎょうこてん‐こうか【凝固点降下】‥カウ‥

溶質の溶解により溶液の凝固点が降下する現象。同じ溶媒の希薄溶液では、凝固点降下は溶液のモル濃度に比例し、溶質の種類によらない。氷点降下。

⇒ぎょう‐こ【凝固】

きょう‐ごと【今日毎】ケフ‥

毎日。日々。

⇒きょう【今日】

きょう‐ことば【京詞・京言葉】キヤウ‥

京都のことば。京談。

ぎょうこ‐ねつ【凝固熱】

液体または気体が凝固する時に放出する熱。通常、物質1グラムまたは1モルについての熱量で示す。

⇒ぎょう‐こ【凝固】

きょう‐このごろ【今日此の頃】ケフ‥

最近。昨今。近頃。樋口一葉、たけくらべ「―の全盛に父母への孝養うらやましく」

⇒きょう【今日】

きょう‐ごよみ【京暦】キヤウ‥

地方で作った暦に対して、京都の陰陽寮で作った暦。

きょう‐さ【教唆】ケウ‥

①教えそそのかすこと。

②〔法〕他人に犯罪または不法行為の実行を決意させる行為。

⇒きょうさ‐せんどう【教唆煽動】

⇒きょうさ‐はん【教唆犯】

きょう‐ざ【京座】キヤウ‥

江戸幕府が京都に設けた金座。→江戸座→駿府座

ぎょう‐さ【行作】ギヤウ‥

行儀作法。ふるまい。おこない。

ぎょう‐ざ【行者】ギヤウ‥

⇒ぎょうじゃ

ギョウザ【餃子】

⇒ギョーザ

きょう‐さい【凶歳】

作物の不作の年。凶年。

きょう‐さい【共済】

共同して助けあうこと。「―事業」

⇒きょうさい‐くみあい【共済組合】

⇒きょうさい‐ねんきん【共済年金】

きょう‐さい【共催】

二人(2団体)以上が共同で一つの催しを行うこと。「新聞社と―する」

きょう‐さい【匡済】キヤウ‥

悪をただし救って善導すること。時局を匡正して救済すること。

きょう‐さい【恐妻】

夫が妻に頭の上がらないこと。「―家」

きょう‐さい【境栽】キヤウ‥

塀などに沿って細長く植え込んだ低木や花卉かき。

きょう‐ざい【共在】

二つ以上の事物または性質が同時に存在すること。

きょう‐ざい【教材】ケウ‥

教授・学習の材料。学習の内容となる文化的素材をいう場合と、それを伝える媒体を指す場合とがある。教材研究の教材は前者、教材作成は後者になる。

きょう‐ざい【梟罪】ケウ‥

さらしくびの刑。また、その刑に処すること。

きょう‐ざい【絞罪】ケウ‥

⇒こうざい

ぎょう‐さい【業際】ゲフ‥

一つの分野でなく、いくつかの事業分野にわたること。

きょう‐ざいく【京細工】キヤウ‥

京都産の細工物。

きょうさい‐くみあい【共済組合】‥アヒ

事業所の従業員などで組織し、組合員の福利増進を図るのを目的とし、組合員の疾病・負傷・死亡・退職などに際して給付をする相互扶助団体。国家公務員共済組合の類。

⇒きょう‐さい【共済】

きょうさい‐ねんきん【共済年金】

公的年金の一種。国家公務員共済組合・地方公務員共済組合などの長期給付。いわゆる二階建て年金のうち、退職共済年金など二階部分を給付。

⇒きょう‐さい【共済】

きょうさ‐かんせつ【胸鎖関節】‥クワン‥

鎖骨と胸骨とを結ぶ関節。関節面の間に関節円板が介在し、強い関節包で被われ、周囲を靱帯で補強されている。鎖骨はこの靱帯を支点に前後・上下の各方向に動く。

きょう‐さく【凶作】

天災や気候不順のため、作物のみのりのひどく悪いこと。「―に見舞われる」↔豊作。

⇒きょうさく‐げんめん【凶作減免】

きょう‐さく【狭窄】ケフ‥

すぼまって狭いこと。「幽門―」

⇒きょうさく‐しゃげき【狭窄射撃】

きょう‐さく【警策】キヤウ‥

〔仏〕(→)「けいさく(警策)」3に同じ。

きょう‐さく【競作】キヤウ‥

作品などを競い合って作ること。

きょう‐ざく【景迹】キヤウ‥

⇒きょうじゃく

きょう‐ざく【警策】キヤウ‥

(馬を警いましめ走らせるためにあてる策むちの意)

①人を驚かせるほどに詩文にすぐれていること。源氏物語花宴「文ども―に、舞・楽・物のねどもととのほりて」

②人柄・容姿などのすぐれていること。こうざく。源氏物語手習「げにいと―なりける人の御容面ようめいかな」

きょうさく‐げんめん【凶作減免】

凶作の場合に、一時的に小作料を減額し、または免除する慣行。

⇒きょう‐さく【凶作】

きょうさく‐しゃげき【狭窄射撃】ケフ‥

小銃の模擬射撃。射距離が短い訓練用の狭窄弾を用いる。

⇒きょう‐さく【狭窄】

きょう‐ざけ【京酒】キヤウ‥

京都および上方かみがた産の酒。狂言、船渡聟「都辺土とおしやる程に、その前な物は―であらうのう」↔地酒

きょうさ‐せんどう【教唆煽動】ケウ‥

よくないことをさせようと、人をそそのかし、気持をあおること。

⇒きょう‐さ【教唆】

きょう‐さつ【挟殺】ケフ‥

野球で、走者を塁間に挟はさんでアウトにすること。

きょう‐さつ【恐察】

推察することの謙譲語。拝察。

きょう‐ざつ【夾雑】ケフ‥

余計なものがまじりこむこと。

⇒きょうざつ‐ぶつ【夾雑物】

きょうざつ‐ぶつ【夾雑物】ケフ‥

あるものの中にまじりこんでいる余計なもの。不純物。

⇒きょう‐ざつ【夾雑】

きょうさにゅうとつ‐きん【胸鎖乳突筋】

頸の横を斜め上に走る筋。胸骨と鎖骨から起こり、頭蓋の側面に付く。片側の働きで頸を回し傾け、両側の働きで頸を前に突き出す。→筋肉(図)

きょうさ‐はん【教唆犯】ケウ‥

他人を教唆して犯罪を実行させた者。共犯の一種で、正犯に準じて罰せられる。

⇒きょう‐さ【教唆】

きょう‐ざま【京様】キヤウ‥

①みやこのふう。京都風。

②みやこの方角。宇治拾遺物語7「つとめていと疾く―にのぼりければ」

きょう‐ざまし【興醒し】

折角の興味をそぐこと。また、そのようにさせてしまうもの。

きょう‐ざむらい【京侍】キヤウザムラヒ

京都に住んでいる侍。↔田舎侍いなかざむらい

きょう‐ざめ【興醒め】

興がさめること。興味がそがれること。「何とも―な話だ」

⇒きょうざめ‐がお【興醒め顔】

きょうざめ‐がお【興醒め顔】‥ガホ

興のさめた顔つき。太平記36「義勢しける者ども、相摸の守七百余騎にてひかへたりと聞へしかば、―になつて」

⇒きょう‐ざめ【興醒め】

きょう‐ざ・める【興醒める】

〔自下一〕[文]きょうざ・む(下二)

興味がうすらぐ。面白く思っていた気分が消える。しらける。

きょう‐さん【共産】

資産・生産手段などをその社会の構成員が共有すること。

⇒きょうさん‐しゅぎ【共産主義】

⇒きょうさんしゅぎ‐インターナショナル【共産主義インターナショナル】

⇒きょうさん‐せいねんどうめい【共産青年同盟】

⇒きょうさん‐とう【共産党】

⇒きょうさんとう‐せんげん【共産党宣言】

きょう‐さん【夾笇・夾算】ケフ‥

巻物または書物などにしおりのように挟んで検出用に供し、また、読みさしのところのしるしとするもの。竹を長さ約3寸、幅約5分に薄く削り、3分の2の長さまで割り、裂けないように糸などで結んだもの。

夾笇

きょう‐さん【協賛】ケフ‥

①事業の趣旨に賛同し協力すること。「新聞社が―する展覧会」

②明治憲法の下で、帝国議会が、法律案および予算案を有効に成立させるために統治権者である天皇に対し必要な意思表示をすること。「―権」

きょう‐さん【胸算】

心づもり。むなざんよう。

きょう‐さん【強酸】キヤウ‥

水溶液中で大部分が電離し、水素イオンを多く出す酸。塩酸・硝酸・硫酸の類。↔弱酸

きょう‐さん【慶讃】キヤウ‥

(ケイサンとも)仏像・経巻・堂塔などの完成を喜びたたえる仏事。慶懺。「―文」

ぎょう‐さん【仰山】ギヤウ‥

①数量や程度の、はなはだしいさま。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「―な酒のみと聞いたが」

②おおげさなさま。おおぎょう。日葡辞書「ギョウサンニ」。「言うことなすこと皆―だ」

きょうざん‐おり【京桟織】キヤウ‥

経緯たてよことも片撚かたよりの綿糸を用いて平織にした木綿縞。京桟。京桟縞。

きょうさん‐しゅぎ【共産主義】

(communism)

①私有財産制の否定と共有財産制の実現によって貧富の差をなくそうとする思想・運動。古くはプラトンなどにも見られるが、主としてマルクス・エンゲルスによって体系づけられたものを指す。

②プロレタリア革命を通じて実現される、生産手段の社会的所有に立脚する社会体制。

㋐その第一段階は社会主義とも呼ばれ、生産力の発達程度があまり高くないため、社会の成員は能力に応じて労働し、労働に応じた分配を受ける。

㋑生産力が高度に発展し、各成員が能力に応じて労働し、必要に応じて分配を受ける段階。これが狭義の共産主義。

→社会主義。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさんしゅぎ‐インターナショナル【共産主義インターナショナル】

第三インターナショナルの別称。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさん‐せいねんどうめい【共産青年同盟】

日本共産党指導下の大衆的青年組織。1923年(大正12)結成。第二次大戦後は、日本青年共産同盟と改称、56年より日本民主青年同盟(民青)。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさん‐とう【共産党】‥タウ

マルクス・エンゲルス・レーニンらの学説を奉じ、共産主義の実現を終極目標とする政党。→日本共産党。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさんとう‐せんげん【共産党宣言】‥タウ‥

(Manifest der Kommunistischen Partei ドイツ)マルクスとエンゲルスが1847年共産主義者同盟の綱領として起草し、翌年、二月革命直前に発表した文書。階級闘争におけるプロレタリアートの役割を明確にした。

⇒きょう‐さん【共産】

ぎょうざん‐やき【楽山焼】ゲウ‥

⇒らくざんやき

きょう‐し【狂死】キヤウ‥

精神に異常を来して死ぬこと。

きょう‐し【狂詩】キヤウ‥

江戸中期以後流行した、滑稽を主とした漢詩体の詩。俗語を交え、多く平仄ひょうそくをふみ、押韻をなす。江戸の寝惚ねぼけ先生(大田南畝なんぽ)、京都の銅脈先生(畠中観斎)はその名人。

⇒きょうし‐きょく【狂詩曲】

きょう‐し【姜詩】キヤウ‥

二十四孝の一人。後漢の人。妻龐氏とともに母に仕え、寒中に母の好む魚なますを得るのに苦慮していた時、天がその孝に感じ、前庭の氷を割ると清水が湧いて鯉魚を得たと伝える。

きょう‐し【強仕】キヤウ‥

[礼記曲礼「四十曰強而仕」]40歳ではじめて官に仕えること。転じて40歳の称。太平記27「未だ―の齢幾程も過ぎざるに」

きょう‐し【教士】ケウ‥

大日本武徳会、のち全日本剣道連盟の与える称号の一つ。範士の下、錬士の上。

きょう‐し【教示】ケウ‥

⇒きょうじ

きょう‐し【教旨】ケウ‥

①教えの趣意。

②宗教上の趣旨。

きょう‐し【教師】ケウ‥

①学術・技芸を教授する人。

②公認された資格をもって児童・生徒・学生を教育する人。教員。

③宗教上の教化をつかさどる人。

きょう‐し【経師】キヤウ‥

経文を読誦・講説する師僧。→経師きょうじ→経師けいし

きょう‐し【郷思】キヤウ‥

故郷をなつかしく思う心。

きょう‐し【郷試】キヤウ‥

中国の科挙の第1次試験。宋代では解試といい、元代以後郷試という。府州県学の学生(生員)がこれに及第すれば挙人となる。3年に一度各省の省都で行われた。

きょう‐し【嬌姿】ケウ‥

あでやかな、なまめいた姿。

きょう‐し【驕侈】ケウ‥

おごってぜいたくなこと。「―に流れる」

きょう‐し【驕肆・驕恣】ケウ‥

心がおごって気ままなこと。

きょう‐じ【凶事】

不吉な出来事。縁起の悪い事。↔吉事

きょう‐じ【享持】キヤウヂ

権益などをうけ、持つこと。享有。

きょう‐じ【矜恃】

(キンジは慣用読み。「矜持」とも書く)自分の能力を信じていだく誇り。自負。プライド。「横綱としての―」「―を保つ」

きょう‐じ【香匙】キヤウ‥

①香をすくうさじ。こうさじ。こうすくい。

②火箸・灰ならしなど火鉢道具の総称。

きょう‐じ【香箸・香筯】キヤウ‥

香木や香炉の灰を扱う唐木の箸。こうばし。

きょう‐じ【挟持】ケフヂ

そばから力を添えて助けささえること。

きょう‐じ【胸次】

(「次」は、うちの意。キョウシとも)胸の中。心中。

きょう‐じ【脇侍・脇士・夾侍・挟侍】ケフ‥

仏の左右に侍して衆生しゅじょう教化を助けるもの。仏像では、本尊の両脇に安置され、または描かれる像。阿弥陀あみだ如来に観音・勢至菩薩、釈迦如来に文殊・普賢菩薩、薬師如来に日光・月光菩薩など。脇士わきじ。脇立わきだち。→三尊さんぞん2

きょう‐じ【教示】ケウ‥

(キョウシとも)教え示すこと。「ご―を仰ぐ」

きょう‐じ【経師】キヤウ‥

①経典の書写を業とした人。写経生。写経僧。

②経巻の表具をする職人。また、書画の幅または屏風びょうぶ・襖ふすまなどを表具する職人。→経師きょうし→経師けいし。

⇒きょうじ‐や【経師屋】

きょう‐じ【驕児】ケウ‥

わがままな子供。だだっこ。比喩的に、思い上がって勝手にふるまう若者。

ぎょう‐し【仰視】ギヤウ‥

あおぎ見ること。

ぎょう‐し【凝脂】

①こりかたまった脂肪。

②白くつやのある肌。

ぎょう‐し【凝視】

目をこらしてじっと見つめること。「相手の顔を―する」

ぎょう‐じ【行事・行司】ギヤウ‥

①恒例として事を執り行うこと。また、その事柄。儀式や催し物。「年中―」

②責任者として事を担当すること。宇津保物語国譲中「内侍のすけ、はじめより参りて、例の御湯殿の―す」

③事を担当し世話をする役職。平安時代に始まり、朝廷の公事くじ・儀式に「行事の蔵人くろうど」などがあり、また社寺にもおかれ、江戸時代には町内や株仲間の役員として月行事などがあった。今昔物語集11「東大寺を造る―の良弁僧正と云ふ人」。浮世風呂前「神儒仏の組合―が牡丹餅ほどの判をすゑて」

④(多く「行司」と書く)相撲の土俵上で両者を立ち合わせ、勝負を判定し、勝ち名乗りを授ける人。「立たて―」「―が差し違える」

⇒ぎょうじ‐しょ【行事所】

⇒ぎょうじ‐だまり【行司溜り】

⇒ぎょうじ‐にん【行事人】

ぎょう‐じ【行持】ギヤウヂ

仏道を常に怠らず修行すること。

きょう‐しき【京職】キヤウ‥

律令制で、京の行政・訴訟・租税・交通などの事務をつかさどった役所。左京職・右京職に分かれ、長官を大夫だいぶという。京兆けいちょう。みさとづかさ。

きょう‐しき【強識】キヤウ‥

記憶力が強く、よく物事を知っていること。

きょうしき‐こうぞう【拱式構造】‥ザウ

「楣式まぐさしき構造」参照。

きょうしき‐こきゅう【胸式呼吸】‥キフ

主として肋間筋による肋骨の運動によって行われる呼吸。女性では胸式呼吸が優勢であり、また安静時に一般に見られる。胸呼吸。↔腹式呼吸

きょうし‐きょく【狂詩曲】キヤウ‥

器楽曲の一形式。自由な楽式の性格小品で、民族的色彩をたたえたものも多い。ラプソディー。

⇒きょう‐し【狂詩】

きょうじ‐げんごがく【共時言語学】

(linguistique synchronique フランス)ソシュールの用語。言語を時間軸に沿って歴史的発展の相のもとに研究する通時言語学に対して、ある特定の時期における言語の状態を価値体系として研究する方法。静態言語学。→記述言語学

ぎょうじ‐しょ【行事所】ギヤウ‥

朝廷の各種の行事に際して、専らその事をつかさどるために置かれた臨時の役所。

⇒ぎょう‐じ【行事・行司】

きょう‐じせい【強磁性】キヤウ‥

外から加えた磁場の向きにきわめて強く磁化し、磁場を取り去っても磁化を残す性質。→磁性体。

⇒きょうじせい‐たい【強磁性体】

きょうじせい‐たい【強磁性体】キヤウ‥

強磁性を有する物質。鉄・ニッケル・コバルトおよびこれらを含む合金や酸化物の類。永久磁石に用いる。

⇒きょう‐じせい【強磁性】

きょうじ‐たい【共時態】

(synchronie フランス)ソシュールの用語。言語学だけでなく、一般に科学が対象とする現象を時間の流れに沿って変化するものとして見る通時態に対し、時間軸上の一点において捉えた状態を指す。

ぎょうじ‐だまり【行司溜り】ギヤウ‥

相撲で、行司が控える裏正面の土俵溜り。

⇒ぎょう‐じ【行事・行司】

きょう‐じちん【龔自珍】

清代の学者。浙江仁和の人。字は璱人しつじん、号は定庵。その学風と経世論は清末の革命思想家に影響を与えた。著「定庵文集」。(1792〜1841)

きょう‐しつ【狂疾】キヤウ‥

精神病。

きょう‐しつ【教室】ケウ‥

①学校で、授業・学習を行う部屋。

②大学で、専攻領域ごとの研究室。また、教科別の教官の組織。「―会議」

③技芸などを教える所。「編物―」

きょう‐じつ【凶日】

事をするのに不吉な日。↔吉日

きょう‐じつ【嚮日】キヤウ‥

さきのひ。さきごろ。往日。

ぎょう‐しつ【業室】ゲフ‥

(主として明治期に用いた語)研究室・実験室など学業のための部屋。森鴎外、大発見「運命は僕を―から引きずり出して」

ぎょう‐じつ【行実】ギヤウ‥

(コウジツとも)その人が実際に行なったことがら。事績。また、それを記した文。行状実記。

ぎょう‐じつ【暁日】ゲウ‥

①あけがた。あかつき。

②あさひ。旭日。

きょうじ‐てき【共時的】

(synchronique フランス)歴史的な変化を考慮に入れず、ある一時点での体系や構造に注目すること。↔通時的

ぎょうじ‐にん【行事人】ギヤウ‥

事を担当して世話する人。世話役。

⇒ぎょう‐じ【行事・行司】

きょう‐し‐も‐あれ【今日しもあれ】ケフ‥

「きょう」を強めていう語。

⇒きょう【今日】

きょう‐しゃ【狂者】キヤウ‥

①正気でない人。狂人。

②風流に心を打ちこんでいる人。風狂の人。

③志が大きくて細事を顧みない人。

④ざれごとをする人。狂言師。

きょう‐しゃ【侠者】ケフ‥

弱きを助け強きをくじく人。おとこだて。

きょう‐しゃ【狭斜】ケフ‥

(もと、唐の都長安の道幅の狭い街の名で、遊里があった所)色町。遊里。「―の巷」

きょう‐しゃ【香車】キヤウ‥

①将棋の駒の名。前方へだけ真直ぐに幾枡でも進むことができるが、後退することはできない。成ると金将と同じ働きをする。きょうす。きょう。やり。

②(→)遣手やりて5の別称。

きょう‐しゃ【強者】キヤウ‥

強い人。力や権力を持つ者。「―のおごり」↔弱者

きょう‐しゃ【郷射】キヤウ‥

中国、周代に、郷大夫が一郷の人を集めて射を行い士の能否を試みたこと。

きょう‐しゃ【驕奢】ケウ‥

権勢におごること。ぜいたくであるさま。「―な暮し」「―をほしいままにする」

きょうじ‐や【経師屋】キヤウ‥

①経師を職業とする人。表具屋。大経師。

②婦女子を手に入れようとねらう人。経師が物を貼るに、張る(見はってつけねらう意)をかけていった語。歌舞伎、勧善懲悪覗機関孝子誉「手前もやつぱり魚売より―の仲間だが、いくら張つてもあいつァ無駄だ」

⇒きょう‐じ【経師】

ぎょう‐しゃ【業者】ゲフ‥

①商工業を営む人。営業者。企業者。「出入りの―」

②同業者。「―間の協定」

ぎょう‐じゃ【行者】ギヤウ‥

①仏道を修行する人。修行者。持者。

②修験道しゅげんどうの修行者。修験者。

③役行者えんのぎょうじゃの略。

⇒ぎょうじゃ‐こう【行者講】

⇒ぎょうじゃ‐どう【行者堂】

⇒ぎょうじゃ‐どう【行者道】

⇒ぎょうじゃ‐にんにく【行者葫】

⇒ぎょうじゃ‐まいり【行者参り】

きょう‐しゃく【教迹・教跡】ケウ‥

仏の説いた教説。言教ごんきょう。

きょう‐しゃく【教籍】ケウ‥

宗教の教義を記した書。

きょう‐しゃく【警策】キヤウ‥

⇒きょうざく。〈伊呂波字類抄〉

きょう‐じゃく【怯弱】ケフ‥

おじ恐れて気の弱いこと。臆病。卑怯。怯懦きょうだ。

きょう‐じゃく【強弱】キヤウ‥

①強いことと弱いこと。「声に―をつける」「―アクセント」

②強さの度合。「振動の―をはかる」

⇒きょうじゃく‐きごう【強弱記号】

きょう‐じゃく【景迹・

きょう‐さん【協賛】ケフ‥

①事業の趣旨に賛同し協力すること。「新聞社が―する展覧会」

②明治憲法の下で、帝国議会が、法律案および予算案を有効に成立させるために統治権者である天皇に対し必要な意思表示をすること。「―権」

きょう‐さん【胸算】

心づもり。むなざんよう。

きょう‐さん【強酸】キヤウ‥

水溶液中で大部分が電離し、水素イオンを多く出す酸。塩酸・硝酸・硫酸の類。↔弱酸

きょう‐さん【慶讃】キヤウ‥

(ケイサンとも)仏像・経巻・堂塔などの完成を喜びたたえる仏事。慶懺。「―文」

ぎょう‐さん【仰山】ギヤウ‥

①数量や程度の、はなはだしいさま。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「―な酒のみと聞いたが」

②おおげさなさま。おおぎょう。日葡辞書「ギョウサンニ」。「言うことなすこと皆―だ」

きょうざん‐おり【京桟織】キヤウ‥

経緯たてよことも片撚かたよりの綿糸を用いて平織にした木綿縞。京桟。京桟縞。

きょうさん‐しゅぎ【共産主義】

(communism)

①私有財産制の否定と共有財産制の実現によって貧富の差をなくそうとする思想・運動。古くはプラトンなどにも見られるが、主としてマルクス・エンゲルスによって体系づけられたものを指す。

②プロレタリア革命を通じて実現される、生産手段の社会的所有に立脚する社会体制。

㋐その第一段階は社会主義とも呼ばれ、生産力の発達程度があまり高くないため、社会の成員は能力に応じて労働し、労働に応じた分配を受ける。

㋑生産力が高度に発展し、各成員が能力に応じて労働し、必要に応じて分配を受ける段階。これが狭義の共産主義。

→社会主義。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさんしゅぎ‐インターナショナル【共産主義インターナショナル】

第三インターナショナルの別称。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさん‐せいねんどうめい【共産青年同盟】

日本共産党指導下の大衆的青年組織。1923年(大正12)結成。第二次大戦後は、日本青年共産同盟と改称、56年より日本民主青年同盟(民青)。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさん‐とう【共産党】‥タウ

マルクス・エンゲルス・レーニンらの学説を奉じ、共産主義の実現を終極目標とする政党。→日本共産党。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさんとう‐せんげん【共産党宣言】‥タウ‥

(Manifest der Kommunistischen Partei ドイツ)マルクスとエンゲルスが1847年共産主義者同盟の綱領として起草し、翌年、二月革命直前に発表した文書。階級闘争におけるプロレタリアートの役割を明確にした。

⇒きょう‐さん【共産】

ぎょうざん‐やき【楽山焼】ゲウ‥

⇒らくざんやき

きょう‐し【狂死】キヤウ‥

精神に異常を来して死ぬこと。

きょう‐し【狂詩】キヤウ‥

江戸中期以後流行した、滑稽を主とした漢詩体の詩。俗語を交え、多く平仄ひょうそくをふみ、押韻をなす。江戸の寝惚ねぼけ先生(大田南畝なんぽ)、京都の銅脈先生(畠中観斎)はその名人。

⇒きょうし‐きょく【狂詩曲】

きょう‐し【姜詩】キヤウ‥

二十四孝の一人。後漢の人。妻龐氏とともに母に仕え、寒中に母の好む魚なますを得るのに苦慮していた時、天がその孝に感じ、前庭の氷を割ると清水が湧いて鯉魚を得たと伝える。

きょう‐し【強仕】キヤウ‥

[礼記曲礼「四十曰強而仕」]40歳ではじめて官に仕えること。転じて40歳の称。太平記27「未だ―の齢幾程も過ぎざるに」

きょう‐し【教士】ケウ‥

大日本武徳会、のち全日本剣道連盟の与える称号の一つ。範士の下、錬士の上。

きょう‐し【教示】ケウ‥

⇒きょうじ

きょう‐し【教旨】ケウ‥

①教えの趣意。

②宗教上の趣旨。

きょう‐し【教師】ケウ‥

①学術・技芸を教授する人。

②公認された資格をもって児童・生徒・学生を教育する人。教員。

③宗教上の教化をつかさどる人。

きょう‐し【経師】キヤウ‥

経文を読誦・講説する師僧。→経師きょうじ→経師けいし

きょう‐し【郷思】キヤウ‥

故郷をなつかしく思う心。

きょう‐し【郷試】キヤウ‥

中国の科挙の第1次試験。宋代では解試といい、元代以後郷試という。府州県学の学生(生員)がこれに及第すれば挙人となる。3年に一度各省の省都で行われた。

きょう‐し【嬌姿】ケウ‥

あでやかな、なまめいた姿。

きょう‐し【驕侈】ケウ‥

おごってぜいたくなこと。「―に流れる」

きょう‐し【驕肆・驕恣】ケウ‥

心がおごって気ままなこと。

きょう‐じ【凶事】

不吉な出来事。縁起の悪い事。↔吉事

きょう‐じ【享持】キヤウヂ

権益などをうけ、持つこと。享有。

きょう‐じ【矜恃】

(キンジは慣用読み。「矜持」とも書く)自分の能力を信じていだく誇り。自負。プライド。「横綱としての―」「―を保つ」

きょう‐じ【香匙】キヤウ‥

①香をすくうさじ。こうさじ。こうすくい。

②火箸・灰ならしなど火鉢道具の総称。

きょう‐じ【香箸・香筯】キヤウ‥

香木や香炉の灰を扱う唐木の箸。こうばし。

きょう‐じ【挟持】ケフヂ

そばから力を添えて助けささえること。

きょう‐じ【胸次】

(「次」は、うちの意。キョウシとも)胸の中。心中。

きょう‐じ【脇侍・脇士・夾侍・挟侍】ケフ‥

仏の左右に侍して衆生しゅじょう教化を助けるもの。仏像では、本尊の両脇に安置され、または描かれる像。阿弥陀あみだ如来に観音・勢至菩薩、釈迦如来に文殊・普賢菩薩、薬師如来に日光・月光菩薩など。脇士わきじ。脇立わきだち。→三尊さんぞん2

きょう‐じ【教示】ケウ‥

(キョウシとも)教え示すこと。「ご―を仰ぐ」

きょう‐じ【経師】キヤウ‥

①経典の書写を業とした人。写経生。写経僧。

②経巻の表具をする職人。また、書画の幅または屏風びょうぶ・襖ふすまなどを表具する職人。→経師きょうし→経師けいし。

⇒きょうじ‐や【経師屋】

きょう‐じ【驕児】ケウ‥

わがままな子供。だだっこ。比喩的に、思い上がって勝手にふるまう若者。

ぎょう‐し【仰視】ギヤウ‥

あおぎ見ること。

ぎょう‐し【凝脂】

①こりかたまった脂肪。

②白くつやのある肌。

ぎょう‐し【凝視】

目をこらしてじっと見つめること。「相手の顔を―する」

ぎょう‐じ【行事・行司】ギヤウ‥

①恒例として事を執り行うこと。また、その事柄。儀式や催し物。「年中―」

②責任者として事を担当すること。宇津保物語国譲中「内侍のすけ、はじめより参りて、例の御湯殿の―す」

③事を担当し世話をする役職。平安時代に始まり、朝廷の公事くじ・儀式に「行事の蔵人くろうど」などがあり、また社寺にもおかれ、江戸時代には町内や株仲間の役員として月行事などがあった。今昔物語集11「東大寺を造る―の良弁僧正と云ふ人」。浮世風呂前「神儒仏の組合―が牡丹餅ほどの判をすゑて」

④(多く「行司」と書く)相撲の土俵上で両者を立ち合わせ、勝負を判定し、勝ち名乗りを授ける人。「立たて―」「―が差し違える」

⇒ぎょうじ‐しょ【行事所】

⇒ぎょうじ‐だまり【行司溜り】

⇒ぎょうじ‐にん【行事人】

ぎょう‐じ【行持】ギヤウヂ

仏道を常に怠らず修行すること。

きょう‐しき【京職】キヤウ‥

律令制で、京の行政・訴訟・租税・交通などの事務をつかさどった役所。左京職・右京職に分かれ、長官を大夫だいぶという。京兆けいちょう。みさとづかさ。

きょう‐しき【強識】キヤウ‥

記憶力が強く、よく物事を知っていること。

きょうしき‐こうぞう【拱式構造】‥ザウ

「楣式まぐさしき構造」参照。

きょうしき‐こきゅう【胸式呼吸】‥キフ

主として肋間筋による肋骨の運動によって行われる呼吸。女性では胸式呼吸が優勢であり、また安静時に一般に見られる。胸呼吸。↔腹式呼吸

きょうし‐きょく【狂詩曲】キヤウ‥

器楽曲の一形式。自由な楽式の性格小品で、民族的色彩をたたえたものも多い。ラプソディー。

⇒きょう‐し【狂詩】

きょうじ‐げんごがく【共時言語学】

(linguistique synchronique フランス)ソシュールの用語。言語を時間軸に沿って歴史的発展の相のもとに研究する通時言語学に対して、ある特定の時期における言語の状態を価値体系として研究する方法。静態言語学。→記述言語学

ぎょうじ‐しょ【行事所】ギヤウ‥

朝廷の各種の行事に際して、専らその事をつかさどるために置かれた臨時の役所。

⇒ぎょう‐じ【行事・行司】

きょう‐じせい【強磁性】キヤウ‥

外から加えた磁場の向きにきわめて強く磁化し、磁場を取り去っても磁化を残す性質。→磁性体。

⇒きょうじせい‐たい【強磁性体】

きょうじせい‐たい【強磁性体】キヤウ‥

強磁性を有する物質。鉄・ニッケル・コバルトおよびこれらを含む合金や酸化物の類。永久磁石に用いる。

⇒きょう‐じせい【強磁性】

きょうじ‐たい【共時態】

(synchronie フランス)ソシュールの用語。言語学だけでなく、一般に科学が対象とする現象を時間の流れに沿って変化するものとして見る通時態に対し、時間軸上の一点において捉えた状態を指す。

ぎょうじ‐だまり【行司溜り】ギヤウ‥

相撲で、行司が控える裏正面の土俵溜り。

⇒ぎょう‐じ【行事・行司】

きょう‐じちん【龔自珍】

清代の学者。浙江仁和の人。字は璱人しつじん、号は定庵。その学風と経世論は清末の革命思想家に影響を与えた。著「定庵文集」。(1792〜1841)

きょう‐しつ【狂疾】キヤウ‥

精神病。

きょう‐しつ【教室】ケウ‥

①学校で、授業・学習を行う部屋。

②大学で、専攻領域ごとの研究室。また、教科別の教官の組織。「―会議」

③技芸などを教える所。「編物―」

きょう‐じつ【凶日】

事をするのに不吉な日。↔吉日

きょう‐じつ【嚮日】キヤウ‥

さきのひ。さきごろ。往日。

ぎょう‐しつ【業室】ゲフ‥

(主として明治期に用いた語)研究室・実験室など学業のための部屋。森鴎外、大発見「運命は僕を―から引きずり出して」

ぎょう‐じつ【行実】ギヤウ‥

(コウジツとも)その人が実際に行なったことがら。事績。また、それを記した文。行状実記。

ぎょう‐じつ【暁日】ゲウ‥

①あけがた。あかつき。

②あさひ。旭日。

きょうじ‐てき【共時的】

(synchronique フランス)歴史的な変化を考慮に入れず、ある一時点での体系や構造に注目すること。↔通時的

ぎょうじ‐にん【行事人】ギヤウ‥

事を担当して世話する人。世話役。

⇒ぎょう‐じ【行事・行司】

きょう‐し‐も‐あれ【今日しもあれ】ケフ‥

「きょう」を強めていう語。

⇒きょう【今日】

きょう‐しゃ【狂者】キヤウ‥

①正気でない人。狂人。

②風流に心を打ちこんでいる人。風狂の人。

③志が大きくて細事を顧みない人。

④ざれごとをする人。狂言師。

きょう‐しゃ【侠者】ケフ‥

弱きを助け強きをくじく人。おとこだて。

きょう‐しゃ【狭斜】ケフ‥

(もと、唐の都長安の道幅の狭い街の名で、遊里があった所)色町。遊里。「―の巷」

きょう‐しゃ【香車】キヤウ‥

①将棋の駒の名。前方へだけ真直ぐに幾枡でも進むことができるが、後退することはできない。成ると金将と同じ働きをする。きょうす。きょう。やり。

②(→)遣手やりて5の別称。

きょう‐しゃ【強者】キヤウ‥

強い人。力や権力を持つ者。「―のおごり」↔弱者

きょう‐しゃ【郷射】キヤウ‥

中国、周代に、郷大夫が一郷の人を集めて射を行い士の能否を試みたこと。

きょう‐しゃ【驕奢】ケウ‥

権勢におごること。ぜいたくであるさま。「―な暮し」「―をほしいままにする」

きょうじ‐や【経師屋】キヤウ‥

①経師を職業とする人。表具屋。大経師。

②婦女子を手に入れようとねらう人。経師が物を貼るに、張る(見はってつけねらう意)をかけていった語。歌舞伎、勧善懲悪覗機関孝子誉「手前もやつぱり魚売より―の仲間だが、いくら張つてもあいつァ無駄だ」

⇒きょう‐じ【経師】

ぎょう‐しゃ【業者】ゲフ‥

①商工業を営む人。営業者。企業者。「出入りの―」

②同業者。「―間の協定」

ぎょう‐じゃ【行者】ギヤウ‥

①仏道を修行する人。修行者。持者。

②修験道しゅげんどうの修行者。修験者。

③役行者えんのぎょうじゃの略。

⇒ぎょうじゃ‐こう【行者講】

⇒ぎょうじゃ‐どう【行者堂】

⇒ぎょうじゃ‐どう【行者道】

⇒ぎょうじゃ‐にんにく【行者葫】

⇒ぎょうじゃ‐まいり【行者参り】

きょう‐しゃく【教迹・教跡】ケウ‥

仏の説いた教説。言教ごんきょう。

きょう‐しゃく【教籍】ケウ‥

宗教の教義を記した書。

きょう‐しゃく【警策】キヤウ‥

⇒きょうざく。〈伊呂波字類抄〉

きょう‐じゃく【怯弱】ケフ‥

おじ恐れて気の弱いこと。臆病。卑怯。怯懦きょうだ。

きょう‐じゃく【強弱】キヤウ‥

①強いことと弱いこと。「声に―をつける」「―アクセント」

②強さの度合。「振動の―をはかる」

⇒きょうじゃく‐きごう【強弱記号】

きょう‐じゃく【景迹・ 迹】キヤウ‥

①行状。行跡。続日本紀5「凡そ国司は年ごとに官人等の功過・行能并せて―を実録して」

②心底をいぶかしく思うこと。不審。平家物語(長門本)「かやうに申せば、御―もありぬべけれども」

③事情の経過について推察すること。推測。沙石集7「一事を申さば、余事は御―あるべく候」

ぎょう‐じゃく【凝寂】

冬の水が凍ってものしずかなさま。

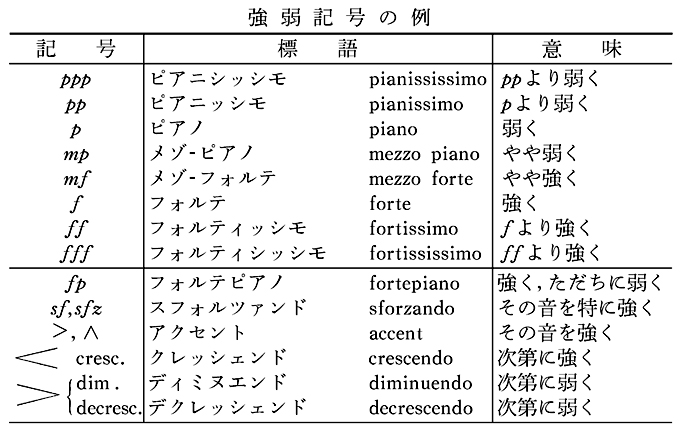

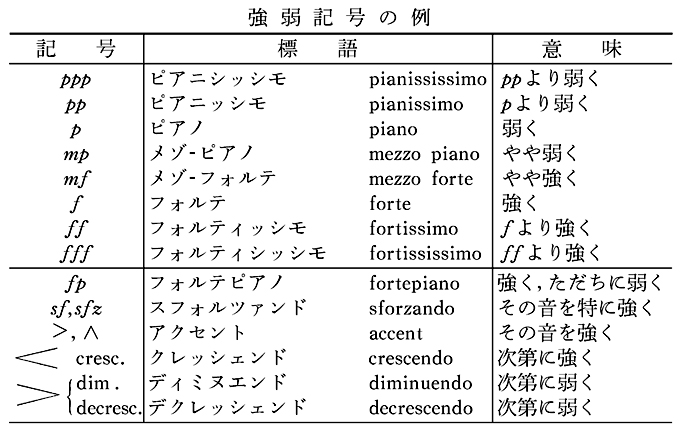

きょうじゃく‐きごう【強弱記号】キヤウ‥ガウ

音楽演奏において、音の強弱を指示する記号および標語。

強弱記号(表)

迹】キヤウ‥

①行状。行跡。続日本紀5「凡そ国司は年ごとに官人等の功過・行能并せて―を実録して」

②心底をいぶかしく思うこと。不審。平家物語(長門本)「かやうに申せば、御―もありぬべけれども」

③事情の経過について推察すること。推測。沙石集7「一事を申さば、余事は御―あるべく候」

ぎょう‐じゃく【凝寂】

冬の水が凍ってものしずかなさま。

きょうじゃく‐きごう【強弱記号】キヤウ‥ガウ

音楽演奏において、音の強弱を指示する記号および標語。

強弱記号(表)

⇒きょう‐じゃく【強弱】

ぎょうじゃ‐こう【行者講】ギヤウ‥カウ

大和国金峰山蔵王権現きんぷせんざおうごんげんに奉加ほうが・寄進・峰入りなどをする、役行者えんのぎょうじゃの信者の団体。山上講さんじょうこう。浄瑠璃、女殺油地獄「此方のどろめは山上参りの―のと」

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

ぎょうじゃ‐どう【行者堂】ギヤウ‥ダウ

役行者をまつった堂。

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

ぎょうじゃ‐どう【行者道】ギヤウ‥ダウ

①行者の行うべき作法。

②行者の通行する通路。

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

ぎょうじゃ‐にんにく【行者葫】ギヤウ‥

(深山に生じ、行者が食べるからいう)ユリ科の多年草。深山の林内に生じ、ニラに似た強臭を放つ。地下にラッキョウに似た鱗茎をもち、外面は網状の褐色繊維で被われる。葉は根生、扁平で幅10センチメートル、下部は狭いさやとなる。夏、約30センチメートルの花茎の頂端に、白色または淡紫色の小花を多数球状につける。古名、アララギ。書言字考節用集「茖蔥、ノビル、ゲウジヤニンニク」

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

ぎょうじゃ‐まいり【行者参り】ギヤウ‥マヰリ

大和国金峰山蔵王権現きんぷせんざおうごんげんに参詣すること。おおみねまいり。山上まいり。山上もうで。

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

きょう‐しゅ【凶手・兇手】

悪者のしわざ。凶漢の毒手。また、凶行をした者。下手人。「―にかかる」

きょう‐しゅ【拱手】

(コウシュは慣用読み)

①中国で敬礼の一つ。両手を組み合わせて胸元で上下すること。

②手を組んで何もせずにいること。袖手。

⇒きょうしゅ‐ぼうかん【拱手傍観】

きょう‐し

⇒きょう‐じゃく【強弱】

ぎょうじゃ‐こう【行者講】ギヤウ‥カウ

大和国金峰山蔵王権現きんぷせんざおうごんげんに奉加ほうが・寄進・峰入りなどをする、役行者えんのぎょうじゃの信者の団体。山上講さんじょうこう。浄瑠璃、女殺油地獄「此方のどろめは山上参りの―のと」

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

ぎょうじゃ‐どう【行者堂】ギヤウ‥ダウ

役行者をまつった堂。

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

ぎょうじゃ‐どう【行者道】ギヤウ‥ダウ

①行者の行うべき作法。

②行者の通行する通路。

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

ぎょうじゃ‐にんにく【行者葫】ギヤウ‥

(深山に生じ、行者が食べるからいう)ユリ科の多年草。深山の林内に生じ、ニラに似た強臭を放つ。地下にラッキョウに似た鱗茎をもち、外面は網状の褐色繊維で被われる。葉は根生、扁平で幅10センチメートル、下部は狭いさやとなる。夏、約30センチメートルの花茎の頂端に、白色または淡紫色の小花を多数球状につける。古名、アララギ。書言字考節用集「茖蔥、ノビル、ゲウジヤニンニク」

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

ぎょうじゃ‐まいり【行者参り】ギヤウ‥マヰリ

大和国金峰山蔵王権現きんぷせんざおうごんげんに参詣すること。おおみねまいり。山上まいり。山上もうで。

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

きょう‐しゅ【凶手・兇手】

悪者のしわざ。凶漢の毒手。また、凶行をした者。下手人。「―にかかる」

きょう‐しゅ【拱手】

(コウシュは慣用読み)

①中国で敬礼の一つ。両手を組み合わせて胸元で上下すること。

②手を組んで何もせずにいること。袖手。

⇒きょうしゅ‐ぼうかん【拱手傍観】

きょう‐し

嘯吹(山本家の表記)

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

嘯吹(山本家の表記)

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

祖父

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

乙御前

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

乙御前

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鬼

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鬼

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狐

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狐

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

賢徳

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

賢徳

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

子猿

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

子猿

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

白蔵主

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

白蔵主

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

登髭

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

登髭

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

小豆武悪

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

小豆武悪

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狸

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

狸

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鳶

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

鳶

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

福の神

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

福の神

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

通円

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

通円

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

ふくれ

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

ふくれ

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

塗師

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

塗師

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

大黒

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

大黒

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐やくしゃ【狂言役者】キヤウ‥

狂言を演ずる役者。狂言方。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐りこう【興言利口】

即興の、たくみな言葉。

⇒きょう‐げん【興言】

きょう‐こ【京胡】キヤウ‥

中国の擦弦楽器。狭義の胡琴。広義の胡弓の一種。2弦で、京劇の伴奏に用いる。

きょう‐こ【強固】キヤウ‥

強くかたいこと。しっかりして確かなこと。「―な鉄筋建築」「―な意志」

きょう‐こ【鞏固】

強くかたいこと。強固。

きょう‐こ【驕誇】ケウ‥

⇒きょうか

きょう‐ご【向後・嚮後】キヤウ‥

⇒きょうこう

きょう‐ご【教護】ケウ‥

教育し、保護すること。

⇒きょうご‐いん【教護院】

きょう‐ご【嬌語】ケウ‥

なまめいたことば。嬌言。

ぎょう‐こ【暁鼓】ゲウ‥

夜明けを告げる太鼓。

ぎょう‐こ【凝固】

①こりかたまること。

②〔理〕(solidification)液体または気体が固体に変化すること。水が氷になり、また、ヨウ素・樟脳などが気体から固体になる類。固化。

⇒ぎょうこ‐てん【凝固点】

⇒ぎょうこてん‐こうか【凝固点降下】

⇒ぎょうこ‐ねつ【凝固熱】

ぎょう‐ご【暁悟】ゲウ‥

さとること。

きょうご‐いん【教護院】ケウ‥ヰン

(→)児童自立支援施設の旧称。

⇒きょう‐ご【教護】

きょう‐こう【凶行・兇行】‥カウ

殺人・傷害などの凶悪な行い。「―に及ぶ」

きょう‐こう【凶荒】‥クワウ

農作物がみのらぬこと。不作。

きょう‐こう【匡衡】キヤウカウ

前漢の人。字は稚圭。官は太子少傅。楽安侯に封ぜられる。儒教の政治理念に基づく礼制整備に活躍。幼時貧しくて灯油を得難く、隣壁に穴をうがち書を読み、大儒となったと伝える。(蒙求)

きょう‐こう【向後・嚮後】キヤウ‥

今から後。今後。将来。

きょう‐こう【狂講】キヤウカウ

滑稽こっけいな講釈。↔実講

きょう‐こう【侠行】ケフカウ

侠気のある行い。

きょう‐こう【姜沆】キヤウカウ

朝鮮李朝の文臣。1597年(慶長2)丁酉ていゆう倭乱(慶長の役)で捕虜となり京都伏見で幽閉。藤原惺窩せいからと交友、朝鮮儒学を教授し、1600年に帰国。著「看羊録」。(1567〜1618)

きょう‐こう【峡江】ケフカウ

〔地〕フィヨルドのこと。

きょう‐こう【拱構】

アーチ型に組み立てた構造物。

きょう‐こう【狭巷】ケフカウ

狭いちまた。路地ろじ。

きょう‐こう【挟攻・夾攻】ケフ‥

はさみうちにして攻めること。挟撃。

きょう‐こう【恐慌】‥クワウ

①恐れてあわてること。「―を来す」

②〔経〕(panic)景気の循環過程の一局面。過剰生産により価格の暴落、失業の増大、破産、銀行とりつけなどが起きる現象。金融恐慌・農業恐慌などがある。パニック。

きょう‐こう【恐惶】‥クワウ

①恐れかしこむこと。

②候文そうろうぶんの手紙の終りに記す挨拶語。

⇒きょうこう‐きんげん【恐惶謹言】

⇒きょうこう‐けいはく【恐惶敬白】

きょう‐こう【胸高】‥カウ

立木の太さを測る基準としての高さ。人の胸の高さに相当する地上から1.2メートル(北海道および外国では1.3メートル)。「―直径」「―周囲」

きょう‐こう【胸腔】‥カウ

胸部にある体腔。肺・心臓などがその中におさまり、下は横隔膜を境として腹腔に接する。きょうくう。

きょう‐こう【強行】キヤウカウ

障害や反対などを押し切って強引に物事を行うこと。「風雨をついて登山を―する」

⇒きょうこう‐きてい【強行規定】

⇒きょうこう‐ほう【強行法】

きょう‐こう【強攻】キヤウ‥

多少の危険や不利を顧みず、無理を押して攻めること。

きょう‐こう【強硬】キヤウカウ

強い態度で自分の考えなどをまげないこと。手ごわいさま。「―に主張する」「―な意見」「―手段」↔軟弱

きょう‐こう【強項】キヤウカウ

(強いうなじの意)みだりに人に頭をさげないこと。容易に人に屈しないこと。

きょう‐こう【教皇】ケウクワウ

(→)ローマ教皇に同じ。

⇒きょうこう‐ちょう【教皇庁】

きょう‐こう【郷校】キヤウカウ

村里の学校。郷学。

きょう‐こう【郷貢】キヤウ‥

中国唐代、官吏を採用するのに、州県の長官が選抜して京師へ送る者。郷貢進士。

きょう‐こう【橋構】ケウ‥

橋に用いる構桁こうげた。

きょう‐こう【鏡匣】キヤウカフ

かがみを入れるはこ。

きょう‐ごう【叫号】ケウガウ

叫び呼ばわること。

きょう‐ごう【狂号】キヤウガウ

狂歌作者として用いる号。狂名。

きょう‐ごう【協合】ケフガフ

親しみあうこと。和合。

きょう‐ごう【校合・挍合】ケウガフ

写本や印刷物などで、本文などの異同を、基準とする本や原稿と照らし合わせること。こうごう。

きょう‐ごう【強剛】キヤウガウ

てごわいこと。剛強。

きょう‐ごう【強豪】キヤウガウ

強くて手ごわいこと。また、その人。「―と対戦する」

きょう‐ごう【競合】キヤウガフ

きそいあうこと。せりあうこと。「環境保護と開発とが―する」

⇒きょうごう‐ざい【競合罪】

⇒きょうごう‐だっせん【競合脱線】

きょう‐ごう【驕傲】ケウガウ

おごりたかぶること。「―な態度」

ぎょう‐こう【行劫】ギヤウコフ

〔仏〕修行によって積んだ力。行功。

ぎょう‐こう【行幸】ギヤウカウ

(キョウコウ・ギョウゴウとも)天皇が外出すること。みゆき。→行啓

ぎょう‐こう【暁光】ゲウクワウ

あけがたの光。

ぎょう‐こう【暁行】ゲウカウ

あけがたに行くこと。

ぎょう‐こう【暁更】ゲウカウ

夜明け方、まだ暗い頃。あかつき。

ぎょう‐こう【僥倖】ゲウカウ

思いがけないしあわせ。偶然の幸運。「―に恵まれる」

ぎょう‐ごう【行香】ギヤウガウ

①法会の時に、参会の僧に香をくばりわたすこと。また、その役。

②僧がおのおの香炉を持ち、あるいは仏殿に香を焚いて殿内を回る儀式。

③焼香。

ぎょう‐ごう【行業】ギヤウゴフ

〔仏〕行為。身口意しんくいによってなされるはたらき。また、仏道の修行。

きょうこう‐きてい【強行規定】キヤウカウ‥

〔法〕強行法の性質をもつ規定。↔任意規定。

⇒きょう‐こう【強行】

きょうこう‐きんげん【恐惶謹言】‥クワウ‥

(恐れかしこみ、つつしんで申し上げる意)候文の手紙の終りに記す挨拶語。

⇒きょう‐こう【恐惶】

きょう‐こうぐん【強行軍】キヤウカウ‥

休憩時間を減らしたり昼夜を通じて歩いたりなど、日々の行程を増大して行う行軍。転じて、無理な日程で事を進めること。

ぎょう‐こう‐けい【行幸啓】ギヤウカウ‥

行幸と行啓。

きょうこう‐けいはく【恐惶敬白】‥クワウ‥

(→)恐惶謹言に同じ。

⇒きょう‐こう【恐惶】

きょうごう‐ざい【競合罪】キヤウガフ‥

(→)併合罪に同じ。

⇒きょう‐ごう【競合】

きょう‐ごうし【京格子】キヤウガウ‥

竪桟たてざんが細く、間隔も密に並んだ格子。

きょうごう‐だっせん【競合脱線】キヤウガフ‥

線路の状態、台車の構造など複数の要因が重なって起こる脱線。

⇒きょう‐ごう【競合】

きょうこう‐ちょう【教皇庁】ケウクワウチヤウ

(→)ローマ教皇庁に同じ。

⇒きょう‐こう【教皇】

きょうこう‐ほう【強行法】キヤウカウハフ

当事者の意思にかかわらず適用される法規。公序良俗に関する法規はほとんどすべてこれである。↔任意法

⇒きょう‐こう【強行】

きょう‐ごえ【経声】キヤウゴヱ

経文を読む声。

きょう‐こく【享国】キヤウ‥

君主が位をうけついで国を治めること。また、その期間。

きょう‐こく【峡谷】ケフ‥

幅の割に深く細長い谷。「黒部―」

きょう‐こく【強国】キヤウ‥

軍備・経済力ともにすぐれ、国際社会で勢力の強い国。

きょう‐こく【郷国】キヤウ‥

生れ故郷。ふるさと。

きょう‐こく【頃刻】キヤウ‥

(ケイコクとも)しばらくの間。

きょうごく【京極】キヤウ‥

京都の地名。平安京で、その最東端の道路を東京極大路(ほぼ今の寺町)、最西端を西京極大路(今の天神川の東側)とした。現在ではもとの東京極、すなわち寺町の東の通りの三条・四条間を新京極といい、商店・映画館などが多い。また今は、西京極は七条通西端付近の地名。

新京極

撮影:的場 啓

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐やくしゃ【狂言役者】キヤウ‥

狂言を演ずる役者。狂言方。

⇒きょう‐げん【狂言】

きょうげん‐りこう【興言利口】

即興の、たくみな言葉。

⇒きょう‐げん【興言】

きょう‐こ【京胡】キヤウ‥

中国の擦弦楽器。狭義の胡琴。広義の胡弓の一種。2弦で、京劇の伴奏に用いる。

きょう‐こ【強固】キヤウ‥

強くかたいこと。しっかりして確かなこと。「―な鉄筋建築」「―な意志」

きょう‐こ【鞏固】

強くかたいこと。強固。

きょう‐こ【驕誇】ケウ‥

⇒きょうか

きょう‐ご【向後・嚮後】キヤウ‥

⇒きょうこう

きょう‐ご【教護】ケウ‥

教育し、保護すること。

⇒きょうご‐いん【教護院】

きょう‐ご【嬌語】ケウ‥

なまめいたことば。嬌言。

ぎょう‐こ【暁鼓】ゲウ‥

夜明けを告げる太鼓。

ぎょう‐こ【凝固】

①こりかたまること。

②〔理〕(solidification)液体または気体が固体に変化すること。水が氷になり、また、ヨウ素・樟脳などが気体から固体になる類。固化。

⇒ぎょうこ‐てん【凝固点】

⇒ぎょうこてん‐こうか【凝固点降下】

⇒ぎょうこ‐ねつ【凝固熱】

ぎょう‐ご【暁悟】ゲウ‥

さとること。

きょうご‐いん【教護院】ケウ‥ヰン

(→)児童自立支援施設の旧称。

⇒きょう‐ご【教護】

きょう‐こう【凶行・兇行】‥カウ

殺人・傷害などの凶悪な行い。「―に及ぶ」

きょう‐こう【凶荒】‥クワウ

農作物がみのらぬこと。不作。

きょう‐こう【匡衡】キヤウカウ

前漢の人。字は稚圭。官は太子少傅。楽安侯に封ぜられる。儒教の政治理念に基づく礼制整備に活躍。幼時貧しくて灯油を得難く、隣壁に穴をうがち書を読み、大儒となったと伝える。(蒙求)

きょう‐こう【向後・嚮後】キヤウ‥

今から後。今後。将来。

きょう‐こう【狂講】キヤウカウ

滑稽こっけいな講釈。↔実講

きょう‐こう【侠行】ケフカウ

侠気のある行い。

きょう‐こう【姜沆】キヤウカウ

朝鮮李朝の文臣。1597年(慶長2)丁酉ていゆう倭乱(慶長の役)で捕虜となり京都伏見で幽閉。藤原惺窩せいからと交友、朝鮮儒学を教授し、1600年に帰国。著「看羊録」。(1567〜1618)

きょう‐こう【峡江】ケフカウ

〔地〕フィヨルドのこと。

きょう‐こう【拱構】

アーチ型に組み立てた構造物。

きょう‐こう【狭巷】ケフカウ

狭いちまた。路地ろじ。

きょう‐こう【挟攻・夾攻】ケフ‥

はさみうちにして攻めること。挟撃。

きょう‐こう【恐慌】‥クワウ

①恐れてあわてること。「―を来す」

②〔経〕(panic)景気の循環過程の一局面。過剰生産により価格の暴落、失業の増大、破産、銀行とりつけなどが起きる現象。金融恐慌・農業恐慌などがある。パニック。

きょう‐こう【恐惶】‥クワウ

①恐れかしこむこと。

②候文そうろうぶんの手紙の終りに記す挨拶語。

⇒きょうこう‐きんげん【恐惶謹言】

⇒きょうこう‐けいはく【恐惶敬白】

きょう‐こう【胸高】‥カウ

立木の太さを測る基準としての高さ。人の胸の高さに相当する地上から1.2メートル(北海道および外国では1.3メートル)。「―直径」「―周囲」

きょう‐こう【胸腔】‥カウ

胸部にある体腔。肺・心臓などがその中におさまり、下は横隔膜を境として腹腔に接する。きょうくう。

きょう‐こう【強行】キヤウカウ

障害や反対などを押し切って強引に物事を行うこと。「風雨をついて登山を―する」

⇒きょうこう‐きてい【強行規定】

⇒きょうこう‐ほう【強行法】

きょう‐こう【強攻】キヤウ‥

多少の危険や不利を顧みず、無理を押して攻めること。

きょう‐こう【強硬】キヤウカウ

強い態度で自分の考えなどをまげないこと。手ごわいさま。「―に主張する」「―な意見」「―手段」↔軟弱

きょう‐こう【強項】キヤウカウ

(強いうなじの意)みだりに人に頭をさげないこと。容易に人に屈しないこと。

きょう‐こう【教皇】ケウクワウ

(→)ローマ教皇に同じ。

⇒きょうこう‐ちょう【教皇庁】

きょう‐こう【郷校】キヤウカウ

村里の学校。郷学。

きょう‐こう【郷貢】キヤウ‥

中国唐代、官吏を採用するのに、州県の長官が選抜して京師へ送る者。郷貢進士。

きょう‐こう【橋構】ケウ‥

橋に用いる構桁こうげた。

きょう‐こう【鏡匣】キヤウカフ

かがみを入れるはこ。

きょう‐ごう【叫号】ケウガウ

叫び呼ばわること。

きょう‐ごう【狂号】キヤウガウ

狂歌作者として用いる号。狂名。

きょう‐ごう【協合】ケフガフ

親しみあうこと。和合。

きょう‐ごう【校合・挍合】ケウガフ

写本や印刷物などで、本文などの異同を、基準とする本や原稿と照らし合わせること。こうごう。

きょう‐ごう【強剛】キヤウガウ

てごわいこと。剛強。

きょう‐ごう【強豪】キヤウガウ

強くて手ごわいこと。また、その人。「―と対戦する」

きょう‐ごう【競合】キヤウガフ

きそいあうこと。せりあうこと。「環境保護と開発とが―する」

⇒きょうごう‐ざい【競合罪】

⇒きょうごう‐だっせん【競合脱線】

きょう‐ごう【驕傲】ケウガウ

おごりたかぶること。「―な態度」

ぎょう‐こう【行劫】ギヤウコフ

〔仏〕修行によって積んだ力。行功。

ぎょう‐こう【行幸】ギヤウカウ

(キョウコウ・ギョウゴウとも)天皇が外出すること。みゆき。→行啓

ぎょう‐こう【暁光】ゲウクワウ

あけがたの光。

ぎょう‐こう【暁行】ゲウカウ

あけがたに行くこと。

ぎょう‐こう【暁更】ゲウカウ

夜明け方、まだ暗い頃。あかつき。

ぎょう‐こう【僥倖】ゲウカウ

思いがけないしあわせ。偶然の幸運。「―に恵まれる」

ぎょう‐ごう【行香】ギヤウガウ

①法会の時に、参会の僧に香をくばりわたすこと。また、その役。

②僧がおのおの香炉を持ち、あるいは仏殿に香を焚いて殿内を回る儀式。

③焼香。

ぎょう‐ごう【行業】ギヤウゴフ

〔仏〕行為。身口意しんくいによってなされるはたらき。また、仏道の修行。

きょうこう‐きてい【強行規定】キヤウカウ‥

〔法〕強行法の性質をもつ規定。↔任意規定。

⇒きょう‐こう【強行】

きょうこう‐きんげん【恐惶謹言】‥クワウ‥

(恐れかしこみ、つつしんで申し上げる意)候文の手紙の終りに記す挨拶語。

⇒きょう‐こう【恐惶】

きょう‐こうぐん【強行軍】キヤウカウ‥

休憩時間を減らしたり昼夜を通じて歩いたりなど、日々の行程を増大して行う行軍。転じて、無理な日程で事を進めること。

ぎょう‐こう‐けい【行幸啓】ギヤウカウ‥

行幸と行啓。

きょうこう‐けいはく【恐惶敬白】‥クワウ‥

(→)恐惶謹言に同じ。

⇒きょう‐こう【恐惶】

きょうごう‐ざい【競合罪】キヤウガフ‥

(→)併合罪に同じ。

⇒きょう‐ごう【競合】

きょう‐ごうし【京格子】キヤウガウ‥

竪桟たてざんが細く、間隔も密に並んだ格子。

きょうごう‐だっせん【競合脱線】キヤウガフ‥

線路の状態、台車の構造など複数の要因が重なって起こる脱線。

⇒きょう‐ごう【競合】

きょうこう‐ちょう【教皇庁】ケウクワウチヤウ

(→)ローマ教皇庁に同じ。

⇒きょう‐こう【教皇】

きょうこう‐ほう【強行法】キヤウカウハフ

当事者の意思にかかわらず適用される法規。公序良俗に関する法規はほとんどすべてこれである。↔任意法

⇒きょう‐こう【強行】

きょう‐ごえ【経声】キヤウゴヱ

経文を読む声。

きょう‐こく【享国】キヤウ‥

君主が位をうけついで国を治めること。また、その期間。

きょう‐こく【峡谷】ケフ‥

幅の割に深く細長い谷。「黒部―」

きょう‐こく【強国】キヤウ‥

軍備・経済力ともにすぐれ、国際社会で勢力の強い国。

きょう‐こく【郷国】キヤウ‥

生れ故郷。ふるさと。

きょう‐こく【頃刻】キヤウ‥

(ケイコクとも)しばらくの間。

きょうごく【京極】キヤウ‥

京都の地名。平安京で、その最東端の道路を東京極大路(ほぼ今の寺町)、最西端を西京極大路(今の天神川の東側)とした。現在ではもとの東京極、すなわち寺町の東の通りの三条・四条間を新京極といい、商店・映画館などが多い。また今は、西京極は七条通西端付近の地名。

新京極

撮影:的場 啓

⇒きょうごく‐どの【京極殿】

きょうごく【京極】キヤウ‥

藤原定家の孫為教ためのりを祖とする和歌の家筋。為教の兄為氏を祖とする保守的な二条家が大覚寺統の信任を得たのに対して、為教の子為兼は持明院統の伏見院の信任を得、語法・表現等の自由を唱えて和歌の革新を叫んだ。為兼と為氏の子二条為世との歌道の主導権をめぐる争いは著名。鎌倉末期、為兼の猶子忠兼に至って絶家したが、その影響を受けた京極派は南北朝時代中期まで存続。玉葉集・風雅集はその代表的撰集。京極家。

⇒きょうごく‐たかつぐ【京極高次】

⇒きょうごく‐ためかね【京極為兼】

きょうごく‐たかつぐ【京極高次】キヤウ‥

安土桃山時代の武将。浅井氏滅亡後、信長・秀吉に仕え、秀吉没後は家康に与くみした。関ヶ原の戦後、若狭小浜藩主。(1563〜1609)

⇒きょうごく【京極】

きょうごく‐ためかね【京極為兼】キヤウ‥

(タメカヌとも)鎌倉末期の歌人。藤原定家の曾孫。祖父為家に歌を学ぶ。伏見天皇に重用され、「玉葉集」を撰。革新的で、二条家の為世と抗争。佐渡・土佐に流された。歌論書「為兼卿和歌抄」。(1254〜1332)

⇒きょうごく【京極】

きょうごく‐どの【京極殿】キヤウ‥

京都の東京極大路に面した邸宅の汎称。藤原道長の邸宅だった土御門京極殿が著名。

⇒きょうごく【京極】

きょうごく‐の‐うえ【京極上】キヤウ‥ウヘ

宇津保物語中の女性。清原俊蔭の女むすめで藤原仲忠の母。父から受けた琴きんの秘曲・秘器を仲忠に伝授。

きょう‐ござん【京五山】キヤウ‥

(→)京都五山に同じ。

きょう‐こそで【京小袖】キヤウ‥

京染めの小袖。

きょう‐こつ【侠骨】ケフ‥

侠気に富む気性。

きょう‐こつ【胸骨】

胸郭の前壁中央にあり、肋骨を連接する骨。→骨格(図)

きょう‐こつ【軽忽・軽骨】キヤウ‥

①軽視すること。軽蔑。太平記21「公家の成敗を―し」

②そそっかしいこと。かるはずみ。軽率。けいこつ。日葡辞書「キャウコッナコトヲイウ」

③愚かしいこと。とんでもないこと。笑止。狂言、枕物狂「何と、祖父が恋をする、なうなう―や―や」

きょう‐こつ【頬骨】ケフ‥

顔面骨の一つ。頬の上外部にあり、左右各1個ずつある不整方形の骨。ほおぼね。顴骨けんこつ。→頭蓋とうがい骨(図)。

⇒きょうこつ‐きん【頬骨筋】

きょう‐こつ【髐骨】ケウ‥

肉のおちつくした骨。転じて、ひどくやせ衰えていること。

ぎょう‐こつ【行乞】ギヤウ‥

〔仏〕乞食こつじきに歩くこと。托鉢たくはつ。

きょうこつ‐きん【頬骨筋】ケフ‥

頬骨から起こり、上唇・口角に付く筋。大頬骨筋と小頬骨筋とがある。

⇒きょう‐こつ【頬骨】

ぎょうこ‐てん【凝固点】

液体または気体が凝固する時の温度。一般に融解点に一致。

⇒ぎょう‐こ【凝固】

ぎょうこてん‐こうか【凝固点降下】‥カウ‥

溶質の溶解により溶液の凝固点が降下する現象。同じ溶媒の希薄溶液では、凝固点降下は溶液のモル濃度に比例し、溶質の種類によらない。氷点降下。

⇒ぎょう‐こ【凝固】

きょう‐ごと【今日毎】ケフ‥

毎日。日々。

⇒きょう【今日】

きょう‐ことば【京詞・京言葉】キヤウ‥

京都のことば。京談。

ぎょうこ‐ねつ【凝固熱】

液体または気体が凝固する時に放出する熱。通常、物質1グラムまたは1モルについての熱量で示す。

⇒ぎょう‐こ【凝固】

きょう‐このごろ【今日此の頃】ケフ‥

最近。昨今。近頃。樋口一葉、たけくらべ「―の全盛に父母への孝養うらやましく」

⇒きょう【今日】

きょう‐ごよみ【京暦】キヤウ‥

地方で作った暦に対して、京都の陰陽寮で作った暦。

きょう‐さ【教唆】ケウ‥

①教えそそのかすこと。

②〔法〕他人に犯罪または不法行為の実行を決意させる行為。

⇒きょうさ‐せんどう【教唆煽動】

⇒きょうさ‐はん【教唆犯】

きょう‐ざ【京座】キヤウ‥

江戸幕府が京都に設けた金座。→江戸座→駿府座

ぎょう‐さ【行作】ギヤウ‥

行儀作法。ふるまい。おこない。

ぎょう‐ざ【行者】ギヤウ‥

⇒ぎょうじゃ

ギョウザ【餃子】

⇒ギョーザ

きょう‐さい【凶歳】

作物の不作の年。凶年。

きょう‐さい【共済】

共同して助けあうこと。「―事業」

⇒きょうさい‐くみあい【共済組合】

⇒きょうさい‐ねんきん【共済年金】

きょう‐さい【共催】

二人(2団体)以上が共同で一つの催しを行うこと。「新聞社と―する」

きょう‐さい【匡済】キヤウ‥

悪をただし救って善導すること。時局を匡正して救済すること。

きょう‐さい【恐妻】

夫が妻に頭の上がらないこと。「―家」

きょう‐さい【境栽】キヤウ‥

塀などに沿って細長く植え込んだ低木や花卉かき。

きょう‐ざい【共在】

二つ以上の事物または性質が同時に存在すること。

きょう‐ざい【教材】ケウ‥

教授・学習の材料。学習の内容となる文化的素材をいう場合と、それを伝える媒体を指す場合とがある。教材研究の教材は前者、教材作成は後者になる。

きょう‐ざい【梟罪】ケウ‥

さらしくびの刑。また、その刑に処すること。

きょう‐ざい【絞罪】ケウ‥

⇒こうざい

ぎょう‐さい【業際】ゲフ‥

一つの分野でなく、いくつかの事業分野にわたること。

きょう‐ざいく【京細工】キヤウ‥

京都産の細工物。

きょうさい‐くみあい【共済組合】‥アヒ

事業所の従業員などで組織し、組合員の福利増進を図るのを目的とし、組合員の疾病・負傷・死亡・退職などに際して給付をする相互扶助団体。国家公務員共済組合の類。

⇒きょう‐さい【共済】

きょうさい‐ねんきん【共済年金】

公的年金の一種。国家公務員共済組合・地方公務員共済組合などの長期給付。いわゆる二階建て年金のうち、退職共済年金など二階部分を給付。

⇒きょう‐さい【共済】

きょうさ‐かんせつ【胸鎖関節】‥クワン‥

鎖骨と胸骨とを結ぶ関節。関節面の間に関節円板が介在し、強い関節包で被われ、周囲を靱帯で補強されている。鎖骨はこの靱帯を支点に前後・上下の各方向に動く。

きょう‐さく【凶作】

天災や気候不順のため、作物のみのりのひどく悪いこと。「―に見舞われる」↔豊作。

⇒きょうさく‐げんめん【凶作減免】

きょう‐さく【狭窄】ケフ‥

すぼまって狭いこと。「幽門―」

⇒きょうさく‐しゃげき【狭窄射撃】

きょう‐さく【警策】キヤウ‥

〔仏〕(→)「けいさく(警策)」3に同じ。

きょう‐さく【競作】キヤウ‥

作品などを競い合って作ること。

きょう‐ざく【景迹】キヤウ‥

⇒きょうじゃく

きょう‐ざく【警策】キヤウ‥

(馬を警いましめ走らせるためにあてる策むちの意)

①人を驚かせるほどに詩文にすぐれていること。源氏物語花宴「文ども―に、舞・楽・物のねどもととのほりて」

②人柄・容姿などのすぐれていること。こうざく。源氏物語手習「げにいと―なりける人の御容面ようめいかな」

きょうさく‐げんめん【凶作減免】

凶作の場合に、一時的に小作料を減額し、または免除する慣行。

⇒きょう‐さく【凶作】

きょうさく‐しゃげき【狭窄射撃】ケフ‥

小銃の模擬射撃。射距離が短い訓練用の狭窄弾を用いる。

⇒きょう‐さく【狭窄】

きょう‐ざけ【京酒】キヤウ‥

京都および上方かみがた産の酒。狂言、船渡聟「都辺土とおしやる程に、その前な物は―であらうのう」↔地酒

きょうさ‐せんどう【教唆煽動】ケウ‥

よくないことをさせようと、人をそそのかし、気持をあおること。

⇒きょう‐さ【教唆】

きょう‐さつ【挟殺】ケフ‥

野球で、走者を塁間に挟はさんでアウトにすること。

きょう‐さつ【恐察】

推察することの謙譲語。拝察。

きょう‐ざつ【夾雑】ケフ‥

余計なものがまじりこむこと。

⇒きょうざつ‐ぶつ【夾雑物】

きょうざつ‐ぶつ【夾雑物】ケフ‥

あるものの中にまじりこんでいる余計なもの。不純物。

⇒きょう‐ざつ【夾雑】

きょうさにゅうとつ‐きん【胸鎖乳突筋】

頸の横を斜め上に走る筋。胸骨と鎖骨から起こり、頭蓋の側面に付く。片側の働きで頸を回し傾け、両側の働きで頸を前に突き出す。→筋肉(図)

きょうさ‐はん【教唆犯】ケウ‥

他人を教唆して犯罪を実行させた者。共犯の一種で、正犯に準じて罰せられる。

⇒きょう‐さ【教唆】

きょう‐ざま【京様】キヤウ‥

①みやこのふう。京都風。

②みやこの方角。宇治拾遺物語7「つとめていと疾く―にのぼりければ」

きょう‐ざまし【興醒し】

折角の興味をそぐこと。また、そのようにさせてしまうもの。

きょう‐ざむらい【京侍】キヤウザムラヒ

京都に住んでいる侍。↔田舎侍いなかざむらい

きょう‐ざめ【興醒め】

興がさめること。興味がそがれること。「何とも―な話だ」

⇒きょうざめ‐がお【興醒め顔】

きょうざめ‐がお【興醒め顔】‥ガホ

興のさめた顔つき。太平記36「義勢しける者ども、相摸の守七百余騎にてひかへたりと聞へしかば、―になつて」

⇒きょう‐ざめ【興醒め】

きょう‐ざ・める【興醒める】

〔自下一〕[文]きょうざ・む(下二)

興味がうすらぐ。面白く思っていた気分が消える。しらける。

きょう‐さん【共産】

資産・生産手段などをその社会の構成員が共有すること。

⇒きょうさん‐しゅぎ【共産主義】

⇒きょうさんしゅぎ‐インターナショナル【共産主義インターナショナル】

⇒きょうさん‐せいねんどうめい【共産青年同盟】

⇒きょうさん‐とう【共産党】

⇒きょうさんとう‐せんげん【共産党宣言】

きょう‐さん【夾笇・夾算】ケフ‥

巻物または書物などにしおりのように挟んで検出用に供し、また、読みさしのところのしるしとするもの。竹を長さ約3寸、幅約5分に薄く削り、3分の2の長さまで割り、裂けないように糸などで結んだもの。

夾笇

⇒きょうごく‐どの【京極殿】

きょうごく【京極】キヤウ‥

藤原定家の孫為教ためのりを祖とする和歌の家筋。為教の兄為氏を祖とする保守的な二条家が大覚寺統の信任を得たのに対して、為教の子為兼は持明院統の伏見院の信任を得、語法・表現等の自由を唱えて和歌の革新を叫んだ。為兼と為氏の子二条為世との歌道の主導権をめぐる争いは著名。鎌倉末期、為兼の猶子忠兼に至って絶家したが、その影響を受けた京極派は南北朝時代中期まで存続。玉葉集・風雅集はその代表的撰集。京極家。

⇒きょうごく‐たかつぐ【京極高次】

⇒きょうごく‐ためかね【京極為兼】

きょうごく‐たかつぐ【京極高次】キヤウ‥

安土桃山時代の武将。浅井氏滅亡後、信長・秀吉に仕え、秀吉没後は家康に与くみした。関ヶ原の戦後、若狭小浜藩主。(1563〜1609)

⇒きょうごく【京極】

きょうごく‐ためかね【京極為兼】キヤウ‥

(タメカヌとも)鎌倉末期の歌人。藤原定家の曾孫。祖父為家に歌を学ぶ。伏見天皇に重用され、「玉葉集」を撰。革新的で、二条家の為世と抗争。佐渡・土佐に流された。歌論書「為兼卿和歌抄」。(1254〜1332)

⇒きょうごく【京極】

きょうごく‐どの【京極殿】キヤウ‥

京都の東京極大路に面した邸宅の汎称。藤原道長の邸宅だった土御門京極殿が著名。

⇒きょうごく【京極】

きょうごく‐の‐うえ【京極上】キヤウ‥ウヘ

宇津保物語中の女性。清原俊蔭の女むすめで藤原仲忠の母。父から受けた琴きんの秘曲・秘器を仲忠に伝授。

きょう‐ござん【京五山】キヤウ‥

(→)京都五山に同じ。

きょう‐こそで【京小袖】キヤウ‥

京染めの小袖。

きょう‐こつ【侠骨】ケフ‥

侠気に富む気性。

きょう‐こつ【胸骨】

胸郭の前壁中央にあり、肋骨を連接する骨。→骨格(図)

きょう‐こつ【軽忽・軽骨】キヤウ‥

①軽視すること。軽蔑。太平記21「公家の成敗を―し」

②そそっかしいこと。かるはずみ。軽率。けいこつ。日葡辞書「キャウコッナコトヲイウ」

③愚かしいこと。とんでもないこと。笑止。狂言、枕物狂「何と、祖父が恋をする、なうなう―や―や」

きょう‐こつ【頬骨】ケフ‥

顔面骨の一つ。頬の上外部にあり、左右各1個ずつある不整方形の骨。ほおぼね。顴骨けんこつ。→頭蓋とうがい骨(図)。

⇒きょうこつ‐きん【頬骨筋】

きょう‐こつ【髐骨】ケウ‥

肉のおちつくした骨。転じて、ひどくやせ衰えていること。

ぎょう‐こつ【行乞】ギヤウ‥

〔仏〕乞食こつじきに歩くこと。托鉢たくはつ。

きょうこつ‐きん【頬骨筋】ケフ‥

頬骨から起こり、上唇・口角に付く筋。大頬骨筋と小頬骨筋とがある。

⇒きょう‐こつ【頬骨】

ぎょうこ‐てん【凝固点】

液体または気体が凝固する時の温度。一般に融解点に一致。

⇒ぎょう‐こ【凝固】

ぎょうこてん‐こうか【凝固点降下】‥カウ‥

溶質の溶解により溶液の凝固点が降下する現象。同じ溶媒の希薄溶液では、凝固点降下は溶液のモル濃度に比例し、溶質の種類によらない。氷点降下。

⇒ぎょう‐こ【凝固】

きょう‐ごと【今日毎】ケフ‥

毎日。日々。

⇒きょう【今日】

きょう‐ことば【京詞・京言葉】キヤウ‥

京都のことば。京談。

ぎょうこ‐ねつ【凝固熱】

液体または気体が凝固する時に放出する熱。通常、物質1グラムまたは1モルについての熱量で示す。

⇒ぎょう‐こ【凝固】

きょう‐このごろ【今日此の頃】ケフ‥

最近。昨今。近頃。樋口一葉、たけくらべ「―の全盛に父母への孝養うらやましく」

⇒きょう【今日】

きょう‐ごよみ【京暦】キヤウ‥

地方で作った暦に対して、京都の陰陽寮で作った暦。

きょう‐さ【教唆】ケウ‥

①教えそそのかすこと。

②〔法〕他人に犯罪または不法行為の実行を決意させる行為。

⇒きょうさ‐せんどう【教唆煽動】

⇒きょうさ‐はん【教唆犯】

きょう‐ざ【京座】キヤウ‥

江戸幕府が京都に設けた金座。→江戸座→駿府座

ぎょう‐さ【行作】ギヤウ‥

行儀作法。ふるまい。おこない。

ぎょう‐ざ【行者】ギヤウ‥

⇒ぎょうじゃ

ギョウザ【餃子】

⇒ギョーザ

きょう‐さい【凶歳】

作物の不作の年。凶年。

きょう‐さい【共済】

共同して助けあうこと。「―事業」

⇒きょうさい‐くみあい【共済組合】

⇒きょうさい‐ねんきん【共済年金】

きょう‐さい【共催】

二人(2団体)以上が共同で一つの催しを行うこと。「新聞社と―する」

きょう‐さい【匡済】キヤウ‥

悪をただし救って善導すること。時局を匡正して救済すること。

きょう‐さい【恐妻】

夫が妻に頭の上がらないこと。「―家」

きょう‐さい【境栽】キヤウ‥

塀などに沿って細長く植え込んだ低木や花卉かき。

きょう‐ざい【共在】

二つ以上の事物または性質が同時に存在すること。

きょう‐ざい【教材】ケウ‥

教授・学習の材料。学習の内容となる文化的素材をいう場合と、それを伝える媒体を指す場合とがある。教材研究の教材は前者、教材作成は後者になる。

きょう‐ざい【梟罪】ケウ‥

さらしくびの刑。また、その刑に処すること。

きょう‐ざい【絞罪】ケウ‥

⇒こうざい

ぎょう‐さい【業際】ゲフ‥

一つの分野でなく、いくつかの事業分野にわたること。

きょう‐ざいく【京細工】キヤウ‥

京都産の細工物。

きょうさい‐くみあい【共済組合】‥アヒ

事業所の従業員などで組織し、組合員の福利増進を図るのを目的とし、組合員の疾病・負傷・死亡・退職などに際して給付をする相互扶助団体。国家公務員共済組合の類。

⇒きょう‐さい【共済】

きょうさい‐ねんきん【共済年金】

公的年金の一種。国家公務員共済組合・地方公務員共済組合などの長期給付。いわゆる二階建て年金のうち、退職共済年金など二階部分を給付。

⇒きょう‐さい【共済】

きょうさ‐かんせつ【胸鎖関節】‥クワン‥

鎖骨と胸骨とを結ぶ関節。関節面の間に関節円板が介在し、強い関節包で被われ、周囲を靱帯で補強されている。鎖骨はこの靱帯を支点に前後・上下の各方向に動く。

きょう‐さく【凶作】

天災や気候不順のため、作物のみのりのひどく悪いこと。「―に見舞われる」↔豊作。

⇒きょうさく‐げんめん【凶作減免】

きょう‐さく【狭窄】ケフ‥

すぼまって狭いこと。「幽門―」

⇒きょうさく‐しゃげき【狭窄射撃】

きょう‐さく【警策】キヤウ‥

〔仏〕(→)「けいさく(警策)」3に同じ。

きょう‐さく【競作】キヤウ‥

作品などを競い合って作ること。

きょう‐ざく【景迹】キヤウ‥

⇒きょうじゃく

きょう‐ざく【警策】キヤウ‥

(馬を警いましめ走らせるためにあてる策むちの意)

①人を驚かせるほどに詩文にすぐれていること。源氏物語花宴「文ども―に、舞・楽・物のねどもととのほりて」

②人柄・容姿などのすぐれていること。こうざく。源氏物語手習「げにいと―なりける人の御容面ようめいかな」

きょうさく‐げんめん【凶作減免】

凶作の場合に、一時的に小作料を減額し、または免除する慣行。

⇒きょう‐さく【凶作】

きょうさく‐しゃげき【狭窄射撃】ケフ‥

小銃の模擬射撃。射距離が短い訓練用の狭窄弾を用いる。

⇒きょう‐さく【狭窄】

きょう‐ざけ【京酒】キヤウ‥

京都および上方かみがた産の酒。狂言、船渡聟「都辺土とおしやる程に、その前な物は―であらうのう」↔地酒

きょうさ‐せんどう【教唆煽動】ケウ‥

よくないことをさせようと、人をそそのかし、気持をあおること。

⇒きょう‐さ【教唆】

きょう‐さつ【挟殺】ケフ‥

野球で、走者を塁間に挟はさんでアウトにすること。

きょう‐さつ【恐察】

推察することの謙譲語。拝察。

きょう‐ざつ【夾雑】ケフ‥

余計なものがまじりこむこと。

⇒きょうざつ‐ぶつ【夾雑物】

きょうざつ‐ぶつ【夾雑物】ケフ‥

あるものの中にまじりこんでいる余計なもの。不純物。

⇒きょう‐ざつ【夾雑】

きょうさにゅうとつ‐きん【胸鎖乳突筋】

頸の横を斜め上に走る筋。胸骨と鎖骨から起こり、頭蓋の側面に付く。片側の働きで頸を回し傾け、両側の働きで頸を前に突き出す。→筋肉(図)

きょうさ‐はん【教唆犯】ケウ‥

他人を教唆して犯罪を実行させた者。共犯の一種で、正犯に準じて罰せられる。

⇒きょう‐さ【教唆】

きょう‐ざま【京様】キヤウ‥

①みやこのふう。京都風。

②みやこの方角。宇治拾遺物語7「つとめていと疾く―にのぼりければ」

きょう‐ざまし【興醒し】

折角の興味をそぐこと。また、そのようにさせてしまうもの。

きょう‐ざむらい【京侍】キヤウザムラヒ

京都に住んでいる侍。↔田舎侍いなかざむらい

きょう‐ざめ【興醒め】

興がさめること。興味がそがれること。「何とも―な話だ」

⇒きょうざめ‐がお【興醒め顔】

きょうざめ‐がお【興醒め顔】‥ガホ

興のさめた顔つき。太平記36「義勢しける者ども、相摸の守七百余騎にてひかへたりと聞へしかば、―になつて」

⇒きょう‐ざめ【興醒め】

きょう‐ざ・める【興醒める】

〔自下一〕[文]きょうざ・む(下二)

興味がうすらぐ。面白く思っていた気分が消える。しらける。

きょう‐さん【共産】

資産・生産手段などをその社会の構成員が共有すること。

⇒きょうさん‐しゅぎ【共産主義】

⇒きょうさんしゅぎ‐インターナショナル【共産主義インターナショナル】

⇒きょうさん‐せいねんどうめい【共産青年同盟】

⇒きょうさん‐とう【共産党】

⇒きょうさんとう‐せんげん【共産党宣言】

きょう‐さん【夾笇・夾算】ケフ‥

巻物または書物などにしおりのように挟んで検出用に供し、また、読みさしのところのしるしとするもの。竹を長さ約3寸、幅約5分に薄く削り、3分の2の長さまで割り、裂けないように糸などで結んだもの。

夾笇

きょう‐さん【協賛】ケフ‥

①事業の趣旨に賛同し協力すること。「新聞社が―する展覧会」

②明治憲法の下で、帝国議会が、法律案および予算案を有効に成立させるために統治権者である天皇に対し必要な意思表示をすること。「―権」

きょう‐さん【胸算】

心づもり。むなざんよう。

きょう‐さん【強酸】キヤウ‥

水溶液中で大部分が電離し、水素イオンを多く出す酸。塩酸・硝酸・硫酸の類。↔弱酸

きょう‐さん【慶讃】キヤウ‥

(ケイサンとも)仏像・経巻・堂塔などの完成を喜びたたえる仏事。慶懺。「―文」

ぎょう‐さん【仰山】ギヤウ‥

①数量や程度の、はなはだしいさま。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「―な酒のみと聞いたが」

②おおげさなさま。おおぎょう。日葡辞書「ギョウサンニ」。「言うことなすこと皆―だ」

きょうざん‐おり【京桟織】キヤウ‥

経緯たてよことも片撚かたよりの綿糸を用いて平織にした木綿縞。京桟。京桟縞。

きょうさん‐しゅぎ【共産主義】

(communism)

①私有財産制の否定と共有財産制の実現によって貧富の差をなくそうとする思想・運動。古くはプラトンなどにも見られるが、主としてマルクス・エンゲルスによって体系づけられたものを指す。

②プロレタリア革命を通じて実現される、生産手段の社会的所有に立脚する社会体制。

㋐その第一段階は社会主義とも呼ばれ、生産力の発達程度があまり高くないため、社会の成員は能力に応じて労働し、労働に応じた分配を受ける。

㋑生産力が高度に発展し、各成員が能力に応じて労働し、必要に応じて分配を受ける段階。これが狭義の共産主義。

→社会主義。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさんしゅぎ‐インターナショナル【共産主義インターナショナル】

第三インターナショナルの別称。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさん‐せいねんどうめい【共産青年同盟】

日本共産党指導下の大衆的青年組織。1923年(大正12)結成。第二次大戦後は、日本青年共産同盟と改称、56年より日本民主青年同盟(民青)。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさん‐とう【共産党】‥タウ

マルクス・エンゲルス・レーニンらの学説を奉じ、共産主義の実現を終極目標とする政党。→日本共産党。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさんとう‐せんげん【共産党宣言】‥タウ‥

(Manifest der Kommunistischen Partei ドイツ)マルクスとエンゲルスが1847年共産主義者同盟の綱領として起草し、翌年、二月革命直前に発表した文書。階級闘争におけるプロレタリアートの役割を明確にした。

⇒きょう‐さん【共産】

ぎょうざん‐やき【楽山焼】ゲウ‥

⇒らくざんやき

きょう‐し【狂死】キヤウ‥

精神に異常を来して死ぬこと。

きょう‐し【狂詩】キヤウ‥

江戸中期以後流行した、滑稽を主とした漢詩体の詩。俗語を交え、多く平仄ひょうそくをふみ、押韻をなす。江戸の寝惚ねぼけ先生(大田南畝なんぽ)、京都の銅脈先生(畠中観斎)はその名人。

⇒きょうし‐きょく【狂詩曲】

きょう‐し【姜詩】キヤウ‥

二十四孝の一人。後漢の人。妻龐氏とともに母に仕え、寒中に母の好む魚なますを得るのに苦慮していた時、天がその孝に感じ、前庭の氷を割ると清水が湧いて鯉魚を得たと伝える。

きょう‐し【強仕】キヤウ‥

[礼記曲礼「四十曰強而仕」]40歳ではじめて官に仕えること。転じて40歳の称。太平記27「未だ―の齢幾程も過ぎざるに」

きょう‐し【教士】ケウ‥

大日本武徳会、のち全日本剣道連盟の与える称号の一つ。範士の下、錬士の上。

きょう‐し【教示】ケウ‥

⇒きょうじ

きょう‐し【教旨】ケウ‥

①教えの趣意。

②宗教上の趣旨。

きょう‐し【教師】ケウ‥

①学術・技芸を教授する人。

②公認された資格をもって児童・生徒・学生を教育する人。教員。

③宗教上の教化をつかさどる人。

きょう‐し【経師】キヤウ‥

経文を読誦・講説する師僧。→経師きょうじ→経師けいし

きょう‐し【郷思】キヤウ‥

故郷をなつかしく思う心。

きょう‐し【郷試】キヤウ‥

中国の科挙の第1次試験。宋代では解試といい、元代以後郷試という。府州県学の学生(生員)がこれに及第すれば挙人となる。3年に一度各省の省都で行われた。

きょう‐し【嬌姿】ケウ‥

あでやかな、なまめいた姿。

きょう‐し【驕侈】ケウ‥

おごってぜいたくなこと。「―に流れる」

きょう‐し【驕肆・驕恣】ケウ‥

心がおごって気ままなこと。

きょう‐じ【凶事】

不吉な出来事。縁起の悪い事。↔吉事

きょう‐じ【享持】キヤウヂ

権益などをうけ、持つこと。享有。

きょう‐じ【矜恃】

(キンジは慣用読み。「矜持」とも書く)自分の能力を信じていだく誇り。自負。プライド。「横綱としての―」「―を保つ」

きょう‐じ【香匙】キヤウ‥

①香をすくうさじ。こうさじ。こうすくい。

②火箸・灰ならしなど火鉢道具の総称。

きょう‐じ【香箸・香筯】キヤウ‥

香木や香炉の灰を扱う唐木の箸。こうばし。

きょう‐じ【挟持】ケフヂ

そばから力を添えて助けささえること。

きょう‐じ【胸次】

(「次」は、うちの意。キョウシとも)胸の中。心中。

きょう‐じ【脇侍・脇士・夾侍・挟侍】ケフ‥

仏の左右に侍して衆生しゅじょう教化を助けるもの。仏像では、本尊の両脇に安置され、または描かれる像。阿弥陀あみだ如来に観音・勢至菩薩、釈迦如来に文殊・普賢菩薩、薬師如来に日光・月光菩薩など。脇士わきじ。脇立わきだち。→三尊さんぞん2

きょう‐じ【教示】ケウ‥

(キョウシとも)教え示すこと。「ご―を仰ぐ」

きょう‐じ【経師】キヤウ‥

①経典の書写を業とした人。写経生。写経僧。

②経巻の表具をする職人。また、書画の幅または屏風びょうぶ・襖ふすまなどを表具する職人。→経師きょうし→経師けいし。

⇒きょうじ‐や【経師屋】

きょう‐じ【驕児】ケウ‥

わがままな子供。だだっこ。比喩的に、思い上がって勝手にふるまう若者。

ぎょう‐し【仰視】ギヤウ‥

あおぎ見ること。

ぎょう‐し【凝脂】

①こりかたまった脂肪。

②白くつやのある肌。

ぎょう‐し【凝視】

目をこらしてじっと見つめること。「相手の顔を―する」

ぎょう‐じ【行事・行司】ギヤウ‥

①恒例として事を執り行うこと。また、その事柄。儀式や催し物。「年中―」

②責任者として事を担当すること。宇津保物語国譲中「内侍のすけ、はじめより参りて、例の御湯殿の―す」

③事を担当し世話をする役職。平安時代に始まり、朝廷の公事くじ・儀式に「行事の蔵人くろうど」などがあり、また社寺にもおかれ、江戸時代には町内や株仲間の役員として月行事などがあった。今昔物語集11「東大寺を造る―の良弁僧正と云ふ人」。浮世風呂前「神儒仏の組合―が牡丹餅ほどの判をすゑて」

④(多く「行司」と書く)相撲の土俵上で両者を立ち合わせ、勝負を判定し、勝ち名乗りを授ける人。「立たて―」「―が差し違える」

⇒ぎょうじ‐しょ【行事所】

⇒ぎょうじ‐だまり【行司溜り】

⇒ぎょうじ‐にん【行事人】

ぎょう‐じ【行持】ギヤウヂ

仏道を常に怠らず修行すること。

きょう‐しき【京職】キヤウ‥

律令制で、京の行政・訴訟・租税・交通などの事務をつかさどった役所。左京職・右京職に分かれ、長官を大夫だいぶという。京兆けいちょう。みさとづかさ。

きょう‐しき【強識】キヤウ‥

記憶力が強く、よく物事を知っていること。

きょうしき‐こうぞう【拱式構造】‥ザウ

「楣式まぐさしき構造」参照。

きょうしき‐こきゅう【胸式呼吸】‥キフ

主として肋間筋による肋骨の運動によって行われる呼吸。女性では胸式呼吸が優勢であり、また安静時に一般に見られる。胸呼吸。↔腹式呼吸

きょうし‐きょく【狂詩曲】キヤウ‥

器楽曲の一形式。自由な楽式の性格小品で、民族的色彩をたたえたものも多い。ラプソディー。

⇒きょう‐し【狂詩】

きょうじ‐げんごがく【共時言語学】

(linguistique synchronique フランス)ソシュールの用語。言語を時間軸に沿って歴史的発展の相のもとに研究する通時言語学に対して、ある特定の時期における言語の状態を価値体系として研究する方法。静態言語学。→記述言語学

ぎょうじ‐しょ【行事所】ギヤウ‥

朝廷の各種の行事に際して、専らその事をつかさどるために置かれた臨時の役所。

⇒ぎょう‐じ【行事・行司】

きょう‐じせい【強磁性】キヤウ‥

外から加えた磁場の向きにきわめて強く磁化し、磁場を取り去っても磁化を残す性質。→磁性体。

⇒きょうじせい‐たい【強磁性体】

きょうじせい‐たい【強磁性体】キヤウ‥

強磁性を有する物質。鉄・ニッケル・コバルトおよびこれらを含む合金や酸化物の類。永久磁石に用いる。

⇒きょう‐じせい【強磁性】

きょうじ‐たい【共時態】

(synchronie フランス)ソシュールの用語。言語学だけでなく、一般に科学が対象とする現象を時間の流れに沿って変化するものとして見る通時態に対し、時間軸上の一点において捉えた状態を指す。

ぎょうじ‐だまり【行司溜り】ギヤウ‥

相撲で、行司が控える裏正面の土俵溜り。

⇒ぎょう‐じ【行事・行司】

きょう‐じちん【龔自珍】

清代の学者。浙江仁和の人。字は璱人しつじん、号は定庵。その学風と経世論は清末の革命思想家に影響を与えた。著「定庵文集」。(1792〜1841)

きょう‐しつ【狂疾】キヤウ‥

精神病。

きょう‐しつ【教室】ケウ‥

①学校で、授業・学習を行う部屋。

②大学で、専攻領域ごとの研究室。また、教科別の教官の組織。「―会議」

③技芸などを教える所。「編物―」

きょう‐じつ【凶日】

事をするのに不吉な日。↔吉日

きょう‐じつ【嚮日】キヤウ‥

さきのひ。さきごろ。往日。

ぎょう‐しつ【業室】ゲフ‥

(主として明治期に用いた語)研究室・実験室など学業のための部屋。森鴎外、大発見「運命は僕を―から引きずり出して」

ぎょう‐じつ【行実】ギヤウ‥

(コウジツとも)その人が実際に行なったことがら。事績。また、それを記した文。行状実記。

ぎょう‐じつ【暁日】ゲウ‥

①あけがた。あかつき。

②あさひ。旭日。

きょうじ‐てき【共時的】

(synchronique フランス)歴史的な変化を考慮に入れず、ある一時点での体系や構造に注目すること。↔通時的

ぎょうじ‐にん【行事人】ギヤウ‥

事を担当して世話する人。世話役。

⇒ぎょう‐じ【行事・行司】

きょう‐し‐も‐あれ【今日しもあれ】ケフ‥

「きょう」を強めていう語。

⇒きょう【今日】

きょう‐しゃ【狂者】キヤウ‥

①正気でない人。狂人。

②風流に心を打ちこんでいる人。風狂の人。

③志が大きくて細事を顧みない人。

④ざれごとをする人。狂言師。

きょう‐しゃ【侠者】ケフ‥

弱きを助け強きをくじく人。おとこだて。

きょう‐しゃ【狭斜】ケフ‥

(もと、唐の都長安の道幅の狭い街の名で、遊里があった所)色町。遊里。「―の巷」

きょう‐しゃ【香車】キヤウ‥

①将棋の駒の名。前方へだけ真直ぐに幾枡でも進むことができるが、後退することはできない。成ると金将と同じ働きをする。きょうす。きょう。やり。

②(→)遣手やりて5の別称。

きょう‐しゃ【強者】キヤウ‥

強い人。力や権力を持つ者。「―のおごり」↔弱者

きょう‐しゃ【郷射】キヤウ‥

中国、周代に、郷大夫が一郷の人を集めて射を行い士の能否を試みたこと。

きょう‐しゃ【驕奢】ケウ‥

権勢におごること。ぜいたくであるさま。「―な暮し」「―をほしいままにする」

きょうじ‐や【経師屋】キヤウ‥

①経師を職業とする人。表具屋。大経師。

②婦女子を手に入れようとねらう人。経師が物を貼るに、張る(見はってつけねらう意)をかけていった語。歌舞伎、勧善懲悪覗機関孝子誉「手前もやつぱり魚売より―の仲間だが、いくら張つてもあいつァ無駄だ」

⇒きょう‐じ【経師】

ぎょう‐しゃ【業者】ゲフ‥

①商工業を営む人。営業者。企業者。「出入りの―」

②同業者。「―間の協定」

ぎょう‐じゃ【行者】ギヤウ‥

①仏道を修行する人。修行者。持者。

②修験道しゅげんどうの修行者。修験者。

③役行者えんのぎょうじゃの略。

⇒ぎょうじゃ‐こう【行者講】

⇒ぎょうじゃ‐どう【行者堂】

⇒ぎょうじゃ‐どう【行者道】

⇒ぎょうじゃ‐にんにく【行者葫】

⇒ぎょうじゃ‐まいり【行者参り】

きょう‐しゃく【教迹・教跡】ケウ‥

仏の説いた教説。言教ごんきょう。

きょう‐しゃく【教籍】ケウ‥

宗教の教義を記した書。

きょう‐しゃく【警策】キヤウ‥

⇒きょうざく。〈伊呂波字類抄〉

きょう‐じゃく【怯弱】ケフ‥

おじ恐れて気の弱いこと。臆病。卑怯。怯懦きょうだ。

きょう‐じゃく【強弱】キヤウ‥

①強いことと弱いこと。「声に―をつける」「―アクセント」

②強さの度合。「振動の―をはかる」

⇒きょうじゃく‐きごう【強弱記号】

きょう‐じゃく【景迹・

きょう‐さん【協賛】ケフ‥

①事業の趣旨に賛同し協力すること。「新聞社が―する展覧会」

②明治憲法の下で、帝国議会が、法律案および予算案を有効に成立させるために統治権者である天皇に対し必要な意思表示をすること。「―権」

きょう‐さん【胸算】

心づもり。むなざんよう。

きょう‐さん【強酸】キヤウ‥

水溶液中で大部分が電離し、水素イオンを多く出す酸。塩酸・硝酸・硫酸の類。↔弱酸

きょう‐さん【慶讃】キヤウ‥

(ケイサンとも)仏像・経巻・堂塔などの完成を喜びたたえる仏事。慶懺。「―文」

ぎょう‐さん【仰山】ギヤウ‥

①数量や程度の、はなはだしいさま。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「―な酒のみと聞いたが」

②おおげさなさま。おおぎょう。日葡辞書「ギョウサンニ」。「言うことなすこと皆―だ」

きょうざん‐おり【京桟織】キヤウ‥

経緯たてよことも片撚かたよりの綿糸を用いて平織にした木綿縞。京桟。京桟縞。

きょうさん‐しゅぎ【共産主義】

(communism)

①私有財産制の否定と共有財産制の実現によって貧富の差をなくそうとする思想・運動。古くはプラトンなどにも見られるが、主としてマルクス・エンゲルスによって体系づけられたものを指す。

②プロレタリア革命を通じて実現される、生産手段の社会的所有に立脚する社会体制。

㋐その第一段階は社会主義とも呼ばれ、生産力の発達程度があまり高くないため、社会の成員は能力に応じて労働し、労働に応じた分配を受ける。

㋑生産力が高度に発展し、各成員が能力に応じて労働し、必要に応じて分配を受ける段階。これが狭義の共産主義。

→社会主義。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさんしゅぎ‐インターナショナル【共産主義インターナショナル】

第三インターナショナルの別称。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさん‐せいねんどうめい【共産青年同盟】

日本共産党指導下の大衆的青年組織。1923年(大正12)結成。第二次大戦後は、日本青年共産同盟と改称、56年より日本民主青年同盟(民青)。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさん‐とう【共産党】‥タウ

マルクス・エンゲルス・レーニンらの学説を奉じ、共産主義の実現を終極目標とする政党。→日本共産党。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさんとう‐せんげん【共産党宣言】‥タウ‥

(Manifest der Kommunistischen Partei ドイツ)マルクスとエンゲルスが1847年共産主義者同盟の綱領として起草し、翌年、二月革命直前に発表した文書。階級闘争におけるプロレタリアートの役割を明確にした。

⇒きょう‐さん【共産】

ぎょうざん‐やき【楽山焼】ゲウ‥

⇒らくざんやき

きょう‐し【狂死】キヤウ‥

精神に異常を来して死ぬこと。

きょう‐し【狂詩】キヤウ‥

江戸中期以後流行した、滑稽を主とした漢詩体の詩。俗語を交え、多く平仄ひょうそくをふみ、押韻をなす。江戸の寝惚ねぼけ先生(大田南畝なんぽ)、京都の銅脈先生(畠中観斎)はその名人。

⇒きょうし‐きょく【狂詩曲】

きょう‐し【姜詩】キヤウ‥

二十四孝の一人。後漢の人。妻龐氏とともに母に仕え、寒中に母の好む魚なますを得るのに苦慮していた時、天がその孝に感じ、前庭の氷を割ると清水が湧いて鯉魚を得たと伝える。

きょう‐し【強仕】キヤウ‥

[礼記曲礼「四十曰強而仕」]40歳ではじめて官に仕えること。転じて40歳の称。太平記27「未だ―の齢幾程も過ぎざるに」

きょう‐し【教士】ケウ‥

大日本武徳会、のち全日本剣道連盟の与える称号の一つ。範士の下、錬士の上。

きょう‐し【教示】ケウ‥

⇒きょうじ

きょう‐し【教旨】ケウ‥

①教えの趣意。

②宗教上の趣旨。

きょう‐し【教師】ケウ‥

①学術・技芸を教授する人。

②公認された資格をもって児童・生徒・学生を教育する人。教員。

③宗教上の教化をつかさどる人。

きょう‐し【経師】キヤウ‥

経文を読誦・講説する師僧。→経師きょうじ→経師けいし

きょう‐し【郷思】キヤウ‥

故郷をなつかしく思う心。

きょう‐し【郷試】キヤウ‥

中国の科挙の第1次試験。宋代では解試といい、元代以後郷試という。府州県学の学生(生員)がこれに及第すれば挙人となる。3年に一度各省の省都で行われた。

きょう‐し【嬌姿】ケウ‥

あでやかな、なまめいた姿。

きょう‐し【驕侈】ケウ‥

おごってぜいたくなこと。「―に流れる」

きょう‐し【驕肆・驕恣】ケウ‥

心がおごって気ままなこと。

きょう‐じ【凶事】

不吉な出来事。縁起の悪い事。↔吉事

きょう‐じ【享持】キヤウヂ

権益などをうけ、持つこと。享有。

きょう‐じ【矜恃】

(キンジは慣用読み。「矜持」とも書く)自分の能力を信じていだく誇り。自負。プライド。「横綱としての―」「―を保つ」

きょう‐じ【香匙】キヤウ‥

①香をすくうさじ。こうさじ。こうすくい。

②火箸・灰ならしなど火鉢道具の総称。

きょう‐じ【香箸・香筯】キヤウ‥

香木や香炉の灰を扱う唐木の箸。こうばし。

きょう‐じ【挟持】ケフヂ

そばから力を添えて助けささえること。

きょう‐じ【胸次】

(「次」は、うちの意。キョウシとも)胸の中。心中。

きょう‐じ【脇侍・脇士・夾侍・挟侍】ケフ‥

仏の左右に侍して衆生しゅじょう教化を助けるもの。仏像では、本尊の両脇に安置され、または描かれる像。阿弥陀あみだ如来に観音・勢至菩薩、釈迦如来に文殊・普賢菩薩、薬師如来に日光・月光菩薩など。脇士わきじ。脇立わきだち。→三尊さんぞん2

きょう‐じ【教示】ケウ‥

(キョウシとも)教え示すこと。「ご―を仰ぐ」

きょう‐じ【経師】キヤウ‥

①経典の書写を業とした人。写経生。写経僧。

②経巻の表具をする職人。また、書画の幅または屏風びょうぶ・襖ふすまなどを表具する職人。→経師きょうし→経師けいし。

⇒きょうじ‐や【経師屋】

きょう‐じ【驕児】ケウ‥

わがままな子供。だだっこ。比喩的に、思い上がって勝手にふるまう若者。

ぎょう‐し【仰視】ギヤウ‥

あおぎ見ること。

ぎょう‐し【凝脂】

①こりかたまった脂肪。

②白くつやのある肌。

ぎょう‐し【凝視】

目をこらしてじっと見つめること。「相手の顔を―する」

ぎょう‐じ【行事・行司】ギヤウ‥

①恒例として事を執り行うこと。また、その事柄。儀式や催し物。「年中―」

②責任者として事を担当すること。宇津保物語国譲中「内侍のすけ、はじめより参りて、例の御湯殿の―す」

③事を担当し世話をする役職。平安時代に始まり、朝廷の公事くじ・儀式に「行事の蔵人くろうど」などがあり、また社寺にもおかれ、江戸時代には町内や株仲間の役員として月行事などがあった。今昔物語集11「東大寺を造る―の良弁僧正と云ふ人」。浮世風呂前「神儒仏の組合―が牡丹餅ほどの判をすゑて」

④(多く「行司」と書く)相撲の土俵上で両者を立ち合わせ、勝負を判定し、勝ち名乗りを授ける人。「立たて―」「―が差し違える」

⇒ぎょうじ‐しょ【行事所】

⇒ぎょうじ‐だまり【行司溜り】

⇒ぎょうじ‐にん【行事人】

ぎょう‐じ【行持】ギヤウヂ

仏道を常に怠らず修行すること。

きょう‐しき【京職】キヤウ‥

律令制で、京の行政・訴訟・租税・交通などの事務をつかさどった役所。左京職・右京職に分かれ、長官を大夫だいぶという。京兆けいちょう。みさとづかさ。

きょう‐しき【強識】キヤウ‥

記憶力が強く、よく物事を知っていること。

きょうしき‐こうぞう【拱式構造】‥ザウ

「楣式まぐさしき構造」参照。

きょうしき‐こきゅう【胸式呼吸】‥キフ

主として肋間筋による肋骨の運動によって行われる呼吸。女性では胸式呼吸が優勢であり、また安静時に一般に見られる。胸呼吸。↔腹式呼吸

きょうし‐きょく【狂詩曲】キヤウ‥

器楽曲の一形式。自由な楽式の性格小品で、民族的色彩をたたえたものも多い。ラプソディー。

⇒きょう‐し【狂詩】

きょうじ‐げんごがく【共時言語学】

(linguistique synchronique フランス)ソシュールの用語。言語を時間軸に沿って歴史的発展の相のもとに研究する通時言語学に対して、ある特定の時期における言語の状態を価値体系として研究する方法。静態言語学。→記述言語学

ぎょうじ‐しょ【行事所】ギヤウ‥

朝廷の各種の行事に際して、専らその事をつかさどるために置かれた臨時の役所。

⇒ぎょう‐じ【行事・行司】

きょう‐じせい【強磁性】キヤウ‥

外から加えた磁場の向きにきわめて強く磁化し、磁場を取り去っても磁化を残す性質。→磁性体。

⇒きょうじせい‐たい【強磁性体】

きょうじせい‐たい【強磁性体】キヤウ‥

強磁性を有する物質。鉄・ニッケル・コバルトおよびこれらを含む合金や酸化物の類。永久磁石に用いる。

⇒きょう‐じせい【強磁性】

きょうじ‐たい【共時態】

(synchronie フランス)ソシュールの用語。言語学だけでなく、一般に科学が対象とする現象を時間の流れに沿って変化するものとして見る通時態に対し、時間軸上の一点において捉えた状態を指す。

ぎょうじ‐だまり【行司溜り】ギヤウ‥

相撲で、行司が控える裏正面の土俵溜り。

⇒ぎょう‐じ【行事・行司】

きょう‐じちん【龔自珍】

清代の学者。浙江仁和の人。字は璱人しつじん、号は定庵。その学風と経世論は清末の革命思想家に影響を与えた。著「定庵文集」。(1792〜1841)

きょう‐しつ【狂疾】キヤウ‥

精神病。

きょう‐しつ【教室】ケウ‥

①学校で、授業・学習を行う部屋。

②大学で、専攻領域ごとの研究室。また、教科別の教官の組織。「―会議」

③技芸などを教える所。「編物―」

きょう‐じつ【凶日】

事をするのに不吉な日。↔吉日

きょう‐じつ【嚮日】キヤウ‥

さきのひ。さきごろ。往日。

ぎょう‐しつ【業室】ゲフ‥

(主として明治期に用いた語)研究室・実験室など学業のための部屋。森鴎外、大発見「運命は僕を―から引きずり出して」

ぎょう‐じつ【行実】ギヤウ‥

(コウジツとも)その人が実際に行なったことがら。事績。また、それを記した文。行状実記。

ぎょう‐じつ【暁日】ゲウ‥

①あけがた。あかつき。

②あさひ。旭日。

きょうじ‐てき【共時的】

(synchronique フランス)歴史的な変化を考慮に入れず、ある一時点での体系や構造に注目すること。↔通時的

ぎょうじ‐にん【行事人】ギヤウ‥

事を担当して世話する人。世話役。

⇒ぎょう‐じ【行事・行司】

きょう‐し‐も‐あれ【今日しもあれ】ケフ‥

「きょう」を強めていう語。

⇒きょう【今日】

きょう‐しゃ【狂者】キヤウ‥

①正気でない人。狂人。

②風流に心を打ちこんでいる人。風狂の人。

③志が大きくて細事を顧みない人。

④ざれごとをする人。狂言師。

きょう‐しゃ【侠者】ケフ‥

弱きを助け強きをくじく人。おとこだて。

きょう‐しゃ【狭斜】ケフ‥

(もと、唐の都長安の道幅の狭い街の名で、遊里があった所)色町。遊里。「―の巷」

きょう‐しゃ【香車】キヤウ‥

①将棋の駒の名。前方へだけ真直ぐに幾枡でも進むことができるが、後退することはできない。成ると金将と同じ働きをする。きょうす。きょう。やり。

②(→)遣手やりて5の別称。

きょう‐しゃ【強者】キヤウ‥

強い人。力や権力を持つ者。「―のおごり」↔弱者

きょう‐しゃ【郷射】キヤウ‥

中国、周代に、郷大夫が一郷の人を集めて射を行い士の能否を試みたこと。

きょう‐しゃ【驕奢】ケウ‥

権勢におごること。ぜいたくであるさま。「―な暮し」「―をほしいままにする」

きょうじ‐や【経師屋】キヤウ‥

①経師を職業とする人。表具屋。大経師。

②婦女子を手に入れようとねらう人。経師が物を貼るに、張る(見はってつけねらう意)をかけていった語。歌舞伎、勧善懲悪覗機関孝子誉「手前もやつぱり魚売より―の仲間だが、いくら張つてもあいつァ無駄だ」

⇒きょう‐じ【経師】

ぎょう‐しゃ【業者】ゲフ‥

①商工業を営む人。営業者。企業者。「出入りの―」

②同業者。「―間の協定」

ぎょう‐じゃ【行者】ギヤウ‥

①仏道を修行する人。修行者。持者。

②修験道しゅげんどうの修行者。修験者。

③役行者えんのぎょうじゃの略。

⇒ぎょうじゃ‐こう【行者講】

⇒ぎょうじゃ‐どう【行者堂】

⇒ぎょうじゃ‐どう【行者道】

⇒ぎょうじゃ‐にんにく【行者葫】

⇒ぎょうじゃ‐まいり【行者参り】

きょう‐しゃく【教迹・教跡】ケウ‥

仏の説いた教説。言教ごんきょう。

きょう‐しゃく【教籍】ケウ‥

宗教の教義を記した書。

きょう‐しゃく【警策】キヤウ‥

⇒きょうざく。〈伊呂波字類抄〉

きょう‐じゃく【怯弱】ケフ‥

おじ恐れて気の弱いこと。臆病。卑怯。怯懦きょうだ。

きょう‐じゃく【強弱】キヤウ‥

①強いことと弱いこと。「声に―をつける」「―アクセント」

②強さの度合。「振動の―をはかる」

⇒きょうじゃく‐きごう【強弱記号】

きょう‐じゃく【景迹・ 迹】キヤウ‥

①行状。行跡。続日本紀5「凡そ国司は年ごとに官人等の功過・行能并せて―を実録して」

②心底をいぶかしく思うこと。不審。平家物語(長門本)「かやうに申せば、御―もありぬべけれども」

③事情の経過について推察すること。推測。沙石集7「一事を申さば、余事は御―あるべく候」

ぎょう‐じゃく【凝寂】

冬の水が凍ってものしずかなさま。

きょうじゃく‐きごう【強弱記号】キヤウ‥ガウ

音楽演奏において、音の強弱を指示する記号および標語。

強弱記号(表)

迹】キヤウ‥

①行状。行跡。続日本紀5「凡そ国司は年ごとに官人等の功過・行能并せて―を実録して」

②心底をいぶかしく思うこと。不審。平家物語(長門本)「かやうに申せば、御―もありぬべけれども」

③事情の経過について推察すること。推測。沙石集7「一事を申さば、余事は御―あるべく候」

ぎょう‐じゃく【凝寂】

冬の水が凍ってものしずかなさま。

きょうじゃく‐きごう【強弱記号】キヤウ‥ガウ

音楽演奏において、音の強弱を指示する記号および標語。

強弱記号(表)

⇒きょう‐じゃく【強弱】

ぎょうじゃ‐こう【行者講】ギヤウ‥カウ

大和国金峰山蔵王権現きんぷせんざおうごんげんに奉加ほうが・寄進・峰入りなどをする、役行者えんのぎょうじゃの信者の団体。山上講さんじょうこう。浄瑠璃、女殺油地獄「此方のどろめは山上参りの―のと」

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

ぎょうじゃ‐どう【行者堂】ギヤウ‥ダウ

役行者をまつった堂。

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

ぎょうじゃ‐どう【行者道】ギヤウ‥ダウ

①行者の行うべき作法。

②行者の通行する通路。

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

ぎょうじゃ‐にんにく【行者葫】ギヤウ‥

(深山に生じ、行者が食べるからいう)ユリ科の多年草。深山の林内に生じ、ニラに似た強臭を放つ。地下にラッキョウに似た鱗茎をもち、外面は網状の褐色繊維で被われる。葉は根生、扁平で幅10センチメートル、下部は狭いさやとなる。夏、約30センチメートルの花茎の頂端に、白色または淡紫色の小花を多数球状につける。古名、アララギ。書言字考節用集「茖蔥、ノビル、ゲウジヤニンニク」

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

ぎょうじゃ‐まいり【行者参り】ギヤウ‥マヰリ

大和国金峰山蔵王権現きんぷせんざおうごんげんに参詣すること。おおみねまいり。山上まいり。山上もうで。

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

きょう‐しゅ【凶手・兇手】

悪者のしわざ。凶漢の毒手。また、凶行をした者。下手人。「―にかかる」

きょう‐しゅ【拱手】

(コウシュは慣用読み)

①中国で敬礼の一つ。両手を組み合わせて胸元で上下すること。

②手を組んで何もせずにいること。袖手。

⇒きょうしゅ‐ぼうかん【拱手傍観】

きょう‐し

⇒きょう‐じゃく【強弱】

ぎょうじゃ‐こう【行者講】ギヤウ‥カウ

大和国金峰山蔵王権現きんぷせんざおうごんげんに奉加ほうが・寄進・峰入りなどをする、役行者えんのぎょうじゃの信者の団体。山上講さんじょうこう。浄瑠璃、女殺油地獄「此方のどろめは山上参りの―のと」

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

ぎょうじゃ‐どう【行者堂】ギヤウ‥ダウ

役行者をまつった堂。

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

ぎょうじゃ‐どう【行者道】ギヤウ‥ダウ

①行者の行うべき作法。

②行者の通行する通路。

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

ぎょうじゃ‐にんにく【行者葫】ギヤウ‥

(深山に生じ、行者が食べるからいう)ユリ科の多年草。深山の林内に生じ、ニラに似た強臭を放つ。地下にラッキョウに似た鱗茎をもち、外面は網状の褐色繊維で被われる。葉は根生、扁平で幅10センチメートル、下部は狭いさやとなる。夏、約30センチメートルの花茎の頂端に、白色または淡紫色の小花を多数球状につける。古名、アララギ。書言字考節用集「茖蔥、ノビル、ゲウジヤニンニク」

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

ぎょうじゃ‐まいり【行者参り】ギヤウ‥マヰリ

大和国金峰山蔵王権現きんぷせんざおうごんげんに参詣すること。おおみねまいり。山上まいり。山上もうで。

⇒ぎょう‐じゃ【行者】

きょう‐しゅ【凶手・兇手】

悪者のしわざ。凶漢の毒手。また、凶行をした者。下手人。「―にかかる」

きょう‐しゅ【拱手】

(コウシュは慣用読み)

①中国で敬礼の一つ。両手を組み合わせて胸元で上下すること。

②手を組んで何もせずにいること。袖手。

⇒きょうしゅ‐ぼうかん【拱手傍観】

きょう‐し広辞苑に「郷原」で始まるの検索結果 1-2。