複数辞典一括検索+![]()

![]()

かじか‐がえる【河鹿蛙・金襖子】‥ガヘル🔗⭐🔉

かじか‐がえる【河鹿蛙・金襖子】‥ガヘル

カエルの一種。谷川の岩間にすむ。体色は暗褐色で四肢の各指端に吸盤がある。雄は美声を発するので飼養される。カジカ。〈[季]夏〉

かじかがえる

カジカガエル

提供:東京動物園協会

カジカガエル

提供:東京動物園協会

⇒か‐じか【河鹿】

⇒か‐じか【河鹿】

カジカガエル

提供:東京動物園協会

カジカガエル

提供:東京動物園協会

⇒か‐じか【河鹿】

⇒か‐じか【河鹿】

かな【金】🔗⭐🔉

かな【金】

「かね」の古形。複合語に用い、金属・金銭などの意を表す。「―物」「―繰かなぐり」

かな‐いん【金印】🔗⭐🔉

かな‐いん【金印】

金属製の印。

かなおか【金岡】‥ヲカ🔗⭐🔉

かなおか【金岡】‥ヲカ

狂言。絵師巨勢金岡こせのかなおかが美女に恋して物狂いとなるが、妻の勧めで妻の顔を彩色して美しくしようとして失敗する。

かな‐げこ【金下戸】🔗⭐🔉

かな‐げこ【金下戸】

全く酒の飲めない人。

かな‐こき【金扱】🔗⭐🔉

かな‐こき【金扱】

歯の部分が鉄製の稲扱いねこき。

かな‐び・く【金引く】🔗⭐🔉

かな‐び・く【金引く】

〔他四〕

①刀の切れあじをためす。太平記33「直常が太刀の金かねをも―・いて御覧候へかし」

②人の気を引いて見る。平家物語7「おのおのの御心どもを―・き奉らん」

かな‐や【金屋】🔗⭐🔉

かな‐や【金屋】

踏鞴師たたらし・鍛冶師かじし・鋳物師いものしの作業場。また、これらの職人の総称。

⇒かなやご‐がみ【金屋子神】

かなやご‐がみ【金屋子神】🔗⭐🔉

かなやご‐がみ【金屋子神】

踏鞴師たたらし・鍛冶師・鋳物師などの信ずる職業神。鉄の神・火の神といわれる。特に中国地方に多い。

⇒かな‐や【金屋】

かね【金】🔗⭐🔉

かね【金】

①金属の総称。金・銀・鉄・銅など。また、金属製品。金具。源氏物語浮舟「この籠こは―を造りて色どりたる籠なりけり」。「靴に―を打つ」

②(近世、上方では貨幣に銀を用いたので多く「銀」の字を当てた)貨幣としての黄金など。金銭。竹取物語「いま―五十両給はるべし」。世間胸算用2「―掛くるそばに置きて数をよませ」。「―に目がくらむ」

⇒金一升土一升

⇒金が唸る

⇒金がかかる

⇒金が敵

⇒金が物を言う

⇒金で面を撲る

⇒金に飽かす

⇒金に糸目をつけない

⇒金になる

⇒金の切れ目が縁の切れ目

⇒金の轡を食ます

⇒金の世の中

⇒金の草鞋で尋ねる

⇒金は天下の回りもの

⇒金は湧き物

⇒金を食う

⇒金を寝かす

⇒金を回す

○金一升土一升かねいっしょうつちいっしょう🔗⭐🔉

○金一升土一升かねいっしょうつちいっしょう

「土一升に金一升」に同じ。→土(成句)

⇒かね【金】

かね‐いれ【金入れ】

金銭を入れて持つ具。財布。

かね‐うけ【金請け】

近世、借金の保証人になること。

⇒金請けするとも人請けするな

○金が唸るかねがうなる🔗⭐🔉

○金が唸るかねがうなる

[五雑組事部]多くの金銭を貯え持つことのたとえ。

⇒かね【金】

かね‐がえ【銀替】‥ガヘ

両替屋。日本永代蔵1「―の手代」

○金がかかるかねがかかる🔗⭐🔉

○金がかかるかねがかかる

多くの金銭を必要とする。「子供の教育に―」

⇒かね【金】

○金が敵かねがかたき🔗⭐🔉

○金が敵かねがかたき

①金銭が身を滅ぼすもとであるの意。

②かたきにめぐりあえないように、金を手に入れるのはむずかしいものであるということ。

⇒かね【金】

かね‐かく・す【包ね隠す】

〔他四〕

つつみかくす。綏靖紀「禍まがの心を―・して」

かねがさき【金ヶ崎】

福井県敦賀市街から北東方に突出して敦賀港を抱く岬。また敦賀市北東部の町名。

⇒かねがさき‐ぐう【金崎宮】

⇒かねがさき‐じょう【金崎城】

かねがさき‐ぐう【金崎宮】

敦賀市金崎城址にある元官幣中社。1890年(明治23)創建。後醍醐天皇の皇子、尊良たかよし親王・恒良つねよし親王を祀る。

⇒かねがさき【金ヶ崎】

かねがさき‐じょう【金崎城】‥ジヤウ

敦賀市金ヶ崎にあった城。1337年(延元2)、恒良親王・尊良親王を奉ずる新田義貞らが拠ったが、高師泰こうのもろやすの軍に囲まれて落城。

⇒かねがさき【金ヶ崎】

かね‐かし【金貸し】

金銭を貸して利息を取ることを業とすること。また、その人。

かねがさき【金ヶ崎】🔗⭐🔉

かねがさき【金ヶ崎】

福井県敦賀市街から北東方に突出して敦賀港を抱く岬。また敦賀市北東部の町名。

⇒かねがさき‐ぐう【金崎宮】

⇒かねがさき‐じょう【金崎城】

○金が物を言うかねがものをいう🔗⭐🔉

○金が物を言うかねがものをいう

決着の困難な事柄でも金を出せば解決する。金銭の威力の絶大なことをいう。

⇒かね【金】

かね‐かんじょう【金勘定】‥ヂヤウ

金銭を勘定すること。収支を計算すること。

カネキン【金巾】

⇒カナキン

かね‐きんざんじ【かね金山寺】

径山寺きんざんじを「こみちきんざんじ」というのに対して、金山寺きんざんじの称。

かね‐くい【金食い】‥クヒ

①金銭の多くかかること。

②衣服などに贅沢ぜいたくをつくすこと。また、その人。

⇒かねくい‐むし【金食い虫】

かねくい‐むし【金食い虫】‥クヒ‥

たくさんの金が長期にわたってかかるものを虫にたとえた語。かねくい。

⇒かね‐くい【金食い】

かね‐くじ【金公事】

江戸時代、利子つき金銭債権に関する訴訟。

かね‐ぐつわ【金轡】

⇒かなぐつわ

かね‐くにゅう【金口入・銀口入】‥ニフ

金銭の貸借の周旋。胆大小心録「―・たいこ持・仲人・道具の取つぎはせまいといふて」

かね‐くよう【鐘供養】‥ヤウ

①新たに鐘を鋳造した時に行う供養。多くは女人に撞つき初めをさせる。

②寺で用いている鐘の供養。晩春に行うことが多い。〈[季]春〉

かね‐ぐら【金蔵】

①金銀・財宝を納めておくくら。金庫。銀蔵。

②金銭を得させてくれるもの。かねばこ。ドルばこ。

かねくらい‐ご【金食らい子】‥クラヒ‥

金銭を浪費する子。遊蕩児ゆうとうじ。

かね‐ぐり【金繰り】

資金のやりくり。かなぐり。「―がつかない」

かね‐ぐろ【鉄漿黒】

鉄漿で歯を黒く染めること。平家物語9「うちかぶとより見入れたれば、―なり」

かね‐け【金気・鉄気】

⇒かなけ

かねこ【金子】

姓氏の一つ。

⇒かねこ‐くんえん【金子薫園】

⇒かねこ‐けんたろう【金子堅太郎】

⇒かねこ‐みつはる【金子光晴】

⇒かねこ‐もとおみ【金子元臣】

かね‐こうばい【矩勾配】

建築で、45度の傾斜をいう。

かね‐ごえ【金肥】

⇒きんぴ

かねこ‐くんえん【金子薫園】‥ヱン

歌人。名は雄太郎。東京生れ。落合直文の浅香社あさかしゃに入り和歌の革新運動に参加。明星派に抗して白菊会を起こし「光」を主宰。温和な叙景歌が多い。歌集「かたわれ月」「白鷺集」など。(1876〜1951)

⇒かねこ【金子】

かねこ‐けんたろう【金子堅太郎】‥ラウ

官僚・政治家。福岡藩士。アメリカに留学。伊藤博文の憲法起草に参画。日露戦争中、アメリカに特派、戦時外交・講和締結に貢献。伯爵。(1853〜1942)

⇒かねこ【金子】

かね‐ごと【予言・兼言】

前もって言いおいた言葉。約束の言葉。また、前もって先を見越して言う言葉。後撰和歌集恋「昔せし我が―の悲しきはいかに契りしなごりなるらむ」。源氏物語若菜上「ゆゆしき―なれど、尼君その程までながらへ給はなむ」

かね‐ごと【金事】

金銭上の事件。金銭に関する相談。浄瑠璃、曾根崎「―やら何ぢややら訳は京へも上つてくる」

かねこ‐みつはる【金子光晴】

詩人。名は保和。愛知県生れ。早大・東京美術学校・慶大を中退。象徴派に親しみ、虚無をはらんだ自由人の眼と人間的嗜欲に執した反権力の詩をつづる。詩集「こがね虫」「鮫」「蛾」など。(1895〜1975)

金子光晴

撮影:田沼武能

⇒かねこ【金子】

かねこ‐もとおみ【金子元臣】

歌人・国文学者。静岡県生れ。古典の注釈に尽力。国学院大教授・御歌所寄人。著「万葉集評釈」「古今集評釈」「枕草子評釈」など。(1868〜1944)

⇒かねこ【金子】

かね‐ざいふ【金財布】

金銭を入れる袋物。金入れ。

かね‐ざし【矩差】

(→)矩尺かねじゃく1に同じ。

かね‐ざた【金沙汰】

金銭に関する取沙汰。また、金銭で事を処理しようとすること。

⇒かねこ【金子】

かねこ‐もとおみ【金子元臣】

歌人・国文学者。静岡県生れ。古典の注釈に尽力。国学院大教授・御歌所寄人。著「万葉集評釈」「古今集評釈」「枕草子評釈」など。(1868〜1944)

⇒かねこ【金子】

かね‐ざいふ【金財布】

金銭を入れる袋物。金入れ。

かね‐ざし【矩差】

(→)矩尺かねじゃく1に同じ。

かね‐ざた【金沙汰】

金銭に関する取沙汰。また、金銭で事を処理しようとすること。

⇒かねこ【金子】

かねこ‐もとおみ【金子元臣】

歌人・国文学者。静岡県生れ。古典の注釈に尽力。国学院大教授・御歌所寄人。著「万葉集評釈」「古今集評釈」「枕草子評釈」など。(1868〜1944)

⇒かねこ【金子】

かね‐ざいふ【金財布】

金銭を入れる袋物。金入れ。

かね‐ざし【矩差】

(→)矩尺かねじゃく1に同じ。

かね‐ざた【金沙汰】

金銭に関する取沙汰。また、金銭で事を処理しようとすること。

⇒かねこ【金子】

かねこ‐もとおみ【金子元臣】

歌人・国文学者。静岡県生れ。古典の注釈に尽力。国学院大教授・御歌所寄人。著「万葉集評釈」「古今集評釈」「枕草子評釈」など。(1868〜1944)

⇒かねこ【金子】

かね‐ざいふ【金財布】

金銭を入れる袋物。金入れ。

かね‐ざし【矩差】

(→)矩尺かねじゃく1に同じ。

かね‐ざた【金沙汰】

金銭に関する取沙汰。また、金銭で事を処理しようとすること。

○金に飽かすかねにあかす🔗⭐🔉

○金に飽かすかねにあかす

金銭を惜しまず十分に使う。「金に飽かして買い集めた絵」

⇒かね【金】

○金に糸目をつけないかねにいとめをつけない🔗⭐🔉

○金に糸目をつけないかねにいとめをつけない

(凧たこが平衡を保って揚がるように引き締める糸目、それをつけない意から)金銭を惜しげもなく十分に出す意。

⇒かね【金】

○金になるかねになる🔗⭐🔉

○金になるかねになる

金もうけになる。夏目漱石、虞美人草「詩人程金にならん商買はない」

⇒かね【金】

かね‐の‐お【鐘の緒】‥ヲ

神社にある鈴や鰐口わにぐちなどにつけてある綱または布。家の神棚にも用いる。

○金の切れ目が縁の切れ目かねのきれめがえんのきれめ🔗⭐🔉

○金の切れ目が縁の切れ目かねのきれめがえんのきれめ

金銭によって成り立った関係は金が尽きれば絶えてしまう意。

⇒かね【金】

かね‐の‐くさり【金の鎖】

①金属製の鎖。鉄の鎖。

②金銭の力で束縛されること。

⇒金の鎖も引けば切れる

かね‐の‐くさり【金の鎖】🔗⭐🔉

かね‐の‐くさり【金の鎖】

①金属製の鎖。鉄の鎖。

②金銭の力で束縛されること。

⇒金の鎖も引けば切れる

○金の鎖も引けば切れるかねのくさりもひけばきれる

いかに意志強固でも、ついには誘惑に負けることがある。

⇒かね‐の‐くさり【金の鎖】

○金の轡を食ますかねのくつわをはます

金銭を与えて口止めをする。金轡をはめる。

⇒かね【金】

○金の鎖も引けば切れるかねのくさりもひけばきれる🔗⭐🔉

○金の鎖も引けば切れるかねのくさりもひけばきれる

いかに意志強固でも、ついには誘惑に負けることがある。

⇒かね‐の‐くさり【金の鎖】

○金の轡を食ますかねのくつわをはます🔗⭐🔉

○金の轡を食ますかねのくつわをはます

金銭を与えて口止めをする。金轡をはめる。

⇒かね【金】

かね‐のこぎり【金鋸】

金属を切る鋸。かなひきのこ。

かね‐の‐さだめ【矩の定め】

矩尺かねじゃくの寸法。

かね‐の‐せき【金の塞】

(→)「かねぜき」に同じ。

かね‐の‐つかい【金の使】‥ツカヒ

古代、黄金を献上させるために陸奥へ遣わされた使い。大和物語「―かけて、やがて親の供にいくになむありける」

かね‐の‐つる【金の蔓】

①金銭を得る手づる。かねづる。

②鉱脈の俗称。

かね‐の‐て【矩の手】

矩尺かねじゃくのように直角をなすこと。直角。

かね‐の‐なる‐き【金の成る木】

①金銭を絶えず引き出し得る財源。

②(丸い肉厚の葉が硬貨に似ることから)(→)フチベニベンケイの俗称。

かねのね【鐘の音】

狂言。太郎冠者が黄金かねの値を聞きにやらされ、鎌倉で鐘の音を聞いて帰ってくる。

かね‐の‐ばんにん【金の番人】

金銭を死蔵して利用することを知らぬ者。守銭奴。

かね‐の‐みたけ【金の御岳】

金峰山きんぷせんの別称。

かね‐の‐せき【金の塞】🔗⭐🔉

かね‐の‐せき【金の塞】

(→)「かねぜき」に同じ。

かね‐の‐つかい【金の使】‥ツカヒ🔗⭐🔉

かね‐の‐つかい【金の使】‥ツカヒ

古代、黄金を献上させるために陸奥へ遣わされた使い。大和物語「―かけて、やがて親の供にいくになむありける」

かね‐の‐つる【金の蔓】🔗⭐🔉

かね‐の‐つる【金の蔓】

①金銭を得る手づる。かねづる。

②鉱脈の俗称。

かね‐の‐なる‐き【金の成る木】🔗⭐🔉

かね‐の‐なる‐き【金の成る木】

①金銭を絶えず引き出し得る財源。

②(丸い肉厚の葉が硬貨に似ることから)(→)フチベニベンケイの俗称。

かね‐の‐ばんにん【金の番人】🔗⭐🔉

かね‐の‐ばんにん【金の番人】

金銭を死蔵して利用することを知らぬ者。守銭奴。

○金の世の中かねのよのなか🔗⭐🔉

○金の世の中かねのよのなか

すべての事は金銭の力で左右される世の中。

⇒かね【金】

○金の草鞋で尋ねるかねのわらじでたずねる🔗⭐🔉

○金の草鞋で尋ねるかねのわらじでたずねる

(鉄の草鞋はいくらはいてもすりきれないから)根気よく捜しまわること。

⇒かね【金】

かね‐はき【鉄漿吐き】

鉄漿で歯を黒く染める時、口中に含んだ鉄漿の汁を吐き出す器。黒塗で円形のものが多い。かねはきたらい。

鉄漿吐き

鉄漿吐き

提供:ポーラ文化研究所

鉄漿吐き

提供:ポーラ文化研究所

かね‐ばこ【金箱】

①金銭・財宝を入れておく箱。

②財源となる人や物。金銭を得させてくれるもの。ドル箱。かねぐら。

かね‐はじめ【鉄漿始】

平安時代以来、初めて鉄漿をつける時の儀式。女は9歳、男は元服の後に行なった。江戸時代では女子のみ行う。→御歯黒おはぐろ→かねつけ

かね‐ばち【金罰】

金銭を浪費したために受ける悪報。浮世風呂前「銭はつかひなさるな。―があたる」

かね‐ばこ【金箱】

①金銭・財宝を入れておく箱。

②財源となる人や物。金銭を得させてくれるもの。ドル箱。かねぐら。

かね‐はじめ【鉄漿始】

平安時代以来、初めて鉄漿をつける時の儀式。女は9歳、男は元服の後に行なった。江戸時代では女子のみ行う。→御歯黒おはぐろ→かねつけ

かね‐ばち【金罰】

金銭を浪費したために受ける悪報。浮世風呂前「銭はつかひなさるな。―があたる」

鉄漿吐き

提供:ポーラ文化研究所

鉄漿吐き

提供:ポーラ文化研究所

かね‐ばこ【金箱】

①金銭・財宝を入れておく箱。

②財源となる人や物。金銭を得させてくれるもの。ドル箱。かねぐら。

かね‐はじめ【鉄漿始】

平安時代以来、初めて鉄漿をつける時の儀式。女は9歳、男は元服の後に行なった。江戸時代では女子のみ行う。→御歯黒おはぐろ→かねつけ

かね‐ばち【金罰】

金銭を浪費したために受ける悪報。浮世風呂前「銭はつかひなさるな。―があたる」

かね‐ばこ【金箱】

①金銭・財宝を入れておく箱。

②財源となる人や物。金銭を得させてくれるもの。ドル箱。かねぐら。

かね‐はじめ【鉄漿始】

平安時代以来、初めて鉄漿をつける時の儀式。女は9歳、男は元服の後に行なった。江戸時代では女子のみ行う。→御歯黒おはぐろ→かねつけ

かね‐ばち【金罰】

金銭を浪費したために受ける悪報。浮世風呂前「銭はつかひなさるな。―があたる」

○金は天下の回りものかねはてんかのまわりもの🔗⭐🔉

○金は天下の回りものかねはてんかのまわりもの

金銭は一人の所にとどまってはいない。貧富は固定したものではない。「金は天下の回り持ち」「金銀は回り持ち」とも。

⇒かね【金】

かね‐ばなれ【金離れ】

金銭の使いぶり。ぜにばなれ。「―がよい」

○金は湧き物かねはわきもの🔗⭐🔉

○金は湧き物かねはわきもの

金銭は思いがけなく手に入るものである。

⇒かね【金】

かね‐ばん【鉄判】

斜めに鉄の角棒を渡した枡ます。かなばん。つるかけ。

かね‐びきゃく【金飛脚】

江戸時代、金銭を運んだ飛脚。

かね‐びつ【金櫃】

(→)金箱かねばこに同じ。

かねひつ‐の‐せい【鐘匱の制】

大化改新の際、民の声を聞くために朝廷に鐘と匱を置き、訴えある者はその首長を介して匱に投書させ、なお聞きいれられない時は鐘を打たせるようにした制度。

かねひら【包平】

平安末期の備前の刀工。大包平と称される大太刀を残す。高平・助平と共に三平さんぴらの一人。

かね‐びら【金片】

①金銭。さつびら。

②「金片を切る」の略。浮世風呂3「茶飯さんも生姜しょうがのくせに―なからを言ふし」

⇒金片を切る

○金を食うかねをくう🔗⭐🔉

○金を食うかねをくう

費用がかさむ。

⇒かね【金】

○金を寝かすかねをねかす🔗⭐🔉

○金を寝かすかねをねかす

金銭を利殖したり活用したりせず、そのままにしておく。

⇒かね【金】

○金を回すかねをまわす🔗⭐🔉

○金を回すかねをまわす

持っている金を融通する。

⇒かね【金】

か‐ねん【加年】

年を加えること。年齢が一つふえること。加齢かれい。

か‐ねん【可燃】

火をつけるとよく燃えること。燃えやすいこと。↔不燃。

⇒かねん‐せい【可燃性】

⇒かねん‐ぶつ【可燃物】

か‐ねん【箇年・個年・ケ年】

〔接尾〕

年数を数えるのに用いる語。「5―計画」

かねん‐せい【可燃性】

よく燃える性質。

⇒か‐ねん【可燃】

か‐ねんど【過年度】クワ‥

過去の年度。経過した会計年度。↔現年度。

⇒かねんど‐ししゅつ【過年度支出】

⇒かねんど‐しゅうにゅう【過年度収入】

かねんど‐ししゅつ【過年度支出】クワ‥

過年度に属すべき経費を現年度予算から支出するもの。

⇒か‐ねんど【過年度】

かねんど‐しゅうにゅう【過年度収入】クワ‥シウニフ

過年度に属すべき収入を現年度収入に組み入れたもの。

⇒か‐ねんど【過年度】

かねん‐ぶつ【可燃物】

可燃性のもの。

⇒か‐ねん【可燃】

か‐の【刈野】

(東日本で)焼畑。刈野焼かのやきをして刈野畑を作る。刈山。刈時。

かの【狩野】

姓氏の一つ。→かのう。

⇒かの‐なおき【狩野直喜】

カノ【Kano】

ナイジェリア北部の都市。サハラ交易で栄えた古都。現在は国際空港を持つ工業都市。人口216万7千(1991)。

か‐の【彼の】

〔連体〕

(もと、カは代名詞、ノは格助詞)あの。現代語では「あの」より文語的・雅語的。また「あの」のような感動詞的用法はない。万葉集14「―児らと寝ずやなりなむ」。「―有名な本」

⇒彼の人の子を賊わん

が‐の‐いわい【賀の祝】‥イハヒ

①長寿の祝。「算賀」の後世の呼称。中国伝来の風習で、40歳から10年ごとに祝い、四十賀・五十賀・六十賀などといった。室町末期以後、42歳・61歳(還暦)・70歳(古稀)・77歳(喜寿)・88歳(米寿)・90歳(卒寿)・99歳(白寿)に祝宴を張ることとなった。ほかに80歳(傘寿)・100歳(上寿)もある。賀寿。

②浄瑠璃「菅原伝授手習鑑」の3段目「佐太村」の通称。三つ子の父白太夫が、70歳の賀の祝に桜丸の切腹を見届け、筑紫へ旅立つ場面。

か‐のう【化膿】クワ‥

膿を持つこと。うむこと。すなわち化膿菌などによって起こる炎症に伴う現象。「傷口が―する」

⇒かのう‐きん【化膿菌】

か‐のう【加納】‥ナフ

荘園の本来認められた地域(本免)以外に耕作した土地で、その荘園の付属地として承認された部分。平安末期に荘園整理の対象となった。

かのう【加納】‥ナフ

岐阜市南部の地名。室町中期に斎藤利永がここに築城、江戸時代は奥平・安藤・永井氏らの城下町。美濃紙・和傘の産地。

かのう【加納】‥ナフ

姓氏の一つ。

⇒かのう‐なつお【加納夏雄】

⇒かのう‐もろひら【加納諸平】

かのう【加能】

姓氏の一つ。

⇒かのう‐さくじろう【加能作次郎】

か‐のう【可能】

(現に実現していなくとも)実現の余地があること。実際ありうること。(しようと思えば)できる意にも、理論上や規定上は矛盾なくそういう状態が考えられる意にも使う。「―なかぎり早く行く」「百階建のビルも―だ」

⇒かのう‐せい【可能性】

⇒かのう‐せかい【可能世界】

⇒かのう‐たい【可能態】

⇒かのう‐どうし【可能動詞】

か‐のう【仮納】‥ナフ

かりに納めること。

かのう【狩野】

姓氏の一つ。→かの。

⇒かのう‐えいとく【狩野永徳】

⇒かのう‐こうきち【狩野亨吉】

⇒かのう‐さんせつ【狩野山雪】

⇒かのう‐さんらく【狩野山楽】

⇒かのう‐たんゆう【狩野探幽】

⇒かのう‐つねのぶ【狩野常信】

⇒かのう‐なおのぶ【狩野尚信】

⇒かのう‐は【狩野派】

⇒かのう‐ぶんこ【狩野文庫】

⇒かのう‐ほうがい【狩野芳崖】

⇒かのう‐まさのぶ【狩野正信】

⇒かのう‐みつのぶ【狩野光信】

⇒かのう‐もとのぶ【狩野元信】

か‐のう【嘉納】‥ナフ

他人の進言・献上物などをよろこんでうけ入れること。「御―あらせられる」

かのう【嘉納】‥ナフ

姓氏の一つ。

⇒かのう‐じごろう【嘉納治五郎】

が‐のう【画嚢】グワナウ

画紙・筆・絵具などを入れておく袋状の西洋画の用具。

かのう‐えいとく【狩野永徳】

安土桃山時代の画家。狩野家4代目。名は州信くにのぶ。元信の孫。織田信長・豊臣秀吉に仕え、安土城・聚楽第・大坂城などの障壁画に一門を率いて雄筆を揮い、新時代にふさわしい絵画様式を創始。作「洛中洛外図(上杉家本)」「唐獅子図」など。古永徳。(1543〜1590)

⇒かのう【狩野】

かのう‐きん【化膿菌】クワ‥

化膿をひき起こす細菌の総称。黄色葡萄球菌・A群連鎖球菌が主。そのほか肺炎球菌・淋菌・チフス菌・緑膿菌・結核菌なども化膿をおこす。

⇒か‐のう【化膿】

かのう‐こうきち【狩野亨吉】‥カウ‥

哲学者。秋田県出身。東大卒。一高校長・京大文科大学長。博学多識、徹底した自然主義者・唯物論者として倫理学を講究。安藤昌益、本多利明、志筑忠雄ら江戸時代の独創的な思想家を発掘。(1865〜1942)

⇒かのう【狩野】

かのう‐さくじろう【加能作次郎】‥ラウ

小説家。石川県生れ。早大英文科卒。自然主義の流れを汲むが、人情味あふれる誠実さが特色。作「世の中へ」「乳の匂ひ」など。(1886〜1941)

⇒かのう【加能】

かのう‐ざん【鹿野山】

千葉県君津市と富津市の境にある山。山頂に神野じんや寺がある。山頂の三角点は日本の方位を決める基準点の一つ。標高379メートル。

かのう‐さんせつ【狩野山雪】

江戸初期の画家。名は光家。通称、縫殿助。別号、蛇足軒・桃源子。狩野山楽の高弟、のち養子。知的構成を特色とする装飾画に異風を示す。代表作「雪汀水禽図屏風」。(1589〜1651)

⇒かのう【狩野】

かのう‐さんらく【狩野山楽】

安土桃山・江戸初期の画家。京狩野の祖。名は光頼。修理亮と称。もと木村氏。近江の人。永徳に学び狩野姓を許された。豊臣家に仕え、大坂城・聚楽第・四天王寺などに描いた。画風は力強く、装飾性を加える。大覚寺などの障壁画も残す。(1559〜1635)

⇒かのう【狩野】

かのう‐じごろう【嘉納治五郎】‥ナフヂ‥ラウ

柔道家・教育家。兵庫県の人。1882年(明治15)講道館を創設、柔道の発達に貢献。日本体育協会会長。IOC委員。東京高師校長。(1860〜1938)

嘉納治五郎

提供:毎日新聞社

⇒かのう【嘉納】

かのう‐せい【可能性】

(possibility)

①できる見込み。

②〔哲〕

㋐論理的に矛盾が含まれていないという意味で、考えうること、ありうること。

㋑あることが実現される条件がそれを妨げる条件よりも優勢であると確認されていること。→現実性→必然性。

⇒か‐のう【可能】

かのう‐せかい【可能世界】

現実世界と異なっても、論理的には可能と考えられる世界。たとえば、クレオパトラの鼻が低かった世界。ライプニッツによって提起され、アメリカの論理学者クリプキ(S. A. Kripke1940〜)らによって様相論理学の意味論に適用された。

⇒か‐のう【可能】

が‐の‐うた【賀歌】

古今集以下勅撰集の和歌の部立ぶだての一つ。貴人・長上の長寿を祝う歌が多い。

かのう‐たい【可能態】

〔哲〕(→)デュナミスに同じ。

⇒か‐のう【可能】

かのう‐たんゆう【狩野探幽】‥イウ

江戸初期の画家。鍛冶橋狩野の祖。孝信の子。永徳の孫。名は守信。のち探幽斎と号す。幅広い画技を有し、幕府の御用絵師として、一門の繁栄を拓いた。法印に叙せられる。作、二条城・名古屋城の障壁画など。古画を縮写した「探幽縮図」を残す。(1602〜1674)

⇒かのう【狩野】

かのう‐つねのぶ【狩野常信】

江戸前期の画家。号は養朴・古川叟こせんそうなど。狩野尚信の長男。木挽町こびきちょう狩野家を継ぎ、探幽没後、狩野派の代表的画家として活動。法印に叙せられた。古画の模写に努め、厖大な「常信縮図」を残す。(1636〜1713)

⇒かのう【狩野】

かのう‐どうし【可能動詞】

四段(五段)活用の動詞が下一段活用に転じて、可能の意味を表すようになったもの。「読める」「書ける」の類。命令形を欠く。中世末頃から例が見え、明治以降には多くの語に及ぶ。大正末頃「来れる」「見れる」など四段活用以外にも類する例が現れ、昭和末には「ら抜き言葉」として広がる。

⇒か‐のう【可能】

かのう‐なおのぶ【狩野尚信】‥ナホ‥

江戸初期の画家。木挽町こびきちょう狩野の祖。通称、主馬しゅめ。探幽の弟。江戸に下って幕府の御用絵師をつとめ、二条城などの障壁画のほか、水墨画にも瀟洒な味わいを見せた。(1607〜1650)

⇒かのう【狩野】

かのう‐なつお【加納夏雄】‥ナフ‥ヲ

彫金家。京都生れ。江戸で刀装具を制作、明治維新後は造幣寮出仕。東京美術学校教授。帝室技芸員。精密な作風で、片切彫かたきりぼりにすぐれる。(1828〜1898)

⇒かのう【加納】

かのう‐は【狩野派】

狩野正信を始祖とする画家の家系・画系。室町後期から江戸時代を通じて武家の御用絵師として繁栄。→奥絵師。

⇒かのう【狩野】

かのう‐ふくすけ【叶福助】カナフ‥

文化元年(1804)頃から江戸で流行し始めた福の神の人形。諸願を叶えるとして、茶屋・遊女屋その他水商売の家などで祀った。甲子夜話9「―と名づけて巨頭小躯なる土偶」→ふくすけ1

かのう‐ぶんこ【狩野文庫】

狩野亨吉こうきちが収集した古典籍約10万8000点のコレクション。江戸時代の社会・文化を研究する上で不可欠の資料群として知られる。東北大学付属図書館所蔵。

⇒かのう【狩野】

かのう‐ほう【加農砲】‥ハウ

⇒カノンほう

かのう‐ほうがい【狩野芳崖】‥ハウ‥

日本画家。長門長府(下関)の人。木挽町こびきちょう狩野に学び、のちフェノロサに知られ、明治期の絵画革新に貢献。作「悲母観音」「不動明王」など。(1828〜1888)

⇒かのう【狩野】

かのう‐まさのぶ【狩野正信】

室町後期の画家。狩野派の始祖。元信の父。大炊助おおいのすけと称。周文に学び、俗人の水墨画家として初めて幕府の御用絵師にのぼり、足利義政・義尚に仕えた。水墨画を武家階級の好みに近づけることによって狩野派の画風の基を開いた。(1434〜1530)

⇒かのう【狩野】

かのう‐みつのぶ【狩野光信】

桃山時代の画家。名は四郎次郎。通称、右京進。狩野永徳の長男。秀吉・江戸幕府の御用をつとめる。やまと絵の伝統を生かして優美で抒情的な作風に新味を出した。作「園城寺勧学院障壁画」など。古右京。(1561〜1608一説1565〜1608)

⇒かのう【狩野】

かのう‐むすび【叶結び】カナフ‥

紐の結び方。祝儀などの什器やお守りを結ぶ。結び目の表が「口」、裏が「十」の字形に見えるので、願いが叶う意をこめる。

叶結び

⇒かのう【嘉納】

かのう‐せい【可能性】

(possibility)

①できる見込み。

②〔哲〕

㋐論理的に矛盾が含まれていないという意味で、考えうること、ありうること。

㋑あることが実現される条件がそれを妨げる条件よりも優勢であると確認されていること。→現実性→必然性。

⇒か‐のう【可能】

かのう‐せかい【可能世界】

現実世界と異なっても、論理的には可能と考えられる世界。たとえば、クレオパトラの鼻が低かった世界。ライプニッツによって提起され、アメリカの論理学者クリプキ(S. A. Kripke1940〜)らによって様相論理学の意味論に適用された。

⇒か‐のう【可能】

が‐の‐うた【賀歌】

古今集以下勅撰集の和歌の部立ぶだての一つ。貴人・長上の長寿を祝う歌が多い。

かのう‐たい【可能態】

〔哲〕(→)デュナミスに同じ。

⇒か‐のう【可能】

かのう‐たんゆう【狩野探幽】‥イウ

江戸初期の画家。鍛冶橋狩野の祖。孝信の子。永徳の孫。名は守信。のち探幽斎と号す。幅広い画技を有し、幕府の御用絵師として、一門の繁栄を拓いた。法印に叙せられる。作、二条城・名古屋城の障壁画など。古画を縮写した「探幽縮図」を残す。(1602〜1674)

⇒かのう【狩野】

かのう‐つねのぶ【狩野常信】

江戸前期の画家。号は養朴・古川叟こせんそうなど。狩野尚信の長男。木挽町こびきちょう狩野家を継ぎ、探幽没後、狩野派の代表的画家として活動。法印に叙せられた。古画の模写に努め、厖大な「常信縮図」を残す。(1636〜1713)

⇒かのう【狩野】

かのう‐どうし【可能動詞】

四段(五段)活用の動詞が下一段活用に転じて、可能の意味を表すようになったもの。「読める」「書ける」の類。命令形を欠く。中世末頃から例が見え、明治以降には多くの語に及ぶ。大正末頃「来れる」「見れる」など四段活用以外にも類する例が現れ、昭和末には「ら抜き言葉」として広がる。

⇒か‐のう【可能】

かのう‐なおのぶ【狩野尚信】‥ナホ‥

江戸初期の画家。木挽町こびきちょう狩野の祖。通称、主馬しゅめ。探幽の弟。江戸に下って幕府の御用絵師をつとめ、二条城などの障壁画のほか、水墨画にも瀟洒な味わいを見せた。(1607〜1650)

⇒かのう【狩野】

かのう‐なつお【加納夏雄】‥ナフ‥ヲ

彫金家。京都生れ。江戸で刀装具を制作、明治維新後は造幣寮出仕。東京美術学校教授。帝室技芸員。精密な作風で、片切彫かたきりぼりにすぐれる。(1828〜1898)

⇒かのう【加納】

かのう‐は【狩野派】

狩野正信を始祖とする画家の家系・画系。室町後期から江戸時代を通じて武家の御用絵師として繁栄。→奥絵師。

⇒かのう【狩野】

かのう‐ふくすけ【叶福助】カナフ‥

文化元年(1804)頃から江戸で流行し始めた福の神の人形。諸願を叶えるとして、茶屋・遊女屋その他水商売の家などで祀った。甲子夜話9「―と名づけて巨頭小躯なる土偶」→ふくすけ1

かのう‐ぶんこ【狩野文庫】

狩野亨吉こうきちが収集した古典籍約10万8000点のコレクション。江戸時代の社会・文化を研究する上で不可欠の資料群として知られる。東北大学付属図書館所蔵。

⇒かのう【狩野】

かのう‐ほう【加農砲】‥ハウ

⇒カノンほう

かのう‐ほうがい【狩野芳崖】‥ハウ‥

日本画家。長門長府(下関)の人。木挽町こびきちょう狩野に学び、のちフェノロサに知られ、明治期の絵画革新に貢献。作「悲母観音」「不動明王」など。(1828〜1888)

⇒かのう【狩野】

かのう‐まさのぶ【狩野正信】

室町後期の画家。狩野派の始祖。元信の父。大炊助おおいのすけと称。周文に学び、俗人の水墨画家として初めて幕府の御用絵師にのぼり、足利義政・義尚に仕えた。水墨画を武家階級の好みに近づけることによって狩野派の画風の基を開いた。(1434〜1530)

⇒かのう【狩野】

かのう‐みつのぶ【狩野光信】

桃山時代の画家。名は四郎次郎。通称、右京進。狩野永徳の長男。秀吉・江戸幕府の御用をつとめる。やまと絵の伝統を生かして優美で抒情的な作風に新味を出した。作「園城寺勧学院障壁画」など。古右京。(1561〜1608一説1565〜1608)

⇒かのう【狩野】

かのう‐むすび【叶結び】カナフ‥

紐の結び方。祝儀などの什器やお守りを結ぶ。結び目の表が「口」、裏が「十」の字形に見えるので、願いが叶う意をこめる。

叶結び

かのう‐もとのぶ【狩野元信】

室町後期の画家。大炊助おおいのすけと称。父正信の水墨画風を受け、これに濃彩の技法をも加えて狩野派の新しい作風を大成。後世、古法眼と俗称。遺作として大徳寺大仙院・妙心寺霊雲院の襖絵や「清涼寺縁起絵巻」など。(1476〜1559)

⇒かのう【狩野】

かのう‐もろひら【加納諸平】‥ナフ‥

江戸後期の歌人・国学者。夏目甕麿みかまろの子。遠江の人。柿園かきぞのと号。和歌山藩医加納伊竹の養子。本居大平に国学を学び、紀伊藩国学所総裁。編著「類題和歌鰒玉集」「紀伊続風土記」「柿園詠草」「竹取物語考」など。(1806〜1857)

⇒かのう【加納】

か‐の‐え【庚】

(「金の兄え」の意)十干の第7。

⇒かのえ‐さる【庚申】

かのえ‐さる【庚申】

⇒こうしん

⇒か‐の‐え【庚】

カノーヴァ【Antonio Canova】

イタリアの彫刻家。新古典主義の代表者。ナポレオン像を制作。(1757〜1822)

かの‐おけ【狩野桶】‥ヲケ

もと狩場で用いた食器で、旅行・遊山にも愛用された軽便なもの。かりのおけ。句双紙「―にあられたばしる山路かな」

カノープス【Canopus ラテン】

竜骨座りゅうこつざの首星。淡黄色で光度マイナス0.7等。シリウスについで明るい恒星。南極星。老人星。寿星。

かの‐がわ【狩野川】‥ガハ

静岡県東部、伊豆半島の川。天城峠に発源、北流して沼津市で駿河湾に注ぐ。全長46キロメートル。流域には修善寺など温泉が多い。

か‐の‐きし【彼の岸】

彼岸ひがんを訓読した語。源氏物語早蕨「―に到ること、などかさしもあるまじきことにて」

かのう‐もとのぶ【狩野元信】

室町後期の画家。大炊助おおいのすけと称。父正信の水墨画風を受け、これに濃彩の技法をも加えて狩野派の新しい作風を大成。後世、古法眼と俗称。遺作として大徳寺大仙院・妙心寺霊雲院の襖絵や「清涼寺縁起絵巻」など。(1476〜1559)

⇒かのう【狩野】

かのう‐もろひら【加納諸平】‥ナフ‥

江戸後期の歌人・国学者。夏目甕麿みかまろの子。遠江の人。柿園かきぞのと号。和歌山藩医加納伊竹の養子。本居大平に国学を学び、紀伊藩国学所総裁。編著「類題和歌鰒玉集」「紀伊続風土記」「柿園詠草」「竹取物語考」など。(1806〜1857)

⇒かのう【加納】

か‐の‐え【庚】

(「金の兄え」の意)十干の第7。

⇒かのえ‐さる【庚申】

かのえ‐さる【庚申】

⇒こうしん

⇒か‐の‐え【庚】

カノーヴァ【Antonio Canova】

イタリアの彫刻家。新古典主義の代表者。ナポレオン像を制作。(1757〜1822)

かの‐おけ【狩野桶】‥ヲケ

もと狩場で用いた食器で、旅行・遊山にも愛用された軽便なもの。かりのおけ。句双紙「―にあられたばしる山路かな」

カノープス【Canopus ラテン】

竜骨座りゅうこつざの首星。淡黄色で光度マイナス0.7等。シリウスについで明るい恒星。南極星。老人星。寿星。

かの‐がわ【狩野川】‥ガハ

静岡県東部、伊豆半島の川。天城峠に発源、北流して沼津市で駿河湾に注ぐ。全長46キロメートル。流域には修善寺など温泉が多い。

か‐の‐きし【彼の岸】

彼岸ひがんを訓読した語。源氏物語早蕨「―に到ること、などかさしもあるまじきことにて」

⇒かのう【嘉納】

かのう‐せい【可能性】

(possibility)

①できる見込み。

②〔哲〕

㋐論理的に矛盾が含まれていないという意味で、考えうること、ありうること。

㋑あることが実現される条件がそれを妨げる条件よりも優勢であると確認されていること。→現実性→必然性。

⇒か‐のう【可能】

かのう‐せかい【可能世界】

現実世界と異なっても、論理的には可能と考えられる世界。たとえば、クレオパトラの鼻が低かった世界。ライプニッツによって提起され、アメリカの論理学者クリプキ(S. A. Kripke1940〜)らによって様相論理学の意味論に適用された。

⇒か‐のう【可能】

が‐の‐うた【賀歌】

古今集以下勅撰集の和歌の部立ぶだての一つ。貴人・長上の長寿を祝う歌が多い。

かのう‐たい【可能態】

〔哲〕(→)デュナミスに同じ。

⇒か‐のう【可能】

かのう‐たんゆう【狩野探幽】‥イウ

江戸初期の画家。鍛冶橋狩野の祖。孝信の子。永徳の孫。名は守信。のち探幽斎と号す。幅広い画技を有し、幕府の御用絵師として、一門の繁栄を拓いた。法印に叙せられる。作、二条城・名古屋城の障壁画など。古画を縮写した「探幽縮図」を残す。(1602〜1674)

⇒かのう【狩野】

かのう‐つねのぶ【狩野常信】

江戸前期の画家。号は養朴・古川叟こせんそうなど。狩野尚信の長男。木挽町こびきちょう狩野家を継ぎ、探幽没後、狩野派の代表的画家として活動。法印に叙せられた。古画の模写に努め、厖大な「常信縮図」を残す。(1636〜1713)

⇒かのう【狩野】

かのう‐どうし【可能動詞】

四段(五段)活用の動詞が下一段活用に転じて、可能の意味を表すようになったもの。「読める」「書ける」の類。命令形を欠く。中世末頃から例が見え、明治以降には多くの語に及ぶ。大正末頃「来れる」「見れる」など四段活用以外にも類する例が現れ、昭和末には「ら抜き言葉」として広がる。

⇒か‐のう【可能】

かのう‐なおのぶ【狩野尚信】‥ナホ‥

江戸初期の画家。木挽町こびきちょう狩野の祖。通称、主馬しゅめ。探幽の弟。江戸に下って幕府の御用絵師をつとめ、二条城などの障壁画のほか、水墨画にも瀟洒な味わいを見せた。(1607〜1650)

⇒かのう【狩野】

かのう‐なつお【加納夏雄】‥ナフ‥ヲ

彫金家。京都生れ。江戸で刀装具を制作、明治維新後は造幣寮出仕。東京美術学校教授。帝室技芸員。精密な作風で、片切彫かたきりぼりにすぐれる。(1828〜1898)

⇒かのう【加納】

かのう‐は【狩野派】

狩野正信を始祖とする画家の家系・画系。室町後期から江戸時代を通じて武家の御用絵師として繁栄。→奥絵師。

⇒かのう【狩野】

かのう‐ふくすけ【叶福助】カナフ‥

文化元年(1804)頃から江戸で流行し始めた福の神の人形。諸願を叶えるとして、茶屋・遊女屋その他水商売の家などで祀った。甲子夜話9「―と名づけて巨頭小躯なる土偶」→ふくすけ1

かのう‐ぶんこ【狩野文庫】

狩野亨吉こうきちが収集した古典籍約10万8000点のコレクション。江戸時代の社会・文化を研究する上で不可欠の資料群として知られる。東北大学付属図書館所蔵。

⇒かのう【狩野】

かのう‐ほう【加農砲】‥ハウ

⇒カノンほう

かのう‐ほうがい【狩野芳崖】‥ハウ‥

日本画家。長門長府(下関)の人。木挽町こびきちょう狩野に学び、のちフェノロサに知られ、明治期の絵画革新に貢献。作「悲母観音」「不動明王」など。(1828〜1888)

⇒かのう【狩野】

かのう‐まさのぶ【狩野正信】

室町後期の画家。狩野派の始祖。元信の父。大炊助おおいのすけと称。周文に学び、俗人の水墨画家として初めて幕府の御用絵師にのぼり、足利義政・義尚に仕えた。水墨画を武家階級の好みに近づけることによって狩野派の画風の基を開いた。(1434〜1530)

⇒かのう【狩野】

かのう‐みつのぶ【狩野光信】

桃山時代の画家。名は四郎次郎。通称、右京進。狩野永徳の長男。秀吉・江戸幕府の御用をつとめる。やまと絵の伝統を生かして優美で抒情的な作風に新味を出した。作「園城寺勧学院障壁画」など。古右京。(1561〜1608一説1565〜1608)

⇒かのう【狩野】

かのう‐むすび【叶結び】カナフ‥

紐の結び方。祝儀などの什器やお守りを結ぶ。結び目の表が「口」、裏が「十」の字形に見えるので、願いが叶う意をこめる。

叶結び

⇒かのう【嘉納】

かのう‐せい【可能性】

(possibility)

①できる見込み。

②〔哲〕

㋐論理的に矛盾が含まれていないという意味で、考えうること、ありうること。

㋑あることが実現される条件がそれを妨げる条件よりも優勢であると確認されていること。→現実性→必然性。

⇒か‐のう【可能】

かのう‐せかい【可能世界】

現実世界と異なっても、論理的には可能と考えられる世界。たとえば、クレオパトラの鼻が低かった世界。ライプニッツによって提起され、アメリカの論理学者クリプキ(S. A. Kripke1940〜)らによって様相論理学の意味論に適用された。

⇒か‐のう【可能】

が‐の‐うた【賀歌】

古今集以下勅撰集の和歌の部立ぶだての一つ。貴人・長上の長寿を祝う歌が多い。

かのう‐たい【可能態】

〔哲〕(→)デュナミスに同じ。

⇒か‐のう【可能】

かのう‐たんゆう【狩野探幽】‥イウ

江戸初期の画家。鍛冶橋狩野の祖。孝信の子。永徳の孫。名は守信。のち探幽斎と号す。幅広い画技を有し、幕府の御用絵師として、一門の繁栄を拓いた。法印に叙せられる。作、二条城・名古屋城の障壁画など。古画を縮写した「探幽縮図」を残す。(1602〜1674)

⇒かのう【狩野】

かのう‐つねのぶ【狩野常信】

江戸前期の画家。号は養朴・古川叟こせんそうなど。狩野尚信の長男。木挽町こびきちょう狩野家を継ぎ、探幽没後、狩野派の代表的画家として活動。法印に叙せられた。古画の模写に努め、厖大な「常信縮図」を残す。(1636〜1713)

⇒かのう【狩野】

かのう‐どうし【可能動詞】

四段(五段)活用の動詞が下一段活用に転じて、可能の意味を表すようになったもの。「読める」「書ける」の類。命令形を欠く。中世末頃から例が見え、明治以降には多くの語に及ぶ。大正末頃「来れる」「見れる」など四段活用以外にも類する例が現れ、昭和末には「ら抜き言葉」として広がる。

⇒か‐のう【可能】

かのう‐なおのぶ【狩野尚信】‥ナホ‥

江戸初期の画家。木挽町こびきちょう狩野の祖。通称、主馬しゅめ。探幽の弟。江戸に下って幕府の御用絵師をつとめ、二条城などの障壁画のほか、水墨画にも瀟洒な味わいを見せた。(1607〜1650)

⇒かのう【狩野】

かのう‐なつお【加納夏雄】‥ナフ‥ヲ

彫金家。京都生れ。江戸で刀装具を制作、明治維新後は造幣寮出仕。東京美術学校教授。帝室技芸員。精密な作風で、片切彫かたきりぼりにすぐれる。(1828〜1898)

⇒かのう【加納】

かのう‐は【狩野派】

狩野正信を始祖とする画家の家系・画系。室町後期から江戸時代を通じて武家の御用絵師として繁栄。→奥絵師。

⇒かのう【狩野】

かのう‐ふくすけ【叶福助】カナフ‥

文化元年(1804)頃から江戸で流行し始めた福の神の人形。諸願を叶えるとして、茶屋・遊女屋その他水商売の家などで祀った。甲子夜話9「―と名づけて巨頭小躯なる土偶」→ふくすけ1

かのう‐ぶんこ【狩野文庫】

狩野亨吉こうきちが収集した古典籍約10万8000点のコレクション。江戸時代の社会・文化を研究する上で不可欠の資料群として知られる。東北大学付属図書館所蔵。

⇒かのう【狩野】

かのう‐ほう【加農砲】‥ハウ

⇒カノンほう

かのう‐ほうがい【狩野芳崖】‥ハウ‥

日本画家。長門長府(下関)の人。木挽町こびきちょう狩野に学び、のちフェノロサに知られ、明治期の絵画革新に貢献。作「悲母観音」「不動明王」など。(1828〜1888)

⇒かのう【狩野】

かのう‐まさのぶ【狩野正信】

室町後期の画家。狩野派の始祖。元信の父。大炊助おおいのすけと称。周文に学び、俗人の水墨画家として初めて幕府の御用絵師にのぼり、足利義政・義尚に仕えた。水墨画を武家階級の好みに近づけることによって狩野派の画風の基を開いた。(1434〜1530)

⇒かのう【狩野】

かのう‐みつのぶ【狩野光信】

桃山時代の画家。名は四郎次郎。通称、右京進。狩野永徳の長男。秀吉・江戸幕府の御用をつとめる。やまと絵の伝統を生かして優美で抒情的な作風に新味を出した。作「園城寺勧学院障壁画」など。古右京。(1561〜1608一説1565〜1608)

⇒かのう【狩野】

かのう‐むすび【叶結び】カナフ‥

紐の結び方。祝儀などの什器やお守りを結ぶ。結び目の表が「口」、裏が「十」の字形に見えるので、願いが叶う意をこめる。

叶結び

かのう‐もとのぶ【狩野元信】

室町後期の画家。大炊助おおいのすけと称。父正信の水墨画風を受け、これに濃彩の技法をも加えて狩野派の新しい作風を大成。後世、古法眼と俗称。遺作として大徳寺大仙院・妙心寺霊雲院の襖絵や「清涼寺縁起絵巻」など。(1476〜1559)

⇒かのう【狩野】

かのう‐もろひら【加納諸平】‥ナフ‥

江戸後期の歌人・国学者。夏目甕麿みかまろの子。遠江の人。柿園かきぞのと号。和歌山藩医加納伊竹の養子。本居大平に国学を学び、紀伊藩国学所総裁。編著「類題和歌鰒玉集」「紀伊続風土記」「柿園詠草」「竹取物語考」など。(1806〜1857)

⇒かのう【加納】

か‐の‐え【庚】

(「金の兄え」の意)十干の第7。

⇒かのえ‐さる【庚申】

かのえ‐さる【庚申】

⇒こうしん

⇒か‐の‐え【庚】

カノーヴァ【Antonio Canova】

イタリアの彫刻家。新古典主義の代表者。ナポレオン像を制作。(1757〜1822)

かの‐おけ【狩野桶】‥ヲケ

もと狩場で用いた食器で、旅行・遊山にも愛用された軽便なもの。かりのおけ。句双紙「―にあられたばしる山路かな」

カノープス【Canopus ラテン】

竜骨座りゅうこつざの首星。淡黄色で光度マイナス0.7等。シリウスについで明るい恒星。南極星。老人星。寿星。

かの‐がわ【狩野川】‥ガハ

静岡県東部、伊豆半島の川。天城峠に発源、北流して沼津市で駿河湾に注ぐ。全長46キロメートル。流域には修善寺など温泉が多い。

か‐の‐きし【彼の岸】

彼岸ひがんを訓読した語。源氏物語早蕨「―に到ること、などかさしもあるまじきことにて」

かのう‐もとのぶ【狩野元信】

室町後期の画家。大炊助おおいのすけと称。父正信の水墨画風を受け、これに濃彩の技法をも加えて狩野派の新しい作風を大成。後世、古法眼と俗称。遺作として大徳寺大仙院・妙心寺霊雲院の襖絵や「清涼寺縁起絵巻」など。(1476〜1559)

⇒かのう【狩野】

かのう‐もろひら【加納諸平】‥ナフ‥

江戸後期の歌人・国学者。夏目甕麿みかまろの子。遠江の人。柿園かきぞのと号。和歌山藩医加納伊竹の養子。本居大平に国学を学び、紀伊藩国学所総裁。編著「類題和歌鰒玉集」「紀伊続風土記」「柿園詠草」「竹取物語考」など。(1806〜1857)

⇒かのう【加納】

か‐の‐え【庚】

(「金の兄え」の意)十干の第7。

⇒かのえ‐さる【庚申】

かのえ‐さる【庚申】

⇒こうしん

⇒か‐の‐え【庚】

カノーヴァ【Antonio Canova】

イタリアの彫刻家。新古典主義の代表者。ナポレオン像を制作。(1757〜1822)

かの‐おけ【狩野桶】‥ヲケ

もと狩場で用いた食器で、旅行・遊山にも愛用された軽便なもの。かりのおけ。句双紙「―にあられたばしる山路かな」

カノープス【Canopus ラテン】

竜骨座りゅうこつざの首星。淡黄色で光度マイナス0.7等。シリウスについで明るい恒星。南極星。老人星。寿星。

かの‐がわ【狩野川】‥ガハ

静岡県東部、伊豆半島の川。天城峠に発源、北流して沼津市で駿河湾に注ぐ。全長46キロメートル。流域には修善寺など温泉が多い。

か‐の‐きし【彼の岸】

彼岸ひがんを訓読した語。源氏物語早蕨「―に到ること、などかさしもあるまじきことにて」

キムポ【金浦】🔗⭐🔉

キムポ【金浦】

(Kimp'o)韓国京畿道西部の都市。ソウルに近接し、韓国有数の稲作地帯で、園芸農業も発達。南東のソウル市江西区に金浦空港(もと金浦郡内)がある。

キム‐ヨンサム【金泳三】🔗⭐🔉

キム‐ヨンサム【金泳三】

(Kim Yŏng-sam)韓国の政治家。長く野党指導者として活動したが、1990年与党と合同、大統領(1993〜1998)。(1927〜)

きん【金】🔗⭐🔉

きん【金】

(呉音はコン)

①(gold)金属元素の一種。元素記号Au 原子番号79。原子量197.0。石英鉱脈の中または川の砂中に単体として産し、銅鉱・鉛鉱などにも含まれる。黄色の光輝ある金属。重く軟らかで、延性および展性に富み、空気中で錆さびず、普通の酸に侵されず、王水に溶ける。比重は19.3。産出の少ないこと、光輝の美麗なことで貴金属の随一とされ、貨幣・装飾品・歯科治療材・電子工業部品に用いる。南アフリカ・カナダ・ロシアなどに多く産出。こがね。おうごん。「―の延べ棒」

②立派な、固い、美しい、貴重ななどの意を表す語。

③お金。ぜに。貨幣。通貨。また、昔、中国で通貨の単位。「―一封」

④金額を記すとき、数字の上に冠する語。「―一万円也」

⑤(→)カラットに同じ。「18―」

⑥金メダルの略。スポーツ競技などで、第1位となること。

⑦五行ごぎょうの第4。時季では秋、方位では西、十干では庚・辛に当てる。

⑧金曜の略。

⑨こがね色。黄色。

⑩将棋の駒、金将の略。

⑪中国の楽器分類、八音はちおんの一つ。鐘の類。

⑫俗語で、睾丸こうがんの称。きんたま。

きん【金】(地名)🔗⭐🔉

きん【金】

中国東北部の女真族完顔部の首長阿骨打アクダの建てた国。遼・北宋を滅ぼし、東北・内モンゴル・華北を支配。都は初め会寧(黒竜江省阿城市)、後に燕京・ べん京。女真文字を作った。9世でモンゴル軍に滅ぼされた。(1115〜1234)

べん京。女真文字を作った。9世でモンゴル軍に滅ぼされた。(1115〜1234)

べん京。女真文字を作った。9世でモンゴル軍に滅ぼされた。(1115〜1234)

べん京。女真文字を作った。9世でモンゴル軍に滅ぼされた。(1115〜1234)

きん‐い【金衣】🔗⭐🔉

きん‐い【金衣】

金糸で織り、または金箔を押した衣。価値が高く、きわめて美しい着物。

⇒きんい‐こうし【金衣公子】

きん‐い【金位】‥ヰ🔗⭐🔉

きん‐い【金位】‥ヰ

①江戸時代、金座で地金または金貨の品質を調べて付けた位づけ。

②金製品に含まれる金の純度の等級。純金を24金(24カラット)とし、18金・14金などと表示する。→カラット

きんい‐こうし【金衣公子】🔗⭐🔉

きんい‐こうし【金衣公子】

[開元天宝遺事上](唐の玄宗が黄色のウグイスをこう呼んだ故事から)ウグイスの雅称。

⇒きん‐い【金衣】

きん‐いっぷう【金一封】🔗⭐🔉

きん‐いっぷう【金一封】

賞金・寄付金などで、金額を明示せず、紙に包んで封をして贈る金。

きん‐いん【金印】🔗⭐🔉

きん‐いん【金印】

黄金製の印。古代中国で、諸王・諸侯・御史大夫などが佩用はいよう。→倭奴国王印わのなのこくおうのいん。

⇒きんいん‐ちょくしょ【金印勅書】

きん‐いん【金員】‥ヰン🔗⭐🔉

きん‐いん【金員】‥ヰン

(金銭の員数の意)金額。金銭。

きんいん‐ちょくしょ【金印勅書】🔗⭐🔉

きんいん‐ちょくしょ【金印勅書】

(Goldene Bulle ドイツ)中世ヨーロッパで、金の印章を付した文書。特に、1356年神聖ローマ皇帝カール4世が発布した勅書で、皇帝(ドイツ国王)選挙の権利を7人の聖・俗諸侯(選挙侯)に限定することを規定したもの。黄金文書。

⇒きん‐いん【金印】

きん‐う【金烏】🔗⭐🔉

きん‐う【金烏】

(太陽の中に三足の烏がいるという中国の伝説による)太陽の異称。

⇒きんう‐ぎょくと【金烏玉兎】

きんう‐ぎょくと【金烏玉兎】🔗⭐🔉

きんう‐ぎょくと【金烏玉兎】

(中国の伝説による、太陽に棲すむ3本足の烏と月に棲む兎から)太陽と月。転じて、歳月。略して「烏兎」とも。

⇒きん‐う【金烏】

きん‐うん【金運】🔗⭐🔉

きん‐うん【金運】

お金についての運勢。金が手に入る運。「―がよい」

きん‐うんも【金雲母】🔗⭐🔉

きん‐うんも【金雲母】

カリウム・マグネシウム・鉄・アルミニウムを主成分とする雲母。色は黄褐・赤褐など。電気絶縁体・耐熱透明器具などに使用。

きん‐えいさん【金泳三】🔗⭐🔉

きん‐えいさん【金泳三】

⇒キム=ヨンサム

きん‐えん【金円】‥ヱン🔗⭐🔉

きん‐えん【金円】‥ヱン

かね。金銭。金子きんす。

きん‐えん【金塩】🔗⭐🔉

きん‐えん【金塩】

(→)テトラクロロ金酸ナトリウムの俗称。

きん‐おく【金屋】‥ヲク🔗⭐🔉

きん‐おく【金屋】‥ヲク

黄金で装飾した家。美しく立派に造った家。保元物語(金刀比羅本)「百厳粧ほひ―の内にては」

きん‐かくし【金隠し】🔗⭐🔉

きん‐かくし【金隠し】

(「金玉を隠す」の意)

①当世具足で、胴の前腰にある草摺くさずりの称。まえいた。

②大便所の便器の前方に設けた遮蔽物。転じて、そのように作られた陶製の便器。

きん‐がわせ【金為替】‥ガハセ🔗⭐🔉

きん‐がわせ【金為替】‥ガハセ

金本位国の通貨で表示された為替・資産。

⇒きんがわせ‐ほんいせい【金為替本位制】

きんがわせ‐ほんいせい【金為替本位制】‥ガハセ‥ヰ‥🔗⭐🔉

きんがわせ‐ほんいせい【金為替本位制】‥ガハセ‥ヰ‥

広義の金本位制の一形態。一国の通貨価値を金貨本位・金塊本位を採用している国の為替(金為替)と結びつけ、金との関係を間接的に保持しようとする通貨制度。第一次大戦後、金本位制の再建にあたり、金の世界的不足を背景に成立。

⇒きん‐がわせ【金為替】

きん‐きん【金金】🔗⭐🔉

きん‐きん【金金】

(江戸で明和・安永(1764〜1781)頃からの流行語)立派なさま。また、身なりを立派につくってすましたり得意になったりするさま。黄表紙、桃太郎後日噺「桃太郎…元服して―たる男となりけり」

きんきんせんせいえいがのゆめ【金々先生栄花夢】‥グワ‥🔗⭐🔉

きんきんせんせいえいがのゆめ【金々先生栄花夢】‥グワ‥

黄表紙。恋川春町こいかわはるまち作・画。2巻。1775年(安永4)刊。謡曲「邯鄲かんたん」の翻案。金村屋金兵衛が、粟餅屋の店先で、金持和泉屋の養子になって栄華を極め、放蕩して放逐される夢を見るという筋。草双紙は、この作によって、青本・黒本の時期から黄表紙の時期に移ったとされる。

→文献資料[金々先生栄花夢]

きん‐の‐たまご【金の卵】🔗⭐🔉

きん‐の‐たまご【金の卵】

非常に有望で将来を期待できる若い人材。「明日をになう―たち」

きん‐ぴか【金ぴか】🔗⭐🔉

きん‐ぴか【金ぴか】

①金色にぴかぴかと光ること。また、そのもの。「―の衣裳」

②金襴などではなやかに飾ること。

③金ぴか物の略。

⇒きんぴか‐もの【金ぴか物】

きんぴか‐もの【金ぴか物】🔗⭐🔉

きんぴか‐もの【金ぴか物】

大時代な歌舞伎狂言の称。登場人物が金襴などの光る衣裳をつけ、道具だてに金色のものを用いたもの。

⇒きん‐ぴか【金ぴか】

きん‐ぶすま【金襖】🔗⭐🔉

きん‐ぶすま【金襖】

①地紙一面に金箔を置いた襖。

②金襖物の略。

⇒きんぶすま‐もの【金襖物】

きんぶすま‐もの【金襖物】🔗⭐🔉

きんぶすま‐もの【金襖物】

金襖の道具だてを要する操あやつり芝居または歌舞伎狂言。将軍・大名などの事を仕組んだもの。

⇒きん‐ぶすま【金襖】

きん‐ぶち【金縁】🔗⭐🔉

きん‐ぶち【金縁】

①ふちを金製または金色につくったもの。

②金縁眼鏡の略。

⇒きんぶち‐しょうけん【金縁証券】

⇒きんぶち‐めがね【金縁眼鏡】

きんぶち‐しょうけん【金縁証券】🔗⭐🔉

きんぶち‐しょうけん【金縁証券】

(gilt-edged securities)イギリス政府発行の公債証書の俗称。金縁がついていたのでいう。転じて、利払いが絶対安全な有価証券。

⇒きん‐ぶち【金縁】

きんぶち‐めがね【金縁眼鏡】🔗⭐🔉

きんぶち‐めがね【金縁眼鏡】

ふちが金製または金色のめがね。きんぶち。徳田秋声、雲のゆくへ「丸顔の色の白い、―の琉球絣りゅうきゅうがすりの羽織を着けた、小肥りの男が」

⇒きん‐ぶち【金縁】

きん‐ブロック【金ブロック】🔗⭐🔉

きん‐ブロック【金ブロック】

(→)金本位ブロックに同じ。

きん‐ペン【金ペン】🔗⭐🔉

きん‐ペン【金ペン】

金と銅の合金(多く14金)で作られたペン先。主として万年筆用。

きん‐メダル【金メダル】🔗⭐🔉

きん‐メダル【金メダル】

金製または金めっきのメダル。オリンピック競技などの優勝者に贈られる。

きん‐モール【金モール】🔗⭐🔉

きん‐モール【金モール】

①金めっきを施した装飾用の細線。

②金糸をよこ、絹糸をたてとして織った織物。東海道中膝栗毛2「縞ちりめんに―の帯」

こ‐がね【黄金・金】🔗⭐🔉

こ‐がね【黄金・金】

(「こ」は「き(黄)」と同源。奈良時代は「くがね」)

①おうごん。きん。

②金の貨幣。金貨。宇津保物語初秋「千両の―をおくる」

③「こがねいろ」の略。宇津保物語蔵開下「―のあめ牛かけて」

Munsell color system: 2.5Y7.5/11

⇒こがね‐いろ【黄金色】

⇒こがね‐かん【黄金羹】

⇒こがね‐ぐも【黄金蜘蛛】

⇒こがね‐ざね【黄金札】

⇒こがね‐しだ【黄金羊歯】

⇒こがね‐づくり【黄金作り】

⇒こがね‐の‐うてな【黄金の台】

⇒こがね‐の‐きし【黄金の岸】

⇒こがね‐の‐くるま【黄金の車】

⇒こがね‐の‐ことば【黄金の言葉】

⇒こがね‐の‐たち【黄金の太刀】

⇒こがね‐の‐つる【黄金の蔓】

⇒こがね‐の‐でい【黄金の泥】

⇒こがね‐の‐どう【黄金の堂】

⇒こがね‐の‐との【黄金の殿】

⇒こがね‐の‐なみ【黄金の波】

⇒こがね‐の‐はな【黄金の花】

⇒こがね‐の‐ひかり【黄金の光】

⇒こがね‐の‐みて【黄金の御手】

⇒こがね‐の‐もじ【黄金の文字】

⇒こがね‐の‐やま【黄金の山】

⇒こがね‐むし【黄金虫・金亀子】

⇒こがね‐めぬき【黄金目貫】

⇒黄金と侍は朽ちても朽ちぬ

⇒黄金の釜を掘りだしたよう

⇒黄金花咲く

[漢]金🔗⭐🔉

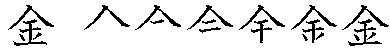

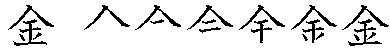

金 字形

筆順

筆順

〔金部0画/8画/教育/2266・3662〕

〔音〕キン(漢) コン(呉)

〔訓〕かね・かな=・こがね

[意味]

①かね。かなもの。銅・鉄などの鉱物。「金属・金石・冶金やきん」

②こがね。ゴールド。金属元素の一つ。「黄金おうごん・金銀・金泥こんでい・純金」▶金位を示す語としても用いる。「十八金」

③(①のように)固い。(②のように)美しい。ねうちがある。「金剛こんごう・金城湯池・金髪・金言・金科玉条」

④おかね。通貨。「金一封」「金一万円也」「金銭・金融・貯金・税金・借金・資本金」▶昔、中国で貨幣の単位。漢代では黄金一斤をいう。

⑤五行ごぎょうの一つ。色では白、方位では西、四季では秋に当てる。「木火土金ごん水・金星」。七曜の一つ。「金曜」

⑥将棋の駒こま「金将」の略。「と金・成金なりきん」

⑦中国の王朝名。女真族が建てた国。一一一五〜一二三四年。

[解字]

解字

〔金部0画/8画/教育/2266・3662〕

〔音〕キン(漢) コン(呉)

〔訓〕かね・かな=・こがね

[意味]

①かね。かなもの。銅・鉄などの鉱物。「金属・金石・冶金やきん」

②こがね。ゴールド。金属元素の一つ。「黄金おうごん・金銀・金泥こんでい・純金」▶金位を示す語としても用いる。「十八金」

③(①のように)固い。(②のように)美しい。ねうちがある。「金剛こんごう・金城湯池・金髪・金言・金科玉条」

④おかね。通貨。「金一封」「金一万円也」「金銭・金融・貯金・税金・借金・資本金」▶昔、中国で貨幣の単位。漢代では黄金一斤をいう。

⑤五行ごぎょうの一つ。色では白、方位では西、四季では秋に当てる。「木火土金ごん水・金星」。七曜の一つ。「金曜」

⑥将棋の駒こま「金将」の略。「と金・成金なりきん」

⑦中国の王朝名。女真族が建てた国。一一一五〜一二三四年。

[解字]

解字 形声。「土」+「ハ」(=二つの点。砂金など地中の金属)+音符「今」(=ふくむ)。土中に含まれる鉱物の意。中国殷いん・周時代には主として青銅を、春秋時代以後は黄金をさす。

[下ツキ

鬱金・益金・黄金・官金・換金・元金・贋金・基金・義金・給金・醵金・献金・現金・公金・行金・合金・差金・砂金・残金・資金・賜金・試金石・紫磨金・謝金・借金・集金・出金・純金・償金・奨金・正金・賞金・税金・千金・前金・送金・即金・損金・大金・代金・断金・着金・鋳金・彫金・貯金・沈金・賃金・天金・鍍金・入金・年金・納金・拝金・白金・罰金・半金・判金・板金・鈑金・百金・賦金・返金・砲金・募金・本金・万金・冶金・用金・預金・琉金・料金・礼金・錬金術

[難読]

金海鼠きんこ・金翅雀ひわ・金縷梅まんさく・金雀児エニシダ・金巾カナキン・金糸雀カナリヤ

形声。「土」+「ハ」(=二つの点。砂金など地中の金属)+音符「今」(=ふくむ)。土中に含まれる鉱物の意。中国殷いん・周時代には主として青銅を、春秋時代以後は黄金をさす。

[下ツキ

鬱金・益金・黄金・官金・換金・元金・贋金・基金・義金・給金・醵金・献金・現金・公金・行金・合金・差金・砂金・残金・資金・賜金・試金石・紫磨金・謝金・借金・集金・出金・純金・償金・奨金・正金・賞金・税金・千金・前金・送金・即金・損金・大金・代金・断金・着金・鋳金・彫金・貯金・沈金・賃金・天金・鍍金・入金・年金・納金・拝金・白金・罰金・半金・判金・板金・鈑金・百金・賦金・返金・砲金・募金・本金・万金・冶金・用金・預金・琉金・料金・礼金・錬金術

[難読]

金海鼠きんこ・金翅雀ひわ・金縷梅まんさく・金雀児エニシダ・金巾カナキン・金糸雀カナリヤ

筆順

筆順

〔金部0画/8画/教育/2266・3662〕

〔音〕キン(漢) コン(呉)

〔訓〕かね・かな=・こがね

[意味]

①かね。かなもの。銅・鉄などの鉱物。「金属・金石・冶金やきん」

②こがね。ゴールド。金属元素の一つ。「黄金おうごん・金銀・金泥こんでい・純金」▶金位を示す語としても用いる。「十八金」

③(①のように)固い。(②のように)美しい。ねうちがある。「金剛こんごう・金城湯池・金髪・金言・金科玉条」

④おかね。通貨。「金一封」「金一万円也」「金銭・金融・貯金・税金・借金・資本金」▶昔、中国で貨幣の単位。漢代では黄金一斤をいう。

⑤五行ごぎょうの一つ。色では白、方位では西、四季では秋に当てる。「木火土金ごん水・金星」。七曜の一つ。「金曜」

⑥将棋の駒こま「金将」の略。「と金・成金なりきん」

⑦中国の王朝名。女真族が建てた国。一一一五〜一二三四年。

[解字]

解字

〔金部0画/8画/教育/2266・3662〕

〔音〕キン(漢) コン(呉)

〔訓〕かね・かな=・こがね

[意味]

①かね。かなもの。銅・鉄などの鉱物。「金属・金石・冶金やきん」

②こがね。ゴールド。金属元素の一つ。「黄金おうごん・金銀・金泥こんでい・純金」▶金位を示す語としても用いる。「十八金」

③(①のように)固い。(②のように)美しい。ねうちがある。「金剛こんごう・金城湯池・金髪・金言・金科玉条」

④おかね。通貨。「金一封」「金一万円也」「金銭・金融・貯金・税金・借金・資本金」▶昔、中国で貨幣の単位。漢代では黄金一斤をいう。

⑤五行ごぎょうの一つ。色では白、方位では西、四季では秋に当てる。「木火土金ごん水・金星」。七曜の一つ。「金曜」

⑥将棋の駒こま「金将」の略。「と金・成金なりきん」

⑦中国の王朝名。女真族が建てた国。一一一五〜一二三四年。

[解字]

解字 形声。「土」+「ハ」(=二つの点。砂金など地中の金属)+音符「今」(=ふくむ)。土中に含まれる鉱物の意。中国殷いん・周時代には主として青銅を、春秋時代以後は黄金をさす。

[下ツキ

鬱金・益金・黄金・官金・換金・元金・贋金・基金・義金・給金・醵金・献金・現金・公金・行金・合金・差金・砂金・残金・資金・賜金・試金石・紫磨金・謝金・借金・集金・出金・純金・償金・奨金・正金・賞金・税金・千金・前金・送金・即金・損金・大金・代金・断金・着金・鋳金・彫金・貯金・沈金・賃金・天金・鍍金・入金・年金・納金・拝金・白金・罰金・半金・判金・板金・鈑金・百金・賦金・返金・砲金・募金・本金・万金・冶金・用金・預金・琉金・料金・礼金・錬金術

[難読]

金海鼠きんこ・金翅雀ひわ・金縷梅まんさく・金雀児エニシダ・金巾カナキン・金糸雀カナリヤ

形声。「土」+「ハ」(=二つの点。砂金など地中の金属)+音符「今」(=ふくむ)。土中に含まれる鉱物の意。中国殷いん・周時代には主として青銅を、春秋時代以後は黄金をさす。

[下ツキ

鬱金・益金・黄金・官金・換金・元金・贋金・基金・義金・給金・醵金・献金・現金・公金・行金・合金・差金・砂金・残金・資金・賜金・試金石・紫磨金・謝金・借金・集金・出金・純金・償金・奨金・正金・賞金・税金・千金・前金・送金・即金・損金・大金・代金・断金・着金・鋳金・彫金・貯金・沈金・賃金・天金・鍍金・入金・年金・納金・拝金・白金・罰金・半金・判金・板金・鈑金・百金・賦金・返金・砲金・募金・本金・万金・冶金・用金・預金・琉金・料金・礼金・錬金術

[難読]

金海鼠きんこ・金翅雀ひわ・金縷梅まんさく・金雀児エニシダ・金巾カナキン・金糸雀カナリヤ

広辞苑に「金」で始まるの検索結果 1-76。もっと読み込む